В стихотворении уже взрослый поэт размышляет о своем поколении. Михаил Юрьевич привык критически относиться к себе и окружающим. Он очень требователен, а потому вынес жесткий приговор своим ровесникам. Но в действительности поколение поэта подарило миру немало выдающихся людей: Гоголя, Айвазовского, Белинского и многих других. Анализ стихотворения «Дума» Лермонтова поможет разобраться в размышлениях поэта и понять суть его произведения.

История создания

Поэта в феврале 1838 года перевели в Гродненский гусарский полк. Он располагался недалеко от Новгорода в Селищенских казармах. Нынче, об этом месте уже никто не вспомнит, но во времена Михаила Юрьевича это была благоустроенная военная часть, к которой было проведено шоссе. Об этих казармах очень волновался военный министр граф Аракчеев. В будущем их стали называть аракчеевскими. Именно в эти казармы привозили иностранные делегации, чтобы показать военную выправку русской армии.

Лермонтов жил в одной комнате вместе со своим товарищем — корнетом Краснокутским. Их часть дома называлась «сумасшедшей», там жили исключительно неженатые молодые офицеры. Во время службы Михаил Юрьевич командовал взводом, а в свободное время развлекался вместе с другими офицерами. Из комнат в его части дома день и ночь доносились звуки гитары и других инструментов. Служивые также много читали литературу, некоторые что-то писали. В комнате Михаила Лермонтова на стенах были написаны стихи. Видимо, с бумагой было трудно и поэтому многие рифмы он царапал прямо на стене.

Офицеры долгое время не стирали эти надписи. Однако в один день инженер, которому поручили ремонт здания, приказал закрасить их. Возможно, и «Дума» когда-то была записана на тех стенах, так как рукописного варианта не сохранилось.

Известно, что стихотворение было написано в 1838 году. В нем Лермонтов обвиняет свое поколение в нигилизме и безразличие. Впервые стихотворение было опубликовано в литературном журнале «Отечественные записки» в 1839 году.

История

Сие произведение было написано в 1838 году. Лермонтов писал его уже в зрелом возрасте – 24 года. Именно в этот период поэт начинает чаще рассуждать о поколении своих современников, которое резко осуждает, однако к будущему относится не лучше: презрение – единственное, что можно чётко уловить в мыслях поэта.

На написание «Думы» Лермонтова натолкнула первая ссылка на Кавказ. С коллективом найти общий язык не получалось, из-за чего Михаил чувствовал себя белой вороной. И хотя тонкая натура писателя ощущала подобное не только в ссылке, именно это событие столкнуло Лермонтова с реалиями жизни: молодые офицеры, будущее страны, относились к ней равнодушно, даже апатично. Более всего их интересовал праздный образ жизни и собственный комфорт. Разумеется, пылкие речи обеспокоенного Михаила не трогали эгоистичных офицеров. Юному таланту оставалось только замыкаться и делиться своим одиночеством с бумагой. Лермонтов любил родную страну, но себя относил к оппозиции действующей власти и конформистского общества, несмотря на его поддержку.

Композиция и жанр

Стихотворение состоит из пяти строф. Целостность поэзии достигается за счет общей тематики. Повествование ведется от второго лица множественного числа. Лермонтов относит себя к потерянному поколению, видит горькие симптомы в своей душе и в окружающих. Откровение поэта подкупает и вызывает не осуждение его и его ровесников, а жалость к ним.

По жанру «Думу» можно отнести к философско-гражданскому лирическому стихотворению. Оно одновременно имеет черты элегии и лирической исповеди. Произведению также присущи признаки сатиры и эпинрамы.

Михаил Юрьевич написал стихотворение при помощи шестистопного ямба. Однако иногда его сменяет четырех- и пятистопный ямб. Таким образом акцентируются определенные суждения поэта. В произведении задействована перекрестная рифма. Лермонтов часто обращался к такому виду рифмовки.

Анализ стихотворения «Дума» Михаила Юрьевича Лермонтова

Стихотворение «Дума» было создано в конце творческой карьеры Лермонтова. Оно считается одним из самых сильных и животрепещущих произведений поэта. В нем повидавший жизнь и набравшийся опыта Михаил Юрьевич размышляет о своей стране, о том, через что она прошла и что предстоит ей в недалеком будущем. Также в «Думе» Лермонтов высказывает свое мнение о современном поколении — поколении греха: безнравственном, бесчувственном и бездуховном. Момент написания стихотворение пришелся на 1838

год. В то время поэт служил на Кавказе. Тогда Лермонтов знакомится с одним из представителей декабристов, который, в свою очередь, в глазах Михаила Юрьевича складывается как сильная, стойкая и уверенная личность. Лермонтов сравнивает два поколения, после чего свои мысли излагает в произведении «Дума». Само произведение носит характер философского размышления, переплетающегося с гражданской лирикой. Оно состоит из пяти строф, излагающих различные мысли и переживания, однако объединенных единой темой. Данное стихотворение также можно сопоставить с «Как часто пестрою толпою окружен», ведь оба произведения несут обличительный характер по отношению к Лермонтовским современникам, представителям светского общества. Также в нем присутствует доля сатиры. В первой строфе автор говорит, что довольно тяжело представить счастливое будущее как следующего поколения, так и всей страны. Герой гадает, что же хорошего могут дать те, кто «богат едва из колыбели». Таким людям не к чему стремиться, ведь в их жизни уже все есть, благодаря материальному благополучию они могут позволить себе любую роскошь. «Ошибки отцов и поздний ум их» можно понимать, как культурный и идеологический застой, отсутствие стремления к чему-то новому. Поколение живет «ошибками отцов» и не стремится что-либо исправить. Данная социальная проблема позже будет ярко показана в романе Тургенева «Отцы и дети». Первые строки второй строфы ярко демонстрируют отсутствие воли и сильного характера современного поколения. Никого не волнует совершающееся прямо перед ними зло. Отсутствие борьбы уже в начале пути, страх и малодушие перед опасностью. Одним из самых значительных проступков поколения является полное подчинение власти, вне зависимости от того, справедлива ли она, честна ли она – все пред ней «презренные рабы». Также в произведении Лермонтов обращается к символизму. Автор сравнивает поколение с «до времени созрелым плодом», затесавшимся среди цветов. И в момент цветения растений, «пришлец осиротелый» падет. Быть может, под цветами Михаил Юрьевич подразумевал светлые умы — надежду страны. В момент, когда эти умы проявят себя, старый перезрелый плод, олицетворяющий собой застой и потерянное изжившее себя поколение, наконец падет. В третьей и четвертой строфе идет описание основных грехов и проступков, которыми славится современное поколение. Поэзия и искусство не играют никакой роли в жизни людей, ведь они попросту не уделяют этому времени. Безграмотность, бездуховность, отсутствие стремления к чему-то высшему – всё это признаки, присущие светскому обществу, которые оно передает по наследству. Остатки чувств погрязли в скупости и не приносят никакой пользы. Любовь – высшее чувство – ныне таковым не является. Люди быстро влюбляются, и также быстро охладевают – для них любовь и отношения – не более чем очередная забава. Все заслуги прошлого окидываются насмешливым взглядом. Поколение проживает свою жизнь, но не оставляет за собой ни единого «шума и следа». Поэт упрекает поколение в том, что наследникам не будет оставлено ни каких-либо «мыслей плодовитых», ни «гениями начатых трудов». Он знает, что в будущем прах их будет высмеян и оскорблен. Приводится сравнение с обманутым сыном и промотавшимся отцом, не оставившим своему ребенку в наследство ничего стоящего. Казалось бы, отец должен наставлять свое чадо на путь истинный, воспитывать, готовить к дальнейшей жизни, создавать из ребенка личность, однако он попросту проживает свой век, не думая о будущем и оставляя своего наследника ни с чем. Сильное и мрачное стихотворение, в котором Лермонтову, переживавшему за будущее своей Родины, удалось обличить проблему «Отцов и детей» и полностью описать поколение тридцатых годов таким, каким оно было на самом деле. В произведении было использовано достаточно эпитетов: «пришлец осиротелый», «голос благородный», «наукою бесплодной» и другие. Присутствует гипербола «Богаты едва из колыбели». Более точно передать мысли о настоящем, прошлом и недалеком будущем поэту помогают глаголы различных времен, сменяющиеся по ходу произведения. В «Думе» также используются старорусские слова, вроде «поприще», «пришлец», «бояся» и т.п

Темы и настроение

Главной темой стихотворения является сущность современного человека. Лирический герой поэзии с презрением относится к своему поколению и не видит у него великого будущего. Он считает, что нынешнее общество ведет бессмысленное существование, его представителям плевать на добро и зло, все грани стерты. У этих людей нет целей в жизни и нет принципов, которых они могли бы придерживаться.

Лермонтов также поднимает тему преемственности поколений. Ошибки родителей влияют на детей. Их опыт привел к тому, что у потомков отсутствует жажда к знаниям и они проживают пустую жизнь. Автор в лице лирического героя озадачен тем, какое духовное наследие оставит его поколение миру.

Михаил Юрьевич не только охарактеризовал свое время, но и поднял тему власти и описал свое презрение к ней. Общество он называет рабами, поскольку после восстания декабристов дворянство перестало участвовать в жизни страны. Его представители закрылись в своем беззаботном радостном мире и отказывались обращать внимание на насущные проблемы других слоев общества.

В самом произведение преобладают грустные настроения. В строках чувствуются нотки сожаления и безысходности. Лирический герой с тоской описывает пороки своего поколения и при этом относит самого себя к их представителям.

Основная идея

Поскольку стихотворение относится к философской лирике, основная его часть приходится на размышления. Лирический герой выражает идею, что несмотря на наличие каких-то желаний, его поколение обречено на бесполезное существование. Его сверстники не принесут потомкам никакой пользы, поскольку у них нет жажды к науке и высоких целей, к которым можно было бы стремиться. В этом и заключается главная мысль текста.

Идею, вложенную в думу, Лермонтов продолжит развивать дальше. Его размышления в будущем найдут отражение в «Герое нашего времени» — единственном законченном автором романе. Главным героем произведения стал безнравственный циничный Печорин, жизнь которого не имела смысла и оттого ему было скучно. Он так и не смог направить свои способности на пользу людям, а растратил их на мелочи.

Проблематика произведения

Проблемы, поднятые Лермонтовым напрямую связаны с идеей произведения. Поэт рассказывает в чем он обвиняет людей и описывает их недостатки:

- Дворян Михаил Юрьевич обвинил в праздности. Этот слой общества живет за чужой счет, его представители никогда не трудились и не служили на благо родины. Государство держится за счет крестьян и их тяжелого труда, а элита лишь паразитирует. Безделье развращает молодое поколение. Без труда стали пустыми души дворян, они больше не стремятся развивать Россию, хоть это и их прямой долг.

- Современников поэт винит в лицемерии. Они скрывают истинные мотивы своих поступков, пытаются утаить желания и мысли, чтобы не быть непонятыми обществом. Как результат, люди перестали получать удовольствие от жизни, а все их эмоции идут одной искусственной волной по приказам разума, а не от душевных порывов. Эти люди испытывают чувство одиночество и все прелести молодости пролетели мимо, пока они играли не свои роли.

- Отсутствие целей, идеалов, к которым следовало бы стремиться, высоких чувств делает жизнь современников Михаила бессмысленной. Они плывут по течению и не видят никакого смысла в своем существовании. Лермонтова пугает, что потомки не поймут, как они могли так пусто прожечь свои жизни и не принести никакой пользы будущим поколениям.

Михаил Юрьевич также поднимает тему равнодушия среди своих сверстников. Они безразличны ко всему вокруг и даже влюбляются случайно, кратковременно.

Образы и символы

В своем стихе Лермонтов задействовал ряж образов. Каждый из них был использован, ради выражения какой-то мысли, идеи:

- Лирический герой видит себя частью своего поколения, поэтому всегда говорит «мы». Но от других представителей своего времени его отличает печаль, с которой он смотрит на недостатки своих сверстников. Персонаж озадачен будущим и оттого ему грустно, что ничего он не оставит после себя потомкам. Он отличается от других сознательностью, с которой живет в праздности. Но он не способен этого изменить, ведь это порок его времени. Он ощущает себя лишь заложником роковой паутины социально-исторических закономерностей.

- «Ошибки отцов» — это то, что по мнению героя стало причиной бездействия его поколения. Этот образ олицетворяет восстание декабристов 1825 года. Горький опыт предшественников заставил будущие поколение отказаться от попыток что-то изменить сделать жизнь лучше. Поэтому их жизнь с самого начала похожа на «ровный путь без цели».

- Образ толпы представляет собой в стихотворении бездушную массу людей, что живут без духовных ценностей и высоких идеалов. При этом лирический герой себя также относит к этим людям. Он осознает, что навеки связан с людьми вокруг. Их навсегда связал опыт прошлых лет и история народа.

- Ранний плод символизирует поколение, описываемое Лермонтовым. Представители его поколения рано повзрослели и так же рано увяли. Однако пользы от их созревания не было, они стали бесполезны, словно безвкусные фрукты. Праздность сгубила их ум, а отсутствие свободы — души.

Автор также использует слова «иссушили» и «извлекли», через них он показывает сущность увядания представителей своего поколения. Они скрывают свои чувства и притупляют их, чтобы не стать посмешищем лицемерной общественности.

Дума (Печально я гляжу на наше поколенье!) -Лермонтов

Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто, иль темно, Меж тем, под бременем познанья и сомненья, В бездействии состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, Ошибками отцов и поздним их умом, И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, Как пир на празднике чужом.

К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы; Перед опасностью позорно малодушны И перед властию — презренные рабы. Так тощий плод, до времени созрелый, Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, Висит между цветов, пришлец осиротелый, И час их красоты — его паденья час!

Мы иссушили ум наукою бесплодной, Тая завистливо от ближних и друзей Надежды лучшие и голос благородный Неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслажденья, Но юных сил мы тем не сберегли; Из каждой радости, бояся пресыщенья, Мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства Восторгом сладостным наш ум не шевелят; Мы жадно бережем в груди остаток чувства — Зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, Их добросовестный, ребяческий разврат; И к гробу мы спешим без счастья и без славы, Глядя насмешливо назад.

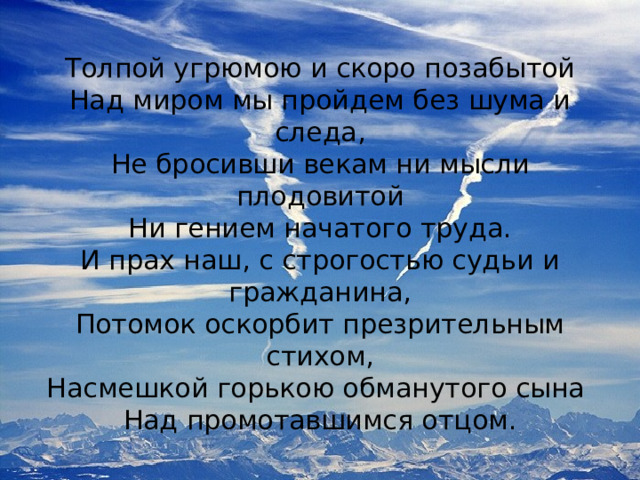

Толпой угрюмою и скоро позабытой Над миром мы пройдем без шума и следа, Не бросивши векам ни мысли плодовитой, Ни гением начатого труда. И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, Потомок оскорбит презрительным стихом, Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом.

Стихотворение «Дума» написано Лермонтовым в 1838 году. Рукописный вариант этого стихотворения не сохранился, не сохранилась точная дата его написания. 1838 год был насыщен событиями в жизни Лермонтова. Когда оно было написано, остается только догадываться.

В феврале в 1838 года Лермонтов был переведен в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, долгие годы квартировавший в Селищенских казармах близ Новгорода. Лермонтов жил с корнетом Краснокутским в так называемом «сумасшедшем доме».

Сохранилось воспоминание одного из сослуживцев, в котором рассказывалось о том, что Лермонтов превратил стены своей комнаты в своеобразный черновик. Он исписал все стены новыми творениями. Очевидно, не имея под рукой бумаги, он пришедшие в голову мысли записывал там, где их можно было записать. Сослуживцы долго и бережно хранили стены нетронутыми. В один прекрасный день, когда полк отсутствовал, инженер, ремонтировавший казармы, распорядился закрасить их. И только на подоконнике в его комнате долго просматривалась вырезанная перочинным ножичком фамилия поэта.

Так может быть, поэтому не осталось автографа стихотворения «Дума», что записывалось оно на стене? А. И. Арнольди писал:

Подобное разгульное времяпрепровождение вполне могло послужить источником печальных размышлений поэта, относившемуся ко всему критически.

Биограф Лермонтова Павел Висковатов пришел к выводу, что на написание этого стихотворение свой отпечаток наложило знакомство Лермонтова с творчеством французского литератора и философа Огюста Барбье.

Стихотворение «Дума» было опубликовано в 1839 году в журнале «Отечественные записки». Этот журнал только что был приобретен Андреем Краевским, ставшим на долгие годы его редактором и издателем.

Средства художественной выразительности

Михаил Юрьевич использовал художественные средства, чтобы сделать стих ярче, сложнее и более детально описать свои мысли. Лермонтов использовал такие тропы:

- Олицетворения — «насмешкой горькою», «бесплодная наука», «сладостный восторг», «тайный холод», «плодовитая мысль», «осмеянные страсти», «скупость закрытая»;

- Метафоры — «мы вянем», «иссушили ум», «кипит огонь»;

- Эпитеты — «презренные», «грядущее», «богаты», «угрюмая», «созрелый», «поздний»;

- Сравнения — «как тощий плод» «жизнь томит, как путь без цели»;

- Антитезы — «и ненавидим мы, и любим мы», «надежды лучшие — неверие», «ни злобе, ни любви», «к добру и злу».

Художественное достоинство «Думы» Михаила Лермонтова высоко оценил критик Белинский. Он хвалил его идейное содержание и утверждал, что в этой поэзии представители нового поколения найдут разгадку своего личного уныния, отстраненности от окружающего мира и внутренней пустоты.

Средства выразительности

Эпитеты – “презренные рабы”, “поздний ум”, “тощий плод”, “бесплодная наука”, “осмеянные страсти”, “сладостный восторг”, “бесполезный клад”, “тайный холод”, “роскошные забавы”, “угрюмая толпа”, “презрительный стих”.

Нетрудно заметить, что большинство эпитетов имеют отрицательную окраску, что создаёт характер всего произведения. Очень тонко поэт подметил отношение своего поколения к жизни с помощью сравнения и метонимии: “нас жизнь томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом…”, ” и к гробу мы спешим без счастья и без славы”.

Сочинение «Мой Лермонтов»

Но у каждого человека есть свой, любимый и близкий именно ему Лермонтов. Одни видят в нем прежде всего певца родины, прославляющего «ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее подобные морям». Другие воспринимают поэта как юношу, печально и задумчиво смотрящего вдаль, которому «некому руку подать в минуту душевной невзгоды». Кому-то дорог и близок Лермонтов — мятежный автор «Паруса», который, как и его лирический герой, сам просит бури, бесстрашно рвется навстречу бушующей стихии. И все они правы.

В стихотворениях поэта звучат мужество и грусть, жажда свободы и ощущение ее недостижимости, предчувствие утрат, любовь к родине и родной природе. Его произведения многообразны по тематике, настроению, жанрам. Однако все они объединены особым голосом, особой интонацией и мелодикой, отличающей Лермонтова от других поэтов. Автор словно вовлекает читателя в свои размышления, раскрывает перед ним самое заветное из того, что таится в глубинах человеческой души. Искренний голос поэта очаровывает, волнует нас, заставляет сопереживать его чувствам и мыслям, обогащает наш внутренний мир.

Мне более всего близок Лермонтов — певец прекрасной природы. Его стихотворения, посвященные природе, также различаются между собой. Мы видим мир природы во всех его проявлениях, в его движении и изменении, мир, живущий собственной, интересной и загадочной жизнью. Это идеальный мир, созданный мечтой поэта, избавленный от зла и несправедливости. Природу поэт воспринимает как источник прекрасного, воплощение гармонии и красоты. И в то же время автор наполняет свои пейзажи размышлениями о проблемах общественной и личной жизни.

В пейзажной лирике Лермонтова мы встречаем различные, постоянно изменяющиеся настроения. Здесь и осенняя грусть, и сожаление об уходящем лете с его радостями и светом. Поэтому в осенние картины проникают печальные нотки: мы видим «пожелтевшие листья», и «мрачную зелень елей», и «тусклый месяц», проглядывающий сквозь туман. В глубокой задумчивости «тихонько плачет» одинокий старый утес, грустя о золотой тучке, умчавшейся поутру вдаль. Но стоит перелистнуть страничку, и вот уже «свежий лес шумит при звуке ветерка», и «ландыш серебристый приветливо кивает головой», и «студеный ключ играет по оврагу». И совсем другие чувства охватывают нас. Вместо грусти приходит радость от созерцания окружающей красоты, забываются все тревоги и волнения.

Различны и сами пейзажи, которые рисует перед нами Лермонтов. Мы словно видим в них разные страны и континенты, интересные своей неповторимостью, имеющие свои особенные черты. Вот «вокруг лесистых гор» Кавказа «дикой пеленой» вьется туман и «река журчит одна». Или предстает перед нами одиноко растущая на диком севере сосна, «одета, как ризой», сыпучим снегом. И мечтает она о «крае, где солнца восход». В пустынных степях Аравии, под знойными лучами палящего солнца, стоят «три гордые пальмы». И под ними «из почвы бесплодной» пробивается родник, журча студеной водой. А вот, посреди голубой глади, «в тумане моря» белеет одинокий парус, под золотым лучом солнца стремящийся к неведомой стране.

Трудно передать те чувства, которые испытываешь, читая стихотворения поэта. Невероятно богатство и разнообразие его пейзажей и тех мыслей и эмоций, которыми они наполнены. Можно „ долго спорить о том, какой же он на самом деле — великий Лермонтов. И трудно найти однозначный ответ. Ведь для каждого человека он свой — любимый и близкий именно ему, волнующий и неповторимый. И это, мне кажется, главная особенность лирики Лермонтова — передавать минутные настроения, и глубокие размышления. Грустить и радоваться, постоянно меняться, каждую минуту быть другим, но всегда говорить правду о том, что на душе.

Сочинение Мой Лермонтов 9 класс (мой любимый поэт Лермонтов)

- Сочинения

- По литературе

- Мой Лермонтов

/

/

Я люблю читать много разной литературы, у каждого читателя иметься свой любимый поэт. Я очень люблю творчество великого поэта мировой литературы писателя – Михаила Юрьевича Лермонтова. Когда я берусь за чтение его книг и стихов я как будто переношусь в таинственный его мир. Когда читаю его строки, я как будто чувствую звук живой природы, чувствую и понимаю его состояние души.

Если говорить о биографии, то он прожил интересную увлекательную насыщенную жизнь. Его род был родом из Шотландии, но после того как один из родных его попал в плен и он идет на службу к московскому царю. Потом Михаил Юрьевич перешел в православие и стал одним из родоначальников русской дворянской фамилии теперь всем уже известной Лермонтовых. Он всегда помнил о своих кровных корнях и написал в 1831 году стихотворение « Желание » оно было посвящено родным шотландским предкам.

Михаил Юрьевич Лермонтов часто описывал в своих произведениях те события, которые происходили вокруг него. В его стихах я нахожу поддержку в трудные минуту, когда мне грустно его стихотворения могут подбодрить и поднять настроение. Именно с помощью его стихов я чувствую себя более уверенным. Его слова хорошо и уместно подобраны. Они как будто необходимы, они помогают лучше понять ситуацию, как найди выход из той ситуации, которая кажется безвыходной. Иногда на душе и в мыслях бывает так, тоскливо, что рядом со мной нет человека, который поймет меня и примет меня таким, какой я есть. И тогда я погружаюсь в литературу, читая стихи этого талантливого писателя, создается мнение, что я не один в этом мире, что существуют люди, которые понимают мой внутренний мир они как, будто понимают и разделяют твои позиции и на душе становиться легче, и я морально удовлетворяюсь.

Его произведения, на мой взгляд, поучают и успокаивают. Герои в его произведениях сильны, обладают сильной волей и не отступают от своих целей. Я тоже хочу чего-то нового, бороться и добиваться своих целей, не падать духом я верю в то, что у меня все получится.

Лермонтов М Ю. считаю заслужено вошел в число великих и находиться среди русских писателей. Образы в его произведениях хоть и проходят года, они со временем не гаснут и интересны окружающим, и волнуют наше новое поколение. У человека иметься свой любимый писатель — я отдаю предпочтение Лермонтову. Некоторые в нем видят певца своей родины, как он описывает природу леса, как красиво разливается реки напоминающие моря. Другие воспринимают его как молодого юношу, который печально смотрит вдаль он совсем один и некто не подает руку помощи.

Мне очень нравится его стих под названием «Листок» на мой взгляд, он здесь сравнивает свою судьбу с судьбой обычно листка, который сам по себе проживает свою жизнь. Популярным стихотворением в его творческой деятельности является « Парус » тоже подходит к его судьбе сквозь все бури в одиночку он выдерживает все преграды на своем пути. Мне близко творчество Лермонтова оно меня интригует, как он описывает природу и окружающий мир. Он представляет нам ее интересной и загадочной каждый автор видит по своему, у всех поэтов природа прекрасна по своему, а творчество Лермонтова близко по состоянию моей души.

9 класс

Другие: ← Бунин Любовь в творчестве ↑ По литературеЯ лиру посвятил народу своему Некрасов →

Мой Лермонтов

Сейчас читают:

- Композиция романа Война и мир Толстого сочинение Роман «Война и мир» является уникальным произведением. В нем описана война 1812 года. В произведении раскрываются конфликты между героями, семьями, человеческими отношениями, а так же война между Россией и Францией. Отношения и чувства можно

- Сочинение Волшебные слова 2, 4 класс (спасибо, пожалуйста и др.) рассуждение

Что такое волшебные слова, такие как спасибо, благодарю вас, пожалуйста, и многие другие? Зачем они нам нужны в повседневной жизни? Для чего? Не многие задаются этими вопросами. Эти слова мы используем в повседневной жизни, - Сочинение по картине Попова Первый снег 7 класс

Перед нашим взором предстаёт зима в самом своём расцвете, поражающая всякое воображение и захватывающая сердца тех, кто смог увидеть сие творение и впитать в себя все тёплые чувства первого снега зимой. Навалило немало снега - Сочинение Человек-амфибия — отзыв о книге

История, которая описана в этом удивительном, фантастическом романе, вызывает у читателя небывалый восторг, так как все происходящее, очень похоже на нашу жизнь. Этот роман, по праву можно считать шедевром фантастического стиля - Сочинение по картине Степанова Лоси 2 класс

Я считаю, себя творческим человеком, так как все свободное время посвящаю живописи точнее рисованию, мне нравятся многие художники с разными картинами и пейзажами. Еще не знаю чем нравится рисовать, но люблю яркие цвета и в основном люблю - Сочинение по картине Айвазовского Девятый вал (9 вал) 7 класс

Академик живописи Иван Константинович Айвазовский, почти всю жизнь прожил на берегах Черного моря, в любимой им Феодосии. Ежедневно гуляя по набережной городка, художник общался с моряками больших и маленьких судов стоящих на рейде.

Сочинение «Что такое для нас Лермонтов»

Как объяснить то ощущение грусти и гордости, которое охватывает, когда открываешь томик его стихов? Почему его стихи, проза, его личная судьба воспринимаются миллионами людей как личное переживание? Я думаю потому, что в Лермонтове очень много созвучных струн с каждым, кто серьезно относится к жизни и своему собственному достоинству. Как и Пушкин, Лермонтов очень рано стал осознавать себя как поэт. В ряде своих стихотворений Михаил Лермонтов говорит о себе как о «певце свободы» с пылкой и деятельной душой. «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой…», пишет поэт. Молодая мятежность Лермонтова, необъяснимая зрелость его мысли, точность зрения и вдохновенный талант — это дар свыше, поэтому Лермонтова можно считать избранником.

Герцен, почти ровесник Лермонтова, называл свое поколение «отравленным с детства». Если лицеист Пушкин рос в атмосфере страстных споров о будущем России, а юноши его поколения верили, что это будущее зависит от них, от их ума, таланта, деятельности, то Лермонтов, родившись позже на пятнадцать лет, становится центром внимания передовых людей в самые тяжелые годы реакции. Надежды на конституцию, республику, свободу рухнули. Царь Николай 1 твердо запомнил уроки 14 декабря 1825 года. Он не только отправил декабристов на виселицу и каторгу, но и принял все меры к тому, чтобы их дело не возродилось. Ровесники Лермонтова не могли мечтать о какой-либо деятельности, потому что деятельность в эпоху Николая 1 сводилась к повиновению. Нужно было быть. очень смелым и мужественным человеком, чтобы в лицо кинуть им слово: «Палачи, стоящие у трона.» Лермонтов поэт не побоялся расправы над собой, в один день он стал знаменит, написав стихотворение, посвященное смерти Пушкина. «Смерть поэта» это гневный протест, самый настоящий обвинительный акт против стоящих у трона «свободы, гения и славы палачей.» Гениальное стихотворение Лермонтова перекликается с его стихотворным откликом на смерть другого поэта, близкого Лермонтову по дружеским связям и творчеству Одоевского. Одоевский был опальный поэт.

По мнению большинства, жизнь должна идти тихо, без бурь, но мятежный дух Лермонтова прорвал эту ужасающую «тишину». Он страстно обращается к своему поколению, упрекая его в бездействии. В стихотворении «Дума» поэт пишет: Печально я гляжу па наше поколенье, Его грядущее иль пусто, иль темно, Меж тем, под бременем познанья и сомненья В бездействии состарится оно.

«Дума» заканчивается предсказанием о строгом суде грядущих поколений. Идейно стихотворение близко к взглядам декабристов. Как и «Смерть поэта», оно произвело сильнейшее воздействие на умы и сердца современников. В стихотворении «Поэт» Лермонтов говорит о роли поэта в обществе, он напоминает о том времени, когда могучие слова поэта воспламеняли бойца для битвы и звучали, «как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных.» Печатать Лермонтова было опасно. Редактор Краевский, напечатав ряд его стихотворений, сидел, как на кратере вулкана, ожидая ареста со дня на день. Журнал «Отечественные записки» был самым популярным, потому что он, хотя и с риском, печатал Лермонтова. Лермонтов четко дал характеристику своему обществу: «Перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы.» Реакционная критика обвинила поэта в том, что он не любит русский народ и клевещет на молодое поколение.

Лермонтов ответил своим идейным противникам стихотворениями «Как часто пестрою толпою окружен…» и «Родина». Он писал: «О! как мне хочется смутить веселость их и бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью.» Бабушка Лермонтова, безумно любя внука, постоянно сокрушается, зная, что его ждет трагический конец и что он со своим мятежным характером не умрет своей смертью. Она говорила: «Бедный Мишель, пока одни подыскивают себе невест и устраивают свои материальные дела, он так и остался неисправимым чудаком.» Но ктото же должен говорить правду! Поэт должен будить людей для лучших целей, а не увлекаться призрачной мишурой. Лермонтов четко знал свой путь, его мятежный дух не мог смириться с унылой действительностью. Он пишет; Нет, я нe Байрон, я другой, Еще нeвeдoмый избpaннuк, Как он, гонимый миром странник, Но только с русскою душой.

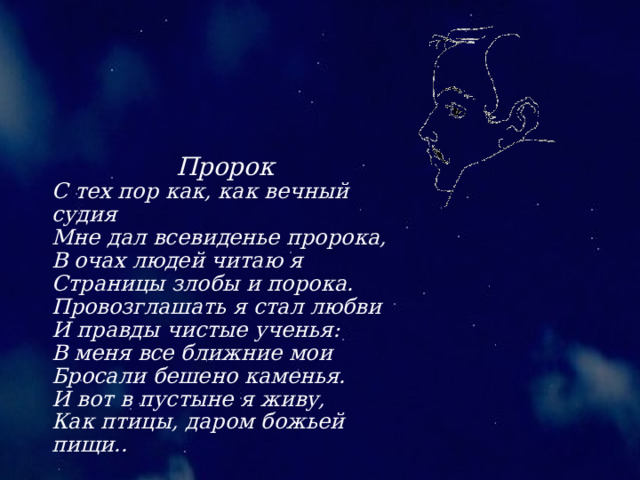

В стихотворении «Пророк» звучит протест против непонимания поэта обществом. Лермонтов рассказывает о том, какова оказалась судьба поэта пророка: его обличительные речи и высокие призывы встретили враждебное отношение со стороны людей, погрязших в «злобе и пороке». Жажда свободы и недостижимость ее важная тема лирики Лермонтова. Полемизируя с пушкинским «на свете счастья нет, но есть покой и воля, «Лермонтов утверждает, что нет ни счастья, ни покоя. Поэт, чувствуя себя одиноким в мире, не веря ни в дружбу, ни в любовь, считает жизнь «пустой и глупой шуткой». Лермонтов написал «Бородино», которое стало гимном русским богатырям, отдавшим свою жизнь за родину. Позднее Лев Толстой сказал, что без этого произведения не было бы «Войны и мира». Лермонтов протестует против бесцельной и бездумной жизни, темы его произведений разнообразны и глубоки по внутреннему содержанию. Он был патриотом своей страны. В стихотворении «Родина» он писал: «Люблю Отчизну я, но странною любовью…» Высоко Лермонтова оценил Чехов.

Чехов писал: «Я не знаю языка лучшего, чем у Лермонтова. У него я учился писать.» Многие стихи Лермонтова принадлежат к шедеврам мирового искусства. Трудна судьба поэта. За свои дерзкие стихи Лермонтов не только был в опале, но и за ним был установлен негласный надзор. Сам граф Бенкендорф внимательно следил за его деятельностью. Бабушка Лермонтова очень часто обращалась к Бенкендорфу с просьбой помочь, когда Михаила отправляли в очередную ссылку. «Не дождаться мне, видно, свободы, а тюремные дни, будто годы, и окно высоко над землей, и у двери стоит часовой,» писал Лермонтов. Высоко творчество Лермонтова оценил Гоголь, восклицая: «Где же истинные люди на Руси? Как горька судьба писателя и поэта, ополчившегося против зла». Делая вывод, можно сказать, что каждая мысль Лермонтова бередит душу, каждое слово звучите как набатный звон в мертвой тишине русского царства. Поднять голос в защиту свободы в годы реакции, когда всякая общественная мысль замирала, это значило проявить большое гражданское мужество и смелость. До конца своей жизни поэт был верен выбранной теме, боролся за свободу личности и свободу своей Родины. В этом сказался мятежный дух Лермонтова.

Энциклопедия Школьника – содружество русского слова и литературы

Когда я читаю его стихи, то как бы переношусь в таинственный мир, в котором важен каждый звук, каждое слово, каждое движение его души. В такой поэзии можно найти ответ на любой волнующий тебя вопрос. К ней обращаешься в трудные минуты жизни за советом, нравственным наставлением. Здесь можно почерпнуть что-то новое, ощутить то, что ты сам являешься частицей этого необъятного мира. Читая стихи Лермонтова, я всякий раз ловлю себя на мысли, что они не созданы человеком, а как бы возникли из самой природы, поэтому существуют вечно. В чем же секрет его поэтического дара? Я думаю, что он заключается в постоянном одиночестве Лермонтова, преследовавшем его с детства, поэтому стихи пронизаны глубоким отчаянием, болью и скрытой силой. Это энциклопедия чувств и переживаний, лирический дневник, в котором запечатлены самые незаметные изменения состояния души. Здесь и любовь, и отчаяние, и гнев, и скорбь, и грусть. В стихотворении “И скучно и грустно” поэт размышляет о смысле жизни, ее жестокости, быстротечности и непредсказуемости:

И скучно и грустно, и некому руку подать В минуту душевной невзгоды… Желанья!., что пользы напрасно и вечно желать? А годы проходят — все лучшие годы!

В душе лирического героя все рушится, он приходит к выводу о полной бессмысленности и ненужности жизни, бренности всего земного, ничтожности человека: И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — Такая пустая и глупая шутка… Лермонтовская поэзия многолика. Поражает то, как поэт образно и доступно объяснялся в любви к России, раскрывал глубину своего чувства. Поэт и гражданин, он страдал и переживал, искал ответы на наиболее злободневные вопросы, связанные с судьбой Отечества. Но отношение к Родине у него было противоречивым. Он гордился ее историческим прошлым, героизмом и мужеством народа, защищавшего свою землю до последнего вздоха. Лермонтов любил необъятные просторы России, ее природу. Ему были дороги и милы степи, безбрежные леса и реки:

Люблю дымок спаленной жнивы, В степи ночующий обоз И на холме средь желтой нивы Чету белеющих берез.

Поэт ненавидел самовластие и тиранию, презирал свое поколение, не способное к борьбе. Эти мысли звучат в “Думе”:

К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы: Перед опасностью позорно малодушны И перед властию — презренные рабы.

Лермонтов был в отчаянии, так как не видел правильного и благополучного пути, по которому могла бы пойти Россия. Его не удовлетворяло ее настоящее, но и не менее безотрадным представлялось будущее. Страдания поэта усиливались в связи с тем, что современники не понимали главного:

Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья: В меня все ближние мои Бросали бешено каменья.

Он сознавал свою отчужденность и одиночество. Эти мотивы воплотились в ряде основных образов его поэзии: парусе, пустыне, пальме, утесе и многих других. В стихотворении “Листок” Лермонтов сравнивал свою судьбу с судьбой одинокого листка, обреченного, как и он сам, на скитания:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой И в степь укатился, жестокою бурей гонимый; Засох и увял он от холода, зноя и горя И вот наконец докатился до Черного моря.

О своей неприкаянности поэт говорил в стихотворении “Парус”. Он предпочитал жизнь, полную радостей и страданий, спокойному, равнодушному существованию:

Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой… А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой!

Разлад между мечтами и действительностью был слишком велик. В результате Лермонтов перестал верить во взаимопонимание между людьми и в любовь. Она приносила ему не радость, а грусть:

Я жить хочу, хочу печали Любви и счастию назло: Они мой ум избаловали И слишком сгладили чело.

Жизненная трагедия поэта, его внутреннее одиночество определили драматичность его творений и романтическое видение мира. Лирический герой Лермонтова очень похож на него самого. В молодости его сравнивали с Байроном, так как он начал с подражания ему. Поэт вовсе не отказывался от внутреннего родства с ним, но всегда хотел быть иным:

Нет, я не Байрон, я другой, Еще неведомый избранник, Как он, гонимый миром странник, Но только с русскою душой.

Судьба Лермонтова была более трагична. Он считал себя прежде всего национальным поэтом, обличителем и понимал, что выбранный им путь правдивого художника российской действительности неизбежно повлечет за собой его смерть, которая окончательно довершит разочарование в жизни и поставит точку в поединке Лермонтова с нею. Итак, все творчество поэта — это его размышления о смысле существования, судьбе своей Родины, о смерти и вечности. Темы, к которым он обращался, очень актуальны в наше время, когда Россия находится на историческом перепутье, когда разрушилось все то, что в течение почти восьмидесяти лет считалось непоколебимым и в чем большинство людей даже не сомневалось. Сейчас особенно остро встали вопросы о путях выхода из экономического и политического кризиса и ответственности каждого человека за судьбу России. Поэтому неудивительно, что к стихам Лермонтова обращаются очень многие. Ведь это поэт и гражданин, который глубоко любил свою Родину и учил не только своих современников, но и потомков справедливости, доброте и умению понимать и чувствовать прекрасное.

Сочинение по литературе на тему «Лермонтов»

Вариант 1

Произведения этого поэта пробуждают все чувства, они призваны будоражить сознание. Когда мне в руки попадают стихотворения М. Ю. Лермонтова, я оказываюсь в совершенно особом мире, волнующем и зовущем.

К поэме Лермонтов обратился в самом начале своей творческой карьеры. Около 30 поэм вышло из-под его пера. Они держат неразрывную связь с его лирикой, в них прослеживаются все те же темы, идеи и образы. Продолжая художественные начинания Пушкина и Байрона, поэт развивал русскую романтическую поэму, как жанр.

Главное место в лирических поэмах Лермонтова достается герою, который прямо противостоит обществу. Он является одновременно и жертвой, и мстителем, а его вина вызвана независящими от него обстоятельствами. Желание героя возродиться через любовь обычно заканчивается печально.

Среди творчества Лермонтова особенно хочется выделить стихотворение «Смерть поэта». Оно является моим любимым.

Когда в 1837 году поэту стало известно о смертельном ранении Пушкина, которое тот получил на дуэли, он создал это стихотворение. Однако Лермонтов узнал о том, что в высших кругах распространяется клевета на Пушкина, что его винят в дуэли. Свое возмущение поэт выразил в последних 16 строках, которые добавил к тексту, начинаются они так:

«А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов…»

В то время, когда друзья Пушкина боялись написать правду о его гибели, Лермонтов был первым, кто это сделал. Своим стихотворением он указывает на то, что светское общество в первую очередь нужно винить в смерти прославленного поэта. Ведь оно не понимало Пушкина при жизни. Однако потом автор пишет:

«Убит!.. к чему теперь рыданья,

Пустых похвал ненужный хор

И жалкий лепет оправданья?

Судьбы свершился приговор!»

Лермонтов был, безусловно, великим поэтом, ему удавалось передавать истинные человеческие чувства в своих произведениях и заставлять читателя проживать их, как собственные.

Вариант 2

Михаил Юрьевич Лермонтов родился 2 октября 1814 г. в Москве. Рос и воспитывался в имении своей бабушки Арсеньевой (село Тарханы Чембарского уезда Пензенской губернии). Отец Лермонтова, Юрий Петрович, армейский капитан в отставке, бил бедным тульским помещиком. Мать, Мария Михайловна, происходила из знатного и богатого рода. Бабушка не могла примириться с таким неравным браком своей единственной дочери. Мать умерла от туберкулеза, не дожив до 22 лет и оставив сиротой трехлетнего сына. После смерти жени Юрий Петрович покинул Тарханы. Мальчик остался на воспитании у бабушки. Как ни, мал был в то время Лермонтов, как ни скрывали от него многое из распри между отцом и бабушкой, все же эта тяжелая семейная драма заставила его рано задуматься над отношениями между людьми и почувствовать себя одиноким. Это развило в нем мечтательность, задумчивость. В поэме “Сашка” Лермонтов писал:

Он не имел ни брата, ни сестры,

И тайных мук его никто не ведал.

До десятилетнего возраста Михаил Юрьевич рос болезненным мальчиком. В качестве воспитателей били приглашены иностранцы. Несколько раз бабушка возила Мишу на Кавказ. Это значительно улучшило здоровье подростка. Осенью 1828 г. Лермонтов бил принят в IV классе Московского университетского благородного пансиона. Среди преподавателей били профессора университета. Занятия в пансионе обогатили юношу умственно, расширили кругозор поэта в области науки, литератур, искусства; содействовали быстрому созреванию в нем поэтического таланта; укрепляли его свободолюбивые настроения.

В августе 1830 г. Лермонтов поступил в Московский университет, где проучился до 1832 г. В пансионе и университете он написал около 300 стихотворений, 16 поэм и 3 драмы. Среди них немало подлинно художественных созданий (“Нет, я не Байрон, я другой…”, “Желание”, “Зачем я не птица, не ворон степной…” и др.). Раннее творчество исполнено протеста поэта против реакции, воцарившейся в стране. В нем звучит призыв в борьбе, к действию: “Так жизнь скучна, когда боренья нет”; “Не могу на родине томиться, прочь отсель, туда, в кровавый бой”. В 1831 г. умер отец Лермонтова. На эту смерть поэт откликнулся стихотворением: «Ужасная судьба отца и сына…»

В 1832 г. за вольномыслие поэту был дан “совет” уйти из университета. И он поступает в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Учебу в школе Лермонтов назвал “страшными годами”. Это била казарма николаевского времени. Юнкера свободное время проводили в кутежах и буйных проказах.

В ноябре 1834 г. Михаил Юрьевич бил произведен в офицеры и определен в гвардейский гусарский полк. Моральный отдых Лермонтов находил в творчестве. В 1835–1836 гг. поэт создает ряд прекрасных произведений: драму “Маскарад”, поэму “Боярин Орша”, оставшуюся незаконченной повесть “Княгиня Лиговская”, где впервые появляется Печорин, и ряд лирических стихотворений. В 1837 г. создает знаменитое стихотворение “Смерть поэта”. Стихи Лермонтова волновали читателей, как своим содержанием, так и могучей силой художественного слова. Стихотворение “Смерть поэта” дошло до царя с надписью: “Призыв к революции”. Поэт бил арестован, а через неделю отправлен в свою первую ссылку на Кавказ, где шла война с горцами.

В феврале 1840 г. состоялась дуэль Лермонтова с сыном французского посланника Варанта. Михаила Юрьевича арестовали и снова отправили под пули на Кавказ, где он непрерывно участвовал в боях. В 1841 г. подстрекаемый врагами Лермонтова Мартынов вызвал поэта на дуэль. Вечером 15 июня М.Ю. Лермонтов бил убит на дуэли и 17 июня погребен на Пятигорском кладбище, а в апреле 1842 г., по ходатайству бабушки, его прах перевезли в Тархан.

Вариант 3

Михаил Юрьевич Лермонтов, был рожден в семье небогатых московских помещиков в 1814 году. Отец Михаил Юрьевича, отставной военный из Тульской губернии. Мама Лермонтова умерла, когда маленькому Мише было всего два года. Воспитанием будущего поэта занималась его бабушка Елизавета Арсеньева.

После пролетевшего беззаботного детства, молодой Миша Лермонтов поступает в благородный пансион при московском Университете. Но, вскоре ему приходится уйти оттуда в школу подпрапорщиков, и после ее окончания, Лермонтов становится офицером лейб гвардии гусарского полка.

Михаил Юрьевича Лермонтова принято разделять на два периода: период раннего творчества с 1829 по 1836 гг, и зрелый период с 1837 по 1841 гг. В 1837 году происходит перелом в судьбе поэта. Лермонтов пишет несколько стихотворений, направленных против российского самодержавия, за что поэта отправляют в ссылку на Кавказ. Благодаря своей бабушке, Елизавете Арсеньевой, поэт был помилован, возвращен в Петербург, и даже восстановлен на прежней службе. Но спустя пару лет, Лермонтова как дуэлянта, отправляют в ссылку на Кавказ во второй раз. На этот раз Михаил Юрьевич попадает уже не в мирную обстановку, а на арену боевых действий.

Попытки родных и друзей реабилитировать поэта в глазах царя, успеха не принесли. Гибель поэта В 1841 году, Лермонтов возвращался из отпуска на место службы. Проезжая через Пятигорск у него возникла ссора с Мартыновым, где поэт был застрелен на дуэли своим противником. Гибель поэта произошла 15 июля 1841 года. Творчество Михаил Юрьевича Лермонтова оставила глубокий след в русской литературе.

Такие произведения, как «Мцыри», «Бородино», «Демон», «Узник», «Герой нашего времени» навсегда останутся в истории отечественной литературы!

Сочинение на тему «Творчество М.Ю. Лермонтова»

Лермонтов – фигура совершенно уникального масштаба и формата в русской литературе. Младший современник Пушкина, он не попал в когорту сочинителей, причисленных к золотому веку русской поэзии. Не оказалось ему места и в ряду великих русских прозаиков: Гоголя, Достоевского, Толстого, — оказавших огромное влияние не только на русскую, но и на всю мировую литературу.

В тени Пушкина

Не уступая, быть может, по уровню таланта солнцу русской поэзии, Лермонтов на долгие годы оказался в тени Пушкина. Вернее, он сам избрал это место, полагая, что не достоин навязывать собственное общество всеобщему кумиру. Они не раз могли встретиться, но так и не были представлены друг другу.

Смерть Пушкина, оказалась тем рубежом, после которого к Лермонтову пришло понимание, что свою силу и дар он не имеет права утаивать далее. Он пишет стихотворение «На смерть поэта» и начинает публиковать свои произведения.

Вместе с тем, у Лермонтова практически не было круга литературных знакомств, он оставался одинокой и вполне самодостаточной личностью. Возможно, причиной тому была предрасположенность поэта к философским и психоаналитическим темам в творчестве («Демон», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу»), который были достаточно экзотичны для русских писателей.

Последние годы жизни поэта – это практически вертикальный взлет, который не дает даже ориентировочно предположить уровня высот, которых мог достичь Лермонтов. Если еще можно представить, что одной из тем позднего творчества Пушкина, не погибни он на дуэли, оказалась бы русская история – то строить догадки о перспективах литературной деятельности Лермонтова нет никакой возможности.

Герой нашего времени

Автор «Героя нашего времени» является, скорее, литературным современником следующего, а не своего века. Разве можно предположить, что «Мертвые души» и роман о Печорине были написаны в одни и те же годы? Не то, чтобы Лермонтов не видел социальных проблем. Но его размышления совершенно другого уровня. Да, он индивидуалист – но уже вовсе не романтик байроновского типа. Он из другого времени, гость из будущего.

Говорят, талант – это тот, кто абсолютно точно попадает в мишень, которую выбрал. Гений же стреляет в цель, которая другим не видна.

Лермонтов изначально метил за горизонт. И возможно, самой точно оценкой его гения являются слова величайшего классика европейской литературы XX века Джойса о том, что единственной книгой, похожей на его «Портрет художника в юности» является «Герой нашего времени».

Расстались мы, но твой портрет

Я на груди своей храню:

Как бледный призрак лучших лет,

Он душу радует мою.

И, новым преданный страстям,

Я разлюбить его не мог:

Так храм оставленный — всё храм,

Кумир поверженный — всё бог!

Краткое содержание

Е. Сушкова. Неизвестный художник

С начальной строчки произведения лирический герой сообщает о том, что бережно, рядом с сердцем он носит портрет той, что навсегда похитила его сон. На протяжении многих лет он чувствует к избраннице пылкую любовь. Известно, что Лермонтов носил на груди нательный крестик с портретом своей возлюбленной, решившись снять его, чтобы не повредить, накануне рокового дуэльного поединка с Мартыновым, в результате которого был застрелен.

Лирический герой произведения признаёт собственную беспомощность: он не может вычеркнуть из памяти горячо любимую женщину. Даже новые отношения не способны её заменить. Но любит герой вовсе не нынешнюю светскую львицу, увлечённую балами и стремящуюся найти себе выгодную партию для замужества, а ту искреннюю девушку, какой она когда-то была. Память о той юной девушке, наивной и чистой, всецело овладевает его сердцем.

К сожалению, сильно повзрослевшая и изменившаяся Екатерина Сушкова, которой посвящено стихотворение, больше не имеет ничего общего с той наивной и светлой девчушкой, которую когда-то полюбил поэт.

История создания

Произведение появилось на свет в 1837 г., а первая публикация случилась спустя три года на страницах поэтического сборника «Стихотворения». Автор написал настоящую серенаду, посвятив её некогда любимой Екатерине Сушковой. Несмотря на то, что у Лермонтова было немало других женщин, свою первую пылкую влюблённость он смог пронести через всю жизнь, трепетно сохранив память о возлюбленной на долгие годы.

Жанр, направление, размер

Перед нами яркий образец любовной лирики: в нём отражена вся глубина любовных терзаний романтического героя. Произведение было создано в период расцвета литературного направления «романтизм» и полностью соответствует его чертам. Поэтический размер – четырёхстопный ямб с мужской рифмовкой.

Композиция

С композиционной точки зрения, произведение можно разделить на две части, по одной строфе в каждой. Обе строфы являются, по сути, сложным пояснительным предложением, в котором сначала автор высказывает некое утверждение, а затем даёт ему объяснение:

- Первая часть – заметно раздвоение личности лирического героя: взаимоотношения с любимой девушкой закончены, но он всё ещё не готов навсегда отпустить её из своего сердца. Герой продолжает на груди носить портрет с изображением возлюбленной.

- Вторая часть – назревает острый конфликт между былой любовью романтического героя и его новыми страстями, которые не способны дать его сердцу прежнюю отраду.

Рассуждая об «архитектуре» данного произведения, справедливо говорить о кольцевой композиции. Подобная композиция позволяет поднимать одну и ту же тему несколько раз подряд. В данном случае, мы видим: чувства романтического героя перемещаются из настоящего в прошлое, а затем – наоборот. Поэт пишет: «Расстались мы» (это прошлое), «но твой портрет … храню» (это настоящее); «Как бледный призрак лучших лет» (это прошлое), «Он душу радует мою» (это настоящее).

Образы и символы

В произведении представлено несколько семантически значимых образов:

- образ лирического героя – полностью идентичен автору. Исповедальная речь поэта о своей былой любви насквозь проникнута эмоциями тоски и грусти. Герой страдает, но, вместе с тем, осознаёт: ничего уже не вернуть. Время изменилось, а значит, и объект любви стал другим. Поэту остаётся лишь одно: всячески лелеять свои юношеские светлые чувства;

- образ портрета (возлюбленной) – это символ тоски, грусти и душевного спокойствия. Именно в портрете сосредоточены все светлые и дорогие для поэта воспоминания. При взгляде на портрет любимой, чувства лирического героя оживают с новой силой;

- образ храма – он утрачивает в произведении свою религиозную подоплёку. Во-первых, для романтического героя, храм – это душа, в которой обитают счастье и любовь, подобно божествам. Во-вторых, образ храма можно разделить на две составляющие: божественность – как возвышенное религиозное чувство и священная обитель – как вечная любовь и её святость.

Темы и настроение

Основная тема произведения – искренняя любовь, которая, даже с течением лет, не заканчивается. Настроенческий пафос стихотворения – всепоглощающая печаль и грусть. Вместе с тем, лирический герой испытывает минуты счастья, когда смотрит на портрет любимой девушки, вспоминает её прекрасный образ и признаётся: «Он душу радует мою».

Основная идея

Лермонтов утверждает следующую мысль: искренние и настоящие чувства, дарованные человеку Богом, остаются в сердце до конца его жизни. Даже воспоминания об истинной любви способны озарять светом и радостью каждый день жизни.

Средства выразительности

Данное стихотворение богато на художественные приёмы. Лермонтов использует возможности следующих выразительных средств:

- эпитеты — «новые страсти», «бледный призрак», «кумир поверженный»;

- метафора – «портрет… душу радует мою»;

- сравнения – «кумир поверженный – все бог», «как бледный призрак.

Ирина Зарицкая | Просмотров: 569 | Оценить:

Расстались мы, но твой портрет

Я на груди своей храню:

Как бледный призрак лучших лет,

Он душу радует мою.

И, новым преданный страстям,

Я разлюбить его не мог:

Так храм оставленный — всё храм,

Кумир поверженный — всё бог!

Краткое содержание

Е. Сушкова. Неизвестный художник

С начальной строчки произведения лирический герой сообщает о том, что бережно, рядом с сердцем он носит портрет той, что навсегда похитила его сон. На протяжении многих лет он чувствует к избраннице пылкую любовь. Известно, что Лермонтов носил на груди нательный крестик с портретом своей возлюбленной, решившись снять его, чтобы не повредить, накануне рокового дуэльного поединка с Мартыновым, в результате которого был застрелен.

Лирический герой произведения признаёт собственную беспомощность: он не может вычеркнуть из памяти горячо любимую женщину. Даже новые отношения не способны её заменить. Но любит герой вовсе не нынешнюю светскую львицу, увлечённую балами и стремящуюся найти себе выгодную партию для замужества, а ту искреннюю девушку, какой она когда-то была. Память о той юной девушке, наивной и чистой, всецело овладевает его сердцем.

К сожалению, сильно повзрослевшая и изменившаяся Екатерина Сушкова, которой посвящено стихотворение, больше не имеет ничего общего с той наивной и светлой девчушкой, которую когда-то полюбил поэт.

История создания

Произведение появилось на свет в 1837 г., а первая публикация случилась спустя три года на страницах поэтического сборника «Стихотворения». Автор написал настоящую серенаду, посвятив её некогда любимой Екатерине Сушковой. Несмотря на то, что у Лермонтова было немало других женщин, свою первую пылкую влюблённость он смог пронести через всю жизнь, трепетно сохранив память о возлюбленной на долгие годы.

Жанр, направление, размер

Перед нами яркий образец любовной лирики: в нём отражена вся глубина любовных терзаний романтического героя. Произведение было создано в период расцвета литературного направления «романтизм» и полностью соответствует его чертам. Поэтический размер – четырёхстопный ямб с мужской рифмовкой.

Композиция

С композиционной точки зрения, произведение можно разделить на две части, по одной строфе в каждой. Обе строфы являются, по сути, сложным пояснительным предложением, в котором сначала автор высказывает некое утверждение, а затем даёт ему объяснение:

- Первая часть – заметно раздвоение личности лирического героя: взаимоотношения с любимой девушкой закончены, но он всё ещё не готов навсегда отпустить её из своего сердца. Герой продолжает на груди носить портрет с изображением возлюбленной.

- Вторая часть – назревает острый конфликт между былой любовью романтического героя и его новыми страстями, которые не способны дать его сердцу прежнюю отраду.

Рассуждая об «архитектуре» данного произведения, справедливо говорить о кольцевой композиции. Подобная композиция позволяет поднимать одну и ту же тему несколько раз подряд. В данном случае, мы видим: чувства романтического героя перемещаются из настоящего в прошлое, а затем – наоборот. Поэт пишет: «Расстались мы» (это прошлое), «но твой портрет … храню» (это настоящее); «Как бледный призрак лучших лет» (это прошлое), «Он душу радует мою» (это настоящее).

Образы и символы

В произведении представлено несколько семантически значимых образов:

- образ лирического героя – полностью идентичен автору. Исповедальная речь поэта о своей былой любви насквозь проникнута эмоциями тоски и грусти. Герой страдает, но, вместе с тем, осознаёт: ничего уже не вернуть. Время изменилось, а значит, и объект любви стал другим. Поэту остаётся лишь одно: всячески лелеять свои юношеские светлые чувства;

- образ портрета (возлюбленной) – это символ тоски, грусти и душевного спокойствия. Именно в портрете сосредоточены все светлые и дорогие для поэта воспоминания. При взгляде на портрет любимой, чувства лирического героя оживают с новой силой;

- образ храма – он утрачивает в произведении свою религиозную подоплёку. Во-первых, для романтического героя, храм – это душа, в которой обитают счастье и любовь, подобно божествам. Во-вторых, образ храма можно разделить на две составляющие: божественность – как возвышенное религиозное чувство и священная обитель – как вечная любовь и её святость.

Темы и настроение

Основная тема произведения – искренняя любовь, которая, даже с течением лет, не заканчивается. Настроенческий пафос стихотворения – всепоглощающая печаль и грусть. Вместе с тем, лирический герой испытывает минуты счастья, когда смотрит на портрет любимой девушки, вспоминает её прекрасный образ и признаётся: «Он душу радует мою».

Основная идея

Лермонтов утверждает следующую мысль: искренние и настоящие чувства, дарованные человеку Богом, остаются в сердце до конца его жизни. Даже воспоминания об истинной любви способны озарять светом и радостью каждый день жизни.

Средства выразительности

Данное стихотворение богато на художественные приёмы. Лермонтов использует возможности следующих выразительных средств:

- эпитеты — «новые страсти», «бледный призрак», «кумир поверженный»;

- метафора – «портрет… душу радует мою»;

- сравнения – «кумир поверженный – все бог», «как бледный призрак.

Ирина Зарицкая | Просмотров: 569 | Оценить:

Мотив

одиночества

в лирике

М.Ю. Лермонтова

Кречетова Е.А.,

учитель русского языка

и литературы

Это всё о нём…

Спросил однажды Ветер у Волны:

«Ну почему меня ты не полюбишь?…

Тебе дарю я силы все свои…

А ты лишь Берег ласково целуешь?…

Ему ты шепчешь нежные слова…

Спешишь к нему и днём и тёмной ночью…

Что ж Он такого сделал для тебя…

Раз на меня ты и смотреть не хочешь?»…

На что Волна ответила шутя:

«Ты бродишь по просторам океанским

Характер беспокойный у тебя…

А я ценю в любви лишь…постоянство» …

Наталья Баскакова

… во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, может быть, через час простится с вами и миром навеки, а второй…второй?…

«И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле… Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового… Смешно и досадно!»

«Одиночество — естественное убежище всех мыслей: оно вдохновляет всех поэтов, оно создаёт артистов, оно воодушевляет гениев».

Ж. Лакордер

Лермонтов рано осознал себя «избранником», человеком загадочной и трагической судьбы: В уме своем я создал мир иной И образов иных существованье

Природа наградила его гениальным даром, это было ясно всем, кто с ним общался, и ему самому.

Юноша Лермонтов верил, что героические личности (и он в том числе) способны разрешить коренные вопросы нравственного и социального устроения мира.

Как страшно жизни сей оковы

Нам в одиночестве влачить,

Делить веселье все готовы –

Никто не хочет грусть делить…

(«Одиночество» М.Ю.Лермонтов)

- М.Ю.Лермонтов жил и творил в годы жесточайшей политической реакции, наступившей в России после разгрома восстания декабристов. Потеря матери в раннем возрасте и сама личность поэта сопутствовали обострению в его сознании трагического несовершенства мира.

- На протяжении всей своей короткой, но плодотворной жизни он был одинок. Лирический герой Лермонтова — это гордая одинокая личность, противопоставленная миру и обществу. В лирике Лермонтова выразился протест против внутреннего и наружного рабства.

- Одиночество — центральная тема его поэзии. Лирический герой не находит себе пристанища ни в светском обществе, ни в любви, ни в дружбе, ни в Отчизне .

Между поэтом и действительностью, которая уничтожала и унижала самые возвышенные чувства, сложились враждебные отношения. Существующий порядок с его моральными нормами отрицал достоинство личности. Следовательно, нравственной обязанностью поэта, отстаивающего права и свободу, стало полное и бескомпромиссное неприятие враждебного общества. Так возник гордый романтический образ лирики Лермонтова. Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром странник,

Но только с русскою душой.

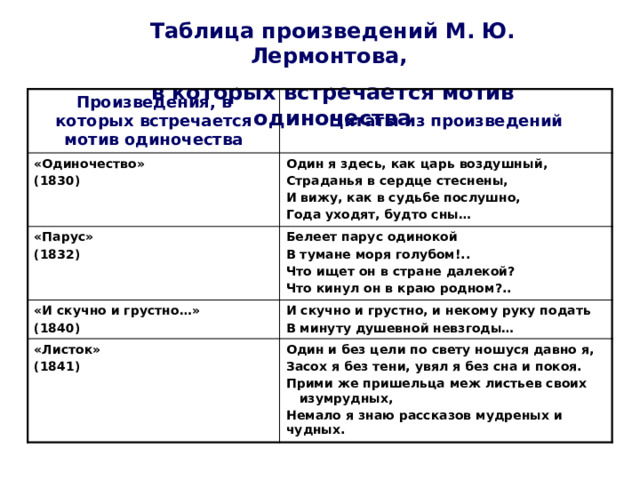

Таблица произведений М. Ю. Лермонтова,

в которых встречается мотив одиночества

Произведения, в которых встречается мотив одиночества

Цитаты из произведений

«Одиночество»

«Парус»

(1830)

Один я здесь, как царь воздушный,

«И скучно и грустно…»

(1832)

Белеет парус одинокой

Страданья в сердце стеснены,

И вижу, как в судьбе послушно,

В тумане моря голубом!..

(1840)

И скучно и грустно, и некому руку подать

«Листок»

Года уходят, будто сны…

Что ищет он в стране далекой?

В минуту душевной невзгоды…

(1841)

Один и без цели по свету ношуся давно я,

Что кинул он в краю родном?..

Засох я без тени, увял я без сна и покоя.

Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,

Немало я знаю рассказов мудреных и чудных.

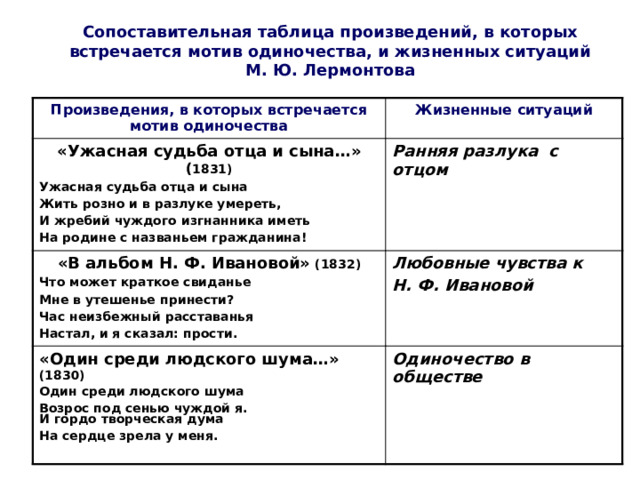

Сопоставительная таблица произведений, в которых встречается мотив одиночества, и жизненных ситуаций М. Ю. Лермонтова

Произведения, в которых встречается мотив одиночества

Жизненные ситуаций

«Ужасная судьба отца и сына…» ( 1831)

Ужасная судьба отца и сына

Ранняя разлука с отцом

«В альбом Н. Ф. Ивановой» (1832)

Любовные чувства к

Жить розно и в разлуке умереть,

«Один среди людского шума…» (1830)

Что может краткое свиданье

Один среди людского шума

Н. Ф. Ивановой

Мне в утешенье принести?

Одиночество в обществе

И жребий чуждого изгнанника иметь

Час неизбежный расставанья

На родине с названьем гражданина!

Возрос под сенью чуждой я.

Настал, и я сказал: прости.

И гордо творческая дума

На сердце зрела у меня.

Мысли об одиночестве воплощены в целом ряде аллегорических образов: вот «парус одинокий» мелькает среди бушующих волн; сосна «стоит одиноко на голой вершине»; утёс одиноко «и тихонько плачет… в пустыне»; дубовый листок, выросший «в отчизне суровой, Один и без цели» носится по свету.

Лермонтов грустит глубоко и искренно о том, что в жизни « и радость, и муки, и всё так ничтожно». Да и сама жизнь в целом , «как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — Такая пустая и глупая шутка!» Конечно, Лермонтова тяготили условия жизни «высшего» света, но не сама жизнь .

Парус

Белеет парус одинокий В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет, И мачта гнется и скрипит…

Увы! он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

«На севере диком»

На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

Одета, как ризой, она.

И снится ей всё, что в пустыне далёкой-

В том крае, где солнца восход,

Одна и грустна на утёсе горючем

Прекрасная пальма растёт.

Утес

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана;

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине

Старого утеса. Одиноко

Он стоит, задумался глубоко

И тихонько плачет он в пустыне.

«Дубовый листок»

В центре произведения – судьба одинокого, не находящего покой человека. Основной темой стихотворения, относящегося к философской лирике , являются поиски одинокой душой спокойствия и душевного тепла в реальном мире. На автобиографичность произведения указывают направление движения листка на юг (для Лермонтова это был Кавказ) и тот факт, что листок, оторвавшись «от ветки родимой» отправился скитаться не по собственной воле, а «жестокою бурей гонимый» . Листок символизирует трагически одинокого человека, оторванного от своих корней, в чужом мире .

Тучи Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные… Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно холодные, вечно свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Семейные распри всю жизнь

терзали душу поэта.

Я сын страданья. Мой отец

Не знал покоя по конец,

В слезах угасла мать моя;

От них остался только я,

Ненужный член в пиру людском,

Младая ветвь на пне сухом.

( «Стансы». 1831)

После смерти отца (1831) Лермонтов с глубокой скорбью подвёл итог семейным раздорам:

Ужасная судьба отца и сына

Жить розно и в разлуке умереть…

Сознание одиночества не отрывало Лермонтова от жизни, не уводило его в мир отвлечённых мечтаний.

«И нет в душе довольно власти –

Люблю мучения земли», — писал в стихотворении «1830. Мая, 16 числа».

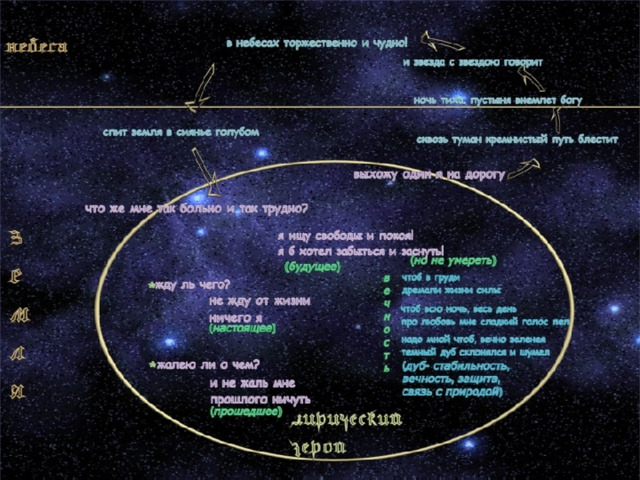

Эта же мысль развита в стихотворении зрелого периода «Выхожу один я на дорогу …»

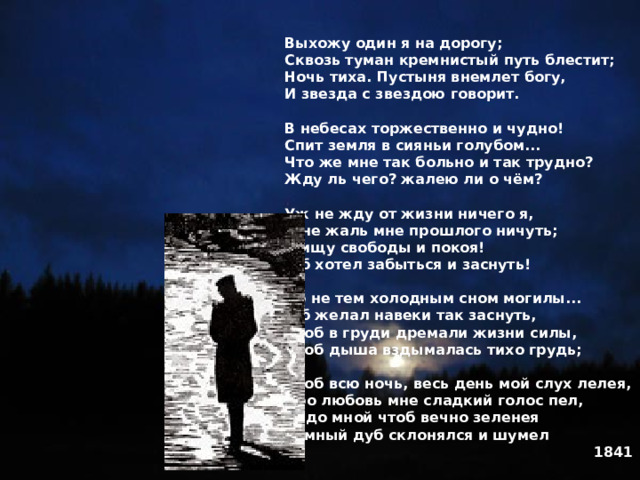

Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, И звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сияньи голубом… Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чём? Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть; Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть! Но не тем холодным сном могилы… Я б желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб вечно зеленея Тёмный дуб склонялся и шумел

1841

За несколько дней до 15 июля, до дуэли и смерти, написано лермонтовское «Выхожу один я на дорогу…» В ночной час одиноко выходит поэт к пустынному склону Машука. В небесах – южная голубая ночь, в туманном синем свете – земля. Звезды мерцают, их далекие лучи делаются то ярче, то они чуть гаснут. Там, на высоте, таинственная беседа. Мир и покой, но: Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? Жалею ли о чем? В лунном свете стелилась впереди покрытая мелкой каменной осыпью машукских скал дорога – кремнистый путь. Одиноко по ней шел поэт: Уж не жду от жизни ничего я… И не жаль мне прошлого ничуть.

Нравственный идеал Лермонтова — гармоничный и совершенный мир, где земное слитно с небесным, духовное с природным, где все полно отрады, красоты, воли.

Лермонтов был тем человеком, который понимал, о чем говорят друг с другом звезды, о чем шелестит «вечно зеленея темный дуб», ему пел неземной «сладкий голос». Чувство единения с природой, понимание природы приносят поэту минуты высочайшей радости и наслаждения.

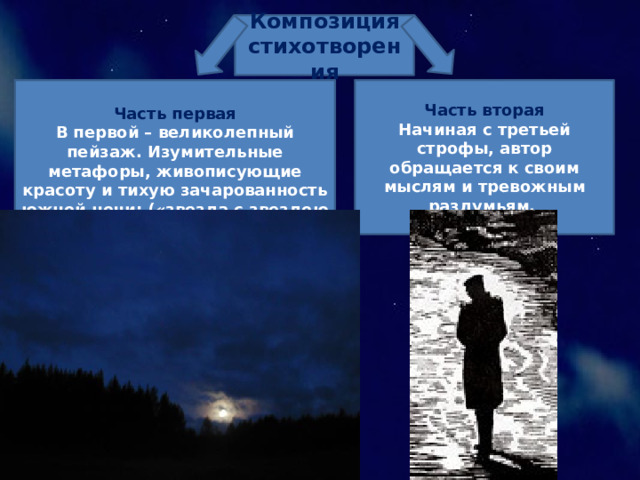

Композиция стихотворения

Часть вторая

Часть первая

Начиная с третьей строфы, автор обращается к своим мыслям и тревожным раздумьям.

В первой – великолепный пейзаж. Изумительные метафоры, живописующие красоту и тихую зачарованность южной ночи: («звезда с звездою говорит»; «пустыня внемлет богу»).

«Выхожу один я на дорогу…», принадлежащем «к лучшим созданиям Лермонтова». Поэт взволнован величием ночи, очарован торжественной тишиной и покоем, разлитым в природе. Это настроение передается и нам, читателям. Мы видим и «кремнистый путь», и «сиянье голубое», и яркие звезды, ощущаем торжественную тишину ночи. Это гимн красоте, гармонии свободной и могучей природы, не знающей противоречий. От ночного пейзажа, тонущего в голубом сиянье, мысль поэта обращается к человеческому обществу, в котором бушуют страсти и душевные тревоги, к своим грустным мыслям. Поэту «больно и… трудно» оттого, что нет «свободы и покоя». Но он любит жизнь с ее страданиями и радостями, гонит прочь промелькнувшую мысль о смерти.

Предвидя все, все понимая, вписывал Лермонтов свое стихотворение в «Записную книгу Одоевского». В ней уже было рассказано о судьбе дубового листка, оторвавшегося от ветки родимой и унесенного бурей к далекому берегу Черного моря, где растет молодая чинара, с которой шепчется морской ветер, в ее ветвях качаются и поют свои песни вольные птицы; была рассказана грустная повесть о том, как отказалась дать приют страннику полная жизни и счастья чинара – повесть о жизни и о смерти. В эту книгу вписан также и «Сон», вписано в нее и стихотворение о том, как тучка ночевала на груди утеса-великана и в золотых утренних лучах рано умчалась вдаль, весело играя по лазури, оставив и забыв утес, по которому тихо струились слезы. Здесь и знаменитый «Пророк».

Поэт жаждал света, простоты и сердечности, но в современном ему обществе его всюду подстерегали обман, клевета, порок: Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубокие познанья, жажда славы. Талант и пылкая любовь свободы, Когда мы их употребить не можем?

В этом мире нищему, пользуясь его слепотой,

… кто-то камень положил В его протянутую руку.

Тоска, чувство одиночества не покидают Лермонтова и тогда, когда речь идёт о любви. Его отношения к женщине отравлены трагическими обстоятельствами, тяжёлыми предчувствиями.

В этом мире в ответ на откровение души поэта его возлюбленная … покачала головой, Сказав, что разум болен мой, Желаньем вздорным ослепленный.

В интимной лирике Лермонтова очень мало светлых, радостных настроений, тех «чудных мгновений», что воспеты Пушкиным. В стихотворении «Стансы» (1831) поэт пишет:

Пусть я кого-нибудь люблю: Любовь не красит жизнь мою…

В ранней лирике чаще всего речь идёт о неразделённой любви, об измене женщины, не оценившей возвышенные чувства друга. В стихотворении «К***» (1832) он прощается с обманувшими мечтами и с той, которая тяжко ранила его чуткое сердце:

Не знав коварную измену,

Тебе я душу отдавал;

Такой души ты знала ль цену?

Ты знала – я тебя не знал!

Интимная лирика последних лет почти свободна от безысходного душевного надрыва. Всё реже встречается тема одиночества, всё чаще поэт говорит о возможности и необходимости взаимопонимания между духовно близкими людьми, о верности и преданности. Дружить и любить, по мысли поэта, — значит желать добра близкому человеку, подавлять в себе чувства недоверия, прощать мелкие обиды.

В стихотворении «Оправдание» (1841) читаем:

Но пред судом толпы лукавой

Скажи, что судит нас иной

И что прощать святое право

Страданьем куплено тобой.

Добрый характер, любящее сердце, способность увлекаться — вот каким он был и каким навсегда остался в отношениях с друзьями. Он не изменял им, не забывал их. И, обращаясь к умершему декабристу — поэту Александру Одоевскому, с которым встретился на Кавказе, писал:

Мир сердцу твоему, мой милый Саша! Покрытое землей чужих полей, Пусть тихо спит оно, как дружба наша В немом кладбище памяти моей!

В стихотворении «Как часто пёстрою толпою окружён…» , как и в стихотворении «Смерть Поэта», сатирические мотивы находятся в соседстве с элегическими. Вначале несколькими точными штрихами поэт рисует надменных, духовно нищих людей «большого света». «В пёстрой толпе» звучат «затверженные речи», «мелькают образы бездушных людей». Поэту духовно чужды эти «приличьем стянутые маски».

Чтобы забыться, отдохнуть от «блеска и суеты», он погружается в воспоминания о близкой сердцу «недавней старине». Сатира уступает место элегии. Лермонтову дороги родные тархановские места: «…сад с разрушенной теплицей», заросший «спящий пруд», дымящееся село и «туманы над полями». Когда-то здесь поэт думал «об ней», плакал и любил юное «созданье с глазами, полными лазурного огня…»

«Как часто, пестрою толпою окружен…»

И если как-нибудь на миг удастся мне

Забыться, — памятью к недавней старине

Лечу я вольной, вольной птицей;

И вижу я себя ребенком; и кругом

Родные все места: высокий барский дом

И сад с разрушенной теплицей.

В ранней лирике Лермонтова исходным остаётся переживание печального одиночества:

Брожу один, как отчуждённый…

Уже в первых стихотворениях проявляется настроение отрицания. Уныние вызвано отсутствием того пристанища одинокого скитальца,

«где дружба дружбы не обманет, любовь любви не изменит».

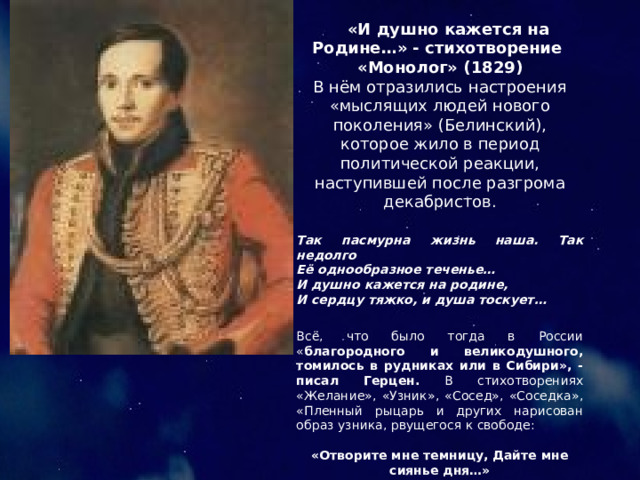

«И душно кажется на Родине…» — стихотворение «Монолог» (1829)

В нём отразились настроения «мыслящих людей нового поколения» (Белинский), которое жило в период политической реакции, наступившей после разгрома декабристов.

Так пасмурна жизнь наша. Так недолго

Её однообразное теченье…

И душно кажется на родине,

И сердцу тяжко, и душа тоскует…

Всё, что было тогда в России « благородного и великодушного, томилось в рудниках или в Сибири», — писал Герцен. В стихотворениях «Желание», «Узник», «Сосед», «Соседка», «Пленный рыцарь и других нарисован образ узника, рвущегося к свободе:

«Отворите мне темницу, Дайте мне сиянье дня…»

«Одинок я – нет отрады…»

В 1830 году в стихотворении “Стансы” появляется неожиданная нота: Я к одиночеству привык, Я б не умел ужиться с другом; Я б с ним препровожденный миг Прочел потерянным досугом… На светлый запад удалюсь, Вид моря грусть мою рассеет. Ни с кем в отчизне не прощусь — Никто о мне не пожалеет!.. Оказывается, одиночество лирического героя не навязано ему миром, но избрано им добровольно как единственно возможное состояние души. Ни друг, ни отчизна не составляют необходимых элементов его существования. Бездомье героя — ему мученье, но и его единственный путь!

Отсюда начинается новая, именно лермонтовская трактовка темы одиночества — изгнания — странничества . Одиночество странника — особое, ибо оно избрано им добровольно. Непонимание окружающим миром становится не клеймом проклятия, но знаком высокого избранничества в стихотворении “О, полно извинять разврат!”. К поэту, певшему “…о вольности, когда Тиран гремел, грозили казни”, автор обращает удивительный призыв: Изгнаньем из страны родной Хвались повсюду, как свободой… Мир отвергает героя, изгоняет — но и герой отвергает этот мир, уходит от него.

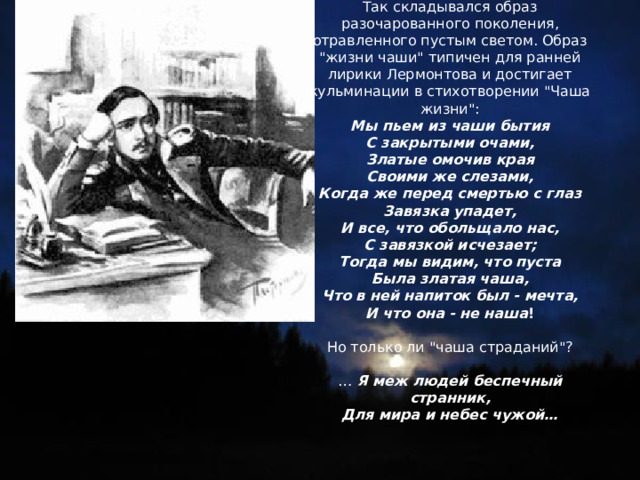

Так складывался образ разочарованного поколения, отравленного пустым светом. Образ «жизни чаши» типичен для ранней лирики Лермонтова и достигает кульминации в стихотворении «Чаша жизни»:

Мы пьем из чаши бытия С закрытыми очами, Златые омочив края Своими же слезами, Когда же перед смертью с глаз Завязка упадет, И все, что обольщало нас, С завязкой исчезает; Тогда мы видим, что пуста Была златая чаша, Что в ней напиток был — мечта, И что она — не наша !

Но только ли «чаша страданий»?

… Я меж людей беспечный странник, Для мира и небес чужой…

В 1836 году (22 года) написал драму «Маскарад». В ней изображена жизнь аристократического общества. Под маской приличия – пороки: лесть, сплетни, интриги, жажда богатства. «Повсюду золото – везде обман, — говорит главный герой драмы Евгений Арбенин. – Они все чужды мне, и я им всем чужой».

… напрасно я ищу повсюду развлеченья. Пестреет и жужжит толпа передо мной… Но сердцу холодно, и спит воображенье: Они все чужды мне, и я им всем чужой!…

Поэт понимает, что его противостояние с обществом не может разрешиться мирно: Я знал: удар судьбы меня не обойдет;

Я знал, что голова, любимая тобою,

С твоей груди на плаху перейдет. Мечты юного Лермонтова о гражданском деянии, о славе, желание испытать судьбу: Я рожден, чтоб целый мир был зритель Торжества иль гибели моей… Я грудью шел вперед, я жертвовал собой… роднят его с поэтами-декабристами, с Байроном, с их гордыми и мятежными героями. Однако эти мечты оказываются неисполненными: никто не требует от поэта отваги, самоотдачи.

Герой лирики Лермонтова противостоит не только обществу, где правят: … надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов… но часто самому мирозданию и его творцу. Что же любит поэт? Что приносит утешение его измученной душе? … я родину люблю, И больше многих: средь ее полей Есть место, где я горесть начал знать; Есть место, где я буду отдыхать, Когда мой прах, смешавшийся с землей, Навеки прежний вид оставит свой.