Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

А.Н.Островский. Драма «Гроза».

Подготовка к сочинению

Слайд 2

Темы сочинений

1.Нравы и быт русского купечества в драме “Гроза”.

2.Изображение купеческой семьи в драме “Гроза”.

3.Город Калинов и его обитатели в драме “Гроза”.

4.Нравственные проблемы в драме “Гроза”.

5.Сила и слабость Катерины Кабановой.

6.Катерина и Варвара в драме “Гроза”.

Слайд 3

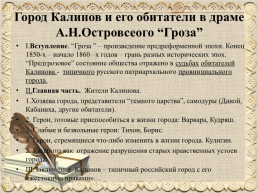

Город Калинов и его обитатели в драме А.Н.Островсеого “Гроза”

I.Вступление. “Гроза ” – произведение предреформенной эпохи. Конец 1850-х – начало 1860 –х годов – грань разных исторических эпох. “Предгрозовое” состояние общества отражено в судьбах обитателей Калинова — типичного русского патриархального провинциального города.

II.Главная часть. Жители Калинова.

1.Хозяева города, представители “темного царства”, самодуры (Дикой, Кабаниха, другие обитатели).

2. Герои, готовые приспособиться к жизни города: Варвара, Кудряш.

3. Слабые и безвольные герои: Тихон, Борис.

4. Герои, стремящиеся что-либо изменить в жизни города. Кулигин.

5. Катерина как отражение разрушения старых нравственных устоев города.

III.Заключение. Калинов – типичный российский город с его «жестокими нравами»…

Слайд 4

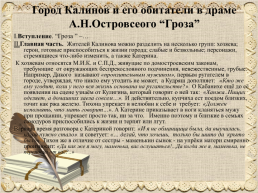

Город Калинов и его обитатели в драме А.Н.Островсеого “Гроза”

I.Вступление. “Гроза ” –…

II.Главная часть. Жителей Калинова можно разделить на несколько групп: хозяева; герои, готовые приспособиться к жизни города; слабые и безвольные; персонажи, стремящиеся что-либо изменить, а также Катерина.

К хозяевам относятся М.И.К. и С.П.Д., живущие по домостроевским законам, требующие от окружающих беспрекословного подчинения, невежественные, грубые. Например, Дикого называют «пронзительным мужиком», первым ругателем в городе, утверждая, что никто ему угодить не может, а Кудряш дополняет: «Кто же ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве?». О Кабанихе ещё до её появления на сцене узнаём от Кулигина, который говорит о ней так: «Ханжа..Нищих оделяет, а домашних заела совсем…». И действительно, купчиха ест поедом близких, точит как ржа железо. Тихона упрекает в нелюбви к себе и требует: «Должен исполнять, что мать говорит…». А Катерине приказывает в ноги кланяться мужу при прощании, упрекает просто так, ни за что. Именно поэтому и близкие в семьях самодуров приспособились к жизни и терпят или лгут.

Варвара время разговора с Катериной говорит: «И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало» и советует: «… делай, что хочешь, только бы шито да крыто было». Тихон же в отличие от сестры — маменькин сынок — на упрёки матери смиренно произносит: «Да как же я могу, маменька, вас ослушаться!…Да когда же я, маменька, не переносил от вас?..»

Слайд 5

Оформление цитат

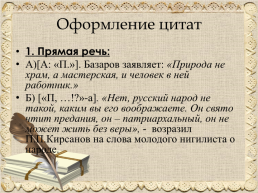

1. Прямая речь:

А)[А: «П.»]. Базаров заявляет: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.»

Б) [«П, …!?»-а]. «Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он – патриархальный, он не может жить без веры», — возразил П.П.Кирсанов на слова молодого нигилиста о народе.

Слайд 6

Оформление цитат

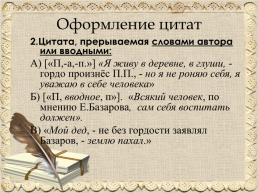

2.Цитата, прерываемая словами автора или вводными:

А) [«П,-а,-п.»] «Я живу в деревне, в глуши, — гордо произнёс П.П., — но я не роняю себя, я уважаю в себе человека»

Б) [«П, вводное, п»]. «Всякий человек, по мнению Е.Базарова, сам себя воспитать должен».

В) «Мой дед, — не без гордости заявлял Базаров, — землю пахал.»

Слайд 7

Оформление цитат

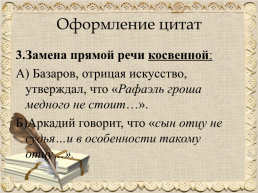

3.Замена прямой речи косвенной:

А) Базаров, отрицая искусство, утверждал, что «Рафаэль гроша медного не стоит…».

Б)Аркадий говорит, что «сын отцу не судья…и в особенности такому отцу…».

Слайд 8

Стихотворные цитаты

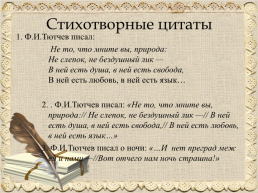

1. Ф.И.Тютчев писал:

Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык…

2. . Ф.И.Тютчев писал: «Не то, что мните вы, природа:// Не слепок, не бездушный лик —// В ней есть душа, в ней есть свобода,// В ней есть любовь, в ней есть язык…»

3. Ф.И.Тютчев писал о ночи: «…И нет преград меж ей и нами —//Вот отчего нам ночь страшна!»

Слайд 9

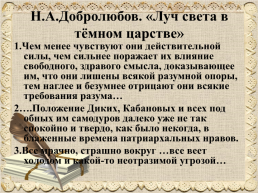

Н.А.Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве»

1.Чем менее чувствуют они действительной силы, чем сильнее поражает их влияние свободного, здравого смысла, доказывающее им, что они лишены всякой разумной опоры, тем наглее и безумнее отрицают они всякие требования разума…

2….Положение Диких, Кабановых и всех под обных им самодуров далеко уже не так спокойно и твердо, как было некогда, в блаженные времена патриархальных нравов.

3.Все мрачно, страшно вокруг …все веет холодом и какой-то неотразимой угрозой…

Слайд 10

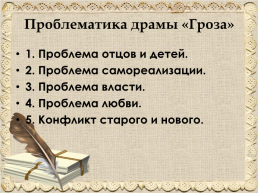

Проблематика драмы «Гроза»

1. Проблема отцов и детей.

2. Проблема самореализации.

3. Проблема власти.

4. Проблема любви.

5. Конфликт старого и нового.

Слайд 11

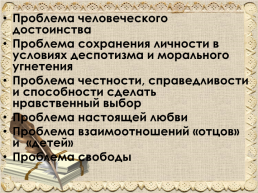

Проблема человеческого достоинства

Проблема сохранения личности в условиях деспотизма и морального угнетения

Проблема честности, справедливости и способности сделать нравственный выбор

Проблема настоящей любви

Проблема взаимоотношений «отцов» и «детей»

Проблема свободы

Слайд 12

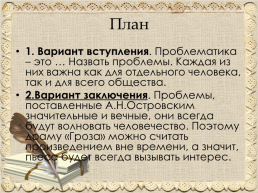

План

1. Вариант вступления. Проблематика – это … Назвать проблемы. Каждая из них важна как для отдельного человека, так и для всего общества.

2.Вариант заключения. Проблемы, поставленные А.Н.Островским значительные и вечные, они всегда будут волновать человечество. Поэтому драму «Гроза» можно считать произведением вне времени, а значит, пьеса будет всегда вызывать интерес.

Слайд 13

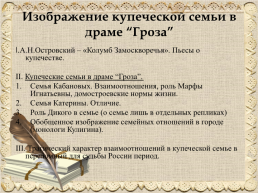

Изображение купеческой семьи в драме “Гроза”

I.А.Н.Островский – «Колумб Замоскворечья». Пьесы о купечестве.

II. Купеческие семьи в драме “Гроза”.

Семья Кабановых. Взаимоотношения, роль Марфы Игнатьевны, домостроевские нормы жизни.

Семья Катерины. Отличие.

Роль Дикого в семье (о семье лишь в отдельных репликах)

Обобщенное изображение семейных отношений в городе (монологи Кулигина).

III. Трагический характер взаимоотношений в купеческой семье в переломный для судьбы России период.

Слайд 14

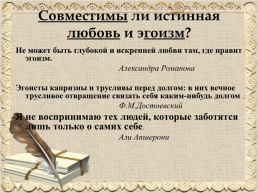

Совместимы ли истинная любовь и эгоизм?

Не может быть глубокой и искренней любви там, где правит эгоизм.

Александра Романова

Эгоисты капризны и трусливы перед долгом: в них вечное трусливое отвращение связать себя каким-нибудь долгом.

Ф.М.Достоевский

Я не воспринимаю тех людей, которые заботятся лишь только о самих себе.

Али Апшерони

Слайд 15

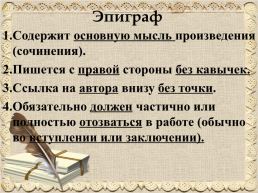

Эпиграф

1.Содержит основную мысль произведения (сочинения).

2.Пишется с правой стороны без кавычек.

3.Ссылка на автора внизу без точки.

4.Обязательно должен частично или полностью отозваться в работе (обычно во вступлении или заключении).

Слайд 16

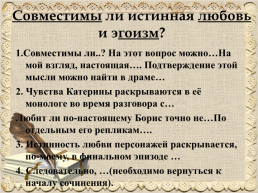

Совместимы ли истинная любовь и эгоизм?

1.Совместимы ли..? На этот вопрос можно…На мой взгляд, настоящая…. Подтверждение этой мысли можно найти в драме…

2. Чувства Катерины раскрываются в её монологе во время разговора с…

Любит ли по-настоящему Борис точно не…По отдельным его репликам….

3. Истинность любви персонажей раскрывается, по-моему, в финальном эпизоде …

4. Следовательно, …(необходимо вернуться к началу сочинения).

Слайд 17

Оформление сочинения в тетради

Число

Сочинение

Изображение купеческой семьи в драме “Гроза”

Все мрачно, страшно вокруг …все веет холодом и какой-то неотразимой угрозой…

Н.А.ДОБРОЛЮБОВ

Слайд 18

Домашняя работа

1. Сочинение по «Грозе» в тетрадях

2.Роман «Отцы и дети» И.С.Тургенева читать. Принести роман к следующему уроку.

Драматические события пьесы А.Н. Островского «Гроза» разворачиваются в городе Калинове. Этот городок располагается на живописном берегу Волги, с высокой кручи которого открываются взгляду необъятные российские просторы и безграничные дали. «Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется », — восторгается местный механик самоучка Кулигин.

Картины бескрайних далей, отозвавшиеся в лирической песне. Среди долины ровныя», которую он напевает, имеют большое значение для передачи ощущения необъятных возможностей русской жизни, с одной стороны, и ограниченности быта в маленьком купеческом городке, с другой.

Великолепные картины волжского пейзажа органично вплелись в структуру пьесы. На первый взгляд, они противоречат ее драматической природе, но на самом деле — вносят в обрисовку места действия новые краски, выполняя тем самым важную художественную функцию: картиной обрывистого берега пьеса начинается, ею же она и заканчивается. Только в первом случае она рождает ощущение чего-то величественно-прекрасного и светлого, а во втором — катарсис. Пейзаж также служит для более яркой обрисовки действующих лиц — тонко чувствующих его красоту Кулигина и Катерины, с одной стороны, и всех, кто к нему равнодушен, — с другой.Гениальный драматург так тщательно воссоздал место действия, что мы можем, зрительно представить себе город Калинов, утопающий в зелени, каким он нарисован в пьесе. Мы видим его высокие заборы, и ворота с крепкими запорами, и деревянные дома с узорными ставенками и цветными занавесками окон, заставленных геранями и бальзаминами. Мы видим и трактиры, где в пьяном угаре кутят такие как Дикой и Тихон. Мы видим пыльные калиновс-кие улочки, где перед домами на скамейках беседуют обыватели, купцы и странницы и где порою издалека доносится песня под аккомпанемент гитары, а за калитками домов начинается спуск к оврагу, где ночами веселится молодежь. Нашему взору открывается галерея со сводами полуразрушенных построек; общественный сад с беседками, розовыми колоколенками и старинными золочеными церквами, где чинно прогуливаются «благородные семейства» и где развертывается общественная жизнь этого маленького купеческого городка. Наконец, мы видим волжский омут, в пучине которого суждено найти свой последний приют Катерине.

Жители Калинова ведут сонное, размеренное существовайие: «Спать ложатся очень рано, так что непривычному человеку трудно и выдержать такую сонную ночь». По праздникам чинно прогуливаются по бульвару, но «и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать». Обыватели суеверны и покорны, у них нет стремления к культуре, наукам, их не интересуют новые идеи и мысли. Источниками новостей, слухов являются странницы, богомолки, «калики перехожие». Основой взаимоотношений людей в Калинове является материальная зависимость. Здесь деньги решают все. «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! — говорит Кулигин, обращаясь к новому человеку в городе Борису. — В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры. Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать…» Говоря о толстосумах, Кулигин зорко замечает их взаимную вражду, паучью борьбу, сутяжничество, пристрастие к кляузам, проявление жадности и зависти. Он свидетельствует: «А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказчиков… А те им… злостные клаузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям».

Ярким образным выражением проявления грубости и вражды, царящих в Калинове, становится невежественный самодур Савел Прокофьич Дикой, «ругатель» и «пронзительный мужик», как характеризуют его жители. Наделенный необузданным нравом, он запугал своих домашних (разогнал «по чердакам и чуланам»), терроризирует племянника Бориса, который «достался ему на жертву» и на котором он, по словам Кудряша, постоянно «ездит». Издевается он и над другими горожанами, обсчитывает, «куражится» над ними, «как его душе угодно», справедливо полагая, что «унять-то» его все равно некому. Брань, ругань по любому поводу — это не только привычное обращение с людьми, это его натура, его характер, — содержание всей его жизни.

Другим олицетворением «жестоких нравов» города Калинова является Марфа Игнатьевна Кабанова, «ханжа», как характеризует ее все тот же Кулигин. «Нищих оделяет, а домашних заела совсем». Кабаниха твердо стоит на страже устоявшихся порядков, заведенных в ее доме, ревностно охраняя эту жизнь от свежего ветра перемен. Она не может смириться с тем, что молодым пришелся не по вкусу ее образ жизни, что хочется им жить по-другому. Она не ругается, как Дикой. У нее свои методы устрашения, она въедливо, «как ржа железо», «точит» своих близких.

Дикой и Кабанова (один — грубо и открыто, другая — «под видом благочестия») отравляют жизнь окружающим, подавляя их, подчиняя своим порядкам, уничтожая в них светлые чувства. Для них потеря власти — потеря всего, в чем они видят смысл существования. Поэтому они так ненавидят новые обычаи, честность, искренность в проявлении чувств, тяготение молодежи к «воле».

Особая роль в «темном царстве» принадлежит таким как невежественная, лживая и наглая странница-попрошайка Феклуша. Она «странствует» по городам и весям, собирая нелепые россказни и фантастические истории — об умалении времени, о людях с песьими головами, о разбрасывании плевел, об огненном змие. Создается впечатление, что она нарочно перевирает услышанное, что ей доставляет удовольствие распространять все эти сплетни и нелепые слухи, — благодаря этому ее охотно принимают в домах Калинова и подобных ему городков. Феклуша выполняет свою миссию не бескорыстно: здесь накормят, тут напоят, там одарят. Образ Феклуши, олицетворяющей зло, лицемерие и грубое невежество, был очень типичен для изображаемой среды. Такие феклуши, разносчицы вздорных вестей, затуманивающих сознание обывателей, и богомольцы были необходимы хозяевам города, так как поддерживали авторитет их власти.

Наконец, еще одним колоритным выразителем жестоких нравов «темного царства» является в пьесе полусумасшедшая барыня. Она грубо и жестоко грозит гибелью чужой красоте. Это ее страшные пророчества, звучащие» словно голос трагедийного рока, получают в финале свое горькое подтверждение. В статье «Луч света в темном царстве» Н.А. Добролюбов писал: «В «Грозе» особенно видна необходимость так называемых «ненужных лиц»: без них Мы не можем понять лица героини и легко можем исказить смысл всей пьесы…»

Дикой, Кабанова, Феклуша и полусумасшедшая барыня — представители старшего поколения — являются выразителями худших сторон старого мира, его темноты, мистики и жестокости. К прошлому, богатому своей самобытной культурой, своими традициями, эти персонажи отношения не имеют. Но в городе Калинове, в условиях, подавляющих, ломающих и парализующих волю, живут и представители молодого поколения. Кто-то, как Катерина, тесно связанная укладом города и зависимая от него, живет и мучается, стремится вырваться из него, а кто-то, как Варвара, Кудряш, Борис и Тихон, смиряется, принимает его законы или находит способы примириться с ними.

Тихон — сын Марфы Кабановой и муж Катерины — наделен от природы незлобивым, тихим нравом. Есть в нем и доброта, и отзывчивость, и способность к здравому суждению, и стремление вырваться на волю из тисков, в которых он оказался, но безвольность и робость перевешивают его положительные качества. Он привык.беспрекословно подчиняться матери, выполнять все, что она требует, и не способен проявить неповиновение. Он не в силах по-настоящему оценить меру страданий Катерины, не в состоянии проникнуть в ее душевный мир. Только в финале этот слабохарактерный, но внутренне противоречивый человек, поднимается до открытого осуждения тирании матери.

Борис, « молодой человек, порядочного образования », единственный, кто не принадлежит к калиновскому миру по рождению. Это душевно мягкий и деликатный, простой и скромный человек, к тому же своей образованностью, манерами, речью заметно отличается от большинства калиновцев. Он не понимает местных обычаев, но не способен ни защитить себя от оскорблений Дикого, ни «противиться пакостям, которые делают другие». Катерина сочувствует его зависимому, униженному положению. Но и нам остается только посочувствовать Катерине — ей довелось встретить на своем пути человека безвольного, подчиненного капризам и прихотям своего дяди и ничего не предпринимающего для изменения такого положения. Прав был Н.А. Добролюбов, утверждавший, что «Борис — не герой, он далеко стоит от Катерины, она и полюбила-то его на безлюдье».

Веселая и жизнерадостная Варвара — дочь Кабанихи и сестра Тихона — жизненно полнокровный образ, но от нее веет какой-то духовной примитивностью, начиная с поступков и повседневного поведения и кончая ее рассуждениями о жизни и грубовато-развязной речью. Онаприспособилась, научилась хитрить, чтобы не подчиняться матери. Она во всем слишком земная. Таков и ее протест — побег с Кудряшом, который хорошо знаком с нравами купеческой среды, но живет легко» не задумываясь. Варвара, научившаяся жить, руководствуясь принципом: «Делай что хочешь, только бы шито да крыто было», на бытовом уровне выразила свой протест, но в целом живет по законам «темного царства» и по-своему обретает согласие с ним.

Кулигин, местный механик-самоучка, который в пьесе выступает «обличителем пороков», сочувствует бедным, озабочен тем, чтобы улучшить жизнь людей, цолучив награду за открытие вечного двигателя. Он противник суеверий, поборник знаний, науки, творчества, просвещения, однако своих собственных знаний у него недостаточно.

Активного способа противостоять самодурам он не видит, а потому предпочитает покориться. Понятно, что это не тот человек, который способен привнести новизну и свежую струю в жизнь города Калинова.

Среди действующих лиц драмы нет никого, кроме Бориса, кто не принадлежал бы к калиновскому миру по рождению или воспитанию. Все они вращаются в сфере понятий и представлений замкнутой патриархальной среды. Но жизнь не стоит на месте, и самодуры ощущают, что их власть ограничивается. «Помимо их, не спросясь их, — говорит Н.А. Добролюбов, — выросла другая жизнь, с другими началами…»

Из всех действующих лиц только Катерина — натура глубоко поэтическая, исполненная высокого лиризма — устремлена в будущее. Потому что, как отмечал академик Н.Н. Скатов, «Катерина воспитана не только в узком мире купеческой семьи, она рождена не только патриархальным миром, а всем миром национальной, народной жизни, уже выплескивающимся за границы патриархальности». Катерина воплощает дух этого мира, его мечту, его порыв. Только она одна оказалась способной выразить свой протест, доказав, пусть и ценой собственной жизни, что близится конец «темного царства». Созданием такого выразительного образа А.Н. Островский показал, что и в окостеневшем мире провинциального городка может возникнуть «народный характер поразительной красоты и силы», пера которого основана на любви, на свободном мечтании о справедливости, красоте, какой то высшей правде.

Поэтическое и прозаическое, возвышенное и приземленное, человеческое и звериное — эти начала парадоксально соединились в жизни провинциального русского городка, но преобладает в этой жизни, к сожалению, мрак и гнетущая тоска, которую как нельзя лучше охарактеризовал Н.А. Добролюбов, назвав этот мир «темным царством». Этот фразеологизм — сказочного происхождения, но купеческий мир «Грозы», мы убедились в этом, лишен того поэтического, загадочно-таинственного и пленительного, что обычно свойственно сказке. «Жестокие нравы» царят в этом городе, жестокие…

Дикой, занимающий должность купца, достаточно богатый человек, скупой и обладающий большим влиянием в городе. Но при этом он привык держать в руках власть достаточно жестоко. Он уверен в том, что гроза посылается людям каждый раз, как наказание за их неправильные поступки и поэтому они должны ее терпеть, а не ставить громоотводы на дома. Также из повествования читатель узнает, что Дикой хорошо ведет хозяйство, правильно относится к финансовым вопросам, но это все, что ограничивает его кругозор. При этом стоит отметить его необразованность, он не понимает зачем нужно электричество и как на самом деле оно работает.

Поэтому можно сделать вывод, что большинство купцов и мещан, живущих на территории городка, люди необразованные, не способные принимать новую информацию и менять свою жизнь в лучшую сторону. При этом, всем доступны книги и газеты, которые они могут регулярно читать и повышать свою внутреннюю интеллигенцию.

Все, кто обладает определенным богатством не привыкли с уважением относиться к любым чиновникам и представителям власти. Они относятся к ним с неким пренебрежением. А к городничему относятся как к соседу и общаются с ним по-приятельски.

Бедные слои населения привыкли спать не более трех часов в сутки, они работают дни и ночи на пролет. Богатые стараются всеми возможными способами закабалить бедных и получить еще больше денег за счет чужой работы. Поэтому и сам Дикой никому не платит за работу, а все получают жалование только через большую ругань.

При этом в городе часто происходят скандалы, которые не приводят ни к чему хорошему. Кулигин старается сам писать стихотворения, он является самоучкой, но при этом боится показывать свой талант, так как боится, что его поглотят живым.

Жизнь в городе течет скучно и однообразно, все жители привыкли больше слушать Феклушу, чем читать газеты и книги. Именно он рассказывает другим о том, что существуют такие страны, где есть люди, у которых голова собаки на плечах.

Вечером жители городка не выходят гулять по узким улочкам, они стараются запереть дверь на все замки и остаться внутри дома. Также они спускают собак, чтобы те защитили их от возможного грабежа. Они очень сильно переживают за свое имущество, которое порой достается им непосильным трудом. Поэтому стараются всегда находиться дома.

Образ провинциального Калинова перекликается с образом сонного, заколдованного царства. Калинов изображается автором духовно самодостаточным и географически замкнутым. Жителей не интересует то, что происходит вне Калинова. Странницы становятся для местных основным источником информации. Одной из них выступает Феклуша, она описывает места, населенные людьми с собачьими головами, и все верят ее словам, как непреложной истине.

Один из отрицательных героев – Дикой, который все время стремится унизить окружающих. Он использует ругань в качестве самозащиты, особенно если вопрос заходит о деньгах. Под стать ему Марфа Игнатьевна Кабанова, домашний уклад которой силой вынуждает членов семьи слепо следовать устаревшим обычаям, подстроенным под нужды самой Марфы. Ее дочь Варвара – умная и хитрая женщина, которой удалось подстроиться под требования «тёмного царства» и она во многом похожа на мать.

Но «заветам патриархальной нравственности» осталось недолго, они начинают разрушаться: «…тяжело дышат старые Кабановы, чувствуя, что есть сила выше их, которую они одолеть не могут».

В произведении есть один персонаж, который может поспорить с Диким – это Кудряш. Варвара сбегает вместе с ним из «тёмного царства», однако изжить старый уклад совсем, скорее всего, не удастся.

Больше всех от самоуправства пострадали Катерина и ее мягкотелый муж Тихон – он целиком и полностью подчинился материнской диктатуре и в конечном итоге спился. Катя же хочет истинных чувств и влюбляется в другого. Объектом ее страсти становится Борис – племянник Дикого. Эта женщина честна и решительна. Она больше не может находиться в доме свекрови. Она не видит другого способа решить свои проблемы, кроме как наложить на себя руки.

Противостояние личности и окружающей среды в виде «темного царства» города Калинова – вот на чем строится конфликт данной пьесы.

Драматические события пьесы А.Н. Островского “Гроза” разворачиваются в городе Калинове. Этот городок располагается на живописном берегу Волги, с высокой кручи которого открываются взгляду необъятные российские просторы и безграничные дали. “Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется “, — восторгается местный механик-самоучка Кулигин.

Картины бескрайних далей, отозвавшиеся в лирической песне “Среди долины ровныя”, которую он напевает, имеют большое значение для передачи ощущения необъятных возможностей русской жизни, с одной стороны, и ограниченности быта в маленьком купеческом городка, с другой.

Великолепные картины волжского пейзажа органично вплелись в структуру пьесы. На первый взгляд, они противоречат ее драматической природе, но на самом деле — вносят в обрисовку места действия новые краски, выполняя тем самым важную художественную функцию: картиной обрывистого берега пьеса начинается, ею же она и заканчивается. Только в первом случае она рождает ощущение чего-то величественно-прекрасного и светлого, а во втором — катарсис. Пейзаж также служит для более яркой обрисовки действующих лиц — тонко чувствующих его красоту Кулигина и Катерины, с одной стороны, и всех, кто к нему равнодушен, — с другой.

Гениальный драматург так тщательно воссоздал место действия, что мы можем зрительно представить себе город Калинов, утопающий в зелени, каким он нарисован в пьесе. Мы видим его высокие заборы, и ворота с крепкими запорами, и деревянные дома с узорными ставенками и цветными занавесками окон, заставленных геранями и бальзаминами. Мы видим и трактиры, где в пьяном угаре кутят такие как Дикой и Тихон. Мы видим пыльные калиновские улочки, где перед домами на скамейках беседуют обыватели, купцы и странницы и где порою издалека доносится песня под аккомпанемент гитары, а за калитками домов начинается спуск к оврагу, где ночами веселится молодежь. Нашему взору открывается галерея со сводами полуразрушенных построек; общественный сад с беседками, розовыми колоколенками и старинными золочеными церквами, где чинно прогуливаются “благородные семейства” и где развертывается общественная жизнь этого маленького купеческого городка. Наконец, мы видим волжский омут, в пучине которого суждено найти свой последний приют Катерине.

Жители Калинова ведут сонное, размеренное существование: “Спать ложатся очень рано, так что непривычному человеку трудно и выдержать такую сонную ночь”. По праздникам чинно прогуливаются по бульвару, но “и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать”. Обыватели суеверны и покорны, у них нет стремления к культуре, наукам, их не интересуют новые идеи и мысли. Источниками новостей, слухов являются странницы, богомолки, “калики перехожие”. Основой взаимоотношений людей в Калинове является материальная зависимость. Здесь деньги решают все. “Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! — говорит Кулигин, обращаясь к новому человеку в городе Борису. — В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры. Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать…” Говоря о толстосумах, Кулигин зорко замечает их взаимную вражду, паучью борьбу, сутяжничество, пристрастие к кляузам, проявление жадности и зависти. Он свидетельствует: “А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказчиков… А те им… злостные клаузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям”.

Ярким образным выражением проявления грубости и вражды, царящих в Калинове, становится невежественный самодур Савел Прокофьич Дикой, “ругатель” и “пронзительный мужик”, как характеризуют его жители. Наделенный необузданным нравом, он запугал своих домашних (разогнал “по чердакам и чуланам”), терроризирует племянника Бориса, который “достался ему на жертву” и на котором он, по словам Кудряша, постоянно “ездит”. Издевается он и над другими горожанами, обсчитывает, “куражится” над ними, “как его душе угодно”, справедливо полагая, что “унять-то” его все равно некому. Брань, ругань по любому поводу — это не только привычное обращение с людьми, это его натура, его характер, — содержание всей его жизни.

Другим олицетворением “жестоких нравов” города Калинова является Марфа Игнатьевна Кабанова, “ханжа”, как характеризует ее все тот же Кулигин. “Нищих оделяет, а домашних заела совсем”. Кабаниха твердо стоит на страже устоявшихся порядков, заведенных в ее доме, ревностно охраняя эту жизнь от свежего ветра перемен. Она не может смириться с тем, что молодым пришелся не по вкусу ее образ жизни, что хочется им жить по-другому. Она не ругается, как Дикой. У нее свои методы устрашения, она въедливо, “как ржа железо”, “точит” своих близких.

Дикой и Кабанова (один — грубо и открыто, другая — “под видом благочестия”) отравляют жизнь окружающим, подавляя их, подчиняя своим порядкам, уничтожая в них светлые чувства. Для них потеря власти — потеря всего, в чем они видят смысл существования. Поэтому они так ненавидят новые обычаи, честность, искренность в проявлении чувств, тяготение молодежи к “воле”.

Особая роль в “темном царстве” принадлежит таким как невежественная, лживая и наглая странница-попрошайка Феклуша. Она “странствует” по городам и весям, собирая нелепые россказни и фантастические истории — об умалении времени, о людях с песьими головами, о разбрасывании плевел, об огненном змие. Создается впечатление, что она нарочно перевирает услышанное, что ей доставляет удовольствие распространять все эти сплетни и нелепые слухи, — благодаря этому ее охотно принимают в домах Калинова и подобных ему городков. Феклуша выполняет свою миссию не бескорыстно: здесь накормят, тут напоят, там одарят. Образ Феклуши, олицетворяющей зло, лицемерие и грубое невежество, был очень типичен для изображаемой среды. Такие феклуши, разносчицы вздорных вестей, затуманивающих сознание обывателей, и богомольцы были необходимы хозяевам города, так как поддерживали авторитет их власти.

Наконец, еще одним колоритным выразителем жестоких нравов “темного царства” является в пьесе полусумасшедшая барыня. Она грубо и жестоко грозит гибелью чужой красоте. Это ее страшные пророчества, звучащие, словно голос трагедийного рока, получают в финале свое горькое подтверждение. В статье “Луч света в темном царстве” Н.А. Добролюбов писал: “В “Грозе” особенно видна необходимость так называемых “ненужных лиц”: без них мы не можем понять лица героини и легко можем исказить смысл всей пьесы…”

Дикой, Кабанова, Феклуша и полусумасшедшая барыня — представители старшего поколения — являются выразителями худших сторон старого мира, его темноты, мистики и жестокости. К прошлому, богатому своей самобытной культурой, своими традициями, эти персонажи отношения не имеют. Но в городе Калинове, в условиях, подавляющих, ломающих и парализующих волю, живут и представители молодого поколения. Кто-то, как Катерина, тесно связанная укладом города и зависимая от него, живет и мучается, стремится вырваться из него, а кто-то, как Варвара, Кудряш, Борис и Тихон, смиряется, принимает его законы или находит способы примириться с ними.

Тихон — сын Марфы Кабановой и муж Катерины — наделен от природы незлобивым, тихим нравом. Есть в нем и доброта, и отзывчивость, и способность к здравому суждению, и стремление вырваться на волю из тисков, в которых он оказался, но безвольность и робость перевешивают его положительные качества. Он привык беспрекословно подчиняться матери, выполнять все, что она требует, и не способен проявить неповиновение. Он не в силах по-настоящему оценить меру страданий Катерины, не в состоянии проникнуть в ее душевный мир. Только в финале этот слабохарактерный, но внутренне противоречивый человек, поднимается до открытого осуждения тирании матери.

Борис, “молодой человек, порядочного образования”, единственный, кто не принадлежит к калиновскому миру по рождению. Это душевно мягкий и деликатный, простой и скромный человек, к тому же своей образованностью, манерами, речью заметно отличается от большинства калиновцев. Он не понимает местных обычаев, но не способен ни защитить себя от оскорблений Дикого, ни “противиться пакостям, которые делают другие”. Катерина сочувствует его зависимому, униженному положению. Но и нам остается только посочувствовать Катерине — ей довелось встретить на своем пути человека безвольного, подчиненного капризам и прихотям своего дяди и ничего не предпринимающего для изменения такого положения. Прав был Н.А. Добролюбов, утверждавший, что “Борис — не герой, он далеко стоит от Катерины, она и полюбила-то его на безлюдье”.

Веселая и жизнерадостная Варвара — дочь Кабанихи и сестра Тихона — жизненно полнокровный образ, но от нее веет какой-то духовной примитивностью, начиная с поступков и повседневного поведения и кончая ее рассуждениями о жизни и грубовато-развязной речью. Она приспособилась, научилась хитрить, чтобы не подчиняться матери. Она во всем слишком земная. Таков и ее протест — побег с Кудряшом, который хорошо знаком с нравами купеческой среды, но живет легко, не задумываясь. Варвара, научившаяся жить, руководствуясь принципом: “Делай что хочешь, только бы шито да крыто было”, на бытовом уровне выразила свой протест, но в целом живет по законам “темного царства” и по-своему обретает согласие с ним.

Кулигин, местный механик-самоучка, который в пьесе выступает “обличителем пороков”, сочувствует бедным, озабочен тем, чтобы улучшить жизнь людей, получив награду за открытие вечного двигателя. Он противник суеверий, поборник знаний, науки, творчества, просвещения, однако своих собственных знаний у него недостаточно.

Активного способа противостоять самодурам он не видит, а потому предпочитает покориться. Понятно, что это не тот человек, который способен привнести новизну и свежую струю в жизнь города Калинова.

Среди действующих лиц драмы нет никого, кроме Бориса, кто не принадлежал бы к калиновскому миру по рождению или воспитанию. Все они вращаются в сфере понятий и представлений замкнутой патриархальной среды. Но жизнь не стоит на месте, и самодуры ощущают, что их власть ограничивается. “Помимо их, не спросясь их, — говорит Н.А. Добролюбов, — выросла другая жизнь, с другими началами…”

Из всех действующих лиц только Катерина — натура глубоко поэтическая, исполненная высокого лиризма — устремлена в будущее. Потому что, как отмечал академик Н.Н. Скатов, “Катерина воспитана не только в узком мире купеческой семьи, она рождена не только патриархальным миром, а всем миром национальной, народной жизни, уже выплескивающимся за границы патриархальности”. Катерина воплощает дух этого мира, его мечту, его порыв. Только она одна оказалась способной выразить свой протест, доказав, пусть и ценой собственной жизни, что близится конец “темного царства”. Созданием такого выразительного образа А.Н. Островский показал, что и в окостеневшем мире провинциального городка может возникнуть “народный характер поразительной красоты и силы”, вера которого основана на любви, на свободном мечтании о справедливости, красоте, какой-то высшей правде.

Поэтическое и прозаическое, возвышенное и приземленное, человеческое и звериное — эти начала парадоксально соединились в жизни провинциального русского городка, но преобладает в этой жизни, к сожалению, мрак и гнетущая тоска, которую как нельзя лучше охарактеризовал Н.А. Добролюбов, назвав этот мир “темным царством”. Этот фразеологизм — сказочного происхождения, но купеческий мир “Грозы”, мы убедились в этом, лишен того поэтического, загадочно-таинственного и пленительного, что обычно свойственно сказке. “Жестокие нравы” царят в этом городе, жестокие…

От действия к действию усиливается ощущение затерянности Калинова. Жизнь этого города совершенно замкнута и неизменна. Жители не видят нового и знать не хотят о других землях и странах. И о своем прошлом они сохранили лишь темные, лишенные связи и смысла предания (вроде предания о Литве, которая «к нам с неба упала»). Жизнь в Калинове замирает, иссякает, о прошлом забыто, «руки есть, а работать нечего». Новости из большого мира жителям этого города приносит странница Феклуша, и они доверчиво выслушивают рассказы о странах, где люди с песьими головами «за неверность», о железной дороге, где для скорости «огненного змия стали запрягать».

Среди действующих лиц пьесы нет никого, кто не принадлежал бы к миру этого города. Бойкие и кроткие, властные и угнетенные, купцы и конторщики — все они вращаются в этом замкнутом патриархальном мире. Не только темные калиновские обыватели, но и Кулигин, который, на первый взгляд, является носителем прогрессивных воззрений, — плоть от плоти этого мира. Он — механик-самоучка, но все его технические идеи — явный анахронизм для 30-х годов XIX века, к которым отнесено действие «Грозы». Солнечные часы, о которых он мечтает, пришли из древности, «перпетуум мобиле» — типичная средневековая идея, несбыточность которой не вызывала сомнений в XIX веке.

Александр Николаевич Островский был мастером точных описаний. Драматург в своих произведениях сумел показать все тёмные стороны человеческой души. Возможно, неприглядные и отрицательные, но без которых невозможно создать полную картину. Критикуя Островского, Добролюбов указывал на его «народное» мироощущение, видя главную заслугу писателя в том, что Островский сумел подметить те качества в русском человеке и обществе, которые способны тормозить естественный прогресс. Тема «тёмного царства» поднимается во многих драмах Островского. В пьесе «Гроза» город Калинов и его обитатели показаны ограниченными, «тёмными» людьми.

Город Калинов в «Грозе» – вымышленное пространство. Автор хотел подчеркнуть, что те пороки, которые есть в этом городе, характерны для всех городов России конца XIX века. И все проблемы, которые поднимаются в произведении, существовали в то время повсюду. Добролюбов называет Калинов «тёмным царством». Определение критика в полной мере характеризуют атмосферу, описанную в Калинове.

Жителей Калинова стоит рассматривать в неразрывной связи с городом. Все обитатели города Калинова обманывают друг друга, обворовывают, терроризируют других членов семьи. Власть в городе принадлежит тем, у кого есть деньги, а власть городничего только номинальная. Это становится понятно из разговора Кулигина. Городничий приходит к Дикому с претензией: мужики жаловались на Савла Прокофьевича, ведь он обсчитывал их. Дикой совершенно не старается себя оправдать, напротив, он подтверждает слова городничего, говоря, что если купцы воруют друг у друга, то нет ничего плохого в том, что купец крадёт у простых жителей. Сам Дикой жадный и грубый. Он постоянно ругается и ворчит. Можно сказать, что из-за алчности у Савла Прокофьевича испортился характер. В нём не осталось ничего человеческого. Даже Гобсеку из одноимённой повести О. Бальзака читатель сочувствует больше, чем Дикому. К этому персонажу не возникает никаких чувств, кроме отвращения. Но ведь в городе Калинове его обитатели сами потакают Дикому: они просят у него денег, унижаются, знают, что их оскорбят и, скорее всего, нужную сумму не дадут, но всё равно просят. Больше всего купца раздражает его племянник Борис, ведь ему тоже нужны деньги. Дикой открыто грубит ему, проклинает и требует, чтобы тот уехал. Савлу Прокофьевичу чужда культура. Он не знает ни Державина, ни Ломоносова. Его интересует только накопление и приумножение материальных благ.

Кабаниха отличается от Дикого. «Под видом благочестия» она старается всё подчинить своей воли. Она воспитала неблагодарную и лживую дочь, бесхарактерного слабого сына. Сквозь призму слепой материнской любви Кабаниха, кажется, не замечает лицемерия Варвары, но Марфа Игнатьевна прекрасно понимает, каким сделала сына. К своей невестке Кабаниха относится хуже, чем к остальным.

В отношениях с Катериной проявляется желание Кабанихи всех контролировать, воспитать в людях страх. Ведь правителя либо любят, либо бояться, а любить Кабаниху не за что.

Нужно отметить говорящую фамилии Дикого и прозвище Кабанихи, которые отсылают читателей и зрителей к дикой, животной жизни.

Глаша и Феклуша – низшее звено в иерархии. Они обычные жители, которые рады прислуживать таким господам. Есть мнение, то каждый народ заслуживает своего правителя. В городе Калинове это подтверждается многократно. Глаша и Феклуша ведут диалоги о том, что в Москве сейчас «содом», ведь там люди начинают жить по-другому. Жителям Калинова чужда культура и образование. Они хвалят Кабаниху за то, что та ратует за сохранение патриархального строя. Глаша согласна с Феклушей в том, что только в семье Кабановых сохранились старые порядки. Дом Кабанихи – рай на земле, ведь в других местах всё погрязло в разврате и невоспитанности.

Реакция на грозу в Калинове больше схожа с реакцией на масштабное стихийное бедствие. Люди бегут, спасая себя, стараясь спрятаться. Всё потому что гроза становится непросто природным явлением, а символом божьей кары. Так воспринимают её Савл Прокофьевич и Катерина. Впрочем, Кулигин совсем не боится грозы. Он призывает людей не паниковать, рассказывает Дикому о пользе громоотвода, но тот глух к просьбам изобретателя. Кулигин не может активно противостоять устоявшимся порядкам, он приспособился к жизни в такой обстановке. Борис понимает, что в Калинове мечты Кулигина так и останутся мечтами. При этом Кулигин отличается от остальных жителей города. Он честный, скромный, планирует зарабатывать своим трудом, не прося богатых о помощи. Изобретатель детально изучил все порядки, которыми живёт город; знает, что происходит за закрытыми дверями, знает об обманах Дикого, но ничего не может с этим сделать.

Островский в «Грозе» город Калинов и его обитателей изображает с негативной точки зрения. Драматург хотел показать как плачевна ситуация в провинциальных городах России, сделал акцент на том, что общественные проблемы требует немедленного решения

С первых же сцен драмы А. Н. Островского «Гроза» мы попадаем в мрачную обстановку особого мира, который с легкой руки Н. А. Добролюбова получил название «темное царство».

В купеческом мире города Калинова, где и разворачиваются драматические события, царят «жестокие нравы». Кулигин, местный механик-самоучка, дает подробную характеристику этих нравов. По его словам, в Калинове не увидеть ничего, кроме грубости и безответной покорности, богатства и «бедности нагольной». Те, у кого «тугая мошна», стараются «бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать», да и между собой враждуют: сутяжничают, кляузничают, «торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти».

Ярким образным выражением проявлений грубости и вражды, царящих в городе, становится купец Савел Прокофьич Дикой, «ругатель» и «пронзительный мужик», как характеризуют его жители. Это именно его появление дает повод Кулигину произнести монолог о жестоких нравах Калинова. Дикой — невежественный самодур, наделенный упрямством и жадностью, деспот в своей семье и за ее пределами. Терроризирует он и своего племянника Бориса, который «достался ему на жертву». Брань, ругань по любому поводу — это не только привычное обращение с людьми, это его натура, его характер, — содержание всей его жизни. «Унять-то его некому, вот он и воюет».

Другим олицетворением «жестоких нравов» города Калинова является Марфа Игнатьевна Кабанова — еще один деспот. «Ханжа, — характеризует ее Кулигин, — Нищих оделяет, а домашних заела совсем». Кабаниха твердо стоит на страже патриархальных, домостроевских порядков старины, ревностно охраняет жизнь своего дома от свежего ветра перемен. В отличие от Дикого, она никогда не ругается, у нее свои методы устрашения: она въедливо, как ржа железо, «точит» своих близких. Дикой и Кабанова открыто или под видом благочестия губительно действуют на окружающих, отравляя им жизнь, уничтожая в них светлые чувства,

делая их своими рабами. Потому что для них потеря власти — потеря всего, в чем они видят смысл существования.

Жизнь Калинова и подобных ему городов России того времени Добролюбов не случайно назвал «темным царством». Основная масса жителей таких городков ведет сонное, спокойное, размеренное существование: «Спать ложатся очень рано, так что непривычному человеку трудно и выдержать такую сонную ночь». По праздникам чинно прогуливаются по бульвару, но «и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать». Обыватели суеверны и покорны, их не интересуют новые идеи и мысли, а источниками новостей являются странницы и богомолки, скрывающие под своими черными платками «всякую мерзость душевную», такие как Феклуша, которую охотно принимают в домах Калинова. Ее нелепые истории нужны хозяевам города для поддержания своего авторитета и власти. Основой взаимоотношений людей в Калинове является материальная зависимость, вот и Феклуша разносит свои «известия» не бескорыстно: здесь накормят, тут напоят, там одарят.

Еще одним колоритным выразителем жестоких нравов «темного царства» является полусумасшедшая барыня. Она олицетворяет собой погибшую красоту, мрак и безумие окружающего мира и в то же время грозит гибелью чужой красоте, которая несовместима с уродливостью господствующих порядков.

Дикой, Кабанова, Феклуша, полусумасшедшая барыня — все они выражают худшие стороны уходящего мира, переживающего свои последние времена. Но к нашему прошлому с самобытной культурой эти персонажи никакого отношения не имеют. С другой стороны, то, что в настоящем Кулигину представляется страшным и безобразным, таким как Феклуша кажется прекрасным: «Блаалепие, милая, блаалепие! Красота дивная!.. В обетованной земле живете!» И наоборот: то, что для Кулигина представляется дивным и великолепным, барыне видится как гибельный омут.

Островский в пьесе показал не только нравы города Калинова, но и воссоздал атмосферу калиновского-быта, подобрав для этого соответствующие детали и краски. Ощущение надвигающейся грозы, когда «все небо обложило», «ровно шапкой так и накрыло», давит, словно передает вечные, незыблемые законы страшного мира, где человек человеку волк. Поэтому Кулигин и восклицает: «Никогда нам, сударь, не выбраться из этой норы!.. Несть конца мучениям».

Но в этих условиях, ломающих и парализующих волю, живут и представители молодого поколения. Кто-то, как Катерина, тесно связан с укладом города и зависит от него, живет и мучается, стремится вырваться из него, а кто-то, как Варвара, Кудряш, Борис и

Тихон, смиряется, принимает его законы или находит способы примириться с ними.

Тихон — недалекий, бесхарактерный, не отличается ни особым умом, ни деликатностью, ни нежностью. Свой робкий протест он топит в вине и разгуле, потому что на большее он не способен. Борис, «молодой человек, порядочного образования», единственный, кто не принадлежит к калиновскому миру по рождению и воспитанию, не понимает местных обычаев, но он покорный, трусливый, не способный ни защитить себя от оскорблений Дикого, ни «противиться пакостям, которые делают другие». Веселая и жизнерадостная Варвара приспособилась, научилась хитрить, чтобы не подчиняться матери. Она бежит с Кудряшом, который хорошо знаком с нравами купеческой среды, но живет легко, не задумываясь.

Кулигин, который в пьесе выступает «обличителем пороков», сочувствует бедным, он озабочен тем, чтобы улучшить жизнь людей, получив награду за открытие вечного двигателя. Он противник суеверий, поборник знаний, науки, творчества, просвещения, однако своих собственных знаний у него недостаточно. Активного способа противостоять самодурам он не видит, а потому предпочитает покориться. Понятно, что это не тот человек, который способен привнести новизну и свежую струю в жизнь города Калинова.

Среди действующих лиц драмы нет никого, кто не принадлежал бы к калиновскому миру. Купцы, конторщики, барыня с двумя лакеями, странница и горничная, бойкие и кроткие, властные и подначальные — все они вращаются в сфере понятий и представлений замкнутой патриархальной среды. Эти лица необходимы для лучшего понимания того положения, которым определяется смысл деятельности главных персонажей. Из всех действующих лиц — жителей города Калинова — только Катерина вся устремлена в будущее. По словам академика Н. Н. Скатова, «Катерина воспитана не только в узком мире купеческой семьи, она рождена не только патриархальным миром, а всем миром национальной, народной жизни, уже выплескивающимся за границы патриархальности, уже ищущим новых горизонтов».

А. Н. Островского по праву считают певцом купеческой среды, отцом русской бытовой драмы, русского театра. Его перу принадлежат около 60 пьес, из которых наиболее известны такие, как «Бесприданница», «Поздняя любовь», «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты», «Свои люди – сочтемся», «Гроза» и многие другие.

А. Н. Добролюбов назвал пьесу Островского «Гроза» самым решительным произведением, так как «взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до трагических последствий… В «Грозе» есть что-то освежающее и ободряющее. Это что-то и есть, по нашему мнению, фон пьесы». Кто же составляет этот фон? Второстепенные персонажи. Так, постоянная спутница Катерины, главной героини пьесы, Варвара, сестра мужа Катерины, Тихона Кабанова. Она – оппонент Катерины. Главное ее правило: «делай что хочешь, только бы все шито да крыто было». Варваре не откажешь в уме, хитрости и легкости, до замужества ей хочется везде успеть, все попробовать, потому что она знает, что «девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти сидят». Ложь для нее – норма жизни. В разговоре с Катериной она прямо говорит об этом: Катерина: – Обманывать-то я не умею; скрыть-то ничего не могу. Варвара: – Ну а без этого нельзя… У нас весь дом на этом держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Варвара приспособилась к темному царству, выучила его законы и правила. В ней чувствуется властность, сила, желание обманывать. Она, по сути, будущая Кабаниха, ведь яблоко от яблони недалеко падает. Дружок Варвары, Кудряш Иван, ей под стать. Он единственный в городе Калинове, кто может ответить Дикому. «Я грубиян считаюсь; за что же он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь, а пущай же он меня боится…», – говорит Кудряш. В разговоре он ведет себя развязно, бойко, смело, хвастает своей удалью, волокитством, знанием «купеческого заведения». Кудряш – второй Дикой, только он еще пока молод.

В конце концов Варвара и Кудряш покидают «темное царство», но означает ли этот побег, что они полностью освободились от старых традиций и законов и станут источником новых законов жизни и честных правил? Вряд ли. Теперь, очутившись на свободе, они скорее всего будут сами пытаться стать хозяевами жизни.

Давайте теперь обратимся к истинным жертвам «темного царства». Так, муж Катерины Кабановой Тихон – безвольное, бесхарактерное существо. Он во всем слушается свою мать и подчиняется ей. Он не имеет четкой жизненной позиции, мужества, смелости. Его образ полностью соответствует данному ему имени – Тихон (тихий). Молодой Кабанов не только не уважает себя, но и позволяет своей маменьке беспардонно относиться к его жене. Особенно ярко это проявляется в сцене прощания перед отъездом на ярмарку. Тихон слово в слово повторяет все наставления и нравоучения матери. Кабанов ни в чем не мог противостоять своей матери, потихоньку спивался и тем самым становился еще более безвольным и тихим. Конечно, Катерина не может любить и уважать такого мужа, а душа ее жаждет любви. Она влюбляется в племянника Дикого, Бориса. Но полюбила его Катерина, по меткому выражению Добролюбова, «на безлюдье», ведь по сути своей Борис мало чем отличается от Тихона. Разве что чуть-чуть образованнее. Безволие Бориса, его желание получить свою часть бабушкиного наследства (а получит он ее только в том случае, если будет почтителен с дядюшкой) оказались сильнее, чем любовь.

В темном царстве большим почтением и уважением пользуется странница Феклуша. Рассказы Феклуши о землях, где живут люди с песьими головами, воспринимаются как неопровержимые сведения о мире.

Но не все так мрачно, встречаются в «темном царстве» и живые, сочувствующие души. Это механик-самоучка Кулигин, отыскивающий вечный двигатель. Он добр и деятелен, одержим постоянным желанием сделать что-то полезное для людей. Но все его благие намерения наталкиваются на толстую стену непонимания, безразличия, невежества. Так, на попытку поставить на дома стальные громоотводы, он получает яростный отпор Дикого: «Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться».

Кулигин является в пьесе резонером, в его уста вложено осуждение «темного царства»: «Жестокие, сударь, нравы в нашем городе, жестокие… У кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег нажить…» Но Кулигин, так же как и Тихон, Борис, Варвара, Кудряш, приспособился к «темному царству», смирился с такой жизнью, он всего лишь прижившееся тело в «темном царстве».

Второстепенные персонажи, как уже было сказано, – это фон, на котором разворачивается трагедия отчаявшейся женщины. Каждое лицо в пьесе, каждый образ был ступенькой в той лестнице, которая привела Катерину на берег Волги, к смерти.

Город Калинов на Волге – это вымышленное место со всеми чертами, присущими провинциальным городам России. Островский заимствовал часть сюжета во время отдыха в Костромской губернии. Автор в лице Кулигина показывает, что люди совсем не видят природной красоты этого города, замечая лишь его черноту. Островский в своём произведении показывает Калинов в положении глубинного разлада его жителей. Раскол в городе показывает разнообразность характеров и манер поведения персонажей пьесы.

Есть в нём и старые горожане, не желающие нарушать традиций своих предков. Среди них: Кабаниха, Дикой, Феклуша. Многие горожане не довольны сложившимся в городе положением дел. Большинство других провинциальных городов развиваются и становятся более востребованными. А в городе Калинов старое мешает новому, жизнь здесь выглядит уныло и однообразно. И поэтому люди нового поколения (такие как Варвара, Кудряш, Тихон, Борис) сопротивляются старому поколению, мечтая сбежать из этого «Тёмного царства». Угнетающую обстановку показывает Катерина Кабанова, ощущающая себя в городе как в клетке. В детстве она жила в своё удовольствие, а по приезду в Калинов она поняла, что её свободная жизнь скоро закончится. Город ухудшает настроение героини, и она прыгает со скалы.

Островский в своём произведении «Гроза» хотел показать всю замкнутость вымышленного города, и что Калинов не изменится, пока не изменятся люди, которые в нём живут.

Страница: [ 1 ] 2

С первых же сцен драмы А. Н. Островского «Гроза» мы попадаем в мрачную обстановку особого мира, который с легкой руки Н. А. Добролюбова получил название «темное царство».

В купеческом мире города Калинова, где и разворачиваются драматические события, царят «жестокие нравы». Кулигин, местный механик-самоучка, дает подробную характеристику этих нравов. По его словам, в Калинове не увидеть ничего, кроме грубости и безответной покорности, богатства и «бедности нагольной». Те, у кого «тугая мошна», стараются «бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать», да и между собой враждуют: сутяжничают, кляузничают, «торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти».

Ярким образным выражением проявлений грубости и вражды, царящих в городе, становится купец Савел Прокофьич Дикой, «ругатель» и «пронзительный мужик», как характеризуют его жители. Это именно его появление дает повод Кулигину произнести монолог о жестоких нравах Калинова. Дикой — невежественный самодур, наделенный упрямством и жадностью, деспот в своей семье и за ее пределами. Терроризирует он и своего племянника Бориса, который «достался ему на жертву». Брань, ругань по любому поводу — это не только привычное обращение с людьми, это его натура, его характер, — содержание всей его жизни. «Унять-то его некому, вот он и воюет».

Другим олицетворением «жестоких нравов» города Калинова является Марфа Игнатьевна Кабанова — еще один деспот. «Ханжа, — характеризует ее Кулигин, — Нищих оделяет, а домашних заела совсем». Кабаниха твердо стоит на страже патриархальных, домостроевских порядков старины, ревностно охраняет жизнь своего дома от свежего ветра перемен. В отличие от Дикого, она никогда не ругается, у нее свои методы устрашения: она въедливо, как ржа железо, «точит» своих близких. Дикой и Кабанова открыто или под видом благочестия губительно действуют на окружающих, отравляя им жизнь, уничтожая в них светлые чувства,

делая их своими рабами. Потому что для них потеря власти — потеря всего, в чем они видят смысл существования.

Жизнь Калинова и подобных ему городов России того времени Добролюбов не случайно назвал «темным царством». Основная масса жителей таких городков ведет сонное, спокойное, размеренное существование: «Спать ложатся очень рано, так что непривычному человеку трудно и выдержать такую сонную ночь». По праздникам чинно прогуливаются по бульвару, но «и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать». Обыватели суеверны и покорны, их не интересуют новые идеи и мысли, а источниками новостей являются странницы и богомолки, скрывающие под своими черными платками «всякую мерзость душевную», такие как Феклуша, которую охотно принимают в домах Калинова. Ее нелепые истории нужны хозяевам города для поддержания своего авторитета и власти. Основой взаимоотношений людей в Калинове является материальная зависимость, вот и Феклуша разносит свои «известия» не бескорыстно: здесь накормят, тут напоят, там одарят.

Еще одним колоритным выразителем жестоких нравов «темного царства» является полусумасшедшая барыня. Она олицетворяет собой погибшую красоту, мрак и безумие окружающего мира и в то же время грозит гибелью чужой красоте, которая несовместима с уродливостью господствующих порядков.

Дикой, Кабанова, Феклуша, полусумасшедшая барыня — все они выражают худшие стороны уходящего мира, переживающего свои последние времена. Но к нашему прошлому с самобытной культурой эти персонажи никакого отношения не имеют. С другой стороны, то, что в настоящем Кулигину представляется страшным и безобразным, таким как Феклуша кажется прекрасным: «Блаалепие, милая, блаалепие! Красота дивная!.. В обетованной земле живете!» И наоборот: то, что для Кулигина представляется дивным и великолепным, барыне видится как гибельный омут.

Островский в пьесе показал не только нравы города Калинова, но и воссоздал атмосферу калиновского-быта, подобрав для этого соответствующие детали и краски. Ощущение надвигающейся грозы, когда «все небо обложило», «ровно шапкой так и накрыло», давит, словно передает вечные, незыблемые законы страшного мира, где человек человеку волк. Поэтому Кулигин и восклицает: «Никогда нам, сударь, не выбраться из этой норы!.. Несть конца мучениям».

Но в этих условиях, ломающих и парализующих волю, живут и представители молодого поколения. Кто-то, как Катерина, тесно связан с укладом города и зависит от него, живет и мучается, стремится вырваться из него, а кто-то, как Варвара, Кудряш, Борис и

Тихон, смиряется, принимает его законы или находит способы примириться с ними.

Тихон — недалекий, бесхарактерный, не отличается ни особым умом, ни деликатностью, ни нежностью. Свой робкий протест он топит в вине и разгуле, потому что на большее он не способен. Борис, «молодой человек, порядочного образования», единственный, кто не принадлежит к калиновскому миру по рождению и воспитанию, не понимает местных обычаев, но он покорный, трусливый, не способный ни защитить себя от оскорблений Дикого, ни «противиться пакостям, которые делают другие». Веселая и жизнерадостная Варвара приспособилась, научилась хитрить, чтобы не подчиняться матери. Она бежит с Кудряшом, который хорошо знаком с нравами купеческой среды, но живет легко, не задумываясь.

Кулигин, который в пьесе выступает «обличителем пороков», сочувствует бедным, он озабочен тем, чтобы улучшить жизнь людей, получив награду за открытие вечного двигателя. Он противник суеверий, поборник знаний, науки, творчества, просвещения, однако своих собственных знаний у него недостаточно. Активного способа противостоять самодурам он не видит, а потому предпочитает покориться. Понятно, что это не тот человек, который способен привнести новизну и свежую струю в жизнь города Калинова.

Среди действующих лиц драмы нет никого, кто не принадлежал бы к калиновскому миру. Купцы, конторщики, барыня с двумя лакеями, странница и горничная, бойкие и кроткие, властные и подначальные — все они вращаются в сфере понятий и представлений замкнутой патриархальной среды. Эти лица необходимы для лучшего понимания того положения, которым определяется смысл деятельности главных персонажей. Из всех действующих лиц — жителей города Калинова — только Катерина вся устремлена в будущее. По словам академика Н. Н. Скатова, «Катерина воспитана не только в узком мире купеческой семьи, она рождена не только патриархальным миром, а всем миром национальной, народной жизни, уже выплескивающимся за границы патриархальности, уже ищущим новых горизонтов».

А. Н. Островского по праву считают певцом купеческой среды, отцом русской бытовой драмы, русского театра. Его перу принадлежат около 60 пьес, из которых наиболее известны такие, как «Бесприданница», «Поздняя любовь», «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты», «Свои люди – сочтемся», «Гроза» и многие другие.

А. Н. Добролюбов назвал пьесу Островского «Гроза» самым решительным произведением, так как «взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до трагических последствий… В «Грозе» есть что-то освежающее и ободряющее. Это что-то и есть, по нашему мнению, фон пьесы». Кто же составляет этот фон? Второстепенные персонажи. Так, постоянная спутница Катерины, главной героини пьесы, Варвара, сестра мужа Катерины, Тихона Кабанова. Она – оппонент Катерины. Главное ее правило: «делай что хочешь, только бы все шито да крыто было». Варваре не откажешь в уме, хитрости и легкости, до замужества ей хочется везде успеть, все попробовать, потому что она знает, что «девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти сидят». Ложь для нее – норма жизни. В разговоре с Катериной она прямо говорит об этом: Катерина: – Обманывать-то я не умею; скрыть-то ничего не могу. Варвара: – Ну а без этого нельзя… У нас весь дом на этом держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Варвара приспособилась к темному царству, выучила его законы и правила. В ней чувствуется властность, сила, желание обманывать.

Страница: [ 1 ] 2

Похожие сочинения

Хозяева и жертвы «Темного царства»

Действие пьесы начинается с ремарки: «Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид». За этими строчками кроется необыкновенная красота волжских просторов, замечает которую лишь Кулигин, механик-самоучка: «… Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот/братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу». Все остальные жители города Калинова не обращают внимания на красоту природы, об этом говорит небрежно реплика Кудряша в ответ на восторженные слова Кулигина: «Нешто!» И тут же, в стороне, Кулигин видит Дикого, «ругателя», который размахивает руками, распекая Бориса, своего племянника.

Пейзажный фон «Грозы» позволяет более ощутимо почувствовать душную атмосферу жизни калиновцев. В пьесе драматург правдиво отразил общественные отношения середины XIX века: дал характеристику материально-правового положения купеческо-мещанской среды, уровню культурных запросов, семейно-бытовому укладу, обрисовал положение женщины в семье. «Гроза»… представляет нам идиллию «темного царства»… Жители… гуляют иногда по бульвару над рекой,., вечером сидят на завалинках у ворот и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проводят время у себя дома, занимаются хозяйством, кушают, спят, — спать ложатся очень рано, так что непривычному человеку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задают себе… Их жизнь течет ровно и мирно, никакие интересы мира их не тревожат, потому что не доходят до них; царства могут рушиться, новые страны открываться, лицо земли может измениться как ему угодно, мир может начать новую жизнь на новых началах, — обитатели городка Калинова будут себе существовать по-прежнему в полном неведении об остальном мире…

Страшна и тяжела для каждого новичка попытка идти наперекор требованиям и убеждениям этой темной массы, ужасной в своей наивности и искренности. Ведь она проклянет нас, будет бегать, как зачумленных, — не по злобе, не по расчетам, а по глубокому убеждению в том, что мы сродни антихристу… Жена, по господствующим понятиям, связана с ним (с мужем) неразрывно, духовно, посредством таинства; что бы муж ни делал, она должна ему повиноваться и разделять с ним его бессмысленную жизнь… И в общем мнении самая главная разница жены от лаптя в том и состоит, что она приносит с собою целую обузу забот, от которых муж не может избавиться, тогда как лапоть дает только удобство, а если неудобен будет, то легко может быть сброшен… Находясь в подобном положении, женщина, разумеется, должна позабыть, что и она такой же человек, с такими же самыми правами, как и мужчина», — писал в статье «Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбов. Продолжая размышлять о положении женщины, критик говорит, что она, решившись «идти до конца в своем восстании против угнетения и произвола старших в русской семье, должна быть исполнена героического самоотвержения, должна на все решиться и ко всему быть готова», потому что «при первой же попытке ей дадут почувствовать, что она ничто, что ее раздавить могут», «прибьют, оставят на покаянии, на хлебе и воде, лишат света дневного, испытают все домашние исправительные средства доброго старого времени и приведут-таки к покорности».

Характеристику городу Калинову дает Кулигин, один из героев драмы: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать… А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга…» Также Кулигин отмечает, что в городе нет работы для мещан: «Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать нечего»,— и мечтает изобрести «перпету мобиль», чтобы употребить деньги на пользу обществу.

Самодурство Дикого и ему подобных основано на материальной и моральной зависимости других людей. И даже городничий не может призвать к порядку Дикого, который ни одного из своих мужиков «путем не разочтет». У того своя философия: «Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами о таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает; вы то поймите: не доплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, а у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!» А то, что у этих мужиков каждая копейка на счету, его не волнует.

Невежественность обитателей Калинова подчеркивается введением в произведение образа Феклуши, странницы. Она считает город «землей обетованной»: «Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростью и подаяниями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! За наше неоставленное им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых». Но мы-то знаем, что в доме Кабановых задыхается в неволе Катерина, спивается Тихон; Дикой куражится над родным племянником, заставляя его пресмыкаться из-за наследства, по праву принадлежащему Борису и его сестре. Достоверно рассказывает о нравах, царящих в семьях, Кулигин: «Вот, сударь, какой у нас городишко! Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать. Только пьяного приказного встретишь, из трактира домой плетется. Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь забота… А богатые-то что делают? Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом? Так нет. У всех давно ворота, сударь, заперты и собаки спущены. Вы думаете, они дело делают либо богу молятся? Нет, сударь! И не от воров они запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят поедом да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых!.. И что, сударь, за этими замками разврату темного да пьянства! И все шито да крыто — никто ничего не видит и не знает, видит только один бог! Ты, говорит, смотри в людях меня да на улице; а до семьи моей тебе дела нет; на это, говорит, у меня есть замки, да запоры, да собаки злые. Семья, говорит, дело тайное, секретное! Знаем мы эти секреты-то! От этих секретов-то, сударь, уму только весело, а остальные — волком воют… Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить домашних так, чтобы ни об чем, что он там творит, пикнуть не смели».

А что стоят рассказы Феклуши о землях заморских! («Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят… А то есть еще земля, где все люди с песьими головами». Да что о далеких странах! Ограниченность взглядов странницы особенно ярко проявляется в повествовании о «видении» в Москве, когда Феклуша обыкновенного трубочиста принимает за нечистого, который на крыше «плевелы сыпет, а народ днем в суете-то своей невидимо и подберет».

Остальные жители города под стать Феклуше, стоит лишь прислушаться к разговору местных жителей на галерее:

1 – й: А это, братец ты мой, что такое?

2 – й: А это Литовское разорение. Битва! Видишь? Как наши с Литвой бились.

1 – й: Что ж это такое Литва?

2 – й: Так оно Литва и есть.

1 – й: А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала.

2 – й: Не умею тебе сказать. С неба так с неба.

Неудивительно, что и грозу калиновцы воспринимают как божье наказание. Кулигин, понимая физическую природу грозы, пытается обезопасить город, построив громоотвод, и просит на эти цели денег у Дикого. Конечно, тот ничего не дал, да еще и обругал изобретателя: «Какое там елестричество! Ну какой же ты не разбойник! Гроза нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться». Но реакция Дикого никого не удивляет, расстаться с десятью рублями просто так, на благо города, смерти подобно. Ужасает поведение горожан, которые и не подумали вступиться за Кулигина, а лишь молча, со стороны, наблюдали за тем, как Дикой оскорбляет механика. Вот на этой безучастности, безответности, невежественности и зыблется власть самодуров.

И. А. Гончаров писал, что в пьесе «Гроза» «улеглась широкая картина национального быта и нравов. Предреформенная Россия достоверно представлена в ней социально-экономическим, семейно-бытовым и культурно-бытовым обликом.

Урок литературы в 10 классе по произведению Н. Островского « Гроза» Город Калинов и его жители.

Цель урока: создать условия для постижения нравственных ценностей при анализе созданной автором образа города Калинова и его жителей.

Ход урокаПроверка домашнего задания

Беседа

Назовите основных героев пьесы, их общественное положение.

В драме «Гроза» нет случайных имен и фамилий. Какой принцип положен автором в систему действующих лиц пьесы?

Попробуйте дать определения именам и фамилиям действующих лиц этой драмы: Савел Прокофьич Дикой, Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаниха). Тихон, Катерина, Кулигин и другие.

Как через систему действующих лиц автор выражает свое отношение к происходящему в пьесе?

Где и когда разворачиваются события?

Слово учителя

С первых страниц пьесы обращаем внимание на мастерство Островского — драматурга. Первое действие проходит летним вечером, в общественном саду на берегу Волги. Такой выбор места и времени действия дал драматургу возможность уже в первых явлениях познакомить читателя и зрителя с основными героями пьесы, ввести в сущность ее конфликта. Пейзажный крон «Грозы» дает также определенный эмоциональный настрой, позволяющий по контрасту острее почувствовать душную атмосферу жизни калиновцев.

Чтобы представить волжские пейзажи, рассмотрите картину Левитана «Вечер. Золотой плес». Вот что увидели бы вы, оказавшись на берегу Волги, в тех местах, где проходило действие пьесы: сочная, залитая лучами заходящего солнца зелень кустарников, оранжевые, золотистые краски воды и неба. Над рекой поднимается туман. Противоположный берег лежит в серовато-синей дымке. Тишина и покой.

Обратите внимание на слова Кулигина: «Чудеса! Наглядеться не могу». Кулигин не только любуется прелестью волжских пейзажей, но и другим стремится показать, «какая красота в природе разлита». Ведь, по его мнению, наслаждение природой могло бы смягчить жестокие нравы жителей Калинова.

IV. Работа с текстом пьесы

О чем мы узнаем из диалогов героев о Диком и Кабанихе?Как относятся к купцам Кудряш, Шапкин, Кулигин? В чем разница в их жизненных позициях?

Задание.

Нарисуйте портрет Дикого, расскажите о его отношениях к домочадцам и жителям города, дайте его речевую характеристику.

(Дикой — дюжий, дородный купчина с окладистой бородой, он в поддевке, смазных сапогах, стоит подбоченясь, говорит низким, басовитым голосом… или Дикой — маленький, сухонький старикашка с редкой бороденкой и беспокойно бегающими глазками; этот жалкий в сущности человек способен приводить в трепет окружающих.)

На чем же основано самодурство таких людей как Дикой?

(На власти денег, материальной зависимости и традиционной покорности калиновцев. Дикой откровенно обсчитывает мужиков. Дикой сознает свою силу — это сила денежного мешка. Поэтому он так дорожит каждой копейкой, поэтому так раздражают его встречи с Борисом, который претендует на часть наследства. Дикой грубо набрасывается на Бориса, и он вынужден сносить оскорбления: ведь он получит наследство лишь в том случае, если будет почтителен. И Дикой прекрасно понимает, что Борис зависит от него, и откровенно над ним куражится. Материальная зависимость — вот основа взаимоотношений героев пьесы.)Какова же жизненная позиция Кулигина?

(Кулигин с болью говорит о «жестоких нравах» города, но советует «угождать как-нибудь» самодурам. Он не борец, а мечтатель; его проекты неосуществимы. Он тратит свои силы на изобретение вечного двигателя. С жизненной позицией Кулигина связаны и особенности его речи, эмоциональной, но старомодной. Он часто употребляет старославянские слова и фразеологизмы, цитаты из «Священного писания». («Насущность хлеба», «малую благостыню», «несть конца мучениям» и т.д.). Архаичны и художественные вкусы Кулигина. Литература XIX века — Пушкин, Гоголь, Лермонтов, -прошла мимо него. Он остался верен Ломоносову и Державину.)Где происходит действие II (явл. 1.)? Кто действующие лица, их роль?

(Комната в доме Кабановых. Окна закрыты ставнями, полумрак; от лампад, висящих перед иконами, струится мерцание, по стенам стоят сундуки с хозяйским добром. В этой мрачной комнате особенно выразительно звучит монолог Феклуши.)Кто такая Феклуша? Ваше первое впечатление о ней?

О чем она сообщает Глаше? С каким героем ее можно противопоставить?

(По ходу развития действия Кулигин и Феклуша не вступают в открытую борьбу, но изображены в пьесе как антиподы.)О чем рассказывает Феклуша в Д. II, явл. 1?

Итак, если Кулигин несет в общество культуру, то Феклуша — тьму, невежество. Ее нелепые рассказы создают у калиновцев искаженные представления о мире, вселяют в их души страх.

Как речь Феклуши отражает ее характер?

(Жизненная позиция Феклуши предопределяет и особенности ее речи. Она стремится расположиить к себе окружающих, поэтому тон ее речи вкрадчивый, льстивый. Этот привычный тон она сохраняет, даже обращаясь к служанке Глаше. Угодливость Феклуши подчеркивается и ее при- словием «милая».)

Перечитаем рассказ Феклуши о «неправедных землях», сохраняя

особенности ее речи.

Д. III, явл. 1. Разговоры Кабанихи с Феклушей.Что нового дает этот разговор для характеристики этих героев?

(Они скорбят о конце доброго старого времени, осуждают новые порядки. Автор показывает насколько они невежественны. Новое властно входит в жизнь, подрывает основы домостроевских порядков. Символично звучат слова Феклуши о том, что наступают «последние времена» и даже «время-то стало в умаление приходить». Действительно, патриархальный мир Кабановых и диких доживает последние дни. Над ними собирается гроза.)Д. III, явл. 2. Что нового узнаем о характере Дикого?

(Никто не может угодить ему, только Кабаниха может «разговорить», т.к. грубость на грубость («Ты не очень-то горло распускай… а я тебе дорога…).Д. III, явл. 3. Теплый летний вечер, и снова из уст Кулигина слышим рассказ о нравах Калинова. Зачитайте монолог, сделайте вывод.

Задание.

Опишите Марфу Игнатьевну Кабанову

(Высокая, грузная старуха, носит темное, старомодное платье; держится прямо, с достоинством, ходит медленно, степенно, говорит веско, значительно.)А каков ее душевный облик? Черты ее характера, взаимоотношения с другими героями?

Кто дает ей первую характеристику?(явл. 3). Оправдывается ли эта характеристика в явл. 5?

На каких основах должна, по мнению Кабанихи, строится семейная жизнь?

(Основой семьи Кабаниха видит домостроевские, освященные стариной законы жизни. Кабаниха искренне убеждена, что если не соблюдать этих законов, никакого порядка не будет. Она говорит от лица целого поколения, постоянно употребляя нравоучительные фразы: «Не очень-то нынче старших уважают», «Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то…». Все это придает фигуре Кабанихи монументальность. Ее образ вырастает до символа патриархальной старины.)Каковы особенности речи Кабанихи, как они связаны с жизненной позицией и характером Кабанихи?

(Опираясь на авторитет старины, Кабаниха широко использует в речи народную фразеологию, пословицы («Что ты сиротой-то прикидываешься? Что ты нюни-то распустил?» «Чужая душа — потемки»). Властная, деспотичная Кабаниха непрерывно точит домашних. Размеренный, монотонный характер придают речи Кабанихи повторы слов, словосочетания («…кабы своими глазами не видела да своими ушами не слыхала», «…что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает…»).

Как относится к Кабанихе и ее поучениям Тихон, Варвара, Катерина? В чем проявляется их отношение?

(Зависимые от Кабанихи домочадцы по-разному относятся к ее поучениям. Тихон думает лишь о том, чтобы угодить матери, стремится убедить ее в своем послушании. Обращение в форме множественного числа, повторяемое слово «маменька» придают его речи уничижительный характер, и только реплика в сторону («Ах ты, господи!») выражает его истинное отношение к материнским поучениям. Варвара на протяжении диалога вслух не промолвила ни одного слова, но про себя иронизирует над матерью, осуждает ее («Не уважишь тебя, как же!» «Нашла место наставления читать»), Варвара убеждена, что без притворства здесь не проживешь. И только Катерина открыто заявляет о своем человеческом достоинстве. («Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь?» «На- праслину-то терпеть кому ж приятно!»)