Василий Андреевич Жуковский был известным русским поэтом. Он являлся одним из основоположников романтизма в отечественной поэзии. За свой творческий путь Жуковский создал красивейшие элегии, романсы, песни, послания, баллады, а также эпические произведения. Одним из главных произведений Жуковского является стихотворение «Море». Многомудрый Литрекон предлагает ознакомиться с анализом стихотворения «Море» по плану.

История создания

Свое знаменитое стихотворение Василий Жуковский создал в 1822 году, после длительного пребывания в Европе. Известно, что для зрелого периода творчества поэта характерен переход от направления сентиментализма к направлению романтизма. Именно это направление пользовалось большой популярностью в отечественной литературе начала девятнадцатого столетия. Признаки романтизма очень заметны в стихотворении Жуковского «Море».

Личные переживания и эмоции поэта также тесно связаны с историей создания данного произведения. На момент написания стихотворения Жуковский питал сильные чувства к Марии Протасовой, однако ему не удалось создать с ней семью. Мать девушки была двоюродной сестрой поэта и не хотела, чтобы он женился на ее дочери.

Друг Жуковского А. Ф. Воейков в своем дневнике написал:

Что я могу ожидать от глупца, который живёт в эфире, который погубил собственное счастье, исполняя волю Екатерины Афанасьевны, сошедшей с ума на слезах ложной чувствительности.

«Море» стало своеобразным ответом поэта в ответ на нападки коллег и друзей. Они с нетерпением ждали, что после зарубежного путешествия Василий Андреевич напишет что-то великое и поделится новые открытиями. Однако их ожидало длительное затишье. Его близкие друзья, Тургенев и Вяземский, считали, что поэту поездка на пользу не пошла. И он выпустил «Море», чтобы подтвердить высокое мнение о себе и доказать, что его творческая активность не иссякла.

Жанр, направление и размер

Не секрет, что поэт определил свое произведение как элегию. Действительно, стихотворению присущи черты этого жанра. Так, произведение «Море» носит созерцательный характер, при этом в его строках присутствуют грустные мотивы.

Стихотворение написано в размере четырехстопного амфибрахия. Автор не объединил строки рифмами, их созвучие основано лишь на ритме.

Интересно, что творчество Жуковского современники не поняли. Мало кто понимал, в каком направлении творит поэт:

Согласно В. Афанасьеву, никто в окружении Жуковского не понимал ни его творческого метода, ни направления развития как художника.

Даже А.С. Пушкин в тот период отзывался о своем учителе так:

Мне кажется, что слог Жуковского в последнее время ужасно возмужал, хотя утратил первоначальную прелесть. Уж он не напишет ни Светланы, ни Людмилы, ни прелестных элегий 1-й части Спящих Дев. Дай Бог, чтоб он начал создавать…

Композиция

Композиция элегии «Море» довольно интересна. Так, стихотворение условно можно разделить на три части.

- В первой части автор описывает беседу лирического героя с морем. При этом поэт искренне восхищается стихией, но у него возникает ощущение, будто за внешним спокойствием скрывается некая тайна.

- Вторая часть представляет собой описание бури. Ей герой стихотворения даёт весьма необычное объяснение. По его мнению, это явление обусловлено тем, что из-за «тёмных туч» нарушается идиллия неба и моря.

- В финальной части стихотворения Жуковский снова описывает спокойную стихию, что делает композицию произведения кольцевой. Теперь Жуковский прекрасно осознает, какую тайну скрывает пучина вод.

Образы и символы

Безусловно, образ моря является главным в стихотворении. Автор наделил море «живыми» качествами: оно умеет дышать, ему присущи психологические качества человека. Море по-настоящему влюблённо в ясное небо. Стихия словно выражает счастье, когда небо отражается в её водах.

Однако такая идиллия длится недолго. Её могут нарушить чёрные тучи, которые скрывают небо от моря. Автор показывает, как водная стихия переживает разлуку с ясным небом. Она из всех сил сопротивляется туче, чтобы снова обрести спокойствие и умиротворение. Лирический герой смог догадаться, какую загадку скрывает море. Он начал чувствовать родство с водной стихией. Смело можно сказать, что лирический герой и море ощущают одну и ту же боль.

Море отличается силой характера. Как только оно видит тучи, оно прогоняет их и делает все возможное, чтобы воссоединиться с небом:

Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу…

Образ тучи означает не только разлуку, но и размолвку, которая часто настигает влюбленных.

Темы

Тематика стихотворения «Море» представлена в списке:

- Основной темой, затронутой в стихотворении «Море», является тема любви. В этом заключается автобиографичность произведения. Поэту не удалось создать семейное счастье с Марией Протасовой. Без благословения матери влюблённые не стали венчаться, оставшись хорошими друзьями. Ведьма не удивительно, что поэту удалось создать психологичный образ моря, ведь свои собственные эмоции и переживания он перенес на него.

- Мотив борьбы тесно связан с этой темой. Кульминацию элегии составляет борьба водной стихии и туч. За любовь можно и нужно бороться.

- Беспокойство за любимого и вечная тревога — вот состояния, которые передал автор.

- Тема природы тоже затронута автором: свои чувства он выразил в колебании волн.

Проблема

Центральное место в стихотворении Жуковского «Море» занимает проблема разлуки влюбленных. Герой счастлив, когда водная стихия находится в гармонии с небом. Однако он ощущает и беспокойство моря. Водная стихия, как и лирический герой, боится одиночества, трепещет за того, кто дорог сердцу.

Влюбленные никогда не бывают полностью спокойны. К сожалению, их мучают тревоги, разлуки и другие поводы для грусти. Их сердце уязвимо, потому что открыто чувству.

Основная идея

В своем стихотворении Василий Жуковский выразил суть любви. Главная мысль элегии «Море» — это необходимость бороться за свои чувства, которая обусловлена простым выводом: ответом на вопрос «Чем дышит твоя напряженная грудь?» является только «любовь».

По мнению Жуковского, человек должен учиться у природы не только созерцанию, но и сопротивлению. Автор утверждает, что за свое счастье необходимо бороться. Так, в стихотворении водная стихия побеждает мглу. Читатель ощущает, насколько сильным было желание поэта преодолеть все преграды на пути к любви. Таков смысл стихотворения «Море».

Средства выразительности

Создавая свое стихотворение, Жуковский использовал различные тропы. Анализ элегии «Море» по плану дополнит этот перечень.

- Одним из главных средств выразительности являются эпитеты. Они передают спокойное существование стихии в первой части элегии («лазурное», «безмолвное». Эпитеты также передают противодействующую силу («враждебная мгла», «тёмные тучи»).

- Важную роль в стихотворении играют олицетворения («ты дышишь» и так далее).

- Автор также использовал в произведении речевые обороты, которые характерны для романтизма («сладостная жизнь»).

- Благодаря многоточию Жуковский сумел оборвать повествование и вернуться к беседе со спокойным морем.

- Не будем забывать и о метафорах: «ты живо; ты дышишь смятенной любовью, тревожною думой наполнено ты», «что движет твоё необъятное лоно», «ты бьёшься, ты воешь, ты волны подъемлешь», «ты, небом любуясь, дрожишь за него».

Автор: Виктория Комарова

Сюжет, герои и проблематика одной из баллад В. А. Жуковского . Баллада – это стихотворный рассказ преимущественно фантастического или героико-исторического характера. Наиболее известной балладой Жуковского является баллада, над которой поэт работал в 1808-1812 г. В качестве свадебного подарка баллада посвящена племяннице Жуковского А. Протасовой. Стремление автора восполнить национальную русскую тем в поэзии увенчалось наибольшим успехом.

Он дал совокупность примет русского национального стиля: зима, колокольчик икона. Избушка. Использовал стиль народного сказочного повествования, зачин: Здесь фольклорное начало отражено в традиционных для сказок словосочетаниях: Отображена и этнографическая сторона народного быта: праздник Крещения с его обрядами. В образе Светланы Жуковский впервые намечает характерные черты русского женского типа, как он его понимает: верность, покорность, поэтичность. Далее в балладу входит и лирическая тема, связанная с тоской по милому другу. Потом идет описание приготовления к будущей свадьбе. Приведены подлинные тексты гадальной песни в обработанном виде, с обращением к мифологическому кузнецу. Приготовление к свадьбе со, которым предстоит обручится невесте.

Здесь намеренно в одной фразе повторяется, относящихся к самому обряду. Это эпическое начало разрушается своим ответом и погружает нас в лирическую грусть. Дальнейшее развитие сюжета ведет к тому, что Светлана с помощью гаданий на зеркале вызывает жениха. Он опять призывает ехать девушку к венчанию. Но уже во время путешествия внушает Светлане тревогу. Она удивлена и настроена долгим молчанием жениха. И в храме встречает их гроб, и происходит не венчание, а обряд отпевания. Однако почему-то кони поносят молодых мимо храма, а потом из-за поднявшейся метели они свернули к одинокой хижине, где жених внезапно исчезает вместе с лошадьми. Светлана входит в хижину и видит.

Покойник оживает но он не в состоянии причинить ей вреда. Её спасает молитва перед иконой Спаса. Картина свадьбы сменилась романтическим пейзажем: гроб с оживающим покойником, белым голубем, символизирующий бога. Мертвец, как ожидалось с самого начала баллады, оказался возлюбленным Светланы, а происходящие оказалось в финале сном. Мораль баллады в том, что вера спасла девушку от жениха-оборотня, который пытался увлечь Светлану с собой в потусторонний мир. И вот лирический эпилог поэмы, возвышающий героиню.

В эпилоге лирический пейзаж ручеёк, луг. Заключительные стихи раскрывают смысл её имении. Сюжет баллады драматичен, это поддерживается чередованием эпических и лирических мест. Главная мысль баллады о роли Провидения в нашей жизни.

Вопрос двоемирия интересовал человечество с древности. Не существовало ни одной языческой религии, не верящей в загробный мир. Отсюда такое мистическое отношение к смерти, переходу из одного состояния в другое. И наравне с учением о дуализме в человеческом сознаний появляется понятие душа. Но если в язычестве душа была только тем, что находится в теле, то с возникновением христианства тело стало земной оболочкой души. Такая перемена обновила и все мировоззрение людей. Это не могло не отразиться в искусстве. Непонятная и непостижимая душа становится главным объектом изучения. И уже в средние века в народном творчестве появляется такой жанр, как баллада.

Первоначально это был синтезный жанр двух видов искусства (музыки и литературы), ибо представлял собой плясовую песню любовного содержания. Причем вся Вселенная в балладе была поделена на два мира (земной и заземной), а цель ее была показать человеческую душу в обоих этих мирах.

Возрождение этого жанра и превращение в литературный происходит у романтиков. На смену рассудочному веку классицизма искусство приходит новое направление романтизм, ставивший своей задачей опуститься в самые мрачные круги ада души человеческой. И такой задаче как нельзя лучше соответствовал жанр баллады. Поэтому-то романтики сразу же увлекаются ею. В Англии это Блейк, Берне, Вальтер Скотт, Саути, Байрон; в Германии Бюргер, Гете, Шиллер, Уланд; в Австрии Цедлиц; во Франции Вийон…

Русская баллада связана с именем В. А. Жуковского. Всего им написано тридцать девять баллад, пять из которых оригинальные. Однако его поэтические переводы действительно могут соперничать с оригиналом. Ведь поэт берет лишь сюжетную канву, изменяя и внося свои поправки в изображение душевного состояния. Нужно сказать, что вся его поэзия очень автобиографична, поэтому, в отличие от западных балладников, Жуковский не разделяет себя и своих героев, своей судьбы и их жизненных перипетий. Таким образом, поэт усложняет свою задачу: раскрыть человеческую душу. Поэтому в повествование вводится огромное количество мотивов. Интересно, что при этом само повествование дробится на множество сюжетов, ведь мотив это и есть единица его построения, что создает образ необъятной и необъяснимой души.

Главным мотивом, пронизывающим все баллады Жуковского, является мотив странничества, пути. Все герои показаны в дороге.

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой (Лесной царь)

Мчится всадник и Людмила. (Людмила)

Мчатся кони по буграм. (Светлана)

Мчит уж в изгнанье ладья через море молодого Певца. (Эолова арфа)

Эсхин возвращается к пенатам своим. (Теон и Эсхин)

Причем очень часто путь этот символичен. Кони, ладья это и есть сама жизнь, непредсказуемая и непонятная, движущаяся вперед. Получается, что герои несутся навстречу судьбе, и это движение всегда показано в развитии, дана духовная эволюция героев. Так, Эсхин, встретившись с утратами, увядает душой, он уже не может любить ни женщину, ни жизнь, ни природу; научившись презирать жизнь, он позволяет скуке полонить себя, и это гибельное чувство рано или поздно приведет его душу к совершенной погибели, а когда умирает душа, не остается и личности. Теон же, пережив смерть любимого создания, не отчаивается: он находит счастье в прошедшем, где и был тот миг счастья. Над сердцем утрата бессильна! восклицает он. (Кстати, эта тема преждевременной мертвенности души подчеркивается Жуковским и с помощью необычного словоупотребления. Каждое слово. его значимо и оттеночно. Может быть, поэтому Эсхин не посмотрел, но вперил взгляд, а лицо его скорбно и мрачно, взор же друга прискорбен, но ясен.) Людмила, потеряв милого друга, отказывается от жизни и надежды, потому и умирает, Светлана же, чье сердце не отказалось верить, просыпается после страшного сна и встречается с милым. Минвана и Арминий-певец, не смирившись, находят друг друга в ином мире…

Именно как величайшее счастье воспринимается она, ибо есть переход в Вечность, движение к покою. И дабы противопоставить жизнь до и после смерти, Жуковский намеренно чередует в балладе Лесной царь последнюю напряженную картину скачки:

Ездок погоняет, ездок доскакал… (поэт воссоздает топот коней и общее состояние тревоги с помощью повторения слов и слогов: ездок-ездок, скакал) и тихое, умиротворенное состояние смерти: В руках его мертвый младенец лежал.

Страницы: 1 2

Понравилось сочинение » Герои и сюжеты баллады В. А. Жуковского «Светлана», тогда жми кнопку

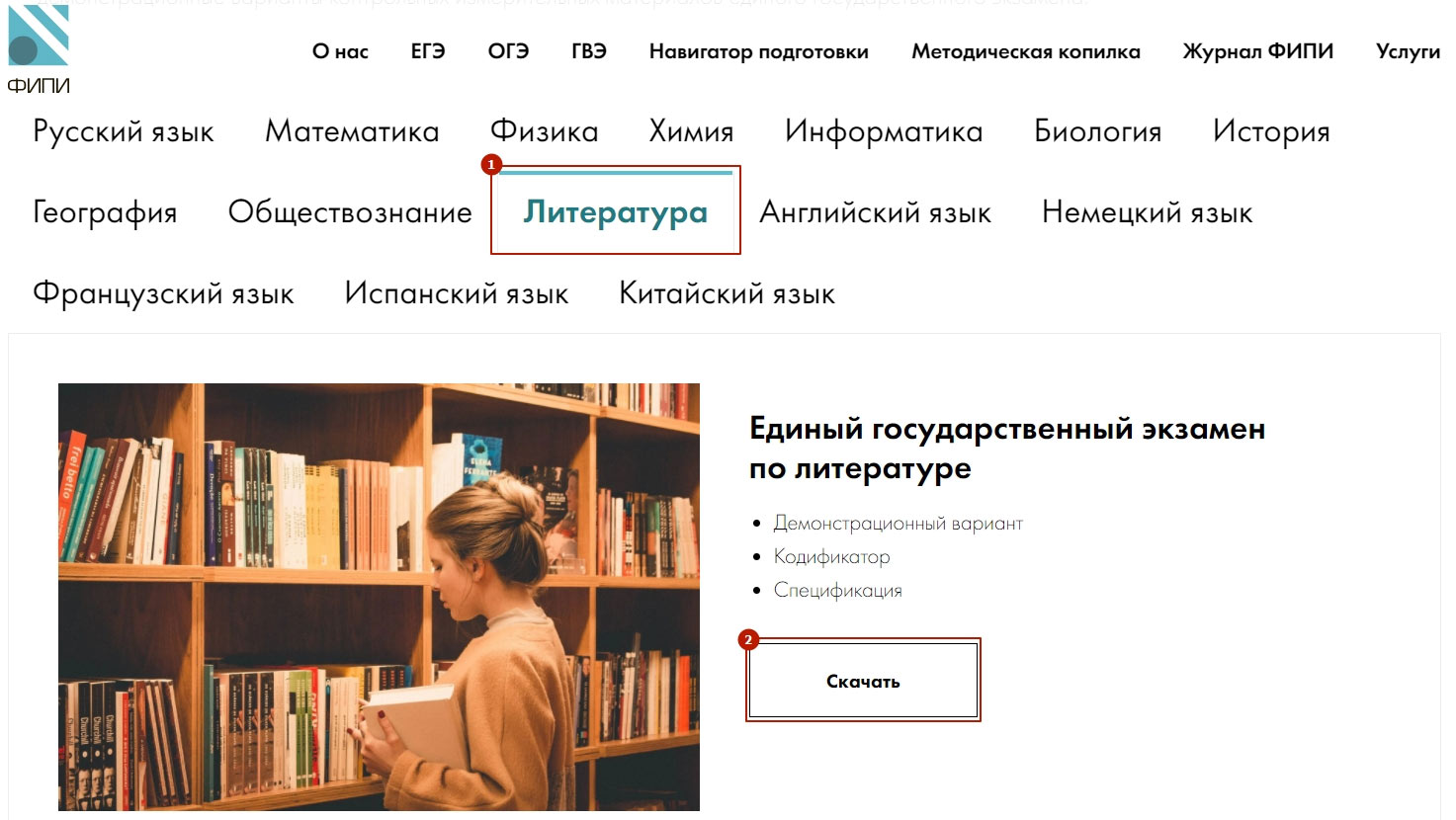

Первое, что необходимо сделать перед началом подготовки к ЕГЭ по литературе 2022 года – это изучение основных документов, таких как кодификатор, спецификации и демонстрационный вариант КИМа. В данной статье мы разберем, какую информацию выпускникам предоставляет кодификатор по литературе и почему так важно с ней ознакомиться.

Изменения 2022 года в ЕГЭ по литературе

Подробная информация о том, какие изменения будут внесены в ЕГЭ по литературе в 2022 году, содержится в спецификациях и кодификаторе к экзамену.

Так, в следующем сезоне ГИА утверждены такие нововведения:

- Обогащён литературный материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ – ХХ в., отечественная литература ХХI в., содержит кодификатор ЕГЭ для предмета «литература», разработанный ФИПИ для 2022 года.

- Количество заданий базового уровня сложности (с кратким ответом) сокращено с 12 до 7, в результате чего изменилась нумерация заданий.

- Увеличено количество заданий на выбор в части 1 (5.1/5.2, 10.1/10.2) и в части 2 (добавлена пятая тема сочинения с опорой на «диалог искусств»).

- Изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее – 16): требуется подобрать не два, а одно произведение для сопоставления с предложенным текстом; уточнены критерии оценивания данных заданий.

- Повышены требования к объёму сочинения (минимальное количество слов – 200).

Таким образом, в 2022 году на экзамене по литературе выпускникам предстоит выполнить 12 заданий, среди которых 7 – базового уровня, 4 – повышенного и 1 – высокого. Выполнив правильно все задания можно набрать максимум 55 первичных баллов:

| Тип задания | Кол-во | Максимальный балл |

| С кратким ответом | 7 | 7 |

| С развёрнутым ответом ограниченного объёма | 4 | 28 |

| С развёрнутым ответом (сочинение) | 1 | 15 |

| За грамотность | — | 5 |

При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы экзаменуемый имеет право пользоваться орфографическим словарём.

Содержание кодификатора на 2022 год

Еще до начала 2021-2022 учебного года на сайте ФИПИ были представлены основные документы для ЕГЭ по литературе – спецификации и кодифиатор.

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по литературе является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ.

Предлагаем ознакомиться с содержанием последнего для более полного понимания объема информации, который необходимо проработать на этапе подготовки к экзамену.

Требования к уровню подготовки

Выпускник 11 класса должен знать:

- образную природу словесного искусства;

- содержание изученных литературных произведений;

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой эволюции;

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;

- основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных направлений и течений;

- основные теоретико-литературные понятия.

Выпускник 11 класса должен уметь:

- воспроизводить содержание литературного произведения;

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; система образов; особенности композиции, художественных времени и пространства; изобразительно-выразительные средства языка; художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации;

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

- писать сочинения на литературные темы.

Также в кодификаторе к ЕГЭ 2022 года по литературе сказано, что экзаменуемый должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для создания связного текста на предложенную тему с учетом норм русского литературного языка, а также для участия в диалоге или дискуссии.

Элементы содержания

В кодификаторе по литературе 2022 года также приведен список проверяемых сведений по теории и истории литературы. Экзаменуемым следует знать такие понятия:

- Художественная литература как искусство слова.

- Фольклор. Жанры фольклора.

- Художественный образ. Художественные время и пространство.

- Содержание и форма. Поэтика.

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм.

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Лироэпос2. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Эпиграф. Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Интерьер. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. Пафос. Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ.

- Деталь. Символ. Подтекст.

- Историзм. Народность. Психологизм.

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.

- Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон. Звукопись: аллитерация, ассонанс.

- Стиль.

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр.

- Литературная критика.

Список литературы

Еще одна важная информация, которую содержит кодификатор по литературе для ЕГЭ 2022 года – это полный список произведений, рекомендованных к прочтению на этапе подготовки. Иными словами, в документе указаны произведения разных жанров, которые могут встретится выпускникам в КИМах.

Важно! В 2022 году список литературы был дополнен, поэтому рекомендуем подробно ознакомиться с изменениями и не забыть ознакомиться с текстом новых произведений.

Из древнерусской литературы

- «Слово о полку Игореве»

Из литературы XVIII в.

- Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль»

- Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник»

Из литературы первой половины XIX в.

- В.А. Жуковский. Стихотворение «Море»

- В.А. Жуковский. Баллада «Светлана»

- А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума»

- А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских руд…», «Поэт», «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…»

- А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»

- А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»

- А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин»

- М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Тучи», «Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…»

- М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про… купца Калашникова»

- М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»

- М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени»

- Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор»

- Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель»

- Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души»

Из литературы второй половины XIX в.

- А.Н. Островский. Пьеса «Гроза»

- И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»

- Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах…», «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Природа – сфинкс. И тем она верней…»

- А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»

- И.А. Гончаров. Роман «Обломов»

- Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «О Муза! я у двери гроба…»

- Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»

- М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»

- М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзорное изучение)

- Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»

- Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»

- Н.С. Лесков. Одно произведение (по выбору экзаменуемого).

Из литературы конца XIX – начала XX в.

- А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон»

- А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад»

Из литературы первой половины XX в.

- И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»

- М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль»

- М. Горький. Пьеса «На дне»

- А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…»

- А.А. Блок. Поэма «Двенадцать»

- В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой»

- В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах»

- С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»

- М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»)

- О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»

- А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова…», «Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Мужество»

- А.А. Ахматова. Поэма «Реквием»

- М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон»

- М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека»

- М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» (допускается выбор)

- М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» (допускается выбор)

- А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…»

- А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин»)

- Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»), «Никого не будет в доме…», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжелый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»

- Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов)

- А.П. Платонов. Одно произведение (по выбору экзаменуемого)

- А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор»

- А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича»

Из литературы второй половины ХХ в.

Проза второй половины XX в. Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин (произведения не менее трех авторов по выбору).

Поэзия второй половины XX в. Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский (стихотворения не менее трех авторов по выбору).

Драматургия второй половины ХХ в. А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин (произведение одного автора по выбору).

Надеемся, что разбор кодификатора поможет вам сдать ЕГЭ по литературе в 2022 году на максимальный балл. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами по теме, размещенными на страницах нашего портала.

Читайте также:

- ЕГЭ по литературе в 2022 году

- Итоговое сочинение по литературе в 2022 году: темы, направления

- Паронимы ЕГЭ 2022 года: список и значение

Присылай нам свои работы, получай litr`ы и обменивай их на майки, тетради и ручки от Litra.ru!

/ Сочинения / Жуковский В.А. / Разное / Герои и сюжет баллады В. А. Жуковского «Светлана»

Над балладой «Светлана» Жуковский работал четыре года — с 1808 по 1812 год. Она посвящена Александре Александровне Воейковой (в девичестве — Протасовой) и была свадебным подарком ей.

Главная героиня — «милая Светлана» — рисуется в окружении таких же «милых» девушек. Все, что связано с ними, вызывает ласковое отношение поэта: «башмачок», «песенки», «локоток», «крещенский вечерок», «подружки», «подруженьки».

Жуковский воспроизводит привлекательный девичий мир, в котором значимы и башмачок, и «серьги изумрудны», и перстень золотой, а особенно — зеркало. Но эта внешняя сторона жизни не так важна в балладе, как внутренняя. Это грусть о женихе, мечты, гадание, сны, внутренний трепет, разговор со своим «вещим сердцем» о будущем:

Что сулишь душе моей,

Радость или кручину?

Жуковский использует древнее поверье о гадании крестьянских девушек перед Крещеньем. В начале баллады идет перечисление различных гаданий, сопровождаемых подблюдными песнями. Это и бросание башмачка за ворота, и «прополка» снега, и подслушивание чужих разговоров под окном, и кормление курицы зерном, и литье воска, и многое другое. Все эти гадания имеют одну цель — узнать свое будущее. А какое будущее нужно незамужней девушке? Конечно, узнать, каков будет ее суженый.

Первые две строфы баллады тесно связаны с миром фольклора, и это придает ей народный характер. Кроме этого, в балладе содержатся народные предания о злых мертвецах и мотивы русских народных сказок. Но, следует отметить, что эта народность носит условный характер. Главный замысел автора — не показать особенность народной жизни, а передать гамму чувств, настроений, переживаний главной героини. Жуковский стремится постичь психологию души Светланы.

В целом, построение баллады помогает нам проследить изменчивость настроений героини. Как мир баллады динамичен, так и душевный мир девушки подвижен и полон колебаний. Светлана то отказывается от крещенских игр, то соглашается принять участие в гадании. Он и боится, и надеется получить долгожданную весть о суженом, и во сне ее одолевают те же чувства. Стремительная скачка на коне с приснившимся женихом:

Сели… кони с места враз;

Пышут дым ноздрями;

От копыт их поднялась

Вьюга над санями…

Все чувства главной героини обострены. Это радость, ожидание, грусть, страх. Сердце Светланы отзывается на любые события. Ей кажется, что является ее жених, увозит ее с собой, они оказываются в заброшенной хижине.

Здесь все загадочное начинает приобретать трагический характер. Жених исчезает, Светлана видит в хижине гроб, из которого поднимается мертвец:

Вдруг… в устах сомкнутых стон;

Силится раздвинуть он

Руки охладелы…

Что же девица? Дрожит…

Гибель близко…

Неожиданно появляется белый голубок, который защищает девицу. Все ужасы пропадают с неожиданным пробуждением героини. Все оказывается сном, а в реальности:

Чу! В дали пустой гремит

Колокольчик звонкий;

На дороге снежный прах;

Мчат, как будто на крылах,

Санки кони рысью;

Ближе; вот уж у ворот;

Статный гость к крыльцу идет…

Кто?.. Жених Светланы.

Счастье оказывается возможным. Страшная фантастика разрешается в шутке, в легкой улыбке поэта.

Это единственная баллада Жуковского, которая лишена трагизма. Теперь провидение не принимает таинственно-мрачной окраски: девушка пытается проникнуть в будущее, увидеть свой жребий. Она ожидает жениха целый год «молчалива и грустна», но душа ее ясна, согрета добрым чувством, верой в завтрашний день. Страшная картина могильного «венчания» оказалась обманчивым сном.

Реальная действительность в «Светлане» прекрасна — это возвращение долгожданного жениха.

Вся баллада выдержана в белом цвете, который побеждает страшную темноту ночи. От строфы к строфе переходит образ снега. Он подкрепляется образами белого платка, белой скатерти, белоснежного голубка. Белый цвет ассоциируется именем героини: Светлана — «светлая». Белый цвет — символ чистоты и непорочности.

Второй цвет в балладе — темный («темно в зеркале», «темна даль»).

Кроме этого, это произведение наполнено «огоньками»: огонек свечи, свет в церкви, огонек в огне избушки.

Итак, белый снег, темная ночь и яркие точки огоньков свечей — это своеобразный фон в балладе «Светлана».

Очарование данного произведения — в образе юной, влюбленной девушки. Ее страхи рассеялись, она ни в чем не виновна. Но поэт предупреждает, что лишь в смирении и покорности судьбе возможно счастье. Смирись и покорствуй провидению! Вера в провидение оборачивается верой в жизнь:

Здесь несчастье — лживый сон;

Счастье — пробуждение.

0 человек просмотрели эту страницу. Зарегистрируйся или войди и узнай сколько человек из твоей школы уже списали это сочинение.

/ Сочинения / Жуковский В.А. / Разное / Герои и сюжет баллады В. А. Жуковского «Светлана»

Смотрите также по

разным произведениям Жуковского:

- Критические статьи

Большой проблемой для учителя литературы на современном этапе обучения является повышение интереса учащегося к своему предмету. Ребятам зачастую бывает скучно на уроках: однообразные задания, домашние работы, которые совершенно не хочется выполнять… Поэтому мы, учителя русского языка и литературы, слышим обидную фразу «Я не хочу читать произведение». Так как же быть? Как заинтересовать ученика бессмертным миром классических произведений? Как сделать так, чтобы этот самый мир не остался для него скупым набором фактов, героев и фраз?

Современная педагогика предлагает множество технологий и форм работы. Одной из самых действенных я считаю проектную деятельность. Ценность метода проектов состоит в том, что он позволяет детям выбрать деятельность по интересам, по силам, способствует зарождению интереса к последующим делам, побуждает детей добывать новые знания, использовать имеющийся опыт при решении конкретных проблем. Необходимая для анализа литературного произведения информация таким образом становится не повинностью, а средством достижения поставленной цели. Это особенно важно в свете того, что сейчас литература перестает быть просто интересным предметом: требуется приведение литературных аргументов в экзаменационной работе, а также именно сочинение по литературе является допуском к Единому Государственному Экзамену. В 5-9 классах, например, предлагаются маленькие работы, которые должны быть посильны для учащихся, рассматривающие один аспект проблемы. Например: «Признаки классицизма в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль», Художественные особенности оды Г.Р.Державина «Фелица», «Баллада «Светлана» В.А.Жуковского как романтическое произведение», «Новаторство в лирике В. В. Маяковского», «Жанровые особенности сонетов В. Шекспира».

Обязательная задача педагога при работе над проектом — дать возможность каждому участнику ощутить собственную значимость и необходимость выполнения общего дела. Так какие же темы уроков имеет смысл «отдавать» на проектную деятельность? На мой взгляд, это темы обзорные, включающие большой элемент культурологических и общих знаний. В качестве примера приведу урок в 11 классе.

Михаил Афанасьевич Булгаков, несомненно, являлся глубокой и разносторонней личностью. Поэтому ни одно его произведение, а уж тем более роман «Мастер и Маргарита», невозможно изучать, не обращая внимания на их символизм, исторические и мифологические подтексты, а также связь с другими произведениями мировой литературы. В рамках выполнения мини-проектов одиннадцатиклассникам предлагалось найти связь романа с «Фаустом» Гете, самостоятельно выяснить, кто же являлся прообразом самого Воланда и его свиты, а также, опираясь на текст романа и Библию, сопоставить образы Иешуа и Иисуса Христа.

Тема урока: «Тайна Евангельской трагедии. Концепция мира в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 11 класс

Урок общеметодологической направленности/

Образовательная технология: учебно-исследовательская работа.

Цель урока:

- выявить специфику булгаковской интерпретации библейского сюжета;

- очертить круг философских и этических проблем, поднятых в романе;

- выяснить вместе с учащимися, какова концепция М.А.Булгакова;

- учить приемам исследовательской работы.

Ход урока

Вступительное слово учителя

Начать наш первый урок по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» мне хочется строками из статьи Елены Владимировны Корсаловой — доктора педагогических наук, профессора литературы — «Совесть, истина, человечность…»

«Наконец-то в школу пришел этот талантливый русский роман, воплотивший размышления автора о своей эпохе и вечности, человеке и мире, художнике и власти, роман, в котором удивительным образом переплетаются сатира, тонкий психологический анализ и философские обобщения…» Я как учитель полностью согласна с Еленой Владимировной и с удовольствием повторю её слова: «Наконец-то в школу пришел этот талантливый русский роман…» И от себя добавлю: роман сложный, требующий глубоких раздумий, определенных знаний.

Сегодня мы начинаем его изучение. Тема первого урока звучит так:

«Библейские главы и их роль в решении философско-эстетических проблем романа М.Булгакова » Мастер и Маргарита».

Когда в первый раз, летом, вы читали этот роман, я уверена, что обратили внимание на его композицию. И это не случайно. Композиция романа оригинальна и многопланова. В рамках одного произведения сложно взаимодействуют два романа:

1-й — повествование о жизненной судьбе Мастера,

2-й — созданный Мастером роман о Понтии Пилате.

Получился роман в романе.

Главы вставного романа рассказывают об одном дне римского прокуратора. Они рассредоточены в основном повествовании о московской жизни главного героя, Мастера, и окружающих его людей. Их всего четыре (2, 16, 25 и 26 гл.). Они вклиниваются в озорные московские главы и резко от них отличаются: строгостью повествования, ритмизированным началом, древностью (ведь они переносят нас из Москвы 30-х годов двадцатого века в город Ершалаим тоже 30-х годов, но века первого).

Обе линии единого произведения- современная и мифологическая- явно и неявно перекликаются друг с другом, что помогает писателю шире показать современную ему действительность, осмыслить её (а это одна из самых главных задач писателя М.Булгакова, которую он решает во всех своих произведениях.)

Сегодня мы познакомимся с романом в романе М.Булгакова, постараемся проанализировать библейские главы. Мы должны увидеть, что роман М.Булгакова о любви, о нравственном долге, о цельности мира, неразрывности света и тьмы. Наша задача — стать на сторону добра.

Проверка домашнего задания: мини-защита хронологической таблицы (необходимо, пользуясь любыми источниками информации, заполнить пустующие ячейки таблицы).

| 1913(15) мая | В Киеве в семье профессора Киевской духовной академии родился Михаил Афанасьевич Булгаков. |

| 1900-1909 | Годы учебы в гимназии. |

| 1907 27 марта | |

| 1909 | |

| 1913 май | |

| 1916 | |

| 1917 сентябрь | |

| 1918 февраль | Возвратился в Киев. |

| 1919 декабрь | Приехал во Владикавказ. |

| 1920 лето-осень | |

| 1921 сентябрь | |

| 1922-1926 | |

| 1923 | Начинает работу над романом «Белая гвардия». |

| 1925 — апрель | Приглашён работать во МХАТ. |

| 1925 30 апреля | |

| 1930 28 марта | |

| 1926 5 октября 1928 | |

| 1929 март | |

| 1929 июль | |

| 1930 10 мая | |

| 1932 18 февраля | |

| 1932 октябрь | |

| 1939 апрель-май | Читает друзьям полный текст романа «Мастер и Маргарита». |

| 1940 10 марта | Умер М.А.Булгаков. |

| 1940 12 марта | Похоронен на Новодевичьем кладбище. |

ЭТАП МОТИВАЦИИ: учащимся предлагается задание на знание текста романа

Цифровой диктант. Если утверждение верное, в таблицу ответов ставится знак «+», если неверное — «-»

- Воланд при встрече с Берлиозом и Бездомным заявил, что он полиглот и знает очень большое количество языков.

- Бегемот прокатился на трамвае.

- Гелла была всегда одета в черное платье.

- Бегемот, чтобы пройти в ресторан Дома Грибоедова, представился Чеховым.

- Коровьев отличался красноречием, именно он сообщил в милицию, что Н.

- Босой хранит доллары в своей квартире.

- Крик совы помешал Гелле в преследовании Римского.

- Азазелло передает Маргарите крем, чтобы она смогла летать.

- Воланд играл с Бегемотом в шахматы.

- На балу Бегемот купался в бассейне с коньяком.

- 10. Коровьев всегда ходил с тростью.

Работа со словарем. Заполнение таблицы

| Евангелие | Трагедия | Иешуа | Гипотеза | Концепция | Иудея |

| Благая весть | потрясающее событие, тяжелое переживание, несчастье | еврейское имя Иисуса Христа | научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений | система взглядов на что-нибудь | колония Рима |

ЭТАП ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ

Эвристическая беседа

Объектом исследования для нас на сегодняшнем уроке станет текст романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита», его отдельные главы.

— Назовите эти главы, исходя из темы урока.

Что мы можем определить как предмет исследования на нашем уроке? (Концепция мира Булгакова). Итак, если внимательно прочесть текст, то можно понять, каким видит мир писатель. Это наша гипотеза. Постановка проблемных вопросов к анализу глав (определение целей и задач исследования): роман создавался в 30-е годы — эпоху воинствующего атеизма. Почему в это время М. Булгаков обращается к Иисусу Христу? Почему для писателя история об Иисусе Христе — трагедия? В чем суть трагедии?

ЭТАП ОТКРЫТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ

Сопоставительный анализ Библии и романа М. Булгакова (Групповая работа)

| Вопрос к сравнительному анализу | Библия. Иисус Христос | М.Булгаков. Иешуа Га-Ноцри |

| 1. Возраст | ||

| 2. Происхождение | ||

| 3. Кто? | ||

| 4. Ученики | ||

| 5. Известность | ||

| 7.Характер проповедничества | ||

| 8. Иуда. Как он умер? | ||

| 9. Арест Иисуса происходит (где? когда?) | ||

| 10. После смерти тело хоронит |

Практическая часть (работа с «иершалаимскими» главами романа с целью выявления авторской концепции)

Работа строится по группам:

Группа 1: «Образ Понтия Пилата».

«Более всего на свете … с рассвета »

(В процессе работы с текстом романа М.А.Булгакова учащиеся определяют и выписывают черты Понтия Пилата, которые необходимы для анализа данного персонажа).

Примерный ответ:

- Человеческие слабости

- В прошлом бесстрашный войн, всадник » золотое копьё «.

- Внешне — величественная фигура всесильного прокуратора.

- Внушает всем страх, называет себя » свирепым чудовищем».

- Окружен толпой слуг и охранников.

- Хочет быть справедливым, помочь Иешуа.

- Призван решать судьбы людей.

- Видит, что Иешуа не виновен.

- Вынес приговор.

- Ненавидит запах розового масла.

- Внутри — сильная головная боль.

- Боится кесаря, прячет трусость, боится доносов.

- Одинок, единственный друг — собака Банга.

- Потерял веру в людей, боится потерять карьеру.

- Посылает невиновного на смерть.

- Обвиняет в том, во что сам не верит.

- Мучается во сне и наяву.

Вывод.

Группа 2. Работа по картине Ге.

(Учащимся предлагается дать ответ на вопросы: какова основная мысль картины? При помощи каких деталей художник передает свое отношение?)

Защита результатов работ исследовательских групп. Подведение итогов

Рефлексия

На уроках литературы проектная деятельность или ее отдельные элементы использовались учителями всегда. Подготовка интересного сообщения по материалам нескольких источников, инсценировка, урок-игра или урок-викторина — суть мини-проекты, в которых учитель выступает в роли координатора деятельности, советчика, помощника. Сформулированные сегодня принципы проектной деятельности помогают углубить, расширить, сделать более качественной и привлекательной учебную деятельность, а возможно, и подойти к решению сложных проблем преподавания литературы на современном этапе.