Художник: Баюскин Василий

Возрастная группа: 12+

Объем: 592 (544+48)

Год издания: 2016

Формат: 210*270

Тип переплета: Твердый с картонной суперобложкой

Тираж: 5000

ISBN: 978-5-9268-1942-4

В 1948 году художник Василий Баюскин создал иллюстрации к юбилейному сборнику Бажова — приближалось 70-летие автора и 10-летие первого издания книги уральских сказов. Прошло почти семьдесят лет — и подарочная книга с иллюстрациями В. Баюскина возвращается к читателю.

Текст печатается по изданию: П. Бажов. Малахитовая шкатулка. — Москва: ОГИЗ, 1948.

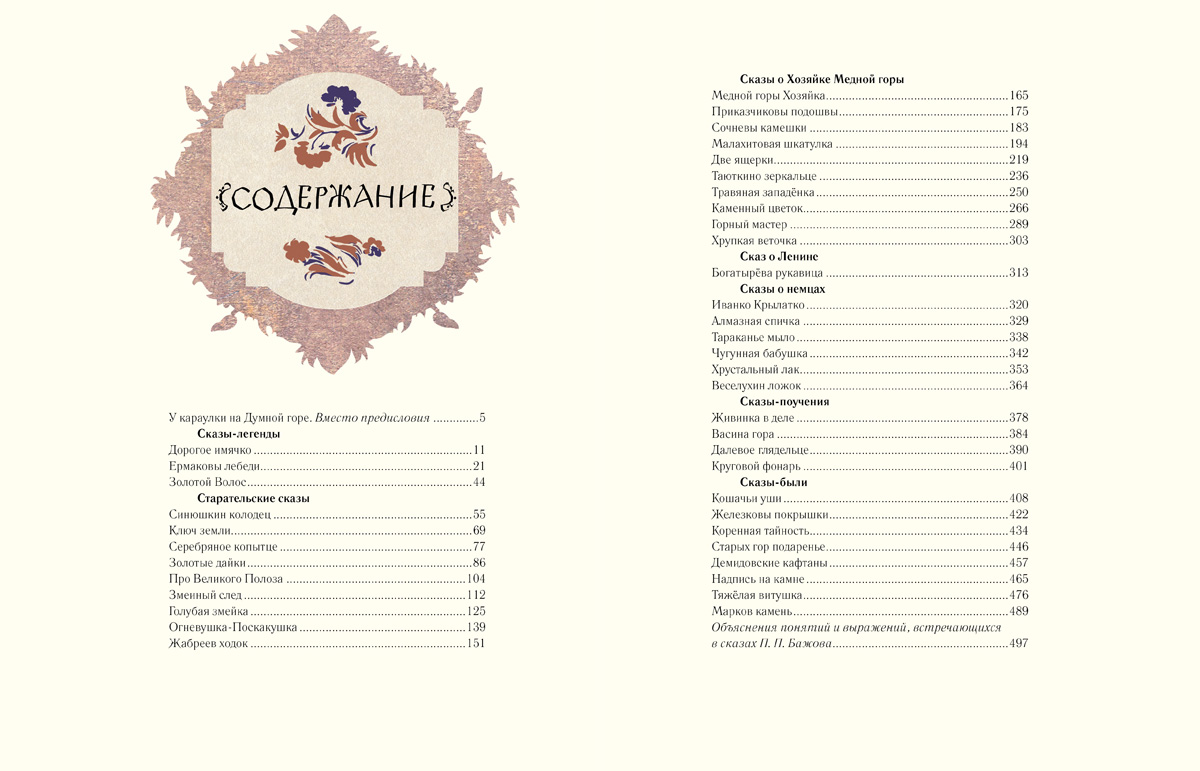

Содержание

У караулки на Думной горе. Вместо предисловия

Сказы-легенды

Дорогое имячко

Ермаковы лебеди

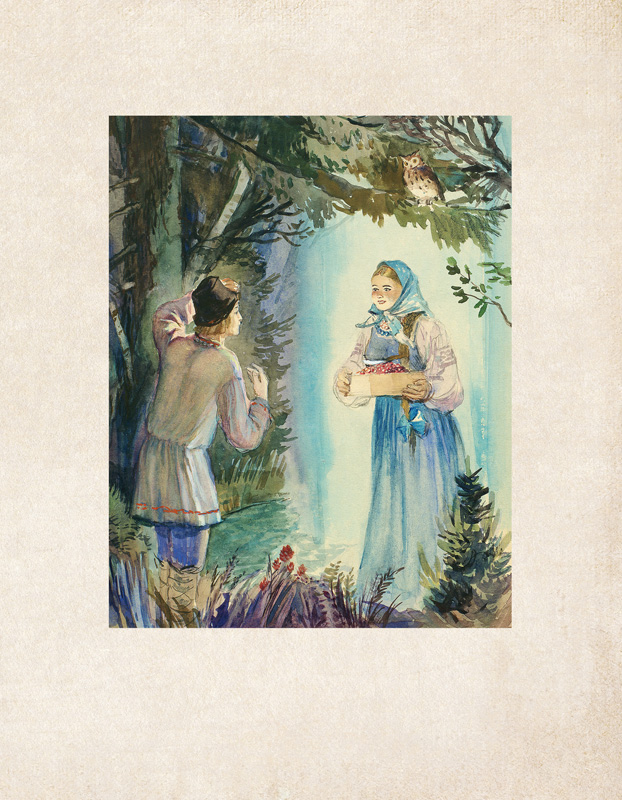

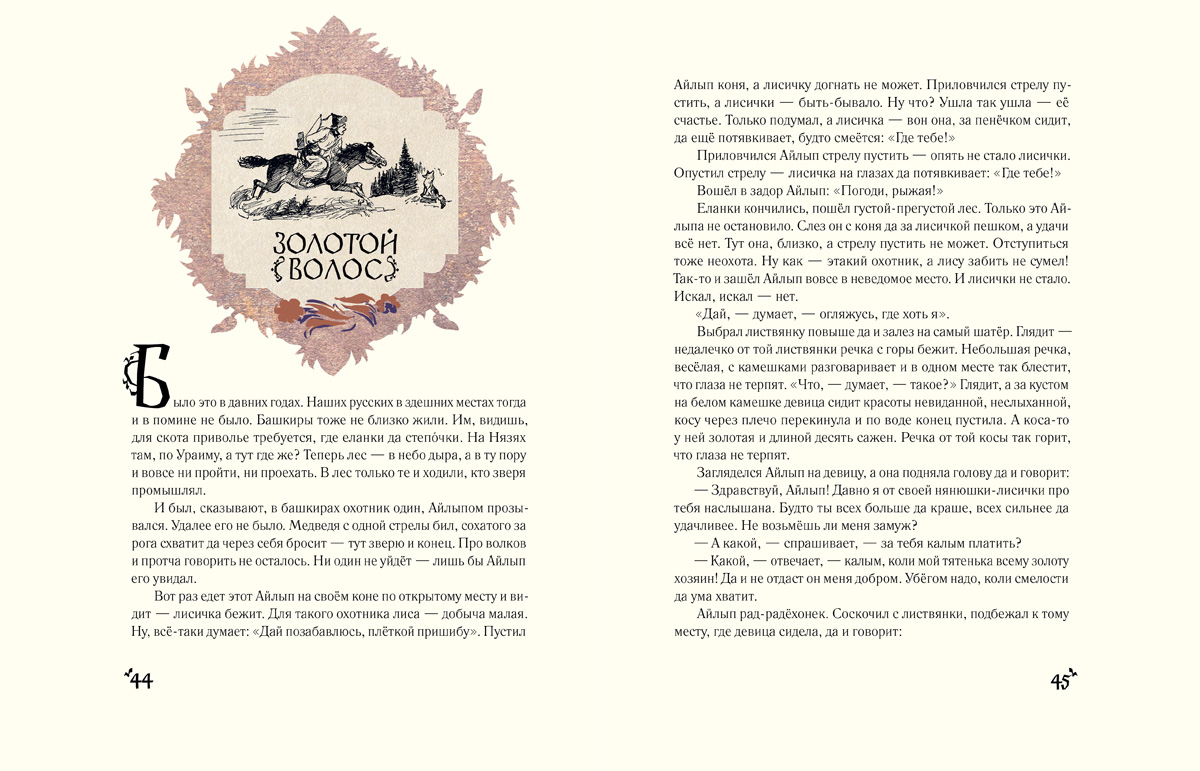

Золотой Волос

Старательские сказы

Синюшкин колодец

Ключ земли

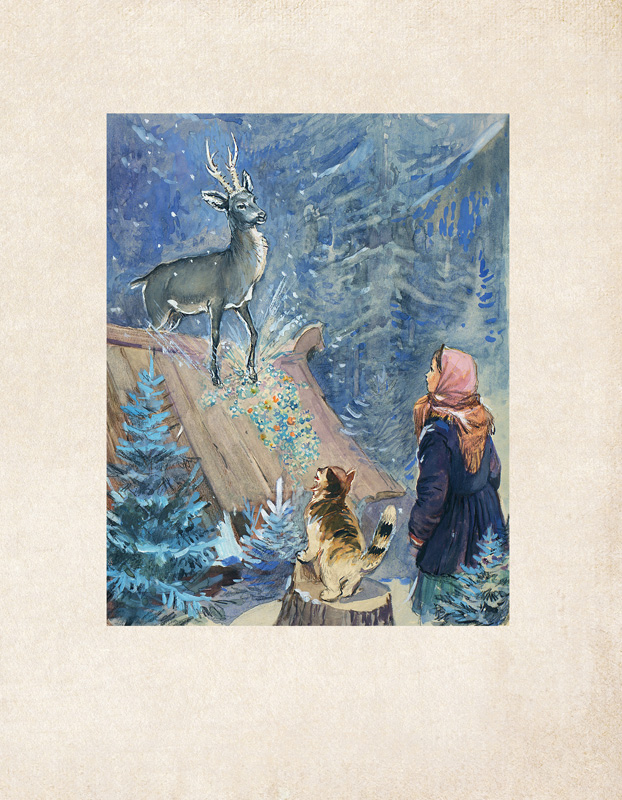

Серебряное копытце

Золотые дайки

Про Великого Полоза

Змеиный след

Голубая змейка

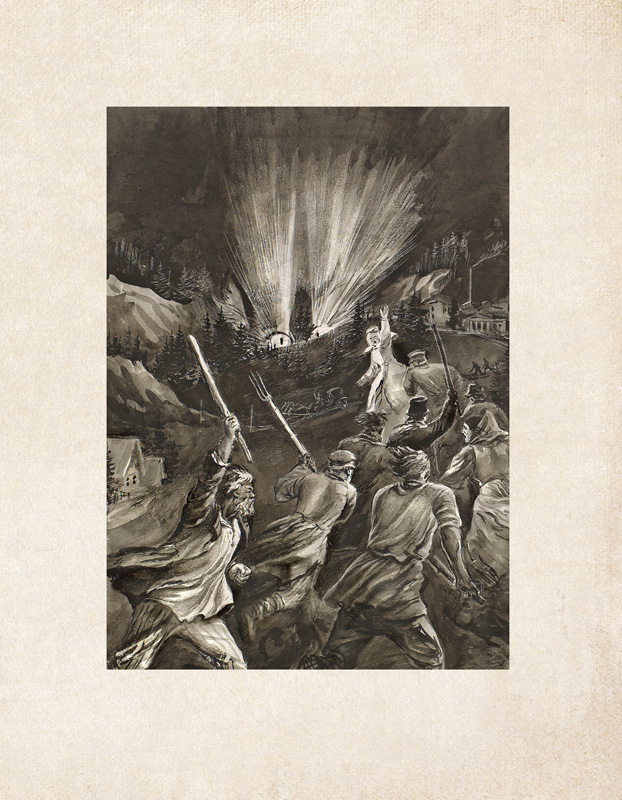

Огневушка-Поскакушка

Жабреев ходок

Сказы о Хозяйке Медной горы

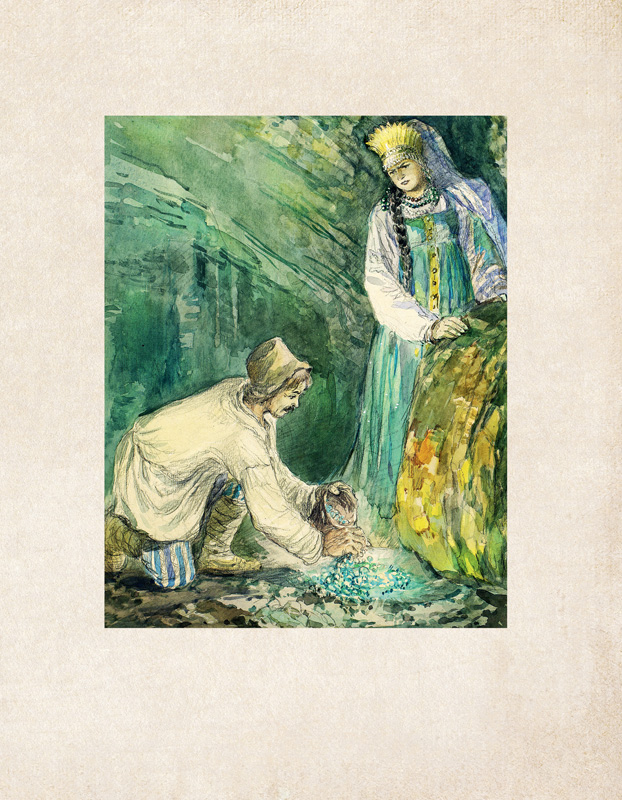

Медной горы Хозяйка

Приказчиковы подошвы

Сочневы камешки

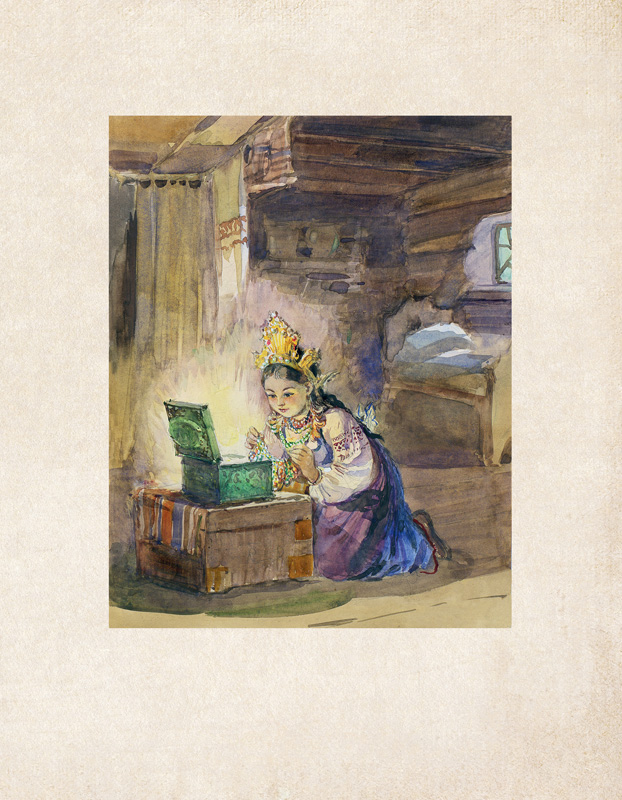

Малахитовая шкатулка

Две ящерки

Таюткино зеркальце

Травяная западёнка

Каменный цветок

Горный мастер

Хрупкая веточка

Сказ о Ленине

Богатырёва рукавица

Сказы о немцах

Иванко Крылатко

Алмазная спичка

Тараканье мыло

Чугунная бабушка

Хрустальный лак

Веселухин ложок

Сказы-поучения

Живинка в деле

Васина гора

Далевое глядельце

Круговой фонарь

Сказы-были

Кошачьи уши

Железковы покрышки

Коренная тайность

Старых гор подаренье

Демидовские кафтаны

Надпись на камне

Тяжёлая витушка

Марков камень

Объяснения понятий и выражений, встречающихся в сказах П. П. Бажова

Светлана

20 Сентября 2019 09:47

Здравствуйте! Очень люблю Бажова. Хотела бы приобрести подарочное издание именно этого формата. И я здесь, как видно, не одна такая желающая. Очень просим переиздать книгу именно в этом формате! Заранее спасибо!

Оксана

25 Марта 2019 15:30

Уважаемое издательство! Услышьте нас, пожалуйста! Не всем подходит формат «Малая классика Речи». Серия действительно отличная, но только из-за размера приходиться отказываться от покупок. Может быть, все-таки, доптираж? Очень просим!!!

Сергей

19 Марта 2019 17:29

Здравствуйте, будет ли допечатка или новый выпуск издания такого формата, серия Малая классика речи очень неудобна из-за маленького формата, особенно при чтении с детьми!!! Спасибо заранее за ответ!

Екатерина

28 Ноября 2018 12:43

Здравствуйте! Издательство планирует переиздавать эту книгу? Ответьте, пожалуйста, хоть что то)

Ответ администрации:

В ближайшее время доптиража этой книги именно в этом варианте не планируется.

Вы можете приобрести вариант этого издания в серии «Малая классика Речи»

С уважением, ИД «Речь»

Виталий

25 Октября 2018 16:59

Скажите, будет дополнительный тираж или нет? Покупать упращённое издание или подождать.

Ответ администрации:

В ближайшее время доптиража этой книги именно в этом варианте не планируется.

Вы можете приобрести вариант этого издания в серии «Малая классика Речи»

С уважением, ИД «Речь»

Наталья

18 Октября 2018 20:43

Здравствуйте! Будет ли дополнительный тираж этой книги? Невозможно нигде купить, а она так хороша, что просто мечтаю иметь в своей библиотеке.

Ответ администрации:

В ближайшее время доптиража этой книги именно в этом варианте не планируется.

Вы можете приобрести вариант этого издания в серии «Малая классика Речи»

С уважением, ИД «Речь»

Оксана

30 Июля 2018 10:15

Здравствуйте! Хотела спросить,будет ли переиздание этой книги?

Книга очень хорошая,хотела преобрести ,но последний экземпляр оказался бракованный ,и магазин ,. Лабиринт.. отказал в покупке.

Ответ администрации:

В ближайшее время доптиража этой книги именно в этом варианте не планируется.

Вы можете приобрести вариант этого издания в серии «Малая классика Речи»

С уважением, ИД «Речь»

Виктория

12 Июля 2018 16:16

Уважаемые руководители и редакторы! Многие читатели были бы рады видеть у себя дома такую великолепную книгу. Пожалуйста, выпустите для нас книголюбов ещё тираж. Заранее спасибо.

Ответ администрации:

В ближайшее время доптиража этой книги именно в этом варианте не планируется.

Вы можете приобрести вариант этого издания в серии «Малая классика Речи»

С уважением, ИД «Речь»

Татьяна

23 Апреля 2018 13:30

Павел Бажов Малахитовая шкатулка. Замечательная книга. Огромное спасибо всем, кто трудился над созданием этого великолепия! Советую тем, кто любит хорошую детскую книгу.

Много узнаешь из жизни крепостных крестьян Урала 18 века. Вот они — причины Пугачевского бунта.

Елена

09 Апреля 2018 20:01

Дорогая Речь, когда мы вновь увидим данную великолепную книгу в продаже? Очень-очень ждём! Пожалуйста, услышьте нас!!!

Ответ администрации:

В ближайшее время доптиража этой книги именно в этом варианте не планируется.

Вы можете приобрести вариант этого издания в серии «Малая классика Речи»

С уважением, ИД «Речь»

Валентина

10 Февраля 2018 04:03

Дорогая Речь, когда мы вновь увидем данную великолепную книгу в продаже?

Наталья

01 Июля 2016 13:50

У Вас замечательные серии: Любимая мамина книжка, Ребята с нашего двора, Вот как это было. Спасибо. Переиздайте книги Галины Карпенко, особенно Тамбу-ламба. Три звонка. Многие Вам будут благодарны.

Игорь

08 Марта 2016 22:42

Спасибо большое за ваш труд, за любимые книги моего детства, обязательно куплю это издание Бажова. У меня вопрос. в 1977 г. «Малахитовая шкатулка» выходила с илл. Диодорова, в 1978 г. с илл. А. И. Белюкина — нет в планах издать эти книги?

И еще мне никогда забыть свое детское впечатление от илл. В.Панова к сказам Бажова….

Светлана

03 Декабря 2015 18:46

Просто невероятная книга, вы молодцы, это чистая красота, спасибо вам!!!

Елена

21 Ноября 2015 09:37

Очень рада! Но… опять увеличенный формат. И огромные поля. Когда же будут издаваться книги, удобные для чтения?

Ответ администрации:

На удобство чтения влияет множество факторов: не только размер шрифта, но и межстрочное расстояние, а также поля вокруг текстового блока — то есть все, что «собирает» удобочитаемую полосу для чтения. Если вы визуально попробуете сильно уменьшить поля, то как раз заметите, насколько неудобно стало читать текст.

С уважением, ИД «Речь»

Ольга

20 Ноября 2015 22:46

Любимое издательство Речь, огромное спасибо за такой замечательный подарок. Можно ли надеяться увидеть эту красоту к Новому году?

Алина

20 Ноября 2015 21:17

Я в восторге! Обожаемые мной сказки, да еще в таком потрясающем исполнении. Такого старого издания у меня нет, поэтому с огромным удовольствием приобрету новое.

Содержание

1.

Введение……………………………………………………………………3

2. Этапы работы над

проектом………………………………………………4

3. Из биографии

П.П.Бажова…………………………………………………5

4. О малахите………………………………………………………………….

9

5. О

сказах…………………………………………………………………… 10

6. Сборник «Малахитовая

шкатулка»……………………………………….12

7.

Заключение…………………………………………………………………15

8.

Литература…………………………………………………………………16

9. Приложения…………………………………………………………………17

Введение

Среди просторов

нашей большой земли есть край, где ты живешь, где твой родной дом. И куда бы ты

ни ездил, всегда будешь вспоминать свой родной Урал.

Чудесна природа Урала, лесные горы, голубые озера, быстрые реки. Но не только

прекрасна уральская земля. Она – сказочно богата. На весь мир она славится

своими камнями: малахитом, самоцветами, яшмой, мрамором; полезными ископаемыми:

углем, рудой, золотом. А какие люди живут на Урале! Настоящие мастера своего

дела. Обо всем об этом писал знаменитый писатель Павел Петрович Бажов. Знакомясь с творчеством

П.П.Бажова, я узнала много нового и интересного о красоте края, в котором живу,

с его прошлым, с обрядами и обычаями людей, их бытом.

В настоящее время мы мало знаем об истории своего края, и поэтому я с

удовольствием хочу поделиться своими впечатлениями по прочитанным произведениям

уральского сказителя П.П. Бажова: «Малахитовая шкатулка», «Огневушка — Поскакушка»,

«Синюшкин колодец», «Серебряное копытце», «Золотой волос», «Про Великого

Полоза» и другие.

Мы

держим с тобою, приятель, в руках

«Уральские

сказы» о дивных горах.

Здесь

много случалось историй.

Тут

были и радость, и горе.

Озёра

и реки здесь как зеркала,

Нам

песню споёт пожилая ветла

И

много расскажет нам басен

Уральский

лес чуден, прекрасен,

А

горы до неба почти достают,

Красива

природа-покой и уют.

И

добрые люди здесь сказки хранят,

Которые

о волшебстве говорят.

Цель работы:

1.

Узнать, что такое малахит.

2.

Почему произведения П. П. Бажова называются сказами.

3.

Существуют ли на самом деле места, описанные в сказах П.П.Бажова.

Задачи:

1.

Собрать сведения о происхождении малахита.

2.

Из сказов П. П. Бажова выбрать названия мест, в которых происходят события.

Тип проекта: информационно-исследовательский.

Проблема: ученики не имеют достаточных

знаний о творчестве уральского писателя П. П. Бажова.

Ожидаемые результаты: расширение

кругозора в области знаний творчества уральского писателя.

Этапы работы над проектом:

1. Знакомство с

биографией писателя.

2. Обработка материала.

3. Исследование по сказам (чтение, анализ, игровые

задания, викторина, иллюстрации с картинками).

4. Выход на классы 5 «А», 6 «Б», 7 «Б»

(сообщение, выставка со сказами, мультимедийная презентация).

5.Итоговый продукт – изготовление малахитовой

шкатулки.

Из биографии

Бажова Павла Петровича

Бажов

Павел Петрович (27 января 1879 — 3 декабря 1950) – знаменитый

русский советский писатель, уральский сказочник, прозаик, талантливый обработчик

народных преданий, легенд, уральских сказов родился на Урале вблизи

Екатеринбурга в семье потомственного горнозаводского мастера

Сысертского

завода Петра Васильевича и Августы Стефановны Бажевых (так тогда писалась эта

фамилия).

Фамилия Бажов происходит от местного слова «бажить» – то есть ворожить,

предвещать. У Бажова и прозвище мальчишечье уличное было – Колдунков. И позже,

когда Бажов стал печатать свои произведения, он подписывался одним из своих

псевдонимов – Колдунков.

Петр Васильевич Бажев был мастером пудлингово- сварочного цеха Сысертского

металлургического завода близ Екатеринбурга. Мать писателя, Августа Стефановна,

была искусной кружевницей. Это было большим подспорьем для семьи, особенно во

время вынужденной безработицы мужа.

Будущий писатель жил и формировался в среде уральских горнорабочих. Впечатления

детства оказались для Бажова самыми важными и яркими.

Он

любил слушать и других старых бывалых людей, знатоков прошлого. Хорошими

рассказчиками были сысертские старики Алексей Ефимович

Клюква

и Иван Петрович Короб. Но лучшим из всех, кого довелось узнать Бажову, оказался

старый полевской горняк Василий Алексеевич Хмелинин. Он работал сторожем

дровяных складов при заводе, и у его сторожки на Думной горе собирались

ребятишки послушать интересные истории.

Детство и отрочество Павла Петровича Бажова прошли в городке Сысерти и на

Полевском заводе, входившем в Сысертский горный округ.

Семья

часто переезжала с завода на завод, что позволило будущему писателю хорошо

узнать жизнь обширного горного округа и отразилось в творчестве.

Благодаря

случаю и своим способностям он получил возможность учиться.

Бажов

учился в мужской земской трехлетней школе, в которой был талантливый учитель

словесности, сумевший увлечь ребят литературой.

Так, 9-летний мальчик однажды наизусть прочел весь школьный сборник

стихотворений Н.А. Некрасова, выученный им по собственному почину.

Все

советовали учить сына дальше, но бедность рабочей семьи не позволяла мечтать о

гимназии или реальном училище. Даже единственного ребенка рабочая семья там

учить не могла.

Остановились на Екатеринбургском духовном училище: в нем самая низкая плата за

обучение, не надо покупать форму, да еще есть ученические квартиры, снимавшиеся

училищем, – эти обстоятельства оказались решающими.

Прекрасно сдав вступительные экзамены, Бажов был зачислен в Екатеринбургское

духовное училище. Содействие друга семьи понадобилось потому, что духовное

училище все-таки было не только, профессиональным, но и сословным: готовило

служителей церкви, и учились в нем преимущественно дети духовенства.

По окончании училища в 14 лет Павел поступил в Пермскую духовную семинарию, в

которой обучался 6 лет. Это было время его знакомства с классической и

современной литературой.

В 1899 году Бажов окончил Пермскую семинарию – третьим по сумме баллов. Настало

время выбора пути в жизни. Предложение поступить в Киевскую духовную академию и

учиться на полном содержании было отвергнуто. Он мечтал об университете. Но путь

туда был закрыт, потому что духовное ведомство не хотело терять свои «кадры»: выбор

высших учебных заведений для окончивших семинарии был жестко ограничен

Дерптским, Варшавским, Томским университетами.

Бажов решил учительствовать в начальной школе в районе, населенном старообрядцами.

Свой трудовой путь он начал в глухой уральской деревне Шайдуриха, возле

Невьянска, а затем в Екатеринбурге и Камышлове. Он

преподавал

русский язык, много ездил по Уралу, интересовался фольклором, краеведением,

этнографией, занимался журналистикой.

В течение пятнадцати лет, каждый год во время школьных каникул, Бажов пешком

странствовал по родному краю. Приглядывался к окружающей жизни, беседовал с

рабочими, записывал их меткие слова, разговоры, рассказы, собирал

фольклор, изучал труд гранильщиков, камнерезов, сталеваров, литейщиков,

оружейников и многих других уральских мастеров, беседовал с ними о тайнах их

ремесла и вел обширные записи. Богатый запас жизненных впечатлений, образцов

народной речи очень помог ему в дальнейшем в работе журналиста, а потом и в

писательском труде. Свою «кладовую» он пополнял всю жизнь.

Как раз в это время открылась вакансия в Екатеринбургском духовном училище. И

Бажов вернулся туда – теперь уже в качестве преподавателя русского языка.

Позднее Бажов пытался поступить в Томский университет, но не был принят.

В 1907 году П. Бажов перешел в епархиальное (женское) училище, где до 1914 года

вел занятия по русскому языку, а временами – по церковнославянскому и алгебре.

Когда началась первая мировая война, у Бажовых уже росли две дочери. В связи с

материальными затруднениями супруги переселились в Камышлов, поближе к

родственникам Валентины Александровны. Павел Петрович перевелся в Камышловское

духовное училище.

Участвовал в гражданской войне 1918-21 гг. на Урале, в Сибири, на Алтае.

В

1923-29 жил в Свердловске и работал в редакции «Крестьянской газеты». В это

время им было написано более сорока сказов на темы уральского заводского

фольклора.

С 1930 г. — в Свердловском книжном издательстве.

В

1937 году он посвятил всё своё время сказам, и они замерцали в «Малахитовой

шкатулке» подлинными уральскими самоцветами.

В

1939 выходит самое знаменитое произведение Бажова — сборник сказов «Малахитовая

шкатулка», за которую писатель получает Государственную премию. В дальнейшем

Бажов пополнял эту книгу новыми сказами.

Мне очень понравился сказ «Малахитовая шкатулка».

Писательский

путь Бажова начался сравнительно поздно: первая книга очерков «Уральские были»

вышла в свет в 1924. Лишь в 1939 были опубликованы наиболее значительные его

произведения – сборник сказов «Малахитовая шкатулка», получившая в 1943 году

Государственную премию СССР, и автобиографическая повесть о детстве «Зеленая

кобылка». Бажов пополняет «Малахитовую шкатулку» новыми сказами: «Ключ-камень»

(1942), «Сказы о немцах» (1943), «Сказы об оружейниках» и другими.

Над сборником сказов «Малахитовая шкатулка» он работал с 1936 года до последних

дней своей жизни.

Сказы «Малахитовой шкатулки» — своеобразная историческая проза, в которой через

личность уральских рабочих воссоздаются события и факты истории Среднего Урала

XVIII-XIX вв. (темы труда, творческих поисков, любви, верности, свободы от

власти золота и др.).

Бажов стремился выработать собственный литературный стиль, искал оригинальные

формы воплощения своего писательского дарования. Это удалось ему в середине

1930-х годов, когда он начал публиковать свои первые сказы. В 1939 Бажов

объединил их в книгу «Малахитовая шкатулка», которую впоследствии дополнял

новыми произведениями. Малахит дал название книге потому, что в этом камне, по

Бажову, «радость земли собрана».

Непосредственно художественно-литературная деятельность началась поздно, в

возрасте 57 лет. По его признанию – «просто не было времени для литературной

работы такого рода».

Создание сказов стало главным делом жизни Бажова. Кроме того, он редактировал

книги и альманахи, в том числе по уральскому краеведению.

В словаре В.И.Даля читаем: малахит – медная руда, водная углекислая

окись меди; по яркости зелени разных оттенков и пригожеству узора, ископаемое

это идет на облицовку изваяний и разных украшений. Малахитовый, к нему

относящийся, то есть малахит – это минерал ярко-зеленого цвета,

используемый для различных поделок или как сырье для получения меди.

Малахит — этот минерал хорошо известен как ювелирный и поделочный камень:

изумрудный и темно-зеленый малахит, названный так из-за сходства своего цвета с

цветов листьев мальвы (по-гречески “малахэ”). Интересно, что уральский малахит,

красота которого воспета П.П.Бажовым в “Малахитовой шкатулке” и который

известен как один из ценнейших поделочных камней, на первых порах после

открытия его месторождений на Урале в 1635 году, использовался лишь в качестве

медной руды.

О сказах

Сказы, записанные и обработанные Бажовым — изначально фольклорные. Многие из

них («тайные сказы» — старинные устные предания уральских горнорабочих) он

слышал мальчиком от В. А. Хмелинина с Полевского завода (Хмелинин — Слышко, дед

Слышко, «Стаканчик» из «Уральских былей»). Дед Слышко — рассказчик в

«Малахитовой шкатулке». Позже Бажову пришлось официально заявлять, что это

приём, и он не просто записал чужие рассказы, а действительно является их

сочинителем.

Термин «сказ» вошёл в советскую фольклористику с лёгкой руки Бажова для

определения рабочей прозы (прозы рабочих). Через некоторое время всё же было

установлено, что он не обозначает никакого нового фольклорного явления — «сказы»

оказались преданиями, легендами, сказками, воспоминаниями, то есть жанрами,

которые существуют уже многие сотни лет.

Еще мальчишкой он впервые услышал интересную историю о тайнах Медной горы.

Хорошими рассказчиками были сысертские старики – лучшими из них был Василий

Хмелин, он в то время работал сторожем дровяных складов при Полевском заводе, и

у его сторожки собирались ребятишки послушать интересные истории о сказочном

змее Полозе и его дочерях Змеевках, о Хозяйке Медной горы, о бабке Синюшке.

Надолго запомнил Паша Бажов рассказы этого старика.

Бажов выбрал интересную форму повествования «сказ» – это устное слово, устная

форма речи, перенесенная в книгу; в сказе всегда слышится голос рассказчика –

дедушки Слышко – причастного к событиям; он говорит колоритным народным языком,

полным местных словечек и выражений, присказок и поговорок.

Называя свои произведения сказами, Бажов учитывал не только литературную

традицию жанра, подразумевающую наличие рассказчика, но и существование

старинных устных преданий уральских горнорабочих, которые в фольклоре

назывались «тайными сказами». От этих фольклорных произведений Бажов перенял

одну из главных примет своих сказов: смешение сказочных образов.

Главная тема бажовских сказов — простой человек и его труд, талант и

мастерство. Связь с природой, с тайными основами жизни осуществляется через

могущественных представителей волшебного горного мира.

Один из самых ярких образов такого рода — Хозяйка Медной горы, с которой

встречается мастер Степан из сказа «Малахитовая шкатулка». Хозяйка

Медной горы помогает герою сказа «Каменный цветок» Даниле раскрыть свой талант

— и разочаровывается в мастере после того, как он отказывается от попыток

самостоятельно сделать Каменный цветок.

Произведения зрелого Бажова можно определить как «сказы» не только в силу их

формальных жанровых признаков и наличия вымышленного рассказчика с

индивидуальной речевой характеристикой, но и потому, что они восходят к

уральским «тайным сказам» — устным преданиям горнорабочих и старателей,

отличающимся сочетанием реально-бытовых и сказочных элементов.

Сказы Бажова впитали сюжетные мотивы, фантастические образы, колорит, язык

народных преданий и народную мудрость.

Рассказывая об искусстве уральских умельцев, отражая красочность и своеобразие

старого горнозаводского быта, Бажов вместе с тем ставит в сказах общие вопросы

— об истинной нравственности, о духовной красоте и достоинстве трудового

человека.

Фантастические персонажи сказов олицетворяют стихийные силы природы, которая

доверяет свои тайны только отважным, трудолюбивым и чистым душою. Бажов сумел

придать фантастическим персонажам (Хозяйка Медной Горы, Великий Полоз,

Огневушка-Поскакушка) необыкновенную поэтичность и наделил их тонкой сложной

психологией.

Рассказ — прозаическое произведение, в основном повествовательного характера, в

центре которого чаще всего какой- то эпизод, в котором происходят реальные

события.

Сказы Бажова — пример мастерского использования народного языка. Бережно и

творчески относясь к выразительным возможностям народного языка, Бажов избегал

злоупотребления местными речениями, псевдонародного «обыгрывания фонетической

неграмотности» (выражение Бажова).

Сказы П.П.Бажова очень красочны и живописны. Цвет у него выдержан в духе

народной живописи, народной уральской вышивки — цельный, густой, спелый.

Цветовое богатство сказов не случайно. Оно порождено красотой русской природы,

красотой Урала. Писатель в своих произведениях щедро использовал все

возможности русского слова, чтобы передать многообразие цветовой гаммы, ее

насыщенность и сочность, столь характерные для уральской природы.

Позже термин «сказ» вошёл в советскую фольклористику с лёгкой руки Бажова для

определения рабочей прозы (прозы рабочих). Через некоторое время всё же было

установлено, что он не обозначает никакого нового фольклорного явления —

«сказы» оказались преданиями, легендами, сказками, воспоминаниями, то есть

жанрами, которые существуют уже многие сотни лет.

Урал

Урал – «редчайшее место и по мастерам и по красоте». Невозможно познать красоту

Урала, если не побывать на удивительных, чарующих тишиной и покоем уральских

прудах и озерах, в сосновых борах, на легендарных горах. Здесь, на Урале,

веками жили и трудились талантливые мастера, только здесь мог изваять свой

каменный цветок Данила-мастер, и где-то здесь уральские мастера видели Хозяйку

медной горы.

С детства нравились ему люди, легенды, сказки и песни родного Урала.

Творчество

П.П.Бажова прочно связано с жизнью горнозаводского Урала — колыбели русской

металлургии. Дед и прадед писателя были рабочими и всю жизнь провели у

медеплавильных печей на уральских заводах.

В

силу историко-экономических особенностей Урала быт заводских поселков был

своеобразным.

Старые рабочие, «бывальцы», являлись хранителями народных горняцких легенд и

поверий. Они были не только своего рода «народными поэтами», но и своеобразными

«историками».

Сама уральская земля рождала легенды и сказки. П.П.Бажов учился видеть и

понимать богатство и красоту горного Урала.

В малахитовую шкатулку Хозяйка Медной горы положила свои драгоценности –

украшения из самоцветных камней. Перед нами сейчас другая «Малахитовая

шкатулка», и она ничуть не хуже: в ней собраны чудесные, яркие, увлекательные

сказы Павла Петровича Бажова, уральского сказочника, настоящего мастера своего

дела. Каждый его сказ – это маленькая драгоценная вещь. В ней столько добра и

любви к людям. Как интересно он описывает обычаи и приметы старого Урала, его

легенды и небылицы…

Бажов очень хорошо знал народную жизнь, так как он родился и жил в семье

уральских горнорабочих. Могучий горный хребет прорезает с севера на юг

необозримые просторы русских равнин. Это Урал, в недрах которого хранятся

несметные богатства: золото и драгоценные камни, медь и каменный уголь, мрамор

и малахит. Ещё при Петре Первом здесь были обоснованы первые заводы и рудники.

В семье мастера одного из таких заводов в 1879 году и родился будущий писатель

П.П.Бажов. Рос и развивался он в рабочей среде: видел и познавал нравы, обычаи

уральских горнорабочих, людей суровых и упорных в труде, смелых на выдумку. В

тихие вечерние часы заводский сторож в Полевском, один из хранителей горняцких

былей и легенд, рассказывал ребятишкам о сказочном змее Полозе и его дочерях

Змеевках, о Хозяйке Медной горы или Девке-Азовке. Что охраняют богатства

уральских недр.

Архетипичность

образов

Хозяйка Медной горы — хранительница драгоценных пород и камней, иногда

предстает перед людьми в виде прекрасной женщины, а порой — в виде ящерицы в

короне. Происхождение своё ведёт, скорее всего, от «духа местности». Существует

также гипотеза, что это преломленный народным сознанием образ богини Венеры,

знаком которой на протяжении нескольких десятков лет в XVIII веке клеймилась

полевская медь.

Великий Полоз — ответственен за золото. Его фигура создавалась Бажовым на

основе суеверий древних хантов и манси, уральских легендах и приметах горщиков

и рудознатцев. Ср. мифологический змей.

Бабка

Синюшка — персонаж, родственный Бабе-Яге.

Огневушка-Поскакушка — танцующая над месторождением золота (связь между огнём и

золотом).

Хозяйку Медной горы удаётся увидеть только людям, наделённым талантом и

трудолюбием, бескорыстием и щедростью души.

На

Урале сама земля рождала легенды и сказки. Горщики, рудобои, медеплавильщики и

камнерезы искали объяснения земляным богатствам и создавали легенды, в которых

нашла поэтическое отражение любовь русских людей к родной земле.

В основу сказов «Малахитовая шкатулка» легли детские впечатления Бажова от

услышанного от старых мастеров, произведения фольклора, записанные будущим

писателем во время странствий по родному краю.

В сказах Бажова события происходят на Урале, вероятнее всего, в 19-ом, иногда в

18-ом веке или без времени. Свои произведения он назвал сказами, а не сказками,

так как они о реальной жизни, лишь изредка обрамлены чудесами. Персонажи и

обычаи узнаваемы, историчны, чувствуется личность того, кто «сказывает», его

отношение. П.П.Бажов показал в них обычных рабочих -камнерезов: Данила-мастер

и его семья, старик Прокопьич и другие.

Есть и необычные герои — Медной горы Хозяйка, которая помогла Даниле найти

камень, из которого он решил сделать чашу в виде цветка. Но не вышел у него

каменный цветок, так как не вложил он в свой труд собственные фантазии.

Ф.Гладков сказал: «Эта книга дорога для меня тем, что в ней удивительно чутко и

проникновенно воплощена глубокая, большая душа народа, которого не сломило

вековое рабство, который нёс в себе неугасимую правду и творческую красоту».

Действительно, в произведениях П.П.Бажова показана тяжёлая, а порой и

трагическая судьба талантливого русского народа. Он рассказал о необыкновенном

душевном богатстве русских мастеров, не только о природных, но и творческих

ресурсах нашей Родины. Медной горы Хозяйка – это не просто хранительница земных

богатств, она символизирует ещё и постоянные творческие стремления тех мастеров,

кто эти богатства доносит до людей.

Заключение

Я считаю, что мудрый сказочник Бажов для этого и писал свои книги, чтобы,

прочитав их, каждый из нас захотел стать чуть- чуть добрее, чуть- чуть мудрее,

внимательнее друг к другу, чтобы нам захотелось беречь мир, ту природу, которая

нас окружает.

В ходе проведенного исследования по теме проекта я расширила представления об

уральском писателе Бажове П.П., познакомилась с его произведениями.

Таким образом, поставленные перед собой цели и задачи я выполнила:

—

во-первых, узнала, что такое малахит и почему произведения П. П. Бажова

называются сказами;

-во-вторых,

собрала сведения о том, существуют ли на самом деле места, описанные в сказах

П.П.Бажова;

-в-третьих,

прочитала сборник сказов «Малахитовая шкатулка» и узнала о названиях мест, в

которых происходят события.

Провела исследование по сказам (чтение, анализ, игровые задания, иллюстрации с

картинками).

Вышла на классы 5 «А», 6 «Б», 7 «Б» (сообщение, выставка со сказами П.П.

Бажова, вопросы и задания по сказам, мультимедийная презентация).

Итоговый

продукт — изготовление малахитовой шкатулки.

Литература

1. Бажов П. П. Сочинения в трёх

томах. — М.: Правда, 1976. — Т. 1. — 352 с.

2. Малахитовая шкатулка. В поисках

новых ключей. — Екатеринбург «Сократ» 2004.

3.

Павел Бажов. Воспоминания о писателе. — М.: Советский писатель, 1961.

4. Пермяк Е. А. Долговечный

мастер. — М.: Детская литература, 1974.

5. Скорино Л. П. Павел

Петрович Бажов. — М.: Правда, 1976. — С. 115.

Приложения

Конкурс для детей

«Отгадай сказ»

(окончание

названия в скобках)

1.

Малахитовая (шкатулка)

2.

Медной горы (хозяйка)

3.

Огневушка-(Поскакушка)

4.

Синюшкин (колодец)

5.

Хрупкая (веточка)

6.

Золотой (волос)

7.

Серебряное (копытце).

Викторина

по сказам П. П. Бажова.

– Из какого сказа эти строки: “Бывает ведь – лицом цветок, а

нутром головешка черная”.

(“Ермаковы лебеди”).

– “Ходи веселенько, работай крутенько, и на соломке не худо

поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станешь, так

и все у тебя ладно пойдет, гладко покатиться. И белый день взвеселит, и темна

ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведешь,

тут хоть в пень головой – все немило станет”.

(“Синюшкин колодец”).

– Как звали деда в “Серебряном копытце”?

(Кокованя).

– Как звали девочку в “Серебряном копытце”?

(Даренка).

– Федюнька и дедко Ефим – герои какого сказа?

(“Огневушка-поскакушка”).

– Как звали героя, который повстречал Хозяйку Медной горы в

сказе “Хозяйка Медной горы”?

(Степан Петрович).

– Как иначе называли Хозяйку Медной горы?

(Малахитница).

– Кто и из какого сказа говорил: “Чаша мне покоя не даёт. Охота

так её сделать, чтобы камень полную силу имел”.

(Данило – Мастер, или Данилушко, “Каменный цветок”).

– “А по тем покосным ложкам, где козёл скакал, люди камешки

находить стали. Зелёненькие больше”. Как они называются?

(Хризолиты).

Конкурс «Словарик»

(объяснить

значение непонятных слов, используемых в сказах)

Изробиться

(изработаться, выбиться из сил).

Забедно

(обидно).

Зарукавье

(браслет).

Помучнеть

(побледнеть).

Пословный

(послушный).

Справный

(хороший).

Басенькая

(красивая).

Обуя

(обувь).

Прииск

(место добычи, рудник).

Смотник

(сплетник).

Старатель

(рабочий на прииске).

Хитник

(обидчик).

Парун

(жаркий день).

Тракт

(дорога).

Чугунка

(железная дорога).

Артуть-девка

(бойкая девушка).

Литературная

викторина

Отгадайте

главных героев

по

сказу П. П. Бажова «Серебряное копытце»

1.Кто-то сидит у окошка в избушке, а маленький козлик стоит на

опушке.

Ударит копытцем — каменья летят, и россыпи их под луною блестят.

С козликом рядом ходит Муренка, и смотрит на них из окошка

(ДАРЕНКА).

2.Козел тот особенный был: правой ножкой о камешки бил,

В каком месте топнет – камень дорогой появится.

Даренка все смотрит и удивляется…

Издалека-то его не разглядишь и не разберешь,

А близко к нему, как ни старайся, не подойдешь (Серебряное

копытце).

3.Я вроде охотника, зимой за козлом по лесам бегаю, да все

увидеть не могу.

Посмотреть охота, в каком месте он правой передней ножкой топнет

(Кокованя).

4.Сама мохнатенька, четыре лапки, сама усатенька, два яхонта под

шапкой

(Кошка).

Блиц-опрос

• Назовите прозвище старика в сказе (Кокованя)

• Сколько лет было девочке-сиротке? (по шестому году)

• Как звали старика? (Кокованя)

• Девочку – сиротку? (Даренка)

• Кошку? (Муренка)

• Чем занимался Кокованя? (охотник)

• Что необычного рассказал дед Кокованя про козла?

• Из скольких веточек рожки у козла? (из пяти)

• Зимой простые козлы без рогов ходят, а Серебряное копытце?

(всегда с рожками хоть зимой, хоть летом)

• Почему Даренка пошла с Кокованей в лес? (любопытно стало про

козла узнать)

• Почему Кокованя разрешил Даренке взять с собой в дом Муренку?

(Такую звонкую не взять, вместо балалайки она у нас в избе будет)

• Промурлычьте кошкины слова (правильно говоришь, правильно)

• Что случилось, когда козел на крышу прыгнул? (Давай по ней

серебряным копытцем бить… камешки посыпались)

• Сколько камней нагреб Кокованя? (полшапки камней)

• Куда делась Муренка? (пропала)

• Какие камешки стали находить люди по покосным лужкам, где

козел скакал? (зелененькие, большие, хризолитами называются)

Вопросы

по сказу «Медной горы хозяйка»

Из чего было платье Хозяйки

Медной горы? (Из отборного шёлкового малахита)

Каких зверюшек Хозяйка

называла своим войском? (ящерок и змеек)

Что велела сделать Хозяйка

Степану? (Передать приказчику, чтобы он, душной козёл, убирался с

Красногорского рудника)

Что она подарила Степану для

его невесты? (Малахитовую шкатулку с украшениями)

Какое третье испытание должен

был выдержать Степан, но не выдержал? (не вспоминать Хозяйку)

Что за камешки нашли в руке у

мёртвого Степана? (медный изумруд – слёзы Хозяйки).

Вопросы

по сказу «Малахитовая шкатулка»

Как Степан прозвал свою дочку?

(Памяткой, потому что напоминала ему Хозяйку Медной горы)

Что было, когда Настасья

надевала на себя украшения из шкатулки? (ей было холодно и неудобно)

Какому рукоделию научила

Танюшку странница? (шить шелками)

Что показала странница

Танюшке, когда та примеряла украшения? (кусочек будущего: зеленоглазую

красавицу в царских палатах, выложенных малахитом, который добыл её отец)

Когда Настасья решилась

продать шкатулку? (когда у них сгорел дом и всё имущество)

Почему мастера отказались «подогнать»

украшения для жены приказчика? (Знали они, что это работа самой хозяйки,

боялись они связываться с ней)

Какое условие поставила

Танюшка барину, когда он посватался к ней? (показать ей царицу в палатах,

обделанных тятиным малахитом)

Как пропала Танюшка? (прислонилась

к малахитовой стене и растаяла)

Что случилось с каменьями из

шкатулки? (свернулись в капельки).

Вопросы

по сказу «Каменный цветок»

Какое прозвище Данила получил

в детстве? (Недокормыш)

Чем поразил Данила Прокопьича?

(верным глазом, своей наблюдательностью)

Какому ремеслу учил Данилу

Прокопьич? (Резать по камню: украшения, подсвечники, вазы)

Чем не понравилась Даниле

чаша, заказанная барином? (Трудностей много, а красоты никакой нет)

Как поступил Данила со своей

чашей и барской? (Свою разбил, а барскую оставил, потому что побрезговал, да и

работа была заказная)

Почему Хозяйка взяла к себе

Данилу в мастера? (Оценила его талант, воображение, стремление к совершенству)

Вопросы по сказу «Горный

мастер»

Как Катю прозвали после

исчезновения Данилы? (мертвяковой невестой)

Как Катя решила заняться

ремеслом Данилы и Прокопьича? (Прокопьич совсем старый стал, а женским

рукодельем было не прокормиться)

Какие поделки сделала Катерина?

(бляшки из малахита)

Где она брала камни для своих

поделок? (На Змеиной горке)

За какие качества Катерины

Хозяйка решила вернуть ей Данилу? (за верность, преданность, смелость,

решительность, трудолюбие, за удалость и твёрдость)

Как Катерина и Данила

объяснили людям долгое отсутствие Данилы? (сказали, что он ездил учиться к

дальнему мастеру).

Вопросы

по сказу «Хрупкая веточка»

Сколько ребятишек родилось у

Катерины и Данилы? (8)

Какой изъян был у Митеньки?

(он откуда – то свалился, и у него стал расти горбик)

Какому ремеслу отдали учиться

Митю? (в гранильщики)

веточку с какими ягодами Митя

сделал первой? (крыжовник)

Что стало с этой веточкой? (по

приказу барина её отобрали у Мити, а как узнал, что она из простого камня

сделана, озлился на мастера и веточку в пыль растоптал)

Почему Мите помогала Хозяйка?

(она видела, что он талантлив, тянется к творчеству, что он достойный сын своих

родителей)

Внимание – чёрный ящик!

В чёрном ящике — предмет

из малахитовой шкатулки, который Настасья примерила только один раз, а на людях

совсем не показывала, потому что он, словно льдом кругом шеи. Что в чёрном ящике?

(малахитовые бусы)

В чёрном ящике —

предмет, оставленный Танюшке странницей на память, который подсказывал,

как с трудной работой справиться, а в

результате лишил последнего

умишка барина. Что в чёрном ящике? (пуговка из стекла простой огранки)

В чёрном ящике находится

предмет, который подложила Мите не то девичья, не то женская рука, из которого

вышла «живая ягодка». Что в чёрном ящике? (камень змеевик).

Цели урока:

- Продолжить знакомство с жизнью и творчеством Павла Петровича Бажова, проверить знания произведения Бажова «Серебряное копытце».

- Совершенствовать навык беглого чтения; обогащать словарный запас; развивать внимание учащихся; учить составлению портретной характеристики героев; закрепить понятие сказа как эстетического жанра литературы, выявить его особенности в сопоставлении со сказкой.

- Воспитывать чувство внимания друг к другу, к животным, к природе.

Оборудование:

- Сказка П.П.Бажова «Серебряное копытце» в учебнике «Литературное чтение» (4 класс) Л.Ф.Климановой.

- Вырезанные из бумаги «камешки» разных цветов.

- портрет П.П.Бажова

- иллюстрации к сказке, рисунки учащихся

Ход урока

1. Актуализация знаний

— Ну, ребята, чур молчок, начинается урок.

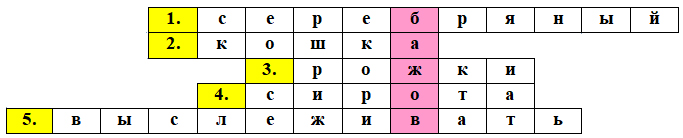

— Сегодня мы начнем урок с разгадывания кроссворда.

1. Имя прилагательное, образованное от названия благородного металла, который идет на изготовление посуды, украшений. Это слово используется как лесть или ласка.

2.

Даже по железной крыше ходит тихо, тише мыши.

Часто спит, а после сна умывается она.

3. Вырост (парный или непарный) из костного вещества на черепе у некоторых животных. Маленькие.

4. Ребенок или несовершеннолетний, у которого умер один или оба родителя.

5. Синоним слова «наблюдать», «приглядывать», «смотреть», «ходить».

— Прочитайте ключевое слово. Назовите полное имя писателя. (Павел Петрович Бажов)

— Из какого произведения взяты слова — отгадки? («Серебряное копытце»)

2. Постановка учебной задачи

— Сегодня на уроке мы продолжим знакомство с замечательным сказом «Серебряное копытце» уральского сказочника Павла Петровича Бажова,

выделим жанровые особенности произведения, и, думаю, сформулируем главную идею этого произведения.

3. Проверка домашнего задания

— Что вы запомнили о жизни писателя?

- Павел Петрович Бажов родился на Урале в семье рабочего

- Закончил училище, затем духовную Пермскую семинарию, но решил стать учителем. Почти 15 лет он преподавал русский язык

- Павел Бажов много путешествовал по Уралу, интересуясь историей родного края, народными сказками, легендами, работал журналистом

- Счастливо женился и стал главой большой семьи, в которой было семеро детей.

- Бажову было около 60 лет, когда он стал писателем.

- Свои произведения Бажов объединил в сборник сказов «Малахитовая шкатулка»

— Домашнее задание вы готовили по группам. Интересные факты из жизни писателя нашли наши «Исследователи». Слово 1 группе.

— Наша группа изучала биографию писателя. И вот что мы узнали.

- Знаменитая «Малахитовая шкатулка» сначала называлась «Сказы старого Урала», была опубликована в 1939 году, объединила 14 произведений. Затем из года в год пополнялась всё новыми и новыми сказами.

- В 1944 году «Малахитовая шкатулка» переведена на английский и вышла в Лондоне, Нью-Йорке, потом в Праге, в Париже, переведена на немецкий, венгерский, румынский, китайский, японский языки. Всего, по сведениям библиотеки им. Ленина, — на 100 языков мира;

- Бажов стал лауреатом Государственной премии, награжден орденом Ленина за литературную работу, всего Павел Петрович Бажов написал 56 произведений.

— С названиями некоторых произведений нас познакомит 2 группа «Библиотекари».

— Наша группа побывала в библиотеке и мы узнали названия других произведений Бажова. Это:

- «Огневушка — Поскакушка»

- «Таюткино зеркальце»

- «Хозяйка медной горы»

- «Про великого Полоза»

- «Каменный цветок»

- «Горный мастер»

- «Хрупкая веточка»

- «Голубая змейка»

- «Синюшкин колодец»

- «Иванко Крылатко» и т.д.

4. Сравнение сказки и сказа

— В каком жанре писал свои произведения Бажов? ( Бажов писал сказы)

— Чем отличается сказка от сказа?

— Сказка — вымысел о необыкновенных событиях и приключениях, в сказке добро побеждает зло.

— Сказ — основан на реальных событиях, опирается на народные предания и легенды.

— Сказы повествуют о событиях прошлого, настоящего, участником которых был сам рассказчик.

5. Словарно-лексическая работа

— При чтении нам встретились непонятные слова, над которыми работали наши «Языковеды». Слово 3 группе.

— Наша группа работала над следующими словми:

- барская рукодельня — ручной труд (преимущественно вышивание, вязание, шитьё). Стр.182.

- взъесться — невзлюбив, рассердившись, начать упрекать, обвинять, бранить. Стр.182.

- голбчик — приступка для выхода на печь. Стр.184.

- пожитки — мелкое имущество, домашние вещи. Стр.185.

- похлёбка — жидкая пища, род супа из картофеля или крупы.Стр.186.

- несподручно — неудобно, неловко. Стр.182.

- пособник — помощник в делах. Стр.182.

- покосные ложки — широкие, пологие овраги, покрытые травой. Стр.188.

- статочное ли дело — (устар.) хорошее ли дело.Стр.188.

6. Характеристика главных героев

— Назовите главных героев. (Кокованя, Даренка, Муренка и Серебряное копытце)

— Почему, по вашему мнению, Кокованя решил взять Дарёнку к себе в дом?

(Кокованя был одинок, тоскливо ему было одному. Кокованя не был счастлив, одиночество его угнетало.)

— А почему девочка согласилась идти жить к Коковане?

(После смерти родителей Дарёнка тоже оказалась в одиночестве. Она чувствовала себя в приёмной семье лишней и никому не нужной. Потому то и «кошку драную» подобрала, и на предложение Коковани согласилась. Девочка, как и Кокованя, нуждалась в любви, заботе, внимании.)

— Что объединяет Кокованю и Даренку?

(Оба героя добрые, умные, терпеливые, трудолюбивые, отзывчивые, жалостливые, любопытные, ласковые — именно эти качества объединяют Даренку и Кокованю).

— Ответьте на вопрос, можно ли в нашей жизни встретить таких людей как Кокованя и Даренка? (Скорее всего, да. Есть же люди с такими качествами.)

— Дайте характеристику герою — рассказчику, как он относится к главным героям произведения.

(Герой-рассказчик в этом произведении простой рабочий, который знал главных героев очень хорошо. Он переживает за Даренку, уважительно относится к Коковане. Речь героя-рассказчика своеобразная, простая. Именно так может рассказать только человек, который был свидетелем этой истории. Возможно, Бажов сам услышал эту историю из уст рабочего, а нам представил художественное произведение.)

— Ребята, вы убедились в том, что реальный быт людей присутствует в произведении, тем самым, напоминая рассказ.

— Назовите сказочных героев. (Муренка и Серебряное копытце).

— Прочитай описание козлика. Стр.186,187.

— Какую роль играла Муренка в сказе? (Муренка была проводником между реальным и сказочным в этом произведении. Она поддерживала Даренку. Но, когда появился козлик, ушла с ним, выполнив свое назначение.)

— Как они связаны в сказе? (У них один язык, они понимают друг друга. Оба окружены тайной).

— Как жили втроём Кокованя, Дарёнка и Мурёнка? Как они относились друг к другу? Стр.186 (Жили они дружно, весело. Относились друг к другу с любовью и вниманием, заботясь и помогая друг другу)

— Можно сказать, что они были счастливы? (Да. Кокованя заменил Дарёнке умерших родителей, а Дарёнка вернула Коковане семью. У каждого человека должна быть семья, родная или приёмная. Человек не может быть счастлив без семьи, без детей, без друзей.)

— Почему же им так хотелось увидеть Серебряное копытце?

(У Коковани с Дарёнкой не было корыстных побуждений. Серебряное копытце испытывает, искушает героев богатством, но они не подаются искушению, не жадничают на дармовщинку, прекрасно понимая, что богатство не синоним счастья.)

— Посмотрите на иллюстрацию, подберите строчки из текста. Стр.193.

7.Обобщение

— Почему всё-таки «чудо» произошло именно с Дарёнкой и Кокованей?

(Герои были вознаграждены за любовь и доброту, за душевность и ласку.)

-Я согласна с вами. Даренка и Кокованя были бескорыстными людьми. Они понимали, что счастье не в богатстве. Герои были награждены за те качества, которыми обладали.

— Что же хотел донести до нас автор?

— Мудрый сказочник Бажов писал свои книги, чтобы, прочитав их, каждый из нас захотел стать чуть-чуть добрее, чуть-чуть мудрее, внимательнее друг к другу, чтобы нам захотелось беречь мир, ту природу, в которой мы живем.

8. Рефлексия

— Ребята, на ваших столах три хризолита. Если тебе понравился урок, покажи красный камень, если тебе было трудно, то зеленый, а если ты хочешь узнать еще что-то новое о творчестве П.П.Бажова, то желтый.

Домашнее задание

— Предлагаю вам домашнее задание на выбор:

- Составь кроссворд по тексту;

- Прочитать другой сказ П.П.Бажова.

- Пересказать понравившийся отрывок

5. Итог урока

— А завершить урок мне хочется словами русской пословицы: «С добром жить хорошо. А в добре хорошо жить». Как понимаете? (Связать с семьей, с классом).

— Спасибо за урок.

Харитонова

Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы

МБОУ

гимназия имени И.А. Бунина городского округа г. Воронеж

УМК: Коровина В.Я. Литература.

5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на

электронном носителе. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. –

М.: Просвещение.

«МЕДНОЙ

ГОРЫ ХОЗЯЙКА» И ДРУГИЕ СКАЗЫ П.П. БАЖОВА

Уроки литературы в 5 классе

УРОК

№ 1

«УРАЛЬСКИЙ

КУДЕСНИК»

На первом уроке происходит знакомство с

писателем, его биографией и творчеством (обзорно). Основную часть урока

занимает литературная композиция, подготовленная заранее силами

учащихся под руководством педагога-словесника.

В ходе подготовки к занятию учитель

предлагает школьникам объединиться в 4 творческие группы. Группа обучающихся №

1, состоящая из 5 человек, — это группа «чтецов» или «ведущих», участвующих в

литературной композиции. Задача участников группы – подготовить выразительное

чтение наизусть материала, предоставленного учителем. Группа № 2 (7 человек) –

драматический коллектив, который будет работать над инсценировками по

произведениям П. П. Бажова (две инсценировки, в одной занято четыре человека, в

другой – три). Ученики, входящие в группу № 3, «колдуют» над презентацией в

программе MS PowerPoint. Группа № 4 (7 человек) получает задание подготовить

ролевое чтение отрывков из сказов Бажова «Голубая змейка» и «Золотой Волос»

(чтение двух эпизодов).

Теперь несколько слов о техническом

обеспечении урока. Разумеется, хорошо использовать на уроке презентацию,

включающую слайды с иллюстрациями к сказам, портретом Бажова, материалы об

уральских заводах, изображение московского фонтана. Много полезной информации

можно почерпнуть из книги И. Тюфякова «Павел Петрович Бажов». 1

Издание содержит также уникальные фотодокументы.

Тип урока: урок изучения нового

материала.

Цель

урока:

познакомить (кратко, обзорно) обучающихся

с биографией и творчеством П. П. Бажова.

Задачи:

1) совершенствовать

навык выразительного чтения наизусть;

2) совершенствовать

навык подготовки публичного выступления;

3) развивать

творческие способности учащихся. Требования к уровню подготовки обучающихся Обучающиеся

должны знать, понимать:

— основные факты

биографии П.П. Бажова; — перечень основных произведений П.П. Бажова.

Обучающиеся должны уметь:

— выразительно

читать изучаемое произведение;

— формулировать

свое отношение к прочитанному произведению.

Компетенции,

на развитие которых направлена учебная деятельность на уроке:

читательская, культурологическая, речевая,

коммуникативная.

Прогнозируемые

результаты:

— активизация

познавательной деятельности обучающихся;

— совершенствование

речевой культуры обучающихся;

— развитие личностного

потенциала и творческих способностей обучающихся; — повышение коммуникативной

культуры обучающихся.

Личностные: освоить новые виды

деятельности (в том числе групповой), овладевать новыми умениями,

совершенствовать имеющиеся; участвовать в коллективном творческом процессе.

Регулятивные: принимать и

сохранять учебную задачу, устанавливать целевые приоритеты, планировать в

сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходимые действия и операции.

Познавательные: осознавать

поставленную задачу, читать и слушать, извлекать нужную информацию.

Коммуникативные: организовывать и

планировать учебное сотрудничество, отображать в речи содержание совершаемых

действий, строить небольшие монологические высказывания, осуществлять

совместную деятельность в рабочих группах с учетом конкретных

учебнопознавательных задач.

Техническое обеспечение занятия: УМК «Литература. 5

класс» (автор-составитель В.Я. Коровина); презентация в программе MS

PowerPoint; компьютер, проектор, экран, выставка книг П.П. Бажова, размещенных

на специальном стенде.

Структура урока (основные этапы)

1.

Организационный момент. Слово учителя.

2. Литературная

композиция, включающая инсценировки и просмотр

фрагментов кинофильма «Каменный цветок».

3.

Заключительная беседа учителя с классом.

4.

Рефлексия.

5.

Домашнее задание.

Учитель. «Уральским кудесником»

назвал Бажова Лев Кассиль. Самоцветным россыпям «уральских былей» автор придал

неповторимую огранку, и на протяжении почти семидесяти лет не меркнет добрый

свет красоты, рожденной под пером гениального художника слова. Давайте

определим тему урока: «Уральский кудесник». Сегодня о писателе расскажут ваши

товарищи, 1-ый ведущий. Урал!

Завет веков и вместе –

Предвестье будущих времен.

И в

наши души, словно песня,

Могучим басом

входит он – Урал!

Опорный край державы,

Ее

добытчик и кузнец,

Ровесник древней нашей славы

И

славы нынешней творец… (А.Т.

Твардовский.)

2-ой ведущий Урал – колыбель

российской тяжелой промышленности. По приказу Петра Первого в целях укрепления

экономической и оборонной мощи нашей державы там стали создаваться

железоделательные, чугуно- и медеплавильные заводы. Они были как

государственными, так и частными. Чтобы обеспечить предприятия рабочей силой,

к ним приписывали тысячи крепостных крестьян. Император разрешил купцам

покупать целые деревни к заводам. Династия первых крупных горнопромышленников –

Демидовы. К концу XVIII века в их руках, по данным БСЭ, было сосредоточено 55

заводов.

3–ий ведущий. Урал-батюшка

издавна славится своими самоцветами. Горный хрусталь и яшму, гранит и мрамор,

кварц и слюду, бирюзу, малахит и множество других ценных минералов извлекали из

недр Уральского горного хребта. Активно развивалась здесь и золотодобыча.

4–ый ведущий. Но главное

богатство Урала – люди: старатели, рудокопы, литейщики. Все они великие

труженики, талантливые умельцы. Во многом благодаря Бажову стали известны имена

крепостных мастеров-камнерезов, сумевших постичь «душу» камня, вдохнуть жизнь в

«мертвую» горную породу. Один из них – Иван Бушуев, замечательные работы

которого можно увидеть в Оружейной палате Кремля. Гордость Урала составляют и

мастера слова. Одаренные и самобытные сказители хранили в памяти и передавали

молодому поколению старинные легенды.

5-ый ведущий. С Уралом связаны

жизнь и творчество Павла Петровича Бажова. Здесь (в Пермской волости) он

родился в семье, считавшейся крестьянской. Отец Бажова, по словам писателя,

никогда не занимался сельскохозяйственным трудом, а работал в сварочных цехах

Сысертского, Северного и Полевского заводов. Мать вела домашнее хозяйство,

рукодельничала. Окончив духовное училище и духовную семинарию, Павел Бажов не

стал священником, а пошел учительствовать в деревенскую школу. Позднее

преподавал русский язык в Екатеринбурге. В годы советской власти работал

корреспондентом и редактором в газетах, писал очерки о жизни рабочего класса.

Он страстно любил свой край. С охотничьим ружьем за плечами исходил родные

места вдоль и поперек, записывал рабочий фольклор.

1-ый ведущий. С детских лет

будущий писатель был окружен атмосферой, буквально пропитанной народными

преданиями, в которых говорилось о гигантском Полозе и его дочерях Змеевках, о

Горном батюшке, о каменной бабе, о девке Азовке. Не раз доводилось ему слышать

рассказы о различных загадочных случаях, происшедших с местными горняками.

Широко известны уральские сказители Алексей Ефимович Клюква и Иван Петрович

Короб. Особенно знаменит в округе был Василий Алексеевич Хмелинин, получивший

прозвание дедушки Слышко за то, что, рассказывая, любил приговаривать:

«Слышь-ко…»

2-ой ведущий. Сам Бажов поначалу

не думал сочинять сказы. Он взялся просто обработать собранные им фольклорные

произведения для печати. Работа увлекла его, народные предания в его изложении

«обрастали» интересными подробностями, рождались новые сюжеты… Вот что

вспоминал писатель: «Память не в силах, конечно, донести полностью все то, что

было слышано чуть не полвека назад. В лучшем случае сохранились остов сказа,

его стиль, кой-какие имена, названия да некоторые наиболее запомнившиеся

выражения. По этим вешкам сказы и воспроизводились».

3-ий ведущий. Первые сказы Бажова

появились в журнале «Красная новь» за 1936 год: «Дорогое имячко», «Медной горы

Хозяйка», «Про Великого Полоза». В 1938 году было сочинено уже 14 сказов, а в

1939 году Свердловское издательство выпустило сборник «Малахитовая шкатулка».

По справедливому утверждению писателя и критика наших дней Ивана Панкеева, это

«лучшая книга Павла Бажова, принесшая ему известность и славу, книга, для

которой он, как художник, в сущности и был рожден…»2

4-ый ведущий. «Его «Малахитовую

шкатулку» я читал и перечитывал, — признавался современник Бажова, известный в

то время литератор Федор Гладков. — <…> Это была действительно волшебная

шкатулка, сделанная искусным умельцем, полная ослепительных драгоценностей,

созданных самобытным художником».

5-ый ведущий. Давайте сейчас

приоткроем эту шкатулку и полюбуемся ее драгоценностями, полистаем страницы

популярных сказов, познакомимся с их героями.

В композицию включается

инсценировка отрывка из сказа «Малахитовая шкатулка», начинающегося

словами: « — Позовите-ко эту девку, про которую разговор…» — и заканчивающегося

фразой: «… тогда и выйду за тебя замуж». В инсценировке участвуют 4 человека

(автор и три персонажа: барин, Настасья, Танюшка).

1-ый ведущий. Кто эта девушка?

Как к ней попала шкатулка? Почему «тятино подаренье» перешло в чужие руки?

Станет ли красавица женой барина, похожего на зайца? Все это вы узнаете,

прочитав сказ полностью.

2-ой ведущий. «Каменный цветок», пожалуй, самое

знаменитое произведение Бажова.

Далее следует просмотр

фрагмента из кинофильма «Каменный цветок», снятого режиссером Александром

Птушко в 1946 году.

3-ий ведущий. Нашел ли герой

каменный цветок? Почему ему это было так важно? Как сложилась его жизнь в

дальнейшем? Об этом читайте в книге Бажова.

4-ый ведущий. Сказы «Каменный

цветок», «Горный мастер» и «Хрупкая веточка» составляют своеобразную трилогию,

где главным героем является Данила-мастер. Автор прослеживает историю жизни

известного уральского умельца, начиная с сиротского детства и заканчивая годами

зрелости. В сказе « Хрупкая веточка» в центре внимания оказывается судьба

одного из сыновей Данилы, который пошел по отцовской стезе, став талантливым

камнерезом.

5-ый ведущий. А веточка была тоже

волшебная?

1-ый ведущий. Нет, в этой истории

почти никаких чудес не происходит. Автор продолжает разговор, начатый в

«Каменном цветке», о красоте истинной и мнимой, о трудовом подвиге подлинных

мастеров.

2-ой ведущий. Сказы Бажова

«населены» фантастическими существами, «ответственными» за сохранность земных

недр. Например, сокровищами Медной горы ведает могущественная чародейка,

которую так и именуют – по месту обитания – Хозяйкой Медной горы.

Далее следует просмотр

фрагмента из кинофильма «Каменный цветок», снятого режиссером Александром Птушко

в 1946 году.

5-ый ведущий. Все золото Урала

находится во власти огромного змея – Великого Полоза. В народных сказках Змей

Горыныч – воинственный злодей, истребляющий своим огненным дыханием сотни тысяч

людей. Сказочные кудесники по степени доброты бывают разными.

Каковы же представители волшебной силы у

Бажова? Зло или добро воплощают они собой?

Постараемся ответить на эти вопросы на

наших последующих уроках.

3-ий ведущий. Действуют в сказах

и менее «масштабные» волшебные существа. Так, дед Ефим (сказ

«Огневушка-поскакушка») рассказывает старателям поверье про «маленькую

девчонку»-плясунью: «Где такая Поскакушка покажется, там и золото». Еще об

одном золотом «знаке» говорится в сказе «Голубая змейка».

Композицию продолжает ролевое чтение эпизода из

сказа «Голубая змейка», начиная от слов: «- Тятя, ты видал голубую змейку?» — и

заканчивая фразой: «У меня отец на каторгу ушел из-за этой голубой змейки». В

работе участвуют 3 человека (автор, два персонажа: Ланко и его отец).

4-ый ведущий. Предание о

животном, обладавшем волшебными свойствами, Бажов взял за основу сказа

«Серебряное копытце». «Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя.

Семьи у

Коковани не осталось, он и придумал взять в дом сиротку», — так начинается эта

история. Далее следует инсценировка отрывка из сказа «Серебряное

копытце», начиная от слов: « — Ну, как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?» — и

заканчивая фразой: «…лесной козел он лесом и пахнет». В инсценировке участвуют

3 человека (автор, два персонажа: Дарёнка, Кокованя).

5-ый ведущий. Счастье или беды

принесла героям встреча с «серебряным копытцем»? Если вам интересно узнать об

этом, обращайтесь к одноименному сказу.

1-ый ведущий. В сказе «Золотой

Волос» описана романтическая история любви золотоволосой красавицы и

башкирского охотника по имени Айлып. Раз отправился он на охоту и, преследуя

лису, не заметил, как оказался у реки.

Далее следует ролевое

чтение эпизода, начиная от слов: « — Что, — думает, — такое?» — и

заканчивая фразой: «С этими словами подхватил девицу на руки, да и пошел». В

работе участвуют 4 человека (автор, три персонажа: Айлып, старушка-лисичка,

Золотой Волос).

2-ой ведущий. Конечно же, отец

отправился в погоню за дочерью. Приключения героев составляют сюжет сказа.

3-ий ведущий. Не одному поколению

читателей дарили радость увлекательные, полные таинственных событий и вместе с

тем весьма поучительные сказы Павла Петровича Бажова. Они, без преувеличения,

являют собой кладезь народной мудрости и всем своим содержанием дают ответы на

важные вопросы: как нужно относиться к труду, чтобы стать настоящим мастером

своего дела? что является главным для человека?

4-ый ведущий. Персонажи Бажова не

могли не полюбиться читателям.. Скольких художников, музыкантов, режиссеров

вдохновили бажовские сюжеты! До сих пор и взрослые, и дети с удовольствием

смотрят фильм Александра Птушко «Каменный цветок» (1946), где роль Хозяйки

Медной горы блистательно сыграла знаменитая актриса тех лет Тамара Макарова

(кстати, на Международном кинофестивале в Каннах – а это

очень престижный кинофорум! — в 1947 году фильм был удостоен приза за цветовое

решение). По мотивам этого же сказа были созданы в свое время балет (композитор

– С. Прокофьев) и опера (композитор – К. Молчанов).

5-ый ведущий. В Москве на

территории ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства, в настоящий момент —

Всероссийский выставочный центр) был сооружен великолепный фонтан «Каменный

цветок», который и ныне вызывает восхищение всех посетителей центра. Поистине

нельзя не согласиться со словами Е. Хоринской, посвятившей своему

замечательному земляку стихотворение «Всегда с нами»:

Он в

светлой памяти народа Останется

всегда живой.

И будут были жить веками

В чудесном малахите строк,

И не завянет на могиле

Волшебный каменный цветок. 3

Учитель. В учебнике помещён сказ

Павла Бажова, который вам предстоит прочитать, — «Медной горы Хозяйка».

Почему, на ваш взгляд, слово Хозяйка написано с заглавной буквы?

—

Объясните значение слова «хозяйка» путем подбора синонимов.

—

Как вы думаете, что находится в её владениях? Чем она повелевает?

—

По-вашему, Хозяйка – добрая или злая волшебница? Красивая или

уродливая? Жадная или щедрая? Как она относится к людям?

—

Ответы на все эти вопросы вы получите, прочитав дома сказ «Медной

горы Хозяйка» в учебнике-хрестоматии.

Рефлексия.

—

Что было особенно интересно на занятии

Ученики читают записи на слайде презентации и

продолжают высказывания. Сегодня на уроке… больше всего понравилось…

меня удивило… мне захотелось… я понял, что… я смог… я научился…

Домашнее задание классу:

прочитайте сказ «Медной горы Хозяйка» в учебникехрестоматии (с. 57 – 67) и

ответьте на вопросы № 1 – 4, помещенные на с. 68.

Задание группе обучающихся № 1 (3

человека): подготовьте ролевое чтение диалогов Степана и Хозяйки Медной горы.

Задание группе обучающихся № 2 (3

человека): ознакомьтесь с заданием № 1 из рубрики «Обогащайте свою речь»

(учебник, с. 68), объясните значение слов, представленных в задании, и ответьте

на вопрос: «Что с их помощью подчеркивает автор сказа?»

Задание группе обучающихся № 3 (3

человека): выполните задание № 2 из рубрики «Обогащайте свою речь» (учебник,

с. 69):

1) Вопрос в учебнике: «Как вы думаете,

можно ли по речи сказителя определить его возраст, жизненный опыт, род

занятий, черты его характера?» Подберите доказательства для ответа на вопрос

учебника. 2) Устно опишите, каким вы себе представляете внешний вид сказителя

прочитанного сказа. 3) Дополнительное задание: нарисуйте портрет сказителя.

Задание группе обучающихся № 4 (2

человека): дайте ответ на вопрос № 5 из рубрики «Размышляем над прочитанным»

(учебник, с. 68):

—

Что в сказе волшебного и что реального? Похож ли сказ на сказку?

Дети проводят мини-исследование: один

человек подбирает «волшебные» черты, второй – реальные, исторические черты.

Каждый формулирует вывод: «Похож ли сказ на сказку?» Индивидуальное задание:

выполните задание № 3 из рубрики «Обогащайте свою речь» (учебник, с. 69):

—

В сказе «Медной горы Хозяйка» немало названий мест, где

происходят события. А в волшебной сказке место действия обычно указывается

очень неопределенно: «В некотором царстве, в некотором государстве…» Как вы

объясните «географическое» различие в сказе и сказке?

Задание группе обучающихся № 5 (мини-проект,

3 человека): подготовьте презентацию в программе MS PowerPoint на тему: «Сказ

“Медной горы Хозяйка” в иллюстрациях русских художников».

Задание группе обучающихся № 6 (5

– 6 человек): изобразите на рисунках портрет главной героини сказа Хозяйки

Медной горы и организуйте в классе выставку своих работ.

УРОК

№ 2

«МЕДНОЙ

ГОРЫ ХОЗЯЙКА». ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ И ГЕРОИ

ПРОИЗВЕДЕНИ Урок посвящен анализу художественного

текста.

Тип урока: урок изучения нового

материала.

Цель урока: проанализировать

систему образов сказа, выявить нравственно-этическое содержание и жанровую

специфику произведения (сказ).

Задачи:

1) определить

суть авторской позиции в произведении (отношение автора к героям);

2) выявить

особенности жанра сказа и его отличие от сказки и рассказа;

3) совершенствовать

навык выразительного чтения, ролевого чтения;

4) формировать

навык литературоведческого анализа текста; 5) развивать творческие способности

учащихся. Требования к уровню подготовки обучающихся Обучающиеся должны знать,

понимать:

— идейное содержание и

нравственно-этическую проблематику произведения; — роль художественных средств

в создании художественных образов произведения.

Обучающиеся должны уметь:

— воспроизводить

содержание отдельных эпизодов и всего произведения в целом;

— анализировать и

интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории литературы и необходимые литературоведческие термины;

— соотносить

изучаемое произведение с фактами общественной жизни и культуры;

— выявлять

авторскую позицию в произведении;

— определять

жанровую специфику изучаемого произведения;

— дать

устную характеристику героев изучаемого произведения;

— аргументированно формулировать

свое отношение к прочитанному произведению (монологическое высказывание по

исследуемой проблеме, а также в ходе дискуссии);

— назвать

элементы композиции изучаемого произведения;

— сравнить

словесные образы с образами в изобразительном искусстве;

— выразительно читать

изучаемое произведение и его фрагменты; — дать обоснованную оценку актерской

интерпретации образов.

Компетенции, на развитие которых

направлена учебная деятельность на уроке: читательская, культурологическая,

речевая, ценностно-мировоззренческая, коммуникативная.

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:

коллективная, групповая, индивидуальная.

Формы

организации деятельности учителя на занятии: организаторская.

Прогнозируемые

результаты:

— активизация

познавательной деятельности обучающихся;

— развитие

рефлексивных навыков;

— совершенствование

речевой культуры обучающихся;

— развитие личностного

потенциала и творческих способностей обучающихся; — повышение коммуникативной

культуры обучающихся.

Личностные: освоить новые виды

деятельности (в том числе групповой), овладевать новыми умениями,

совершенствовать имеющиеся.

Регулятивные: принимать и

сохранять учебную задачу, устанавливать целевые приоритеты, планировать в

сотрудничестве с учителем и одноклассниками необходимые действия и операции.

Познавательные: осознавать

поставленную задачу, читать и слушать, извлекать нужную информацию.

Коммуникативные: организовывать и

планировать учебное сотрудничество, отображать в речи содержание совершаемых

действий, строить небольшие монологические высказывания, осуществлять

совместную деятельность в рабочих группах с учетом конкретных

учебнопознавательных задач.

Техническое обеспечение занятия:

1) УМК: Коровина В.Я. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных

организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 2/ В.Я.

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. –

3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 303 с., илл.

(текст изучаемого произведения и

задания); 2) презентация в программе PowerPoint; 3) компьютер, проектор, экран.

Структура урока (основные этапы)

1.

Организационный момент.

2.

Формулировка обучающимися темы урока. Целеполагание.

3. Аналитическая

беседа по тексту произведения, включающая выступления учеников, выполнявших

дома индивидуальные и групповые задания.

4. Работа

по теории литературы над понятием «сказ», включающая выступления учеников,

выполнявших дома индивидуальные и групповые задания.

5.

Подведение итогов урока. Рефлексия.

6.

Домашнее задание.

Учитель. Сегодня мы присутствуем

на открытии мини-вернисажа. На стенде представлены портреты, выполненные вашими

одноклассниками. Узнали вы, кто же изображен на рисунках? Да, это она — Медной

горы Хозяйка. (Позднее у вас будет возможность подготовить устные отзывы об

этой мини-выставке.) Именно благодаря этой героине произведение получило

название. Разумеется, о ней пойдет речь на занятии в первую очередь.

—

Давайте определим тему урока. Какой еще герой, кроме горной

Хозяйки, будет в центре нашего внимания? Нужно ли нам обсудить жанр

произведения?

После этого учитель записывает на доске

тему урока: «“Медной горы Хозяйка”. Жанровое своеобразие и герои произведения».

Далее следует этап целеполагания, а затем учитель начинает беседу с классом.

—

Что вы узнали из произведения Бажова о том, как происходила

добыча малахита в старые времена? Что это были за времена для русского

народа? Как живется горным мастерам? Как относятся к рабочим людям помещики и

приказчики? Почему?

Основным местом действия почти во всех

сказах Бажова являются окрестности уральских заводов — Полевского и

Сысертского. Главные герои произведений – мастера-горнодобытчики, резчики по

камню, рабочие уральских заводов. Сказы переносят читателя во времена

крепостного права, когда люди не могли распоряжаться своей судьбой и всецело

находились во власти помещиков, владельцев рудников и заводов. Приказчики,

руководившие подневольным трудом рабочих, жестоко обращались с людьми.

—

Прочитайте описание внешнего облика персонажей сказа. Какие

детали портрета позволяют понять, что перед нами «изробленные» люди?

Портреты героев созданы несколькими

штрихами. Автору не нужны подробные описания внешности, ему важно подчеркнуть,

что это «изробленные» люди. Тяжелый физический труд, главным образом добыча

малахита, наложил отпечаток на их облик. «В глазах зелено. И щеки будто зеленью

подернулись. И кашлял завсе тот человек», — это сказано о напарнике Степана. Да

и сам Степан, хоть молод, «а уж в глазах зеленью отливать стало».

—

В основе сюжета произведения судьба героя, обусловленная

встречей с Хозяйкой Медной горы. При каких обстоятельствах произошла встреча?

Выступление творческой группы № 1 с

ролевым чтением диалогов Степана с Хозяйкой Медной горы.

—

Что понравилось Хозяйке Медной горы в Степане Петровиче?

Почему она помогает ему?

Крепостное право «воспитало» в

крестьянах покорность и запуганность. Но главный герой сказа Бажова отличается

от массы, помимо профессионального дарования, смелостью, даже дерзостью,

мужеством, с которым он переносят все жизненные невзгоды, удивительной силой

духа и стойкостью. Он хранит верность своему слову и на редкость предан в

любви. Таков Степан.

Именно поэтому он награжден хозяйкой

богатым «приданым».

—

Как закончилась жизнь Степана? Почему Степан не обрел

счастья?

«Женился он, семью завел, дом обстроил,

все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем

хезнул. Так на глазах и таял». Безвременная смерть противоречит сказочным

традициям. Герой, являющийся носителем лучших человеческих качеств, должен жить

долго и счастливо. Но перед нами не сказка, а сказ, и объяснение событиям можно

дать вполне реальное – нездоровье героя. А причина этого – юность, прошедшая в

непосильном труде: от рассвета до заката герой «робил» в мокром, холодном забое,

не видя солнечного света, вдыхая малахитовую пыль вместо свежего воздуха.

Однажды даже цепями его приковали к горе, дабы «стимулировать»

производительность труда!

А может быть, роковую роль в судьбе

Степана сыграла встреча с «тайными силами», представительницей которых

выступает в сказе Малахитница, обитающая в недрах горы и ревностно охраняющая

свои богатства от людского хищничества? Многозначительна в этом плане деталь –

камешки, зажатые в руке умершего Степана. Слезы, пролитые Хозяйкой Медной горы

при расставании, окаменев, превратились в источник, который на протяжении

многих лет «транслировал» в окружающее пространство Хозяйкину тоску по

избраннику – оттого и Степан тосковал, оттого и на Змеиную горку похаживал.

Этим, в конечном счете, и объясняется резюме сказителя, относящееся к

Малахитнице: «Худому с ней встретиться – горе, и доброму – радости мало».

—

Так, какая же она все-таки – Медной горы Хозяйка?

—

Прочитайте описание внешнего облика Хозяйки. Как в нем

сочетаются реальные и фантастические черты?

Главная черта ее внешнего облика –

подвижность: «Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо –

на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять

назад откинется, на тот бок изогнется, на другой». Повелительница ящерок сама

как ящерка. На глазах героя она действительно обращается в ящерицу: «Вместо

рук-ног – лапы у ее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины

черная полоска, а голова человечья». И совсем по-человечески, по-девичьи она

пытается прельстить приглянувшегося ей молодца, хвастаясь нарядами: «Как

комнаты большие под землей стали. А стены у них разные. То зеленые, то желтые…

И платье на ней – на Хозяйке-то – меняется. То оно блестит, будто стекло, то

вдруг полиняет, а то алмазной пылью засверкает. Либо скрасна медным станет,

потом опять шелком зеленым отливает».

—

«…Хозяйка эта… любит над человеком мудровать». Как вы

понимаете смысл этой фразы?

—

Что олицетворяет собой образ Хозяйки горы?

—

Какие «человеческие» черты присущи чародейке?

«…Любит над человеком мудровать», —

характеризует Хозяйку горы сказитель. Хотя волшебница мудра и проницательна и

сразу видит, кто перед ней, она любит устраивать испытания человеку. Выдержал –

молодец, такого ждет Хозяйкина милость. Ну, а не выдержал – пеняй на себя.

Людей бесчестных да корыстных она сурово наказывает. Людей достойных,

трудолюбивых, творчески одержимых, щедро одаривая, берет под свое

покровительство. Степан испытание выдержал с честью: не испугался сказать

лютому приказчику правду во всеуслышанье, да и потом не покорился, оставшись до

конца верным себе и слову, данному Хозяйке. Малахитница бывает своевольна и

капризна, как все могущественные властители. Но она способна и возвыситься над