Курс словесности в образовательной системе РКШ шире традиционного школьного курса художественной литературы и предполагает углублённое изучение древности. Нравственно-этические критерии оценки детьми изучаемых произведений зиждутся на христианском мировоззрении. Отправная точка курса словесности — изучение Библии (Книга Бытие, Книга Исход, Псалтирь, Книга Иова).

Поскольку словесность — это отражение пути от культа к культуре, у программы РКШ художественно-эстетическая направленность с элементами культурологии. Даже при изучении Библии не только толкуются и интерпретируются тексты Священного Писания, но и наблюдаются и выявляются его художественные, стилистические, композиционные особенности, характерные черты древнееврейской поэзии, обнаруживается ведущий принцип — библейский параллелизм.

В конце ХIХ века был найден папирус со сказкой о потерпевшем кораблекрушение. Она была записана в XX веке до Р. Х. Это самое древнее из сохранившихся до нашего времени литературных произведений.

Языческая словесность первоначально изучается по мифам Древних Египта, Ирана, Индии, Китая, Америки, Австралии, Океании, Африки, Греции и Рима. Циклы объединены общностью сюжетов, через обнаружение которой у детей закладывается представление о бродячих сюжетах, устойчивых мотивах, различающихся лишь художественным обликом в зависимости от среды своего бытования.

Подвиги Геракла не умещаются ни в одной части Греции. Геракла можно считать и общегреческим, и общечеловеческим героем, так же как Зевс был отцом людей и богов, а не каким-то местным божеством. В сознании древних греков установилось представление, что в мире царит гармония, установленная богами и отвоёванная героями-полубогами.

Через изучение словесности Древней Греции дети постигают этапы становления любой литературы — эпоса, лирики, драмы, прозы. Антропоцентрический гуманизм античности начинается с пафоса гомеровского творчества. Изучение эпических поэм «Илиада» и «Одиссея» открывает учащимся мироощущение древнего грека.

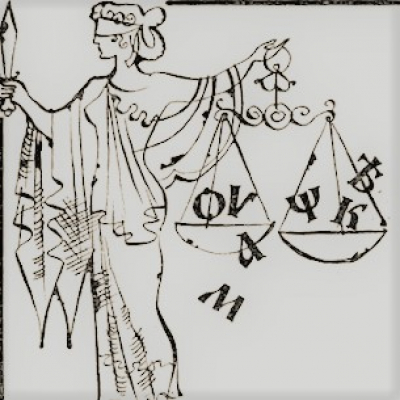

Взгляды Платона и Аристотеля, древнегреческих мыслителей, имели серьёзное влияние на последующее развитие человеческой мысли.

Этот древнеримский поэт, умный, тонкий, доброжелательный, миролюбивый баловень фортуны многим обогатил последующие века. Но лирика Рима никогда впоследствии не достигала совершенства Горация.

Святитель Кирилл Александрийский — один из наиболее значительных богословов своего времени, толкователь Священного писания. Ему принадлежат толкования на ряд ветхозаветных книг, собрание трактатов о Троице, поучения, которые отличаются возвышенностью мыслей и слога.

Предвидим недоумённое выражение на лицах прочитавших название темы урока и соотнёсших сказки с подростковым возрастом, в котором они преподносятся учащимся РКШ. Но если в начальной школе сказка воспринималась детьми как развлекательный дидактический жанр, то в средней школе анализ зарубежного и русского сказочного фольклора происходит на ином уровне.

Как и сказки, русский героический эпос изучается нашими детьми по восьмой класс включительно. Ученики наглядно усваивают, что при переходе мифа к эпосу на первый план выходят отношения племён и древних государств, постигают, что художественный замысел эпоса историчен даже тогда, когда он облекается в совершенно фантастическую форму.

«Песнь о Роланде» — самая крупная поэма из цикла французских «песен о деяниях». Она создана в середине XII в. и отражает исторические события VIII в.

Важная особенность нашего курса словесности (литературы) в средней и старшей школе — большое внимание к древности, в том числе к древнерусской литературе.

«Слово о полку Игореве» было создано неизвестным автором в конце XII в. Поводом для создания произведения явился неудачный поход на половцев князя Новгорода-Северского Игоря Святославича в 1185 г. Создатель «Слова…» не историк и не летописец, он не констатировал события, а осмысливал их и оценивал, облекая в народно-поэтические формы.

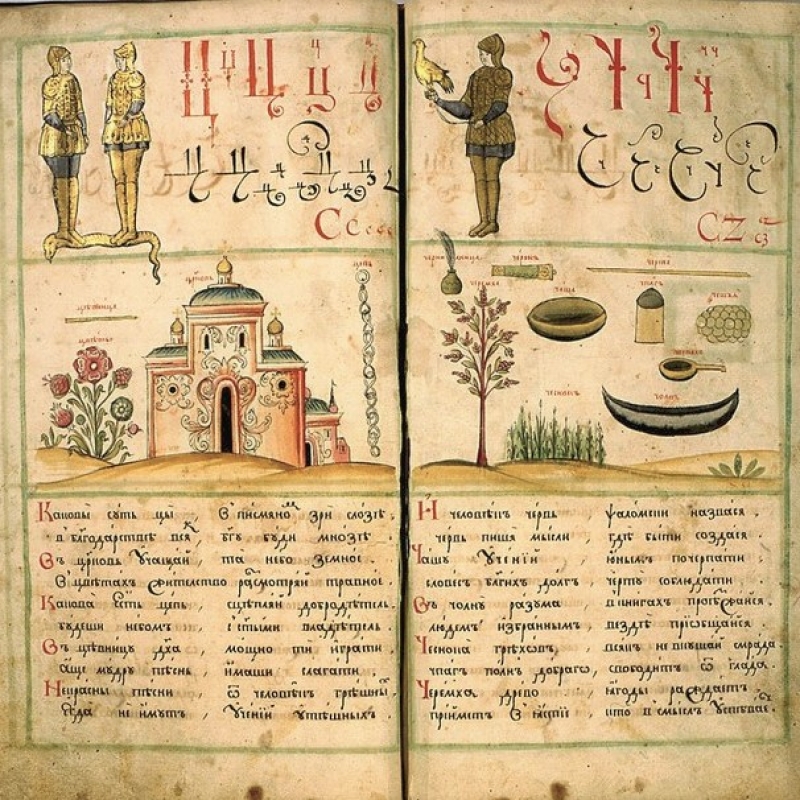

«Сказание о письменах черноризца Храбра» посвящено созданию славянской азбуки. Это один из важных источников по истории славянской письменности, довольно популярный во времена средневековой Руси.

Литература, пришедшая на Русь из Византии, была глубоко риторичной. Эту же традицию переняли и древнерусские проповедники.

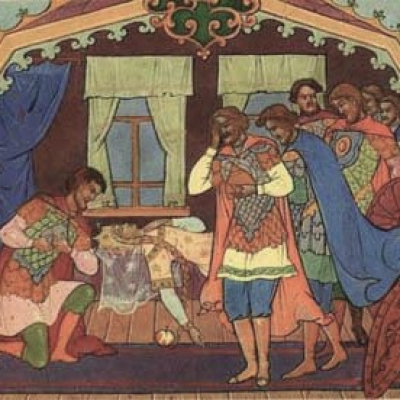

Большинство исследователей отождествляют Петра и Февронию с известным по летописям муромским князем Давидом Юрьевичем и его супругой Евфросинией.

На этом занятии рассматривается литературная деятельность Кариона Истомина. Мы считаем необходимым отразить литературную стихию ХVII века, дух того времени, поскольку в школьном курсе данная эпоха зияет пустотой. А ведь деятельность просветителей того времени принесла немало пользы нашему Отечеству.

В программе РКШ творчеству М. В. Ломоносова уделяется серьёзное внимание. Представляем вашему вниманию единственный дошедший до нас образец юмористической прозы Ломоносова и разработку урока по его небольшой пьесе-сценке.

Поэзия М. В. Ломоносова стояла всецело на принципах классицизма. В то время она не имела самостоятельного значения, а признавалась лишь в качестве развлечения, высокопарной хвалы или должна была наставлять и назидать.

Воспитание в сознании мыслителей XVIII в. рассматривалось как первоочередной фактор, определяющий нравственный облик человека. В представлениях Д. И. Фонвизина проблема воспитания приобретала государственное значение, так как правильное воспитание могло спасти дворянское общество от деградации.

В поэзии второй половины XVIII в. боролись две традиции — «высокая» традиция М. В. Ломоносова, использовавшая жанр оды, и традиция А. П. Сумарокова, восстававшая против «громкости», «витийства» и восторженности поэзии, требовавшая «простоты» и «естественности» языка. Г. Р. Державин усвоил обе эти традиции, воссоединив их в своём творчестве.

Жизнь Н. М. Карамзина — это непрерывное сaмовоспитaние и творчество. Создaвaя произведения и представляя читaтелю их aвторa, он одновременно создaвaл читaтеля, формировал тип нового русского культурного человекa. И когдa Жуковский, Пушкин, a зa ними и все великие писaтели XIX в. продолжaли строительство русской литерaтуры, они нaчинaли уже с зaдaнного Кaрaмзиным уровня…

«Горе от ума» «…была первою русскою комедиею, в которой нет ничего подражательного, нет ложных мотивов и неестественных красок, но в которой и целое, и подробности, и сюжет, и характеры, и страсти, и действия, и мнения, и язык — всё насквозь проникнуто глубокою истиною русской действительности».

В. А. Жуковский был близким другом А. С. Пушкина, и поэты задумали устроить поэтическое состязание: кто лучше напишет сказку о спящей-мёртвой царевне.

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» (А. С. Пушкин). Предлагаем вашему вниманию разработку урока, посвящённого творчеству В. А. Жуковского.

Стихотворение «К моей чернильнице», созданное в духе Горация, — это наглядное отражение мотивов и побуждений творчества А. С. Пушкина.

Получить «ключ к сокровищнице народного духа» можно, «только усвоив мысль и чувство, создавшие формы языка» (К. Д. Ушинский). Именно на это нацелены разработки уроков, представленные в наших методических пособиях. Мы знакомим вас с фрагментами из них, показывая, как подробно, детально дети учатся видеть художественное произведение в целом.

Одна из традиционных форм работы по овладению сокровищами родного языка — выучивание наизусть поэтических произведений. Благодаря этому дети усваивают эталоны словесного искусства, расширяют словарный запас, приобретают выразительность речи. Приобщение к поэзии значимо и для формирования культуры чувств через восприятие эмоционального строя лирического произведения.

«Ашик-Кериб» М. Ю. Лермонтова, литературная версия азербайджанской сказки, отражает остатки мифа о путешествии героя в мир иной и о возвращении его, о возрождении. Почему Лермонтова заинтересовал именно этот сюжет, можно узнать в нашей разработке урока для 5 класса.

«Разум человека сияет подобно струям фонтана. Как и фонтан, разум «клубится облаком живым» и дробится, порождает разнообразные мысли. Подобно лучу фонтана, человеческая мысль поднимается на «заветную высоту». И рассыпается, подобно лучу-струе…»

«Вновь мы видим, что в поэзии А. А. Фета на фоне пейзажных зарисовок проступают размышления лирического героя. Поэт как бы стирает грань между миром внутренним и внешним…»

Мы привыкли видеть в Касьяне с Красивой Мечи из «Записок охотника» реалистичный образ странного русского мужика. Но если этот образ рассмотреть поглубже, то мы обнаружим много совершенно неожиданного, и внутренний мир автора раскроется для нас в деталях и подробностях сквозь ткань художественного повествования.

Уже в первых повестях И. С. Тургенев вступил в спор и с восторженным, напыщенным, вычурным романтизмом, и с байронической неудовлетворённостью несовершенным миром. Но писатель не пошёл по пути обнажения правды жизни, болезненного фиксирования её темных сторон и преувеличения их. При этом он не отказался от романтики как приподнятого отношения человека к миру.

Характерная особенность раннего прозаического творчества И. А. Бунина — присутствие лирического сюжета, в котором важны не события, а впечатления, особый элегический настрой. Бунин начал свой путь в литературе как поэт и порой чётко не разграничивал поэтическое и прозаическое творчество.

«…Сельская учительница Ксения Андреевна и её маленький класс в минуту испытаний повели себя героически, не дрогнув перед лицом смерти, когда у классной доски им пришлось сдавать главный экзамен в своей жизни…»

Тысячи школьников России выбирают для сочинений темы, связанные с «Повестью о настоящем человеке». Детские сердца чувствуют, что это пример настоящего, непридуманного героизма, который каждый из нас может проявить в борьбе с тяжёлыми обстоятельствами, болезнями, невзгодами. Книга учит стойкости и умению не терять мужество и надежду.

Пандемия COVID-19 обогатила русский язык новыми пословицами. Об этом в интервью RT заявил лингвист, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко. Вместе с профессором Грайфсвальдского университета (Германия) Харри Вальтером они издали «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок». Он вошёл в академический «Словарь русского языка коронавирусной эпохи» Института лингвистических исследований РАН. По словам учёного, антипословицы — это творчески изменённые пословицы юмористического или иронического характера. Мокиенко отметил, что первые примеры антипословиц, связанных с коронавирусом, появились уже через месяц после объявления пандемии. По его мнению, подобные словари уникальны и могут представлять интерес для будущих поколений.

— Как возникла идея создать словарь ковидных пословиц?

— До того как началась пандемия, мы с моим немецким коллегой профессором Харри Вальтером из Грайфсвальдского университета и с американским профессором Вольфгангом Мидером из Вермонтского университета составляли словари так называемых антипословиц. Мы увидели, что в русском языке после 1990-х годов активно распространился языковой «стёб», то есть особое предпочтение к каламбурному переиначиванию лексики и фразеологии.

Жанр не новый во всех языках мира, но получивший особую интенсивность в новых социальных условиях. Мы издали большой словарь, который называется «Антипословицы русского народа», ещё в 2000 году, сначала — в Германии, потом — в России, где он выдержал семь переизданий. Однако в конце 2019 года началась пандемия коронавируса. Мы увидели, что появились и ковидные антипословицы, и начали их собирать.

Идея словарного описания антипословиц пришла давно как следствие наших интересов к малому русскому и славянскому фольклору, а коронавирус просто дал нам описать небольшую, но злободневную тематическую область нашего языка.

- Gettyimages.ru

- © utah778

— Откуда появился термин «антипословица» и что он означает?

— Этот термин предложил профессор Вермонтского университета Вольфганг Мидер. Антипословицы — это важная реакция человечества на какие-либо потрясения, способ творческого обращения носителя языка со значимым уровнем пословиц и поговорок. Такие краткие изречения, как правило, носят юмористический или иронический характер, используя языковой фольклор как основу. Пословицы и поговорки — это естественная часть языка, в которой народ творчески передаёт извечную мудрость. Как правило, такие единицы языка выражают наставления или советы.

В случае с антипословицами обыгрываются хорошо знакомые сюжеты на новый лад, при этом используется общий смысл выражения («один в поле не болен» / «один в поле не воин») или создаётся смеховой эффект за счёт созвучия (например, «око за око, Zoom за Zoom» / «око за око, зуб за зуб»).

— Как исследовались и отбирались антипословицы?

— Первые примеры преобразования пословиц на коронавирусную тему появились уже через месяц после объявления пандемии — это и стало доказательством универсальности данного не только социального, но и языкового явления. Источниками для лингвистического исследования стали различные интернет-СМИ и публикации в блогах, поскольку именно интернет-коммуникация вышла на первый план в период коронавируса и лучше всего отразила языковые изменения. Мы фиксировали все случаи обыгрывания пословиц в период с марта 2020 года по февраль 2021 года, определяя также частоту их появления в интернет-пространстве. Наше исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.

Важно понимать, что никакие ковидные пословицы просто так не появляются: они рождаются по моделям уже известных нам пословиц, используют их смысл, находя в нём объект для шуток или опровержения вечной мудрости. Антипословицы потому и вызывают смех, что каждый носитель языка знает первоисточник и сравнивает шутливый вариант с ним. Можно сказать, что такие антипословицы — это картина ковидного мира в зеркале русского языка.

- Gettyimages.ru

- © Luis Alvarez

— Сколько всего ковидных антипословиц в словаре и какие вам кажутся наиболее актуальными?

— В словаре «Антипословиц русского народа» более 3 тыс. пословиц. А вот в «Словаре ковидных антипословиц» их около 50. Если считать варианты, то может быть больше. Мы не всё включили в тот словарь, который вышел в академическом издании. В «Словаре русского языка коронавирусной эпохи» наш словарик занимает скромное место.

Из актуальных ковидных антипословиц я бы выделил следующие: «одна голова хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга», «дружба дружбой, а полтора метра врозь», «по маске встречают, по температуре провожают», «один в поле не болен», «не имей сто рублей, а имей антисептик».

— Существуют ли аналоги у словарей антипословиц в мире?

— В мире такого словаря нет. Но мои коллеги из Польши уже мне написали, что хотят такой сделать. Они сделали русско-польский словарь неологизмов, который я рецензировал. Потом в Венгрии заинтересовались этим жанром. Но пока до словарей, а тем более до их издания далеко.

— Будут ли ваши коллеги Харри Вальтер и Вольфганг Мидер создавать словари антиковидных пословиц в своих странах?

— Харри Вальтер не будет создавать такой словарь, поскольку он славист, а не германист. Но мы с ним пробовали экспериментировать и на базе немецкого языка, такой материал есть.

Переводить русские пословицы очень сложно. Это юмор. А юмор — это самый большой подводный камень переводчика.

Поэтому мы в создании словарей других языков не участвуем.

Нас также огорчило, что профессор Вольфганг Мидер не составил до сих пор такой словарь. Неплохо бы было посмотреть, как американцы и немцы относятся к такому жанру. А пока наш словарь единственный.

Также по теме

Вейпер, брексит и трампец: как события 2016 года отразились на русском языке

Уходящий 2016 год подарил русскому языку несколько новых слов. Они связаны с событиями, личностями и новыми реалиями: это и…

— В чём уникальность «Словаря русского языка коронавирусной эпохи» и сколько в нём слов?

— «Словарь русского языка коронавирусной эпохи», опубликованный Институтом лингвистических исследований Российской академии наук, был создан по инициативе заведующей словарного сектора ИЛИ РАН, доктора филологических наук Марины Приёмышевой. Он содержит более 3500 слов, фразеологизмов и пословиц, вошедших в оборот за время пандемии коронавируса. Он очень хорошо отражает реакцию языка на изменения в обществе, а порой помогает предвосхитить то, что будет дальше. Если внимательно прочесть весь словарь, можно сначала увидеть симптомы заболевания, а затем перейти к приложению и фразеологическим единицам этой эпохи, которые как бы обыгрывают уже случившееся.

— Будет ли этот словарь актуален, когда закончится пандемия коронавируса?

— Подобные словари — это возможность зафиксировать и исследовать реальность, которая будет представлять интерес для следующих поколений. Из языка ничего не исчезает просто так. Конечно, шутки про коронавирус со временем уйдут в прошлое, но языковые модели построения этих шуток останутся и будут продолжать работать уже на другой почве, укрепляя нормы языка.

Наш словарь также станет летописью — но в этом особая ценность, ведь Нестор тоже писал «Повесть временных лет», не зная, прочтёт ли её кто-то. А позже Пушкин создал «Песнь о вещем Олеге», начав строение текста именно с языка и древней легенды, записанной летописцем. Вот и вы прочтёте наши «ковидки», воскресите в памяти хорошо известные пословицы или просто вспомните эту эпоху, ушедшую (дай-то Боже) в прошлое. Это важно фиксировать и продолжать вести летопись жизни, ведь если мы забудем, то язык напомнит.

Невозможность признания, что великий и

дивный мир с нами самими как сознательными

существами возник случайно, мне кажется

главным доказательством существования Бога!

Чарльз Дарвин

Вопрос о сотворении мира и происхождении жизни – самый сложный и спорный в мире науки. Он затрагивает фундаментальные понятия причин всех происходящих явлений и процессов, а также – основные законы нашего мира. Для каждого человека, будь он учёным или простым обывателем, этот вопрос важен ещё и потому, что он тесно связан с вопросом о смысле жизни, задачах и целях человека.

Есть ли вообще смысл в человеческой жизни? Зачем мы приходим в этот мир? Представляем ли мы какую-то ценность? Есть ли у нас свобода выбора? Ответы на все эти вопросы зависят от ответов на другие вопросы: «Почему существует Вселенная, Земля, жизнь, мы сами?»

Кандидат физико-математических наук Сергей Вертьянов в книге «Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства» пишет:

«Еще вчера мы считали себя исшедшими из вещества Вселенной мучительным эволюционным процессом. Казалось, что у нас за спиной миллиарды лет таинственного исхода из недр космоса, и будто даже ощущались пережитыми загадочные процессы перерождения неживой материи в простейшие организмы, появления чудовищных динозавров, возникновения самосознания у обезьян и превращения их в человека… Нам было привычно мыслить, что Вселенная существовала всегда, в сложнейших явлениях звездной эволюции порождая очаги разума, вспыхивающие ярким светом и трагично гаснущие в космических катастрофах – вечный океан материи, иногда выбрасывающий на берег времени изумительной красоты цивилизации, чтобы снова их поглотить, сохраняя в молчании свою тайну… Таков космический пейзаж материализма, в котором наша жизнь – случайный каприз природы, наш жребий – родиться, чтобы потом умереть и навсегда исчезнуть в космических глубинах.

А как устроен мир на самом деле? Не поверхностно ли мы знаем современную науку? В естествознании, особенно в последнее время, накопилось множество фактов, не вписывающихся в привычные теории…

Факты молекулярной физики, генетики и биохимии полностью доказывают невозможность случайного самопроисхождения живых существ… Может ли обезьяна, шлепая по клавишам, случайно набрать «Войну и мир»?.. Ожидая случайного появления одной простейшей клетки даже в идеальных гипотетических условиях, мы надеемся на то, что обезьяне удастся 20 000 раз подряд и без единой ошибки набрать «Войну и мир»! Смешно рассчитывать на подобные события… Если мы взглянем на скульптуры Микеланджело, то с уверенностью скажем, что их создал человек, и притом талантливейший. Никому и в голову не придет, что такие произведения искусства случайно образуются сами в результате того, что каменные глыбы, срываясь с вершин гор и падая в пропасть, так чудно обтесываются. Отчего-то никто не рыскает по пропастям в поисках гениальных произведений искусства. Почему же мы, глядя на этот чудный и дивный мир, не утверждаем с уверенностью, что этот мир – прекраснейшее творение Высшего Разума!?»

Почти все великие учёные, люди научного обширного мышления, верили в существование Творца Вселенной. На этом стояли Коперник и Галилей, Кеплер и Ньютон, Ломоносов и Менделеев, Иван Павлов и Луи Пастер, Циолковский и Макс Планк и др. Так и в настоящее время многие ученые в своих научных публикациях прямо или косвенно признают существование «надприродных сил, неподвластных науке». Всё больше учёных, в том числе крупных математиков и физиков-теоретиков, открыто заявляют о своём убеждении в существовании Бога или Высшего Разума.

Известный советский ученый, доктор наук, физик и математик О.В. Тупицин первым из отечественных ученых сумел математически доказать, что Вселенная, а вместе с ней и человек, сотворены Разумом, неизмеримо более могущественным, чем наш. Разумом, который люди привычно называют Богом.

«Нельзя спорить, – пишет в своих «Тетрадях православного ученого» О.В. Тупицин, – что жизнь, в том числе разумная, – это всегда строго упорядоченный процесс. В основе жизни лежит порядок, система законов, по которым движется материя… Без воздействия извне, причем воздействия разумного и целенаправленного, никакой порядок невозможен… Без понимания этого, а значит без признания идеи Бога, науке никогда не суждено открыть первопричину Вселенной, возникшей из праматерии в результате строго упорядоченных процессов или, как называет их физика, фундаментальных законов. Фундаментальных – это значит основных и неизменных, без которых существование мира было бы вообще невозможным».

Современная научная мысль в большой степени озадачена пониманием фундаментальных законов природы, на основе которых можно объяснить и описать с единой точки зрения широкий круг явлений. Эволюция Вселенной стала предметом научного исследования. Большое внимание уделяется изучению необходимых для существования жизни условий. А какова вероятность, что благоприятная среда обитания возникает как результат случайного сочетания свойств фундаментальных частиц материи и законов их взаимодействия? И вероятность эта катастрофически мала.

Например:

– Изменение энергии связи ядра дейтерия* на 0,4 МэВ** (0,02%) прекращает синтез ядер в звездах.

– Ядро углерода должно иметь возбужденный уровень с энергией 7,5 МэВ. В противном случае прекращается его синтез в звездах. А углерод – основной элемент органических веществ.

– Массу электрона нельзя менять более чем на 1 МэВ (0,1% от массы атома водорода). В противном случае время жизни звезд резко сокращается и для эволюции жизни не хватит времени, и т.д.

*Дейте́рий (лат. deuterium, от греч. Δεύτερος «второй»), тяжёлый водород, обозначается символами D и 2H – стабильный изотоп водорода с атомной массой, равной 2. Ядро (дейтрон) состоит из одного протона и одного нейтрона.

** Мегаэлектронвольт (англ. megaelectronvolt) МэВ – это внесистемная единица измерения энергии кратная электронвольту. 1 Мегаэлектронвольт = 0,00016 Наноджоулей.

Мы видим тщательно подобранные параметры фундаментальных частиц материи, в результате чего во Вселенной в итоге её длительной эволюции создались условия, пригодные для существования высокоорганизованной живой материи и человека. Это является убедительным свидетельством наличия Творца Мира или Высшего Разума. Об этом открыто заявляют многие современные учёные. Например, доктор Рейнхард Бройер, немецкий астрофизик и научный журналист, говорит: «Будь гравитационное взаимодействие слабее, звёзды были бы меньше и давление, оказываемое гравитацией на внутренние части звёзд, не смогло бы поднять их температуру до уровня, необходимого для реакции ядерного синтеза: Солнце не могло бы светить».

А Фриман Дайсон, американский физик-теоретик, один из создателей квантовой электродинамики, объясняет: «Слабое взаимодействие в миллионы раз слабее ядерных сил. Оно слабо ровно настолько, насколько необходимо, чтобы водород в Солнце горел с маленькой и постоянной скоростью. Если бы слабое взаимодействие было сильнее или слабее, то снова оказалось бы под угрозой существование любых форм жизни, зависящих от звёзд, подобных Солнцу».

В 1970-х годах многие ученые стали активно обсуждать концепцию «тонкой настройки Вселенной», согласно которой физические законы нашего мира основаны не на произвольных константах, а на конкретных числовых значениях. Именно такой «тонкий» подбор характеристик позволил сформировать планеты, звезды, жизнь на Земле. «Во всём, что нас окружает, мы, похоже, видим доказательства того, что природа знала, как всё нужно делать», – написал британский физик-теоретик, космолог, астробиолог профессор Пол Дейвис.

Основные свойства Вселенной объясняются значениями нескольких фундаментальных постоянных (гравитационная постоянная, скорость света в вакууме, масса покоя электрона и протона, элементарный заряд и др.).

Наиболее простым примером стационарности физических констант можно считать протон и нейтрон. Изменение их массы на 0,001 от текущего значения сделало бы нестабильным атом водорода – самый распространенный элемент в мире. Если рассмотреть протон, то он тяжелее электрона более чем в 1800 раз, что неминуемо влияет на его орбиту в атомном ядре, – изменение этого соотношения сделает невозможным создание молекул.

А если бы гравитация была сильнее текущего состояния, то звезды были бы меньше в размерах, а срок их жизни сокращался в разы. К примеру, Солнце просуществовало бы не 10 млрд лет, а всего 10 тысяч и зарождения жизни на Земле не случилось бы.

Как же объяснить точную подгонку числовых значений фундаментальных мировых констант? Каким образом Вселенная, в которой мы живем, так удачно приспособлена для нашего существования? Британский физик-теоретик, астроном, математик Джеймс Хопвуд Джинс даёт однозначный ответ на эти вопросы: «Научные теории заставляют нас думать о Творце, работающем вне пространства и времени, которые являются частью Его творения, так же как художник находится вне своего холста».

Советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета МГУ В.А.Никитин в книге «Физика и мировоззрение» пишет:

«Данные физики элементарных частиц и астрофизики можно рассматривать как красноречивое свидетельство наличия Творца Мира, который тщательно подобрал параметры фундаментальных частиц материи, с тем чтобы во Вселенной создались условия, пригодные для существования… человека… Вероятность возникновения благоприятной среды обитания в результате случайного сочетания свойств фундаментальных частиц материи и их законов исчезающе мала…».

Необходимо отметить, что многочисленные исследования и открытия в научном мире привели целый ряд учёных к пониманию программности нашего мира, а, следовательно, к существованию Высшего Разума – программиста. Наука не стоит на месте, подтверждением чему является огромный прорыв в прикладной её части. Ежегодно присуждаются Нобелевские и другие премии за особо важные достижения, печатаются тысячи книг и статей. Вот только проблема «первой главы» в науке остаётся до сих пор неразрешённой.

Существует такой анекдот.

Умер некий видный ученый и его душа предстала перед Богом. Очарованный количеством и глубиной своих знаний, ученый с дерзостью заявил Творцу: «Мы, люди науки, пришли к заключению, что больше не нуждаемся в Тебе! Мы постигли все тайны и знаем всё, что знаешь Ты: умеем пересаживать сердце и любые органы тела, умеем клонировать людей, создавать новые виды животных и растений… Словом, мы можем делать все, что раньше считалось чудесным и приписывалось Твоей мудрости и всемогуществу».

Господь терпеливо слушал тираду самовосхваления зазнавшегося ученого и, когда тот умолк, предложил ему:

– Хорошо! Чтобы проверить, нуждается ли еще во мне человечество или нет, проведем небольшое состязание в творчестве.

– Отлично, – ответил ученый, – что хочешь, чтобы сделал я?

– Мы вернемся к начальной эпохе и создадим первого человека, Адама.

– Прекрасно! – ответил ученый и нагнулся, чтобы зачерпнуть горсть пыли.

– Эй, не так быстро! – остановил его Творец, – ты используй твою собственную пыль, мою же не трогай!».

Этот анекдот иллюстрирует тех представителей науки, которые, опираясь на устаревший фундамент базисных понятий и образов, не соответствующих действительности и тормозящие развитие научной мысли, а также руководствуясь мировоззрением пользователя-потребителя, наивно предполагают, что наука вот-вот всё объяснит. Однако не замечают того очевидного факта, что научные книги и статьи начинаются со «второй главы» – как развиваются следствия! А «первая глава», которая пролила бы свет на первопричины того, откуда все происходит, – отсутствует!

Откуда, например, возникла первичная энергия – протоматерия, из которой потом все развернулось в виде нашего физического мира? Как хаос мог породить такую изумительную гармонию и красоту? По какой программе работает тот, кто создал Вселенную? Кто исполняет эту программу? Есть ли у человека возможность создавать новые законы природы? Как зародилась жизнь во Вселенной и на Земле? Все окружающее нас прекрасно и гармонично, но для чего оно существует? Как я устроен и есть ли смысл в моем существовании? Где найти ответы на эти вопросы? Где прячутся знания из этой самой «первой главы»?

Народный Академический Университет Эволюции Разума, научный базис которого основан на Постулатах Новой Научной Парадигмы, популяризирует эти знания уже на протяжении 20 лет.

Один из этих Постулатов гласит: «Процесс созидания без разумного начала невозможен. Существует Высшее Начало наблюдаемой гармонии – Творец».

Сегодня в наших рядах студенты из почти 40 стран мира, разных возрастов и национальностей, имеющие дипломы различных учебных заведений, а также – кандидаты и доктора наук. Каждый пришел в Университет со своим жизненным опытом, багажом теоретических и опытных знаний, чтобы начать своё обучение «длиною в жизнь» с той самой «первой главы» о мире причин, которую мы все когда-то пропустили. Тогда и «вторая глава» с её миром следствий становится понятней и служит руководством к плодотворному действию на общее благо. Мы в НАУ ЭРА это уже доказали и продолжаем доказывать. Очередь за вами!

Антипова О.В,

ассистент преподавателя Кафедры основ созидания

2013–2022 годы объявлены

Организацией Объединенных Наций «Международным десятилетием сближения культур».

Продолжаем цикл обзоров «Национальные праздники народов мира». Сегодня речь

пойдет о Японии.

Япония – страна древних

традиций, уходящих вглубь истории. Официальный календарь праздников Страны

восходящего солнца состоит из пятнадцати дат. Но есть еще множество

неофициальных. Япония состоит из десятков префектур, и в каждой есть свои

традиционные праздники.

Одним из официальных праздников

Японии является Хина мацури – Праздник кукол или Праздник девочек, иначе его

называют Момо-но секу – праздник цветения персиков. Его отмечают 3 марта.

Первое упоминание этого праздника относится к VIII веку. В древности он

отмечался как сезонное событие – крестьяне были свободны в это время от

сельскохозяйственных работ и радовались теплым дням, цветению персиковых.

Одна из традиций

праздника восходит еще к эпохе Хейан (794-1185). В такой день знать приглашала

заклинателей, чтобы совершать особые молебны о том, чтобы беды людей переходили

на кукол, сделанных из бумаги. Бумажных кукол «нагаси-бина» пускали вплавь по

реке или по морю.

Праздник стал

национальным в XVIII веке. Появился обычай устраивать выставки кукол, которые

изображали быт и обычаи императорского дворца, в домах, где были девочки.

Такой обычай существует

и сейчас. Куклы Хина – настоящие произведения искусства из шелка и керамики.

Они не предназначаются для ежедневных игр. Такие наборы кукол очень дорогие и

передаются из поколения в поколение семьи. Выставка кукол длится месяц.

Считается, что кукол нельзя надолго выставлять – это отдаляет замужество. Потом

куклы тщательно упаковывают и убирают.

В такой день девочки в

нарядных кимоно ходят друг к другу в гости, получают и дарят подарки. В такой

игровой форме девочкам прививаются правила хорошего тона, которыми должна

обладать женщина, умение бережно относиться к ценным вещам, сдерживать капризы.

А цветы персика являются

символами женской нежности, доброты и мягкости. И следствием является

счастливый брак. В праздник Хина мацури играют очень много свадеб. В этот день

готовят особую еду.

Чирашисуши. Это один из

видов миски-суши с различными ингредиентами, такими как креветки, лососевая

икра, грибы шиитаке, яйца. Если это касается фестиваля для девочек, то нужно

положить в него креветки – это означает долгую жизнь, пока ваша спина не

согнется, как у креветки, корень лотоса как предвидение хорошего будущего для

вас и бобы – смысл того, чтобы иметь возможность работать усерднее.

Прозрачный суп с

моллюсками. Этот суп является одним из типичных продуктов для Праздника

девочек. Он символизирует супружескую пару, которая идеально дополняет друг

друга, как две раковины моллюска не полноценны друг без друга. Поэтому вам

хочется, чтобы вы остались с одним единственным и на всю жизнь!

Хишимоти (ромбовидный

рисовый торт). Цвет лепешек торта розовый, белый и зеленый. Зеленый цвет

означает здоровье, долгую жизнь. Белый означает чистоту и снег. Розовый цвет

означает цвет талисмана из персика, сделанный из гардении.

Хинаараре (крекеры с

кремом из сладкого риса). Они названы в честь града или снежных гранул. Обычно хинаараре разноцветные, приправлены

соевым соусом или сахаром.

Сирозаке (белое саке).

Это сладкое слабоалкогольное японское саке.

Белый день – это еще

один праздник, отмечающийся в странах Азии. В частности, и в Японии. Этот

праздник не является официальным, но очень популярен. Белый день отмечается 14

марта. То есть через месяц после дня святого Валентина. Мужчины, получившие

подарки на день святого Валентина, должны отблагодарить своих женщин.

Белый день появился в

календаре Страны восходящего солнца относительно недавно. Все началось в XX

веке, а именно в 1965 году. Один из производителей сладостей развернул

рекламную кампанию по увеличению продаж белого зефира. Реклама призывала мужчин

купить зефир своим любимым половинкам, прозрачно намекая на «долг» за День

влюбленных. Сначала праздник назывался День зефира. Он очень понравился

женщинам. Спустя несколько лет праздник получил название Белый день, так как в

конце 70-х годов XX столетия в Японии появился белый шоколад, который вытеснил

зефир. По результатам различных исследований в феврале и марте на территории

Японии возрастает покупательский спрос на различные сладости. Они покупаются не

только в качестве подарков, но и чтобы просто порадовать себя любимого.

Производители же пользуются этим, выпуская различные дорогие наборы шоколада и

конфет.

Есть небольшое различие

подарков на День святого Валентина и Белый день. Гири-чёко – это обязательный

шоколад, который получают сослуживцы, начальники и родные. А хонмэй-чёко –

шоколад от чистого сердца, его девушки дарят только своим возлюбленным вместе с

самыми искренними чувствами.

Борьба за любовь – дело

непредсказуемое, все же есть надежда на счастливую капитуляцию. Поэтому лучше

дарить сладости, нежели ничего не делать вообще!

Если вы хотите больше

узнать о Стране восходящего солнца, окунуться в колорит Азии, то эта подборка

книг для вас.

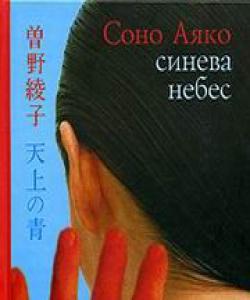

Соно Аяко «Синева небес»

Соно Аяко – известная

представительница литературного мира современной Японии. Она является лауреатом

множества премий и наград. Одна из наград присвоена ей Ватиканом. Писательница-католичка

принадлежит к группе японцев, живущих в буддийской стране, соотносящих

национальные ценности с христианскими.

Героиня книги, молодая

женщина Юкико Хата, является носительницей христианской добродетели, что

является жизненной позицией писательницы. Фудзио Уно – серийный убийца,

предстающий воплощением абсолютного зла. В душе Фудзио отсутствует моральный

кодекс. Образовавшаяся пустота заполнена ненавистью, жестокостью, которые

толкают его на изнасилования и убийства.

Киндзабуро Оэ «Объяли меня воды до души моей…»

«Объяли меня воды до

души моей…» – самый известный роман современного японского писателя Кэндзабуро

Оэ. В этой притче-антиутопии взаимоотношения человека и общества, взрослых и

детей.

Главный герой, Исана,

бросив налаженный быт и работу в столице, едет с умственно отсталым сыном

Дзином на острова, чтобы здесь в уединении знакомиться с душами деревьев,

слушать «голоса» китов и диких птиц, как это было свойственно представителям

древней японской культуры.

Сюсаку Эндо «Молчание»

Сюсако Эндо –

христианин, пишущий на религиозные темы. Книгу «Молчание» называют самым ярким

и значимым произведением этого писателя.

Роман показывает

читателю сильные страницы японской истории – искоренение христианства. Молодые

португальские священники тайно пробираются в Японию. Помимо миссионерской

деятельности, они хотят найти давно пропавшего падре Феррейра, чтобы

опровергнуть слухи о его отступничестве. Но не всё так просто: на христианских

священников охотятся власти. Нищенствующему народу предлагают немалые деньги за

информацию об их местоположении. А людей, уличённых в христианском

вероисповедании, пытками вынуждали отречься от веры…

Ясунари Кавабата « Стон горы»

Ясунари Кавабата –

известный японский писатель. Его книги переведены на многие языки мира. Его произведения

удивительно лиричны и изысканны.

«Стон горы» – о природе,

о времени, о человеке, о семье. Роман рассказывает о семье Синго Огаты. Сюжет

не имеет какой-то интриги или особенности. Он сосредоточен на размышлениях

Синго, его взаимоотношениях с членами семьи, наблюдением за природы.

Кирино Нацуо «Хроники богини»

«Хроники Богини»

написаны на основе древнего японского мифа о сотворении мира. Боги-супруги

Идзанаги и Идзанами любили друг друга, из этой любви родились небо, море,

деревья, другие боги, все, что есть на Земле. Но Идзанаги умерла, а

«безутешный» Идзанами утешился. Отчего же гибнут его новые возлюбленные? Эта

книга о любви и ненависти, о светлом начале и темном начале, о дне и ночи, о

жизни и смерти.

Таити Ямада «Лето с чужими»

Таити Ямада признание

широкой публикой получил благодаря мастерски написанным сценариям. Он сочинял

истории для фильмов, телешоу, сериалов, театральных постановок.

На русский язык

переведен всего один роман автора «Лето с чужими». В книге разыгрывается умело

выстроенный мистический триллер. Главный герой – мужчина в возрасте, он находится

в очень неопределенном и депрессивном периоде жизни. Именно в это время герой начинает

видеть людей, которые напоминают ему давно погибших родителей. Что это –

галлюцинации или призраки? И почему именно сейчас?

Эти и много других книг

японских авторов вы можете взять почитать в Центральной библиотеке им. А. С.

Пушкина.

Читайте также

Книжное

путешествие по Японии

Праздник викингов в Шотландии

Марина Насонова, Центральная библиотека им.А.С.Пушкина