», автор картин и красочных иллюстраций к русским сказкам и былинам в декоративно-графической орнаментальной манере, основанной на стилизации мотивов русского народного и средневекового искусства; один из крупнейших мастеров национально-романтического направления в русском варианте стиля модерн.

Кто не читал книжки сказок с его великолепными иллюстрациями? Работы мастера — это погружение в мир детства, сказки, былины. Он создал свой мир, так не похожий на окружающее, позволяющий уединиться в своей фантазии и отправиться вслед за героями в опасные и захватывающие путешествия.

В 1895-1898 годах занимался в рисовальной школе Общества поощрения художеств .

В 1898 году два месяца учился в мастерской художника Антона Ашбе в Мюнхене . Именно здесь изучению рисунка придавали особенное значение и вырабатывали у учеников способность найти индивидуальную художественную манеру.

Будучи в Мюнхене, 22-летний Билибин знакомится с традицией европейской живописи:

В Старой пинакотеке — с творчеством классиков: Дюрера, Гольбейна, Рембрандта, Рафаэля.

В Новой Пинакотеке — с современными течениями, в частности с символизмом Арнольда Бёклина и Франца Штука

Увиденное было в высшей степени своевременно для начинающего художника. И именно в школе Ашбе Билибин научился своей фирменной линии и графическим приёмам. Сначала он набрасывал эскиз на бумаге, уточнял композицию во всех деталях на кальке, затем переводил на ватман,после чего колонковой кистью с обрезанным концом проводил по карандашному рисунку чёткий проволочный контур тушью.

На развитие Билибина, как книжного графика повлияли прочие западные книжные мастера: Уильям Морис, который одним из первых отразил стройную архитектуру книги-синтез литературы, графики и типографики, и его «Прекрасная книга»;

Графики Уолтер Крейн и Обри Бёрдслей;

Вдохновение изогнутой линией в стиле ар-нуво Чарльза Риккетса и Чарльза Шеннона;

Выразительная игра чёрно-белых пятен Феликса Валлотона; острота Томаса Гейне; Кружево линий Генриха Фогелера.

А также заметно влияние (как и в целом на представителей стиля модерн) японской гравюры 17-19 веков,откуда почерпнуты тона заливкой, контуры, изометрия пространства;древнерусской иконы и византийской живописи.

Несколько лет (1898-1900 гг.) занимался под руководством Ильи Репина в школе-мастерской княгини Марии Тенишевой , затем (1900-1904 гг.) под руководством Репина в Высшем художественном училище Академии художеств .

В пору учебы Билибина в Высшем художественном училище Академии художеств, куда юношу устроил Репин, там проходила выставка Виктора Васнецова, писавшего в неповторимой романтической манере на темы русских мифов и сказок. Зрителями выставки были многие прославившиеся в будущем наши художники. Билибин Иван Яковлевич оказался в их числе. Работы Васнецова поразили студента в самое сердце, он признавался потом, что увидел здесь то, к чему неосознанно рвалась и по чему тосковала его душа.

В.Васнецов Три богатыря

Жил преимущественно в Санкт-Петербурге. После образования художественного объединения «Мир искусства » становится активным его членом.

Групповой портрет художников общества «Мир искусства» Кустодиев

Вот что пишет о Билибине один из его соратников объединения «Мир искусства» Мстислав Добужинский:

» Он был забавный, остроумный собеседник (заикался, что придавало особую прелесть его шуткам) и обладал талантом, особенно под влиянием вина, писать шуточные высокопарные оды под Ломоносова. Происходил он из именитого петербургского купеческого рода и очень гордился принадлежавшими ему двумя портретами предков кисти самого Левицкого, одного — юного купчика, другого — бородатого купца с медалью. Сам Билибин носил русскую бородку a la moujik и раз на пари прошелся по Невскому в лаптях и высокой войлочной шапке-гречинке…»

Так что с чувством юмора и харизмой порядок)

Сам Билибин по-молодости однажды заявил:

» Я,нижеподписавшийся,даю торжественное обещание,что никогда не уподоблюсь художникам в духе Галлена, Врубеля и всех импрессионистов. Мой идеал-Семирадский,Репин(в молодости),Шишкин,Орловский,Бонна,Мейсонье и подобные.Если не исполню этого обещания,перейду в чужой стан,то пусть отсекут мою десницу и отправят её заспиртованную в Медицинскую Академию!»

Эпоха рубежа веков—> конец 19-начало 20 века—> Серебряный век русской культуры—> стиль модерн—> объединение и журнал «Мир искусства», к которому Билибин был приближён.

Данная приблизительная схема подводит нас к творческому методу художника. Билибин как нельзя кстати оказался в нужное время в нужном месте.

Русский модерн (европейские аналоги: «ар-нуво» во Франции, «сецессион» в Австрии, «югенд-стиль в Германии», «стиль орта» в Бельгии, «нью стайл» в Англии и т.д.) органично сочетает в себе поиск новых, современных форм с обращённостью к национальным культурным и историческим истокам. Характерными чертами модерна является эстетизация окружающей среды, декоративная детализация и орнаментарность, ориентация на массовость культуры, стиль наполнен поэтикой символизма.

Модерн оказал принципиальное влияние на искусство Билибина. Мастерство, которым обладал художник, сюжеты,которые он любил и использовал были целиком и полностью актуальны и современны в этот период по двум главенствующим причинам.

Во-первых, тяготение модерна (точнее одного из направлений, были и другие) к национальному эпосу, сказкам,былинам как к источникам тем и сюжетов, и формальное переосмысление наследия Древней Руси, языческого искусства и народного творчества.

И во-вторых, выход таких направлений искусства как книжная графика и сценография на совершенно новый эстетический высочайший уровень. Также, необходимо было синтезировать, создать ансамбль книги и театра. Этим занималось с 1898 г. объединение и журнал «Мир искусства».

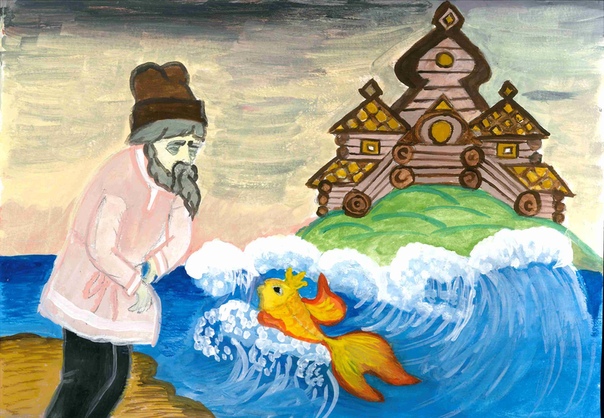

Большинство из тех, кто родился в СССР, начинал постижение этого мира с русских сказок «Василиса Прекрасная», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Марья Моревна», «Перышко Финиста-Ясна Сокола», «Белая уточка», «Царевна-лягушка». Почти каждый ребёнок знал так же сказки Александра Сергеевича Пушкина – «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке».

Первые книги с яркими, красивыми иллюстрациями художников открывают перед ребёнком окно в мир живых образов, в мир фантазии. Ребёнок раннего возраста эмоционально реагирует, увидев красочные иллюстрации, он прижимает к себе книгу, гладит рукой изображение на картинке, разговаривает с персонажем, нарисованным художником, как с живым.

В этом огромная сила воздействия графики на ребёнка. Она конкретна, доступна, понятна детям дошкольного возраста и оказывает на них огромное воспитательное воздействие. Б.М. Теплов, характеризуя особенности восприятия произведений искусства, пишет, что, если научное наблюдение иногда называют «думающим восприятием», то восприятие искусства — «эмоциональным».

Психологи, искусствоведы, педагоги отмечали своеобразие восприятия детьми графических изображений: тяготение к красочному рисунку, причём с возрастом большее предпочтение они отдают реальной окраске, то же самое отмечается и в отношении требований детей к реалистичности форм изображений.

В старшем дошкольном возрасте дети отрицательно относятся к условности формы. Восприятие произведений графического искусства может достигать различной степени сложности и полноты. Оно во многом зависит от подготовленности человека, от характера его эстетического опыта, круга интересов, психологического состояния. Но больше всего это зависит от самого произведения искусства, его художественного содержания, идей. Чувств, которые оно выражает.

Сказки читали родители, бабушки с дедушками из детских книг с рисунками. И мы каждую сказку знали наизусть и каждую картинку в любимой книжке. Картинки из книг со сказками были одними из первых наших образов, которые мы впитывали по-детски естественно. Именно как в этих картинках, мы представляли себе потом Василису Прекрасную.

И большинство этих картинок принадлежало кисти Ивана Яковлевича Билибина. Представляете, какое влияние на наше мировоззрение, наше восприятие русских мифов-былин и сказок оказал этот художник? А между тем, этим иллюстрациям больше ста лет.

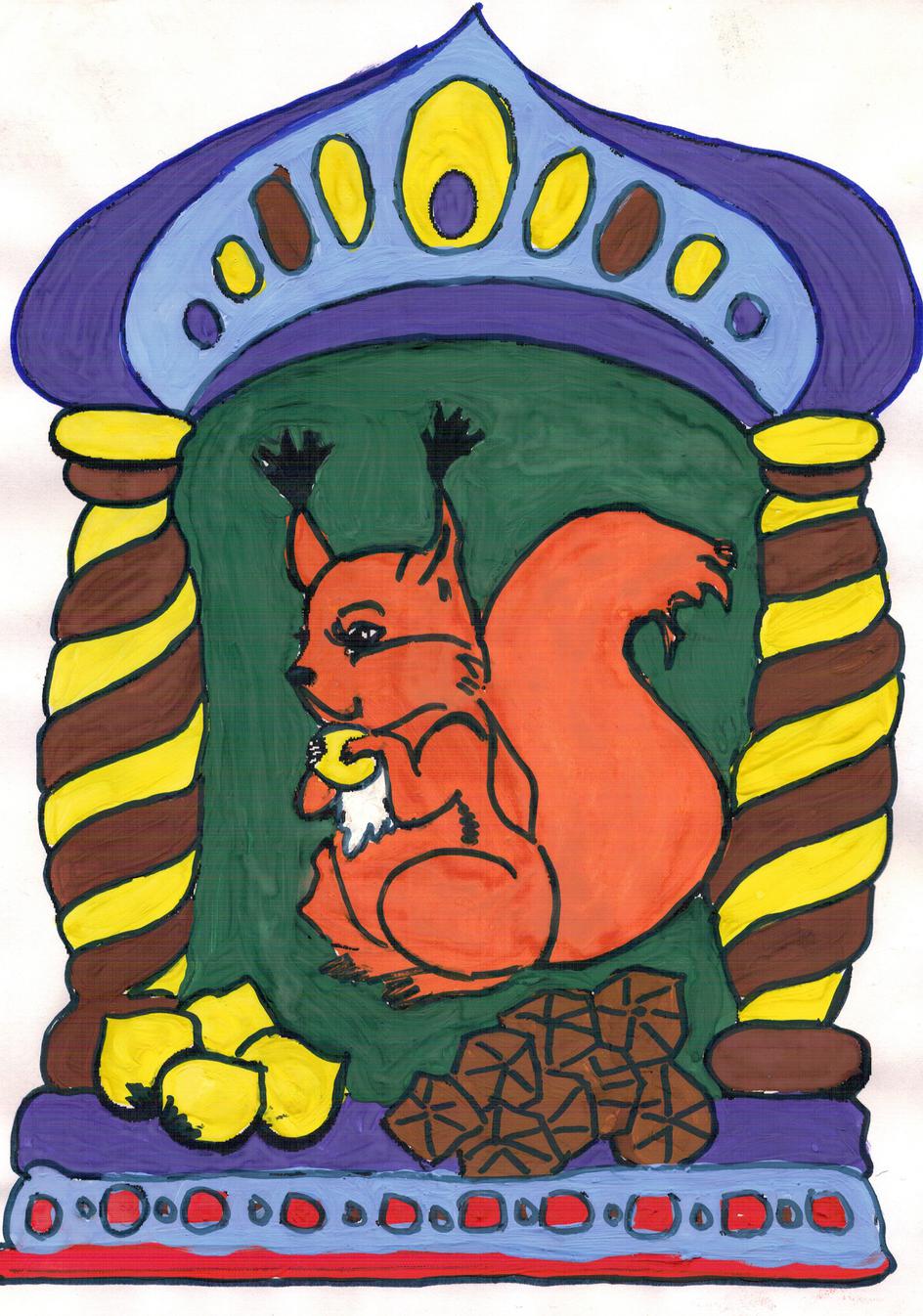

Иллюстрируя с 1899 года сказки и былины («Василиса прекрасная», «Сестра Аленушка и братец Иванушка», «Финист Ясный Сокол» и др., пушкинские сказки о царе Салтане и Золотом петушке), Иван Билибин создал в технике рисунка тушью, подцвеченного акварелью , свой «билибинский стиль» книжного дизайна, основанный на мотивах народных вышивок, лубка, резьбы по дереву, древнерусской миниатюры.

Эти графические циклы, впечатляющие своим орнаментальным богатством, до сих пор пользуются большой популярностью среди детей и взрослых благодаря многочисленным переизданиям

Ориентируясь на традиции древнерусского и народного искусства, Билибин разработал логически последовательную систему графических приемов, сохранявшуюся в основе на протяжении всего его творчества. Эта графическая система, а также присущее Билибину своеобразие трактовки былинных и сказочных образов дали возможность говорить об особом билибинском стиле.

Процесс выполнения И. Я. Билибиным графического рисунка был похож на труд гравёра. Книжки Билибина похожи на расписные шкатулки. Именно этот художник впервые увидел детскую книгу как целостный художественно оформленный организм. Его книги похожи на старинные рукописи, ведь художник продумывает не только рисунки, но и все декоративные элементы: шрифты, орнаменты, украшения, инициалы и все остальное.

«Строгая, чисто графическая дисциплина […], — подчеркивал художник, — обращает свое внимание не только на рисунок и на разницу сил отдельных пятен, но и на линию, на характер ее, на направление течения целого ряда соседних линий, на скольжение их по форме и, таким образом, на подчеркивание, объяснение и выявление этой формы этими сознательными линиями, обтекающими и охватывающими ее. Эти линии могут быть иногда уподоблены ткани, облегающей форму, где нити или полосы приобретают то направление, которое им диктуется данной формой».

И. Я. Билибин разработал систему графических приемов, которые дали возможность объединять иллюстрации и оформление в одном стиле, подчинив их плоскости книжной страницы. Характерные черты билибинского стиля: красота узорного рисунка, изысканная декоративность цветовых сочетаний, тонкое зрительное воплощение мира, сочетание яркой сказочности с чувством народного юмора и др.

Художник стремился к ансамблевому решению. Плоскость книжной страницы он подчеркивал контурной линией, отсутствием освещения, колористическим единством, условным делением пространства на планы и объединением различных точек зрения в композиции.

Иван Яковлевич иллюстрировал сказки так, что дети словно отправляются вместе с героями сказки в опасные и захватывающие приключения. Все известные нам сказки выполнены с особым пониманием народного духа и поэзии.

«Только совершенно недавно, точно Америку, открыли старую художественную Русь, вандальски искалеченную, покрытую пылью и плесенью. Но и под пылью она была прекрасна, так прекрасна, что вполне понятен первый минутный порыв открывших ее: вернуть! вернуть!»

Мечта художников конца XIX-начала XX века о возрождении высокой культуры прошлого, о создании на ее основе нового «большого стиля» была утопичной, но она обогатила искусство яркими образами и выразительными средствами, способствовала развитию его «нестанковых» видов, долгое время считавшихся второстепенными, в частности театральной декорации и оформления книги. Не случайно, что именно в среде мамонтовского кружка начали складываться новые принципы декорационной живописи. Не случайно и то, что этим же мастерам, постоянно общавшимся с произведениями древнерусского искусства, увлеченным идеей возрождения старинных ремесел.

Книга и театр оказались теми областями, где искусство непосредственно служило удовлетворению современных общественных потребностей и где в то же время стилистические приемы прошедших веков нашли наиболее естественное применение, где можно было добиться того синтеза, который в других видах художественного творчества оставался недостижимым.

В 1899 году Билибин случайно приезжает в деревню Егны Весьегонского уезда Тверской губернии . Здесь он впервые создаёт иллюстрации в ставшем впоследствии «билибинском» стиле к своей первой книге «Сказка о Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером волке».

В 1902, 1903 и 1904 годах Билибин посещает Вологодскую , Олонецкую и Архангельскую губернии , куда его командирует этнографический отдел Музея Александра III для изучения деревянной архитектуры.

В 1899-1902 годах русская Экспедиция заготовления государственных бумаг выпустила цикл книжек, снабженных превосходными иллюстрациями к народным сказкам. Здесь были графические картины к сказкам «Василиса Прекрасная», «Белая уточка», «Иван Царевич и Жар-птица» и ко многим другим. Автором рисунков значился Билибин Иван Яковлевич. Иллюстрации к народным сказкам Его понимание национального духа и поэзии, которыми дышит русский фольклор, складывалось не только под влиянием смутного влечения к народному творчеству. Художник страстно хотел знать и изучал духовную составляющую своего народа, его поэтику и быт. Из поездок Билибин привез коллекцию работ народных художников, фотографии деревянного зодчества.

Его впечатления вылились в публицистические произведения и научные доклады о народном творчестве, архитектуре и национальном костюме. Еще более плодотворным результатом этих путешествий стали самобытные произведения Билибина, в которых обнаружилось пристрастие мастера к графике и совершенно особый стиль. В Билибине жили два ярких таланта – исследователя и художника, и один дар питал другой. Иван Яковлевич с особой тщательностью работал над деталями, не позволяя себе сфальшивить ни в единой черточке.

Народное искусство подарило мастеру и некоторые приемы: орнаментальные и лубочные способы оформления художественного пространства, которые Билибин довел в своих творениях до совершенства.

Его иллюстрации к былинам и сказкам удивительно подробны, живы, поэтичны и не лишены юмора. Заботясь об исторической достоверности изображения, которая проявлялась на рисунках в деталях костюма, архитектуры, утвари, мастер умел создать атмосферу волшебства и загадочной красоты. В этом очень близок по духу к творческому объединению «Мир Искусства». Их всех породнил интерес к культуре прошлого, к влекущей прелести старины.

Художественный талант Билибина ярко проявился в его иллюстрациях к русским сказкам и былинам, а также в работах над театральными постановками. К тому же «сказочному» стилю с древнерусскими орнаментальными мотивами относится постановка оформленной Билибиным оперы «Золотой Петушок » в 1909 году в театре Зимина в Москве .

В духе французской мистерии представлено им «Чудо св. Теофила» (1907), воссоздающее средневековую религиозную драму; Испанией XVII века вдохновлены эскизы костюмов к драме Лопе де Вега «Овечий источник», к драме Кальдерона «Чистилище св. Патрика» — театральная постановка «Старинного Театра» в 1911 году. Шутливой карикатурой на ту же Испанию веет от водевиля Фёдора Сологуба «Честь и Месть», поставленного Билибиным в 1909 году.

Заставки, концовки, обложки и другие работы Билибина встречаются в таких журналах начала XX века , как «Мир Искусства» , «Золотое Руно» , в изданиях «Шиповника» и «Московского Книгоиздательства».

В эмиграции

21 февраля 1920 года на пароходе «Саратов» Билибин эвакуировался из Новороссийска . Из-за наличия больных на борту пароход не высаживал людей в

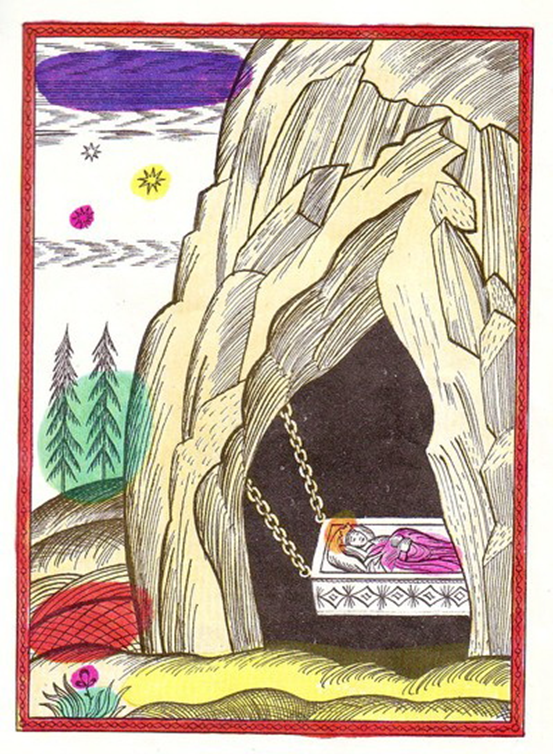

Сказка «Василиса Прекрасная» 1899

Иллюстраторов детской книги много. Один из выдающихся художников-иллюстраторов – Иван Яковлевич Билибин. Именно его иллюстрации помогли создать детскую книгу нарядной и доступной.

Ориентируясь на традиции древнерусского и народного искусства, Билибин разработал логически последовательную систему графических приемов, сохранявшуюся в основе на протяжении всего его творчества. Эта графическая система, а также присущее Билибину своеобразие трактовки былинных и сказочных образов дали возможность говорить об особом билибинском стиле.

Фрагмент портрета Ивана Билибина работы Бориса Кустодиева 1901

А началось все с выставки московских художников в 1899 году в Петербурге, на которой И.Билибин увидел картину В.Васнецова «Богатыри». Воспитанный в петербургской среде, далекой от увлечений национальным прошлым, художник неожиданно проявил интерес к русской старине, сказке, народному искусству. Летом этого же года Билибин уезжает в деревню Егны Тверской губернии, чтобы самому увидеть дремучие леса, прозрачные речки, деревянные избушки, услышать сказки и песни. В воображении оживают картины с выставки Виктора Васнецова. Художник Иван Билибин начинает иллюстрировать русские народные сказки из сборника Афанасьева. И осенью того же года Экспедиция заготовления государственных бумаг (Гознак) начала выпускать серию сказок с билибинскими рисунками. В течение 4-х лет Билибин проиллюстрировал семь сказок: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточка», «Царевна-лягушка», «Марья Моревна», «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Василиса Прекрасная». Издания сказок относятся к типу небольших по объему крупноформатных книжек-тетрадей. С самого начала книги Билибина отличались узорностью рисунка, яркой декоративностью. Художник создавал не отдельные иллюстрации, он стремился к ансамблю: рисовал обложку, иллюстрации, орнаментальные украшения, шрифт – все стилизовал под старинную рукопись.

Названия сказок исполнены славянской вязью. Чтобы прочесть, надо вглядеться в затейливый рисунок букв. Как и многие графики, Билибин работал над декоративным шрифтом. Он хорошо знал шрифты разных эпох, особенно древнерусские устав и полуустав. Ко всем шести книгам Билибин рисует одинаковую обложку, на которой располагает русские сказочные персонажи: трех богатырей, птицу Сирин, Змея-Горыныча, избушку Бабы-Яги. Все страничные иллюстрации окружены орнаментальными рамками, как деревенские окна резными наличниками. Они не только декоративны, но и имеют содержание, продолжающее основную иллюстрацию. В сказке «Василиса Прекрасная» иллюстрацию с Красным всадником (солнышко) окружают цветы, а Черного всадника (ночь) – мифические птицы с человеческими головами. Иллюстрацию с избушкой Бабы-Яги окружает рамка с поганками (а что еще может быть рядом с Бабой-Ягой?). Но самым главным для Билибина была атмосфера русской старины, эпоса, сказки. Из подлинных орнаментов, деталей он создавал полуреальный-полуфантастический мир. Орнамент был излюбленным мотивом древнерусских мастеров и главной особенностью тогдашнего искусства. Это вышивки скатертей, полотенец, раскрашенная деревянная и глиняная посуда, дома с резными наличниками и причелинами. В иллюстрациях Билибин использовал зарисовки крестьянских построек, утвари, одежды, выполненные в деревне Егны.

Сказка «Василиса Прекрасная» 1900

Сказка «Василиса Прекрасная» Черный всадник 1900

Билибин проявил себя художником книги, он не ограничивался выполнением отдельных иллюстраций, а стремился к цельности. Почувствовав специфику книжной графики, он подчеркивает плоскость контурной линией и однотонной акварельной раскраской. Систематические занятия рисунком под руководством Ильи Репина и знакомство с журналом и обществом «Мир искусства» способствовали росту мастерства и общей культуры Билибина. Решающее значение для художника имела экспедиция по Вологодской и Архангельской губерниям по заданию этнографического отдела общества «Мир искусства». Билибин познакомился с народным искусством Севера, увидел воочию старинные церкви, избы, утварь в доме, старинные наряды, вышивки. Соприкосновение с первоисточником художественной национальной культуры заставило художника практически переоценить свои ранние произведения. Отныне он будет предельно точен в изображении архитектуры, костюма, быта. Из поездки по Северу Билибин привез много рисунков, фотографий, коллекцию образцов народного искусства. Документальное обоснование каждой подробности становится неизменным творческим принципом художника. Увлечение Билибина старинным русским искусством получило отражение в иллюстрациях к пушкинским сказкам, которые он создал после поездки по Северу в 1905–1908 гг. Работе над сказками предшествовало создание декораций и костюмов к операм Римского-Корсакова «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о царе Салтане» А.С.Пушкина.

Сказка «Василиса Прекрасная» Красный всадник 1902

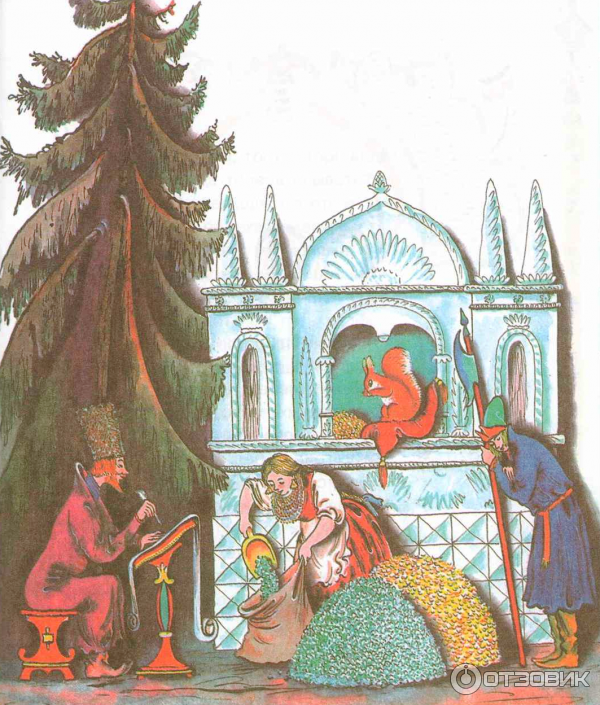

Особого блеска и выдумки достигает Билибин в своих иллюстрациях к сказкам А.С.Пушкина. Роскошные царские палаты сплошь покрыты узорами, росписью, украшениями. Здесь орнамент настолько обильно покрывает пол, потолок, стены, одежду царя и бояр, что все превращается в некое зыбкое видение, существующее в особом иллюзорном мире и готовое вот-вот исчезнуть. «Сказка о золотом петушке» наиболее удалась художнику. Билибин объединил сатирическое содержание сказки с русским лубком в единое целое. Прекрасные четыре иллюстрации и разворот полностью рассказывают нам содержание сказки. Вспомним лубок, в котором был целый рассказ в картинке. Огромный успех имели пушкинские сказки. Русский музей Александра III купил иллюстрации к «Сказке о царе Салтане», а весь иллюстрированный цикл «Сказки о золотом петушке» приобрела Третьяковская галерея. Сказочника Билибина следует благодарить за то, что двуглавый орел, изображенный на гербе ЦБ РФ, на рублевых монетах и бумажных купюрах – выглядит не как зловещая имперская птица, а как сказочное, волшебное существо. А в картинной галерее бумажных денег современной России на десятирублевой «красноярской» купюре четко прослеживается билибинская традиция: вертикальная узорчатая дорожка с лесным орнаментом – такие рамки окантовывали рисунки Билибина на темы русских народных сказок. Кстати сказать, сотрудничая с финансовыми органами царской России, Билибин передал фабрике «Госзнак» авторские права на многие свои графические разработки.

«Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке» 1899

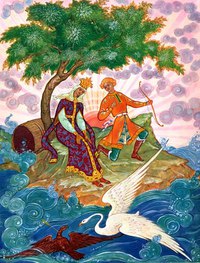

Былина «Вольга» Вольга с дружиной 1903

В 1921 И.Я. Билибин покинул Россию, жил в Египте, где активно работал в Александрии, ездил по Ближнему Востоку, изучая художественное наследие древних цивилизаций и христианской Византийской империи. В 1925 он поселился во Франции: работы этих лет – оформление журнала «Жар-птица», «Хрестоматии по истории русской литературы», книг Ивана Бунина, Саши Черного, а также роспись русского храма в Праге, декорации и костюмы для русских опер «Сказка о царе Салтане» (1929), «Царская невеста» (1930), «Сказание о граде Китеже» (1934) Н.А. Римского-Корсакова, «Князь Игорь» А.П. Бородина (1930), «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (1931), к балету «Жар-птица» И.Ф. Стравинского (1931).

Голынец Г.В. И.Я.Билибин. М., Изобразительное искусство. 1972. С.5

«Сказка о царе Салтане» 1904

Сказка «Марья Моревна» 1901

Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1901

Сказка «Перышко Финиста Ясна-Сокола» 1900

Сказка «Царевна-лягушка» 1901

Концовка к «Сказке о рыбаке и рыбке»

Кол-во 124 | Формат JPG | Разрешение 500х600 — 1700х2100 | Размер 42,2 Mб

(1876-1942) выполнил иллюстрации к русским народным сказкам «Царевна-лягушка», «Перышко Финиста-Ясна Сокола», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточка», к сказкам А. С. Пушкина — «Сказка о царе Салтане»(1904-1905), «Сказка о золотом петушке»(1906-1907), «Сказка о рыбаке и рыбке»(1939) и многим другим.

И. Я. Билибин разработал систему графических приемов, которые дали возможность объединять иллюстрации и оформление в одном стиле, подчинив их плоскости книжной страницы. Характерные черты билибинского стиля: красота узорного рисунка, изысканная декоративность цветовых сочетаний, тонкое зрительное воплощение мира, сочетание яркой сказочности с чувством народного юмора и др.

Художник стремился к ансамблевому решению. Плоскость книжной страницы он подчеркивал контурной линией, отсутствием освещения, колористическим единством, условным делением пространства на планы и объединением различных точек зрения в композиции.

Одной из значительных работ Билибина были иллюстрации к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. Эта сказка с ее многокрасочными картинами древнерусского быта дала богатую пищу билибинской фантазии. С поразительным мастерством и большим знанием изображал художник старинные костюмы и утварь. Он отразил основные эпизоды пушкинской сказки. Однако между листами серии заметны различные источники стилизации. Иллюстрация с изображением Салтана, заглядывающего в светлицу, отличается эмоциональностью и напоминает зимние пейзажи И. Я. Билибина с натуры. Сцены приема гостей, пира очень декоративны и насыщены мотивами русского орнамента. Лист с плывущей по морю бочкой напоминает знаменитую «Волну» Хокусаи.

Процесс выполнения И. Я. Билибиным графического рисунка напоминал труд гравера. Набросав на бумаге эскиз, он уточнял композицию во всех деталях на кальке, а затем переводил на ватман. После этого колонковой кистью с обрезанным концом, уподобляя ее резцу, проводил по карандашному рисунку четкий проволочный контур тушью. В зрелый период творчества Билибин отказался от употребления пера, к которому иногда прибегал в ранних иллюстрациях. За безукоризненную твердость линии товарищи шутливо прозвали его «Иван — твердая рука».

В иллюстрациях И. Я. Билибина 1900-1910 годов композиция, как правило, развертывается параллельно плоскости листа. Крупные фигуры предстают в величавых застывших позах. Условное деление пространства на планы и объединение различных точек зрения в одной композиции позволяют сохранить плоскостность. Совершенно исчезает освещение, цвет становится условнее, важную роль приобретает незакрашенная поверхность бумаги, усложняется способ обозначения контурной линии, складываеся строгая система штрихов и точек.

Дальнейшее развитие билибинского стиля состоит в том, что в более поздних иллюстрациях художник от лубочных приемов перешел к принципам : цвета становятся звучнее и насыщеннее, но границы между ними обозначены теперь не черным проволочным контуром, а тональным сгущением и тонкой цветной линией. Краски кажутся сияющими, но сохраняют локальность и плоскостность, а изображение порой напоминает перегородчатую эмаль.

Работы художника:

Дворец Додона. Эскиз декораций к первому акту оперы Н. А. Римскою-Корсакова «Золотой петушок». 1909г

Иллюстрация к русской народной сказке «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что…»

Крым. Батилиман. 1940г

Книжный знак А. Е. Бенакиса. 1922г.

Концовка для журнала «Мир искусства». 1899

Иван -царевич и Жар-птица. Иллюстрация к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке». 1899

Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы Яги. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». 1899

Обложка к сказке «Василиса Прекрасная». 1899

Баба Яга. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». 1900

Василиса Прекрасная и белый всадник. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». 1900

Заставка к сказке «Василиса Прекрасная». 1900

Красный всадник. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». 1900

Черный всадник. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». 1900

Красный всадник (Полдень или Солнце). Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». 1902

Заставка к сказке «Перышко Финиста Ясна-Сокола». 1900

Девица и Финист Ясен-Сокол. Иллюстрация к сказке «Перышко Финиста Ясна-Сокола». 1900

Девица в лесу. Иллюстрация к сказке «Перышко Финиста Ясна-Сокола». 1900

Заставка к сказке «Царевна-Лягушка». 1899

Иллюстрация к пристказке «Жил-был царь…» из книги «Царевна-Лягушка».1900

Рисунок из книги «Царевна-Лягушка». 1901

Заставка к сказке «Марья Моревна». 1900

Добрый молодец, Иван-царевич и три его сестры. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». 1901

Иван-царевич и «рать — сила побитая». Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». 1901

Кащей Бессмертный. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». 1901

Заставка к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 1901

Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Иллюстрация к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 1901

Концовка к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 1902

Дети и белая уточка. Иллюстрация к сказке «Белая уточка». 1902

Вольга с дружиной. Иллюстрация к былине «Вольга». 1903

Река Кемь. Открытое письмо.1904

Село Подужемье. Эскиз открытого письма. 1904

«Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился…». Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина. 1904

«Во все время разговора он стоял позадь забора…». Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина. 1904

Пир. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина. 1905

Торговые гости у Салтана. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина. 1905

Вологодская девушка в праздничном наряде. Рисунок для почтовой открытки. 1905

Дадоново войско. Разворот. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А.С.Пушкина. 1906

Звездочет перед Дадоном. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А.С.Пушкина. 1906

Царь Дадон перед Шамаханской царицей. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А.С.Пушкина. 1906

Обложка к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина. 1908

Стрельчиха перед царем и свитой. Иллюстрация к сказке «Поди туда — не знаю куда». 1919

Андрей-стрелок и Стрельчиха. 1919

Потомок старинного купеческого рода, юрист-правовед, влюбленный в изобразительное

искусство, Иван Билибин долго и упорно выстраивал свою творческую линию. Рисовальная

школа Общества поощрения художеств, школа-мастерская Антона Ашбе в Мюнхене,

занятия в Тенишевской мастерской у Ильи Репина дали Билибину профессиональную

основу, но самобытным мастером он стал благодаря тщательно выстроенной

индивидуальной программе. Художник не раз участвовал в археологических

экспедициях по Русскому Северу, делал зарисовки деревянных изб и храмов,

костюмов, вышивок, утвари, собирал иконы, лубки и пряничные доски, знал немало народных

песен и частушек. Недаром авторитетный художественный критик Серебряного века

Александр Бенуа, отмечая природный талант Билибина, замечал: «Его упорное

изучение народных мотивов дает ему здоровую пищу: в то же время развивается в

нем его красочность и воспитывается его техника».

«Только совершенно недавно, точно Америку, открыли старую художественную

Русь, вандальски искалеченную, покрытую пылью и плесенью. Но и под пылью она

была прекрасна…»,

— писал в начале ХХ столетия Иван Билибин (1876–1942),

призывая отечественных мастеров возродить высокую культуру прошлого и на ее

основе создать новый «большой стиль».

Борис Кустодиев. Портрет И.Я. Билибина, 1901

Петербургский эстет, страстный коллекционер предметов старины и искусства, человек

артистичный по натуре, общительный и остроумный, Иван Яковлевич обрел славу

книжного иллюстратора не только у взыскательной художественной элиты, но и у

малосведущего обывателя. Выпущенные Экспедицией заготовления государственных

бумаг тоненькие книжки-тетради «Сказка о

Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером волке», «Василиса Прекрасная», «Царевна-Лягушка»,

«Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Марья Моревна», «Сестрица Аленушка и братец

Иванушка», «Белая уточка», «Вольга» (1901–1903) удивляли необычным крупным

форматом и продуманной до мелочей системой «красивой книги». Русские

сказки и былины, оформленные в «билибинском» стиле обрели особую

привлекательность, зритель был покорен эффектной подачей образов и красочной

мощью.

Художник свободно передавал мрачную атмосферу волшебного мира, жутковатую

ирреальность и ироничность бытовых сценок. Сакральная значительность

соседствовала с забавными шутками в народном духе. Русская природа при всей

узнаваемости обретала монументальность и многозначительность. Почитатели подмечали

в композициях «хрустальную чистоту» визуальных решений и напевность фольклорных

мотивов, тщательность отделки и любовь к деталям. «Все работы Ивана Яковлевича

Билибина — будь то самая маленькая концовка — всегда сделаны с любовью, умом,

культурой и с большим художественным подъемом и мастерством»

, — отзывалась о

товарище по искусству Остроумова-Лебедева. Искусствоведы анализировали четкость

и жесткость контурного рисунка, выверенность композиций, эмоциональную напряженность

цветовых пятен, лаконичность форм, изящество стилизаций и тягу к орнаментике.

Иллюстрация Ивана Билибина к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина, 1904–1905 годы

Гравюра «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая, 1829–1832 годы

Внешняя простота его творческого метода обманчива. Проницательный зритель

отметит в стиле Ивана Билибина влияния русской лубочной картинки и японской

гравюры, живописных работ Виктора Васнецова, рисунков Обри Бёрдслея и Уильяма

Морриса. Как человек эпохи модерна Билибин не мог пройти мимо синтеза

декоративного и изобразительного искусства, а как член художественного

объединения «Мир искусства» желал испытать свои силы в разнообразной творческой

деятельности. Он был изобретателен и стремился к профессиональной

безупречности, словно бы играючи конструировал сложные орнаменты, которые

обрамляли его графические композиции. Неутомимый в работе, Иван Яковлевич оформлял

книги, трудился в области театрально-декорационного искусства, выполнял рисунки

для журналов, создавал эскизы плакатов и рекламных проспектов, игральных карт,

открыток, почтовых марок, этикеток, экслибрисов. Популярность «билибинского»

стиля породила немало эпигонов, но среди учеников художника оказался Георгий

Нарбут, сумевший развить приемы наставника в оригинальную творческую манеру.

Иллюстрация Георгия Нарбута к русской сказке «Деревянный орел», 1909 год

Жизнь не баловала Билибина, были периоды неудач и творческих разочарований,

были мучительные годы революции и гражданской войны, когда художник, потеряв

все, оказался на чужбине без средств к существованию. В эмиграции он сумел не

просто выжить, но обрел «второе дыхание», новые темы и выразительные средства.

В его работах 1920-х–1930-х годов предстают таинственный Египет и экзотический

Восток, рыцарская культура и карнавальная пышность барокко. Чуткий ко всему

новому, художник использует в своих произведениях элементы и стилистику

ар-деко. Добившийся признания у взыскательного европейского зрителя, он вернулся

на родину, преподавал, работал как художник театра, иллюстрировал книги. Мысли

о творчестве не оставляли его до последних дней, до гибели в блокадном

Ленинграде.

Произведения Билибина были популярны в Советском Союзе, для многих он и

сегодня является идеальным художником книги, лучшим иллюстратором русских

народных сказок. И пусть исследователи говорят о противоречиях и ограниченности

«билибинского» стиля, поклонников творчества Ивана Яковлевича не становится

меньше. А это значит, работает созданная мастером модель, в которой

переплавились воедино тщательно собранные этнографические материалы, принципы

оформления книги как единого ансамбля, эстетика модерна, ясность стилевых

приемов и оригинальность авторских решений. И, несомненно, искренняя любовь

художника к народному искусству, его вера в «голос крови», который поможет

обрести мощь и выразительность «большого стиля».

Художник-юрист

Иван Яковлевич Билибин собирался стать юристом, прилежно учился на юридическом факультете Петербургского университета и успешно окончил полный курс в 1900 году. Но параллельно с этим он учился живописи в рисовальной школе Общества поощрения художников, потом в Мюнхене у художника А. Ашбе, а после, еще 6 лет, был учеником И. Е. Репина. В 1898 году Билибин видит «Богатырей» Васнецова на выставке молодых художников. После этого он уезжает в деревню, изучает русскую старину и находит свой неповторимый стиль, в котором будет работать до конца жизни. За отточенность этого стиля, энергичность работы и безукоризненную твердость линии художника коллеги называли его «Иваном-железной рукой».

Художник-сказочник

Почти каждый русский человек знает иллюстрации Билибина по книгам сказок, которые ему читали на ночь в детстве. А между тем, этим иллюстрациям больше ста лет. С 1899 по 1902 Иван Билибин создаёт серию из шести «Сказок», изданных Экспедицией заготовления государственных бумаг. После в том же издательстве выходят сказки Пушкина о царе Салтане и о Золотом петушке и чуть менее известная былина «Вольга» с иллюстрациями Билибина. Интересно, что известнейшая иллюстрация к «Сказке о царе Салтане…» с плывущей по морю бочкой напоминает знаменитую «Большую волну» японского художника Кацусики Хокусая. Процесс выполнения И. Я. Билибиным графического рисунка был похож на труд гравёра. Сначала он набрасывал эскиз на бумаге, уточнял композицию во всех деталях на кальке, а затем переводил на ватман. После этого колонковой кистью с обрезанным концом, уподобляя её резцу, проводил по карандашному рисунку четкий проволочный контур тушью. Книжки Билибина похожи на расписные шкатулки. Именно этот художник впервые увидел детскую книгу как целостный художественно оформленный организм. Его книги похожи на старинные рукописи, ведь художник продумывает не только рисунки, но и все декоративные элементы: шрифты, орнаменты, украшения, инициалы и все остальное.

Двуглавый орел

Тот самый двуглавый орел, который используется сейчас на монетах »Банка России », принадлежит кисти знатока геральдики Билибина. Художник нарисовал его после Февральской революции в качестве герба для Временного правительства, и с 1992 года этот орёл вновь стал официальным русским символом. Птица выглядит сказочной, а не зловещей, ведь рисовал ее известный иллюстратор русских былин и сказок. Двуглавый орел изображен без царских регалий и с опущенными крыльями, по кругу сделана надпись «Российское Временное правительство» и характерный «лесной» билибинский орнамент. Авторские права на герб и некоторые другие графические разработки Билибин передал фабрике «Гознак».

Театральный художник

Первый опыт Билибина в сценографии — оформление оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» для национального театра в Праге. Следующие его работы — эскизы костюмов и декораций для опер «Золотой петушок», «Садко», «Руслан и Людмила», «Борис Годунов » и других. И после эмиграции в Париж в 1925 году Билибин продолжает работать с театрами: готовит блистательные декорации к постановкам русских опер, оформляет балет Стравинского «Жар-птица» в Буэнос-Айресе и оперы в Брно и Праге. Билибин широко использовал старую гравюру, лубок, народное искусство. Билибин был истинным знатоком старинных костюмов разных народов, он интересовался вышивкой, тесьмой, техниками ткачества, орнаментом и всем, что создавала национальный колорит народа.

Художник и церковь

Есть у Билибина и работы, связанные с церковной живописью. В ней он остается самим собой, сохраняет индивидуальный стиль. После отъезда из Петербурга Билибин некоторое время жил в Каире и активно участвовал в оформлении русской домовой церкви в помещении клиники, устроенной русскими врачами. По его проекту был сооружен иконостас этого храма. А после 1925 г., когда художник переехал в Париж, он стал членом-основателем общества «Икона». Как иллюстратор он создал обложку устава и эскиз печати общества. Есть его след и в Праге — он выполнил эскизы фресок и иконостаса для русского храма на Ольшанском кладбище в столице Чехии.

Возвращение на Родину и смерть

Со временем Билибин примирился с советской властью. Он оформляет советское посольство в Париже, а после, в 1936 году, возвращается на теплоходе в родной Ленинград. К его профессиям добавляется преподавание: он преподает во Всероссийской Академии художеств — старейшем и крупнейшем в России художественном учебном заведении. В сентябре 1941 года, в возрасте 66 лет, художник отказался от предложения наркома просвещения эвакуироваться из осажденного Ленинграда в глубокий тыл. «Из осажденной крепости не бегут, ее защищают», — написал он ответ. Под фашистскими обстрелами и бомбежками художник создает патриотические открытки для фронта, пишет статьи и обращения к героическим защитникам Ленинграда. Билибин умер от голода в первую же блокадную зиму и был похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств возле Смоленского кладбища.

иллюстрации автора к своим произведениям. Тест.

Александр Пушкин: иллюстрации автора к своим произведениям. Тест.

Публикации раздела Литература

Знали ли вы, что знаменитый поэт был еще и неплохим художником. Нередко, работая над текстом, Пушкин изображал на полях рукописей своих героев или современников. Мы подготовили для вас некоторые рисунки из пушкинских черновиков, а чтобы вам не было скучно их рассматривать, предлагаем отгадать, какие произведения иллюстрируют эти картинки и кому из знакомых Пушкина принадлежат портреты, выполненные поэтом.

Смотрите также

{«storageBasePath»:»https://www.culture.ru/storage»,»services»:{«api»:{«baseUrl»:»https://www.culture.ru/api»,»headers»:{«Accept-Version»:»1.0.0″,»Content-Type»:»application/json»}}}}

Мы ответили на самые популярные вопросы — проверьте, может быть, ответили и на ваш?

- Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

- Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.

РФ»

- Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

- Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

- Как предложить событие в «Афишу» портала?

- Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.

Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.

Электронная почта проекта: [email protected]

Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.

РФ».

Как предложить событие в «Афишу» портала?

В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Если вопросы остались — напишите нам.

Пожалуйста подтвердите, что вы не робот

Войти через

или

для сотрудников учреждений культуры

Перезагрузить страницу

Мы используем сookie

Во время посещения сайта «Культура.РФ» вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ.

Подробнее.

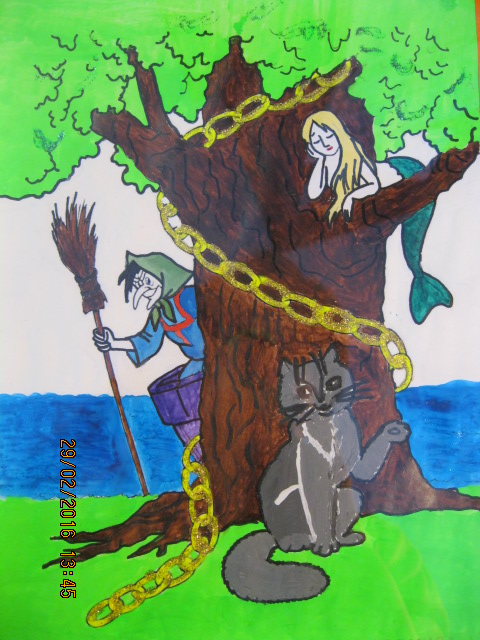

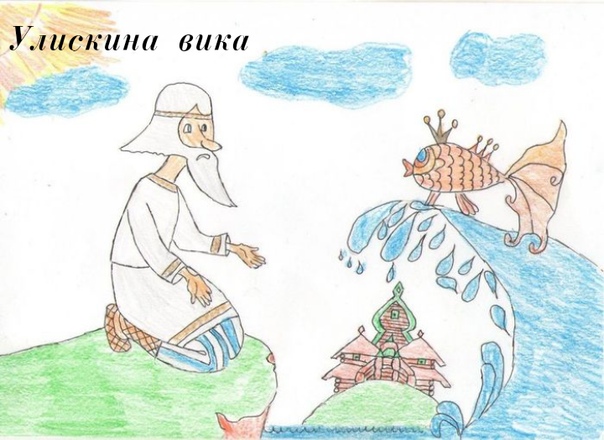

У лукоморья дуб зеленый — рисунки детей и художников

Приучить ребенка к чтению через рисование… Возможно ли это? Ответ строго утвердительный. Возьмите на заметку тему — у лукоморья дуб зеленый. Рисунки по произведениям знаменитого русского литератора. А. С. Пушкин не зря считается одним из лучших писателей.

Строки из его произведений учат добру, победе над злом и коварством. Для вас примеры простых детских рисунков и работ мастеровитых художников. Самые маленькие дети с радостью согласятся покрыть цветом черно-белую раскраску.

Содержание

- Рисунки карандашом

- Рисунки красками

- Иллюстрации художников для срисовки

Рисунки карандашом

С раннего возраста родители приучают детей к художественной литературе. На 4-5 году ребенок уже знает слова из произведений А.С. Пушкина. Цитировать их нет смысла. Вы наверняка знаете первые строки наизусть:

«У лукоморья дуб зеленый,

Златая цепь на дубе том…».

Это начало поэмы «Руслан и Людмила».

Детские иллюстрации к книге «Руслан и Людмила» карандашом и фломастерами.

С виду работа черным фломастером кажется сложной. Но это не так. На чистом листе рисуется картинка простым карандашом. Легкий нажим грифеля. Лишние линии сразу стираются ластиком. Тонкие линии повторяются черным фломастером. Каждая линия рисуется без остановки.

Вот эта работа была выигрышной на конкурсе по произведениям А. С. Пушкина среди детских рисунков карандашом.

Рисунки красками

Иллюстрации художников для срисовки

Первым знакомством малышей со строками «У лукоморья дуб зеленый» станут картинки из книжки. Там и кот ученый и русалка на ветвях сидит. И сам Пушкин водит пером по бумаге.

Что еще можно нарисовать по теме?

Берите персонажей из поэмы:

- похититель Черномор;

- голова брата Черномора;

- баба-яга или злая колдунья Наина;

- храбрый витязь Руслан;

- прекрасная Людмила.

Удивительный мир сказки откроется из работ художников. Иллюстрации послужат как основа для срисовки.

Сюжет знаменитой поэмы отражен в росписи палеха. Традиционно это черный фон и яркие детали с четкой прорисовкой.

Гравюру «У лукоморья» создал художник по фамилии Комаров в 1982 году. По сей день картина кочует по частным коллекциям.

Роспись грота Пушкина с Феодосии – сценарий из сказок Пушкина. В центре – дуб зеленый и знаменитый ученый кот.

Для срисовки или разукрашивания скачайте черно-белые шаблоны. Распечатайте и предоставьте детям для творчества. А заодно читайте вслух пушкинские строки. Яркие краски превратятся фантазийные сюжеты сказки.

С уважением, Наталья Краснова.

Добрый сказочник Иван Яковлевич Билибин

2 — 2005

Евгений Немировский

Зачинатели «Мира искусства» симпатизировали Западу. Для Александра Николаевича Бенуа светом в окошке была Франция, а Константин Андреевич Сомов и Лев Самойлович Бакст вообще большую часть жизни провели в Париже.

Время, в которое ему довелось жить, было трудное и противоречивое: Кровавое воскресенье 9 января 1905 года, Ленский расстрел, Первая мировая война, Февральская революция с ее несбывшимися надеждами, захват власти большевиками, эмиграция… А с картинок, о которых пойдет речь ниже, встает незамутненная, прекраснодушная и бесконфликтная Русь. Эти картинки восхищают прозрачностью красок, теней здесь почти нет, штриховка минимальна.

Иван Яковлевич Билибин. С фотографии

Как и многие мирискусники, Билибин после революции оказался за пределами Родины, но не выдержал и вернулся домой.

Иван Яковлевич родился в Петербурге 4 (16) августа 1876 года. Отец был военным врачом. Но сын по его пути не пошел. Рисовать он начал еще в гимназии. «Насколько я себя помню, вспоминал он впоследствии, я рисовал всегда»1. Кумирами были художники-передвижники. «Я рос в интеллигентной семье с либеральным оттенком, писал Билибин. С великим интересом ожидалась всегда передвижная выставка: что-то она даст в этом году? К другой, академической выставке, отношение было иное; не было ни предвкушения ее, ни той любви».

Обложка к «Сказке об Иване-царевиче»,

1899

Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная», 1900

Азы изобразительного мастерства юный художник постигал в Рисовальной школе поощрения художеств, которую начал посещать в 1895 году. Но законченного художественного образования не получил.

После гимназии он, по настоянию отца, поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета.

Все симпатии интеллигентной семьи были на стороне почтенного и слегка замшелого реализма. Иван Билибин полностью разделял их. В альбоме одного из друзей он записал: «Я, нижеподписавшийся, даю торжественное обещание, что никогда не уподоблюсь художникам в духе Галлена, Врубеля и всех импрессионистов. Мой идеал Семирадский, Репин (в молодости), Шишкин… Не исполню я этого обещания, перейду в чужой стан, то пусть отсекут мою десницу и отправят ее заспиртованную в Медицинскую академию»2

. На первом месте не Илья Ефимович Репин (18441930), а Генрих Ипполитович Семирадский (18431902), в своем творчестве реалистичный, даже натуралистичный, но весьма далекий от художников-передвижников. И это характерно.

Акварель к присказке «Жил-был царь»

Впрочем, со временем взгляды Ивана Билибина начинали меняться. Не последнюю роль сыграла поездка в Германию и Швейцарию летом 1898 года.

Вернувшись в Петербург, Билибин поступил в Тенишевскую мастерскую, где преподавал Илья Ефимович Репин. Путь к новому искусству не был прямым и легким. Следует, однако, признать, что школу, техническую сторону мастерства учеба у Репина давала превосходную.

Заставка к статье «Народное творчество Севера»

в журнале «Мир искусства», 1904

Заставка для журнала «Народное образование», 1906

Билибин был молод, хорош собой и изобретателен на всяческие проделки, впрочем вполне безобидные.

Очаровательный портрет молодого художника рисует близко знавшая его Анна Петровна Остроумова-Лебедева (18711955): «Его появления были внезапны. Он был очень красив. При бледноматовой смуглой коже у него были синевато-черные волосы и красивые темные глаза. Билибин знал, что он хорош, и своими неожиданными нарядами удивлял товарищей.

Работу в мастерской Билибин совмещал с учебой в университете, окончив который в 1900 году, стал вольнослушателем Высшего художественного училища при Академии художеств. Ходил на занятия и в мастерскую гравера Василия Васильевича Матэ (18561917), где училась и Анна Остроумова, так как, по ее словам, «тогда уже интересовался гравюрой, офортом и вообще графикой».

Вскоре Иван Яковлевич пробует себя в иллюстрации. Интересуют его русские сказки. Тогда-то постепенно и происходит зарождение нового стиля, который можно назвать «билибинским». Конечно, у Билибина были предшественники и прежде всего Елена Дмитриевна Поленова (18501898). Но Иван Яковлевич все же пошел по собственному пути. Иллюстрации он на первых порах делал не по заказу, а, можно сказать, для себя. Но получилось так, что ими заинтересовалась Экспедиция заготовления государственных бумаг. Лучшая русская типография, основанная в 1818 году, печатала банкноты, кредитные билеты и прочую официальную продукцию, нуждавшуюся в специальных средствах защиты от подделки.

Но люди, которые руководили Экспедицией заготовления государственных бумаг, ее управляющий князь, но и известный ученый, академик Борис Борисович Голицын (18621916), инженер и изобретатель Георгий Николаевич Скамони (18351907), устали от однообразия официальной продукции.

Билибин делает иллюстрации к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке», к «Царевне-лягушке», к «Перышку Финиста Ясна-Сокола», к «Василисе Прекрасной». Все это были акварели. Но в Экспедиции заготовления государственных бумаг их решили воспроизводить хромолитографией. На дворе стоял ХХ век, и в полиграфии уже утвердилось господство фотомеханических способов репродуцирования, а Экспедиция будто бы возрождала стародавние репродукционные процессы.

Свои акварели Билибин показал в 1900 году на второй выставке «Мира искусства». Художник вроде бы пересматривает свои взгляды на сообщество, которое и Илья Ефимович Репин, и выдающийся критик Владимир Васильевич Стасов (18241906) трактовали как упадническое, декадентское.

Любопытно, что В.В.Стасов в своем критическом разборе выставки «Мира искусства» противопоставил Билибина остальным ее участникам «декадентам», проведя параллели между этим художником и передвижником Сергеем Васильевичем Малютиным (18591937). «Не так давно, в 1898 году, писал Стасов, Малютин выставил около десятка иллюстраций к пушкинской сказке “Царь Салтан” и к поэме “Руслан и Людмила”.

Жил-был царь,

У царя был двор,

На дворе был кол,

На колу мочало,

Не начать ли сказку сначала?

Это все явления очень приятные и замечательные. Народный дух в творчестве новых наших художников еще не погиб! Напротив!»6.

Акварель с царем, ковыряющим в носу, была репродуцирована Экспедицией заготовления государственных бумаг в особой технике альграфии плоской печати с алюминиевых пластин. Оттиски приложили к петербургскому журналу «Печатное искусство», пользовавшемуся большим авторитетом среди полиграфистов, но, к сожалению, выходившему недолго.

О Билибине заговорили, подчеркивая своеобычие и оригинальность его таланта.

Много позднее, характеризуя творческую манеру художника, известный искусствовед и книговед Алексей Алексеевич Сидоров (18911978) писал: «Билибин с самого начала усвоил себе особую плоскостную систему рисунка и всей композиции, в основе своей составленной из линейного узорочья, стилизованного, скорее всего, по примеру северных, норвежских или финских художников, изображения в рамке, столь же стилизованно-орнаментальной, использующей мотивы русской народной вышивки и резьбы по дереву»7.

Летом 1902 года Иван Яковлевич уезжает на русский Север, ездит по деревням Вологодской губернии. Патриархальный крестьянский быт, предметы утвари, будто бы сохранившиеся со времен древней Руси, дают ему богатейший материал для раздумий и для дальнейшего использования в художественной практике. Такие поездки стали для него нормой. В 1903 году он снова бродит по Вологодчине, посещает и Архангельскую губернию. А в 1904 году отправляется в Карелию.

Фронтиспис к «Сказке о царе Салтане» А.

В ноябре 1904 года выходит очередной номер журнала «Мир искусства», почти целиком посвященный Ивану Яковлевичу Билибину. Художник сам оформляет его, иллюстрирует и помещает в нем статью «Народное творчество Севера».

Черно-белые, графически очень точные рисунки, сделанные в северных русских селах, Билибин впоследствии публиковал и на страницах журнала «Народное образование». Александр Николаевич Бенуа называл Билибина «одним из лучших знатоков русской старины»8.

Книги, изданные Экспедицией заготовления государственных бумаг, разошлись по всей России, имели колоссальный успех и сделали имя художника знаменитым.

Разворот «Сказки о царе Салтане» А.С.Пушкина. По изданию 1962 г.

Содружество с лучшей российской типографией продолжалось. В 1904 году художник начинает иллюстрировать сказки Александра Сергеевича Пушкина. Билибин выбирает для них другой формат «альбомный», удлиненный по горизонтали.

Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина, 1905

На обороте титульных листов художник помещает черно-белые композиции, фактически играющие роль фронтисписов. В «Сказке о царе Салтане» это лебедь, голова которого увенчана короной. Картинка перекликается с изображением лебедя, на этот раз многокрасочным, на последней странице обложки. Вспомним, что лебедь играет далеко не последнюю роль в сказочном сюжете. В издании пять цельностраничных иллюстраций. На первой из них мы видим царя Салтана, стоящего «позадь забора» перед светлицей и слушающего разговор трех девиц на тему «Кабы я была царицей». Особенно хороша иллюстрация, на которой во всей своей неукротимости изображена морская волна «гульлива и вольна», несущая бочку с царицей и ребенком, растущим «не по дням, а по часам».

Фронтиспис к «Сказке о золотом петушке» А.С.Пушкина

Цельностраничные иллюстрации, несущие основную тематическую нагрузку в «Сказке о царе Салтане», дополнены рисунками, занимающими лишь часть полосы. На иллюстрации, размещенной по вертикали, царевич, «отрясая грезы ночи», видит большой сказочный город:

Стены с частыми зубцами,

И за белыми стенами

Блещут маковки церквей

И святых монастырей.

А на горизонтально размещенном в верхней части полосы рисунке

Тридцать три богатыря,

В чешуе златой горя,

Все красавцы молодые,

Великаны удалые.

Те же принципы оформления были сохранены Билибиным и в других пушкинских сказках. В «Сказке о золотом петушке» на обороте первой страницы обложки черно-белый «кот ученый», а на последней многокрасочный «золотой петушок». В самой же книге четыре цельнополосные иллюстрации, две из которых помещены на развороте.

Иллюстрационный разворот «Сказки о золотом петушке» А.С.Пушкина. По изданию 1962 г.

Все эти работы способствовали тому, что за Иваном Яковлевичем Билибиным утвердилась слава первого на Руси художника книги. Мирискусник молодого поколения Дмитрий Исидорович Митрохин (18831073), рассказывая о другом мастере книги Георгии Ивановиче Нарбуте (18861920), писал в одной из своих статей: «Приехав в Петербург, он явился прямо к Билибину, наиболее “книжному” в то время (1906 год) художнику, поселился у него и начал работать для книги»10.

Окончание в следующем номере

КомпьюАрт

2’2005

Пушкин Александр Сергеевич — Алфавитный каталог — Электронная библиотека Руниверс

В 1830-е годы Пушкин начинает писать сказки для детей, как обычно принято называть «Сказку о рыбаке рыбке» (1833), «Сказку о золотом петушке» (1834), «Сказку о царе Салтане» (1831) и др.

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина иллюстрировалась многими художниками начиная с 1858 года. Но именно издание 1922 года с акварельными иллюстрациями В. М. Конашевича и послесловием известного пушкиниста Н. Лернера снискало известность. Изящный и легкий слог Пушкина требовал не менее изящных иллюстраций, и знаменитое издательство З. И. Гржебина не ошиблось, предложив эту работу Конашевичу. Это была первая работа художника с пушкинскими сказками. Цветная литография и акварель – любимые техники художника-иллюстратора. В 1929 году Конашевич создает иллюстрации к этой же сказке, но уже в другой технике – гравюре на дереве. Пушкиниана Конашевича – особый и узнаваемый мир.

Конашевич Владимир Михайлович (1888 – 1963) – русский советский художник, график, доктор искусствоведения, один из известнейших мастеров советской книжной иллюстрации.

Художественное образование Конашевич получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителями были К. А. Коровин, С. В. Малютин и Л. О. Пастернак. В книжной графике известность ему принесли иллюстрации к стихотворениям А. А. Фета, произведениям И. С. Тургенева, А П. Чехова, М. М. Зощенко. Одним из высших его достижений стали иллюстрации к «Манон Леско» аббата Прево. В станковой графике он заявил о себе прекрасными литографскими сериями середины 1920-х гг. – «Павловский парк», «Павловская шпана», «Улица». Создал он и ряд интересных гравюр на дереве.

С 1930-х гг. Конашевич почти полностью посвятил себя иллюстрированию детских книг, лишь изредка делая исключение для пейзажей, натюрмортов и портретов, которые исполнял в полюбившейся ему специфической технике – тушью или акварелью по китайской бумаге.

Иллюстрирование сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», ИЗО 3 класс.

Изобразительное искусство

3 класс

Иллюстрирование сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».

Рекомендации по ходу урока.

Перед тем, как начинать рисовать лебедя необходимо с учащимися провести беседу. Беседу начинаем с вопросов о том, каких птиц видели дети в городе, селе; какого они размера, какие у них лапки. Во время беседы говорим о пользе, приносимой птицами, о том, что надо бережно относиться к ним, заботиться о них.

Демонстрируя рисунки И.

При объяснении задания напоминаем учащимся, что они выполняют наброски, короткие зарисовки, т. е. обобщённое изображение лебедя без прорисовки второстепенных деталей.

При построении птицы ориентируемся на овал, центральная большая ось которого определяет направление движения всей массы птицы.

Чтобы дети смогли красиво и быстро выполнить набросок птицы, вспоминаем последовательность рисования предметов сложной формы от общего к деталям. Возможен показ на классной доске наброска: 1) проведение наклонной линии, определяющей общее пространственное положение туловища птицы; 2) определение длины и толщины туловища, размера головы, хвоста, положения лапок; 3) уточнение характера всей формы птицы.

Учащимся напомнить необходимо о последовательности выполнения рисунка фигуры белки: 1) лёгкими вспомогательными линиями намечаем общее пространственное положение фигуры животного.

Любовь к животным и птицам, неоднократные наблюдения за их повадками помогут детям выполнить выразительные наброски.

При рисовании фигур людей из сказки мы должны помнить о том, что рисование фигуры человека начинается с определения её высоты, затем делается разметка осевой линии, пропорций основных частей фигуры с помощью линий схемы.

Какие же существуют правила изображения лица человека?

Голова имеет овальную форму, которая расширяется кверху и суживается книзу. Соотношение ширины к высоте приблизительно 2 : 3.

Условно лицо делится на три части от лобных выступов: лоб, нос, подбородок. Они имеют приблизительно одинаковую длину; глаз — в три раза меньше. Низ носа и низ уха находятся почти на одном уровне.

Для определения места нахождения губ расстояние от носа до подбородка условно делится на три равные части: одна от носа до разреза губ, две — от разреза губ до подбородка.

Рука человека достигает середины бедра, а локоть расположен на уровне низа грудной клетки. Длина стопы равняется высоте головы. Все эти пропорции условные. Ведь каждый человек имеет индивидуальные особенности.

Во время подготовки учащихся к самостоятельной деятельности предлагаются упражнения с демонстрацией наглядных пособий для выполнения под контролем учителя.

В третьем классе закрепляются умения в построении композиции рисунка: выбор сюжета, выделение главного в сюжете, показ действия, передача своего эмоционального отношения к происходящему, смысловой связи между действующими лицами. Перед детьми ставятся и новые задачи — передача пространства элементарными средствами линейной и воздушной перспективы.

Разрешите дать ещё несколько советов для успешной работы.

-

Уважайте труд ученика; какой бы не была работа, никогда не пренебрегайте ею. Каждый рисунок индивидуален.

-

Помогая ученику в выполнении учебного задания, чётко направляйте его на правильный путь.

-

Чаще интересуйтесь результатами работы ученика, это стимулирует его творческий рост.

-

Помогите ученику вовремя остановиться, чтобы не испортить работу.

-

Никогда не подгоняйте ученика; возможно, он не может быстро выполнить задание из-за особенностей физиологического развития.

-

Используйте разнообразные техники и материалы

изобразительного искусства.

-

Работайте постоянно над развитием индивидуальных

способностей своих учеников.

-

От уровня подачи нового материала учителем зависит и результативность работы учеников.

Тема. Иллюстрирование сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».

Цель: развивать у учащихся творческое воображение, чувство композиции, умение выражать своё понимание содержания литературного произведения; формировать графические умения и навыки, умение сравнивать свой рисунок с готовой иллюстрацией; развивать зрительную память учащихся; совершенствовать навыки грамотного изображения пропорций, объёма, цвета предметов. Дать элементарные представления о пропорциях, строении фигуры человека; развивать графические умения и навыки изображения фигуры человека. Выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки. Научить учащихся передавать в рисунке смысловую связь между предметами и своё отношение к сюжету; выделять интересное в сюжете, подчёркивать главное в рисунке. Научить детей изображать природу и животный мир. Познакомить учащихся с творчеством художника И. Я. Билибина.

Оборудование: книга О. Семёнова «И. Билибин», сказки с иллюстрациями И. Билибина; таблицы, рисунки, педагогический рисунок.

Тип урока: усвоение знаний, умений, навыков.

Ход урока.

-

Организационный момент.

-

Сообщение темы урока.

1. Музыкальный отрывок «Сказка о царе Салтане».

-

Вы прослушали запись. Чем мы будем заниматься на уроке?

-

Можно передать содержание сказки музыкой, словом, рисунком. Сегодня мы будем рисовать рисунки к сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».

-

О чём эта сказка?

-

Какие ещё сказки Пушкина вы знаете?

-

Беседа по материалам классной выставки.

-

Приёмы изображения сказочных героев в рисунках И. Я. Билибина.

-

Рассказ о художнике И.

Я. Билибине, (портрет)

— Много радости детям приносят сказочные герои, нарисованные известным художником Иваном Яковлевичем Билибиным. Билибин родился в прошлом веке в России. В 1917 году он уехал в Крым, там он рисовал много и в 1920 году он уплывает в Египет. Восток ему очень нравится и он вспоминает «Сказки Шахаразады». Он начинает рисовать рисунки к различным сказкам. В 1925 году он переезжает в Париж. 16 сентября 1936 года он на теплоходе «Ладога» прибывает в Ленинград.

Он проиллюстрировал такие сказки: «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», «Пёрышко Финиста Ясна-Сокола», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Билибин проиллюстрировал «Сказку о царе Салтане» в 1905 году. Он с мельчайшими подробностями рисовал одежду и быт того времени.

7 февраля 1942 года профессор Всероссийской Академии художеств И. Я. Билибин умер в блокадном Ленинграде. Но его картины и в наши дни не утратили своей ценности и красоты. Детям очень нравятся его иллюстрации.

— Особенностью «Сказки о царе Салтане» является то, что в ней Пушкин к своим персонажам относится с любовью. Эту теплоту и любовь автора передал в своих рисунках художник Билибин.

-Но не только Билибин иллюстрировал сказки Пушкина. Этим занимались и другие художники. Я давала задание подготовить сообщения о художниках сказочниках. (Васнецов.)

-

Физминутка.

-

Объяснение учебного задания.

— Выберем три момента из сказки.(стихи)

-

Работа по таблицам:

-

тренировочные упражнения.

— Рассмотрите рисунки и скажите, какие геометрические фигуры напоминает изображение белочки?

-

Как лучше разместить рисунок на листе бумаги?

-

Что изобразить на первом плане?

-

Какова длина веточек на ёлке?

-

Обратите внимание на размер белочки по сравнению с елью.

-

Рассмотрим рисунок царевны Лебеди. Выполним первые наброски к рисунку.

— Что лучше изобразить на переднем плане, лебедь или коршуна?

-

Кто из героев добрый, а кто злой?

-

Как это показано на рисунке?

-

РИСОВАНИЕ ПТИЦЫ: обозначьте лёгкими линиями положение туловища, направление шеи, головы; уточните контуры птицы.

-

Подумайте и скажите, какие применяются способы закрашивания рисунка? (тушёвка и штриховка.) ТУШЁВКА — это сплошное покрытие одним тоном без нажима.

-

Как надо держать карандаш? (свободно, плоско по отношению к бумаге.)

-

Наметьте рисунок лёгкими тонкими линиями. Это необходимо для того, чтобы делать исправления без резинки. Для получения более тёмного тона поверхность тушуется несколько раз. Нажим усиливать нельзя, т.

к. образуются отдельные штрихи.

-

Что такое штриховка? (ШТРИХОВКА — это покрытие закрашиваемой поверхности линиями, направленными в одну сторону.)

-

Выбор учащимися сюжета для рисования. Самостоятельное выполнение рисунка.

-

Индивидуальная помощь учащимся при самостоятельной работе, (музыка)

-

Физминутка.

-

Выставка лучших работ, (стихи к рисункам)

ясно представляем сказочных героев, музыка нам дает эстетическое дополнение к сказочным героям; а с помощью рисунка мы отражаем своё видение героя, своё отношение к нему и другим персонажам. Ваши рисунки не похожи один на другой, вы видите сказочных персонажей по своему.

— Чему учат сказки А. С. Пушкина? (Доброте, отзывчивости, трудолюбию, пониманию к друг другу. )

…Прекрасный мир вещей наполнен был веками.

Хранит их каждый дом, а может быть, музей.

Умейте рисовать и сотворять руками

Всё то, что может радовать друзей.

Путь творчества людей прекрасно бесконечен,

В нём место есть всегда для наших малышей.

Желаю вам удач и говорю: «До встречи!»

На Празднике Цветных Карандашей.

Дополнительный материал к уроку.

-

Давайте приоткроем дверь в прекрасный мир сказки и посмотрим кто к нам идёт.

-

Из какой сказки эти строчки?

-

В синем небе звёзды блещут,

В синем море волны плещут,

Туча по небу идёт,

Бочка по морю плывёт.

(«Сказка о царе Салтане…».)

-

Какими словами начинается «Сказка о царе Салтане?»

(Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

-

Какими словами заканчивается «Сказка о царе Салтане?»

(Я там был, мёд, пиво пил-

И усы лишь омочил.)

-

Кто говорил такие слова?

Ветер весело шумит,

Судно весело бежит.

Мимо острова Буяна. (Корабельщики).

-

Как изображает А. С. Пушкин царевну Лебедь?

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит;

А сама-то величава,

Выступает будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

-

В каких сказках А. С. Пушкина присутствует цифра 33? («… о рыбаке и рыбке», «… о царе Салтане».

-

В кого превращала лебедь князя Гвидона, когда тот тайно посещал «царство славного царя Салтана?» (В комара, муху, шмеля.

)

-

Под каким деревом грызла орешки белка? (Под елью.)

-

Из чего состояли орешки, которые грызла белка? (Золотые скорлупки.)

-

На каком острове правил князь Гвидон? (На острове Буяне.)

Литература:

Т. Я. Шпикалова. Изобразительное искусство в 3 классе. Пособие для учителей. Москва «Просвещение», 1985 г.

Л. В. Фесенко. Изобразительное (визуальное) искусство. 5-7 классы. Харьков. Издательство «Ранок», «Веста» — 2004 г.

Л. В. Климова, И. В. Ланина. Учусь рисовать. Планы-конспекты уроков. Харьков. Издательство «Ранок», «Веста» — 2008 г.

О. Семёнов «Иван Билибин». Издательство «Детская литература», Москва -1988 г.

Сказки «Василиса Прекрасная». Иллюстрации И. Я. Билибина (1876- 1942). Издательство «Детская книга», Москва -1992 г.

Сказки «Марья Моревна», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Белая Уточка».

Сулимов В.С. Значение сказок А.С. Пушкина и П.П. Ершова в воспитании детей начала ХХ века

Сулимов Вадим Сергеевич

Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева

кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики, управления и права

Sulimov Vadim Sergeevich

Tobolsk state social-pedagogical Academy. DI Mendeleev

Candidate of historical Sciences, associate Professor of Economics, management and law

Библиографическая ссылка на статью:

Сулимов В.С. Значение сказок А.С. Пушкина и П.П. Ершова в воспитании детей начала ХХ века // Филология и литературоведение. 2014. № 5 [Электронный ресурс]. URL: http://philology.snauka.ru/2014/05/787 (дата обращения: 11.09.2020).

Сказки всегда играли значимую роль в воспитании детей.

Еще в первой половине XIX в. В.Г. Белинский требовал от детских писателей «не искажать действительности ни клеветами на нее, ни украшениями от себя», а показывать правдиво, «во всем ее очаровании и во всей ее неуловимой суровости, чтобы сердце детей, научась ее любить, привыкало бы в борьбе с ее случайностями находить опору в самом себе» [2, с. 77]. К подлинно образцовым детским отечественным книгам Белинский относил сказки Пушкина, дедушки Иринея (В.

Свою оценку мнения Белинского о сказках А.С. Пушкина и П.П. Ершова давал Н.В. Чехов: «У нас мы встречаемся с отрицательными отношениями к сказкам, правда только народным и их подражаниям, у Белинского. В своем презрении к народной поэзии, Белинский дошел до отрицания Пушкинских сказок и до смелого, но к счастью не оправдавшегося предсказания, что сказка Ершова, Конек-горбунок будет забыта в самом скором времени» [1, с. 17].

Сказка П.П. Ершова вызвала резкий отзыв Белинского. Не смотря на популярность сказки «Конек-горбунок», и в начале ХХ в., Н.В. Чехов приводил педагогическую критику данного произведения. К отрицательным сторонам произведения относились – «недоступность для детского возраста основной мысли сказки, грубость многих сцен и выражений, нелепость некоторых образов, если буквально принять данные поэтом черты» [1, с. 34]. Имелось в виду несоответствие указанных автором роста Конька-горбунка (3 вершка) и его горбов (по 2 аршина).

Придирки эти казались ничтожными «перед той полнотой жизни и движения повести», развертывающейся перед читателем «в таких легких стихах, что они невольно»

запоминались на всю жизнь [1, с. 34]. Сказки Пушкина и Ершова к тому же отличались от остальных бодрым и веселым настроением.

Сказке П.П. Ершова Н.В. Чехов предрекал «столетия существования». Такие произведения будут «читаться и перечитываться и тогда, когда все частности: язык, выражения, художественная отделка, еще менее будут удовлетворять педагогическую и общую критику», и вопреки критике сказка будет иметь достойное число читателей и почитателей [1, с. 34, 35].

Особое отношение было у Н.В. Чехова к сказкам А.С. Пушкина: «Вне направлений стоят и чудные сказки Пушкина. Ближайшее порождение народной поэзии, они облечены в такую совершенную художественную форму, которая сама без всяких объяснений завладевает читателем или слушателем и делает эти сказки любимыми, близкими и родными всякому русскому ребенку» [1, с.

Во главе сказок, считал Н.В. Чехов, должны быть поставлены их прототипы – народные сказки. Взгляд на них в начале ХХ в. значительно изменился по сравнению, со взглядами Белинского: они признаются весьма ценными произведениями национального гения, и знакомство с ними считается обязательным для каждого образованного человека. Они имеют огромное влияние почти на все области национального искусства, вдохновляя поэтов (Пушкин, Жуковский), музыкантов (Глинка, Бородин, Римский-Корсаков), живописцев (Васнецов и др.), скульпторов [1, с. 19].

Между тем, народ вложил в свои сказки огромный запас в высшей степени тонких и глубоких наблюдений над природой и жизнью, и результаты этого опыта незаметно передаются ребенку со сказкой, незаметно усваиваются им и делают его духовным сыном своего народа.

Образовательное значение сказок этим не исчерпывается. Они дают пищу работе творческого воображения ребенка и этим воспитывают в нем эту важнейшую сторону человеческого духа, источник поэзии, науки, технических изобретений, всего, что изобрело человечество себе на пользу и утешение. Наконец сказки знакомят ребенка с жизнью, бытом, взглядами и идеалами своего народа.

Но не менее важно и воспитательное значение сказок. Она с ранних лет воспитывает в детях нравственные навыки, заставляет их переживать волнения, связанные с судьбою других людей и животных, ведет прямой дорогой к пониманию добра и зла в мире. Она заставляет его задумываться над явлениями жизни, вглядываться в них, объяснять их [1, с. 20].

Вопрос о роли сказок в воспитании неоднократно поднимался на страницах периодических педагогических изданий. Н. Каринцев считал, что дошкольник живет в мире сказок.

Незамысловатые по сюжету сказки знакомят ребенка с огромным миром представлений и понятий, как из мира окружающего, так и фантастического. Свои первые представления о животных и их нравах ребенок черпает из сказок. Дошкольник научается сопоставлять слова: «хитрая лиса», «злой волк».

Немаловажную роль в восприятии ребенком сказки играют книжные иллюстрации. «Лубочные по своему характеру, грубые, лишенные всякого правдоподобия», – такие иллюстрации вредят формированию у ребенка чувства художественного чутья. В конце XIX – начале ХХ в. за оформление народных и классических сказок взялись известные художники Билибин, Поленов, Бартрам.

В начальной школе подход к сказкам должен быть несколько иной. В первых книгах для чтения не следовало, как считал В.

Сказки не представляют из этого правила никакого исключения: все изображаемые в них события и лица, как бы они ни были фантастичны, воспринимаются детьми в том виде, как они даны, и воображаются ими существующими, действующими, летающими, скачущими, говорящими, плучущими. С героями сказок дети переживают их мысли и поступки, радости и печали, порывы и стремления. Дети растут вместе с этими мыслями, радостями и порывами. Потому сказка так дорога детям, потому она оставляет более ощутимый след в душе ребенка, чем десятки «добродетельных» притч и иносказаний [4, с. 21].

Велика воспитательная роль сказки во все времена.

Библиографический список

- Чехов Н.В. Введение в изучение детской литературы. Из лекций народным учителям на летних курсах по вопросам детской литературы и детского чтения. М., 1915.

- Российская педагогическая энциклопедия. М., 1993. Т. 1.

- Каринцев Н. О детском чтении // Воспитание и обучение. СПб., 1911. № 4.

- Флеров В. Как не надо учить читать и писать. М., 1916.

Все статьи автора «Сулимов Вадим Сергеевич»

Всероссийский музей А. С. Пушкина

Значительная часть фонда была сформирована в Литературном музее ИРЛИ (Пушкинский Дом), филиалом которого музей Некрасова был с 1946 по 1953 год. Музей торжественно открылся 5 декабря 1946 года, к 125-летию поэта, в доме на Литейном, 36.