Жил-был когда-то рыбак со своею женой. Жили они вместе в бедной избушке, у самого моря. Рыбак выходил каждый день к берегу моря и ловил рыбу, — так он и жил, что всё рыбу ловил.

Вот сидел он однажды с удочкой и все глядел на зеркальную воду; сидел он и сидел. Вдруг опустилась удочка на дно, глубоко-глубоко; стал он ее вытаскивать и вытащил большую камбалу-рыбу. И говорит ему камбала-рыба:

— Послушай, рыбак, прошу я тебя, отпусти меня в море! Не рыба я камбала, а очарованный принц. Ну, что тебе будет пользы в том, что ты меня съешь? Не по вкусу придусь я тебе. Отпусти меня в море, чтоб снова мне плавать.

— Ну, — говорит рыбак, — чего меня уговаривать? Камбалу, что умеет говорить человечьим голосом, я и так отпущу на свободу.

И он отпустил ее опять в чистое море. Опустилась она на дно и оставила за собой длинную струйку крови. Подивился рыбак и вернулся к жене в свою бедную избушку.

— Что ж ты, — говорит ему жена, — нынче ничего не поймал?

— Нет, — говорит рыбак, — поймал я камбалу-рыбу, а она сказала, что она — очарованный принц, вот и отпустил я ее назад, пускай себе плавает в море.

— И ты у нее ничего и не выпросил? — спросила жена.

— Нет, — ответил рыбак, — чего же мне было желать?

— Эх, — сказала жена, — ведь плохо-то нам живется в бедной избушке, скверно в ней пахнет, смотри, какая она грязная, выпросил бы ты избу получше. Ступай да покличь назад камбалу-рыбу, скажи ей, что хотим мы избу получше. Она уж наверное выполнит просьбу.

— Ох, — сказал рыбак, — неужто мне снова туда идти?

— Да ведь ты же ее поймал и выпустил в море, она уж наверное все сделает. Ступай, счастливой тебе дороги!

Не хотелось идти рыбаку, но он не посмел перечить жене и пошел к морю.

Пришел на берег. Позеленело море, потемнело, не сверкает, как прежде. Подошел он к морю и говорит:

Человечек Тимпе-Те,

Рыба-камбала в воде,

Ильзебилль, моя жена,

Против воли шлет меня.

Приплыла камбала-рыба и спрашивает:

— Ну, чего ей надобно?

— Эх, — ответил рыбак, — ведь я-то тебя поймал, а жена мне говорит, будто я должен что-нибудь у тебя выпросить. Не хочет она больше жить в своей бедной избушке, хочет жить в хорошей избе.

— Ну, ступай, — говорит ему камбала-рыба, — все тебе будет.

Воротился рыбак домой. Видит — на месте бедной избушки стоит хорошая новая изба, и сидит жена его перед дверью на скамейке. Взяла его жена за руку и говорит:

— Ну, входи, погляди-ка, теперь-то ведь куда лучше.

Вошел он в избу, а в избе чистые сени и нарядная комната, и стоят в ней новые постели, а дальше чулан и столовая; и всюду полки, а на них самая лучшая утварь, и оловянная и медная — всё, что надо. А позади избы маленький дворик, и ходят там куры и утки; а дальше небольшой садик и огород с разной зеленью и овощами.

— Видишь, — говорит жена, — разве это не хорошо?

— Да, — ответил рыбак, — заживем мы теперь припеваючи, будем довольны и сыты.

— Ну, это еще посмотрим, как оно будет, — говорит жена. Поужинали они и легли спать.

Вот прошла так неделя, другая, и говорит жена:

— Послушай, муженек, а изба-то ведь тесная, двор и огород совсем маленькие; камбала-рыба могла бы подарить нам дом и побольше. Хочу жить в большом каменном замке. Ступай к камбале-рыбе, пусть подарит нам замок.

— Ах, жена, — ответил рыбак, — нам-то ведь и в этой избе хорошо, зачем нам жить в замке?

— Да что ты понимаешь! — говорит ему жена. — Ступай-ка опять к камбале-рыбе, она все может нам сделать.

— Нет, жена, — говорит рыбак, — камбала-рыба подарила нам недавно избу, не хочу я идти к ней опять, а не то она разгневается.

— Да ступай, — говорит жена, — она все может выполнить, и сделает это охотно. Ступай!

Тяжело было на сердце у рыбака, не хотелось ему идти; молвил он про себя: «Негоже так делать», но все же пошел.

Пришел он к морю. Помутилось море, потемнело, совсем стало темным; иссиня-серым, и совсем не такое, как прежде — зеленое и светлое; но было оно еще тихое-тихое.

Подошел он к морю и говорит:

Человечек Тимпе-Те,

Рыба-камбала в воде,

Ильзебилль, моя жена,

Против воли шлет меня.

— Ну, чего она хочет? — говорит камбала-рыба.

— Эх, — ответил в смущении рыбак, — хочет она жить в большом каменном замке.

— Ну, ступай домой, вон стоит она у дверей, — молвила камбала-рыба.

Пошел рыбак и подумал: «Пойду я теперь домой», — и домой воротился. Видит — стоит перед ним большой каменный дворец, и стоит его жена на крыльце и собирается войти во дворец. Она взяла его за руку и говорит:

— Ну, войдем вместе со мной.

Вошли они, видят — всюду в замке мраморные полы; и стоит множество всяких слуг, отворяют они перед ними высокие двери; а стены все так и блестят, красивые на них обои, а в комнатах стулья и столы все сплошь из золота, и висят на потолке хрустальные люстры; и все залы и покои коврами устланы; и лучшие яства и вина драгоценные стоят на столах, — чуть не ломятся под ними столы. А позади замка просторный конюшенный двор и коровник, и возки и повозки самые лучшие, да, кроме того, большой прекрасный сад с великолепными цветами и чудными плодовыми деревьями, и парк — длиной будет этак с полмили, — а в нем олени, лани и зайцы и все, что только душа пожелает.

— Ну, что, — говорит жена, — разве это не прекрасно?

— О, да, — ответил рыбак, — пускай оно так и останется; давай заживем теперь в прекрасном замке и будем этим довольны.

— Ну, это мы еще подумаем, — говорит жена, — потолкуем после.

С тем и пошли они спать.

На другое утро, только стало светать, проснулась жена первая и увидела, лежа в постели, какой красивый вид за окном. Рыбак еще спал; толкнула жена его локтем в бок и говорит:

— Вставай, муженек, погляди-ка в окошко. А не стать ли нам королями над всей этой страной? Ступай-ка ты к камбале-рыбе, скажи — хотим мы быть королями.

— Ох, жена, — ответил рыбак, — и зачем нам быть королями? Не хочу я быть королем!

— Ну, — говорит ему жена, — ты не хочешь быть королем, а я вот хочу. Ступай-ка ты к камбале-рыбе, скажи ей, что хочу я стать королевой.

— Эх, жена, жена, — молвил рыбак, — зачем быть тебе королевой! Не посмею просить я ее об этом.

— Почему? — говорит жена. — Мигом ступай к морю, я должна быть королевой.

Пошел рыбак в смущенье, что хочет жена его стать королевой. «Ой, негоже, негоже так делать», — подумал рыбак.

Не хотелось ему идти, — пошел-таки к морю.

Приходит он к морю, а море все черное стало, волнуется, и ходят по нем волны большие и мутные-мутные. Подошел он к берегу и говорит:

Человечек Тимпе-Те,

Рыба-камбала в воде,

Ильзебилль, моя жена,

Против воли шлет меня.

— Ну, чего она еще захотела? — спрашивает камбала-рыба.

— Ах, — говорит рыбак, — она хочет стать королевой.

— Ступай домой, будет ей всё, — сказала камбала-рыба.

Воротился рыбак домой; подходит ко дворцу, видит — стал замок куда побольше, и башня на нем больше, да так красиво украшена; и стоят у ворот часовые и много солдат — играют на трубах, бьют в литавры и барабаны. Вошел он в двери, а всюду мрамор и золото, и бархатные везде ковры да золотые кисти.

Открылись перед ним двери в залу, а там все придворные в сборе, и сидит его жена на высоком, из чистого золота, троне, усыпанном бриллиантами; а на голове у жены большая золотая корона, и в руке у нее из чистого золота скипетр с дорогими камнями, и стоят по обе стороны по шесть девушек в ряд, одна другой красивей.

Подходит к ней рыбак, постоял и говорит:

— Ох, жена, ты, значит, теперь королевою стала?

— Да, — отвечает она, — я теперь королева!

Постоял он некоторое время, оглядел ее справа и слева и говорит:

— Ах, жена, вот и хорошо, что стала ты королевой. Теперь, пожалуй, тебе ничего больше и желать не надо.

— Нет, муженек, — говорит жена, и точно какая тревога ее одолела, — скучно мне быть королевой, не могу я дольше быть королевой. Ступай-ка ты к камбале-рыбе; я теперь королева, а хочу стать отныне императрицей.

— Ах, жена, — молвил рыбак, — ну, зачем тебе быть императрицей?

— Муж, — сказала она, — ступай-ка к этой камбале-рыбе, хочу я стать императрицей.

— Ох, жена, — отвечает ей муж на это, — императрицею сделать тебя она не сможет, я не посмею просить об этом камбалу-рыбу; императрица одна во всем государстве, императрицей не сможет сделать тебя камбала-рыба, никак не сможет.

— Что? — сказала жена. — Ведь я королева, а ты мой муж; пойдешь к рыбе подобру-поздорову? Ступай! Раз могла сделать она меня королевой, может сделать и императрицей. Хочу стать я императрицей, ступай поживее.

И пришлось идти ему снова. Подошел он к морю, но стало ему страшно; идя, подумал он про себя: «Дело, видно, идет не к добру; совести нет у нее, хочет императрицею сделаться; надоест под конец это камбале-рыбе».

Пришел он к морю, а море стало еще чернее, вздулось и все до самых глубин взволновалось, и ходили волны по нем, и разгуливал буйный ветер и дул им навстречу; и рыбаку сделалось страшно. Он вышел на берег и говорит:

Человечек Тимпе-Те,

Рыба-камбала в воде,

Ильзебилль, моя жена.

Против воли шлет меня.

— Ну, чего она еще захотела? — спросила камбала-рыба.

— Ах, камбала-рыба, — сказал он, — хочет жена моя стать императрицей.

— Ступай, — сказала камбала-рыба, — будет ей всё.

Воротился рыбак домой, видит — одет весь замок полированным мрамором, стоят изваяния из алебастра, и всюду золотые украшения. Маршируют перед входом солдаты, дуют в трубы, бьют в литавры и барабаны; а по дому расхаживают бароны, графы да герцоги разные и прислуживают жене, точно слуги; открывают они перед ним двери, а все двери сплошь золотые.

Входит он, видит — сидит жена его на троне, а он из цельного золота кован, а высотой будет этак с две мили; а на голове у нее большая золотая корона вышиною в три локтя, усыпана вся алмазами и рубинами. В одной руке у жены скипетр, а в другой держава; и стоят по обе стороны телохранители в два ряда, один красивей другого, все, как на подбор, великаны, и самый из них большой ростом в две мили, и выстроились все в шеренгу от большого до самого малого карлика, что будет не больше, чем мой мизинец. И стоят перед ней князья да герцоги. Подошел рыбак ближе, остановился и говорит:

— Жена, значит ты теперь императрица?

— Да, — говорит она, — теперь я императрица.

Постоял он, поглядел на нее хорошенько, разглядел, посмотрел еще раз и говорит:

— Ох, жена, как красиво, когда ты императрицею стала!

— Ну, чего ж ты стоишь? Теперь я императрица, а хочу стать папою римским, ступай к камбале-рыбе.

— Ах, жена, — молвил рыбак, — чего еще захотела! Папой стать ты не можешь, папа один во всем христианском мире, — этого рыба сделать никак уж не может.

— Муж, — говорит она, — хочу я стать папой, ступай поскорее к рыбе, должна я сегодня же сделаться папой.

— Нет, жена, — говорит ей рыбак, — я и сказать ей о том не посмею. Нет, так негоже и дерзко, — папою камбала-рыба сделать тебя не сможет.

— Муж, как ты смеешь мне перечить! — сказала жена. — Раз могла она сделать меня императрицей, сможет сделать и папой. Ну, поскорей отправляйся, я — императрица, а ты — мой муж, пойдешь подобру-поздорову?

Испугался рыбак и пошел, но было ему слишком тяжко, он дрожал, и колени у него подгибались.

И поднялся вдруг кругом такой ветер, мчались тучи, и стало на западном крае темным-темно, срывались листья с деревьев, волновалось море и бушевало и билось о берег, и были на нем вдали видны корабли, которые застигла буря; их носило, качая по волнам. Но небо было в середине еще слегка синеватое, а на юге багряное, как перед грозою.

Подошел рыбак к морю, остановился в страхе и говорит:

Человечек Тимпе-Те,

Рыба-камбала в воде,

Ильзебилль, моя жена,

Против воли шлет меня.

— Ну, чего она еще захотела? — говорит камбала-рыба.

— Ох, — отвечает рыбак, — хочет стать она папою римским.

— Ступай, будет по ее воле, — молвила камбала-рыба.

Воротился рыбак, приходит домой, видит — стоит большой собор, а вокруг него всё дворцы понастроены. Пробился он сквозь толпу. И было внутри всё освещено тысячами тысяч свечей, а жена облачена в ризы из чистого золота; видит — сидит она на троне на высочайшем, и на голове у нее три большие золотые короны. А вокруг стоит разное духовенство; и по обе стороны ее поставлены свечи в два ряда, и самая большая из них — такая огромная и толстая, как самая что ни на есть высокая башня, а самая маленькая — та совсем крошечная. И все короли и цари стоят перед ней на коленях, целуют ей туфлю.

Посмотрел на нее рыбак внимательно и говорит:

— Жена, ты теперь, стало быть, папа?

— Да, — отвечает она, — я теперь папа.

Вот стоит он и глядит на нее пристально; и показалось ему, будто он смотрит на ясное солнышко. Оглядел он ее хорошенько и говорит:

— Ах, жена, как прекрасно, что ты сделалась папой!

Сидит она перед ним истуканом и не двинется, не шелохнется. И говорит он:

— Ну, жена, ты теперь-то, пожалуй, довольна. Вот ты и папа, и никак уж теперь не можешь стать выше.

— А я вот подумаю, — говорит жена.

Легли они спать, но она была недовольна, жадность не давала уснуть ей, и она все думала, кем бы стать ей еще.

А муж спал крепким сном: он набегался за день; а жена, та совсем не могла уснуть, всю ночь ворочалась с боку на бок и все думала, чего бы ей еще пожелать, кем бы стать ей еще, но придумать ничего не могла. Вот уж и солнцу скоро всходить; увидала она утреннюю зарю, придвинулась к краю постели и стала глядеть из окна на восход солнца. «Что ж, — подумала она, — разве я не могла бы повелевать и луной и солнцем, чтоб всходили они, когда я захочу?»

— Муж, — толкнула она его локтем в бок, — чего спишь, скорей просыпайся да ступай к камбале-рыбе, скажи ей, что хочу я стать богом.

Муж на ту пору еще не совсем проснулся, но, услыхав такие речи, он так испугался, что свалился с постели прямо на пол. Он подумал, что ослышался, может, стал протирать глаза и сказал:

— Ох, жена, жена, ты это что говоришь такое?

— Да вот, — отвечала она, — не могу я повелевать луною и солнцем, а должна только смотреть, как они всходят; и не буду я покойна до той поры, пока не смогу повелевать и луною и солнцем. — И так на него грозно она посмотрела, что стало ему страшно. — Мигом ступай к морю, хочу я стать богом!

— Ох, жена, жена, — молвил ей муж и упал перед ней на колени, — этого камбала-рыба уж никак сделать не может. Царем и папой она еще могла тебя сделать; прошу, образумься и останься ты папой!

Тут пришла она в ярость, и взъерошились волосы у нее на голове, она толкнула его ногой да как крикнет:

— Не смей мне перечить, я терпеть этого больше не стану! Что, пойдешь подобру-поздорову?

Тут поднялся он и мигом кинулся к морю и бежал прямо как угорелый.

Бушевала на море буря, и кругом все так шумело и ревело, что он еле мог на ногах удержаться. Падали дома, дрожали деревья, и рушились в море камни со скал, и было все небо как сажа черное. Гром грохотал, сверкали молнии, ходили по морю высокие черные волны, такой вышины, как колокольни; и горы и всё было покрыто белым венцом из пены.

Крикнул рыбак во все горло, но не мог он и собственных слов расслышать:

Человечек Тимпе-Те,

Рыба-камбала в воде,

Ильзебилль, моя жена,

Против воли шлет меня.

— Ну, чего еще она захотела? — спросила камбала-рыба.

— Ох, — сказал ей рыбак, — хочет стать она богом!

— Так ступай домой, сидит она снова на пороге своей избушки. Так и сидят они там и доныне.

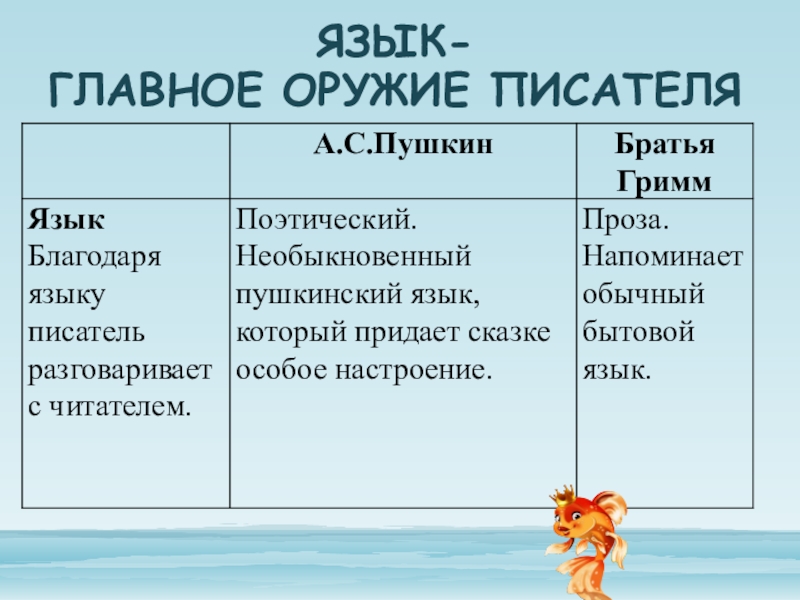

I. Организационный момент.

У. — Давайте в начале урока вспомним русскую пословицу:

“Чтение – вот лучшее…” (учение)

У. — Закончите фразу.

— А кого мы называем хорошим, серьезным читателем?

Д. — Человека, который понимает прочитанное, запоминает детали, новые слова, может анализировать текст.

II. Разминка « Читалочка».

(На доске чистоговорка)

Тара-тара-тараторка,

Быстрая чистоговорка,

Чистая чистоговорка.

Я её проговорю

И пятёрку получу.

1. Читаем глазками.

— Что это? для чего нужна чистоговорка?

2.Читаем хором.

— Какой звук повторяется? Что вы знаете об этом звуке?

3.Чтение на выдохе 2-З раза с повышением голоса и с понижением голоса.

5.Интонационное чтение ( с точкой, ? ,с! ).

Вывод:

— Меняется ли интонация при изменении знака препинания в конце предложения?

III. Постановка цели урока.

У.— Посмотрите на доске буквы. Интересно, какое слово рассыпалось?

(ксазак)

Д. – Сказка.

У. – Правильно. Это слово сказка. А какую сказку мы с вами изучаем?

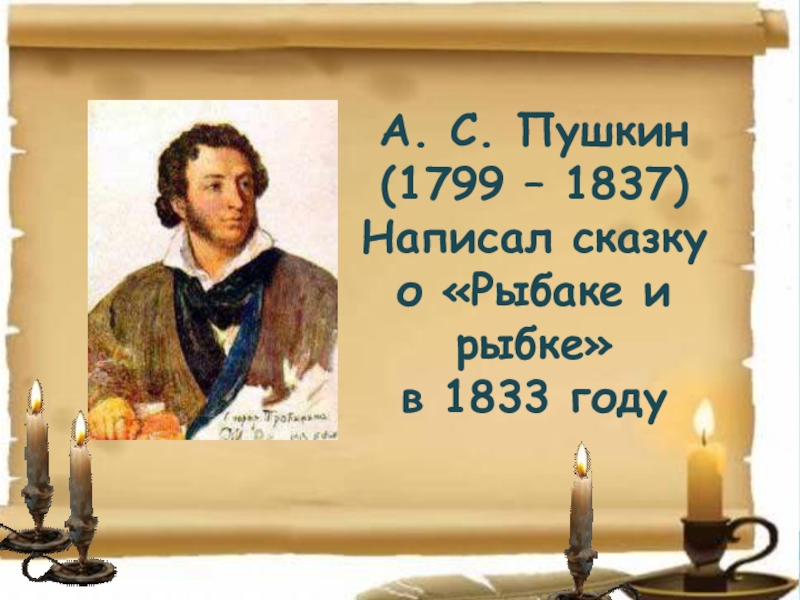

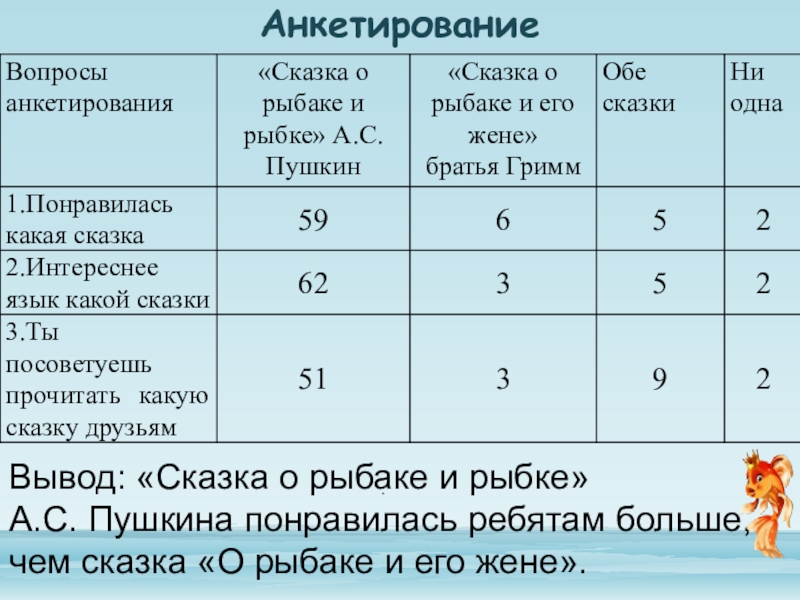

Д. – «Сказка о рыбаке и рыбке».

У. – А кто автор этой сказки?

Д. – Александр Сергеевич Пушкин.

У. – Почему это произведение А. Пушкин назвал сказкой?

Д. Происходит волшебство.

У. К какому виду сказок относится « Сказка о рыбаке и рыбке»

Д. – Это волшебная сказка.

У. – Что волшебного в сказке? Что могло быть в настоящей жизни?

У. – Сегодня на уроке мы с вами будем учиться давать характеристику каждому герою « Сказки о рыбаке и рыбке». Назовите героев сказки.

Д. Старик, Старуха, рыбка.

IV. Работа по теме урока.

У. В начале нашей работы предлагаю выполнить задание на жёлтой карточке.

Какой характер у старика? У старухи? Соедини стрелками ( « Сказка о рыбаке и рыбке»).

| Характер старика | сварливый добрый мягкий злобный властный смиренный жадный алчный податливый грубый неуживчивый | Характер старухи |

Проверка: фронтальная, игра « Хлопай-топай».

У. – Чтобы более точно охарактеризовать героев сказки, мы будем работать по плану.

План.

1.В Где живёт герой?

2.В Чем занимается?

3.В Какие поступки совершает?

4.В Какой характер у героя?

5.В Что вам понравилось или не понравилось в герое?

Первому характеристику мы дадим старику.

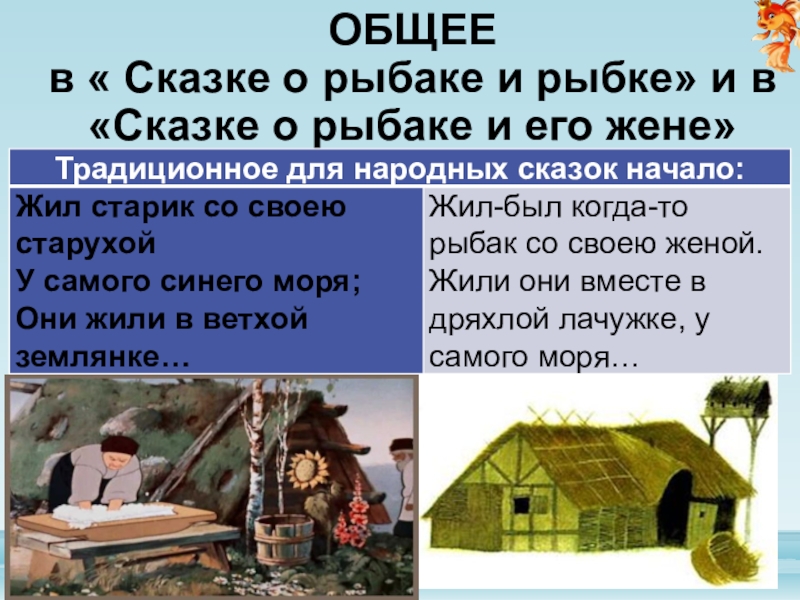

У. – Где живёт старик?

Д. – Старик живёт у моря. В ветхой землянке.

У. – А из каких строчек вы узнали, что старик живёт у моря. Найдите, прочитайте эти строчки.

Д. – Жил старик со своею старухой

У самого синего моря;

Они жили в ветхой землянке

У. Чем занимается старик?

Д. – Старик ловил рыбу.

У. – В каких строчках об этом написано. Найдите, прочитайте эти строчки.

Д. – Старик ловил неводом рыбу.

У. Какие поступки совершает старик?

Д. – Старик поймал золотую рыбку и отпустил, её ничего не попросив.

У. Найдите строчки, в которых об этом говорится. Прочитайте.

Д. Раз он в море закинул невод,

Пришёл невод с одною тиной.

Он в другой раз закинул невод, —

Пришёл невод с травой морскою.

В третий раз закинул он невод, —

Пришёл невод с одною рыбкой,

С непростою рыбкой, — золотою.

Как взмолится золотая рыбка!

Голосом молвит человечьим:

« Отпусти ты, старче, меня в море!

Дорогой за себя дам откуп:

Откуплюсь, чем только пожелаешь».

Удивился старик, испугался:

Он рыбачил тридцать лет и три года

И не слыхивал, чтоб рыба говорила.

Отпустил он рыбку золотую

И сказал ей ласковое слово:

« Бог с тобою, золотая рыбка!

Твоего мне откупа не надо;

Ступай себе в синее море,

Гуляй там себе на просторе».

У. — Какой характер у старика?

Д. — Старик добрый, мягкий, смиренный, податливый.

У. – Докажите, что характер у старика был добрый?

Д. – Старик отпустил золотую рыбку, не взяв с неё выкуп.

У. – А почему старика можно назвать мягким, смиренным, податливым?

Д. — Старик выполнял все приказания старухи, не перечил ей.

У. — Что вам понравилось или не понравилось в старике?

(Подвести детей к выводу, что старик не является положительным героем. Хоть он простоват и добр, но имеет нетвёрдый характер. Он выполняет все приказы старухи, тем провоцирует её на всё большее зло.

У. – Где живёт старуха?

Д. – Старуха живёт у моря. В ветхой землянке.

У. Чем занимается старуха?

Д. – Старуха прядёт свою пряжу.

У. – В каких строчках об этом написано. Найдите, прочитайте эти строчки.

Д. – Старуха пряла свою пряжу.

У. Какие поступки совершает старуха?

Д. – Старуха каждый раз отправляет старика просить у рыбки новый выкуп.

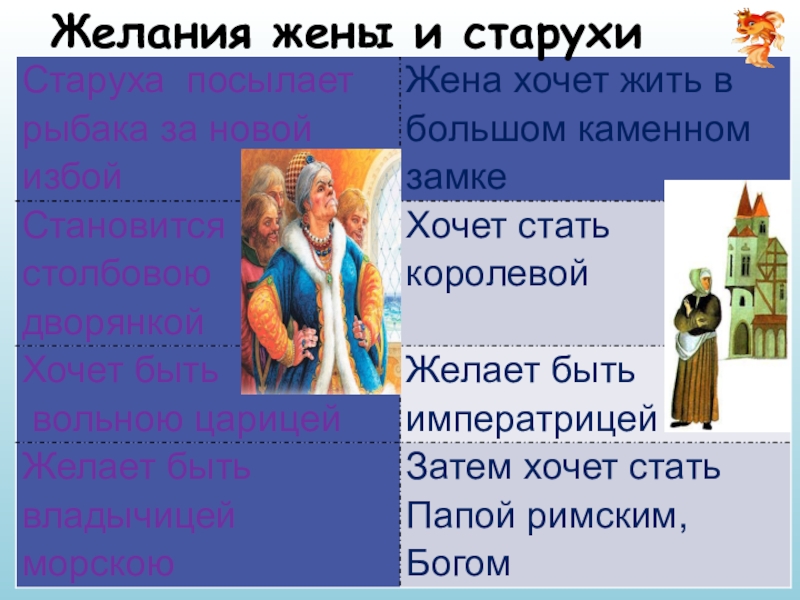

У. – Вспомните все желания старухи и расположите их по порядку с меньшего.

В

Вольная царица.

Владычица морская.

Новое корыто.

В

Столбовая дворянка.

В

Новая изба.

У. — Какой характер у старухи?

Д. — Старуха сварливая, неуживчивая, жадная, алчная,

злобная, властная, грубая.

У. — Что вам понравилось или не понравилось в старухе?

Физкультминутка.

— Вы, наверное, устали?

Ну, тогда все дружно встали.

Дружно выстроились в ряд

В рыбок превратились в раз.

Рыбки плавали, ныряли

В чистой тепленькой воде:

То согнутся, разогнутся,

То зароются в песке.

Самостоятельная работа.

У. Самостоятельно по плану составьте рассказ–характеристику о золотой рыбке.

( Выслушиваются ответы детей).

У. — Как мы можем узнать настроение рыбки?

Д. — Настроение рыбки можно узнать, по словам о море.

У. — Выполните карточку. Проведите к рисункам стрелки от цитат из сказки. Работу выполняйте в парах.

Проверка: фронтальная, игра « Изобрази движением».

У. – Почему так изменялось настроение моря?

Д. — Когда старуха захотела невозможного, море почернело, и поднялась на море буря.

У. А можно ли море считать четвёртым героем сказки?

Д. – Да море можно считать четвёртым героем сказки, потому что его настроение изменяется, по мере того как изменяются желания старухи.

У. – Вспомните, как называется сказка?

У.— Почему «Сказка о рыбаке и рыбке», а нет старухи?

Подсказка: какие герои вам нравятся, а какие нет?

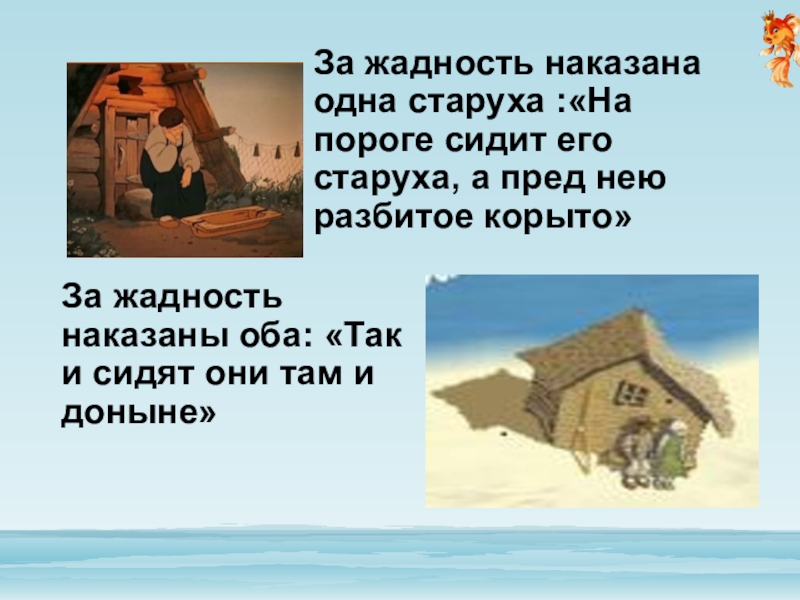

У.— У автора тоже есть свои предпочтения. Отношение автора к своим героям выражается через название сказки. Старуха злая, корыстная, завистливая, жадная и не удостаивается внимания автора даже в названии.

У. — Какая главная мысль сказки. Выберите наиболее точную формулировку.

Как здорово поймать волшебную золотую рыбку!

В

Как плохо быть сварливым и жадным.

В

Если ты сварливый и жадный ты потеряешь своё счастье.

V. Итог урока.

У. — Ребята, представьте, что вы оказались в этой сказке и рыбка может исполнить ваши желания.

На парте у вас лежат золотые рыбки, найдите их. Напишите свое желание, а может быть это будет просьба для родных, друзей из класса.

(Ученики пишут под музыку. Чтение желаний)

У. — Спасибо за урок

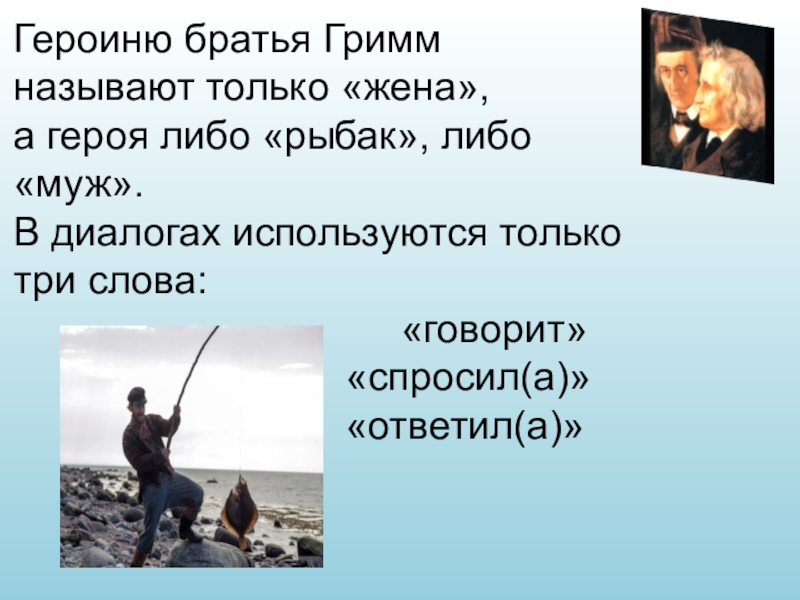

| Братья Гримм | |

| Братья Гримм | |

| Псевдоним(ы) | Братья Гримм |

| Место рождения | Ханау |

| Место смерти | Берлин |

| Род деятельности | писатели |

| Язык произведений | немецкий |

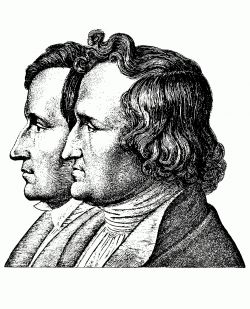

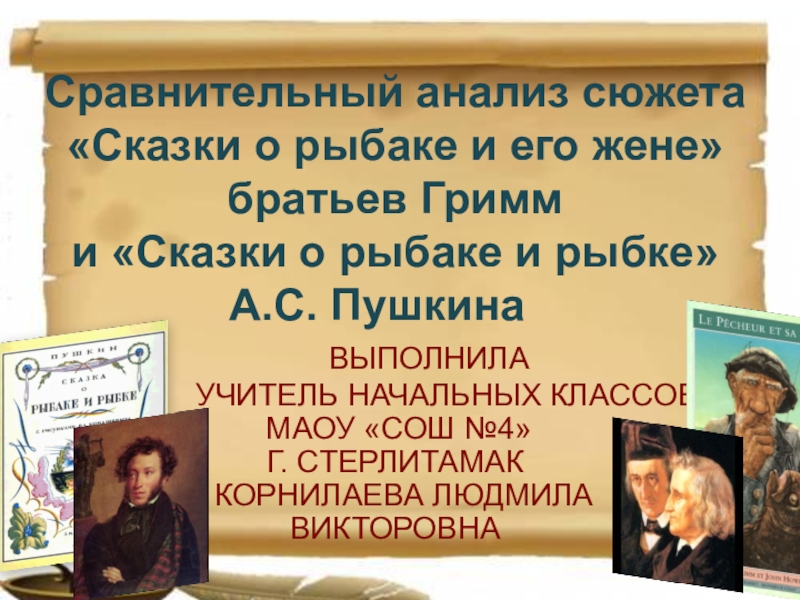

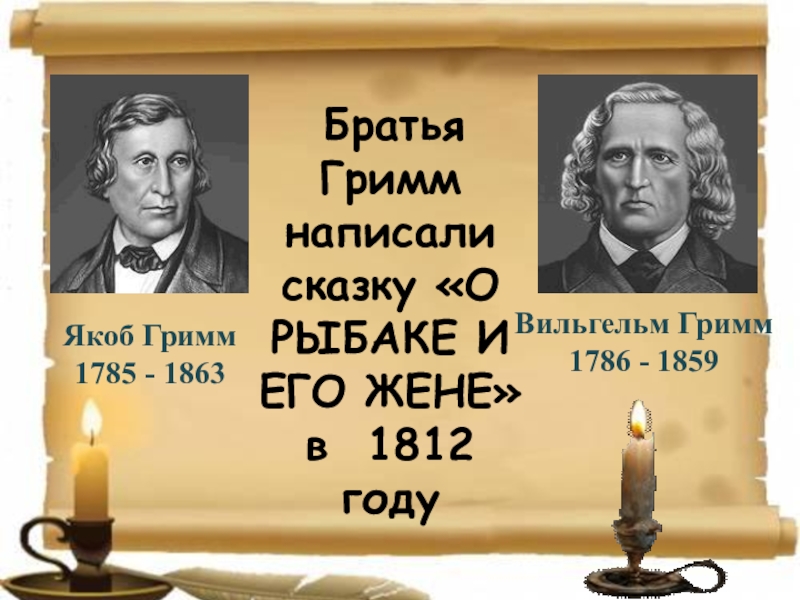

Гримм братья Якоб Людвиг Карл (4 января 1785, Ханау — 20 сентября 1863, Берлин) и Вильгельм Карл (24 февраля 1786, Ханау — 16 декабря 1859, Берлин) — немецкие филологи и писатели, составители классического сборника народных сказок.

Гримм / Биография

Братья Гримм родились в семье адвоката, который в 1791 году, получив новое назначение, переехал в Штайнау, а пять лет спустя умер. В семье было 9 детей, трое умерли во младенчестве. В 1798 году братья переехали к тётке в Кассель, где окончили гимназию, после чего поступили (Якоб в 1802 г., Вильгельм в 1803 г.) в Марбургский университет (на юридический факультет). Уже во время учебы, в 1805 году, Якоб Гримм становится секретарём Жерома Бонапарта, короля Вестфалии. В дальнейшем до 1816 года он занимал различные должности в качестве юриста, в частности был представителем Кассельского курфюршества на Венском конгрессе. Служба эта была продиктована необходимостью содержать семью, в то время как слабый здоровьем Вильгельм смог сосредоточиться на творческой работе. Лишь в 1814 году он определился на службу в библиотеку Касселя; спустя два года к нему присоединился и его брат.

В 1829 году Гриммы, оскорблённые тем, что новым директором библиотеки назначен не один из них, а постороннее лицо, оставляют службу и вскоре переезжают в Геттинген, где Якоб сразу же стал профессором немецкой литературы, а Вильгельм сперва заведовал университетской библиотекой, а в 1835 г. также получил звание экстраординарного профессора. В 1837 году они вынуждены были покинуть университет в составе так называемой «гёттингенской семёрки» профессоров, отказавшихся присягнуть новому королю Эрнсту-Августу после отмены им конституции. С 1841 года они работали в Берлине, где были избраны членами прусской Академии наук и назначены профессорами университета. Там они и работали до конца долгой — по меркам XIX века — жизни (Вильгельм умер от последствий фурункулеза, Якоб скоропостижно скончался за письменным столом).

Младший брат Якоба и Вильгельма — Людвиг Эмиль Гримм (1790–1863) — был известным художником. Вильгельм Гримм в 1825 году женился на Генриетте Доротее Вильд, и его сын Герман Гримм (1828–1901) также стал крупным филологом-германистом; Якоб Гримм остался холостяком.

- Братья Гримм

-

Якоб Гримм. Гравюра Л.Э. Гримма, 1815

-

Вильгельм Гримм. Офорт по рисунку Л.Э. Гримма, 1822

-

Гёттингенская семёрка: Вильгельм Гримм, Якоб Гримм, Вильгельм Эдуард Альбрехт, Фридрих Христоф Дальманн, Георг Готфрид Гервинус, Вильгельм Эдуард Вебер, Генрих Георг Август Эвальд

-

Вильгельм Гримм. Гравюра Л.Э. Гримма, 1854

-

Якоб Гримм, 1857

-

Вильгельм Гримм, 1857

-

Памятник братьям Гримм в Ханау

Общей научной работой братьев стал фундаментальный «Словарь немецкого языка», который они успели довести до буквы «F». Наряду с этим Якобу Гримму принадлежит ряд фундаментальных работ по языкознанию, революционных для своего времени («Немецкая грамматика», «История немецкого языка» и др.). Он внёс решающий склад в становление индоевропеистики. Кроме того, он известен как историк права. Вильгельм Гримм составил себе имя трудами по истории литературы и фольклора, публикациями эпических памятников. Однако широкому читателю эти два академических учёных известны как «сказочники».

Гриммы начали записывать сказки от различных информаторов (крестьян, горожан и даже дворян) в 1807 году. Среди них были известная крестьянка-сказительница Доротея Фиман, будущая жена Вильгельма Гримма Генриетта Доротея Вильд и её сестры, знаменитая впоследствии поэтесса Аннете фон Дросте-Хюльсхофф, которая сама стала принимать участие в записи и сборе сказок для собрания Гриммов. Рукопись, в которой было 49 сказок (27 из них записано Якобом, 15 — Вильгельмом, остальные взяты из литературных источников), была в 1810 году отослана поэту Клеменсу Брентано, другу Вильгельма Гримма. В 1812 году был издан том, включавший 86 сказок, с предисловием Вильгельма Гримма. Второе издание (170 сказок) вышло в 1819–1822 гг., за ним последовали третье (1837 г.), четвёртое (1840 г.), пятое (1843 г.), шестое (1850 г.) и седьмое (1857 г.). Все издания иллюстрировались Людвигом Гриммом. Изменения не сводились к дополнениям и включению новых сказок. Для простоты чтения были сокращены академические комментарии, сюжеты сказок подверглись определённой цензуре (были удалены чрезмерно «жестокие» и связанные с сексуальным взаимодействием эпизоды) и литературной обработке. Инициатором этих изменений, приближавших сказки к читателю и, в частности, делавших их приемлемыми для детского чтения, был Вильгельм Гримм.

- Братья Гримм

-

Прижизненный дагерротип Якоба и Вильгельма Гримм, 1847 год. Фотограф Hermann Biow (1804 – 1850 гг.)

-

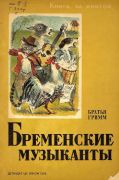

Бременские музыканты / Братья Гримм; пересказ А. Введенского, 1936

-

Еж и заяц / Бр. Гримм; пересказ А. Введенский, 1937

-

Беляночка и Розочка / Братья Гримм, 1937

-

Горшок каши / Бр. Гримм, 1940

-

Пряничный домик / братья Гримм; переск. А. Введенского, 1959

Обращение Гриммов к народным сказкам связано с идеологией и эстетикой романтизма. Романтики видели в фольклоре воплощение мистического народного духа, уходящего в незапамятную древность. Немецкий романтизм был теснейшим образом связан с национализмом. В сказках братьев Гримм в самом деле много древних сюжетов, зачастую наполненных хтонической жестокостью. Но далеко не всегда эти сюжеты являются специфически германскими. Тем не менее после Второй мировой войны обсуждался вопрос о связи «жестоких» сюжетов сказок (в которых присутствуют, например, мотивы каннибализма) и националистической мотивации их собирателей с идеологией нацизма.

Влияние сказок братьев Гримм на мировую культуру (как элитарную, так и массовую) огромно. Первые переводы на русский язык принадлежат В. А. Жуковскому («Милый Роланд и девица Ясный Цвет» и «Царевна-шиповник», 1826 г.). Влияние братьев Гримм очевидно в сказках Пушкина («Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке». «Жених»). Классическими считаются переводы, изданные в 1893 году под редакцией П. Н. Полевого. В 1935–1937 гг. А. И. Введенским выполнен адаптированный пересказ 48 сказок для детей. Эти пересказы неоднократно переиздавались. Опыт братьев Гримм был важен для собирателей фольклора в других странах (например, в России — для А. Н. Афанасьева).

Братья Гримм / Иллюстрации к сказкам

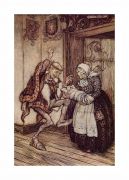

- Братья Гримм / Худ. Артур Рэкхем

-

Братья Гримм / Худ. Артур Рэкхем

-

Братья Гримм / Худ. Артур Рэкхем

-

Братья Гримм / Худ. Артур Рэкхем

-

Братья Гримм / Худ. Артур Рэкхем

-

Братья Гримм / Худ. Артур Рэкхем

- Братья Гримм / Художник Евгений Монин

-

Иллюстрации к сказкам братьев Гримм. Художник Евгений Монин

-

Иллюстрации к сказкам братьев Гримм. Художник Евгений Монин

-

Иллюстрации к сказкам братьев Гримм. Художник Евгений Монин

-

Иллюстрации к сказкам братьев Гримм. Художник Евгений Монин

Братья Гримм / Книги

- Kinder- und Haus-Märchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. — Bd. 1. — Große Ausgabe. — Berlin : Realschulbuchhandlung, 1812. — XXVIII, 388, LXX S., 2 Bl. — [Хранится в Берлинской государственной библиотеке (Staatsbibliothek zu Berlin — Preußischer Kulturbesitz)].

- Kinder- und Haus-Märchen / gesammelt durch die Brüder Grimm. — Bd. 2. — Große Ausgabe. — Berlin : Realschulbuchhandlung, 1815. — XVI, 298, LI S. — [Хранится в Берлинской государственной библиотеке (Staatsbibliothek zu Berlin — Preußischer Kulturbesitz)].

- Гримм, В. К. Сказки, собранные братьями Гриммами / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; иллюстрированные Ф. Грот-Иоганном и Р. Лейвенбером ; пер. с нем. под ред. П. Н. Полевого. — Санкт-Петербург : Издание А. Ф. Маркса, [1893]. — XII, 548 с. : ил., портр. — [Хранится в РГБ].

- Гримм, Я. Сказки : для детей младшего возраста / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм. — Москва : Изд. И. Кнебель, 1918. — 32 с. : ил.

- Гримм, Я. Столик — накройся! : немецкая народная сказка / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; перевод с немецкого С. Г. Займовский ; обложка и марка Л. М. — Москва : Издание Г. Ф. Мириманова, 1923. — 16 с. : ил. — (Мир сказок).

- Гримм, Я. Храбрый портной / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; пересказ А. Введенского ; под общей редакцией С. Я. Маршака ; рисунки В. Васильевой. — Москва ; Ленинград : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1936. — 16 с. : ил. — (Книга за книгой).

- Гримм, Я. Сказки / Братья Гримм ; рис. Н. Гольц ; пересказ А. Введенского ; под ред. С. Маршака. — Москва : Детская литература, 1977. — 48 с. : ил. — (Школьная библиотека для нерусских школ).

- Гримм, Я. Сказки : Эленбергская рукопись 1810 с комментариями / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; пер. А. Науменко; вступит. ст., коммент., библиогр. А. Науменко ; худож. В. Иванюк. — Москва : Книга, 1988. — 444 с. ; ил. — [Хранится в РГБ].

- Гримм, Я. Полное собрание сказок : в 2 т. : Т. 1 / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; пер. с нем., предисл. Э. И. Ивановой ; худ. Е. Залегина. — Москва : Олма-Пресс, 2002. — 477 с. : ил.

- Гримм, Я. Полное собрание сказок : в 2 т. : Т. 2 / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; пер. с нем., предисл. Э. И. Ивановой ; худ. Е. Залегина. — Москва : Олма-Пресс, 2002. — 509 с. : ил.

- Гримм, Я. Лучшие сказки / Я. Гримм, В. К. Гримм ; пер. с нем. Г. Петникова ; худож. А. Архипова. — Москва : Эгмонт Россия Лтд., 2003. — 198 с. : цв. ил.

- Гримм, Я. Полное собрание сказок и легенд в одном томе / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; перевод с нем. П. Полевого и К. Савельева. —Москва : Альфа-Книга, 2009. — 973 с. : ил., портр. — [Хранится в РГБ].

- Гримм, Я. Эльфы и башмачник / братья Гримм ; пер. с нем. Л. Брауде ; худож. О. Ионайтис. — Санкт-Петербург : Азбука, 2010. — 31 с. : ил. — (Мастера книжной иллюстрации).

- Гримм, Я. Золотой гусь и другие сказки / Братья Гримм ; худож. Максим Митрофанов ; [пер. с нем. Г. Петникова]. — Москва : Махаон, 2010. — 95 с. : ил.

- Гримм, В. Сказки / Братья Гримм ; худож. И. Петелина. — Москва : Росмэн, 2011. — 95 c. : ил. — (Золотая библиотека). — [Хранится в РГБ].

- Гримм, В. Храбрый портняжка : сказки / братья Гримм ; перевод с нем. Г. Петникова ; художник Н. Устинов. — Москва : Росмэн, 2013. — 43, 4 с. : цв. ил.

- Гримм, Я. Три сказки о принцессах / братья Гримм ; художник Денис Гордеев ; [перевод с немецкого Г. Петникова, Т. Габбе]. — Москва : Росмэн, 2013. — 44, [3] с. : цв. ил. — (Мастера иллюстрации).

- Гримм, В. Семеро храбрецов. Умная Эльза : сказки / [Вильгельм Гримм, Якоб Гримм] ; рисунки В. Конашевича ; [пересказал с немецкого А. Введенский]. — Москва : Мелик-Пашаев, 2014. — 16 с. : ил.

- Гримм, В. Бременские музыканты : [сказка] / Братья Гримм ; пересказ с немецкого А. Введенского ; художник И. Олейников. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. — [31] с. : ил. — (Образ Речи).

- Гримм, Я. Сказки братьев Гримм / художник Борис Диодоров. — Москва : Мелик-Пашаев, 2016. — 143 с. : цв. ил. — (Художник рисует сказку).

- Гримм, Я. Настоящие сказки братьев Гримм : [полное собрание] / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; перевод с немецкого ; [редактор: Е. Мигунова]. — Москва : Алгоритм, 2017. — 910, [1] с. : ил. — [Хранится в РГБ].

- Гримм, Я. Сказки братьев Гримм / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм. — Москва : Олма : Абрис, 2020. — 256 с. : цв. ил. — (Сказки и мифы народов мира).

- Гримм, Я. Самые лучшие сказки / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; художник Александр Лебедев. — Москва : Вакоша, 2020. — 111 с. : цв. ил. — (Коллекция детской классики).

Братья Гримм / Книги в Национальной электронной детской библиотеке

- Гримм, Я. Народные сказки, собранные братьями Гримм. Т. 1: в 2-х т. с 3 портр. и 87 картинками / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; пер. с нем. Софии Снессоревой. — Санкт-Петербург, 1885. — 356 с. — Оригинал хранится в ГПИБ.

- Былые небылицы / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм, Шарль Перро ; сост. Ал. Алтаев.— Санкт-Петербург : А.Ф. Девриен, 1910. — 68 с. ; ил. — Оригинал хранится в Российской государственной библиотеке.

- Гримм, Я. Бременские музыканты / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; пересказ А. Введенского. — Москва : Детиздат, 1936. — 16 с. — Оригинал хранится в РГДБ.

- Гримм, Я. Ёж и заяц / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; [пересказ А. Введенского. — Москва : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937. — [14 с.] — Оригинал хранится в РГДБ.

- Гримм, Я. Беляночка и Розочка / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; пересказ А. К. Покровской.- Москва : Детиздат, 1937.- 16 с. — Оригинал хранится в РГДБ.

- Гримм, Я. Сказки братьев Гримм / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; пересказ А. Введенского. — Архангельск : Архангельское областное изд-во, 1939. — 44 с. — Оригинал хранится в РГДБ.

- Гримм, Я. Горшок каши / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; [рисунки Е. Ребиковой]. — Москва : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1940. — 11 с. — Оригинал хранится в РГДБ.

- Гримм, Я. Семеро храбрецов; Умная Эльза / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; худож. Владимир Конашевич. — Ленинград : Детгиз, 1957. — 16 с.: ил.

- Гримм, Я. Волшебные сказки Германии / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; перевод с немецкого Петра Полевого ; илл. Евгения Соколова. — Москва : РИПОЛ Классик, 2013. — 161 c. ; цв. ил. — Оригинал хранится в РГДБ.

Братья Гримм / Диафильмы

- Гримм, Я. Бабушка-метелица / Якоб Гримм, Вильгельм Гримм ; рисунки Н. Ходатаева и Ольги Фавр. — Москва : Диафильм, 1949. — 1 дф. ( кд.). — Оригинал хранится в частной коллекции.

- Гримм, Я. Бременские музыканты / Якоб Гримм, Вильгельм Гримм ; худож. Л. Муратова. — Ленинград ; Москва : Диафильм, 1969. — 1 дф. (37 кд.). — Оригинал хранится в РГДБ.

- Гримм, Я. Король–Дроздобород / Якоб Гримм, Вильгельм Гримм ; худож. Л. Муратова. — Москва : Диафильм, 1971. — 1 дф. (49 кд.). — Оригинал хранится в РГДБ.

- Гримм, Я. Белоснежка / Якоб Гримм, Вильгельм Гримм ; худож. Р. Былинская. — Москва : Диафильм, 1990. — 1 дф. (41 кд.). — Оригинал хранится в РГДБ.

- Гримм, Я. Госпожа Метелица / Якоб Гримм, Вильгельм Гримм ; худож. С. Аристакесова. — Москва : Диафильм, 1990. — 1 дф. (33 кд.). — Оригинал хранится в РГДБ.

О жизни и творчестве

- Bluhm, L. Die Brüder Grimm und der Beginn der Deutschen Philologie / Lothar Bluhm. — Hildesheim : Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 1997. — 423 S.

- Bottingheimer, R. B. Grimms’ bad girls & bold boys: The moral & social vision of the tales / R. B. Bottingheimer. — New Haven ; L.: Yale Univ. press, 1987. — XV, 211 p.

- Denecke, L. Jacob Grimm und sein Bruder Wilhelm. J.B. / Ludwig Denecke. — Stuttgart : Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1971. — 227 S.

- Freund, W. Deutsche Märchen: Eine Einführung / W. Freund. — München: Fink, 1996. — 198 S.

- Grass, G. Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung / Günter Grass. — Göttingen : Steidl, 2010. — 360 S.

- Kaiste, J. Das eigensinnige Kind: Schrecken in pad. Warnmarchen der Aufklarung u. der Romantik / J. Kaiste. — Uppsala: Uppsala univ., 2005. — 193, [2] S., Ill. — (Acta Univ. Upsaliensis. Studia Germanica Upsaliensia; 49).

- Martus, St. Die Brüder Grimm. Eine Biographie / Steffen Martus. — Berlin : Rowohlt-Verlag, 2009. — 608 S.

- Postma, H. … dann leben sie noch heute! (Über die Gelehrten, Volkskundler und Märchen=Sammler Jacob & Wilhelm Grimm) / Heiko Postma. — Hannover : jmb-Verlag, 2008. — 66 S.

- Schede, H.-G. Die Brüder Grimm — Eine Biographie / Hans-Georg Schede. — Hanau : CoCon-Verlag, 2009. — 191 S.

- Tatar, M. The hard facts of the Grimms’ fairy tales / M. Tatar. — Princeton (N.J.): Princeton univ. press, 1987. — XXIV, 277 p., ill.

- Venzke, A. Die Brüder Grimm und das Rätsel des Froschkönigs / Andreas Venzke. — Würzburg : Arena-Verlag, 2012. — 111 S.

- Брауде, Л. Ю. Мастера старинной речи // О литературе для детей. — 1986. — Вып. 29. — С. 135–146.

- Брауде, Л. Ю. Скандинавские фольклористы и братья Гримм // Первые Скандинавские чтения : Этнографические и культурно-исторические аспекты : [материалы симпозиума, 16-19 апреля 1996 г.] / Российская акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. *Петра Великого (Кунсткамера). — Санкт-Петербург : МАЭ РАН, 1997. — С. 209–212.

- В. Гумбольдт и братья Гримм — труды и преемственность идей / Под ред. Рождественского Ю.В., Шпроя А.; МГУ им М.В.Ломоносова. Каф. общ., сравн.-ист. и прикл. языкознания Филол. фак. — М.: Изд-во Моск.ун-та, 1987. — 187 с.

- Власова, М. М. Шестеро из одного стручка: Из жизни семейства Гриммов / М. М. Власова // Детская литература. — 1995. — № 1/2. — С. 26–32.

- Власова, М. М. Сколько же было братьев Гримм: К проблеме взаимодействия фольклора и литературы / М. М. Власова // Текст и контекст: жанрово-стилевые взаимодействия в зарубежной литературе XIX-XX веков : Сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т; [Редкол.: *В.А. Миловидов (отв. ред.) и др.]. — Тверь : ТГУ, 1991. — С. 112–118.

- Волков, А. В. Страшные немецкие сказки / Александр Волков. — М.: Вече, 2014. — 383 с., ил. — (Мир неведомого).

- Герстнер, Г. Братья Гримм / Г. Герстнер ; пер. с нем. Е. Шеншина ; предисл. и коммент. Г. Шевченко. — Москва : Молодая гвардия, 1980. — 271 с., 17 л. ил. — (Жизнь замечательных людей).

- Детям о писателях : зарубежные писатели: Андерсен, Барри, Верн, Гауф, Гофман, братья Гримм, Дефо, Дюма и др. / гл. ред. Д. К. Никитин. — М. : Стрелец, 2007. — 54, [1] с. : портр. ; 2.

- Клокова, Е. Конкуренты-однофамильцы: Братья Гримм vs Альберта Людвига: К 200-летию выхода в свет первого издания «Детских и семейных сказок» / Е. Клокова // Библиотечное дело. — 2012. — № 23. — С. 13–19.

- Кобленкова, Д. Отечественные экранизации «Сказок» братьев Гримм / Д. Кобленкова // Немецкая литературная классика на русском экране и русская на немецком : Материалы международной литературной конференции / сост. В. А. Мильдон. — Москва : ВГИК, 2013. — С. 36–46.

- Лужбина, С. Якоб Гримм — ученый, писатель и… библиотекарь / С. Лужбина // Библиополе. — 2005. — № 3. — C. 49–51.

- Махов, А. Якоб Гримм / А. Махов // Вопросы литературы. — 2015. — № 4. — С. 269–280.

- Науменко, А. Второе открытие гриммовских сказок // Гримм, Я. Сказки : Эленбергская рукопись 1810 с комментариями / Вильгельм Гримм, Якоб Гримм ; пер. А. Науменко; вступит. ст., коммент., библиогр. А. Науменко ; худож. В. Иванюк. — Москва : Книга, 1988. — С. 9–95.

- Нужная, Т. В., Куница, Р. В. Эволюция мифологического сюжета: от братьев Гримм к Морису Метерлинку / Т. В. Нужная, Р. В. Куница // Романский коллегиум : сборник междисциплинарных научных трудов / [отв. ред.: С. Л. Фокин, Н. В. Голотвина]. — Вып. 2. — Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 2009. — С. 77–81.

- Перфилова, Т. Б.; Новиков, М. В. Рецепции культурологических идей Я. Гримма в фольклорно-мифологических исследованиях Ф. И. Буслаева / М. В. Новиков, Т. Б. Перфилова // Ярославский педагогический вестник. — 2017. — № 1. — С. 294–305.

- Ракитина, О. Н. Представление о лесе в немецкой и русской фольклорных картинах мира : (На материале «Народных русских сказок» А.Н. Афанасьева и сборника сказок братьев Гримм) / О. Н. Ракитина // Социальная власть языка : сборник научных трудов / редакционная коллегия : Л. И. Гришаева (ответственный редактор) [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный университет, 2001 — C. 55–58.

- Скурла, Г. Братья Гримм. Очерк жизни и творчества ; пер. с нем. / Герберт Скурла ; предисл. А. Гугнина. — Москва : Радуга, 1989. — 302, [2] с., [16] л. ил.

- Хэмлет, Т. Ю. Сказка братьев Гримм «Три птички» / Т. Ю. Хэмлет // Образ народной культуры в литературе. — Чебоксары : Изд-во Чувашского государственного педагогического университета., 2016. — С. 24–32.

- Бременским музыкантам — 200 лет. — Текст : электронный // Deutsche Welle.

- Жили-были… В Гамбурге открывается музей братьев Гримм. — Текст : электронный // Deutsche Welle.

- Сайт дома-музея братьев Гримм в г. Штайнау (на немецком языке). — Текст : электронный.

- Сайт музейного комплекса, посвященного братьям Гримм в г. Кассель (на немецком языке). — Текст : электронный.

- Сайт, посвящённый жизни и творчеству братьев Гримм (на немецком языке). — Текст : электронный.

- Сказки братьев Гримм на сайте Literaturnetz.org (на немецком языке). — Текст : электронный.

- Сказки братьев Гримм на сайте НЭДБ. — Текст : электронный.

- Страница братьев Гримм на сайте Projekt-Gutenberg.org (на немецком языке). — Текст : электронный.

Гримм / Экранизации

- Страница Вильгельма Гримма на сайте «Кинопоиск». — Текст : электронный // Кинопоиск.

- Страница Якоба Гримма на сайте «Кинопоиск». — Текст : электронный // Кинопоиск.

Гримм / Памятники, музеи

- Более 200 улиц и площадей в Германии носят имя братьев Гримм.

- Памятник братьям Гримм перед ратушей в г. Ханау. Скульптор Сириус Эберле, архитектор Фридрих фон Тирш. 1896.

- Дом-музей братьев Гримм в г. Штайнау, открыт в 1998 г.

- Grimmwelt Kassel — музейный комплекс, посвященный братьям Гримм, в г. Кассель, открыт в 2014 г.

«Ñî âðåìåíåì îïèøó Âàðøàâó.

Äî ñåé ïîðû íàçûâàþ å¸ åâðîïåéñêîþ

Êîñòðîìîþ».

Âÿçåìñêèé Ï.À.

À. Âàðøàâà 1818.

«Óæå äàâíî ìåæäó ñîáîþ

Âðàæäóþò ýòè ïëåìåíà.

Íå ðàç êëîíèëàñü ïîä ãðîçîþ

Òî èõ, òî íàøà ñòîðîíà».

Ïóøêèí À. Ñ.

ß Áåíêåíäîðô Àëåêñàíäð Õðèñòîôîðîâè÷, øåô Êîðïóñà Æàíäàðìîâ è ãëàâà òðåòüåãî Îòäåëåíèÿ Êàíöåëÿðèè Åãî Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà.

ß íå îäèí ðàç äîêàçûâàë âåðíîñòü ïðåñòîëó.

Áûë ó÷àñòíèê ýêñïåäèöèé ïî îêðàèíàì èìïåðèè: Çàïàäíàÿ è Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü, Êàâêàç, èíñïåêöèÿ íà îñòðîâ Êîðôó.

Âîåâàë íà Áàëêàíàõ ñ òóðêàìè, à çàòåì ñ ôðàíöóçàìè â Öåíòðàëüíîé Åâðîïå. Âûïîëíÿë äèïëîìàòè÷åñêèå ïîðó÷åíèÿ â Ïàðèæå.

Ëåòîì 1812 ãîäà ìíå äîâåðÿëè âàæíåéøèå äîêóìåíòû îòñòóïàþùèõ àðìèé. ×åðåç ìåíÿ øëî âçàèìîäåéñòâèå. Îáñòàíîâêà ìåíÿëàñü ñ áûñòðîòîé è íå â íàøó ïîëüçó. Ðàáîòà ìîÿ çàêëþ÷àëà áîëüøîé ðèñê óòðàòû âàæíåéøèõ ñåêðåòíûõ äîêóìåíòîâ. Ïîðîé ñëó÷àéíîñòü âûðó÷àëà ìåíÿ è ìîþ íåáîëüøóþ îõðàíó.

Çàòåì, êîãäà íàøè àðìèè ñîåäèíèëèñü, ìîÿ êàâàëåðèéñêàÿ ãðóïïà ñòàëà äåéñòâîâàòü â òûëó ó íåïðèÿòåëÿ, è ñòàëà îäíîé èç ïåðâûõ ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ.

Ïîñëå çàíÿòèÿ ôðàíöóçàìè Ìîñêâû ìû îòîøëè â ìîñêîâñêèå ïðèãîðîäû. Íàøè êàâàëåðèéñêèå ïîëêè è òâåðñêîå îïîë÷åíèå îêàçàëèñü åäèíñòâåííîé ñèëîé, íå ïðîïóñêàâøåé âðàãà íà Ïåòåðáóðã è ßðîñëàâëü.

Ñ óõîäîì ôðàíöóçîâ ÿ ñòàë ïåðâûì êîìåíäàíòîì Ìîñêâû, à çàòåì ïðîøåë Åâðîïó äî Ïàðèæà.

Êàê èçâåñòíî, íåìöû õîðîøè äëÿ íà÷àëüñòâà, òåì, ÷òî âñÿêóþ ðàáîòó èñïîëíÿþò õîðîøî, è ïîòîìó ðîññèéñêèå ñàìîäåðæöû âñåãäà ïðèãëàøàëè íàñ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó.

ß íå èñêëþ÷åíèå. Íàïðàâëÿë óñèëèÿ íà ïîëüçó äåëà è ñëåäîâàë ïðàâèëó: äåëàé, ÷òî äîëæíî, à òàì áóäü, ÷òî áóäåò.

Íèêòî íå ìîã îáâèíèòü ìåíÿ â ïðåäâçÿòîñòè, â èçëèøíåé æåñòîêîñòè, è â äåéñòâèÿõ íåïðàâîìåðíûõ.

×òî êàñàåòñÿ âåðíîñòè ïðåñòîëó, âåñü äåíü 14 äåêàáðÿ 1825 ãîäà ÿ íàõîäèëñÿ ðÿäîì ñ èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì Ïàâëîâè÷åì.

Ñîáûòèÿ, â êîòîðûõ ÿ ïðèíèìàë ó÷àñòèå èëè áûë ñâèäåòåëåì, íåîäíîêðàòíî îïèñàíû è ïîëó÷èëè îáúÿñíåíèå.

Íî ìîè âîñïîìèíàíèÿ òàêæå ïîëåçíû: ýòî íàáëþäåíèÿ ðóññêîãî îôèöåðà, è êàê áû èçíóòðè. Èíòåðåñíûìè áóäóò è íåêîòîðûå ìîè ðàññóæäåíèÿ.

Âîñïîìèíàíèÿ íå ìîãóò áûòü ñîâåðøåííî òî÷íûìè, îíè ïîñòðîåíû íà çàìåòêàõ íåðåãóëÿðíûõ è ïèñàííûõ óðûâêàìè êàê âî âðåìÿ óêàçàííûõ ñîáûòèé òàê è ìíîãî ëåò ñïóñòÿ.

Ìåìóàðû ñîáðàíû â äâóõ ïîðòôåëÿõ: âñåãî 35 òåòðàäåé íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå.

Ïîñëå òîãî, êàê ÿ óéäó èç æèçíè, èõ èçó÷èò îòâåòñòâåííûé ÷èíîâíèê, êîòîðîìó ïîðó÷àò ðàçáèðàòü áóìàãè â ìîåì êàáèíåòå íà Ôîíòàíêå 16.

Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî ãîñóäàðü ïîæåëàåò îçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè. Òîëüêî îí, à íå àâòîð, ìîæåò ñòàâèòü âîïðîñ î ïîëíîé ïóáëèêàöèè ìîèõ âîñïîìèíàíèé.

Õàðàêòåð ìîåãî ïîñëåäíåãî íàçíà÷åíèÿ òàêîâ, ÷òî ÿ ëè÷íî çíàë ãîñïîä Ãðèáîåäîâà, Ïóøêèíà è Ëåðìîíòîâà.

Ó âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ áûëè îñîáûå îòíîøåíèÿ ñ âëàñòüþ. È ýòî ïîñëóæèò çíà÷èòåëüíûõ ñîêðàùåíèé ïðè ïóáëèêàöèè, ìîæåò ñëó÷èòüñÿ òàê, ÷òî óêàçàííûå èìåíà âîîáùå íå áóäóò óïîìèíàòüñÿ.

×òî êàñàåòñÿ Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà, íà ìîé âçãëÿä, ýòî áûë äåëüíûé ÷åñòíûé è îòêðûòûé ÷åëîâåê è ïîòîìó íàøè ñ íèì îòíîøåíèÿ áûëè ðîâíûìè è äîâåðèòåëüíûìè.

Áóäó÷è â êóðñå åãî ëèòåðàòóðíûõ íà÷èíàíèé ïîðîé ÿ ñòàíîâèëñÿ êàê áû åãî êóðàòîðîì, âûñòóïàÿ ïîñðåäíèêîì ìåæäó Ïóøêèíûì, Ãîñóäàðåì è ìèíèñòðîì íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ ãîñïîäèíîì Óâàðîâûì è íå îäèí ðàç ïðèêëàäûâàë óñèëèÿ, ÷òîáû ðåøèòü âîïðîñ â ïîëüçó Ïóøêèíà èëè ñìÿã÷èòü íàïðÿæåíèå ìåæäó íèìè.

Òî, ÷òî ÿ ïðåäëàãàþ íèæå ÷àñòü ìîèõ âîñïîìèíàíèé. Îíè, çà äàâíîñòüþ ëåò, à òàêæå ìîè ðàçìûøëåíèÿ è îöåíêè íå ïðèíåñóò âðåäà íè ãîñóäàðñòâåííûì èíòåðåñàì, íè ïðàâÿùåé ôàìèëèè.

Ðå÷ü ïîéäåò î íåáîëüøîì ïðîèçâåäåíèè Ïóøêèíà. «Ñêàçêå î ðûáàêå è ðûáêå».

Ïðîèçâåäåíèå êîòîðîå ñðàçó ñòàëî íàðîäíûì.

Ñêàæó ñðàçó: ïðîèçâåäåíèå íåïðîñòîå. Îñòðîå è îïàñíîå. Ñâîåãî ðîäà áàñíÿ íà ïîëèòè÷åñêóþ òåìó. Àâòîð ïî ðÿäó ïðè÷èí âûíóæäåí ìàñêèðîâàòü ñîáûòèÿ è íàñòðîåíèÿ â îáùåñòâå.

Òàêîé ñïîñîá èçîáðàæåíèÿ, äîëæíî áûòü, — ïðèçíàê âåëèêîãî ìàñòåðñòâà. Ïðîñòîé ÷èòàòåëü áóäåò ïåðåæèâàòü, íåãîäîâàòü èëè âîñõèùàòüñÿ, íî òåì è îñòàíåòñÿ äîâîëåí. È óæ íèêàê íå áðîñèòñÿ â ïîèñêè, îò÷åãî è çà÷åì íàïèñàíî.

Ýòî ñäåëàþ ÿ. ß âñå-òàêè ãëàâíûé ïîëèöåéñêèé ñòðàíû.

Òàêîâà ðàáîòà ñëåäîâàòåëÿ — äîçíàâàòåëÿ: óñòàíîâèòü èñòèííûå ïðè÷èíû ñîáûòèé, ïóñêàé îíè íåïðîñòûå, íå î÷åâèäíûå è ïîðîé ñêðûòû äàâíîñòüþ ëåò.

Ó áðàòüåâ Ãðèìì åñòü ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå.

Ñòàðîìó ðûáàêó íà óäî÷êó ïîïàëàñü âîëøåáíàÿ ðûáà-êàìáàëà. Î÷óòèâøèñü â íåâîëå, îíà ñîãëàñíà äàòü ðûáàêó âñå, ÷òî îí ïîïðîñèò, ëèøü áû îñòàòüñÿ íà ñâîáîäå.

Äîáðîäóøíûé ðûáîëîâ îòïóñêàåò ðûáó áåçî âñÿêîãî âûêóïà.

Êàçàëîñü áû, íè÷åãî îñîáåííîãî. Ïóøêèí ïåðåâåë ñêàçêó ñ íåìåöêîãî ÿçûêà íà ðóññêèé, è êîå — ÷òî â íåé èçìåíèë.

Ðûáà áûëà íå ïðîñòàÿ, à âîëøåáíàÿ, îêàçàëîñü, ÷òî êàìáàëà -çàêîëäîâàííûé ïðèíö.

Ó ðûáàêà åñòü æåíà Èëüçåáèëü. Îíà ïîíèìàåò, ÷òî ðûáà ìîæåò ñäåëàòü äëÿ íèõ ìíîãîå, è ïîòîìó ðûáà÷êà ãîíèò ìóæà ñíîâà íà áåðåã, ïîïðîñèòü æèëüå ïîëó÷øå.

Ðûáàê ïðîèçíîñèò çàêëèíàíèå:

×åëîâå÷åê, Òèìïå-Òå,

Ðûáà-êàìáàëà â âîäå,

Èëüçåáèëü, ìîÿ æåíà,

Ïðîòèâ âîëè øëåò ìåíÿ.

íîâàÿ èçáà íóæíà ìîåé æåíå…

Çàêëèíàíèå ïåðåâîäèëè è ïî — äðóãîìó:

Ðûáêà, ðûáêà, ðûáèíüêà,

Òû ìîÿ ìîðñêàÿ êàìáàëà,

Ñ ïðîñüáîé ê òåáå æåíà,

Ïðîòèâ âîëè øëåò ìåíÿ.

Âîëøåáíàÿ ðûáà òîò÷àñ èñïîëíÿåò ïîæåëàíèå, è Èëüçåáèëü ñî ñâîèì ðûáàêîì ïîëó÷àþò íîâûé äîì.

Ïðîõîäèò íåìíîãî âðåìåíè, è ðûáà÷êå âìåñòî äîìà ïîíàäîáèëñÿ êàìåííûé çàìîê. Ðûáàê ñíîâà èäåò ê ìîðþ, ïðîèçíîñèò çàêëèíàíèå è íîâóþ ïðîñüáó ñâîåé æåíû.

Ðûáà ñíîâà èäåò íàâñòðå÷ó.

Èëüçåáèëü óæå íå ìîæåò îñòàíîâèòüñÿ. Îíà õî÷åò ñòàòü êîðîëåâîé, çàòåì êàéçåðîì, çàòåì ðèìñêèì ïàïîé. È âñÿêèé ðàç å¸ ïðèõîòè èñïîëíÿþòñÿ.

Âîò òîëüêî ìîðå ñ êàæäûì ðàçîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ìðà÷íûì è áóðíûì.

Êîãäà ðûáà÷êà çàõîòåëà ñòàòü Ãîñïîäîì Áîãîì, ó êàìáàëû çàêîí÷èëîñü òåðïåíèå, è Èëüçåáèëü, è âìåñòå ñ íåé ðûáàê ïîòåðÿëè âñå, ÷òî îíè ïîëó÷èëè ðàíüøå.

Îíè âåðíóëèñü â ñâîé áåäíûé äîìèê.

Òàêîâ èñõîäíûé ìàòåðèàë. Èçâåñòíî, ÷òî ïîýò äîëãî ðàáîòàë íàä ñêàçêîé. À ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò ïóøêèíñêîãî ïåðåâîäà âûãëÿäåë èíà÷å, ãîðàçäî áëèæå ê òåêñòó áðàòüåâ Ãðèìì.

Âîò ÷àñòü åãî:

Ïðèâîäÿò ñòàðèêà ê öàðèöå,

Ãîâîðèò ñòàðèêó ñòàðóõà:

«Íå õî÷ó ÿ áûòü âîëüíîþ öàðèöåé,

ß õî÷ó áûòü ðèìñêîþ ïàïîé!»

Ñòàðèê íå îñìåëèëñÿ ïåðå÷èòü,

Íå äåðçíóë ïîïåð¸ê ñëîâà ìîëâèòü.

Ïîø¸ë îí ê ñèíåìó ìîðþ,

Âèäèò: áóðíî ÷¸ðíîå ìîðå,

Òàê è õîäÿò ñåðäèòûå âîëíû,

Òàê è âîþò âîåì çëîâåùèì.

Ñòàë îí êëèêàòü çîëîòóþ ðûáêó.

«Äîáðî, áóäåò îíà ðèìñêîþ ïàïîé».

Âîðîòèëñÿ ñòàðèê ê ñòàðóõå.

Ïåðåä íèì ìîíàñòûðü ëàòûíñêèé,

Íà ñòåíàõ ëàòûíñêèå ìîíàõè

Ïîþò ëàòûíñêóþ îáåäíþ.

Ïåðåä íèì âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ.

Íà ñàìîé âåðõíåé íà ìàêóøêå

Ñèäèò åãî ñòàðàÿ ñòàðóõà.

Íà ñòàðóõå ñàðà÷èíñêàÿ øàïêà,

Íà øàïêå âåíåö ëàòûíñêèé,

Íà âåíöå òîíêàÿ ñïèöà,

Íà ñïèöå Ñòðîôèëóñ ïòèöà.

Ïîêëîíèëñÿ ñòàðèê ñòàðóõå,

Çàêðè÷àë îí ãîëîñîì ãðîìêèì:

«Çäðàâñòâóé òû, ñòàðàÿ áàáà,

ß, ÷àé, òâîÿ äóøåíüêà äîâîëüíà?»

Ïîÿñíåíèå. Ñòðîôèëóñ, èëè êðàïèâíèê, — íåáîëüøàÿ ïòèöà, ðàçìåðàìè ìåíüøå âîðîáüÿ, ðàñïðîñòðàíåííàÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ.

Îñíîâíîå ìåñòî îáèòàíèÿ çàðîñëè êðàïèâû, à òàêæå ìàëèííèêè, ïàïîðîòíèêè, áóðåëîìû.

Êðàïèâíèê æèâåò ñêðûòíî, áûñòðî ïåðåìåùàåòñÿ. Ãðîìêî è êðàñèâî ïîåò, îí ñîïåðíèê ñîëîâüÿ. Ïåñíè ýòîé ïòè÷êè çâó÷àò ïî-ðàçíîìó â Ñåâåðíîé Àìåðèêå è â Åâðîïå. Åâðîïåéñêèé êðàïèâíèê ïîåò ëó÷øå: áîëåå êðàñèâî è ìåëîäè÷íî. Ïåðåä òåì, êàê ñïåòü, ïòè÷êà óñàæèâàåòñÿ íà íèæíèå âåòêè äåðåâüåâ èëè íà âîçâûøåíèå. Ñâîè ïåñíè êðàïèâíèê ðåçêî îáðûâàåò è ïðîâîðíî óáåãàåò â çàðîñëè.

Íàðîäû ðàçíûõ ñòðàí îòíîñèëèñü ê ýòîé ïòè÷êå íåîäèíàêîâî. Îäíè ñ÷èòàëè å¸ öàðåì ïòèö, äðóãèå, íàîáîðîò, ïðèíîñèëè â æåðòâó áîãàì è óáèâàëè ïî ïðàçäíèêàì.

Ëåòàòü êðàïèâíèê íå ëþáèò, åñëè ëåòèò, òî íåäàëåêî. Åñòü êðàïèâíèêè, ñîâñåì íå óìåþùèå ëåòàòü. Ñòàíîâÿòñÿ äîáû÷åé äëÿ êðûñ è êîøåê.

Ñîãëàñíî ëåãåíäå, ïòèöû ðåøèëè óñòàíîâèòü, êòî èç íèõ âçëåòèò âûøå. Ó êðàïèâíèêà íå áûëî øàíñîâ, íî îí ñõèòðèë, ñïðÿòàëñÿ â ïåðüÿõ îðëà.

Îðåë ïîäíÿëñÿ âûøå äðóãèõ è òîðæåñòâîâàë ïîáåäó, êàê âäðóã èç åãî ïåðüåâ âûñêî÷èëà ïòè÷êà è ïîäíÿëàñü åù¸ âûøå.

Âîò òàêóþ àâàíòþðíóþ ïòèöó ââîäèë â ñêàçêó Àëåêñàíäð Ïóøêèí.

Íî òàêîé âàðèàíò áûë â ñàìîì íà÷àëå. Ïîñëå ðàçäóìèé Ïóøêèí îòêàçàëñÿ îò ñòðàôèëóñà è ëàòèíñêèõ (êàòîëè÷åñêèõ) ïîäðîáíîñòåé.

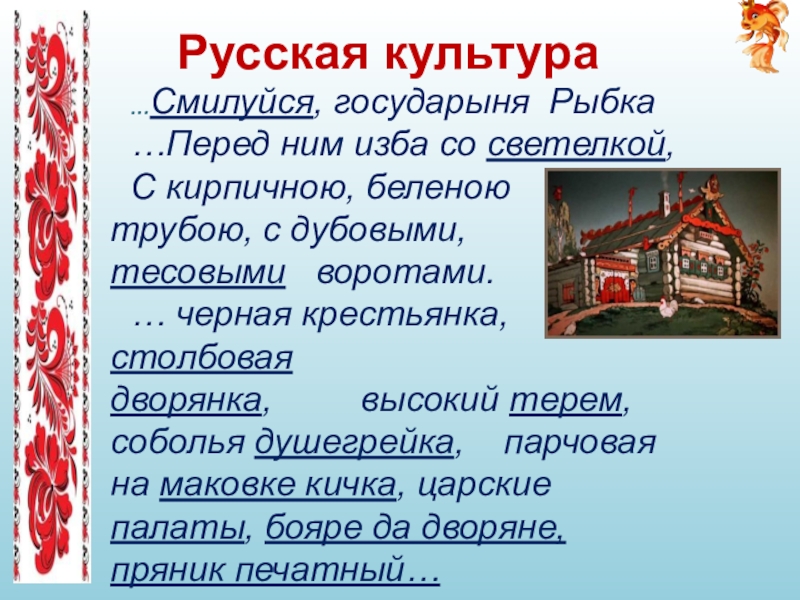

Ìåñòîì äåéñòâèÿ ñòàíîâèòñÿ Ðîññèÿ.

Ñâåòåëêà, êðàñíûå ñàïîæêè, áîÿðå, ñóäàðûíÿ-äâîðÿíêà, ñòðàæà ñ òîïîðèêàìè.

Ñòàðèê ñî ñòàðóõîé ïðîæèâàþò â âåòõîé çåìëÿíêå. Ñòàðèê íåâîäîì ëîâèò ðûáó, à ñòàðóõà ïðÿäåò ñâîþ ïðÿæó. Îíè íàñòîëüêî áåäíû, ÷òî íå èìåþò âîçìîæíîñòè êóïèòü íîâîå êîðûòî.

È âîò îäíàæäû ñòàðèê ïîéìàë è âîëøåáíóþ çîëîòóþ ðûáêó è îòïóñòèë â ìîðå.

Íàäî áû ïîïðîñèòü ó íå¸ õîòü ÷òî-òî. È ñòàðóõà ïðîñèò íîâîå êîðûòî, ñòàðîå — òî ñîâñåì ðàçâàëèëîñü. Ðûáàê óõîäèò íà áåðåã, è ðûáêà, êîíå÷íî æå, äàåò åé íîâîå êîðûòî.

Çàòåì ñòàðóõà ïðîñèò ó ðûáêè íîâóþ èçáó è ïîëó÷àåò å¸. Âõîäèò âî âêóñ è òðåáóåò îò ðûáêè òðåáîâàíèÿ ñòàòü äâîðÿíêîé, à ïîòîì âîëüíîþ öàðèöåé.

Êàçàëîñü áû, çîëîòàÿ ðûáêà äàâíî ñâîáîäíà; îíà óæå äîñòàòî÷íî âûïîëíèëà êàïðèçîâ ñòàðóõè. Èñïîëíÿòü èëè íåò íîâóþ ïðèõîòü — äåëî äîáðîâîëüíîå, íî âñå ïðîñüáû íåóêëîííî èñïîëíÿþòñÿ.

Ïîðàæàåò ïîâåäåíèå ðûáàêà. Åãî áåçóñëîâíîå ïîä÷èíåíèå ñòàðóõå, êîòîðàÿ ïîòåðÿëà âñÿêóþ ìåðó. Ðûáàê òîëüêî æàëóåòñÿ ðûáêå íà êàïðèçû ñâîåé æåíû:

Ñìèëóéñÿ, ãîñóäàðûíÿ ðûáêà!

Ïóùå ïðåæíåãî ñòàðóõà âçäóðèëàñü,

Íå äàåò ñòàðèêó ìíå ïîêîþ:

Óæ íå õî÷åò áûòü îíà êðåñòüÿíêîé,

Õî÷åò áûòü ñòîëáîâîþ äâîðÿíêîé

Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò, íèêàê íå ìîæåò íðàâèòüñÿ çîëîòîé ðûáêå. Ìîðå âñå áîëåå áóðëèò è òåìíååò.

Êîãäà æå ñòàðóõà çàõîòåëà ñòàòü «âëàäû÷èöåé ìîðñêîþ», äà ÷òîáû ðûáêà áûëà ó íåå â óñëóæåíèè, íà ìîðå ðàçûãðàëñÿ íàñòîÿùèé øòîðì.

Çäåñü òåðïåíèå ó ðûáêè êîí÷àåòñÿ, è îíà âîçâðàùàåò ñòàðóõó, è çàîäíî ðûáàêà ê ðàçáèòîìó êîðûòó.

Ðàáîòà íàä ñêàçêîé ïðîäîëæàëàñü íåñêîëüêî ëåò. Àâòîð øëèôîâàë å¸, ïðèáëèæàÿ ê ðóññêîìó ÷èòàòåëþ.

×òî áûëî ïðè÷èíîé ñòîëü äëèòåëüíîãî òðóäà?

Äðóãîé âîïðîñ: ïî÷åìó ñðåäè ìíîæåñòâà ñêàçîê áðàòüåâ Ãðèìì Ïóøêèí âûáðàë èìåííî ýòî ïðîèçâåäåíèå?

Âîçðàçÿò: ó Ïóøêèíà åñòü åù¸ îäíà ñêàçêà, îñíîâàííàÿ íà ãðèììîâñêèõ ìîòèâàõ: «Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå è ñåìè áîãàòûðÿõ».

Âìåñòî ñåìè êàðëèêîâ è Áåëîñíåæêè ïîýò ââîäèò ñåìü óäàëûõ ðàçáîéíèêîâ, íàäî ïîëàãàòü, ÷åðêåñîâ: ýòî âïå÷àòëåíèÿ îò ïóòåøåñòâèÿ Ïóøêèíà íà Êàâêàç. Îñòàëüíîå àòðèáóòû õîðîøî èçâåñòíûå: âîëøåáíîå çåðêàëüöå, çëàÿ ìà÷åõà, îòðàâëåíèå è ñîí öàðåâíû ñ ÷óäåñíûì ïðîáóæäåíèåì.

Ïðîæèâè Ïóøêèí äîëüøå, îí íåïðåìåííî ïðîäîëæèë áû ïåðåâîäû íåìåöêèõ ñêàçîê. Íàïðèìåð, ïî÷åìó íå íàïèñàòü ìîðàëèçóþùèå ñòèõè íà òåìó «Êðàñíàÿ Øàïî÷êà», ïî ïðî÷òåíèè êîòîðûõ íåâèííûì äåâóøêàì ñëåäóåò ðàçîáèðàòüñÿ, íå ñêðûâàåòñÿ ëè â èõ èçáðàííèêå ñàìûé íàñòîÿùèé âîëê?

Îí ìîã íàïèñàòü è ñòèõè ïðî «Çîëóøêó». Çà å¸ íàðÿäíûå òóôåëüêè è êðîõîòíûå íîæêè. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ áûë ïîêëîííèêîì ìèíèàòþðíûõ æåíñêèõ íîæåê!

Îäíàêî îí âûáðàë «Ñêàçêó î ðûáàêå è ðûáêå» è äîëãóþ ðàáîòó íàä å¸ èçìåíåíèåì. Êàê áóäòî ó ñêàçêè áûë êàêîé-òî îñîáûé ñìûñë.

È âîò ÷òî ëþáîïûòíî. Ïåðâîíà÷àëüíî ñêàçêà äîëæíà áûëà âûéòè â ñîñòàâå «Ïåñåí çàïàäíûõ ñëàâÿí» êàê 18 — ÿ ïåñíü ñåðáñêàÿ. Íî Ïóøêèí íàïå÷àòàë å¸ îòäåëüíî.

«Ïåñíè çàïàäíûõ ñëàâÿí» íàðîäíûå ëåãåíäû â ñòèõàõ, îíè èìåëè îäèíàêîâîå ïðîèñõîæäåíèå, ñâÿçàííîå ñ èìåíåì Ïðîñïåðà Ìåðèìå. «Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå» — íå÷òî äðóãîå.

Ïóøêèí óñèëèâàåò èäåþ ñêàçêè, ââîäÿ ðàçáèòîå êîðûòî êàê çàêîíîìåðíûé ðåçóëüòàò íåáëàãîäàðíîñòè è çàâûøåííûõ òðåáîâàíèé.

Ñêàçêà áûëà âîñïðèíÿòà ñ èíòåðåñîì. Â íåé ñòàðàëèñü íàéòè ïîõîæèå ñîáûòèÿ íåäàâíåé èñòîðèè.

Èìïåðàòîð Íàïîëåîí ïîêàçàë ñåáÿ íà ðåäêîñòü óäà÷ëèâûì ïîëêîâîäöåì. Êàçàëîñü, íèêòî, è íè÷òî íå ìîãëî óñòîÿòü ïåðåä íèì. Åãî æåëàíèÿ íåïðåìåííî ñáûâàëèñü. È íàäî áû çàâîåâàòåëþ îñòàíîâèòüñÿ. Îäíàêî Áîíàïàðò äâèíóëñÿ íà Ìîñêâó, ÷òîáû îòòóäà îáúÿâèòü ñâîþ âîëþ íàðîäàì Åâðîïû.

×åì âñå çàêîí÷èëîñü èçâåñòíî. Âåëèêàÿ àðìèÿ Íàïîëåîíà îñòàëàñü â ñíåãàõ Ðîññèè, à ñàìîãî ãåðîÿ ñîñëàëè íà ìàëåíüêèé îñòðîâ â Àòëàíòè÷åñêîì îêåàíå.

Ìíîãîå âåðíî. Íàêàçàíà ÷åëîâå÷åñêàÿ ãîðäûíÿ è íåóåìíûå æåëàíèÿ.

Íî íå òîò õàðàêòåð. Áîíàïàðò ïðîñâåùåííûé âîèí, ïóòåøåñòâåííèê: Èòàëèÿ, Åãèïåò, Ðîññèÿ

À â ñêàçêå îãðàíè÷åííàÿ ñòàðóõà ïîëó÷àåò áëàãà áåç âñÿêèõ òðóäîâ è ðèñêîâ.

È ñ ðûáàêîì ïðîáëåìà. Æàëêèé è ïîêîðíûé ñëóãà

Íå òàêèìè áûëè ñîëäàòû è îôèöåðû Íàïîëåîíà! Îíè ñ áîëüøîé îõîòîé âûïîëíÿëè ïðèêàçû èìïåðàòîðà è òîæå ëþáèëè ðèñê.

Íàäî äîïóñòèòü, ÷òî ñêàçêà ñîäåðæàëà êàêèå-òî îñîáåííûå îáùåñòâåííûå íàñòðîåíèÿ. Èíà÷å òðóäíî îáúÿñíèòü, ïî÷åìó Ïóøêèí, íåóñòàííî ðàáîòàÿ è ìåíÿÿ äåòàëè, ñîõðàíÿë äóõ ñêàçêè.

Êàêèå íàñòðîåíèÿ è êàêèå ñîáûòèÿ ïîñëóæèëè ïîâîäîì?

Ñíîâà ê ñêàçêå.

íåé åñòü îùóùåíèå íàäóìàííîñòè è àáñóðäà. Ðàáñêîå ïîâåäåíèå ðûáàêà óäèâëÿåò. Îêîëäîâàëè åãî, ÷òî ëè?

Ñòàðûé ðûáàê ïîíèìàåò, ÷òî âñå ìîæåò ïëîõî êîí÷èòüñÿ, ïîðà îñòàíîâèòüñÿ è ïûòàåòñÿ îáðàçóìèòü ñâîþ æåíó. Îäíàêî òà è ñëóøàòü åãî íå æåëàåò.

Çîëîòîé ðûáêå âñå ýòî ïîðÿäêîì íàäîåëî.

À ñòàðóõà? Îíà ïî — ïðåæíåìó íåäîâîëüíà. Ïðèíèìàåò ïîäàðêè îäèí çà äðóãèì è äàæå ñïàñèáî íå ãîâîðèò. Êàêàÿ — òî îíà ñòðàííàÿ.

..

Ýïîõà åâðîïåéñêèõ âîéí, êîòîðûå ñ ïåðåðûâàìè ïðîäîëæàëèñü ÷åòâåðòü âåêà, íàêîíåö çàêîí÷èëàñü.  ñåíòÿáðå 1814 ãîäà â ñòîëèöó Àâñòðèè «ïåðåñåëèëàñü âñÿ Åâðîïà».

Íà Âåíñêèé êîíãðåññ ïðèáûëè ãëàâû è âûñøèå ïðåäñòàâèòåëè äâóõ ñîòåí ãîñóäàðñòâ, êíÿæåñòâ, ãåðöîãñòâ è âîëüíûõ ãîðîäîâ.

Èìïåðàòîðû, êîðîëè, ãåíåðàëû è îôèöåðû ñâèòû, ìèíèñòðû, áàíêèðû, áîãàòåéøèå êóïöû è ÷ëåíû èõ ñåìåé, à òàêæå æóðíàëèñòû, ñëóãè, äîêòîðà, ïîâàðà, ìóçûêàíòû, àêòåðû è âñÿêîãî ðîäà ïðîõîäèìöû ñúåõàëèñü â ñòîëèöó Àâñòðèè. Îáùåå ÷èñëî ãîñòåé â Âåíå äîõîäèëî äî ñòà òûñÿ÷.

Ñòðàíû- ïîáåäèòåëüíèöû îïðåäåëÿëè íîâûå ãðàíèöû, ñòðàíû ïðîèãðàâøèå îæèäàëè ñâîåé ó÷àñòè.

Êîíãðåññ çàòÿíóëñÿ. Áàëû è ïðèåìû ñëåäîâàëè îäèí çà äðóãèì, íî ðåøåíèÿ íå ïðèíèìàëèñü.

Î÷åâèäöû ãîâîðèëè òàê: «Êîíãðåññ íå äâèæåòñÿ, à òàíöóåò».  ýòîì áûëà ïðàâäà. Íå òîëüêî ñðåäè ïðî÷èõ ãîñòåé, íî è â ñòàíå ïîáåäèòåëåé íå áûëî ñîãëàñèÿ.

Äåëåãàòû îáúåäèíÿëèñü ïî èíòåðåñàì è óñòðàèâàëè òàéíûå âñòðå÷è, ïðè÷åì â÷åðàøíèå âðàãè ÷àñòî îáúåäèíÿÿñü, íå èçâåùàÿ îá ýòîì ïàðòíåðîâ.

×òîáû áîëüøå óçíàòü î òàéíûõ ïåðåãîâîðàõ, óñèëåííî ðàáîòàëè ñåêðåòíûå ñëóæáû: ïîäñëóøèâàëè, ïîäêóïàëè ñëóã, âñêðûâàëè øèôðû äèïëîìàòè÷åñêîé ïåðåïèñêè. Ñàëîíû ñâåòñêèõ äàì ïðåâðàòèëèñü â öåíòðû èíòðèã.

Ñàìîé ÿðêîé ôèãóðîé Êîíãðåññà áûë ðóññêèé èìïåðàòîð Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷. Êðàñàâåö, ïîáåäèòåëü Íàïîëåîíà, îòëè÷íûé òàíöîð è òîíêèé äèïëîìàò.

Îòìåòèëè âàæíóþ ÷åðòó: ðóññêèé èìïåðàòîð î÷åíü ëþáèë êîìó-òî íðàâèòüñÿ. Îñîáåííî äàìû îáèæàëèñü íà ýòî.

Î òîì, ÷òî ïîáåäà íå èì çàâîåâàíà, çíàëè òîëüêî â Ðîññèè. Âî âðåìÿ îòñòóïëåíèÿ 1812 ãîäà Àëåêñàíäð íàõîäèëñÿ â òåíè. Íî ñ èçìåíåíèåì õàðàêòåðà âîéíû Àëåêñàíäð ïðèíÿë ðîëü ãëàâíîãî åâðîïåéñêîãî óìèðîòâîðèòåëÿ è ïðåóñïåë.

«Ñ íåâûñêàçàííîé çàäíåé ìûñëüþ: îí äîëæåí îñòàâàòüñÿ àðáèòðîì, îò íåãî äîëæíî èñõîäèòü ñ÷àñòüå âñåõ, è âñÿ Åâðîïà äîëæíà ïðèçíàâàòü, ÷òî åå ïîêîé ýòî äåëî åãî òðóäîâ, åå ïîêîé çàâèñèò îò åãî äîáðîé âîëè è ìîæåò áûòü íàðóøåí ïî åãî ïðèõîòè» (Ê. Ìåòòåðíèõ ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Àâñòðèè).

Âïðî÷åì, äèïëîìàòè÷åñêèå òàëàíòû ãîñóäàðÿ áûëè íåáåññïîðíû:

Ïóøêèí:

Âîñïèòàííûé ïîä áàðàáàíîì,

Íàø öàðü ëèõèì áû êàïèòàíîì.

Ïîä Àâñòåðëèöåì îí áåæàë,

äâåíàäöàòîì ãîäó äðîæàë,

Çàòî áûë ôðóíòîâûé ïðîôåññîð,

Íî ôðóíò ãåðîþ íàäîåë,

Òåïåðü êîëëåæñêèé îí àñåññîð

Ïî ÷àñòè èíîñòðàííûõ äåë.

Àëåêñàíäð õîòåë êàçàòüñÿ áëàãîðîäíûì ðûöàðåì â ãëàçàõ Íàïîëåîíà. Íåñìîòðÿ íà âîçðàæåíèÿ ñîþçíèêîâ, ðóññêèé èìïåðàòîð íàñòîÿë íà ïî÷åòíîé ññûëêå íåäàâíåãî òèðàíà. È Íàïîëåîíó îòâåëè îñòðîâ Ýëüáà íåäàëåêî îò áåðåãîâ.

×åðåç ãîä Íàïîëåîí âåðíóëñÿ íà ìàòåðèê, è, ÷òîáû óíÿòü åãî, ñíîâà ïîãèáëè äåñÿòêè òûñÿ÷ ñîëäàò.

Êíÿçü Ìåòòåðíèõ ïóáëè÷íî íàçûâàë Àëåêñàíäðà ãëàâíûì âèíîâíèêîì áåãñòâà Íàïîëåîíà è ïîñëåäóþùèõ êðîâîïðîëèòèé.

Òðàäèöèîííî ñëîæíûì áûë ïîëüñêèé âîïðîñ. Â íåäàâíèõ âîéíàõ ïîëÿêè ñ áîëüøèì æåëàíèåì âîåâàëè ïðîòèâ Ðîññèè. À âìåñòå ñ íèìè ðîññèéñêèå ïîääàííûå èç çàïàäíûõ îáëàñòåé.

Ïðîòèâ íèõ îæèäàëèñü ðåïðåññèè. Íî ãîñóäàðü ñíÿë ñ ïîëÿêîâ âñå îáâèíåíèÿ â èçìåíå.

Âîò ÷òî ÿ çàïèñàë â ñâîèõ ìåìóàðàõ (Ïàðèæ. 1814 ãîä): «Ìû îñòàíîâèëèñü â Ñåí-Äåíè, ãäå áûëè ðàñêâàðòèðîâàíû ïîëüñêèå âîéñêà, êîòîðûå íåäàâíî ïðèñîåäèíèëèñü ê íàì ïîñëå òîãî, êàê ñðàæàëèñü ïîä çíàìåíàìè Íàïîëåîíà. Ìíîãî ïîääàííûõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè èç ÷èñëà çíàòè è ïðîñòûõ ñîëäàò ïîäíÿëè îðóæèå ïðîòèâ íàñ. Îíè íå äîëæíû áûëè îæèäàòü íè÷åãî äðóãîãî, êàê êîíôèñêàöèè èõ èìóùåñòâà è ññûëêè â Ñèáèðü. Èìïåðàòîð ïðîñòèë ïîáåæäåííûõ, îí ïðîâîçãëàñèë ñåáÿ ïîêðîâèòåëåì ýòîé íàöèè, êîòîðóþ âåêà íåíàâèñòè âîîðóæèëè ïðîòèâ Ðîññèè. Îí çàáûë ïðåäàòåëüñòâî ïîëÿêîâ, âñå èõ èçìåíû è ñðàæåíèÿ, â êîòîðûõ îíè ñ ÿðîñòüþ áîðîëèñü ïðîòèâ íàñ».

Èìïåðàòîð Àëåêñàíäð çàäóìàë, ÷òî â ïîñëåâîåííîé Åâðîïå ñåâåð Ïîëüøè îí îòäàñò Ïðóññèè, þã Àâñòðèè, à îñíîâíóþ ÷àñòü ñ Âàðøàâîé ïðèñîåäèíèò ê Ðîññèè. Ñîþçíèêè ïîëó÷àëè òîæå íåìàëî: àâñòðèéöû Ñåâåðíóþ Èòàëèþ, à ïðóññàêè ðàñøèðÿëèñü çà ñ÷åò Ñàêñîíèè.

Ðàçäåë ïðîèãðàâøèõ äåëî íå íîâîå, íî ïîëÿêè áûëè â âûèãðûøíîì ïîëîæåíèè. Îíè âõîäèëè â ñîñòàâ Ðîññèè êàê áû îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâîì ñ ñîáñòâåííûìè çàêîíàìè è âûáîðíûìè îðãàíàìè âëàñòè.

Íåñîìíåííî, èäåè èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà âûãëÿäåëè ïåðåäîâûìè è ñîâðåìåííûìè. Íî êàê ñîâìåñòèòü ðîññèéñêóþ ìîíàðõèþ ñ êîíñòèòóöèîííîé Ïîëüøåé? Âåäü Ïîëüøà äîëæíà ñîñòàâèòü ñ Ðîññèåé îäíî ãîñóäàðñòâî.

Áóäåò ëè ïîëüçà îò òàêîãî îáúåäèíåíèÿ?

Íà âàæíåéøåì ñòðàòåãè÷åñêîì íàïðàâëåíèè âîçíèêàëî ÷óæäîå ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàíèå ñ íàñåëåíèåì, ãîâîðÿùåì íà äðóãîì ÿçûêå, ñ äðóãèì âåðîèñïîâåäàíèåì, ñî ñâîåé àðìèåé, òàìîæíÿìè è àâòîíîìíûì êîíñòèòóöèîííûì ïðàâëåíèåì.

Ðóññêèå ñàíîâíèêè è ðÿä èíîñòðàíöåâ óâèäåëè â ýòîì îïàñíîñòè è ñîâåòîâàëè èìïåðàòîðó îòêàçàòüñÿ îò ñâîåé èäåè.

Òîìó áûëî íåñêîëüêî ðåçîíîâ:

ïîëÿêè íå ñ÷èòàþò ñåáÿ ÷àñòüþ ñëàâÿíñêîãî ìèðà. Ìåíòàëèòåò èõ äàâíî ñëîæèëñÿ, è òóò íè÷åãî íå èçìåíèøü. Ïîëüøà ÷àñòü Åâðîïû ÷àñòü êàòîëè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà.

èõ ïðèâèëåãèðîâàííîå ïîëîæåíèå íå ñîçäàñò ñòàáèëüíîñòè. Ïîëÿêè íå ïåðåñòàíóò ñòðåìèòüñÿ ê ïîëíîé íåçàâèñèìîñòè îò Ðîññèè.

íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî êîãäà — òî ïîëüñêîå ãîñóäàðñòâî — Ðå÷ü Ïîñïîëèòàÿ — áûëî îãðîìíûì. Ïîëÿêè ïîìíÿò îá ýòîì, è èõ ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü îçíà÷àåò âîññîçäàíèå Ðå÷è Ïîñïîëèòîé îò ×åðíîãî ìîðÿ äî Áàëòèéñêîãî â ãðàíèöàõ 1772 ãîäà. Òî åñòü çà ñ÷åò ðóññêèõ òåððèòîðèé, à ðàç òàê, òî ñëåäóåò îæèäàòü íîâûå ðóññêî-ïîëüñêèå âîéíû.

â áóäóùèõ âîéíàõ íåëüçÿ îòíîñèòüñÿ ê Ïîëüøå êàê ê ïðîòèâíèêó ñëàáîìó. Ïîëÿêè íàéäóò ñîþçíèêîâ ïðîòèâ Ðîññèè.

Îäíàêî Ãîñóäàðü íàñòàèâàë íà ñâîåì. Îí áûë óâåðåí, ÷òî òåïåðü âñå áóäåò èíà÷å. Åâðîïåéñêèå ñòðàíû, íàâîåâàâøèñü, áóäóò æèòü â áðàòñêîì ìèðå.

Ïîëÿêè äîëæíû áûòü áëàãîäàðíû åìó çà òî, ÷òî îí èõ íå íàêàçà è ïðîñòèë, íàîáîðîò íàãðàäèë èõ, îáåñïå÷èâ ñîçäàíèå íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà; ñî ñòîðîíû ïîëÿêîâ íå ñëåäóåò îæèäàòü âðàæäåáíûõ äåéñòâèé.

Ðóññêèå æå ïîääàííûå äàäóò âûñîêóþ îöåíêó åãî ðåøåíèÿì, íî íå òåïåðü, à â áóäóùåì, êîãäà ïîëüçà ñòàíåò î÷åâèäíîé.

ïåðñïåêòèâå èìïåðàòîð ðàññ÷èòûâàë íà ïîëíîå ñëèÿíèå ðóññêèõ è ïîëÿêîâ ïðè õîðîøåì ðóêîâîäñòâå.

Áîðîòüñÿ ñ ìíåíèåì èìïåðàòîðà íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì.

Òå, êòî ïûòàëèñü ýòî ñäåëàòü, ïîïàäàëè â íåìèëîñòü è ëèøàëèñü êàðüåðíûõ ïåðñïåêòèâ.

Êîíãðåññ áûë äàëåêî, è ãîëîñ ðóññêîé îáùåñòâåííîñòè íå áûë ñëûøåí â Âåíå.

Ñâåäåíèÿ î ïðîèñõîäÿùåì äîõîäèëè â Ðîññèþ ñ îïîçäàíèåì, ïîñëå öåíçóðíûõ ïðàâîê è â âèäå ñëóõîâ.

Ðåøåíèÿ èìïåðàòîðà ïðåññîé ïîêàçûâàëà íåèçìåííî â âûãîäíîì ñâåòå. Ãàçåòû ïåðåïå÷àòûâàëè èíîñòðàííûå ñòàòüè, óòâåðæäàâøèå, êàê ìíîãî ïðèîáðåòåò Ðîññèÿ, âêëþ÷èâ Ïîëüøó â ñâîé ñîñòàâ îòäåëüíûì öàðñòâîì.

Íî ëþäè çàäóìûâàëèñü.

— Êàê æå òàê? Íàðîä ïîáåäèòåëü ãëàâíîãî åâðîïåéñêîãî òèðàíà íå ïîëó÷àåò íè÷åãî. Ó íåãî îñòàåòñÿ êðåïîñòíîå ïðàâî. À ïîëÿêè, ðàçîðèâøèå ïîëñòðàíû, ïîëó÷àþò Êîíñòèòóöèþ.

Îñîáåííî íåïîïóëÿðíû áûëè ðåøåíèÿ èìïåðàòîðà â àðìèè. Ãåíåðàë Ëàíñêîé áûë ïîðàæåí, óçíàâ, ÷òî èç òåõ ïîëÿêîâ, êîòîðûå íåäàâíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïîõîäå íà Ìîñêâó, èäåò ôîðìèðîâàíèå ïîëüñêèõ íàöèîíàëüíûõ âîîðóæåííûõ ñèë.

Ïèñüìî åãî èìïåðàòîðó 4 ìàÿ 1815. Âàðøàâà: «

âîéñêî ïîëüñêîå, êîåãî áóéíîå ïîâåäåíèå è ñîîáðàçíûå îíîìó íàêëîííîñòè ïðîòèâíû ñâÿùåííûì íàøèì ïðàâèëàì; è ïîòîìó, åñëè ÿ íå îøèáàþñü, òî â ôîðìèðóåìîì âîéñêå ïèòàåì ìû çìèÿ, ãîòîâîãî âñåãäà èçëèòü ñâîé ÿä íà íàñ».

Îòâåòà íå ïîñëåäîâàëî.

Ðóññêèå ýêîíîìèñòû ïðåäñêàçûâàëè áóäóùèå ïîòåðè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, â òî âðåìÿ êàê Ïîëüøà, íàîáîðîò, ïîëó÷èò õîçÿéñòâåííûå âûãîäû.

Çàäàâàëè âîïðîñ: òàê íå ëó÷øå ëè âêëþ÷èòü Ïîëüøó â ñîñòàâ Ðîññèè êàê ÷àñòü å¸ áåç âñÿêîé Êîíñòèòóöèè èëè âîîáùå áðîñèòü ïîëÿêîâ è ïðåäîñòàâèòü èõ ñîáñòâåííîé ñóäüáå?

Äîáðîõîòû è ìå÷òàòåëè ñòàðàëèñü íàéòè õîðîøåå: ãîñóäàðü íàêàïëèâàåò îïûò äëÿ ðåôîðì, è âñëåä çà ïîëüñêîé êîíñòèòóöèåé ïîÿâèòñÿ êîíñòèòóöèÿ ðóññêàÿ.

Äëÿ ýòîãî áûëè îñíîâàíèÿ. Þíîãî ãîñóäàðÿ âîñïèòûâàë ïðîãðåññèâíûé øâåéöàðåö Ëàãàðï. ×åðåç íåãî âåëèêèé êíÿçü Àëåêñàíäð óñâîèë ëèáåðàëüíûå èäåè è çàäàëñÿ öåëüþ äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé â ñòðàíå.

Ñòðàííóþ ëþáîâü ê Ïîëüøå îáúÿñíÿëè ïðîñòî: ñðåäè äðóçåé èìïåðàòîðà âñåãäà ìíîãî ïîëÿêîâ.

þíîñòè äðóãîì åãî áûë Àäàì ×àðòîðûéñêèé. Îí áûë ñòàðøå Âåëèêîãî êíÿçÿ è óæå òîãäà ìîã îêàçûâàòü âëèÿíèå. Îáà êðèòèêîâàëè ïîëüñêóþ ïîëèòèêó áàáêè åãî Åêàòåðèíû Âòîðîé, è ýòî âûçûâàëî íàñòîðîæåííîñòü îêðóæåíèÿ:

— Íå ïîâðåäèëî áû ýòî Àëåêñàíäðó Ïàâëîâè÷ó.

×àðòîðûéñêèé íàñòîëüêî âîøåë â äîâåðèå, ÷òî âåëèêèé êíÿçü áóäòî áû äàë ÷åñòíîå ñëîâî ïðèëîæèòü âñå ñâîè ñèëû äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîëüñêîé íåçàâèñèìîñòè.

Îïàñåíèÿ ïîäòâåðæäàëèñü òåì, ÷òî ñòàâ èìïåðàòîðîì, Àëåêñàíäð íàçíà÷èë ×àðòîðûéñêîãî ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë.

Êîíñòèòóöèîííàÿ Õàðòèÿ Öàðñòâà Ïîëüñêîãî áûëà ïîäïèñàíà ðóññêèì èìïåðàòîðîì 15 (27) íîÿáðÿ 1815 ãîäà.

Ñàìà äàòà äîêóìåíòà óêàçûâàëà íà òî, ÷òî îáúåäèíåíèþ ïîäëåæàëî íå÷òî ðàçíîðîäíîå. Ïåðâàÿ äàòà ðîññèéñêàÿ, ïî ñòàðîìó Þëèàíñêîìó êàëåíäàðþ, âòîðàÿ ïîëüñêàÿ, ïî Ãðåãîðèàíñêîìó êàëåíäàðþ. Òàêèì îáðàçîì, ïî îòäåëüíîìó êàëåíäàðþ áóäåò æèòü Ïîëüøà â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

Íåêîòîðûå ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòà:

11. Ðèìñêî-êàòîëè÷åñêàÿ ðåëèãèÿ, èñïîâåäóåìàÿ áîëüøåþ ÷àñòüþ æèòåëåé Öàðñòâà Ïîëüñêîãî, áóäåò ïðåäìåòîì îñîáîãî ïîïå÷åíèÿ ïðàâèòåëüñòâà, áåç êàêîãî — ëèáî íàðóøåíèÿ ñâîáîäû äðóãèõ âåðîèñïîâåäàíèé.

16. Ñâîáîäà ïå÷àòè ãàðàíòèðóåòñÿ.

17. Çàêîí ïîêðîâèòåëüñòâóåò â ðàâíîé ñòåïåíè âñåì ãðàæäàíàì áåç ðàçëè÷èÿ èõ ñîñëîâèÿ è çâàíèÿ.

26. Âñÿêàÿ ñîáñòâåííîñòü

ñ÷èòàåòñÿ ñâÿùåííîþ è íåïðèêîñíîâåííîé.

28. Âñå ãîñóäàðñòâåííûå äåëà ïî àäìèíèñòðàöèè, ñóäåáíîé è âîåííîé ÷àñòè áåç âñÿêèõ èçúÿòèé ïðîèçâîäÿòñÿ íà ïîëüñêîì ÿçûêå.

29. Ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ìîãóò çàìåùàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïîëÿêàìè.

45. Âñå íàøè íàñëåäíèêè ïî ïðåñòîëó Öàðñòâà Ïîëüñêîãî îáÿçàíû êîðîíîâàòüñÿ Öàðÿìè Ïîëüñêèìè â ñòîëèöå ñîãëàñíî îáðÿäó, êîòîðûé áóäåò íàìè óñòàíîâëåí

135.  êàæäîì âîåâîäñòâå ó÷ðåæäàåòñÿ ñîâåò âîåâîäñòâà, ñîñòîÿùèé èç ñîâåòíèêîâ, èçáèðàåìûõ ñåéìèêàìè è ãìèííûìè ñîáðàíèÿìè.

138. Ñóäåáíàÿ âëàñòü êîíñòèòóöèîííî íåçàâèñèìà.

153. Âîîðóæåííàÿ ñèëà ñîñòîèò èç äåéñòâèòåëüíîé àðìèè, ïîëüçóþùåéñÿ ïîñòîÿííûì ñîäåðæàíèåì, è ìèëèöèè, ãîòîâîé â ñëó÷àå íàäîáíîñòè ïîäêðåïèòü å¸.

154. Ðàçìåð àðìèè, ñîäåðæèìîé íà ñðåäñòâà êðàÿ, îïðåäåëÿåòñÿ Ãîñóäàðåì ñîîáðàçíî ïîòðåáíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîõîäàìè, âíåñåííûìè â áþäæåò.

156. Àðìèÿ ñîõðàíÿåò öâåòà ñâîåãî îáìóíäèðîâàíèÿ, ñâîè îñîáûå êîñòþìû è âñå, ÷òî êàñàåòñÿ å¸ íàöèîíàëüíîñòè.

159. Íàêàçàíèå êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà îòìåíÿåòñÿ è íè â êîåì ñëó÷àå íå ìîæåò áûòü âîññòàíîâëåíî.

160. Ïîëüñêèå ãðàæäàíñêèå è âîåííûå îðäåíà, à èìåííî: Áåëîãî Îðëà, Ñòàíèñëàâà è Âîåííîãî Êðåñòà ñîõðàíÿþòñÿ.

9 ìàÿ 1815 ãîäà â Âàðøàâå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâî âîññòàíîâëåíèÿ Ïîëüñêîãî êîðîëåâñòâà. Ïîä êàíîíàäó è ðóæåéíûå çàëïû ãîðîæàíå êðè÷àëè: «Äà çäðàâñòâóåò íàø êîðîëü Àëåêñàíäð».

Ðóññêîãî èìïåðàòîðà ïðîâîçãëàøàëè «ñïàñèòåëåì íàöèè», «âîñêðåñèòåëåì îòå÷åñòâà».  ÷åñòü íåãî ñîâåðøàëè ìîëåáíû, ñëàãàëè ñòèõè, åãî èìÿ äàâàëè íîâîðîæäåííûì.

Âñïîìèíàëè. Òàêàÿ — æå âîëíà ðàäîñòè áûëà è â 1806 ãîäó, êîãäà â Âàðøàâó âñòóïàë Íàïîëåîí.

Òîðæåñòâà â Âàðøàâå ïîâòîðèëèñü 31 îêòÿáðÿ, êîãäà òîðæåñòâåííî âñòðå÷àëè ðóññêîãî èìïåðàòîðà. Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ áûë âåðõîì è â ñîïðîâîæäåíèè ïîëüñêèõ ñàíîâíèêîâ. Îí áûë îäåò â ãåíåðàëüñêèé ìóíäèð ïîëüñêîé àðìèè.

Ñâîèì íîâûì ïîëüñêèì ïîääàííûì ãîñóäàðü ðàçäàâàë îðäåíà è äåíåæíûå ïîäàðêè, çà÷èñëèë â ñâèòó ïîëüñêèõ ãåíåðàëîâ è îôèöåðîâ; íåñêîëüêèõ äåâèö ïîæàëîâàë âî ôðåéëèíû. Íî óæå òîãäà ãîñóäàðü óñëûøàë îò ïîëÿêîâ è ëèòâèí ïîæåëàíèÿ «îêðóãëèòü òåððèòîðèþ», òî åñòü ðàñøèðèòü Ïîëüøó çà ñ÷åò çàïàäíûõ ðóññêèõ çåìåëü.

Îá ýòîì, ïðîñèë îò èìåíè ëèòîâñêèõ ãóáåðíèé (Âèëüíî, Ãðîäíî è Ìèíñê) êíÿçü Îãèíñêèé.

Ðóññêîìó èìïåðàòîðó òàêàÿ ïðîñüáà âðÿä ëè ïîíðàâèëàñü. Îí îáåùàíèé íå äàë è ïðèçâàë ê òåðïåíèþ. Íî âñå — òàêè ÷óâñòâà áëàãîäàðíîñòè áðàëè âåðõ. Äàæå Êîñòþøêî, ñòàðûé âðàã Ðîññèè, ïèñàë èç Øâåéöàðèè: «ß ñîõðàíþ äî ñàìîé ñìåðòè ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîé áëàãîäàðíîñòè ê ãîñóäàðþ çà òî, ÷òî îí âîñêðåñèë èìÿ Ïîëüøè».

Îäíàêî íà áûòîâîì óðîâíå êàðòèíà áûëà ïðèâû÷íàÿ. Ðóññêèå âîåííûå, ÷èíîâíèêè è êóïöû îòìå÷àþò, ÷òî ïîëÿêè ïî-ïðåæíåìó «ñìîòðÿò íà íàñ ïàñìóðíî». Áîëüøèíñòâî èç íèõ ðàññìàòðèâàþò ïîëó÷åííûå ëüãîòû êàê íåêóþ ïðåëþäèþ ê âîññòàíîâëåíèþ Ðå÷è Ïîñïîëèòîé.

Ïîñëå ïîåçäêè çàìåòèëè, ÷òî ãîñóäàðü îñòàëñÿ åþ íåäîâîëåí. Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ êàçàëñÿ ñêó÷åí è ñåðäèëñÿ áåçî âñÿêîé ïðè÷èíû.

1 ìàðòà 1818 îòêðûëñÿ ïåðâûé Ïîëüñêèé Ñåéì, íà êîòîðîì èìïåðàòîð ïðîèçíåñ ÿðêóþ ðå÷ü î ëèáåðàëüíûõ ñâîáîäàõ, ÷òî ïðèâåëî ïîëÿêîâ â ïîëíûé âîñòîðã.  Ðîññèè åãî ðå÷ü åãî íå áûëà îïóáëèêîâàíà.

Ñîäåðæàíèå âñå-òàêè óçíàëè, è åäèíûì íàñòðîåíèåì ðóññêèõ ñòàëè îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó ìèëîñòèâîãî îòíîøåíèÿ ãîñóäàðÿ ê ïîëÿêàì.

Âîò îäíà èç øóòîê âîåííûõ:

Ãåíåðàë Îñòåðìàí — Òîëñòîé íà âîïðîñ ãåíåðàëà Ïàñêåâè÷à «×òî æå èç ýòîãî áóäåò?» îòâåòèë: «À âîò ÷òî áóäåò, ÷òî òû ÷åðåç äåñÿòü ëåò áóäåøü èõ øòóðìîì áðàòü».

Ýòî áûëà íå øóòêà, à ïðåäñêàçàíèå, ðóññêèé ãåíåðàë îøèáñÿ íà ïàðó ëåò.

Ó ðóññêîãî èìïåðàòîðà áûëà âòîðàÿ èäåÿ ôèêñ Ñâÿùåííûé Ñîþç.

Òðè ñèëüíåéøèå ìîíàðõèè Åâðîïû — Ðîññèÿ, Àâñòðèÿ è Ïðóññèÿ -îáúåäèíÿòñÿ «óçàìè äåéñòâèòåëüíîãî è íåðàçðûâíîãî áðàòñòâà» è ñòàíóò åäèíûì íàðîäîì ïîä èìåíåì «õðèñòèàíñêîé íàöèè».

Ýãîèñòè÷åñêèå èíòåðåñû îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ ñìåíÿòñÿ íà äîâåðèå, äðóæáó è âåðíîñòü äàííîìó ñëîâó. Ïðîèçîéäåò ñáëèæåíèå òðåõ âåòâåé õðèñòèàíñòâà.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ïîëèòèêà ïîëíîñòüþ èçìåíèòñÿ. Ñâÿùåííûé Ñîþç áóäåò íàçíà÷àòü ïåðèîäè÷åñêèå êîíãðåññû, ÷òî ïîçâîëèò óëàæèâàòü êîíôëèêòû, òàêèì îáðàçîì, ÷òî âîéíû áóäóò èñêëþ÷åíû èç ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé.

Ñâÿùåííûé Ñîþç áóäóò ïðèíèìàòüñÿ íîâûå ÷ëåíû, òå ãîñóäàðñòâà, äëÿ êîòîðûõ ñòàíóò íåïðåìåííûìè çàïîâåäè ëþáâè, ïðàâäû è ìèðà.

Èäåè ðóññêîãî èìïåðàòîðà îáñóæäàëèñü, íî îòíîøåíèå ê íèì áûëî ñíèñõîäèòåëüíûì. Äîêóìåíòû Ñîþçà áûëè ñîñòàâëåíû òàê, ÷òî ó÷àñòèå â íåì íè ê ÷åìó íå îáÿçûâàëî. Ìàðêèç Êàñëðè (Àíãëèÿ) íàçûâàë ïðîåêò «â âûñøåé ñòåïåíè ìèñòè÷åñêèì è ãëóïûì».

Êíÿçü Ìåòòåðíèõ íàçûâàë åãî áîëòîâíåé. Ïîëèòèêè åâðîïåéñêèõ ñòðàí íå ìîãëè ïîâåðèòü â ïðîñòîòó è ïàòðèàðõàëüíîñòü èäåé Ñîþçà. Îíè çàäóìûâàëèñü, ê ÷åìó áû ýòî? È íàõîäèëè ïðîñòîé îòâåò: öåëü Ñîþçà — îáúåäèíåíèå ñòðàí Åâðîïû ïðîòèâ Òóðöèè.

Íåâûñîêî îöåíèëè Ñâÿùåííûé Ñîþç è â Ðîññèè. Êòî — òî èç ðóññêèõ çàìåòèë: «Ëó÷øå èìåòü ñîþç ìåíåå ñâÿùåííûé, íî áîëåå ðàçóìíûé è ïðî÷íûé».

Ó èìïåðàòîðà áûëà åùå îäíà, òðåòüÿ èäåÿ, êîòîðàÿ òàêæå íå íàõîäèëà íóæíîé ïîääåðæêè è êîòîðóþ îí òàêæå íåóêëîííî ïðåòâîðÿë â æèçíü: âîåííûå ïîñåëåíèÿ.

Çàìûñåë ïðîñò: âîåííûå ìîãóò íàêîðìèòü ñåáÿ ñàìè. Äëÿ ýòîãî âîèíñêèì ÷àñòÿì è ñîåäèíåíèÿì íàäî âûäåëèòü çåìëþ. Âñå îñòàëüíîå â èõ ðóêàõ.

Èäåÿ íå íîâàÿ: òàêèì îáðàçîì îáåñïå÷èâàëè ñåáÿ óäàëåííûå âîéñêà è ãàðíèçîíû, ñîñòîÿâøèå èç ìåñòíûõ æèòåëåé.

Ïðåäëàãàëîñü äåëî ðàñøèðèòü. Çàíèìàòüñÿ êðåñòüÿíñêèì òðóäîì áóäóò ñòðîåâûå ÷àñòè â ñðåäíåé Ðîññèè è íà þãå. Âîåííûå ïîñòðîÿò ñåáå æèëüå, çàñåþò çåìëþ, ñîáåðóò óðîæàé è ïðè ýòîì îñòàíóòñÿ â áîåâîé ãîòîâíîñòè.

Íà äåëå âîåííîå íà÷àëüñòâî íå ðàçáèðàëîñü â ïðîèçâîäñòâå. Êîìàíäèðû âûïîëíÿëè óêàçàíèÿ ñâåðõó è êîíòðîëèðîâàëè êàæäûé øàã ïîä÷èíåííûõ. Æèçíüþ â ïîñåëåíèÿõ è õîäîì ðàáîò óïðàâëÿëè äèñöèïëèíàðíûìè ìåðàìè è æåñòîêèìè íàêàçàíèÿìè.

Êàçàëîñü, ýòî èçäåðæêè. Ñîõðàíèòü áîëüøóþ àðìèþ è ñíèçèòü å¸ èçäåðæêè èäåÿ çäðàâàÿ.  î÷åðåäíîé ðàç Ãîñóäàðü ñòàðàåòñÿ ïðèíåñòè áëàãî. Ñîëäàòàì ðàçðåøàëîñü çàâîäèòü ñåìüè è îñòàâàòüñÿ íà çåìëå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñëóæáû. Íî çàïðåùàëàñü òîðãîâëÿ. Ñðîêè ñåëüõîç. ðàáîò íàçíà÷àëèñü ñâåðõó. Îòòîãî æèçíü â âîåííûõ ïîñåëåíèÿõ îêàçûâàëàñü áîëåå òÿæåëîé è óíèæåííîé, ÷åì êðåïîñòíàÿ çàâèñèìîñòü. Âìåñòî ïðèâû÷íîé àðìåéñêîé ñëóæáû ïîëó÷àëñÿ âèä êàòîðãè.

Ðîñëî íåäîâîëüñòâî. Îïÿòü íîâàöèè èìïåðàòîðà íå âñòðåòèëè ïîääåðæêè.

Ãîâîðèëè, ÷òî ïîñëå 1815 ãîäà Àëåêñàíäð ïðåäñòàâëÿë ñîáîé óñòàëîãî ìó÷åíèêà; «ïðè íàðóæíîì äîâîëüñòâå ó ãîñóäàðÿ êðîåòñÿ ãëóáîêàÿ ãðóñòü â ñåðäöå».

îòêðîâåííûõ áåñåäàõ Àëåêñàíäð ñåòîâàë, ÷òî ïî — ïðåæíåìó «óâàæàåò îáùåñòâåííîå ìíåíèå è äàæå áîèòñÿ åãî, íî (òàê óæ ïîëó÷èëîñü) åãî ïðåäïðèÿòèÿ îêàçàëèñü íåâåðíûìè äëÿ äåëà, â êîòîðîì îí îæèäàë îñòàâèòü ïàìÿòü î ñåáå».

Â÷åðàøíèé ëèáåðàë è óìèðîòâîðèòåëü ïðåâðàùàëñÿ â ñìèðåííîãî ðûáàêà.

Ñâÿùåííûé Ñîþç îêàçàëñÿ â ÷åì — òî ïîëåçåí. Ìîíàðõè-ó÷àñòíèêè, à òàêæå ïåðâûå ëèöà äâóõ äðóãèõ âåëèêèõ äåðæàâ Àíãëèè è Ôðàíöèè ñòàëè ñîáèðàòüñÿ âìåñòå è îáñóæäàòü âîïðîñû ìåæäóíàðîäíîé æèçíè.

Êîíãðåññû ñëåäîâàëè îäèí çà äðóãèì: Àõåí, Òðîïïàó, Ëàéáàõ, Âåðîíà.

Ðîññèè çàìåòèëè, ÷òî èìïåðàòîð ïîëþáèë äàëüíèå ïóòåøåñòâèÿ. Ïåðåìåíà ìåñò è íîâûå âïå÷àòëåíèÿ ïîìîãàëè çàãëóøèòü ìðà÷íîå íàñòðîåíèå.

Ïóøêèí. 1818 ãîä:

Óðà!  Ðîññèþ ñêà÷åò

Êî÷óþùèé äåñïîò.

Ñïàñèòåëü ãîðüêî ïëà÷åò.

Çà íèì è âåñü íàðîä

.

Îò ðàäîñòè â ïîñòåëè

Ðàñïëàêàëñÿ äèòÿ.

«Íåóæòî â ñàìîì äåëå?

Íåóæòî íå øóòÿ?»

À ìàòü åìó: «Áàé-áàé!

Çàêðîé ñâîè òû ãëàçêè;

Ïîðà óñíóòü óæ íàêîíåö,

Ïîñëóøàâøè, êàê öàðü — îòåö

Ðàññêàçûâàåò ñêàçêè.

Âïðî÷åì, èìïåðàòîð íå áîÿëñÿ ðóññêîãî áåçäîðîæüÿ è ìíîãî åçäèë è ïî Ðîññèè. Íî åãî ñòðàíà, îæèäàâøàÿ ïåðåìåí è âîëüíîñòåé, òàê íè÷åãî è íå ïîëó÷èëà. Î ðóññêîé êîíñòèòóöèè âñïîìèíàëè ðàçâå ÷òî ñ óñìåøêîé.

Íàçûâàëè äðóãóþ ïðè÷èíó îòñóòñòâèÿ ðåôîðì. Åãî îòåö, èìïåðàòîð Ïàâåë, áûë çàäóøåí îôèöåðñêèì øàðôîì. Èìïåðàòîð Àëåêñàíäð íå õîòåë îêàçàòüñÿ íà åãî ìåñòå.

Ïóñêàé ýòî íå ñîâñåì òàê, îäíàêî íå òîëüêî íîâàöèè, íî è âîîáùå ëþáûå ãîñóäàðñòâåííûå îáÿçàííîñòè ñòàëè óòîìëÿòü èìïåðàòîðà.

Îí óõîäèë îò äåë è ïåðåäàâàë ïîëíîòó âëàñòè ãåíåðàëó Àðàê÷ååâó.

Àëåêñåé Àíäðååâè÷ Àðàê÷ååâ áûë âïîëíå íàäåæåí, íî êðàéíå ãðóá è æåñòîê.

Âðåìÿ åãî ïðàâëåíèÿ ïîëó÷èëî íåäîáðîå íàçâàíèå «Àðàê÷ååâùèíà».

Ïóøêèí îá Àðàê÷ååâå:

Âñåé Ðîññèè ïðèòåñíèòåëü,

Ãóáåðíàòîðîâ ìó÷èòåëü

È Ñîâåòà îí ó÷èòåëü,

À öàðþ îí äðóã è áðàò.

Ïîëîí çëîáû, ïîëîí ìåñòè

Áåç óìà, áåç ÷óâñòâ, áåç ÷åñòè

Ìåæäóíàðîäíûå âîïðîñû Ðîññèè âìåñòî ðóññêîãî èìïåðàòîðà ñòàë èñïîëíÿòü êàíöëåð Àâñòðèè Êëåìåíñ ôîí Ìåòòåðíèõ.

Íàø ãîñóäàðü îêîí÷àòåëüíî âîøåë â îáðàç íåñ÷àñòíîãî ðûáàêà.

À ïîòîì áûëî ñòðàøíîå íàâîäíåíèå â Ïåòåðáóðãå.

«Íàä îìðà÷åííûì Ïåòðîãðàäîì

Äûøàë íîÿáðü îñåííèì õëàäîì.

Ïëåñêàÿ øóìíîþ âîëíîé

êðàÿ ñâîåé îãðàäû ñòðîéíîé,

Íåâà ìåòàëàñü, êàê áîëüíîé

ñâîåé ïîñòåëå áåñïîêîéíîé».

7 íîÿáðÿ 1824 ãîäà ÿ áûë íà äåæóðñòâå â Çèìíåì äâîðöå.

Ïîãîäà ïóùå ñâèðåïåëà:

Íåâà âçäóâàëàñü è ðåâåëà,

Êîòëîì êëîêî÷à è êëóáÿñü,

È âäðóã, êàê çâåðü îñòåðâåíÿÿñü,

Íà ãîðîä êèíóëàñü.

Ïðåä íåþ

Âñå ïîáåæàëî, âñå âîêðóã

Âäðóã îïóñòåëî

Âîäû âäðóã

Âòåêëè â ïîäçåìíûå ïîäâàëû

Ê ðåøåòêàì õëûíóëè êàíàëû —

È âñïëûë Ïåòðîïîëü, êàê Òðèòîí,

Ïî ïîÿñ â âîäó ïîãðóæåí.

Âîò çàïèñü î÷åâèäöà: «Ðåâ âåòðà çàãëóøàë íå òîëüêî êðèêè ëþäåé, íî è ïóøå÷íûå âûñòðåëû, âîçâåùàâøèå îá îïàñíîñòè. Èç îêîí Çèìíåãî äâîðöà áûëî âèäíî, êàê ñîðâàëèñü ñ êàíàòîâ ãèãàíòñêèå ñåííûå áàðêè, ïðèøâàðòîâàííûå ó Àêàäåìèè Õóäîæåñòâ, è âåòåð ïîãíàë èõ íà íàïëàâíîé Èñààêèåâñêèé ìîñò. Ìîñò è òàê åëå äåðæàëñÿ, âûãíóâøèñü ïîä íàïîðîì âîäû, à òóò ê íåìó íåñëèñü äþæèíà áîëüøèõ ñóäîâ, ðàçîãíàííûõ ñèëîé óðàãàíà.

èç äâîðöà áûëî õîðîøî âèäíî, ÷òî è ìîñò, è áàðêè ïðåâðàòèëèñü â îáëîìêè, à íà îäíîé èç íèõ åùå íàõîäÿòñÿ ëþäè.

Ìû áðîñèëèñü ê îêíàì íà Íåâó è óâèäåëè ñòðàøíîå çðåëèùå. Ïåðåä îæåñòî÷åííûì íàòèñêîì áóðè íåñëèñü â òóìàííîì êîëîâîðîòå ðàçâàëèâàþùèåñÿ áàðêè ñ ñåíîì.

áàðêè ðàçëàìûâàëèñü íà êóñêè, è ìû ÿñíî âèäåëè, êàê ïîñðåäè êðóøåíèÿ êàêèå — òî òåíè ñòîÿëè íà êîëåíÿõ è ïîäíèìàëè ðóêè ê íåáó. È, âèäÿ ýòî, ìû òîæå ïî÷óâñòâîâàëè óæàñ è òîæå âñòàëè íà êîëåíè è òîæå íà÷àëè ìîëèòüñÿ. Ñïàñåíèå êàçàëîñü íåâîçìîæíûì. Âäðóã ñëåâà, ïî íàïðàâëåíèþ îò äâîðöà ê ïîãèáàþùèì ïîêàçàëèñü äâà ðàññåêàþùèõ âîäó êàçåííûõ êàòåðà. Ó êîðìû ïåðâîãî ñèäåë îêóòàííûé â ñåðóþ øèíåëü ãåíåðàë-àäúþòàíò Áåíêåíäîðô».

À âîò ìîè âîñïîìèíàíèÿ: «Òâîðèëîñü óæàñíîå: âîäà â Íåâå ïåðåìåíèëà íàïðàâëåíèå è òåïåðü ñ ãðîìàäíîé ñêîðîñòüþ ïîäíèìàëàñü ñíèçó ââåðõ. Ìèìî íàñ ñòðåëîé ïðîíîñèëèñü îãðîìíûå áàðæè, äâóõìà÷òîâûå êîðàáëè è ñìûòûå ñ áåðåãîâ èçáû.

Ðóëü íå äåéñòâîâàë, âåñëà ëîìàëèñü îäíî çà äðóãèì, ïîðûâû âåòðà ãðîçèëè îïðîêèíóòü øëþïêó.

Íî ìû íàñòèãëè áàðêó è ñíÿëè ëþäåé.

Êàòåð ïîíåñëî äàëüøå, è âñêîðå ìû áûëè íà ìåñòå âòîðîãî íàïëàâíîãî ìîñòà Òðîèöêîãî. Ìîñòà óæå íå áûëî, íåñêîëüêî äåðæàâøèõ åãî áàðæ çàïóòàëèñü â äåðåâüÿõ Ëåòíåãî ñàäà.

Ãðåáöàìè êîìàíäîâàë 19-ëåòíèé ìè÷ìàí Áåëÿåâ. Ýòîò ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîòðåáîâàë íå âìåøèâàòüñÿ â åãî äåéñòâèÿ.»

äåêàáðå ñëåäóþùåãî ãîäà îí áóäåò ó÷àñòíèêîì äåêàáðüñêîãî áóíòà è îêàæåòñÿ ïîä ñëåäñòâèåì.

ß îá ýòîì åù¸ íàïèøó.

Ïóøêèí:

Îñàäà! Ïðèñòóï! Çëûå âîëíû

Êàê âîðû ëåçóò â îêíà; ÷åëíû

Ñ ðàçáåãà ñòåêëà áüþò êîðìîé;

Ñàäêè ïîä ìîêðîé ïåëåíîé,

Îáëîìêè õèæèí, áðåâíà, êðîâëè,

Òîâàð çàïàñëèâîé òîðãîâëè,

Ïîæèòêè áåäíîé íèùåòû,

Ãðîçîé ñíåñåííûå ìîñòû,

Ãðîáà ñ ðàçìûòîãî êëàäáèùà

Ïëûâóò ïî óëèöàì!

Íàðîä

Çðèò Áîæèé ãíåâ è êàçíè æäåò.

Óâû! Âñå ãèáíåò: êðîâ è ïèùà.

Ãäå áóäåò âçÿòü?

Âñå òàê è áûëî. Ðàçìûòûå êëàäáèùà è ïëûâóùèå êðåñòû, êîðîâû è ëîøàäè, êîòîðûõ çàãîíÿëè íà âòîðûå ýòàæè; ïèòåðñêèå äâîðû, êóäà ìû çàïëûâàëè, êàê â îçåðà. È îêíà íèæíèõ ýòàæåé, êîòîðûå ðàçáèâàëè ñõîäíåé.

Ïóøêèí:

«Â òîò ãðîçíûé ãîä

Ïîêîéíûé öàðü åùå Ðîññèåé

Ñî ñëàâîé ïðàâèë. Íà áàëêîí

Ïå÷àëåí, ñìóòåí âûøåë îí

È ìîëâèë: ñ Áîæèåé ñòèõèåé Öàðÿì íå ñîâëàäàòü,

È ñåë. È â äóìå ñêîðáíûìè î÷àìè

Íà çëîå áåäñòâèå ãëÿäåë.

Ñòîÿëè ñòîãíû îçåðàìè,

È â íèõ øèðîêèìè ðåêàìè

Âëèâàëèñü óëèöû. Äâîðåö

Êàçàëñÿ îñòðîâîì ïå÷àëüíûì.

Öàðü ìîëâèë èç êîíöà â êîíåö,

Ïî áëèæíèì óëèöàì è äàëüíèì

îïàñíûé ñðåäü áóðíûõ âîä

Åãî ïóñòèëèñü ãåíåðàëû

Ñïàñàòü è ñòðàõîì îáóÿëûé

È äîìà òîíóùèé íàðîä.

Ïóøêèí îáðàùàåò âíèìàíèå íà ïîäàâëåííîå íàñòðîåíèå öàðÿ.

Ìíå íåèçâåñòíî, ÷òî ñêàçàë ãîñóäàðü íà áàëêîíå, ïîñêîëüêó âî äâîðåö ÿ âåðíóëñÿ çàïîëíî÷ü.