МДОУ «Детский

сад «Рябинка»№18 Саратовская область г.Вольск.

КОНСПЕКТ

ЗАНЯТИЯ

по

морально – этическому воспитанию

в старшей группе на тему: «О дружбе и друзьях»

Воспитатель: Туртаева СЮ

Программное

содержание:

Формировать понятия «друг»,

«дружба». Учить понимать, оценивать чувства и поступки других; продолжать учить

составлять небольшие рассказы по сюжетной картине, употребляя простые и сложные

предложения; отвечать на вопросы полными предложениями.

Показать, какими

качествами должен обладать настоящий друг, какую роль играют друзья в нашей

жизни; знакомить детей с правилами дружеских отношений; закреплять знания

пословиц и стихов о дружбе; умение участвовать в совместной игре, вести

короткие диалоги в ситуациях творческого и игрового общения. Продолжить

формировать нравственные качества личности: доброжелательность, любовь к

ближнему; побуждать детей к добрым поступкам; желание поддерживать друзей; дать

возможность проявить взаимопомощь.

Воспитывать стремление

дружить с окружающими сверстниками и взрослыми.

Активизировать в речи

слова: дружба, друг, комплимент; прилагательные: дружелюбный, скромный, добрый,

щедрый, прекрасный, честный.

Предварительная

работа: беседы с

детьми о дружбе; обсуждение проблемных ситуаций, разногласий, возникающих между

детьми в группе; чтение сказок о дружбе «Цветик – семицветик», «Сказка о

дружбе», рассказы Осеевой и др.; заучивание пословиц и стихов о дружбе;

изготовление цветов для дерева дружбы.

Материал: «клубок дружбы», аудиозапись песен «Дружба

начинается с улыбки», «Песня о дружбе»; маски зайца и ёжика, стул, мяч для

каждого ребёнка, сюжетные картинки, две куклы, дерево, цветы.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Организационный момент.

Собрались все дети в

круг (дети берутся за руки и встают в круг)

Я твой друг и ты мой

друг

Крепко за руки возьмёмся

И друг другу улыбнёмся.

Руки к солнцу протяните

(поднимают руки вверх)

Лучики его возьмите,

(сжимают, разжимают кисти рук)

И к груди своей

прижмите. (прижимают руки к груди)

Друг другу подарите,

(протягивают руки вперед)

«Здравствуйте!»-

скажите.

Сегодня я предлагаю

начать наше занятие с игры «Клубок дружбы». Вы будете

передавать друг другу клубок, при этом каждый может сказать добрые слова своему

соседу, сделать ему комплимент.

Посмотрите, ниточка

связала нас, и дружба наша стала ещё крепче. Наша игра не просто так

называлась «Клубок дружбы». Именно о дружбе и о друзьях мы

поговорим с вами на сегодняшнем занятии.

-Как вы думаете, кто

такой друг? (ответы детей)

— Да, дети вы правы,

другом может называться тот, кто готов разделить твою радость и твое горе, а

если понадобиться, то отдать тебе все, что имеет сам.

— Можно ли прожить без

друзей?

— Ребята, кто из вас

знает, что такое дружба?

Дружба – это когда ты

дружишь с человеком не для того, чтобы он тебе что-нибудь хорошее сделал, не

потому, чтобы он что–то дал. Ты дружишь с человеком потому, что он близок тебе,

близки его интересы, взгляды.

-Молодцы, мне

понравились ваши ответы.

А чтобы узнать какой

должен быть настоящий друг, мы сейчас с вами поиграем в игру. Я буду задавать

вам вопросы, а вы отвечаете, если согласны «да-да-да», а если не

согласны «нет-нет-нет».

Игра «Да-да-да,

нет-нет-нет»

Друга

стоит обижать?

(Нет-нет-нет)

Другу

будем помогать?

(Да-да-да)

Друга

нужно разозлить?

(Нет-нет-нет)

А

улыбку подарить?

(Да-да-да)

Мы

научимся играть?

(Да-да-да)

Ну

а споры разрешать?

(Да-да-да)

Чай

с друзьями будем пить?

(Да-да-да)

Нашей

дружбой дорожить?

(Да-да-да)

Будем

крепко мы дружить?

(Да-да-да)

—

Ребята, вспомните, мы недавно читали сказку о маленьком росточке и старом

дереве.

Почему это дерево было

особенным? Правильно, каждую весну у него появлялись по закону природы

листочки, но оно никогда не цвело. А что случилось с деревом в конце сказки?

Как вы думаете, почему дерево зацвело?

Посмотрите, у нас в группе

тоже появилось дерево и оно тоже, как и дерево из сказки не цветет, потому что

у него нет друзей. Я предлагаю стать друзьями для этого дерева. Вы согласны? но

для этого, вам предстоит разгадать секреты дружбы, и тогда вы увидите, что

произойдет.

Первый секрет

дружбы.

Первый секрет «спрятан»

в песне. Давайте узнаем, с чего начинается дружба. Слушаем….

Звучит аудиозапись песни «Дружба начинается с улыбки».

-Ребята, вы поняли, с чего же начинается дружба?

Добрая открытая улыбка всегда привлекает сердца людей. Вот так легко мы

разгадали с вами первый секрет дружбы. Как называется этот секрет? Правильно,

улыбка.

«Чаще улыбайтесь — и у

вас будет много друзей».

-Ребята, посмотрите, что

произошло? Расцвел первый цветок для нашего дерева, какой он красивый. Давайте

подарим его нашему дереву (вешаем цветок на дерево).

Второй секрет

дружбы.

Ребята, бывает ли такое,

что вы иногда ссоритесь? Из-за чего чаще всего возникают ссоры? (ответы детей).

Самая частая причина ссор — когда вы не можете поделить что-то или когда хотите

делать одно и то же. Представьте двух друзей Ёжика и Зайчика, каждый из которых

хочет покачаться на качелях.

(Воспитатель выбирает

детей для участия в игре, выдает им соответствующие маски зверей. Роль качелей

выполняет стул с высокой спинкой).

Инсценировка

стихотворений. «Заяц и Ёжик на качелях»

В тихом лесу средь

кустов и дорожек

Жили два друга Зайчик и

Ёжик.

Как-то они на прогулку

пошли

И на поляне качели

нашли.

Ёжик на встречу к

качелям шагнул,

Заяц качели к себе

потянул.

Заяц: «Я первый!»

А Ёжик: «Нет. Я!»

Не уступают друг другу

друзья.

Заяц обиделся:

«Значит, ты, Ёж,

Мне как товарищ совсем

не хорош».

— Дети, как вы думаете,

почему Заяц решил не дружить с Ёжиком?

— Как вы считаете, стоит

ли из-за этого ссориться друзьям?

— Как помирить друзей,

сделать так, чтобы ссоры не было?

— Давайте еще раз

прочитаем стихотворение, но уже с веселым концом, когда Зайчик и Ёжик

договорились.

2. В тихом лесу

средь кустов и дорожек

Жили два друга Зайчик и

Ёжик.

Как-то они на прогулку

пошли

И на поляне качели

нашли.

Ёжик на встречу к

качелям шагнул,

Заяц качели к себе

потянул.

Заяц сказал: «Покачаю

тебя.

Мы ведь с тобою, Ёжик,

друзья!»

— Ребята, что нужно

делать, чтобы не ссориться?

Действительно, друзья

должны уметь договариваться, чтобы жить дружно, а по-другому можно сказать

мирно!

— А сейчас давайте

сделаем большой круг и вспомним нашу игру «мирилка».

Мы не будем больше

злиться,

Мы решили помириться,

Злюка, уходи от нас.

Мы опять друзья сейчас!

(первые две строчки дети

сцепляются мизинчиками, на третью строчку как бы стряхивают с рук грязь, на

четвертую – обнимаются).

Вот и еще один секрет

дружбы вы разгадали и назовем этот секрет — словом Мир!

И ещё один цветок

появляется у нашего дерева.

— Ребята, не ссорьтесь

со своими друзьями, старайтесь играть мирно, дорожить своими друзьями. Об этом

рассказывается в стихотворении, послушайте его.

(рассказывает ребёнок)

Можно много слов

прекрасных

Одрузьях сказать!

Никогда не стоит, дети,

Друга обижать.

Потому что без друзей

Очень трудно жить…

Скажем вместе:

ДРУЖБОЙ НАДО ДОРОЖИТЬ!

— Мне кажется, что вы

очень дружные ребята.

Давайте-ка проверим,

верно ли это?

Игра «Гусеница»

Возьмите мячи,

постройтесь цепочкой. Мяч зажмите между своим животом и спиной впереди стоящего

друга. Руки положите на плечи впереди стоящему ребёнку. Мы превратились в одну

большую гусеницу, которая должна пройти по определенному маршруту.

(Под песню «Песня о

дружбе» «гусеница» продвигается по группе)

-Отлично, у нас

получилось! А теперь положите мячи на место и сделайте один большой круг.

Ребята, а сейчас я

предлагаю вам поиграть в игру:

Игра «Я начинаю, а вы

продолжайте »

– Я обижаюсь на

друга, когда… (он дерется)

– Я сержусь на

друга, когда… (он дразнится)

– Я радуюсь с

другом, когда… (нам весело)

– Я грущу, когда…

(друг уезжает)

– Я радуюсь за

друга, когда… (ему хорошо)

– Я помогаю другу,

когда… (он не может одеться)

– Я люблю друга за

то, … (что он мой друг)

– Я забочусь о

друге, когда… (он болеет)

— Ребята, вы порадовали

меня своими ответами. Почаще говорите своим друзьям: давай дружить, давай

играть.

Третий секрет

дружбы.

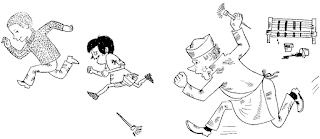

Следующее правило «

зашифровано» в картинках. (Выставляются сюжетные картинки).

— Расскажите, что происходит на картинке.

(Дети рассматривают и

обсуждают изображенные ситуации)

— Как вы думаете, те, кто изображен, на этих картинках являются друзьями? А

почему вы так решили? Правильно, друзья должны помогать друг другу. Вот и еще

один секрет дружбы разгадан и назовем его Помощь. Ещё один цветок расцвел для

нашего дерева.

— Ребята, о друзьях,

которые всегда придут на помощь хочется послушать стихотворение:

(рассказывает ребенок)

«Если дело не

идет

И не спорится работа,

Друг к тебе всегда придет,

С другом справишься в два счета!

Ну а если вдруг у друга

Что-нибудь случится,

Поспеши к нему на помощь-

Может пригодиться!

Ребята, берегите своих друзей, и вам будет радостней жить на свете

— Дети, вы знаете, что наш народ издавна ценил верную, крепкую дружбу и

придумал о дружбе и о друзьях много пословиц и поговорок, давайте вспомним их.

Я начну, а вы

заканчивайте,

Хором, дружно отвечайте

Друзья познаются (в

беде)

Крепкую дружбу (и топором не разрубишь)

Старый друг (лучше новых двух)

Друг за дружку держаться (ничего не бояться)

Не имей сто рублей,(а имей сто друзей)

Дерево живет корнями, (а человек друзьями)

Нет друга – ищи, (а

нашёл береги)

— Ребята, как вы понимаете

пословицу: нет друга ищи, а нашел береги?(ответы детей)

Физкультурная минутка

Дружно за руки беритесь,

в круг скорее становитесь (встаем в круг)

Вправо – влево повернитесь.

(повороты вправо – влево)

Будем веселиться,

(хлопки)

Прыгать (прыжки)

И кружиться. (кружение)

Много радостных людей

(идём по кругу)

Добрых верных нам

друзей.

Ссориться не будем

(подходим к центру)

Про печаль забудем.

(отходим назад).

Четвертый секрет

дружбы

Игра “Пирамида

добра”.

— Дети, я сейчас

предлагаю построить пирамиду добра . Представьте, что наши ладошки – это

хорошие пожелания, давайте построим пирамиду из наших пожеланий. Кто придумает

— выйдет в круг произнесет свое доброе пожелание, вытянет руку вперед и положит

ее сверху на мою ладонь или ладонь ребенка, уже высказавшего свое пожелание.

Воспитатель:

Я желаю вам быть

терпеливыми и послушными!!!

Воспитатель после всех

высказываний раскачивает пирамиду добра со словами:

Пусть наши пожелания

услышат все! И пусть они сбудутся!

— Я думаю, что все ваши

пожелания исполняться. Все вы будете, беречь своих друзей и вашу дружбу.

— Дети, мы разгадали ещё

один секрет дружбы, называется он -доброта. И еще один цветок расцветет на

нашем дереве.

Пятый секрет

дружбы

Вы разгадали 4 секрета

дружбы. Но есть еще один секрет.

–Сейчас наши ребята

покажут вам сценку. А вы сидите тихонько, и приготовьтесь вновь рассуждать!

«В одном детском саду

дружили две девочки Лиза и Катя. Очень дружили и всегда говорили друг другу

только правду. Но вот однажды, Катя нечаянно сломала Лизину куклу.

– Кто сломал мою куклу?

– расплакалась Лиза.

– Не знаю, – сказала

Катя. – Наверное, это Максим.

– Зачем ты сломал мою

куклу? – спросила Лиза у Максима.

– Я не ломал. Это

сделала Катя, я видел.

– Не может быть! –

воскликнула Лиза – Катя моя лучшая подруга, а друзья никогда не обманывают друг

друга.

Подошла Лиза к Кате и

спросила – Зачем ты обманула меня Катя?

– Я испугалась, что ты

перестанешь со мной дружить, если узнаешь, что это я сломала твою куклу.

– Не делай так больше

Катя! – сказала Лиза – Друзья должны быть честными друг с другом! »

— Вот такая история.

— Как вы думаете, Катя и

Лиза останутся друзьями?

— Конечно, Лиза простит

Катю, потому что нужно уметь прощать обиды, помня все хорошее, что сделал для

тебя твой друг. Но знаете ребята, за одним обманом, может последовать другой,

третий.… Конечно, обман может разрушить дружбу.

Поэтому, какими должны

быть друзья по отношению друг к другу. Честными. И ещё один секрет мы

разгадали, назовем его помощь.

Вот и пятый, последний

цветок. Повесим его на дерево.

Посмотрите, дети, на

наше дерево. Смотрите, как расцвело оно, какое оно стало красивое.

— Ребята сделайте круг и

возьмитесь за руки. Вспомним все секреты дружбы:

Улыбка, помощь,

доброта, мир, честность.

Вы разгадали все секреты

дружбы, потому что вы помогали друг другу, как настоящие верные друзья.

Жить на свете очень

трудно

Без подруги или

друга,

Без тебя и твой щенок

Нестерпимо одинок.

Давайте дети,

Дружить друг с

другом!

Ведь имея друга –

хорошо на свете жить.

Ребята, я желаю вам

иметь в жизни много настоящих, верных друзей.

Запомните дети – дружба

дороже всего.

Вольск 2021г

Автор: Сотова Лариса Викторовна

Организация: МДОБУ «Оброчинский детский сад №2»

Населенный пункт: с. Оброчное

Цели: обобщить и расширить знания детей о доброте и дружбе.

Задачи.

Образовательные: обогащать лексику дошкольников (дружба, чуткость, понимание, ласковые имена); конкретизировать знания детей пословиц о дружбе; продолжить учить понимать чувства и поступки других, объяснять свои суждения; познакомить детей с маленькими секретами дружбы.

Развивающие: развивать социальные чувства (эмоции): сочувствие, сопереживание, доброжелательные отношения; развивать мыслительную активность; культуру речи (ясно и грамотно излагать свои мысли); развивать способность понимать эмоциональное состояние другого человека; развивать выразительность движений, умение участвовать в совместной игре, вести короткие диалоги в ситуации творческого и игрового общения; формировать социально-коммуникативные качества (сотрудничество, терпимость и тд.).

Воспитательные: закладывать нравственные основы личности в процессе формирования представлений о дружбе, воспитывать культуру общения друг с другом, дружеские взаимоотношения, желание поддерживать друзей, заботится о них; побуждать дошкольников к добрым поступкам, дать возможность проявить взаимопомощь.

Оборудование: декоративное сердечко, заготовка для изготовления дерева – доброты, заготовка цветов из цветных салфеток, цветная бумага, ножницы, клей, пентаграммы для игры, сюжетные картинки, музыкальный центр.

Предварительная работа:

Ход занятия:

Организационный момент:

— Здравствуйте ребята! Я рада видеть вас всех здоровыми, с хорошим настроением, отдохнувшими за лето. Мне очень хочется, чтобы хорошее настроение у вас сохранилось на весь день, да и вообще не покидало вас никогда.

Для этого мы встанем сейчас в круг и поприветствуем друг друга, передавая своему соседу «волшебное сердечко», нужно поздороваться и называть друг друга ласково по имени. (Здравствуй Эмиличка! Привет Ромочка!)

Игра: «Волшебное сердце»

Дети приветствуют друг друга, называя имена ласково.

Молодцы!

— Ребята, давайте вспомним сказку о маленьком росточке и старом дереве.

(автор сказки: Рысева Ольга Анатольевна)

Что было особенным в этом дереве? (оно никогда не цвело).

Правильно, каждую весну у него появлялись по закону природы листочки, но оно никогда не цвело.

А что случилось с деревом в конце сказки? А почему дерево зацвело? (у него появился друг).

Как вы думаете хорошо или плохо жить без друзей? Почему?

Ребята я сегодня предлагаю вам сделать дерево дружбы! Оно будет у нас необычное, состоять из ваших ладошек!

Ребята, а вы хотите чтобы оно тоже расцвело? Тогда сегодня вы станете друзьями этого дерева, но для этого вам нужно разгадать секреты дружбы и каждый разгаданный секрет подарит дереву красивый цветок.

(Дети под музыку вырезают свои ладошки. Ствол вырезает воспитатель.)

Дети вырезают свои ладошки и приклеивают на вырезанную руку воспитателя (изображающую ствол), формируя крону дерева из своих ладошек.

Первый секрет дружбы

Хотите узнать первый секрет дружбы?

Тогда послушайте песенку.

Звучит песня «Улыбка» автор: В. Шаинский, на стихи М. Пляцковского. (Слушаем первый куплет песни)

Ребята, скажите пожалуйста, так с чего же начинается дружба?

Правильно, с улыбки. Посмотрите как быстро, легко и просто вы разгадали первый секрет.

Скажите, а с каким человеком приятнее общаться с тем, который хмурый, злой или с тем, который улыбается?

Правильно. Поэтому давайте улыбнёмся друг другу и улыбнёмся нашему дереву. Ведь мы хотим быть друзьями!

Итак, вы разгадали первый секрет. Как называется этот секрет?

Улыбка!

А вот и первый цветок, посмотрите, какой он красивый. Давайте подарим его нашему дереву

Вешаем (приклеиваем) цветок на дерево. Первый цветок – розовый.

Ребята, давайте разгадаем второй секрет дружбы.

Какие пословицы о дружбе вы знаете?

-Друг познаётся в беде.

-Нет друга, так ищи, а нашёл, так береги.

-Помогай другу везде, не оставляй его в беде.

-Крепкую дружбу и топором не разрубишь.

Молодцы!

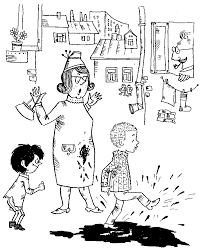

Предлагаю вам рассмотреть картинки и обсудить, что здесь не так?

Чтобы следующий секрет узнать

Дети рассматривают картинки и рассуждают, отвечая на вопросы.

Как вы думаете те, кто изображен на этих картинках, являются друзьями?

А почему вы так решили? Правильно, друзья должны помогать друг другу.

А как вы помогаете друг другу? (ответы детей)

Вот и ещё один секрет дружбы разгадан. Как назовём этот секрет?

Помощь!

Давайте повесим ещё один цветок на дерево.

Вешаем оранжевый цветок на дерево.

Третий секрет дружбы

А теперь я хочу узнать,

Как вы можете трудиться.

На команды вас я разделю,

И игру вам предложу!

Итак, первое задание: необходимо разделиться на две команды. Только есть одно условие: говорить при этом нельзя. Общаться можно только с помощью жестов.

Игровое упражнение «Найди себе подобного».

Дети делятся на две команды: «Солнышко» и «Сердечко»

1. Дети встают в круг. Воспитатель просит их прикрыть глаза и не разговаривать друг с другом. Воспитатель прикалывает им на спину маленькие рисунки (солнышко, облако, цветок и один рисунок грозовой тучи).

2. Воспитатель дает задание детям: Найти «себе подобного» и занять свои места около стола. Разговаривать при этом нельзя.

3. Дети определяют, к какому столу им надо идти.

Молодцы ребята!

Вы очень старались!

А теперь вам ещё одно задание.

, у меня есть две разрезные картинки, по одной на каждую команду. Посмотрим, как дружно вы сможете собрать свои картинки.

Игра «Собери картинку»

Молодцы! Вы дружно потрудились. Кто изображен на ваших картинках?

Как вы думаете, в каком настроении котёнок и щенок?

Ребята, а вы слышали выражение: «Живут как кошка с собакой»?

Как вы понимаете эти слова? Значит, постоянно ссорятся, ругаются. Скажите, а ссоры, постоянные оскорбления, ругань – эти слова, эти действия подходят к слову – дружба?

А как, по-вашему, должны жить друзья?

Действительно, друзья должны жить дружно, а по-другому можно сказать мирно! Вот и ещё один секрет дружбы вы разгадали. Как назовём этот секрет?

Мир!

И ещё один цветок появляется у нашего дерева.

Вешаем зелёный цветок на дерево.

Четвёртый секрет дружбы

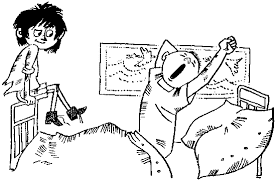

Давайте сядем на стульчики. Ротик на замок и молчок. Для вас ребята разыграют небольшую сценку.

Сценка «Оля и Коля»

На стульчике сидит Оля. Грустит, подперев голову руками. Появляется Коля.

Шёл по дорожке Коля,

И вдруг видит, сидит Оля:

-Привет! Как у тебя дела?

-Отстань! Не тронь! Иди своей дорогой!

Хотел Коля уйти,

Обидеться и отойти,

Но посмотрел на Олю,

Подумал и снова вернулся.

И вдруг пожалел её

И молча ей, улыбнулся.

Тогда Оля улыбнулась в ответ:

Прости Коля меня за грубость!

Я не сержусь на тебя, нет, нет!

Скажите в чём здесь секрет?!

А его просто нет.

Запомните, дети,

Если у друга беда, С печалью и злостью поможет вам справиться

Только одна ДОБРОТА!

Ребята, а что делать, если у друга плохое настроение?

Правильно, молодцы!

А теперь давайте немного поиграем. Становитесь с круг.

Упражнение – тренинг «Злюка»

Сейчас я превращу кого-нибудь из вас в «Злюку».

У меня есть пентаграмма, на кого я укажу тот превратиться в «злюку»

Дети становятся в круг, в центре круга стоит «Злюка». Все вместе повторяют:

— Жила-была маленькая девочка

Маленькая девочка сердита была.

(Ребёнок, выполняющий роль «Злюки», должен передать с помощью мимики и пантомимики соответствующее эмоциональное состояние: сдвигает брови, надувает губы, размахивает руками. При повторении упражнения всем детям предлагается повторить движения и мимику сердитого ребёнка.)

— А сейчас давайте потопаем ногами, надуем шарик и всю свою обиду и гнев поместим в воздушный шарик, завяжем его ниточкой и отпустим в небо. Представьте себе, как этот шарик исчезает в небе, а вместе с ним исчезает вся ваша злоба и обида, а остаётся доброта.

Вот и ещё один секрет дружбы вы разгадали. Как назовёте этот секрет? Доброта!

И ещё один цветок расцветёт на нашем дереве. Повесьте его.

Вешаем жёлтый цветок на дерево.

Пятый секрет дружбы

Вы разгадали четыре секрета дружбы. Но есть ещё один секрет.

Присядьте тихонько на ваши стульчики,

И приготовьтесь вновь рассуждать!

«Две подружки»

В одном детском саду дружили две девочки Таня и Лиза. Очень дружили и всегда говорили друг другу только правду. Но вот однажды, Лиза нечаянно сломала Танину куклу.

— Кто сломал мою куклу? – расплакалась Таня.

— Не знаю, — сказала Лиза

— Наверное, это Максим.

А надо сказать, что мальчик по имени Максим часто ломал игрушки других детей.

— Зачем ты сломал мою куклу? – спросила Таня у Максима.

— Я не ломал. Это сделала Лиза, я видел.

— Не может быть! – воскликнула Таня.

— Лиза моя лучшая подруга, а друзья никогда не обманывают друг друга.

Подошла Таня к Лизе и спросила… (как вы думаете, о чём спросит Таня свою подругу?).

— Зачем ты обманула меня, Лиза?

— Я испугалась, что ты перестанешь со мной дружить, если узнаешь, что это я сломала твою куклу.

Не делай так больше Лиза! Сказала Таня. Друзья должны быть честными!

Вот такая история.

Скажите мне, пожалуйста, о каком важном секрете дружбы вы узнали из этой истории? Как вы думаете, Таня и Лиза останутся друзьями?

Конечно, Таня простит Лизу. Но знаете ребята, за одним обманом, может последовать другой, третий.… А дальше будет как с мальчиком из притчи, который кричал: «Волки! Волки!». Что с ним произошло, помните?!

Правильно. А вы захотели бы дружить с человеком, который постоянно вас

обманывает? Конечно, обман может разрушить дружбу. Поэтому, какими должны быть друзья по отношению друг к другу. Честными.

Молодцы! Вы разгадали еще один секрет дружбы. Как назовём этот секрет? Честность!

Вот и пятый, последний цветок. Повесим его на дерево.

Вешаем белый цветок на дерево.

Итог занятия:

Посмотрите ребята, на наше прекрасное дерево. Полюбуйтесь, как оно расцвело! Вы разгадали все секреты, и я уверена, что вы готовы дружить друг с другом! А это дерево пусть поселиться в нашей группе и будет напоминать вам, о всех секретах дружбы! Я знаю, вы дружные ребята, но даже у друзей бывают разногласия.

И если вдруг вы с другом поссорились,

Присядьте здесь, под деревом.

И вспомните секреты дружбы.

Улыбка, помощь, доброта, мир, честность.

(второй раз называют дети)

Автор: Ю. Энтин.

Дружит с солнцем ветерок

А роса – с травою

Дружит с бабочкой цветок

Дружим мы с тобою

Всё с друзьями пополам

Поделить мы рады!

Только ссориться друзьям

Никогда не надо!

Сейчас вы другу руку протяните,

Танцуйте вместе и пляшите!

Звучит музыка: песня «Дружба» автор: Любаша исп. группа «Барбарики» дети танцуют.

Используемая литература:

- Лопатина А.Скребцова М.В. Ступеньки мудрости.50 уроков о добрых качествах. –М.:ООО «Книжный Дом Локус», 2003

- Буре Р.С., Воробьёва М. В., Давидович В.Н. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников, — М., 2004

- Воспитание детей в игре: Пособие воспитателя детского сада. А.К. БондоренкоА.И.

Приложения:

- file0.docx.. 27,1 КБ

- file1.docx.. 2,5 МБ

Опубликовано: 15.12.2021

Что-то есть такое в азиатской культуре, что интригует людей всего мира. Романтика, тайна, очарование… Все это, кажется, собрано вместе, чтобы предложить что-то захватывающее и необычное для классического обывателя. Но есть среди всех этих историй одна, которая выглядит особенно странно. Это легенда об Уцуро-бунэ.

Некоторые энтузиасты говорят, что Уцуро-бунэ — это просто современная версия какой-то очень старой легенды. Другие утверждают — нет, ребята. Речь здесь идет о самом настоящем контакте с инопланетными пришельцами.

История, которую на Западе иногда называют «историей Белой принцессы», звучит так:

«В 1803 году группа японских рыбаков случайно увидела на одном из пляжей так называемую Уцуро-бунэ. По-японски это означает «полый корабль». Рыбаки были заинтригованы находкой, которая показалась им им богато украшенной, и покрытой сверху каким-то материалом бревенчатой лодкой. Такая вещь была в высшей степени необычной для их глаз. Она имела почти 6 метров в ширину и почти 4 метра в высоту. Судя по всему, сделана лодка была сделана из красного дерева. Она была украшена медными пластинами на нижней части, и имела несколько прозрачных окон в верхней части. Рыбаки говорили, что Уцуро-бунэ напоминала большую курильницу для благовоний.

Вытащив ее на берег, рыбаки сильно удивились, когда обнаружили, что находится внутри».

Внутри Уцуро-бунэ

«Заглянув в окна, рыбаки увидели, что стены лодки покрыты странными текстами, написанными на неизвестном языке. Внутри Уцуро-бунэ были продукты и одежда. И, к великому удивлению людей, в лодке находилась очень красивая женщина.

Ей было 18-20 лет. У нее был очень бледный цвет лица и ярко рыжие волосы, которые были искусственно удлинены прядями белого меха или тонкой ткани. Женщина была облачена в элегантную струящуюся ткань, неизвестную в тех местах. Язык, на котором она говорила, тоже был неизвестен. Поэтому рыбаки не могли с ней общаться. Но, несмотря на это, женщина оставалась дружелюбной и вежливой. Единственное, что выглядело странно — это квадратная коробочка, которую она прятала от рыбаков, как бы настойчиво они ни спрашивали о ее назначении (мобильный телефон??).

Встреча была недолгой. Поскольку рыбаки, когда их любопытство удовлетворилось, решили что лучше не вмешиваться в дела иноземцев. Они посадили женщину обратно в Уцуро-бунэ, тщательно проверили его состояние и выпустили в море. Они так и не узнали, кем была эта женщина. И откуда она пришла. Они не знали, почему она оказалась в своем одиночном путешествии. И куда она направлялась.

Однако легенды гласят, что один старый рыбак позже рассказывал, что женщина являлась принцессой из далекой страны, которая каким-то образом разгневала своего могущественного мужа. Старик якобы утверждал, что из-за своей красоты она была любима простыми людьми. И хотя ее муж мог казнить ее за ее провинность, он поступил милосердно. И просто изгнал ее и отдал на волю океана». (Сказка о царе Салтане??).

Странная история

Вот такая вот история. Или, по крайней мере, одна из ее версий. Поскольку даже среди старинных текстов встречаются различные ее варианты. Три наиболее известные версии содержатся в трех книгах: Тоэн сёсэцу («Сказки из кроличьего сада»), составленная в 1825 году Кёкутеем Бакином, Hyōryū kishū («Дневник и рассказы о потерпевших кораблекрушение»), составленная в 1835 году неизвестным автором, а также Умэ-но-чири («абрикосовая пыль»), составленная в 1844 году Нагахаши Матаджиро. Описанная в Тоэн сёсэцу — наиболее подробная и часто цитируемая версия этой истории. Хотя между этой и остальными рассказами есть поразительное сходство.

Относительно современное происхождение сказки, в сочетании с высокой степенью детализации, дает основание некоторым исследователям предполагать что описанное событие произошло на самом деле. И действительно, на первый взгляд нет никаких оснований считать, что все это выдумки. Такие лодки, в принципе, были обычным явлением в ту эпоху. Хотя та, что описана в этой истории, определенно была очень изысканной. И несомненно очень прочной. Вряд ли в те времена это было нормой. Однако это тоже можно объяснить. Лодка была явно иностранного производства. И скорее всего ее разрабатывали специально для того, чтобы осуществить путешествие по открытом море. Но никак не во внутренних реках и озерах Японии, где обычно можно было в те времена встретить подобное судно.

Каковы истоки истории Уцуро-Бунэ?

В общем-то все ясно. Если мы рассмотрим ее внимательно, легенда об Уцуро-бунэ, кажется, просто говорит о встрече с человеком какой-то далекой культуры. Судя по приведенным деталям трудно решить, идет ли речь о реальном событии. Может быть приведенный выше текст является лишь аллегорической моралью. Некоторые энтузиасты, однако, предпочитают воспринимать эту историю буквально. И предполагают, что описание судна и женщины основано исключительно на реальных событиях. Однако некоторые из них заходят еще дальше. И утверждают, что на самом деле в 19 веке произошла встреча с инопланетными технологиями и с настоящим инопланетянином!

Сторонники теорий о НЛО и всяких пришельцах обращают внимание публики на рисунки и символы, которые были записаны вместе с историей. И отображены в упомянутых выше книгах. Они высказывают предположение, основанное на рисунках судна, что это вполне мог быть НЛО. А странная внешность и платье женщины объясняются тем, что она являлась инопланетянкой. А еще они утверждают, что существует сходство между неопознанными символами, которые украшали внутреннюю часть корабля и теми, которые, как сообщается, были замечены на корпусе корабля, замеченного в Рендлшемском лесу…?

Все это сказки

История Уцуро-бунэ конечно же привлекла внимание ученых. Они отметили, что в ней есть детали нескольких гораздо более ранних культурных легенд родом как из Японии, так и из Китая. Официальные источники утверждают, что элементы истории можно найти во множестве других, никак не связанных между собой легенд. Что автоматически исключает Уцуро-бунэ из перечня правдивых рассказов о реальных событиях.

В 1997 году профессор Университета Гифу, Токио, доктор Кадзуо Танака изучил легенду об Уцуро-бунэ. Он опирался на работу, проделанную ранее японским историком Янагидой Кунио в 1925 и 1962 годах. Танака сделал вывод, что эта история — не более чем (относительно) современный пересказ античной аллегории. Он утверждает, что упомянутые в ней места, Харатоно-хама и Хараядори полностью вымышлены. И что некоторые элементы этой истории типичны для отношения японцев к иностранцам в древности.

И все же. Является ли Уцуро-бунэ рассказом о встрече с инопланетянами и их передовыми технологиями? Или это описание реального события, несущего в себе интригу и тайну чужих земель и странных культур? Мы действительно этого не знаем. И возможно так и должно быть.

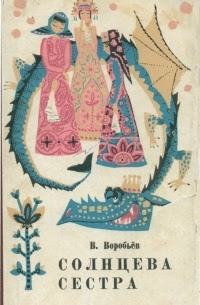

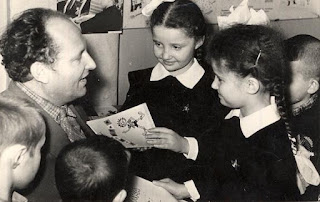

В нашем

блоге уже были посты о писателях Прикамья Л. Кузьмине, Л. Давыдычеве, Е.Трутневой. 7 марта — 105 лет со дня рождения ещё одного пермского писателя

Владимира Ивановича Воробьёва (1916-1992), чьи книги любят уже несколько

поколений читателей, особенно знаменитую детскую повесть-сказку «Капризка». Владимир

Иванович писал в основном для детей. Он признавался: «Жизнь моя сложилась

так: побывал я в разных концах страны, насмотрелся разных людей, наслушался

разных историй. Но работу по душе долго не мог себе подыскать. То был учителем,

то рабочим. И механиком, и помощником врача работал. Но больше всего мне

понравилось рассказывать об увиденном и об услышанном. Но всё это не просто для

удовольствия, а чтобы от этого была кому-нибудь польза. Нужнее всего было

сочинять и рассказывать для детей, потому что они хотят поскорее всё узнать.

Вот для них я и пишу рассказы и сказки. А есть ли от этого польза ребятам?

Надеюсь, что есть. И прямо, и намёками говорю им о том, как быть счастливыми. А

кто же не хочет счастливым быть? Всякому хочется. Правда?»

Главным

в жизни и в творчестве для него было «подсказать ребятам, как быть

счастливым. Не притворяться счастливым, а быть им! Дело это трудное и

ответственное, ведь дети — это серьёзные люди, и разговаривать с ними надо на

равных. Мой рецепт счастья может, наверное, показаться очень простым: главное в

жизни — это найти своё дело. Только тогда ты будешь счастливым, только тогда

тебе будет очень интересно жить. А жить надо каждый день, не надо откладывать

жизнь на завтра».

Владимир

Иванович родился 7 марта 1916 года в Самаре. Никто лучше самого писателя не расскажет

о своей жизни, детстве, юности… Давайте заглянем в книги автобиографических

рассказов В.И.Воробьева «Такое кино…», «Я не придумал ничего», насколько жизнь

семьи Воробьевых была тесно связана с жизнью страны.

Отец

писателя был служащим, любил читать и сам сочинял стихи. Мама «рассказала,

как жестоко они нуждались с отцом, когда, до революции ещё, жили в Самаре. По её

словам, не на что было иногда купить иголок и ниток. А тут ещё германская война

и новые, невиданные раньше лишения. Чудовищные потери на фронтах, всем

очевидная бездарность царских генералов и министров, измена и распутство в

царском дворце — всё это остро переживал маленький самарский чиновник. И вдруг

— отречение царя, свобода! Мать прекрасно помнила этот день, да и мыслимо ли

забыть такое! Вся Самара на улицах. Обнимаются, целуются незнакомые между собой

люди. Поздравляют друг друга, иные даже плачут от счастья».

Мама Анна

очень любила своего сынишку Володю, старалась его уберечь, ведь двое родившихся

до Володи детей — мальчик и девочка умерли в один день от скарлатины

(«Фиолетовый вечер»). Был ещё брат Костя на 12 лет старше. Володя был очень любознательным,

непоседливым, хотя считал себя, как он написал, «тихоньким и непроказливым». Детство

пришлось на трудные годы первых лет Советской власти. «Впервые в жизни я

увидел кино лет семьдесят тому назад. Мне было тогда года два-три. Мы жили в

селе Никольском. Картину показывали в доме, отобранном у вдовы здешнего

помещика, генерала. Об этом я узнал много лет спустя, как и о том, что в ту

пору мама заведовала, как тогда ещё говорили, детским приютом. Какой была мама

даже по виду, я совершенно не помню, как и облик отца, которого я забыл сразу,

лишь только он куда-то уехал. А вот детский дом, ближайшие его окрестности —

неоглядный, заросший высокой, как деревья, свирепой крапивой пустырь, болото по

краю обширной лужайки, бревенчатый, казалось, страшной высоты мост, за которым

начиналось село, — не забыл за всю жизнь. Не запомнились лица детей, но отчётливо

помню доброту, неизменную доброжелательность, всегдашнюю у крестьянских детей к

маленьким. Как хорошо, что памятливым оказалось мое сердчишко — не озлобилось

оно от неудач и горестей, какие выпадают на долю каждого, живущего в мире

сердитых людей». В селе мама переболела тифом.

Когда

Володе было три года, семья переселилась жить в родную деревню отца: «Гражданская

война еще не закончилась, трудно было жить в разрушенной стране. И многие из

горожан устремились на время в деревни, надеясь, что, обрабатывая землю, можно

хотя бы не умереть с голоду. Однако и в деревнях жить было нелегко, а

крестьянский неимоверно тяжкий труд иным оказался совсем не под силу, и

погибали люди там, где хотели спастись. Мы приехали жить в родную деревню отца.

Я был маленьким и в свои три-четыре года конечно же, ничего не понимал из того,

что творилось вокруг.

…Там, в деревне, я первый раз в жизни, не на картинке, увидел корову.

Стоит жуёт, скучная… И овец увидел. Кудрявые, все в репьях, дурные какие-то,

шарахаются туда-сюда по двору. И впервые я тогда увидел поросят. Большая

страшноватая свинья Хавронья лежит на солнышке и хрюкает. А поросята тыкают ей

круглыми носиками в живот и сладко почмокивают от удовольствия. Но больше всех

на свете мне понравился конь Араб. Он мне так понравился, что ни рассказать, ни

забыть нельзя».

«Мои отец и мать были никудышными крестьянами. Да и как могло быть

иначе: всю жизнь прожили в городе. Отец, по его словам, не одну дюжину штанов

просидел в конторе. А тут вдруг незнакомое дело, неведомые заботы, непосильный,

непривычный труд. Рассказывали потом, как однажды в страду, намаявшись на

жатве, отец с мамой понимающе переглянулись, да с поля, таясь соседей, бегом

домой! Такие они были у меня крестьяне…»

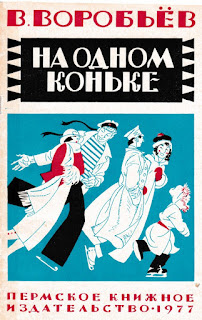

«Двадцатый год. Голодная заснеженная Самара. Я маленький, очень

маленький и очень счастливый. Сегодня мама купила мне коньки, вернее, один конёк.

Он ржавый, но какое это всё-таки чудо — остроносый конёк «Нурмис», самого что

ни на есть маленького размера! Недаром мама отдала за него сколько-то там

миллионов. Бечевкой, крест-накрест, мне привязали конёк к валенку. Потом

закрутили бечёвку круглой струганой палочкой. В долгополой синей шубке,

опоясанной красным кушачком, в тёплом рыжем малахае — таким я выхрамываю из

нашей калитки на тротуар. И вот я поскакал, поскакал!». Когда он катался на одном коньке, потерялся и чуть было не замёрз («На

одном коньке»). Вспоминал, как отмечал праздники («Первое мая», «Пасха»), часто

болел, один раз чудесно выздоровел («Бывают ли на свете чудеса»). Все его

детские воспоминания полны теплой грусти и лиризма, конечно, много страниц

посвящено отцу (например, рассказ «Оловянный солдатик») и матери, любимой

бабушке Оле, глубоко верующей, но не навязывающей свою веру внуку.

Когда

Володе было 6 лет, семья переехала на Кавказ в Пятигорск. «После

освобождения Кавказа от белых туда были направлены из Самары люди, имеющие опыт

работы в советских учреждениях. Целый эшелон с семьями и тогдашним немудрёным

имуществом. Я еду с папой и мамой в одном из красных товарных вагонов, которые

тогда назывались телячьими, с обязательной надписью «Сорок человек восемь лошадей»

… Возле вагонов крикливыми стаями сновали невероятно оборванные, очень голодные

и опасно смелые беспризорники. Они заполняли всё тесное пространство между

составами. Но вот раздавался заливистый свист вожака, и все исчезали. И тогда

обязательно оставались тут трое-четверо тихих, медлительных, с истаявшими

лицами и огромными глазами. Дети привставали на цыпочки, робко заглядывали в вагоны,

просили хлеба и, если им не давали, покорно отходили прочь. Кто они все? Дети

зарубленных, застреленных в германскую, в гражданскую… Дети тех, чьи тела

остывали в тифозных бараках, в забитых живыми и мёртвыми вокзалах, в вагонах

примёрзших к рельсам беспаровозных поездов. Где только и как только не умирали

люди в те лихолетья. И оставались дети…»

«Тысяча девятьсот двадцать второй год. Мне шесть лет, мы живем на

Кавказе. Наш дом двухэтажный, из жёлтого кирпича, с двумя балконами. Прямо

напротив нашего дома, посредине улицы, из конца в конец тянется бульвар с

акациями. И булыжные мостовые по обе его стороны, и каменные плиты тротуара —

всё усыпано сизой семечковой шелухой. Здесь идет бойкая торговля едой,

ирисками, маковками, тянучками, красными леденцами и петушками».

В

Пятигорске Володя пошёл в первый класс. В 1 «а». «Первый день в школе! Его

не забыть. У меня это было так. Новенький коричневый поскрипывающий портфельчик

с жестяной, солнечно сияющей застежкой. Портфельчик пахнет незнакомо — так

пахнут совершенно новые вещи, как я узнал потом, а тогда новых вещей, кажется,

вовсе не было. Мебель чинилась, одежда перешивалась, перелицовывалась. Нищета

после гражданской… А в портфельчике моём две новенькие тетради в синих

обложках. Ученические! …Тетрадные листы белы, неприкасаемо чисты пока. Одна

тетрадь разлинована тончайшими, празднично розовыми линиями в косую клетку. Так

удобно было выводить большие буквы внутри клеток, и непонятно, зачем теперь

отказались от косой клетки в тетрадях для первоклашек. А еще в портфельчике

была чудесная штука — пенал. Эдакий деревянный узенький ящичек с выдвижной

крышкой, некрашеный, зато начищенный до молочной белизны наждачной бумагой. В

пенале — новенький, еще ни разу не точенный карандаш. «Фаберовский», покрытый

оранжевым сверкающим лаком. И новенькая, празднично алая ручка. Ученическая!

Серебряно-светлое пёрышко, ещё ни разу не коснувшееся чернил. Они, тёмно-фиолетовые,

нетерпеливо плескались в чернильнице — коротеньком аптечном пузырьке, вложенном

в маленький мешочек на верёвочке. Вот так и носили с собой в школу и из школы

чернила. И непонятно теперь, глупостью это было или бедностью. Наша школа, куда

мы идём сейчас с мамой, — школа первой ступени имени МОПР, что, как известно,

означает «Международное общество помощи революционерам». Она в двухэтажном

здании жёлтого кирпича, на главной улице — Советском проспекте». В рассказе

«Моя первая Елена Ивановна» и описывается этот первый день в школе: за какую-то

провинность учительница в конце уроков «рассердилась и велела встать у доски». Володя

до ночи просидел в классе, не зная, прощён он или нет, пока за ним не пришли

перепуганная мама, сторожиха и сама учительница. «Нас, ребятишек, тогда

никто не водил за ручку и никто ниоткуда не прогонял. Шумливые, где можно, и

тихие, где надо, внутренне дисциплинированные, мы росли свободными,

справедливыми и воинственными. Словно знали, что главным делом нашего поколения

будет большая справедливая война…»

Тогда

же будущий писатель стал вести дневник в подражание великим путешественникам

(«Дневник»). «Когда я был маленьким и учился ещё в первом классе, я стал

вести дневник. Нет, это совсем не такой дневник, какой есть сейчас у каждого

школьника. Не уроки и отметки записывались туда. Это была толстая тетрадь, в

которой вечером полагалось написать про то, как прожит день: что видел, с кем

играл и во что, куда ходил, какую книгу читал. Написать хотя бы три строчки. А

если хочется, то и целую страницу. … Я вёл дневник почти каждый день. Я

описывал, как прошло классное собрание. Кого выбрали в класском, кого в

санкомиссию. Что мастерил сегодня. Чаще всего я делал модели аэропланов. Так

тогда назывались самолеты. Про разное рассказывал я в дневнике. Про то, что

случилось. Вот как-то поймали нашего Кузьку и увезли в фургоне как бездомную

собаку. Этот пёсик жил у нас во дворе. Славный он был, веселый. Лохматенький, чёрный,

а кончик хвоста — белый. Наш Кузька не был бездомным! Мы все играли с ним и

кормили его. И каждый из нас мог бы сказать: «Он мой». Просто мы не знали, что

его надо зарегистрировать и повесить ему жетон на ошейник. Узнав о несчастье,

мы собрали деньги, уплатили за жетон, побежали далеко за город, куда увезли

пса. Нам вытащили его из глубокой ямы, где держали бродячих собак. Счастливые,

прыгая от радости, мы возвращались домой. Но главное в записи об этом —

последняя строчка: «И нам было весело, а собака была невесёлая». Заметил.

Молодец. А в самом деле, мог ли наш Кузька сразу стать весёлым, если он только

что так жестоко страдал? Вот так и человек. Не может сразу перенастроиться,

ведь он не балалайка и не телевизор. Если где-либо горе, нельзя туда прийти и

веселиться. А там, где люди веселятся, нельзя смотреть на всех букой или сидеть

повесив нос.» Вряд ли думал Володя, что станет писателем, но его склонность

к наблюдению человеческих характеров складывалась уже тогда. Первым своим

рассказом он считал одну из дневниковых записей, сделанную в 1924 году.

«Тогда во всём городе было лишь несколько радиоприёмников. Послушать

радио ходили как на экскурсию. Да не просто послушать передачу, а только чтобы

поверить в это чудо. И вот случилось так, что мне и моему другу Лёне

Фельдшерову довелось своими глазами увидеть и даже потрогать радиоприёмник.

Сделал его студент, сын наших соседей. Только приёмник этот был слабенький.

Радиопередачу слушали, надев на голову телефонные трубки — наушники. Тогда

именно такие делались приёмники. К ним не надо было ни батарей, ни электросети.

Нас с Лёнькой только что приняли в пионеры. Мы рисовали красноармейцев в

будёновках, двукрылые, этажеркой, аэропланы и космические ракеты с алым

пламенем позади. Из круглых иллюминаторов ракет выглядывали человечки. Тогда

очень много говорилось и писалось о межпланетных полётах, звучал живой голос

Циолковского… Нет, это удивительно! Ещё не в каждом городе было электричество,

ещё простой приёмник был чудом, а люди уже всерьёз мечтали о межпланетных

путешествиях. Мы, ребятишки, мечтали вместе со взрослыми, только смелее их.

Может быть, поэтому радиоприёмник студента не показался нам недостижимым чудом.

Особенно после того, как увидели, что там, внутри. В чёрном лакированном ящичке

всё было устроено проще простого. На картонный цилиндр плотными рядами намотана

изолированная проволока. На крышке ящика, снаружи, привёрнут рычажок, похожий

на согнувшегося человечка. Тонкой пружинкой он опирается на кристалл — детектор.

Было тут два винта для антенны и заземления. И еще розетка для включения

наушников — единственной покупной детали. Под присмотром студента мы с Лёнькой

срисовали всё это устройство, наметили чёрточками, что с чем соединено, и

побежали домой. Надо ли говорить, что мы решили, ни много ни мало, сделать

радиоприёмник.

Нам очень не терпелось, и мы не стали мастерить и полировать ящик, а

взяли обрезок неструганной доски и приступили к монтажу. Но, впрочем, сначала

мы сделали кристалл-детектор, как научил студент. Положили в банку свинец и

серу и расплавили на примусе. Кристалл вогнали в мамин напёрсток! Сломанный

ученический циркуль послужил рычажком, пружинку сделали из обрывка балалаечной

струны. Цилиндр склеивать тоже было некогда. Прикинув и так и эдак, взяли мы

круглую картонную коробку из-под какао и намотали на неё провод от звонка. Не

было у нас винтов для присоединения антенны и заземления, обошлись двумя

шурупами. Потом мы стали соединять всё это медными проволочками. Нет, мы не

припаивали, этого делать мы ещё не умели, просто прикручивали, прижимали

плоскогубцами.

Готово! Мы ещё раз проверили, всё ли «присобачено» как следует, потом

посмотрели друг на друга и вроде испугались. Шутка ли, радио сделали. А вдруг и

в самом деле заговорит? Надо пробовать. А это ведь тоже не шутка — пробовать

радио! Для начала расчистили место. Задвинули обеденный стол в угол, стулья

вдоль стен поставили. Приёмник наш водрузили посредине комнаты на полу. «А как

же антенна и заземление?» — спохватились мы. Но и с этим справились быстро.

Принесли с улицы несколько витков толстой ржавой проволоки и подвесили её под

потолком, протянув через всю комнату. А кусок железной трубы, вбитый в землю во

дворе за окном, послужил заземлением. Студента дома не было, но под честное

пионерское, что мы ничего не испортим, нам с Лёнькой дали наушники.

Вбежали мы в комнату, плюхнулись животами на пол, головами друг к другу.

Лежим, от волнения сопим и думаем: «Радио сделали! Сейчас заговорит!» …И вот я

надел наушники, поставил пружинку на кристалл и… Что это? Лёнька как лежал на

животе, так — вжик! — отъехал подальше и смотрит на меня испуганно. Он говорил

потом: «Страшный ты стал, глаза у тебя вытаращились, нос побелел и загнулся

вбок». А еще бы! Ведь в наушниках громко раздалось:

— Говорит Москва. Работает радиостанция имени Коминтерна!

Лёнька — вжик! — подъехал ко мне на животе и стал отнимать наушники.

Один наушник я ему отдал, к другому сам приник. Так мы лежали с ним на

прохладном полу посредине комнаты, слушали радио и радостно взглядывали то друг

на друга, то на наш приёмничек. И были мы такие счастливые, такие… Ведь не

обрезок доски теперь лежал перед нами, не коробка из-под какао «Золотой ярлык»

и не сломанный циркуль с маминым напёрстком, а радиоприемник! Настоящий! Он

работает! Не верите? Нате, пожалуйста! Говорит Москва! Мы с Лёнькой валялись на

полу до самого вечера и слушали, слушали… И вот в комнату вошли папа с мамой.

Раздался крик ужаса. Это кричала мама. Ведь они увидели пустую комнату, всю в

проводах, и на полу два распростёртых тела. Но тут они разглядели наши с Лёнькой

физиономии, на которых было намалёвано счастье. Ещё не веря себе, они разом

повалились на пол рядом с нами, взяли у нас наушники и… вот тут я впервые

увидел, какими бывают лица очень счастливых людей. Ну, тогда-то я думал, отец с

матерью радуются, что слушают радио, но позже я понял: они радовались за нас с

Лёнькой, были счастливы нашим счастьем. «Вот какие теперь растут дети», —

наверное, думали они. Этот день я запомнил на всю свою жизнь. И всю жизнь потом

мне хотелось видеть вокруг лица счастливых людей».

Семья

часто переезжала с одного места на другое, в 1928 году — в Хабаровск. «Дальневосточником

я стал в то самое мгновение, когда вскрыл толстую бандероль, присланную мне

отцом из Хабаровска. А надо сказать, в те времена, о которых идёт речь, слово

«дальневосточник» звучало так же романтично, как «землепроходец»,

«пограничник», «полярник». И волновало оно не только двенадцатилетних

мальчишек, каким был тогда я. В бандероли оказалась книга, с обложки которой на

меня в упор смотрел круглыми от ярости глазами свирепый полосатый тигр со

страшно оскаленными клыками. «В дебрях Уссурийского края» называлась эта книга.

О, папа знал, что делал, когда посылал мне её, а вернее, преотлично знал он

меня, да и весь род людской. В письмах маме жаловался на тоску и одиночество и

всё такое, ну а с меня вполне хватило уссурийского тигра. И скоро мы с мамой,

ни с чем не считаясь, посредине учебного года покатили на Дальний Восток,

поближе к дебрям, к тиграм, в Хабаровск, к папе».

«Школа, куда на следующий день после приезда меня определил отец в пятый

класс, удивила тем, что все парни-одноклассники оказались выше меня ростом,

шире в плечах и несравненно сильнее. А я вовсе не был заморышем. Объяснилось

это скоро и просто. Чуть не все они сидели по два года в каком-нибудь классе, а

то и не в одном. «От этих дядей добра не жди», — маленько испугался я поначалу.

Но сильные люди добрее слабых. Это было одним из первых открытий, сделанных

мной в детстве. Меня и правда никто в этой школе пальцем не тронул. …Я, весьма

посредственный ученик, разиня и лентяй, нечаянно оказался здесь выдающейся

личностью, которая, всем на удивление, каждый день учит уроки и приходит в

школу, не курит, не сквернословит и не лезет поминутно в драку. Ну, последнее,

впрочем, — по весьма понятной причине. Вот только с английским у меня было

плохо. В моей прежней школе проходили немецкий, и отстал я на целых полгода.

Пришлось взять мне репетитора, чему я ужаснулся было. Моим репетитором

оказалась молодая красивая женщина с приятным голосом. У неё были вьющиеся

каштановые волосы, какие-то особенно трепетные ноздри… Право, уже и не помню,

что ещё мне так понравилось в ней. Она поглядывала на меня чуть-чуть

насмешливо, наверное, как и на всех мужчин. В общем, это было не обидно и даже

наоборот, подзадоривало, хотелось удивить и чем-нибудь блеснуть. И я блеснул:

так навалился на английский, такие у меня открылись способности, что я мигом

«овладел языком» за весь пятый, а заодно и шестой класс, чем поразил всех. Да и

сам удивился очень».

«Учитель тогда не был главной фигурой в классе. Дети должны были учиться

сами. Это называлось бригадным методом. Все парты составлялись таким образом,

что половина класса сидела спиной к учительскому столу и к доске. Каждые

четверо оказывались нос к носу и были бригадой. Кто-нибудь один за всю бригаду

сдавал зачёт по предмету. Я сдавал физику, другой — русский язык, третий —

математику… И это в шестом классе! Великих трудов мне стоило уже потом,

взрослым, восполнить пробелы в знаниях».

Подростком

Володя увлекался радиолюбительством, авиамоделизмом, рыбной ловлей, походами в

лес за грибами, путешествиями по рекам. «Страстным до самозабвения, как и

многие тогда, был я радиолюбителем. Случалось, поздней ночью засыпал за своим

столом, заваленным деталями, мотками всевозможной проволоки, уставленным

батареями, аккумуляторами, и среди всего этого беспорядка возвышался и блестел

эбонитом последний из множества собранных ранее приёмник — надежда моя и цель,

и спортивная гордость, результат стольких трудов! Иногда отец на руках относил

меня, спящего, в кровать. А когда я смонтировал коротковолновый приёмник,

сделал к нему анодную батарею из ста двадцати элементов в стограммовых

стаканчиках да собрал еще двухламповый усилитель, стал я принимать весь мир!»

«…всего через два года я стану …чоновцем — бойцом части особого

назначения, буду неплохо стрелять из настоящей винтовки и с завязанными глазами

в считанные секунды разбирать и собирать ружейный затвор. Когда я, мальчишка в

военной форме, радостный влечу в комнату, поскрипывая новенькой портупеей,

коричневыми ботинками с кожаными гетрами, у мамы почему-то опустятся руки и

она, не приняв моей радости, тихо произнесёт: «Как скоро…» В Хабаровске Володя окончил школу-семилетку и поступил на первый

курс техникума связи. В начале 1930-х годов отца перевели на службу в

Александровск на острове Сахалин.

В 1932

после смерти отца они с матерью вернулись в Пятигорск. «Мы снова живём у

подножия Машука, горы, заросшей кудрявым леском, с зелёной голой макушкой. Вокруг

города возвышаются и ещё горы. Их очертания на полотнище голубого неба так

знакомы мне… А вдали в особенно погожие, ясные деньки виднеются островерхие

сахарно-белые вершины Кавказского хребта. В тот же день, как мы приехали, обошёл

я дорогие и памятные мне места. Казалось, я невероятно долго отсутствовал. В

умиление привели меня малюсенькие парты в нашей школе первой ступени имени

МОПРа. Старые каштаны во дворе не стали ни выше ни толще. Сколько поединков

когда-то выдержал я здесь, глупый малыш! Конечно, побывал и на комсомольской

поляне, где всегда в майские праздники было народное гулянье, джигитовка, рубка

лозы… И у места дуэли Лермонтова: здесь наш пионерский отряд ночевал у костров.

И сад возле нашего дома, никому не принадлежавший, но огороженный, казалось

тогда, высоким забором, стал небольшим, а забор и три грушевых дерева возле

него стали ниже, будто в землю вросли. Вот, оказывается, как бывает, если ты

уехал одиннадцатилетним, а вернулся, когда тебе шестнадцать-семнадцатый.

Вечность прошла!»

«Мне было шестнадцать лет, когда не стало отца и мы с мамой зачем-то

вернулись в наш южный городок. Как раз только что произошла новая школьная

реформа, созданы десятилетки. С нашим переездом сел я, что называется, между

двух стульев: в городе ещё не было девятых и десятых классов. И решил я тогда,

никого толком не расспросив, готовиться в институт с помощью репетиторов. …

Оказалось, что в математике я баран, в литературе…

— Неплохо, неплохо, гм-гм, а только что это у вас, милостивый государь,

всё «Пушкин был сын… Гоголь был сын…» Словно анкету в Чека, прости, господи, на

них заводите, — с неудовольствием заметил мой репетитор.

В химии я оказался ослом, упрямо не желающим понять, что соли могут быть

кислыми. В физике хорошо показал себя — что значит радиолюбитель! — но не смог

решить ни одной задачи за незнанием математики. По истории… но тут надо

рассказать отдельно. Просто историю мы в школе не проходили, а изучали историю

классовой борьбы. …Генерал познакомил меня с теоремой Пифагора. Сделано это

было мастерски, я сразу и навсегда запомнил её.

…А вскоре мне вдруг взбрело на ум учиться игре на виолончели. Я стал

ходить к милому старичку чеху, который ещё недавно, в эпоху немого кино, играл

в маленьком оркестрике кинотеатра «Колизей». …Новое устремление овладело мной.

Я решил изучать английский. Подозреваю, что просто это было желание

самоутвердиться, что ли… Была втайне лелеемая надежда вновь испытать то

восхитительное чувство, которое пережил я еще в пятом классе, за короткий срок

догнав и перегнав одноклассников в английском языке… Довольно скоро я усвоил

строй английской речи — это главное, а вызубрить слова можно в любом

количестве. Особенно легко это даётся в детстве и в юности».

Здесь

Владимир окончил девять классов средней школы и курсы подготовки в вуз. Маму

оформили на работу завскладом боржоми. «Но работу выполнял я, а это,

впрочем, уже никого не касалось, тем более что высшее начальство и бухгалтерия

находились далеко в Тбилиси. Жить стало чуточку легче, и мысль о том, что я

получаю зарплату, согревала меня. А времени работа занимала немного и состояла

лишь в том, что один-два раза в месяц я получал один-два вагона ящиков с

боржоми и распределял их по аптекам Кавказских Минеральных вод. Был я в моем

складе и за грузчика, и за счетовода, и за кассира, и за заведующего. Поэтому,

наверное, и дело было поставлено у меня преотлично».

В1935

году Владимир поступил в Пятигорский медицинский институт, вскоре перевёлся в

Иваново, где проучился три года. Учебу совмещал с работой: был электриком и

заведующим радиоузлом в общежитии. «Для начала скажу, что я никогда не был

доктором. Я, правда, хотел им быть, даже в медицинский институт поступил и даже

учился в нем… целый год. В моё время поступить в институт было делом не очень

сложным. Особенно в медицинский или педагогический. В те времена все хотели

быть полярниками, лётчиками, инженерами, мореходами, командирами, а врачами и

учителями желающих стать было немного. А я давно уже хотел стать врачом,

исцелять страждущих радиоволнами и электричеством, жаждал открыть неизвестную

человечеству биоэнергию, заставляющую, как я полагал, биться человеческое

сердце. И еще мне хотелось «уничтожить боль», изобрести этакую какую-нибудь

электроанестезию… Я и о многом другом в этом роде мечтал, еще когда учился в

школе и безоглядно увлекался радиолюбительством.

Лет девяти-десяти я однажды с приятелями залез на крышу невысокого

сарайчика в соседнем дворе, куда какая-то старушка загоняла по вечерам своих

коз. Что нам надо было там, на крыше, кто его знает. Шалили от безделья. И

доигрались. Я провалился сквозь эту крышу, полетел вниз и сидя ударился о

кирпичный пол. Посадка произошла настолько жёсткая, что не быть бы мне живу, да

спас меня широкий кожаный пояс с пряжкой флотского образца. От боли в животе и

спине я пришёл в себя не сразу. Помню, вокруг темно, сверху надо мной большая

голубая дыра, чья-то голова заслонила её… Ребята, слышу, отворяют сарайчик,

вбегают. Помогли мне выбраться на залитый солнцем двор, позвали взрослых,

кто-то из них отнёс меня домой.

По-настоящему я оценил случившееся уже студентом. Вдруг стало невозможно

сидеть подолгу: начинала нестерпимо болеть спина.

В больнице спросили:

— Падали?

— Да, — говорю, — было, давно.

Сделали рентгеновский снимок, посовещались и говорят мне:

— У вас туберкулёзный спондилит, коллега. Однако не падайте духом,

ученье только пока прекратите.

Живу сначала в общежитии на радиоузле, потом ночую в общежитиях

текстильного и сельскохозяйственного институтов, в котельных и, наконец, снял

угол в подвале со множеством жильцов, но с одним условием — только спать. Читальни

были единственным прибежищем на день, если не считать мест, где удавалось найти

случайный заработок. Домой пишу редко — и всё горькое вранье. А когда наступили

каникулы, поехал домой. Кончились каникулы и, так и не решившись сказать маме

правду, я снова еду… Была у моей мамы заветная мечта увидеть меня доктором,

человеком в белом халате, с верным заработком, всеми уважаемым. В её время

счастье таким и виделось и доступно было не всем. Привыкла она к своей мечте, и

разрушить её я не смел…» («Как я был доктором»).

В 1938

г. институт пришлось бросить и вернуться в Пятигорск. Там Воробьёв устроился

работать на туляремийную станцию.

Началась

Великая Отечественная война. «В этот день я сидел в Цветнике — нашем

маленьком, но и в дальних краях известном курортном парке. Белые скамьи ещё не

нагрелись, в тени тутовых деревьев ещё пряталась прохлада. Всегда в это время

здесь играл симфонический оркестр. Я особенно дорожу теми из вещей, какие мне

понятны. Их немного, а сегодня, сейчас исполняется одна из любимейших — «Шёлковая

лестница» Россини. Нас, молодых людей, в парке много с самого утра. Отпускники,

военнослужащие, студенты на каникулах, местные ребята и девушки… Но вот что-то

произошло с оркестром. Он смолк. Встают музыканты, складывают инструменты,

уходят, кто торопясь, кто топчется; падают с пюпитров нотные листы. Только знакомый,

с нашего двора, виолончелист в тюбетейке сидит не шевелясь, опустив руку со

смычком до полу. В публике тоже движение: встают, что-то тихо говорят,

пробираются меж скамей, уходят. Я ничего не понимаю, верчу головой, собираюсь

спросить… Подошёл молодой армянин, ровным голосом сказал:

— Немцы Киев бомбуют.

«Вон оно что! — думаю. — Ну, если бомбуют…»

На скамьях уже никого, по главной аллее негустой молчаливой толпой, не

шаркая, вытекает из Цветника публика. Казалось бы, быть разговору,

восклицаниям, гневу! Ан нет, все молчат. Гнев и горе будут потом. Много гнева и

много горя…»

В 1943

году Владимир ушёл на фронт. «Я стою на плацу возле военкомата, в строю

таких же, как я, одетых в гражданскую одежду, а вернее, кто во что и как

попало. Всё равно скоро оденемся в казённое, военное. К моему удивлению, мама

вдруг согласилась с моим решением пойти добровольцем на фронт. Главным доводом

было слово «неудобно». В самом деле, в такое время мы с братом дома, возле неё…

Ну, старший брат хромой и у него двое ребятишек. А я? Снят с воинского учета?

Ну и что? Здоровье не хуже, не лучше. Я свободно передвигаюсь, работаю. Даже за

перепелами хожу. Так в чём дело? Не надо только ничего здесь говорить

медкомиссии. Примерно так вслух рассудил я».

Стал рядовым

солдатом-артиллеристом. «А вообще-то у меня одна забота — дразнить фашистов,

выводить из себя. Ни спокойно поесть им, ни спокойно поспать. Боеприпасы не

подтащить без страха, пополнению ночью не подойти без опаски. Но, главное,

заставлять их нервничать и стрелять. Для того и поставлена моя пушечка здесь,

на открытом месте, для вящего соблазна… И они нервничают, и стреляют всей

батареей, стремясь смешать её с землей. А наши корректировщики только и ждут:

сидят на деревьях с биноклями, засекут вспышки огня немецких орудий, и…

заговорят тогда наши батареи в ответ — не возрадуешься.

А иногда мы с ней и в больших стрельбах участвовали. Первый раз, помню,

это было, когда я только что явился сюда. Ко мне вдруг подбежало человек пять

сразу и давай распоряжаться. Подтащили поближе мои ящики со снарядами, открыли,

помогли протереть снаряды тряпками с маслом. Мне было приказано подавать. Вокруг

меня сейчас кипит адова работа. Рёвом ревёт пушка, изрыгая пламя. Сплошной

лентой из рук в руки текут снаряды к орудийному затвору. Молниеносно, как

фокусник, мановением ладони заряжающий толкает и толкает их в казённик. Я,

оглушённый, потный, счастливый, весь перепачканный копотью, бесом верчусь,

отгребаю из-под ног солдат горы стреляных гильз, подаю и подаю снаряды.

…Теперь я не принимаю участия в больших стрельбах, только день и ночь,

день и ночь извожу врага методическим огнем. И ведь что-то, наверное, иногда,

пусть нечаянно, удавалось мне и ещё! Ведь недаром фашисты однажды ещё и самолет

прислали, чтобы стереть с лица земли бессмертную пушчонку. «Юнкерс» неслышно, с

выключенными моторами, низко летел, оставляя за собой ветряной шелест с

посвистом, стелил по земле серую тень летящего креста, потом вдруг возник над

орудием, сбросил тяжёлую бомбу, рубанул из всех пулеметов, взрычал и взмыл,

растворясь в синеве.

А как-то прямо средь бела дня приехали и развернулись рядом никогда ещё

мной не виданные «катюши». Вот сняты чехлы, и на платформах грузовиков

оказались… короткие рельсы какие-то, штук по семь в ряду, на них двухметровые стального

цвета «сигары»… Бесшумно, или мне так показалось, «сигары» одна за другой

слетели с рельс и устремились, исчезая из глаз… И вздрогнула земля. Я выбежал

перед своей пушкой, приседая, хлопая ладонями о колени в восторге, неистово

радуясь неслыханной мощи. Если тут, под моими ногами, трясётся земля, что

делается сейчас там, у них! Отстрелялись «катюши», подняли клубы пыли до самого

неба, развернулись и уехали. А я представил себе, что сейчас, сию минуту, будет

твориться здесь. И не ошибся… И опять уцелел».

Из

воспоминаний дочерей писателя: «Он пошёл на фронт добровольцем, в корсете,

скрыв диагноз — компрессионный перелом позвоночника… На фронте применил свои

знания радиолюбителя, придумывал дистанционные автоматические устройства,

позволяющие из укрытия управлять орудиями, вызывающими огонь на себя. Эти

устройства стали очень популярны на передовых, что многим и многим спасло

жизнь.» В 1943 году получил ранение и контузию и был демобилизован. За

мужество, проявленное в боях, был награждён орденами Красной Звезды и

Отечественной войны II степени, а также шестью медалями. Многие военные

воспоминания будут затем отражены в его рассказах: «Произведи себя в майоры»,

«Костёр на рояле», «Мой напарник», «Пароль», «Такое кино…», «Цветы далёкой

печали».

После

демобилизации вернулся в Пятигорск, работал лаборантом на Пятигорской

туляремийной станции («У наганов жёсткие стволы»). «Мы в нашей туляремийной

лаборатории знали: туляремия, как и чума, страшно сказать, на вооружении

иностранных армий… Нескончаемой чередой шли дни, до предела загруженные

работой. Я, человек холостой, всё время в командировках. Всё реже и реже я

закрываю за собой тяжёлую бронированную дверь с изображением черепа и костей,

ведущую в заразное отделение. Там я только-только научился с грехом пополам

работать — приготовлять растворы с включениями, подозрительными на чуму,

желтуху, туляремию. Научился делать инъекции подопытным животным, наблюдать за

ними, извлекать органы для бактериологических исследований. Всё это проделываю,

облачившись в резину, халаты, очки, перчатки, в марлевой повязке и резиновых

сапогах. Теперь моя лаборатория в небольшом чемодане, с ним я и таскаюсь по

нашему обширному степному краю. …У меня пропасть было работы в полях и на

элеваторах. Обычно я приезжал в какой-нибудь городишко или станицу по сигналу

санитарной службы о том, что обнаружено огромное количество полёвок,

невероятное их скопление на складах и элеваторах, или среди местного населения

чуть не все заболели малярией, которой уж давно тут не было и в помине. А надо

сказать, симптомы обеих болезней — малярии и туляремии — схожи, и надо

немедленно для проверки ставить больным внутрикожные пробы.

Но каким подозрительным типом казался я в станицах и степных городках!

Вот иду. Навстречу две школьницы с косичками. Посмотрели на меня, переглянулись

и, как только очутились у меня за спиной, припустили бегом. Я догадываюсь об

этом по козьему удаляющемуся топотку и знаю, что минут через пять за моей

спиной услышу тяжёлое топанье нескольких пар ног. Я привычно воспринимаю окрик:

«Стой!» — и, не оглядываясь, добавляю: «…А то стрелять буду». В ответ слышу

неласковое: «Не шуткуй!» Меня приведут в станичный Совет или милицию — куда

ближе. Проверят документы, содержимое чемоданчика и отпустят. И у крыльца я

непременно увижу знакомые косички, на мордашках — разочарование.

А то случалось так. Найду «объект» — стог соломы в степи, вокруг

которого вся земля изрыта норами, ступить негде, и трупов полёвок

видимо-невидимо. Решаю взять здесь материал. Открываю свой чемодан, достаю

снаряжение — два белых халата, резиновый фартук, маску, очки, перчатки.

Облачаюсь. Достаю склянки, банки, штатив с пробирками, пинцет, ланцет. Извлекаю

из трупика полевки селезёнку. Из одной, из другой, из десятой. Ставлю пробирки

в штатив и тут замечаю: в сторонке женщина с вилами наперевес. Оглядываюсь и

вижу: ко мне приближаются лёгкой иноходью двое крепких мужичков. А из-за стога

выглядывает военный инвалид с костыликом и верёвками. Окружили. Нос и рот у

меня закрыты марлевой повязкой в несколько слоёв, я могу только мычать. На

глазах огромные очки-консервы, и я отлично понимаю, что в своём странном и

страшноватом наряде я кажусь им очень опасным. «Одно моё угрожающее, как им

покажется, движение — и вон тот, решительный, метнёт в меня вилы, — думаю я. —

А вон та тётка со страху ткнёт меня своими». Но всё это уже не первый раз, и я

знаю, как надо поступить. Согласно кивнув, я укладываю чемоданчик, снимаю

фартук и халаты, а когда можно откинуть марлевую повязку, облегчённо вздыхаю,

блаженно улыбаюсь и даю себя отвести «куда следует». В тот же день молва о

пойманном диверсанте разносится по краю и далеко за его пределы. Со всеми

подробностями я слушал эти истории в вагоне, возвращаясь домой. В одном

варианте диверсантов было четверо, а в другом один, но закованный в железную

маску, чтоб сразу не распознали. Парашюты присутствовали во всех вариантах без

исключения.

А работа все усложнялась и её становилось всё больше. Эпидемия туляремии

могла вспыхнуть в любом уголке страны, куда её легко могли завезти с заражённым

зерном из нашего хлебного края. Иногда мы не успевали перехватить и проверить

подозрительное на туляремию зерно на складах и элеваторах — тогда приходилось

задерживать гружёные эшелоны на станциях».

В

1945-1947 годах Воробьёв пытался учиться в Пятигорском педагогическом институте

на факультете иностранных языков, но не окончил (сказались последствия

контузии). «Весь на тормозах, теперь, бывает, долго не могу начать фразу —

мнусь, пожимаю плечами, хмурю лоб для вида, будто думаю. Сначала переволнуюсь,

а уж потом. Вот со второго курса педагогического пришлось уйти. Напишу на

доске, отвернусь — забыл. Вызубрю, вызубрю, глазами похлопаю и… забыл. Забыл.

Забыл. Забыл! «А зачёты как у меня принимали!» — с тоской и стыдом вспоминаю я.

Преподаватели нарочно выходили, будто обеспокоенные каким-то неотложным делом,

чтобы я без помехи пользовался шпаргалками. Милые русские интеллигенты… А

девчонки! Девчонки мои! Шпаргалок во все карманы, и за воротник, и за пазуху

мне напрячут, натолкают, на пальцах моим химическим карандашом напишут, потом

за дверью стоят переживают. А то ещё дверь чуть-чуть приоткроют и сердито

шипят, округлив глазищи: «Шпаргаль, ш-шпаргаль, не тушуйся! Ш-шпаргаль, тебе

говорят!» Ах, да не мог я этого делать. Не мог».

Пришлось

работать в курортном парке ночным сторожем. «Я, сторож в курортном парке,

только что сменился и стою в очереди за хлебом. На мне выданные в артели

инвалидов, видавшие виды, разбуханные солдатские ботинки, ветхая, как саван из

старой могилы, паутинного цвета шинель, довоенная кепчонка и, студенческих довоенных

счастливых лет, хлопчатобумажные, пустоватые брючишки, насквозь продутые ветром.

Нас, сторожей, превеликое множество теперь. Караулим магазины и магазинчики,

ларьки, чаще всего пустые, склады и складики, парки и скверики, с фонтанами и

без. Возле каждого учрежденьица дежурим, храним… Возможно, и не надо бы всё в

городе караулить, может, просто великодушный и мудрый народ наш, не думая,

придумал эту работёнку, предлог законно платить нам зарплату, хоть маленькую…

А главное — занятость. Ведь без неё, без занятости, без своего, как теперь

смешно говорят, коллектива, была бы нам совсем труба».

В эти

годы Владимир Воробьев работал электриком, трафаретчиком на фабрике, внештатным

корреспондентом Пятигорской радиоредакции, и пробовал свои силы в литературе,

создавая очерки для радио и пытаясь писать рассказы. «Я с детства знал, что

буду сочинителем. И… не хотел этого. Мой, незабвенной памяти, добрый и умный

папа писал, как говорится, для себя, а я мальчишкой жестоко страдал, жалея его,

когда он читал стихи нашим знакомым. Слушали снисходительно: «Не Пушкин…»

Однажды, в сорок шестом (я был тогда сторожем в Пятигорском курортном парке), в

какую-то уж очень глухую тоскливую ночь меня осенило: «Работать надо, работать,

а не скамьи караулить. Их и так никто не утащит!» Но что может делать бывший

студент? Доучиваться пробовал. Всё бесполезно. Контузия—штука коварная… Я

вскочил со скамьи, на которой валялся с полуночи, и пьяно зашагал к бювету

источника. Какое-то озорное бесстрашие холодком возникло во мне: «А вот возьму

и…» Знаете, как это бывает? Вошел в бювет, включил тусклый казённый свет. Нежно

и робко, как в детском горлышке, журчала и булькала, источаясь в раковину,

струйка целебной водицы. На шатком белом столике с подносом для стаканов

нашлись газеты, в ящике— канцелярские кнопки, которых тут сроду не было. И

чернильница, полная свежих чернил, и ручка! И амбарная книга с шершавой, как

неструганая доска, бумагой, разграфлённой на «уход-приход», и почему-то —

«цена». Здесь мы, сторожа, расписывались, принимая дежурство. Прежде всего я

закрыл газетами большое окно, всё из стеклянных ромбиков. Опасно быть освещённым

в ночи… На чистой странице вывел название. И стал писать о том, о чём знал

всего менее. А между тем на душе становилось теплее. Ощущение отчаянного риска,

волнение передались моей героине — молоденькой учительнице, впервые пришедшей в

класс. Рассказ «Первый урок» был напечатан в Перми, куда я вскоре переехал».

В 1949

году Воробьёв переехал в город Молотов (Пермь). Устроился рабочим в лабораторию

стройматериалов на строительстве Камской ГЭС. С 1951 года преподает английский

язык в школе. «Вскоре после войны я преподавал в мужской школе английский.

Вызовешь, бывало, ученика к столу и велишь отвечать урок — пересказать

что-нибудь по-английски. Мальчишка старательно двигает челюстями. На плохо

умытой физиономии умом и смелостью светятся мальчишечьи глаза. Ребята очень

любили нас, донашивающих армейскую форму. Однако не щадили и прозвища нам

давали странные какие-то: «Тигра», «Жмот», «Ржавый»… Меня прозвали «Манки» —

обезьяна, по-английски. А я прозвал их всех ирокезами. За воинственность и

коварство.

И вот отвечает ирокез урок, но говорит тихо. Я требую, чтобы говорил

громче. Челюсти у мальчишки двигаются энергичнее, глаза смотрят преданно.

Видно, что ученик урок знает. Но я не слышу и начинаю злиться. Приказываю

повторить всё сначала, произносить фразы громко. А ирокез, как нарочно, жуёт

английские слова совсем уж втихомолку. Я чувствую, что багровею, требую снова

всё повторить, да чтобы громко. Громко! Но тот отвечает ещё тише. Хотя

почему-то жилы у него на тоненькой шее вздулись от натуги. Я вращаю глазами и

собираюсь влепить мальчишке за озорство двойку, но тут замечаю, что у моих

ирокезов отверсты рты. Они будто что-то кричат. До меня, словно издалека,

доносится: — Владимир Ива-анови-ич! Он уже орёт! Куда громче?! — На лицах ребят

весёлое недоумение. И я спохватываюсь: опять навалилась глухота. Контузия… А

между тем надо выкручиваться. Попробуй позволь ученикам мужской школы

догадаться о таком твоём качестве. Представляете, что на уроках будет? Бедлам!