Сказки А.С. Пушкина, вошедшие в круг детского чтения

Содержание

Введение

. Как относился А.С. Пушкин к устному народному творчеству

. Фольклорность А.С. Пушкина, который «украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил незаменимым их смысл и силу»

. Народность и реализм сказок Пушкина, в которых «нашло выражение отрицательное отношение народа к угнетателям, присущее ему чувство справедливости, веры в торжество добра»

. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане». Их связь с устным народным творчеством. Система образов, характеры героев, богатство и глубина содержания

. Идейный смысл «Сказки о рыбаке и рыбке», её сатирический характер и социальная заостренность

. Поэтика сказок Пушкина в свете особенностей детской литературы

. Что привлекает в пушкинских сказках детей

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Устная народная поэзия сопровождала всю жизнь крестьянина, от рождения до смерти, от колыбельной песенки до похоронного причитания. Повсюду в народе пелись песни, рассказывались сказки. Пели ямщики в пути, песни звучали во время работы и в праздники, в хороводах и на свадьбах, пели и рассказывали на зимних посиделках. Весь быт народа, его страдания и радости, его борьба, его исторические воспоминания — все это получало выражение в народной поэзии, в песнях, былинах, сказках, преданиях, передававшихся от поколения к поколению, обновлявшихся или создававшихся впервые. А.С. Пушкин не просто проникся народной поэтикой, он ввел народную сказку в свое литературное творчество, дал ей новую жизнь, придал форму, которая стала доступна всем и даже детям. Это придает актуальность данному исследованию.

Цель исследования — выявить особенности сказок А.С. Пушкина, вошедших в круг детского чтения.

Объект исследования — сказки А.С. Пушкина.

Предмет исследования — сказки А.С. Пушкина, вошедшие в круг детского чтения.

Задачи исследования: выявить отношение А.С. Пушкина к устному народному творчеству; определить элементы фольклорности в сказках А.С. Пушкина; проанализироать идейное своеобразие, социальную заостренность, выраженные характеры героев и образный язык.

Методы исследования: историческое определение, аналитическое обобщение, психологическое осмывсление.

Исследование базировалось на трудах: В.И. Даля, Вл. Муравьёва, Е.Е. Зубаревой и др.

1. Как относился А.С. Пушкин к устному народному творчеству

Переход Пушкина в середине 20-х гг. к реализму сопровождался у него глубоким интересом к народу. Юношеский лирические сетования на судьбу крепостного крестьянина («Увижу ли, друзья, народ неугнетенный?»), романтический горькие жалобы на отсутствие революционных настроений в народе («Паситесь, мирные народы! // Вас не пробудит чести клич») заменяются теперь пристальным и проницательным изучением народа, его жизни и потребностей, его «души».

В отличие от декабристов Пушкин старается подойти ближе к народу, понять его интересы, мечты, идеалы. Как поэт, он знает, что все чувства и мысли народа выражаются в его поэтическом творчестве. И Пушкин принимается внимательно изучать народную поэзию. Он записывает песни и народные обряды, заставляет свою няню снова рассказывать ее сказки, знакомые ему еще с детства, — теперь он по-иному их воспринимает, ищет в них выражения «народного духа», вознаграждая тем «недостатки проклятого своего воспитания». Этому изучению содействовало пребывание поэта в ссылке в Михайловском в самом тесном общении с крестьянами, и дворовыми.

Живя в Михайловском, Пушкин близко познакомился с простым народом, с крестьянами. Там он с глубоким сочувствием и интересом изучал народные нравы, обычаи и поверья. Няня рассказывала ему, как и в детстве, сказки, пела народные песни, и Пушкин был восхищен их поэтичностью. В то время в деревне можно было услышать множество чудесных песен — и свадебных и похоронных, и грустных и веселых, и хороводных и колыбельных, и богатырских и «божественных». Рассказывалось множество интереснейших сказок, повторялось громадное количество поэтических загадок, пословиц и поговорок. Все это сочинялось народом, крестьянскими поэтами, которые грамоты не знали, своих рассказов, стихов и песен не записывали, а рассказывали и пели их, передавая друг другу с голоса. Пушкин не мог наслушаться всей этой чудесной поэзии. Он приглашал к себе простолюдинов, знающих много песен и сказок, и записывал то, что слышал от них.

На праздники ходил в соседний Святогорский монастырь, для того чтобы послушать пение слепых нищих и запомнить их песни. Соседние помещики, приехав как-то в воскресение в этот монастырь молиться Богу, с семьями, разряженные по-праздничному, были очень удивлены и даже обижены, увидев молодого соседа — Пушкина в полукрестьянской одежде, в красной рубахе и широких штанах, сидящего на церковной паперти и поющего вместе со слепыми нищими «Стих об Алексее, божьем человеке».

Пушкин в Михайловском начал учиться сам сочинять по-народному песни, сказки и, в конце концов, овладел этим умением.

2. Фольклорность А.С. Пушкина, который «украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил незаменимым их смысл и силу»

На каждом этапе своего творческого развития Пушкин создавал произведения в фольклорном стиле, всё глубже проникая в обширный и разнообразный мир народной поэзии. Сказки стали итогом многолетних стремлений поэта постичь образ мыслей и чувства народа, особенности его характера, устного народного творчества и языка. Основным источником всех сказок Пушкина послужил русский сказочный фольклор. Опираясь на идейно-эстетическое богатство фольклора, Пушкин творчески развил традиции народной поэзии. В сказочных поэмах Пушкина запечатлелись и народные взгляды, и обстоятельства жизни.

В пушкинских произведениях и биографии обнаруживаются многочисленные свидетельства его прекрасной осведомленности в области разнообразных форм народной поэзии — лирических и эпических форм, песен и сказок, народного юмора и причитаний, обрядовых представлений и пословиц. Он восхищался образцами русского фольклора и рассказывал о них в обществе, внимательно читал сборники произведений фольклора, записывал народные сказки и песни, даже готовил сборник русских исторических песен и подробное исследование по фольклору; в его сочинениях разбросано множество цитат, реминисценций и эпиграфов почти из всех жанров народной поэзии. Наконец, особое место в его поэтическом наследии занимают произведения с осознанным отпечатком народного творчества.

Пушкин не ограничивается задачей пассивного изучения народной поэзии: он стремится проникнуть в нее, творчески овладеть ее содержанием и формой, научиться самому создавать такие же песни и сказки, какие создавали безымянные народные поэты. И это ему удалось настолько, что до недавнего времени некоторые из его произведений в народном духе (например, «Песни о Стеньке Разине») исследователи принимали за записи подлинно народных песен. В отличие от всех предшественников, Пушкин в своих «подражаниях» касается, прежде всего, социальных и политических тем народной жизни. Серьезные социальные темы затрагивает он и в своих сказках.

С 1830 по 1834 г. Пушкиным было написано пять народных сказок в стихах, а одна («О медведихе») осталась незаконченной. Эти сказки впервые вводили в литературу подлинную, не приноровленную к интересам дворянского читателя народную поэзию, то есть не только занимательные, фантастические приключения героев или любовные переживания «красной девицы» и «доброго молодца». В пушкинских сказках затрагивается социальная тема (о жадном попе и батраке, наказавшем его, о мужике, которого тем больше угнетают, чем больше благ доставляет он своим угнетателям), говорится о моральных идеалах народа («Сказка о мертвой царевне») и т.п.

Самым существенным отступлением пушкинских сказок от типа народной сказки была стихотворная форма, которую придал поэт этому прозаическому народному жанру.

Пушкиным созданы сказки двух типов. В одних («Сказка о попе», «Сказка о медведихе» и «Сказка о рыбаке и рыбке») Пушкин стремится воспроизвести не только дух, сюжеты и образы народного творчества, но и народные формы стиха (песенного, поговорочного, раешного), языка и стиля. Сказки о попе и о медведихе написаны подлинно народным стихом, «Сказка о рыбаке и рыбке» — стихом, созданным самим Пушкиным и близким по своему строению к некоторым формам народного стиха. Поэт здесь как бы перевоплощается в народного сказителя. Мы не найдем в этих сказках ни одного слова, ни одного оборота, чуждого подлинно народной поэзии.

Остальные три сказки («О царе Салтане», «О мертвой царевне», «О золотом петушке») написаны более «литературно» — литературным, равномерным стихом (четырехстопный хорей с парными рифмами); Пушкин употребляет в них иной раз чисто литературные поэтические выражения и обороты, хотя по общему духу, мотивам и образам они полностью сохраняют свой народный характер.

Пушкин хорошо знал, что многие сказочные сюжеты или отдельные мотивы существуют в устном творчестве разных народов, переходят, видоизменяясь, от одного к другому. Поэтому он, подобно настоящему народному сказителю, брал, когда это было нужно, те или иные мотивы, детали сюжета из иноязычного фольклора, чудесным образом превращая их в подлинно русские. Немало вносил он в сказки и своего собственного: по-своему изменял народный сюжет, упрощал или усложнял его, вводил свои образы (золотой рыбки, царевны-Лебедь и т.п.).

В своих сказках Пушкин использовал элементы и других жанров народной поэзии — песен, заговоров, причитаний. Таковы, например, заклинание Гвидона, обращенное к волне, или королевича Елисея — к солнцу, месяцу и ветру, напоминающие плач Ярославны из «Слова о полку Игореве».

Сказки Пушкина — не простое переложение в стихи подлинных сказок, а сложный по своему составу жанр. Пушкин выступает в них и как реконструктор испорченной в устной народной передаче народной сказки, и как равноправный участник в ее создании.

Не понятые в их значении современниками, недооцененные позднейшей критикой, сказки Пушкина были приняты народом. Одна из сказок Пушкина («О рыбаке и рыбке») была записана со слов народного сказителя, как чисто народная сказка. «В зрелой словесности, — пишет Пушкин, — приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному».

Постепенно наряду с фольклорными формами развивались столь же зрелые литературные формы, но даже в 30-х годах Пушкин так высказывался по поводу отечественной художественной прозы: «… надо бы сделать, чтоб выучиться говорить по-русски и не в сказке… Да нет, трудно, нельзя еще!…».

3. Народность и реализм сказок Пушкина, в которых «нашло выражение отрицательное отношение народа к угнетателям, присущее ему чувство справедливости, веры в торжество добра»

Фольклорная поэтика становится в сказках Пушкин могучим средством реалистического изображения жизни, помогает поэту проникнуть в психологию героев. Удивительно легко, свободно и естественно совершается в сказках Пушкина переход от реального к волшебному и наоборот.

Пушкин сохраняет основной закон композиции народной сказки — её стремление излагать события так, как они совершаются в реальной жизни. Так же в сказках Пушкина отразился закон троекратного повторения с небольшими вариациями основных сюжетных эпизодов. Например, трижды отправляется к морю старик-рыбак; трижды обращается к стихиям королевич Елисей; трижды посылает свои войска против врагов царь Дадон и т.п.

Создавая на фольклорной основе новую литературную сказку, поэт стремился предельно приблизить её к стилю народной поэзии. Но сказки Пушкина стихотворные, а фольклорные сказки рассказываются прозой. Чтобы стихотворный стиль не создавал ощутимого отличия между его сказками и сказками народными, Пушкин использовал в них песенные и речитативные жанры устного народного творчества.

Враждебное отношение А.С. Пушкина к самодержавно-крепостнической власти ярко проявилось в том, что положительные герои всех его сказок — люди из народа: работник Балда («Сказка о попе и его работнике Балде»); труженик-старик («Сказка о рыбаке и рыбке»).

Сказки Пушкина оптимистичны, в них добро всегда побеждает тьму и злобу. Находчивость и трудолюбие Балды помогает ему победить попа; любовь и верность Елисея воскрешают его невесту; сыновняя преданность Гвидона, его борьба с завистью и клеветой способствуют торжеству правды. Чертами народности отмечена и поэтическая речь в сказках Пушкина. В них широко применяются народные поговорки, пословицы, слова и выражения, суффиксы:

Но жена не рукавица:

С белой ручки не стряхнешь

Да за пояс не заткнешь.

(«Сказка о царе Салтане».)

«… Впредь тебе, невежа, наука:

Не садися не в свои сани!»

(«Сказка о рыбаке и рыбке».)

«Дурачина ты, простофиля!

Выпросил, дурачина, корыто!

В корыте много ли корысти?..»

(«Сказка о рыбаке и рыбке»)

В сказках Пушкина много слов разговорного, иногда просторечного языка («и молва трезвонить стала», «не кручинься», «он стоял позадь забора», «инда плакал царь Дадон»). Пушкин использует изобразительные средства народной поэзии: сравнения, метафоры, гиперболы, постоянные эпитеты:

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря…

(«Сказка о царе Салтане».)

Царь скопца благодарит,

Горы золота сулит.

(«Сказка о золотом петушке».)

В его сказках широко применяется народно-поэтическая речь с ее своеобразной ритмикой и повторами («в путь-дорогу снарядился»; «свет наш солнышко»; «по морю, по океану к славному царю Салтану»).

4. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане». Их связь с устным народным творчеством. Система образов, характеры героев, богатство и глубина содержания

В 1833 г. написана «Сказка о рыбаке и рыбке». Сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке» связан истоками со сказкой «Жадная старуха» и был подарен Пушкину собирателем фольклора писателем В.И. Далем. В «Сказке о рыбаке и рыбке» отразились мотивы, бытующие не только в русском языке, но и в зарубежном фольклоре. Так, в сборнике братьев Гримм есть похожая сказка. Но они ограничились моралистическим выводом: жадность вредна, довольствуйтесь тем, что у тебя есть. Сказка Гриммов лишена социальной окраски: оба действующих лица — старик и старуха — поровну пользуются почестями и богатствами, доставшимися им по милости золотой рыбки. Сказка Пушкина представляет собой сатиру на крепостничество. Это подчеркивается резким противопоставлением старика и старухи: он остается крестьянином, а она поднимается все выше по социальной лестнице.

В образе старика олицетворяется народное начало сказки. Он вынужден покоряться воле жадной старухи, он не испытывает к ней почтения, как бы высоко ни вознеслась она. Об этом свидетельствует его обращение к ней, когда она захотела стать царицей: «Что ты, баба, белены объелась?»

Сказки А.С. Пушкина — сюжетные произведения, в которых показан резкий конфликт между светлым и темным миром. Примером может служить «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Она была написана в 1831 г. и впервые напечатана в 1832г. в третьей части «Стихотворений А. С. Пушкина». «Сказка о царе Салтане» перекликается с народной сказкой «О чудесных детях». Обращаясь к устному народному творчеству, А.С. Пушкин видит в нем неисчерпаемые возможности для обновления литературы.

Далеко не все современники поняли новаторство Пушкина и увидели рождение нового поэтического жанра. Это произведение — не подражание и не переложение народной сказки, а прямой ее наследник не только по внешним признакам, но и по реалистической основе и глубокому социальному содержанию. В нем с самого начала дается тонкое сатирическое снижение образа царя: «Во все время разговора он стоял позадь забора…».

По цензурным условиям А.С. Пушкин не мог откровеннее высмеять высокородного любителя подслушивать. Но в черновой прозаической программе «Сказки о царе Салтане» поэт четко наметил черты его характера: «Царь имел привычку гулять поздно по городу и подслушивать речи своих подданных. Он с приятной улыбкой подошел к меньшой сестре, взял ее за руку и сказал: будь же царицей и роди мне царевича! Потом, обратясь к старшей и средней, сказал он: ты будь у меня при дворе ткачихой, а ты — кухаркой». В сказке отражены многообразные оттенки человеческих чувств:

В кухне злится повариха,

Плачет у станка ткачиха,

И завидуют оне

Государственной жене —

и раскрываются сложные взаимоотношения между людьми («А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой извести ее хотят…»).

«Сказка о царе Салтане» завершается не моралистическим выводом, как было у многих других писателей-сказочников, а веселым пиром славящим торжество добра. Положительные персонажи в длительной борьбе побеждают: князь Гвидон встречается с отцом; ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха посрамлены.

Читатели всем сердцем на стороне «светлого мира» сказки, олицетворенного в образах царицы-матери, князя Гвидона, царевны Лебеди. Только образ царя Салтана вызывает сомнения и раздумья. Вот как говорит об этом К.И. Чуковский в книге «От двух до пяти»: «Мальчишка с большим увлечением слушал сказку о царе Салтане. Но все время его тревожил вопрос: «Что же такое этот самый Салтан? С одной стороны, он как будто человек симпатичный, а с другой стороны, он уж слишком поддается влиянию злой Бабарихи и ее коварных подруг. Поэтому все время он перебивал рассказчика вопросами об этом непостижимом царе: А что он — правильный? А он хороший?» Подобные сомнения и раздумья — начало активной работы творческого сознания маленького слушателя. Это свидетельство большого воспитательного значения подобных произведений.

Сказки Пушкина отличаются богатством творческой фантазии, что особенно характерно для детской литературы. В них гармонично уживаются реалистические картины быта и нравов различных сословий русского общества с чудесами волшебного мира, возникшего под пером поэта. Таков целый город на острове Буяне — столица князя Гвидона:

…Город новый златоглавый…

…Стены с частыми зубцами,

И за белыми стенами

Блещут маковки церквей

И святых монастырей.

…В колымагах золотых

Пышный двор встречает их…

Поэтически совершенны такие персонажи, как царевна Лебедь, Золотая рыбка, тридцать три богатыря, белка-чудесница. Для сказок Пушкина, как и для народных, характерны чудесные превращения: старухи крестьянки — в царицу; лебедя — в прекрасную девушку; князя Гвидона — в комара, шмеля, муху. Волшебные превращения не только увлекательны, они помогают раскрыть гуманистические идеи сказок. Превращение старухи снова из царицы в крестьянку связано с наказанием ее за самодурство и алчность. Превращение лебедя в прекрасную девушку выражает победу любви над волшебными чарами. Действие развертывается динамично, без длительных описаний. Пушкин-сказочник выступил против монотонности поэзии, против стертых ритмико-синтаксических оборотов. Его стих подвижен, передает ритм движения и напряженность событий:

Едет с грамотой гонец,

И приехал, наконец.

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой

Обобрать его велят;

Допьяна гонца поят

И в суму его пустую

Суют грамоту другую…

Динамизм и быстрота смены событий свободно и легко уживаются с пейзажными картинками, лаконичными и зримо-красочными:

Ветер весело шумит,

Судно весело бежит…

В синем небе звезды блещут,

В синем море волны хлещут;

Туча по небу идет,

Бочка по морю плывет.

Ветер на море гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.

Пушкин выступает в «Сказке о царе Салтане» как борец за народность языка, или «просторечье», как тогда говорили. Мягко, задушевно звучит речь героев, полная слов с ласкательными суффиксами, характерными для устного народного творчества:

…белочка при всех

Золотой грызет орех,

Изумрудец вынимает,

А скорлупку собирает…

Энергична и действенна у Пушкина-сказочника звуковая организация стиха. Значимостью у него обладает каждый звук, то передающий плеск морской волны, то воспроизводящий полет комара или шмеля:

Море вздуется бурливо.

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге…

Тут он в точку уменьшился,

Комаром оборотился,

Полетел и запищал…

Тут он очень уменьшился,

Шмелем князь оборотился,

Полетел и зажужжал…

С. Я. Маршак в «Заметках о сказках Пушкина» дает мудрый совет: «Я не думаю, что мы должны объяснять ребенку, какое значение имеют в этих стихах звуки «з» и «ж», характеризующие полет комара и шмеля. Пусть дети чувствуют звуковую окраску стихов, не занимаясь анализом. Но мы-то сами, прежде, чем прочесть стихи детям, должны хорошо услышать все эти «з», «ж», длинное, высокое «и» — в слове «злится» и низкое, гулкое «у» в словах «кружится» и «жужжит».

5. Идейный смысл «Сказки о рыбаке и рыбке», её сатирический характер и социальная заостренность

сказка пушкин фольклорность реализм

Эта сказка является своеобразным, чисто пушкинским вариантом широко распространенной в поэзии разных народов сказки о старухе, наказанной за ее стремление к богатству и власти. В русских сказках на этот сюжет старик и старуха живут в лесу, и желания старухи исполняет или чудесное дерево, или птичка, или святой и т.п. Пушкин воспользовался соответствующей немецкой сказкой, где действие происходит на берегу моря, старик — рыбак, а в роли исполнителя всех желаний выступает рыба камбала. Пушкин заменил этот малопоэтический образ золотой рыбкой, народным символом богатства, обилия, удачи.

Другое изменение, внесенное Пушкиным в сюжет, придает сказке совершенно новый идейный смысл. Во всех народных вариантах идея сказки — реакционная. Она отражает забитость, смиренность народа. В сказке осуждается стремление подняться выше своего убогого состояния. Старуха желает получить вместо землянки новый дом, затем стать из крестьянки барыней (а старик при этом становится барином), затем царицей (а старик — царем) и, наконец, самим богом. За это они оба наказываются: в одних вариантах они превращены в медведей (или в свиней), в других — возвращаются к прежней нищете. Смысл сказки в ее народных вариантах — «всяк сверчок знай свой шесток».

В пушкинской сказке судьба старика отделена от судьбы старухи; он так и остается простым крестьянином-рыбаком, и чем выше старуха поднимается по «социальной лестнице», тем тяжелее становится гнет, испытываемый стариком. Старуха у Пушкина наказана не за то, что она хочет жить барыней или царицей, а за то, что, ставши барыней, она бьет и «за чупрун таскает» своих слуг, мужа-крестьянина посылает служить на конюшню; ставши царицей, она окружена грозной стражей, которая чуть не изрубила топорами ее старика, владычицей морскою она хочет быть для того, чтобы рыбка золотая служила ей и была у ней на посылках. Это придает сказке Пушкина глубокий прогрессивный смысл.

6. Поэтика сказок Пушкина в свете особенностей детской литературы

Трудно переоценить значение пушкинских творений для формирующейся личности: они открывают маленькому читателю огромный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, приобщают его к общечеловеческим культурным ценностям и богатству родного языка. Анна Ахматова в статье «Пушкин и дети» пишет: «Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, никогда больше не услышат и на котором не будут говорить, но который всё равно будет при них как вечная драгоценности».

Поэзия Пушкина пленяет детей не только простотой и ясностью языка, удивительной красочностью образов, эмоциональностью, энергичностью, динамикой. Пушкинские пейзажи, вошедшие в книги для детского чтения, передают подлинно русский взгляд на родную природу, воспевают её величие и красоту. Они воспитывают в нас с младенческих лет глубокое чувство, любовь к прекрасному.

Глубокий след в детском чтении в истории детской литературы оставили пленяющие красотой и умом сказки Пушкина. Сказки Пушкина пробуждают симпатии и антипатии читателей, формируют активное отношение к своим героям. В поэтике Пушкина, особенно родственной, оказалась выразительная динамика народно-сказочного повествования. У Пушкина каждый сказочный тип имеет свой неповторимый облик, он художественно индивидуален. В произведениях с потрясающей художественной силой воплотилась гуманистическая идея народной сказки о самозабвенной человеческой любви, способной совершить чудо, преодолеть смерть, торжествовать над силами зла и жестокости. Сказки Пушкина, не имея назидательной интонации, очень поучительны для детей. С народным шутливым акцентом он обращает их внимание на такие пороки, как жадность, леность, ложь, хитрость, вероломство. Но зло обязательно наказывается, а добро побеждает, лечит, воспитывает. В большинстве сказок мы встречаем активно действующего положительного героя, побеждающего злые силы. В тех же сказках, где положительного героя нет, Пушкин находит другой путь воплощения извечной оптимистической идеи народной сказки о неминуемой победе правды над ложью.

8. Что привлекает в пушкинских сказках детей

Как известно, Пушкин не писал специально для детей. Однако вошедшие в круг детского чтения пушкинские произведения оказывают на ребёнка глубокое и плодотворное воспитательное воздействие, раскрывают перед ним большие явления человеческой жизни и важные социальные и нравственные проблемы в простой, яркой и эмоциональной форме.

Сказки Пушкина пробуждают симпатии и антипатии читателей-детей, формируют их активное отношение к героям. Поэт искал свой путь освоения большой поэтической формы. Он пересмотрел все современные эстетические теории, считавшиеся неизменными. Так, сказку Пушкин рассматривает как большой эпический жанр литературы в отличие от многих современных ему писателей, считавших, что это жанр незначительный, мелкий. Создавая сказки, Пушкин обращается не к какому-то одному сюжету, как делали многие его современники, а собирает и обрабатывает наиболее яркие варианты русского и зарубежного фольклора.

Произведения А.С. Пушкина указали детской литературе новый путь. Они дали классические образцы детской литературы, вскрыли пустоту и надуманность моралистических книжек многих детских писателей.

Заключение

Глубокий след в детском чтении в истории детской литературы оставили пленяющие красотой и умом сказки Пушкина. На каждом этапе своего творческого развития Пушкин создавал сказочные произведения в фольклорном стиле, всё глубже проникая в обширный и разнообразный мир народной поэзии. Сказки стали итогом многолетних стремлений поэта постичь образ мыслей и чувства народа, особенности его характера, устного народного творчества и языка.

Фольклорная поэтика становится в сказках Пушкин могучим средством реалистического изображения жизни, помогает поэту проникнуть в психологию героев. Удивительно легко, свободно и естественно совершается в сказках Пушкина переход от реального к волшебному и наоборот.

Сказки А.С. Пушкина — сюжетные произведения, в которых показан резкий конфликт между светлым и темным миром. Примером может служить «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди, «Сказка о рыбаке и рыбке».

Трудно переоценить значение пушкинских творений для формирующейся личности: они открывают маленькому читателю огромный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, приобщают его к общечеловеческим культурным ценностям и богатству родного языка. Произведения А.С. Пушкина указали детской литературе новый путь. Они дали классические образцы детской литературы.

Таким образом, в отличие от декабристов Пушкин старается подойти ближе к народу, понять его интересы, мечты, идеалы. Как поэт, он знает, что все чувства и мысли народа выражаются в его поэтическом творчестве. Сказка — это вершина народного фольклора в силу ее доступности в любом возрасте. Поэтому А.С. Пушкин хоть и не писал специально для детей становится любимым автором для каждого ребенка с самого малого возраста.

Список используемой литературы

1. «Благослови, поэт!…»: антология поэзии пушкинской поры. Книга 1. [Текст] / Прим. Вл. Муравьёва. — М.: Вече, 2003. — 432 с.

. Даль В.И. Воспоминания о Пушкине [Текст] / В.И. Даль // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. — Т.2. — М.: Вече, 2004. — С. 224.

. Детская литература (тексты лекций) [Электронный ресурс] // http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=225

. Детская литература [Текст] / Под ред. Е.Е. Зубаревой. — М.: Просвещение, 2005. — 346 с.

5. Мотивы сказки и былины в поэзии А.С. Пушкина [Электронный ресурс] // <http://soshinenie.ru/motivy-skazki-i-byliny-v-poezii-as-pushkina/>

. Пушкин, А.С. Избр. произв. [Текст] / А.С. Пушкин. — М.: Дет. лит., 2009. — 468 с.

. Пушкин, А.С. Собр. соч. в трех томах [Текст] / А.С. Пушкин. — Т.1. — М.: Худож. лит., 2004. — 486 с.

. Зуева, Т.В. Сказки А.С. Пушкина [Текст] / Т.В. Зуева. — М.: Просвещение, 1989. — 346 с.

. Маршак, С. О сказках Пушкина [Текст] / С.Маршак // Маршак С. Соч. в 4-х т. — Е.1. С. 344-356.

. Сапожков, С.В. Сказки А.С. Пушкина как поэтический цикл [Текст] / С.В. Сапожков // Детская литература. — 1991. — №3. — С.124-135.

Скачать архив (16.1 Kb)

Схожие материалы:

Тема выставки «Русские писатели». Какие книги на выставке соответствуют этой теме?

Какими другими книгами ты мог бы дополнить выставку?

М. Пришвин «Лисичкин хлеб», В. Драгунский «Денискины рассказы», А. Волков «Волшебник Изумрудного города».

Запиши название твоей любимой сказки Пушкина.

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

Прочитай стихотворение ещё раз. Выпиши слова, которые рассказывают о зиме.

Идёт волшебница зима, пришла, рассыпалась; клоками повисла на суках дубов; легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов; брега с недвижною рекою сровняла пухлой пеленою; рады мы проказам матушки-зимы…

Какие чудеса творит волшебница-зима?

Пришла, заколдовала всё живое, сровняла берега с недвижною рекою, легла волнистыми коврами, клоками повисла на суках дубов, радует проказами.

Стр. 36

Подчеркни олицетворения.

Кружатся в воздухе снежинки, воет ветер, скребётся под крышей ветер, завывает вьюга.

Используя выбранные слова, придумай рассказ «А вот и зима…».

А вот и зима-царица

Похолодало. Скребётся ветер под крышей, нагоняет тучи с севера. Стелется туман по земле. Расступаются деревья в лесу перед царицей-зимой. Снится подо льдом озёрам и рекам, как кружатся в воздухе снежинки. Уверенно вступает зима в свои владения. Трещат деревья, завывает вьюга, воет ветер, приветствуя Снежную королеву.

Рассмотри иллюстрации. Определи последовательность событий. Поставь нужные номера.

1. Старик закинул в море невод.

2. Старик с золотой рыбкой.

3. За столом сидит старуха царицей.

4. На море чёрная буря.

Стр. 37

Каких эпизодов не хватает? Запиши всё в нужном порядке.

1. Старик закинул в море невод.

2. Старик с золотой рыбкой.

3. У старухи новое корыто.

4. Перед стариком изба со светёлкой.

5. На крыльце высокого терема стоит старуха.

6. За столом сидит старуха царицей.

7. На море чёрная буря.

8. Старуха перед разбитым корытом.

Придумай рассказ на тему «Остаться у разбитого корыта». Сначала определи:

• о чём ты будешь писать (на тему школьной жизни; дружбы, отношений в семье);

• кто будет твоим главным героем;

• какое событие будет лежать в основе твоего рассказа.

Был в одном классе ученик-отличник. Один раз он заигрался с ребятами во дворе и не выучил уроки. На следующий день он получил свою первую в жизни четвёрку. Дома его не сильно поругали, потому что четвёрка, если хорошо подумать, не пятёрка, конечно, но всё же… Не такая уж и плохая это оценка. Всё бы ничего, можно четвёрку пережить. Но на следующий день невыученных уроков стало гораздо больше. И в дневнике уже стояла красная тройка. Наш отличник покраснел, но стал сам себя успокаивать, что есть дети, которые учатся гораздо хуже.

И вот однажды на контрольной он получил жирную двойку, а все дети занимались и получили четвёрки и пятёрки. Понял тогда наш отличник, что нужно много заниматься, учить уроки, делать дополнительные задания, чтобы не остаться у разбитого корыта на следующей контрольной.

Вспомни, как обычно заканчиваются народные сказки. Сравни их со сказками А.С. Пушкина. Сделай самостоятельно вывод, используя опорные слова.

Добро побеждает зло, и я там был, мёд, пиво пил, так и повелось с тех пор, стали жить-поживать да добра наживать, честным пирком да за свадебку.

В сказках А. С. Пушкина и в народных сказках всегда добро побеждает зло. В основу сказок А. С. Пушкина легли народные сказки, которые рассказывала ему в детстве няня Арина Родионовна. Народные сказки обычно заканчиваются: «так и повелось с тех пор, стали жить-поживать да добра наживать» («Белая уточка», «Иван-царевич и серый волк», «Морской царь и Василиса Премудрая»), «тут и сказке конец, а кто слушал — молодец!» («Маша и медведь», «Морозко», «Колобок»), «честным пирком да за свадебку» («Сивка-бурка»). У Пушкина сказки заканчиваются: «Я там был, мёд, пиво пил, Да усы лишь обмочил.» («Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о царе Салтане») или назиданием: «А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». («Сказка о попе и о работнике его Балде»).

Стр. 38

О каком событии рассказывается?

Однажды Лебедь, Рак и Щука

Везти с поклажей воз взялись

И вместе трое все в него впряглись…

Найди в тексте слова, которые являются моралью (нравоучением). Объясни их смысл.

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдёт,

И выйдет из него не дело, только мука.

Смысл морали в том, что общее дело нужно делать сообща, дружно, в согласии друг с другом, объединив общие усилия, иначе вместо отличного результата, как бы кто не пытался лезть из кожи вон сам по себе, получится одно мучение.

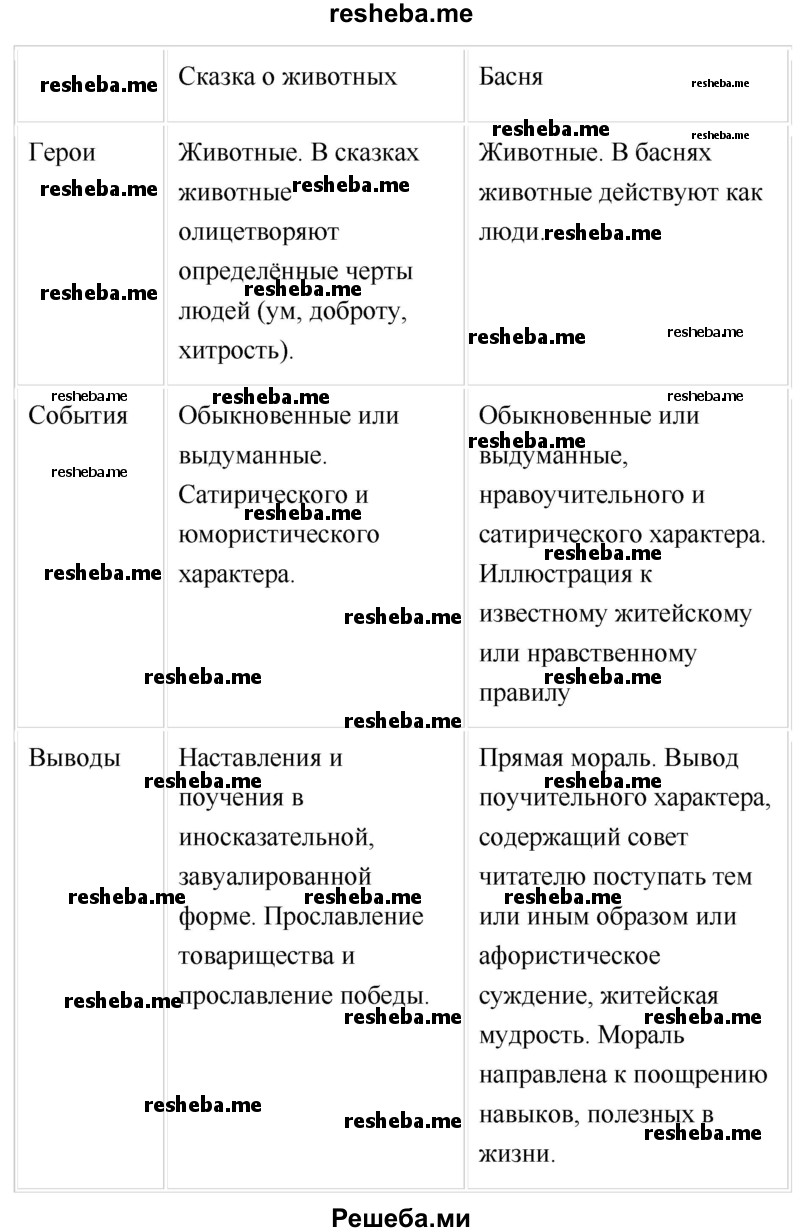

Сравни басню и сказку о животных. Данные занеси в таблицу.

Стр. 39

В чём причина неудачи Лебедя, Рака и Щуки? Ответь словами басни.

Лебедь рвётся в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Обсудите с другом, выполнялись ли в басне условия совместной работы. Что нужно сделать, чтобы не вышло как у Лебедя, Рака и Щуки?

Договориться с товарищами; выслушать всех, потом начинать работу; распределить обязанности.

В басне не выполнялись условия совместной работы. Для удачного исхода дела и чтобы не получилось как у героев басни, нужно сначала выслушать всех, договориться с товарищами, затем распределить обязанности и только потом начинать работу.

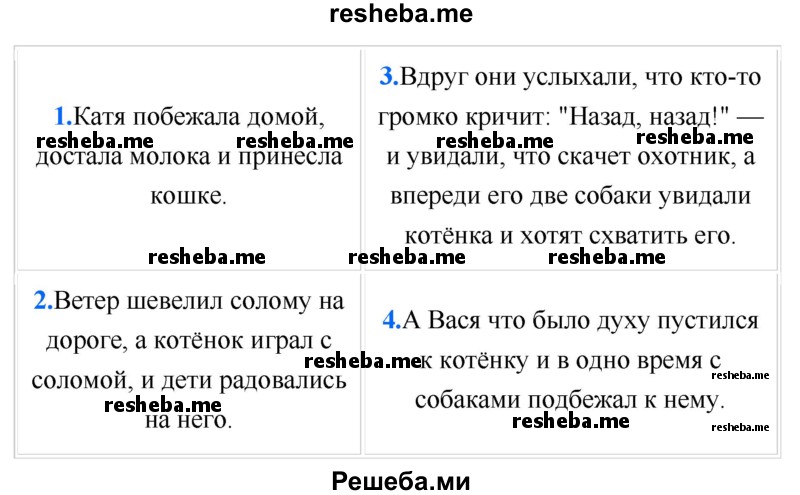

Рассмотри внимательно иллюстрации к рассказу. Что на них изображено?

На иллюстрациях изображены сцены из рассказа Л. Н. Толстого «Котёнок». 1. Дети нашли кошку с котятами и кормят её молоком. 2. Они идут гулять с котёнком. 3. Охотник с собаками мчится навстречу котёнку. 4. Вася бросается к котёнку, чтобы закрыть его собой от собак.

Стр. 40

Правильно ли план отражает последовательность событий? Поставь нужные номера.

К каждому пункту плана выпиши опорные слова из текста.

Часть первая: Брат и сестра — Вася и Катя, кошка пропала, искали везде, мяучит тонкими голосами, нашлась кошка, котята, Катя принесла молока.

Часть вторая: Дети выбрали котёнка, пошли играть на дорогу, взяли котёнка, играл с соломой, пошли собирать щавель, забыли про котёнка.

Часть третья: Скачет охотник, две собаки, хотят схватить котёнка.

Часть четвёртая: Катя побежала прочь, Вася пустился к котёнку, упал животом, закрыл, принёс домой, больше не брал с собой.

Определите с друзьями, кто какой эпизод, соответствующий плану, будет рассказывать. Выберите жюри, которое оценит ваши выступления в соответствии с требованиями.

Полностью соответствует содержанию. Эмоциональный рассказ.

Выражено своё отношение к происходящему.

Не нарушена логика.

Устное задание, работа в группе.

Главные герои

Царь Салтан правитель страны, доверчивый и слабохарактерный человек. Когда он получил недобрую лживую весть, он приказал его дождаться. Но завистники молодой царицы меняют письмо. Они хотят извести царицу и её ребенка. Они злые и хитрые. Но автор изобразил их не страшными, а смешными. Тем более, когда они были укушены перевоплощенным князем Гвидоном в комара, муху и шмеля.

Князь Гвидон, сын царя, представлен настоящим русским богатырем. Он вступается за слабых. Спасает царевну Лебедь от злого коршуна. Волшебница-лебедь отблагодарила его выполнением всех его желаний. Князь правит на острове слава о котором разнеслась по всему свету.

Он мудрый правитель своего острова, гостеприимный хозяин, тепло встречающий купцов. За свою мудрость получает волшебную белку, морскую стражу и жену – красавицу и волшебницу.

Царевна-Лебедь, спасенная Гвидоном от злого колдуна, стала его верной помощницей, а потом и женой. За своё спасения она дарит ему красивый город на острове. Где он стал правителем. Помогает Гвидону побывать у отца в образе комара, мухи, шмеля Она умная, добрая. Она как Василиса премудрая в русских сказках умная, красивая, а еще и волшебница.

Царица она появляется на первых строках сказки. Она добрая, честная, любящая жена и мать. Даже после оговора нашла в себе силы простить своих сестер.

Ткачиха, первая сестра Царицы и поварихи. Она злая, завистливая, обидчива и мстительна. Из – за обиды на сестру и оговорила её.

Повариха, ещё одна сестра Царицы. Она завистлива, злопамятна, коварна и эгоистична. Не чем не лучше ткачихи, своей сестры.

Сватья баба Бабриха мать всех трех девиц. Она тоже жестока и мстительна. Она вместе с двумя старшими дочерьми оговаривает Царицу и младенца, избавились от них. Но после этого страшного поступка, они, не стали счастливыми, наоборот их наказали.

Описание героя

По сюжету князь Гвидон является сыном царя Салтана. Когда будущий отец уехал на войну, царица родила мальчика. Его вместе с матерью решили извести завистливые родственники, заколотив в бочку и выкинув в открытое море. По воле судьбы волна выбросила бочку на пустынный остров Буян. Ребенок за время плавания вырос и превратился в прекрасного юношу. Описывая внешность молодого князя, Пушкин не забыл подчеркнуть и его внутреннюю красоту.

В трактовке автора характеристика князя Гвидона выглядит следующим образом:

- красивый;

- имеет высокий рост;

- ловкий и сильный;

- необычайно отзывчивый и добрый к людям;

- человек, способный заниматься государственными делами;

- хорошо воспитанный, умный.

Все эти черты говорят, что из Гвидона выйдет хороший правитель. Будущий царь обладает чудесным даром общаться с морем, ветром и другими природными явлениями. Конечно, это сказка, поэтому вымысел здесь уместен, но такие качества, как коммуникабельность и способность договариваться, высоко ценятся и в современном мире.

Второстепенные герои

Гонец, который ездил к царю отвозил ему письмо от царицы и привозил обратно. Его споили и поменяли послание, из – за которого страдает царица и её сын.

Волна, в сказке представлена, как одушевленная, Гвидон её просит о помощи, и она выполнила его просьбу, вынесла на берег, подарив им жизнь.

Коршун, который нападал на лебедь, стремясь её убить. Но когда Гвидон его убил стрелой выпущенной из лука, оказался злым чародеем.

Белочка является одним из чудес подаренных князю царевной – лебедь. Она жила в домике под елочкой, грызла золотые орехи и пела песенки.

Тридцать три богатыря и дядька Черномор были родными братьями царевны Лебеди. И по её просьбе стали охранять остров, потому что они жили в море.

Корабельщики – это купцы, которые плавали на кораблях между странами и торговали разными товарами. Которые и принесли весть о новом граде на острове Буяне.

Сказка заканчивается хорошо для всех героев: царь Салтан вновь обретает жену и сына и на радости прощает злых сестёр и Бабариху.

Герои сказки о царе Салтане

К группе положительных героев сказки о царе Cалтане

можно отнести:

- Салтан,

- его сын Гвидон,

- девица под окном будущая Царица, Царевна-лебедь.

А к отрицательной группе героев относятся:

- повариха,

- ткачиха,

- сватья баба Бабариха,

- Коршун.

Можно определить ещё, так называемую, «нейтральную» группу героев знаменитой сказки Пушкина:

- белка,

- заморские гости,

- ветер,

- волна,

- дядька Черномор и 33 богатыря,

- а ещё комар и шмель, в которых превращался князь Гвидон.

Вот, пожалуй, все имена героев сказки о царе Cалтане, разделённых на группы по типу характера.

Прежде всего, хочется сказать о двух сёстрах Царицы – поварихе и ткачихе, а также их матери – сватье бабе Бабарихе. Это, без сомнения, отрицательные персонажи.

Из-за мстительности, злопамятности, зависти и обидчивости они совершили преступление. В письме к царю Салтану — оклеветали Царевну и младенца-Царевича, добившись указа царя, посадить их в бочку и бросить в море.

Совершив этот страшный поступок, они, конечно же, не стали счастливыми, а наоборот – были наказаны!

Другие главные герои сказки о царе Cалтане,

которых смело можно отнести к положительным героям. Во-первых, это князь Гвидон – сын царя Салтана. Его смелость и стремление к цели, отважность и гостеприимство располагают к нему любого читателя этой сказки.

Вторая главная героиня, сделанная поэтом центральным художественном образом произведения, — царевна-Лебедь, которую спас Гвидон от злого колдуна-Коршуна. Её характеру присущи такие качества, как благородство и мудрость.

Её образ в сказке заключал в себе черты русской Василисы Премудрой, наделённой удивительной красотой и волшебством. К слову, 33 морских богатыря были её братья родные.

Следующий главный герой сказки — добрый и мягкий царь Салтан – справедливый и незлопамятный, доверчивый и простоватый.

Порой он кажется даже немного безвольным, но это не так: просто широта и доброта русских царей делала их безоружными перед коварством и вероломством. Поначалу он разгневался на ткачиху, повариху и сватью, но потом великодушно простил завистниц и отпустил их домой.

В заключении «подведём черту»: в сказках, и не только в Пушкинских, злоба, зависть и ненависть обречены на позорное уничтожение, потому что в жизни людей первоначальны Любовь и Добро. В этом вся гармония и красота русских сказок!

Люди, творите всегда добро!

Автор статьи: Игорь Смирнов

Дети, молодые, взрослые и пожилые – большинство из нас знают множество произведений Александра Сергеевича Пушкина. Одно из наиболее известных, любимых и увлекательных произведений Пушкина является . Сюжет данного стиха довольно прост для понимания, но очень увлекает. Ребёнок и взрослый, читая это произведение, представляют яркую картинку, где по-своему преображаются действия, по-своему вырисовывается внешность персонажа. Но абсолютно каждый выделяет для себя поступки злые и добрые и, следовательно, плохого и положительного персонажа.

К позитивным героям относятся:

Царь Салтан

– государь своего царства. С одной стороны, царь – настоящий воин, мужественный и сильный, который готов сражаться за своё государство. С другой – это добрый персонаж, который имеет мягкий характер. По действиям, которые совершает этот герой, становится понятно, что он незлопамятный и даже простой, наивный персонаж и из-за этого, некоторые читатели могут подумать, что он безвольный царь. На самом же деле, это совершенно не так. Просто из-за своей добродушности, он никак не наказал злобных и коварных сестриц, а наоборот, простил их.

Князь Гвидон

– сын царицы и царя Салтана. На протяжении всего стиха проявляет себя как смелого и сильного героя. Свой мужественный характер этот персонаж предпочитает доказывать поступками, а не действиями. Помимо смелости, силы и мужественности он проявляет гостеприимство и целеустремлённость, что очень нравится читателям.

Царевна-лебедь

– рассудительная и прекрасная волшебница, сестра 33 морских богатырей и в конце сказки становится женой князя Гвидона. Будучи одним из главных героев, также относится к добрым персонажам, ведь она олицетворяет великодушие, мудрость и честность.

Царица

– это одна из первых девиц, с которыми встречается читатель в первых строках сказки. В будущем становиться царицей и матерью прекрасного богатыря. Как и сам царь, она является очень позитивным персонажем, ведь она добрая, честная, терпеливая и добросердечная. Благодаря этим качествам, царица симпатизирует многим читателям.

Негативные герои:

Ткачиха

– сестра Царицы и поварихи. Её поступки говорят, что это очень завистливый, злой и негативный персонаж. Помимо этого, она очень обидчива и мстительна, из-за чего и проворачивает коварные действия.

Повариха

– сестра ткачихи и Царицы. Как и ткачиха, повариха является плохим персонажем, ведь имеет такие качества, как зависть, злопамятность, коварство и эгоизм.

Сватья баба Бабриха

– относится к негативным персонажем, так как имеет такие отрицательные черты характера как ненависть, жесткость и мстительность. Из-за этих качеств, многие читатели её недолюбливают.

Действия, которые совершают положительные и негативные персонажи помогают разобраться читателю в том, что такое добро, а что на самом деле зло, при этом осознавая, что зло всё равно будет наказано, а добро в любом случае победит!

А.С. Пушкин не раз обращался к жанру сказок, примером чему служат его такие произведения, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Золотой петушок». В 1831 году поэт написал одно из своих самых известных сочинений в данном жанре — «Сказку о царе Салтане и сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

Сюжет

Повествование рассказывает о нескольких персонажах. Главными действующими лицами становятся царь Салтан, царица и князь Гвидон. Характеристика героев проста и понятна.

Царь Салтан и царица

Государь по имени Салтан – мужественный и отважный воин, способный вступиться за свои земли. Он обладает покладистым, спокойным нравом, отличается простотой, не держит зла на обидчиков и проявляет некую наивность. Добродушие героя не дает наказать сестриц, наговоривших на царицу и чуть не погубивших ее и сына – князя Гвидона.

Царица и маленький Гвидон

Мудрая царица – первая девица в государстве и первая, с кем встречается читатель, знакомясь со сказкой. Она – положительный персонаж, честная, добрая и верная женщина, неспособная на предательство и обман.

Гвидон – сын царицы и Салтана. Его отчество не зря подчеркивается в названии сказки, потому что с малых лет герой, как и отец, проявляет отвагу и смелость. Для него особую важность имеют поступки, а не слова.

Князь Гвидон

Гостеприимный амбициозный правитель получает титул князя неспроста. Якобы по велению царя Салтана, а на самом деле из-за интриг сестер царицы, младенца с матерью заточили в бочку. Странное судно, ставшее последним пристанищем, опустили в морскую пучину. В нем промелькнули детство и отрочество юноши, и вскоре он превратился в настоящего богатыря, которому суждено спасти от коршуна царевну Лебедь и заполучить под покровительство невиданные земли – остров Буян. Остров князя стал пунктом паломничества купцов, жаждущих выгодного сотрудничества. Это место, где живет белка, грызущая волшебные орешки, а также фантастические воины – тридцать три богатыря.

Царевна Лебедь

Гвидон – основной персонаж сказки. Царевна Лебедь, ставшая позже его избранницей, – олицетворение волшебства в поэме. Она одаряет возлюбленного не только чудесными диковинами (белкой и богатырями), но и магическими силами, благодаря которым Гвидон может стать комаром. В таком образе князь попадает на корабль и прибывает на родину – повидать отца.

Второй раз Гвидон осуществляет визит в образе мухи, а в третий – в качестве шмеля. В каждое посещение он, пусть и невольно, мстит ткачихе, поварихе и сватье бабе Бабарихе. Завершается все воссоединением царского семейства и пышным свадебным торжеством.

Интересные факты

Светило русской поэзии, Александр Сергеевич Пушкин, умело обращавшийся со стихотворным слогом и прославляющий богатство русского языка, использовал в «Сказке о царе Салтане» только одно слово с буквой «ф» – флот. В пушкинскую эпоху слова с этой буквой считались заимствованными из других языков.

Город Свияжск — прообраз острова Буяна

Однажды, путешествуя, Пушкин попал в город Свияжск. Поэт восхищался красотой этого места и признавался, что так представлял описанный населенный пункт на сказочном Буяне:

«В свете ж вот какое чудо: Остров на море лежит, Град на острове стоит С златоглавыми церквами С теремами да садами…»

Некоторые исследователи считают, что прототипом острова является Руян, расположившийся в Балтийском море.

Богиня Умай и царевна Лебедь

Сказка сплетена из фольклорных сюжетов и нюансов, придуманных поэтом. Примечательно, что прообразом царевны Лебедь стало языческое божество Умай. Ее воспевали в монгольских и кыпчакских племенах как женщину в образе лебедя, ходящую по земле и воде. В произведении описание царевны не менее привлекательно, чем в легендах древних народов:

«Говорят, царевна есть, Что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает. Ночью землю освещает — Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит».

История персонажа

«Сказка о царе Салтане» – предназначенное для детей знаменитое произведение из наследия, оставленного миру Александром Сергеевичем Пушкиным. Полное название поэмы звучит так: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Оно было придумано на манер лубочных сказаний, популярных в простонародье. Использованный сюжет пересказывался на Руси из уст в уста. До наших дней легенда дошла в вольной интерпретации. Пушкинисты, исследующие творчество русского поэта, свидетельствуют, что лейтмотив произведения не был уникальным. Гораздо раньше его использовали в своих сказках Чосер и Гоцци.

Ответы на вопросы учебника «Литературное чтение» 3 класс, 1 часть, Климанова, Горецкий, страницы 128-129.

УКМ «Школа России»

1. Если бы тебя спросили, о чём эта сказка, что бы ты ответил?

Эта сказка о верности и семейных ценностях, о настоящей любви, помешать которой не могут никакие обманы и злодеяния.

2. Назови главных действующих лиц сказки. Какие человеческие качества они проявляют? Какие герои побеждают и почему?

Главными героями сказки являются:

- Гвидон. Мужественный, добрый, умеющий прощать и любить близких.

- Царь Салтан. Доверчивый, добрый, умеющий прощать и любить близких.

- Царевна Лебедь. Добрая и благородная.

- Царица. Доверчивая, беззащитная, тихая.

- Бабариха, Ткакчиха, Повариха. Завистливые и жестокие.

Побеждают положительные герои, потому что добро в сказках всегда побеждает зло. Их положительные черты характера оказываются сильнее отрицательных, которыми обладают Бабариха и её подруги.

3. Какие чудеса происходят в сказке? Сколько раз и в кого превращается князь Гвидон? Какие волшебные дары получает Гвидон от царевны?

Чудеса в сказке: быстро вырос младенец в бочке, возникновение города, превращения Гвидона, дары царевны Гвидону, превращение лебедя в царевну.

Превращения Гвидона: три раза, в комара, муху и шмеля.

Волшебные дары: город, белка, тридцать три богатыря, сама царевна.

4. Найди в сказке строчки, при чтении которых ты представляешь себе царевну лебедь, её братьев богатырей, волшебный город, появившийся по велению царевны. Найди сравнения в описании царевны.

Царевна-лебедь: «…Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит…»

Богатыри: «В чешуе, как жар горя, идут витязи четами…»

Волшебный город: «Стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей…»

Сравнения в описании царевны: выступает, словно пава; будто реченька журчит

5. Прочитай строки, в которых говорится об отчаянии царицы и мольбе её сына о помощи. Какие звуки помогают услышать шум волн и их плавное движение?

Шум волн и их плавное движение помогает услышать шипящий звук Ш. Он встречается в словах: Плещешь, захочешь, точишь, топишь, подымаешь.

6. Как царевна лебедь обращается к Гвидону?

Царевна называет Гвидона «Князь ты мой прекрасный»

7. Чем заканчивается сказка? Сравни с тем, как заканчиваются народные сказки, которые ты прочитал в этом году.

Концовка сказки: «Я там был; мёд, пиво пил, и усы лишь обмочил».

Концовки народных сказок: «Стали жить-поживать», «Я на том пиру был, мёд-пиво пил».

Видим, что Пушкин использовал традиционную концовку русских народных сказок.

8. Что сближает сказку Пушкина с народной волшебной сказкой? Есть ли различия?

У сказки Пушкина есть многие приметы народных волшебных сказок: зачин, присказка, концовка, противостояние добра и зла, испытание, которое предстоит выдержать герою, волшебные превращения, чудеса, волшебные существа, троекратные повторы.

Сказка написана народным языком, с использованием традиционных сказочных оборотов речи.

Но есть и различия. Так, Пушкин использовал оригинальный зачин, не взятый из народных сказок. Это литературная сказка, в которой невозможно поменять слова или сюжет, как часто случается в народных сказках.

9. Восстанови последовательность событий в сказке и перескажи её.

- Царь Салтан выбирает жену.

- Подмена грамоты.

- Морское путешествие царевны и Гвидона.

- Спасение царевны от коршуна.

- Приключения Гвидона.

- Встреча Салтана с семьёй.

Пример пересказа «Сказки о царе Салтане» по плану для 3 класса

Царь Салтан подслушал разговор трёх девиц и взял в жёны ту, что обещала родить ему сына. Двух других он сделал поварихой и ткачихой.

Вскоре царь отправился в поход, а в это время царица рожает сына. Ткачиха, Повариха и Бабариха пишут царю о неведомой зверушке, а потом подменяют грамоту, присланную царём, в которой он велел ожидать своего возвращения.

Царицу и младенца сажают в бочку и бросают в море. Младенец быстро вырос и бочку вынесло на берег. Гвидон делает лук и идёт по острову. Он убивает коршуна, напавшего на лебедь. А лебедь обещает отблагодарить его.

На следующее утро Гвидон видит чудесный город, жители которого выбирают его князем.

На остров приплывают купцы, которые следует в царство Салтана. Гвидон хочет увидеть отца и лебедь превращает его в комара.

Салтан удивлён известиями о новом городе, но Бабариха с кумушками отзываются про город пренебрежительно. Они рассказывают про чудесную белку. Гвидон жалит завистниц.

Лебедь дарит Гвидону белку.

Гвидон ещё дважды летает к Салтану в образе мухи и шмеля, и каждый раз возвращается с описанием нового чуда. Так он получает богатырей и становится мужем царевны-лебеди.

Узнав про это, Салтан сам отправляется в гости и узнает супругу и сына. Он счастлив и милует Бабариху, Ткачиху и Повариху. Играется грандиозный пир.

10. Рассмотри иллюстрации Билибина. Опиши своими словами те рисунки, которые тебе понравились.

Описание иллюстрации Билибина на стр. 101

На ней показано пробуждение Гвидона и его матери. Ещё вчера остров был пустынным, а сейчас перед ними стоит белокаменный град, полный церквей и храмов, окружённый стенами с башнями.

Гвидон и царица с удивлением смотрят на город.

Описание иллюстрации Билибина на стр. 103

Купеческий корабль покидает остров Буян. Он несётся по волнам, подгоняемый ветром. Следом летит обратившийся в комара Гвидон.

Вдали виден остров с красивым городом, окружённым крепостной стеной.

Описание иллюстрации Билибина на стр. 109

На этой картине показан приём купцов царём Салтаном.

Царь восседает на огромном троне, его голова увенчана тяжёлой короной. Богатые купцы на красной дорожке кланяются царю.

С боку от царя сидят коварные Бабариха, ткачиха и повариха, далее видны бояре.

Описание иллюстрации Билибина на стр. 113

На этой иллюстрации мы видим, как из пучин вод выходят ровным строем могучие витязи. Они все равны как на подбор, все одинаково вооружены копьями.

Над ними горят звёзды, а берег кажется безлюдным и пустым.

Описание иллюстрации Билибина на стр. 127

На ней мы видим праздничный пир. За столом сидят царь Салтан, Гвидон, царица и царевна. Царь не сводить глаз с сына, которого считал погибшим. Он очень счастлив.

На столе разнообразные яства, перед столом сидит шут, играющий с собакой. Вокруг стоят суровые стрельцы.

Тема:« Сказки А.С.Пушкина.Рифма в стихотворении .»

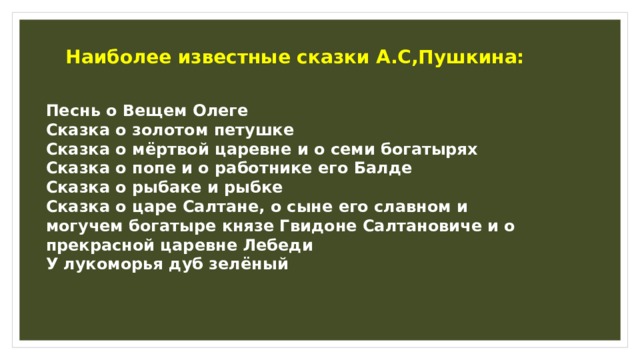

Наиболее известные сказки А.С,Пушкина:

Песнь о Вещем Олеге

Сказка о золотом петушке

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о рыбаке и рыбке

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди

У лукоморья дуб зелёный

Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — Говорит одна девица, — То на весь крещеный мир Приготовила б я пир». «Кабы я была царица, — Говорит ее сестрица, — То на весь бы мир одна Наткала я полотна». «Кабы я была царица, — Третья молвила сестрица, — Я б для батюшки-царя Родила богатыря».

Добро- оно кроткое, терпеливое, довольствуется отведенной долей. Зло завистливо, неуемно, нетерпеливо, до всего проявляет интерес.

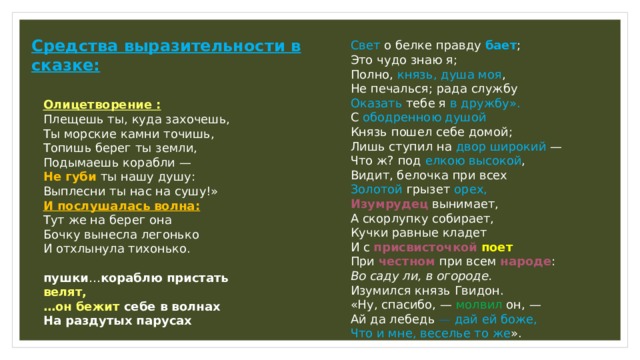

Средства выразительности в сказке:

Свет о белке правду бает ; Это чудо знаю я; Полно, князь, душа моя , Не печалься; рада службу Оказать тебе я в дружбу». С ободренною душой Князь пошел себе домой; Лишь ступил на двор широкий — Что ж? под елкою высокой , Видит, белочка при всех Золотой грызет орех, Изумрудец вынимает, А скорлупку собирает, Кучки равные кладет И с присвисточкой поет При честном при всем народе : Во саду ли, в огороде. Изумился князь Гвидон. «Ну, спасибо, — молвил он, — Ай да лебедь — дай ей боже, Что и мне, веселье то же ».

Олицетворение :

Плещешь ты, куда захочешь, Ты морские камни точишь, Топишь берег ты земли, Подымаешь корабли — Не губи ты нашу душу: Выплесни ты нас на сушу!» И послушалась волна: Тут же на берег она Бочку вынесла легонько И отхлынула тихонько.

пушки … кораблю пристать велят,

… он бежит себе в волнах

На раздутых парусах

Словесно-художественный образ является незаменимым средством, при помощи которого поэты создают в нашем сознании сложные переживания , идеалы и мысли. На основе единого идейно-художественного представления можно осмыслить особенности поэтического произведения.

Рассмотрим всю лексико — синтаксическую систему авторской образной речи сказки.

Средства выразительности русского языка

Эпитеты

Олицетворения

Сравнения

Гипербола

Метафоры

Эпитеты:

- крещеный мир

- тихонько заскрыпела

- красная девица

- пир честной

- царицей молодой

- честные гости

- кровать слоновой кости

- Государевой жене

- добра коня

- неведому зверюшку

- царева возвращенья

- законного решенья

- Допьяна поят

- суму пустую

- гонец хмельной

- Тайно бросить

- царску волю

- злую долю

- синем небе

- синем море

- горькая вдовица

- волна гульлива и вольна

- морские камни

- широком поле

- Дуб зеленый

- добрый ужин

- тугой лук

- снурок шелковый

- лук дубовый

- Тонку тросточку

- Стрелкой легкой

- дело лихо

- Клёв кровавый

- Гибель близкую

- могучий избавитель

- частыми зубцами

- белыми стенами

- святых монастырей

- Оглушительный трезвон

- Хор церковный

- колымагах золотых

- Пышный двор

- Княжей шапкой

- раздутых парусах

- знакомом острову

- Город новый златоглавый

- крепкою заставой

- Чорнобурыми лисами

- славного Салтана

- душой печальной

- бег дальный

- текучих вод

- Лебедь белая

- князь прекрасный

- день ненастный

- желанная страна

- грустной думой

- остров крутой, не привальный , не жилой

- пустой равниной

- дубок единый

- Чудный остров

- Подмигнув лукаво

- орешки не простые

- скорлупки золотые

- чистый изумруд

- Распроклятая мошка

- Чудо чудное

- двор широкий

- елкою высокой

- честном народе

- хрустальный дом

- донскими жеребцами

- путь далек

- Усмехнувшись исподтиха

- Море вздуется бурливо

- шумном беге

- красавцы удалые

- Великаны молодые

- молвить справедливо

- Гости умные

- витязи морские

- братья родные

- Славный город

- вод морских

- Тяжек воздух

- сама-то величава

- Старой бабушки

- Пораздумай путем

- душою страстной

- царевною прекрасной

- вздохнув глубоко

- белой груди

- милой матушке

- Дочь послушную

- иконой чудотворной

- главою покорной

- лазоревой дали

- Матушка родная

- княгиня молодая

- Незнакомой стороне

- веселый пир

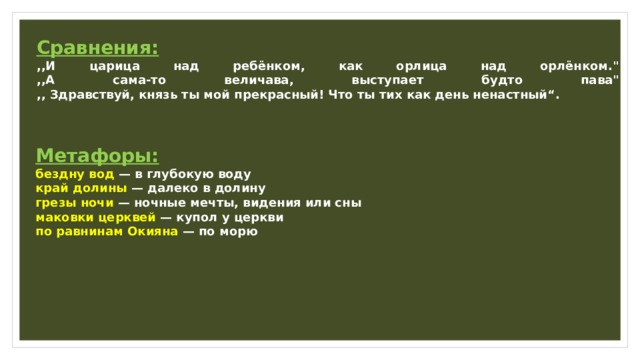

Сравнения:

,,И царица над ребёнком, как орлица над орлёнком.» ,,А сама-то величава, выступает будто пава» ,, Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ты тих как день ненастный“.

Метафоры:

бездну вод — в глубокую воду

край долины — далеко в долину

грезы ночи — ночные мечты, видения или сны

маковки церквей — купол у церкви

по равнинам Окияна — по морю

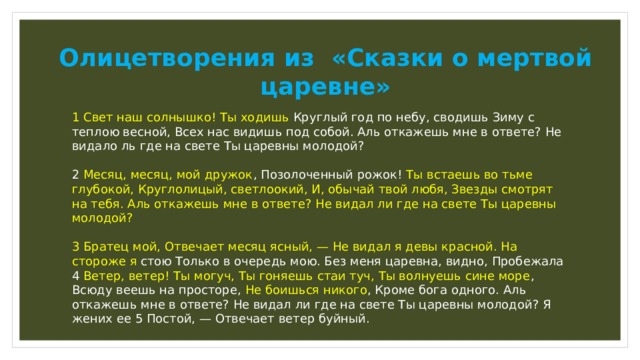

Олицетворения из «Сказки о мертвой царевне»

1 Свет наш солнышко! Ты ходишь Круглый год по небу, сводишь Зиму с теплою весной, Всех нас видишь под собой. Аль откажешь мне в ответе? Не видало ль где на свете Ты царевны молодой?

2 Месяц, месяц, мой дружок , Позолоченный рожок! Ты встаешь во тьме глубокой, Круглолицый, светлоокий, И, обычай твой любя, Звезды смотрят на тебя. Аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете Ты царевны молодой?

3 Братец мой, Отвечает месяц ясный, — Не видал я девы красной. На стороже я стою Только в очередь мою. Без меня царевна, видно, Пробежала 4 Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море , Всюду веешь на просторе, Не боишься никого , Кроме бога одного. Аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете Ты царевны молодой? Я жених ее 5 Постой, — Отвечает ветер буйный.

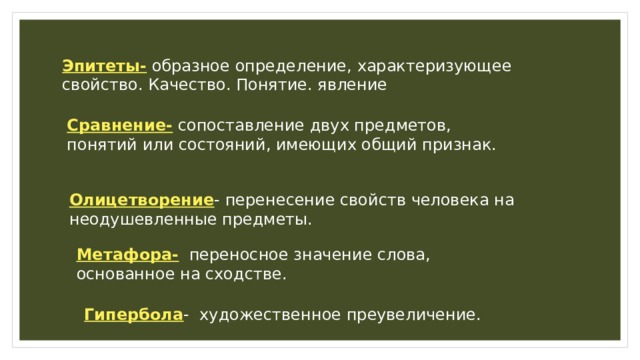

Эпитеты- образное определение, характеризующее свойство. Качество. Понятие. явление

Сравнение- сопоставление двух предметов, понятий или состояний, имеющих общий признак.

Олицетворение — перенесение свойств человека на неодушевленные предметы.

Метафора- переносное значение слова, основанное на сходстве.

Гипербола — художественное преувеличение.

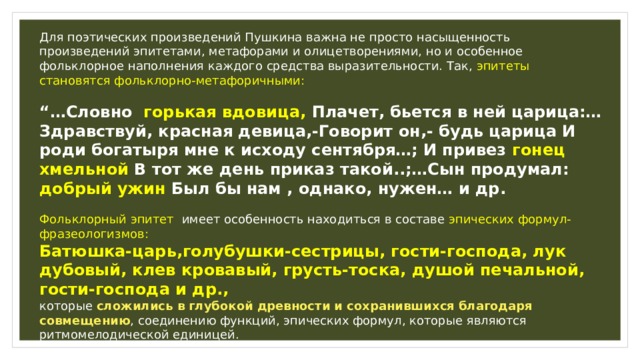

Для поэтических произведений Пушкина важна не просто насыщенность произведений эпитетами, метафорами и олицетворениями, но и особенное фольклорное наполнения каждого средства выразительности. Так, эпитеты становятся фольклорно-метафоричными:

“… Cловно горькая вдовица, Плачет, бьется в ней царица:…Здравствуй, красная девица,-Говорит он,- будь царица И роди богатыря мне к исходу сентября…; И привез гонец хмельной В тот же день приказ такой..;…Сын продумал: добрый ужин Был бы нам , однако, нужен… и др.

Фольклорный эпитет имеет особенность находиться в составе эпических формул-фразеологизмов:

Батюшка-царь,голубушки-сестрицы, гости-господа, лук дубовый, клев кровавый, грусть-тоска, душой печальной, гости-господа и др.,

которые сложились в глубокой древности и сохранившихся благодаря совмещению , соединению функций, эпических формул, которые являются ритмомелодической единицей.

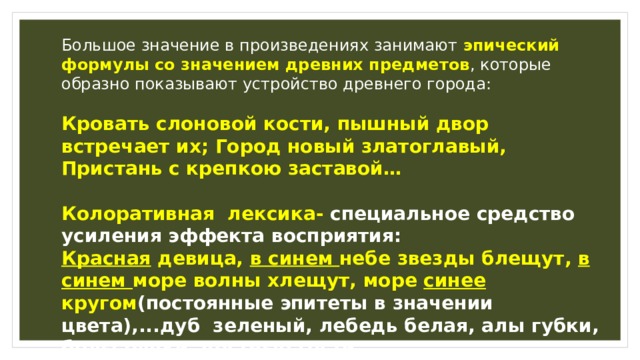

Большое значение в произведениях занимают эпический формулы со значением древних предметов , которые образно показывают устройство древнего города:

Кровать слоновой кости, пышный двор встречает их; Город новый златоглавый, Пристань с крепкою заставой…

Колоративная лексика- специальное средство усиления эффекта восприятия:

Красная девица, в синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, море синее кругом (постоянные эпитеты в значении цвета),…дуб зеленый, лебедь белая, алы губки, белы ручки, честные гости.

Яркая образность усиливается многообразием таких живописных красок.

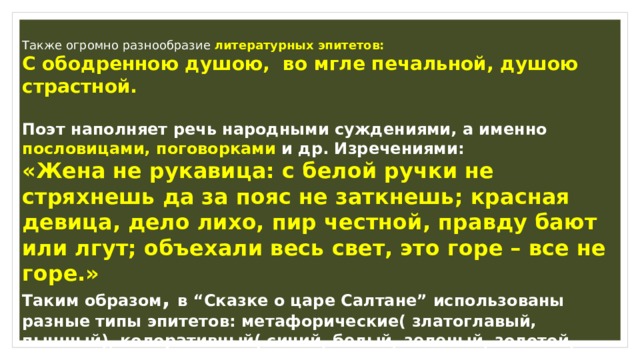

Также огромно разнообразие литературных эпитетов:

C ободренною душою, во мгле печальной, душою страстной.

Поэт наполняет речь народными суждениями, а именно пословицами, поговорками и др. Изречениями:

«Жена не рукавица: c белой ручки не стряхнешь да за пояс не заткнешь; красная девица, дело лихо, пир честной, правду бают или лгут; объехали весь свет, это горе – все не горе.»

Таким образом , в “Cказке о царе Салтане” использованы разные типы эпитетов: метафорические( златоглавый, пышный), колоративный( синий, белый, зеленый, золотой, изумруд), литературные и фольклорные, то есть постоянные ( фигуры речи-анафоры).

Проведи сравнительный анализ двух сказок А.С.Пушкина в поведении героев:

“ Cказка о царе Салтане” и “Cказка о рыбаке и рыбке”.

Сравнивается неуемность озлобленности героев « ткачихи, поварихи и сватьей бабой Бобарихи” и «старухи у разбитого корыта».

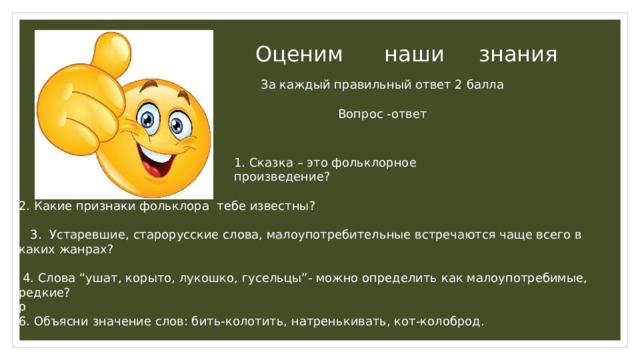

Оценим наши знания

За каждый правильный ответ 2 балла

Вопрос -ответ

1. Сказка – это фольклорное произведение?

2. Какие признаки фольклора тебе известны?

3. Устаревшие, старорусские слова, малоупотребительные встречаются чаще всего в каких жанрах?

4. Слова “ушат, корыто, лукошко, гусельцы”- можно определить как малоупотребимые, редкие?

р

6. Объясни значение слов: бить-колотить, натренькивать, кот-колоброд.

А ТЕПЕРЬ РАЗМИНКА !!!