Игры и упражнения со сказками.

Задачи:

- активизация познавательного интереса;

- развитие коммуникативности;

- создание условий для творческого самовыражения;

- развитие памяти, мышления, воображения, внимания;

- формирование лидерских качеств, организаторских умений, освоение ролей ведущего, ассистента, диспетчера, члена жюри и т. д.;

- конструктивное общение в составе социальной группы;

- создание позитивного психологического климата в коллективе.

«Отгадай название сказки»

Все участники по очереди бросают мяч друг другу и называют первый слог или слово задуманной сказки. Тот, кто поймал мяч, произносит полное название сказки: Сивка…….Конек…….Мороз……Гуси…….Красная…….

«Назови сказочного героя с необычным внешним видом»

Змей Горыныч (огнедышащая голова)

Чебурашка (большие расплющенные уши)

Русалочка (вместо ног хвост)

Мальвина (голубые волосы)

«Что лишнее»

Ведущий называет несколько слов, которые встречаются в задуманной сказке, одно из которых не относиться к ее содержанию.

Лиса, заяц, избушка, дворец, собака, петух. «Лиса и заяц»

Дед, бабка, внучка, репка, огурец. «Репка»

«Узнай сказочного героя по мимике и жестам»

«Изобрази сказку символом»

Каждый участник задумывает сказку и на листе изображает ее графически.

— «Два жадных медвежонка»;

— «Три медведя»;

— «Волк и семеро козлят».

«Сказочная чепуха»

Договорившись о выборе сказки, участники игры распределяют между собой роли. Каждому персонажу присваивается дежурная фраза, которую он произносит всякий раз по ходу рассказа сказки.

Репка – «Вау!»

Дед – «Я вам покажу!»

Бабка – «Чтоб тебя!»

Внучка – «Прикольно!»

Жучка – «Сейчас спою!»

Кошка – «Бубль гумм!»

Мышка – «Выходи подлый трус»

Рассказчик начинает рассказывать сказку, постепенно прибавляя темп.

«Перевертыши»

Расшифруй названия сказок и книг.

1.Лиса и шестеро цыплят – «Волк и семеро козлят»

2.Король под фасолью – «Принцесса на горошине»

3. Собачья развалюха – «Кошкин дом»

4. Утки индюшки – «Гуси – лебеди»

5.Одетый слуга – «Голый король»

6.Падающий деревянный генерал – «Стойкий оловянный солдатик»

7.Пес без босоножек – «Кот в сапогах»

8.Семь худушек – «Три толстяка»

9.Развалюха – «Теремок» и т.д.

«Дополни имя»

Кощей…….

Елена….

Василиса….

Сестрица….

Мальчик…….и т. д.

«Отвечай одним словом»

Способ передвижения Бабы Яги- ступа

В сказках так называют лису – кумушка

Гордость Марьи красы – коса

Сестрица Иванушки – Аленушка

Его смерть была на конце иглы – Кощея

Фрукт, которым отравили царевну – яблоко и т.д.

«Русские сказки»

1 –ый вариант

1. Этим предметом Иван пытался разбудить братьев — Рукавица

2. Эта птица иногда превращалась в кривенькую девочку – Уточка

3. На какой реке Иван бился с чудо юдом? — Смородина

4.Кличка сказочного коня — Сивка

5.Без этого животного не обходятся многие сказки — Конь

6.Жилище Бабы Яги — Избушка

7.Имя сказочного героя — Емеля

2 – ой вариант

1.Предмет, благодаря которому царевич нашел себе жену? – Стрела

2.В чем медведь нес девочку с пирогами? — Короб

3.Сестрица Иванушки — Аленушка

4.Этим подавился петушок – Зернышко

5.Посуда, из которой журавль кормил лису? — Кувшин

6.Мужское имя в сказках — Иван

«Удивительные превращения»

В кого превращались или были заколдованы сказочные герои?

— Князь Гвидон из сказки «Сказка о царе Салтане» — в комара, муху, шмеля.

— Великан в сказке «Кот в сапогах» — в льва, мышь.

— Одиннадцать братьев – принцев в «Дикие лебеди» — лебеди.

— Чудовище в «Аленьком цветочке» — В принца.

«Необыкновенные путешествия»

На ком или чем сказочные герои совершали необыкновенные путешествия?

За медом Винни Пух? — на воздушном шаре.

В Африку Доктор Айболит? – На корабле.

На крышу Малыш – на Карлсоне.

«Сказочные заклинания»

Кто говорил такие сказочные слова?

По щучьему велению, по моему хотению. (Емеля)

Раз, два, три, горшочек, вари. (Девочка)

Сим, сим, открой дверь! (Али – Баба)

«Кто есть кто»

Мойдодыр – умывальник; Дядя Федор – мальчик; Каа – удав; Страшила – соломенное чучело и т. д.

«Разноцветные ответы»

Какое слово надо поставить вместо многоточия?

Красная….. шапочка

Синяя…….борода

Синяя…. Птица

Синие…..птицы

Черная…….курица

Белый…….пудель

Желтый…..туман

серая…..Шейка.

«Друзья и подруги»

Кто из литературных персонажей были друзьями?

Карточки: Маугли; Чиполлино; Малыш; Винни – Пух; Герда; Крокодил Гена; Маркиз Барабас; Элли; Незнайка; Оля.

Ответы:

1. Багира, Балу, Каа (Маугли).

2. Вишенка, Редиска (Приключения Чиполлино).

3.Карлсон.

4. Пятачок, Иа – Иа, Кролик.

5. Кай.

6. Чебурашка, Галя.

7. Кот в сапогах.

8. Тотошка, Страшила, Железный Дровосек, трусливый Лев.

9. Гунька, Знайка, Ворчун, Молчун, Авоська, Небоська, Винтик, Шпунтик, Растеряйка, Тюбик, Пилюлькин, Пончик, Сиропчик, Торопыжка.

10.Яло.

« С подсказкой и без»

за правильный ответ – 3 балла

с одной подсказкой – 2балла

с двумя – 1балл

1. Чтобы хорошенько пообедать, этот подлый обманщик прикинулся добренькой старушкой:

— в чепчике, очках и под одеялом узнать его было трудно;

— девочка удивилась, почему у бабушки такие большие зубы.

2. Хорошей девочке пришлось соврать, чтобы вырваться на свободу:

— тот, кто ее не пускал, сам же и доставил ее домой, ничего не подозревая;

— если бы он знал, что несет не пирожки, не потрепали бы его в деревне собаки.

3. Мелкие торговцы – врунишки заявили, что их товар – волшебный:

— даже король поверил в это;

— а вот если бы не поверил, то не появился бы перед народом в самом смешном виде, какой только можно представить.

4. Эта обманщица знает много способов добиться своего, один из них лесть:

— глупая птица, поверила ей;

— проворонить свой сыр – это обидно.

5. Эти коварные женщины обманули царя, наговорив такого, что и представить страшно:

— вот поэтому он через много лет впервые увидел сына;

— их самих следовало бы засмолить в бочку и пустить плавать по морю – океану.

6. Этот лгунишка очень помог своему хозяину, придумав ему новое имя:

-раздобыв хозяину настоящий замок и добрую одежду, он превратил его в достойного жениха для принцессы;

— а вот то, что он ходил в сапогах, очень удивляло прохожих.

7. Чтобы превратить свою жизнь в сказку, эта обманщица заявила, что необычное изделие из хрусталя принадлежит ей:

— но оно никак не могло принадлежать ей, потому что не подходит ей по размеру;

— эту хрустальную вещь обронила хозяйка, когда убегала домой.

8. Этот хитрый обманщик смог изменить свой голос:

— дети не сразу поверили, что пришла их мама;

-из семи ребятишек остался один, который и рассказал козе что случилось.

9. Эта обманщица придумала притвориться глухой:

— глупый кругляшек пел ей песни;

— когда он уселся ей на язычок, осталось только проглотить его.

10. Две сестрички желали третьей только добра, поэтому перевели часы на час назад:

— они не знали, что сестра совсем не боится чудовища;

— а вот если бы она попросила отца привести ей новые наряды, то не нашла бы своего принца.

11. Этот малюсенький врунишка присвоил себе целое изобретение:

— сам – то он ничего не знал, поэтому всегда попадал в смешные истории;

— потом уже все узнали, что воздушный шар изобрел совсем не он.

«Блицконкурс «Вопросы с подвохом»

вопросы:

1. Золушкин башмачок простой или золотой?

2. Сколько человек тянуло репку? – три

3. У колобка на шее был бантик или галстук?

4. Сколько козлят съел волк в сказке «Волк и семеро козлят»?

5. Маша приговаривала: «Высоко сижу, далеко гляжу». Куда она залезла: на высокое дерево или на крышу дома?

6. По какому поводу Муха Цокотуха собрала гостей: именины или свадьба?

7. Во что превратилась Золушкина карета: в тыкву или брюкву?

8. Мальвина – блондинка или брюнетка?

9. Что просил старик у золотой рыбки, когда поймал ее в первый раз?

10. Красная Шапочка носила венок из ромашек или одуванчиков?

11. Воздушный шарик, который подарил Пятачок Ослику, был похож на мячик или солнышко?

12. Что показывают часы, когда бьют 13 раз? – пора в ремонт

13. Что Муха – Цокотуха нашла, когда по полю пошла: самовар или чайник?

14. Сколько зернышек в день ела Дюймовочка, когда жила у крота?

15. Чью дочку Морозко одарил приданым: старикову или старухину?

17. Когда Буратино получил золотой ключик, пытался ли Бармалей его отобрать?

18. Как Емеля возил на печке дрова: вязанками или врассыпную?

19. Кого водила на веревочке Шапокляк – кошку или собаку?

20. По какому месту ударила шишка косолапого мишку?

« Ящик – загадка»

1. В ящике спрятаны предметы, которые девочка принесла из леса зимой, чтобы угодить своенравной принцессе и мачехе с ее дочкой? – Подснежники.

2. Здесь находится вещь, которую съел крокодил. – Мочалка.

3. С помощью этого предмета можно смастерить самые разные вещи, а можно убить злодея. – Игла.

4. С помощью этого предмета главный герой нашел свое счастье – мудрую жену, которая была заколдована – Стрела.

5. Игрушка, которой дали очень смешное имя, потому что она упала со стола. – Чебурашка.

6. В ящике то, что указывает путь – дорожку не только Ивану – царевичу, но и одному мифическому герою Древней Греции.- Клубок нитей или нить Ариадны.

«Кляксы»

Материал: Большой лист бумаги, краски, стакан с водой.

«В волшебной стране есть необычный город. Дракон Бойся – Бой превратил всех жителей города в разноцветные облака. Время от времени в городе идет дождь, и капельки разных цветов падают на землю. Надо «оживить эти капельки». Детям предлагается набрать на кисточку побольше краски и капнуть на лист. «Бесформенное пятно нужно дорисовать, чтобы было понятно, на что это похоже».

«Составление сказки с использованием отдельных слов»

Материал: набор слов или их символы (например: солнце, река, ветер, дождь)

«Игра «Цветные сказки»

Придумайте розовую или зеленую сказку.

«Если – бы…»

Предлагается детям пофантазировать на самые разнообразные темы: «Если бы я стал невидимым» — для чего бы использовал это свойство. «Если вдруг игрушки оживут и заговорят» — о чем они могут рассказать.

«Изобретатели»

В основу положен метод фокальных объектов, суть которого заключается в перенесении качеств различных объектов на исходно выбранный предмет. Например: нужно придумать необычный стул. Детям предлагается назвать два – три слова, совершенно не имеющие никакого отношения к стулу, допустим, «кошка» и «Книга», к которым необходимо подобрать по 3-5 качественных характеристик. Кошка – ласковая, пушистая, разноцветная; книга – интересная приключенческая, толстая.

Затем приступают к основной части игры – придумывание нового стула.

По сказке «Гуси – лебеди» «Избушка на курьих ножках»

Выложи из счетных палочек избушку на курьих ножках по образцу или по памяти.

«Гусь»

Гусь нарисован по клеточкам. Нарисуй такой же.

«Кисельные берега»

В сказке текла молочная река среди кисельных берегов. А какой кисель можно приготовить из ягод и фруктов? Из малины? Из вишни?

Наполни банку (нарисовать) киселем: выполни штриховку так, как показано стрелками. Раскрась все ягоды и фрукты нарисованные.

«Одень детей правильно»

Подобрать картинки с одеждой, обувью, головными уборами.

Задание: в какую одежду, обувь, головные уборы одеты дети?

«Портрет Бабы Яги»

Картины с фрагментами: лица; Волосы; глаза и брови; носы.

Опиши портрет Бабы Яги по схеме: какое лицо? Какие волосы? Какие глаза? Какой нос?

Использованная литература:

М.С. Коган «Игровая кладовая» — 3-е изд., — Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007г. – 238с.

Игры, ребусы, загадки для дошкольников.популярное пособие для родителей и педагогов/сост. Т. И. Линго — Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2003. – 208с.

Викторина «Путешествие в мир сказок» для начальных классов.

Пуханова Наталия Владимировна, педагог дополнительного образования, ОКУ «Железногорский центр соцпомощи», г. Железногорск Курской области.

Описание:

Значение сказок в воспитании детей трудно переоценить. Накапливая в себе мудрость прежних поколений, они обретают воистину волшебную силу: обучающую, развивающую, исцеляющую. Сказки оказывают влияние на формирование мышления ребенка, на его поведение на протяжении всего детского возраста. Сказка – инструмент ненавязчивого обучения. Не секрет, что дети лучше всего воспринимают информацию, поданную в игровой форме. Сказки по праву считают мощнейшим инструментом обучения детей. Все дело в том, что они дают так называемые косвенные наставления. Дети мыслят образами, им гораздо проще представить себе ситуацию со стороны, где главными героями являются сказочные персонажи. Именно на примере героев сказок лучше всего усваивается важная жизненная информация.

Назначение:

Предлагаю вам викторину для детей начальных классов по теме «Путешествие в мир сказок». Данный материал могут использовать педагоги, воспитатели, родители.

Цель:

— закрепление знаний воспитанников о сказках, сказочных персонажах и волшебных предметах.

Задачи:

— развивать мышление, наблюдательность, смекалку, речь, эмоциональную сферу;

— формировать ответственность, умение работать в группе и самостоятельно.

Оборудование:

— выставка книг-сказок, сказочные предметы (аленький цветочек, зеркальце, игла, мочалка, туфелька, горошина, стрела, яйцо, шапка), детские рисунки по сказкам, карточки.

Ход викторины:

Ведущая

: Добрый день, ребята! Добрый день уважаемые гости! Сегодня мы с вами совершим путешествие в удивительный мир сказок.

С чего начинается радостный и волнующий мир детства? С колыбельных песен матери, с крепких рук отца, с запаха бабушкиных пирогов.

И, конечно со сказок. С помощью сказок мы познаём мир, учимся различать добро и зло, правду и ложь…

Сказки — это мы с вами, наши характеры, взгляды на жизнь, стремление к счастью и гармонии.

По настоящему мудр тот, кто не расстаётся со сказкой всю жизнь, потому что их красотой не устаёшь любоваться, а глубину сказки постигаешь лишь с годами.

Ребята!

— Что такое сказка?

(Сказка — это произведение устного народного творчества, повествование, выдумка, вымысел иногда с участием волшебных сил.)

— Какие бывают сказки?

(Народные и авторские).

— Назовите народные сказки…

(Ответы детей)

— Назовите авторские сказки…

(Ответы детей и показ портретов сказочников).

— Назовите имя известного русского писателя и сказочника.

(А.С. Пушкин.)

Ведущая:

Любят сказки все на свете

Любят взрослые и дети,

Любят слушать и смотреть,

Сказки могут душу греть.

1 тур. «Дополни имя»

Ведущая:

Игра для разминки, включения ребят в игровую ситуацию. Я называю первое слово имени сказочного героя, вы продолжаете.

Кощей – Бессмертный

Василиса – Премудрая

Карабас — Барабас

Елена — Прекрасная

Сестрица — Алёнушка

Братец – Иванушка

Крошечка — Хаврошечка

Змей — Горыныч

Иван — Царевич

Финист – Ясный сокол

Снежная — Королева

.

2 тур. «Кто дал полезный совет?»

1.Не открывай двери незнакомым людям. (Семеро козлят)

2. Чисти зубы, мой руки, принимай регулярно душ. (Мойдодыр)

3. Покушал, вымой за собой посуду. (Федора)

4. Не ходи по лесу один. (Красная Шапочка)

5. Помогай друзьям в трудных ситуациях. (Репка и Аленушка из сказки «Гуси лебеди»)

6. Тщательно пережевывай пищу, не торопись и не разговаривай во время еды. (Курочка из сказки «Бобовое зернышко»)

7. Не выполняй просьбы малознакомых людей. (Колобок)

8. Пей только чистую воду. (Братец Иванушка)

9. Попав в трудную ситуацию, не паникуй, а постарайся найти из нее выход. (Маша из сказки «Маша и медведь» и Герда)

10. Хорошо учись. (Буратино)

3 тур. «Юмористическая викторина»

Ведущая:

Здесь вам необходимо отгадать сказочных героев юмористической викторины.

1. Что является достижением волшебного сказочного аппетита? (Скатерть самобранка)

2. Назовите сказочный летательный аппарат? (Ступа)

3. В какой сказке описана жизнь дружной коммунальной семьи? (Теремок)

4. Назовите имя царя, жившего так давно, что об этом уже никто не помнит? (Горох)

5. Какое самое надёжное средство ориентации в сказочных ситуациях? (Клубочек, стрела)

6. Назовите имя высокопоставленной особы, чья улыбка стоила сказочно дорого? (Царевна Несмеяна)

7. Как называется деталь женского платья, в котором помещаются реки, озёра, лебеди и другие элементы окружающей среды? (Рукав)

8. В какой сказке содержится рецепт приготовления диковинного по своим вкусовым качествам блюда из столярного инструмента? (Топора)

Молодцы, ребята!

4 тур. «Подумаем над сказкой»

Ведущая:

Даны две сказки: «Петушок – Золотой гребешок»

и «Колобок»

Каждой команде по сказке.

Надо ответить на следующие вопросы:

— Сколько героев в сказке?

— Какие слова чаще повторяются?

— Каков вывод из сказки?

«Петушок – золотой гребешок»

— 4 героя: петушок, кот, лиса, дрозд.

— «Петушок, петушок, золотой гребешок».

Маслена головушка, шелкова бородушка

Выгляни в окошко, дам тебе горошка».

— Вывод

: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей».

«Колобок»

— 7 героев: бабка, дед, колобок, заяц, медведь, лиса, волк.

— «Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешен, в печку сажен, на окошке стужен».

— Вывод:

не надо забывать об осторожности с хитрецами (простота хуже воровства).

5 тур. «Кто быстрей?»

– Чем угощала лиса журавля? (Кашей)

– Чем подавился петушок? (Бобовым зёрнышком)

– Кто помог сестре спасти брата в сказке «Гуси-Лебеди»? (Мышка)

– Кого заморозил Мороз — Синий нос? (Купца)

– Что обещали купить родители дочке в «Гуси-Лебеди»? (Платочек)

– Кто спас Снегурочку в сказке «Девочка Снегурочка»? (Жучка)

– Кто помогал Крошечке — Хаврошечке выполнять работу? (Корова)

– На чьей кроватке уснула девочка в сказке «Три медведя»? (на Мишуткиной)

6 тур. «Вопросы из ларца»

1. Какое слово должен был выложить Кай из льдинок в сказке «Снежная королева? (Вечность)

2. Что хотелось приобрести Железному Дровосеку? (Сердце)

3. Очень правдивая вещь (Зеркальце говорящее)

4. Кто ел неправильный бутерброд? (Дядя Федор)

5. Какое самое справедливое желание загадала девочка в сказке «Цветик – семицветик»? (Вылечить мальчику ноги)

6. Какой рост был у девочки, спавшей в ореховой скорлупке? (Дюймовочка – 2,5 см)

7 тур. «По опорным словам угадай сказку!»

Ведущая:

Каждой команде по очереди задается вопрос.

Осел, шляпа, сапоги, поле, замок («Кот в сапогах»)

Дорога, разбойники, музыка, дружба («Бременские музыканты»)

Тыква, тюрьма, налоги, слезы, генералы («Чиполлино»)

Стадо, факел, лианы, волк, мальчик («Маугли»)

Бабушка, пирожки, лес, дровосеки, веревочка («Красная шапочка»)

Нора, крыло, эльф, цветок, ласточка, полевая мышь («Дюймовочка»)

Брат, сестра, яблонька, гуси, Баба – Яга, печка («Гуси — лебеди»)

Солнце, снег, стекло, зеркало, утро, роза, олень («Снежная королева»)

Лебедь, яйцо, мечта, вода, утка, мороз («Гадкий утенок»)

Роза, трещотка, соловей, горшочек, принцесса («Свинопас»)

Петух, зёрнышко, корова, кузнец, курочка («Петушок и бобовое зернышко»)

Дупло, ведьма, собака, колыбель, трубка, принцесса («Огниво»)

Бабушка, внучка, мышка, курочка («У страха глаза велики»)

Море, ветер, колдовской напиток, боль, принц («Русалочка»)

8 тур. «Назови одним словом»

1. Сказочный кучер с длинным хвостом. (Крыса)

2. Из чего фея сделала для Золушки карету? (Из тыквы)

3. Сколько лет рыбачил старик, пока не поймал золотую рыбку? (33)

4. Количество оловянных солдатиков? (25)

5. Кусал женщин то в глаз, то в нос, да ещё и князь? (Комар)

6. Назовите имя девочки, которую ураган забросил в волшебную страну? (Элли)

7. В какой сказке грязная посуда решила сбежать от своей хозяйки? (Федорино горе)

8. Женщина, которая совершила первый полет? (Баба – Яга)

9. Имя мальчика, которого унесли дикие лебеди? (Иванушка)

10. Кто из обитателей болота стал женой царевича? (Лягушка)

11. Секретный лазутчик Шапокляк? (Крыса Лариса)

12. Как звали мальчика, чье сердце превратилось в лёд? (Кай)

13. Мужчина, использовавший сковородку и перчатки, как наряд? (Рассеянный)

14. В каком городе жил незнайка? (В цветочном)

15. Всех излечит исцелит и под деревом сидит? (Айболит)

16. Какое лакомство предпочитал Карлсон? (Варенье)

9 тур. «Сундук с секретом»

Ведущая:

В сундуке находятся разные сказочные предметы. По описанию предмета отгадайте, что же находится в сундуке.

1. С помощью этого предмета, можно смастерить самые разные вещи, а можно даже меня убить. (Игла)

2. Эта вещь может спрятать вас, если её надеть на голову. (Шапка – невидимка)

3. Из – за этого предмета плакали дед да баба после проделки маленького зверька? (Золотое яичко)

4. Всю ночь ворочалась, потому что она ей мешала спать? (Горошина)

5. Этот предмет говорил правду царице. Он сообщил, что есть на свете девица красивее. (Зеркальце)

6. Вещь, которую съел крокодил? Как называется сказка? (Мочалка. «Мойдодыр»)

7. А прилетел этот предмет прямо в болото и упал возле лягушки? (Стрела)

8. Она потеряла её на балу? (Туфелька)

10 тур. Викторина «Сколько?»

1. Сколько сказочных героев тянуло репку? (Шесть)

2. Сколько месяцев сидело у новогоднего костра? (Двенадцать)

3. Сколько животных шло в Бремен, чтобы стать музыкантами? (Четверо)

4. Сколько глаз у Бастинды? (Один)

5. Сколько козлят похитил волк? (Шесть)

6. Сколько лет было дяде Федору, когда он научился читать? (Четыре)

7. Сколько раз обращался старик с просьбами к золотой рыбке? (Пять)

8. Сколько золотых монет Карабас Барабас дал Буратино? (Пять)

9. Сколько героев предлагали Дюймовочке выйти замуж? (Четверо)

10. Сколько мартышек составляют длину удава? (Пять)

11. Сколько лет спала спящая красавица? (Сто)

12. Сколько лет крокодилу Гене? (Пятьдесят)

.

Развлечение по сказкам для детей 6-7 лет

Автор: Ботвенко Светлана Геннадьевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №27» г.Камень — на — Оби, Алтайский край

Цель:

Обобщить знания детей о сказках.

Задачи:

Закреплять и расширять знания детей о сказках, умение быстро отвечать на вопросы.

Воспитывать любовь к книгам и чтению.

Описание материала:

Материал содержит вопросы по сказкам, можно использовать воспитателям дошкольных учреждений в работе с детьми в свободное от занятий время.

Ход:

1. Внимательно читаем и запоминаем:

1. Как звали самого умного поросенка из сказки Сергея Михалкова? (Наф-Наф)

2. Какую фразу повторяет кот Леопольд, желая помириться с мышами? (Ребята, давайте жить дружно)

3.Сколько работников вытаскивали репку? (6)

4. Кто проглотил нечто такое, отчего вокруг сразу стало темно? (Жадный крокодил солнце проглотил)

5. Какой сказочный герой отличался небывалым ростом, служил во флоте и работал милиционером? (Дядя Степа)

6. Кем был Мойдодыр? (Умывальников начальник и мочалок командир)

7. В какой сказке девочка идет зимой в лес за цветами? (Двенадцать месяцев)

8. Как попала Машенька домой к деду с бабушкой? (В коробе)

9. Сколько было козлят у козы, которая жила в лесу? (Семь)

2.Кто из сказочных героев:

1.Проучил директора кукольного театра Карабаса Барабаса? (Буратино)

2.Перевоспитал почтальона Печкина? (Дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик)

3.О ком говорится в следующих строчках:

1.«…превратился в огромного льва. Кот так испугался, увидев перед собою льва, что сейчас же бросился на крышу» (О злом Любоеде. Ш.Перро «Кот в сапогах»)

2. «Кай взглянул на нее. Как она была хороша! Лица умней и прелестней он не мог себе представить. Теперь она не казалась ему ледяною…» (О Снежной королеве. Г.Х.Андерсен. «Снежная королева»)

4. Какое слово надо поставить вместо многоточия:

1.Русская народная сказка «Царевна …(лягушка)

2.Сказка Ш.Перро «Синяя…(борода)

3.Русская народная сказка «Гуси…(лебеди)

4.Русская народная сказка «Курочка …(ряба)

5.Рассказ Д.Мамина – Сибиряка «Серая…(шейка)

6. Сказка Ш.Перро «Красная…(шапочка)

7. Русская народная сказка «Сивка …(бурка)

5.Наоборот

Называть сказки, придумывая их названиям противоположный смысл.

1. «Зеленый беретик» («Красная шапочка»)

2. «Мышь босиком» («Кот в сапогах»)

3. «Петушок бесцветный» («Курочка Ряба»)

4. «Девочка с ладошку» («Мальчик с пальчик»)

6. Вспомни, угадай

1. У кого из сказочных животных была шляпа? (У кота в сапогах)

2.Маленькая старуха всем старается напакостить, обязательно сделать какую — нибудь гадость. И всегда тащит за собой на веревочке такое же злобное, неприятное существо. (Старуха Шапокляк с крысой Лариской)

3. Деревянный мальчик, который не хотел учиться в школе? (Буратино)

4. Эта сказочно красивая, но очень хитрая и коварная особа совершила тяжкое преступление: на поле брани погубила двух молодых братьев, а потом добралась и до отца. (Шамаханская девица)

5. Кот, который умел вышивать, доить корову, играть на гитаре? (Кот Матроскин)

6. Худой, костлявый многожитель. (Кощей Бессмертный)

7. Одинокий обитатель болот, мечтавший о полетах. (Водяной)

8.Отпетые мошенники. Молодая рыжая, очень льстивая особа и ее упитанный усатый спутник. Они дурачат всех, кто встречается им на пути. (Лиса Алиса и кот Базилио)

9. Самая маленькая девочка, которая жила в цветке? (Дюймовочка)

10.Три злоумышленницы, находясь на службе у царя, заменили письмо, из – за которого произошли печальные последствия. Но в конце правда восторжествовала, зло было наказано. (Ткачиха, Повариха, Бабариха)

11. Красивая девочка с голубыми волосами. (Мальвина)

12. Кто потерял хрустальный башмачок?(Золушка)

13. Волшебный цветок с разноцветными лепестками. (Цветик – семицветик)

14. Злодей – насекомый, который хотел погубить красавицу – муху. (Паук)

15. Кто спас любопытного петушка от хитрой рыжей плутовки? (Кот)

16. Милая девочка, которая любила бабушку и носила ей гостинцы? (Красная шапочка)

17. Хлебобулочный персонаж, который пустился в путешествие по лесу. (Колобок)

18. Самый крупный овощ, который помог сдружить большую компанию. (Репка)

19. У какой сказочной особы была костяная нога, горбатый нос и ступа? (У Бабы Яги)

20. Кто из сказочных героев раздавил волшебный домик и разогнал всех его жителей? (Медведь. Сказка «Теремок»)

Сачкова Надежда Сергеевна

Методика работы со сказками в детском саду

Методика работы со сказками в детском саду

Сказка

— это удивительное по силе психологического воздействия средство работы

с внутренним миром человека, мощный инструмент развития. Сказка

окружает нас повсюду

Конкретный язык сказок

открывает детям путь наглядно — образного и наглядно — действенного постижения мира человеческих отношений, что вполне адекватно психическим особенностям дошкольников.

Сказка

может дать ключи для того, чтобы войти в действительность новыми путями, может помочь ребенку узнать мир, может одарить его воображение и научить критически воспринимать окружающее.

В действиях и поступках сказочных

героев противопоставляется трудолюбие — ленивости, добро — злу, храбрость — трусости. Симпатии детей всегда привлекают те, кому свойственны

: отзывчивость, любовь к труду, смелость. Дети радуются, когда торжествует добро, облегченно вздыхают, когда герои преодолевают трудности и наступает счастливая развязка.

Главное — заронить в душу ребенка зерно осмысления. А для этого необходимо оставить его с вопросом внутри.

Современному ребенку мало прочитать сказку

, раскрасить изображения ее героев, поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия необходимо осмысливать сказки

, вместе искать и находить скрытые значения и жизненные уроки. И в этом случае сказки

никогда не уведут ребенка в реальность. Наоборот, помогут ему в реальной жизни стать активным созидателем. Когда начинаешь разгадывать сказочные уроки

, оказывается, что сказочные

истории содержат информацию о динамике жизненных процессов.

Принципы работы со сказками

:

Принцип Основной акцент Комментарий

Осознанность Осознание причинно-следственных связей в развитии сюжета; понимание роли каждого персонажа в развивающихся событиях. Задача

: показать воспитанникам, что одно событие плавно вытекает из другого, даже не смотря на то, что на первый взгляд незаметно. Важно понять место, закономерность появления и назначения каждого персонажа сказки

.

Множественность Понимание того, что одно и тоже событие, ситуация могут иметь несколько значений и смыслов. Задача

: показать одну и ту же сказочную

ситуацию с нескольких сторон.

Связь с реальностью Осознание того, что каждая сказочная

ситуация разворачивает перед нами некий жизненный урок. Задача

: кропотливо и терпеливо прорабатывать сказочные

ситуации с позиции того, как сказочный

урок будет нами использован в реальной жизни, в каких конкретно ситуациях.

В детском саду знакомство со сказкой

начинается с младших групп. Сказки

для данной категории должны быть простыми в восприятии, с ярким динамичным развитием сюжета, короткие по содержанию. Преимущество занимают сказки о животных

.

Знакомя детей со сказкой

, необходимо каждый раз напоминать о том, что это — сказка

. И постепенно запоминают, что «Курочка Ряба», «Теремок» — это сказки

. Перед чтением сказки

можно провести дидактическую игру с участием героев сказки

. Во время чтения воспитатель должен следить за реакцией детей. После чтения педагог спрашивает, понравились ли детям герои сказки

. Дети данного возраста легко запоминают сказки

.

В средней группе каждый месяц следует знакомить дошкольников с новой сказкой

. Перед чтением сказки

проводится соответствующая подготовка. В начале года детей следует знакомить с новыми словами, давая им объяснения

: лавочка — деревянная длинная скамейка, скалочка — деревянная каталочка, которой раскатывают тесто (в сказке

«Лисичка со скалочкой»)

и др.

Во втором полугодии с помощью упражнений необходимо выяснить, как дети понимают те или иные обороты речи, могут ли заменить слово синонимом. Например

: сдуру — не подумав, бранится — ругается, насилу нашел — долго искал (сказка

«Лиса и козел»; кинулась туда- сюда — в разные стороны; кликала — звала («Гуси — лебеди»)

.

После предварительной словарной работы

воспитатель сообщает детям, что новые слова, услышанные ими сегодня, живут в сказке

, которую он сейчас расскажет. После прослушивания сказки

желательно провести с детьми беседу по её содержанию. Можно задать несколько вопросов. Чтобы ещё раз подчеркнуть идею сказки

, можно вторично рассказать сюжет

, содержащий данную идею.

В средней группе следует учить детей правильно оценивать поступки героев, самостоятельно находить нужные слова и выражения.

В старшем возрасте дети учатся определять и мотивировать свое отношение к героям сказок

(положительное или отрицательное)

. Дети этого возраста самостоятельно определяют вид сказки

, сравнивают их между собой, объясняют специфику.

С помощью вопросов можно выяснить, какие средства выразительности используются в сказке

. Необходимо давать детям творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов. Знакомство со сказкой

«Снегурочка» можно начать с беседы. «Кто из вас любит зиму? Почему?- спрашивает педагог у детей. — Что вы зимой лепили из снега? А сейчас я вам прочитаю про девочку, которую звали Снегурочка». Затем педагог задает детям следующие вопросы

: » Что я прочила рассказ или стихотворение

? А как вы узнали, что это сказка

? Кто вам понравился в сказке

? Почему? Какая была Снегурочка? Как вы думаете, почему её так назвали?».

Таким образом, значение сказок

в воспитании чувств у ребёнка велико. Сказка — источник детского мышления

, а мысль дошкольника неотделима от чувств и переживаний.

В своей группе я стараюсь использовать разнообразные методы и приёмы работы со сказкой

: кроме НОД, это разнообразные игры и упражнения, рисование, лепка, конструирование, творческие задания.

Во-первых, перед началом НОД с помощью музыки создается эмоциональный фон; выбирается место занятия; выносится необычный предмет.

Цель — создать комфорт и заинтересованность.

Во-вторых, эмоционально рассказывается сказка и рассказ

сопровождается вопросами, детям даются задания («Найдите и назовите сказку

«, «Где живет сказка

?» и др., мы вовлекаем ребенка в действие, в игру.

Цель — вызвать интерес к проблеме, эмоционально вовлечь в ситуацию, использовать свой личный опыт.

В-третьих, дети вспомнили знакомую сказку

, ее героев, их проблемы, и у них возникла потребность играть с ней (например

: сказка

«Золушка»

— игра «Перебери крупу», образная игра «Варим кашу», создаем с помощью подручных средств задуманный образ и учим выражать его вербальными и невербальными средствами.

Цель — развивать творческую активность, умение взаимодействовать с окружающими.

В-четвертых, дети переходят к свободной игровой или продуктивной деятельности.

Цель — использовать полученные знания в различных видах деятельности.

1. Выразительные движения

Главной задачей при использовании в работе со сказкой

выразительных движений является развитие творческих способностей детей. Усвоение того или иного выразительного движения, жеста происходит в специально подобранных упражнениях, также в свободных играх. Вспомогательными средствами освоения выразительных движений выступают слово и музыка.

Например, при передаче психоэмоционального состояния «Грусть» звучит пьеса «Болезнь куклы» из «Детского альбома

» П. И. Чайковского.

Например, изображая разгорающийся «Огонь» под «Танец с саблями» А. Хачатуряна, дети передают этот образ резкими движениями, мимикой.

2. Проблемные ситуации

(от греческого problema — задача, задание и латинского situation — положение) — это ситуации, для овладения которыми индивид или коллектив должны найти использовать новые для себя средства и способы деятельности; учат мыслить и творчески усваивать знания. Выход из проблемной ситуации — это открытие нового, еще неизвестного знания. Проблемные ситуации активизируют познавательную, речевую, творческую деятельность детей и строятся по материалам развития действия, на событийной стороне произведения. Создание проблемной ситуации требует постановки проблемного вопроса

:

Почему маленькая Герда оказалась могущественней Снежной Королевы? (Г. -Х. Андерсен «Снежная Королева)

.

Почему с Шапокляк никто не хотел дружить? (Э. Успенский «Крокодил Гена»)

.

Почему поссорились лиса и заяц? («Лиса и заяц» русская народная сказка

)

.

3. Творческие задания

могут быть индивидуальными и коллективными. Результатом выполнение творческих заданий является появление продукта, отличающегося новизной, оригинальностью, уникальностью (нового образа, рисунка, сказки

)

Приведу примеры выполнения детьми творческих заданий по сказке

«Репка».

Рассказать знакомую сказку по кругу

.

Разыграть сказку

. Дети распределяют роли.

Рассказать

о пользе репы и о том, какие блюда из нее можно приготовить.

Придумывание своей сказки

«Морковка» (по аналогии)

.

Оформление книги «Полезные сказки

» (обложка, иллюстрации)

.

Изготовление костюмов-нагрудников «Овощи» (ткань, бумага)

.

Разыгрывание придуманных сказок

.

Могут быть и другие творческие задания

Сказки

, но по-новому

Дети наделяют знакомых героев сказок

противоположными для них качествами

Колобок добрый волк

Лиса хитрая колобок

Сказки о бытовых предметах

Началом сказки является рассказ

о любом бытовом предмете.

Реальное начало сказочное продолжение

Узнай сказку по песенке героев

Не садись на пенек, не ешь пирожок («Маша и медведь»)

Скрипи, нога, скрипи, липовая! («Медведь — липовая нога»)

Козлятушки, ребятушки!

Отворитеся, отопритеся! («Волк и семеро козлят»)

Продолжи сказку

Вместо известной концовки сказки надо придумать свою

. Дети учатся фантазировать, размышлять.

Нарисуй сказку

Дети рисуют иллюстрации к знакомым или своим сказкам

, используя нетрадиционные способы (монотопия, пальцевая живопись, рисование акварелью по-мокрому)

.

Игровые задания

При выполнении игровых заданий опираемся на изобразительные умения детей

Какой-либо сказочный

персонаж загадывает детям загадку, а разгадку дети рисуют.

Умение согласовывать свои действия с действиями другого.

«Варим кашу». Дети с воспитателем договариваются, кто кем будет (молоко, сахар, соль, крупа)

. На слова

:

Раз, два, три,

Горшочек, вари!

«продукты» по порядку входят в круг — «горшочек».

Каша варится (дети по очереди привстают, говорят

: «пых»)

. Огонь прибавляют (начинаю говорить «пых» в убыстренном темпе, почти подпрыгивая)

.

Кашу помешивают (все идут по кругу)

Каша готова! Ей нужно потомиться (все присаживаются)

.

Раз, два, три,

Горшочек, не вари!

Предлагаем дидактические игры

:

«Составить портрет героя сказки

» (Художественное, эмоциональное развитие)

«Треугольник и квадрат» (математическое развитие)

«Хорошо плохо»(оценка поступков героев, выкладывание фишек 2-х цветов

: С. Михалков «Три поросенка»).

«Добрые — злые» (развитие эмоций, изобразительных навыков)

.

По моему мнению, очень важна искренняя заинтересованность воспитателя в росте творческого потенциала детей, улыбка и похвала. Но главное не перехвалить! Привлекать к оценке самого ребенка

:

Что тебе сегодня удалось? Что не совсем получилось?

Сказка

играет большую роль в развитии познавательных процессов ребенка. С ее помощью можно корректировать неблагоприятные варианты развития дошкольника. С помощью сказки

можно повысить уровень связной речи, что очень важно для дальнейшей подготовке к школе.

Разминка

Назвать сказки, героиней которых была, например, лиса. («Золотой ключик», «Волк и лиса», «Колобок», «Два жадных медвежонка», «Рукавичка», «Лиса и кувшин», «Лиса и журавль» и т. д.)

Подборка “сказочных” вопросов с ответами по авторским и русским народным сказкам.

Викторина по авторским сказкам

1. В какой сказке К. Чуковского описаны сразу два веселья: именины и свадьба?

2. Кто из перечисленных персонажей был героиней одной из сказок А. С. Пушкина: Царевна-лягушка, Золушка, Царевна-лебедь?

3. Где проживал Карлсон?

4. Директором чего был Карабас – Барабас?

5. Какой маленький предмет всю ночь мешал спать принцессе?

6. Какое самое первое желание Страшилы выполнила Элли?

7. Какой месяц подарил падчерице возможность собрать подснежники?

8. Почему гусиная стая все же разрешила Нильсу путешествовать вместе с ними?

9. Каких вещей в сказке «Цветик семицветик» было по 7 штук?

10. Кто подарил девочке красную шапочку?

11. Какие животные шли в Бремен, чтобы стать музыкантами?

12. Сколько часов каждая пара уток держала в клюве прутик с лягушкой-путешественницей?

13. Какой предмет перемещал с места на место героев сказки «Аленький цветочек»?

14. Где Дядя Федор раздобыл деньги для покупки трактора?

15. Кто Золушке дал такое имя?

16. В каких зверей по просьбе кота в сапогах превращался людоед?

17. Как звали великана, побывавшего в стране лилипутов?

18. Как назывался город, в котором жил Незнайка?

19. О какой сказке идет речь: джунгли, волки, ребенок?

20. Какое имя было у медвежонка-поэта?

Ответы:

1. «Муха-Цокотуха». 2. Царевна-лебедь. 3. На крыше. 4. Кукольного театра. 5. Горошина. 6. Сняла с шеста. 7. Март. 8. Спас гусей от лиса Смирре. 9. Баранок, лепестков, белых медведей. 10. Ее бабушка. 11. Осел, петух, кот и собака. 12. По два часа. 13. Золотой перстень. 14. Нашел клад. 15. Младшая дочка ее мачехи. 16. Во льва и мышку. 17. Гулливер. 18. Цветочный. 19. Маугли. 20. Винни-Пух.

Викторина по русским народным сказкам

1. В какой сказке хищная рыба исполняла желания?

2. Чью избушку заняла коза-дереза?

3. Корешки или вершки отдал мужик медведю, когда выкопал репу?

4. Кто в сказке «Репка» стоял по счету четвертым?

5. Приняла ли предложение цапля выйти замуж за журавля?

6. Кто влезал корове в одно ушко, а вылезал в другое, и таким образом выполнял трудную работу?

7. Иванушка стал козленочком, попив воды из козьего копытца. А как он превратился опять в мальчика?

8. В какой сказке медведей звали: Михаил Иванович, Мишутка и Настасья Петровна?

9. Кого пытался заморозить Мороз – Синий нос?

10. Какие продукты попросил солдат у старухи, чтобы сварить кашу из топора?

11. На каком музыкальном инструменте играл кот у лисьей избушки, чтобы спасти петушка?

12. Где сидел Мальчик с пальчик, когда пахал поле?

13. Как звали девушку, которую Кощей Бессмертный превратил в Царевну-лягушку?

14. Какое блюдо предложил попробовать журавль лисе, пододвинув ей кувшин?

15. Почему старик завез свою дочь зимой в лес и оставил там?

16. Из чего дед сделал внучке смоляного бычка?

17. Как получилось, что Иван-царевич ездил на волке, а не на коне?

18. Какое дерево грызла ведьма, чтобы достать Терешечку?

19. Как у стариков появилась дочка Снегурочка?

20. Чем закончилась сказка «Теремок»?

Ответы:

1. «По щучьему велению». 2. Зайчика. 3. Вершки. 4. Жучка. 5. Нет. 6. Крошечка-Хаврошечка. 7. Три раза перекувыркнулся через голову. 8. «Три медведя». 9. Мужика. 10. Крупу, масло и соль. 11. На гуслях. 12. В ухе у лошади. 13. Василиса Премудрая. 14. Окрошку. 15. Так приказала старуха-мачеха. 16. Из соломы, палок и смолы. 17. Волк съел коня.18. Дуб. 19. Сами вылепили из снега. 20. Звери построили новый теремок.

Конкурс «Название сказки»

Представитель каждой команды берет у ведущего листок с названием сказки. Нужно при помощи пальцев, рук, ног изобразить буквы, составляющие название. Один человек – одна буква. Если зрители сумели прочитать название, то команда получает балл. («Репка», «Пых», «Клад», «Заяц», «Маугли» и т. д.)

Игра для всех «Одна буква»

Ведущий называет по порядку буквы алфавита (кроме: й, ъ, ы, ь). Дети выкрикивают имя сказочного героя на сказанную букву. Например, «А» – Айболит, «Б» – Буратино, … «Я» – Яга.

Конкурс «Одна буква»

Выбирается какая-либо буква алфавита (можно не глядя ткнуть карандашом в книгу или один ребенок говорит про себя алфавит и, когда ему говорят «Стоп!» он озвучивает букву, на которой остановился). От каждой команды выходят по одному игроку. Ведущий по очереди задает 6 любых вопросов. Игрок отвечает словом, начинающимся на выбранную букву.

Например, буква «К».

– Твое имя? (Коля, Катя)

– Твоя фамилия? (Ковалев, Ковалева)

– В каком городе живешь? (Курске, Киеве)

– Добрый сказочный герой? (Колобок)

– Злой сказочный герой? (Кощей)

– Любимая сказка? («Курочка Ряба»)

1. Не открывай двери незнакомым людям.

2. Чисти зубы, мой руки, принимай регулярно душ.

3. Покушал, вымой за собой посуду.

4. Не ходи по лесу один.

5. Помогай друзьям в трудных ситуациях.

6. Тщательно пережевывай пищу, не торопись и не разговаривай во время еды.

7. Не выполняй просьбы малознакомых людей.

8. Пей только чистую воду.

9. Попав в трудную ситуацию, не паникуй, а постарайся найти из нее выход.

10. Хорошо учись.

11. Читай художественные и научные книги.

12. Не ешь много сладкого.

Ответы:

1. Семеро козлят. 2. Мойдодыр. 3. Федора. 4. Красная Шапочка. 5. Репка и Аленушка из сказки «Гуси лебеди». 6. Курочка из сказки «Бобовое зернышко». 7. Колобок. 8. Братец Иванушка. 9. Маша из сказки «Маша и медведь» и Герда. 10. Буратино. 11. Знайка. 12. Винни Пух.

Викторина «Сколько?»

1. Сколько сказочных героев тянуло репку?

2. Сколько месяцев сидело у новогоднего костра?

3. Сколько животных шло в Бремен, чтобы стать музыкантами?

4. Сколько глаз у Бастинды?

5. Сколько козлят похитил волк?

6. Сколько лет было дяде Федору, когда он научился читать?

7. Сколько раз обращался старик с просьбами к золотой рыбке?

8. Сколько золотых монет Карабас Барабас дал Буратино?

9. Сколько героев предлагали Дюймовочке выйти замуж?

10. Сколько мартышек составляют длину удава?

11. Сколько лет спала спящая красавица?

12. Сколько лет крокодилу Гене?

Ответы:

1. Шесть. 2. Двенадцать. 3. Четверо. 4. Один. 5. Шесть. 6. Четыре. 7. Пять. 8. Пять. 9. Четверо. 10. Пять. 11. Сто. 12. Пятьдесят.

Эстафета «Да» или «Нет»

Эстафета «Да» или «Нет»

Ведущий по цепочке называет фамилии известных людей, а дети отвечают «Да», только если этот человек писал сказки. Во всех других случаях – «Нет».

Чуковский («Да»), Чайковский, Успенский («Да»), Гагарин, Перро («Да»), Андерсен («Да»), Маршак («Да»), Шишкин, Гримм («Да»), Киплинг («Да»), Некрасов, Пушкин («Да»), Линдгрен («Да»), Родари («Да»), Крылов, Кэрролл («Да»), Носов («Да»), Есенин, Бажов («Да»), Бианки («Да»), Шварц («Да»), Михалков («Да»), Чехов, Волков («Да»), Гайдар («Да»).

Викторина по сказкам от Юлии Белки

- Какое число встречается в сказках чаще всего? Какие ещё числа встречаются в сказках?

(Число 3 – три брата, три всадника, тридевятое царство, три года. Ещё ДВОЕ из ларца, СЕМЕРО козлят и т.д.)

- Какие всадники встретились Василисе Премудрой на пути в Бабе Яге? Кто это был?

(Красный, белый и чёрный всадники. Это были белый день, красное солнышко и тёмная ночь)

- Кто из сказочных персонажей использовал хвост в качестве удочки?

(Волк в сказке «Лиса и Волк»)

- Сказочная владелица, пожалуй, первого летательного аппарата.

(Баба-Яга)

- Какие ещё сказочные транспортные средства вам известны?

(Печка у Емели, ковёр-самолёт, сапоги-скороходы)

- Уникальный рецепт вкусного и питательного блюда из строительного инструмента?

(Каша из топора)

- Сколько человек участвовало в сборе небывалого урожая репы?

(Трое. Все остальные – звери)

- Кто помог брату и сестре из сказки «Гуси-лебеди» убежать от Бабы- Яги?

- Она бывает живой и мёртвой.

- Что такое сусек?

(Ларь или отсек в амбаре для хранения зерна и муки)

Где хранится смерть Кощея?

(На кончике иглы)

- Музыкальный инструмент, на котором подыгрывали своему рассказу сказители в давние времена?

- Что случилось с избушкой Лисы в сказке «Заюшкина избушка»?

(Она растаяла, потому что была сделана изо льда)

- Из какой посуды угощали друг друга Лиса и Журавль?

(Из тарелки и кувшина)

- Какую рыбу выловил Емеля?

- Вспомните ещё одну рыбку-волшебницу. Правда, она не из русской народной сказки.

(Золотая рыбка)

- Почему братец Иванушка превратился в козлёнка?

(Не послушался сестры и попил из копытца)

- В какое время года происходит действие сказки «По щучьему велению»?

(Зима, так как щуку выловили из проруби)

- Кто был помощником Хаврошечки?

(Коровушка)

- Кому удалось прогнать Лису из Заюшкиной избушки?

- Кому принадлежит присказка: «битый небитого везёт»?

Как Бадыноко победил одноглазого великана

Сказки

Страница 55

Возвраящаясь к теме

1. Какие народные сказки вы читали?

Волшебные: «Царевна Лягушка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Крошечка-Хаврошечка», «Гуси-Лебеди», «Волшебное кольцо», «Снегурочка»

Сказки о животных: «Кот и Лиса», «Теремок», «Лиса и Журавль», «Волк и семеро козлят», «Лиса и волк», «Коза-дереза».

Бытовые сказки: «Каша из топора», «Мужик и барин», «Мена», «Жадный вельможа», «Пастушья дудочка»

2. Какие виды фольклорных сказок вы знаете? Приведите примеры.

Различают сказки волшебные, бытовые и о животных.

Волшебные сказки — они полны чудес, волшебства. Скатерть самобранка, волшебный клубок, сапоги-скороходы. Иванушка превращается в козленочка, лягушка сбрасывает с себя кожу и т.д.

Примеры: «Царевна Лягушка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Крошечка-Хаврошечка», «Гуси-Лебеди», «Волшебное кольцо», «Снегурочка»

Сказки о животных — у них особый смысл. Их герои — звери и птицы, но как они похожи на людей!

Примеры: «Кот и Лиса», «Теремок», «Лиса и Журавль», «Волк и семеро козлят», «Лиса и волк», «Коза-дереза».

Бытовые сказки — это настоящая сатира — насмешка над недостатками человека. В бытовых сказках бескорыстие берёт верх над жадностью, смекалка и ум — над глупостью

Примеры: «Каша из топора», «Мужик и барин», «Мена», «Жадный вельможа», «Пастушья дудочка».

3. Вспомните, чем народная сказка отличается от авторской (литературной).

Литературная сказка в отличие от народной имеет конкретного автора и неизменный текст. В ней, как правило, более подробно, детально, красочно описаны место действия, персонажи и события. Авторской сказке свойственен психологизм, т.е. в ней раскрываются чувства героев, их индивидуальные черты и характер. Кроме того, в литературной сказке проявляется авторское отношение к изображаемому, даются оценки персонажей, отражаются взгляды писателя.

Сказка о молодильных яблоках и живой воде

Страница 75-76

Вопросы и задания

1. О каких героях рассказывается в сказке? Какими чертами характера они наделены?

Герои Сказки о молодильных яблоках и живой воде: Царь, Фёдор-царевич, Василий-царевич, Иван-царевич, бабушка-задворенка, волшебные кони, девица Синеглазка и её сыновья, Нагай-птица и её птенцы.

2. Кто и почему помогает в пути Ивану-царевичу?

Бабушка задворенка помогла Ивану Царевичу найти нужного коня. Бабушка-задворенка это добрый персонаж, она часто помогает героям сказок.

Затем Ивану Царевичу помогала старшая баба-яга. Ей очень понравилось, что Иван Царевич разговаривал очень вежливо, не так как другие. Затем Ивану помогла средняя баба-яга. Затем младшая баба-яга. Они все были сестрами и к каждой из них наше геой нашел свой подход.

Затем девица Синеглазка, с которой Иван обручился. Иван Царевич нашел и к ней подход, показывая что не все нужно решать силой, иногда можно договорится с людьми и на словах.

Птица Ногай помогла Ивану выбраться из пропасти за то, что он спас ее птенцов, укрыв их кафтаном.

3. На какие жертвы идёт Иван–царевич, чтобы добраться до родной стороны?

Сначала Иван-царевич в сказке кормил птицу Ногай своей собственной плотью (запасённое для неё мясо закончилось до конца полёта), а потом, вместо того, чтобы явиться во дворец, становится бродягой.

4. Чему учит эта сказка?

Довольно длинная, но интересная сказка.

Она впитала в себя много разных смыслов. Здесь присутствуют и отношение к старшим, к родителям: сказка учит уважать старших, быть вежливым в общении с ними.

Здесь есть и трудности, которые преодолевает главный герой, при этом в самом конце он получает вознаграждение за свои усилия: сказка учит преодолевать трудности, а не убегать от них, а поможет в этом четкая и ясная цель.

Говорится здесь и о пользе честности, которая противопоставляется лжи: сказка учит быть честным и правдивым, ведь правда придает уверенность и смелость.

Ну и любовь здесь тоже присутствуют, впрочем, как и чудо. Оно тоже в жизни случается.

Живое слово

Перескажите текст «Сказки о молодильных яблоках и живой воде», сохраняя напевность, характерную для русских народных сказок.

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ

РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ

1. Большинство русских народных волшебных сказок строится по одному принципу: зачин, свершение какого–то события, отправка героя, уход, препятствия на пути, их преодоление, возвращение героя, счастливый финал (концовка). Соответствует ли «Сказка о молодильных яблоках…» этой схеме? Сколько раз повторяются в ней отдельные элементы? Какие?

Сказка о молодильных яблоках соответствует данной схеме. В ней есть зачин: «В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь, и было у него три сына». Случилось одно событие – царь перестал видеть, и чтобы вернуть зрение, ему нужны были молодильные яблоки. Отправка героя происходила трижды. И в конце концов отправляют в поход Ивана-царевича: «Дал ему царь благословеньице». Затем происходит уход героя: «Отправился Иван-царевич в путь-дорогу». Путь царевича был нелегким, он встречает много препятствий и проходит их: долгий путь, стража, девица Синеглазка, бой с девицей, неверный путь. Но благодаря помощи бабы-яги и ее сестер, птицы все для Ивана заканчивается благополучно. И наступает счастливый конец, где рассказывается о том, что Иван «уехал с Синеглазкой в ее девичье царство».

2. Почему «Сказка о молодильных яблоках…» — волшебная сказка? Назовите признаки, по которым можно сделать такой вывод.

Признаки волшебной сказки:

1) зачин (то есть начало) — В некотором царстве, в некотором государстве…

2) сказочный сюжет — слыхал царь, что за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой…

3) троекратное повторение — вот пример: три сына и три раза повтор «Направо поедешь—себя спасать, коня потерять. Налево поедешь — коня спасать, себя потерять. Прямо поедешь—женату быть»

4) положительные и отрицательные герои — Иван-царевич и Баба-Яга

5) сказочные герои — Баба-Яга, ибушка на курьих ножках

6) чудесные превращения

7) главное — добро побеждает зло

3. В «Сказке о молодильных яблоках…» есть эпизод, где герой должен выбрать дорогу. Обратите на него внимание. С подобным мотивом вы будете встречаться в былинах, которые вам предстоит изучать в 7 классе. А сейчас объясните выбор каждого из трёх сыновей.

Первый сын Фёдор-Царевич повернул на дорожку «Прямо поедешь-женатому быть», второй сын Василий-Царевич также, а третий Иван-Царевич повернул туда, где «налево ехать-коня спасать, себя потерять

4. Что говорил конь Ивану–царевичу на просьбу остановиться? О чём свидетельствовала эта фраза?

Иван-царевич поутру встает ранехонько, умывается белешенько. Благодарит бабу-ягу за ночлег и поехал на ее коне. Вдруг он и говорит коню: – Стой! Перчатку обронил. А конь отвечает: – В кою пору ты говорил, я уже двести верст проскакал… *** Я думаю, она означает, меньше слов, а больше дела. Вместо того, чтобы говорить, нужно брать и делать. Так дело будет совершено быстрее.

5. Выпишите из текста сказки устойчивые обороты.

сад с молодильными яблоками, колодец с живой водой, съездил за тридевять земель, тридесятое царство, молодильных яблок и живой воды кувшинец о двенадцати рылец, избушка на курьей ножке, Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается.

6*. «Магические» числа — обязательная примета волшебной сказки. Постарайтесь найти и зачитать все эпизоды с «магическими» числами.

1 Пример: в множестве сказках повествуется о трех сыновьях, например, «По щучьему веленью». «Жил-был старик. У него было три сына: двое умных, третий-дурак..»2)Сказка «Семь Симонов», думаю, тут даже зачитывать не надо.3)Разветвление дорог присутствует во всех сказках.

7. На ранней стадии развития человечества главой рода была женщина. Этот период назывался «матриарха́т» — вы об этом должны знать из уроков истории. Счастливый финал «Сказки о молодильных яблоках…» полностью зависит от героини, да и не только финал: вспомните эпизод схватки с Иваном–царевичем. Более того, Ивану–царевичу помогают три Бабы-яги, птица Нагай, наконец, героиня сказки. О чём это свидетельствует?

8. Подберите синонимы к словам, употребляемым в сказке: (царь) устарел; (царь) глазами обнищал; конь неезженый; росстань.

(царь) устарел -состарился

глазами обнищал -ослеп, стал плохо видеть

(конь) неезженый -не приученный к езде, не опытный

росстань -перекрёсток дорог

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сказание о белгородских колодцах

Страница 82

Вопросы и задания

1. Как белгородцы победили печенегов?

Белгородцы перехитрили печенегов. Вырыли два колодца и поставили в один из них кадь с болтушкой, а в другой кадь с пресладкой сытой из мёда. Привели печенегов и сказали, что осаждать город нет смысла, так как Белгородцев кормит сама земля. Печенеги поверили и сняли осаду города.

2. Как вы оцениваете поступок белгородцев?

Белгородцы знали, что превосходящее по численности войско печенегов можно победить только терпением и мудростью. Они поверили мудрейшему из старейшин и тем самым защитили родную землю. Этот поступок говорит об уме и находчивости русского народа.

3. Какими словами завершается сказание? Есть ли в концовке сходство с народными сказками?

Сказание завершается словами: «И, взяв своих заложников, а тех отпустив, поднялись от города и пошли восвояси.» В концовке есть сходство с народными сказками. Оборот «восвояси» очень часто встречается в сказках. Например, в сказке о Василисе Премудрой: «Старый человек собрал ему в ларчик всех быков и коров, овец да баранов, табун лошадей, широкий двор с хоромами, амбарами и сараями и слуг многих. Мужик взял ларчик и пошёл восвояси».

4. Составьте словарь устаревших слов, встретившихся вам в тексте «Сказания…». Объясните их значение.

Устаревшие слова встретившиеся в сказании: болтушка, вече, старейшина, кадь, княжеская медуша, корчага, латка, лукошко, осада, отруби, печенеги.

Медуша — погреб для хранения вареного меда и других алкогольных напитков.

Корчага, сосуд типа амфоры с округлыми пластичными формами, распространённый в Киевской Руси в 10—12 вв. С 13 в. на Руси К. называли глиняные сосуды в форме горшка с очень широким раструбом.

Латка — гончарное изделие в виде продолговатой миски, употребляемое для жарения.

Лукошко (от лук, лука? — «изгиб, дуга») — гнутый короб, кузовок, обычно из бересты или луба.

Отруби — побочный продукт мукомольного производства. Состоит из оболочек зерна и остатков неотсортированной муки. В зависимости от вида перерабатываемого зерна О. бывают: пшеничные, ржаные, ячменные, рисовые, гречишные и др.

Печенеги, русское название народа тюркского происхождения, к нач. X в. занявшего степи между Доном и Дунаем. Они имели князей и народные собрания; занимались торговлей. С 968 беспрестанно нападали на русск. земли.

5. Объясните значение выражения «пошли восвояси». Составьте предложение с этим выражением.

Слово «восвояси» из всех славянских языков есть только в русском. В украинском, белорусском и польском говорят совсем иначе: «до дому».

Его писали в три слова: «въсвоя си».

Современные словари ставят рядом с ним пометы «разговорное» и «ироничное». Такой оборот очень часто встречается в сказках. Например, в сказке о Василисе Премудрой: «Старый человек собрал ему в ларчик всех быков и коров, овец да баранов, табун лошадей, широкий двор с хоромами, амбарами и сараями и слуг многих. Мужик взял ларчик и пошёл восвояси».

История возникновения и зарождения сказки

Фольклорная сказка исторически предшествует литературной и происходит из тотемических мифов первобытнообщинного общества. Такая сказка передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. Она постоянно изменялась и впитывала в себя черты новой реальности.

Когда первобытнообщинный строй распался, мифологическое мышление утратило свою силу. Постепенно сказки потеряли свою магическую природу и начали восприниматься как художественные произведения, которые предназначались для поучения и назидания не только детей, но и взрослых.

В Древней Руси сказка уже выделилась как жанр из устной прозы, размежевалась с преданием, легендой и мифом. На протяжении XII-XVII вв. активно откликалась на события современной жизни.

Слово «сказка» встречается в письменных источниках не ранее XVII века. До этого времени в народе использовали слово «басня», «сказание». Современное значение термин приобретает с XVII- XIX вв.

История закономерно трансформирует сказку, и самая резкая трансформация связана с возникновением литературной сказки, основой которой выступала сказка фольклорная.

Промежуточная стадия между фольклорной и литературной сказкой наблюдается в эпоху романтизма. В этот же период возникает «фольклористическая» сказка – литературная запись фольклорной сказки, которую фиксировали и по-своему трансформировали учёные-фольклористы.

В конце XVII в. французский писатель Ш. Перро активно работает над созданием литературных сказок («Сказки моей матушки Гусыни»). Однако в это время сказку причисляли к «низким жанрам».

Литературная сказка XVII-XVIII вв. является в большей степени фольклорным, чем индивидуально-авторским произведением. Она ещё не отделилась от повести, басни, анекдота и т.д.

Постепенно литературная сказка завоевывает особую популярность у людей разных возрастов и сословий, и, следовательно, претендует на жанровую самостоятельность.

Братья Гримм, фото

Литературная сказка становится самостоятельным литературным жанром в конце XVIII – начале XIX вв. Советский литературовед В. Ю. Троицкий говорит, что «с лёгкой руки романтиков в литературе на равных правах с другими утвердились и получили права гражданства такие жанры, как сказка, легенда, предание, быль и т.п.».

Большую роль в становлении литературной сказки сыграли братья Гримм, которые нашли свой живой, простодушный и степенный стиль («Детские и семейные сказки»).

В России литературная сказка появляется благодаря А. С. Пушкину, который ввёл её в литературу на правах полноправной хозяйки.

В XIX в. многие русские и зарубежные писатели обращаются к этому жанру и разрабатывают собственные сюжеты (О. М. Сомов, В. И. Даль, А. Погорельский, Гёте, Э. Т. А. Гофман, В. Гауф, Г. Х. Андерсен и др.).

В конце XX – начале XXI вв. в сказках отражается детская психология. Героем произведений этого жанра становится современный ребенок, который пытается адаптироваться в окружающем его мире. Повествование остаётся таким же невероятным и сказочным, но читатель в героях сказки узнаёт себя и свои поступки. Например, повести-сказки «Королевство кривых зеркал» В. Губарева, «Глупая принцесса» Л. С. Петрушевской и т.д.

Основоположники сказки

«Кот в сапогах» Ш. Перро, иллюстрация

Основоположником жанра сказки в Европе считают французского писателя Ш. Перро, который в 1697 г. издал сборник «Сказки матушки Гусыни». Он написал большое количество чудесных сказок: «Ослиная шкура», «Кот в сапогах», «Мальчика-с-пальчик», «Спящая красавица» и др.

Также важную роль сыграл сборник «Детских и семейных сказок» (1812–1814 гг.), изданный немецкими исследователями народной культуры Вильгельмом и Якобом Гримм. После выхода сборника писатели и учёные других стран стали проявлять интерес к сказке.

В России основоположником сказки считают А. С. Пушкина.

Характерные особенности сказки

Большинство литературоведов выделяют следующие характерные особенности фольклорной сказки:

- Коллективность.

- Анонимность.

- Устная форма.

- Поучительный характер.

- Сюжет ограничен определёнными мотивами.

- Конфликт добра и зла.

- Повторяющиеся из сказки в сказку герои (Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Леший и др.).

- Сказочные формулы («Жили-были…», «Давным-давно…» и др.).

- Наличие фантастических образов (ковёр-самолёт, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы и т.д.).

- Волшебные события.

- Волшебное пространство.

- Типизированный образ героя (глупый, мудрый, лентяй и т.д.).

- Особый язык, интонация.

- Деление персонажей на положительных и отрицательных.

- Многократное повторение действия (обычно три раза).

- Хороший конец.

Литературная сказка имеет свои особенности:

- Наличие автора.

- Письменная форма.

- Индивидуализированный образ героя.

- Связь сюжета с реальной действительностью.

- Вариативный, свободный сюжет, который подчиняется авторской воле и фантазии.

- Сложный синтаксис.

- Богатая лексика.

- Психологизм.

- Наличие ярко выраженной авторской позиции.

- Детальное описание.

Особенности построения сюжета и композиции в сказке

Фольклорная сказка отличается ритмом, напевностью, неторопливым повествованием. Традиционно в сказке выделяют присказку, зачин и концовку.

- Присказка – короткий рассказ, прибаутка перед началом сказки. Это своеобразное вступление, не связанное с содержанием произведения. Например: «Начинает сказка сказываться», «Это присказка, а вот сказка чередом пойдет» и др. Может находиться в середине и в конце сказки.

- Зачин – традиционное начало сказки («За горами, за лесами, За широкими морями…», «Жили-были …» и др.).

- Концовка – заключительная часть сказки («И я там был, мед-пиво пил», «Вот и сказки конец, а кто слушал – молодец» и т.д.).

Важный признак этого жанра – троистость. Обычно в сказках три брата, три испытания, три девицы, три поездки, три желания и т.д.

«Три брата» В. и Я. Гримм, иллюстрация

События в сказке имеют точную положительную или отрицательную оценку. Сказочный мир яркий и разнообразный.

Художественные приемы в сказке

В сказке часто используются:

- Народнопоэтические эпитеты («красна девица», «добрый молодец», «чистое поле» и т.д.).

- Клишированные портретные описания и формульные вопросы-ответы («Баба-Яга, костяная нога», «куда путь-дорогу держишь», «встань ко мне лицом, к лесу задом» и т. д).

- Метафоры («кисельные берега», «молочные реки»).

- Фразеологизмы («прошёл сквозь огонь, воду и медные трубы», «ни жив, ни мертв», «как в воду канул», «несолоно хлебавши» и др.).

- Пословицы и поговорки («как аукнулось, так и откликнулось», «утро вечера мудренее» и др.).

- Литота (Мальчик-с-пальчик, Дюймовочка и др.).

- Гипербола:

«Махнула левым рукавом, сделалось озеро, махнула правым рукавом, и поплыли по воде белые лебеди»

«Царевна-лягушка».

«Ест за четверых, работает за семерых»

«Сказка о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкин.

- Аллегория (лиса – хитрость, заяц – трусость и т.д.)

- Просторечия («черт ли сладит с бабой гневной»).

- Олицетворение.

- Сравнения.

Также выразительность речи в сказках создаётся с помощью повторов, параллелизма, бессоюзия, риторических вопросов, эллипсиса и антитезы.

Деление внутри жанра: виды сказок

Сказки делятся на несколько видов:

«Царевна-лягушка», иллюстрация

Сказки о животных имеют простой сюжет, обычно состоят из одного эпизода. Главные герои – дикие или домашние животные, которые наделены человеческими качествами (хитростью, ловкостью, жадностью и проч.). Примеры: «Лиса и Тетерев», «Кот, Петух и Лиса», «Лиса и волк», «Лиса и Журавль». Большинство сказок имеют нравоучительный, а не комический характер.

Бытовые сказки описывают необычные происшествия или явления, которые происходят с простыми обывателями. В этой сказке нет волшебства и чудес. В них часто отражаются отношения между богатыми и бедными, осуждаются жадность, завистливость, невежество. Главными героями могут быть купцы, цари, бояре, попы. В основе сюжета лежит столкновение героя со сложными житейскими обстоятельствами. Например: «Добрый поп», «Барин-кузнец», «Каша из топора», «Про нужду» и т.д.

Волшебные сказки имеют невероятный и занимательный сюжет, в них действуют необычные герои и чудесные существа. Часто герою помогают волшебные предметы (шапка-невидимка, огниво, золотое колечко, зеркальце и др.). Случаются чудесные превращения, главный конфликт – противостояние добра и зла. Примеры: «Морозко», «Марья Моревна», «Сивка-Бурка», и др.

Аудитория жанра

Основная аудитория жанра – дети. В первую очередь это дошкольники, которым читают сказки родители. В начальной школе малыши уже сами знакомятся со сказочными произведениями и их смысловым содержанием. Ребята постарше и подростки тоже любят этот жанр.

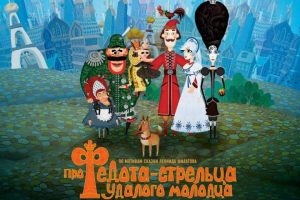

Немалая часть сказок рассчитана на взрослую аудиторию. В данных текстах по-новому осмысливается современная жизнь, затрагиваются философские вопросы. Например: «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца» Л. А. Филатова, «Рыбак и его душа» О. Уайльда.

Кадр из м/ф по мотивам сказки Филатова «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца»

Взрослые любят сказки за то, что они способны вернуть детскую непосредственность ощущений и восприятия действительности.

Схожесть с другими жанрами

Нередко литературная сказка заимствует опыт других жанров – басни, притчи, романа, детективной и приключенческой повести, новеллы, поэзии, драмы, утопии и научной фантастики.

Народная сказка близка к мифу своим сюжетом. К примеру, эта связь прослеживается в мифе о Геракле «Золотые яблоки Гесперид» и русской народной сказке о молодильных яблочках.

Также у сказки много общего с балладой. Например, в сказке «Чудесная дудочка» развивается сюжет баллады.

С былиной народную сказку роднит только то, что эти жанры фольклора отображают битву между добром и злом, великодушие героев и их нравственные ценности.

Яркие представители

В русской литературе сказки создавали такие известные писатели: С. Т. Аксаков, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, К. Д. Ушинский, П. П. Бажов, В. В. Бианки, В. М. Гаршин, В. Ю. Драгунский, Б. Заходер, Н. Н. Носов, С. Я. Маршак, В. Ф. Одоевский, В. Г. Сутеев, Г. М. Цыферов, К. И. Чуковский, Е. Л. Шварц, С. В Михалков.

В европейской литературе к жанру сказки обращались Ш. Перро, Г. Х. Андерсен, братья Гримм, А. А. Милн, Дж. Родари, А. Линдгрен, Р. Киплинг, Т. Янссон, О. Уайльд, Л. Кэрролл, А. Гофман, В. Гауф, Дж. Р. Р. Толкин.

Востребованность сказки в разные периоды

Наибольшего расцвета литературная сказка достигает в XIX в. (В. А. Жуковский, Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Гауф и др.).

Литературная сказка становится любимым жанром для писателей Серебряного века.

О популярности сказки в России рубежа веков свидетельствуют их публикации в периодических изданиях для детей, в журналах «Тропинка», «Задушевное слово», «Галчонок» и др.

В последнего десятилетия XX в. к этому жанру обращаются К. Булычев, В. П. Крапивин, С. Л. Прокофьева, Э. Н. Успенский.

Советская литературная сказка знала взлеты и периоды «спокойного» существования, запреты и разрешения.

В XXI веке сказки пишут Б. Акунин, Л. Е. Улицкая, Д. Л. Быков, Л. С. Петрушевская и др.

Представители жанра в школьной программе

В школьную программу по литературе входят следующие русские народные и литературные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди». «Морозко», «Снегурочка», «Иван-царевич и серый волк», «Мальчик с пальчик», «Финист – Ясный сокол», «Каша из топора», «По щучьему веленью», «Волк и семеро козлят», «Петух и лиса»; «Девочка Снегурочка» В. И. Даля, «Мороз Иванович», «Городок в табакерке» В. Ф. Одоевского, «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина, «Ашик-Кериб» М. Ю. Лермонтова, «Сказка о жабе и розе», «Лягушка-путешественница» В. М. Гаршина, «Тайное становится явным» В. Ю. Драгунского, «Каменный цветок» П. П. Бажова, «Тёплый хлеб» К. Г. Паустовского, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, «Цветик-семицветик» В. П. Катаева, «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова, «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова, «Живая вода», «Бременские музыканты», «Горшок каши» братьев Гримм, «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Золушка» Ш. Перро, «Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Гадкий утёнок» Г. Х. Андерсена.

Список литературы

- Аникин В.П. Русская народная сказка. М.: Художественная литература, 1984 – 176 с.

- Бахтина В.А. Литературная сказка в научном осмыслении последнего двадцатилетия // Фольклор народов РСФСР. Уфа: Искусство, 1979 – 256 с.

- Брауде Л.Ю. К истории понятия «литературная сказка» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1977. № 3. С. 226-234.

- Лупанова И.П. Современная литературная сказка и ее критики (заметки фольклориста) // Проблемы детской литературы. Петрозаводск, 1981. С. 76-90.

- Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. — М.-СПб.: Академия Исследований Культуры, Традиция, 2005. – 240 с.

- Овчинникова Л.В. Русская литературная сказка ХХ века: история, классификация, поэтика. М.: Флинта: Наука, 2003. 311 с.

- Пропп В.Я. Русская сказка. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 336 с.

- Учебник-хрестоматия для 5 класса под редакцией Коровина В.Я. М. «Просвещение», 2013.

- Цикушева И.В. Жанровые особенности литературной сказки (на материале русской и английской литературы) // Вестник Адыгейского государственного университета. 2008. № 2. С. 21–24.

Ирина Мещерякова | Просмотров: 668 | Оценить: