Польза ребусов для детей и взрослых

- развивается логика: чтобы правильно «считать» картинку, нужно порассуждать над взаимным расположением элементов головоломки, подобрать верные правила;

- развивается память: если в ребусе зашифровано длинное слово, нужно запоминать разгаданные части слова или фразы, а также ошибочные предположения;

- развивается нестандартное мышление: картинку-шифровку можно интерпретировать по-разному, а решение ребусов на скорость может превратиться в увлекательную игру;

- регулярные тренировки развивают сообразительность и скорость мышления;

- увеличивается словарный запас.

Советы родителям: как помочь ребёнку разгадать ребус?

Преимущества ребуса перед обычной задачкой состоит в том, что в первом идёт упор на развитие логики. Чтобы картинки «читались», нужно понять рисунок, подобрать к нему нужное определение. Например, одно только изображение мужского лица может иметь несколько трактовок: «лицо», «рожа», «человек», «мужчина». В зависимости от возраста, внешности и наличии головного убора подойдут определения: «старик», «юноша», «парень», «полицейский», «спасатель», «пожарный», «доктор» и т.д. Таким образом, благодаря подбору нужного варианта и совершению некоторых манипуляций с загадкой ребусы для детей помогают развивать память ребёнка, пополняют его словарный запас, увеличивают скорость мышления, учат ориентироваться в конкретной ситуации и использовать опыт предыдущих решений

Главные правила в любом обучении: неспешность, последовательность, систематизация и закрепление материала. Обучая правилам решения ребусов детей шести-восьми лет, выбирайте несколько правил, а не все сразу. Таким образом, вы постепенно познакомите ребёнка со всеми тонкостями ребусов, а не завалите его кучей правил. Объяснив тот или иной принцип решения, предложите малышу разгадать несколько ребусов на это правила. Таким образом, ребёнок не только услышит правило, но и увидит его работу в действии, сможет на своём опыте опробовать решение и насладиться победой.

Следует объяснить ребёнку важный момент разгадки ребуса — в решении прежде всего нужно верно подобрать слово к изображению на картинке. Дальнейшие правила относятся к конкретному слову, и, если выбрать неверное определение, то следующие действия не принесут результат.

Ребусы для детей 7-8 лет

Большой интерес к ребусам проявляют дети разных возрастов, но особенно 7-8 лет.

Чтобы ребёнок сам мог разгадывать зашифрованные слова, нужно объяснить ему основные правила, что обозначают различные знаки.

Основные виды ребусов

Остановимся поподробнее, какие бывают ребусы, и что обозначают различные комбинации и знаки в них.

- Добавление к картинке одной или нескольких букв.

Впереди рисунка или после него добавляются буквы. Это самый простой вид.

- Около картинки зачёркнутая буква. Это обозначает, что её нужно убрать из слова

- Замена букв

Когда рядом с зачёркнутой буквой стоит другая, её нужно вставить вместо зачёркнутой.

Иногда рядом с картинкой стоит буква со знаком равенства, это означает, что её тоже нужно заменить в слове.

- Запятые в начале рисунка или в конце.

Запятая указывает на то, что от слова убирается буква, первая или последняя, в зависимости, где она стоит: в начале или конце. Какое количество запятых присутствует, столько букв и убирается.

- Картинка или слово перевёрнуты вверх ногами.

Это значит, что слово нужно прочитать справа налево.

- Черта горизонтальная между буквами или картинками.

Она обозначает предлоги «на, над, под».

- Различное расположение букв относительно друг друга.

Когда одна располагается в другой, это подразумевает предлог «в». Если одна буква находится за другой-подразумевается «за» или «перед».

- Несколько одинаковых букв или слогов.

Это значит, что количество букв нужно проговорить цифрой.

- Использование вместе с буквами или картинками различных цифр.

Добавляется цифра к слову, рисунку или буквам, с разных сторон.

- На поверхности одной или нескольких букв прописана какая-то другая буква несколько раз.

В таком случае добавляется предлог «по». (Повар)

- Под рисунком стоят цифры мелким шрифтом.

Нужно буквы в слове переставить в таком же порядке.

Чаще всего в одном ребусе используется несколько видов одновременно.

Ребусы различной сложности и для разных возрастов можно найти в детских журналах, специальных сборниках и в интернете: онлайн или распечатать.

Родители и сами могут составлять ребусы для своих детишек.

Теперь вы знаете, какие ребусы для детей 7-8 лет и другого возраста можно использовать для занятий с детьми.

Большинство детишек любят разгадывать ребусы и головоломки, поэтому поддерживайте их стремление в этом увлекательном и полезном деле.

Примеры ребусов для детей 7-8 лет:

Уделяйте время для игр с ребенком, предлагайте нескучные задания для интеллектуального развития — ребусы, головоломки, шарады, кроссворды, которые подходят ребенку по возрасту.

Решаем ребусы с цифрами

Самый простой вариант использования цифр в ребусах — для замены части слова.

Ответ: Сорока.

Если цифра рядом с рисунком зачеркнута, нужно убрать её из слова.

Слово «ТОРТ» читаем наоборот и отнимаем у получившегося слова «ТРОТ» первую букву «Т».

Ответ: Рот.

В ребусе над рисунком может располагаться ряд чисел. Если чисел ровно столько, сколько и букв в слове, просто меняем буквы местами, как указывает числовой ряд.

В слове «КАБАН» 5 букв и столько же букв изображено над рисунком. Просто выстраиваем буквы в порядке, указанном в числовом ряду, и получаем новое слово.

Ответ: БАНКА.

Если цифр над или под рисунком меньше, чем букв в слове, значит для разгадки используем только те, что соответствуют цифрам в числовом ряду.

Легко заметить, что цифр в загадке меньше, чем букв в слове «КРОКОДИЛ» или «АЛЛИГАТОР». Осталось выбрать верное слово и буквы из него.

Ответ: Кролик.

Решение

Из букв слова «КРОКОДИЛ» мы собрали новое слово – КРОЛИК.

10 детских ребусов для детей 9-10 лет

10 детских ребусов — это прекрасное времяпрепровождение, приносящее одновременно радость и пользу, поскольку является отличной гимнастикой для развития интеллекта.

Ребусы

Ответы:

- Груша

- Карта

- Дочка

- Концерт

- Ласка

- Тигр

- Карандаш

- Носорог

- Лук

- Рукав

Про животных и о птицах

Давая детям задание про птиц или животных, убедитесь, что он уже сталкивался с такими названиями животных, а также понимает все, что изображено на картинке.

Ребусы о семье, о маме

Кто для ребенка милее всех, если не мамочка! А кого он с радостью встречает каждый раз, кроме мамы и папы? Деткам очень понравится узнавать и угадывать в зашифрованных картинках бабушку, дедушку, сестричку и других родных. Распечатайте или нарисуйте картинки поярче и начинайте развлекаться, заодно обучая ребенка!

О спорте, о здоровье

Ребусы о труде, здоровье, спорте, профессиях и многие другие можно использовать в качестве тематических игровых пособий. В выпускной группе детсада, первых классах школы или дома намечается занятия либо беседа на одну из тем? Загадка в виде картинки позволит усвоить материал лучше, чем обычный безликий рассказ. Малышей заинтересует нестандартная подача материала.

Ребусы по сказкам

Сказки со знакомыми героями, современные или классические мультфильмы – неисчерпаемый кладезь вдохновения. Если ребенок не очень интересуется логическими загадками, можно попробовать увлечь его отгадыванием любимых персонажей. Загадок на эту тему гораздо больше, чем приведено в качестве примера. Зная интересы и любимые сказки вашего ребенка, вы можете создать ребусы в виде аппликаций самостоятельно.

Про осень, про зиму, о весне, летние

Практика показывает, что зимние загадки наиболее любимы детьми. Еще бы, ведь удовольствие приносят игры на снегу, катание на коньках и любимый праздник – Новый год.

Источники

- https://logiclike.com/math-logic/rebusy

- https://shkolaveka.ru/articles/rebusy-dlya-detey/

- http://sovetmama.ru/rebusyi-dlya-detey-7-8-let/

- https://alfikum.ru/rebusy/rebus-7-8-let/

- https://kindbi.com/article/10-detskih-rebusov/

- https://golovolomka.temaretik.com/1739148253723626201/10-rebusov-dlya-detej/

- https://detki.today/rebusyi-v-kartinkah-s-otvetami-dlya-detey-6-7-let.html

Помогло?

С 12 октября по 2 ноября 2021 года проходит Олимпиада Учи.ру по литературе для учеников 1–9 классов, которая проходит . Увлекательное онлайн-состязание проверяет знания по русской литературе и фольклору, начитанность, эрудированность и понимание литературных жанров.

Предлагаем вам ответы на вопросы Олимпиады Учи.ру по литературе для учеников 1, 2, 3 и 4 классов.

Ответы на Олимпиаду Учи.ру 2021 по литературе для 1, 2, 3 и 4 классов

Чтобы участвовать, нужно зарегистрироваться на Учи.ру или получить логин и пароль от учителя. Если они у вас уже есть, просто войдите на платформу На решение заданий дается час Количество набранных баллов будет известно сразу после завершения олимпиады. Соревнование популяризирует русский язык и литературу среди школьников. Игровые задания поддерживают интерес к предмету и помогают лучше усваивать информацию.

В зависимости от результатов ученики могут получить сертификат, грамоту или диплом, учителя — благодарственные письма.

И не думайте даже о списывании ответов, ведь: «Олимпиада создана для школьников, и мы ждем, что ученики будут решать задачи самостоятельно. Алгоритмы помогают нам определить, выполнял ребенок задания сам или ему помогали взрослые.»

Сказки

Перед тобой три сказки. Реши загадку в каждой из них. Нажимай на выделенную область и дополни сюжет недостающим предметом.

1 класс

1 — сказка Здесь изображён сюжет народной сказки «Лиса и журавль». Надо поставить кувшин с длинным горлом.

2 — сказка Здесь изображён сюжет народной сказки «Гуси-лебеди». Надо поставить яблоню.

3 — сказка Здесь изображён сюжет народной сказки «Снегурочка». Надо поставить костёр.

2 класс (все сказки из 1 класса и одна дополнительная)

4 — Здесь изображён сюжет сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». Надо поставить вязанку баранок

3 и 4 классы (сказки, которые были ранее в 1 и 2 классе В. Катаева «Цветик-семицветик» и народной сказки «Снегурочка» и добавили ещё две)

5 — Здесь изображён сюжет сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница». Надо поставить лягушку на веточке

6 — Здесь изображён сюжет стихотворения Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Надо поставить лодку с зайцами

Книжные памятники

Прочитай слова персонажей и выбери значения выделенных устаревших слов.

1 класс

1-ое слово

О горе тебе, бедный человек! …

Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами!

Как не вырвется сердце твое с корнем!

Житие Александра Невского

Ответ: Зеницы — это глаза

2-ое слово

Уста же свои открывает с мудростью, с достоинством говорит языком своим.

Повесть временных лет

Ответ: Уста — это губы, рот

3-е слово

И сказал ему один кудесник: «Князь! От коня твоего любимого, на котором ты ездишь, — от него тебе и умереть!»

Повесть временных лет

Ответ: Кудесник — это шаман, колдун

2 класс (все слова из 1 класса и одно дополнительное)

4 слово

И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей…

Житие Александра Невского

Ответ: Сеча — это сражение

3 и 4 классы (все слова из 1 и 2 класса и одно дополнительное)

5 слово

И собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом ратным.

Житие Александра Невского

Ответ: Ратный — это боевой

Краткое содержание

Ребята рассказывают тебе краткие содержания стихов, рассказов и сказок. Нажимай на аватарки и определяй, где какое произведение.

1 класс

1 Зимняя история о споре трёх друзей. «Заколдованная буква», В. Ю. Драгунский

2 Сказка о том, как важно поддерживать в доме чистоту и порядок. «Федорино горе», К. И. Чуковский

3 История о настоящей доброте и отзывчивости. «Доктор Айболит», К. И. Чуковский

4 Любое дело по плечу, если взяться за него всем вместе, дружно. «Репка», русская народная сказка

2 класс

Один мальчик стал вежливее и наладил отношения с окружающими. «Волшебное слово», В.А. Осеева

История о том, как жадность может всё испортить. «Сказка о рыбаке и рыбке, А.С. Пушкин

История о трусости и храбрости, о лени и упорстве. «Две лягушки», Л. Пантелеев

Зимняя история о споре трёх друзей. «Заколдованная буква», В.Ю. Драгун

3 и 4 классы (две сказки из 2 класса «Волшебное слово», В.А. Осеева, «Сказка о рыбаке и рыбке и А.С. Пушкин и добавились три новые)

История о тяге мальчика к знаниям. «Филипок», Л.Н. Толстой

Невозможно что-то делать вместе, когда каждый делает по-своему и не слушает других. «Лебедь, рак и щука», И. А. Крылов

Рассказ о том, что нельзя брать чужое без спроса и врать. «Огурцы», H. H. Hocoв

Средства выразительности

Фразеологизм — устойчивое сочетание слов с особым значением.

Значение фразеологизма не складывается из значений составляющих его слов.

Например, «водить за нос» значит «обманывать».

Раскрась картинку. Для этого выбирай фразеологизмы в текстах.

1 и 2 классы

1 — А С. Пушкин, «Сказка о рыбаке и рыбке» — белены объелась

Испугался старик, взмолился :

«Что ты, баба, белены объелась ?…».

Осердилася пуще старуха,

По щеке ударила мужа.

« Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,

Со мною, дворянкой столбовою?…»

2 — Сказка «Про глупого змея и умного солдата» — спуску не дадут!

— Что, что они кричат? Никак я не разберу.

— А то и кричат, что сейчас за тебя примутся!

«Ну, — думает змей, — коли в этих местах малые ребята таковы, то взрослые и подавно спуску не дадут!»

3 — А С. Пушкин, «Сказка о царе Салтане» — Не по дням, а по часам.

Бочка по морю плывёт.

Словно горькая вдовица,

Плачет, бьётся в ней царица;

И растёт ребёнок там

Не по дням, а по часам.

3 и 4 классы (всё тоже, как в 1 и 2 классе и ещё один фразеологизм)

4 — М. Зощенко, «Великие путешественники» — куда Макар телят не гонял

Наконец мы задремали.

Я проснулся от того, что Лёля теребила меня за плечи.

Было раннее утро. И солнце ещё не взошло. Лёля шёпотом сказала мне:

— Минька, пока Степка спит, давай

повернём его ноги в обратную сторону.

А то он заведёт нас, куда Макар телят не гонял.

Жанры

Ода — торжественное стихотворение в честь значительного события или человека.

Былина — народная песня-сказание о героических событиях и подвигах.

К каким жанрам может относиться произведение, о котором говорит персонаж? Выбери один или несколько ответов.

1 и 2 классы

Богатырь: «Я появляюсь в произведении-сказании о моих подвигах». — Былина, Сказка

Змей Горыныч: «Я появляюсь в произведении, где есть волшебные существа». — Былина, Сказка

Свинья: «Я изображаю человека и какую-то черту его характера в нравоучительном рассказе или стихотворении». — Басня

3 и 4 классы (остались Змей Горыныч и Свинья, добавился ещё один персонаж)

Девушка: «Я появляюсь в небольшом прозаическом произведении». — Рассказ, Новелла

Писатели спрятались

Выбери среди слов фамилию писателя и название одного из его произведений. Название может состоять из двух и более слов.

Образец: Мы поехали в Пушкин. Маме и няне там нравится.

Ответ: Пушкин, Няня

1 класс

Вокруг дома была живая изгородь. на каждом герое была шляпа, А вместо носов я нарисовал точки.

Ответ: Носов «Живая шляпа»

2 класс (остался Носов и ещё одного добавили)

На старый новый год дед и внучек нашли в толстой книге бабушкину записку.

Ответ: Толстой «Старый дед и внучек»

3 и 4 классы (остался Носов, Толстой и ещё одного добавили)

Здесь небезопасно: вблизи города больше нет волков и медведей, но напротив изумрудного берега живёт злой волшебник.

Ответ: Волков «Волшебник Изумрудного города»

Тайный автор

Тебе предстоит найти Тайного автора. Читай факты о писателях и убирай одного из них на каждом шаге, чтобы в конце остался Тайный автор.

1 класс

Убери автора, который написал «Сказку о рыбаке и рыбке». — A. С. Пушкин

Убери автора, который написал книги о Незнайке. — Н. Н. Носов

Убери автора, который прославился своими баснями. — И. А. Крылов

Убери автора, на основе произведений которого были созданы мультфильмы студии Уолта Диснея. — X. К. Андерсен

Ответ: Тайный автор — это А. Л. Барто

2 класс (всё тоже самое, как в 1 классе, но добавляется ещё один автор)

Убери автора, который написал повесть о жизни детей во время Великой Отечественной войны. — B. А. Осеева

3 и 4 классы (всё тоже самое, как во 2 классе, но добавляется ещё один автор)

Убери автора, который в основном писал детские книги о природе и животных. — В. В. Бианки

Исторические книги

Сегодня ты будешь определять, какие книги являются историческими, а какие нет. При решении задачи помни:

В исторической литературе рассказывается о знаменательных событиях прошлого с участием реально существовавших людей.

Нажимай на книги и выбирай, какие являются историческими, а какие нет.

1 класс

1 — A С. Пушкин «Руслан и Людмила» Людмилу похищает злой колдун сразу после свадьбы. Её муж Руслан отправляется на поиски. У колдуна есть шапка-невидимка.

Ответ: Нет, потому что шапки-невидимки не существует.

2 — «Илья Муромец и Соловей-разбойник» Богатырь Илья Муромец отправился воевать с Соловьём-разбойником. От свиста разбойника склоняются леса, осыпаются цветы, падают замертво люди.

Ответ: Нет, потому что разбойника с такими способностями не могло существовать.

3 — B. Ян «Чингисхан» Чингисхан — полководец и основатель Монгольской империи, которая воевала с другой сильной страной.

Ответ: Да, потому что Чингисхан действительно существовал. В книге описаны исторические события.

2, 3 и 4 классы (всё тоже самое, как в 1 классе, но добавляется ещё одна книга)

4 — П. П. Бажов «Медной горы хозяйка» Молодой парень встретил девушку, Хозяйку Медной горы, которая умела превращаться в ящерицу. Она очень помогла парню.

Ответ: Нет, потому что человек не может превращаться в животное.

Рифмы

Выбери два слова на разных карточках так, чтобы они сложились в рифму.

1, 2, 3 и 4 классы

слон — вагон

гроза — лоза

сарафан — банан

былина — калина

монета — кассета

канал — журнал

Сказочная вечеринка

Герои играют в игру. Каждый называет произведение, в котором он появлялся. Название должно начинаться на последнюю букву предыдущего ответа. Чтобы выбрать произведение, нажми на него.

1 класс

Заяц — Листопадничек

Иван-дурак — Конёк-горбунок

Осёл — Квартет

Волк — Три поросёнка

Конь — Алёша Попович и Тугарин Змей

2, 3 и 4 классы (всё тоже самое, как в 1 классе, но добавляется ещё одно произведение)

Баба-Яга — Финист — ясный сокол

Литературоведческие понятия в начальной школе.

Баллада – лирическое стихотворение на историческую, обычно легендарную тему.

Басня – жанр сатирической поэзии нравоучительного характера. Персонажами чаще всего выступают звери, птицы, рыбы, насекомые, растения.

Былина – вид устного народного творчества, героическая песня повествовательного характера. Былины повествуют в основном о богатырях – защитниках родины, отражают нравственные идеалы народа.

Гимн – торжественная песня, стихотворение на возвышенную тему.

Гипербола – (преувеличение), слово или образное выражение для усиления художественного впечатления: «море цветов».

Диалог – разговор между двумя лицами.

Драма – один из ведущих жанров драматургии. В основе драмы – частная жизнь человека в конфликтных отношениях с судьбой, обществом, самим собой. Предназначена для исполнения актёрами на сцене.

Житие – литературное произведение, рассказывающее о жизни святых. Герои жития – исторически существовавшие люди.

Завязка – событие, знаменующее начало развития действия.

Запев – краткая вступительная часть. Встречается в былинах, исторических песнях, сказках, балладах.

Зачин – традиционное начало.

Идея – основная главная мысль, замысел, «жизненный урок», вытекающий из всего произведения.

Историческая песня – отклик народа на события общественной и военной истории.

Комедия – драматическое произведение с весёлым, смешным сюжетом.

Композиция – построение художественного произведения.

Конфликт – борьба, столкновение действующих сил. Он раскрывается в сюжете и композиции.

Кульминация – момент наивысшего напряжения в развитии действия, перелом.

Литота – намеренное преуменьшение, например: «мужичок с ноготок».

Логическое ударение – это выделение силой голоса главного (важного) слова в предложении или стихотворной строке.

Метафора – слова, выражения, сближающиеся по сходству их значений, например: «весна идёт», «железное здоровье».

Метонимия – замена одного слова или понятия другим на основе связи их значений, например: «читать Пушкина» — вместо читать стихи Пушкина.

Мораль – в русской поэзии строки басни с нравоучительным выводом.

Образ – тип, характер, воображение, изображение реальных персонажей.

Ода – торжественное стихотворение, посвящённое какому-нибудь историческому герою или событию.

Оксиморон (остроумно-глупое) – сочетание противоположных (контрастных) по значению слов, например: «живой труп», «горячий снег», «убогая роскошь».

Олицетворение – описание животных с наделением их человеческими чувствами, мыслями, речью.

Песня – небольшое поэтическое произведение, обычно куплетное. Предполагается, что оно будет положено на музыку.

Повесть – литературное повествовательное произведение. Она меньше романа, но больше рассказа.

Поэма – большое стихотворное произведение на историческую, Героическую или лирическую тему.

Пролог – вступительная часть, подготавливающая читателя к дальнейшему развёртыванию сюжета.

Развязка – заключительная часть произведения, исход событий, разрешение конфликта между действующими лицами.

Рассказ – малая форма эпической прозы. Имеет небольшой размер, малое число персонажей, быстрое развитие сюжета.

Рифма – созвучие концов стихотворных строк.

Роман – повествовательное произведение со сложным сюжетом и многими героями, большая форма эпической прозы.

Сага – эпические сказания о богах и легендарных героях, исторических деталях.

Сарказм – высокая степень иронии, злая насмешка.

Сатира – вид художественной литературы в прозе и стихах, высмеивает отрицательные явления действительности.

Сказание – рассказ исторического или легендарного содержания.

Сказка – древнейший жанр повествовательной литературы преимущественно фантастического характера, имеющий целью нравоучение или развлечение.

Сравнение – сопоставление изображаемого предмета с другим предметом по их общим признакам, например: «лук – дед», «морковь – девица».

Стихотворение – поэтическое произведение. Обычно изображает человеческое переживание, вызванное различными жизненными обстоятельствами.

Строфа – сочетание двух или более стихотворных строк с определённой рифмовкой, проводимой через всё стихотворение.

Сюжет – последовательность и связь описания событий, развитие действия, ход событий (план).

Тема – то, что положено в основу, главная мысль литературного произведения, основная проблема, поставленная писателем.

Трагедия – один из видов драмы, в основе которого лежит конфликт. Трагедии заканчиваются, как правило, гибелью героя.

Фабула – цепь событий в их логической последовательности.

Характер – отличительная черта, признак, особенность.

Экспозиция – вступительная часть литературного произведения, содержащая мотивы, которые развиваются в дальнейшем.

Эпиграмма – (греч., надпись), короткое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-нибудь определённое лицо.

Эпитет – образное определение предмета или явления в виде скрытого сравнения, например: «добрый молодец», «красна девица», «чистое поле», «громкий голос».

Эпос – род литературы, литературно-художественное произведение повествовательного характера. Жанры эпоса: роман, повесть, рассказ.

- ← Хороших выходных!

- Памятка гуртовым, алтынникам и почтенным купцам →

Автор: Мила и Виктор Тарнавские

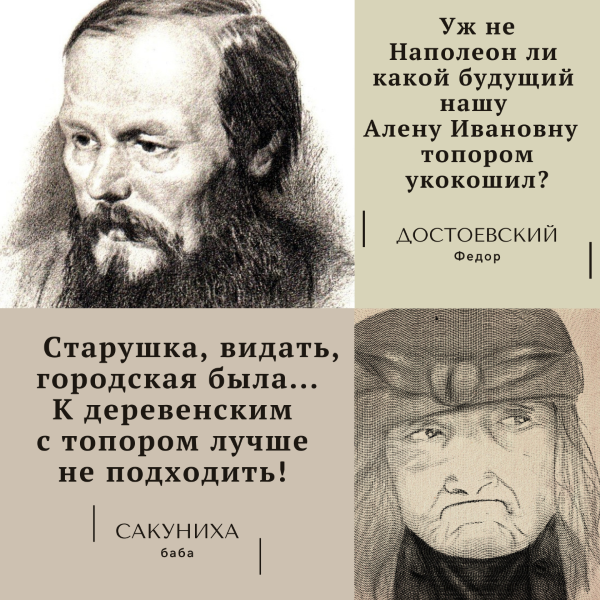

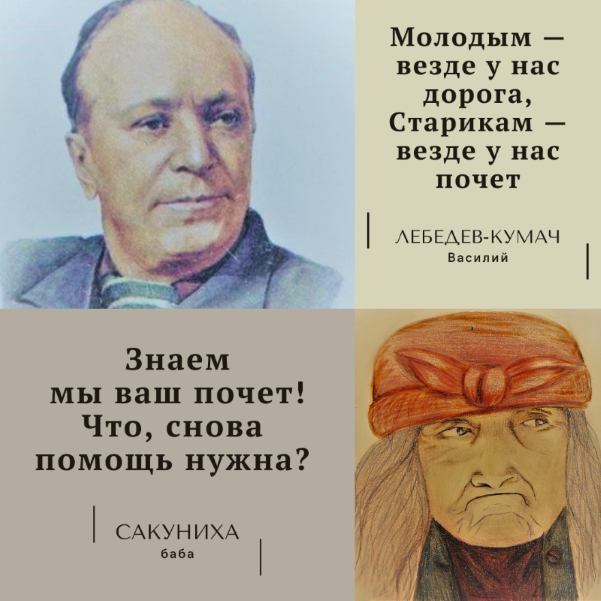

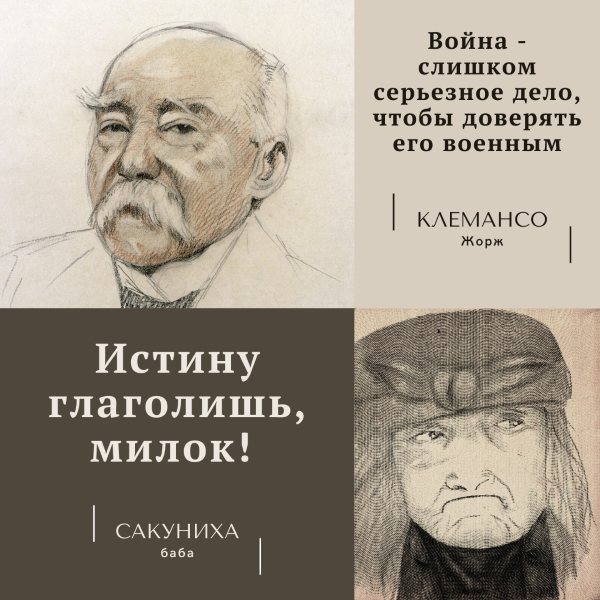

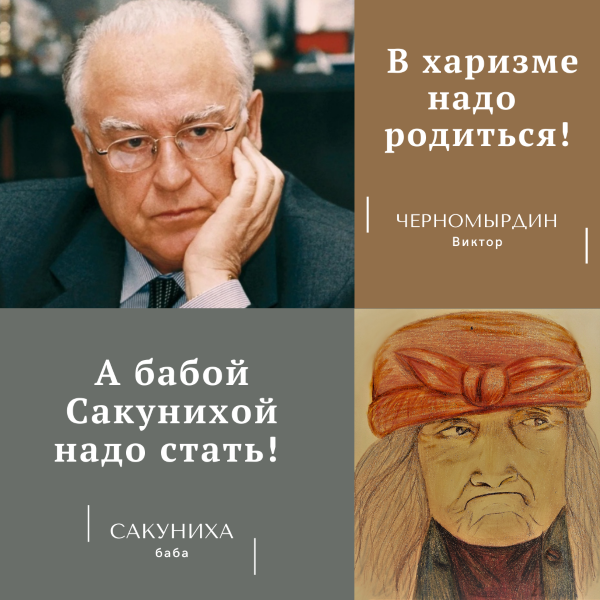

Нам тут тонко намекнули (ладно, будем честными) сообщили прямым текстом, что не гоже коллажи в иллюстрациях ставить. Не комильфо это!

Ну не гоже, так не гоже!

Потому радуйтесь, сегодня вы получите финальную (зато ударную) порцию рекламы книги «Сырьевые войны бабы Сакунихи». Кто не видел предыдущих артов из серии «Классик не советует, потому что не читал», а сильно хочет, делаем тыць

Ой! Чуть не забыли! История бабы Сакунихи здесь

32

комментария, по

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

Войдите, пожалуйста.

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

Коллажи не = иллюстрации к книге??? Только художников нанимать, так получается?

Такое впечатление, что политика АТ резко изменилась, раньше такого не было. Столько коварных новшеств! У меня потребовали снять капс лок, то бишь все заглавные буквы с названия книги. Чем помешали — понять не могу.

раскрыть ветвь

4

автор

У нас были еще замечания по темам блогов. Что сейчас в личное можно относить — я так и не поняла

раскрыть ветвь

3

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

…что не гоже коллажи в иллюстрациях ставить. Не комильфо это!

Впервые слышу. Это откуда такие правила?

раскрыть ветвь

1

автор

Обращаем ваше внимание, что раздел иллюстраций предназначен именно для иллюстраций. Не стоит публиковать в нем коллажи и другую подобную информацию.

раскрыть ветвь

0

Прямо-таки реинкарнация Косьмы Пруткова, йолки…

раскрыть ветвь

4

раскрыть ветвь

3

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

я лежу! ржу и не могу остановиться!спасибо! повеселли!

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

Рекламная кампания просто бомбическая! А кто считает иначе, сам дурак)))

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

Написать комментарий

61K

127

556

Мероприятия

Список действующих конкурсов, марафонов и игр, организованных пользователями Author.Today.

Хотите добавить сюда ещё одну ссылку? Напишите об этом администрации.

Полезное

Подборка полезных статей и записей в блогах.

Хотите добавить сюда ещё одну ссылку? Напишите об этом администрации.

7 декабря 2021 г. 14:52

В течение всего юбилейного года опубликовано множество материалов, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому. Еще большее количество научных трудов, научно-популярных и художественных изданий выходило на тему его жития ранее. В основном они касались политической деятельности1 святого князя, значимости его цивилизационного выбора2, его военного таланта3, его личного благочестия4 и т.д. При этом в житии князя Александра остается момент, который требует надлежащего осмысления, — это его христианская кончина. В «Журнале Московской Патриархии» опубликована статья доцента кафедры теологии МПГУ священника Георгия Харина, посвященная истории последних дней благоверного князя Александра Невского (№ 12, 2021, PDF-версия).

Безмерное желание принять ангельский образ

Итак, в 1262 году великий князь Александр Ярославич отправился к хану Берке.

В том же году пошел князь Александр в Татары, и удержал его Берке, не пустив в Русь; и зимовал в Татарах, и разболелся.

Так пишет автор Новгородской первой летописи старшего извода. Историки по-разному объясняют причины, которые вынудили русского князя отправиться к ордынскому хану. Нередко полагают, что Александр хотел предотвратить кару, которую ожидали после восстания в русских городах. Но имеющиеся в нашем распоряжении источники, и прежде всего Житие князя Александра, иначе объясняют причины этой драматической поездки:

Было же тогда великое насилие от иноплеменников: сгоняли христиан, веля им вместе с собой воевать. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей от беды той5.

Князю Александру Ярославичу, кажется, удалось на этот раз «отмолить» русских людей от участия во внутренней ордынской войне. Почти весь 1263 год — последний в своей жизни — князь Александр Ярославич провел в Орде, по-видимому, скитаясь вместе с ханом Берке по его многочисленным кочевьям. И только осенью — уже больным — князя отпустили наконец обратно на Русь. Однако до стольного Владимира Александру Ярославичу добраться было не суждено. Из Новгородской Первой летописи старшего извода:

В лето 6771 (1263). Пришел князь Александр осенью из Татар, весьма нездоров. И пришел на Городец, и принял пострижение в 14-й [день] месяца ноября, на память святого апостола Филиппа. Той же ночью и преставился, и повезли его во Владимир, и положили его в монастыре Рождества Святой Богородицы. И, собравшись, епископы и игумены с митрополитом Кириллом, и со всем иерейским чином, и с черноризцами, и со всеми суздальцами с честью погребли его в 23 [день] того же месяца, на святого Амфилохия, в пятницу. Дай, Господи милостивый, видеть лицо Твое в будущем веке ему, который потрудился за Новгород и за всю Русскую землю…6

Более подробно рассказывается о кончине благоверного князя в его Житии:

Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды.

А сына своего Дмитрия послал в Западные страны, и все полки свои послал с ним, и близких своих домочадцев, сказав им: «Служите сыну моему, как самому мне, всей жизнью своей». И пошел князь Дмитрий в силе великой, и завоевал землю Немецкую, и взял город Юрьев, и возвратился в Новгород со множеством пленных и с большой добычею.

Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от царя, и дошел до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв в Городец, разболелся. О, горе тебе, бедный человек! Как можешь описать кончину господина своего! Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не вырвется сердце твое с корнем! Ибо отца оставить человек может, но доброго господина нельзя оставить; если бы можно было, то в гроб бы сошел с ним!

Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его Бог и больший чин принять — схиму. И так с миром Богу дух свой предал месяца ноября в четырнадцатый день, на память святого апостола Филиппа.

Митрополит же Кирилл говорил: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской!» Иереи и диаконы, черноризцы, нищие и богатые и все люди восклицали: «Уже погибаем!»

Святое же тело Александра понесли к городу Владимиру. Митрополит же, князья и бояре и весь народ, малые и большие, встречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на честном одре. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля содрогнулась. Положено же было тело его в церкви Рождества святой Богородицы, в великой архимандритье, месяца ноября в 24 день, на память святого отца Амфилохия.

Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и взял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и слегка отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его душа покинула и везли его из дальних краев в зимнее время! И так прославил Бог угодника Своего7.

Так сообщает о кончине князя его древнее Житие. Вот, собственно, и предмет нашего исследования:

Великий же князь Александр Ярославич, ревновав о Господе Боге своем крепко, оставив земное царство и желая Небесного Царствия, принял ангельский образ монашеского жития; еще сподобил его Бог больший чин восприяти — схиму…

К старости тоже постригусь

Принятие монашества — серьезный и ответственный шаг. Что подвигло великого князя на это решение? Понять это — почувствовать его эпоху. Кстати, в иные времена такой выбор едва ли бы был поощрен: Петр I даже запретил своим указом, продублированным синодальным распоряжением от 15 июня 1724 года, изображать Александра Невского в монашеском чине:

Святого благоверного великого князя Александра Невского в монашеской персоне никому отнюдь не писать, а только в одеждах великокняжеских8.

Очевидно, что это было вызвано желанием Петра I противопоставить новую столицу Санкт-Петербург старой, Москве. Главной святыней Москвы всегда оставалась Лавра преподобного Сергия с самим Радонежским чудотворцем. Во-первых, образ преподобного Сергия с его глубоким благочестием и ревностью ко спасению на духовной стезе совершенно не вязался с петровскими идеями всеобщей полезности, заимствованными у голландских мыслителей. Во-вторых, Лавра преподобного напоминала Петру о его мятежной юности и о его позорном бегстве под ее стены. Поэтому так нужна была «светская лавра» со «светским» святым — образа жизни не монашеского и подвига не церковного. Именно этим объясняется основание Александро-Невской лавры и перенос сюда из Владимира мощей святого князя, а также запрет на его изображение в иноческих одеждах.

Вернемся к вопросу монашеского пострига Александра Невского. Чем он вызван? Дань традиции или потребность души? Начнем с того, что, действительно, предсмертный постриг — традиция, на Руси в то время весьма распространенная. Этот обычай был заимствован из среды византийской аристократии. По меньшей мере 17 византийских императоров приняли постриг накануне своей смерти или же после своего свержения с престола (в последнем случае зачастую не по своей воле: Андроник II Палеолог, Иоанн VI Кантакузин, Исаак I Комнин, расстригшаяся и позднее снова постриженная Зоя, ее расстриженная сестра Феодора, Михаил VII Дука, Михаил I Рангаве, Роман I Лакапин, Феодосий III и другие).

Известно, что перед смертью принял постриг император Михаил IV Пафлагонский (1041), Мануил I Комнин — под именем Матфей (1180), Иоанн VII Палеолог — Иоасаф (1408), Мануил II Палеолог — Матфей (1425). Из женщин перед смертью, как известно, постриглись императрица Ирина (супруга Иоанна II Комнина) — Ксения (1134), невестка императора Анна Далассина9.

Существует достаточное количество исследований о развитии института монашества на Руси. Среди них особо стоит отметить коллективный труд Б.А. Успенского и Ф.Б. Успенского «Иноческие имена на Руси»10. Здесь интересующий нас вопрос рассмотрен подробно. Действительно, на Руси с раннего времени существовал обычай принимать великую схиму в ожидании близкой кончины. Эта традиция бытовала в монастырях, и она становится предметом обсуждения в «Вопрошании Кирика». Кирик Новгородец спрашивал Нифонта, архиепископа Новгородского (1130-1156), хорошо ли ему было бы в старости принять великую схиму; Нифонт отвечал утвердительно:

А вот что я сказал владыке: я еще без схимы, но к старости тоже постригусь, может, тогда я стану лучше, но я плох и болен11.

Кирик также спрашивал Нифонта, может ли он, Кирик, не будучи схимником, постричь в схиму человека, которому грозит скорая кончина:

А вот опять же некий чернец покаялся у меня, можно ли будет вскоре постричь его в схиму? Или это не годится, постригать, будучи самому без схимы? Если ты мне повелишь, то было бы очень хорошо. Сказал: «Добро ты помыслил, чтобы, как сказал, к старости постричься в схиму. А для пострижения монахов — на то ты и священник, и постриги его в схиму. Священство есть превыше всего, на то и существует освящение». И я поклонился владыке челом12.

И на этот раз Нифонт отвечал утвердительно, ссылаясь на то, что Кирик является священником и тем самым имеет на это право.

От Бога данный тебе дар

В Киево-Печерском патерике рассказывается о Пимене Многострадальном, которого родители принесли в Печерский монастырь для исцеления; он хотел принять постриг, но родители на это не соглашались. Неожиданно его все же постригают в великую схиму, и он получает новое имя. Это описывается как чудо:

Когда же он изнемог так, что отчаялись за его жизнь, — принесли его в Печерский монастырь, чтобы исцелился он молитвами тех святых отцов или от их рук принял святой иноческий образ. Родители же Пимена, сердечно любя его, не оставляли детища своего и всех просили молиться за их сына, чтобы он исцелился от недуга. И много потрудились те преподобные отцы, но ничто не приносило пользы ему, ибо его молитва превозмогала все другие, а он просил себе не здоровья, а усиления болезни, так как боялся, что если он выздоровеет, то родители увезут его из монастыря, и не осуществится мечта его. Отец же и мать все время были с ним и не давали его постричь, и блаженный, опечалившись, стал прилежно молиться Богу, чтобы Он исполнил желание его.

И вот однажды ночью, когда все вокруг спали, вошли со свечами туда, где лежал Пимен, похожие на скопцов светлых, и несли они Евангелие, и рубаху, и мантию, и куколь, и все, что требуется для пострижения, и сказали ему: «Хочешь, чтобы мы постригли тебя?» Он же с радостью согласился, говоря: «Господь вас послал, повелители мои, исполнить желание сердца моего». И тотчас начали они спрашивать: «Зачем пришел, брат, припадая к этому святому жертвеннику и к святому братству этому? Желаешь ли сподобиться иноческого великого ангельского образа?» И все прочее исполнили по чину, как написано в уставе, потом в великий образ постригли его, и надели на него мантию и куколь, и все, что следует, отпевши, великого ангельского образа сподобили его, и, целовав его, дали ему имя Пимен, и, возжегши свечу, сказали: «Сорок дней и ночей эта свеча не угаснет». Свершив все это, они пошли в церковь, волосы же постриженного взяли с собой в платке и положили на гроб святого Феодосия13.

Иноки же, бывшие в кельях, слыша звуки пения, перебудили спавших вокруг, думая, что игумен с кем-то постригает Пимена или что тот уже скончался, и вошли все вместе в келью, где больной лежал, и нашли всех спящими: и отца, и мать, и рабов. И вместе с ними подошли к блаженному, и все ощутили благоухание, и увидели его веселым и радостным и облаченным в иноческую одежду. И спросили его: «Кто тебя постриг и что за пение мы слышали? Вот родители твои были с тобой и ничего этого не слыхали». И сказал им больной: «Я думаю, что это игумен, придя с братиею, постриг меня и дал мне имя — Пимен. Их пение и было то, что вы слышали, и про свечу они сказали, что она будет сорок дней и ночей гореть; взявши же мои волосы, они пошли в церковь». Услышав это от него, пошли и увидели, что церковь закрыта, и разбудили пономарей, и спросили их, не входил ли кто в церковь после вечерней молитвы? Они же отвечали, говоря, что никто не входил в нее и что ключи у эконома. Взяв ключи, пошли в церковь и увидели на гробе Феодосия в платке волосы Пимена, и рассказали обо всем игумену, и стали искать, кто постригал Пимена, и не нашли. И поняли все, что то был Промысл свыше, от Бога. И стали раздумывать о бывшем чуде, говоря: «Может ли оно засчитаться Пимену за уставное пострижение?» Но так как свидетельство имелось: церковь была заперта, а волосы оказались на гробе святого Феодосия, и свеча, которой хватило бы только на день, сорок дней и ночей непрестанно горела и не сгорала, то и не стали совершать над Пименом пострижения, сказав ему: «Достаточен для тебя, брат Пимен, от Бога данный тебе дар и нареченное тебе имя»14.

Этот отрывок из Патерика очень важен: он позволяет примерно представить, как происходило пострижение великого князя Александра на его смертном одре. Интересно также, что этот рассказ Патерика заканчивается весьма полезным поучением:

Из этого, братья, следует, кажется мне, вот что разуметь: если кто в болезни пострижется с верою, прося у Бога жизни, тот как в монашеском подвиге послужит ему; владеющий же жизнью и смертью Господь если и отведет его от мира, то, подобно работникам, нанятым в одиннадцатый час, признает его равным праведникам. Кто же говорит так: «Когда увидите меня умирающим, то постригите меня», — суетна того вера и пострижение15.

Обрести главное

Множество примеров из житийной литературы древнерусского периода свидетельствуют о том, что монахи Древней Руси стремились принять схиму перед кончиной. Со временем и миряне начинают принимать великую схиму — первоначально, возможно, подражая монахам.

Со второй половины ХІІ века пострижение перед смертью в великую схиму получает распространение в княжеской среде16, в дальнейшем то же продолжают делать и цари, вплоть до Романовых (у последних, по-видимому, такой родовой традиции не было). Если смерть приходила преждевременно, то иногда — в исключительных случаях — постригали и после смерти, как это случилось с Иваном Грозным и как, по-видимому, могло случиться с Василием ІІІ; это свидетельствует об устойчивости данного обычая17.

В Древней Руси мы знаем даже случай коллективного предсмертного пострига. В 1238 году, когда татары захватили Владимир-на-Клязьме, князь Всеволод Юрьевич с матерью, своими людьми и владыкой Митрофаном внидоша въ святую Богородицю и истригошася вси въ образъ чрънечьскии и въ скыму18.

Великая схима, таким образом, символизирует готовность к смерти.

Обычай предсмертного пострижения связан с представлением о том, что монашеский постриг, подобно крещению, очищает человека от всех предшествующих грехов. Этот мотив находит отражение в «Сказании о Мамаевом побоище»: по благословению преподобного Сергия Радонежского братья-иноки Александр Пересвет и Андрей Ослабя, отправляясь на смертный бой, принимают схиму19. К пострижению в схиму, таким образом, стали относиться как к таинству.

Такое отношение к монашескому постригу связано с особым влиянием на древнерусскую Церковь преподобного Симеона Нового Богослова. Эпоха Симеона Нового Богослова, Х век, — это эпоха монашеского ренессанса. Преподобный Симеон, не колеблясь, называет своих монахов, в том числе и не имеющих сана, «народом Христа, священным стадом, царским священством»20. Видимо, потому на Руси, которая именно в это время усваивает христианство, взгляд на монашество как на единственно верный путь к спасению стал весьма распространенным. В своем послании Поликарпу епископ Симон, например, заявляет:

Аз бых рад оставить свою епископию… Пред Богом тебе молвлю: всю сию славу и власть яко калъ мнел быхъ, аще бы ми трескою тчати за вороты, или сметием валятися в Печерком манастыри и попираему быти человеком…21

В древнерусской житийной литературе можно найти множество примеров, иллюстрирующих мысль об особом значении монашества22. Видимо, этим обстоятельством объясняется и то громадное влияние, которое монастыри оказывали на древнерусское общество, и то благоговение, которое это общество имело к монашеству вообще и к постригу в частности.

Стало быть, принимая монашеский постриг перед самой кончиной, святой благоверный князь Александр, с одной стороны, следовал благочестивому обычаю своего времени, а с другой — через это пострижение он стремился обрести главное, что составляло весь смысл его земного пути, — жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашем.

Священник Георгий Харин

1 См., напр.: Гарин Е.-Н. Выбор Александра Невского как основа приоритетов политики российского государства // Вестник Вятского государственного университета. 2016. № 10. С. 28-30; Голубев А. Ю. Александр Невский как великий политический и военный деятель Руси // Военная мысль. 2018. № 10. С. 102-109; Данилевский И.Н. Александр Невский и Тевтонский орден / Текст: электронный // Слово.ру: Балтийский акцент: [сайт]. 2011. № 3-4. С. 105-111; Фомина К. Значение «Ледового побоища» в истории России // От Александра Невского до наших дней: уроки истории: Материалы VIII Международных Александро-Невских чтений. Псков: Гос. ун-т, 2017. С. 109-110.

2 См., напр.: Данилевский И.Н. Указ. соч. С. 105-111; Жеребкин М.В. Исторический выбор Александра Невского // Наука, образование и культура. 2017. № 3 (18). С. 13-19; Олейник И.А. Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель Золотой Орде // Педагогический поиск. 2018. № 5. С. 31-33; Рыбаков С.В. Стратегический выбор Александра Невского // Мир Евразии. 2013. № 4 (23). С. 50-54.

3 См., напр.: Бахтин А.П. Ледовое побоище: о построении «свиньей» или «острой колонной» / Текст: электронный // Слово.ру: Балтийский акцент: [сайт]. 2015. № 2 / 3. С. 63-86; Голубев А.- Ю. Указ. соч. С. 102-109;Конявская Е.Л. Образ Александра Невского в русских летописях / Текст: электронный // URL: http://www.drevnyaya.ru / vyp / 2009_2 / part6.pdf; Кривошеев Ю. В. Феномен национального героя в общественном сознании и идеологии (на примере Александра Невского) // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 15. С. 43-57; Лашкова О. Князь Александр Невский: герой средневековой Руси // История. 2017. № 3 / 4. С. 42-49; Свердлов М.Б. Александр Невский — гений стратегии и тактики // Петербургский исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории. 2017. № 3 (15). С. 7-31; Фомина К. Указ. соч. С. 109-110.

4 См., напр.: Алексеев С. Александр Невский: жизнь, ставшая житием // Родина. 2013. № 8. С. 2-5; Богданов А.П. Нравственный выбор Александра Невского // Преподавание истории и обществознания в школе. 2016. № 7. С. 3-11; Долгов В.В. Биография Александра Невского в зеркале «исторического нарратива» // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2016. № 5. С. 190-212; Он же. Родители Александра Невского в отечественной историографии и генеалогии // Вестник Удмуртского университета. (История и филология). Т. 30. 2020. № 1. С. 88-94; Ефимов В.Ф., Никольский Е.В. Личность Александра Невского сквозь многовековую мифологию // Studia Humanitatis. 2014. № 3. С. 1; Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А. Феномен национального героя в общественном сознании и идеологии (на примере Александра Невского) // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 15. С. 43-57; Менщиков И.С. Роль образа Александра Невского в воспитании национальной идентичности // Историко-педагогические чтения. 2018. № 22. С. 124-131.

5 Летописи / Текст: электронный // Библиотекарь.Ру: URL: http://www.bibliotekar.ru / rus / 96.htm.

6 Там же.

7 Житие Александра Невского // Древняя русская литература: хрестоматия / составитель Н. И. Прокофьев. М., 1980. С. 118-123.

8 Полное собрание постановлений по Ведомству Православного исповедания. Т. 4. № 1318.

9 Соколов И.И. Состояние монашества в Византийской Церкви с середины IX до начала XIII века (842-1204). СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003.

10 Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Иноческие имена на Руси. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2017.

11 РИБ. VI. № 2. Стлб 25. Вопрос 6. Цит. по: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч. С. 213.

12 РИБ. VI. № 2. Стлб 25-26. Вопрос 8. Цит. по: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч.

13 Феодосий Печерский выступает здесь как восприемник или поручитель новопостриженного монаха. В Синайском евхологии в чине пострижения в великую схиму восприемник именуется «подъемлющим власы» (Л. 82-83об., 87). См. подробнее: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч. С. 89, примеч. 33.

14 Киево-Печерский Патерик. Т. 4: XII век / подгот. текста Л.А. Ольшевской, пер. Л.А. Дмитриева. СПб.: Наука, 1997.

15 Там же.

16 См.: Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2. М., 1904.

17 См.: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч. С. 211.

18 Полное собрание русских летописей. Т. ІІІ. М., 2000. С. 287.

19 Сказание о Мамаевом побоище.

20 Цит. по: Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов. Париж, 1980. С. 126.

21 Киево-Печерский патерик // РНБ. Ф. 893. (Собр. Ю.А. Яворского). № 9. Л. 18 об.

22 См. об этом: Василий (Кривошеин), архиеп. Указ. соч. С. 143; Иларион (Алфеев), игум. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. СПб., 2001. С. 608; Концевич И.Н. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. М., 1993. С. 38.

«Церковный вестник»/Патриархия.ru