RUSSIA BEYOND

Бывший Днепровский лагерь на Колыме. Эмиль Гатауллин

Шаламов, кажется, предвидел появление блогеров. Он писал «Заговорят не писатели, а люди профессии, обладающие писательским даром». Достоверность – вот сила литературы будущего, считал он. Поэтому его рассказы полны сухих безоценочных наблюдений лагерных будней своих соратников по бараку. Именно эти простые и небольшие истории, документирующие советский ГУЛАГ, поражают больше, чем любое самое страшное художественное произведение.

1. Из рассказа «Плотники»

<…> мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело до костей – это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши, мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.

Он спал, конечно, на верхних нарах – внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками, – печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало: за дровами надо было идти за четыре километра после работы, все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее, хотя, конечно же, спали в том, в чем работали, – в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.

Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем.

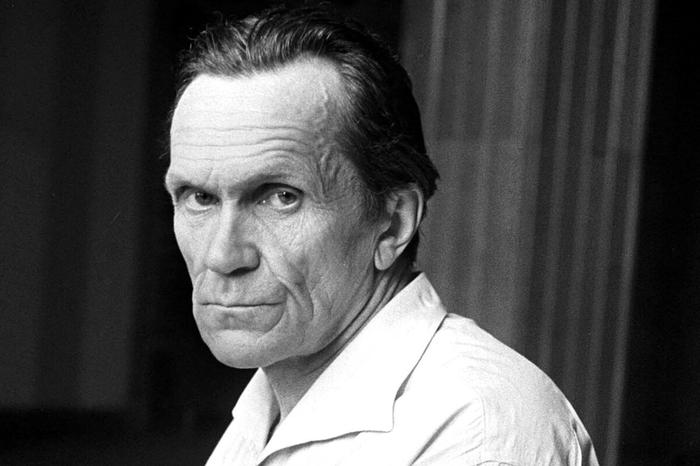

Варлам Шаламов. А.Лесс/TASS

2. Из рассказа «Ночью»

– Ты врач, что ли? – спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя – дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал.

3. Из рассказа «Дождь»

За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью сушили своим телом и почти успевали высушить. Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни – того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и умирали наши лошади – я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от Севера, от непосильной работы, плохой пищи, побоев, и хоть всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям, они умирали раньше людей. И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье созданье, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому.

Заключенный Варлам Шаламов, фото при аресте, 1937. Архивное фото

4. Из рассказа «Сухим пайком»

Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль – мы голодали давно. Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться, и дышать, и даже пилить бревна, и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промывочный прибор, в этом мышечном слое размещалась только злоба – самое долговечное человеческое чувство.

На Колыме. Эмиль Гатауллин

5. Из рассказа «Сухим пайком»

– Вот, – сказал Савельев. – Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк, быстро состаримся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя, то грудь заболит; все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы – бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, золотые забои в ледяной воде, холод зимой, побои конвоиров, все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причины болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли, бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет не много. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел профилонить в лагере.

6. Из рассказа «Детские картинки»

Кончив работу, греться мы не пошли. Давно уже мы заметили большую мусорную кучу близ забора – дело, которым нельзя пренебрегать. Оба моих товарища ловко и привычно обследовали кучу, снимая заледеневшие наслоения одно за другим. Куски промороженного хлеба, смерзшийся комок котлет и рваные мужские носки были их добычей. Самым ценным были, конечно, носки, и я жалел, что не мне досталась эта находка. Носки, шарфы, перчатки, рубашки, брюки вольные – «штатские» – большая ценность среди людей, десятилетиями надевающих лишь казенные вещи. Носки можно починить, залатать – вот и табак, вот и хлеб.

Замерзшая река Мякит на Колыме. Эмиль Гатауллин

7. Из рассказа «Красный крест»

Неисчислимы злодеяния воров в лагере. Несчастные люди – работяги, у которых вор забирает последнюю тряпку, отнимает последние деньги, и работяга боится пожаловаться, ибо видит, что вор сильнее начальства. Работягу бьет вор и заставляет его работать – десятки тысяч людей забиты ворами насмерть. Сотни тысяч людей, побывавших в заключении, растлены воровской идеологией и перестали быть людьми. Нечто блатное навсегда поселилось в их душах, воры, их мораль навсегда оставили в душе любого неизгладимый след.

Груб и жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это пустяки по сравнению с растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет да и проглянет в них человеческое. Блатные же – не люди.

Влияние их морали на лагерную жизнь безгранично, всесторонне. Лагерь – отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели – инженеры, геологи, врачи, – ни начальники, ни подчиненные.

Каждая минута лагерной жизни – отравленная минута.

Новости парнеров

За сутки посетители оставили 441 запись в блогах и 7131 комментарий.

Зарегистрировалось 18 новых макспаркеров. Теперь нас 5030229.

Основные темы в сборнике «Колымские рассказы»

Сборник «Колымские рассказы» — главное произведение писателя, которое он сочинял почти 20 лет. Эти рассказы оставляют крайне тяжелое впечатление ужаса от того, что так действительно выживали люди. Главные темы произведений: лагерный быт, ломка характера заключенных.

Все они обреченно ждали неминуемой смерти, не питая надежд, не вступая в борьбу.

Голод и его судорожное насыщение, измождение, мучительное умирание, медленное и почти столь же мучительное выздоровление, нравственное унижение и нравственная деградация — вот что находится постоянно в центре внимания писателя.

Все герои несчастны, их судьбы безжалостно сломаны. Язык произведения прост, незатейлив, не украшен средствами выразительности, что создает ощущение правдивого рассказа обычного человека, одного из многих, кто переживал все это.

Анализ рассказов «Ночью» и «Сгущенное молоко»: проблемы в «Колымских рассказах»

Рассказ «Ночью» повествует нам о случае, который не сразу укладывается в голове: два заключенных, Багрецов и Глебов, раскапывают могилу, чтобы снять с трупа белье и продать.

Морально-этические принципы стерлись, уступили место принципам выживания: герои продадут белье, купят немного хлеба или даже табака. Темы жизни на грани смерти, обреченности красной нитью проходят через произведение. Заключенные не дорожат жизнью, но зачем-то выживают, равнодушные ко всему.

Проблема надломленности открывается перед читателем, сразу понятно, что после таких потрясений человек никогда не станет прежним.

Проблеме предательства и подлости посвящен рассказ «Сгущенное молоко». Инженеру-геологу Шестакову «повезло»: в лагере он избежал обязательных работ, попал в «контору», где получает неплохое питание и одежду.

Заключенные завидовали не свободным, а таким как Шестаков, потому что лагерь сужал интересы до бытовых: «Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила.

Внутри все было выжжено, опустошено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов». Шестаков решил собрать группу для побега и сдать начальству, получив какие-то привилегии. Этот план разгадал безымянный главный герой, знакомый инженеру.

Герой требует за свое участие две банки молочных консервов, это для него предел мечтаний.

И Шестаков приносит лакомство с «чудовищно синей наклейкой», это месть героя: он съел обе банки под взорами других заключенных, которые не ждали угощения, просто наблюдали за более удачливым человеком, а потом отказался следовать за Шестаковым. Последний все же уговорил других и хладнокровно сдал их. Зачем? Откуда это желание выслужиться и подставить тех, кому еще хуже? На этот вопрос В.Шаламов отвечает однозначно: лагерь растлевает и убивает все человеческое в душе.

Ход урока: 1. Слова учителя – Дома вы познакомились с рассказами В.Шаламова. Читали ли вы ранее произведения этого автора? Сегодня мы откроем для себя мир шаламовской прозы, мир жестокий и беспощадный и до предела правдивый. Чтобы понять мотивы написания таких произведений, необходимо познакомиться с краткой биографией автора. 2. Презентация, подготовленная учеником – биография В.

Шаламова 3. Беседа -Что потрясает в биографии писателя? -Он сидел в лагерях на Колыме 20 лет, был политзаключенным. Следовательно, все, о чем он писал, было пережито и прочувствовано самим автором. «Колымские рассказы» – личный опыт. -Что мы знаем о тех временах, лагерях? 4.Сообщение ученика о системе наказаний в лагерях. -Итак, какие рассказы вы прочитали. -«Одиночный замер», «Ягоды».

– Какая тема объединяет эти рассказы? -Главная тема – существование человека в лагере. -Где происходит действие? -На севере. Колыма, самые суровые лагеря. -Кто в центре повествования? -Зеки (блатные, политзаключенные), надсмотрщики. -Какой интонацией проникнуто повествование? -Интонация бесстрастная, обыденная, без эмоций. Такая интонация придает рассказам ноту обреченности.

-Как правило, в любом прозаическом художественном произведении есть все типы речи: повествование, описание, рассуждение. Что есть в рассказах В.Шаламова? Докажите.-Есть повествование и описание. -Почему в рассказах В.Шаламова отсутствует рассуждение? -Зек не может рассуждать. Он винтик, «никто», «лагерная пыль».

-В каких эпизодах встречается описание? – Эти эпизоды связаны с описанием еды. Это сильная эмоция в условиях постоянного голода. Прослеживается явная параллель: еда = жизнь, человек = животное. -Есть ли повествование? -Да, это основа рассказов.

Жизнь зека состоит из череды действий, направленных на сохранение и поддержание собственной жизни: изнуряющей, бессмысленной работы, борьбы с постоянным голодом и холодом, действий по добыванию еды. -Какова проблематика рассказов? 1.Проблема противостояния человека и тоталитарной машины государства. 2.Проблема изменения (деформации) ценностных ориентиров человека в лагере.3.

Проблема цены человеческой жизни.5.Анализ рассказа «Одиночный замер»Жанр заявлен В Шаламовым в названии сборника – ”Колымские рассказы”Что такое рассказ? Обратимся к словарю.-Рассказ – малый эпический жанр, прозаическое произведение небольшого объема, в котором, как правило, изображаются одно или несколько событий жизни героя.

-Какова классическая композиция рассказа? -Завязка, развитие действия, кульминация, развязка.-Соответствуют ли рассказы В. Шаламова классической форме?-Нет. Вступление отсутствует, кульминация смещена к концу произведения.Это намеренное отступление от литературных канонов. Шаламов был убежден, что литература умерла (та, которая “учит” – литература Достоевского, Толстого).

Повествование о последнем дне героя рассказа обыденно, без эмоций. Смерть Дугаева – это статистика.-Почему в рассказе нет вступления и заключения?-В. Шаламову необходимо показать суть, не отягощая её предысторией героя. В условиях лагеря совершенно неважно, кем был человек раньше. Шаламов пишет о человеке, который стоит у черты, разделяющей жизнь и смерть.

Окружающие безразличны к судьбе товарища. (Зачитать 1 абзац рассказа, проанализировать поведение напарника и бригадира)-Что чувствует Дугаев в лагере?-Основное чувство – голод. Именно он определяет ход мыслей героя (зачитать отрывок). Второе – безразличие (зачитать отрывок).В лагере человек тупеет, превращается в животное.

Дугаев не умеет красть (а это в лагере “главная северная добродетель”), поэтому быстро слабеет. Он старается выполнить норму (“Никто из товарищей не будет ворчать, что он не выполнить норму”). Когда Дугаев узнает, что выполнил только 25%, он удивляется, потому что “работа была так тяжела”. Он так устал, что даже “чувство голода давно покинуло его”.

-Найдите кульминацию рассказа и его развязку.-Кульминация и развязка совмещены в последнем абзаце (зачитать). Когда Дугаев понял, зачем его ведут к высокому забору с колючей проволокой, он “пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день”.6.

Анализ рассказа “Ягоды”-Что объединяет рассказы “Одиночный размер” и “Ягоды”?-В рассказе “Ягоды” Шаламов рисует лагерные будни, как и в “Одиночном замере”. Герой, от лица которого ведется повествование, как и Дугаев, цепляется за жизнь, хотя понимает, что его жизнь и жизнь товарищей ничего не стоит.-Какие важные мысли автора “кочуют” из рассказа в рассказ?- 1.В лагере каждый сам за себя.2.

Голод – мучительное острое ощущение, толкающие человека на риск и необдуманные поступки.3.Все нравственные качества человека уступили место физиологическим потребностям – есть, спать, быть в тепле.-Зачем Рыбаков, товарищ рассказчика, набирал ягоды в баночку? -Если Рыбаков наберет полную банку, ему повар отряда охраны даст хлеба.

Предприятие Рыбакова сразу становилась важным делом” Добыть еду – самое важное дело в лагере.-Почему Рыбаков не просил о помощи в сборе ягод?-Ему пришлось бы делиться хлебом, а “лагерная этика” не предполагает таких человеческих поступков. Следовательно, еще раз подтверждается мысль Шаламова, что в лагере каждый сам за себя.

-Какой эпизод интонационно и содержательно выделяется из общего повествования?-Эпизод описания ягод. Это настоящая поэзия. Рассказчик с интонацией гурмана и знатока рисует ягоды. Ничто в жизни зека не вызывает столь сильных эмоций. Только еда.-Проанализируйте эпизод, повествующий о смерти Рыбакова.-Рыбакова застрелил конвоир Серошапка за то, что зек нарушил границы обозначенной зоны.

Серошапка сделал это буднично, без сожаления. Конвоир знал, что Рыбаков не убежит, но убил зека с первого выстрела.Автор акцентирует внимание читателя на том, что Рыбаков убит первым выстрелом, который должен быть предупредительным. Второй был произведен формально – положено сделать два выстрела.

Ни конвоир Серошапка , ни зеки не думали о соблюдении законности, потому что лагерь – территория беззакония, а «цена лагерной пыли – нуль»Смерть товарища – заурядное событие. Нет ощущения потери, беды. Человек – ничто. Баночка с ягодами – ценность, так как ее можно выменять на хлеб.7. – Еще раз прочитайте слова В.Шаламова о цивилизации и культуре.

Стало ли понятно после знакомства с рассказами, почему автор придерживается такой точки зрения? В ответе используйте опорные слова, записанные на доске в течение урока.- В.Шаламов так считает, потому что лагерь доказал, что физические и духовные силы человека в столкновении с машиной тоталитарного государства ограниченны. Силы зла ломают и разрушают личность, потому что возможности человека конечны, а зло может быть беспредельным. Художник не побоялся показать страшное в человеке. Показав «расчеловечивание» мира, Шаламов оказался пророком: жестокость нарастает повсюду, при этом никогда не эстетизировал бесчеловечность. Он стремился, чтобы читатель увидел и оценил, что это такое в реальной жизни. Все дозволено – страшная реальность истории человечества, которой необходимо противостоять — к такому убеждению приводит читателя автор «Колымских рассказов»

Домашнее задание: отзыв на рассказ В.Шаламова «Сгущенное молоко»

Поэтика «Колымских рассказов» Варлама Шаламова

Ведерникова П.Н., РИЛ-1601

Поэтика «Колымских рассказов» Варлама Шаламова

«Колымские рассказы» — это не просто цикл рассказов и очерков, повествующих о жизни заключенных в исправительно-трудовых лагерях, это также столкновение Колымы и культуры, человека и государственной машины, Слова и злобы. Далее попробуем прокомментировать каждый тезис главным образом на примерах из нескольких рассказов: «На представку», «Кант», «Шерри-бренди».

Столкновение Колымы и культуры? Что мы имеем ввиду? Н.Л.Лейдерман в своей работе1 справедливо отмечает, что «подходить к «Колымским рассказам», как к Искусству, страшно».

Однако этот цикл, несомненно, есть искусство – самое великое и самое большое, переведенное в документальность2.

Стоит, конечно, уточнить, что эта документальность предполагает авторскую достоверность, «выстраданность», без нарочитых украшений.

https://www.youtube.com/watch?v=wCjQw9bX2pw

Интересно проследить то, как культура и Колыма взаимно проверяют друг друга3. В какой-то момент, конечно, кажется, что победу одерживает Колыма, ведь все литературное здесь используется совсем иначе.

Так, например, хорошие книги превращаются в хорошие карты: «Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго – книжка была кем-то позабыта вчера в конторе»4.

Фигура Есенина – единственная фигура, которая почитается арестантами: «цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром»5. А фамилия известного немецкого философа становится обозначением легкой, временной работы: «Кант» – это широко распространенный лагерный термин»6.

В конечном итоге, даже поэт умирает7. Но поэт – человек, которому отведено определенное время, который состоит из плоти, которого можно «сломать», убить, погубить, однако, это же нельзя сделать с его искусством: «Он верил в бессмертие своих стихов».8

В конечном итоге, оказывается, что культура побеждает, потому как побеждает Слово. Возрождение Слова есть внутренняя свобода, свобода души человека. Главная цель героев «понимающих» сохранить эту способность к мысли, к Слову. Вместе со Словом человек восстанавливает человеческий облик.

Заслуживает особого внимания анализ этой трансформации у Н.Л.Лейдермана. Схематически ее можно было бы изобразить так: злоба – равнодушие – бесстрашие – жалость и уже затем, самое высшее – слово.

Главным хранителем Слова является повествователь, он «субъект повествования», провожатый читателей в мир лагерей. Арестантские термины и понятия он обязательно заключает в кавычки, как слово чужое, иностранное. Например, «Кант», «припухает», «фиксы», «превосходно исполняет» и так далее.

Интересно, что цитаты из произведений поэтов не омрачаются кавычками, а провозглашаются «главными», начинает повествователь их с красной строки:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые.

Даже графически искусство Слова побеждает над искусством мира античеловеческий условий. Говоря же об образе мира, стоит заметить, что архипелаг лагерей – это образ, который способен эпически развиваться. Всё подчиняется «специфике» этого мира: и природа, и люди, и мысли.

Внешность людей, само собой, тоже: «Ноготь мизинца был сверхъестественной длины – тоже блатарский шик», но, что более примечательно: моральное составляющее человека тоже подчиняется этому миру расчеловечения. Кто-то остается со Словом, а кто-то становится чесальщиком пяток.

Отметим также, что ГУЛАГ является символом целой страны, которая под давлением государственной машины превратилась в архипелаг лагерей, лагерей страданий, боли.

Но есть и периферийное место, где свобода не латентна, еще ощущается, и это пересыльный барак, в котором было суждено умереть поэту: ««транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была.

Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, позади – тюрьма»9.

Оценивая же время, можно сказать, что оно неестественное, ненормальное, странное. У героев есть жизнь первая и та, что теперь (немногие ее и жизнью назовут): «В своей первой жизни Фризоргер был пастором», «Платонов, киносценарист в своей первой жизни».

И весь мир Колымы строится на антитезе. Так, например, образу «чесальщика» явно противопоставляется стланик, самое почитаемое дерево: «из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач»10.

И это не просто любимое дерево, это дерево-символ мужества, стойкости и благородства: «Он неприхотлив и растёт, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья.

Чувствительность его необычайна»11.

Вероятно, ярче всего мастерство В. Шаламова проявляется в изображении деталей:«Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову.Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна.

Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан». И деталь эта кажется абсолютно абсурдной, если быть точнее, то абсурдная деталь абсурдного мира. Весь эпизод игры в карты становится чем-то демоническим, существует прямая апелляция к Н.В.

Гоголю, к его чертовщине в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», но когтистый дьявол Колымы обусловлен миром, в котором существует, поэтому не выглядит как что-то сверхфантастическое.

Такой же ирреальной предстает деталь смерти поэта: «Но списали его на два дня позднее, – изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка»12.

Таким образом, детали подчеркивают абсурдность не только всего мироустройства ГУЛАГа, но и существования в нем человека. Жизни там нет и не может быть. Это также доказывают и другие детали, которые чаще всего строятся на гиперболе или сравнении.

Читатель обязательно «увидит» и плевки, которые замерзают на лету, и белую наволочку, крики конвоиров, которые как плети и др.

В этом ирреальном мире высшая награда – баня, а чудом является обычный хлеб, а если быть точнее мимолетное чувство «неголода»: «Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо – одно из многих здешних чудес»13.

Современному человеку, кажется, этого совсем не понять, но также и не понять, как лучшие умы оказывались в лагерях, как и почему эти лагеря вообще существовали, почему государство уничтожало своих людей? Варлам Шаламов, несомненно, в своем цикле пытается найти ответ на эти вопросы, ставит ребром противопоставление человека и государственной машины. Для нас же будет важнее ответить на вопрос: Как же выживали люди в ГУЛАГе? Кажется, благодаря Слову, и способности даже в нечеловеческих условиях оставаться человеком, сохранять способность мыслить и чувствовать. Таким образом, мы можем сказать, что поэтика «Колымских рассказов», безусловна, специфична, как и художественный опыт самого писателя. Даже несмотря на то, что существует достаточное количество исследовательских работ по феномену Варлама Шаламова, кажется, и этого все равно недостаточно, ведь его произведения – это «духовное сокровище России»14,которое предстоит разгадывать и оберегать всем нам.

Список литературы

Вопросы литературы. 1989. № 5

Лейдерман Н.Л. «…В метельный, ледяной век» //Урал, 1992. № 3.

Тимофеев Л. Поэтика лагерной прозы. – М. «Октябрь». 1991, №3, стр. 182-195

Шаламов В.Т. Колымские рассказы М.,1991.

Шкловский В. Варлам Шаламов. М., 1991.

1 Имеется ввиду статья «В метельный леденящий век»: О «Колымских рассказах» Варлама Шаламова // Русская литературная классика XX века: Моногр. очерки / Урал. гос. пед. ун-т. – С. 245-278

2 «Писатель должен уступить место документу и сам быть документальным… Проза будущего — это проза бывалых людей» – высказывание из «манифеста» В. Шаламова (Вопросы литературы. 1989. № 5)

3 Н.Л.Лейдерман в своей работе отмечал диалог В. Шаламова с жанровой традицией: «в «Колымских рассказах» он не столько следует за традицией, сколько вступает с нею в диалог: он сталкивает опыт Колымы с тем опытом, который «окаменел» в традиционных жанровых формах.»

4 Варлам Шаламов. На представку. URL: https://shalamov.ru/library/2/2.html

5 Варлам Шаламов. На представку. URL: https://shalamov.ru/library/2/2.html

6 Варлам Шаламов. Кант. URL:https://shalamov.ru/library/2/8.html

7 Варлам Шаламов. Шерри-бренди. URL: https://shalamov.ru/library/2/14.html

9 Варлам Шаламов. Шерри-бренди. URL: https://shalamov.ru/library/2/14.html

10 Варлам Шаламов. Кант. URL:https://shalamov.ru/library/2/8.html

11 Варлам Шаламов. Стланик. URL: https://shalamov.ru/library/2/30.html

12 Варлам Шаламов. Шерри-бренди. URL:https://shalamov.ru/library/2/14.html

14Л.Тимофеев.Поэтика лагерной прозы. – М. «Октябрь». 1991, №3, стр. 182-195

Варлам Шаламов «Колымские рассказы»

Определение 1

Литературный цикл — это ряд литературных произведений на общую или близкую тематику, созданный одним автором или одной группой авторов.

Сборник Варлама Шаламова «Колымские рассказы» – это главное произведение писателя, над которым он работал почти двадцать лет. Цикл состоит из пяти сборников:

- «Колымские рассказы»

- «Левый берег»

- «Артист лопаты»

- «Воскрешение лиственницы»

- «Перчатка, или КР-2».

К этим сборникам примыкают «Очерки преступного мира», носящие преимущественно публицистический характер. В этих очерка содержится критическое осмысление опыта изображения в литературе преступного, лагерного мира, от Чехова, Достоевского, Горького до Есенина и Леонова. Цикл «Колымские рассказы» состоит из 137 произведений.

Рассказы Шаламова оставляют тяжелое впечатление, читатель осознает весь ужас того, в каких условиях приходилось выживать людям. Главными темами цикла «Колымские рассказы» являются лагерный быт и ломка характера заключенных.

Люди обреченно ждали неизбежной смерти, не вступая в борьбу и не питая каких-либо надежд.

В центре внимания автора постоянно находится голод и судорожное его насыщение, мучительное умирание, измождение, медленное, мучительное выздоровление, нравственная деградация, нравственной унижение.

Герои рассказов Шаламова глубоко несчастны, а их судьбы безжалостно растоптаны и сломаны. Рассказы написаны незатейливым языком, произведение не украшено средствами выразительности, и это создает ощущение правдивого повествования обычного человека, того, кому довелось пережить все это.

https://www.youtube.com/watch?v=vXbanV9SMp4

Основой масштабных художественных обобщений становится документально-автобиографическое, очерковое начало.

В цикле нашли творческое воплощение авторские размышления о «новой прозе», которая, как считал Шаламов, должна отойти от излишней описательности, от «толстовского» «учительства» и стать настоящей «прозой живой жизни», которая в то же время является преображенной действительностью, преображенным документом. Такая «проза жизни» должна громко заявить о себе в качестве «прозы, выстраданной как документ», в качестве «документа об авторе».

Лагерную тему Варлам Шаламов трактует как путь к широкому осмыслению исторического опыта народного и индивидуального бытия в 20 веке.

Замечание 1

По мнению Шаламова, лагерь порождает разрушительные изменения сознания, которые необратимы, и выступает в качестве исключительно отрицательного опыта для человека.

Центральным предметом изображения в рассказах Шаламова становится лагерная судьба простых советских граждан, которые отбывают заключение по политическим обвинениям: инженеров, фронтовиков, крестьян, творческой интеллигенции и т.д.

Писатель художественно исследует мучительный процесс окаменения, разложения личности, ее абсолютной нравственной капитуляции перед «лагерными блатарями» и перед начальством, перед лагерной действительностью, которая разрушает тело и душу.

В то же время автор открывает, как правило, ситуативные, обреченные на растворение в лагерной среде и жесткое подавление проявления простой искренности и человечности(«Хлеб», «Сухим пайком», «Плотники»), которые иногда связаны с теплящимся в душе религиозным чувством («например, рассказ «Апостол Павел»), а также инстинктивное, социальное, духовно-нравственное, интеллектуальное сопротивление лагерю, выражаемое с различной степенью осознанности (например, «Сентенция», «На представку», «Последний бой майора Пугачева», «Июнь»).

«Блатари», лагерное начальство, медицина и творческие личности в цикле «Колымские рассказы»

Шаламов подробно выводит и среду «блатарей», лагерных воров, которые отбывают сроки за преступления и в руках Системы становятся эффективным инструментом уничтожения человека в лагере, особенно представителей интеллигенции, называемых презрительно «Иванами Ивановичами» (рассказы «Заклинатель змей», «Красный крест», «На представку», «Тифозный карантин»).

В «Колымских рассказ» Шаламов многопланово представляет лагерное начальство разных уровней, которое обладает гротескной логикой мышления, создает болезненную псевдореальность доносов, заговоров, обвинений, разоблачений и порой неожиданно оказывается среди жертв этой искаженной, деформированной реальности («Галстук», «У стремени», «Заговор юристов», «Почерк»).

Шаламов показываете и медицину, являющуюся важным звеном лагерной действительности. Он создает примечательную типологию характеров врачей и фельдшеров, по долгу призвания выступающих в качестве единственных защитников заключенного.

Они могут дать заключенному временной прибежище на больничной койке и согреть его подобием человеческого участия («Тифозный карантин», «Красный крест», «Домино», «Перчатка»). Именно медицинские работники глубоко видят обреченность человека («Аневризма аорты»).

В то же время врач вольно или невольно становится жертвой, заложником «блатной» прослойки и медицинского окружения, и Системы, которая превращает и больницу в своем подобие («Мой процесс», «В приемном покое», «Вечная мерзлота», «Прокуратор Иудеи», «Подполковник медицинской службы», «Начальник больницы»).

Еще одним сквозным сюжетом цикла «Крымские рассказы» является изображение судеб творческих личностей в условиях лагеря. По заключению писателя, искусство и наука совершенно бессильны в деле «облагораживания» личности.

Он отмечает, что у искусства нет «учительной» силы, оно не улучшает, не облагораживает. В ряде произведений он показывает, как культура и «цивилизация» в лагере слетают с человека в кратчайший срок, исчисляемый неделями.

Проявления такого «крушения гуманизма» Шаламов исследуют в рассказах «Галстук», «На представку», «Красный крест», «Домино», «У стремени».

Изображение лагерного быта, подробностей этого бытия у Шаламова становится основой панорамного обобщения и народной судьбы («Перчатка», «По ленд-лизу», «Надгробное слово»).

Природа в образном мире цикла «Колымские рассказы» являет недоступную для человека мощь и силу памяти, духовного и физического самосохранения, сопротивления небытию (например, в рассказах «Воскрешение лиственницы», «Кант», «Сухим пайком», «Последний бой майора Пугачева»).

Урок 45. в.шаламов проблематика и поэтика «колымских рассказов» – Литература – 11 класс – Российская электронная школа

- Литература

- 11 класс

- Урок № 45

В. Шаламов. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов».

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме

1. Особенности раскрытия лагерной темы в «Колымских рассказах» В. Шаламова.

2. Этапы жизни и творчества В. Шаламова;

3. Художественные и мировоззренческие особенности сборника «Колымские рассказы» В. Шаламова;

Тезаурус

ГУЛАГ – Главное Управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений. В СССР в 1934 году – 56 подразделение Народного Комиссариата Внутренних Дел (МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ).

Специальные управления ГУЛАГа объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ («Карлаг»), Дальстрой Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД/ МВД СССР), Соловецкий ИТЛ (Управление Соловецких лагерей Особого Назначения), Беломорско-Балтийский ИТЛ и другие.

Мировоззрение – совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих отношение к действительности.

Сентенция (от лат. sententia – мнение, суждение) – Изречение нравоучительного характера.

Список литературы

Основная литература:

1. Журавлёв В. П. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч 2. М.: Просвещение, 2015. С. 292 – 293.

2. Шаламов В. Т. Собрание сочинений: в 4 т.. Сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. М.: Худож. лит.; Вагриус, 1998.

Дополнительная литература:

1. Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006. С. 6-167

2. Шаламовский сборник. Вып. 2. Сост. Есипов В. В. Вологда: Грифон, 1997

Открытые электронные ресурсы:

1. Варлам Шаламов. Опыт юноши (документальный фильм). Портал о культурной жизни России. URL: https://www.culture.ru/movies/3414/varlam-shalamov-opyt-yunoshi

(дата обращения 16.08.2018)

Материал для самостоятельного изучения:

Варлам Шаламов родился в 1907 году в Вологде. Отец будущего писателя был священником русской православной церкви. Кодекс чести, который для Тихона Николаевича был едва ли не важнее, чем религия, нашёл отклик в душе сына и во многом сформировал характер будущего писателя. Близкие отношения у Шаламова с матерью, которая была домохозяйкой.

В 1924 году семнадцатилетний Варлам Шаламов уезжает из Вологды в Москву. Первые два года в столице он работает дубильщиком на кожевенном заводе, а после поступает в МГУ на факультет советского права. Он ведёт активную студенческую жизнь. В 1929 году его арестовывают по обвинению в распространении политического завещания Ленина.

Три года писатель проводит в Вишерских лагерях на Северном Урале. Позже в своих воспоминаниях Шаламов напишет, что воспринял заключение как неизбежное испытание, данное ему для пробы нравственных и физических сил. После возвращения Шаламова в Москву в 1932 году литература и журналистика становится главным делом его жизни.

Он печатается в журналах «Вокруг света», «Литературный современник» и других. В 1936 году в первом номере журнала «Октябрь» выходит рассказ Шаламова «Три смерти доктора Аустино». В 1937 году происходит второй арест по доносу за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Его приговаривают к 5 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях.

Шаламов попадает в самое пекло ГУЛАГа – на Колыму. В 1943 году его осуждают повторно по доносу солагерников «за антисоветские высказывания». На самом деле писатель назвал эмигранта Ивана Бунина классиком советской литературы. Шаламов получает ещё 10 лет тюрьмы.

Каторжный труд на золотодобывающих приисках, на лесоповале, в угольных забоях тяжело сказывается на здоровье. Он несколько раз был «доходягой». В 1946 году Шаламов заканчивает фельдшерские курсы, и его берут на работу в Центральную лагерную больницу, где он, оставаясь заключённым, работает фельдшером до освобождения в 1951 году. В 1949-1950 гг.

, находясь на таёжном медпункте «Ключ Дусканья», он начинает тайно писать стихи., которые в 1952 году посылает Б.Пастернаку.

В ноябре 1953 года Шаламов уезжает с Колымы и до реабилитации в 1956 году работает на торфопредприятии на «101-м» километре» от Москвы, в Калининской (Тверской) области. В это время он встречается и переписывается с Пастернаком, который высоко ценит его стихи. До 1956 г.

Шаламов написал около 500 стихотворений, которые составили шесть сборников «Колымских тетрадей» (не изданных при жизни). Первые рассказы о пережитом на Колыме он начал писать в 1954 году, но никому их не показывал. Только в 1962 году он предложил их журналу «Новый мир» и издательству «Советский писатель», но их отклонили.

Его обвинили в том, что рассказы – «антигуманистичны», в отличие от повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где есть «положительный герой», который хорошо трудится в лагере. «Колымские рассказы» так и не были напечатаны в СССР при жизни автора, они печатались в «пиратских» изданиях без ведома автора на Западе.

Проза Шаламова стала широко известна среди читателей лишь период перестройки. Сейчас Шаламов признан классиком русской литературы.

Комментируя концепцию «Колымских рассказов», автор говорит так: «Современная новая проза может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, для которых овладение материалом, его художественное преображение не являются чисто литературной задачей, а долгом, нравственным императивом». При этом Шаламов не относится к своей литературе, как к документалистике. В эссе «О прозе» писатель утверждает: «В “Колымских рассказах” дело в изображении новых психологических закономерностей, в художественном исследовании страшной темы…

Шаламов пишет, что для его произведения существенно то, что в нём показаны новые психологические закономерности, новое в поведении человека, доведённого до уровня животного.

Писатель говорит: «Эти изменения психики необратимы, как отморожения. Память ноет, как отмороженная рука при первом холодном ветре.

Нет людей, вернувшихся из заключения, которые бы прожили хоть один день, не вспоминая о лагере, об унизительном и страшном лагерном труде».

Писатель тонко рисует психологию взаимоотношений своих персонажей, демонстрирует изменение психики и восприятия заключённых.

В рассказе «Термометр Гришки Логуна» Шаламов пишет: «…Кто бы тогда разобрался, минута, или сутки, или год, или столетие нужно было нам, чтобы вернуться в прежнее своё тело – в прежнюю свою душу мы не рассчитывали вернуться назад. И не вернулись, конечно. Никто не вернулся».

Перед читателями предстают разные сюжеты из лагерной жизни Шаламова и каждый из них, как болезнь, как ноющая рана. Невозможно поверить в то, что человек может выжить в таких невыносимых условиях.

В рассказе «Перчатка» мы читаем: «Я – доходяга, кадровый инвалид прибольничной судьбы, спасённый, даже вырванный врачами из лап смерти. Но я не вижу блага в моём бессмертии ни для себя, ни для государства. Понятия наши изменили масштабы, перешли границы добра и зла.

Спасение может быть благо, а может быть и нет: этот вопрос я не решил для себя и сейчас».

Тему разрушения личности писатель раскрывает в рассказе «Хлеб». В нём показаны голодные заключённые, которые с вожделением ждут рыбные хвосты.

Шаламов так описывает этот момент: «…поднос приближался, и наступала самая волнующая минута: какой величины обрезок достанется, менять ведь было нельзя, протестовать тоже, всё было в руках удачи – картой в этой игре с голодом.

Человек, который невнимательно режет селедки на порции, не всегда понимает (или просто забыл), что десять граммов больше или меньше – десять граммов, кажущихся десять граммов на глаз, – могут привести к драме, к кровавой драме, может быть». Но самое главное для арестанта – это хлеб.

Заключённым в ГУЛАГе выдавали пятьсот граммов на сутки. Однако, как пишет Шаламов, «хлеб все едят сразу – так никто не украдёт, и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать».

Финалом «Колымских рассказов» является текст «Сентенция» – одно из самых загадочных произведений писателя. Он начинается со слов: «Люди возникали из небытия – один за другим.

Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая своё тепло – капли тепла – и получая взамен моё». Под «небытием» автор подразумевает потусторонний, загробный мир.

В лагере нет живых или мёртвых – здесь есть только заключённые. Тем не менее человек, пройдя через злость, страх, унижение, равнодушие, зависть, жестокость, ложь всё равно может найти в себе силы для возрождения.

В «Сентенции» герой Шаламова восстанавливает связь с миром чрез слово, он снова начинает мыслить не как арестант, а как человек: «Прошло много дней, пока я не научился вызывать из глубины мозга всё новые и новые слова, одно за другим…».

Завершается рассказ символично: на проигрывателе кружится пластинка и играет симфоническая музыка. «И все стояли вокруг – убийцы и конокрады, блатные и фраера, десятники и работяги. А начальник стоял рядом.

И выражение лица у него было такое, как будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таёжной командировки». Позднее Шаламов объяснит этот эпизод: «На свете есть тысячи правд (и правд-истин, и правд-справедливостей) и есть только одна правда таланта.

Точно так же, как есть один род бессмертия – искусство».

Писатель утверждал, что «каждая минута лагерной жизни – отравленная минута. Там много такого, о чём человек не должен знать, не должен видеть, а если видел – лучше умереть».

Так зачем же тогда он с документальной точностью описывает как «зубьями государственной машины, зубьями зла» переламываются человеческие судьбы? Изображая Колыму, Шаламов высказывает мысль, что построен этот ад на земле не только тираном- Сталиным, но и всем поколением людей, допустившим это историческое безумие.

Шаламов не дожил до издания «Колымских рассказов» в Советском Союзе. Незадолго до смерти великого писателя произведение было напечатано за границей. Но автор до конца жизни был уверен, что труд его будет оценён потомками. И не напрасно.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Единичный выбор.

1.Как назывался первый сборник рассказов Варлама Шаламова, в котором отражена жизнь заключённых Севвостлага? Сборник создавался с 1954 по 1962 гг. после возвращения писателя с Колымы.

- Варианты ответов:

- «Колымская тетрадь»

- «Колымские рассказы»

- «Архипелаг ГУЛАГ»

- Правильный ответ:

- «Колымские рассказы»

В ноябре 1953 года Шаламов уезжает с Колымы и до реабилитации в 1956 году работает на торфопредприятии на «101-м» километре» от Москвы, в Калининской (Тверской) области. В это время он встречается и переписывается с Пастернаком, который высоко ценит его стихи. До 1956 г.

Шаламов написал около 500 стихотворений, которые составили шесть сборников «Колымских тетрадей» (не изданных при жизни). Первые рассказы о пережитом на Колыме он начал писать в 1954 году, но никому их не показывал. Только в 1962 году он предложил их журналу «Новый мир» и издательству «Советский писатель», но их отклонили.

Его обвинили в том, что рассказы – «антигуманистичны», в отличие от повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где есть «положительный герой», который хорошо трудится в лагере. «Колымские рассказы» так и не были напечатаны в СССР при жизни автора, они печатались в «пиратских» изданиях без ведома автора на Западе.

Проза Шаламова стала широко известна среди читателей лишь период перестройки. Сейчас Шаламов признан классиком русской литературы.

Сортировка элементов по категориям.

Разместите предложенные варианты художественных приёмов из стихотворения В. Шаламова «Луна, точно нежная сойка» по трём столбцам: сравнение, олицетворение, метафора.

ЛУНА, ТОЧНО СНЕЖНАЯ СОЙКА…

- Луна, точно снежная сойка,

- Влетает в окошко ко мне

- И крыльями машет над койкой,

- Когтями скребёт по стене.

- И бьётся на белых страницах,

- Пугаясь людского жилья,

- Моя полуночная птица,

- Бездомная прелесть моя.

- Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов):

- Сравнение

- «точно снежная сойка»

- Олицетворения

- «Луна влетает», «машет», «скребёт»

- Метафора

- «полуночная птица», «бездомная юность моя»

- Подсказка:

- Сравнение – вид тропа: уподобление соотносимых явлений (предметов, состояний), выраженное при помощи слов точно, будто, словно, как, что, как будто и др.

- Олицетворение – изображение неодушевлённых предметов как одушевлённых, при котором они наделяются свойствами живых существ.

Метафора (от греч. metaphora – перенос) – вид тропа: переносное знание слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления другому; скрытое сравнение.

«Колымские рассказы» – краткое содержание произведения Варлама Шаламова

Действующие лица

Главный герой рассказов — Андреев. До заключения он был писателем. В некоторых рассказах повествование ведется от третьего лица, но это не лишает сборника автобиографического характера. Андреев знакомится с разными людьми:

- Наумов — настоящий представитель блатного мира;

- Севочка — шулер и вор;

- Шестаков — бывший геолог, подлый и нечестный человек.

Андреев обретает и друзей в заключении. Например, он знакомится с Фризоргером, который работал столяром, в прошлом — немецким пастором. Примечательны и работники лагеря. Среди них можно выделить конвоира Назарова. Он отличался особой жестокостью, пристрелил собаку. Начальник Штеменко задушил свою любовницу.

Но были в лагере и добрые люди. Например, тетя Поля всегда старалась помочь землякам-украинцам, а Андрей Михайлович был доктором и спас жизнь главному герою.

Краткое содержание

В произведении Шаламова множество рассказов. Каждый из них посвящен тяжелому быту заключенных. Им приходилось трудиться в дождь, от тяжелых нагрузок люди заканчивали жизнь самоубийством или намеренно калечились. Когда главный герой сломал ногу, он познакомился с местным доктором, который в прошлом служил пастором.

Первый рассказ посвящен тому, как люди прокладывают дорогу по глубокому снегу. Они плотно идут плечом к плечу. Делать это нужно только в безветренный день. В следующей истории заключенные играют в карты.

Их вырезали из книги, а вместо стола использовали подушку. Партия была между Наумовым и Савочкой. Выиграл шулер, после чего он получил костюм. Наумов предложил сыграть в долг и потребовал свитер у Гаркунова, но тот отказал.

Блатной взбесился и заколол его.

Ночью 2 заключенных отправились к свежей могиле. Они раскидали камни, сняли с трупа одежду, захоронили его обратно. Вещи потом обменяли на хлеб.

В эпизоде «Плотники» рассказывается о рабочем Поташникове. Заключенные выходили работать в любую погоду. На улице стояло —55°С, жара была изнуряющей. Поташников решил вызваться на работу в мастерскую.

Он не был плотником, но мечтал побыть хоть немного в теплом помещении. В «Одиночном замере» идет речь о заключенном Дугаеве. Он физически не может выполнить норму.

В итоге его расстреляли, и он только сожалел, что промучился последний день.

Как-то главный герой получил посылку от жены. В ней были бурки и чернослив. Обувь пришлось продать, а на вырученные деньги он купил масло и хлеб. Но продукты сразу забрали другие заключенные.

Во время работы в лесу один из заключенных собирал ягоды. Он так увлекался этим, что пересек запретную зону. В итоге его застрелили. Позже Шестаков предложил Андрееву сбежать. Главный герой сразу понял, что геолог сдаст их. Он попросил только сгущенное молоко. Через несколько дней забрали группу заключенных, которые хотели уйти. А Шестаков продолжил ходить довольным.

Анализ произведения

Шаламов писал сборник на протяжении 20 лет. В нем он не только описал быт заключенных, но и рассказал, как выживали люди. Они находились в нечеловеческих условиях, голодали, трудились почти сутками. В такой обстановке многие умирали, заканчивали жизнь самоубийством. В каждом эпизоде автор поднимал особую тему. Например, в «Шоковой терапии» Варлам Шаламов рассказывает о заключенном Мерзлякове. От голода тот потерял силы и его отправили в больницу. Мерзляков не стремился вернуться на работу, поэтому доктор решил вылечить симулянта с помощью шоковой терапии. После таких пыток заключенный попросил выписку.

Этот рассказ наглядно показывает, какое было отношение к лагерным жителям. Они не считались за людей. Краткое содержание «Последнего боя майора Пугачева» знакомит с еще одной страницей историей. В лагерь привезли бывших военных, которые были в плену у фашистов. Они не готовы мириться с судьбой, поэтому устраивают побег.

Заговорщикам во главе с Пугачевым удалось сбежать. Но в итоге их настигает лагерная машина и беглецов застреливают. Сам же майор вспомнил всех своих соратников, после чего застрелился.

Рассказ про последний бой показал, что в лагере у человека 2 пути — он прогибается под систему или умирает. Произведение Шаламова учит нескольким вещам:

- Даже в суровых условиях нужно стараться выжить.

- В лагере люди теряли человеческий облик и превращались в животных.

- Государство не должно ставить свои цели выше жизни граждан.

Шаламов писал свои рассказы на основе личного опыта. Произведение является сухим отражением исторических событий. Страшных, грустных, но очень важных. Через них читатель может осмыслить важную вещь — современная жизнь выглядит настоящим раем по сравнению с тем, что пережили заключенные, поэтому нужно ценить то, что есть.

Скачать книгу в Word(doc)

Скачано 2844 раза

Скачать книгу в формате e-Book(fb2)

Варлам Шаламов

По снегу

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал, — воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево, — человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога — ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

1956

На представку

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определенна и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» — самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки — вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры — классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготовляется мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго — книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая — листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту — дамы, валеты, десятки всех мастей… Масти не различались по цвету — да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми — уменье собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины — тоже блатарский шик, так же, как «фиксы» — золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера — самозваные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него — и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры — трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» — то есть показывает умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; честная воровская игра — это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое — один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись — так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке — двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не знай я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника — монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, — ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики — это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее — капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина… Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку — цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог,

Как много сделано ошибок.

— Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.

— Вот тряпки. Лепеху эту… И Наумов похлопал себя по плечам.

— В пятистах играю, — оценил костюм Севочка. В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа — после своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина — здесь было теплей, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» — остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте — барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе — сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.

— Одеяло играю, — хрипло сказал Наумов.

— Двести, — безразличным голосом ответил Севочка.

— Тысячу, сука! — закричал Наумов.

— За что? Это не вещь! Это — локш, дрянь, — выговорил Севочка. — Только для тебя — играю за триста.

Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать.

— Валенки играю.

— Не играю валенок, — твердо сказал Севочка. — Не играю казенных тряпок.

В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя — все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

— На представку, — заискивающе сказал он.

— Очень нужно, — живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. — Что мне твоя представка? Этапов новых нет — где возьмешь? У конвоя, что ли?

Согласие играть «на представку», в долг, было необязательным одолжением по закону, но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.

— В сотне, — сказал он медленно. — Даю час представки.

— Давай карту. — Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки — и вновь проиграл все.

— Чифирку бы подварить, — сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. — Я подожду.

— Заварите, ребята, — сказал Наумов.

Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знавал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился.

Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.

— Ну-ка, выйди.

Я вышел на свет.

— Снимай телогрейку.

Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.

Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье — гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.

— Выходи ты, — сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова.

Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной свитер — это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук, — фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

— Ну-ка, снимай, — сказал Наумов.

Севочка одобрительно помахивал пальцем — шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить — узор красивый.

— Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с кожей…

На него кинулись, сбили с ног.

— Он кусается, — крикнул кто-то.

С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

— Не могли, что ли, без этого! — закричал Севочка. В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.

Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.

1956

Ночью

Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус — это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.

Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот — не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту — на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.

— Пора, — сказал Багрецов.

Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку; хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.

— Далеко еще? — спросил он шепотом.

— Далеко, — негромко ответил Багрецов.

Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем — все было ясно и просто. На площадке, в конце уступа, были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.

— Я мог бы сделать это и один, — усмехнулся Багрецов, — но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля… Их привезли на одном пароходе в прошлом году. Багрецов остановился.

— Надо лечь, увидят.

Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.

Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал — кровь не останавливалась.

— Плохая свертываемость, — равнодушно сказал Глебов.

— Ты врач, что ли? — спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое. возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно — чтобы скорее убрать камни.

— Глубоко, наверно? — спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.

— Как она может быть глубокой? — сказал Багрецов. И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой.

— Есть, — сказал Багрецов.

Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней — на лунном свету он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым, — в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.

— Молодой совсем, — сказал Багрецов.

Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.

— Здоровый какой, — сказал Глебов, задыхаясь.

— Если бы он не был такой здоровый, — сказал Багрецов, — его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.

Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.

— А кальсоны совсем новые, — удовлетворенно сказал Багрецов.

Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.

— Надень лучше на себя, — сказал Багрецов.

— Нет, не хочу, — пробормотал Глебов.

Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.

Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира.

Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.

— Закурить бы, — сказал Глебов мечтательно.

— Завтра закуришь.

Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку…

1954

Плотники

Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку не приходилось. Немногие направления — столовая, больница, вахта — угадывались неведомо как приобретенным инстинктом, сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и в человеке.

Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно — выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно — значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка — пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов — плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели.

Каждое утро Поташников просыпался с надеждой — не упал ли мороз? Он знал по опыту прошлой зимы, что, как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение, контраст. Если даже мороз упадет до сорока — сорока пяти градусов — два дня будет тепло, а дальше чем на два дня не имело смысла строить планы.

Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело до костей — это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши, мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.

Страницы

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 ]

целиком следующая

Конспект урока

Литература

11 класс

Урок № 45

В. Шаламов. Проблематика и поэтика

«Колымских рассказов».

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме

1. Особенности раскрытия лагерной темы в

«Колымских рассказах» В. Шаламова.

2. Этапы жизни и творчества В. Шаламова;

3. Художественные и мировоззренческие

особенности сборника «Колымские рассказы» В. Шаламова;

Тезаурус

ГУЛАГ –

Главное Управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест

заключений. В СССР в 1934 году – 56 подразделение Народного Комиссариата

Внутренних Дел (МВД), осуществлявшее руководство системой

исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления ГУЛАГа объединяли

многие ИТЛ в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ («Карлаг»), Дальстрой

Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД/ МВД СССР), Соловецкий ИТЛ

(Управление Соловецких лагерей Особого Назначения), Беломорско-Балтийский ИТЛ и

другие.

Мировоззрение – совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих отношение к

действительности.

Сентенция (от лат.

sententia — мнение, суждение) – Изречение нравоучительного

характера.

Список литературы

Основная литература:

1. Журавлёв В. П. Русский язык и литература.

Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый

уровень. В 2 ч. Ч 2. М.: Просвещение, 2015. С. 292 – 293.

2. Шаламов В. Т. Собрание сочинений: в 4 т..

Сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. М.: Худож. лит.; Вагриус, 1998.

Дополнительная литература:

1. Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов.

М., 2006. С. 6-167

2. Шаламовский сборник. Вып. 2. Сост. Есипов

В. В. Вологда: Грифон, 1997

Открытые электронные ресурсы:

1. Варлам Шаламов. Опыт юноши (документальный

фильм). Портал о культурной жизни России. URL: https://www.culture.ru/movies/3414/varlam-shalamov-opyt-yunoshi

(дата обращения 16.08.2018)

Материал для самостоятельного изучения:

Варлам Шаламов родился в 1907 году в Вологде.

Отец будущего писателя был священником русской православной церкви. Кодекс

чести, который для Тихона Николаевича был едва ли не важнее, чем религия, нашёл

отклик в душе сына и во многом сформировал характер будущего писателя. Близкие

отношения у Шаламова с матерью, которая была домохозяйкой.

В 1924 году семнадцатилетний Варлам Шаламов

уезжает из Вологды в Москву. Первые два года в столице он работает дубильщиком

на кожевенном заводе, а после поступает в МГУ на факультет советского права. Он

ведёт активную студенческую жизнь. В 1929 году его арестовывают по обвинению в

распространении политического завещания Ленина. Три года писатель проводит в

Вишерских лагерях на Северном Урале. Позже в своих воспоминаниях Шаламов

напишет, что воспринял заключение как неизбежное испытание, данное ему для

пробы нравственных и физических сил. После возвращения Шаламова в Москву в 1932

году литература и журналистика становится главным делом его жизни. Он

печатается в журналах «Вокруг света», «Литературный современник» и других. В

1936 году в первом номере журнала «Октябрь» выходит рассказ Шаламова «Три

смерти доктора Аустино». В 1937 году происходит второй арест по доносу за

контрреволюционную троцкистскую деятельность. Его приговаривают к 5 годам

заключения в исправительно-трудовых лагерях. Шаламов попадает в самое пекло

ГУЛАГа – на Колыму. В 1943 году его осуждают повторно по доносу солагерников

«за антисоветские высказывания». На самом деле писатель назвал эмигранта Ивана

Бунина классиком советской литературы. Шаламов получает ещё 10 лет тюрьмы.

Каторжный труд на золотодобывающих приисках, на лесоповале, в угольных забоях

тяжело сказывается на здоровье. Он несколько раз был «доходягой». В 1946 году

Шаламов заканчивает фельдшерские курсы, и его берут на работу в Центральную

лагерную больницу, где он, оставаясь заключённым, работает фельдшером до

освобождения в 1951 году. В 1949-1950 гг., находясь на таёжном медпункте «Ключ

Дусканья», он начинает тайно писать стихи., которые в 1952 году посылает

Б.Пастернаку.

В ноябре 1953 года Шаламов уезжает с Колымы и

до реабилитации в 1956 году работает на торфопредприятии на «101-м» километре»

от Москвы, в Калининской (Тверской) области. В это время он встречается и

переписывается с Пастернаком, который высоко ценит его стихи. До 1956 г.

Шаламов написал около 500 стихотворений, которые составили шесть сборников

«Колымских тетрадей» (не изданных при жизни). Первые рассказы о пережитом на

Колыме он начал писать в 1954 году, но никому их не показывал. Только в 1962

году он предложил их журналу «Новый мир» и издательству «Советский писатель»,

но их отклонили. Его обвинили в том, что рассказы – «антигуманистичны», в

отличие от повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где есть

«положительный герой», который хорошо трудится в лагере. «Колымские рассказы»

так и не были напечатаны в СССР при жизни автора, они печатались в «пиратских»

изданиях без ведома автора на Западе. Проза Шаламова стала широко известна

среди читателей лишь период перестройки. Сейчас Шаламов признан классиком

русской литературы.

Комментируя концепцию «Колымских рассказов»,

автор говорит так: «Современная новая проза может быть создана только людьми,

знающими свой материал в совершенстве, для которых овладение материалом, его

художественное преображение не являются чисто литературной задачей, а долгом,

нравственным императивом». При этом Шаламов не относится к своей литературе,

как к документалистике. В эссе «О прозе» писатель утверждает: «В “Колымских

рассказах” дело в изображении новых психологических закономерностей, в

художественном исследовании страшной темы…

Шаламов пишет, что для его произведения

существенно то, что в нём показаны новые психологические закономерности, новое

в поведении человека, доведённого до уровня животного. Писатель говорит: «Эти

изменения психики необратимы, как отморожения. Память ноет, как отмороженная

рука при первом холодном ветре. Нет людей, вернувшихся из заключения, которые

бы прожили хоть один день, не вспоминая о лагере, об унизительном и страшном

лагерном труде».

Писатель тонко рисует психологию

взаимоотношений своих персонажей, демонстрирует изменение психики и восприятия

заключённых. В рассказе «Термометр Гришки Логуна» Шаламов пишет: «…Кто бы тогда

разобрался, минута, или сутки, или год, или столетие нужно было нам, чтобы

вернуться в прежнее своё тело – в прежнюю свою душу мы не рассчитывали

вернуться назад. И не вернулись, конечно. Никто не вернулся».

Перед читателями предстают разные сюжеты из

лагерной жизни Шаламова и каждый из них, как болезнь, как ноющая рана.

Невозможно поверить в то, что человек может выжить в таких невыносимых

условиях. В рассказе «Перчатка» мы читаем: «Я – доходяга, кадровый инвалид

прибольничной судьбы, спасённый, даже вырванный врачами из лап смерти. Но я не

вижу блага в моём бессмертии ни для себя, ни для государства. Понятия наши

изменили масштабы, перешли границы добра и зла. Спасение может быть благо, а

может быть и нет: этот вопрос я не решил для себя и сейчас».

Тему разрушения личности писатель раскрывает в

рассказе «Хлеб». В нём показаны голодные заключённые, которые с вожделением

ждут рыбные хвосты. Шаламов так описывает этот момент: «…поднос приближался, и

наступала самая волнующая минута: какой величины обрезок достанется, менять

ведь было нельзя, протестовать тоже, всё было в руках удачи – картой в этой

игре с голодом. Человек, который невнимательно режет селедки на порции, не

всегда понимает (или просто забыл), что десять граммов больше или меньше –

десять граммов, кажущихся десять граммов на глаз, – могут привести к драме, к

кровавой драме, может быть». Но самое главное для арестанта – это хлеб.

Заключённым в ГУЛАГе выдавали пятьсот граммов на сутки. Однако, как пишет

Шаламов, «хлеб все едят сразу – так никто не украдёт, и никто не отнимет, да и