5

Решенный или решеный? Как пишется?

10 ответов:

3

0

Чтобы правильно объяснить написание этого слова, нужно определить часть речи.

Решенная мною задача была легкой.

Это причастие, потому что отвечает на вопрос какой, образовано от глагола решить и можно подставить кем-то (так как это страдательное причастие прошедшего времени).

Сколько н пишется в полных причастиях?

Вспомним правило.

нн пишется в причастиях, если:

- В нем есть приставка, кроме не.

- Е сть зависимое слово.

- Оканчивается на ованный или еванный.

- Если причастие образовано от бесприставочного глагола совершенного вида.

Глагол решить, от которого образовано причастие, как раз бесприставочный совершенного вида, поэтому в слове решенная пишем нн всегда.

1

0

Прилагательное и причастие решенный всегда пишется с двойным н. Вариант решеный в любом случае будет ошибочным, так что запомните правильное написание, чтобы при написании не делать ошибок и не получать плохие оценки.

1

0

Что бы понять, как писать слово решенный, на нужно понять, способ образования данного слова и его морфемный состав.

В этом слове, одна согласная -Н-, относится к корню -решн-, а вторая к словообразовательном<wbr />у суффиксу, поэтому их должно быть две, а способ образования данного слова -суффиксальный.

1

0

Причастие «решенный» является производным от глагола «решить». Это глагол совершенного вида, значит, согласно правилам русского языка, пишется суффикс с удвоенной «Н»- «ЕНН».

Если брать во внимание краткую форму «решена», то здесь будет писаться одна «Н».

1

0

Решенный или «решеный»? Чтобы выбрать правильный вариант написания, следует обратиться к образованию рассматриваемого слова.

Оно образовано от бесприставочного глагола совершенного вида «решить» (что сделать?) с помощью суффикса -енн-:

реш-енн-ый — корень/суффикс/окончание.

От бесприставочных глаголов, оканчивающихся на -ить, образую похожие слова:

купить — купленный,

родить — рождённый,

казнить — казненный,

бросить — брошенный.

Следовательно, независимо от того, есть ли зависимые слова или нет у этого слова, оно всегда пишется с суффиксом -енн-.

Решенный вопрос не занял много времени в обсуждении.

1

0

Правильный вариант пишется с двойным «нн», то есть «решенный». Это объясняется еще правилом со школы:

- если в суффиксе присутствует гласная «о» или «н», то всегда будет писаться двойная «нн».

В случае с одной «н» — это будет считаться ошибкой.

1

0

Написание Н или НН в суффиксах отглагольных прилагательных и причастий зависит о ряда моментов.

Посмотрим, если основания писать в слове решеННЫЙ две буквы Н в суффиксе, или все-таки должна быть одна буква Н:

ОВА или ЕВА в слове нет,

приставки нет,

зависимые слова — неизвестно, так как нет контекста,

образовано от гл. совершенного в. — да.

Решенный от решить.

Поэтому без сомнений теперь пишем в слове две НН.

Например:

Решенный пример Катя дала списать Мише.

1

0

Чтобы не разбираться в длинных правилах русского языка, я вспоминаю упрощенный вариант для правильного написания слова решенный и подобных прилагательных, образовааных от глагола. Поскольку глагол совершенного вида (отвечает на вопрос что сделать: решить), действие законченное, поэтому прилагательное решеННый пишется с двумя буквами нн.

Если отвечая на вопрос, законченное ли действие, приходим к выводу, что действие незаконченное, а еще продолжает происходить, такие слова пишем с одной н.

Т.е., важно определить, законченное действие или незаконченное.

1

0

Слово Решенный является отглагольным прилагательным, или причастием, которое мы получаем от инфинитива Решить.

Решить — Что сделать? Это глагола совершенного вида, а следовательно нам совершенно необязательно искать его корень и выяснять имеется ли в нем приставка, тем более, что ее и в самом деле нет.

Для глаголов совершенного вида все прилагательные или причастия обязаны иметь сдвоенные согласные в суффикс ЕНН.

Так что единственный вариант этого слова — Решенный.

Правильно решенный пример всегда доставлял мне удовольствие.

0

0

Это отглагольное прилагательное, оно образовано от глагола совершенного вида (что сделать? решить). Если такие глаголы заканчиваются на -ать, -ять, то суффикс у прилагательного удлиненный, то есть содержит две буквы «н».

Правильно писать: решенный.

Другие примеры слов на это же правило:

- выбранный, сделанный, просеянный, постиранный.

Читайте также

Все ранее отвечающие на Ваш вопрос совершенно правильно связали написание двойного согласного н

в заданном слове с окончанием его на -ованный. Все слова на «-ованный (-ёванный)» пишутся с двумя «н».

Например: командированный, премированный, унифицированный, корчёванный.

Однако, если это правило не вспоминается или не знается, такое написание легко вывести из правила образования причастий и отглагольных прилагательных.

Давайте разберем заданное слово по составу: сервир/ова/нн/ый (корень/суффикс/суффикс/окончание).

Здесь два суффикса — -ова- и -нн-. Первый суффикс остается от глагола сервир/ова/ть, а второй — суффикс -нн-, при помощи которого обычно образуются причастия страдательные прошедшего времени от глаголов переходных с основой на а(я), как и в причастиях, например, сдела/ть — сдела/нн/ый; связа/ть — связа/нн/ый;

сказа/ть — сказа/нн/ый; рассея/ть — рассея/нн/ый.

Рассматриваемое слово является существительным «душа» в творительном падеже единственного числа.

В данном слове ставится под сомнение, какую из букв О или Ё следует писать после буквы Ш.

Чтобы выяснить, к какому правилу русского языка относится данное правописание, надо определиться, к какой морфеме относится сомнительная буква. Поэтому следует разобрать его по составу: ДУШ — корень, ОЙ — окончание.

Следовательно, сомнительная буква подпадает под правило русского языка, которое гласит: В окончаниях существительных после шипящих под ударением пишется буква О: душой. По аналогии: межой, вожжой, плечом, калачом.

Правильное написание » артобстрел», так как это сложносокращённое слово.

Написание глагольной формы «колышется» осложнено тем, что:

- В ней есть безударное окончание «-ЕТ-» (которое можно ошибочно принять за «-ИТ-«).

- После личного окончания имеется ещё и постфикс «-СЯ«, который несколько запутывает орфографическую картину, усугубляя редукцию заударной «Е» до «ъ«, в результате чего иностранец может написать даже «колыштся».

- Отбрасывание «-СЯ» в методических целях (чтобы проверить «-ет«) ничего точного не даст. В форме «колышет» ударение по-прежнему будет падать на «Ы«, поэтому никакой проверки не состоится.

Нам необходима форма глагола, которая бы стала проверочной. Ею будет инфинитив. Ударение в неопределённой форме («колыхаться» либо, если мешает «-СЯ«, то «колыхать») попадает на «-АТЬ«. Это нужное место, которое определяет спряжение глагола (1-е спряжение).

Грамматический признак, который мы только что определили, не позволяет писать «колышится».

Например:

- «Взволнованно колышется грудь», «лениво колышется туман», беспомощно колышется лепесток», «соблазнительно колышется юбка», «торжественно колышется занавес».

Слово «любящая» является действительным причастием настоящего времени и ошибиться здесь можно в правописании суффикса -ащ/ющ-.

Все зависит от спряжения глагола, от которого образовано причастие «любящая».

Любящая — (что делать?) любить, оканчивается на -ить- не является исключением, значит — 2-ое спряжение: любит, любят, любящая.

Правильный ответ — любящая.

Памятка «Оформление задач» (математика)

1 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ СУММЫ

Ася вымыла 5 тарелок, а Маша вымыла 4 тарелки. Сколько всего тарелок вымыли дети?

Ася – 5 т.

? Т.

Маша – 4 т.

5 + 4 = 9 (т.)

Ответ: 9 тарелок вымыли дети.

2 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ СУММЫ

На стоянке было 2 машины. Вечером приехало ещё 5 машин. Сколько всего машин на стоянке?

Было – 2 м.

Приехало – 5 м.

Стало – ? м.

2 + 5 = 7 (м.)

Ответ: 7 машин всего на стоянке.

3 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ СУММЫ

На опушке леса росло 5 клёнов и 4 тополя, а сосен росло столько, сколько клёнов и тополей вместе. Сколько сосен росло на опушке леса?

Клёнов – 5 д.

Тополей – 4 д.

Сосен – ? д.

5 + 4 = 9 (д.)

Ответ: 9 сосен росло на опушке леса.

4 ЗАДАЧА НА

УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕСКОЛЬКО ЕДИНИЦ

У Васи 7 марок, а у Егора на 3 марки больше. Сколько марок у Егора?

Вася – 7 м.

Егор – ? м., на 3 б. >

7 + 3 = 10 (м.)

Ответ: 10 марок у Егора.

5 ЗАДАЧА НА УМЕНЬШЕНИЕ НА НЕСКОЛЬКО ЕДИНИЦ

В первой группе 10 учеников, а во второй на 3 ученика меньше. Сколько учеников во второй группе?

В I г. – 10 уч.

Во II г. – ? уч., на 3 уч. <

10 – 3 = 7 (уч.)

Ответ: 7 учеников во второй группе.

6 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО СЛАГАЕМОГО

У Дины было 9 роз. 5 розовых, остальные белые. Сколько белых роз было у Дины?

Розовые – 5 р.

9 р.

Белые – ? р.

9 – 5 = 4 (р.)

Ответ: 4 белые розы были у Дины.

7 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО СЛАГАЕМОГО

Дед Мазай вёз на своей лодке 5 зайцев. Он подобрал ещё несколько зайцев, и их стало 8. Сколько зайцев подобрал дед Мазай?

Было – 5 з.

Подобрал – ? з.

Стало – 8 з.

8 – 5 = 3 (з.)

Ответ: 3 зайца подобрал дед Мазай.

8 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ ОСТАТКА

На проводах сидели 9 ворон. 5 ворон улетели. Сколько ворон осталось?

Было – 9 в.

Улетели – 5 в.

Осталось – ? в.

9 – 5 = 4 (в.)

Ответ: 4 вороны осталось.

9 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ВЫЧИТАЕМОГО

На кустике висело 7 ягод клубники. Когда несколько ягод созрело и упало, осталось 5 ягод. Сколько ягод созрело и упало?

Было – 7 яг.

Упало – ? яг.

Осталось – 5 яг.

7 – 5 = 2 (яг.)

Ответ: 2 ягоды созрело и упало.

10 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО УМЕНЬШАЕМОГО

В зоопарке несколько медведей. Когда трёх медведей перевезли в другой зоопарк, осталось 6 медведей. Сколько медведей было в зоопарке первоначально?

Было – ? м.

Перевезли – 3 м.

Осталось – 6 м.

3 + 6 = 9 (м.)

Ответ: 9 медведей было в зоопарке первоначально.

11 ЗАДАЧА НА РАЗНОСТНОЕ СРАВНЕНИЕ

Один мальчик поймал 8 крабов, а другой 3 краба. На сколько крабов первый мальчик поймал больше второго?

I м. – 8 к. <

на ? >

II м. – 3 к. <

8 – 3 = 5 (к.)

Ответ: на 5 крабов первый мальчик поймал больше, чем второй.

12 ЗАДАЧА НА РАЗНОСТНОЕ СРАВНЕНИЕ

Один арбуз весит 5 кг, а другой 8 кг. На сколько килограммов один арбуз легче другого?

I ар. – 5 кг <

на ? <

II ар. – 8 кг <

8 – 5 = 3 (кг)

Ответ: на 3 килограмма один арбуз легче другого.

13 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ СУММЫ

На пришкольном участке 6 берёз, а лип на 4 меньше. Сколько

всего деревьев на пришкольном участке?

Берёз – 6 д.

? д.

Лип – ?д., на 4 д. <

1) 6 – 4 = 2 (д.) – лип.

2) 6 + 2 = 8 (д.)

Ответ: 8 деревьев всего на пришкольном участке.

14 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ СУММЫ

В шкафу стоят 2 кастрюли, сковородок на 3 больше, а ваз столько, сколько кастрюль и сковородок вместе. Сколько ваз стоит в шкафу?

Кастрюли – 2 шт.

Сковородки – ? шт., на 3 шт. >

Вазы – ? шт.

Решение

2 + 3 = 5 (шт.) – сковородок.

2 + 5 = 7 (шт.)

Ответ: 7 ваз стоит в шкафу.

15 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ СУММЫ

У Тани 3 яблока, груш на 2 больше, чем яблок, а персиков на 4 меньше, чем груш. Сколько всего фруктов у Тани?

Яблоки – 3 шт.

Груши – ? шт., на 2 шт. > ? шт.

Персики – ? шт., на 4 шт. <

Решение

3 + 2 = 5 (шт.) – груш.

5 – 4 = 1 (шт.) – персиков.

3 + 5 = 7 (шт.) – яблок и груш вместе.

7 + 1 = 8 (шт.)

Ответ: 8 фруктов всего у Тани.

16 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ СУММЫ

В коробке 17 жёлтых кубиков, зелёных на 6 меньше, чем жёлтых, а красных на 12 больше, чем зелёных и жёлтых кубиков вместе. Сколько всего кубиков в коробке?

Жёлтых – 17 к.

? К.

Зелёных – ? к., на 6 к. < ? К.

Красных — ? к., на 12 к. >

Решение

17 – 6 = 11 (к.) – зелёных.

17 + 11 = 28 (к.) – жёлтых и зелёных вместе.

28 + 12 = 40 (к.) – красных.

28 + 40 = 68 (к.)

Ответ: 68 кубиков всего в коробке.

17 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ ОСТАТКА

Нашли 4 белых гриба и 6 подосиновиков. 8 грибов пошло на суп. Сколько грибов осталось?

Было – 4 г. и 6 г.

Израсходовали – 8 г.

Осталось – ? г.

Решение

4 + 6 = 10 (г.) – было.

10 – 8 = 2 (г.)

Ответ: 2 гриба осталось.

18 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ ОСТАТКА

У Феди в аквариуме плавали 23 рыбки. Мальчик подарил 6 рыбок Ване и 4 рыбки Максиму. Сколько рыбок осталось в аквариуме у Феди?

Было – 23 р.

Подарил – ?, 6 р. и 4 р.

Осталось – ? р.

Решение

6 + 4 = 10 (р.) – подарил.

23 – 10 = 13 (р.)

Ответ: 13 рыбок осталось в аквариуме у Феди.

19 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО СЛАГАЕМОГО

На поле сидело 22 воробья и 13 синичек. Когда прилетело ещё несколько птиц, их стало 49. Сколько птиц прилетело?

Было – 22 п. и 13 п.

Прилетело – ? п.

Стало – 49 п.

Решение

22 + 13 = 35 (п.) – было.

49 – 35 = 14 (п.)

Ответ: 14 птиц прилетело.

20 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ ОСТАТКА

У Феди в аквариуме плавали 23 рыбки. Мальчик подарил 6 рыбок Ване и 4 рыбки Максиму. Сколько рыбок осталось в аквариуме у Феди?

Было – 23 р.

Подарил – 6 р. и 4 р.

Осталось – ? р.

Решение

6 + 4 = 10 (р.) – подарил.

23 – 10 = 13 (р.)

Ответ: 13 рыбок осталось в аквариуме у Феди.

21 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО СЛАГАЕМОГО

На поле сидело 22 воробья и 13 синичек. Когда прилетело ещё несколько птиц, их стало 49. Сколько птиц прилетело?

Было – 22 п. и 13 п.

Прилетело – ? п.

Стало – 49 п.

Решение

22 + 13 = 35 (п.) – было.

49 – 35 = 14 (п.)

Ответ: 14 птиц прилетело.

22 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО СЛАГАЕМОГО

У причала стояло 6 катеров. Утром причалило 3 катера и несколько катеров причалило вечером, и после этого у причала стало 19 катеров. Сколько катеров причалило вечером?

Было – 6 к.

Причалило – 3 к. и ? к.

Стало – 19 к.

Решение

19 – 6 = 13 (к.) – причалило всего .

13 – 3 = 10 (к.)

Ответ: 10 катеров причалило вечером.

23 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ВЫЧИТАЕМОГО

Маша увидела 7 белых и 3 пёстрых бабочек. Когда несколько бабочек улетело, их осталось 5. Сколько бабочек улетело?

Было – 7 б. и 3 б.

Улетело –? б.

Осталось – 5 б.

Решение

7 + 3 = 10 (б.) – было.

10 – 5 = 5 (б.)

Ответ: 5 бабочек улетело.

24 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ВЫЧИТАЕМОГО

На аэродроме было 20 вертолётов. Утром улетело 10 вертолётов. Сколько вертолётов улетело днём, если к вечеру их осталось 6?

Было – 20 в.

Улетели – 10 в. и ? в.

Осталось – 6 в.

Решение

20 – 6 = 14 (в.) – улетели всего.

14 – 10 = 4 (в.)

Ответ: 4 вертолёта улетело днём.

25 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ВЫЧИТАЕМОГО

В букете было 9 гвоздик. Когда несколько гвоздик завяли, остались 2 красные и 3 розовые гвоздики. Сколько гвоздик завяло?

Было – 9 г.

Завяли – ? г.

Осталось – 2 г. и 3 г.

Решение

2 + 3 = 5 (г.) – осталось.

9 – 5 = 4 (г.)

Ответ: 4 гвоздики завяло.

26 ЗАДАЧА НА НАХОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО СЛАГАЕМОГО

В трёх классах на окнах стоят 35 горшков с цветками. В первом классе 11 горшков, во втором 13. Сколько горшков с цветками стоит в третьем классе?

I к. – 11 г.

II к. – 13 г. 35 г.

III к. – ? г.

Решение

1)11 + 13 = 24(г.) – в I и II классах.

2)35 – 24 = 11(г.)

Ответ: 11 горшков с цветками стоят в третьем классе.

infourok.ru

matematika

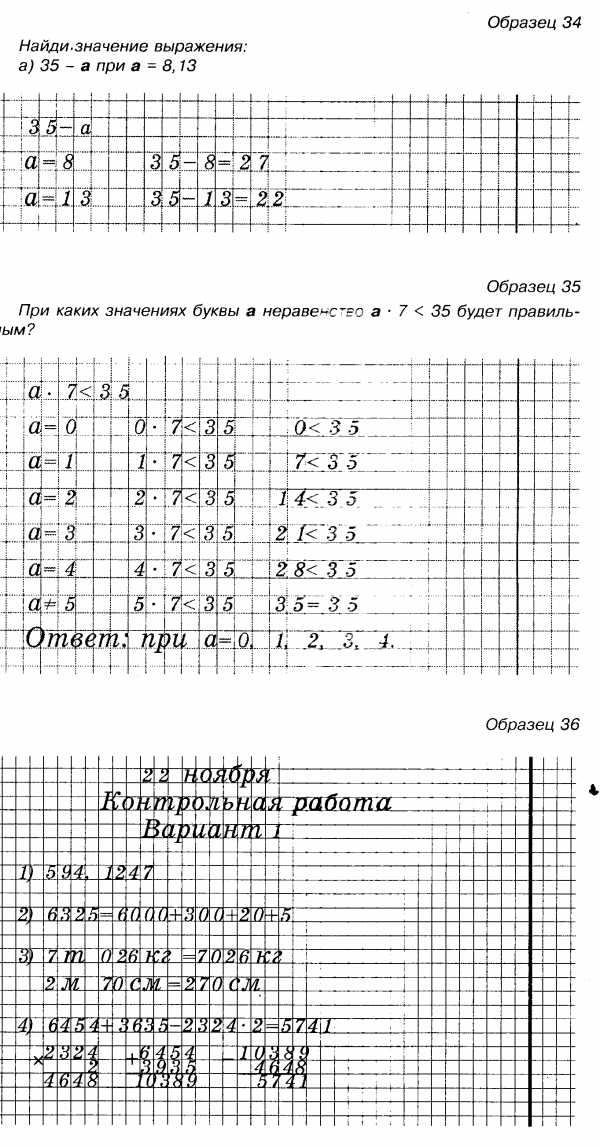

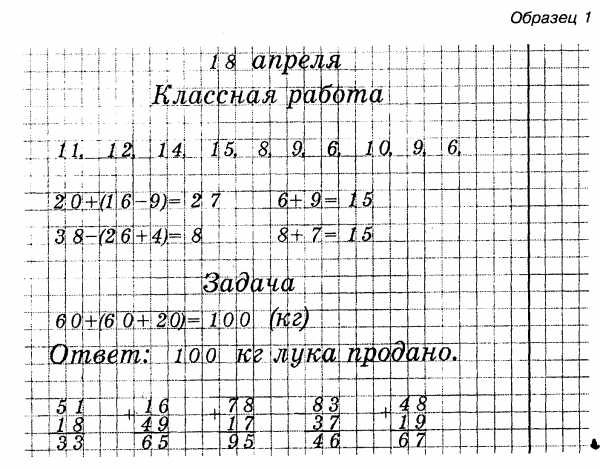

Образцы

оформления заданий на уроках математики

В

ходе работы на уроках математики

возникают частные вопросы оформления

отдельных заданий: решения задач,

нахождения значения числовых выражений,

уравнений, неравенств, выполнения

геометрических заданий.

Рассмотрим

примерные рекомендации по оформлению

отдельных заданий младшими школьниками

в тетрадях по математике.

Во-первых,

необходимо научить младших школьников

легко

определять количество строк, которые

следует пропускать.

Между

работами — 4 клетки, внутри работы

между заданиями — 2 клетки, внутри

заданий между действиями — 1 клетку

(образец 1).

Требования

к написанию цифр как

в однозначных числах, так и в многозначных

предъявляются единые. Каждая цифра

пишется с наклоном в отдельной

клетке, прислоняясь к её правой стороне.

Особенно это требование актуально при

выполнении действий с многозначными

числами. Образцы написания цифр

представлены в учебном наглядном

пособии «Демонстрационный набор

письменных цифр и математических

знаков».

Во

II классе учащимся удобнее все буквы в

тетрадях по математике писать высотой

в целую клетку (аналогично письму на

уроках языка). В III и IV классах высота

букв при повышении скорости письма

может уменьшаться до 2/3 высоты клетки.

После

даты, слов Домашняя

работа, Классная работа. Задача точка

не ставится. Слова Примеры,

Уравнения, Неравенств, Математический

диктант, Контрольный устный счёт в

начальных классах не пишутся.

Как

ученику II класса (именно в этом возрасте

они начинают записывать дату

выполнения работы) научиться

определять место

начала записи Даты? Например,

можно договориться отсчитывать от

начала страницы (или от полей) 10

полных клеток, а в 11-й начинать запись

даты, тогда будет достигнуто единство

оформления письменных записей и ученику

легко будет расположить дату посередине

страницы.

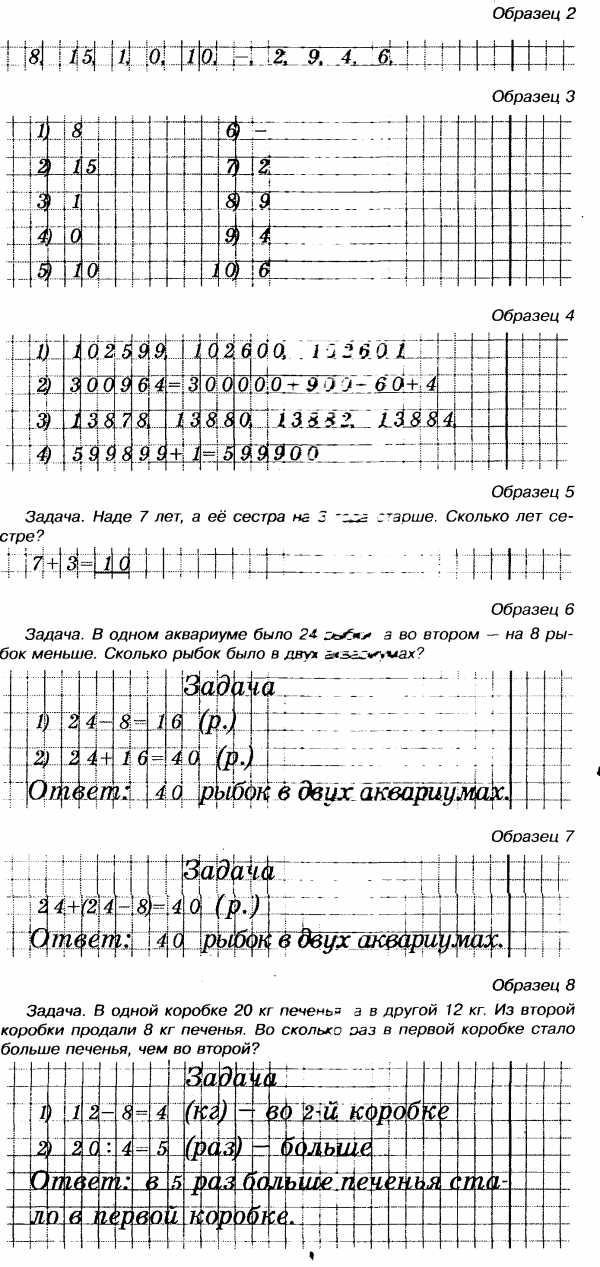

Оформление

математических диктантов может

быть выполнено разными способами.

Учащиеся I класса пишут под диктовку

числа, учатся писать математические

диктанты, записывая результаты в строку

через запятую. Начиная со II класса

результаты диктанта можно оформлять

в строку или в столбики. Учащиеся должны

быть научены фиксировать ответы

по-разному. Перед математическим

диктантом учитель оговаривает с

учащимися способ записи ответов. При

записи результатов математического

диктанта в строку учащиеся пишут

каждый последующий результат через

запятую.

В случае отсутствия ответа

на

месте его ученик

ставит прочерк. В противном случае

проверка результатов выполненного

диктанта вызовет затруднения, как у

учителя, так и учащихся (при самопроверке

и при взаимопроверке). (Образец 2.)

Запись

результатов математического диктанта

может быть выполнена в столбики. Для

этого перед началом диктанта учитель

сообщает классу количество заданий

предстоящего диктанта (10 или 12). Учащиеся

до диктанта записывают половину

порядковых номеров ответов (5 или 6)

в первый столбик, а вторую половину

— во второй, отступив вправо от записанных

номеров заданий первого столбика

оговоренное количество клеток, например

10. Порядковые номера заданий записываются

с круглой скобкой.

В

ходе выполнения математического

диктанта учащиеся записывают ответ

рядом с порядковым номером. Ответы, в

которых учащийся сомневается, могут

быть им пропущены. Заполнение их

возможно и при самопроверке. Перед

тем как отдать работу на проверку

учителю или однокласснику, ученик

должен рядом с номерами невыполненных

заданий поставить прочерк. (Образец

3.)

В

IV классе при изучении нумерации

многозначных чисел фиксация

результатов математического диктанта

может производиться в один столбик.

(Образец 4.)

В

оформление

задачи входит

слово Задача,

запись

решения и ответа.

Слово

Задача

записывается

с большой буквы посередине строки.

Ориентировочно необходимо отступить

от левого края страницы 10 клеток.

Если запись слова Задача

располагается

на той же странице, что и дата, то учащимся

удобно провести по воздуху линию от

первой цифры даты вниз, так как первая

буква слова будет расположена под

первой цифрой даты. (См. образец 1.)

В

I классе решение задачи записывается

в виде числового выражения. Значение

числового выражения (ответ задачи)

подчёркивается. Полный ответ задачи

проговаривается устно. (Образец 5.)

Со

II класса пишутся слова Задача

и

Ответ.

Второклассники

учатся оформлять запись решения

составной задачи. При записи решения

задачи по действиям каждое действие

пишется с новой строки. В начале строки

ставится порядковый номер действия

с круглой скобкой, отступается одна

клетка и записывается действие. (Образец

6.)

Запись

решения задачи может быть оформлена

выражением. В этом случае порядковый

номер в начале строки не ставится.

(Образец 7.)

В

III и IV классах решение может быть

оформлено по действиям без пояснений,

с полными или краткими пояснениями, с

вопросами, с планом, а также выражением.

Если решение задачи записывается

выражением, то нет необходимости делать

пояснения после действия. Результат

поясняется только в ответе.

Решение

задачи по действиям с краткими

пояснениями

оформляется

следующим образом. Пояснения к каждому

из действий формулируются кратко

(словосочетанием). Сразу после

наименования ставится тире, и с

маленькой буквы записывается пояснение,

в котором заключается основной смысл

ответа на поставленный вопрос.

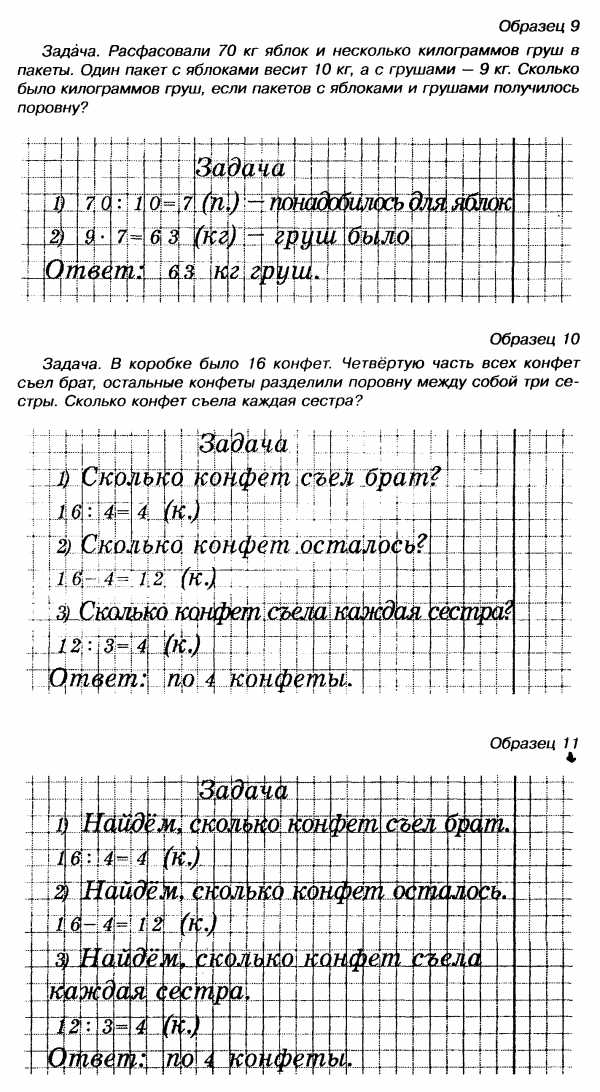

(Образец 8.)

Решение

задачи по действиям с полными

пояснениями оформляется

следующим образом. (Образец 9.)

Решение

задачи с вопросами предполагает

постановку» вопросов к каждому

из действий. Вопрос записывается с

большой буквы с начала строки. После

него ставится вопросительный знак, а

затем с новой строки записывается

действие. Порядковый номер действия в

этом случае ставится один раз перед

вопросом. (Образец 10.)

Решение

этой же задачи можно оформить с планом.

(Образец 11.)

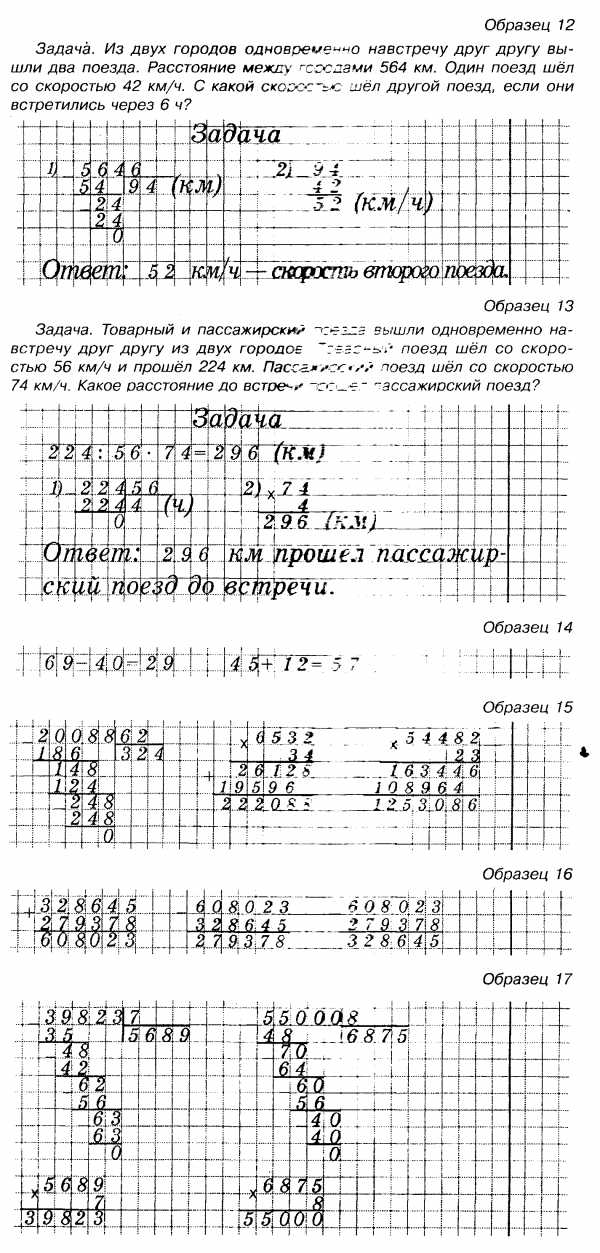

При

необходимости выполнить письменные

вычисления решение

задачи

записывается сразу в

столбик. (Образец

12.)

Если

решение задачи записывается

выражением, при этом необходимо

произвести письменные вычисления, они

располагаются под выражением. (Образец

13.)

Наименование

пишется

после каждого действия задачи или

после выражения в скобках с маленькой

буквы. В записи наименования

допускаются сокращения (обязательно

должно заканчиваться на согласный).

После сокращения ставится точка, в

случаях, если это сокращение не является

общепринятым. Точка не ставится в

наименованиях, обозначающих единицы

измерения длины: мм,

см, дм,

м, км, единицы

измерения веса: г,

кг,

т, ц, единицы

измерения времени: суг,

ч,

мин, с.

Слово

Ответ

записывается

с начала строки, после него ставится

двоеточие. После двоеточия на первом

месте желательно записать число

(результат решения задачи), а после него

с_ маленькой буквы пояснение к нему.

Ответ задачи может записываться как

целыми словами, так и с использованием

общепринятых сокращений (километров

— км, метров — м, километров в час —

км/ч и т. п.). Ответ записывается к

каждой задаче.

В

случае если задача решается несколькими

способами, делается пометка «1

способ,

2

способ»

и ответ записывается один раз. Если

решение задачи записано по действиям,

а затем выражением, то ответ тоже

записывается один

раз.

Если решение задачи выполнялось с

полным пояснением, с записью вопросов

по действиям, ответ может быть записан

кратко. При этом записывается числовое

значение и наименование либо число и

словосочетание, отражающие

ответ задачи. (См. образцы 9, 10, 11.) Если

решение задачи записано выражением,

по действиям с краткими пояснениями

или без них, то ответ задачи должен быть

полным (в виде числа и предложения).

(См. образцы 6, 7, 8, 12, 13.)

К

задаче может быть выполнена краткая

запись. Она записывается после слова

Задача.

Между

строками пропускается одна клетка.

Буквы и цифры пишутся в соответствии

с рассмотренными выше требованиями.

Запись

нахождения значения математического

выражения также

оформляется единообразно. Если

математическое выражение состоит из

одного действия, которое решается

устно, ученик записывает его в строку

и рядом — его ответ. При записи нескольких

таких выражений между столбиками

рекомендуется пропускать в сторону

3 клетки, а вниз между столбиками —

2. (Образец 14.)

Если

математическое выражение состоит

из одного действия, и для его решения

требуются письменные вычисления, то

оно сразу записывается в столбик и

вычисляется. В

строке

можно разместить несколько

математических выражений с письменными

вычислениями при условии, что вправо

между ними необходимо пропускать

не менее 3 клеток. (Образец 15.)

При

письменном умножении на трёхзначное

число следует рекомендовать учащимся

размещать на одной строке только 2

примера, так как при записи происходит

значительный сдвиг влево. При

необходимости на строке размешается

математическое выражение, а рядом

проверка вычислений. (Образец 16.)

Учащийся

вправе сам принять решение о рациональном

размещении на странице выполненных

заданий. К примеру, если необходимо

выполнить несколько примеров на

деление многозначных чисел и сделать

к ним проверку, на одной строке можно

разместить примеры на деление, а под

ними проверку. В таких случаях

рекомендуется отступать вниз 2 клетки.

(Образец 17.)

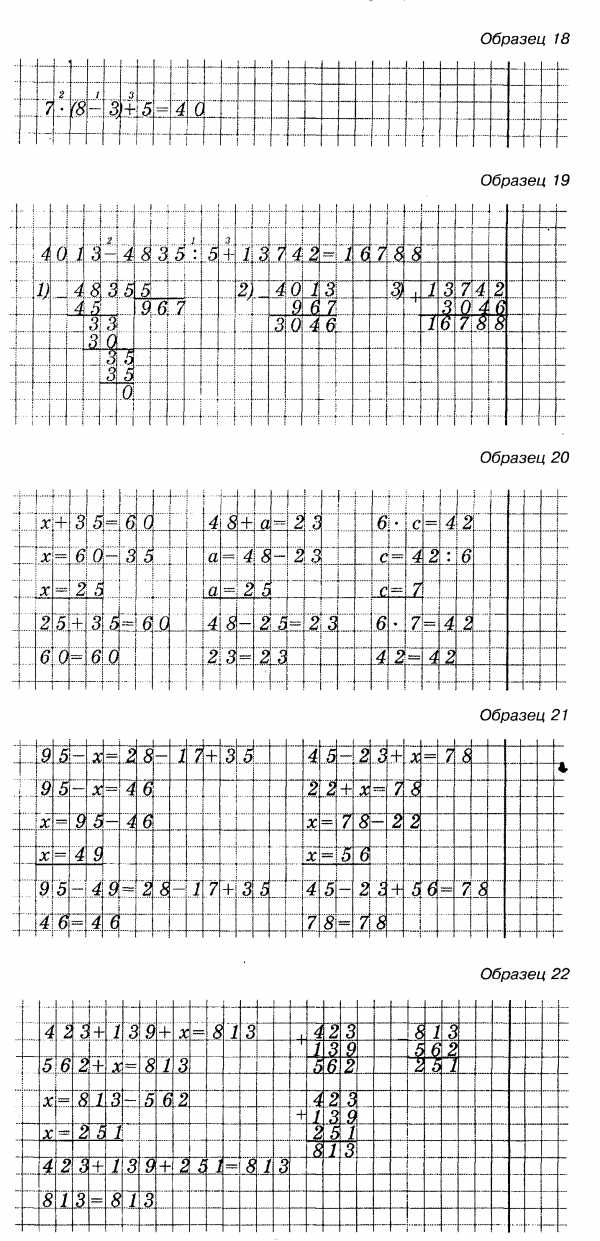

Если

математическое выражение состоит

из нескольких действий, решение

которых предполагает устные

вычисления, то учащийся сначала

определяет порядок

действий (его можно надписать над

выражением), затем производит устные

вычисления и записывает ответ. Выполнять

запись устных действий не нужно.

(Образец 18.)

Если

математическое выражение состоит

из нескольких действий, решение

которых предполагает письменные

вычисления, то сначала оно записывается

в строку. Определяется порядок выполнения

действий. Затем каждое действие

записывается под выражением и выполняется.

Полученный конечный результат

записывается в первоначальную запись

после знака «равно». (Образец 19.)

Решение

простейшего уравнения записывается

в столбик: само уравнение, способ

нахождения неизвестного, результат

вычисления (значение неизвестного),

проверка решения уравнения. Можно

расположить решение двух уравнений

в 2 столбика. При этом между уравнениями

в сторону необходимо отступить 3 клетки.

Слова Решение

и

Проверка,

которые

используются в

образце

оформления уравнения на страницах

учебника, в

тетрадях

учащимися не записываются. (Образец

20.)

Решение

уравнений в два действия также

записывается в столбик. Расположение

двух таких уравнений также допустимо

на одной строке при условии, что их

решение не требует письменных вычислений.

(Образец 21.)

Если

при решении уравнения необходимо

выполнять письменные действия с

многозначными числами, их следует

располагать справа от записи решения

уравнения. (Образец 22.)

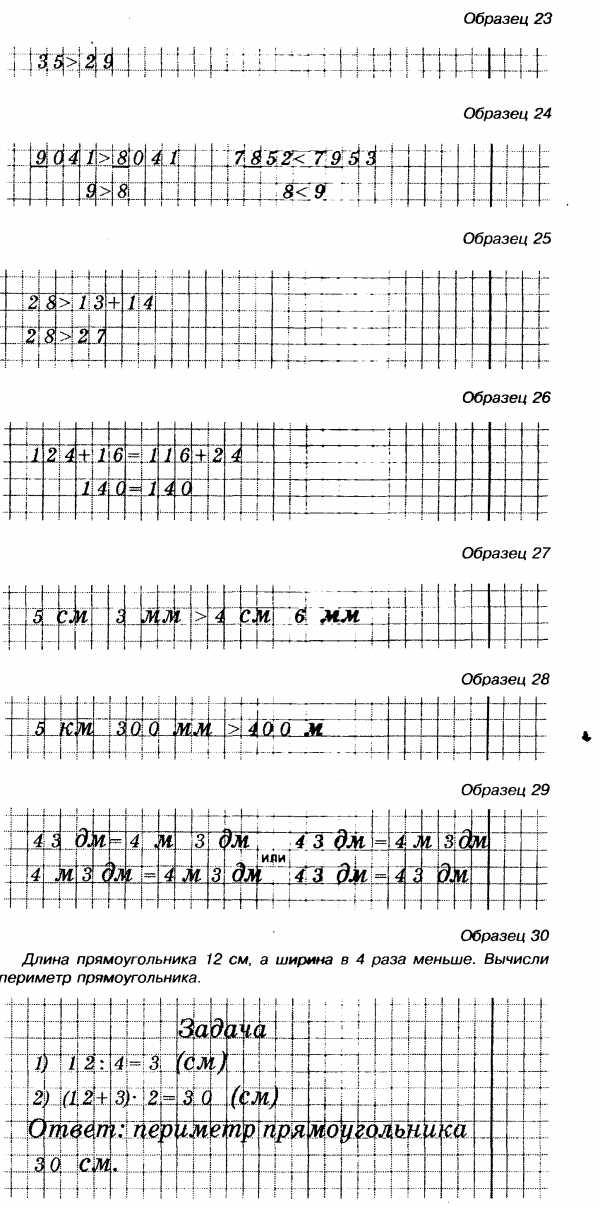

Сравнение

чисел, выражений, величин. При

сравнении двух чисел они записываются

на строке с интервалом в одну клетку.

В ней учащийся ставит знак. (Образец

23.)

При

сравнении многозначных чисел учащийся

производит сравнение поразрядно.

Достаточно обратить внимание на

различающиеся цифры в разрядах,

начиная с высшего, подчеркнуть их. Во

второй строке можно записать только

те цифры, которыми различаются числа.

Это будет основанием для сравнения

чисел. (Образец 24.)

Если

число необходимо сравнить с выражением,

то в записи между ними также оставляется

клетка. Знак может быть вставлен только

после нахождения значения выражения

и сопоставления его с числом. (Образец

25.)

Если

необходимо сравнить

два выражения, то

в записи между ними также оставляется

клетка. Знак может быть вставлен только

после нахождения значений обоих

выражений. Найденные значения выражений

целесообразно записать на следующей

строке и после их сопоставления поставить

знак сравнения между ними, а затем и

на верхней строке в исходном выражении.

(Образец 26.)

При

сравнении

величин обращается

внимание на единицы их измерения. Если

величины выражены в одинаковых

единицах измерения, то сравнение

производится так же, как и сравнение

чисел. Знак ставится между величинами

после установления их равенства или

неравенства. (Образец 27.)

Если

сравниваются величины, выраженные в

разных единицах измерения, необходимо

оценить возможность их сравнения без

приведения их к единым единицам

измерения; если это возможно, поставить

требующийся знак. (Образец 28.)

При

сравнении величин, выраженных в

разных единицах измерения, чаще

всего обязательным условием является

приведение их к одинаковым единицам

(меньшим или большим). Запись лучше

зафиксировать на следующей строке.

После сопоставления преобразованных

величин можно поставить знак равенства

или

неравенства

и

затем перенести его в исходное выражение.

(Образец 29.)

Задания

геометрического характера могут

включать только вычерчивание

геометрических фигур, только нахождение

параметров геометрических фигур,

либо задание на нахождение параметров

и вычерчивание фигур.

Если

задание предполагает только вычерчивание

фигуры (фигур), от предыдущего задания

отступают две клетки и чертят

заданную геометрическую фигуру.

Если

задание предполагает только нахождение

параметров геометрической фигуры, то

ученик должен оформить выполнение

задания как решение задачи: слово

Задача,

решение

(нахождение параметров геометрической

фигуры), ответ. Если в задаче не требуется

вычерчивание фигуры, этого и не нужно

делать. (Образец 30.)

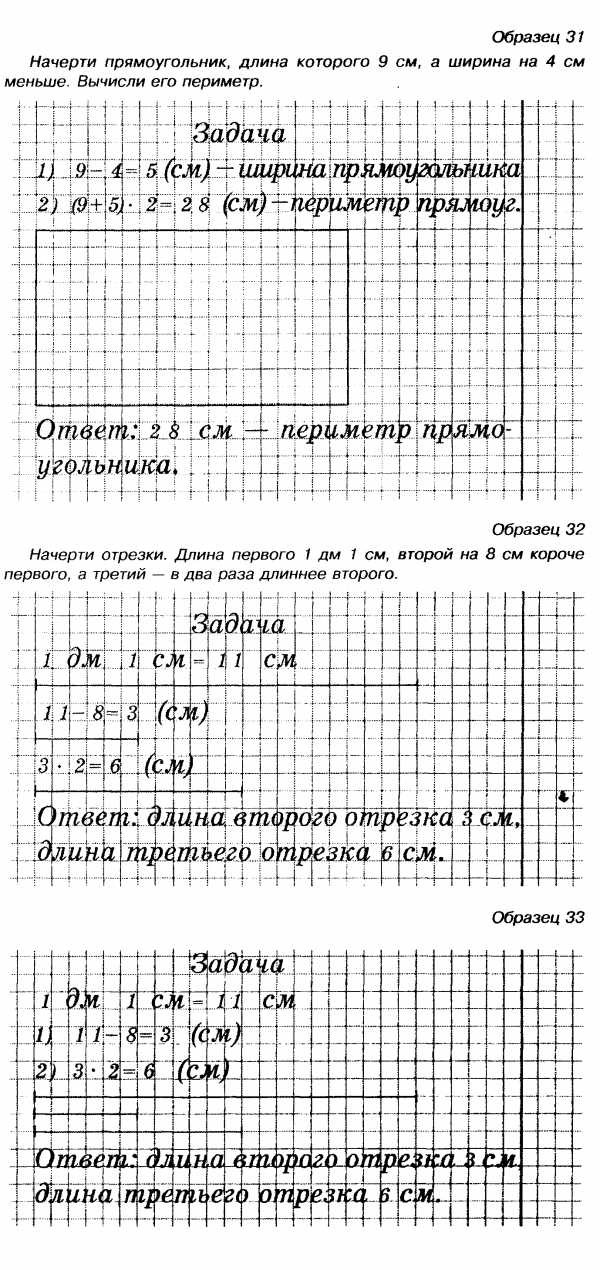

Если

задание предполагает нахождение

параметров и вычерчивание фигуры,

то оформляется это тоже как задача.

Ученик должен привыкнуть к тому, что

любые вычисления (даже устные) при

нахождении параметров должны быть

зафиксированы письменно. Сначала

проводятся вычисления, затем вычерчивается

фигура с полученными данными. (Образец

31.)

В

задании может быть задана длина первого

отрезка. Второй и третий отрезки

необходимо найти, а затем начертить. В

таком случае ребёнку удобно начертить

данный отрезок, вычислить размер

второго отрезка (с записью действия),

начертить полученный отрезок, затем

найти длину третьего отрезка (с записью

действия) и тогда его начертить. (Образец

32.)

Это

же задание учащийся может оформить

иначе. (Образец 33.)

Если

к заданию было записано слово Задача,

значит,

к нему предполагается и Ответ.

Если

необходимо произвести сравнение

отрезков, значит, за

писывается слово

Задача,

после

вычерчивания отрезков записывается

математическое действие, с помощью

которого производилось сравнение

(вычитание, деление). Завершается

выполнение задания записью ответа.

Отметим

некоторые особенности

вычерчивания отрезков.

-

Чертим

отрезки, отступая от левого края

страницы 1 полную клетку. -

Все

отрезки необходимо чертить друг под

другом, при этом их начальные точки

должны находиться на одном расстоянии

от левого края страницы. -

Пропуски

между отрезками вниз составляют 1

клетку. -

Края

отрезков отмечаются небольшими

штрихами.

Нахождение

значения выражения с переменной

записывается следующим образом.

(Образец 34.)

Требования

к оформлению контрольных работ.

Оформление

их производится так же, как и классных

работ. Исправления делаются в случае

необходимости аккуратно. Краткая запись

к задаче, вопросы, пояснения, которые

помогают при обучении решению задач,

в контрольной работе не требуются, так

как их использование часто влечёт

множество орфографических ошибок,

не отражающих реальные математические

знания детей. Формулировки заданий

контрольной работы учащимися не

переписываются в тетрадь. Ставится

лишь порядковый номер выполняемого

задания.

Порядок

выполнения заданий контрольной работы

учащийся может выбрать сам. Записывая

решения заданий, он должен ставить

тот

номер задания, под которым оно стоит в

контрольной работе. (Образец 36.)

Хочется

отметить, что

далеко не все частные случаи оформления

записей по

математике удалось осветить в статье.

Кроме того, прописанные

в данной статье рекомендации являются

примерными. Если

учителем, методическим объединением

учителей наработаны более рациональные

приёмы обучения учащихся оформлению

записей в тетрадях по математике без

нарушения общепринятых норм, они имеют

право внедрять их в свою деятельность.

Важным

остаётся требование единообразия

оформления записей всеми учащимися.

Работа

по формированию у младших школьников

культуры оформления записей в тетрадях

по математике кропотливая, требует

терпения. Однако

необходимо помнить, что эти условности,

используемые школьниками, не отражают

математической подготовки учащихся,

поэтому не следует строго наказывать

учащихся за то, что кто-то из них

пропустил не 10, а 11 клеток при записи

даты или допустил и прочие отклонения.

Важно,

чтобы записи были рациональными,

единообразными, экономичными, лаконичными

и при этом эстетично оформленными.

Литература:

-

Н.

Л. Ковалевская,

учитель

высшей категории, методист высшей

категории,

г.

Минск//Пачатковае

навучанне: сям’я,

дзіцячы сад, школа, 2012 г., № 10, стр. 5-12

16

studfiles.net

Как оформить задачи по математике

Автор КакПросто!

Правильное оформление задачи является одним из важных условий получения положительной оценки за работу. Более того, некорректно поданное решение, особенно если дело касается вузов, может и вовсе послужить недопуском к защите контрольной работы или домашнего задания.

Статьи по теме:

Инструкция

Ознакомьтесь с методическими рекомендациями вашего учебного заведения относительно правильного оформления различных работ по математике. Если таковых нет, используйте стандартные правила оформления задач. Используйте всегда только ручки и карандаши черных, синих и фиолетовых цветов. Изредка возможно дополнительное оформление отдельных моментов зеленым цветом. Учтите, что красная гамма исключительно для преподавателя. При оформлении задачи обязательно должны быть оставлены поля с одной из сторон листа, шириной не менее 1,5-2 см. Написание работы начините с указания текущей даты, типа задания – это может быть «домашняя работа», «подготовка к контрольной работе», «аттестационная работа» и так далее. Далее изложите условие задачи — напишите слово «Условие», поставьте после него двоеточие и с маленькой буквы перепишите данные. Если это позволено преподавателем, можно просто указать вариант и написать порядковый номер задачи.

Если заданий несколько, решайте их в любой последовательности – это никак не повлияет на будущую оценку. Главное, правильно указать номер и не перепутать условия.

Приступая к решению, оформите его словом «Решение» и после двоеточия излагайте свои знания. Первыми, как правило, указываются формулы, теоремы и правила, на которые вы опираетесь при решении. Сначала указывается формула, после этого идет непосредственно ее применение. Теоремы не нужно дословно цитировать, достаточно просто сослаться на них, указав название.

При решении показывайте ход своих мыслей, дополняя текст словами, типа «поскольку», «согласно», «так как», «допустим, что», «таким образом», «сделаем вывод» и так далее.

Обязательно оформляйте задачи по математике соответствующими графиками, чертежами, таблицами и другими аналогичными элементами. При этом все они должны рисоваться твердым тонким карандашом. Рисунки должны быть четкими и аккуратными. Неправильно сделанный рисунок считается большой ошибкой, поскольку заранее предопределяет неверное решение задачи. В графиках должны быть грамотно указаны единицы измерения, обозначения осей координат.

После решения каждой задачи, выделяйте «Ответ» и подытоживайте сделанные выводы и полученный результат. В конце всей работы оставьте место для пометок и рецензии преподавателя. С этой же целью оставляйте небольшое количество места после каждой решенной задачи.

Если работа по математике будет представляться учебному руководителю на отдельном листе, поместите решение задач внутрь двойного листка, оставив титульную страницу для указания типа работы, вашего имени и фамилии, учебного заведения, класса (для школы) или факультета, кафедры и группы (для вузов). Не всегда приемлема сдача работы на одинарном листе либо же на отдельной его части.

www.kakprosto.ru

Сообщение на тему «Различные способы оформления условия решения и оформления решения математических задач»

-

М

униципальное автономное общеобразовательное учреждение

-

городского округа Балашиха Московской области

-

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26»

143909 Московская область, г. Балашиха, ул. Летная, д.10

e-mail: bal—school[email protected]yandex.ru Tелефон: 8(498)-504-73-02

ИНН 5001105630 КПП 500101001 ОГРН 1155001004432 Лицензия № 74778 от 23.11.2015г

.Сообхщение на тему:

«Различные способы оформления условия решения и оформления решения математических задач«

Подготовила

Учитель начальных классов Орлова Наталья Викторовна

Балашиха 2016г .

Способы решения математических задач на конкретном примере

Задача. Рыбак поймал 10 рыб. Из них 3 леща, 4 окуня, остальные – щуки. Сколько щук поймал рыбак?

Способы решения задачи:

-

Практический (предметный) способ.

Учащиеся могут решить эту задачу, опираясь только на свой жизненный опыт и владея счетом от 1 до 10.

Обозначим каждую рыбу кругом. Нарисуем 10 кругов и обозначим пойманных рыб: л – лещи, о – окуни.

Для ответа на вопрос задачи можно не выполнять арифметические действия, так как количество пойманных щук соответствует тем кругам, которые не обозначены (их три).

-

Арифметический способ.

Этот метод основывается на арифметических действиях.

-

3+4=7 (р.) – пойманные рыбы;

-

10–7=3 (р.) – щуки.

Для ответа на вопрос задачи выполнили 2 действия.

-

Алгебраический способ.

Этот способ основывается на введении неизвестной переменной и на нахождении ее.

Пусть х – пойманные щуки. Тогда количество всех рыб можно записать выражением: 3+4+х – все рыбы.

По условию задачи известно, что рыбак поймал всего 10 рыб. Значит: 3+4+х=10. Решив это уравнение ответим на вопрос задачи: х=3.

-

Графический способ.

Этот способ решения близок к практическому, но носит более абстрактный характер и требует специального разъяснения. Каждый объект задачи обозначается отрезком.

Рисунок

Этот способ, так же как и практический, позволяет ответить на вопрос задачи, не выполняя арифметических действий.

-

Комбинированный способ.

В нем могут быть использованы одновременно графический и арифметический способы.

1) 3+4=7 (р.) – пойманные рыбы;

2) 10–7=3 (р.) – щуки.

Способы оформления решения задач на примере конкретной задачи

Задача. У мальчика было 90 книг. 28 он поставил на первую полку, 12 на вторую, остальные – на третью. Сколько книг на третьей полке.

Различные формы записи решения задачи:

а) Решение по действиям:

1) 28+12=40 (к.)

2) 90–40=50 (к.)

Ответ: 50 книг на третьей полке.

б) По действиям с пояснением:

1) 28+12=40 (к.) – на 1 и 2 полках вместе,

2) 90–40=50 (к.) – на 3 полке.

Ответ: 50 книг.

в) С вопросами:

1) Сколько книг на 1 и 2 полках месте?

28+12=40 (к.)

2) Сколько книг на 3 полке?

90–40=50 (к.)

Ответ: 50 книг на третьей полке.

г) Выражением:

90 – (28+12)

При записи решения задачи выражением можно вычислить его значение. Тогда запись решения задачи будет выглядеть так:

90 – (28+12)=50 (к.)

Способы оформления краткой записи на примере конкретной задачи

Задача. У одной закройщицы было 15 м ткани, у другой – 12 м. Из всей ткани они скроили платья, расходуя на каждое по 3 м. Сколько всего платьев они скроили?

1-й способ: 1) 15+12=27 (м),

2) 27:3=9 (п.).

Ответ: 9 платьев скроили.

2-й способ: 15:3+12:3=9 (п.)

Ответ: 9 платьев скроили.

3-й способ: 1) 15:3=5 (п.),

2) 12:3=4 (п.).

3) 5+4=9 (п.).

Ответ: 9 платьев скроили.

infourok.ru

Памятка по математике для 1 класса «Как оформлять задачи»

Как правильно оформлять краткую запись задачи

1. Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц:

У Маши было 5 конфет, а у Вовы на 2 конфетки больше. Сколько конфет было у Вовы?

М. – 5 к.

В. — ?, на 2 к. >

5 + 2 = 7 (к.)

Ответ: 7 конфет.

У Маши было 5 конфет, а у Вовы на 2 конфетки меньше. Сколько конфет было у Вовы?

М.- 5 к.

В.- ?, на 2 к. <

5 – 2 = 3 (к.)

Ответ: 3 конфеты.

2. Задачи в два действия:

У Маши было 5 конфет, а у Вовы на 2 конфетки больше. Сколько всего конфет было у Вовы и Маши вместе?

М. – 5 к. ? к.

В. — ?, на 2 к. >

1) 5 + 2 = 7 (к.) – у Вовы.

2) 5 + 7 = 12 (к.) – всего. Или (5+2) + 7 =12(к.)

Ответ: 12 конфет.

У Маши было 5 конфет, а у Вовы на 2 конфетки меньше. Сколько всего конфет было у Маши и Вовы ?

М. – 5 к. ? к.

В. — ?, на 2 к. <

1) 5 — 2 = 3 (к.) – у Вовы.

2) 3 + 7 = 10 (к.) – всего. Или (5 – 2) + 7= 10(к.)

Ответ: 10 конфет.

3. Задачи на нахождение остатка:

В тарелке было 5 слив. Аня съела 3 сливы. Сколько слив осталось?

Б. – 5 с.

С.- 3 с.

О. — ?

5 – 3 = 2 (с.)

Ответ: 2 сливы.

4. Составная задача.

На стоянке было 5 машин. Потом уехали 3 машины, а приехали 6. Сколько машин стало на стоянке?

Б. – 5 м.

У. – 3 м.

П. – 6 м.

Стало? м.

5 – 3 + 6 = 8 (м.)

Ответ: стало 6 машин.

4. Задачи на разностное сравнение:

(Для этих задач работает правило: из большего числа отнимаем меньшее, решение одинаковое, но ответы звучат по-разному)

Слив было 5, а яблок – 7. На сколько больше было яблок, чем слив?

С. – 5 На ? я. >

Я.- 7

7 – 5 = 2 (я.)

Ответ: на 2 яблока

Слив было 5, а яблок – 7. На сколько меньше слив, чем яблок?

С. – 5 На ? с. <

Я. – 7

7 – 5 = 2 (с.)

Ответ: на 2 сливы <

infourok.ru

Учебно-методический материал по математике (1 класс) по теме: Оформление задач на уроках математики в начальной школе

Задача №1.

Аня вымыла 5 тарелок, а Дима вымыл 3 тарелки. Сколько всего тарелок вымыли дети?

Задача.

Аня – 5 т. ? т.

Дима – 3 т.

5+3=8 (т.)

Ответ: 8 тарелок вымыли дети.

Задача №2.

На стоянке было 2 грузовика. Вечером приехало еще 5 грузовиков. Сколько всего грузовиков на стоянке.

Задача.

Было – 2 гр.

Приехало – 5 гр.

Стало — ? гр.

2+5=7 (гр.)

Ответ: 7 грузовиков всего на стоянке.

Задача №3.

На опушке леса росло 5 кленов и 4 тополя, а сосен росло столько, сколько кленов и тополей вместе. Сколько сосен росло на опушке леса.

Задача.

Кленов – 5 д.

Тополей – 4 д.

Сосен — ? д., К.+Т.

5+4=9 (д.)

Ответ: 9 сосен росло на опушке леса.

Задача№4.

У Васи 7 марок, а у Егора на 3 марки больше. Сколько марок у Егора?

Задача.

Вася – 7 м.

Егор — ?, на 3 м. б.

7+3=10 (м.)

Ответ: 10 марок у Егора.

Задача №5.

В первом классе 10 учеников, а во втором классе на 3 ученика меньше. Сколько учеников во втором классе?

Задача.

В I кл. – 10 уч.

Во II кл. — ?, на 3 уч. м.

10-3=7 (уч.)

Ответ: 7 учеников во втором классе.

Задача №6.

У Ани было 9 роз. 5 розовых, остальные белые. Сколько белых роз было у Ани?

Задача.

Розовые – 5 р. 9 р.

Белые — ? р.

9-5=4 (р.)

Ответ: 4 белые розы у Ани.

Задача №7.

Дед Мазай вез на своей лодке 5 зайцев. Он подобрал еще несколько зайцев, и их стало 8. Сколько зайцев подобрал дед Мазай?

Задача.

Было – 5 з.

Подобрал — ? з.

Стало – 8 з.

8-5=3 (з.)

Ответ: 3 зайца подобрал дед Мазай.

Задача №8.

На проводах сидели 9 ворон. 5 ворон улетели. Сколько ворон осталось?

Задача.

Было – 9 в.

Улетели – 5 в.

Осталось — ? в.

9-5=4 (в.)

Ответ: 4 вороны осталось.

Задача №9.

На кустике висело 7 ягод клубники. Когда несколько ягод созрело и упало, осталось 5 ягод. Сколько ягод созрело и упало?

Задача.

Было – 7 яг.

Упало — ? яг.

Осталось – 5 яг.

7-5=2 (яг.)

Ответ: 2 ягоды созрело и упало.

Задача №10.

В зоопарке несколько медведей. Когда трех медведей перевезли в другой зоопарк, осталось 6 медведей. Сколько медведей было в зоопарке сначала?

Задача.

Было — ? м.

Перевезли – 3 м.

Осталось – 6 м.

3+6=9 (м.)

Ответ: 9 медведей было в зоопарке.

Задача №11.

Один мальчик поймал 8 крабов, а другой 3 краба. На сколько крабов первый мальчик поймал больше второго?

Задача.

1 м. – 8 к. на ? больше

2 м. – 3 к.

8 – 3=5 (к.)

Ответ: на 5 крабов первый мальчик поймал больше, чем второй.

Задача №12.

Один арбуз весит 5 кг., а другой 8 кг. На сколько кг один арбуз легче другого?

Задача.

1 ар. – 5 кг на ? меньше

2 ар. – 8 кг

8-5=3 (кг)

Ответ: на 3 кг один арбуз легче другого.

nsportal.ru

Памятка по математике для 1 класса (оформление задач).

Задачи в 1 действие

1 мешок – 4 кг

2 мешок — ? на 3 кг б.

4 + 3 = 7 (кг)

Ответ: 7 кг весит 2 мешок.

Маша – 8 игр.

Катя — ? на 2 игр. м.

8 – 2 = 6 (игр.)

Ответ: 6 игрушек у Кати.

Синих – 4 фл. ? фл.

Красных – 6 фл.

4 + 6 = 10 (фл.)

Ответ: 10 флажков всего.

С капустой – 3 п. 9 п.

С картошкой — ? п.

9 – 3 = 6 (п.)

Ответ: 6 пирожков с картошкой.

Сестра – 10 л.

Брат – 7 л.

10 – 7 = 3 (г.)

Ответ: на 3 года сестра старше.

Слив – 5 шт.

Груш – 4 шт.

Яблок — ? шт.

5 + 4 = 9 (шт.)

Ответ: 9 штук яблок.

Было – 15 ящ.

Продали – 5 ящ.

Осталось — ? ящ.

15-5 = 10 (ящ.)

Ответ: 10 ящиков осталось.

Было – 15 ящ.

Продали – ? ящ.

Осталось — 10 ящ.

15 — 10 = 5 (ящ.)

Ответ: 5 ящиков продали.

Было – ? ящ.

Продали – 5 ящ.

Осталось — 10 ящ.

10 + 5 = 15 (ящ.)

Ответ: 15 ящиков было.

Стояло – 2 м.

Приехали – 8 м.

Стало — ? м.

2 + 8 = 10 (м.)

Ответ: 10 машин стало.

Стояло – 2 м.

Приехали – ? м.

Стало — 10 м.

10 – 2 = 8 (м.)

Ответ: 8 машин приехали.

Стояло – ? м.

Приехали – 8 м.

Стало — 10 м.

10 – 8 = 2 (м.)

Ответ: 2 машины стояли.

Задачи в 2 действия

1 ваза – 4 ябл. ? ябл.

2 ваза — ? на 2 ябл. б.

1) 4 + 2 = 6 (ябл.) – во 2 вазе.

2) 6 + 4 = 10 (ябл.) – всего.

(4+2)+4 = 10 (ябл.)

Ответ: 10 яблок всего.

Петя – 7 рыб ? рыб

Вася — ? на 4 рыб м.

1) 7 — 4 = 3 (р.) – у Васи.

2) 3 + 7 = 10 (р.) – вместе.

(7-4)+7 = 10 (р.)

Ответ: 10 рыбок поймали ребята.

Морковь – 6 кг

Свекла – 3 кг

1) 6 + 3 = 9 (кг) – всего.

2) 6 – 3 = 3 (кг) – меньше свёклы, чем моркови.

Ответ: 9 кг, на 3 кг меньше.

Слив – 5 шт.

Г

Яблок — ? шт.

1) 5 – 1 = 4 (шт.) – груш.

2) 5 + 4 = 9 (шт.) – яблок.

5 + (5-1) = 9 (шт.)

Ответ: 9 яблок в сумке.

1 полка – 5 книг

2 полка — ? книг 10 кн.

3 полка – 2 книги

1 способ:

1) 5 + 2 = 7 (кн.) – на 1 и 3 полках.

2) 10 – 7 = 3 (кн.) – на 2 полке.

10 – (5+2) = 3 (кн.)

2 способ 10 – 5 – 2 = 3 (кн.)

Ответ: 3 книги на второй полке.

Было — 6 и 5 м.

Уехали – 4 м.

Осталось — ? м.

1) 6 + 5 = 11 (м.) – было.

2) 11 – 4 = 7 (м.) – осталось.

2 способ (6 – 4) + 5 = 7 (м.)

3 способ (5 — 4) + 6 = 7 (м.)

Ответ: 7 машин осталось.

Было — ? м.

Уехали – 3 гр. и 7 лег. м.

Осталось — 1 м.

1) 3 + 7 = 10 (м.) – уехали.

2) 1 + 10 = 11 (м.) – было.

2 способ (3 + 1) + 7 = 11 (м.)

3 способ (7 + 1) + 3 = 11 (м.)

Ответ: 11 машин было.

ВСЕГО

ВМЕСТЕ

НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ

НА СКОЛЬКО МЕНЬШЕ

СТОЛЬКО,

СКОЛЬКО

… И … ВМЕСТЕ

— … И …

infourok.ru

ЗАДАНИЕ 12

1.

Наступила осень с (не)скончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с тоской по вечерам.

Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.

Дождь продолжался, но (не) сильный, как утром, а слабый, моросящий.

Так и (не) появившийся на сцене ревизор тревожит всех обывателей.

Окно на кухне было (не) занавешено.

2.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Сытый голодного (не)разумеет.

В (не)обыкновенной тишине зарождается рассвет.

(Не)получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо.

Задача (не)решена.

Дома он больше никак (не)мог усидеть.

3.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Этот фильм вовсе (не)интересен.

(Не)прекращающиеся дожди нарушили все наши планы.

По ночам он почти (не)спал.

Так может сделать только человек, (не)думающий о пользе леса.

Ситец (не)дорогой, а дешевый.

4.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Это был никому (не)известный артист.

Часто (не)достаёт решительности, чтобы отстоять свои убеждения.

Мне пришлось пережить (не)поддающийся описанию ужас.

В нем (не)было ни совести, ни доброты, ни честности.

Никто (не)мог назвать его злым человеком.

5.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Я, (не)справившись с дремотою, уже крепко спал.

Таких людей приходилось встречать ему (не)мало.

В книге (не)хватало несколько страниц.

Рассказ произвел ни с чем (не)сравнимое впечатление.

Она, ничего (не)ответив, продолжала смотреть в небо.

6.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Мост через речку в этом году (не)построен.

Тайна (не)раскрыта.

Мы проезжали мимо (не)широкой горной речки.

Давно (не)стриженные волосы мешали, лезли в глаза.

Никогда (не)умолкавшая совесть была верным его спутником.

7.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

(Не)распроданные игрушки уценили.

Дуня (не)лишена обаяния.

Проект (не)согласован.

Его волновал (не)решенный до сих пор вопрос.

(Не)везение, а кропотливая работа явилась залогом его успеха.

8.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

В решете воды (не)удержишь.

Здравый человек учится на чужих ошибках – глупца ничто (не)научит.

(Не)сколько женщин ходили по берегу реки.

Ливень (не)прекращался.

9.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

(Не)ясная речь — мутное зеркало.

Портрет ещё (не)окончен, но слава о талантливом художнике быстро облетела город.

(Не)пером пишут, а умом.

На всех (не)угодишь.

Чудесное, никогда (не)виданное зрелище очаровывает меня.

10.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Все дома давно (не)штукатурены.

Горы, еще (не)освещенные солнцем, выделялись на посветлевшем небе.

Это был (не)купленный, а свой собственный крыжовник.

Друзья разъехались, и (не)кого позвать в гости.

Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-лиловую тучу.

11.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Земля, давно (не)видевшая дождя, трескалась.

Солнце (не)выносимо жгло.

Река, еще (не)скованная льдом, мрачно катила свои свинцовые воды.

(Не)с кого спрашивать, когда сам виноват.

Я давно (не)был в родной стороне.

12.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Лежа хлеба (не)добудешь.

Лучше (не)досолить, чем пересолить.

(Не)видно сегодня ни одного белеющего паруса.

Через окна, еще (не)закрытые на ночь, комната наполнилась удивительно свежим воздухом.

Утром ничто (не)напоминало вчерашнюю бурю.

13.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

(Не)забываемое впечатление оставила гроза в деревне.

(Не)смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали в состоянии страха.

Пословицы и поговорки имеют (не)только прямой, но и переносный смысл.

Окна были (не)занавешены.

Лебеди плавали, (не)замечая меня.

14.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Бабушка (не)плясала, а словно рассказывала что-то.

Никто из нас (не)прерывал ее.

То была тишина, (не)нарушаемая ни одним звуком.

Каждый человек (не)раз вспоминает тот день, когда он впервые переступил порог школы.

Две недели пребывания в горах пролетели (не)заметно.

15.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Ещё (не)видимое глазом солнце раскинуло по небу веер розовых лучей.

Валентин шёл (не)спешным, но решительным шагом.

Тянулась глубокая осень, уже (не)сырая и дождливая, а сухая, ветреная.

Никого кругом (не)было.

Листва висит (не)шелохнувшись.

16.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Люди, (не)бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний тропический дождь.

Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма.

В детстве Чехов был (не)истощим на выдумки.

Андрей вошёл в ещё (не)освещённый холл гостиницы.

Мне (не)хотелось домой.

17.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Ребята шли в лагерь (не)быстро, а медленно, с долгими остановками.

Звёзды, (не)видимые вооружённым взглядом.

Прошка, (не)задерживаясь, пронесся мимо.

Поле (не)ясно белело вокруг.

(Не)укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон.

18.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Воды прилива шумели (не)умолкая.

Ветер колеблет стебелёк с ещё (не)высохшей росой.

Справа над лесистыми холмами сияла (не)мигающая звезда.

Ответ на запрос до сих пор (не)получен.

Левинсон слушал, (не)вмешиваясь.

19.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Недовольство собой (не)надумано Толстым — это часть его живой души.

В комнате холодно, сыро и (не)уютно.

Некоторое время он сидел (не)шевелясь.

По степи, (не)успевшей остыть за ночь, уже тянет теплый ветер.

20.

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Громадный кран так вздрагивал, будто он был (не)стальной, а бамбуковый.

Река тянулась вдоль (не)высокого обрывистого берега.

Разговаривать им больше (не)о чем.

Никто (не)отзывался.

(Не)место красит человека, а человек место.

Задание под номером 12 проверяет умение выпускников верно использовать частицы «не» и «ни». Ученикам предлагается выписать слово, удовлетворяющее определенному условию: например, то, с которым «не» пишется слитно. Это задание, за которое можно получить один первичный балл, у многих вызывает трудности, поэтому советуем ознакомиться с приведенной ниже теорией.

Теория к заданию №12 ЕГЭ по русскому языку

| Слитное написание | Со всеми словами, не употребляющимися без «не» | Ненавидеть, нельзя, неужто, невзгоды, невежа, несдобровать, ненастный, негодование |

| Со словами, к которым можно подобрать синоним без «не» | Неправда (=ложь), неприятель (=враг), нетрудный (=легкий), | |

| С противопоставлением, выраженным союзом «но» | Город небольшой, но красивый. | |

| С наречиями меры и степени: абсолютно, более чем, весьма, в высшей степени, крайне, настолько, очень, полностью, почти, слишком, совершенно, чрезвычайно | Весьма нелегкое задание, совершенно неприспособленный, слишком неуверенный в себе | |

| С краткими прилагательными, если полные тоже пишутся слитно с «не» | Невысокий (невысок) | |

| С отглагольными прилагательными с суффиксами «ем/им» | Неутомимый, неиссякаемый, неувядаемый, несокрушимый | |

| С неопределенными и отрицательными местоимениями без предлогов | Нечего, некому, нечто | |

| С глаголами с приставкой «недо» и образованными от них деепричастиями | Недоспать, недоделать; недоспавший, недоделавший | |

| С полными причастиями без зависимых слов | Нераспустившийся, нерастаявший | |

| С наречиями, кончающимися на «о/е», к которым можно подобрать синоним без «не», и отрицательными наречиями | Неумно (=глупо), некрасиво (=страшно); некогда, некуда | |

| В союзе «несмотря на то, что» | ||

| В частице «неужели» | ||

| В предлогах «несмотря/невзирая на» | ||

| Раздельное написание | С противопоставлением, выраженным союзом «а» | Не долгий, а короткий; не умный, а глупый |

| С относительными и притяжательными прилагательными | Цепочка не золотая, пальто не мамино | |

| С краткими прилагательными, если полные тоже пишутся раздельно с «не» | Книга не интересна, дорога не длинна | |

| При наличии слов, усиливающих отрицание – с отрицательными наречиями и местоимениями | Никому не известный, никем не любимый, ничуть не красивый | |

| При наличии пояснительных слов: далеко, отнюдь, вовсе | Вовсе не дорогой, отнюдь не интересный | |

| С прилагательными, обозначающими вкус и цвет, а также – с прилагательными в сравнительной степени | Не красный, не сладкий; не вкуснее, не горячее | |

| В вопросах с логическим подчеркиванием отрицания | Не моя ли это книга? Не новый ли это дом? | |

| С краткими прилагательными, не имеющими полной формы | Не должен, не обязан, не намерен, не прав, не виден, не готов, не согласен, не склонен | |

| С числительными | Не двое, не восемнадцатый | |

| С неопределенными и отрицательными местоимениями, когда «не» отделяется от следующего слова предлогом | Не у кого, не к чему, не о чем | |

| С глаголами с приставкой «до» и отрицанием перед ней, обозначающими не доведенное до конца действие, и со всеми остальными глаголами | Не дослушать оперу, не дочитать книгу; не бежал, не участвовал | |

| С деепричастиями, которые могут употребляться без «не» | Не думая, не читая | |

| С полными причастиями при наличии зависимых слов | Не доставленный вовремя, не пришедший на встречу | |

| С краткими причастиями | Письмо не написано, посылка не отправлена | |

| С наречиями, кончающимися на «о/е», с противопоставительным союзом «а» | Не весело, а грустно; не умно, а глупо | |

| При наличии пояснительных слов: далеко не, отнюдь не, вовсе не, ничуть не | Ничуть не красиво, вовсе не интересно, далеко не смешно | |

| С наречиями, кончающимися не на «о/е»; с наречиями, пишущимися через дефис | Не всегда; не по-нашему, не по-товарищески | |

| С сочинительными союзами | Не то, не то | |

| С частицами, кроме «неужели» | Не только | |

| С непроизводными предлогами | Не из, не под |

Пишется слитно

в таких фразах, как: никто иной, ничто иное

Никто иной не мог этого сделать; ничто иное не было важно для меня.

Пишется раздельно

, когда используется для:

- усиления отрицания в предложениях без подлежащего

Вокруг не было ни души.

- усиления утвердительного смысла после слов кто, что, как, куда

Куда ни пойду, везде встречаю знакомых.

- усиления отрицания, выраженного «не/нет»

На небе ни облачка.

- устойчивых выражений: ни жив ни мертв, ни больше ни меньше, ни много ни мало, ни слуху ни духу, ни туда ни сюда, ни тот ни другой, ни свет ни заря и т.д.

Алгоритм выполнения задания

- Внимательно читаем задание.

- Анализируем каждое предложение, раскрывая скобки в соответствии с нормами правописания русского языка.

- Записываем правильный ответ.

Разбор типовых вариантов задания №12 ЕГЭ по русскому языку

Двенадцатое задание демонстрационного варианта 2018

- (НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё несколько вопросов.

- Василиса вернулась домой, (НЕ) УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала о судьбе Андрея.

- Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, возвращались в свои семьи.

- В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, которое произвела на него соната, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ.

- (НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто проживают свой век бессмысленно.

Алгоритм выполнения задания

- Внимательно читаем задание.

-

- НЕВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё несколько вопросов. – НЕ пишется слитно, так как слово можно заменить синонимом без НЕ – расплывчатый

ответ

. - Василиса вернулась домой, НЕ УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала о судьбе Андрея. – НЕ пишем раздельно, так как НЕ с деепричастиями пишется раздельно.

- Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё НЕ ЗАЖИВШИМИ ранами, возвращались в свои семьи.- НЕ пишем раздельно, так как оно относится к причастию с зависимым словом ЕЩЁ.

- В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, которое произвела на него соната, которую он прежде НЕ СЛЫШАЛ. –

- НЕ ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто проживают свой век бессмысленно. – НЕ с деепричастиями пишется раздельно.

- НЕВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё несколько вопросов. – НЕ пишется слитно, так как слово можно заменить синонимом без НЕ – расплывчатый

- Записываем правильный ответ: невнятный

.

Первый вариант задания

Алгоритм выполнения задания:

- Внимательно читаем задание.

- Анализируем каждое предложение, раскрывая скобки в соответствии с нормами правописания русского языка:

- Он младше, но этого не скажешь: он уже не ниже старшего брата.

— В первом случае НЕ с глаголом пишется раздельно, во втором – НЕ со сравнительной степенью прилагательного пишется раздельно. - Это отнюдь не вымышленная история. –

НЕ пишется раздельно при наличии пояснительного слова отнюдь.

- Достать кошку с дерева было трудно: на «кис-кис» она не реагировала.-

НЕ с глаголами пишется раздельно. - Ваше участие в олимпиаде необязательно, хотя я бы советовала вам попробовать свои силы.-

НЕ с наречиями на О/Е пишется слитно, если к ним можно подобрать синоним без НЕ: добровольно

. - Из Первой мировой войны Европа вышла покалеченной не только физически, но и нравственно.-

НЕ пишется раздельно, так как является частью союза НЕ ТОЛЬКО, НО И.

- Он младше, но этого не скажешь: он уже не ниже старшего брата.

- Записываем правильный ответ: необязательно.

Второй вариант задания

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

- Нам (не)к кому было обратиться за помощью.

- Это была (не)более чем шутка.

- Мечтой Рудольфа Дизеля был (не)лёд, изготовлением которого занималась фирма, а пламя — от мечтал усовершенствовать двигатель внутреннего сгорания конструкции Августа Отто.

- Я люблю молодую картошечку: её (не)нужно чистить.

- В этой теории (не)окрепшие умы нашли всё, чего хотели: много критики устоев, казавшейся им убедительной.

Алгоритм выполнения задания:

- Внимательно читаем задание.

- Анализируем каждое предложение, раскрывая скобки в соответствии с нормами правописания русского языка:

- Нам не к кому было обратиться за помощью.-

НЕ с неопределенными и отрицательными местоимениями пишется раздельно при наличии предлога между ними. - Это была не более чем шутка.-

НЕ пишется раздельно в выражении НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ. - Мечтой Рудольфа Дизеля был не лёд, изготовлением которого занималась фирма, а пламя — он мечтал усовершенствовать двигатель внутреннего сгорания конструкции Августа Отто.-

НЕ пишется раздельно, так как в предложении есть противопоставление с союзом А. - Я люблю молодую картошечку: её не нужно чистить.-

НЕ пишется раздельно с наречиями на О/Е. - В этой теории неокрепшие умы нашли всё, чего хотели: много критики устоев, казавшейся им убедительной.-

НЕ пишется слитно с причастиями без зависимых слов.

- Нам не к кому было обратиться за помощью.-

- Записываем правильный ответ: неокрепшие.

Третий вариант задания

Алгоритм выполнения задания:

- Внимательно читаем задание.

- Анализируем каждое предложение, раскрывая скобки в соответствии с нормами правописания русского языка:

- Реставрация усадьбы «Архангельское» продолжается более двадцати лет: выросло поколение людей, которым это название ни о чём не говорит. –

НЕ с глаголами пишется раздельно. - Дому-музею повезло: он жив, здесь ведётся научная работа, его посещают несколько сотен человек в день. –

НЕ с неопределенными местоимениями без предлогов пишется слитно. - До сих пор не понимаю, как такое могло со мной случится.-

НЕ с глаголами пишется раздельно. - Они не богаче и не беднее своих соседей.-

НЕ с прилагательными в сравнительной степени пишется раздельно. - Мы, не торопясь и разговаривая, шли по узенькой тропке.-

НЕ с деепричастиями пишется раздельно, если слово употребляется без НЕ.

- Реставрация усадьбы «Архангельское» продолжается более двадцати лет: выросло поколение людей, которым это название ни о чём не говорит. –

- Записываем правильный ответ: несколько

.

На уроке рассматривается решение 12 задания ЕГЭ по информатике, включая задания 2017 года

12 тема — «Сетевые адреса» — характеризуется, как задания базового уровня сложности, время выполнения – примерно 2 минуты, максимальный балл — 1

Адресация в Интернете

Адрес документа в Интернете (с английского — URL — Uniform Resource Locator) состоит из следующих частей:

- протокол передачи данных; может быть:

- http

(для Web-страниц) или - ftp

(для передачи файлов) - встречается также защищенный протокол https

; - символы-разделители ://

, отделяющие название протокола от остальной части адреса; - доменное имя сайта (или IP-адрес);

- может присутствовать также: каталог на сервере, где располагается файл;

- имя файла.

Каталоги на сервере разделяются прямым слэшем «/

»

- имя протокола сетевой службы – определяет тип сервера HTTP

(протокол передачи гипертекста); - разделитель в виде символа двоеточия и двух символов Slash

; - полное доменное имя сервера;

- путь поиска web-документа на компьютере;

- имя web-сервера;

- домен верхнего уровня «org»

; - имя национального домена «ru»

; - каталог main

на компьютере; - каталог news

в каталоге main

; - конечная цель поиска – файл main_news.html

.

Сетевые адреса

Физический адрес

или MAC-адрес

– уникальный адрес, «вшитый» на производстве — 48-битный код сетевой карты (в 16-ричной системе):

00-17-E1-41-AD-73

IP-адрес

– адрес компьютера (32-битное число), состоящий из: номер сети + номер компьютера в сети (адрес узла):

15.30.47.48

Маска подсети

:

- необходима для определения того, какие компьютеры находятся в той же подсети;

в 10-м представлении в 16-м представлении

255.255.255.0 -> FF.FF.FF.0

1…10…0

) дает номер сети:

Та часть IP-адреса, которая соответствует битам маски равным единице, относится к адресу сети, а часть, соответствующая битам маски равным нулю – это числовой адрес компьютера

:

Расчет номера сети по IP-адресу и маске сети

В маске подсети старшие биты

, отведенные в IP-адресе компьютера для номера сети

, имеют значение 1 (255)

; младшие биты

, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса компьютера в подсети

, имеют значение 0

.

* Изображение взято из презентации К. Полякова

Число компьютеров в сети

Количество компьютеров сети определяется по маске: младшие биты маски — нули — отведены в IP-адресе компьютера под адрес компьютера в подсети.

Если маска:

То число компьютеров в сети:

2 7 = 128 адресов

Из них 2 специальных:

адрес сети и широковещательный адрес

128 — 2 = 126 адресов

Решение заданий 12 ЕГЭ по информатике

ЕГЭ по информатике 2017 задание 12 ФИПИ вариант 1 (Крылов С.С., Чуркина Т.Е.):

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, — в виде четырех байтов, причем каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда — нули. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.

Например, если IP-адрес узла равен 211.132.255.41, а маска равна 255.255.201.0, то адрес сети равен 211.132.201.0

Для узла с IP-адресом 200.15.70.23

адрес сети равен 200.15.64.0

. Чему равно наименьшее

возможное значение третьего слева байта маски?

Ответ запишите в виде десятичного числа.

✍ Решение:

- Третий байт слева соответствует числу 70

в IP-адресе и 64

— в адресе сети. - Адрес сети — это результат поразрядной конъюнкции маски и IP-адреса в двоичной системе:

? ? ? ? ? ? ? ? -> третий байт маски

И (&)

0 1 0 0 0 1 1 0

2 -> 70 10

=

0 1 0 0 0 0 0 0 2 -> 64 10

1 1 0 0 0 0 0 0 — третий байт маски

И (&)

0 1 0 0 0 1 1 0

2 -> 70 10

=

0 1 0 0 0 0 0 0 2 -> 64 10

. Как известно, в маске сначала идут единицы, а потом нули (не может быть такого: 0100…

, а может быть только так: 1100…

).

в 10-ю систему счисления и получим 192

.

Результат:

192

Пошаговое решение данного 12 задания ЕГЭ по информатике доступно в видеоуроке:

12 задание. Демоверсия ЕГЭ 2018 информатика:

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, – в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда – нули.

Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.

Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0.

Для узла с IP-адресом 57.179.208.27

адрес сети равен 57.179.192.0

. Каково наибольшее

возможное количество единиц

в разрядах маски?

✍ Решение:

- Поскольку адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске, то получим:

255.255.?.? -> маска

&

57.179.208.27

-> IP-адрес

=

57.179.192.0 -> адрес сети

11111111 2 = 255 10

208 10 = 11010000 2

192 10 = 11000000 2

7 6 5 4 3 2 1 0

1 1 1

0 0 0 0 0 -> маска

&

1 1 0 1 0 0 0 0

=

1 1 0 0 0 0 0 0

-> в маске может находиться как единица, так и 0

. Но так как по заданию у нас спрашивается наибольшее

возможное количество единиц, то значит, необходимо сказать, что в маске данный бит равен 1

.

-> в маске может находиться только 0

.

.

8 + 8 + 3 = 19

Результат:

19

Подробное решение 12 задания демоверсии ЕГЭ 2018 года смотрите на видео:

Решение задания 12 (Поляков К., вариант 25):

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске.

По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети

:

IP-адрес: 145.92.137.88 Маска: 255.255.240.0

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.

| A | B | C | D | E | F | G | H |

| 0 | 145 | 255 | 137 | 128 | 240 | 88 | 92 |

✍ Решение:

- Для решения задания необходимо вспомнить, что IP-адрес сети так же как и маска сети хранятся в 4 байтах записанных через точку. То есть каждое из отдельных чисел IP-адреса и маски сети хранится в 8-разрядном двоичном виде. Для получения адреса сети необходимо выполнить поразрядную конъюнкцию этих чисел.

- Так как число 255

в двоичном представлении — это 8 единиц

, то при поразрядной конъюнкции с любым числом, в результате получится то же самое число. Таким образом, нет необходимости брать во внимание те байты IP-адреса, которые соответствуют числу 255

в маске сети. Поэтому первые два числа IP-адреса останутся такими же (145.92

). - Остается рассмотреть числа 137

и 88

IP-дареса и 240

маски. Число 0

в маске соответствует восьми нулям

в двоичном представлении, то есть поразрядная конъюнкция с любым числом превратит это число в 0

. - Переведем оба числа ip-адреса и маски сети в двоичную систему и запишем IP-адрес и маску друг под другом, чтобы осуществить поразрядную конъюнкцию:

137: 10001001 88: 1011000 — IP-адрес

240: 11110000 0: 00000000 — маска сети

10000000

00000000

— результат поразрядной конъюнкции

10000000 2 = 128 10

145.92.128.0

.

Результат:

BHEA

Предлагаем посмотреть подробный видеоразбор:

Решение задания 12 (Поляков К., вариант 33):

Если маска подсети 255.255.255.128

и IP-адрес компьютера в сети 122.191.12.189

, то номер компьютера в сети равен _____

.

✍ Решение:

- Единичные биты маски (равные единице) определяют адрес подсети, т.к. адрес подсети — это результат поразрядной конъюнкции (логического умножения) битов маски с IP-адресом.

- Остальная часть маски (начиная с первого нуля) определяет номер компьютера.

- Поскольку в двоичном представлении число 255

— это восемь единиц (11111111

), то при поразрядной конъюнкции с любым числом, возвращается то же самое число (1 ∧ 0 = 0; 1 ∧ 1 = 1). Таким образом, те байты в маске, которые равны числам 255

, мы рассматривать не будем, т.к. они определяют адрес подсети. - Начнем рассмотрение с байта равного 128

. Ему соответствует байт 189

IP-адреса. Переведем эти числа в двоичную систему счисления: