Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись:

Частицы. Классификация частиц. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//russkiiyazyk/morfologiia/chasticzy-klassifikacziya-chasticz/ (дата обращения: 4.01.2022)

Части́ца — служебная часть речи, которая вносит различные значения, эмоциональные оттенки в предложение или служит для образования форм слова.

Основные разряды частиц

В русском языке выделяются следующие основные разряды частиц:

- Формообразующие частицы (пусть, пускай, давайте, да, давай, бы, б, бывало):

образующие формы слов;

2.Образующие степени сравнения прилагательных и наречий;

2. отрицательные частицы (не, ни);

3. вопросительные частицы (ли, неужели, разве);

4. частицы, характеризующие признак (действие или состояние) по его протеканию во времени, по полноте или неполноте, результативности или нерезультативности осуществления;

5. модальные частицы:

- а) указательные частицы (вот, а вот, вон, а вон);

- б) уточняющие частицы (именно, как раз);

- с) выделительные и ограничительные частицы (только, лишь, исключительно, почти);

- д) восклицательные частицы (что за, как);

- е) усилительные частицы (даже, даже и, ни, же, ведь, уж, все-таки, все);

- ё) смягчение требования (-ка (подай-ка), -то (молоко-то сбежало));

- з) сомнение (вряд ли, едва ли);

- и) побудительные частицы (пусть).

Существенно при этом, что модальные (оценочные, экспрессивные) значения в том или ином виде присутствуют и в частицах отрицательных, вопросительных, характеризующих действие по его протеканию или результативности, в частицах-репликах.

Классификация частиц по происхождению

Первообразные

К первообразным частицам относятся простейшие (за несколькими исключениями) односложные частицы, в современном языке не имеющие живых словообразовательных связей и формальных соотношений со словами других классов.

Это частицы: бишь (прост.), бы, вишь (прост.), да (в составе формы повелит. накл.), де (разг.), дескать (разг.), же, ин (прост.), ишь (разг.), -ка, мол (разг.), не, небось (прост.), нет, неужели, нехай (прост.), ни, ну-с, сём (прост.), таки, те (прост.), -то, уж, чай (прост.).

Все остальные частицы являются не первообразными

Классификация частиц по составу

1. Простые

Простыми называются частицы, состоящие из одного слова. К простым частицам относятся все первообразные частицы, а также частицы, в разной степени обнаруживающие живые связи с союзами, местоименными словами, наречиями, глаголами или предлогами. Кроме первообразных частиц, к простым частицам относятся: а, благо, более, больше, буквально, бывает, бывало, было, будто, ведь, во (прост.), вовсе…

2. Составные

Частицы, образовавшиеся из двух (реже — более) слов:

двух частиц,

частицы и союза,

частицы и предлога,

частицы и изолировавшейся от своего класса глагольной формы или наречия.

Составные частицы могут быть не расчленяемыми — их компоненты в предложении не могут быть разделены другими словами, или расчленяемыми: их компоненты в предложении могут быть разделены другими словами. Внутри составных частиц выделяются частицы-фразеологизмы: это слившиеся воедино несколько служебных слов (или служебных слов и изолировавшихся от своих классов наречий, форм местоименных слов либо глаголов), живые отношения между которыми в современном языке отсутствуют.

Расчлененные частицы

вот бы (Вот бы дождичка!; Вот дождичка бы!);

вот и (Вот тебе и друг!; Вот вам и результат!; Ты ему верил? Вот и верь после этого людям!);

вот так (Вот так распоряжения!);

вот это так распоряжения!; Вот у нас сад так сад!; Вот удружил так удружил!);

едва не (едва не опоздали; едва голову не разбил);

Нерасчлененные частицы

а то (- Не боишься? — А то я боюсь!; Пустят ночевать? — А то вдруг не пустят);

без того (Человек он и без того молчаливый, а тут и вовсе замкнулся. Полев.; Некогда ждать, без того уже опаздываем);

было б (прост.) (Было б мне не оставаться, а уехать домой!);

вряд ли;

всего-навсего (Времени всего-навсего час);

всё же;

Частицы-фразеологизмы

— слившиеся воедино несколько служебных слов (или служебных слов и изолировавшихся от своих классов наречий, форм местоименных слов либо глаголов), живые отношения между которыми в современном языке отсутствуют; такие частицы также могут быть расчленяемыми или нерасчленяемыми.

не иначе — не иначе как — (Не иначе как гроза к вечеру соберется),

не то что — не то что чтобы — ,

нет чтобы — нет того чтобы — (Какую шубу сгноили! Нет чтобы подумать: где-то баринова шуба? Некрасов.);

то ли дело (Глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами. Л. Толст.);

того — того и — гляди (того и гляди умрет; забудется того гляди),

того — того и жди — (прост.) (Печка того и жди повалится. Бажов Н.);

того — того и смотри — (того и смотри что) (Ведь уж слишком много рыси; того и смотри, что сломит шею! Гоголь);

точь-в-точь;

что ни есть — что ни на есть

Способы образования частиц

Частицы образуются такими способами:

1. Сращение: до чего, на что уж;

2. Сложение: добро бы, так уж и, не-нет и;

3. Конверсия: как, никак;

(изредка) сложение с аффиксацией: всего-навсего. (прост.) (Это его что ни на есть любимая песня).

Задание 2 ЕГЭ по русскому языку 2022. Теория и практика. «Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения»

«Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска в третьем предложении текста. Запишите это местоимение».

1. Внимательно прочитайте задание и необходимый отрезок текста/весь текст.

2. Установите связь между предложением, в котором пропущено слово, и предыдущим предложением/ между предложением, в котором пропущено слово, и частью текста до этого предложения.

3. Обратите внимание на искомую часть речи: важно подобрать слово, которое будет соответствовать заявленной характеристике. Например, в задании может быть предложено найти частицу или ограничительно-выделительную частицу. Для успешного выполнения задания важно знать не только различия между словами различных частей речи, но и разряды слов.

В тексте соединяются между собой не только соседние предложения, но и предложения, отделенные другими предложениями.

Между предложениями в тексте существуют различные смысловые отношения: предложения могут быть сопоставлены, противопоставлены, содержание второго предложения может раскрывать смысл первого, пояснять его и т.д.

В качестве средств связи предложений в тексте могут выступать лексические, синтаксические и морфологические средства, например, порядок слов, синонимы, антонимы, местоимения, союзы, синтаксический параллелизм и др.

- Союзы

- Частицы

- Местоимения

- Наречия

- Числительные (собирательные и порядковые)

- Вводные слова и словосочетания

- Предлоги

Союз – служебная часть речи, которая соединяет между собой синтаксически однородные слова в простом предложении, а также целые предложения.

Союзы бывают:

1) Сочинительные и подчинительные

2) Простые (состоят из одного слова: но, а, однако) и составные (состоят из из двух или более слов: как…так и, не только…но и)

По своей структуре составные союзы бывают:

1) повторяющиеся (состоят из двух одинаковых частей) – то ли…то ли, и…и, ни…ни.

2) двойные (состоят из двух неодинаковых частей) – не только…но и, если не…то и т.д.

Сочинительные союзы – союзы, связывающие однородные члены предложения и равноправные по смыслу простые предложения в составе сложного (сложносочиненного предложения).

Помимо соединения однородных членов и частей сложносочиненного предложения, сочинительные союзы могут связывать самостоятельные предложения в тексте/фрагменте текста.

Сочинительные союзы на границе предложений имеют значение, близкое к значению союзов, соединяющих части ССП.

| Разряды сочинительных союзов: | Примеры |

| Соединительные | и, да (= и), не только, … но и, также, тоже, и…и, ни…ни, как,…так и; сколько…, столько и |

| Разделительные | или, или…или, либо, либо…либо, то…то, то ли…то ли, не то…не то |

| Противительные | а, но, да (= но), зато, же, однако, однако же, все же |

| Градационные | не только…, но и; не то чтобы…а; не столько…сколько |

| Присоединительные | тоже, также, да и, притом, причем |

| Пояснительные | а именно, то есть, или (= то есть) |

Подчинительные союзы – союзы, которые связывают простые предложения в сложном предложении (СПП).

Подчинительные союзы могут выступать в качестве средств связи между предложениями только в случае парцелляции (авторского членения текста)

Подчинительные союзы делятся на следующие группы:

- изъяснительные (что, чтобы, как, …)

- обстоятельственные

- времени (когда, лишь, едва, …)

- места (где, куда, откуда, …)

- образа действия, меры, степени (столько, настолько, так, до такой степени, до того, такой, … )

- сравнения (как, как будто, словно, будто, точно, как бы)

- причины (так как, потому что, …)

- условия (если, если бы, коли, ежели, если … то,…)

- уступки (несмотря на то, что, хотя, хоть, пускай, …)

- цели (чтобы, дабы, с тем чтобы, …)

- следствия (так что)

Разделение подчинительных союзов на группы условно, одни и те же союзы могут относиться к различным группам в зависимости от вопроса, который мы задаем от главного предложения к придаточному.

Примеры:

- Шофер остановился в раздумье. А через минуту он уже спал за баранкой: долгая дорога его утомила. (В. Архангельский)

- Антон Иванович дремал, припав к моему плечу. Но когда с досады закричал шофер, он решил, что нужно действовать. (В. Архангельский)

- Чайную закрыли, и мы отправились на ночлег. И удивительно крепко спали на полу, в школе, на голых досках. (В. Архангельский)

Частица – служебная часть речи, выражает различные добавочные смысловые оттенки слов и предложений, а также употребляется для образования новых слов или аналитических форм самостоятельных слов.

Частицы бывают формообразующие (повелительное наклонение: пусть, пускай, давай, бы (б), да*, бывало; условное наклонение: более, менее, самый) и смыслоразличительные (смысловые).

*Не путайте частицу «да» с союзом «да». Союз: старик да старуха (можно заменить на «и») Частица: Да здравствует солнце!

| Разряды частиц: | Примеры |

| отрицательные | не, ни, вовсе не, далеко не, отнюдь не, нет |

| вопросительные: | неужели, разве, ли (ль), что, что ли, как |

| указательные | вот, вон, это |

| уточняющие | именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь |

| ограничительно-выделительные | только, лишь, исключительно, почти, единственно, -то (я-то), всего, всего-навсего |

| восклицательные | что за, ну и, как, куда как |

| усилительные | даже, же, ни, ведь, уж, все-таки, ну, всё |

| со значением сомнения | едва ли; вряд ли |

Среди частиц есть омонимичные:

Например, ЭТО может быть как частицей, так и местоимением.

ЧТО может быть частицей, а может быть местоимением.

Частицы соединяют предложение с одним из предыдущих или с группой предложений.

Примеры.

Ведь (оттенок причины, причинно-следственные отношения, синоним союза потому что, так как).

Вот (используется для введения иллюстрации, примеров)

Матери написал коротко. Это первая весточка из Минусинкого округа.

Подробное письмо отправит из Шу-шу-шу. Ведь уже скоро он доберется до места своего «окончательного успокоения», как рассчитывает полиция и как в шутку говорит он сам о себе.

Местоимение – самостоятельная часть речи, которая содержит обобщающее указание на предметы и признаки, но не называет их.

| Разряды местоимений: | Примеры: |

| Личные | я, ты, он, она, оно, мы, вы, они — во всех падежах (тебя, к нему, ее, с нами и т.д.) |

| Притяжательные | мой, твой, наш, ваш, его, ее, их — во всех падежах (моего, твоей и т.д.). Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета лицу или другому предмету. |

| Указательные | это, те, этот, таков, тот, столько, сей, оный и т.д. |

| Возвратное | себя |

| Вопросительные | кто, что, какой, каков, сколько, чей, чем, кому, кого и т.д. |

| Относительные | (те же, что и вопросительные, используются в качестве средств связи в сложноподчиненных предложениях) |

| Определительные | сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, любой, другой, всяк, всяческий и т.д. |

| Неопределенные | некто, нечто, некоторый, некий, а также все местоимения, образованные от вопросительных местоимений приставкой кое- и частицей не, которая превращается в приставку или суффиксами -то, -либо, -нибудь. |

| Отрицательные | никто, ничто, никакой, ничей, ничего и т.д. |

!!! Притяжательные местоимения ее, его, их совпадают по форме с личными местоимениями он, она, они в Р.п. и В.п.

Примеры:

Его куртка висела на вешалке. (Чья куртка?) – его. Это притяжательное местоимение.

Я хорошо понимаю его. (Понимаю кого?) – его. Это личное местоимение.

Среди средств связи самостоятельных предложений наиболее широко распространены личные местоимения (он, она, оно, они) и притяжательные местоимения (его, ее, их) в именительном или косвенных падежах.

(1)У сороки есть прозвище — белобока. (2) И правда, по бокам перышки у неё совсем белые. (3) А вот головка, крылья и хвост чёрные, как у вороны. (4) Очень красив у сороки хвост — длинный, прямой, будто стрела. (5) И перья на нём не просто чёрные, а с зеленоватым отливом. Нарядная птица сорока! (Г. Скребицкий)

Второе предложение соединено с первым при помощи местоимения в родительном падеже (у нее), а пятое связано с четвертым местоимением он в предложном падеже (на нем).

В качестве средств связи используются и другие местоимения. Одни из них связывают только конкретные предложения, другие могут относиться к большей части текста.

Указательное местоимение это может соотноситься с любым именем независимо от его рода и числа.

Попугаи действительно похожи на генералов… И впрямь — это был чванливый генералитет, траурное заседание военного совета, последняя выставка военных сюртуков, лампасов, эполетов, хохолков, доломанов, шпор, черных бородок буланже. Это был захваченный в плен штаб интервентов, зарвавшихся слишком далеко в чужую, враждебную, плохо изученную страну и обреченных на гибель. (В. П. Катаев)

Местоимение такой (такая, такое) имеет дополнительное оценочное значение.

Определительное местоимение все имеет такую же функцию, что и в простом предложении с однородными членами.

Великолепен чеховский степной пейзаж, создающий светлый колорит, могучую, свободную широту всего произведения.

Можно сказать, что Чехов поэтически открыл степь, явился первым художником, раскрывшим под кажущимся однообразием степного пейзажа целый мир красок и звуков. Собственные детские впечатления от поездок по донецкой степи помогли ему передать чистоту и свежесть детского восприятия мира, соединенную с мудрым взглядом художника.

Все наполнено в «Степи» молодостью, захватывающей новизной всех восприятий и чувств.

В качестве средств связи могут быть использованы порядковые и собирательные числительные.

Собирательные числительные — это такие, которые обозначают количество предметов, как их совокупность (двое, трое, оба, четверо, пятеро, шестеро, семеро).

Порядковые числительные — это числительные, которые называют порядковые номер предмета при их счете (пятый, десятый).

В качестве средств связи собирательные числительные используются без существительного, которое они определяют в количественном значении.

Из собирательных числительных в качестве средств связи чаще других используются числительные оба и двое.

Накануне было вот что.

Запряг отец лошадь и, войдя в избу, сказал матери:

— Давай холсты, я поеду на станцию.

Сестра стирала рубахи, а мать возилась с шерстью.

— Не дам, — сказала она.

— Что ж, не жравши будешь? — спросил отец.— Я куплю муки на них.

Мать молчала.

Отец пошел в амбар, сбил топором замок с ящика и начал выбирать холсты, полотенца и сарафаны, складывая все в мешок и бросая на телегу.

— Мамка! — закричала сестра, посмотрев в окно. — Гляди-ка, он сундук разбил!

Обе с плачем выскочили на улицу и подбежали к амбару. Отец уже добирал последки. Ни просьбы, ни мольбы не помогли.

Здесь числительное обе относится к существительным мать и сестра.

Собирательные числительные от двое до семеро часто употребляются в сочетании с определительным местоимением – все трое, все шестеро, все пятеро и т.д.

Наречие — неизменяемая самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, признака и предмета, отвечает на вопросы где, как, куда, откуда, зачем, почему и т.д.

| Разряды наречий | Примеры |

| По функции: | |

| Знаменательные | называют признаки действий или других признаков (громко, далеко, по-летнему) |

| Местоименные | там, так, тогда |

| По значению: | |

| образа действия (как, каким образом?) | так, по-летнему, по-товарищески, весело, громко, вдвоем |

| меры и степени (сколько, в какой степени?) | очень, чересчур, втрое, вдоволь, чуть-чуть, немного |

| места (где, куда, откуда?) | вперед, издали, справа, вдалеке, здесь, куда-то |

| времени (когда, как долго, с каких пор, до каких пор) | сегодня, ночью, давно, сейчас, послезавтра, всегда, тогда |

| причины (почему?) | потому, сгоряча, поневоле |

| цели (зачем, с какой целью) | назло, нарочно, затем, назло, наперекор, специально |

В качестве средств связи обычно выступают наречия времени, места, а также местоименные наречия в личных значениях.

Пример: Слева виднелась гора. Тонкой полосой блестела река. Зеленели небольшие рощи. Везде здесь было тихо и спокойно.

- обособляются запятыми

- не являются членами предложения

- к ним нельзя задать вопрос

| Группы вводных слов по значению: | Примеры |

| 1. Чувства говорящего (радость, злость, сожаление и т.д) | К счастью, к несчастью, к ужасу, к стыду, на беду, на радость и т.д. |

| 2. Степень уверенности (предположение, возможность, неуверенность и т.д.) | Может, может быть, по-видимому, по сути, кажется, казалось бы, бесспорно, правда, надо полагать, по сути, безусловно и т.д. |

| 3. Связь мыслей, последовательность изложения | Итак, следовательно, к слову сказать, во-первых, во-вторых, с другой стороны, к примеру, главное, таким образом, кстати, значит, наоборот и т.д. |

| 4. Источник сообщения | По слухам, говорят, по мнению кого-либо, на мой взгляд, по-моему, по преданию, помнится, сообщают, передают и т.д. |

| 5. Приемы и способы оформления мыслей | Другими словами, иными словами, попросту сказать, мягко выражаясь, одним словом и т.д. |

| 6. Призыв к собеседнику или читателю с целью привлечь внимание | Знаешь (ли), знаете (ли), пойми, извините, простите, послушайте, поверьте, согласитесь, вообразите , пожалуйста и т.д. |

| 7. Оценка меры того, о чем говорится | По крайней мере, самое большее, самое меньшее и т.д. |

| 8. Степень обычности сообщаемого | По обыкновению, бывает, бывало, случается и т.д. |

| 9. Выражение экспрессивности высказывания | Сказать по чести, честно говоря, по правде, по совести, смешно сказать и т.д. |

То есть – пояснительный союз, который автор использует для уточнения сказанной ранее информации.

Но, зато, однако – противительные союзы, которые используются для противопоставления.

Потому что, так как, поскольку – используются, чтобы указать на причину того, о чем говорится в предыдущих предложениях.

Так что – используются перед выводом рассуждений.

Даже – частица вносит значение уточнения и подчеркивает важность мысли.

Ведь, именно – эти частицы вносят значение усиления.

Кроме того – конструкция используется, когда автор хочет дополнить ранее высказанную мысль.

Другими словами, иными словами – конструкция используется, если автор хочет сказать уже высказанную мысль иначе (более понятно).

Итак, таким образом, следовательно – автор использует данные вводные слова для подведения итога рассуждениям.

Конечно, разумеется, безусловно – указывают на степень уверенности в сказанных словах.

Например, так – вводные слова, которые используются для пояснения мысли.

Наоборот – вводное слово, употребляющееся для противопоставления одного предложения другому.

Во-первых, во-вторых, с одной стороны – автор указывает порядок следования мыслей.

- Самостоятельно подберите союз

- Самостоятельно подберите местоимение

- Самостоятельно подберите вводное слово

- Самостоятельно подберите частицу

- Решать варианты ЕГЭ

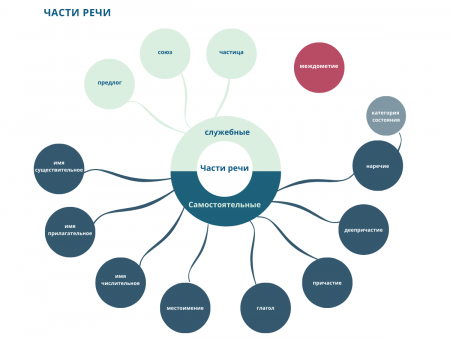

Части речи в русском языке — это наиболее общие лексико-грамматические разряды слов, выделяемые по трем главным признакам:

1) по грамматическому значению (это значение, одинаковое для всех слов одной и той же части речи (например, значение «предмет» для существительных);

2) по морфологическим признакам (ряд категорий, которыми обладает та или иная часть речи (например, род, число, падеж, склонение у существительных; время, лицо, спряжение у глагола и т.д.);

3) по синтаксическим признакам (свойства слов быть определенными членами предложения, особенность их связи с другими словами).

Все части речи делятся на самостоятельные и служебные.

Самостоятельные части речи – это такие, которые называют предметы, действия, признаки. Без самостоятельных слов нельзя построить словосочетания и предложения. В предложениях самостоятельные части речи являются членами предложения. *Самостоятельные части речи делятся на знаменательные (называют явления действительности) и незнаменательные, местоименные (указывают на явления действительности, не называя их).

Служебные части речи не называют предметов, действий, признаков, выражают только отношения между самостоятельными словами, обслуживают их. Могут соединять предложения, добавлять различные оттенки к значениям самостоятельных слов. Не являются членами предложения.

*К самостоятельным частям речи можно задать вопрос, к служебным частям речи и междометиям – нельзя.

К самостоятельным частям речи относятся:

- Имя существительное

- Имя прилагательное

- Имя числительное

- Местоимение

- Глагол

- Наречие

- Причастие

- Деепричастие

К служебным частям речи относятся:

- Предлоги

- Союзы

- Частицы

Отдельная часть речи – междометия.

Некоторые части речи выделяются в языкознании, но не рассматриваются в школьной программе по русскому языку и, наоборот. Например, причастия и деепричастия лингвисты часто считают не отдельными частями речи, а формами глагола. Отдельного внимания заслуживает часть речи «категория состояния» – слова, внешне похожие на наречия, отвечающие на вопросы «как?» и «каково?», отличающиеся от наречий функцией в предложении и др. Также есть часть речи, которая не относится ни к служебным, ни к самостоятельным частям речи – междометие.

Имя существительное обозначает предмет, отвечает на вопросы «КТО?, ЧТО?»

Морфологические признаки: род, число, падеж, склонение.

Примеры: стол, человек, мама, Москва, железо, джинсы и др.

Имя прилагательное обозначает признак предмета, отвечает на вопросы «КАКОЙ? ЧЕЙ?»

Морфологические признаки: род, число, падеж (согласуются с существительными, зависят от них)

Примеры: белый, хороший, мамин, хаки (цвет) и др.

Имя числительное обозначает число, отвечает на вопросы «СКОЛЬКО? КОТОРЫЙ?»

Морфологические признаки: количественные числительные изменяются только по падежам. Род имеют только слова «один», «два». Порядковые числительные (первый) похожи на прилагательные, изменяются по родам, числам и падежам.

Примеры: два, пятьсот, трое, оба/обе, пятый и др.

Глагол обозначает действие, отвечает на вопросы «ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ?»

Морфологические признаки: спряжение, число, лицо, время.

Примеры: играть, думать, стоять, бежать и др.

Наречие обозначает признак действия, отвечает на вопросы «КАК? КУДА? КОГДА? и др.»

Морфологические признаки: не склоняются, не изменяются, потому не имеют окончаний.

Примеры: весело, вдвоем, назло, впереди, сперва и др.

Местоимения указывают на предметы и явления. Заменяют существительные, прилагательные и числительные и потому отвечают на вопросы «КТО? КАКОЙ? КОТОРЫЙ? ЧЕЙ? СКОЛЬКО?»

Морфологические признаки: зависят от того, какую часть речи заменяют.

Примеры: я, мой, некто, всякий, другой, свой, тот, кое-кто и др.

Причастия обозначают признак предмета по действию, объединяют в себе свойства прилагательного и глагола. Отвечают на вопросы «КАКОЙ? ЧТО ДЕЛАЮЩИЙ? ЧТО СДЕЛАВШИЙ? ЧТО СДЕЛАННЫЙ? ЧТО ДЕЛАЕМЫЙ?»

Морфологические признаки: совмещают признаки прилагательного (род, число, падеж) и глагола (вид, время, залог, возвратность, переходность).

Яркий морфемный признак: суффиксы УЩ, ЮЩ, АЩ, ЯЩ, ВШ, НН, Т, ЕМ, ИМ.

Примеры: думающий, прочитанный, прочитавший и др.

Деепричастия обозначают добавочное действие к основному (глаголу) и объединяют признаки глагола и наречия. Отвечают на вопросы «ЧТО ДЕЛАЯ? ЧТО СДЕЛАВ? КАК? ПОЧЕМУ? КОГДА? и др.»

Морфологические признаки: совмещают признаки глагола (вид, возвратность, переходность) и наречия (неизменяемость).

Яркий морфемный признак: суффиксы А, Я, В, ШИ, ВШИ.

Примеры: танцуя, подумав и др.

Предлоги употребляются с существительными или местоимениями, связывают их с другими частями речи и между собой. Образуют словосочетания, ставят следующее слово в нужный падеж. Не являются членами предложения, но могут входить в состав второстепенных членов предложения (например, в состав дополнений)

Примеры: в, к, для, под, у, о, перед; в течение, в продолжение, ввиду, благодаря, вопреки, из-за, из-под и др.

Союзы связывают простые предложения в составе сложного и однородные члены предложения между собой. Не создают словосочетаний, не влияют на форму слов стоящих после них.

Примеры: и, или, а, но, потому что, однако, что, когда, так как, чтобы и др.

Частицы имеют две функции:

1) образуют некоторые формы слов (например, сложную форму сравнительной степени прилагательного (более умный) или форму повелительного наклонения (пусть идет)

2) добавляют смысловые оттенки (уточняют, поясняют, усиливают значение)

Частицы не являются членами предложения, но могут входить в состав сказуемого.

Примеры: не, пусть, да, давай, пускай, именно, даже, только, почти и др.

Междометия и междометные слова – неизменяемые слова, которые обозначат эмоции (ай, ох), волеизъявления (стоп, баста) или являются формулами речевого общения (привет, спасибо).

Междометия не вступают в синтаксические связи с другими словами, они всегда обособлены интонационно и пунктуационно.

Примеры: ох, ай, ну, увы, здравствуйте, батюшки, вот те раз и др.

Автор Андрей Измаилов На чтение 16 мин. Просмотров 3 Опубликовано

ГлавнаяКоллекция “Revolution”Иностранные языки и языкознаниеЧастица как часть речи

История изучения вопроса о частицах. Понятие о частице как служебном слове и ее грамматический признак. Разряды частиц по строению, значению и по функциям, правила их правописания. Конспект урока, посвященного изучению частиц на уроках русского языка.

| Рубрика | Иностранные языки и языкознание |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 08.07.2014 |

| Размер файла | 274,6В K |

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.Рекомендуем скачать работу.

Поделись знанием: Материал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к: навигация, поиск

Части́ца — служебная часть речи, которая вносит различные оттенки значения, эмоциональные оттенки в предложении или служит для образования форм слова.

Общие свойства частиц

В классе частиц объединяются постоянные служебные (незнаменательные) слова, которые:

- выражают самые разнообразные субъективно-модальные характеристики: побудительности, сослагательности, условности, желательности, а также оценки сообщения или отдельных его частей;

- участвуют в выражении цели сообщения (вопросительность), а также в выражении утверждения или отрицания;

- характеризуют действие или состояние по его протеканию во времени, по полноте или неполноте, результативности или нерезультативности его осуществления.

Перечисленные функции частиц группируются:

- в функции формообразования

- в функции разнообразных коммуникативных характеристик сообщения.

Общим для всех этих функций является то, что во всех случаях в них присутствует

- значение отношения,

- отношения (отнесенности) действия, состояния либо целого сообщения к действительности,

- отношения говорящего к сообщаемому,

причем оба эти вида отношений очень часто совмещаются в значении одной частицы.

Характерной чертой многих частиц является то, что по своему строению и функциям они сближаются с наречиями, союзами или междометиями и не всегда могут быть им строго противопоставлены; во многих случаях частицы сближаются также с вводными словами.

Значением частицы как отдельного слова является то отношение, которое выражается ею в предложении.

Разряды частиц

В соответствии с вышеназванными функциями выделяются следующие основные разряды частиц:

- формообразующие (сослагательные) частицы (пусть, пускай, давайте, да, давай, бы, б, бывало):

- образующие формы слов;

- образующие степени сравнения прилагательных и наречий;

- отрицательные частицы (не, нет, вовсе не, далеко не, отнюдь не);

- частицы, характеризующие признак (действие или состояние) по его протеканию во времени, по полноте или неполноте, результативности или не результативности осуществления;

- модальные частицы:

- вопросительные частицы (ли, неужели, разве);

- указательные частицы (вот, вон);

- уточняющие частицы (именно, как раз, прямо, точь-в-точь);

- выделительные и ограничительные частицы (только, лишь, исключительно, почти что, единственно);

- восклицательные частицы (что за, как);

- усилительные частицы (даже, ни, же, ведь, уж, всё-таки, всё);

- смягчение требования -ка (подай-ка, налей-ка) -то (молоко-то сбежало); также в этих целях используется словоерс -с (наценка-с), происходящий от сокращённого обращения «сударь»;

- сомнение (вряд ли, едва ли);

- побудительные частицы (пусть, пускай, давай(те)).

Существенно при этом, что модальные (оценочные, экспрессивные) значения в том или ином виде присутствуют и в частицах отрицательных, вопросительных, характеризующих действие по его протеканию или результативности, в частицах-репликах.

Классификация частиц по происхождению

Первообразные

К первообразным относятся простейшие (за несколькими исключениями) односложные частицы, в современном языке не имеющие живых словообразовательных связей и формальных соотношений со словами других классов.

Это частицы: бишь (прост.), бы, вишь (прост.), да (в составе формы повелит. накл.), де (разг.), дескать (разг.), же, ин (прост.), ишь (разг.), -ка, (разг.), не, небось (прост.), нет, неужели, нехай (прост.), ни, ну-с, сём (прост.), таки, те (прост.), -то, уж, чай (прост.).

Непервообразные

Все остальные частицы не являются первообразными.

Классификация частиц по составу

Простые

Простыми называются частицы, состоящие из одного слова. К простым частицам относятся все первообразные частицы, а также частицы, в разной степени обнаруживающие живые связи с союзами, местоименными словами, наречиями, глаголами или предлогами. Кроме первообразных частиц, к простым частицам относятся: а, благо, более, больше, буквально, бывает, бывало, было, будто, ведь, во (прост.), вовсе, вон, вот, вроде, всё, всего, где, гляди, да (не в составе формы повелит. накл.), давай(те), даже, дай(те), действительно, единственно, если, ещё, знай, и, или, именно, как, какое, куда, ладно, ли, лучше, никак (прост., вопросит.), ничего, нечего, но, однако, окончательно, оно, поди (прост.), положительно, просто, прямо, пусть, пускай, разве, решительно, ровно, самое, себе, скорее, словно, совершенно, спасибо (в знач. хорошо), так, там, тебе, тоже, только, точно, хоть, чего, чисто (прост.), что, чтоб, чтобы, эк, это.

Как уже сказано, все эти частицы имеют тесные внешние и внутренние связи с другими классами слов: в них в разной степени присутствуют элементы значений

- наречий (буквально, благо, во (прост.), вовсе, вон, вот, где, действительно, единственно, ещё, именно, как, куда, ладно, нечего, ничего, окончательно, положительно, просто, прямо, решительно, совершенно, совсем, так, там, хорошо),

- местоименных слов (всё, всего, какое, оно, самое, себе, тебе, чего, это),

- глаголов (бывает, бывало, было, давай(те), дай(те), смотри(те), знай,

- союзов (а, благо, будто, ведь, да, даже, если, же, и, или, ли, но, однако, пусть, пускай, разве, ровно, словно, тоже, только, точно, хоть, что, чтоб, чтобы),

- компаративов (более, больше, лучше, скорее: Скорее умрёт, чем согласится; Скорее бы каникулы!),

- предлогов (вроде: Вроде кто-то зовет?),

- междометий (эк, спасибо: Их, какая жара! места не найдешь. Спасибо в погребе соснула маленько. Н. Успенский).

Иногда в одном и том же слове близость и переплетение значений частицы и союза, частицы и наречия, частицы и глагола, частицы и местоимения, частицы и междометия настолько тесны, что противопоставление друг другу таких значений как принадлежащих словам разных классов оказывается неправомерным, и слово должно квалифицироваться как «частица-союз», «частица-наречие», «частица-местоимение» и т. д.;

Составные

Частицы, образовавшиеся из двух (реже — более) слов:

- двух частиц,

- частицы и союза,

- частицы и предлога,

- частицы и изолировавшейся от своего класса глагольной формы или наречия.

Составные частицы могут быть нерасчленяемыми — их компоненты в предложении не могут быть разделены другими словами, или расчленяемыми: их компоненты в предложении могут быть разделены другими словами. Внутри составных частиц выделяются частицы-фразеологизмы: это слившиеся воедино несколько служебных слов (или служебных слов и изолировавшихся от своих классов наречий, форм местоименных слов либо глаголов), живые отношения между которыми в современном языке отсутствуют; такие частицы также могут быть расчленяемыми или нерасчленяемыми.

Расчленяемые

Их компоненты в предложении могут быть разделены другими словами. Расчленяемые частицы:

- вот бы (Вот бы дождичка!; Вот дождичка бы!);

- вот и (Вот тебе и друг!; Вот вам и результат!; Ты ему верил? Вот и верь после этого людям!);

- вот так (Вот так распоряжения!; Вот это так распоряжения!; Вот у нас сад так сад!; Вот удружил так удружил!);

- едва не (едва не опоздали; едва голову не разбил);

- едва ли не (Едва ли он не впервые в жизни солгал);

- как не (Как не понять!; Как мне дорогу не знать!);

- как бы не (Как бы дождик не пошел);

- лишь бы (Лишь дождя бы не было!);

- мало не (прост.) (В колокольчик стал звонить, мало не оборвал. Дост.; От страха даже мало на землю не упал. Леск.);

- пусть бы (Пусть себе пел бы!);

- скорее бы (Скорее бы весна!; Весна бы скорее!);

- так и (так и веет покоем; так он меня и не узнал);

- только бы (Только не опоздать бы!) только и (Только и разговору, что о поездке; Только о поездке и разговору);

- хоть бы (Хоть не ворчал бы!);

- чуть (было) не (чуть ногу не сломал);

- чуть ли не (Чуть ли он теперь не большим начальником стал).

Всегда расчленяются частицы

- не ли (Не отдохнуть ли нам?),

- не же (Не ночевать же тут!).

Фразеологизированные частицы:

- нет-нет и (да и) (Нет-нет да и зайдет навестить; Нет-нет деда и вспомнит);

- что за (Что это за новости?; Что у тебя за характер!);

- что из (того, что) (Что мне из его обещаний!; что теперь из того, что он вернулся?).

От составных частиц следует отличать группирующиеся вокруг простой частицы разнообразные, легко возникающие и легко распадающиеся комплексы, характерные прежде всего для модальных частиц; например:

- уж — уж и, ну уж, так уж, уж и… же;

- как — да как, ну как, как же, да как же, ну как же;

- вроде — вроде бы, вроде как, вроде и, вроде как бы;

Нерасчленяемые

их компоненты в предложении не могут быть разделены другими словами.

- а то (- Не боишься? — А то я боюсь!; Пустят ночевать? — А то вдруг не пустят);

- без того (Человек он и без того молчаливый, а тут и вовсе замкнулся. Полев.; Некогда ждать, без того уже опаздываем);

- было б (прост.) (Было б мне не оставаться, а уехать домой!);

- вряд ли;

- всего-навсего (Времени всего-навсего час);

- всё же;

- глядь и (разг.) (Ждал-ждал, глядь и заснул);

- далеко не (далеко не уверен в успехе; далеко не красавица);

- диви бы (прост.) (Диви бы дело знал, а то ведь неуч!);

- до чего (До чего хорош лес! До чего ты устал!);

- добро бы;

- если бы (Если бы не война!);

- ещё бы (Тебя не трогают. — Ещё бы ты тронул!; Хорош улов! — Ещё бы не хорош!);

- и есть (прост.) (- Не признал, видно? — Не признал и есть. Бажов; — Глянь, ребята, Пика! — Пика и есть. Фад.);

- и так (Не сердись, я и так раскаиваюсь; Зачем ему деньги, у него много и так);

- и то (На каток и то не пускают; Видел давно, и то мельком; Поговори с ним. — И то поговорю);

- как есть (прост.) (Всё как есть ты правильно сказал. Бажов; — Замерз? — Как есть замерз);

- как же;

- как раз (Пришел как раз вовремя; Боюсь я службы: как раз под ответственность попадешь. Тург.);

- как так (- Прощайте. — Как так прощайте?);

- как-то;

- куда как (Куда как весело!);

- ладно бы;

- на что (На что хитер, а и то ошибся);

- никак нет;

- навряд ли;

- отнюдь не (отнюдь не красавица);

- просто-напросто (Он просто-напросто смеется над нами);

- так-таки (Так-таки и не явился?);

- так уж ( — Табачок у меня весь. — Так уж и весь?);

- то ли не (То ли не жизнь!);

- то-то (То-то рад!; То-то я смотрю он присмирел);

- туда же (Туда же из смешливых: Сказала что-то я: он начал хохотать. Гриб.; Мальчишка, а туда же спорит);

- уж и (Сами сделали. — Уж и сами?; Это болезнь. — Уж и болезнь!);

- хвать и (Пока собирались, хвать и дождь пошел);

- что ж (- Пойдем? — Что же, пойдем; Я согласен, что ж);

- что ли (Звонок, что ли?; Помоги что ли!; Что ли ты глухой?);

Фразеологизированные частицы (частицы-фразеологизмы)

— слившиеся воедино несколько служебных слов (или служебных слов и изолировавшихся от своих классов наречий, форм местоименных слов либо глаголов), живые отношения между которыми в современном языке отсутствуют; такие частицы также могут быть расчленяемыми или нерасчленяемыми.

- потом

- — не иначе как — (Не иначе как гроза к вечеру соберется)

- нет чтобы — нет того чтобы — (Какую шубу сгноили! Нет чтобы подумать: где-то баринова шуба? Некр.);

- то ли дело (Глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами. Л. Толстой);

- того — того и — гляди (того и гляди умрет; забудется того гляди),

- того — того и жди — (прост.) (Печка того и жди повалится. П. Бажов);

- того — того и смотри — (того и смотри что) (Ведь уж слишком много рыси; того и смотри, что сломит шею! Н. Гоголь);

- точь-в-точь;

- что ни есть — что ни на есть (прост.) (Это его что ни на есть любимая песня).

Дефисное и раздельное написание частиц

1.Бы(б), же(ж), ли(ль), будто, дескать пишутся раздельно

2.Если частицы ли, же, бы входят в состав цельных слов, то они пишутся слитно:неужели(частица), позже(наречие),также(союз),даже(частица, союз),чтобы(частица, союз)

3.Частица -ка,-тка,-то,-де,-с пишутся через дефис

4.Частица кое пишется раздельно с местоимениями,если она отделена от него предлогами:кое от кого, кое о чём, кое о ком;

5.Частица таки пишется через дефис только после глаголов(сделал-таки, выяснил-таки, успел-таки) и в составе наречий всё-таки, опять-таки, довольно-таки.В остальных случаях частица таки пишется раздельно.[1]

См. также

![]()

Поиск “Же” – это простая частица. То есть, частица, состоящая из одного слова. И, поскольку это отдельное, самостоятельное слово, частица “Же” всегда пишется раздельно с другими словами. Основные функции частицы Же: – усиление слова, рядом с которым она стоит (эти слова могут быть разными частями речи: например, глаголом или местоимением); – обозначение похожести, одинаковости. Например: Дайте же мне сесть! В данном случае частица “Же” усиливает глагол “дайте”, означает сильное желание и активное выражение воли говорящего, сильную просьбу или настойчивость. В доме стоял такой же холод, как снаружи. Здесь частица “Же” имеет значение похожести, одинаковости качества. Другими словами можно было бы сказать: “В доме холодно как снаружи”, “В доме и снаружи одинаково холодно”. Существует сокращенная форма частицы “Же” – “Ж”. Особенной разницы в употреблении “Же” и “Ж” нет. Предпочтительнее использовать частицу “Же”, если это работает на пользу благозвучности. Например: Я же говорил, что пойдет дождь = Я ж говорил, что пойдет дождь. Мы же не знали, что так сильно опоздаем = Мы ж не знали, что так сильно опоздаем. У нас же не бесконечный запас времени, чтобы тратить его понапрасну. (В последнем примере “Ж” использовать нецелесообразно, поскольку получается труднопроизносимое выражение). Если мы используем “Же” в качестве союза, то это означает противопоставление одной части сказанного – другой. Например: Все ушли домой, я же остался на работе. Во время путешествий многие отдыхают, я же устаю.

Вы можете найти школы Русского языка и учителей:

Частица — это служебная часть речи, которая служит для выражения оттенков значений слов, словосочетаний, предложений и для образования форм слов.

В соответствии с этим частицы принято делить на два разряда — смысловые и формообразующие.

Частицы не изменяются, не являются членами предложения.

В школьной грамматике, однако, принято подчёркивать отрицательную частицуне вместе с тем словом, к которой она относится; особенно это касается глаголов.

К формообразующим частицам относят частицы, служащие для образования форм условного и повелительного наклонения глагола. К ним относятся следующие: бы (показатель условного наклонения), пусть, пускай, да, давай(те) (показатели повелительного наклонения). В отличие от смысловых частиц, формообразующие частицы являются компонентами глагольной формы и входят в состав того же члена предложения, что и глагол, подчёркиваются вместе с ним даже при неконтактном расположении, например:Я бы не опоздал, если бы не пошёл дождь.

Смысловые частицы выражают смысловые оттенки, чувства и отношения говорящего. По конкретному выражаемому им значению они делятся на такие группы:

1) отрицательные: не, ни, вовсе не, далеко не, отнюдь не;

2) вопросительные: неужели, разве, ли (ль);

3) указательные: вот, вон, это;

4) уточняющие: именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь;

5) ограничительно-выделительные: только, лишь, исключительно, почти, единственно, -то;

6) восклицательные: что за, ну и, как;

7) усилительные: даже, же, ни, ведь, уж, всё-таки, ну;

В некоторых исследованиях выделяются и другие группы частиц, поскольку не все частицы могут быть включены в указанные группы (например, дескать, якобы, мол).

Частица ни выступает как отрицательная в конструкциях безличного предложения с опущенным сказуемым (В комнате ни звука) и как усилительная при наличии уже выраженного отрицания (В комнате не слышно ни звука). При повторении частица ни выступает в роли повторяющегося сочинительного союза (В комнате не слышно ни шорохов, ни других звуков).

Смысловую частицу -то надо отличать от словообразующего постфикса -то, выступающего как средство образования неопределённых местоимений и наречий. Сравним: какой-то, куда-то (постфикс) — Я-то знаю, куда надо идти(частица).

Не являются частицами постфиксы -ся (-сь), —то, -либо, -нибудь и приставки неи ни в составе отрицательных и неопределённых местоимений и наречий, а также причастий и прилагательных независимо от слитного или раздельного написания.

Частицы разбираются по следующей схеме:

1. Частица.

2. Грамматические признаки:

— неизменяемая,

— разряд по значению.

Согласно школьной грамматике, по этой схеме должны быть разобраны все частицы — и смысловые, и формообразующие, однако надо отметить, что формообразующая частица является компонентом глагольной формы и выписывается при морфологическом разборе вместе с глаголом при разборе глагола как части речи.

Образец морфологического разбора частицы:

Я не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения.

(Ф. М. Достоевский)

не — частица, неизменяемая, смысловая, отрицательная.

лишь — частица, неизменяемая, смысловая, ограничительно-выделительная.

только — частица, неизменяемая, смысловая, ограничительно-выделительная.

По школьной грамматике, в этом предложении следует также разобрать частицубы следующим образом:

бы — частица, неизменяемая, формообразующая, служит для образования формы условного наклонения глагола.

Предмет: Русский язык

Родной –

Чужой

Неряшливый –

Горький –

Светлый –

Ложный –

Разбитый –

Пассивный –

Аккуратный

Сладкий

Тёмный

Истинный

Целый

Активный

Частица как часть речи.

Разряды частиц.

Я бы в летчики пошёл-

Пусть меня научат!

В этом году зимаболее снежная, чем в прошлом.

Формообразующие частицы служат для образования форм

повелительного

наклонения

пустьпускайдадавайдавайте

степеней сравнения

болееменее

самый

условного

наклонения

бы (б)

Сравните предложения

Я был в школе.

Я не был в школе.

- Как изменился смысл предложения?

- Слово какой части речи изменило смысл предложения?

Сравните предложения

Кругом росли кусты.

Кругом ни кустика.

- В каком предложении утверждение, а в каком – отрицание?

- Какая часть речи служит для отрицания?

Составьте 3 предложения, употребив разные частицы.Изменился ли при этом смысл предложения?

Ты можешь мне помочь.

неужели

только

вряд ли

Вывод:

Частицы вносят различные оттенки значения в предложение

Смысловые частицы вносят различные смысловые оттенки в предложение, а также выражают чувства и отношение говорящего к тому, о чём говорится в предложении.

Только Николаев решил эту задачу.

- Все решали эту задачу.

- Но никто её не решил.

- Только Николаев решил эту задачу.

Одна маленькая частица«только»заменяет столько предложений.

В таких случаях говорят, что происходиткомпрессия(сжатие) мысли.

вопрос

смягчение требования

отрицание

восклицание

усиление

Модальные частицы

указание

ограничение или выделение

уточнение

сомнение

- Вопрос:ли, разве, неужели

- Восклицание:что за, как

- Указание:вот, вон

- Сомнение:вряд ли, едва ли

- Уточнение:именно, как раз

- Выделение, ограничение:только, лишь, почти

- Усиление:даже, ни, же, ведь, уж, всё-таки, -то

Служебная часть речи

Не является членом предложения, но может входить в его состав

Вносит различные оттенки значения

частица

Не имеет лексического значения

Придаёт отрицательное значение

Не имеет грамматического значения

Служит для образования форм слова

Нельзя поставить вопрос

частицы

модальные

отрицательные

формообразующие

Домашнее задание

§ 62.

- Заполнить таблицу примерами;составить по 1 предложению со смысловыми частицами.

- Вставить в текст подходящие по смыслу частицы.

- Написать сочинение-рассуждение «Важны ли частицы в нашей речи».

- Упражнение №357, стр. 168, составить синквейн.

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись:

Части речи как лексико-грамматические классы слов. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//yazykoznanie/chasti-rechi-kak-leksiko-grammaticheskie-klassy-slov/ (дата обращения: 4.01.2022)

Современная классификация частей речи в русском языке в основе своей является традиционной и опирается на учение о восьми частях речи в античных грамматиках.

В любом языке все слова распределены по определенным группам. Такие группировки слов принято называть частями речи. Распределение слов по частям речи происходит по трем принципам:

- семантическому;

- морфологическому;

- синтаксическому.

Классифицировать части речи таким способом предложил В.В. Виноградов. Вопрос о распределении слов на различные части речи издавна являлся спорным, поэтому существует множество классификаций, которые различаются количеством частей речи.

Существуют такие части речи (например, модальные слова или междометия), которые одни ученые выделяют в отдельные части речи, а другие этого не признают, поэтому данный вопрос остается дискуссионным.

В традиционной грамматике русского языка выделяют обычно двенадцать (?) частей речи. В основе этой классификации лежит некий компромисс между синтаксическим, семантическим и морфологическим принципами.

Он заключается в том, что:

- все слова имеют грамматические значения, а следовательно, существуют морфологический признак, система изменений (парадигма) и совокупность грамматических категорий;

- большинство словоформ обладают лексическим (семантическим) значением. На основе этого можно объединить в разные классы почти все слова, но служебные слова тогда не войдут в такую классификацию и останутся неохарактеризованными. Будет неясна роль количественных и собирательных числительных, поэтому семантический признак не может быть основным признаком классификации слов;

- если исходить из того, что все слова выполняют свою синтаксическую роль в предложении, то снова возникает множество недостатков такой классификации.

Есть слова, которые не играют никакой синтаксической роли в предложении, например вводные слова. А некоторые части речи обнаруживают общность синтаксических свойств, например формы прилагательных способны создавать формы существительных. Таким образом, наблюдается необходимость учета всех трех признаков при классификации слов, для того чтобы охватить все их многообразие.

Части речи — это группы слов, объединенных на основе общности их признаков.

Признаки, на основании которых происходит разделение слов на части речи, не однородны для разных групп слов.

Часть речи как общий лексико-грамматический разряд слов характеризуется не одним, а 4-я категориальными признаками:

- семантический признак части речи — это его общее грамматическое значение (например, имена существительные имеют значение предметности);

- синтаксический — это его обычная, первичная синтаксическая функция (сущ. в роли подлежащего и дополнения, это его первичная функция);

- словообразовательный признак — это набор его словообразовательных моделей и инвентарь словообразовательных средств для пополнения лексики данной части речи, а также способность выделять основы для пополнения лексики других частей речи (для сущ. характерно внутрисубстантивное суф. словообразование);

- морфологический — инвентарь его словоформ и парадигм, система морфологических категорий и разрядов. По этому признаку часть речи может охватывать слова изменяемые и неизменяемые.

Части речи — это самые крупные грамматические классы слов, характеризующиеся следующими тремя признаками:

- обобщенным грамматическим значением, абстрагированным от лексических значений слов и от категориальных морфологических значений;

- определенным составом морфологических категорий и общностью в организации парадигм;

- общностью основных синтаксических функций.

Например, к классу имен существительных относятся слова, обозначающие предмет (в широком смысле слова), обладающие несловоизменительными категориями рода, одушевленности — неодушевленности и словоизменительными категориями числа и падежа, имеющие парадигму из шести падежных форм единственного числа и шести падежных форм множественного числа, различающихся определенными флексиями, а в предложении выступающие чаще всего в роли подлежащего, сказуемого и объектного распространителя, но способные быть и другими членами предложения.

Традиционным является деление слов на десять частей речи. Все части речи подразделяются на знаменательные и служебные. К знаменательным частям речи относятся имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение-существительное, наречие и глагол; к служебным частям речи — предлоги, союзы и частицы. Десятая часть речи — междометие не принадлежит ни к знаменательным, ни к служебным словам: ничего не называя, междометия непосредственно выражают эмоциональные реакции на те или иные явления действительности.

1. Самостоятельные части речи:

— существительное,

— прилагательное,

— числительное,

— местоимение,

— глагол,

— наречие.

2. Служебные части речи:

— предлог,

— союз,

— частица.

3. Междометие.

К самостоятельным частям речи относятся семь типов слов: существительные, прилагательные, глагол, местоимения, числительные, наречия и категория состояния. Их объединяет то, что все они обозначают различные явления окружающей действительности (например, предметы, развивающиеся во времени процессуальные признаки, количественные признаки).

Все самостоятельные части речи являются каким-либо членом предложения.

Предлоги, союзы, частицы относят к служебным словам. Они отражают те отношения, которые существуют между явлениями действительности, т.е. они как бы дополняют, связывают самостоятельные части речи, но их нельзя причислить к ним, т.к. они никогда не являются членами предложения. Особую часть речи составляют модальные слова. Эти слова служат для выражения субъективного отношения говорящего к происходящему вокруг, к тому, о чем идет речь; к участникам общения и т.д. В предложении они не играют никакой синтаксической роли, а являются вводными элементами.

И наконец, междометия выделяются как особая часть речи, которая выражает чувства, эмоции человека, но не называют их конкретно: ах! ох! ой!

Важно заметить, что в области частей речи есть исключения или переходные явления, которые заставляют подумать, к какому из разрядов слов их отнести. Сюда относятся субстантивированные прилагательные, местоимения.

Существуют т.н. местоименные существительные. Они сходны своими грамматическими свойствами с существительными. Поэтому в академической грамматике их и относят к существительным.

То же самое происходит и с порядковыми числительными. Они входят в состав прилагательных в академической грамматике.

А такая часть речи, как категория состояния, рассматривается как предикативное наречие.

Лексико-грамматические разряды слов

Наряду с частями речи в морфологии выделяются лексико-грамматические разряды слов. Существует два вида таких разрядов.

- Группировки слов определенной части речи, характеризующиеся сходством лексического значения и теми или иными особенностями в образовании форм и в выражении морфологических категориальных значений. Так, среди имен существительных выделяются разряды имен собственных и нарицательных; разряду конкретных существительных противопоставлены разряды существительных отвлеченных, вещественных и собирательных, причем эти противопоставления связаны в первую очередь с особенностями выражения категории числа. Среди имен прилагательных выделяются разряды прилагательных относительных и качественных; последние обладают категорией степени сравнения, образуют краткие формы и имеют ряд других особенностей. В глаголе разряды способов глагольного действия непосредственно связаны с категорией вида и выражением видовой парности; разряды возвратных глаголов связаны с категорией залога; разряд безличных глаголов — с категорией лица. Все такие разряды имеют те или иные особенности и с точки зрения состава глагольной парадигмы. Свои грамматические особенности имеют также разряды качественных и обстоятельственных наречий.

- Группировки слов, принадлежащих к разным частям речи и объединяемых на основании семантического или синтаксического сходства. Сюда относятся:

а) разряд местоименных слов, т.е. слов, указывающих на предметы, признаки, количества, но не называющих их; наряду с местоимениями-существительными как особой частью речи к этому разряду принадлежат местоименные прилагательные, местоименные числительные и местоименные наречия;

б) разряд счетных слов, т.е. слов, обозначающих количество и порядок предметов при счете; кроме имен числительных как особой части речи — названий количеств (три, десять, сто), в том числе неопределенных (много, мало, столько, несколько), к ним относятся счетные (порядковые) прилагательные (например, второй, десятый) и некоторые существительные (например, тысяча, миллион, миллиард, нуль, сотня, десяток, семерка); в) разряд так называемых предикативов, обозначающих состояние и выступающих в роли главного члена безличных предложений, типа Ему весело, Мне больно, На улице холодно, Ему пора ехать и т. п., основную массу таких слов составляют предикативные наречия, меньшую часть — существительные (лень, пора, неохота, жаль и некоторые другие).