https:// school48tmn. ru/russkij -yazyk/portretnyj -ocherk-pro-mamu .html (óáðàòü ïðîáåëû èç ññûëêè)

Î÷åðê ïî ñóòè ïîõîæ íà ðàññêàç.  ïîðòðåòíîì î÷åðêå ñîåäèíåíû èçâåñòíûå íàì òèïû ðå÷è: ïîâåñòâîâàíèå î æèçíè ÷åëîâåêà, îïèñàíèå åãî âíåøíîñòè, ðàññóæäåíèå î ïðèíöèïàõ è ïîçèöèè òîãî, êòî çàíèìàåòñÿ êàêîé-ëèáî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïðåäëàãàåì íåñêîëüêî âàðèàíòîâ, êàê ìîæíî íàïèñàòü ïîðòðåòíûé î÷åðê ñ ïðèìåðàìè.

Ïîðòðåòíûé î÷åðê ýòî æàíð ïóáëèöèñòèêè, îáðàù¸ííûé ê ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà, ðàññêàçûâàþùèé î äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, åãî æèçíè è âçãëÿäàõ.

Ïîðòðåòíûé î÷åðê îòöà

Åãî èìÿ Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ãóêîâñêèé. Îí áûë èçâåñòíûé ó÷¸íûé, íà åãî ëåêöèè ñáåãàëèñü òîëïû

Íî ÿ ïèøó íå îá ó÷¸íîì, êîòîðîãî ëó÷øå, ÷åì ÿ, çíàþò äðóçüÿ è ó÷åíèêè, ÿ ïèøó î ñâîåì îòöå è î òîé êóëüòóðå îòöîâñòâà, êîòîðîé îí îáëàäàë.

Òàêîâà áûëà íàøà ñåìåéíàÿ òðàäèöèÿ: âîñïèòàíèåì äåòåé ðóêîâîäèë ìóæ÷èíà. Ïðàâèëüíî ýòî èëè íåò íå çíàþ. Íî òàê ñëîæèëîñü. È äëÿ ìåíÿ ãëàâíûì ëèöîì âñåãäà áûë îòåö.

Ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíþ, îòåö âñåãäà ðàáîòàë. Çèìîé, êîãäà ÿ âñòàâàëà âïîòüìàõ, ó íåãî äàâíî ãîðåë ñâåò îí ñèäåë çà ñòîëîì. Èëè åãî óæå íå áûëî: óø¸ë â óíèâåðñèòåò ÷èòàòü ëåêöèè. ß çàâòðàêàëà ñàìà è øëà â øêîëó ñ ñîçíàíèåì, ÷òî òîæå èäó íà ðàáîòó.

Ïîñòåïåííî ÿ ñòàëà ïîíèìàòü, ÷òî îí ïèøåò ñ ðàííåãî óòðà çà ñâîèì ïèñüìåííûì ñòîëîì. Ïðî «Íåäîðîñëü», ïðî Êðûëîâà è Äåðæàâèíà. Î ëèòåðàòóðå XVIII âåêà. Âîò ïî÷åìó íà åãî ïîëêàõ ñòîëüêî ñòàðûõ êíèã, êîòîðûå ìíå ðàçðåøàåòñÿ òðîãàòü ñ íåïðåìåííûì óñëîâèåì ñòàâèòü íà òî æå ìåñòî.

Êíèãè ñâîè îí ëþáèë ñàìîçàáâåííî. ß èìåëà ïðàâî èõ ÷èòàòü, íî íè ÿ, íè ìàòü íå äîïóñêàëèñü ê ñâÿùåííîäåéñòâèþ: îòåö âñåãäà ñàì ÷èñòèë êíèãè. Äâà ðàçà â ãîä îí ñ óòðà âëåçàë íà ëåñòíèöó ñ âëàæíîé òðÿïêîé è áåðåæíî ïðîòèðàë êàæäóþ êíèæå÷êó.

Ìû æèëè â äåðåâÿííîì äîìå.  êîìíàòàõ ïå÷è áûëè ñòàðèííûå, èçðàçöîâûå: ó ìåíÿ ãîëóáàÿ, ó íåãî çåë¸íàÿ. Îòåö òîïèë ýòè ïå÷è, ñàì ÷èñòèë äûìîõîäû. Êîãäà ÿ ëåçëà çà íèì â òðóáó, îí íå îòãîíÿë, òîëüêî ïðîñèë ïåðåîäåòüñÿ. Îí âñ¸ óìåë

Êîãäà ìîé ñûí âïåðâûå âëåç íà ëåñòíèöó è ñìåíèë ïåðåãîðåâøóþ ïðîáêó, ÿ ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé. Äî ñèõ ïîð ìóæ÷èíà, íå óìåþùèé ñâîèìè ðóêàìè âûïîëíèòü ëþáóþ ðàáîòó ïî äîìó, âûçûâàåò ó ìåíÿ áðåçãëèâîå íåäîóìåíèå.

Îòåö ÷òèë ïîíÿòèå äîìà, ñåìüè. Ñåìüÿ ýòî áûë ïðàçäíèê. Äîì âåëà, êîíå÷íî, ìàòü. Îòåö ëþáèë âñ¸, ÷òî äåëàëà ìàòü, è ðàäîñòíî ïîä÷èíÿëñÿ åé.

ß ëþáèëà åãî áåç ïàìÿòè êàê îòöà. Íî, êðîìå òîãî, îí áûë äëÿ ìåíÿ èäåàëîì ìóæ÷èíû. Çíàþ: îí áûë íåêðàñèâ, íî ïîíèìàþ æåíùèí, êîòîðûå äî ñèõ ïîð óòâåðæäàþò, áóäòî îí áûë êðàñèâûé: ýòî ó÷åíèöû, òå, êòî âèäåë åãî â ðàáîòå. Îí íàó÷èë ìåíÿ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ æåíùèíîé: ïîäâèãàë ñòóë, âñåãäà ïðîïóñêàë â äâåðü âïåðåäè ñåáÿ; íå ïîìíþ íè ðàçó, ÷òîáû ÿ, âåðíóâøèñü èç îòúåçäà, íå íàøëà ó ñåáÿ â êîìíàòå öâåòîâ

Íå áûëî òåìû, êîòîðîé áû îí èçáåãàë â ðàçãîâîðàõ ñî ìíîé. Ðàç èëè äâà â ìåñÿö îí ïðîâîäèë ñî ìíîé öåëûé âå÷åð ÷èòàë âñëóõ. Äî ñèõ ïîð ÿ ñëûøó åãî ãîëîñ, êîãäà ïåðå÷èòûâàþ «Ïîëòàâó», «Ìåäíîãî âñàäíèêà», «Ãîðå îò óìà»

äà, íàâåðíî, ïî÷òè âñþ ðóññêóþ êëàññèêó.

Îí âîîáùå ìåíÿ íå âîñïèòûâàë. Íå ïîìíþ íè îäíîãî íðàâîó÷åíèÿ, âûãîâîðà, íèêàêèõ íîòàöèé. Îí ñåðäèëñÿ íà ìåíÿ, êàê ñåðäÿòñÿ íà ðàâíîãî ÷åëîâåêà. È îí íå ïðÿòàë îò ìåíÿ ñâîåé æèçíè íàîáîðîò, ââîäèë, âòÿãèâàë â íå¸, çàðàæàë ìåíÿ ñâîåé æèçíüþ.  äåòñòâå ÿ áûëà ýòèì ñ÷àñòëèâà.

Îòåö áûë ñàìûé ñèëüíûé, ñàìûé óìíûé, ñàìûé ìóæåñòâåííûé èç âñåõ ìóæ÷èí. Òåïåðü, ïðî÷èòàâ åãî ïèñüìà äðóçüÿì, ÿ çíàþ, êàê íåëåãêî, èíîãäà ñòðàøíî è îäèíîêî åìó áûâàëî, êàê îí õâàòàëñÿ çà ëþáóþ ðàáîòó, ÷òîáû ìû íå èñïûòûâàëè ëèøåíèé. Òîãäà ÿ ýòîãî íå âèäåëà. Îí áûë öåíòðîì ìèðà, âîêðóã íåãî êèïåëè ëþäè, âñåì áûëî ñ íèì èíòåðåñíî, âñåì îí áûë íóæåí, âñåì ïîìîãàë.

Êàê ïðàâèëüíî ñî÷èíèòü òåêñò

Ïðåæäå ÷åì ïåðåõîäèòü ê ïðîñìîòðó ïðèìåðîâ î÷åðêîâ, ñòîèò äàòü íåñêîëüêî äåëüíûõ ñîâåòîâ íà÷èíàþùèì àâòîðàì. Ñ ÷åãî íà÷àòü? ×åì çàêîí÷èòü? Ýòè âîïðîñû áóäóò òåðçàòü èñïîëíèòåëåé, äàæå åñëè îíè ïåðåñìîòðÿò âñå èìåþùèåñÿ â ëèòåðàòóðå ïðèìåðû. Êàê ïèñàòü î÷åðê?

Ïåðâîå, ÷òî òðåáóåòñÿ ñäåëàòü ýòî âûáðàòü òåìó. Íóæíî íàéòè óâëåêàòåëüíóþ èñòîðèþ, êîòîðàÿ ïîíðàâèòñÿ ñàìîìó àâòîðó. Èññëåäîâàòü åå, óçíàâ äîïîëíèòåëüíûå ôàêòû, è îïðåäåëèòüñÿ ñ òèïîì î÷åðêà. Íàïðèìåð, ìîæíî ðàçâèòü ñèòóàöèþ è ñî÷èíèòü èíòåðåñíûé òåêñò, êîòîðûé âûçîâåò ó ÷èòàòåëÿ ñèìïàòèþ. Òàêæå ýòî ìîæåò áûòü áèîãðàôè÷åñêèé èëè îáðàçîâàòåëüíûé î÷åðê, èñòîðè÷åñêèé, ïóòåâîé èëè ðàçîáëà÷àþùèé. Ãëàâíîå, ÷òîáû òåêñò ìîã óâëå÷ü ÷èòàòåëÿ.

Îí âîîáùå ìåíÿ íå âîñïèòûâàë. Íå ïîìíþ íè îäíîãî íðàâîó÷åíèÿ, âûãîâîðà, íèêàêèõ íîòàöèé. Îí ñåðäèëñÿ íà ìåíÿ, êàê ñåðäÿòñÿ íà ðàâíîãî ÷åëîâåêà. È îí íå ïðÿòàë îò ìåíÿ ñâîåé æèçíè íàîáîðîò, ââîäèë, âòÿãèâàë â íå¸, çàðàæàë ìåíÿ ñâîåé æèçíüþ.  äåòñòâå ÿ áûëà ýòèì ñ÷àñòëèâà.

Îòåö áûë ñàìûé ñèëüíûé, ñàìûé óìíûé, ñàìûé ìóæåñòâåííûé èç âñåõ ìóæ÷èí. Òåïåðü, ïðî÷èòàâ åãî ïèñüìà äðóçüÿì, ÿ çíàþ, êàê íåëåãêî, èíîãäà ñòðàøíî è îäèíîêî åìó áûâàëî, êàê îí õâàòàëñÿ çà ëþáóþ ðàáîòó, ÷òîáû ìû íå èñïûòûâàëè ëèøåíèé. Òîãäà ÿ ýòîãî íå âèäåëà. Îí áûë öåíòðîì ìèðà, âîêðóã íåãî êèïåëè ëþäè, âñåì áûëî ñ íèì èíòåðåñíî, âñåì îí áûë íóæåí, âñåì ïîìîãàë.

Êàê ïðàâèëüíî ñî÷èíèòü òåêñò

Ïðåæäå ÷åì ïåðåõîäèòü ê ïðîñìîòðó ïðèìåðîâ î÷åðêîâ, ñòîèò äàòü íåñêîëüêî äåëüíûõ ñîâåòîâ íà÷èíàþùèì àâòîðàì. Ñ ÷åãî íà÷àòü? ×åì çàêîí÷èòü? Ýòè âîïðîñû áóäóò òåðçàòü èñïîëíèòåëåé, äàæå åñëè îíè ïåðåñìîòðÿò âñå èìåþùèåñÿ â ëèòåðàòóðå ïðèìåðû. Êàê ïèñàòü î÷åðê?

Ïåðâîå, ÷òî òðåáóåòñÿ ñäåëàòü ýòî âûáðàòü òåìó. Íóæíî íàéòè óâëåêàòåëüíóþ èñòîðèþ, êîòîðàÿ ïîíðàâèòñÿ ñàìîìó àâòîðó. Èññëåäîâàòü åå, óçíàâ äîïîëíèòåëüíûå ôàêòû, è îïðåäåëèòüñÿ ñ òèïîì î÷åðêà. Íàïðèìåð, ìîæíî ðàçâèòü ñèòóàöèþ è ñî÷èíèòü èíòåðåñíûé òåêñò, êîòîðûé âûçîâåò ó ÷èòàòåëÿ ñèìïàòèþ. Òàêæå ýòî ìîæåò áûòü áèîãðàôè÷åñêèé èëè îáðàçîâàòåëüíûé î÷åðê, èñòîðè÷åñêèé, ïóòåâîé èëè ðàçîáëà÷àþùèé. Ãëàâíîå, ÷òîáû òåêñò ìîã óâëå÷ü ÷èòàòåëÿ.

Äàëåå íóæíî îïðåäåëèòüñÿ ñ òåì, êîìó áóäåò ïðåäíàçíà÷åí ýòîò î÷åðê, òî åñòü ñ öåëåâîé àóäèòîðèåé. Èìåííî îò íåå çàâèñèò, êàêèìè ñëîâàìè áóäåò íàïèñàí òåêñò. Åñëè âñå ýòè ýòàïû ïðîéäåíû, ìîæíî ãîòîâèòüñÿ ê íàïèñàíèþ.

Âòîðîé âàæíûé ìîìåíò îïðåäåëèòüñÿ ñ ôîðìàòîì òåêñòà. Î÷åðêè íå èìåþò ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàííîãî ôîðìàòà, ÷òî çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò òðóä àâòîðîâ. Ê ïðèìåðó, ìîæíî íà÷àòü ñ îïèñàíèÿ äðàìàòè÷åñêîãî ìîìåíòà, èñïîëüçîâàòü ôîðìàò «èñòîðèÿ â èñòîðèè» èëè ïèñàòü ñðàçó ñ äâóõ òî÷åê çðåíèÿ, êîòîðûå íàéäóò òî÷êó ñîïðèêîñíîâåíèÿ. Ñëåäóþùåå ðàçìåð. Ïðèìåðû òåêñòîâ î÷åðêîâ áûâàþò îò 250-òè äî 5000 ñëîâ. Ìîæíî ìåíüøå, ìîæíî áîëüøå. Ãëàâíîå ïîëíîñòüþ ðàñêðûòü òåìó.

Îïðåäåëèâøèñü ñ îðãàíèçàöèîííûìè ìîìåíòàìè, íóæíî ïðîäóìàòü, êàê ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ, çàèíòåðåñîâàòü åãî è çàèíòðèãîâàòü. Íåêîòîðûå î÷åðêèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî íå ðàññêàçûâàòü, à ïîêàçûâàòü áîëüøå ýìîöèé, áîëüøå îáðàçîâ, áîëüøå èíòðèãè. Ïðè ñîçäàíèè òåêñòà íå ñòîèò óâëåêàòüñÿ öèòèðîâàíèåì. Êàê ïðàâèëî, ÷èòàòåëè ýòî íå öåíÿò, à òâîðèòü íóæíî èñêëþ÷èòåëüíî íà èõ ÿçûêå. Ýòî è åñòü ïîýòàïíûé ïðèìåð, êàê íàïèñàòü î÷åðê. Òåïåðü ìîæíî ïåðåõîäèòü îò òåîðèè ê ïðàêòèêå.

Ïîðòðåòíûé î÷åðê äðóãà

Ìîé âåðíûé äðóã Ì*** âî ìíîãîì î÷åíü ñõîæ ñî ìíîé õàðàêòåðîì. Âîçìîæíî, èìåííî ïîýòîìó ìû äðóæèì òàê äàâíî. Õîòÿ ìîæåò áûòü òàê, ÷òî ìû äðóæèì è áëàãîäàðÿ íàøèì ðåäêèì ñïîðàì, âåäü áûëî áû ñêó÷íî, åñëè áû ìû âî âñåì ñîãëàøàëèñü äðóã ñ äðóãîì, ýòî áû ïîïðîñòó íàäîåëî.

Ì*** ïàðåíü ñðåäíåãî ðîñòà ñ êóäðÿâûìè ðóñûìè âîëîñàìè, íåçàïîìèíàþùèìñÿ, ÷óòü ïîõîæèì íà ìî¸ ëèöîì (íàñ ÷àñòî ïóòàþò). Îí íåìíîãî ðîáêèé â íåçíàêîìûõ êîìïàíèÿõ, íî êîãäà ïðîéäåò íåêîòîðîå âðåìÿ, îí ñìåëî âåäåò ðàçãîâîðû íà ëþáûå òåìû, êîòîðûå òîëüêî ìîæíî âîîáðàçèòü, çíàåò î÷åíü ìíîãî èñòîðèé íà âñå ñëó÷àè æèçíè.

ß äóìàþ, ýòî êàê-ðàç-òàêè åãî îñîáàÿ ÷åðòà õàðàêòåðà ðàññêàçûâàòü èíòåðåñíûå èñòîðèè èç æèçíè è íå äàâàòü òåì ñàìûì ñêó÷àòü.

Ïîçíàêîìèëèñü ìû ñ Ì*** áëàãîäàðÿ íàøåìó îáùåìó çíàêîìîìó, êîòîðûé ïðèãëàñèë íàñ ñìîòðåòü ôèëüì. Ïîìèìî íàñ â åãî êâàðòèðå áûëè è äðóãèå ðåáÿòà. Ñ íåêîòîðûìè ìû áûëè çíàêîìû, ñ íåêîòîðûìè íåò. Íà÷àëîñü íàøå îáùåíèå ñ òîãî, ÷òî âñå, êòî áûë ñ íàìè ó íàøåãî îáùåãî äðóãà, çàñíóëè, è ìû äîñìîòðåëè ýòó êîìåäèþ âäâîåì.

Ïîçæå âûÿñíèëîñü, ÷òî Ì*** óâëåêàåòñÿ ìíîãèì âåùàìè, ÷åì óâëåêàþñü è ÿ. Äåíü çà äíåì, íåäåëÿ çà íåäåëåé ìû ñäðóæèëèñü, è äðóæèì ïî ñåé äåíü ñ ýòèì äîáðûì ÷åëîâåêîì.

Ïîðòðåòíûé î÷åðê ïîäðóãè

ß ðåøèë íàïèñàòü î÷åðê î ñâîåé ïîäðóãå Íàñòå. Ìû æèâåì ñ íåé â ñîñåäíèõ äîìàõ è äðóæèì ñ ñàìîãî äåòñòâà. Íàñòÿ õîðîøèé, äîáðûé ÷åëîâåê, ñ íåé âñåãäà èíòåðåñíî. Ó íåå äëèííûå ÷åðíûå âîëîñû, êîòîðûå îíà âñåãäà çàïëåòàåò â êîñó. Îäíàæäû Íàñòÿ ðåøèëà èõ îáðåçàòü, íî ÿ åå îòãîâîðèë, ìíå êàæåòñÿ, äëèííûå âîëîñû åå óêðàøàþò.

Ó ìîåé ïîäðóãè áîëüøèå çåëåíûå ãëàçà, îáðàìëåííûå ïóøèñòûìè ðåñíèöàìè è ÷åðíûìè áðîâÿìè. Êîãäà îíà äóìàåò î ÷åì-òî, ìåæäó áðîâåé ïîÿâëÿåòñÿ ñêëàäêà, ÷òî ïðèäàåò åå ëèöó ñåðüåçíîñòè. Íà ùåêàõ ó Íàñòè ÷àñòî ïîÿâëÿåòñÿ ðóìÿíåö, ñòîèò åé ïîáåãàòü èëè ðàçâîëíîâàòüñÿ.

Ëèöî ó íåå îâàëüíîé ôîðìû, à êîæà ñëåãêà ñìóãëàÿ, ëåòîì ïðèîáðåòàåò çîëîòèñòî-êîðè÷íåâàòûé îòòåíîê. Ãóáû ó Íàñòè òîíêèå, êîãäà îíà óëûáàåòñÿ, âèäíî ðîâíûå áåëûå çóáû. Íàä âåðõíåé ãóáîé ó íåå åñòü íåáîëüøàÿ ðîäèíêà.  óøàõ ìîÿ ïîäðóãà íîñèò ñåðåáðÿíûå ñåðåæêè ñ çåëåíûì êàìíåì, êîòîðûå åé êîãäà-òî ïîäàðèëà áàáóøêà.

Íàñòÿ ñðåäíåãî ðîñòà, íèæå ìåíÿ íà ïîëãîëîâû. Ôèãóðà äåâî÷êè äàëåêà îò ìîäåëüíîé, îíà äîâîëüíî ïîëíàÿ, íî åå ýòî íå ïîðòèò. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî ïðèäàåò åé îïðåäåëåííîãî î÷àðîâàíèÿ. Îíà âñå âðåìÿ çàíèìàåòñÿ êàêèì-òî ñïîðòîì, íî ýòî íå î÷åíü-òî ïîìîãàåò åé îáðåñòè æåëàåìóþ ôîðìó. Íàñòÿ âñåãäà áûëà òàêîé, ìû âñå ê íåé ïðèâûêëè è íå ïðåäñòàâëÿåì ïîäðóãó õóäîé.

Þáêè è ïëàòüÿ îíà ïî÷òè íèêîãäà íå íàäåâàåò, êîìïëåêñóÿ èç-çà ñâîåãî âåñà.  îñíîâíîì Íàñòÿ íîñèò äæèíñû, ôóòáîëêè è ðóáàøêè.  åå ãàðäåðîáå åñòü, ïî-ìîåìó, òîëüêî îäíî ïëàòüå, êîòîðîå îíà íàäåâàëà íà ïåðâûé çâîíîê. Íàñòÿ ïî÷òè íå êðàñèòñÿ, õîòÿ âñå äåâ÷îíêè â íàøåì êëàññå óæå ýòî äåëàþò. Îíà ãîâîðèò, ÷òî íå ïîíèìàåò, çà÷åì åé ýòî íóæíî, è ÿ ñ íåé â ýòîì ñîãëàñåí.

Ìîÿ ïîäðóãà õîðîøî ïîåò è âûñòóïàåò íà âñåõ øêîëüíûõ ïðàçäíèêàõ. Ìíå íðàâèòñÿ ñëóøàòü åå ïåíèå.  öåëîì ÿ ñ÷èòàþ åå âïîëíå ñèìïàòè÷íîé äåâî÷êîé. ß ðàä, ÷òî ìû äðóæèì è íàäåþñü, ÷òî òàê áóäåò è äàëüøå.

Ðàçíîâèäíîñòè

ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âèäîâ î÷åðêîâ. Îíè ìîãóò áûòü:

Ïîðòðåòíûìè.

Ïðîáëåìíûìè.

Ïóòåâûìè.

Ñîöèîëîãè÷åñêèìè.

Ïóáëèöèñòè÷åñêèìè.

Õóäîæåñòâåííûìè.

Ïîðòðåòíûé.  òåêñòå îïèñûâàþò æèçíü êàêîãî-íèáóäü ÷åëîâåêà. Î÷åðêèñò äîëæåí îïèñàòü íå òîëüêî âíåøíîñòü, íî è âíóòðåííèé ìèð, õàðàêòåð, òåìïåðàìåíò, Ïîêàçàòü, êàê îêðóæàþùàÿ ñðåäà ïîâëèÿëà íà ñîâåðøåííûå ãåðîåì ïîñòóïêè. Ýòîò âèä î÷åðêà ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ëèòåðàòóðíûì.

Ïóòåâîé. Ýòî ñàìûé ïåðâûé âèä ðàññìàòðèâàåìîãî ëèòåðàòóðíîãî æàíðà. Îí ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ, íàïðèìåð, ïîðòðåòíûé èëè ëþáîé äðóãîé âèä î÷åðêà.  òàêîì ïðîèçâåäåíèè àâòîð ïðîñòî ôèêñèðóåò êàêîå-òî çàíèìàòåëüíîå ñîáûòèå, ÷òî ïðîèçîøëî ñ íèì âî âðåìÿ ïîåçäêè. Çäåñü ìîæíî îïèñàòü ìåñòíîñòü, ðàññêàçàòü î âñòðå÷àõ ñ ëþäüìè èëè ïîäåëèòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè î êàêîé-íèáóäü ñèòóàöèè, êîòîðóþ ïðèøëîñü íàáëþäàòü.

Ïðîáëåìíûé. Îí èíòåðåñåí ïðèñóòñòâèåì â òåêñòå îñòðîãî êîíôëèêòà, êîòîðûé ìîæíî ðåøèòü, ïðîàíàëèçèðîâàâ ðàçíóþ èíôîðìàöèþ. Àâòîð ìîæåò óïîìèíàòü êàê ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, òàê è õóäîæåñòâåííûå ñðåäñòâà, àðãóìåíòû èç ëèòåðàòóðû è ò. ä. Ãëàâíîå ïðåäëîæèòü ñâîå âèäåíèå äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû, à òàêæå âîâëå÷ü â äèàëîã ÷èòàòåëåé.

Ñîöèàëîãè÷åñêèé.  òàêîì òåêñòå àíàëèçèðóåòñÿ êðóïíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðîáëåìà. Íàïðèìåð, ïîâûøåíèå êîëè÷åñòâà ðàííèõ áåðåìåííîñòåé ñðåäè øêîëüíèö.  ýòîì ïðîèçâåäåíèè äîëæíî áûòü ìàêñèìóì îáúåêòèâíîñòè, ðåàëüíûå ôàêòû è öèôðû. Íî ÿçûê ïîâåñòâîâàíèÿ äîëæåí áûòü æèâûì, èíòåðåñíûì è ïîíÿòíûì.

Ïóáëèöèñòè÷åñêèé. Îí ÷åì-òî íàïîìèíàåò ñîöèîëîãè÷åñêèé, âîò òîëüêî çäåñü âèäíà àâòîðñêàÿ ïîçèöèÿ. Î÷åðêèñò íå ïðîñòî âûíîñèò ïðîáëåìó íà âñåîáùåå îáîçðåíèå, íî è âûñêàçûâàåò ñâîå ëè÷íîå ìíåíèå.

Õóäîæåñòâåííûé.  ýòîì ïðîèçâåäåíèè ôàêòû õîòü è îñòàþòñÿ âàæíûìè, íî áîëüøåé çíà÷èìîñòüþ îáëàäàåò ñèëà âîçäåéñòâèÿ íàïèñàííîãî íà ÷èòàòåëÿ. Åñëè ó ñî÷èíèòåëÿ ïîëó÷èëîñü çàòðîíóòü ýìîöèè, çíà÷èò, îí ìîæåò ñìåëî íàçâàòü ñåáÿ î÷åðêèñòîì.

Ïîðòðåòíûé î÷åðê îäíîêëàññíèöû

ìî¸ì êëàññå ó÷èòñÿ ìèëàÿ äåâî÷êà ïî èìåíè Òîíÿ. Ó íå¸ ãðóñòíûå ñåðî-ãîëóáûå ãëàçà, ðóñûå øåëêîâèñòûå âîëîñû è äîáðàÿ óëûáêà.

Îäåâàåòñÿ Òîíÿ îáû÷íî â êëàññè÷åñêîì ñòèëå, è åé ýòî î÷åíü èäåò. Ïîõîäêà ó íå¸ âîçäóøíàÿ, æåíñòâåííàÿ. Ìîÿ îäíîêëàññíèöà î÷åíü îòçûâ÷èâàÿ, âñåãäà ãîòîâà ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè äðóãó, íèêîãäà íå îñòàâèò â áåäå.

ñâîáîäíîå âðåìÿ Òîíÿ ëþáèò ÷èòàòü õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó è ñìîòðåòü ñåðèàëû. ß çíàþ, ÷òî åé íðàâèòñÿ ÷èòàòü ñîâðåìåííûõ çàðóáåæíûõ ïèñàòåëåé.

Òîíÿ ñòàâèò ïåðåä ñîáîé öåëè è äåëàåò âñ¸, ÷òîáû èõ äîáèòüñÿ.  áóäóùåì Àíòîíèíà õî÷åò ïîñòóïèòü â ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò, ÷òîáû ñòàòü ôàðìàöåâòîì. Îíà ïîñåùàåò êóðñû ïî õèìèè, ó÷èò áèîëîãèþ, ïîýòîìó ó íå¸ åñòü âñå øàíñû, ÷òîáû ïîéòè ïî ïóòè, êîòîðûé îíà óæå ñåé÷àñ äëÿ ñåáÿ îïðåäåëèëà.

Òîíÿ î÷åíü îòêðûòûé, äîâåð÷èâûé è äóøåâíûé ÷åëîâåê. Ñ íåé ëåãêî îáùàòüñÿ, âåäü îíà âñåãäà ïîääåðæèò ðàçãîâîð è ðàññêàæåò ÷òî-íèáóäü èíòåðåñíîå. Íà ïåðâûé âçãëÿä ìîæíî ðåøèòü, ÷òî îíà çàìêíóòàÿ è íåâåñ¸ëàÿ äåâî÷êà, íî íà ñàìîì äåëå îíà î÷åíü ïîçèòèâíûé è æèçíåðàäîñòíûé ÷åëîâåê.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Òîíÿ ïî çíàêó çîäèàêà ëåâ, à, êàê èçâåñòíî, ëüâû î÷åíü âëàñòíû, ñàìîâëþáë¸ííû è âûñîêîìåðíû, ê ìîåé îäíîêëàññíèöå ÿ íå ìîãó îòíåñòè ýòó õàðàêòåðèñòèêó, âåäü Òîíÿ íå òàêàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ è íàñòîé÷èâàÿ, êàê ïðåäñòàâèòåëè ñåãî çíàêà çîäèàêà. Òîíÿ ÷åëîâåê ñ áîëüøîé áóêâû, îíà î÷åíü ÷åñòíàÿ, áëàãîðîäíàÿ è ÷óòêàÿ äåâî÷êà.

Ñ Òîíåé ÿ çíàêîìà âñåãî ïîëãîäà, íî çà ýòî âðåìÿ ÿ óæå óñïåëà ñ íåé ïîäðóæèòüñÿ. È ïóñòü ìû îáùàåìñÿ ñ íåé íå òàê ÷àñòî, êàê õîòåëîñü áû, íî ÿ áåçóìíî ñ÷àñòëèâà, ÷òî ÿ ó÷óñü â îäíîì êëàññå ñ çàìå÷àòåëüíîé äåâî÷êîé ïî èìåíè Òîíÿ.

Ïîðòðåòíûé î÷åðê êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ

ýòîì î÷åðêå ðå÷ü ïîéäåò î ìîåì êëàññíîì ðóêîâîäèòåëå Ñìîëåíñêîé Ñâåòëàíå Àíàòîëüåâíå. Ðóêîâîäñòâî íàä íàøèì êëàññîì îíà âçÿëà â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà. Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ ó íåå 20 ëåò, 5 èç íèõ â íàøåé øêîëå.

Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà ðîäèëàñü è âûðîñëà íà Óêðàèíå, äàëåå îêîí÷èëà Ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò â ãîðîäå Òîáîëüñêå.

Ðîäèòåëè ó íåå îáà ðàáîòàþò â íåôòÿíîé ñôåðå. Ïî÷åìó æå îíà íå ïîøëà ïî èõ ñòîïàì? Ïî åå ñëîâàì, îíà î÷åíü ëþáèò äåòåé, è îáó÷àòü èõ äëÿ íåå îäíî óäîâîëüñòâèå.  ïåðâóþ øêîëó åå ïðèãëàñèëà ðàáîòàòü Ãóëèåâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, íà äàííûé ìîìåíò îíè ëó÷øèå ïîäðóãè.

Ó Ñâåòëàíû Àíàòîëüåâíû î÷åíü çàïîìèíàþùàÿñÿ âíåøíîñòü: âûñîêàÿ , ñðåäíåãî òåëîñëîæåíèÿ, ñ êîðîòêèìè âîëîñàìè, êîòîðûå âñåãäà óëîæåíû, êàðèå ãëàçà.

Îíà îòêðûòà ëþäÿì, òàêæå ÷óâñòâèòåëüíà è ðàíèìà. Õàðàêòåð ó íåå çàâîäíîé, ñàìà ñåáÿ îíà íàçûâàåò «ìàññîâèê-çàòåéíèê». Ó íåå äàæå åñòü òðàäèöèÿ: èç ãîäà â ãîä îíà âìåñòå ñî ñâîèì êëàññîì õîäèò â ïîõîä è óñòðàèâàåò ïèêíèê.

Íàïîñëåäîê õî÷ó ïðèçíàòüñÿ, ÷òî îíà ñàìûé êëàññíûé êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ïîä ðóêîâîäñòâî êîòîðîãî ÿ ïîïàäàëà!

Чем новелла отличается от рассказа?

В наши дни рассказ представляет собой повествовательный литературный жанр, для которого характерны краткость, богатство художественного изображения, глубокий психологизм, краткосрочность описываемого события.

Сюжет рассказа сосредоточен на одном важном и интересном эпизоде из жизни главного героя. Свое личное отношение и главный замысел автор, как правило, показывает через подробное и выразительное описание внешности и характера главных действующих лиц и самого героя, их мыслей и душевных терзаний. Повествование обычно ведется от первого лица. Рассказчиком может выступить как сам автор, так и один из героев произведения.

Что такое новелла?

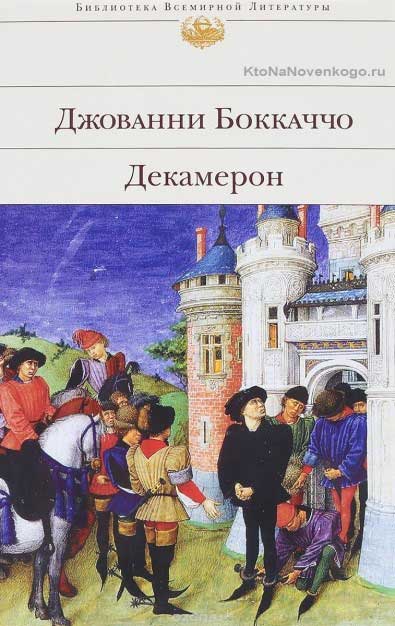

Новелла, как литературный жанр, возникла в эпоху Возрождения после написания книги «Декамерон» Джованни Боккаччо. Тогда главными чертами новеллы считались: наличие в сюжете острого конфликта, неожиданных поворотов, нарушивших мирное течение жизни главного героя.

В России новелла, как литературный жанр, смогла сформироваться благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. Первыми русскими новеллами считается его произведение «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Хотя в названии указано слово «повести», литературоведы и критики все же убеждены в том, что «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» относятся именно к новеллам.

Позднее жанр новелла впитал в себя многое из физиологического очерка. Так новелла стала очерком-новеллой. Николай Васильевич Гоголь написал прекрасные очерки-новеллы, такие как «Нос», «Шинель» и другие, которые по своему содержанию были далеки от новеллы в классическом понимании.

Лишь в 20 веке в жанр новелла вдохнули новую жизнь. Знаковыми произведениями этого времени считаются новеллы Сигизмунда Кржижановского и Александра Грина.

В наши дни новелла является прозаическим литературным жанром, для которого характерны: малый объем, нейтральный стиль изображения, остросюжетность, неожиданная концовка. Внимание автора сосредоточено не на душевных переживаниях героев, а на происходящих в произведении событиях. Его цель – показать ситуацию объективно, не выражая своего личного отношения, достичь максимального накала страстей и привести к непредсказуемому концу. Новелла имеет лишь одну сюжетную линию, любые отклонения от основного действия недопустимы. Количество действующих лиц также ограничено. Появление новых героев, либо упоминание о них допускается лишь при том условии, что сцены с их участием усилят общую динамику сюжета.

Итак, подробно рассмотрев жанры рассказа и новеллы, можно выделить их общие и отличительные черты.

Общие черты новеллы и рассказа

- Прежде всего, новелла и рассказ относятся к эпическим повествовательным жанрам.

- Произведения обоих жанров должны иметь малый объем и быть изложены предельно кратко. Хотя иногда объем рассказ может достигать нескольких десятков страниц.

- Сюжеты новеллы и рассказа ограничены определенными временными рамками.

- Сюжеты новеллы и рассказа имеют четкую структуру, главными элементами которой являются кульминация и развязка.

- Сюжеты произведений новеллы и рассказа освещают одно определенное событие из жизни главного героя.

Главные отличия новеллы от рассказа

- В рассказе события описываются с большей художественной выразительностью, чем в новелле.

- Автор рассказа свободно показывает свое личное отношение к происходящему в произведении, главным действующим лицам, их мыслям и поступкам. Для автора новеллы такое недопустимо. Главная черта новеллы – это отсутствие всякой авторской оценки.

- В рассказе автор стремится показать внутренне развитее главного героя, мотивы его поступков. Для новеллы же главным являются динамика сюжета и острота конфликта. Новелла изображает событие, не анализируя психологию персонажей.

- Острота конфликта в новелле выражена сильнее, чем в рассказе.

- Очень часто рассказ несет в себе скрытый подтекст. В новелле не допускаются никакие другие трактовки основного сюжета.

- В рассказе допускается наличие нескольких сюжетных линий. В новелле присутствует лишь одна сюжетная линия.

Хотя в русском литературоведении новеллу и выделяют как самостоятельный литературный жанр, российские писатели редко к нему обращаются, отдавая предпочтение рассказу. Многие российские критики единодушны с западными коллегами в том, что новелла и рассказ настолько близки, и их отличия не так значительны, чтобы считать новеллу самостоятельным жанром. Они приравнивают новеллу к рассказу, либо считают новеллу одним из разновидностей рассказа.

Что такое новелла в литературе — специфика, признаки и примеры жанра

История жанра

Само слово «новелла» имеет итальянское происхождение и переводится как новость. Жанр появился в Средние века в Европе, где читателям нравились авантюрные сюжеты. Первые примеры произведений — латинские фаблио. Это короткие поучительные и занимательные тексты.

Большой популярностью пользовался в то время сборник «100 древних новелл». Главными героями рассказов были ревнивые супруги, неверные жены, недальновидные родители, сообразительные дети. Список дополнялся плутами, которые смогли обхитрить королей, судей, богатых вельмож. Истории описывали жизнь простых людей и больше развлекали, чем поучали.

Позже вышла книга Боккаччо «Декамерон», которая понравилась французам и стала классическим примером европейских новелл. Другие писатели придали рассказам разные черты — романтизма, мистики, фантастики, а затем снова реализма:

- Гофман;

- Тик;

- Новалис;

- По;

- Мопассан;

- Мериме.

На стыке прошлого и позапрошлого веков новелла стала наиболее популярным жанром в литературе. В читательскую среду ее водворили О. Генри и В. Ирвинг. Их лаконичные сочинения были известны и в Америке.

В США новеллой называют любой короткий роман. Российские читатели не придают большого значения сюжетности, поэтому жанр не прижился. Но все же есть несколько русских авторов, которые писали лирические небольшие рассказы: Бунин, Зощенко, Каверин, Грин, Гоголь («Петербургские повести»), Пушкин («Повести Белкина»).

Характерные признаки

Некоторые писатели расходятся во мнениях о том, что такое новелла. В литературе определение следующее — это эпический жанр произведений с острым сюжетом, неожиданной развязкой, нейтральным стилем изложения и без выражения отношения автора к героям. Термин тяготеет больше к бессюжетному очерку, чем к рассказу.

Можно отличить этот жанр от рассказа или эссе, если найти в произведении признаки новеллы:

- лаконичность;

- захватывающий сюжет;

- простая фабула;

- присутствие интриги;

- отсутствие психологических портретов;

- яркие образы героев.

У произведения должен быть малый объем, а фабула такой, чтобы ее можно было записать одним предложением. Обычно сюжет имеет необычную форму, неожиданную развязку. Авторские ремарки отсутствуют, психологических подробностей также не должно быть. Образы главных героев побуждают читателя быстро дойти до конца новеллы.

Важен не сам сюжет, а импульс произведения — отправной момент, который может привести куда угодно. Эта точка задает весь смысл жанра, но развивается история неожиданно.

Виды новеллы

Заключается специфика жанра новеллы в том, что она возникла не только в литературе. Она затронула живопись, музыку, интерактивное и театральное искусство. Существует множество лирических песен и спектаклей, чувственных остросюжетных картин.

Визуальная форма сочетает в себе разные черты литературы и кинематографа. Но у словесного творчества есть отдельная классификация:

- новелла ужасов;

- бытовая;

- детективная;

- историческая;

- фантастическая.

В первом случае история основана на мистических или кошмарных событиях. Бытовая форма описывает человеческую жизнь со всеми ее проблемами. Обычно такая новелла рассказывает о любви, взаимоотношениях со второй половиной, родителями или друзьями. В детективном произведении расследуются преступления, а исторические события описываются в соответствующей форме. Интересные феномены и необычные теории изложены в фантастических новеллах.

Элементы этого жанра разбросаны и по другим формам литературы. Ее признаки можно встретить в очерках, эссе, коротких рассказах, рождественских повестях и даже драматических пьесах, по которым ставят спектакли.

Отличия от рассказа

Рассказ и новелла относятся к одному повествовательному жанру, но между ними есть существенная разница. Хотя заметны и общие черты:

- краткость;

- четко обозначенный сюжет;

- динамика;

- интересная развязка.

Но у новеллы есть несколько особенностей. В таких произведениях нет авторской оценки характеров и действий персонажей. А в рассказе это косвенно выражается в психологических портретах героев, они важны для более глубокого понимания их душевного состояния. Сюжет основывается именно на пребывании персонажа в необычной ситуации и его отношении к происходящему. Все действия привязаны к одному месту и ограничиваются во времени.

Психологизма в новелле нет, здесь важно правильно задать динамику и вызвать напряженность. В этом заключается главное отличие от рассказа. Не герой находится в центре внимания, а события, которые с ним происходят. Короткие истории не содержат скрытого подтекста и завуалированных психологических приемов, в них не ведется тонкая игра. Все действия читатель наблюдает открыто, автор только старается сделать сюжет острее, довести произведение до предела в самом конце.

В рассказе возможны ответвления от главных событий, значит, присутствуют вставные — дополнительные — персонажи. Новелла развивается только на основе ситуации, в которую попал главный герой. Других персонажей в ней обычно нет, как и дополнительных эпизодов. Но если вставные события необходимы для придания остроты сюжету, то автор может их добавлять.

Примеры из литературы

Большинство новелл написаны европейскими авторами в XIX — XX веках. Их изучают на лекциях в школе и высших учебных заведениях. Среди русских писателей известны Д. Мордовцев, А. Грин, А. Куприн. Первый написал «Видение в публичной библиотеке», последний «Палача» и «Скрипку Паганини». У Грина довольно много коротких произведений: «Создания Аспера», «Состязание в Лиссе», «Голос и глаз», «Сила непостижимого», «Элда и Агнотэя», «Пьер и Суринэ».

Европейские авторы также писали лаконичные произведения, примеры новелл из литературы:

- О. Генри «Рассказы»;

- Ф. Кафка «Превращение»;

- Т. Манн «Смерть в Венеции»;

- де Мопассан «Пышка»;

- А. Моруа «Письма незнакомке».

Король темных историй Эдгар По также написал множество новелл. Есть и другие известные авторы: Э. Хемингуэй, А. Гавальда, С. Цвейг, А. Кларк, Т. Капоте, Э. Гофман, У. Эко.

Инструкция для писателей

Начинающим новеллистам необходимо знать правила построения произведения. В первую очередь рекомендуется определиться с историей. Если она произошла в реальной жизни, то нужно узнать все подробности. Придуманный сюжет необходимо продумать до малейших деталей. Желательно посетить описанные места или их прототипы, понаблюдать за будущими персонажами, отметить особенности их поведения.

После этого нужно обдумать, чем именно заинтересовать читателя. Рекомендуется использовать детали и приемы, которые не встречаются в обычной жизни. Если читатель не видит такого вокруг себя, то ему будет интересно почитать об этом. Необходимо использовать набор обстоятельств, который заставит его открыть книгу.

Затем автор должен записать короткую предысторию. В этой части новеллы описываются предпосылки для основных событияй, причины, побудившие персонажа поступить так или иначе. После этого должен развиваться сюжет. История отличается динамичностью, стремительным развитием ситуации, она может подталкивать читателя к каким-либо действиям, предостерегать его о совершении проступков.

Концовка должна поразить или хотя бы удивить. Лучше сделать ее до смешного необычной, чем скучной. Удачным считается завершение произведения, которого читатель даже представить себе не мог. Использования стандартных писательских приемов новелла не допускает. Соблюдая это правило, начинающий автор сможет создать интересное лаконичное произведение.

Такой литературный жанр, как новелла пользуется популярностью далеко не у каждого писателя. Некоторым просто трудно изложить свои мысли в краткой форме. Но читателям нравятся небольшие поучительные или развлекательные истории, ведь на них нужно потратить меньше времени, чем на полноценную книгу.

Форматы: миниатюра, рассказ/новелла, повесть, роман, эпопея

Форматы прозаического произведения – это рассказ, повесть, роман и эпопея. Различаются они не только по объему самого произведения, но и по нескольким другим параметрам, например временным (какой период времени отражен в произведении, описана ли вся жизнь героя или один небольшой эпизод), количеству героев, действующих лиц и пр.

Иногда бывает так, что один писатель более романист, другой – рассказчик. Кому-то проще написать рассказ, кому-то роман. Причем искусство рассказа не менее ценно, чем искусство романиста. Все зависит от того, в каком формате больше нуждается книжный рынок именно в данный момент. Последние годы издатели предпочитают романы, тогда как небольшие повести и рассказы не слишком пользуются спросом, особенно у начинающих авторов. Это нельзя не учитывать.

Вы можете спросить, почему же рассказы не пользуются популярностью у издателей и читателей? В наш век клипового сознания, когда мы все куда-то спешим, гораздо удобнее и быстрее прочитать рассказ, а не длинный роман. Так-то оно так, да только вот причина востребованности именно романов кроется в том, что читатель как раз устает от постоянной клиповости собственной жизни, множества дел на работе и дома, от бесконечной череды проблем и хочет погрузиться в длинное неспешное повествование с иным ритмом, которое позволит ему со вкусом насладиться проживанием судьбы героя и на время выпасть из потока бесконечных «клипов», в которых он существует изо дня в день.

Вполне возможно, что именно вы – исключение из правил, мастер короткой прозы, которую оценят и издатели, и читатели. Но вам предстоит это доказать. Если вы пишете юмористические рассказы, если у вас есть план проекта сборников ваших рассказов, а слава Михаила Веллера и Славы Се не дает вам покоя, – дерзайте, потому что дорогу осилит идущий. А пока давайте все же разберемся в форматах прозаических произведений.

Миниатюра – литературный термин, заимствованный из живописи. В живописи означает исполненную красками небольших размеров картинку, книжную заставку, концовку и т. п. По аналогии с произведениями живописи, термин «миниатюра» применяется и к произведениям художественного слова: как и в живописи, первой характеризующей чертой миниатюры – литературного произведения служат ее небольшие размеры: 5–10 страниц – предел, редко превышаемый. Но не всякое небольших размеров произведение носит имя миниатюры. Прежде всего, из этой области исключаются все лирические стихотворения. Ближе к миниатюре стихотворение в прозе, но и оно от нее отличается – преобладанием лирического элемента над элементом эпическим. В миниатюре же образное, сюжетное начало – главное. Внешний, воспринимаемый мир, а не мир внутренний, воспринимающий – ее предмет.

Миниатюра, взятая с формальной стороны своей, есть произведение эпическое или драматическое.

Рассказ – малая форма повествовательной литературы, в которой дается изображение какого-либо эпизода из жизни героя. Кратковременность изображаемых событий, малое число действующих лиц – особенность этой жанровой формы. Иногда рассказ приравнивается к новелле (жанровые границы между рассказом и новеллой не всегда могут быть определены).

Рассказ или нове?лла (итал. novella – новость) – основной жанр малой повествовательной прозы. Автора рассказов принято именовать новеллистом, а совокупность рассказов – новеллистикой.

Рассказ или новелла – более краткая форма художественной прозы, нежели повесть или роман. Восходит к фольклорным жанрам устного пересказа в виде сказаний или поучительного иносказания и притчи. По сравнению с более развернутыми повествовательными формами, в рассказах немного действующих лиц и одна сюжетная линия (реже несколько) при характерном наличии какой-то одной проблемы.

Рассказам одного автора свойственна циклизация. В традиционной модели отношений «писатель – читатель» рассказ, как правило, публикуется в периодическом издании; накопленные за определенный период произведения затем издаются отдельной книгой как сборник рассказов.

Новелла (от итал. novella – новость) – небольшой по объему жанр повествовательной литературы, приближающийся к повести или рассказу (жанровые границы между этими формами не всегда могут быть проведены и определены). Чаще всего в новелле изображаются один-два эпизода из жизни одного лица или нескольких лиц. Как правило, это произведение с острым, захватывающим сюжетом.

Типичная структура классической новеллы: завязка, кульминация, развязка. Экспозиция факультативна.

Повесть – жанр повествовательной литературы; по характеру развития действия сложнее рассказа, но менее развернут, чем роман. Чаще всего это история одной человеческой жизни, соприкасающаяся неизбежно с судьбами других людей, рассказанная от имени автора или самого героя. Повесть – один из распространенных жанров современной литературы.

Роман (от франц. roman) – жанр повествовательной литературы, раскрывающий историю нескольких, иногда многих человеческих судеб на протяжении длительного времени, порою – целых поколений. Это, в частности, определяет значительность объема романа. Специфической особенностью романа в его классической форме является разветвленность сюжета, отражающая сложность отношений в обществе, рисующая человека в системе его социальных связей, характер – в обусловленности средой. Таким образом, роман – это такой жанр, который позволяет передать наиболее глубокие и сложные процессы жизни.

Эпопея (от греч. – слово, повествование; творю) – значительное по объему стихотворное или прозаическое произведение, затрагивающее общенациональную тематику. В начальные периоды развития словесности преобладала разновидность героического эпоса, изображавшая наиболее существенные события и коллизии жизни: мифологически осознанные народной фантазией столкновения природных сил, а также военные столкновения. В нравоописательной эпической литературе, раскрывающей не героическое становление общества, а его комически уродливое состояние, возникали прозаические эпопеи, к числу которых в русской литературе относится поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души». В дальнейшем, осмысливая национально-исторические проблемы, литература пришла к созданию романов-эпопей. В одних романах-эпопеях событиям национально-исторического масштаба подчиняется формирование характеров главных персонажей («Война и мир» Л. Н. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «После бури» С. П. Залыгина), в других – становление характеров главных героев происходит в процессе их активного участия в исторических событиях («Петр Первый» А. Н. Толстого, «Красное колесо» А. И. Солженицына).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Что такое новелла

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Написать новеллу, пожалуй, сложнее, чем обычный рассказ или даже повесть.

Хотя, на первый взгляд, кажется, что ничего не выполнимого или сложного тут нет.

Исходя из определения, новелла — это короткое повествовательное прозаическое произведение с острым захватывающим сюжетом.

Получается, главное – найти занимательную историю и красочно её описать. Но всё не совсем так: особенности жанра требуют от писателя знания жизни и большого мастерства.

Что это такое — новелла

Есть расхождения в том, что считать новеллой. Есть мнение, что это просто синоним используемого у нас термина «рассказ», т.е. между этими понятиями можно поставить знак равенства. Однако, более распространено суждение, что все-таки между этими термина есть существенные различия.

Новелла — это малый эпический жанр с сюжетом (она, как правило, остросюжетна), а рассказ — это более психологическое и рефлексивное (что такое рефлексия) произведение, которое тяготеет скорее к бессюжетному очерку (что это такое?).

Чтобы отличить новеллу от повести, эссе (что это?) или рассказа, достаточно найти в тексте хотя бы несколько характерных признаков:

- Лаконичность, малый объём;

- Простая фабула, которую легко записать одним предложением;

- Захватывающий, неожиданным образом разрешающийся сюжет;

- Наличие интриги;

- Отсутствие психологических подробностей, авторских ремарок;

- Яркие образы, пробуждающие любопытство читателя.

Для новеллы важен не столько сам сюжет, сколько импульс – отправная точка, от которой можно провести луч в любом, самом неожиданном направлении.

История жанра новеллы

Термин «новелла» происходит от слова «новость» (итал. novella). Жанр зародился в средневековой Европе, пустив корни в падкой на авантюрные сюжеты Италии. Прародителем этой формы повествования можно считать латинские фаблио – короткие истории с занимательным и чаще всего поучительным сюжетом.

Сборник «100 древних новелл» имел колоссальную популярность в народе. Среди его героев были плут, обхитривший вельможу, судью и самого короля, неверные жёны и ревнивые мужья, предприимчивые дети и недальновидные родители.

Все истории касались простой человеческой жизни и, в отличие от фаблио, старались скорее развлекать, чем наставлять. С выходом книги Дж. Боккаччо «Декамерон» итальянская новелла получила классическое звучание и очень полюбилась французам.

Писатели эпохи романтизма Э. -Т. Гофман, Г. Новалис и Л. Тик привнесли в новеллистический канон элементы фантастики, сблизив её со сказкой. Э. По писал новеллы в мистическом ключе. П. Мериме и Г. Де Мопассан вернули им реалистическое звучание.

На рубеже 19-20 вв. новелла стала самым распространённым литературным жанром. В. Ирвинг и О. Генри утвердили её в читательской среде, и по сей день американская публика называет этим словом практически любое эпическое произведение небольшого объёма.

В России, где сюжетность никогда не имела большого значения, новелла не получила широкого распространения. Её следы приходится искать в произведениях, обозначенных авторами иначе.

Канонические русские новеллы «Повести Белкина» вышли из-под пера А.С. Пушкина. «Петербургские повести» Гоголя также близки к новеллистике. В этом жанре творили И. Бунин, А. Грин, В. Каверин, М. Зощенко.

Виды новелл

Стоит отметить, что новелла в значении чего-то принципиально нового стала не только литературным жанром. Этот термин встречается в музыке, живописи, театре, интерактивном искусстве (играх и аниме).

Визуальный вид новеллы сочетает черты кинематографа и литературы. Скачать и посмотреть видеоурок о том, как это делается, можно здесь:

Словесному же творчеству известны следующие виды новелл:

- — детективная;

- — фантастическая;

- — историческая;

- — бытовая;

- — новелла ужасов.

Новеллистические элементы так щедро «разбросаны» по другим родам и жанрам, что следы их стоит искать в рождественской повести, коротком рассказе, очерке и даже драматургии.

Подсказки будущим новеллистам (как писать)

Для создания шедевра необходимо понимание того, как строится новелла: что такое однолинейный сюжет, как достичь неожиданной развязки, чем удивить читателя.

В первую очередь, необходимо решить, какую историю вы хотите рассказать. Если она произошла с вашими знакомыми, расспросите очевидцев обо всех подробностях. Если сюжет родился в вашей голове, попробуйте «прожить» его, отправившись в те места и к тем людям, о которых собираетесь писать.

Скажем, задумав новеллу о библиотекаре, украдкой переписывающем забытые произведения и выдающем их за свои, посетите читальный зал, понаблюдайте за его работниками, найдите своего «героя». Попробуйте разговориться с ним, запомните мелочи, касающиеся его облика, поведения, отдельные слова и выражения.

Далее нужно возбудить читательское любопытство. Найдите деталь, выпадающую из привычного ряда. Например, горящий жаждой признания взгляд, случайно пойманный во время беседы.

Подумайте, какой набор обстоятельств позволит раскрыть интригу. Скажем, наш библиотекарь выкладывает на выставочный стол журнал, в котором опубликована «его» повесть.

Затем напишите краткую предысторию. Когда, при каких обстоятельствах у библиотекаря зародилась мечта о славе? Успешно ли он писал школьные сочинения? Почему выдаёт чужое за своё?

Концовка новеллы должна удивлять. Придумайте неожиданный выход из положения. Рассказчик решает разоблачить плагиатора и приходит с этим намерением в читальный зал, а там… Пусть завершение будет непредсказуемым до смешного. Главное, удивляйте! Новелла не допускает стандартных ходов.

Краткое резюме

Надеемся, что писать новеллы вам понравится, и отечественная литература обогатится свежими образцами этого незаслуженно забытого на нашей родине жанра.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (4)

Господи. Эта подача материала великолепна!

Стало понятно и интересно. Как раз ищу форму для реализации идеи. Люблю пробовать нечто нестандартное, поэтому очень благодарна Вам за такое понятное и доступное изложение материала!

К сожалению, часто новеллой называют любое произведение, которое соответствует требуемому размеру, однако далеко не всегда имеет захватывающий и острый сюжет.

Иногда начало сочинения кажется многообещающим, но на деле заканчивается ничем.

Такое творчество может вообще отбить желание к прочтению подобных произведений, ведь послевкусие после такого разочарования не очень приятное.

Люблю читать новеллы, могу порекомендовать Стефана Цвейга, он признанный мастер этого жанра.

Есть сомнения, что благодаря вашим советам, кто-то сможет написать талантливую новеллу, здесь писательский талант нужен, а не только знание русского языка.

Чем отличается рассказ от новеллы, а повесть от романа.

Соотношение терминов «рассказ» и «новелла» не получило однозначной трактовки в российском, а ранее советском литературоведении. Большинству языков различие между этими понятиями вообще неизвестно. Б. В. Томашевский называет рассказ специфически русским синонимом международного термина «новелла». Другой представитель школы формализма, Б. М. Эйхенбаум, предлагал разводить эти понятия на том основании, что новелла сюжетна, а рассказ – более психологичен и рефлексивен, ближе к бессюжетному очерку. На остросюжетность новеллы указывал ещё Гёте, считавший её предметом «свершившееся неслыханное событие». При таком толковании новелла и очерк – две противоположные ипостаси рассказа.

На примере творчества О. Генри Эйхенбаум выделял следующие черты новеллы в наиболее чистом, «незамутнённом» виде: краткость, острый сюжет, нейтральный стиль изложения, отсутствие психологизма, неожиданная развязка. Рассказ, в понимании Эйхенбаума, не отличается от новеллы объёмом, но отличается структурой: персонажам или событиям даются развёрнутые психологические характеристики, на первый план выступает изобразительно‑словесная фактура.

Разграничение новеллы и рассказа, предложенное Эйхенбаумом, получило в советском литературоведении определённую, хотя и не всеобщую поддержку. Авторов рассказов по‑прежнему называют новеллистами, а «совокупность малых по объёму эпических жанров» – новеллистикой.

Повесть – занимает промежуточное положение между рассказом и романом. «Повесть тот же роман, только в меньшем объеме» (В. Белинский). Повесть эпически полно обрисовывает характер героя, взаимоотношения между личностью и обществом («Выстрел», «Барышня‑крестьянка» Пушкина, «Шинель» Гоголя). В повести и рассказе сильнее, чем в романе, выражено отношение автора к изображаемым явлениям.

Старинные значения термина «повесть» восходят и к «вести о каком‑то событии», и к «описанию», «разговору», т. е. повесть вбирает в себя бесчисленное множество устных рассказов. Жанр повести – переходный между романом и рассказом, и поэтому он с трудом поддается однозначному определению. Сюжет классической повести (как он сложился в реалистической литературе второй половине XIX века) обычно сосредоточен вокруг образа главного героя, личность и судьба которого раскрываются в пределах немногих событий, в которых он принимает непосредственное участие. Побочные сюжетные линии в повести (в отличие от романа), как правило, отсутствуют, повествовательный хронотоп сконцентрирован на узком промежутке времени и пространства. Количество персонажей в повести, в целом, меньше, чем в романе, причем характерное для романа четкое разграничение между главными и второстепенными персонажами в повести, как правило, отсутствует или это разграничение несущественно для развития действия.

В отличие от повести, в романе основную организующую роль играет не манера изложения повествования, а сюжет, развитие событий, которые относятся к большому периоду времени и позволяют полно показать целую человеческую жизнь, изобразить длительно протекающий процесс или сложное, многостороннее явление («Айвенго» Вальтера Скотта), – сюжеты, воспроизводящие в хроникальной последовательности многообразные события («История одного города» Салтыкова‑Щедрина).

Типы романов и их особенности (городской, исторический, фантастический, детективный, мистический, философский, роман ужасов и др.).

Какой тип романа наиболее востребован рынком? С чего начинать, как писать? Прежде всего, попытайтесь ответить себе на один очень простой вопрос: какой жанр вам нравится? Какой жанр вы предпочитаете как читатель? Что вас увлекает? Расследование преступлений, мистика, страшные истории, реальные судьбы обычных людей или сентиментальные любовные романы? В любом случае, нельзя писать о том, что вам чуждо. Вы можете с увлечением описывать любовные перипетии героини, но оставаться неспособными сочинить динамичную детективную историю. Самое главное, уровень текста, как в плане литературного языка, так и в плане сюжета, должен быть достаточно высок – тайна успеха писателя заключается в умении держать читателя на крючке от первого и до последнего слова. Конечно, при всем при этом есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

– сложная интеллектуальная проза, философский и исторический романы (рассказы) имеют меньше шансов на издание и бо́льшие тиражи, в отличие от романов любовных, детективных, мистических и пр.;

– рассказы (в любом жанре) также имеют мало шансов на публикацию у начинающих авторов (разве что в журналах, в лучшем случае, в коллективных сборниках);

– если вы решили стать издаваемым коммерческим автором, вам необходимо (прежде чем писать конкретный роман) придумать свою оригинальную серию, концепт, в котором вы будете работать в ближайшие несколько лет;

– изучите особенности жанра на литературных курсах;

– читайте классиков и популярных современников, пишущих в этом жанре, изучайте их особенности, попробуйте понять, в чем их «изюминка», их авторский стиль,

– чувствуйте, различайте нюансы. Что такое, к примеру, фантастика? Фэнтези, научная фантастика, мистика, ужасы – все эти типы литературы основаны на том, что происходящие события нереальны, но они нереальны по‑разному. Одни похожи на сказку, другие – на страшный сон и так далее…

Важный совет: Не стоит спрашивать издателя, что такое фанфик или литература про попаданцев (к примеру). У вас под рукой (практически у всех) есть интернет. Любой поисковик выдаст вам информацию и избавит от возможности почувствовать себя непрофессионалом, или возможности предстать перед редактором непрофессионалом. Поверьте, лучше посвятить изучению этого вопроса некоторое время, чем выглядеть нелепым и неумелым любителем. Держите марку! Всегда и везде – держите марку! Не давайте редактору заподозрить в вас дилетанта. Даже если вы пишете, что это ваш первый роман, постарайтесь подать его как профессиональное произведение, написанное в соответствии с законами жанра. Учитесь! Учитесь всегда и везде! Не поленюсь повторить: читайте учебную литературу для писателей, художественные произведения популярных авторов и классиков жанра, смотрите фильмы (иногда их стоит пересматривать, записывать и анализировать фразы, поступки героев, детали их речи или гардероба…). Никогда не позволяйте себе лениться и работать спустя рукава.

Дата добавления: 2018-10-26 ; просмотров: 1019 ; Мы поможем в написании вашей работы!

О романе и о рассказе

Вот скажите, чем роман отличается от рассказа? В общепринятом представлении – объемом. Пыльный увесистый том на полке – роман; короткий отрывок, где автор расписывал ручку, – рассказ. Так и живем…

Сейчас все пишут романы. Вы не заметили? На выкладках книжных бутиков в отделе худ. прозы – романы, романы, романы. Часто ли встретишь сборник рассказов, стихов или очерков? А может, на переднем плане поэмы и пьесы? Да ничего подобного! С конца ХХ века роман является превалирующей формой издательского production. Почему так? Роман подразумевает объем, потребителю преподносится как солидная вещь, за которую не стыдно отдать свои кровные. Издатели давно это поняли, более того, целенаправленно культивируют в нас эту идею. Издательский рынок погряз в романах. Попробуйте пропихнуть в тираж сборник короткой прозы. Да проще получить Green Card! В то время как для любого, даже самого завалящего дюдика найдется подходящая серия. Рассказ, да и другие литературные формы фактически игнорируются издательствами, как жанры коммерчески нерентабельные. Вот и пишет народ романы и их скудные подобия. И сегодня почти любой набор букв, мыслей и эпизодов под пафосной твердой обложной, набравший заветные 15 А.Л., именуется романом! А его автор, соответственно, гордым званием Писатель. Так и живем…

Эта запись не претендует на истинность. Перед вами – субъективные суждения о состоянии современного романа и о проблеме незаслуженного упадка очень интересной и самобытной формы – рассказа.

Что такое роман?

«Словарь литературоведческих терминов» С.П. Белокурова дает следующее определение:

РОМАН — (от франц. roman – первоначально: произведение, написанное на одном из романских (т.е. современных, живых) языков, в противоположность написанному на латыни) – жанр эпоса: большое эпическое произведение, в котором всесторонне изображается жизнь людей в определенный период времени или в течение целой человеческой жизни. Характерные свойства Р.: многолинейность сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц; наличие системы равнозначных персонажей; охват большого круга жизненных явлений, постановка общественно значимых проблем; значительная временная протяженность действия.

Я выбрал это определение из многих отнюдь не случайно. Прельстила демократичность, современность и широта; при должном желании, в его рамки можно запихнуть что угодно. Но даже не смотря на всю обтекаемость определения, здесь отмечены важнейшие элементы, присущие крупной форме, как то:

- всестороннее изображение жизни;

- многолинейность сюжета;

- равнозначность персонажей;

- широкий круг жизненных явлений;

- социальная проблематика.

Элементы подобраны в строгом соответствии с традициями классического романа, берущего свои корни от средневековых сказаний, они призваны придать тексту должную глубину и значимость, заложить систему смыслов и образов, отразить многогранность человеческого характера и окружающего мира. Реализация этих свойств – задача сложная чрезвычайно и ответственная в той же мере, требующая от писателя недюжинного мастерства, жизненного и читательского опыта. Такими мы привыкли видеть классические романы – монолитные, эпохальные глыбы отечественных и зарубежных классиков.

Я недаром заговорил о монолите. Роман – вещь монолитная в самой своей сути. Величие романа заключается в степени той целостности и законченности, которая рождает в читателе ощущение подлинного искусства. Это то, что в современном мире называется синергия, когда конечный эффект значительно превосходит сумму слагаемых. Писатель работает на магию результата: подбирает материал, стиль, форму и композицию так, чтобы их совокупность произвела максимальное впечатление. У мастера все продумано, подогнано и расставлено по местам.

Но часто ли мы видим такое?

Современный роман обмельчал. Писатели выплевывают поделки со скоростью одна книга в шесть месяцев, без передыху и без остановки. Этого времени едва хватает, чтобы высосать из пальца идею, сжав зубы, извергнуть из себя злосчастные четыре сотни страниц и пару раз пробежаться взглядом с легкой, косметической редактурой. Дальше – скорее сдать книжку в тираж и садиться за новую. О каких синергиях и монолитах здесь может идти речь? Какие жизненные секреты и глубины человеческих душ откроет нам книга, рожденная впопыхах? Мы, в общем-то, и сами это понимаем прекрасно, недаром ведь сокрушаемся: «Вот раньше писали! Не то, что сейчас»…

Сейчас очень много жанровых поделок. Особенно выделяется фантастика с ее многочисленными разветвлениями. И там тоже, что ни книга – обязательно роман. Даже целые серии (о них чуть ниже)! Я люблю фантастику, но в последние годы все меньше и меньше. Фантастика дает автору невероятную свободу, беспрецедентное право писать обо всем, что он пожелает, придумывать любых героев и любые обстоятельства. Смешивать характеры и эпохи. Придумывать то, чего не было и никогда не будет. Потрясающе! Твори – не хочу. И люди творят, пробуют, что-то там пишут. Но общая масса получается настолько безликой и однообразной, что впору запускать производство в рулонах (книгоделы, ловите идею на миллион!). Получив неограниченную свободу, авторы банально не знают, что с нею делать. Откровенно плюя на социальную проблематику, на многолинейность и многоплановый взгляд на жизнь, на все те свойства, присущие самой форме романа, тому, из-за чего, собственно, писатель и пускается в изображение эпоса, они гонятся за оригинальностью, за эффектами и пресловутым action, но в итоге-то, даже оригинальности на предельно свободном поле фантастики, без всяких ограничений и рамок найти не могут. На выходе не получается ничего. Так, сор и графоманский порожняк в твердом переплете. Выбирая самую простую дорожку, даже ее не могут пройти до конца. И вы тоже рветесь в писатели?

Мода последних десятилетий в коммерческой литературе – сериальность. Потрясающая находка для издательств и охочих до денег письменников. Вместо того чтобы каждый раз придумывать с нуля новый сеттинг и новых героев, берем старых и пускаем в новые приключения! Не беда, что они уже победили темного лорда, придумаем следующего – покрупнее и помясистее. Глядишь, и на три книжки в год выйдем. Заработки растут! Ну а что вы кривите нос? Читатель привык: в телеке, на кабельном, в интернете – везде сериалы. Чем мы хуже? И что ни книжка – роман. И плевать, что куча авторитетных писателей и критиков до хрипоты доказывают, что одно из главных свойств романа заключается в том, что герой обязательно должен измениться или перевоспитаться (иначе к чему весь сыр-бор?). Сериальная структура не предусматривает трансформации и эволюции героя. Максимум – прокачка скиллов. Сериал – обитель замерших персонажей, и нам это нравится. Только при чем здесь роман?

Итак, к чему я все это? К тому, что книжку можно написать за полгода. Даже за три месяца, почему нет? Но это будет просто книжка. Не роман в классическом его понимании. Роман – произведение сложное и многослойное, обитель, возведенная умственным трудом писателя, подкрепленная его опытом и жизненной позицией. Сильное произведение требует времени, труда, а часто и самопреодоления. Начинающие авторы упускают это из виду, считая, что хитросплетения сюжета и погоня за зрелищностью сделают их книгу шедевром. Не сделают. Ни одного такого еще не видел. Мы выросли и воспитаны на коммерческой литературе, считаем Кинга едва ли не эталоном – пусть так, только вот неплохо бы понять, что коммерческий успех и художественная ценность – это разные вещи.

Рассказ.

С рассказом другая беда. Благодаря озвученной выше политике издательств, обращенных лицом к роману и задницей ко всему остальному, у рядового читателя создается впечатление, что рассказ – это какая-то недоделка, недопридуманный, недописанный роман, заготовка романа. Отчего-то и с каких-то пор принято провозглашать превосходство романа над рассказом. Автор, производящий на свет божий романы, гордо именуется Писателем, а тот, кто пишет рассказы, какой он писатель? так, в лучшем случае, подмастерье, на кошках тренируется. Во многом это суждение подкрепляется отвратительным качеством и неисчерпаемостью сетевой беллетристики, этакой литературной канализации, большая часть которой облачена как раз в короткую форму, более удобную для начинающего бумагомарателя.

Но то, что в сети полно мусорных и откровенно слабых рассказов, вовсе не означает, что эта форма ущербна.

Нам известно большое количество мастеров короткой прозы, которые стали классиками как русской, так и мировой литературы: А.П. Чехов, И.А. Бунин, М.М. Зощенко, В.М. Шукшин, В. Шаламов, Э. А. По, О. Генри, Р. Киплинг, Р. Брэдбери и т.д. Но даже по фамилиям видно, что расцвет формы пришелся на рубеж минувших столетий: конец ХIX – первую половину ХХ века. Конечно, есть прекрасные авторы и нашего времени – те же С. Довлатов и М. Веллер упоительно хороши. Но, тем не менее, сам жанр пребывает в упадке.

Обратимся к определению. Здесь нам поможет «Литературный энциклопедический словарь»:

РАССКАЗ – малая эпическая жанровая форма художественной литературы, небольшое по объему изображенных явлений жизни, а отсюда и по объему текста, прозаическое произведение.

Термин рассказ близок, но не тождественен понятиям очерка и новеллы. Сейчас мы не будем пускаться в дискуссии об их различиях, но всех желающих я отправляю к большому знатоку данного вопроса – г-ну Гуглу.

Чем примечательно приведенное выше определение? Главным образом тем, что никаких особых требований к написанию рассказа нет. Вы не поверите, но рассказ дает автору почти абсолютную свободу действий. Нет нужды освещать широкий круг жизненных явлений, строить взаимоуравновешенную систему персонажей, изображать мир в крайних его проявлениях… Не требуется никакой эпичности и продуманной глубины, которую подразумевают крупные формы. Малый объем дает возможность поразмышлять о насущном, обратиться к таким вещам, которые в масштабах эпоса кажутся лишними и нелепыми, увидеть большое в малом. По сути, короткая проза как раз об этом – открыть целый мир (характер, судьбу, трагедию) через единственную деталь. Это дорога великих мастеров. А если не хочется, то не открыть. Написать про собаку или соседа. Живописать погоду или планы на будущее. Творить все, что душе угодно, и в каком угодно виде. И, представьте себе, читатель выдержит. Короткая форма подразумевает прочтение за один присест, а, значит, дает возможность повысить концентрацию любого художественного ингредиента. Именно поэтому мастера рассказа часто стилистически стремятся к поэтам: их язык насыщен и ярок, повествование – сгущено, образы – гротескны. Они часто прибегают к вычурностям и словесным излишествам. Но читающий не утомляется, в этом весь кайф малой прозы – десять минут на американских горках вызывают восторг, целый день – не переживет никто.

Итак, к чему я все это? К тому, в основном, что начинающие часто неверно расценивают рассказ как тренировку, упражнение, чтобы набить руку, в глубине души мечтая о великом романе. И мне кажется, мечты эти во многом навязаны издательской индустрией. Поди разберись, бытие определяет сознание или наоборот? А способности, если они есть, могут раскрыться в самом неожиданном виде. Что было бы, если б Чехов писал романы? Или Островский? Почему Стругацкие писали именно повести?

Не все упирается в единственный жанр и единую форму. Залог прогресса – в разнообразии, и прогресса писательского в том числе. В статье «10 советов как стать писателем» я уже призывал вас пробовать и экспериментировать. И начать стоило бы прямо сейчас, ведь господство романа не вечно. Мы уже наблюдаем, как его, по сути, активно вытесняет сериал. Но и это не конец, а очередное звено трансформации…

На этом все на сегодня. Как всегда жду ваших мнений в комментариях. До скорой встречи!

Чем отличается роман от повести? Особенности жанров

В этой статье мы поговорим о том, чем отличается роман от повести. Для начала дадим определение этим жанрам, а затем сравним их.

Что такое роман и повесть

Романом называют довольно крупное художественное прозаическое произведение. Этот жанр относится к эпическим. Главных героев может быть несколько, и их жизнь напрямую связана с историческими событиями. Кроме того, в романе рассказывается обо всей жизни персонажей или о какой-то значительной ее части.

Повесть – это литературное произведение в прозе, которое обычно рассказывает о каком-то важном эпизоде в жизни героя. Действующих персонажей обычно немного, при этом главным является только один из них. Также объем повести ограничен и не должен превышать примерно 100 страниц.

Сравнение

И все-таки чем отличается роман от повести? Начнем с романной формы. Итак, этот жанр предполагает изображение масштабных событий, многоплановость сюжета, очень большие временные рамки, которые включают в себя всю хронологию повествования. Роман имеет одну основную сюжетную линию и несколько побочных, которые тесно сплетаются в композиционное целое.

Идейная составляющая проявляется в поведении героев, раскрытии их мотивов. Действие романа происходит на историческом или бытоописательном фоне, затрагивая большой круг психологических, этических и мировоззренческих проблем.

Роман имеет несколько подвидов: психологический, социально-бытовой, приключенческий, детективный и пр.

Теперь подробнее рассмотрим повесть. В произведениях этого жанра развитие событий ограничивается конкретным местом и временем. Личность главного героя и судьба раскрывается в 1-2 эпизодах, которые являются поворотными для его жизни.

Сюжет в повести один, но в нем может быть несколько неожиданных поворотов, которые придают ему многоплановость и глубину. Все действия связаны с главным героем. В таких произведениях нет ярко выраженных привязок к истории или социально-культурным событиям.

Проблематика прозы намного уже, чем в романе. Обычно она связана с моралью, этикой, личностным становлением, проявлением личностных качеств в экстремальных и необычных условиях.

Повесть подразделяется на поджанры: детективные, фантастические, исторические, приключенческие и пр. Редко в литературе можно встретить психологическую повесть, зато большой популярностью пользуются сатирические и сказочные.

Чем отличается роман от повести: выводы

- Роман отражает социальные и исторические события, а в повести они служат только фоном для повествования.

- Жизнь персонажей романа предстает в социально-психологическом или историческом контексте. А в повести образ главного героя может быть раскрыт только в определённых обстоятельствах.

- В романе существует один главный сюжет и несколько второстепенных, которые образуют сложную структуру. Повесть в этом плане намного проще и не осложнена дополнительными сюжетными линиями.

- Действие романа происходит в большом временном промежутке, а повести — в очень ограниченном.

- Романная проблематика включает большое число вопросов, а повесть затрагивает лишь несколько из них.

- Герои романа выражают мировоззренческие и социальные идеи, а в повести важен внутренний мир персонажа и его личностные качества.

Романы и повести: примеры

Перечислим произведения, которые являются примерами повестей:

- «Повести Белкина» (Пушкин);

- «Вешние воды» (Тургенев);

- «Бедная Лиза» (Карамзин).

Среди романов можно назвать следующие:

- «Дворянское гнездо» (Тургенев);

- «Идиот» (Достоевский);

- «Анна Каренина» (Л. Толстой).

Итак, мы выяснили, чем отличается роман от повести. Если говорить кратко, то различие сводится к масштабности литературного произведения.

Роман и рассказ — чем они отличаются

От чего же зависят основные характеристики писательских творений? Как узнать, насколько объемным будет произведение, насколько сложной станет сюжетная линия или их комбинация? Все просто: для таких случаев литературоведы разработали понятие «литературный жанр» и систему классификации этих самых жанров. Роман и рассказ – два совершенно разных жанра литературы. Итак, в чем же их отличие?

Определения жанров

Роман – один из старейших эпических литературных жанров. Это придуманное писателем обширное полотно со сложным, разветвленным сюжетов. Может быть написан и в прозе, и в стихах (самый знаменитый пример романа в стихах – «Евгений Онегин» Пушкина).

Первые упоминания о термине «роман» относятся к 12 веку. Тогда романами называли все литературные произведения на живом романском языке. Это были, в основном, повести и рассказы с простым, незамысловатым сюжетом, на житейске темы. Они очень быстро стали популярны среди простого народа. Определение «романский» обособилось немного позже.

Сегодня данный литературный жанр – это вымышленная либо основанная на реальных событиях история со сложным, часто – многоуровневым, но неизменно цельным сюжетом, которая описывает жизнь нескольких героев. Современный роман – жанр многоплановый, многоракурсный: в большинстве текстов можно заметить элементы фарса, комедии, драмы, эпопеи, трагедии и так далее. Что, в общем, не удивительно для литературы последних нескольких веков.

Рассказ, в отличие от уже рассмотренного романа, относится к малым прозаическим жанрам. Обычно это относительно небольшое по объему законченное повествование о судьбе либо некоторых эпизодах жизни одного или нескольких героев. Мастерами рассказа среди русских классиков были Горький, Тургенев, Чехов и другие. Литературоведы полагают, что этот малый жанр напрямую происходит из фольклорного жанра притчи (устный пересказ интересной поучительной истории).

В чем же конкретно разница?

Чтобы понять, чем, кроме очевидного – объема – отличаются рассказ и роман, необходимо детально рассмотреть особенности обоих жанров. Роман – одна из самых больших форм литературы эпического толка. Большинство романов немаленькие (как минимум) по объему, описывают достаточно продолжительные события в ходе развития сложного сюжета со многими линиями. Однако правила – на то и правила, чтобы их нарушать: к примеру, действие романа У. Голдинга «Воришка Мартин» в реальном времени занимает всего… несколько секунд. Но… для героя эти секунды растягиваются на гораздо более продолжительный промежуток времени.

Сюжет романа описывает не оторванный от общей канвы эпизод либо несколько, он рассматривает длительный процесс, который часто затрагивает большое количество значимых для общества и человечества в целом проблем и вопросов. Большой круг действующих лиц романа подразделяется на главных и второстепенных персонажей. Важно помнить, что у каждого действующего лица в сюжете – своя роль, собственное место и задачи.

Также стоит повториться: роман может быть написан не только в прозе (что более привычно для массового читателя), но и в форме стихотворного цикла.

Рассказ, в отличие от романа, представляет из себя малую, компактную форму эпического повествования. Это – отличие номер один. Отличие номер два: сюжет рассказа характеризует неразрывное единство художественных событий. Обычно сюжет рассказа охватывает один или несколько эпизодов автора или главного героя. Сюжет рассказа не слишком многолинеен, да и персонажей в нем относительно немного.

Обыкновенно предметом сюжета рассказа становятся кратковременные события, эпизоды из жизни героя или героев. Некоторые рассказы начинаются со вступления и заканчиваются заключением, но эти части текста не выносятся в отдельные главы, а остаются в общей массе.

И, да, рассказа в стихах не написал еще никто, поэтому литературоведы считают жанр строго прозаическим.

Форматы: миниатюра, рассказ/новелла, повесть, роман, эпопея

Форматы прозаического произведения – это рассказ, повесть, роман и эпопея. Различаются они не только по объему самого произведения, но и по нескольким другим параметрам, например временным (какой период времени отражен в произведении, описана ли вся жизнь героя или один небольшой эпизод), количеству героев, действующих лиц и пр.

Иногда бывает так, что один писатель более романист, другой – рассказчик. Кому-то проще написать рассказ, кому-то роман. Причем искусство рассказа не менее ценно, чем искусство романиста. Все зависит от того, в каком формате больше нуждается книжный рынок именно в данный момент. Последние годы издатели предпочитают романы, тогда как небольшие повести и рассказы не слишком пользуются спросом, особенно у начинающих авторов. Это нельзя не учитывать.

Вы можете спросить, почему же рассказы не пользуются популярностью у издателей и читателей? В наш век клипового сознания, когда мы все куда-то спешим, гораздо удобнее и быстрее прочитать рассказ, а не длинный роман. Так-то оно так, да только вот причина востребованности именно романов кроется в том, что читатель как раз устает от постоянной клиповости собственной жизни, множества дел на работе и дома, от бесконечной череды проблем и хочет погрузиться в длинное неспешное повествование с иным ритмом, которое позволит ему со вкусом насладиться проживанием судьбы героя и на время выпасть из потока бесконечных «клипов», в которых он существует изо дня в день.

Вполне возможно, что именно вы – исключение из правил, мастер короткой прозы, которую оценят и издатели, и читатели. Но вам предстоит это доказать. Если вы пишете юмористические рассказы, если у вас есть план проекта сборников ваших рассказов, а слава Михаила Веллера и Славы Се не дает вам покоя, – дерзайте, потому что дорогу осилит идущий. А пока давайте все же разберемся в форматах прозаических произведений.

Миниатюра – литературный термин, заимствованный из живописи. В живописи означает исполненную красками небольших размеров картинку, книжную заставку, концовку и т. п. По аналогии с произведениями живописи, термин «миниатюра» применяется и к произведениям художественного слова: как и в живописи, первой характеризующей чертой миниатюры – литературного произведения служат ее небольшие размеры: 5–10 страниц – предел, редко превышаемый. Но не всякое небольших размеров произведение носит имя миниатюры. Прежде всего, из этой области исключаются все лирические стихотворения. Ближе к миниатюре стихотворение в прозе, но и оно от нее отличается – преобладанием лирического элемента над элементом эпическим. В миниатюре же образное, сюжетное начало – главное. Внешний, воспринимаемый мир, а не мир внутренний, воспринимающий – ее предмет.

Миниатюра, взятая с формальной стороны своей, есть произведение эпическое или драматическое.

Рассказ – малая форма повествовательной литературы, в которой дается изображение какого-либо эпизода из жизни героя. Кратковременность изображаемых событий, малое число действующих лиц – особенность этой жанровой формы. Иногда рассказ приравнивается к новелле (жанровые границы между рассказом и новеллой не всегда могут быть определены).

Рассказ или нове?лла (итал. novella – новость) – основной жанр малой повествовательной прозы. Автора рассказов принято именовать новеллистом, а совокупность рассказов – новеллистикой.

Рассказ или новелла – более краткая форма художественной прозы, нежели повесть или роман. Восходит к фольклорным жанрам устного пересказа в виде сказаний или поучительного иносказания и притчи. По сравнению с более развернутыми повествовательными формами, в рассказах немного действующих лиц и одна сюжетная линия (реже несколько) при характерном наличии какой-то одной проблемы.

Рассказам одного автора свойственна циклизация. В традиционной модели отношений «писатель – читатель» рассказ, как правило, публикуется в периодическом издании; накопленные за определенный период произведения затем издаются отдельной книгой как сборник рассказов.

Новелла (от итал. novella – новость) – небольшой по объему жанр повествовательной литературы, приближающийся к повести или рассказу (жанровые границы между этими формами не всегда могут быть проведены и определены). Чаще всего в новелле изображаются один-два эпизода из жизни одного лица или нескольких лиц. Как правило, это произведение с острым, захватывающим сюжетом.

Типичная структура классической новеллы: завязка, кульминация, развязка. Экспозиция факультативна.

Повесть – жанр повествовательной литературы; по характеру развития действия сложнее рассказа, но менее развернут, чем роман. Чаще всего это история одной человеческой жизни, соприкасающаяся неизбежно с судьбами других людей, рассказанная от имени автора или самого героя. Повесть – один из распространенных жанров современной литературы.

Роман (от франц. roman) – жанр повествовательной литературы, раскрывающий историю нескольких, иногда многих человеческих судеб на протяжении длительного времени, порою – целых поколений. Это, в частности, определяет значительность объема романа. Специфической особенностью романа в его классической форме является разветвленность сюжета, отражающая сложность отношений в обществе, рисующая человека в системе его социальных связей, характер – в обусловленности средой. Таким образом, роман – это такой жанр, который позволяет передать наиболее глубокие и сложные процессы жизни.

Эпопея (от греч. – слово, повествование; творю) – значительное по объему стихотворное или прозаическое произведение, затрагивающее общенациональную тематику. В начальные периоды развития словесности преобладала разновидность героического эпоса, изображавшая наиболее существенные события и коллизии жизни: мифологически осознанные народной фантазией столкновения природных сил, а также военные столкновения. В нравоописательной эпической литературе, раскрывающей не героическое становление общества, а его комически уродливое состояние, возникали прозаические эпопеи, к числу которых в русской литературе относится поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души». В дальнейшем, осмысливая национально-исторические проблемы, литература пришла к созданию романов-эпопей. В одних романах-эпопеях событиям национально-исторического масштаба подчиняется формирование характеров главных персонажей («Война и мир» Л. Н. Толстого, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «После бури» С. П. Залыгина), в других – становление характеров главных героев происходит в процессе их активного участия в исторических событиях («Петр Первый» А. Н. Толстого, «Красное колесо» А. И. Солженицына).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Чем отличается рассказ от новеллы, а повесть от романа.

Соотношение терминов «рассказ» и «новелла» не получило однозначной трактовки в российском, а ранее советском литературоведении. Большинству языков различие между этими понятиями вообще неизвестно. Б. В. Томашевский называет рассказ специфически русским синонимом международного термина «новелла». Другой представитель школы формализма, Б. М. Эйхенбаум, предлагал разводить эти понятия на том основании, что новелла сюжетна, а рассказ – более психологичен и рефлексивен, ближе к бессюжетному очерку. На остросюжетность новеллы указывал ещё Гёте, считавший её предметом «свершившееся неслыханное событие». При таком толковании новелла и очерк – две противоположные ипостаси рассказа.

На примере творчества О. Генри Эйхенбаум выделял следующие черты новеллы в наиболее чистом, «незамутнённом» виде: краткость, острый сюжет, нейтральный стиль изложения, отсутствие психологизма, неожиданная развязка. Рассказ, в понимании Эйхенбаума, не отличается от новеллы объёмом, но отличается структурой: персонажам или событиям даются развёрнутые психологические характеристики, на первый план выступает изобразительно‑словесная фактура.

Разграничение новеллы и рассказа, предложенное Эйхенбаумом, получило в советском литературоведении определённую, хотя и не всеобщую поддержку. Авторов рассказов по‑прежнему называют новеллистами, а «совокупность малых по объёму эпических жанров» – новеллистикой.

Повесть – занимает промежуточное положение между рассказом и романом. «Повесть тот же роман, только в меньшем объеме» (В. Белинский). Повесть эпически полно обрисовывает характер героя, взаимоотношения между личностью и обществом («Выстрел», «Барышня‑крестьянка» Пушкина, «Шинель» Гоголя). В повести и рассказе сильнее, чем в романе, выражено отношение автора к изображаемым явлениям.

Старинные значения термина «повесть» восходят и к «вести о каком‑то событии», и к «описанию», «разговору», т. е. повесть вбирает в себя бесчисленное множество устных рассказов. Жанр повести – переходный между романом и рассказом, и поэтому он с трудом поддается однозначному определению. Сюжет классической повести (как он сложился в реалистической литературе второй половине XIX века) обычно сосредоточен вокруг образа главного героя, личность и судьба которого раскрываются в пределах немногих событий, в которых он принимает непосредственное участие. Побочные сюжетные линии в повести (в отличие от романа), как правило, отсутствуют, повествовательный хронотоп сконцентрирован на узком промежутке времени и пространства. Количество персонажей в повести, в целом, меньше, чем в романе, причем характерное для романа четкое разграничение между главными и второстепенными персонажами в повести, как правило, отсутствует или это разграничение несущественно для развития действия.

В отличие от повести, в романе основную организующую роль играет не манера изложения повествования, а сюжет, развитие событий, которые относятся к большому периоду времени и позволяют полно показать целую человеческую жизнь, изобразить длительно протекающий процесс или сложное, многостороннее явление («Айвенго» Вальтера Скотта), – сюжеты, воспроизводящие в хроникальной последовательности многообразные события («История одного города» Салтыкова‑Щедрина).

Типы романов и их особенности (городской, исторический, фантастический, детективный, мистический, философский, роман ужасов и др.).

Какой тип романа наиболее востребован рынком? С чего начинать, как писать? Прежде всего, попытайтесь ответить себе на один очень простой вопрос: какой жанр вам нравится? Какой жанр вы предпочитаете как читатель? Что вас увлекает? Расследование преступлений, мистика, страшные истории, реальные судьбы обычных людей или сентиментальные любовные романы? В любом случае, нельзя писать о том, что вам чуждо. Вы можете с увлечением описывать любовные перипетии героини, но оставаться неспособными сочинить динамичную детективную историю. Самое главное, уровень текста, как в плане литературного языка, так и в плане сюжета, должен быть достаточно высок – тайна успеха писателя заключается в умении держать читателя на крючке от первого и до последнего слова. Конечно, при всем при этом есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

– сложная интеллектуальная проза, философский и исторический романы (рассказы) имеют меньше шансов на издание и бо́льшие тиражи, в отличие от романов любовных, детективных, мистических и пр.;

– рассказы (в любом жанре) также имеют мало шансов на публикацию у начинающих авторов (разве что в журналах, в лучшем случае, в коллективных сборниках);

– если вы решили стать издаваемым коммерческим автором, вам необходимо (прежде чем писать конкретный роман) придумать свою оригинальную серию, концепт, в котором вы будете работать в ближайшие несколько лет;

– изучите особенности жанра на литературных курсах;

– читайте классиков и популярных современников, пишущих в этом жанре, изучайте их особенности, попробуйте понять, в чем их «изюминка», их авторский стиль,

– чувствуйте, различайте нюансы. Что такое, к примеру, фантастика? Фэнтези, научная фантастика, мистика, ужасы – все эти типы литературы основаны на том, что происходящие события нереальны, но они нереальны по‑разному. Одни похожи на сказку, другие – на страшный сон и так далее…