Автор телеграм-канала «Экологиня» Елизавета Юсуповская рассказала, почему три года вела блог анонимно, а сейчас решила стать публичным спикером. Как меняется эко-повестка в медиа и как поддерживать интерес аудитории

— «Экологиня» с момента своего создания был анонимным телеграм-каналом, имя Елизаветы Юсуповской никогда не фигурировало. Сейчас фокус смещается в сторону публичности. С чем это связано?

— Я три года веду канал как анонимный автор, и у меня всегда была четкая позиция: не хочу становиться блогером и публичным лицом, чтобы контент в канале напрямую ассоциировался со мной. Сейчас я поняла, что проекту нужно дать рост и расширить тематику. В ближайшее время начну публиковать от имени Лизы, а не от анонимного собирательного — Экологини, рассказывать больше про свою жизнь, брать интервью у людей, которые меня интересуют, участвовать в мероприятиях, читать лекции.

— То есть в планах больше уйти в блогерство?

— Телеграм-канал — это тоже блог, не важно, кто за ним стоит. Там всегда было мое личное я, всегда высказывалось мое мнение. Но еще в первые годы, когда я начинала вести канал, многие мои коллеги по цеху, авторы других каналов, мне говорили, что экология — это такая тема, где очень важно лицо.

Чтобы вовлечь людей, зажечь их, принести какую-то гуманистическую идею, нужно показывать пример. И люди в первую очередь из симпатии к автору берут с него пример.

А я все-таки долгое время вела блог анонимно, несмотря на то, что там фигурировали моя позиция, личные местоимения и прочее, это больше был новостной паблик без моего личного присутствия. А сейчас я говорю: «Привет, я Лиза, я люблю экологию, но я не идеальный человек. Я иногда пью кофе из пластикового стаканчика, не могу читать книги в электронном формате, а значит ради моего удовольствия вырубаются деревья».

— Почему тогда решились на деанонимизацию?

— Раньше я этого боялась, потому была некая концепция, что человек, который стоит за темой, должен быть идеальным образцом для подражания. Потому что если у тебя есть аудитория, ты несешь перед ней ответственность. И помимо людей, которые с тобой согласны, есть еще люди, которые с тобой не согласны. И за каждый пластиковый стаканчик будут писать тебе ехидный комментарий. Мне не хотелось сталкиваться с негативной реакцией в свою сторону, потому что я видела, как многих эко-блогеров в инстаграме она морально дестабилизирует.

А сейчас я решила, что это может быть плюсом, потому что лично мне приятнее смотреть на живых людей, которые ошибаются, делают что-то не так, чего-то не знают. С них проще брать пример, они ближе мне как ролевые модели, потому что они живые.

Сейчас тема экологии в повестке. Это можно видеть по количеству магазинов, брендов, рекламных компаний. И у людей возникает усталость от постоянного экологического инфошума о том, что планете осталось недолго, мы утопаем в мусоре. Появляется тревожность и выгорание, потому что человек думает: я так стараюсь, сортирую мусор, а мне все равно отовсюду говорят, что мы умрем. Это классно, если человек взял многоразовый стаканчик и сортирует мусор, но это также нормально, если он в один день выбросит свою бутылку просто в общий бак или купит себе не экологичную толстовку, и она его порадует.

Экологичные привычки Лизы Юсуповской:

- Я варю варенье. Мне нравится готовить еду, делать закрутки, засушивать инжир. У меня, как у бабушки в квартире, есть гирлянды с травами и фруктами и банки в холодильнике.

- Я не люблю секонд-хенды. Эта привычка у меня не прижилась, поскольку в секонд-хенде сложно найти одежду по размеру, но есть большой соблазн купить, потому что это дешево. А потом ты это не носишь. Я сторонник того, чтобы влюбиться в какую-то вещь, купить ее и не искать потом альтернатив. Я за локальное потребление, поддерживаю российских дизайнеров, предпочитаю хендмейд или «Авито», если мне нужно что-то из масс маркета.

- Люблю делать очищающие жидкости для дома, потому что сода и уксус — наши лучшие друзья.

- Раздаю книги друзьям или отдаю в буккроссинг. Если я читаю книгу в путешествии, я оставляю ее там, подписываю, отмечаю страницы, которые мне полюбились, и отправляю ее в великое путешествие.

- С одеждой у меня есть ритуал — отправление ее в мир «Авито». Раз в несколько месяцев я перебираю свой гардероб и смотрю, что я не ношу, на что положили глаз подруги и уже не жалко отдать им, что можно продать, а что — обрезать, перешить и начать заново наслаждаться этой вещью.

- Так же с упаковкой. Можно отложить ее до Нового года и упаковывать в нее подарки. Забавно, когда отложил оберточную бумагу, подарил в ней что-то друзьям, а на следующий год в этой же обертке или пакете тебе возвращается обратно подарок. Даже упаковка может жить 5–7 циклов до того, как будет сдана на переработку.

— Как появилась идея вести эко-блог?

— Все просто, я — книжный редактор. Работать с текстом, писать, выражать мысль через текст для меня всегда было одним из самых интересных занятий. В какой-то момент появились первые эко-блогеры, и меня захватила эта тема на эстетике. Мне понравилось смотреть на макароны в баночках. Что можно не покупать пакетированный чай, а собирать какие-то листики летом и засушивать. Что можно носить с собой такой классный аксессуар как многоразовая чашка и гораздо более атмосферно пить кофе. А потом я постепенно перешла к идейности, когда узнала про Тихоокеанское мусорное пятно, вымирание китов и косаток от человеческого промысла.

Я подумала, что можно совместить два в одном: оттачивать свое писательское мастерство и нести идею в мир, что экология — это здорово и весело. Я начинала со своих друзей, ввязывалась в перепалки на тему того, как одна стеклянная или металлическая трубочка может повлиять на мировую экологию. Когда поняла, что людям это интересно, что они тоже заряжаются этой темой, поставила себе задачу — просто писать для себя, регулярно копаться в теме, находить что-то новое и освещать это событие. На канал начали подписываться люди. Мне стало интересно, я начала развивать это дело и взяла несколько рекламных публикаций в соседних блогах. И все настолько хорошо пошло, давало такое удовольствие, люди с таким воодушевлением это воспринимают, что меня затянуло очень надолго.

Меня всегда подстегивала мысль, что блог растет, там становится больше людей. Если кому-то уже стало скучно и он перегорел, то появляется новый человек, который впервые вообще слышит, что биоразлагаемый пластик на самом деле никак не разлагается, и приходит от этого в ужас. И я вспоминаю, как сама пришла в ужас, когда впервые это услышала.

Когда мне интересно, я могу зарядить аудиторию. Посмотрите, там еще не все изведано. Есть не только zero waste и сортировка, а еще киты, пираты и Джастин Бибер с пластиковыми стаканчиками.

— В чем заключается мастерство ведения эко-блога, как находить новые темы?

— Информацию я стараюсь брать отовсюду. Читаю про экологию все, что мне встречается в интернете, на улицах, в сплетнях друзей. Стараюсь это верифицировать. Если мне интересно — я об этом напишу. Смотрю российские и зарубежные СМИ. Я правда считаю, что надо иногда освещать меры господдержки, потому что существует миф, что Германия, Швеция — очень экологичные страны, у них уже все налажено, государство для них все сделало, и поэтому они живут припеваючи и сортируют. А у нас ничего такого не происходит, мы бедные и будем ждать когда до нас это доберется. А ждать ничего не нужно, потому что уже многое делается.Я — не эколог, я — интересующийся человек, и глубоко лезть в научную тему не могу. Я доверяю это дело профессионалам и выкорчевываю из того, что они пишут, самое интересное. Смотрю, может эта тема еще кем-то освещалась, а может есть альтернативное мнение или уже вышло опровержение.

Иногда в Instagram что-то попадается. Мне очень нравится находить мемы с модернизированными демотиваторами. «А вы знали, что китайцы вырубают наш лес?». Я начинаю проверять, потому в таких мемах по большей части либо неправдивая информация, либо она как-то однобоко подана. Там есть к чему прицепиться. И иногда занимаюсь разоблачением таких картинок. Да, китайцы вырубают наш лес, но это только одна сторона ситуации, русские тоже прекрасно вырубают лес.

— Значит, фактчекинг и юмор очень важны для блога. Какие еще приемы можно использовать, чтобы вызвать интерес широкой аудитории?

— Новости о животных — вот это всегда хорошо. Теории заговоров. И если получится сделать какое-то разоблачение, то это вообще просто потрясающе. Такое всегда интересно тем, кто с экологией даже особо не соприкасается.

Сейчас главное не сосредотачиваться на том, что экология — это только реформы, сортировка, вторичное потребление и грязный воздух. Если брать самое широкое понятие экологии в принципе — симбиоз природы и человека — то можно найти гораздо больше интересных тем.

От одной сортировки очень быстро устаешь. Все об этом пишут, очень много инструкций, очень много повторяющейся информации. И тут хочется иногда что-то уникальное находить, а потом уже привязывать это к экологии с той точки зрения, что вот он мир, в котором мы живем, посмотрите какой он классный. И если вы хотите ему чем-то помочь, то вот вам корзинка для сортировки.

Мы же не только ради чистого воздуха, чистой воды и отсутствия мусора живем. Вот эти вещи у большей части населения эмоций не вызывают. Исследования показывают, что проблемы воздуха и вырубки лесов больше волнуют жителей Сибири, потому что там много промышленных предприятий, и там люди видят из окна, как этот лес вырубается. Для них это страшно, и они понимают суть этой проблемы.

А жителю Москвы кажется, что в принципе чисто и воздух нормальный, в какой-то момент становится непонятно, а что с экологией не так.

А если рассказать про историю с косатками или про экологическую катастрофу на Камчатке, то ты видишь, сколько в мире всего прекрасного, ты можешь получить к этому доступ, а у тебя могут это отнять. И тогда сортировка приобретает какой-то смысл. Мне нравится формулировка «сохранить планету», потому что она даже самому маленькому действию придает глобальный смысл. И мы все становимся такими немножко героями. Потому что классно, когда мы делаем маленькое дело во имя большой цели. И большую цель нужно людям регулярно показывать.

— Гринвошинг и спекуляция на экологических темах присутствует и у эко-блогеров. Можно ли с этим как-то бороться?

— Гринвошинг — очень сложная тема. Потому сейчас гринвошингом можно назвать практически все, но в экологии нет черного и белого. Например, электромобили. В какой-то момент все начали говорить, что это — идеальная альтернатива обычному автомобилю. Да, электромобиль лучше для экологии, потому что не загрязняет ту улицу, по которой едет. Но он будет загрязнять природу в том месте, где стоит электростанция, производящая для него батареи. И он будет еще больше загрязнять окружающую среду, когда умрет и его надо будет как-то утилизировать, потому что это практически невозможно сделать. Получается, что человек, который топит за электромобили, в какой-то мере занимается гринвошингом. Можно ли его в этом обвинить? И да, и нет, смотря какая у него цель.

А каждый раз к любой информации делать сноску бессмысленно, потому что цель — призвать к действию. Если ты сразу будешь его обесценивать, то и побуждение к этому действию будет слабее.

В экологии очень много переворачивания фактов и всяких нагнетающих фраз: «планета умирает», «экологическая катастрофа», «климатический кризис». Это все полуправда. Но это делается для того, чтобы как-то обозначить цель и критичность проблемы.

К гринвошингу я отношусь плохо, когда там нет вот этой полуправды. Но я прекрасно понимаю, как работает маркетинг и экологическая пропаганда, где-то это действительно нужно. Не убедить человека, не сгустив краски. Все периодически пользуются этим приемом. Но тут надо самому человеку некий скепсис воспитывать в себе и экологическую образованность, чтобы разобраться в полутонах сгущения красок.

— Есть ли в блоге «Экологиня» внутренняя цензура?

— Внутренней цензуры у меня нет. Я не так много пишу про секс. Я понимаю, что разная аудитория подписана на канал, и кого-то можно этой темой отпугнуть. Если я пишу о жестоком отношении к животным или об охоте, я предупреждаю от этом, либо стараюсь подобрать более нейтральные изображения. Я стараюсь не уходить в радикальную историю. Я считаю, что это продуктивно, но для меньшего количества людей. А мне бы хотелось показать, что экология доступна всем. Я не высказываюсь по поводу религии и политики в общем, если там не экологической составляющей. Я могу про это поговорить в жизни. А в эко-блоге хочу говорить про экологию.

— Со временем в любом, даже самом интересном проекте может случиться выгорание. Что придает сил не останавливаться и развивать блог?

— Были моменты, когда было тяжело. Я даже просила аудиторию написать пару приятных слов, что им это важно и интересно. Это такой лайфхак, чтобы зарядиться и понять, что ты все правильно делаешь.

«Глобальное потепление — это выгорание миллениалов». Это моя любимая шутка про выгорание.

Мне очень нравится, когда читатели скидывают фотографии: посмотрите, я убрал двор, или почистил пляж, или цветочки посадил рядом с домом. Телеграм-канал — не очень двусторонняя площадка, скорее односторонняя. Поэтому когда человек добирается до того, чтобы мне написать, это вдвойне приятно. Очень классно, знакомясь с человеком, узнать, что он подписан на «Экологиню». Бывало так, что на работе я прохожу мимо стола, а человек канал листает. Это дополнительный стимул, чтобы заниматься моим делом.

— Сколько времени занимает этот проект?

— Где-то час в день, разрозненно по дню — 15 минут тут, 10 минут там. Я уже привыкла, это моя ежедневная рутина.

— Получается зарабатывать на канале?

— Сейчас я начала немного зарабатывать. Это не такие большие деньги. Но это всегда приятно, когда ко мне обращаются бренды, которыми я пользуюсь сама, им доверяю и обращаюсь к ним без какого-либо запроса. Деньги в какой-то мере являются физическим доказательством того, что у тебя все получается, это тоже мотивация.

— Переход к публичности означает, что проекту нужно будет уделять больше времени?

— Я хочу участвовать в мероприятиях и делать проекты с брендами, с компаниями, с блогерами. Мне интересно читать лекции. Сейчас меня позвали прочитать лекцию для школьников про экологические катастрофы. Это, естественно, будет занимать больше времени, но это придает динамики и вырывает из рутины. Когда ты можешь не только тексты писать, а еще где-то очно присутствовать, репортаж сделать, интервью взять. Это саморазвитие и выход за рамки комфорта, потому что к публичности я не привыкла, но надо расти.

Звуки можно не только услышать, но и увидеть. Близко познакомившись с классической и симфонической музыкой, художница Яна Чеботова обнаружила, что музыка так же богата оттенками красок, как и изобразительное искусство, и сочетание этих двух миров будет очень точным. В галерее «Маэстро» открылся арт-проект Яны Чеботовой «Цветные путешествия по музыкальному миру».

Музыка оказалась такой же красочной, как и живопись

«Цветные путешествия по музыкальному миру» – это впечатления автора от ярких концертов и любимых музыкальных произведений. Яна Чеботова – не только профессиональный художник, но и психолог. Вероятно, это тоже помогло почувствовать особенную близость двух миров – музыки и красок.

– Я всегда испытывала большое влияние музыки на эмоции и чувства, но не связывала эти впечатления с моими профессиональными интересами – живописью, акварелью, графикой, – делится художник, доцент кафедры дизайна ХНПУ им. Г.С. Сковороды, арт-терапевт, кандидат психологических наук Яна Чеботова. – Идея создания этого арт-проекта связана, пожалуй, с занятиями моей дочери классическим вокалом. Меня поразила красота музыкального мира, от которого раньше я была довольно далека. С этого, пожалуй, и начались размышления: как через свое искусство передать эмоции, которые вызывает музыка. Мир звуков оказался таким же разнообразным, как и мир живописи. Я обнаружила в музыке такое же обилие стилей и подходов, как и в изобразительном искусстве. Это было для меня открытием. Я решила, что сочетание этих миров будет очень точным, позволит не только слушать музыку, но и представлять ее: погрузиться в музыкальное произведение, представить вибрации не только звуков, но и цветов.

Навеянные глубокой музыкой работы созданы акварельными и акриловыми красками.

– Акварель – мое внутреннее соответствие. Такая техника позволяет делать очень тонкие переходы, душевные вещи. При этом в определенной мере акварель непредсказуема: довольно велик элемент творческой случайности, и, возможно, мне это близко. Некоторые работы в проекте сделаны с приоритетом акварели, некоторые – с ее использованием, – рассказывает Яна Чеботова. – Второй материал – акрил. Как профессионал, я понимаю ценность акрила. Он сочетает свойства и масла, и акварели: акрилом можно писать объемными мазками, при этом он позволяет делать очень тонкие переходы.

Под «блатняк» лучше не рисовать

Художницу вдохновляет эмоциональная музыка, которая содержит разные краски.

– Больше всего меня цепляет мелодика, эмоциональный и ритмичный окрас: это дает напряжение цвета и тона, скорость ритма, – говорит Яна Чеботова. – Я считаю, что для музыкальной живописи лучше всего подходит классическая и симфоническая музыка. В них самая богатая палитра возможностей. Мне кажется, это самый интересный опыт. Я заметила: когда слушаешь музыку Бетховена и Моцарта, твои работы умнеют, усложняются по композиции, цвета становятся более гармоничными, сложными, их становится больше.

Отправной точкой арт-проекта стал Концерт №2 Сергея Рахманинова. Затем родились живописные впечатления от музыки Петра Чайковского, Фридерика Шопена, «Либертанго» Астора Пяьццолла, знаменитой неаполитанской песни «’O sole mio».

– В арт-проекте я использовала музыку разных композиторов – как мелодичных, так и странных, – говорит Яна Чеботова. – Мне было очень интересно. Например, меня поразила музыка чрезвычайно интересного современного композитора Валентина Сильвестрова. Для меня его музыка квадратная. Очень интересна музыка эстонского композитора с мировым именем Арво Пярта. Его Tabula Rasa похожа на медитативную музыку – погружение в какие-то миры.

А вот под блатной шансон лучше ничего не рисовать, считает Яна Чеботова.

Художница вносит в работу позитивные эмоции

Передача музыки в красках – не только музыкально-художественный, но и психологический многоэтапный процесс. У психолога Яны Чеботовой есть собственная технология развития воображения, которую она применила в арт-проекте как художник. Сначала Яна Чеботова слушает музыку и параллельно записывает собственные ассоциации. После выключает музыку и начинает работать с записями. Затем еще не раз возвращается к мелодии, чтобы уточнить впечатления, уловить мгновенные интуитивные ощущения, вносит в работу новые акценты, выключает музыку и делает паузы, чтобы освежить эмоции и внести в работу изменения.

Художница признается, что получает эмоциональное удовлетворение от всех своих работ, поэтому если настроение не располагает к творчеству, не заставляет себя.

– Как психолог, я понимаю, что напряжение и негативное состояние отразятся на моих работах, – отмечает Яна Чеботова. – Они могут быть выставлены в экспозиции выставки или человек разместит их дома. Эту ответственность я очень серьезно ощущаю и понимаю, что должна вложить в работу только позитивные эмоции.

Арт-проект Яны Чеботовой «Цветные путешествия по музыкальному миру» завершит работу 15 января.

О художнице

Яна Чеботова – автор более 20 международных проектов современного искусства, соавтор двух грантовых программ Украинского культурного фонда, участница более 40 выставок в пределах Украины.

Современный Донбасс – это не только военные сводки, но и культурная повестка. И культурная составляющая может рассказать совсем не меньше, а где-то даже больше об этом регионе и его жителях. В нынешнем году художественному музею Донецка «Арт-Донбасс» исполнилось 10 лет. На сегодняшний день это единственная большая площадка в городе, где постоянно выставляются современные авторы – художники, скульпторы, фотографы. В стенах его действуют три выставочных зала, способные вместить в общей сложности до 500 работ. Экспозиции обновляются примерно раз в месяц — и это особенно важно, это показывает, что жизнь, несмотря на трудности и испытания, не останавливается, а художники и музейные работники не опускают руки. От себя, как от человека, последние несколько лет живущего в ДНР, добавлю, что для меня «Арт-Донбасс» – важнейший очаг свободы самовыражения, где всё вторично, кроме подлинного художественного начала. В его залах удивительно свежо, светло, просторно, сюда тянет снова и снова, как в оазис с родниковой водой. И ещё — здесь присутствует дух современности, дух нынешнего дня, будто врывающийся в распахнутое окно, и благодаря этому происходит наиболее прямой диалог между автором и зрителем, нет ощущения барьера, водораздела времён, а есть ощущение сопричастности к видимому, столь же осязаемое, как запах красок, доносящихся с глядящего на тебя со стены холста.

двойной клик — редактировать изображение

— Екатерина, благодарю вас за встречу. Несколько слов об «Арт-Донбассе»: когда всё началось, что музей представляет собой сегодня?

— Открылись мы в 2011 году, и несколько лет были не музеем, но выставочной площадкой для художников Донбасса и не только. Так, например, к нам приезжали представители харьковской, а также одесской школ, что особенно интересно, потому как многие донецкие художники – выпускники именно Одесского училища имени Грекова. 2014-й, конечно, стал переломным – кардинально поменялась работа. Контакты и взаимодействие с Украиной прекратились. Постепенно мы наладили связи с Россией. В 2017 году была принята программа интеграции, в рамках которой мы стали посещать семинары, форумы, конференции в разных городах России, взаимообогащаться, делиться опытом. В том же 2017-м «Арт-Донбасс» стал полноценным музеем – с собственным пополняемым и изучаемым фондом, наши сотрудники получили отвечающую статусу музея квалификацию.

— Расскажите про 2014 год. Как вы пережили его?

— Два с половиной месяца – с июля по сентябрь – галерея не работала. Возникал даже вопрос: будем ли существовать дальше? Первую выставку в условиях военного времени мы открыли в октябре. Открыли, потому что необходимо было продолжать работать. А ещё хотелось понять: а кто же остался в городе, кто готов, как и раньше, сотрудничать? Большинство наших художников – это люди пожилые, 60-80 лет, все они принадлежали к Донецкому отделению Союза художников Украины. Мы обзванивали их, приходили в мастерские. Приходили не с пустыми руками, с какими-то продуктами, чаем: денег у людей не было, кто-то остался без дома. В итоге, организовали выставку в двух залах – «Осень, ваше высочество», на которой было представлено более ста работ. А спустя месяц открыли вторую, посвящённую зиме. Тогда, кстати, нам очень помог петербургский музей «Старый Новый год», прислав гуманитарную помощь и экспонаты – ёлочные игрушки 50-60-х годов.

— Каким образом происходило налаживание связей с Россией?

— Весной 2015 года мы по собственной инициативе обратились в Сочинский художественный музей с предложением привезти к ним выставку «Ветры Донбасса», посвящённую нашей степи. И сочинские коллеги откликнулись. Мы собрали 82 экспоната – живопись, графика, скульптура, керамика, и 1,5 месяца выставка провела в Сочи. На обратном пути мы также экспонировали её в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Отдельно скажу, что до войны мы совсем не были ориентированы на сотрудничество с Россией, не проводилось никаких выставок, посвящённых русской культуре – тема была закрыта или не востребована. В 2016-м мы открыли первую выставку, посвящённую этой тематике – «Наш Пушкин». И, отмечу, она стала самой масштабной за всё военное время: за 4 месяца её посетили 10 тысяч человек.

— Вы продолжаете посещать другие города с выставками?

— Да, идёт большой процесс. За эти годы мы представили уже около 50 выставок в разных городах России, включая передвижные, включая детский рисунок. Например, первая наиболее масштабная по охвату – «Пейзажи Донбасса в акварелях», сначала была открыта в Оренбургском музее изобразительных искусств, затем мы показали её в Ульяновском областном краеведческом музее, потом в Саранском музее изобразительных искусств, а завершили в Пензенской картинной галерее.

Или один из последних примеров – «Краски степных великанов», она находится сейчас в государственном музее Лермонтова в Пятигорске, а до этого была в Астрахани. Среди выставок детских рисунков – «Капля жизни», посвящённая творчеству Тургенева. Она была представлена в Орле, Москве, Рязани, Ульяновске, сейчас находится в Самаре. В прошлом году детская передвижная выставка «Чеховский мир» доехала у нас до Южно-Сахалинска…

— Какую основную миссию вы видите в этом знакомстве российского зрителя с искусством Донбасса?

— Наверное, показать, что Донбасс, несмотря на тяжёлое положение – полон разных красок и граней! Что наши художники не бросили кисти. Что мы по-прежнему настроены на созидание. Многие ведь думают, что у нас всё исключительно в тёмных тонах. Но это не так.

— Как реагируют представители разных музеев России на ваши предложения приехать к ним?

— Большинство благосклонно. Но есть те, кто отодвигает наши контакты, вежливо отказывая.

— Приезжают ли к вам художники из России? И могут ли приехать по собственной инициативе?

— Могут, мы ждём, мы открыты. Правда, расходы нашим гостям возместить мы, увы, не в состоянии: финансирование у музея ограниченное. Оригинальных же выставок российских художников за эти годы у нас было две – живописца и доцента ВГИКа Игоря Тихонова в 2018 году, он сам обратился к нам с предложением и привёз 40 своих работ. Во время пребывания в Донецке он также писал портреты бойцов – защитников республики. Спустя год, к сожалению, Игорь Всеволодович ушёл из жизни. Вторая выставка – скульптора, заслуженного художника России, директора одной из московских художественных школ Романа Фашаяна – он привёз коллекцию бюстов из бронзы и мрамора русских полководцев. В планах его – создать серию бюстов современных героев Донбасса.

— Что вы скажете про выставки на современную военную тематику? Проводите ли? Отображают ли её в своих полотнах донецкие художники?

— Да, проводим регулярно. Самой памятной стала первая, открывшаяся в год трёхлетия республики – «Мы победим!» Работ было не очень много. Не все хотели выставляться, кто-то просто побоялся – легко попасть в число врагов Украины. Отмечу также, что сами художники не совсем охотно обращаются к военной тематике. Наверное, когда находишься внутри этого очага – хочется говорить и писать о жизни, о мире. Среди представленных на выставке работ назову полотно – «Спаси и сохрани» Николая Кривопустова, на которой перед иконой Богородицы изображён ополченец. «Донецкую мадонну» заслуженного художника Украины Геннадия Жукова. Рисунки на стекле, выполненные в аэропорту во время боёв одним из бойцов «Спарты» — добровольцем из России Андреем Плотниковым. Серию работ Владимира Бауэра, посвящённую брошенным домашним животным. Серьёзное высказывание народного художника Украины Владимира Шенделя, изобразившего бой на Саур-Могиле – идущего в полный рост воина Великой Отечественной, который прикрывает собой нынешних защитников Донбасса.

— Какие выставки последнего времени вы отметите?

— Только что завершилась выставка «Квинтэссенция Арта», приуроченная к 10-летию музея, на которой мы показали только фондовые полотна. Сейчас открыта большая выставка «Вершины, покорённые кистью», на которой представлено около 300 живописных картин и фотоизображений гор – от Крыма и Кавказа до Тувы и Гималаев. Также в этом году была большая экспозиция «Шагаю с кистью по планете», посвящённая путешествиям: границы в мире закрыты, поэтому мы решили преодолеть их вот таким способом. К завершению нынешнего года (2021-й в Донбассе – год Русской культуры, — С.П.) готовим выставку народных промыслов – «Узоры русской души».

— Кого бы вы выделили из современных донбасских художников?

— Народного художника Украины Григория Тышкевича — профессора, лидера по количеству проведённых выставок, основателя направления «лирический урбанизм», он продолжает сегодня в свой 81 год преподавать в Донецком национальном университете на кафедре дизайна. Заслуженного художника Ларису Джарты, папа её – фронтовик, к слову, тоже был известный художник. Акварелиста Елену Григорьеву, имя её хорошо известно в Европе. Ирину Кочанову, представительницу направления «авангардный символизм», примечательно, что это направление она выбрала ещё во время начала своего пути в 60-е годы, и не боялась экспериментировать и продвигать своё видение в искусстве. Символиста Владислава Коровойченко — преподавателя в Донбасской академии строительства и архитектуры. Фотохудожника Артёма Поварова. Из молодых авторов — ученицу живописца Анатолия Дерезы Элину Коваленко, которая нашла себя в акварели…

— Как живётся и работается сегодня донбасским художникам?

— Два года назад, после принятия в ДНР закона о творческих союзах, создан Союз художников Донбасса. В него на нынешний момент входят около 80 человек – люди эти, повторюсь, в основном, пожилые: для вступления в Союз необходимо пройти ряд этапов, провести определённое количество персональных выставок. Также при Союзе действует молодёжное отделение. Денег на жизнь у наших мастеров, конечно, мало. Картинами сейчас не прокормишься: покупательная способность у населения низкая, в то время, как продажи для художника – основной хлеб. Кто-то работает в художественных школах, кто-то в вузах. Остальным приходится непросто. Какая-то минимальная поддержка от государства была бы для них важнейшим подспорьем!

— А поддержка какая-то от России поступает музею?

— Она выражается в первую очередь в партнёрских отношениях с другими музеями. И это большой толчок и стимул для нас развиваться и двигаться вперёд.

— Екатерина, что вам лично даёт ваша работа?

— Для меня очень важно не сидеть на месте, не замыкаться в узком направлении, самосовершенствоваться, объединять разные виды искусства, воплощать новые творческие замыслы. И в рамках «Арт-Донбасса» это прекрасно получается. По первому образованию я музыкант, и каждое открытие выставки у нас сопровождается живой музыкой. Также ежемесячно мы проводим «Посиделки на струнах», где в окружении картин выступает струнный квартет. При музее действует студия юного экскурсовода. Наши художники, в том числе, дети, постоянно участвуют в создании изображений для марок «Почты Донбасса»…

— Какой главный итог десятилетней работы «Арт-Донбасса» вы подвели бы сегодня?

— Во-первых, как я уже рассказала, мы стали музеем. Во-вторых, «Арт-Донбасс» — та площадка, где наши художники имеют возможность постоянно выставляться. Причём, как именитые, так и молодые, — для которых такие выставки, часто, становятся важной стартовой площадкой, где они получают обратную связь, критику, находя, в итоге, свой творческий путь. И, в-третьих, наш музей был и остаётся одним из важных очагов культуры в Донецке, нестандартным, незаурядным, современным, интерактивным. И связующим центром, позволяющий людям не замыкаться в себе, а общаться и идти друг другу навстречу.

На фото: посиделки на струнах в Арт-Донбассе

двойной клик — редактировать галерею

фото репродукций предоставлены музеем «Арт-Донбасс»

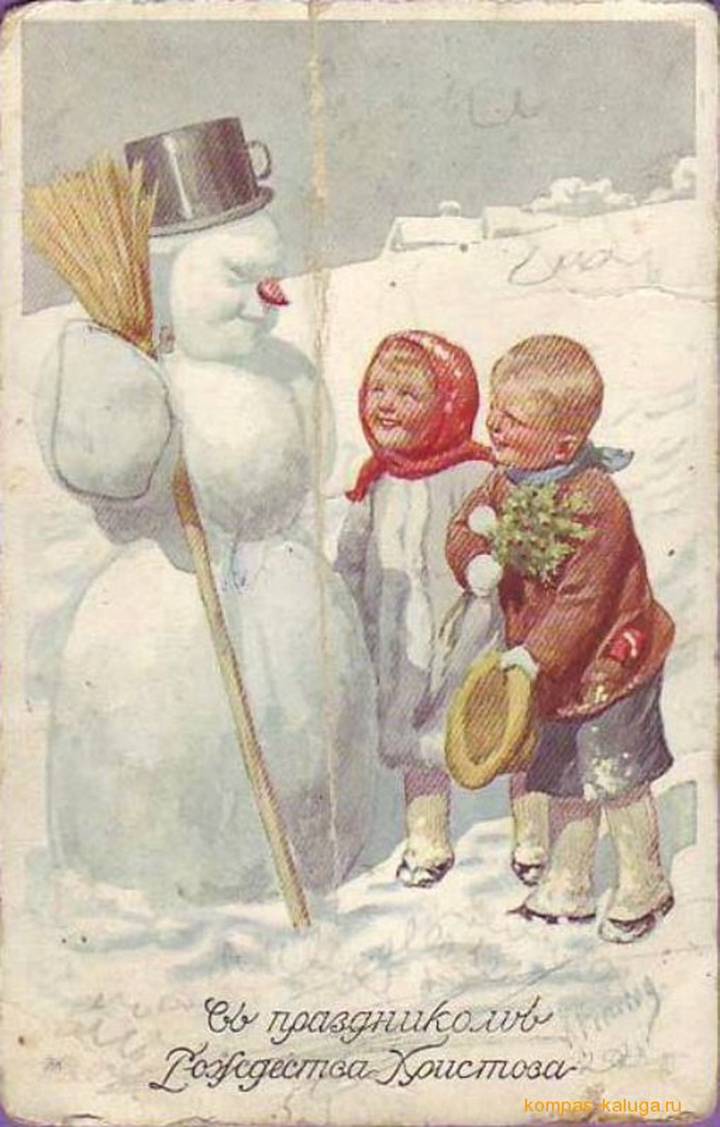

Почти 150 лет назад на свет появилась первая рождественская открытка. А около 70 лет назад в СССР начался открыточный бум: традиция писать друг другу поздравления жила у нас десятилетия, но потом, увы, была забыта… Художник, почетный член РАН, Светлана Румянцева рассказала «Вечерней Москве», о чем говорили открытки разных эпох.

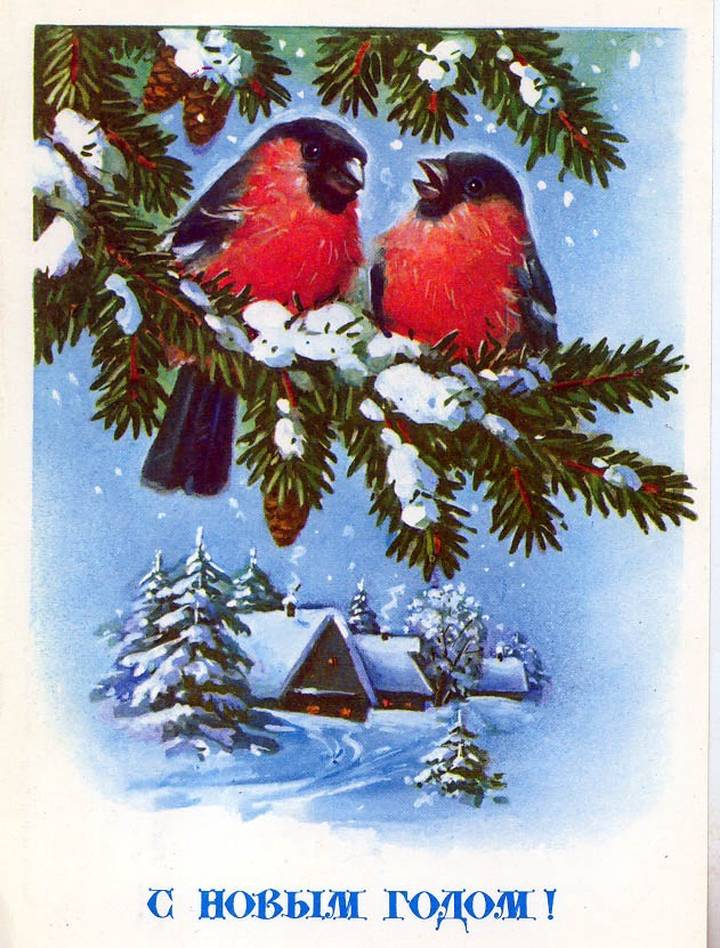

Новый год был у нас календарной датой и тихим праздником, основным праздником было Рождество Христово. Но в России в 1927 году был полностью изменен календарь, и все христианские праздники запретили. Новый год как новый праздник появился в СССР в 1935 году вместе с Дедом Морозом. Вообще же открытки на Рождество Христово появились массово в середине XIX века в Англии. На них изображали цветы, феечек и другие сказочные рисунки, что напоминало получателю о приближении весны. Также были рисунки юмористические и сентиментальные, героем которых были дети и животные. И только ближе к концу XIX века на них стали проявляться изображения символов праздника. В СССР открытки «С Новым годом» стали массово появляться после Второй мировой войны, они были символом радости, тепла и уюта. Массовый их выпуск начался в 1950-х годах. На первых открытках были нарисованы счастливые мамы с ребятишками, башни Кремля, спортсменки. Расцвет открыток начался в 1960-х. Тогда появились зимние пейзажи и пожелания, возродился дуэт Деда Мороза и Снегурочки, началась мода на симпатичных зверушек, сюжеты русских народных сказок. На открытках изображались события из истории СССР, включая новейшие — например, покорение космоса.

За столом, под звон бокалов

В 1894 году было подписано распоряжение министра внутренних дел почтовому департаменту о разрешении пересылки открыток. Их отправляли без конвертов. Героями этих изображений обычно становились пирующие взрослые, реже — с детьми, сидящими за столом.

Дети, снег и радость

В России первые рождественские открытки появились в 1890-х годах — мода на них пришла из Англии. Стоили открытки дорого: купцы брали те изображения, на которых не было надписей, наносили их на открытки на русском языке и продавали. Но эти полиграфические изыски обходились недешево, так что открытки могли позволить себе лишь богатые люди. На открытках в основном изображались дети на фоне снега. Иногда появлялось изображение снеговика.

Почти фотография

Томные красавицы-мамы или просто нереально красивые дети на почти фотографических изображениях придавали открыткам реалистичный вид, как бы максимально приближая праздник к каждому.

Приветы и поклоны

Когда «открыточное» производство стало расширяться, в моду вошли изображения разных городов с поклонами и приветами из них.

На все руки мастера

Когда Деды Морозы были как бы реабилитированы вместе с открытками, с их помощью начали прославлять труд: на советских открытках встречаются Деды Морозы в форме железнодорожников, трудящихся в цехе и даже водителей транспорта!

Для всех слоев населения

В начале ХХ века сюжетная линия новогодних и рождественских открыток была расширена. Кроме дам и господ, на открытках появились изображения простолюдинов и представителей разных профессий — военных, моряков, купцов или торговцев аппетитными булками

В блеске сусального золота и мишуры

Если сначала российские открытки уступали западным образцам, то потом богатством убранства их превзошли: издатели не жалели на открытки золотых и серебряных красок, делали их рельефными, использовали эмаль.

Ангелы и цветы

Поскольку поздравление с Рождеством Христовым подразумевало тему младенчества, на открытках конца XIX — начала ХХ века часто изображался либо младенец Иисус, либо дети-ангелы в окружении цветов.

Маленькие картины

Фото: Елизавета Меркурьевна Бём

На открытках иногда повторялись узнаваемые сюжеты из сказок, а еще чаще — персонажи в народной одежде. Выглядели такие изделия как маленькие картины, их хранили минимум год, иногда вешали на стены.

Первые советские

По некоторым данным, новогодние открытки крайне ограниченным тиражом были выпущены впервые после революции в 1942-м, в разгар войны. Однако массово их действительно начали выпускать в 1950–1960-х. После полета Гагарина с Новым годом советских людей начали поздравлять космонавты на фоне летящих меж звезд ракет и искусственных спутников.

Морозы и их друзья

Со временем в качестве друзей Дедов Морозов и Снегурочек на открытках стали появляться пионеры, сказочные зверята, иногда — герои мультфильмов.

Блеск, да и только

В годы после перестройки открытки начали издавать кооператоры — появились музыкальные открытки, а также яркие, блестящие, засыпанные стеклянными блестками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Аксенова, дизайнер:

Открыток продается множество, но то, что делается собственными руками, всегда ценится особенно. Делать открытки очень любят дети — для этого достаточно помочь им на начальном этапе, подготовив бусины, блестки, пайетки, краски и кисти, кусочки ваты, из которой они создадут сугробы. Не отказывайте им в этом творческом порыве! Кстати, если обычную крупу покрасить краской-серебрянкой, получатся «снежные» и «ледяные» украшения.

Напишите бабушке!

Отправить открытку бабушке или родным в другие города и страны очень просто: надо купить открытку на почте или в магазине, подписать, наклеить марки и отослать ее через почтовое отделение. Простая доставка по России стоит 18 рублей, заказным письмом — 44 рубля, по миру наземно — 52 рубля, авиа — 58. Сегодня развиваются и интернет-сервисы с открытками, их цена начинается с 200 рублей. Так что пишите открытки и экономьте!

Целое состояние

Недорогие открытки всегда были ценны массовостью и доступностью, а вот во Флориде фирма Gilded Age Greetings сделала ставку на эксклюзив. Ее открытки делаются на дорогущем материале, включают фрагменты кожи, узоры наносятся 23-каратной золотой краской и украшаются драгоценными камнями. Каждую открытку делают больше месяца, а цена их достигает 10 000 долларов. По желанию клиента на открытку вносится его подпись и делается дорогой конверт.

Существует ли формула, позволяющая стране избежать COVID-19? Если да, то составляющие ее элементы таковы: своевременное закрытие границ от соседей, стопроцентная вакцинация, доходы, мало зависящие от международной торговли… и удача. Именно это объединяет государства, не зарегистрировавшие ни одного случая болезни: Туркменистан, Северную Корею, тихоокеанские острова Тувалу и Науру. Экспертов особенно интересуют два последних случая, поскольку только на их счет у международного сообщества никаких сомнений нет.

Вакцинация

Ограниченная эпидемия кори, разразившаяся в государствах Тихого океана в конце 2019 года, сперва была заслуженно принята островитянами за удар судьбы. Действововать им пришлось соответствующе: развернуть срочную кампанию по вакцинации. И все же когда 31 декабря 2019 Китай объявил о вспышке COVID-19 в Ухане, в Тувалу и Науру были уже наготове. Тихоокеанские государства (среди которых были еще Маршалловы Острова, Вануату, Тонга, Палау) спешно закрыли свои границы от рейсов из КНР.

В исследовании фиджийских инфекционистов раннее включение в борьбу с эпидемией (пусть и другой болезни) названо фактором, обусловившим успешное сопротивление тиоокеанских стран COVID-19. В 2021 году обнаружилось, что подготовленное предыдущим развитием событий население этих государств не возражает против прививок. В мае Науру первой в мире обеспечила вакцинацию 100% взрослого населения и… даже вышла за пределы этого числа, привив и всех находившихся на ее территории иностранцев. Показатели Тувалу — такие же оптимистические: 12 тыс. доз при населении в 11 700 человек.

Сегодня острова — одно из редких мест в мире, избавленных от масочно-перчаточного режима, необходимого разве что приезжающим из-за рубежа. Вдобавок и Науру, и Тувалу удалось репатриировать всех своих соотечественников еще в 2020-м, не завезя при этом инфекции. Остаются только иностранцы: именно они ахиллесова пята островов, ведь зависимость от поставок товаров массового потребления устранить невозможно. Крошечная Науру (11 тыс. обитателей) — третья самая малонаселенная страна мира. Транспорт из соседних Австралии и Новой Зеландии нужен для ее выживания, но сопряжен с распространением COVID-19. Осень 2021 года оказалась для региона черной: после контактов с иностранцами в октябре первый случай заражения зафиксировали на островах Тонга, Соломоновых и Маршалловых Островах и в ноябре — на Вануату. Науру и Тувалу от несчастья пока удалось уберечься.

Удаленное местоположение

Уже к началу 2021 года не оставалось сомнений, что положение на обочине мировой торговли дает преимущества при дистанцировании от COVID-19. К этому времени 10 из 12 незатронутых вирусом стран оказались островными, расположенными в Тихом океане. Несмотря на издалека кажущееся сходство, экономическая разница между ними была очевидна. Тогда как Палау — известный международный курорт, пострадавший от прекращения туризма, Тувалу и Науру никогда не пользовались популярностью у иностранцев. Незадолго до пандемии тувалийцы даже поставили антирекорд: к ним прибыли менее чем… 200 приезжих за год. В 2021-м это оказалось преимуществом: Палау, несмотря на карантины, пережила заражение COVID-19, а ее гораздо менее популярные соседи — нет.

На берегах Науру и Тувалу 2021 год прошел так мирно, как почти нигде на планете. После того как кампания по вакцинированию завершилась успехом, островные власти отказались от превентивных мер, принятых по аналогии с европейскими: запретов на массовые собрания или перевода школьного обучения в онлайн-режим. Тем более что в условиях Тувалу это сопряжено с немалыми трудностями: компьютеров не хватает, а средних школ в государстве меньше, чем населенных атоллов, потому в локдаун учеников приходилось перевозить (на единственном подходящем для этого государственном корабле) до их домов и обратно — утомительно и дорого.

Когда с ненужными трудностями покончили, местные власти c облегчением возвратились от борьбы с ковидом к противостоянию глобальному потеплению. И все же оттенок тревоги остается, ведь если вирусу предстоит проникнуть на острова (а там есть непривитые дети), то они могут оказаться в большой опасности. Системы здравоохранения, которая была бы на высоте, ни у Тувалу, ни у Науру, ни где бы то ни было в Полинезии нет. Если что и защищает от опасных контактов, то это экономика: жителям райских островов удалось придумать себе доход, позволяющий ограничить связи с окружающим миром и при этом зарабатывать какие-то деньги.

Своеобычная экономика

Назвать Науру государством-тюрьмой было бы преувеличением, несмотря на то что правозащитники иногда не жалеют для него красок. Более правильно говорить о центрах предварительного заключения мигрантов, превращенных в важные для всей экономики доходные предприятия. В XXI веке соседняя благополучная Австралия озаботилась проблемой нелегального пересечения морской границы на лодках полинезийцами и разработала драконовские меры: авантюристов-мигрантов ловят, предъявляют обвинение в незаконном въезде и отправляют для разбирательств в страны, куда они приплывать не собирались. Одна из таких — Науру. Пребывание там может растянуться на годы, тем более что договоров о приеме высланных мигрантов у Австралии со странами, откуда те прибыли, нет, а оставлять их у себя Зеленый континент не намерен из принципа: объявятся новые. Ситуация имеет все признаки юридического тупика.

Роль наурийцев в этом — сугубо подчиненная. За деньги островитяне соглашаются принимать у себя иностранцев и держат их в спартанских условиях под надзором. Среди задержанных дети, но Науру готова изолировать и их — бизнес есть бизнес. В обмен островитяне получают денежную компенсацию, а кроме того… как оказалось, тренируются в проведении карантинов.

К началу XXI века стало ясно, что заработать как-то иначе, используя свою территорию, у наурийцев вряд ли получится. В середине — конце прошлого столетия островитяне пережили период сырьевого бума, во время которого (с помощью западных инвесторов) активно и успешно экспортировали обнаруженные в своих недрах фосфаты. Извлечение полезного минерального ресурса имело темную сторону. «Отработанные» участки острова не просто утратили живописность, а превратились в голые скалы, достойные сравнения с марсианским пейзажем. В местах, где когда-то велась добыча, сегодня затруднено не только ведение хозяйства, но даже и простое передвижение. Неудивительно, что наладить выгодный туристический бизнес у островитян не получилось — возможно, они всерьез и не надеялись на это.

К несчастью, безвозвратно были потрачены и деньги, отложенные в «тучные» годы на будущее. На пике наурийский суверенный фонд насчитывал до $2 млрд, но полностью исчерпался еще к началу нынешнего века из-за серии неудачных инвестиций. После некоторых размышлений местные власти заменили добычу фосфатов на изоляцию нелегалов, сохранив важную и даже основополагающую черту местной экономики. В Науру (как и в соседней Тувалу) зарабатывать можно, сведя контакты с соседями к минимуму, и часто — в госсекторе. Как показывает практика, при такой структуре занятости переживать внешнеэкономические шоки (в том числе вызванные пандемией) гораздо проще.

И все же даже при соблюдении перечисленных условий (вакцинация, изоляция) без одного, но главного укрыться от коронавируса даже на острове невозможно. И тувалийцам, и наурийцам до поры до времени сопутствовала удача. Продолжит ли она благосклонно взирать на крохотные полоски суши у самого края Тихого океана, покажет время.

Игорь Гашков