Вечером побежит в кино.

За неделю работа не подвинулась ни на полмизинца. В субботу вечером Митя вдруг устал веселиться. Снял газету, которою была прикрыта доска, и смутился, и испугался. Прекрасно сделанный узор одиноко красовался, как цветок на фоне голой земли.

Митя всплеснул ладонями:

– Что я наделал! Сроку осталась одна неделя. Я не успею ничего…

Часом позже мастер, проходя двором, увидел, что на крылечке сидит Митя.

– Митька, ты плачешь?

– Мастер, я обманул ваше доверие.

– Иди покажи мне твою работу.

Зашли в Митину комнату. Взглянув на столешницу, мастер сказал:

– То, что ты сделал, сделано отменно и прекрасно.

– Мастер, милый, какие же участки надо отхватывать мне каждый день, чтобы поспеть к сроку? Работа будет тяп-ляп, а я привык красовито и тщательно.

– Слушай меня, Митя. Я твой начальник и даю тебе норму работы: каждый день выклеивай и отделывай на доске столько, сколько покроет твоя ладонь. Ни меньше ни больше. И дело будет подвигаться, и отделку будешь производить не спеша, в твоем вкусе.

Митя прилежно, как ученик, начал выполнять урок, данный мастером.

Митя сначала не верил, что при такой малой норме успеет кончить работу в срок. Пригоняет пластинки одну к другой тщательно -комар носа не подточит. Но окинет глазами, сколько еще пустого места остается, и испугается. Однако глаза страшатся, а руки делают.

А руки у Мити были золотые.

Тихо подвигалась ладонь по доске, и вслед за движением художной руки доска превращалась в цветущий сад.

За сутки раньше срока Митя закончил работу. Пригладил утюгом и вылощил волчьим зубом[9].

Мастер долго любовался работой, потом молча обнял Митю…

Бабушка закончила свой рассказ словами: «Собирай по ягодке – наберешь кузовок».

Сказка скоро говорится, дело мешкотно творится

Давно это было. Меня тогда кликали не бабушка, а тетенька. Я в городе пристрастилась к малярному мастерству. Но о родной деревне тосковала.

Тут сорока на хвосте принесла вести, что директор нашей деревенской школы своими силами обновляет давно обветшалое школьное здание. Я стремглав полетела из города в деревню. Директор обрадовался мне, как майскому дню. Договорившись с ним, побежала смотреть школу.

Плотники перекрывали школьную крышу. А два мужичка, печные мастера, месили босыми ногами глину. И так-то потешно, подбоченясь, плясали друг перед другом. То опять кружатся, взявшись за руки.

Я спросила:

– Дядюшки хорошие, слышала я, что три печи подрядились вы сложить в три недели. Вряд ли вы успеете вовремя.

Они говорят:

– Нас не двое, а трое. Старший заболел: колени и локти покою не дают.

Я взяла на себя внутреннюю отделку: покрыть мелом потолки, стены, печи. Мел преподнесла наша речка: в половодье вымыла крутой берег. Объявился самородный мел. Этого мела мы наломали целый воз. Я с помощницею стала этот мел дробить, на ручных жерновах молоть, просеивать.

Сказка скоро говорится, дело мешкотно творится. Мел дробила, мел молола, мел сеяла. Тут в мелу и усну, недосуг нос утереть, три недели на это потратила.

Старухи меня жалеют:

– Ох, мастерица, ты как есть кукла белая глиняная. И личность на вершок оштукатурена. Давай мы тебя на речке отмоем.

– Завтра приходите.

А назавтра за мной из школы бегут:

– Тетенька, иди с печниками прощаться! Они сегодня домой уходят.

Я со всех ног по деревне лечу. Собаки с цепей рвутся, на меня лают, малые ребята со страху ревут.

Я в школу порог переступила. За столом директор сидит и два молодых мастера. А старый мастер, такой прекрасного вида старец, руками на клюшку оперся, в сторонке находится. Они меня увидели и покатились со смеху:

– Кто ты, статуй алебастровый? Человек ты или привидение?

Я их не слушаю, я мастерству дивлюсь: каждая печь как город возведена, а выглядит как игрушечка.

И кирпичики, и карнизы, и уголки – все слажено хитрым вымыслом.

И я ахнула от восхищения:

– Отсохни мои руки, если я это художество буду слепым мелом мазать!

Пречудный старик, старый мастер, подошел, обнял меня за плечи:

– Ты, дочка, сам истинная художница, но побелка необходима. Побелка будет свет дневной отражать, а в школе светлость – первое дело.

Я говорю:

– Если начальник какой прикатится, каким глазом взглянет!

Директор отозвался:

– Ответственный человек был. Вот оставил похвальный лист с благодарностью на имя каждого мастера. А вот здесь договоренные деньги сполна… Ты, старший мастер, первый расписывайся в получении.

На лицо старику будто туча накатилась:

– Шутить изволите, директор? Я сюда приходил заместо прогулки. Только два человека работали здесь. Они, как птички вокруг гнезда, сновали. Я на стуле сидел, палец о палец не колотил. Никакого касательства ни к деньгам, ни к похвалам не имею.

К старику прискочили два других мастера:

– Не гораздо твое слово, государь-дедушка. Мы у работы летали, как птички, потому что ног под собой не чуяли от радости. Веселились тому, что при нас находишься. Твоя личность силы придает. Твоего труда здесь большая половина, а ты и малую законную треть не признаешь. Или ты, государь-каменщик, не ведаешь, что все наше окружное сословие – и мастера и подмастерья, может, нас триста человек, – тебя знаем и тебя называем: ты наше угревное солнышко.

Лицо старика просветлело:

– Детища мои, вот это и есть мне самая великая награда! А денежная придача как полынь горька.

Я не стерпела этой преславной тяжбы, вышла на улицу и заплакала. Следом выбежал и директор, схватил железную клюшку и начал звонить в чугунную доску, что висела у крыльца школы.

На этот набат вышли три мастера, сбежалась толпой вся деревня. Директор статно и внятно обсказал весь спор каменщиков и закончил:

– Вы, честной народ, рассудите: вправе ли старший мастер отказываться от пая?

И весь деревенский люд вымолвил ясно, громогласно:

– Приговариваем тебя, государь мастер каменных дел, принять этот пай беззвучно. Возьми твою долю непрекословно.

Старый мастер постоял молча, потом большим обычаем поклонился двум своим каменщикам, потом тем же обычаем всему народу…

Ваня спросил:

– А ты, бабушка, умываться побежала?

Бабушка рассмеялась:

– Конечно, меня старухи сутки в корыте отмачивали, потом сутки в корыте стирали, потом в речке полоскали, потом сушили и утюгом гладили… Нет, Иванушка, я с мастерами простилась, клей обдумывать побежала. Без клею побелка не живет.

Тут опять помогла наша речка-матушка. Наказала я мальчишкам ловить рыбу мелкую и крупную сетками и бреднем. Напромышляли они рыбы вдоволь. Стала я эту рыбу в котлах варить, а уху сливать в ведра. Это и есть клей, крепкий, терпкий. Тогда я стала в эти ведра мел сыпать по пропорции. Сыплю и лопаточкой разбалтываю. Эти ведра снесли в школу. И принялись белить потолки, стены, печки, сени. Теперь белят – из брызгалок фукают, а я кистей мочальных навязала и кистями побелку делала, да во всю мочь.

Читать дальше

Сказки Бориса Шергина. Произведения и биография писателя

Варвара Ивановна

Волшебное кольцо

Ворон

Грумаланский песенник

Данило и Ненила

Дивный гудочек

Золоченые лбы

Кот котофей

Кроткая вода

Мартынко

Пронька Грезной

Пойга и Лиса

Судное дело Ерша с Лещом

Шиш Московский

Читать сказки из раздел «Авторские сказки»

Краткая биография Бориса Шергина.Жизнь и творчество

Борис Викторович Шергин — русский писатель, фольклорист, публицист и художник.

Борис Викторович Шергин родился 28 июля (16 июля по старому стилю) 1893 года. Отец Шергина, потомственный мореход и корабельный мастер, передал сыну дар рассказчика и страсть ко всякому «художеству»; мать — коренная архангелогородка, познакомившая его с народной поэзией Русского Севера. В семье Шергин воспринял первые важные уроки взаимоотношений с миром и людьми, трудовой кодекс чести северного русского народа. С детства постигал нравственный уклад, быт и культуру Поморья. Шергин срисовывал орнаменты и заставки старинных книг, учился писать иконы в поморском стиле, расписывал утварь; ещё в школьные годы стал собирать и записывать северные народные сказки, былины, песни.

Учился Борис Викторович Шергин в Архангельской мужской губернской гимназии (1903—1912); окончил Строгановское центральное художественно-промышленное училище (1917). Работал как художник-реставратор, заведовал художественной частью ремесленной мастерской. Борис Шергин внёс вклад в возрождение северных промыслов (в частности, холмогорской техники резьбы по кости), занимался археографической работой (собирал книги «старинного письма», древние лоции, записные тетради шкиперов, альбомы стихов, песенники).В 1922 г. Борис Шергин окончательно переехал в Москву; работал в Институте детского чтения Наркомпроса, выступал с рассказами о народной культуре Севера с исполнением сказок и былин перед разнообразной, в основном детской, аудиторией. С 1934 г. — на профессиональной литературной работе.

Первая публикация Шергина — очерк «Отходящая красота» о концерте Марии Дмитриевны Кривополеновой (газета «Архангельск». 1915, 21 ноября). При жизни писателя опубликовано 9 книг (не считая переизданий). В газетах и журналах Шергин помещал статьи литературоведческого и искусствоведческого характера, реже — литературные произведения.

Шергин-сказитель и сказочник сформировался и стал известен раньше, чем Шергин-писатель. Его первую книгу «У Архангельского города, у корабельного пристанища» (1924) составляют сделанные им записи шести архангельских старин с нотацией мелодий, напетых матерью (и входивших в репертуар выступлений самого Шергина).

Разителен переход от торжественно-печальных старин первого шергинского сборника к грубовато-озорному юмору «Шиша Московского» (1930) — «скоморошьей эпопеи о проказах над богатыми и сильными». Авантюрные остроумные сюжеты, сочный язык, гротескно-карикатурное изображение представителей социальных верхов связывают плутовской цикл Шергина с поэтикой народной сатиры.

В третьей книге — «Архангельские новеллы» (1936), воссоздающей нравы старомещанского Архангельска,Борис Шергин предстаёт как тонкий психолог и бытописатель. Новеллы сборника, стилизованные во вкусе популярных переводных «гисторий» XVII-XVIII вв., посвящены скитаниям в Заморье и «прежестокой» любви персонажей из купеческой среды. Первые три книги Бориса Шергина(оформленные автором собственноручно в «поморском стиле») представляют в полном объёме фольклорный репертуар Архангельского края. История Поморья, опосредованная в первых трёх книгах Бориса Шергина через искусство, красноречие, быт, предстаёт в своём непосредственном виде в следующем его сборнике — «У песенных рек» (1939). В этой книге Север России предстаёт как особый культурно-исторический регион, сыгравший значительную роль в судьбе страны и занимающий неповторимое место в её культуре. Последующие «изборники» Шергина расширяют и уточняют этот образ.

Вышедшую после войны книгу «Поморщина-корабельщина» (1947) сам Шергин называл своим «репертуарным сборником»: она объединяет произведения, с которыми он выступал в военные годы в госпиталях и воинских частях, клубах и школах. Судьба этого сборника трагична: он был подвергнут вульгарно-социологической переработке и вызвал уничижительную критику со стороны фольклористов как «грубая стилизация и извращение народной поэзии». Имя писателя Бориса Шергина было дискредитировано, а он сам обречен на десятилетнюю изоляцию от читателя.

Разрушению стены молчания вокруг Бориса Шергина способствовал организованный в 1955 г. творческий вечер писателя в Центральном Доме литераторов, после которого в издательстве «Детская литература» был опубликован сборник Шергина «Поморские были и сказания» (1957), а через некоторое время вышел и «взрослый» сборник избранных произведений «Океан — море русское» (1959). Сборник вызвал немало восторженных отзывов; особое внимание рецензентов привлекало словесное мастерство писателя. Заслуженное признание пришло к Шергину после высокой оценки его творчества в статье Л. М. Леонова («Известия». 1959, 3 июля).

Своеобразие фольклоризма Бориса Шергина состоит в непосредственной ориентации его текстов на народное творчество. Цель художника не в том, чтобы обогатить литературу за счёт внеположенного по отношению к ней фольклора, но чтобы явить народную поэзию как оригинальный, неповторимый и бесценный способ видения мира и человека. В текстах Бориса шергина — обилие цитат из фольклорных текстов (пословицы, поговорки, отрывки из былин, причитаний, лирических песен, небывальщин и т. п.). Большинство из них рассчитаны на чтение вслух, и Шергин, знавший всю свою прозу и поэзию наизусть, до последних лет жизни нередко сам исполнял свои произведения. Сказывание было для него не воспроизведением созданного ранее, но самим процессом творчества.

Умер писатель 30 октября 1973 года в Москве.

——————————————————————-

Борис Шергин.Сказки для детей.

Читаем бесплатно онлайн.

Читать сказки из раздела «Авторские сказки»

Борис Викторович Шергин

Сказки о Шише

Совсем ещё недавно в Москве на Рождественском бульваре жил Борис Викторович Шергин.

Белобородый, в синем стареньком костюме, сидел он на своей железной кровати, закуривал папироску «Север» и ласково говорил гостю:

— Где вы работаете? Как живёте? В каких краях побывали?

До того хорошо было у него в доме, так внимательно и

сердечно слушал он чужие рассказы, что многие забывали, зачем пришли, а ведь пришли послушать самого хозяина.

Когда же начинал рассказывать хозяин, слушатели боялись уронить слово, потому что Борис Викторович Шергин был великий артист. Он рассказывал и смешные истории, и печальные повести, а иногда, когда уж очень просили, пел русские былины.

За раскрытым окном под солнечным ветром шумели липы, пролетали автомобили, лязгали и громыхали трамваи, и странно было слышать протяжную мелодию и слова про Илью Муромца, пришедшие из давних времён:

— А и ехал Илия путями дальними…

Высоко на стене, над головою певца, висел деревянный парусный корабль. Этот корабль, верней, модель корабля построил отец Бориса Викторовича — архангельский помор, корабел, певец и художник. И сам Борис Викторович был помор, корабел, певец и художник, и только одним сердечным свойством отличался он от отца — Борис Шергин был замечательный русский писатель.

Много рассказов и сказок написал он, сейчас вы прочтёте «Сказки о Шише». Это сказки весёлые, смешные, и рассказаны они языком не совсем обычным. Борис Викторович родился в Архангельске, там он слыхал эти сказки и, пересказывая их нам, употребляет иногда слова для нашего уха непривычные, архангельские. Но понять их не так уж трудно.

Ну, к примеру, Борис Викторович говорит про Шиша: «Братья — мужики степенные, а он весь — как саврас без узды».

Что же это за «саврас»? Саврасый — это лошадиная масть, светло-коричневая. Раньше лошадей такой масти частенько называли — Савраска. А если нет у Савраски узды — значит, он свободен, бегает где хочет. Вот таким и был Шиш — «саврас без узды».

Сказки и рассказы Бориса Шергина любят и с интересом читают в наши дни и дети и взрослые — это замечательно!

Юрий Коваль

НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ

Дом был, стоял добрым порядком и на гладком месте, как на бороне.

В дому отец жил с сыновьями.

Старших и врать не знай, как звали, а младшего всё Шишом ругали.

Время ведь как птица: летит — его не остановишь. Вот Шиш и вырос. Братья — мужики степенные, а он весь — как соврас без узды. Такой был Шиш: на лбу хохол рыжий, глаза как у кошки. Один глаз голубой, другой как смородина. Нос кверху.

Начнёт говорить, как по дороге поедет: слово скажет — другое готово.

А ловок был — в рот заедет да и поворотится.

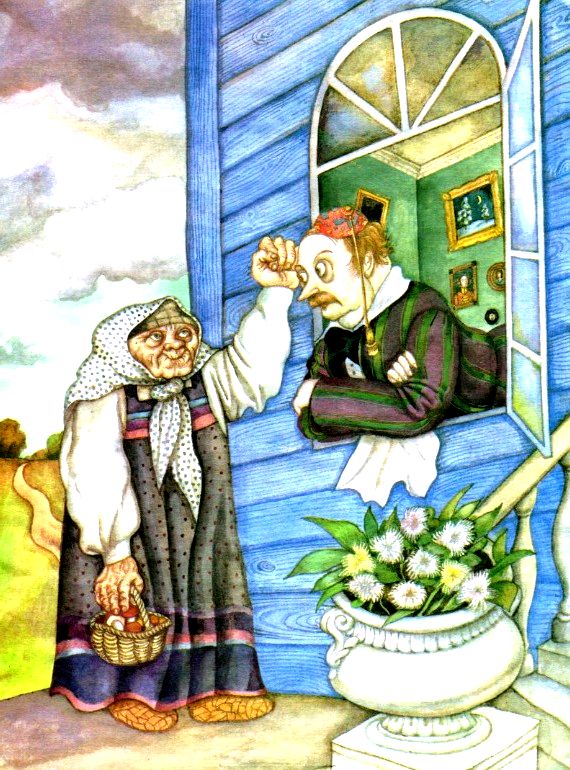

Рано Шиш начал шуточки зашучивать. У них около деревни, в лесу, барин с барыней землю купили. Домок построили, садик развели. До людей жадные и скупые были, а между собой жили в любви и согласье, всем на удивленье. Оба маленькие, толстые, как пузыри. По вечерам денежки считали, а днём гуляли, сады свои караулили, чтобы прохожие веточки не сорвали или травки не истоптали. У деревенских ребят уши не заживали всё лето — старички походя дрались, а уж друг с другом одни нежности да любезности.

Шиш на них давно немилым оком смотрел:

— Ужо я вам улью щей на ложку!

И случай привёлся. Забралась в лес старушонка из дальней деревни за грибами. Ползала, ширилась да и заблудилась.

И заревела:

— О-о! Волки съедят!

Шиш около шнырял:

— Бабушка, кто тебя?

— У-у, заблудилась!

— Откуда ты?

— Из Горелова.

— Знаю. Выведу тебя, только ты мне сослужи службу…

Шиш и привёл её к барской усадебке:

— Видишь, в окне баринок сидит, спит за газетой?

— Ну, не слепая, вижу.

— Ты постучи в окно. Барин нос выставит, ты тяпни по плеши да скажи: «На! Барыне оставь!»

— Как же это я благородного господина задену? Они меня собаками затравят!

— Что ты! Они собак не держат, сами лают.

— Ну, что делать, не ночевать в лесу…

Побежала старуха к дому, стукнула в раму:

— Барин, отворьте окошко!

Толстяк высунулся, кряхтит:

— Кто там?

Старушонка плюнула в ладонь, размахнулась да как дёрнет его по плеши:

— На! Барыне оставь!

А сама от окна — и ходу задала.

Ну, её Шиш на Русь вывел.

Этот баринок окошко захлопнул, скребёт затылок, а барыня уж с перины ссыпалась:

— Тебе что дали?

— Как — что дали?..

— Я слышала, сказали: «На, барыне оставь».

— Ничего мне не дали!

— Как это ничего? Давай, что получил.

— Плюху я получил.

— Плюшечку? Какую? Мяконьку?

— Вот какую!

И началась тут драка.

Только перья летят.

Вот что Шиш натворил.

ДОХОД НЕ ЖИВЕТ БЕЗ ХЛОПОТ

Вот отец пристарел. Братья волю взяли, дом на себя и скот на себя отобрали. Отцу говорят:

— При твоём худом здоровье первое дело — свежий воздух. Ты теперь ночуй в сарае, а день гуляй по миру. Под одним окошечком выпросишь, под другим съешь.

А Шишу дали коровку ростом с кошку, удоя с ложку:

— Вот это тебе, братец, наделок. И вообще — люби нас, ходи мимо.

Отец сидит на крыльце, не смеет в избу зайти. У Шиша в сердце как нож повернулся. Он отца в охапку:

— Тятенька, давай заодно жить! Есть — пополам, и нет — пополам. А братцам дорогим я отсмею насмешку, припасу потешку!.. Тятенька, ты меня дожидайся, а я пойду эту коровёнку продавать.

Шиш лесом идёт, а дело к вечеру. И гроза собралась, близко громыхнуло. На ночь мокнуть неохота, Шиш и сунулся в боковую тропиночку, в дебрь, где бы лесину, ель погуще найти. Он в лесу не боится. Шагов сотню скупил — в ельнике дом стоит. Еле доколотился.

Старуха открыла:

— О, куда ты, парень, попал! Уваливай, пока жив.

— Бабинька, пусти, где коровке

ОТ АВТОРА

Запечатленная слава

Поморское сказание о Софии Новгородской начинается так: «По слову Великого Новгорода шли промышленные лодьи во все концы Студеного моря-океана. Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Иван оследил Нехоженый берег. Тут поставил крест, избу и амбар. Тут, кряду, и ход урочный морской…»

Устное слово и письменная память Севера свидетельствуют, что уже в XII-XV веках русские люди своим умом-разумом строили суда «сообразно натуре моря Ледовитого». На этих судах из Белого моря ходили на Новую Землю, на Грумант, в Скандинавию. Уже в XIII веке по берегам и островам Северного Ледовитого океана стояли русские опознавательные знаки – исполинские осьмиконечные кресты. Поперечины креста астрономически верно указывали направление стран света.

Новгородцы и дети их, архангельские поморы, науку мореплавания называли «морское знание», а судостроение обозначали словом «художество».

Еще во времена стародавние северорусские мореходцы стали закреплять свой опыт письменно. Надобно думать, уже в XVI столетии, если не раньше, распространялись среди архангельских поморов эти «уставы морские», «морские указы», «морские урядники» и «книги морского ходу». Это была литература стихийно-народная, самобытно-русская. С глубоким прискорбием надобно отметить, что невнимание, равнодушие, пренебрежение, при содействии всеистребляющего времени, сделали то, что от морской старинной литературы остались одни фрагменты и отдельные устные свидетельства. То, что рассыпано ворохами, приходится собирать крохами.

В этих «морских уставцах», «указцах» обсказаны корабельные маршруты из Белого моря во все концы Студеного океана, на запад, в Скандинавию, и «во всток», к Новой Земле и Печоре.

Практическая часть этих манускриптов вполне соответствует печатным лоциям нашего времени.

Древнесеверная рукописная лоция не только зрительно преподносит береговые попутные приметы, но буквально ощупывает дно морское, с подводными коргами, поливными лудами, яграми.

Старорусские лоции составлялись многоопытными людьми, которые «своими боками обтерли» описанные пути.

Путеводительную часть старопоморской лоции сопровождали иногда «особые статьи» о природе ветров, о распорядке приливо-отливных течений, весьма сложных в Белом море, о том, как предугадать погоду по цвету морской воды, по оттенку неба, по движению и по форме облаков. Эти статьи дополняет «Пловущий ледяной указ, или Устав о разводьях и разделах, кака суды ходити и кормщику казати». Здесь говорится о том, что опытный кормщик знает суточное время прохода меж льдов, ибо судоходные разводья во льдах регулярны, поскольку регулярна череда суточных морских приливов и отливов.

Архангельские поморы досконально изучили «мудреный обычай» своего моря. Вот записанные Н. И. Рождественской слова мезенского крестьянина Малыгина:

«В нашей местности (Койденский берег) разное течение воды у прилива и отлива. Три часа идет в нашу сторону, на полунощник (северо-восток). Потом три часа идет в шелоник (юго-запад). Так ходит и прибылая и убылая вода. От берега в голомя, на Моржовец вода компасит: два часа идет под полунощник, потом под всток идет три часа, потом под юг около трех часов, потом под запад идет четыре часа.

Опытно знаем, по компасу сверено…

Хождение воды в ту или другую стороны, на убыль или на прибыль, и у Кедовского берега бывает не круто и не тихо. В послонке вода идет кротко, а у Воронова Носа прилив и отлив ходит яро – волну разводит».

Подобное описание пульсации морских течений содержат и письменные памятники.

Другим видом северной народной литературы является письменное закрепление морских правовых обычаев. На основе уставных правил, корни которых уходят во времена новгородские, регламентируются не только практически-деловые, но и нравственно-моральные отношения мореходцев-промышленников и друг к другу и к обществу.

Эту древнюю юриспруденцию содержит, например, «Морской устав новоземельских промышленников».

Выдержки из другого подобного сборника, именуемого «Устьянский правильник», напечатаны в этой книге.

В рукописном сборнике XVIII столетия, вслед за статьями Никодима Сийского «О различных художествах», вписаны рассказы о кормщиках Иване Поряднике (Ряднике) и Маркеле Ушакове. Это как бы особый вид бытовой литературы Севера – своеобразная морская антология.

Церковный раскол, возникший в России во второй половине XVII века, был в значительной мере формой народного протеста против «сильных мира сего», против царского правительства. Вспомним сочувствие «староверия» Степану Разину и Емельяну Пугачеву.

На Севере в XVIII веке, в эпоху морального подчинения Западу, раскол носит черты своеобразного патриотизма.

В противовес мнению высшего общества, будто «русские всегда были во всем невежды», поморские писатели того времени прямо или косвенно старались напомнить о том, что у русского народа есть славное историческое прошлое.

Архангельские поморы-корабельщики, памятуя былую славу, обижались на Петра Первого за его увлечение голландцами и немцами.

Современник Петра поморский деятель Андрей Денисов, сказывая поздравление выгорецкому судостроителю Бенедикту, говорил:

«Полунощное море, от зачала мира безвестное и человеку непостижное, отцев наших отцы мужественно постигают и мрачность леденовидных стран светло изъясняют.

Чтобы то многоснискательное морское научное и многоиспытное умение не безпамятно явилось, оное сами те мореходцы художно в чертеж полагают и сказательным писанием укрепляют»[1] .

По поводу указа Петра Первого, повелевающего строить суда исключительно по голландскому образцу, архангельский мореходец Федор Вешняков в своей «Книге морского ходу» рассуждает: «Идущие к Архангельскому Городу иноземные суда весною уклоняются от встреч со льдами и стоят по месяцу и по два в Еконской губе до совершенного освобождения Гирла от льдов. Пристрастная нерассудительность поставляет нам сии суда в непрекословный образец… Но грубой Кольской лодье и нестудированной раньшине некогда глядеть на сей стоячий артикул. Хотя дорога груба и торосовата, но, когда то за обычай, то и весьма сносно… Чаятельно тот новоманерный вид судов определен на воинской поход и превосходителен в морских баталиях. Но выстройка промышленного судна, в рассуждении шкелета или ребер, хребтины или киля, образована натурой моря ледовитого и сродством с берегом отмелым»,

Шиш Московский — сказка Бориса Шергина

Борис Шергин Шишовы напасти Жили в соседях Шиш Московский да купец. Шиш отроду голой, у его двор полой, скота не было, и запирать некого. Изба большая, — на первом венце порог, на втором — потолок, окна и двери буравчиком провернуты. Сидеть в избе нельзя, да глядеть на ей гоже! Шиш в эдако окошечко глаз впялит да и любуется. Именья у Шиша — для штей деревянный горшок да с табаком свиной рожок. Были липовых два котла, да сгорели дотла. Зато у купчины домина! Курицы на крышу летают, с неба звезды хватают. Я раз вышел в утрях на крыльцо, а петух полмесяца в зубах волочит. У купца свинья живет, двести пудов сала под шкурой несет да пудов пятьдесят соли в придачу. Все равно — совру наудачу — и так никто не поверит… У купца соха в поле сама о себе пашет, а годовалый ребенок мельничный жернов с ладошки на ладошку машет. А две борзых суки…

Данило и Ненила — сказка Бориса Шергина

Борис Шергин В некотором месте королешко был старой, утлой, только тем поддярживался, что у его в секрете вода была живая. Каждо лето на эти воды ездил, да от воды наследники не родятся. Люди натакали знающу старуху. Старуха деньги взяла вперед и велела королевы нахлебаться щучьей ухи. Щуку купили, сварили, ушки поела королева и ейна кухарка. И с этой ухи обрюхатели. Стара королиха принесла одного Федьку-королька, а у молоденькой кухарки родилось два сына, два белых сыра — Данилко да Митька, по матери Девичи. Время идет, Данило рос, как на опары кис, Митька не отставал, а королек все как котенок. Он с мала вралина был, рева и ябеда. Братья много из-за него деры схватили. И в училище Данило впереди учителя идет, а Федька по четыре года в каждом классе. Вот пришли молодцы в совершенны лета. Данило Девич красавец и богатырь; высок — под полати не входит. И Митька в пару. А Федька-королек — чиста облизьяна.…

Волшебное кольцо — сказка Бориса Шергина

Сказка Бориса Шергина «Волшебное кольцо» Жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было само последно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего. Однако Ванька кажной месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну копейку. Идет оногды с этими деньгами, видит — мужик собаку давит: — Мужичок, вы пошто шшенка мучите? — А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю. — Продай мне собачку. За копейку сторговались. Привел домой: — Мама, я шшеночка купил. — Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожили, а он собаку покупат! Через месяц Ванька пенсии две копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит. — Мужичок, вы пошто опять животину тираните? — А тебе-то како дело? Убью вот, в ресторант унесу. — Продай мне. Сторговались за две копейки. Домой явился: — Мама, я котейка купил. Мать ругалась, до вечера гудела. Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки. Идет, а мужик змею давит. — Мужичок,…

Варвара Ивановна — сказка Бориса Шергина

Борис Шергин У Якуньки была супруга Варвара Ивановна. И кажной день ему за год казался. Вот она кака была зазуба, вот кака пагуба. Ежели Якунька скажет: — Варвара Ивановна, спи! — она всю ночь жить буде, глаза пучить. А ежели сказать: — Варвара Ивановна, сегодня ночью затменье предвешшают. Посидите и нас разбудите. — дак она трои сутки спать будет, хоть в три трубы труби. Опять муж скажет: — Варя, испекла бы пирожка. — Не стоишь, вор, пирогов. А скажет: — Варя, напрасно стряпню затевашь, муку переводишь… Она три ведра напекет: — Ешь, тиран! Чтобы к завтрию съедено было! Муж скажет: — Варя, сходим сегодня к тетеньке в гости? — Нет, к здакой моське не пойдем. Он другомя: — Сегодня сватья на именины звала. Я сказал — не придем. — Нет, хам, придем. Собирайся! У сватьи гостей людно. Варвара пальцем тычет: — Якунька, это чья там толстомяса-та девка в углу? — Это хозяйская дочь.…

Пойга и Лиса — сказка Бориса Шергина

Борис Шергин Жил юный Пойга Корелянин. Жил житьем у вершины реки. Наехала на него шведка Кулимана [Кулимана, шведка Кулимана — В преданиях карелов сохранилась память о «свейских нагонах» (шведских набегах), которые бывали на Севере в XVI веке. Отсюда сказочная «шведка Кулимана».], дом и оленей схватила. Пойга и пошел вниз по реке. У Лисьей горы изготовил ловушку и пошел умыться. Видит — на воде карбас, в нем спят. На берегу девица, не спит. Ночь летняя, сияющая. Пойга испугался красоты этой девицы: — Ты не звезда ли утренница? Она засмеялась: — Если я звезда, ты, должно быть, месяц молодой. По сказкам, он гоняется за утренней звездой. — Чья же ты? — Я дочь вдовы Устьянки. В карбасе моя дружина, пять уверенных старух. Плавали по ягоды по мамкину указу. Пойга взмолился к ней: — Девица, подожди здесь! Я тебе гостинец принесу, лисичку. Он к ловушкам поспешил к своим — туда залезли Лисьи дети. Он обрадовался: «Не…

Судное дело Ерша с Лещом — сказка Бориса Шергина

Борис Шергин Зачинается-починается сказка долгая, повесть добрая. Ходило Ершишко, ходило хвастунишко с малыми ребятишками на худых санишках о трех копылишках по быстрым рекам, по глубоким водам. Прожился Ерш, проскудался. Ни постлать у Ерша, ни окутаться, и в рот положить нечего. Приволокся Ерш во славное озеро Онего. Володеет озером рыба Лещ. Тут лещи — старожилы, тут Лещова вотчина и дедина со всем родом-племенем. Закланялось Ершишко рыбе Лещу. Ерш кланяться горазд: он челом бьет, затылком в пол колотит: — Ой еси, сударь рыба Лещ! Пусти меня, странного человека, на подворье ночь переночевать. За то тебя бог не оставит, родителям твоим царство небесное… Пустил Лещ Ерша ночь обночевать. А Ерш ночь ночевал, и две ночевал… Год жил, и два жил!… И наплодилось в озере Онеге ершей втрое, впятеро против лещей. А рыба ерш ростом мала, да щетина у ей, как рогатины. Почали ерши по озеру похаживати, почали лещей под ребра подкалывати. Три года лещи белого свету…

Золоченые лбы — сказка Бориса Шергина

Борис Шергин На веках невкотором осударстве царь да ише другой мужичонко исполу промышляли. И поначалу все было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идет, тут уж они первым бесом. Царь за рюмку, мужик за стакан. Мужичонка на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом. Осенью домой с моря воротяцца, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот Капитонко и повадился с царем. Его величию и не по нраву стало. Конешно, это не принято. Оногды амператора созвали ко главному сенатору на панкет. Большой стол идет: питье, еда, фрелины песни играют. Осударь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрели-ну зачалил. Корона съехала на ухо, мундер снят, сидит в одном жилету. Рад и тому, бажоной, што приятеля нету. Вот пир к концу заприходил. Царицы Аграфены пуще всех в голову вином ударило. И как только ейной адъютант Королев в…