Ðóññêèé âîåííûé áûòîïèñàòåëü Ôåäîð Ôåäîðîâè÷ Òþò÷åâ

——

——

Ïîñëåñëîâèå

Ñ. Ìîñêàëåíêî.

Жизнь природы в лирике Ф.И. Тютчева

Очарование русской природы вошло в сердце Ф.И. Тютчева еще в юные годы, когда он жил в своем родовом имении — селе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии. Позже это чувство укрепилось, когда молодой дипломат приезжал из чинного Мюнхена в Россию. Природа навсегда вошла в поэзию Тютчева и стала основным объектом его воспроизведения. Он не уставал любоваться лесом в осеннюю непогоду или ширью нолей, встречающих раннюю весну.

В русской лирике трудно найти художника слова, в творчестве которого мир природы занимал бы такое значительное место как у Тютчева. Но в своих стихах поэт стремился не столько к изображению пейзажа, сколько выражал свое переживание в связи с ним, свое неравнодушное отношение к нему. Он постоянно переосмысливал увиденные картины природы. Через образ природы поэт выражает свое отношение к жизни.

Так за необычной прелестью осенней природы мы понимаем, что автор скрывает свою грусть. Так в стихотворении «Есть в осени первоначальной» мы видим эпитеты «прозрачный», «простор везде», которые подчеркивают печальное отношение поэта к ранней осени. Осень становится своеобразным символом страдания. Эти образы являются отражением душевного мира поэта:

Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора:

Прозрачный воздух, день хрустальный,

И лучезарны вечера.

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто все — простор везде…

В своих стихотворениях Тютчев стремился показать все оттенки жизни природы. Пейзаж, воспетый им, близок и понятен каждому русскому человеку. Так, великий писатель Л.Н. Толстой признавался, что каждой весной в его памяти неизменно встают строки тютчевской «Весны» :

Как ни гнетет рука судьбины,

Как ни томит людей обман,

Как ни браздят чело морщины,

И сердце как ни полно ран;

Каким бы строгим испытаньям

Вы ни были подчинены, —

Что устоит перед дыханьем

И первой встречею весны!

При более глубоком анализе пейзажной лирики Тютчева, можно увидеть, что за внешней простотой скрыт величественный мир, полный гармонии и красоты, которая поражает читателя своим совершенством. Природа для Тютчева — храм. Но не созданный из камня руками человека, а полный жизни, одухотворенный. Поэту удавалось улавливать, как сказал Некрасов, «именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина». Такое под силу только человеку, увидевшему в природе «душу», осознавшему, что «в ней есть свобода, в ней есть любовь».

Стихотворения Тютчева заставляют читателя не только задумываться, но и чувствовать, переживать, погружаясь в волшебный мир звуков, красок и эмоций. Тонким переплетением образов Тютчев погружает читателя в глубины мира, что является одной из важнейших черт его поэзии. Так, например, в стихотворении «Утро в горах» образ природы для читателя -таинственный мир, полон загадок:

Лазурь небесная смеется,

Ночной омытая грозой,

И между гор росисто вьется

Долина светлой полосой.

Лишь высших гор до половины

Туманы покрывают скат,

Как бы воздушные руины

Волшебством созданных палат

Очень тонко подобраны здесь слова и характеристики, с помощью лишь нескольких штрихов поэт погружает нас в необъятные просторы горных долин и в глубину небесной лазури.

Но стихотворения Тютчева о природе не всегда несут в себе легкий восторг, веселье и беззаботность. Творчество поэта вобрало в себя глубокие философские рассуждения о сущности человека, о смысле жизни, о таинстве мира.

Изображение природы неотделимо у Тютчева от философского размышления о ней. В таинственности природы кроется ее поэтическая прелесть. Она и загадочна, и ясна в своей одушевленности. Прав был В. Брюсов, подметивший, что «любование многообразными проявлениями жизни природы» представляется Тютчеву «высшим блаженством, доступным человеку» .

Изображение природы в лирике Федора Ивановича Тютчева заслуживает самого большого внимания. Восхищение красотой природы — одно из отличающих черт поэзии автора. Невозможно представить себе жизнь человека, в которой нет места восхищению красотой окружающего мира.

Анафора в двух первых строфах и риторический вопрос «О чем ты воешь, ветр ночной?» позволяет поэту показать одушевленность природы в данном стихотворении. Тютчев -лирик поэт наблюдательный, одухотворённый.

Также автор заинтересован поиском ответа на вопрос: «Что значит такое впечатление», связан с пробуждением памяти души. Лирическому герою сложно добраться до ответа на этот вопрос, именно из-за этого в душе лирического героя происходит хаос:

О, страшных песен сих не пой

Про древний хаос, про родимый!

Как жадно мир души ночной

Внимает повести любимой! [5;14]

Вой ветра, созвучный настроению лирического героя, в конце второй строфы приобретает новое значение. Он воспринимается как призыв, вызывающий ответный порыв к «беспредельному»:

Из смертной рвется он груди,

Он с беспредельным жаждет слиться! [5;14]

Чуткость души позволяет расслышать в порывах ветра напоминание о своей связи с миром. Это «страшная» память, но душа, вырвавшаяся из груди, чтобы вернуться в «родимый хаос», предстает грандиозным созданием природы.

Тема души в поэзии Федора Ивановича Тютчева открывается читателю очень важным образом в творчестве автора, занимая большое место во многих его произведения. Душа человека в творчестве Тютчева часто предстает перед читателем негодующей, находящейся в состоянии тревоги.

Заключение

В ходе работы мы изучили произведения Федора Ивановича Тютчева, касающиеся темы души и природы, выяснили, что эти темы занимают важное место в творчестве поэта. Для более глубокого анализа творчества лирика, мы детально изучили его многие лирические произведения. Несомненно, поэзия Фёдора Ивановича Тютчева стояла у истоков отечественной философской лирики. Так, Н.А. Некрасов в статье 1850 года «Русские второстепенные поэты» высоко оценил его поэзию: «Всё написанное им носит на себе печать истинного и прекрасного таланта, …исполненного мысли и неподдельного чувства». А спустя четыре года, И.С. Тургенев в небольшой статье «Несколько слов о стихотворениях Ф.И. Тютчева» определил особое качество тютчевской поэзии: «… поэту нужно высказать одну мысль, одно чувство, слитые вместе, и он большею частью высказывает их единым образом…». Поэзия Тютчева в литературоведении России достаточно изучена, но необходимы новые методы изучения его творчества. В ходе работы я исследовала особенности поэзии Тютчева. Отличительными чертами лирики автора стали монументальные формы, ораторско-диктаторский стиль. Исследовав тему души и природы в поэзии Федора Ивановича Тютчева, нужно отметить, что тема души занимает центральное место во многих произведения автора, являясь отдельным персонажем. Природа в изображении Тютчева предстает перед читателем одушевленной, часто занимает центральное место в произведениях.

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик —

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык.

О природе поэт пишет как о живом человеке, наделённом качествами творца, созидателя, не подвластного никакой чужой воле, наделённом собственной душой, управляющей стихиями мира, космоса, вселенной. В этом стихотворении заключено целостное восприятие природы, синтезирована тема и проблема нашего исследования.

Список литературы

1. Бибихин, В.В. Дневники Льва Толстого / В.В. Бибихин.- ИД Ивана Лимбаха, 2012. — 154 с.

2. Ганькина, Н.Л. Ключевые образы в стихотворении Ф.И. Тютчева «Фонтан» / Н.Л. Ганькина.- Молодой ученый, 2016. — 98 с.

3. Иссерлина, Е.М. Н. А. Некрасов в воспоминаниях и документах / Е.М. Иссерлина.- Л.: ACADEMIA, 1930. — 182 с.

4. Козырев, Б.М. Письма о Тютчеве / Б.М. Козырев.- Литературное наследство, 1998. — 76 с.

5. Николаева, А.А. Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений / Сост., подгот. текста и примеч. А.А. Николаева. — Л.: Сов.писатель, 1987. — 217 с.

6. Учебник литературы для студ. учреждений сред.проф. образования: Учебник / под общ. ред. Г.А. Обернихиной. -Академия, 2014. — 384 с.

7. Брюсов, В.Я. Собрание сочинений в семи томах / В.Я. Брюсов.- Художественная литература, 1973. — 198 с.

8. Козырев, Б.М. Большая советская энциклопедия / Б.М. Козырев.- М.: Советская энциклопедия, 1978. — 364 с.

9. Тынянов, Ю.Н. Собрание сочинений / Ю.Н. Тынянов.- Вагриус, 2006. — 211 с.

10. Тургенев, И.С. Сочинения в двух томах / И.С. Тургенев.- Художественная литература, 1980. — 213 с.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Тема природы в лирике Федора Ивановича Тютчева

Тема природы в лирике Тютчева считается одной из самых известных, которая прославила русского поэта – мыслителя среди народа, как «певца природы». И этому имеется предельно ясное объяснение.

Федор Тютчев искренне восхищается природой, ее красотой и многообразностью. Природа в поэзии автора изображена в красках, наполнена изобилием звуков и запахов. Особенно полно выражена любовь к природе в стихотворениях поэта, который очеловечивает ее, присваивая толику эмоций и чувств.

В особенности, Тютчева привлекала смена сезонов, переход между временами года. По мнению поэта, природа, окружающая нас, живая, многогранная, умеет проявлять чувства и имеет прочную духовную связь с человеком.

Такие глубокие по своей натуре описания природы можно заметить в большинстве произведений автора («Люблю грозу в начале мая», «Осенний вечер» и др.). Отрывок из стихотворения «Не то, что мните вы, природа»:

«Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик –

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык …»

В этом стихотворении Тютчев становится на защиту природы, заявляя, что она по своей сущности ни от кого не зависит и не бездушна. Она имеет свой голос и свободу («в ней есть душа, …язык»). Тютчев считает, что те, кто видит в окружающем мире лишь кладовую полезных материалов, жалок, нравственно уродлив и духовно ограничен.

Такие люди никогда не поймут неповторимость окружающего мира, его красоту и их никогда не постигнет вдохновение. Тютчев не понимал, как можно быть такими черствыми и не проявлять уважения к природе (по мнению поэта, родной матери человека).

Тема природы в стихотворениях Тютчева для детей

Уважительному отношению к природе, пониманию окружающего мира стали обучать еще с ранних лет. И стихотворения из творчества Фёдора Ивановича, дошедшие до настоящего времени, сильно в этом помогают.

В раннем возрасте детям легче понять природу, насладиться ее роскошью. В процессе обучения дети понимают всю ценность окружающего мира и чувствуют с ним взаимосвязь.

Нельзя исключать того, что вместе с тем дети также обучаются проявлению чувств к родине. Ведь природа напрямую с ней связана, и, в первую очередь, любовь проявляется к родным пейзажам, деревьям, бескрайним просторам.

В школьную программу, начиная с младших классов, включены такие популярные произведения Тютчева, как «Весенняя гроза», «Листья».

А вот отрывок из стихотворения «Осенний вечер»:

«Есть в светлости осенних вечеров

Умильная, таинственная прелесть:

Зловещий блеск и пестрота дерев,

Багряных листьев томный, легкий шелест,

Туманная и тихая лазурь».

В этом стихотворении Фёдор Иванович передал ощущения печали и внутреннюю опустошенность в период своего пребывания в Мюнхене. Поэт выразил чувства тоски по родине, показывая, что он не забыл свой дом, и связь с родной землей так же прочна.

Но в то же время поэт старается не поддаваться депрессивному настроению, описывая и приятные мгновения («таинственная прелесть», «легкий шелест», «тихая лазурь»).

Тютчев производит параллель между человеком и природой, считая, что в природе каждый может рассмотреть свое отражение, будто бы смотрясь в зеркало. В произведении природа переживает изменения, и автор сочувствует этому, однако подчеркивает, что не стоит этого бояться.

История не пишется само собой, а создается человеком и окружающим его миром. Все когда-нибудь применит новые формы, осень сменится зимой, зрелость – старостью. Вместе с тем придет что-то новое и необычное: удивительная зима или мудрость.

Автор хотел объяснить, что жизнью надо наслаждаться здесь и сейчас, ценить каждый ее момент.

Пейзажная лирика

Пейзажная лирика помогла Тютчеву рассказать о своих чувствах по отношению к «Великой матери».

Автор любил вдаваться в детали, досконально описывая особенности и характерные черты конкретной местности, чтобы читатель мог соединить воедино весь пейзажный образ в своем воображении.

Исключительное внимание поэт уделял весне. Весна у автора, как и у большинства других людей, ассоциируется с пробуждением заспанной природы, остротой ощущений, радостными событиями, смехом и улыбкой. Такие стихотворения всегда переполнены восторгом и торжествующим ликованием души, сменой чего-то устаревшего на новое.

Прочитаем два отрывка из «Весенней грозы»:

«Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом».

Анализ этого произведения прост и понятен. Стихотворение охарактеризовано приходом весны, вознесением творческого потенциала, описанием зрелищного и удивительного явления природы. Весенняя гроза в изображении автора несет в себе два смысла, одно из которых связано со страшным и опасным явлением.

С другой стороны, гроза сопровождается радостным событием окончательного перехода с зимы на весну:

«Гремят раскаты молодые,

Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит».

Люди счастливы, так как вместе с уходом зимы, их покидают все негативные эмоции и моменты, которые смывает чистый дождь. Весь окружающий мир переполняется радостными эмоциями, а человек находит гармонию во взаимосвязи с природой.

Сочинение на тему: «Душа и природа в поэзии Тютчева»

Интересно, что Федор Тютчев оказался самым понятным и близким по духу автором для многих людей. Он настолько полно передавал настроение свое и природы, что в последствии стал почитаемым кумиром многих людей.

Тютчев помог людям прочувствовать их единство с окружающим миром, увидеть его красоту и начать ценить, дорожить каждым прожитым моментом.

И все это оправдано, ведь в творчестве Фёдора Ивановича тема природы играет значительную роль, отображает всю глубину эмоций, передающих состояние не только человека, но и природы в целом. Это может говорить лишь об одном: человеческая душа и природа неразрывно связаны между собой.

Даже самые короткие стихотворения отражают состояние природы, как озеро – облик человека. Такое явное сопоставление человека и природы можно увидеть в произведении «Еще земли печален вид»:

«Душа, душа, спала и ты…

Но что же вдруг тебя волнует,

Твой сон ласкает и целует

И золотит твои мечты?».

Всегда наступает момент, когда необходимо написать сочинение на заданную тему. Чаще всего при выборе темы, связанной с природой, многие учащиеся останавливаются на теме природы. Для того, чтобы добиться максимально положительного результата и получить удовольствие от проделанной работы, необходимо изучить всю возможную информацию.

Главное, не только прочитать, но и понять суть написанного, погрузиться в мир поэта, постараться уловить мысль и чувства, которыми тот хотел поделиться.

План сочинения в таком случае будет состоять из нескольких обязательных пунктов: биографии автора, главных тем его творчества, описания проблемы, которую поэт поднимает, и отрывков произведений с последующим анализом. В конце нужно высказать свое мнение по указанной теме, описать свои чувства и эмоции.

Жизнь природы в лирике Ф.И. Тютчева

Поочередно всех своих детей,

Свершающих свой подвиг

Она равно приветствует своей

Всепоглощающей и миротворной

Пожалуй, трудно найти русского человека, который бы ни разу не встречался с произведениями Федора Ивановича Тютчева. И каждый, конечно же, воспринимает их по-своему, но никогда стихотворения его не могут оставить человека равнодушным. Ведь все творчество Тютчева — это обязательно что-то светлое, доброе, простое и неизменно свое — русское, проникающее в душу, «хватающее» за сердце, рождающее в человеке высокое чувство любви. Любви к природе, к родине, к женщине, к жизни наконец. И каждый, кто хоть раз соприкоснулся с произведениями Тютчева, проносит это чувство через всю свою жизнь, черпая его, как из источника, из тех же тютчевских стихов. Их тематика многообразна, и тем не менее почти все так или иначе связаны с темой природы. А во многих стихотворениях это главный предмет изображения.

Природа, воспетая Тютчевым, близка и понятна каждому русскому человеку, она неразрывно связывается в его сознании с образом Родины. Так, великий наш писатель Л. Н. Толстой признавался, что каждой весной в его памяти неизменно встают строки тютчевской «Весны»:

Как ни гнетет рука судьбины,

Как ни томит людей обман,

Как ни браздят чело морщины,

И сердце как ни полно ран;

Каким бы строгим испытаньям

Вы ни были подчинены, —

Что устоит перед дыханьем

И первой встречею весны!

Природа никогда не предстает перед вами во время каких-нибудь могущественных катаклизмов, которые вызывают у человека страх и беспомощность. Она всегда близка нам и проста для восприятия. И в этом ее необыкновенная прелесть:

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река,

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака.

При более глубоком проникновении, однако, можно увидеть, что за внешней простотой скрыт величественный мир, полный гармонии и красоты, которая поражает читателя своим совершенством. И главное — этот мир живой. Природа для Тютчева — храм. Но не мертвый, созданный из камня руками человека, а полный жизни, естественный и одухотворенный:

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик —

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык.

У Тютчева нет «мертвой природы» — она всегда полна движения, на первый взгляд незаметного, но на самом деле непрерывного, почти вечного. И Тютчев преклоняется перед этим движением жизни, благодаря которому, может быть, существует человек:

Природа знать не знает о былом,

Ей чужды наши призрачные годы,

И перед ней мы смутно сознаем

Себя самих — лишь грезою природы.

Тютчев дает понять, что, как бы ни пытался человек выделиться, он все равно останется «грезою природы», лишь ее творением, пусть даже и «венцом» его. И вместе с тем тютчевская природа чаще всего предстает перед нами как что-то слабое, хрупкое и беззащитное, зависимое от человека.

Природа Тютчева всегда многолика и разнообразна. Мы видим ее в постоянном движении, непрерывной смене явлений, в переходных состояниях — от зимы к весне, от лета к осени, от дня к ночи:

Тени сизые смесились,

Цвет поблекнул, звук уснул —

Жизнь, движенье разрешились

В сумрак зыбкий, в дальний гул.

И каждое такое явление, будь то прилет птиц или закат солнца, гроза или снегопад, раскрывается поэтом во всей красе и величии — это характерная особенность описаний Тютчева. При этом следует отметить, что во всех картинах природы, изображенных поэтом, нет ни капли вымысла, они всегда реальны и жизненны. И если, допустим, нам встречается солнце, глядящее «исподлобья на поля», или плачущая осень, или ликующие и поющие «весенние воды», то, значит, именно такими увидел их Тютчев и, наделив свойствами живых существ, только подчеркнул неброскую красоту и колоритность. Поэтому можно сказать, что у Тютчева природа живет, а он эту жизнь описывает.

Прием олицетворения природы необходим поэту, чтобы показать ее неразрывную связь с жизнью людей. Часто его стихи о природе — не что иное, как выражение дум о человеке. Так, кроткую улыбку увядания Тютчев сравнивает с «стыдливостью страданья» разумного существа. В стихотворении «Слезы людские, о слезы людские. » дождевые капли — это слезы человека. Здесь проявляется еще одна сторона тютчевского творчества. Поэт затрагивает очень сложную проблему взаимосвязи человека с окружающим его миром.

Для Тютчева природа — загадочный собеседник и постоянный спутник в жизни, понимающий его лучше всех. «О чем ты воешь, ветр ночной?» — вопрошает поэт. И тут же отвечает:

Понятным сердцу языком

Твердишь о непонятной муке —

И роешь и взрываешь в нем

Порой неистовые звуки.

Мастерство Тютчева всегда поражает. Он подмечает в самых обыкновенных природных явлениях что-то такое, что при всей своей невзрачности служит точнейшим, просто зеркальным, отображением неземной красоты. И выражено это «что-то» не в витиеватых фразах, а в простых и обычных словах, но идущих от самого сердца поэта:

Лил теплый летний дождь — его струи

По листьям весело звучали.

Не загромождая описания обилием подробностей, Тютчев выбирает самое необходимое, благодаря чему достигает большой художественной выразительности.

Поэту удавалось улавливать, как сказал Некрасов, «именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина». Такое под силу только человеку, увидевшему в природе «душу», осознавшему, что «в ней есть свобода, в ней есть любовь».

Сочинение на тему Природа в лирике Тютчева (в творчестве, поэзии) 10 класс

Природа всегда была интересна большинству русских писателей, она занимала основную часть в их творчестве. Также не оставила равнодушным она писателя Тютчева Федора Ивановича – он гениальный лирик, его мир полный таинства и гармонии. Природа очень хорошо раскрыта в его стихотворениях. Тютчев видел природу с разных сторон и раскрывал ее в разных направлениях. Лирика Тютчева играла большую роль во всей русской поэзии. Он всегда природу описывал в ярких красках, свежую и манящею, читая его стихах, природа умеет чувствовать, грустить и радоваться. Природа в воображении Тютчева одухотворена и поэтична, хорошо проявилась во всем известном стихотворении « Летний вечер ».

Смотря на его творчество можно сделать вывод, что он очень любил природу в такие времена года как весна и осень. Это заметно в его стихотворении «Осенний вечер» природа не теряет своей красоты, она прекрасна всегда. Как удивительно наблюдать за листиком, который плавно опускается на землю, люди всегда не обращают особого внимания, и не задумываться какая красота окружает нас всех. Красота осенних вечеров полна трепетного дыхания, живая и неповторима.

Читая поэзию Тютчева на душе становиться спокойно, создается такое ощущение, что мир наполнен гармонией. Природа Тютчева прекрасно в любых его правлениях. Противоположным стихотворением спокойному стилю об осени, раскрывается в стихотворении « Весенняя гроза ». В этом произведении поэт описал обворожительную весну и первый весенний майский гром, читая строки этого стихотворения, ощущаешь на живо, запах свежей грозы в воздухе.

Поэзия Ф. И. Тютчева бывает разная земная, живая и неповторимая, радостная которую невозможно забыть.

Природа сама прекрасна и совершенна спасибо писателям, которые открывают нам глаза своими прекрасными произведениями о природе.

Сочинение на тему Природа в лирике Тютчева

Федор Иванович Тючев – это великий поэт девятнадцатого века. С помощью своего поэтического таланта он очень точно выбирает очень яркие сравнения природы. Он сумел отобразить всю ее красоту и величие.

Поэзия этого поэта бывает очень и очень разной. Но она всегда такая неповторимая. Природа, которую нельзя уже забыть, если хоть когда-либо прочувствовал эту красоту. Читая стихотворения этого поэта, представляешь природу, как что-то воодушевленное, живое. А ведь это потому, что поэт любит природу и она ему небезразлична. Благодаря своему таланту Федор Иванович хочет дать возможность своему читателю приблизиться и полюбить природу. Окунаясь в творчество этого выдающегося поэта понимаешь, что Ф.И.Тючев очень любил природу осенью и весной. В своих стихотворениях он показывает природу с разных сторон, его природа умеет грустить, радоваться.

Глядя на произведения поэта не произвольно напрашивается вывод того, что автор больше всего любит природу в весенние и осенние времена года. Примером этому служит его стих «Осенний вечер». В этом стихотворении автор передает всю красоту природы, хоть уже и осень, но природа не утратила свою красоту. Она так же осталась прекрасна. Человек никогда не задумывается о том, как прекрасна природа. А если присмотреться и понаблюдать за падающим на землю листиком, как он плавно кружась, опускается на землю. Эта красота жива, она неповторима.

Автор показывает своему читателю не одно какое-либо состояние природы, он показывает ее разнообразие оттенков и состояний.

Погружаясь в поэзию Федора Ивановича, чувствуешь себя безмятежно, умиротворенно. Полной противоположностью стихотворению «Осенний вечер» является стихотворение «Весенняя гроза». В этом стихотворении поэт дает возможность своему читателю окунуться в зарождение новой жизни, так как само название стихотворения говорит об этом. Окунуться в прекрасную весеннюю пору. Читая это произведение, начинаешь чувствовать запах свежей грозы в майском весеннем воздухе, а так же слышать раскаты первого грома.

Много своих стихотворений Тючев посвятил природе не просто в разное время года, однако, и в различное время суток.

Ночь так же является одной из главных тем в поэзии Федора Ивановича. Ночь, описанная автором не только обыкновенно красива, ее красота царственна. Показывая своему читателю ночь, автор рисует ее чистой и святой, полной незримых тайн и загадок.

Автор догадывался, что люди – это частичка природы, и они могут черпать силу и энергию от самой матушки природы. Природа является большим кладом вдохновения и основой счастливой жизни.

Природа в лирике Тютчева

Несколько интересных сочинений

Один из главных героев романа — Аркадий Иванович Свидригайлов. Он дворянин примерно лет пятидесяти, спокойный и воспитанный человек

Произведение построено на критике образа жизни помещиков, к которым автор, сам происходивший из этой среды, относился отрицательно.

Картина русского художника и графа Федора Толстого «Цветы, фрукты, птица» по жанру является натюрмортом. Известный художник написал свое произведение в Санкт-Петербурге

Ещё один типаж предателя. Алоизий Магарыч. Этот человек не дрожит за свою жизнь. Наоборот. Он желает получить от этой жизни максимум, на который способен сработать его изворотливый ум. Внешне похож чёрт знает на что.

Писатель Пришвин отмечает, что детство – хорошее произведение, но в ней чего-то не хватает, скорее всего в ней не хватает того мальчика Пешкова». Он дает совет Максиму Горькому, чтобы тот каждой главе дал своё название.

Природа в лирике Ф. И. Тютчева

Пожалуй, трудно найти русского человека, который бы ни разу не встречался с произведениями Федора Ивановича Тютчева. И каждый, конечно же, воспринимает их по-своему, но никогда стихотворения его не могут оставить человека равнодушным. Ведь все творчество Тютчева — это обязательно что-то светлое, доброе, простое и неизменно свое — русское, проникающее в душу, «хватающее» за сердце, рождающее в человеке высокое чувство любви. Любви к природе, к родине, к женщине, к жизни, наконец. И каждый, кто хоть раз соприкоснулся с произведениями Тютчева, проносит это чувство через всю свою жизнь, черпая его, как из источника, из тех же тютчевских стихов. Их тематика многообразна, и, тем не менее, почти все, так или иначе, связаны с темой природы. А во многих стихотворениях это главный предмет изображения.

Стихи Тютчева – это, прежде всего самое полное выражение внутренней жизни поэта, неутомимой работы его мысли, сложного противоборства волновавших его чувств. Все передуманное и перечувствованное им самим неизменно облекалось в его стихах в художественный образ и подымалось на высоту философского обобщения.

Природа одна из основных составляющих лирики Ф. И Тютчева. Для этого великого поэта второй половины девятнадцатого века пейзаж является не только фоном повествования, а, скорее, участником переживаний, надежд, страданий лирического героя.

Поэт и природа связаны между собой какими-то глубокими, внутренними узами. Тютчев не хочет согласиться с господствовавшей в то время на Западе новейшей философией, которая, бесконечно абстрагируя, разрывала человека и природу, объект и субъект. Поэт стремился к цельности, к единству между миром природным, с одной стороны, и «я» — с другой стороны. «Всё во мне, — и я во всём», — восклицает Тютчев.

Природа в свете философии в XIX веке предстала вдруг каким-то скоплением абстракций, миром бездушным, и это рационалистическое понимание мира было Тютчеву враждебно.

Плоский позитивизм, превращавший весь огромный одухотворённый мир в пустоту, и немецкий идеализм, превращавший природу в умственную отвлечённость, нашли в нём своего противника.

Безусловно, мотивы одиночества и безысходности, характеризующие большинство поэтических творений автора, не могли, не отразится на пейзажной лирике. Состояние природы во многом соответствует настроению поэта

Стихи Тютчева о природе — почти всегда страстное признание в любви.

Его заветное желание — « в бездействии глубоком», весь день « пить весенний теплый воздух» да «следить на высоком небе облака». Он утверждает, что перед « цветущим блаженством мая» ничто самые утехи рая. Он восклицает о море – « как хорошо ты, о море ночное!», о грозе — « люблю грозу в начале мая!».

Поэт прямо исповедует свою любовь к природе в восторженных стихах.

Тютчев особенно любил весеннюю и осеннюю природу – возрождающуюся и увядающую. После него трудно писать о весенней грозе или перекладывать в стихи ликующий шум весенних вод Здесь опять – таки картина настоящего сочетается с легким намеком на будущее. Поэт описывает природу в осеннем праздничном убранстве. Ее « умильная таинственная прелесть» наложила свой мягкий умиротворяющий отпечаток на всю интонацию стихотворения, и лишь отдельными тревожными нотами врываются в нее слова о «зловещем блеске» деревьев и строки о «порывистом, холодном ветре», предвещающем поздние дни осени.

И не только блаженство видит Тютчев в явлениях природы, но и нечто высшее, чем человеческая жизнь, нечто божественное, счастье.

В каждом проявлении природы Тютчев видит особую красоту. Наделяя иву человеческими качествами, поэт стремиться показать, что способность жить и чувствовать, присуща не только людям, но и растениям.

Одна из основных тем лирики природы Тютчева — тема ночи. Многие тютчевские стихи посвящены природе не просто в разные времена года, но и в разные времена суток, в частности ночью. Здесь природа несет в себе философский смысл. Она помогает проникнуть в «тайное тайных» человека. Тютчевская ночь не просто красива, ее красота величественна.

Мастерство Тютчева поражает. Он умеет найти в самых обыкновенных природных явлениях то, что служит точнейшим зеркальным отображением красоты, и описать это простым языком:

Лил теплый, летний дождь — его струи.

По листьям весело звучали.

И каждое такое явление, будь то прилет птиц или закат солнца, гроза или снегопад, раскрывается поэтом во всей красе и величии — это характерная особенность описаний Тютчева. При этом следует отметить, что во всех картинах природы, изображенных поэтом, нет ни капли вымысла, они всегда реальны и жизненны. И если, допустим, нам встречается солнце, глядящее «исподлобья на поля», или плачущая осень, или ликующие и поющие «весенние воды», то, значит, именно такими увидел их Тютчев и, наделив свойствами живых существ, только подчеркнул неброскую красоту и колоритность. Поэтому можно сказать, что у Тютчева природа живет, а он эту жизнь описывает.

Прием олицетворения природы необходим поэту, чтобы показать ее неразрывную связь с жизнью людей. Часто его стихи о природе — не что иное, как выражение дум о человеке. Так, кроткую улыбку увядания Тютчев сравнивает со «стыдливостью страданья» разумного существа. В стихотворении «Слезы людские, о слезы людские. » дождевые капли — это слезы человека. Здесь проявляется еще одна сторона тютчевского творчества. Поэт затрагивает очень сложную проблему взаимосвязи человека с окружающим его миром.

Для Тютчева природа — загадочный собеседник и постоянный спутник в жизни, понимающий его лучше всех. «О чем ты воешь, ветер ночной?» — вопрошает поэт.

Не загромождая описания обилием подробностей, Тютчев выбирает самое необходимое, благодаря чему достигает большой художественной выразительности.

Как можно понять это стихотворение? Тютчев имел такое тонкое восприятие мира, что слово с трудом поспевало за всеми идеями, образами и было бледным отражением сознания поэта.

Поэту удавалось улавливать, как сказал Некрасов, «именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина». Такое под силу только человеку, увидевшему в природе «душу», осознавшему, что «в ней есть свобода, в ней есть любовь».

Природа в стихах Тютчева очеловечена, одухотворена. Словно живое существо, она чувствует, дышит, радуется и грустит. Само по себе одушевление природы обычно в поэзии. Но для Тютчева это не просто олицетворение, не просто метафора: живую красоту природы он «принимал и понимал не как свою фантазию, а как истину». Пейзажи поэта проникнуты типично романтическим чувством того, что это не просто описание природы, а драматические эпизоды какого-то сплошного действия («Весенние воды» (1830), «Зима недаром злится» (1836), «Как весел грохот летних бурь. «, «Чародейкою зимою. » (1852).

Тютчевская поэзия бывает возвышенной и земной, радостной и грустной, живой и космически холодной, но всегда неповторимой, такой, которую нельзя забыть, если хоть раз прикоснешься к ее красоте.

«О Тютчеве не думает тот, кто его не чувствует, тем самым, доказывая, что он не чувствует поэзии».

Эти слова Тургенева как нельзя лучше показывают великолепие поэзии Тютчева.

Лев Озеров в книге « Поэзия Тютчева» сказал, что поэзия Тютчева « дает возможность дышать воздухом горных вершин – прозрачным, чистым, смывающим и омолаживающим душу».

Произведения Ф. И. Тютчева, написанные в жанре пейзажной лирики, стали классикой отечественной литературы. Поэт видел в произведениях природы такие черты, которые не всегда заметны читателю.

Я думаю, что именно это заставляет нас еще и еще раз обращаться к стихотворным творениям данного автора.

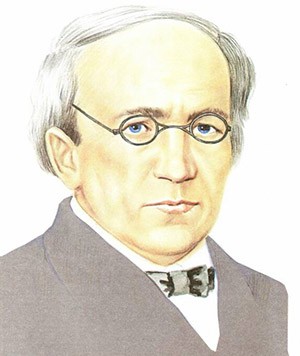

Жизнь и творчество Тютчева Фёдора Ивановича

Тютчев – один из выдающихся поэтов девятнадцатого века. Его поэзия – воплощение патриотизма и большой искренней любви к Родине. Жизнь и творчество Тютчева – это народное достояние России, гордость славянской земли и неотъемлемая часть истории государства.

Начало жизни поэта

Жизнь Фёдора Тютчева началась в Орловской губернии 5 декабря 1803 года. Будущий поэт родился в родовой усадьбе под названием Овстуг. Фёдор Иванович начал получать домашнее образование, изучал латынь и древнеримскую поэзию. В свои двенадцать лет мальчик уже переводил оды Горация. В 1817 Тютчев посещал лекции Московского университета (на отделении Словесности).

Аттестат об окончании молодой человек получил в 1821 году. Тогда же он и поступил на службу в коллегию иностранных дел, его отправили в Мюнхен. В Россию поэт вернулся только в 1844 году.

Периодизация творческих периодов

Первый период творчества Федора Ивановича Тютчева длится с 1810-х по 1820-е годы. В это время юный поэт пишет свои первые стихи, которые по стилистике напоминают поэзию восемнадцатого века.

Второй период берет начало во второй половине 1820-х годов и длится по 1840-е. Стихотворение под названием «Проблеск» носит уже оригинальный тютчевский характер, который сочетает в себе русскую одическую поэзию восемнадцатого столетия и традиционный европейский романтизм.

Третий период охватывает 1850-е – 1870-е годы. Он характеризуется созданием ряда политических стихотворений и гражданских трактатов.

Россия в творчестве Тютчева

По возвращении на родину поэт занимает должность старшего цензора в Министерстве иностранных дел. Практически одновременно с этим Федор Иванович вступает в кружок Белинского и выступает его активным участником. Стихотворения пока откладываются в ящик, однако выходит целый ряд статей на французском языке. Среди множества трактатов присутствуют и «О цензуре в России», «Папство и римский вопрос». Эти статьи являются главами к книге под названием «Россия и Запад», которую Тютчев писал, вдохновленный революцией 1848-1849 года. Данный трактат содержит в себе образ тысячелетней державы России. Тютчев с большой любовью описывает свою Родину, высказывая мысль о том, что она носит исключительно православный характер. В этой работе также представлена идея о том, что весь мир состоит из революционной Европы и консервативной России.

Поэзия также обретает лозунговый оттенок: «Славянам», «Ватиканская годовщина», «Современное» и другие стихотворения.

Во многих произведениях отражена любовь к природе, которая неразрывна с любовью к Родине. Тютчев обладал такою верою в Россию и ее сильных жителей, что даже своей дочери в письмах писал о том, что она может гордиться своим народом и что она будет, безусловно, счастлива хотя бы потому, что родилась русской.

Обращаясь к природе, Федор Иванович воспевает свою Родину, описывает каждую росинку на траве, чтобы читатель проникся такими же нежными чувствами к своей земле.

Поэту всегда удавалось сохранить свободные мысли и чувства, он не покорялся светской морали и игнорировал светские приличия. Творчество Тютчева окутано любовью ко всей России, каждому крестьянину. В стихотворениях он называет ее европейским «ковчегом спасения», а вот царя обвиняет во всех бедах и проигрышах своего великого народа.

Жизнь и творчество Тютчева

Творческий путь Федора Ивановича охватывает более полувека. За это время им было написано множество трактатов, статей, в том числе и на иностранных языках. Триста стихотворений, созданных Тютчевым, помещены в одну книгу.

Исследователи называют поэта поздним романтиком. Творчество Тютчева носит особый характер еще и потому, что долгое время он жил за границей, из-за этого автор чувствовал себя потерянным и отчужденным на протяжении долгих лет.

Некоторые историки и литературные критики условно делят жизнь Федора Ивановича на два этапа: 1820-1840 гг. и 1850-1860 гг.

Первый этап посвящен исследованием собственного «Я», формированию мировоззрения и поиска себя во Вселенной. Второй этап, напротив, – углубленное изучение внутреннего мира одного человека. Главным достижением этого периода критики называют «Денисьевский цикл».

Основная часть лирики Федора Тютчева – стихотворения, которые носят философский, пейзажно-философский характер и, безусловно, любовная тема. К последней относятся и письма поэта к возлюбленным. Творчество Тютчева также включает в себя и гражданско-политическую лирику.

Любовная лирика Тютчева

1850-е годы характеризуются появлением нового конкретного персонажа. Им становится женщина. Любовь в творчестве Тютчева обрела конкретные очертания, больше всего это заметно в таких произведениях, как «Я очи знал», «О, как убийственно мы любим» и «Последняя любовь». Поэт начинает изучать женскую натуру, стремится понять ее сущность и осмысливает ее судьбу. Любимая девушка у Тютчева – это человек, которому присущи возвышенные чувства наряду с гневом и противоречиями. Лирика пронизана болью и муками автора, присутствуют тоска и отчаяние. Тютчев убежден в том, что счастье – самая непрочная вещь на земле.

«Денисьевский цикл»

Этот цикл имеет и другое название – «любовно-трагедийный». Все стихотворения здесь посвящены одной женщине – Елене Александровне Денисьевой. Для поэзии этого цикла характерно осмысление любви как настоящей трагедии человека. Чувства здесь выступают в роли фатальной силы, которая ведет к опустошению и последующей гибели.

Федор Иванович Тютчев не принимал никакого участия в формировании этого цикла, а потому ведутся споры между литературными критиками о том, кому посвящены стихотворения – Елене Денисьевой или жене поэта – Эрнестине.

Неоднократно подчеркивалось сходство любовной лирики «Денисьевского цикла», который носит исповедальный характер, и болезненными чувствами в романах Федора Достоевского. В наши дни сохранилось почти полторы тысячи писем, написанных Федором Ивановичем Тютчевым своей возлюбленной.

Тема природы

Природа в творчестве Тютчева носит переменчивый характер. Она никогда не знает покоя, постоянно меняется и все время пребывает в борьбе противоборствующих сил. Находясь в беспрерывной смене дня и ночи, лета и зимы, она так многогранна. Тютчев не жалеет эпитетов, чтобы описать все ее краски, звуки, запахи. Поэт буквально очеловечивает ее, делая природу такой близкой и родственной каждому человеку. В любом времени года каждый найдет черты, характерные именно для него, в погоде узнает свое настроение.

Человек и природа в творчестве неразрывны, а потому его лирике присуща двухчастная композиция: жизнь природы параллельна жизни человека.

Особенности творчества Тютчева заключаются в том, что поэт не пытается увидеть окружающий мир через фотографии или краски художников, он наделяет его душой и пытается разглядеть в нем живое и разумное существо.

Философские мотивы

Творчество Тютчева носит философский характер. Поэт с ранних лет был убежден в том, что мир заключает в себе некую непостижимую истину. По его мнению, словами невозможно выразить тайны мироздания, текстом нельзя описать таинство вселенной.

Ответы на интересующие его вопросы он ищет, проводя параллели между человеческой жизнью и жизнью природы. Совмещая их в единое целое, Тютчев надеется познать тайну души.

Другие темы творчества Тютчева

Мировосприятие Тютчева имеет еще одну характерную черту: поэт воспринимает мир как двойственную субстанцию. Федор Иванович видит два начала, постоянно борющихся между собой, – демоническое и идеальное. Тютчев убежден, что существование жизни невозможно при отсутствии хотя бы одного из этих начал. Так, в стихотворении «День и ночь» ярко выражена борьба противоположностей. Здесь день наполнен чем-то радостным, жизненным и безгранично счастливым, ночь же – наоборот.

Жизнь основана на борьбе добра и зла, в случае лирики Тютчева – светлого начала и темного. По мнению автора, в этой битве нет победившего и проигравшего. И в этом заключается главная жизненная истина. Подобная борьба происходит и внутри самого человека, всю жизнь он стремится познать истину, которая может таиться как в его светлом начале, так и в темном.

Отсюда можно сделать вывод, что философия Тютчева напрямую связана с глобальными проблемами, автор не видит существования обычного без великого. В каждой микрочастичке он рассматривает тайну мироздания. Философская лирика Федора Ивановича Тютчева открывает всю прелесть окружающего нас мира в качестве божественного космоса.

В соцсетях, по радио и телевидению часто цитируют поэтические строчки «Умом Россию не понять». Они стали неким девизом народа — своеобразным заветом от предков, напоминающим, что в душах жителей страны, занимающей 1/6 часть земной суши, дано разобраться далеко не всякому иноземцу. Написал бессмертное стихотворение Федор Тютчев в 1866 году. В 2021 году — 10 декабря — прославленным строчкам исполнилось 155 лет. В связи с этим знаменательным событием редакция 24СМИ предлагает вспомнить о великом русском поэте и государственном деятеле и ознакомиться с любопытными фактами из его жизни.

Детство

Федор Тютчев родился в 1803 году. У родителей, кроме него, было еще двое детей, так что будущий классик русской словесности — средний ребенок в семье. Атмосфера, в которой он рос, была благожелательной и спокойной.

Федор Тютчев родился в Орловской губернии, там же получил и начальное образование на дому — от наставника Семена Егоровича Раича. Этот переводчик, поэт и педагог воспитывал и другого великого русского гения слова — Михаила Лермонтова.

Еще в раннем детстве проявились литературные способности Федора Ивановича. Первое стихотворение он написал в 11 лет и посвятил отцу. Оно называлось «Любезному папеньке».

Достойные предки

Из биографии известно, что семья Тютчевых — древний дворянский род. Первые упоминания о нем исследователи обнаружили еще в Николаевских летописях. Там говорится о Захаре Тутчеве, видном деятеле тогдашней Московии. Захар слыл преданным соратником князя Дмитрия Донского, вел переговоры с Мамаем, который выдвинул армию к стенам Москвы.

Другой выдающийся предок поэта — Борис Тютчев, что жил при Иване Грозном, занимал должность воеводы и руководителя московского войска.

Иностранные языки

Федор проявил тягу к иностранным языкам в 7 лет, еще до того, как стал сочинять первые стихи. Чуть позже, став подростком, он уже владел древнегреческим и латынью, что позволило ему в 12 лет перевести на русский труды Горация.

Всего в течение жизни Тютчев в совершенстве изучил 5 иностранных языков — кроме латинского и древнегреческого, знал немецкий, итальянский и французский.

Вундеркинд

Поэтический талант, способность к языкам — признаки того, что молодой Тютчев был вундеркиндом. Следующее доказательство — в 15 лет он поступил в университет слушателем, а через год стал полноправным студентом. При этом еще вступил в Общество любителей словесности, считавшееся тогда престижным.

В 1821 году Федор Иванович успешно завершил учебу — продемонстрировал блестящие результаты, выпускаясь из отделения словесности.

Личная жизнь, семья, дети

Тютчев питал слабость к противоположному полу. Не мог устоять перед женской красотой, преданностью и нежностью. И в итоге часто изменял супругам.

Поэт был дважды официально женат. За все время у него родилось 9 детей. Первая жена — Элеонора Петерсон. На момент брака у нее уже было четверо детей. А в супружестве с Федором Ивановичем родилось еще трое.

Однажды с ней произошла трагическая история. Вместе с детьми женщина плыла из Петербурга в Турин на пароходе. Судно потерпело крушение, но благодаря плывшему на нем Тургеневу семья спаслась. Однако прошел всего год, и Элеонора умерла. По слухам, поэт обвинял в этом себя, поскольку знал, что супруге стали известны подробности его измены с Эрнестиной Дернберг.

Последняя стала второй женой поэта. Но и ей литератор не был верен. Кроме того, не скрывал, что живет на деньги наследства новой супруги — ей они достались от прежнего почившего мужа. В этот период поэт жил по факту на две семьи — с законной супругой и любовницей Еленой Денисьевой, которая, кстати, была ровесницей его дочери.

О творческой деятельности

Тютчев часто публиковал стихи, подписывая псевдонимами — любил использовать отдельные буквы из своих имени и фамилии. Но от исследователей не ускользнула информация об истинном авторстве.

Ранняя поэзия Федора Ивановича повторяла архаические стихи XVIII века. По форме они напоминали оды. Потом, с 1830-х годов, стал тяготеть к романтизму. Часто поднимал тему природы. Со школьных лет многие помнят такие шедевры тютчевской пейзажной лирики, как «Весенняя гроза» или «Зима недаром злится».

Будучи любвеобильным, поэт не мог не отразить это в поэзии. Известно, что каждой из многочисленных женщин он посвятил стихотворение и не по одному разу.

Федор Иванович в вопросе творчества не блистал постоянством. Случались периоды плодотворной работы, когда автор выдавал произведения одно за другим. Но потом наступало затишье, порой на несколько лет подряд. Так, с 1840-х по 1850-е Тютчев не писал ничего. Зато когда вернулся в литературу, лирика его приобрела обновленный вид. Теперь это были политические, социальные стихи, где поэт философствовал, размышлял о Родине. «Умом Россию не понять» принадлежит как раз этому периоду.

Кстати, Тютчев сжигал свои творения. Хрестоматийный пример, конечно, Гоголь. Но и Федор Иванович отличился, правда, сделал это ненамеренно — сжег черновики, наброски, поэтические упражнения. Впрочем, не жалел об этом.

Кроме поэзии

Помимо стихов, Тютчев неоднократно выпускал публицистические труды. Будучи дипломатом, выступал со статьями политического толка. Например, его публикации под названиями «Россия и Германия» или «Римский вопрос» в свое время вызвали серьезный политический резонанс в Российской империи и Европе.

Современники и коллеги отмечали, что эти статьи стали первым в своем роде выражением русского общественного мнения. Раньше никто не брал на себя смелость так твердо, мужественно и свободно говорить с Европой.

Кроме этого, сохранилось свыше 1,3 тыс. писем поэта. Тютчев всю жизнь состоял в активной переписке с сотнями людей.

Не считал себя поэтом

Федор Иванович писал произведения на русском и немецком языках. Последние он также после издания переводил на русский. Всего он выдал до 400 шедевров поэзии. По тогдашним меркам совсем немного, если сравнивать с другими авторами. Но и этого скромного количества достаточно, чтобы смело назвать Тютчева поэтом.

Любопытно, что сам литератор относился к этой своей деятельности скептически, называл себя лишь любителем, пишущим исключительно стихи. Действительно, иные формы он не опробовал — не сочинял ни поэм, ни рассказов, ни сказок, в отличие от других своих коллег по ремеслу, типа Пушкина или Лермонтова, сумевших блеснуть талантом не только в стихосложении, но и в прозе.

Основной деятельностью оставалась дипломатия. В течение 22 лет Тютчев проработал в этой роли за границей, дослужился до тайного советника. Именно государственная служба стояла для него на первом месте, а не поэзия.

Цензор

После работы за границей — в 1844 году — Тютчев вернулся в Россию, где продолжил трудиться на госслужбе — в Министерстве иностранных дел. Здесь поэт отвечал за цензуру — в этот период написал записку главе своего ведомства Александру Горчакову, посвященную российской цензуре.

Поэта беспокоили европейские волнения, из-за чего он считал, что со своей печатью стоит поступить предельно аккуратно. Ее задача — выражать государственную позицию. При этом не призывал к бездумным ограничениям, а называл главной целью воспитание умов незрелых подростков.

Работал над обликом России на Западе

Будучи сотрудником Министерства иностранных дел, Федор Иванович однажды получил задание — нарисовать позитивный облик России для иностранцев. Идею одобрил сам император Николай I.

Для этого Тютчев написал десятки статей на французском языке, чтобы их опубликовали и распространили по Европе. В трудах он говорил об отношениях России с остальными странами.

Задумка удалась — на Западе публикации обрели популярность, потому что удовлетворяли любопытство европейцев. Им хотелось понять и принять непонятную и далекую страну, а Тютчев всеми силами постарался объяснить Россию. В итоге западное отношение стало благосклоннее.

Революция в России невозможна

Всю жизнь поэт придерживался консервативных взглядов. А когда в Европе прокатились восстания в 1848–1849 годах, он отреагировал трактатом «Россия и революция». В нем автор описал, в каком, с его точки зрения, плачевном состоянии оказались пережившие бунты Австрия, Франция и Германия.

Также он заявлял, что русскому народу по природе не присуща революция. Россия, на его взгляд, глубоко христианская держава. Здешний народ рожден для чего-либо более душевного и способен на несвойственное для европейцев самопожертвование. Значит, русским с их нормами морали революция не грозит.

Поэт скончался до того, как в стране появились народовольцы, случились первые восстания, убийство Александра II. Так и не узнал, что заблуждался.

Отношения с другими писателями

После окончания учебы в Московском университете Федор Тютчев провел пару месяцев в Петербурге, а затем в должности внештатного атташе отправился с дипмиссией в Мюнхен. Там познакомился с критиком, поэтом и публицистом Генрихом Гейне, а также с философом Фридрихом Шеллингом.

На тот момент Тютчев уже прочел их книги, поэтому дорожил сложившейся дружбой. Немцы, в свою очередь, также отнеслись к нему с уважением, по достоинству оценив поэтический дар нового знакомого, отзывались о нем как об интересном собеседнике, начитанном человеке.

В России поэт был лично знаком с Виссарионом Белинским, состоял в его кружке. Критик, кстати, лестно высказывался о Тютчеве и высоко ценил его литературный талант.

Благодаря «кружку Белинского» Федор Иванович познакомился с такими современниками, как Гончаров, Достоевский, Некрасов, Герцен и др. Многие из них говорили о большой значимости поэзии Тютчева. Даже сам Пушкин относился к его трудам благосклонно и издавал стихи в своем «Современнике».

Принадлежавший дворянскому роду по материнской линии Федор Тютчев приходился дальним родственником Льву Толстому. Разумеется, они тоже были знакомы. Лев Николаевич также отзывался положительно о творчестве родственника, иногда — с беззлобной иронией.

Внешность и внутренний мир

Знакомый поэта вспоминал, что Тютчева не сильно беспокоил его внешний вид. Зачастую он появлялся в обществе со всклокоченными, словно брошенными по ветру, волосами. Одевался небрежно, доходило даже до неряшливости. Походка Федора Ивановича казалась ленивой.

При этом лицо всегда было гладко выбритым, выглядело привлекательно и выразительно. Он носил аккуратные маленькие очки, о чем свидетельствуют многие из прижизненных фотографий и портретов.

Если касаться внутреннего мира, то при внешнем творческом беспорядке Тютчев отличался гибким изощренным умом. Собеседники находили его приятным, занимательным, остроумным. Отмечали, что в его обществе чувствовали себя комфортно и понимали, что перед ним и не простой смертный, а гений, одаренный от Бога человек.

Здоровье

В последний год жизни поэт болел. Первые симптомы появились в 1872 году — стала плохо слушаться левая рука, ослабло зрение, участились сильные головные боли, а по ночам одолевала бессонница.

Спустя какое-то время Тютчеву стало легче, но потом случился приступ. В первый день нового 1873 года его принесли с прогулки в дом. Поэт был без сознания, левая половина тела оказалась парализована, рот перекошен.

Вызвали профессора Сергея Боткина, который установил у постели больного круглосуточное дежурство. Ежедневные осмотры и оценка симптомов привели медика к выводу, что у Тютчева случился инсульт.

Смерть

Профессор Боткин назначил лечение, которое дало положительный эффект. Поэт пришел в себя, постепенно начал восстанавливаться. Но летом произошел повторный приступ — в 1873 году Федор Тютчев умер. Это случилось в Царском Селе.

Всю жизнь Федор Тютчев искал идеал женщины, любви и счастья, но приблизиться к нему удалось только в поэзии. И сегодня его бесподобная лирика не оставляет читателей равнодушными, стихи все так же пронзительны и трогательны. В числе последних значится стихотворение, которое автор написал на закате жизни, после случайной встречи с первой любовью — Амалией Крюденер. Название его — «Я встретил вас — и все былое…». Это волшебное произведение, чьи строчки стали основой для и по сей день цепляющего за душу романса.

Стихи Тютчева, которые легко учатся

Стихи Федора Ивановича Тютчева удается быстро выучить, потому что они поражают глубиной мысли. Хороших стихов у него много, их хочется сохранить в памяти надолго. Легкие для запоминания стихи Тютчева в краткой и лаконичной форме повествуют обо всем на свете: о жизни и любви, разлуке и встрече, Боге и Родине. Поэт писал о том, что волновало в жизни его, но это же продолжает волновать и нашего современника. Небольшая художественная форма произведений получила название «фрагмент».

Лучшие произведения:

Вечер

Как тихо веет над долиной

Далекий колокольный звон,

Как шум от стаи журавлиной, —

И в звучных листьях замер он.

Как море вешнее в разливе,

Светлея, не колыхнет день, —

И торопливей, молчаливей

Ложится по долине тень.

Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,

Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной, и шум нагорный-

Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила.

<1828>; начало 1850-х гг.

Весенние воды

Еще в полях белеет снег,

А воды уж весной шумят-

Бегут и будят сонный брег,

Бегут и блещут и гласят…

Они гласят во все концы:

«Весна идет, весна идет!

Мы молодой Весны гонцы,

Она нас выслала вперед!»

Весна идет, весна идет,

И тихих, теплых майских дней

Румяный, светлый хоровод

Толпится весело за ней.

Зима недаром злится

Зима недаром злится,

Прошла ее пора –

Весна в окно стучится

И гонит со двора.

И все засуетилось,

Все нудит Зиму вон –

И жаворонки в небе

Уж подняли трезвон.

Зима еще хлопочет

И на Весну ворчит:

Та ей в глаза хохочет

И пуще лишь шумит…

Взбесилась ведьма злая

И, снегу захватя,

Пустила, убегая,

В прекрасное дитя…

Весне и горя мало:

Умылася в снегу

И лишь румяней стала

Наперекор врагу.

ПРОРОЧЕСТВО

Не гул молвы прошел в народе,

Весть родилась не в нашем роде-

То древний глас, то свыше глас:

«Четвертый век уж на исходе, —

Свершится он — и грянет час!

И своды древние Софии,

В возобновленной Византии,

Вновь осенят Христов алтарь».

Пади пред ним, о царь России, —

И встань как всеславянский царь!

Под дыханьем непогоды

Под дыханьем непогоды,

Вздувшись, потемнели воды

И подернулись свинцом-

И сквозь глянец их суровый

Вечер пасмурно-багровый

Светит радужным лучом,

Сыплет искры золотые,

Сеет розы огневые

И — уносит их поток…

Над волной темно-лазурной

Вечер пламенный и бурный

Обрывает свой венок…

12 августа 1850

Предопределение

Любовь, любовь — гласит преданье-

Союз души с душой родной-

Их съединенье, сочетанье,

И роковое их слиянье,

И… поединок роковой…

И чем одно из них нежнее

В борьбе неравной двух сердец,

Тем неизбежней и вернее,

Любя, страдая, грустно млея,

Оно изноет наконец…

Сияет солнце, воды блещут

Сияет солнце, воды блещут,

На всем улыбка, жизнь во всем,

Деревья радостно трепещут,

Купаясь в небе голубом.

Поют деревья, блещут воды,

Любовью воздух растворен,

И мир, цветущий мир природы,

Избытком жизни упоен.

Но и в избытке упоенья

Нет упоения сильней

Одной улыбки умиленья

Измученной души твоей…

Чародейкою Зимою

Чародейкою Зимою

Околдован, лес стоит-

И под снежной бахромою,

Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, —

Не мертвец и не живой-

Сном волшебным очарован,

Весь опутан, весь окован

Легкой цепью пуховой…

Солнце зимнее ли мещет

На него свой луч косой-

В нем ничто не затрепещет,

Он весь вспыхнет и заблещет

Ослепительной красой.

ДЕКАБРЬСКОЕ УТРО

На небе месяц — и ночная

Еще не тронулася тень,

Царит себе, не сознавая,

Что вот уж встрепенулся день, —

Что хоть лениво и несмело

Луч возникает за лучом,

А небо так еще всецело

Ночным сияет торжеством.

Но не пройдет двух-трех мгновений,

Ночь испарится над землей,

И в полном блеске проявлений

Вдруг нас охватит мир дневной…

Умом Россию не понять

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать-

В Россию можно только верить.

Природа — сфинкс. И тем она верней

Природа — сфинкс. И тем она верней

Своим искусом губит человека,

Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней.

С поляны коршун поднялся…

С поляны коршун поднялся,

Высоко к небу он взвился;

Все выше, дале вьется он –

И вот ушел за небосклон.

Природа-мать ему дала

Два мощных, два живых крыла –

А я здесь в поте и в пыли,

Я, царь земли, прирос к земли.

Стихи Тютчева Ф.И.

При жизни Тютчева его маленькие лирические произведения не сразу нашли дорогу к сердцу читателей. В 1836 году его стихи опубликовал Александр Сергеевич Пушкин в своём журнале «Современник». А спустя десятилетия те же стихотворения напечатал поэт Николай Алексеевич Некрасов — он как бы заново открыл читающей России имя Тютчева. Некрасов мечтал видеть стихи Тютчева изданными отдельной книжкой и говорил: «…Мы можем ручаться, что эту маленькую книжечку каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения».

Весенняя гроза

Это замечательное стихотворение с детства знают наизусть многие поколения читателей. Поэт написал его, когда был молод. Здесь, как обычно в раннем творчестве Тютчева, картина грозы выглядит светло и радостно — природа ликует, играет и забавляется….

Летний вечер

Тютчева можно назвать певцом природы. Но его поэтические картины неотделимы от «пейзажей души». В этом стихотворении хорошо видно, как вместе с природой душа поэта наслаждается прохладой вечера. Уж солнца раскаленный шарС главы своей земля скатила,И…

Тихой ночью поздним летом

Поэт Александр Блок недаром назвал Тютчева «самой ночной душой русской поэзии». Даже скромный среднерусский пейзаж может выглядеть торжественным и загадочным, если его осенит своим крылом воспетая Тютчевым ночь. Тихой ночью, поздним летом,Ка́к на небе звезды…

Зима не даром злится

В этом стихотворении столкновение времён года представлено в виде сказочного сражения, но за ним хорошо видна точная картина наступления весны. Зима недаром злится,Прошла ее пора —Весна в окно стучитсяИ гонит со двора.И все засуетилось,Все нудит Зиму вон —И жаворонки в небеУж подняли трезвон.Зима…

Вечер

Тютчев нашёл очень тонкое, необычное сравнение для вечернего колокольного звона. Одна такая лаконичная деталь делает ненужными длинные, подробные описания. Она даёт возможность сразу представить себе всю картину вечера. Это свидетельство высокого мастерства поэта. Как тихо…

Листья

В шуме и трепете осенних листьев Тютчеву слышится взволнованный голос самой природы. Её настроение отзывается в мятущейся душе поэта. Слово зефиры значит лёгкие, тёплые ветерки. Пусть сосны и елиВсю зиму торчат,В снега и метелиЗакутавшись, спят, –Их тощая зелень,Как иглы…

Чародейкою зимою

Пришла зима, и в стихи Тютчева вошла сказка, похожая на безрадостный сон. Потому что поэт не находит подлинной жизни в красоте заснеженного леса, ему чужда прелесть холодного зимнего мира. Чародейкою ЗимоюОколдован, лес стоит —И под снежной…

Есть в осени первоначальной

Это стихотворение высоко ценил писатель Лев Толстой. Он отметил, как точно поэт употребил слово «праздная» по отношению к осенней полевой борозде. Толстой говорил: …Этим словом сразу сказано, что работы кончены, всё убрали, и получается полное…

Весенние воды

Кажется, сама вдохновенная музыка весны заговорила в этих строчках. Композитор Сергей Рахманинов воплотил её хрустальную мелодию в одном из самых известных романсов на стихи Тютчева. Еще в полях белеет снег,А воды уж весной шумят —Бегут и будят сонный брег,Бегут,…

Первый лист

В этом стихотворении есть необычное слово — л и с т ь е. Оно понадобилось поэту, чтобы сразу, одним словом выразить впечатление от всей зелёной массы едва народившихся листьев. Лист зеленеет молодой.Смотри, как листьем молодымСтоят…

Утро в горах

Поэзия Тютчева — это поэзия контрастов. Излюбленный тютчевский контраст — день и ночь. День обычно светел и лучезарен, он дарит поэту блаженный покой. Но этот покой обманчив: под «покровом златотканым» мира дневного скрыт «древний хаос»….

В небе тают облака

В небе тают облака,И, лучистая на зное,В искрах катится река,Словно зеркало стальное… Час от часу жар сильней,Тень ушла к немым дубровам,И с белеющих полейВеет запахом медовым. Чудный день! Пройдут века –Так же будут, в вечном…

Конь морской

Поэт Афанасий Афанасьевич Фет заметил, что у Тютчева «дерзновенная отвага» сочетается с «чувством меры». Фантазия Тютчева капризна и своенравна, но она порождается самой жизнью и выражается в законченных, совершенных образах, как в этом стихотворении. Слово…

Неохотно и несмело

Это описание грозы уже не назовёшь светлым. Оно постепенно нагнетает напряжение, давая возможность почувствовать тревожное, гнетущее состояние души поэта. Неохотно и несмелоСолнце смотрит на поля.Чу, за тучей прогремело,Принахмурилась земля. Ветра теплого порывы,Дальный гром и дождь…

Под дыханьем непогоды

В этом стихотворении уловлены две зыбкие грани в суме речном состоянии природы. Одна грань — между поздним вечером и ночью, вторая — между «непогодой» и бурей. Под дыханьем непогоды,Вздувшись, потемнели водыИ подернулись свинцом –И сквозь…

Смотри как роща зеленеет

Тютчева интересует сам процесс смены состояний в природе, он тонко чувствует её настроение. Например, в этом стихотворении вновь изображён полдень, но уже не сонный и ленивый. Теперь он полон разнообразных проявлений жизни. Смотри, как роща…

Обвеян вещею дремотой

Может показаться, что поэт говорит здесь только об увядающей осенней природе. Но если внимательно перечитать последнюю строфу стихотворения, станет ясно, что слова его относятся и к человеку. Обвеян вещею дремотой,Полураздетый лес грустит…Из летних листьев разве…

Песок сыпучий по колени

Этот маленький «этюд с натуры» Тютчев сделал в дороге. Взгляд поэта отметил скупые, по очень точные детали ночной природы. Подобных конкретных деталей в лирике Тютчева немного, зато они отборны и легко запоминаются. Песок сыпучий по колени…Мы едем —…

Как весел грохот летних бурь

Гроза в стихах Тютчева может воплощать и весёлое буйство природных сил, и «стихийный раздор» в человеческой душе. А здесь она налетает подобно стремительному гонцу близкой осени. Как весел грохот летних бурь,Когда, взметая прах летучий,Гроза, нахлынувшая…

Как хорошо ты, о море ночное

Тютчевская ночь многолика. Она воплощается не только в тревожных, мрачных видениях. Она щедро дарит поэту и мгновения живой красоты, приподнимает завесу над волшебной мощью одухотворённой природы. Как хорошо ты, о море ночное, –Здесь лучезарно, там…

Важная особенность лирики Тютчева — её космический характер. Это значит, что мысль поэта обнимает всё мироздание, в его воображении встают грандиозные картины, в которых небо противопоставлено земле, горы — долинам, север — югу. При этом Тютчев искренне верит, что у неба, звёзд, гор, моря — своя, таинственная жизнь, она притягивает его поэтическую мысль загадочностью. Тютчев страдает от невозможности слить свою душу с великой душой природы:

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик —

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Многие поэты XIX века уподобляли природу живому существу, но у Тютчева она превратилась в самостоятельный, многоголосый, «стоокий» мир. Он то чарует поэта гармоничной красотой, то внушает страх грозной хаотичностью.

На нашем сайте собраны стихи Тютчева о природе. Среди них есть стихотворение, в котором поэт наделил человеческим языком трепещущие на осеннем ветру листья — он словно подслушал их торопливый, порывистый, взволнованный лепет. В других стихах «лазурь небесная смеётся», «лениво дышит полдень мглистый», вершины деревьев «бредят», море ночное «ходит и дышит», весенний гром «резвится и играет», лес «грустит». Морская волна кажется поэту конём «с бледно-зелёной гривой», а молнии на ночном небе напоминают ему сверкающие глаза неведомого существа.

В помощь школьнику. 10 класс. Лирика Ф. И. Тютчева (1803–1873)

2-я неделя ноября. В противоположность своему современнику Фету, писавшему в основном о любви, о природе и изредка — о вдохновении, Ф.И. Тютчев прославился как автор философских стихов

Текст: Ольга Разумихина

Фёдор Иванович Тютчев — ещё одна крайне интересная и противоречивая фигура (хотя есть ли среди русских классиков другие?). Парадоксальность эта — в том, что Тютчев никогда не считал себя «профессиональным» поэтом. Хотя писал он много, долго и упорно и даже в последние дни жизни, уже тяжело больной, надиктовывал дочери рифмованные строки — политическая карьера и, будем честны, хитросплетения личной жизни всегда занимали его куда больше, чем публикация в литературных журналах или дебаты с собратьями по перу. Так, записав стихотворение, он часто забывал листок в столе и находил его спустя несколько месяцев (если вообще находил). Вот что подметил, рассуждая о характере Тютчева, филолог-русист А. Л. Осповат:

Течение русской литературы подчиняется цикличности: эпоха прозы, эпоха поэзии, эпоха прозы <. > и так далее. Это с целым рядом исключений более-менее можно считать законом. Тютчев начинал в эпоху поэзии. 1830–1840-е годы – это эпоха прозы, когда после смерти Лермонтова Белинский пишет, что любая средняя проза гораздо лучше любой хорошей поэзии. <. > Тютчев в этот момент делает очень важный биографический жест, почти незамеченный. С ним беседует один из русских, оказавшихся в Мюнхене. И в журнале «Ойропа», публикуя свой материал, этот русский пишет: «В частности, с Шеллингом общался русский поэт Тютчев». Высказывание «русский поэт» — это Тютчева привело в какую-то такую немереную ажитацию. И он устроил скандал. Он не считал себя русским поэтом. Не в том дело, что русским, а вообще поэтом. Он считал себя дилетантом.

В чём причина такого подхода? Был ли Тютчев солидарен с Белинским — и считал, что поэзия в его век вряд ли кому-то будет интересна? Или же, отказываясь от звания поэта, как бы «предупреждал» нападки критиков: мол, вы меня, конечно, ругайте, но я же сразу сказал, что я не поэт? Или просто он не любил и не ценил собственные творческие порывы так, как ценил их тот же Фет, и считал сочинительство — не вообще, а для себя — всего лишь увлечением?

Но если так, тогда почему Тютчев, ещё будучи юношей, с таким рвением учил древнегреческую и древнеримскую поэзию, переводил оды Горация, а потом поступил в Московский университет на словесное отделение? Почему каждой женщине, в которую влюблялся (а таких роковых встреч в его жизни было о-о-очень много), посвящал проникновенные стихи? Почему в конце 1840-х гг. вступил в кружок Белинского и с энтузиазмом беседовал с Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым?

Краткая биография

По роду занятий Ф. И. Тютчев был дипломатом — совсем как А. С. Грибоедов, автор комедии «Горе от ума». Но если последний прослужил недолго и, к большому сожалению, погиб в расцвете лет при разгроме российского посольства в Тегеране, то Фёдору Ивановичу повезло больше. В 1821 году — то есть уже в 18 лет — он, поступив в Государственную коллегию иностранных дел, отправился в качестве дипломата в Германию: там он вёл политическую разведку, знакомясь на приёмах и балах с влиятельными людьми и разузнавая, что они думают о тех или иных событиях в России. Служба его шла не сказать чтобы очень гладко; иногда начальство относилось к нему предвзято, а иногда и сам Тютчев не отличался обязательностью. Так, в 1839 г. он самовольно покинул пост и «отлучился» в Швейцарию, чтобы обвенчаться со второй супругой — Эрнестиной Дёрнберг, за что был лишён почётного звания камергера и, в общем-то, остался без работы.

Окончательно вернулся в Россию Тютчев, впрочем, лишь спустя двадцать с лишним лет — в 1844 году. Здесь его назначили старшим цензором в Министерстве иностранных дел. Другими словами, он решал, что можно переводить и публиковать в России, а что — не стоит. Да-да, именно он добился того, чтобы отечественный читатель наконец познакомился с «Собором Парижской Богоматери», «Тремя мушкетёрами» и «Приключениями Оливера Твиста».

И всё же Федора Ивановича Тютчева запомнили не как политика, цензора или светского льва, а как поэта. И, надо сказать, совершенно справедливо: стихи у него прекрасные — хотя и, как замечали многие критики, слишком уж депрессивные.

Мысль изречённая есть ложь

Одно из самых знаменитых стихотворений Тютчева называется «Silentium!», в переводе с латыни — «Молчание!» (1830). Вот оно:

- Молчи, скрывайся и таи

- И чувства и мечты свои —

- Пускай в душевной глубине

- Встают и заходят оне

- Безмолвно, как звезды в ночи, —

- Любуйся ими — и молчи.

- Как сердцу высказать себя?

- Другому как понять тебя?

- Поймёт ли он, чем ты живёшь?

- Мысль изречённая есть ложь.

- Взрывая, возмутишь ключи, —

- Питайся ими — и молчи.

- Лишь жить в себе самом умей —

- Есть целый мир в душе твоей

- Таинственно-волшебных дум;

- Их оглушит наружный шум,

- Дневные разгонят лучи, —

- Внимай их пенью — и молчи.

Несмотря на обилие «книжных» слов («безмолвно», «изречённая», «возмутишь» — не в смысле «разозлишь», а скорее «разбудишь», «разбередишь»), эпитетов и метафор, мысль лирического героя, в принципе, понятна. Не мечтай о взаимопонимании. Нет в мире истинной любви и дружбы — и не потому, что люди плохие, а потому, что душевное родство невозможно в принципе.

Это стихотворение можно было бы счесть чем-то вроде насмешки или пародии, но не будем торопиться с выводами и прочтём ещё один текст Тютчева, не менее знаменитый, — «Певучесть есть в морских волнах. » (1865). Это стихотворение предварено эпиграфом «Est in arundineis modulatio musica ripis», что (опять же в переводе с латыни) означает: «Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках».

- Певучесть есть в морских волнах,

- Гармония в стихийных спорах,

- И стройный мусикийский шорох

- Струится в зыбких камышах.

- Невозмутимый строй во всём,

- Созвучье полное в природе, —

- Лишь в нашей призрачной свободе

- Разлад мы с нею сознаём.

- Откуда, как разлад возник?

- И отчего же в общем хоре

- Душа не то поёт, что море,

- И ропщет мыслящий тростник?

- И от земли до крайних звезд

- Всё безответен и поныне

- Глас вопиющего в пустыне,

- Души отчаянной протест?

Удивительно: та же самая мысль, но ещё более глобальная! Теперь, оказывается, человек — существо, которое не может не то что построить гармоничные отношения с ближним, но также и уютно «обустроиться» на земле. Каждый из нас, утверждает лирический герой Тютчева, всю жизнь ищет гармонии, любви, надежды — но никогда этого не достигнет. Хорошо было бы родиться каким-нибудь зверьком или даже «прибрежным камышом», ведь животные и растения не бьются над неразрешимыми философскими вопросами… Так что же, родиться человеком — это вовсе не щедрый дар, а, напротив, кара небес? Герой напрямую такого не говорит, но с каждой строфой всё больше склоняется к этому варианту.

Из-за подобных настроений, присущих большинству стихотворений Тютчева, советские литературоведы обвиняли его в «тотальном отрицании». Так что в СССР, где каждый гражданин должен был стремиться к светлому будущему, его поэзию, мягко говоря, не любили. И, хотя времена изменились и Тютчева сейчас читают больше, томик стихов Фёдора Ивановича — не та книга, к которой хочется обратиться в трудные минуты жизни.

Главную тютчевскую тенденцию — во всём видеть обречённость, бессмысленность — метко охарактеризовал современный литературовед Д. Л. Быков в статье «Вместо жизни»:

Отчаяние человека убеждённого, одаренного и деятельного, рано или поздно обречённого опустить руки, — вот ещё одна подспудная тютчевская тема, тема его политической лирики, о которой надо бы сказать особо. В России вообще очень мало поэтов, у которых бы эта политическая лирика в самом деле наличествовала: говорю сейчас, конечно, не о поденщине, не о маяковских «агитезах» (были среди них и вполне искренние, в основном ранние <. >), <. > не о рифмованной газетной публицистике, а о поэзии подлинной, серьёзной, для себя.

Пушкин главным образом размышляет над историей, ища оправдания зверствам и не находя, хоть и любуясь порой масштабом битв и злодейством злодеев; Некрасов <. > надрывно сострадает несчастным и проклинает себя за малодушие; да вот и все, пожалуй. <. > Тютчев — единственный, у кого политической лирики больше, чем любовной; и стихи все исповедальные, горькие, трагические, в большинстве своём не рассчитанные на публичное чтение. Политика была для него такой же страстью, как и поэзия, и философия, и влюблённость; за несколько часов до смерти, очнувшись от забытья, он спросил: «Какие последние политические известия?» <. > Но и политика приобретает у него то же экзистенциальное, трагическое измерение — поскольку речь идёт опять-таки о тщете, о бессмысленности любых усилий: «Ты долго ль будешь за туманом скрываться, Русская звезда, / Или оптическим обманом ты распылишься навсегда?»

В доказательство этой мысли Д. Л. Быков приводит ещё одно стихотворение Тютчева — менее известное, но на редкость показательное, называется «Два голоса»:

- 1

- Мужайтесь, о братья, боритесь прилежно,

- Хоть бой и неравен, борьба безнадежна,

- Над вами светила молчат в вышине,

- Под вами могилы — молчат и оне.

- Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги —

- Бессмертье их чуждо труда и тревоги,

- Тревога и труд лишь для смертных сердец:

- Для них нет победы — для них есть конец.

- 2

- Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,

- Как бой ни жесток, ни упорна борьба,

- Над вами безмолвные звездные круги,

- Под вами немые, глухие гроба.

- Пускай олимпийцы завистливым оком

- Глядят на борьбу непреклонных сердец:

- Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,

- Тот вырвал из рук их победный венец.

О чём это? О каком-то конкретном историческом событии? Нет, о жизни — в самом широком понимании этого слова. Каждый день мы боремся с искушениями, унынием, с непониманием окружающих и самими собой. Победителем из этого сражения не выйдет никто, но и опускать руки нельзя.

Даже в любовной поэзии, подмечает всё тот же Быков, лирический герой Тютчева не позволяет себе оптимизма. Так, стихотворение «О, как убийственно мы любим!» написано от лица человека, который измучил свою любимую подозрениями, претензиями, невниманием. Вот отрывок из этого произведения:

- О, как убийственно мы любим,

- Как в буйной слепоте страстей

- Мы то всего вернее губим,

- Что сердцу нашему милей!