Одним из самых драматических эпизодов Смутного времени стала героическая оборона Троице-Сергиева монастыря. Келарь обители Авраамий Палицын оставил потомкам весьма эмоциональный рассказ о тех событиях…

Келарь Авраамий Палицын в стане казаков Трубецкого под Москвой 24 августа 1612 года. Оригинальный рисунок А.П. Сафонова, грав. Флюгель (Фото предоставлено М. Золотаревым)

Наряду с другими героями эпохи Смутного времени на монументе «Тысячелетие России» в Великом Новгороде увековечен келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын. Его самым известным произведением является «Сказание об осаде Троицкого Сергиева монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах, сочиненное оного же Троицкого монастыря келарем Авраамием Палицыным», подробно описывающее события с 1584 года, когда умер Иван Грозный, до 1618 года, ознаменованного заключением Деулинского перемирия с Речью Посполитой.

Значительная часть «Сказания…» посвящена осаде Троице-Сергиева монастыря, которая продолжалась с 23 сентября 1608 года по 12 января 1610-го. В течение почти 16 месяцев обитель была блокирована польско-литовским войском во главе с гетманом Яном Сапегой и отрядами Александра Лисовского – сторонниками Лжедмитрия II. Взятие Троице-Сергиева монастыря позволило бы им окружить Москву, привлекали их и церковные драгоценности. Однако надежды, что монашеская братия сдастся без боя из-за непопулярности царя Василия Шуйского, оказались напрасными. Попытки штурма мощных монастырских стен предпринимались несколько раз – и все они окончились неудачей. Осажденные, несмотря на скудные запасы продовольствия и одолевавшие их болезни, держались насмерть. В начале 1610 года польско-литовское войско отступило.

«Сказание…» Авраамия Палицына – это не просто рассказ о событиях, написанный ярко и образно, но и важное послание ко всем жителям России, предостерегающее от новых потрясений. Журнал «Историк» предлагает вниманию читателей его фрагмент.

«Обложили враги царствующий град»

Сам я не был в обители во время осады ее польскими и литовскими людьми и русскими изменниками, пребывая в царствующем граде Москве по повелению державного князя, в доме чудотворца на Троицком подворье в Богоявленском монастыре. <…> И так как писать в книге что попало по собственному произволу не следует, только, что слышали мы и своими глазами видели, о том и свидетельствуем. Не подобает ведь на истину лгать, но с великим тщанием подобает истину соблюдать. <…>

Господь никогда не перестает учить нас и прибегающих к Нему принимает, отвращающихся же с долготерпением ожидает. И потому предоставил Он нам жить по своей воле, чтобы, когда в сетях, не размышляя о себе, увязнем и ниоткуда помощи не найдем, вскоре к Нему очи ума возвели мы и оттуда помощь получили. Так, сначала попустил Господь Бог владеть нами попирателю иноческого чина расстриге Григорию Отрепьеву, назвавшемуся царским сыном Дмитрием Ивановичем всея Руси и на царский престол взошедшему: и в скором времени тот Григорий, достойную месть получив от Бога, умер лютою смертью. <…>

«Есть ли какое-нибудь приобретение и почесть в том, чтобы оставить нам своего Православного Государя и покориться ложному Царю, врагу и вору?»

Малое некое число городов в Поморье не соблазнилось, и те по крестному целованию держались Московского государства. Иные же по причине дальнего отстояния подчинены были врагам российским, полякам и изменникам сиверским. Труден же был путь отовсюду к Москве для всех, добра хотевших по правде, ибо обложили враги царствующий град вокруг, и хотевшие к нему пройти на всех путях побиваемы бывали. И из-за недостатка во всем необходимом в предельно бедственном состоянии был град Москва. Из него убегавшие, и не желая, число врагов пополняли, и самоуверенно по этому поводу враги веселились. <…>

Великая же тогда польза была царствующему граду от обители чудотворца Сергия благодаря его святым молитвам. Ибо у моря на севере живущие люди, на берегах Студеного моря и Океана, царству обо всем происходящем возвещают и помогают. И из Великого Новгорода люди, и из Вологды, и с Двины-реки вплоть до моря, и с востока вся Сибирская земля и те, что за ней, – все помогали Москве. Также и из Нижегородской земли, и из Казани люди все без измены служили. <…>

«Ваше темное господство»

Гетман Сапега и Лисовский в двадцать девятый день [29 сентября 1608 года. – «Историк»] прислали в крепость, в Троицкий Сергиев монастырь, сына боярского Бессона Руготина с посланием, также и к архимандриту с братией с угрозами. <…> Воеводы же с архимандритом и с прочими соборными старцами и дворянами и со всеми воинскими людьми постановили и на их льстивую грамоту составили к Сапеге и Лисовскому такое письмо:

«Да знает ваше темное господство, гордые начальники Сапега и Лисовский и прочая ваша дружина, что напрасно нас, Христово стадо православных христиан, прельщаете вы, богоборцы, мерзость запустения. Знайте, что и десятилетний христианский отрок в Троицком Сергиевом монастыре посмеется вашему безумству и совету. А то, о чем вы нам писали, мы, получив это, оплевали. Ибо есть ли польза человеку возлюбить тьму больше света и променять истину на ложь, честь на бесчестие и свободу на горькое рабство?

Как же оставить нам вечную святую истинную свою православную христианскую веру греческого закона и покориться новым еретическим законам отступников от христианской веры, которые прокляты были четырьмя вселенскими патриархами? Есть ли какое-нибудь приобретение и почесть в том, чтобы оставить нам своего православного государя и покориться ложному царю, врагу и вору, и вам, латиняне, иноверным? <…> И ложною ласкою, и тщетной лестью, и суетным богатством прельстить нас хотите. Но мы и за богатства всего мира не хотим нарушить своего крестного целования».

И затем с теми грамотами отослали в таборы. <…>

Добродетельные же иноки, обходя по всей крепости, молили христолюбивое воинство и всех людей, говоря: «Господа и братья, пришел час прославить Бога и Пречистую его Матерь, и святых великих чудотворцев Сергия и Никона, и нашу православную христианскую веру! Мужайтесь и крепитесь и не ослабевайте в трудах, не оставляйте надежды, да и нас помилует и прославит Всещедрый Господь Бог! Не унывайте в скорбях и бедах, нашедших на нас! Но возложим упование на Бога и на молитвы великих наших заступников Сергия и Никона, и увидим славу Божию! Ибо Тот может избавить нас от рук всех врагов наших. Если же, братья, кто и пострадает ныне, в это время, будет он для своего Господа мучеником, потому что пострадал за превеликое его имя!»

Так они укрепляли всех православных христиан, бывших на стенах крепости. И благодаря этому все больше расхрабрились, крепко сражаясь со своими врагами. <…>

Подготовил Никита Брусиловский

Ìàé 1923

Ãëàâà ïåðâàÿ

Ìîñêîâñêîå ãîñóäàðñòâî ïåðåä Ñìóòîé

I. Ìîñêîâñêîå ãîñóäàðñòâî ñëîæèëîñü èç äâóõ «ïîëîâèí»

1. Çåìëÿ Íèçîâñêàÿ èëè Çàìîñêîâüå; êîëîíèçàöèÿ êðàÿ è êíÿæåñêèå óäåëû; îáðàçîâàíèå íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà

2. Çåìëÿ Íîâîãîðîäñêàÿ; õàðàêòåð Íîâãîðîäñêîé òîðãîâëè; íîâãîðîäñêîå áîÿðñòâî è êîëîíèçàöèÿ Ñåâåðà; ìîñêîâñêîå çàâîåâàíèå

II. Â XVI âåêå êîðåííûå îáëàñòè Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà ïåðåæèâàþò êðèçèñ

1. Êíÿæåñêàÿ çíàòü è îïðè÷íèíà Ãðîçíîãî

2. Ïîìåñòíàÿ ñèñòåìà è êðåñòüÿíñêàÿ «êðåïîñòü»

3. Êðåñòüÿíñêèé «âûõîä» è îïóñòåíèå Ìîñêîâñêîãî öåíòðà

4. Ìîñêîâñêèé ãîðîä â XVI âåêå

III. Íàñåëåíèå èç êîðåííûõ îáëàñòåé ïåðåìåùàåòñÿ íà îêðàèíû

1. Êîëîíèçàöèÿ «Íèçà» è «Ïîëÿ» è åå îñîáåííîñòè; êàçà÷åñòâî

2. Ìåðû ïðàâèòåëüñòâà ïî îáîðîíå è ýêñïëóàòàöèè Ïîëÿ; äåñÿòèííàÿ ïàøíÿ

IV

1. Èòîãè êðèçèñà è ïðåä÷óâñòâèå ñìóòû

2. Îáùèé õîä ðàçâèòèÿ ñìóòû

Ãëàâà âòîðàÿ.

Ïåðâûé ïåðèîä Ñìóòû — ñìóòà äèíàñòè÷åñêàÿ

I. Áîðüáà áîÿðñêèõ êðóæêîâ çà âëèÿíèå âî äâîðöå íà÷èíàåòñÿ òîò÷àñ ïî ñìåðòè Ãðîçíîãî

1. Çíàòü êíÿæåñêàÿ è çíàòü äâîðöîâàÿ

2. Áîðèñ Ôåäîðîâè÷ Ãîäóíîâ — ðåãåíò; åãî ïîëèòè÷åñêàÿ ðîëü

3. Ãîäóíîâû è Ðîìàíîâû; ñìåðòü Óãëè÷ñêîãî êíÿçÿ «öàðåâè÷à» Äèìèòðèÿ

II. Îòêðûòàÿ áîðüáà çà ïðåñòîë íà÷èíàåòñÿ ñî ñìåðòè öàðÿ Ôåäîðà Èâàíîâè÷à

1. Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ 1598 ãîäà; òîðæåñòâî Áîðèñà è ïàäåíèå Ðîìàíîâûõ

2. Ñàìîçâàíåö; åãî ïîÿâëåíèå è âåðîÿòíîå ïðîèñõîæäåíèå

3. Ïîõîä Ñàìîçâàíöà íà Ìîñêâó

4. Ñìåðòü Áîðèñà è ïàäåíèå Ãîäóíîâûõ

5. Ïðàâëåíèå Ñàìîçâàíöà è åãî ñâåðæåíèå; ðîëü êíÿçÿ Â. È. Øóéñêîãî

Ãëàâà òðåòüÿ.

Âòîðîé ïåðèîä Ñìóòû — ñîöèàëüíàÿ áîðüáà

I. Âîöàðåíèå êíÿçÿ Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Øóéñêîãî ñëóæèò ïîâîäîì ê íàðîäíîìó âîññòàíèþ

1. Îáñòàíîâêà âîöàðåíèÿ Øóéñêîãî

2. Äâèæåíèå íà Ïîëå è â äðóãèõ îáëàñòÿõ

3. Áîëîòíèêîâ è «âîðû» ïîä Ìîñêâîé, â Êàëóãå è Òóëå; èõ ïîðàæåíèå

II. Íåóäà÷à ïåðâîãî âîññòàíèÿ ñîâïàäåò ñ íà÷àëîì âòîðîãî, áîëåå ñëîæíîãî

1. Âòîðîé Ëæåäèìèòðèé; «ëèòâà» è ïîëÿêè â åãî âîéñêå

2. Åãî âîéíà ñ öàðåì Âàñèëèåì; Òóøèíî è áëîêàäà Ìîñêâû

3. Ïåðåíåñåíèå áîðüáû íà Ñåâåð; ïîáåäà öàðÿ Âàñèëèÿ

III. Ìîñêîâñêîå ìåæäîóñîáèå âûçûâàåò âìåøàòåëüñòâî êîðîëÿ Ñèãèçìóíäà

1. Ïàäåíèå Òóøèíà è äîãîâîð Òóøèíñêîé çíàòè ñ êîðîëåì â ôåâðàëå 1610 ãîäà

2. Ïîðàæåíèå âîéñê öàðÿ Âàñèëèÿ ïðè Êëóøèíå è ñâåðæåíèå öàðÿ Âàñèëèÿ

Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ.

Òðåòèé ïåðèîä Ñìóòû — áîðüáà çà íàöèîíàëüíîñòü

I. Ìîñêâà èùåò âûõîäà èç ñìóòû â äèíàñòè÷åñêîé óíèè ñ Ðå÷üþ Ïîñïîëèòîé

1. Èçáðàíèå â öàðè êîðîëåâè÷à Âëàäèñëàâà è ïîñîëüñòâî ê Ñèãèçìóíäó

2. Ïîëèòèêà êîðîëÿ; çàíÿòèå Ìîñêâû ïîëÿêàìè è âûñòóïëåíèå ïðîòèâ íèõ ïàòðèàðõà Ãåðìîãåíà

II. Ïîëèòèêà êîðîëÿ Ñèãèçìóíäà âîçáóæäàåò ïðîòèâ íåãî íàðîäíîå âîññòàíèå

1. Îáðàçîâàíèå çåìñêîãî îïîë÷åíèÿ è åãî ïåñòðûé ñîñòàâ

2. Îñàäà Ìîñêâû è çåìñêîå ïðàâèòåëüñòâî

3. «Ïðèãîâîð» 30 èþíÿ 1611 ãîäà; ðàñïàä îïîë÷åíèÿ âñëåäñòâèå âíóòðåííåé ðîçíè; òîðæåñòâî êàçàêîâ

III. Íåóäà÷à ïåðâîãî âîññòàíèÿ âûçûâàåò åãî áîëåå óäà÷íîå ïîâòîðåíèå

1. Ðîëü äóõîâåíñòâà â 1611 ã.; «ãðàìîòêà» Ãåðìîãåíà

2. Íèæåãîðîäñêîå äâèæåíèå; åãî äåÿòåëè; åãî ïðîãðàììà

3. Îáðàçîâàíèå â ßðîñëàâëå âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà («âñÿ çåìëÿ») è åãî ïîëèòèêà

4. Åãî ïîáåäà íàä êàçàêàìè è ïîëÿêàìè; îñâîáîæäåíèå Ìîñêâû

IV. Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî èçáèðàåò öàðÿ

1. Ñîçûâ çåìñêîãî ñîáîðà; åãî ñîñòàâ

2. Õîä èçáèðàòåëüíîé ìûñëè íà ñîáîðå

3. Êàíäèäàòóðà Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à Ðîìàíîâà è åãî èçáðàíèå

Ãëàâà ïÿòàÿ.

Ïîñëåäñòâèÿ Ñìóòû

1. Áàçà íîâîé âëàñòè — ñðåäíèå êëàññû. Ñìåíà ïðàâÿùåãî êëàññà: ïàäåíèå áîÿðñòâà è óñïåõè ïîìåñòíîãî äâîðÿíñòâà. Ñîçäàííàÿ ñìóòîé ñâÿçü äâîðÿíñòâà ñ ïîñàäñêèì íàñåëåíèåì. Ïîðàæåíèå êàçà÷åñòâà

2. Ñìóòà ñîäåéñòâóåò ðîñòó ïîëèòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ è ñàìîäåÿòåëüíîñòè â Ìîñêîâñêîì îáùåñòâå. Ìåñòíûå ñîâåòû â ñìóòíîå âðåìÿ è «âñÿ çåìëÿ»

3. Êóëüòóðíûå íîâøåñòâà è âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ïîñëå ñìóòû

————————————————————

Экскурс в историю «В единстве народа – сила страны» (из опыта работы Православной кафедры МБУК «Гагаринская МЦБС»)

День народного единства был учрежден в память о событиях, связанных с окончанием Смутного времени — одного из самых драматичных периодов русской истории. Праздник этот церковно-государственный, и Гагаринская ЦМБ отмечает его в тесном сотрудничестве с Гагаринским благочинием и образовательными учреждениями города.

Мы оформляем красочные книжно-иллюстративные выставки: выставка-рассказ «За Веру и Отечество», выставка-просмотр «Когда мы едины – мы непобедимы», показываем медиа-выставки «Страна непобедима, когда един народ», «Свет Православия. Смутное время. Патриарх Гермоген», видеоролики «С любовью и верой в Россию», «Встань за Веру, Русская Земля!», издаем буклеты «Мы одна страна, мы один народ!», проводим викторины, приглашаем в гости школьников и студентов, а также представителей благочиния.

7. 11. 13 ЦБ пригласила на историческую панораму «Вместе мы – сила», посвященную Дню народного единства, студентов РосНоу, учащихся педагогического колледжа, игумена Александра. В течение часа перед молодыми людьми разворачивались события 400-летней давности — Смутное время в России и победа над Смутой. Благодаря искусному рассказчику – отцу Александру, давние события четко высвечивались и становились близкими и понятными, словно все это происходило здесь и сейчас. В процессе мероприятия был показан фрагмент исторического фильма «Победители Смуты», оформлены книжные выставки, сделан обзор литературы и изданий периодической печати, а также выпущены и розданы буклеты: «1612 год. Русская «Смута».

30.10.14. прошел информационный экскурс «Вместе мы непобедимы». Из рассказа представителя Казанского храма и кадров видеофильма учащиеся узнали некоторые факты из истории нашей страны периода «Смутного времени».

28. 10. 15. ЦБ пригласила на участие в культурно-исторической хронике «Разные, но не чужие» благочинного Гагаринского округа. Игумен Александр, отдав дань памяти князю Владимиру, который избрав религию для своего народа, предопределил его дальнейшую судьбу, рассказал о событиях 1612 года; о том, что разные по вере и национальности народы России не захотели отдать себя под власть поляков. Вдохновителем народного ополчения был патриарх Гермоген. Под предводительством К. Минина и Д. Пожарского с православной иконой Казанской Божией Матери вместе шли люди разного вероисповедания защищать свою землю. Отец Александр рассказал об интересных фактах истории Смоленской области: битва с поляками происходила у деревни Клушино, а граница с Польшей проходила по городу Вязьма.

29. 10. 16. в ЦБ прошла историческая хроника «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!». В ней приняли участие студенты Многопрофильного колледжа и настоятель Пречистенского храма отец Сергий, который в своей беседе сделал акцент на то, что только многонациональная Россия может быть Великой Россией и, только объединившись, мы смогли сохранить российскую государственность.

2. 11. 17. в ЦБ на историко-патриотическую встречу «Слава России сквозь призму веков» пришли учащиеся старших классов школы №1, был приглашен благочинный округа. Отец Александр привел примеры единения народов из истории нашей страны не только против польского владычества, но и в войне против Наполеона, а позднее и против немецко-фашистских захватчиков; показал значение Смоленска, который являлся оплотом на пути к Москве, и задерживал врага во все времена.

Так как 4 ноября это еще и празднование иконы Божией Матери Казанская, то учащимся рассказали, как перед наступлением решающего боя российские полки молились божественному образу, благодаря которому и была одержана победа.

4.11.2017г. Центральная библиотека провела патриотическую акцию «Мы едины!». Сотрудники библиотеки вышли на центральную улицу поздравить жителей г. Гагарин с Днем народного единства. Праздничная акция привлекла внимание, вызвала интерес у горожан своей неожиданностью и оригинальностью, подарила праздничное настроение жителям города.

Акция завершилась раздачей информационных буклетов о Дне народного единства.

28. 10. 18. Православная кафедра и Детская библиотека накануне Дня народного единства организовали для учащихся 5-х классов школы №3 историко-православный экскурс «Не меркнут образы святые» в храме Казанской иконы Божией Матери. Протоирей Владимир (Титов) рассказал школьникам о строительстве храма и его освящении в 1743 году. Рассказ продолжился в самом здании, которое на сегодняшний день является самым древним строением города Гагарин. Настоятель показал детям напрестольную Библию, рассказал о внутреннем устроении храма и назначении различных церковных святынь, о главной иконе храма – Казанской. В заключение школьники задавали вопросы, подходили к иконам, ставили свечи.

2.11.18 накануне Дня народного единства ЦБ была одной из площадок для проведения Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Участниками Диктанта стали 43 человека. Диктант позволил каждому участнику оценить свой уровень этнографической грамотности и знания о народах, проживающих в России.

29.10.19 Православная кафедра вместе с церковью провела литературно-публицистический глобус «Мы едины верой и судьбой». Настоятель рассказал учащимся 9-го класса школы №1 об истории Казанского храма, упомянул о событиях Смутного времени на Руси, показал главную храмовую икону Божией Матери Казанская, со списком такой иконы шли войска Минина и Пожарского собирать под свои знамена всех, кто жаждал освободить землю русскую от оккупантов. К мероприятию были выпущены буклеты «Церковь иконы Божией Матери Казанская».

1.11.19 на участие в Международной акции «Большой этнографический диктант», посвященной Дню народного единства, в ЦБ были приглашены учащиеся старших классов, а также все желающие. В Гагаринском регионе Диктант проходил при поддержке Отдела по культуре и Отдела по образованию.

Перед началом акции участникам были показаны видеоролики, прозвучало вступительное слово куратора, небольшой рассказ об акции в целом, рассказ о порядке проведения Диктанта, выступление начальника Отдела по культуре О. В. Бреховой. В Диктанте приняли участие 49 человек в возрасте от 15 до 69 лет.

29.10.20 куратор Православной кафедры Центральной библиотеки провела историко-патриотический час «Слава России сквозь призму веков» для студентов Многопрофильного колледжа на улице возле Казанского храма. Вместе со студентами вспоминали историю праздников Дня народного единства и Дня Казанской иконы Божией Матери, исторические факты Смутного времени, когда войско под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского дошло до Москвы со списком чудотворной иконы Казанской Божией Матери, сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

Зав. отделом Беспаленко Н.А.

3.3. ОСАДА ТРОИЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Начало осады. В сентябре 1608 г. два белорусских пана отправились из Тушина на завоевание Северной России. Гетманом был Ян Пётр Сапега, прославившийся в битве со шведами при Кирхгольме. Ему помогал Александр Лисовский — участник рокоша[88] против Сигизмунда. На родине ему грозила виселица, и он, перебравшись к Вору, сколотил из казаков летучую конницу — «лисовчиков», подвижных и крайне жестоких. Всего у Сапеги было 12 тыс. войска — из них 3 тыс. крылатых гусар и пятигорцев (панцирной конницы с луками и ружьями) и 7 тыс. «лисовчиков». Первой задачей гетмана был захват богатейшего Троице-Сергиева монастыря, стоявшего на пути из Москвы в Поморский Север и Заволжье. Захватив монастырь, Сапега рассчитывал не только обогатиться и расплатиться с войском, но отрезать пути снабжения Москвы с севера и использовать влияние монастыря в пользу тушинского Вора.

Из Москвы наперехват Сапеге выслали 20 тыс. ратных во главе с младшим братом царя — Иваном Шуйским, прозванным Пуговка.

22 сентября произошло сражение у деревни Рахманцово[89]. На сей раз московиты показали себя в поле — обратили в бегство «лисовчиков», отбили гусар, сбили полк гетмана, едва не взяв его в плен, захватили пушки и ломили врага, ведя дело к концу. У Сапеги оставались в резерве две роты гусар и две пятигорцев, и он сам повёл в атаку застоявшихся всадников. Они сбили сторожевой полк Фёдора Головина, тот, отступая, врезался в большой полк Шуйского; оба воеводы ударились в бегство, а следом бежала армия. Поляки рубили бегущих несколько верст. Держался лишь полк князя Григория Ромодановского, но его окружили и разбили. Князь был ранен, сын Алексей — убит. 23 сентября (ст. ст.) Сапега подошел к Троице.

Троице-Сергиев монастырь представлял внушительную по тем временам крепость. Окруженный оврагами, он был защищен с запада и юга речкой Кончурой и прудами, вдоль восточной стены прорыт глубокий ров. В середине XV в. монастырь окружили кирпичной стеной с 4 воротами и 11 башнями. Стена была невысокая — 5,5—6 м, но толстая — 3,5—4 м, с двумя боевыми ярусами. Нижний ярус имел орудийные бойницы, верхний — навесные бойницы и щелевидные стрельницы. Башни, выступавшие вперед на один-три метра, были выше стен на один ярус и имели три боя: подошвенный, средний и верхний. Монастырь был вооружен 110 пушками, обильно снабжен припасами «огненного боя» и прочими средствами отражения неприятеля — от котлов для варки смолы до железного «чеснока» против конницы.

Сведения о численности защитников разноречивы (от 2,5 до 8 тыс.). И.О. Тюменцев нашел копию польского документа 1609 г., подтверждающую оценку по русским источникам, что к началу осады в монастыре собралось 3—3,5 тыс. человек, из них 2—2,5 тыс. боеспособных. Ратных людей возглавляли князь Григорий Борисович Долгорукий-Роща и московский дворянин Алексей Иванович Голохвастов. Гарнизон состоял из 800 детей боярских, 110 стрельцов и под сотню служилых казаков. Из 320 монахов и 150 монастырских слуг многие в миру были служилые люди, имевшие боевой опыт. Для воинских целей годились и около 1000 крестьян и посадских окрестных селений. Остальные были женщины, дети и старики, неизбежные спутники средневековой осады.

Настоятелем Троице-Сергиева монастыря был архимандрит Иоасаф. Он родился в 1550-е — 1560-е гг., т.е. во время осады Троицы ему было около 60 лет. Принял постриг в Пафнутиево-Боровском монастыре, где стал игуменом в 1592 г. После смерти царя Фёдора в 1598 г. он участвовал в Земском соборе, избравшим на царство Годунова. В 1601 г. по благословению патриарха Иова Иоасаф был переведен из Пафнутьева монастыря в Троицкий с возведением в сан архимандрита. При Шуйском Троицкий монастырь стал пользоваться особым вниманием. Царь подтвердил прежние льготы монастыря, а в ноябре 1607 г. посетил Троицкую обитель. При нем здесь погребли тела царя Бориса, его жены Марии и царевича Феодора. Шуйский беспокоился о монастыре и послал туда войско для охраны. Неудивительно, что перед осадой в Троице поселились монахини царского рода: бывшая Ливонская королева — Мария Старицкая (племянница Грозного) и инокиня Ольга (Ксения Годунова).

Об осаде Троицкого монастыря обычно рассказывают по «Сказанию Авраамия Палицына» — произведению в первую очередь художественному. Сам Авраамий во время осады находился в Москве. Сведения об осаде он собрал уже после её снятия. Он получил какие-то записки от участников осады и многое записал, но немало перепутал, добавил и от себя. Авраамий был склонен к украшательству и вставлял целые страницы из русских и византийских авторов, приспосабливая их к Троицкой осаде. Так грамоты Сапеги и Лисовского к воеводам и настоятелю с требованием покориться царю Дмитрию и сдать монастырь и пространный ответ воевод заимствованы из «Повести о прихождении Стефана Батория под град Псков». Описания обстрелов и штурмов в начале осады Палицын заимствовал из «Повести о взятии Царьграда турками» и «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков».

Тюменцев, изучивший троицкие «Выписи о вылазках» и «Дневник» Яна Сапеги (составленный секретарями гетмана), утверждает, что первые полтора месяца осады боевые действия вообще не велись. Сапега начал с того, что осмотрел местность и приказал «копать окопы и делать укрепления». Гетман разбил свой лагерь на Красной горе в 3 км к юго-западу от Троицы[90], Лисовский — в Терентьевой роще, в километре к югу от монастыря[91]. Сапеге была очевидна бесполезность обстрела крепостных стен: все привезенные 63 пушки были легкие орудия, годились лишь для защиты лагерей и обстрела предполья. Поэтому все восемь батарей разместили на Красной горе и в Терентьевой роще. Надежды свои гетман возлагал на подкоп и подрыв одной из башен, но поначалу попытался добиться мирной сдачи. 24 сентября он отправил в монастырь посланца с требованием присягнуть царю Дмитрию и сдать крепость. В «Новинах из Московии», полученных в Вильно, приведен ответ осажденных: «Пусть у нас заберут жон, детей и пожитки, пускай мы пойдем по миру, мы готовы с вами жизни свои положить, а не сдадимся». 25 сентября Сапега отправил ещё одного гонца, но ответа не получил.

В монастыре шла подготовка к осаде: архимандрит Иоасаф с освященным собором и множеством народа молился в церкви Святой Троицы; воеводы и дворяне вместе с архимандритом и соборными старцами решали вопросы об обороне. Порешили людей привести к крестному целованию, назначили голов из старцев и дворян по стенам, башням и воротам, установили орудия по башням и в подошвенных бойницах, положили, чтобы всякий знал свое место и не покидал его во время приступа. На вылазку и в подкрепление решили выделять людей особо. 25 сентября, после всенощных молебнов памяти Сергия-чудотворца, было крестное целование, что сидеть в осаде без измены. В тот же день неприятель поставил стражу вокруг монастыря: «и не бысть проходу во град и ни из града».

Герои Троицкой осады. Сапега начал копать ров к Красным (Святым) воротам и вести подкоп под Пятницкую башню, но из-за холодов работы затянулись до середины ноября. В октябре враги разрушили подземный ход, по которому посылали гонцов. Тогда защитники стали делать вылазки и помогать прорываться гонцам. Вылазки делали часто: 6, 8, 10, 24, 26 и 29 октября. Кроме вылазки 10 октября, все они прошли успешно; в одной даже ранили Лисовского. 26 октября «была вылазка к Мишутину врагу [оврагу] и Брашевского взяли» (Выпись вылазкам). Палицын сообщает: «Воеводы князь Григорей и Алексей… учинишя выласку на Княже поле в Мишутинской враг на заставы рохмистра Брушевского и на Суму с товарыщы. И Божиею помощию заставу побили и рохмистра Брушевского Ивана взяли, а рохмистра Герасима на Княжом ноле, и роту его побили, а Сумину роту топтали[92] до Благовещенского врага». Пленный ротмистр под пыткой показал, что ведут подкопы под городскую стену и башни. А под какое место ведут подкопы, того не ведает.

Сведения о подкопе встревожили. Воеводы, посоветовавшись с архимандритом, братией и воинскими людьми, повелели под башнями и в нишах стенных копать землю, а троицкому слуге Власу Корсакову делать частые слухи, ибо был он в этом искусен. Расспрашивали пленных, но они не знали о месте подкопа. 1 ноября «был приступ к Пивному двору, хотели зажечь двор» (Выпись вылазкам). Палицын не разобрался и записал событие как два разных штурма. Но у него есть интересные подробности. Сначала было знамение: пономарю Иринарху привиделся сон, что в келью его вошел чудотворец Сергий и сказал: «Скажи, брате, воеводам и ратным людем; се к пивному двору приступ будет зело тяжек, они же бы не ослабевали, но с надежею дерзали». Действительно, с воскресенья на понедельник в третьем часу ночи, ударили пушки, и поляки с громким криком устремились к стенам. Взяв множество вязанок дров, хворост, солому, смолу с берестой и порохом, они зажгли острог у Пивного двора. И от огня стали хорошо видны. Тут со стен из пушек и пищалей многих побили, а пожар погасили. С других стен и башен, козы[93] с огнем спуская, все осветили и побили тех, кто подошел близко к крепости.

Всех беспокоил подкоп, грозивший взорвать стены и башни. Надо было добывать языка. 4 ноября «была вылазка к Подольному монастырю. Борис Зубов языка взял с Онанею и его ранили, и Фёдора Карцова ранили» (Выпись вылазкам). Авраамий добавляет, что вылазку делали ночью и шли к Нагорному пруду, где литва копала ров. Литва и русские изменники «восташя изо рвов и из ям, яко демоны, нападошя на градских людей». В бою убили слугу Бориса Рогачёва и многих ранили. «Тогда же емше [взяли] казака Дедиловскаго[94] ранена. Он же в роспросе и с пытки сказал, что подлинно подкопы поспевают, а на Михайлов день хотят подставливати под стены и под башни зелие. Воеводы же, водяще его по городовой стене, он же всё подлинно указал места, под которую башню и под городовую стену подкопы ведут. И изнемогаше от многих ран и начат умирати; и во-пияше… со слезами: «Сотворите мне, винному и бедному человеку, великую милость, дайте мне, Бога ради, отца духовнаго, сподобите мя быти причастника Святых Христовых Тайн!» Архимарит же Иоасаф повеле его.поновив[95] причастити».

Той же ночью перебежал в монастырь казак Иван Рязанец и сказал, что подкоп уже подвели под башню. Ещё поведал, что атаману и казакам было видение старцев — чудотворцев Сергия и Никона, и грозили они казакам, что те хотят разорить дом Пресвятой Троицы. На другой день пятьсот казаков с атаманом Пантелеймоном Матёрым снялись и ушли на Дон. Тем временем в монастыре копали вал и строили тарасы[96] против Пятницкой башни на случай ее подрыва. Тогда же решили разрушить подкоп до того, как его взорвут. Стали искать его устье (вход). 6 ноября «высылали на подкоп перекопывати» (Выпись вылазкам). 8 ноября поляки усиленно обстреливали монастырь. Ядром оторвало ногу старцу, другим убило старицу, третье влетело в окно церкви Святой Троицы, пробило доску у образа архистратига Михаила и ранило священника. Ещё одно ядро пробило образ Николы Чудотворца. Для троицких сидельцев повреждение икон было хуже потерь.

9 ноября «сделали вылазку зарушивать подкоп; того же дни и наряд[97] взяли» (Выпись вылазкам). Палицын описал вылазку (перепутав дату) как крупное сражение. Пошли до рассвета в 4 утра. Поначалу успех был полный — «литовцев» гнали до батарей, но там троицких встретили пушечным и ружейным огнем. Воеводы ударили отбой: одни ратные вернулись в крепость, другие ещё дрались с литвой. Тогда из Пивного двора выступил старец Нифонт Змиев; с ним шли 30 монахов и 200 ратных; они рванулись к батареям на Красной горе, но попали под обстрел. В это время небольшой отряд конных во главе с Иваном Ходыревым и Ананием Селевиным, пробравшись оврагами, ударил в тыл и захватил все пять батарей на Красной горе. Сапежинцы бросились под защиту лагерных укреплений, вообразив, что к Троице пришло войско из Москвы. В сумятице ратники увезли в монастырь взятый наряд — восемь пищалей полуторных полковых, затинные и большие самопалы, бочки пороху и ядра. Успех был оплачен кровью: своих убитых насчитали сто семьдесят четыре человека да раненых шестьдесят шесть человек. Враги потеряли больше, но не полторы тысячи убитых и пятьсот раненых, как пишет Палицын.

На другой день защитники сделали новую вылазку. Напали на изменников — заставу в Мишутине овраге побили, потоптали и Нагорную заставу на Красной горе и до Клементьевского пруда многих побили. Тут Лисовский, «как змей засвистав со своими аспидами», с конными и пешими напал на троицких людей: те смешались и отошли к монастырю. Их поддержали стрельбой со стен. Внезапно из Святых ворот, открываемых только для царского въезда, навстречу изменникам вылетела конница; впереди двадцать старцев — все в рясах, куколях и без доспехов. И устрашил Бог беззаконных (хоть плохих, но православных), побежал Лисовский, гонимый Божьей силою, со своим воинством под гору, в Терентьевскую рощу. «Тогда же взяша жива рохмистра Мартьяшя, славнаго ратоборца, и иных панов».

11 ноября 1608 г. в «Выписи вылазкам» появляется запись: «Подкоп зарушили. Того ж дни для дров рассекали туры». Разрушение подкопа явилось важнейшим и одним из самых героических событий Троицкой страды. На сей раз троицкие воины бросили силы на батареи у Терентьевой рощи. Завязался ожесточенный бой.

Старцы монастыря, находясь в полках, укрепляли людей, чтобы не ослабевали. Все расхрабрились и бились крепко. Тогда благодатью Божиею нашли устье подкопа. Вскочили в глубь подкопа ради свершаемого дела крестьяне клементьевские Никон, называемый Шилов, да Солота; и, зажегши кизяк и смолу, заткнули устье и взорвали подкоп. «Слота же и Никон ту же в подкопе згорешя». Кроме пожертвовавших собой крестьян, в вылазке погибли другие герои — головы Иван Внуков, да Иван Есипов и слуга-богатырь Данило Селевин.

Троицкая обитель избавилась от прямой угрозы, но появились новые, поначалу не явные. С приходом зимы положение осадных сидельцев стало меняться в худшую сторону. Если в октябре — ноябре они делали частые вылазки против укреплений противника, то с декабря целью вылазок становится рубка дров, добыча корма лошадям и попытки отбить припасы, свозимые к неприятелю. Так в ноябре (но ст. стилю) из 11 вылазок девять были против укреплений и две за припасами, то в декабре из 11 вылазок три были за сеном и припасами, две за дровами, цель трех не указана, по одной за языком и в помощь гонцам и одна против укреплений. От изменения целей вылазок потерь меньше не стало. Особенно большие потери несли заготовщики дров.

В «Дневнике Сапеги» от 28 декабря 1608 г. записано: «Московитяне сделали вылазку, стараясь запастись дровами. Наши, пропустив их свободно в лес, окружили потом. Убито более 200 московитян и взято в плен несколько стрельцов. С нашей стороны потеря незначительная». Авраамий подтверждает избиение заготовщиков дров, но приводит меньшие цифры потерь: «По обычаю же вышедше из града многие люди в тое рощу ради дров; внезапу же нападошя на них… Литовские роты и Русские изменники. Троицкое же воинство и всякие осадные люди сотворишя с ними бой велик, и грех ради наших одолешя врази. И в той день убили Литовские люди Троицких всяких людей боле 40 человек и многих ранили, а инех в плен живых взяли». Даже сорок убитых за поход в лес по дрова немало, и так продолжалось всю зиму. «Кровию дрова куповаху», — пишет Палицын. Костомаров добавляет из других источников: «Бывало, возвращаются монастырские люди, а их спрашивают: «А что стоит, за что купил эти дрова? За чью кровь?»«. Отец пойдет за дровами, чтобы пропитать семью, и пропадёт; дети разведут огонь, а сами говорят: «Вот, это мы своего отца кровь пьём».

Много хуже нехватки дров были болезни, косившие троицких с февраля по май 1609 г. Скученность из-за страшной тесноты, плохая вода, грязь, отсутствие овощей и фруктов — всё приводило к высокой смертности от цинги и болезней, распространяемых паразитами. Монахи делали что могли: варили квас, пока были в изобилии хлеб и мука, настояли отвозить и сжигать за монастырскими стенами кишащую паразитами одежду умерших. Им удалось предотвратить эпидемии, но цинга свирепствовала. Больше всех страдали крестьяне — самые бедные и бесправные из осадных сидельцев. Они всё сносили безропотно; зато были недовольны ратные, требующие себе самое лучшее, особенно стрельцы, написавшие челобитную царю. У них были споры с архимандритом, убеждавшим их, что припасы надо расходовать бережно, ведь неизвестно, сколько продлится осада. Недовольны были и монастырские слуги (из детей боярских), считавшие, что монахи их обделяют.

Раздраженным, плохо питавшимся, больным людям везде мерещилась измена. Многие ополчились на казначея, старца Иосифа Девочкина. На него говорили, что он посылал письма Вору, желая сдать монастырь. Из-за Девочкина схлестнулись воеводы: князь Долгорукий его обвинял (и послал на дыбу), а Голохвастов защищал. Долгорукий даже писал Палицыну, чтобы тот просил царя убрать Голохвастова, ибо от него идет ссора. Обвиняли и королеву Марию Владимировну, что посылает Девочкину пироги и блины со своего стола, людей посылает топить ему баню, а сама обзывает непристойно царя Василия и пишет Вору письма, называя братом. Все это была полная чепуха: как показал архив Сапеги, никто из монахов изменником не был[98]. Кончилось тем, что несчастный Девочкин, тяжко болевший и весь изъеденный червями, скончался, а архимандрит Иоасаф в свойственной ему мягкой манере погасил конфликт. Да и число возможных «изменников» сокращалось: в феврале ежедневно хоронили по 10—20 человек, в марте — по 20—30, в апреле — по 50—100. К лету 1609 г. в монастыре осталось 40 монахов, 102 дворянина, 20 стрельцов, 40 казаков, а также женщины, старики, дети. До начала осады в Троице было 320 монахов, 800 дворян, 110 стрельцов и 90 казаков. Как видим, погибли 88 % монахов, 87 % дворян, 82 % стрельцов и 56 % казаков[99]. Американские военные определяют предельно допустимые потери в 33 %: при больших потерях подразделение теряет боеспособность. Троицкие сидельцы не знали об этом, зато помнили слова патриарха Гермогена: «Если будет взята обитель преподобного Сергия, то погибнет весь предел российский до Окияна-моря, и царствующему граду настанет конечная теснота»[100].

Слова Гермогена сидельцы узнали от казаков, прорвавшихся в монастырь. В январе воеводы написали келарю Авраамию, что совсем оскудели в зелье и нуждаются в людской подмоге, ибо скоро некому будет защищать стены. Как пишет Палицын, он еле умолил Шуйского (и то после вмешательства Гермогена) послать подмогу. На самом деле царь Василий сразу выделил небольшой отряд казаков и 20 пудов пороху. Но проехать в монастырь было непросто — Сапега блокировал все пути. Первая попытка сорвалась. Вторую предприняли через месяц — в ночь с 15 на 16 февраля 70 казаков и 20 слуг монастырских попытались прорваться в Троицу. Палицын пишет, что все сошло благополучно, но из архива Сапеги следует, что казаки наткнулись на лисовчиков. Тут атаман Сухой Останков решился на отчаянный шаг и малыми силами напал на большой отряд. Заслушав шум боя, осажденные послали подмогу и помогли казакам попасть в монастырь. Казаки потеряли лишь четверых, захваченных в плен. Лисовский приказал их (вместе с ранее захваченными гонцами) казнить на глазах осажденных. Долгорукий ответил казнью всех захваченных в плен. 20 поляков зарубили на стене в виду войска Сапсги и 19 изменников — в виду лисовчиков[101]. Взбешенные поляки и казаки хотели убить Лисовского, и Сапега с трудом спас ему жизнь.

С середины мая страшная эпидемия пошла на спад; но люди ещё умирали. 28 июня Сапега предпринял второй штурм монастыря. Самый большой приступ был на стене, защищаемой князем Долгоруким и сыном его Иваном. Из-за нехватки ратных на стены вышли женщины и помогали мужчинам, коля в окна, меча камни и лия вар с нечистотами, и метали они, зажигая серу и смолу, и известь в глаза сыпали. Бились всю ночь, и литовских людей и казаков побили многих. Когда люди литовские от приступа побежали, князь Григорий Борисович сделал вслед вылазку: многих побили и захватили лестницы, щиты и ступы проломные. Захваченных панов и русских изменников, числом 30 человек, отправили жернова крутить, работая на братию и на все троицкое воинство вплоть до ухода врагов от монастыря. Прослышали защитники монастыря и о наступлении Скопина. Надежды крепли.

29 июля ст. стиля Сапега предпринял новый приступ. Кроме сапежинцев, в приступе участвовали полки других панов. Защитников Троицы оставалось всего 200 человек. В «Дневнике» Яна Сапеги о приступе записано: «За три часа до рассвета начался приступ. Полки выступили из стана. Сапега объехал их и расставил по определенным местам. Заметив рвение всего войска, он отдал приказ выступать всем в одно время. После первого сигнала предписано, чтобы внимательно смотрели, покажется ли огонь или нет; в первом случае открыто делать нападение, а во втором как можно тише подходить к стенам… При третьем всем вдруг броситься на стены. Воины наши исполняли распоряжения без порядка и потому не сделали ничего доброго». По словам сапежинца, атамана Андрея Волдыря, нарушив порядок, атакующие в темноте не знали, кто друг, а кто враг, и изрядно друг друга побили. У защитников погибла лишь женщина на стене. Приступ этот ещё раз показал троицким сидельцам, что на их стороне Бог.

После неудачного штурма Сапега оставил под Троицей малую часть войска, а с остальными пошел к Калягину, переведаться со Скопиным. Но не было там ему удачи. Вдобавок поход Сигизмунда к Смоленску заставил поляков задуматься, служить ли царику или королю. Ещё до возвращения Сапеги под Троицу в монастырь перебежал косой толмач Ян с четырьмя пахолками[102] и двумя русскими и поведал о победе Скопина под Калягиным. Известие окрылило осадных сидельцев — звонили колокола, шли благодарственные молебны. Между тем сапежинцы выпустили стада скота вблизи монастыря и соблазняли голодающих сделать вылазку, рассчитывая перебить. Вышло иначе. Сидельцы долго выжидали, а когда враги потеряли надежду их выманить, они, пробравшись на конях Благовещенским оврагом, внезапно выскочили, стражу побили и погнали стада к городу. Захватили и лошадей: так многие наёмники перед походом лишились боевых коней.

7 сентября воеводы Скопина Семён Головин и Давид Жеребцов заняли Переславль. 10 октября шведы Кристер Зомме и Иоганн Мир захватили Александрову слободу в полусотне верст от Троицкой обители. 11 октября князь Михаил Васильевич по просьбе архимандрита, воевод и прочих сидельцев послал из Александрова Давида Жеребцова, а с ним шестьсот отборных воинов и триста воинских слуг. Прошли они налегке, не задержанные дозорами. Сразу же, как пишет Палицын, возникли нелады, ратники не привезли припасов и думали только о себе. Забрал Давид хозяйство в свои руки, отобрал счётные записи монастырских запасов, забрал рожь, овес и муку. Архимандрит же Иоасаф продолжал заботиться о бедных и нищих, и всякий просивший с пустыми руками не уходил от него. Не всем инокам это было по нутру, иные приходили и ругали архимандрита в лицо: боялись, что им не хватит припасов.

16 октября в лагерь под Троицу прибыл с войском гетман Ружинский. Он рассчитывал вместе с Сапегой выбить Скопина из Александровой слободы. Но вожди не ладили между собой и решили атаковать поочередно. 19 октября укрепления Скопина атаковал Ружинский с полком Вильковского и ротами Сапеги, но успеха не добился. Потом Сапега водил войско против Скопина и с тем же успехом. Бои продолжались неделю, с 19 по 24 октября, затем Ружинский вернулся в Тушино, а Сапега — в свой лагерь под монастырем.

В начале января от князя Михаила Васильевича в Троицкий монастырь пришел воевода Григорий Валуев, а с ним 500 ратных. Вместе с людьми Жеребцова и троицкими сидельцами они напали на отряды Сапеги. «И втопташя их в Сопегины табары и станищя их около табар зажгошя… Литовских людей многих побили и языки поймали». Вскоре неприятель оправился, и был бой великий. Много тогда погибло, но больше «полку еретическаго». Забрав пленных, Валуев возвратился к князю Михаилу. Это был последний бой под Троицей. 12 января 1610 г. Сапега и Лисовский с польскими и литовскими людьми и русскими изменниками «побегоша к Дмитрову, никим же гонимы, но десницею Божиею; …И велико богатство мнози по них на путех обретаху, не от хуждыпих вещей, но и от злата и сребра и драгих порт и коней. Инии не могуще утечи и возвращающеся вспять и… прихождаху во обитель к чюдотворцу, и милости просяще душям своим и поведающе, яко «мнози видешя от нас велики зело два полка гонящя нас, даже и до Дмитрова». До Дмитрова добралось тысяча человек — всё, что осталось от 12-тысячного, не раз получавшего подкрепления войска.

Мифология Троицкой осады. Осаду Троице-Сергиевого монастыря мы до сих пор познаём через произведение троицкого келаря, старца Авраамия (в миру Аверкия Палицына). Палицын создал фундаментальное свидетельство о событиях Смутного времени — «Историю в память предьидущим родом». 56 из 77 глав «Истории», озаглавленные «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах» или просто «Сказание Авраамия Палицына», широко читали в России в XVII—XIX вв. Художественная убедительность «Сказания» имела и отрицательные сторону. Не секрет, что любой автор, даже летописец (а Палицын им не был), описывая события, их искажает. В «Сказании» много искажений, но в деталях, а не в передаче духа Троицкой обороны. Главный упрек автору состоит в том, что восхищаясь чудесной помощью святых и массовым героизмом защитников Троицы, он недосказывает о духовном вожде защитников — архимандрите Иоасафе. Ещё меньше пишет о воеводах — князе Г. Б. Долгоруком-Роще и А.И. Голохвастове. Умаление значения вождей обороны Троицы получилось у Палицына не случайно, а связано с желанием самому олицетворять заслуги монастыря в спасении России.

Из того, что скупо поведал Палицын, всё же можно воссоздать облик архимандрита Иоасафа — пастыря глубоко верующего, мужественного и милосердного. Иоасаф в силу преклонных лет не участвовал в битвах; он служил не мечом, а крестом и молитвой, но его молитвы и службы вселяли в защитников веру, что Господь с ними, а причащение утешало умирающих и подавало надежду живым, что об их душах также позаботятся. Архимандрит не только духовно окормлял монастырских сидельцев и делился с ними чудесными откровениями, снисходившими на него «в тонком сне», но участвовал в обсуждении дел, связанных с обороной монастыря — от воинских вылазок до питания и предотвращения болезней. В милосердии своем Иоасаф был твёрд: вопреки воеводе Долгорукому спас от казни Иосифа Девочкина и наперекор требованиям сильных обеспечивал едой всех — вплоть до беззащитных крестьянских женщин, стариков и детей. Благодаря ему слабые выжили. Он же гасил возникшие раздоры и обвинения в изменах и установил в монастыре мир.

В «Сказании» не сказано о дальнейшей жизни Иоасафа. Между тем она до конца была подвигом. Вскоре после снятия осады престарелый архимандрит, с разрешения патриарха Ермогена, ушел на покой в место пострижения — Пафнутиево-Боровский монастырь. Покоя не получилось: в июле 1610 г. Боровский монастырь окружили войска Сапеги, собравшегося в новый поход с Вором на Москву. Тюменцев, изучивший движение Лжедмитрия II, пишет о Боровской осаде: «Иоасаф, как прежде в Троице-Сергиевом монастыре, убедил братию, дворян и стрельцов сесть в осаду и дать отпор врагу». Три атаки сапежинцев были отбиты, но четвертый штурм 5 июля 1610 г., благодаря измене, оказался для поляков удачным. Враги ворвались в монастырь и начали избивать монахов и мирян. Воевода князь Михаил Волконский с саблей в руках в одиночку защищал двери в собор, где вместе с Иоасафом молились монахи, женщины и дети. Раненый, он был изрублен у гробницы св. Пафнутия Боровского. Озверевшие сапежинцы убили всех, находившихся в соборе: «Литовские ж люди внидоша в церковь и начата сещи игумена и братью… и побита всяких людей в монастыре». Так погиб архимандрит Иоасаф.

Служение и мученический конец Иоасафа не остались забытыми Русской православной церковью. Он был канонизирован как святой преподобномученик Иоасаф Боровский (XIX в.); в конце XX в. имя священномученика Иоасафа Боровского было внесено в лик Собора Радонежских святых, в состав святых иноков Троицкой обители. В то же время в РПЦ не вполне осознали величие архимандрита. Иоасафа наполовину прикрыла тень Авраамия Палицыиа. В 1792 г. на площади в Троицкой лавре был воздвигнут обелиск с надписями о славных событиях в истории монастыря. На западной стороне обелиска написано: «В прославление сея обители и в вечную память великих мужей, св. Сергия, архимандритов: Иоасафа и Дионисия, и келаря Авраамия, поставил и посвятил сей памятник Платон митрополит Московский и архимандрит сея Лавры 1792 года». На северной стороне — надпись о значении Лавры в Смутное время: «…Во всех же оных славных деяниях отличил себя Троицкий келарь Авраамий Палицын, и архимандриты сея обители: Иоасаф и Дионисий». Здесь Иоасаф явно меркнет в лучах славы, окружающей келаря.

Историки XIX в., кроме Н.М. Карамзина, относились к писаниям Авраамия осторожно, хотя это не сказалось на скромной оценке Иоасафа. Примером служит мнение С.М. Соловьёва: «Архимандритом монастыря был в это время Иоасаф, о характере которого трудно сказать что-нибудь решительное; гораздо резче выдавался келарь монастыря Авраамий Палицын, на которого мы должны обратить особенное внимание, как на человека, принимавшего важное участие в событиях, и как историка этих событий». Соловьёв отнюдь не идеализирует келаря, рассказывая, как в 1609 г. он выиграл дело по закладной кабале и получил часть села, хотя монахам запрещено брать земли в залог. Мало того, Авраамий не захотел платить два рубля в казну за грамоту на эту землю и подал просьбу, чтобы государь не велел с него пошлины брать. Царь Василий «для осадного времени» его челобитную пожаловал. Историк приходит к заключению: «… это был человек очень ловкий, деловой, уклончивый, начитанный, по тогдашним понятиям красноречивый, одним словом, настоящий келарь». «Сказание» Авраамия Соловьёв тщательно проверяет и доказывает, что обвинения Девочкина в измене доверия не заслуживают. Сходным образом оценивает «Сказание» Н.И. Костомаров. По его словам, «…сочинение составляет один из важнейших русских источников о смутном времени, хотя имеет недостатки. Оно в высшей степени загромождено многословием и в некоторых местах заключает в себе известия сомнительной достоверности: это тем естественнее, что келарь Аврамий не был очевидцем осады монастыря и писал по слухам и преданиям… нельзя не заметить, что сочинитель выставляет на вид важность собственного участия в делах..».

Наиболее критичен к Палицыну и его «Сказанию» был И.Е. Забелин. По его словам, «личность Палицына долго ещё будет служить предметом разногласия и спора в исторических исследованиях по той одной причине, что старец, написавший свое Сказание, сумел в нём в некоторых местах так связать и сплести недостойную похвалу самому себе с достойными хвалами своему монастырю, что исследователи и до сих пор никак не могут распутать этого узла и отделить самохвальную личность от исторической знаменитости самого монастыря. Они представляют обстоятельства в таком виде, как будто келарь Палицын есть самый этот монастырь, как будто деяния старца есть те самые те деяния, которыми всегда был славен монастырь». Забелин делит исторические персонажи Смутного времени на «прямых» и «кривых», и келарь Авраамий являет у него пример «кривого». Много благосклоннее к Палицыну В.О. Ключевский. Авраамий привлекает его одаренностью натуры — талантом писателя, рачительностью хозяина и ловкостью дипломата. Моральная цена одаренности мало волнует историка, ведь о «прямых» героях Смуты он высокомерно отозвался: «Московское государство выходило из страшной Смуты без героев; его выводили из беды добрые, но посредственные люди».

Любопытное письмо из архива Яна Сапеги приводит С.Ф. Платонов. Письмо написал в Москве в конце 1609 или начале 1610 г. «нищий царский богомолец» архимандрит Авраамий, «преподобного отца нашего Сергия игумена постриженик». Нищий богомолец, видимо, очень влиятельный человек, ибо Сапега «царским словом» приглашал «архимадрита» Авраамия приехать из Москвы в свой стан под Троицу — «чтобы земля умирити и кровь крестьянскую утолити». Авраамий в письме отвечал, что в Москве уже все в нужде, «всем щадно, всяким людям», и потому «образ будет Шуйскому скоро». Слова эти означают, что скоро Шуйского свергнут, а стало быть ему, Авраамию, нет смысла покидать Москву. Впрочем, он обещал выехать, когда будет возможность, «когда будет мой довол». Прося посылать к нему «бережно и негласно» ходока с письмами «для ради царского дела», прося не казать никому эти грамотки, «старец архимадрит» смягчил свой осторожный отказ ценными сведениями о времени и дорогах, какими ходят в Москву «станицы» от Скопина; он сообщает также, что из Москвы к Скопину посылают детей боярских «чтобы он шел раньше, а москвичи не хотят долго сидеть в осаде».

Как дальше пишет Платонов, «в Москве тогда было два архимандрита Авраамия — чудовский и андроньевский, но оба, насколько знаем, не имели отношения к Троицкому монастырю и не могли влиять на троицкую братию, чтобы она подчинилась Сапеге ради умирения земли и утоления христианской крови. Мы не удивились бы, если бы в данном случае «старцем архимадритом» оказался знаменитый Палицын». Историк не видит противоречия в том, что Палицын не был архимандритом. Автор письма зовет себя «старец архимарит Авраамей», как бы намекая, что он не совсем превратился из старца в архимандрита. Подобное могло быть, если в Тушино его произвели в архимандриты: «Старец Авраамий мог быть в одной иерархии «старцем келарем», а в другой «старцем архимандритом» совершенно так же, как Филарет был в одной епархии патриархом, а в другой митрополитом».

События Троицкой осады нашли отражение в церковной живописи. В житийной иконе Сергия Радонежского конца XVII — XVIII в. из музея им. Андрея Рублева в 20 клейме изображены явления преподобного Сергия архимандриту Иоасафу. Начиная с 1850 г. в художественной мастерской Троице-Сергиевой лавры создается серия литографий, посвященных осаде монастыря. В 1891 г. В.П. Верещагин создает картину «Осада Троице-Сергиевой Лавры», где архимандрит Иоасаф окропляет народ святой водой во время крестного хода в осажденном монастыре. В 1894 г. Д.С. Милорадович пишет картину «Оборона Троице-Сергиевой лавры». В 1932 г. появляется картина, создание которой в то время требовало не только веры в Бога, но мужества. М.В. Нестеров написал картину «Всадники. Эпизод из истории осады Троице-Сергиевой лавры», где три всадника, три святых старца, летят над землей для защиты Троицкого монастыря.

Исследования истории осады Троицкого монастыря, выполненные в советский период, не представляют особого интереса, хотя было найдено немало археологических находок. Из постсоветских историков важный вклад внес Тюменцев, внесший немало поправок в устоявшиеся сведения о ходе Троицкой осады. Сделанные уточнения нисколько не принизили героизма защитников монастыря, хотя некоторые красивости, принадлежавшие перу Палицына, пришлось убрать. Удивительно, но для некоторых богословов, пишущих на исторические темы, видение событий Троицкой осады соответствует представлениям если не Палицына, то Карамзина. Так, преподаватель Московской духовной академии и Угрешской духовной семинарии, лектор но истории Русской православной церкви, кандидат богословия Г.Е. Колыванов в 1998 г. опубликовал статью, посвященную 390-летию осады Троице-Сергиева монастыря. В 2001 г. он ещё раз вернулся к теме. В этих работах в числе великих вождей, спасших Русскую землю, в одном ряду с патриархом Гермогеном, архимандритом Иоасафом, преподобным Дионисием, Мининым и Пожарским, назван Авраамий Палицын. Поистине здесь случай, когда время остановилось.

Наверное, мирянину не пристало учить богословов церковной истории, но всё же стоит задуматься, насколько хитрый и ловкий келарь Авраамий заслужил право именоваться спасителем России. И точно так же стоит подумать, воздали ли мы должное архимандриту Иоасафу, чья роль в защите Троицкой обители до сих пор не оценена по заслугам.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

1657 – Осада шведами Псково-Печерского монастыря

1657 – Осада шведами Псково-Печерского монастыря

Это была последняя осада в истории этой обители-крепости, имевшей необычную судьбу. Началось с того, что в конце XIV в. охотники из Изборска, ловившие зверя в песчаных оврагах долины реки Каменец, как-то раз услышали из-под

2.4. Куликовские находки Нечаева и Троицкого (XIX век)

2.4. Куликовские находки Нечаева и Троицкого (XIX век)

Считается, что самые первые археологические находки на Куликовом поле под Тулой были сделаны первооткрывателем этого поля, С.Д. Нечаевым. А точнее — его крестьянами, которые выкапывали из земли во время пахоты различные

Кража из средневекового монастыря

Кража из средневекового монастыря

Монастырь Мон-Сен-Одиль вот уже 13-е столетие возвышается в Эльзасе в 40 километрах от Страсбурга на крутой горе, взмывающей прямо в небеса. Веками люди стремятся сюда не только на поклонение, но и потому, что рядом с монастырем протекают

1. Генрих IV идет в поход на Рим (1081 г.). — Первая осада Рима. — Вторая осада весной 1082 г. — Отступление к Фарфе. — Поход в Тиволи. — Климент III делает его своей резиденцией. — Опустошение земель маркграфини

1. Генрих IV идет в поход на Рим (1081 г.). — Первая осада Рима. — Вторая осада весной 1082 г. — Отступление к Фарфе. — Поход в Тиволи. — Климент III делает его своей резиденцией. — Опустошение земель маркграфини

Борьба между обоими ожесточенными противниками, императором и папой,

6.4. Осада и разгром Мемфиса — это осада и разгром Казани

6.4. Осада и разгром Мемфиса — это осада и разгром Казани

Как сообщает Геродот, после расправы египтян над персидскими послами, царь Камбис отдает приказ осадить и штурмовать Мемфис. В результате ДОЛГОЙ ОСАДЫ Мемфис был взят, см. выше. Падение Мемфиса и всего Египетского

Тайна монастыря

Тайна монастыря

Я знал, что Митьке не удалось на этот раз «смыться» из Кеми. Его, как раз уже бежавшего, сразу же послали на остров, откуда побег был невозможен. Там он, как человек бывалый и «король», мигом устроился на кухне и не унывал. Что же понесло его на шпиль

5.2. ПАДЕНИЕ ВИЗАНТИИ, ОСАДА И ВЗЯТИЕ ЦАРЬ-ГРАДА МАГОМЕТОМ II В 1453 ГОДУ ОПИСАНЫ В БИБЛИИ КАК ОСАДА И ВЗЯТИЕ ДАВИДОМ ГОРОДА ИЕРУСАЛИМА

5.2. ПАДЕНИЕ ВИЗАНТИИ, ОСАДА И ВЗЯТИЕ ЦАРЬ-ГРАДА МАГОМЕТОМ II В 1453 ГОДУ ОПИСАНЫ В БИБЛИИ КАК ОСАДА И ВЗЯТИЕ ДАВИДОМ ГОРОДА ИЕРУСАЛИМА

«Водоразделом», отделяющим эпоху 1334–1453 от эпохи 14531566 является знаменитый 1453 год падения Византии, взятия Царь-Града войсками султана

19. Средневековая осада Царь-Града = Визáнтия — это «античная» осада Визáнтия

19. Средневековая осада Царь-Града = Виз?нтия — это «античная» осада Виз?нтия

Падение Византии в 1453 году н. э. после осады Царь-Града и его взятия османами-оттоманами, является одним из самых крупных событий средневековья. Мы уже видели, что оно отразилось и в «античных»

1608–1609 Осада Троице-Сергиева монастыря поляками

1608–1609 Осада Троице-Сергиева монастыря поляками

Не решаясь взять Москву, самозванец вел агрессивную политику, стремился подчинить себе всю страну. И это ему удавалось, ибо он, не имея денег заплатить наемникам, дал им возможность обогащаться за счет русских городов, в

Создание монастыря

Создание монастыря

Оба брата Варфоломея женились, и родители просили его остаться пока при них. Потом они ушли в монастырь и остались там до конца жизни. Похоронив родителей (в Хотьковском монастыре) и оставив меньшему брату Петру отцовское наследство, Сергий вместе с

1.3. Куликовские находки Нечаева и Троицкого (XIX век)

1.3. Куликовские находки Нечаева и Троицкого (XIX век)

Считается, что самые первые археологические находки на Куликовом поле под Тулой были сделаны первооткрывателем этого поля, С.Д. Нечаевым. А точнее — его крестьянами, которые выкапывали из земли во время пахоты различные

Подготовка обороны монастыря

Подготовка обороны монастыря

В Троице-Сергиевом монастыре тоже узнали о поражении царских полков под Рахманцевым и стали готовиться к обороне. О том, как это происходило, можно узнать из «Сказания о пришествии под Троицкий Сергиев монастырь польских и литовских людей»,

Битва у Калязина монастыря

Битва у Калязина монастыря

Тем временем М. В. Скопин заканчивал приготовления к походу для освобождения столицы. Он направил к Переславлю-Залесскому отряд Семена Коробьина, чтобы тот освободил город от сторонников Лжедмитрия II. Однако оказалось, что в городе находится П.

Приложение. Об одном полузабытом известии из жизни Троицкого монастыря времени Куликовской битвы

Приложение. Об одном полузабытом известии из жизни Троицкого монастыря времени Куликовской битвы

Круг источников, освещающих события вокруг сражения 8 сентября 1380 г., достаточно устойчив – исследователи неизменно обращаются к памятникам Куликовского цикла (летописные

Профессор Московской духовной академии, исследователь древнерусской литературы Владимир Михайлович Кириллин рассказал посетителям Илиинской гостиной при приходе храма пророка Божия Илии в Черкизове, как воспринимали православные русские в XVII веке возможность падения Троице-Сергиевой обители под натиском поляков, и сколь значимо было зримое участие преподобного Сергия в обороне основанного им монастыря. Игумен всея Руси утешает, исцеляет, предупреждает, угрожает предателям.

В 1620 г. бывший келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын[1], будучи на Соловках, закончил свой большой литературный труд — «Историю в память предыдущим родом»[2]. Труд был посвящён событиям 1584-1618 гг., пережитым русским обществом в период от времени восшествия на царский престол Феодора Иоанновича до заключения русско-польского мира в селе Деулино недалеко от Троицкой обители. Представляя собой один из интереснейших обзоров Смутной эпохи, это произведение закономерно обрело популярность среди русских книжников и, соответственно, сохранилось в большом количестве списков (226) и нескольких вариантах[3]. Значительное место в нём, а именно главы 7-57[4], занимает повествование об осаде Троице-Сергиева монастыря объединённой армией Лжедимитрия II, или Тушинского вора, продолжавшейся 16 месяцев, с 23 сентября по ст. ст. 1608 г. до 22 января 1610 г., — «Сказание, что содеяшеся в дому Пресвятыя и Живоначальныя Троица и како заступлением Пресвятыя Богородица и за молитв великих чюдотворцев Сергиа и Никона избавлена бысть обитель сия от польских и литовских людей и русских изменников, того же келаря инока Авраамия Палицына»[5].

Уместно сразу оговориться: вопреки сложившейся трактовке означенное произведение вернее считать повествованием не об осаде, а именно об обороне монастыря сравнительно небольшим числом защитников (стрельцов, монахов, крестьян) от атак многотысячного войска во главе с гетманом Яном Сапегой. Действительно, опираясь на письменные и устные свидетельства, а также отчасти на собственные впечатления, Авраамий Палицын сообщает о разных эпизодах борьбы за монастырь. Но свои рассказы он объединяет в целое не на основе единства сюжета и действующих персонажей, а на основе единства темы и идейной задачи «известити» о заступничестве за обитель Пресвятой Богородицы, согласно обещанию, некогда данному Ею святому Сергию Радонежскому[6], а также о помощи Божией, ниспосылаемой монастырю во множестве чудотворений как по молитвам преподобных Сергия и Никона, так и через них лично.

Смутное время. Подмосковье. Войско Самозванца. Художник: С.В. Иванов, 1908 г.

Действительно, в период Смуты восприятие народом духовного значения Троицкого монастыря особенно обострилось. Борьба у его ограды рассматривалась как реальное и метафизическое столкновение добра и зла. Возможное падение обители, вероятно, должно было быть понято людьми как исход Божественной благодати из Русской земли, — итог того, что и молитвы преподобного Сергия оказались бессильными, и вековечное попечение Богоматери прекратилось, и Сам Господь, соответственно, явил безучастие к бедам России. Поэтому, несомненно, религиозный смысл защиты обители в сознании её участников и многих сочуствующих должен был совпадать с их конфессиональными и патриотическими интересами.

Продемонстрировать это тождество как раз и стремился Авраамий Палицын в своём сочинении.

Подтверждением того, что Господь по-прежнему заботится о монастыре и всей России, являются в «Сказании» рассказы о чудесах вмешательства воли Божией в ход борьбы за обитель. В них автор стремился в деталях показать своим читателям, как небесная помощь ниспосылалась защитникам обители в самых трудных для них обстоятельствах. Явление таковой открывалось в видениях. Причём видений удостоивались и защитники монастыря, и осаждавшие. Первым в видениях подавалось поддержка, вторым — устрашение.

«Видение»[7] в данном случае термин условный, поскольку в соответствующих эпизодах главное внимание рассказчика обращено не к визионеру и его состоянию, а к личности, таинственно представшей перед ним, явившейся ему во сне или наяву. Так что вернее было бы пользоваться здесь термином «явление».

В качестве главного действующего лица в подобных визионерских эпизодах «Сказания о Троицкой осаде» обычно выступает преподобный Сергий Радонежский, реже его ученик преподобный Никон, святитель Серапион Новгородский и др. В пределах текста произведения — от введения, в котором Авраамий сообщает о своих литературных задачах, до заключения в виде«благодарственного» слова «о всех чудотворениях», — великий основатель обители как таинственный соучастник боевых действий предстаёт многократно[8]: трижды является пономарю Иринарху[9]; дважды — архимандриту Иоасафу[10], а также (сначала явно, потом сновидно) войску казаков-изменников и казачьим атаманам одновременно; наконец по одному разу — гетману Сапеге с польско-литовскими начальниками[11], братии монастыря[12], двум галицким казакам из стана изменников[13], монастырскому оборонному гарнизону[14], и некоему больному насельнику обители[15] (см. главы: «О явлении чюдотворца Сергиа и о приступe и о запалении пивного двора», «О явлении Сергиа чюдотворца архимариту Иасафу», «О Иванe Рязанцe», «О стрельбах по граду ноября в 8 день», «О умножении во граде беззакониа и неправды», «О утeшении чюдотворца явлением Илинарху», «О явлении чюдотворца Сергиа», «О том же свидeтельство»). При этом образ святого очерчивается в произведении несколькими способами, если не принимать здесь во внимание единственного случая скупой констатации самого факта явления, без каких-либо деталей и атрибуций: «И тоя же нощи во снe явися преподобный чюдотворец Сергий атаманом и многим казаком»[16].

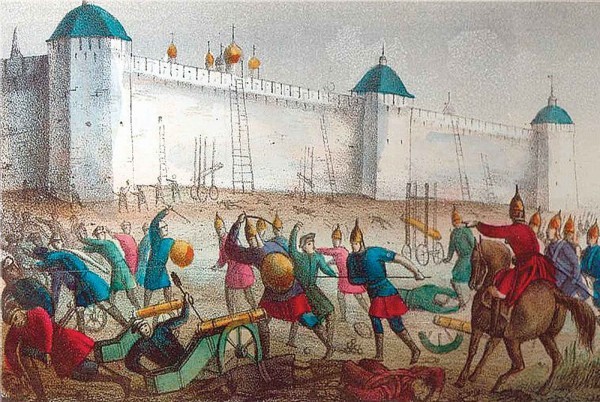

«Осада со взрывом». Литограф М. Гадалов. 1853.

Самый распространённый, традиционный и тривиальный приём — это использование эпитетов, обычно устойчивых и потому лишённых яркой смысловой или эмоциональной силы: «великаго чюдотворца Сергиа»[17], «преподобнаго отца нашего Сергиа»[18], «святаго и блаженнаго отца нашего Сергиа»[19], «преподобный Сергий чюдотворец»[20], «святый чюдотворец Сергий»[21], «преподобнаго и великаго аввы Сергиа»[22], «Сергий чюдотворец»[23], «дивнаго же в чюдесeх преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергиа чюдотворца»[24]. Собственно, это даже и не приём, поскольку употребление подобных эпитетов не мотивировано стремлением автора выявить в личности великого святого какие-то отличительные, характеристические черты, это просто дань литературному этикету, а также обычаю официального именования подвижников Церкви, дань никак не связанная с идейно-художественной спецификой литературного творчества. К этим простым, однозначным определениям иногда примыкают содержательно более сложные, развёрнутые определения, в которых уже кроется метафорическое указание на отдельные духовные свойства личности преподобного, например, на его постоянную попечительную и утешительную заботу о духовных чадах:«благаго же и неизмeннаго Владыки благий вeрный раб неотступно о душах промышляя, давшихся ему»[25] или «утeшаяй в скорбeх великий чюдотворец Сергий»[26]. Особенно важны в этом ряду эпитеты, квалифицирующие степень святости и чудодейственности преподобного Сергия: «освященный верше» и«поновившему чюдеса Еуфимиа Великого и Феодосиа»[27].

Вкупе с эпитетами (структурно и семантически простыми и развернытыми) Авраамий применяет способ словесной характеристики внешности или действий преподобного Сергия: «И видe (пономарь Иринарх — В. К.) святаго ходяща по граду и по службам, кропяща святою водою монастырская строениа»[28]; «видит (архимандрит Иоасаф Сергия. — В. К.) …стояща против чюдотворнаго образа Святыя Живоначальныя Троица и руцe свои горe воздeвша и молящяся со слезами Святeй Троицe»[29]; «Видeшя бо (Иван Рязанец. — В. К.) около града по поясу ходящих дву старцов, брады сeды, свeтозарны образом, яко быти им по образу и по подобию великим чюдотворцом Сергию и Никону. Един же (т. е. Сергий. — В. К.) в руцe имeяше кадильницу злату, а над кадильницею животворящий крест и кадяще обитель свою и огражаше честным и животворящим крестом стeны града…от лица же его неизреченный свeт сиаше, яко огнь паля»[30]; «видешя (старцы монастыря — В. К.) Святого Сергиа чюдотворца, ходяща по монастырю и будяща братию»[31]; «зрят (двое галицких казаков. — В. К.) чюдотворца, на посох поникша лицем»[32]; «зрят (защитники монастыря. — В. К.) противу себе борзо шествующа, иже на вратeх от церкви святаго чюдотворца Сергиа, старца святолeпна и сeдинами совершена»[33]; «позна (болящий инок. — В. К.) чюдотворца по образу написанному на иконe»[34].

Осада Троице-Cергиевой обители 13 октября 1608 г.

Все эти описания создают образ таинственно и неусыпно пребывающего в монастыре его небесного покровителя, своим участливым сопереживанием и молитвенным деланием ограждающего обитель и побуждающего братию на стояние против врага. В них, описаниях, ощущается духовная эмоция, сопряжённая с твёрдым упованием на действенное заступничество со стороны святого основателя обители. Это, если угодно, иконологические знаки, адресованные своей зримостью прямо читателю «Сказания».

Однако наиболее функциональными и изобразительными в плане формирования в сознании читателя представления о личности преподобного Сергия как мистического участника битвы за монастырь являются его речи, с которыми он, по воле Авраамия Палицына, обращается к визионерам в большинстве соответствующих эпизодов. Святой, например, то предупреждает и вселяет надежду: «Скажи, брате, воеводам и ратным людем; се к пивному двору приступ будет зeло тяжек, они же бы не ослабeвали, но с надежею дерзали» (первое обращение к пономарю Иринарху)[35]; то побуждает к молитве, поучает и опять-таки обнадёживает: «Брате, востани, се время пeнию и молитвe час! Бдите и молитеся, да не внидете в напасть. Господь всесильный многих своих ради щедрот помилова вас и прочее время подаст вам, да в покаянии поживете»(первое обращение к архимандриту Иоасафу)[36]; то клеймит, вопрошает с упрёком и говорит о тщете завоевательских усилий: «О злодeи законопреступницы! Почто стекостеся разорити дом пресвятыя Троица, и в ней Божиа церкви осквернити, и иночествующых и всeх православных христиан погубити? Не даст вам жезла на жребий свой Господь!» (речь к казачьим изменническим войскам)[37]; то жёстко устрашает и угрожает: «Мольбу на вас злодeев сотворю Вышнему Царю, и вовeки осуждени будете мучитися в геонских муках» (речь к гетману Сапеге и польско-литовским начальникам)[38]; то побуждает, ободряет, советует: «Востани, не скорби, но в радости молитвы приноси, предстоит бо и молится Богу о обители и о вас Святая Пречистая Богородица и Приснодeвая Мариа со аггельскими лики и со всeми святыми»(второе обращение к архимандриту Иоасафу)[39]; то успокаивает и воодушевляет:«Что трепещете? Аще и никто же от вас не останется, не имать предати Бог святаго мeста сего, и не будет услышано во вразeх, яко “пленихом обитель Пресвятыя Троица”. Мужайтеся, не ужасайтеся! Рцeте же друг другу вси, яко нечисто живущеи во святем мeсте сем погибнут. Не нечистыми Господь спасет мeсто сие, но имени своего ради без оружиа избавит!» (речь к обороняющим монастырь)[40]; то заверяет и ободряет: «Рцы братии и всeм страждущим во осадe: почто унывают и ропщут на держащих скипетр? Аз неотступно молю Христа Бога моего. А о людeх не скорбите, людей к вам царь Василий пришлет» (вторая речь к пономарю Иринарху)[41]; то утешает, помогает и наставляет: «Рцы братии и всeм ратным людем: почто скорбят, что вeсти послати к Москвe нельзя? Аз послах от себе к Москвe в дом Пречистые Богородици и к Московским чюдотворцем всeм молебное торжество совершити трех учеников своих: Михeа, да Варфоломeа, да Наума, в третьем часу нощи. И воры и Литва видeшя их. И почто слуга не возвeстил, еже слыша от врагов, что видeша их? К монастырю бо пришедше о том сказашя сами. Вы же шедше из града глаголите врагом: “Видeсте вы старцов, почто не изымасте их? Се будет от них на вас побeда, да и на Москвe всему граду будет вeдомо о них”» (третья речь к пономарю Иринарху)[42].

Осада Троице-Сергиевой Лавры. Художник: В.П. Верещагин, 1891 г.

В рассмотренных случаях, как видно, преподобный Радонежский чудотворец своей волей, поступками и словами прямо воздействует на реальные обстоятельства и события. Он ведёт себя при этом как знающий, заботливый, строгий, предусмотрительный, требовательный хозяин и защитник. Потому его речи стилистически просты, а по содержанию предельно конкретны и деловиты, в них совсем нет словесных прикрас, отвлечённости и притчивости, нет ни намёка на какой-то сокровенный духовный смысл.

Особенно показателен в этом отношении рассказ о явлении святого некоему болящему насельнику Троицкого монастыря. Явление произошло сразу после того, как преподобный Сергий чудесным образом отправил своих учеников Михея, Варфоломея и Наума доставить в голодающую Москву хлеб из монастырских запасов. И они, будучи замечены осаждающими, тем не менее невредимо, как и подобает таинственным персонажам, миновали польско-литовскую стражу и выполнили данное им поручение. О чуде пошли разговоры, кто-то верил, кто-то нет. И вот однажды один немощный престарелый инок «лежа на постели» в монастырской больнице, тоже засомневался. «Сиа же ему мыслящу, обратися к стeнe и се слышит больницу ту оттворшуся и топот ног идущу. Он же не обратися позрeти, занеже мног вход и исход больным тогда в келии той; и мнози бeднии от мирских чади ту же живуще. И слышит старец той кличюща его: “Обратися сeмо, да скажу ти нeчто!” Старец же не обратися к нему и рече: “Скажи, брате, что есть; не могу убо превратитися; вeси и сам, яко болен есмь”. Той же паки рече к нему: “Обратися! Что ленишися?” Старец же отрече: “Не хощу вредитися, повeдай просто”. Мняше бо старец, яко тоя же келии нeкто се глаголет ему; тeм же и не хотяше зрeти на нь. И премолчав предстояй начат поносити ему глаголя: “Что безумствуеши, старче? что непокорив еси? се ли иночество ти? или нeсть у Бога милости, еже подати здравие немощи твоей?” Старец же о поношении размышляше и в себe мысля: “Кто напрасньствует ми, кого же аз оскорбих?” И восхотe обратитися, и всею силою двигся, и се на ногу своею здрав ста. И позна чюдотворца по образу написанному на иконe. Глагола же ему великий чюдотворец Сергий: “Что сумнишися? Истинно послах учеников своих”. И старец, прост сый, и рече: “И на чем послал еси, государь нашь?” Преподобный же отвeща: “Их же конюшей Афонасей Ощeрин скудости ради корма трех слeпых мeринов в надолобы изгна внe монастыря, на тeх послах. Повeждь же всeм о сем: не толико ми гнусно смрад блуда согрeшающих мирян, елико же инок небрегущих своего обeщаниа. И под стeнами града обители моея всeх врагов пришедших потреблю, нечисто же во обители сей и двоемыслено живущих погублю и со осквернившимися управлю”. И се рек невидим бысть. Старец же разуме себе здрав и страхом многим одержим, и плакася до утрени о пререкании ко святому»[43].

Данный рассказ об исцелении и вразумлении воспроизводит внешне совершенно обыденную бытовую сцену, ход которой развивается на основе абсурдности, нелепости положения: немощный инок отказывается смотреть на своего собеседника, принимая его за подобного себе и не желая причинить себе неудобство; тот настойчиво требует от него обернуться и укоряет его в непослушании; больной всё-таки оборачивается, но не по благоговению перед своим ви-за-ви, а по гордости, обидевшись на якобы несправедливые слова; и тогда получает исцеление, но не по молитве и глубокой вере, а просто так, будто сюрприз, будто вдруг нашёл то, чего не искал; и поняв, ктó перед ним стоит, старец совсем не удивляется, более того, даже говорит со своим гостем как-то по-свойски, чуть ли не запанибрата; да и цель явившего себя в такой обстановке преподобного, оказывается простейшей, — разъяснить, кáк именно отправил он в Москву своих учеников, насколько ему противна монашеская неверность иноческим обетам и что с нечестивыми и льстивыми насельниками он поступит так же, как с врагами монастыря. Осуществив своё намерение, святой исчезает; исцелённый же монах вместо религиозного воодушевления и славословий всю ночь с плачем раскаивается в собственной строптивости.

Как можно видеть, и все другие рассказы о явлениях преподобного Сергия, помещённые Авраамием в «Сказании о Троицкой осаде» в общем построены так же, то есть — как сообщения об обычных и привычных фактах бытия, которые к тому же, мало связаны с религиозными переживаниями, хотя и имеют в виду божественное вмешательство в дела людские. Для героев и свидетелей этих эпизодов характерны простой облик, простая поступь, простые речи. Правильность такого вывода демонстрирует, например, глава «О явлении чудотворца Сергиа Польским и Литовским людем», читающаяся в «Истории» уже за пределами «Сказания», но сюжетно связанная с событиями обороны монастыря. Здесь воспроизводится свидетельство некоего дворянина Семена Языкова о суеверном восхищении поляков, стоявших в осаде под монастырскими стенами, силой обороняющихся людей. Подтверждая своё мнение, поляки будто бы сообщили ему, что однажды видели, как «един мних ухватил нашу полуторную пищаль(замечу, что такая пушка — обычно медная, в полторы сажени длиной, то есть около двух метров — могла быть очень тяжелой[44] — В. К.) и на раму свое возложил, в мур (стену — В. К.) у нас унесе. И се видeвше мы и с нами панове вельми дивишяся и страхом одержими бышя. Многа же и ина видeния видeхом и разумeхом, яко мнихом поспeшествует сила Божиа»[45]. По убеждению Авраамия, в данном свидетельстве речь шла именно о Сергии Радонежском. Но в таком случае теперь преподобный оказывается представленным читателям «Истории» чуть ли не как былинный герой, который только одной своей силой и удалостью наводит ужас на врагов. Уместно заметить, что при этом он остаётся и рачительным хозяином, ибо прибирает же к рукам нужное монастырю польское оружие.

Оборона Троице-Сергиевой Лавры. Художник: С.Д. Милорадович, 1894. Фрагмент.

Кстати, рассмотренные выше монологи Радонежского чудотворца во время его явлений участникам борьбы за монастырь, как и сами соответствующие им сюжеты, в плане стилистики и поэтики также более близки к народной сказовой, эпической традиции, нежели к церковно-агиографической, обычно характерной для литературы видений. Достаточно сравнить их, например, с визионерскими текстами, появившимися тогда же, в Смутное время, — с «Видением некоему мужу духовному»[46], с «Повестью о видении иноку Варлааму в Великом Новгороде»[47], с «Повестью о чудесном видении в Нижнем Новгороде»[48], с «Повестью о видении во Владимире в 1611 году» [49], с «Видениями Евфимия Чакольского 1611-1614 гг.»[50]. Все эти тексты отличаются сугубо церковным характером и описывают события, происшедшие в контексте сугубо религиозных переживаний с молитвой и благоговением перед лицом Божественного откровения. Любопытно, что и в самой «Истории в память предыдущим родом», вне границ «Сказания об осаде Троицкого монастыря», содержатся подобные рассказы. Таковы главы: «О явлении чудотворца на Москве с хлебы»[51], «О явлении Сергиа чудотворца на Москве во осаде Галасунскому архиепископу Арсению»[52] и «Чудо преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергия чудотворца о исцелевшем немом»[53]. Вот, например, как повествуется о явлении преподобного архиепископу Арсению Элассонскому, бывшему «хранителю царских гробниц» в Архангельском соборе Кремля[54]: «Тогда убо Галасунскому архиепископу Арсению бывшу во осадe в Кремлe со окаанными Поляки и с Нeмцы и всeми потребами обнищавшу, — весь бо дом его Поляки и Нeмцы разграбиша и вся имeниа его и запасы поимашя, — архиепископу же, гладом помирающу и уже живота отчаавшуся и отходную ему проговорившу, лежащу же ему в келии со единем старцом, келейником своим, является ему великий в чюдесeх Сергие; пришед х келии тихо, молитву сотворь. Архиепископ же от зельныя немощи едва отвeща: “Аминь”. И абие входит в келию его преподобный Сергий, и свeт велий в келии возсиа, и глагола ему святый: “Арсение! Се убо Господь Бог, молитв ради Всенепорочныя Владычица Богородица и великих ради святителей Петра и Алексeя и Ионы и всeх святых, — да и аз грeшный с ними же ходатай бых, — заутра град Китай предает в руцe христианом и врагов ваших вскорe всeх низложит и из града извергнет”. Архиепископ же Арсений, очи свои возвед, и ясно видит близ одра его стояща великого чюдотворца Сергиа; и познав его и едва въстав на ногу свою, поклонися ему. Он же невидим бысть от очию его. И свeт он великий, явльшийся в келии его, разыдеся. Архиепископ же, в себe быв, ощути, себе от болeзни здрава и благодарив Бога до утриа»[55].

Самое поверхностное сравнение данного рассказа с рассказом о явлении Сергия Радонежского в больнице, рассмотренным выше, обнаруживает их полярное различие. Теперь уже реализуется модус традиционного агиографического повествования: преподобный предстаёт перед визионером с молитвой, в ореоле света и предрекая; визионер же благоговейно поклоняется ему и, получив исцеление, молитвенно благодарит его. Иное качество имеет также и сама словесная ткань рассказа.