десять фактов о легендарном крейсере — История России

24 мая 1900 года на воду был спущен корабль, которому предстояло стать самым знаменитым долгожителем русского флота

Для России, особенно для России ХХ столетия, крейсер «Аврора» — один из главных символов Октябрьской революции. Главных в прямом смысле слова: его точные или символические изображения можно найти на множестве предметов советской поры – от орденов до монет, от марок до чайных чашек. А сам крейсер, поставленный на вечную стоянку в Ленинграде, был непременной частью любой официальной экскурсии по городу, ставшему колыбелью революции. Неудивительно, что за этим парадным фасадом истории знаменитого корабля оставались малоизвестными многие другие факты его действительно боевой биографии. О десяти из них сегодня, в очередную годовщину спуска легендарного корабля на воду, который состоялся 24 мая (по н. ст.) 1900 года, и рассказывает портал «История РФ».

1. «Аврора», наследница «Авроры»

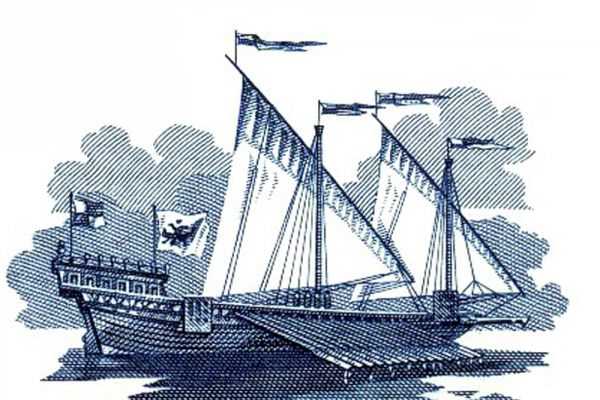

Первым в русском флоте имя римской богини утренней зари Авроры получил 23 ноября 1833 года парусный фрегат типа «Спешный». Этот корабль прослужил России верой и правдой 28 лет и за это время успел по-настоящему прославить свое имя. Так, с 21 августа 1853 года по 19 июля 1854 года парусная «Аврора» совершила свое первое кругосветное плавание, а с 9 октября 1856 года по 1 июня 1857 года — второе. Формально оба плавания состоялись в рамках дальневосточного похода фрегата, который продолжался в общей сложности более трех с половиной лет. В него вошло и участие «Авроры» в обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Фрегат участвовал в морских боях с английскими и французскими кораблями, высаживал десанты на захваченные противником участки побережья и отражал штурмы порта Петропавловска, а в марте 1855 года помогал эвакуировать по приказу губернатора Восточной Сибири жителей, гарнизон и имущество камчатской столицы на Амур.

Фрегат «Аврора» во время бури. Картина художника Платона Бориспольца, 1838 год.

Источник: https://commons.wikimedia.org

2. Ветераны на палубе

«Аврора» немного опоздала с закладкой по отношению к своим систер-шипам — бронепалубным крейсерам 1-го ранга «Диана» и «Паллада». Предписание о ее постройке на верфи Нового Адмиралтейства было выдано только 23 июня (по н. ст.) 1896 года, и только через неполных четыре года крейсер спустили на воду. При этом торжественном моменте присутствовал царствующий император Николай II с супругой, расположившийся в Императорском павильоне. Спуск состоялся в 11.15 утра и прошел, как говорят моряки, без перегиба и течи. Чтобы подчеркнуть, что новая «Аврора» получила, согласно русской военно-морской традиции, имя своей знаменитой предшественницы, на палубе крейсера в почетном карауле стоял один из немногих матросов фрегата, доживший до торжественного дня, а на церемонии спуска присутствовал адмирал Константин Пилкин, служивший вахтенным офицером на знаменитом паруснике в годы его дальневосточного похода.

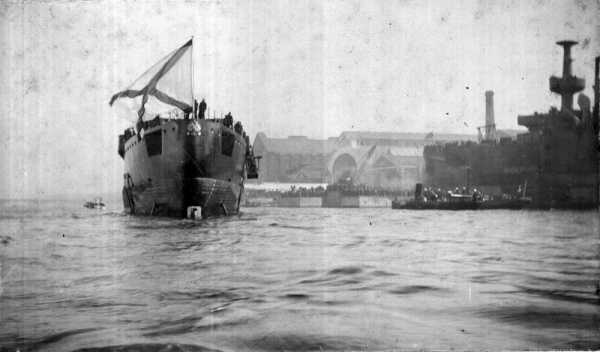

Спуск на воду крейсера «Аврора» из эллинга Нового Адмиралтейства, 24 мая 1900 года.

Легкая крытая постройка у края причала — Императорский павильон. Источник: https://topwar.ru

3. От Цусимы до Манилы

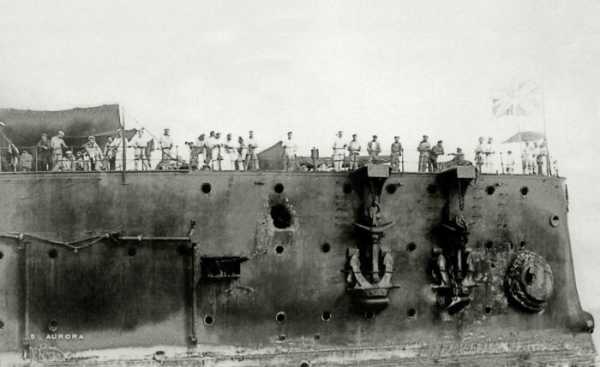

В свою первую кампанию свежепостроенная «Аврора» отправилась в 1902 году, а через два года уже стала участницей Русско-японской войны. На долю крейсера выпало участие в долгом переходе Второй Дальневосточной эскадры с Балтики на Дальний Восток и в печально знаменитом Цусимском сражении. Кстати, в Цусимском проливе «Аврора» была единственной из трех крейсеров типа «Диана»: два других корабля оставались в осажденном Порт-Артуре. Крейсер входил в состав крейсерского отряда под командованием контр-адмирала Оскара Энквиста и вместе с другими кораблями этой группы после завершения сражения ушел в сторону Манилы. В конечном итоге именно на борту «Авроры» в этот порт прибыл командир отряда контр-адмирал Энквист: ему пришлось перейти на крейсер, поскольку его командир капитан 1-го ранга Евгений Егорьев погиб, а принявший командование старший помощник Аркадий Небольсин был трижды ранен.

Внешний вид крейсера «Аврора» после битвы в Цусимском проливе. Фотография сделана при входе корабля

в порт Манила, Филиппины, 21 мая 1905 года. Источник: https://commons.wikimedia.org

4. Как погиб командир «Авроры»

Капитан 1-го ранга Евгений Егорьев, сын коллежского асессора, был первым моряком в семье. Он окончил Морской корпус в 1874 году и с того момента неторопливо, но уверенно шагал по ступеням флотской лестницы. За четверть века он дорос до звания капитана 1-го ранга и проявил себя как отличный наставник будущих военных моряков, неоднократно назначался командиром учебных судов. Должность командира бронепалубного крейсера «Аврора» должна была стать вершиной его карьеры — и стала, хотя иначе, чем, возможно, представлялась ему самому. В разгар Цусимского сражения капитан первого ранга Егорьев был смертельно ранен в боевой рубке осколками снаряда, разорвавшегося на мостике. Его еще живым вынес и спустил в каюту матрос Андрей Подлесный, но офицер умер на руках у моряка. Поскольку вернуться в Кронштадт в обозримом будущем корабль не мог, сохранить тело командира для погребения в родной земле не было никаких шансов. 21 мая 1905 года его, по морской традиции, похоронили в море у берегов острова Лусон.

Первый командир крейсера «Аврора» капитан 1-го ранга Евгений Егорьев,

погибший в Цусимском сражении. Источник: https://www.liveinternet.ru

5. Воевавший без битв

К родным берегам «Аврора» вернулась только 19 февраля 1906 года, проведя пять месяцев интернированной в Маниле. Корабль отремонтировали и перевооружили, и крейсер продолжил службу на Балтике, совершая регулярные заграничные походы, в том числе и как учебное судно Морского корпуса. Ни в одном серьезном сражении с германскими кораблями «Аврора» так и не участвовала: видимо, ее боевая судьба раз и навсегда была исчерпана Цусимой. К тому же крейсер к 1914 году пережил достаточно много и в большой степени технически и морально устарел, потому и оставался в основном «плавающей партой». Самой крупной операцией времен Первой мировой войны, в которой «Аврора» приняла участие, стала высадка десанта в Рижском заливе: крейсер поддерживал русские войска на суше артиллерийским огнем и отбивался от атак немецкой авиации.

Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Аврора» во время службы на Балтике перед Первой Мировой войной.

Источник: https://commons.wikimedia.org

6. Настоящая история выстрела в октябре

В время Февральской революции матросы крейсера поддержали ее, а для командира корабля и старшего помощника попытка подавить матросское выступление закончилась смертью. К моменту Октябрьской революции среди членов экипажа «Авроры» было уже достаточно сторонников большевиков, чтобы крейсер однозначно выбрал их сторону. Правда, никакого сигнала к началу штурма Зимнего дворца он не давал. Как вспоминали сами моряки «Авроры», выстрел, который стал легендарным, был сделан в качестве предупреждения стоявшим в акватории Невы кораблям, а настоящим сигналом штурмующим стали два выстрела из Петропавловской крепости, причем выпущенные снаряды попали в окна Зимнего. Но этим активное участие крейсера в революционных событиях не исчерпывалось: именно из его радиорубки было передано знаменитое воззвание Владимира Ленина «К гражданам России». Это был первый официальный документ правительства большевиков.

«Аврора» у стенки Франко-русского завода в Петрограде, январь 1917 года.

Источник: https://commons.wikimedia.org

7. Как «Аврору» едва не пустили на слом

Революция и Гражданская война дорого обошлись русскому флоту: он потерял немалую часть кораблей и существенную часть моряков. Не стала исключением и «Аврора», которая к 1922 году лишилась артиллерии и боезапаса и встала на прикол, но вскоре вернулась в строй в качестве учебного корабля советского Балтийского флота, совершив в следующие два десятка лет несколько заграничных походов. К десятой годовщине революции легендарный крейсер был награжден орденом Красного Знамени, а накануне Великой Отечественной войны технически и морально устаревший корабль чуть было не пустили на слом. Во всяком случае, флотские историки уверенно говорят, что 16 мая 1941 года нарком ВМФ подписал приказ о присвоении имени «Аврора» одному из новых кораблей, что для старого всегда означало конец истории.

Крейсеры «Профинтерн» (справа, на переднем плане) и «Аврора» (слева, на заднем плане) в порту Свинемюнде

во время зарубежного похода, 1929 год. Источник: https://commons.wikimedia.org

8. Корабельные пушки на земле

Как боевой корабль, способный дать сражение противнику в море, «Аврора» к началу обороны Ленинграда ценности уже не представляла. Но она была неплохо вооружена, и именно корабельная артиллерия стала главным достоинством крейсера. Девять 130-миллиметровых пушек с него сняли и отправили на сухопутный фронт под Дудергоф. Сухопутную батарею ждала печальная судьба: к середине сентября она перестала существовать, причем большинство орудий подорвали сами моряки, чтобы они не достались немцам.

Разоруженный крейсер «Аврора» на грунте во время блокады Ленинграда. Фото 1943 года.

Источник: https://militaryarms.ru

9. Как «Аврора» была «Варягом»

Крейсер пережил блокаду, хотя и провел большую часть времени на грунте после очередной бомбежки, а боеспособным на нем оставалось всего одно зенитное орудие. Но флаг «Аврора» не спускала, из-за чего и подвергалась регулярным немецким обстрелам. Так что снятие блокады корабль встретил в печальном состоянии. Но крейсер решено было поднять, восстановить и сохранить как морской музей и как учебный корабль новообразованного Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. Пока шел ремонт, крейсер успел сняться в кино: ему отвели роль крейсера «Варяг» в одноименном фильме. После съемок корабль вернулся к ремонтной стенке, от которой он окончательно отошел только осенью 1948 года: 17 ноября крейсер занял место постоянной стоянки на Большой Невке.

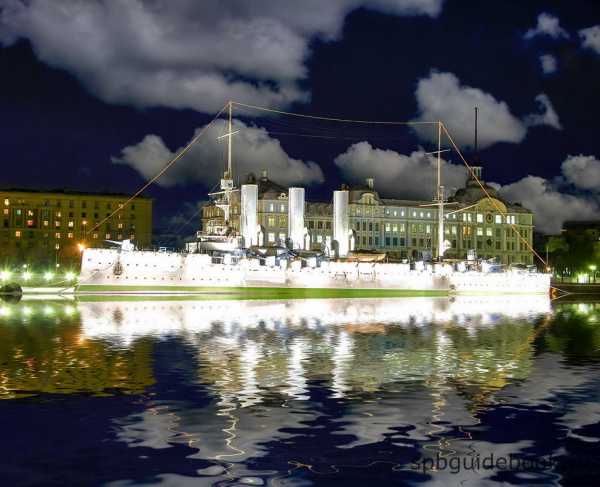

Крейсер «Аврора» на месте постоянной стоянки у устья Большой Невки, Ленинград, 1960-е годы.

Источник: http://www.nashflot.ru

10. Дважды орденоносная «Аврора»

Дальнейшая судьба знаменитого корабля была куда спокойнее всей его предыдущей службы. Многочисленные ремонты мало что оставили от его первоначального вида, и в итоге это дало специалистам основание утверждать, что нынешняя «Аврора» не имеет почти ничего общего с тем, чем она была в начале ХХ века. Постепенно крейсер все больше становился музеем и все меньше учебным судном, взамен боевой истории приобретая легендарно-революционную. Вершиной этого стало награждение крейсера 22 февраля 1968 года орденом Октябрьской революции, что сделало его единственным в нашей стране дважды орденоносным кораблем. Сегодня оба ордена — Боевого Красного Знамени и Октябрьской революции — изображены на кормовом Андреевском флаге «Авроры». Как и прежде, он развевается на флагштоке, хотя сам корабль уже выведен из состава флота: в виде исключения легендарный крейсер, отмечающий 119-й день рождения, сохранил статус военного корабля — самого долгоживущего в отечественном флоте.

Кормовой Андреевский орденоносный флаг крейсера «Аврора» — единственного дважды орденоносного корабля

российского флота и единственного корабля, на флаге которого имеется его изображение. Источник: http://www.vexillographia.ru

Обложка: https://commons.wikimedia.org

Крейсер «Аврора»

Крейсер «Аврора»: историческая справка

Бронепалубный крейсер первого ранга, носящий имя древнеримской богини утренней зари, начал своё существование в последний год 19 века и прошёл в своей корабельной судьбе через ряд знаковых событий века 20-го. Окончив боевую жизнь, «Аврора» стала кораблём-музеем, одним из первых в России.

Строительство военного корабля началось летом 1897 года на петербургской верфи «Новое адмиралтейство». После проигранной крымской войны Россия потеряла право иметь флот на Чёрном море. Чтобы поднять престиж отечественного флота, его решили усилить судами нового типа, которые уже имелись в западных странах — так началась работа над тремя бронепалубными кораблями: «Диана», «Паллада» и «Аврора». Их прототипом стал английский Крейсер «Талбот».

В мае 1900 года под артиллерийские залпы крейсер «Аврора» был спущен на воду. В составе почётного караула, стоящего на верхней палубе, находился 78-летний матрос с доблестного парусного фрегата «Аврора». Именно в честь этого корабля, мужественно оборонявшего Петропавловск в 1854 году во время Крымской войны и совершившего два кругосветных плавания, был назван новый крейсер.

В октябре 1904 года «Аврору» командировали на Дальний Восток. Там разгоралась русско-японская война. На тот момент корабль был вооружён 42-мя орудиями различного калибра и тремя торпедными аппаратами. Команда состояла из 570 человек, в том числе, 543 матросов.

Конец мая 1905 года. Цусимское сражение. Одна из самых тяжёлых битв, в которых участвовал российский флот. В этом последнем и решающем сражении русско-японской войны Россия потеряла 21 судно и 5,000 человек. Крейсеру «Аврора» удалось выжить.

В 1906 году, вернувшись после Цусимского сражения к родным берегам и залечив раны, боевой корабль на время стал кораблём учебным. В этом качестве «Аврора» с гардемаринами и кадетами военно-морских училищ совершила ряд длительных походов, во время которых посетила порты различных стран.

С началом Первой Мировой войны крейсер отправился на дозорную службу в водах Балтики, чтобы охранять и поддерживать огнём российские войска. В 1916 году судно отправили на ремонт. А в 1917 году корабль принял участие в революционных событиях страны: холостой выстрел из орудий «Авроры» стал сигналом штурма Зимнего дворца.

С 1918 года крейсер находился в резерве, а с 1923 года опять стал учебным судном.

В годы Второй Мировой войны орудия «Авроры» использовались для обороны Ленинграда. Крейсер подвергался систематическим бомбёжкам, артобстрелу и к концу войны имел более 1500 пробоин.

После ремонта, в 1948 году легендарный корабль установили на вечную стоянку у Петроградской набережной. До 1956 года судно служило учебной базой Нахимовского училища. Уже в те годы здесь начал организовываться корабельный музей.

Заметим, что в данный момент крейсер «Аврора» является филиалом Центрального военно-морского музея. К числу других филиалов музея относятся: Музей Балтийского флота, Кронштадтский Морской собор, Крейсер «Михаил Кутузов», Музей «Дорога жизни», Подводная лодка Д-2 «Народоволец».

Экспозиция и достопримечательности

Современная жизнь крейсера «Аврора» началась в 2016 году. Закончился капитальный ремонт корабля и 31 июля, во время празднования Дня Военно-Морского флота России, на корабле-музее торжественно открыли обновлённую экспозицию, которую посвятили истории российского флота.

Располагается экспозиция в 9 залах. Для посещения открыты верхняя палуба, машинное и котельное отделения, боевая рубка. В первом зале представлен краткий обзор всей истории крейсера. Кроме того, посетителям здесь предоставляется возможность познакомиться с устройством и архитектурой корабля, его вооружением и механизмами.

Экспозиция второго зала построена так, что на примере «Авроры» показывается жизнь российских моряков в конце XIX и начале XX века, рассказывается об особенности их службы и быта.

Посетив третий зал можно в деталях узнать о первых годах существования корабля с момента его постройки и до Первой Мировой войны. Посетителей здесь знакомят с работой морского ведомства в те годы, также в коллекции экспонатов подробно иллюстрируются российские кораблестроительные программы последнего пятилетия 19 века. Экспозиция знакомит с важнейшими российскими предприятиями, связанными с судостроением, при этом делается акцент на становление крейсерских сил. По экспонатам можно досконально узнать о проектировании и строительстве «Дианы», «Паллады» и «Авроры», боевой службе этих кораблей при обороне Порт-Артура в 1904 году.

Коллекция экспонатов четвёртого зала посвящена временному промежутку между двумя мировыми войнами. Рассказ начинается с эпизодов Первой Мировой войны. Затем описываются основные события 1917 года, Гражданская война, мирная служба крейсера «Аврора».

Пятый зал посвящён временному отрезку Второй Мировой войны с 1941 по 1945 год. Отдельную группу экспозиции составляют разделы о послевоенной жизни корабля: восстановлении крейсера, обучении нахимовцев, проведении на «Авроре» торжественных мероприятий, постепенном превращении судна в музей.

В шестом зале представлены модели современных кораблей и подарки, которые получал легендарный крейсер. Также площади этого зала периодически предоставляются для экспонирования временных тематических выставок.

Несколько необычна экспозиция, которая расположилась в седьмом и восьмом залах. Она посвящена истории медицины на флоте. В седьмом зале реконструирован кабинет судового врача, рассказывается о его работе. Восьмой зал оформлен в виде корабельного лазарета, здесь представлено всё то медицинское оборудование, которым была обеспечена «Аврора». Корабль, в частности, был пионером в использовании рентгеновского аппарата на флоте.

На корабле-музее можно заказать обзорные или тематические экскурсии (на русском или английском языке), групповые и индивидуальные (от 1 до 5 человек) или воспользоваться аудиогидом. Что примечательно, несмотря на своё музейное предназначение, знаменитый крейсер и сейчас находится на ходу. На судне имеется военный экипаж, состоящий из офицеров, мичманов и матросов.

На знаменитом корабле ежегодно торжественно отмечаются памятные даты, связанные с историей и российским флотом. В мае: 11 числа празднуют день спуска «Авроры» на воду, 18-го — Международный день музеев, 23 числа — дату закладки крейсера, 27-го — день Цусимского сражения. В июле: 16 числа отмечается день вступления «Авроры» в строй, в последнее воскресенье месяца празднуют День Военно-Морского флота России.

Интерактивный тур по крейсеру «Аврора»

Как пользоваться окном интерактивного тура:

коротким нажатием левой кнопки мыши на любую из белых стрелок в окне тура Вы будете перемещаться в соответствующую сторону (влево, вправо, вперед и т.д.), нажав и удерживая нажатой левую кнопку — покрутите мышкой в разные стороны: Вы можете осмотреться по сторонам, не сдвигаясь при этом с места. При нажатии на черный квадрат в правом верхнем углу окна интерактивного тура Вы попадете в полноэкранный режим просмотра.

1. Залы.

2. Залы.

3. Внешний вид.

Крейсер «Аврора»: где находится и как добраться

Место вечной стоянки крейсера «Аврора» находится в Петроградском районе, напротив Нахимовского военно-морского училища, которое расположено по адресу: Петроградская набережная, 2.

Быстрее всего добраться до крейсера «Аврора» можно от станций метро «Горьковская» или «Площадь Ленина». От «Горьковской» к Петроградской набережной направляются 6-й и 40-й трамваи. От «Площади Ленина» идёт трамвай № 6. При желании, как от одной, так и от другой станции метро можно без труда дойти пешком: прогулка займёт около 20-30 минут.

Выживший при Цусиме. Неизвестная история крейсера «Аврора» | История | Общество

Везучий неудачник

Главным событием в истории крейсера «Аврора» считается холостой выстрел, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца в ходе Великой Октябрьской социалистической революции.

О главном же военном событии в истории крейсера — участии «Авроры» в трагическом для русского флота Цусимском сражении — известно значительно меньше.

«Аврора» — несомненно, везучий корабль. Крейсер, чьи технические характеристики значительно уступали самым современным кораблям того времени, не просто сумел уцелеть в сражении, но и избежал позорной участии спускания флага перед победившим противником.

Корабль, спуск которого на воду состоялся 24 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны, был принят в состав русского флота в июне 1903 года и к моменту начала русско-японской войны был одним из новейших.

Новейших, но отнюдь не самых совершенных. Проблемы с «Авророй» начались на стадии проектирования и не заканчивались никогда. Сроки выполнения работ по постройке судна неоднократно срывались, а когда дело дошло до испытаний, то инженеры хватались за голову от огромного количества недочётов и недоделок. Из-за перегруженности казённых верфей в Петербурге, где шло строительство «Авроры», работы по её строительству велись в спешке и одновременно при недостатке рабочих рук.

Машины и котлы «Авроры» оказались ненадёжными, крейсер так и не достиг планируемых показателей скорости, было немало вопросов и к вооружению корабля.

Гордость отечества. Легендарные корабли военно-морского флота России

5 фактов об «Авроре» — самом несчастном корабле Русского флота

120 лет назад (1900) в Санкт-Петербурге был спущен на воду крейсер 1‑го ранга Балтийского флота «Аврора». Многие привыкли, что крейсер — просто символ революции, но его судьба куда интереснее и куда несчастнее.

1. «Крестным отцом» символа революции был… ее будущая жертва Николай II

Император лично выбирал именование нового крейсера. Его корабль получил в честь парусного фрегата «Аврора», который прославился во время Крымской войны. Во время спуска на воду 24 мая 1900 года на палубе крейсера находился 78-летний матрос, в свое время служивший на парусном фрегате «Аврора».

2. Крейсер «Аврора» — один из главных символов революции 1917 года

Знаменитый выстрел с крейсера «Аврора» в октябре 1917 года , про который впоследствии говорили, что именно он дал старт штурму Зимнего дворца, стал символом революции. В честь этого события в центре ордена Октябрьской революции изображен крейсер «Аврора». В 1968 крейсер наградили этим орденом.

3. «Аврора» участвовала в трех войнах, а не только стреляла в революцию

Русско-японская, Первая мировая и Великая Отечественная война — крейсер участвовал в каждой. Больше всего он пострадал во время Великой Отечественной: крейсер нес противовоздушную оборону в Ораниенбауме (сейчас Ломоносов) под Ленинградом и постоянно подвергался налетам немецкой авиации. От прямых поподаний крейсер получил пробоины и сел на грунт. Орудия с «Авроры» передали сухопутным войскам на фронт.

Во время Цусимского сражения (Русско-японская война) С «Авроры» шесть раз сбивали снарядами флаг, но изрешеченное знамя все равно поднимали. За время боя «Аврора» сильно пострадала, но смогла добраться до нейтрального порта в Маниле для ремонта. И только в Первую мировую крейсер не получил серьезных повреждений, несмотря на активную боевую деятельность.

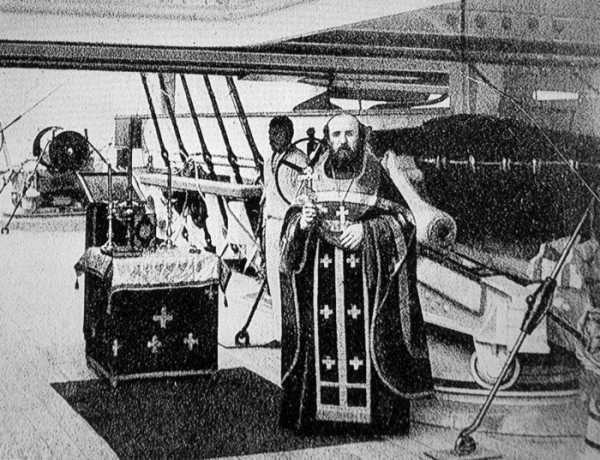

4. В экипаж «Авроры» до революции всегда входил священник

С 1903 по 1916 год на «Авроре» поочередно служили десять священников. А один из них героически погиб при обстреле своими же кораблями. В 1904 году эскадра военных кораблей шла из Кронштадта на помощь осажденному Порт-Артуру. Возле берегов Англии в сильнейший туман русской эскадре «померещились» японские миноносцы, и она случайно обстреляла рыбацкие суда и свой крейсер «Аврора». В крейсер попало пять снарядов. Судовому священнику иеромонаху Анастасию (Рукину) оторвало руку, от чего он позже скончался в госпитале на севере Марокко.

5. Сегодня на революционном корабле проходят православные службы

После окончания капитального ремонта в 1987 году «Аврора» находится на вечной стоянке в Санкт-Петербурге. В 2010 году крейсер вывели из состава ВМФ и передали Центральному военно-морскому музею. На борту находится экспозиция, посвященная трем войнам, в которых участвовал крейсер: Русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной. В 2018 году на борту «Авроры» восстановили корабельный храм, уничтоженный в 1917 году. Сейчас в нем регулярно проводят богослужения. Подробнее об этом читайте в наших материалах «Молитва на крейсере «Аврора»: без деления на красных и белых» и «Литургия на «Авроре».

Подробнее о судьбе крейсера читайте в материале «Аврора верит».

Крейсер «Аврора»: история корабля, пережившего многое

Крейсер «Аврора»

МАММ/МДФ/russfoto

Крейсер начали строить 4 июня 1897 года на Ново-Адмиралтейской верфи. Свое название корабль получил благодаря парусному фрегату «Аврора». Тот отличился в боевых действиях в августе 1854 года, при защите Петропавловска-Камчатского.

Спуск на воду

Спустя три года после начала строительства, 24 мая 1900 года (по новому стилю) судно спустили на воду. Среди присутствующих на этом событии был даже император Николай II, пишут «Аргументы и Факты».

В эксплуатацию судно ввели только в 1903 году. В том же году он совершил свое первое плавание. Усилил Порт-Артурскую эскадру, пройдя путь из Кронштадта на Дальний Восток. Тогда экипаж судна составлял шестьсот человек.

Матросы Крейсера

МАММ/МДФ/russfoto

Матросы крейсера

МАММ/МДФ/russfoto

Боевое крещение «Авроры»

14 мая 1905 года судно участвовало в Цусимском сражении. Бой для «Авроры» закончился плачевно: несколько отсеков затоплены, пушки вышли из строя, на судне пожар. Несмотря на последствия первого испытания, «Аврора» выстояла.

Символ Октябрьской революции

Отдельного внимания требует «Аврора», как символ Октябрьской революции 1917 года. 25 октября (7 ноября по новому стилю) крейсерский залп стал сигналом для начала штурма Зимнего дворца, пишет «Президентская библиотека».

В конце 1948 года «Аврору» пришвартовали у Петроградской набережной в Ленинграде. Крейсер располагается там и ныне — именно как памятник революционных событий 1917 года.

Музей «Авроры»

Обычно период эксплуатации военных крейсеров не превышает 25 лет. Однако судно прослужило 45 лет. За это время «Аврора» поучаствовала в обороне Кронштадта от фашистов. На вечную стоянку крейсер отправили только в 1948 году.

С момента «выхода на пенсию» судно стало музеем. За годы его существования в нем побывали Юрий Гагарин и Валентана Терешкова, принцесса Монако, Маргарет Тэтчер и многие другие.

Советские космонавты Валентина Терешкова и Андриян Николаев с дочерью Еленой во время визита на крейсер «Аврора»

МАММ/МДФ/russfoto

Музей состоит из шести залов. Пускают даже в машинное и котельное отделения. На борту крейсера хранятся более 500 экспонатов: уникальные фотографии, боевые снаряды и корабельное обмундирование, предметы из жизни на корабле.

Во время капитального ремонта судна, его подводную часть пришлось полностью заменить. Однако есть и то, что сохранилось до наших дней в своем первоначальном виде, например, кают-компания.

Реконструкция

Осенью 2014 года «Аврору» отправили в док Кронштадтского морского завода на реконструкцию. Техническое оснащение Крейсера нуждалось в восстановлении. Корабль-музей нуждался в обновлении систем, оборудования и механизмов.

На свое историческое место, к Петроградской набережной, «Аврора» вернулась спустя два года, 16 июля 2016 года.

Крейсер «Аврора» — удивительная история самого знаменитого крейсера России

а б в г д е з и й к л м н о п р с т у х ч ш щ э ю я

Нижнекамск

Абакан Агрыз Азнакаево Акша Александровский Завод Альметьевск Амга Анадырь Анапа Анжеро-Судженск Анива Апатиты Армавир Арск Архангельск Астрахань

Бавлы Баксан Балахна Балашов Баргузин Барнаул Белгород Белово Белогорск Белоярский Бердск Бийск Биробиджан Благодарный Болгар Бор Борзя Брянск Бугульма Будённовск Буинск Буйнакск

Валдай Великие Луки Великий Новгород Вельск Верхняя Пышма Верхняя Салда Вилючинск Владивосток Владикавказ Владимир Волгоград Волжский Вологда Волхов Вольск Воронеж Выборг Вязники

Газимурский Завод Гвардейск Георгиевск Горно-Алтайск Грозный

Демянск Дербент Домодедово Дульдурга

Екатеринбург Елабуга Елизово Енисейск

Забайкальск Заинск Заозерный Заокский Зеленогорск Зеленодольск Зеленчукская Зерноград

Иваново Игра Ижевск Иннополис Инта Иркутск Ишим

Йошкар-Ола

Казань

Калининград Калининск Калуга Кандалакша Касимов Каспийск Кемерово Кетово Киров Кировск Киселевск Когалым Козельск Коломна Комсомольск-на-Амуре Кострома Красногорск Краснодар Краснокаменск Красноярск Кукмор Курагино Курган Курск Кызыл

Лаишево Лакинск Лениногорск Ленинское Лермонтов Лесной Лесозаводск Лесосибирск Липецк Лосино-Петровский Люберцы

Москва Магадан Магас Майкоп Макушино Малгобек Мамадыш Мари-Турек Мариинский Посад Махачкала Междуреченск Менделеевск Мензелинск Минусинск Можайск Молвотицы Московская область Мраково Мурманск Муром

Набережные Челны Назрань Нальчик Нарьян-Мар Невель Нижний Новгород Новая Ляля Новоалександровск Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новоульяновск Новочебоксарск Новый Оскол Новый Уренгой Нурлат

Облучье Одинцово Одоев Омск Орел Оренбург Орехово-Зуево

Павловка Пенза Пермь Петровск-Забайкальский Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Поддорье Преградная Приаргунск Прокопьевск Псков Пушкино

Рассоха Реутов Ржев Ростов Ростов-на Дону Руза Рязань

Санкт-Петербург Самара Самбек Саранск Саратов

Сасово Себеж

История филиала

История филиала

Силуэт этого военного корабля начала ХХ века заметен на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге. Это уникальный памятник истории России и ее Военно-морского флота, корабль-музей — легендарный крейсер «Аврора».

Этому кораблю довелось стать свидетелем и участником множества неоднозначных событий запутанной истории ХХ века. Крейсер принял участие в трех войнах, стал активным участником революционных событий февраля-октября 1917 года, был «кузницей» в обучении нескольких поколений морских офицеров.Этот знаменитый корабль видел много великих людей.

Вступив в 1903 г. в составе боевых кораблей Российского Императорского флота, крейсер с честью пронес через многие моря и океаны мира Андреевский флаг, а впоследствии — Военно-морской флаг СССР.

Крейсер «Аврора» — участник марша 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток, беспрецедентного в мировой истории события. Был свидетелем Цусимского сражения 14-15 мая 1905 г., трагедии для ВМФ России. он служил в Первую мировую войну на Балтийском море и был защитником Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Корабль, залечив боевые раны, был поставлен на вечную стоянку на Петроградской набережной в 1948 году, напротив Ленинградского Нахимовского военно-морского училища, основанного четырьмя годами ранее. «Аврора» стала тренировочной базой для курсантов колледжа. Здесь будущие морские офицеры проходили базовую морскую подготовку. В 1950 году на крейсере открыт корабельный музей. 5 июля 1956 года распоряжением Главкома ВМФ на «Авроре» был открыт филиал Центрального военно-морского музея.Первым руководителем филиала был заслуженный морской офицер капитан 2 ранга Б.В.Бурковский, руководивший работой музея более двадцати лет.

Крейсер «Аврора» включен в список памятников, охраняемых государством, постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года.

В 1984–1987 годах крейсер «Аврора» проходил капитальный ремонт и восстановление на Ленинградском судостроительном заводе имени А.А. Жданова (ныне ОАО «ССЗ Северная верфь »).На корабле в шести залах разместились экспозиции, посвященные революционному и боевому прошлому легендарного крейсера. Музей стал одним из самых популярных мест Ленинграда, которые посещают жители и гости города, в том числе многочисленные иностранные делегации и иностранные туристы. На сегодняшний день Аврору и выставочные залы музея посетило около тридцати миллионов человек практически из всех стран мира. Гостевая книга, начатая еще в 1924 году, содержит комментарии отечественных и зарубежных общественных и политических деятелей, космонавтов, выдающихся деятелей науки, культуры, искусства, представителей общественности.

Включение крейсера «Аврора» в Золотую книгу Санкт-Петербурга как исторический памятник морской столицы России и ВМФ стало знаком заслуженной признательности легендарному кораблю. Крейсер «Аврора» входит в Международную ассоциацию музейных кораблей.

В 2016 году «Аврора» обрела новую жизнь после почти двухлетнего капитального ремонта на Кронштадтском судостроительном заводе.

Крейсер «Аврора» сегодня — это водный корабль, действующие системы и механизмы которого обеспечивают 20-дневный срок службы в автономном режиме.Фактически, превратившись в корабль-музей, он сохранил ряд черт действующего военного корабля. На корабле есть военный экипаж во главе с командиром, который обеспечивает исправную работу крейсера и его техническое состояние.

Сегодня, после ремонта и воссоздания экспозиции, крейсер «Аврора» по-прежнему является одним из самых посещаемых музеев Санкт-Петербурга — города, где был построен этот великий корабль и где большая часть его услуг обслуживается людьми. благо Родины состоялось.

Руководство страны внесло огромный вклад в организацию и проведение ремонтных работ на крейсере «Аврора». В День Военно-морского флота — 31 июля 2016 года — крейсер «Аврора», вернувшийся на место вечной стоянки после капитального ремонта, посетил Верховный Главнокомандующий Президентом Российской Федерации В.В. Путин и министр обороны РФ С.К. Шойгу.

.

добавлено 2021-05-17 13:15:00

Реальные истории из военной армейской жизни выпускника одного из лучших технических вузов страны, МВТУ им. Баумана, попа…

добавлено 2021-12-03 11:10:50

Роберт Капа – один из величайших фотографов мира, оставивший после себя тысячи потрясающих снимков, которые до сих пор и…

добавлено 2021-12-03 10:05:19

Перед вами первое издание на русском языке классических мемуаров, посвященных Второй мировой войне. Их написал Роберт Ка…

добавлено 2021-11-15 17:49:32

Закон жизни неизменен: что посеешь, то и пожнешь! Череда невыносимых испытаний, чувственных искушений и трагических собы…

добавлено 2021-11-03 10:24:55

Во время наступления пулеметчики находились на острие атак, во время обороны – прикрывали огнем пехоту. Атакующий против…

добавлено 2021-11-16 19:10:38

Публикуемый впервые дневник штабс-капитана Добровольческой армии Георгия Алексеевича Орлова (1895—1964) охватывает событ…

добавлено 2021-11-01 16:15:16

Жизнь курсанта или офицера радиотехнических войск очень насыщенна и разнообразна, начиная от повседневной деятельности и…

добавлено 2021-11-19 10:15:33

Эдди Яку всегда считал себя в первую очередь немцем, а во вторую – евреем. Он гордился своей страной. Но все изменилось …

добавлено 2021-10-23 21:50:26

Рассказ о первом и единственном боевом опыте в Сирии от человека, который оказался там если не случайно, то точно лихим …

добавлено 2021-10-27 17:28:14

«Собственные записки» Н. Н. Муравьева-Карсского охватывают период с 1835 по 1848 годы. В этой части «Записок» автор расс…

добавлено 2021-11-03 16:10:59

«Собственные записки» Н. Н. Муравьева-Карсского охватывают период с 1829 по 1834 годы. Автор рассказывает в них о своей …

добавлено 2021-11-19 10:10:35

Эдди Яку всегда считал себя в первую очередь немцем, а во вторую – евреем. Он гордился своей страной. Но все изменилось …

добавлено 2021-10-12 12:48:11

Отечественная война раскидала по разным местам членов большой московско-ленинградской семьи. Они переписываются, стараяс…

добавлено 2021-09-30 10:52:03

В годы Второй Мировой немецкие торпедные катера (Schnellbooten) нанесли флотам антигитлеровской коалиции серьезный урон,…

добавлено 2021-09-30 10:53:45

Идя в атаку, они не кричали ни «Ура!», ни «За Родину! За Сталина!» Они выполняли приказ любой ценой, не считаясь с потер…

добавлено 2021-10-04 10:02:52

Шокирующий рассказ Петера Ноймана, бывшего офицера СС, – типичный образец истории о том, как молодой человек из скромной…

добавлено 2021-10-01 15:45:19

К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

добавлено 2021-10-01 15:38:59

Военно-морской флот, имеющий более чем 300-летнюю историю, отважно сражался и в годы Великой Отечественной войны. Моряки…

добавлено 2021-09-26 10:46:10

В одном неведанном полку служил один связист. Боялся он лишь одного, того самого черного дембеля, ходившего по части сле…

добавлено 2021-09-13 23:47:51

Вторая часть рассказа о трудовых буднях офицера на Камчатке. Новое назначение – опять совсем не «теплое» место, и опять …

добавлено 2021-08-24 22:15:36

Это необычное произведение мемуарного жанра. Писатель Николай Шахмагонов с пронзительным откровением повествует о любви,…

добавлено 2021-08-28 10:00:36

Я исколесил мир в поисках проблем – так могла бы начинаться история какого-нибудь авантюриста, стремящегося испытать себ…

добавлено 2021-08-04 11:36:16

В 1939 году Юрий Никулин вместе с другими мальчишками, его сверстниками, был призван в армию. Он прошел Финскую и Велику…

добавлено 2021-07-24 19:46:33

Богатый опыт 3-х десятилетий армейской службы и 15 лет деятельности на «гражданке», а также жизненные наблюдения в перио…

добавлено 2021-08-28 10:03:55

«Я исколесил мир в поисках проблем» – так могла бы начинаться история какого-нибудь авантюриста, стремящегося испытать с…

добавлено 2021-07-02 16:32:32

Лейтенант германской армии, участник боевых действий на Восточном фронте в своих воспоминаниях пытается анализировать со…

добавлено 2021-07-02 16:38:47

Отношение немецкой армии к населению на оккупированных территориях СССР вызвало ответную реакцию – создание отрядов сопр…

добавлено 2021-07-01 16:56:51

В первые годы Второй мировой войны обер-ефрейтор Феликс Хартлауб служил в заградительном батальоне в Рурской области. Во…

добавлено 2021-06-25 10:50:55

Это мой рассказ о том, что я увидел во Вьетнаме и как это повлияло на мою жизнь. Все события реальны; надеюсь, что хроно…

добавлено 2021-05-28 11:29:51

Берлинская операция стала кульминацией Великой Отечественной войны, ее отсроченным финалом, к которому Советская армия р…

добавлено 2021-06-03 14:19:48

В книге рассказывается о партизанском отряде, выполнявшем спецзадания в тылу противника в годы войны. Автор книги был од…

добавлено 2021-04-24 00:33:37

Это первая книга из серии о жизни и службе людей, связавших себя с армией, а именно с пехотой. Людей, выбравших путь общ…

добавлено 2021-04-27 22:21:08

Дневник военного атташе британского посольства генерал-майора Альфреда Нокса освещает события, произошедшие на Восточном…

добавлено 2021-04-22 08:03:57

На боевом счету автора этой книги 257 жизней советских солдат. Это – мемуары одного из лучших Scharfschütze (снайперов) …

добавлено 2021-04-15 17:55:23

Воспоминания доктора филологических наук, профессора Воронежского государственного педагогического университета Сергея С…

добавлено 2021-04-09 10:07:10

К 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом!

добавлено 2021-03-23 20:15:21

Это первая книга из серии о жизни и службе людей, связавших себя с армией, а именно с пехотой. Людей, выбравших путь общ…

добавлено 2021-02-18 18:45:54

Любая война оставляет неизгладимый след на душах людей, и их телах. Вот и по мне афганская эпопея проехала своим катком …

добавлено 2021-02-28 11:27:31

Максимов Анатолий Борисович, капитан 1-го ранга в отставке, принял присягу на крейсере «Аврора» в 1952 году. Ветеран фло…

добавлено 2021-01-29 10:07:00

История блокадного города!

Давно хотел написать этот пост, да всё руки не доходили) Анализируя причины того, почему те или иные люди так любят СССР и продолжают его любить, даже несмотря на то, что факты убеждают в обратном, я пришел к выводу, что причины этого кроются в раннем детстве.

Современные исследователи закрытых обществ часто пишут об импринтинге — таким словом называют впитанную в раннем детстве догматику, расстаться с которой очень сложно даже под влиянием рациональных аргументов. Подобное встречается и в радикально-религиозных обществах, и просто в закрытых диктатурах вроде советской или северокорейской — несмотря на декларируемый «светский» характер, изнутри там всё очень похоже на религию.

Видео дня

У меня дома большая библиотека, немало томов в которой занимают издания времён СССР. Для сегодняшнего поста я проанализировал две книги, школьный учебник и собрание стихотворений известного детского поэта, чтобы показать вам, как уже с самого раннего детства в СССР детям «промывали мозги» коммунистической пропагандой, пишет Максим Мирович в Facebook.

В общем, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как промывали мозги советским детям.

01. Начнём, пожалуй, с учебника. Советские учебники русского языка для школьников в позднем СССР (где-то начиная с 1960-х годов) были похожи как две капли воды и имели абсолютно одинаковые разделы, реплицируемые из более ранних изданий в более поздние. Разделы были следующими — нейтральные рассказы про природу «(ой ты наша зимушка-зима!»), рассказы про жизнь октябрят и пионеров, рассказы про советскую армию, рассказы о разделе Второй мировой войны под названием «Великая Отечественная» и рассказы про Октябрьский переворот, именуемый Революцией. Ещё (опционально) мог быть отдельный раздел про жизнь Ильича, его жизнь в шалаше и хитромудрые уходы от царской охранки.

Отдельное обязательное место занимал раздел, рассказывающий про «бедную и несчастную» жизнь крестьян до революции. Там всегда присутствовали образы маленьких мальчиков, которые вместо школы пашут на конях, и рабочих с красным флагом, на которых нападают жандармы и казаки. Абсолютно везде лепили стихи Сергея Михалкова (о нём еще поговорим ниже) с такими строками:

«А если станет невтерпежь,

В сердцах сожмешь кулак

Прибаки требовать пойдешь,

Поднимешь красный флаг —

Жандармы схватят, изобьют,

Узнаешь, где острог

И как колодники поют

Когда их путь далёк.»

О том, что коммунистчиеские власти за подобные демонстрации вас не бросят в острог, а просто расстреляют, как в Новочеркасске в 1962 году или в Гданьске в 1970-м, в учебниках предпочитали как-то не упоминать.

02. Вообще, теме протестов против «угнетения прав рабочих» во времена дореволюционной России форсилась в этих книженциях достаточно активно, помню десятки рассказов вроде «Фонарик» или «Флаг забастовки», которые рассказывали о протестах бедных рабочих. Вот только о том, что на самом деле «бедные рабочие» в дореволюционные времена жили значительно богаче и свободнее советских, могли себе позволить квартиры и неплохую мебель, тоже как-то предпочитали молчать.

03. Примерно в брежневские годы зацементировалась «официальная картинка» Октябрьского переворота, одинаковые визуальные образы тех событий кочевали из книги в книгу — одетый в черную тройку Ленин на броневике, крейсер «Аврора», одетые в гражданское «красногвардейцы», матросы и солдаты, вооруженные винтовками-трехлинейками, пулемётами Максима и маузерами. Отступать от канона считалось чем-то сродни святотатству, как если бы в средние века на иконе вдруг нарисовали «неканоничный» посторонний предмет.

В общем, картинка «Октября» должна была выглядеть примерно вот так:

04. Картинка «царской России» тоже была весьма каноничной — никто не рисовал в книгах шикарные доходные дома начала XX века, красивые парки, вежливых и учтивых горожан. Нет, если речь шла о временах до октября 1917 года — то показать должны были обязательно какое-то низкое, маленькое и темное помещение, освещенное лучиной либо керосиновой лампой, в котором люди тяжело и много работают, а за окном обязательно должна была быть зимняя или осенняя дождливая ночь.

Ещё обязательно нужно было нарисовать «угнетателей трудового народа» — как правило, рисовали какого-нибудь помещика или домовладельца, или пожилую «хозяйку», на которых художники отрывались по полной — все были сплошь носатыми, пузатыми, страшными и толстыми. Ну, чтобы советскому школьнику было понятно, кого в 1917-м свергли. Упыри какие-то короче!

05. А ещё очень смешно показывали образы «буржуинов, западных рабовладельцев и всяких интервентов». На иллюстрации к гайдаровскому «Мальчишу-Кибальчишу» (рассказу из повести «Военная тайна») солдат «империалистических армий» рисовали во фраках, цилиндрах и лаковых туфлях — словом, во всём том, что было так ненавистно «трудовому народу») Вот вам смешно, а школьник в каком-нибудь Сургуте или Иркутске действительно верил, что всё так и было.

06. Помимо чисто школьной «обработки», на советского ребёнка наваливалась ещё и пропаганда из «обычных» книжек. Особенно в этом усердствовал Сергей Михалков, детский поэт и по совместительству ярый сталинист. Драматург Анатолий Мареингоф рассказывал, что на одном из обедов в Кремле Сергей Михалков, заикаясь (зная, что это нравится Сталину) выклянчил у последнего недоеденный чебурек — «Иосиф Виссарионович, это мне на память!»

О чём писал любитель сталинских объедков? У меня в библиотеке есть собрание его стихов, изданное в 1953 году. Там очень много всего интересного, что повыбрасывали из более поздних изданий, особенно после 1956 года.

Вот, например, стихотворение про использование детского труда на заводах во времена СССР. Следите за руками — то, что дети работали в царской России — это очень плохо и вообще против этого боролись большевики. А то, что те же дети вместо учебы работают и во времена СССР — это очень хорошо и вообще прогресс.

07. Вот тоже замечательное стихотворение, отражающее шпиономанию 1930-х годов — школьники отловили неизвестного прохожего и тут же сдали его «в органы». Разумеется, всем известно, что если ты гуляешь и не имеешь документов — то ты агент империалистической разведки. Стучи на всех, сдавай прохожих.

08. Ещё по таким книгам очень интересно наблюдать, как формировался и к 1940-50-м годам уже сформировался полностью культ личностей Ленина и Сталина. Бертран Рассел, Карл Поппер, а также более поздние исследователи тоталитарных идеологий XX века, воде Сэма Харриса, отмечали, что коммунистическая идеология была построена по образцу классичиеской авраамической религии — с догматикой, чудесами, пророками и даже «тем светом» — коммунизмом, в который мы все обязательно попадём.

Даже сам поход в музей Ленина напоминает поход в храм — музей представляет собой большой красивый красный дом, похожий на дворец, в который мальчика ведет в воскресенье старшая сестра.

09. В музее рассказывается про житие гражданина Ульянова, выслушивать про которое нужно с благоговейным трепетом, причём сакрально-духовное значение приобретает даже чайник Вождя, на который хочется смотреть и смотреть, не отрываясь.

10. В конце стихотворения про музей описана присяга «юных ленинцев», что очень напоминает религиозное причастие, тоже практикующееся во многих религиях. А на страничке справа размещен тоже очень интересный стишок под названием «Счастье», в котором автор признаётся в своей любви к Сталину, который «обнимал всех детей на свете», вы только вчитайтесь в эти строки:

«В день парада,

В утро Первомая,

В майский день весенней чистоты,

Девочку высоко поднимая,

Принял вождь

Из детских рук цветы.

Тот, кто был тогда у стен кремлёвских, —

Тот душой и сердцем понимал:

В этот миг

Наш Сталин по-отцовски

Всех детей на свете обнимал!

Всех детей на свете:

Честных, дружных,

Тех, кто счастлив,

Тех, кто угнетён

Белых,

Чёрных,

Северных и южных,

Всех народов

Наций

И племён…»

11. Или вот, например, стихотворение «Смена». Речь в нём идет про то, что в районе Красной площади остановились автомобили и пропускают через переход группу детей из детского сада.

12. Мысленно рассуждая о том, кем станут эти дети, пассажиры приходят к мнению, что дети обязательно станут «ленинцами, сталинцами и коммунистами». Это как если бы сейчас кто-то, глядя на пятилетних детей, всерьез рассуждал о том, что мол «вон идут будущие члены партии «Единая Россия»))

13. Не обошлось в пропагандистских стишках Михалкова и без «очернения запада», вот например стихотворение о советских детях, оставшихся после Второй мировой войны вне территории СССР. Флаг, который «полощется над ними», конечно же «чужой и надменный» (а каким еще может быть флаг Британии, в самом деле), а английским военным дети говорят «гутен таг». Зачем с англичанами здороваться по-немецки — автор не уточняет, и так сойдёт, иностранное слово же.

14. А наиболее смешно выглядят рассуждения Михалкова о том, кем вне СССР станет условный «малыш из-под Пскова», здесь автор перечисляет ровно то, что как раз ждало бы малыша в СССР — солдат, шпион, раб, безмолвный рабочий скот в колхозе за трудодни.

15. Помимо этого, в стихах Михалкова постоянно присутствует военная тематика, одного мальчика он обзывает «мимозой» за то, что тот не готов к тому, «чтоб стать пилотом, быть отважным моряком, чтоб лежать за пулемётом, управлять броневиком». Короче, не готов сгореть в танке за советскую бюрократию — ты не человек, а растение.

16. Или вот. Даже простой урок подаётся как какая-то «военная игра». И после этого вы ещё удивляетесь, почему все поклонники СССР такие воинственные. Да у них что ни день — то баталия:)

Такие дела. Как видите, промывать мозги и готовить к лояльности к советской власти в СССР начинали уже с самого детства. Расскажите об этом посте друзьям, пусть тоже почитают.

А вы помните какие-нибудь образцы советской пропаганды из детства?

Расскажите, интересно)

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке…

ракетный крейсер

ракетный крейсер