В этом году Эфиопия отмечала 125-летний юбилей одного уникального по тем временам события, к которому, как ни странно, была отдалённо причастна Одесса.

Место битвы при Адуа

Не секрет, что природные богатства Африки до сих пор магнитом притягивают державы далеко не африканские. США и КНР вовсю конкурируют на просторах этого континента, оспаривая мировое лидерство, Франция любой ценой пытается подольше застрять в своих бывших колониях и страшно раздражается, когда её оттуда вытесняют невесть откуда взявшиеся россияне, как это произошло в Центральноафриканской Республике и вроде бы может произойти в Мали.

А 125 лет назад русские и французы, пусть не дружно и не слаженно, на конкурентной основе, но — так уж вышло — вместе помогали одной африканской державе отстоять независимость в войне против державы европейской, да ещё и выбившейся не столь давно в разряд относительно великих. Тогда произошло почти невероятное: африканцы, которые мудрыми расистами считались безмерно отстающими в развитии, сумели сокрушить передовую европейскую армию. Если быть более точным, Эфиопская империя одолела Итальянское королевство. 26 октября 1896 года итальянцы подписали мирный договор с Абиссинией, как тогда называли нынешнюю Эфиопию, отказавшись от претензий на власть над нею.

В Аддис-Абебе отмечают 125-летие победы при Адуа

Эфиопия, увы, до сих пор не знает сытости и покоя. В ноябре исполняется ровно год с тех пор, как на её севере вспыхнул очередной жестокий вооружённый конфликт между сторонниками отделения региона Тыграй и силами центрального правительства. Тыграйских сепаратистов поддержал ряд представителей других народов полиэтнического государства, тоже мечтающих о независимости, а на помощь официальным властям Эфиопии пришла вечно враждующая с ними Эритрея.

После первых ошеломительных успехов ноября 2020 года, когда казалось, что бунт подавлен молниеносно и жестоко, регион погрузился в пучину партизанской войны, а затем подоспел июнь 2021-го, в котором выглядела полностью разгромленной уже правительственная армия, а огромную колонну пленных эфиопов прогнали по улицам Мэкэле, столицы мятежной области. Более того, к нынешнему октябрю бойцы Тыграя ощутимо продвинулись от своей столицы к эфиопской. В целом же итог привычный: тысячи убитых, тысячи искалеченных, сотни тысяч на пороге голодной смерти.

Между тем в 1896 году центральные власти и население Тыграя действовали преимущественно заодно, борясь с внешней интервенцией. Но вряд ли доблестные народы Абиссинии совладали бы с завоевателями, до зубов вооружёнными и отлично обученными, если бы у эфиопов не нашлось собственных европейских покровителей, поделившихся оружием и военными советниками.

В конце 19 века в России не столь уж многое ведали об Абиссинии, зато знали, что эфиопы в большинстве своём стойкие приверженцы христианства. Притом в крупнейшей двуглавой империи многие ошибочно-оптимистично полагали, что абиссинские христиане вообще суть православные единоверцы — в определённой благосклонности образованных слоёв русского общества к Эфиопии помимо романтики открытий и тяги к экзотике явно прослеживались религиозные мотивы. Впрочем, их разделяли не все; позже итальянцы даже показывали эфиопам переведённую ими на амхарский язык брошюру видного профессора богословия Василия Болотова, который не только проводил чёткие различия между Русской и Эфиопской церквями, но и нелестно отзывался о самих абиссинцах (русский агент в Абиссинии Виктор Машков, быстро сориентировавшись, объявил брошюру подделкой, призванной рассорить две империи).

Итальянцы в Красном море

Россия не была вовлечена в гонку завоеваний на Африканском континенте, а потому её представителям было и труднее и легче, чем посланникам иных держав Европы: труднее, поскольку на непосредственную военную помощь своей страны им рассчитывать не приходилось; легче, поскольку они могли честно смотреть в глаза местным правителям, уверяя тех в незаинтересованности своего государя в порабощении африканцев. И так уж вышло, что Абиссиния со временем оказалась под своего рода дипломатическим покровительством официального Санкт-Петербурга.

Конечно, это произошло не сразу. Экспедиции «первопроходцев» следовали одна за другой с разной степенью успеха. Люди удивительной судьбы — Николай Ашинов, Виктор Машков, Николай Леонтьев, Александр Булатович, Леонид Артамонов и их соратники — шаг за шагом прокладывали, устанавливали и упрочивали русско-эфиопские связи на закате 19 века. Это любопытство Севера пришлось очень кстати эфиопскому владыке Менелику II (он носил титул «нгусэ нэгэст», «царь царей», аналог европейского императора, однако для краткости повелителя Абиссинии частенько называют негусом, то есть «царём» или «королём», что не совсем точно, зато привычно и короче).

Менелик II

Дело в том, что с конца 1880-х годов Италия, предварительно захватив часть побережья Красного моря и создав колонию Эритрея, стала претендовать на протекторат над всей Эфиопией. Британцы поддерживали итальянские амбиции, считая, что это облегчит им воплощение собственных сладких грёз: создать непрерывную цепь английских колоний от Кейптауна на юге до Александрии на севере Африки. Французы, напротив, пытались воспрепятствовать реализации британской голубой мечты на «чёрном континенте». Все три страны засылали в Абиссинию посланцев и разведчиков под видом путешественников, купцов, миссионеров. В общем, было весело всем, кроме эфиопов, ощущавших себя пешками большой политической игры отдалённых, но очень хищных держав, несравненно более могучих.

И вдруг в регионе объявились русские. Первые визитёры, проникшие туда скорее по собственной инициативе, нежели по поручению властей, смущали негуса и его расов (владетельных князей, правителей областей) тем, что при их дворах не докучали лишними просьбами, сторонились интриг, не угрожали и, похоже, искренне симпатизировали темнокожим «единоверцам». Постепенно эфиопы прониклись доверием к уважительным северянам. Вскоре представился случай оправдать это доверие на практике.

Битва при Адуа, эфиопское изображение

Опираясь на ранее заключённый договор, в котором тексты на языках договаривающихся сторон не полностью совпадали, Италия настаивала на признании своей верховной власти над Абиссинией. Британия не возражала, Германия в целом тоже, в отличие от Франции. Кроме того, против был Менелик, расторгнувший договор и запросивший у России новое оружие и военных советников. Впрочем, оружие эфиопам в большей степени поставляли другие страны, в том числе, как ни парадоксально, Италия (за деньги и территориальные уступки). А вот умения пользоваться им эфиопским воинам не хватало, равно как знания современной тактики и стратегии боевых действий.

Официальный Петербург после колебаний решил откликнуться на просьбу далёких африканцев. Царское правительство, во многом тоже из-за желания насолить англичанам, с которыми конфликтовало в Центральной Азии, не признало итальянского протектората над Абиссинией. Притом российское общество традиционно хорошо относилось к итальянцам, хотя политические интересы Италии и России далеко не всегда совпадали. Таким образом, в назревавшей войне не только Эфиопия, но и в некоторой степени Италия оказались заложниками планетарной борьбы держав-«тяжеловесов».

Итальянский командующий Орэстэ Баратьери

В Абиссинию отправились агенты российских властей и офицеры-добровольцы, быстро занявшие при Менелике исключительное положение, поскольку в 1895 году итало-абиссинская война полыхнула-таки с новой силой. Здесь чрезвычайно пригодились познания «отпускников»-волонтёров, особенно Николая Степановича Леонтьева, которого многие историки считают главным военным советником негуса в тот период и даже автором плана триумфальной войны с Италией (говорят, вдохновением Леонтьеву якобы послужил опыт Михаила Кутузова по разгрому Наполеона Бонапарта в 1812 году).

При помощи европейских военспецов эфиопы организовали вязкое сопротивление, грамотно воспользовавшись значительным численным перевесом и не позволяя противнику использовать его козыри в виде лучшего технического оснащения. Дошло до того, что после первых удачных баталий отряды итальянцев и эритрейцев, согласившихся им служить, в конце 1895-го порой терпели жестокие поражения или блокировались в укреплениях без надежды на прорыв.

Подгоняемый гневными окриками из Рима, возмущённого, что белые носители прогресса не могут быстро совладать с отсталыми африканцами, да ещё и терпят неудачи, итальянский командующий вынужден был наступать на собравшееся в единый кулак войско Менелика, превосходившее его количественно в 3-4 раза, но уступавшее в численности артиллерии и качестве вооружения. Абиссинцы в свою очередь отчаянно атаковали интервентов.

В грандиозной битве при Адуа 1 марта 1896 года итальянская армия внезапно для всего «цивилизованного» мира оказалась разгромлена: истреблено, ранено и пленено было до двух третей личного состава из числа колонизаторов и их местных помощников. Урон победителей, атаковавших плотными массами по привычке феодального войска, был примерно таким же, но значительно менее чувствителен для них, поскольку эфиопская армия насчитывала намного больше бойцов (60-90 тысяч против 17-20 тысяч).

Итальянское видение сражения при Адуа

Пользуясь тем, что абиссинский государь и не думал активно отвоёвывать прибрежные области Красного моря после постигшей Италию катастрофы, самозванные наследники славы древних римлян срочно послали подкрепления в Эритрею, сменили командующего, стабилизировали военную ситуацию, но большего добиться не могли — и не пытались, несмотря на гневные призывы ко мщению со стороны части итальянского социума, особенно тех, кто не рисковал собой в дальних походах. «Возмездие» посмевшим сопротивляться эфиопам будет отложено до середины 30-х годов 20 века, до эпохи «дуче», фашистского лидера Бенито Муссолини.

А пока 26 октября 1896 года в Аддис-Абебе был заключён мирный договор между Италией и Абиссинией, согласно которому плотоядная верхушка обитателей Апеннинского полуострова, возжаждавшая богатых колоний, обязалась оставить эфиопов в покое, признав их независимость. Более того, европейское королевство выплатило африканской «империи» немалую сумму, формально в качестве компенсации за содержание итальянских пленных, — к вящему восторгу ехидных европейцев других наций, которые стали язвительно именовать итальянцев «данниками Менелика».

Французское изображение Менелика II в битве при Адуа

После громкой победы Россия продолжила оказывать поддержку Эфиопии, успешно отстаивая независимость, территориальную целостность и даже расширение последней в дипломатических баталиях. Последовало установление дипломатических отношений между странами, медики из России помогали абиссинцам залечивать раны и бороться с болезнями, в то время как северные оружейники снабжали новым вооружением регулярную эфиопскую армию, созданную русскими же военными советниками.

Разумеется, это диктовалось отнюдь не только душевным благоволением к единственной христианской стране Восточной Африки. И соображения по разработке полезных ископаемых Эфиопии не были основными. Царское правительство искало способы умерить аппетиты экономически более развитых империалистов Европы и нежданно обрело в этом деле темнокожего «союзника». Александр Булатович, один из той яркой плеяды легендарных путешественников-разведчиков-военспецов, даже предлагал вербовать солдат в Абиссинии: «В случае европейской войны они сослужили бы нам немалую пользу, благодаря тому громадному нравственному впечатлению, которое они бы производили на наших врагов. Их выносливость и боевые качества известны». Предложение игнорировали, но взаимная симпатия между двумя столь разными и далёкими державами, странная по тем суровым временам, сохранилась надолго.

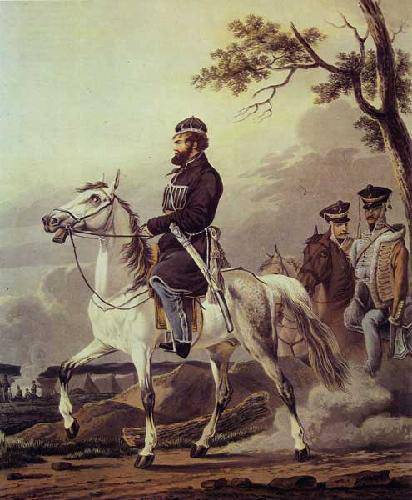

Эфиопская кавалерия

А при чём же здесь Северное Причерноморье в целом и Одесса в частности? Ещё как при чём.

Для начала отметим, что Николай Леонтьев родился в Херсонской губернии (правда, на её северо-востоке, в Александрийском уезде, на территории нынешней Кировоградской области), а другой именитый его коллега, Леонид Артамонов, дослужившийся до генерала и заработавший у остряков своими эфиопскими похождениями и цветистыми рассказами о них прозвище «нильский крокодил», появился на свет в Ананьевском уезде той же губернии, в которую, напомним, входила и Одесса. Но не это главное.

Важнее, что в то время Одесса являлась фактически южными морскими воротами, а потому множество экспедиций в Африку, равно как и грузовых поставок всего необходимого, начинались именно отсюда. Из Одессы весной 1891 года (ещё одна круглая дата!) отправился в, пожалуй, главный вояж своей жизни бесстрашный Виктор Машков, первое официальное лицо Российской империи, прибывшее в империю Эфиопскую. И даже десятилетия спустя, уже в начале 20 века, абиссинские экспедиции известного поэта Николая Гумилёва, воспетые им затем в стихах, стартовали всё из той же Одессы, родного города его жены Анны Горенко (Ахматовой).

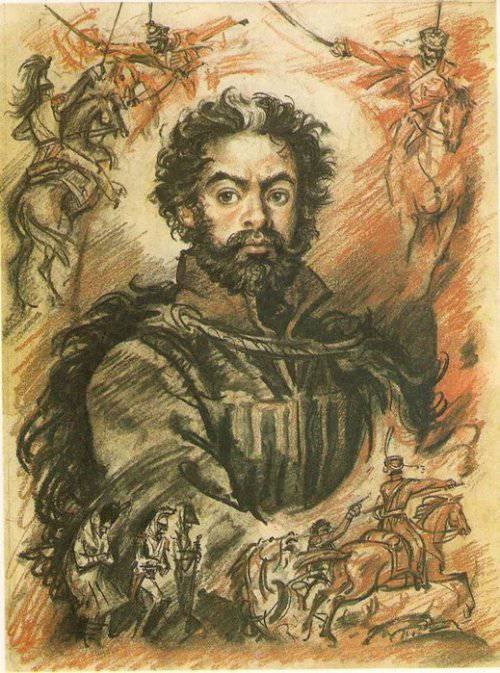

Н. С. Леонтьев и его эфиопский соратник

Улыбки ради добавим, что есть как минимум ещё одна великая связь между Одессой и Абиссинией, художественно-юмористическая: одесситы Илья Ильф и Евгений Петров, взяв за основу биографию Булатовича, приправив её биографией Леонтьева и щедрой долей искромётной фантазии, сотворили для «Двенадцати стульев» незабвенный «Рассказ о гусаре-схимнике» Алексее Буланове и его верном абиссинце Ваське.

Так что наше Северное Причерноморье волею судеб действительно сыграло не последнюю роль в том, что Эфиопия сохранила суверенитет тогда, когда почти вся Африка превратилась в набор колоний европейских держав.

ты не шутишь ?? но будет излишне длинно:

Рассказ о гусаре-схимнике

Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных обитателей дворцов по Английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца-гусара – куртка, расшитая бранденбурами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос.

За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок.

Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали быстро, и наследства их увеличивали и без того огромное богатство.

Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, и глядел в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька. [194]Разгромив войска итальянского короля, [195]граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением, женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по Миллионной, неизменно стоял абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих.

И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, [196]последняя пассия графа, была безутешна. Таинственное исчезновение графа наделало много шуму. Газеты были полны догадками. Сыщики сбились с ног. Но все было тщетно. Следы графа не находились.

Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтасар XIX века – принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. Рождались новые слухи. Ждали графа назад. Говорили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виною всему несчастный роман.

А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нем забыли. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину.

В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел себе особую монашескую форму: клобук с отвесным козырьком, закрывающим все лицо, и рясу, связывающую движения. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней смирения, он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу.

Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца.

Так прошло двадцать лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя.

Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжение двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что мужики сожгли помещика, а монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив сухари, старик, плача, ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик-крестьянин продолжал носить сухари.

Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет. Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая серая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь.

Время шло. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую за тем днем, когда схимник окончательно понял, что все в его познании светло, он неожиданно проснулся. Это его удивило. Он никогда не просыпался ночью. Размышляя о том, что его разбудило, он снова заснул и сейчас же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения, он старался заснуть, но не мог. Что-то мешало ему. Он не спал до утра. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он проворочался до утра, тихо стеная и, незаметно для самого себя, почесывая руки. Днем, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял все. По углам его мрачной постели быстро перебегали вишневого цвета клопы. Схимнику сделалось противно.

В этот же день пришел старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший двадцать лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь почему-то и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Впервые за три дня Евпл заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина. Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок «Арагац» против клопов. Но и «Арагац» не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро и кусали немилосердно. Могучее здоровье схимника, которое не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, – заметно ухудшалось. Началась темная отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он лучиною жег клопов. Клопы умирали, но не сдавались.

Было испробовано последнее средство – продукты бр. Глик – розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием «Клопин». Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов.

Тогда он понял, что ошибся. Жизнь так же, как и двадцать пять лет тому назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душою на небесах оказалось невозможным.

Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела solo. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед.

Сейчас он служит кучером конной базы Московского коммунального хозяйства.

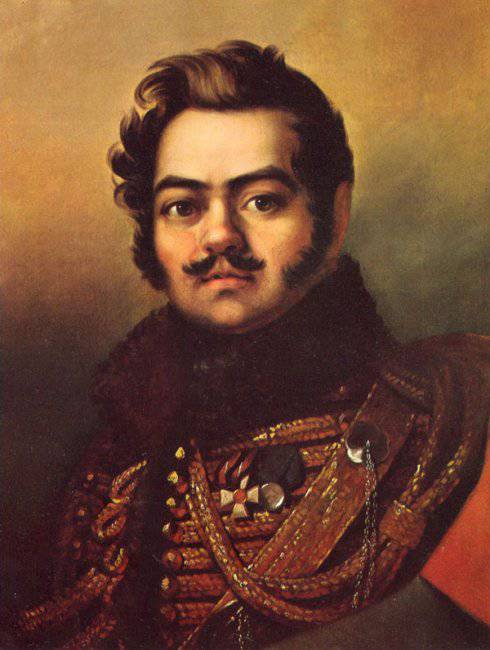

Денис Васильевич Давыдов

Давыдов Денис Васильевич

Партизан Отечественной войны 1812 года, военный писатель, поэт, генерал-лейтенант (1831). Командуя партизанским отрядом из гусар и казаков, успешно действовал в тылу французской армии. Был близок к декабристам и . Военно-исторические работы, теоретические труды о партизанских действиях. В лирике («гусарские» песни, любовные элегии, сатирические стихи) — новый тип героя — воина-патриота, человека деятельного, свободолюбивого, открытого.

Родился 16 июля (27 н.с.) в Москве в дворянской семье.

Одним из самых ярких впечатлений детства была встреча девятилетнего мальчика с легендарным А. Суворовым, который напророчил Давыдову его судьбу: «Это будет военный человек…»

Большую часть жизни Давыдов провел на службе в армии, выйдя в отставку в 1832 в чине генерал-лейтенанта. Он храбро сражался в 1806 — 1807 с французами в Пруссии, в 1809 — со шведами в Финляндии, в 1809? с турками в Молдавии и на Балканах, в 1812 — 1814 громил французов в России и гнал их до самого Парижа.

В народной памяти имя Дениса Давыдова неотделимо от Отечественной войны 1812 как имя одного из руководителей армейского партизанского движения, которое сыграло немаловажную роль в победе над Наполеоном.

Это был разносторонне одаренный человек. Первые литературные опыты Давыдова относятся в 1803 — 1805, когда в рукописях получили широкое хождение его политические стихи (басни «Голова и ноги», «Река и зеркало», сатира «Сон» и др.).

Давыдов был связан со многими декабристами, ценившими его стихи, однако от предложения примкнуть к тайному обществу отказался.

В историю русской литературы вошел как создатель жанра «гусарской лирики», герой которой любитель разгульной жизни, вместе с тем человек свободомыслящий, противник насилия над личностью («Гусарский пир», «Песня старого гусара», «Полусолдат», «Бородинское поле». Последнее, написанное в 1829, считается одной из лучших исторических элегий русской романтической поэзии).

Значительным явлением в литературе 1830-х была военная проза Давыдова — его воспоминания о А. Суворове, Н. Раевском, М. Каменском. Поэзию Дениса Давыдова высоко ценил А. Пушкин, с которым его связывала многолетняя дружба.

В последние годы он долго добивался перенесения праха Багратиона на Бородинское поле и в конце концов добился этого, но самому участвовать в церемонии ему не привелось. 22 апреля (4 мая н.с.) он скоропостижно скончался.

Давыдов Денис Васильевич родился 27 июля 1784 года в Москве. Предсказание великого полководца Суворова о военном будущем стали для девятилетнего Дениса пророческими. Почти всю свою жизнь Давыдов посвятил воинской службе. На себе испытал все тягости четырех военных компаниях (в Пруссии, в Финляндии, в Молдавии и на Балканах, русско-французская война).

Победа над Наполеоном во многом стала возможна благодаря деятельности партизанского движения под руководством Дениса Васильевича. В возрасте 48 лет ушел в отставку, дослужившись до звания генерал-лейтенанта.

Но не только военными подвигами Давыдов знаком широкой общественности. Это был талантливый поэт и военный драматург. Первые пробы пера Давыдова относятся к 1803-1805 гг. в качестве политического поэта издавшего басни «Голова и ноги», «Река и зеркало» и пр. К его заслугам принадлежит создание нового литературного направления «гусарская лирика» и знакомство читателей с образом воина-патриота. Главные герои его произведений (в своём большинстве) — это смелые, честные, сильные личности со слегка вздорным характером и разгульной жизнью.

Русская романтическая поэзия автора (среди которой главное место занимает поэма «Бородинское поле») многими критиками заслужено признана лучшим проявлением исторической элегии своего времени. Пушкин очень высоко оценил труды своего давнего друга. В 1830-х годах Давыдов пробует свои силы в совершенно новом для себя направлении — в военной прозе. В частности, это мемуары о знакомстве с А. Суворовым, Н. Раевским, М. Каменским. После более чем 20-ти лет воинской службы и короткой мирной жизни Денис Васильевич Давыдов скончался 4 мая 1839, так и не увидев церемонию перенесения праха Багратиона на Бородинское поле, которая стала возможной только благодаря его усилиям.

Биография Дениса Давыдова: вечный гусар

Денис Васильевич Давыдов (16 июня 1784 г., Москва — 22 апреля 1839 г., село Верхняя Маза, Сызранский уезд, Симбирская губерния) — идеолог и командир партизанского движения Отечественной войны 1812 г., русский поэт.

Детство

Знаменитый представитель «гусарской поэзии» являлся потомком старинного рода Давыдовых. Отец Дениса служил под командованием А. Суворова. Детство Давыдова прошло на Украине, где служил его отец, который командовал полтавским полком. Не удивительно, что Денис рано заинтересовался военным делом.

В детстве он восхищался Александром Суворовым. Когда мальчику было 9 лет, он познакомился со знаменитым полководцем. Тогда Александр Васильевич сказал, что Денис «будет бравым военным».

После восшествия на престол Павла I благополучию Давыдовых пришел конец. Пришлось продать имение, а выбравшись из долгов, отец Дениса купил небольшую деревню Бородино (во время Бородинского сражения она сгорела). Тем не менее, отец определил Дениса в кавалергарды.

Военная карьера и творческий путь

1801 г. – начал службу в гвардейском кавалергардском полке, находившемся в Петербурге. Правда, когда Давыдов явился определяться в полк, его не хотели принимать из-за маленького роста. Но остроумие, обаяние и скромность помогли ему найти протекцию.

За восполнение пробелов в образовании юного Давыдова взялся Александр Каховский. Он составил для молодого кавалергарда специальную учебную программу, посвященную фортификации, военной истории, картографии, экономике и российской словесности.

1802 г. – произведен в корнеты.

1803 — стал поручиком. В это же время Д. Давыдов начал писать басни и стихи. В первых он часто высмеивал государственных деятелей. Именно из-за сатирических стихов его перевели из гвардии в Белорусский гусарский полк. Но в гусарах Денису понравилось. Поэтому вскоре сатирические басни сменили «зачашные песни». Удручало Давыдова лишь то, что его полк не принимал участия в сражениях с французами. Но Денис решил попасть на фронт любой ценой.

1806 г. – Давыдов ночью проник к М. Каменскому, главнокомандующему русской армии, чтобы потребовать отправки на фронт. Но это было зря, ведь Каменского сняли с поста из-за помутнения рассудка. Некоторые исследователи считают, что он спятил после ночного визита Давыдова. Слава о гусаре дошла до Марии Нарышкиной, фаворитки царя. Именно она и помогла Давыдову отправится на фронт.

1807 г. – назначен адъютантом к П. Багратиону. До этого Давыдов в одном из своих стихов высмеивал длинный нос Багратиона, поэтому побаивался встречи с генералом. Завидев Дениса, Багратион упомянул о старой шутке. Но Давыдов не растерялся, ответив, что писал о его носе исключительно из зависти. Позднее, когда Багратиону докладывали, что вражеские войска «на носу», он переспрашивал: «На чьем носу? Если на моем, то можно отобедать, если же на Давыдовом, то по коням!».

Денис Давыдов находился при Багратионе в сражении при Прейсиш-Эйлау. По мнению Багратиона, один бой был выигран лишь благодаря Давыдову, который в одиночку бросился на французских улан. За этот бой поэт впервые получил орден Св. Владимира, трофейную лошадь и бурку от Багратиона. Он отличился и в других битвах, за что был награжден золотой саблей и орденами. Во время заключения Тильзитского мира Денису довелось увидеть Наполеона.

1808 г. – состоял в армии, действовавшей в Финляндии.

1809 г. – состоя при Багратионе, который командовал войсками в Молдавии. Денис Давыдов участвовал в боевых операциях против турецкой армии.

1812 г. – был подполковником в Ахтырском гусарском полку. За несколько дней до Бородинского сражения Давыдов предложил Багратиону идею партизанского отряда. Её он позаимствовал у испанских партизан. Логика была проста: Наполеон был уверен, что победит Россию за 20 дней — на столько он и взял провианта. Если же отбирать фураж, обозы и ломать мосты, то у французов начнутся большие проблемы.

Правда, сперва отряд Давыдова попал в засаду, которую устроили крестьяне. В результате он чуть не погиб. Ведь крестьяне плохо разбирались в военной форме, а русские офицеры часто говорили по-французски. Поэтому Давыдов решил надеть мужицкий кафтан и отпустить бороду. На одной из вылазок его отряда в плен было взято 370 французов. Его успехи убедили Кутузова в важности партизанской войны.

Наполеон ненавидел Давыдова и при возможном аресте приказал сразу же расстрелять его. Ради поимки Дениса он выделил отряд в 2 тыс. всадников. Давыдов сумел загнать этот отряд в ловушку. О храбрости Давыдова слагали легенды. Когда российские войска занимали какой-либо город, то все жители спрашивали о нём. За бой при подходе к Парижу, решивший исход сражения, Давыдову был присвоен чин генерал-майора.

После 1812 года

После войны 1812 г. у Давыдова начались неприятности. Так, ему сообщили, что присвоение чина генерал-майора было ошибкой и перевели в Орловскую губернию, где он должен был служить командиром конно-егерской бригады. Егеря не носили усов, поэтому Давыдов написал царю, что не может выполнить приказ. В результате его назначили в гусарский полк и вернули чин генерал-майора.

1814 г. – командовал Ахтырским гусарским полком, отличился в битве при Ла-Ротьере.

1815 г. – становится членом «Арзамаса» под прозвищем «Армянин». Вместе с Вяземским и Пушкиным и Давыдов представляет отделение арзамасского кружка. Тогда же становится начальником штаба пехотного корпуса.

1827 г. – с успехом действует против персов.

1831 г. — участвовал в военной кампании против польских повстанцев. Получил чин генерал-лейтенанта. Больше воевать он не собирался.

Последние годы жизни Давыдов провел в с. Верхняя Маза. Здесь он занимался творчеством и вёл переписку с В. Жуковским, А. Пушкиным и другими писателями. Помимо этого он часто охотился и работал над военно-историческими записками. Также Давыдов выстроил винокуренный завод.

Литературная деятельность Дениса Васильевича выразилась в ряде стихотворений и в прозаических статьях. Он создал себе репутацию «певца-воина». Её поддерживали и друзья Давыдова, в частности Пушкин. Он любил воспевать быт гусарства: любовные интриги, вино и буйный разгул. Примером таких стихотворений являются:

- «Гусарский пир»;

- «Послание Бурцову»;

- «Песня старого гусара».

Давыдов первым начал использовать профессионализмы. Позднее эту традицию продолжил Пушкин.

22 апреля 1839 г. – Денис Васильевич скончался апоплексическим ударом в имении Верхняя Маза. Он погребен на кладбище Новодевичьего монастыря. Софья Николаевна пережила мужа на 40 лет.

Интересные факты

Первой любовью Давыдова стала Аглая де Грамон. Но девушка вышла замуж за его двоюродного брата. Потом он полюбил балерину Татьяну Иванову. Он часами стоял под её окнами, но Татьяна выбрала своего балетмейстера.

Ещё одной его избранницей стала Лиза Злотницкая. Её родители поставили условие – исхлопотать у государя казенное имение. Он его получил, но пока хлопотал, Лиза увлеклась князем Голицыным. Давыдов снова получил отказ. Тогда друзья Дениса подстроили ему встречу с Софьей Чириковой. В 1819 г. Денис и Софья обвенчались. Как только у них появились дети, Денис все меньше тянулся на войну. Он сказывался больным, уходя в многомесячные отпуска. В их браке родилось 9 детей.

В 1831 г. Давыдов влюбился в племянницу своего сослуживца Евгению Золотарёву. Он был на целых 27 лет старше девушки. Роман длился 3 года. В итоге Евгения вышла замуж, а Денис вернулся в семью.

По словам князя П. Вяземского, Денис Давыдов до самой смерти сохранял молодость сердца и нрава. Его считали душой дружеских бесед.

Знаменитый поручик Ржевский появился благодаря стихотворению «Решительный вечер», написанному Давыдовым в 1818 г.

Давыдов ходатайствовал о перезахоронении П. Багратиона на Бородинском поле.

Считается, что именно Давыдов был прототипом Василия Денисова из романа «Война и мир».

В 1980 г. о Давыдове была снята кинокартина «Эскадрон гусар летучих». Ему же посвящена книга А. Белянина «Охота на гусара».

Денис Давыдов. Биография и творчество

Биография

Денис Васильевич Давыдов родился в Москве 16 июля 1784 года в семье бригадира. Прославился как генерал-лейтенант, поэт и идеолог.Когда Давыдову исполнилось 17 лет, он начал военную службу в Кавалергардском полку, в качестве эстандарт-юнкера. Через год получил свой первый офицерский чин, однако еще через два года Дениса Васильевича, за написание неподобающих стихотворений, отчислили из гвардии. Давыдов был переведен в гусарский полк Белоруссии.Начинающий поэт быстро освоился на новом месте и продолжил сочинение стихотворений, воспевающих бесшабашную гусарскую жизнь. Вскоре стихи молодого гусара принесли ему первую поэтическую славу.В петербуржскую гвардию Дениса Васильевича вернули в 1806 году. Давыдов стремился к воинской службе и просил, чтобы его направили в действующую армию. Вскоре его просьбу удовлетворили и назначили адъютантом Багратиона – вместе с ним поэт принимал участие в боевых сражениях, прошел долгий путь войны и получил множество наград. Особенно Давыдов гордился золотой саблей, которую ему вручили за храбрость.В период Отечественной войны (1812 год) к Денису Васильевичу пришла военная слава. В чине подполковника, в армии Багратиона, возглавлял батальон Ахтырского гусарского полка. К Багратиону Давыдов обращался с проектом партизанской войны перед Бородинским сражением. Идея была одобрена Кутузовым, и перед Бородинской битвой Денис Васильевич отправился в тыл недруга – в его распоряжении было 80 казаков и 5 десятков гусар.Первый выход завершился победой и закрепился последующими вылазками. Практически ежедневно отряд Давыдова брал в плен врагов, а также обозы с боеприпасами и продовольствием. Численность отряда вскоре возросла до трехсот человек и по его примеру были созданы еще несколько партизанских отрядов. В 1815 году поэта избрали членом «Арзамаса», дав ему прозвище «Армянин». В компании с Вяземским и Пушкиным он представил в столице отделение кружка «Арзамаса», который в 1818 году распался. Давыдова назначили начальником штаба одного из корпусов в 1815 году.Денис Давыдов принимал активное участие во многих военных кампаниях, находясь в действующей армии еще долгие годы. Последняя кампания состоялась в 1831 году – она была направлена против польских мятежников. Дениса Васильевича официально не отправили в отставку после этой кампании, однако его последующая служба ограничилась лишь ношением мундира генерал-лейтенанта.Прославился как «поэт-партизан». Тесно дружил с Пушкиным, Вяземским, Языковым, Баратынским и многими другими авторами, которые воспели его в своих стихотворениях. Большим успехом пользовались и его личные сатирические и лирические произведения. Литературное творчество Дениса Давыдова выражалось не только во множестве стихотворений, но и в ряде прозаических статей.Генерал-лейтенант проводил свои последние годы жизни в селении Верхняя Маза (под Симбирском). Проживал в имении своей супруги Софьи Чирковой. Семья образовалась в 1819 году, Софья родила Давыдову девятерых детей.В имении он продолжил занятия творчеством и начал вести обширную переписку с Загоскиным, Воейковым, Жуковским, Пушкиным и многими другими писателями. В последние годы жизни часто ездил по гостям, занимался охотой, выписывал печатные издания из-за рубежа, посвящал много времени семье и домашнему хозяйству. Давыдов скоропостижно ушел из жизни 4 мая 1839 года в селе Верхняя Маза. Поэт не дожил несколько месяцев до праздника в честь двадцатипятилетия победы над Наполеоном. Прах Дениса Васильевича был перевезен и погребен в Москве.

| Евгений Баратынский | Петр Вяземский | Константин Батюшков | Денис Фонвизин | Александр Грибоедов |

Краткая биография Дениса Давыдова самое главное

Будущий великий поэт Давыдов родился 16 июля (по юлианскому календарю) 1784 года в Москве. Отцом Дениса был Василий Давыдов, дворянин в чине бригадира. Мать – Елена Евдокимовна дочь Евдокима Щербинина. Большая часть детства поэта прошла при отце, соответственно Денис уже с ранних лет вникал в военное дело.

Вследствие ревизии полка, которым командовал Давыдов старший, была обнаружена огромная недостача. Это привело к плачевным последствия для главы семейства, и что бы выйти из сложившегося положения, Давыдовы были вынуждены продать имение. С долгами, однако, семья разобралась, и чуть позже отцом Дениса было выкуплено подмосковное Бородино, то самое, близ которого состоится знаменитое сражение.

По наставлениям самого Суворова, Давыдов старший определяет своего сына в кавалергарды и уже в 17 лет Денис поступает на службу в кавалергардский полк. В полк Давыдова приняли ”со скрипом”, так как тот, буквально, не вышел ростом.

За высмеивание монарших особ был переведен в гусарский полк.

Благодаря своему усердию смог попасть фронт и воевать против Франции, будучи адъютантом Багратиона. Отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау, за что получил орден и трофейную лошадь. После участвовал в русско-шведской войне, а так же русско-турецкой.

Накануне войны 1812 года получил чин подполковника и перевод в Ахтырский гусарский полк, где принял на себя командование батальоном. Позже участвовал в создании партизанского отряда.

В составе отряда активно участвовал в партизанской деятельности, чем снискал славу даже среди французских войск.

Мирное время после войны проводит в кругу творческих людей. Становится членом ”Арзамаса” в 1815 году. Выступал в качестве военного теоретика при гвардейском Главном штабе. В 1820 году определяется в резерв. Благодаря формальной отставке, Денис Васильевич полностью отдается писательству. В это же время он сближается со многими творческими людьми, среди которых Пушкин, Грибоедов и другие.

Уже в 1826 возвращается в седло и участвует в сражениях на Кавказе. Спустя год участвует в русско-персидской войне. Так же участвует в подавлении Польского восстания.

Скончался 22 апреля 1839 года в селе Верхняя Маза.

Давыдов Денис Васильевич

Знаменитый военный и государственный деятель первой четверти XIX века, генерал-майор, герой-партизан Отечественной войны 1812 года, талантливый военный писатель и поэт, основоположник гусарской лирики Денис Васильевич Давыдов родился 225 лет назад — 27 июля 1784 года. Страстная, кипящая натура, горячий патриот. Он участвовал во всех войнах, которые вела Россия при его жизни.

Денис Васильевич родился в Москве в семье военного. С 1801 года начинается его служба. Он поступил эстандарт-юнкером (чин в кавалерии, присваиваемый дворянам, ожидавшим производства в офицеры) в кавалергардский полк, через год произведен в корнеты, а в ноябре 1803-го — в поручики. В этот период начинает раскрываться его литературный талант. Отличавшиеся остроумием и свободомыслием стихи быстро принесли ему популярность. С 1806 года Давыдов служит в Петербургском лейб-гвардии гусарском полку. Уже через полгода он штаб-ротмистр. Служба Давыдова в этот период его жизни не была обременительной. «Во всем полку было более дружбы, чем службы. » Но для России это время было достаточно тревожным, и Давыдов считал своим долгом попасть в действующую армию. После хлопот он был зачислен адъютантом к князю П. И. Багратиону.

Русская армия, теснимая Наполеоном, расположилась близ деревни Вольфсдорф. Арьергард русской армии под командованием Багратиона прикрывал дальнейшее отступление. Сражение под Вольфсдорфом в январе 1807-го — боевое крещение Давыдова, в котором он проявил недюжинную храбрость. Багратион представил его к ордену Владимира IV степени. За последующие сражения под Ландсбергом и Прейсиш-Эйлау Давыдов был награжден золотым крестом на георгиевской ленте. Напряженные бои следовали один за другим. 14 июня 1807 года в кровопролитном сражении под Фридландом Наполеон одержал победу. Русские сражались с большим упорством, но под ураганным огнем артиллерии вынуждены были отойти. За участие в Фридландском сражении Давыдов был награжден золотой саблей с надписью: «За храбрость».

7 июля 1807 года Россия и Франция заключили Тильзитский мир. А в феврале 1808-го началась война России со Швецией. По условиям Тильзитского мира Наполеон предоставлял Александру I право господствовать в Восточной Европе и обещал не оказывать Турции военной помощи. Русское правительство решило использовать благоприятную обстановку и укрепить военно-политические позиции на побережье Балтийского моря, чтобы обезопасить Петербург. Денис Давыдов получил назначение в авангард, которым командовал полковник Я. П. Кульнев. Под руководством Кульнева он прошел хорошую школу аванпостной службы — стремительных маневров, налетов, кавалерийских стычек и перестрелок. Война со Швецией закончилась Фридрихсгамским миром, подписанным в сентябре 1809 года. По его условиям Финляндия отошла к России как Великое княжество Финляндское.

Русско-турецкая война 1806-1812 годов также стала хорошей школой для молодого офицера. Он участвовал во взятии турецкой крепости Силистрии и в кровопролитной битве под Шумлой в июне 1810 года. За боевые подвиги в этих сражениях был награжден алмазными знаками ордена Анны II степени и произведен в ротмистры.

Боевой опыт, широкие военные познания, приобретенные Давыдовым в первое десятилетие его военной службы, пригодились в Отечественной войне 1812 года, в которой он сыграл видную роль.

С мая 1812-го Давыдов — командир первого батальона Ахтырского гусарского полка с присвоением чина подполковника. К моменту начала похода Наполеона 2-я Западная армия Багратиона располагалась в окрестностях Волковыска, а полк Давыдова — в Заблудове, близ Белостока. Здесь и застала его война 1812 года.

Удар Наполеона в 1812-м обусловил зарождение национально-освободительного характера войны. Давыдов был в числе немногих офицеров, оценивших это явление и поднявших знамя партизанской борьбы. Он обратился к Багратиону с просьбой выделить особое кавалерийское соединение для партизанских действий в тылу наполеоновской армии. Идея вызвала интерес у Багратиона, обратившегося напрямую к Кутузову. Несмотря на его одобрение, Давыдову выделили всего 50 гусар и 150 казаков! Командование скептически относилось к эффективности действий партизан.

Поддерживая инициативу Давыдова, Багратион приказал выделить ему лучших гусар и казаков. 6 сентября партизанский отряд Давыдова в составе 50 гусар и 80 казаков (вместо обещанных 150), а также трех офицеров Ахтырского полка и двух хорунжих донского казачьего полка скрытно покинул село Бородино и двинулся в глубокий тыл французов.

Первой опорной базой партизан стало село Скугарево Смоленской губернии. Боевые действия Давыдов начал 13 сентября, в день вступ- ления Наполеона в Москву: отряд Давыдова совершил нападение на большой отряд французских мародеров. В плен были взяты 90 человек и отбито награбленное у крестьян имущество. 14 сентября еще один налет — на неприятельский транспорт в Царево-Займище. Итог — более 120 пленных, 10 провиантских фур и одна фура с патронами.

Партизанский отряд Давыдова пробыл в Скугареве 10 дней. За это время взяты в плен более 300 человек, освобождены из плена более 200 русских солдат, захвачено 32 артиллерийские повозки и большое число фур с военным имуществом и продовольствием. Первый опыт научил, что наилучшая тактика для партизан — непрерывное движение, не позволяющее противнику узнать, где они находятся.

К концу сентября к отряду Давыдова присоединились еще 180 казаков. Теперь под его командой уже 300 кавалеристов, не считая пехоты. Стало возможным развернуть масштабные действия. Отряд был разбит на мелкие боевые группы. Связь между ними поддерживали добровольцы из крестьян. Успехи отряда возросли.

Партизанские пикеты, расставленные Давыдовым, держали под контролем значительные пространства, вынуждая неприятеля сопровождать транспорты усиленной охраной — иногда до 1500 человек. Под ударом партизан оказался сам город Вязьма, превращенный французами в важный опорный пункт с сильным гарнизоном. Давыдов лично составил план нападения на город. 25 сентября после стремительной атаки город был взят. Неприятель потерял более 100 человек убитыми и около 300 пленными. Трофеи — 20 фур с провиантом и 12 с вооружением.

Смелые действия партизан Давыдова встревожили французского губернатора Смоленска генерала Бараге д’Илье. По его приказу из команд, следовавших через Вязьму, был сформирован конный отряд в 2000 сабель с задачей очистить от русских партизан все пространство между Гжатском и Вязьмой. Большая цена была обещана за голову самого Давыдова. Однако попытки неприятеля оказались тщетными. Так, 1 октября между селами Юренево и Городище партизаны дали бой трем батальонам польской пехоты, сопровождавшим большой транспорт. Потеряли лишь 35 человек, но захватили огромную добычу: 36 артиллерийских палубов (орудийная платформа), 40 провиантских фур, 144 вола, около 200 лошадей, взяли в плен 15 офицеров и более 900 рядовых. В районе села Городище была устроена третья партизанская база. Для ее охраны были выделены около 500 ополченцев.

«Партизанская армия» Давыдова быстро росла. Из отбитых русских военнопленных создавались небольшие отряды пехоты. Кутузов оценил успехи Давыдова, произвел партизана в полковники. Для усиления к Давыдову прибыл донской казачий полк Попова в составе пяти сотен. Удачные действия отряда Давыдова убедили Кутузова всемерно развивать партизанское движение. По указанию фельдмаршала было создано еще несколько партизанских отрядов, руководимых офицерами регулярных войск. Увеличивалась и численность войск Давыдова: в его распоряжении два легкоконных казачьих полка. Беспрестанное преследование неприятеля и новые успехи. К концу октября отряд Давыдова взял в плен более 3500 рядовых и 43 офицера.

В начале ноября на дороге между Ельней и Смоленском сосредоточилась французская бригада генерала Ожеро. Отряд Давыдова в 1200 сабель при 80 егерях и 4 орудиях в ходе стремительной атаки разбил неприятеля. В плен были взяты 2000 рядовых и 60 офицеров во главе с генералом Ожеро. Преследуя неприятеля, Давыдов прибыл в село под городом Красным. При личной встрече с партизаном Кутузов произнес: «Удачные опыты твои доказали мне пользу партизанской войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и нанесет неприятелю». В течение ноября отряды Давыдова провели ряд успешных операций. За мужество Давыдов был представлен к ордену Георгия IV степени.

Изгнание наполеоновских войск из России подходило к концу. В начале января 1813 года полковник Давыдов присоединился к главному авангарду армии генерала Ф. Ф. Винценгероде. Со своим летучим кавалерийским отрядом Давыдов выполнял обязанности передового дозора главного авангарда армии. В его распоряжении остались старый партизанский отряд: два полка донских казаков, команда гусар и сборных казаков общей численностью 550 человек.

В начале января 1813 года начался знаменитый Заграничный поход. Идя в авангарде наступающей русской армии, отряд Давыдова первым вступил в Саксонию. 13 февраля участвовал в разгроме Саксонского корпуса генерала Ренье при Калише, 22 марта занял столицу Саксонии — Дрезден. Осенью 1813 года Давыдов получил в распоряжение два донских казачьих полка. Во главе этих казачьих полков поэт-партизан в осеннюю кампанию 1813-го участвовал во многих авангардных боях и в грандиозной «Битве народов» под Лейпцигом 16-19 октября. Затем Давыдов участвует во многих сражениях кампании 1814 года. После сражения под Бриенном 29 января 1814-го и 1 февраля при Ла-Ротьере Давыдов получает в награду чин генерал-майора. Наполеон уже не мог предотвратить разгрома своей империи. В составе русской армии, вошедшей в Париж 30 марта 1814 года, был и Давыдов — во главе бригады гусар.

Давыдов резко осуждал послевоенные порядки в Российской империи. Гвардия превратилась, как говорил Давыдов, в «потешное войско». Считая невозможным служить в столице при таких порядках, он продолжил службу в провинции на второстепенных штабных должностях. В ноябре 1823-го Александр I подписал указ о его увольнении «за болезнью».

С началом царствования Николая I Давыдов решил вернуться в строй. В начале апреля 1826 года он снова назначен на службу состоять «при кавалерии». В августе получает назначение в Грузию — началась русско-персидская война. По прибытии Давыдова на Кавказ главнокомандующий Кавказской армией генерал А. П. Ермолов назначил его командиром трехтысячного отряда для наступательных действий против персов. Перед Давыдовым была поставлена задача остановить движение на север эриванского сардара (титул персидского наместника Эривани) и его брата Хассан-хана и выбить их из границ, завоеванных русскими. Уже в начале октября 1826 года Давыдов наголову разгромил четырехтысячный отряд Хассан-хана, проник за персидскую границу у урочища Судагенд и к декабрю возвел здесь крепость.

Денис Давыдов был деятельным участником восьми военных кампаний, одним из самых талантливых, образованных и храбрых офицеров русской армии. Скончался Денис Васильевич 4 мая 1839 года и был похоронен в Москве.

Краткая биография Дениса Давыдова

| ФИО: | Давыдов Денис Васильевич |

| Дата рождения: | 27.07.1784 |

| Место рождения: | с. Верхняя Маза, Симбирская губерния |

| Знак зодиака: | Лев |

| Деятельность: | Поэт, военный |

| Дата смерти: | 05.1839 (54 года) |

Детство

Денис Давыдов родился в селе Верхняя Маза Симбирской губернии. Его предок, татарский мурза Минчак, был старшим сыном царя Тангрикула Каайсыма и поехал в начале ХV века в Москву к князю Василию Дмитриевичу из Большой Орды. Отец, Василий Денисович, владелец крупных поместий в Московской и Орловской губерниях, служил генералом под руководством А.В. Суворова и был в дружеских отношениях с великим полководцем. Родной младший брат Евдоким и 2 двоюродных тоже были генералами, отличившимися в войнах на Кавказе и Отечественной 1812 года.

Денис в детстве

Мать Дениса, Елена Евдокимовна, была дочерью генерал-аншефа Е. Щербинина. Не удивительно, что сына начали с младых лет приобщать к военному делу. В 9 лет ему довелось познакомится со своим кумиром – знаменитым полководцем А.В. Суворовым, заявившем, что мальчик станет успешным военным.

У Василия Давыдовича и Елены Евдокимовны родились еще сын Лев и дочь Александра. Глава семьи командовал конным полком, поэтому детям пришлось расти в военной обстановке. Денис мечтал о военной карьере. В службе его привлекали оружие, форма, парады. Он любил играть в сражения, используя игрушечные пистолеты и сабли.

Денис в молодости

Краткая биография

- 07.1784 – Родился.

- 1801 – Родители отправили Дениса определяться в привилегированную кавалерийскую часть. Но там традиционно служили высокорослые мужчины и ему пришлось настаивать на том, чтобы его приняли. Харизматичный, веселый, остроумный и скромный юноша понравился многим офицером, и они помогали ему ликвидировать пробелы в образовании. Каховский даже составил для новичка программу, согласно которой молодой человек осваивал словесность, военную историю, картографию, фортификацию и другие науки.

- 1802 – Стал корнетом.

- 1803 – Произвели в поручики. Социальная среда, в какую попал Давыдов, благоприятствовала поэтическому творчеству, и он начал сочинять стихи и басни.

- 1804 – Перевели в гусарский Белорусский полк в наказание за сатирические басни в адрес высокопоставленных персон. Там Денис познакомился с поручиком Бурцовым, лихие пирушки и шутки которого стал воспевать в «зачашных песнях».

- 1806 – Полк находился в тылу, а юноша рвался на фронт. Для этого он ночью проник к главнокомандующему М. Каменскому. Слух об этом дошел до фаворитки царя – Марии Нарышкиной, которая посодействовала осуществлению желания Давыдова.

- 1807 – Способствовал успеху в сражении у Прейсиш-Эйлау во Франко-русской войне, бросившись в одиночку на отряд противника. Французы увлеклись преследованием и не заметили появления русских гусар. По итогам боя Давыдов получил орден Св. Владимира, трофейного коня и бурку от Багратиона.

- 1808-09 – Участвовал в войнах со шведами в Финляндии и с турками в Молдавии, где был награжден за храбрость золотой саблей и орденами.

- 1812 – Создал легендарный партизанский отряд из казаков и гусар.

- 1813 – Командовал 3-й Гусарской дивизией в сражении у Краоне, был повышен до генерал-майора. До него приказ дошел лишь в конце 1815 из-за канцелярских проволочек. Злые языки использовали проволочку для распускания слухов о неудачной карьере гусара. Способствовал этому и Л.Н. Толстой, изобразивший своего героя Ваську Давыдова обиженным и вынужденным отправиться в партизаны.

- 1823 – Ушел в отставку по болезни.

- 1826 – Вернулся на службу из-за войны с Персией.

- 1829 – Написал последнее стихотворение, признаваемое лучшей романтико-исторической элегией.

- 1831 – Проявил активность в подавлении польского мятежа, за что получил звание генерал-лейтенанта и орден «Виртути Милитари».

- 1832 – Вышел в отставку. Поселившись в Верхней Мазе, запретил у себя в имении телесные наказания, уменьшил величину оброка и барщины, открыл школу для крестьянских детишек и помогал хлебом и деньгами нуждающимся беднякам. До своей кончины писал прозу и стихи, воспоминания об А. Суворове, М. Каменском, Н. Раевском.

- 05.1839 – Умер от инсульта, прах его перенесен в Москву на Новодевичье кладбище.

Личная жизнь

Денис Васильевич 5 раз влюблялся, но женился только 1 раз.

1-й возлюбленной стала Аглая де Грамон, но она вышла замуж за кузена Дениса. Через некоторое время он стал простаивать часами под окнами юной балерины Татьяной Ивановой, но та вступила в брак со своим балетмейстером.

Аглая де Грамон

Во время службы под Киевом юноша снова влюбился. На этот раз в генеральскую дочь Лизу Злотницкую. Ее родители согласились на этот брак только если он добьется в аренду казенного имения (так государство поощряло за отличную службу небогатых дворян). Давыдов поехал решать проблему в Петербург. В.А. Жуковский помог исхлопотать имение с годовым доходом 6000 рублей в связи с будущей женитьбой. Но влюбленному снова не повезло. В отсутствии жениха Лизу очаровал красавец Петр Голицын, и она отказалась с приехавшим увидеться и объясниться.

Друзья с большим сочувствием отнеслись к страдающему гусару и вскоре познакомили его с миловидной Софьей Николаевне Чирковой, дочерью умершего генерала. Они так расхваливали девушку, представив ее скромной, доброй, рассудительной и начитанной, что Денис Васильевич решился жениться. Только мать невесты, услышав о «зачашных песнях», посчитала его разгульным пьяницей и была против. Но сослуживцы покойного мужа объяснили, что жених пьет мало, а в карты вовсе не играет, об этом только стихи пишет. И в 1819 году венчание состоялось. У Давыдовых родилось 5 сыновей (Василий, Николай, Денис, Ахилл, Вадим) и 4 дочери (Юлия, Мария, Екатерина и Софья).

С женитьбой и рождением детей главе семейства разонравились военные походы, потянуло к размеренной семейной жизни. Ссылаясь на болезни, он стал уходить в длительные отпуска, и со временем служба для него свелась к ношению генеральского мундира. Семейную идиллию на 3 года прервала страсть к годившейся ему в дочери 23-летней Евгении Золотаревой. Она приходилась племянницей пензенского сослуживца, которого верхнемазовский генерал-лейтенант приехал навестить. Евгения прервала этот роман, выскочив замуж за подвернувшегося жениха, а блудный муж вернулся в семью, бросить которую не мог.

Давыдов и Золотарева

Вывод

Денис Давыдов получил известность как русский поэт, прозаик и воинский командир, руководивший в Отечественную войну партизанским отрядом.

Он был довольно удачным в карьере. Прекрасный кавалерист, обладающий смелостью, коммуникабельностью, заразительной веселостью и чувством юмора. Способствовали успеху здоровый карьеризм, нужные связи и умение воевать.

Его лирику высоко оценивал А. Пушкин, продолживший новаторскую попытку использования профессионализмов для описания гусарского быта. Статьи Давыдова о встречах с военачальниками и сражениях и поныне составляют ценность в качестве военно-исторических источников первой трети 19-го века. Историко-полемические статьи тоже могут быть интересны читателю.

Денис Васильевич Давыдов

Однажды на обеде, компанию Давыдову старшему составил Великий русский полководец Суворов, который осматривал полк Василия Денисовича. Увидев сына Василия Дениса, спросил у мальчика, любит ли он солдат? Мальчик же ответил, что любит Суворова, заявив, что в Александре Васильевич всё: и солдаты, и победы и слава.

Суворов был в восторге от ответа, и сказал, что быть мальчику военным человеком, причем незаурядным. Денис Давыдов, конечно же выполнил настояние. Он действительно стал военным и, причем, незаурядным. Стал Героем Отечественной Войны 1812 года.

Стоит отметить, что Денис приходился двоюродным братом еще одного прославленного генерала Отечественной Войны – Алексея Ермолова.

Давыдов с детства увлекался военным делом, изучал военную науку, историю сражений, брал уроки воинского дела у одного майора французской армии, ныне находившимся на русской службе. С детства Дениса тянуло не только к военным подвигам, но и поэзии. Его многие стихи умели определенный успех и известность. За свое творчество, порою дерзкое, был в немилости у своих начальников.

В 1806 году он стал адъютантом у Багратиона. Именно в таком качестве Денис Васильевич начал кампанию русско-французских войн. В январе 1807 года участвовал в первом своем сражение, удачно себя проявил, чуть не попал в плен, но был очень храбр. За свои действия Давыдов был награжден орденом святого Владимира 4-ой степени. Он участвовал во многих сражениях с французами и удостоился нескольких памятных орденов и наград.

Начало Отечественной Войны 1812 года он встретил в чине подполковника и командовал одним из батальонов во второй армии Багратиона. Давыдов участвовал в оборонительных боях на русских границах, вместе с армией отступал вглубь страны и переживал горечь поражений, настигших русское воинство. Вскоре, незадолго до Бородинского сражения, обратил к Багратиону с просьбой разрешить ему начать формирование партизанских отрядов. Он, по сути, являлся автором проекта народной войны против французских интервентов.

Первый рейд партизан Давыдова датирован 1 сентября, когда партизаны разгромили одну из тыловых групп Наполеона, отбив обоз с ценностями, транспорт, военное снаряжение, успех был очевиден. Оружие, захваченное у французов, раздавалось крестьянам. Форма русских и французских гусар была похожа. Зачастую случались казусы, когда русские крестьяне принимали своих воинов за чужих. Тогда Давыдов облачил своих партизан – гусар в крестьянские одежды, сам командир тоже сменил облик. В армии над их видом подшучивали, однако за Дениса Васильевича вступился сам Кутузов, заявив, что в народной войне такие меры необходимы.

Давыдову сопутствовала удача. Его отряд рос, нанося французам все более сильные и тяжелые удары. Ни днем, ни ночью, партизаны не давали покоя неприятелю. 4 ноября он взял в плен французских генералов. За участие в Отечественной Войне 1812 года народный герой Денис Давыдов получил орден Святого Георгия, а так же был произведен в полковники.

В 1823 году он вышел в отставку, появилось время для творчества. Генерал выпустил несколько сочинений и книг. Водил дружбу с Пушкиным и другими известными поэтами. В 1826 году Давыдов снова вернулся в действующую армию. Он принимает участие в русско-иранской войне. После отставки Ермолова, уезжает с Кавказа и несколько лет жил в деревне. Позже участвовал в подавление польского восстания. За свои успехи он получил звание генерал – лейтенанта и новые ордена.

Умер в возрасте 54 лет, в 1839 году. Денис Васильевич Давыдов – Герой Отечественной Войны 1812 года, имя его, навсегда останется в памяти благодарных потомков.

|

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ ÄÀÂÛÄÎÂ

Ïîðòðåò Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à Äàâûäîâà Äæîðäæ Äîó, Âîåííàÿ ãàëåðåÿ Çèìíåãî Äâîðöà, Ãîñóäàðñòâåííûé Ýðìèòàæ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Äåíèñ Äàâûäîâ ðîäèëñÿ â Ìîñêâå 16 èþëÿ (ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1784 ãîäà â ñåìüå ïîëêîâíèêà Âàñèëèÿ Äåíèñîâè÷à Äàâûäîâà, êîìàíäèðà Ïîëòàâñêîãî ëåãêîêîííîãî ïîëêà.

Îò îòöà ìàëü÷èê óçíàë, ÷òî ðîä Äàâûäîâûõ — ñòàðèííûé. Ñåìåéíûå ëåãåíäû ãëàñèëè, ÷òî ïðîèñõîäèò åãî ðîä îò òàòàðñêîãî êíÿçÿ Òàéíãðèêóëà Êàéñûìà. Ó Êàéñûìà

áûë ñûí Ìèí÷àê. Îí ñëóæèë Âåëèêîìó ìîñêîâñêîìó êíÿçþ, êðåñòèëñÿ. Ïîñëå êðåùåíèÿ ïîëó÷èë íîâîå èìÿ — Ñèìåîí Êîñàåâè÷. Ïîçæå ñûí Ñèìåîíà — Äàâûä Ñèìåîíîâè÷

— ïîëîæèë íà÷àëî ôàìèëèè Äàâûäîâûõ.

Äåä Äåíèñà Äàâûäîâà — Äåíèñ (è òîæå Âàñèëüåâè÷!), áûë ÷åëîâåêîì îáðàçîâàííûì, çíàë íåñêîëüêî ÿçûêîâ, äðóæèë ñ Ëîìîíîñîâûì, ñîáðàë âåëèêîëåïíóþ áèáëèîòåêó.

Îí õîðîøî ïîíèìàë îãðîìíîå çíà÷åíèå ïðîñâåùåíèÿ äëÿ ñâîèõ äåòåé è íå æàëåë ñðåäñòâ íà èõ îáðàçîâàíèå. Åùå äâà ñûíà è äî÷ü Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à ïîðîäíèëèñü

ñ èçâåñòíûìè äâîðÿíñêèìè ðîäàìè (Êàõîâñêèìè, Åðìîëîâûìè, Ïîòåìêèíûìè, Ðåâñêèìè). Èç ðîäà Äàâûäîâûõ ïðîèñõîäèëè ëþáèìûé àäúþòàíò Ñóâîðîâà — Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷,

è ïîäïîëêîâíèê Åðìîëîâ, òàêæå âûäàþùèéñÿ ïîëêîâîäåö âîéíû 1812 ãîäà.

Ñåìüÿ Äàâûäîâûõ íå èçáåæàëà îïàëû ïîñëå ñìåíû öàðñêèõ âëàñòåé. Ìîëîäîñòü è ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ Äåíèñà êàê ëè÷íîñòè âûïàëè íà ñóðîâûé àðàê÷ååâñêèé ïåðèîä.

Äåíèñ ðàçäåëÿë ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû ñâîèõ òîâàðèùåé, âîçìóùàÿñü ïðîèçâîëîì Àðàê÷ååâà â àðìèè. Ñòàâ êàâàëåðãàðäîì, Äåíèñó ïðèõîäèëîñü æèòü íà ìàëåíüêîå

æàëîâàíüå, âåäü åãî ðîäíûå íå ìîãëè ñîäåðæàòü åãî íà øèðîêóþ íîãó. Îäíàêî áîëüøèíñòâî åãî òîâàðèùåé ïî ñëóæáå âåëè ðàçãóëüíóþ æèçíü ñ êóòåæàìè è ëþáîâíûìè

èíòðèæêàìè. Äåíèñó áûëî òðóäíî ñîîòâåòñòâîâàòü òàêèì <ïðàâèëàì>.

×òîáû ïîääåðæèâàòü ñâîþ ðåïóòàöèþ, íå èìåÿ áîëüøèõ ñâÿçåé â îáùåñòâå, îí ðàçðàáîòàë ñâîþ ñòðàòåãèþ ïîâåäåíèÿ: ÷åñòíî ñëóæèòü, íå áðàòü äåíåã â äîëã, â êàðòû

íå èãðàòü, áûòü íåçàâèñèìûì â ñóæäåíèÿõ. Òîâàðèùè ëàñêîâî è óâàæèòåëüíî íàçûâàëè åãî <ìàëåíüêèé Äåíèñ>. Îí âñåãäà áûë çàâîäèëîé, âåñåëûì ðàññêàç÷èêîì,

çíàë ìíîãî èñòîðèé èç æèçíè è àíåêäîòîâ. Ñàì â àðìèè íà÷àë ïèñàòü — ïîíà÷àëó ó íåãî âûõîäèëè ñìåøíûå áàñíè. Äàâûäîâñêèå áàñíè áûëè äî òîãî åäêè è îñòðîóìíû,

÷òî õîäèëè ñðåäè îôèöåðîâ â ñïèñêàõ.

Òàê ïðèøëà ê Äåíèñó Âàñèëüåâè÷ó ïåðâàÿ ïîïóëÿðíîñòü. Åìó áûëî òîãäà 20 ëåò. Îäíîâðåìåííî ñ ïèñàòåëüñêîé ñëàâîé â âîåííûõ êðóãàõ ïðèøëà ê Äàâûäîâó è èçâåñòíîñòü

â êðóãàõ öàðñêèõ. Íåñêîëüêî åãî ñàòèðè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé ïîïàëè â ðóêè ê öàðþ Àëåêñàíäðó. Öàðü óñìîòðåë â åãî ñòèõàõ îïàñíîñòü, è Äåíèñà èñêëþ÷èëè èç

ãâàðäèè, îõðàíÿâøåé Çèìíèé äâîðåö. Þíûé îïàëüíûé ïîýò áûë ñîñëàí â ïðîâèíöèþ, â Áåëîðóññêèé ãóñàðñêèé ïîëê, êîòîðûé êâàðòèðîâàëñÿ â Êèåâñêîé ãóáåðíèè.

Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ Äåíèñ äàë ñåáå ñëîâî áîëüøå ïîäîáíûõ ñòèõîâ íå ïèñàòü, íî ïî äîðîãå â ññûëêó åìó âñòðå÷àëèñü îôèöåðû, êîòîðûå äàæå â ãëóáèíêå çíàëè åãî

ñòèõè íàèçóñòü. È Äåíèñ ïîíÿë, ÷òî ñòèõè òåïåðü ñ íèì áóäóò âñåãäà.

ñàìîì íà÷àëå âîåííîé ñëóæáû ñ Äåíèñîì Äàâûäîâûì ïðîèçîøåë íåïðèÿòíûé ñëó÷àé, êîòîðûé ÷óòü íå ñòîèë æèçíè åìó ñàìîìó è åãî òîâàðèùàì.

îäíîé èç ïåðâûõ ñõâàòîê ñ ôðàíöóçîì Äåíèñà ïîñòèãëà íåóäà÷à. Êèíóòûå èì â áîé ãóñàðû è êàçàêè åäâà íå ïîïàëè â îêðóæåíèå, íàñòóïëåíèå çàõëåáíóëîñü, ðóññêèå

ñòàëè îòñòóïàòü, à ñàì Äåíèñ åäâà íå îêàçàëñÿ â ïëåíó. Åìó ïîâåçëî: êîãäà íåïðèÿòåëü óæå ñõâàòèë åãî çà ïîëó øèíåëè, ïóãîâèöà îò íåå îòîðâàëàñü è Äåíèñ

<âûñêî÷èë> èç øèíåëè, òîëüêî îíà è äîñòàëàñü ôðàíöóçó.

ïåðèîä Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà

Äåíèñ Âàñèëüåâè÷, êàê ëþáîé äðóãîé îôèöåð-äâîðÿíèí, íå ñðàçó îöåíèë ñâîèõ êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí. Â ïåðâîå âðåìÿ âîéíû ìíîãèå äâîðÿíå îïàñàëèñü, ÷òî ðóññêèå

êðåñòüÿíå ïåðåìåòíóòñÿ íà ñòîðîíó ôðàíöóçîâ. Íå èçáåæàë ýòèõ ìûñëåé è Äåíèñ Äàâûäîâ. È òîëüêî ïðè ëè÷íîì çíàêîìñòâå ñ ãåðîÿìè èç íàðîäà Äàâûäîâ ïîíÿë,

íàñêîëüêî ïàòðèîòè÷íû ïðîñòûå ëþäè!

Ïî îêîí÷àíèè âîéíû Äåíèñ âçÿë îòïóñê è íàïðàâèëñÿ â Ìîñêâó, çàòåì â Áîðîäèíî, íà ìàëóþ ñâîþ ðîäèíó. Èìåíèå áåç õîçÿéñêîé ðóêè îáâåòøàëî, ðîñëè äîëãè, è

Äåíèñó áûëî íåîáõîäèìî ñàìîìó âíèêàòü âî âñå õîçÿéñòâåííûå âîïðîñû. Åãî ëè÷íîñòü îïÿòü îáðàñòàëà ñëóõàìè: <âûñëàí èç Ïåòåðáóðãà>, <ïèøåò íåïðèëè÷íûå ñòèõè>,

è ò.ï. Íî òåïåðü åãî ëè÷íîñòü áûëà îêóòàíà ñëàâîé ãåðîÿ ïàðòèçàíñêîé âîéíû. È ñàì Âàñèëèé Æóêîâñêèé âïèñàë åãî èìÿ â ðîññèéñêóþ èñòîðèþ â ïîýìå <Ïåâåö

âî ñòàíå ðóññêèõ âîèíîâ>.

Îäíàêî êàêèì æå áàðèíîì îêàçàëñÿ Äåíèñ Âàñèëüåâè÷?

Èçó÷èâ ïîäðîáíî âñå õîçÿéñêèå äåëà, Äåíèñ âûÿñíèë, ÷òî åãî óïðàâëÿþùèé — âîð, êðåñòüÿí îáèðàåò ëèøíèìè ïîáîðàìè, íî ñìåíèòü óïðàâëÿþùåãî íå ðåøèëñÿ. Åãî

ðàññóæäåíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó áûëè ïðîñòû è òðàäèöèîííû: íà òàêîé äîëæíîñòè âîðîâàòü áóäåò è äðóãîé, è òðåòèé. Òàê ÷òî ëó÷øå îñòàâèòü òîãî, êîòîðûé åñòü.

Êàê áàðèí, îí ïðèêàçàë ñ êðåñòüÿí ëèøíåãî íå áðàòü è óåõàë â Ìîñêâó. Çàíÿëñÿ ëèòåðàòóðíûì òâîð÷åñòâîì. Ïîãðóçèëñÿ â ñàëîííóþ æèçíü.

Åãî ãóñàðñêèìè ñòèõàìè âîñõèùàëñÿ ïîýò Âÿçåìñêèé, à Æóêîâñêèé âñå æå íå õî÷åò èõ ïîõâàëèòü, ñîâåòóåò ïåðåéòè àâòîðó íà ëèðèêó.

âîçðàñòå òðèäöàòè ëåò, â çâàíèè ãåíåðàëà, Äåíèñ Äàâûäîâ âëþáëÿåòñÿ â ìîëîäóþ àêòðèñó Ñàøó Èâàíîâó, ñòóäåíòêó Ìîñêîâñêîãî òåàòðàëüíîãî ó÷èëèùà. È âîñïåâàåò

åå â ñòèõàõ. Îäíàêî åãî ïîýçèÿ íå âûçâàëà îòâåòíûõ ÷óâñòâ ó êðàñàâèöû. Îíà áûëà óâëå÷åíà áîëåå ìîëîäûì ïîêëîííèêîì.

Íåïðèÿòíîñòü ñëó÷èëàñü è â ñâÿçè ñ ãåíåðàëüñêèì ÷èíîì Äàâûäîâà. Êàê åìó ñîîáùèëè ÷åðåç ãîä ïîñëå ïðèñâîåíèÿ ãåíåðàëüñêîãî ÷èíà, ýòîò ÷èí åìó ïðèñâîèëè ÿêîáû

ïî îøèáêå, íå ïî çàñëóãàì. Äåíèñ Âàñèëüåâè÷ áûë óíèæåí è ðàçäàâëåí ýòèì èçâåñòèåì è ìîã ïîñåòîâàòü íà íåñïðàâåäëèâîñòü òîëüêî áëèçêèì äðóçüÿì. Îò îáèäû

îí ðåøèë ïîäàòü â îòñòàâêó!

Íî ó íåãî íå áûëî äåíåæíîãî ñîñòîÿíèÿ. Èìåíèå Áîðîäèíî ñèëüíî ïîñòðàäàëî â âîéíó, áûëî ïîëíîñòüþ ñîææåíî.

Äåíèñ Äàâûäîâ

ïèøåò ïèñüìî èìïåðàòîðó ñ ïðîñüáîé î ñîõðàíåíèè çà íèì ÷èíà ãåíåðàëà, íî Àëåêñàíäð íå äàë îòâåòà íà ýòî ïèñüìî. Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à ïî-ïðåæíåìó ñîçíàòåëüíî

óíèæàëè…

Ìàðèíà Êóçíåöîâà  ðóáðèêå Áèîãðàôèè Ëåãåíäàðíûé ãóñàð è ïîýò Äåíèñ Äàâûäîâ. Êàêèì îí áûë â îáû÷íîé æèçíè?

Çäðàâñòâóéòå, Äðóçüÿ!

Íåñìîòðÿ íà áëåñòÿùèå óñïåõè â ïîýçèè, Äåíèñ Äàâûäîâ áûë ïî-ïðåæíåìó îäèíîê. Åãî ãóñàðñêèå ñòèõè íèãäå íå áûëè íàïå÷àòàíû, íî îíè ìîëíèåíîñíî ðàñõîäèëèñü â ðóêîïèñíûõ ñïèñêàõ ñðåäè ãóñàð. Èìÿ Äåíèñà Äàâûäîâà

è åãî òâîð÷åñòâî áûëî çíàêîìî À.Ñ. Ïóøêèíó, êîòîðûé âûñêàçûâàë ñâîé âîñòîðã îò åãî ñòèõîâ. Îäíàêî â îáû÷íîé æèçíè è â ëþáâè Äåíèñó Äàâûäîâó ïî-ïðåæíåìó

íå âåçëî.

Äåíåæíûé âîïðîñ òàêæå áûë íå ðåøåí, è æåëàíèå Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à æåíèòüñÿ íå áûëî ïîäêðåïëåíî ìàòåðèàëüíî. Ïîêà î åãî áëàãîñîñòîÿíèè õëîïîòàëè ðîäñòâåííèêè,

ñàì îí âëþáèëñÿ è íàäåÿëñÿ íà ñ÷àñòüå.

Åãî èçáðàííèöåé ñòàëà Åëèçàâåòà Àíòîíîâíà Çëîòíèöêàÿ, êîòîðîé â òó ïîðó áûëî 16 ëåò. Îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ íåé â Êèåâå. Îíà îòíåñëàñü ê íåìó áëàãîñêëîííî è

äàæå äàëà ñîãëàñèå íà áðàê. Äåíèñ Âàñèëüåâè÷ ñòðî÷èë åé ñòèõè è õëîïîòàë îá óñòðîéñòâå êâàðòèðû è ïîëó÷åíèè àðåíäû.

Íî ïîêà Äåíèñ Âàñèëüåâè÷ áûë â îòúåçäå ïî äåëàì, ïðåäñòîÿùàÿ ñâàäüáà ðàññòðîèëàñü. Þíàÿ Ëèçîíüêà âëþáèëàñü â êíÿçÿ Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Ãîëèöûíà è ïåðåäóìàëà

âûõîäèòü çàìóæ çà Äàâûäîâà. Äåíèñ õîòåë äðàòüñÿ íà äóýëè ñ ñîïåðíèêîì, íî âîâðåìÿ îäóìàëñÿ. Â åãî ïîëîæåíèè ýòî áûëî áû ãëóïî. Ñàìûì óíèçèòåëüíûì áûëî

òî, ÷òî åìó ñàìîìó ïðåäñòîèò ïèñàòü öàðþ, ÷òî îí îòâåðãíóò ìîëîäîé íåâåñòîé. ×òîáû çàáûòüñÿ, Äàâûäîâ ðåøèë âåðíóòüñÿ íà âîåííóþ ñëóæáó è çàíÿòüñÿ íàïèñàíèåì

<Îïûòà ïàðòèçàíñêîé âîéíû>. Øåë 1817 ãîä.

17 ìàðòà 1820 ãîäà, ÷åðåç òðè ãîäà ïîñëå îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé, Äåíèñ Äàâûäîâ âûøåë â îòñòàâêó ïîñëå äâàäöàòèëåòíåé âîåííîé ñëóæáû. Îí áîëüøå íå ìîã ìèðèòüñÿ

ñ àðàê÷ååâùèíîé â àðìèè. Òîãäà îí íàïèñàë â ïèñüìå ê äðóãó: <Ñëàâà Áîãó, ÿ ñâîáîäåí! Åäâà íå çàäîõñÿ; òåïåðü ÿ íà ÷èñòîì âîçäóõå>.

Ñâîþ ñóäüáó Äåíèñ Âàñèëüåâè÷ âñòðåòèë â òîì æå 1820 ãîäó. Æåíà Äàâûäîâà — Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà ×èðêîâà — ñ îõîòîé âçÿëà íà ñåáÿ âåäåíèå äîìàøíåãî õîçÿéñòâà, îò êîòîðîãî Äåíèñ Âàñèëüåâè÷ îòñòðàíèëñÿ, ïðåâðàòèâøèñü â ïðîñòîãî ïîìåùèêà. Îí ïðèçíàëñÿ æåíå, ÷òî íå èìååò ê óïðàâëåíèþ íèêàêîãî òàëàíòà.

Ïåðâûé ðåáåíîê ñåìåéíîé ÷åòû, åäâà ðîäèâøèñü, óìåð, è ñåìåéíàÿ æèçíü Äàâûäîâûõ íà÷àëàñü ñ ïå÷àëè. ×óòü ïîçæå Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà ðîäèëà âòîðóþ äåâî÷êó, êîòîðîé äàëè èìÿ ìàòåðè — Ñîíå÷êà, à çàòåì — è ñûíà Âàñèëèÿ.

Æèçíü ïðîñòîãî ïîìåùèêà íå óäîâëåòâîðÿëà Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à, è îí ñíîâà íà÷àë ïðîñèòüñÿ íà âîåííóþ ñëóæáó.

ýòîò ïåðèîä îí àêòèâíî çàíèìàåòñÿ òâîð÷åñòâîì, ðàçáèðàåò çàïèñêè Íàïîëåîíà. È òåðÿåò ìàëåíüêóþ äî÷ü Ñîíþ, êîòîðàÿ çàáîëåëà äèôòåðèòîì è óìåðëà. Äåíèñ

Âàñèëüåâè÷ íàõîäèòñÿ â îò÷àÿíèè. Ëè÷íîå ãîðå óñèëèâàåòñÿ ñîáûòèÿìè, ïðîèñõîäÿùèìè â Ðîññèè: òåðïèò êðàõ âîññòàíèå äðóçåé-äåêàáðèñòîâ. Âî ìíîãèõ äîìàõ åãî

äðóçåé ñòîèò ñòîí è ïëà÷. Öàðü óäîâëåòâîðÿåò ïðîøåíèå Äàâûäîâà âåðíóòüñÿ íà âîåííóþ ñëóæáó. È, áóäó÷è ãëàâîé ñåìåéñòâà, îòöîì òðåõ ñûíîâåé, Äåíèñ Âàñèëüåâè÷

îñòàâëÿåò ñâîé äîì è îòïðàâëÿåòñÿ íà ñëóæáó íà Êàâêàç.

Ïåðåæèâàÿ áëèçêî òðàãåäèþ æåí äåêàáðèñòîâ, Äåíèñ Âàñèëüåâè÷ áûë óâåðåí, ÷òî îêàæèñü îí íà èõ ìåñòå, åãî æåíà Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà çà íèì áû íå ïîåõàëà, íå áðîñèëà

áû äåòåé. Ìåæäó ñóïðóãàìè ðîñëî îõëàæäåíèå. È Äåíèñ Âàñèëüåâè÷ âñå ÷àùå óåçæàë èç äîìó — òî íà îõîòó, òî íà ÿðìàðêó.

Ïîåçäêà â Ñàðàòîâ îçíàìåíîâàëàñü äëÿ ïîýòà íîâûìè âïå÷àòëåíèÿìè è íîâîé âëþáëåííîñòüþ. Ñîôüÿ Êóøêèíà ñòàëà íîâîé ìóçîé Äàâûäîâà. Íî íåíàäîëãî.

1834 ãîäó åìó èñïîëíèëîñü 50 ëåò. Îí ïîäâîäèë èòîãè ïðîæèòîé æèçíè. Åãî ðàäîâàëè ìûñëè î Ïóøêèíå, êîòîðûé ñòàë åãî äðóãîì, âîñïîìèíàíèÿ î Ãðèáîåäîâå.

Îí ïîíèìàë, ÷òî íà åãî äîëþ âûïàëî ñ÷àñòüå ó÷àñòâîâàòü â ðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ ñâîåé ðîäèíû. Æåíà Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà ïîíèìàëà, ÷òî æèçíü ïðîñòîãî

ïîìåùèêà òÿãîòèò åå ìóæà è íàñòàèâàëà íà åãî ïîåçäêàõ ê äðóçüÿì-ëèòåðàòîðàì.

âîçðàñòå 50 ëåò Äåíèñ Âàñèëüåâè÷ âïåðâûå èñïûòàë ÷óâñòâî îòâåòíîé ëþáâè.  äîìå äðóçåé â Ïåíçå îí âñòðåòèëñÿ ñ 23-ëåòíåé êðàñàâèöåé Åâãåíèåé Çîëîòàðåâîé,

âîñïèòàííèöåé â ñåìüå ñâîèõ äðóçåé. Äåâóøêà èñêðåííå ïîëþáèëà åãî. Èñòîðèÿ èõ ëþáâè îòðàçèëàñü â ðîìàíñå Äåíèñîâà Äàâûäîâà <Íå ïðîáóæäàé> è ðÿäå äðóãèõ ñòèõîâ. Âïåðâûå â æèçíè Äåíèñ Âàñèëüåâè÷ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì! Åãî ïðåäûäóùèå ðîìàíû áûëè íåñðàâíèìû ñ òåì, ÷òî îí ïåðåæèâàë ñåé÷àñ. Íàêîíåö-òî îí âñòðåòèë ðîäñòâåííóþ äóøó! Îí ïûòàëñÿ óãîâîðèòü Åâãåíèþ ðàññòàòüñÿ, ÷òîáû íå êîìïðîìåòèðîâàòü åå, íî äåâóøêà áåññòðàøíî îòâå÷àëà âçàèìíîñòüþ.

Ðîìàí äëèëñÿ âñå ëåòî è âñþ îñåíü, ïîêà æåíà áûëà ñ äåòüìè â Ìîñêâå. Â íîÿáðå Äàâûäîâ âåðíóëñÿ â Ìîñêâó, íî ïåðåïèñêà ñ Åâãåíèåé ïðîäîëæàëàñü âñþ çèìó.

Åâãåíèþ ìó÷èëè ñïëåòíè è ïåðåñóäû, è îíà, ïî ñîâåòó ïîäðóãè, ïûòàåòñÿ ïîñòàâèòü òî÷êó â îòíîøåíèÿõ, ïðåäëàãàåò Äàâûäîâó äðóæáó. Îäíàêî òåïåðü âîçðàæàåò Äàâûäîâ. Âåñíîé îí ïðèåõàë â Ïåíçó è ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ó íåãî ïîÿâèëñÿ ñîïåðíèê — Íèêîëàé Îãàðåâ.

Æåíà, óçíàâ î íîâîì óâëå÷åíèè ìóæà, óñòðîèëà îáúÿñíåíèå è ãîòîâà áûëà óåõàòü ñ äåòüìè, îñòàâèâ åãî îäíîãî. Íî ïîëíîãî ðàçðûâà ñ ñåìüåé Äàâûäîâ íå äîïóñòèë.

Ðîìàí ñ Åâãåíèåé ïðîäîëæàëñÿ â ïèñüìàõ è îáðåë ñâîé êîíåö ïîñëå òîãî, êàê îäèí èç ïåíçåíñêèõ àâòîðîâ ñäåëàë íà ýòîò ðîìàí îòêðûòûé íàìåê. Äåíèñ Äàâûäîâ

áûë âûâåäåí â ñàòèðè÷åñêîé ïüåñå â îáðàçå <ïàðòèçàíà-ïîäàãðèêà>.  îáùåñòâå íàçðåâàë ñêàíäàë.

ðåçóëüòàòå ýòèõ ñîáûòèé ðîäñòâåííèêè Åâãåíèè äàëè ñîãëàñèå íà åå áðàê ñî ñòàðûì è íåêðàñèâûì Âàñèëèåì Îñèïîâè÷åì Ìàöíåâûì. Äåíèñ Äàâûäîâ ñ òðóäîì âûïðîñèë

âîçìîæíîñòè ïîïðîùàòüñÿ ñ Åâãåíèåé. Îí õîòåë çàáðàòü ó íåå ñâîè ïèñüìà, íî îíà îòêàçàëàñü èõ âåðíóòü.

Î äóøåâíîì ñîñòîÿíèè Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à ïîñëå ðàçðûâà ñ Åâãåíèåé êðàñíîðå÷èâî ãîâîðèò åãî ïîñëåäíåå ñòèõîòâîðåíèå:

Ïðîøëà áîðüáà ìîèõ ñòðàñòåé,

Áîëåçíü äóøè ìîåé ìÿòåæíîé…

Ñòèõîòâîðåíèå çàêàí÷èâàåòñÿ ñòðî÷êàìè: <Íî êàïëåò êðîâü åùå èç ðàíû,/ È ãðóäü óñòàëàÿ è íîåò, è áîëèò>.

Ýòà ëþáîâü îêàçàëàñü ïîñëåäíåé â ñóäüáå ãåíåðàëà Äàâûäîâà. Ïîýòè÷åñêîå âäîõíîâåíèå òàêæå ïîêèíóëî åãî íàâñåãäà. Ïîñëå ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ Äàâûäîâ íå íàïèñàë

áîëüøå íè îäíîé ïîýòè÷åñêîé ñòðî÷êè. È ëèøü ïåðåïèñêà ñ Ïóøêèíûì è ðàáîòà íàä <Ïàðòèçàíñêîé âîéíîé> äàâàëè åìó íåêîòîðîå äóøåâíîå óñïîêîåíèå.

Íî âïåðåäè áûëà íîâàÿ òðàãåäèÿ — äóýëü Ïóøêèíà è åãî ãèáåëü, êîòîðóþ òîæå ïðåäñòîÿëî ïåðåæèòü…

(Ìàðèíà Êóçíåöîâà  ðóáðèêå Áèîãðàôèè Ðóññêèé ãåíåðàë Äåíèñ Äàâûäîâ. Áûë ëè îí ñ÷àñòëèâ â ëþáâè?)

Ýòó èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ òîæå ïî÷åðïíóëà â íàøåé Äèàëîãîâñêîé ðàññûëêå. Ìíå õî÷åòñÿ ñþäà äîáàâèòü ñâîè ñòðîêè î ïàðòèçàíñêîì ïîýòå Äåíèñå Äàâûäîâå.

Òàòüÿíà Ãîðäîí

ÌÈÐ ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ ËÞÁÎÂÜ

Äåíèñó Äàâûäîâó ïîñâÿùàåòñÿ

Îïÿòü ïî ëóæàì ïëÿøåò äîæäü,

Íà óëèöå òåìíî è ñûðî.

Óíûíèåì ïîëíà êâàðòèðà,

Íî íèêóäà âåäü íå ïîéä¸øü.

È ÷òîáû ñêóêó ðàçîãíàòü,

Áåðó ÿ òîìèê ñî ñòèõàìè,

È ñòðî÷êè âîçíèêàþò ñàìè —

Áàëüçàìîì ëü¸òñÿ áëàãîäàòü.

ß îòêðûâàþ äëÿ ñåáÿ

Äàâûäîâà ïåâöà, ïîýòà,

Äàâíî óæ êàíóâøåãî â Ëåòó.

Ñòèõè ìíå äóøó òåðåáÿò.

Ãóñàð, ãóëÿêà, ïàðòèçàí —

Îí ìîã ëþáèòü òåïëî è íåæíî

È âåðíûì áûòü äóøîé ìÿòåæíîé,

×óâñòâ èçëèâàÿ îêåàí.

ëþáîâíûé îìóò ãîëîâîé

Áðîñàëñÿ òàê, êàê áèë ôðàíöóçîâ,

Íà ïîìîùü ïðèçûâàÿ Ìóçó.

Ëþáèë îí, êàê íèêòî äðóãîé!

Ëþáîâü â ïîýçèè æèëà.

Âîò åñëè á ìíå å¸ ÷àñòè÷êó

Ñóäüáà ïëåñíóëà íà ñòðàíè÷êó,

Æèçíü ñíîâà ñòàëà áû ñâåòëà.

Íå îòîðâàòüñÿ îò ñòèõîâ.

Ñêâîçü òîëùó ëåò ñëîâà äîõîäÿò,

ïðåêðàñíûé ìèð ìåíÿ óâîäÿò —

ìèð ïîä íàçâàíèåì ËÞÁÎÂÜ!

22 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

Êðîìå òîãî, Äåíèñó Äàâûäîâó ïîñâÿòèëè ñòèõîòâîðåíèå è Äâå Òàòüÿíû. /Âîò îíî.

Äâå Òàòüÿíû

ÏÅÐÎ È ÑÀÁËß, È ÃÈÒÀÐÀ ..

Äåíèñó Äàâûäîâó —

ïîýòó è âîèíó

Ãóñàðñêèé ìåíòèê è ãèòàðà,

Óñû è òâ¸ðäàÿ ðóêà —

Äåíèñ Äàâûäîâ. Îí íåäàðîì

Ïðîñëûë ãåðîåì íà âåêà.

Îí áûë èçâåñòíûì äóýëÿíòîì

È âîëîêèòîé çàïèñíûì,

ñðåäå äâîðÿíñêîé — ëîâêèì ôðàíòîì,

À ìåæ êàðò¸æíèêîâ — ñâîèì.

Æèë âåñåëî, ïî÷òè èãðàÿ,

Ñ äóøîþ ÷èñòîé, êàê äèòÿ.

Ñòèõè, ëþáèìûì ïîñâÿùàÿ,

Ïèñàë ëåãêî, ïîëóøóòÿ.

È ñî÷èíèòü ìîã ýïèãðàììó

È ìèëûì äàìàì ìàäðèãàë,

Ïîýìó, âîäåâèëü è äðàìó —

Âñåãî òàê ìíîãî íàïèñàë.

Íî ïðîãðåìåë íàáàò òðåâîæíûé —

Íàïîëåîí ïîø¸ë âîéíîé.

È â ñòîðîíå áûòü ðàçâå ìîæíî?

Îãí¸ì îõâà÷åí êðàé ðîäíîé.

Ïðèñÿãó âåðíî èñïîëíÿÿ,

Äàâûäîâ â ïåðâûõ áûë ðÿäàõ:

Ðóáèë âðàãà, ÷òîá Ðóñü ñâÿòàÿ

Ñèÿëà â ñîëíå÷íûõ ëó÷àõ.

È ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ

Äàâûäîâñêèì íå çðÿ çîâ¸ì!

Ëåòåë îí íà ôðàíöóçîâ òó÷åé

Çà Ðóñü, Îòå÷åñòâî è äîì.

Ïåðî è ñàáëÿ, è ãèòàðà —

Èõ íå âîçüì¸ò óæå ðóêà

Äåíèñ Äàâûäîâ! Âàì ïî ïðàâó

Äîñòàëàñü ñëàâà íà âåêà.

10-19 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà

Íàøè ñ Òàòüÿíîé ñòðîêè íàïèñàíû 9 ëåò íàçàä, è âîò ñåãîäíÿ, ïóáëèêóÿ ðàññêàç î ãóñàðå, ïàðòèçàíå, ïîýòå, ðèñêíóëà ÿ ïîñòàâèòü íà ñòðàíèöó íàøè ïîýòè÷åñêèå òâîðåíèÿ.

Òàòüÿíà Ãîðäîí

30 èþëÿ 2021 ãîäà

í

Äðóãèå ñòàòüè â ëèòåðàòóðíîì äíåâíèêå:

- 31.07.2021. Èíòåðåñíûé äåíü

- 30.07.2021. Ëåãåíäàðíûé Äàâûäîâ

- 29.07.2021. Áóäüòå Ãîñïîäîì õðàíèìû!

- 28.07.2021. Ìîè ñòðîêè â ðåêëàìíîì ïðîñïåêòå

- 27.07.2021. Î äåðåâÿííîé ïîñóäå

- 26.07.2021. Ïåíèòñÿ âèíî â áîêàëàõ

- 25.07.2021. Ãäå æèâ¸ò ìå÷òà?

- 24.07.2021. Õî÷ó ñäåëàòü ñâîé ïðîåêò

- 23.07.2021. Äëÿ ëþáâè ñåðäöå äâåðè îòêðûëî. Îòçûâû.

- 22.07.2021. Ïîçäðàâëåíèå íà ïîðòàëå

- 21.07.2021. Ÿ Âåëè÷åñòâî Ëþáîâü!

- 20.07.2021. Ïÿòü íåîæèäàííûõ ñîâåòîâ

- 19.07.2021. Çâó÷àëè íàøè ñòèõè

- 18.07.2021. ×òîáû âñïîìèíàòü ïîòîì

- 17.07.2021. Ýòî è åñòü ñ÷àñòüå! Îòçûâû

- 16.07.2021. Ñêîðáíûé äåíü

- 15.07.2021. Äèïëîì âðó÷¸í

- 14.07.2021. Âñûïàòü ïî ïåðâîå ÷èñëî

- 13.07.2021. Äëÿ ëþáâè ñåðäöå äâåðè îòêðûëî. Ãîðäîí è Åëèñååâ

- 12.07.2021. Ïî÷åìó êîìàðû êóñàþò íå âñåõ?

- 11.07.2021. Ýòî è åñòü ñ÷àñòü! äîïîëíåííûé âàðèàíò

- 10.07.2021. Ïîòåðÿëè òåëåôîí? Êàê áûòü?

- 08.07.2021. Ðàñïðîñòðàí¸ííûå ðàññóæäåíèÿ îá àëêîãîëå

- 07.07.2021. Ýòî è åñòü ñ÷àñòüå!

- 06.07.2021. Ñåãîäíÿ â êëóáå ëþáèòåëåé ïîýçèè Âîçðîæäåíèå

- 05.07.2021. Äëÿ ñàéòà íàøåé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÂÎÑ

- 04.07.2021. Ïîçäðàâëÿåì Àííó Òêàëè÷

- 03.07.2021. Êàì÷àòêà — Ñàõàëèí

- 02.07.2021. Îãëÿäûâàÿñü íà ïðîøåäøèé ïóòü

- 01.07.2021. Ãîðáóøà àòàêóåò

NataCh [206494]: 500 гр перед едой.. да вы, батенька, экстремал))

Сам то я больше пью, а это девушке советую. И ничего экстремального, наоборот все хорошо.

Юрий Михайличенко

Иркутск

kv [206552]: Если так пить, то можно уже и не есть!

yumiha [206601]: Однако не получается, а как хотелось бы:)

«Много тут у нас разных борзописцев зелёных, рыдающих над каждым раздавленным тараканом и сломанной веточкой.»

Вот именно. Хочешь выжить — убивай! Это абсолютный закон природы. Хотите его опровергнуть? — прикажите своему иммунитету не убивать микробов. А я посмотрю, что от вас останется (тока — с наветренной стороны!)

Самый лучший способ собрать сока сразу — и много, это найти пень от спиленной осенью березы.

Zef [206696]: Вот скажите мне, уважаемые, нахера вам березовый сок? Ни вкуса, ни запаха, ни целебности — выдумки советских времен, когда на прилавках было шаром покати! Ниужели так долго действует разводка наших дедов? Взрослые же уже, а всякой фигнёй занимаетесь — пни ищите, берёзам пузо вспарываете, ветки надламываете…. нафига? Попейте персиковый или томатный!

NIK2 [206701]: Эраст Юрьевич, Вы бы поаккуратней с выражениями. Девушки этот форум тоже читают, не зависимо от Вашего настроения и состояния.

kimka [206702]: А-да-да, извиняюсь, соскользнула. Девушкам привет и мужичку самому маленькому тоже!

(Вот! Учитесь, модераторы-новички! Как тут не извиниться?)

Иван Майоров

Городок ИВАТУ

NIK2 [206701]: Да вы, батенька, лицемер!