Домашний кинотеатр

«Возвращение в Хогвартс»

Амедиатека, с 1 января

Долгожданная встреча выпускников школы чародеев, выдуманной британской писательницей Джоан Роулинг в конце 1990-х. Первая экранизация (о философском камне) вышла в 2002 году, а последняя (о Дарах Смерти) — в 2011-м. За 10 лет артисты кинофраншизы прошли долгий самостоятельный путь, превратившись из детей, которые росли на съемочной площадке, во взрослых, амбициозных, талантливых людей, которым есть что вспомнить, и что друг другу рассказать. Джоан Роулинг, мать всей истории, на встречу не пригласили в свете последних событий, но обещали, что она будет присутствовать в архивных кадрах.

«Сергий против нечисти»

KION, с 5 января

Главный герой, отец Сергий, раскрывает преступления, совершаемые нечистью, и не брезгует материальным вознаграждением за столь благое дело. Батюшка не сторонится земных удовольствий, что добром не заканчиваются, из-за чего попадает в поле зрения следователя Кати Земцовой. Правоохранительница верить в потусторонние силы отказывается и подозревает, что Сергий и есть преступник.

Главные роли исполнили Роман Маякин («Сладкая жизнь», «Триггер») и Лукерья Ильяшенко («Аванпост», «Инсталайф»), а также Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Михаил Осипов, Николай Шрайбер и другие. Сериал снят в формате киносторис — каждый эпизод длится не больше 15 минут.

«Солдаут»

Premier

Рэпера Drumma’K вышвыривают из лэйбла, но он сдаваться не готов. Договорившись с бывшим боссом на почти невыполнимые условия (записать полноценный альбом и дать концерт за короткий срок на площадке в 10 тыс. человек), герой идет за помощью к прожженному рокеру. Вместе им предстоит преодолеть конфликты интересов, поколений и музыкальных эпох, чтобы создать новый саунд и покорить аудиторию. Сериал создали Константин Майер («Настя, соберись!», «Я худею») в сотрудничестве с молодыми сценаристами Темой Золотаревым и Алексеем Ионовым. Важнейший элемент шоу — музыку — обеспечили «БИ-2», Noize MC, RAM, Thomas Mraz, Карандаш, Лигалайз, Хамиль («Каста»), Илья Найшуллер, Михаил Козырев, Alizade, Тима Ищет Свет и многие другие.

Глеб Калюжный на съемках сериала «Солдаут»

© КАТЯ ГОДУНОВА / ПРЕСС-СЛУЖБА

«Почка»

KION, с 1 января

Инспектор пожарной службы (Любовь Аксенова) без зазрения совести берет взятки от всех, кто подвернется под руку, но однажды «взятка» для жизни понадобится ей самой. У героини отказывает почка — нужна замена. Оказывается, никто не желает отдавать инспекторше здоровый орган, и ей придется добывать его с боем. Драмеди про жажду жизни спродюсировала Авдотья Смирнова («Вертинский», «История одного назначения»).

«Эйфория»

Amediateka, с 10 января

Продолжение «саги о Ру и Джулс» авторства Сэма Левинсона с Зендеей в главной роли. Подростковая драма, вышедшая на HBO в 2019 году, рассказывает о жизни современных американских старшеклассников, чьи интересы не ограничиваются только лишь любовными переживаниями. Левинсон показал, что стоит за стремлением взрослеющего организма к саморазрушению, и за это «Эйфорию» уважают и ценят зрители во всем мире.

«Трагедия Макбета»

Apple TV+, 14 января

Фильм Джоэла Коэна, который он снял без брата Итана, временно отошедшего от киноиндустрии. Хотя автор и признавался, что снимать в одиночку непривычно, экранизировал не что-нибудь, а 500-летнюю пьесу Уильяма Шекспира. Разумеется, Джоэл далеко не первый режиссер, покусившийся на это произведение (до него адаптации делали Акира Куросава, Орсон Уэллс, Роман Полански), но критики уже влюбились в версию Коэна.

«Станция одиннадцать»

Кинопоиск+ more.tv

Цивилизация сгинула от загадочного вируса, а по ее обломкам бродит театральная труппа «Дорожная симфония», играя Шекспира для всех, кто выжил и ютится на неуютных остатках Северной Америки. Однажды артисты прибывают в город, которым правит самопровозглашенный провидец. Сериал снят по бестселлеру Эмили Сент-Джон Мандел режиссером Хиро Мураем. В главных ролях — Маккензи Дэвис, Гаэль Гарсия Берналь и Химеш Патель.

«Купе номер 6»

Premier, Kinopoisk, c 6 января

Роуд-муви финского режиссера Юхо Куосманена с Юрой Борисовым, Юлией Ауг и Сэйди Хаарла, покорившее публику международных кинофестивалей и мировой аудитории (две награды в Каннах и номинации на «Золотой глобус» и «Оскар»). По сюжету финская студентка едет поездом Москва-Мурманск, где встречает русского шахтера Леху. Вместе им придется ехать в одном купе, разговаривать и пытаться друг друга понять. Фильм снят по роману Росы Ликсом.

«Нас других не будет»

Kion

Рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег, друзей и соратников. В документальном фильме режиссёра Петра Шепотинника помимо Бодрова возникают и другие герои: Алексей Балабанов, Сергей Сельянов, Вячеслав Бутусов, Иосиф Бродский.

Подкасты

«Время и деньги»

Исторический подкаст о том, как предприниматели двигали экономику Древней Руси, Российской империи и СССР. Шоу выпускает студия «Либо/Либо».

«Женщины и все»

Слушать

Подкаст про женщин от команды онлайн-издания «Горящая изба»: тут и про финансы говорят, и про психологию, и про литературу. В общем, обо всем, что интересует современных женщин.

«Закат империи»

Слушать

Андрей Аксенов рассказывает о многогранной истории начала XX века в Российской империи, где нашлось место и феминизму, и гламуру, и кинематографу, а также дворцовым интригам и политическим баталиям. Такое точно не узнать из школьных учебников.

«Голый землекоп»

Слушать

Просветительское шоу биолога и журналиста Ильи Колмановского о научных открытиях. С недавних пор — о слонах: автор влюбился в них после визита в Национальный парк Амбосели в Кении и не устает открывать миру секреты их особенной жизни.

«Школа рока»

Слушать

Подкаст для тех, кому небезразлична история одного из самых масштабных музыкальных жанров. Узнать можно обо всех самых ярких его представителях — от Black Sabbath до группы «Тяжелый день».

«А главное — зачем?»

Слушать

Шоу редакции «РБК Стиль» о проблемах насущных: выясняем, зачем бежать из соцсетей, интересоваться феминистским искусством, примерять виртуальную одежду и соблюдать правила этикета.

Альбомы и плейлисты

Animal ДжаZ «Раритеты»

Ссылка

13 композиций 2002-2012 годов, которые не попали на номерные пластинки группы и почти не исполнялись на концертах. Среди них песни «Стекло», «Листай эфир», «Наше время» и «Антракт».

Тима Ищет Свет — «Зеркало»

Ссылка

Сборник песен о том, что окружающий мир не столь прекрасен, как хотелось бы, и когда он станет лучше — неизвестно. Предыдущий релиз музыканта «Бойня» «Афиша Daily» назвала одним из 30 лучших постсоветских альбомов 2020 года.

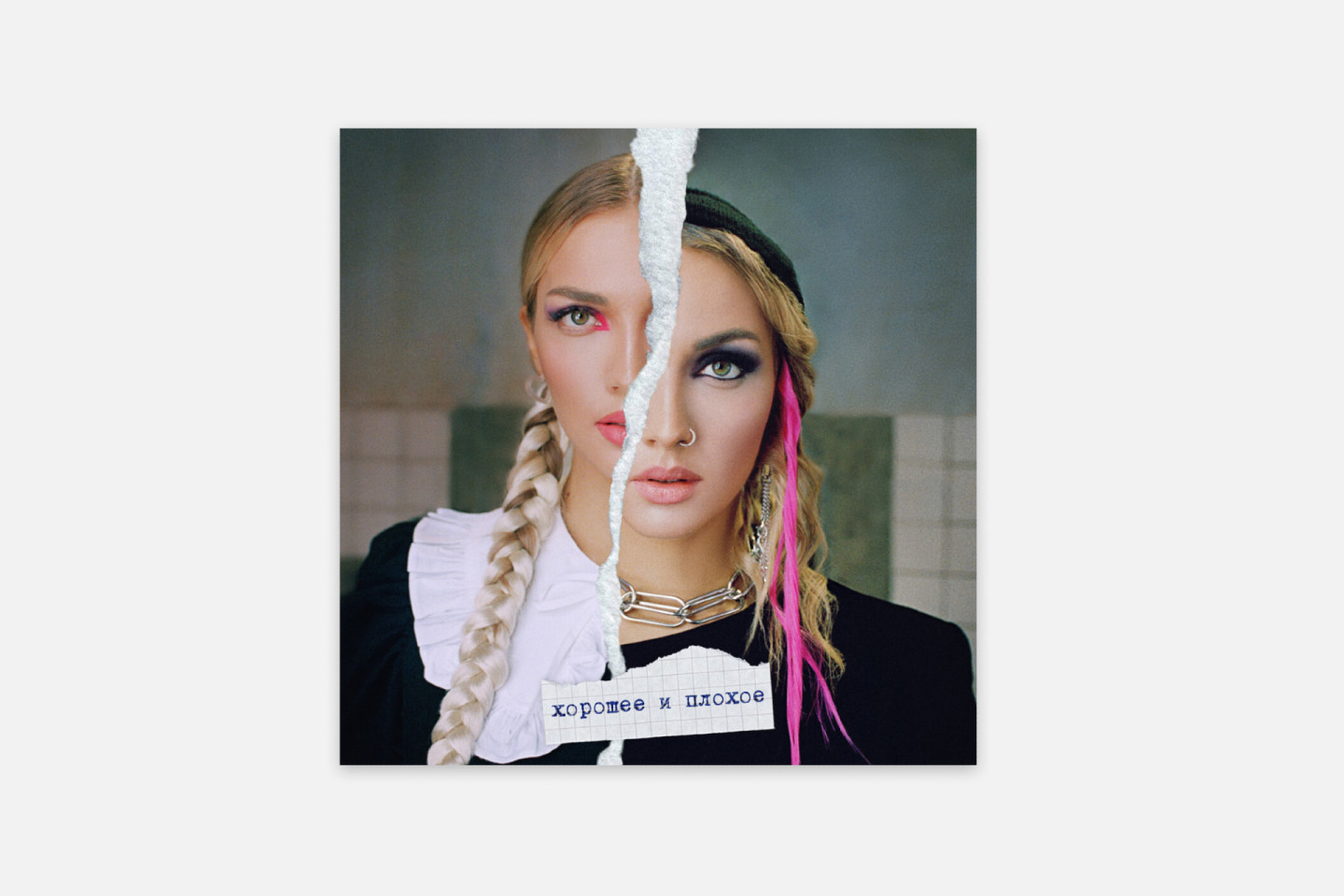

Mary Gu — «Хорошее и плохое» + «Плохое и хорошее»

Ссылка

Вряд ли ваших ушей не коснулся хит Джарахова «Я в моменте», записанный с Mary Gu. За пределами фита с Эльдаром у Марии достаточно собственной пронзительной лирики, наполненной девичьей меланхолией.

«Дайте танк (!)» — «Слова-паразиты»

Ссылка

Мюзикл длиной в 12 минут с визуалом в виде анимационного клипа, который рисовали шесть художников. В песне 1329 слов — с момента выхода в апреле и до конца ноября она считалась самой крупной по количеству слов, но потом случился релиз «Кто убил Марка?» Оксимирона.

«Самое большое простое число» — «Потерянное зеркальце»

Ссылка

Аудиосказка по мотивам одноименного произведения Павла Пепперштейна. Героев озвучивают Евгения Борзых, Александр Гудков, Яна Троянова, Антон Лапенко и другие

Adele — «30»

Ссылка

Четвертая пластинка британской певицы, в которой она обращается к сыну, бывшим возлюбленным и взрослеющей себе.

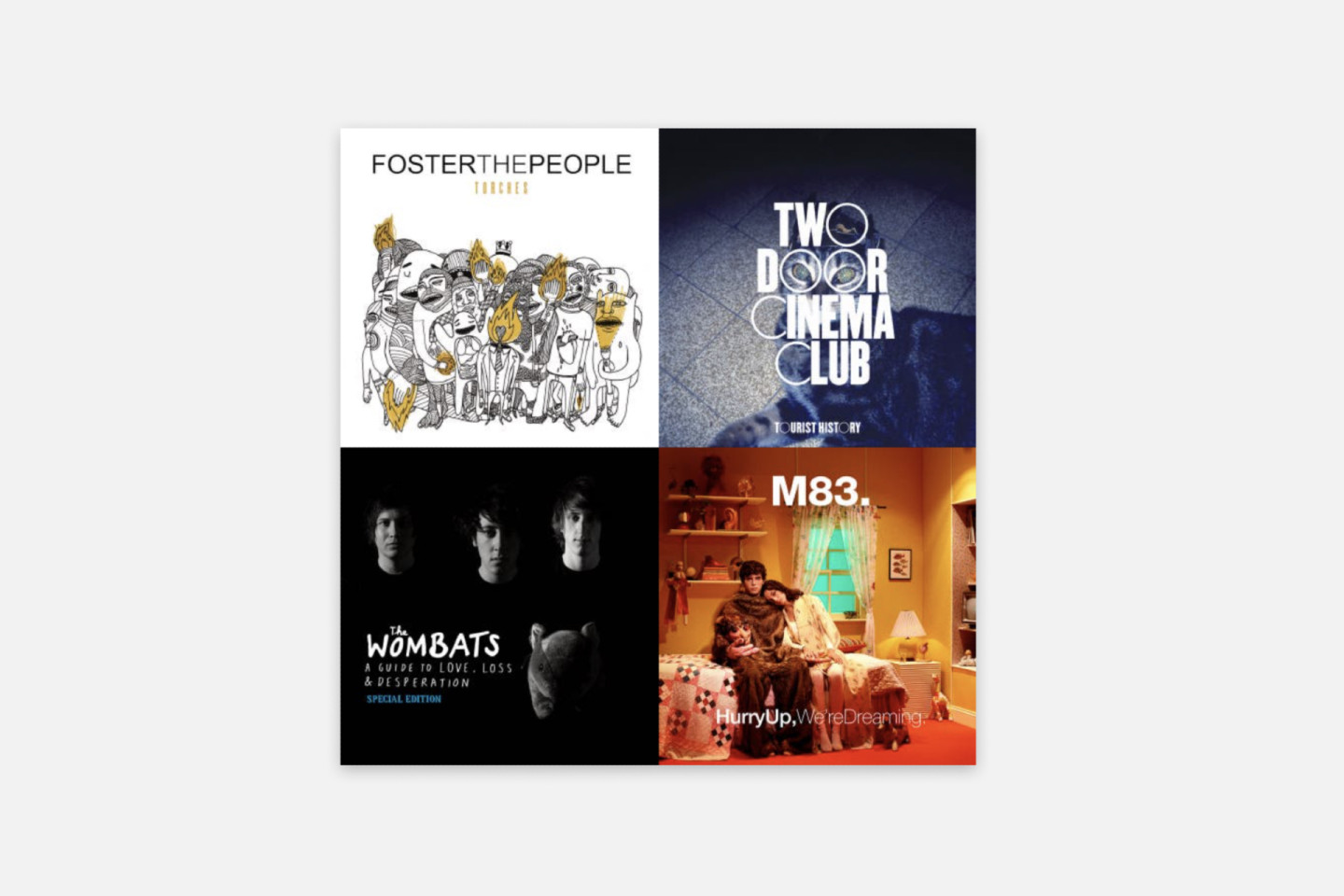

Indie Playlist

Ссылка

Сборник хитов от независимых музыкантов для фонового сопровождения праздничных выходных.

Kitchen Swagger

Ссылка

Специальный плейлист для кулинарных экспериментов в свое удовольствие.

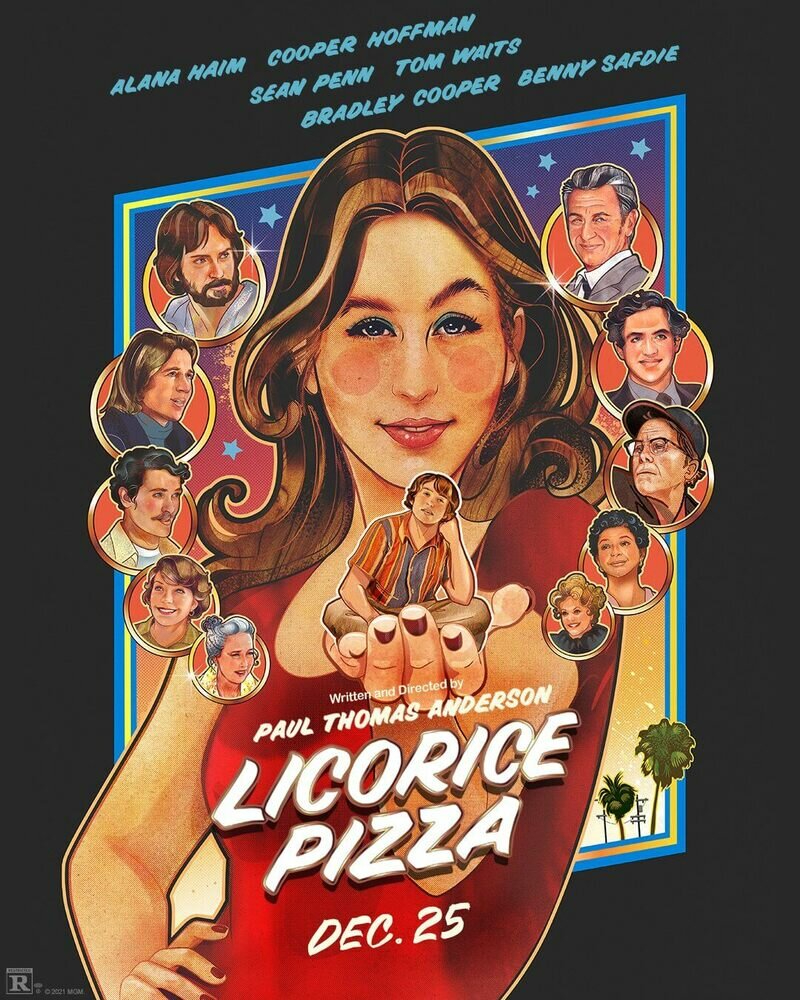

«Лакричная пицца»

Ссылка

Саундтрек к свежему фильму Пола Томаса Андерсона, который вы наверняка пойдете смотреть в кино.

YouTube-шоу

«А поговорить?»

Итоги года в науке обсуждает с ведущей Ириной Шихман научный журналист Илья Колмановский. Разумеется, коронавирусные проблемы не забыли.

«Редакция»

Фильм Саши Сулим об убийствах, совершенных женщинами. В жизни. Не в кино.

«О чем шум?»

Серия интервью с тарологами, астрологами и скептиками — психологами, биологами и социологами. Зачем гадать, если можно выбирать?

«Радио Долин»

О достижениях мирового кинематографа в непростом 2021 году рассуждает главный киноэксперт России.

«Просто о сложном»

В гостях у Софико Шеварнадзе — астрофизик Владимир Сурдин, готовый отвечать на самые абсурдные вопросы из фантастики и мистики, которые связаны со звездами и планетами.

| Мировая история, изображаемая в древнерусской литературе, велика и трагична. В центре ее находится жизнь одного лица – Христа. Все, что совершалось в мире до его воплощения, – лишь приуготовление к ней. Все, что произошло и происходит после, сопряжено с этой жизнью, так или иначе с ней соотносится. Годичный круг праздников был повторением священной истории, Каждый день года был связан с памятью тех или иных святых или событий. Человек жил в окружении событий истории. При этом событие прошлого не только вспоминалось, – оно как бы повторялось ежегодно в одно и то же время. История не сочиняется. Сочинение, со средневековой точки зрения, – ложь. Поэтому громадные русские произведения, излагающие всемирную историю, – это по преимуществу переводы с. греческого: хроники или компиляции на основе переводных и оригинальных произведений. Произведения по русской истории пишутся вскоре после того, как события совершились, – очевидцами по памяти или по свидетельству тех, кто видел описываемые события. В дальнейшем новые произведения о событиях прошлого – это только комбинации, своды предшествующего материала, новые обработки старого. Таковы в основном русские летописи. Летописи – это не только записи о том, что произошло в годовом порядке; это в какой-то мере и своды тех произведений литературы, которые оказывались под рукой у летописца и содержали исторические сведения. В летописи вводились исторические повести, жития святых, различные документы, послания. Произведения постоянно включались в циклы и своды произведений. И это включение не случайно. Каждое произведение воспринималось как часть чего-то большего. Для древнерусского читателя композиция целого была самым важным. Если в отдельных своих частях произведение повторяло уже известное из других произведений, совпадало с ними по тексту, это никого не смущало. Таковы «Летописец по великому изложению», «Еллинский и римский летописец» (он настолько велик, что до сих пор остается неизданным), различного рода изложения ветхозаветной истории – так называемые палеи (историческая, хронографическая, толковая и пр.), временники, степенные книги и, наконец, множество различных летописей. Исторических сочинений великое множество. Но одна их особенность изумляет: говоря о событиях истории, древнерусский книжник никогда не забывает о движении истории в ее мировых масштабах. Либо повесть начинается с упоминания о главных событиях мировой истории, как она понималась в средние века (о сотворении мира, всемирном потопе, вавилонском столпотворении и т. п.), либо повесть непосредственно включается в мировую историю: в какой-либо из больших сводов по всемирной истории. Автор «Чтения о житии и погублении Бориса и Глеба», прежде чем начать свое повествование, кратко рассказывает историю вселенной от сотворения мира. Древнерусский книжник никогда не забывает о том, в каком отношении к общему движению мировой истории находится то, о чем он повествует. Даже рассказывая немудрую историю о безвестном молодце, пьянице и азартном игроке в кости, человеке, дошедшем до последних ступеней падения, автор «Повести о Горе-Злочастии» начинает ее с событий истории мира – буквально «от Адама». Подобно тому как мы говорим об эпосе в народном творчестве, мы можем говорить и об эпосе древнерусской литературы. Эпос – это не простая сумма былин и исторических песен. Былины сюжетно взаимосвязаны. Они рисуют нам целую эпическую -эпоху в жизни русского народа. Эпоха эта и фантастична в некоторых своих частях, но вместе с тем и исторична. Эта эпоха – время княжения Владимира Красного Солнышка. Сюда переносится действие многих сюжетов, которые, очевидно, существовали и раньше, а в некоторых случаях возникли позже. Другое эпическое время – время независимости Новгорода. Исторические песни рисуют нам если не единую эпоху, то, во всяком случае, единое течение событий: XVI и XVII вв. по преимуществу. Древняя русская литература – это тоже цикл. Цикл, во много раз превосходящий фольклорные. Это эпос, рассказывающий историю вселенной и историю Руси. Ни одно из произведений Древней Руси – переводное или оригинальное – не стоит обособленно. Все они дополняют друг друга в создаваемой ими картине мира. Каждый рассказ – законченное целое, и вместе с тем он связан с другими. Это только одна из глав истории мира. Даже такие произведения, как переводная повесть «Стефанит и Ихнилат» (древнерусская версия сюжета «Калилы и Димны») или написанная на основе устных рассказов анекдотического характера «Повесть о Дракуле», входят в состав сборников и не встречаются в отдельных списках. В отдельных рукописях они начинают появляться только в поздней традиции – в XVII и XVIII вв. Происходит как бы беспрерывная циклизация. Даже записки тверского купца Афанасия Никитина о его «Хождении за три моря» были включены в летопись. Из сочинения, с нашей точки зрения – географического, записки эти становятся сочинением историческим – повестью о событиях путешествия в Индию. Такая судьба не редка для литературных произведений Древней Руси: многие из рассказов со временем начинают восприниматься как исторические, как документы или повествования о русской истории. Произведения строились по «анфиладному принципу». Житие дополнялось с течением веков службами святому, описанием его посмертных чудес, т. е. чудес, якобы совершенных им после смерти, с «того света». Оно могло разрастаться дополнительными рассказами о святом. Несколько житий одного и того же святого могли быть соединены в новое единое произведение. Новыми сведениями могла дополняться летопись. Окончание летописи все время как бы отодвигалось, продолжалось дополнительными записями о новых событиях (летопись росла вместе с историей). Отдельные годовые статьи-летописи могли дополняться новыми сведениями из других летописей; в них могли включаться новые произведения. Так дополнялись также хронографы, исторические проповеди. Разрастались сборники слов и поучений. Вот почему в древнерусской литературе так много огромных сочинений, объединяющих собой отдельные повествования в общий «эпос», рассказывающий о мире и его истории. Сказанное трудно представить себе по хрестоматиям, антологиям и отдельным изданиям древнерусских текстов, вырванных из своего окружения в рукописях. Но если вспомнить обширные рукописи, в состав которых все эти произведения входят, – все эти многотомные «Великие Четьи-Минеи» (т. е. чтения, расположенные по месяцам года), летописные своды, прологи, златоусты, измарагды, хронографы, отдельные сборники, – то мы отчетливо представим себе то чувство величия мира, которое стремились выразить древнерусские книжники по всей своей литературе, единство которой они живо ощущали. Есть только один жанр, который, казалось бы, выходит за пределы этой средневековой историчности, – это притчи. Они явно вымышлены. В аллегорической форме они преподносят нравоучение читателям, представляют собой как бы образное обобщение действительности. Они говорят не о единичном, а об общем, постоянно случающемся. Жанр притчи традиционный. Для Древней Руси он имеет еще библейское происхождение. Притчами усеяна Библия. Соответственно притчи входили в состав сочинений для проповедников и в произведения самих проповедников. Но притчи повествуют о «вечном». Вечное же – оборотная сторона единого исторического сюжета древнерусской литературы. Все совершающееся в мире имеет две стороны: сторону, обращенную к временному, запечатленную единичностью совершающегося, совершившегося или того, чему надлежит совершиться, и сторону вечную: вечного смысла происходящего в мире. Битва с половцами, смена князя, завоевание Константинополя турками или присоединение княжества к Москве – все имеет две стороны. Одна сторона – это то, что произошло, и в этом произошедшем есть реальная причинность: ошибки, совершенные князьями, недостаток единства или недостаток заботы о сохранности родины – если это поражение; личное мужество и сообразительность полководцев, храбрость воинов – если это победа; засуха – если это неурожай; неосторожность «бабы некоей» – если это пожар города. Другая сторона – это извечная борьба зла с добром, это стремление бога исправить людей, наказывая их за грехи или заступаясь за них по молитвам отдельных праведников (вот почему, со средневековой точки зрения, так велико историческое значение их уединенных молитв). В этом случае с реальной причинностью сочетается по древнерусским представлениям причинность сверхреальная. Временное, с точки зрения древнерусских книжников, лишь проявление вечного, но практически в литературных произведениях они показывают скорее другое: важность временного. Временное, хочет того книжник или не хочет, все же играет в литературе большую роль, чем вечное. Баба сожгла город Холм – это временное. Наказание жителям этого города за грехи – это смысл совершившегося. Но о том, как сожгла баба и как произошел пожар, – об этом можно конкретно и красочно рассказать, о наказании же божьем за грехи жителей Холма можно только упомянуть в заключительной моральной концовке рассказа. Временное раскрывается через события. И эти события всегда красочны. Вечное же событий не имеет. Оно может быть только проиллюстрировано событиями или пояснено иносказанием – притчей. И притча стремится сама стать историей, рассказанной реальностью. Ее персонажам со временем часто даются исторические имена. Она включается в историю. Движение временного втягивает в себя неподвижность вечного. Заключительное нравоучение – это обычно привязка произведения к владеющей литературой главной теме – теме всемирной истории. Рассказав о дружбе старца Герасима со львом и о том, как умер лев от горя на могиле старца, автор повести заканчивает ее следующим обобщением: «Все это было не потому, что лев имел душу, понимающую слово, но потому, что бог хотел прославить славящих его не только в жизни, но и по смерти, и показать нам, как повиновались звери Адаму до его ослушания, блаженствуя в раю». Притча – это как бы образная формулировка законов истории, законов, которыми управляется мир, попытка отразить божественный замысел. Вот почему и притчи выдумываются очень редко. Они принадлежат истории, а поэтому должны рассказывать правду, не должны сочиняться. Поэтому они традиционны и обычно переходят в русскую литературу из других литератур в составе переводных произведений. Притчи лишь варьируются. Здесь множество «бродячих» сюжетов. ***Мы часто говорим о внутренних закономерностях развития литературных образов в произведениях нашей литературы и о том, что поступки героев обусловлены их характерами. Каждый герой литературы нового времени по-своему реагирует на воздействия внешнего мира. Вот почему поступки действующих лиц могут быть даже «неожиданными» для авторов, как бы продиктованными авторам самими этими действующими лицами. Аналогичная обусловленность есть и в древней русской литературе, – аналогичная, но не совсем такая. Герой ведет себя так, как ему положено себя вести, но положено не по законам его характера, а по законам поведения того разряда героев, к которому он принадлежит. Не индивидуальность героя, а только разряд, к которому принадлежит герой в феодальном обществе! И в этом случае нет неожиданностей для автора. Должное неизменно сливается в литературе с сущим. Идеальный полководец должен быть благочестив и должен молиться перед выступлением в поход. Он должен побеждать многочисленного врага немногими силами. И вот Александр Невский выступает «в мале дружине, не сождавъся со многою силою своею, уповая на святую Троицу», а врагов его избивает ангел. А затем все эти особенности поведения героя механически переносятся уже в другом произведении на другого святого – князя Довмонта Тимофея Псковского. И в этом нет неосмысленности, плагиата, обмана читателя. Ведь Довмонт – идеальный воин-полководец. Он и должен вести себя так, как вел себя в аналогичных обстоятельствах другой идеальный воин-полководец – его предшественник Александр Невский. Если о поведении Довмонта мало что известно из летописей, то писатель не задумываясь дополняет повествование по житию Александра Невского, так как уверен, что идеальный князь мог себя вести только этим образом, а не иначе. Вот почему в древнерусской литературе повторяются типы поведения, повторяются отдельные эпизоды, повторяются формулы, которыми определяется то или иное состояние, события, описывается битва или характеризуется поведение. Это не бедность воображения – это литературный этикет: явление очень важное для понимания древнерусской литературы. Герою полагается вести себя именно так, и автору полагается описывать героя только соответствующими выражениями. Автор – церемониймейстер, он сочиняет «действо». Его герои – участники этого «действа». Эпоха феодализма полна церемониальности. Церемониален князь, епископ, боярин, церемониален и быт их дворов. Даже быт крестьянина полон церемониальности. Впрочем, эту крестьянскую церемониальность мы знаем под названием обрядности и обычаев. Им посвящена изрядная доля фольклора: народная обрядовая поэзия. Устойчивые этикетные особенности слагаются в литературе в иероглифические знаки, в эмблемы. Эмблемы заменяют собой длительные описания и позволяют быть писателю исключительно кратким. Литература изображает мир с предельным лаконизмом. Создаваемые ею эмблемы общи в известной, «зрительной» своей части с эмблемами изобразительного искусства. Эмблема близка к орнаменту. Литература часто становится орнаментальной. «Плетение словес», широко развившееся в русской литературе с конца XIV в., – это словесный орнамент. Можно графически изобразить повторяющиеся элементы «плетения словес», и мы получим орнамент, близкий к орнаменту рукописных заставок, – так называемой «плетенке». Вот пример сравнительно простого «плетения» из входившей в состав летописей «Повести о приходе на Москву хана Темир Аксака». Автор нанизывает длинные ряды параллельных грамматических конструкций, синонимов – не в узкоязыковом, но шире – в логическом и смысловом плане. В Москву приходят вести о Темир Аксаке, «како готовится воевати Русскую землю и како похваляется ити к Москве, хотя взяти ея, и люди русскыя по-пленити, и места свята раззорити, а веру христьяньскую иско-ренити, а християн гонити, томити и мучити, пещи и жещи и мечи сещи. Бяше же сий Темирь Аксак велми нежалостив и зело немилостив и лют мучитель и зол гонитель и жесток томитель…» и т. д. Еще более сложным был композиционный и ритмический рисунок в агиографической (житийной) литературе. Достаточно привести небольшой отрывок из «Слова о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» (Дмитрия Донского), разделив его для наглядности на параллельные строки: млад сы возрастом, но духовных прилежаще делесех, пустотных бесед не творяше, и срамных глагол не любяще, а злонравных человек отвращашеся. а с благыми всегда беседоваше… И т. д. Кружево слов плетется вокруг сюжета, создает впечатление пышности и таинственной связи между словесным обрамлением рассказываемого. Церемония требует некоторой торжественности и украшенности. ***Итак, литература образует некоторое структурное единство – такое же, какое образует обрядовый фольклор или исторический эпос. Литература соткана в единую ткань благодаря единству тематики, единству художественного времени с временем истории, благодаря прикрепленности сюжета произведений к реальному географическому пространству, благодаря вхождению одного произведения в другое со всеми вытекающими отсюда генетическими связями и, наконец, благодаря единству литературного этикета. В этом единстве литературы, в этой стертости границ ее произведений единством целого, в этой невыявленности авторского начала, в этой значительности тематики, которая вся была посвящена в той или иной мере «мировым вопросам» и имела очень мало развлекательности, в этой церемониальной украшенности сюжетов есть своеобразное величие. Чувство величия, значительности происходящего было основным стилеобразующим элементом древнерусской литературы. Древняя Русь оставила нам много кратких похвал книгам. Всюду подчеркивается, что книги приносят пользу душе, учат человека воздержанию, побуждают его восхищаться миром и мудростью его устройства. Книги открывают «розмысл сердечный», в них красота, и они нужны праведнику, как оружие воину, как паруса кораблю. Литература – священнодействие. Читатель был в каком-то отношении молящимся. Он предстоял произведению, как и иконе, испытывая чувство благоговения. Оттенок этого благоговения сохранялся даже тогда, когда произведение было светским. Но возникало и противоположное: глумление, ирония, скоморошество. Пышный двор нуждается в шуте; придворному церемониймейстеру противостоит балагур и скоморох. Нарушения этикета шутом подчеркивают пышность этикета. Это один из парадоксов средневековой культуры. Яркий представитель этого противоположного начала в литературе – Даниил Заточник, перенесший в свое «Слово» приемы скоморошьего балагурства. Даниил Заточник высмеивает в своем «Слове» пути к достижению жизненного благополучия, потешает князя и подчеркивает своими неуместными шутками церемониальные запреты. Балагурство и шутовство противостоят в литературе торжественности и церемониальности не случайно. В средневековой литературе вообще существуют и контрастно противостоят друг другу два начала. Первое описано выше: это начало вечности; писатель и читатель осознают в ней свою значительность, свою связь со вселенной, с мировой историей. Второе начало – начало обыденности, простых тем и небольших масштабов, интереса к человеку как таковому. В первых своих темах литература преисполнена чувства возвышенного и резко отделяется по языку и стилю от бытовой речи. Во вторых темах – она до предела деловита, проста, непритязательна, снижена по языку и по своему отношению к происходящему. Что же это за второе начало – начало обыденности? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к вопросу о том, как развивалась литература. ***Итак, мы обрисовали древнерусскую литературу как бы в ее «вневременном» и «идеальном» состоянии. Однако древняя русская литература вовсе не неподвижна. Она знает развитие. Но движение и развитие древнерусской литературы совсем не похоже на движение и развитие литератур нового времени. Они также своеобразны. Начать с того, что национальные границы древнерусской литературы определяются далеко не точно, и это в сильнейшей степени сказывалось на характере развития. Основная группа памятников древнерусской литературы, как мы видели, принадлежит также литературам болгарской и сербской. Эта часть литературы написана на церковнославянском, по происхождению своему древнеболгарском, языке, одинаково понятном для южных и восточных славян. К ней принадлежат памятники -церковные и церковноканонические, богослужебные, сочинения отцов церкви, отдельные жития и целые сборники житий святых – как, например, «Пролог», патерики. Кроме того, в эту общую для всех южных и восточных славян литературу входят сочинения по всемирной истории (хроники и компилятивные хронографы), сочинения природоведческие («Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского, «Физиолог», «Христианская топография» Косьмы Индикоплова) и даже сочинения, не одобрявшиеся церковью, – как, например, апокрифы. Развитие этой общей для всех южных и восточных славян литературы задерживалось тем, что она была разбросана по громадной территории, литературный обмен на которой хотя и был интенсивен, но не мог быть быстрым. Большинство этих сочинений пришло на Русь из Болгарии в болгарских переводах, но состав этой литературы, общей для всех южных и восточных славян, вскоре стал пополняться оригинальными сочинениями и переводами, созданными во всех южных и восточных славянских странах: в той же Болгарии, на Руси, в Сербии и Моравии. В Древней Руси, в частности, были созданы «Пролог», переводы с греческого «Хроники» Георгия Амартола, некоторых житий, «Повести о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, «Девгениева деяния» и пр. Была переведена с древнееврейского книга «Эсфирь», были переводы с латинского. Эти переводы перешли из Руси к южным славянам. Быстро распространились у южных славян и такие оригинальные древнерусские произведения, как «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона, жития Владимира, Бориса и Глеба, Ольги, повести о создании в Киеве храмов Софии и Георгия, сочинения Кирилла Туровского и др. Ни мир литературы, ни мир политического кругозора не мог замкнуться пределами княжества. В этом было одно из трагических противоречий эпохи: экономическая общность охватывала узкие границы местности, связи были слабы, а идейно человек стремился охватить весь мир. Рукописи дарились и переходили не только за пределы княжества, но и за пределы страны, – их перевозили из Болгарии на Русь, из Руси в Сербию и пр. Артели мастеров – зодчих, фрескистов и мозаичистов – переезжали из страны в страну. В Новгороде один из храмов расписывали сербы, другой – Феофан Грек, в Москве работали греки. Переходили из княжества в княжество и книжники. Житие Александра Невского составлялось на северо-востоке Руси галичанином. Житие украинца по происхождению, московского митрополита Петра – болгарином по происхождению, московским митрополитом Киприаном. Образовывалась единая культура, общая для нескольких стран. Средневековый книжный человек не замыкался пределами своей местности – переходил из княжества в княжество, из монастыря в монастырь, из страны в страну. «Гражданин горнего Иерусалима» Пахомий Серб работал в Новгороде и в Москве. Эта литература, объединявшая различные славянские страны, существовала в течение многих веков, иногда впитывала в себя особенности языка отдельных стран, иногда получала местные варианты сочинений, но одновременно и освобождалась от этих местных особенностей благодаря интенсивному общению славянских стран. Литература, общая для южных и восточных славян, была литературой европейской по своему типу и, в значительной мере, по происхождению. Многие памятники были известны и на Западе (сочинения церковные, произведения отцов церкви, «Физиолог», «Александрия», отдельные апокрифы и пр.). Это была литература, близкая византийской культуре, которую только по недоразумению или по слепой традиции, идущей от П. Чаадаева и П. Милюкова, можно относить к Востоку, а не к Европе. В развитии древней русской литературы имели очень большое значение нечеткость внешних и внутренних границ, отсутствие строго определенных границ между произведениями, между жанрами, между литературой и другими искусствами, – та мягкость и зыбкость структуры, которая всегда является признаком молодости организма, его младенческого состояния и делает его восприимчивым, гибким, легким для последующего развития. Процесс развития идет не путем прямого дробления этого зыбкого целого, а путем его роста и детализации. В результате роста и детализации естественным путем отщепляются, отпочковываются отдельные части, они приобретают большую жесткость, становятся более ощутимыми и различия. Литература все более и более отступает от своего первоначального единства и младенческой неоформленности. Она дробится по формирующимся национальностям, дробится по темам, по жанрам, все теснее контактируется с местной действительностью. Новые и новые события требовали своего освещения. Развивающееся национальное самосознание потребовало исторического самоопределения русского народа. Надо было найти место русскому народу в той грандиозной картине всемирной истории, которую дали переводные хроники и возникшие на их основе компилятивные сочинения. И вот рождается новый жанр, которого не знала византийская литература, – летописание [Когда мы говорим о возникновении летописания, то должны иметь в виду возникновение летописания именно как жанра, а не исторических записей самих по себе. Историки часто говорят о том, что летописание в Древней Руси возникло уже в X в., но имеют при этом в виду, что некоторые сведения по древнейшей русской истории могли быть или должны были быть уже записаны в X в. Между тем простая запись о событии, церковные поминания умерших князей или даже рассказ о первых русских святых не были еще летописанием. Летописание возникло не сразу. О начале русского летописания [см.: Лихачев Д. Русские летописи. М. – Л., 1947, с. 35 – 144.]. «Повесть временных лет», одно из самых значительных произведений русской литературы, определяет место славян, и в частности русского народа, среди народов мира, рисует происхождение славянской письменности, образование русского государства и т. д. Богословско-политическая речь первого митрополита из русских – Иллариона – его знаменитое. «Слово о законе и благодати» – говорит о церковной самостоятельности русских. Появляются первые жития русских святых. И эти жития, как и «Слово» Иллариона, имеют уже жанровые отличия от традиционной формы житий. Князь Владимир Мономах обращается к своим сыновьям и ко всем русским князьям с «Поучением», вполне точные жанровые аналогии которому не найдены еще в мировой литературе. Он же пишет своему врагу Олегу Святославичу, и это письмо также выпадает из жанровой системы, воспринятой Русью. Отклики на события и волнения русской жизни все растут, все увеличиваются в числе, и все они в той или иной степени выходят за устойчивые границы тех жанров, которые были перенесены к нам из Болгарии и Византии. Необычен жанр «Слова о полку Игореве» (в нем соединены жанровые признаки ораторского произведения и фольклорных слав и плачей), «Моления Даниила Заточника» (произведения, испытавшего влияние скоморошьего балагурства), «Слова о погибели Русской земли» (произведения, близкого к народным плачам, но имеющего необычное для фольклора политическое содержание). Число произведений, возникших под влиянием острых потребностей русской действительности и не укладывающихся в традиционные жанры, все растет и растет. Появляются исторические повести о тех или иных событиях. Жанр этих исторических повестей также не был воспринят из переводной литературы. Особенно много исторических повестей возникает в период монголо-татарского ига. «Повести о Калкской битве», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Китежская легенда», рассказы о Щелкановщине, о нашествии на Москву Тамерлана, Тохтамыша, различные повествования о Донской битве («Задонщина», «Летописная повесть о Куликовской битве», «Слово о житии Дмитрия Донского», «Сказание о Мамаевом побоище» и пр.) – все это новые в жанровом отношении произведения, имевшие огромное значение в росте русского национального самосознания, в политическом развитии русского народа. В XV в. появляется еще один новый жанр – политическая легенда (в частности, «Сказание о Вавилоне граде»). Жанр политической легенды особенно сильно развивается на рубеже XV и XVI вв. («Сказание о князьях Владимирских») и в начале XVI в. (теория Москвы – Третьего Рима псковского старца Фи-лофея). В XV в. на основе житийного жанра появляется и имеет важное историко-литературное значение историко-бытовая повесть («Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе» и многие другие). «Сказание о Дракуле-воеводе» (конец XV в.) – это также новое в жанровом отношении произведение. Бурные события начала XVII в. порождают огромную и чрезвычайно разнообразную литературу, вводят в нее новые и новые жанры. Здесь и произведения, предназначенные для распространения в качестве политической агитации («Новая повесть о преславном Российском царстве»), и произведения, описывающие события с узколичной точки зрения, в которых авторы не столько повествуют о событиях, сколько оправдываются в своей прошлой деятельности или выставляют свои бывшие (иногда мнимые) заслуги («Сказание Авраамия Палицына», «Повесть Ивана Хворостинина»). Автобиографический момент по-разному закрепляется в XVII в.: здесь и житие матери, составленное сыном («Повесть об Улиянии Осоргиной»), и «Азбука», составленная от лица «голого и небогатого человека», и «Послание дворительное недругу», и, собственно, автобиографии – Аввакума и Епифания, написанные одновременно в одной земляной тюрьме в Пустозерске и представляющие собой своеобразный диптих. Одновременно в XVII в. развивается целый обширный раздел литературы – литературы демократической, в которой значительное место принадлежит сатире в ее самых разнообразных жанрах (пародии, сатирико-бытовые повести и пр., и пр.). Появляются произведения, в которых имитируются произведения деловой письменности: дипломатической переписки (вымышленная переписка Ивана Грозного с турецким султаном), дипломатических отчетов (вымышленные статейные списки посольств Сугорского и Ищеина), пародии на богослужение (сатирическая «Служба кабаку»), на судные дела (сатирическая «Повесть о Ерше Ершовиче»), на челобитные, на росписи приданого и т. д. Сравнительно поздно появляется систематическое стихотворство – только в середине XVII в. До того стихи встречались лишь спорадически, так как потребности в любовной лирике удовлетворялись фольклором. Поздно появляется и регулярный театр (только при Алексее Михайловиче). Место его занимали скоморошьи представления. Сюжетную литературу в значительной мере (но не целиком) заменяла сказка. Но в XVII в. в высших слоях общества рядом со сказкой появляются переводы рыцарских романов (повести о Бове, о Петре Златых Ключей, о Мелюзине и пр.). Особую роль в литературе XVII в. начинает играть историческая легенда («Сказание об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы») и даже сочинения по тем или иным вопросам всемирной истории («О причинах гибели царств»). назад<<< 1 . . . 22 >>>далее |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||