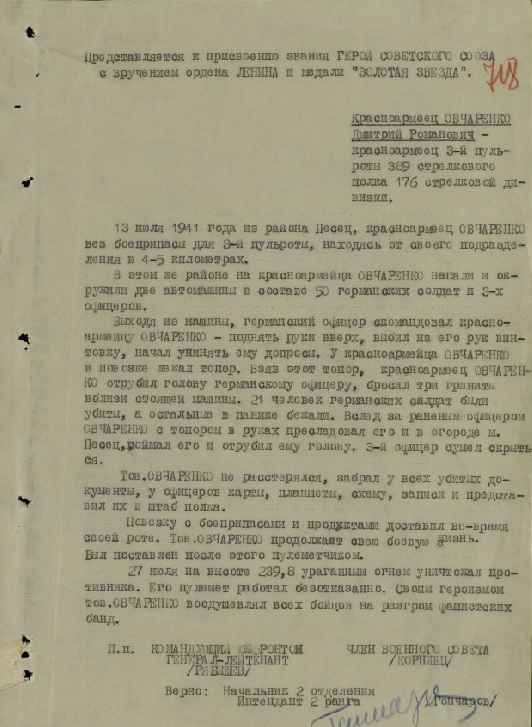

Дмитрий Романович Овчаренко (1919 — 28 января 1945) — Герой Советского Союза, рядовой, ездовой пулемётной роты.

13 июля 1941 года в боях в районе города Кишинёв, при доставке боеприпасов в свою роту возле местечка Песец ездовой пулемётной роты 389-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта красноармеец Д. Р. Овчаренко был окружён отрядом солдат и офицеров противника численностью 50 человек. При этом противнику удалось завладеть его винтовкой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В боях за освобождение Венгрии пулемётчик 3-й танковой бригады рядовой Д. Р. Овчаренко был тяжело ранен. Скончался в госпитале от ран 28 января 1945 года.

Лихо с топором управлялся не только герой этого рассказа. Так, повар Иван Середа топором фашистский танк зарубил.

А вот — описание подвига Дмитрия Овчаренко в книге «Люди и подвиги».

Марк Колосов. Люди и подвиги. 1959 г. Поэма о топоре

Красноармеец Овчаренко вез патроны. Обыкновенный парень из украинского

села. Когда он родился, то заявил о себе таким жизнерадостным криком, что

родительница испугалась. В селе были немецкие оккупанты. Кайзер Вильгельм

в восемнадцатом году захватил Украину и привел к власти гетмана

Скоропадского.

Новорожденный не знал об этом, не понимал, что в оккупированной

местности крестьянский сын должен себя вести смирно.

«Роженица удивилась, когда вслед за первым криком ее младенца с улицы

донеслись восторженные голоса мужчин, женщин, детей. Кто-то растворил

окно, и в горницу ворвались звуки песни.

Человек с саблей через плечо снял звездный шлем, тряхнул чубом и,

бережно прижав к груди крохотное существо, воскликнул:

— Ликуй, хлопец, ты родился свободным!

К горлу роженицы подступили слезы. Сердце ее замирало. Она плакала и

улыбалась.

Под счастливой красной звездой родился ее Митя. Когда он подрос, отец

научил его владеть топором. В долгие осенние вечера и в зимнюю стужу каких

только историй не наслушался о топоре Димка. Один раз все село взялось за

топоры. Сильно досадили кайзеровские вояки. На всю жизнь запомнил Дима

этот рассказ о том, как полыхал народный гнев.

— Такая была рубка, что только держись! — заключил отец, и глаза его

озорно поблескивали.

Когда Дмитрий Овчаренко стал красноармейцем, Родина вооружила его самым

совершенным оружием. Он овладел им, но после ранения его временно перевели

повозочным на склад боеприпасов. Тут он вспомнил о топоре. Красноармеец

всегда возил его с собой. Рядом с топором лежали гранаты.

И однажды топор выручил повозочного. Был жаркий летний день. Южное

солнце высоко стояло в небе. Красноармеец вез патроны. Там, за кромкой

леса, вдалеке от полковых тылов — передовая. Там его товарищи ведут огонь

по неприятелю. Красноармеец знал, какая сила заключена в ящиках, что

лежали под брезентом в его повозке. Он весь был проникнут ощущением

важности своего дела.

Пыльная дорога привела к околице села. Едва повозочный поравнялся с

крайней хатой, как из-за поворота дороги показалась машина. В кузове

сидели вражеские солдаты. Машина резко затормозила. Из кабины выскочил

офицер.

— Рузки сольдат, хальт! — гаркнул он. — Ты есть окружен. Высоко руки!

Овчаренко поднял руки.

«Так вот они какие…» — мелькнуло в его голове, и в душе его не было

страха. Он сделал вид, будто не может прийти в себя от растерянности, и

это выходило у него так естественно, что фашисты рассмеялись.

Офицер направился к повозке, приподнял брезент и, нагнув голову, стал

рассматривать ящики с боеприпасами. Видно, не терпелось ему узнать, какое

оружие везет этот русский увалень на передовую.

Быстро извернувшись, Овчаренко достал из передка повозки топор и,

размахнувшись, вонзил его в фашиста.

Смех в кузове сразу прекратился. Не успели гитлеровцы соскочить и

броситься к нему, как Овчаренко кинул в них одну за другой три гранаты.

Затем он деловито подсчитал трупы, снял с убитого офицера планшет с

картой, вытащил из внутреннего кармана офицерского кителя бумажник, а из

кобуры пистолет. Немного времени потребовалось ему, чтобы собрать

трофейные автоматы и солдатские книжки. Все это он аккуратно сложил в свою

повозку и доставил командиру батальона. Тот сказал:

— Спасибо, товарищ Овчаренко! Есть у тебя ко мне просьба?

— Есть, товарищ капитан! — ответил повозочный. — Прошу вернуть меня в

пулеметный взвод. Давно хотел просить об этом, но не решался: вдруг вы

подумаете, что я своей работы повозочного стыжусь!

Если вы, читатель, пожелаете теперь увидеть Овчаренко, то, приехав в

часть, где он служит, спрашивайте не повозочного, а пулеметчика Дмитрия

Романовича Овчаренко. Кстати, знайте — он представлен к званию Героя

Советского Союза.

Просмотров: 131748

statehistory.ru в ЖЖ:

В тот год мои родители разошлись. Мама ушла от отца к новому мужику, и, соответственно, переехала в его квартиру. Мужик был приезжий, и хату в нашем городе он снимал. По дешевке, конечно. Ну, что еще нужно одинокому холостяку, который работает с утра до вечера? Потому на тот момент это была однушка в спальном районе поближе к работе.

Бабка, у которой Анатолий ее снял, не отличалась многословностью. Деньги взяла из рук, сказала: живите, и слилась поспешно. Правда, что странно, на пороге бабулька перекрестилась. Ну, он значения не придал: у стариков свои причуды.

Он айтишник, живет как в другом измерении. Ему достаточно крыши над головой, дивана и компа. О том, что квартира реально стремная, он как-то не задумался. А напрячься там было от чего. Хотя бы от того, что у каждого из старых не поменянных косяков от руки нарисованы кресты и под сами косяки плотно свернутые записки всунуты. Обои – темно-синие в мелкий такой цветочек. На кухне, как в подъезде, стены покрашены: снизу синие, сверху грязно-белые. Как будто наспех замазал кто. Пахло в этой квартире затхлостью и чем-то несвежим. Но самое интересное: дверь ванной. Она запиралась на щеколду изнутри, и… все бы ничего, но и снаружи – тоже.

Но Анатолию все это было побоку: он работал допоздна, а перед сном смотрел сериалы и отрубался. С мамой у них все случилось внезапно: как именно, не знаю, но в один день она просто к нему переехала, в ту самую хату. Я же остался с отцом, хоть мы и не особо ладили. Но жить с чужим мужиком в однухе в пятнадцать лет, улыбалось мне еще меньше.

Вот с тех пор все и началось. Мама стала какая-то нервная, дерганая. Нет, это, конечно, можно бы списать на стресс при разводе и прочее. Но происходили еще мелкие странности, которые раньше были ей несвойственны. Например, она стала плотно закрывать все двери, хотя прежде всегда оставляла всё нараспашку.

Мы с мамой, несмотря на их развод с отцом, хорошо часто встречались в городе или просто созванивались. И вот в один такой раз она обмолвилась, что квартира Анатолия – нехорошая. Я значения не придал: не верю я в это, да и мама так-то тоже. Ну точно все это на фоне развода: маме-то из просторной квартиры у парка пришлось переехать в холостяцкую берлогу, пропахшую старьем каким-то. Конечно, такая хата – нехорошая.

И вот как-то отец мой затеял ремонт ванной. Делать он это решил сам, значит, оно надолго. А мыться-то где-то надо. Ну, в общем, пришлось мне отправиться к матери с ее новым мужиком. Я, само собой, не помнил про ее эти слова, что с квартирой не так что-то. Заявился с полотенцем, мол, мне только помыться.

– Вы только снаружи не запирайте, – пошутил я и отправился принимать банные процедуры.

Громко сказано, конечно, учитывая, что все тут едва не разваливалось. Вон одна треснувшая с краю раковина чего стоит! А боковина ванной, небрежно заделанная плиткой! А еще шмонило там зверски – как будто что-то в трубах давно умерло и пованивает. Мама говорила, что сантехников уже вызывали, но те так ничего и не нашли, прочистили трубы и свалили. Да уж, квартирка!

Я включил воду, а она ржавая потекла… мама еще что-то про сантехников говорила. Видимо, тут старье такое, что уже ничего не поможет. Я присел на бортик желтоватой чугунной ванной, жду, пока ржавчина сойдет. А она минут десять лилась и вонь эта как будто усилилась.

Но, наконец, цвет ее стал более приемлемым, хотя забираться в этот пережиток совка не хотелось совершенно. Но я ж помыться приехал, а не интерьер заценить. Так что я занырнул под бабулин душ, задвинув за собой шторку с пошлыми рыбками. Вода, что ожидаемо, перепадами шла: то горячая, то вообще холодная. От особенно резкой смены температуры я дернулся и шторку эту чуть не снес. Выключаю внезапный кипяток и слышу, как будто скребется кто-то под самой ванной. Под ней за самодельной боковиной пространство такое, ну, там обычно средства всякие, тряпки хранят. А кто-то просто хлам какой-то ненужный.

Ну, думаю я, кот Анатолия, может, забежал? Точно, у него же был такой, полосатый. Хотя я не видел, чтобы он сюда забегал. Коты вообще ванные не очень жалуют обычно. Но да ладно. Моюсь дальше, а оно скребется. И настойчиво так, что мне как-то даже не по себе стало.

Я чуть приглушил воду и отчетливо услышал скрежет этот. Как ногтями по твердой поверхности. Да что за херня такая?! Надо заканчивать ванные процедуры и валить отсюда! Я вновь врубил воду и… мне показалось, что о боковину снизу, там, где дверца, что-то… стукнуло.

Ну точно кошара забрался и вылезти не может. Ведь как еще это понимать? А мне из-за мохнатого этого пришлось по-быстрому закончить плескаться и вылезти из ванной.

Я вытерся, склонился к дверце этой, и… с удивлением обнаружил защелку на ней. Крепкую такую, железную. И она была… закрыта. Да что за фигня?!

Тут в дверь из коридора резко постучали, и я поспешно отвел взгляд от дверцы этой.

– Сынок, мы в магазин, скоро вернемся! – сообщила мама.

– Ага!

За дверцей под ванной снова зашуршало. И мне не показалось же! Ну точно!

– Эй, котяра, это ты там?

В ответ мне послышалось приглушенное кошачье мяуканье, и я как-то выдохнул. Ну, не досмотрели пушистого, с кем не бывает? Я открыл защелку, и на меня пахнуло так, будто я головой в помойку с тухлятиной нырнул. Вот гадость! Я позвал кота, но тот не вышел, и там не видно ничего: только мешки какие-то черные напиханы. Ладно, думаю, может, боится меня – я ж чужой, потопчется и выйдет. А нюхать мерзость эту ноль желания. Я оставил ему дверцу открытой и стал вытираться, шмотки натягивать.

Мама с Анатолием еще не вернулись, а я вернулся в комнату, и смотрю – котяра на кресле клубком лежит. Когда только успел? Я пошел уже было к нему, как он дернулся, подскочил и зашипел.

– Мда, такая себе благодарность за спасение! А ну кыш!

Я махнул рукой, и котяра спрыгнул с кресла, спину выгнул и шипит такой. Только вот… не на меня. А в коридор как будто. Как будто там… есть кто-то. Я обернулся, и… и завопил в голос, отскакивая назад.

В коридоре, напротив дверного проема, стояло… нечто. Скрюченное, какое-то все неправильное, как будто его перерубили по всем конечностям и заново слепили! Оно все синюшное, в пятнах гнили, плесени какой-то, и вонь такая от твари этой исходила, что меня затошнило конкретно. Оно… стояло и рот открывало жутко, издавая хриплые мычащие звуки, а затем… затем на меня двинулось ломаной походкой такой: урывками, дергаясь, как под эпилептическим припадком каким! Оно явило свою рожу жуткую на свет, и это… это тетка мертвая, искромсанная вся! Нижняя челюсть оторванная, на шее гнилая рана, а руки… руки, мать ее, от локтя как отрезанные и заново под неправильным углом приделаны.

Кошак сиганул под диван, а она надвигается – на меня надвигается и звуки эти мычащие издает своей дохлой глоткой! А мне бежать некуда – сзади стена, и защититься нечем! Разве что… я схватил мамину вазу и запустил в тварь эту! Попал куда-то по роже, но ей – хоть бы что: она, наоборот, зарычала и рванула на меня, с одной вывернутой ноги на другую переваливаясь.

Я в панике непослушными пальцами набрал 112, хотя, сука, чем они мне помогут сейчас?!

Оно рванулось на меня, и я смутно услышал свой вопль, а затем провалился, видимо. Последней мыслью стало: мне конец!

Я пришел в себя от легких похлопываний по щекам, и, кое-как разлепив глаза, увидел над собой обеспокоенное лицо матери. На заднем плане офигевший Анатолий, и… менты шарятся. Голова раскалывалась жутко, а я судорожно осматривался в поисках… да, тварюги этой стремной. Но ее не было нигде.

– Что у вас произошло? Это ты в трубку кричал, парень? – обратился ко мне один из стражей порядка.

– Я… наверное… там оно… из ванной выбралось.

Наверное, они бы мне не поверили, никто из них, решили бы – розыгрыш, и уехали бы. Но второй мент все же заглянул в ванную. И его безэмоциональная рожа вытянулась.

– Что там, Козлов?

– Лужа вон, и смердит так… тьфу ты!

Мент этот, Козлов, нагнулся, стал осматривать пространство под ванной, то и дело, матерясь. Пока второй с сомнением осмотрел записки в косяках дверей и нарисованные кресты.

А затем Козлов этот извлек покрытый плесенью черный пакет. И… твою мать, я до сих пор хочу забыть этот эпизод: когда они мешок этот вскрыли, там руки и ноги, отрезанные от тела, сгнившее все уже, ссохшееся. Я дальше не смотрел, и едва снова не отключился.

С квартиры той мама с Анатолием съехали, конечно. А вот хозяйку хаты, бабку ту тихую, по судам затаскали, ведь в трупе том ее невестку опознали. Жуткая история, о ней потом в СМИ нашего города долго трепались. Мол, муж жену зарубил топором, а труп под ванной по частям спрятал. Правда, сам он умер при загадочных обстоятельствах спустя полгода. Мать его там тоже жить не смогла, и стала квартиру сдавать. А айтишник Анатолий жил себе и не подозревал, что у него тетка зарубленная прямо под ванной лежит…

Не зря же говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Впрочем, так же, как и все плохое. Без разницы.

Вот и закончился очередной жаркий летний денек, успокоив тьмой жителей села Кузькина мать, вечно беспокойных собак и вороватых ворон с окрестной помойки. И ничто уже не могло нарушить мирный ход наступившей ночи — ни запоздалый путник, колотивший кулаком в закрытую дверь магазина и орущий матом от горя, что опоздал; ни юный мотоциклист, проезжавший на мотоцикле без глушителя с четкой периодичностью каждые десять минут; ни репродуктор, приколоченный кем-то к столбу гвоздем-соткой и оравший песни круглосуточно на иностранном языке…

Ничто. Не могло. Нарушить.

Жители села засыпали и видели хорошие сны. Цветные. И не очень. С субтитрами. И без.

И только старый полководец Перикл не спал. И не потому, что не хотел, а потому что не мог… так как был деревянным памятником, вырубленным топором местным ваятелем. А памятники, как всем известно, не спят. И несут свою службу денно и нощно, на зависть врагам.

Расположился деревянный Перикл прямо у входа старого-старого клуба. Настолько старого, что жители села терялись в догадках, кто старше: греческий полководец или местный центр культурно-массовой работы?

А рядом с Периклом стоял столб с огромным прожектором наверху. Свет которого был направлен ровно на вход в этот старый чудесный клуб. И незамеченным туда никто и никогда не смог бы пройти. Даже если б захотел.

Вот это обстоятельство и тормозило двух непонятных личностей, затаившихся в густых зарослях крапивы недалеко от клуба. И ждущих того нужного часа, когда могли бы тайком незамеченными подойти к зданию и совершить ими задуманную акцию. Чтобы поутру переполошить весь народ.

— Ну что? Идешь? — вполголоса задал один из них вопрос другому.

— Может быть, ты? — ответил второй и поправил на своей голове бандану. — Я чуть-чуть торможу. Все-таки первый раз. Да и бегаю я, если что, плохо. А здесь надо быть расторопным. Чтоб не видел никто. Да и фонарь треклятый… на вход как раз. Давай разобьем его?

— Бегаешь плохо, говоришь? — отозвался первый. — А без бега здесь никуда. Бегать надо уметь. Это самое главное в нашей трудной работе. Мы же как по лезвию ножа ходим. Вовремя скрыться — наше искусство. Потому что если поймают нас… то все. Конец. Швах. И фиаско. А коль убежал — ты в шоколаде. А фонарь… Давай разобьем. Только чем? Камней нет. В общем, иди… друг.

— Ладно. Значит, судьба, — зло прохрипел второй и, протянув руку, вырвал куст крапивы. — Где предмет?

— Здесь! В рюкзаке! Все в рюкзаке! На. Найдешь все в нем. Сделаешь — и обратно, — первый протянул товарищу, набитый чем-то «сидор». — И не задерживайся.

— Не задержусь. Пожелай удачи, — ответил второй и, закинув за спину рюкзак, лег на землю и по-пластунски, раздвигая руками заросли крапивы, пополз к клубу.

— Удачи, — шепотом благословил первый и сплюнул на землю.

Когда второй выполз на оперативный простор, прожектор моргнул пару раз, как бы приветствуя его, лежащего на земле, и погас. Что было бы удивительно для местных жителей, так как горел он уже без малого десять лет. И день, и ночь. Не выключаясь. Запитанный напрямую от местной подстанции сельским электромонтером Прохором Вандербильдом. В миру — просто Пронька.

Вокруг воцарилась тьма — хоть выколи глаз. Лежащий в крапиве впал в ступор. Такой подлости от фонаря он не ожидал. Но задание надо было выполнять. И он встал на ноги. Поправив рюкзак и улыбнувшись, шагнул вперед, напевая вполголоса: «Смелого пуля боится. Смелого штык не берет…». На слове «не берет» неизвестная вторая ночная личность вошла в тесный контакт с деревянным Периклом. И упала на землю.

Первый ждал его недолго. Час. И когда понял, что что-то произошло, достал телефон, включил на нем фонарик и пошел, раздвигая руками заросли крапивы, к клубу.

Соратника он нашел быстро. Наступил на него в темноте. Хорошо, не на голову. На ноги. Посветил на него и с облегчением понял — живой. Но задачу не выполнил. Рюкзак лежал рядом.

Нагнувшись, похлопал его по щекам и тихо спросил: — Вольдемар! Живой? Как же ты, бедолага? Упал. И не встаешь. Надо закончить дело. Скоро рассвет.

— Заканчивай, Гриня, — прошептал Вольдемар и указал рукой на рюкзак. — Все там. Где и было. В рюкзаке. Делай… брат. Я спекся. — И, всхлипнув, затянул: — Смелого пуля боится. Смелого штык не берет…

Гриня взял рюкзак и, подсвечивая себе фонариком, направился к входу в клуб. Что-то быстро там сделал, достав какие-то вещи из рюкзака, и бегом возвратился к успевшему уже встать товарищу:

— Все! Сваливаем! Дело сделано! Завтра решит все. Мы — победители! — и, взяв Вольдемара за руку, потянул его обратно. В заросли крапивы.

И когда пара неизвестных по имени Вольдемар и Гриня скрылись в крапиве, прожектор моргнул и… зажегся, осветив клуб, поваленного деревянного Перикла и клубные двери, на которых что-то белело.

***

А утром в селе «Кузькина мать», произошел большой переполох.

Какие-то неизвестные личности под покровом ночи вывесили на двери сельского клуба большой рекламный плакат, который гласил: «Только у вас! Только проездом! Два музыкальных продюсера! Набор на конкурс “Куала-Лумпур 33”! Все желающие! Победитель награждается! Участием! Деньгами! И прочими выгодами! Успей, а то проиграешь! Ждем всех! И тебя тоже! Кто тогда, если не ты?! Кто не успел, тот опоздал! Ура! Ура! Ура! Участие в отборе: 300 рублей прослушивание. Начало в 14 часов».

Первым эту афишу увидел ночной сторож пункта приема макулатуры, он же по совместительству учитель китайского языка в местной школе дедушка Фрол, и без промедления поделился увиденным с местной торговкой семечками Люсей. Ну а та сказала Тане. Таня — Мане. Маня — Вере. А Вера сказала всем сразу. Оптом. Так как была диктором погоды на местной радиоточке. И народ внял. И пошел. К клубу. Читать афишу.

В общем, в девять часов утра у клуба стояли почти все сельчане. За исключением тех, кто уехал в ближайший город на работу. Не было, правда, пока директора этого Дворца культуры Оксаны Владимировны — она приходила на работу, когда вздумается по причине отсутствия концертов, спектаклей и прочих зрелищных мероприятий. И по причине того, что была не замужем, поэтому позволяла себе повалятся с утра в постели, а не стоять у плиты.

Но в конце концов пришла и она. И народ, до этого шумно дискутируя на тему Куала-Лумпура, замолчал, с тревогой и ожиданием глядя на директора.

— Что случилось? — зевнув, спросила Оксана Владимировна. — По какой причине митинг?

И, подняв глаза к небу, стала думать о том, что скоро отпуск. Что во дворе бузина. И что надо полить помидоры. Что куры несутся, а тыквы толстеют. И что работа в клубе отнимает слишком много ее драгоценного времени, которого ну никак не хватает для личной жизни. И что наконец-то и ей повезет.

Но вдруг чей-то голос резко заставил ее спуститься с небес на землю: — Оксана Владимировна! Что это за пассаж?

Директор клуба вздрогнула от нежданного, перебившего ее думы вопроса. Но не обернулась, так как точно знала, кто обладает этим противным голосом: — Какой такой пассаж? — поморщившись, переспросила она.

— Вы видели эту афишу? — продолжил фальцет. — Ее вчера не было. А сегодня она висит. И дело не в том, что она висит. А дело в том, почему она висит. И народ не готов к тому, что повешение всяких афиш на нашем здании публичного общения происходит втайне от него. И я как руководитель тутошней организации «За смычку прошлого с настоящим», требую. Да-да! Требую! От вас самых искренних объяснений по этому поводу.

Оксана Владимировна улыбнулась и наконец-то развернулась к вопрошавшему ее фальцету. Фальцет, он же здоровый мужик непонятно какого возраста, замолчал и ждал ответа. А директор клуба вспомнила, как вчера после обеда к ней на работу явились два непонятных парня и представились известными музыкальными деятелями. И попросили сдать в аренду на сутки какое-нибудь помещение, в котором они якобы хотят провести конкурсный отбор местных талантов. Победитель этого конкурса получит какие-то преференции в настоящем и в будущем. И что ждет победителя не минута славы, а пожизненное признание. И прочие сувениры от жизни.

Она отказывалась, отказывалась, мотивируя тем, что в селе и нет никого, кроме бабушек и дедушек. Что молодежь — та, что могла бы попеть и потанцевать — давно уехала из села. И вообще. Руководство будет против. Да и клуб неприспособлен для всяких мероприятий. Отопления нет. Крыша течет. И стул только один. У нее в кабинете. Да и расценки на аренду выросли. В связи с самоокупаемостью.

Но они ее уговаривали, уговаривали и наконец уговорили. Оплатить пообещали по тарифам ВХУТЕМАСА или ЧЕКВАЛАПА. Но потом. После отбора. Так как карты, на которых лежат деньги, не активируются в этом селе. Да и вообще, здесь, кажется, и банкоматов нет.

Ну Оксана Владимировна и выставила свои требования: все должно быть порядочно, чтобы мероприятием не заинтересовались «темные» личности, похожие на них. И руководство. Да не сорвали бы это благое, всем нужное дело. Народ зазывать путем обхождения дворов и подкидывания в почтовые ящики разных материалов на тему конкурса. И афиши на самое видное место — на двери клуба.

На что ей ответили, то есть отвечал один. Высокий, в красных шортах. Второй стоял, как пришибленный, и больше молчал да фыркал носом. И ответил, значит, высокий. Что, дескать, с рекламами и афишами они сами разберутся. Ночью. Сегодняшней. А она бы сидела и не советовала ничего продвинутым деятелям искусства.

Такое неприкрытое хамство ее взбесило, и она отчеканила, что рекламного постера на дверях клуба быть ни в коем случае не должно. Ввиду бумажной составляющей этого постера и того, что из-за этого может случиться пожар. А клуб деревянный. Высохший. Так как построен при царе Горохе. И может погибнуть в пожаре.

А за афишу, если они заплатят отдельно, можно и поговорить. Но вешать на двери все равно нельзя.

А чтобы не случилось провокации с их стороны, Прохор Вандербильд — электрик — наведет прожектор на двери клуба. И будет сам дежурить всю ночь у дверей, беспрестанно.

И на все про все у «продюсеров» есть четыре часа. Так как рабочий день у нее до вечера. А домой опаздывать нельзя. Там помидоры, огурцы и куры. Ждут ее.

Ударили по рукам, и гости уехали. А она осталась на рабочем месте. Со своими думами и проблемами. Да ожиданием завтрашнего дня. И к ней в голову закрадывалась предательская мысль: а может, спеть им? И победить. А, ну их! Голоса нет.

Вспомнив все прошедшее вчера, Оксана Владимировна подошла вплотную к фальцету, взяла его за грудки и сказала томным голосом:— Да. Будет конкурс! Приходите в два часа.

— С баяном? — тихо спросил чуть придушенный мужик.

— С баяном, — ответила ему Оксана и, оттолкнув от себя, поднялась по ступенькам клуба, разглядывая афишу, и думая о том, как же эти прохиндеи смогли ее повесить?

Все было против них. Прожектор. Вандербильд. И Перикл. Но умудрились. Герои.

***

Вольдемар не спал. События жестокой ночи не давали ему покоя. А разбитая о Перикла губа распухла и ныла. Да и тугие серые мысли отказывались покидать голову. И было много вопросов, на которые он не находил ответа. Зачем все это? Кому все это? Куда все это?

Глянув в сторону самозабвенно храпевшего Грини, он встал с кровати, подошел к столу, где стоял чайник. Поднял его и жадно припал к носику, глотая чуть теплую жидкость. Гриня не унимался. А храп его уже порядком надоел. Впрочем, как и все его идеи.

Познакомились Вольдемар и Гриня случайно. Два года назад. На дороге. Когда стояли и автостопом пытались куда-то уехать. Но так как дорога была проселочная, то машины по ней не ездили вообще. Только тракторы и лесовозы.

Но те попутчиков не брали — не имели права: приказ от вышестоящего начальства не продавать лес налево и не брать попутчиков. С первым приказом часто выходили накладки, но со вторым все справлялись на сто процентов.

И вот в ожидании попутной машины Вольдемар и Гриня сначала подрались за право уехать первым, а потом помирились и разговорились.

И Гриня, а он просил себя называть так, предложил ему хорошую честную работу — торговать биодобавками и елочными игрушками. Вольдемар согласился. А что было делать? Профессии у него не было никакой. Не потому что неуч, а потому что не модно. «Зашквар». Торговля не пошла у него — не имел он талантов к этому делу и вскоре финансово пролетел.

Тогда дружок предложил другую тему — стать блогером. Что это такое и с чем это едят, Гриня объяснял ему неделю. И когда Вольдемар все понял и был готов реализовать свои таланты на людях, выяснилось, что для этого нужен компьютер и масса свободного времени. Ни того, ни другого у Грини не было. А у Вольдемара и подавно. И не потому что не мог, а потому что лениво. И нудно.

И тогда Гриня попрощался и уехал куда-то. Автостопом.

А Вольдемар, оставшись один, подумывал даже об армии. Но не получилось.

Однажды в дверь его квартиры позвонили, и на пороге возник недавний его знакомец, сильно удивив Вольдемара. Одет Гриня был в костюм, что не соответствовало его характеру, а в руках держал огромный рюкзак.

— Привет, бедолага! — громко поздоровался он и, отодвинув Вольдемара с дороги, прошел в квартиру, не снимая обуви.

От чего у хозяина квартиры задергалось веко.

— Привет! Пропащая душа! — ответил ему Вольдемар. — Обувку-то сними. Бабуля полы мыла.

— Обувку? — непонимающе переспросил Гриня. — Да не в обувке дело. Дело в нас. Скажи мне, друг мой ситный, готов ли ты к подвигу? — и замахал рукой: — Не отвечай! Не отвечай! Вижу — готов! — заулыбался дружок и кинул рюкзак на диван. — Дело в следующем, — продолжил он, не давая Вольдемару открыть рта, — сейчас я… Григорий Потемкин…

— Кто? Кто? — удивленно переспросил Вольдемар, умудрившись все-таки вставить реплику. — Григорий Потемкин? А почему не Гришка Распутин? Эта «погремушка» тебе больше подходит.

— Я же сказал тебе — не перебивай! Сейчас я прочитаю тебе некоторую лекцию. А потом предложу дело. Причем выгодное дело. Так что сиди, друг, и слушай. Хорошо?

— Хорошо, — ответил Вольдемар и, присев на диван, приготовился слушать своего друга.

Ну а тот отошел на середину комнаты, поднял руку, сжал ладонь в кулак и начал вещать. Ну прям как лектор:

— Знаешь Вольдемар, что бывает, когда человек разумный от безделья, а может быть из интереса, поглядывает в безразмерную глубину и темноту космоса?

— Нет, не знаю.

— Правильно, Вольдемар! Не знаешь! А он делает иногда такие потрясающие открытия для себя и для человечества, что возбуждает не только свой мозг и свою натуру, а еще и всех окружающих его членов общества… обоих полов. Причем независимо от их возраста, вероисповедания и толщины кошелька. И во многих случаях это ему очень хорошо удается. И хорошо, если это внезапное открытие будет приносить для всех только пользу. А если нет? Всяко бывает…

— А если… — попробовал его перебить слушатель.

Но Гриня приставил палец к губам в знак молчания и опять неистово продолжил вещать: — Вот к примеру. Как-то, созерцая на звезды, какой-то индивид мыслящий — фамилия его неизвестна, но такой точно был — пришел к потрясающему выводу, что человеческая глупость и желания совершенно не имеют никаких границ и бесконечны, и круглы, как Вселенная…

— Круглы?! Я понимаю — бесконечны! Но круглы…

— …и что поле деятельности на этом поприще тоже бесконечно и будет приносить хороший доход. Надо только уметь вовремя поддержать эту глупость. И это желание. А потом, в близком будущем, получить с этой поддержки сполна. Дивиденды. Ну а как это будет выглядеть? Да очень просто. Людские пороки никто не отменял. Надо только вовремя их разбудить в человеке и развить до немыслимых размеров. И все. Задача несложная. Только успевай.

— И что надо делать? — переспросил удивленный речами друга Вольдемар.

— Подожди! Не сбивай! Слушай все по порядку! — раздраженно изрек Гриня и, вытянув вперед руку, продолжил свою речь: — Ну хочет же личность, воспитанная обществом, всегда переплюнуть это общество? Не плюнуть на него, а переплюнуть…

— Хочет! — кивнул Вольдемар.

— …стать выше его, сильнее его, мудрее его. И иногда это даже и получается — надо только помочь чуть-чуть, что как состоявшийся факт фиксируют непосредственные соучастники, арбитры и даже, если хочешь, органы внутренних дел…

— А органы внутренних дел зачем? — стал чесаться Вольдемар. — Органы не нужны. Мы сами как-нибудь.

— Да слушай ты дальше! Утомил! Я мысль теряю! — закричал Гриня, но, взяв себя в руки, одернул пиджак и продолжил: — Кто-то в борьбе за лидирующие позиции в обществе выпивает море пива. Кто-то, несмотря на то, что здоровье оставляет желать лучшего, поглощает вагонами разнообразную вредную снедь чтобы набрать вес для побития рекорда и записи этого рекорда в умную книгу. Кто-то сдвигает с места паровоз, а кто-то придумывает всякую нужную в этом мире всячину в виде оружия и прочих разных бумерангов, не боясь не на йоту, что бумеранг имеет свойство возвращаться к тому, кто его кинул…

— Вот-вот — бумеранг.

— …Но, заняв в обществе соответствующую ступеньку, личность никогда не останавливается на достигнутом, даже если природные запасы сил истрачены, — продолжил новоявленный Григорий Потемкин. — И тут на поверхность выползает человеческая глупость, интимно опутанная желаниями…

— Как-как?

— Интимно! К примеру, мужская особь внезапно уходит в прострацию и оттуда вещает, что хочет стать женщиной вопреки своей природы, заложенной создателем. Потому как чувствует в себе все признаки того, что хочет… не родить чадо и воспитывать его — нет, а носить ажурные чулки и платье. Густо мазать лицо поверх бороды кремом и пользоваться вниманием у того пола, к которому недавно относился сам. А еще, если повезет, выбиться в люди. Запеть. Затанцевать. Или стать, на худой конец, спортсменом. Или нет — спортсменкой. И в некоторых случаях это срабатывает. Но такая ситуация может происходить и с точностью до наоборот…

— Ага, — улыбнулся Вольдемар, но спохватился и замолчал, давая другу закончить свою лекцию.

— …И учитывая то, что на земле нет невоодушевлённых предметов, можно с точностью утверждать, что желания и размышления имеют все окружающие нас химические и физические тела. Лежачий полицейский хочет всенепременно стать начальником местного ГАИ. Избирательная урна — всенепременно быть избранным лицом. И даже дым, улетающий в небо из трубы паровоза, хочет быть не меньше чем колесом в пятом вагоне этого состава. И только лишь один Создатель всего материального знает и ведает, что написано в конце каждой истории. Вот так вот, — закончил Гриня и, подойдя к дивану, опустился на него, устало дыша. — Понял, Вольдемар?

— Немного. Ну а что ты предложить-то хочешь? Пивом торговать? Или мужиков в баб переделывать?

— Нет, не то и не другое! — засмеялся Гриня. — Хочу я предложить заняться продюсерством. Народ хочет славы — вот мы этим и воспользуемся. Этой человеческой слабостью. Помню, были времена… — закатил он мечтательно глаза. — Корешок мой конкурс организовывал. «Мисс красотуля». Или миссис? Неважно. Толпа была как в… ну ты понял куда. Или другой дружок. Тоже «миссисами» занимался — в кинокартину набирал. Я у обоих работал. Волонтером. Маленько опыта набрался. Вот и хочу тебе предложить. Согласен?

— Да наверное, согласен. А что мне делать? И где мы этот конкурс проводить будем? — спросил Вольдемар, ни на минуту не представляя, что это и как его едят.

— Все просто: делаем афиши, едем в какой-нибудь город, снимаем помещение в клубе и за отдельную оплату организуем прослушивание.

— А потом?

— А потом уезжаем и делим деньги. Видишь, как все просто, — с улыбкой уверенно говорил Гриня. — Найдешь во что переодеться? Ну, поважней чтоб выглядеть. Костюм какой-нибудь. А то джинсы — отстой. Такие акулы, как мы, в джинсах ходить не должны. Видишь, костюмчик какой на мне? — и Гриня поднялся с дивана, показывая обнову.

— Вижу! У моей бабки на огороде пугало в такой же одето.

— Тьфу на тебя! Все опошлишь. Да — не новый, но фирменный. Немецкий.

— Дед-ветеран с Берлина привез? — хохоча, вставил шпильку Вольдемар.

— Тьфу на тебя еще раз! Нет, не дед. Ладно. Неважно. Завтра будь готов. Вон рюкзак. Там все, что нам надо,

— кивнул Гриня на диван, где лежал рюкзак. — Завтра утром отъезжаем.

— Как и куда? — недоуменно переспросил Вольдемар. — На автобусе? На поезде? Самолетом?

— Эх ты, деревня! — укоризненно изрек Гриша. — Поезд? Самолет? Ракета! Автостопом, мил друг! Ав-то-сто-пом! Все, я ушел.

И Григорий Потемкин покинул помещение, чтобы завтра вместе с Вольдемаром начать новую важную работу.

Вот так они и оказались в прекрасном селе Кузькина мать.

Народу, когда приятели подъехали на такси к клубу, уже собралось много.

— Ну что я тебе говорил?! — Изрек Гриня, с удовольствием разглядывая толпу. — Вон сколько их! Кэш возьмем хороший.

— Да, народу много. Спору нет, — согласился Вольдемар и, повернувшись к другу, добавил: — Только молодежи я что-то не вижу. Все возрастные. Что мы с ними делать будем? «Кузькиных бабушек» организовывать? Ох, чует мое сердце беду. Ладно. Рассчитайся за такси и пойдем… продюсер Григорий Потемкин.

— За такси? Рассчитайся? — пожал плечами Гриня. — А у меня нет. Я на остатки денег вчера баннер заказал. Тот, что на двери мы ночью приклеили.

— Э-э-э… дарагой! — заволновался таксист. — Гони лавэ! С вас триста рублей! Тариф от города сюда, а эту дерэвню.

— У меня тоже нет, — Гриня похлопал себя по карманам. — Не цента. Слышь, дорогой, — обратился он к извозчику, — подожди нас здесь. Мы через полчаса деньги тебе вынесем. Видишь, сколько народу собралось к нам на беседу. Мы не обманем.

— Полчаса? — таксист задумался. — Харашо. Жду. Но у нас за ожидание тариф другой!

— Сколько, чернявый? — выкрикнул Гриня. — Убей ценой!

— Десять. Час.

— Десять я тебе сейчас отдам, — улыбнулся Гриня и зашарил по карманам.

— Тысяч, — добавил шофер.

— Жди полчаса, — зло проговорил Потемкин и открыл дверь. — Через полчаса отдадим.

— Да. Жду. Только рюкзачок оставьте для подстраховки.

— Какой рюкзак?! — почти закричал Гриня. — У нас там все вещи! Костюмы! Ботинки! Что мы, в шортах выступать будем? — И откинулся от бессилия на сиденье. — Вольдемар! Скажи ты ему, что мы не сбежим! Некуда! Нам же переодеться надо.

— Все! — отрезал таксист. — Вопрос закрыт. Рюкзак здесь лежит. А вы идете. Через полчаса вы не принесете деньги, я зайду и сам начну выступление у вас. Но не думаю, что оно прибавит вам славы и денег, — и таксист вытащил из-под сиденья бейсбольную биту.

— Все. Идем, — благоразумно проговорил Гриня и, открыв дверь, вышел из машины.

Народ удивленно поглядел на появившихся перед их взором новоявленных продюсеров. Кто-то даже громко цокнул и сплюнул. Ну никак жители не ожидали, что уважаемые, известные на весь мир, судя по афише, продюсеры и организаторы приедут на такси. Да еще будут одеты в какие шорты. Грязные.

А у одного вообще лицо расцарапано, как после пьянки, да губа раздута.

— На Васю-алкоголика похож, — проговорил какой-то женский голос.

— Кто? — тут же последовал чей-то вопрос.

— Тот, что с краю, — ответила женщина.

— Да они оба с краю! Дура!

— Да пошел ты!

Назревал скандал. Но Потемкин его зарубил на корню: — Привет, господа! — с улыбкой воскликнул и поклонился обществу. — Жду вас всех на прослушивании. Обещаю — победителей будет много! Каждый второй! Всем победителям обещаю призы! Поездки! Выступления! Обещаю честное суждение! Участие платное! Триста… нет… четыреста рублей с человека! Через пять минут мы подготовим зал! И прошу по очереди! — проорал Гриня и, потянув дверь за ручку, открыл ее и шагнул в клуб. — Видишь, Вольдемар сколько народу? Человек двести будет. Хорошо заработаем. — шепнул новоявленный продюсер другу. — За все рассчитаемся. Таксисту пять. За аренду доплатим. И-и-и — мы в шоколаде…

Внезапно он замолчал и остановился. Навстречу им вышла Оксана Владимировна. Директор клуба.

— Привет, мальчики! Готовы к работе? Вот в этом зале и проводите свой конкурс, — с улыбкой проговорила она и повела рукой по залу.

— В каком? В каком зале? — недоуменно спросил Гриня и развел руки по сторонам. — Здесь же ничего нет. Ни стола. Ни стульев. Куда мы сядем? Куда конкурсантов посадим? Вы что, Оксана Владимировна?!

— Как стульев нет? Вот же стул стоит, — возразила директор клуба и указала на одиноко стоящий в углу помещения стул.

— Так он же один!

— Вам хватит. Все равно никого не будет.

— Как не будет? Вон же народу сколько стоит! — в ужасе воскликнул Гриня.

— А-а-а. Народ? Да народ на вас пришел посмотреть. Вы для них как чудо чудное, — с улыбкой ответила ему Оксана Владимировна. — Народ у нас талантливый. Им не нужны отборы и просмотры. Они себе цену знают без конкурсов. Вот так. А вы посидите пока здесь в зале. Отдохните. Может, кто и придет.

— Придет сюда только таксист… — сказал Вольдемар и тут же задал вопрос директору клуба: — А запасной выход у вас есть?

— Есть, — ответила она ему, — за моим кабинетом.

— Пойдем, Гриня, — взял за руку Вольдемар товарища и потащил к запасному выходу. Выйдя из клуба на пустырь, улыбнулся и, смеясь, сказал товарищу по несчастью: — Помнишь свои слова? «Бегаешь плохо, говоришь? А без бега здесь никуда. Бегать надо уметь. Это самое главное в нашей трудной работе. Мы же как по лезвию ножа ходим. Вовремя скрыться — наше искусство. Потому что если поймают нас… то все. Конец. Швах. И фиаско. А коль убежал — ты в шоколаде».

— Помню! — улыбнулся Гриня. — Все помню! Ну, побежали! — и рванул вперед, как беговая лошадь.

Не догонит никто.

«Зло и грех пожирают в человеке всё

человеческое, зло ненасытно и

ненасытен человек во зле».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

1

Откуда прилетела радость?

Дед Егор не знал.

Сердце просветлело, как давно в детстве, будто тела не стало. Почудилось, что вот-вот и он взлетит в утреннюю синь, туда, где за огородами парил ранний ястреб, слегка правя крыльями.

Непередаваемая радость охватила старика.

И откуда только она взялась?

В благостный момент, боясь нечаянно спугнуть настроение, Егор Иванович оглядывался. Не подсматривал ли кто? И, не обнаружив никого, присел на свою скамейку рядом с крыльцом. Сколько прожил он в Помазкине, а будто впервые за долгие годы увидел окрестности в их настоящем виде.

Ближний лес, ещё полный яркой зелени, обрамлял поле с нежными изумрудами взошедших озимых. Солнышко осветило луг. И он заблистал холодной августовской росой, точно по жёстким травам рассыпали бисер. Всякие пичуги кружили, взлетали, садились на ветки, щебетали наперебой, создавая неповторимую музыку утра.

-Благодать-то! — шептал дед. — Слава тебе, Боже наш, Слава!

И он неторопливо перекрестился, как делал на Божественной литургии в храме, куда ездил на выходные или по праздникам.

Чувствуя неизъяснимую радость, Егор Иванович непременно хотел с кем-нибудь поделиться ею. Но с кем? Деревенская улица в такую рань была

безлюдной. Приехавшие дачники, утомлённые суетой города, ещё спали. Те же, что безвыездно жили в Помазкине и вставали с зарёй, уже погрузились в неисчислимые хлопоты.

Ну, что ж!

Собеседник у деда мог быть и не обязательно в людском обличье.

Он вспомнил что-то, поднялся со скамейки и потопал в огород. На боковой меже, ближе к изгороди дед вдруг замер, прищурился, глядя вдаль. Раз-другой потоптался на месте, а после быстро прошёл и встал рядом с молодой яблоней. Она была выше его седой головы, а когда покупал её в питомнике, едва доставала ему до колен. «Время бежит закатами и восходами, — подумал он, — молодоё тянется верх, старое принижается и уходит в землю…».

Дед протянул руку к веткам, где среди листьев сияли яблоки, начинавшие краснеть. И стал поглаживать ветки и листья, ласково приговаривая что-то. Нынче она первый раз плодоносила, и так обильно, будто творить большой урожай ей было привычно. Егор Иванович посадил деревце, когда родился внук Андрей в семье Владимира, его сына. Так Егор Иванович отметил появление на свет продолжателя рода Семёновых. И со дня на день ждал, когда приедет повзрослевший Андрюша, чтобы преподнести ему самое красивое яблоко. И, наверное, самое вкусное. Да, вкусное, в том не было сомнений, хотя Егор Иванович и откладывал пробу яблок. Не сорвал ни одного, сдерживал себя — так он любил внука.

Хороша яблоня-красавица!

«От неё и радость! — объяснил он свой душевный порыв. — А я-то чаял, что благодать сошла от Господа. Эко, возомнил о себе любимом! Кто я, чтобы мне её посылать? И за что? Грехов всяких за мной не исчислить, а захотел Божьей милости! Заслужить её надо, а не получить даром …».

Тут же Егор Иванович подумал, что вот он опять и согрешил собственным умом. Ну что будешь делать с собой! А как согрешил? Да стал рассуждать за Бога и решать за Бога. Разве позволительно смертному иметь сию дерзость, пока он ещё на земле? «Совсем растерял осторожность по старости, забыл страх Божий, — вздыхал дед и покачивал головой. — И всё же что-то было из Горнего мира. От одной яблони огромная радость не пришла бы…».

Всем наитием он попытался сохранить её, как бы остановить, припасти впрок на весь день, а, может, и на завтра. Сердечных сил для столь великого дела ему не хватило. Егор Иванович почуял, как радость безвозвратно пропадала в закоулках души, истаивала, будто первый снег на солнце. И окрестный мир, ликующий птичьими голосами, уже не представлялся ему неповторимо чудным.

Надо было идти в избу, затопить малую печь, сварить кашу на завтрак, а заодно накормить проворную дворняжку по кличке Тузик, она нетерпеливо тявкала во дворе, будто намекала, что «потеряла» хозяина.

Наступило новое утро.

Оно было не похоже на утро вчерашнее.

Вместо светлости, что накануне изливалась в избытке, по небу ползли пузатые тучи, ленивые, заспанные. Они переваливались с боку на бок, не хотели излить настоящий дождь, а лишь изредка роняли крупные холодные капли. Ударяясь о сухую дорогу, капли разлетались брызгами. «Да и к лучшему непогодь, — подумал дед. — Чего сидеть в избе? До города смотаюсь».

У Егора Ивановича в городе — хлопот полный рот. Запасные цепи для бензопилы, брусок для ручной косы-литовки, разные гвозди и скобы, изоляционную ленту, мыло — всё надо прикупить. Не забыть и продукты, а овощи росли на огороде. Да, и главное: припасти «гостинцы» мышам, они с луговин уже вернулись в хозяйский двор и по ночам «наводили порядок». Подобрать для них какое-нибудь сильное средство, чтоб не повернули яд против него. А повернуть-то могут, ещё как могут! Ума хватит, хоть и малые твари.

Прошлый год дед рассыпал мышам «еду» в виде красных зёрен. Прибрал в избе, взял пилу и топор и отправился по дрова. В округе стояла поздняя осень. Землю подморозило, самая лучшая пора рубить чернолесье. Егор Иванович несколько дней орудовал на делянке, валил олешник, обрубал ветки на стволах, разделывал их на чурки. В заботах забыл про мышиную войну. Когда вспомнил, поспешил во двор посмотреть.

В местах, где он сыпал яд, не было ни одного зернышка. Чисто! Скушали! «Так вам!» — с удовлетворением подумал он. Тут же, на широкой лавке, стояли валенки. Егор Иванович взял валенки в избу, поставил около печки погреться. Перед сном, намереваясь почитать книгу о русских подвижниках, он захотел обуть валенки, всё ногам теплее. Сунул ноги в них, ступни упёрлись во что-то твердое. Дед снял один валенок, запустил внутрь руку, схватил твердое и достал.

«Тьфу!» — с досадой выдавил он.

Предназначенная для мышей «еда» оказалась аккуратно сложена, зерно к зерну, в обоих валенках. После такого и говори, что у грызунов нет извилин в мозгах. Есть, и, наверное, не одна.

Отомстили мыши деду — факт.

Молодой продавщице в хозяйственной лавке Егор Иванович поведал про уловку мышей.

-Упаковку вот ту возьмите, препарат порезан пластами — мыши не утащат, — порекомендовала она.

Дед последовал её совету.

Нагруженный покупками, он поспешил по шумным улицам на последний рейс автобуса. За несколько часов Егор Иванович устал от большого города, будто прожил в нём годы. Теперь, Слава Богу, он уже уселся на сиденье в салоне и дремал, пока автобус преодолевал автомобильные пробки. Когда выехали на автостраду, и замелькали поля и перелески, дед очнулся от дремоты и жадно всматривался в знакомый пейзаж, точно давно его не видел.

Из-за ленивых туч выскочило солнышко, на минуту-другую осветило даль, и Егор Иванович, подчиняясь правилам небесного света, перенесся в свою далёкую молодость. Увидел себя, как пахал на тракторе те косогоры, что проплывали за окном автобуса. Теперь угодья уже одичали, заросли кустами и чернолесьем. Увидел себя, как сеял лён, и как поле в середине лета становилось сплошным голубым ковром. Увидел себя, как убирал лён под августовские росы. Увидел и красавицу Анну, единственную любовь, жену и подругу, тогда ещё десятиклассницу, ловко собиравшую тресту на руку и связывающую её в снопы.

Да с ним ли всё это было? Или с кем-то другим?

Егор Иванович едва не заплакал от охватившей его досады.

Чтобы отвлечься от былого, неожиданно сильно нахлынувшего, дед достал книжечку, которую приобрёл в церковной лавке, водрузил на нос очки, открыл страницу наугад. «Человек должен постоянно помнить, что Господь назначил ему в поте лица снедать не только вещественный, но и духовный хлеб свой; человек должен непрестанно помнить, — читал Семёнов, — что он на земле во временном изгнании, что он — земля, что он должен возвратиться в землю, из которой создан. Об этом всё на земле непрестанно напоминает ему. Он находится в непрестанном разнообразном страдании, в борьбе с собственной злобою, в борьбе с злобою ближних своих, в борьбе со стихиями, в борьбе с землею, ради его проклятою и повинующеюся ему только при пролитии кровавого пота…».

Егора Ивановича поразили размышления. Будто не он сам читал, а слышал суровые слова от старца, который обращался не к кому-то безымянному, а именно к нему. «В борьбе со злостью, — шептал дед, — в борьбе…». Разве не прав мудрец? Не единожды Семёнов ходил «во злобе», не умея её побороть, не умея понять, откуда она бралась, почему крутила-мутила всё нутро, будто леший болтал там, внутри, верёвкой.

Вспомнил Егор и свою Анну, уже давно отошедшую в мир иной. Сколько потерпела она от него плохих слов, гнева, раздражения по поводу и без повода — не сосчитать ни на пальцах, ни в уме.

«Виноват, виноват! — невольно шептал дед. — Прости меня, милая, прости!»

А злоба в душе на «ближних своих»! Нет, её он изжил до конца, чуть что — всплывали обиды, укоры.

-Хватит дремать? — толкал Семёнова знакомый мужик из заречной деревни. — Остановку проспишь!

-Ох, и проспал бы, — засуетился Егор Иванович. — Спасибо, земляк. Давай, заглядывай в Помазкино, яблоки у меня уродились ныне — яблок таких ни у кого нет. Приходи, угощу!

-Зайду, — пообещал Алексей Грязнов.

С ним Семёнов дружил с детской поры.

От переполненной гулом автострады шла старая дорога редким перелеском, а перед деревней выворачивала на пригорок. Дед бодро поднялся на него и ещё быстрее зашагал к дому. Егор Иванович разложил покупки. Он любил, чтобы всякая вещь имела своё место. Пока он кушал щи, кашу, пил чай, на дворе уже хозяйничали сумерки. Он поднялся из-за стола и почувствовал, что чего-то не хватало. Ах, да — забыл проведать яблоню. Накинул на плечи куртку, вышел во двор.

Егор Иванович вступил на межу и похолодел, будто на него с размаху вылили ушат ледяной воды.

Яблоня стояла пустая!

Ни одного яблока на ветках!

Ощущение — будто никогда их и не было. Хотя ещё утром литые плоды красовались на всю округу.

-Что я скажу Андрею? — вслух проронил дед.

Найти оправдание перед внуком ему представлялось невозможным.

Тоненькая слезинка из левого глаза медленно катила по щеке деда.

«Кто украл? За что? Кому я не угодил?» — мысли путались у него голове.

Пребывая как бы в оцепенении, дед медленно пошёл в избу.

Он не стал зажигать свет, не раздеваясь, лег на диван. Тишина заполнила комнату и весь дом. Егор Иванович глядел в темень, будто пытался увидеть что-то сокрытое в ней, понять что-то неведомое, и не мог ни увидеть и ни понять ничего. Только горечь лежала на душе.

Он долго ворочался, вздыхал, лишь к середине ночи забылся поздним нерадостным сном.

«Дзинь, дзинь, дзинь…».

Кто-то настойчиво стучал в окошко.

Дед оторвал голову от подушки и понял, что проспал утро. Солнечные полоски трепетали по половицам избы, во дворе тявкал Тузик. Накинув рубашку, Егор Иванович ступил в коридор и отворил дверь. В проёме стоял Тимофей Беленький. Мужика так прозвали из-за большой любви к «беленькой», то есть к водке.

Тимофей Михайлович Назаров был пенсионером, как и Семёнов.

-А я, значит, иду мимо. Смотрю — у тебя тишина! Давай, думаю, постучу. Мало ли чего? Бывает и случается чего. Как жив и здоров?

-Слава Богу! — отозвался дед.

-Так это, заходи, чего мы здесь толкуем, — предложил Егор Иванович. — Чай, если хочешь, поставлю. А беленькой, сам знаешь, я уже полгода не держу, завязал капитально.

-Знаю, как же! — в голосе Тимофея прозвучала жалость к аскетизму Семёнова. — Да я, значит, с утра и не употребляю, Боже упаси. Чего заходить? Я просто постучал — проведать. Давай тут присядем, покурим.

Они присели на скамейку у дома.

Тимофей закурил и тревожно взглянул на соседа.

-Смотрю, ты расстроенный какой-то! Или нет?

Грешным делом Егор Иванович подумал, уж не Беленький ли обобрал яблоню? Чего он так ластиться, заботу проявляет? Но мгновенно Семёнов вспомнил, что Тимофей, при всём своём пристрастии к беленькой, никогда ничего чужого не брал. В Помазкине об этом знали все. И Егор Иванович отбросил лукавую догадку.

-Ты, Тимоха, как экстрасенс какой — всё насквозь видишь, — улыбнулся он. -Угадал! Случилась оплошность…

-Ну, выкладывай! — потребовал Беленький.

-Я вчерась из города вернулся, а яблоньку-молодицу мою обтрясли — выдохнул Егор Иванович. — Ни одного яблока, хоть бы курам на смех один оставили…

-Не может такого быть! — Беленький встал со скамейки. — Покажи.

Они прошли в огород, и Тимофей сам убедился в том, что яблоня стояла пустая.

-Да, — глубокомысленно протянул он. — У кого же поднялась рука? Не знаю, кто бы мог такое сделать!

Они опять присели на скамейку.

-Я, значит, думаю, если бы обтрясли у додика-москвича, так бы ему и надо буржую, — заговорил Беленький. — Если б обтрясли у скупердяйки Нины, идёт задницей крутит, тоже ладно бы. Но у тебя? Ты же в Помазкине никогда ни одной мухи не обидел. Кому ты что-то плохое сделал? Не было!

-Будет тебе, Тимофей, захваливать меня, — остановил Егор Иванович.

-Нет, значит, подожди, — всё больше горячился Беленький. — Ты Егор не прав. Но я, значит, так тебе скажу: не скорби, не переживай. Пусть переживает тот, кто это сделал. Вот ему надо переживать — он же грех совершил, а не ты.

Егор Иванович хотел ещё остановить соседа.

-Подожди, — возразил Беленький, — я не всё сказал. — Попомни моё слово — отольётся тому, ох, отольётся. Я, значит, помню в Сметанине у нас, ты знаешь, я оттуда сюда переехал, была история с бабой.

Беленький начал неторопливо излагать свою историю.

Ничем не выделалась Татьяна из жителей в Сметанине: муж Николай — шофёр, двое детей, сама в колхозе. Когда из села люди стали разбредаться кто куда, у всякого на то была своя причина, неожиданно у тетки Тани проявились «редкие способности». Она сделалась крупным «специалистом» по оставленным до лета домам односельчан. Лишь наступала темная пора — пошла Татьяна Васильевна шастать по ним, всё подбирала, как пылесос: посуду, одежду, обувь, продукты, если находила. А уж после всё это она тащила на рынок сбывать. В селе некоторые знали, а некоторые догадывались о проделках тётки Тани, но молчали, делали вид, что ничего не знали. И опять же: разве в послевоенной деревне такое было возможно? Нет, конечно. Тогда бы её зараз вывели на чистую воду. Теперь крестьянский мир изменился, и тётка Таня этим пользовалась. И до того она навострилась в пакостном ремесле — ассом стала! Бывало, обчистит какую избу, а поутру бежит на почту, даёт телеграмму хозяину: « Дорогой Василий Петрович, срочно выезжайте, ваш дом обокрали».

Василий Петрович, знамо дело, бросал всё и на первом поезде приезжал из Питера. По приезде в село, сразу шёл к благодетельнице Грибковой. «Татьяна Васильевна, спасибо, что сообщили. Я вам обязан, — кланялся он ей. — Кто же мог это совершить?». «У нас тут из города молодежь балует, — охотно поясняла тётка Тяня. — Вон к Юрию Ивановичу ночью залезли через двор, инструмент унесли, песок сахарный был — унесли, две банки меда литровые, не успел в Москву увезти — унесли. Вот, дорогой ты мой, Василий Петрович, что у нас делается. И управы никакой не найти. А кто будет искать? В милицию обращаться бесполезно…».

Питерский жилец шёл в свой родной дом, где были сломаны двери, начинал подсчитывать убытки и приводить двери в порядок.

-И чего ей только не хватало? — спросил Тимофей у Семёнова. — Дом как дом, огород, корова, дети, муж. Чего ещё?

Егор Иванович пожал плечами и ничего не ответил.

-Знаешь, чем она кончила? — снова обернулся Тимофей к соседу.

-Чем же? — спросил Егор Иванович.

-Жутким концом, не человеческим, — Беленький достал сигарету, зажёг спичку. — У них какой-то сабантуй был , отмечали то ли праздник, то ли день рождения. Пили, говорят, спирт. У невестки гуляли. Тетка Таня отлучилась к себе в дом, рядом там. После кто-то прибежал и жутко закричал: «Убили!». Кого убили? Зачем? Оказалось, младший сын топором зарубил Татьяну Васильевну, и не просто зарубил, а изуродовал. А сын ли это был на самом деле или кто-то другой, покрыто мраком…

-На всё Божья воля! — вздохнул Семёнов.

-Так-то оно так! — согласился Беленький.

Они немного помолчали.

-У меня только одна неувязка — хотел внука угостить яблоками, сулился приехать на днях, а теперь вот и не знаю, — сказал Семёнов.

-Чего тут знать! — удивился Беленький. — Пойдем ко мне, я нарву, бери таз. У меня на двух яблонях ветки ломаются, бери, сколько хочешь.

-Неудобно как-то! — проронил Семёнов.

-Что ты? Я же от души! — сказал Беленький, встал со скамейки и послал соседа за тазом.

Спустя полчаса, Семёнов нёс к избе полный таз, обхватив руками, стараясь не уронить плоды. У Тимофея яблоки крупные, будто налитые серебром, ароматные, так что коридор наполнился яблочным духом. И хотя Егор Иванович полагал, что у него на молодой яблоне яблоки висели более красивые, всё же, поставив таз на табуретку, он сразу успокоился и повеселел. И взял со стола календарь, и перевернул лист. Завтра церковь отмечала великий праздник — Преображенье Господне, именуемый по-русски Яблочный Спас. «Вот и подарок Тимофея кстати, — подумал Семёнов. — Возьму в храм яблоки в маленькой корзинке, освящу».

И было новое утро.

Сплошной туман укутал деревню. Даже огород утонул в нём — не разглядеть, где гряды, кусты, тропинки. Не было видно дороги, домов соседей. Слой тумана необъятных размеров шёл от земли, и казалось, упирался

в самоё небо. Лёгкое молочное месиво обрадовало Егора Ивановича, он с удовольствием окунулся него. С той уже позабытой радостью, когда молодым в июльскую жару бросался с разбега в холодный омут, блаженствуя и наслаждаясь. В Семёнове шевельнулось что-то ребяческое — ага, в тумане-то можно спрятаться!

От кого ж ему прятаться и зачем?

Не от кого, но всё равно интересно!

Дед обернулся назад — Помазкино пропало в тумане. Впереди обступала со всех сторон белёсая пелена. «Перейду поле, — думал Егор Иванович, — и поле сгинет в тумане, после и перелесок туда же уйдёт. И я не есть ли этот самый туман? Жил, что-то делал, суетился. Оглянусь назад — клубится один туман воспоминаний, а дела многие истлели. Какие деревни, хутора были вокруг Помазкина! Красота одна! Сколько было их? Пальцы загибай — не хватит пальцев. В тех местах ныне ни домов, ни дворов, ни мельниц — всё прахом, всё подмял под себя сорный лес…»

Он широко шагал, размахивал сплетенной из ивняка корзиночкой, где лежали яблоки. Над автострадой, куда выбрался Семёнов, тоже стоял густой туман, у машин были включены фары против тумана. Автобус опаздывал, и ему пришлось ждать. Он поставил корзинку на лавку, присел сам. Вспомнил про обобранную яблоню, подивился привязанности к украденным яблокам. Обидно, спору нет. Но зачем сильно расстраиваться?

Вот Господь устроил всё, вот есть и яблоки на праздник. Чем угостить Андрея есть, только что-то долго он не ехал. Когда набирали яблоки в таз, Беленький рассуждал: «Подлость сделали, как пить дать, чужие. Кто из своих к тебе пойдёт? Никто! Надо бы заявить в милицию». «Сроду ни на кого не заявлял, — ответил Егор, — а из-за каких-то яблок пойду. Нет, ни за что…». «Дело не в яблоках, а в том, что их утащили», — упорствовал Тимофей.

Подошёл автобус, Семёнов сел в него и благополучно добрался до храма.

В селе Спасском церковь в честь иконы Казанской Божьей матери стояла рядом со старинным трактом, проложенным в древности на Великий Новгород. Любой путник в любую погоду мог зайти сюда и помолиться. Двести с лишним лет назад её построили на деньги, собранные крестьянами и купцами из многочисленных деревень, рассыпанных по округе. От той россыпи сохранились жалкие остатки. Жалкое зрелище представлял и храм, осквернённый богоборцами в начале ХХ века, а после отданный под склад колхозу.

В людях всё же не вырвали с корнями русский обычай. Всё же люди нашли силы и средства для возрождения храма, когда тому не препятствовали власти.

Егор Иванович не стоял в стороне, приезжал в Спасское в самое трудное время, был плотником, каменщиком, уборщиком — всё делал, что поручал священник о. Александр. После и начальство из епархии оказало помощь, и церковь ожила. Нынче даже и росписи открыли на стенах и куполах. Какая величественная красота! Сколько нужно было любви и таланта, чтобы их создать!

В притворе дед остановился, взглянув на роспись. На ней были изображены двое. Один, в длинных одеждах, с высоко поднятой головою взирал перед собою, как бы возвышаясь надо всем. Гордость, самодовольство, комфорт сияли на его лице. Наверное, он уже готов был подняться в небо, только не хватало крыльев. А за ним, опираясь на старый посох, шёл какой-то старик, наклонив голову от стыда, опустив очи так, что взгляда не было видно. Черты его лица выражали сокрушение о грехах, сокрушение о своей ничтожной самости перед очами Господа, и как бы слышалась его мольба о помиловании.

Егор Иванович приблизился к стене, вынул из кармана очки, с трудом разобрал старославянскую вязь, надпись означала: «Фарисей и Мытарь».

«Вон оно что!» — подумал он.

Он встал на то место, где обычно участвовал в Божественной Литургии. На праздничной службе народу был полный храм. Отец Александр, в основном исполнявший весь ход службы сам, принимал исповедь у прихожан.

«Любишь Бога?» — спросил священник у очередного исповедника.

И, получив утвердительный ответ, он обратился ко всем: «Любите Бога, прощайте ближним, и всегда будете в покое и мире…».

Когда, после причастия, вынесли стол и раскладывали на нём дары природы, Егор Иванович тоже поставил корзиночку и развязал тряпицу. Священник Александр обильно окропил святой водой всё на столе. Столь же обильно окропил он и прихожан, которые с улыбками на лицах встречали падавшие на них капли.

Из храма Семёнов вышел в приподнятом настроении. На автобусной остановке взял из корзины яблоко и съел, и было оно таким вкусным, каким никогда не бывало ни одно яблоко. Стояла середина дня, туман давно исчез, пригревало солнышко. И когда он, сойдя с автобуса, уже шёл по полю в сторону Помазкина, родная деревня показалась ему опять неповторимо красивой, как в то утро, когда неизвестно откуда прилетела радость.

Егор Иванович сходил к Беленькому, угостил его освященными яблоками. Тимофей предложил пригубить по рюмке в честь праздника. Семёнов отказался, объяснил, что не хочет нарушать «запрет». Когда он шёл назад от соседа, боковым зрением почувствовал, что на меже в огороде чего-то не

хватало. Егор Иванович развернулся и прошёл к меже.

Яблони на месте не было!

Семёнова бросило в жар.

Он наклонился, словно не верил глазам. Яблони, действительно, не было. Вместо неё на земле красовался свежий круг, так аккуратно заделанный, будто здесь никогда и не росла яблоня.

Утром, окашивая картофельную ботву, Семёнов чувствовал, будто внутри у него сломали какой-то стержень, и там зияла пустота. Он уже не мог подойти к яблоне и погладить её ласковые листочки.

-Здоров, сосед! — на меже стоял высокий парень с длинными руками, не зная, куда их деть, засунул в карманы после того, как пожал ладонь Семёнову.

— Алёша! Доброго здравия! — оторвался от невесёлых мыслей Егор Иванович. — Ты разве не в городе?

-Не, я в отпуске, четвертый день гуляю, — ответил сосед. — На Канарские острова ехать, куда наши олигархи из области ездят, сам понимаешь, денег нет, только на отдых в Помазкине и хватает. На что мне заграница? Я там не был и не тянет. Лучше нашей деревни другого места на свете нет.

Алексей рассмеялся.

-Я чего зашёл-то, — продолжал он. — У тебя, Егор Иванович, никаких ЧП не было?

-А что? — насторожился дед.

-Я вчера, когда был сильный туман, в самую рань по малой нужде вышел. Отошёл за огород, делаю своё. Смотрю — по твоей меже кто-то прётся… Пригляделся — ну, точно баба, Алина наша. И в руке что-то несёт. Я взял да кашлянул. Она сразу — бах, упала на землю, чтобы я её не увидел. Ну, я не стал её окликать. Мало ли чего? По каким, может, своим делам шла. Чего я буду мешать?

-Вон оно что! — протянул Семёнов.

Он подвёл Алексея к меже, показал свежий круг на земле, поведал ему всё про яблоню.

-Так я же её прививал! — вспомнил Алексей. — Я могу узнать по срезу, где прививал. Давай пойдем к Алине на огород, сделаем экспертизу. Если она её посадила у себя, я сразу узнаю, твоя там яблоня или не твоя.

-Подожди, — удержал его Егор Иванович. — Надо потолковать с мужиками. И идти к Алине на огород не нам одним, а собрать компанию от деревни, чтобы она не подумала про самосуд, а то, знаешь, на скандал нарваться недолго.

… В злополучное утро в окнах одного из домов на окраине Помазкина горел свет. Тётка Ларёва плохо спала, беспокойные мысли её одолевали. Она встала, бросила взгляд на храпящего сожителя, включила на кухне свет, взяла пачку сигарет и вышла на улицу. Туман облепил избу, заполнил палисадник. Затянувшись дымком, тётка перебирала в голове вчерашний разговор с соседкой. Та сказала, что у деда Егора обокрали яблоню. «Черные шныряют, металлом ищут — раньше не ходили, — возмущалась Светка, ей было под семьдесят, но звали её непременно Светкой. — Того и гляди утащат что где плохо лежит. И к деду, думаю, завернули, прослышали, что в город хочет съехать». «Как съехать?»- удивилась Ларёва. « Разговоры ходят», — уклончиво ответила Светка.

Полина Ларёва, в деревенском обиходе Алина, дымя сигареткой в густом тумане, обрадовалась, что о ней не думали плохое. Если бы кто-то сказал что-то про неё плохое, Светка обязательно донесла, не утерпела бы, знала все сплетни. «Зачем ему яблоня, если решил уехать?» — неожиданно подумала Алина про Семёнова. Как бы само собой возник план, будто кто-то невидимый сразу приказал ей, куда пойти и что сделать.

Алина с давних пор питала чувства к Семёнову. Ещё в начальной школе сидела с ним за одной партой. Егорка ей нравился, он же не обращал на неё даже малого внимания, от чего Алина краснела и злилась. В юности их пути разошлись, и уже не пересекались, как в школе за партой, оставались на уровне: «Здравствуй», «До свиданья». Алина влюбилась в Юрия Ершова, тракториста в Помазкине, вышла за него замуж, родила трех сыновей. Жизнь у неё шла своим чередом, как обычно в деревне. Пока Юрий был здоров, он держал Алину «в узде», уж больно любила она иногда погулять в праздник деревенский или в какой-нибудь компании. Неожиданно Юра заболел, его «съел» рак, через несколько недель он отдал душу Богу. Следом ещё беда — старший сын Ершовых погиб в автомобильной аварии. Другим следом снова несчастье — летом, купаясь в озере, утонул средний сын.

Запричитала Алина, потемнела с лица, похудела, не узнать разгульную Алину.

Неожиданно быстро она вдруг отошла от свалившихся на неё несчастий. Причиной, может быть, стало то, что встретила мужика в городе и закрутила с ним любовь. В минуты откровенности, не стесняясь, Алина хвастала

деревенским бабам: «Этот не то, что мой мужик был, этот прижмёт, дыханье заходится, до печёнок пробирает…»

Семёнов, когда до него дошло её признание, сплюнул: «Тьфу!».

Роман у Алины вышел не долгим. Мужик, тайно забрав всю денежную наличность, что была у Алины, сгинул в неизвестном направлении. И она опять пришла в Помазкино. А куда деваться? Копала огород, сажала картошку и овощи, собирала в лесу грибы и ягоды, ехала на рынок, продавала.

Эпизодически появлялись у неё обожатели, в деревне их будто не замечали, иногда только подсмеивались. Зато заметили, что Алина уже не та, что была Алина. Иной раз в чужую теплицу заглянет, сорвёт зрелый помидор, иной раз доску у чужого сарая прихватит, иной раз в чужой сад зайдёт собирать сливы или груши. «Другие вона целые заводы крадут, поля и леса прихватывают, — оправдывала себя Алина, — а я помидор сорвала. Подумаешь, трагедия! Теперь всем всё можно!».

Ещё она не только брала чужоё, но и полюбила обсуждать односельчан. Тот неправильно делал гряды, другой криво поставил забор, третий обленился и не хотел окосить траву у дороги. Выходило, если верить ей, кругом были все плохие, и только одна она, Алина, оставалась самой хорошей во всех смыслах.

Теперь, докуривая в тумане очередную сигаретку, Алина привычно закипела злостью. «Ишь, святой! — вспомнила Ларёва про Семёнова. — В церковь, поди, собрался. Праздник у него — как же! Кабы там лоб себе не расшиб от молений. Святой нашёлся! Сам одну бабу бросил где-то на югах (Алина хранила в памяти даже замшелые слухи), другую — свою Аньку, сжил со свету до срока. Меня как не замечал, так и не видит, будто я бревно сырое. Ишь, в избе икон понаставил!».

Всё в груди Алины булькало, будто варево в котле на большом огне.

Чуть ли не гнев взыграл в Алине за то, что Семёнов тянулся к Богу.

«Так тянись и ты! Зачем завидуешь?» — как бы услышала она чей-то голос. Алина испугалась, вздрогнула, обернулась. Но вокруг никого не было.

Голос прозвучал у неё внутри.

… В ранних сумерках «экспертная группа» направилась к огороду Алины. Увидав мужиков из окна, она запахнула цветастый халат и в тапках выскочила на улицу, засеменила по луговине. Когда пришла на огород, долговязый Алексей, наклонившись к стволу новоявленной яблони, громко заключил:

-Егорова яблоня, нечего и гадать. Вон мой срез, я делал прививку!

— Негоже так, Полина Николаевна, — повернул к ней своё лицо один из

экспертов. — До чего ты дошла? У нас в деревне никогда такого не было!

Щеки Алины залила краска.

-Что несёшь чушь? — пошла она в наступление. — Я привезла яблоню из города и посадила.

-Где в городе ты взяла её большую? — не отступал тот.

-Взяла, взяла! — перешла на крик Ларёва. — Кто вам дал право делать мне проверку?

Мужики молчали.

-Ясно всё с ней, — сказал Егор Иванович.

Мужики удалились.

Возле избы Семёнова они ещё долго совещались, как поступить с Ларёвой. Одни предлагали заставить Алину посадить яблоню на старое место. Другие настаивали пойти в милицию. Решить должен был сам пострадавший.

Спустя какое-то время, когда под вечер дед сидел за чтением любимой книги святых отцов, кто-то в ворота постучал. Он вышел в сени, на пороге стояла Полина Ларёва.

-Извини меня, старую дурочку, за яблоню, — робко проговорила она.

-Надо мне твоё извинение, — Егор Иванович вскинул на неё жёсткий, пристальный взгляд. — Ты же не ребенок? Иди отсюдова!

Он закрыл дверь. Вернулся в избу, снова сел за книгу.

Через какое-то время опять раздался стук, но уже в окошко.

Дед начал раздражаться. Он решительно спустился в коридор, намереваясь дать Алине отповедь на всю катушку.

-Егор, прости Христа ради, — жалобно выдавила из себя Ларёва и всхлипнула.

-Бог простит! — тихо проронил Семёнов.

И почувствовал, зло ушло с души.

2020-2021 гг.

Проходя по сельскому кладбищу я случайно обратила внимание на одну могилу. Не потому что она была заброшенной и неухоженной — таких там много. А потому что покосившийся ржавый крест, воткнутый в землю, был явно самодельным, из каких-то двух труб. И всё — ни ограды, ни цветов.

Весь вечер этот грустный холм так и стоял у меня перед глазами. И увидев соседку, старенькую уже тётю Машу, я спросила про него.

— Тот, на отшибе, с трубами? Так это Серёжка-урод, — ответила она. — Бедолага…

Она вздохнула и задумалась, что-то вспоминая…

***

Серёжка, правда, был бедолагой. С рождения. Бабка его, которую все в деревне звали просто Петровна, и которая единственная из всех человеческих существ на земле хоть как-то тепло к нему относилась, вздыхала, глядя на внука, и шамкала беззубым ртом: «Эх, горемычный, лучше бы ты помер».

Может и лучше. Но Серёжка жил.

Выжил он, когда мать его, Маринка, местная алкоголичка, сквозь пьяный угар осознав, что беременна, выпила какой-то абортивный отвар, который дала ей местная знахарка, и сама чуть не померла…

Выжил он, когда полусумасшедший от беспробудного пьянства отец его Степан зашвырнул в скулящего уже от голода сына топором и снес ему половину лица. Так Серёжка в четыре года стал уродом. Маринка заголосила, хотя к сыну особых чувств не испытывала. Степан протрезвел, сам пошёл в местную милицию, его посадили, в тюрьме он помер.

Маринка по мужу убивалась недолго, пока другой алкаш, Генка, не пришёл к ней с бутылкой и со словами: «Щенок, пойди погуляй», — отвесил на ходу забинтованному Сережке пендаля. Маринка на это тупо заржала и плотоядно вытаращилась на водку…

Выжил Сережка, когда неделями дома было нечего жрать, и он таскал еду с соседних огородов.

Иногда, правда, бабка Петровна, тоже пьющая, но с перерывами, подкармливала его. Но это было нечасто и до очередного ее запоя. А потом она померла, и кормить пацана вообще стало некому.

Выжил, когда с ним, уродом, грязным и оборванным, брезговали общаться даже подобные ему оборванцы — тоже дети пьющих родителей, которых тогда в деревне было больше половины.

Только стал диким и злым.

Выжил, когда допивал за спящими прямо на грязном полу мамкой и Генкой «паленку», а потом блевал сутками и обещал себе, что у него всё будет по-другому.

Выжил в двенадцать лет, когда «обдолбанные» парни из какой-то залетной компании полночи насиловали его в лесу, а потом, еле дышащего, оставили умирать. Но утром на него наткнулись грибники. Завели дело, извращенцев поймали, а Сережку ещё больше стали сторониться, как прокаженного, а он сам стал ещё нелюдимее.

И даже тогда выжил, когда вешался из-за рыжей Ольки. Любил он ее, все знали. Но ни подойти, ни заговорить не решался. Потому что урод. Лишь злобно зыркал на неё глазами, как будто и любя и ненавидя одновременно за свои муки, и ускорял шаг, чтобы пройти быстрее мимо. А потом Олька вышла замуж за местного красавца Ивана. Несколько дней деревня пила, пела и гуляла. А Сережка сидел у своего дома на лавочке и прислушивался. А потом пошёл в сарай и повесился. Только оборвалась верёвка, и его лишь чуть придушило. Как будто даже смерть брезговала им.

***

Пацаном в местной школе Сережка появлялся нечасто. И то, потому что пригрозили: «Не будешь учиться — помрешь в тюрьме, как папаша твой». Быть как отец он хотел меньше всего. А потом настали девяностые, люди поехали в города, а кто остался — либо спился, либо сторчался, либо помер. За редким исключением, и то — стариков. Учиться в школе стало некому, и до сих пор стоит она, заброшенная и никому не нужная. Сережка к тому моменту со скрипом окончил восемь классов, просидев в некоторых по два года.

Что он теперь делал? Пил, как и все. Только в одиночку. Хотя когда-то обещал себе, что не будет. Ну и устроился на работу сторожем на еле ещё дышащий районный завод. Его взяли с какой-то злорадной готовностью и шёпотом за спиной: «Вот урод. Такой рожи любой вор испугается…»

«Он всегда был один»

Так прошло несколько лет… Померла мамка Маринка, замёрзла спьяну зимой в сугробе. Исчез Генка. Сережка не чувствовал, что он остался один. Он всегда один и был. Так уныло и «дошкандыбал» бы он, наверное, по жизни до того своего могильного холмика.

Но однажды поздней осенью напился он, как всегда, один, упал где-то по дороге домой и заснул, как когда-то мать, в снегу. И так же замёрз бы там. Но проснулся оттого, что кто-то лизал его уродливое лицо. Открыл он мутные глаза и увидел такую же страшную, как он сам, одноглазую и одноухую собачью морду. Пёс схватил его за ворот тулупа и потянул, мол: «Вставай, дурак, помрешь же».

И Сережка встал. Шатаясь, дошёл он до своего дома, открыл дверь и впустил увязавшегося за ним пса.

***

Что это был за покалеченный пёс и откуда он взялся, Серега не знал.

— Тебе пожрать, наверное, — пробормотал он. — А нет ничего. Ладно, полежи.

Парень кинул на холодный пол старое одеяло, оделся и вышел.

— Тебе как всегда? — спросила его Нюрка-самогонщица, у которой он брал выпивку.

И не дожидаясь ответа, протянула мутную бутылку.

— Нет, мне это… Костей каких-то. Ну или просто…

— Чего-чего?

— Я заплачу.

— И этот допился, — со знанием дела прошептала Нюрка вслед Сереге, когда он уходил с остатками супа, который она ему продала.

Уродливый пес поел, а потом благодарно лизнул парню руку. Тот от неожиданности даже задохнулся и ошарашенно вытаращился на место, которого коснулся шершавый язык. До этого самое доброе, что он видел и слышал в жизни, были слова бабки Петровны: «Эх, горемычный, лучше бы ты помер». А потом медленно, робко и неумело положил эту руку на обезображенную кем-то песью голову.

Так «притулились» друг к другу два одиноких уродливых и никому не нужных существа. И стало им теплее.

Впервые в жизни Серегу кто-то ждал дома. И впервые он спешил туда, в этот дом, покупая так же у Нюрки какие-то объедки. И как же был он счастлив, когда открывал дверь, а навстречу с радостным лаем бросался его единственный в этом мире друг. Нет, он и выпивку тоже брал, но уже не так часто. А потом стал чего-то готовить. Ел сам и угощал Одноухого — так он назвал пса. И было им хорошо.

Над ними посмеивались: «Надо же, два урода, нашли друг друга». Но и замечать стали, что глаза у Сереги могут быть не только дикими и злыми, но и ласковыми и добрыми. Наверное, в эти минуты он думал о том, что и его теперь ждут и что он кому-то нужен.

Со временем он сделал Одноухому во дворе будку, посадил на длинную цепь, и тот старательно охранял дом, облаивая всех, кто проходил мимо. Хотя охранять-то было незачем. Брать у Сереги было нечего, и все это знали.

***

А потом Одноухий пропал. Сорвался, наверное, с цепи и убежал. Многие тогда видели, как Серега подолгу стоял у забора и всматривался вдаль.

Через несколько дней деревенские мужики принесли пса на одеяле с перебитыми ногами. Тот еле дышал, но был жив.

— Это Петька с компанией… Мы видели, — сказали они и положили Одноухого на землю.

Петька был местный наркоман и просто дебил.

Серега опустился на колени рядом с псом и обнял его. А тот слабо лизнул его в нос.

— Пойдём выпьем, что ли, — пробормотали мужики, как-то растерянно всхлипнув. И тихонько побрели.

Сережка с трудом поднял Одноухого и понёс в дом. Вечером к ним постучалась Нюрка.

— Я это… Вот, сварила вам… Поешьте, что ли… Да убери ты свои деньги!

Пёс выжил, но ходить уже больше не мог, только ползал. И однажды Серега, взяв тяжёлую палку, пошёл туда, где чаще всего гулеванил Петька с компанией, покалечивший его единственного друга.

Разное потом говорили. Кто-то — что Серега хотел просто попугать, кто-то — что так же перебить ноги, как это сделали с Одноухим. Но через два дня нашли его с ножом в спине. Хватились бы, наверное, и позже, а может, и вообще не хватились бы, но выл пес на всю деревню, и заподозрили люди неладное. А Петьки после этого и след простыл.

Собрались мужики, сколотили гроб, похоронили Серегу. Да что там похоронили. Закопали на местном кладбище за деревней — и все. Дом заколотили. А Одноухий? Одноухий опять пропал…

***

— Мы долго удивлялись тогда, куда этот пёс мог деться, он же не ходячий, — вспоминала старенькая соседка тетя Маша, которая мне все это рассказывала. — А потом Нюрка-самогонщица вся в слезах прибежала с кладбища.

Ходила Нюрка на могилу к своей покойной матери. Проходя мимо места, где недавно похоронили Серегу-урода, замерла, как громом поражённая. На могильном холмике, обняв покалеченными лапами землю, лежал Одноухий. Он был мертв…

… Тетя Маша украдкой вытерла слезы.

— Сколько лет прошло, а не могу спокойно вспоминать. Ты там была, видела, что это далеко. Как он дополз-то, бедный, как нашёл…