10 декабря 2021 г. 16:21

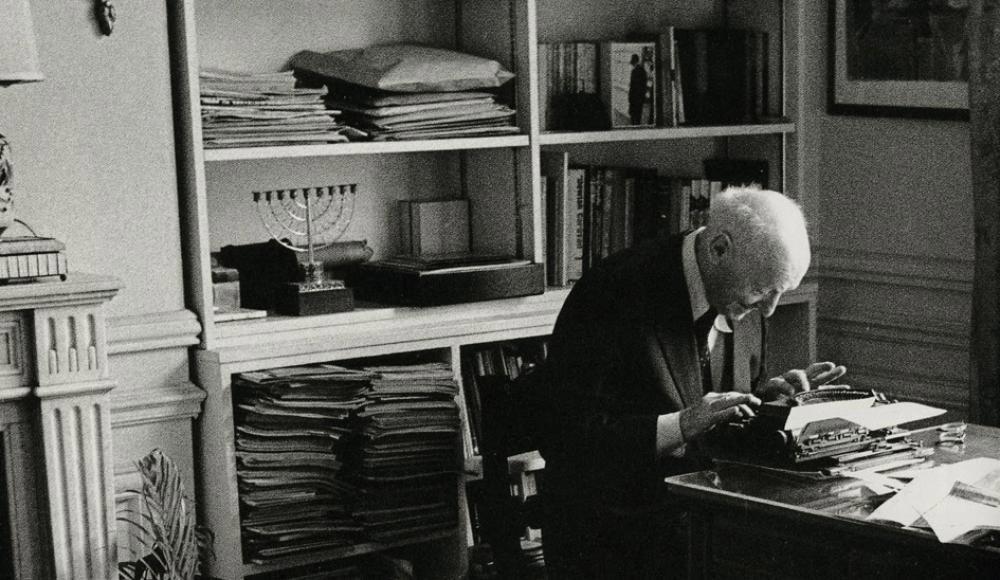

Протопресвитер Александр Шмеман (1921-1983) — выдающийся пастырь, мыслитель, педагог и проповедник, автор научно-богословских сочинений и эссеистской прозы, много сделавший для Православной Церкви в Америке. Осмысление его богословского и литургического наследия, ставшего важной частью церковной науки XX века, особенно актуально в связи со столетием со дня рождения пастыря, которое приходится на этот год.

Фундаментальные богословские труды протопресвитера Александра были посвящены главным образом вопросам церковной истории, постижению истоков и сокровенного смысла православного богослужения и церковных таинств. О том, что сам профессор считал главным в своем богословии, о значении его идей для современной богословской науки рассуждает кандидат богословия, доцент кафедры богословия Московской духовной академии священник Антоний Борисов (№ 12, 2021, PDF-версия).

Различать Божественное и человеческое

Протопресвитер Александр Шмеман для многих представителей православного духовенства и мирян является примером священнослужителя, открытого для всего нового, жертвенно служащего Богу и людям, ищущего действенные способы достучаться до умов и сердец современников.

Подобное мнение о нем сложилось не только благодаря многочисленным печатным трудам покойного пастыря. Воспоминания людей, знавших богослова лично, прямо указывают на его подлинно христианское отношение к жизни и своему служению. По словам его близкого друга, тоже уже покойного, Н.А. Струве, последние дни земной жизни отца Александра были наполнены покаянием с готовностью полностью принять волю Божию: «Полтора года назад Господь посетил Своего верного слугу тяжелым испытанием: болезнью, оставляющей мало надежды на выздоровление. О. Александр не только переносил ее с полным терпением и смирением, но до самых последних дней не переставал ощущать радость и благодарить Бога за все. Роковая болезнь дала о. Александру положить печать подлинности тому, что было сердцевиной его проповеди и священства за целую жизнь: Всегда радуйтесь. За все благодарите (1 Фес. 5:16, 18)»1.

Вклад отца Александра Шмемана в развитие богословской науки является огромным. Именно благодаря ему в нашей Церкви сегодня обсуждаются многие действительно актуальные вопросы. Любые же обвинения в обновленчестве и модернизме, звучащие в адрес покойного, по словам священника Владимира Вукашиновича, «поверхностны и неточны»: «Шмеман стоит не только на позициях, крайне далеких от всякого либерального модернизма, но даже в отдельных случаях крайне умеренных и консервативных»2.

На чем же тогда зиждется убежденность некоторых людей в наличии у протопресвитера чуть ли не протестантских симпатий? Как кажется, на факте проявленного им однажды дерзновения. В предисловии к своему самому, как принято подчеркивать, «научному» труду — «Введению в литургическое богословие» он вспоминает, как отважился снять определенного рода табу: запрет, который касался использования историко-критического подхода к изучению «сферы богослужения, литургической жизни, литургического опыта»3.

Во многом благодаря отцу Александру православный исследователь получил определенного рода свободу в рассуждении над тем, что в нашем богослужении является проявлением богооткровения, а что — исключительно человеческим вкладом. Избавление от табу, снятого литургистом, позволило существенно расширить границы деятельности богослова-исследователя, который теперь оказался способен изучать иные области церковной науки с позиции того, с чем он в данный момент имеет дело, — с Преданием (формой богооткровения) или с преданиями (человеческими обычаями той или иной степени древности)4.

Почему это важно и необходимо? По одной простой причине. Здравое различение Предания и преданий позволяет православному христианину избежать перекоса в одну из сторон, отклонения от святоотеческого «царского» пути. Низведение Предания до уровня преданий неминуемо превращает духовную жизнь в квазирелигиозность постмодерна, презрительно относящуюся к традициям и обрядам, — отсутствие живого чувства Откровения делает самого человека мерилом духовности и тем самым лишает эту духовность Божественного содержания. В том случае, если предания возводятся на уровень Предания, мы получаем иной, но не менее печальный результат. Подобное отношение превращает церковное сообщество в клуб с особенными правилами поведения, гардеробом, питанием и др. Причем каждый из перечисленных элементов возводится в статус чуть ли не догмата.

Главный ориентир

В каждом отдельном случае и вне зависимости от избранной области (догматика, библеистика, каноника, но прежде всего в области литургической) при стремлении определить, что же перед нами — Божественное или человеческое, мы оказываемся перед непростой задачей. Как отделить вечное от временного? Как актуализировать внешнюю оболочку традиции, не нанеся ущерб ее духовной сердцевине? Как кажется, и в данном случае помочь может отец Александр, не только обозначивший указанную проблему, но и давший инструментарий для ее преодоления.

Автор в своих произведениях неоднократно упоминает идею «отнесенности к главному», которой пронизано его богословское и проповедническое наследие. «Отнесенность» — основное ощущение автора, с детства определившее его религиозный опыт, «интуиция о присутствии в этом мире чего-то совершенно, абсолютно иного, но чем потом все так или иначе светится, к чему все так или иначе относится»5. Сам профессор не смог дать понятию «отнесенности» какого-то строгого фиксированного определения6. Хотя явным образом суть этого явления ощущается при чтении строк, посвященных А.И. Солженицыну: «Символом этой отнесенности в романе «В круге первом», например, является Рождество. <…> Зачем понадобилось Солженицыну это Рождество? <…> Но вот, оно есть, оно вспыхнуло своим светом вначале, и его свет незримо озаряет всю эту, казалось бы, мучительную безнадежную повесть. И оно есть в повести потому, что для Солженицына оно есть в мире. <…> …Чтобы отнести всех этих страдающих и умирающих людей к главному — чтобы ясным стало изображение вечности, зароненное каждому»7.

Отсутствие четкого определения «отнесенности» не мешает указать на одно из главных и определяющих его свойств, а именно христологичность. Иными словами, установление и поддержание в лице Господа Иисуса связи между Божественным и человеческим; присутствие благодаря пришествию Спасителя в материальном мире жизни Духа, Который не растворяется в тварной реальности, не бежит от нее, но оживотворяет изнутри того, кто в Боге нуждается и к Нему стремится. «Отнесенность» есть еще и та таинственная, но ощутимая связь, которая присутствует в Православии между Преданием и преданиями. В пастырском аспекте она («отнесенность») должна поддерживаться Церковью в «рабочем» состоянии прежде всего в формате богослужения для сохранения (наряду с упомянутыми в Символе веры) главного для отца Александра свойства Церкви — «литургичности», которая во Христе зиждется и только в Нем и благодаря Ему существует.

Именно «литургичность» в понимании автора превращает Церковь из «экклесии» (человеческого собрания) в Тело Христово (1 Кор. 12:27) — ту Богочеловеческую структуру, которую, по замечанию протопресвитера Николая Афанасьева, характеризует таинственное выражение «эпи то авто» (ἐπὶ τὸ αὐτό) (Деян. 2:1, 44, 47 и др.), означающее «на то же самое» и чаще всего переводимое на русский язык как «в одно место». «Эпи то авто», в разъяснении протопресвитера Иоанна Мейендорфа, «было техническим термином для обозначения евхаристического собрания. Специального слова в те времена не существовало, возможно, и потому, что первохристиане избегали прямо говорить о таинствах в смысле «обрядов», а понимали саму Церковь прежде всего в сакраментальном смысле. Церковь осуществляет себя, становится сама собою, когда ее члены сходятся вместе для свершения общего действа»8.

Это общее действо — Литургия — в основании своем и имеет для ученого идею «отнесенности» как опыта встречи с Тайной и выражение данного опыта при помощи верных символических средств. Символических в смысле античного σύμβολον — разломанной монеты или статуэтки, знака, позволяющего двум незнакомым до того лицам опознать друг друга9. Верное соотношение закона веры и закона молитвы (lex orandi lex est credendi) достигается только в том случае, если культурные коды нашего богослужения работают в соответствии с идеей «отнесенности» и становятся «мостиками» для верующего, позволяющими достичь главной цели — совершения литургического акта через личное словесное приношение в пространстве общей молитвы церковного собрания.

Тайна Божества, находящаяся в самой сердцевине жизни Церкви, принципиально отличает христианство от прочих религиозных течений, прежде всего гностицизма. Если гностики кичились обладанием некоей тайны, ограничивая доступ к ней всех прочих, то в лице Православия мы видим иное. «В контексте христианства под понятием «тайна» не подразумевается обозначение только того, что является непостижимым и таинственным, загадкой или неразрешимой проблемой. Напротив, тайна есть то, что открывает себя нашему пониманию, но что мы никогда не поймем до конца»10. Эти слова митрополита Каллиста (Уэра) указывают на еще одно свойство «отнесенности», имеющее не только возвышенное богословское, но и вполне практическое значение — когда тайна Божия в лице Церкви присутствует в мире, освящает его, но миру не подчиняется и в нем не растворяется.

Об этом отец протопресвитер, в частности, говорил во время беседы в г. Гринвилл (штат Делавэр, США) 22 мая 1981 года. Выступление это впоследствии переведено в текстовый формат и озаглавлено «Между утопией и эскапизмом». Здесь американский протопресвитер указывает на две серьезные опасности, возникающие перед Церковью, если она по какой-то причине утрачивает стремление к «отнесенности» или отказывается от нее. Исходом подобного выбора становится либо бездумное стремление к несуществующему «завтра» (утопии), либо бегство от мира, замыкание в пространстве самоценных представлений и субкультурных установок. И то и другое, по его мнению, противоречит евангельскому учению о Церкви как о Царстве Божием, которое Спасителем сравнивается или с дрожжами (Мф. 13:33), или с семенем (Мф. 13:31-32). И то и другое, чтобы принести плоды, должно быть помещено в мертвую до времени среду и преобразить ее изнутри11.

Утопия и эскапизм на подобное просто не способны. Первая, представляющая собой «максимальную проекцию в будущее»12, готова пожертвовать «сегодня» ради «поющего завтра». Но никто не ответит вам на вопрос — «С какой стати завтра должно петь? Ведь люди будут умирать, кладбища расширяться и т.д.»13. Никто и ничто по-настоящему не волнуют утописта здесь и сейчас. Он всем готов пожертвовать, все разрушить ради выдуманного им завтра. Странным дополнением к подобной установке отцу Александру видится не менее опасное явление — эскапизм, или бегство от действительности. Его он описывал следующим образом: «Уход от действительности начинается с некоего умственного расположения и продолжается как поиск разного рода духовного опыта. Всем известно, что Бога не найдешь на Бродвее в Нью-Йорке, Бога нужно искать на синих горах в Индии, в ашрамах, в методах созерцания»14.

Эскапист подобно утописту бежит от сегодня, но не ради достижения мифического завтра, а ради замыкания в пространстве выдуманной им действительности, никак не соотносящейся с реальной историей. Насколько подобное опасно, свидетельствует, например, опыт старообрядческого раскола XVI века: «Флоровский считал, что для старообрядцев вместе с реформами Никона кончилась священная история, и потому они уходили «из истории в пустыню». Но на самом деле не столько уход из истории, «внеисторичность», был следствием раскола, сколько, наоборот, раскол — следствием внеисторичности русской жизни»15.

Указанное обстоятельство вновь демонстрирует огромную опасность утраты обозначенной доктором богословия «отнесенности», которая (утрата) неминуемо заводит Церковь в ловушку, способную изъять человека или целую общность людей из живой истории, превратив их либо в гоголевского Манилова, равнодушного к настоящему, либо в носителей специфического субкультурья, напрочь оторванного от страданий дня сегодняшнего.

Сохранить верность Откровению

Шмемановская «отнесенность» призывает заботливо относиться к вопрошаниям истории, настаивает на освящении времени. Сын Божий однажды стал участником истории, но при этом не оказался ее пленником. В Спасителе миру была явлена освящающая и исцеляющая сила Божия, переданная Им Церкви и через нее указующая миру, что однажды для него наступит конец и одновременно полное изменение: «Вне эсхатологии невозможна христианская доктрина зла. Либо сам мир становится злом, либо же оно отождествляется с чем-то одним в мире (социальными структурами и т.д.). И то, и другое — ересь. Христа не нужно ни для ухода в мироотрицающий буддизм личного «спасения», ни для «социальной революции»»16.

Идея «отнесенности» не была выведена протопресвитером на основании каких-то сугубо теоретических изысканий, а имела вполне ощутимую опытную духовную основу. В «Дневниках» отец Александр Шмеман упоминает, что его память сохранила и разделила пройденную жизнь на четыре этапа: тридцатые годы — юность в Париже и причастность к лучшему периоду русской эмиграции; сороковые — война и закат прежнего мира, обретение семьи и рукоположение; пятидесятые — творчество и служение; шестидесятые — жертвенная вовлеченность в жизнь Православной Церкви в Америке и смерть друзей, единомышленников.

Наступившие семидесятые, а затем и восьмидесятые привели отца Александра к мысли: «И вдруг: такое сильное ощущение, что прошлого-то гораздо больше, чем будущего, что все отныне будет итогами, раскрытием того, что уже было, уже дано» (курсив из оригинала. — А.Б.)17. Уверенность в правильности выведенной им идеи «отнесенности» приходит к отцу Александру ровно в тот момент, когда внутри него возникает ощущение бренности жизни перед лицом Божественной вечности. С высоты прожитых лет он явственно понимал, насколько важно не поддаваться очарованию временного, человеческого и не пытаться заместить им Богооткровенное: «…изучение истории Церкви, конечно, должно освобождать человека от порабощения прошлому, типичного для православного сознания. Но это так в идеале, увы. Помню, как медленно я сам освобождался от идолопоклонства Византии, Древней Руси и т.д., от увлечения, от «игры»»18.

«Исторический путь Православия» — еще один монументальный труд автора — почти каждой своей страницей показывает и доказывает, насколько опасной является догматизация второстепенного, обусловленная все той же утратой чувства «отнесенности». Вместо того чтобы придать статус неизменной богооткровенной истины смысловому ядру учения, вновь и вновь осуществляется попытка догматизации культурной оболочки, временного контекста керигмы. Это прекрасно видно на примере всех наиболее известных ересей и расколов. Все они в той или иной степени становились следствием неспособности ряда мыслителей пожертвовать собственными культурными предпочтениями ради сохранения верности Откровению.

Арианство, несторианство, монофизитство в различных своих более «легких» проявлениях (например, монофелитства и иконоборчества) строятся на концептах, заимствованных из тех или иных философских систем и возведенных в статус догмата. Римский католицизм, безусловно, является результатом поместного представления о роли апостола Петра и природе церковного первенства19. Имеющийся исторический опыт позволяет согласиться с выводом, который делает внимательный читатель «Дневников» покойный профессор МДА Н.К. Гаврюшин: «Множество верующих, не исключая и представителей духовенства, часто понимают христианство как некую совокупность правил, норм, ритуалов… которую охотно отождествляют с церковным Преданием. При таком номистическом, или законническом, разумении веры внешнее оказывается неизбежно важнее внутреннего. То, что в конкретный исторический момент времени было свидетельством живого творчества духа, воспринимается благочестивыми, но не вошедшими в разум Истины верующими как закон, обязательные вериги, ибо подлинно духовного мерила у них нет, а передать оное из рук в руки невозможно: его необходимо стяжать»20.

Указанное, впрочем, не означает, что богослов имел к временному выражению тайны Божественной вечности какое-либо презрение. Наоборот, идея «отнесения» помогала отца Александру видеть в литургическом наследии Церкви настоящую сокровищницу средств выражения богатства христианской веры. Но ему было важно, чтобы все это богатство не лежало мертвым грузом, а работало. Чтобы между человеческими преданиями и Божественным Преданием имелось напряжение «отнесенности», не позволяющее Церкви говорить с людьми на исключительно «своем» языке, сосредотачиваться на «своих» проблемах. Православие, по мнению протопресвитера, призвано прислушиваться к вопросам каждого нового поколения и уметь в том числе говорить на языке секулярной культуры. Богословие Церкви должно быть отвечающим, а не нападающим или защищающимся. В наше время недостаточно также лишь в одностороннем порядке возвещать людям некие истины. Надо отвечать на их вопросы. И ответы на эти вопросы должны быть выражены в таких культурных кодах, которые близки и понятны современным слушателям.

Именно в этом смысловом поле следует понимать неприятные на первый взгляд слова профессора: «Только в Церкви можно найти полный образ Христа. Это и есть дело богословия — и больше ничего. Но его одинаково заслоняют и «поп», и «богослов». Один поставил ставку (беспроигрышную) на вечную нужду человека в «священности», другой Самого Христа превратил в «проблему»»21. Здесь церковный историк пусть и резко, но в точности повторяет суть апостольской мысли, что никакой человек не имеет права занимать собой место Христа Спасителя или препятствовать общению с Ним, Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус (1 Тим. 2:5).

Практические предложения по реализации идеи «отнесенности» обнаруживаются в наследии публициста применительно к двум литургическим реформам: произошедшему глобальному изменению богослужебного уклада в Римско-Католической Церкви и, наоборот, несостоявшейся фиксации литургической традиции Православной Церкви в Америке по образцу дореволюционного лекала. В отношении первого отец Александр пишет неутешительные вещи. Модернистский кризис, развернувшийся у католиков на рубеже XIX-ХХ веков, не только, по мнению автора, не понудил Рим внутренне измениться, но, наоборот, усугубил имеющееся положение дел, когда вместо здоровых преобразований в лице II Ватикана произошла уступка сиюминутной выгоде запросов мира сего: «И за это Церковь (Католическая) расплачивается теперешней катастрофой. <…> Церковь ответила утверждением себя как голого авторитета (reductio ad absurdum) и как абсолютизма формул, то есть того же авторитета. И через несколько десятилетий лопнула — Ватикан II и вакханалия: разложение «авторитета»»22.

Искать в богослужении Христа

Католические реформы середины ХХ века стали для Шмемана не реализаций «отнесенности», не попыткой явить миру истинное эсхатологическое лицо христианства, присутствующего здесь, но говорящего о несводимом к земной реальности Царстве Божием, а еще одним неудачным опытом «очищения»: «Не случайно «постватиканская» Церковь протестантизируется (отказ от авторитета, от понятия “ереси”, от тональности «объективности»). <…> Протестантизм был попыткой спасти веру, очистить ее от ее религиозной редукции и метаморфозы. Но он это сделал ценой отказа от эсхатологии, замены ее «спасением» предельно личным, индивидуальным. И потому — в сущности — отказом от Церкви…»23

Легко указывать соседу на его неправоту. Значительно сложнее разбираться с собственными проблемами. Тут богослов, надо сказать, реалии нашей церковной жизни критикует нещадно: «На глубине Православие, мне кажется, давно уже «протестантизируется»: «верит» в нем каждый по-своему, но соединены все «религией», то есть храмом и обрядом. Отсюда двойное движение: если от религии к «вере», то к расцерковлению, к уходу в личную религию; если от «веры» к религии — то к Православию, Типикону, кадилу и иконам. Оба движения «неполноценны»: в одном торжествует индивидуализм (отрицание Церкви), в другом — «религия» (редукция Церкви) и, в сущности, тоже индивидуализм»24.

На практике (если говорить прежде всего о богослужении) подобное положение дел проявляет себя в одновременно существующем сохранении Типикона и неследовании ему, в переносе суточных форм богослужения на не предназначенное им время (служение утрени вечером, а вечерни утром), в сокращении служб на основании мнения настоятеля, служащего в данный день рядового священника, регента или даже чтеца. Перечислять эти проявления литургического кризиса можно и дальше, но все они приводят, по мнению отца Александра, к последствиям двух типов: 1) сведению богослужения до уровня службы-схемы (поскольку требования «догматизированного» Типикона в полной мере исполнить невозможно) или 2) игнорированию устава как такового, превращению его в «фон» для выделения отдельных ярких песнопений или иных богослужебных элементов («концертов»).

И здесь вновь выходит на передний план идея «отнесенности»: насколько сложившееся в литургической области положение дел позволяет человеку по-настоящему соприкоснуться с эсхатологической природой Церкви как зачатка грядущего Царства Божия? Если и позволяет, то с большими затруднениями. Отец Александр признает, что Православной Церкви необходима литургическая реформа, но не в духе той, что прошла сначала в протестантизме, а затем в католицизме. В данном случае его мнение в общем и целом совпадает с позицией его современника протоиерея Георгия Флоровского, одного из выразителей принципов «неопатристического синтеза», сводимого к вдохновляющему девизу «вперед — к отцам».

Церкви, по мнению богослова, необходимо вернуться к «православному пониманию Божественной литургии как общего моления, общего приношения, общего благодарения и общего причащения»25. Что на практике означает следующее: «…когда мы вернемся от наших новых и сомнительных обычаев к подлинной православной традиции, открывающейся нам в наших литургических текстах и комментариях отцов, будет исправлено прискорбное положение дел, преобладающее сегодня, при котором верующие более посетители, чем участники богослужения»26.

Литургическая реформа, таким образом, для автора не сводится к каким-то внешним действиям («Существуют проблемы, которые нельзя решить с помощью указов или инструкций. Они никогда не разрешали никаких реальных проблем и не похоже, что разрешат их когда-либо в будущем»27). Невозможно преодолеть кризис в области богослужения, редуцировав его до чего-то одного — подвергнув, например, изменению язык службы28 или ее структуру. Речь идет о более глубокой вещи — «богослужение по самой своей природе должно быть понятно и осмысленно и в каждой своей части, в каждом слове, и в целом. Спешим оговорить со всей силой: речь идет совсем не о приспособлении его ко вкусам верующих или «к духу нашего времени», еще менее — о его «упрощении». На наших глазах совершалось достаточно много попыток такого рода «модернизации» службы, и известно, к чему они приводят»29.

Проблема заключается в утрате частью духовенства и мирян понимания христоцентричности богослужения. Иными словами, утраты той самой «»отнесенности» всего к «другому», эсхатологизма самой жизни и всего в ней, который антиномически делает все в ней ценным и значительным. Источником же этого эсхатологизма, тем, что делает это «просвечивание», эту «отнесенность» возможными, является таинство Евхаристии, которым поэтому изнутри и определяется Церковь и по отношению к самой себе, и по отношению к миру, и по отношению к каждому отдельному человеку и его жизни. <…> …Для того чтобы этот опыт («проходит образ мира сего») стал возможным и реальным, нужно, чтобы в этом мире был дан также и опыт того самого, к чему все «отнесено» и относится, что через все «просвечивает» и всему дает смысл, красоту, глубину и ценность: опыт Царства Божия, таинством которого является Евхаристия»30.

Что же делать и как же быть? Проанализировать имеющееся положение дел с точки зрения идеи «отнесенности». Помогает ли нынешний уклад церковных традиций (в том числе богослужебных) совершить богослужебному собранию то, к чему призывают его слова анафоры: «Еще приносим Ти словесную сию и безкровную Службу, и просим, и молим, и мили ся деем: низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащыя Дары сия»? И если находится то, что оказывается пусть древним и привычным, но в конечном счете «средостением», мешающим «отнесенности к главному», Церковь призвана пастырски задуматься над тем, что для нее важнее — человек или суббота?

Православное христианство ставит перед всеми нами нетривиальную задачу: вместо овна или голубицы мы должны предложить Богу «словесное приношение», осуществить в пространстве соборной молитвы Евхаристии свой собственный литургический акт, который абсолютно ничем не похож на языческо-магическое действо. Не о семейном счастье или успехе в карьере призваны мы молиться на Евхаристическом богослужении, но искать и находить в нем Самого Христа, ибо сказано: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и все это приложится вам (Мф. 6:33). Иначе опыт Церкви будет «заменен опытом храма плюс индивидуальной религии, изнутри лишенной всякой веры в смысле «осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом»»31

Наше словесное приношение Богу, с одной стороны, должно опираться на многовековую литургическую традицию Церкви, а с другой — призвано стать выражением всецелого стремления к Отцу Небесному: духом, умом, чувствами, всей душой и всем телом. Эта полная посвященность, осознанность и устремленность основываются на все той же «отнесенности» — стремлении стать частью церковной реальности соединения вечного и временного, явленного миру во Христе Спасителе Царства будущего века. «Спасение только в углубленном, церковном, соборном и пастырском продумывании и медленном пояснении самой сущности православного богослужения»32, пастырскому разъяснению духовного феномена которого, той самой «отнесенности к главному», посвятил многие годы своего служения приснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.

Священник Антоний Борисов

1 Струве Н. Православие и культура. 2-е изд. М.: Русский путь, 2000. С. 204.

2 Вукашинович В., свящ. Литургическое возрождение в ХХ в. История и богословские идеи литургического движения в Католической Церкви и их взаимоотношение с литургической жизнью Православной Церкви. М.: Христианская Россия, 2000. С. 157-158.

3 Шмеман А., протопр. Введение в литургическое богословие. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1996. С. 9.

4 «Если мы обратимся к апостольским посланиям, то увидим как бы два понимания церковного Предания: Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим (2 Фес. 2:15); Завещаем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас… (2 Фес. 3:6). В этих двух отрывках апостол Павел немного по-разному использует этот термин. В первом отрывке он говорит о преданиях во множественном числе, во втором он говорит о единственном Предании. Это выражение позволило православным богословам развить следующую идею: в Церкви есть Предание и предания. Что же такое предания? Это древние обычаи, которые получены со времен апостольских от Христа через апостолов и сохраняются до нашего времени» (Малков П. Введение в литургическое предание: Таинства Православной Церкви. 4-е изд. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. С. 11).

5 Шмеман Александр, протопр. Дневники. 1973-1983. М.: Русский путь, 2005. С. 51.

6 «Что такое, в чем эта «отнесенность»? Мне кажется, что именно этого я никак не могу объяснить и определить, хотя, в сущности, только об этом всю жизнь говорю и пишу (литургическое богословие). Это никак не «идея»: отталкивание от «идей», все растущее убеждение, что ими христианства не выразишь. Не идея «христианского мира», «христианского общества», «христианского брака» и т.д. «Отнесенность» — это связь, но не «идейная», а опытная. Это опыт мира и жизни буквально в свете Царствия Божия, являемого, однако, при посредстве всего того, что составляет мир: красок, звуков, движения, времени, пространства, то есть именно конкретности, а не отвлеченности. И когда этот свет, который только в душе, только внутри нас, падает на мир и на жизнь, то им уже все озарено, и сам мир для души становится радостным знаком, символом, ожиданием» (Шмеман Александр, протопр. Дневники. С. 52).

7 Шмеман А., протопр. Беседы на радио «Свобода». Т. 2. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. С. 429.

8 Мейендорф И., протопр. Введение в святоотеческое богословие. Минск: Лучи Софии, 2007. С. 17.

9 «Греческие святые отцы называли Тело Христа, хлеб, на Евхаристии символом. Но они ни в коем случае не имели в виду, что это означает (как понимают это на Западе) чисто символическое присутствие Христа в Евхаристии. Они использовали слово «символ» для обозначения того, что западные теологи имеют в виду под понятием «реальное присутствие». Символ указывает на то, что одна реальность может не только означать другую реальность, но и являть и передавать ее нам, и поэтому символ — больше, чем знак. Я знаю, что химическая формула Н2О означает воду, хотя никакой воды в самой формуле нет. У символа нет подобных ограничений, он участвует в той реальности, на которую указывает. Символ не просто умозрителен и воображаем, он — онтологичен и экзистенциален. Это — реальность, которая во всей полноте выражается, является и сообщается через другую реальность» (Шмеман А., протопр. Собрание статей 1947-1983. М.: Русский путь, 2009. С. 242-243).

10 Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. Православный путь. СПб.: Алетейя, 2005. С. 21.

11 «Как закваска тогда только заквашивает тесто, когда бывает в соприкосновении с мукою, и не только прикасается, но даже смешивается с нею (потому и не сказано — «положи», но — «скры»), так и вы, когда вступите в неразрывную связь и единение со врагами своими, тогда их и преодолеете. И как закваска, будучи засыпана мукою, в ней не теряется, но в скором времени всему смешению сообщает собственное свойство, так точно произойдет и с проповедью. Итак, не страшитесь, что Я сказал о многих напастях: и при них вы просияете и всех преодолеете» (Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея: В 2-х кн. Книга вторая. М.: Cибирская Благозвонница, 2010. С. 11).

12 Шмеман А., протопр. Вера и Церковь: Сборник. М.: Книжный клуб Книговек, 2021. С. 437.

13 Там же. С. 438.

14 Там же. С. 441.

15 Хондзинский П., прот. «Ныне все мы болеем теологией»: Из истории русского богословия предсинодальной эпохи. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 27.

16 Шмеман Александр, протопр. Дневники. С. 159.

17 Там же. С. 126.

18 Там же. С. 124.

19 Выступая в качестве наблюдателя перед участниками II Ватиканского собора, отец Александр констатировал следующее: «В структуре Церкви, безусловно, существует некоторый плюрализм, однако здесь о нем ничего не сказано. Здесь другие приоритеты… и что касается ex sese. В документе (догматической конституции Lumen gentium. — А.Б.) полномочия епископата постоянно рассматриваются как уступка, тогда как папе принадлежит безоговорочная власть. Каждое положение, касающееся епископата, имеет обязательную ссылку на папу и его полномочия» (История II Ватиканского собора. Т. III: Сформировавшийся собор / общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодрова, А. Зубова. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. (История Церкви). С. 85).

20 Гаврюшин Н.К. Русское богословие. Очерки и портреты. Н. Новгород: Изд-во Нижегородской духовной семинарии, 2011. С. 638-639.

21 Шмеман Александр, протопр. Дневники. С. 72.

22 Там же. С. 157.

23 Там же. С. 348.

24 Там же.

25 Шмеман А., протопр. К вопросу о литургической практике (письмо моему епископу) / Текст: электронный // URL: http://pravoslavie.by/page_book/bogosluzhenie-i-tainstva.

26 Там же.

27 Там же.

28 «Переводчиками движет наивное убеждение, что если «знать» греческий, церковнославянский и английский, то даже с такими шедеврами православной гимнографии, как Великий канон святого Андрея Критского или Акафист Пресвятой Богородице, «не будет проблем». Но, сказать по правде, результаты выходят порой самые плачевные. В лучшем случае мы получаем вялые, невнятные и «сомнительные» (с точки зрения английского языка) тексты вроде следующих: «Не хвались, ибо ты есть плоть, и троекратно ты отречешься от Меня, — от Меня, Кого все создание благословляет и прославляет во все времена»; «Ты подведешь Меня, Симон Петр, — говорит Господь, — едва лишь произнесется это слово о тебе, хоть ты в себе и уверен, и служанка, приблизившись весьма скоро, повергнет тебя в смятение». В худшем же случае появляются примерно такие строки: «Телица рыдала, созерцая Тельца, повешенного на древе»» (Шмеман А., протопр. Проблемы Православия в Америке: Собрание статей 1947-1983. М.: Русский путь, 2009. С. 488-489).

29 Шмеман А., протопр. Богослужение и богослужебная практика: Собрание статей 1947-1983. М.: Русский путь, 2009. С. 175.

30 Шмеман Александр, протопр. Дневники. С. 58.

31 Там же. С. 348.

32 Шмеман А., протопр. Богослужение и богослужебная практика. С. 176.

«Церковный вестник»/Патриархия.ru

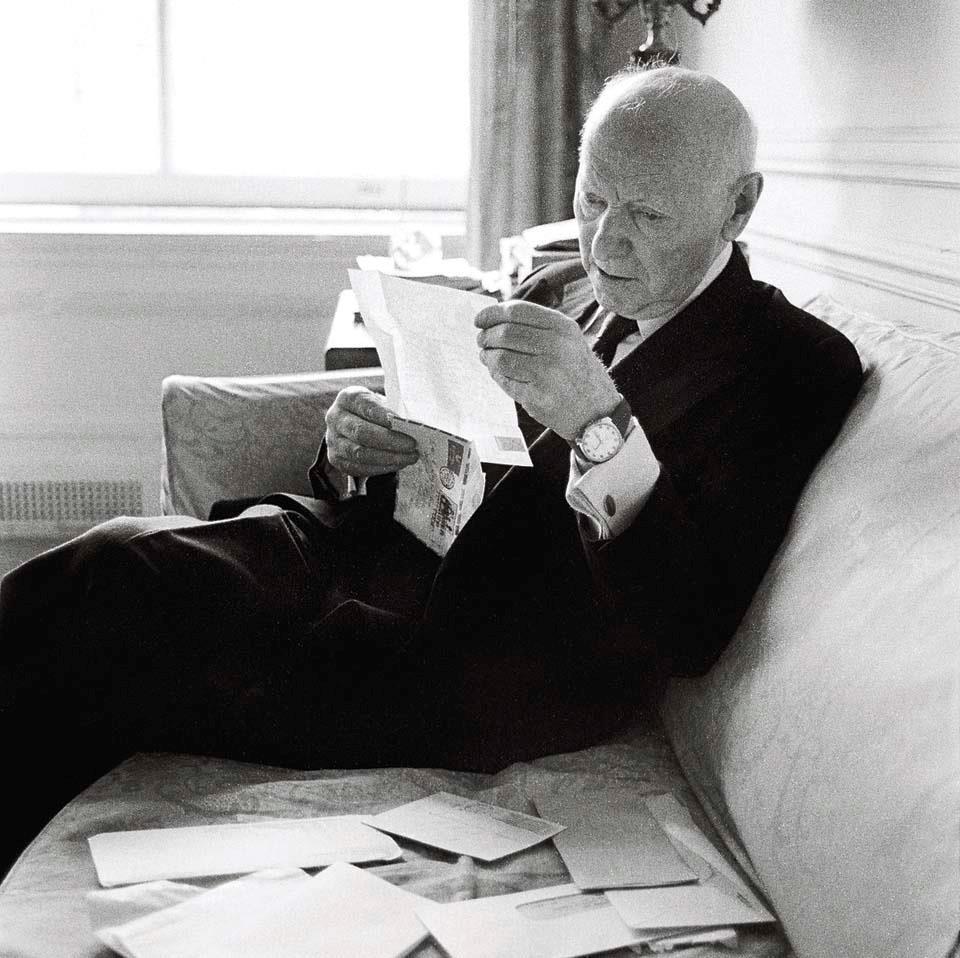

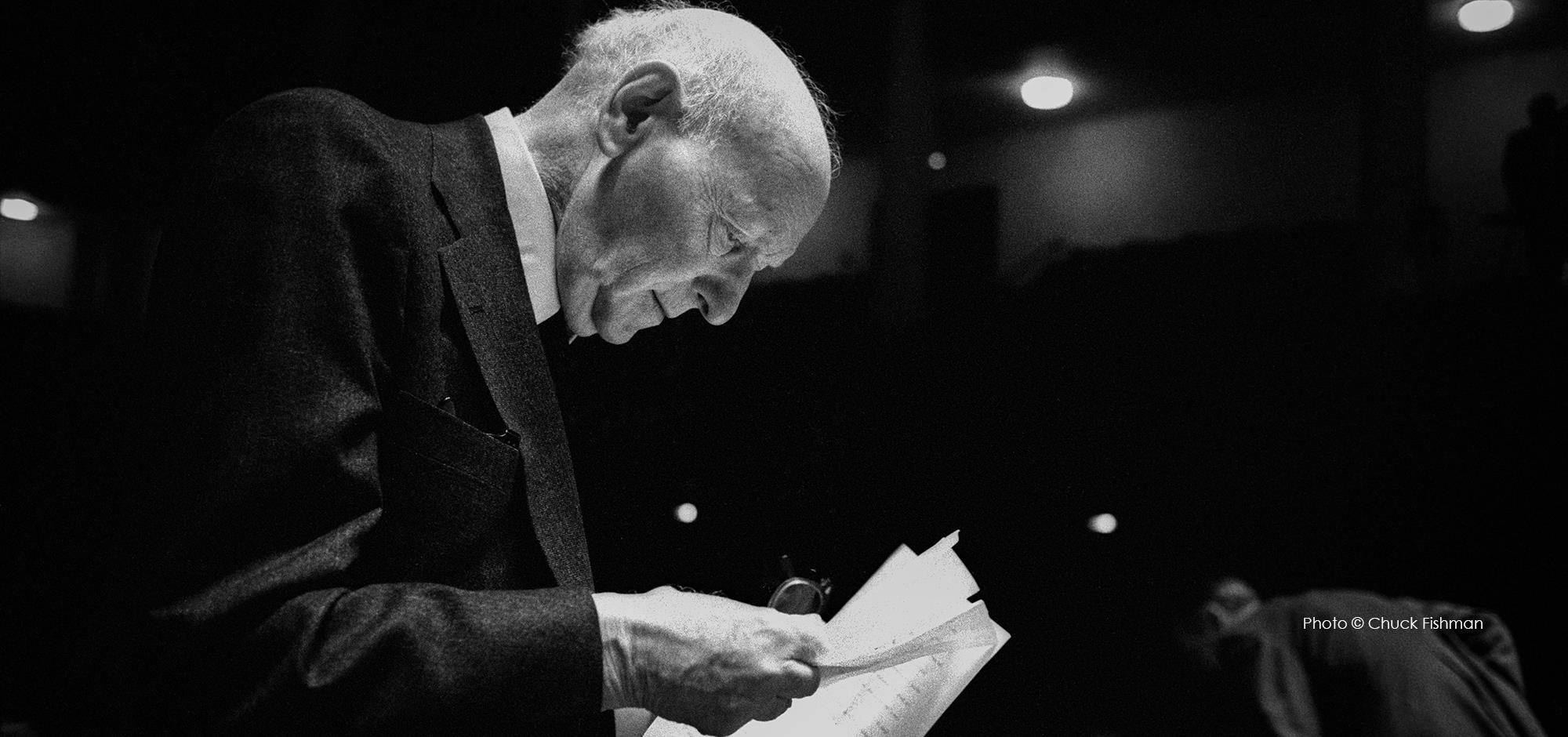

Еврейский писатель, родившийся в Польше. Писал на идише, жил и работал в Нью-Йорке. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1978).

Цитаты

Когда я был мальчиком и рассказывал разные истории, меня звали лгуном. Теперь же меня зовут писателем. Шаг вперёд, конечно, большой, но ведь это одно и то же.

Если опытом не делиться, то кому этот опыт нужен.

Искусство — это способ мечтать. Единственная разница — то, что мечта может сделать за две минуты, у писателя иногда занимает два года.

Если бы меня приговорили либо к десяти годам тюрьмы с книгами, либо к пяти годам без них, я бы предпочел взять десять с книгами.

О детстве и начале творчества

В нашем доме царил культ учения. Отец целыми днями просиживал над Талмудом. Мать, едва у неё выдавалась свободная минутка, открывала какую-нибудь религиозную книгу. У других детей были игрушки, а мне их заменяли книги моего отца. Я начал «писать» ещё до того, как выучил буквы: макал перо в чернила и водил им по бумаге. Шаббат был для меня сущим мучением, ведь в этот день писать было нельзя.

Я рос любознательным. Наблюдал за взрослыми, прислушивался к их разговорам, хоть и не всё в них понимал.

Очень рано я стал задавать сам себе вопросы: что случится, если птица всё время будет лететь в одну сторону? А что будет, если построить лестницу от земли до неба? Что было до сотворения мира? Есть ли у времени начало? И с чего тогда оно началось? Есть ли предел у пространства? И как может быть у пространства конец, раз оно — пустота?

В нашей квартире на Крохмальной, 10 был балкон. Часами простаивал я на нём, размышляя о том и о сём. В летние дни на балкон залетали разные насекомые: мухи, пчёлы, бабочки. Эти крошечные существа очень меня занимали. Что они едят? Где спят? Кто дал им жизнь? По ночам на небе появлялись луна и звёзды. Мне объяснили, что некоторые звёзды больше земли. Но если они и впрямь такие огромные, то как умещаются на узкой полоске неба над крышами домов? Мои вопросы часто ставили родителей в тупик. Отец втолковывал мне, что нехорошо забивать голову такими сумбурными мыслями. А мама обещала, что я всё узнаю, когда вырасту. В конце концов я понял, что и взрослые не знают ответов на все вопросы.

Воспоминания Зингера о его юности в Польше

Мы жили на очень бедной улице Варшавы. Естественно, я контактировал с бедными людьми. Многие из них приходили к моему отцу за советом. Он был даяном, своего рода судьей. Поэтому люди приходили со всевозможными проблемами и конфликтами, и я помню, как пытался решить для себя, кто из них был прав, а кто нет.

Очень рано я начал выдумывать разные сказки и рассказывал их мальчикам в хедере. Однажды я досочинялся до того, будто мой отец — король, и так всё расписал, что мальчишки решили, что это правда. До сих пор не пойму, почему они мне поверили. Уж я-то, в моей одежонке, вовсе не был похож на принца.

Однако настоящей причиной желания писать стало то, что я очень часто встречал ситуации, которые сбивали меня с толку, и с того момента, как я узнал, что существует такая вещь, как литература, я подумал, как замечательно было бы иметь возможность описывать такие вещи.

О характерах

Когда люди собираются вместе — скажем, они пришли на небольшую вечеринку или что-то в этом роде — вы всегда слышите, как они обсуждают характер. Они скажут: у этого плохой характер, у этого хороший характер, этот — дурак, этот — скряга. Сплетни делают разговор. Все они анализируют характер. Кажется, что анализ характера — высшее человеческое развлечение. И в литературе это делается, в отличие от сплетен, без упоминания настоящих имён.

Писатели, которые обсуждают не персонажей, а проблемы — социальные или какие-то другие проблемы — забирают из литературы самую суть. Они перестают быть интересными. Мы почему-то всегда любим обсуждать и открывать персонажей. Это потому, что каждый персонаж индивидуален, а человеческий характер — величайшая из головоломок. Независимо от того, насколько я знаю это человеческое существо, я знаю его недостаточно. Обсуждение персонажей — это высшая форма развлечения.

Исаак Башевис-Зингер в 1926 году

Я считаю, что наши открытия в литературе должны быть не столько в стиле, сколько в поиске новых фаз и новых граней человеческой жизни. Писатель, который всё время исследует себя и свой стиль, не делает открытий. А писатель, который пишет о других людях, действительно добивается хороших результатов в литературе. Толстой, Достоевский, Бальзак, Диккенс и Гоголь не писали о себе. Они редко писали от первого лица. Хотя по жизни я интроверт, я чувствую, что в своих произведениях я в некотором роде экстраверт. Заставляю себя выходить и встречаться с людьми вместо того, чтобы всё время думать о себе и своей литературной каллиграфии. Писатель должен уметь забыть о себе, по крайней мере, на время. Толстой это знал, а Пруст — нет.

Я против потока сознания, потому что это означает всегда болтать о себе. Когда вы встречаетесь с мужчиной, и он говорит только о себе, вам скучно. То же самое и в литературе. Когда писатель становится в центр внимания, он становится нудником. А нудник, который считает себя глубокомысленным, ещё хуже.

Настоящая литература концентрируется на делах и ситуациях.

Литература помогает нам сохранить память о прошлом во всём многообразии его проявлений… Для писателя и читателей все герои остаются жить вечно. В реальной жизни многие из людей, о которых я пишу, давно покинули этот мир, но для меня они по-прежнему живы, и я надеюсь, что они позабавят читателей своей мудростью, странными верованиями, а порой и своей глупостью.

Обложки книг Исаака Башевиса-Зингера

О писательстве

Мои работы делятся на две категории. Причина проста: иногда мне хочется писать о сверхъестественном символическим образом, но я нахожу место и для реалистического метода. Эти две категории не исключают друг друга; это всего лишь две стороны одной медали. На мир можно смотреть так или иначе, и тема рассказа определяет его стиль.

Хороший писатель пишет о вещах, возбуждающих его страсти, и у каждого человека их ограниченное количество. Но хороший писатель может описать бесчисленное количество вариаций каждой из них.

Величие искусства не в том, чтобы находить общее, а в уникальном.

Каждый писатель должен писать на свои темы, на темы, связанные с его увлечениями, с тем, над чем он размышляет. Это отчасти то, что придаёт писателю очарование. И это делает его искренним. Только дилетант берётся за любую тему. Он куда-то сходит, где-то услышит историю — что-нибудь, что угодно — и сразу же она станет «его» историей. Настоящий писатель пишет только истории, связанные с его личностью, с его характером, с его взглядом на мир.

Оригинальность — не единственное отличное качество писателя. Иногда нам приходится повторять эмоции и идеи, потому что мы не можем без них жить. Если мужчина влюблён в женщину и говорит: «Я люблю тебя», он очень хорошо знает, что миллионы людей говорили это раньше. Но этого слова «любовь» пока достаточно; оно более или менее выражает то, что он чувствует. Так что он пользуется этим. Оригинальность не проявляется в отдельных словах или даже предложениях. Оригинальность — это сумма мысли или письма человека. Есть писатели, которые стараются сделать каждое предложение оригинальным. Они боятся сказать то, что уже было сказано кем-то другим. Они не позволяют себе написать ни единого предложения, если в нём нет какой-то странности, а в итоге получается банальность.

Когда я сажусь писать, я не говорю себе: «Вот сейчас я буду писать еврейский рассказ». Как француз, приступающий к строительству дома во Франции, не говорит: «Вот я буду строить французский дом». Он просто строит дом для себя, своей жены, своих детей. Так и я, садясь писать, пишу о людях. Но так как евреев я знаю лучше, чем других людей, то мои герои и все население моих произведений — евреи. И говорят они на идиш. Среди этих людей я чувствую себя уютно. Мне с ними хорошо, мы друг друга понимаем и эти люди мне очень интересны. Но не потому, что они — евреи, а потому, что через них я могу выразить то, что важно для всех нас: писателей и читателей во всём мире — любовь и предательство, надежды и разочарования.

Исаак Башевис-Зингер в 1977 году

Об идише

Я всегда знал, что писатель должен писать на своём родном языке или не писать вообще.

В идише есть витамины, которых нет в других языках. Он очень богат в том, что касается описания характера и личности, и очень беден словами из области техники.

Некоторые считают, что идиш — мёртвый язык. Но то же самое говорили про иврит две тысячи лет подряд. Его возрождение в наше время — настоящее чудо. Идиш ещё не сказал своего последнего слова. Он таит в себе сокровища, доселе неведомые миру. Это — язык святых и мучеников за веру, мечтателей и каббалистов. Язык, полный юмора. Язык, который многое помнит — то, что человечество никогда не сможет забыть. Можно сказать ещё: идиш — язык мудрости и смирения, язык всего испуганного и не теряющего надежды человечества.

О переводах

Я принимал участие в переводе всех своих книг. Думаю, только так перевод может получиться сносным. Я говорю «сносно», потому что вы точно так же, как и я, знаете, что тексты неизбежно теряют многое при переводе. Один мой друг, тоже писавший на идише, однажды пришёл ко мне за советом. Он подумал, что, поскольку меня перевели на английский, я могу дать ему совет. Я сказал ему, что он должен быть готов потерять не менее 40 процентов при переводе и убедиться, что остальные 60 процентов имеют какую-то ценность. А ещё лучше написать что-нибудь на 140 процентов…

Перевод — это действительно бесконечный процесс. Каждый перевод, как и любая книга — это проблема сама по себе. Один и тот же переводчик может хорошо поработать с одной книгой, а с другой — плохо. Тем не менее хороший перевод возможен, но это требует от писателя, переводчика и редактора тяжёлой работы. Я не думаю, что перевод когда-либо может быть закончен. Для меня перевод становится так же же дорог, как и оригинал.

Обложки книг Исаака Башевиса-Зингера

О романе

В истории могут быть периоды с короткими или длинными романами. Романы могут касаться других тем, кроме любви, хотя мне сложно это представить. Но нет причин, по которым роман должен исчезнуть, как и телевидение или радио. Всё, что изобрёл человек, так или иначе имеет шанс остаться.

Я считаю, что роман — это история. Только большая — история, которая разложена. И поскольку она большая, вы также можете создавать истории внутри историй. Если в романе нет истории, это не роман.

Короткий рассказ намного легче спланировать, и он может быть более совершенным, более сложным, чем роман. С вашей точки зрения, вы сделали его идеальным. Но роман, особенно большой роман, никогда не может быть идеальным даже в глазах создателя: романист — это человек, способный быть самокритичным.

Вероятность недостатков пропорциональна продолжительности романа.

Мысль о том, что писать от первого лица проще, чем от третьего, не верна. Это стиль со множеством возможных ловушек, он требует от писателя большей осторожности. Одна из главных опасностей такого романа состоит в том, что он всегда грозит превратиться в мемуары.

О процессе работы

Начало работы всегда — это атмосфера, которую я хочу создать. Только потом поиск истории, которая бы соответствовала атмосфере, эмоциям, идее.

Затем мне нужен сюжет: рассказ с началом, серединой и концом; именно так, как сказал Аристотель, и должно быть. История для меня означает сюжет, в котором есть неожиданность. Должно быть так, чтобы, читая первую страницу, вы не знали, какой будет вторая. Когда вы читаете вторую страницу, вы не знаете, какой будет третья. Потому что жизнь полна сюрпризов. Нет причин, по которым литература не должна быть такой же.

Думаю, что в наше время рассказывание историй стало почти забытым искусством. Но я изо всех сил стараюсь не страдать такой амнезией. Для меня история — это всё ещё история, когда читатель слушает и хочет выяснить, что происходит. Если читатель знает всё с самого начала, даже если описание хорошее, думаю, это не история.

Второе условие: у меня должна быть страсть к написанию рассказа. Иногда у меня получается очень хороший сюжет, но почему-то не хватает страсти к написанию этой истории. В таком случае я не пишу.

И третье условие является наиболее важным: я должен быть убеждён или, по крайней мере, иметь иллюзию, что я единственный, кто мог бы написать этот конкретный рассказ или этот конкретный роман. Это действительно означает, что я лучший писатель для этого произведения. Вот в этой конкретной теме и среде я единственный. Возьмём, к примеру, рассказ «Гимпель-дурак». То, как я это рассказываю — это история, которую мог написать только я, а не мои коллеги или, скажем, писатели, выросшие на английском языке.

Для сюжета нужны персонажи. Вместо того, чтобы придумывать их, я смотрю на людей, которых встречал в своей жизни и которые подходили бы для этой истории. Беру готовых персонажей. Это не значит, что я их просто «фотографирую». Нет. Иногда я объединяю двух персонажей и делаю из них одного. Я могу взять человека, которого встретил в США, и поместить его в Польшу или наоборот. Но всё-таки у меня должна быть живая модель.

Дело в том, что художники, все великие художники, рисовали по моделям. Они знали, что у природы больше сюрпризов, чем может изобрести наше воображение. Когда вы берёте модель, персонажа, которого вы знаете, вы привязываетесь к природе со всеми её сюрпризами, идиосинкразиями и особенностями.

Я не придумываю персонажей, потому что Всевышний уже изобрёл миллионы и миллиарды их. Человечеству может быть миллион лет, и я уверен, что за всё это время на самом деле не будет двух одинаковых людей. Точно так же, как специалисты по отпечаткам пальцев не создают отпечатки пальцев, но учатся их читать, так и писатель читает символы Бога.

Об эмоциях и интеллекте

Великая трагедия современной литературы заключается в том, что она всё больше внимания уделяет объяснению, комментированию и всё меньше — собственно событиям.

Сама суть литературы — это война между эмоциями и интеллектом, между жизнью и смертью. Когда литература становится слишком интеллектуальной — когда она начинает игнорировать страсти, эмоции, она становится бесплодной, глупой и фактически лишённой содержания.

Как только писатель пытается объяснить мотивы героя с психологической точки зрения, он уже проиграл. Это не значит, что я против психологического романа. Есть мастера, которые делали это хорошо. Но я не думаю, что писателю, особенно молодому писателю, стоит подражать им.

Мой брат всегда говорил мне, что писатель не должен смешивать эссе с художественной литературой. Многие писатели наполовину эссеисты и наполовину писатели. Томас Манн, например. Он пишет рассказ и в середину рассказа вставляет эссе или статью. Он сам и писатель, и критик. Даже такой писатель, как Достоевский, делал это. В «Братьях Карамазовых», описывая отца Зосиму, он вдруг вставляет целый очерк о том, что такое святой и каким он должен быть. Это старомодный способ письма. Мой брат всегда называл это литературным маньеризмом. Это правда, что великие романисты успешно использовали это. Но для молодого писателя, современного писателя это не лучший образец. Я избегаю таких вещей. Когда я рассказываю историю, я рассказываю историю. Я не пытаюсь обсуждать, критиковать или анализировать своих персонажей.

Используйте слова, которые дают информацию о ваших персонажах, но не оценивайте их. Когда я пишу о персонаже, я говорю, что он выглядел так-то и так-то вёл себя, но я не говорю, что он был хорошим человеком. Иногда я читаю писателей, которые говорят, что их персонажи — «благородные» люди. Для меня это смешно. То, что тот человек действительно благородный, должно следовать из вашего рассказа. Судить нужно читателю.

О писателях и читателях

Писатели, как правило, не думают о своих читателях, пока пишут. На самом деле думать о читателе — ужасная ловушка для писателя. Писатель не должен думать о том, кто его будет читать, потому что в тот момент, когда он думает об этом, вмешивается какая-то другая сила.

Единственная аудитория, которую я осознаю (вы можете смеяться надо мной) — это я сам. Я должен доставить себе удовольствие. Написав что-то, я становлюсь первым читателем. Я больше всего заинтересован в том, чтобы доставить себе удовольствие. Это нескромно, но я думаю, что так обстоит дело с каждым писателем.

О детской литературе

Я верю, что литературе для взрослых ещё суждено возродиться и возрождение это произойдёт именно через литературу детскую.

По собственному опыту я знаю, что ребёнку нужны хорошо сочинённые истории, логичные и написанные ясным языком, а иллюстрации к ним призваны украшать текст, а не затуманивать его.

Я мог бы назвать сотни причин, подтолкнувших меня писать для детей, но… я назову лишь десять из них:

1. Дети читают книги, а не рецензии, им нет дела до критиков.

2. Дети не читают для того, чтобы познать самих себя.

3. Они не читают для того, чтобы избавиться от чувства вины, побороть жажду протеста или чтобы справиться с одиночеством.

4. Им нет дела до психологии.

5. Они ни в грош не ставят социологию.

6. И не пытаются понять Кафку или «Поминки по Финнегану».

7. Дети не утратили веры в семью, ангелов, демонов, ведьм, гоблинов, логику, ясность изложения, пунктуацию и прочий устаревший хлам.

8. Им нравятся интересные истории, а не комментарии к ним; они не читают сносок и послесловий.

9. Если книга скучная, они без стеснения зевают и не боятся осуждения.

10. Дети не ожидают от любимого автора, что он спасёт человечество, и, какими бы маленькими они ни были, понимают: это ему не по силам. Лишь взрослые лелеют подобные заблуждения.

Я не делаю различия между теми произведениями, которые пишу для взрослых, и теми, что сочиняю для детей. В них царит один и тот же дух, одинаковый интерес к сверхъестественному. Я даже упоминаю одни и те же города и местечки. В наше время, когда литература постепенно теряет своё предназначение и искусство рассказывать истории предаётся забвению, дети остаются самыми лучшими читателями.

Из Нобелевской лекции (1978)

Сочинитель рассказов и поэт в наше время, как и во всякое другое, должен ублажать дух в полном смысле этого слова, а не заниматься лишь утверждением общественных или политических идеалов. Никакой рай не откроется заскучавшим читателям, и нет извинения для нудной литературы, которая не интригует читателя, не увлекает, не возносит ввысь, не даёт избавления от будничных тягот, чем всегда одаривает подлинное искусство.

Как сын народа, претерпевшего жесточайшие удары, которые только может нанести человеческое безумие, я не могу не думать о грядущих опасностях. Множество раз я отчаивался найти какой-то верный выход, но всегда возникала новая надежда, говорившая мне, что нам всем ещё не поздно поразмыслить и принять решение. Я никогда не смогу принять идеи, что Вселенная — лишь физическая или химическая случайность, результат слепой эволюции. Хотя я научился различать в людях ложь, шаблонность мысли и склонность творить себе кумиров, я остаюсь приверженцем нескольких истин, с которыми, я полагаю, все мы однажды согласимся.

Должен быть путь, следуя которым, человек получит все возможные наслаждения, обретёт всю силу и знания, которые может дать ему природа, и всё же будет служить Богу — Богу, проявляющему себя в действиях, а не в словах, и чей словарь — сам Космос. Я не стыжусь признаться, что отношу себя к тем, кто вообразил, будто литература способна открыть новые горизонты и новые перспективы — философские, вероисповедальные, эстетические и даже общественные. Во всей истории древнееврейской литературы никогда не было существенного различия между поэтом и пророком. Наша древняя поэзия часто становилась законом и образом жизни.

Пессимизм творческой личности — не упадничество, а выражение страстного желания спасти человечество. Поэт, развлекая читателя, продолжает вести поиск вечных истин и смысла жизни. Своим особым путём он пытается разрешить загадку времени и перемен, найти причину страданий, обнаружить любовь даже в бездне жестокости и несправедливости. Это может показаться странным, но я нередко забавляюсь мыслью о том, что когда все общественные теории рухнут, а войны и революции оставят человечество в безнадёжном унынии, явится поэт – которого Платон изгнал из своей республики – и спасёт нас всех.

О Боге и жизни

Жизнь — это роман Бога. Позвольте ему писать его.

Как писатель я знаю, насколько ценным инструментом является мусорная корзина. Возможно, Бог отбрасывает многие эксперименты, прежде чем найдёт правильное выражение. Возможно, мы — отбросы — или мы можем быть частью, которую Он хранит. Эта загадка — то, что заставляет всех нас двигаться дальше, чтобы увидеть, что произойдёт в следующей главе.

Ни роман, ни стихотворение, ни рассказ не могут заменить Десяти Заповедей. Чтобы быть религиозным человеком, недостаточно читать Заповеди, вы должны их выполнять.

Я считаю, что вся история человечества — это один большой Холокост. Это не только еврейская история. Мы можем назвать человеческую историю историей человеческого Холокоста. Убивают ли русских, немцев, евреев, арабов или других, это один большой Холокост. Это то, что мы сделали с жизнью, потому что мы не выбрали ничего лучшего и не сдержали своих обещаний.

Бог говорит делами. Но язык дел настолько велик — его словарный запас, возможно, равен вселенной, поэтому мы понимаем лишь очень небольшую часть Его языка.

Я всегда стремился показать читателю, что, даже если жизнь представляется нам хаотичной, она не столь бессмысленна, как нам кажется.

О людях и о себе

Мы должны верить в свободу воли. У нас нет выбора.

Наши знания — это маленький островок в большом океане незнания.

Даже в любви люди предают себя. И когда вы предаете кого-то другого, вы предаете и себя. Я бы сказал, что значительная часть истории человечества — это история предательства себя и других.

Ошибки — это ошибки только с человеческой точки зрения. Ошибка — это человеческое представление. Мы бы никогда не сказали, что шторм ошибается, потому что он выл неправильно. Мы знаем, что буря, свет, вода или огонь — всё, что, скажем, связано с мёртвой природой (хотя мы не знаем, мертва она или нет) — не делает ошибок. Поскольку мы предполагаем, что у человека есть свобода воли, мы можем сказать, что он совершил ошибку.

Не слишком прислушивайтесь к своим эмоциям. Современный человек напрасно думает, что его чувства — главный авторитет.

За нашим черепом скрывается огромное сокровище, и это верно в отношении всех нас. Это маленькое сокровище обладает огромной силой, и я бы сказал, что мы узнали лишь очень, очень небольшую часть того, на что оно способно.

В моих книгах оживает еврейский фольклор с его фантастическими персонажами. Я верю, что мы окружены невидимыми силами, непознанными нами. Верю, что [однажды] люди так насытятся технологией, что пристально всмотрятся внутрь себя и откроют там истинные чудеса.

Каждый творец болезненно переживает пропасть между своим внутренним видением и его окончательным выражением. Пропасть никогда не преодолеть полностью. У всех нас есть убеждение, возможно, иллюзорное: то, что нам есть сказать — гораздо больше, чем написано на бумаге.

Я стал вегетарианцем не ради своего здоровья. Я сделал это ради здоровья цыплят.

Доброта, я обнаружил — это всё в жизни.

Исаак Башевис-Зингер кормит голубей на Бродвее

Из произведений

Пока будущее не наступило, нам не дано предугадать, что оно принесёт. Настоящее — лишь миг, а прошлое — длинная история. Те, кто не рассказывает историй и не слушает их, живут лишь настоящим, а этого недостаточно. («Нафтали-сказочник и его конь Сус»)

Всё остаётся жить и ничего не теряется во времени. («Сон Менше»)

Лавка писателя в Билгорае (Польша)

Любой эксперимент с языком быстро превращается в манерность и фальшь. («Шоша»)

Что такое паспорт? Клочок бумаги. А пьеса? Тоже бумага. И что такое рецензия? Опять бумага. Чеки, банкноты — тоже лишь бумаги. Как-то ночью мне не спалось и я размышляла: был каменный век, а теперь мы живём в бумажном. От каменного века сохранились какие-то орудия — от бумажного не останется ничего. («Шоша»)

Когда проливают кровь во имя гуманности, или религии, или во имя чего-нибудь ещё, это неизбежно приводит к террору. («Шоша»)

Облик человеческого рода складывается из обликов его отдельных представителей. Чтобы человечество было физически здоровым, каждый должен умываться, причесываться и чистить зубы. Так же и с душой. Не надо отвечать за весь мир, надо начать с себя. («Поместье: Книга II»)

Есть такое выражение — юмор висельника, оно очень точно подходит для определения юмора современного человека. («Раскаявшийся»)

Зло нельзя победить одним лишь желанием, одной волей. Зло бестелесно. Оно проявляет себя через слова. Не предоставляйте силам зла уста ваши — это путь победить его. Когда человек не предоставляет злу уста свои, оно остаётся немым. («Добрый совет»)

Рабби однажды сказал: «Почему „не пожелай ничего чужого“ — самая последняя из Десяти Заповедей? Потому что прежде надо избегать делать плохое. Тогда потом и не возникнет желания так поступать. А если сидеть да ждать, пока все страсти улягутся, и не пожелаешь никогда достичь святости».

И так во всём. Если вы несчастливы, поступайте как счастливый человек. Счастье придёт. Если вы в отчаянии, разуверились во всём, поступайте так, будто нет у вас сомнений. Вера придёт. Придёт потом. («Добрый совет»)

***

Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей

***