Введение

Портретные характеристики героев

Различия в воспитании героев

Образование и карьера героев

Характеристика Обломова и Штольца как носителей двух противоположных начал

Введение

Роман «Обломов» является одним из знаковых произведений 19 века, охватывающим многие социальные и философские темы. Важную роль при раскрытии идейного смысла произведения играет анализ соотношения в книге двух главных мужских персонажей. В романе «Обломов» характеристика Обломова и Штольца отражает их абсолютно разную, противопоставляемую автором природу.

По сюжету произведения герои являются лучшими друзьями еще с малых лет, по возможности помогая друг другу даже в зрелом возрасте: Штольц Обломову – решением многих его насущных проблем, а Илья Ильич Андрею Ивановичу – приятными беседами, позволяющими вернуть Штольцу душевное равновесие.

Портретные характеристики героев

Сравнительная характеристика Обломова и Штольца в романе Гончарова «Обломов» дается самим автором и наиболее примечательна при сопоставлении их портретных характеристик, а также характеров. Илья Ильич – мягкий, тихий, добрый, мечтательный, рефлексирующий увалень, который любое свое решение принимает по велению сердца, даже если разум приводит героя к обратным выводам.

Внешность интровертного Обломова полностью соответствует его характеру – его движения мягкие, ленивые, округлые, а образу присуща чрезмерная изнеженность, не характерная для мужчины.

Штольц же, как внутренне, так и внешне, совершенно не похож на Обломова. Главным в жизни Андрея Ивановича является рациональное зерно, во всех делах он полагается только на разум, тогда как веления сердца, интуиция и сфера чувств для героя не только представляют собой нечто второстепенное, но и недоступны, непонятны его рациональным размышлениям. В отличие от «обрюзгшего не по годам» Обломова, Штольц словно состоит из «костей, мускулов и нервов». Его жизнь – стремительная гонка вперед, важным атрибутом которой являются постоянное саморазвитие личности и непрерывный труд. Образы Обломова и Штольца словно являются зеркальным отражением друг друга: деятельный, экстравертный, успешный в обществе и на карьерном поприще Штольц противопоставляется ленивому, апатичному, не желающему ни с кем общаться, а уж тем более снова выходить на службу, Обломовым.

Различия в воспитании героев

При сравнении Ильи Обломова и Андрея Штольца, а также для лучшего понимания образов героев, важно кратко описать атмосферу, в которой рос каждый из персонажей. Несмотря на «затягивающую», словно укрывающую пеленой полудремы и лени, среду Обломовки маленький Илья был жизнерадостным, активным и любопытным ребенком, чем вначале очень похож на Штольца. Ему хотелось как можно больше узнать об окружающем мире, но чрезмерная забота родителей, «тепличное» воспитание, прививание устаревших, отживающих себя и направленных на идеалы прошлого ценностей, сделали из ребенка достойного продолжателя традиций «обломовщины», носителя «обломовского» мировоззрения – ленивого, интровертного, живущего в собственном иллюзорном мире.

Однако Штольц также не вырос таким, каким бы мог вырасти. На первый взгляд, соединение в его воспитании строгого подхода отца-немца и нежности матери-дворянки русского происхождения позволили бы стать Андрею гармоничной, всесторонне развитой личностью. Тем не менее, как указывает автор, Штольц рос «кактусом, привыкшим к засухе». Юноше не хватало любви, душевного тепла и мягкости, так как его преимущественно растил отец, не считающий, что мужчине нужно прививать чувствительность. Однако русские корни Штольца до конца жизни искали это душевное тепло, находя его в Обломове, а затем и в отрицаемой им идее Обломовки.

Образование и карьера героев

Противоречивость характеров Штольца и Обломова проявляется уже в юношеские годы, когда Андрей Иванович, стараясь узнавать как можно больше об окружающем мире, пытался привить Илье Ильичу любовь к книгам, зажечь в нем пламя, которое заставило бы его стремиться вперед. И Штольцу это удавалось, но совсем на небольшое время – как только Обломов оставался сам, книга для него становилась менее важной, чем, например, сон. Кое-как, скорее, для родителей, Илья Ильич оканчивает школу, а затем и университет, где ему было абсолютно не интересно, так как герой не понимал, чем ему может в жизни пригодиться математика и другие науки. Даже единственная неудача на службе стала для него концом его карьеры – слишком тяжело было чувствительному, мягкому Обломову перестраиваться под жесткие правила столичного мира, далекие от норм жизни в Обломовке.

Штольцу же, с его рациональным, активным взглядом на мир намного легче продвигаться по карьерной лестнице, ведь любая неудача была для него скорее очередным стимулом, чем поражением. Непрерывная деятельность Андрея Ивановича, высокая работоспособность, умение нравиться другим делали его полезным человеком на любом рабочем месте и приятным гостем в любом обществе, а все благодаря заложенной отцом целеустремленности и непрерывной жажде к знаниям, которую в Штольце его родители развили еще в детстве.

Характеристика Обломова и Штольца как носителей двух противоположных начал

В критической литературе при сопоставлении Обломова и Штольца распространено мнение, что персонажи представляют собой две противоположности, два типа «лишних» героев, которые в «чистом» виде не могут встречаться в реальной жизни, даже несмотря на то, что «Обломов» – реалистичный роман, а, следовательно, и описываемые образы должны быть образами типичными. Однако при анализе воспитания и становления каждого из персонажей становятся понятны причины апатичности, лености и мечтательности Обломова, как и чрезмерная сухость, рациональность, даже схожесть с неким механизмом Штольца.

Сравнение Штольца и Обломова позволяет понять, что оба героя – личности не только типичные для своего времени, но и являются образами, тенденциозными для любых времен. Обломов – типичный сын богатых родителей, воспитанный в атмосфере любви и усиленной заботы, ограждаемый семьей от необходимости работать, что-то решать и активно действовать, ведь всегда будет «Захар», который все сделает за него. Штольц же – человек, которого с малых лет приучают к необходимости работать и трудиться, при этом обделяют любовью и заботой, что приводит к некой внутренней черствости такой личности, к непониманию природы чувств и эмоциональной обделенности.

Сравнительная характеристика Обломова и Штольца в романе Гончарова – сочинение | источник

Сочинение на тему «Что значит быть культурным и цивилизованным человеком?»

Культурный человек: какой он?

Иногда старшее поколение критикует молодежь за низкое культурное развитие, и я согласна с этим: действительно, в современном мире есть такая проблема. Многие из нас понятия не имеют об элементарной культуре и манерах, не проявляют признаков цивилизации, уподобляются своим предкам, – и это пугает.

Слово “культура” дословно переводится как развитие, воспитание, образование. Пожалуй, эти три фактора и формируют образ цивилизованного человека. Свой вклад вносит и семья: родители обязаны воспитать ребенка в духе уважения к себе и окружающим, привить ему чувство гуманности, любви к природе, обучить этикету и нормам поведения в обществе. Например, если за общим столом ты будешь кушать руками, не используя столовых приборов, тебя вряд ли назовут адекватным.

Саморазвитие тоже играет важную роль, ведь человек должен иметь внутренний стержень. Все люди должны стремиться познать что-то новое вне зависимости от возраста, чтобы не деградировать.

Безусловно, образованные люди ведут себя корректнее и интеллигентнее, то есть цивилизованнее.

Цивилизованные люди решают конфликты путем диалога

Быть цивилизованным еще означает уметь решать конфликты с помощью диалога. Культурный человек никогда не станет грубить своему оппоненту, а наоборот, выслушает его и попробует найти точки соприкосновения, компромиссы. Инструментом воздействия цивилизованного человека должно быть слово, а не оружие, запугивание или рукоприкладство.

Конечно, в повседневной жизни, особенно в быту, трудно оставаться культурной и цивилизованной особой, но все же реально. Если тебя что-то раздражает, не нужно решать проблему криком, достаточно просто посмотреть на нее с другой стороны, войти в чужое положение. Следует почаще обращать внимание на свое поведение, корректировать его, если необходимо: в этом нет ничего стыдного, потому что никто не идеален. Важно осознавать, что предпочтение всегда отдают воспитанному человеку, ведь он умеет не только слушать, но и слышать своего собеседника.

Почему быть цивилизованным уже недостаточно — Наука на TJ

Мы хотим жить в цивилизованном обществе? А зря, это уже пройденный этап эволюции культуры на Земле. Судите сами:

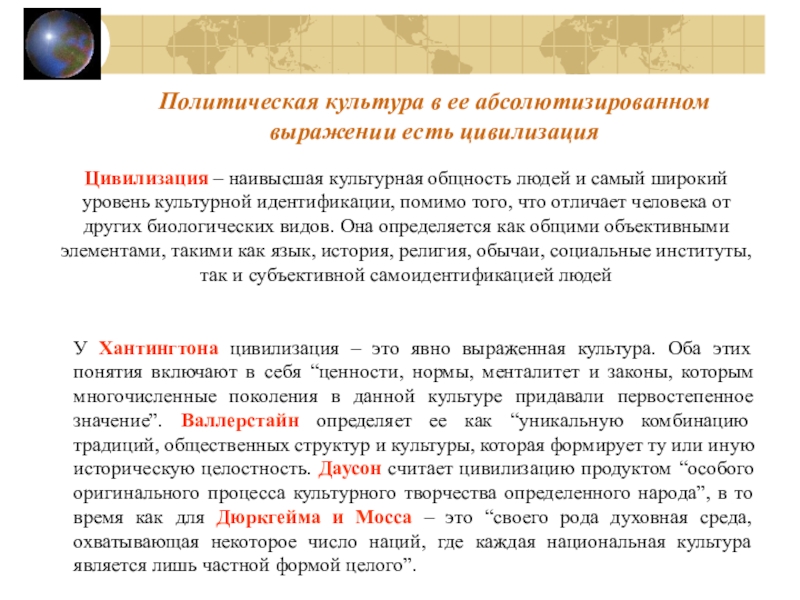

С 18-го века ученые использовали термин «цивилизация» как стадию общественного (культурного) развития, а затем в 19-м веке европейские историки начали говорить не об одной, а о нескольких цивилизациях.

На этом креативность мыслителей зашла в тупик. Термины культуры и цивилизации стали противоречивыми синонимами. Пришло время привести их в соответствие.

Итак, предлагаю считать полезной сутью цивилизации то, что она является одной из систем сморегуляции культуры.

По-моему, Буланже имел в виду вполне конкретные механизмы, которые дикари должны были воспринять, которыми необходимо было пользоваться, чтобы счастливо плодиться и размножаться без войн и конфликтов. Культура является самоорганизующейся системой, эта точка зрения среди культурологов сейчас практически не оспаривается, поэтому вполне естественно, что и триста лет назад, и сейчас мы наблюдаем какие-то механизмы, которые позволяют любой культуре сохранять стройность.

Цивилизация как раз является таким механизмом саморегуляции, причем далеко не единственным.

Дикари и варвары все же как-то жили и развивались, верно? Задолго до появления городов и государств существовала традиционная культура. Традиции выступали как нормативная система, сущность которой можно выразить через фразу: «Он нарушил нормы — казнить его». Традиции отбраковывала конфликтный элемент через понятное всем членам общества действие. Таким образом культура как система быстро возвращалась к внутренней гармонии.

Передается смысл традиций в соответствующем обществе легко — через старейшин, хранителей. Отсюда и уважение к старшим — людям, сумевшим накопить багаж знаний о тех или иных традициях и убедившихся в эффективности такой регуляции.

Между прочим, и сейчас многие традиции помогают нам не ломать голову над тем, что нужно делать в той или иной ситуации. Иногда нам гораздо проще найти норму, которой соответствует дальнейшее действие.

Суть цивилизации можно выразить во фразе «Он нарушил прописанные правила — судить его». Цивилизация образует политические, правовые, корпоративные и другие социальные институты, которые призваны решать конфликты внутри культуры. Носителем норм являются уже не старейшины, а инструкции, где записан свод правил — законов. Возраст судьи может быть и 70, и 25 лет, от этого эффективность его решения не изменится.

Традиции и цивилизация хорошо дополняли друг друга, но на следование инструкциям или выработку традиции иногда уходит слишком много времени, в течении которого культура остается в состоянии внутреннего конфликта (вспомним хотя бы длительное содержание людей в СИЗО во время следствия).

В итоге в эпоху открытого информационного общества, мы наблюдаем появление новой — более эффективной системы.

Общее названия для системы саморегуляции культуры XXI века пока предложить сложно. Наиболее точным давайте будем считать понятие информатизации.

Суть информатизации заключается во фразе: «он нарушил логику программы — это привело к ошибке при работе с программой (фатальной или исправимой)». Информатизация создает социальные алгоритмы, которые призваны регулировать различные области человеческой деятельности. За примером далеко ходить не будем: попробуйте пару раз не погасить кредит вовремя, и вам больше никто и нигде не даст новый кредит, а решит это — безликая программа. При этом как и в других системах — наше незнание алгоритма (закона, традиций) не освобождает от ответственности.

В конечном итоге информатизация преобразует общество в набор программ, которыми можно воспользоваться, предварительно изучив алгоритм, нарушать который не стоит.

Программа, в отличие от традиций и законов, носит более утилитарный характер, она должна быть полезна. Ошибки для программы — это плохо, поэтому она постоянно адаптируется под пользователя, развивается с целью их минимизации.

Является ли информатизация более эффективным механизмом, чем цивилизация? На данный момент мы наблюдаем общественный ажиотаж и возлагание разных надежд. Многие видят в алгоритмах социального взаимодействия вроде блокчейна, каршэринга, краудфандинга — панацею, спасение от устаревшей модели цивилизации.

На мой же взгляд — цивилизация и в информационном обществе продолжит служить нам верой и правдой, как это делают традиции, просто утратит доминирующую роль в саморегуляции культурных процессов.

В связи с тем, подобных систем теперь не две, а три, появляется много интересных вопросов. Например — а может ли традиционное общество уже не внедрять «цивилизованные» механизмам регуляции, а сразу перейти к информационным. У культурных антропологов пока еще есть шансы поставить подобный эксперимент на племенах американских бушменов и амазонских индейцев. А если считать исламскую культуру больше традиционной, чем цивилизованной, то, вероятно, политику США, связанную с насаждением механизмов цивилизации, можно считать устаревшей перед лицом информатизации. В любом случае, наличие трех систем дает культуре большую вариативность вопросах саморегуляции, и это важно учитывать в исследованиях и суждениях.

Интересно, а что значит быть культурным и цивилизованным человеком?

Мир не стоит на месте и развивается. Однако в любые времена существвовали определенные рамки и ограничения, которые человек просто обязан соблюдать. Именно поэтому сейчас хочется разобраться, что значит быть культурным и цивилизованным человеком.

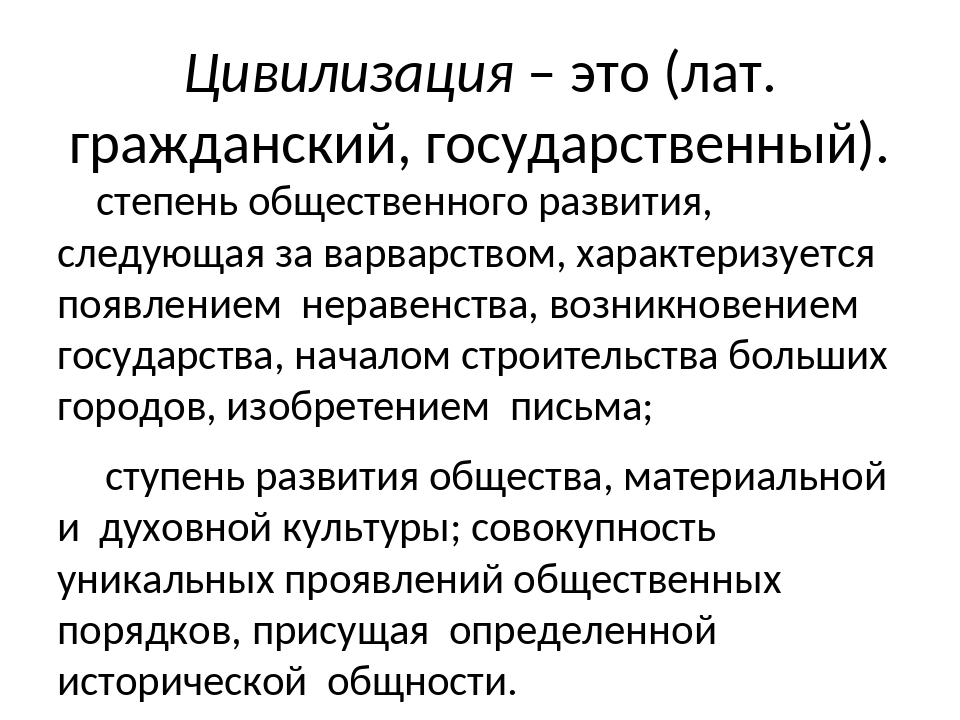

Немного о терминологии

Как известно, начинать разбираться в вопросе нужно с определения основных терминов. В чем же состоит различие, или все-таки существует общность понятий «цивилизованный» и «культурный» человек? Нужно отметить, что версий существует несколько.

- Термины «цивилизация» и «культура» рассматриваются как синонимы, неотделимые друга от друга понятия. В данном контексте цивилизация определяется уровнем развития общества, его культурных традиций.

- Термины «культура» и «цивилизация» являются противостоящими друг другу.

Об этом любил рассуждать еще Иммануил Кант. Так, согласно его мнению, культура – это нечто нравственное, то, что заложено в человеке. А цивилизация требует от человека только лишь внешнего соблюдения общепринятых человеческих правил сосуществования в обществе.

- Весьма интересно мнение О.Шпенглера о культуре и цивилизации. Так, он рассматривает культуру как нечто циклическое. И когда культурное развитие общества достигает своего пика, то есть цивилизации, происходит деградация и угасание. И культура сменяется.

- Н.А.Бердяев утверждал, что культура – это что-то индивидуальное, особенное, присущее определенной группе людей. А вот цивилизация – это повсеместное и самое обычное явление, которое может повторяться во многих обществах.

То есть, можно сделать вывод, что это термины точно взаимосвязаны друг с другом, независимо от той теории, которая их рассматривает.

О людях

Подобная ситуация возникает и в том случае, если надо разобраться, что значит быть культурным и цивилизованным человеком.

Культура человека

Но все же: что значит быть культурным и цивилизованным человеком в обычном европейском обществе? Это значит — придерживаться тех норм и правил, которые были ранее приняты. К слову, одни могут уходить в небытие, другие — возникать. К примеру, сегодня уже никто не здоровается, приподнимая шляпу. Зато, увидев знакомого человека, нужно вынуть наушники из ушей, чтобы поздороваться.

Также надо отметить еще и то, что понятие «культура человека» тесно связана с термином «образованный человек».

Примеры культурных людей

Если группе людей задать вопрос «что значит быть культурным и цивилизованным человеком?», в ответ можно услышать множество самых разных мнений. Для одного культурный человек – это тот, что не мусорит на улице. Другой же выдвигает к личности более широкие и глубокие требования. Но все же можно постараться выделить и рассмотреть примеры культурного и цивилизованного человека.

- Это люди вежливые, они уважительно относятся даже к незнакомцам.

- Культурный человек также должен быть в меру эрудированным.

- Постоянное обучение и познание чего-то нового – отличительная черта культурного человека.

- Культурный человек придерживается правил сожительства в обществе.

То есть не сорит на улицах, поддерживает порядок дома и в родном городе.

Некультурным же человеком называют того, кто не соблюдает данных правил и является асоциальной личностью.

Классный час Что значит быть культурным и цивилизованным человеком

Классный

час Что значит быть культурным и цивилизованным человеком

Когда

мы говорим «цивилизованный человек», то подразумеваем того, кто может

использовать достижения научно-технического прогресса для удовлетворения

жизненных потребностей. Культурным человеком мы называем того, кто поступает в

соответствии с принятыми в обществе нормами мышления и поведения.

Цивилизованный

человек сегодня — это культурный человек, обладающий планетарным, глобальным

мышлением. Главным признаком культурного человека являются его способность

понимать и оценивать интеллектуальное и художественное достояние своей страны и

других стран, способность воспринимать и усваивать это богатство.

Образ

культурного человека пытался воссоздать ещё в эпоху античности древнегреческий

философ Платон (428—348 гг.

человеком, согласно его учению? Во-первых, человека образованного — способного

к длительному и целенаправленному приобретению знаний. Во-вторых, умеющего

владеть собой — собранного, внутренне организованного. И в-третьих,

нравственного — поступающего в соответствии с общепринятой моралью общества.

Интересно,

что подобный образ культурного человека был создан и на Востоке китайским

мыслителем Конфуцием (551—479 гг. до н. э.). Вот о чём беседовали семеро

молодых людей с мыслителем Конфуцием, сидя на берегу стремительного потока

бурной реки.

«— Учитель, — прервал молчание один из юношей, — Вы никогда не рассказывали о

себе, о том, чем Вы занимались в жизни. Расскажите!

—

Ну, если вам интересно, чем бывает росток до того, как пробьётся на свет из-под

земли, расскажу…

— Учитель, в чём видите Вы добродетель? Что вмещает у Вас это… признаться,

довольно сложное понятие?

—

Да, конечно, — воскликнул Конфуций.

океан, но так присмотримся к нему. Ну, вот хотя бы умение сдерживать себя — оно

ведь добродетельно, и это очевидно! Ведь, только умея сдерживать себя, вы

подчинитесь правилам поведения и станете добродетельными. Добродетель заключается

ещё и в том, чтобы младшие братья были почтительны к старшим братьям и к

родителям…

—

Учитель! — молвил один из молодых людей. — Как Вы понимаете, что такое

«благородство» ?

—

Благородный человек тот, — отвечал Конфуций , — кто ставит долг на первое место…

Ещё скажу вам, что благородный помогает людям увидеть то, что есть в них

доброго, и не учит людей видеть то, что есть в них дурного. Человек же низкий

поступает совсем противоположным образом

—

Наставник, ответьте, что значит способность к познанию?

Конфуций,

проведя рукой по бороде, так стал говорить:

—

Да, есть люди, обладающие знаниями от рождения… но есть и те, кто обладает

знаниями благодаря учению… Наиболее ценными я считаю знания, приобретённые

личным трудом, познанием.

древность и, проявляя упорство и понятливость, приобрёл знания… Знание

всесильно!.. Вот и ищите истину, только помните при этом о стрелке из лука:

когда он делает промах, то не винит других, а ищет причину неудачи в самом себе.

Учитесь так, будто вам всё время не хватает знаний, будто вы их боитесь

растерять!

Все,

кто слушали своего учителя, молчали, стараясь тут же пропустить через сито

рассудка слова Конфуция, касающиеся каждого».

«Беседы

и суждения» (Приводится по книге «Всемирная галерея.

Древний

Восток». С.-Пб., 1994, с. 519—530)

Не

правда ли, очень поучительным и полезным оказался этот разговор для молодых

юношей?

Что Значит Быть Цивилизованным Человеком Сочинение – Telegraph

➡➡➡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Что Значит Быть Цивилизованным Человеком Сочинение

Сочинение на тему: что значит быть цивилизованным и культурным человеком? (до 10 предложений)

Напишите пожалуйста отзыв по рассказу 2 помещика пжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжпжп умоляю

Феодализм в произведении «Недоросль»

Зачем нужен швабрин в капитанской дочке срочно!!!

Почему Роман о Робензоне так популярен

Вопрос 7

На берегу какой реки завершилась жизнь Тараса Бульбы?

Запишите существительное в начальной форме.

Вопрос 8

Как называлось духовное училище?

…

Запишите существительное в начальной форме.

Вопрос 9

Какое слово надо вставить вместь многоточий в цитату: «Стой! Выпала … с табаком; не хочу, чтобы и … досталась вражьим ляхам!»? Это слова Тараса Бульбы.

Запишите слово в начальной форме.

Вопрос 10

Как звали сына Тараса Бульбы, который предал казаков и перешёл на сторону поляков?

Запишите имя героя в начальной форме.

Вопрос 11

В каком городе учились сыновья Тараса Бульбы?

Запишите слово в начальной форме.

Вопрос 12

Какова национальность служанки панночки?

Запишите существительное женского рода в начальной форме.

Вопрос 13

Как назывался глава казацкого войска в Запорожской Сечи?

Запишите существительное в начальной форме.

Вопрос 14

Как звали старшего сына Тараса Бульбы?

Запишите имя героя в начальной форме.

Вопрос 15

Кто помогает Тарасу Бульбе доехать до Варшавы?

Запишите имя героя в именительном падеже.

Вопрос 16

Запишите в именительном падеже название города, который казаки держали в осаде.

Вопрос 17

Как называли избалованного юношу, маменькиного сынка?

Запишите существительное в начальной форме.

Вопрос 18

Кто напал на Запорожскую Сечь, пока казаки воевали в Польше?

Запишите существительное во множественном числе, в именительном падеже.

Почему для Тараса Бульбы служение Родине было первостепенным? Могла ли жизнь Тараса Бульбы и его сыновей сложиться иначе? Срочно!

Найти в тексте повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место» и кратко записать в тетради по литературе ответы на следующие вопросы:1) почему повесть назыв

…

ается «Заколдованное место»?2) кто является главным героем повести? как вы его охарактеризуете?3) что случилось с главным героем во время поиска клада?4) какое качество деда пересилило страх во время поиска клада?5) какой клад откопал герой?6) чему учит это произведение?

Кто стал наказным атаманом у козаков, оставшихся для битвы с врагами в Польше?

Запишите его фамилию в начальной форме.

Что означал знак Герасима «Сделал знак у своей шеи, как бы затягивая петлю»?

Общие вопросы Правила Как получить баллы? Реклама Политика конфиденциальности Responsible disclosure program

Этот сайт использует cookies Политика Cookies . Вы можете указать условия хранения и доступ к cookies в своем браузере.

сочинение на тему: что значит быть цивилизованным …

Сочинение «Может ли человек быть цивилизованным вне…»

«Может ли человек оставаться цивилизованным вне общества?…»

Сочинение на тему « что значит быть культурным…»

Ответы Mail.ru: что значит быть культурным и цивилизованным человеком Мини сочинение

Сочинение На Тему Гринев И Пугачев

Курсовая Работа По Технологии Машиностроения

Шабунин Сергей Викторович Воронеж Тема Кандидатской Диссертации

Искусство В Повести Гоголя Портрет Сочинение

Лучшие Эссе Воспитателей

Интересно, а что означает быть культурным и цивилизованным человеком?

Мир не стоит на месте и развивается. Однако в любые времена существвовали определенные рамки и ограничения, которые человек просто обязан соблюдать. Именно поэтому сейчас хочется разобраться, что значит быть культурным и цивилизованным человеком.

Немного о терминологии

Как известно, начинать разбираться в вопросе нужно с определения основных терминов. В чем же состоит различие, или все-таки существует общность понятий «цивилизованный» и «культурный» человек? Нужно отметить, что версий существует несколько.

- Термины «цивилизация» и «культура» рассматриваются как синонимы, неотделимые друга от друга понятия. В данном контексте цивилизация определяется уровнем развития общества, его культурных традиций.

- Термины «культура» и «цивилизация» являются противостоящими друг другу. Об этом любил рассуждать еще Иммануил Кант. Так, согласно его мнению, культура – это нечто нравственное, то, что заложено в человеке. А цивилизация требует от человека только лишь внешнего соблюдения общепринятых человеческих правил сосуществования в обществе.

- Весьма интересно мнение О.Шпенглера о культуре и цивилизации. Так, он рассматривает культуру как нечто циклическое. И когда культурное развитие общества достигает своего пика, то есть цивилизации, происходит деградация и угасание. И культура сменяется.

- Н.А.Бердяев утверждал, что культура – это что-то индивидуальное, особенное, присущее определенной группе людей. А вот цивилизация – это повсеместное и самое обычное явление, которое может повторяться во многих обществах.

То есть, можно сделать вывод, что это термины точно взаимосвязаны друг с другом, независимо от той теории, которая их рассматривает.

О людях

Подобная ситуация возникает и в том случае, если надо разобраться, что значит быть культурным и цивилизованным человеком. Опять же, так как нет единого мнения насчет данных терминов, то и определиться с обозначением культурного или цивилизованного человека очень сложно. Тут многое зависит от того общества, в которое интегрирована личность. То есть в одной социальной группе нормальными могут быть одни действия и высказывания, в то время как в иной они полностью неприемлемы. Такое, к слову, часто встречается, если сравнивать уровень культуры развитых стран и африканских диких племен.

Культура человека

Но все же: что значит быть культурным и цивилизованным человеком в обычном европейском обществе? Это значит — придерживаться тех норм и правил, которые были ранее приняты. К слову, одни могут уходить в небытие, другие — возникать. К примеру, сегодня уже никто не здоровается, приподнимая шляпу. Зато, увидев знакомого человека, нужно вынуть наушники из ушей, чтобы поздороваться.

Также надо отметить еще и то, что понятие «культура человека» тесно связана с термином «образованный человек». То есть личность должна быть духовно богатой. Это начитанные люди, которые стараются развиваться и учиться, независимо от места работы, социального принадлежности или наличия высшего образования. Человек может не иметь вузовского дилома, но быть богатым духовно.

Примеры культурных людей

Если группе людей задать вопрос «что значит быть культурным и цивилизованным человеком?», в ответ можно услышать множество самых разных мнений. Для одного культурный человек – это тот, что не мусорит на улице. Другой же выдвигает к личности более широкие и глубокие требования. Но все же можно постараться выделить и рассмотреть примеры культурного и цивилизованного человека.

- Это люди вежливые, они уважительно относятся даже к незнакомцам.

- Культурный человек также должен быть в меру эрудированным.

- Постоянное обучение и познание чего-то нового – отличительная черта культурного человека.

- Культурный человек придерживается правил сожительства в обществе. То есть не сорит на улицах, поддерживает порядок дома и в родном городе.

Некультурным же человеком называют того, кто не соблюдает данных правил и является асоциальной личностью.

Определение цивилизованного по Merriam-Webster

гражданский

| ˈSi-və-līzd

: характеристика состояния цивилизации

цивилизованное общество

особенно

: характеризуется вкусом, изысканностью или сдержанностью.

Что значит быть цивилизованным? — PowerBlog Института Актона

Как мать пятерых детей, были времена, когда я была почти уверена, что «цивилизованный» означает обед, на котором никто не называл имени брата или сестру, все ели с посудой, и тот, кому было поручено мыть посуду, делал это без ворчания.Может, я немного занизил.

Джозеф Пирс вдумчиво и лаконично отвечает на довольно большой вопрос: «Что такое цивилизация?» В то время как Пирс делает очевидное (отправляется в Википедию за ответом), ясно, что «цивилизация» — это больше, чем сложное состояние, которое общается, приручает как животных, так и людей, а также имеет красивые здания, которые также выполняют какую-то функцию. Если это все, что есть цивилизация, зачем за это бороться? Зачем его защищать? Зачем пытаться его спасти?

Если бы эти смелые мыслители Просвещения добились своего, мы бы этого не сделали.Понимаете, даже Википедия «знает», что «цивилизация» — это просто конструкция Просвещения.

Это не реальность сама по себе, а идея, с помощью которой нерелигиозный и иррациональный «рационализм» может объяснить и объяснить, к своему собственному предвзятому удовлетворению, историю человеческой культуры. Среди тех, кого Википедия цитирует как решающих для определения «цивилизации», есть социальные дарвинисты, с одной стороны, и последователи Руссо, с другой. Таким образом, цивилизация определяется либо теми, кто защищает секуляристское понимание «прогресса», либо теми, кто призывает к его отрицанию посредством секуляристской идеализации так называемой благородной дикости.

Пирс не хочет, чтобы нас обманули: христианский взгляд на цивилизацию — это гораздо больше, чем язык, архитектура и собака, свернувшаяся вечером у ваших ног.

Истинная цивилизация — это культура, одушевленная трансцендентной троицей добра, истины и прекрасного. Подлинное присутствие добра — это любовь и ее проявление в добродетели; подлинное присутствие истины следует видеть в соответствии культуры разуму, правильно понимаемом как взаимодействие с объективной реальностью за пределами эгоцентрического субъективизма; подлинное присутствие прекрасного — это благоговение перед красотой Творения и творчества, должным образом воспринимаемое в излиянии благодарности, которое является плодом смирения.Общество, вдохновленное и вдохновляемое такой культурой, поистине цивилизовано.

Таким образом, цивилизация всегда должна уходить корнями в Бога, Который является источником всего хорошего, истинного и прекрасного. Теперь возникает вопрос: «Является ли то, в чем мы сейчас живем, цивилизацией?»

Прочтите: «Что такое цивилизация?» в Crisis Magazine.

цивилизаций | Национальное географическое общество

Цивилизация — это сложное человеческое общество, обычно состоящее из разных городов, с определенными характеристиками культурного и технологического развития.Во многих частях света ранние цивилизации сформировались, когда люди начали собираться вместе в городских поселениях. Однако определение того, что такое цивилизация и какие общества подпадают под это определение, является горячо оспариваемым аргументом даже среди современных антропологов.

Слово «цивилизация» относится к латинскому слову «civitas» или «город». Вот почему самое основное определение слова «цивилизация» — это «общество, состоящее из городов». Но на раннем этапе развития этого термина антропологи и другие исследователи использовали термины «цивилизация» и «цивилизованное общество», чтобы различать общества, которые они считали культурно превосходящими (которые они часто были частью), и обществами, которые они считали более низкими в культурном отношении (которые они называли как «дикие» или «варварские» культуры).Термин «цивилизация» часто применялся в этноцентрическом смысле: «цивилизации» считались морально хорошими и культурно развитыми, а другие общества — морально ошибочными и «отсталыми». Эта сложная история — вот что делает определение цивилизации проблемным для ученых, и почему сегодняшнее современное определение все еще находится в изменчивом состоянии.

Тем не менее, большинство антропологов согласны с некоторыми критериями определения общества как цивилизации. Во-первых, цивилизации имеют какие-то городские поселения и не кочуют.При поддержке других людей, живущих в поселении, труд делится на определенные рабочие места (так называемое разделение труда), поэтому не каждый должен сосредоточиться на выращивании собственной еды. Эта специализация порождает классовую структуру и правительство, оба аспекта цивилизации. Еще один критерий цивилизации — избыток пищи, который возникает из-за наличия инструментов для выращивания сельскохозяйственных культур. Письмо, торговля, произведения искусства и памятники, а также развитие науки и техники — все это аспекты цивилизаций.

Однако есть много обществ, которые ученые считают цивилизациями, не отвечающими всем вышеперечисленным критериям. Например, Империя инков была большой цивилизацией с правительством и социальной иерархией. Он оставил после себя изобилие искусства и обладал высокоразвитой архитектурой, но без письменности. Вот почему трудно дать определение понятию «цивилизация»; тем не менее, это все еще полезная структура, с помощью которой можно увидеть, как люди объединяются и образуют общество.

Цивилизация и ее последствия — Oxford Handbooks

Цивилизация относится как к процессу, так и к месту назначения.Он описывает процесс становления социального коллектива цивилизованным или перехода от естественного состояния, дикости или варварства к состоянию цивилизации. Он описывает состояние человеческого общества, отмеченное значительной урбанизацией, социальным и профессиональным расслоением, роскошью свободного времени и соответствующими достижениями в области искусства и науки. Способность к достаточно сложной социально-политической организации и самоуправлению в соответствии с преобладающими стандартами долгое время считалась центральным требованием цивилизации.

В западном мире широко распространено мнение, что цивилизация — это хорошо, или, по крайней мере, она лучше, чем альтернативы: варварство, дикость или какое-то естественное состояние. Теоретически, по прошествии времени и чем дальше мы удаляемся от Большого взрыва и изначального супа, тем больше мы прогрессируем как вид, так и как отдельные человеческие существа; чем больше мы прогрессируем, тем более цивилизованными становимся индивидуально и коллективно; чем более цивилизованными мы становимся, тем дальше мы удаляемся от пережитков дикости и варварства.Фактически, для многих на Западе цивилизация, прогресс и современность по определению являются хорошими вещами (например, Stark 2014). Сэмюэл Хантингтон довольно кратко резюмировал состояние дискуссии: быть цивилизованным — хорошо, а быть нецивилизованным — плохо (1998, 40).

Однако, как и во многих дебатах, редко бывает так ясно черным или белым; оттенков серого обычно намного больше. Например, в резком контрасте с радужной картиной цивилизации и современности, предложенной выше, Зигмунт Бауман (2001, 4, 6) тревожно высветил темную сторону, предполагая, что Холокост был не столько «временным прекращением цивилизационной хватки в мире». которое обычно считается человеческим поведением », но« парадигмой »современной цивилизации» и современности.Это не обязательно означает, что цивилизация «плоха», не стоит того, чтобы иметь или быть частью; просто чтобы подчеркнуть, что наряду с положительными сторонами есть некоторые потенциальные недостатки, даже «темная сторона» (Александр, 2013).

Чтобы лучше понять различные взгляды на цивилизацию, эта статья начинается с описания того, что означает цивилизация, особенно в истории западной политической мысли (о других традициях мысли см., Например, Weismann 2014).Затем он исследует значение и природу довольно симбиотических отношений между цивилизацией и такими понятиями, как прогресс и современность. Затем в статье исследуются некоторые потенциальные последствия, которые соответствуют или являются результатом стремления к этим идеалам, менее общепризнанной темной стороне цивилизации. Сюда включены другие важные аспекты отношений между цивилизацией и прогрессом, такие как отношения между цивилизацией и войной и эксплуататорский характер отношений между цивилизацией и окружающей средой или миром природы в целом.В заключении предлагается несколько иной взгляд на цивилизацию, который может помочь нам избежать некоторых ловушек, ведущих от света в темноту.

Значение цивилизации

Слово civilization имеет свои основы во французском языке и происходит от таких слов, как civil (тринадцатый век) и civilité (четырнадцатый век), которые, в свою очередь, происходят от латинского civitas . До появления civilizé широко использовались такие слова, как poli или вежливый, полиция (что в широком смысле означало закон и порядок, включая правительство и администрацию), civilizé и civilité , но ни один из них не мог адекватно удовлетворить растущие и растущие требования к французскому языку.После появления глагола civilizer где-то в шестнадцатом веке, который послужил основой для существительного, чеканка civilizer была лишь вопросом времени, потому что это был неологизм, время которого пришло. Как заявляет Эмиль Бенвенист, « [C] ivilité , статический термин больше не был достаточным», требуя введения термина, который «должен был называться цивилизация , чтобы вместе определить как направление, так и непрерывность» ( 1971, 292).

Первое известное записанное использование слова civilization на французском языке придало ему совершенно иное значение, чем то, что обычно ассоциируется с ним сегодня. Некоторое время civilizer использовался в юриспруденции для описания преобразования уголовного дела в гражданское; следовательно, цивилизация была определена в универсале словаря Треву 1743 года как «термин юриспруденции». Правосудие или приговор, делающий уголовное дело гражданским. Цивилизация достигается путем преобразования информации ( информации ) в запросы ( enquêtes ) или другими способами »(Starobinski 1993, 1). Когда впервые появилось письменное слово civilization в его более современном смысле, можно только догадываться. Несмотря на обширные расследования, Люсьен Февр заявляет, что он «не смог найти слово цивилизация , использованное в любом французском тексте, опубликованном до 1766 года», когда оно появилось в посмертной публикации М.Буланже, Antiquité dévoilée par ses usages . В отрывке говорится: «Когда дикий народ стал цивилизованным, мы не должны положить конец действиям цивилизации и , давая ему жесткие и незыблемые законы; мы должны заставить его рассматривать данное ему законодательство как форму непрерывной цивилизации »(Febvre 1973, 220–222). Очевидно, что с самого начала цивилизация использовалась для обозначения как непрерывного процесса, так и состояния развития, которое является шагом вперед по сравнению с дикостью.

Первоначальный интерес к концепции цивилизации уступил место детальным исследованиям цивилизаций девятнадцатого и двадцатого веков, во многом спровоцированных основанием и развитием областей антропологии и этнографии (например, Bagby 1959; Coulborn 1959; Quigley 1961). ; Сорокин 1957; Мелко 1969). Такой сдвиг привел к утверждениям, что более широкая озабоченность нормативными аспектами цивилизации «потеряла часть своей значимости» (Huntington 1998, 41). Результатом этого сдвига явилась озабоченность по поводу более узких определений, например, предложенных Эмилем Дюркгеймом и Марселем Моссом (1971, 811): «Цивилизация представляет собой своего рода моральную среду, охватывающую определенное количество наций, причем каждая национальная культура является лишь отдельной форма целого.Ведущим представителем сравнительного исследования цивилизаций был Арнольд Тойнби, который не отказался полностью от идеала цивилизации, поскольку он отмечал: «Цивилизации приходили и уходили, но Цивилизация (с большой буквой C) преуспела» или выдержал (1948a, 24; 1948b). Тойнби также попытался сформулировать связь между «цивилизациями во множественном числе и цивилизациями в единственном числе», отметив, что первая относится к «конкретным историческим примерам абстрактной идеи цивилизации».Это определяется в «духовных терминах», в которых он «приравнивает [к] цивилизацию к состоянию общества, в котором меньшинство населения, каким бы малочисленным оно ни было, не выполняет задачу, а не просто производит пищу, но участие в любой другой экономической деятельности — например, промышленность и торговля — это необходимо для поддержания жизни общества в материальном плане на цивилизационном уровне »(1972, 44–45).

Аргумент Тойнби относительно организации общества, отмеченной специализацией навыков, переходом к элитным профессиям и эффективным использованием свободного времени, долгое время считался связующим с развитием цивилизации (и цивилизованного общества).Гоббс (1985, 683), например, настаивал на том, что «добыча предметов первой необходимости… была невозможна до тех пор, пока не были построены великие Содружества», которые были «матерью Мира и Удовольствия », которая, в свою очередь, была «матерью Philosophy ; … Там, где сначала были великие и процветающие Города , сначала было исследование Философии ». Эта общая аргументация повторялась снова и снова на протяжении всей истории. Такие описания взаимоотношений между цивилизацией, обществом и правительством согласуются с утверждением Энтони Пагдена (1988, 39), что «философская история цивилизации была историей прогрессивной сложности и прогрессивной утонченности, которая вытекала из свободного выражения этих способностей. которыми мужчины обладают только как члены сообщества.”

R.G. Коллингвуд выделил три аспекта цивилизации: экономический, социальный и правовой. Экономическая цивилизация характеризуется не просто погоней за богатством, что может быть враждебно экономической цивилизации, но «цивилизованным погоней за богатством». Сфера «социальной цивилизации» — это форум, на котором человечество удовлетворяется «идеей совместных действий» или тем, что мы можем назвать сообществом. Последним признаком цивилизации является «общество, управляемое законом», и не столько уголовным правом, сколько гражданским правом — «законом, в соответствии с которым претензии регулируются между его членами», в частности (1992, 502–511).Для Коллингвуда «Цивилизация — это то, что происходит с сообществом …». Цивилизация — это процесс приближения к идеальному состоянию »(1992, 283). По сути, Коллингвуд утверждает, что цивилизованное общество — и, следовательно, сама цивилизация — руководствуется принципами верховенства закона и действует в соответствии с ними. Когда мы объединяем эти три элемента цивилизации, они составляют то, что я бы назвал социально-политической цивилизацией, или способность коллектива организовываться и управлять собой в рамках некоторой системы законов или конституции.

Эта статья больше посвящена нормативным измерениям цивилизации, но интересно отметить недавнее возрождение в международных отношениях (IR) исследований, посвященных цивилизациям, а не только в ответ на тезис Хантингтона о столкновении. Например, размышляя о работе Адды Бозмана «Политика и культура в международной истории », Дональд Пучала (1997, 5) отмечает, что «напыщенность и беспокойство государств и их героев в ходе бесчисленных конфликтов на протяжении нескольких тысячелетий позволили лишь с перерывами реконструировать политическая география, осквернение значительной части художественного и архитектурного наследия человечества, растрата богатства и унесение жизни сотен миллионов человек.Он добавляет, что «история отношений между государствами — будь то городские, имперские, средневековые, вестфальские, современные, супер- или национальные государства — была довольно избыточной, обычно неприятной и чаще всего лишенной имеет большое значение в ходе культурной эволюции человечества ». Он настаивает на том, что в отличие от отношений между государствами, «история отношений между народами имела гораздо более широкие человеческие последствия». Или, как пытался объяснить Бозман (2010, xv), «взаимодействие… политики и культуры усилилось во всем мире», и это происходило «в плоскости международных отношений, а также в плане внутригосударственного социального существования и управление.Она пришла к выводу, что «территориально ограниченное, правовое государство западного типа больше не [если оно когда-либо было в этом прочтении] центральным принципом в реальном ведении международных отношений, и поэтому его не следует рассматривать как ведущую норму. в академической вселенной »(Bozeman 2010, xl). Типы отношений, которые имеют в виду и Бозман, и Пучала, — это отношения между цивилизациями (см. Также Холл и Джексон, 2007; Катценштейн, 2010; Боуден, 2012).

«Бремя цивилизации»

Недалеко от заботы Коллингвуда об устранении физической и моральной силы с помощью социальной цивилизации находятся описания цивилизованного общества, заинтересованного в управлении насилием, хотя бы путем удаления его из общественной сферы.В описании цивилизации Зигмунта Баумана такая озабоченность распространяется на более общую проблему создания легко управляемых субъектов. «Концепция цивилизации , — утверждает он, — вошла в научный дискурс на Западе как название сознательного крестового похода прозелитизма, проводимого людьми знания и направленного на искоренение остатков диких культур» (1987, 93).

Этот проповеднический крестовый поход во имя цивилизации заслуживает дальнейшего рассмотрения. Его логику нетрудно определить, если принять во внимание утверждение Старобинского (1993, 31): «Цивилизация, взятая как ценность, представляет собой политическую и моральную норму.Это критерий, по которому судят и осуждают варварство или нецивилизацию ». Подобный аргумент выдвигает Пагден (1988, 33), который утверждает, что цивилизация «описывает состояние, социальное, политическое, культурное, эстетическое — даже моральное и физическое, — которое считается оптимальным состоянием для всего человечества, и это подразумевает неявное утверждение, что только цивилизованные люди могут знать, что значит быть цивилизованными ». Именно из этого неявного утверждения и вынесенных от его имени суждений родилось понятие «бремя цивилизации».И это, как утверждали многие, является одним из менее желательных аспектов и результатов идеи цивилизации (Anghie 2005; Bowden 2009).

Аргумент о том, что только цивилизованные люди знают, что значит быть цивилизованными, является важным, поскольку, как отмечает Старобинский (1993, 32), «исторический момент, в котором появляется слово цивилизация , знаменует появление саморефлексии, появление сознания, которое думает, что понимает природу своей собственной деятельности ». В частности, он отмечает «момент, когда западная цивилизация осознает себя рефлексивно, она видит себя одной из цивилизаций среди других.Достигнув самосознания, цивилизация сразу же открывает цивилизации ». Но, как подчеркивает Норберт Элиас (2000, 5), западная цивилизация не является просто одной среди равных, поскольку само понятие цивилизации «выражает самосознание Запада…». Он суммирует все, в чем западное общество последних двух или трех столетий считает себя лучше, чем более ранние общества или «более примитивные» современные ». Далее он поясняет, что, используя термин «цивилизация», «западное общество стремится описать, что составляет его особый характер и чем оно гордится: уровень — его технологии , характер — его манеры, развитие — его научные знания или взгляд на мир и многое другое.Нетрудно увидеть, как предвестники цивилизации могут тяготеть к (благонамеренному) «крестовому походу прозелитизма», движимому, по крайней мере частично, глубоко укоренившейся верой в «бремя цивилизации» (см. Bowden 2009 ).

Проблема не только в отрицании ценности и достижений других цивилизаций, но и в том, что они находятся в почти необратимом упадке. С этой точки зрения их вклад в цивилизацию «большой C» рассматривается как в значительной степени ограниченный прошлым, из чего следует дальнейший вывод, что если что-то ценное и нужно вернуть, это не может быть сделано без помощи более цивилизованного наставника.Такое мышление слишком очевидно, например, в ошибочном заявлении Фердинанда Шиллера о том, что «народы Индии, кажется, очень мало заботятся об истории и никогда не беспокоились о ее составлении» (1926, vii; ср. Guha 2002). Британцы взяли на себя обязательство составить такие разрозненные отчеты, как тот, который был подготовлен Джеймсом Миллем и опубликован как История Британской Индии в 1817 году. Несмотря на то, что никогда фактически не посещал Индию, Милл История передал европейской аудитории фундаментально ошибочную образ индийской цивилизации как вечно отсталой и неразвитой.

Стандарты цивилизации

Одно из основных оправданий, лежащих в основе такого мышления, связано с широко распространенным мнением о том, что способность к достаточно сложной социально-политической организации и самоуправлению в соответствии с преобладающими стандартами является центральным требованием цивилизации. Присутствие или отсутствие институтов общества, которые способствуют управлению в соответствии с устоявшимися традициями — первоначально европейскими, а теперь в более широком смысле — западными — долгое время считалось отличительной чертой зарождения цивилизации или ее потенциала.Примером важности общества для квалификации цивилизации являются «ингредиенты цивилизации» Дж. С. Милля. Милль утверждает, что в то время как

дикое племя состоит из горстки особей, странствующих или рассеянных по обширной территории страны: густое население, следовательно, живущее в постоянных жилищах и в основном собирающееся вместе в городах и деревнях, которые мы называем цивилизованными. В дикой жизни нет ни торговли, ни мануфактуры, ни сельского хозяйства, ни почти ничего; Страну плодов сельского хозяйства, торговли и производства мы называем цивилизованной.В диких сообществах каждый человек подменяет себя; за исключением войны (и даже тогда очень несовершенной) мы редко видим какие-либо совместные операции, проводимые союзом многих; дикари не находят особого удовольствия в обществе друг друга. Поэтому везде, где мы находим людей, действующих вместе для общих целей в больших телах и наслаждающихся удовольствиями социального общения, мы называем их цивилизованными. (1977, 120)

Часто игнорируемые последствия этой нагруженной ценностями концепции цивилизации привели к тому, что Георг Шварценбергер (1955) назвал «стандартом цивилизации в международном праве» или тем, что Геррит Гонг (1984) позже назвал «стандартом цивилизации в международном обществе». .Исторически эталон цивилизации был средством, используемым в международном праве для различения цивилизованных и нецивилизованных народов с целью определения членства в международном сообществе государств. Эта концепция вошла в международно-правовые тексты и практику в восемнадцатом и девятнадцатом веках под влиянием антропологов и этнологов, которые проводили различия между цивилизованными, варварскими и дикими народами на основе их соответствующих способностей к социальному сотрудничеству и организации.Действуя в основном в течение европейского колониального периода, эталоном цивилизации был правовой механизм, разработанный для того, чтобы установить ориентир для восхождения неевропейских государств в ряды цивилизованной «Семьи наций», а с ним и их полного признания международным правом. . Цивилизованное государство требовало (1) базовых институтов власти и государственной бюрократии; (2) организационная способность к самообороне; (3) опубликованный правовой кодекс и соблюдение законности; (4) способность выполнять контракты в торговле и обмене капиталом; и (5) признание международного права и норм, включая законы войны (Gong 1984; Bowden 2004, 2009).Если нация могла соответствовать этим требованиям, она обычно считалась законным суверенным государством, имеющим право на полное признание в качестве международной личности.

Неспособность многих неевропейских обществ соответствовать этим европейским критериям и сопутствующее юридическое различие, отделявшее их от цивилизованных обществ, привели к неравной договорной системе капитуляций. Право на экстерриториальность, как это было также известно, регулировало отношения между суверенными цивилизованными государствами и квазисуверенными нецивилизованными государствами в отношении их соответствующих прав и обязательств перед гражданами цивилизованных государств, живущих и действующих в странах, где действовали капитуляции. .Как объясняет итальянский юрист Паскуале Фиоре (1918, 362), «в принципе, капитуляция унизительна по отношению к местному« общему »праву; они основаны на низшем состоянии цивилизации некоторых государств Африки, Азии и других варварских регионов, что делает невозможным осуществление суверенных прав на взаимной и взаимной основе при полном равенстве правовых условий ». В большей части нецивилизованного мира эта система капитуляции постепенно разрасталась до такой степени, что превратилась в крупномасштабную европейскую цивилизационную миссию, которая, в свою очередь, превратилась в колониализм.После окончания Первой мировой войны это правовое обоснование способствовало созданию мандатной системы Лиги Наций.

Несмотря на критику в их адрес, стандарты цивилизации остаются влиятельными инструментами в практике международных отношений. Некоторые видные недавние дискуссии о стандартах цивилизации в IR и международном праве были сосредоточены на предложениях по соответствующим стандартам для конца двадцатого или начала двадцать первого века, начиная от прав человека, демократии, экономического либерализма и глобализации до современности в целом (см. Donnelly 1998; Франк 1992; Фидлер 2000; Мозаффари 2001; Гонг 2002).Большая часть этой литературы в значительной степени некритична к иногда разрушительным последствиям применения стандартов цивилизации, настаивая на том, что новое миссионерское рвение по продвижению прав человека, демократии и экономического либерализма каким-то образом изолировано от «фатального заражения», связанного с колониальной эксплуатацией и завоеваниями. Другие исследования выявили темную сторону стандартов цивилизации и их роль в европейской экспансии, такую как имитация в случае Японии (Suzuki 2009) или влияние стигматизма на формирование внешней политики в случае побежденных держав, таких как Турция, Япония и Россия (Заракол, 2011).Как показывают эти исследования, ряд продолжающихся событий продолжает оказывать влияние на ведение международных дел.

Цивилизация и прогресс

Одна из основных причин, по которой социополитика занимает центральное место в рассмотрении цивилизации, очевидна в следующем, часто цитируемом отрывке из книги Томаса Гоббса Левиафан (1985, 186):

Итак, все, что является следствием времени Варра, когда каждый человек — Враг для каждого человека; то же самое следствие того времени, когда люди живут без другой безопасности, кроме той, которая обеспечена их собственной силой и их собственным изобретением.В таких условиях нет места Промышленности; потому что плод его неопределен: и, следовательно, нет Культуры Земли; запрет на судоходство и использование товаров, которые могут ввозиться морем; нет просторного здания; никаких инструментов для перемещения и удаления таких вещей, которые требуют большой силы; нет Знания о лице Земли; нет счета времени; нет искусства; нет писем; нет общества; и что хуже всего, постоянный страх и опасность насильственной смерти; И человеческая жизнь — одинокая, бедная, мерзкая, грубая и короткая.

Один из важных уроков, обычно извлекаемых из этого отрывка, состоит в том, что жизнь вне общества в естественном состоянии постоянно находится под угрозой; у людей мало шансов на мир без общества. С этим связано то, что некоторая степень социально-политического сотрудничества и организации является базовой необходимостью для основания цивилизации. Говорят, что социальный и политический прогресс предшествует практически любой другой форме прогресса; более того, считается, что прогресс в других субэлементах цивилизации зависит от этого.Фридрих фон Шиллер (1972, 329) позже сформулировал ситуацию в следующих терминах: «Родила бы Греция Фукидида, Платона и Аристотеля, или Рим — Горация, Цицерона, Вергилия и Ливия, если бы эти два государства не поднялись до тех высот политических достижений, которых они в действительности достигли? »

Тесная связь между цивилизацией и прогрессом отражена в наблюдении Старобинского (1993, 4) о том, что «слово цивилизация , обозначающее процесс, вошло в историю идей одновременно с современным пониманием слова прогресс . .Этим двум словам суждено было сохранить самые близкие отношения ». Эта интимная связь также очевидна в вопросе Роберта Нисбета (1980, 9) о том, «возможна ли цивилизация в любой форме и содержании, сравнимая с тем, что мы знали… на Западе без поддерживающей веры в прогресс, которая существовала вместе с этой цивилизацией. ” Он добавляет: «Ни одна идея не была важнее, чем… идея прогресса западной цивилизации на протяжении почти трех тысяч лет». Хотя такие идеи, как свобода, справедливость, равенство и общность занимают свое законное место, он настаивает на том, что «на протяжении большей части западной истории основой даже этих идей была философия истории, которая придает прошлому, настоящему и будущему их важность. ”(1980, 4).Старобински (1993, 33–34) по этому поводу отмечает, что «цивилизация , является мощным стимулом для теории», и, несмотря на ее двусмысленность, существует подавляющее «искушение прояснить наше мышление, разработав теорию цивилизации, способную обосновать далеко идущая философия истории ». Ясно, что двойные идеалы цивилизации и прогресса являются важными факторами в наших попытках осмыслить жизнь через формулировку некой всеобъемлющей или, по крайней мере, всеобъемлющей философии истории.В самом деле, в последние столетия он оказался непреодолимым для самых разных мыслителей со всего политического спектра.

Взаимосвязь между цивилизацией и прогрессом занимала центральное место в анализе истории Европы и процессов цивилизации, проведенного Франсуа Гизо. В отчете, охватывающем как социально-политические, так и моральные требования цивилизации, Гизо (1997, 16) настаивал на том, что «первый факт, заключенный в слове цивилизация… — это факт прогресса, развития; он сразу представляет идею народа, идущего вперед, не для того, чтобы изменить свое место, а для изменения своего положения; людей, чья культура обусловливает себя и улучшает себя.Идея прогресса, развития кажется мне основной идеей, содержащейся в слове цивилизация. «Что касается Гоббса и других, то для Гизо социально-политический прогресс или использование общества — это лишь часть картины, которая есть цивилизация, на оборотной стороне которой« [л] неты, науки, искусства демонстрируют все свое великолепие. Где бы человечество ни увидело эти великие знамения, эти знамения, прославленные человеческой природой, где бы оно ни увидело сотворенные эти сокровища возвышенного наслаждения, оно там признает и называет цивилизацию.По Гизо (1997, 18), «два факта» являются неотъемлемой частью «великого факта», которым является цивилизация: «развитие социальной активности и развитие индивидуальной активности; прогресс общества и прогресс человечества ». Где бы ни присутствовали эти «два симптома», «человечество громкими аплодисментами провозглашает цивилизацию».

Дж. Б. Бери (1960, 2–5) аналогичным образом утверждает, что «идея [прогресса] означает, что цивилизация двигалась, движется и будет двигаться в желаемом направлении». Принимая во внимание непреодолимость распространения великой теории, Бери утверждает, что «идея человеческого прогресса — это теория, которая включает синтез прошлого и пророчество о будущем».Это теоретизирование основано на интерпретации истории, согласно которой человеческое состояние развивается «в определенном и желаемом направлении». Кроме того, это «подразумевает, что … в конечном итоге будет обеспечено состояние всеобщего счастья, которое оправдает весь процесс цивилизации». Короче говоря, конец истории находится в непосредственной близости к состоянию индивидуальной и социальной способности человечества к совершенствованию, в котором опасности и неопределенности гоббсовской войны всех против всех оставлены позади в пользу относительной безопасности и защищенности гражданских или цивилизованное общество.

Одна из вещей, с которой мы все чаще сталкивались и боролись, чтобы выжить и искоренить в прошлые века, — это бедствие войны между сообществами, включая цивилизованные сообщества. В некотором смысле это может показаться немного противоречащим идеям цивилизации, прогресса и человеческого совершенствования, но так же, как существует тесная связь между цивилизацией и прогрессом, также существует тесная связь между цивилизацией и войной, и между войной. и прогресс.

Цивилизация и война

Инстинкт подсказывает, что чем более цивилизованными мы становимся с течением времени или чем дальше мы продвигаемся от жестокого состояния природы, тем более вероятно, что жестокие и кровавые реалии вооруженного конфликта станут еще более отвратительными и нежелательными, и можно избежать практически любой ценой. Действительно, это один из ключевых уроков, которые мы извлекаем из Гоббса (1985, 186–188; см. Также Lorenz 1966; Keeley 1997) о неопределенности и краткости жизни в естественном состоянии, в котором каждый человек является врагом каждому. человек, и хотя он не обязательно постоянно находится в состоянии войны со всеми остальными, по крайней мере, подготовлен к этому.Жан-Жак Руссо, с другой стороны, утверждал, что состояние природы было игровой площадкой благородного дикаря, который в целом жил в состоянии гармонии со своими собратьями и миром природы в целом. Только с приходом цивилизации Эдемский сад был потревожен войной и другими бедствиями, связанными с цивилизованной современностью. Как красноречиво сказал Руссо (1997, 161): «Первый человек, который, огораживая участок земли, которому пришло в голову сказать , это мой , и нашел людей, достаточно простых, чтобы поверить ему, был истинным основателем гражданское общество.Сколько преступлений, войн, убийств, сколько несчастий и ужасов «человечество» пощадил бы тот, кто, поднимая колья или засыпая канаву, кричал своему роду: остерегайтесь слушать этого самозванца; [y] вы потеряны, если забудете, что плоды принадлежат всем, а Земля — ничему «. Имея в виду эти совершенно разные точки зрения, Азар Гат (2006, 663), изучив происхождение и эволюцию войн между людьми на протяжении двух миллионов лет, утверждает, что из двух: «Гоббс был намного ближе к истине.”

Этот вывод хорошо согласуется с предположениями о распространении цивилизации, лежащей в основе все более упорядоченного и мирного, цивилизованного международного общества, в котором обращение к вооруженным конфликтам становится все более редким. Но действительно ли связь между цивилизацией и войной является прямой обратной линейной зависимостью, или же здесь есть нечто большее? Предположение о том, что цивилизация и война имеют общее наследие, что «колыбель цивилизации — это также колыбель войны», похоже, указывает на то, что происходит нечто более сложное (Meistrich 2005, 85).Как объясняет Ира Мейстрих (2005, 85), «Война требует такого рода массовых ресурсов и организации, которые может предоставить только цивилизация, и поэтому плодородная почва, на которой люди собирали первые плоды цивилизации, также взращивала драконий зуб войны». Гарри Холберт Терни-Хай (1971, 23) отмечает то же самое, что «комплекс войны согласуется с остальной структурой социальной организации».

Как объясняет Тойнби (1951, viii), «возможность ведения войны предполагает минимум техники и организации, а также избыточное богатство сверх того, что необходимо для простого существования.В то же время, что несколько любопытно, считается, что ведение войны — это важнейшая песчинка, вокруг которой растет и обретает свой блеск жемчужина цивилизации. Роберт Р. Марретт (1920, 36) предполагает, что «это обычное дело в антропологии, что на определенной стадии эволюции — так сказать, на полпути — война является главным фактором цивилизации». Куинси Райт (1965, 98–99) делает аналогичные выводы: «Первобытные войны были важным фактором в развитии цивилизации. Он культивировал такие добродетели, как храбрость, верность и послушание; он создал сплошные группы и метод увеличения ареала этих групп, все из которых были необходимы для создания последующих цивилизаций.”

Уильям Экхардт (1975, 55–62; 1992) аналогичным образом утверждает, что «антропологические данные» указывают на тот факт, что «первобытные войны были функцией человеческого развития в большей степени, чем человеческий инстинкт или человеческая природа». Он также предполагает, что «только после того, как мы начали заниматься земледелием и скотоводством, земля стала для нас важной и, следовательно, тем, за что стоит бороться». Во многом так же, как Гоббс объясняет процесс и результаты социально ограниченного цивилизованного общества, Экхардт (1990, 10–11) указывает, как «сельскохозяйственная революция сделала доступным излишек продовольствия, который вывел людей за пределы прожиточного минимума, необходимого для создания жизнедеятельности. жить до такой степени, что излишки могут быть использованы для оплаты одними, чтобы управлять другими, и заниматься искусством, религией и писательством, а также участвовать в войнах, чтобы распространить блага цивилизации на других или побудить других помочь заплатить за процесс цивилизации или защитить себя от тех, у кого может возникнуть соблазн сократить путь к цивилизации.Это предполагает совершенно иную связь между цивилизацией и войной, чем аргумент о том, что существует прямая корреляция между цивилизованным обществом и склонностью к миролюбию. Напротив, утверждается, что «чем более цивилизованными становятся люди, тем более воинственными, как мы можем ожидать, они будут» (Eckhardt 1990, 15).

Райт (1965, 99) отмечает, что по мере того, как «первобытное общество развивалось в сторону цивилизации, война начала приобретать иной характер. Цивилизация была одновременно следствием и причиной воинственности.Экхардт (1990, 9) приводит аналогичный случай, «что война действительно вступила в свои права только после возникновения цивилизации около 5000 лет назад». Следуя Райту, Экхардт (1990, 14) заключает, что, по сути, «война и цивилизация, в зависимости от того, что наступило раньше, поддерживали друг друга в рамках положительной обратной связи, так что чем больше одна, тем больше другая; и чем меньше одного, тем меньше другого ». Этот одновременно цивилизованный, но порочный круг составляет основу «диалектической, эволюционной теории войны» Экхардта (1990, 9–11), согласно которой «более развитые общества участвуют в большем количестве войн.Более того, «цивилизованные народы вступали в войну, как утки в воду, судя по их художественным и историческим записям», причем «войны служили одновременно повивальными бабками и гробовщиками во время подъема и падения цивилизаций в ходе истории».

Джеймс Босуэлл (1951, 35) однажды написал: «Как долго будет продолжаться война, мы не можем предположить», добавив: «Цивилизация, которая, как можно было ожидать, уничтожила бы ее, только усовершенствовала свою жестокость. грубость. Иррациональность остается, хотя мы узнали insanire certa ratione modoque , чтобы иметь метод в нашем безумии.В самом деле, скорее, чем цивилизация и все ее атрибуты, представляющие противоядие или антитезу войне, может показаться, что цивилизация и война идут рука об руку; В частности, механизированная индустриальная цивилизация кажется особенно искусной и эффективной в искусстве ведения войны. Как выразился Экхардт (1990, 15), «война и цивилизация идут и растут вместе». И поскольку «цивилизация порождает войну или, по крайней мере, способствует ее использованию, и поскольку война в конечном итоге уничтожает ее создателя или проводника, тогда цивилизация является саморазрушительным процессом, который препятствует ее собственному прогрессу.Аналогичное замечание высказал Тойнби (1951, vii – viii), который пришел к выводу, что, хотя «война на самом деле могла быть порождением цивилизации», в конечном итоге ребенок не был особенно добр к своему создателю, поскольку « Война оказалась непосредственной причиной распада каждой цивилизации, которая, как известно наверняка, распалась ». По сути, это приводит нас к замкнутому кругу взаимоотношений между цивилизацией и войной: ведение войны порождает цивилизацию, которая, в свою очередь, способствует более кровопролитному и эффективному ведению войн, что, в свою очередь, приводит к гибели цивилизации (или цивилизаций).

Цивилизация и окружающая среда

Антропоморфное изменение климата, связанные с ним последствия и хрупкое состояние природного мира в целом находятся в авангарде новых и возникающих угроз цивилизации (Fagan 2004, 2008). Фактически, природа эксплуататорских отношений человечества с более широким миром природы в целом ставится под сомнение и заставляет некоторых из нас серьезно переосмыслить эти отношения. В то время как Руссо мог охарактеризовать отношения между людьми и миром природы как отношения, отмеченные гармонией и милосердием, для большей части истории цивилизации в значительной степени рассказывалось о способности человечества покорять природу: покорять дикие границы, укрощать животный мир, и цивилизовать варварские и дикие народы нашего собственного вида.Как объясняет В. Гордон Чайлд (1948, 1), «прогресс» и «научные открытия сулили безграничный прогресс в контроле человека над природой». Такое отношение к природе и природным ресурсам давно преобладает в европейском и, в частности, западном мышлении. Джон Локк (1965, 339 / II: 42), например, в своем обсуждении Северной и Южной Америки, американских индейцев и прав собственности писал: «Земля, полностью оставленная природе, не имеющая улучшений пастбищ, обработки почвы или посадки. , называется, как и есть, wast [отходы].Земля должна была улучшаться и использоваться, чтобы вместить большее количество людей, чем к тому были склонны американские индейцы, и если они не собирались использовать ее надлежащим образом, то британцы имели право занять ее — фактически , это их долг.

Как отмечалось выше в отношении прогресса, значительный аспект цивилизации вращается вокруг эволюции или развития, будь то естественное состояние, дикость или варварство, к урбанизированной, научной, технологической цивилизации.Большая часть этого эволюционного процесса касается способности общества контролировать природу и использовать ее ресурсы. Это проиллюстрировано Адамом Смитом (1869, 289–296), когда он очерчивает четыре различных этапа человеческого социального развития: первая — это «нации охотников, низшее и самое грубое состояние общества», его ярким примером являются «местные племена Северная Америка.» Второй этап — это «нации пастухов, более развитое состояние общества», например, у татар и арабов. Но у таких народов до сих пор нет «постоянного жилья» в течение значительного периода времени, поскольку они передвигаются по «прихоти» своего скота и в зависимости от времени года в бесконечных поисках корма.Третий этап — это сельское хозяйство, которое «даже в самом грубом и низком состоянии предполагает поселение [и] какое-то постоянное жилище». Четвертая и наиболее продвинутая стадия — это цивилизованное, урбанизированное, коммерческое общество, эффективное и действенное пользование природой и всеми ее плодами. Точно так же Уолтер Бэджхот (1875, 17–19) утверждал, что «разные расы мира справедливо можно описать как находящиеся на разных краях индустриальной цивилизации, приближающиеся к ней с разных сторон и отстающие от нее в различных аспектах.Проблема с теми, кто терпит неудачу, нецивилизованными людьми, которыми якобы управляла природа, а не ее правителями, заключалась в том, что они «не знали природу, которая является часовым механизмом материальной цивилизации, и не обладали государством, которое является своего рода часового механизма моральной цивилизации ».

В некотором смысле отношения между цивилизацией и природой не так уж сильно отличаются от диалектических отношений между цивилизацией и войной: чем выше уровень цивилизации, тем сильнее эксплуатируется природа; чем больше используется природа, тем больше прогрессирует цивилизация.Но, как и в случае с цивилизацией и войной, эти отношения не могут продолжаться вечно: добыча и эксплуатация природных ресурсов — это не бездонная яма, а, скорее, конечная цель, которая может поддерживать определенное количество людей в течение определенного времени. И, конечно же, как нам говорит наша планета, есть серьезные последствия, связанные с процессами цивилизации, модернизации, урбанизации и всем, что с ними связано. Цикл извлечения большего количества материала из земли, обработки большего количества материала, создания большего количества материала, производства большего количества материала, владения большим количеством материала, выброса большего количества материала и покупки большего количества нового материала для его замены оказывается неустойчивым в таких больших масштабах.Последствия такого избытка в формах ухудшения состояния окружающей среды и изменения климата многочисленны и разнообразны; они включают таяние полярных ледяных шапок и повышение уровня моря, колебания температуры воздуха и моря, продолжительные периоды засухи в некоторых частях мира, в то время как в других наблюдается увеличение количества осадков и наводнений, а также учащение экстремальных погодных явлений, и это лишь некоторые из них.

Эти экологические изменения, в свою очередь, влияют на нашу способность продолжать жить в определенных частях Земли и на нашу способность продолжать использовать и эксплуатировать ресурсы, как мы это делали на протяжении столетий.Эффект цепочки заключается в том, что эти разнообразные изменения и угрозы часто взаимосвязаны; одна область безопасности или незащищенности может иметь прямое и драматическое влияние на другую, порождая своего рода порочный круг незащищенности. Например, нехватка и конкуренция за основные ресурсы, такие как земля, еда, вода и энергия, являются потенциальными катализаторами насильственного конфликта (Dyer 2008; Mazo 2010; Homer-Dixon 2001; Pumphrey 2008). И это не просто воображаемые сценарии; период 2007–2008 гг. стал свидетелем жестоких продовольственных бунтов в 30 странах мира, в том числе в развитых странах Запада.Если мрачные прогнозы верны, то это, так сказать, лишь верхушка айсберга.

Переосмысление цивилизации

Чуть более пары сотен лет назад Эдвард Гиббон (1963, 530) писал, что человечество может «согласиться с приятным выводом о том, что каждый век мира увеличивался и все еще увеличивает реальное богатство, счастье, знания и, возможно, добродетель человеческой расы ». Во многих отношениях записи истории человечества подтверждают это: например, продолжительность жизни римлянина во времена империи составляла около двадцати пяти лет.Сегодня средняя продолжительность жизни в мире составляет где-то от середины до конца шестидесятых годов, а во многих частях мира ожидаемая продолжительность жизни значительно выше. Отчасти благодаря достижениям в области науки и техники только в двадцатом веке «средний национальный прирост ожидаемой продолжительности жизни при рождении [составил] 66% для мужчин и 71% для женщин, а в некоторых случаях ожидаемая продолжительность жизни… увеличилась более чем вдвое. »В течение столетия (Kinsell 1992; Galor and Moav 2005). Двадцатый век также стал свидетелем беспрецедентной урбанизации, ключевого показателя прогресса и развития, с увеличением с 220 миллионов городских жителей, или около 13% населения мира, в начале века до 732 миллионов, или 29% к середине века. и достигнув примерно 3.2 миллиарда человек или 49% в 2005 году. С учетом того, что урбанизация будет продолжаться быстрыми темпами, по оценкам, к 2030 году почти 5 миллиардов человек будут жить в городах, что эквивалентно примерно 60% мирового населения (United Nations 2005).

Что касается мировой экономики, то было подсчитано, что в прошлом тысячелетии, в течение которого население мира увеличилось примерно в двадцать два раза, глобальный доход на душу населения вырос примерно в тринадцать раз, в то время как мировой ВВП увеличился почти в два раза. 300.Подавляющее большинство этого роста можно отнести к успехам, достигнутым в результате промышленной революции; с 1820 года население мира выросло в пять раз, а доход на душу населения увеличился примерно в восемь раз. Такого рода развитие намного превосходит предыдущее тысячелетие, когда, по оценкам, население Земли выросло всего на одну шестую, и в течение этого времени доход на душу населения в значительной степени оставался неизменным (Maddison 2006).

Тогда может показаться, что цивилизация продвигается вперед довольно успешно, как это многие представляли; мы живем дольше, чем наши предшественники, мы лучше образованы, чем когда-либо прежде, и у нас есть доступ к гораздо большему количеству вещей, чем большинству из нас когда-либо понадобится.Но какой ценой эта цивилизация и прогресс пришли к нам и нашей планете? Выдающийся ученый, покойный Фрэнк Феннер — человек, объявивший миру в 1980 году об искоренении оспы, — недавно заявил, что он убежден, что « Homo sapiens вымрут, возможно, в течение 100 лет». Как и другие, он утверждает, что Земля вступила в антропоцен, и хотя «изменение климата только начинается … мы уже наблюдаем заметные изменения в погоде.Именно на этом основании он утверждает, что человечество коллективно «постигнет та же участь, что и народ острова Пасхи». Единственное, что останется от нас, — это наши памятники излишествам павшей цивилизации. А до этого, когда население Земли «будет расти до семи, восьми или девяти миллиардов, будет намного больше войн из-за еды». И не только люди обречены, но и «многие другие животные… тоже. Это необратимая ситуация »(Fenner in Jones 2010; Boulter 2002).