Проблема определения понятия искусства, объяснения силы воздействия искусства на человека (Цыбулько И. П. – 2022. Вариант 2 из 36).

Что такое искусство? Можно ли объяснить силу воздействия искусства на человека? Именно эти вопросы возникают при чтении текста Е. Гришковца.

Раскрывая проблему определения понятия искусства, объяснения силы воздействия искусства на человека, автор опирается на собственные размышления. Чтобы дать простое и точное определение искусства, писатель прибегает к цитированию. Он воспроизводит строки из пушкинского стихотворения «Элегия»: «На вымыслом слезами обольюсь…». Е. В. Гришковец объясняет сильные переживания от вымысла «только фактом искусства и величием этого факта». Это говорит о том, что подлинное художественное произведение всегда эмоционально воздействует на читателя или зрителя, трогает его душу.

Развивая эту мысль, писатель утверждает, что художники не стремятся объяснять свои замыслы и смысл своих произведений, так как всякое объяснение будет непременно некоей ложью. По его мнению, настоящее искусство «ускользает от понимания, просачивается сквозь пальцы». Из этого следует, что подлинное художественное произведение невозможно пересказать, передать своими словами, так как оно воздействует на эмоции, вызывает сильные переживания.

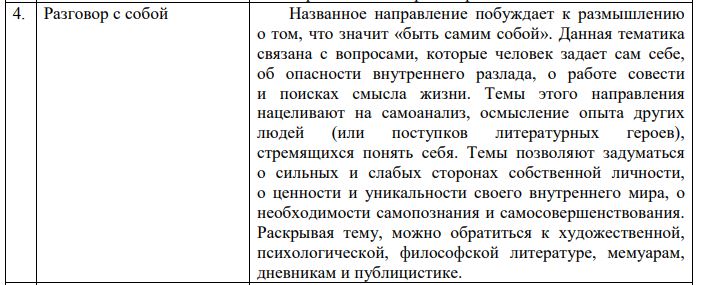

Оба примера, дополняя друг друга, подводят нас к мысли о волшебной силе искусства, которое действует на людей на подсознательном уровне, вызывает сильные эмоции, возвышает и облагораживает душу.

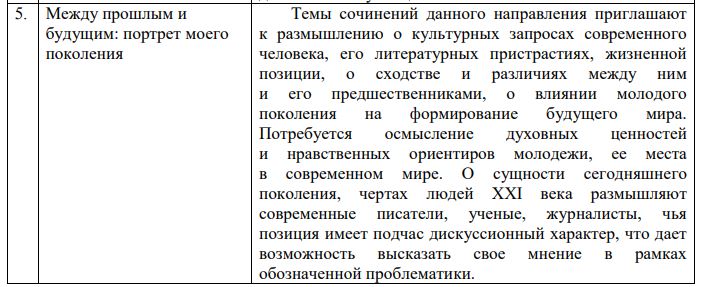

Авторская позиция заключается в следующем: искусство – это вымысел, вызывающий в человеке подлинные и сильнейшие переживания. Однако объяснить силу воздействия искусства на человека невозможно: искусство непостижимо.

Мне близка позиция автора. Действительно, основное свойство искусства – это образность. Писатель или художник воспроизводят реальную действительность с помощью образов, которые воздействуют на сознание и чувства, заставляют сопереживать героям произведений.

В романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» Татьяна Ларина увлекалась чтением французских сентиментальных романов, которые развили в ней мечтательность, чувствительность, вливали в её грудь «волшебный яд желаний». Она воображала себя героиней этих романов: Юлией или Клариссой, мечтала о возвышенной любви.

Таким образом, искусство – это вымысел, который заставляет нас верить в реальность изображённых в произведениях героев и событий и сопереживать им.

Текст

(1) «Над вымыслом слезами обольюсь» — вот самое простое и точное определение искусства.

(2) Человек знает, читая книгу, глядя спектакль или кинокартину, что имеет дело с вымыслом, со сделанным другим человеком произведением, но испытывает при этом подлинные и сильнейшие переживания.

(3) Чем же объяснить столь сильные переживания от вымысла? (4)Да только фактом искусства и величием этого факта. (5)Само же искусство непостижимо, как непостижим смысл жизни, да и факт самой жизни необъясним.

(6)Именно поэтому нет никаких объективных и внятных критериев и признаков того, что одно произведение искусством является, а другое — нет. (7)Очевидность величия того или иного произведения искусства одному человеку совершенно недоказуема другому, который этого величия не чувствует и не видит. (8)Если человек не чувствует и не видит, то никакие доказательные базы, никакие убеждения всех искусствоведов мира ничего не смогут с этим поделать.

(9)Как часто оказываются востребованы ремесленные изделия, какие-нибудь картины и скульптуры, в которых искусства не больше, чем в мебели, которые так же, как и мебель, служат только частью интерьера. (10)А также книги и фильмы, в которых нет даже самых слабых и первичных признаков искусства, которые изначально сделаны только с целью продажи и приобретаются только для того, чтобы как-то заполнить некое свободное время, как-то слегка развлечься… (11)Как часто такие поделки покупаются охотнее и оцениваются много выше, чем подлинные произведения искусства, которые неудобны, которые могут ранить, которые требуют сильных переживаний, которым «свободного» времени мало, с которыми развлечься и отдохнуть не получится. (12)Шедевром живописи нельзя дополнить интерьер.

(13)Шедевру нужно особое пространство.

(14)Чаще всего ремесленники кажутся художниками, потому что они художников из себя изображают. (15)Они удобны, услужливы, гибки, вменяемы и смышлёны.

(16)Они готовы и могут объяснить всё, что делают, и всегда готовы быть полезными

(17)Художники же своевольны, неудобны и совсем не гибки. (18)Они не будут ничего объяснять из своих замыслов и произведений, понимая, что искусство необъяснимо и всякое объяснение есть некая ложь.

(19)Настоящее искусство ускользает от понимания, просачивается сквозь пальцы. (20)Его невозможно удержать. (21)Его можно только чувствовать. (22)Его даже не пересказать. (23)Его невозможно передать своими словами.

(24)Ремесленное же изделие, как правило, конкретно, понятно, весомо и даже имеет определённую практическую ценность. (25)Например, оно может приносить дидактическую, воспитательную или развлекательную пользу. (26)И это неплохо.

(27)Если изделие хорошее, то и воспитание и развлечение тоже будут вполне приличными.

(28)Или же изделие ремесленника может быть намеренно запутанным и казаться сложным. (29)В этом случае оно тоже имеет чисто развлекательное значение. (ЗО)Кому-то же нравится разгадывать ребусы и головоломки. (31)Многие ощущают пользу от этого, полагая, что тренируют память, внимание и развивают абстрактное мышление.

(32)Подлинное же искусство иррационально и практического значения и применения не имеет. (ЗЗ)Трудное для восприятия произведение, сложно устроенное, требующее внимания и чувственного проникновения, не доверяющий искусству человек скорее отвергнет, заподозрив его в умышленной запутанности и намеренном усложнении автором случайных и неинтересных человеку идей. (34)Недоверие не позволит ему распознать подлинное искусство в массе фальшивок и манипуляций. (35)Не доверяющий искусству человек всегда будет искать разгадку, относясь к произведению как к цирковому фокусу: он всегда будет подразумевать, что разгадка есть, просто она сокрыта от глаз и он обязательно бы её нашёл, вот только что толку терять время на разгадывание какого-то фокуса.

(36)С любой его точки зрения настоящее искусство совершенно бесполезно.

(37)Вот изделия ремесленников и продаются, а искусство художников чаще всего остаётся неоплаченным или неоценённым. (38)Его невозможно оценить! (39)Оно же живое и непостижимое. (40)Сам автор не сможет найти и определить цену своего произведения искусства.

(41)Общество, нацеленное на результат, стремя1цееся к конкретному и однозначному пониманию, всегда пытается дать всему оценку. (42)В том числе и оценить искусство.

(43)Оценить конкретной суммой, ведь это вполне понятный результат.

(44)Такая оценка всегда однозначна. (45)Установление цены — это отчасти замена пониманию. (46)Человек, не доверяющий искусству, не допускает наличия чуда в произведении. (47)Чуда — которое не фокус. (48)Которое рационально понять невозможно. (49)Его можно только почувствовать и пережить. (50)Сопережить!!!

(По Е. В. Гришковцу)

Добавлено: 29 марта 2021 в 12:00

Итоговое сочинение или изложение — один из этапов государственной аттестации в 11 классе, своеобразный допуск с сдаче единого государственного экзамена. Это мероприятие обычно проходит в декабре, но в связи с пандемией в 2021 году школьникам еще предстоит доказать свое право на участие в ЕГЭ . Чтобы вы смогли лучше подготовиться, мы подготовили статью с основными моментами, которые помогут получить заветный «зачет». Для чего проводят итоговое сочинение? Зачем использовать аргументы? Как оценивается работа? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, прочитав наш краткий обзор.

Правила проведения

Итоговое сочинение или изложение проводится в 11 классах российских школ для проверки речевых навыков выпускников, умения рассуждать и приводить аргументы своей позиции. Организаторы утверждают, что это не еще одна контрольная по русскому языку, а междисциплинарное испытание. Конечно, грамотная речь и владение государственным языком — это основной критерий допуска к государственной итоговой аттестации. Однако на итоговом сочинении обязательно пригодится хорошая подготовка по литературе и обществознанию. В этом виде испытания участвует основная доля выпускников, тогда ка изложение могут выбрать участники с ОВЗ и другие особые категории школьников.

На написание работы участникам дается 235 минут. При этом особые категории выпускников (дети с ОВЗ) имеют право на дополнительные 1,5 часа. Для них организуются перерывы для приема пищи и лечебно-профилактических мероприятий. Инструктаж и заполнение бланков выполняются вне лимита времени на сочинение.

В сочинении должно быть более 250 слов с учетом служебных. Рекомендованное количество слов в работе — 350. Если участник нарушил требования к объему, он получает за работу 0 баллов и оценку «незачет». Такую работу придется переписывать. Аналогичный итог будет в случае несамостоятельного написания сочинения (зазубривание чужого текста или переписывание литературного произведения не поможет). В работе допускается цитирование различных источников, но с указанием ссылки (в любой удобной форме) и в объеме, меньшем, нежели объем собственного текста.

При проверке работы эксперты оценивают в том числе и аргументы, приведенные автором и подкрепленные примерами. В противном случае участник получает «незачет». Для аргументации своей позиции можно использовать цитаты и примеры из литературных произведений, устного народного творчества, публицистических, живописных, театральных работ и пр. Если вы планируете представить итоговое сочинение для получения дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ, обратите внимание на требования этого учебного заведения — они могут отличаться от стандартных, в том числе и в части аргументации.

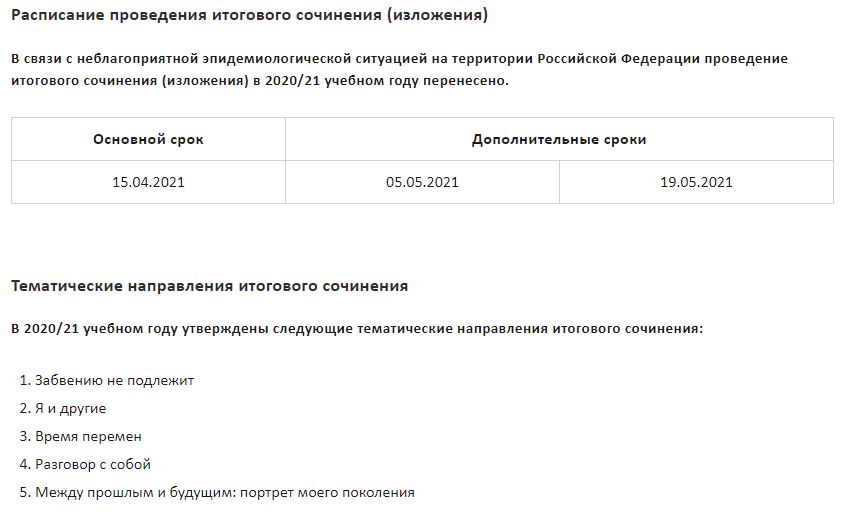

Итоговое сочинение: особенности 2021 года

Первоначально мероприятие планировалось провести 2 декабря минувшего года, но в сложной эпидемиологической ситуации власти приняли решение о его переносе на 5 апреля. В середине марта образовательные власти решили еще раз сместить дату проведения итогового сочинения. В последней редакции проекта расписания указаны следующие сроки:

- основной этап — 15 апреля;

- резервные даты — 5 и 19 мая.

Таким образом выпускники успеют получить допуск и продолжить подготовку к основному испытанию — ГВЭ или ЕГЭ 2021 года, первые экзамены которого назначены на конец мая.

Темы и аргументы итогового сочинения

Еще осенью прошлого года были опубликованы пять тем итогового сочинения. Все они будут рассмотрены ниже, но сразу рекомендуем не готовить одну из тем, поскольку она может оказаться слишком сложной. Для страховки выберите 2-3 «своих» направления, что в итоге даст возможность выбрать лучший вариант. Далее мы рассмотрим особенности каждой темы и аргументы, которые можно использовать в ответе.

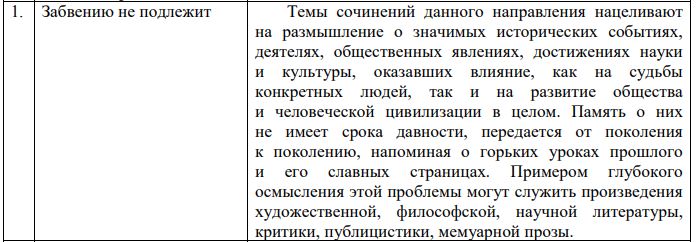

«Забвению не подлежит»

В эту категорию попадают темы, которые посвящены историческим личностям, событиям и явлениям культуры, науки, литературы, философии. В качестве аргументов можно использовать сюжеты произведений с историческим уклоном:

- «Капитанская дочка»;

- «Война и мир»;

- «Слово о полку Игореве»;

- «Тихий Дон»;

- «Бородино»;

- «На западном фронте без перемен».

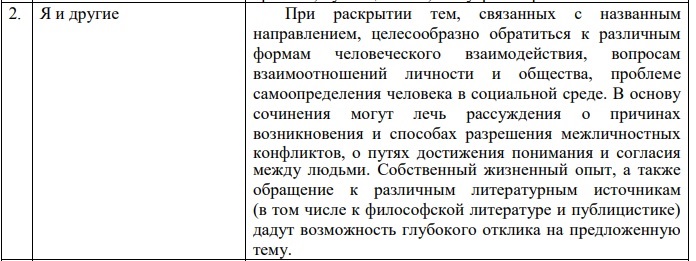

«Я и другие»

Раскрывая тему в рамках этого направления, обратите внимание на роль личности в жизни общества, особенности взаимодействия между людьми, проблематику самоопределения. Плюсом будет опора на личный опыт и примеры из литературных источников.

Аргументы и примеры можно черпать из следующих источников:

- «Отцы и дети»;

- «Евгений Онегин»;

- «Горе от ума»;

- «Мертвые души»;

- «Отверженные».

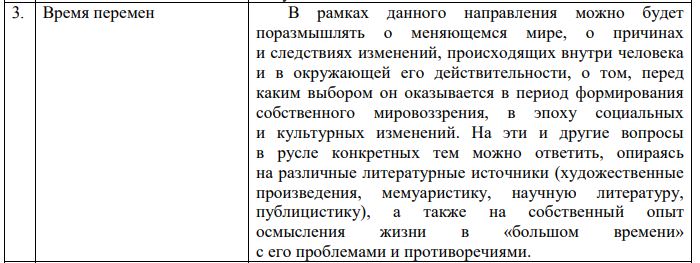

«Время перемен»

Тематика этого направления вдохновляет на рассуждения об изменчивом мире и влиянии этих перемен на сознание, поведение и выборы человека. Эти темы поднимаются в следующих произведениях:

- «Герой нашего времени»;

- «Обломов»;

- «Белая гвардия»;

- «На дне»;

- «Маленький принц».

«Разговор с собой»

В рамках этого направления целесообразно заглянуть в свой собственный мир, понять, являетесь ли вы собой, познали ли собственные возможности.

- «Преступление и наказание»;

- «Мастер и Маргарита»;

- «Доктор Живаго»;

- «Человек в футляре»;

- «Гроза».

«Между прошлым и будущим: портрет моего поколения»

Что любит современный человек? Каковы его культурные потребности, личностные устремления? Что характерно для жителя планеты в XXI веке? Эти и другие вопросы помогут справиться с итоговым сочинением.

- «Гарри Поттер»;

- «1984»;

- «Хроники Нарнии»;

- «Чучело»;

- «Оно».

Занимайтесь на курсах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) в паре TwoStu и получите максимум баллов на ЕГЭ и ОГЭ!

Сочинение Проблема раскаяния + аргументы из литературы (ЕГЭ)

Раскаяние – это невероятно важная способность человеческой души. Если человек не способен раскаяться в своих дурных поступках, совершенных намеренно, это означает, что, скорее всего, он душевно обделен, у него нет морали и совести. Мы нашли некое определение раскаяния, но какое значение оно имеет в жизни людей и почему? В этом помогут разобраться аргументы из литературы.

Касаемо проблемы раскаяния, конечно, самое яркое произведение-это «Преступление и наказание» знаменитого отечественного писателя Федора Михайловича Достоевского. Главный герой-Родион Раскольников совершает убийство и мучается. Он не может найти себе места, хотя изначально и считал, что это убийство на благо его теории о том, что не все люди нужны. После разговора с любимой Сонечкой он по-настоящему раскаивается, уступает совести и сознается обо всем следователю. Он понес свое наказание, но он показал, что остался человеком. Из всего вышесказанного выходит, что раскаяние-это именно то, что позволяет понять, что человек все еще остается таковым, что он не принимает того зла, которое совершил. Это ли не важный показатель?

Далее я хочу обратиться к замечательной пьесе Александра Валентиновича Вампилова «Старший сын». Двое знакомых: Сильва и Бусыгин попадают в семью музыканта, не захотев оставаться ночью на улице в другом городе. Молодые люди принимают решение, что один из них притворится его сыном, и они останутся погреться. Но мужчина был обделен вниманием и любовью своих собственных детей, поэтому очень горячо принял названного сына, он захотел поверить ему. Музыкант дарит самозванцу фамильную ценность.

В конце концов Бусыгин раскаивается, он не хочет разбивать сердце человека, принявшего его так радушно. Поэтому, когда его знакомый раскрывает всем глаза, он признается, хотя мог не делать этого, потому что глава семьи твердо верил, что перед ним его старший сын. После признания их отношения стали только крепче, они так и остались отцом и сыном, Бусыгин стал за короткое время мужчине ближе, чем кто бы то ни был. Таким образом, раскаяние ставит все на свои места, оно позволяет человеку вернуться к состоянию гармонии, когда его чувства и разум – одно целое.

После некоторых рассуждений можно выявить, что раскаяние имеет огромное значение-это то, что держит людей в неком балансе с ними самими, оно дает понять, что внутри человека, несмотря на его поступки, осталось что-то очень важное – мораль. К тому же раскаяние позволяет тем, кого обидели, простить, а это делает раскаяние еще более важным пунктом жизни.

Сочинение Проблема раскаяния по тексту Астафьева Постскриптум

Передо мной раскрыт отрывок из текста известного писателя советского периода, в котором красной нитью выделяется проблема раскаяния. Автор анализирует названную проблему так, что читателю становится совершенно ясно, что некогда совершенный постыдный поступок в детском доме – выключил репродуктор.

Проходят годы, но тот поступок из детства мучает автора до сих пор. Он описывает себя уже взрослого в городском саду. Он испытывает истинное наслаждение от прослушивания симфонического концерта. Но это его времяпрепровождение нарушает поведение других отдыхающих: они встают со своих мест, хлопают крышками сидений, выражаются громко и невежливо. Такое их поведение – проявление невежества, отсутствие воспитания. Важно, что в данный момент автор осознает, что в детстве отнесся неуважительно к проявлению чужого таланта. Сегодня автор – это другой человек, который в собственных мыслях отдает почтение музыкантам, которые «надрываются», чтобы перекрыть шум, который создавали невежды.

Позиция автора ярко выражена. Он говорит о том, что любой человек, если он раскаялся в своих постыдных поступках, никогда больше подобного не совершит. Иными словами – не наступит на одни и те же грабли.

Соглашусь с мнением автора. Признание собственных ошибок – это волевой шаг, на который способен далеко не каждый человек. Важно, чтобы раскаяние было чистосердечным, как говорят «от души» – вот тогда ничего подобного в жизни такого человека уже не произойдет.

Постараюсь подтвердить свою точку зрения примерами из художественной литературы.

Во-первых, обращусь к широкоизвестному рассказу «Сотников» Василя Быкова. В нем Василь повествует о партизане Рыбаке, который выдал немцам Сотникова, своего товарища по оружию. Мало того – он во время казни через повешение, выталкивает у него из под ног скамью… Но…, дальше Рыбак не смог жить с такой тяжестью на душе и свел счеты с собственной жизнью.

Во-вторых, перечитаем рассказ Бунина «Темные аллеи». В нем ключевой проблемой тоже является проблема раскаяния. В центре внимания автора – человек, который в молодые годы обманул девушку. Судьба очень жестока к этому человеку: он довольно опытен, одинок, а сын его – негодный человек…

Таким образом, проблема раскаяния очень популярна как в жизни, так и в художественной литературе. Надо помнить, что человек, признавший свои ошибки, не повторит их в дальнейшей жизни.

Проблема раскаяния

Несколько интересных сочинений

Александр Сергеевич Пушкин, написал множество произведений, которые известны разному поколению людей, от детей до стариков. Многие в детстве читали его красивые сказки о золотом петушке, о царе «Салтане», о рыбаке и золотой рыбке.

Панкрат был мельником, а это очень важный человек в деревне. Ведь на мельницу привозили зерно со всех домов. Панкрат запускал колесо, которое крутилось с помощью воды, и засыпал зерно. Мельница работала,

Передо мной потрясающая картина Н.П. Богданова-Бельского «Виртуоз». На этой картине изображено пятеро детей, четыре маленьких мальчика и одна девочка.

Каждый человек отвечает на этот вопрос по своему, так как дать точного определения на него невозможно. Каждый думает и чувствует по – разному, поэтому проявление любви тоже у каждого индивидуально.

Иногда случается так, что один небольшой эпизод может изменить мнение о человеке и дальнейшую жизнь. Так случилось и в рассказе Л.Н.Тольстого «После бала»

Тематическое направление: Человек путешествующий: дорога в жизни человека.

25.10.2021 00:38:25

Автор: Ольга Лапутина

Многие говорят, что добиваться своего нужно любой ценой. Но можно ли идти к цели «по головам»? Думается, на этот вопрос могут быть даны разные ответы. Я полагаю, что нет. Ведь то, как мы добиваемся того, к чему стремимся, влияет и на то, что получим в результате. Если человек будет использовать подлость и другие аморальные методы в достижении своей цели, то в итоге это может изменить начальные желания, и получит не то, что хотел. В правильности такой точки зрения меня убеждает художественная литература.

Не всегда благородная цель оправдывает средства. Такой пример приводит Достоевский в произведении «Преступление и наказание». Главный герой хотел бороться с несправедливостью и доказать себе, что относится к «высшей» касте, уничтожая всех, кого считал виновниками всех бед. Он убил старуху-процентщицу и её сестру. Студент забрал деньги ростовщицы и хотел потратить их на благин дела. Ничего хорошего из этого не вышло. Главного героя стали мучить угрызения совести. Это чуть не свело его с ума. Деньги же не помогли никому, так как от них нуждающиеся отказались, потому что добыты были ужасным путём. Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о том, что неправильно выбранные методы искажают цель и результат получается совсем не такой, как задумывался.

В романе Каверина «Два капитана» есть яркий пример того, как человек использует крайне аморальные методы для достижения цели. Этот персонаж — Ромашов. Он был влюблён в Катю Таринову с самого детства. Ромашов готов был на всё. чтобы быть с ней. Ещё в детстве он добивался своего подставляя всех, шантажируя или донося на кого-то. Во время войны Ромашов оставляет Саню Григорьева умирать раненым, таким образом, избавляясь от соперника. Автор выражает с помощью этого примера мысль о том, идти «по головам» аморально и низко.

Итак, можно сделать вывод о том, что не все цели не оправдывают средства их достижения. Все приведённые мной аргументы, основанные на читательском опыте, убеждают нас в этом. Я считаю, что идти «по головам» ради достижения цели крайне жестоко и несправедливо по отношению к окружающим. Также, думаю, что, используя такие методы, цель искажается и результат, как следствие, тоже.

Здравствуйте, Ольга!

В соответствии с критериями проверки итогового сочинения ваша работа оценивается следующим образом.

К1 (соответствие теме) + 1 балл.

К 2 (наличие литературного аргумента) + 1 балл.

В аргументации использованы примеры из литературных произведений. Примеры подобраны удачно, тезису соответствуют.

В пересказе эпизодов произведения допущены фактические неточности, свидетельствующие о том, что автор сочинения с текстом романа не знаком:

Деньги же не помогли никому, так как от них нуждающиеся отказались, потому что добыты были ужасным путём.

Это не соответствует содержанию романа. Раскольников спрятал украденные деньги и не пытался никому их отдать.

Он был влюблён в Катю Таринову с самого детства.

Фамилия героини — Татаринова.

К3 (логика и композиция) + 1 балл

Ошибки

Итак, можно сделать вывод о том, что не все цели не оправдывают средства их достижения.

Фраза составлена нелогично: непонятно, оправдывают лили не оправдывают, все или не все…

К 4 (речь)+ 1 балл

Ошибки

Ведь то, как мы добиваемся того, к чему стремимся, влияет и на то, что получим в результате. Если человек будет использовать подлость и другие аморальные методы в достижении своей цели, то в итоге это может изменить начальные желания, и получит не то, что хотел.

В двух предложениях 6 раз использованы указательные местоимения! Это очень много, речь становится однообразной.

Также, думаю, что, используя такие методы, цель искажается и результат, как следствие, тоже.

Слишком много вводных слов, тоже, также, предложение перегружено, смысл ускользает.

Думается, на этот вопрос могут быть даны разные ответы. Я полагаю, что нет.

Советую в сочинении использовать полные конструкции, т.е. отвечать на вопрос полным ответом, не ограничиваясь репликами «да» или «нет». В противном случае создается впечатление рубленой. бедной речи.

Если человек будет использовать подлость и другие аморальные методы в достижении своей цели, то в итоге это может изменить начальные желания, и получит не то, что хотел.

Подлежащее опускать здесь нельзя.

Деньги же не помогли никому, так как от них нуждающиеся отказались, потому что добыты были ужасным путём.

Опять необоснованный пропуск подлежащего.

Во время войны Ромашов оставляет Саню Григорьева умирать раненым, таким образом, избавляясь от соперника.

Фраза недостаточна по смыслу, требуется более подробное пояснение.

К5 (грамотность) + 1 балл, всего допущено ошибок: 7

Ошибки

Пунктуация

Лишняя запятая после «также», нужна запятая перед И (граница основ).

Ещё в детстве он добивался своего ЗПТ подставляя всех, шантажируя или донося на кого-то.

Пропущена запятая перед деепричастным оборотом.

Запятая не нужна.

Грамматика

Если человек будет использовать подлость и другие аморальные методы в достижении своей цели

Корректнее выбрать иную форму управления: использовать методы ДЛЯ достижениЯ цели.

Также, думаю, что, используя такие методы, цель искажается и результат, как следствие, тоже.

Цель не может использовать методы! Ошибка в предложении с деепричастным оборотом.

Автор выражает с помощью этого примера мысль о том, идти «по головам» аморально и низко.

Нарушение построения сложноподчиненного предложения (пропущен союз ЧТО).

Общий вывод по работе

Итак, Ольга, ваше сочинение оценивается на «зачет», однако следует тщательно поработать над аналитической частью и речевым оформлением сочинения.

Удачи!

Баллы по критериям К1: 1; К2: 1; К3: 1; К4: 1; К5: 1;

Итоговый балл — 5 Зачёт

Проблема важности быть кому-то нужным и полезным (Цыбулько И. П. – 2022. Вариант 3 из 36).

Что даёт человеку ощущение нужности и полезности? Как изменяется внутреннее состояние одинокого человека, когда он обретает близкого друга? Именно эти вопросы возникают при чтении текста К. Г. Паустовского.

Раскрывая проблему важности быть кому-то нужным и полезным, автор знакомит нас со своими героями. Один из них – зенитный пулемётчик Тихон Рябцов, который после ампутации правой руки нанялся служить сторожем в Белокуриху – небольшой курорт в предгорьях Алтая. Он начал готовить на зиму дрова, но управляться одной рукой было трудно. На помощь ему пришли мальчики. Один из них был родом испанец по имени Мигуэль. Рябцов всей душой привязался к мальчику и хотел стать его отцом. Настроение героя изменилось, он обрёл такого же одинокого человека, ребёнка, мечтал, что Митя, так он стал называть испанца, поступит в университет, а он будет рядом с названым сыном. Но начальник пионерского лагеря не разрешил усыновить мальчика, который уехал в Москву вместе с лагерем. Тихон снова почувствовал себя никому не нужным человеком. Это говорит о том, что сознание ненужности страшнее всего, что только может человек вынести в жизни.Весной герой ушёл пешком в Бийск, на железную дорогу, зная адрес лагеря. Незнакомая старушка с сочувствием спросила, куда он идёт с котомкой да без руки. Тихон ответил, что идёт к сыну. Старушка заметила, что увидела, как он, безрукий, калека, но радуется. Из этого следует, что мысль о встрече с родным человеком дарит радость и надежду.

Оба примера противопоставлены друг другу. В одиночестве человек страдает от своей ненужности, а, обретя родственную душу, он словно находит смысл своей жизни, радуется тому, что есть тот, о ком он может заботиться.

Авторская позиция заключается в следующем: человек, который чувствует, что может быть кому-то нужен и полезен, становится счастливым, обретает смысл жизни, находит в себе силы действовать вопреки обстоятельствам.

Мне близка позиция автора. Действительно, человек не должен быть одиноким. Ему необходимо чувствовать свою нужность и полезность обществу или хотя бы одному человеку.

В рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» Андрей Соколов лишился семьи, его близкие погибли из-за войны. В мирное время он не стал возвращаться в родные места, где всё напоминало бы ему о невосполнимой утрате. Работая в Урюпинске шофёром, герой встретил бездомного шестилетнего мальчика Ванюшу, такого же обездоленного войной человека. Соколов усыновил мальчика и вновь обрёл смысл жизни. Он понял, что нужен названому сыну и поставил перед собой цель воспитать из него достойного человека.

В заключение подчеркну, что у каждого из нас должно быть ощущение своей нужности и полезности, без которого жизнь будет казаться мрачной и бессмысленной.

Текст

(1) Зенитный пулемётчик Тихон Рябцов был родом из-под Пскова. (2)Деревня его была занята немцами, мать умерла, и потому Тихону, когда ему ампутировали раздробленную в бою правую руку, некуда было податься.

(3)Тихон долго лежал в госпитале на Каменном острове в Ленинграде.

(4)По ночам он постоянно просыпался, осторожно отгибал край тяжёлой занавеси, смотрел в сад на снежную бледную ночь и слушал, как, будто молотом по железной палубе, начинали бить зенитки. (5)Тогда Тихон задёргивал занавеску и вздыхал:

— Бьются ребята, а я… валяюсь тут, как боров, как бегемот.

(6)Рана долго не заживала. (7)Тихона увезли в Вологду, из Вологды переправили в город Бийск, в самую глухую Сибирь.

(8)Летом в Бийске Тихон выписался из госпиталя и нанялся служить сторожем в Белокуриху — небольшой курорт в предгорьях Алтая. (9)Жил Тихон в низкой избе, прижатой горами к самой речушке. (Ю)Безымянка лила прозрачные водопады, бормотала в камнях, — должно быть, сердилась на тесноту, — и над ней низко нависали кусты ежевики, дикой малины и облепихи.

(11) А потом раскинулась осень. (12)Никогда ещё Тихон не видел такой осени: ни ветерка, ни облака на прозрачном небе. (13)Леса горели на свету, будто их выковали из золота хитрые сибирские кузнецы, выковали каждый листок, каждый малый стебелёк. (14)Свистели со всех сторон бурундуки, роса до полудня не высыхала на бруснике, на мшистых валунах, и цвёл на этих камнях такой красный цветок, будто горели среди мха маленькие костры. (15)К концу сентября трава на заре уже хрустела от инея, и Тихон начал готовить на зиму дрова. (16)Пилить их и колоть одной рукой было очень трудно. (17)Тихон мучился, уставал, а однажды швырнул в сердцах топор и чуть не заплакал. (18)Пропади пропадом эти дрова!

(19)Топор загремел по камням, и тут же в кустах, за плотиной что-то зашуршало, посыпался щебень. «(20)Неужто зверь?» — подумал Тихон.

(21)На следующее утро выше по реке начал глухо тяпать топор. (22)А может быть, это был не топор, а попросту дятел долбил дерево. (23)А днём речушка начала приносить к плотине мелко наколотые берёзовые дрова. (24)Тихон вылавливал их, складывал на берегу, а речушка всё несла новые поленья, и не было им конца-краю.

(25)Откуда только Безымянка вымывала эти дрова?

(26)К вечеру дрова перестали плыть, а наутро снова поплыли. (27)И всё стучал друг-дятел на далёкой сосне. (28)Тихон собирал дрова, улыбался.

(29)На второй день к вечеру за плотиной опять что-то зашуршало. (30)Тихон пригнулся, схоронился в кустах и увидел двух мальчиков. (31)Они пробирались через чащу, вниз по реке, несли топор и пилу.

— (32)Стой! — негромко крикнул Тихон и поднялся из-за кустов.

(33)Мальчики остановились, уронили пилу. (34)Тихон подошёл к ним, и тогда всё разъяснилось.

(36) Мальчики рассказали, что до войны они жили под Ленинградом, в большом пионерском лагере. (36)Началась война, и всех пионеров из этого лагеря, у кого не было родителей, увезли на Волгу, а оттуда в Белокуриху.

(37) И вот они ходили на речушку удить рыбу и несколько дней подглядывали за Тихоном, видели, как он бился с дровами, и надумали ему помочь. (38)Вверху на реке они нашли старые дрова и начали их мелко колоть и сплавлять к Тихоновой избе.

(39)Тихон проводил мальчиков до мостика и всё расспрашивал, как же это они остались без родителей. (40)И узнал, что один из них был испанец и звали его Мигуэль. (41)Тихон покачал головой: до чего война переворошила людей! (42)И тут же назвал мальчика Митей.

(43)С этого дня и началась у них дружба. (44)Митя всё чаще приходил к Тихону, приносил хлеб, собирал вместе с Тихоном и сушил калину.

(45)Пришла зима, завалила ущелье снегом по самые уши. (46)Зимой мальчик приходил реже. (47)Один только раз он пробыл в избе у Тихона два дня, когда сорвался буран и горы ревели, как тысяча самолётов.

— (48)Пройдёт война, Митя, и будет на земле много шуму и радости. (49)И мы с тобой заживём! (50)Двинем домой, в Ленинград. (51)Будешь ты студентом Ленинградского университета, а я при тебе буду существовать как сиволапый папаша. (52)Только ты меня не стыдись.

(53)В самом начале весны Мигуэль сказал Тихону, что через две недели их лагерь уезжает под Москву. (54)Тихон промолчал, но назавтра побрился, надел бушлат, бескозырку и пошёл в Белокуриху к начальнику пионерского лагеря. (55)Краснея до дурноты, Тихон объяснил, что так как Мигуэль — сирота, то он, Тихон, хотел бы усыновить мальчика.

— (56)Нет, — сказал улыбаясь начальник, — пока у нас ему будет лучше.

— (57)Ну, простите! — Тихон поднялся и вышел, зацепившись плечом за косяк двери.

(58)Лагерь уехал. (59)С тех пор Тихон перестал бриться, ворочался по ночам, с ненавистью смотрел на весенние горы. (60)Они цвели до самых вершин полевыми цветами, но для Тихона не было сейчас во всём мире мест более угрюмых, нагоняющих тоску, чем эти благословенные горы.

«(61)Не нужный я никому человек», — думал Тихон, и сознание этой ненужности было страшнее всего, что он до сих пор перенёс в жизни.

(62)В конце весны Тихон неожиданно сложил в матросский мешок кое-какие вещи, немного хлеба, соли и ушёл пешком в Бийск, на железную дорогу. (63)Адрес лагеря был у Тихона зашит под подкладкой бушлата. (64)Тихон шёл быстро, насвистывал — земля горела у него под ногами.

(65)На берегу Катуни он два часа дожидался парома. (66)Старуха, что сидела на возу, долго рассматривала Тихона и наконец отважилась, спросила:

— Куда ж это ты бредёшь, милый, с котомкой да без руки?

— (67)К сыну я иду, — ответил Тихон. — (68)Поняла, старая? (69)К сыну!

— (70)Вот я и гляжу, что ты радуешься, — сказала старуха. — (71)Безрукий, калека, а радуешьс— (72)Ничего, бабка, и для меня найдётся занятие! — сказал Тихон и пошёл на паром.

(73)Солнце так ударило по воде, что Тихон зажмурился. (74)Прощайте, сибирские горы!

(По К. Г. Паустовскому)