Внушение — Психологос

Фильм «Я и другие. Внушение.»

Фильм «Шпионский мост»

Внушение — прямое или косвенное коммуникативное (словесное, иногда эмоциональное) вставление в партнера формул, взглядов, позиций и установок помимо его сознательного контроля. Внушение отличается от разумного обоснования безразличием к логике и обоснованиям: задача внушения сформировать нужное видение или состояние, а каким образом — безразлично. Внушению нужно только осуществиться, а не подвергнуться проверке на правду, логику и обоснованность, поэтому во внушении широко используется эмоциональное запечатление, запутывание, отвлечение внимания от главного, малозаметные косвенные интонации и замечания либо прямое отключение сознательного контроля (с помощью гипноза либо алкоголя).

Внушение отличается от других обращений (просьбы, требования..

.) тем, что реакции на внушение автоматичны, непроизвольны и не предполагают сознательных волевых усилий. Во внушении все происходит само собой, оно осуществляется само.

«Собери вещи, чтобы ничего не забыть!» — просьба-распоряжение, для осуществления задания человеку нужна сознательная волевая активность. «У тебя все получится!» — внушение, человеку ничего специально делать не нужно.

Внушения действуют на всех, но в разной мере. Люди, особенно подверженные внушениям, называются внушаемыми.

Внушения очень разнообразны. Внушение бывают прямые и косвенные, открытые и скрытые, намеренные и естественные, бытовые и управленческие, полезные и вредные, экологичные и нет, внушения речевые, визуальные и внушения тела, внушения и самовнушения. См.→

Внушения пронизывают всю человеческую жизнь, начиная с детства. Внушение — неотъемлемый элемент и одна из основ воспитания, внушения используются и в рекламе, и в политике, и в повседневных взаимоотношениях.

См.→

Изначально внушения бессознательно применялись эффективными коммуникаторами — людьми, которые каким-либо образом в течение жизни «сами» сильно развили свои навыки общения. С момента возникновения гипнотерапии и психотерапии вообще, внушения заняли важное место в арсенале психотерапевтов. Внушение часто осуществляется в состоянии транса, которое возникло при гипнозе или спонтанно. См.→

Большая часть немедицинской психотерапии существует в пространстве гуманитарного подхода, а еще точнее — живет в пространстве сказок, метафор и прямых внушений. К психотерапевту приходит клиент с проблемами, которые создал он себе сам, в своей реальности. Психотерапевт в ответ на это предлагает ему другую реальность, новую сказку с другими сущностями, для убедительности создает там новую проблему (с которой он умеет работать лучше), решает эту проблему и этим фактом убеждает клиента, что теперь его проблема ушла. Добрый сказочник вытеснил плохого сказочника, и в этой работе близко не было ни науки, ни логики.

Это было искусство внушения, и иногда — высокое искусство!

Формирование у будущих учителей умений применения механизмов психологического влияния, направленных на повышение мотивации школьников к обучению — НОО Профессиональная наука

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы формирования мотивации к обучению у школьников, а также готовности будущих педагогов к формированию высокой мотивации школьников к учебно-познавательной деятельности. В статье проанализированы основные механизмы психологического воздействия, применяемые для повышения мотивации обучающихся к учебно-познавательной деятельности.

Abstract:

The article is devoted to problems of formation of motivation for learning in the students and the preparedness of future teachers to the formation of a high motivation of students to educational activity.

Ключевые слова: педагогическое воздействие, психологическое влияние, механизмы педагогического влияния, убеждение, внушение, заражение, подражание, профессиональная подготовка будущих учителей, мотивация к учебно-познавательной деятельности.

Keywords: pedagogical impact, psychological impact, mechanisms of pedagogic influence, persuasion, suggestion, infection and imitation, training of future teachers, motivation for educational-cognitive activity.

Одной из основных задачей высшего педагогического образования на современном этапе его развития является ориентация на гуманистические ценности и создание благоприятного образовательного пространства.

В этой связи одних из наиболее актуальных вопросов является обновление содержания образования высших педагогических учебных заведений.

Учитывая вышесказанное, необходимо создать благоприятные условия для формированная готовности будущих педагогов к формированию у обучающихся общественно значимой ценностной жизненной стратегии, компонентами которой являются: знание технологий и механизмов повышения мотивации обучения школьников и умение реализации этих знаний в практической педагогической деятельности.

Мотивационные аспекты обучения отражены в трудах многих выдающихся ученых в области педагогики и психологии. Так, проблема повышения мотивации обучающихся к интеллектуальному и социальному развитию являлась предметом исследований С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Л. И. Божовича и других ученых.

В психолого-педагогических исследования раскрыты особенности становления и конкретизирована структура учебных мотивов, представлены их классификации, представлены методические рекомендации для педагогов. Однако на основе анализа имеющейся литературы, посвященной анализируемой в данном исследовании проблеме, можно заключить, что на настоящий момент проблема подготовки будущих педагогов к формированию у школьников учебной мотивации системно не раскрыта. Что подтверждает необходимость дальнейших исследований.

Понятие «мотивация», по мнению Л.И. Божовича, представляет собой совокупность мотивов, которые определяют деятельность [2]. В том числе в отечественной психологии и педагогике мотивацию трактуют и в значении процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность личности на определенном уровне.

По мнению Хурум С.Х., «на формирование и развитие мотивации любой деятельности оказывают влияние эмоции и чувства, определяя модальность и силу мотива. Из чего следует, что деятельность должна сопровождаться преимущественно положительными эмоциями, чтобы получить сильную мотивацию» [5, с. 218].

Механизмы влияния на формирование мотивации к обучению подростков в контексте подготовки будущих педагогов являются составной частью модели профессионального педагогического образования подготовки. Данная модель включает: проблемы (формирование учебной мотивации обучающихся), цель (достижения образовательных целей), содержание педагогической деятельности, модель поведения педагога в учебном процессе, деятельность самих обучающихся, внешние педагогические условия как совокупность факторов, благоприятных для формирования позитивной учебной мотивации [3].

Одним из основных компонентов структуры модели профессиональной подготовки учителей является поведение будущего специалиста в рамках реализации учебно-воспитательного процесса.

Итак, обратимся к изучению механизмов влияния на обучающихся, владение которыми отражается на сущности поведенческих реакций учителя и уровне его профессионализма.

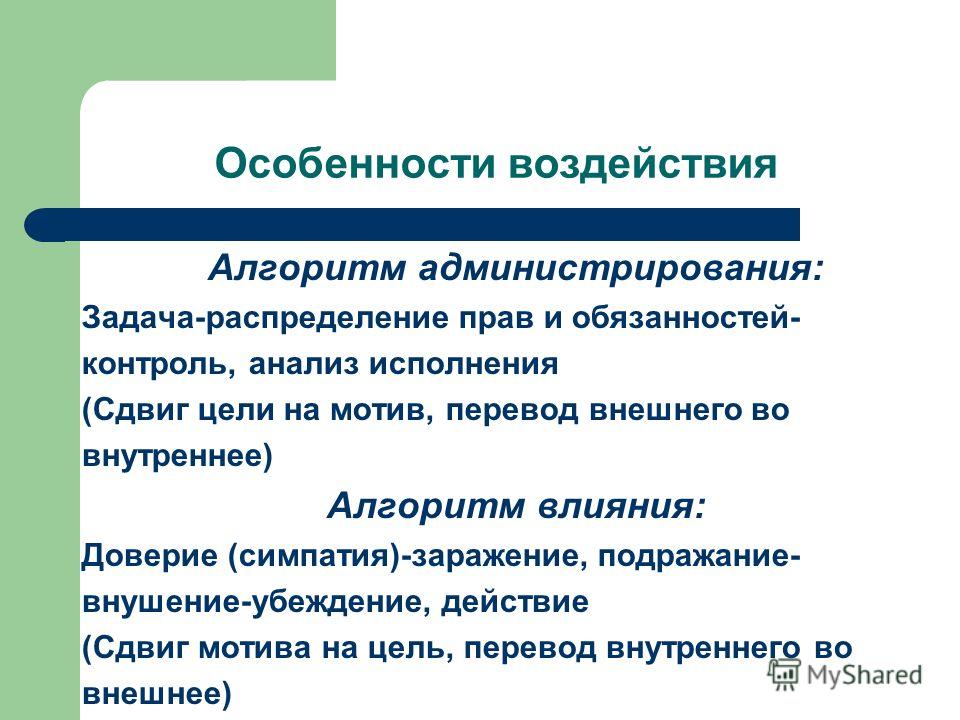

Влияние в педагогическом процессе – это форма осуществления функций педагога, его деятельность в едином социальном взаимодействии, которая приводит к изменению определенных личностных, индивидуальных признаков обучающегося, его учебного поведения и сознания.

В рамках данного исследования нами выбраны для анализа следующие формы педагогического влияния на формирование у обучающихся мотивации к обучению: убеждение, внушение, заражение и подражание. По нашему мнению, указанные механизмы влияния обеспечивают повышение уровня мотивации, влияют непосредственно на социальные мотивы, к которым относится, в том числе, и положительная мотивация обучающихся к учебной деятельности.

Такие механизмы, как внушение, заражение, убеждение и подражание являются избранными, они относятся к группе прямого воздействия, что предусматривает непосредственное проявление педагогом своей позиции и связанных с ней требований к обучающемуся.

Одним из механизмов прямого педагогического воздействия является убеждение. Этот механизм представляет собой аргументированное воздействие учителя на рациональную сферу сознания учеников в процессе познания. Целью применения данного механизма является создание, усиление или изменение взглядов, оценки школьника так, чтобы он принял точку зрения педагога и соответственно изменил свое поведение и отношение к учебной деятельности [4].

Важным структурным компонентом убеждения выступает прямая зависимость убеждающего педагога от степени заинтересованности самого обучающегося в этом убеждении. Иными словами убедить можно лишь того, кто хочет быть убежденным посредством объективных аргументов и достоверной информации [6].

Исследователи и педагоги-практики среди сложностей данного механизма называют требование по наличию жизненного опыта, а к преимуществам относят то, что применение убеждения свидетельствует о твердости педагогической позиции педагога, наличие у него устойчивого сформированного педагогического мировоззрения.

Внушение как механизм педагогического влияния оказывает воздействие на сознание воспитанника. Это механизм применяется в случаях снижения сознательности и критичности при восприятии и реализации внушаемого содержания, с отсутствием целенаправленного активного понимания его. В этом случае аргументация заменяется констатацией.

Одной из важных особенностей данного механизма является его направленность на логику и разум воспитанника, его готовность получить распоряжение, инструкцию к деятельности др. Сложность применения данного механизма заключается в требовании высокого уровня авторитета и лидерских личностных качеств будущего учителя. В современной системе профессиональной подготовки будущих учителей проблема формирования лидерских качеств направлена на выработку опыта социально-педагогического и научно-исследовательского лидерства [6].

Еще одним механизмом педагогического влияния является заражение. Это форма социально-психологического воздействия педагога, которая выражается в несознательной способности обучающихся зависеть от эмоционального состояния педагога в условиях непосредственного контакта.

Эффективность применения заражения как формы педагогического влияния зависит не от силы проявленных эмоций, а от самого факта непосредственного контакта между участниками педагогического процесса [3].

По мнению исследователей, заражение обладает высоким потенциалом относительно формирования положительной учебной мотивации школьников [1].

Подражание как механизм педагогического влияния представляет собой способ усвоения традиционных поведенческих норм, механизм сознательного и бессознательного воспроизведения обучающимся опыта педагога: его действий, поведения, демонстрации отношения к обучению и самообучению. Подражание предполагает наличие у педагога четких внешних черт и образцов положительной мотивации обучения [3].

Таким образом, резюмируя вышесказанное, заключим, что в подготовке будущих учителей к профессиональной деятельности важным компонентом является формирование готовности к повышению мотивации школьников к познавательной деятельности.

В этой связи в системе подготовки будущих учителей важно сформировать у студентов умения и навыки применения основных механизмов педагогического влияния, наиболее распространенными из которых являются убеждение, внушение, заражение и подражание.

Еще одним условием успешной дальнейшей деятельности будущих педагогов является осознанность необходимости организации специальной деятельности, направленной на формирование и повышение мотивации школьников к учебно-познавательной деятельности.

References

1. Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 264 с.

2. Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков.

3. Кабаченко Т.С. Методы психологического воздействия: учебное пособие. – М., 2000. – 540 с.

4. Новоселова А.С. Концептуальные идеи И.Е. Шварца о взаимодействии убеждения и внушения в образовательном процессе // Современные направления развития педагогической мысли и педагогика И.Е. Шварца: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (1-2 июня 2009 г., г. Пермь). Ч. 1 / под ред. Л.А. Косолаповой, Н.Г. Липкиной, Г.Ф. Похмелкиной; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь: ПГПУ, 2009. – С. 5-10.

5. Хурум С.Х. Формирование мотивации достижения у подростков // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2008. – № 5. – С. 217-219.

6. Шварц И.Е. Внушение в педагогическом процессе // Учитель. Книга о профессоре Израиле Ефремовиче Шварце / сост. Н.Г. Липкина, Л.А. Косолапова, А.И. Санникова, Б.М. Чарный. – Пермь: Книжный мир, 2009. – С. 79-387.

«Самая опасная эпидемия сейчас – это психопатия»

Психолог из Челнов Лилия Хисамутдинова о последней стадии паники в связи с коронавирусом: как не стать стадом и спасти самого себя

«Есть три основные стратегии поведения в случае паники — убегать, прятаться и драться.

Казалось бы, с вирусами мы давно все знакомы, но новый коронавирус воздвигли на информационный пьедестал. Началось «информационное заражение»

Фото предоставлено Лилией Хисамутдиновой

ЛЮДИ ОКАЗАЛИСЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОВУШКЕ

Несколько недель я была сильно загружена работой, не следила за новостями и не ходила в магазин. И вот, придя однажды за покупками, обнаружила, что на полках нет гречки, макарон… Тогда я, как психолог, стала наблюдать за людьми, слушать их разговоры.

Вообще термин «паника» (от греческого «паникон») означает «безотчетный ужас». А само слово «паникон» произошло от имени греческого козлообразного бога Пана, покровителя пастухов, пастбищ, стад. На него периодически находили приступы дикого гнева, тем самым он вызывал неистовое возбуждение в стадах, и они, ополоумевшие в своем ужасе, могли разом броситься в пропасть или огонь. Вот такие были игры у Пана.

И сегодня для того чтобы возникла человеческая паника, должно произойти что-то шокирующее, необыденное, сосредотачивающее все внимание на себе и меняющее поведение людей.

Казалось бы, с вирусами мы давно все знакомы, но новый коронавирус воздвигли на информационный пьедестал. Началось «информационное заражение». И хотя уже было много сказано, что данный вирус не является самым смертоносным на Земле (гораздо больше людей гибнет от других болезней и при иных обстоятельствах), но из-за того, что COVID-19 малоизучен, началось распространение слухов, домыслов. Причем они стали проникать из всех возможных источников — своего круга общения, СМИ, интернета, соцсетей, WhatsApp-чатов, являющихся каналом распространения «вирусной» информации. Люди оказались в информационной ловушке, желая того или нет, они вынуждены сосредотачиваться на теме коронавируса и вдобавок на резком росте курса доллара и евро. И если самая первая реакция человека — страх — не подавлена, то она усиливается. Так начинается паника. Как говорил еще Франклин Рузвельт: «Единственное, чего мы должны страшиться, — это сам страх». Очень мудрая фраза. То есть для глобальных изменений в обществе достаточно одного страха. А в случае с коронавирусом ежедневные сводки о числе заболевших и умерших, закрытии границ и карантине привели к экспоненциальному росту страха. Вот вирус был где-то далеко в Китае, а вот он уже в Москве, Татарстане, рядом. Возникает момент остроты, требующий от человека быстрого принятия решения, что мешает спокойному логическому осмыслению ситуации. Страх — перекрестный, то есть если кто-то не боялся, то, глядя на других, тоже начинает пугаться.

Так почему люди сбиваются в толпу? Для того чтобы это понять, достаточно понаблюдать за животными, стадами, косяками рыб, которые пытаются избежать нападения хищников. Когда ты в толпе, особенно в ее центре, есть вероятность, что тебя не съедят. Это инстинкт самосохранения.

Панику изучать достаточно сложно — трудно зафиксировать ее начало и оставаться наблюдателем. Могу сказать по себе, что, когда я пришла в магазин с полупустыми полками, меня тоже охватило чувство тревоги, и вышла я из торговой точки с полной корзиной продуктов. Это сработали зеркальные нейроны: подражание поведению других свойственно всем приматам, а люди и есть высшие приматы. Хотя я в принципе не подвержена панике, поскольку верю доказательной медицине, состою в группах медицинского сообщества, практикующего такой подход, слушаю только авторитетных медиков.

Высокий уровень развития и самосознания (то есть насколько ваше собственное мнение важнее остальных) является некой прививкой, частичной защитой от психологического заражения

Фото: «БИЗНЕС Online»

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ И САМОСОЗНАНИЯ ЯВЛЯеТСЯ ПРИВИВКОЙ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ

Во время паники работает сразу несколько социально-психологических механизмов влияния на поведение человека: коммуникативный (общение), перцептивный (ощущения, впечатления), интерактивный (изменение психологического настроя).

Психологическое заражение — в общем-то нужный природе механизм, для того чтобы интегрировать групповую деятельность, например объединить спортивных болельщиков на стадионах. Массовый религиозный экстаз или политически окрашенный массовый психоз — тоже социально-психологическое заражение. Это неосознаваемая, непроизвольная склонность человека к определенным психическим состояниям. Для подобного должен произойти накал страстей, образоваться эмоциональный заряд и обострение чувств.

Заражение выражается через две функции — интегративную (объединяющую), используемую для усиления монолитности группы, и экспрессивную.

Например, в фашистской Германии сторонников Гитлера заставляли коллективно слушать выступления фюрера и петь песни — тогда происходило обострение чувств, нагнетание эмоционального заряда, и они заражались лояльностью к Адольфу Гитлеру и его партии.

Вторая (экспрессивная) функция выражается в снятии психического напряжения — спортивные соревнования, массовые концерты звезд. Все помнят, что происходило с девушками на выступлениях The Beatles. Механизм заражения сводится к тому, что многократно усиливается взаимное эмоциональное воздействие партнеров. Например, мы сейчас регулярно делимся новостями про коронавирус и, пересказывая их, добавляем эмоциональности. Тем самым создаем общий психологический фон заражения. Важную роль в процессе заражения играет общность оценок, суждений. В фашистской Германии была разработана концепция повышения эффективности воздействия на сторонников Гитлера. Просматривая хроники, документальные записи их съездов, можно проследить, как они намеренно доводились до эмоционального экстаза.

Мера заражения, которому поддаются люди, зависит от уровня развития конкретной личности. Высокий уровень развития и самосознания (то есть насколько ваше собственное мнение важнее остальных) является некой прививкой, частичной защитой от психологического заражения.

Еще один помощник паники, как я отметила, это внушение — процесс целенаправленного психологического воздействия одного человека на другого или других. Оно может быть совершенно никак не аргументировано, но при этом станет эффективным, если у человека или группы ослаблены осознанный контроль и критичность. Признак внушения — плотные контакты между людьми: так тесно мы уже давно не общались. Причем внушение опосредовано индивидуальными характеристиками тех, кто общается. Обратите внимание, что в «вирусных» рассылках всегда есть некий «эксперт», который все знает лучше остальных, чуть ли не сам побывал в эпицентре коронавируса и переболел. Чем четче, специфичнее детали такого рассказа, тем больше люди ему верят. Конечно, важна и внушаемость. Обычно внушаемые люди — с пониженным уровнем осознанности воздействия и критичности мышления, они не всегда умеют отличить ложь от правды. Более того, люди могут отказываться от правдивой информации в пользу ложной, более близкой им по духу и принятию сознанием. Это хорошо видно по движению антипрививочников. У них тоже достаточно сильный уровень внушаемости, они очень часто не хотят видеть правдивую информацию.

Внушение часто происходит в вербальной (словесной) форме, но главное, что его содержание направлено не на логику и способность мыслить, анализировать, а на готовность внушаемой личности получить распоряжение, инструкции. Так как более тяжелому течению заболевания коронавирусом подвержены пожилые люди, то они сейчас являются и самыми внушаемыми. Поэтому авторитет источника информации имеет большое значение.

В этом механизме заражения и подражания серьезную роль играет склонность человека к деперсонализации, то есть когда мнение окружающих становится для него более решающим, важным, чем собственное, он буквально «растворяется» в социуме.

Причины паники теоретически можно разделить на несколько групп: физиологические, психологические и социально-психологические

Фото: pixabay.

КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПАНИКИ — РАДИОИНСЦЕНИРОВКА «ВОЙНЫ МИРОВ»

Паника не зависит от размеров группы, и ее появление никак не связано с развитостью общества. Она инициируется слухами, СМИ, событиями. Самый классический пример паники, который описан в мировой литературе, — радиоинсценировка научно-фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров». Тогда радио было живым источником информации для всех, как сейчас для нас интернет. Перед радиоспектаклем слушателей предупредили об инсценировке, затем ознакомили с сообщениями, которые якобы поступили от ученых-астрономов, утверждавших, что к Земле приближается марсианский объект. После радиоактеры вели что-то вроде онлайн-репортажа с места высадки инопланетян, которые сеяли вокруг смерть и разрушение. Люди поверили в реальное вторжение, в то, что развязалась война, и началась паника! И, что самое главное, в итоге в это поверили даже те, кто слышал от диктора, что репортаж — всего лишь постановка литературного произведения.

Причины паники теоретически можно разделить на несколько групп: физиологические, психологические и социально-психологические. Физически ослабленные люди, недосыпающие, часто употребляющие алкоголь, пережившие потрясение, не способны быстро и правильно оценить ситуацию. И это является условием возникновения паники по физиологическим причинам.

Панику можно классифицировать и по масштабам — групповая (от единиц до сотен человек), массовая (от тысячи и более человек, либо небольшой, но весь социум в замкнутом пространстве, например на корабле) или индивидуальная (у некоторых людей бывают еще и так называемые панические атаки, но это отдельная тема).

Можно измерить силу и глубину паники. Легкая паника у человека бывает достаточно часто, например, если он очень сильно опаздывает куда-то, а транспорта нет, но при этом сохраняет самообладание, критичность. Средняя паника характеризуется значительной деформацией сознательных оценок происходящего, растут страх и уровень податливости внешним воздействиям. В частности, это может быть скупка продуктов и других товаров, которую мы и наблюдали. Полная паника отличается отключением сознания, недееспособностью человека, состоянием аффекта из-за ощущения смертельной опасности. То есть люди становятся разгневавшим бога Пана стадом, которое может хаотично бежать в неизвестном направлении и упасть в пропасть. Достаточно ярко полную панику иллюстрирует фильм «Титаник», а также любые глобальные потрясения: войны, землетрясения, ураганы.

Можно также измерить продолжительность паники. Она бывает кратковременной — от нескольких секунд до нескольких минут (легкая паника), длительная от 10 минут до нескольких дней (в случае землетрясения к примеру) и пролонгированная — от нескольких дней до нескольких недель (возникает при сильной угрозе, больших масштабах). Некоторые ученые вводят еще понятие «непрерывная паника», но не все с этим определением согласны, поэтому его в рамках данной темы не касаюсь.

Ситуация с коронавирусом особенная и уже вышла за рамки медицинской проблемы. Пандемия наносит удар по экономике, транспортному сообщению, культурной, спортивной жизни

Фото: «БИЗНЕС Online»

ЭТО РАЗРУШЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО УРОВНЯ ЗАЩИТЫ У ЧЕЛОВЕКА

Человеку, охваченному паникой, присущи неадекватная оценка ситуации, преувеличение опасности, стремление «спастись бегством», то есть двигаться куда-то, что-то делать — в случае с коронавирусом все двинулись за продуктами. Во время паники людям также присущи повышенная суетливость, хаотичные действия. Вообще, есть три основные стратегии поведения в случае паники — «убегать», «прятаться» и «драться». При этом в любом случае снижаются дисциплина и работоспособность. Имеет место прием успокоительных средств или алкоголя. Возникает стремление получать информацию, отмечается повышенный спрос на все сообщения подряд — слухи, новости.

Ситуация с коронавирусом особенная и уже вышла за рамки медицинской проблемы. Пандемия наносит удар по экономике, транспортному сообщению, культурной, спортивной жизни. Естественно, что широкая масса людей поддаются влиянию паники, их психика не выдерживает, нарастает истерия.

Существует несколько вариантов реагирования на проблему. Вначале многие спокойно восприняли новость об эпидемии в далекой стране как поражающей только представителей монголоидной расы. Следующий уровень реакции возник, когда вирус проник в Европу и начал поражать европейцев, внешне похожих на россиян. Третьим этапом нарастания тревожности стало проникновение болезни в нашу страну вместе с иностранцами. И здесь уже начались тревога и обострение ксенофобии — помните, как в Сибири бурятских музыкантов не пустили в отель, приняв за китайцев? Четвертым этапом стало поражение вирусом россиян, но поначалу некоторые все еще считали это слухами. Однако вскоре начала поступать информация о заболевших от дальнего окружения из Москвы (у меня там тоже есть родные, друзья и знакомые).

Доктора призывают не верить фейкам, пытаются дать объективную информацию, но их слышат плохо. Зато хорошо слышат некоторых медийных личностей — например премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который решил быть предельно честным с британской общественностью, публично заявив, «что многие семьи потеряют своих родных раньше времени». Об этом сообщили все СМИ. Вместо того чтобы направить реакцию людей в нужное русло, утихомирить панику, была спровоцирована настоящая выгодная кому-то истерия, на фоне которой подросла торговля, причем неликвидными товарами в том числе.

Да, нельзя говорить, что коронавирус безобиден, но если мы посмотрим, насколько он смертельно опасен, то увидим, что он не входит даже в топ-15 болезней с массовым летальным исходом (туберкулез, гепатит и т. д.). Сегодня многие умирают от обжорства, лишнего веса, точнее, от сопутствующих им заболеваний сердечно-сосудистой системы (инфарктов, инсультов).

Самая опасная эпидемия сейчас — это психопатия.

Часто в сообщениях в СМИ заложена эмоция, вот ее нужно отделить от фактов, в противном случае новости могут заставить людей чувствовать себя хуже

Фото: pixabay.com

ВАЖНО СЛЕДИТЬ НЕ ТОЛЬКО ЗА ЧИСТОТОЙ РУК, НО И ЧИСТОТОЙ СВОЕГО ОБЩЕНИЯ

Что же делать в ситуации истерии? Во-первых, есть люди, которые следят за всеми новостями. Вот им важно понять, откуда пришла новость — имеет значение не само известие, а его источник. Часто в сообщениях в СМИ заложена эмоция, вот ее нужно отделить от фактов, в противном случае новости могут заставить людей чувствовать себя хуже.

Вспомните — ведь еще совсем недавно мы обсуждали возможное военное противостояние с Америкой… Это была реальная угроза. И тут вдруг коронавирус, который не поддается контролю и распространяется по всему миру. К счастью, уровень медицины сегодня вырос, в России оперативно среагировали на ситуацию с вирусом. Это играет на поддержку людей, а не против их.

Очень хороший способ психологической защиты — быть с близкими и любимыми — людьми, животными. Это отличное терапевтическое средство. Важно помнить, что мы не можем все контролировать, повлиять на распространение вируса в мире, нужно делать то, что в наших силах, и делать качественно. Лучше все усилия направить на индивидуальную защиту — чаще мыть руки обычным мылом. Сейчас многие увлеклись антисептиками, но, насколько я знаю, медики не приветствуют злоупотребление антибактериальными средствами, поскольку они смывают защитную пленку кожи, разрушают микробиом (микрофлору, в том числе полезную).

Во время эпидемии важно следить не только за чистотой рук, но и чистотой своего общения — меньше контактировать с негативными людьми, отказаться от токсичного окружения. Под токсичным общением подразумеваются не только личные контакты, но и переписка в мессенджерах, соцсетях. Возможно, раньше вы из деликатности терпели неприятных знакомых, чувствуя после общения с ними себя нехорошо, но сейчас нужно от этого отказаться. Включить осознанность и критичность мышления, отойти на безопасную дистанцию, как от тех, кто покашливает.

Надо помнить, что плохие новости не означают отсутствия хороших. Просто сейчас наше внимание сосредоточено на негативном. Нужно побольше смотреть хороших, веселых фильмов, слушать музыку, читать книги, отвлекаться. Звуковой фон важен для человека — помните, что еще чуму «отгоняли» звоном колоколов, считалось, что этот звук и звук произносимой молитвы на биологическом уровне благотворно влияют на людей. Есть смысл сходить в выходные в церкви, мечети помолиться или погулять, например, рядом с храмом Серафима Саровского поселка ЗЯБ — там прекрасный звонарь.

Очень важно сохранить иммунитет, который я, как психолог, не считаю чисто биологическим медицинским понятием. Да и, по мнению ВОЗ, здоровье — это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней. Поэтому можно сказать, что в иммунитете есть защитная психологическая составляющая. Нельзя сбрасывать со счетов эмоциональное состояние. Есть даже специальные замеры уровня иммунной защиты психотерапевтов, у которых после приемов особенно «тяжелых» пациентов анализировали уровень лейкоцитов, характеризующих иммунитет. Оказалось, что после приема защита у врачей снижалась — количество специальных защитных клеток существенно падало. Иммунитет снижается от просмотра негативных новостей, печальных известий, потерь, от общения с унылыми, злыми людьми.

Больше двигайтесь, работайте, займите себя чем-то — это тоже повысит защиту. Король Генрих IX во время эпидемии приседал, делал упражнения до пота — и когда в его окружении многие заболели, его болезнь миновала. И это не единственный факт в истории.

Пообещайте себе что-то хорошее, что вы сделаете, когда эпидемия закончится. Например, поездку к морю, когда откроются все дороги, конечно, или приятную покупку. Таким образом мы подключаем механизм подсознательного ожидания хорошего и этим самым настраиваем иммунитет на избегание заражения.

Сейчас люди много шутят над собой, создают ироничные мемы — защищаются таким образом от паники. Чувство юмора, смех укрепляют иммунитет, поэтому надо больше веселиться, смеяться. Нам всем сейчас необходим позитив как своеобразная прививка, витамин здоровья. Важно не давать себя самого запугивать и не распространять плохие новости. Кто-то же должен остановить этот поток негатива! Начните с себя.

Лилия Хисамутдинова

Внушение. Психология рекламы

Внушение

Основной психологический метод воздействия, ссылки на который наиболее часто можно встретить в литературе по психологии рекламной деятельности — это внушение (suggestio). По мнению ряда авторов, под внушением (или суггестией) следует понимать прямое и неаргументированное воздействие одного человека (суггестора) на другого (суггеренда) или на группу. При внушении осуществляется процесс воздействия, основанный на некритическом восприятии информации. Суггестию первоначально рассматривали как очень важный фактор для осуществления прежде всего лечебных, терапевтических мероприятий. В этом качестве она привлекла к себе внимание во второй половине XIX века. Длительное время проблемой суггестии занимались невропатологи и психиатры, позже ею стали интересоваться педагоги и психологи, а со временем она привлекла внимание социологов, юристов, политиков, работников рекламы, выйдя далеко за пределы медицинской науки.

Украинский психиатр А. П. Слободяник (1983) отмечает, что внушение (суггестия) может осуществляться с помощью различных приемов. Например, внушение неким действием или другим не речевым способом, называют реальным внушением. Если же внушающее лицо пользуется речью, то говорят о словесном, вербальном внушении. Различают также прямое и косвенное внушение. При прямом внушении происходит непосредственное воздействие речи на человека, как правило, в форме приказа. При косвенном (или опосредованном), скрытом (чреспредметном, по В. М. Бехтереву) внушении создают определенные условия, например, связь с приемом индифферентного лекарства (эффект плацебо). Считается, что в этом случае в коре головного мозга образуются два очага возбуждения: один — от слова, другой — от реального раздражителя.

На протяжении многих десятилетий взгляды исследователей на сущность внушения расходились. Иногда внушение рассматривали как форму или этап классического гипноза, иногда как самостоятельный способ психического воздействия.

Исследование особенностей внушения в телерекламе (эксперимент)

Чтобы в лабораторных условиях проследить динамику и некоторые особенности внушения в виде многократно и непрерывно повторяющейся рекламы в Психологическом Агентстве Рекламных Исследований (ПАРИ) был проведен следующий эксперимент.

Исследование проводилось Д. А. Сугаком (1997). В качестве стимульного материала группам испытуемых предъявлялись два рекламных видеоролика с высокой и низкой динамикой (смена кадров, темп речи диктора и пр.): реклама шоколада «Шок» (высокая динамика), реклама сыра «Фейндейл» (низкая динамика). Участие испытуемых в эксперименте было добровольным, не оплачивалось, то есть основу их мотивации составляло любопытство.

Одной группе испытуемых непрерывно предъявлялся один и тот же ролик с низкими динамическими характеристиками, второй группе — с высокими динамическими характеристиками. Сравнивались результаты объективных измерений (кожно-гальваническая реакция по методу В. В. Суходоева), высказывания испытуемых и невербальные действия, которые записывались на видеомагнитофон.

Исследование выявило зависимость между типом ролика и интенсивностью изменения физиологических параметров организма. Был сделан вывод, что по этим изменениям можно количественно оценивать степень психологического воздействия рекламы.

Так, ролик с низкими динамическими характеристиками вызывал у испытуемых эмоциональное пресыщение после 7–8 предъявлений, а ролик с высокими динамическими характеристиками без существенных эмоциональных реакций они могли просмотреть всего лишь 3–4 раза. При этом после проведения эксперимента испытуемые в обеих группах не отмечали у себя возникновения аппетита, а также какого-либо желания попробовать или приобрести рекламируемый товар. Наоборот, предъявление роликов выше определенной нормы вызывало у них чувство раздражения, вербальной агрессии, отвращения, усталости.

В результате эксперимента был сделан вывод о том, что многократное и непрерывное предъявление различных рекламных видеороликов (выше некоторой эмпирически определяемой нормы) не обеспечивает прямого суггестивного эффекта, способного создать потребность в рекламируемом товаре, а напротив, может вызвать защитную реакцию и отторжение. В то же время экономический эффект воздействия роликов при их многократной демонстрации по телевидению в реальных условиях (в блоках с другими роликами, через определенное время, на разных каналах и т. д.) определяется, по-видимому, не традиционной суггестией, а иными причинами, например, расширением заинтересованной аудитории, количеством зрителей, увидевших рекламу, запоминанием и последующим узнаванием рекламы при покупке и т. д.

Большинство специалистов говорили о внушении лишь в том случае, если воздействие при обычных условиях встретило бы сопротивление со стороны реципиента. Считается, что при внушении благодаря действиям суггестора, в коре головного мозга наступает некая задержка всех противоположных импульсов. Вызвать такую задержку и заставить человека действовать не рассуждая, как раз означало, по мнению многих гипнологов, сделать внушение.

В XIX веке гипнолог Ч. Рише (Ch. Richet) признавал, что при современном ему уровне знаний нельзя дать сколько-нибудь удовлетворительного определения внушения. Следует отметить, что до сегодняшнего дня эта ситуация практически не изменилась. Психофизиологи А. Бине (A. Binet) и Ч. Фере (Ch. Fere) определяли внушение как прием, который производит на субъекта какое-либо действие, проходя через его разум. Всякое внушение, с их точки зрения, есть воздействие на личность идей.

Свои весьма неконкретные, по мнению, А. П. Слободяника, определения внушения предлагали Г. Бернхайм (H. Bemheim), А. Молл (A. Moll), П. Дюбуа (P. Dubois) и В. Штерн (W. Schtem). По мнению Г. Бернхайма, внушение есть процесс, благодаря которому в мозг «вводится» некое представление. По А. Моллу, этот процесс происходит, когда в человеке «пробуждают» представление о наступлении некоего действия. П. Дюбуа называл внушение «наущением» или «нашептыванием», проникающим скрытыми путями. В. Штерн считал, что внушение есть «принятие чужого психического состояния под видимостью собственного», по его мнению, это «установка или подражание душевным установкам». По выражению А. П. Слободяника, все эти формулировки «не содержат характеристики специфических особенностей внушения, не указывают на их отличие от логических аргументаций, простого приказа, совета, требования, просьбы и т. д.» (Слободяник А.П., 1983. С. 136).

Российские специалисты в области рекламы и маркетинга Ф. Г. Панкратов, Серегина, В. Г. Шахурин считают (1998), что внушение предполагает способность людей принимать информацию, основанную не на доказательствах, а на престиже источников. Авторы утверждают, что следует различать первичную (психомоторную) внушаемость, суть которой сводится к готовности соглашаться с информацией на основе некритичности восприятия, и престижную внушаемость — изменение мнения под влиянием информации, полученной из высокоавторитетного источника.

Внушение носит, как правило, вербальный характер. Однако И. К. Платонов и К. К. Платонов, например, неоднократно описывали случаи внушения без всякого вербального воздействия, например, в том случае когда голос суггестора воспроизводился суггеренду с помощью магнитофона. Это доказывает теоретическую возможность рекламного внушения с помощью средств СМИ (например телевидения и радио). Однако эта возможность должна быть тщательно изучена в условиях многочисленных лабораторных экспериментов.

Многие авторы отмечают, что дети в большей степени поддаются внушению, чем взрослые; в большей мере оказываются подверженными внушению люди утомленные, астенизированные. Часто высказывается точка зрения, что внушение предполагает многократное повторение одних и тех же внушающих установок в виде слов, текстов или многократное предъявление одних и тех же оптических образов. Причем большое значение имеют динамические характеристики предъявления внушающих установок.

Сила рекламного воздействия зависит от такого фактора, как повторяемость информации, считают Ф. Г. Панкратов, Серегина, В. Г. Шахурин (1998). По их мнению, для достижения эффекта внушения недостаточно сообщить информацию только один раз. Следует стремиться к тому, чтобы внушаемое сообщение повторялось несколько раз, причем каждый раз в него вносилось нечто новое, изменялись способы и формы подачи содержания.

Другие авторы, в частности Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер, К. Ротцолл (1989), рассматривая значение механизма внушения, обращают внимание на тот факт, что непрерывное, длительное и однообразное повторение рекламных сюжетов скорее всего не способно автоматически вызвать устойчивое потребительское поведение, оно должно каким-то образом сочетаться с внутренними состояниями потребителя, на которого это воздействие направлено, в частности с его потребностями. Они считают, что роль «классической» суггестии не является ведущей в плане увеличения количества продаж тех или иных товаров после крупных рекламных кампаний. Такое увеличение определяется какими-то более сложными психологическими механизмами.

Можно предположить, что одна из причин эффективности многократного предъявления рекламы состоит в том, что она действует на человека в разное время суток и влияет наиболее сильно в какие-то определенные «благоприятные» периоды времени, например, в зависимости от естественного или вызванного изменения психофизиологических состояний человека, а также состояния его мышления и рефлексии.

А. В. Брушлинский (1981) полагал, что мышление человека работает непрерывно (недизъюнктивно). Но в некоторых случаях оно может быть более эффективным, а в других менее, то есть иногда человек лучше, а иногда хуже решает задачи (по выполнению логических операций, контролю мыслительной деятельности и т. д.). В определенных случаях человек испытывает повышенные психические или физические нагрузки, проявляется психическая астенизация, мыслительные способности и ассоциативность ослабевают и т. д. Человеку в этих случаях не хватает аргументов, чтобы сопоставить факты и сделать какой-либо логичный вывод, сформулировать утверждение, суждение или доказательство. Мышление плохо справляется с проблемой.

В эти моменты реклама может действовать более успешно. Она как бы продолжает за человека его мысль, подводит к решению, помогает принять тот или иной довод, аргумент, влияет на выбор и пр. Поэтому в таких случаях многократные повторения рекламных блоков (сообщений) по телевидению, радио и пр. могут оказаться достаточно эффективными. В этих ситуациях человек может принять точку зрения рекламиста как свою собственную, иногда даже не замечая этого, особенно если эта точка зрения согласуется с его предшествующим опытом. Однако эффективность таких воздействий мало управляема и подчиняется законам случая. Возможно, какие-то приемы рекламы окажутся эффективными с точки зрения суггестии, если реклама будет транслироваться поздно вечером, когда зрители (слушатели) находятся в некоем «полусонном», дремотном состоянии. Однако в литературе по психологии рекламы такие примеры практически не встречаются, значит, гипотеза требует тщательной проверки.

Исследование психологического воздействия телерекламы (эксперимент)

Научным сотрудником Психологического Агентства Рекламных Исследований (ПАРИ) О. В. Гордяковой (1998) была проведена серия экспериментальных исследований на подростках с целью изучения роли психологического воздействия телевизионной рекламы, в частности, сцен агрессии и насилия. Исследование проводилось на детях школьного возраста 14–16 лет.

Сцены насилия и агрессии в современной телевизионной рекламе, как правило, носят некий условный, игровой характер и чаще всего подаются как юмористические. При этом они не перестают быть агрессивными и главное — предъявляются многократно, то есть можно предположить, что в определенных случаях контроль сознания при восприятии агрессии в рекламе у телезрителя (особенно подростка) может быть снижен. В таком случае часто говорят о «слепом подражании» в отличие от осознанного.

Эксперимент проводился в профессионально-техническом училище, в нем приняли участие 55 мальчиков со средней и низкой успеваемостью. Им были предложены шесть рекламных роликов, три из которых содержали сцены насилия и агрессии, подаваемые в шутливой, игровой форме.

Исследование показало, что в процессе восприятия предложенных материалов подростки 14–16 лет правильно выявляют наличие в них сцен агрессии, свободно различают агрессивные и неагрессивные ролики (статистические различия достоверны на уровне р < 0, 01). Но при этом многие из них выразили крайне положительное отношение к сценам насилия и агрессии. Такие сцены вызывали у них интерес, чувство возбуждения. При этом подростки с высокой личностной агрессивностью сильнее были подвержены воздействиям агрессивной рекламы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Внушение курсовая по психологии — Docsity

Содержание Введение…………………………………………………………………2 1. Понятия и механизмы внушения…………………………………4 2. Гипноз, как проявление внушающего поведения……………..15 3. Внушение в психолого-педагогической работе…………………20 4. 10 правил внушения на заметку социальному работнику……26 5. Самовнушение и аутогенная тренировка……………………….27 Заключение ……………………………………………………………33 Библиографический список литературы………………………….34 «Внушение в широком смысле поистине универсально в человеческих психических отношениях…. 1 Невнушаемость — тождественна недоверию» Б. Ф. Поршнев Введение Внушение как мощное средство влияния на психику было известно ещё в древние времена, однако в силу исторической ограниченности человеческого познания оно на протяжении многих веков не могло стать объектом научного познания. В то же время религия широко применяла самые разнообразные способы. «Божьи пастыри » были знакомы только с внешним проявлением внушения, но широко пользовались этим психологическим феноменом для утверждения своего могущества. Одним из таких социально-психологических механизмов, используемых религией, является внушение. Религиозные культы многих племён и народов на протяжении столетий изыскивали приёмы, с помощью которых можно оказать влияние на психику человека. В этом процессе поисков средств гипноза, внушения и самовнушения, перевода психики в сумеречное состояние наиболее преуспели йоги. Йоги предлагают систему физических и психических упражнений, с помощью которых якобы достигается общение со сверхестественными силами. В древних египетских книгах «Ведах» даётся детальное описание системы упражнений, которые обязан проделать йог для того, чтобы научится управлять душой и телом. Находясь в таком состоянии, йог не чувствует боли, он может длительное время оставаться без пищи, без воды. Если отбросить религиозное содержание учения йогов, то следует признать, что сама техника внушения, самовнушения и гипноза у них разработана весьма искусно. Первые шаги научного объяснения природы внушения и практического использования этого феномена в лечебных целях сделала медицина. В начале XIX в. выделяются 2 школы, изучающие явления гипноза. Обе школы – и нансийская и парижская – выступали единым фронтом против мистицизма, как основного врага изучения внушения. 2 Радостное известие заставляет чаще биться наше сердце, учащает дыхание, вызывает улыбку. Большую сенсацию в медицинских кругах произвели сообщения о возможности вызывания словесным внушением в гипнозе различных трофических изменений кожи: синяков, волдырей, ожогов. Сумбаев и Бахтияров описывают опыты, в которых у испытуемых в гипнозе путём словесного внушения вызывались подкожные кровоизлияния как следствие мнимого ушиба, при этом они подчёркивают, что в гипнозе у испытуемого могут быть вызваны не только те трофические изменения кожи, которые имели у него место ранее. Помимо семантической информации вводится ещё и добавочная – верифицирующая информация, повышающая достоверность основной. Так, например, вы можете сказать гипнотизируемому: «Веки отяжелели» или «Веки совсем отяжелели». Во втором случае добавочную информацию в слове «совсем» несёт ваш голос – интонация речи, мимика и один из главных компонентов – ваш авторитет. Если эта добавочная информация не будет, то эффект внушения не наступит. И чем более уверенным тоном говорит человек, тем больше верифицированное действие оказывает его речь. Социально – психологический аспект явлений внушения В. Н. Куликов усматривает в связи со следующими его особенностями. Во-первых, содержание внушения, в конечном счёте, всегда социально детерминировано, т. к. оно определяется идеологией, моралью, политикой того общества, чьи интересы и цели защищает источник суггестивной (внушаемой) информации. Во-вторых, процесс внушения представляет собой взаимодействие членов суггестивной пары, в роли которых выступают социальные общности и составляющие их личности. В-третьих, ход и исход процесса внушения зависит от того, кто оказывет внушающее воздействие, а также от тех влияний, которые они испытывают со стороны своего социального окружения. 5 В настоящее время внушение является составной частью нормального человеческого общения. Вместе с другими способами общения внушение выполняет важные социально – психологические функции: • содействует формированию общественной психологии людей, внедрению в сознание сходных взглядов и убеждений, мнений и оценок, норм деятельности и поведения • направляет и регулирует активность личности, побуждая к одним делам и поступкам или удерживая от них. Интересно отметить, что писатель Л. Н. Толстой и психоневролог В. М. Бехтерев в разное время и различными путями пришли к одной мысли о громадном значении внушения в воспитании. «Дети всегда находятся, и тем более чем моложе, в том состоянии, которое врачи называют первой степенью гипноза. И учатся и воспитываются дети благодаря этому состоянию. Так что учатся и воспитываются люди всегда только через внушение, совершающееся сознательно и бессознательно». Говоря о внушении, нельзя не остановиться на вопросе веры человека, которую можно рассмотреть как отношение субъекта к событиям, теориям и даже вымыслам, которые принимаются как достоверные и истинные. Термином «вера» обозначается также убеждённость в истинности научных выводов, уверенность в неизбежном осуществлении какого – либо события, социального идеала. Например, огромное количество людей верит гороскопам, хотя беспристрастные проверки не раз показали несостоятельность астрологических предсказаний и астрологических анализов личности. Возможно, люди верят в предсказания, потому что они, как это не парадоксально, верны. Но верны они, потому что настолько обобщены, уклончивы и туманны, что пригодны для всех и ни для кого. Здесь работает известное психологам явление «эффект Барнума» в честь известного американского антрепренера и владельца цирка Финеаса Барнума. Эффект Барнума можно сформулировать так: «Человек склонен принимать на свой счёт общие, расплывчатые, банальные утверждения, если ему говорят, что они 6 получены в результате изучения каких-то непонятных ему фактов». Видимо, это связано с глубоким интересом, который каждый из нас испытывает к собственной личности и, конечно, к своей судьбе. Важный фактор действия эффекта Барнума состоит в том, что мы любим комплименты, но относимся с сомнением к критическим высказываниям в наш адрес. Это не значит, что гороскоп, чтобы в него поверили, должен состоять из одних восхвалений. Допустимы и указания на некоторые простительные недостатки характера. Например, «Оптимист всегда смотрит в будущее». Экстраверт обладает развитым интеллектом. Имеются признаки упрямства (первый недостаток). Ум быстрый, но в работе плохо справляется с мелочами и нуждается в сотрудниках, которым можно было их поручить (второй недостаток). Отмечено два недостатка, но с каким тактом это сделано. Ещё один фактор, работающий в пользу эффекта Барнума: к астрологам часто обращаются люди несчастные, озабоченные, запуганные жизнью, впавшие в депрессию. Им нужна положительная и основанная на «древней науке» информация об их характере и о будущем. Для них это своеобразная форма форма психотерапии, ослабляющая волнение, страхи, неуверенность в себе. По Фрейду человеку свойственно помнить положительные высказывания о себе и своём будущем и забывать отрицательное. Важно и то, что услуги астролога, как правило, довольно дорого стоят. Заплатив чувствительную сумму за личную консультацию, вы подсознательно не пожелаете признать, что выбросили деньги зря. Ещё один эффект известный психологам. Гороскопы влияют на людей, для которых они составлены. Так, например, прочитав, что вашему знаку зодиака свойственна особенная честность, вы будете стараться «не ударить в грязь лицом» и поддерживать репутацию своего созвездия. По И. Павлову «внушение – есть наиболее упрощённый типичнейший условный рефлекс человека. В практике общения воздействию внушеня противостоит процесс контрвнушения 7

«Грудновнушаемый

Легковнушаемый

Сильный тип

Быстрый темп психической

деятельности

Интроверт

Высокая переключаемость и

устойчивость внимания

Скептический

Нетревожный

Упрямый

Ригидный

Необязательный

Высокий уровень стремления к

самовыражению

Для познавательной деятельности

характерно творческое мышление

Стремление к самостоятельности в

труде

Слабый тин

Медленный темп психической

деятельности

Экстраверт

Низкая переключаемость и устойчивость

внимания

Доверчивый

«Тревожный

Податливый

Флексибильный (гибкий)

Исполнительный

Низкий уровень стремления к

самовыражению

Для познавательной деятельности

характерно репродуктивное мышление

Стремление работать по образцу

Концепции механизма внушения

Внушение как средство воздействия на психику реализуется только в

силу того, что у человека есть определённый механизм, предоставляющий

ему возможность воспринимать внушающие влияния и отражать их.

1% сожалению, наука в настоящее время не в состоянии исчерпывающе

раскрыть все «секреты» психики. Не решена полностью и проблема

10

физиологии внушения. Однако отдельные теории дают ответ о природе механизма внушения. Это физиологическая теория внушения И. П. Павлова о взаимодействии первой и второй сигнальных систем, а также на теории установки Д. Н. Узнадзе. Согласно учению И. П. Павлова, высшая нервная деятельность осуществляется у человека несколькими инстанциями. Первая из них – общая у человека и высших животных – первая сигнальная система, устанавливающая временные связи в результате непосредственного взаимодействия агентов внешнего мира. Вторая сигнальная система имеется только у человека. Она – основа речевой деятельности и отвлечённого мышления человека. «Конечно, слово для человека есть такой же реальный условный раздражитель как и все остальные общие у него с животными, но вместе с тем и такой многоообъемлющий, как никакие другие, не идущий в этом отношении ни в какое количественное и качественное сравнение с условными раздражителями животных». Слово, благодаря всей предшествующей жизни взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними раздражителями, приходящие в большие раздражителями, приходящими в большие полушария, все их заменяет и потому может вызвать все те действия, реакции организма, которые обуславливают те раздражения. Таким образом, внушение есть наиболее упрощённый типичнейший условный рефлекс человека. Внушение есть концентрированное раздражение определённого пункта или района больших полушарий в форме определённого раздражения, ощущения или следа – представления то вызванное эмоцией, то произведённое посредством внутренних связей; ассоциаций – раздражение, получившее преобладающее, незаконное и неодолимое значение». Эффект внушения состоит в концентрации возбуждения в определённом очаге коры головного мозга. Так как это сильное возбуждение проходит в условиях заторможенности остальной коры, содержание внушающего воздействия приобретает неодолимую 11 «незаконную» силу. Охарактеризованное физиологическое явление находит своё выражение в психике в том, что сознание сужается и сосредотачивается на чём-то одном. В этих условиях оно перестаёт должным образом контролировать действия человека и его психическое состояние. Поступки и внутреннее состояние не находятся под контролем сознания. Однако это не означает полного отрыва неосознаваемого от сознательного в процессе внушающего воздействия и реализации внушённых установок. Установка – механизм, регулирующий поведение человека в тех случаях, когда воздействие воспринято путём внушения. Глубокое экспериментальное и теоретическое обоснование психологического феномена установки дал грузинский учёный Д. Н. Узнадзе. Установка представляет собой предрасположение, определённую предуготовленность организма при поведенческих актах. Установка – инструмент субъекта в целом, в каждый конкретный момент его деятельности. Установка есть внутренняя форма поведения, она возникает при наличии определённой потребности и под воздействием объективной среды. Прежде чем совершается определённый акт деятельности, организм весь в целом должен прийти в состояние готовности. Именно эта настройка всех физических и психических процессов составляет установку индивида. Любой поведенческий акт человека представляет собой реализацию установки. Следовательно, между стимулом и реакцией организма всегда существует важнейший компонент поведенческого акта – состояние организма, его готовность, «акцептор действия», т. е. установка. Путём вербального воздействия мы создаём у человека установку на осуществление определённого действия. Но выработка и фиксация установки в обычных условиях проходит не так просто и прямолинейно. Создание самой установки зависит от внутреннего состояния организма. В условиях гипнотического внушения или психологического расслабления, при общей 12 Двадцатый век ознаменовался широкими исследованиями в области гипноза, появлением новых теоретических концепций. Большой вклад в изучение гипноза внесли следующие учёные, психологи, физиологи В. М. Бехтерев, И. П. Павлов, З. Фрейд, Л. Кьюби и С. Марголин, Э. Хилгард, М. Орн, В. Е. Рожнов и т. д. В. М. Бехтерев, признавая гипноз как клиническую реальность, считал, что он вызывается внушением, которое «есть не что иное как прививание путём слова или другим каким-либо способом различных психических явлений, например, чувства, ощущения, идеи или действия другому лицу при отвлечении его волевого внимания или сосредоточения». Павловское направление рассматривало гипноз как частичный сон, частичное торможение, переходное состояние между бодрствованием и сном. Фрейд рассматривал гипноз как особую форму перенесения. Он считал, что гипнотизёр в процессе гипнотической индукции занимает место родителей гипнотизируемого лица и возрождает комплекс Эдипа с его любовью и страхом, определяя тем самым либо успокаивающий «материнский», либо устрашающий «отцовский» типы гипноза. Согласно концепции И. П. Павлова, гипноз – это естественный психологический феномен, повышенная потенциальная готовность психики к приёму информации, её переработки и реализации в деятельности. Гипнотическое состояние характеризуется максимальной мобилизацией резервных возможностей человеческой психики, «когда изменённая функция сознания и самосознания получает расширенные возможности управления центральной и периферической нервными системами, включая некоторые элементы бессознательного, а в какой-то степени и организмом в целом». Феномен гипноза В гипнотическом состоянии репродуцируется практически любая деятельность, любое психическое состояние (имевшее место в жизненном опыте субъекта), моделируются самые разнообразные клинические проявления. 15 Двигательная сфера: Гипнотическое внушение может вызвать любое произвольное движение. Так, посредством внушения осуществлять движения рук, ног, тела в любом направлении, а в глубоком гипнотическом состоянии можно также лишить возможности движения, вызвать паралич рук. Сенсорная сфера: В состоянии гипноза спонтанно и с помощью внушения происходит понижение чувствительности к боли, прикосновению. Гипнотик не реагирует ни жестами, ни мимикой. Путём внушения вызывается снижение и увеличение остроты зрения, полная слепота и т. д. В гипнотическом состоянии продуцируются самые разнообразные галлюцинации и иллюзии. Гипнотизируемый съёживается от мнимого холода с появлением гусиной кожи, «изнывает от жары», обмахиваясь воображаемым веером. Гипнотика можно отправить в «кинотеатр», где он будет «смотреть» кинокомедию и живо реагировать, смеяться. Процессы порождения сенсорных образов основываются на прежнем жизненном опыте испытуемого. Например, слюнотечение и соответствующая реакция в гипнозе на мнимый лимон возникнут лишь в том случае, если гипнотик знает его вкус. Гипнотизируемому можно внушить, что он не видит и не слышит человека, находящегося непосредственно перед ним и он не реагирует на любые действия этого человека. Память: В постгипнотическом состоянии большинство испытуемых могут вспомнить почти всё, что происходило в гипнозе, другие забывают лишь частично, третьи не помнят абсолютно ничего. В гипнозе наблюдается повышенная способность к восстановлению забытых воспоминаний различного возраста (гипермнезия), а также можно вызвать искусственную амнезию, т. е. «стереть» из памяти определённые периоды его жизни, и он, например, забывает, что недавно женился, переехал на другое место жительства и т. д. Диссоциация – способность субъекта вычленить себя из текущей ситуации. Гипнотик может «выйти из себя», «оставить свою оболочку» и наблюдать себя со стороны. Например, загипнотизированному пациенту, 16 сидящему в кресле стоматолога, говорится: «Вы не возражали бы выйти в парк? Такой прекрасный день. Не правда ли?» И субъект не ощущает боли, т.к. он, «отделённый от тела» прогуливается по парку. В результате он становится не чувствительным к манипуляциям стоматолога. В глубокой сомнамбулической стадии гипноза вызываются самые разнообразные превращения личности, регрессия и прогрессия возраста с соответствующим поведением. Взрослый мужчина в «пятилетнем возрасте» шалит, играет детской саблей. Постгипнотическое внушение. Этот феномен находит своё выражение в различных актах, которые выполняются после выхода из гипноза в ответ на специфические внушения гипнолога. Запрограммированное во внушении действие реализуется испытуемым в постгипнотическом периоде автоматически, помимо его воли. Сомнамбулизм – глубочайшая стадия гипноза. Особенностью этой стадии является то, что внимание субъекта полностью локализуется на словах гипнолога, к которому проявляется повышенное доверие. В гипнотическом состоянии устанавливается раппорт – тесная связь и глубокая взаимозависимость гипнотика и гипнолога, нарастает внушаемость, вплоть до состояния особой гипервнушаемости. Гипнотическое внушение автоматически приобретает статус убеждённости. Вводимая информация принимается за действительность, сливается с концепцией гипнолога, в соответствии с которой и реализуется. У многих складывается ложное впечатление об абсолютной власти гипнолога и его возможности неограниченного управления психикой гипнотика. Между тем гипнотик не является каким – то автоматом, проявляющим полную покорность. На самом деле, он в состоянии различным образом противодействовать требованиям гипнолога. Беспрепятственно выполняются только нейтральные для личности инструкции, т.к. они не противоречат основным чертам его характера. 17 М. Бехтерев указывал на достоинства самостоятельной работы школьников, которая делает ученика независимым от слепого восприятия слов учителя. Самостоятельной работа развивает в ученике самооценку, создаёт доверие к себе, что непосредственно влияет на формирование его характера. В. М. Бехтерев подчёркивал, что внушение необходимо применять во всех тех случаях, когда дурные привычки или другие ненормальные проявления укоренились в личности ученика. Внушение – это приём, который исправляет иногда даже очень тяжёлые и запущенные воспитателем случаи. Ссылаясь на авторитетные источники, В. М. Бехтерев считает, что в отдельных случаях возможно применение и гипноза для решения педагогических задач. Он приводит сообщение Берильона о преодолении у одного мальчика с помощью гипнотического внушения привычки к воровству. Предвосхищая данные будущих исследователей в области суггестопедии, В. М. Бехтерев считал, что педагогического эффекта можно добиться и не вводя ребёнка в состояние гипноза. Внушение даёт хороший результат, если проводить его в бодрствующем состоянии. Для такого воздействия достаточно предложить ученику закрыть глаза и затем провести внушение так же, как это делают, когда человек находится в состоянии гипноза. Среди различных дефектов, успешно устраняемых путём внушения, В. М. Бехтерев называет детскую ложь, курение табака, чрезмерную застенчивость, отсутствие интереса к знаниям – всё эти случаи отклонения от нормального развития требуют, по мнению Бехтерева, воздействие на ребёнка методом внушения. Но само внушение не может применяться шаблонно. Оно должно сообразовываться с индивидуальными особенностями ребёнка, учитывать причины возникших недостатков. Различают следующие виды внушения в психолого – педагогической работе: 1. прямое внушение. К нему относятся команды, приказы, внушающие постановления. Команды и приказы способствуют выработке у человека автоматизма действий. В жизни требуется совершать некоторые поведенческие акты 20 автоматически, не раздумывая, полностью доверяя слову – сигналу для этих действий. Характерной чертой приказов и команд является то, что они исполняются тогда, когда обычно требование аналогичного содержания, возможно, вызвало бы сопротивление. Именно эта черта команд и приказов как форм словесного воздействия позволяет отнести их к разряду внушающего влияния. При исполнении команд не рассуждают, а выполняют немедленно. Команды и приказы так же как внушающие наставления, относятся к прямому внушению, но по природе своего воздействия качественно различны. Внушающее наставление не рассчитано на автоматизм поведения, оно создаёт установку. Команды и приказы действенны тогда, когда сформировался соответственный навык и исполнение требования становится точным и в значительной мере автоматизированным. Большое значение внушающего воздействия команд и приказов заключается в том, что они являются важным средством дисциплинирования. Проблема использования команд и приказов в практике состоит в мере применения этих средств воздействия. Внушающее наставление – вид внушения, применяемый для перестройки сложившихся отрицательных психологических отношений людей. Внушение как словесное воздействие не в состоянии изменить черты характера личности. Но внушающее наставление может создать необходимую установку – предуготовленность личности к совершению определённого поведенческого акта. Внушающее наставление применяется в виде лаконичных фраз, т. е. Формул внушения, произносимых максимально повелительным тоном. При этом необходимо выразительно смотреть в глаза внушаемого, усиливая внушающее влияние слов. Иногда предлагается внушающему закрыть глаза и повторять отдельные словесные формулы: «Я всегда выполняю задания в назначенное время», «Я могу и хочу хорошо работать», «Мне нравится моя учёба». 21 Внушающее наставление – не универсальное суггестопедическое средство. Оно даёт наилучшие результаты, когда перед суггестологом пассивные, легковнушаемые люди. Поэтому задача внушающего наставления состоит в том, чтобы дать человеку первый импульс к преодолению пассивности, лени, безразличия к своим успехам. Например, в школе. Коля М. — застенчивый мальчик. Учась в 1-м – 2-м и третьем классах проявлял устойчивую недооценку своих возможностей. В четвёртом классе началось предметное преподавание. Это отрицательно повлияло на успехи Коли. Нередко он отказывался выходить к доске, говорил тихим, срывающимся голосом, часто останавливался и ждал подсказки с места. Опытная учительница русского языка, Татьяна Ивановна Ш., умело поставив «диагноз» духовного состояния Коли, на очередном уроке сказала: «Проверила ваши сочинения. Одно из лучших у Коли. Он молодец. Коля встань! Поправь плечи! Так хорошо! Посмотри мне в глаза. Ты можешь и будешь отвечать громко и уверенно выученный урок! Иди к доске!» Ответ Коли был не очень правильным, но говорил он громко, уверенно, постоянный испуг в глазах исчез. Здесь педагог требует от ученика не размышлений, а повиновения. 2. косвенное внушение. Рассчитано также на безоговорочное принятие информации, но само сообщение подаётся не в приказной (императивной) форме, а в виде раскрытия факта или описания какого- либо случая, которое будучи воспринято человеком, оказывает, помимо воли и критики субъекта влияние на его поведение. Это воздействие путём примера большой внушающей силы или рассказа, влияющего на человека окольным путём. Намёк осуществляется в целях воздействия на эмоции и установку человека путём шутки, иронии, совета, аналогии. Внушающее косвенное одобрение. 22 Десять «магических» правил, обеспечивающих «внушение наяву». 1. Будьте абсолютно уверены в своих силах. 2. Говорите громко и ясно, твердо, четко (это не значит, что все время нужно кричать). 3. Смотрите в глаза своему партнеру. 4. Максимально расслабьтесь. Используйте местоимение «Я». (Я сейчас буду…, Я…, Я.). 5. Дайте установку на требуемое ожидание (скажите сначала, что вы хотите, затем почему это вам требуется). 6. Не извиняйтесь, если Ваши требования не обоснованы. 7. Не раздражайтесь, будьте спокойны и решительны. 8. Не давайте втянуть себя в дискуссию. (Испытуемый на бессознательном уровне рассекречивает Вас. Ни в коем случае не вступайте в разговоры). 9. Не давайте оценку и не оскорбляйте испытуемого (ну, что Вы такой непонятливый, и т.д.). 25 10.Обязательно выразите понимание позиции партнера (ловите его мельчайшие реакции, типа «слеза» и т.д.) Аутогенная тренировка и самовнушение Аутогенная тренировка — активный метод психотерапии, психогигиены и психопрофилактики, который повышает возможности организма. AT разработана в 1932 году немецким врачом И. Г. Шульцем, на основе его наблюдений за своими пациентами, которых он лечил при помощи гипноза. Шульц И. Г. заметил, что пациенты без его помощи могут входить в то состояние покоя, расслабленности, частичного и полного сна, которое он вызывал у них обычно при помощи гипноза. Метод AT основан на активном самовнушении на фоне мышечного расслабления. В настоящее время существуют различные варианты AT, применяемые для различных целей. Классическая AT состоит из двух ступеней: первой — низшей и второй- высшей. AT не дает осложнений. Нельзя заниматься AT только на фоне остро развивающихся заболеваний — сосудистых, инфекционных, психических. Главная задача начинающего заниматься AT — это научиться расслабляться, вызывать ощущение тяжести и тепла в теле. Если Вы сможете добиться состояния полного расслабления, то в таком состоянии формулы, произносимые вами мысленно, начинают срабатывать. Ваш мозг, несмотря на полнейшее расслабление тела, так же хорошо работает. Вы все слышите и понимаете, что происходит вокруг Вас. Просто Ваше тело как бы не существует в данный момент. Это и есть тот самый, нужный Вам, рабочий фон. Вы можете во время 26 сеанса аутогенного погружения внушить себе, что угодно: дать установку на выполнение с удовольствием какой -либо опостылевшей вам работы, поставить себе сверхзадачу, активизировать психические и физические функции. Аутогенной тренировкой можно заниматься самостоятельно. Иногда, в самом начале тренировок возникают пугающие ощущения — «аутогенные разряды». Эти аутогенные разряды могут проявляться в том, что в момент погружения в состояние расслабленности занимающийся вдруг «видит» в зрительном анализаторе мириады цветовых пятен, искры, даже целые картины, «слышит» необычные звуки и голоса, испытывает чувство падения в бездну или просто чувство полета, ощущает вкус каких-то продуктов, ощущает запах и т.д. Эти явления часто пугают человека и отбивают у него охоту заниматься AT. Эти неприятные ощущения не представляют никакой опасности для занимающегося и, как правило, проходят через несколько занятий AT. Аутогенная тренировка состоит из двух ступеней: первой — высшей и второй — низшей. Первая ступень включает в себя шесть классических упражнений условные названия которых: «тяжесть», «тепло», «дыхание», «сердце», «тепло в области солнечного сплетения», «прохлада в области лба». Человек, овладевший первой ступенью AT может влиять на свое настроение, вызывать у себя колоссальное желание заниматься любым неинтересным, но нужным делом влиять на работоспособность и самочувствие организма, развивать свои способности и многое другое (нужны только применять соответствующие формулы). Самовнушения при AT носят «неодолимый» характер, если они были выполнены правильно. Первая ступень AT. Первую ступень AT проще осваивать через комбинацию стандартных упражнений. Здесь дана комбинация первых четырех стандартных упражнений. Цель этой комбинации добиться максимального расслабления мышц. Как правило, до того как приступить к выполнению этого упражнения нужно принять удобную позу, закрыть глаза и дать себе установку: «Я успокаиваюсь и расслабляюсь», Затем конкретно, по частям, производится расслабление тела с 27 освоено, когда на фоне различных предметов непроизвольно возникнет образ самого себя. На отработку упражнения уходит около года. Упражнение N 4. Цель — отработать способность придавать каким-либо абстрактным понятием конкретное содержание. Тренирующийся должен научиться легко зрительно представлять объекты, ассоциирующиеся с такими абстрактными понятиями как «красота», «счастье», «свобода», «радость». Каждый ассоциирует эти понятия с образами, которые ему ближе. Тренироваться нужно ежедневно, удерживая внимание (до 60 мин.) на абстрактных понятиях и тех конкретных зрительных представлениях, которые навеяны у вас ассоциативно. Упражнение N5. Цель — научиться изменять свое эмоциональное состояние путем зрительного представления ассоциативных образов (из упражнения 4) и видеть себя в центре представляемой картины. Занимающийся должен научиться вызывать также и динамические картины со своим непосредственным участием. Он должен при этом эмоционально реагировать на развивающиеся события и переживать их. Упражнение N 6. Цель — научиться вызывать мысленно я удерживать перед своим мысленным взором других людей чувствовать свое присутствие и участие в их делах. Упражнение N 7. И. Шульц считал его самым главным. Цель его — научиться видеть ряд картин, отвечающих на вопросы психологического порядка, относящегося к себе лично. Например: «Чего я хочу?» «Кто я?». Это упражнение выполняется в состоянии «пассивной концентрации внимания». После правильно выполненного упражнения происходит «катарсис» — самоочищение, гасятся психотравмирующие факторы, вызывающие заболевания. Для того, чтобы добиться существенного результата, получить отдачу от занятий AT, необходимо заниматься AT ежедневно хотя бы в течение 30 минут. С каждым разом аутогенное погружение выполняется легче. В конце концов наступает момент когда занимающийся AT замечает, что ему уже не нужно проговаривать про себя формулы самовнушения, достаточно сосредоточить внимание на определенной части тела чтобы наступило 30 расслабление. Проходит еще некоторое время и занимающийся AT приобретает способность почти мгновенно расслабляться. За несколько секунд происходит переход в состояние расслабления. Эта процедура очень приятна, человек как бы сбрасывает с себя груз своего тела, груз проблем и тревог и погружается в блаженное состояние. Обычно на этой стадии удобно применять метод погружения, иногда известным под названием «Ключ». Самовнушение по методу Куэ. В момент засыпания, когда Вы почти погружаетесь в сон (постарайтесь не пропустить именно эту фазу), нужно успеть проговорить про себя формулу самовнушения, как можно больше раз, прежде чем Вы заснете. Эта формула должна состоять из четырех-пяти слов и должна быть конкретной. Содержание формулы самовнушения определите исходя из Вашего намерения. Проговаривайте скороговоркой, детским лепетом, как угодно, не старайтесь мысленно четко выговаривать. Единственное, чего нужно избегать — это отрицательной частицы НЕ. Формула должна быть утвердительной. В момент пробуждения, когда мозг еще только пробуждается, тоже хорошо воспринимаются внушения, но как Вы потом сами убедитесь, самовнушение при засыпании предпочтительнее. Многие оставляют попытки за мгновение до того, как готовы достигнуть результата. 31 Заключение Проведя анализ всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 1. Внушение является одним из механизмов поведения, предоставляющее ему возможность воспринимать внушающее влияние и отражать его 2. Представляя проекцию психотипа личности, внушение может иметь различные типы регуляции 3. Индивидуальные особенности личности накладывают свой отпечаток на проявление внушаемости. Это такие свойства личности, как неуверенность в себе, низкая самооценка, чувство собственной неполноценности, стеснительность, слабость логического мышления, медленный темп психической деятельности 4. Социальный работник должен учитывать специфику организации внушающего поведения, обеспечивая пластичное и демократичное развитие личности. При этом можно использовать в своей работе приёмы самовнушения и аутогенной тренировки. 32

Убеждение, внушение, побуждение. Как не стать жертвой рекламы?

Она преследует нас повсюду – в интернете, телевизоре, печатных изданиях, на улицах. Повседневную жизнь сложно представить без рекламы. И часто случается, что, подвергаясь ее влиянию, мы покупаем ненужные вещи. О психологии рекламы и методах воздействия сегодня нам расскажет клинический психолог Елена Хамаганова.

Влияние рекламы

Психология рекламы — это раздел, помогающий лучше понять психологию человека как потребителя. Он предполагает разработку психологических приемов и методов воздействия на людей, чтобы создать спрос на подлежащий сбыту товар или услуги.

— Немецкий ученый Кениг считал, что торговая реклама – это планомерное воздействие на человеческую психику в целях вызвать в ней волевую готовность купить рекламируемый товар, — отмечает Елена Хамаганова. — Учёными реклама рассматривается как своеобразный символ потребительского общества. При этом рекламу породило само общество потребления.

Любая реклама всегда говорит о предлагаемом товаре только «хорошее» и никогда «плохое». Это может подаваться прямо или со скрытым подтекстом, завуалированно. Также реклама очень чутко улавливает изменения в обществе, в культуре, гендерные особенности, возрастные особенности, создавая, таким образом, те или иные стереотипы в массовом сознании. И, конечно же, формирует и закрепляет модель общественного поведения через создание определённых образов, стилей жизни.

— Кандидат философских наук Галина Мирошниченко писала, что если раньше одним из основных критериев развития общества было состояние науки, культуры, то на сегодняшний день можно судить о состоянии нашего общества по той рекламе, которая у нас крутится. Так, в российской рекламе набирает силу новый образ женщины — хозяйки своей жизни. Это некий идеальный образ современной успешной женщины, которая стремится жить полной жизнью и ей всё под силу: и карьерный успех, и семейное счастье, и общественное признание, — рассказывает психолог.

Методы воздействия

Особенно подвержены влиянию рекламы дети, старики и люди с повышенной тревожностью, так как многократные повторения рекламы создают ощущение «близкого», «знакомого», тем самым снижая уровень тревоги и неуверенности относительно покупаемого товара.

Однако, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, доверие к рекламе остается низким. Только 3% опрошенных доверяют рекламной информации, тогда как 57% говорят об обратном, еще 38% отчасти доверяют, а отчасти нет.

Для привлечения внимания покупателя рекламисты часто используют всё, что влияет на восприятие человека: разные, порой шокирующие образы, тексты, оригинальные шрифты, нестандартные сочетания цветов или геометрических фигур, зрительные иллюзии со сложным оптическим эффектом, оригинальные технические конструкции, например, мигающие неоновые осветительные приборы и т. д.