Как бы тяжело не было это осознавать, на нашей планете никогда не прекращаются войны. В конце XX века генеральный прокурор США Роберт Джексон (Robert Jackson) посчитал, что после 1945 года года на Земле было всего лишь 26 мирных дней. Во время войн солдаты используют тысячи экземпляров огнестрельного оружия и военной техники, которые после военных действий либо остаются лежать на месте поражения, либо отправляются на свалки. Некоторые объекты находятся на охраняемых базах, для входа в которые нужно получать разрешение. Российский фотограф Дмитрий Осадчий уже около 5 лет путешествует по разным странам и преодолевает леса и пустыни для того, чтобы запечатлеть заброшенную военную технику. Для снятия своих удивительных фотографий он использует беспилотник — он помогает ему добираться до мест, которые остаются невидимыми для обычных людей. Давайте ознакомимся с его лучшими работами и узнаем, что именно запечатлено на этих снимках.

Кладбище танков, снятое фотографом Дмитрием Осадчим

На момент написания статьи у Дмитрия уже более 50 тысяч подписчиков в Instagram. Для съемки он использует портативный дрон Mavic Air 2. В Интернете можно найти интервью с фотографом — в нем он отметил, что у каждого заброшенного объекта есть своя история. Иногда, после публикации некоторых снимков, ему пишут люди, которые когда-то ездили или летали на запечатленных и уже заброшенных танках, кораблях и самолетах.

Беспилотник Mavic Air 2

Самолет Lockheed F-104 Starfighter

Истребитель Локхид F-104 «Старфайтер» эксплуатировался ВВС США, Германии, Японии и Турции с 1958 года. Во время разработки компания Lockheed делала упор на летные характеристики и отлично справилась с задачей. Благодаря скорости полета до 2259 километров в час (почти вдвое выше скорости звука), его даже называли «ракетой с человеком внутри». Помимо участия в разных войнах, этот истребитель также известен как летательный аппарат для испытания защитных покрытий для космических кораблей NASA. Истребители были выведены из эксплуатации в 2004 году и сейчас ржавеют в разных военных базах. Фотографу Дмитрию Осадчему удалось запечатлеть экземпляр, лежащий на заброшенном аэродроме на острове Крит.

Lockheed F-104 Starfighter

Завод по ремонту вертолетов

В одном из своих постов фотограф поделился, что не всегда уверен, можно ли ему фотографировать те или иные военные объекты. Однажды он запустил беспилотник над одним из заводов по ремонту вертолетов под Санкт-Петербургом. К счастью, обошлось без конфликтов — сторож заметил жужжащий дрон, но ничего не сделал. Зато получился атмосферный кадр с вышедшими из строя военными вертолетами.

Вертолеты на заводе по ремонту вертолетов под Санкт-Петербургом

Советский теплоход «Метеор»

С 1961 по 1999 год на Зеленодольском судостроительном заводе (Татарстан) было построено более 400 теплоходов «Метеор». Они вмещают 3 членов экипажа и до 123 пассажиров — вместимость зависит от модификации. Сегодня они не производятся, но используются для небольших круизных путешествий. Фотографу удалось запечатлеть один из списанных теплоходов, большая часть из которого уже разобрана. Да, Дмитрий интересуется не только военной техникой — ему в целом интересна тема «заброшек». В интервью он говорил, что ему особенно нравится атмосфера тайны и загадочности.

Разобранный теплоход «Метеор»

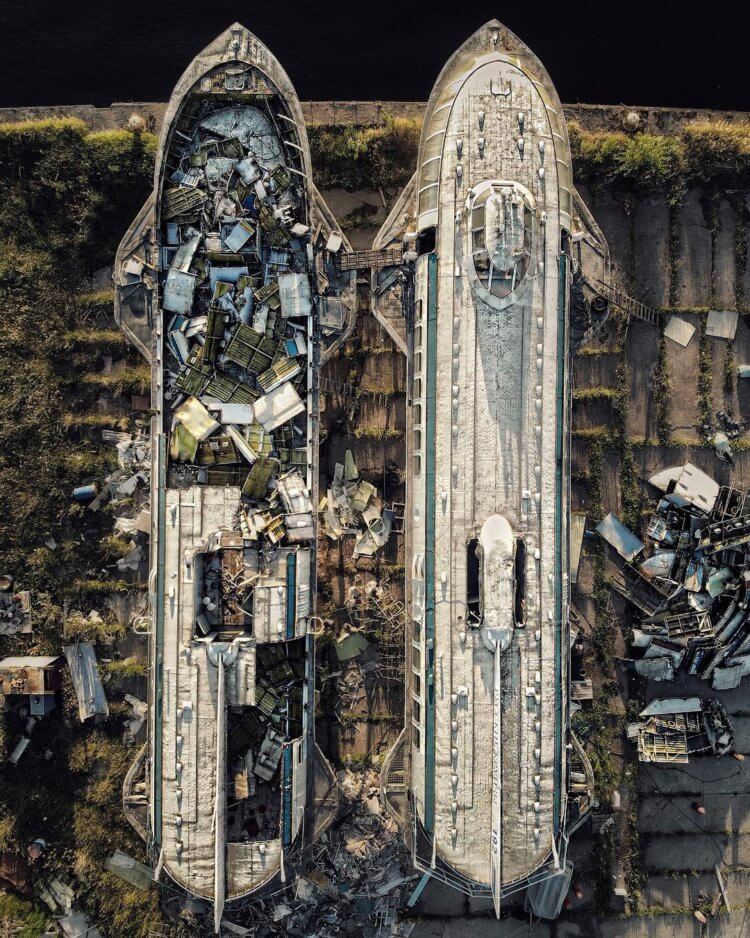

Заброшенные судна

Кронштадт — это российский город-порт, который расположен на острове Котлин. Во время посещения этого места фотографу удалось запечатлеть заброшенный тральщик — корабль для поиска, обнаружения и уничтожения морских мин. Он находится на переднем плане снимка. По непроверенным данным, тральщик был построен в Польше. За ним располагается судоремонтная мастерская, а еще дальше лежит рейдовый катер. Также в этом месте есть останки подводной лодки, но он настолько древний, что распознать модель никому не удалось.

Заброшенный тральщик

Вертолет Ми-8

Некоторые герои снимков Дмитрия, несмотря на свой возраст, до сих пор работают. На фотографии ниже показан многоцелевой вертолет Ми-8, который был разработан в 1960-е годы. По словам фотографа, этот «малыш» был собран 36 лет назад (на момент написания статьи ему уже 38 лет) и по-прежнему работает. В первый раз Дмитрий увидел его на ремонтном заводе Санкт-Петербурга, а потом — где-то под Москвой.

Многоцелевой вертолет Ми-8

Советский самолет Ан-2

Многоцелевой самолет Ан-2, также известный как «кукурузник», был разработан в 1947 году и производится до сих пор. Он используется в сельском хозяйстве, спорте, в качестве пассажирского транспорта и числится в ВВС многих стран. Многие из них летают более 40 лет, то есть обладают большой надежностью. Запечатленный самолет лежит в аэродроме Горское. По словам фотографа, на территорию аэродрома без разрешения никого не впускают. Но это препятствие не помешало ему сделать атмосферный снимок.

Старый «кукурузник»

Пассажирский самолет Lockheed TriStar

По словам фотографа, этот «красавчик» совершил свой первый полет в 1974 и летал вплоть до 2008 года. На момент постройки его сборка обошлась компании Lockheed в 20 миллионов долларов. Производство пассажирских самолетов этой модели велось до 1984 года — всего было выпущено 250 экземпляров, причем некоторые летают до сих пор. Фотография была сделана недалеко от столицы ОАЭ, Абу-Даби.

Пассажирский самолет Lockheed TriStar

Читайте также: На каких самолетах летают президенты США и России?

Заброшенный торпедолов

Фотография заброшенного торпедолова проекта 1388, судя по подписи в инстаграме, тоже сделана в Кронштадте. Он использовался военными для вылова отстреляных торпед после практических учений. На данный момент большая его часть распилена на части.

Торпедолов проекта 1388

Летающая лодка Бе-6

Самолет-амфибия Бе-6 был введен в эксплуатацию в далеком 1949 году и перестал использоваться в 1960-е годы. Он эксплуатировался для морской разведки, охраны побережий, сброса торпед и выполнения других военных задач. Сегодня существует всего лишь четырех сохраненных экземпляра: пара расположена в России и Украине, а остальные два — в Китае. Фотограф запечатлел российский экземпляр, который имеет огромное количество дыр в фюзеляже и крыльях. К сожалению, первая амфибия СССР находится в ужасном состоянии. Если не поместить его в музей, в будущем на него можно будет посмотреть только поехав в Украину или Китай.

Самолет-амфибия Бе-6

Кладбище танков

Напоследок посмотрим на одну из самых свежих фотографий Дмитрия. Пролетая над одним из кладбищ танков он задался вопросом — почему их не переплавляют для изготовления, например, кастрюль? Оказывается, все эти танки ждут своей очереди на ремонт: их разберут до винтика, очистят от ржавчины и заменят вышедшие из строя механизмы. Впоследствии, обновленные машины будут отправлены в Арктические районы и на Дальний Восток.

Кладбище танков в России

Чтобы не пропускать другие интересные материалы наподобие этого, подпишитесь на нас в Пульсе Mail.ru

Помимо кладбищ старой военной техники, на нашей планете существуют свалки поездов. О том, как утилизируется такая техника, подробно рассказывал мой коллега Артем Сутягин. Вот ссылка.

Острый кризис на белорусско-польской границе имеет свои неожиданные последствия. И в первую очередь для тех стран, что находятся по западную сторону (если точнее, то и по северную, ибо Литва и Латвия, также причастные к кризису, расположены от Белоруссии на севере и северо-западе). Польша и страны Прибалтики изначально взяли курс на резкую неуступчивость, и яростные нападки на белорусский режим. Цель их была ясна — показать себя непримиримыми противниками Минска, а себя — принципиальными и воинственными защитниками Европы от поползновений с Востока, не важно, кого именно — нелегальных ли мигрантов, режима ли Лукашенко.

Поэтому Варшава отвергала любые попытки компромисса, объявила, что никаких прямых контактов с президентом Белоруссии быть не может и что беженцев она не пропустит не под каким предлогом.

Если почитать польские СМИ и социальные сети, то можно увидеть, что такую жесткость разделяет большая часть политической и медийной элиты. И Польша, и страны Прибалтики всячески педалировали тему западной солидарности, единства НАТО и Евросоюза. Я бы даже сказал, что поляки испытали некоторое удовольствие, что их страна оказалась в центре мирового внимания, а у них есть шанс показать себя мужественными героями.

Дело доходило до резких выпадов не только против Белоруссии, но и России. Вице-премьер Польши Петр Глиньский призвал исключить РФ и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований, а президент Литвы Гитанас Науседа обвинил именно Россию в создании миграционного кризиса, сказав, что мигранты приезжают в Минск через Москву.

Однако, если посмотреть шире, в мире видели не только то, что хотела показать Польша. Так, например, канал «Аль-Джазира» передавал и передаёт как главные новости с границы сюжеты о страданиях беженцев, то как их не пускают в Европу, заставляя замерзать в палатках. Вот последние заголовки: In Poland’s forests, refugees fall gravely ill amid border row или Poland-Belarus border: People are dying in the forest. А ведь «Аль-Джазира» — одно из важнейших СМИ арабского мира и Ближнего Востока, формирующих там представление о происходящем в мире.

Более того, вследствие запрета польских властей на посещение сотрудниками медиа и НКО территории вблизи границы, даже CNN и BBC были вынуждены вести репортажи с белорусской стороны, соответственно показывая лагеря беженцев с их человеческой трагедией и неприветливых польских пограничников из-за колючей проволоки.

Варшава забыла, что в современном мире любые события и новости подаются именно с гуманитарной точки зрения, а не геополитической. СМИ и зрителей интересует человеческий аспект происходящего. Соответственно, в мировых медиа все больше внимания уделяется надвигающейся гуманитарной катастрофе в условиях приближающейся зимы, и тому, как ее избежать, а не режиму Лукашенко.

Не случайно немецкие города, начиная с Мюнхена, уже заявляют о готовности принять беженцев. А глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что «сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», и провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

В самой Польше с каждым днём нарастает давление на правительство со стороны всевозможных правозащитных, религиозных и благотворительных организаций, требующих оказать помощь беженцам. У них происходит нечто вроде «момента истины»: до того беженцы были картинкой по ТВ где-то далеко, на юге континента, а теперь мигранты в самом, что называется, мягком подбрюшье Польши, зашли с тыла, где их никто не ожидал. И НКО могут заниматься тем же самым, что и их коллеги в Западной Европе. И они отрабатывают повестку дня на 100%, устраивая демонстрации у здания правительства в поддержку беженцев.

А журналисты открыто возмущаются введённой цензурой и запретами на поездки в приграничную полосу. Крупнейшая газета страны «Газета Выборча» даже опубликовала статью под характерным названием: «Польша выстрелила себе в ногу», отмечая, что CNN и BBC вынуждены вести репортажи из Белоруссии, тем самым дискредитируя польскую политику. В другой статье в этой газете пишется, что «запрет на доступ СМИ к приграничной с Беларусью территории — это скандальная атака на конституционное право граждан на достоверную информацию. Теперь власть думает о цензуре».

Так что в итоге Польша не сыграла роль передовой защитницы европейских ценностей, а получила имидж упрямой и безжалостной страны, равнодушной к страданиям беженцев и не желающей им помочь. Варшава и её союзники, столь обрадованные поначалу тем, что получили возможность выступить в качестве форпоста западной цивилизации, отражающего натиск с Востока, со стороны авторитарных режимов, все сильнее ухудшают свой образ и погружаются во внутренние проблемы, поскольку оппозиция поднимает голову, критикуя действия правительства по урегулированию кризиса.

И самой неприятной «вишенкой на торте» стал вечерний звонок 15 ноября канцлера Германии Ангелы Меркель Александру Лукашенко. Таким образом, лидер крупнейшей европейской страны вступил-таки в прямой диалог с Минском. Одновременно Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину, в том числе по проблемам беженцев. Таким образом, решение кризиса произойдёт, видимо, через голову Варшавы.

Со стороны Минска ситуация выглядит зеркально — «вы нам пятый пакет санкций, мы вам телефонный разговор с Меркель». Иными словами, Лукашенко теряет примерно столько, сколько приобретает, 50 на 50. Ввязавшись в конфликт, он, возможно, и рассчитывал на установление прямого контакта с Западом, и экономические издержки его в данном случае мало волнуют.

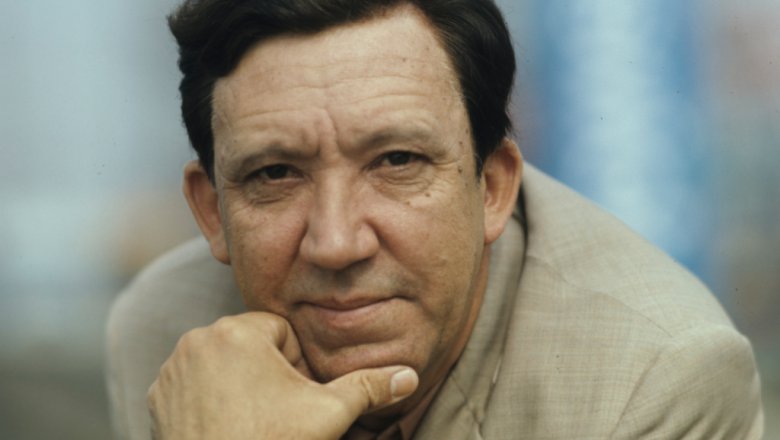

Я редко видел отца в детстве, меня в основном растила бабушка. Но я на него не обижался никогда — я к его разъездам привык. Иногда я тоже ездил с родителями на гастроли, но когда был постарше. Очень сильно помогало, что я рос в большой дружной семье, в коммуналке, где все были родственники практически.

Я был в окружении людей, любящих друг друга, дорожащих друг другом, уважающих, помогающих. А любую разлуку, самую долгую, всегда вместе легче переносить. Тем более что мама с папой из всех городов писали письма. Причем мама начинала, а папа заканчивал. И обязательно были всегда рисуночки, какие-то комиксы на полях. Я все это помню и храню.

Дни рождения отца дома мы никогда не отмечали: он это не любил. Говорил: «Лишний год прибавился — или отнялся, наоборот, ну и что?»

Последний юбилей, который мы отмечали, когда ему было 75 лет. Мы тоже стали к этому празднику готовиться, каждый день с режиссером приходили с утра и начинали его мучить вопросами, предложениями. И он каждый раз говорил: «Зачем это вообще все надо, зачем вы это затеяли, ну кому это все нужно? Официоз этот, поздравления эти какие-то, речи сладкие, этот бронзовый бюст народного героя, хлеб-соль, первый космонавт — ну зачем вам это все?».

Мы говорим: «Понимаешь, этого ждут. Такая обязательная вещь, надо потерпеть». Не его это тема была, непафосный был человек совершенно, всегда старался избегать вокруг себя шумихи.

Самой комфортной его атмосферой был близкий круг из членов семьи и близких друзей. Нас было тоже, конечно, немало — когда собирались все вместе, получалось человек 20−25, а то и 30. Но это близкие люди, те люди, с кем приятно посидеть, которые на одну волну настроены друг с другом. Можно выпить, попеть.

Я не скажу «быть самим собой», потому что он самим собой был всегда, с кем бы он ни был. Он разговаривал, вел себя одинаково как со мной, так и с президентом страны, с шофером, с дворником, с артистом, с министром, с человеком, который просто к нему на улице подошел. Это в нем, наверное, больше всего и ценили, это больше всего к нему привлекало людей.

Почему-то среди всех других советских артистов Никулина любили больше всех. И не за роли, не за актерское его мастерство и не за то, что он был замечательным клоуном смешным, а просто за человеческие качества. У него всего было в избытке — того, чего не хватает людям: любви, добра, честности, искренности, преданности, желания помочь в любой момент. И вот поэтому к нему все тянулись и именно за это его любили.

Когда наша большая семья еще жила в коммуналке, у него было такое прозвище, между нами — «Наша советская власть». Он очень много людям помогал в том, в чем советская власть не помогала, хотя должна была бы. Он не мог собой всю советскую власть подменить, и помочь всем он тоже не мог, но он помогал людям, которые к нему обращались с просьбами, и с просьбами действительно серьезными: это и лекарства, это и место в больнице, квартира, прописка, какая-то другая помощь.

Бывали случаи, когда уж совсем было поперек души, тогда говорил «нет». А так — отказывать не умел. Естественно, народ этим некоторый пользовался и в своих корыстных целях. Но если это было вот такое использование, то он не сильно зацикливался на этом. А если обманывали, он не прощал, как и предательства или измены.

Естественно, он никогда не опускался до каких-то ответок в таких ситуациях — он человека этого просто вычеркивал из жизни. Вот как из записной книжки можно карандашом вычеркнуть фамилию, вот так он из памяти из своей вычеркивал.

Был случай, когда мы вместе здесь работали. Мне принесли довольно интересный проект, и я пошел к отцу, говорю: «Вот интересное предложение есть по гастрольным планам». Он посмотрел, посмотрел, говорит: «Вот если он здесь, в этом проекте, — фамилию мне показывает пальцем, — то меня здесь не будет». Я говорю: «Ты не понял, тебе ж с ним не водку пить и не сидеть вместе, ты его даже видеть не будешь». Он говорит: «Нет, ты не понял, мальчик, ты не понял. Если он здесь есть — меня здесь не будет». И все. И было бессмысленно разговаривать, убеждать. Он физически не мог там участвовать, просто зная, что присутствует тот человек, которого он исключил из своей жизни.

Когда мы здесь работали при нем, когда мы здесь жили — сотрудники, директора, артисты, — мы все жили как будто за Кремлевской стеной.

Потому что мы прекрасно знали, что все идет нормально, все идет хорошо, мы работаем, но если что-то случится, то у нас есть человек, к которому можно пойти, и он решит проблему за 15 минут.

А вот когда его не стало, в спину стало поддувать. И поддувает до сих пор. Но мы уже к этому состоянию адаптировались.

С анекдотами была такая история. Если отец узнавал новый анекдот, и я к нему приходил, он рассказывал его мне, тому, кто рядом: надо поделиться же! Потом он звонил, рассказывал маме. Потом рассказывал всем остальным. То есть я этот анекдот в течение какого-то времени слышал уже раз десять подряд. Но от этого он не переставал быть смешным (хотя и слышать его было больше невозможно).

Записывать и издавать анекдоты он начал при Коротиче — когда был новый «Огонек» и отца пригласили в общественный совет. Там также был Юрий Рост, кто-то из других артистов. Они раз в неделю собирались в редакции и обсуждали, какие материалы будут в следующем в номере «Огонька», а после садились пить чай и травили какие-то байки, а отец рассказывал анекдоты. И как-то Коротич сказал: «Юрий Владимирович, а давайте будем их печатать. В каждом номере четыре-пять анекдотиков. Как булка от Елисеева, только анекдоты от Никулина».

Отец на это согласился, но он не учел одного: когда рассказываешь анекдот за столом, в компании, — это удовольствие, а когда надо сдавать в определенный срок его в редакцию — это повинность, работа.

И он, естественно, то забывал, то еще что-то, срывал сроки. Начинали звонить редакторы, говорить: «Пора сдавать уже материал». Надо было срочно садиться, а когда через себя начинаешь это все делать, ты все забываешь сразу. Анекдот к месту хорош.

Когда он книжку начал писать, это кирдык. Он нас с мамой изводил просто. У него большая такая тетрадь, куда он записывал анекдоты, но последние годы он их записывал конспективно: то по финальной фразе, то как-то условно. И конечно, в итоге половину он забывал. Он мне звонил иногда ночью, какие-то фразы называл и говорил: «Помнишь такой анекдот?» И я говорил: «Я сейчас не помню, как меня зовут, потому что три часа ночи. Какой анекдот?» И он говорил: «Ну ведь смешно же было — раз я записал, значит, смешно было».

Я понял это, когда его не стало. Отец тогда собирал книжечку из своих собраний анекдотиков на криминальные темы, а именно — про новых русских. Отец начал писать, и его не стало. Мне тогда позвонили: «Может, вы закончите за него?» Ну как-то просто уже началось все. И я с огромным трудом за месяц это все закончил, потому что смешного на самом деле мало. Я перебрал весь интернет, купил кучу сборников: везде повторы, не смешно. А самое главное: больше половины — старые анекдоты, переделанные под эту тему.

Отец, он со мной всегда общался на одном уровне. Он не снисходил до моего возраста, сразу для себя поставил, или это само собой стало, что я такой же человек, как он. Не в том смысле, что прямо как со взрослым, а именно с равным. Понятно, что и тексты попроще, и понятия примитивней нужны были, потому что я всего понять тогда не мог. Я и сегодня-то мало чего понимаю.

Но дело не в этом: не было такого вот сюсюканья какого-то, умиления. Были отношения — отец и сын. Позже это стало отношениями, что можно сесть и вместе выпить, наравне пообщаться. И когда мне было пять-шесть лет, я помню, он разговаривал со мной, мы гуляли, когда он в Москве бывал. Он меня водил по местам своего детства: Маков переулок, показывал школу, где он учился, гаражи, по крышам которых они бегали пацанами. И для меня это было совершенно естественно. Мы заходили иногда к его знакомым, он всегда меня с собой брал.

Правда, больше всего я не любил ходить к Жарову, а отец Жарова очень любил, уважал и признавал как замечательного артиста, классика жанра. А идти надо было далеко, на Котельническую набережную. А ходить туда я не любил, потому что у Жарова были две взрослые дочери, которым до меня дела не было никакого. А заняться мне там было совершенно нечем. Поэтому я сидел и ждал пару часов, пока они с Михаилом Ивановичем о своем, о высоком поговорят.

Долго вспоминали после этого, когда я уже взрослый был, как отец говорил: «Пошли к Жарову», я говорил: «Не хочу к Жарову». Такой был диалог.

Не было никогда дидактики: «Что такое хорошо, что такое плохо». Не было каких-то жизнеутверждающих разговоров: «Послушай, сын…» Было нормальное, замечательное общение отца и сына.

Но с другой стороны, я отца больше и лучше узнал, стал понимать и чувствовать за те два с половиной года, что мы здесь вместе работали, дверь в дверь, кабинет в кабинет и общаясь каждый день по несколько часов и после работы тоже. Но все равно мало. Мой младший сын, когда деда не стало, мы что-то сидели разговаривали, и он такой: «Какой же я счастливый, что знал дедушку. Только очень мало». Как пел Окуджава: «Пряников сладких всегда не хватает на всех».

Пожалуй, наверное, тут можно говорить о дружбе, конечно. У меня не было такого чувства почитания его как человека высокого, недосягаемого. Не было зависти, потому что таланту завидовать бессмысленно, тем более такому. Но была и осталась надежда исключительно только на то, что хоть чему-то я от него научился. Вот в это хочется верить.

Максим Никулин, генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году проводится много мероприятий, посвященных 80-летию одного из решающих сражений Великой Отечественной войны — Битвы под Москвой. Столицу защищали бойцы из разных городов страны. Как сохраняют память об этих героях представители региональных землячеств в Москве, узнала «Вечерняя Москва».

В Битве под Москвой немецкие захватчики потерпели первое серьезное поражение. Но и с нашей стороны потери были очень серьезные — почти миллион погибших и порядка 899 тысяч раненых солдат и офицеров Западного, Резервного, Брянского и Калининского фронтов. Не зря говорят, что Москву отстояли всей страной.

И каждый регион сегодня старается сохранить историческую память о том, как его жители в числе большой армии не дали врагу прорваться в столицу. В рамках этой задачи региональные землячества в Москве ведут уроки мужества в школах, рассказывая детям о героях, организуют поисковые работы в местах ожесточенных боев, занимаются восстановлением сведений о погибших земляках, выпуском о них книг, проведением митингов памяти. А еще открывают новые памятники и заботятся о содержании установленных ранее. И все это делается для того, чтобы новые поколения помнили о тех, благодаря кому Москва не пала в годы войны.

Сибиряки подоспели вовремя

Огромную роль в сдерживании врага сыграли сибиряки, переброшенные с Дальнего Востока. Соединения, сформированные в Сибири, сражались на всех главных направлениях. 10 сибирских дивизий и одна стрелковая бригада были преобразованы в Гвардейские. В 1941-м, на 42-м километре Волоколамского шоссе держала оборону 78-я стрелковая дивизия.

«Обрадовала нас прибывшая из Сибири 78-я стрелковая дивизия. Ее привел под Москву замечательный боевой командир полковник А. П. Белобородов. Состояла она преимущественно из сибиряков, а среди наших прекрасных солдат сибиряки всегда отличались особой стойкостью, была полностью укомплектована и снабжена всем положенным по штатам военного времени. Трудно даже сказать, насколько своевременно сибиряки влились в ряды наших войск!» — так писал маршал Константин Рокоссовский.

Командовавший 78-й стрелковой дивизией Афанасий Белобородов родился в Иркутской губернии. Его сын, Владимир Афанасьевич Белобородов, который многие годы входит в число членов иркутского землячества в Москве, трепетно хранит память о своем отце.

В этом году стараниями землячества в местах ожесточенных боев, которые держа ли сибиряки, командиру 78-й стрелковой дивизии был установлен памятный бюст. В 2001 году на 42-м километре Волоколамского шоссе у поселка Снегири при непосредственном участии многих землячеств — иркутского, красноярского, новосибирского, томского, омского, кемеровского, алтайского и других — был открыт мемориал воинам-сибирякам «Рубеж славы». На памятных плитах увековечены имена солдат двух армий, 26 дивизий, 6 стрелковых бригад и поименный список 19 воинов-сибиряков, которые были удостоены звания Героя Советского Союза в ходе Битвы под Москвой.

Каждый год почтить память земляков приезжают не только члены сибирских землячеств, но и уроженцы Республики Коми, Костромы, Челябинска и других городов. Не редки здесь и школьные экскурсии. В этом месте похоронен и сам Афанасий Белобородов.

Отец и сын

«Многие воины-дальневосточники отличились в первых боях, — вспоминал в своих мемуарах подвиги сослуживцев генерал Белобородов. — Красноармеец Гордополов штыком заколол семерых фашистских солдат, а когда гитлеровцы окружили командира роты, гранатами уложил их.

Старший сержант Сувертей, доставляя товарищам боеприпасы, лицом к лицу столкнулся с десятком гитлеровцев. Отважный воин не растерялся, меткими выстрелами он обратил врагов в бегство. Пулеметчик Бортников, тяжело раненный, остался в строю и во время контратаки гитлеровцев встретил их огнем «Максима» в упор; он уложил два десятка фашистов. Образцы доблести и геройства показали наши политработники. Политрук Гребенюков, младшие политруки Бордюков, Зайцев и другие политработники полка вели за собой бойцов в атаку, отражали вражеские контратаки. В первых рядах сражающихся были коммунисты…».

— В феврале на могиле отца, генерала армии, дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова мы установили памятник, — рассказывает 82-летний сын героя Владимир Афанасьевич. — Последняя воля отца — быть похороненным со своими боевыми товарищами. Там, где стояла стела, ею тоже мы занимались в 1990 году. А инициатива установить бюст принадлежит его землякам. Я написал книгу об отце. Когда ему дали звание Героя СССР, в качестве поощрения разрешили семье навестить его на фронте. Помню в деталях, как летали к нему.

География Победы

Есть в Москве и улица Генерала Белобородова. За ее появление в Северо-Западном округе нужно сказать «спасибо» в том числе иркутскому землячеству. Другие активисты, представляющие свои регионы в столице, не отстают.

— Мы около 30 лет дружим с Лотошинским районом. С администрацией, школой. Мы к ним приезжаем, там у нас захоронения. Четыре небольших памятника, где похоронена наша 62-я мотострелковая дивизия, — говорит секретарь приморского землячества Валентина Авсеенко. — Она была направлена на подступы к Москве 28 декабря 1941 года. Из всей дивизии остались в живых только четыре человека. И те были ранены. Ребята-поисковики лотошинской школы нашли очень много останков наших солдат. А землячество отправляло этих ребят на отдых своими силами — так мы благодарим детей за их труд. Последнее перезахоронение было три года назад. Нашли героя, которого считали без вести пропавшим в Крыму.

Костромское землячество восстанавливает память солдат 26-й отдельной роты фугасных огнеметов из Костромы. Они тоже защищали Москву и помешали прорваться крупной фашистской группировке в город. Также костромское землячество следит за состоянием мемориала павшим воинам 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии в деревне Акулово.

Не забывает о героях войны и землячество Коми, вот что рассказывает член правления Тамара Вокуева:

— Мы больше 10 лет назад запустили проект «Неделя памяти». Выезжаем в Тверскую область, где захоронены около 80 человек из Коми. Разыскиваем захоронения земляков. Нас поддерживают поморы, мурманское землячество и представители других региональных объединений. И каждый из них во время таких поездок находит кого-то своего.

ФАКТ

Представители региональных землячеств столицы устраивают выездные патриотические акции, чтобы почтить память павших бойцов. Так, в сентябре курское землячество совершило поездку к мемориалу «Поклонная высота 269» в Курской области. А летом представители Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы посетили Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области.

Знакомимся с историей создания одной из самых известных песен военных лет и заглядываем в самодельную детскую книжку.

В Государственном музее обороны Москвы открылась выставка «Адресат — наша память. Письмо папе», посвященная семейным перепискам времен Великой Отечественной войны. Более чем из двух с половиной тысяч посланий, хранящихся в фондах музея, куратор Дарья Брунова отобрала 20. Письма, написанные членами пяти московских семей, объединяет одна черта — близким, оказавшимся так далеко друг от друга, хотелось говорить о бытовых мелочах, как будто и нет никакой войны.

Кроме писем и фотографий из семейных архивов, никаких вещей, принадлежавших героям, нет, но каждая витрина дополнена предметами эпохи: здесь можно увидеть небольшого плюшевого медведя, офицерскую планшетную сумку, перьевые ручки, чернильницы. На стенах — плакаты, картины, детские рисунки, созданные в начале 1940-х. За стеклом представлены две маленькие комнаты, составленные также из фондовых предметов: первая (с книгами и граммофоном) рассказывает о незатейливых развлечениях военного времени, а вторая (с собранными чемоданами и коробками) — о подготовке к эвакуации.

Сурковы: стихи о страшном волке и большой любви

В 1941 году поэт и журналист Алексей Александрович Сурков ушел на фронт корреспондентом изданий «Красноармейская правда» и «Красная звезда», оставив дома жену Софью, дочь Наташу и сына Алешу. Где бы он ни оказался, он всегда находил время, чтобы написать родным несколько строк:

«Очень скучаю и очень одиноко. Как бы хорошо было вдруг очутиться во Внукове. <…> Обжился я, видно, дома и теперь трудно отрываться. Как у вас? Тоже чай дожди льют и тоже скучно? А у меня еще не веселая перспектива — не знать о вас ничего суток 15–20 — очень плохо!»

(Здесь и далее тексты писем даны с сохранением авторской орфографии и пунктуации).

Сохранились открытки, которые отправляла отцу Наташа — она рисовала для него членов семьи, цветы, город. А он писал для нее стихи, в которых иногда объяснял, что такое война:

Волк ползет по просторам твоей земли.

Хочет крови твоей добыть,

Чтобы воины наши домой пришли,

Надо злого волка убить.

Эти стихи Алексея Суркова знали только его родные. Другое стихотворение, также написанное им на фронте, позже выучила вся страна. Эти строки, которые он написал осенью 1941-го в землянке под обстрелом авиации, стали песней из репертуара певицы Лидии Руслановой:

Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных полях под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

Рукопись в солдатском письме-треугольнике Сурков отправил жене, которая уехала с детьми в эвакуацию в Чистополь (Татарстан). Стихотворение «В землянке» было опубликовано в одном из изданий и быстро стало популярным — люди переписывали его от руки и пересылали друг другу. Одно из таких писем также нашлось в музее.

Песня «В землянке» стала своего рода символом победы: она прозвучала в освобожденном Берлине — у стен поверженного Рейхстага и у Бранденбургских ворот.

Масаиновы: холод и арбуз на именины

На примере семьи Масаиновых на выставке рассказывается, как чувствовали себя в эвакуации дети, как скучали по дому и какие письма отправляли родным, оставшимся в своих городах. 10-летняя школьница Зоя уехала вместе с матерью в город Чембар Пензенской области (ныне — Белинский). Оттуда она писала отцу, писателю-фантасту и критику Борису Алексеевичу Масаинову, известному под псевдонимом Борис Анибал. Он почти забросил литературную деятельность, работал на столичной швейной фабрике «Труд». На момент начала войны ему был 41 год, поэтому под призыв он не попал.

«Я в школу не хожу так — как у меня ангина в очень сильной форме. Вчера были мамины именины. Они выразились в том что мы съели зеленый арбуз и выпили по стакану чаю с таким кусочком сахара. Все отсюда постепенно уезжают. На улице холодно у меня нет зимнего пальто и валюты, а так же рукавиц. <…> Я предпочитаю болеть дома чем здесь все равно тем что я далека от пулеметов это меня не спасает», — писала девочка в сентябре 1941-го.

А 26 декабря отец получил от нее очень тревожное письмо. Дочь рассказала, что маму вызвал пензенский военкомат: она знает немецкий язык, поэтому ее могут отправить на фронт, а саму Зою — в интернат или в Москву. В конце Зоя не забыла поздравить родителя с наступающим Новым годом.

В итоге самое страшное обошло семью стороной: маму на фронт не забрали, а девочка вместе с ней потом вернулась домой в Москву.

Новиковы: сказки про медвежонка Костю

Павел Вениаминович Новиков был командиром 175-го стрелкового полка Первой московской пролетарской мотострелковой дивизии. Разлука с детьми, к которым он был очень привязан, давалась ему тяжело. Старшему сыну Виктору было 11 лет, младшему Герману — всего четыре. До войны отец проводил с ними почти все время, любил брать ребят с собой на рыбалку. По воспоминаниям жены, Новиков был отличным отцом, чутким и заботливым, детям никогда не грубил.

«Здравствуй, дорогой Герочка! Посылаю тебе игру и конфекты. Играй и слушай бабушек», — писал он в сентябре 1941-го. Чтобы подбодрить, отвлечь ребенка от плохих мыслей, он сочинял и отправлял ему сказки про медвежонка Костю. Первую страницу самодельной книжки можно увидеть на выставке.

Старший сын Витя получал совсем взрослые послания с наставлениями хорошо учиться, объяснениями, как отремонтировать при надобности полевую сумку, которую прислал ему отец, а также напоминаниями о том, что нужно обязательно носить теплую шапку. Отдельно папа просил Виктора заботиться о младшем брате: «Играй, но не обижай. Он маленький и любит уступку, а ты по больше и по умнее, а поэтому его не раздражай. Крепко целую тебя. Твой папа».

Любимого папы дети так и не дождались. Павел Новиков погиб в том же году в боях за Наро-Фоминск. Сейчас в его честь названа одна из городских улиц.

Мочаловы: последнее письмо сыну

До войны Василий Михайлович Мочалов работал руководителем Наркомата заготовок СССР в Ростокинском районе. Призыву он не подлежал, поскольку считался ценным специалистом, однако в стороне не остался: когда объявили сбор в народное ополчение Москвы, Мочалов подал заявление одним из первых. На фронте он занял должность политрука отдельной самокатной разведывательной роты 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Письма домой, где остался его сын Гена, он старался писать как можно чаще.

«Геня! Мне сообщили, что ты болел… потому что ты мать не слушал ходил гулять раздетым поэтому и простыл. <…> Я бью фашистских людоедов, как бешеных собак, скоро разобью их тогда я тебе расскажу подробно как их бил», — писал он в сентябре 1941 года.

Буквально через несколько дней после отправки этого письма Мочалов пропал без вести. После войны его семья выяснила, что Василий Михайлович погиб на рубеже реки Днепр в районе поселка городского типа Холм-Жирковский в Смоленской области.

Кузнецовы: агитационные песни и будущий генерал

Никита Ефимович Кузнецов — старший батальонный комиссар, начальник политотдела 330-й стрелковой дивизии 10-й армии. Сохранилась фотография, на которой под Смоленском он вместе с товарищами раздает бойцам листки с текстом агитационной песни.

На протяжении всей войны Кузнецов вел нежную и трогательную переписку с сыном Борисом, которого время от времени спрашивал: «А поют ли песни дома?» Увлеченный своей деятельностью, Никита Ефимович, вероятно, имел в виду песни, которые пели красноармейцы.

«Ты стал еще лучше писать, — хвалил он ребенка в одном из писем. — Этак через годок ты догонишь и перегонишь меня. <…> Над головами нашими рычат моторы. На переднем крае шумно. Добиваем фашистов. Скоро Борик добьем мы их и тогда я приеду к тебе и буду растить из тебя большого большого инженера. Согласен. А хочешь давай будем расти на генерала танковых войск, чтобы ты командовал этими машинами».

У этой истории счастливый финал. Никита Ефимович закончил войну в Кенигсберге (сейчас — Калининград), вернулся домой и воссоединился с родными.

.jpg)

.jpg)

.jpg)