- Сочинения

- По картинам

- Другие

- Ракши — Проводы ополчения

Любой художник мечтает после себя оставить серьезное полотно, отражающее тяжелые моменты родины. Эту картину Юрий Ракши посвятил Куликовской битве, а именно о том, как народ объединяется и идет на войну.

В основе данной картины мы видим людей, в число которых включены и старики, и женщины, и даже дети. Они стоят у стен белокаменного города и отправляют своих родных и любимых людей на опасный и кровопролитный поход. Все они понимают, что такие битвы заканчиваются кровопролитием и потерей бойцов, но для защиты своих земель человек сделает все что угодно.

На переднем плане перед нами предстает молодая белокурая женщина. Лицо княгини печальное и грустное. Ведь она тоже провожает своего любимого мужа на серьезную битву, веря в благоприятный исход. Рядом с ней стоит такой же грустный мальчик и девочка, которая тихо сидит на земле. Весь ее вид говорит что в душе у нее очень смешанные чувства, это и радость о рождении будущего ребенка, и горечь утраты любимого человека.

Чуть подальше мы видим московские белокаменные ворота из которых идут, гордо подняв голову, будущие защитники своей родины. На их лицах серьезность и тоска, но весь внешний вид из кольчуги, с пикой и со щитом придают образу уверенности. Эти стены и ворота при первом взгляде, кажется, что они будто возвышаются и уходят в небо, касаясь воздушных облаков.

Очень тяжело воспринимается толпа плачущих женщин, которые на такую войну отправляют и отцов, и мужей, и братьев. Ведь исход войны неизвестен, может дети станут сиротами. Довольно печально изображена девушка в ярко красном сарафане, которая сидя на траве и взявшись за голову сильно и громко рыдает.

После изучения этой картины в душе остается не приятный осадок о том насколько тяжела русская доля. Независимо от нависшей угрозы эта картина нам говорит одно, что перед лицом серьезной опасности весь народ в составе и бедных, и богатых объединится против такого серьезного врага.

Вариант 2

Война, как известно всем приносит очень много горя и бед, разочарований во многие семьи. В это время гибнет очень много людей, будь то воины или простые жители. Когда гибну люди это очень страшно. Холст «Проводы ополчения» смог передать великую трагедию людей провожающих своих родных и близких на войну. Но провожающие знают, что провожают своих родных и близких на защиту своих границ от тех, кто стремиться завоевать их земли и уничтожить весь русский народ, однако смелые воины не дадут врагу этого сделать.

Стоя перед холстом, зритель понимает, что главными героями здесь являются простые люди, которые очень печальны провожая своих родных и близких на поле битвы. Однако они верят в то, что враг будет побежден в этом тяжелом бою и победа обязательно будет на стороне их родного войска. А это очень важно не терять надежду самому и передать ее другому.

Автор полотна очень точно передал выражение и характер людей, которые не по своей воле оказались в такой не простой жизненной ситуации. Это полотно выполнено в очень ярких красках, которые очень хорошо передают волнение героев. Каждый герой, изображенный на этом холсте, по-своему чувствует этот волнующий момент, который запечатлел автор.

Перед глазами зрителя стоит молодая беременная женщина, обнимая сына, они отправили своего мужа и отца на эту войну. Ребенок еще не совсем понимает, какие могут быть последствия этой войны, но ему уже тяжело дается это расставание. За ними зритель видит женщин, одна из которых держа на руках ребенка, прижимает его к себе. По левую руку от девушки стоит на коленях, возможно, чья-то жена или сестра и молиться, что бы все уходящие на войну вернулись живыми в родной дом.

Видно, что все герои на полотне одеты в национальные русские одежды. Автор дает возможность рассмотреть все мелочи, которые украшаю эти наряды и насладиться ими.

Это большое горе собрало всех от мала до велика в одну команду. Они будут вместе молиться, переживать и ждать возвращения своих родных и близких, которые просто обязаны разбить врага и вернуться живыми домой. Они знают, что многие из ушедших погибнут на поле боя и не вернуться домой, и тогда придется оплакивать навернувшихся воинов.

Автор очень четко смог подобрать как цветовые, так и световые ракурсы при помощи которых зритель может сам прочувствовать все происходящее на себе. Он может представить себя на месте каждого из героев и почувствовать все их проблемы и беды, в которые они попали. Зритель может сделать свой вывод, как бы он поступил в такой ситуации. Каждый смотрящий на это полотно хочет, чтобы все провожающие в этот не простой путь воинов дождался их живыми, и что бы больше никогда не было войны.

Сочинение-описание картины Ракши Проводы ополчения

Юрий Ракша очень своеобразный и талантливый живописец. Прожил он не долго: всего 43 года, но за время активного периода творчества создал более 200 полотен. Поскольку он работал, как художник, в кинематографе, то и манера его письма очень конкретна, но в тоже время в ней много фантазии.

Перед самой смертью Юрий Ракша написал триптих «На поле Куликовом». Правой частью триптиха является картина «Проводы ополчения».

Идея картины возникла не случайно. Дело в том, что к 600-летию знаменитой битвы русских с ордынцами было принято решение создать полнометражный кинофильм, и Ракша, как художник должен был принять участие в его создании. Конечно, такая перспектива вдохновила его, он начал работать над будущими образами героев и историческим фоном картины и в итоге решился на написание этого полотна.

Из истории все знают, что во времена нашествия кочевников под руководством хана Батыя на Русь, все русские земли были разграблены, дружины князей разбиты, и Русь стала платить дань Золотой Орде. При этом, не смотря на выплату дани, татарские ханы продолжали делать набеги на русские земли, сжигая города и уводили в полон их жителей. Это мешало стабильному экономическому развитию и улучшению уровня жизни населения. Такое положение дел не могло долго продолжаться. Надо было освободиться от ордынского ига.

Руководство борьбой с татаро-монгольским игом возложили на себя московские князья. Сплотив вокруг Москвы некоторое количества княжеств, они поняли, что уже способны противостоять Орде и в 1382 году московский князь Дмитрий решил дать татарам генеральное сражение и двинул свои дружины на Дон.

Момент начала этого исторического похода московского войска в донские степи и изображён на картине Ракши «Проводы ополчения». Это очень драматичный эпизод похода, поскольку основные герои картины не воины, а дети, женщины и старики, ради счастья и свободы которых уходят воевать суровые воины.

Они выходят строем из крепостных ворот. Они молчаливы, суровы и полны решимости. Небо на полотне весёлое, голубое. Это придает больше драматизма происходящему событию.

Ратников провожают женщины, дети и старик. Старик слепой. Он опирается на посох и благословляет уходящих на битву мужчин. Провожающие понимают, что не все вернутся из похода. Кому-то придётся полечь на поле брани и их всех объединяет чувство неизбежности происходящего, но эмоции у них разные.

Мальчик стоит понурившись. Ему, наверно, самому хотелось пойти в поход, но он ещё мал для ратных дел. Девочка собирает букетик луговых цветов, чтобы подарить его уходящим воинам. Схватившись за голову, на земле сидит женщина – наверно муж или сын уходят в поход. Старуха смотрит на воинов печально, и наверно думает: сколько их поляжет в сражении.

В центре стоит знатная женщина. Она спокойна и верит в победу русского войска. Она беременна. Рука её лежит на животе, откуда скоро должен появиться новый человек. И он продолжит русский род, чтобы не случилось с уходящим воинством.

Для 8 класса

Описание настроения картины Ракши — Проводы ополчения

Популярные сегодня темы

- Сочинение по картине Охота Дузельханова 6 класс

На картине изображен захватывающий момент охоты. Действие разворачивается в степи, покрытой разноцветным ковром из распустившихся цветов. Художник не пожалел красок, чтобы показать все многообразие растительного мира

- Крымов

Крымов Николай Петрович – художник, педагог, родившийся в 1884 г., в Москве. Рисовать он учился у своего отца, художника-передвижника. В 1904 г. поступил в художественное училище, на архитектурный факультет.

- Сочинение по картине Смертельно раненый Верещагина

На картине Смертельно раненый показана военная битва. Смотря на картину, можно заметить, что война является бессмысленной, потому что она уносит за собой множество жизней

- Сочинение по картине Маковского От дождя 8 класс (описание)

Честное слово, уж простите, но не нравится мне эта картина. Ещё её описывать надо. Сам бы никогда не взялся! Она очень мрачная, краски все темные. Погода там, понятно, дождливая-тоскливая.

- Сочинение по картине Кустодиева Масленица для 5-7 класса

Картина Бориса Михайловича Кустодиева «Масленица» («Масленичное катание») в лучших тонах и цветах позволяет максимально точно проникнутся всей атмосферой проводов зимы и почувствовать, как Масленицу праздновали на Руси.

Конспект беседы на тему » В.М. Максимов — русский художник»

Новые аудиокурсы повышения квалификации для педагогов

Слушайте учебный материал в удобное для Вас время в любом месте

откроется в новом окне

Выдаем Удостоверение установленного образца:

магистр психологии, клинический психолог. .

психолог-консультант, клинический психолог. .

«IQ и EQ как основа успешного обучения»

- для учителей, репетиторов и родителей

- свидетельство + скидки на курсы для всех!

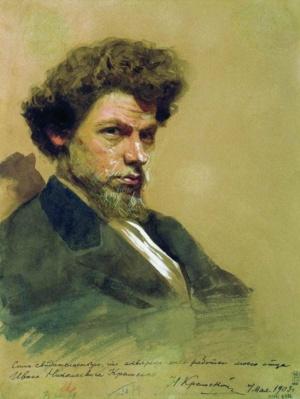

Биография Василия Максимовича Максимова

Василий Максимович Максимов (1844-1911 гг.) родился в деревне Лопино Новоладожского уезда Петербургской губернии. Родители его — из государственных крестьян. До десяти лет Максимов оставался в родной деревне, рос среди людей, которые в будущем придут в его картины. Как для большинства русских художников, круг ранних художественных впечатлений стал определяющим. Это — устоявшийся веками уклад крестьянской жизни, красочные обряды свадеб и земледельческих праздников, избы с украшающей их резьбой, костюмы, домашние ткани, вышивки на них, а также русские лица, русский интонационный лад речи и родная земля. В мальчике рано проснулась поэтическая чуткость, умение видеть красоту обыденного. В своих «Автобиографических записках» Максимов вспоминал, какой был чудесный вид на противоположный берег Волхова с Георгиевской крепостью в Старой Ладоге, Успенским девичьим монастырем, садами усадьбы помещика А.Г.Томилова.

Отец и мать Максимова были единственными в деревне грамотными людьми, а раньше прадед его славился в деревне как грамотей. Отец рано стал учить сына читать. Столь же рано мальчик начал рисовать. Мать поощряла эту его склонность. В шесть лет первое горе — смерть отца, в десять — смерть матери. Мать успела определить сына в монастырскую школу, а затем в послушники Николаевского монастыря. В доме иеромонаха Антония Бочкова протекала вся его «монастырская духовная жизнь». Послушников, кроме пения, ничему не учили. И Максимов решается самовольно уйти из монастыря, едет в Петербург и поступает в иконописную мастерскую Пошехонова, где сталкивается с невиданной жестокостью в обращении с учениками. Он убегает из этой мастерской к иконописцу К.А.Ярыгину; этот хозяин преследует за чтение, сжигает книги, но Максимов остается здесь на пять лет, поскольку на второй год работы разрешалось поступать в рисовальную школу при петербургском Технологическом институте. Мальчик живет большой мечтой — учиться в Академии художеств. И чтобы заработать деньги на одежду, он успевает еще писать иконы и портреты местных мелких торговцев.

Осенью 1862 г. Максимов сдает вступительные экзамены в Академию художеств, получив за рисунок отличную оценку. 7 января 1863 г. Максимов в качестве вольнослушателя (поскольку нет отпускной от сельского общества) начинает занятия в Академии. К занятиям Максимов приступает с благоговением и восторгом, впервые — жизнь по зову души, без занесенного кулака. Сначала за рисунок в головном классе он получает последний 69 номер, но уже в ноябре 1963 г. первым номером за рисунок «Бойцы» переводится из класса гипсовых фигур в натурный. Затем, в продолжение всего обучения, среди талантливых соучеников (Савицкий, Поленов, Репин) Максимов был одним из самых первых.

В первой своей картине «Больное дитя», написанной через полтора года пребывания в Академии и удостоенной золотой медали, Максимов использовал взволновавший его подлинный факт. Проводя первые каникулы летом 1863 г. в родной деревне, художник оказался свидетелем того, как скоропостижно скончалась его десятилетняя племянница.

Больное дитя

Интерьер избы, предметы крестьянского быта, лица крестьян — все написано с натуры. Сюжет из крестьянской жизни уже намечает главную тему его искусства.

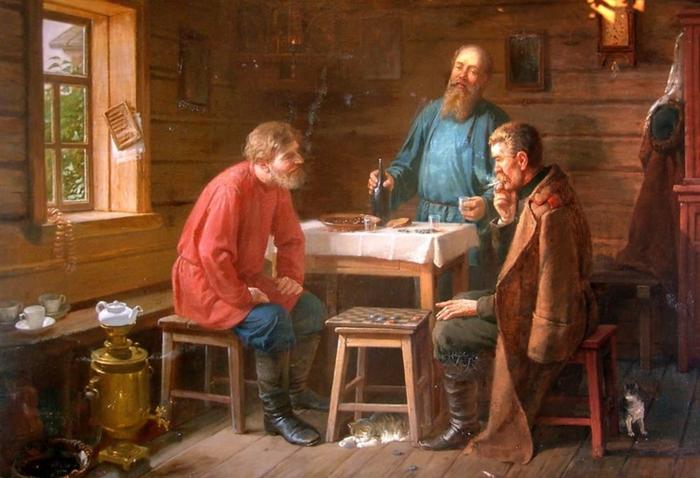

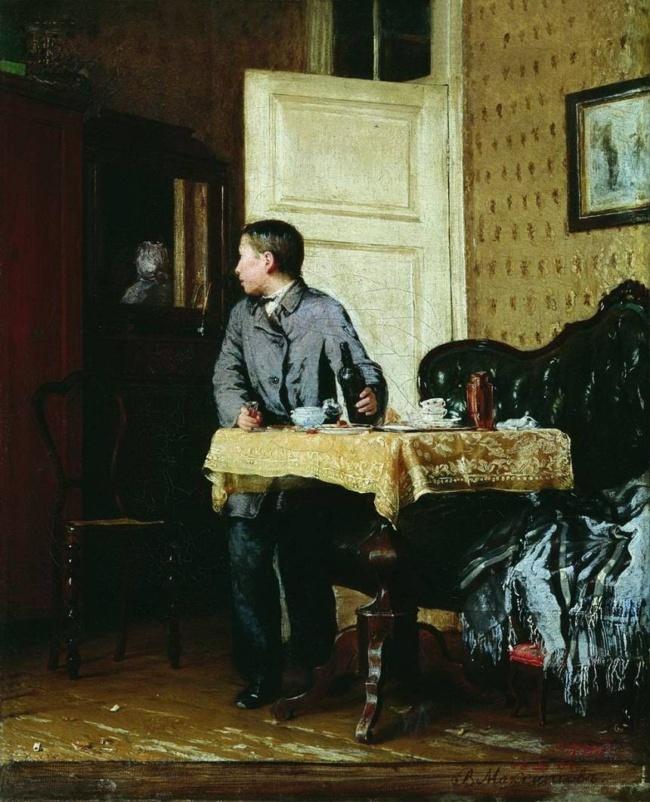

Максимов писал сценки из быта людей среднего достатка: «Маленькая кокетка» (1864 г.), «По примеру старших» (1864 г.), «Семейный чай», «Дед-судья» (обе 1865 г.). Такие сюжеты были тогда новостью для русской публики. Он обращает внимание зрителя на выразительность жестов и лиц, рассматривает предметы, населяющие интерьер: сбитые коврики на полу, обои, картинки в рамах на стенах, столы и кресла. Эти сценки Максимов пишет умело, являя неплохую подготовку в области рисунка и композиции.

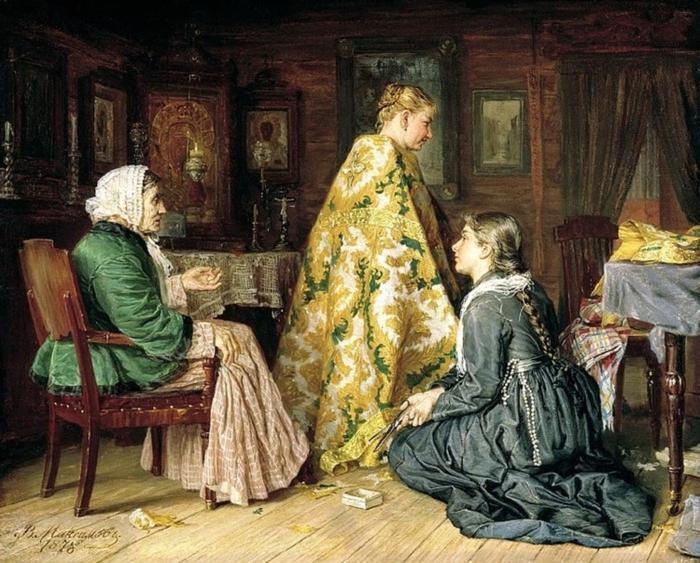

По примеру старших (1864 г.)

О народном быте рассказывают и другие работы: «Бабушкины сказки» (1867), «Сборы на гулянье» (1869), «Девушка у амбара» (1874), «Бедный ужин» (1879), «Больной муж (1881). Самые знаменитые полотна Максимова – «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875) и «Семейный раздел в крестьянском быту» (1876) выставлены в Государственной Третьяковской галерее в Москве вместе с некоторыми другими картинами мастера.

В картине он весьма наглядно и реалистично изобразил дух тогдашней деревни. Здесь происходит раздел имущества между двумя братьями. Сразу чувствуется смута. В небольшой тесной комнате собралось целое семейство на семейный совет, по полу разбросано куча вещей, тканей, мехов, прочей утвари. Жадность и корысть против беспомощности и скромности – вечная тема борьбы, которая так нагляднее всего показана в женских типах.

Девушка, которая стоит к нам полубоком, наклонив от печали голову – младшая невестка, обманутая и обездоленная. Ее образ печален и поэтичен, как в картинах Венецианова, она вызывает сочувствие и грусть. Противопоставление ей – алчная и злая жена старшего брата. Она сидит на стуле с видом собственного превосходства и с язвительным упреком смотрит на сноху.

Чаще всего в таких случаях, если не удавалось поделить мирным способом – то обращались к наиболее уважаемым людям и решали все по справедливости, а потом уж мирились и расходились по домам. Или же бросали жребий, а жребий считался знаком свыше, самым справедливым решением в тяжелых случаях, которые случались в крестьянской жизни.

Семейный раздел

Осенью 1866 г. Максимов получил аттестат со званием художника 3-й степени и чин 14-го класса и поселился в родной деревне. Он живет в избе, носит русскую рубаху и шаровары, брат-портной шьет ему дубленый полушубок с вышивкой. Крестьяне приняли Максимова, он стал для них своим.

Знаменитая картина Василия Максимовича «Бабушкины сказки» была закончена в ноябре 1867 г.

Бабушкины сказки

В центре деревенской избы, освещаемой лучиной, сидит старушка и рассказывает сказки. Заслушались деревенские ребятишки. Выражение открытой увлеченности и нетерпеливого ожидания событий у ребят, сидящих слева, оттеняется задумчивым переживанием рассказанного у мальчика и девочки, что рядом с бабушкой. Находящиеся с другой стороны от рассказчицы две молодые женщины уравновешивают и одновременно усугубляют это состояние погруженности в обдумывание, в теплое и задушевное воспоминание. Тихая сосредоточенность в лицах приостановивших работу мужчин. В картине есть акцент не на действии, а на состоянии, причем длительном — создается впечатление, что люди надолго останутся в одном настрое.

В картине «Бабушкины сказки» присутствует и предметный натюрморт; в том, как добросовестно художником перечисляются полка с посудой, хомут с седелком, жердь для зыбки, связки сушеных грибов, одеяло у печи и шаль, ощущается не поэтическая, а скорее прозаическая тенденция грядущего аналитического искусства передвижников, когда предметы быта выступали как знак конкретной социальной среды. Стремясь к бытовой достоверности, художник все пишет с натуры — избу, которую даже обмеряет, ее убранство. Ему позируют племянники, деревенские ребятишки, брат Алексей, невестка Варвара, рассказчицу сказок он пишет со старушки Юдишны.

За выставленную в начале 1868 г. в Обществе поощрения художников картину «Бабушкины сказки» Максимов получил премию, а Академия художеств продлила ему стипендию. Но главное — купил П. М. Третьяков для своей галереи. С этого времени между ними устанавливаются близкие дружеские отношения. Максимов был единогласно принят в Товарищество передвижных художественных выставок. Все это наполнило желанием работать, наделило уверенностью в себе, на несколько лет обеспечило творческой энергией.

Официальная дата написания картины «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» 1871-1875 гг., но работа фактически начата была уже в 1868 г.

Приход колдуна крестьянскую свадьбу

С весны этого года, поселившись в деревне Чернавино, Максимов напряженно работает над этюдами, накапливает материал и творчески преображает его. И весной 1871 г. Максимов с В.М.Васнецовым отправляются в Киев. Художники наблюдают собравшийся со всех сторон на богомолье люд, ездят по деревням, изучая типы и характеры, заслушиваются пением, смотрят танцы, зарисовывают костюмы.

Картина шла нелегко. Мешали прежде всего условия жизни — зеленые стекла в небольшой избе, недостаток света, безденежье, голодание. Он постоянно счищает одни фигуры и вписывает другие. Если сравнить сохранившиеся эскизы, можно сказать, что изменения касались типажа действующих лиц. Сюжетом для картины Максимов выбирает деревенскую свадьбу. Событие это в деревне знаменательное, всех приводящее в движение — из сундуков вытаскиваются праздничные наряды, вспоминаются и поются свадебные песни, также по особым ритуальным законам ведутся беседы, встречи, проводы гостей и т.п. Колдовские обряды веками пронизывали крестьянскую жизнь. В поверьях о колдунах, являвшихся на свадьбы, жили дохристианские языческие страхи перед темными, злыми силами. В реакции на приход колдуна каждый из присутствующих выявляет себя, раскрывает свои чувства и характер. Всю группу объединяет общее эмоциональное действие, здесь словно хор со множеством индивидуальных голосов.

Всё в прошлом

«Все в прошлом» строится на сопоставлении только двух психологических мотивов — старая барыня и ее старая нянька. В молодости эти две женщины занимали разные социальные ступени: одна жила в достатке и блистала в свете, вторая – работала на своих хозяев. Но состарились они по-одинаковому. Две женщины сидят возле барского дома, и отличают их друг от друга лишь предметы – остатки былой роскоши: фарфоровая чашка, головной убор помещицы и бархатная накидка.

Картина «Все в прошлом» приносит художнику последний успех. Ее также приобрел Третьяков, она и поныне в Государственной Третьяковской галерее рядом с холстами «Бабушкины сказки», «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», «Семейный раздел» и «Больной муж». В год написания картины «Все в прошлом» Максимову было всего сорок пять лет. Но он уже работал с трудом — сказался тяжелый жизненный путь. После картины «Все в прошлом» Максимов прожил двадцать лет.

Новое в блогах

Сообщество « »

Василий Максимов: Сцены деревенской жизни на Руси

Художник Василий Максимович Максимов – великий русский художник-передвижник, большой мастер жанровой живописи, академик.

Биография художника Василия Максимова

Василий Максимович Максимов

Василий Максимович родился в январе 1844 года в деревне Лопино, в окрестностях Новой Ладоги, в крестьянской семье.

В раннем детстве будущий художник лишился родителей и был определен учеником иконописца местного монастыря. Врожденный талант и трудолюбие позволили молодому церковному иконописцу поступить (в возрасте 18 лет) в Императорскую Академию живописи.

Случилось так, что первый конкурсный рисунок выполненный первокурсником Максимовым занял только 69-у место по уровню мастерства. Кого-то такая неудача могла сломить, но Максимов приложил все свои силы и к последнему курсу обучения стал одним из лучших молодых художников. А на одном курсе с Максимовым учились Савицкий, Поленов, Репин.

Ещё в студенческие годы художник начал общаться с будущими передвижниками и по их примеру отказался от написания выпускной работы и заграничной поездки за счет академии. Максимов пожелал писать реальную жизнь российской сельской глубинки.

Мои убеждения меня заставляют не идти на конкурс, — я против заграничной поездки, потому что хочу изучать сначала Россию и бедную русскую деревню, которую у нас никто не знает, не знает деревенской нужды и горя.

В 1866 году получив звание классного художника 3-й степени, Максимов отправился в деревню Шубино Тверской губернии, в имение Голенищевых-Кутузовых, на должность домашнего учителя рисования. Летом этого же года художник совершил путешествие по Волге. Эта поездка была очень познавательной и плодотворной.

Позднее он говорил П.М. Третьякову:

… не писал городских дам в шелковых платьях, мундирных тружеников и прочих малознакомых людей и перешел навсегда к деревенской жизни.

Написанная после этого путешествия картина «Бабушкины сказки» было премировано на очередной выставке передвижников и приобретено для Третьяковской галереи.

Следующей работой, которая была с восторгом встречена знатоками живописи стала картина «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу». Тут и обилие персонажей, и глубокое знание крестьянского быта, и с огромным мастерством выписанные персонажи.

Я не буду описывать все картины художника, которые были отмечены искусствоведами, критиками и коллегами – это будет очень длинный перечень. Самые знаменитые (если так можно сказать о картинах) я собрал в галерею, которую хочу предложить вашему вниманию сегодня.

В 1878 году Василию Максимовичу Максимову было присвоено звание академика.

Последние двадцать лет жизни художника были полны лишений и горькой нужды. Передвижники с их горькой правдой жизни вышли из моды, деньги кончились, а новых заказчиков практически не было.

В декабре 1911 года художника не стало.

Картины художника Василия Максимовича Максимова

Приход колдуна на крестьянскую свадьбу

Семейный раздел в крестьянском быту

Мечты о будущем

Девушка у амбара

По примеру старших

Сборы на гуляние

Портрет Александра Семёновича Чавостова

Максимов Василий Максимович

Максимов Василий Максимович

«Мужской портрет»

Максимов Василий Максимович (1844-1911)

«Крестьянская девочка»

1865

Родился В. М. Максимов в крестьянской семье. Рано лишившись родителей, был отдан в учение в иконописную мастерскую, где получил первые уроки живописи.

В 1863 г. Максимов поступил в Петербургскую Академию Художеств вольнослушателем, а в 1864 г. стал членом Художественной артели, возглавляемой П. А. Крестоносцевым. Артель была организована «для совместной работы и жизни», подобно артели И. Н. Крамского, но просуществовала немногим более года. Написанная Максимовым в то время картина «Больное дитя» (1864) была удостоена золотой медали АХ «за экспрессию».

Пройдя весь академический курс за три года, художник отказался от конкурса на большую золотую медаль, как некогда отказалась группа «четырнадцати» во главе с И. Н. Крамским. «Мои убеждения меня заставляют не идти на конкурс, — говорил он, — я против заграничной поездки, потому что хочу изучать сначала Россию и бедную русскую деревню, которую у нас никто не знает, не знает деревенской нужды и горя».

Получив в 1866 г. звание классного художника 3-й степени, Максимов покинул стены АХ и отправился в деревню Шубине Тверской губернии, в имение Голенищевых-Кутузовых, на должность домашнего учителя рисования. Летом того же года совершил поездку но Волге, которая оставила массу ярких впечатлений о жизни народа. Позднее он говорил П. М. Третьякову, что «не писал городских дам в шелковых платьях, мундирных тружеников и прочих малознакомых людей и перешел навсегда к деревенской жизни». Его произведение «Бабушкины сказки» (1867), показанное на выставке ОПХ, было премировано и тогда же куплено Третьяковым для картинной галереи.

«Автопортрет и портреты товарищей»

1864

«Аукцион за недоимки»

1880-1881

Однако наиболее полно талант Максимова раскрылся в картине «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875). Это эпическое полотно из народной жизни, с обилием персонажей, создающих «хоровое начало», отмечено глубоким знанием деревенского быта.

«Бабушкины сказки»

1867

Поэтические образы жениха и невесты, ястребиный профиль колдуна, выразительные типы стариков написаны с конкретных людей и отличаются большой жизненной правдой. Сами крестьяне, позировавшие Максимову, говорили ему: «Ты наш, если и напишешь, то не для смеху».

«Бедный ужин»

1879

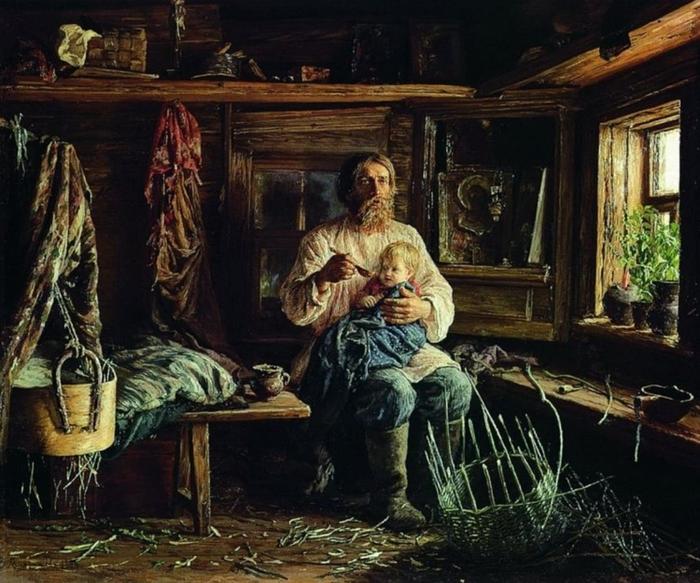

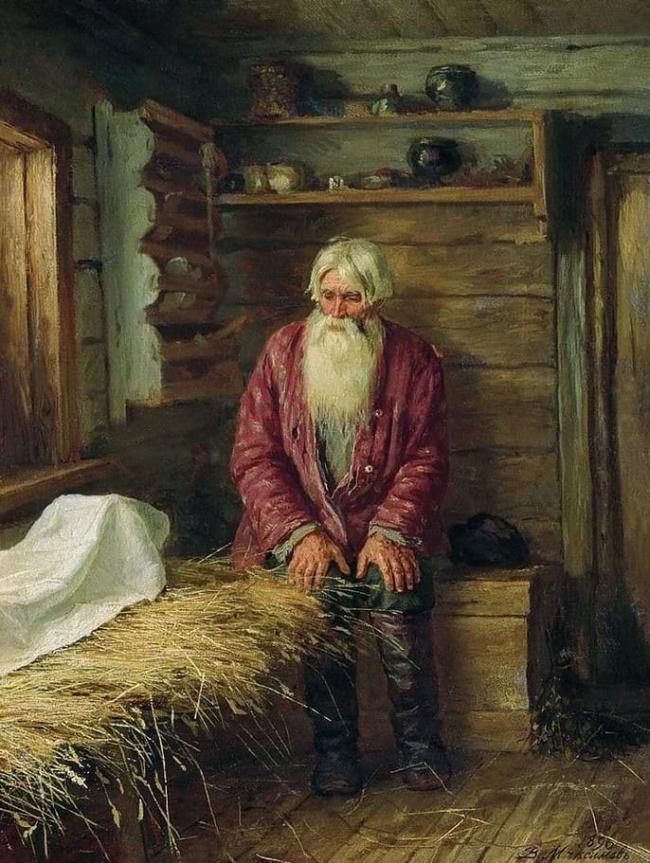

В картине «Больной муж» (1881) художник продолжил близкую для него тему, изобразив больного деревенского мужика па лежанке, в избе, где у икон склонилась скорбная женская фигурка.

«Больной муж»

1881г.

В эти годы Максимов создал целую серию картин, посвященных жизни бедняков, тяжелой крестьянской доле: «Бедный ужин» (1879), «Аукцион за недоимки» (1880), «Заем хлеба» (1882), «Слепой хозяин» (1884), «У своей полосы» (1891), «Лихая свекровь» (1893).

«Будущий художник»

1899

О подобных работах художника И. Н. Крамской сказал: «Да, да, сам народ написал свою картину. Вот, жанристы, у кого учитесь». Атмосферу пореформенной деревни, разложение патриархального быта показал Максимов в произведении «Семейный раздел» (1876), изобразив дележ имущества между двумя братьями.

Корыстолюбие и алчность, с одной стороны, и беззащитность и кротость — с другой. Эта вечная тема особенно сильно выразилась в женских образах: обездоленную и обманутую младшую невестку, в чьем облике сказалась традиция поэтических женских типов Венецианова, художник противопоставил жадной и вздорной жене старшего брата. «Кремень передвижничества», «самый несокрушимый камень его основания» — так называл Максимова И. Е. Репин.

«Вид города Рыбинска»

1886

Участник I передвижной выставки, единогласно принятый в ноябре 1872 г. в ряды ТПХВ, художник все свое творчество посвятил изображению народа. Среди значительных произведений Максимова стоит несколько особняком от центральной темы его творчества картина «Всё в прошлом» (1889).

«Внутренний вид избы»

1869

Проникнутая ностальгией по ушедшим временам, она продолжает мотив тургеневских вымирающих «дворянских гнезд». Художник изображает сцену в старом поместье, с заколоченным барским домом, пережившим некогда лучшие времена, а теперь лишь напоминающим о них бывшей владелице, переехавшей в крестьянский домик и отдыхающей в кресле под его окнами.

«Внутренний вид избы»

1869

Немощная, но величественная фигура старой дамы, погрузившейся в воспоминания, становится еще более красноречивой от противопоставления ее трогательному облику компаньонки — старой крестьянки, уныло коротающей дни возле барыни. Картина имела большой успех и много раз была повторена художником.

«Всё в прошлом»

1889г.

Последние два десятилетия жизни Максимова оказались полны горькой нужды и лишений. Переживший свои темы (на смену передвижникам пришли художники новых направлений), он почти не находил покупателей и заказчиков; по-прежнему писал сюжеты из крестьянского быта, а незадолго до смерти начал картину «Прощеное воскресенье», но не закончил ее. Бедность, истощение, болезни свели художника в могилу. Однако в истории русского искусства Максимов занял достойное место как бытописатель и знаток народной жизни.

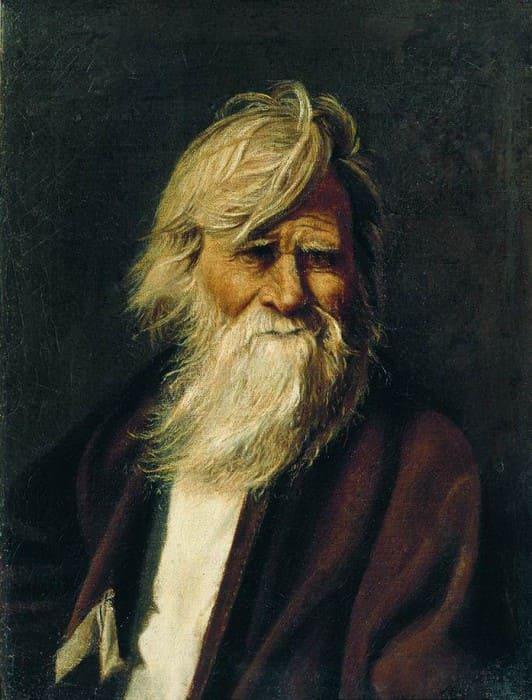

«Голова крестьянина»

Этюд

«Девочка»1866

«Девушка у амбара»1874

«Добредет ли?»1896

«Единственный учитель»

«Залом ржи»1903

«Заслушались»1864

«Знахарь на деревенской свадьбе»1874

«Красный угол в избе»

1869

«Крестьянская девочка»

1865

«Крестьянская изба»

1869

«Лесной сторож»

1893

«Мальчик-механик»

1871

«Материнство»

1871

«Мечты о будущем»

1868

«Мужской портрет»

1888

«Пережил старуху»

1896

«По примеру старших»

1864

«Портрет задумавшейся девушки»

1880

«Портрет старика»

«После обедни»

1891

«Примерка ризы»

1878

«Приход колдуна на крестьянскую свадьбу»

1875г.

«Русская крестьянка»

1896

«С дипломом»

1890

«Сад при доме Третьяковых»

1877

«Сборы на гулянье»

1869

Краткий анализ стихотворения Есенина «Бабушкины сказки» по плану

1. История создания

Бабушка Наталья Евстихиевна была дорогим и близким Есенину человеком. Она вырастила его, научила читать и писать, привила любовь к книге.

С любимой бабушкой маленький поэт ходил на богомолье, в дедовском доме слышал песни странников, которые потом воспроизводил в стихах и поэмах.

«Бабушка любила меня изо всей мочи», — вспоминал Есенин. Она была для него так же близка, как Арина Родионовна для Пушкина.

В 1915 году бабушки не стало, и поэт вернулся в дом родителей, где почувствовал себя одиноко. После этого он принял решение переехать в Москву.

Стихотворение «Бабушкины сказки» стало своеобразным прощанием с детством, домом деда и бабушки, малой родиной.

2. Литературное направление

Стихотворение написано в традициях реализма.

3. Род

Оно представляет собой образец малой лирики.

4. Жанр

По жанру «Бабушкины сказки» — лирическое стихотворение, написанное по воспоминаниям о прошедшем детстве.

5. Проблематика

Поэт поднимает проблему памяти. Даже те, кого нет с нами сегодня, остаются в наших сердцах на всю жизнь. Свет их любви согревает нас, как тепло русской печки и волшебство народных сказок.

6. Тематика

Основная тема стихотворения – любовь к бабушке.

Бабушки – это хранительницы и передатчицы культуры. Именно они рассказывают внукам сказки, учат их читать, сажать семена, делать что-то своими руками.

Мудрость и тепло наших бабушек согревают нас всю жизнь.

7. Идея

Детям кажется, что бабушка – это сказочная волшебница. Она рассказывает им про чудесные миры, говорящих зверей, царевичей и царевен.

Мир доброй выдумки и житейской мудрости неразрывно связан с бабушкиными глазами, руками, улыбкой. Бабушкина становится образом идеальной любви.

8. Пафос

В каждой строчке стихотворения звучит любовь к бабушке, ностальгия по беззаботному детству и тому абсолютному счастью, которое дарили детскому сердцу её сказки.

9. Система образов

Образы детства складываются из описания зимнего вечера. Возвращаясь с прогулки, деревенские ребятишки «в два рядка» садятся слушать бабушкины сказки. Они готовы сидеть так до утра, и даже приказ матери ложиться не имеет силы – так притягательно волшебство бабушкиных историй.

Образный ряд выстраивается за счёт однородных сказуемых: «идём, бредём», «садимся», «сидим, еле дышим», «притворимся, что не слышим», «загалдели, начинаем приставать».

Бабушка уступает уговорам, лишь робко спрашивая: «Что ж, сидеть-то до зари?» Эта краткая реплика характеризует её спокойный миролюбивый нрав, огромную любовь к детям.

10. Центральные персонажи

Центральный персонаж стихотворения – бабушка. Она рассказывает сказки и согревает всех своим теплом. Вокруг неё собираются внуки, другие ребятишки.

Также на заднем плане возникает образ матери. Ясно, что в картине есенинского детства образ бабушки ярче и полнее образа матери. Она – центр детской вселенной, душа дома.

11. Лирический герой

Лирический герой растворён в толпе ребятишек. Он никак не проявляет свою индивидуальность.

Это детское «мы» говорит о том, что тогда поэт чувствовал себя частью целого, звеном рода, ещё не испытывал чувство одиночества и покинутости, характерное для его позднего творчества.

12. Сюжет

Сюжет стихотворения прост. Ребятишки возвращаются зимним вечером домой. Они накатались на санках и спешат обогреться, послушать на ночь сказки.

Все понимают, что пора спать, но бабушкины сказки так захватывают детей, что они готовы сидеть перед ней до самого утра.

13. Композиция

Композиция произведения – линейная.

- В первом и втором четверостишии присутствует завязка – дети собираются дома.

- В третьем четверостишии появляется развитие действия: поэт описывает детскую радость, упоение сказками.

- В четвёртом четверостишии звучит кульминация: пора спать.

- Наконец, в пятом следует развязка:

Скажет бабушка несмело:

«Что ж сидеть-то до зари?»

Ну, а нам какое дело, —

Говори да говори.

14. Художественные особенности

Язык стихотворения приближен к разговорной речи. Кажется, что поэт делится воспоминанием о детстве в кругу друзей.

Есть в нём слова «задворки», «салазки», которые могут показаться современным детям незнакомыми. Для тех же, кто вырос в деревне, их смысл вполне понятен.

В стихотворении преобладают глаголы, почти не используются средства художественной выразительности. Секрет произведения в простоте и естественности рассказанной истории, в том, что по содержанию она близка каждому ребёнку и взрослому.

15. Размер, рифма, строфика

Стихотворение написано четырёхстопным ямбом с чередованием женской и мужской рифмы.

В произведении используется перекрёстная рифмовка (АБАБ).

Стихотворение не разбито на строфы, но условно можно выделить в нём пять четверостиший, так как оно состоит из двадцати рифмующихся строк.

16. Средства художественной выразительности

В стихотворении используются следующие тропы:

- ряды однородных членов: «по сугробам, по пригоркам»; «идём, бредём»; «сидим, еле дышим»;

- эпитеты: «разухабистой гурьбой», «скажет несмело».

С помощью аллитерации на «шк», «ск», «пр» поэт передаёт настроение зимнего вечера в деревне: блеск и хруст снега, потрескивание лучины и огня в печи, ласковый голос бабушки.

Ассонансы с «и», «о», «э» усиливают настроение ностальгии, вызывают ассоциацию с чем-то бесконечно близким, милым, дорогим, вызывая щемящее чувство сопричастности к героям стихотворения.

17. Значение произведения

Стихотворение «Бабушкины сказки» — это прощание Есенина с домом, в котором он вырос, миром детства и бабушкиных сказок.

А ещё это гимн русским бабушкам, которые воспитывали и воспитывают умных добрых внуков, не жалея на них ни сил, ни времени, ни души.

18. Актуальность

Стихотворение Есенина всегда будет актуально для русских людей. В каждой семье есть бабушка, и, несмотря на то, что времена меняются, бабушки в нашей стране очень много времени проводят с внуками, они учат их добру.

19. Моё отношение

Мне нравится стихотворение «Бабушкины сказки». Я хорошо помню, как бабушка рассказывала мне сказки, когда я был помладше.

Люди живут сейчас не в избушках, а в квартирах, читают разные истории с экранов своих планшетов, но тепло, которое может дать только близкий человек, остаётся неизменным. Мир был бы скучным и пустым без наших бабушек!

20. Чему учит

Стихотворение учит нас помнить и любить своих бабушек, ценить каждый день, проведённый с ними.

Когда мы были маленькими, они заботились о нас. А теперь наша очередь ухаживать за ними, радовать приятными мелочами, хотя бы иногда звонить и приезжать в гости. Бабушка не всегда будет рядом. Успейте сказать ей, что любите её.

Бабушкины сказки — это.

Это не сказка, просто размышления о бабушкиных сказках. Я уже об этом писала в одном из своих постов и помещала там прелестные сказки Лидочки Калашниковой, с которыми вы можете познакомиться в ее блоге. Почему я говорю о бабушкиных сказках? Да потому, что именно зачастую бабушки передают своим внукам исконную мудрость, не родители — те только своим примером кое-чему научить могут, да к социуму приготовить. А вот роль бабушек огромна. И запоминаются те сказки не так, как книжные, пусть и сто раз читанные — а прямо на подкорку записываются и на всю жизнь.

C помощью бабушкиных, нянюшкиных сказок дети воспитывались уже довольно давно. Это мы и из литературы знаем. Помните у Ивана Сурикова .

Ветхую шубенку скинешь с плеч долой,

Заберешься на печь к бабушке седой.

И сидишь, ни слова…Тихо все кругом,

Только слышишь: воет вьюга за окном.

В уголке, согнувшись, лапти дед плетет,

Матушка за прялкой молча лен прядет.

Избу освещает огонек светца, И начну у бабки сказки я просить,

Зимний вечер длится, длится без конца…

И начнет мне бабка сказку говорить:

Как Иван-царевич птицу-жар поймал,

Как ему невесту серый волк достал.

Я прижмусь к старушке, тихо речь журчит

И глаза мне крепко сладкий сон смежит…

А во сне мне снятся чудные края.

И Иван-царевич — это будто я.

Вот передо мною чудный сад цветёт;

В том саду большое дерево растёт.

Золотая клетка на суке висит;

В этой клетке птица точно жар горит.

Прыгает в той клетке, весело поёт;

Ярким, чудным светом сад весь обдаёт.

Вот я к ней подкрался и за клетку — хвать!

И хотел из сада с птицею бежать.

Но не тут-то было! Поднялся шум, звон;

Набежала стража в сад со всех сторон.

Руки мне скрутили и ведут меня.

И дрожа от страха просыпаюсь я.

(отрывок из стихотворения И.Сурикова «Вот моя деревня»).

Так называемая «Сказка на ночь» постепенно стала являться неотъемлемым ритуалом для каждого малыша. Вот и любимый мною Сергей Есенин пишет об этом с ердечно и тепло.

В зимний вечер по задворкам

Разухабистой гурьбой

По сугробам, по пригоркам

Мы идем, бредем домой.

Опостылеют салазки,

И садимся в два рядка

Слушать бабушкины сказки

Про Ивана-дурака.

И сидим мы, еле дышим.

Время к полночи идет.

Притворимся, что не слышим,

Если мама спать зовет.

Сказки все. Пора в постели.

Ну, а как теперь уж спать?

И опять мы загалдели,

Начинаем приставать.

Скажет бабушка несмело:

«Что ж сидеть-то до зари?»

Ну, а нам какое дело, —

Говори да говори.

Сказка — это и возможность еще раз услышать любимую историю ли познакомиться с новым очаровательным повествованием, и возможность растянуть время, когда так не хочется ложиться спать.

Современные бабушки не умеют или не хотят рассказывать своим внучатам сказки, так почитайте их. Сколько сейчас замечательно изданных книг детских сказок с прекрасными иллюстрациями!

В современном мире, с развитием телевидения, видеоигр и различных медийных устройств, и книжки со сказками стали пользоваться все меньшим спросом.

Хорошо ли это? Какую роль играют волшебные сказки в развитии наших детей?

Зачем нужны сказки? Сказки, как и игры — это неотъемлемая часть развития и воспитания каждого ребенка, их язык не только интересный, но и простой для детского понимания и восприятия. Ведь до некоторого возрастного периода детям трудно дается логическое мышление, зато сказка не требуют сложных логических размышлений.

Правильно подобранной сказкой лечат детские страхи, заикание и даже врожденные нарушения психики. Во многих современных методиках обучения используется такое понятие, как сказкотерапия — метод обучения или воспитания, в котором весь сюжет закручен вокруг вашего ребенка. Например, идет п овествование о нем, как о добром и сильном герое. В итоге у ребенка появляется сильное желание соответствовать такому образу, совершать хорошие поступки, преодолевать различные препятствия. Есть даже специальное пособие «Анти-капризин», которое состоит из 50 специальных сказок, чтение которых способствует устранению таких детских капризов, как нежелание засыпать, ходить в садик, убирать за собой игрушки, умываться, одеваться, заправлять за собой кровать и т.п. Эффективность этого метода во многом зависит от рассказчика. Волшебное повествование не содержит прямого указания к действию, и содержащейся в нем жизненно важная информация воспринимается малышом ненавязчиво, что является важным аспектом, ведь дети, как правило, не воспринимают прямых поучений, делая наперекор родительским установкам. К тому же, народные сказки — это определенный багаж норм и морали, который собирался по крупицам годами и передавался от поколения к поколению.

Психологи утверждают, что именно из детской сказки начинается знакомство малыша с окружающим миром. Любая сказка — это рассказ об отношениях между людьми в форме, представленной понятному ребенку языку. Главными героями многих детских сказок есть животные, которые сталкиваются с проблемами, подобными тем, которые переживают реальные люди.

Почему так? На образах животных ребенку легче объяснить отдельные черты характера людей, например: хитрый как лиса; силен как медведь; злой как волк; труслив как заяц; предан, как пес и т.д. В сказках изображаются определенные модели поведения, и в вымышленном мире ребенок приобретает своеобразный «первый» жизненных опыт.

Лицо «Добра» и «Зла» Именно с помощью сказки малышу легче объяснить понятие нравственности: что такое добро, а что — зло. Это существенно отличает сказки от комиксов, отрицательные персонажи которых довольно часто героизируются и становятся для детей кумирами и примерами для подражания. Причиной этого также может быть удачно и выразительно нарисован отрицательный герой. И тогда красивая картинка для ребенка гораздо важнее, чем поступки этого персонажа. В сказке ведь главное — не яркая картинка, а ее содержание, мораль.

Сказка непременно завершается победой добра над злом, возвеличиванием «положительных» героев, унижением и высмеиванием «отрицательных». Сказки приучают детей к добру. И, таким образом, ребенок, отождествляя себя с «хорошими» персонажами, пытается подражать их поведение. Также малыш, помня, что зло всегда бывает, наказано, осознает: единственный способ избежать наказания — не быть плохим.

Для каждого возраста — своя сказка. Подбирая сказки для малыша, прежде всего необходимо учитывать возраст ребенка и особенности его психического развития.

Двухлетнему ребенку, недавно научившемуся удерживать в памяти собственные д ействия с предметами и воспринимать несложные действия сказочных персонажей, рассказы о волшебниках и колдунов будут непонятны. Зато, сказки о животных точно понравятся, и ваш малыш с большим увлечением будет имитировать звуки сказочных персонажей и пытаться воспроизвести их действия. Это могут быть такие сказочные истории: «Колобок», «Перчатка», «Волк и семеро козлят», «Курочка ряба», «Яйцо-райцо»,«Котик и петушок», «Коза-Дереза», «Сорока-белобока» и многие другие, преимущественно народных сказок. Повторение сюжетных линий облегчает их восприятие, ребенку проще запомнить текст. Можно покупать или отдельные сказки с яркими или даже объемными иллюстрациями, или же сразу приобрести сборник для детей от двух лет и старше, где собраны лучшие русские народные сказки с иллюстрациями ведущих русских художников.

В возрасте от двух до пяти лет, когда у ребенка развивается воображение, и он

начинает фантазировать, можно рассказывать волшебные сказки. Однако именно способность к фантазиям иногда вселяет детский страх перед определенными персонажами, такими как Баба-Яга, Кощей Бессмертный и т.д. Поэтому родителям не рекомендуется запугивать своих детей бабками, волками, ведьмами и другими сказочными существами, чтобы не вызвать психологических проблем в будущем. Перед тем, как рассказывать своему чаду некую сказочную историю, стоит самим прочитать ее и задуматься, какие стереотипы она внушает. Некоторые сказки даже придется объяснять, чтобы у ребенка не создалось ложное представление о жизни и отношения. Например, всем известная сказка о Золушке, Спящую Красавицу и вообще рассказы о принцессах могут воспитать вашу дочь пассивной к жизни, заложить уверенность, что чтобы прожить счастливо жизнь, нужно сидеть и ждать прекрасного принца. Также весьма противоречивы по своему содержанию и стереотипами считаются сказки Братьев Гримм, изначально писались для взрослых, а уже потом были адаптированы под детскую аудиторию.

В пять-семь лет дети уже могут воспринимать любые сказки. Каковы основные критерии отбора? Сказочный рассказ должен быть интересным, воспитывать высоконравственные качества, развивать воображение, не прекословить христианским ценностям.

С пяти лет ребенок должен уметь пересказывать сюжет. Если у него возникают трудности с переводом неоднократно услышанной сказки — это может быть следствием задержки умственного развития, и в таком случае лучше обратиться к психологу.

Ближе к семи лет можно рассказывать малым воспитанникам более сложные сказочные сюжеты (Л. Кэрролла, А. де Сент-Экзюпери, А. Гофмана, А. Линдгрен, П. Трэверс, Дж. Родари, Дж.Роулинг и других известных детских авторов).

Сказка или энциклопедия: что выбрать? Некоторые родители стремятся достойно подготовить своих детей к обучению в престижных школах и детских садах, сызмальства требуют от них интеллектуальных усилий, забывая, что всему свое время. Такое естественное желание родителей понятно, однако следует помнить: для полноценного психического развития дошкольников важно, прежде всего, развитие сферы чувств и эмоций. Поэтому не стоит торопить события, лучше дайте своему малышу дольше пожить в детском мире. Конечно, если у ребенка есть определенный интерес, к какой области знаний, можно развивать его с помощью ярких энциклопедий, которые соответствуют возрасту ребенка, ведь ч ерез мудрые книги он тоже познает окружающий мир.

Почему чтения сказок для детей гораздо полезнее, чем просмотр мультфильмов? Ведь волшебное повествование, как и мультфильм, рассказывает детям готовую фантастическую историю. Но, в отличие от последнего, сказка оставляет простор для воображения и таким образом развивает у детей умение мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, а это является основой для творческой деятельности. И еще один аргумент в пользу сказки: современные мультфильмы предлагают малышам совсем не присущую для традиционного сознания систему ценностей, поэтому при воспитании ребенка лучше отдавать предпочтение народным сказкам, проверенным поколениями, чем современным зарубежным мультфильмам. Даже когда ребенок научился читать самостоятельно, не лишайте его сразу священного ритуала вечерней сказки. И если нет бабушек , рассказывайте или читайте сказки сами, родители. Ведь семейное чтение сказок способствует сближению малыша и взрослого. Каждой маме или папе будет приятно осознавать, что все важное, мудрое, вечное, о чем рассказывают сказки, малыш услышал именно из ваших уст.

Статья в блоге Любови Бакиной

Тэги: сказки-притчи

Прокомментируйте!

Выскажите Ваше мнение:

Вакансии для учителей

Сочинение по картине «Проводы ополчения». 8 класс

Юрий Михайлович Ракша родился в 1937 году в семье рабочих. Учился в художественной школе, окончил ВГИК по специальности «художник-постановщик». Участвовал в создании таких значительных кинокартин, как «Время, вперед» и «Восхождение». Многие картины Ю.М. Ракши получили широкое признание, принесли ему всемирную известность.

Умер Юрий Михайлович совсем молодым, ему было всего сорок три года. В 1980 году смертельно больной художник закончил работу над грандиозным триптихом «Поле Куликово». Это многоплановое произведение состоит из трех частей: «Благословение на битву», «Проводы ополчения», «Предстояние».

Триптих посвящен Куликовской битве, состоявшейся в 1380 году и знаменующей начало освобождения от татаро-монгольского ига. Картина «Проводы ополчения» это правая боковая часть триптиха. Другое название картины «Плач жен».

В центре композиции – женщины и дети. Они провожают уходящее в поход русское войско, состоящее из их мужей, сыновей и братьев. Могучие воины окружены туманом, их ждет кровавая битва и многие из них отдадут свои жизни за отчизну, защищая матерей, жен, детей. Вдалеке видна белокаменная Москва, из ворот которой выходит многотысячное ополчение.

На переднем плане изображена молодая, красивая женщина с печальным и прекрасным лицом. Это жена Дмитрия Донского великая княгиня Евдокия. Скоро у нее родится ребенок, рядом с ней ее дети – мальчик понурил голову, он тоже чувствует трагичность происходящего; девочка-подросток напряженно смотрит на уходящих воинов, стараясь запомнить их лица, сохранить память о них.

Известно, что Дмитрий Донской и Евдокия очень любили друг друга и можно понять, какие чувства испытывала княгиня, провожая любимого супруга на ратный подвиг. Справа от Евдокии обессилено опустилась на землю простоволосая женщина в красном сарафане. Она закинула голову назад, рот ее открыт – она рыдает, горе ее безмерно.

Молодая девушка с покрытой платком головой молится, а седовласый старик, стоящий за женщинами, благословляет воинов своим посохом. Стоящая рядом с ним женщина прижимает маленького сына к груди. Все, простолюдины и знатные люди, сплотились в единое целое перед общей бедой. Теперь они – русский народ. Эта картина учить любить отчизну, ценить людей, живущих в ней, восхищаться ее прошлым.

Источник: https://ote4estvo.ru/sochineniya/6446-sochinenie-po-kartine-provody-opolcheniya.html

Описание картины юрия ракши «проводы ополчения» — Описание картин

План:

1. Судьба художника.

2. Композиция картины Ю. Ракши “Проводы ополчения”.

3. Роль Куликовской битвы для русского народа.

Россия, Русь! Храни себя, храни!…

Н. М. Рубцов

Юрий Михайлович Ракша (1937-1980) – выдающейся живописец XX в. Он прожил очень короткую жизнь, но создал множество талантливейших произведений, которые не могут никого оставить равнодушным. Художником было создано около 200 живописных и графических работ. В 1984 г. в честь художника была названа открытая планета Солнечной системы № 3032.

Одним из значительнейших произведений Юрия Ракши был триптих “Поле Куликово”, созданный в 1980 г. Смертельно больной лейкозом художник работал над этим многоплановым произведением, которое включает в себя три части: “Благословение на битву”, “Проводы ополчения”, “Предстояние”.

Мы все знаем о Куликовской битве, которая состоялась в сентябре 1380 г. Это значительнейшее событие русской истории. Русские войска, предводител ем которых был князь Дмитрий Донской, сражались с татарским войском под предводительством Мамая. Битва была в верхнем течении реки Дон, на Куликовом поле. Результатом битвы стал разгром татарского войска.

“Проводы ополчения” – это боковая часть триптиха, другое название – “Плач жен”, так говорил сам живописец. В центре композиции – женщины разного возраста. На их лицах неподдельная грусть. Они провожают своих мужей, братьев, сыновей на кровавую битву.

Красивая молодая женщина обнимает ребенка. По ее виду понятно, насколько велико страдание за тех, кто отправляется на поле сражения. Эта молодая грустная красавица – сама Евдокия, жена великого князя Дмитрия.

Она держится за живот – молодая женщина на сносях, рядом маленькие дети, которые, несмотря на свой возраст, чувствуют настроение взрослых. Сам художник писал в своих дневниковых записях, что сполна прочувствовал все, чем была для русского народа Куликовская битва.

Постепенно в его воображении рождались все части этой грандиозной картины.

Среди провожающих – монахиня в черном одеянии. Рыдающая женщина присела, держась за голову. Все предчувствуют трагическую развязку. Много храбрых воинов падет в сражении. Пройдет совсем немного времени, и плач воеводских жен будет слышен далеко вокруг.

В толпе провожающих – дети. На их лицах читается печаль. Даже совсем маленькие чувствуют горе своих матерей, робко притихли. Неслучайно женщины прижимают малышей к себе. Матери понимают, что в случае гибели мужчин, не будет никого родней и ближе, чем дети.

В повести “Задонщина”, посвященной Куликовской битве, мы читаем: “Запели птицы жалостные песни – запричитали все княгини и боярыни и все воеводские жены по убитым. Жена Микулы Васильевича Марья рано поутру плакала на забралах стен московских, так причитая: “О Дон, Дон, быстрая река, прорыла ты каменные горы и течешь в землю Половецкую.

Принеси на своих волнах моего господина Микулу Васильевича ко мне!” И жена Тимофея Волуевича Федосья тоже плакала, так причитая: “Вот уже веселие мое поникло в славном городе Москве, и уже не увижу я своего государя Тимофея Волуевича живым!” И Андреева жена Марья да Михайлова жена Аксинья на рассвете причитали: “Вот уже для нас обеих солнце померкло в славном городе Москве, домчались к нам с быстрого Дона горестные вести, неся великую печаль: повержены наши удальцы с борзых коней на суженом месте на поле Куликовом, на речке Непрядве!”” Произошло так, как и предвидели плачущие жены. Страшная битва унесла жизни близких людей. Живописец знает исход сражения. Он скорбит вместе с теми, кто изображен на полотне. В повести “Задонщина” великий князь Дмитрий Иванович спрашивает: “Сосчитайтесь, братья, скольких у нас воевод нет и скольких молодых людей недостает?” И отвечает ему московский боярин, Михаил Александрович: “Господин князь великий Дмитрий Иванович! Нет, государь, у нас сорока бояр московских, двенадцати князей белозерских, тридцати новгородских посадников, двадцати бояр коломенских, сорока бояр серпуховских, тридцати панов литовских, двадцати бояр переяславских, двадцати пяти бояр костромских, тридцати пяти бояр владимирских, пятидесяти бояр суздальских, сорока бояр муромских, семидесяти бояр разянских, тридцати четырех бояр ростовских, двадцати трех бояр дмитровских, шестидесяти бояр можайских, тридцати бояр звенигородских, пятнадцати бояр угличских. А посечено безбожным Мамаем двести пятьдесят три тысячи”.

Куликовская битва – событие далекого прошлого, ведь она произошла в XIV в. Не может не заинтересовать вопрос: почему Юрий Ракша в своем творчестве обратился именно к этой теме? Возможно, он ощущал какую-то таинственную мистическую связь с событиями далекого прошлого. И хотел, чтобы Куликовская битва стала для окружающих чем-то осознанным и зримым.

Сам художник оставил в своих записях упоминание о собственном восприятии Куликовского сражения. Он писал: “Битва на поле Куликовом, ставшая днем рождения большой Руси Московской, имеет непреходящее значение в веках. Это наше начало, наши истоки, наша гордость.

И в трудные для Родины времена, в час испытаний всегда будет светить над ней Гордая слава поля Куликова”.

Мы видим, что проводы ополчения были в ясный солнечный день. Однако нежно-голубое небо и яркое солнце никого не радует, а только подчеркивает эфемерность настоящего. Ведь вот-вот может случиться непоправимое с самыми близкими и родными – теми, кто отправляется на сражение. Красота солнечного дня противоречит настроению плачущих женщин. Драматичность ситуации очевидна.

Несомненная заслуга живописца в том, что его великое произведение позволило зрителям словно перенестись на несколько веков назад, в 1380 г. и прочувствовать все, что было связано с Куликовской битвой. Картина кажется живой.

Чем дольше на нее смотришь, тем более правдоподобными воспринимаются все детали. Вот вдалеке видны крепостные стены – они освещены ярким солнцем. Многие понимают, что в последний раз им удается видеть родной город и родные лица.

Картина имеет огромное значение, замысел ее можно с полным правом назвать великим. Она является историческим экскурсом в далекий XIV в., о котором наши современники подчас знают так мало.

Источник: https://infocentereurope.ru/pejzazhi/opisanie-kartiny-yuriya-rakshi-provody-opolcheniya.html

Проводы ополчения картина Ракша, описание, сочинение 8 класс, план сочинения

Художник Юрий Ракша родился и жил в Уфе, закончил художественное отделение ВГИКа, работал художником во многих фильмах. Он был очень известен, однако при жизни не провел ни одной своей выставки, все они состоялись только после его смерти.

Одна из известнейших его картин — триптих «Поле Куликово». Сочинение по картине «Проводы ополчения», которая является центральной частью триптиха, задают писать в восьмом классе, когда школьники уже могут осознать значимость и важность сюжета.

Юрий Ракша был очень талантлив, умел писать в разных жанрах, сочетать их, и в этом случае результатом работы были отличные картины. Тема войны смешивалась с исторической. Именно это сочетание занимало в творчестве Юрия Ракши особое место.

Несколько слов о художнике

Сочинение по картине «Проводы ополчения» будет содержать в себе немало исторических фактов. Но перейдем к личности художника. Юрий Ракша был рождён 2 декабря 1937 года. А ушел из жизни в первый осенний день 1980 года. Ракша был не только талантливым живописцем и графиком, но и художником-постановщиком фильмов.

Он много работал и любил путешествия, поэтому посещал дальневосточную тайгу, наблюдал, как работают нефтяники на площадках, отправлялся в экспедиции вместе с геологами. Видели его и на стройке Байкало-Амурской магистрали. Художник в своих путешествиях делал зарисовки и наброски, а по возвращении в Москву обдумывал увиденные сцены, а затем создавал по ним шедевры.

Природа для Ракши всегда была на первом месте. Он сравнивал ее с храмом или мастерской, где он был прихожанином. Юрий Ракша писал пейзажи классические, а также городские, портреты и произведения бытового и исторического жанра. А также создавал плакаты к фильмам.

Сочинение на тему «Подвиг»: есть ли ему место в нашей жизни?

Но прежде чем писать сочинение по картине «Проводы ополчения», необходимо знать важную информацию о самом полотне и истории создания.

Популярные сочинения

- Сочинение-описание картины Снегурочка Васнецова (3, 5 класс) Очень часто в прошлом люди объясняли любое явление природы как чудесные силы каких-либо существ, покровительствующих данному явление.

- Сочинение Так поступают друзья 3 класс Наверное, каждому человеку хочется отыскать верного и лучшего друга, который никогда не предаст, и всегда будет выручать из любой и даже самой сложной ситуации. Вот только отличить хорошего от плохого друга бывает сразу очень сложно

- Сочинение-описание картины Радуга Нисского (7 класс) Картина Нисского «Радуга» не только описывает великолепие природного явления, но и имеет переносное значение: она также может трактоваться с позиции триумфа человеческого разума, который поистине способен на многое

Как создавался триптих

Возможно, вы удивитесь и даже спросите: «А причём здесь триптих?» При том, что полотно «Проводы ополчения» является фрагментом триптиха под названием «Поле Куликово». Интересуемый нас фрагмент — правая часть шедевра.

Ракша приступил к созданию «Поля» за год до своей смерти. С «Мосфильма» привезли русские народные костюмы. Художник с вдохновением начал работать.

Его жена вспоминает, что в один из вечеров внезапно в квартире раздался телефонный звонок из больницы. Ирина Ракша мигом отправилась туда. Во время беседы врач показал ей анализы крови и сообщил, что Юрий болен белокровием. На тот момент это была уже острая форма лейкоза. Супруга спросила, что же это значит? Доктор ответил, что жить художнику осталось не больше месяца.

Борьба со смертью

Ирина предприняла множество попыток, чтобы продлить жизнь любимого мужа. И надо заметить, ещё год художнику был дарован. Возможно, силы свыше продлили жизнь Юрия для того, чтобы он смог закончить триптих «Поле Куликово». Художник боролся со смертью, он мужественно скрывал муки и боль. Жена видела, как он работал до изнеможения, торопился, чтобы успеть закончить работу.

В августе 1980 года заканчивал Юрий Ракша «Проводы ополчения», а Господь завершал его жизненный путь. Первого сентября художника не стало. Жена Юрия заметила, что даже краски не успели высохнуть. Она считает, что «Куликово поле» держало его на грешной земле. А мы с вами приступаем писать сочинение «Проводы ополчения» по картине Ю. Ракши.

Сюжет полотна

Правый фрагмент триптиха, о котором идёт речь, соединил в себе черты нескольких жанров, а именно: классического и городского пейзажа, а также портрета. Чтобы продолжить писать сочинение по картине «Проводы ополчения», надо разобрать сюжет.

В один из солнечных дней женщины и дети провожают на войну мужей, братьев и сыновей. Русское войско окружено туманом. Его ждут кровавые сражения. Многие воины не вернутся с поля битвы. Они отдадут собственную жизнь за Родину, защитив своих близких. Позади виднеются белокаменные стены Московского Кремля, из ворот которых выдвигается русская рать. Переходим к описанию центрального плана.

Сочинение (Ю. Ракша «Проводы ополчения»): образы провожающих

В центре картины изображены женщины и дети. Мы сразу замечаем образ красивой и молодой женщины. Она держит руку на животе, потому что ждет ребенка.

Ее лицо печально, но вместе с этим оно прекрасно. На женщине мы видим красивое платье, голову ее украшает венец с драгоценными камнями.

Богатое одеяние отличает ее от остальных, потому что перед нами княгиня Евдокия — супруга князя Донского.

Слева от неё стоит сын. Отрок опустил голову, ведь его сердце переполняют тяжёлые предчувствия. Рядом сидящая девочка внимательно смотрит на уходящих отцов. Старается запомнить их лица, чтобы сохранить образы в своей памяти.

По различным историческим документам нам известно, что князь Дмитрий Донской и его супруга Евдокия горячо любили друг друга. Можно догадаться, что испытывает в момент прощания княжна.

Справа от неё, в красном сарафане, от бессилия схватившись за голову, вздыхает молодая девушка. Эта поза выражает ее безмерное горе. Девушка в бело-золотом платке молится, накладывая на себя крестное знамение. Позади толпы стоит старик с посохом. Он благословляет войско. Рядом с ним молодая мать, она прижимает к груди своего сынишку.

Сочинение по картине Портрет Милы Хабарова 7 класс

Сочинение «Проводы ополчения» по картине Ю. Ракши на этом не заканчивается. Важны выводы и эмоции зрителя.

Перед нами простые и знатные люди, которые сплотились перед общим горем. Все они — русские люди.

Данная картина призывает нас учиться любить Родину, ценить и уважать людей, которые жили и живут сейчас, а также восхищаться историей и достижениями нашего народа и государства в целом!

Цените и изучайте историю страны для того, чтобы в будущем не совершать ошибок прошлых лет.

Художник Юрий Ракша родился и жил в Уфе, закончил художественное отделение ВГИКа, работал художником во многих фильмах. Он был очень известен, однако при жизни не провел ни одной своей выставки, все они состоялись только после его смерти.

Одна из известнейших его картин — триптих «Поле Куликово». Сочинение по картине «Проводы ополчения», которая является центральной частью триптиха, задают писать в восьмом классе, когда школьники уже могут осознать значимость и важность сюжета.

Юрий Ракша был очень талантлив, умел писать в разных жанрах, сочетать их, и в этом случае результатом работы были отличные картины. Тема войны смешивалась с исторической. Именно это сочетание занимало в творчестве Юрия Ракши особое место.

Действующие лица

На холсте Юрий Ракша изобразил много персонажей. Каждый из них выражает эмоции, которые передаёт художник. Среди основных персонажей картины можно выделить:

- ополчение;

- группу провожающих.

Ополчение, изгибаясь рекой, уходит вдаль. В строю идут лишь сильные мужчины. Все они одинаково одеты, у всех небольшие бороды. Лица их суровы.

Справа от ополчения художник изобразил группу провожающих, в центре которой находится печальная молодая княгиня.

Возле неё сын, который стоит прямо и переживает, но, зажав запястье, старается вести себя по-взрослому и не плакать. Здесь же изображены и другие женщины с детьми.

Общий план картины

Война — это сложное время для народа, когда умирают невинные люди. В триптихе художник показывает боль и трагедию народа, который прощается с родными, провожая их на войну. Люди объединяются ради защиты границ родины от врагов, желающих разделаться с русским народом и завоевать Русь.

Но мы видим, что воины настроены решительно, значит, этого не случится. Перед тем как писать сочинение по картине «Проводы ополчения», рассмотрите, что показано на разных планах. На переднем стоят люди, провожающие родных. Они огорчены, ведь их близкие идут сражаться, но во взглядах таится надежда и вера, что недруги будут повержены.

Художнику отлично удалось показать выражение лиц героев картины, их состояние. И так сразу становится ясен и общий настрой, и характеры народные, и сила духа русского народа. Примечательно, что картина не мрачная, а наполнена светом. Художник использует яркие краски, детали хорошо прорисованы.

Окружающую обстановку мы видим глазами героев картины и понимаем, что эта яркость обусловлена их психологическим состоянием.

Эмоциональное восприятие

От холста живописца Юрия Ракши веет тревогой, ведь никто из героев картины не знает, что его ждёт. Но воины полны решительности стоять до последнего и дать отпор врагу.

Главное, что у них есть, — верные жёны, которые всегда их будут ждать. Живописец специально использует светлые оттенки, чтобы изобразить природу и город. Он желает показать, что воины должны вернуться с победой.

Благодаря этому холст воодушевляет и даёт надежду.

Но полотно наполнено и такими чувствами, как тревога и отчаяние, потому что не все воины вернутся домой. Многие женщины, изображённые на холсте, вскоре станут вдовами, а дети осиротеют.

К сожалению, война не бывает без потерь, поэтому победа обычно даётся высокой ценой.

Но сила духа и общие силы всегда побеждают, а вера в то, что дома ждут любимые люди, помогает воинам выжить в самом тяжёлом бою.

Описание картины «Проводы ополчения»

На первом плане женщина, ждущая ребенка, дети не понимающие происходящего, старики, уже не раз побывавшие в таких ситуациях и потерявшие своих близких. Юрий Ракша передает атмосферу того времени. Мы можем рассмотреть одежду, быт героев, украшения и другие мелочи.

Тех людей сплотило общее горе. Сообща они будут ждать, молиться о своих воинах, надеяться на победу. Конечно, разгромить вражеские полчища будет непросто, люди сгинут, и тогда горе станет общим, все живые будут скорбеть по погибшим.

Все это написано на лицах людей на картине.

Особое внимание хочется обратить на беременную женщину, дорого одетую. Судя по ее внешности, сразу понимаешь, что это княгиня. На самом деле, она супруга Дмитрия Донского. На картине женщина обнимает сына левой рукой, а правая лежит на животе, как бы гладя своего еще не рожденного ребенка.

В глазах ее надежда, что любимый муж, отец ее детей вернется из сложного боя. А а ведь он — предводитель этого ополчения. Мальчик, которого она обняла, стоит, опустив голову. Он, наверное, понимает, что его отец может и не вернуться из боя. И тогда мальчик останется за старшего и будет оберегать мать и младшего ребенка.

Плечом к плечу стоят и знатные люди, и простые крестьяне.

Второй план

Готовясь к сочинению по картине «Проводы ополчения», обратите внимание на войско. На втором плане мужчины изображены не так четко, как будто в дымке. Огромное войско идет от ворот Кремля.

Лица воинов почти неразличимы, они уже стали одним целым. Горе и страдания объединили людей. Остались женщины с детьми и старики, а мужчины могут и не вернуться.

Но сделать ничего нельзя, ведь они защищают своих близких и родину от врагов.

Любимой темой художника Юрия Ракши была история. Картины «Проводы ополчения», «Благословение на битву» и «Предстояние» составляют триптих. Они считаются лучшими из его работ.

Это один из примеров сочинения по картине «Проводы ополчения».

Юрий Ракши – живописец двадцатого века, который создал около двухсот картин. Большинство из них посвящено теме . Одной из таких полотен является и картина Ракши «Проводы ополчения». У этой работы имеется и второе название «Плач женщин» и не просто так, ведь, когда смотришь на картину, то первое, что бросается, это кучка женщин, убитых горем, среди которых затерялся и старик.

Он, быть может, и сам рад оказаться среди воинов, но его возраст не позволяет отправиться на войну, ведь он будет лишь обузой. Ему остается лишь кричать в след напутствующие слова.

Все женщины вышли, чтобы проводить своих братьев, отцов, любимых. Причем, провожая, они понимают, что многих из них видят в последний раз, ведь война беспощадна и забирает жизни без разбора.

По этой причине женщины не могут удержать своих слез, не могут скрыть свою печаль и боль.

Проводы ополчения описание картины

Среди убитых горем женщин, мы видим женщину в положении, которая обнимает своего первенца. Она одета в красивые одежды и видно, что она из богатого сословия. Рядом с ней упала на землю вторая женщина, она, в отличие от остальных, без платка. Видимо, он слетел с ее головы, когда она выбегала дабы провести мужчин. Рядом с этой женщиной изображена девочка, которая собирает цветы.

Наверное, она хочет подарить их своему отцу, как талисман. Чуть дальше стоят женщины постарше, они уже не плачут, свои слезы они выплакали, ведь, скорее всего, уже не впервые провожают на войну своих мужчин. Эти женщины лишь безмолвно благословляют в путь воинов и молятся, чтобы все они вернулись обратно.

Всех их: и богатых, и бедны, простолюдинов и женщин знатного рода, объединило горе, в лице войны.

Рассматривая работу Ракши «Проводы ополчения» и описывая картину, нельзя не сказать и о мужественных воинах, которые отправляются на верную смерть во благо своей Родины, во благо, своих родных и близких, чтобы жили они на земле, свободной от врагов. Они, как та река, что автор изобразил вдали за городом, выходят из ворот, только это народная река, состоящая из крестьян, знати, простых горожан: пеших и всадников.

Художник на своем полотне передал нам всю глубину переживаний того периода, когда мужчинам приходилось идти на Куликово поле, чтобы защитить землю от монголо-татар. Автор позволил нам мысленно вернуться в прошлое, в то время, когда нелегко пришлось нашим предкам, ведь им приходилось жертвовать собой, чтобы мы жили в независимой стране.

Цветовая гамма

При написании сочинения школьники должны дать не только описание полотна, но и рассказать историю его создания. Следует обратить внимание и на то, что художник старался подбирать светлые тона. Основной цвет картины — красный. Он означает тревогу и приближающуюся беду. Ещё это цвет крови. Красным на своём полотне художник изобразил:

- лица;

- одежду;

- воинов;

- лошадь.

Художник мастерски подобрал ракурсы для изображения всех образов, поэтому зритель может почувствовать эмоциональное воздействие картины. По этой причине написание сочинения на тему «Проводы ополчения» в 8 классе обычно не вызывает у школьников затруднения.

Источник: https://memblog.ru/analiz-proizvedenij/yu-raksha-provody-opolcheniya.html

Презентация «Сочинение-описание по картине Юрия Михайловича Ракши «Проводы ополчения»

- Сочинение-описание

- по картине Юрия Ракши

- «Проводы ополчения»

- (урок русского языка в 8 классе)

- Выполнила Горохова Лариса Борисовна

- учитель русского языка и литературы

- МБОУ СКОШ № 36

- города Озёрска Челябинской области

Россия начиналась не с меча,

Она с косы и плуга начиналась.

Не потому, что кровь не горяча,

А потому, что русского плеча

Ни разу в жизни злоба не касалась… В руках, веселых только от труда, По добродушью иногда не сразу Возмездие вздымалось. Это да. Но жажды крови не было ни разу…

И если тьмы тевтонцев иль Батыя

Нашли конец на родине моей,

То нынешняя гордая Россия

Стократ еще прекрасней и сильней! Э.А. Асадов

- Ракша Юрий Михайлович

- (Юрий Мефодьевич Теребилов)

- (1937 — 1980) —

- российский художник.

Он был прекрасным живописцем, известным кинопостановщиком, графиком. Блестяще окончил учебу в Московской средней художественной школе при Институте имени В.И.Сурикова и художественный факультет ВГИКа. А по окончании — работа художником-постановщиком на киностудии «Мосфильм». Но главным для художника всегда была живопись, которой он отдавал всю душу.

Автопортрет

Уральские горы 1972

Юрий Ракша. Тальник. 1973

- Моя мама 1969

- Известность Юрию

- принесла картина «Моя мама», изображающая молодых строителей Магнитогорска 30-х годов. Тема героизма, духовной и физической красоты человека, созидательной молодости претворена во многих полотнах художника

- На пресс-конференции после вручения фильму «Дерсу Узала» премии «Оскар» его режиссёр Акира Куросава сказал: «…Юрий Ракша, с которым мне посчастливилось работать, – самый опытный, талантливый профессионал и знаток своего дела…»

- Эскиз к фильму «Восхождение»

- Лариса Шепитько, режиссёр фильма «Восхождение»

О, Россия!

С нелегкой судьбою страна…

У меня ты, Россия,

Как сердце, одна.

Я и другу скажу,

Я скажу и врагу –

Без тебя,

Как без сердца,

Прожить не смогу… Ю. Друнина

Писатель Василий Шукшин 1973

Юрий Ракша

16 августа 1980 года Юрий Ракша сделал в дневнике запись: «Этот мой триптих не просто извлечение из прошлого. Напротив. Это моё сегодняшнее обращение к ним, тем, которые пали за нас. О том, что мы живы, что мы есть, что мы сильны, что мы едины и миролюбивы, что мы многому научились. И они тогда не зря пали. Дух наш не оскудел, мы и сейчас можем собраться. Нам надо держаться вместе».

«Вот уже для нас обеих солнце померкло в славном городе Москве, домчались к нам с быстрого Дона горестные вести, неся великую печаль: повержены наши удальцы с борзых коней на суженом месте на поле Куликовом, на речке Непрядве!»

Повесть «Задонщина»

Ракша писал о своей картине: «Почему же Куликово поле осталось в веках? Да потому, что здесь утверждалась идея и вера в русскую государственность. Русь поверила в себя.

Русь стала Русью… по-прежнему главное должно быть в лицах, в глазах, и я высвечиваю их, а потому меньше костюмности, антуража. Очень важен пейзаж. Единый для всех частей горизонт объединяет и Москву, и Троицкий монастырь, и поле Куликово.

Объединяет в одно целое, и все это – Родина. Благословенная наша Родина, которую надо отстоять».

Интернет-ресурсы:

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Ракша,_Юрий_Михайлович

- www.liveinternet.ru/community/1726655/post260769820

- dok-zlo.livejournal.com/1239166.htm

- www.pravmir.ru/kulikovskaya-bitva-zhivopisnyie-polotna-ee-otrazheniya/

- www.chernorukov.ru › Статьи › Мастера отечественного искусства

- www.artly.ru › Живопись

- www.kino-teatr.ru › Советские художники ›

- pikabu.ru/story/yuriy_raksha_moya_mama_1969

- МБСКОУ СКОШ № 36

- города Озёрска Челябинской области

- Горохова Лариса Борисовна,

- учитель русского языка и литературы

Источник: https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/24673-prezentaciya-sochinenie-opisanie-po-kartine-yuriya-mihaylovicha-rakshi-provody-opolcheniya.html

Пример сочинения по картине «проводы ополчения». Сочинение по картине Ракши «Проводы ополчения

Во все времена были войны, и бойцов отправляя в бой, провожали всем городом или деревней. Так и на картине «Проводы ополчения» изображено прощание с любимыми и дорогими людьми, которые отправляются в далекий путь, воевать с недругами. Вооруженные мужчины идут по дороге, вдоль которой на возвышенности стоят провожающие. Именно провожающие, а не воины, главные герои картины Ю. Ракши.

Вот на переднем плане стоит беременная женщина, возле которой стоит ее сын и она прижимает его к себе, обняв за плечо. Она одета в дорогое платье, а голова ее украшена изысканным украшением. Сразу видно, что она не простолюдинка, а из богатой семьи.

Ее лицо полно скорби и печали, наверно она провожает своего мужа. Возле ног этой женщины, прямо на земле сидит убитая горем темноволосая женщина и ее дочь. Они одеты в простую одежду и, похоже, их семья не богата.

Женщина тоже провожает своего мужа, но переживает гораздо сильнее, нежели женщина стоящая рядом с ней.

За ними стоит другая женщина, которая держит на руках сына. Она так крепко его прижимает к себе, как будто думает о том, что когда он вырастет, его также отправят на войну и она больше всего на свете этого боится.

Чуть подальше стоит уже пожилая женщина, провожающая своего сына. Возле нее стоит девушка, молящаяся за судьбу всех, кому предстоит тяжелый бой.

В этой компании стоит старик, который кричит мужчинам последние слова напутствия.

Беда объединила всех людей, принадлежащих к разным слоям общества. Женщины с детьми и стариками остались одни и неизвестно когда мужчины вернутся домой.

А вернутся не все, и женщины будут оплакивать умерших близких людей. Они ничего не могут сделать, и даже не пытаются кого-то остановить.

Женщины понимают, что их мужья и сыновья идут защищать в первую очередь своих жен и детей, а также город от посягательств врагов.

Самое святое дело на земле — это защищать свою родину, свой родной уголок, свой край от врага. Это основное дело каждого человека.

Всегда на Руси считалось правильным жить, как настоящий патриот, а умереть, защищая Родину, всегда считалось великой честью. Об этом рассказывает и сюжет патриотической картины Ракши «Проводы ополчения».

Тема этого живописного полотна затрагивает то время, когда на Русь напало татаро-монгольское иго и русские люди вынуждены были защищать свою родную русскую землю.

Юрий Михайлович изобразил на своем полотне ополчение, которое не спеша покидают город и уже начинают выходить за городские ворота. А в самом городе собрались люди, чтобы проводить воинов, которые должны будут их защитить.

В основном это женщины и дети, стариков среди них мало. Слева на картине плавно идет народ, словно похоже на речную гладь, которая медленно переливается по местности.

Народ уже выходит из городских ворот, которые окрашенные в белый цвет.

Но автор картины показывает, что ополчение, которое будет защищать город, состоит не только из воинов, за плечами которых уже много битвы и сражений. Среди защитников и крестьяне, и простые и обыкновенные горожане. Одни идут пешком, другие следуют медленно в толпе на лошадях, но у всех у них одна цель: они идут на бой, чтобы отстоять свободу и независимость своей родной русской земли.

На центральное место своего живописного и очень поэтичного полотна живописец Ракша поместил местных жителей. Так, с правой стороны от длинной народной реки стоят дети и женщины.

Скорее всего, это матери, сестры и жены тех воинов, которые отправились защищать город. Они вышли за тем, чтобы проводить своих близких людей на ратный и справедливый бой.

Все они надеяться, что их мужчины все-таки вернуться с победой домой.

Горе и война объединила людей разного сословия. Среди провожающих, так же, как и среди ополчения, есть те, кто относится к знатному роду и простые люди.