| «Лама, плато Путорана, Норильск» |

|

Примерно в это время, конец ноября-начало декабря я собирался лететь из Игарки в Норильск ровно 40 лет назад.

Плато Путорана — замечательный и уникальный заповедник на северо-западе центральной Сибири. Лет 20 я прожил в Норильске, своих самых молодых и счастливых лет. До этого работал архитектором в городе Мценске и всё было хорошо, кроме зарплаты. В погоне за длинным рублём и за квартирой, если быть честным перед собой и от нужды, чтобы хоть как-то содержать молодую семью, но не за «запахом тайги», так это точно. Тайги там нет. Она кончилась в Туруханске и даже раньше. Я трое суток плыл на теплоходе по течению Енисея с Красноярска и с каждым днём замечал изменения природы по берегам. На коротких остановках водных туристов и будущих контрактников ожидали местные проворные торговцы с ящиками пива, копчёной рыбы и олениной. Спиртное на корабле было запрещено, а на самолёт билет было не купить — требовалось особое разрешение. У местных жителей норильчан в паспорте стояла заветная печать «ЗП» (погранзона), которую позже заслужу и я, а пока плыву туда, куда пускают. Прошли Красноярские Столбы справа по борту, через двое суток миновали Туруханск (место ссылки Сталина и других известных революционеров), через трое суток причалили в Игарке. Дальше никак. Сплавленный лес я поднимал с затонов Енисея на высоченные берега по транспортёру, там складировал, пилил, перебивал пакеты высушенной доски для транспортировки их морем на кораблях в Канаду и Европу. Работал на Игарском ЛПК всё лето до зимы и искал способ попасть в Норильск. По щучьему велению и моему хотению, при стечении ряда обстоятельств я попал в Норильск не законно, но я очень хотел. Достал бланк вызова с Норильского комбината на работу с синей печатью, что могло послужить пропуском туда, ну и заполнил его сам. Дело в том, что архитекторы были там совершенно не востребованы в краю металлургов и горняков, и мне пришло два официальных отказа. Был бы сварщик, как поётся в известной песне, а ты барабанщик… Но чем хороша профессия, я без труда подделал дюжину подписей тремя авторучками разных чернил на советском бегунке, так назывался обходной лист с отметками. Сдал ли я книги в библиотеку? Сдал и подпись. Ну и по всем инстанциям, не сходя с места у приёмной, копировал с бланков порядочных увольняющихся всё, что там видел. Получил трудовую книжку, купил билет. После посадки в аэропорту Алыкель в маленький самолётик зашли пограничники с собаками, проверили документы и разрешили выход. Потом-то из Москвы и Питера будут летать широченные ИЛ-86 с тремя рядами кресел, которые на мне испытывали и я сто раз летал, куда душа пожелает, но процедура оставалась прежняя, а начиналось так.

Освоился быстро — от плотника-бетонщика и прораба прошёл путь в пять лет до технадзора за жилыми зданиями и сооружениями (пяти местных городов), потом был начальником КБ лет пять, благодаря избранной профессии юности. Квартиру получил за полгода, зарплата была в 20 раз больше чем на материке. Да, на местном сленге большую землю называли так, материк и не иначе. Хотя я себя на острове не ощущал. Возможно, это отголоски прежнего, когда Матёрая — мать. Отчего-то подумал (о материке) только сейчас, а может потому так называли, что иных путей-дорог не существовало. Не было и нет железки, нет дорог, только самолёт. Лететь до Москвы или Ленинграда 4,5 часа. Яркая раскраска фасадов зданий Норильска — одно из моих нововведений после посещения Ленинграда. Помню, долго искал гостиницу в районе Ленинского проспекта, куда меня определили командировочным — ни табличек с улицами, ни номеров домов в начале 90-х, что и послужило… Вернулся и выкатил идею — красим ярко и номера домов, чтобы большие и размером с панель дома и повыше. Краску везли из-за границы. Серый и унылый город хоть как-то преобразился. Были объекты и в тундре, летали вертолётами, ходили по воде, на вездеходах по зимнику. К чему рассказываю, к тому, что от Путоран до Дудинки и берега моря (по Енисею дальше), исхожено, увидено, выпито и съедено много чего. Встречи с местным и коренным населением в тундре запоминались особенно ярко. Но о них в конце статьи, а то увлекусь и совсем забуду, о чём хотел написать. Конечно же, не о тазиках с икрой, и не о двух метровых осетрах, сложенных пирамидами на точке. Точками называли место ловли рыбы местного Рыбзавода, офис которого находился на пристани Валёк по реке Норилке (в бывшем ресторане НКВД), тут же катера и флот, а точки были разбросаны по всему Таймыру. Так случилось, что с директором Норильского рыбзавода мы были приятелями и устраивали рыбные вечера с пивом. Из разнообразия сиговых отмечу копчёного чира. Северная рыба ни в какое сравнение не идёт с Каспийской и любой другой…

Этот край рек, озёр и водопадов стал вызывать ностальгию с некоторых пор. Что могу сказать своими словами и что вспоминается — солнце, которое не заходит летом месяца два, как бы кружит по небу, поднимаясь в полдень и опускаясь ночью, если можно так назвать ночь. Время суток размыто, иногда не понимаешь, что сейчас? Снег на северных склонах не тает и в июле, зато в походах удобно в снежные ямы опускать напитки и продукты, загорая в 30-градусную жару. Вода в озёрах прогревается на полметра, но купаться можно. Можно даже под водопадами, но моржам. Если туда ехать, то несомненно надо ехать в июле и брать тёплую одежду для водных путешествий. Дороги есть между городами, но экзотики никакой. Сообщение между озёрами по воде доставляет удовольствие, места дикие и не хоженые. Лесотундра и тундра, украшение полей и склонов — ягодники и жарки (мелкие оранжевые цветочки), которые рвать запрещено. Не припомню случая, чтобы у кого-то видел букет. Местные относятся к цветам с уважением — очень красиво и занесены в красную книгу. У этих цветков много названий, смотрите ниже ссылку «Жарки или купальницы Таймыра». На территории заповедника расположены тысячи и тысячи озёр (около 9000, говорят), глубина некоторых достигает 500 и более метров, а здешние водопады — одни из самых высоких в России. Плато является громадной территорией, где расположился сей горный массив. Издревле, мужчины и женщины называли эту местность «Горы без вершин». Интересно, что вершины у них отсутствуют на самом деле — разлитое базальтовое плато в тысячу вёрст с каньонами. Жемчужиной Заполярья считается озеро — Лама (душа-ма), в ста верстах от Норильска (фото), а название местности Путорана принято по озеру Куторама, которое так назвали эвенки. В ряду трёх переименований озеро стало Хантайским в горах Путорана. Логики или связи у названий теперь никакой, как и в топонимике: Санкт-Петербург — в кольце Ленобласти, но тут я хотя бы понимаю, что к чему. Логика состояла в стремлении переименовать. Что наблюдается повсеместно, плоха та деревня, если не имеет улицы Ильича…

Иногда доходит до такого казуса, что диву даёшься, если у нас карта — женского рода, то на западе — кард — мужского. Причём, если спросить испанца (как пройти в библиотеку) и развернуть карту туриста родного ему города, он не в состоянии будет что-либо показать на ней. В России с этим делом всё же лучше дело обстоит. Но в чём-то и тут не обходится без абсурда. Статья является продолжением статьи о тайнах селькупского языка, я оттуда скопирую материал, касающийся этимологии Норильска, довольно неожиданно оказалась этимология — до примитивного. С удивлением подумал про себя, что я не знал об этом тогда, когда там жил, да и не узнал бы никогда, не возьмись сам за изучение языка селькупов.

А пока вот о чём, чтобы перейти к изучению имени: плато Путорана от истоков. Куча и купа — противоположные понятия в русском зыке — от горы до купели. Куча по-чувашски — купа, евреям — куща (а в уме шалаш), а как это слово понимать по-русски? Очевидны производные: купель — купец (в смысле купальщик, речник, торговец), перевернув собственное сознание куда надо. Соответственно, купа — купальник (современное понятие) и она же — купалово иваново. Далее и с развитием — купе вагона, крупье с подтасовкой карт в наречиях. Через корневые составляющие куп/кут выходим на понятие закут (закуп), возвращаясь к печке, откуда и танцевали. Что сталось в памяти? Что купе — комната (номер в гостинице), купель крещенская, а вкупе — вместе (как сто копеек в рубле — тине). Можно и без оного, но коль полтина — пол рубля, грех не упомянуть копеечки — копи, копьё и копилку. Если есть куп/кут, должен быть и коп/кот/кап, как не бывает машины без капота и руля (но баранки), а апреля без капеля, землекопа без лопаты — акварели без воды…

Эвенкийское название озера на плато Путорана — Кутарама = Кућа рума («куча рума» звучит по-сербски и на любой другой латинице — куча). Обратите внимание, что куча — название озеру (не для горы). Озеро — это нечто плоское из водной глади с входом и выходом (русла и устья) рек. Вода проточная, не пруд, но представляется наполненной чашей. Если чашку перевернуть (в знак окончания чаепития), то она покажется горкой (кучей). Если озеро рассматривать кучей вниз — вглубь земли — творческий вектор от мысли создателя будет наполнен иного смысла содержанием от огурца до подковы. Ведь правила приколачивания подков на дверь жилища просты: если счастья в доме нет, то рогами вверх. Обязательно найдётся тот, кто наполнит. Философия не хитрая — вода бежит с гор по законам земного притяжения, тяго-тения.

Сегодня после третьего переименования озеро Куторама стало называться Хантайским, а местность — Путорана. А что означает плато Путорана? Этимологию надо изучать, не разрывая оба слово. Пробуйте ответить или поискать в словарях, у поэтов современных или у Платона. Что мы знаем о Платоне? «Платон» — Система взимания платы. Верно, это философ, который первым описал Человека (ссылка внизу). Очевидно, что термин из двух основных слов-понятий в сцепке, которые сами выстроены из буквиц. Сейчас представлю переводы без лирики, и только. Современное название гористой местности:

Пут орана — Способ (путь) вспашки, Спосаб ворыва, Спосіб оранки, Spôsob orby (способ орби) — Spôsob or by — Шляхом чи шляхом (на языке украинском усматривается дуализм) — Шляхам ці міма (на белорусском в значении в прошлом времени, мимо или по пути). Способ или путь какого-то дела (вспашки) был намечен. Идём дальше. Очевидно, что в написании и звуке изменились конец и начало терминов, но середина «ра» сох-ра-нена. Соответственно, кут/пут/ — место, а Рама — имя бога. Мои первые ассоциации, от азбучных звуков — «мама мыла раму» — до панорамы и ра — бога солнца утвердились в переводах. Не минуя бога времени (одно из значений). Рассмотрим подробнее название на латинице — Путорана — Putorana, так озеро стало называться уже после Кутарама. Итак, название озера в центре плато:

Путорамо: путь (шлях, дорога) + рамо (плечо). Изменение одной буквы привело к плечу. На местном говоре «плечо» это расстояние в один конец (в одно плечо нам обойдётся тысяча денег и сутки времени), если о доставке, например, рыбы от точки до склада в городе. Или на плечо ляжет столько-то (о рамо — на плече, на плячы, на плечі). Put ora mo — Покладіть життя для вас, Пакладзеце жыццё для вас — тут явная теология (например, о Христе).

Куторама

Дата публикации: 18:02 26.11.2021

| Оценка произведения: | |

| Разное: |

| «человеки по-русски (википедия)» |

|

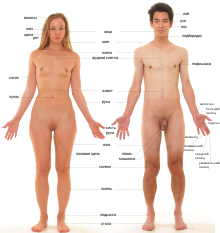

Человек: живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда. Для наглядного примера вот такая картина из википедии под названием: Анатомические характеристики мужчины и женщины. У изображённых моделей подстрижены волосы на голове, удалены волосы на лице мужчины и на теле обеих моделей (кроме ног мужчины). У женщины ногти на ногах покрашены в красный цвет, надето обручальное кольцо и серьги… Это всё, что есть за этимологию и что человечество смогло о себе узнать. Корень: -человек- [Тихонов, 1996]. Звательная форма челове́че.

Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны — понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. А. П. Чехов, «Степь», 1888 г.

Этимология (словарь М. Фасмера), тут вот что:

Происходит от праслав. *čelověkъ, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. человѣкъ, ст.-слав. чьловѣкъ (др.-греч. ἄνθρωπος), русск. человек, диал. челэ̀к, дмитровск. чилэ̀к, укр. чоловік «муж, супруг», белор. чалавéк, болг. члове́к, чове́к, челя́к, чиля́к, сербохорв. чо̀вjек, чо̏вjек, словенск. člóvẹk (род. п. človẹ́ka), чешск. člověk, словацк. človek, польск. człowiek, в.-луж. čłowjek, н.-луж. сłоwjеk, полабск. clúovak; дальнейшая этимология неясна. Праслав. *čelověkъ — источник латышск. cìlvę̃ks «человек». Первая часть — čеlо- — сближается с че́лядь, далее — с др.-инд. kúlam «стадо, множество, семья, род», греч. τέλος «толпа», ирл. cland, сlаn «потомство, род», лит. kìltis, kiltìs «род». Во второй части усматривают слово, родственное лит. vaĩkas «мальчик, ребёнок», латышск. vaiks — то же, др.-прусск. waiх «слуга». В пользу *-věkъ в знач. «сила», кроме примеров, приводимых на -век (см. выше), может также свидетельствовать диал., арханг. обезве́кнуть «ослабеть»

На самом деле всё не так и проще, а выводится корень в два клика и третий — проверочный на всякий случай.

Переводим человек = людина (укр) — људски (серб) — human (юман, латынь) — чалавек (белар).

В звуке «юман» — human — можно сразу представить юношу (ю + мужчина), но и доказать это труда не составит.

Представим: чалавек = чала + век.

1. чала — глава, glavo, голова, позив, званок, hovor, poziv, Anruf — Вызов;

чал — людзей (белор), narod (хорв), populus » (лат), ljudi (словен), луѓе (макед), хора (болг), ludzie (пол), Personen (нем) — лица (серб), осіб, асоб, oseb…

2. век — століття, stoletja, století, storočí, jahrhundert = сто лет, сто гадоў, сто років (понятие вечности, сто лет в обед);

век (словац) — возраст, ўзросту, starost, вік, възраст; где st-aro-st дважды святость (супер стар?), star — звезда;

staro — Старый, Vek, стары, стари; где st — святость/божественность (стрит — улица), ar(o) — арий, то есть русский.

възраст/возраст = на рост, по росту, на зростання (на вырост), символично росток.

3. Personen или ersonen одинаковые значения — человек, личность, особа, лицо, персонаж, лица…

er son — сын, ён сын, він син, ist Sohn (ist ein Sohn) — з’яўляецца сынам — е син, сын.

Persone — Людзі, Люди, Ljudje, narod, Lidé (Лида — город, имя)…

Per son(итал) — Для сына (белор, русск), За сина (болг), Pro syna (про сына, чех), Za sina(словен, хорв), Für Sohn(нем)…

ВЫВОД: человек = глава людей вечно = сын.

Человек символический, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда, то есть существо созидающее символы, самым главным из которых является — СЛОВО. Понимание человека как существа общественного известно со времён Аристотеля, который в своё время считал это важным. Это далеко не полный перечень сущностных определений человека, в которых отмечены важнейшие, основополагающие свойства человека, тем не менее, среди них нет ни одного всеохватывающего, на базе которого было бы возможно создать и развивать общепринятую концепцию природы человека. Поиск такого определения природы человека, которое, с одной стороны, полностью согласовывалось бы с эмпирическими данными о свойствах человека и позволяло бы предугадать пути его развития, а также выяснение смысла его существования были важнейшими темами исследований на всех этапах развития философской мысли… Статья о человеке получилась неприлично короткой, таки добавил умных слов.

Чалая — масть лошади, наличие сильной примеси белых волос на фоне другого окраса лошади, причём голова и нижняя часть ног имеет меньше всего белых волос и сохраняет цвет основной масти лошади. Настоящая чалая масть всегда проявляется от рождения, хотя её может быть сложно заметить до отрастания волосяного покрова. В зависимости от сезона интенсивность окраски может меняться, но с возрастом, как правило, остается прежней в отличие от серой, которая светлеет. Так что, теологи и историки ошиблись в спорах, какой масти подводил Сергий Радонежский лошадь Димитрию Храброму (Донскому). Хочу огорчить, никакой. Всё это выдумки. Хотя, чалую — компромиссное решение…

Вернёмся к Фасмеру, буду сразу править. Первая часть — čеlо — сближается с челядью безусловно, но лучше — село/селец, далее (зачем нам древние индусы?) если свои сёла и стада — «стадо, множество, семья, род». Почему так, подробно есть определения народу и этносу статьёй ниже (Этимология языка): этнос — свои или народ по-христиански, когда все на селе/шаре станут своими, то есть христианами. О кровном родстве речь не идёт, это Вам не племена-язычники. Челнок одно из наиболее близких значений (рабочий орган ткацкого станка, часть швейной машинки), челн (член?), чёлн — маленькое судно, чёлка на лбу, челнок — из сленга 1990-х, мелкий торговец, занимающийся «челночной» торговлей. Челнок на гербе г. Клинцы (клинцы = дети в переводе всех славянских наречий. Печаль и чалиться сюда же, и ещё ряд забытых русских слов. Способ уничтожения памяти состоит в разрушении корней в слове (звуке), превращении слов в частицы, суффиксы и союзы (кий, хоть, однако и т.п.).

Греческое τέλος (телос) это не «толпа», но к клану (сlаn), кладу, «потомству, роду» отношение имеет самое прямое = конец, канец, кінець, Ende, крај, finis, konec, koniec. Насколько это конец всему (финиш) или конца начало, тут мысль вот какая. Почему не коник? Всякое дело конец красит, концом красно и т.д. Крайне интересное словцо для братской Украины: кінець = крај. Поэт не пишет для толпы — толпа поэта не качает. Так рождаются вирши. Едешь по трассе, а на обочинах таблички: Званец, Ездец, Сялец (а у нас звонок, ездок, село). Теперь понятно, почему надо говорить, не звонИм, а звОним, хотя… я не уверен. Но что купец от слова купаться — это однозначно!

Далее по Фасмеру — во второй части (человека) они усматривают слово, родственное лит. vaĩkas «мальчик, ребёнок», латышск. vaiks — то же, др.-прусск. waiх «слуга». Слуга (официант) или гарсон — пикси — дамская причёска из коротких волос в Германии и Чехии называлась — бубикопф (нем. Bubikopf) — буквально «голова мальчика». Слово garçon — хлопчык, мальчик, холостяк (сын). Слово gar/гар/жар/гор — может быть и жарким и высоким (Великим?). Учитывая, что все на селе должны быть на одно лицо — лик. Что делать с формулой: Человек звучит гордо!? Если точнее, гордец — Сын. Благодаря мальчику.

Обезвекнуть «ослабеть» (в пользу *-věkъ в знач. «сила»), в России вполне возможно, если Сила Сибири и Достояние нации — газ кончится. Как дело обстоит с супружескими обязанностями в Украине (чоловік «муж, супруг») не знаю, в России и Беларуси — он холостой. Росток — город с чего начиналась история С. Радонежского. Слово starost кроме русской супер-звезды, таро — карты и тара — ёмкость, образует: Тму-тара-кань. Тьма (много) + тара (ёмкость) + кань (can) или формула человека из Царьграда.

А вы знаете в чём главное отличие мужчины от женщины? Не каждый ответит, вот и сеть подкачала — не нашёл на картинке…

У мужика есть кадык! у женщин нет.

Спасибо. 05.12.2021, Санкт-Петербург

Дата публикации: 20:42 05.12.2021

| Оценка произведения: | |

| Разное: |

Произведения А. П. Чехова остаются популярными среди читателей разных возрастов многие десятилетия. Ставшие классическими, новеллы писателя содержат глубокие размышления на темы, связанные личностью и ее местом в этом мире. Одним из самых интересных и необычных произведений писателя является рассказ «Пари». Многомудрый Литрекон предлагает Вам ознакомиться с его анализом по плану ниже.

История создания

Создано «Пари» было в 1888 году для газеты А. Суворина «Новое время», но на печатных страницах появилось уже в 1889 г. Суворин был сильно обижен на писателя за то, что тот не писал произведений для его газеты. И Чехов решил загладить вину, написав рассказ специально для «Нового времени».

Изначально сочинение в трех частях было опубликовано под иным названием — «Сказка». Нынешний заголовок появился лишь в 1901 году после редактирования. Внёс Чехов и другие правки: сократил сам текст, заменил некоторые фразы и убрал финальную главу, из-за чего смысл полностью изменился.

Как признавался автор, поступил он так потому, что конец ему не понравился, показался «не в меру холодным и суровым». Что именно не решился оставить Антон Павлович? Фрагмент содержал в себе весьма забавный финал истории юриста и банкира. Как мы помним, к закату дней банкир изрядно поиздержался. Поэтому он решил заключить новое пари с богачом: он спорил на три миллиона, что бедняк может отказаться от миллиона по своим убеждениям. Банкир уже предвкушает выигрыш и отправляется в кабинет, чтобы показать всем письмо юриста и рассказать о его добровольном уходе из флигеля накануне завершения спора. Но там он застает юриста, который умоляет его отдать ему хотя бы 100 или 200 тысяч, ведь книги — блажь, которая его обманула, а настоящий мир убедил его в необходимости денег:

«Я так ошибался! […] Книги — это слабая тень жизни и эта тень меня обокрала! […] Я не прошу у вас двух миллионов, я не имею на них права, но умоляю вас, дайте мне сто или двести тысяч! Иначе я убью себя!»

Несчастный банкир вернулся из кабинета и признал проигрыш спасительного пари. Теперь он действительно разорен.

Такой финал ироничен, но жесток по отношению к людям. Более того, он совсем не поучителен, ведь получается, что герой, лишенный общества людей и сошедший с ума, вмиг оправляется и становится таким, как был, стоило ему только вернуться в свет. Это означает, что пари выиграно юристом: он смог прожить 15 лет в заточении, но не измениться. Он легко восстановился и продолжил жить, как ни в чем ни бывало. Такой финал лишает рассказ нравственного смысла.

Жанр, направление

Произведение «Пари» относят к жанру рассказа. В центре внимания читателей находится одна сюжетная линия – пари между мужчинами, встретившимися на приеме, сквозь длинный промежуток времени (15 лет). Количество основных персонажей также ограничено двумя лицами.

Несложно отыскать и черты притчи – короткого поучительного сочинения: иносказательность, жизненность ситуации, наличие скрытого назидания для читателей.

По литературному направлению можно отнести к реализму, несмотря на преувеличенность ситуации. Герои типичны, рассматриваются их духовные искания, характеры, исследуются мотивы поступков. Психологизм является одним из главных методов при работе над персонажами.

Смысл названия

Именно спор, возникший между двумя героями, и служит завязкой. Утверждение юриста о том, что невиновный может с легкостью провести в добровольном одиночном заточении несколько лет, кажется банкиру абсурдным. Чтобы доказать несостоятельность убеждений молодого человека, он ставит на кон два миллиона, абсолютно уверенный в том, что юрист выдержит не более 4 лет.

Смысл названия заключается в кратком обобщении его сюжета: речь идет о пари и его итогах.

Суть: о чем?

Старый банкир вспоминает о том, как когда-то заключил пари. Столкнулись спорщики на одном из приемов, которые раньше давал герой. Между ними завязалась бурная дискуссия на тему того, а что же лучше: всю жизнь просидеть в тюрьме или быть казненным? Банкир говорил, что находиться в заключении невыносимо, и лучше уж умереть, но его оппонент – молодой юрист — считал иначе. Тогда они и решили проверить, как будет на самом деле.

Банкир пообещал выплатить два миллиона по истечении пятнадцати лет, которые юрист должен был провести взаперти, в одном из флигелей сада. Общаться с людьми было нельзя, выходить за пределы «тюрьмы» — тоже. Все необходимые вещи — ноты, вино, еда и пр. — передавались через маленькое окошко в любом запрашиваемом объеме.

Первый год для добровольного узника проходил в скуке, затем у него понемногу появилось желание развиваться. Учебники для изучения иностранных языков, научные труды — все это выписывалось и читалось им в огромных количествах. Литература стала для него единственным спасением.

«В продолжение четырех лет по его требованию было выписано около шестисот томов»

И вот настает назначенный день. Но банкир, растративший все свои сбережения, уже не хочет отдавать остатки. Тогда задумывается об убийстве.

«Если у меня хватит духа исполнить свое намерение, — подумал старик, — то подозрение прежде всего падет на сторожа»

Зайдя в комнату, в которой содержали заключенного, он находит за столом обтянутый кожей болезненный скелет. Перед ним лежит письмо, в котором говорится о том, что юрист, осознав никчемность материальных ценностей и глупость человечества, отказывается от выигрыша и решается на побег.

Банкир, которого эти слова потрясли до глубины души, раскаивается. Подробное краткое содержание со всеми важными деталями Вы найдете здесь.

Главные герои и их характеристика

Главные герои рассказа «Пари» имеют свою характеристику:

- Банкир – ныне старик, бывший богач: он без особых раздумий был не против потратить пару миллионов на случайный спор. Азартен, очень зависим от роскоши, вспыльчив. Беспечность по отношению к финансам приводит к разорению, и, когда назначенная дата выплаты выигрыша приближается, он осознает, что лишних денег совсем нет. Поэтому в приступе жадности готовится к убийству узника, но коварный замысел исполнить не удается.

- Юрист – упорный и амбициозный человек, не желает отказываться от своей точки зрения даже тогда, когда ему грозит провести значительный срок в полном одиночестве. В заточении он постепенно меняет образ мышления, начиная презирать порочное общество. Доходит до того, что он предпочитает сбежать, отказываясь от награды. Сильно развивается интеллектуально, так как книги становятся для него практически единственным доступным развлечением и источником информации. Но взамен он теряет связь с реальностью, ибо настоящая жизнь проходит мимо.

«Его чтение было похоже на то, как будто он плавал в море среди обломков корабля и <…> жадно хватался то за один обломок, то за другой!»

Темы

Автор в рассказе «Пари» представил такую тематику:

- Тема уединения (отшельничества). Автор показывает, что человек не может обойтись без людей, не потеряв самого себя. В безжизненном и обтянутом кожей скелете читатель не увидит ни черточки, сохранившейся от амбициозного и азартного юриста. Это существо потеряло все ориентиры и цели, теперь у него нет возможности и желания контактировать с миром и узнавать что-то новое.

- Тема просвещения. Автор учит читателя, что одного лишь обучения без реального жизненного опыта недостаточно для развития личности. Юрист знает много, но отрекается от этого, потому что лишен возможности применить знания во благо общества и самого себя.

- Тема переосмысления ценностей. В заключении юрист пережил трансформацию, состоящую из нескольких этапов. Сначала он искал в книгах и других подношениях развлечение, потом — просвещение, затем — достижение, и, наконец, вплотную приступил к поиску смысла жизни в религиозной литературе. В финале алчный герой отказывается от денег, ведь осознал их ненужность. Впрочем, духовный кризис заставил его разувериться во всех жизненных ценностях.

- Тема жадности. Также рассказывает Чехов о человеческой жадности: банкир почти идет на преступление, только бы не выплачивать обещанное.

- Тема нравственного и интеллектуального упадка: юрист сбегает, отступаясь от всех человеческих радостей, целей, идеалов. Его сгубило одиночество. А банкира развратили деньги, от которых он стал так зависим.

Проблемы

Проблемы, поднимаемые в тексте «Пари», тесно переплетаются с темами, к которым обращается писатель. Несмотря на то, что заключенный совершенствует свои умения, об окружающем его мире он судит только по прочитанному.

«Пятнадцать лет я внимательно изучал земную жизнь. Правда, я не видел земли и людей, но в ваших книгах я пил ароматное вино, пел песни, гонялся в лесах за оленями и дикими кабанами, любил женщин…»

У него нет объективного представления о реальности – все его суждения строятся на чужих мыслях и описаниях. Он мало знаком с людьми, но презирает их. Он судит общество за неразумность и стремление к ложному, но, отделенный от него, не замечает никаких положительных сторон. Поэтому основная проблема рассказа «Пари» — это нравственная, духовная и интеллектуальная деградация человека, лишенного общества людей и реального опыта жизни.

Также говорится о легкомысленном отношении к финансам и азартности как слабости личности. Банкир мог бы не участвовать в пари, не предлагать крупную сумму в награду, но тяга к играм помешала это сделать. Он не задумывается о возможных последствиях, полагая, что денег у него в любом случае всегда будет достаточно. Такая беспечность впоследствии почти толкнула его на убийство.

Кроме того, автор затрагивает тему алчности. Юрист потратил лучшие годы жизни ради денег, которые мог бы заработать сам за это время. Банкир ради денег готов был запятнать душу убийством. Именно алчность толкает людей на безнравственные и глупые поступки.

Основная идея

Оба героя проходят свой путь духовного развития. Юрист учится по тому, что написано другими людьми, банкир – на собственных ошибках. Каждый из них к финалу меняется, открыв для себя новую истину. Но итоги обучения далеки от ожиданий.

Юрист в ходе просвещения, лишенного опыта и эмоций реальной жизни, лишенного практического применения и труда, становится пародией на мудреца и отрицает все, чему учился. Его разочарование в людях носит книжный и надуманный характер, поэтому автор хотел показать тщетность всех этих знаний в альтернативном финале. Просвещение без практического воплощения своих способностей — это бесполезное и даже вредное времяпрепровождение, по мнению автора. Человек имеет смысл жизни только среди людей — вот еще одна главная мысль рассказа «Пари».

Банкир шел по пути собственных ошибок, но не уделял должного времени просвещению и развитию. На поводу у страстей и пороков он оказался неспособным к практическому применению своего потенциала. Его боязнь потерять деньги, нажитые когда-то, говорит о его неспособности заработать их снова. Значит, в праздности и кутежах он растратил себя. Это другая крайность, которая также ведет к деградации человека. Таков смысл рассказа «Пари».

Чему учит?

Чехов показывает, как сильно, оставшись в одиночестве, личность может измениться. Юрист, приобретя мудрость из сочинений, считает себя умнее всех, но стоит задуматься, настоящий ли это жизненный опыт? Ведь герой не переживает многое из того, что доступно остальным. Все его представления о мире исходят из увиденного до заключения и того, что удалось прочесть. Так может ли подобный человек с уверенностью судить о других? Чехов в рассказе «Пари» заставляет задуматься о том, что мы не должны подменять реальный опыт книжным и считать себя непревзойдёнными мудрецами после каждого прочитанного тома. Только знания, нашедшие практическое применение в жизни, могут сделать нас по-настоящему мудрыми и сильными. Живя лишь за счет книжного опыта, человек не развивается, а деградирует. Такова мораль произведения «Пари».

Также нужно сказать о том, что люди не могут жить в полном одиночестве, не потеряв себя. Изоляция от себе подобных способствует лишь разочарованию в жизни и отчаянию. Вот чему учит рассказ «Пари».

Художественные особенности

Персонажи Чехова раскрываются, в основном, через деятельность и речь (монологи и диалоги). Важное значение имеет письмо юриста, в котором он излагает все то, что скопилось у него на душе за пятнадцать лет.

Из художественных средств чаще всего встречаются восклицательные предложения («Неправда!», «Идет!», «Согласен!» и пр.). Они придают репликам эмоциональность, живость.

Используются наречия, уточняющие характер действий («жадно принялся», «неподвижно сидел», «осторожно сорвал», «сердито разговаривал» и пр.); употребляется множество глаголов, задающих быстрый темп сюжету, а также применяются эпитеты для создания образной картины (портретное описание узника: «впалые щеки», «косматая голова», «землистый оттенок кожи» и др.)

Критика

Из дневников композитора и публициста А. Б. Гольденвейзера известно, что Л. Н. Толстому рассказ очень понравился. Он посчитал его интересным, с необычной задумкой, а также отдельно похвалил литературное мастерство автора.

Некоторые (в том числе, писатель М. Н. Альбов) отмечали, что период жизни, в который создавалось произведение, был для Чехова довольно тяжелым и мрачным. Особенно сильно это проявилось в презрительном отношении юриста к людям, четко проявившемся во время заточения.

Автор: Инна Колокольникова

Рассказывание историй является важной формой самовыражения. Человечество начало обмениваться информацией в устной форме задолго до того, как научилось писать, поэтому рассказы, притчи, повести и легенды были способом общения с древнейших времен.

Подобный обмен информацией происходит в разных контекстах: от разговора за кухонным столом до выступления на многотысячную аудиторию. Некоторые ситуации повествования требуют свободы действий, другие же, наоборот, очень формальны.

Умение найти подходящий формат истории и дополнить ее яркими деталями и примерами – важный навык, необходимый современному человеку, желающему добавить сторителлинг в свою деятельность. Именно об этом важном умении мы поговорим в данной статье.

Что такое сторителлинг?

Сторителлинг – это интерактивное искусство использования слов и действий, чтобы раскрыть элементы и образы истории, одновременно развивая воображение слушателя [National Storytelling Network, 2021].

История – это «рассказ о воображаемых или реальных людях и событиях, рассказанный для развлечения», а рассказывание историй – это просто искусство передачи сообщения в форме рассказа.

Сторителлинг предполагает двустороннее взаимодействие между рассказчиком и аудиторией. Фактически, повествование возникает именно в результате взаимодействия и совместных, скоординированных усилий выступающего и слушателей. Сторителлинг не создает воображаемого барьера между ними, что значительно отличает данный вид повествования от форм театра, в которых используется так называемая «четвертая стена».

Интерактивный характер повествования частично объясняет его непосредственность и влияние на слушателей. Часто сторителлинг может напрямую и тесно связать рассказчика и аудиторию [National Storytelling Network, 2021].

Сторителлинг всегда включает в себя представление истории – повествования. В каждой культуре есть свое определение рассказа. То, что признается историей в одной ситуации, может не приниматься в другой. Некоторые рассказы, например, требуют спонтанности и игривого отступления, другие призывают к почти точному следованию определенных правил.

Рассказчик передает сообщение, чтобы связаться с аудиторией. Сообщение включает в себя главного героя и ряд других персонажей, центральный сюжет, некоторые конфликты или препятствия, тему (одна идея, которая повторяется на протяжении всего повествования) и сюжетную линию.

При повествовании слушатель ярко представляет происходящее в своем воображении. Его задача заключается в том, чтобы активно создавать яркие, мультисенсорные образы, действия, персонажей и события, основываясь на исполнении рассказчика и на собственном прошлом опыте, образе мыслей и мировосприятия. Таким образом, слушатель становится соавтором истории в том виде, в котором он ее пережил [National Storytelling Network, 2021].

Рассказывание историй можно комбинировать с другими видами искусства. Сторителлинг отлично может сочетаться с драмой, музыкой, танцами, комедией, кукольным представлением и многими другими формами самовыражения. Тем не менее, даже несмотря на то, что он незаметно сливается с другими видами искусства, его суть остается узнаваемой и неизменной.

Для чего нужен сторителлинг?

Успешные выступления, бизнес, маркетинг и связи с общественностью строятся на эффективных историях. Людям нравится видеть, читать или слушать интересные рассказы, потому что это создает человеческую связь, основанную на симпатии.

Сторителлинг помогает:

- привлечь внимание аудитории к теме;

- сделать материал выступления еще более запоминающимся;

- объяснить сложные вещи простыми словами;

- создать прочную ассоциацию с темой выступления;

- вызвать у аудитории нужные эмоции.

Техники сторителлинга можно применять не только в публичных выступлениях и презентациях, но и в письменной форме. Многие блоги о путешествиях, увлечениях и бизнесе рассказывают личные истории для привлечения внимания аудитории.

Использование повествования в письменном или устном сообщении делает его более интересным и запоминающимся. Рекламный пост с использованием сторителлинга, опубликованный в социальных сетях, привлечет гораздо больше внимания к продукту, чем самая дорогая реклама. Именно увлекательные истории увеличивают охваты и количество просмотров публикаций.

Интернет-блогеры также активно освоили навыки сторителлинга, ежедневно освещая в своих постах и сторис случаи из жизни. Примерами таких историй стали публикации в Инстаграм и других социальных сетях. Блогеры делятся со своими подписчиками радостными и не очень событиями. Чем более личной будет история, тем больший интерес она вызовет у аудитории и повысит ее активность.

При правильном применении, рассказы помогают более четко передать смысл сообщения, аргументировать важную идею, добавить в него ясности и даже вдохновить людей на действия.

Пожалуй, самым ярким примером использования сторителлинга являются сказки для детей. Привлечь внимание ребенка сложными темами с сухими фактами и научными аргументами практически невозможно. Детское воображение позволяет использовать яркие образы и картинки при прослушивании рассказов.

Подобные техники отлично вписываются и в концепцию общения со взрослыми людьми. Поэтому сторителлинг стал основным инструментом при проведении презентаций и объяснении сложного материала.

Отличным примером презентаций с использованием сторителлинга являются все выступления на конференции TED Talks. Авторы всего за 15 минут презентуют свою тему, умело обрамляя ее в интересную историю с важным выводом, а иногда и ценной моралью.

В своем выступлении The magical science of storytelling Дэвид Филлипс подробно осветил то, как именно умение рассказывать захватывающие истории помогает бренду продавать больше и дороже, а людям во время своих презентаций вызывать необходимые чувства у слушателей.

На сегодняшний день, пожалуй, не осталось ни одной сферы, связанной с общением и коммуникацией, в которой нельзя было бы применить навык рассказывания историй. Маркетинг, связи с общественностью, образование, наука, публичные выступления и даже политические дебаты – вот лишь малая часть примеров сфер, в которые все больше и больше проникают техники сторителлинга.

Важность использования сторителлинга

Людям нравится читать истории, которые они считают значимыми. Это то, что делает персонализированное повествование таким мощным. С помощью данной формы повествования рассказчик позволяет слушателям выбрать случай, который соответствует их интересам.

Высокая запоминаемость хорошей истории позволяет сформировать представление о том, как работает человеческая память. В 1949 году канадский психолог Дональд Хебб предположил, что воспоминания создаются одновременным возбуждением клеток между нейронами. С тех пор ученые пытаются подтвердить или опровергнуть его гипотезу, поскольку это очень сложно проверить [Anecdote, 2015].

Люди запоминают вещи, вызывающие у них чувства. Так, например, после напряженного разговора многие помнят не слова и факты, а эмоции, которые данный разговор вызвал. Чем эмоциональнее событие, тем больше вероятности, что оно надолго останется в памяти.

Исследователь памяти Эд Кук считает, что человек запоминает то, что ему интересно, особенно непривычные для него события и факты [Anecdote, 2015].

В 1970-х годах канадский психолог Лайонел Стэндинг провел увлекательный эксперимент. В течение нескольких дней подряд он показывал испытуемым 10 000 изображений. Это были довольно обычные снимки животных, машин и людей. Затем, после двухдневного отдыха, он проверил их способность вспоминать увиденное. Во время второго этапа участникам показывали два изображения: одно – из первого этапа, которое они недавно видели, а второе – фотография, которую им до этого никто не показывал. Испытуемым необходимо было указать, какое изображение они видели раньше. Результаты оказались не такими уж и плохими: 66% участников узнали изображения, увиденные во время первой части эксперимента [Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1973].

Следующей группе показали набор из более ярких и запоминающихся картинок (например, собака с курительной трубкой в пасти). Во втором этапе их вспомнили уже 88% участников, что подтвердило гипотезу Эда Кука.

Особенности рассказа помогают человеку запомнить гораздо больше, чем просто факты. В 1969 году два профессора Стэнфордского университета Гордон Бауэр и Михал Кларк решили проверить запоминаемость слов, включенных в рассказы, по сравнению со случайным списком [Anecdote, 2015].

Студентов, участвующих в эксперименте, попросили запомнить 10 наборов несвязанных между собой слов. Участники первой группы запоминали их в любом порядке, а члены второй группы построили рассказ, содержащий все слова, по одной истории на набор. Когда их просили вспомнить все, что было в списке, учащиеся, создавшие рассказы, смогли запомнить в шесть-семь раз больше слов по сравнению с теми, кто запоминал их случайным образом.

В 1980 году три исследователя из Калифорнийского университета сравнили запоминаемость повествовательных текстов (например, мифы Древней Греции) и пояснительных текстов (любая энциклопедическая статья).

Студенты колледжа должны были оценить 12 текстов за их содержание, запоминаемость и увлекательность. Повествовательные тексты читались примерно в два раза быстрее, чем пояснительные тексты, при этом запоминались вдвое лучше, чем тексты энциклопедические [Anecdote, 2015].

Рассказывание историй – отличный способ стимулировать участие аудитории в выступлении. Истории – это не просто воображение, а настоящая наука. Известно, что сторителлинг увеличивает уровень окситоцина – гормона, который способствует возникновению чувства любви, связи и благополучия [Study.com, 2021].

По словам Пола Зака, чья лаборатория ответственна за открытие и большую часть исследований, связанных с окситоцином, данный гормон вырабатывается, когда человеку доверяют или проявляют по отношению к нему доброту. Это помогает людям сотрудничать друг с другом [BrightCarbon, 2020].

Зак и его команда провели несколько интересных экспериментов, направленных на изучение данного гормона. В одном из них они обнаружили, что рассказы, основанные на персонажах, вызывают выработку окситоцина, что, в свою очередь, повышает готовность субъекта помогать другим. В другом они обнаружили, что рассказы без конкретных героев не вызывали у испытуемых такого же химического или эмоционального отклика [BrightCarbon, 2020].

Чтобы вызвать в слушателе сочувствие, история должна привлечь его внимание, создавая напряжение. Это то напряжение, которое возникает у зрителей и заставляет их сочувствовать персонажам. В подобных рассказах используется «драматическая дуга»: за вступлением следует рост напряжения, затем наступает кульминация, и все это заканчивается развязкой.

Сторителлинг обладает огромной силой убеждения, что продемонстрировали несколько интересных исследований. Медицинский колледж штата Пенсильвания обнаружил, что студенты-медики были гораздо более отзывчивыми и открытыми для помощи пациентам с деменцией после того, как они приняли участие в упражнении, в ходе которого пациент рассказывал истории, основанные на своих воспоминаниях [ScienceDaily, 2013].

Медицинская школа Массачусетского университета наблюдала за двумя группами пациентов с риском возникновения высокого кровяного давления. Одна группа лечилась обычным методом, другая смотрела три видеоролика, в которых были представлены истории реальных пациентов, страдающих высоким кровяным давлением. По окончании исследования именно вторая группа продемонстрировала лучшие показатели артериального давления [ScienceDaily, 2011].

Оба этих примера показывают, что сторителлинг может повлиять на реакцию человека на определенные ситуации. Истории почти никого не оставляют равнодушными, задействуя разные участки мозга и заставляя человека общаться на более глубоком уровне. Согласно одному из исследований, во время чтения сухой и основанной исключительно на фактах информации, в мозге активизируются только центры языковой обработки. Истории, в свою очередь, активируют гораздо больше частей головного мозга: сенсорную кору, моторную кору и гиппокамп [Pressboard, 2018].

Сторителлинг в маркетинге и рекламе

Когда в истории озвучено достаточно подробностей и подлинных эмоций, слушатель или читатель может легко ее понять, что вызывает чувство симпатии к бренду, товару или услуге.

Повествование в маркетинге и рекламе:

- позволяет установить более глубокую и прочную связь с аудиторией;

- добавляет человечности контенту и, следовательно, к бренду;

- вызывает доверие и лояльность аудитории;

- помогает связать весь контент, который в противном случае может показаться разрозненным;

- помогает наиболее приятным образом поделиться видением бренда и транслировать его ценности.

Истории – самое успешное оружие для создания лояльности к бренду, а это означает, что люди гораздо охотнее продвигают продукт или бренд с помощью устного маркетинга, что является лучшим способом популяризации бизнеса.

Бренды могут самостоятельно определять для себя формат сторителлинга. Примерами таких историй могут быть:

- Личная история. Это «почему», стоящее за брендом, а именно страсть, интересы и опыт, которые привели к созданию компании.

- Бизнес-история. Это биография, в которой основное внимание уделяется тому, что компания делает для потребителей. Примером бизнес-сторителлинга будет рассказ о том, как бренд может положительно повлиять на жизнь людей.

- Истории о продукте. Рассказ о том, как компания предлагает решения для улучшения продукта, укрепляя при этом доверие потребителей и свой авторитет.

- Истории о потребителе. Хотя каждая история должна быть связана с аудиторией, данный вид сторителлинга позволяет по-настоящему понять, как именно бренд удовлетворяет потребности и предпочтения клиентов. Такие рассказы призваны демонстрировать искреннюю признательность бренда своим клиентам [Brafton, 2020].

Исследователи изучили 300 статей о брендах и измерили их все по определенным критериям вовлеченности. Они обнаружили, что если рассказ о бренде начинался слишком рано – до того, как в статье появилось хоть какое-то подобие истории, – читатель был гораздо менее заинтересован. Они отреагировали лучше всего, когда бренд появился в качестве персонажа рассказа немного позже [Pressboard, 2018].

Пожалуй, одним из главных достоинств сторителлинга является легкость в освоении данного навыка. На онлайн-программе «Сторителлинг» мы собрали лучшие практики, техники, инструменты и примеры текстов которые сделают вашу презентацию яркой, насыщенной и запоминающейся. Теперь вам не составит труда объяснить сложные вещи простыми словами, украсив их интересными примерами из жизни.

Примеры продающего сторителлинга

Рассказывание историй – лучший способ убедить аудиторию покупать товары или услуги, не участвуя в прямых продажах. Мы подготовили примеры брендов, которые в своих рекламных кампаниях использовали сторителлинг для увеличения объемов продаж.

IKEA Singapore использует юмор и веселые каламбуры в своих видеороликах, рассказывающих истории, чтобы проиллюстрировать практичные решения для хранения вещей и мебели.

Одно из таких видео называется «Улучши свою личную жизнь», а человек, комментирующий его – консультант Филле Гютэ. В нем семейная пара обсуждает нехватку места в спальне, на что Филле Гютэ предлагает им отличное решение: удобную и эргономичную мебель IKEA.

Bacardi, крупнейшая в мире компания по производству спиртных напитков, сняла ролик, в котором рассказала историю развития яркой танцевальной культуры Ямайки, начиная от легенд ямайской музыкальной индустрии до современных исполнителей. Авторы хотели показать, как национальная музыка была принята во всем мире. Данный ролик стал отличным примером использования сторителлинга в рекламе.

Подобное нишевое видео, отражающее культуру целевой аудитории, – отличный ход, который используют маркетологи многих компаний. Людям всегда интересно узнать что-то новое о своей культуре или культуре других стран, о которой они не знают.

Американский бренд очков Warby Parker активно демонстрирует клиентам, что скрывается за кулисами его производства. В рекламных видеороликах маркетологи компании не сосредотачиваются на демонстрации исключительно продукции – вместо этого они демонстрируют ее культуру, ценности, идеологию и сотрудников.

В видео «Как создаются очки Warby Parker» подробно описан пошаговый процесс создания стекла прямо после резки линз. Люди могут понять всю специфику производства и оценить те усилия, которые прикладывают сотрудники компании, чтобы их продукт стал самым лучшим. К тому же из данных роликов клиенты могут узнать, что за каждую проданную пару очков компания жертвует еще одну пару тому, кто в ней нуждается.

Dove стал одним из первых брендов, популяризовавших идею показа своих клиентов. В основном в них фигурируют женщины, но недавно компания решила сменить фокус и показала в рекламных роликах мужчин.

В одном из таких роликов главный герой, военнослужащий по имени Джон, воссоединяется со своей семьей в День отца. Эта правдивая история была создана с помощью операции Homefront, чтобы военнослужащие могли встретиться со своими семьями в особых случаях.

Умение сосредотачиваться на реальных людях и демонстрировать подлинные эмоции в своей истории позволяет бренду завоевывать доверие. При этом важно, чтобы мораль истории, представленной в видео, соответствовала ценностям и миссии компании.

Dove также является лидером в продвижении личного благополучия и бодипозитива, играя роль активиста во многих отношениях. Бренд проделал огромную работу по привлечению своей пользовательской базы для получения реального опыта, идейного лидерства и эмоциональных историй, которые поднимают его популярность, а также вдохновляют других [Brafton, 2020].

Компания Nike сделала шаг вперед в повествовании, запустив на YouTube мини-сериал «Марго против Лили», ставший отличным примером цифрового сторителлинга.

Одна из героинь Лили бросает вызов своей подруге Марго, чтобы она устроила веб-шоу о фитнесе, которое наберет 1000 подписчиков, а Марго, в свою очередь, ставит условие Лили найти как минимум трех настоящих друзей.

Спортивный бренд умно извлек выгоду из канала, инвестировав в повествование, что привело к его огромному успеху. Nike решила вложиться в создание актуального контента (в отличие от рекламы), чтобы по-новому вдохновить поклонников и убедить их заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Кстати, персонажи сериала носят продукцию Nike, но это не рекламный ход. Сериал фокусируется на эмоциях, которые являются частью личного пути к здоровому телу (разочарование, уныние, отсутствие мотивации). Зрители по достоинству оценили шоу.

Примером использования мультимедийного сторителлинга стала рекламная кампания бренда Coca-Cola, решившего использовать дополненную реальность.

Клиенты, купившую банку напитка, могли направить камеру своего телефона на изображение и увидеть, как оживает одна из 12 историй. Одна история показывает, как пара детей прокалывает и сдувает свой пляжный мяч зонтиком, а другая рассказывает, как молодая пара в кино пугается и роняет попкорн. В следующем ролике изображены два соперничающих футбольных фаната, которые присоединяются друг к другу в дружеской игре, когда футбольный мяч вылетает из банки с колой.

«Этот проект был идеальной реализацией для дополненной реальности», – сказал креативный директор Джона Холл. «Технологии позволили зрителю перенести эти истории в свое окружение, используя практичную банку из-под “Кока-Колы” в качестве опоры, и стать фоном для разыгрывания каждого из этих сценариев».

Компания Barclaycard, выпускающая кредитные карты, создала ролик. В нем описаны две ситуации, демонстрирующие с разных точек зрения, как супруги терпят увлечения друг друга. Обе истории передают сообщение о том, что ни один из партнеров не должен отказывать себе в любимых развлечениях.

Алекс Нейлор, управляющий директор по маркетинговым коммуникациям Barclays UK, сказал: «Когда дело доходит до нашей любви к развлечениям, все наши страсти и предпочтения уникальны – будь то участие в соревнованиях по борьбе или танцы в толпе на музыкальном фестивале. Мы рады, что можем воплотить это в жизнь инновационным способом, используя зеркальное повествование» [Attest, 2019].

Мини-фильм «Объезд», снятый компанией Apple, рассказывает историю заблудившегося детского трехколесного велосипеда и его полное приключений путешествие по воссоединению со своим юным владельцем.

Воплотил в реальность фильм оскароносный режиссер и сценарист Майкл Гондри. Особого шарма ролику придает тот факт, что он полностью был снят на iPhone 7 Plus. Помимо дани уважения классическому французскому кино, фильм демонстрирует многие функции смартфона, включая анимацию, подводную, покадровую и замедленную съемку, а набор сопровождающих онлайн мастер-классов объясняет, как это было сделано.

Рассказывание историй о брендах – это будущее бизнеса, маркетинга и даже личного позиционирования. Когда данные и истории используются вместе, они могут взволновать аудиторию как интеллектуально, так и эмоционально. Рассказ – одно из самых мощных средств передачи сообщения, потому что его запоминают гораздо больше, чем факты и цифры [Attest, 2019].

История рекламы насчитывает большое количество примеров использования сторителлинга для роста продаж. Маркетинг историй означает использование повествования для передачи сообщения. Основная его цель состоит в том, чтобы зритель почувствовал то, что сможет побудить его к действию.

Заключение

Истории всегда занимали особое место в жизни людей, начиная от общения иероглифами в Древнем Египте и заканчивая современными и инновационными выступлениями на конференциях TED.

На Земле существует множество культур, каждая из которых имеет богатые традиции, обычаи и возможности для рассказывания историй. Все эти формы повествования важны и необходимы в современном мире.

Лучшие рассказы в мире не обязательно должны произойти с самим рассказчиком. Истории, созданные пользователями, часто могут вдохновлять людей гораздо больше, чем случаи, произошедшие с брендами в реальности. Главная цель, которую преследуют выступающие, – донести свою мысль до слушателя, вызвав при этом у него необходимые эмоции. При правильном использовании техник сторителлинга ее, как правило, удается достичь.

Удачи!

И в заключение предлагаем пройти небольшой тест на проверку знаний:

Почти два десятилетия — с 1573 по 1591 г. —находился в России по делам коммерческой и дипломатической службы Джером Горсей — типичный представитель английских деловых кругов XVI столетия. Он оставил три самостоятельных сочинения о России и несколько писем по «русским делам».

Имя Джерома Горсея окружено у историков фейерверком эпитетов. Его называли «высокомерным софистом» и «простодушным чванливцем», «плохим миссионером цивилизации» и «хвастливым корыстолюбцем». Как заметил Я. С.Лурье, «дипломату Горсею не повезло в историографии». Впрочем, нелестные характеристики Горсея никак не повлияли на популярность его сочинений: записки привлекают к себе как свидетельства очевидца и осведомленного наблюдателя, человека, оказавшегося в самой гуще событий в России 70—80-х годов XVI в., о которых русские источники либо умалчивают, либо рассказывают весьма тенденциозно.

В XVI в. наступил качественно новый этап во взаимоотношениях России и Запада. Страны Северной и Западной Европы, вступившие на путь развития капитализма, нуждались в новых источниках обогащения и рынках сбыта и все чаще обращались к мало вовлеченным в торговлю с ними государствам Восточной Европы и Азии, в том числе к Прибалтике и России. Были и другие причины для пристального внимания западноевропейских стран к русскому соседу: усиливавшаяся турецкая агрессия в Европе заставляла искать новых союзников, а реформационные движения породили интерес современников к окружающему миру, и прежде всего к соседним народам и странам. На волне этих разнообразных и противоречивых интересов в Россию хлынули иностранные предприниматели, дипломаты, купцы, ученые. Их записки и иные свидетельства становятся очень популярными в разных слоях западноевропейского общества, а «русская» тема с этого времени широко распространяется в европейской литературе.

Свой вклад в создание традиционных представлений и взглядов англичан на эту страну внес Джером Горсей. За 17 лет, прошедших со времени первого приезда Горсея в Россию (в 1573 г.), до 1591 г., когда он навсегда покинул страну, там произошло немало драматических событий. Российское царство, едва получившее это название после восшествия на престол Ивана Грозного, было потрясено жестокостями опричного времени. Опричнина сменила период реформ так называемой Избранной рады, когда вокруг молодого царя сплотилась группа политических деятелей, сумевших правильно определить насущные потребности страны. Огромное государство, которое включало в себя всю Северо-Восточную и Северо-Западную Русь с такими древними и богатыми центрами, как Новгород, Псков, Владимир, Ростов, Суздаль,Рязань, нуждалось в коренном улучшении организации правления. Реформы суда, войска,отмена системы кормлений — все это отвечало задачам централизации страны.

Крупной вехой в развитии русской государственности стало принятие нового Судебника 1550 г., закрепившего некоторые итоги социального развития страны.Вслед за Судебником 1497 г. он подтвердил ограничение крестьянского перехода одним только Юрьевым днем (осенним), впервые ввел наказание за взятки.

Путь централизации в России был не прост и не прям. Все еще сказывались последствия длительного монгольского ига: слабость городов,а потому слабое участие горожан в политической борьбе; отсутствие некоторых ремесел, а потому зависимость от иностранного ввоза; однобокое развитие экономики, а потому ведущая роль феодалов в политической жизни страны.

Обнадеживающие итоги реформ 1550-х годов скоро сменились иной реальностью. Россия, вовлеченная царем в бесперспективную и безнадежную на том уровне развития экономики Ливонскую войну (1558—1583), вступила в полосу длительного кризиса. Напряжение, которого потребовала война, привело к ускорению закрепостительных процессов, к обнищанию и обезлюдению ряда районов. Население,не выдержавшее тягот обрушившихся на него налогов и повинностей, покидало старые насиженные места ради необжитых окраин или попросту бродяжничало.

Тяжким испытанием стала и учрежденная в 1565 г. опричнина: вся территория страны была разделена на земскую и опричную. Опричнина, по словам современников, «рассекла» страну на части. Историки немало размышляли о смысле этого, кажущегося странным, учреждения.Одни видели в опричнине средство борьбы с непокорными вассалами. Другие полагали, что опричниной Иван Грозный пытался сокрушить главные оплоты удельного порядка — последнего удельного князя В. А. Старицкого, конкурента самодержца, церковь, претендовавшую на ведущую роль в государстве, и, наконец, города Новгород и Псков — оставшихся носителей сепаратизма. По стране прокатились волны царского террора.

В неудачах Ливонской войны, выкачивавшей людские и материальные ресурсы,Иван IV пытался обвинить собственных военачальников, государственных деятелей. Изменниками казались ему и дипломаты, ведшие нелегкие переговоры со странами, с которыми воевала Россия. Нарастали кризисные явления во всех сферах жизни. Когда опричное войско не сумело «оборонить» Москву во время молниеносного набега крымского хана Девлет-Гирея в 1571 г., стало ясно, что этот политический «эксперимент» не удался.

Примерно за год до появления Горсея в России опричнина была отменена. И снова возродилось единое войско, появилась общая казна. А вместе с тем самодержец стал строить новые утопические планы, на этот раз дипломатические. Он вознамерился стать польским королем, воспользовавшись наступившим в Речи Посполитой бескоролевьем после смерти Сигизмунда II Августа. Однако эта надежда рухнула,как и другая — поддержать притязания Габсбургов на польский трон. Почетный дипломатический путь выхода из Ливонской войны был закрыт. Ивану Грозному и России пришлось померяться силами с новым польским королем Стефаном Баторием, и только героическая оборона Пскова спасла страну от позорного финала Ливонской войны. Ям-Запольское перемирие (1582) было заключено почти на условиях статус-кво.

В бытность Горсея в России, в 1575 г., состоялся еще один «политический маскарад» —посажение на великое княжение крещеного татарского царевича Симеона Бекбулатовича. Некоторые обстоятельства этого события англичанин отразит в своих записках.

Горсею довелось быть знакомым со многими политическими деятелями последних лет царствования Ивана Грозного. Среди его знакомых были бояре И. Ф. Мстиславский и Н. Р. Юрьев. Хорошо знал Горсей Бориса Годунова еще в то время, когда тот только начинал «плести» свою паутину, в которую попало немало его политических противников. Зять царского любимца Малюты Скуратова, прославившегося жестокостью в опричнину, «дружка» на пятой свадьбе царя (1575), Годунов умел устранять своих конкурентов. Годы правления сына Ивана Грозного Федора Ивановича (1584—1598) и возглавившего его правительство Бориса Годунова были временем судорожных попыток преодолеть экономический кризис, поддержать оскудевшее хозяйство страны, что на деле вело к росту крепостнических порядков. Сосредоточивший в своих руках огромную власть, Борис Годунов постепенно становится первым претендентом на трон при бездетном Федоре.

Со слов русских в Ярославле и англичан, бывших тогда в Москве, Горсей именно в это время записал известия и слухи об убийстве в Угличе царевича Дмитрия — прологе трагедии Смутного времени. Записки Горсея влились в большую реку известий англичан о России, ведь среди иностранцев, приезжавших в страну во второй половине XVI в., англичан было больше всего. В пору оживленных русско-английских связей они вели переговоры, торговали, а возвратившись на родину,пересказывали свои впечатления, описывали путешествия в далекую Московию.

Записки, послания, трактаты, мемуары о России английских путешественников открывают читателю удивительный мир русской действительности, который они наблюдали сквозь призму своей жизни в Англии. Во второй половине XVI в. в. Англии правила королева Елизавета Тюдор, однако подлинной «королевой» была неуемная жажда наживы. «В то время возникла настоящая горячка вокруг рискованнейших предприятий и спекуляций, тогда придворные, чиновники, их друзья и родственники состязались в получении монополий и патентов… В этой горячке ничей не брезговали… Нажива! Деньги! Вот к чему стремились все — от королевы до уличного торговца».

Дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн Елизавета вступила на престол как королева новой знати, нового дворянства, буржуазии. Внешнеполитический и связанный с ним церковный курс. ее правительства определялись сначала умеренной, а потом активной антикатолической и антииспанской направленностью.

Политику двора формировала борьба партий, их возглавляли, сменяя друг друга, политики и фавориты, среди них крупнейшие — Уильям Сесиль, Френсис Уолсингем, Роберт Дадли, Уолтер Ралей. Внутренняя политика Елизаветы — это широкое покровительство новым силам английского общества, которые сделали ее королевой. Среди них не на последнем месте было знатное купечество, те самые «мужики торговые», по выражению Ивана Грозного, которые «владели» страной «мимо» королевы.

За пять лет до вступления на престол Елизаветы Тюдор в Лондоне основывается «Торговая компания открытия стран, островов,государств и владений, еще неизвестных и не соединенных морскими путями».

Лондонские купцы во главе с мэром Лондона Джорджем Барном собрали капитал в 6 тыс. фунтов стерлингов и на них снарядили три корабля: «Добрая Надежда», «Благое Упование», «Эдуард Благое Предприятие». Экспедиция должна была отыскать пути из Западной Европы в восточные страны — Китай и Индию — дорогу к сказочным восточным богатствам, свободную от португальских и испанских «владык морей». Ее возглавил опытный «в делах военных» знатный дворянин сэр Хью Уиллоуби — «адмирал с полной властью». Главным кормчим был назначен Ричард Ченслер. 11 мая 1553 г. три корабля отправились в плавание. Трагическая гибель двух из этих кораблей отчасти доказала англичанам несбыточность самого проекта поиска пути в Китай и «Индии» через северные моря, но экспедиция все-таки состоялась. Ричарду Ченслеру на корабле «Эдуард Благое Предприятие» удалось достигнуть устья Двины, откуда как посланник английского короля он был отправлен в Москву и торжественно принят Иваном Грозным. Так была «открыта», пусть известная ранее, но не использовавшаяся для прямых торговых рейсов, морская дорога из Англии в Московское царство.

Сведения, привезенные Ченслером —мореходом, послом и купцом, оказались настолько убедительными, а данная Иваном IV грамота о праве свободной торговли англичан в Московском государстве столь заманчивой, что «Торговая компания…» поторопилась получить у королевы Марии хартию на исключительное право торговли с Московией. В 1555 г. была создана особая «Московская компания» английских купцов, монополизировавшая московский рынок.

История Московской компании и ее важная роль в русско-английских отношениях XVI —начала XVII в. хорошо изучены. Известно, что еще в 1555 г. Компания имела капитал в 6 тыс. ф. ст., ее акции размещались между 207 акционерами. Правление компании избиралось из одного-двух губернаторов, четырех консулов и 24 ассистентов. Для ведения торговли в Московии правление назначало особых лиц — агентов; их было 2 или 3, из которых один объявлялся «правителем» или «управляющим». Агентам были подчинены «слуги» Компании: «подмастерья» и более привилегированные «стипендарии», или«стипендиаты». Если последних агенты могли отправить для наложения взысканий в Англию, то над первыми обладали полной властью и правом наложить на них любое наказание.

Исследователи говорят о тесной связи Компании с высшей знатью и двором королевы: в составе этого акционерного общества в 1555 г. кроме одного «эрла» было еще б лордов, 22 рыцаря (из которых 5 олдермены), 13 эсквайров, 8 олдерменов, 8 джентльменов. Остальные члены — представители верхних и средних слоев английского купечества. Дискуссии историков на тему, была ли «русская» политика Англии исключительно коммерческой (вопреки стремлению Ивана IV к политическому союзу), подтверждают главное: начиная с 50-х годов XVI в. каждая из двух стран занимала чрезвычайно важное место во внешнеполитическом курсе партнера.

Почти весь комплекс записок англичан о Московии — это труды деятелей, так или иначе связанных с Московской компанией. Наиболее значительными являются записки первых купцов-мореплавателей Хью Уиллоуби, Ричарда Ченслера, дипломатов Томаса Рандольфа, Антони Дженкинсона, Джерома Горсея, Джильса Флетчера. Среди них есть и сухие служебные документы —донесения, письма, но большинство оставленных свидетельств — это трактаты и записки путешественников, которые, побывав в незнакомой стране, спешат поделиться своими впечатлениями,наблюдениями и советами с теми, кому еще предстоят такие предприятия. При этом авторы не упускали случая выразить верноподданнические чувства королеве и Англии, а также англиканской церкви и ее служителям. Английское общество во главе с королевой использовало записки для формирования общественного мнения и поощряло такие сочинения. Вот почему у англичан «…в ходу были книги о путешествиях с философской, педагогической, коммерческой точек зрения».

О жизни Джерома Горсея — одного из самых интересных авторов английской «россики» —известно немногое. Биографические данные, собранные в XIX в. Э. Бондом, английским издателем его записок, малочисленны. Горсей происходил из старинного Дорсетширского рода. Его отец, Уильям Горсей (отсюда, кстати, имя Еремей Ульянов, данное Горсею в официальных русских посольских документах) был родным братом весьма известного при дворе Елизаветы сэра Эдварда Горсея. Очевидно, именно этому своему родственнику Джером Горсей был обязан знакомством и покровительством Фрэнсиса Уолсингема, могущественного государственного секретаря периода расцвета правления Елизаветы. Почти ничего не известно о деятельности Горсея до отъезда его в Россию в 1573г., вероятно, в качестве «слуги» Московской компании. Нет документальных свидетельств и о первых семи годах его службы в России. Знающий русский язык Горсей привлекает к себе внимание московского правительства. В 1580 г. его, занимающего в то время должность управляющего московской конторой Компании, посылают к королеве Елизавете с секретным и важным поручением. Затянувшаяся Ливонская война потребовала больших расходов. Россия остро нуждалась в военных припасах: порохе, селитре, меди, свинце и т. п. Горсей должен был договориться со своим правительством о доставке их из Англии. Весной 1581 г. Горсей вернулся в Россию с 13 кораблями, нагруженными затребованными царем товарами. С этого времени его положение при царском дворе становится едва ли не исключительным: он выдает себя за важное должностное лицо английской конторы Компании в Москве; его знают видные русские деятели, бояре Иван Федорович Мстиславский, московские соседи английского подворья Никита Романович Юрьев и князь Иван Иванович Голицын. В это время Горсею, видимо, покровительствует сам царь.

За первой успешной миссией последовала вторая: в сентябре 1585 г. Горсей был вновь направлен русским правительством в Англию с известием о воцарении Федора Ивановича. Ни жалобы незадачливого посла Джерома Бауса, высланного из России после смерти Ивана Грозного, ни инспирированный Баусом донос Финча не смогли подорвать кредит Горсея в Англии. Летом1586 г. он возвратился в Россию, выполнив щекотливые поручения своего нового покровителя Бориса Годунова. Но когда в августе следующего 1587г. он вновь приезжает в Англию посланником русских, то на родине на него обрушивается поток обвинений и жалоб со стороны «слуг» и купцов Московской компании. Его обвиняли в использовании своего положения в России для личного обогащения, в том, что торговые операции он развернул в ущерб Компании и ее служащих, подрывая тем самым национальные интересы Англии. Эти обвинения сделали неизбежным разбирательство в английском Верховном суде. И в этот критический момент (в конце 1587 или самом начале 1588 г.) Горсей непостижимым образом вновь оказывается в России. Можно вслед за некоторыми исследователями считать это тайным бегством, или отъездом, подготовленным Уолсингэмом, но в России Горсей уже не встретил прежнего приема. Теперь московские власти, раздраженные злоупотреблениями английских купцов, обвиняли Горсея в долгах частным лицам и царской казне, запрещенной самостоятельной торговле на русском побережье. В довершение ко всему всплыло и получило огласку дело о «повивальной бабке» для царицы Ирины: выполняя тайное и, возможно, неверно им понятое поручение, Горсей вывез повитуху из Англии, но русские власти задержали ее в Вологде, а через год отправили назад в Англию, усмотрев в самом этом деле «бесчестье» для царицы. В результате Горсей был арестован и выслан (в мае 1589 г.) из Москвы в Англию под присмотром посланника Джильса Флетчер. Долгий совместный путь домой (в Вологде их задержали до августа) прошел не без пользы для обоих англичан. Флетчер узнал от Горсея множество сведений, которые позднее использовал в своем трактате о России, а Горсей убедил Флетчера в своей невиновности настолько, что по возвращении тот защищал Горсея в особой записке,доказывая, что «вины» Горсея выдуманы его русским недругом, дьяком Андреем Щелкаловым.

Распря Компании с Горсеем между тем продолжалась. Купцы отказывались признать, что добытые Флетчером широкие привилегии в русской торговле — это результат хлопот Горсея, требовавшего себе за это вознаграждения. Но их недовольства были сущим пустяком в сравнении с убийственной характеристикой Горсея, содержавшейся в привезенной Флетчером царской грамоте, адресованной королеве: «…А последнее … просишь о Еремее (Джероме Горсее.— А. С.), как … не ведомо для какие притчи тайно из вашего государства выехал, и вы приказали послу своему … в Аглинскую землю его прислати: и мы того Еремея с послом твоим, с Елизаром (Джильсом Флетчером.— А. С.), к тебе …послали; а Еремей за свое воровство жив быть не достоин, как меж нас, великих государей, и меж тебя … смуты делал … . И вперед бы такие воры с гостми твоими в наше государство не ездили, чтоб в таких ворех смуты меж нас такими воры порухи не было». Это должно было означать конец дипломатической карьеры Горсея в Московии.

Однако вопреки всему высокие покровители Горсея — Уолсингем и Берли— и на этот раз добились оправдания Горсея и убедили королеву послать его с новой миссией к царю Федору и правителю Борису Годунову весной1590 г. (а не 1589 г., как в записках Горсея).Впоследствии королева Елизавета назовет среди мотивов своих действий и такие: «…Мы решились употребить службу (Горсея.— А. С.)… и по причине знания им нравов и обычаев вашей страны, с которой он хорошо знаком». Руководствуясь какими-то политическими расчетами, Уолсингем посылает Горсея сначала в Европу; тот сопровождает германского посла Палавичино, а затем под чужим именем пробирается через польские земли в Смоленск. Неясно, зачем это понадобилось Горсею, но сам факт лишь усилил подозрения русских.

Уже первые шаги Горсея в России в 1590г. обнаруживают окончательную утрату им прежнего расположения: его ссылают в Ярославль по подозрению в шпионаже и по навету А. Щелкалова, высказавшего сомнения в подлинности королевских грамот, привезенных Горсеем из Англии. В результате в 1591 г. он был вынужден покинуть Россию, чтобы больше уже никогда сюда не возвращаться.

Итак, можно составить следующий список посольских служб и путешествий Горсея в Россию и Англию:

1573 — прибыл в Россию как слуга Московской компании;

1580 — отбыл в Англию послом Ивана IV;

1580, весна — вернулся в Россию; 1

585, сентябрь — отбыл в Англию послом Федора Ивановича;

1586, июль — вернулся в Россию послом Елизаветы;

1587, июнь — август — отбыл в Англию послом Федора Ивановича;

конец 1587 — начало 1588 г. — тайно вернулся в Россию;

1589, май — выслан в Англию с Флетчером;

1590, апрель — вернулся в Россию послом Елизаветы;

1591 — окончательно вернулся в Англию.

По возвращении в Англию Горсей поселился в Букингемском графстве и, судя по замечанию в записках, на первых порах все еще интересовался событиями в России конца XVI —начала XVII в.

В 1603 г. он получил рыцарское звание, между 1592 и 1620 гг.заседал в парламенте от разных местечек, в 1610 г.стал шерифом Букингемского графства.

Точная дата смерти Горсея не установлена, хотя известно, что изданные в 1626 г. извлечения из его труда появились еще при жизни автора.

* * *

Самое значительное из произведений Горсея о России — «Путешествия» — открывается посвящением государственному секретарю Фр.Уолсингему. В нем автор, в сущности, сам обозначил главные цели своего труда: сообщить определенные сведения своему покровителю Уолсингему, удовлетворить любознательность своих «добрых друзей». В историографии довольно рано утвердились две точки зрения на направленность источника и тесно связанную с ней проблему достоверности записок в целом. Анализ материалов Московской компании в исследованиях по русско-английским отношениям подготовил почву для мысли об «оправдательной» цели сочинений Горсея. В то же время Н. И. Костомаров высказал мнение о записках как о «воспоминаниях старика о прошлом», в основе которых обычные для мемуариста самолюбивые мотивы создания книги воспоминаний «после странствии по чужим землям». Сторонники «оправдательной» направленности записок полагают, что Горсей хотел, а возможно, и вынужден был рассказывать о своей деятельности так, чтобы снять предъявленные ему обвинения, употребляя для этого все средства, в том числе и фальсификацию.Утверждению такого мнения способствовала статья Чарльза Сиссона с характерным названием «Англичане в Московии шекспировских времен, или Жертвы Джерома Горсея», посвященная конфликту в Москве между Горсеем и соперничавшим в торговых делах с англичанами голландским купцом Яном де Балле.

Статья Сиссона стала еще одним аргументом в пользу мнений об «оправдательности» труда Горсея. Последовательно проводят эту же мысль современные издатели записок иностранцев Л. Е.Берри и Р. О. Крамми: «Горсей, вероятно, писал «Путешествия» как окончательный ответ своим обвинителям…», поэтому опасно доверять его известиям об отношениях двух стран. Иная оценка записок дана Я. С. Лурье; по его мнению, Горсей по заданию лидера антикатолической партии Уолсингема боролся с проникновением в Россию испанского влияния в лице Яна де Балле. Я. С. Лурье считает произведения Горсея «важнейшим источником русской истории конца XVI в.», а исходный материал «оправдательной» оценки записок — жалобы Московской компании —источником «чрезвычайно пристрастным». Доводы Я. С. Лурье не позволяют рассматривать полностью весь текст записок как попытку автора оправдать свои действия в России. Характер и направленность сочинений Горсея теснейшим образом связаны с другим исключительно важным вопросом — историей создания текста источника.

Горсей написал не одно, а три сочинения: «Путешествия сэра Джерома Горсея» (далее — «Путешествия»), «Торжественная… коронация Федора Ивановича» (далее — «Коронация») и «Трактат о втором и третьем посольствах мистера Джерома Горсея» (далее — «Трактат»).

Его работа над сочинениями была «многоступенчатой»: на протяжении примерно двух десятилетий он несколько раз возвращался к редактированию по крайней мере одного из сочинений — «Путешествий», отчего текст приобрел своеобразную хронологическую«разнослойность». Особенно важен вопрос о времени создания «Путешествий» как самого сложного по структуре, содержащего наиболее ценные известия сочинения. Наблюдения, сделанные нами при исследовании текстов Горсея и опубликованные в1974 г., проверенные и уточненные при подготовке настоящего издания, позволяют предложить такую последовательность в написании этих сочинений. Самым ранним ядром «Путешествий»является рассказ о царствовании Ивана Грозного, завершающийся известием о смерти царя.