|

Îòöîâ ïîäàðîê èëè ïîäàðîê îòöà? Êàê ðóññêèé ÿçûê òåðÿåò ïðèòÿæàòåëüíûå ïðèëàãàòåëüíûå

Ê Òàòüÿíèíó èëè Òàòüÿíèíîìó äíþ. Äîñòèæåíèÿ ïðèòÿæàòåëüíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ. Îëèíà èëè îëèíà áëóçêà. Ïî÷åìó Ýéôåëåâà áàøíÿ òàê ïèøåòñÿ. ×òî ïðîèñõîäèò ñ ïðèòÿæàòåëüíûìè ïðèëàãàòåëüíûìè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 50 ëåò.

Ïîäåëþñü ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè ïî ïîâîäó ïðèòÿæàòåëüíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ. Î÷åíü èíòåðåñíàÿ òåìà, ÿ ðàä, ÷òî íàêîíåö-òî óãëóáèëñÿ â íå¸ ïîäðîáíåå.

Ïðè ïîäãîòîâêå ïóáëèêàöèè èñïîëüçîâàëèñü ìàòåðèàëû ñàéòà Ãðàìîòà.ðó, «Ðóññêîé ãðàììàòèêè-80» è àêàäåìè÷åñêèõ ñïðàâî÷íèêîâ îò Èíñòèòóòà ðóññêîãî ÿçûêà.

Ñëîâî «ïðèòÿæàòåëüíûé» ñâÿçàíî ñ «ïðèòÿãèâàòü», «ïðèòÿçàòü», «òÿãàòü». Âñÿ ýòà öåïî÷êà âîñõîäèò ê îáùåñëàâÿíñêîìó êîðíþ *t;gti, îò êîòîðîãî ïðîèçîø¸ë è ãëàãîë «òÿíóòü».

Ïðèòÿæàòåëüíûå ïðèëàãàòåëüíûå èçäàâíà ìîãëè ïåðåõîäèòü â îòíîñèòåëüíûå, åñëè çíà÷åíèå ïðèíàäëåæíîñòè òåðÿëî èíäèâèäóàëüíóþ ñîîòíåñåííîñòü.

Íàïðèìåð, «ìåäâåæèé» ñâîéñòâåííûé èëè äàæå ïðèíàäëåæàùèé ìåäâåäÿì (à íå êîíêðåòíîìó ìåäâåäþ). Ìåäâåæüÿ áåðëîãà ïðèòÿæàòåëüíîå, à âî ôðàçåîëîãèçìå «ìåäâåæüÿ óñëóãà» îòíîñèòåëüíîå.

Äàæå ïðèçíàêè ó ïðèòÿæàòåëüíûõ è îòíîñèòåëüíûõ ñõîæè: îáà íå èìåþò êðàòêèõ ôîðì è ñòåïåíåé ñðàâíåíèÿ, íàðå÷èÿ îò íèõ íå îáðàçóþòñÿ.

Äîñòèæåíèÿ ïðèòÿæàòåëüíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ

Ïî-äðóãîìó è íå ñêàæåøü. Äîñòèæåíèÿ, çàñëóãè! Çà âñþ èñòîðèþ ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà èõ êàê ìèíèìóì òðè.

Èìåííî áëàãîäàðÿ ïðèòÿæàòåëüíûì ïðèëàãàòåëüíûì ìû çíàåì ôàìèëèè íà -îâ, -åâ/-¸â, -èí è äðóãèå.

Îò íèõ íà÷àëè îáðàçîâûâàòüñÿ ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ, îìîíèìè÷íûå, ñîçâó÷íûå òåì ñàìûì ôàìèëèÿì. Ýòî Êîðîë¸â, Êèðîâ, ×åõîâ è äð.

Îò ïðèòÿæàòåëüíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ ïîÿâèëèñü òîïîíèìû ñðåäíåãî ðîäà íà -îâî, -èíî, -ûíî, -åâî/-¸âî: Èâàíîâî, Ïåðåäåëêèíî, Öàðèöûíî.

èòîãå âñå ýòè ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ (èç âòîðîãî è òðåòüåãî ïóíêòà) íà÷àëè èçìåíÿòüñÿ ïî ïðàâèëó ñêëîíåíèÿ ïðèòÿæàòåëüíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ íà -îâ-, -åâ-, -èí-, -ûí.

Òåïåðü îáñóäèì íåñêîëüêî íþàíñîâ ïðàâîïèñàíèÿ.

Òàíèíà áëóçêà è Ýéôåëåâà áàøíÿ

Ïðèòÿæàòåëüíûå ïðèëàãàòåëüíûå, êîòîðûå îáðàçîâàíû îò èì¸í ïðè ïîìîùè -îâ, -èí, ïèøóòñÿ ñ áîëüøîé áóêâû. Òàíèíà áëóçêà, Êàòèíà ñóìêà, È;ðèíà òåòðàäêà, Ìèøèíà ìàøèíà.

À òàêæå Âëàäèí, Ëèäèí. Èíîãäà ïîëó÷àåòñÿ çàáàâíàÿ îìîíèìèÿ (ñîâïàäåíèå): Ëåíèí (ïðèíàäëåæàùèé Ëåíå) Ëåíèí (Âëàäèìèð Èëüè÷).

Ñóôôèêñ -ûí îáðàçóåò ïðèòÿæàòåëüíûå ïðèëàãàòåëüíûå îò ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ îñíîâîé íà -ö: êóðèöûí.

Îò ñëîâ áðàò è ìóæ åñòü ðàçãîâîðíûå ôîðìû áðàòíèí è ìóæíèí. Îò ñóùåñòâèòåëüíîãî çÿòü çÿòíèí.

Ïî÷åìó Ýéôåëåâà áàøíÿ, à íå Ýéôåëåâàÿ? Çäåñü âàæíî íàëè÷èå ñóôôèêñà -åâ.  ôîðìå æåíñêîãî ðîäà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ó òàêèõ ïðèëàãàòåëüíûõ îêîí÷àíèå -à: Äàëåâ ñëîâàðü Äàëåâà âíó÷êà (îò ôàìèëèè Äàëü), ãîñóäàðåâ óêàç ãîñóäàðåâà ñëóæáà.

Êàê íå çàïóòàòüñÿ â ïðèëàãàòåëüíûõ íà -ñê

Åñëè îáðàçîâàíû ïðè ïîìîùè ñóôôèêñîâ -ñê-, -îâñê- (-åâñê-), -èíñê-, òî ïèøóòñÿ ñî ìàëåíüêîé áóêâû: äàëåâñêèé ñëîâàðü, äàðâèíîâñêîå ó÷åíèå, áåòõîâåíñêàÿ ñîíàòà, øåêñïèðîâñêèå òðàãåäèè, ïðèøâèíñêàÿ ïðîçà, ïóøêèíñêàÿ ãàðìîíèÿ, ñóâîðîâñêèå òðàäèöèè.

Êðîìå ïðèëàãàòåëüíûõ, êîòîðûå ÷àñòü èìåíè ñîáñòâåííîãî ñî çíà÷åíèåì «èìåíè òîãî-òî», «ïàìÿòè òîãî-òî». Èõ ìû ïèøåì ñ áîëüøîé: Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ, Ãàáñáóðãñêàÿ äèíàñòèÿ, Ïåòðîâñêèå ðåôîðìû è äð.

Òàòüÿíèíà äíÿ è Òàòüÿíèíîãî äíÿ ðîæäåíèÿ

Åñòü ñóùåñòâåííàÿ ðàçíèöà: ê Òàòüÿíèíó äíþ (î ïðàçäíèêå 25 ÿíâàðÿ), íî ê Òàòüÿíèíîìó äíþ ðîæäåíèÿ. Ðàçíèöà â òîì, ÷òî âî âòîðîì ñëó÷àå ó íàñ çàêðåïèëîñü áîëåå íîâîå ìåñòîèìåííîå ñêëîíåíèå îêîí÷àíèÿ ìåñòîèìåíèÿ «ìîé»: ìîåãî Òàòüÿíèíîãî, ìîåìó Òàòüÿíèíîìó.

À â èìåíàõ ñîáñòâåííûõ (íàçâàíèÿõ ïðàçäíèêîâ, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàèìåíîâàíèÿõ è äð.) îñòàëîñü óñòàðåâàþùåå ïðèòÿæàòåëüíîå ñêëîíåíèå, ïîäðîáíåå î í¸ì ÷óòü íèæå. Åù¸ îäèí ïðèìåð: ðåêîíñòðóêöèÿ Òàòüÿíèíà ðóäíèêà.

Ìíå î÷åíü ïðèãëÿíóëñÿ êîììåíòàðèé â æóðíàëå «Ðóññêàÿ ðå÷ü» (1975) îò èçâåñòíîãî ëèíãâèñòà Ð. È. Àâàíåñîâà:

Ñëîâà «Èãîðåâ», «ñåñòðèí» ïðèòÿæàòåëüíûå ïðèëàãàòåëüíûå, êîòîðûå ñêëîíÿëèñü ðàíüøå âî âñåõ ïàäåæàõ êàê ñóùåñòâèòåëüíûå: «ñåñòðèí» êàê «ñòîë», «ñåñòðèíà» êàê «æåíà», «ñåñòðèíî» êàê «êîëüöî»: ñåñòðèí ñòîë, ó ñåñòðèíà ñòîëà, ê ñåñòðèíó ñòîëó, çà ñåñòðèíîì ñòîëîì, î ñåñòðèíå ñòîëå.

äàëüíåéøåì ïðèòÿæàòåëüíûå ïðèëàãàòåëüíûå ñòàëè èñïûòûâàòü âëèÿíèå ñî ñòîðîíû êà÷åñòâåííî-îòíîñèòåëüíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ. Ïîÿâèëîñü âìåñòî «çà ñåñòðèíîì ñòîëîì» «çà ñåñòðèíûì ñòîëîì», âìåñòî «íà ñåñòðèíå ñòîëå» «íà ñåñòðèíîì ñòîëå» (òî åñòü ïî îáðàçöó «çà äóáîâûì ñòîëîì», «íà äóáîâîì ñòîëå»).

Ó ñòàðûõ ïèñàòåëåé (à â êíèæíîì ñòèëå åù¸ è ñåé÷àñ) ìîæíî âñòðåòèòü «ó ñåñòðèíà ñòîëà» âìåñòî ãîñïîäñòâóþùåãî «ó ñåñòðèíîãî ñòîëà», «ê ñåñòðèíó ñòîëó» âìåñòî «ê ñåñòðèíîìó ñòîëó» è ò. ä.

Îò ñóùåñòâèòåëüíîãî äî÷ü îáðàçóåòñÿ íå òîëüêî ïðèëàãàòåëüíîå äî÷å;ðíèé. Åñòü åù¸ äî÷å;ðíèí, íî îíî ñ÷èòàåòñÿ óñòàðåâøèì ëèáî ïðîñòîðå÷íûì. È åù¸ äî;÷åðèí.

À ÷òî ñ ñûíîì? Åñòü äâå ôîðìû, è òî ïðåäïî÷òèòåëüíåå îäíà. Ýòî ñûíîâèé è ñûíîâíèé (âîò îíà ÷àùå ôèêñèðóåòñÿ â ñëîâàðÿõ è â Íàöèîíàëüíîì êîðïóñå ðóññêîãî ÿçûêà). È íàðîäíî-ðàçãîâîðíîå ïðèëàãàòåëüíîå ñû;íîâ.

Åñòü åù¸ îäíà òîíêîñòü

Ñåé÷àñ íèêòî íå ìåøàåò ñêàçàòü äî ìàìèíà äíÿ ðîæäåíèÿ, ê Òàíèíó áðàòó (òàê íàçûâàåìîå ïðèòÿæàòåëüíîå ñêëîíåíèå). Ýòî ãðàììàòè÷åñêè âåðíûå ôîðìû, íî îíè óõîäÿò èç ÿçûêà.  «Ðóññêîé ãðàììàòèêå-80 îòìå÷àåòñÿ ñëåäóþùåå:

Îáðàçîâàíèå ïàäåæíûõ ôîðì ó ïðèòÿæàòåëüíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ íà -èí, -íèí ïî ïðèòÿæàòåëüíîìó ñêëîíåíèþ ÿâëÿåòñÿ óñòàðåâøèì».

Îíî çàêðåïèëîñü çà ïðèëàãàòåëüíûìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé, íàèìåíîâàíèé ìåñòíîñòåé, íàçâàíèé ðàñòåíèé è öâåòîâ: «Êàíèí Íîñ» (íàçâàíèå ïîëóîñòðîâà); «Ìàøêèí âåðõ» (Ë. Òîëñòîé); «âåíåðèí áàøìà÷îê» (ðàñòåíèå).

À òàêæå çà ïðèëàãàòåëüíûìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ óñòîé÷èâûõ ñî÷åòàíèé: «øåìÿêèí ñóä», «òðèøêèí êàôòàí», «ôèëüêèíà ãðàìîòà». Ñþäà æå «èëüèí äåíü», «ôîìèí ïîíåäåëüíèê», «òðîèöûí äåíü».

Êîíñòðóêöèè âðîäå «áðàòîâ ïèäæàê», «îòöîâ òåëåôîí», «ñå;ñòðèíà øêîëà», «ñîáà÷êèí, êîøêèí äîì», «ìàìèíî ïàëüòî» ãðàììàòè÷åñêè âåðíûå. Îäíàêî îíè ðåäêî âñòðå÷àþòñÿ â æèâîé ðå÷è. Âìåñòî íèõ ìû îõîòíåå ñêàæåì ïèäæàê îòöà, òåëåôîí îòöà, äîì ñîáà÷êè, êîøêè, ïàëüòî ìàìû. Òî åñòü óïîòðåáèì ðîäèòåëüíûé ïàäåæ ñóùåñòâèòåëüíîãî. Ëèáî îòöîâñêèé ïîäàðîê.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðàñïðîñòðàíåíèå êîíñòðóêöèé âðîäå «ïèäæàê îòöà» îäèí èç ìíîæåñòâà ïðèçíàêîâ òîãî, ÷òî ðóññêèé ÿçûê ïîòèõîíüêó äâèæåòñÿ ê àíàëèòèçìó.

Ñîõðàíÿòñÿ ëè ôîðìû íà -îâ, -èí? Âîïðîñ îòêðûòûé.

Äðóãèå ñòàòüè â ëèòåðàòóðíîì äíåâíèêå:

- 28.10.2021. Ãðàìîòíîñòü

- 22.10.2021. Ôèëîëîãè÷åñêèé ìàíüÿê

- 21.10.2021. Íàãèíàòüñÿ èëè íàãèáàòüñÿ?

- 20.10.2021. Àëòà Áåëàÿ

- 17.10.2021. Ôèëîëîãè÷åñêèé ìàíüÿê

- 14.10.2021. Äà òóò åù¸ êîíü íå âàëÿëñÿ!

- 08.10.2021. ×òî òàêîå ïîíàðîøêó?

- 07.10.2021. Ñëîâî î Ëèäèè ×àðñêîé

- 06.10.2021. Ôèëîëîãè÷åñêèé ìàíüÿê

- 04.10.2021. Èâàí Áóíèí

- 01.10.2021. Ýòî èíòåðåñíî

Сочинения

Как пишутся книжки. Статья о М. М. Пришвине

К 100-летию со дня рождения М. М. Пришвина

Глеб Горышин

Нынче дедушке Пришвину исполнилось бы сто лет. Так долго живут только деды в высоких горах, средь альпийских лугов и снежных вершин — деды с орлиными глазами и орлиными носами. Дедушка Пришвин жил невысоко над уровнем моря, как и большинство из нас живет. Часть своей жизни он провел в нашем городе, снимал комнату на Золотоношской улице, неподалеку от Александро-Невской лавры. Комнату он снимал без мебели, жил на полу, постелив пальто. Тут и писал свои первые книжки. Это было давно, в начале нашего века.

Дедушка Пришвин жил долго, если мерить не горной, а нашей равнинной меркой. Но дедушкой я его называю не потому, что имею в виду почтенные годы писателя, когда борода его побелела. Пришвин всегда являлся нам, и детям и взрослым, мудрым дедушкой-сказочником. Память о нем сохраняется в книгах. Помните книги Михаила Михайловича Пришвина — «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Жень-шень», «Лесная капель», «Кладовая солнца», «Глаза земли», «Журавлиная родина», «Кащеева цепь»?

Во всех своих книгах, и в ранних и в поздних, Пришвин озабочен единственной целью — увлечь нас, читателей, за собой в невиданные страны, в неведомые края и подвести к тайне, и ключик к ней подобрать. Путешествовать с Пришвиным интересно и благонадежно: все тропки-дорожки известны ему, леса дремучие расступаются, птицы и звери разговаривают меж собой, а ему все понятно; с улыбкой, с открытой душой люди встречают бывалого человека, дедушку Пришвина.

В свое первое путешествие «за волшебным колобком» Пришвин отправился молодым. Не для того поехал, чтобы «собрать материал», как принято теперь говорить, а для того, чтобы сказку сложить или «сказ» — нечто такое, что интересно послушать и старым и малым.

«В некотором царстве, в некотором государстве жить людям стало плохо, и они стали разбегаться в разные стороны. Меня тоже потянуло куда-то, и я сказал старушке:

— Бабушка, испеки ты мне волшебный колобок, пусть он уведет меня в леса дремучие, за синие моря, за океаны.

Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, набрала муки пригоршни с две, сделала веселый колобок. Он полежал, полежал да вдруг и покатился с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к двери, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота — дальше, дальше… Я за колобком, куда приведет…»

Привел колобок на север, в такое место, где лес встречается с морем, к рыбакам да охотникам. Куда же еще вести, коли сам дедушка Пришвин — заядлый охотник-лесовик? И что же? А вот что: «Мне нужно было добывать себе пищу, и я увлекся охотой как серьезным жизненным делом». Эта строчка — из книги «За волшебным колобком».

Охота давала Пришвину понимание природы, чувство родственной близости с ней. Товарищи по охоте, исконные жители русских лесов, учили его родниково-чистому и богатому красками, как осенняя роща, родному русскому языку.

Но что же это за «некоторое царство, некоторое государство», откуда люди стали разбегаться от плохого житья? Тут Пришвин вынес свой приговор действительности царской России в канун революции. Царизм до того обездолил людей, что потянулись они за лучшей долей в разные стороны. Одни — в степи, другие — на север дикий, в край непуганых птиц.

Добрый сказитель, охочий до цветистого, узорчатого, складного слова, Пришвин пришел в литературу, имея за плечами опыт участия в революционном кружке, тюрьму, ссылку, изгнание на чужбину; в Германии он закончил философский факультет университета, по возвращении на родину работал уездным агрономом, писал научные статьи, ездил в экспедиции, записывал народные сказки, былины, песни, фольклор собирал, жил в Петербурге. Не сам собою он стал мудрецом, всезнающим «дедушкой». Мудрость досталась ему большими трудами, непрестанным учением, опытом борьбы и страданий, подвижнической жизнью революционера, работника, мыслителя, странника. Долгой и щедрой оказалась его творческая жизнь, счастливой — писательская судьба.

«Колобок» далеко уводил писателя — то на Белое море, то в архангельские леса, то в Хибинскую тундру, то на Дальний Восток. Отовсюду он привозил в памяти — картины, сюжеты, образы, подслушанные и записанные в книжечку неповторимые словечки. По этим ориентирам писал свои сказочные повести-поэмы: о казахских степях — «Адама и Еву», «Черного араба», о Дальнем Востоке — «Жень-шень, корень жизни».

Уезжая, он возвращался домой, книжки дома писал. Домом своим, начиная с двадцатых годов, в течение долгого времени почитал обширное пространство лесов и полей, рек, озер и болот на севере Московской области. Сам он отыскал себе это место по вкусу, облюбовал, исходил вдоль и поперек. То жил в Переславле-Залесском, на берегу Плещеева озера, то в городишке Талдоме, то в Загорске, то в деревне Костино, то в Усолье, и в других деревнях тоже живал или просто в рыбачьих, в лесных избушках.

Одно время он жил на Гремячей горе, близ Плещеева озера, в том самом дворце, который построил в семнадцатом веке Петр Первый, совсем еще молодой тогда царь. На Плещеевом озере плавал «потешный» петровский флот. А вокруг обитали герои «Снегурочки», именно здесь они родились: царь Берендей, бог Ярило, Купава, Мизгирь, златокудрый Лель. «Помню, когда я жил на этом озере, — вспоминал Михаил Михайлович Пришвин, — в одном заброшенном дворце и каждый день, начиная с первых дней весны света, записывал, будто я капитан и земля — мой корабль. И как тосковал я, что я тут один, что не могу созвать людей на этот праздник света, цветов, великолепных дуновений весеннего ветра и всяких чудес…»

Пришвин писал свои книги с натуры, как художник пишет картины, смотрел в лицо весеннему или летнему дню, вдыхал запах ветра, цветов, хвои, свежей озерной воды, следил за движением облаков на небе и за полетом стрижей — и писал. Так родилась одна из лучших книг Пришвина: «Родники Берендея».

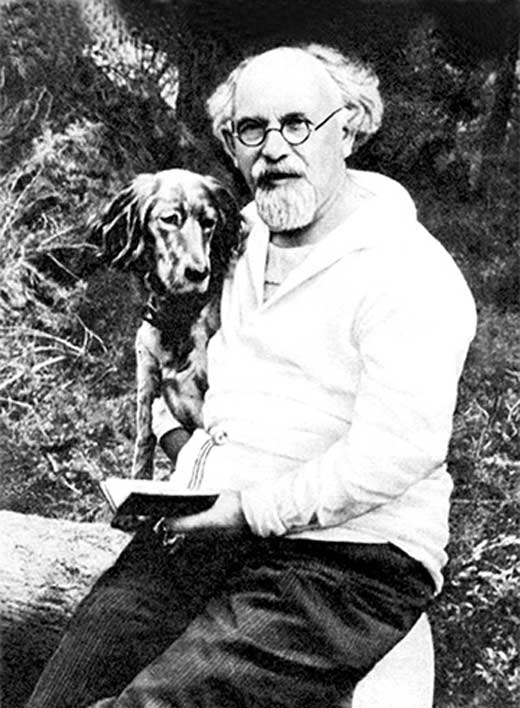

Последние годы жизни Пришвин провел в деревне Дунино, на крутом лесистом берегу Москвы-реки. Здесь он повстречался со своим любимым героем Васей Веселкиным. Дело было так. Однажды дедушка Пришвин «натаскивал», то есть обучал охоте, свою молодую собаку Жульку. Он выводил ее на деревенскую улицу, где куры гуляли. Жульке хотелось какую-нибудь курицу схватить, потрепать, но хозяин крепко держал ее на поводке. Так Жулька научилась делать «стойку», то есть указывать хозяину носом на птицу, но самой не трогать ее. Когда Жулька усвоила эту науку, они как-то вышли с хозяином к реке, тут плавали белые домашние гуси. Куриц Жулька не трогала, выполняя волю хозяина, но здесь не смогла удержаться, кинулась в воду и принялась «пускать пух» из гусей. В это время на берег выбежал мальчишка с ружьем — сын хозяина гусей. Он приложился к ружью, целясь в собачью голову. Грянул выстрел, но дробь ударила по воде в стороне от гусиной стаи. Пришвин успел заметить, как выскочил из кустов другой мальчик, толкнул стрелка под руку.

Ему захотелось отблагодарить спасителя Жульки, подарить ему книгу, но найти его не удавалось. Школьный учитель пообещал найти, но никто не сознавался. Тогда хозяин собаки решил пойти на военную хитрость. Он написал рассказ обо всем происшедшем. Пришел в школу и прочитал ребятам рассказ про гусей и про смелого, благородного, скромного мальчика. В рассказе говорилось, что гусей было восемь. Правда, восемь и было. Когда писатель прочел свой рассказ, учитель сказал: «Нет, гусей было не восемь, а пятнадцать». Пришвин стал спорить с учителем, и вот тут-то с места мальчик вскочил и крикнул: «Гусей было восемь!» Сердце его не могло смириться с неправдой. Ему и вручил писатель свою любимую книгу «Всадник без головы». Впоследствии, не терпящий неправды и несправедливости, мальчик Вася Веселкин стал героем еще многих рассказов Пришвина.

Почти все свои книги Пришвин написал для детей, но так написал, чтобы и взрослым тоже интересно было прочесть. Он верил, что в каждом человеке, до самых преклонных лет, где-то внутри остается, живет ребенок, мальчишка или девчонка. С человеком всякое может случиться в жизни, но ребенок в нем сохраняет веру в добро, справедливость и красоту. Чтобы вспомнить в себе ребенка, взрослому нужно отправиться в лес, сесть на пенек, оглядеться и вслушаться в голоса птиц, букашек, ветвей и листьев…

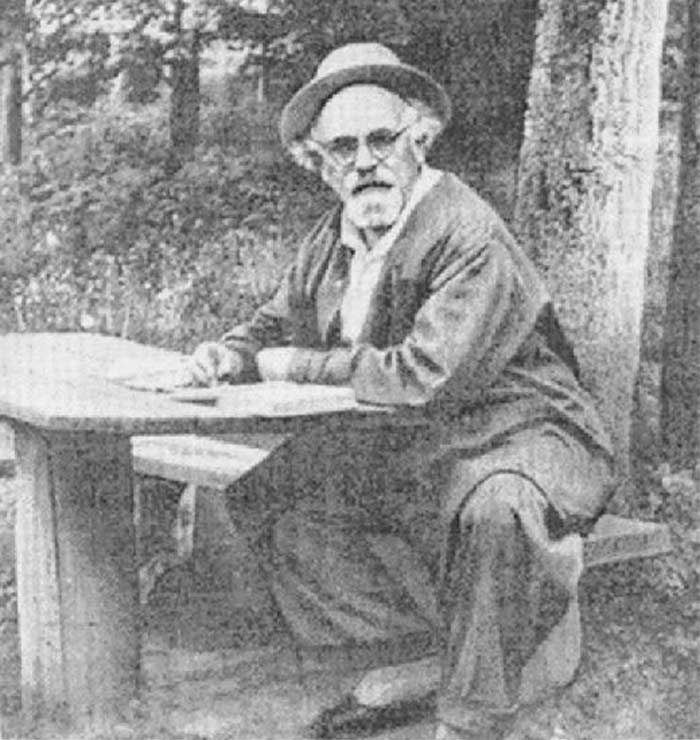

Помню, лет двадцать назад мне попался в журнале снимок: сидит дедушка Пришвин на пне, а кругом большой лес. В руках Пришвин держит записную книжечку. Сидит и слушает, что ему шепчет лес, а может быть, лес притих от уважения и внимания к дедушке, а дедушка еще умнее и старше самого леса, все понимает и записывает в книжечку.

Пришвин глядел на меня понимающе с журнальной страницы. Мне вдруг показалось, что он хочет сказать что-то очень важное для меня. Я сразу взял с полки его книгу и начал читать.

«Мы хозяева нашей природы, она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти сохранить, их надо открывать и показывать.

Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные. Будем охранять наши леса, степи, горы.

Рыбе — вода, птице — воздух, зверям — лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину».

Мне показалось тогда, что дедушка Пришвин — вечный, всегда будет с нами, как лес, степь и горы. Но он ушел от нас, как все люди уходят, я не успел его повидать. Зато однажды приехал в село Карачарово, на берег Волги, к другому нашему литературному дедушке Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову (помните его книгу «Карачаровский домик»?). Товарищ Пришвина по охоте и литературе, Иван Сергеевич двадцатью годами моложе его. В прошлом году мы отмечали восьмидесятилетие Соколова-Микитова. Седобородый дедушка Микитов всю жизнь был, как Пришвин, охотником, странником, сердечным другом и певцом русской природы. Он сидел на крылечке своего укрытого сосновым лесом карачаровского домика и слушал внятный ему разговор ветвей, птиц и реки. По Волге прошел пароход, долгим гудком разбудил тишину.

Мне сказали, что этот пароход называется «Михаил Пришвин». Когда он проходит мимо дома старого пришвинского товарища, то приветствует дедушку Микитова гудком.

Опубликовано в журнале «Костер» за февраль 1973 года

Весна света

Весна света — рассказ Михаила Пришвина, который познакомит ребят с бытом советских людей конца 30-х годов. В нем показано то, как рассказчик прогуливается в конце зимы по улицам Москвы. На улицах он встречает детей. Повествователь говорит о том, что они своими поступками приближают весну. Как это происходит, и в чем секрет весны в разных уголках света, прочтите вместе с ребятами в небольшом рассказе Пришвина. Произведение научит их быть чуткими, любознательными и доброжелательными людьми.

Рассказ Гости

Гости — небольшой рассказ Михаила Пришвина для детей. В нем повествователь говорит о необычных визитерах, которых он встретил, когда оказался на природе. Возле палатки, где укрывались люди, пролетели несколько птиц, и прошли несколько зверей. Что за представители животного мира посетили место отдыха рассказчика, узнайте вместе с ребятами из короткого произведения. Оно позволит вам быстро познакомить детей с внешним обликом птиц и зверей благодаря рисункам.

Дедушкин валенок

Дедушкин валенок — рассказ Михаила Пришвина, смысл которого поймут даже юные читатели. В нем показано, как старик Михей бережно относится к своим валенкам. Когда они изнашиваются, дед берет кусок войлока и делает заплату на прохудившемся участке. Служили деду валенки не только в зимнюю пору. Михей отправлялся в них и на летнюю рыбалку. От этого на валенках появились трещинки. Люди стали говорить деду, что пора отдать обувь воронам на гнезда. Согласится ли на это предложение Михей, узнайте вместе с ребятами из произведения. Оно научит их бережному отношению к вещам и покажет им, что любой предмет можно использовать повторно.

Синий лапоть

Синий лапоть — рассказ Михаила Пришвина, который знаком многим детям и их родителям. В нём повествуется, как около посёлка, где живёт рассказчик, прокладывали шоссе, и вокруг остались ветки кустарника. Эти кучи стали прибежищем для зайцев, чему очень порадовались охотники. В один из дней они отправились на охоту. Как она пройдёт, какими будут трофеи, и кто такой «синий лапоть»? Рассказ учит наблюдательности, умению наблюдать за повадками животных, искренне ценить природу.

Разговор деревьев

Разговор деревьев — небольшое произведение Михаила Пришвина, которое заставит задуматься и ребят, и взрослых. В нем автор описывает то, как на деревьях появляются почки. Если взять одну из них и растереть в ладони, то можно ощутить уникальный аромат растения. Рассказчик приходит к выводу, что каждое дерево подает другим деревцам о себе весть особым образом. Как общаются между собой деревья, узнайте вместе с ребятами из маленькой заметки Михаила Пришвина. Она учит наблюдательности и любви к природе.

Выскочка

Выскочка — рассказ Михаила Пришвина для ребят, которые искренне любят домашних животных. В нем автор знакомит читателей с охотничьей собакой Вьюшкой. Лайка мало охотилась с хозяевами, но приносила немалую пользу. Она стерегла дом так, что никогда не пускала в жилище чужих людей. Однажды Вьюшке вынесли на обед две косточки. Одну косточку собака принялась есть сразу, а вторая кость лежала с ней рядом. Внезапно налетела стая сорок. Что произошло с отложенным лакомством Вьюшки, несложно догадаться. Птицы его украли. Как Вьюшка сумела расквитаться с обидчиком, узнайте из небольшого рассказа. Он осуждает воровство и наглость.

Времена года

Времена года — рассказ русского писателя Михаила Пришвина, который полюбился детям и взрослым. Автор точно и красочно описал наблюдения природы в произведении, будто это календарь. Каждое время года прекрасно по-своему, а ребятам предстоит узнать, как просыпается и засыпает природа и живые существа. Произведение увлекает с первых строк и развивает у детей пространственное и образное мышление, фантазию. Что произошло в последний месяц года – узнайте из рассказа Времена года!

Таинственный ящик

«Таинственный ящик» — короткий, но увлекательный рассказ русского писателя Михаила Пришвина, в котором описывается случай охоты на волков: как человек, оставшись один на один с хищниками, используя сообразительность, сумел остаться живым и невредимым. Рассказ «Таинственный ящик» учит нас тому, что волки, несмотря на их силу и ловкость – всего лишь животные, а человек в любой ситуации должен оставаться человеком, умным, находчивым и смелым. Тогда ему не страшна любая опасность.

Лягушонок

Лягушонок — рассказ Михаила Пришвина, который читается легко и просто. В произведении автор говорит о маленьком лягушонке, который оставил свой укромный зимний домик раньше времени, чтобы отправиться к своему родному водоему. Было еще холодно, снег лежал на пути малыша, и лягушонок ослаб в дороге. Дочитайте вместе с детьми рассказ, чтобы узнать, сумел ли лягушонок добраться до своей заветной цели. Произведение учит доброте, бескорыстной помощи, прививает с детства любовь к природе и животным.

Моя родина

Моя родина — произведение Михаила Пришвина, которое заставит задуматься и взрослого читателя. В нем автор рассказывает, как однажды он встал рано, чтобы отправиться на охоту. Мама угостила его в то утро удивительным напитком — чаем с только что вскипяченным молоком. С тех пор писатель научился вставать рано, до рассвета, чтобы разделить с матерью утреннее чаепитие. Как это помогло ему в дальнейшей жизни, узнайте вместе с детьми из небольшого рассказа. Он учит видеть прекрасное в мелочах, проявлять внимание, искренне любить свою Родину.

Лесной хозяин

Лесной хозяин — поучительный рассказ Михаила Пришвина, который стоит того, чтобы познакомить с ним младших школьников. В произведении повествователь рассказывает, как однажды он отправился на прогулку в лес в новой соломенной шляпе. Вскоре мужчина понял, что пойдет дождь. Он успел соорудить для себя шалаш. Пока рассказчик строил его, вблизи загорелось дерево. Как это случилось, и смог ли герой предотвратить беду, узнайте вместе с детьми из небольшого произведения. Оно учит ребят бережно относиться к природе и не играть со спичками.

Лада

Лада – это произведение Михаила Пришвина об умной собаке, знакомое многим со школьной скамьи. В рассказе говорится, как мужчина купил породистого четвероного друга у племянника одного местного егеря. Лада оказалась отличным охотником и ищейкой и сразу полюбила ласку нового хозяина Николая – прежний то лупил, не жалея. Вернуть животное обратно уже не удалось. Так и осталась собака с новым хозяином благодаря своей хитрости. Рассказ пригодится на уроках литературы и идеально подойдёт для прочтения на досуге с детьми.

Ёж — рассказ

Ёж — рассказ Михаила Пришвина, который подходит для семейного чтения. В нем от имени рассказчика говорится о встрече с ежом. Повествователь встретил лесного жителя неподалеку от ручья и забрал к себе домой, так как дома у него водились мыши. Как себя повел новый питомец в жилище рассказчика, прочтите вместе с детьми в небольшом рассказе. Он учит относиться к диким животным с любовью и вниманием, помогать им.

Гаечки

Гаечки — рассказ Михаила Пришвина, с которым можно познакомиться всего за пару минут даже самому непоседливому ребенку. В нем повествователь говорит о том, как на прогулке в оба глаза ему попадают соринки. Чтобы разобраться, в чем дело, он движется навстречу ветру. Вскоре рассказчик замечает двух маленьких птичек. Они заняты делом: их клювики стучат по сухой древесине. Как отреагируют гаечки на присутствие человека, узнайте вместе с детьми из рассказа. Он учит вниманию, трудолюбию и дружбе.

Ежовые рукавицы

Ежовые рукавицы – небольшое, но поучительный рассказ русского писателя Михаила Пришвина. В нем повествуется о двух охотниках: один молодой и без опыта, второй – опытный егерь. Всё бы хорошо, если собака добычу каждый раз не спугивала! Совет взять пса в ежовые рукавицы пригодился молодому охотнику, да и метод интересный. Рассказ понравится мальчикам и девочкам школьного возраста, им будет любопытно узнать значение выражения «взять в ежовые рукавицы».

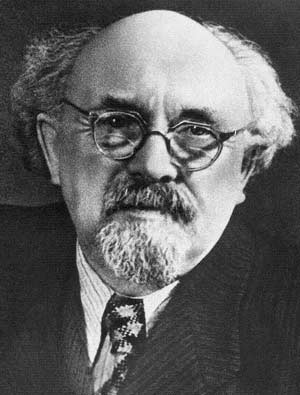

Михаил Михайлович Пришвин

Михаил Михайлович Пришвин. Родился 4 февраля 1873 года в с. Хрущёво-Лёвшино, Елецкий уезд, Орловская губерния — умер 16 января 1954 года в Москве. Русский советский писатель, прозаик.

Михаил Пришвин родился 4 февраля 1873 года в родовом имении в селе Хрущёво-Лёвшино Елецкого уезда Орловской губернии.

Дед Дмитрий Иванович Пришвин был преуспевавшим елецким купцом.

Мать — Мария Ивановна (1842—1914, урожденная Игнатова).

Отец — Михаил Дмитриевич Пришвин (1837—1873). После семейного раздела получил во владение имение Констандылово и денежные средства, водил орловских рысаков, выигрывал призы на конных скачках, занимался садоводством и цветами, был страстным охотником.

Отец проигрался в карты и ему пришлось продать конный завод и заложить имение. Он умер, разбитый параличом. В романе «Кощеева цепь» Пришвин рассказывает, как здоровой рукой отец нарисовал ему «голубых бобров» — символ мечты, которой он не смог достичь. Матери будущего писателя, Марии Ивановне, происходившей из старообрядческого рода Игнатовых и оставшейся после смерти мужа с пятью детьми на руках и с имением, заложенным по двойной закладной, удалось выправить положение и дать детям достойное образование.

В семье было пятеро детей: Александр, Николай, Сергей, Лидия и Михаил.

В 1882 году Михаила отдали учиться в начальную деревенскую школу, в 1883 году он был переведён в первый класс Елецкой классической гимназии, за 6 лет учёбы дошёл только до четвёртого класса и должен был очередной раз остаться на второй год, но из-за конфликта с учителем географии В. В. Розановым из гимназии отчислен «за дерзость учителю».

Братья Михаила учились успешно и получили образование: старший, Николай, стал акцизным чиновником, Александр и Сергей — врачами. В дальнейшем М. Пришвин, проживая у своего дяди — купца И. И. Игнатова в Тюмени, вполне показал умение учиться.

Заканчивал обучение в Тюменском Александровском реальном училище (1893 год). Не поддавшись уговорам бездетного дяди унаследовать его дело, продолжил образование в Рижском политехникуме.

За участие в деятельности студенческого марксистского кружка в 1897 году подвергся аресту и заключению. Находясь под следствием, он на год был заключен в одиночную камеру тюрьмы в Митаве. После освобождения уехал за границу.

В 1900—1902 годах учился на агрономическом отделении Лейпцигского университета, после чего получил диплом инженера-землеустроителя. Вернувшись в Россию, до 1905 года служил агрономом, написал несколько книг и статей по агрономии — «Картофель в огородной и полевой культуре» и другие.

Первый рассказ Пришвина «Сашок» был напечатан в 1907 году. Оставив свою профессию агронома, стал корреспондентом различных газет. Увлечение этнографией и фольклором привело к решению путешествовать по европейскому Северу. Несколько месяцев Пришвин провёл в Выговском крае (окрестности Выгозера в Поморье). Тридцать восемь народных сказок, записанных им тогда, вошли в сборник этнографа Н. Е. Ончукова «Северные сказки».

В мае 1907 года Пришвин по Сухоне и Северной Двине отправился в Архангельск. Затем он объехал берег Белого моря до Кандалакши, пересёк Кольский полуостров, побывал на Соловецких островах и в июле морем вернулся в Архангельск. После этого писатель на рыбацком судне отправился в путешествие по Северному Ледовитому океану и, побывав за Каниным Носом, приехал на Мурман, где остановился в одном из рыбацких становищ.

Затем на пароходе он уехал в Норвегию и, обогнув Скандинавский полуостров, вернулся в Санкт-Петербург. На основе впечатлений от путешествия в Олонецкую губернию Пришвиным была создана в 1907 году книга очерков «В краю непуганых птиц (Очерки Выговского края)», за которую он был награждён серебряной медалью Русского географического общества. В путешествии по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков («За волшебным колобком», 1908).

Став известным в литературных кругах, сблизился с Ремизовым и Мережковским, а также с М. Горьким и А. Н. Толстым.

Являлся действительным членом Санкт-Петербургского религиозно-философского общества.

В 1908 году результатом путешествия в Заволжье явилась книга «У стен града невидимого». Очерки «Адам и Ева» и «Чёрный араб» были написаны после поездки по Крыму и Казахстану. Максим Горький содействовал появлению первого собрания сочинений Пришвина в 1912—1914 годах.

В годы Первой мировой войны был военным корреспондентом, печатая свои очерки в различных газетах.

Во время революционных событий и Гражданской войны успел пережить тюремное заключение, напечатать ряд статей, близких по взглядам к идеологии эсеров, вступить в полемику с А. Блоком по поводу примирения творческой интеллигенции с большевиками (последний выступил на стороне Советской власти).

В конечном итоге Пришвин принял победу Советов: по его мнению, колоссальные жертвы явились результатом чудовищного разгула низшего человеческого зла, что высвободила мировая война, но наступает время молодых, деятельных людей, дело которых — правое, хотя оно победит ещё очень не скоро. После Октябрьской революции некоторое время учительствовал на Смоленщине.

Страстное увлечение охотой и краеведением (жил в Ельце, на Смоленщине, в Подмосковье) отразилось в написанной в 1920-е серии охотничьих и детских рассказов, которые впоследствии вошли в книгу «Календарь природы» (1935), прославившую его как повествователя о жизни природы, певца Средней России. В эти же годы он продолжал работать над автобиографическим романом «Кащеева цепь», начатый им в 1923 году, над которым трудился до последних дней.

В 1930-е годы он обучался автоделу на Горьковском автозаводе и приобрел фургон, на котором путешествовал по стране. Ласково называл фургон «Машенька». А в последние годы жизни имел автомобиль «Москвич-401», который установлен в его доме-музее.

В начале 1930-х годов Пришвин побывал на Дальнем Востоке, в результате появилась книга «Дорогие звери», послужившая основой для повести «Жень-шень» («Корень жизни», 1933). О путешествии по Костромской и Ярославской земле написано в повести «Неодетая весна». В 1933 году писатель снова посетил Выговский край, где строили Беломорско-Балтийский канал. На основе впечатлений этой поездки им был создан роман-сказка «Осударева дорога».

В мае—июне 1935 года М. М. Пришвин совершил ещё одно путешествие на Русский Север вместе с сыном Петром. Поездом писатель добрался из Москвы до Вологды и плыл на пароходах по Вологде, Сухоне и Северной Двине до Верхней Тоймы. От Верхней Тоймы на лошадях М. Пришвин добрался до верхнепинежских селений Керга и Согра, затем на весельной лодке достиг устья Илеши, на лодке-осиновке вверх по Илеше и её притоку Коде. Из верховьев Коды, пешком по дремучему лесу вместе с проводниками писатель пошёл искать «Берендееву чащу» — нетронутый топором лес, и нашёл его.

Вернувшись в Усть-Илешу, Пришвин спустился по Пинеге до села Карпогоры, а затем на пароходе добрался до Архангельска. После этой поездки на свет появились книга очерков «Берендеева чаща» («Северный лес») и повесть-сказка «Корабельная чаща», над которой М. Пришвин работал в последние годы жизни. Писатель писал о сказочном лесе: «Лес там — сосна за триста лет, дерево к дереву, там стяга не вырубишь! И такие ровные деревья, и такие чистые! Одно дерево срубить нельзя, прислонится к другому, а не упадёт».

В 1941 году Пришвин эвакуировался в деревню Усолье Ярославской области, где протестовал против вырубки леса вокруг деревни торфоразработчиками.

В 1943 году писатель вернулся в Москву и выпустил в издательстве «Советский писатель» рассказы «Фацелия» и «Лесная капель». В 1945 году М. Пришвин написал сказку-быль «Кладовая солнца».

В 1946 году писатель купил дом в деревне Дунино Звенигородского района Московской области, в котором жил в летний период 1946—1953 годах.

Почти все произведения Пришвина, опубликованные при жизни, посвящены описаниям собственных впечатлений от встреч с природой, описания эти отличаются необычайной красотой языка. Константин Паустовский называл его «певцом русской природы», Максим Горький говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему».

Сам Пришвин своей главной книгой считал «Дневники», которые он вёл в течение почти полувека (1905—1954) и объём которых в несколько раз больше самого полного, 8-томного собрания его сочинений. Опубликованные после отмены цензуры в 1980-х годах, они позволили по-другому взглянуть на М. М. Пришвина и на его творчество.

Постоянная духовная работа, путь писателя к внутренней свободе подробно и ярко прослеживается в его богатых наблюдениями дневниках («Глаза земли», 1957; полностью опубликованные в 1990-х годах), где, в частности, дана картина процесса «раскрестьянивания» России и сталинской модели социализма, далёкая от той, что была притянута за уши идеологией; выражено гуманистическое стремление писателя утвердить «святость жизни» как высшую ценность.

Тем не менее, и по 8-томному изданию (1982—1986 гг.), где два тома целиком посвящены дневникам писателя, можно получить достаточное впечатление о напряженной духовной работе писателя, его честным мнениям о современной ему жизни, размышления о смерти, о том, что останется после него на земле, о вечной жизни.

Интересны и его записи времен войны, когда немцы были под Москвой, там, порой, писатель доходит до полного отчаяния, и говорит в сердцах, что «быстрее бы уж, всё лучше чем эта неопределенность», он записывает ужасные слухи, которые разносят деревенские бабы. Все это есть в этом издании, несмотря на цензуру. Там же есть фразы, где М. М. Пришвин даже называет себя коммунистом по своему мировоззрению, и вполне искренне показывает, что вся его жизнь подвела его к этому пониманию высокого смысла коммунизма.

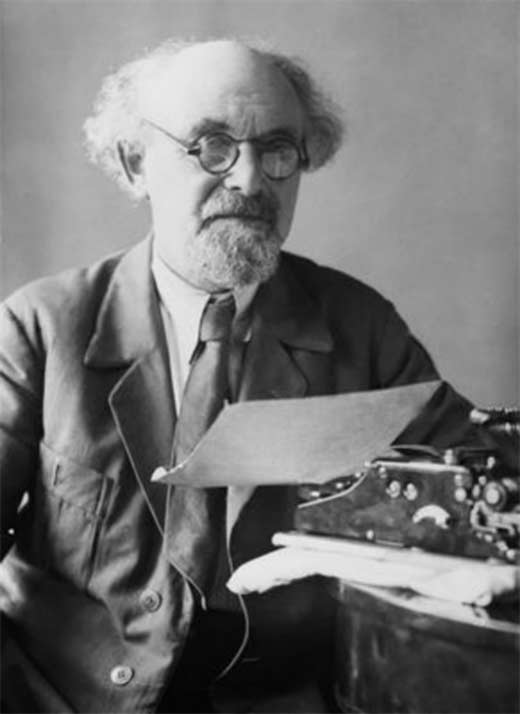

Михаил Пришвин — фотограф

Уже первую книгу — «В краю непуганых птиц» — Пришвин проиллюстрировал своими фотографиями, сделанными в 1907 году во время похода по Северу с помощью принадлежащего попутчику громоздкого фотоаппарата.

В 1920-е годы писатель начал серьёзно изучать технику фотографирования, считая, что использование фотографий в тексте поможет дополнить авторский словесный образ авторским же зрительным образом: «К моему несовершенному словесному искусству я прибавлю фотографическое изобретательство».

В его дневнике появились записи о заказе в 1929 году в Германии карманного фотоаппарата Leica.

Пришвин писал: «Светопись, или как принято называть, фотография, тем отличается от больших искусств, что постоянно обрывает желанное, как невозможное и оставляет скромный намек на сложный, оставшийся в душе художника план, и ещё, самое главное, некоторую надежду на то, что когда-нибудь сама жизнь в своих изначальных истоках прекрасного будет «сфотографирована» и достанется всем «мои видения реального мира».

Пришвин писал, что с тех пор, как завел фотокамеру, он стал «фотографически думать», называл себя «художником света» и до того увлекся охотой с камерой, что не мог дождаться когда наступит «опять светозарное утро». Работая над циклами «фотозаписей» «Паутинки», «Капли», «Почки», «Весна света» он делал снимки крупными планами при разных освещённостях и ракурсах, сопровождая каждую фотографию комментариями. Оценивая получившиеся визуальные образы, Пришвин записал в дневнике 26 сентября 1930 года: «Конечно, настоящий фотограф снял бы лучше меня, но настоящему специалисту и в голову никогда не придет смотреть на то, что я снимаю: он это никогда не увидит».

Писатель не ограничивался съёмками на природе. В 1930 году он сделал серию фотоснимков об уничтожении колоколов Троице-Сергиевой лавры.

В ноябре 1930 года Пришвин заключил договор с издательством «Молодая гвардия» на книгу «Охота с камерой», в которой фотография должна была играть главную роль, и обратился в Наркомторг СССР с заявлением: «В виду того, что в настоящее время в общем порядке нельзя получить разрешение на ввоз фотокамеры из Германии, я обращаю Ваше внимание на особенное обстоятельство моей литературной работы в настоящее время и прошу сделать мне исключение в деле получения безвалютной лицензии на получение камеры… На мои фото-работы обратили внимание заграницей, и редакция Die Grüne Post, в охотничьем отделе которой я сотрудничаю, готова предоставить мне самый совершенный аппарат Лейка с тремя переменными объективами. В таком аппарате я тем более нуждаюсь, что мой аппарат от усиленной работы пришёл в совершенную негодность…» Разрешение было дано и 1 января 1931 года желанная камера с многочисленными принадлежностями была у Пришвина.

Более четверти века Пришвин не расставался с фотоаппаратами. В архиве писателя сохранилось более двух тысяч негативов. В его мемориальном кабинете в Дунино — всё необходимое для домашней фотолаборатории: набор объективов, увеличитель, кюветы для проявителя и закрепителя, рамки для обрезки фотографий.

Знание и опыт фоторабот нашли своё отражение в некоторых сокровенных мыслях писателя, который писал в дневнике: «Наша республика похожа на фотографическую темную комнату, в которую не пропускают ни одного луча со стороны, а внутри все освещено красным фонариком».

Пришвин не надеялся обнародовать при жизни большинство из своих снимков. Негативы хранились в отдельных конвертиках, склеенных писателем собственноручно из папиросной бумаги, в коробках из-под конфет и сигарет. После смерти писателя его вдова Валерия Дмитриевна сохранила негативы вместе с дневниками.

Умер писатель 16 января 1954 года от рака желудка, похоронен на Введенском кладбище в Москве.

Михаил Пришвин (документальный фильм)

В честь М. М. Пришвина назван астероид (9539) Пришвин, открытый астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской Астрофизической Обсерватории 21 октября 1982 года.

В честь писателя названы: пик Пришвина (43°46′ с. ш. 40°15′ в. д.HGЯO) высотой 2782 м в отрогах Главного Кавказского хребта и близлежащее горное озеро; мыс Пришвина на восточной оконечности острова Итуруп в Курильской гряде; улицы Пришвина в Донецке, Киеве, Липецке, Москве и Орле.

2 сентября 1981 года решением Совета министров РСФСР имя М. М. Пришвина было присвоено Орловской областной детской библиотеке.

4 февраля 2015 года, в день рождения писателя, в парке «Скитские пруды» города Сергиев Посад был открыт посвящённый ему памятник.

Личная жизнь Михаила Пришвина:

Дважды был женат.

Первая жена — смоленская крестьянка Ефросинья Павловна (1883—1953, урождённая Бадыкина, в первом браке — Смогалёва). В дневниках Пришвин часто называл её Фросей или Павловной. Помимо её сына от первого брака Якова (погиб на фронте в 1919 году в Гражданскую войну), у них было ещё трое детей: сын Сергей (умер младенцем в 1905 году), Лев (1906—1957) — популярный беллетрист своего времени, писавший под псевдонимом Алпатов, участник литературной группы «Перевал», и Пётр (1909—1987) — охотовед, автор мемуаров (изданы к 100-летию со дня его рождения — в 2009 году).

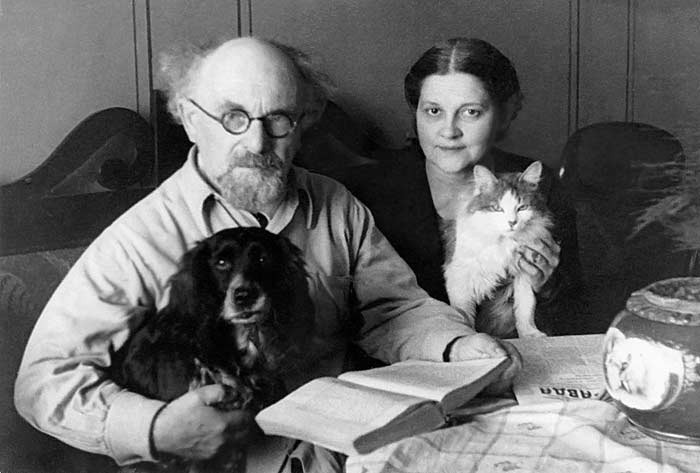

Вторая жена — Валерия Дмитриевна Лиорко, в первом браке — Лебедева (1899—1979). Поженились в 1940 году. После смерти писателя работала с его архивами, написала о нём несколько книг, много лет возглавляла музей Пришвина.

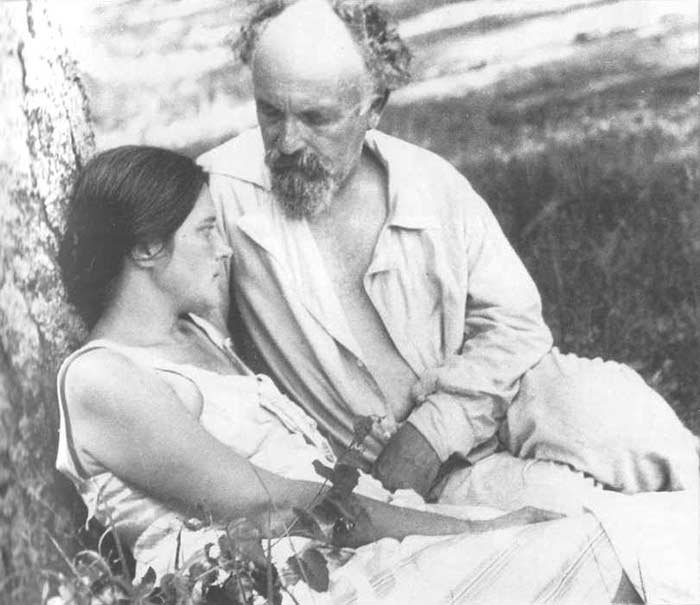

Михаил Пришвин и Валерия Лиорко

Библиография Михаила Пришвина:

«В краю непуганых птиц» (1907; сборник очерков);

«За волшебным колобком» (1908; сборник очерков);

«У стен града невидимого» (1909; сборник);

«Адам и Ева» (1910; очерк);

«Черный араб» (1910; очерк);

«Славны бубны» (1913);

«Башмаки» (1923);

«Родники Берендея» (1925-1926);

«Жень-шень» (первое название — «Корень жизни», 1933; повесть);

«Календарь природы» (1935; фенологические записки);

«Весна света» (1938; рассказ);

«Неодетая весна» (1940; повесть);

«Лесная капель» (1940; лирико-философская книга дневниковых записей);

«Фацелия» (1940; поэма в прозе);

«Мои тетрадки» (1940; рассказ);

«Дедушкин валенок» (первая публикация — 1941, в журнале «Октябрь»; цикл рассказов);

«Лесная капель» (1943; цикл миниатюр);

«Рассказы о ленинградских детях» (1943);

«Кладовая солнца» (1945; повесть, «сказка-быль»);

«Повесть нашего времени» (1946);

«Неодетая весна» (повесть);

«Корабельная чаща» (1954; повесть-сказка);

«Осударева дорога» (публикация — 1957; роман-сказка);

«Кащеева цепь» (1923-1954, публикация — 1960; автобиографический роман).

Экранизации произведений Михаила Пришвина:

1935 — «Хижина старого Лувена» (фильм не сохранился)

1978 — «Ветер странствий»

Разбор частей речи

Далее давайте разберем морфологические признаки каждой из частей речи русского языка на примерах. Согласно лингвистике русского языка, выделяют три группы из 10 частей речи, по общим признакам:

1. Самостоятельные части речи:

- существительные (см. морфологические нормы сущ. );

- глаголы:

-

- причастия;

- деепричастия;

- прилагательные;

- числительные;

- местоимения;

- наречия;

2. Служебные части речи:

- предлоги;

- союзы;

- частицы;

3. Междометия.

Ни в одну из классификаций (по морфологической системе) русского языка не попадают:

- слова да и нет, в случае, если они выступают в роли самостоятельного предложения.

- вводные слова: итак, кстати, итого, в качестве отдельного предложения, а так же ряд других слов.

Морфологический разбор существительного

План морфологического разбора существительного

Пример:

«Малыш пьет молоко.»

Малыш (отвечает на вопрос кто?) – имя существительное;

- начальная форма – малыш;

- постоянные морфологические признаки: одушевленное, нарицательное, конкретное, мужского рода, I -го склонения;

- непостоянные морфологические признаки: именительный падеж, единственное число;

- при синтаксическом разборе предложения выполняет роль подлежащего.

Морфологический разбор слова «молоко» (отвечает на вопрос кого? Что?).

- начальная форма – молоко;

- постоянная морфологическая характеристика слова: среднего рода, неодушевленное, вещественное, нарицательное, II -е склонение;

- изменяемые признаки морфологические: винительный падеж, единственное число;

- в предложении прямое дополнение.

Приводим ещё один образец, как сделать морфологический разбор существительного, на основе литературного источника:

«Две дамы подбежали к Лужину и помогли ему встать. Он ладонью стал сбивать пыль с пальто. (пример из: «Защита Лужина», Владимир Набоков).»

Дамы (кто?) — имя существительное;

- начальная форма — дама;

- постоянные морфологические признаки: нарицательное, одушевленное, конкретное, женского рода, I склонения;

- непостоянная морфологическая характеристика существительного: единственное число, родительный падеж;

- синтаксическая роль: часть подлежащего.

Лужину (кому?) — имя существительное;

- начальная форма — Лужин;

- верная морфологическая характеристика слова: имя собственное, одушевленное, конкретное, мужского рода, смешанного склонения;

- непостоянные морфологические признаки существительного: единственное число, дательного падежа;

- синтаксическая роль: дополнение.

Ладонью (чем?) — имя существительное;

- начальная форма — ладонь;

- постоянные морфологические признаки: женского рода, неодушевлённое, нарицательное, конкретное, I склонения;

- непостоянные морфо. признаки: единственного числа, творительного падежа;

- синтаксическая роль в контексте: дополнение.

Пыль (что?) — имя существительное;

- начальная форма — пыль;

- основные морфологические признаки: нарицательное, вещественное, женского рода, единственного числа, одушевленное не охарактеризовано, III склонения (существительное с нулевым окончанием);

- непостоянная морфологическая характеристика слова: винительный падеж;

- синтаксическая роль: дополнение.

(с) Пальто (С чего?) — существительное;

- начальная форма — пальто;

- постоянная правильная морфологическая характеристика слова: неодушевленное, нарицательное, конкретное, среднего рода, несклоняемое;

- морфологические признаки непостоянные: число по контексту невозможно определить, родительного падежа;

- синтаксическая роль как члена предложения: дополнение.

Морфологический разбор прилагательного

Имя прилагательное — это знаменательная часть речи. Отвечает на вопросы Какой? Какое? Какая? Какие? и характеризует признаки или качества предмета. Таблица морфологических признаков имени прилагательного:

- начальная форма в именительном падеже, единственного числа, мужского рода;

- постоянные морфологические признаки прилагательных:

-

- разряд, согласно значению:

-

- — качественное (теплый, молчаливый);

- — относительное (вчерашний, читальный);

- — притяжательное (заячий, мамин);

- степень сравнения (для качественных, у которых этот признак постоянный);

- полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак постоянный);

- непостоянные морфологические признаки прилагательного:

-

- качественные прилагательные изменяются по степени сравнения (в сравнительных степенях простая форма, в превосходных — сложная): красивый-красивее-самый красивый;

- полная или краткая форма (только качественные прилагательные);

- признак рода (только в единственном числе);

- число (согласуется с существительным);

- падеж (согласуется с существительным);

- синтаксическая роль в предложении: имя прилагательное бывает определением или частью составного именного сказуемого.

План морфологического разбора прилагательного

Пример предложения:

Полная луна взошла над городом.

Полная (какая?) – имя прилагательное;

- начальная форма – полный;

- постоянные морфологические признаки имени прилагательного: качественное, полная форма;

- непостоянная морфологическая характеристика: в положительной (нулевой) степени сравнения, женский род (согласуется с существительным), именительный падеж;

- по синтаксическому анализу — второстепенный член предложения, выполняет роль определения.

Вот еще целый литературный отрывок и морфологический разбор имени прилагательного, на примерах:

Девушка была прекрасна: стройная, тоненькая, глаза голубые, как два изумительных сапфира, так и заглядывали к вам в душу.

Прекрасна (какова?) — имя прилагательное;

- начальная форма — прекрасен (в данном значении);

- постоянные морфологические нормы: качественное, краткое;

- непостоянные признаки: положительная степень сравнения, единственного числа, женского рода;

- синтаксическая роль: часть сказуемого.

Стройная (какая?) — имя прилагательное;

- начальная форма — стройный;

- постоянные морфологические признаки: качественное, полное;

- непостоянная морфологическая характеристика слова: полное, положительная степень сравнения, единственное число, женский род, именительный падеж;

- синтаксическая роль в предложении: часть сказуемого.

Тоненькая (какая?) — имя прилагательное;

- начальная форма — тоненький;

- морфологические постоянные признаки: качественное, полное;

- непостоянная морфологическая характеристика прилагательного: положительная степень сравнения, единственное число, женского рода, именительного падежа;

- синтаксическая роль: часть сказуемого.

Голубые (какие?) — имя прилагательное;

- начальная форма — голубой;

- таблица постоянных морфологических признаков имени прилагательного: качественное;

- непостоянные морфологические характеристики: полное, положительная степень сравнения, множественное число, именительного падежа;

- синтаксическая роль: определение.

Изумительных (каких?) — имя прилагательное;

- начальная форма — изумительный;

- постоянные признаки по морфологии: относительное, выразительное;

- непостоянные морфологические признаки: множественное число, родительного падежа;

- синтаксическая роль в предложении: часть обстоятельства.

Морфологические признаки глагола

Согласно морфологии русского языка, глагол — это самостоятельная часть речи. Он может обозначать действие (гулять), свойство (хромать), отношение (равняться), состояние (радоваться), признак (белеться, красоваться) предмета. Глаголы отвечают на вопрос что делать? что сделать? что делает? что делал? или что будет делать? Разным группам глагольных словоформ присущи неоднородные морфологические характеристики и грамматические признаки.

Морфологические формы глаголов:

- начальная форма глагола — инфинитив. Ее так же называют неопределенная или неизменяемая форма глагола. Непостоянные морфологические признаки отсутствуют;

- спрягаемые (личные и безличные) формы;

- неспрягаемые формы: причастные и деепричастные.

Морфологический разбор глагола

- начальная форма — инфинитив;

- постоянные морфологические признаки глагола:

-

- переходность:

-

- переходный (употребляется с существительными винительного падежа без предлога);

- непереходный (не употребляется с существительным в винительном падеже без предлога);

- возвратность:

-

- возвратные (есть -ся, -сь);

- невозвратные (нет -ся, -сь);

- вид:

-

- несовершенный (что делать?);

- совершенный (что сделать?);

- спряжение:

-

- I спряжение (дела-ешь, дела-ет, дела-ем, дела-ете, дела-ют/ут);

- II спряжение (сто-ишь, сто-ит, сто-им, сто-ите, сто-ят/ат);

- разноспрягаемые глаголы (хотеть, бежать);

- непостоянные морфологические признаки глагола:

-

- наклонение:

-

- изъявительное: что делал? что сделал? что делает? что сделает?;

- условное: что делал бы? что сделал бы?;

- повелительное: делай!;

- время (в изъявительном наклонении: прошедшее/настоящее/будущее);

- лицо (в настоящем/будущем времени, изъявительного и повелительного наклонения: 1 лицо: я/мы, 2 лицо: ты/вы, 3 лицо: он/они);

- род (в прошедшем времени, единственного числа, изъявительного и условного наклонения);

- число;

- синтаксическая роль в предложении. Инфинитив может быть любым членом предложения:

-

- сказуемым: Быть сегодня празднику;

- подлежащим :Учиться всегда пригодится;

- дополнением: Все гости просили ее станцевать;

- определением: У него возникло непреодолимое желание поесть;

- обстоятельством: Я вышел пройтись.

Морфологический разбор глагола пример

Чтобы понять схему, проведем письменный разбор морфологии глагола на примере предложения:

Вороне как-то Бог послал кусочек сыру… (басня, И. Крылов)

Послал (что сделал?) — часть речи глагол;

- начальная форма — послать;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, переходный, 1-е спряжение;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: изъявительное наклонение, прошедшего времени, мужского рода, единственного числа;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Следующий онлайн образец морфологического разбора глагола в предложении:

Какая тишина, прислушайтесь.

Прислушайтесь (что сделайте?) — глагол;

- начальная форма — прислушаться;

- морфологические постоянные признаки: совершенный вид, непереходный, возвратный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика слова: повелительное наклонение, множественное число, 2-е лицо;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

План морфологического разбора глагола онлайн бесплатно, на основе примера из целого абзаца:

— Его нужно предостеречь.

— Не надо, пусть знает в другой раз, как нарушать правила.

— Что за правила?

— Подождите, потом скажу. Вошел! («Золотой телёнок», И. Ильф)

Предостеречь (что сделать?) — глагол;

- начальная форма — предостеречь;

- морфологические признаки глагола постоянные: совершенный вид, переходный, невозвратный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфология части речи: инфинитив;

- синтаксическая функция в предложении: составная часть сказуемого.

Пусть знает (что делает?) — часть речи глагол;

- начальная форма — знать;

- постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфология глагола: повелительное наклонение, единственного числа, 3-е лицо;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Нарушать (что делать?) — слово глагол;

- начальная форма — нарушать;

- постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянные признаки глагола: инфинитив (начальная форма);

- синтаксическая роль в контексте: часть сказуемого.

Подождите (что сделайте?) — часть речи глагол;

- начальная форма — подождать;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: повелительное наклонение, множественного числа, 2-го лица;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Вошел (что сделал?) — глагол;

- начальная форма — войти;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, непереходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: прошедшее время, изъявительное наклонение, единственного числа, мужского рода;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.