Ê 195-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Àôàíàñüåâà (1826-1871), ñîáèðàòåëÿ è èññëåäîâàòåëÿ ðóññêîãî ôîëüêëîðà, èñòîðèêà ðóññêîé ëèòåðàòóðû.

«×òî çà ïðåëåñòü ýòè ñêàçêè! Êàæäàÿ åñòü ïîýìà!» — ïèñàë Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí.

È ÷åãî òîëüêî íå áûâàåò â ñêàçêàõ! Ðóññêèé íàðîä ïðèäóìûâàë òàêèå öàðñòâà-ãîñóäàðñòâà, â êîòîðûõ òåêëè ìîëî÷íûå ðåêè ñ êèñåëüíûìè áåðåãàìè, âîëøåáíûå ïå÷è ñàìè ïåêëè õëåáà è ïèðîãè, à ñëàäîñòè ðîñëè ïðÿìî íà äåðåâüÿõ. Òîëüêî â ñêàçêàõ êóðû íåñëè çîëîòûå ÿéöà, à äåâèöû áûëè òàê õîðîøè, ÷òî íè â ñêàçêå ñêàçàòü, íè ïåðîì îïèñàòü. !

Ñêàçêà ó÷èò, ÷òî ïî æèçíè íóæíî áûòü äîáðûì, ÷åñòíûì, ùåäðûì ÷åëîâåêîì.

Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè, ñîáðàííûå À.Í. Àôàíàñüåâûì, — ìóäðûå è ïîó÷èòåëüíûå, ñìåøíûå è ãðóñòíûå, íàèâíûå è ëóêàâûå, íî âñåãäà ÷àðóþùèå, óâëåêàþùèå â ñâîé âîëøåáíûé ìèð.

ýòîì ñêàçî÷íîì ìèðå ëÿãóøêà ìîæåò áûòü öàðåâíîé, à ëèñà — èñïîâåäíèöåé, ãäå æèâóò-ïîæèâàþò Êðîøå÷êà-Õàâðîøå÷êà, Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ è Êîùåé Áåññìåðòíûé, ãäå èãðàþò ãóñëè-ñàìîãóäû, à çîëîòàÿ ðûáêà èñïîëíÿåò ëþáûå çàâåòíûå æåëàíèÿ.

À ãëàâíûé íàø ñîáèðàòåëü îòå÷åñòâåííûõ ñêàçîê — Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ, öåíèòåëü ðóññêîãî ôîëüêëîðà, èññëåäîâàòåëü äóõîâíîé êóëüòóðû ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, èñòîðèê è ëèòåðàòóðîâåä, çà ñâîþ êîðîòêóþ æèçíü óñïåë ñêàçàòü ìèðó âñ¸, ÷òî õîòåë, è áëàãîäàðÿ åìó, ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ áîãàòûì ñêàçî÷íûì íàñëåäèåì ðóññêîãî íàðîäà.

«Â íåêîòîðîì öàðñòâå, â íåêîòîðîì ãîñóäàðñòâå… Æèëè-áûëè…» Ýòî âñå ïðèñêàçêè, çà÷èíû ê ñêàçêàì ìû ÷èòàëè è íå çàäóìûâàëèñü, îòêóäà æå âçÿëèñü âñå ýòè ñêàçêè, êòî èõ ïðèäóìàë, êòî ââåë â æèçíü, ïóñòèë ñòðàíñòâîâàòü ïî ñâåòó. Ëåøèå, âîäÿíûå, âåäüìû, ìà÷åõè, Èâàíû-äóðàêè èëè öàðåâè÷è, Âàñèëèñû Ïðåìóäðûå èëè Ïðåêðàñíûå, Ìàðüè Ìîðåâíû, êîðîëåâíû, öàðè, ðûöàðè, áðàâûå áîãàòûðè, Çìåè-Ãîðûíû÷è, Áàáû-ßãè è ðàçíîå-ðàçíîå çâåðü¸.

Íàðîäíûå ïîáàñåíêè ñîáèðàëèñü è èçäàâàëèñü è ïðè Ïóøêèíå, è äî íåãî. Íî ýòî áûëè ëþáèòåëüñêèå óïðàæíåíèÿ ñ÷àñòëèâöåâ ïðàçäíûõ, çàáàâû è äîñóãè ïðåñûùåííûõ ëèòåðàòîðîâ. Àôàíàñüåâ ñòàë ïåðâûì ñåðüåçíûì èññëåäîâàòåëåì, èçäàâøèì ðóññêèé ôîëüêëîð íå òîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó íàó÷íî, íî è íàèáîëåå ïîëíî.

×òî æå êàñàåòñÿ ãëàâíîãî íàñëåäñòâà, êëàäà, äîáûòîãî èç êîëîäöà âðåìåíè, òî ýòèì áîãàòñòâîì, äàæå íå ñîçíàâàÿ òîãî, âëàäååì ìû âñå, ïîòîìó ÷òî «ñêàçêè Àôàíàñüåâà» âïëåëèñü â ñîçíàíèå Ðîññèè íå ìåíüøå, ÷åì ñòèõè Ïóøêèíà!

Íè îäíà äåòñêàÿ æèçíü íå îáõîäèòñÿ áåç ñêàçîê. È ñêàçêè Àôàíàñüåâà áûëè ñàìûå ðàçíûå: îò ñòðàøíûõ, ïðî âåäüì, óïûðåé è ìåðòâåöîâ, äî ñàìûõ äåòñêèõ — ïðî Êîëîáêà, Òåðåì-òåðåìîê, Çàþøêèíó èçáóøêó èëè Æàð-ïòèöó.

Íî êàê íàðîäíûå ñêàçêè ïîïàëè â íàøè ëþáèìûå êíèæêè, êîòîðûå ìû ÷èòàåì è ïî÷èòàåì ñ äåòñòâà, ðåäêî êòî çàäóìûâàëñÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ — íàø äîáðûé çíàêîìåö ñ ìëàäåí÷åñòâà, ìû ñ êîëûáåëè çíàåì åãî.

Âåäü âñå ðóññêèå ñêàçêè, êîòîðûå íàì ÷èòàëè ðîäèòåëè, äåäóøêè è áàáóøêè è êîòîðûå ìû ïðî÷ëè ñàìè, âñå îíè èçäàíû Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì. Ïî÷òè âñå ñáîðíèêè ôîëüêëîðà, âûøåäøèå â Ðîññèè çà ïîñëåäíèå ïîëòîðà ñòîëåòèÿ, îñíîâûâàþòñÿ íà «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ñêàçêàõ À.Í. Àôàíàñüåâà».

Ñþæåòû íåêîòîðûõ ñêàçîê èç íàðîäà ïîçæå áûëè ïåðåîñìûñëåíû, ïåðåðàáîòàíû è îáðåëè àâòîðñòâî ñ èìåíåì, êàê íàïðèìåð, ñêàçêà î Çîëîòîé ðûáêå èëè Âåðëèîêå.

Çà êàæäîé ñêàçêîé, äàæå åñëè îíà âåñüìà ïðîñòðàííî ïîäïèñàíà êàê «íàðîäíàÿ», åñòü áîëåå êîíêðåòíîå ëèöî.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ âîò òà êëþ÷åâàÿ ôèãóðà â ìèðå ñêàçîê ñêàçî÷íèê, õîòÿ è íå ïèñàòåëü.

Íî â ÷åì æå òîãäà åãî çàñëóãà? À â òîì, ÷òî îí ýòè ñêàçêè ñîáðàë èç ðàçðîçíåííûõ èñòî÷íèêîâ, îòðåäàêòèðîâàë, êëàññèôèöèðîâàë è íàïå÷àòàë. ×åðåç åãî ðóêè ïðîøëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëà, è îí ïðîäåëàë êîëîññàëüíóþ ðàáîòó.

êíèãå «À ðàññêàçàòü òåáå ñêàçêó», ïîñâÿùåííîé Àôàíàñüåâó, Âëàäèìèð Èëüè÷ Ïîðóäîìèíñêèé, ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ è áèîãðàôè÷åñêèõ êíèã íàïèñàë:

«Øåñòüñîò ñêàçîê íå ñî÷èíåííûõ íà ìàíåð íàðîäíûõ è íå ïåðåäåëàííûõ íà ëèòåðàòóðíûé ìàíåð, øåñòüñîò ïîäëèííûõ íàðîäíûõ ñêàçîê ïðèíåñ íàì â ñâîèõ ñóíäóêàõ Àôàíàñüåâ».

Ñîêðîâèùà, îòêðûòûå Àôàíàñüåâûì, áåñöåííû. Ìèð äî ñèõ ïîð íå çíàåò äðóãîãî ñîáðàíèÿ èñòèííî íàðîäíûõ, êîëîðèòíûõ ñêàçîê, êîòîðîå ïî áîãàòñòâó ìîæíî ñðàâíèòü ñ òåì, ÷òî ñîáðàë è ñèñòåìàòèçèðîâàë ñêðîìíûé ðàáîòíèê àðõèâà.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ áûë áëàãîðîäíûì è ÷åñòíûì ÷åëîâåêîì. È æèçíü îí ïðîæèë áëàãîðîäíóþ, íî ñêðîìíóþ, ïîýòîìó ìû íå íàõîäèì íà åå ñòðàíèöàõ áîãàòûðñêèõ ïîäâèãîâ èëè ïûëêèõ ñòðàñòåé.

Ðîäèëñÿ Àôàíàñüåâ 23 èþëÿ 1826 ãîäà â óåçäíîì ãîðîäêå Áîãó÷àðå Âîðîíåæñêîé ãóáåðíèè â íåáîãàòîé ïðîâèíöèàëüíîé äâîðÿíñêîé ñåìüå, â êîòîðîé âûñîêî öåíèëîñü îáðàçîâàíèå.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ïèñàë: «Îòåö ìîé, õîòÿ ñàì áûë âîñïèòàí íà ìåäíûå äåíüãè, íî óâàæàë îáðàçîâàíèå â äðóãèõ. Îòåö ëþáèë ÷òåíèå è ïîñòîÿííî âûïèñûâàë ëó÷øèå æóðíàëû. Îí ñïðàâåäëèâî ïî÷èòàëñÿ çà ñàìîãî óìíîãî ÷åëîâåêà â óåçäå».

Ñ ðàííèõ ëåò ó Àëåêñàíäðà ïîÿâèëñÿ èíòåðåñ ê ÷òåíèþ, áëàãî äîìàøíÿÿ îáñòàíîâêà áûëà äîâîëüíî áëàãîïðèÿòíà, à îò äåäóøêè, ÷ëåíà Áèáëåéñêîãî îáùåñòâà, ñîõðàíèëàñü äîâîëüíî áîëüøàÿ áèáëèîòåêà.

11 ëåò îòåö îïðåäåëèë Àëåêñàíäðà Âîðîíåæñêóþ ãèìíàçèþ, êîòîðàÿ ñîäåðæàëà òèïè÷íûå ÷åðòû äîðåôîðìåííîé ñðåäíåé øêîëû: íàä ó÷åíèêàìè «âèñåë» ãèìíàçè÷åñêèé óñòàâ ñ ïðàâîì ñå÷ü ðîçãàìè äî 4 êëàññà è ñ ïîñòîÿííîé òåíäåíöèåé íà÷àëüñòâà ñå÷ü äî 5-ãî. Îäíàêî ðåçêîñòü óñòàâà ñìÿã÷àëàñü îòñóòñòâèåì ñòðîãîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè åãî èñïîëíåíèÿ. Ñåðüåçíûé è âïå÷àòëèòåëüíûé Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ âñåãäà áûë îäíèì èç ïåðâûõ ó÷åíèêîâ ãèìíàçèè, óäîâëåòâîðÿÿ ñâîþ ëþáîçíàòåëüíîñòü ÷òåíèåì êíèã íà êàíèêóëàõ.

Çàêîí÷èâ ñ îòëè÷íûìè óñïåõàìè ãèìíàçèþ, Àôàíàñüåâ ïîñòóïèë íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå áûëè çàëîæåíû òå âçãëÿäû, êîòîðûå â äàëüíåéøåì îòðàçèëèñü íà âñåõ ñòîðîíàõ åãî äåÿòåëüíîñòè.

Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ ñëóøàë ëåêöèè, ìíîãî ÷èòàë, íà÷àë ñîáèðàòü ñâîþ áèáëèîòåêó, âåñòè äíåâíèê, â êîòîðûé çàíîñèë îïèñàíèå ãëàâíûõ ñîáûòèé æèçíè òîãäàøíåãî îáùåñòâà.

Îñîáóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè âçãëÿäîâ Àôàíàñüåâà ñûãðàë Ê.Ä. Êàâåëèí, ïîä âîçäåéñòâèåì êîòîðîãî Àëåêñàíäð ñòàíîâèòñÿ ñòîðîííèêîì èñòîðèêî-þðèäè÷åñêîé øêîëû è ïèøåò ðÿä ñòàòåé.

Îäíàêî, â êîíöå îáó÷åíèÿ Àôàíàñüåâ ïîä âëèÿíèåì ëåêöèé Ô.È. Áóñëàåâà ïåðåõîäèò ê èçó÷åíèþ ôîëüêëîðà.

Îêîí÷èâ óíèâåðñèòåò â 1848 ãîäó, îí ïðåïîäàåò ñëîâåñíîñòü è ðóññêóþ èñòîðèþ, à ãîä ñïóñòÿ ïîñòóïàåò íà ñëóæáó â àðõèâ.

Ìíîãîëåòíÿÿ ðàáîòà â Ìîñêîâñêîì Ãëàâíîì Àðõèâå Ìèíèñòåðñòâà Èíîñòðàííûõ Äåë íà ïîñòó ïðàâèòåëÿ äåë Êîìèññèè ïå÷àòàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàìîò è äîãîâîðîâ îïðåäåëèëà îñíîâíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè Àôàíàñüåâà: ïîèñê, èññëåäîâàíèå è ïóáëèêàöèÿ íàèáîëåå èíòåðåñíûõ èñòîðè÷åñêèõ, ôîëüêëîðíûõ è ëèòåðàòóðíûõ ìàòåðèàëîâ.

öåëîì æå ïåðèîä ñëóæáû â àðõèâå áûë ñàìûì ïëîäîòâîðíûì è ñ÷àñòëèâûì äëÿ Àôàíàñüåâà, òàê êàê îí èìåë íå òîëüêî îáåñïå÷èâàþùåå åãî ìàòåðèàëüíî ìåñòî, íî è âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé ðàáîòîé, æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ñîáèðàíèåì áèáëèîòåêè, à òàêæå âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñ ó÷åíûìè, çàíèìàþùèìèñÿ ðóññêîé èñòîðèåé.

Ìàòåðèàëû àðõèâà ñòàëè îñíîâîé äëÿ ìíîãèõ ñòàòåé Àôàíàñüåâà. Åãî ëèòåðàòóðíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âûðàçèëàñü â îãðîìíîì ÷èñëå (äî 70) êðèòè÷åñêèõ ñòàòåé þðèäè÷åñêîãî, èñòîðè÷åñêîãî è èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîãî ñîäåðæàíèÿ.

1850-60-å ãîäû Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ áûë àêòèâíûì ñîòðóäíèêîì æóðíàëîâ, è ñîõðàíèëîñü äîâîëüíî ìíîãî ïèñåì ê íåìó ðåäàêòîðîâ æóðíàëîâ.

Îíè, êàê âèäíî, î÷åíü äîðîæèëè åãî ñòàòüÿìè è ðåöåíçèÿìè, âñåãäà äåëüíûìè, ñåðüåçíûìè è âìåñòå ñ òåì æèâî è ëèòåðàòóðíî íàïèñàííûìè.

Íàó÷íûå èçûñêàíèÿ Àôàíàñüåâà âñå áîëüøå óõîäÿò â ñòîðîíó èçó÷åíèÿ âîïðîñîâ íàðîäíîãî ïîýòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà è ìèôîëîãèè.

Íå ïîñëåäíþþ ðîëü â æèçíè Àôàíàñüåâà ñûãðàëî åãî îêðóæåíèå. Ýòî ñåìüÿ âåëèêîãî ðóññêîãî àêòåðà Ìèõàèëà Ñåìåíîâè÷à Ùåïêèíà. À ÷åðåç íèõ Àôàíàñüåâ ïîçíàêîìèëñÿ è ñ äðóãèìè èçâåñòíûìè ëþäüìè, òàêèìè êàê Í.Â. Ãîãîëü, Ñ.Ò. Àêñàêîâ, Ò.Ã. Øåâ÷åíêî, È.Ñ. Òóðãåíåâ, Ò.Í. Ãðàíîâñêèé.

Ïåðâîé ðàáîòîé Àôàíàñüåâà â îáëàñòè ñëîâåñíîñòè áûëà ñòàòüÿ «Äîïîëíåíèÿ è ïðèáàâëåíèÿ ê ñîáðàíèþ «Ðóññêèõ íàðîäíûõ ïîñëîâèö è ïðèò÷åé», èçäàííîìó È. Ñíåãèðåâûì (1850).  èññëåäóåìûõ ïîñëîâèöàõ è ïîãîâîðêàõ Àôàíàñüåâ, ïðåæäå âñåãî, èçó÷àë ñëåäû ïîñòðîåíèÿ ðîäîâîãî áûòà ñëàâÿí.

Ñëåäóþùèå ñòàòüè âûõîäèëè îäíà çà äðóãîé â 1851-1855 ãîäàõ â ðàçëè÷íûõ ïîïóëÿðíûõ è ñïåöèàëüíûõ èçäàíèÿõ: «Îá àðõåîëîãè÷åñêîì çíà÷åíèè «Äîìîñòðîÿ», «Äåäóøêà äîìîâîé», «Âåäóí è âåäüìà», «Ðåëèãèîçíî-ÿçû÷åñêîå çíà÷åíèå èçáû ñëàâÿíèíà», «Êîëäîâñòâî íà Ðóñè â ñòàðèíó» è äð. Òàê ñîâåðøåííî ÷åòêî è îïðåäåëåííî Àôàíàñüåâ îáîçíà÷èë êðóã ñâîèõ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ ôîëüêëîðèñòèêà è ýòíîãðàôèÿ, «àðõåîëîãèÿ ðóññêîãî áûòà».

Æèâàÿ íàòóðà Àôàíàñüåâà è åãî îáùåñòâåííûé èíòåðåñ ïðîÿâëÿëèñü íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè, åãî èññëåäîâàíèÿ íå îò÷óæäàëè åãî îò ñîâðåìåííîé æèçíè — îí ãîðÿ÷î îòêëèêàëñÿ íà âñå ãëàâíûå âîïðîñû. Îäíàêî Àôàíàñüåâà íåëüçÿ îäíîçíà÷íî ïðè÷èñëèòü ê òîìó èëè èíîìó ñîîáùåñòâó, åìó êàê èññëåäîâàòåëþ è èçäàòåëþ ñëàâÿíñêîãî ôîëüêëîðà áûëè áëèçêè èäåè ñëàâÿíîôèëîâ.

Êðóã åãî áëèçêèõ çíàêîìûõ áûë íåâåëèê: Àôàíàñüåâ ñõîäèëñÿ ñ ëþäüìè íå î÷åíü ëåãêî.  öåëîì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êðóã åãî îáùåíèÿ ñîñòàâëÿëè ìîñêîâñêèå áèáëèîôèëû, ñîáèðàòåëè, èçäàòåëè, ëèòåðàòîðû, ïèñàòåëè, ïóáëèöèñòû, ó÷åíûå, ïåðåâîä÷èêè, àðõèâèñòû, ïðîôåññîðà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.

êîíöå 1850-õ Àôàíàñüåâ ñ Íèêîëàåì Ùåïêèíûì, ñûíîì ïðîñëàâëåííîãî àêòåðà Ìèõàèëà Ùåïêèíà, íà÷èíàåò èçäàâàòü îäèí èç ïåðâûõ â Ðîññèè êíèãîâåä÷åñêèõ æóðíàëîâ «Áèáëèîãðàôè÷åñêèå çàïèñêè». Îôèöèàëüíûì ðåäàêòîðîì-èçäàòåëåì ÷èñëèëñÿ Ùåïêèí, õîòÿ íà äåëå äóøîé æóðíàëà áûë Àôàíàñüåâ.

1855 ãîäó Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ïðèñòóïèë ê ïðåäïðèÿòèþ, êîòîðîå ñòàëî äåëîì âñåé åãî æèçíè, ê èçäàíèþ ðóññêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê. Ýòî áûë ïåðâûé îïûò íàó÷íîãî èçäàíèÿ ñêàçîê ñ êîììåíòàðèÿìè.

Ðàáîòà ïî ñáîðó, îòáîðó è ïðîñåèâàíèþ ôîëüêëîðíîãî ìàòåðèàëà âåëàñü äîëãîå âðåìÿ. Îíè âûõîäèëè ïîñòåïåííî, âîñåìüþ âûïóñêàìè, è ñðàçó æå ñíèñêàëè îäîáðåíèå ÷èòàòåëåé.

Èçâåñòíûé ó÷åíûé-ÿçûêîâåä Ñðåçíåâñêèé ïèñàë Àôàíàñüåâó: «Êòî èç ðóññêèõ ëþáèòåëåé ñâîåé íàðîäíîé ïîýçèè íå ñêàæåò Âàì ãðîìêî èëè ïðî ñåáÿ äóøåâíîãî ñïàñèáî çà íà÷àëî Âàøåãî ïðåêðàñíîãî òðóäà î ðóññêèõ ñêàçêàõ?  ýòî øèðîêîå ìîðå ïóñòèëèñü Âû â äîáðûé ÷àñ è â äîáðîé ëàäüå, çàïàñøèñü, êàê äëÿ Öàðüãðàäà, è ñíàñòÿìè, è áðàøíîì, è, âåðíî, âûâåçåòå èç-çà íåãî íå îäíó äîðîãóþ áàãðÿíèöó. Äàé Áîã Âàì âñåãî õîðîøåãî íà âñåì Âàøåì ïóòè».

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ æèë, ðàáîòàë è íå åçäèë ïî äàë¸êèì äåðåâíÿì, çàïèñûâàÿ ñáèâ÷èâûå ðàññêàçû ðóññêèõ áàáóøåê. Îí ñîçäàë óíèêàëüíîå ñîáðàíèå îòå÷åñòâåííîãî ôîëüêëîðà óñèëèåì çäðàâîé ìûñëè, âûíåñ íà ñâåò òî, ÷òî ïðåáûâàëî â íåáðåæåíèè.

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñêàçî÷íûõ òåêñòîâ áûëà ïî÷åðïíóòà â àðõèâàõ; ñâîè çàïèñè, ñäåëàííûå â ïðîöåññå ðàáîòû íàä ñëîâàð¸ì, ïðåäîñòàâèë Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äàëü; ïðèãîäèëèñü ìàòåðèàëû äðóãèõ ñîáèðàòåëåé è îòäåëüíûå íåìíîãî÷èñëåííûå íàáëþäåíèÿ ñàìîãî Àôàíàñüåâà. Âåñü îãðîìíûé ìàòåðèàë íóæíî áûëî îñìûñëèòü, îáðàáîòàòü, êëàññèôèöèðîâàòü, ñòðóêòóðèðîâàòü ïðèâåñòè â ïîðÿäîê. È ýòà ðàáîòà áûëà ñäåëàíà.

Ïåðâîå èçäàíèå «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ñêàçîê» âûõîäèëî îòäåëüíûìè âûïóñêàìè ñ 1855 ïî 1863 ãîä, îíè íàïîëíÿëèñü åù¸ ïðîèçâîëüíî, ïðîñòî ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ òåêñòîâ, 600 ñêàçîê óìåñòèëèñü â 8 âûïóñêîâ ýòî áûëî ñàìîå ïîëíîå èçäàíèå ñêàçîê íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è çà åå ïðåäåëàìè.

Íàïðèìåð, áðàòüÿ Ãðèìì, âûïóñòèâøèå ñáîðíèê «Íåìåöêèõ ñêàçîê» íåñêîëüêî ðàíüøå, ïîìåñòèëè â íåãî ñêàçîê ïî÷òè âòðîå ìåíüøå. Ïåðâûé ñáîðíèê õàðàêòåðèçîâàëñÿ òåì, ÷òî â íåì íå áûëî äåëåíèÿ ñêàçîê ïî êàêèì-ëèáî ïðèçíàêàì.

Ïðè ïîäãîòîâêå âòîðîãî èçäàíèÿ «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ñêàçîê» Àôàíàñüåâ ïðîäóìàë è îñóùåñòâèë äåëåíèå «ñêàçî÷íîãî» ìàòåðèëà ïî ðàçäåëàì è ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé óæå ñòðîéíóþ ñèñòåìó ñ íàó÷íûì êîììåíòàðèåì àâòîðà.

Âîò íåáîëüøàÿ âûäåðæêà èç ïðåäèñëîâèÿ À.Í.Àôàíàñüåâà êî âòîðîìó èçäàíèþ: «Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè ðàñêðûâàþò ïðåä íàìè îáøèðíûé ìèð. Ïîâåðüÿ è ïðåäàíèÿ, âñòðå÷àåìûå â íèõ, ãîâîðÿò î ñòàðèííîì äîèñòîðè÷åñêîì áûòå ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí; îëèöåòâîðåííàÿ ñòèõèÿ, âåùèå ïòèöû è çâåðè, ÷àðû è îáðÿäû, òàèíñòâåííûå çàãàäêè, ñíû è ïðèìåòû âñå ïîñëóæèëî ìîòèâàìè, èç êîòîðûõ ðàçâèëñÿ ñêàçî÷íûé ýïîñ, ñòîëüêî ïëåíèòåëüíûé ñâîåþ ìëàäåí÷åñêîþ íàèâíîñòüþ, òåïëîþ ëþáîâüþ ê ïðèðîäå è îáàÿòåëüíîþ ñèëîþ ÷óäåñíîãî».

Àôàíàñüåâûì áûëè âûäåëåíû ñêàçêè î æèâîòíûõ, ìèôîëîãè÷åñêèå ñþæåòû, áûëèííûå è èñòîðè÷åñêèå ñþæåòû, ðàññêàçû î êîëäóíàõ è ìåðòâåöàõ, ñêàçêè ñ áûòîâîé è þìîðèñòè÷åñêîé îêðàñêîé.

×òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ýòî áûëî ïåðâîå èçäàíèå, â êîòîðîì ñêàçêè áûëè ñèñòåìàòèçèðîâàíû è ïðèíöèï ýòî áûë âûðàáîòàí À.Í. Àôàíàñüåâûì.

Çà ýòè ñêàçêè Àêàäåìèÿ íàóê ïðèñóäèëà Àôàíàñüåâó Äåìèäîâñêóþ ïðåìèþ, à Ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî — çîëîòóþ ìåäàëü.

Ëåòîì 1860 ãîäà èñïîëíèëàñü äàâíèøíÿÿ ìå÷òà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à: îí ïîáûâàë çà ãðàíèöåé. Ýòî åäâà ëè íå ñàìîå ÿðêîå ñîáûòèå â åãî æèçíè. Òðè ñ íåáîëüøèì ìåñÿöà ãåðîé íàø ïðîáûë â Ãåðìàíèè, Øâåéöàðèè, Èòàëèè è Àíãëèè, ïîñåòèë Ëîíäîí, Ïèçó, Íåàïîëü è Ôëîðåíöèþ.

Åâðîïå îí ïåðåäàë ðóêîïèñè äëÿ ïóáëèêàöèè â èçäàíèÿõ Âîëüíîé ðóññêîé òèïîãðàôèè ðÿä ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå èç-çà öåíçóðû íå ìîã íàïå÷àòàòü â Ðîññèè. Ìíîãèå èç íèõ îòíîñèëèñü ê áèîãðàôèè Ïóøêèíà: áîëüøàÿ ïîäáîðêà äîêóìåíòîâ î äóýëè è ñìåðòè Ïóøêèíà, ïðèìå÷àíèÿ ê «Èñòîðèè ïóãà÷åâñêîãî áóíòà» è äðóãèå.

Ïðèâåçåííûå Àôàíàñüåâûì äîêóìåíòû áûëè íàïå÷àòàíû â øåñòîé êíèãå àëüìàíàõà «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà».

«Òàì ÷óäåñà, òàì ëåøèé áðîäèò»

Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ èçâåñòåí åù¸ è êàê èçäàòåëü «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ëåãåíä», «Ðóññêèõ çàâåòíûõ ñêàçîê».

Ñêàçêà äëÿ Àôàíàñüåâà áåñöåííûé ïàìÿòíèê íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êîòîðûé îí ñòðåìèòñÿ â íåïðèêîñíîâåííîñòè ñáåðå÷ü äëÿ ïîòîìêîâ. Âñåãäà, äî êîíöà æèçíè Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ çàíèìàëñÿ âîçðîæäåíèåì ôîëüêëîðà. òàê êàê ñ÷èòàë, ÷òî òàì îòðàçèëèñü âñå ïåðåæèâàíèÿ, ÷àÿíèÿ è ìå÷òû íàðîäà, íàøà èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü, âîïëîùåííàÿ â êîíêðåòíûõ îáðàçàõ è ñþæåòàõ.

Ýòî è õîæäåíèå Õðèñòà è àïîñòîëîâ â íàðîä ñ öåëüþ èñïûòàòü ÷åëîâå÷åñêóþ íðàâñòâåííîñòü, è âàðèàöèè âåòõîçàâåòíûõ ëåãåíä î Ñîëîìîíå è Íîå, è øóòëèâûå ðàññêàçû î áåñàõ è ÷åðòÿõ, ïðèíèìàþùèõ ÷åëîâå÷åñêèé îáëèê è ïûòàþùèõñÿ óâëå÷ü ëþäåé âñÿ÷åñêèìè ñîáëàçíàìè, à òàêæå áûòîâûå ëåãåíäû, îáíàðóæèâàþùèå ÷óäåñà â ïîâñåäíåâíîé íàðîäíîé æèçíè.

Ñîñòàâëåíèå Àôàíàñüåâûì ñáîðíèêà «Ðóññêèå çàâåòíûå ñêàçêè» áûëî ñìåëûì äåëîì.

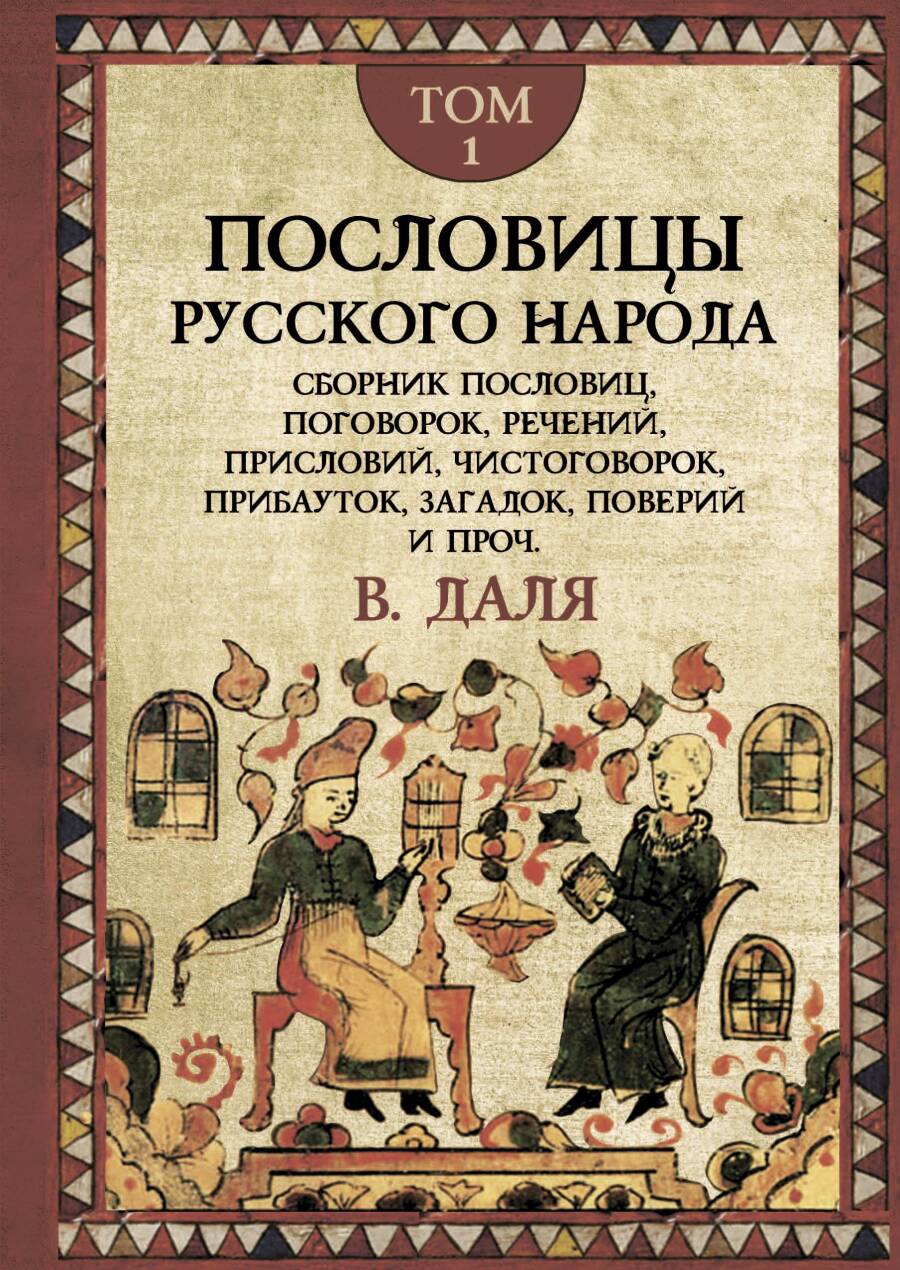

«Çäåñü ìíîãî þìîðó, è ôàíòàçèè äàí ïîëíûé ïðîñòîð» — ïèñàë îí. ×àñòü ñêàçîê áûëà ïîëó÷åíà îò Â.È. Äàëÿ, êîòîðûé, ïåðåäàâàÿ èõ Àôàíàñüåâó, ñîæàëåë, ÷òî èõ ïå÷àòàòü íåëüçÿ.

«À æàëü, ïðîäîëæàë Äàëü, îíè î÷åíü çàáàâíû».

Àôàíàñüåâ áûë èçâåñòåí òåì, ÷òî íå âìåøèâàëñÿ â ïîâåñòâîâàíèå ñêàçîê è ïå÷àòàë èõ â òîì âèäå, êàê îíè è áûëè çàïèñàíû. Ìíîãèå æå ñêàçêè îòëè÷àëèñü òåì, ÷òî èõ ñþæåò áûë ïðèïðàâëåí îñòðîé ñîöèàëüíîé ñàòèðîé. Èìåííî çà ýòî îíè íåùàäíî èçûìàëèñü öåíçóðîé.

Íàïðèìåð, ñáîðíèê «Íàðîäíûå ðóññêèå ëåãåíäû» áûë çàïðåù¸í îáåð-ïðîêóðîðîì Ñèíîäà è âûøåë â ñâåò òîëüêî ïîñëå ñìåðòè ñîñòàâèòåëÿ, â 1895 ãîäó â Áåðëèíå, à â Ðîññèè — â 1914 ãîäó.

Äàæå ê ïîñëåäíåé ðàáîòå «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó» ó öåíçóðû áûëè âñÿ÷åñêèå ïðåòåíçèè.

ñáîðíèê «Çàâåòíûå ñêàçêè» âîøëè ýðîòè÷åñêèå ñêàçêè, ðóêîïèñü À. Í. Àôàíàñüåâ òàéíî ïåðåïðàâèë â Åâðîïó, è ñáîðíèê áûë âïåðâûå èçäàí â Æåíåâå. Ñåé÷àñ ðóêîïèñè õðàíÿòñÿ â Èíñòèòóòå ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÐÀÍ.

Ôóíäàìåíòàëüíûì èññëåäîâàíèåì Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâà â îáëàñòè äóõîâíîé êóëüòóðû ñëàâÿí ñòàëà òðåõòîìíàÿ ìîíîãðàôèÿ «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó.

Îïûò ñðàâíèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ñëàâÿíñêèõ ïðåäàíèé è âåðîâàíèé, â ñâÿçè ñ ìèôè÷åñêèìè ñêàçàíèÿìè äðóãèõ ðîäñòâåííûõ íàðîäîâ», ñîçäàííàÿ èì ñ öåëüþ ðåêîíñòðóèðîâàòü óòðà÷åííûå âåðîâàíèÿ è îáû÷àÿ äðåâíèõ ñëàâÿí.

Ïîäîáíîãî òðóäà äî Àôàíàñüåâà íå çíàëà íå òîëüêî ðóññêàÿ, íî è çàðóáåæíàÿ íàóêà. Àôàíàñüåâ ñêðîìíî íàçâàë ñâîå èññëåäîâàíèå îïûòîì, íî ýòîò îïûò äî ñèõ ïîð íèêåì íå ïðåâçîéäåí.

Ïî áîãàòñòâó ìàòåðèàëà è îðèãèíàëüíîñòè çàìûñëà ñ íèì íå ìîãóò ñîïåðíè÷àòü äàæå òàêèå ôóíäàìåíòàëüíûå è øèðîêî èçâåñòíûå â íàøåé ñòðàíå òðóäû, êàê «Çîëîòàÿ âåòâü» Äæ. Ôðýçåðà è «Ïåðâîáûòíàÿ êóëüòóðà» Ý. Òýéëîðà.

Ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó» ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç êëàññè÷åñêèõ ðàáîò íå òîëüêî ðóññêîé ìèôîëîãè÷åñêîé øêîëû XIX âåêà, íî è ìèðîâîé íàóêè î ôîëüêëîðå âîîáùå.

1862 ãîäó ïî äîíîñó ïðîâîêàòîðà À.Í. Àôàíàñüåâ áûë óâîëåí èç àðõèâà ñ ïîñëåäóþùèì çàïðåòîì âíîâü ïîñòóïèòü íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó. È, êàê ñëåäñòâèå, ìàòåðèàëüíûå ëèøåíèÿ, áîëåçíè, íåâîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì âî âñþ ìîùü, ðàñïðîäàæà íàêàïëèâàåìîé ãîäàìè áèáëèîòåêè.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî À.Í. Àôàíàñüåâ áûë âèäíûì ó÷åíûì, è åãî èìÿ áûëî èçâåñòíî íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è çà åå ïðåäåëàìè, óìåð îí â áåçûñõîäíîé áåäíîñòè, çàáîëåâ ÷àõîòêîé.

Òóðãåíåâ íàïèñàë Ôåòó: «Íåäàâíî À.Í. Àôàíàñüåâ óìåð áóêâàëüíî îò ãîëîäà, à åãî ëèòåðàòóðíûå çàñëóãè áóäóò ïîìíèòüñÿ, êîãäà íàøè ñ Âàìè, ëþáåçíûé äðóã, äàâíî óæå ïîêðîþòñÿ ìðàêîì çàáâåíèÿ».

Ìàòü-èñòîðèÿ ïîêà åùå íå ðàññóäèëà, êòî äëÿ íåå áîëåå öåíåí Ôåò, Òóðãåíåâ èëè Àôàíàñüåâ. Íî åå âåëèêîé ìèëîñòüþ ìîæíî ïî÷åñòü óæå òî, ÷òî íà ìîñêîâñêîì Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå ñîõðàíèëàñü ìîãèëà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à.

Çà ãîä äî åãî ñìåðòè, â 1870 ãîäó, âûøëà êíèãà «Ðóññêèõ äåòñêèõ ñêàçîê» ñàìîå ïîïóëÿðíîå èçäàíèå â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè, ñâîåãî ðîäà õðåñòîìàòèÿ äîìàøíåé ïåäàãîãèêè.

Ê ýòîìó èçäàíèþ Àôàíàñüåâ øåë äîëãèõ äâåíàäöàòü ëåò, èäåÿ ñîçäàíèÿ ñáîðíèêà ñêàçîê äëÿ äåòåé áûëà ïðåòâîðåíà â æèçíü òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê îí «ñîáðàë èõ ïîáîëåå è òùàòåëüíî ñëè÷èë ñî ñêàçêàìè äðóãèõ íàðîäîâ».  ýòîì è áûë âåñü Àôàíàñüåâ.

«Ñêàçî÷íûé ëàðåö Àôàíàñüåâà»

Çíàêîìÿñü ñî ñêàçêàìè, èçäàííûìè Àôàíàñüåâûì, ìû ñ îñîáîé ðàäîñòüþ çàìå÷àåì â íèõ âñå, ÷òî ïðÿìî è òåñíî ñâÿçàíî ñ òâîð÷åñòâîì âåëèêèõ ðóññêèõ ïèñàòåëåé — Àêñàêîâà, Ïóøêèíà, Ãîãîëÿ, Åðøîâà.

àôàíàñüåâñêîé ñêàçêå «Æàð-ïòèöà è Âàñèëèñà-öàðåâíà» ìû áåç òðóäà óçíàåì «Êîíüêà-Ãîðáóíêà» Ïåòðà Åðøîâà: çäåñü âñå çíàêîìî è íàõîäêà ïåðà æàð-ïòèöû, è ìîòèâ ÷óäåñíîé ïîìîùè Êîíüêà, è îõîòà çà æàð-ïòèöåé, êîòîðóþ ïðèìàíèëè ðàññûïàííûì: çåðíîì, è ïîåçäêà çà öàðåâíîé íà êðàé ñâåòà, ãäå «êðàñíîå ñîëíûøêî èç ñèíÿ ìîðÿ âûõîäèò», è êóïàíüå â ìîëîêå, êîòîðîå ñäåëàëî ãåðîÿ êðàñàâöåì, à öàðÿ ïîãóáèëî.

Î òîì, ÷òî ñêàçêà Ñ. Ò. Àêñàêîâà «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» âûøëà èç íàðîäíûõ ñêàçîê, âåñüìà áëèçêèõ ê òîìó âàðèàíòó, êîòîðûé Àôàíàñüåâ ïîìåñòèë â ñâîåì ñáîðíèêå ïîä íàçâàíèåì «Ïåðûøêî Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà», íåâîçìîæíî óñîìíèòüñÿ, ñîâïàäåíèÿ íà êàæäîì øàãó.

Àôàíàñüåâñêàÿ ñêàçêà «Ïî êîëåíà íîãè â çîëîòå, ïî ëîêîòü ðóêè â ñåðåáðå» áëèçêà ê ñêàçêå Ïóøêèíà î öàðå Ñàëòàíå. Çäåñü è ýïèçîä ñ òðåìÿ äåâèöàìè, êîòîðûõ ïîäñëóøàë öàðü, è ìîòèâ çàâèñòè ñòàðøèõ ñåñòåð, è òå æå èõ çëûå äåëà.

Íå òîëüêî âåëèêèå ñîâðåìåííèêè Àôàíàñüåâà, — è òàêèå, êàê Ëåâ Òîëñòîé, à ðàâíî è çàìå÷àòåëüíûå õóäîæíèêè, ïðèøåäøèå â ëèòåðàòóðó äåñÿòèëåòèÿ ñïóñòÿ, ñðåäè íèõ: Ìàìèí-Ñèáèðÿê, Ì. Ãîðüêèé, È. À. Áóíèí, Ñ. ß. Ìàðøàê, äåðæàëè â ïàìÿòè îáðàçöû ñêàçîê èç ñáîðíèêà Àôàíàñüåâà.

Ðàáîòû Àôàíàñüåâà âëèëèñü â îáùèé ôîíä õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû Ðîññèè è îêàçàëè ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà âîçðàñòàþùèé èíòåðåñ ê íàðîäíîìó ïðèêëàäíîìó òâîð÷åñòâó, ïèòàëè ñþæåòàìè è âäîõíîâëÿëè òîí÷àéøóþ ðîñïèñü ôåäîñêèíñêèõ, ïàëåõñêèõ ìàñòåðîâ ëàêîâîé ìèíèàòþðû, Èâàíà Áèëèáèíà, Çâîðûêèíà è ìíîãèõ äðóãèõ ðóññêèõ õóäîæíèêîâ.

«Æèâîå ñëîâî»

«Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè» À.Í. Àôàíàñüåâà íåîäíîêðàòíî ïåðåèçäàâàëèñü è äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ, ïîïóëÿðíûõ è ÷èòàåìûõ ñîáðàíèé ôîëüêëîðà.

Âûõîäèò, ÷òî æèâîå ñëîâî ÷åëîâå÷åñêîå ïðèøëî ê íàì ÷åðåç âåêà îò íàøèõ ïðåäêîâ, è äî ñèõ ïîð ñëóæèò íàì âåðîé è ïðàâäîé.

«Ñâîèì èçäàíèåì À. Í. Àôàíàñüåâ ñïàñ îò çàáâåíèÿ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé öåííåéøèå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà íàðîäà» — ñ÷èòàåò ó÷¸íûé-ôîëüêëîðèñò Âëàäèìèð Àíèêèí, — «Áåç íåãî ñîêðîâèùà ñêàçî÷íîãî ôîëüêëîðà ìîãëè çàòåðÿòüñÿ, ïîãèáíóòü. Ñêàçêè ñîõðàíèëè âñþ ãëóáèíó ñìûñëà, áîãàòñòâî âûìûñëà, ñâåæåñòü âûðàæåííîãî â íèõ íàðîäíîãî íðàâñòâåííîãî ÷óâñòâà, áëåñê ïîýòè÷åñêîãî ñòèëÿ».

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ ïðîæèë òàê ìàëî, âñåãî 45 ëåò è æèçíü åãî íå áûëà ëåãêîé è áåççàáîòíîé, íî åìó óäàëîñü ñîáðàòü áîãàòûé ìàòåðèàë è âîïëîòèòü åãî â çàêîí÷åííûå òðóäû. Îí ñëîâíî ÷óâñòâîâàë, ÷òî âðåìåíè è æèçíåííûõ ñèë åìó îòïóùåíî áóäåò ìàëî è ïîýòîìó ðàáîòàë íà èçíîñ è èñïîëüçîâàë âñþ ñâîþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è òàëàíò, ÷òîáû èññëåäîâàòü ðóññêóþ íàðîäíîñòü è ñòàðèíó. Ýòî è äîñòàâèëî Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó Àôàíàñüåâó íåïðåõîäÿùóþ ñëàâó â ïàìÿòè ïîêîëåíèé.

Ìàòåðèàëû îá Àëåêñàíäðå Àôàíàñüåâå

1 Â.Àíèêèí «Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ è åãî ôîëüêëîðíûå ñáîðíèêè» http://narodnye-russkie-skazki…

2 Ïîðóäîìèíñêèé, Â. ×òîáû âçãëÿíóòü íà ìèð ñâåòëûìè î÷àìè https://sovietime.ru/nauka-i-r…

3 Ñòàòüÿ îá Àëåêñàíäðå Àôàíàñüåâå â ýíöèêëîïåäèè «Êðóãîñâåò» https://www.krugosvet.ru/enc/k…

4 Æóðàâëåâ À. Ô. ßçûê è ìèô. Ëèíãâèñòè÷åñêèé êîììåíòàðèé ê òðóäó À. Í. Àôàíàñüåâà «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó»

5 Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ â ïðîåêòå «Õðîíîñ» http://www.hrono.ru/biograf/bi…

6 Á. À. Óñïåíñêèé «»Çàâåòíûå ñêàçêè» À. Í. Àôàíàñüåâà»

7 Æèâîå ñëîâî ÷åëîâå÷åñêîå. À.Í.Àôàíàñüåâ http://vokrugknig.blogspot.com/2016/07/blog-post_23.html

8 Â íåêîòîðîì öàðñòâå (ñòðàíèöû èç æèçíè À. Í. Àôàíàñüåâà) http://journal-shkolniku.ru/afanasyev.html

В 2021 году отмечается 220-летний юбилей со дня рождения Владимира Ивановича Даля – создателя «Толкового словаря живого великорусского языка»

Отважный воин, талантливый доктор

Владимир Даль известен прежде всего как писатель и «хранитель» русской словесности, однако его путь к этому ремеслу был долгим. В тринадцатилетнем возрасте юношу отправили на учебу в Морской кадетский корпус. Родители Владимира Ивановича позаботились о его начальном образовании: он свободно владел несколькими языками и умел прекрасно выразить собственные мысли на бумаге. Кадетские времена Даль вспоминал без особого удовольствия. По его словам, на учебе он «замертво убил время» и запомнил одни лишь суровые наказания. Несмотря на это, в 1819 году он успешно окончил обучение, став двенадцатым по успеваемости среди восьмидесяти трех выпускников. В звании мичмана Владимир Даль был направлен на Черноморский флот, где, по слухам, обнаружилась одна неприятность. Дело в том, что Владимир Иванович, вероятно, страдал «морской болезнью», и каждый выход в море превращался для него в настоящее испытание. В 1825 году Даль принял решение покинуть флот и пойти по стопам отца-врача: он поступил на медицинский факультет Дерптского университета, стал офтальмологом и защитил диссертацию. Спустя три года грянула очередная русско-турецкая война, и в качестве военного врача Владимир Иванович уехал на фронт.

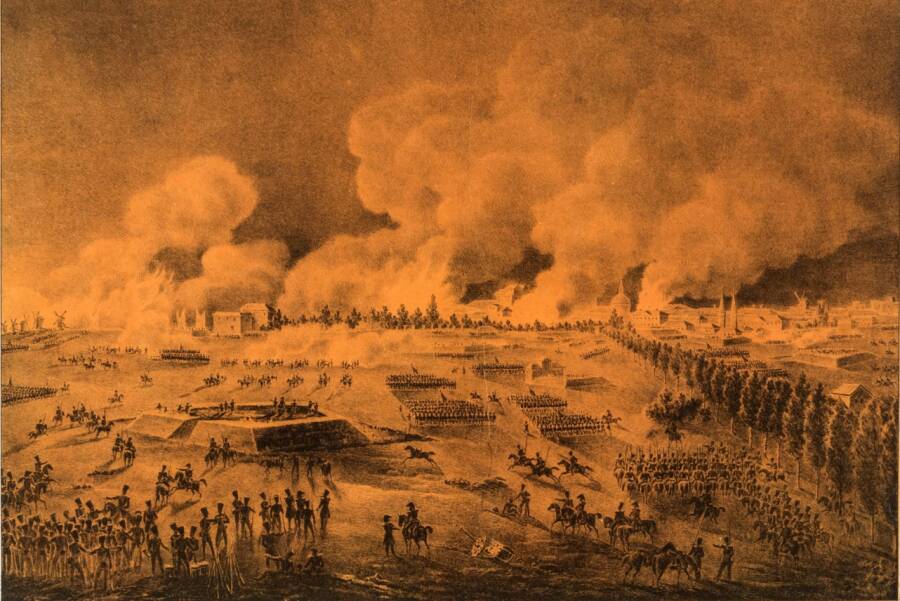

Тяготы существования в непосредственной близости от театра боевых действий произвели на Даля гнетущее впечатление. О госпитале он писал так: «Здесь находилось 10 тысяч раненых и больных. Палаты с каменными полами без кроватей и без нар, с окнами без стекол были прибежищем для несчастных. Между тем снежок порошил в окна. Лихорадка, водянка принялись нас душить. Половина врачей вымерла; если бы накормить больных горячим, да подать воды вволю, мы бы перекрестились». Будучи военным лекарем 2-ой действующей армии, он не только проводил сложные операции, но и принимал участие в боях. Однажды вместе с казачьим отрядом он ворвался в оставленный врагом город, и за отвагу был награжден орденом Святой Анны третьей степени. После окончания войны приключения Даля не закончились. Корпус Владимира Ивановича в 1830 году направили на подавление польского восстания. Во время этих событий погиб любимый брат Даля – Лев, однако горе не ожесточило военного врача. По долгу службы он оперировал всех, кто нуждался в помощи, – и своих, и противников. Пришлось Владимиру Ивановичу примерить на себя и новую роль: он руководил сбором моста для перехода русских войск через Вислу. Благодаря смелому инженерному решению Даля (он предложил построить мост из подручных материалов), отряд генерала Ридигера совершил безопасный переход. Затем находившийся на мосту вместе с рабочими Владимир Иванович перерубил якорные канаты, и отряд противника вместе с самодельным мостом рухнул в бурный поток воды. Изобретательность и самоотверженность принесли Владимиру Далю новую почетную награду – Владимирский крест.

Начинающий писатель, друг Пушкина

После польского восстания Даль продолжил заниматься медициной. Он прославился как уникальный хирург, одинаково владевший и левой, и правой рукой. Владимир Иванович провел более сорока глазных операций, и все они принесли пациентам облегчение. К сожалению, обстановка в госпитале, где он служил, царила удручающая. Зачастую не хватало элементарных вещей – бинтов, йода. Эти обстоятельства, вероятно, и подтолкнули Даля уйти из профессии и заняться писательством. Опыт получился неоднозначным: за критическое произведение «Цыганка» Владимира Ивановича арестовали прямо в госпитале во время обхода больных. За начинающего литератора тогда вступился поэт Василий Андреевич Жуковский. Будучи наставником цесаревича Александра Николаевича (будущего Александра II), он хорошо знал императора и смог подобрать правильные слова, чтобы убедить его в невиновности товарища. Правда, весь тираж «Цыганки» подлежал уничтожению. Чудом сохранился лишь один экземпляр – его Даль впоследствии подарит Пушкину.

Популярность как писатель Владимир Даль приобрел в 1832 году после выхода «Русских сказок, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенных…». Этот труд, как и многие другие, Даль выпускал под псевдонимом «Казак Луганский» в память о своей малой родине. Окончательно распрощавшись с медициной, Владимир Иванович в качестве чиновника особых поручений поехал в Оренбург. Там он не столько занимался канцелярскими делами, сколько изучал нравы и обычаи местного населения. Общаясь с татарами, башкирами, калмыками и другими народами, населявшими эти места, он подготовил о них научную работу. «Земли, занимаемые ими, можно без преувеличения отнести к числу прекраснейших и богатейших. Всеми своими дарами природа наделила их с избытком. Горы, лесные чащобы, множество больших и малых рек, ручьев, озер, тучных пастбищ, которыми благодаря их разнообразному положению можно пользоваться во всякое время года, наконец, несметные подземные сокровища…», – с восхищением писал Даль.

В 1833 году он сопровождал Александра Сергеевича Пушкина в путешествии по Южному Уралу. Поэт собирал материал для «Капитанской дочки» и «Истории Пугачевского бунта». Сегодня мало кто знает о том, как дружны были Даль и Пушкин. Именно Александр Сергеевич подал Владимиру Ивановичу идею о создании большого подробного словаря разговорного языка, узнав о том, что Даль «коллекционирует» интересные слова и выражения. Последняя их встреча состоялась в последние часы жизни Пушкина. Даль тотчас приехал в дом к тяжело раненному товарищу. «Пушкин заметил, что я стал добрее, взял меня за руку и сказал: „Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?“ — „Мы за тебя надеемся еще, право, надеемся!“ — Он пожал мне руку и сказал: „Ну, спасибо“», – вспоминал Владимир Иванович. На прощание Пушкин подарил Далю свой перстень и сюртук, простреленный на дуэли. С этим предметом одежды была связана памятная им обоим история. Владимир Даль любил записывать необычные слова, одним из которых было «выползнина» – так в некоторых регионах России называли старую шкуру, которую сбрасывает змея. Пушкин узнал об этом слове от Даля и частенько его употреблял. Вот и свой испорченный сюртук он, назвав «выползниной», перед смертью вручил другу.

Скромный «служитель языка»

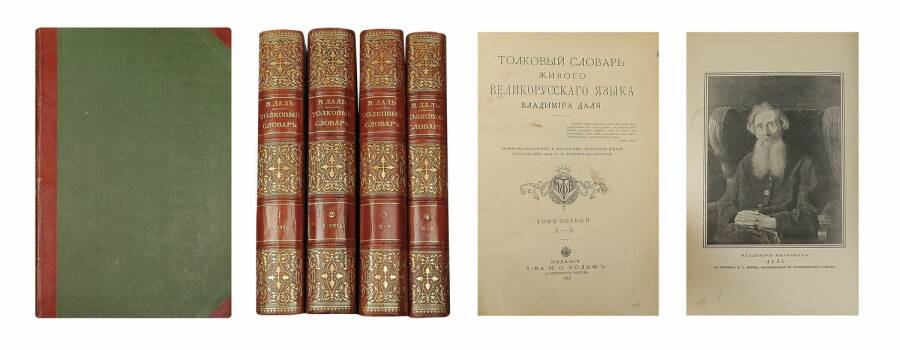

В 1859 году Владимир Даль вышел в отставку и поселился в Москве с женой и детьми. Теперь времени на продолжение работы над словарем было достаточно. Даль планировал усердно трудиться в течение нескольких лет, однако судьба распорядилась иначе. Когда к публикации было готово меньше половины материалов, члены Общества любителей российской словесности горячо поддержали Владимира Ивановича и потребовали немедленно издать все, что он собрал к тому времени. Издатель Александр Кошелев молча положил перед Далем три тысячи рублей. Публикацию второй части словаря оплатил император Александр II. Впервые читатель смог увидеть отдельные фрагменты «Словаря живого великорусского языка» уже в 1861 году, а с 1863 года – полное издание. Принцип организации этого труда был следующим: найдя слово по первой букве, читатель сразу мог ознакомиться с однокоренными словами, а также их толкованием. Особой «изюминкой» словаря стали примеры использования слов, основанные на разнообразных пословицах и поговорках. Ранее так не делал никто. Владимир Иванович объяснял, что многие диалектические высказывания просто невозможно понять без ярких примеров. Чем жизненнее поговорка, тем скорее новое слово запомнится читателю и обогатит его лексикон. Владимир Иванович верил, что со словами нужно обходиться крайне бережно и правильно их употреблять, поскольку речь человека является связующим звеном между его душой и телом.

Многие удивлялись, почему Владимир Даль – сын обрусевшей немки и датчанина – с таким трепетом относится к русскому языку. Сам писатель в ответ на это поделился поучительной историей. Желая однажды посетить свою историческую родину, Даль отправился в Данию. Он предвкушал встречу с чем-то очень важным и значимым, мечтал ощутить связь с невиданными ранее краями. Каково же было разочарование Владимира Ивановича, когда он не почувствовал ровным счетом ничего, кроме обычного туристического интереса. Тогда он пришел к выводу: «Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски. Я полезу на нож за правду, за Отечество, за русское слово, язык». Когда словарь Даля получил всеобщее признание, а его автора сделали почетным академиком, Владимир Иванович скромно заметил: «Составитель словаря не указчик языку, а служитель, раб его».

26 ноября в мультимедийном музейном парке «Россия – моя история» прошла презентация замечательной книги нашего земляка, выдающегося историка и краеведа, писателя Вячеслава Воробьева, посвящённой тверской лексике в толковом словаре В.И.Даля. Издание будет интересно широкому кругу читателей, ведь, по словам приехавшей на торжество праправнучки Владимира Даля, это энциклопедия народной жизни Тверской губернии XIX века.

Вячеслав Воробьёв — кандидат исторических наук, доктор культурологии, профессор кафедры гуманитарных наук РГУ им. А.Н. Косыгина, его регалии можно перечислять долго. Новая книга Вячеслава Михайловича называется «Толковый словарь живого великорусского языка. Тверские страницы». Издание стало одним из важных и просветительских в череде трудов, посвящённых истории Тверской земли. До этого ещё были две части школьного учебника по краеведению, а началось всё с выхода в 2005 году при содействии А.И. Солженицына тверского «Топонимического словаря», в котором содержится около 9000 наименований с пояснениями и толкованиями.

По признанию автора, почти пятнадцать лет, пока шла работа над топонимическим изданием, на письменном столе присутствовал словарь Даля, откуда черпалась информация о происхождении и этимологии местных названий сел, рек и т.д. Постепенно пришло осознание того, что среди десятков тысяч слов, собранных со всей России за 50 лет писателем, этнографом и лексикографом Далем, есть немало и тех, которые употребляли наши земляки. А значит, их можно и нужно выделить в отдельный проект. И получилось найти 3509 слов народного тверского языка.

— Нас иногда заставляют забывать свой родной язык, чего боялся и о чём писал в напутственном слове сам Владимир Иванович Даль. Сейчас этот процесс протекает ещё более интенсивно из-за глобализации и цифровизации нашей жизни – идёт новая волна по замене русских слов англицизмами и т.д. А подобные толковые словари – это настоящее культурное богатство, и здесь есть не только лексика, но и фразеологизмы, удивительные обороты, образные, раскрывающие даже некие черты тверского характера. Вот скажем было такое выражение – «быть на Руси», то есть быть открытым людям, смотреть широко на мир. А тверское уточнение — «совсем на Руси», значит, быть открытым всем-всем, так говорили только в Твери и Торжке. Распахнутость русской души вот так была обозначена в Верхневолжье. Или вот слово «искромётка» или «огнемётка» — на самом деле это лучина. Народный язык просто очаровывает, там можно найти очень много интересного, — рассказывает Вячеслав Воробьёв.

Вячеслав Михайлович добавил, что при составлении книги он постоянно вспоминал слова, которые упоминала его бабушка. Сам он родом из Весьегонского района, и оказывается, в словаре Даля встречаются слова, которые будущий тверской историк слышал в детстве.

Сенатор от Тверской области, ректор ТвгУ Людмила Скаковская назвала сегодняшнее событие – презентацию книги — праздником, который пришёлся весьма кстати – в ноябре мы отметили 220-летие со дня рождения Владимира Даля, человека, создавшего великую книгу о великом языке.

— У меня такое ощущение, что мы только-только начали открывать Владимира Даля. Наши с вами предки знали, что в начале было слово. И вот это слово, которое запечатлел, расшифровал Владимир Иванович Даль, настолько ёмкое, яркое, красивое, что понимаешь, насколько талантлив русский народ. А многочисленные пословицы, поговорки, афоризмы ещё ждут исследования. Мы владеем настоящим сокровищем – нашим русским языком.

Анастасия Журавская, кандидат философских наук, доцент РГУ им. А.Н. Косыгина, праправнучка В.И.Даля, конечно, поздравила и поблагодарила автора за выход издания о тверской составляющей Толкового словаря. Анастасия Александровна заметила, что словарь – это слепок с того, как жили в Тверской губернии, на что люди обращали внимание, как относились друг к другу и т.д. Очень много есть интересных слов – названий из бытовой жизни.

— Например, первый снежок тверитяне называли «замерЕка», а вьюгу с мокрым снегом – «хвИля». Много в словаре слов, связанных с местной кухней, особенно о хлебе и выпечке. «ХвОростень» – тонкая лепёшка, «алЯкиш» – недопечённый хлеб. Всем известный калач в тверской губернии превратился в «бесЕдку» или «рогУлю» – пшеничный хлеб треугольной формы. Это настоящая энциклопедия народной жизни.

Слов интересных, собранных когда-то Владимиром Далем в Тверской губернии, и отобранных нынче Вячеславом Воробьёвым, очень много. Скажем, про картавого земляка мы скажем «алалЫка», про того, у кого нет денег – что сидит он на «лулАх», ленивцу попеняем, что он «варлЫжит», а медлительный – «шОнит»,угрюмого назовём «гмур». А вот «жИжкой» называли тверичане поросёнка.

Новые книги Вячеслава Воробьёва «Толковый словарь живого великорусского языка. Тверские страницы» передадут в библиотеки региона, пока этот тираж не для продажи. Но позднее совместно с библиотекой имени Горького Вячеслав Воробьёв планирует оцифровать издание и выложить для всеобщего доступа.

Также автор обратился к присутствовавшим на презентации студентам – предложил им замечательные темы для будущих курсовых, диссертаций и даже новых книг: например, можно заняться на основе лексики изучением особенностей образного мышления, менталитета тверских людей, можно также заняться исследованием, каким образом тверской язык вошёл в произведения писателей, которые родились или долго жили в Тверском крае. А таких немало, и мы вместе с профессором Вячеславом Воробьёвым рассказываем о них в проекте «Тверь в лицах».