Ищешь, что значит слово посад? Пытаешься разобраться, что такое посад? Вот ответ на твой вопрос:

Значение слова «посад» в словарях русского языка

Посад это:

Посад

Поса́д (также подо́л) — первоначально населённая посадскими людьми территория за пределами княжеского, боярского или церковного поселения (кремля, детинца, монастыря, центрального укрепления) под защитой стен последних; та часть, которой будущий город прирастал, где находилось торжище и ремесленные слободы; позднее, рядовой, не уездный город.

Википедия

Посад

м. устар.

1.Торгово-ремесленная часть города, расположенная за крепостной стеной ( на Руси IX — XIII вв. ) . отт. Торгово-ремесленное поселение около укрепленных пунктов.

2.Пригород, предместье. отт. Поселок в таком месте.

Большой современный толковый словарь русского языка

Посад

м. устар.

1) а) Торгово-ремесленная часть города, расположенная за крепостной стеной (на Руси IX-XIII вв.). б) Торгово-ремесленное поселение около укрепленных пунктов.

2) а) Пригород, предместье. б) Поселок в таком месте.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой

Посад

пос`ад, -а; но: Гавр`илов Пос`ад, Мари`инский Посад, П`авловский Пос`ад, С`ергиев Пос`ад (города)

Словарь русского языка Лопатина

Посад

Obs пригород, предместье посад В Древней и средневековой Руси: торгово-промышленная часть города, обычно вне городской стены

Словарь русского языка Ожегова

Посад

1) в русских княжествах 10-16 вв. торгово-промышленное поселение вне городских стен, ставшее позднее частью города; иногда посады делились на слободы и сотни.

2) В Российской империи небольшой поселок городского типа.

Современный толковый словарь, БСЭ

Посад

посад м. устар.

1) а) Торгово-ремесленная часть города, расположенная за крепостной стеной (на Руси IX-XIII вв.). б) Торгово-ремесленное поселение около укрепленных пунктов.

2) а) Пригород, предместье. б) Поселок в таком месте.

Толковый словарь Ефремовой

Посад

посада, м.

1. Поселок городского типа (дореволюц.).

2. В древней Руси – торгово-промышленная часть города, расположенная вне городской крепостной стены (истор.). торг на посаде. || Предместье, окраина города (устар.).

Толковый словарь русского языка Ушакова

Посад

— в русском государстве XV-XVIII вв. предместье, торгово-ремесленная, первоначально не укрепленная часть городов. в XV-XVII вв. торгово-ремесленное население п. — посадские люди -относилось к тяглым сословиям, земля на п. считалась в верховной собственности государства. частнофеодальные владения на п. (белые слободы и дворы) были ликвидированы к середине XVII в.

Однотомный большой юридический словарь

Посад

1) предградье, предместье, торгово-ремесленная, первоначально не укрепленная часть русских городов эпохи феодализма. Образовался в результате развития общественного разделения труда, приводившего к отделению ремесла от сельского хозяйства и концентрации торговцев и ремесленников в городах (см. Город , раздел Исторический очерк развития города). Первоначальное название этих районов города — подол (от обычного расположения ниже воздвигавшегося на возвышенном месте города-крепости, где располагались резиденция феодальной государственной власти и дворы феодалов), которое примерно с конца 12-13 вв. сменяется на П. В 15-17 вв. торгово-ремесленное население П. — посадские люди — относилось к тяглым сословиям Русского государства, земля на П. считалась в верховной собственности феодального государства. Частно-феодальные владения на П. (‘белые’ слободы и дворы) были ликвидированы в ходе ‘Посадского строения’ в 16-17 вв. П. крупных городов делились на слободы, сотни и полусотни. По мере роста значения П. они окружались каменными (в крупнейших городах — Москве, Новгороде, Пскове и др.) и деревянными стенами.

2) П. — торгово-промышленный центр в 17-18 вв., который с момента возникновения не имел крепости, но причислялся к городам, а его население входило в состав посадских людей. В связи с реформами русские города в 18 в. (прежде всего последней четверти) указанные значения термина постепенно отмирают, а название ‘П.’ сохранилось за некоторыми посёлками городского типа конца 18 — начала 20 вв. В. Д. Назаров.

Большая советская энциклопедия, БСЭ

Посад

посад, -а; но: Гаврилов Посад, Мариинский Посад, Павловский Посад, Сергиев Посад (города)

Полный орфографический словарь русского языка

Посад

торгово-промышленная часть города, вне городской стены (на Руси IX-XIII вв.) пригород, предместье или посёлок городского типа ряд домов, образующих в деревне улицу или одну сторону улицы; порядок

Викисловарь

Где и как употребляется слово «посад»?

Кроме значения слова «посад» в словарях, рекомендуем также ознакомиться с примерами предложений и цитат из классической литературы, в которых употребляется слово «посад».

Так вы сможете гораздо легче понять и запомнить, как правильно употребляется слово «посад» в тексте и устной речи.

Примеры употребления слова «посад»

Жилые дома городских посадов мало чем отличались от деревенских построек, и, соответственно, дворы располагались в скрытой от улицы части усадьбы, а само здание было развёрнуто в сторону двора.

Эти топографические указания довольно точно очерчивают пределы московского посада рубежа XIV–XV вв.

Но шведский рейд не оказался неожиданностью для ладожан, которые, готовясь к нападению, сожгли посад и укрепились в крепости.

Синонимы, антонимы и гипонимы к слову «посад»

Синонимы к слову «посад»:

- подол

- поселок

- предместье

- пригород

- слобода

- посёлок городского типа

Гиперонимы к слову «посад»:

- поселение

- ряд

Разбор слова «посад»

В процессе освоения правил русского языка возникает вопрос: “на первый взгляд” выделяется запятыми или нет — все зависит от того, какую роль оно играет в предложении и в какой из его частей находится. Иногда определенно ответить, нужно ли обособление фразы, довольно сложно. В таких случаях расстановка знаков происходит по усмотрению автора.

Правописание словосочетания

Словосочетание образовано из 3 частей: предлога, существительного и прилагательного. Все они пишутся раздельно.

Внимание! Существительное употребляется с приставкой“вз”, поскольку после нее следует звонкая согласная “г”.

Полезно почитать: Как пишется чтобы

Роль в предложении

Словосочетание может выполнять несколько функций в предложении:

- Употребляться в качестве синтаксической конструкции — вводного оборота. Фраза обладает значением “как сперва показалось”.

- Служить членом предложения — выступать в роли обстоятельства образа действия. Тогда выражение приобретает смысл “вначале”, “по первому впечатлению”.

В обеих ситуациях значение словосочетания очень схоже. Не всегда удается точно разграничить — “на первый взгляд“ вводное слово или нет, ведь это может быть полноценный член предложения. Это несколько упрощает расстановку знаков препинания, так как автор сам выбирает, обособлять выражение или нет.

Синонимы

Рассматриваемую фразу можно заменить словами с похожим значением. Однако они могут немного искажать первоначальную мысль. Поэтому замена не всегда равноценна:

- Даже по первому впечатлению было понятно, что передо мной стоит ни на что негодный человек.

- Как сначала показалось, лестница выглядела ненадежно, но когда мы прошли по ней, то она даже не скрипнула.

- Поначалу невозможно заметить разницу в качестве этих двух товаров.

- Дом показался нам великолепным, но только вначале.

В зависимости от контекста допускается также употребление таких слов синонимов “на первый взгляд“: “сначала”, “сперва”, “первоначально”.

Важно! Иногда чтобы корректно использовать синоним, придется полностью перестроить предложение.

Например:

- Бальзам подействовал, на первый взгляд. — Сначала показалось, что бальзам подействовал.

Может быть интересно: Антонимы

От чего зависит пунктуация со словосочетанием

Выражение обособляется только тогда, когда является синтаксической конструкцией. При этом обычно используются запятые (с одной или с двух сторон).

Реже оборот отделяется при помощи тире. Оно подчеркивает отношение автора к тому, о чем он говорит, удлиняя интонационную паузу после вводного оборота.

- На первый взгляд, до деревни оставалось пройти совсем немного, однако путь занял у нас два часа.

- На первый взгляд — ничего особенного, он обычный человек с завышенной самооценкой.

Еще реже конструкцию требуется “закрыть” с помощью двоеточия. Его используют в предложении с обобщающим словом и однородными членами.

Когда расстановка знаков препинания необходима

Перед или после “на первый взгляд“ запятая ставится с одной стороны в таких случаях как:

- Вводный оборот начинает либо заканчивает предложение: На первый взгляд, мужчина казался довольно привлекательным человеком и интересным собеседником.

- Вводная конструкция находится в конце или начале обособленного оборота, заключенного в скобки или тире: Когда брат озвучил идею (казавшуюся безрассудной, на первый взгляд), все замолчали.

- Присутствует усилительная частица — словосочетание не отделяется от нее запятой: Сила этой женщины поражает, ведь на первый взгляд, она кажется очень хрупкой и ранимой.

- Сочинительный союз начинает предложение, а вводное выражение идет за ним. Обычно запятая после союза опускается, хотя автор может счесть нужным поставить ее: И на первый взгляд, все, что мы запланировали, мы сделали.

- При употреблении с сочинительным союзом в случаях, когда словосочетание нельзя убрать или переместить без потери смысла высказывания: Новая одноклассница показалась ребятам необщительной, а на первый взгляд, и высокомерной.

Справка! Союз “прирастает” к обороту. Запятая ставится перед союзом и после вводного словосочетания.

Совместно с “на первый взгляд“ запятые ставятся с двух сторон, если оборот:

- Располагается внутри предложения: Деревянные домики, на первый взгляд, казались заброшенными.

- Стоит внутри обособленного оборота, выделенного тире или скобками: Жизнь девушки (показавшаяся мне, на первый взгляд, полной счастья) была ужасной.

- Употребляется рядом с сочинительным союзом и при этом его можно убрать или переместить: Теплые лучи пригревали землю, и, на первый взгляд, все казалось прекрасным.

Отдельно следует рассмотреть особенности пунктуации при употреблении фразы с однородными членами:

- Словосочетание расположено между рядом идущих однородных членов и обобщающим словом — обособление с помощью запятой и тире: Воздух, природа, погода — на первый взгляд, все было таким, как и должно быть.

- Сначала стоит обобщающее слово, затем — вводный оборот, а после — однородные члены. Тогда употребляется запятая и двоеточие: В нем все было чудесно, на первый взгляд: внешность, характер, манеры.

Полезно почитать: Запятая перед «так как»

Когда запятая не ставится

Запятая и другие знаки препинания не ставятся, когда словосочетание является членом предложения:

- Уже на первый взгляд мужчина мог сказать, о чем пойдет дальнейший разговор.

- На первый взгляд все изменения происходили только к лучшему.

Второй пример подтверждает условность отнесения выражения к синтаксическим конструкциям или к членам предложения. Из него можно убрать вводное словосочетание, а смысл высказывания при этом не изменится. Первое же предложение подчиняется правилам. Изъять из него вводную фразу, сохранив при этом значение сказанного, невозможно.

Также не требуется выделения запятыми, когда выражение примыкает к границам обособленного оборота:

- Люди, на первый взгляд обладающие талантом, на самом деле очень трудолюбивы.

Внимание! Оборот не отменяет постановку запятых, выделяющих границы причастного или деепричастного оборота.

Запятые не ставятся в случаях, когда словосочетание относится к определению:

- Даже школьный учитель математики долго думал над решением этой простейшей на первый взгляд задачи. Определяемым словом является прилагательное “простейшей”.

Итоги

“На первый взгляд” — фраза, которая может являться синтаксической конструкцией либо обстоятельством образа действия (наречным выражением). Если она употребляется в качестве вводного оборота, то всегда требует обособления. Для этого используются запятые или их сочетание с тире или двоеточием. В зависимости от места, которое фраза занимает в предложении, обособление происходит перед или после нее либо с двух сторон.

Когда словосочетание предстает в качестве члена предложения, его нельзя откинуть или переместить. Поэтому обособление не требуется. Однако иногда могут возникать спорные ситуации, тогда автору допускается выделить оборот по своему усмотрению.

Ставить запятые не нужно, если фраза открывает или закрывает обособленный оборот: требуется выделять только его границы. Также отменяет постановку знаков препинания зависимость рассматриваемого словосочетания от определения.

Может быть интересно: Простые и сложные предложения

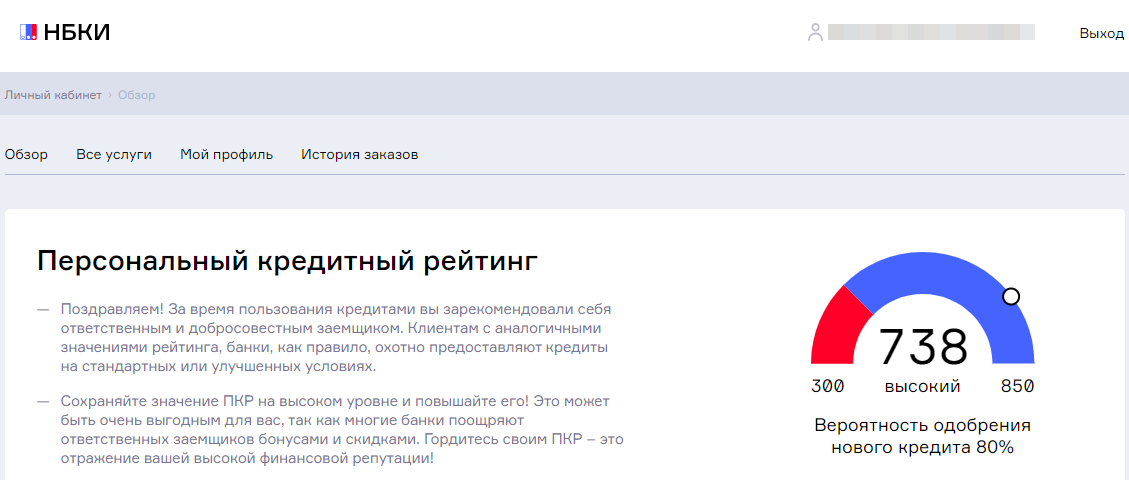

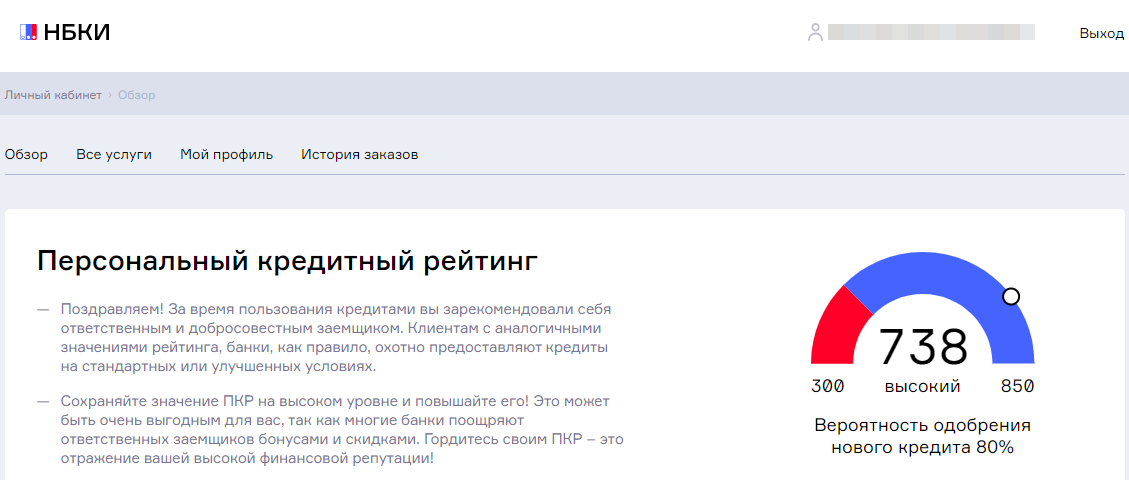

Банки повышают требования к заемщикам. Один из инструментов их оценки — кредитный рейтинг. Где узнать свой кредитный рейтинг и как повысить шансы на получение займа — в пошаговой инструкции

Фото: Shutterstock

Почему важен кредитный рейтинг

По данным ЦБ РФ, в России на 1 октября за россиянами числились кредиты на сумму ₽23,5 трлн, просроченная задолженность (сумма долга по двум и более обязательным платежам в течение 120 дней) составляет ₽950,9 млрд.

В сентябре только 35,8% заявок на потребкредиты и кредитные карты были одобрены банками (данные НБКИ). В октябре кредитные организации выдали ссуд на 8,7% меньше в количественном отношении, а общая сумма кредитов сократилась на 10,6% по сравнению с сентябрем.

Политика банков будет и дальше ужесточаться. В Госдуме прошел все три чтения законопроект, по которому банкам будут устанавливать количественный лимит на выдачу кредитов. В ситуации, когда банку, условно говоря, будут разрешать выдавать 100 кредитов в день, ему придется тщательно выбирать тех, кому их одобрить. И выигрывать в этом «конкурсе» наверняка будут самые надежные и платежеспособные клиенты. Для оценки потенциального заемщика банки пользуются информацией из кредитной истории заемщика, в том числе учитывают индивидуальный (персональный) кредитный рейтинг (ИКР или ПКР).

По данным Банка России, десять банков из 14 крупнейших в рознице выдают кредиты на основе заявки заемщика и опираются на данные бюро кредитных историй (БКИ) о текущем уровне платежей по кредитам.

В сложившихся условиях банки ожидаемо будут повышать требования к заемщикам и, чтобы не оказаться в числе тех, кому отказали в кредите, важно иметь высокий

кредитный рейтинг

.

Кредитный рейтинг — что это такое, как рассчитывается и на что влияет

Фото: Shutterstock

Индивидуальный или персональный кредитный рейтинг (ИКР или ПКР) — балл, который присваивается потенциальному заемщику на основании его кредитной истории. Он рассчитывается автоматически бюро кредитных историй (БКИ) на основании ряда переменных: количество открытых и закрытых кредитов, долговая нагрузка (какой процент от общего дохода тратится на оплату кредитов), просроченная задолженность, наличие проданных долгов коллекторам и др. Это аналог банковского скоринга.

«Максимально влияют на уровень рейтинга допущенные заемщиком просрочки. Важное значение также имеет количество действующих кредитов, коррелирующее с долговой нагрузкой заемщика», — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Чем выше балл кредитного рейтинга — тем больше шансов у человека получить кредит на выгодных условиях. Тем не менее БКИ отмечают, что ИКР носит информационный характер и даже высокий балл — не гарантия одобрения кредита, окончательное решение о выдаче кредита и о его условиях принимает кредитная организация, то есть банк.

По данным НБКИ, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в октябре 2021 года составил 627 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов). Чем выше запрашиваемая сумма кредита, тем более высокие требования предъявляют кредиторы к ПКР. Так, для получения кредита в октябре на сумму от ₽500 тыс. средний балл по ПКР составил 697 баллов, а до ₽30 тыс. — 568 баллов.

ИКР может использоваться не только банками, но и самим человеком. Узнать свой ИКР полезно перед тем, как взять ипотеку или любой другой кредит, чтобы понять, как вас может оценить банк. В случае низкого рейтинга у заемщика будет время его исправить. Кроме того, регулярно проверяя свою кредитную историю, человек может обнаружить, не появились ли в ней ошибки и, соответственно, направить в БКИ заявление о необходимости ее исправить. Также история позволит проверить, не оформлены ли мошенниками на человека кредиты, которые он не брал.

Как и где узнать свой кредитный рейтинг

Фото: Anna Eremeev / Shutterstock

Данные о кредитных историях и кредитном рейтинге хранятся в бюро кредитных историй — БКИ. Кредитная история и кредитный рейтинг одного и того же человека могут быть разными в разных БКИ. Это связано с тем, с какими банками и другими организациями у БКИ есть договор на обмен информацией.

Допустим, у человека один кредит в ВТБ, и банк сообщает о нем данные в НБКИ, а второй кредит в Сбербанке, который отправляет о нем данные в ОКБ. Соответственно, данные о кредитной истории и кредитном рейтинге из НБКИ и ОКБ будут различаться. Чтобы ознакомиться со всеми частями кредитной истории, необходимо знать, в каких конкретно БКИ они хранятся.

На текущий момент в России работают восемь БКИ, которые внесены в государственный реестр ЦБ:

- АО «Национальное бюро кредитных историй»;

- АО «Объединенное Кредитное Бюро»;

- ООО «Кредитное Бюро Русский Стандарт»;

- ООО «Бюро кредитных историй «Эквифакс»;

- ООО «Восточно-Европейское бюро кредитных историй»;

- ООО «Столичное Кредитное Бюро»;

- ООО «Межрегиональное Бюро кредитных историй «Кредо»;

- ООО «Красноярское Бюро кредитных историй».

Как узнать кредитный рейтинг через «Госуслуги»

Чтобы не тратить время на запросы в каждое БКИ по отдельности, можно через «Госуслуги» запросить информацию о том, в каких конкретно БКИ хранится кредитная история.

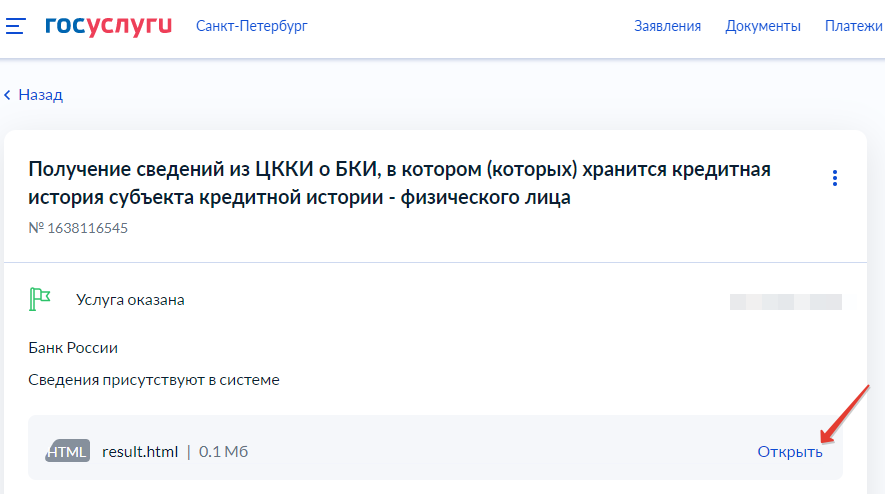

На портале «Госуслуг» нужно пройти на вкладку «Справки/Выписки», далее выбрать раздел «Сведения о бюро кредитных историй». Для доступа понадобится подтвердить только данные паспорта, которые автоматически загрузятся из личного кабинета.

В ответ Банк России пришлет в личный кабинет на портале госуслуг список всех БКИ, в которых хранится кредитная история. Информация будет включать название, адрес и номер телефона бюро.

Фото: РБК Инвестиции / Скриншот с портала «Госуслуги»

Как узнать кредитный рейтинг, если нет учетной записи на «Госуcлугах»

Тем, кто не имеет учетной записи на «Госуслугах», можно обратиться за получением списка БКИ, в которых хранится кредитная история, в:

- любой банк;

- микрофинансовую организацию;

- любое бюро кредитных историй (даже в то, в котором может и не быть вашей кредитной истории);

- непосредственно в Центральный каталог кредитных историй Банка России.

Получив список БКИ, в котором (которых) хранится кредитная история, следующий шаг — запросить в каждом из них свою кредитную историю. Внутри кредитной истории будет указан и кредитный рейтинг. У ряда БКИ кредитный рейтинг указывается отдельно, достаточно лишь выбрать этот раздел в личном кабинете. Все БКИ, внесенные в реестр ЦБ, позволяют войти в личный кабинет на их сайте, используя логин и пароль с «Госуслуг» (ЕСИА). Кроме того, в каждое из них можно обратиться лично, посетив их офисы, а также по почте письмом или телеграммой.

В каждом БКИ заемщик может заказать кредитный отчет бесплатно два раза в год (на бумажном носителе один раз в год), далее заказ отчетов становится платным. Количество платных обращений не ограничивается. Ряд БКИ предлагают так называемую подписку, по которой присылают историю регулярно, а также могут предупреждать о каждом новом оформленном кредите.

Новая шкала кредитного рейтинга: чем она будет отличаться от прежних

Фото: Shutterstock

С 1 января 2022 года в России официально будет введена единая шкала индивидуальных кредитных рейтингов россиян, согласно указанию ЦБ РФ. Первыми ее должны начать применять квалифицированные бюро кредитных историй, остальные БКИ на новую шкалу обязаны перейти с 1 января 2024 года. Статус квалифицированных бюро кредитных историй в России по состоянию на ноябрь имеют три — «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ), «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) и «Бюро кредитных историй «Эквифакс». ОКБ досрочно выполнило ряд требований регулятора и уже рассчитывает кредитный рейтинг по новой шкале от 1 до 999 баллов, а у «Эквифакса» и ранее рейтинг был от 1 до 999, то есть ему нужно будет только выполнить некоторые требования ЦБ.

Новшества, которые прописаны регулятором в качестве обязательных для расчета индивидуального кредитного рейтинга гражданина:

Количество баллов — от 1 до 999 баллов. Новая шкала кредитного рейтинга, по сути, не является новой как таковой, а, скорее, первой единообразной, которую Банк России потребовал сделать для всех бюро кредитных историй. Ранее каждое из БКИ применяли собственные шкалы, так, например, в НБКИ шкала включала 850 баллов, а в ОКБ максимальная оценка рейтинга составляла 1245 баллов. Новая единообразная шкала кредитного рейтинга заемщика будет рассчитываться в диапазоне от 1 до 999 баллов: чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика, то есть у заемщика больше шансов получить одобрение кредита.

Доступность кредитного рейтинга для всех. Кредитный рейтинг теперь обязаны будут показывать заемщику все БКИ (квалифицированные — с 1 января 2022 года, остальные — с 1 января 2024 года). Ранее БКИ могли эту информацию гражданам не предоставлять, а только направлять полные кредитные истории без данных об оценочных баллах. В результате человек, получая отказ в выдаче кредита, не всегда мог сопоставить это с данными своей кредитной истории и/или вообще не знал, что его рейтинг низкий.

Бесплатное и неограниченное количество запросов на кредитный рейтинг. Кредитную историю бесплатно можно запрашивать в каждом из БКИ не более двух раз в год (на бумажном носителе — один раз в год). За последующие обращения за кредитной историей бюро требуют дополнительной платы. А вот кредитный рейтинг можно будет проверять хоть каждый день и бесплатно.

Раскрытие факторов и их веса в кредитном рейтинге. У БКИ остается право пользоваться при расчете кредитного рейтинга собственными данными, причем не только теми, которые содержатся в кредитной истории, но и вне ее. Поэтому очень важна новая обязанность бюро раскрывать потребителям, какие именно факторы оказывают влияние на рейтинги и какой они имеют вес в рейтинге. Это позволит заемщику понять, из чего сложилась оценка и почему она разная в различных БКИ. Например, если ОКБ обладает сведениями о просроченной задолженности в банке X, то человек увидит, что именно этот фактор снизил его рейтинг, тогда как, допустим, в НБКИ рейтинг будет выше, потому что у НБКИ нет сведений про просрочку в X.

Графическая наглядность. Кредитный рейтинг станет наглядно отображаться в графическом виде: красная зона (низкий рейтинг), желтая зона (средний рейтинг), светло-зеленая зона (высокий рейтинг), ярко-зеленая зона (очень высокий рейтинг). В последнюю зону относятся 10% самых качественных заемщиков, а доля остальных зон составляет по 30%.

₽500 и 91 день. Кредитный рейтинг должен предсказывать дефолт заемщика (невозможность выплачивать долг) в течение ближайшего года на сумму от 500 рублей и на срок от 91 дня. На стадии обсуждения проекта указания ЦБ, речь шла о том, что в кредитном рейтинге будут отображаться и все прошлые просрочки, начиная ₽ 500 сроком от 91 дня.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович отметил, что для расчета вероятности

дефолта

в рейтинге учитываются все просрочки: текущие и исторические, их размер и длительность. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков также подтвердил, что любая просрочка даже на небольшую сумму учитывается в кредитной истории — а значит, находит свое отражение и в кредитном рейтинге. В «Эквифакс» чуть более лояльно относятся к долгам до ₽500: «Просроченная задолженность в сумме до ₽500 (вне зависимости от срока существования такой просроченной задолженности: хоть 1, хоть 1000 дней) не используется в расчете рейтинга и никак его не ухудшает. Это так называемые порог чувствительности, или техническая просроченная задолженность», — рассказал «РБК Инвестициям» генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Какой кредитный рейтинг хороший

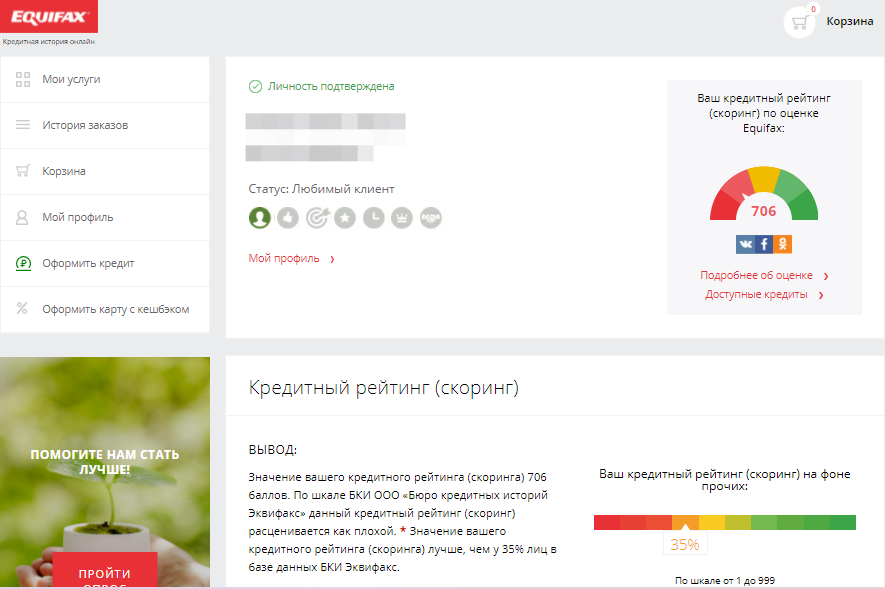

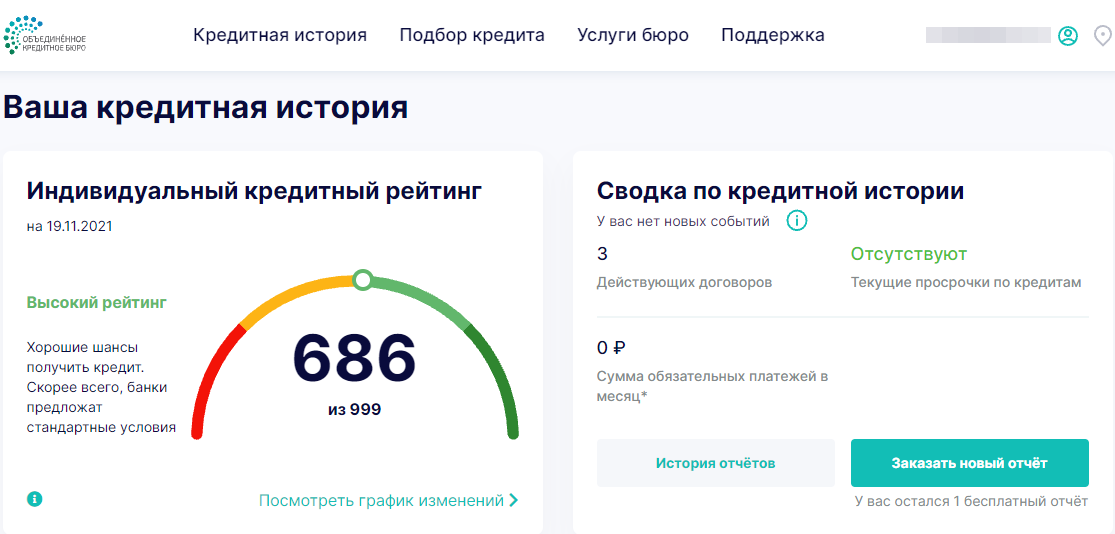

Понятие хорошего кредитного рейтинга — довольно расплывчато. И связано это с тем, что алгоритмы его расчета в каждом БКИ собственные, как и массив данных, на основе которых он рассчитывается. Поэтому адекватно оценить свой рейтинг как «хороший» или «плохой» заемщик может только, запросив его в БКИ. Бюро к оценке в баллах дают пояснения, каким именно он считается в их градации.

«РБК

Инвестиции

» провели эксперимент и запросили кредитный рейтинг в трех БКИ. У одного и того же человека рейтинг в двух из них расценивается как высокий, а в одном — как низкий.

Фото: РБК Инвестиции / Скриншот с сайта «Эквифакс»

Фото: РБК Инвестиции / Скриншот с сайта ОКБ

Фото: РБК Инвестиции / Скриншот с сайта НБКИ

Фото: РБК Инвестиции / Скриншот с сайта НБКИ

Максимальный кредитный рейтинг

Максимальный кредитный рейтинг в зависимости от шкалы, которая используется в БКИ, дает заемщику возможность рассчитывать на самые выгодные условия по кредитам, а также существенно повышает его шансы в принципе на его получение. Чем выше рейтинг — тем ниже кредитный риск заемщика, тем лучше он выглядит в глазах банков и других кредиторов.

Кредит с низким кредитным рейтингом

Низкий кредитный рейтинг, как правило, выставляется заемщикам при отсутствии кредитов или при наличии просроченных платежей по имеющимся долговым обязательствам. Повысить кредитный рейтинг и вместе с ним шансы на выдачу кредита можно, если:

- вовремя гасить задолженность. Если вы уже ее допустили, то не стоит бросать платить вовсе, нужно вносить на счет хоть небольшую часть долга, движение по счету уже будет сигнализировать о том, что заемщик предпринимает усилия по погашению;

- снизить долговую нагрузку и не увеличивать ее без веской причины. В кредитном рейтинге учитывается общая долговая нагрузка. Например, если у человека есть кредиты в трех банках, двух микрофинансовых организациях и куплен холодильник в рассрочку, то БКИ «видит» их все. Поэтому нужно последовательно платить по каждому, закрывать их и не торопиться брать новые кредиты, пока долговая нагрузка не станет приемлемой;

- для тех, у кого нет кредита и, соответственно, кредитной истории и кредитного рейтинга, следует начать «писать» эту историю с небольших потребительских кредитов или пользования кредитными картами. Также можно оформить какой-либо товар в рассрочку. При одобрении этих кредитных продуктов банки предъявляют более низкие требования, поэтому есть шанс их получить практически у каждого. Важно впоследствии своевременно вносить платежи, чтобы сформировалась хорошая кредитная история.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Оценка кредитоспособности компании или государства. Выставляется независимыми рейтинговыми агентствами и производится на основании оценочных анкет, которые преобразуют финансовые и нефинансовые показатели компании в баллы. Кредитный рейтинг позволяет оценивать рискованность вложения в ценные бумаги эмитента (компании) – чем выше рейтинг, тем ниже риск.

Дефолт (от французского de fault — по вине) — ситуация, возникшая при неисполнении заемщиком обязательств по уплате или обслуживанию долга. Дефолтом считается неуплата процентов по кредиту или по облигационному займу, а также непогашение займа. Стоит отдельно выделить технический дефолт — ситуацию, когда исполнение обязательств было только временной задержкой платежей, как правило, по независящим от заемщика обстоятельствам. Дефолт служит основанием для предъявления кредитором иска о банкротстве заемщика

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.

Подробнее

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Боковая панель

Русский язык – орфография:

Контакты

Корни с чередованием о — а

Корни с непроверяемыми гласными

Правописание гласных во многих словах нельзя проверить ударением: со

бака, во

лдырь, ва

трушка

и др.; о таких словах следует справляться в словаре и запоминать их правописание.

кос — кас, лож — лаг

В корнях кос- — кас-, лож- — лаг-

пишется буква а

, если за корнем следует суффикс -а-

, например: ка

с-а́-ться (но ко

с-ну́ться), ка

с-а́-тельная (но прико

с-нове́ние); изла

г-а́-ть (но изло

ж-и́ть), сла

г-а́-ть (но сло

ж-и́ть).

клон — клан, твор — твар, гор — гар

В корнях клон- — клан-, твор- — твар-, гор- — гар-

без ударения

пишется буква о

, например: накло

н

я́ть, скло

н

е́ние, покло

н

и́ться; тво

р

е́ц, тво

р

е́ние, сотво

р

и́ть; заго

р

е́лый, заго

р

а́ть, го

р

е́ть, го

р

е́ние.

В корне зар- — зор-

(за

р

я́ — зо́

р

и — зо́

р

ька

) без ударения

пишется а

, например: за

р

я́, за

р

ни́ца, за

р

ево́й, оза

р

я́ть, оза

р

е́ние.

плав — плов

Корень плав- — плов-

пишется с буквой о

только в двух словах:

пло

в

ец, пло

в

чиха

, в остальных случаях

пишется а

: спла

в

лять, пла

в

ник, попла

в

ок, пла

в

унец

(жук), пла

в

учий.

(Запомните слово плы

вун

— слои подпочвы, насыщенные водой.)

wiki.eduvdom.com

Гар гор зар зор правила

§ 35. Имеются корни, в которых написание букв на месте безударных гласных не соответствует общему правилу, а подчиняется традиции. К ним относятся следующие корни с чередующимися гласными.

1. Корни с буквами а и о.

гар — гор. На месте безударного гласного пишется буква о, хотя под ударением — а, напр.: горе́ть, нагоре́ть, угоре́ть, выгора́ть, загоре́лый, погоре́лец, горю́чий; но: гарь, зага́р, нага́р, уга́р. Исключения (гар без ударения): вы́гарки, и́згарь, при́гарь, гарево́й (наряду с вариантом га́ревый).

зар — зор. На месте безударного гласного пишется а: заря́, зарни́ца, зарево́й, озари́ть, озаря́ться, озаре́ние, заря́нка (птица), заря́ница; под ударением — а и о, ср.: за́рево, лучеза́рный, светоза́рный и зо́ри (мн. ч. слова заря́), зо́рька, зо́ренька, зо́рюшка, зо́ря (военный сигнал, обычно в выражении бить или играть зорю).

кас — кос. В этом корне пишется а, если после корня следует а; в остальных случаях пишется о: ср. касаться, касание, прикасаться, касательство, касательно, но коснуться, прикоснуться, соприкосновение, неприкосновенный (под ударением гласный корня не встречается).

клан — клон. На месте безударного гласного пишется о, напр.: поклони́ться, наклони́ть, преклони́ть, склони́ться, отклоня́ться, преклоня́ться, преклоне́ние, склоне́ние; под ударением — о и а: ср. покло́н, накло́н, накло́нится, скло́нный, непрекло́нный и кла́няться, раскла́няться, откла́няться.

крап — кроп. Без ударения пишется буква о в словах со значением ‘покрывать каплями, брызгами’: кропи́ть, кропле́ние (от кропи́ть), окропи́ть, окроплённый, окропля́ть; буква а — в словах со значением ‘покрывать мелкими пятнышками, точками’: краплёный, крапле́ние (от кра́пать в значении ‘покрывать крапинами, наносить крап’), вкрапле́ние. Под ударением — только а: кра́пать, кра́пина, кра́пинка, вкра́пить, вкра́пленный, крап.

лаг — лог — лож. На месте безударного гласного перед г пишется а, перед ж — о, напр.: излага́ть, облага́ть, предполага́ть, прилага́ть, разлага́ть, безотлага́тельный, отлага́тельство, влага́лище, прилага́тельное, слага́емое, стихослага́тель, но: заложи́ть, изложи́ть, отложи́ть, положи́ть, предложи́ть, приложи́ть, изложе́ние, положе́ние, предложе́ние, стихосложе́ние, обложно́й, отложно́й. Под ударением всегда о: нало́г, зало́г, подло́г, подло́жный, поло́жит, поло́женный. В слове по́лог, где корень -лог- в современном языке уже не выделяется, без ударения перед г пишется о.

мак — мок — моч. На месте безударного гласного пишется перед к буква а в словах со значением ‘окунать, погружать в жидкость’: макать, макнуть, обмакнуть; буква о — в словах со значением ‘становиться мокрым’: намокать, отмокать, обмокать, промокать (под дождём), в словах, производных от мокрый (напр., мокроватый, мокрота, мокрота, мокрица) (под ударением — в словах мокрый, мокнуть, намокнуть, промокнуть и т. п.), и в словах со значением ‘осушать чем-н. впитывающим влагу’: промокать, промокнуть, промокательный, промокашка. Перед ч — всегда буква о, напр.: мочить, намочи, промочу, вымоченный (ср. под ударением: мочит, смоченный; о глаголах на -иватъ типа смачивать, вымачивать см. § 34, примечание 2).

пай — пой (в глаголе паять и однокоренных словах). Без ударения пишется а: пая́ть, запая́ть, распая́ться, пая́льник и т. п. Под ударением — а и о: ср. запа́янный, запа́йка, спа́йка, спа́йный и припо́й, напо́й.

плав — плов. Без ударения пишется а: плаву́чий, плавни́к, поплаво́к, плаву́н (трава; жук; водяной опоссум), плавуне́ц (жук), плаву́нчик (птица), сплавля́ть, сплавно́й, на плаву́, наплавно́й; но: пло́вец и пло́вчиха с буквой о. Под ударением — только а: пла́вать, лесоспла́в.

Примечание. В слове плывун (грунт) пишется буква ы, как и в других словах, производных от глагола плыть — плыву: наплывать, подплывать, расплываться и т. п.

равн — ровн. Буква а пишется в словах, связанных по значению с прилагательным ра́вный ‘одинаковый’, напр.: равня́ть (кого-что-н. с кем-чем-н.), равня́ться (чему-н. или с кем-чем-н.), приравня́ть, поравня́ться, сравни́ть(ся), сравне́ние, сравня́ться (в чем-н.), сравня́ть (счёт), подравня́ть, выравня́ть (напр., строчки — ‘сделать равными по длине’), уравня́ть, уравне́ние, уравни́ловка, равнопра́вный, равноси́льный, равноце́нный, равнове́сие, равноде́нствие, наравне́, равно́ .

Буква о пишется в словах, связанных по значению с прилагательным ро́вный ‘гладкий, прямой, без неровностей’, напр.: ровня́ть (грядку, поверхность дороги), заровня́ть, разровня́ть, подровня́ть, вы́ровнять (сделать ровным, гладким, прямым).

Однако в словах по́ровну, рове́сник, связанных по значению с равный, пишется буква о; в слове равнина, связанном по значению с ровный, — буква а. В словах с неясной соотнесенностью пишутся: буква а — в глаголе равня́ться (в шеренге, при построении) и производных от него словах равне́ние, подравня́ться, вы́ровняться (в строю); буква о — в сочетании не ровён час, в слове у́ровень.

разн — розн. В многочисленных сложных словах с первой частью разно- (разноро́дный, разносторо́нний, разноголо́сица и т. п.) без ударения пишется буква а, в слове по́рознь — буква о Под ударением — а (ра́зный, ра́зница, ра́зниться) и о (ро́знь, ро́зниться, разро́зненный).

рос(т) — рас(т) — ращ. На месте безударного гласного пишется: а) перед с (без последующего т) — буква о: росла́, росли́, вы́рос, вы́росший, за́росль, по́росль, во́доросль, не́доросль; исключение — о́трасль и производные от него (отраслево́й, межотраслево́й, многоотраслево́й); б) перед ст — буква а, напр.: расти́, расту́, расти́ть, подрасти́, вы́расти, вы́растить, вы́расту, выраста́ть, прорасти́ть, произраста́ть, нараста́ть, возрасти́, возраста́ть, во́зраст, расте́ние, расти́тельность, дикорасту́щий; исключения: росто́к, ростово́й, ростовщи́к, вы́рост, выростно́й, вы́росток, за́росток, про́рость, подростко́вый (наряду с вариантом подро́стковый); в) перед щ всегда а, напр.: ращу́, вы́ращу, вы́ращенный, прираща́ть, нараще́ние, сраще́ние.

Под ударением перед с (с последующим т и без него) — только о, напр.: ро́ст, наро́ст, отро́сток, подро́сток, переро́сток; ро́с, заро́с, подро́сший, ро́слый, дикоро́сы.

скак — скок — скач — скоч. Если корень оканчивается на к, то на месте безударного гласного пишется буква а, напр.: скака́ть, прискака́ть, ускака́ть, скакну́ть, скака́лка, скаку́н, на скаку́, скаково́й, хотя под ударением — о, напр.: ско́к, наско́к, отско́к, поско́к, соско́к (о глаголах на -ивать типа наскакивать см. § 34, примечание 2).

Если корень оканчивается на ч, то пишутся: буква а в формах глагола скакать и производных от него глаголов (напр.: скачу́, скачи́, обскачу́, обскачи́, поскачу́, поскачи́), а также в слоне скачо́к (проверкой служат формы тех же глаголов — напр., ска́чет, поска́чем, и производные ска́чка, вска́чь); буква о — в приставочных глаголах на -скочить (напр.: вскочи́ть, вскочу́, вскочи́, вы́скочить, вы́скочу, вы́скочи, соскочи́ть, подскочить) и в слове выскочка (проверка — формами тех же глаголов, кроме вы́скочить: вско́чит, соско́чат и т. п.).

Ср.: проскачу́ (сто вёрст), проскачи́ (формы глагола проскака́ть, проска́чет) и проскочу́, проскочи́ (формы глагола проскочи́ть, проско́чит) ; подскачу́, подскачи́ (формы глагола подскака́ть, подска́чет приблизиться вскачь’) и подскочу́, подскочи́ (формы глагола подскочи́ть, подско́чит ‘быстрым движением приблизиться к кому-чему-н. или резко подняться’).

твор — твар. В словах твори́ть, творе́ние, творе́ц, сотворённый, вытворя́ть и др. без ударения пишется буква о; под ударением — не только о (тво́рческий, тво́рчество), но и а (тва́рь, тва́рный). В слове у́тварь, где корень -твар- в современном языке уже не выделяется, без ударения пишется а.

2. Корни с буквами и и е.

блес(к,т) — блещ — блист. На месте безударного гласного пишутся буквы и и е: и — перед ст при последующем ударном а, напр.: блиста́ть, блиста́ет, блиста́ющий, блиста́ние, блиста́тельный, заблиста́ть; е — в остальных случаях, напр.: блесте́ть, блести́т, блестя́щий, блестя́, блесну́ть, заблесте́ть, проблесну́ть, блесна́, о́тблеск, про́блеск, блещу́, блещи́, блеща́. Под ударением — е и ё : бле́ск, бле́щет, бле́щущий; поблёскивать, отблёскивать, проблёскивать, блёстки.

вис — вес. На месте безударного гласного пишется буква и в глаголе висе́ть (виси́т, вися́) и производных от него (повисе́ть, отвисе́ться и т. п.), а также в приставочных глаголах с общей частью -висеть: повиса́ть, нависа́ть, свиса́ть и т. п. (ср. под ударением: ви́снуть, пови́снуть, зави́снуть); буква е — в словах вы́весить, вы́веска, подвесно́й, навесно́й, на весу́ (ср. под ударением: пове́сить, подве́сить, све́сить).

лип — леп. В словах прилипать, налипа́ть и т. п. в безударном положении пишется буква и (ср. под ударением: ли́пкий, прили́пнуть), а в словах лепи́ть, прилепи́ть, налепи́ть и т. п. — буква е (ср. под ударением: ле́пит, приле́пит, ле́пка).

сид — се(д). На месте безударного гласного пишутся: буква и — перед мягким согласным д — в глаголе сиде́ть (сидя́т, сиди́) и производных от него (просиде́ть, засиде́ться, сиде́лка, посиде́лки и т. п.); буква е — перед твердым д: седо́к, седло́ (в последнем в формах мн. ч. — ё : сёдла), седла́ть, седа́лище, седа́лищный, восседа́ть, заседа́ть, наседа́ть, приседа́ть, заседа́тель, председа́тель, а также — перед мягким д — в производных от слова седло́ (седе́льный, седе́льник, чересседе́льник, седе́льце). Под ударением — и и е, напр.: си́дя, отси́дка, уси́дчивый; се́сть, присе́сть, се́ла, домосе́д, непосе́да, насе́дка, присе́д; в формах глагола се́сть и приставочных — также а (на письме я): ся́ду, ся́дь, прися́дут.

Примечание 1. О написании гласных букв и и е в глагольных корнях с беглым гласным см. § 36.

Примечание 2. В глаголах с общей частью -нима́ть (напр., занимать, донимать, обнимать, отнимать, поднимать, снимать, понимать, унимать), которым соответствуют глаголы совершенного вида на -ня́ть (занять, принять, поднять, понять, унять и т. п.), пишется после н на месте безударного гласного буква и; то же в глаголе вынимать (ср. сов. вид вынуть). В некоторых глаголах этой группы безударный гласный корня может быть проверен ударным и в формах типа отнимет, поднимет, снимет (это формы глаголов на -нять), редко — в производных словах: снимок, в обнимку.

Примечание 3. Буква и на месте безударного гласного пишется также в корне глаголов заклинать и проклинать. В соответствующих глаголах совершенного вида и других однокоренных словах пишется (как в безударном положении, так и под ударением) буква л: проклясть, проклянёт, клясть, клял, заклятие, проклятие и т. п.

11. Буквы о и а в корнях -кос- / -кас-; -гор- / — гар-; -клан- / -клон-; -зар- / -зор-. Правила

Существуют корни, в которых написание букв на месте безударных гласных не соответствует общему правилу, а подчиняется традиции. К ним относятся корни с чередующимися гласными.

В корне -кос- / -кас- в безударном положении пишется буква а,

если после корня есть суффикс -а- ; если суффикса -а- нет,

то пишется буква о:

В корне -гор- / -гар- , в безударном положении пишется буква о,

под ударением а:

В корне -клан- / -клон- в безударном положении пишется буква о,

поклони́ться, преклони́ть; покло́н — кла́няться.

В корне -зар- / -зор- в безударном положении пишется буква а,

под ударением та гласная, которая слышится — о или а:

заря́; зо́рька — за́рево.

БЕЗ УДАРЕНИЯ: -гор-, -клон-, -зар- .

Задачи на тему «Буквы о и а в корнях -кос- / -кас-; -гор- / — гар-; -клан- / -клон-; -зар- / -зор-«

Нечаянно к снуться, к сательная к окружности, попутно к саться, прик снуться к тайне, неприк сновенный запас, лёгкое прик сновение, слегка к саться, не прик саться к стене.

Г рение, кл ниться, оз рить, сильно заг реть, выг реть от солнца, ог рок свечи, пахнет г рью, газовая г релка, подг ревшее молоко, дог рает заря, утренняя з рька, раскл няться со знакомыми, накл нить голову.

Вставьте пропущенные буквы.

Не переставая кл няться, скл ниться над книгой, прекл няться перед талантом, укл ниться от ответа, на скл не горы, низкие накл ны, накл нять ветку, скл няемый ветром, раскл няться при встрече.

1. Проведите к сательную линию к окружности. 2. Имел он счастливый талант без принужденья в разговоре к снуться до всего слегка. 3. В своей жизни ему пришлось соприк саться с различными людьми. 4. Прик сновение к оголённой электропроводке опасно для жизни. 5. Ветви ивы накл нялись над рекой и почти к сались воды.

school-assistant.ru

Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР- / -ГАР-

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент? Войти

На этом уроке мы вспомним корни слов, в которых выбор гласных О

и А

зависит от конечной согласной корня. Познакомимся мы и с корнями, в которых выбор гласных О

и А

зависит от ударения, и узнаем правила чередования этих гласных.

Повторение. Корни, в которых выбор гласных зависит от конечной согласной

Нам уже известно, что в русском языке существуют корни, в которых гласные О

и А

могут чередоваться. Например:

1) в корне -РАСТ- / -РАЩ- / -РОС- пишется А

перед сочетанием СТ

и Щ

, в остальных случаях пишется О

(рис. 1).

2) в корне -ЛАГ- / -ЛОЖ- перед Г

пишется А

, перед Ж

пишется О

(рис. 2).

То есть выбор гласных в данных корнях зависит от конечной согласной корня.

Чередование гласных О

и А

в корнях –ГОР- / -ГАР-

В корне -ГОР- / -ГАР- выбор гласных О

или А

зависит от ударения.

Под ударением в корне -ГОР- / -ГАР- пишем А

(загар, угар, нагар), без ударения пишем О

(подгорелый, угорелый, загорелый) (рис. 3).

Исключения из правила

: выгарки, изгарь, пригарь.

Алгоритм действий для определения гласной в корне -ГОР- / -ГАР-:

3) если ударение падает на корень, пишем А

;

4) если ударение падает не на корень, пишем О

.

Следует отличать от корня с чередованием -ГОР- / -ГАР- омонимичные ему корни, такие как: гор

в слове гора

Для этого необходимо помнить о лексическом значении корня. Корни с чередованием О и А -ГОР- / -ГАР- имеют значение, связанное с огнём

, например: гореть, загорать, загар. В слове гора

корень имеет значение «возвышенность», а в слове горе

корень имеет значение «несчастье».

Другие корни, в которых выбор гласных О

или А

зависит от ударения

1) Корни -ЗАР- / -ЗОР-.

В корне -ЗАР- / -ЗОР- без ударения всегда пишем А (

заря, зарница, озарять). Исключение:

зоревой.

Алгоритм действий для определения гласной в корне –ЗАР- / -ЗОР-:

1) выделить корень;

2) определить, куда падает ударение;

3) под ударением пишем то, что слышим;

4) без ударения пишем А.

2) Корни -КЛАН- / -КЛОН- и -ТВАР- / -ТВОР-.

В корне -КЛАН- / -КЛОН- и в корне -ТВАР- / -ТВОР- под ударением пишем ту букву, которую слышим

(кланяться, поклон, творчество), без ударения пишем О

(поклониться, склониться, наклониться, творить, претворить в жизнь).

Исключение:

утварь.

3) Корни -ПЛАВ- / -ПЛОВ-.

В корне -ПЛАВ- / -ПЛОВ- гласные О и А могут чередоваться ещё и с гласной Ы. В безударном положении гласная О пишется только в словах

пловец и пловчиха, в остальных случаях в безударном положении пишется А

(плавник, поплавок, плавучий). Гласная Ы пишется только в слове

плывун.

Домашнее задание

- Вставьте пропущенные буквы: изл_гать, ул_житься, предпол_жение, пол_г, распол_гать, разл_жить, пол_гаться, пол_жение.

- Вставьте пропущенные буквы: р_стить, нар_щение, выр_сший, выр_стить, пор_сль, р_сток.

- Вставьте пропущенные буквы: г_рение, кл_ниться, оз_рить, сильно заг_реть, выг_реть от солнца, газовая г_релка, накл_нить голову, пл_вун, претв_рить в жизнь.

- Русский язык. 6 класс: Баранов М.Т. и др. М.: Просвещение, 2008.

- Русский язык. Теория. 5–9 кл.: В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. М.: Дрофа, 2008.

- Русский язык. 6 кл.: под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. М.: Дрофа, 2010.

Слова с корнем -гор-, -гар-: примеры

У загорелого повара Прошки

Подгорела сегодня картошка,

Потому что из печки сочился угар

И не вовремя сняли со свечки нагар.

В этом глупом на первый взгляд стихотворении есть скрытый смысл, который имеет отношение к правописанию гласных в корнях с чередованием. В стихотворении присутствуют слова с корнем -гор- и –гар-. Каково же правило написания этого корня?

Корень –гор-/-гар-. Правило правописания

Если из шуточного стишка взять слова с этим корнем, то можно разделить их на две группы:

Теперь осталось сравнить слова из двух групп, при сравнении можно выявить следующую закономерность: «о» находится в положении без ударения, буква «а» — под ударением. Отсюда формулируется правило:

Слова с корнем –гор-/-гар-. Примеры, иллюстрирующие правило

На основе правила, сформулированного в предыдущей главе, можно создать таблицу и заполнить её примерами.

В безударном положении: -гор-

Под ударением – гар-

- загар;

- угарный;

- гарь;

- разгар;

- угар;

- огарок.

- светить (снежинки горят на солнце);

- сильно желать (горел жаждой перемен);

- быстро, споро работать (всё горит в его руках).

Не всё так просто

Казалось бы, всё очень просто, но это не так. Слова с корнем –гор- могут поставить в затруднительное положение. Именно об этом говорится в сказке о двух братьях.

Жили в стране Лингвинии два брата-близнеца. Во всём они были одинаковы: и в значении, и в произношении. Только одной буковкой различались их имена: одного братца звали Гор, а имя другого было Гар.

Были братья очень дружны между собой. Никогда не ссорились и свою нелёгкую работу выполняли честно. А служили они корнями в словах. Свои обязанности братья разделили между собой по справедливости. Гор становился безударным корнем в словах, служба была у него не столь трудна, но дел было много. Гар выходил на работу под ударением. Это было тяжёлое занятие, зато не так уж и часто требовалось выходить на службу. Каждый из братьев был доволен своей работой, и жили они хорошо, дружно.

Но вот однажды Гор встретил другой корень, очень похожий на него самого. Это было удивительное сходство. И вскоре два Гора были неразлучны. Их можно было встретить в предложениях, в которых есть слова с корнем –гор-:

Дом сгорел — семья горюет.

Подгорели блины — вот горе у жены.

Горько Егорке – сгорели опорки.

Только от этого соседства двух Горов стали портиться отношения между братьями. Друг всё нашёптывал на ушко Гору: «Твой брат — бездельник. Мы с тобой трудимся в поте лица, а он прибегает время от времени. Подумаешь, под ударением, да это не так уж и трудно, я вот один справляюсь. Давай мы с тобой его выгоним и будем братьями».

Гор совсем измучился от таких речей: и новый друг ему нравился, ведь он так похож на него самого, прямо не отличишь, и от брата никак не хотел избавиться. Как же во всём разобраться бедному Гору?

Поспешим на помощь Гору и поможем ему понять: может ли корень –гор- в словах «горюет», «горе», «горько» заменить ему родного брата.

Могут ли быть слова «горе» и «гореть» родственниками?

Какой корень в слове «горе», например? Обратимся к толковому словарю Ожегова.

И мы узнаем, что синонимами слову «горе» будут слова «беда», «несчастье», «тоска», «печаль», «скорбь». То есть значение этого слова имеет отношение к внутреннему переживанию человека негативных эмоций. То же самое значение в словах «горевать» и «горько».

Горевать – страдать, переживать печаль, скорбь.

Горько – неприятно, грустно, больно.

Совершенно другое лексическое значение имеют слова с корнем –гор-/- гар-, примеры которых: «сгорел», «подгорел». В словаре Даля они толкуются так:

Гореть — быть объятым огнём, подвергаться воздействию пламени или высокой температуры.

Существуют и переносные значения:

Итак, получается, что столь разительно похожие корни –гор- (горе) и –гор- (гореть) на самом деле ничего общего не имеют в самом главном – в своём лексическом значении. Это значит, что родственными они быть никак не могут.

А вот корень –гар- всегда будет неотъемлемой частью корня –гор-, так как тоже имеет значение «подвергаться высокому температурному воздействию»:

Правило.

В корне гар-

— гор-

под ударением пишется а

, без ударения — о

(ср.: зага́р

— загора́ть

).

Исключения:

при́гарь

(привкус гари) и некоторые специальные слова.

Правило.

В корне зар-

— зор-

под ударением пишется та гласная, которая слышится, без ударения — а

(ср.: за́рево

— зо́рька

— зарни́ца

).

Исключения:

зорева́ть

, зоря́нка

.

Правило.

В корне кас-

— кос(н)-

пишется о

, если дальше следует н

, в остальных случаях пишется а

(ср.: касаться

— коснуться

).

Правило.

В корне клан-

— клон-

под ударением пишется та гласная, которая слышится, а без ударения — о

(ср.: кла́няться

— накло́н

— наклони́ться

).

Правило.

В корне лаг-

пишется а

(перед г

), в корне лож-

пишется о

(перед ж

), например: предлагать

— предложить

.

Исключение:

по́лог

(по смыслу уже не связывается с корнем лаг-

— лож-

).

Правило.

Корень мак-

пишется в глаголах, имеющих значение «погружать в жидкость» (макать перо в чернила

); корень мок-

пишется в глаголах (и в производных от них словах) со значением «пропускать жидкость» (ботинки промокают

).

Правило.

В корне плав-

гласный а

может быть ударяемым и безударным (ср.: пла́вать

— плаву́чий

). Корень плов-

содержится в словах пловец

и пловчиха

, корень плыв-

в слове плывуны

.

Правило.

Корень равн-

имеется в словах со значением «равный, одинаковый, наравне» (сравнить

, уравнять

); корень ровн-

в словах со значением «ровный, гладкий, прямой» (сровнять

, уровень

). Ср.: подравнять

(сделать равным) — подровнять

(сделать ровным); выравненный

(сделанный равным) — выровненный

(сделанный ровным).

Правило.

В корне раст-

— рос-

пишется а

перед последующим сочетанием ст

(также перед щ

), в остальных случаях пишется о

(ср.: расти

— наращение

— выросший

).

Исключения:

отра

сль

(хотя нет ст

); ро

сток

, выро

сток

, ро

стовщик

, Ро

стов

, Ро

стислав

(хотя есть ст

).

Правило.

В безударном корне скак-

— скоч-

перед к

пишется а

, перед ч

пишется о

(ср.: подскакать

— подскочить

).

Исключения:

скачок

, скачу

.

Правило.

В корне твар-

— твор-

под ударением пишется гласная в соответствии с произношением, без ударения — о

(ср.: тварь

— тво́рчество

— твори́ть

).

Исключение:

у́тварь

.

Правило.

В указанных корнях пишется и

-а-

(собирать

, задирать

, замирать

, запирать

, стирать

е

(беру

, деру

, умереть

, запереть

, стереть

).

Правило.

В указанных корнях пишется и

, если дальше следует суффикс -а-

(блистать

, сжигать

, расстилать

, вычитать

); в противном случае пишется е

(блестеть

, выжегший

, расстелить

, вычет

).

Исключение:

сочетание

, сочетать

.

Правило.

В указанных корнях им

и ин

пишутся, если дальше следует суффикс -а-

(пожать

— пожимать

, понять

— понимать

, начать

— начинать

, примять

— приминать

).

1. П р а в и л о. В

корне

гар/гор

без

ударения

пишется

о

, напр.: гореть

, загорать

, горючее.

И с к л ю ч е н и я: выгарки

, выгарь

, выгар

, изгарь

, пригарь

, гаревой

.

а

: зага́р.

горн

, горнило

, горе

, горевать

, загоревать

, огорчать

, огорчить

, огорчение

, огорченный

, огорчительный

, пригорюниться

, горький

, горчинка

, горчица

, горчичник

, горчичный

, прогорклый

в современном языке либо не считаются однокоренными, либо считаются словами с омонимичными корнями.

П р и м е ч а н и е 3. Есть омонимичный корень гор-

(гора).

П р и м е р ы: гореть

(и с приставками выгореть

, догореть

, загореть

, нагореть

, обгореть

, отгореть

, погореть

, подгореть

, пере-гореть

, пригореть

, прогореть

, сгореть

, угореть)

, горелый

(и с приставками загорелый

, обгорелый

, погорелый

, пригорелый

, угорелый)

, горелка

, горение

, горючее

, догорать

(и с другими приставками выгорать

, загорать

, нагорать

, обгорать

, отгорать

, перегорать

, подгорать

, пригорать

, сгорать

, угорать)

, возгораться

, возгорание

(и с другими приставками догорание

, загорание

, перегорание)

, загораться

, загореться

, погорелец

, разгораться

, разгореться

, сгораемость

, а также слова горячий

, горячительный

, горячить(ся)

, горячка

, погорячиться

, разгоряченный

, разгорячить(ся)

, сгоряча

.

Формулы:

2. П р а в и л о. В

корне

зар/зор

без

ударения

пишется

а

, напр.: заря

, заревой

, зарница

, зарничный

, озарение

, озаренность

, озарить

, озарять(ся)

, зарянка

(птица), заря-заряница.

а

,

и о

: за́рево

, лучеза́рный

, светоза́рный

и зори

(мн.ч. слова заря)

, зорька

, зоренька

, зорюшка

, бить

(играть)

зорю

.

П р и м е ч а н и е 2. Исторически однокоренные слова зариться

, позариться

, взор

, надзор

, обзор

, подзорный

, прозорливый

; озорной

, озорничать

, озоровать

, озорной

, позор

, узор

в современном языке являются словами с омонимичными корнями.

П р и м е ч а н и е 3. Слова заревать

, зарянка

, заревой

изменили написание в словарях последних десятилетий. С 1999 г. в академическом орфографическом словаре дается слово заревать

, вместо прежнего зоревать.

До 1974 г. словари рекомендовали писать слово зорянка

с корнем зор-.

«Орфографический словарь русского языка» в 13—

м издании 1974 г. утвердил в качестве нормативного написание зарянка

. Слово заревой

с 1991 г. рекомендуют писать только с корнем зар-.

Формулы:

3. П р а в и л о. В

корне

кас/кос

пишется

а

в

словах

с

суффиксом

—

а

—

, в

остальных

случаях

пишется

о

, напр.: касаться

, коснуться.

П р и м е ч а н и е 1. Под ударением гласный корня не встречается.

П р и м е ч а н и е 2. Омонимичные корни: кос 1 —

(косец)

, кос 2 —

(косой)

и кос 3 —

(косичка)

.

кас

—

: касаться

, прикасаться

, соприкасаться

, касание

, касательная

, касательно

, касательство

, прикасание.

Слова с корнем кос

—

: коснуться

, неукоснительный

, прикосновение

, неприкосновенный

, неприкосновенность

, соприкосновение

, соприкоснуться

, соприкосновенный.

Формулы:

4. П р а в и л о. В

корне

клан/клон

без

ударения

пишется

о

, напр.: склоняться

, преклонение.

П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть и о

,

и а

: наклон

, непреклонный

, кла́няться

, раскла́няться

, откла́няться

.

П р и м е р ы: клонить(ся)

(и с приставками: наклонить(ся)

, отклонить(ся)

, приклонить(ся)

, склонить(ся)

, уклониться)

, поклониться)

, наклонять(ся)

(и с другими приставками: отклонять(ся)

, преклонять(ся)

, приклонять(ся)

, склонять(ся)

, уклоняться

, поклоняться)

, наклонение

, преклонение

, склонение

, уклонение

, коленопреклонение

, коленопреклонённый.

Формулы:

5. П р а в и л о. В

корне

лаг/лож

пишется

безударное

а

перед

г

, безударное

о

перед

ж

, напр.: налагать

, наложить.

И с к л ю ч е н и я: полог

, слоговой

, залогодатель.

П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть только о

, напр.: налог

, наложница

, предлог

, непреложный.

П р и м е р ы. Слова с корнем лаг

-: возлагать(ся)

(и с другими приставками: излагать(ся)

, налагать(ся)

, облагать(ся)

, перелагать(ся)

, полагать(ся)

, предлагать(ся)

, предполагать(ся)

, предрасполагать

, прилагать(ся)

, пролагать(ся)

, разлагать(ся)

, слагать(ся)

, безотлагательный

, безотлагательность

, неотлагательный

, предполагаемый

, прилагательное

(ср. приложение)

, разлагающий(ся)

, слагаемое

, сослагательное

. Слова с корнем лож

-: ложиться

, возложить

, выложить(ся)

(и с другими приставками: доложить(ся)

, изложить

, наложить(ся)

, обложить(ся)

, отложить(ся)

, переложить(ся)

, положить(ся)

, предложить(ся)

, предположить(ся)

, приложить(ся)

, проложить(ся)

, разложить(ся)

, расположить(ся)

, сложить(ся)

), заложить

(и с другими приставками: переложить

, подложить

, предрасположить)

и производные: ложбинка

, вложение

(и с другими приставками: возложение

, изложение

, наложение

, обложение

, отложение

, переложение

, положение

, предложение

, предположение

, предрасположение

, приложение

, разложение

, расположение

, сложение

, уложение)

; обложной

, отложной

, положительный

, предрасположенный

, разложенец

, разложимость.

Формулы:

6. П р а в и л о. В

безударном

корне

моч

— пишется

о

; в

безударном

корне

мак/мок

пишется

а

в

словах

со

значением

«погружать

в

жидкость»

(макать)

, пишется

о

в

словах

со

значением

«делать

что-н

. мокрым

или

делаться

мокрым»

(отмокать

, сапоги

промокают)

.

И с к л ю ч е н и я: промокашка

, промокнyть

(что

чем)

, промокательный

–

безударное мок

— в словах со значением «погружать в жидкость».

П р и м е ч а н и е 1. Под ударением может быть и о

,

и а

: мокрый

, намок

, намочит

, ма́канец

(пирог)

, ма́канка

(свеча).

П р и м е ч а н и е 2. В словах мочало

, мочалка

, мочалить

, измочалить

, измочаленный

корень моч-

выделяется лишь исторически: мочало

изготавливают посредством вымачивания, но в современном языке они однокоренными не считаются.

П р и м е ч а н и е 3. У корня мак-

есть омоним мак-

(маковый)

, у моч-

есть омоним моч/мок/мык/мк

: за-мок

, за-моч-ный

, отмычка

, отомкнуть.

П р и м е р ы. Слова с корнем моч

—

: мочить

(и с приставками: вы-

, за-

, из-

, на-

, о-

, об-

, от-

, пере-

, по-

, под-

, раз-

, с-)

, мочёный

, моча

. Слова с корнем мак

—

: макать

, обмакнуть

, помакать

, вы́макать

, макальный

, макальщик

, макание

, макнуть.

Слова с корнем мок

-: мокрица

, мокрота

, мокротный

, взмокать

, вымока́ть

, намокать

, непромокаемый

, обмокать

, подмокать.

Формулы:

7. П р а в и л о. В

корне

плав

/

плов

без

ударения

пишется

а

,

напр.: плавник

, плавучий.

И с к л ю ч е н и я: пловец

, пловчиха.

П р и м е ч а н и е 1. Под ударением могут быть а

,

ы

,

напр.: пла́вать

, лесоспла́в

, плыть.

П р и м е ч а н и е 2. Вариант корня плыв-

трудностей в написании не вызывает, ср.: плыву

, наплывать

, подплывать

, расплываться

и т. п. , поэтому в основную часть правила не включен.

Иногда путают два слова плавун

(жук, трава, животное) и плывун

(грунт).

П р и м е р ы: плавучий

, плавник

, поплавок

, плавун

(трава; жук; водяной опоссум)

, плавунец

(жук-плавунец)

, плавунчик

(птица)

, сплавлять

, сплавной

, на

плаву

, наплавной

; плавильный

, плавление

, выплавить

, выплавка

, выплавлять

, выплавной.

Формулы:

8. Правило. Безударный

корень

ров(н)

пишется

в

словах

с

компонентами

значения

«ровный»

(о плоскости, поверхности: ровнять

площадку

, забор

, раствор

бетона

, подровнять

холмик

, заровнять

ямы

, сровнять

с

землей

; о линии, крае: ровнять

волосы

, бороду

, челку

, шторы

, платье

, подол

, строй

, шеренгу

, колонну)

, «стабильный

, однородный»

(ровнять

шаг

, слог;

выровнять

пульс

, дыхание

, цвет

лица;

характер

выровнялся

, отношения

выровнялись)

. Безударный

корень

равн

пишется

в словах

с

компонентами

значения

«равный

кому-чему

, одинаковый

с

кем-чем»

(равнять 1

кого с кем,

равняться 1

кто-что кому-чему, выравнять 1

(условия

жизни

, счет)

, уравнять

(в

правах)

, приравнять

что к чему) или

«сравнение»

(сравнить

, несравнимый)

. Написания

слов

с

неясной

смысловой

соотнесенностью

следует

запомнить

(не

ровен

час

, не

равно

что

случится

, уровень

, равнина

, ровесник

, равняться 3

на кого,

равнять 3

шаг

по кому-чему).

Исключения: поровну

(ров-

в словах со значением «быть равным»); равнять 2

, выравнять 2

, подравнять

кого-что в чем или во что (о многих по линии: бойцов

в

строю

, столы

, стулья

в

ряды)

; равняться 2

, выравняться

, подравняться

кто-что в чем (о многих в линию: рота

выравнялась

в

строю

, спортсмены

подравнялись

в

шеренге)

.

Примечание 1. Под ударением может быть и а

,

и о

,

напр.

: ра́венство

, ра́вный

, ро́вный

, ро́вня.

Слова с безударным корнем ровн

—

:

а) связанные со значением «ровный, гладкий, прямой»: ровнитель

, ровнять(ся)

)

, выровнять(ся)

, заровнять(ся)

, обровнять

, поровнять

, подровнять

(о плоскости, о крае, линии, ритме)

, прировнять

(«пригладить»)

, разровнять

, сровнять

(что с чем «сделать ровным»; сровнять

с

землей)

, уровнять

(что «сделать ровным»

, уровнять

с

землей)

;

б) не связанные со значением «ровный»: поровну

(«по равным частям»)

, уровень

(воды

в

реке

, жизни)

, ровнехонько

, ровнешенько

(«точно», как ровно).

Слова с безударным корнем равн

—

:

а) имеющие значение, связанное с понятием «сравнение, равенство,

одинаковость»: выравнять

(условия

жизни

, счет

, силы)

, выравняться

(в

строю)

, подравняться

(доллар

подравнялся

с

евро;

класс

команд

подравнялся)

, приравнять

, равнять

(кого, кого с кем, равнять

всех

под

одну

гребенку)

, равняться

(что чему,

в

шеренге

, в

строю

или

по

первому

, на

передовиков

, на

мировой

опыт)

, сравнять

(смерть

всех

сравняет)

, сравняться

(с кем-то в чем-то, в

успехах

, в

знании)

, уравнять

(в

правах)

;

всё

равно

, наравне

(молодые

и

старые

веселились

наравне

«одинаково»

, сын

трудится

наравне

с

отцом

«одинаково»;

парить

наравне

с

облаками

«на одном уровне»)

, равнение

(на

правофлангового)

, равнина

(«ровная поверхность» или «находящаяся на равном расстоянии от уровня моря»)

, равнинный

, равнинник

, равно

, равно…

(первая часть сложных слов, напр.: равноденствие

, равнобедренный

, равнозначный)

, равняйсь

! (от равняться

на

правофлангового)

, уравнение

, уравниловец

, уравниловка

, уравнительный

, уравновесить

, уравновешенный

;

б) слова с приставкой с-

: несравненный

, несравнимо

, сравнение

, сравнить

, сравнимый

, сравнимость

, сравнительный

, сравнительно

, (не)

сравниться

(«при сравнении оказаться (не)равным»), кроме слов сровнять

что с чем «сделать ровным», сровняться

что с чем или мн. ч.;

в) не имеющие очевидной связи со значением «равный»: поравняться

(«двигаясь, оказаться рядом, на одном уровне»)

, не

равнo

(дорогу

потеряешь).

Примечание 2. Выбор глаголов, различающихся только а

или о

в корне,

равнять

–

ровнять

, выравнять

–

выровнять

, подравнять

–

подровнять

, сравнять

–

сровнять

, равняться

–

ровняться

, выравняться

–

выровняться

, подравняться

–

подровняться

, сравняться

–

сровняться

зависит от контекста, в котором не всегда легко выявить конкретное значение, определяющее написание.

Так, в парах равнять

–

ровнять

, выравнять

–

выровнять

, подравнять

–

подровнять

сложно определить однозначно значение, когда есть множественный объект, который может быть воспринят и как единое целое и как совокупность сравниваемых единиц, причем параметр, по которому ведется выравнивание, может быть указан, а может только подразумеваться, ср.: сложили

доски

и

выр?вняли

циркуляркой

–

«выравняли по длине» или «сделали ровный край»?; ср.: равнять

строчки

текста

«делать строчки равными по длине», здесь объект воспринимается как множество сравниваемых элементов –

ровнять

текст

по

левому

краю

«делать левый край ровным», объект воспринимается как единое целое. В других контекстах написание определяется однозначно, напр.: подсыпал

холмики

, ровняя

их

лопатой

, обложил

дерном

–

«сделал поверхность ровной, гладкой»;

к

их

приезду

я

полдня

кусты

ровнял.

Формулы:

9. П р а в и л о. В

корне

рас(раст

,

ращ)/рос

безударное

а

пишется

перед

ст

,

щ

, безударное

о

перед

с

, напр.: расти

, наращение

, заросль.

И с к л ю ч е н и я: ростовой

, ростовщик

, (ростовщичество

, ростовщический)

, росток

, ростковый

, вырост

, (выростной

, выросток)

, выростковый

, заросток

, подростковый

, прорость

; отрасль

, (подотрасль

, отраслевой

, отраслевик).

П р и м е ч а н и е. Под ударением может быть о

(рост

, рослый

, роща)

и а

(в глаголах на —ивать

: выра́щивать).

П р и м е р ы. Слова с корнем рас

-: расти

(и с приставками: врасти

, взрасти

, возрасти

, вырасти

, дорасти

, зарасти

, нарасти

, обрасти

, отрасти

, перерасти

, порасти

, подрасти

, прирасти

, прорасти

, произрасти)

, растить

(и с приставками: взрастить

, вырастить

, возрастить

, вырастить

, дорастить

, нарастить

, отрастить

, порастить

, подрастить

, прирастить

, прорастить)

, врастать

(и с другими приставками: возрастать

, вырастать

, дорастать

, отрастать

, перерастать

, порастать

, позарастать

, подрастать

, прорастать

, прирастать

, произрастать)

, разрастаться

, разрастись

, врастание

(и с другими приставками: возрастание

, вырастание

, зарастание

, нарастание

, обрастание

, отрастание

, перерастание

, прорастание

, произрастание

, разрастание)

, растение

, растительный

, растительность

, возраст

, возрастной

. Слова с корнем ращ

-: наращение

, наращённый

, подращённый

, приращение

, произращение

, сращать

, сращение

, сращённый.

Слова с корнем рос

—

: взрослеть

, заросль

, недоросль

, поросль

, повзрослеть

, вырос.

Формулы:

10. П р а в и л о. В

корне

скак(скач)/скок(скоч)

безударное

а

пишется

перед

к

, безударное

о

–

перед

ч

,

напр.: скакать

, вскочить.

И с к л ю ч е н и я: скачок

, скачкообразный

и формы глагола скакать

с разными приставками (скачу

, скачи

, выскачу

, проскачу).

П р и м е ч а н и е 1. Под ударением может быть и а

, и о

: заскок

, вскачь.

П р и м е р ы. Слова с корнем скак

—

: скакать

(и с приставками: вскакать

, выскакать

, доскакать

, заскакать

, обскакать

, отскакать

, перескакать

, поскакать

, прискакать

, повскакать

, подскакать

, прискакать

, проскакать

, ускакать)

, скакнуть

(и с приставками: выскакнуть

, перескакнуть)

, расскакаться

, скакалка

, скакание

, скаковой

, скакун

, скакунок

. Слова с корнем скоч

-: вскочить

(и с другими приставками: выскочить

, доскочить

, заскочить

, наскочить

, проскочить

, отскочить

, перескочить

, подскочить

, прискочить

, проскочить

, соскочить)

, выскочка

.

П р и м е ч а н и е 2. Личные формы некоторых глаголов в произношении совпадают, для проверки правильного выбора глагола надо поставить его в форму прошедшего времени: перескочить

, перескочу

(что, через что, куда) – перескакать

, перескачу

(кого): я

перескочу

(как перескочил)

препятствие

–

я

перескачу

(как перескакал)

тебя.

Аналогично в следующих парах глаголов: вскочу

, вскочил

(«вспрыгнуть, появиться») – вскачу

, вскакал

(«скачками появиться где—

то»), заскочу

, заскочил

(«забежать куда—

то») – заскачу

, заскакал

(«начать скакать»), выскочу

(«выпрыгнуть» выскочит

в

окно

, заяц

как

выскочит

из

кустов

, безличное из

головы

выскочило)

– выскакать

(глагол фиксируется в значениях: «победить на скачках», «переместиться откуда—

то или куда—

то скача» о всадниках, но реально этот глагол в литературном языке практически не употребляется), подскочу

, подскочил

на

вокзал

–

подскачу

, подскакал

на

коне

, проскачу

(проскакал)

на

коне

–

проскочу

(проскочил)

поворот

.

12. П р а в и л о. В

корне

крап/кроп

без

ударения

пишется

о

, напр.

: кропить

, кропление

, окропить

, окроплённый

, окроплять.

И с к л ю ч е н и я: вкрапление

, краплёный

, крапление.

П р и м е ч а н и е 1. Под ударением может быть только а

: кра́пать

, кра́пина

, кра́пинка

, вкра́пить

, вкра́пленный

, крап.

П р и м е ч а н и е 2. Исторически тот же корень в словах кропать

, кропотливый

, кропотун

, крапива.

На синхронном уровне слова не считаются однокоренными.

Формулы:

13. П р а в и л о. В

корне

лав/лов

без

ударения

пишется

о

, напр.: ловить

, ловушка

, ловец

, выловить

, неуловимость

, отловить

, словить

, уловить

, уловитель

, наловить.

а

, и о

: ра́зный

, ра́зница

, рознь

, врозь

, в

ро́зницу

, ро́зничный.

Формулы:

16. П р а в и л о. В

безударном

корне

ста

(

j

)/

сто(j)

пишется

о

перед

й

и

гласными

, в

остальных

случаях

пишется

а

, напр.: стоять

, остановка.

И с к л ю ч е н и е: остов

.

П р и м е ч а н и е 1. Под ударением может быть и а

,

и о

: встать

, стой

, настой.

П р и м е ч а н и е 2. Корень является одним из самых продуктивных в русском языке. На современном уровне выделяются несколько омонимичных корней: 1) ста/сто

со значениями «быть в вертикальном положении», «остановить движение», «занимать какую—

то должность, позицию», «существовать»; 2) ста-(ть)

со значениями «начать действие, начать быть кем—

то, случиться»; 3) сто-(ить)

со значением «цена, достоинство». Мы не выделяем корень ста/сто

в словах стая

, стан

, станица

, становой

, статный

, статья

, станок

, станина

, устать

, безустанный

, достать

, поставки

, доставать

, заставлять

, достоинство

, достойный

, достояние

, настоящий

, обстоятельный

, обстоять

, отстоять

, пристойный

, состояние

, хотя это и спорно.

П р и м е р ы. Слова с корнем ста

—

: восстановить(ся)

(и с другими приставками: о-

, при-о-

, у-)