Самой успешной спортивной кинофраншизе «Рокки» исполнилось 45 лет. Украинские боксеры рассказали Фокусу, как на них повлиял фильм Сильвестра Сталлоне.

Премьера популярного спортивного фильма «Рокки» состоялась 21 ноября 1976 года в Нью-Йорке, а в широкий прокат картина вышла 3 декабря. При бюджете $1 млн фильм собрал рекордные $225 млн. Было еще семь продолжений, которые стабильно собирали при не заоблачно высоких бюджетах по $200 млн и «нарубили» на астрономическую цифру — $1,4 млрд. Лента 1976 года удостоилась «Оскара» в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший монтаж». Сильвестр Сталлоне мог получить премию как исполнитель главной роли и как сценарист картины — его даже сравнили с Чарли Чаплиным. Но, как показало время, Слай тогда был ближе к получению заветной статуэтки, чем потом. Номинирован Сталлоне был на нее еще за седьмой «Рокки».

Боксеры — о Рокки

Цикл фильмов «Рокки» сделал огромный вклад в популяризацию бокса, за что Сталлоне и ввели в 2011 году в Зал Боксерской Славы.

Казахстанский боксер Василий Жиров, экс-чемпион мира по версии IBF, рассказывает: «Я пришел в бокс после того, как увидел фильм. Я загорелся желанием быть как Рокки. Первый раз на ринге было больно, пропускал удары, получал синяки. Но меня это не остановило. Я решил, что пройду через это, это не так уж и больно, не так уж досадно, это может сделать жизнь лучше».

Фокус расспросил трех профессиональных украинских боксеров об их отношении к прославленному фильму.

Владислав Сиренко, чемпион Азии по версии WBC ABCO в супертяжелом весе: «К фильму «Рокки» отношусь позитивно, эта картина про мой любимый вид спорта. Каждая из частей франшизы по-своему классная. Я видел их еще до того, как занялся боксом. Но не могу сказать, что эти фильмы как-то мотивировали меня стать боксером. Однако любой мужчина, посмотрев такую картину, вдохновляется на подвиги. Если говорить о первом «Рокки», это достаточно реальная история: чемпион выбрал в соперники середнячка. Можно привести в пример бой Энтони Джошуа с Энди Руисом. У Энтони «слетел» соперник, и в качестве замены его команда пригласила Руиса. Мексиканец вышел и победил, вписав свое имя в историю мирового бокса. Вот и в первом фильме Рокки пусть не победил, но показал крутой бой».

«Этот фильм вдохновил меня еще совсем в молодом возрасте, — рассказывает Даниэль Лапин, перспективный 24-летний украинский боксер, выступающий в полутяжелом весе (шесть боев на профессиональном ринге — шесть побед). — Я увидел человека, который изо дня в день посвящал себя боксу. Его не интересовали деньги, слава, у него была заветная мечта — получить пояс чемпиона мира. Его не пугали имена и титулы, он соглашался на бой с любым противником, просто чтобы продолжать боксировать. В каждой ситуации он оставался человеком, не переходя границы своих моральных убеждений. Именно это и сделало его чемпионом.

Что касается правдоподобности, то, во-первых, это художественный фильм, там играют актеры, а не профессиональные спортсмены. Во-вторых, первый фильм снят в 1976 году, а старая школа бокса сильно отличается от того, чему учат в наше время. По-моему, фильм «Рокки» и вся франшиза послужили серьезным катализатором для мировой киноиндустрии и спорта. Бокс в фильмах заинтересовал зрителей, и вскоре такие фильмы, как «Али» (2001), «Малышка на миллион» (2004) и «Воин» (2011) были на пике популярности».

Не все спортсмены отзываются о «Рокки» восторженно. Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик сдержан в своей оценке: «Меня этот фильм не вдохновил. «Рокки» — это сказка. Боевые сцены в этом фильме даже на то время поставлены слабенько. Но я понимаю, что если бы этот фильм о боксе снимал режиссер, занимавшийся этим видом спорта, то картина не была бы такой зрелищной и красочной. Первые три части прогремели на весь мир и принесли Сталлоне славу, но с точки зрения бокса — это ужас. Хотя сюжет и сама идея прикольные, но все-таки это скорее социальная драма. Добавлю, что в последующих частях «Рокки» относительно техники боя все уже было плюс-минус нормально».

Сильвестр Сталлоне, он же Рокки Бальбоа. Добрый малый

Разбирая феномен «Рокки», которому удалось стать самым кассовым фильмом 1976 года, обратим внимание на слова экс-чемпиона мира, заметившего, что в ленте можно разделить драму и спорт.

По сюжету 30-летний профессиональный боксер-неудачник итальянского происхождения Рокки Бальбоа по прозвищу Итальянский Жеребец живет в Филадельфии (Stallone c итальянского — «жеребец»). Он беден: у него крохотная каморка с подранными обоями, панцирная кровать и старый красный абажур на потолке. Но одевается парень стильно: черная кожаная куртка, шляпа. Он все время юморит. Например, сожалеет, что его черепашки Кафф и Линк не умеют петь и танцевать — ему бы не пришлось зарабатывать таким тяжелым ремеслом, как бокс. Его крошечную золотую рыбку зовут Моби Дик — по имени кита-убийцы из классического американского романа.

Главный герой — борец за справедливость. В первом бою Рокки боксирует вяло, но когда получает от противника головой в бровь, сразу отправляет негодяя в нокдаун. Хотя за эту он победу получил всего 45 баксов.

Помимо бокса, чтобы свести концы с концами, Рокки подрабатывает коллектором у местного мафиози-ростовщика.

Личная жизнь боксера тоже складывается не очень удачно. Он ухаживает за младшей сестрой своего друга Адрианой (Талия Шайер) — тридцатилетней продавщицей зоомагазина, где Рокки приобрел свою живность. Адриана — очкастая, необщительная дева, она носит растянутые кофты и невзрачные юбки. Ее брат Поли (Берт Янг), работник мясокомбината, всячески поощряет ухаживания Рокки, но дело идет со скрипом. Все персонажи недовольны своим социальным и материальным положением. Ухаживая, Рокки беспрерывно шутит в своем стиле, но дама не смеется. Ко всем неудачам Бальбоа его тренер Микки (Берджесс Мередит) лишил боксера шкафчика в раздевалке, считая его «сбитым летчиком». Такова экспозиция.

В Филадельфии должен состояться боксерский поединок темнокожего чемпиона мира в тяжелом весе Аполло Крида (Карл Уэзерс) с неким соперником, но последний травмируется за пять недель до боя. Потенциальные претенденты отказываются от дуэли с Кридом, считая, что для подготовки осталось мало времени.

Аполло показан спортсменом-бизнесменом, расчетливым и циничным, который держит огромный штат помощников. Бой задуман к 200-летнему юбилею США, его отмечают в День Благодарения — последний четверг ноября. Из каталога по фото Крид выбирает на замену Итальянского Жеребца.

«Пусть моим противником будет местный итальянец, ведь итальянец открыл Америку, — с иронией рассуждает он. — Это символично. Я дам ему шанс, ведь Америка — страна возможностей, и… уложу в третьем раунде».

Середнячку выпала честь сразиться с чемпионом. Сталлоне-сценарист взял у боксера Джо Фрезера для фильма две фишки: колотить по мясным тушам и бегать по лестнице, ведущей к Филадельфийскому художественному музею, которую теперь называют «ступени Рокки». А Крид, считая, что на дворового парня не стоит тратить время, занимается только тем, что пьет кофе в офисе.

Перед боем Рокки становится на колени в туалете и молится — ему уже не до смеха. Аполло же приготовил веселое шоу. В зале он появился в образе Джорджа Вашингтона, а затем обратился Дядюшкой Сэмом, разбрасывая мелочь.

«Я тебя прикончу», — злобно цедит он Рокки на ринге, тот пожимает плечами.

Бой — лишь десятиминутный эпизод из двухчасового фильма. Но всю картину мы помним об этом кульминационном испытании. Рокки загадывает желание: «Если с финальным гонгом я буду на ногах, то впервые почувствую, что не просто местный бандюган».

В первом же раунде Рокки отправил Крида на пол. Тот быстро приходит в себя и начинает в бешенстве колотить Бальбоа. Но он — стойкий оловянный солдатик. Однако уже настолько избит, что ничего не видит: у него опухли веки и щеки. Ему делают зверскую процедуру — ножиком надрезают гематому, чтобы из нее вытекла кровь…

Рокки получает болезненные удары в лицо, Аполло — по корпусу. Звон колокола! Судьи посчитали, что по очкам побеждает чемпион. Для Рокки это триумф, никому не известный боксер продержался против абсолютного чемпиона 15 раундов, хотя его лицо — кровавое месиво.

Бэкграунд. Как связаны биография Сталлоне и история фильма «Рокки»

Сильвестр родился 6 июля 1946 года в итало-еврейской семье в Нью-Йорке. Отец Фрэнк Сталлоне, парикмахер из Сицилии, открыл сеть салонов, завел конюшню, где жестоко обращался с лошадьми, да и людей не жаловал. Мать Жаклин Лейбофиш-Сталлоне — дочь адвоката, ее предки — выходцы из Одессы. Занималась гиревым спортом, рестлингом, написала несколько книг по астрологии.

Сталлоне при родах щипцами повредили лицевой нерв — левая половина лица у него не слушается. В пансионе он дрался каждый день с теми, кто называл его Кривым Ртом. Стал активно заниматься конным спортом и гольфом, подкачался в спортзале. Родители развелись, когда Слаю было 15.

Окончил актерский факультет. Писал пьесы и сценарии, не пользующиеся спросом. Уехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. С голодухи снялся в порно. При всей своей яркой внешности обладает крайне средними актерскими данными. Осознав это, стал писать сценарии под себя.

В марте 1975 года стал свидетелем боксерского боя между Чаком Уэпнером и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Мохаммедом Али. Перед боем ставки букмекеров в пользу Али составляли 40 к 1. Знаменитый промоутер Дон Кинг хотел устроить символический бой между афроамериканским и белым спортсменом: десятилетиями темнокожие боксеры удерживали первенство, а среди белой Америки все время возникал призрак «новой белой надежды».

Неожиданно Уэпнер продержался против именитого соперника девять раундов и потом отправил его даже во флеш-нокдаун. Утверждали, что он случайно наступил Али на ногу, и чемпион оказался на полу. В 15-м раунде Али начал забивать Уэпнера, бой остановили, но факт остается фактом — Чак простоял 15 раундов против того, кого и сегодня называют «самым великим боксером всех времен и народов».

Сильвестр был настолько вдохновлен поединком, что за три дня накатал черновой вариант сценария. Продюсерам идея понравилась, но они поставили условие: в главной роли — звезда вроде Роберта Редфорда. Сталллоне настаивал на своей персоне. Ему предложили $70 тыс., только бы не он, — отказ. Удвоили сумму — снова «нет». Притом что Сталлоне был на мели: у него имелись $100 наличности и куча долгов. Актеру даже пришлось продать любимого пса-бульмастифа по кличке Баткас, которого он потом выкупит и снимет в «Рокки».

В результате гонорар ему заплатили небольшой, но он выторговал себе главную роль и проценты от прибыли. И не прогадал, учитывая рекордные сборы картины.

Фильму предшествовали пять месяцев тренировок. Саму ленту сняли всего за 28 дней. Экономили на всем — бюджет был ограничен, что не помешало Сильвестру снять в фильме в эпизодических ролях папу, брата и всех своих домашних питомцев — семья для италоамериканца все!

Секрет успеха «Рокки»

В чем главная фишка картины Сильвестра Сталлоне?

Фильм о боксе выглядит как социальная трагикомедия с подробным описанием неказистого быта главного героя. Но в его уста Сталлоне заложил свой стендап-юмор, который «подсвечивает» неудачи. Его герой — добрый парень. Когда мафиози поручает ему сломать палец должнику, если тот не отдаст $200, Рокки не может этого сделать. Он слишком любит людей.

Темнокожий Аполло Крид, напротив, — человек-машина, бизнесмен, циник, рационалист. Он угрожает Бальбоа смертью. Да и тренер Микки напоминает Рокки, что у него смертельно опасный соперник. Но тот… отшучивается. Вот, например, диалог Рокки с тренером перед боем: «Это Аполло?» — «А ты кого ждал?» — «Я думал, он не придет».

Телекомментаторы в фильме так характеризуют бой: «Человек из подворотни против рыцаря». А большинство американцев — «люди из подворотни». На трамплине американской мечты они хотят сразу прыгнуть в богатые счастливчики. И у Рокки это получается.

Любопытно, что перед поединками он молится. В «Рокки-2» даже забегает в церковь ради благословения пастора. Он предан своей девушке. Поддерживает будущего шурина. Он — новый позитивный герой правоконсервативной Америки.

И вот весь в кровоподтеках он принес себя в жертву бою, но устоял, а потому победитель. Отсюда формула всех фильмов «Рокки»: добросердечный юморной боец — оскорбительный вызов от человека-машины — победа ценой здоровья, но с большой денежной премией.

На самом деле Сталлоне свои черты характера разделил между двумя героями — Рокки и Аполло. Да, сам Слай — добрый малый, но своего не упустит: вспомните, как он торговался со студией. Рокки он отдал лучшее, что у него есть, включая чувство юмора.

Как говорят профи, далеко не после каждого поединка у боксера вместо лица кровавая маска, но у Рокки так всегда. Особенно после битвы в «Рокки-4» с советским монстром Иваном Драго (Дольф Лундгрен). В финале Итальянский Жеребец толкает свою традиционную речь со словами благодарности, в том числе противнику.

Ехидные критики называют Рокки в такие моменты «говорящей гематомой». Но при этом, небось, все равно в финале плачут сентиментальными слезами под музыкальную тему Билла Конти Gonna Fly Now, занявшую первое место в хит-параде Billboard. Потому что нельзя не сопереживать этому прекрасному атлету, ведь он сражается за добро, за всех нас. И как ни забавно это выглядело, но даже советские зрители в финале боя Бальбоа с Драго скандировали: «Рокки! Рокки!» Ведь он — сама любовь. И в последующих частях франшизы даже подружится с Аполло Кридом и станет тренировать его сына.

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима

2979 грн.

Кто-то в лифте написал «Лена – проститутка». И всё: ни фото, ни расценок. Творческое амплуа не указано. Не ясно также, хорошо или плохо, что Лена такая. И если захочется пойти её пристыдить, то куда обращаться? Вот о чём думали мужчины в лифте.

Женщин больше волновал нравственный облик подъезда. Они понимали, маркетинговое несовершенство объявления не долго будет препятствием. Оглянуться не успеешь, мужья станут возвращаться после рыбалки с чеками на рыбу и запахом Lanvin Eclat d`Arpege Arty. Женщины не выносят рыбу с таким приятным запахом.

Больше всех надпись расстроила жильца этого подъезда скрипача Мариса. Его жену как раз звали Леной. В футляре скрипки хранились фото её ног. Там были видны и другие части Лены, но друзья-музыканты ни разу не вскрикнули «ого, какое лицо». Они поздравляли Мариса именно с ногами. Из любви к жене Марис переехал в русский район. Его трижды грабили в троллейбусе № 15, но он всё равно интересовался и православием, и русскими поговорками.

Латышский муж у нас считается хорошим приобретением. Он часто вырастает до приятных 190 см, работящ, не орёт и подолгу выдерживает тёщу. Готовит скучно, но в мытье посуды бесподобен. Главный его минус – удивительная мимическая неразвитость. Не разберёшь порой, обижен он, радуется, или сознание потерял.

Одна знакомая рассказала, её латышский муж двадцать минут смотрел куда-то под стол, не шевелясь. Женщина его звала – он головы не повернул. Некоторое время она задавала вопросы — Ты обиделся? Живот болит? Мама звонила? У тебя эпилепсия? Творог скис? Вспомнил Витьку? Так ничего же не было, просто поцеловались!.. Жена сочинила сто видов катастроф, заново пережила свадьбу и развод. Он всё глядел под стол. Потом спросил очень спокойно, не кажется ли ей, что левый край скатерти немного ниже правого?

Будь Марис южанином, взял бы нож, построил бы соседей перед крыльцом. У кого на пальцах пятна от маркера – того зарезал бы. Но он прибалтийский музыкант. О насилии читал лишь в английских детективах. Единственный известный ему способ мести – оттопыривание губы – в русских кварталах бесполезен.

Марис решил составить психотип преступника. Было ясно, негодяй изувечил лифт от восхищения и досады – ведь Лена выпита другим. Это значило, разыскиваемый обладает вкусом к прекрасному, склонен завидовать и умеет писать. Все жители дома старше шести лет соответствовали этому преступному профилю.

Когда психология не сработала, Марис решил вычислить гада по почерку. Он придумал обойти жильцов, собирая подписи за строительство детского городка. Подпись должна была содержать слова «Лена» и «Проститутка». Детский городок идеально подходил для этих целей.

С точки зрения новостей, русские районы населены кошками, хулиганами и старушками татаро-монгольского генезиса.

По вечерам все они бьют морды не важно кому. На всякий случай, Марис взял газовый баллон, бинты и поставил на быстрый набор службу спасения. Из 36-ти квартир его подъезда в 33-х жили русские.

Марис пошёл по подъезду сверху вниз. На девятом этаже нашлись бабушки с разной философией. Одна назвала музыканта бандитом, велела зайти, проверить – у неё брать нечего. Вторая дверь не открыла, пригрозила позвать Петю, который всем покажет.

На восьмом этаже Мариса накормили супом.

На седьмом лысый бугай пригрозил надавать в бубен, потом угостил печеньем. Опасно, нелогично, весело.

На шестом подарили ведро грибов, обещали взять с собой за боровиками. Грибник смотрел в календарь, велел приходить в сентябре, в шесть утра. И всё, вытолкал за дверь.

На пятом этаже женщина в пеньюаре сказала – да вы зайдите – и так потянула за рукав, что у Мариса ноги оторвались от пола. Выкатила торт, коньяк, полезла на шкаф за альбомом, показать фото себя в молодости. Заодно показала всю себя в настоящем. Марис пообещал вернуться и сбежал.

На четвёртом снова был суп – отказаться не вышло.

Бабушка с третьего этажа оказалась глухой, пришлось орать. На шум выбежала внучка по имени Лена. Приятно и удивительно. Хорошо что русские не сочиняют каждой новой девочке отдельных имён. Мадемуазель оказалась точно, как написано в лифте. Летящая юбка, смелый и одновременно приветливый взгляд, шаг уверенный. Расписалась в тетради – Митрофановы.

Марис пошёл, купил маркер. Вернулся в лифт и под словом «Лена» приписал аккуратно «Митрофанова».

Он вышел из дома. Тут Чехов указал бы, что на улице цвела весна и пели птицы. На самом деле – ни хрена. 18-е апреля было и холодно как в тундре.

Слава Сэ

худ.В.Губарев

Слава Сэ

Вячеслав Солдатенко, больше известный как Слава Сэ и Ваныч — психолог по диплому, он начал литературную деятельность в 2005 году, размещая остроумные, жизненные рассказы в «Живом журнале». Его творчество очеь быстро заинтересовало не только читателей, но и издателей. Издательство «АСТ», предложило ему на основе заметок из блога выпустить полноценную книгу. На это у него ушло пять лет, и поначалу книга «Сантехник, его кот, жена и другие подробности» увидела мир в 2010 году скромным тиражом в 3 тысячи экземпляров, однако имела такой успех, что ее пришлось допечатывать. В результате дебютное произведение Солдатенко вышло почти 100-тысячным тиражом.Читатели требовали продолжения, которое вылилось в роман «Ева», а затем вышел сборник «Жираф». Автор сборников рассказов «Когда утонет черепаха», «Разводы», «Маленькие оперы»

Слава Сэ является автором сценариев к фильмам «Джентльмены, удачи!», «Садко», «Три богатыря: Ход конем».

Невероятно талантливый и столь же скромный человек Слава Сэ скончался на 53-м году жизни 20 июня 2021 года от коронавируса.

Михаил Николаевич Габаев, Заслуженный журналист РЮО, ветеран СМИ, более 30 лет отдавший работе в газете «Южная Осетия», из которых много лет – заведующим отделом культуры, был нашим коллегой и другом. Точнее, был одним из нас – сотрудников редакций, обитающих в здании с уютным названием «Дом печати». В «Доме», в фойе второго этажа, сейчас стоит столик с портретом Миши в траурной рамке и вазой с цветами. Это очень больно и несправедливо, потому что он смог пережить куда более тяжелые времена, войну, разруху, абсолютное безденежье в стране, когда журналистам, как и многим другим работникам, платили зарплату набором продуктов, холодные кабинеты с дровяными печками, пережил тотальное заполнение политикой всех сфер жизни, когда места для статей о культуре или природе Республики оставалось совсем мало. Но с коварнейшей болезнью нашего времени не справился, как и многие наши соотечественники, чей почти одновременный уход за короткий период значительно обеднело наше общество.

Михаил Габаев пришел в редакцию «Южной Осетии», когда она еще была только русскоязычным дубляжом газеты «Советон Ирыстон». Самостоятельным изданием газета стала в 1993 году. Печатных изданий в те времена, как и сейчас, было мало и журналистов все знали в лицо, более того, знали их жизненную и политическую позицию, потому что журналистика в Южной Осетии продолжала советскую традицию, в которой немыслимо было голое репортерство, простое хронологическое описание событий. В материалах Михаила Габаева все эти годы передавалось читателю уважение к процессам культурного развития, идущим в Республике, несмотря на то, что перманентные войны отбросили Южную Осетию на проигрышные позиции по сравнению с благополучными странами. С самого начала он привлекал внимание в своих материалах к тому, что свобода нашей страны достигнута очень высокой ценой, и эти жертвы должны быть оправданны – в мире, в котором будут расти новые поколения, обязательно будет место прекрасному, высокой культуре, музыке, творчеству, заботливо оберегаемой природе.

Миша писал о красоте природы Южной Осетии тем же высоким слогом, каким рассказывал о концертах в Музыкальной школе, новых постановках в театре, творческих вечерах известных деятелей искусства, которые часто приезжали в Цхинвал, чтобы поддержать Южную Осетию, дать надежду людям. Он сам был очень благодарным зрителем, читателем и слушателем и когда ему действительно нравилось чье-нибудь творческое произведение – музыка, фильм, книга или картина, он обязательно подходил к автору, чтобы выразить свое восхищение, не по долгу службы, не для работы над редакционным заданием, а по зову сердца. Человек он был абсолютно искренний и чистосердечный, что сразу ставило его вне всякого интриганства, такили иначе присущего любому большому коллективу. Прямолинейность его исходила из природной принципиальности, но не граничила с грубостью, свое мнение он высказывал без двусмысленностей, если речь шла о важных вопросах, и в то же время с безоговорочной уверенностью, что заставляло уважать его позицию. Чувство юмора у Миши было безотказное, что само по себе говорит о высоком интеллекте, но он не позволял панибратства ни к себе, ни к другим. И это тоже было особенной чертой Михаила Габаева – он был другом для многих, даже близким другом, но всегда сохранял некую дистанцию, личное пространство, куда не проникала фамильярность. Кстати, хочется отметить, что эта черта Миши совсем не была связана с его возрастом, искренне уважительное отношение к людям, неважно с каким угодно статусом, автоматически диктовало такое же отношение к нему самому. Есть известный психологический прием – задавать нужное поведение собеседнику, как зеркальное отражение собственной манеры держаться, но совершенно исключено, что Миша Габаев пользовался какими-то приемами и трюками, это была специфическая Мишина культура общения, которая не менялась с годами ни в коллективе, ни со знакомыми и друзьями. Коренной сталинирец, во внешности которого угадывалась примесь греческой крови, носитель неповторимой культуры старого Цхинвала, знавший тысячи историй о его жителях, о каждом здании и каждом повороте в истории города. И не только: Миша вырос в семье, близко дружившей с исследователями природы Южной Осетии, супругами Буш, понятно, что тема природы, растительного и животного мира просто культивировалась в семье. Братья Габаевы – Владимир и Михаил – не просто стали биологами, а приобщили огромное количество своих соотечественников к природе родного края – один через телевизионные передачи, второй посредством своих материалов в газете.

Он был удивительно внимателен к окружающим его людям, помнил, как зовут детей и как они учатся или как у них успехи на работе. Почти у всех его друзей есть фотографии, сделанные Мишей, которые он распечатывал и дарил с надписью на обороте. Вообще был щедрым на душевное тепло. А о возрасте Михаила Николаевича многие узнали только из некролога, он не вязался с образом пожилого человека – всегда подтянутый и аккуратный, в своем журналистском жилете с кучей карманов, с сумкой через плечо и чаще всего с фотоаппаратом, плюс его добрая, немного хитроватая улыбка. Таким мы будем помнить нашего дорогого друга и коллегу Михаила Габаева.

Алла Гергаулова, сотрудник отдела культуры газеты «Южная Осетия», 18 лет проработала с Михаилом Габаевым, собственно, ему она и обязана тем, что занялась журналистикой профессионально. Он вообще всегда поддерживал молодых сотрудников газеты, подсказывал профессиональные методы построения текста, поиска информации и оттачивания слога, красоты языка изложения, чему он придавал огромное значение: «Миша считал, что научиться писать невозможно, человеку это дано от природы или не дано, что пишущих по-русски много, но очень немногие из них чувствуют русский язык», – рассказывает Алла. – У него самого был изысканный слог, лаконичный и емкий, и он от других требовал того же. Через его отдел прошли сотни студентов факультета журналистики, и когда они сдавали недостаточно качественный текст, он говорил: написано не русским языком. Это не из-за банального педантизма, а потому, что Миша очень любил русский язык, на столе у него лежали книги классиков русской литературы, особенно он любил Чехова, Бунина и Паустовского и говорил, что если ты добиваешься богатства языка, красоты стиля и безупречного русского слога, учиться стоит именно у этих авторов.

Миша был уникальным человеком, но нельзя сказать, что простым и легким в отношениях с людьми. В коллективе мог до последнего отстаивать свою позицию, спорил и даже бывал резок. Но его отличало то, что он не мог долго держать в себе негатив, всегда первым подходил помириться или помочь человеку исчерпать конфликт, если даже был сам абсолютно прав. Несмотря на солидный возраст, Миша сохранял в себе некоторую наивность, был очень чистым и порядочным человеком. Я знаю такие случаи, когда он мог отдать всю свою зарплату человеку, который нуждался или попал в беду, неважно, в коллективе или где-то еще. Был очень добрым и щедрым на подарки. Раньше мы часто ездили в командировки в районы, и Миша обязательно покупал конфеты, угощал детей на мероприятиях, наших респондентов. Даже из дома приносил всякие вкусняшки, которые часто пекла его жена. Сын и дочь унаследовали лучшие качества отца.

Миша был очень горд тем, что он сталинирец, очень легко отличал коренного цхинвальца в незнакомом человеке даже в коротком общении: «Там была другая культура, другое, совершенно тонкое мировоззрение, сиротеет Цхинвал», – говорил он о старых цхинвальцах, уходивших из жизни. Он вообще работал не ради гонорара, а как бы по велению души, случалось, что получал только зарплату, потому что не мог написать что угодно, лишь бы начислили гонорар, и заставить его было невозможно.

Миша с самого начала мне покровительствовал, это ведь он привел меня в редакцию с третьего курса ЮОГУ, учил меня писать «по-русски», мог сделать замечание в жесткой форме, но со своим бесподобным чувством юмора, так что я и не обижалась, учась на его правках. Я очень благодарна Мише за все, чему училась у него: прямоте и честности, верности в дружбе – он никогда не упрекал меня в присутствии коллектива, но мог потом в кабинете высказать все, что думает о моих «художествах». Мне сейчас очень тяжело и будет трудно без него, я как будто потеряла опору».

Своими воспоминаниями о Михаиле Габаеве поделился его давний друг, Председатель Союза журналистов РЮО Батрадз Харебов: «С Мишей мы учились в одной школе, он был на класс старше, но подружились мы, когда пришли в журналистику. В этой сфере часто общались, обменивались мнениями, следили за медийными успехами друг друга. Писали мы на разные темы, но одна из них оказалась интересной для обоих – Ерманский горнолуговой стационар: его создание, важность, достигнутые успехи, возможность восстановления. Эта тема сблизила нас еще больше, а вскоре мы воссоздали Союз журналистов Южной Осетии, и я стал его председателем, а Михаил Габаев секретарем.

В газете он заведовал отделом культуры, но его влекла природа, он любил краткие вылазки, к которым я по возможности присоединялся. Он считал себя опытным рыболовом и всячески хотел меня приобщить к этому делу, но меня это не интересовало, я сопровождал его, потому что с Мишей было комфортно и уютно общаться. Я шутил по поводу его «богатых уловов». Ходили по грибы, хотя чаще всего все собранное он отдавал кому-нибудь – Мишу интересовал не урожай, а сам процесс.

Он по природе был впечатлительным, все принимал близко к сердцу, все передряги, выпадавшие на нашу долю, он тяжело переживал, его удручало то, что он не может должным образом помочь тем, кто в этом нуждается. С возрастом стал часто болеть, но общение с интересными ему людьми было для него самым важным лекарством. Наша последняя встреча (кто мог знать, что она последняя) оказалась несколько скомканной, мы оба куда-то торопились. Он сказал, что надо срочно помочь одному человеку и попросил поучаствовать в этом, я писал какие-то бумаги, куда-то звонил, предлагал варианты решения вопроса. К сожалению, не знаю, к чему привели наши с ним усилия…

За последние годы ушли многие близкие и дорогие мне люди, но каждый раз все острее воспринимаешь, что от тебя отрывается нечто важное и главное. Миша покинул нас слишком рано, не завершив многие задуманные им дела и глубоко опечалив тех, кто его знал, ценил и любил».

Главный редактор газеты «Республика» Андрей Кочиев был знаком с Михаилом Габаевым с 1994 года, когда только пробовал себя на стезе журналистики: «Я направлялся с одним из первых своих материалов к Ленгиору Гусову, тогдашнему редактору «Южной Осетии». Миша стоял в коридоре на втором этаже, курил и что-то обдумывал. Он отвлекся от своих мыслей, чтобы указать кабинет и заодно перекинуться парой слов. Мимолетное, по сути, знакомство. Почему запомнилось? Видимо, когда от человека исходит доброта и искренность, эти моменты остаются в памяти сами собой. И это был именно тот случай. Отзывчивый, искренний и внимательный ко всем – это была основа его характера. Не случайно же, несмотря на возраст, все его называли (а он, кажется, знал весь город) не полным именем, не по отчеству, а как-то по-домашнему, по доброму – Миша. И сразу было понятно о ком идет речь…

Мало кто помнит, но в тяжелейшие 90-е годы газета «Южная Осетия» выходила благодаря лишь шести-семи сотрудникам, при этом вся непосредственно журналистская работа ложилась на плечи и фактически вытягивалась Мишей Габаевым и Ульяной Джиоевой. Это было время, когда все делалось по старинке, не было диктофонов, город обходили исключительно пешком, материалы печатали на машинке, и все это в условиях хаоса и разрухи. В сравнении с сегодняшним временем и возможностями, действительно «богатыри – не вы»… Он писал как-то легко, брался за любые темы, прекрасно владел словом и при этом всегда улыбался, улыбался каждому человеку, находил для каждого доброе слово и делал это как-то очень естественно… Наш старший товарищ и друг… Миша был представителем той юго-осетинской интеллигенции, которая собственно и олицетворяла Цхинвал. Той самой, настоящей, искренней, которая с уходом таких людей, как Миша, постепенно растворяется в истории. К сожалению, навсегда…».

Инга Кочиева

Тематическое направление: Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?

Наверное, не каждый задумывался о том, как достигается баланс между технически-материальной деятельностью и духовными ценностями человека. Какое место в цивилизованном мире занимает духовность? Мне этот вопрос кажется интересным.

По-моему мнению, духовность — высшее к чему должен стремиться человек, является неотъемлемой частью научно-технического прогресса. Духовность проявляется по-разному: любовью к миру и окружающим, открытостью к новым знаниям, самосовершенствованием.

Так, например, в произведении Рея Брэдбери «Улыбка» Том живёт в мире, который потрясает разрушениями и ужасает бедностью. Развитие цивилизации породило войны, и люди возненавидели всё, что привело к прогрессу. Человечеству не нужно такое развитие, немногие ещё хранят надежду, что появится человек с душой и любовью к прекрасному, правитель, который воссоздаст новую мирную цивилизацию. Автор напоминает: без духовной составляющей цивилизации не достичь полного развития. На вершине научного прогресса на первом месте должна быть духовность.

Кроме того, в наше время люди начали понимать и осознавать ценность знаний, учат иностранные языки, осваивают новые навыки, но забывают о развитии внутреннего мира. Например, в рассказе Майка Гелприна «Свеча горела» детям стало некогда читать, повзрослев, времени на чтение не стало хватать и их детям. В школах перестали преподавать литературу почти целое столетие назад, так как появились виртуальные удовольствия и технические предметы вытеснили гуманитарные. Андрей Петрович остался узким специалистом филологом. Жил на нищенское пособие, но так и не переквалифицировался на другую специальность. На уроки преподавателя литературы пришёл робот-гувернёр, решивший что дети растут бездуховными. Его целью было обучение Павлика и Ани. Робот Максим стал прекрасным учеником и смог донести всё до своих подопечных. Литература формировала умы. Робот был уличен хозяевами и утилизирован, но благодаря своей смелости смог добиться желаемого — он воспитал духовность и привил детям любовь к литературе.

Подводя итог, можно сказать, что духовность является обязательным условием развития цивилизации. Нашему поколению необходимо задуматься об этом. Мы должны быть осторожны с выбором и принятием решений, чтобы не остаться бездуховными в развитом мире.

Здравствуйте, Марина!

В соответствии с критериями проверки итогового сочинения ваша работа оценивается следующим образом.

К1 (соответствие теме) + 1 балл.

К2 (наличие литературного аргумента) + 1 балл.

К3 (логика и композиция) + 1 балл.

Хотя вы получили «зачет» по данному критерию, обратите внимание на следующие нарушения логики повествования:

На уроки преподавателя литературы пришёл робот-гувернёр, решивший что дети растут бездуховными. Его целью было обучение Павлика и Ани. Робот Максим стал прекрасным учеником и смог донести всё до своих подопечных. Литература формировала умы. Робот был уличен хозяевами и утилизирован, но благодаря своей смелости смог добиться желаемого — он воспитал духовность и привил детям любовь к литературе.

Обобщающее суждение «Литература формировала умы» выпадает из логики и последовательности пересказа.

Робот был уличен хозяевами и утилизирован

Из контекста пересказа остается непонятным, в чем его нужно было уличать. Нарушение логики повествования.

Кроме того, в наше время люди начали понимать и осознавать ценность знаний, учат иностранные языки, осваивают новые навыки, но забывают о развитии внутреннего мира.

Например, в рассказе Майка Гелприна «Свеча горела» детям стало некогда читать, повзрослев, времени на чтение не стало хватать и их детям. В школах перестали преподавать литературу почти целое столетие назад, так как появились виртуальные удовольствия и технические предметы вытеснили гуманитарные. Андрей Петрович остался узким специалистом филологом. Жил на нищенское пособие, но так и не переквалифицировался на другую специальность. На уроки преподавателя литературы пришёл робот-гувернёр, решивший что дети растут бездуховными. Его целью было обучение Павлика и Ани. Робот Максим стал прекрасным учеником и смог донести всё до своих подопечных. Литература формировала умы. Робот был уличен хозяевами и утилизирован, но благодаря своей смелости смог добиться желаемого — он воспитал духовность и привил детям любовь к литературе.

Нет никакого указания на то, что действие рассказа происходит в будущем, а не в «нашем времени», о котором вы говорите в предыдущем абзаце. Нарушение логики повествования.

Подводя итог, можно сказать, что духовность является обязательным условием развития цивилизации. Нашему поколению необходимо задуматься об этом. Мы должны быть осторожны с выбором и принятием решений, чтобы не остаться бездуховными в развитом мире.

Не прояснено, о каких решениях идет речь и как наши решения могут привести к бездуховности (чьей? Нашей? Или всей цивилизации?). Нарушение логики повествования.

К4 (речь)+ 1 балл

Хотя вы получили «зачет» по данному критерию, обратите, пожалуйста, внимание на следующие речевые ошибки и шероховатости:

Кроме того, в наше время люди начали понимать и осознавать ценность знаний

«Понимать» и «осознавать» в данном контексте являются синонимами, нет необходимости употреблять оба эти слова.

Жил на нищенское пособие, но так и не переквалифицировался на другую специальность

Правильно либо просто «не переквалифицировался», либо «но так и не поменял специальность».

но благодаря своей смелости смог добиться желаемого — он воспитал духовность и привил детям любовь к литературе.

«Воспитал духовность» обязательно требует дополнения (в ком воспитал?)

Человечеству не нужно такое развитие, немногие ещё хранят надежду, что появится человек с душой и любовью к прекрасному, правитель, который воссоздаст новую мирную цивилизацию

«Воссоздать» «новую» нельзя («новая» означает, что ее раньше не было, а «воссоздать» значит заново создать что-то уже бывшее, восстановить это в точности), лучше «создать».

К5 (грамотность) + 1 балл, всего сделано 6 ошибок при допустимых 15

Ошибки

Орфография

По-моему мнению, духовность — высшее к чему должен стремиться человек

Дефис нужен в наречии «по-моему», а в словосочетании «по моему мнению», где «моему» является притяжательным прилагательным, он не нужен.

Пунктуация

По-моему мнению, духовность — высшее к чему должен стремиться человек

Пропущена запятая после слова «высшее»

На уроки преподавателя литературы пришёл робот-гувернёр, решивший что дети растут бездуховными.

После деепричастия «решивший» должна быть запятая.

Грамматика

По-моему мнению, духовность — высшее к чему должен стремиться человек, является неотъемлемой частью научно-технического прогресса.

«Высшее» и «является» не могут быть однородными сказуемыми, так как относятся к разным частям речи. Поэтому необходимо повторить подлежащее перед сказуемым «является».

Если же здесь приложение, то грамматической ошибки нет, но должно быть другое пунктуационное оформление:

По-моему мнению, духовность — высшее, к чему должен стремиться человек, — является неотъемлемой частью научно-технического прогресса.

Духовность проявляется по-разному: любовью к миру и окружающим, открытостью к новым знаниям, самосовершенствованием.

Ошибка в управлении, должно быть В+ П. п.: «духовность проявляется в любви к миру и окружающим, в открытости к новым знаниям…»

Например, в рассказе Майка Гелприна «Свеча горела» детям стало некогда читать, повзрослев, времени на чтение не стало хватать и их детям.

Деепричастие употреблено неверно: оно по правилам должно относиться к тому же субъекту действия, что и сказуемое главного предложения, но в вашем случае это правило нарушено.

Общий вывод по работе

Итак, Марина, ваше сочинение оценивается на «зачет», однако следует внимательнее следить за соблюдением орфографических, пунктуационных и грамматических норм (в последнем вам помогут правила к Заданию 8 из тестовой части ЕГЭ), а также стараться не нарушать логику повествования.

Удачи!

Привет, Хабр.

Texas in July January

Периодически у тебя тут обсуждают иммиграцию в различные страны. Вспоминают и про Штаты: кто-то считает, что туда попасть очень легко, кто-то — что очень сложно. Я прошёл добрую часть этого пути (осталось только гражданство), так что, возможно, имеет смысл поделиться и своим опытом, и не только комментариями в обсуждениях, но и законченным и цельным текстом.

Да и вообще поделиться опытом хочется давно. Соответствующая статья уже успела поменять рабочее название с «пять лет тракторизма» на «шесть лет тракторизма», а затем и на «семь…», и, похоже, это не предел. Та статья действительно подробная, с описанием впечатлений, собеседований, поиска квартир, факапов, наблюдений и тому подобного. Однако воспринималка и ценности у всех разные, поэтому куда разумнее будет описать сухой опыт юридических аспектов переезда, возможно, упомянув связанные с релокацией бенефиты, а «N лет тракторизма» оставить на потом.

Под катом текста на примерно полчаса. Поехали?

Поехали!

Давайте сразу разберёмся с более-менее релевантными вводными:

- Описываемые события происходили с 2013-го по 2019-й, поэтому произвольные вещи могли произвольным образом поменяться — консультируйтесь с юристами. Кроме того, моя память, увы, тоже неидеальна, поэтому что-то я мог просто забыть или перепутать.

- Лично у меня какого-то жгучего желания куда-нибудь уехать на тот момент ещё не было, поэтому многое я делал, как говорится, ради лулзов и по принципу «а чего б и нет», и не напрягался. Если бы мне на самом деле хотелось в США, я бы раздолбайничал сильно меньше (и сжёг бы сильно больше нервных клеток).

- Кроме того, мне было 22 года, я был на шестом курсе — без магистерского диплома, который ещё писался, и по факту без бакалаврского, который лежал в деканате. Так что мы заодно оценим, насколько реалистично попасть в США 22-летним чувакам без дипломов.

- Несмотря на возраст, я имел на тот момент лет 10 опыта на плюсах за плечами, из которых лет 5 я в том числе писал на них за деньги. Кроме того, я учился на машинного обучателя, что тогда только становилось модным. При этом у меня никогда не было полноценной фуллтайм-работы, чтобы с трудовой, ходить в офис, 40 часов в неделю таскать таски, и так далее, но за счёт общего опыта я позиционировал себя как синьора. Отсутствие 40-часовой работы не мешает писать код 40+ часов в неделю, в конце концов.

Оглядываясь сейчас на то время — да, у меня были весьма хорошие хард-скиллы, на синьора можно было бы и сегодня с ними претендовать, но по софт-скиллам я был просто полным днищем, сам себя бы на работу не взял. - Мой вуз — не самый последний вуз в РФ и обеспечивает нетворкинг что со студентами плюс-минус моего возраста, что с людьми лет на 20-30 меня старше.

- А, совсем забыл — эмигрировал я из default country aka России.

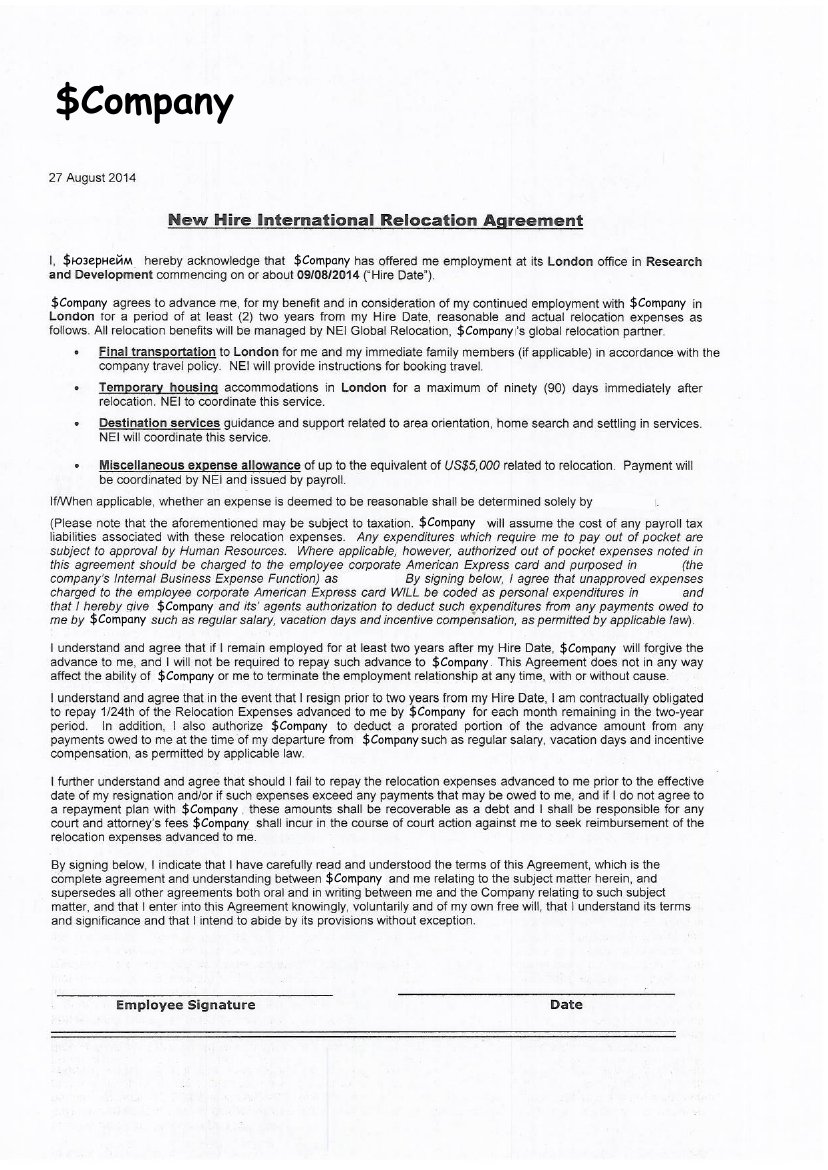

Ещё я так и не научился различать консульство и посольство, поэтому эти слова буду использовать более-менее как синонимы. Кроме того, некоторые термины и цитаты я буду приводить на английском, по большей части для того, чтобы говорить на том же языке, на котором с тобой, $юзернейм, скорее всего будут говорить эйчары, юристы и гугл. Ну и все имена изменены, хотя это будет и так понятно.

Начало: виза для собеседований

Итак, всё началось в декабре 2013-го года, когда Дорофей, мой уже живший в США вузовский приятель на курс старше, вместе со своим знакомым Фемистоклом, жившим тогда в России, пригласили меня помочь продать местной компании-агрегатору вакансий N машинно-обучательный проект по парсингу резюме. Ну, чтобы человек мог загрузить pdf’ку относительно произвольного формата, а наша система из неё бы вытащила все нужные поля и заполнила профиль — да, для 2013-го это было ещё относительно новой фичей. Кроме продажи проекта у приятеля в планах было продаться самим, что называется acqui-hire.

Мы начинаем общаться с N, проходим начальное общение с эйчаром — этакая проверка на общую адекватность. Дорофей берёт на себя основные организационные вопросы по общению с тамошними людьми, и в итоге нам c Фемистоклом помогают сделать бизнес-визу для онсайт-интервью. Ну, как помогают: присылают, что надо сделать, и отдельно присылают приглашение на интервью от N вместе с официальным письмом с темой «Request to expedite non-immigrant visa processing» в адрес посольства США.

Что надо сделать? Цитируя письмо от эйчаров почти восьмилетней давности:

- Заполнить форму DS-160 (заявление на неиммиграционную визу, в нашем случае B1).

- Запланировать интервью в посольстве.

- Заплатить 160 баксов сбора (интересно, связана ли сумма с номером формы?).

- Подготовить документы.

- Придти на интервью.

Какие документы нужны?

- Загран.

- Пруф заполнения DS-160.

- Чек оплаты сбора.

- Приглашение от N, в котором указано, зачем нам надо в США (и прямо написано, что для интервью в N, в котором нас могут, значится, поглотить).

- Доказательство намерений покинуть США до окончания бизнес-визы.

Из этого интереснее всего два последних пункта.

Во-первых, на Хабре нередко упоминают, что нельзя говорить работнику посольства о том, что вы собираетесь куда-то там наниматься, потому что, мол, это свидетельствует об имиграционных намерениях, что бизнес-визой запрещено. Как показывает практика, это совершенно ничему не мешает. Впрочем, IANAL (I am not a lawyer), так что снова консультируйтесь с юристами.

Во-вторых, что такое доказательство намерений покинуть США? Ссылка на перечень, которую мне тогда скинули, уже не работает, однако можно и так сказать, что это вещи вроде:

- вашей личной недвиги,

- работы,

- остающейся здесь жены-детей,

- денег на банковском счету.

У меня была работа (и неважно, что удалённая на людей из США), очное обучение в вузе и где-то между 10 и 15 тыщами баксов на счету. С пруфами этого я и поехал в посольство в районе 24-го декабря, прям под американское Рождество.

По приезде в посольство и после отстаивания примерно полуторачасовой очереди я осознал, что забыл приглашение от N (да, я раздолбай). Впрочем, это оказалось совершенно не проблемой — интервьюировавший меня работник посольства сказал, что его надо дослать на такой-то емейл с такой-то темой в течение ближайших трёх дней.

Интервьювер вообще был очень приятный в общении человек. Спросил, зачем я еду, к кому, и тому подобное. Я ответил, что обсуждать продажу стартапа по машинному обучению. Интервьювер и бровью не повёл, что 22-летние нестриженые молокососы что-то там кому-то едут продавать, но, видимо, для проверки начал гуглить вопросы по машинному обучению. Правда, вопросы не имели особого смысла и не сильно отличались от «можно ли применить ротор дивергенции интеграла в задачах классификации пространств Пуанкаре?», на что я примерно так и отвечал. Такие ответы человека по ту сторону стойки устроили, так что в итоге я отдал свой загран и поехал домой (и сразу же дослал приглашение).

Правда, оказалось, что моя специальность — прикладная математика — входит в специальный американский список, поэтому, несмотря на отсутствие диплома, моему кейсу требуется дополнительное рассмотрение в Вашингтоне aka administrative processing, и это всё займёт лишних две недели после новогодних каникул. Да, вот так образование может мешать, а не помогать.

В любом случае, где-то в середине января я получил свой паспорт с заветным штампиком. В отличие от Фемистокла, которому дали B1/2-визу с неограниченным количеством въездов на год, мне выдали одноразовую визу на три месяца, но этого более чем достаточно.

Онсайт(ы)

После этого N уточнили устраивающие нас даты поездки, оформили нам билеты и забронировали гостиницу на время интервью. А, кстати, N — в Техасе, рейс был с остановкой в Нью-Йорке (и они, кстати, зажлобились и десятичасовой рейс Москва — Нью-Йорк взяли эконом-классом; все остальные, с кем я общался, в подобных случаях дают бизнес). Обратные билеты можно было попросить сделать на чуть позже — погулять по США, но вопрос жилья на это дополнительное время надо было, конечно, решать самому. И Фемистокл, и я воспользовались этой возможностью. Фемистокл решил недельку погулять по Нью-Йорку. Мне же мой другой знакомый, Гермоген, тоже живший в США и на которого я до того пару лет работал удалённо, как узнал, что мне дали визу, порекомендовал поинтервьюироваться в ещё две компании (уже в Нью-Йорке), которые искали специалистов плюс-минус моего профиля — одна из них пилила хайповую NoSQL-базу, и им нужны были хардкорные плюсисты, а другая занималась всякой аналитикой, и им были нужны гибриды средних плюсистов и средних машинных обучателей.

С одной стороны получалось, что компаниям надо было организовать общение со мной в кратчайшие сроки (условно, через неделю-две после того, как они узнали о моём существовании), с другой — им не нужно было париться с оформлением визы, тратами на билеты и гостиницы, так что в итоге это было win-win для всех.

В итоге в конце января 2014-го я совершил большой шаг для человека, но маленький шаг для всего человечества: ступил на американскую почву для интервьюирования. Для полноты картины и представления потребного уровня знаний вкратце опишу эти интервью.

N

Перед интервью (ещё в самолёте) я почитал немного статей из dev-блога компании на случай, если вдруг придётся к слову (спойлер: не пришлось), ну и чтобы просто представлять, на каком языке говорят тамошние инженеры. Софт-скиллов такое выдумать мне бы не хватило, конечно — я это сделал по совету Дорофея.

Итак, интервью — два дня фуллтайм на кампусе.

Первый день — совместная презентация нашего проекта силами Дорофея, Фемистокла и вашего покорного слуги. Слуга был в качестве типа специалиста по машинному обучению и хорошего программиста, поэтому распушал хвост рассказами о том, как мы там, значится, бустим решающие деревья из SVM’ов.

Второй день — обычное интервью (но, наверное, одно из самых приятных в моей жизни), с маркером и доской и прочей типичной атрибутикой. Каждого из нас интервьюировали по отдельности, раунда три с разными людьми, где мы в основном вслух рассуждали о разных задачках (например — как бы я бил на слова текст на иероглифическом языке, о котором я ничего не знаю). Ничего существенно сложного не было, и оказалось достаточно базовых представлений о машинном обучении и алгоритмах вроде сортировки слиянием для объёма данных, превосходящего размер оперативки. Кроме этого был кодинг, где за два часа нужно было что-то запрограммировать. Остальные подробности и впечатления, пожалуй, оставим для другой статьи.

NoSQL-чуваки

Телефонный скрининг, где спрашивали вопросы вроде того, чем мьютекс отличается от семафора и зачем они нужны. Чем мьютекс отличается от семафора, я знаю, поэтому скрининг я прошёл, и через пару дней было интервью, где мне надо было придумать архитектуру лифта, преобразовать одно слово в другое по одной букве за раз через последовательность слов из данного словаря, и прочие подобные не сильно сложные задачи. Увы, ещё в Нью-Йорке, буквально через пару дней я получил письмо, что это интервью я не прошёл. Попросил фидбек, мол, что бы прокачать — ответили, что я не думал вслух. И правда, не думал ведь. Ну что ж, в следующий раз будем думать вслух. И вам рекомендую думать вслух, это очень любят.

Аналитики

Скрининг для меня пропустили благодаря пет-проектам, поэтому был только онсайт.

Компания искала людей в недавно сформированный машинно-обучательный отдел. Среди проектов этого отдела была разработка NLP-парсера для встроенного в их продукт поискового движка. Очень похожим проектом я занимался с Гермогеном, поэтому четыре из пяти раундов онсайта (которые проходили в один день подряд сессиями по 50-55 минут) я по большей части рассказывал про свой опыт этого проекта, и на третий-четвёртый раз уже делал это без запинки. Кроме этого было довольно простой раунд по плюсам (где надо было написать свой auto_ptr) и редкие вопросы по ML’ю уровня «как бы вы разрабатывали спам-фильтр».

Был дополнительный раунд с эйчаром, где меня спросили мою вилку. Я понятия не имел ни про какие вилки, поэтому тыкнул пальцем в небо со словами «ну, 160-200 в год, наверное». Эйчар что-то записал в блокнотик, мы пожали руки и разошлись.

Офферы и следующие шаги

Прилетел обратно в Россию. Неделю спустя, примерно в середине февраля 2014-го, почти синхронно получаю verbal offer’ы на синьора-помидора. В N предложили 105к (что для Техаса вполне норм) и бонус за найм aka sign-up bonus в 20к. Аналитики предложили прям посередине вилки — 180к (которые ровно в следующее же ревью они подняли до 225, так что, видимо, я серьёзно продешевил), но с учётом налогов штата и стоимости жизни выходило бы не сильно выгоднее техасских 105к. Были и другие различия, но они более субъективные (например, в N пишут на джаве, а я эту джаву даже за втрое большие деньги трогать не готов).

Что самое главное — обе компании при этом готовы спонсировать релокацию по H-1B, но, в отличие от N, у аналитиков есть офисы в других странах, поэтому у них есть резервный план: если H-1B не выдадут, то они могут меня на годик кинуть в другой офис и потом перетащить по L-1 (которая требует работы в зарубежном относительно США офисе). Это очень важное преимущество: у H-1B лотерейная система, и вероятность её выиграть с первого раза стремится к нулю. Например, я подавался на неё в итоге три раза и выиграл ноль раз, мой очередной вузовский приятель — 4-5 раз, и выиграл только последний. Раз мы тут машинные обучатели, то оценить вероятность успеха и доверительные интервалы предлагается читателю в качестве упражнения.

С другой стороны, по L-1 вы привязаны к работодателю, и ваше увольнение (даже с оффером от другого работодателя) означает необходимость вот прям сразу брать и ехать домой. Единственный способ этого избежать — податься на H-1B до увольнения (и выиграть, для перевода с L-1 на H-1B вроде тоже лотерейная система). С третьей стороны, L-1 может быть интересна семейным людям — в отличие от H-1B, супругам по ней проще работать.

Итак, принимаю оффер аналитиков и отказываюсь от техасских товарищей. Дальше надо сделать две вещи: пройти проверку упомянутых в резюме и на интервью данных aka background check и заняться, собственно, иммиграционными вопросами.

С проверкой всё понятно. Нужно:

- Дать контакты прошлых начальников или коллег (я потом их порасспрашивал — ни с кем не связывались).

- Подтвердить образование (я сразу сказал, что диплома у меня ещё на руках нет, поэтому там вопрос сразу снялся).

- Пройти criminal records check — в случае РФ это просто справка о несудимости из МВД. Пришлось постоять в очереди пару часов, и делали её месяц.

Параллельно начинаем прорабатывать иммиграционные вопросы. Аналитики их аутсорсят специальному агенству — Fragomen. По словам нескольких незнакомых друг с другом знакомых это вообще топовые иммиграционные юристы.

Fragomen в начале марта присылает мне опросник с кучей вопросов, на основе которого они будут подавать петицию на H-1B, и который надо заполнить до 31-го марта включительно. Заполняю я его, естественно, 31-го марта и несколько недооцениваю его объём, так что заканчиваю сильно заполночь (спасают часовые пояса — заполночь по Москве оказывается всё ещё 31-м числом в Америке).

Заполнил, отправил, ждём.

Ждём.

Ждём.

Где-то в мае приходит письмо от Fragomen, что ответа по петиции нет, поэтому лотерею мы, наверное, не выиграли, так что давайте начнём план Б, с L-1-визой.

Лирическое отступление

…о том, как мы сделали тактическое отступление в Британию.

Один из офисов компании был там, и туда было разумнее всего делать визу в моей ситуации. Для визы в Британию в моём случае надо было:

- Сдать IELTS хотя бы на 4 из 9 по каждой из четырёх частей — чтение, письмо, аудирование и живое общение с живым человеком. Это не показалось мне проблематичным — достаточно было недельку по часу в день полистать подготовительные материалы, чтобы понять, что там вообще ждут. Самыми сложными ИМХО были аудирование и общение — по крайней мере, я плохо воспринимаю информацию на слух на любом языке (а там надо было распарсить объявление на вокзале со всеми сопутствующими шумами; я это на русском-то делаю весьма с переменным успехом), да и акцент у меня адовый. В итоге получил 6.5 из 9 за общение и по 8.5 за всё остальное, но про это в следующей статье.

- Сделать флюорографию на туберкулёз (и тащить с собой её распечатку в самолёт) в аккредитованной клинике (одной на Москву), так как Россия считается в этом плане неблагополучной.

- Предоставить диплом или доказательство опыта. Диплома у меня на тот момент всё ещё не было, поэтому я пошёл доказывать наличие опыта. Интересно, что честного слова и «компания с тех пор закрылась, а работал я контрактно» хватило — джентльменам верят на слово (тем более, что это не то чтобы было неправдой).

Со всем этим, а также с пакетом документов от Fragomen вроде оффера о работе я и пошёл в британский визовый центр. Там ты просто сдаёшь документы и биометрию и просто получаешь Tier 2 visa, даже полуторачасовые очереди стоять не нужно. Очень быстро и эффективно — от начала процесса (середина мая) до получения визы, по которой можно въехать работать (конец июля), прошло примерно два с половиной месяца, из которых я две недели прокрастинировал регистрацию на IELTS и ещё неделю-две ждал результатов.

Вместе с оффером о работе получаю оффер о релокации, весьма щедрый:

Если вкратце, то там 3 месяца временного жилья (при норме в месяц — компенсация за геморрой с лишней страной, жильё очень классное), контейнер для перевозки вещей (зависящий от количества переезжающих — семьям с детьми дают чуть ли не вдвое больше) и помощь специально обученных муверов с их упаковкой, а также помощь с поиском более постоянного жилья и подачей налогов в первые два года после релокации. Контейнером и муверами я не воспользовался — мне толком нечего было перевозить, всё влезло в рюкзак и спортивную сумку, так что у меня даже багажа не было, а системный блок и мониторы я потом позже почтой себе отправил. Помощь с поиском впоследствии оказалась очень полезной: специально обученные люди прошерстили объявления по установленным мной критериям и потом возили меня на машине по смотринам этих квартир, а также помогли с контрактом. Из условий релокации — если я уволюсь раньше, чем через два года, то пропорциональное количество потраченных на меня денег я должен вернуть: например, если я увольняюсь через 18 месяцев, то должен вернуть 25%.

Итак, по этой визе я въехал в Британию в начале сентября 2014-го (в этот раз дали бизнес-класс на четырёхчасовой полёт, а не как с N, 10 часов в эконом-классе). В лучших традициях я забыл распечатать оффер от работодателя, который нужно было показывать пограничникам, и понял я это уже при сходе с самолёта. Такой вот уж у меня modus operandi, видимо. Вайфая в окрестности пограничников не было, а сотовая сеть то ли не ловилась, то ли у меня роуминг не был подключён, поэтому с мобильника в почте его показать я тоже не мог. Короче, джентльменам действительно верят на слово.

На следующий год, весной 2015-го, Fragomen на всякий случай снова подают за меня заявку на H-1B (в этот раз мне ничего заполнять не потребовалось), мы снова достаточно ожидаемо не выигрываем в лотерею, и я сижу в Британии дальше.

В августе 2015-го года со мной связываются эйчары на тему «ну чего как там, не передумали в США ехать?» Не передумал, давайте обсуждать.

L-1

Готовят папку документов, где описаны в том числе мои обязанности и почему я такой важный, что меня надо переводить по L-1 (причём аж по L-1A, которая типа для менеджеров). Особенно понравилось, что я обязуюсь писать «bug-free code», но это тоже оставим для следующей статьи.

Кроме того, юристы помнили, что на нашей последней встрече диплома у меня не было, поэтому сначала подготовили документы на L-1, основываясь на опыте работы вместо высшего образования, и от меня требовалось только получить аффидавиты от работодателей о пяти годах опыта работы (при этом год-полтора в текущей фирме засчитывались). Делать это из Британии всё равно было сложно, да и диплом у меня уже был, так что мы в итоге решили идти по дипломному пути. Да и при прочих равных он всё-таки чуть надёжнее.

А, про разные L-1, да. Есть L-1A для менеджеров и L-1B для простого люда. Отличаются они сроком визы, семь лет против пяти, плюс, естественно, требованиями. Однако, в 2015-м году было относительно нормой переводить синьоров-помидоров по L-1A, и на это закрывали глаза — достаточно было того, что я «am managing or developing an essential function or product». Ну и для россиян срок не особо важен из-за взаимности aka reciprocity — американцы обидчивые и выдают визы гражданам $countryname на столько же, на сколько $countryname выдаёт визы американцам. Короче, больше, чем на два года, россиянам не выдают, потом надо всё равно продлевать.

Кроме того, есть blanket L-1 и просто L-1. Blanket — это когда (крупная) компания единожды получает разрешение на L-1-трансферы, и каждый конкретный кейс особо досконально не рассматривается. Вы просто приносите в посольство специальную форму (I-129s) с вашим именем и обоснованием вашей нужности вместе с общей формой, выданной компании (ЕМНИП I-797). С обычной же L-1 у вас в посольстве будет настоящее интервью, где будут проверять и вас, и компанию. Понятно, что при прочих равных лучше выбирать blanket.

Собственно, у меня и была blanket L-1A. В итоге в начале декабря 2015-го я пришёл в посольство США в Лондоне, отдал документы и паспорт улыбчивому человеку в окошке. Улыбчивый человек в окошке тоже совершенно не смутился, что теперь уже 24-летний молокосос едет как intracompany transferee по менеджерской позиции — о сила blanket L1! Мы с ним перекинулись смоллтолком о том, какой хороший район у той станции лондонской подземки, где я жил, и я пошёл домой. Паспорт с заветным штампиком с визой на два года (помним о взаимности) вернулся ко мне аккурат под Рождество, в конце декабря. Я разбираюсь с британскими делами вроде досрочного разрыва аренды и в середине февраля подписываю второй договор о релокации.

На этот раз я уже пользуюсь контейнером, и на этот раз мне предоставляют месяц временного жилья. Также в договоре указано, что мне будут делать гринкарту после года в США. Кроме того, отдельная смишнявка вышла с зарплатой: изначально-то мне предложили 180к и подняли за два ревью суммарно примерно на 35%, но только вот курсы валют… Когда я переезжал в Британию, курс доллара к фунту был в районе 1.7 (и зарплату мне в фунты пересчитали соответствующе), а когда я переезжал из Британии в США — 1.4. Короче, в этой математике 180к плюс 35% составило примерно 195к. Я написал своему манагеру, мол, как это понимать вообще, вот договор на 180к, вот два ревью, почините. Починили, получил нормально. При переездах такие детали тоже стоит иметь в виду и в идеале обговаривать их заранее.

Итак, по L-1 я, наконец, в феврале 2016-го года въезжаю в США. Не прошло и двух лет с принятия оффера! Дальше — получение гринки.

А, ну и весной 2016-го Fragomen традиционно подаёт на меня заявку на H-1B (в этот раз я тоже ничего не заполняю), и мы снова достаточно ожидаемо не выигрываем в лотерею. На этот раз попытка имеет смысл потому, что, насколько я помню, продлевать H-1B проще.

Глава о гринкарте

…в которой всё мутно и запутанно, да ещё и параллельно развивается несколько сюжетных линий.

Через полгода работы в американском офисе, примерно в сентябре-октябре 2016-го, эйчары снова выходят со мной на связь и записывают меня на сессию тренинга по получению гринкарты, который проходит этак раз в квартал, и где вместе со мной присутствовало человек 50 — процесс действительно поставлен на поток. Там рассказывают, как что будет, ключевые даты, формы, требуемые документы и так далее. Компания большая, берёт людей не только из России, но и из условной Индии, а там всё сильно сложнее. В общем случае с точки зрения подаваемых заявок алгоритм получения гринки по работе выглядит так:

- Подаётся заявка PERM labor certification в министерство труда aka Department of Labor, что соответствующего специалиста не найти в США, и поэтому вам такому прекрасному нужно ПМЖ aka гринкарта. Пруфом может быть отсутствие нанятых людей по публично доступным вакансиям на мою роль в течение времени порядка месяца-двух.

- После успешной сертификации от DoL подаётся форма I-140 (петиция выдать вам это самое ПМЖ) в USCIS — министерство, которое занимается визами, иммиграцией и вот этим всем.

- С третьим шагом есть варианты.

3а. Можно получить гринкарту, находясь внутри страны, для чего нужна форма I-485 aka adjustment of status — вы сидели на визе, а потом вам поднастраивают статус, и вы теперь гордый ПМЖеец.

3b. Можно идти по пути consular processing, когда на саму гринкарту вы подаётесь в зарубежном относительно США консульстве.

Вариант 3b в теории может быть существенно быстрее, но и в другой стране можно было бы застрять. Мне выезжать из страны было незачем и лень, так что я решил идти по пути I-485. Кроме того, второй и третий шаг можно делать почти одновременно: подавать I-485 не тогда, когда I-140 зааппрувили, а вскоре после самой подачи I-140 — называется concurrent filing и тоже сильно всё ускоряет.

Минус I-485 — международно путешествовать можно в стадиях 1 и 2, а вот как только вы подали I-485, то всё, путешествовать нельзя (ну, вернее, можно, но в момент выезда из страны USCIS посчитает, что от своей заявки вы отказались со всеми вытекающими). Однако, можно подать форму I-131 на получение Advance Parole aka AP, с которым путешествовать снова можно. Кстати, эта карточка совмещена с другой — Employment Authorization Document aka EAD, по которой можно в теории менять работу.

Вообще у этого пути есть очень много вариантов и ветвлений. Например, есть несколько разных категорий I-140:

- EB-1 — для прошаренных товарищей на O-1 и тому подобных топов. У меня с тренинга ещё записано, что по этой категории могут идти носители L-1A, но со мной отчего-то это не сложилось.

- EB-2 — для людей потупее вроде меня. Например, туда можно подаваться с advanced degree (всё, что круче бакалавра), либо имея бакалаврский диплом и пять лет опыта.

- EB-3 — в том числе для людей без диплома, но с опытом работы. Например, я без диплома бы шёл по этому пути.

Для людей из СНГ это вообще ни на что не влияет, кроме, возможно, скорости обработки и возможности подачи I-140 и I-485 параллельно (на EB-3 это вроде нельзя было, но это неточно). Вот если человек из Индии или Филиппин, то да, там чем круче категория, тем быстрее его делом начнут заниматься, ибо там бэклог на несколько лет. Но там вообще и так какие-то адовые сроки ожидания, так что остаётся индийцам и филиппинцам только посочувствовать (и при наличии интереса про эту наркоманию под названием priority date можно совсем вкратце почитать тут).

Короче, через полгода после загруза этими аббревиатурами и деталями, в январе 2017-го, меня начинают пинать эйчары, мол, чего это я не начинаю процесс. Оказалось, что то ли я договор читал пятой точкой, то ли внутренний распорядок компании поменялся, но синьорам теперь можно ждать полгода, а не год, поэтому я уже полгода как мог бы подаваться на гринкарту. Ну что ж, заполняю специальный опросник от тех же Fragomen и подписываю одностраничный контракт на permanent residence sponsorship, который сводится к тому, что если я увольняюсь до получения гринкарты или в течение двух лет после её получения, то я должен возместить компании расходы согласно отработанному после получения гринкарты времени — прям как с договором о релокации чуть раньше.

Дальше мы начинаем идти по вышеупомянутому алгоритму, почти все документы за меня готовит Fragomen, с меня нужно только свидетельство о рождении. И тут возникает некоторая проблема: у меня нет с собой свидетельства о рождении. В силу ряда личных причин его получение из РФ заняло около полугода.

Тем временем вакансию компания подержала, никого не нашла, и в итоге PERM-заявку за меня подали где-то в августе 2017-го (а могли бы почти на полгода раньше, будь у меня все документы).

Дальше оставалось ждать результата. USCIS и DoL вообще довольно молчаливые — ты просто отправляешь форму, а потом месяцами ждёшь без особых уведомлений о продвижении. Да, у них есть веб-сайт, куда можно вбивать номер дела, но его информативность не сильно отличается от «ждите, обрабатываем», и бегает ли твоя петиция между разными чиновниками, или у одного из них она завалилась за стол, ты не узнаешь.

Не знаю, сколько именно там обрабатывалась эта заявка — это всё делалось иммиграционными юристами без особого привлечения меня. В мае 2018-го года стало очевидно, что она была зааппрувлена, так как эти самые юристы подали, наконец, I-140 и, спустя примерно неделю, I-485. Для этих двух форм нужно было заполнить гигантский опросник с вопросами о всех местах жизни за последние 7 лет (что, учитывая количество временных жилищ и гостиниц, в моём случае было довольно муторно), наличии военной подготовки, работы в местах лишения свободы охранником и планов на занятия полигамией (что бы это ни значило — говорят, так пытаются отсеивать радикальных исламистов).

Через два с половиной месяца после подачи, в конце июля 2018-го, я получаю приглашение на сдачу биометрии (то есть, отпечатков пальцев и фото) — это хороший знак, это означает, что процесс идёт, дело за стол не завалилось, и неминуемого отказа не планируется. В августе я сдаю биометрию.

А что же L-1?

Внимательный читатель спросит: как же так, 0xd34df00d? Тебе же в декабре 2015-го выдали L-1 на два года, а тут вот уже 2018-й. Ты что, стал нелегалом?

Отличный вопрос, и он меня в то время тоже волновал, особенно в 2017-м году, когда виза подходила к концу, и было понятно, что гринку до её конца я не получу. На тот момент я уже продолбал аспирантуру не в последнюю очередь из-за эмиграции, поэтому возвращаться обратно уже не хотелось, включилась ловушка невозвратных затрат, и я начал немного напрягаться.

К сожалению, L-1 в моём случае нельзя было продлить, находясь внутри страны, поэтому для штампика в паспорте мне надо было бы выехать и податься на визу в зарубежном консульстве. Это потребовало бы либо возвращаться в Россию хотя бы на время (чего мне не хотелось по армейско-валютно-резидентным соображениям), либо получать визу в какую-нибудь другую страну и ехать туда (что было просто лень, да и при особом везении там можно застрять).

С другой стороны, как мне объяснили юристы, L-1 (да и вообще любая виза) — это основание для въезда в страну, а находиться в стране можно и по другим причинам. Одной из таких причин является наличие петиции в рассмотрении. Поэтому к концу 2017-го года мы с юристами сформулировали такой хитрый план: они подают петицию о продлении L-1, которую USCIS, наверное, завернёт, но которая может рассматриваться до 240 дней, и всё это время я могу спокойно сидеть в стране, что даёт мне время до примерно августа 2018-го. Конечно, в USCIS могут рассмотреть мою петицию и раньше, и отказать тоже раньше, поэтому тут остаётся надеяться на их общую слоупочность (спойлер: письмо с отказом мне пришло через два года после этого, уже после получения гринкарты, и на основании того, что а нафига мне L-1, если у меня уже есть гринка).

Так что юристы подали петицию на продление в декабре 2017-го, аккурат под окончание моей L-1, и я спокойно и легально оставался в стране дальше, заодно увидев, что всё-таки не зря они едят свой хлеб.

А в мае 2018-го, как я уже писал, за меня подали петицию на I-140, и уже эта петиция стала основанием для моего легального нахождения в стране, так что про всякие L-1 можно было со спокойной душой забыть.

Что после подачи I-140 и I-485?

Во-первых, после того, как I-485 была принята в рассмотрение (где-то июнь 2018-го), на меня подали I-131 (который Advance Parole), чтобы я мог путешествовать (не то, чтобы мне это было очень нужно, но и не отказываться же).

Затем была упомянутая выше биометрия. Сходил, сдал биометрию, теперь просто ждём. В 2018-м году были какие-то государственные тёрки за бюджет, так что на зиму 2018-2019 случился шатдаун, и рассмотрение моей заявки тоже, естественно, было приостановлено.

Впрочем, через полгода после подачи заявки можно пнуть USCIS специальным запросом, и в феврале 2019-го юристы этот запрос отправили. Ответа на запрос не было, но почти сразу после этого, в марте, мне приходит AP/EAD—карточка (USCIS действительно молчаливы, аки gcc, скомпилявший код без ошибок и предупреждений).

В апреле мне назначают интервью на гринкарту на начало мая, куда нужна самая гигантская из всех кипа документов, с оригиналами и копиями всех когда-либо поданных документов, включая изначальную L-1 и даже документы на blanket L-1, выданные самой компании (та самая форма I-797, в четырёх экземплярах). Кроме того, рекомендуется принести всё, что выставляет вас в хорошем свете, вплоть до условной характеристики от арендодателя. На подготовку этой кипы у меня абсолютно без преувеличения ушёл один рабочий день, в течение которого я озонировался по полной рядом с корпоративным ксерокосом. Результат выглядит примерно так и может составить конкуренцию самым толстым из имеющихся у меня книг:

Кроме того, нужны налоговые возвраты и свидетельство о прививках. С возвратами всё совсем просто, а для прививок надо получить свидетельство в одной из аккредитованных клиник (но аккредитация есть много у кого). Один мой знакомый просто пошёл к какому-то доктору в Бруклине, и доктор, подмигивая, спросил у него, мол, «а вы уверены, что у вас не было вакцин от $disease? может, таки в прошлом году были?» Я же честно пошёл в клинику, где у меня взяли кровь и прочие жидкости, сделали анализ на антитела от разной ерунды и решили поставить бустер от столбняка и MMRV. Вот укольчик, вот вам действительные в течение года документы в запечатанном конверте, получите-распишитесь-с-вас-триста-баксов.

Что со сменой работы?

На L-1-пути вы почти всё время привязаны к работодателю. Какая-то свобода у вас появляется только после подачи I-140: через 180 дней после ожидания результатов по этой петиции можно воспользоваться AC21 и поменять работодателя с сохранением валидности всех петиций. Естественно, только в той же области — переходить из программистов в дальнобойщики не стоит, а вот переделаться из плюсиста в хаскелисты, скажем, вполне можно. Однако, смена работодателя — лишний повод позадавать вам вопросы на интервью на гринку, поэтому лучше этого избегать.

Гринка, полученная по работе, вообще выдаётся под того работодателя, который вам её спонсировал. Это, естественно, не означает, что вы обязаны на него работать до скончания времён, но, как говорится, дух закона — что работодатель вами затыкает недостаток специалистов в стране, поэтому, например, вас на интервью на гринку могут спросить, планируете ли вы уходить от этого работодателя. Если вы ответите положительно, то вам могут спокойно отказать.

Интервью

было назначено на 7:00 утра — США просыпается рано. Пришёл вместе с юристом из Fragomen, которая меня представляла и сидела рядом во время общения с чиновником из USCIS. Предполагалось, что она нужна, чтобы отвечать на каверзные вопросы, помогать с документами, опротестовывать смешные требования на месте, и так далее. Однако, у меня ничего не спрашивали, ничего не проверяли, и почти вся эта куча документов, что я так тщательно ксерил и пытался распихать хотя бы по двум папкам, не понадобилась — чиновник проглядел налоговые возвраты, письмо от работодателя, да, в общем-то, и всё. Прям даже как-то скучно. Посидел в кабинете чиновника ещё минут 10, пока он что-то заполнял в компьютере, потом он сказал, что на этом всё, и я пошёл домой. Юрист сказала, что вроде всё прошло норм. Ну что ж, будем ждать гринку.

Тут заодно так получилось, что в моём отделе как раз в апреле-мае немного сменилось руководство моей ветви компании, да и вообще как-то резко поменялась атмосфера, поэтому к концу мая я понял, что больше там не хочу быть. В начале июня 2019-го статус заявки сменился на «изготавливаем карточку», и я подал заявление на увольнение, за где-то полторы недели закрыл-передал дела, выплатил полную сумму, которую потратили на спонсорство моего ПМЖ (оказалось чуть больше 10 тыщ баксов, компания предлагала их растянуть на год, но это было совершенно не нужно), и в середине месяца обнаружил эту самую гринку в своём почтовом ящике. Хэппи-энд, можно пойти потребить по стейку с Гермогеном.

Итого

Каковы затраты на всё это дело? Посчитать их трудно, потому что в таких случаях разумно размышлять в терминах альтернативных издержек, а их поди оцени ещё. Что точно можно сказать:

- Деньги — 160 баксов на начальную визу, 200-300 баксов на прививки перед гринкой. Ну и британская специфика — несколько тысяч рублей на IELTS, несколько тысяч рублей на анализы. А, ну и 10 килобаксов за то, что уволился слишком рано, но тут ведь как — с одной стороны, это было меньше моей месячной зарплаты на тот момент, с другой — я перешёл на работу, где платили ещё на N десятков процентов больше, поэтому я не считал бы это собственными издержками.

- Время на заполнение документов — часов 20-30 чистого времени за пять лет.

- Нервы — поначалу ноль, но потом, когда включились всякие ошибки восприятия, нервы начали появляться.

- Альтернативные издержки зарплаты и условий труда — вопреки стандартным представлениям о США, компания аналитиков была очень расслабленным и ненапряжным местом для работы. Например, первые два месяца у меня не было проекта (и потом ещё было примерно полгода, где у меня тоже не было проекта, и я сидел ковырял то ли хаскель, то ли идрис, и всем было норм). Потом поначалу я вот прям реально писал код часа четыре в день, а ещё чуть позже, когда фокус компании немножко сменился… не, не буду инкриминировать себя. Короче, другое такое место с таким же отношением усилий к зарплате я едва ли найду даже с гринкартой и без привязки к работодателю. Например, на том месте, куда я перешёл потом, работать уже надо было всерьёз, а в местах, где ты будешь получать за полляма в год (честными, без всяких стоков), ты будешь ишачить по 10-12 часов, а всё остальное время приходить в себя.

Чем мой опыт уникален? Пожалуй, только наличием вузовского нетворкинга и того, как я получил первую визу на первое интервью в США. Но сегодня 2021-й год, сегодня не 2013-2014-й, интервьюироваться вполне можно и удалённо. Да и судя по опыту некоторых других знакомых, компании вполне себе приглашают на онсайты и оплачивают перелёты и гостиницы (или делали это ещё два года назад, по крайней мере).

Что можно вынести?

- Нетворкинг рулит и педалит. Но с ним не рождаются, его можно нарабатывать — если даже такой хиккан, как я, осилил, то и ты сможешь, $юзернейм. Не обязательно это должен быть вуз, это могут быть и конференции (например, на одной из них я познакомился с важной русскоязычной угорающей по хаскелю шишкой из MS, но, увы, потерял его личный емейл), и участие в опенсорсе (да, у меня были резервные варианты через знакомых в разных опенсорс-проектах, но это совсем другая история), и бывшие зарубежные коллеги на удалёнке (как в итоге и вышло).

- При прочих равных надо выбирать компании с зарубежными офисами. Да и не при прочих равных тоже — стратегически это очень важно. H-1B почти невозможно выиграть за одну-две попытки, а (blanket) L-1 получается с околонулевым геморроем. Заодно можно поездить посмотреть другие страны.