«Ска́зка о рыбаке́ и ры́бке» — советский цветной кукольный мультфильм по мотивам одноимённой сказки (1833) А. С. Пушкина. Снят в 1937 году на студии «Мосфильм» режиссёром Александром Птушко. Одна из первых работ[1] советского кино, выполненных по трёхцветному методу Павла Мершина. Вышел на экран 1 ноября 1937 года[2].

Сюжет[править | править код]

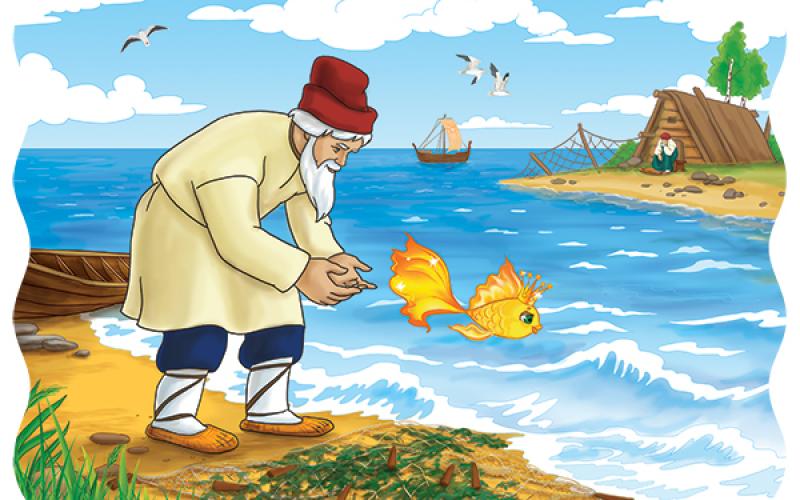

Жил старик со старухой у самого синего моря, жили по-крестьянски, в землянке. Попалась старику как-то в сети золотая рыбка. И человеческим голосом попросила отпустить её на волю, а взамен обещала исполнить любое желание. Старик сжалился и отпустил её, а сам воротился домой. Злая старуха обругала его и отправила обратно, выпрашивать новое корыто. Но вскоре этого оказалось мало. Пожелала она в придачу избу, затем дворянский чин, а уж после — и царский. И старик покорно ходил и просил, а рыбка исполняла все желания. Но когда захотелось старухе власти над всем морем и рыбкой в придачу, рыбка ничего не ответила и уплыла. По возвращении старик застаёт старуху на пороге землянки с разбитым корытом.

История создания[править | править код]

Единственная на тот момент цветная советская картина «Груня Корнакова» (1936) была снята по двухцветному субтрактивному процессу и имела неизбежные ограничения по цвету[3]. Работа над «Сказкой о рыбаке и рыбке» проходила в специально созданном на «Мосфильме» по распоряжению Главного управления кинематографии отделе по производству трёхцветных фильмов[4]. Новый метод Павла Мершина с последующей печатью фильмокопий с промежуточного рабочего позитива на хромированном желатине позволил достичь наибольшей красочности: «синее море, золотая рыбка, красная рубаха старика, пёстрые одежды старухи-царицы и её придворных» — всё это радовало глаз зрителя[5].

Александр Птушко привлёк к работе художников из села Палеха: Павла Баженова и Михаила Сперанского[6], создавших сказочный подводный мир, боярский дом, царские хоромы. Покадровая съёмка производилась обычной кинокамерой на одну плёнку последовательно через три зональных светофильтра — красный, зелёный и синий[7].

В техническом отношении работа всего постановочного коллектива стоит на высоком уровне: цвет естественен, не расплывается, не получается пятен.М. Розанова, «Правда» 16 декабря 1937[5]

Создатели[править | править код]

Сказка о рыбаке и рыбке (1937)

- Сценарий и постановка: Александр Птушко

- Оператор: Фёдор Фирсов

- Художник: Павел Баженов

- Композитор: Лев Шварц

- Звукооператор: Вячеслав Лещёв

- Ассистенты режиссёра: Галина Елизарова, Н. Кузнецов

- Роспись макетов: Михаил Сперанский

- Кукловоды: Константин Никифоров, Владимир Крылов, Мария Бендерская, А. Васильева, А. Весёлова, Борис Невежин

- Куклы и декорации: Н. Гехтман, А .Павлова, В. Чернихова, Е. Ширкова, Роман Гуров

Реставрация[править | править код]

В Госфильмофонде России не сохранилось ни одной, даже чёрно-белой копии фильма. Реставрация велась в 2000-е годы с хорошо сохранившихся исходных цветоделённых негативов (за исключением зелёного, с которого печатали копии чёрно-белого варианта фильма), фонограммы и монтажный листов[8]. Над сканированием киноматериалов работал Владимир Котовский, сведением цветоделённых негативов-оригиналов и цифровой покадровой реставрацией изображения занимался Николай Майоров. Результат был представлен на XV кинофестивале «Белые столбы» в феврале 2011 года[9].

См. также[править | править код]

- «Сказка о рыбаке и рыбке» — оригинальная сказка А. С. Пушкина

- «Сказка о рыбаке и рыбке» — рисованный мультфильм 1950 года, режиссёр Михаил Цехановский

Примечания[править | править код]

- ↑ А до войны они были цветными Архивировано 27 октября 2011 года.. Режиссёр Н. А. Майоров / Журнал Техника и технологии кино № 1 2010

- ↑ Советские художественные фильмы. Т. 2, 1961, с. 146.

- ↑ Киноведческие записки, 2011, с. 197—198.

- ↑ Киноведческие записки, 2011, с. 198.

- ↑ 1 2 Розанова М. Сказка о рыбаке и рыбке // Правда : газета. — 1937. — 16 декабря (№ 344). — С. 4.

- ↑ Майоров Николай. Фильмография. «Сказка о рыбаке и рыбке» (1937). cinemafirst.ru. Первые в кино (8 ноября 2016). Дата обращения: 1 октября 2021.

- ↑ Киноведческие записки, 2011, с. 199.

- ↑ Киноведческие записки, 2011, с. 201.

- ↑ Киноведческие записки, 2011, с. 201—202.

Литература[править | править код]

- Сказка о рыбаке и рыбке // Вечерняя Москва : газета. — 1937. — 2 ноября (№ 252). — С. 4.

- Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог / Сост. Н. А. Глаголева, М. Х. Зак, А. В. Мачерет, Л. А. Парфёнов, В. М. Розина, Э. Л. Сосновский, П. В. Фионов, О. В. Якубович под ред. А. В. Мачерета и др. — М.: Искусство, 1961. — Т. 2: Звуковые фильмы (1930—1957 гг.). — 784 с. — 3000 экз.

- Майоров Николай. Цвет советского кино // Киноведческие записки : журнал. — 2011. — № 98. — С. 196—209. — ISSN 0235-8212.

Ссылки[править | править код]

- Возвращение раритетов. Программу представляет Николай Майоров (недоступная ссылка). kinoprobafest.com. Кинопроба (2008). Дата обращения: 4 марта 2016. Архивировано 24 октября 2016 года.

- Майоров Николай. Рабочие моменты съёмок «Сказка о рыбаке и рыбке» (1937). cinemafirst.ru. Первые в кино (8 ноября 2016). Дата обращения: 1 октября 2021.

Ответы на вопросы учебника «Литературное чтение» 2 класс, 1 часть, Климанова, Горецкий, страницы 122-124.

УКМ «Школа России»

Раздел «Русские писатели». Проверим себя и оценим свои достижения.

1. Назови произведения, которые тебе запомнились. Кто их автор?

Мне больше всего запомнились сказка Пушкина «О рыбаке и рыбке» и рассказ Толстого «Котёнок».

2. Ты уже познакомился с народными сказками. Теперь ты узнал, что сказку может придумать писатель, поэт. Мы говорим, что это литературная сказка.

Сказки бывают народными и литературными. Народные придумывает народ, литературные сочиняет автор.

3. Встречалось ли тебе слово иллюстратор? Это художник, который делает рисунки — иллюстрации к литературным произведениям. Например, к сказке о «Рыбаке и рыбке» рисунки делал художник Перцов.

А наиболее известным иллюстратором сказок Пушкина является Иван Билибин.

4. С какими произведениям Пушкина, Крылова, Толстого ты был знаком раньше? Расскажи одно из них.

Я читала сказки Пушкина: «О царе Салтане», «О мёртвой царевне и семи богатырях», «О попе и работнике его Балде».

Я читала басни Крылова: «Волк и ягнёнок», «Слон и Моська», «Мартышка и очки».

Я читала рассказы и сказки Льва Толстого: «Два брата», «Два товарища», «Лев и собачка».

Пример пересказа сказок Пушкина можно посмотреть, перейдя по ссылке.

5. Какие образные выражения из прочитанных рассказов ты запомнил и можешь объяснить их смысл?

«Сказка о рыбаке и рыбке»: не садися не в свои сани. Это значит занимайся своим делом, не лезь в чужое.

«Лебедь, рак и щука»: из кожи лезут вон. Это значит стараются изо всех сил.

«Стрекоза и муравей»: голову вскружило. Это значит потерять рассудок, делать глупости.

«Филипок»: в горле пересохло. Это значит, что мальчик не мог сказать ни слова.

«Котёнок»: что было духу. Это значит изо всех сил, очень быстро.

6. Прочитай ещё один отрывок из романа «Евгений Онегин» Пушкина. Сравни это стихотворение со стихотворением на странице 89. Подумай, какая тема их объединяет. Одинаковы ли в них зимние картины? Чем они различаются? Где наблюдал зиму поэт: в городе, в деревне?

Тема этих стихотворений — зима и мороз.

Но картины в этих стихотворениях разные. В первом описана деревня, день, радость мальчика и крестьянина. Во втором описан город и ночь, все люди спят и только собака лает.

7. Можешь ли ты сказать, в чём необычность «Сказки о золотой рыбке»?

Её необычность в том, что она написана в стихах. И у неё грустный конец, нет счастливого финала.

8. Случалось ли тебе остаться у разбитого корыта? Придумай свой рассказ на эту тему.

Пример рассказа на тему «Остаться у разбитого корыта» для 2 класса

Однажды мы с Игорем гостили в деревне у бабушки.

Как-то мы отправились в лес за грибами. Ходили мы долго, почти полдня, и набрали по полной корзинке грибов. Радостные мы возвращались домой.

Нам нужно было перейти по мосткам небольшую, но быструю речку. Я пошла осторожно, а Игорь побежал. Он поскользнулся и упал в воду. Корзина опрокинулась и грибы уплыли по течению. Только один боровик Игорь успел схватить.

Он остался у разбитого корыта, но я поделилась с ним своими грибами.

9. Определи основные мысли прочитанных басен Крылова. Назови образные слова и выражения из его басен, которые мы часто употребляем в речи. Почему их называют крылатыми?

Основная мысль басни «Лебедь, рак и щука»: Действовать нужно сообща, помогать, а не мешать друг другу.

Основная мысль басни «Стрекоза и муравей»: Нужно всегда думать о будущем и готовиться к нему заранее.

Образные слова: Злой тоской удручена, Воз и ныне там.

Эти выражения называют крылатыми, потому что они ушли в народ, стали часто употребляться в речи.

10. Вспомните с другом примеры из жизни, когда можно употребить следующие пословицы:

Один за всех и все за одного. Миша объяснил друзьям тему по русскому языку, а они помогли ему научиться играть в теннис. («Лебедь, рак и щука»)

Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу ему идёт. Маша боялась спать в темноте, но стремилась побороть свой страх и специально попросила маму гасить ей на ночь свет. («Котёнок»)

Грамоте учиться, всегда пригодиться. Коля пошёл в магазин, но не смог прочитать название товара и ничего не купил. А Игорь знал грамоту и купил нужный ему товар. («Филипок»)

Друзья познаются в беде. Юля потеряла ключи от дома. Алина сказала, что нужно быть внимательней, а Вика пригласила Юлю к себе, пока не пришли её родители. Вика помогла в беде, значит она настоящий друг. («Котёнок», «Стрекоза и муравей»)

Добра желаешь — добро и делай. Вадим помог старушке перейти улицу, а она дала ему конфетку. («Старый дед и внучек», «Стрекоза и муравей»)

Пилу точат, чтобы стала острее, человека учат, чтобы стал умнее. Маша плохо понимала математику и мама наняла репетитора. Маша усиленно занималась и стала получать по математике пятёрки. («Филипок»)

Счастье тот добывает, кто уменьем ума набирает. Андрей долго тренировался и победил на соревнованиях. Он был счастлив. («Филипок»)

11. Назови прочитанные произведения, к которым подходят эти пословицы.

Смотри названия произведений в скобочках.

Текст: Анна ХМАРУК

В любой русской библиотеке среди множества других книг можно увидеть четыре толстых тома с одинаковой надписью на корешках: «Даль». Стоят они на самом почётном месте и выглядят очень торжественно. Это — знаменитый на весь мир «Толковый словарь живого великорусского языка», который составил Владимир Иванович Даль. В.И. Даля знают многие, почти все. Но в основном знают его фамилию и результат его деятельности, тот самый четырехтомный словарь.

Дело в том, что сегодня памятная дата — 4 октября. Это день кончины В.И. Даля. Спустя прошло 144 года. Именно поэтому я хочу предложить вам подборку 9 самых интересных фактов из жизни Владимира Ивановича Даля. Это не займет у вас много времени, зато после прочтения вы будете знать о Дале немного больше, чем просто обыватели.

1. Датчанин

Как ни странно, но блестящий знаток русского языка, его говоров и наречий, Владимир Иванович Даль, по происхождению своему датчанин. Его родители Мария и Иоганн Даль — обрусевшие датчане.

Сам же В. И. Даль свое родство с родиной предков отрицал:»Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что Отечество моё Россия, что нет у меня ничего общего с отчизной моих предков. Немцев же я всегда считал народом для себя чужим».

2. Морской офицер

В. И. Даль окончил Петербургский кадетский корпус и вы пустился в должности мичмана. В одной из плаваний он ходил вместе с будущим адмиралом П. С. Нахимовым.

3. Первое слово

В 1819 году из Петербурга ехал молоденький мичман, В. И. Даль. Но мичманская одежда плохо его грела, он ёжился и жался в санях. Ямщик был из Зимогорского Яма (Новгородская губерния), и он в утешение продрогшему мичману сказал, указывая на пасмурное небо:»Замолаживает». Даль переспросил:»Как замолаживает?» Сказано было по-русски, но ему было не совсем понятно, о чём идёт речь.

И ямщик объяснил значение слова: замолаживает — значит, небо пасмурнеет, а это верный признак к оттепели. Ямщик хотел хоть чем-то утешить замёрзшего морского офицера, именно потому и произнёс это обычное для него слово. И В. И. Даль, несмотря на мороз, окоченевшими от холода руками достал из кармана записную книжку и записывал это слово: «Замолаживать – иначе пасмурнеть», в Новгородской губернии значит «заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью». Так было положено начало великому словарю, после этого случая Даль всегда носил с собой записную книгу, куда заносил неизвестные ему слова.

4. «За что ни брался Даль, всё ему удавалось освоить»

В. И. Даль закончил дерпский медицинский университет. Работал хирургом. Так он был ещё и умелым резчиком по дереву, а также делал миниатюрные изделия из стекла, а кроме того, он одинаково хорошо владел правой и левой руками.

5. Золотой верблюд

В. И. Даль записывал слова везде, где это только можно было сделать. Огромный материал для своего будущего Словаря он собрал во время русско-турецкой войны, в которой он принимал участие как военный врач. Во время этого военного похода у Даля накопилось столько записок, что для этого потребовался вьючный верблюд. И однажды в военной суматохе, за два перехода от Адрианополя этот верблюд пропал, но казаки отбили где-то верблюда и через неделю привели его в Адрианополь… «Таким образом, — признавался позднее Даль, — начало русского Словаря было избавлено от турецкого плена…».

6. Даль-изобретатель

Во время польского восстания в один из очень опасных моментов для отряда В. И. Даль проявил себя ещё и как инженер-конструктор. Из подручных средств (пустых бочек, плотов, лодок, паромов) он соорудил два понтонных моста, по которым на другую сторону Вислы переправились воинские подразделения. А когда польские войска пришли на мост, В. И. Даль взмахнул топором — и вся переправа вдруг распалась на куски. Под выстрелами обманутых противников В. И. Даль благополучно доплыл до берега и был встречен восторженными криками наших солдат. Император Николай Павлович, узнав об этом подвиге Даля, наградил его Владимирским крестом с бантом.

7. Сказки Казака Лугаскогого

Первую славу В. И. Далю принёс сборник сказок, который он выпустил в 1833 под псевдонимом Казак Луганский. О его сказках с особой похвалой отзывался Пушкин. Считается, что именно под влиянием этих далевых сказок Пушкин написал одну из самых лучших своих сказок («Сказку о рыбаке и золотой рыбке») и преподнёс её Далю с такой надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому, сказочник Александр Пушкин».

8. Выползина

А. С. Пушкину очень понравилось услышанное от Даля ранее неизвестное ему слово «выползина» — шкурка, которую после зимы сбрасывают с себя змеи, покидая ее. Зайдя как-то к Далю в новом сюртуке, Пушкин пошутил: «Что, хороша выползина? Ну, из этой выползины я теперь не скоро выползу. Я в ней такое напишу!» Не снял он этот сюртук и в день дуэли с Дантесом. Чтобы не причинять раненому поэту излишних страданий, пришлось «выползину» с него спарывать. Даль был одним из тех, кто находился в квартире на Мойке в последние 46 часов жизни Пушкина.

9. Словарь В. И. Даля в цифрах

4 тома

660 страниц

47 лет упорного труда

200 000 слов

30 000 поговорок, пословиц и загадок – все это «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля.

Подробнее ➤

Главная » Разное » Рисунок сказка о рыбаке и рыбке: Как нарисовать сказку про Рыбака и Золотую Рыбку карандашом поэтапно?

Как нарисовать сказку про Рыбака и Золотую Рыбку карандашом поэтапно?

Как нарисовать сказку про Рыбака и Золотую Рыбку карандашом поэтапно?

Сказку о рыбаке и рыбке нарисовать достаточно легко.

Можно ограничиться лишь изображением золотой рыбки на морской волне.

Для этого нарисуем волну и сверху рисуем золотую рыбку как показано на схеме ниже.

**

Если рисунок рыбки по схемам показался сложным, можно попробовать нарисовать рыбку по клеточкам, предварительно разлиновав лист.

Если навыки рисования позволяют, то можно попробовать осилить более сложную композицию, например, со стариком и с рыбкой. Старика нарисуйте в профиль, просто срисовывая его изображение с картинки.

Не забываем про аимрсфкру и пейзаж, раскинувшийся вокруг героев сказки.

В сказке о рыбаке и золотой рыбке главные герои старик со старухой и, конечно, золотая рыбка, которая исполняла, по сути, старухины желания.

Проще всего, конечно, изобразить золотую рыбку. Как нарисовать ее поэтапно, смотри на картинках. Предложу два способа, как нарисовать рыбку:

Для того, чтобы рисунок получился полноценным, нарисуйте море и избушку на берегу моря.

Если рисунок для малышей, то достаточно будет и рыбки.

Прежде, чем начать рисовать иллюстрацию, нужно решить: кого и что изобразить? Основными-то персонажами сказки являются, конечно, старик и старуха. Рыбка тоже, но она, если честно, участвует в действии меньше. Предложу вот эту картинку, отражающую сцену между рыбаком и его женой:

На лице старика — борода, не пугайтесь. Лица же пока нет. Оно появится чуть позже. А в руках — не посох и не государственных флаг, а палка, к которой мы сейчас прикрепим сеть (невод):

А теперь неодушевлнные quot;персонажиquot; — это корыто, хижина, похожая чем-то на шалаш и море. Но поскольку море в рисунок не уместится, сделаем речку:

И вторую часть невода (верхнюю). А теперь штрихами можно отразить несколько складок на одежде, и сказка в одной картинке будет готова:

Будем рисовать один из эпизодов из мультфильма quot;Сказка о Золотой рыбкеquot;.

Рисунок проще рисовать этапами, поэтому можно выделить несколько этапов:

Первый этап. Рисуем волну, вот такими кривыми линиями:

Второй этап. Теперь рисуем нижнею часть волны и брызги, которые от не отлетают.

Третий шаг. Нарисуем силуэт золотой рыбки.

Четвертый этап. Теперь нарисуем более детально золотую рыбку и получим:

Пятый этап. Рисуем рядом с рыбкой пену.

Шестой этап. А теперь просто закрашиваем фон. Получается вот такой рисунок. Дальше вы можете взять краски и раскрасить его.

Чтобы нарисовать старика, который выловил Золотую рыбку, можно взять за основу поэтапный рисунок рыбака. Для большей схожести с персонажем сказки изобразите его с более длинной бородой и без шляпы:

Рыбка же рисуется совсем просто. Главное, подобрать для нее подходящую палитру: так, хорошо будут смотреться желтый, оранжевый и красный цвета.

Также предлагаю ознакомиться с несколькими вариантами уже готовых работ.

А вот и цветной рисунок:

Для того чтобы нарисовать сказку о Рыбаке и Золотой рыбке, ее необходимо прочитать и выявить несколько главных сцен — это может быть момент, как рыбак поймал золотую рыбку, или покосившийся домик, рядом с которым сидит старуха с корытом, может быть сцена, в которой старуха уже барыня, которой прислуживают служанки.

В общем, в голове представляем свой рисунок, либо же берем уже готовый и срисовываем все оттуда.

Вот несколько пошаговых схем, показывающих как нарисовать Золотую Рыбку:

Если с рисование проблемы, то можно взять готовые рисунки для расскрасок и срисовать их, хотя бы примерно.

В конце останется раскрасить рисунок по-ярче.

Часто в школе детям задают нарисовать иллюстрацию к популярной сказке А. С. Пушкина о Рыбаке и Рыбке. Сделать это очень просто при наличии поэтапного урока рисования в картинках. А получается очень красиво и красочно.

Сделаем набросок рисунка несильно надавливая на карандаш.

Дорисуем дугу — это будет удочка, прорисуем рыбку, рыбака.

Закончив с рыбкой, начнем за рисование лица рыбака.

Более детально изображаем удочку, добавляем детали на одежде рыбака, нарисуем улыбающееся солнце.

Убрав все лишние вспомогательные линии, обведем контур рисунка поярче.

Рисунок полностью готов. Можно раскрасить в яркие цвета.

Нарисовать сказку про Рыбака и Золотую Рыбку карандашом поэтапно можно вот так:

1) Сначала нарисуем рыбку:

-Делаем наброски рыбки вот так:

-Приступаем к прорисовке лица и короны:

-Продолжаем прорисовывать нашу золотую рыбку:

-Раскрасить можно например так:

2) Добавляем волны примерно так:

Вот и наш рисунок.

А также можно нарисовать и так:

Знакомая всем с детства сказка Александра Сергеевича Пушкина quot;О рыбаке и рыбкеquot;. Многие с детских лет помнят ее наизусть, а это значит, что рисовать сценки из этой Сказки будет не так уж и сложно.

Можно выбрать несколько вариантов: старик сидит у разбитой землянки, а рядом старуха и разбитое корыто.

Старика, отпускающего золотую рыбку.

Вредную, всем недовольную старуху-столбовую дворянку.

Бабка, которая захотела стать Владычицей морскою, чтобы золотая рыбка ей служила и была у не на посылках.

Как синее море почернело и разбуянилось. И сердитую рыбку в морской пене.

Как нарисовать старика можно посмотреть тут

Как рисовать вредную старуху смотрим здесь.

Как рисовать золотую рыбку, учимся по этой фото схеме.

Сама Золотая рыбка, уже может иллюстрировать сюжет этой сказки. Можно нарисовать и ее — Золотую рыбку карандашом поэтапно и раскрасить.

Здесь приводится схема рисования Золотой рыбки, но фоном можно представить и море синего цвета.

Новые линии каждого из этапов рисования, обозначены фиолетовыми линиями, а их закрепление — черными.

Детские рисунки

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Трофимов Михаил, ученик 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Даренская Екатерина, ученица 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Шушеров Илья, ученик 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Клочко Алиса, ученица 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.

Цыпкайкина Анна, ученица 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

Репкин Захар, ученик 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Сон Владимир, ученик 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Старых Дарья, ученица 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Шелестов Марк, ученик 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Власова Вика, ученица 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю»

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Орлеанская Настя, ученица 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Зелинская Тоня, ученица 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Антонян Владимир, ученик 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Круглов Данила, ученик 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Крупник Владимир, ученик 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».

Епифанова Татьяна, ученица 2 класса, школа 1970 г. Москвы,

тема урока «Я правильно читаю» в рамках программы «Культура в нас».

Рассмотри рисунки, соотнеси их с текстом. Озаглавь каждый рисунок строчками из сказки. Достаточно ли рисунков, чтобы пересказать весь

Расскажи об основных событиях сказки.

Рис. 1

«Пришел невод с одною рыбкой,

С непростою рыбкой, — золотою.»

Рис2

«Воротился старик ко старухе, Рассказал ей великое чудо.»

Рис.3

«Ей с поклоном старик отвечает:

«Смилуйся, государыня рыбка, Разбранила меня моя старуха, Не дает старику мне покою: Надобно ей новое корыто; Наше-то совсем раскололось».

Рис.4

«Дурачина ты, простофиля!

Выпросил, дурачина, корыто!

В корыте много ль корысти?

Воротись, дурачина, ты к рыбке;

Поклонись ей, выпроси уж избу».

Рис 5

«Перед ним изба со светелкой, С кирпичною, беленою трубою, С дубовыми, тесовыми вороты. Старуха сидит под окошком, На чем свет стоит мужа ругает.»

Рис 6

Что ж он видит? Высокий терем.

На крыльце стоит его старуха

В дорогой собольей душегрейке,

Парчовая на маковке кичка,

Жемчуги огрузили шею,

На руках золотые перстни,

На ногах красные сапожки.

Переднею усердные слуги;

Она бьет их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухе: «Здравствуй, барыня сударыня дворянка!

Чай, теперь твоя душенька довольна».

Рис.7

«Что ж? пред ним царские палаты. В палатах видит свою старуху, За столом сидит она царицей, Служат ей бояре да дворяне.»

Рис.8

«Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто.»

Рисунков достаточно, чтобы крако пересказать содержание сказки

План.

1.Старику в сети попадается золотая рыбка. 2.Старуха просит новое корыто. 3.Старик идет к морю и просит о новой избе. 4.Рыбка превращает старуху в дворянку.

5. Старуха хочет стать царицей.

6. Стать Владычицей морской — новое желание Старухи.

7. У разбитого корыта.

В сказке о Золотой рыбке сюжет начинается с того, что на берегу синего моря жили-были старик со старухой. Он ловил рыбу, она пряла пряжу, но лачуга у них старая и даже корыто разбитое. Старику повезло поймать Золотую рыбку, которая взмолилась вернуть ее в море и даже предложила за себя откуп.

Добрый рыбак отпустил ее, но старухе его благородный поступок не понравился, и она потребовала, чтобы он вернулся к морю и попросил у рыбки новое корыто. Старик так и сделал. Рыбка дала то, что пожелала старуха, но той захотелось большего — новую избу, затем быть столбовою дворянкой, потом свободной царицею, пока не решила стать Владычицей морской, у которой сама рыбка на посылках. После этого рыбка не стала исполнять ее желание, а оставила ее у разбитого корыта

Как нарисовать рыбалку карандашом поэтапно детям. Учимся легко рисовать рыбку для детей карандашом

Сказку о рыбаке и рыбке нарисовать достаточно легко.

Можно ограничиться лишь изображением золотой рыбки на морской волне.

Для этого нарисуем волну и сверху рисуем золотую рыбку как показано на схеме ниже.

Если рисунок рыбки по схемам показался сложным, можно попробовать нарисовать рыбку по клеточкам, предварительно разлиновав лист.

Если навыки рисования позволяют, то можно попробовать осилить более сложную композицию, например, со стариком и с рыбкой.

Не забываем про аимрсфкру и пейзаж, раскинувшийся вокруг героев сказки.

В сказке о рыбаке и золотой рыбке главные герои старик со старухой и, конечно, золотая рыбка, которая исполняла, по сути, старухины желания.

Проще всего, конечно, изобразить золотую рыбку. Как нарисовать ее поэтапно, смотри на картинках. Предложу два способа, как нарисовать рыбку:

Для того, чтобы рисунок получился полноценным, нарисуйте море и избушку на берегу моря.

Если рисунок для малышей, то достаточно будет и рыбки.

Прежде, чем начать рисовать иллюстрацию, нужно решить: кого и что изобразить? Основными-то персонажами сказки являются, конечно, старик и старуха. Рыбка тоже, но она, если честно, участвует в действии меньше. Предложу вот эту картинку, отражающую сцену между рыбаком и его женой:

На лице старика — борода, не пугайтесь. Лица же пока нет. Оно появится чуть позже. А в руках — не посох и не государственных флаг, а палка, к которой мы сейчас прикрепим сеть (невод):

А теперь неодушевлнные quot;персонажиquot; — это корыто, хижина, похожая чем-то на шалаш и море. Но поскольку море в рисунок не уместится, сделаем речку:

И вторую часть невода (верхнюю). А теперь штрихами можно отразить несколько складок на одежде, и сказка в одной картинке будет готова:

Будем рисовать один из эпизодов из мультфильма quot;Сказка о Золотой рыбкеquot;. В этом эпизоде золотая рыбка плещется на волне.

Рисунок проще рисовать этапами, поэтому можно выделить несколько этапов:

Первый этап. Рисуем волну, вот такими кривыми линиями:

Второй этап. Теперь рисуем нижнею часть волны и брызги, которые от не отлетают.

Третий шаг. Нарисуем силуэт золотой рыбки.

Четвертый этап. Теперь нарисуем более детально золотую рыбку и получим:

Пятый этап. Рисуем рядом с рыбкой пену.

Шестой этап.

Чтобы нарисовать старика, который выловил Золотую рыбку, можно взять за основу поэтапный рисунок рыбака. Для большей схожести с персонажем сказки изобразите его с более длинной бородой и без шляпы:

Рыбка же рисуется совсем просто. Главное, подобрать для нее подходящую палитру: так, хорошо будут смотреться желтый, оранжевый и красный цвета.

Также предлагаю ознакомиться с несколькими вариантами уже готовых работ.

А вот и цветной рисунок:

Для того чтобы нарисовать сказку о Рыбаке и Золотой рыбке

, ее необходимо прочитать и выявить несколько главных сцен — это может быть момент, как рыбак поймал золотую рыбку, или покосившийся домик, рядом с которым сидит старуха с корытом, может быть сцена, в которой старуха уже барыня, которой прислуживают служанки.

В общем, в голове представляем свой рисунок, либо же берем уже готовый и срисовываем все оттуда.

Вот несколько пошаговых схем, показывающих как нарисовать Золотую Рыбку

:

Если с рисование проблемы, то можно взять готовые рисунки для расскрасок и срисовать их, хотя бы примерно.

В конце останется раскрасить рисунок по-ярче.

Часто в школе детям задают нарисовать иллюстрацию к популярной сказке А. С. Пушкина о Рыбаке и Рыбке. Сделать это очень просто при наличии поэтапного урока рисования в картинках. А получается очень красиво и красочно.

Сделаем набросок рисунка несильно надавливая на карандаш. Нарисуем линию горизонта, окружность солнца, очертания рыбака и рыбки.

Дорисуем дугу — это будет удочка, прорисуем рыбку, рыбака.

Закончив с рыбкой, начнем за рисование лица рыбака.

Более детально изображаем удочку, добавляем детали на одежде рыбака, нарисуем улыбающееся солнце.

Убрав все лишние вспомогательные линии, обведем контур рисунка поярче.

Рисунок полностью готов.

Нарисовать сказку про Рыбака и Золотую Рыбку карандашом поэтапно можно вот так:

1) Сначала нарисуем рыбку:

Делаем наброски рыбки вот так:

Приступаем к прорисовке лица и короны:

Продолжаем прорисовывать нашу золотую рыбку:

Раскрасить можно например так:

2) Добавляем волны примерно так:

Вот и наш рисунок.

А также можно нарисовать и так:

Знакомая всем с детства сказка Александра Сергеевича Пушкина quot;О рыбаке и рыбкеquot;. Многие с детских лет помнят ее наизусть, а это значит, что рисовать сценки из этой Сказки будет не так уж и сложно.

Можно выбрать несколько вариантов: старик сидит у разбитой землянки, а рядом старуха и разбитое корыто.

Старика, отпускающего золотую рыбку.

Объяснить детям как нарисовать рыбу совсем не трудно, ведь эти обитатели море, рек и прочих водоемов имеют относительно простое строение. Благодаря помощи взрослых, малыши успешно справятся с этим не слишком сложным заданием. Тем более, им наверняка будет очень интересно раскрашивать готовый рисунок яркими цветными карандашами.

Лучше всего разъяснить и показать ребятам как нарисовать рыбу поэтапно, ведь так им будет намного легче понять и усвоить урок. Сначала нужно приготовить все необходимое:

1. Ластик;

2. Лист бумаги;

3. Цветные карандаши;

4. Ручка, имеющая черный оттенок. Лучше всего подойдет гелевая;

5. Механический карандаш.

Имея все необходимое, можно приступать к работе над рисунком:

1). Сначала наметьте очертания рыбки;

2). Изобразите маленький круглый глаз и столь же небольшой рот;

3). Пририсуйте плавники;

4). Нарисуйте маленький хвост;

5). Изобразите прожилки на хвосте, а также на всех плавниках рыбы;

6). Рыба-клоун, которой посвящен этот урок, имеет оригинальный окрас. Поэтому нужно отметить, где располагаются полоски;

7). Если вы хотели понять, как нарисовать рыбу карандашом, то на этом этапе можете закончить работу.

8). Сотрите ластиком первоначальный набросок;

9). Начните раскрашивать рыбку. Сначала заштрихуйте ее тело (кроме полосок) оранжевым карандашом. Верхнюю часть дополнительно раскрасьте желтым, а нижнюю — затемните коричневым и красно-коричневым. Глаз рыбы раскрасьте голубым цветом;

10). Раскрасьте плавники и хвост оранжевым и коричневым карандашами, а полоски на их краях — серым и черным;

11). Серым карандашом затемните нижнюю часть белых полосок;

12). Карандашами синих оттенков заштрихуйте фон.

Рисунок рыбки клоуна полностью готов! Теперь вы знаете как нарисовать рыбу карандашом поэтапно, а затем раскрасить это изображение цветными карандашами.

Тема следующего урока как нарисовать рыбу карандашом поэтапно. Для начала мы попробуем нарисовать речную рыбу простым карандашом, а в дальнейшем, будем рисовать и другие виды рыб цветными карандашами.

Как нарисовать рыбу простым карандашом

Первый этап урока как нарисовать рыбу

простым карандашом – нарисуем плавные линии туловища рыбы до хвоста и рта рыбы. Сразу обратите внимание, что около хвоста линии сужаются. Должна быть нормальная длина и высота тела рыбы.

Далее нарисуем рыбе рот и хвост. Если у вас получается не ровно, можно стереть ластиком и попробовать нарисовать очертания рыбы более ровно. Уделите этому больше внимания, ведь какую форму рыбы вы сейчас нарисуете, такая рыба и получится.

Когда форма рыбы нарисована, можно приступать к рисованию плавников. Рисуйте плавники поочередно: сначала два спинных плавника, затем грудной плавник, снизу брюшные плавники и анальные плавники.

Осталось нарисовать рыбе так называемую жаберную крышку и глаз.

Мы закончили строение рыбы, и теперь переходим ко второй части урока как нарисовать рыбу.

Во второй части мы будем прорисовывать плавники, и нарисуем на теле рыбы чешую.

Чтобы прорисовать плавники правильно, нужно обратить внимание на их строение. Плавники состоят из складок кожи, которые натянуты на плавниковые лучи. Они могут быть колючими (большой спинной плавник), а могут быть мягкие (брюшные и грудные плавники). Прорисуйте их правильно!

Покройте тело рыбы чешуей. Чешуя рисуется полукруглыми линиями, идущими одна за другой. Я не думаю, что у вас возникнут трудности в этом.

Рыба простым карандашом нарисована! Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если вы приложите немножко усилий – у вас все получится!

Спасибо за ваше внимание к уроку как нарисовать рыбу карандашом поэтапно!

В этом уроке вы узнаете, как нарисовать рыбу поэтапно. В качестве примера мы возьмем радужную форель. У этой рыбы изящная форма тела с красивым пятнистым узором.

Рыбы сравнительно легкие в рисовании, поэтому это отличный выбор для начинающих художников. Я покажу вам простой способ рисования рыбы, а вы по желанию сможете изменить пропорции или добавить детали, чтобы получить совершенно другой результат.

Необходимые материалы для урока

Нам понадобится следующее:

- простой карандаш НВ

- простой карандаш 3В

- ластик

- лист бумаги для рисования

Как нарисовать тело рыбы

Шаг 1

Карандашом НВ рисуем горизонтальную линию-основу и отмечаем на концах вертикальные отрезки – границы тела.

Здесь можете обойтись без линейки, линия не должна быть идеально ровной.

Шаг 2

Рисуем вытянутый овал для тела, оставив треть отрезка для хвоста.

Шаг 3

Шаг 4

Соединяем тело и трапецию, формируя базовые очертания хвоста.

Шаг 5

Переходим к голове. Отмечаем место соединения головы с телом и кривой линией намечаем жаберную крышку.

У каждого вида рыбы свои пропорции тела. Давайте представим, что длина головы равна длине хвоста.

Шаг 6

Рисуем глаз и радужную оболочку.

Шаг 7

Добавляем слегка приоткрытый рот.

Рисуем плавники и детали головы

Шаг 1

В этой части урока мы начнем добавлять детали. Я рекомендую работать с рисунком постепенно и не увлекаться только одной частью, так как можно потерять контроль над процессом.

Давайте начнем с переднего спинного плавника, который мы размещаем в верхней части тела.

Спинные плавники бывают разных форм и размеров. У радужной форели он достаточно маленький.

Шаг 2

Логично предположить, что должен быть и задний спинной плавник. Но у многих рыб, как и у нашей радужной форели, его нет. Вместо этого у нее есть жировой плавник – небольшое образование без костей.

Шаг 3

Шаг 4

Рисуем анальный плавник в виде треугольника с закругленными углами.

Шаг 5

Переходим к грудному плавнику, который размещен рядом с жабрами.

Шаг 6

Детализируем голову. Рисуем жаберную крышку и добавляем в нижней части головы перепончатые образования.

Не стоит пытаться идеально скопировать рыбу или перегрузить ее большим количеством деталей. Иногда меньше значит лучше.

Шаг 7

Также дорабатываем рот, чтобы добавить объемность.

Шаг 8

В передней части головы рисуем ноздри и пару складок возле глаза.

Обычно, на рыбьей голове много мелких деталей. Можете поэкспериментировать и дорисовать их.

Шаг 9

Дорабатываем очертания рыбы, сузив хвостовую часть. Также придаем более естественные очертания хвостовому плавнику.

Шаг 10

На плавниках есть так называемые лучи, поэтому заполняем их парными линиями.

Между каждой парой линий оставляем достаточно пространства.

Рисуем лучи на хвостовом плавнике. Начинаем у основания плавника и к противоположному краю немного увеличиваем расстояние между парами линий.

Постарайтесь придерживаться ритма и соблюдать ширину между лучами плавника.

Наносим светотени

Шаг 1

Берем карандаш НВ, затемняем радужку глаза и оставляем несколько бликов незакрашеными.

Шаг 2

Заполняем рыбу пятнами, включая плавники.

Лучшим вариантом будет использование обоих карандашей – 3В и НВ, чтобы регулировать размер и интенсивность цвета. Таким образом, получившийся узор будет выглядеть естественно.

Брюхо и тонкую полоску по центру туловища оставляем нетронутыми.

Шаг 3

С помощью карандаша 3В наносим штриховку в верхней части туловища, обычно, эта часть темнее центральной и брюшной области.

Для штриховки, помимо вертикальных линий, можете использовать длинные горизонтальные линии, повторяющие направление туловища рыбы и изогнутые формы. Сочетание нескольких техник штриховки помогает добиться реалистичного эффекта.

Шаг 4

С помощью карандаша НВ дорабатываем контур рыбы. Наносим мелкие штрихи, чтобы рисунок выглядел целостнее.

Не забываем увеличить контрастность деталей: плавников и жаберной крышки.

Наша рыба готова!

Поздравляю! Вы узнали, как нарисовать рыбу карандашом на примере радужной форели. Надеюсь, вы усвоили основы рисования рыбы и примените полученные знания на практике.

Не бойтесь экспериментировать, рисуйте и получайте удовольствие! Не забывайте оставлять комментарии и делиться уроком с друзьями. Приятного творчества!

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сегодня мы будем искать вдохновение в подводном царстве и попробуем изобразить обитателей морей, рек и озер. В этом уроке мы узнаем как нарисовать рыбу разных видов, форм и в различных ракурсах.

Большинство водных обитателей обладают достаточно простыми формами, изобразить их с помощью карандаша несложно даже новичкам. Если вы хотите получить более реалистичный и достоверный рисунок стоит поискать качественные фотографии, которые будут служить образцом. Если дома есть аквариум — отлично, у вас есть натура, которую вы, наверняка, уже хорошо изучили.

Линия движения и форма

Чтобы правильно отобразить положение тела в воде, рисунок необходимо начинать из линии

. В большинстве случаев эта линия будет совпадать с положением позвоночника.

Когда рыба плывет ее позвоночник извивается волнообразно, поэтому начинаем из линии, обозначающей движение:

Красная

линия показывает направление движения, синяя —

форму тела, зеленая

— плавники и хвост. Примечательно, что направление головы и хвоста не совпадает.

Рисуем красивого лебедя

Таким образом, уже на начальном этапе набросок отображает движение, а не статичное положение. В таком положении невозможно замереть или дрейфовать, а можно лишь быстро и уверенно двигаться.

Если ваша задача изобразить рыбку в спокойном статичном положении достаточно показать прямую или слегка изогнутую ось, отображающую положение тела.

Осевая линия — это наш каркас, скелет, на который мы можем надеть форму любого из видов рыб.

Далее, намечаем форму

.

Простой геометрической фигурой намечаем туловище и голову, а потом прикрепляем к нему плавники и хвост. Таким образом получаем приблизительный силуэт. В непростом ракурсе можно легко вписать в туловище круги или овалы, так набросок приобретет более понятный и объемный вид.

На этом этапе работы все линии наносим очень легко, едва заметно, для этого лучше использовать твердый карандаш.

Как рисовать орхидею фаленопсис

Уточнения и детали

Сейчас самое время уточнить силуэт и наметить основные детали. Из обобщенной фигуры выделяем голову, легко намечаем линию глаз, и рта. Уточняем форму туловища, плавников и хвоста.

Все линии наносим поверх предыдущих, стараемся чтобы они были более точными. Это должен быть легкий набросок, в который легко вносить изменения и исправления.

Далее, детализируем и уточняем эскиз.

Легко намечаем чешую.

Цвет

Если вашему рисунку нужно добавить выразительность и цвет, работайте следующим образом:

- Сначала закрасьте общие формы, не вдаваясь в детали. Например: туловище зеленоватым, плавники красноватым и т. п.

- Не закрашивайте каждую чешуйку по отдельности. Сначала придайте всем им один общий цвет, а потом выделите некоторые из них. Детализируйте лишь то, на чем хотите акцентировать внимание, а не все одновременно.

- В конце работы добавьте блик по всей длине тела рыбы и на глазах.

Как нарисовать красивый подсолнух

Особенности строения

Существует огромное количество видов рыб, все они имеют какие-то серьезные или незначительные различия в строении, окрасе, форме и размерах. Все же мы попытаемся выделить основные важные моменты, которые нужно знать, когда рисуешь подводных обитателей.

Плавники и хвост

Ваша работа будет выглядеть более натурально если вы правильно разместите плавники. У всех типичных морских и речных рыб, они располагаются следующим образом:

На картинке показано, как чаще всего располагаются плавники. Брюшной и грудной плавники всегда парные, располагаются с обеих сторон туловища. Спинные плавники иногда сливаются в единую форму, а подхвостовой — бывает едва заметен.

Плавники помогают двигаться в воде, балансировать, держать курс и менять направление, иногда привлекать внимание, маскироваться или отпугивать других обитателей водного царства. Естественно, у разных видов они выглядят по-разному, и иногда приобретают совершенно причудливые формы.

Как рисовать цветок нарцисс

Чешуя

Чешую можно показать несколькими способами. Все зависит от того, какую именно рыбку нужно изобразить и насколько вы хотите детализировать работу.

- Первый способ быстрый и более-менее точный. Суть его состоит в том, что сначала нужно наметить диагональные (слегка округлые) линии, по всему туловищу.

Эти линии мы проводим очень легко с одинаковым интервалом, в двух разных направлениях. На картинке это показано стрелками зеленого и бирюзового цвета. Далее, в углах образовавшихся ромбов добавляем чешуйки.

- Этот способ требует точности и внимательности. Рисуем чешуйки рядами. Первый ряд (показан синим цветом) чешуйки размещены на небольшом расстоянии одна от другой. Второй ряд (зеленым) одна чешуйка этого ряда слегка прикрыта двумя чешуйками предыдущего (синего) ряда. Повторяя ряды чешуи, покрываем все туловище.

- Самый простой способ и подходит для многих видов, например, для зеркальных карпов. Мы хаотично показываем лишь самые большие и выразительные чешуйки, они, как правило, находятся в верхней части туловища.

Рисуем лицо человека в профиль

Рисуя чешую, следует помнить, что ее размеры и выразительность на животике и в области хвоста значительно ниже чем на спине и ребрах.

Голова

Как нарисовать голову рыбы поэтапно, изображено на следующей иллюстрации:

- Сначала нужно наметить два круга, один примерно в два раза больше другого.

Эти круги должны пересекаться между собой примерно на уровне 1/3 большего круга. В верхней части, на месте пересечения этих кругов намечаем глаз.

- Объединяем круги в единую форму, полуовал или полукруг.

- Посередине меньшего круга намечаем рот. Верхняя губа направлена вниз. Нижняя — прямо или вверх. Между верхней губой и глазом есть выемка, похожая на ноздрю, ее также нужно легко обозначить. Снизу, ото рта к глазу также идет небольшая складка.

- Обозначаем пластинку над жабрами, уточняем глаз и все ранее намеченные линии согласно тому конкретному виду, который вы рисуете.

Глаза большинства рыб круглые с темным зрачком посередине, а уголки рта опущены вниз.

Видеоурок

Смотрите видео как нарисовать рыбу поэтапно:

Как нарисовать красный тюльпан

А для вдохновения и поиска творческих идей я приготовила для вас несколько интересных картин с рыбами:

Пушкин Александр «Сказка о рыбаке и рыбке»

Читательский дневник по сказке «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина

Автор: Александр Сергеевич Пушкин

Название произведения: «Сказка о рыбаке и рыбке»

Число страниц: 4

Жанр: сказка

Главные герои: Старик, Старуха, Золотая рыбка.

_______

Характеристика главных героев:

Рыбак — старый и добрый мужчина.

Верный муж.

Милосердный.

Автор уважает старика за то, что он не стремился к богатству, и даже имея все, по-прежнему оставался собой.

Старуха — жадная и ненасытная.

Ей сложно угодить.

Неблагодарная и злая.

Не ценит то, что имеет.

Рыбка — добродушная и мудрая.

Исполнила все желания старика.

Справедливая и мудрая.

_______

_______

Краткое содержание «Сказка о рыбаке и рыбке» для читательского дневника:

Как-то Старик поймал в море Золотую рыбку, которая умела исполнять желания.

Сжалившись, он отпустил ее в море, а о происшедшем рассказал жене.

Жадная и ворчливая Старуха начала поручать мужу просить у рыбки разные подарки.

В итоге она вернулась к тому, что было – к разбитому корыту.

План произведения для пересказа:

1. Будни Старика и Старухи

2. Волшебный улов

3. Старик выполнил просьбу Золотой рыбки

4. Первое желание – корыто

5. Второе желание – изба

6. Столбовая дворянка

7. Вольная царица

8. Желание стать морской владычицей

9. Разбитое корыто

Рисунок — иллюстрация сказки

Главная мысль сказки:

Жадность способна свести к нулю все достижения, испортить любое дело.

_______

Синквейн:

Старуха.

Ворчливая, жадная.

Бранится, желает, ругается.

С каждым разом желает большего.

Жадность.

Чему учит произведение «Сказка о рыбаке и рыбке»

Произведение учит быть аккуратным со своими желаниями, знать меру и понимать, что даже благодарность за жизнь имеет пределы.

Нужно понимать, что жадность и неблагодарность никогда не приводят к добру, а возвращаются бумерангом.

Краткий отзыв по произведению «Сказка о рыбаке и рыбке» для читательского дневника:

Это очень интересное и поучительное произведение Александра Сергеевича Пушкина.

Оно наглядно показывает какие последствия наступают за собой неумение быть благодарным и безграничная жадность.

Старуха не знала меры, была ворчливой, злой и корыстной.

От этого страдала и она сама, и ее муж.

Советую каждому прочитать эту сказку и сделать вывод.

Отрывок, поразивший меня больше всего:

Ей старик с поклоном отвечает:

«Смилуйся, государыня рыбка!

Что мне делать с проклятою бабой?

Уж не хочет быть она царицей,

Хочет быть владычицей морскою;

Чтобы жить ей в Окияне-море,

Чтобы ты сама ей служила

И была бы у ней на посылках».

Пословицы к произведению:

За большим погонишься – малое потеряешь.

Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Еще читательские дневники по произведениям Александра Пушкина:

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди

Сказка о попе и его работнике Балде

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

Поэма «Руслан и Людмила»

Баллада «Песнь о Вещем Олеге»

Библиотека автора пополняется.

Расмотрите рисунки и прочитайте отрывки из сказки А.С.Пушкина 《Сказка о рыбаке и рыбке 》Какое

Представьте, что вы журналист школьной газеты. Напишите репортаж о проведении мероприятия, посвященного творчеству Жамбыла Жабаева. Для соблюдения стр

…

уктуры текста репортажа воспользуйтесь памяткой «Репортаж как жанр публицистического стиля» и таблицей с опорной информацией. Для правильного оформления предложений с прямой речью воспользуйтесь памяткой «Прямая речь».

Прочитайте текст. Какие произведения писателя вы читали?

1.Соотнеси изображения с названием цивилизацииА. ШумерыБ. Древнеегипетская цивилизация2.В. Атлантида3.Г. Древнекитайская цивилизация2. Прочитай . Опре

…

дели правильный вариант ключевых слов и словосочетаний текста.Открытие произвело необычайную сенсацию во всем мире. Почти все государства, словно желая наверстать потерянное, приняли участие в раскопках. Работа шла медленно, но теперь это уже была не слепая работа крота. Каждый месяц (1)приносил все более (2)радостные новостн. Солли, оживший н вновь повеселевший, проплывална субмарине вдоль места работ и в окно иллюминатора глядел, как из синевы океана, освещеннойпрожектором, показывались то полуразрушенный ряд колонн, сквозь который проплывали рыбы,мягко не веля плавниками, то стены дома, то покосившийся портик храма. На пятом году экспедиции были найдены развалины храма Посейдона, а в них-громадная библиотека, состоящая нз бронзовых полированных пластин, на которых были вытравлены надписи.

Задание 3.Рассмотрите иллюстрации к произведению О. Уайльда «Соловей и роза». Напишите развернутый ответ на вопросы: Какой эпизод из чего художнику уд

…

алось передать эмоциональное состояние главных героев? Определите сходства и различияг иллюстраций. произведения изобразил художник? Как и при помощи это сор помогите ДАЮ 20

Помогите пожалуйста!

Упражнение 181. Прочитайте предложения. Определите син-таксическую роль выделенных слов. Научитесь отличать вво.дные слова от членов предложения.1. Из

…

мученные, грязные, мокрые, мы достигли, нако-нец, берега. (Т.) Наконец с великим трудом удалось Ива-ну Федоровичу распрощаться. (Г.) 2. К счастью, во времявстречи всё прояснилось. (Т.) К счастью надо стремиться.

Эссе вред и польза интернета в современном мире помогите пожалуйста

Напишите мини рассказ, что бы он заканчивался пословицей «Всему свое время»

Выпишите только верные утверждения:

Количественные числительные:

Обозначают количество предметов.

Отвечают на вопрос «какой?»

Может выполнять любую с

…

интаксическую роль в предложении.

По составу может обозначать целые, дробные, собирательные числительные

Выпишите собирательные количественные числительные: две третьих, трое, сто шестьдесят три, четверо, пятеро, три, двести пятьдесят, одна вторая.

Выпишите числительные, обозначающие целые числа:

Интересный дуб

В шести километрах от Днепрогэса стоит дуб. Этот красавец – памятник природы XIII века. Ему шестьсот-семьсот лет. Высота дерева не менее тридцати метров, длина окружности ствола – более шестидесяти метров.

Транскрипт

Самостоятельный выбор профессии — это «второе рождение человека», поскольку от того,

насколько правильно выбран жизненный путь, зависят общ

…

ественная ценность человека, его

место среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и психическое здоровье,

радость. Хорошо, когда вы с детства мечтаете об определенной профессии- стать пиарщиком

или профессиональным спортсменом- и не сомневаетесь, что осуществите эту мечту. В этом случае

не возникнет проблем с выбором профессии. А остальным как поступить? У одних тинейджеров

пока нет никаких увлечений. Другие, наоборот , интересуются всем: одновременно занимаются в

спортивных секциях, посещают несколько кружков и факультативов. Им не хватает свободного

времени. Они очень активны и в учебе, и в общественной деятельности. И, как ни странно, уних все

везде получается! Но, к сожалению, и такие дети не могут определиться с тем, что им нравится

больше, с чем им связать свою дальнейшую жизнь.

приводит к неудовлетворенности человека своей жизнью. Работа становится неинтересной ,

что порой даже приводит к нервным срывам. Поэтому правильный выбор профессии- это

здоровье, удовлетворенность, творчество, успех и счастье.

1. Выбор профессии -это :

A) второе рождение человека

Б) жизненный путь

B) место среди других дюдей

Г) неудовлетворенность

Д) особый выбор

2. Какие увлечения утинейджеров ?

A) мало времени

Б) нет увлечений одновременно занимаются в нескольких спортивных секциях

Г) очень много свободного времени

Д) увлекается рыбалкой

3. Стихийность выбора профессии приводит к:

A) болезни

Б) нервным срывам

B) неудовлетворенности

Г) славе

Д) удовлетворенности

4. Из словаря синонимов найдите синонимы к ключевым словам.

Из дополнительных источников найдите материал о тинейджерах

Ключевые слова

Синонимы

5. Составьте простой план текста

2.

3.

6. Напишите изложение по прочитанному тексту, Используйте сложные предложения ,

выражающие условные, уступительные отношения

Воплощение образа.

Великие таланты были, есть и будут в сибирской столице; немало одаренных людей она встречала и провожала на своем веку. С Новосибирском соединены судьбы многих больших художников. Кто-то родился в нем и на протяжении всей жизни был тесно связан с городом, покидая его лишь на время. Многие начинали творческий путь вдали от Сибири, но продолжили и завершили его здесь. А иных обстоятельства приводили в наш город на сравнительно недолгий срок, но годы пребывания в нем оказывались для этих мастеров насыщенными и плодотворными. Такие художники уезжали, прежде отдав Новосибирску немало времени и сил, оставив городу свои произведения, идеи и проекты. К последней категории принадлежит и Эдуард Семенович Гороховский – художник с мировым именем, известный концептуалист и основоположник направления photo-based art в России, – живший в Новосибирске около двадцати лет и много, успешно работавший все эти годы.

Несмотря на профиль полученного образования – Э. С. Гороховский окончил архитектурное отделение Одесского инженерно-строительного института, – в Новосибирске художник, не видя возможности ярко проявить себя в архитектуре, выполнил ряд монументально-декоративных проектов и начал активно заниматься станковой и книжной графикой. Одним из важнейших направлений его деятельности в новосибирский период стало сотрудничество с Западно-Сибирским книжным издательством, продолжавшееся и после переезда Э.С. Гороховского в Москву. По его собственным воспоминаниям, первый заказ на оформление книги оказался серьезным испытанием, поскольку для незнакомой работы требовались специальные знания и навыки. Пришлось обучаться им в срочном порядке, «без отрыва от производства».

Вскоре книги, иллюстрированные Э.С. Гороховским, стали выходить в Новосибирске регулярно. С иллюстрациями художника выпускались научно-популярные и прикладные издания, сборники сибирской прозы, детская классика. В домашних библиотеках и архивах и сегодня можно найти теперь уже раритетные издания сибирских писателей: сборник сказов «Атаманово подаренье» Ивана Ермакова (1964), «Сказки старого Тыма» Василия Пухначева (1972), «Приключения воздухоплавателя Редькина» Леонида Треера (1975), «Луговая суббота, или вероятные и невероятные приключения Васи Морковкина» Геннадия Карпунина (1975), «Недолин дом: Сказы» Таисьи Пьянковой (1985).

Творчество Э.С. Гороховского представлено в коллекции Новосибирского государственного художественного музея различными работами, в числе которых — две интереснейшие серии книжной графики: шесть линогравюр к сборнику алтайских сказок А.Л. Гарф и П.В. Кучияка «Ак-Чечек – Белый Цветок» (1967, 1968) и восемь иллюстраций в технике офорта к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина (1974). Особого внимания заслуживает вторая серия.

Открывает этот графический ряд офорт «Старуха за прялкой», соответствующий зачину сказки:

Жил старик со своею старухой

У самого синего моря;

Они жили в ветхой землянке

Ровно тридцать лет и три года.

Старик ловил неводом рыбу,

Старуха пряла свою пряжу.

| Старуха за прялкой | |

| Э.С. Гороховский |

На этой иллюстрации (равно как и на всех последующих) мы видим, однако, только старуху – и в этом усматривается глубокий смысл: именно старуха со своим непомерным тщеславием и жадностью оказывается для художника главным действующим лицом; ее притязания, ожесточение и последовавшее наказание призваны показать моральную сторону сказки. Уже в первом листе помещенная в центр фигура старухи, весь ее резко очерченный силуэт, поза и наклон головы, узкое треугольное лицо и сдвинутые брови позволяют без труда распознать грубый характер и заметить недовольство собственной жизнью.

Следующий лист «Старуха у избы» демонстрирует существенную перемену в жизни героев сказки: на месте землянки стоит высокая красивая изба, а место тощей свиньи заняли два упитанных поросенка. Это изображение связано с пушкинскими строками:

А землянки нет уж и следа;

Перед ним изба со светелкой,

С кирпичною, беленою трубою,

С дубовыми, тесовыми вороты.

Старуха сидит под окошком,

На чем свет стоит мужа ругает.

«Дурачина ты, прямой простофиля!

Выпросил, простофиля, избу!

Воротись, поклонися рыбке:

Не хочу быть черной крестьянкой,

Хочу быть столбовою дворянкой».

| Старуха у избы | |

| Э.С. Гороховский |

Художник предпочел показать фигуру старухи в динамике, которую вновь определяет выразительный наклон вперед, свидетельствующий одновременно о старости и скверном характере, и повелительный жест, который предназначается для старика, находящегося за пределами композиции, и указывает на море. Пространство по-прежнему покато, и фигура старухи опять наклонена в противоположную от избы сторону. Совершенно очевидно: избы ей недостаточно для счастья. По сравнению с первым листом в этой иллюстрации значительно больше густых темных штрихов, в особенности – в изображении неба, на котором, словно предвещая гнев рыбки, собираются тяжелые тучи.

Три следующих листа представляют один и тот же период сказки. Иллюстрация «Старуха, таскающая за волосы слугу» сочетается с такими строками:

Воротился старик ко старухе.

Что ж он видит? Высокий терем.

На крыльце стоит его старуха

В дорогой собольей душегрейке,

Парчовая на маковке кичка,

Жемчуги огрузили шею,

На руках золотые перстни,

На ногах красные сапожки.

Перед нею усердные слуги;

Она бьет их, за чупрун таскает.

| Старуха, таскающая за волосы слугу | |

| Э.С. Гороховский |

Художник подробно передал все приметы нового быта старухи, изобразив не только высокий терем, но и витые перила с вазонами, лестницы, окна с нарядными наличниками, мощеную площадку, большое блюдо с фруктами в руках стоящего слуги.

Тот же эпизод сказки варьирует лист «Старуха и слуги». Здесь вновь продемонстрировано богатство палат, орнаментальность интерьера, к чему прибавляется толпа слуг, замерших в почтительном полупоклоне.

| Старуха у окна | |

| Э.С. Гороховский |

Лист «Старуха у окна» не являет кардинально новой ситуации. В нем можно вновь отметить подчеркнутую декоративность многообразных деталей интерьера: портьеры с кистью, оконной решетки, кресла с выгнутыми ножками, вышитого ковра. Свиней у ног старухи сменил кокетливо подстриженный пудель. Примечательна выправка лакеев, в которой молодцеватость сочетается с раболепием и угодливостью. И вновь мы встречаем уже знакомый нам изгиб фигуры старухи. Ее взгляд обращен к морю, но только условно: ведь ни на одном листе старуха не смотрит на море прямым, открытым взором. Кресло, в котором она сидит, развернуто от окна, и на море она всего лишь косится с опаской и недоверием. Окно создает защитную преграду между старухой и стихией; морской простор сдавлен его рамкой. Море, где живет волшебная золотая рыбка, в конце концов выносящая ей приговор, внушает старухе страх, побуждающий ее делать посредником между собою и рыбкой кроткого старика.

Максимально пестрое и многофигурное пространство, заполненное мелкими деталями, представлено в двух вариантах иллюстрации «Старуха-царица за накрытым столом». Оба они, различающиеся некоторыми нюансами, могут быть отнесены к таким строкам сказки:

Старичок к старухе воротился.

Что ж? пред ним царские палаты.

В палатах видит свою старуху,

За столом сидит она царицей,

Служат ей бояре да дворяне,

Наливают ей заморские вины;

Заедает она пряником печатным;

Вкруг ее стоит грозная стража,

На плечах топорики держат.

Интересно, что фигура старухи здесь почти выпрямилась, хотя взгляд ее остался суровым и подозрительным. Кажется, что даже ее фантазия временно исчерпала себя – большего благополучия человеку просто невозможно желать.

| Старуха у разбитого корыта | |

| Э.С. Гороховский |

Заключительный лист серии – «Старуха у разбитого корыта» — точно воспроизводит заключительные строки сказки:

Глядь: опять перед ним землянка;

На пороге сидит его старуха,

А пред нею разбитое корыто.

Возмездие уже совершилось, и иллюстрация служит подтверждением этому: небо расчистилось, море вновь стало спокойным, на дальнем плане снова показана землянка, у ног старухи, как и на первом листе, появилась свинья. Снова пространство приобрело характерный наклон и крутую покатость, однако теперь фигура старухи, потерявшей свою властность и покорно сложившей руки на коленях, обращена к землянке, укрупненной по сравнению с первым листом, а глаза старухи устремлены на корыто, напоминающее об ее корыстных устремлениях, простиравшихся слишком далеко. На этот раз ее взгляд лишен жестокого и злобного выражения, присущего ему во всех предыдущих иллюстрациях, он кажется лишь скорбным и усталым. Показав это, художник как бы заглядывает за пределы лаконичной пушкинской концовки и позволяет себе увидеть старуху более сложным персонажем, чем это может представиться при чтении.

Психологическая глубина и мастерство исполнения этой серии иллюстраций гармонично дополняют поэтический текст и помогают ему раскрыться, а читателям, особенно детям, — прочувствовать все его нюансы и переходы, проникнуться моралью сказки.

записок из рассказной комнаты: рыбак и его жена

взноса за эту неделю.

Эта сказка довольно длинная для рисования и рассказа. Это можно сделать, хотя в результате получается история для опытного рассказчика. Причина, по которой я сделал это в виде рисунка и рассказа, заключается в том, чтобы показать, как одну историю можно адаптировать к различным форматам.

К этой истории нужно немного подготовиться. Его нужно нарисовать на бумаге, которую в конце рассказа сложат пополам по длине.Поскольку маркеры просачиваются сквозь большую часть бумаги, второй лист бумаги следует приклеить к нижней половине на обратной стороне. Я взял второй лист бумаги, сложил его пополам и склеил половинки, а затем приклеил его к обратной стороне первого листа бумаги. Затем я сложил бумагу пополам, чтобы создать линию сгиба, которую можно использовать в качестве ориентира для размещения фигур и зданий.

Чтобы показать, как рисунок складывается, в приведенных ниже примерах я использовал маркеры разного цвета.

Также нужно потратить немного времени на рисование зданий, поскольку они станут более проработанными. Я бы сказал, чем каждый из них отличается от предыдущего, когда я их рисую.

Давным-давно там были рыбак (1) и его жена (2), которые жили в очень маленькой хижине (3) на берегу моря. Однажды рыбак по обыкновению спустился в море, чтобы порыбачить. Он быстро почувствовал рывок на своей леске и вытащил самую большую и необычную рыбу, которую он когда-либо видел (4).Он был весьма удивлен, когда рыба умоляла о его свободе. Рыбак выпустил рыбу обратно в море.

Когда рыбак вернулся домой, он рассказал жене о своем странном опыте с говорящей рыбой. «Вы должны были заставить его исполнить ваше желание!» она сказала. «Ты пощадил его жизнь, и он обязан тебе. Вернись и попроси у него хороший дом, потому что я устал жить в крошечной лачуге».

Прошла неделя, но жена была недовольна. «Этот дом маловат, — сказала жена. «Вернись и скажи рыбе, что нам нужен прекрасный особняк». Рыбак вернулся в море (7). «О дивная рыбка, у моей жены есть желание», — крикнул рыбак. Появилась рыба и спросила: «Что ей нужно?» «Ей нужен прекрасный особняк», — сказал рыбак.«Ее желание исполнилось», — сказала рыба, ныряющая обратно в море. Рыбак вернулся домой и нашел на месте дома прекрасный особняк (8).

Прошла неделя, но жена все еще была недовольна. Она сказала: «Вернись к морю и скажи рыбе, что я хочу жить в замке. Поскольку у меня будет замок, я тоже буду королем». Рыбак вернулся в море (9). Он крикнул рыбе: «О дивная рыба, у моей жены есть желание».

Прошла еще неделя. Жена все еще была недовольна, поэтому она сказала мужу: «Вернись к рыбе и скажи ему, что я хочу стать императором и жить в великолепном дворце». Рыбак вернулся в море (12) и крикнул: «О чудесная рыба, у моей жены есть желание». «Что она хочет сейчас?» спросила рыба. Рыбак ответил: «Она хочет быть императором и жить в великолепном дворце.«Ее желание исполнилось», — сказала рыба. Рыбак вернулся и обнаружил великолепный дворец (13) на месте замка. На его жене была еще большая корона (14).

Была ли жена наконец счастлива? Нет. Через неделю жена сказала своему мужу: «Скажи рыбе, что я хочу управлять вселенной и всем в ней, включая луну и звезды». К сожалению, рыбак вернулся в море (15). Рыбак крикнул: «О чудесная рыба, у моей жены есть желание».

Последовательность рисования:

(1) Нарисуйте рыбака с удочкой в нижней части листа бумаги

.

(2) Нарисуйте жену ниже линии сгиба, оставив достаточно места, чтобы нарисовать короны на ее голове позже в рассказе

.

(3) Нарисуйте лачугу в центре нижней частью на линии сгиба

.

(4) Нарисуйте рыбу

(5) Нарисуйте волны

(6) Нарисуйте дом, используя лачугу как дверь

(7) Нарисуйте волны

(8) Нарисуйте особняк вокруг дома

.

(9) Нарисуйте волны

(10) Нарисуйте замок вокруг особняка

(11) Заводная головка

(12) Нарисуйте волны

(13) Нарисовать дворец вокруг замка

(14) Нарисуйте корону большего размера

.

(15) Нарисуйте волны

(16) Сложите нижнюю половину вверх и снова нарисуйте лачугу

Лицевая сторона — с порядковыми номерами чертежей:

Сзади:

Сводка новостей по фланелевой пятнице на этой неделе проводится в блоге Library Quine of the Loons and Quines.

Как нарисовать золотую рыбку с короной (из сказки Рыбак и рыбка)

Многие помнят поучительную сказку Пушкина о старике, поймавшем в море золотую рыбку. Оно обещало исполнить три его желания, если он их отпустит. Рыбак ничего не хотел, но у его жены было много желаний. Все они исполнились. Но когда старуха захотела стать хозяйкой моря, рыба забрала у нее все. Мораль заключается в том, что вы должны уметь сдерживать свои желания, иначе ваша безграничная наглость приведет к тому, что у вас не будет ничего.

В этой инструкции мы покажем вам, как нарисовать красивую золотую рыбку из сказки (мультфильма).

1

Форма корпуса

Рисуем по частям. Первая часть — овал.

Теперь придайте ему правильную форму. Справа контуры сужаются, место для хвоста.

Сотрите лишние строки.

2

Рот

Рыба умела говорить в сказке.Вот почему нарисуйте ему рот.

Сотрите линию, отделяющую его от головы.

3

Голова

Проведите линию, отделяющую голову от тела.

4

Хвост

Он большой и очень пышный.

Хвост разделите линиями.

5

Глаз

Нарисуйте один круг среднего размера, второй круг нарисуйте внутри.

6

Ребра

На спине один большой гребень. Внизу есть три плавника поменьше.

7

Корона

8

Мелкие детали

Добавьте пару штрихов на плавники и рисунок готов.

9

Раскраска

Раскрасить рисунок можно акварелью, мелками или фломастерами.

10

Онлайн раскраска

Выберите, как вы хотите рисовать.

11

Коллаж

Если вы увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Рыбак и его жена | Сказки Гримма | Братья Гримм

Для встроенного аудиоплеера требуется современный интернет-браузер.Вам следует посетить Browse Happy и обновить свой интернет-браузер сегодня!

Жил-был рыбак, который жил со своей женой в свинарнике недалеко от моря. Рыбак обычно целый день выходил на рыбалку; и однажды, когда он сидел на берегу со своей удочкой, глядя на сверкающие волны и наблюдая за своей леской, внезапно его поплавок утащили глубоко в воду: и вытаскивая его, он вытащил большую рыбу. Но рыба сказала: «Прошу, оставьте меня в живых! Я не настоящая рыба; Я заколдованный принц: опустите меня снова в воду и позвольте мне уйти! »« О, хо, — сказал мужчина, — вам не нужно произносить столько слов по этому поводу; Я не буду иметь ничего общего с рыбой, которая умеет говорить: сосайтесь, сэр, как только вам будет угодно! » Затем он положил его обратно в воду, и рыба бросилась прямо на дно, оставив за собой полосу крови.

Когда рыбак пошел домой к своей жене в свинарник, он рассказал ей, как он поймал большую рыбу, и как она сказала ему, что это заколдованный принц, и как, услышав ее голос, он снова отпустил ее. «Неужели вы ни о чем не просили? — сказала жена, — мы очень бедно живем здесь, в этом мерзком грязном свинарнике; вернись и скажи рыбе, что нам нужен уютный коттедж ».

Рыбак не очень любил это дело: однако он ушел на берег; а когда он вернулся туда, вода казалась желто-зеленой.И он встал у кромки воды и сказал:

«О человек моря! Слушай меня! Моя жена Ильсабилл хочет иметь свою волю и послала меня просить у тебя милость!

Тогда рыба подплыла к нему и сказала: «Ну, что она хочет? Чего хочет твоя жена?» «Ах, — сказал рыбак, — она говорит, что когда я поймал тебя, я должен был спросить тебя. за что-то, прежде чем я тебя отпущу; она не любит больше жить в свинарнике и хочет уютный домик. — Тогда иди домой, — сказала рыба; «Она уже в коттедже!» Итак, мужчина пошел домой и увидел свою жену, стоящую у дверей красивого, аккуратного коттеджа.

Все шло хорошо неделю или две, а затем дама Ильсабилл сказала: «Муж, в этом коттедже для нас недостаточно места; двор и сад слишком малы; Я бы хотел жить в большом каменном замке: снова пойди к рыбе и скажи ему, чтобы он дал нам замок.«Жена, — сказал рыбак, — я не хочу снова идти к нему, потому что, может быть, он рассердится; с этим красивым коттеджем нам должно быть проще жить. — Вздор! — сказала жена; «Он сделает это очень охотно, я знаю; иди и попробуй! »

Рыбак пошел, но на сердце у него было очень тяжело: и когда он подошел к морю, оно выглядело синим и мрачным, хотя и было очень спокойным; и он подошел к краю волн и сказал:

«О человек моря! Слушай меня! Моя жена Ильсабилл хочет иметь свою волю и послала меня просить у тебя милость!

«Ну, что ей теперь нужно?» — сказала рыба.

На следующее утро, когда дама Ильсабилл проснулась, было уже совсем светло, она подтолкнула рыбака локтем и сказала: «Вставай, муж, и расслабляйся, потому что мы должны быть королем всей земли». «Жена, жена». сказал человек, «почему мы должны хотеть быть королем? Я не буду бэкинг.

«О человек моря! Слушай меня! Моя жена Ильсабилл хочет иметь свою волю и послала меня просить у тебя милость!

«Ну, а что ей теперь?» — сказала рыба.«Увы, — сказал бедняга, — моя жена хочет быть королем». «Иди домой», — сказала рыба. «Она уже ищет».

Затем рыбак ушел домой; и когда он подошел к дворцу, он увидел отряд солдат и услышал звук барабанов и труб. И когда он вошел, он увидел свою жену, сидящую на троне из золота и бриллиантов, с золотой короной на голове; и по бокам от нее стояли шесть прекрасных девушек, каждая на голову выше другой. «Ну, жена, — сказал рыбак, — ты король?» «Да, — сказала она.

Итак, рыбак был вынужден уйти; и он бормотал на ходу: «Это ни к чему хорошему, это слишком много, чтобы просить; рыба в конце концов надоест, и тогда мы пожалеем о содеянном ». Хесун подошел к берегу моря; и вода была совершенно черной и мутной, и могучий вихрь пронесся по волнам и раскатал их, но он подошел как можно ближе к краю воды и сказал:

«О человек моря! Слушай меня! Моя жена Ильсабилл хочет иметь свою волю и послала меня просить у тебя милость!

«Что ей теперь?» — спросила рыба.

Итак, он снова пошел домой; Подойдя ближе, он увидел свою жену Ильзабил, сидящую на очень высоком троне из чистого золота с большой короной на голове высотой в два ярда; и по обе стороны от нее стояли ее стражи и слуги в ряд, каждый меньше другого, от самого высокого гиганта до маленького карлика размером не больше моего пальца. И перед нею стояли князья, герцоги и графы. И рыбак подошел к ней и сказал: «Жена, ты император?» «Да, — сказала она, — я император.«Ах! — сказал мужчина, глядя на нее, — как хорошо быть императором!» «Муж, — сказала она, — почему мы должны перестать быть императором? Я буду папой следующим ».« О жена, жена! — сказал он, — как ты можешь быть папой? в христианском мире есть только один папа за раз ».« Муж, — сказала она, — я буду папой сегодня же ».« Но, — ответил муж, — рыба не может сделать тебя папой ».« Что за вздор! » сказала она; «Если он может сделать императора, он может сделать папу: пойди и суди его».

Итак, рыбак пошел. Но когда он подошел к берегу, дул сильный ветер, и море раскачивалось вверх и вниз бурлящими волнами, и корабли были в беде и со страхом катались по вершинам ив.Посреди неба был небольшой кусочек голубого неба, но к югу все было красным, как будто надвигалась ужасная буря. При этом зрелище рыбак ужасно испугался и дрожал так, что его колени столкнулись вместе; но все же он спустился к берегу и сказал:

«О человек моря! Слушай меня! Моя жена Ильсабилл хочет иметь свою волю и послала меня просить у тебя милость!

«Что ей теперь нужно?» — спросила рыба. «Ах, — сказал рыбак, — моя жена хочет стать папой.«Иди домой», — сказала рыба. «Она уже Папа».

Затем рыбак пошел домой и нашел Ильсабилла сидящим на троне высотой в две мили. И на ее голове были три большие короны, и вокруг нее стояла вся пышность и мощь Церкви. А с каждой стороны от нее было два ряда горящих фонарей всех размеров, самый большой из которых был размером с самую высокую и самую большую башню в мире, и, по крайней мере, не больше, чем небольшой фонарь.

Тогда человек задрожал от страха; и когда он спускался к берегу, поднялась ужасная буря, так что деревья и самые камни качнулись.

«О человек моря! Слушай меня! Моя жена Ильсабилл хочет иметь свою волю и послала меня просить у тебя милость!

«Что ей теперь нужно?» — спросила рыба. «Ах, — сказал он, — она хочет быть владычицей солнца и луны». «Иди домой, — сказала рыба, — снова к твоей свинине».

И там они живут по сей день.

Рыбак и джин

«Рыбак и джинн» — это сказка из «Арабских ночей».Эта история рассказывает о скромном рыбаке, который встречает мстительного и ожесточенного джинна, другого типа джинна, чем тот, к которому мы привыкли в таких сказках, как Аладдин. Эти южноазиатские и ближневосточные народные сказки, составленные во время Золотого века ислама, на протяжении сотен лет составлялись в антологию рассказчиками из Азии и Северной Африки.

Эта конкретная версия сказки взята из книги Эндрю Лэнга «Развлечения арабских ночей», первоначально опубликованной в 1898 году.Книга была издана в рамках серии «Fairy Books» Ланга и включает 26 из оригинальных рассказов «Тысяча и одна ночь» . Рассказы иллюстрированы невероятными иллюстрациями Х. Дж. Форда.

Повесть арабских ночей

Сир, жил когда-то рыбак, настолько старый и бедный, что едва мог прокормить свою жену и троих детей. Он ходил каждый день на рыбалку очень рано и каждый день взял за правило не бросать сети более четырех раз.Однажды утром он отправился в путь при лунном свете и подошел к берегу моря. Он разделся и закинул сети, и когда он тянул их к берегу, он чувствовал большой вес. Он подумал, что поймал большую рыбу, и очень обрадовался. Но мгновение спустя, увидев, что вместо рыбы у него в сетях только туша осла, он был сильно разочарован.

Раздосадованный такой неудачной уловкой, когда он починил сети, которые туша осла сломала в нескольких местах, он бросил их во второй раз.Втягивая их, он снова почувствовал большой вес, так что он подумал, что они полны рыбы. Но он нашел только большую корзину, полную мусора. Он был очень раздражен.

«О Фортуна, — воскликнул он, — не шутите со мной, бедным рыбаком, который едва может прокормить свою семью!»