Прихрамовая территория – культовое пространство, где нет «случайных» предметов и растений. Каждый элемент имеет свое особенное значение: росписи, скульптуры, деревья и цветы. Так, к примеру, фиалка – символ смирения – самой первой и самой почитаемой православными людьми добродетели. Неприметная, хоть и красивая, она тянется к солнцу, затерявшись в траве. Кстати, трава на территории храма также не простая, а «шелковистая» и святая, ведь по ней, как говорил Преподобный Серафим Саровский: «…стопочки Царицы Небесной прошли!».

При озеленении храмового комплекса следует придерживаться и учитывать следующие правила:

· Соразмерность зелёных насаждений с пространственными пропорциями храма и других построек.

· Соответствие основного породного состава местным традициям. Планируя микроландшафтный облик, необходимо при высадке растений использовать традиционно местные виды хвойных и лиственных пород. Растения – экзоты или зарубежные новинки на участке будут выглядеть, по меньшей мере, нелепо, появившиеся неизвестно откуда.

· Насаждения плодовых деревьев, характерных для данной местности. Для посадки на территории около храма необходимо использовать виды плодовых культур, которые будут гармонировать с окружающим ландшафтом местности в целом, а у посетителей не возникнет ощущения, будто бы они посещают ботанический сад.

· Ограниченный символизм. Данный принцип подразумевает как минимум использования формовки в планировке. Отказ от стриженых форм деревьев и кустарников, также этот принцип применим и для формирования цветников. Ограничение особенно актуально, если в композицию включены растения, которые сопровождают канонические инсталляции на прихрамовой территории или растения, которые являются «библейскими» символами. Такой принцип предполагает использование оптимального количества растений-символов. Достаточно одной-двух видов пород для создания композиции.

· Практичная декоративность. При выборе для композиций плодовых пород, следует обращать внимание не только на их оригинальные качества, стабильность размеров кроны, пышность цветения, но и на обильность плодоношения.

· Лечебная и ботаническая ценность растений. Такой принцип подразумевает разведение, изучение и коллекционирование редких растений, которые обладают лекарственными свойствами: календула, чистотел, мята, шалфей, зверобой.

· Демонстрационность и гармония. Эти понятия подразумевают использование многолетников и кустарников, которые обеспечат демонстрационный эффект, то есть с помощью таких растений создаются композиции, которые подчеркнут архитектуру храма и будут соответствовать его стилю. Такие правила соблюдаются также при выборе материалов и малых архитектурных форм. При обустройстве территории вокруг храма можно использовать регулярный стиль. Воссоздать его можно при помощи подпорных стенок, топиарных форм лиственных и хвойных растений, четких линий цветочных бордюров и клумб с розами, но применять это все, конечно же, необходимо в меру.

При проектировании озеленения следует учитывать:

— минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений

— степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;

— подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов;

— проектировку шумозащитных насаждений, в виде однорядных или многорядных посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.

Покрытие дорожек и площадок

Дорожки и площадки являются одним из основных элементов планировки объекта озеленения. Дорожки служат для прогулок, а на площадках посетители отдыхают. Дорожки и площадки предназначены также для отвода поверхностных ливневых и талых вод.

Выделяется всего пять классов садово-парковых дорожек:

· главные дорожки, по которым распределяются основные потоки посетителей;

· второстепенные дорожки, предназначенные для более равномерного распределения посетителей по территории объекта и соединяющие главные дорожки друг с другом;

· дополнительные дорожки, которые соединяют отдельные элементы планировки друг с другом (площадки, видовые точки и т. п.).

· тропы, предназначенные для одиночного движения посетителей.

· хозяйственные дороги, по которым осуществляется транспортное движение с целью подвоза.

Для городских парков и лесопарков характерны все пять классов дорог и дорожек. На бульварах, в скверах, небольших садах устраивают дорожки первых трех классов.

В соответствии с назначением тех или иных участков объекта и его посещаемостью определяются класс дорожек, а также типы их конструкций. Важным показателем является нагрузка от движения посетителей, которые распределяются по объекту далеко не равномерно. Главные дорожки с интенсивным движением должны быть в меру широкими и иметь прочные малоизнашиваемые и долговечные конструкции. Кроме того, они должны отвечать эстетическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

В больших парках ширина главных дорожек в зависимости от посещаемости может составлять 15—20 м и более, ширина второстепенных, прогулочных, обычно принимается в пределах 4,5—15 м, а дополнительных дорожек — 2,5—5 м. Ширина тропинок может составлять от 0,5 до 1,5 м в зависимости от планировочных особенностей участков.

Покрытие аллей и дорог должно быть прочным, устойчивым к атмосферным воздействиям и нагрузкам, обеспечивать отвод поверхностных, ливневых, талых вод и быть удобным в эксплуатации. Покрытие предназначается для пешеходов, поэтому оно должно быть ровным, но не скользким. Важная роль в создании гармоничных ландшафтных композиций отводится декоративным характеристикам покрытий, которые выбирают исходя из назначения участка, особенностей ландшафта и композиционно-планировочного решения территории.

Существуют различные виды покрытий.

Грунтовые покрытия — самые несовершенные. В практике строительства садово-парковых аллей и дорог используют улучшенные грунтовые покрытия — цементно-грунтовые, известково-грунтовые и песчано-гравийные.

Щебеночные более прочные. Щебенку покрывают слоем мелкой просеянной крошки (кирпичной, гранитной, туфа) и укатывают ее катками. Получаемые цветные покрытия хорошо сочетаются с зеленью. Но в ветреную жаркую погоду пылят, в сырую — размокают и уносятся потоками воды, особенно на склонах, зарастают травой.

Панельное бетонное покрытие бывает сборным и монолитным, может иметь различную форму с криволинейными или прямолинейными очертаниями и разные размеры. Применяются вставки из гальки, щебня, гравия или ковровых растений.

Покрытия из естественного камня прочны и красивы, они сохраняют декоративность в течение десятилетий, их широко используют для создания композиций при благоустройстве вокруг памятников, фонтанов и т. д.

Покрытия из кирпича-клинкера укладываются клеткой, елочкой, плашмя или на ребро, на песчаное основание толщиной 5—10 см, которому придается небольшой уклон для стока воды с поверхности замощения. Кирпичи при укладке утрамбовывают, а швы между ними заполняют песком.

Покрытие из дерева живописно, но недолговечно, быстро загрязняется и не поддается очистке. Его можно рекомендовать для малопосещаемых участков зеленых насаждений или для декоративных целей.

Бетонные, штучные плитки заводского изготовления прочны и гигиеничны, являются наиболее эффективным покрытием при благоустройстве территорий зеленых насаждений. Они разнообразны по форме, цвету и фактуре.

Монотонность и однообразие мощения нарушают устройством зеленых островков, вкраплением плит, отличающихся по цвету или фактуре, а также из других материалов. Большему разнообразию рисунка способствует и применение прямоугольных плит с соотношением сторон 1:2, интересны комбинации из разноразмерных плит, кладка без сплошных долевых и крестообразных швов. Из плиток быстро и легко составляют прямолинейные или криволинейные дорожки любого рисунка, требуемых габаритов, в один или несколько рядов. При необходимости изменить направление их можно легко перенести на новое место. В местах с интенсивным движением пешеходов поверхность лунок деревьев покрывают галькой, которая способствует проникновению в почву воздуха и воды.

Сборные бетонно-газонные покрытия улучшают гигиенические и декоративные свойства покрытия. На них не задерживается вода, они не пылят, не перегреваются на солнце. Травяной покров в промежутках между плитами и в пустых ячейках снижает температуру воздуха и повышает его влажность. Включением газона в покрытие достигается объединение дорожки с окружающим ландшафтом, создается гармоничная естественная композиция.

Для отвода поверхностных вод с дорожек организуется система водоотвода. При открытой системе вода отводится лотками. Закрытая система устраивается при высоком уровне благоустройства территории или в том случае, если открытый водоотвод не может защитить покрытие от размыва. Чем совершеннее материалы покрытия, тем легче сток вод.

Ландшафтный дизайн прихрамовой территории

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Матвеева А.В. 1

1МБОУ «Черлакская средняя общеобразовательная школа №2»

Жидкова В.Н. 1

1МБОУ «Черлакская средняя общеобразовательная школа №2»

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Особая роль в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры принадлежит православию. В Государственном гимне страна называется «священной державой», «хранимая Богом родная земля». История Русской земли тесно сопряжена с судьбой Русской Православной Церкви. Церковь и государство в единстве дополняют друг друга в воспитании благочестивого и образованного христианина, добропорядочного семьянина, трудолюбивого и патриотичного гражданина.

19 декабря 2019 года в престольный праздник – день памяти Святителя Николая, чудотворца – в нашем поселке прошло первое праздничное Богослужение в новом отстроенном храме. Событие это было долгожданное, так как первые работы по строительству начинались еще летом 1997 года. В сборе средств на строительство храма принимали участие все жители поселка.

Нам бы тоже хотелось внести свой вклад в развитие церковно – общественной жизни Черлака.

Целью данного проекта ставим разработку плана-схемы по озеленению прихрамовой территории.

Задачи: 1. Изучить территорию вокруг храма;

2. Выбрать и описать подходящие разработанному дизайну объекты;

3. Создать план-схему насаждений.

Мы ставим перед собой задачу спроектировать живописную ландшафтную зону на сравнительно небольшом участке. Для этого выделим этапы проекта. 1. Определимся со стилем;

2. Рассмотрим физические характеристики участка;

3. Проведем предпроектный анализ;

4. Составим эскизный проект.

1. Общими основными требованиями к планировочной композиции монастырей и храмов.

Общими основными требованиями к планировочной композиции монастырей и храмов являются:

Ограниченность площади территории. Согласно СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (далее – Свод правил) выбор участков на селитебной территории рекомендуется производить с учетом обеспечения доминантной роли храма в формировании окружающей застройки: участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям магистральных дорог, с учетом их конфигурации, застройки соседних участков и др. в зависимости от градостроительных условий.

2. Замкнутость ландшафта. Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему периметру.

3. Концентричность (здание храма расположено в центре земельного участка).

4. Функциональное зонирование прихрамовой территории. Согласно Своду правил территорию храмового комплекса следует подразделять на функциональные зоны: входную; храмовую; вспомогательного назначения; хозяйственную.

5. Вокруг храма должен быть обеспечен круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных праздников.

6. Территория храмового комплекса должна быть озеленена не менее 15 % площади участка. Подбор цветов рекомендуется производить таким образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего весенне-летне-осеннего сезона.

2. Территория Свято – Никольского храма в Черлаке.

1. Участок, на котором предполагается проводить работы по озеленению, представляет собой прямоугольник, ширина которого 35 м, длина 46 м. Общая площадь 1610 м2.

На данной территории много лет велось строительство, наблюдается вытаптывание территории, истощение плодородного слоя почвы, отсутствуют зеленые насаждения.

Мы считаем, что оформление территории храма должно сочетаться с окружающим природным ландшафтом, вписываться в него. Для этого будем руководствоваться пейзажным стилем, главной целью которого является достижение максимального сходства с природой, избегание ненатуральности.

Физические характеристики участка влияют на окончательный вид проекта. Территория, прилегающая к участку, представляет собой парковую зону у здания банка слева, позади – территория бывшего музея. Сюда входят зеленые зоны и инженерные коммуникации. Участок перед храмом огражден асфальтированной дорогой.

Парк

Парк

3. Практическая работа по определению типа почвы.

Для определения типа почвы, мы воспользовались наиболее легким способом из возможных.

Опыт №1. Вот он: возьмите небольшое количество почвы, насыпьте ее себе в руку. Увлажните ее при помощи небольшого количества воды, чтобы с ней можно было работать. После того, как увлажнили почву, попытайтесь скатать ее в комочек. Если она сохраняет определенную форму, это и определит, какую почву вы имеете.

Например, если у вас не получается сформировать почву в шар, вы видите перед собой песчаную почву. Если вы можете сформировать почву в шар, а затем сгладить шар, не разбивая его, т.е. он сохраняет свою форму, то вы имеете илистую почву или глинистый песок. Если вы можете скатать шар в толстый рулет, как батон хлеба, это суглинка. Если вы можете превратить толстый рулет в более тонкую форму и не разрушить его, это жирный суглинок. Наконец, если вы можете согнуть тот толстый рулет в форму подковы, и он не рассыпается или не сломается, у вас глиняная почва.

Опыт №2. Для точности воспользуемся еще одним признаком – структурой почвы. Обратите внимание на следующий список почв, на их общий внешний признак и структуру.

1. Глина – плотная и тяжелая, чувствуется ощущение липкости, когда она увлажнена, но твёрдая и компактная, когда высохнет. Глина плохо пропускает воду и на ней очень трудно работать, когда дождливые погодные условия.

2. Песок — песчаная почва легкая и сухая. Песчаную почву легко почувствовать, если её пропустить между пальцев, песок хорошо просыпается между пальцев. С песчаной почвой легко работать весной, так как она быстро нагревается. Поскольку песчаные почвы быстро высыхают, они легко теряют питательные вещества, таким образом, им всегда требуется определённое количество удобрений.

3. Ил — эта почва ни липкая, ни песчаная, частицы, из которых состоит такая почва, в основном, очень маленькие. Ил гладок и прекрасен для контакта с ним. Когда погода влажная, илистые почвы могут уплотняться как почва глины и, соответственно, плохо пропускают воду.

4. Торф – торфяные почвы темно-коричневые или серые по цвету и производят впечатление на ощупь почти губки. Эти почвы богаты разложившимся органическим материалом и нуждаются в небольшом количестве компоста или удобрений. Однако торфяные почвы легко затопляются, так как они кислые от природы, таким образом, вам, возможно, следует добавить известь.

5. Известняк – этот тип почвы по цвету светлый или даже ‘бледный’ на первый взгляд. Этот тип почвы быстро высыхает и также быстро теряет воду. Когда глубина верхнего слоя почвы не соответствует норме, это создаёт плохие условия для роста растений. Щелочной от природы, известняк является неподходящей почвой для многих растений.

Взяв пробы с нескольких мест на выбранной территории, при помощи вышеописанных опытов, мы определили тип почвы. В нашем случае это илистая почва или глинистый песок (хорошо скатывается в шар, который сохраняет форму; также почва подходит под описание во втором опыте).

4. Виды растений, подходящие к почве.

Мы определили тип почвы – глинистый песок. Теперь необходимо выявить виды растений, наиболее подходящие к подобной почве.

Такие цветы как роза не подходят для илистых почв, да и уход за ними весьма сложен. Поэтому мы выберем растения – многолетники, не требующие особенного ухода.

У илистых почв есть существенное преимущество – они весьма плодородны, поэтому не требуется завозить чернозем на всю территорию, можно лишь использовать небольшое количество под цветники. Нам бы хотелось, чтобы территория храма в течение летнего и весеннего сезона была всегда зеленой и красивой. Поэтому мы выберем растения, различающиеся по времени цветения.

Первыми зацветают ландыши, нарциссы – апрель – май. Затем в мае — июне цветут ранние тюльпаны и примулы, которые будут обрамлять дорожки. В июне – июле наш глаз будут радовать петунии, шафраны, циннии. В августе – сентябре зацветут астры, георгины. А последним нашим цветком будет крокус, который цветет в сентябре – октябре.

На всей территории предлагаем посадить газон. Вот, что необходимо знать. При подготовке участка под газоны, прежде всего, удаляем с территории остатки строительного мусора, техногенные загрязнения, камни, проводим обрезку сухостоев и выкорчевываем пни. Затем вносим необходимое количество извести.

Плодородный грунт завозится на участок, планируется ровным слоем по существующему рельефу и прикатывается катком. Завершив подготовку верхнего слоя почвы и определив вид газонных трав, можно приступать к посеву.

Перед посевом почва слегка рыхлится граблями. Посев травосмеси для озеленения осуществляется вручную или с использованием специальной сеялки. Важно распределить семена равномерно по площади газона. Вместе с семенами вносим комплекс минеральных удобрений. После высева семена равномерно заделываются граблями и мульчируются просеянным грунтом слоем 1-2 см. После посева прикатываем газон садовым катком и обильно поливаем.

А еще в одной из легенд написано, что беpеза — благословенное деpево, ибо укpыло Богоpодицу и Хpиста от непогоды, а Святую Пятницу от преследования нечистого. Поэтому, из пород деревьев будет береза, а еще мы предлагаем высадить такие саженцы, как сосна обыкновенная, осина которые будут живой изгородью со всех сторон храма.

Таким образом, вся территория будет весьма красивой и яркой.

Основой станет центральная дорожка, мощёная щебнем. Она будет проложена от главного въезда ко входу храма, а также окружит все здание для возможности проведения Крестного хода. Дорожка поделит все пространство на самостоятельные декоративные зоны.

Клумбы могут быть круглой, прямоугольной, овальной форм. По краю можно сделать небольшую полосу (10–20 см) газона или бордюр (от франц. bord – край) из низкорослых растений. Будем использовать островные клумбы, чтобы они просматривались со всех сторон.

Бордюр по цвету должен отличаться от основного тона цветочной композиции. Назначение бордюра – подчеркнуть законченность того или другого типа цветочного оформления, он не должен быть слишком вычурным и выделяться.

Газон является важнейшим элементом, заполняющим свободные пространства цветника, на его фоне другие элементы озеленения превращаются в одно целое.

5. Эскизный проект

Заключение

Культура человека складывается из многих составляющих. Одна из таких частиц – это духовное развитие, воспитание человека.

Итогом работы стало создание проекта озеленения территории православного храма в р.п. Черлак, который находится в центре поселка.

Мы определили тип почвы на данной местности – это глинистый песок. Сами по себе почвы данного типа являются плодородными, поэтому выбор видов растений не составил трудности – мы выбрали относительно неприхотливые виды. Всю остальную площадь, помимо цветников, мы предполагаем занять газонной травой.

Данный проект нам бы хотелось представить Администрации района, так как он достоин быть просмотренным и одобренным.

Список использованной литературы

«Растения. От а до я» , Русский хесайон, Москва Олма – пресс Гранд, 2007г.

«Цветоводство в школе», Родина В.А, Москва «Просвещение» 1974г., пособие для учителей

Методическое пособие ОблСЮН «Почвоведение»

А. Воронов «Планировочные и художественные решения» Русский монастырь. Спец.выпуск Журнал «Искусство» №17.2009г.

Экспериментальная часть

Н а фото отображены итоги проеденного опыта по определению типа почвы.

Просмотров работы: 7

Разбор частей речи

Далее давайте разберем морфологические признаки каждой из частей речи русского языка на примерах. Согласно лингвистике русского языка, выделяют три группы из 10 частей речи, по общим признакам:

1. Самостоятельные части речи:

- существительные (см. морфологические нормы сущ. );

- глаголы:

-

- причастия;

- деепричастия;

- прилагательные;

- числительные;

- местоимения;

- наречия;

2. Служебные части речи:

- предлоги;

- союзы;

- частицы;

3. Междометия.

Ни в одну из классификаций (по морфологической системе) русского языка не попадают:

- слова да и нет, в случае, если они выступают в роли самостоятельного предложения.

- вводные слова: итак, кстати, итого, в качестве отдельного предложения, а так же ряд других слов.

Морфологический разбор существительного

План морфологического разбора существительного

Пример:

«Малыш пьет молоко.»

Малыш (отвечает на вопрос кто?) – имя существительное;

- начальная форма – малыш;

- постоянные морфологические признаки: одушевленное, нарицательное, конкретное, мужского рода, I -го склонения;

- непостоянные морфологические признаки: именительный падеж, единственное число;

- при синтаксическом разборе предложения выполняет роль подлежащего.

Морфологический разбор слова «молоко» (отвечает на вопрос кого? Что?).

- начальная форма – молоко;

- постоянная морфологическая характеристика слова: среднего рода, неодушевленное, вещественное, нарицательное, II -е склонение;

- изменяемые признаки морфологические: винительный падеж, единственное число;

- в предложении прямое дополнение.

Приводим ещё один образец, как сделать морфологический разбор существительного, на основе литературного источника:

«Две дамы подбежали к Лужину и помогли ему встать. Он ладонью стал сбивать пыль с пальто. (пример из: «Защита Лужина», Владимир Набоков).»

Дамы (кто?) — имя существительное;

- начальная форма — дама;

- постоянные морфологические признаки: нарицательное, одушевленное, конкретное, женского рода, I склонения;

- непостоянная морфологическая характеристика существительного: единственное число, родительный падеж;

- синтаксическая роль: часть подлежащего.

Лужину (кому?) — имя существительное;

- начальная форма — Лужин;

- верная морфологическая характеристика слова: имя собственное, одушевленное, конкретное, мужского рода, смешанного склонения;

- непостоянные морфологические признаки существительного: единственное число, дательного падежа;

- синтаксическая роль: дополнение.

Ладонью (чем?) — имя существительное;

- начальная форма — ладонь;

- постоянные морфологические признаки: женского рода, неодушевлённое, нарицательное, конкретное, I склонения;

- непостоянные морфо. признаки: единственного числа, творительного падежа;

- синтаксическая роль в контексте: дополнение.

Пыль (что?) — имя существительное;

- начальная форма — пыль;

- основные морфологические признаки: нарицательное, вещественное, женского рода, единственного числа, одушевленное не охарактеризовано, III склонения (существительное с нулевым окончанием);

- непостоянная морфологическая характеристика слова: винительный падеж;

- синтаксическая роль: дополнение.

(с) Пальто (С чего?) — существительное;

- начальная форма — пальто;

- постоянная правильная морфологическая характеристика слова: неодушевленное, нарицательное, конкретное, среднего рода, несклоняемое;

- морфологические признаки непостоянные: число по контексту невозможно определить, родительного падежа;

- синтаксическая роль как члена предложения: дополнение.

Морфологический разбор прилагательного

Имя прилагательное — это знаменательная часть речи. Отвечает на вопросы Какой? Какое? Какая? Какие? и характеризует признаки или качества предмета. Таблица морфологических признаков имени прилагательного:

- начальная форма в именительном падеже, единственного числа, мужского рода;

- постоянные морфологические признаки прилагательных:

-

- разряд, согласно значению:

-

- — качественное (теплый, молчаливый);

- — относительное (вчерашний, читальный);

- — притяжательное (заячий, мамин);

- степень сравнения (для качественных, у которых этот признак постоянный);

- полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак постоянный);

- непостоянные морфологические признаки прилагательного:

-

- качественные прилагательные изменяются по степени сравнения (в сравнительных степенях простая форма, в превосходных — сложная): красивый-красивее-самый красивый;

- полная или краткая форма (только качественные прилагательные);

- признак рода (только в единственном числе);

- число (согласуется с существительным);

- падеж (согласуется с существительным);

- синтаксическая роль в предложении: имя прилагательное бывает определением или частью составного именного сказуемого.

План морфологического разбора прилагательного

Пример предложения:

Полная луна взошла над городом.

Полная (какая?) – имя прилагательное;

- начальная форма – полный;

- постоянные морфологические признаки имени прилагательного: качественное, полная форма;

- непостоянная морфологическая характеристика: в положительной (нулевой) степени сравнения, женский род (согласуется с существительным), именительный падеж;

- по синтаксическому анализу — второстепенный член предложения, выполняет роль определения.

Вот еще целый литературный отрывок и морфологический разбор имени прилагательного, на примерах:

Девушка была прекрасна: стройная, тоненькая, глаза голубые, как два изумительных сапфира, так и заглядывали к вам в душу.

Прекрасна (какова?) — имя прилагательное;

- начальная форма — прекрасен (в данном значении);

- постоянные морфологические нормы: качественное, краткое;

- непостоянные признаки: положительная степень сравнения, единственного числа, женского рода;

- синтаксическая роль: часть сказуемого.

Стройная (какая?) — имя прилагательное;

- начальная форма — стройный;

- постоянные морфологические признаки: качественное, полное;

- непостоянная морфологическая характеристика слова: полное, положительная степень сравнения, единственное число, женский род, именительный падеж;

- синтаксическая роль в предложении: часть сказуемого.

Тоненькая (какая?) — имя прилагательное;

- начальная форма — тоненький;

- морфологические постоянные признаки: качественное, полное;

- непостоянная морфологическая характеристика прилагательного: положительная степень сравнения, единственное число, женского рода, именительного падежа;

- синтаксическая роль: часть сказуемого.

Голубые (какие?) — имя прилагательное;

- начальная форма — голубой;

- таблица постоянных морфологических признаков имени прилагательного: качественное;

- непостоянные морфологические характеристики: полное, положительная степень сравнения, множественное число, именительного падежа;

- синтаксическая роль: определение.

Изумительных (каких?) — имя прилагательное;

- начальная форма — изумительный;

- постоянные признаки по морфологии: относительное, выразительное;

- непостоянные морфологические признаки: множественное число, родительного падежа;

- синтаксическая роль в предложении: часть обстоятельства.

Морфологические признаки глагола

Согласно морфологии русского языка, глагол — это самостоятельная часть речи. Он может обозначать действие (гулять), свойство (хромать), отношение (равняться), состояние (радоваться), признак (белеться, красоваться) предмета. Глаголы отвечают на вопрос что делать? что сделать? что делает? что делал? или что будет делать? Разным группам глагольных словоформ присущи неоднородные морфологические характеристики и грамматические признаки.

Морфологические формы глаголов:

- начальная форма глагола — инфинитив. Ее так же называют неопределенная или неизменяемая форма глагола. Непостоянные морфологические признаки отсутствуют;

- спрягаемые (личные и безличные) формы;

- неспрягаемые формы: причастные и деепричастные.

Морфологический разбор глагола

- начальная форма — инфинитив;

- постоянные морфологические признаки глагола:

-

- переходность:

-

- переходный (употребляется с существительными винительного падежа без предлога);

- непереходный (не употребляется с существительным в винительном падеже без предлога);

- возвратность:

-

- возвратные (есть -ся, -сь);

- невозвратные (нет -ся, -сь);

- вид:

-

- несовершенный (что делать?);

- совершенный (что сделать?);

- спряжение:

-

- I спряжение (дела-ешь, дела-ет, дела-ем, дела-ете, дела-ют/ут);

- II спряжение (сто-ишь, сто-ит, сто-им, сто-ите, сто-ят/ат);

- разноспрягаемые глаголы (хотеть, бежать);

- непостоянные морфологические признаки глагола:

-

- наклонение:

-

- изъявительное: что делал? что сделал? что делает? что сделает?;

- условное: что делал бы? что сделал бы?;

- повелительное: делай!;

- время (в изъявительном наклонении: прошедшее/настоящее/будущее);

- лицо (в настоящем/будущем времени, изъявительного и повелительного наклонения: 1 лицо: я/мы, 2 лицо: ты/вы, 3 лицо: он/они);

- род (в прошедшем времени, единственного числа, изъявительного и условного наклонения);

- число;

- синтаксическая роль в предложении. Инфинитив может быть любым членом предложения:

-

- сказуемым: Быть сегодня празднику;

- подлежащим :Учиться всегда пригодится;

- дополнением: Все гости просили ее станцевать;

- определением: У него возникло непреодолимое желание поесть;

- обстоятельством: Я вышел пройтись.

Морфологический разбор глагола пример

Чтобы понять схему, проведем письменный разбор морфологии глагола на примере предложения:

Вороне как-то Бог послал кусочек сыру… (басня, И. Крылов)

Послал (что сделал?) — часть речи глагол;

- начальная форма — послать;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, переходный, 1-е спряжение;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: изъявительное наклонение, прошедшего времени, мужского рода, единственного числа;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Следующий онлайн образец морфологического разбора глагола в предложении:

Какая тишина, прислушайтесь.

Прислушайтесь (что сделайте?) — глагол;

- начальная форма — прислушаться;

- морфологические постоянные признаки: совершенный вид, непереходный, возвратный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика слова: повелительное наклонение, множественное число, 2-е лицо;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

План морфологического разбора глагола онлайн бесплатно, на основе примера из целого абзаца:

— Его нужно предостеречь.

— Не надо, пусть знает в другой раз, как нарушать правила.

— Что за правила?

— Подождите, потом скажу. Вошел! («Золотой телёнок», И. Ильф)

Предостеречь (что сделать?) — глагол;

- начальная форма — предостеречь;

- морфологические признаки глагола постоянные: совершенный вид, переходный, невозвратный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфология части речи: инфинитив;

- синтаксическая функция в предложении: составная часть сказуемого.

Пусть знает (что делает?) — часть речи глагол;

- начальная форма — знать;

- постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфология глагола: повелительное наклонение, единственного числа, 3-е лицо;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Нарушать (что делать?) — слово глагол;

- начальная форма — нарушать;

- постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянные признаки глагола: инфинитив (начальная форма);

- синтаксическая роль в контексте: часть сказуемого.

Подождите (что сделайте?) — часть речи глагол;

- начальная форма — подождать;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: повелительное наклонение, множественного числа, 2-го лица;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Вошел (что сделал?) — глагол;

- начальная форма — войти;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, непереходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: прошедшее время, изъявительное наклонение, единственного числа, мужского рода;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Инфоурок

›

Религиоведение

›Презентации›Презентация «Благоустройство прихрамовых территорий»

Скачать материал

Скрыть

онлайн

Конференция

Идёт регистрация!

«Управление общеобразовательной организацией:

новые тенденции и современные технологии»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться

18-20 января 2022 г.

библиотека материалов

Добавить в избранное

Скрыть

Ищем студентов

для работы онлайн

в проекте «Инфоурок»

зарплата

до 36500₽

Хочу в команду!

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Описание слайда:

Благоустройство

прихрамовых

территорий

Выполнила: Непринцева Анна, г. Курск -

2 слайд

Описание слайда:

МБОУ «Школа № 32 им. прп. Серафима Саровского»

-

3 слайд

Описание слайда:

Курск — православный

-

4 слайд

Описание слайда:

Памятник Курской антоновке

Воскресенско-Ильинский храм

Прохор Мошнин

Сергиево-Казанский собор -

5 слайд

Описание слайда:

Цель исследования :

изучить имющийся опыт по созданию ландшафтного дизайна и на основе изученного разработать свой проект благоустройства прихрамого участка -

6 слайд

Описание слайда:

Задачи:

1. Изучить историю появления ландшафтно-архитектурных образов православных храмов.

2. Исследовать современные тенденции благоустройства прихрамовых территорий.

3.Рассмотреть оформление прихрамовых территорий на примере двух храмов и провести сравнительный анализ.

4. Разработать макет по озеленению и благоустройству прихрамовой территории. -

7 слайд

Описание слайда:

Современные правила благоустройства прихрамовых территорий

-

8 слайд

Описание слайда:

1. Соразмерность зелёных насаждений и храма

-

9 слайд

Описание слайда:

2. Соответствие основного породно-сортового состава местным традициям

-

10 слайд

Описание слайда:

3. Насаждение плодовых деревьев пород, привычных для конкретной местности

-

11 слайд

Описание слайда:

4. Ограниченный символизм

-

12 слайд

Описание слайда:

5. Практичная декоративность

-

13 слайд

Описание слайда:

6. Лечебная и ботаническая ценность растений

-

14 слайд

Описание слайда:

7. Демонстрационность и гармония

-

15 слайд

Описание слайда:

Библейские растения

В текстах Ветхого и Нового Завета упоминается около 120 растений. -

16 слайд

Описание слайда:

Сравнительный анализ прихрамовых территорий

Сергиево-Казанский кафедральный собор города Курска -

17 слайд

Описание слайда:

Территория собора

-

18 слайд

Описание слайда:

Сравнительный анализ прихрамовых территорий

Храм свт. Митрофана Воронежского -

19 слайд

Описание слайда:

На пути возраждения

2009 год

2018 год -

20 слайд

Описание слайда:

Сад детства

-

21 слайд

Описание слайда:

Смотрим в будущее (проект)

-

22 слайд

Описание слайда:

Сравнительный анализ прихрамовых территорий

-

23 слайд

Описание слайда:

Мой проект

Дуб

Сирень

Шиповник

Розарий

Чубушник

Яблоня

Ель

Цветник

1

2

3

4

5

6

7

9

9

9

10

12

11

11

11

8

1. Храм 2. Воскресная школа 3. Детская площадка 4. Аптекарский огород

5.Яблоневый сад 6.Пруд 7. Минеральный источник 8. Малая архитектурная форма

9. Дорожки с твердым покрытием 10. Беседка 11.Дорожки с мягким покрытием 12. Клумба

11

12 -

24 слайд

Описание слайда:

Макет (вид сверху)

-

25 слайд

Описание слайда:

Отдельные зоны

7

2

3

4

5

6

1

1. Входная зона

2.Воскресная школа с детской площадкой

3. «Ангел»

4. Часовня с минеральным источником и прудом

5. Аптекарский огород 6. Яблоневый сад -

26 слайд

Описание слайда:

Стремитесь изменить мир к лучшему…

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Пожаловаться на материал

Скрыть

репетиторы онлайн от проекта «ИнфоУрок»

Онлайн-репетиторы

Подберем педагога для Вас и запишем на бесплатное вводное занятие!

- подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР

- по всем предметам 1-11 классов

Цена занятия единая и не зависит от их количества в пакете

от 490₽

Узнать подробнее

Рекордно низкая стоимость занятий!

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

72 ч.

от 1650 ₽

от 240 ₽

Смотреть курс

- Сейчас обучается 953 человека из 79 регионов

Курс повышения квалификации

Основы религиозных культур и светской этики

108 ч.

от 1800 ₽

от 270 ₽

Смотреть курс

- Сейчас обучается 881 человек из 78 регионов

Курс повышения квалификации

Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и перспективы преподавания в начальной школе

72 ч.

от 1650 ₽

от 240 ₽

Смотреть курс

аудиоформат

- Сейчас обучается 72 человека из 28 регионов

Скрыть

Ищем педагогов

в команду «Инфоурок»

- ЗП до 91 000 руб.

- Гибкий график

- Удаленная работа

Хочу в команду!

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку,

указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

также Вы можете выбрать тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

Найти

Проверен экспертом

Общая информация

Непринцева Елена Валериевна

Написать

152

21.02.2021

-

Религиоведение

-

5 класс

-

Презентации

Скачать материал

Похожие материалы

-

Презентация по ОРКСЭ на тему «Александр Невский» 4 класс

21.02.2021

1015

-

Программа по внеурочной деятельности 1-4 классы

20.02.2021

88

-

Конспект урока с презентацией «Добро и зло» (ОРКСЭ 4 класс)

20.02.2021

114

-

Методический материал «Церковный символизм»

18.02.2021

88

-

Технологическая карта урока по основам православной культуры «Совесть и раскаяние»

18.02.2021

95

-

Презентация по ОДНКНР на тему: «В ТРУДЕ- КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА»

16.02.2021

3960

-

ВАТИКАНСКАЯ ПСАЛТЫРЬ VAT. SLAV. 8: НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУКОПИСИ

16.02.2021

91

-

Фрагмент урока ОПК 4 класс Совесть и раскаяние

16.02.2021

74

-

Не нашли то что искали?

Воспользуйтесь поиском по нашей базе из

5437615 материалов.

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»

-

Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»

-

Курс повышения квалификации «Основы построения коммуникаций в организации»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технических направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»

-

Курс повышения квалификации «Основы религиозных культур и светской этики»

-

Курс повышения квалификации «Источники финансов»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление сервисами информационных технологий»

-

Курс профессиональной переподготовки «Теология: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности в сфере национальных и религиозных отношений»

-

Курс повышения квалификации «Теология: новые религиозные движения»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по водоотведению и очистке сточных вод»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности в области теологии»

-

Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика преподавания в образовательной организации»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Быкова Ю.С.

1

Тюкленкова Е.П.

1

Чурсин А.И.

1

1 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Проведено описание и характеристика основных требований к планировочной композиции прихрамовых территорий. Рассмотрены природные особенности и планировочная структура на примере территорий двух храмов Пензенской области, проведён их небольшой сравнительный анализ. При сравнении учитывались такие характеристики как площадь земельного участка, площадь здания храма, местоположение относительно населённого пункта, рельеф, наличие водоёмов, степень освоения и возможность увеличения территории. Были рассмотрены различные элементы благоустройства, входящие в состав храмовых комплексов: ограда, круговой обход вокруг храма, дороги с твёрдым покрытием, подъездные дороги, парковочные места, беседка для отдыха, церковная лавка, церковно-приходской дом, подпорная стена, растительность. Развитие и благоустройство прилегающих к храму земель зависит от природных факторов, площади территории и должно подчиняться каноническим требованиям.

прихрамовая территория

планировочная структура

элемент благоустройства

1. СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов»: принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в Системе нормативных документовв строительстве постановлением Госстроя России от 27 декабря 1999 г. № 92. URL: http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/sp/30.pdf (дата обращения – 23.10.15).

2. Быкова Ю.С., Букин С.Н. Противоэрозионные мероприятия на прихрамовой территории // Прикладные и фундаментальные исследования – связь науки и практики [Текст] // Наука молодых – интеллектуальный потенциал XXI века: сб. докладов Междунар. науч.–практич. конф. 8 апреля 2015 г. – Пенза: ПГУАС, 2015. – С. 28-33.

3. Быкова Ю.С., Гафарова Д.З. Маслова Л.А. Благоустройство территории храма с использованием орошения // Управление земельно-имущественными отношениями: материалы XI междунар. науч.-практ. конф., Пенза / [редкол.: О.В. Тараканов и др.]. – Пенза: ПГУАС, 2015. – С. 313-318.

4. Быкова Ю.С., Тюкленкова Е.П. Благоустройство территории храма // Управление земельно-имущественными отношениями: материалы X – ой международной научно-практической конференции 21-24 ноября 2014 г., Пенза / [редкол.: Т.И. Хаметов, А.И. Чурсин и др.]. – Пенза: ПГУАС, 2014. – С. 29-34.

5. Быкова Ю.С., Тюкленкова Е.П. Особенности благоустройства территории храма // Актуальные проблемы землеустройства и кадастров на современном этапе: материалы III Международной научно-практической конференции 4 марта 2016 г., Пенза / [Под общ. ред. Т.И. Хаметова, А.И. Чурсина и др.]. – Пенза: ПГУАС, 2016 – С. 37-42.

6. Пензенская епархия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn—-7sbbracknn1actjpi5e2ih.xn--p1ai/ page_id=30 (дата обращения: 13.09.16).

7. Храм преподобного Серафима Саровского посёлок Чаадаевка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chaadaevka.cerkov.ru/ (дата обращения: 13.09.16).

Развитие и благоустройство прилегающих к храму территорий имеет важное значение. Специфические особенности сооружений православных храмов и организация их территорий заключаются в необходимости их подчинению каноническим церковным требованиям, которые основаны на православной догматике и храмостроительных традициях [5]. Природные условия, площадь территории оказывают непосредственное влияние на оформление территории. Цель исследования – рассмотреть на конкретных примерах особенности развития прихрамовых территорий.

Храмы и монастыри играют особую роль в формировании облика ландшафта. В нашей стране в настоящее время происходит строительство новых, реконструкция и восстановление существующих храмов. При проектировании здания храма особое внимание уделяется проекту планировки и благоустройства прихрамовой территории.

Развитие территории храмов, монастырей, а именно постройка прихрамовых зданий, создание садов на Руси происходило издавна. Организация территории является творческой частью процесса проектирования и зависит от множества факторов, однако при выборе архитектурно-планировочного решения, архитектурных и декоративных элементов необходимо соблюдать канонические требования и особенности с учётом сложившихся вековых традиций [5].

Оформление территории храма должно сочетаться с окружающим природным ландшафтом, вписываться в него. Ландшафтно-архитектурный образ православных храмов и монастырей должен сливаться с местностью, даже в городской черте застройки. Часто церкви строились с открытым видом на большую воду или просторы русской природы. Близость водной стихии, ориентация храмов на реку, озеро являются типично русской чертой ландшафта близ храма, монастыря.

Основными требованиями к планировочной композиции монастырей и храмов являются:

1. Ограниченность площади территории. Согласно СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (далее – Свод правил) выбор участков на селитебной территории рекомендуется производить с учетом обеспечения доминантной роли храма в формировании окружающей застройки: участки с повышенным рельефом, ориентированные по осям магистральных дорог, с учетом их конфигурации, застройки соседних участков и др. в зависимости от градостроительных условий [1].

2. Замкнутость ландшафта. Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему периметру.

3. Концентричность (здание храма расположено в центре земельного участка).

4. Функциональное зонирование прихрамовой территории. Согласно Своду правил территорию храмового комплекса следует подразделять на функциональные зоны: входную; храмовую; вспомогательного назначения; хозяйственную [1].

5. Положение храмов определяется церковным требованием ориентации алтаря в восточном направлении с возможным смещением в пределах 30 ° в связи с градостроительными особенностями размещения участка [1].

6. Вокруг храма должен быть обеспечен круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных праздников.

7. Территория храмового комплекса должна быть озеленена не менее 15 % площади участка. Подбор цветов рекомендуется производить таким образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего весенне-летне-осеннего сезона [1].

Рассмотрим оформление прихрамовой территории на примере двух храмов и проведём небольшой сравнительный анализ.

Первый рассматриваемый объект – территория храма преподобного Серафима Саровского р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, второй – территория храма преподобного Пимена Угрешского Пензенского района Пензенской области.

Храм преподобного Серафима Саровского в р.п. Чаадаевка (рис. 1) построен в период с 1993 по 2006 год. В 2008 г. храм был освящен. Площадь земельного участка составляет 1784 м2.

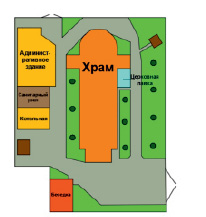

На территории расположены следующие основные элементы благоустройства: административное здание, церковная лавка, котельная, беседка, клумбы с цветами, газоны, посажены деревья. Схематичный план представлен на рис. 2.

Рис. 1. Храм преподобного Серафима Саровского р.п. Чаадаевка

Рис. 2. План территории храма прп. Серафима Саровского

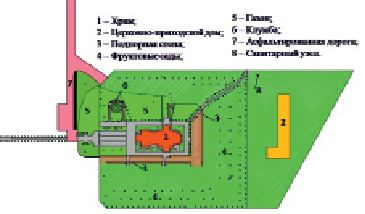

Храм святого преподобного Пимена Угрешского в с.Алферьевка –молодое здание из красного кирпича (рис. 3). Строительство осуществлялось в 2011-2014 гг. В 2015 году храм был освящён. Площадь земельного участка составляет 7000 кв.м. Имеется также соседний земельный участок площадью 3500 кв.м, на котором осуществляется строительство церковно-приходского дома. В настоящее время ведутся работы по благоустройству прихрамовой территории.

Рис. 3. Храм в с. Алферьевка

Территория этого храма сравнительно больше первой. На ней расположены следующие основные элементы благоустройства: подпорная стена, фруктовые сады, газоны, клумбы, ведётся строительство церковного дома. План представлен на рис. 4.

Рис. 4. План территории храма прп. Пимена Угрешского

Среди элементов благоустройства есть такие, которые имеют место быть в обоих храмовых комплексах. Так, обе территории имеют достаточно высокую ограду (примерно 2 м), здания храма расположены в центральных частях земельных участков, на каждой из рассматриваемых территорий имеется круговой обход вокруг храма, дороги с твёрдым покрытием, есть подъездные дороги и парковочные места.

Сравнительная характеристика двух территорий представлена в таблице.

Размещение объектов благоустройства во многом зависит от площади, рельефа территории. Таким образом, есть отличительные объекты, сформированные в зависимости от характера территории.

К примеру, подпорная стена на территории храма преподобного Пимена Угрешского, являясь элементом благоустройства, необходима для борьбы с эрозией почвы. Она необходима как конструкционное сооружение, удерживающее от обрушения и сползания находящийся за ней массив грунта на уклонах местности. Подпорная стена позволяет организовать оптимальное террасирование; рационально использовать садовые площади, наполнить образующиеся горизонтальные площадки c плодородным слоем и создать благоприятные условия для роста растений. Подпорная стена также является элементом ландшафтного дизайна [2]. Её примерная протяжённость – 85 метров (рис. 5).

Сравнительная характеристика двух земельных участков

| Характеристика | Храм р.п. Чаадаевка | Храм с. Алферьевка |

| Адрес | Пензенская область, Городищенский район, р.п. Чаадаевка, ул. Горюнова, 11 | Пензенская область, Пензенский район, село Алферьевка, ул. Заречная, д. 1А |

| Форма собственности | собственность религиозной организации | 7000 кв.м – в собственности религиозной организации; 3500 кв.м – в безвозмездном пользовании религиозной организации |

| Местоположение относительно населённого пункта | в центре рабочего посёлка | на окраине села, расстояние до центра села – 1 км |

| Площадь земельного участка | 1784 кв.м | 10500 кв.м |

| Площадь здания храма | 194 кв.м | 160 кв.м |

| Рельеф | ровная поверхность | возвышенность |

| Наличие водоёмов | поблизости водоёмов нет, река Сура протекает примерно в 4 км от земельного участка, в 3 км от территории расположено озеро Песочное | примерно в 1,5 км от земельного участка расположено Сурское водохранилище |

| Степень освоения территории | участок освоен | процесс благоустройства |

| Возможность увеличения площади | не планируется | планируется |

Рис. 5. Подпорная стена

Церковно-приходской дом – очень важный элемент прихрамовой территории. Это здание предназначено для выполнения вспомогательных работ, способствующих регулярному проведению церковных служб, празднованию православных праздников. Также оно необходимо для выполнения образовательно-воспитательной функции (наличие учебного класса) и соблюдения древней русской традиции – гостеприимства. На прихрамовой территории р.п. Чаадаевка имеется двухэтажное административное здание. В с. Алферьевка церковно-приходской дом находится в стадии строительства.

На территории храма преподобного Серафима Саровского имеется церковная лавка, а также беседка для отдыха. Данные элементы благоустройства можно запроектировать для храмового комплекса с. Алферьевка.

Площадь озеленения территории зависит от площади самой территории. Прихрамовый ландшафт р.п. Чаадаевка украшают хвойные деревья (ели, туи) и цветы.

На территории храма святого преподобного Пимена Угрешского посажено около 240 деревьев и кустарников, среди которых лиственница, спирея, сосна, сирень, берёза, туя, рябина, липа, черноплодная рябина, курильский лапчатник, вяз, плодовые деревья (груша, абрикос, яблоня), жасмин, боярышник и другие. Они рассажены по периметру, а также в северной, восточной, западной частях территории, берёзы посажены во входной зоне участка. Цветы на клумбах украшают территорию продолжительное время [3]. Имеются газоны, засеянные газонной травой. Большое озеленение территории этого храма обусловлено большой площадью территории, а также подверженностью ландшафта различным видам загрязнения и эрозии.

Таким образом, развитие прихрамовой территории зависит от природных факторов, от площади территории, но в то же время должно подчиняться каноническим церковным требованиям. Поэтому прихрамовые территории своей цельностью, выразительностью похожи друг на друга, но в тоже время каждая из них имеет свою исключительную красоту. Один из принципов охраны окружающей среды – рациональное использование природных ресурсов с учётом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека. Поэтому необходимо заботиться о сохранении и развитии каждой конкретной территории.

Библиографическая ссылка

Быкова Ю.С., Тюкленкова Е.П., Чурсин А.И. РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИХРАМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ С УЧЁТОМ СЛОЖИВШИХСЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 10-2.

– С. 273-277;

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10333 (дата обращения: 29.12.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)