Тема проекта: Герой-правдоискатель в русской литературе 19-20 века.

Введение

Актуальность. Жизнь человека – это длительный и интересный путь. Путь, по окончании которого каждый желает понять истину человеческого бытия. Но останется ли человек человеком, будет ли уважать себя и понимать, что он прожил жизнь не зря? Человеку постоянно приходиться выбирать. И выбор его зависит от понимания значимости человеческих ценностей, а также настолько он чувствует себя ответственным за совершенные поступки.

В литературе нравственные ценности выражаются через поступки и мышление героев. Герой мыслящий, стремящийся познать истину встречается во многих произведениях русских писателей. Правда одна, но пути ее достижения у героев различны. Казалось бы, что конкретные действия, которые ускоряют путь к достижение истины, должны принести пользу, но это происходит не всегда, а напротив, в некоторых случаях приносят раскаяние, боль, утраты. А вот обычные человеческие поступки, ведущие к достижению все той же истины, делают героев счастливыми, а их жизнь гармоничной.

В ходе проекта хотелось выяснить, как литературный герой ищет правду и как строит свою жизнь. Проблема заключается в том, чтобы оценить поступки литературных героев на пути к правде, а также к чему приводит выбор героя в борьбе за правду.

Объект: повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» и роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Предмет: нравственные ценности Ивана Северьяновича Флягина из повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» и Родиона Раскольникова из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

Нравственные ценности должны лежать в основе человеческих поступков. Поступки и убеждения должны быть взаимосвязаны. По поступкам можно судить каков человек на самом деле. Гармоничный человек должен стремиться к гармонии «внутри себя».

Гипотеза: каждый герой, ищущий правду, должен идти нравственным путем.

Цель работы: доказать, что путь литературных героев к достижению истины может быть различным.

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи:

- Описать сущностную характеристику понятие «нравственные ценности» и рассмотреть нравственные ценности в русской литературе 19-20 веков;

- Сопоставить поступки героев в произведениях Н.С. Лескова «Очарованный странник» и Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и оценить выбор пути героя к правде и его последствия.

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение.

Глава 1. Нравственные ценности героев в литературе 19-20 веков

Рассмотрим несколько определений, которые дают нам словари о такой категории человеческой жизни как нравственные ценности:

- Нравственность -и; ж.1. Внутренние (духовные и душевные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе. [1] словарь Кузнецова

- Нравственность — и, мн. нет, ж. (книжн.).

а) Совокупность норм, определяющих поведение человека. «В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма». Ленин.

б) Самое поведение человека. Человек высокой нравственности.

в) Моральные свойства. Нравственность его побуждений внушает сомнения (т. е. сомнительно, нравственны ли его побуждения). [2] словарь Ушакова

- Нравственность, -и, жен. Внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. [3] словарь Ожегова

Можно сделать вывод, что нравственные ценности – это внутренние духовные качества человека, основанные на определенных идеалах.

Существует классификация нравственных ценностей:

- Христианские ценности: вера, любовь к ближнему, смирение;

- Ценности духовной жизни: способность сопереживать, чуткость, милосердие;

- Ценности человеческих отношений: толерантность, благодарность, уважение, сострадание;

- Ценности повседневной жизни: ответственность, прилежание, трудолюбие;

Проблема поиска нравственных ценностей человека корнями уходит в древнерусскую литературу, в фольклор. Они связаны с понятиями чести и достоинства, человеколюбия и моральными принципами героев. Эти качества помогали героям произведений в сложных жизненных ситуациях сделать правильный выбор.

Именно в произведения фольклора проявляется все богатство народа. Его дух. Само слово «фольклор» в переводе с английского означает «народная мудрость». Именно в устном народном поэтическом творчестве были сохранены черты национального характера, присущие ему нравственные качества, представления о добре и красоте, правде, храбрости. Например, пословица — это прекрасное средство для воспитания нравственных чувств свод правил поведения, своего рода моральный кодекс. Самое сильное влияние на формирование характера человека еще с самого юного возраста оказывают сказки. Сказки призваны помочь воспитать порядочного, отзывчивого человека, неравнодушного к чужим переживаниям, уверенного, что добро всегда победит. В народных играх присутствует связь с нравственной культурой каждого человека и всего общества. Все произведения фольклора — это мудрость наших предков.

В литературе 19 – 20 веков писателями тоже уделяется большое внимание нравственным ценностям, пути вечного поиска истины, добра и справедливости своих героев. Рассмотрим некоторые произведения 19-20 века, в которых раскрываются понятия нравственных ценностей.

А. И. Солженицын рассказ «Матрёнин двор». Описываются такие нравственные качества, как духовность, благодарность, любовь к ближнему.

Матрена, главная героиня рассказа, жила по законам человеческой совести, ни на кого не обижалась, в душе у нее была только благодарность людям. Люди пользовались ее добротой, и лишь смерть раскрыла перед людьми величественный образ Матрены. С уходом из жизни Матрены уходит что-то ценное и важное. Матрена – праведник.

Во все времена и по сей день, кроме поиска нравственных ценностей, писателями в произведениях встаёт вопрос об утере в обществе жизненных ценностей, нравственных проблемах личности. В литературных произведениях поднимается тема бездуховности в людях и обществе в целом, жестокость, душевная черствость, бестактность, равнодушие по отношению к людям.

Рассмотрим некоторые литературные произведения 19 – 20 веков, где повествуются истории людей, проживающих жизнь безнравственно:

К.Г. Паустовский «Телеграмма». В этом рассказе описывается история бессердечия и душевной черствости.

Жизнь героини кажется такой насыщенной, что даже мешает ей писать письма матери, совершенно одинокой и старенькой. Пришла телеграмма о болезни матери, но Настя не сразу откликнулась на страшную весть, а потому и не застала свою маму, Катерину Ивановну, в живых. Мать так и не дождалась своей единственной любимой дочери. Проблемы нравственности, которые затрагивает Паустовский в своем рассказе это: взаимоотношения между отцами и детьми, одиночества, абсолютного равнодушия к престарелым, а также нехватки человечности между близкими людьми. В это суете повседневности мы забываем о своих близкий, как будто откладываем мысли о них на второй план, именно это может привести к пустоте в душе.

Для близкого человека, которого «нет, и никого не будет роднее» у Насти совсем не нашлось времени.

И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско. У героя отсутствует имя, а это символ его внутренней бездуховности и опустошенности. Герой физически существует, а не живет в полном смысле этого слова. Он понимает только материальную сторону жизни, духовность отсутствует.

Герой из Сан-Франциско в свои 58 лет отправляется в путешествие. Удовольствие, наслаждение, праздное существование – это единственное, что его волнует. Но герой не понимает, что смысл человеческой жизни не в зарабатывании денег и не в их трате, смысл жизни – в самой жизни. Стоит задуматься об обыденности, о том, что, возможно, мы тратим впустую. Важнее ваш душевный багаж, а не материальный. И. Бунин утверждает, что жизнь без внутренней гармонии – это всего лишь жалкое существование.

А.П. Чехов «Ионыч». Главного героя, доктора Дмитрия Ионовича Старцева, в начале произведения читатель видит, как энергичного, амбициозного и увлеченного своей работой. Спустя год Старцев продолжает врачебную практику, но уже проявляются первые признаки деградации. К концу произведения автор описывает его обрюзгшим и располневшим телом «ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову» и обнищавшим душой человеком. Его перестало интересовать, что или кто – либо. Он находит удовольствие только в ежевечернем подсчитывании денег, которых было уже не мало, а хотелось еще больше. Таким образом, постепенно герой превращается в «Ионыча», духовно, нравственно и морально обедневшего, ищущего счастье в богатстве и похожего на жителей городка.

У каждого человека существуют свои жизненные ценности. Старцев, после отказа Котика, поменял отношение к жизни. Он пересмотрел свои жизненные ценности, теперь на первом месте стоят хорошее положение в обществе и богатство.

Во всех вышеперечисленных произведениях проявляются или угасают нравственные качества, никто из этих героев не ищет правду, они просто живут.

Глава 2. Нравственные ценности Ивана Северьяновича Флягина в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник»

Правда, истина жизни, в чем она заключена? На эти вопросы мы отвечаем в течение жизни. Существуют люди, которые привыкли говорить только правду, для них, любая ложь, даже в словах, это неправильно. Они идут к пониманию истины «чистым путем», просто живут по-настоящему. Но таких людей не так много как в жизни, так и в литературе.

Анализируя литературные произведения, нельзя не обратиться к повести Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Автор в ходе всего повествования постепенно раскрывает необычную судьбу человека, с самого детства «предназначенного для Бога». Его путь был предопределен.

С самых первых строк автор представляет своего персонажа мужчиной богатырского телосложения: «Это был человек огромного роста, со смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета… Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком чёрном суконном колпаке… [Ему]… по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца». Сам он про себя говорил: «Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть».

Жизнь Ивана Флягина – это история столкновения личности с неблагоприятными житейскими ситуациями. Вот такое описание очарованного странника мы читаем: «Но при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности…». Этот человек не отталкивает окружающих, а наоборот, притягивает к себе какой-то особенной чистотой.

Мать главного героя долго не могла иметь детей, постоянно молилась и в конце концов дала обет Богу, что, ребенка, который у нее родится в будущем, отдаст на служение Ему. «От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее молитвенный сын, значит, она, долго детей не имея, меня себе у бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован», -так рассказывает о себе Иван Северьянович.

Путь Флягина к Истине был совсем не прост. «Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. (*11) из Орловской губернии», — начинает свою повесть Иван. В юном возрасте из-за него погиб монах, вот, как он описывает тот момент жизни: «Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь… Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». В столь юном возрасте он становится причиной смерти человека.

В другой момент жизни Иван Северьянович хотел спасти голубят, поэтому отрезал хвост хозяйской кошке. Его сразу же наказали. «Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить… Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогожке снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить… это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью докончить…».

Флягина так били, что он решил взять грех на душу и покончить жизнь самоубийством. «Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся християны, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову». Но и тут ему это не удалось, не такова его судьба.

Спас его граф и говорит: «Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?». «Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках». Флягин предстает перед нами как человек очень тонко чувствующий чужую боль. «Разгребу руками тёплый песок и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги охвативши, и засну, и сплю Но, повстречав мать девочки, чувствуя ее горе, все-таки отдает е в котором развито стремление помогать окружающим.

Попал Флягин в плен к татарам. Дали они ему и кров, и работу, и женщин. Но не мог Иван из души своего и сердца Родину взять и вырвать, тосковал. И христианская вера теплилась в душе у него, не гасла.

Любовная история с Грушей тоже неотъемлемая часть его жизни. Эта девушка привлекла внимание Флягина: «Я увидел, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощение, а сам через стакан ей в лицо смотрю, и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и жилка бьет…». Иван Северьянович девушку воспринимает как идеал, который создана самой природой. Груша –сильная характером женщина, для нее – лучше смерть, чем утрата любимого человека. «Моих больше сил нет так жить да мучаться, видючи его измену, и надо мной надругательства. Если я еще день проживу, я и его, и ее порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку! Пожалей меня, родной мой, мой миленый брат». Иван Флягин чувствовал душу Груши, только ему она могла доверить. Иван Северьянович не мог позволить Груше наложить на себя руки, он взял грех ее убийства на себя.

Вернулся Иван на Родину, но и тут не все так гладко складывалось. «И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерениев у меня никаких определительных не было, но на мою долю Бог послал. Бог всегда был рядом с Иваном, совершить самоубийство – это самый страшный из грехов, чего всевышний просто не мог допустить.

Пятнадцать лет на Кавказе в солдатах под чужим именем, которые завершаются подвигом. Несмотря на всю боль пережитого, постепенно возрождалась душа героя, и дорога странствий приводит его в монастырь.

Готов он положить жизнь свою за свой народ. Его бескорыстное жизненное служения, то есть способности к самоотверженности, к принесению себя в жертву ради других людей, вот качества самого настоящего русского человека, праведника.

Иван Северьянович Флягин – это пример морально сильного и стойкого человека, который в течении всей своей жизни, питает надежду на приобретение Истины. И Флягин нашёл ее, по крайней мере, для себя. Он не имел семьи, постоянного места жительства, определённых занятий, герой всё время был в каком-то движении, пытался разгадать «смысл» жизни. В конце концов он оказывается в монастыре, вот что значит для него истина – служение Богу, мир с самим собой.

В конце своего мирского жизненного пути Иван Северьянович осознает, что чем выше духовно человек, чем ближе он находится к Богу, тем большие требования он должен предъявить к себе самому. Внутренние качества человека зависят от нравственного выбора, который он совершит. Иван Северьянович ищет правду, да, он совершает некоторые аморальные поступки, но его путь к правде прост, это путь к Богу.

Глава 2. Нравственные искания Родиона Романовича Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

Размышляя над проблемой поиска литературными героями правды, нельзя пройти стороной роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание» Как отмечал сам Федор Михайлович, мой роман — это «психологический отчёт одного преступления», которое совершил бедный студент, убивший старуху-процентщицу. Что же с подвигло главного героя на такой шаг? Почему Раскольников выбрал именно этот путь?

«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки», именно так начинается повествование о Родионе Раскольникове. «Он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье…». В голове юноши 23 лет затаилась идея, та, которую вынашивал он уже достаточно длительное время.

Из текста романа мы получаем некоторые сведения о семье Раскольникова: «…у матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание, случайно, и осуждена таскаться в гувернантках» (часть 5 глава IV). «Мать у меня сама чуть милостыни не просит…».

Одежда Раскольникова так бедна: «он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем в таких лохмотьях выходить на улицу». Однажды на улице незнакомая купчиха принимает его за просящего милостыню и дает ему двугривенник (20 копеек).

Раскольников является бывшим студентом, он из-за нехватки денег бросает учебу на юридическом факультете Петербургского университета: «Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти». (часть 5 глава IV).

Проживает в квартире, похожей на гроб, не учится, не работает, семья на грани полнейшего разорения, находится в Петербурге, городе, полном зловонных запахов, на каждом шагу проституция, разврат, конечно, Раскольников пытается найти правду, причину такой жизни. Но ищет он ее не в себе, а в несправедливости по отношению к другим людям, в системе.

Его путь к истине, к правде начинается с мыслей, которые постепенно перетекают в идею. Губительную идею о «сверхчеловеке». Родион делит людей на две категории: «твари дрожащие» и «право имеющие».

«…первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унизительного». (часть 3 глава V). «Низшие люди», то есть обычные, заурядные люди («материал», по словам Раскольникова). Эти люди послушны и консервативны, никак не влияют на законы, не имеют права переступить закон

«Второй разряд, все преступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны; большею частию они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, — смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, — это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление». (часть 3 глава V). «Собственно люди», то есть выдающиеся люди, «Наполеоны», которые двигают мир, которым разрешено больше, чем остальным, и которые сами определяют, что можно, а что нельзя».

Идею в своей голове Раскольников придумал, но правды так и не достиг, ведь идея только в мыслях. Родиону необходимо было проверить ее на деле. Именно об этой «работе» он и думает в начале романа. Услышав однажды разговор двух молодых людей о вредоносной старушонке, у Раскольникова соединяется идея и путь к достижению своей правды.

Достоевский в романе «Преступление и наказание» описывает душераздирающий внутренний конфликт, который появился вследствие одержимости человека идеей.

Достоевский писал: «Идея — сила, формирующая человека, его характер… определяющая его поведение не меньше, чем психология». Полгода Раскольников вынашивал свою идею, он бросил университет, отказался от частных уроков. В газете «Периодическая речь» за два месяца до убийства публикуется статья «О преступлении», в которой герой изложил теоретические основы своей идеи, мысль об особых людях, которые вели основные массы на правильный путь. Ради этой идеи они могли убрать с дороги других.

Родион Романович Раскольников — молодой человек с философским складом ума, который всегда готов прийти на помощь, анализирующий все свои мысли и поступки.

Почему Раскольников решается на убийство? Задавленный бедностью, он озлоблен тем, что бессилен помочь своим близким людям. Раскольников считает старуху-процентщицу ничтожной, той, которая лишь ищет выгоду от несчастья других. Его оглушает чувство мести за унижение и страдание всех нуждающихся.

«Корень злых дел в дурных мыслях…», — это слова Л.Н. Толстого. Опираясь на них, можно подумать, что Родион Раскольников как будто бы понял мир человеческих страданий, и, вообще, понимал всю боль униженных и оскорбленных, пытался перестроить все основы нынешнего существования. Ему казалось, что он понял людей, все их мучения, понял, откуда все страдания народа. Он стал опираться только на себя, на свое понимание данной ситуации. И вот тут подключается «теория сильной личности». Личности протестующей против общественных законов, презрению к обществу. Это приводит к определенной «вседозволенности». А вот преступление над старухой-процентщицей Алены Ивановны должно доказать, что он не «тварь дрожащая», а самый, что ни на есть вершитель судеб.

Раскольников не идет против безнравственного общества, он идет у него на поводу, действует по его же законам.

Но, что самое страшное, что сначала его не задевает совершенное им преступление. Ему кажется, что за то, что он совершил преступление, отвечать ему только перед собой, и людской суд ему не важен. Он абсолютно уверен в правильности своей идеи на пути к достижению правды. Что же собственно такого, что он убил? Он убил одну несчастную «вошь» из всех зловонных существующих «вшей», зловредную «старушонку», которая беспокоилась только о своем богатстве и никак не думала о жизни других, сок из бедных высасывала. Какое же это преступление? «Не думаю я о нем, и смывать его не думаю», — так рассуждает Родион. И все-таки Раскольников – преступник, и велика вероятность, что его преступления бы продолжались, если бы он не встретил Сонечку Мармеладову.

Родион Раскольников человек с очень большими амбициями, его уязвленная гордость постоянно мешала ему жить спокойно. Он так высоко себя ценил, что даже не мог понять, почему такой, как он должен давать никчемные уроки, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Наверное, именно это образовало внутренний конфликт героя, его разлад с самим собой.

Несмотря на бесчеловечную жестокость своей теории, которую он создал в своем воображении, он был отзывчивым и душевным человеком. Помогал Семье Мармеладовых, случайной девушке на улице. Но, к сожалению, самому себе он помочь не мог. Ведь путь его к достижению истины был античеловечен, убийство – грех. С грехом на душе идти невозможно. Сколько несчастий, пролитой человеческой крови принесла Родиону теория о «праве сильной личности».

Родион, в какой-то степени, был овеян «комплексом бога». Можно дать такое определение этому понятию: комплекс бога — непоколебимое убеждение, которое характеризуется завышенными ощущениями личных способностей, привилегий или непогрешимости. Он все-таки решается на убийство старухи-процентщицы. Именно в этот момент в Родионе соединяются две личности. Одной из которых руководит чувство мести за всех униженных и оскорбленных, а другой – «идея о сверхчеловеке». Происходит разлад внутри главного героя. Душа кричит, что он не «тварь Раскольников в разговоре с Соней Мармеладовой сам отвечает на причины своего поступка:

«…я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил…» (Раскольников, часть 5 глава IV) «Не для того, чтобы матери помочь, я убил – вздор! <...> Я просто убил; для себя убил, для себя одного… <...> И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил…<...> мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу!..». Соня считает, что основной причиной преступления Раскольникова является его безверие, отход от Бога.

Достоевский считает, что каждый человек, который приходит к Богу, начинает по-новому смотреть на мир, переосмысливает его, происходит очищение героя: «начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью».

Раскольников Родион был одним из «правдоискателей», хоть путь к достижению его правды оказался ложным, но движение было, ведь юноша не мог смотреть на страдания людей, страдания тех, кто ему был близок. Но нельзя прийти к благу, истине, через убийство, даже если добро во много раз больше зла. Раскольников ищет правду жизни, но его поступки противоречат всем категориям нравственности. Внутри героя происходит разлад, можно предположить, противоборство двух «Я». Того «Я», которое придумало теорию «сильной личности» и человека-сострадающего. Это «раздвоение» провоцирует героя совсем на другое направление.

На пути к своей правде он сходит с пути, совершив преступление, лишив жизни людей. Значит, Раскольников не может быть гармоничной личностью, его внутренние идеалы и поступки не связаны. Убийство – это совсем не нравственный путь, путь греха.

Заключение

В чем заключается правда жизни? Наверное, в жизни, но не в жизни грешника, а в жизни праведника на земле. Поиски истины – это путь, цель, направление. В жизни человек движется в этом направлении, страдает, падает, но поднимается. Литература – это зеркало жизни человеческой. Именно литература может помочь человеку определить свои жизненные позиции, свои представления о нравственном и безнравственном, предупредить читателя о последствиях выбора того или иного способа жизни, тех или иных ценностных установок, поступков и их мотивов. Родион Раскольников и Иван Флягин – герои-правдоискатели. Они оба задумываются о жизни, о причинах несправедливости, об Истине и правде.

Оба главных героя, наблюдая за несправедливым миром, пытаются что-то исправить. Флягин и Родион не могут изменить «систему», но пытаются своими поступками хоть как-то повлиять на нее. Пытаются найти правду, совершая ошибки.

Их пути к истине различны, но поступки схожи. Иван Северьянович пытается найти себя, найти путь к Богу. Молодость его началась с непреднамеренного «убийства» монаха, смерти забитого есаула, десятилетний плен у татар, возвращение на Родину, встреча с прекрасной и свободолюбивой Грушей, её убийство. Флягин приходит к Богу через страдания.

На протяжении всего романа Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников терзается мыслями о месте человека в обществе. Родион Раскольников, на чью жизнь повлияла теория о «сверхчеловеке», тоже пытается найти выход из несправедливости. У него своя правда, и путь к ней тоже был нелегок. Совершив преступление, взяв грех на душу, Родион не смог справится со своей совестью, которая «плакала» и «изнывала» от боли. Раскольников вначале терпит поражение, потому что нельзя с помощью холодного разума, хладнокровия, расчета найти путь к правде. Он мучил себя и других, только непоколебимая вера Сони Мармеладовой и путь к Богу осветил ему выход из тьмы.

Таким образом, можно сделать вывод, что выдвинутая гипотеза подтверждается. Главные герои сначала шли по безнравственному пути, пути греха. Они находились не в ладу с собой, своей совестью, путь этих героев изначально привел к краху, потери себя. В конце произведений они находят себя, у Раскольникова происходит «воскрешение», Флягин уходит в монахи, но все это нравственный путь – путь очищения.

Список использованной литературы

- Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»

- Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998.

- Н.С. Лесков «Очарованный странник» – М.: 1970

- «Толковый словарь русского языка», под ред С.И. Ожегова 1949, 22-е издание, 1990; с 1992 совместно с Н. Ю. Шведовой).

- Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.)

- Топор, А. В. Фольклорные произведения как средство формирования у младших школьников духовных и экологических ценностей / А. В. Топор, А. А. Денисова. — Текст : непосредственный // Проблемы и перспективы развития образования : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2013 г.). — Пермь : Меркурий, 2013. — С. 30-32. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/66/3228/

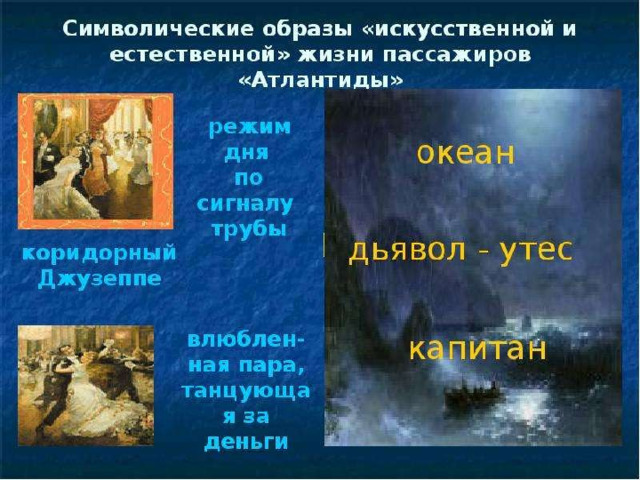

(708 слов) В знаменитом рассказе «Господин из Сан-франциско» Иван Алексеевич Бунин поднимает тему жизни и смерти. Герои книги сталкиваются не только с богатством и наслаждением, но и с унижениями и оскорблениями, и границей между этими состояниями является смерть. Она снимает покровы лицемерия и показывает истинное значение человека как личности. Чтобы лучше разобраться в замысле автора, рассмотрим характеристику главных персонажей известного произведения Ивана Бунина.

Господин из Сан-франциско — главный персонаж рассказа Ивана Алексеевича Бунина. Это богатый человек из Нового Света, который решил отправиться со своей семьёй в долгое путешествие, когда ему было пятьдесят восемь лет. Автор не наделил героя именем, ведь у него не было индивидуальности. Его никто не смог запомнить и даже никто не знал, кто он такой. Все знали лишь о высоком статусе человека, который можно купить за деньги. Господин на протяжении всей своей жизни, как говорится, трудился «не покладая рук». Однако это были не его руки, а руки китайцев, которые тысячами умирали от непосильной работы. Для персонажа совсем не важно благополучие других людей, для него превыше всего — богатство, власть, выгодное положение. Именно эти блага позволили равнодушно относиться к окружающим, находящимся по социальному статусу ниже его. Однако времени на путешествия и семейный досуг у него не было, а появилось оно лишь к концу жизни. Первый отпуск стал для него последним. Смерть не обошла героя стороной, но богатство и власть на тот свет не заберёшь. А купленное уважение рано или поздно превращается в пыль. Никто даже и не заметил, что Господина не стала: всё так же продолжается праздник, и о последней дани мёртвому некому позаботиться. Тело героя лишь путешествует в ящике из-под содовой. Но самое страшное, что даже семья героя не проявила особого горя. Супругу и дочь больше волновали проблемы бытового характера и свои личные заботы. За деньги Господин не смог купить любви.

Супруга Господина из Сан-франциско — довольно крупная женщина, у которой любимым занятием было богато одеваться. У женщины было небогатое воображение, и жизнь её была однообразная: она представляла собой лишь череду тянущихся друг за другом праздных дней. Времяпрепровождение героини было лишено эмоций. Она всегда была очень спокойной, независимо от происходивших событий. Единственное, о чем она волнуется — это о будущем её дочери. Женщина считает, что необходимо дочке найти подходящую и выгодную партию, чтобы она также беззаботно и спокойно плыла по течению жизни.

Дочь Господина из Сан-франциско была уже не молодая и немного болезненная. Это была девушка высокого роста и с прекрасными волосами. Она всячески пыталась показывать невинность, но и вместе с тем и откровенность, стараясь привлечь представителей мужского пола. Именно это и волновало ее больше всего. Однажды девушка встретилась с непривлекательным и неинтересным человеком, однако он оказался принцем, и эта встреча запомнилась девушке. Наверное, это стало одним из самых сильных чувств в её несамостоятельной жизни. В будущем ведь девушку ждали лишь перспективы, нарисованные её матерью. Однако, в отличие от матери, дочери были присущи некоторые благородные эмоции:

«Сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове».

Она прочувствовала невероятную грусть, и стала плакать об отце.

Наследный принц одного государства в Азии — человек небольшого роста, который любил носить золотые очки. Внешне он был весьма неприятным и выглядел очень странно, носил европейскую, простую, не подходящую его высокому статусу, одежду. Он является олицетворением мечты дочери Господина из Сан-франциско, вероятнее всего, потому что он богат и наделён огромной властью.

Хозяин отеля — внешне приятный и элегантно одетый молодой человек. Однако его внутренняя сущность не соответствует его внешнему виду. Сначала герой был очень признателен к гостям, однако все поменялось после смерти Господина из Сан-франциско. Когда Господину стало плохо, хозяин отеля не поспешил оказать ему помощь. Вместо этого он бросился к убегающим посетителям, извиняясь за неприличное поведение Господина. Есть еще один поступок хозяина, который вызывает к нему неприязнь и презрение. На просьбу вдовы перенести умершего Господина в дорогой номер, хозяин не отвечает согласием, боясь испортить репутацию отеля. Все, что смог хозяин предложить — это деревянный ящик от содовой для транспортировки трупа.

Можно утверждать, что основной проблемой, поднятой Буниным в произведении, является проблема поиска смысла жизни и своего предназначения. Писатель размышляет над тем, как бы провести свой жизненный путь с пользой и не во вред окружающим. Автор пытается донести до читателя мысль, что душевные качества человека и внутренняя красота намного важнее материальных благ. На примере главного героя Господина из Сан-франциско Бунин показывает, как ничтожна жизнь человека, стремящегося к богатству любой ценой. Герой не жил, а лишь существовал.

Автор: Виктория Комарова

Сочинения по литературе

Сочинение рассуждение

Поделиться

Составила учитель русского языка и литературы Стороненко Н. В.

Анализ рассказа Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско»

Серебряный век русской литературы всегда ассоциируется у большинства людей именно с поэзией. Однако нельзя не заметить, что начало двадцатого века подарило нам великое множество очень талантливых прозаиков.

Одним из таких талантов стал Иван Бунин. Его короткие рассказы по-настоящему западают в душу читателя, поднимают перед нами важные философские вопросы. Одним из самых ярких прозаических произведений Бунина является рассказ «Господин из Сан-Франциско»

История создания

Творческая история рассказа «Господин из Сан-Франциско» началась в экзотическом краю — на острове Капри. В основу произведения легли воспоминания Бунина о его отдыхе. В отеле, где он тогда жил, умер некий состоятельный американец. Этот случай чётко отпечатался в памяти писателя, ведь одна маленькая трагедия не изменила праздничного настроения отдыхающих.

Современникам были известны интересные факты о написании рассказа «Господин из Сан-Франциско». Уже в 1915 году Бунин написал в своём дневнике о том, как он увидел в витрине московского книжного магазина повесть Томаса Манна «Смерть в Венеции». Именно тогда он и решил написать свой рассказ, в основе которого и легло то происшествие на Капри. Вот так одно незначительное обстоятельство вдохновило автора воплотить свой давний замысел рассказа в явь.

«я почему-то вспомнил эту книгу и внезапную смерть какого-то американца, приехавшего на Капри, в гостиницу „Квисисана“, где мы жили в тот год, и тотчас решил написать „Смерть на Капри“, что и сделал в четыре дня — не спеша, спокойно, в лад осеннему спокойствию сереньких и уже довольно коротких и свежих дней и тишине в усадьбе… Заглавие „Смерть на Капри“ я, конечно, зачеркнул тотчас же, как только написал первую строку: „Господин из Сан-Франциско…“ И Сан-Франциско, и всё прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в „Квисисане“) я выдумал…

Направление и жанр

Этот рассказ можно отнести к литературному направлению реализма. Писатель стремится к достоверному изображению действительности. Его персонажи типичны и достоверны. Присутствуют названия реальных мест. В то же время модернизм, господствующий в культуре того времени, отразился на прозе Бунина. Так, в его рассказе много образов-символов, которые открывают метафорическое значение текста.

Жанр «Господина из Сан-Франциско» — рассказ. Это краткое прозаическое произведение с малым количеством действующих лиц и одной сюжетной линией. Отсутствует какая-либо конкретика, читатель понимает, что ситуация, описанная в рассказе, могла произойти с кем и когда угодно.

Композиция и конфликт

Идейно композиция произведения делится на две части: прибытие американского богача в отель и возвращение в США его бездыханного тела. Такое построение сюжета призвано подчеркнуть основную идею рассказа, показать контраст между тем, кем является человек при жизни, и кем (или чем) он становится после смерти.

В основе главного конфликта произведения «Господин из Сан-Франциско» лежит противостояние между мирскими вещами, такими как богатства, удовольствия и развлечения, и вечным началом, представленным в рассказе самой смертью.

Смысл названия и финала

В названии рассказа Бунин не стал ни придумывать изящную формулу, являющуюся отражением потаённых смыслов, ни обозначать основную мысль. Избегая какой-либо конкретики как в повествовании, так и в названии, Бунин в очередной подчеркнул будничность и незначительность жизни своего героя, занятого лишь мирскими делами.

Перед нами не человек, а набор клише и стереотипов об обитателе американского среднего класса. Он — господин, то есть хозяин жизни, богатый человек, деньгам которого поклоняются и завидуют другие люди. Но как иронично звучит слово «господин» применительно к трупу! Значит, человек не может быть господином чего бы то ни было, ведь жизнь и смерть ему неподвластны, он не постиг их природу. Титул героя — издевка автора над самодовольными богачами, которые думают, что владеют миром, хотя не могут предугадать даже своей судьбы.

Почему умер господин из Сан-Франциско? А потому, что ему отмерен определенный срок, и высшие силы не приняли в расчет его планов на жизнь. Все время герой откладывал исполнение своих заветных желаний на потом, и вот когда он нашел для них время, судьба посмеялась над ним и обнулила счетчик.

О чем рассказ?

Главный герой, не имеющий имени (он просто Господин из Сан-Франциско), всю жизнь занимался преумножением своего богатства, а в 58 лет решил уделить время отдыху (и заодно семье). Они отправляются на пароходе «Атлантида» в свое развлекательное путешествие. Все пассажиры погружены в праздность, зато обслуживающий персонал трудится, не покладая рук, чтобы обеспечить все эти завтраки, обеды, ужины, чаи, игры в карты, танцы, ликеры и коньяки. Также однообразно пребывание туристов в Неаполе, только в их программу добавляются музеи и соборы. Однако погода не благоволит к туристам: неапольский декабрь выдался ненастным. Поэтому Господин с семьей спешат на остров Капри, радующий теплом, где они селятся в такой же отель и уже готовятся к рутинным «развлекательным» занятиям: есть, спать, болтать, искать жениха для дочери. Но вдруг в эту «идиллию» врывается смерть главного героя. Он внезапно умер, читая газету.

И вот тут-то и открывается перед читателем главная мысль рассказа о том, что перед лицом смерти все равны: ни богатство, ни власть не спасут от нее. Этот Господин, который только недавно сорил деньгами, презрительно говорил со слугами и принимал их почтительные поклоны, лежит в тесном и дешевом номере, уважение куда-то пропало, семью выставляют из отеля, ведь его жена и дочь в кассе оставят «пустяки». И вот его тело везут обратно в Америку в коробке из-под содовой, потому что даже гроба не найти на Капри. Но едет он уже в трюме, скрытый от высокопоставленных пассажиров. И никто особенно не скорбит, потому что никто уже не сможет воспользоваться деньгами мертвеца.

Темы

Тематика рассказа «Господин из Сан-Франциско» многообразна, несмотря на малый объем произведения.

Жизненные ценности — основная тема произведения. Главный герой ставил на первое место в своей жизни деньги и успех, в то время как семья, родина, творчество, мир в целом остались «за бортом» его корабля. Когда он решил наверстать упущенное, было поздно, и в итоге вся его жизнь прошла напрасно, и погоня за материальными благами так и не завершилась триумфом.

Семья – Бунин с явной неприязнью описывает семью богатого американца. Семейные отношения между господином из Сан-Франциско и его близкими держатся, как правило, на финансовом аспекте. До тех пор, пока всё вокруг идёт идеально, их можно принять за хороших людей, но как только в путешествие вмешивается неприятность, на поверхность тут же всплывают семейные дрязги и взаимное отчуждение. Бунин показывает, что в обществе, одержимом деньгами, нет места настоящим семейным ценностям.

Счастье – господин из Сан-Франциско всю свою жизнь считал, что настоящее счастье заключается в деньгах и возможности тратить их в своё удовольствие. Именно такой подход к жизни и осуждает Бунин, показывая пустоту и ничтожность существования, завязанного только на деньгах.

Мечта – писатель вырисовывает нам портрет насквозь прогнившего человека, в душе которого не осталось ничего высокого. Всё, о чём может мечтать пожилой американец, так это о том, чтобы в своё удовольствие нежится в европейских отелях. Очень важно, по мнению Бунина, уметь мечтать о высоком, а не только лишь о мирских радостях.

Любовь – в потребительском обществе, изображённом в рассказе, не места настоящей любви. Всё в нём насквозь поддельно и лживо. За масками радушия и услужливости скрываются зависть и равнодушие.

Судьба – Бунин очень иронично обходится со своим героем. Показывая вначале живого и уважаемого всеми богача на круизном лайнере, в финале на том же самом лайнере всеми забытый мёртвый старик плывёт обратно тем же маршрутом, каким и приехал. Горькая ирония призвана показать всю тщетность бытия, которое не значит ничего перед роком.

Проблемы

Проблематика рассказа «Господин из Сан-Франциско» весьма насыщенна:

Равнодушие – основная проблема, затронутая в рассказе. Бунин обрисовал отчуждение в обществе, которое он видел вокруг себя. Люди не хотят вникать в проблемы окружающих, они не хотят сталкиваться с настоящим горем. Они равнодушны к чужому несчастью и хотят поскорее избавиться от любых проявлений нестабильности и печали. Так, после смерти господина, когда он уже не мог дать чаевых, персонал, другие гости, да и его семья, не проявили никакого сожаления и уважения к покойнику.

Эгоизм – почти каждый персонаж в рассказе думает только о себе. Как сам господин из Сан-Франциско, так и люди вокруг него, ни разу не задумались над судьбой или чувствами другого человека. Все заботятся только лишь о себе.

Жизнь и смерть – Бунин превосходно отобразил, что как бы ни был богат и влиятелен человек при жизни, умерев, он становится всего лишь трупом, и его прошлое уже ни на что не влияет. Смерть уравнивает людей, она неподкупна. Поэтому власть человека эфемерна.

Бездуховность – атмосфера морального упадка и разложения так и сочится сквозь строчки рассказа. Равнодушие, эгоизм, жестокость и жадность со стороны кажутся невыносимыми и ужасными. Недаром автор назвал судно, на которым плыл господин, Атлантидой. Оно является символом буржуазного общества, обреченного на крах.

Жестокость – вопреки показушной вальяжности и радушию, общество, изображённое Буниным, до невозможности жестоко. Оно живёт одним холодным расчётом, измеряет человека только по деньгам и беззастенчиво выбрасывает, когда деньги заканчиваются.

Общество – главным злодеем рассказа выступает капиталистическое общество, законы которого обезличивают людей и убивают их души.

Социальные проблемы – в рассказе поднимаются такие проблемы, как и социальное неравенство. На примере бедных итальянцев и эксплуатируемых господином их Сан-Франциско китайцев Бунин показывает нам, что в капиталистическом обществе достаток меньшинства достигается потом и кровью большинства.

Художественные детали

Рассказ довольно богат различными деталями, которые дополняют повествование и подчёркивают основную идею. Особенно интересна концепция мира в рассказе «Господин из Сан-Франциско»:

В первой части рассказа нам в глаза бросаются различные предметы роскоши: золотые очки, серебряные цепочки и прочие роскошные вещи, которые в очередной раз подчёркивают то, как этот мир завязан на материальных ценностях.

Во второй половине рассказа все эти красивые побрякушки мгновенно исчезают. Остаётся лишь темнота, телега, везущая импровизированный гроб в порт, и сырой трюм. Закончилась пустая ничтожная жизнь и началась таинственная Вечность.

Выразителем этой Вечности становится спокойное и тихое море, которое равнодушно несёт господина из Сан-Франциско сначала в Европу, а потом обратно в Америку. Образ океана отражает саму жизнь героя: он плыл по течению, наслаждался комфортом и обеспеченностью, но именно это течение привело его к смерти на острове Капри. Так и не успев отдохнуть и пожить для себя, он умер, принеся свою жертву на алтарь успеха. Течение жизни неумолимо: если мы сами не поворачиваемся вспять, прилагая усилия, чтобы изменить направление, оно выносит нас совсем не туда, где бы мы хотели оказаться. Само же течение инертно и безучастно .

Также интересны символы в рассказе «Господин из Сан-Франциско»:

Название корабля «Атлантида» указывает на скорый крах капиталистического мира, помешанного на деньгах и погрязшего в пороках.

Ящик из-под содовой — яркая деталь, указывающая на сущность самого господина. Он, как продукт своей эпохи, весьма символично погребен в отходах этой самой эпохи потребления. Его выкинули на обочину жизни, как мусор, когда он сослужил свою службу и больше не мог платить по счетам.

Главные герои и их характеристика

Господин из Сан-Франциско

Господин всю жизнь «работал не покладая рук», но это были руки китайцев, которые нанимались тысячами и столь же обильно умирали на тяжелой службе. Другие люди для него вообще значат мало, главное – выгода, богатство, власть, накопления. Именно они дали ему возможность путешествовать, жить по высшему разряду и наплевательски относиться к окружающим, которым в жизни повезло меньше. Однако ничего не спасло героя от смерти, деньги на тот свет не заберешь. Да и уважение, купленное и проданное, быстро превращается в пыль: после его смерти не изменилось ничего, праздник жизни, денег и праздности продолжался, даже о последней дани мертвому некому побеспокоиться. Тело путешествует по инстанциям, это уже ничто, лишь еще один пункт багажа, который бросают в трюм, скрывая от «приличного общества».

господин из сан-франциско

Жена героя жила однообразно, по-обывательски, но с шиком: без особых проблем и трудностей, никаких волнений, лишь лениво тянущаяся вереница праздных дней. Ничего не впечатляло ее, она была совершенно спокойна всегда, вероятно, разучившаяся думать в рутине безделья. Ее беспокоит лишь будущее дочки: нужно найти ей респектабельную и выгодную партию, чтоб и она также безбедно плыла по течению всю свою жизнь.

«…дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных…»

.

Чему учит?

Судьба господина из Сан-Франциско учит нас не быть равнодушными ко всему паразитами. Рассказ Бунина демонстрирует нам, каким станет мир, в котором не останется места духовности и искренности, вытесненных жадностью и эгоизмом. Его вывод прост: на первом месте в человеческой иерархии должны быть не деньги, а вечные моральные ценности. Подневольный, но дешевый труд китайцев не сделал господина счастливее, а вот если бы он помог всем этим людям устроиться в жизни, то наверняка испытал бы больше положительных эмоций и не ощущал бы пустоты бытия.

Нравственные уроки в рассказе «Господин из Сан-Франциско» — это, в первую очередь, необходимость не цепляться за материальные ценности, не ставить во главу угла наживные богатства, а ценить в себе человеческую душу. Ведь после смерти душа — это всё, что остаётся у человека, а память о ней — все, что останется на земле. Таковая мораль Бунина

Сможете найти в тексте литоту и отличить синтаксический параллелизм от инверсии? А надо бы, потому что на ЕГЭ по литературе это умение пригодится.

На нашем телеграм-канале мы уже сделали много материалов про ЕГЭ по другим предметам. Кстати, в группе можно выгодно подготовиться к какому-то из них. Сейчас же наша цель – рассказать, какие темы сочинений ЕГЭ по литературе в 2020 году и какую лирику (стихи) лучше начать читать заранее.

Во время тестирования учащемуся предложено выполнить 17 заданий на знание теории, произведений, начитанность и свое литературное мастерство.

Для его успешного прохождения нужно хорошо разбираться в литературных жанрах, стилях, направлениях и средствах.

Первая часть тестирования – анализ литературных фрагментов. В задании 8 и 9 предлагают написать развернутый комментарий до 10 предложений.

Больше всего проблем вызывает вторая часть тестирования. Здесь нужно проявить все свое мастерство письменного выражения мыслей, а также четкой аргументации из литературы. Тут 6 заданий, среди которых – литературный анализ художественного произведения и развернутые ответы на вопросы и эссе по предложенной теме.

Сочинение оценивают по нескольким критериям: степень раскрытия темы, последовательность мысли, грамотность, владение терминологией и литературным материалом.

Далее представим вам основные темы ЕГЭ по литературе с базовыми произведениями, по которым могут встретиться вопросы.

Ниже – реальные и часто встречаемые темы сочинение на ЕГЭ по литературе, которые могут встретиться и в 2020 году:

Почему «Слово о полку Игореве» иногда называют «воинской повестью» и в каких произведениях русской литературы 20 века можно найти черты такого жанра, как «воинская повесть»?

Можно ли назвать сон великого киевского князя вещим?

Какие нравственные вопросы решает автор «Слова о полку Игореве» в своём произведении?

В каких произведениях русской классики в качестве важнейшего средства поэтики использовались сны?

Как автор «Слова» относится к своему герою, и в каких произведениях русской литературы можно найти примеры неоднозначного авторского взгляда на героев или события?

Как в «Слове» соотносятся лирические и героические мотивы?

Почему автор «Слова…» называет своё произведение и «словом», и «повестью», и «песнью»?

В чем, по мысли Державина, заключается истинная награда поэтического таланта, и какие русские поэты разрабатывали эту же тему в своём творчестве?

Как понимает лирический герой стихотворения бессмертную славу поэта?

Какова основная мысль стихотворения Державина «Памятник»?

Почему в поэзии Жуковского часто звучит тема потустороннего мира, и какие русские поэты обращались к подобной тематике?

Какие черты устного народного творчества нашли отражение в балладе «Светлана»?

Какую интерпретацию получает традиционный балладный мотив судьбы в «Светлане»?

Что можно сказать о системе воспитания в семье Простаковых?

В каких произведениях русских писателей отражены нравы дворян и что сближает эти произведения с пьесой Фонвизина

Почему Д.И. Фонвизин так много места в данном фрагменте уделяет рассуждениям о «великом государе» и какие русские писатели пытались создать образ идеального правителя на страницах своих произведений?

Почему имя фонвизинского Митрофанушки стало нарицательным?

Смешон или трагичен финал комедии «Недоросль»?

Почему комедию, обличающую крепостническую действительность, называют «комедией воспитания»?

Люди или нравы являются главным объектом осмеяния и обличения в комедии?

Какие чувства испытывает Фамусов по отношению к Кузьме Петровичу?

Как, с вашей точки зрения, автор относится к Фамусову?

С какой целью Софья выдумывает и рассказывает свой сон?

Какую роль в комедии играет тема сплетен и в каких произведениях русской литературы боязнь «злых языков» влияла на поступки и судьбы героев?

Какова фамусовская формула жизненного успеха и какие герои русской классики близки Фамусову по своим взглядам на мир и человека?

В чем противоречивость образа Софьи и какие героини русской классической литературы схожи с ней?

Что мешает отнести Софью к «фамусовскому обществу?

Если Чацкий олицетворяет в комедии «век нынешний», то к какому «веку» следует отнести Софью?

В чём сходство и различие в отношении Чацкого и Софьи к фамусовскому обществу?

Является ли Чацкий романтическим героем?

В каких произведениях русской литературы развивается тема любовного соперничества и в чем их герои сопоставимы с персонажами грибоедовской комедии?

Видит ли автор в Чацком идеального героя?

Почему в комедии много внесценических и эпизодических персонажей?

Софья – главная виновница «мильона терзаний» Чацкого или ей достался свой «мильон терзаний»?

В чем смысл сопоставления образа Чацкого с образом Репетилова?

Почему нельзя безоговорочно согласиться с оценкой Молчалина Чацким («ума в нем только мало»)? В чем заключается ум Молчалина?

Почему Софья предпочитает незаметного Молчалина блистательному Чацкому?

Что определило любовный выбор Софьи Фамусовой?

Почему Чацкий не поверил Софье, когда она призналась, что ей нравится Молчалин?

Кто, по-вашему, Софья: единомышленница Чацкого или защитница фамусовского общества?

Что скрывается за фразой Гончарова «Чацкие живут и не переводятся в обществе»

Как вы понимаете слова: Чацкий – фигура универсально-типологическая?

В чем причина визита городничего к Хлестакову?

Почему в пьесе город назван условно (город N) и в каких произведениях русских классиков город становится предметом художественного изображения?

В каких произведениях русских писателей отображены нравы чиновников и что сближает эти произведения с пьесой Гоголя?

В чем главная причина временного воцарения Хлестакова в уездном городе?

Как в речи Осипа проявляется отношение к Хлестакову и в каких произведениях классической литературы созданы образы слуг, помогающие раскрытию авторского замысла?

Каково реальное состояние богоугодных заведений и как он характеризует городское начальство?

Как и в чем различные произведения русской классики перекликаются с гоголевским «Ревизором»?

В чем заключается символический смысл «немой сцены» в комедии?

Каковы главные особенности сатиры Гоголя и кто из русских писателей является продолжателем его традиций?

К какому известному типу литературных героев можно отнести Акакия Акакиевича?

Почему судьба так жестоко обошлась с Акакием Акакиевичем после того, как он обрел свою мечту?

Каков, на ваш взгляд, психологический портрет «маленького человека» Гоголя?

Случайны ли смысловые ассоциации между капитаном Копейкиным и «рыцарем копейки» Чичиковым?

Почему Чичикову тик и не удалось разбогатеть?

Почему Гоголь помещает историю жизни Чичикова только в последнюю главу?

Можно ли считать Ноздрёва «мёртвой душой»?

Манилов – вредный или безвредный человек?

Почему Гоголь открывает галерею образов помещиков Маниловым и заканчивает Плюшкиным?

Зачем Гоголь включил в текст поэмы историю жизни «трудолюбивого хозяина» Плюшкина?

Почему автор в качестве главного героя решил «припрячь подлеца»?

Каков, на ваш взгляд, психологический портрет «маленького человека» Гоголя?

Какой «горизонт ожиданий» несет в себе название «Мертвые души»?

Что символизирует собой «печальная звезда» в стихотворении Пушкина «Редеет облаков летучая гряда…» и в каких произведениях русской литературы «звёздная» тема?

Какие воспоминания пробудили в поэте прекрасные таинственные картины природы? (по стихотворению «Редеет облаков летучая гряда…»)

Какие произведения русской лирики тематически перекликаются со стихотворением «Редеет облаков летучая гряда…»?

Как различные поэтические средства помогают выразит идею стихотворения «К Чаадаеву»?

В чем особенность вольнолюбивой лирики Пушкина и кто из русских поэтов раскрывает в своей лирике тему свободы?

Что дало основание В.Г. Белинскому назвать Пушкина «провозвестником человечности»? (На примере одного или нескольких произведений)

Что имеет в виду лирический герой стихотворения Пушкина «Поэт», когда призывает поэта «не дорожить любовию народной»

Кто из русских лириков обращался к теме высокого назначения поэта и в чем эти произведения созвучны пушкинскому «Поэту»?

Как в стихотворении «И.И. Пущину» передана мысль о бесценности подлинной дружбы?

Кто из русских писателей обращался в своём творчестве к теме дружбы и что сближает их произведения со стихотворением Пушкина?

Что давало основание современникам Пушкина считать его «певцом дружбы»?

На какие темы откликается поэт в стихотворении «Туча»?

Охарактеризуйте эмоциональный тон стихотворения «Туча»

Каков философский смысл стихотворения «Туча», и кто из русских поэтов следовал пушкинской традиции в изображении природы и человека?

В ст. «Разговор книгопродавца с поэтом» в лице двух антагонистов – пламенного романтика и трезвого, рассудительного книгопродавца – показано столкновение мечты и действительности, поэзии и прозы жизни. Почему в финале произведения поэт, не сдавая своих основных позиций, признает правоту своего оппонента?

Каковы ведущие темы или основные мотивы стихотворения «Зимняя дорога»?

В чем особенность восприятия мира и природы в пейзажной лирике Пушкина, и какие русские поэты обращались в своём творчестве к теме природы?

Согласны ли вы с мнением литературоведа Эткинда, что композиция стихотворения «Бесы» «симметрическая»?

Согласны ли вы с мнением Д.И. Писарева, что «Онегин – не что иное, как Митрофанушка Простаков, одетый и причесанный по столичной моде 1820 годов?

Кто больше заслуживает характеристики «великодушный государь»: Екатерина Вторая, простившая Гринёва, или Пугачев, пощадивший его?

Почему роман Пушкина, главным событием которого явилось Пугачёвское восстание, называется «Капитанская дочка»?

Какие признаки исторического произведения можно выделить в «Капитанской дочке» и какие русские писатели изображали в своих произведениях исторические события?

Почему скромная дочь капитана Миронова заняла столь значительное место в сюжете романа?

Почему автор «Евгения Онегина» стремился отобразить «низкую природу», жертвуя «высоким слогом»?

Что даёт основание автору считать Татьяну «милым идеалом»?

Почему Татьяна отвергла Онегина, несмотря на любовь к нему?

Как раскрывается внутренний мир Татьяны в сценах объяснения с Онегиным?

Почему автор так внезапно расстается с героем в конце романа?

Является ли одинокий и разочарованный Евгений Онегин романтическим героем?

Тоска Онегина – это дано моде или глубокое внутреннее переживание?

Докажите, что роман строится по принципу «зеркальной» (Лотман) композиции?

Почему две незаурядные личности – Онегин и Татьяна – не смогли обрести счастье в любви?

С какой целью Пушкин в 1825 году предварил первую главу романа стихотворением «Разговор книгопродавца с поэтом»?

Почему именно в финале 6-й главы романа звучит тема прощания автора с юностью, поэзией и романтизмом?

Почему ВГ. Белинский назвал роман Пушкина «энциклопедией русской жизни»?

Как в лирике Лермонтова воплотился романтический идеал поэта?

Чем обусловлена грустная тональность лермонтовского «Монолога»?

Кто из русских поэтов обращался к теме личности и эпохи и в чем эти стихотворения сопоставимы со стихотворением Лермонтова «Монолог»?

Какие философские проблемы нашли отражение в стихотворении «Ангел»?

Каковы основные мотивы лирики Лермонтова и каких русских поэтов можно назвать продолжателями его традиций?

Как композиция и поэтические средства стихотворения «Нищий» помогают автору выразить главную поэтическую мысль?

В чем своеобразие романтического героя Лермонтова и кого из русских поэтов можно назвать его творческим преемником?

Как Лермонтов определяет свою главную художественную задачу в романе?

С какой целью Лермонтов нарушил хронологический порядок глав?

Каковы основные способы изображения характера героя в романе и кто из русских писателей 19 века продолжил эту традицию?

В каких произведениях русских писателей представлены противоречивые, мятущиеся герои и что их сближает с героем лермонтовского романа?

Почему автор постоянно меняет рассказчиков?

Почему роман состоит не из глав, а из отдельных законченных повестей?

Почему Печорина относят к типу «лишних людей»?

Какие качества Печорина раскрываются в сцене дуэли и герои каких произведений русской классики проходят испытание дуэлью?

Почему именно повесть «Фаталист» завершает роман?

Почему Максим Максимыч является рассказчиком лишь в первой главе?

Какие русские писатели испытывали своих героев дружбой? Чем эти герои близки Печорину? Как слова Печорина о дружбе объясняют его взаимоотношения с окружающими людьми?

В каких произведениях русской литературы 19 века герои разрешают конфликтную ситуацию дуэлью?

В чем, по-вашему, истинная причина взаимной неприязни Печорина и Грушницкого?

Какую роль дневниковые записи играют в композиции романа?

Согласны ли вы с мнением, что кулачный бой Кирибеевича и Калашникова является олицетворением борьбы между вседозволенностью «государственного» закона и нравственностью закона «частного» человека?

Купеческий сын в ситуации «бесчестья»: Степан Парамонович и Тихон Иванович («Гроза»)

В чем смысл эпиграфа к поэме «Мцыри» «Вкушая, вкусих мало мёда, и се аз умираю»?

С какой целью Лермонтов в поэме «Мцыри» лишил главного героя личного имени?

Докажите, что одной из особенностей поэтики стихотворения «Валерик» является смешение жанров.

В чем оригинальность проблемы «война и человечество» у Лермонтова и в каких произведениях русской литературы его знаменитое философское раздумье по этому поводу получило дальнейшее развитие?

Какой художественный образ ярче воплощает «жестокость нравов» города Калинова: Дикой или Кабанова?

Что сближает и что разнит Тихона и Бориса?

Что свидетельствует о недолговечности власти кабаних и диких?

Какую идейную нагрузку несут финальные сцены пьесы?

Почему нравы города Калинова Кулигин называет жестокими?

Можно ли назвать жестокие нравы города Калинова «домостроевскими»?

Кто из русских писателей обращался к изображению быта и нравов купечества?

Какие мотивы и образы русского фольклора нашли отражение в пьесе? Как они связаны с характеристикой главной героини, других персонажей пьесы?

Согласны ли вы с трактовкой образа Катерины, предложенной Добролюбовым?

Почему Кулигин называет себя «маленьким человеком» и в каких произведениях русской литературы раскрывается тема «маленького человека»?

Можно ли считать Тихона, Бориса и Варвару жертвами «тёмного царства»?

Пьеса «Гроза» — история трагической судьбы женщины или социально-политическая драма?

Чем вызван протест Катерины и в каких произведениях русской литературы 19 века изображаются герои-бунтари?

Кто победил в идейной схватке между Кирсановым и Базаровым?

В чем, по Тургеневу, проявляется сложность диалога «отцов и детей» и в каких произведениях русской классики изображаются взаимоотношения поколений?

Почему у Базарова не нашлось других последователей, кроме Кукшиной и Ситникова?

Как воспринимают искусство, природу представители двух поколений в романе, и в каких произведениях русской литературы 19 века нашли идейные разногласия «отцов и детей»?

Что заставляет читателя усомниться в базаровском отрицании любви как высокого романтического чувства?

Есть ли, по мнению автора, в нигилизме Базарова положительные черты?

Как автор относится к нигилизму Базарова?

Зачем Базаров, знакомясь с Николаем Петровичем, произнёс свое имя на простонародный лад и как это связано с дальнейшей линией его поведения в романе?

В чем особенность психологизма Тургенева и кто из русских классиков близок ему по способам изображения личности героя?

Как сочетаются в характере И.И. Обломова «нравственное барство» и рабство?

Как вы понимаете явление «обломовщина»?

Какими причинами вызвано лежание героя?

Какую черту героя подчеркивает автор, окружая героя красивыми ширмами…

Почему Ольге Ильинской не удалось «воскресить» Обломова?

Можно ли утверждать, что, женившись на Пшеницыной, Обломов воплотил свой жизненный идеал?

Штольц так охарактеризовал Обломова: «Это хрустальная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе!» Согласны ли вы с мнением героя?

Какой смысл заключен в конфликтах, характерах романа: социальный и временный или непреходящий и общечеловеческий?

В чем своеобразие пары «Обломов – Захар»? Кто из русских писателей 19 века создавал пары «господин-слуга»?

Кто из героев русской классики близок Обломову и как можно объяснить их общность?

Почему активный и целеустремлённый Штольц дружит с апатичным Обломовым?

Почему своих посетителей бесцельно лежащий на диване Обломов называет «несчастными людьми»?

Особенности жанра и композиции романа «Обломов».

В чем неоднозначность характера Долохова и какие герои русской литературы проявляют качества характера, неожиданные для других персонажей и читателей?

Почему пребывание Пьера в плену — самое мучительное и трудное и одновременно самое счастливое время его жизни?

Как вы понимаете слова Толстого: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды»?

Почему Пьер разочаровался в идеях масонства?

Почему Толстой избегает героизации образа Кутузова?

В чем причины антипатии Толстого к Наполеону?

Толстой утверждал: красоты и счастья нет там, где нет добра, простоты и правды. Как эта идея выражена в образе Наташи Ростовой?

Почему дуэль с Долоховым стала причиной произошедшего в сознании Пьера Безухова нравственного переворота?

Что сближает роман с произведениями русской классической литературы, в которых звучит тема бессмысленного, жестокого предрассудка – дуэли?

На какие два «полюса» можно разделить героев романа и по какому принципу? Каких героев нельзя отнести ни к одному ни к другому полюсу?

Объясните значение слова «война» и «мир» с точки зрения Толстого, которую он высказал, назвав именно так роман.

В каких произведениях русской классики звучит тема человека на войне и что сближает эти произведения с романом Толстого?

Согласны ли вы со словами Толстого, сказанными о Н. Ростовой: сущность её жизни – любовь»?

Почему милая, добрая, жертвенная Соня не является идеалом Толстого?

Можно ли сказать, что заглавие романа – это «компенсированное, нераскрытое содержание текста»?

По какому принципу герои Толстого делятся на «любимых» и «нелюбимых»?

Какую роль в судьбах своих детей сыграл старый князь Болконский?

Почему судьбы героев романа чаще всего складываются трагически?

Можно ли считать Лужина двойником Раскольникова?

Кто из героев романа и почему играет наиболее важную роль в опровержении идеи Раскольникова?

Какую роль в романе играет евангельский сюжет о воскрешении Лазаря?

Достоин ли Мармеладов сострадания?

Кто из героев романа не заслуживает, на ваш взгляд, авторского снисхождения?

Что хочет доказать Раскольников убийством старухи-процентщицы?

Какие детали постоянно повторяются при описании Петербурга? Какова их роль в создании образа города в романе?

Согласны ли вы с утверждением, что история Раскольникова – это история интеллекта, заблудившегося во мраке безверия»?

Какие темы затронуты в стихотворении «Я не люблю иронии твоей»?

На каком противоречии строится лирический сюжет стихотворения «Я не люблю иронии твоей»?

В чем драматизм звучания любовной темы в стихотворении «Я не люблю иронии твоей»

и кто из русских поэтов близок к Некрасову в её решении?

Что является главной темой некрасовской «Несжатой полосы» и в каких произведениях русских писателей звучат подобные мотивы?

Чем объясняется карикатурность в изображении помещиков в поэме Некрасова?

Почему так трагична тема русского богатырства в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?

В чем своеобразие звучания «русского бунта» в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?

Что страшней для автора поэмы: помещичий деспотизм или добровольное холопство?

«Народ освобождён, но счастлив ли народ?» по поэме «Кому на Руси жить хорошо»?

Как вы понимаете смысл названия поэмы «Кому на Руси жить хорошо»?

Какой предстает жизнь крестьянина-труженика в стихотворении «Несжатая полоса»?

Что представляет главную тему некрасовской «Несжатой полосы» и какие произведения русских писателей созвучны некрасовскому стихотворению?

Как понимают счастье герои и автор поэмы «Кому на Руси жить хорошо»?

В чем противоречивость изображения Некрасовым крестьянской Руси?

Какие события в жизни Матрены Тимофеевны предваряет «любимая» песня?

В каких произведениях русской классики в качестве важнейшего смыслового и сюжетно-композиционного компонента используются народные песни?

Как изображен Петербург в произведениях Некрасова?

К какой тематической разновидности лирики можно отнести стихотворение Фета «Я пришел к тебе с приветом…»?

Кто из русских поэтов обращался в своей лирике к сходным мотивам и в чем их произведения созвучны стихотворению Фета

Какой образ стихотворения «Одним толчком согнать ладью живую» символизирует ту красоту мира, которую «избранный поэт» стремится почувствовать, ощутить и, насладившись ею, воспроизвести?

Каково соотношение традиций и новаторства в концепции образа «избранного поэта» у Фета?

Как вы понимаете слова Толстого, отмечавшего «лирическую дерзость» Фета?

Как различные поэтические приемы помогают автору передать ведущее настроение стихотворения «Сияла ночь. Луной был полон сад.»?

В чем особенность поэтического решения темы любви Фетом и в каких стихотворениях русских поэтов встречаются те же особенности?

В каких образах стихотворения «Заря прощается с землёю…» воплощены представления Фета о бесконечности бытия?

Какая тема в стихотворении «Silentium» является ведущей?

Каким настроением окрашено стихотворение «Silentium»?

Какая идея утверждается в стихотворении «Silentium»?

Какую философскую проблему пытается решить лирический герой в стихотворении «Silentium»?

В каких произведениях русских поэтов затрагивается проблема разрушительного влияния окружающей действительности на внутренний мир лирического героя?

Почему Тютчев стихотворении «Silentium» призывает к молчанию и какие русские поэты 19 века обращались к теме «невыразимого»?

Можно ли стихотворение «Есть в осени первоначальной» отнести к философской лирике?

Почему Тютчева называют поэтом-философом и какие русские поэты, изображая природу, пытались осмыслить вечные вопросы бытия?

Каким пафосом проникнуто стихотворение «О, как убийственно мы любим…»?

Каковы особенности композиции стихотворения «О, как убийственно мы любим…»?

Как вы понимаете слова Тютчева «О, как убийственно мы любим…» и в каких стихотворениях русских поэтов тема любви звучит трагически?

Почему многие стихотворения Тютчева, представляющие собой своеобразные «пейзажи в стихах», традиционно относят к философской лирике?

Почему поздний поэтический манифест «Природа – сфинкс,,,» звучит столь трагично?

В каких образах стихотворения «Еще майская ночь» воплощено представление лирического героя

Почему так уродлив и карикатурен мир власть имущих в сатире Салтыкова – Щедрина?

Какова тематика «Повести о том, как один мужик…»

Каков смысл финала «Повести…», и в творчестве каких авторов нашли продолжение традиции щедринской сатиры?

Почему чеховский «Вишневый сад» называли пьесой-предупреждением?

Согласны ли вы с тем, что «Вишневый сад» — комедия?

Почему литературоведы до сих пор спорят, является ли пьеса «Вишневый сад» комедией?

Как, с вашей точки зрения, автор относится к Лопахину?

Что мешает Лопахина считать подлинным спасителем вишневого сада и кто из русских писателей изображал героев-предпринимателей?

Чем объясняется обилие «случайных» персонажей в пьесе?

Петя Трофимов называет себя «вечным студентом», безымянная баба-попутчица говорит о нём «облезлый барин». Как соотносятся между собой эти характеристики?

Что нового внёс Чехов в развитие русской усадебной культуры?

В чем смысл финального обобщающего сравнения героев рассказа «Дама с собачкой» с перелётными птицами?

Прокомментируйте содержание философских раздумий Гурова и объясните, какую роль они играют в дальнейшем развитии сюжета («…думал он о том, как, в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве»).

В каких произведениях русской литературы любовь становится причиной переоценки героями всех жизненных ценностей?

Чем похожи все герои Чехова «Вишневый сад»? Почему Старцев превращается в Ионыча?

Можно ли согласиться с литературоведами, называющими произведение «Ионыч» романом?

О чем предупреждает Чехов в «Ионыче»?

Как выражена авторская позиция в рассказе «Господин из Сан-Франциско»?

Каковы нравственные уроки рассказа «Господин из Сан-Франциско»?

В чем, по-вашему, трагедия главного героя рассказа «Господин из Сан-Франциско»?

В чем проявляется авторское отношение к господину из Сан-Франциско и пассажирам «Атлантиды»?

Что символизирует судьба господина из Сан-Франциско и кто из писателей 20 века обращался к теме «сытых»?

Почему любовь в рассказах Бунина чаще всего трагическое чувство?

Понятие «бунинские женщины» предполагает наличие у героинь определенных типологических черт (особая одухотворенность, загадочность, самобытность…). Можно ли отнести к этому типу героиню «Чистого понедельника»?

Из каких созвучий складывается «музыка революции « в поэме «Двенадцать»

Какова роль числа 12 в символике поэмы?

С какой целью Блок даёт одному из красноармейцев имя апостола Петра?

Что даёт основание отнести стихотворение «На поле Куликовом» к философской лирике?

Кто из русских поэтов обращался к теме русской истории и в чем их стихотворения сопоставимы со стих. «На поле Куликовом»?

Каковы характерные особенности поэтики Блока?

Что для Блока является главным в характеристике Руси и в каких произведениях русских поэтов звучит тема России?

Что определяет драматизм звучания стихов Блока о России?

В чем смысл отождествления Руси с образом женщины («О Русь моя! Жена моя!») ?

Воспел или отпел пролетарскую революцию Блок?

В чем сходство и в чем различие образа Родины в лирике Блока и Есенина?

Расскажите об основных и любимы приёмах, которые употреблял Блок в своих произведениях.

Как изобразительно-выразительные средства позволили Блоку в стихотворении «О доблестях, о подвиге, о славе…» отразить духовную опустошенность лирического героя, его усталость от жизни?

Какими вам видятся основные мысли и чувства лирического героя ст. «Ветер принес издалёка…»?

В чем смысл противопоставления гордость и гордыня в рассказе Горького «Старуха Изергиль»?

О чем заставляет задуматься история «сына орла» в рассказе «Старуха Изергиль» и каким героям литературы было присуще чувство превосходства над другими?

В чем, на ваш взгляд, заключается конфликт Ларры с племенем людей?

Можно ли считать, что повествователь – «единственный реалистический образ в ранних романтических рассказах Горького». (По рассказу «Старуха Изергиль»)

Кто из русских писателей 19 века обращался к теме противостояния героя и общества и в чем проявилось это противостояние?

Что привнёс в жизнь Актёра и других ночлежников странник Лука?

В каких произведениях русских писателей звучит тема духовного оскудения личности и в чем эти произведения можно сравнить с пьесой Горького?

Чем близки жизненные позиции Сатина и Луки и в каких произведениях русской литературы 19 в. герои ведут философские споры?

Почему спор о лжи и правде был актуален для творчества Горького и в каких произведениях русской литературы раскрывается та же проблема?

Каким образом повлияли на судьбы ночлежников проповеди странника Луки?

В чем смысл сопоставления жизненных позиций Луки, Сатина и Бубнова в пьесе?

Какими героями представлены обитатели дна в пьесе?

Почему столь трагичен финал драмы?

Почему к финалу драмы сближаются жизненные позиции столь далёких друг от друга героев, как Лука и Сатин? //

Чтосближает жизненные философии Луки и Сатина // Почему Сатин защищает Луку в споре с ночлежниками?

Сатин-герой – идеолог или герой –резонёр?

Кому из литературных предшественников Горького был свойственен социальный критинизм по отношению к действительности?

Что в характере и поведении Ларры было настолько отвратительно, что племя изгнало его?

Каково авторское отношение к Данко?

В чем, по — вашему, героизм Данко и в каких героях русской литературы воплощено активное преобразующее начало?

Почему Горький сделал «босяка» главным героем своих произведений?

В чем, по-вашему, смысл высказывания Сатина «Человек – вот правда!»

Чем особенно отвратителен автору мир Костылёвых?

В чем своеобразие взгляда Маяковского на сущность поэзии и назначение поэта?

Какие жизненные явления представляют наибольший интерес для Маяковского-сатирика и почему?

Какие характерные особенности присущи поэтике раннего Маяковского?

Почему чувства и переживания лирического героя ранних произведений Маяковского всегда драматичны?

В чем проявляется внутренняя двойственность лирического героя раннего творчества Маяковского и в каких произведениях русских поэтов мы встречаем схожий тип героя?

Можно ли утверждать, что поэзии Маяковского чужда философская проблематика?

Что определяет драму лирического героя в ранних произведениях Маяковского?

Какие различные поэтические приёмы помогают автору передать главную мысль стихотворения «Послушайте!»

В каких произведениях отечественной лирики звучит звездная тема и в чем она близка тематике стихотворения «Послушайте!»