Сочинения по направлению Преступление и Наказание — вечная тема

Варианты сочинений для подготовки к итоговому сочинению

Сочинение на тему:

Проблема добра и зла в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»

Главный философский вопрос романа Достоевского «Преступление и наказание» — границы добра и зла. Писатель стремится определить эти понятия и показать их взаимодействие в обществе и в отдельном человеке.

В протесте Раскольникова трудно провести четкую грань между добром и злом. Раскольников необыкновенно добр и человеколюбив: он горячо любит сестру и мать; жалеет Мар-меладовых и помогает им, отдает последние деньги на похороны Мармеладова; не остается равнодушным к судьбе пьяной девочки на бульваре. Сон Раскольникова о забитой насмерть лошади подчеркивает гуманизм героя, его протест против зла и насилия.

В то же время он проявляет крайний эгоизм, индивидуализм, жестокость и беспощадность. Раскольников создает античеловеческую теорию «двух разрядов людей», которая заранее определяет, кому жить, а кому умереть. Ему принадлежит оправдание «идеи крови по совести», когда любого человека можно убить ради высших целей и принципов. Раскольников, любящий людей, страдающий за их боль, совершает злодейское убийство старухи-процентщицы и ее сестры, кроткой Лизаветы. Совершив убийство, он пытается утвердить абсолютную нравственную свободу человека, что, по существу, означает вседозволенность. Это приводит к тому, что границы зла перестают существовать.

Но все преступления Раскольников совершает ради добра. Возникает парадоксальная идея: в основание зла положено добро. Добро и зло борются в душе Раскольникова. Зло, доведенное до предела, сближает его со Свидригайловым, добро, доведенное до самопожертвования, роднит его с Соней Мармеладовой.

В романе Раскольников и Соня -г- это противостояние добра и зла. Соня проповедует добро, основанное на христианском смирении, христианской любви к ближнему и ко всем страдающим.

Но даже в поступках Сони сама жизнь стирает границу между добром и злом. Она совершает шаг, полный христианской любви и добра по отношению к ближнему, — продает себя, чтобы не дать умереть с голоду больной мачехе и ее детям.

А себе, своей совести, она причиняет непоправимое зло. И опять в основание зла заложено добро.

Взаимопроникновение добра и зла можно увидеть и в кошмаре Свидригайлова перед самоубийством. Этот герой совершает в романе цепь злостных преступлений: изнасилование, убийства, растление малолетних. Правда, факт совершения этих преступлений автором не подтверждается: в основном это сплетни Лужина. Зато совершенно точно известно, что Свид-ригайлов устроил детей Катерины Ивановны, помог Соне Мар-меладовой. Достоевский показывает, как в душе этого героя происходит сложная борьба между добром и злом. Достоевский пытается провести в романе границу между добром и злом. Но человеческий мир слишком сложен и несправедлив, в нем стираются границы между этими понятиями. Поэтому Достоевский видит спасение и истину в вере. Христос для него — высший критерий нравственности, носитель истинного добра на земле. И это единственное, в чем писатель не сомневается.

Сочинение на тему: В чём различие между ошибкой и преступлением?

Каждый из нас время от времени ошибается. Сложно представить жизнь без ошибок, ведь невозможно знать практически все. Опыт приходит с годами, вместе с ним за плечами оказывается немало очевидных промахов.

Последствия совершенных поступков могут дать знать о себе через многие годы. И хотя человек пытается предугадать исход определенного события, он не в силах прогнозировать встречающиеся на пути случайности. В итоге кажущееся тщательно продуманным и взвешенным действие может обернуться существенным просчетом.

Со временем мы учимся заранее учитывать возможные случайности. Ошибки учат человека – как собственные, так и чужие, но того, кто упорно топчется по граблям сложно назвать мудрым и рассудительным. В этом случае человек либо не способен критически мыслить и анализировать ситуацию, либо упрям и просто не желает поступаться взглядами, даже понимая ошибочность суждений. Умный оценивает ситуацию с разных точек зрения, поэтому ему проще принять иную точку зрения и признать неправоту. А вот ограниченного невозможно переубедить, он срастается с личным видением настолько, что отбрасывает даже железные факты и аргументы.

Бытовые ошибки влияют на судьбы окружающих, а профессиональные способны обернуться трагедией. Если врач поставит неверный диагноз и будет настаивать на определенном методе лечения, его настойчивость может привести к летальному исходу. Ошибка полицейского может обернуться тюрьмой для невиновного, а просчет водителя – серьезным ДТП.

У каждого из нас есть право на ошибки, но их нельзя повторять. Любое поражение требует тщательного анализа и взвешенного решения. Не стоит отстаивать собственную правоту везде и во всем – по меньшей мере, это глупо. Умение признавать ошибки присуще лишь сильным личностям, не боящимся здоровой критики.

Некоторые люди даже при осознании неправоты продолжают настаивать на своем. Им просто не хватает храбрости, они не готовы чувствовать вину и меняться. Упрямство – неплохое качество, но не всегда уместное. Греческий философ Аристотель еще в древности заметил, что «каждому человеку свойственно ошибаться, но никому кроме глупца, не свойственно отстаивать ошибочное мнение».

Сочинение на тему: Всегда ли можно оправдать преступление

Сочинение-рассуждение по роману Ф.М. Достоевского «Война и мир».

Мы живем в мире, где каждый день происходит как что-то хорошее, так и нечто ужасное. Круговорот событий и обстоятельств заставляет людей идти на совершение не совсем правильных поступков, которые иногда перерастают в преступления. Но всегда ли можно оправдать злоумышленника?

Этот вопрос всегда волновал общество, так как от этого зависит его безопасность. Именно поэтому эта тема нашла отклик как в жизни, так и в литературе.

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» яркое тому подтверждение. Раскольников – главный герой произведения, вокруг которого разворачивается действие романа. Родион Романович очень умный молодой человек, но его разум сыграл с ним злую шутку. Подавленный нищетой и одиночеством, герой в себе вынашивает теорию, которая противоречит всем канонам человеческой свободы.

Её суть заключается в том, что Раскольников всех людей делит на «тварей дрожащих» и «право имеющих». Родион предполагал, что пролитая кровь «по совести», которая осчастливит человечество, имеет место быть. Исходя из этого, он убил процентщицу Алену Ивановну и её сестру Лизавету. Что же заставило его сделать это? Для Родиона старуха-процентщица – изверг, который рушит человеческие судьбы, эгоистическое существо, не способное на сострадание. Единственный интерес в её жизни – деньги. Лизавета же является полной противоположностью своей сестры. Она добрая, отзывчивая, понимающая, искренняя девушка. Главный герой не желал ей зла, но дабы не подставить себя, убивает её. Раскольников всегда стремился помочь родным, хотел окончить университет, искренне переживал за малознакомых людей.

Он не понимал образ жизни Алены Ивановны и возненавидел её. Тут и зародилась идея об убийстве. Немаловажным фактором стала психология личности Родиона Романовича. Душевные муки, уверенность в своей исключительности, желание испытать себя – все это способствовало преступлению. Но может ли все это стать веской причиной для убийства? Нет. Человек не может вершить судьбы других, он не вправе распоряжаться жизнями людей.

В романе не один Раскольников совершил преступление. Сложные жизненные обстоятельства вынудили Соню Мармеладову продать себя. Её жизнь складывалась не лучшим образом : безответственный алкоголик отец, болеющая мачеха и два ребенка. Все это взвалилось на хрупкие плечи Сонечки. Чтобы хоть как-то прокормить семью, она вынуждена отправиться в публичный дом. Источник духовной стойкости Сони кроется в искренней вере в Бога. Именно она направляла Соню, помогала в трудную минуту. С точки зрения религии девушка совершила далеко не лучший поступок. Достойна ли она прощения? Безусловно! Эта кроткая и беззащитная девушка готова на все ради близких людей, даже переступить священные заповеди.

Жизнь – непредсказуемая вещь, которая часто заставляет людей совершать те или иные поступки. Главное во всей этой суматохи не потерять веру в справедливость. Преступления можно простить лишь в том случае, если оно совершено из благих побуждений и не наносит вред окружающим людям.

Сочинение на тему: Проблема ответственности человека за свои проступки

Каждый человек совершает ошибки, случайно или умышленно это происходит, но в любом случае, он должен будет за них отвечать.

Вспомним, роман М. БулгаковА «Мастер и Маргарита». Прокуратор Иудеи символизирует трусость и подлость, в последствии, наказанную. Побоявшись Иешуа, он приговорил его к смерти и думал, что таким образом избавится от страхов навсегда. Но власть еще не показывает величие человека.

Из-за содеянных поступков Прокуратор страдает и на Земле и в вечной жизни.

Зло всегда будет наказано. В подтверждение тому обратимся к басням И. А. Крылова. В каждой из них присутствует мораль, в которой заключается основная мысль всего произведения. В каждой басне отрицательный герой обязательно будет наказан за безнравственные поступки.

Необходимо наказывать злодеяния, а не поступать, так как надсмотрщики из басни Крылова о Мишке, воровавшие мед. Они «Отставку Мишке дали и приказали, чтоб зиму пролежал в берлоге старый плут. А Мишенька и ухом не ведет».

Несомненно, бороться с воровством, обманом и другими злодеяниями трудно, если вокруг царит безнаказанность. По прочтении басен Крылова нам становится ясно, что каждый должен в полной мере отвечать за свои поступки.

Существует множество пословиц и поговорок, посвященных теме ответственности человека за свои поступки. Например, Долг платежом красен; В чужом лазу сучок видим, а в своем и бревна не замечаем; Не всякий в дело гож, кто лицом пригож; Взялся за уж, не говорю, что не дюж; Конь о четырех ногах, да спотыкается; Двумя ложками кашу не едят; Не с кого спрашивать, когда сам виноват; Как постелешь, так и выспишься. Смысл этих высказываний один: каждый из нас имеет право на ошибку, все мы ошибаемся и оступаемся, за свои ошибки мы должны платить, чтобы они нам послужили уроком.

Но если же человек намеренно совершает какое-либо злодеяние, то наказан он будет еще хуже и еще жестче.

В. Солоухин в одной из своих публицистических статей пишет о том, что красота живет в душе человека. Однако у строителей, увлекшихся только экономическими и политическими соображениями, отсутствует один простейший критерий насколько эстетично будут выглядеть сооружения сегодня и тем более завтра. Действительно, проблема ответственности за свои поступки актуальна во все времена и остро стоит в современном обществе.

Каждый из нас должен отвечать за свои поступки. Все, кто совершил что-то плохое будет наказан и наоборот — человек, совершивший доброе дело, обязательно будет поощрен судьбой. Ведь ничего е проходит бесследно, каждый наш поступок, каждое слово и действие, влияет на нашу судьбу, и только от нас зависит, как она сложится.

Сочинение на тему: Совместимы ли гений и злодейство

Совместимы ли гений и злодейство в представлении Пушкина?

Могут ли гении совершать злодейские поступки?

Именно эти вопросы возникают при чтении текста советского писателя Д. А. Гранина.

Раскрывая проблему совместимости гениальности и злодейства, автор опирается на собственные размышления, приводит яркие примеры. Рассказчик гулял со знакомым физиком, и они обсуждали трагедию Эйнштейна, подтолкнувшего создание бомбы и бессильного предотвратить Хиросиму. Учёный подчеркнул, что злодейство каким-то образом связано с гением, следует за ним. Это говорит о том, что гениальный человек несёт ответственность за свои открытия, которые не должны приносить человечеству вред. Эйнштейн чувствовал свою ответственность за атомные бомбардировки, хотя не был прямым виновником этого страшного преступления. Горячий спор с физиком заставил рассказчика обратиться к трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери», где звучит высказывание о том, что гений и злодейство несовместимы. Размышляя о судьбе Сальери, автор отмечает в этом композиторе упорный труд, целеустремлённость, но в то же время подчёркивает, что, как только Сальери отравил Моцарта, он перестал быть гением. Из этого следует, что злодейство открыло истинную, тёмную сущность Сальери. Оба примера, дополняя друг друга, подводят нас к мысли о том, что гений не должен совершать безнравственные поступки, таким образом он отрезает себя от всего человечества и перестаёт быть гениальным.

Авторская позиция заключается в следующем: гений и злодейство несовместимы. Нравственное начало становится пробой гения. Человечество отбирает только тех, кто несёт в себе нравственное начало.

Мне близка позиция автора. Действительно, люди считают гениальным только того, кто сочетает в себе талант и нравственность. Если талант переходит на сторону зла, то автоматически перестаёт считаться гением.

В произведении К. Г. Паустовского «Старый повар» молодой Моцарт оказывается у постели умирающего графского повара и выполняет его просьбу – возвращает его во времена молодости, когда он познакомился со своей женой. Моцарт стал играть на клавесине, и слепой старик вообразил себе чудесную картину молодости. Моцарт гениален, потому что его музыка делает людей счастливыми и возвращает в прекрасные времена.

В заключение подчеркну, что гениальный человек должен дорожить своим талантом и не совершать безнравственных поступков, губительных не только для его души, но и для его божественного дара.

Примеры итоговых сочинений на тему

Преступление и Наказание — вечная тема

Совсем скоро 11-классникам предстоит писать итоговое сочинение. Оно — одно из условий допуска выпускников к государственной итоговой аттестации. О том, как пройти это испытание успешно, рассказывают ведущие эксперты предметной комиссии ЕГЭ по литературе в Москве Светлана Колосова и Александра Кудряшова.

В этом учебном году на итоговом сочинении будут предложены следующие тематические направления:

- Человек путешествующий: дорога в жизни человека.

- Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?

- Преступление и наказание — вечная тема.

- Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня.

- Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина.

Разбираясь в особенностях того или иного направления, надо учитывать все тонкости и нюансы, уметь определять ключевые понятия, которые и станут своеобразной опорой в подготовке к сочинению. Помните, что название направления не тождественно теме сочинения.

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека

Ключевой образ первого тематического направления — дорога. Он может быть интерпретирован по-разному: это и метафора жизненного пути, профессионального становления, творческих поисков, духовного роста, это же и открытие новых земель, приобретение новых впечатлений и знаний в путешествиях.

Конечно, для написания итогового сочинения необходимо иметь читательскую копилку произведений, которая позволит убедительно аргументировать свою точку зрения. Однако при выборе темы обязательно надо соотнести конкретную формулировку и те произведения, которые предназначались для аргументации именно по этому направлению. Ответить на вопросы: можно ли использовать подготовленный текст в сочинении и, если можно, как его нужно интерпретировать.

По первому направлению могут быть предложены следующие произведения:

- «Капитанская дочка» А. С. Пушкина,

- «Мцыри», «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова,

- «Мертвые души» Н. В. Гоголя,

- «Очарованный странник» Н. С. Лескова,

- «Тихий Дон», «Судьба человека» М. А. Шолохова,

- «Старуха Изергиль» М. Горького,

- «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова.

Не стоит забывать, что для аргументации могут быть использованы и стихотворные произведения — в данном случае, например, подойдет стихотворение Н. А. Некрасова «Железная дорога».

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?

Во втором тематическом направлении ключевые понятия — «цивилизация» и «технологии», которые выпускнику предстоит осмыслить, проанализировать и, конечно, дать им свою оценку. Необходимо помнить, что эти явления имеют разный масштаб влияния: на человека, на общество, на государство, на мировой порядок. В своем рассуждении ответьте на вопрос: цивилизация и технологии — явления все-таки положительные или отрицательные?

Для аргументации могут быть использованы следующие произведения:

- «Медный всадник» А. С. Пушкина,

- «Гроза» А. Н. Островского,

- «Собачье сердце» М. А. Булгакова,

- «Мы» Е. М. Замятина,

- «Кысь» Т. Н. Толстой,

- «Москва 2042» В. Н. Войновича и другие.

3. Преступление и наказание — вечная тема

Третий тематический блок предлагает поразмышлять о том, что такое преступление. Само слово этимологически отсылает к выражению «преступить, переступить черту», т. е. преступление — это нарушение общепринятых законов, законов нравственности. Выпускнику необходимо определить, к каким последствиям приводит совершение преступления и каким может быть наказание за нарушение человеческих законов.

Очевидно, что одним из основных произведений, которые можно использовать для аргументации при рассуждении на тему данного направления, будет роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Кроме того, в зависимости от конкретной формулировки темы могут быть привлечены и другие произведения. Например:

- «Очарованный странник» Н. С. Лескова,

- «Война и мир» Л. Н. Толстого,

- «Старуха Изергиль» М. Горького,

- «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова,

- «Тихий Дон», «Судьба человека» М. А. Шолохова и т. д.

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня

Произведение искусства, максимально повлиявшее на личность, в котором читатель/зритель находит отражение своих чувств, мыслей, переживаний, жизненных событий, проблем — такой круг вопросов связан с четвертым тематическим направлением. В какой книге, в каком спектакле или мелодии есть то, что выпускник воспринимает как свое, близкое, и в чем заключается эта близость? Конечно, перечень произведений для аргументации в данном случае сугубо индивидуален и будет зависеть исключительно от личного опыта учащегося.

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина

Последнее, пятое направление связано с кругом социальных тем, которые могут поднимать вопросы гражданской позиции, гражданской ответственности, пороков общества и, может быть, предлагать автору сочинения найти пути преодоления этих пороков. Здесь уже не исследование внутреннего мира человека, а рассуждение о реализации личности как части общества и государства.

Крылатой стала цитата из стихотворения Н. А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан», — возможно, именно это выражение может стать опорой для собственного размышления в рамках итогового сочинения.

В данном направлении аргументировать позицию помогут такие произведения, как:

- «Недоросль» Д. И. Фонвизина,

- «Горе от ума» А. С. Грибоедова,

- «Ревизор» Н. В. Гоголя,

- «История одного города», сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина,

- «Война и мир» Л. Н. Толстого и другие.

Помните, что стихотворения также могут быть привлечены в качестве материала для аргументации — например, гражданская лирика А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, В. В. Маяковского и т. д. Самое главное — чтобы опорные тексты были свежи в памяти.

Как писать сочинение

Подбирая произведение для аргументации, необходимо помнить:

- привлекаемые произведения должны соответствовать выбранной теме;

- тексты должны подтверждать выдвинутый в сочинении тезис.

Выбор темы сочинения — важный момент для учащегося, так как каждое слово в формулировке значимо. Тема должна быть абсолютно понятна и прозрачна.

Формулировки тем сочинений часто приглашают к дискуссии, в которой необходимо продемонстрировать умение рассуждать и доказывать правоту своих суждений, опираясь на авторитетные источники.

Перед началом работы несколько раз перечитайте все формулировки тем сочинения. Тема может быть сформулирована в виде цитаты (этот вариант наиболее сложный, так как выпускнику необходимо не только понять метафору высказывания предложенного автора, но и раскрыть ее и выразить свое отношение в связи с обозначенной проблемой), прямого вопроса (именно такая формулировка обычно наиболее понятна и однозначна) или дискуссионного вопроса (он предполагает выбор одного из двух мнений или обоснование равноценности двух понятий, предложенных в формулировке).

При подготовке к итоговому сочинению вам поможет Библиотека «Московской электронной школы». Там вы найдете большое разнообразие контента с разбором литературных произведений, подготовленных лучшими педагогами Москвы. Это и видеоуроки, тесты, электронные учебные пособия и так далее.

Итак, алгоритм работы над сочинением может быть следующим:

- Выбрав тему и приступив к ее раскрытию, порассуждайте о ключевом понятии или понятиях, заложенных в формулировке.

- Подумайте, какими могут быть ответы на поставленный вопрос. Предполагается один однозначный ответ или несколько ответов — может быть, даже противоречивых?

- Изложите суть проблемы и сформулируйте тезис — то ключевое утверждение, которое станет основой и будет раскрываться в сочинении.

- Сформулируйте собственное отношение к проблеме.

- Докажите, что обозначенная позиция имеет подтверждение, она весома, так как опирается на мнения великих людей.

- Аргументация собственного суждения предполагает привлечение примеров из литературы: необходимо обратиться к какому-то конкретному герою, его характеру, описать поступок этого героя или конкретный эпизод, с ним связанный. Далее прокомментируйте описанный пример, дайте ему оценку.

- В заключении сформулируйте выводы, которые подтвердят состоятельность высказанной точки зрения, придадут весомость ранее выдвинутому тезису.

Источник: МЕЛ

Текст: Ольга Лапенкова

Где грань между злым умыслом и преступлением — и в какой момент человек, задумавший недоброе, проходит точку невозврата? Все мы не без греха: иногда мы осуждаем людей, совершивших глупые ошибки, и думаем, что нас-то точно не провести, — а спустя некоторое время оказываемся в положении намного худшем, чем те, над кем мы недавно смеялись. Или наоборот. Мы завидуем людям, у которых, кажется, всё идеально: прекрасные отношения с родителями, много друзей, отличные оценки в школе и крепкое здоровье… Как правило, потом мы выясняем, что у наших «кумиров» не всё так уж безоблачно — а порой именно нам приходится их утешать и успокаивать. Но чувствовать или думать что-то «неудобное», плохое — ещё не преступление… Или нет?

Согласно православному учению, у человека есть «помыслы» — искушения, или, простыми словами, дурные намерения. Помыслы могут появиться у кого угодно — даже у святого, и если человеку в голову пришла недобрая мысль, это ещё не делает его грешником. Всё дело в том, что решит подвергшийся искушению, что он выберет: добро или зло. Да-да, всё как в «Звёздных войнах»: есть светлая сторона Силы, есть тёмная, а третьего не дано.

Пусть так, спросит читатель, но как понять, какое решение — правильное? Если перед нами стоит простой и понятный выбор — потратить, например, полчаса свободного времени, чтобы помочь в учёбе отстающему однокласснику, или пройти мимо, — всё вроде бы понятно. С другой стороны, откуда мы знаем, в какой момент наша помощь начинает идти во вред? Условный троечник попросит позаниматься с ним раз, два, три… а потом привыкнет, что вы делаете домашнее задание вместе, — и, оставшись с учебником и тетрадкой наедине, не ударит пальцем о палец. А затем, когда он получит «два» за контрольную, виноватым окажетесь вы…

Здесь читатель наверняка запротестует и скажет: при чём же тут преступление? Плохая оценка — совсем не то же самое, что кража, или порча чужого имущества, или нанесение побоев. А если есть сомнения, что считается преступлением, а что нет, — нужно всего-навсего прочитать Уголовный кодекс.

Так-то оно так, но далеко не за все злодеяния сажают в тюрьму. Существуют и преступления против общественной морали — например, предательство. Представьте, что человек, которому вы с раннего детства доверяли сокровенные переживания, в один «прекрасный» день нашёл нового друга — и тут же перестал с вами разговаривать. Стали бы вы подавать в суд на неверного товарища? Разумеется, нет. Но смогли бы вы, как говорится, простить и отпустить?

Более того — если человек совершил некрасивый поступок раз, два, три, — не является ли это тревожным звоночком? Конечно, далеко не каждый человек, обидевший родственника или друга, станет «настоящим» преступником. Но вряд ли можно найти преступника, который безупречно вёл себя с окружающими, — если, конечно, речь не идёт о людях с психиатрическими диагнозами.

Кстати, вот ещё любопытный вопросец: как отличить человека, который пошёл на преступление осознанно, от «клинического» психопата? Даже профессионалы порой расходятся во мнениях, считать того или иного пациента невменяемым. Тогда как обезопасить себя и своих близких: не сидеть же сутками напролёт дома?

Однозначных ответов на все эти вопросы нет и быть не может — к такому выводу, нужно думать, вы и придёте в сочинении, если выберете направление «Преступление и наказание».

- А вот и возможные темы:

- • Где пролегает грань между моралью и законом?

- • Что может помешать человеку совершить страшную ошибку?

- • Кто виноват в том, что человек стал преступником: он сам или окружающее его общество?

- • Может ли человек совершить преступление против своей воли?

- • Существуют ли «благородные разбойники» не в легендах, а в реальной жизни?

- • Можно ли совершить дурной поступок из хороших побуждений?

- • Правда ли, что муки совести страшнее любого наказания?

- • Существуют ли преступники, которых не мучает совесть?

ЦИТАТЫ

Предлагаем несколько вариантов фраз-эпиграфов (но в основной части приводить эти цитаты, разумеется, тоже можно):

- • Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным.

- (Евангелие от Марка)

- • Гораздо легче погасить в себе свет, чем рассеять тьму вокруг.

- (С. В. Лукьяненко)

- • Как в буйной слепоте страстей

- Мы то всего вернее губим,

- Что сердцу нашему милей!

- (Ф. И. Тютчев)

- • Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с неё исчезли тени?

- (М. А. Булгаков)

- • На свете можно ли безгрешного найти?

- (Омар Хайям)

- • Мы живем, умереть не готовясь,

- забываем поэтому стыд,

- но мадонной невидимой совесть

- на любых перекрестках стоит.

- (Е. А. Евтушенко)

- • Какие б ни грозили горести

- И где бы ни ждала беда,

- Не поступайся только совестью

- Ни днем, ни ночью, никогда!

- (Э. А. Асадов)

- • Я всё простил, что испытал когда-то,

- И ты прости, — взаимная расплата!

- (У. Шекспир)

Напоминаем, что в основной части работы нужны аргументы, то есть примеры-иллюстрации к своим рассуждениям. Предлагаем две книги и один фильм: они наверняка подойдут вам, какая бы тема ни попалась.

КНИГИ

Ф. М. Достоевский. «Кроткая» (1876)

Само название направления — «Преступление и наказание» — неприкрыто отсылает к знаменитому роману Фёдора Михайловича, так что в декабре школьники всей страны завалят экспертов почти одинаковыми (а то и вовсе списанными из интернета) работами о теории Раскольникова и его «двойниках» — Лужине и Свидригайлове. Ничего плохого в таком аргументе, разумеется, нет — но мы предлагаем вам пойти более оригинальным путём и обратиться к небольшому произведению Достоевского, которого нет в школьной программе, а именно к повести «Кроткая». Если в «Преступлении и наказании» Родион Раскольников убивает старуху-процентщицу, которая, мол, никому в жизни не принесла никакой пользы, а вот вреда от неё было немало, — то в «Кроткой» главным героем выступает сам ростовщик, требующий с тех, кто закладывает у него вещи, огромные проценты.

Молодой человек, некогда служивший в «блестящем» полку, самовольно отправился в отставку; ушёл, как говорится, в никуда, но ему повезло — далёкая родственница упомянула его в завещании и оставила 3 000 рублей (по тем временам — солидный капитал). На эти-то деньги герой и открыл нечто вроде ломбарда, где и познакомился с будущей супругой:

«Меня прежде всего поразили её вещи: серебряные позолоченные серёжечки, дрянненький медальончик — вещи в двугривенный. Она и сама знала, что цена им гривенник, но я по лицу видел, что они для неё драгоценность, — и действительно, это всё, что оставалось у ней от папаши и мамаши, после узнал. Раз только я позволил себе усмехнуться на её вещи. То есть, видите ли, я этого себе никогда не позволяю, у меня с публикой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. <…> Но она вдруг позволила себе принести остатки (то есть буквально) старой заячьей куцавейки, — и я не удержался и вдруг сказал ей что-то вроде как бы остроты. Батюшки, как вспыхнула! Глаза у ней голубые, большие, задумчивые, но — как загорелись! Но ни слова не выронила, взяла свои «остатки» и — вышла. Тут-то я и заметил её в первый раз особенно и подумал что-то о ней в этом роде, то есть именно что-то в особенном роде. Да; помню и ещё впечатление, то есть, если хотите, самое главное впечатление, синтез всего: именно что ужасно молода, так молода, что точно четырнадцать лет. А меж тем ей тогда уж было без трёх месяцев шестнадцать».

Итак, насмерть запуганная девушка, недавно похоронившая отца и мать, остаётся одна в бездушном городе. Где раздобыть денег на жильё и пропитание? Героиня не хочет идти по той же дорожке, что Соня Мармеладова из «Преступления и наказания», — и решает выйти замуж за надменного ростовщика. Человек этот на первый взгляд не такой уж плохой, но именно его ужасное обращение в конце концов становится причиной гибели несчастной. (И нет, это не спойлер: читатель видит девушку в гробу уже на второй странице.)

«Подслушивая» размышления и воспоминания главного героя, автор задаётся вопросом: можно ли назвать убийцей человека, который изводил другого не физически, а психологически? А если он делал это не вполне осознанно, но вследствие душевных травм, которые, судя по всему, «идут» из самого детства? Умеющий, когда нужно, быть жёстким и даже жестоким со своими героями, в этой повести Фёдор Михайлович по-своему жалеет и жертву, и палача — но жертву, конечно, больше.

О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея» (1890)

Переместимся из Российской Империи в викторианскую Англию: здесь проживает молодой аристократ удивительной красоты — Дориан Грей. Его семейство, некогда наделённое огромной властью и неизмеримыми богатствами, нынче вырождается: наш главный герой — последний потомок клана Девере. Его мама, неотразимая Маргарет, отклоняла одно предложение руки и сердца за другим, пока не сбежала с каким-то «ничтожеством». Разгневанный, отец Маргарет нанял человека, который под надуманным предлогом вызвал неугодного зятя на дуэль и убил. Изнемогая от горя и ненависти, девушка вернулась-таки под отчий кров — и спустя полгода умерла во время родов. Но не слишком долгой оказалась и жизнь дедушки Дориана, так что в свои двадцать этот молодой человек, которого никто толком не воспитывал, только и делает, что расхаживает по приёмам — и общается с такими же аристократами, как он сам.

Один из друзей мистера Грея — художник Бэзил Холлуорд: этот человек восхищён красотой юноши и готов потакать всем его капризам, лишь бы Дориан позировал ему в мастерской. Бэзил, в свою очередь, близок с опаснейшим человеком по имени Генри Уоттон. Генри, в общем-то, не злодей, — но его циничные шутки и «отеческие» наставления приводят к тому, что Дориан отвергает общественную мораль и решает «изучить жизнь», проще говоря — пуститься во все тяжкие. В судьбу юноши вмешиваются и сверхъестественные силы: один из портретов, написанных Бэзилом Холлуордом, стареет вместо своего натурщика, а Дориан может творить что угодно — и не терять своей изумительной красоты…

Дориан Грей, в начале романа невинный, разве что немного избалованный, ближе к развязке предстаёт воплощением всех смертных грехов. Сможет ли он вернуться на путь истинный? Раскается ли Генри Уоттон в том, что «отравил» душу Дориана, — и сумеет ли верный Бэзил помочь давнему другу?

Виртуозный стилист, Оскар Уайльд прописывает диалоги высокообразованных, но пустоватых аристократов так умело, что читатель, вслед за главным героем, охотно подпадает под обаяние острослова Уоттона. И только на последних страницах понимает: слова — оружие не менее опасное, чем нож или пистолет.

ФИЛЬМ

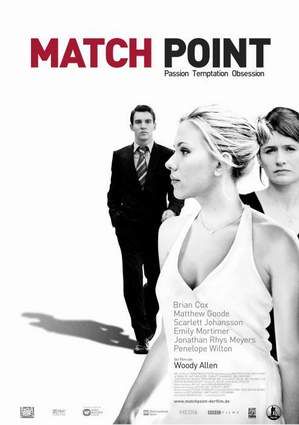

«Матч-пойнт» (2005), реж. Вуди Аллен

Ирландский теннисист Крис Уилтон, понимая, что добиться высот в профессиональном спорте ему не под силу, устраивается тренером в частный клуб. Там он знакомится с молодым аристократом Томом Хьюитом, который, в свою очередь, сводит его со своей сестрой Хлоей. Хлоя твёрдо намерена выйти замуж за Криса, а ещё, используя возможности отца, «вылепить» из молодого человека преуспевающего дельца. Уилтон понимает, что такая возможность выпадает раз в жизни, но не может забыть о другой девушке — знающей себе цену актрисе-красавице Ноле Райс. Вот только Нола встречается с Томом…

Начинаясь как любовная драма, ко второму часу фильм классика американского кинематографа Вуди Аллена превращается в настоящий триллер. Уже женатый, Крис Уилтон не может избавиться от тяги к Ноле, и та начинает его шантажировать. Чем дальше заходит обманутая любовница, тем на более решительные меры готов пойти главный герой… Тут-то автор и спрашивает у зрителя: что такое преступление — и в какой момент Крис переходит черту, которая навсегда «отрезает» его ото всех людей мира?

Финал поражает зрителя, привыкшего, что в большинстве кинокартин с подобным набором персонажей — сомневающийся глава семейства, властная супруга, вольная как ветер любовница — всё заканчивается разоблачением незадачливого муженька и одним на троих «разбитым корытом». Вуди Аллен наглядно показывает: есть кое-что намного хуже, чем срыв покровов и неизбежно следующий за ним семейный скандал. Но не будем спойлерить — это было бы кощунственно: фильмы, оказывающие на зрителя настолько же сокрушающее воздействие, надо ещё поискать. Не случайно произведение Вуди Аллена номинировали на самую престижную кинопремию — «Оскар».

25 ноября 2021 г. 16:29

Святейший Патриарх Кирилл еще задолго до восшествия на первосвятительскую кафедру снискал известность как выдающийся духовный писатель и среди отечественной паствы, и далеко за пределами России. Известно, что к любому делу Святейший относится очень внимательно, в том числе кропотливо работает над сборниками своих трудов. Почему его тексты — это настоящая православная литература, каковы традиции издания трудов церковных иерархов и почему один из любимых образов, который использует Святейший Патриарх, это закон всемирного тяготения, «Журналу Московской Патриархии» (№ 11, 2021, PDF-версия) рассказал заместитель главного редактора Издательства Московской Патриархии Евгений Полищук.

Тексты верифицируются автором лично

Традиции печатать труды Предстоятелей Русской Церкви уже много лет. Патриарх Сергий меньше года управлял Церковью в патриаршем сане, и время это пришлось на Великую Отечественную войну. Поэтому собрать и издать труды Первосвятителя при его жизни не успели, но после смерти Предстоятеля был издан сборник «Патриарх Сергий и его духовное наследство» (1947 г.) — там были и труды Святейшего, и воспоминания о нем.

Прижизненное издание трудов Предстоятелей Церкви началось со времени патриаршества Алексия I: с 1948 по 1963 год Издательство Московской Патриархии выпустило четыре тома его «Слов и речей». Аналогично были изданы и труды Патриарха Пимена, два тома которых вышли в свет в 1977 и 1985 годах.

Уже в новейшие времена издательство подготовило и напечатало три тома трудов Патриарха Алексия II, которые выходили под общим названием «Церковь и духовное возрождение России (Слова, речи, послания, обращения)».

Если предыдущее патриаршество начиналось в условиях, когда Церковь и ее Предстоятель почти не имели доступа к средствам печати, к радио и телевидению, то Святейший Патриарх Кирилл взошел на престол святителей Московских уже в иных обществе и государстве.

Сегодня неизмеримо выросло значение Церкви в странах Русского мира, к позиции ее Предстоятеля и иерархов прислушиваются общественные и политические силы страны. Русская Церковь все активнее осваивает современное информационное пространство. Наши иерархи — частые гости на телеэкране, постоянные авторы публикаций в средствах массовой информации.

Сказанное особенно справедливо в отношении нашего нынешнего Первосвятителя. Помимо сотен рассыпанных по страницам периодических изданий статей, выступлений, интервью, он стал автором и ведущим постоянной телевизионной передачи «Слово пастыря», с которой в течение многих лет начинался субботний день у зрителей Первого канала российского телевидения, и не только у православных. В 2006 году материалы этих передач были положены в основу одноименной книги, которая приобрела исключительную известность и трижды переиздавалась в нашей стране (а теперь готовятся ее переводы на иностранные языки).

Поэтому неудивительно, что первое, с чем столкнулось издательство при подготовке книги Святейшего Патриарха Кирилла, — это изобилие материала и вытекающая отсюда нелегкая задача его отбора. Сейчас людей и организаций, желающих издавать труды Первосвятителя, чрезвычайно много, и многие взялись за это дело: сначала появились издания по итогам визитов Его Святейшества на Украину и в Белоруссию, потом — по различным аспектам социального служения Церкви (вышла, например, книга «Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии») и т. п.

Но сам Святейший Патриарх решил: только книги Издательства Московской Патриархии будут содержать тексты, лично верифицированные автором (к примеру, он предложил свои подзаголовки к проповедям). Нам, конечно, разрешено улучшать тексты с точки зрения их литературной формы, однако все мысли и образы оригинала мы бережно сохраняем, следуя указанию Святейшего: редактировать можно, но я должен узнавать свой текст.

Специфическая трудность издания нынешнего Патриарха в том, что он — превосходный оратор, очень хорошо умеет интонировать свою речь: в нужных местах делает смысловые ударения, паузы. Но слово устное и письменное — это разные вещи. При чтении письменное слово как бы отрывается от устного, читающий в уме произносит его совсем по-другому, так, как диктуют законы книжной речи. Здесь каждое слово может тянуть за собой целый шлейф различных связанных с ним побочных смыслов. Поэтому сначала издательством была проведена большая подготовительная работа по изучению всего корпуса текстов Святейшего Патриарха Кирилла и разработана общая концепция систематизации его трудов.

Она предусматривает три вида изданий. Это тематические, из которых пока вышла только «Тайна покаяния» (сборник великопостных проповедей, сейчас готовится его второе издание). В серии «Слово Святейшего Патриарха» увидели свет два выпуска: «Преодоление смуты» и «Святая Земля». Особое внимание уделяется Собранию трудов. Решено издавать сочинения архипастыря по сериям с нумерацией томов в пределах каждой из них, что позволяет по мере накопления материалов на какую-либо одну тему продолжать публикации, включая их в соответствующую серию. К настоящему времени в разных сериях вышло уже пятнадцать книг.

Главная задача — приобщение людей к вечным ценностям

Когда священник обращает свою проповедь к пастве, он полагает, что перед ним стоят верующие, а потому не ведет речь о пользе тех или иных христианских добродетелей, но главным образом о том, как эти добродетели стяжать. Но когда говорит Святейший Патриарх, он обращается не только к верующим. Его как духовного лидера своего народа слушают и те, кто пока не обрел под ногами твердую почву христианской веры. А потому здесь Первосвятитель выступает уже как пекущийся о приобщении людей к православной традиции миссионер. Именно поэтому Святейший много говорит о христианских или, даже шире, о традиционных ценностях, ибо зачастую обращается к неверующей или инаковерующей части общества. Само это слово «ценности» встречается в его Собрании трудов множество раз.

Патриарх вынужден так много говорить о ценностях не случайно. Сегодня в благополучных демократических странах нарастает волна представлений об относительности и необязательности морали, пересмотра и критики ее постулатов и абсолютизации свободы выбора. Один пример — грех плотской нечистоты: большинство людей сегодня всячески пытаются оправдать этот грех, представить его как и не грех вовсе, а как одну из моделей поведения современного человека; а обезбоженная массовая псевдокультура поддерживает этот страшный миф и распространяет его, отравляя сознание прежде всего молодых людей. Это чревато кризисом личности и семьи, разрушением нормальных межличностных отношений, дело в итоге может дойти до полного распада общества.

Эта духовная ситуация влияет и на Россию, тем более что нашим соотечественникам в течение многих десятилетий жестко навязывалось безбожие. Поэтому, неизменно подчеркивает Святейший Патриарх, главной задачей, стоящей перед Русской Церковью сегодня, является возрождение человеческих душ, очищение человеческих сердец, приобщение людей к вечным духовным ценностям Православия. По сути дела Церковь в наше время должна заниматься миссионерским служением среди собственного народа.

И практически в каждом своем слове при вручении архиерейского жезла новопоставленным епископам Святейший Патриарх в качестве одной из приоритетных задач для нового архиерея говорит о необходимости «вносить посильный вклад в возрождение и утверждение духовно-нравственных ценностей в обществе». При этом он отмечает, что дело это трудное, поскольку ныне в общественном сознании укореняется идеология оправдания греха и культ удовольствий, многие люди не только охладели к духовной жизни, но и вообще потеряли твердые нравственные ориентиры, утратили искреннюю и живую веру во Христа, устремляясь исключительно к земным наслаждениям, к богатству, суетной славе. Ныне «голос святителей приглушается пропагандой цивилизации потребления — цивилизации, столь чуждой высоким христианским идеалам и традиционным нравственным ценностям. Современный дух, враждебный Церкви, настолько силен, что епископы вынуждены непрестанно вести многостороннюю духовную борьбу и претерпевать глубокую душевную скорбь. Поэтому и тебе необходимо быть мужественным и осторожным».

Раскрепощение инстинкта — это путь к гибели

Патриарх использует любую возможность, чтобы сказать об исключительном значении духовных и нравственных ценностей в жизни общества. Какие бы события ни происходили, какой бы вопрос ни обсуждался, Святейший напоминает об этом вновь и вновь.

Скажем, сейчас много говорят о модернизации страны. Не отрицая важности проблемы, Патриарх неизменно подчеркивает, что любая модернизация должна включать нравственное измерение, учитывать ценности национальной культуры и духовного наследия, — только тогда любые реформы будут иметь успех. Этот тезис красноречиво подтверждает и наша отечественная история, в которой неоднократно предпринимались попытки реформировать страну, но они не приводили к улучшению качества человеческой жизни. Отталкиваясь от исторического опыта, можно сказать, что нынешняя модернизация только в том случае увенчается успехом, если мы будем соединять современные реалии с духовно-нравственными ценностями, свойственными нашей традиции. Содействие именно такому развитию общества сегодня имеет прямое отношение к пастырскому служению Церкви.

Многим сейчас в нашей стране импонирует заимствование иных образцов общественного, политического развития, отказ от своей самобытности, от веры предшествующих поколений, которая для тех, кто лоббирует этот отказ, представляется косной, консервативной, мешающей развиваться народу и государству. Но Патриарх, ратуя за возвращение народной жизни к лучшим национальным традициям, призывает с осторожностью относиться к слепому копированию зарубежного опыта, напоминает о печальных последствиях забвения традиционных ценностей.

Так было в 1612 году, когда под предлогом модернизации страны элита русского общества пригласила занять русский престол польского королевича Владислава, считая, что новая власть будет западноевропейской, образованной, а армия — гораздо сильнее московской, лучше вооруженной… Но мы помним, чем это кончилось: поляки заняли Москву, и в ответ на призывы Патриарха Гермогена было собрано ополчение, которое под руководством Минина и Пожарского освободило страну.

Один из любимых образов, который использует Святейший Патриарх, говоря о нравственности, связан с законом всемирного тяготения. На вопрос, почему нравственность есть непременное условие и счастья отдельного человека, и выживания человеческого общества в целом, ответ таков: потому что Бог так возжелал. Мы можем признавать бытие Бога или отрицать его, можем соглашаться с объективным значением нравственности или ухмыляться по этому поводу. Сам по себе нравственный закон, как и закон тяготения, от этого не изменится и не исчезнет. Только если мы будем игнорировать закон тяготения, то разобьем голову. Точно так же мы калечим жизнь, игнорируя нравственный закон. И если кто-то в своих мыслях, желаниях и поступках руководствуется стремлением жить в соответствии с инстинктом, то в обществе, как и в семье, должны найтись разумные люди, которые скажут: «Это опасно; ты еще до конца не понимаешь, насколько это опасно. Раскрепощение инстинкта — это путь к гибели».

***

Замечательные вещи можно прочитать в сборниках сочинений Его Святейшества. Удивительно тонко он пишет о разных областях человеческих знаний. Например, обратимся к отрывку о русской литературе, о поэте Александре Сергеевиче Пушкине: «У него есть замечательные слова в «Капитанской дочке»; я цитирую не дословно, но речь там идет о переменах. Так вот, самые надежные перемены — это те, которые связаны с улучшением человеческих нравов, тогда изменения происходят без потрясений. Удивительно почувствовал Пушкин суть проблемы. Петр I не понимал, как и многие другие, а вот поэт понял, что настоящая перемена к лучшему связана с изменением человеческих нравов».

Можно со всей очевидностью сказать, что книги Святейшего Патриарха адресованы не только православным верующим, для которых слова Предстоятеля — путеводная нить, помогающая отыскивать дорогу к спасению. Но они будут интересны и самому широкому кругу наших сограждан, содействуя их духовному просвещению, особенно тем читателям, кому важно знать мнение Церкви по злободневным проблемам современности. Будут полезны они и всем тем, кто обращается к слову Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своей политической и общественной деятельности.

«Церковный вестник»/Патриархия.ru

Многомудрый Литрекон представляет два варианта сочинения-рассуждения по литературе на тему: «Идея теории Раскольникова и её крах». Кратко и более полно он раскрыл основную суть взглядов героя. Приятного просвещения!

Вариант 1

(460 слов) Над своим знаменитым романом «Преступление и наказание» Федор Достоевский работал в 1865-1866 годах. Главным героем всемирно известного произведения является Родион Раскольников — бедный студент, вдохновившийся определенной идеей, узаконивающей вседозволенность «право имеющей» элиты. Зарождение теории Раскольникова и ее крах раскрываются по мере прочтения произведения.

Нищета, тяжёлое материальное положение и безысходность порождают в сознании главного героя его собственную теорию, которая открывает для него новые перспективы. Согласно идее Раскольникова, люди делятся на два типа: первые ничтожны, вторые — «право имеющие». Последняя группа, по мнению Раскольникова, нужна для светлого будущего и прогрессивного движения человечества вперёд. Это гении, которые меняют мир под себя. А первая группа представляет собой лишь ведомую массу. Люди «право имеющие» могут не соблюдать общепринятые законы. По мнению главного героя, чтобы совершить великие дела, нужны жертвы, не исключая и человеческие.

Читатель, как и следователь, узнает о взглядах героя из его статьи. Из-за сложного финансового положения персонаж вынужден уйти из университета. В это время герой отдаёт в печать свою статью, однако газета закрывается. Через некоторое время Раскольников вдруг узнаёт, что его труд опубликовали, но в другом месте. Именно там он изложил свои взгляды на суть вещей.

Сначала теория представлялась Раскольникову игрой. Постепенно, присматриваясь к людям, главный герой развивал свою теорию. Он убеждался в правоте сделанных им выводов. Разочарование в жизни и отчаяние привели к тому, что Раскольников замкнулся в себе. И тогда теория стала его спасением.

Согласно теории Родиона Раскольникова, «право имеющих» можно встретить редко. Природа сама распоряжается, где должны родиться «великие» люди. Именно они являются двигателем прогресса в обществе. Остальные же просто представляют собой «материал» для «особенных» людей. Они спокойно живут, и их основное предназначение состоит в воспроизведении себе подобных.

Однажды главный герой решает проверить, к какой группе людей он сам относится? Кто он: «тварь дрожащая» или «право имеющий»? Чтобы реализовать свою цель, Раскольников решает убить старуху-процентщицу. Однако вдобавок убивает еще и ее сестру Лизавету.

По теории Раскольникова, совесть не должна была мучить героя после содеянного. Ведь совершенное убийство должно быть во благо обществу. Главный герой думал, что, поправив свое финансовое положение, он сможет принести немало пользы людям. Несмотря на это, душевные переживания после преступления у Раскольника были настолько велики, что довели героя до тяжёлой болезни.

Первым человеком, которому Раскольников признался в своём преступлении, оказалась Соня Мармеладова. По мнению персонажа, эта девушка наполнена добродетелью, поскольку она жертвует своей честью ради благополучия своей семьи. Раскольников не побоялся довериться именно ей, так как Соня тоже нарушила нравственные законы ради общего блага.

Теория Раскольникова потерпела крушение не после его признания и покаяния перед судом, а только после того, как он искренне раскаялся перед Богом. Так автор подчеркнул верховенство суда Божьего над светским. Пока Раскольников не нашел истину в Библии и не принял ее сердцем, идея продолжала властвовать над ним. Однако Родиону удалось победить свою гордыню и отречься от интеллектуального детища, которое пожирало его изнутри.

Вариант 2

(530 слов) Роман «Преступление и наказание» у многих читателей ассоциируется с известной цитатой: «Тварь я дрожащая или право имею?». Это высказывание принадлежит главному герою, который проверял себя на соответствие эталону, ставшему основой его теории о сверхчеловеке. Такие идеи популярны до сих пор, поэтому пример Раскольникова разобрать очень интересно и поучительно.

Довольно подробно раскрывается идея теории Раскольникова в его беседе со следователем Порфирием Петровичем. Родион заинтересовал следователя своим необычным взглядом на общество. Объясняя все это следователю, Родион старается как можно осторожнее раскрыть мотивы своего преступления. Однако Порфирий понимает это и сознательно выводит собеседника из себя, проверяя его реакцию. Следователь доволен тем, что ему предоставилась возможность побеседовать с автором статьи и изложить свои взгляды на данную тему.

По мнению Раскольникова, те люди, основное предназначение которых заключается в привнесении в общество чего-то нового, имеют несомненное превосходство над другими и отличаются совершенно иными моральными правами.

«…если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь, — смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, — это заметьте…»

Большинство человечества составляют ведомые люди, которые должны лишь воспроизводить себе подобных и жить по строгим законам морали. Однако лидеры, ведущие всех остальных вперед, могут и поступиться общепринятыми нормами, чтобы добиться того, что, по их мнению, необходимо для процветания рода людского. Таким «особенным» человеком Родион считал, например, Наполеона. Повезло и Александру Македонскому. Но больше всего тщеславного героя интересовало, может ли он присоединиться к ним? Имеет ли он право на вседозволенность? Как мы знаем, это он решил проверить, убив Алену Ивановну. В ходе «опыта» ему пришлось убить и Лизавету, сестру ростовщицы, ставшую случайной свидетельницей этой сцены.

Главный герой не вдруг понимает всю аморальность своего поступка и ничтожной теории. Этому осознанию предшествует долгий путь. Беседа с Соней побудила его покаяться, но этим поступком он доказал лишь свое поражение. Идея была справедлива, но он не стал «право имеющим». С этими мыслями он пришел на каторгу. Читая Библию и наблюдая за заключенными, Раскольников постепенно осознал тот факт, что люди, на самом деле, равны между собой, все они испытывают одинаковые чувства, независимо от социального статуса, финансового положения и жизненных условий. Каждый человек всеми силами стремится к счастью, любви и благополучию. И никто не вправе делать его жертвой политических преобразований. Родион принимает свой грех и раскаивается перед Богом. С этого момента начинается его духовное возрождение.

Таким образом, размышления над теорией Раскольникова, основанной на неравенстве людей, и над последствиями данной теории, приводят нас к осознанию неправоты главного героя. Родион жаждал воплотить свой идеал в реальность, стать вершителем судеб, но у него не вышло, потому что идеал был искаженным, неправильным. Раскольников не смог вынести тяжелых мук совести, потому что ошибся и отнял жизни, не ему принадлежащие и не им дарованные. Но он понял, что пока каждый человек, находясь на своем месте, не будет стремиться к лучшему, никакие великие люди ничего не исправят. Все жертвы будут напрасными.

Автор своим произведением хотел донести до читателя простую истину: в какой бы тяжёлой ситуации не оказался бы человек, он никогда не должен терять своих нравственных принципов и ориентиров. Самое главное, не переступать черту добра и зла. Ведь сделанного не воротишь, и даже самое искреннее раскаяние не вернет к жизни Алену Ивановну и ее сестру.

Автор: Виктория Комарова