Рассказ старшего садовника — рассказ Антона Павловича Чехова. Написан в 1894 году, впервые опубликован в 1894 году в общественно-политической газете «Русские ведомости» № 356 от 25 декабря с подписью Антон Чехов.

Публикации[править | править код]

Рассказ А. П. Чехова «Рассказ старшего садовника» написан в 1887 году, впервые опубликован в 1894 году в газете «Русские ведомости» № 356 от 25 декабря с подписью Антон Чехов, вошёл в издание А. Ф. Маркса.

При жизни Чехова рассказ переводился на болгарский язык.

История[править | править код]

В «Рассказе старшего садовника» поднимается проблема смертной казни. В 1888 году в рассказе А. П. Чехова «Пари» ставился вопрос о «безнравственности» смертной казни с точки зрения естественного права. Это положение первым сформулировал Ч. Беккариа в своем трактате «О преступлениях в наказаниях» (итал. Dei delitti e delle pene). Долгое время оно было предметом дискуссий в России. Чехов имел перевод на русский язык этой книги.

При путешествии на Сахалин этот вопрос для Чехова перешел из сферы отвлеченно-этической в область конкретики. Чехов писал А. С. Суворину, что на Сахалине он «видел все, кроме смертной казни». Глава его книги «Остров Сахалин» — «Нравственность ссыльного населения. — Преступность. — Следствие и суд. — Наказание. — Розги и плети. — Смертная казнь» была написана по рассказам очевидцев.

Основное место в «Рассказе старшего садовника» занимает легенда, в которой выражается вера в человека, который создан «по образу и подобию Божию».

Критика[править | править код]

Критик Н. С. Худеков в своем время обратил внимание на рассказ. В 1895 году старший брат писателя, Ал. П. Чехов, писал А. П. Чехову: «Худеков, увидя меня, ткнул пальцем в „Русские ведомости“ и сказал: — А вот нашел же ваш братец время написать рождественский рассказ в „Русские ведомости“! А нам ничего не дал. Не дурной, очень не дурной рассказ!»[1] .

Персонажи[править | править код]

- Михаил Карлович, садовник, почтенный старик.

- Томсон или Вильсон, врач, пожилой и одинокий господин.

- Сосед-помещик.

- Рассказчик.

Сюжет[править | править код]

Рассказ ведется от первого лица. Однажды летом в оранжерее шла распродажа цветов. На нее пришли рассказчик, сосед-помещик и купец. Цветы укладывал старик садовник, Михаил Карлович. Между покупателями зашёл разговор о проехавшем мимо них работнике с цыганским лицом. Помещик сказал, что того недавно судили в городе за грабеж и оправдали, поскольку

признали душевнобольным. Он же, по мнению помещика, здоровёхонек. Оправдания, основанные на болезнях и аффектах обвиняемых, по его мнению, деморализуют людей и притупляют чувство справедливости.

Михаил Карлович прислушивался к разговорам и сказал, что он раз за оправдательные приговоры, так как присяжные заседатели могут ошибаться и обвинить невиновного. Он считает так: «Если судьи и присяжные более верят человеку, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений?…вы в человека уверуйте!» Потом он пересказал историю, которую узнал от своей бабушки.

В небольшом городке жил пожилой и одинокий господин Томсон или Вильсон, бесплатно лечивший людей. Тогда ученые были не как обыкновенные люди — дни и ночи оно проводили в созерцании, в чтении книг и лечении болезней. Жители города это понимали это и не надоедали посещениями и болтовней. Врач любил горожан, как детей. У него самого была чахотка.

Для города врач был необходим. Однажды ночью при возвращении от больного, на него в лесу напали разбойники, но, узнав кто он, разбойники сняли перед ним шляпы и спросили, не хочет ли он есть. Когда он сказал, что сыт, то они дали ему плащ и проводили до города. Однажды этот врач был найден убитым. Судьи провели следствие и сказали: «Здесь мы имеем все признаки убийства, но так как нет на свете такого человека, который мог бы убить нашего доктора, то, очевидно, убийства тут нет и совокупность признаков является только простою случайностью. Нужно предположить, что доктор в потемках сам упал в овраг и ушибся до смерти».

С этим мнением все согласились. Однако убийца нашелся. Некий шалопай смутился, когда его стали уличать. У него провели обыск и нашли в рубаху с окровавленными рукавами и ланцет доктора. Улики налицо. Злодея посадили в тюрьму. Несмотря на то, что всё говорило против него, на суде он отрицал вину. Суд хотел признал его виновным в убийстве доктора, но главный судья не закончил обвинительную речь и закричал: «Клянусь, он не виноват! Я не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился бы убить нашего друга доктора! Человек неспособен пасть так глубоко!» Судьи с ним согласились и отпустили

убийцу. При этом никто не упрекнул судей в несправедливости.

Михаил Карлович закончил речь словами, что за такую веру в человека Бог простил грехи всем жителям городка. «Пусть оправдательный приговор принесет жителям городка вред, но … какое благотворное влияние имела на них эта вера в человека…. она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека».

Слушатели не нашли, что ему возразить и разошлись.

Литература[править | править код]

- Чехов А. П. Рассказ старшего садовника // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982.

- Le Récit d’un jardinier-chef, notes page 1016, traduit par Édouard Parayre, révision de Lily Dennis, éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1971, ISBN 2 07 0106 28 4.

- Le Récit du jardinier-chef, traduit par Édouard Parayre, éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1971, ISBN 2 07 010628 4.

Ссылки[править | править код]

- Чехов А. П. Рассказ старшего садовника. Примечания. Оригинальный русский текст.

- М. Ранева-Иванова. «Функция майевтики христианского мотива в „Рассказе старшего садовника“ А. П. Чехова». Ж-л Проблемы исторической поэтики. Вып.: № 6, 2001.

Примечания[править | править код]

- ↑ Антон Чехов — Том 24. Письма 1895—1897

Предпосылки для создания картины

Пластов Аркадий Александрович — известный русский живописец. Из-под его кисти вышло множество холстов, на которых представлены простые крестьяне, запечатленные за выполнением повседневной работы. Мастер был выходцем из обычной незажиточной семьи, поэтому осветляемая тема была близка ему не понаслышке.

Закончив учебу в Москве, Пластов вернулся в места, где прошло его детство. Там он продолжил совершенствоваться в качестве художника, при этом его ни на минуту не покидали мысли о тяжелой доле крестьян. Живописец принимал активное участие в сборе урожая, помогал в укреплении и ремонте жилых домов, косил траву.

Популярные сочинения

- Сочинение Чтение — вот лучшее учение!

На сегодняшний день практически нигде невозможно встретить подростка, который бы читал книги или везде ходил бы с книгой в руках. А вот людей, у которых в руках либо планшеты, либо сотовые телефоны все больше и больше. - Какие ошибки невозможно исправить? Сочинение для 11 класса

В жизни каждого человека есть место для ошибок. Их допускают абсолютно все. Единственное, есть ошибки легко исправляемые, а есть фатальные, которые исправить невозможно, и они могут повлиять на всю твою последующую жизнь - Пословица недаром молвится — сочинение

Сколько существует язык, столько бытуют и пословицы. Мудрые и краткие изречения, сочинённые талантливыми представителями народа, несут не только смысл, но энергию.

Характеристика главных героев

При описании картины Пластова «Сенокос» в 6 классе у детей появляется возможность раскрыть ценность настоящего крестьянского труда, понять, настольно он был непосильным в те времена. В центральной части полотна нарисована семья в период активного покоса травы. Художник изобразил:

- главу семьи;

- его жену;

- сына;

- крепкого старика.

Персонажи заняты покосом густой и очень высокой травы. Скорее всего, они проснулись на рассвете, но художник запечатлел их в разгар работы, поскольку солнце уже успело подняться высоко в небо. Герои одеты в простую одежду.

Старик облачен в просторную белую рубаху, у которой для удобства закатаны рукава. По его худощавому и сильному телу можно судить, что он прожил тяжелую жизнь, постоянно трудился. Взлохмаченные волосы и борода покрыты сединой. Рядом со стариком находится мужчина средних лет в ярко-синей просторной рубашке. Лицо его украшает борода, волосы на голове русые. Автор полотна изобразил вместе отца с сыном.

В центре виднеется силуэт женщины в белом платье с рисунком в мелкий цветок. Ее голова покрыта белоснежной легкой косынкой. Она сильна и вынослива, косит траву наравне с мужчинами.

Ближе всех к зрителю можно увидеть парня с крепким торсом. Это сын семейства, дружно вышедшего в поле. Он облачен только в широкие брюки.

Подобное сочинение описание картины Сенокос

Лето, одна из самых тяжелых времен года для крестьян. Именно в это время припадает много тяжелой физической работы. Люди встают на рассвете и ложатся позже самого заката. Известнейший русский художник, Пластов Аркадий Александрович любил изображать простых русских крестьян в работе. Так как сам он родился в семье таких же рабочих, то ему была близка данная тема. Когда Аркадий Александрович закончил свою учебу в Москве, он с большим удовольствием и рвением вернулся в родные края. Там он продолжил свою работу художника, но и не забывал про тяжелую работу крестьян. Он так же участвовал в сборе урожая, ремонтов домов или сенокосах.

Одна из его картин, которая называется «Сенокос», раскрывает понятие крестьянского труда того времени. Центровыми персонажами холста есть семья, которая косит траву. Мы видим, что художник изобразил старожилу семьи, мужа, жену и их сына. Они усердно косят высокую и густую траву. Наверное, они встали с самого утра и по картине видно, что солнце уже высоко-высоко в небе. Люди одеты просто, по-рабочему. Старик в белой рубахе, у него закатаны рукава. Видно, что он прожил тяжелую жизнь. Его волосы и борода очень седы. Далее рядом с ним стоит мужчина в ярко-синей рубахе. Волосы русого цвета, на лице борода.

Скорее всего, это его сын. В самом центре художник расположил женщину, хранительницу очага. Она одета в белое цветастое платье. На ее голове одет белоснежный платок. Она идет рука в руку с мужчинами. В самом конце стоит молодой парень, это их сын. На нем только в черные широкие брюки. Вся семья усердно трудится на поле. Около них растут высокие стройные березы. Именно это дерево ассоциируется с красотами русской природы. Позади них широкий, могучий и густой лес, он тянется до самого горизонта. Небо чистое и голубое, но кое-где мелькают белоснежные тучки. К большому сожалению, они не сделают тень для наших героев. А глядя на них, так и хочется, что бы жара немного спала, и подул легкий прохладный ветерок.

Картина наполнена яркими красками, глядя на них, становится спокойно и радостно. Только присмотритесь, какое разнообразие цветов в этой высокой темно-зеленой траве. Трава высокая, оно достает почти до пояса.

Только представьте на минуточку, как сейчас, там красиво. Жаркий летний день, аромат полевых цветов и свежескошенной зелени. Где-то в лесу раздается стук дятла, а вдали слышно кукушку.

Только очень жаль тех людей, очень хотелось бы помочь им в ту минуту.

Для 4, 5, 6, 7 класса

Описание природы

Герои выполняют работу в поле. Недалеко от них виднеются стройные тенистые березы, что вовсе не удивительно, ведь эти деревья неразрывно связаны с красотой русской природы. Сразу за ними начинается густой лес, протянувшийся широкой полосой к горизонту.

Небо на картине ясное и чистое, но иногда на нем появляются тучи. Однако от них герои не ощущают ожидаемой прохлады и тени. Их лица напряжены, ведь они заняты тяжелой и ответственной работой. Так и хочется, чтобы жара быстрее ушла, и на землю спустилась вечерняя прохлада, принесенная освежающим летним ветерком.

Рассказ или сочинение по картине «Сенокос» А. А. Пластова пишется легко. Этому способствуют яркие краски, вызывающие у зрителя позитивные эмоции. Трава радует взгляд насыщенными темно-зелеными оттенками. Она очень сочная и высокая.

Прикрыв глаза, хочется перенестись в место на поле с сенокосом, которое поражает своей красотой. В знойный летний день, близящийся к вечеру, полевые цветы начинают источать пьянящий аромат, смешивающийся с благоуханием только что скошенной сочной травы. Возможно, из лесной чащи доносится голос кукушки или глухой стук дятла. Становится жалко людей, которым приходится так тяжело трудиться.

Подобную тематику в свое время подхватил и развил художник Э. М. Саитов. Его кисти принадлежат произведения «С сенокоса», «Зима», «На уборке соломы» и т. д.

Сочинения

Пластов — художник, что подарил нам удивительные картины, на которых часто изображал быт деревенских жителей. Отличительной особенностью его работ было отображение целой жанровой истории, что происходит на фоне прекрасных картин природы. Сюжеты его полотен ненавязчивые, но очень жизненные. Такой картиной Пластова является работа под названием Сенокос. Ее мы и опишем в нашем сочинении.

Пластов: Сенокос

Картину Сенокос художник Аркадий Пластов создал в 1945 году, почти сразу, как закончилось страшное военное время. Стране приходилось многое восстанавливать и заниматься зимними заготовками. Вот и трудились селяне на полях, занимаясь заготовкой сена. Это и изображает Пластов на своей картине Сенокос. Сегодня она находится в Третьяковской галерее и вместе с другими полотнами отображает жизненный цикл русского села.

Описание картины

Сейчас передо мной находится репродукция А.А. Пластова Сенокос, по которой я напишу свое сочинение для 6 класса. Несмотря на то, что картина имеет название Сенокос, сразу бросаются в глаза не сенокосные работы, а природа. Какое же здесь буйство красок? Цветовая палитра картины показывает насколько прекрасной может быть природа в летнее время.

На картине разгар лета. Светит яркое солнце, а небо безоблачное бело-голубое. Справа начало березовой рощи. Молодые березки в любую минуту готовы в своей тени спрятать работников от палящих лучей солнца. А сколько же здесь полевых цветов: лиловые, оранжевые, фиолетовые. Смотришь и ощущаешь их аромат, который соединяется в одну цветочную ноту. Жаль только, что самим героям картины Сенокос не приходится любоваться окружающей их красотой. Им некогда. Они спешат побольше накосить сена, и пока стоит хорошая погода, можно сделать заготовки для скота.

Трудиться вышло все семейство. Нет разве что бабушки. Видимо она готовит горячий ужин для косцов и присматривает за младшими детьми. На поле же пришли подросток, его мать, отец и старик, наверное дедушка. Смотришь на героев картины Сенокос Пластова, и видишь как спорится их работа. Она для них привычна, ведь им приходится это делать ежегодно. По холсту не скажешь, что они сильно устали, но мы понимаем, насколько это тяжелый труд. Однако выбора все равно у людей не было, вот и выходили в поля не только семьями, но и целыми деревнями, где под веселые песни выполняли эту работу. А после, обессиленные, возвращались домой, где их ждал горячий ужин, приготовленный бабушкой или дочкой.

Картина Сенокос очень яркая, наполненная сочными красками лета и прославляющая труд человека.

Картина Пластова «Сенокос». 1945 г.

Пластов

Очень близкая по духу и знакомая любому русскому человеку — летняя страда на селе, что отражает картина Пластова «Сенокос», созданная летом победоносного 1945 года. И уже в 1946 году была представлена вместе с «Жатвой» на Всесоюзной художественной выставке в Третьяковской галерее.

Оба полотна покоряют ощущением мирной жизни, что было особенно важно после тяжелейших испытаний, которые выпали на долю страны. Еще не зажили раны, нанесенные войной, а время не успело притупить горечь от утрат. Народ победил, выстоял, несмотря ни на что. Нужно было возвращаться к мирным делам и заботам. И художник стремится наглядно показать это. Многие не вернулись домой с фронта и на картине изображены не крепкие мужики, а двое стариков, женщина и подросток. Но народ победил, выстоял в жестокой схватке и одолел врага. Жизнь продолжается.

Лето завораживает буйством красок, звенящими звуками. Зритель не только видит косарей, цветущее разнотравье, но и слышит ритмический звон, взлетающих кос, тихое шелестенье березовых листьев, жужжанье мохнатых шмелей и негромкое щебетанье пичужек.

Сельские жители сызмальства приучены к труду. А лето для подростков не только школьные каникулы, но и помощь взрослым на полях и лугах. Ведь надо заготовить много сена, чтобы его хватило для скота на всю зиму. Крестьяне говорят, что летний денек — год прокормит. Вот такой июльский погожий денек и изображает художник.

Пластов передал всю красоту и яркость полевых цветов, сочную зелень травы. Эта необыкновенная красота вызывает у нас восторг! Изящные кроны красавиц березок, словно ажурные кружева лишь чуть-чуть заслоняют косарей от ярких лучей полуденного солнца.

Сенокос в деревенской жизни это не только труд, но и праздничная пора. Единение с природой. От скошенной травы поднимается пряный аромат, который буквально опьяняет. Так хочется прилечь на эту траву и немного помечтать, глядя в бездонное серо-голубое небо, когда воздух так прозрачен и свеж. Охватывает неповторимое чувство радости и оптимизма.

Пластов вырос в деревне и прекрасно знал о нелегких крестьянских буднях. Но он хотел изобразить поэзию этого труда, красоту и щедрость лета в средней полосе России. И это талантливому художнику удалось запечатлеть во всем великолепии.

Картина «Сенокос» — гимн жизни, природе и труду. Ведь только вдали от городского шума можно увидеть утренние капли росы, раскинувшийся на поляне волшебный ковер, сплетенный из сотен цветов и оттенков, услышать неумолкающий и чарующий птичий гомон, мычание коров, крик горластого деревенского красавца-петуха, стрекот кузнечиков и шум ветра. Вот и в этом полотне художник собрал всю прелесть русской земли. Здесь и темные перелески, и изумрудные луга, и синеющая вдали дубрава…

Известный советский художник Аркадий Александрович Пластов был бесконечно влюблен в русскую природу, свой родной край. И все его произведения наполнены этим чувством.

Сегодня картина Пластова «Сенокос» находится в экспозиции Государственной Третьяковской галереи.

Тема урока: Сочинение-описание по картине Аркадия Александровича Пластова «Сенокос». – презентация

1 Тема урока: Сочинение-описание по картине Аркадия Александровича Пластова «Сенокос».

2 Цели урока: 1. Познакомиться с творчеством замечательного русского художника Аркадия Александровича Пластова. 2. Научиться собирать материал к сочинению и использовать его при описании изображённого на картине. 3. Умело использовать выразительные средства языка для передачи своих мыслей и впечатлений. 4. Воспитывать любовь к родной природе.

3 Аркадий Александрович Пластов- художник-пейзажист. «Я люблю эту жизнь. А когда из года в год видишь ее… думаешь, что надо об этом поведать людям… Жизнь наша полна и богата, в ней так много потрясающе интересного, что даже обыкновенные будничные дела наших людей приковывают внимание, потрясают душу. Это надо уметь видеть, замечать». Аркадий Пластов

4 Аркадий Александрович Пластов – страницы жизни и творчества. ( ) В 1893 году родился в селе Прислониха Ульяновской области и прожил здесь всю жизнь. В раннем детстве Аркадий был сильно впечатлён работой реставраторов, и решил стать живописцем. Отец Аркадия хотел, чтобы сын стал священнослужителем и поэтому отдал его учиться в Симбирское духовное училище. Затем Пластов закончил духовную семинарию. Учился живописи у молодого художника Д.И.Архангельского.

5 Москва. Учился в скульптурной мастерской Строгановского училища. Закончил Училище живописи, ваяния и зодчества. Стал тем, кем мечтал быть с детства- художником. Окрестности Прислонихи и жизнь односельчан были сюжетами всех его картин.

6 Пейзаж Пейзаж – жанр живописи, изображение какой – либо местности, в котором основным предметом изображения является природа.

7 Фашист пролетел. 1942г.

8 Жатва

9 Первый снег. 1946

10 Витя-подпасок

11 Ужин трактористов. 1951г.

12 Картина «Сенокос». «Любитель трав, я считаю, что краше цветущих трав ничего в мире нет»,- говорил художник А.Пластов.

13 История написания картины Пластов писал «Сенокос» летом 1945 года. «…Я когда писал эту картину, всё думал: ну, теперь радуйся, брат, каждому листочку радуйся – смерть кончилась. Лето 1945 года было преизобильно травами и цветами в рост человека, ряд при косьбе надо было брать в два раза уже обычного, а то, где место было поплотнее, и косу бы не протащить и вал скошенных цветов не просушить… Но несказанно прекрасное солнце, изумруд и серебро листвы, красавицы берёзы, кукование кукушек, посвисты птиц и ароматы трав и цветов – всего было в преизбытке».

14 Сенокос г.

15 Описание – это изображение какого-либо предмета, явления действительности путём перечисления и раскрытия его основных признаков. Описать можно пейзаж, портрет человека, его действия, внешний вид животного, какого-либо предмета. Цель описания – увидеть предмет описания, представить его в своем сознании. Композиция описания: 1. Общее представление о предмете. 2. Отдельные признаки предмета. 3. Авторская оценка, вывод, заключение.

16

17

18 Тема и основная мысль, как правило, обозначены художником в названии картины Тема-это предмет изображения. Основная мысль – это авторский замысел, который художник раскрывает изобразительными средствами, в зависимости от своего личного подхода к теме.

19 Тема картины- Красота первого летнего месяца. Основная мысль- желание автора передать красоту и великолепие луга в июне, воссоздать на полотне чувство естественности и убедительной достоверности жизни и работы людей на земле.

20

21

22 Сбор материала 1. Сведения о художнике и его картине. Замеч..тельный ру(с,сс)кий художник – пейзажист Мастер п..йзажа Великолепные образы р..дной природы (Не) переставал в..сторгат(?)ся Ш..роко извес(?)ны полотна: «Жатва», «Сенокос», «Витя-подпасок».

23 Сенокос г.

Âñÿêèé, êòî äîðîñ, ñïåøè íà ñåíîêîñ. (ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

Ïðî÷èòàâ êàê-òî óæå â êîòîðûé ðàç! ïðîèçâåäåíèÿ «Ëàä» è «Ïðèâû÷íîå äåëî» âîëîãîäñêîãî ïèñàòåëÿ Âàñèëèÿ Áåëîâà, óòâåðäèëàñü, çàñåëà ìíå â ãîëîâó ìûñëü ïîïûòàòüñÿ ñàìîé íàïèñàòü î íåêîòîðûõ ñòîðîíàõ æèçíè ìîåé ñåìüè. Âîò ñåé÷àñ ïðåääâåðèå Íîâîãî ãîäà, ïî÷òè íà÷àëî ïðàçäíè÷íûõ äíåé, à ìåíÿ ïîòÿíóëî ê áóìàãå.

À ïèñàòü ÿ áóäó î ñåíîêîñå! Íà óëèöå çèìà, ìîðîç, ñíåã, à ÿ âñïîìèíàþ æàðêèå — è â ïðÿìîì, è â ïåðåíîñíîì ñìûñëå äåí¸÷êè ñåíîêîñà. Äà ðàçâå åãî êîãäà çàáóäåøü! Âíåñåçîííûå ýòî âîñïîìèíàíèÿ! Ãëóáîêî çàñåë ñåíîêîñ è äî ñèõ ïîð ñèäèò «â ïå÷¸íêàõ», õîòü è íå ñåíîêîñíè÷àþ óæå äàâíî.

Êîíå÷íî, ó êàæäîãî, êòî äåðæàë â õîçÿéñòâå äîìàøíþþ ñêîòèíó, à êîíêðåòíåå êîðî’âóøêó, ñâîé ñåíîêîñ ñî ñâîèìè ðàäîñòÿìè è òÿæåñòüþ. Íî åñòü â ïðîöåññå çàãîòîâêè ñåíà íà çèìó è ìíîãî îáùåãî äëÿ âñåõ, êòî áû ýòèì íå áûë çàíÿò. È ïðîöåññ ýòîò ìàëî â ÷¸ì èçìåíèëñÿ ñî âðåìåíåì äëÿ ïðîñòîãî ÷åëîâåêà, èìåþùåãî â îáèõîäå ëèøü êîñû, ãðàáëè äà âèëû.

Ñåíîêîñ, îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âñþ ñâîþ èçíóðèòåëüíîñòü, è ïðàçäíèêó ñðîäíè.  äåðåâíÿõ èññòàðè ëþáóþ ñåçîííóþ ðàáîòó — áóäü òî ñåâ, ñåíîêîñ, æàòâà, à çàòåì è ìîëîòüáà — ñîïðîâîæäàëà ïåñíÿ. Ýòè ðàáîòû àðòåëüíûå, à òàì, ãäå íàðîä è, êîíå÷íî æå, ìîëîä¸æü, âñåãäà ïðèñóòñòâóåò êàê îùóùåíèå ïðàçäíèêà, òàê è ñàì ïðàçäíèê. Ó äåðåâåíñêîãî ÷åëîâåêà ñåíîêîñ áûë îñîáåííî ëþáèì. Íî ÿ ðàññêàæó î ìî¸ì ñåíîêîñå, êîòîðûé áûë ñî ìíîé áóêâàëüíî ñ ñåìè-äåñÿòè ëåò íà ïðîòÿæåíèè òðèäöàòè ãîäîâ. Ðîñëà ÿ, ìåíÿëñÿ è ðàñøèðÿëñÿ êðóã ìîèõ îáÿçàííîñòåé, çíàíèé è óìåíèé íà ñåíîêîñå.

Ãðîçà â ñåíîêîñ

È ãðîçà íå âñÿêîìó ãðîçíà. (ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

Âî âðåìåíà ìîåãî äåòñòâà â ïîñåëêå ëåñîçàãîòîâèòåëåé Áðîäîâîå ðàáîòàëî âñ¸ ìóæñêîå è îò÷àñòè æåíñêîå íàñåëåíèå â ëåñó. Ñåíîêîñíûå ó÷àñòêè òàêæå íàõîäèëèñü â ëåñó, äà è ïàñòè êîðîâ êðîìå ëåñà áûëî íåãäå, íî äåðæàëè ïðè ýòîì êîðîâó ÷óòü ëè íå â êàæäîì õîçÿéñòâå. Ïðîùå áûëî ïåðå÷èñëèòü òåõ, êòî å¸ íå èìåë. À êàê æå èíà÷å? Êîðîâà äàâàëà ñåìüå ïðîïèòàíüå âåñü ãîä. Òóò òåáå è ìîëîêî, è ïðîñòîêâàøà, è òâîðîã, è ñìåòàíà, è ìàñëî, è ìÿñî, êîãäà âûäåðæèøü òåë¸íî÷êà! Ñ ìîëî÷êîì äà ìàñëèöåì ëþáîå òåñòî ñäîáîé áóäåò, à «òâàðàæîê» — âêóñíåéøàÿ íà÷èíêà íà âàòðóøêó. Íà ìîëî÷êå ïîäðàùèâàëè è ìàëåíüêèõ ïîðîñÿòîê, âçÿòûõ íà îòêîðì â êîëõîçå ëèáî ó ÷àñòíèêà â Øóäå.

Ñåíîêîñèòü èëè çàãîòàâëèâàòü ñåíî íà çèìó äëÿ êîðîâû â íàøåé ñåìüå, êîãäà ìû ñ áðàòîì áûëè ìàëåíüêèìè, ïðèõîäèëîñü ìàìå ñ ïàïîé. Áàáóøêà Àãàôüÿ, êîòîðàÿ æèëà âìåñòå ñ íàìè, ê òîìó âðåìåíè áûëà óæå â âîçðàñòå è íà ñåíîêîñ íå õîäèëà. Îíà ïî ëåòàì æèëà òî íà Áðîäîâîì, òî â ñâîåé ðîäíîé äåðåâíå Áàæèíî. Áûâàëî, ÷òî â ïîðó ñåíîêîñà ìû ñ áðàòîì íàõîäèëèñü äîìà îäíè ëèáî èíîãäà õîäèëè ïåøêîì â ãîñòè ê áàáóøêå â Áàæèíî. Ïîìîãàëè åé â õîçÿéñòâå, ÷åì ìîãëè.

Ñàìîå ÿðêîå âîñïîìèíàíèå òîãî âðåìåíè ñèëüíàÿ ãðîçà. Ðîäèòåëè óøëè íà ñåíîêîñ ê ðå÷êå Íàâàðàñ, à ìû ñ áðàòîì íàõîäèëèñü äîìà îäíè. Ïîñëå îáåäà íåîæèäàííî íà÷àëàñü òàêàÿ ãðîçà, ÷òî ÿ ÷óòü íå óìåðëà ñî ñòðàõó! Íåáî â ñ÷èòàííûå ìèíóòû ïî÷åðíåëî, à íà óëèöå ïîòåìíåëî. Íà÷àëî «îñâè÷àòü», ñâåò îò ìîëíèé áûë íà ïîëíåáà. Òóò æå çàãðåìåëî è çàãðîõîòàëî òàê, ÷òî â îêíàõ ñò¸êëà îò êàæäîãî ðàñêàòà ãðîìà çâåíåëè! ß, åñòåñòâåííî, íà÷àëà ðåâåòü.

Äîìà óêðûòüñÿ îò ýòîãî óæàñà áûëî íåãäå êðîìå êàê ïîä êîéêîé, íî áðàò óâ¸ë ìåíÿ èç êîìíàòû íà ìîñò ê ÷óëàíó. Òàì ìû âñòàëè â ò¸ìíûé óãîë, ÿ óòêíóëàñü ëèöîì â ñòåíó è, íå ïåðåñòàâàÿ ïîòèõîíå÷êó íûòü, çàòàèëàñü êàê ìûøêà. Âñêîðå íà÷àëñÿ ëèâåíü, äà òàêîé ñèëû, ÷òî âî âñå ùåëè íà êðûøå íàä ìîñòîì ïîëèëàñü âîäà. Ìû ñòîÿëè âñå ìîêðûå, íî âûéòè èç ñâîåãî óêðûòèÿ è âåðíóòüñÿ â äîì, ãäå âî âñå îêíà ïîïàäàëè áåëûå âñïîëîõè îò ìîëíèé, ÿ íå ñîãëàøàëàñü. Ìíå êàçàëîñü, ÷òî ïðîñòîÿëè ìû â òîì ò¸ìíîì óãëó öåëóþ âå÷íîñòü!

È âäðóã î, ÷óäî! ðàñïàõíóëàñü ñ êðûëüöà äîùàòàÿ äâåðü è â äâåðíîì ïðî¸ìå ïîêàçàëèñü íàøè ðîäèòåëè! Îíè ïðîìîêëè äî íèòêè è áûëè âñå â ãðÿçè. Ìàìà ñ ïàïîé òàê îáðàäîâàëèñü, êîãäà óâèäåëè, ÷òî ñ íàìè íè÷åãî íå ñëó÷èëîñü! Îêàçûâàåòñÿ, ãðîçà èõ òîæå çàñòàëà âðàñïëîõ. Ðîäèòåëè, áðîñèâ ñåíîêîñíûé èíâåíòàðü, áåãîì óñòðåìèëèñü ê äîìó. Îíè î÷åíü âîëíîâàëèñü çà ìåíÿ è áðàòà. Êîãäà ðàçäàâàëèñü ñèëüíûå ðàñêàòû ãðîìà, ìàìà ñ ïàïîé, êàê îíè ðàññêàçûâàëè, ïðèñåäàëè ê çåìëå. Ïîòîì îíè âñòàâàëè, áåæàëè, ïàäàëè, ïîäíèìàëèñü, ïîìîãàÿ äðóã äðóãó, è ñíîâà áåæàëè ïîä ïðîëèâíûì äîæä¸ì è ïîä ðàñêàòû ãðîìà ïî ðàñêèñøåé ñêîëüçêîé äîðîãå. Âîò èì-òî äåéñòâèòåëüíî áûëî íå òîëüêî ñòðàøíî íàõîäèòüñÿ ïîä îòêðûòûì íåáîì íàåäèíå ñî ñòèõèåé, íî è îïàñíî! Ñåìüÿ âîññîåäèíèëàñü, è ïîä ðîäèòåëüñêèì êðûëîì áûëî ëåã÷å íàì ïåðåæèòü îñòàòêè ãðîçû.

Òà ãðîçà îñòàëàñü â ïàìÿòè íà âñþ æèçíü. Íåäàðîì ãîâîðÿò, ÷òî âîñïîìèíàíèÿ äåòñòâà ñàìûå ÿðêèå è íåçàáûâàåìûå! È âñ¸ æå, ïî-ìîåìó, ãðîçû ðàíüøå áûëè ãîðàçäî ñèëüíåå, íåæåëè ñåé÷àñ!

Ñåðï â ïîìîùü

Ñîãíóò â äóãó — òðàâó ñòåãàåò íà ëóãó. (Ñåðï)

Î÷åíü ðàíî ÿ âçÿëà â ðóêè ñåðï. Âåäü íà äâîðå áûë ìàëåíüêèé òåë¸íî÷åê, êîòîðûé óæå íà÷èíàë æåâàòü ñåíî! Íî ñåíî áûëî æ¸ñòêîå è ãðóáîå, õîòÿ è îòêèäûâàëè, ïðèáåðåãàëè ðîäèòåëè áóêâàëüíî ñ çèìû ñàìûå ëó÷øèå êëî÷êè ìåëêîãî ñåíöà äëÿ áóäóùåãî òåë¸íî÷êà. À ñ âåñíîé òðàâêà çåë¸íàÿ ïîÿâèëàñü, êîòîðóþ ÿ, âçÿâ êîðçèíêó, ðâàëà äëÿ òåë¸íêà ðóêàìè ïî êóñòàì âäîëü îçåðà, ÷òî íàõîäèëîñü â äåñÿòêàõ ìåòðîâ îò äîìà. Òàì òðàâà áûëà ñî÷íåå è ãóùå. Ðâàòü òðàâó ðóêàìè áûëî òÿæåëî, ïîýòîìó ÿ ñòàëà óïðàøèâàòü ìàìó, ÷òîáû îíà íàó÷èëà ìåíÿ æàòü òðàâó ñåðïîì.

Ñåðïîì æàòü ìíå ïîíðàâèëîñü. Ïðàâäà, ïîêà ÿ ïîëíîñòüþ îâëàäåëà ýòèì îðóäèåì òðóäà, íà ëåâîé ðóêå íå îñòàëîñü íè îäíîãî ïàëüöà, íà êîòîðîì íå áûëî áû ïîðåçà îò ñåðïà! Øðàìû îò íèõ âèäíû äî ñèõ ïîð. Íî âèíîé âñåìó áûëè êóñòû, â êîòîðûõ ÿ âûæèíàëà òðàâó. ×àñòî ñåðï ïðèõâàòûâàë ïðóòüÿ è îò ýòîãî ñêîëüçèë è ñðûâàëñÿ íà ïàëüöû.

Êàê òóò íå âñïîìíèòü êðåñòüÿíñêèõ äåòåé, êîòîðûå ñ ðàííåãî äåòñòâà ðàáîòàëè ñåðïîì â ïîëå — æàëè õëåá, ë¸í! ß, íàó÷èâøèñü æàòü ñåðïîì, õîòü íåìíîãî, íî ïîçíàêîìèëàñü â äåòñòâå ñ ýòèì òðóäîì. Ïðàâäà, õëåá ñî ëüíîì ìíå æàòü óæå íå ïðèøëîñü, à âîò ë¸í â ñíîïû âÿçàëà, êîãäà ó÷èëàñü â ïÿòîì-øåñòîì êëàññå Çâåðíèõèíñêîé ñðåäíåé øêîëû. Ïîëå, ïîìíèòñÿ, íàõîäèëîñü ãäå-òî â ðàéîíå äåðåâåíü Çÿáëèöà Ïðóäîâêà — Îñèíîâêà. Ñâÿçàííûå ñíîïû ìû óñòàíàâëèâàëè äëÿ ïðîñóøêè â ñóñëîíû.

Êñòàòè, â íàðîäå ïðè ïîðåçàõ ñåðïîì â êà÷åñòâå êðîâåîñòàíàâëèâàþùåãî ñðåäñòâà âñåãäà ïîëüçîâàëèñü ðàñòåíèåì, êîòîðîå âñòðå÷àåòñÿ ïîâñþäó. Ýòî ðàñòåíèå òûñÿ÷åëèñòíèê èëè ñåðïîâíèê êàê åãî íàçûâàþò â íàðîäå.  êà÷åñòâå ëåêàðñòâåííîãî ðàñòåíèÿ òûñÿ÷åëèñòíèê èñïîëüçóþò ñ äàâíèõ âðåìåí.  ðóññêîì ÿçûêå ó òûñÿ÷åëèñòíèêà èìåí íå ìåíüøå, ÷åì ëèñòüåâ. Îí — êðîâàâíèê, æèâó÷àÿ òðàâà, ïîðåç-òðàâà, ñåðïèé, ñîëäàòñêàÿ òðàâà, áåëàÿ êàøêà è áåëîãîëîâ (çà ñàìóþ ðàñïðîñòðàíåííóþ îêðàñêó öâåòêîâ). Íàçâàíèå òûñÿ÷åëèñòíèêà êàê «ñîëäàòñêîé òðàâû» âñòðå÷àåòñÿ âî ìíîãèõ ÿçûêàõ è ó ðàçíûõ íàðîäîâ.  ðàíöàõ ó âîèíîâ è Ìàêåäîíñêîãî, è Ñóâîðîâà âñåãäà áûë ïîðîøîê èç òûñÿ÷åëèñòíèêà.

Ñåíîêîñû áðîäîâÿí

Íà îñòðóþ êîñó ìíîãî ñåíîêîñó.

(ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

Ñåíîêîñû â îêðåñòíîñòÿõ Áðîäîâîãî íàõîäèëèñü â îñíîâíîì çà ðåêîé Ëàïøàíãîé âäîëü å¸ ëåâîãî áåðåãà, íî áûëè ó÷àñòêè è íà ïðàâîì áåðåãó. Âñå ñåíîêîñíûå óãîäüÿ íà îòêðûòîì ìåñòå — íà øèðè — áûëè êîëõîçíûìè, à çàòåì ñîâõîçà «Çâåðíèõèíñêèé». Áðîäîâÿíå â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì êîñèëè ñåíî äëÿ ñâîèõ êîðîâ íà ýòèõ æå êîëõîçíûõ ó÷àñòêàõ, òîëüêî «çà ïðîöå’íòû» èëè êàê åù¸ ãîâîðèëè «çà ïðîöåíòà’». Âîò óæ âîèñòèíó áûë êàòîðæíûé òðóä, îñîáåííî êîãäà ïðèõîäèëîñü êîñèòü çà äåñÿòü ïðîöåíòîâ! Èç äåñÿòè ïîñòàâëåííûõ ñòîãîâ ñåíà ñåìüå ðàáîòÿãè äîñòàâàëñÿ ëèøü îäèí ñòîã! ×òîáû íàêîñèòü íà êîðîâó ñåìüå íàäî áûëî ïîñòàâèòü íå ìåíåå ñîðîêà ñòîãîâ! Ñòàëî ïîëåã÷å êîãäà êîñèòü íà÷àëè çà ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ. Çäåñü óæå äëÿ íóæä îáùåñòâåííîãî æèâîòíîâîäñòâà îñòàâàëàñü ëèøü ïîëîâèíà îò ïîñòàâëåííûõ ñòîãîâ, à äðóãàÿ ïîëîâèíà äîñòàâàëàñü êîñöó.

Äî íà÷àëà ñåíîêîñà ïðåäñòàâèòåëü îò êîëõîçà çàêðåïëÿë ñåíîêîñíûå ó÷àñòêè çà áðîäîâÿíàìè. Çàêðåïë¸ííûé ó÷àñòîê îñòàâàëñÿ îáû÷íî â ïîëüçîâàíèè ïî íåñêîëüêó ëåò. Çäåñü òîæå áûëè ñâîè íþàíñû. Ó êîãî-òî ó÷àñòêè áûëè ñåíèñòåé íà íèõ áûë ëó÷øå òðàâîñòîé — è ðîâíåé, êîìó-òî äîñòàâàëèñü ó÷àñòêè ïîõóæå.

Êîëõîçíèêè òîæå ñåíîêîñèëè. Òîëüêî â îòëè÷èå îò áðîäîâÿí ýòî áûëî ìåñòîì èõ ðàáîòû â ëåòíèé ïåðèîä. À âîò ìåñòîì îñíîâíîé ðàáîòû áðîäîâÿí áûëè ëåñîçàãîòîâêè. Ðåäêî êîìó èç ëåñîðóáîâ óäàâàëîñü ïîëó÷èòü îòïóñê â ëåòíåå âðåìÿ, à îñîáåííî â ñåíîêîñíóþ ïîðó. Ïîýòîìó êàæäàÿ ñåìüÿ êðóòèëàñü â ñåíîêîñ êàê ìîãëà. Õîäèëè êîñèòü è çà’òåìíî — çàäîëãî äî íàñòóïëåíèÿ óòðà, ÷òîáû äî îòúåçäà áðèãàäû â ëåñ õîòü ÷òî-òî óñïåòü ñìàõíóòü-ñêîñèòü. Ñðàçó æå ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ ðàáîòû èç ëåñà áåæàëè ìóæèêè ñêîðåå ê ñâîèì æ¸íàì íà ïîæíþ. Íó, à êîãäà ñåíà ïîäêîñÿò íà îäèí, à ñóìåþò, òàê è íà äâà ñòîãà âîò òîãäà óæ ãëàâíûìè íà ñåíîêîñå ñòàíîâèëèñü æåíùèíû, ðåáÿòèøêè äà ñòàðèêè, åñëè åù¸ ñìîãàëèñü ñ òàêîé ðàáîòîé. Îíè ñóøèëè ñåíî, ãîòîâèëè åãî ê ì¸òêå â ñòîãà.

Õîçÿèí çàãîäÿ è ñòîæàðû ñòàðàåòñÿ ïîñòàâèòü ïîä áóäóùèå ñòîãà. Áëàãî, ëåñ ðÿäîì. Ñòîæàðû ñòàâèëè ëèáî îñèíîâûå, ëèáî áåð¸çîâûå. Äëÿ ýòîãî âûðóáàëèñü äåðåâöà ðîâíûå, âûñîêèå è íå ñèëüíî òîëñòûå. Âåðõóøêè ñðóáàëè, êàê è âåòêè âäîëü ñòâîëà. Ñòîæàð âòûêàëè â çåìëþ ñ òàêèì ðàñ÷åòîì, ÷òîáû îí íå êà÷àëñÿ. Êðåïèëè ñòîæàð ïî êðóãó íåñêîëüêèìè êîëüÿìè, ïåðåâèâàÿ èõ èâîâûìè ïðóòüÿìè-âè÷êàìè. Ïîä îñíîâàíèå ñòîãà íà åãî øèðèíó óñòðàèâàëè íàñòèë èëè êàê åãî íàçûâàëè êðîâàòêó. Íà ÷åòûðå áð¸âíûøêà, âûëîæåííûå ïðÿìîóãîëüíèêîì âîêðóã ñòîæàðà íàêèäûâàëè ìîëîäóþ ïîðîñëü, âåòêè ñ ëèñòüÿìè. Íà òàêîì îñíîâàíèè ñåíî íå ïîäìîêàëî îò çåìëè íè â îñåííþþ ñëÿêîòü, íè âåñíîé ïðè òàÿíèè ñíåãà. Ê òîìó æå, ñòîã ïðîäóâàëñÿ è ñíèçó. Ñ êðîâàòêè áûëî óäîáíåé áðàòü ñòîã äëÿ ïåðåâîçêè, ïîäòûêàÿ ïîä íå¸ áð¸âíà-âîëîêóøè.

Íî êðîìå êîëõîçíûõ ñåíîêîñíûõ ó÷àñòêîâ íà øèðè áûëè âîêðóã ïîñ¸ëêà è äðóãèå ïîæíè. Òàêèå ïîëÿíêè íàõîäèëèñü ïî îáîèì áåðåãàì ðåêè Ëàïøàíãè âïëîòü äî Áîëüøîãî ìîñòà âíèç ïî å¸ òå÷åíèþ è äî ðå÷åê Íàâàðàñ è ×åðíàâêà, âïàäàþùèõ â Ëàïøàíãó â å¸ âåðõîâüÿõ. Äàëüøå ñ ëåâîé ñòîðîíû äîðîãè íà äåðåâíþ Òèìàðèõó øëè êëþêâåííûå áîëîòà è ëåñà äî ñàìîé äåðåâíè. Íà òàêèõ ó÷àñòêàõ çàãîòàâëèâàëè ñåíî ëèøü òîëüêî äëÿ ñâîåé êîðîâû.

Áûëè òàêèå ñåíîêîñíûå ïîëÿíêè â ïîëüçîâàíèè è ó íàøåé ñåìüè. Îíè íàõîäèëèñü íà ëåâîì áåðåãó Ëàïøàíãè íåìíîãî íèæå ëàâ ïåðåõîäà èç áð¸âåí-õëûñòîâ ÷åðåç ðåêó. Êàê ðàç íàïðîòèâ Îáæîðêè. Îáæîðêà — ýòî îìóò è ìåñòî íà ðåêå Ëàïøàíãå, ãäå ðàíüøå ñòîÿëà íåáîëüøàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ. Íî âî âðåìåíà ìîåãî äåòñòâà îò íå¸ îñòàëèñü ëèøü òîð÷àùèå èç âîäû áð¸âíà-êîðÿãè, áûâøèå êîãäà-òî ñâàÿìè, äà å¸ äåðåâÿííûé îñòîâ íà ïåñ÷àíîé âçãîëîâè.

Íî è íà ýòèõ ïîæíÿõ õâàòàëî ðàáîòû. Ïîëÿíêè áûëè íåáîëüøèìè, ïîýòîìó ñåíî äëÿ ñòîãà ïðèõîäèëîñü ñòàñêèâàòü íà íîñèëêàõ èçäàë¸êà ñ ìíîãèõ ïîëÿíîê è çàóëêîâ. Äà è ñóøèòü ñåíî ñðåäè ëåñà è êóñòîâ ïðèõîäèëîñü äîëüøå, ÷åì íà îòêðûòîì øèðîêîì ìåñòå. Ïî îñåíè âëàäåëüöû òàêèõ ñåíîêîñîâ ïðèõîäèëè ñ òîïîðàìè äëÿ èõ ðàñ÷èñòêè è ðàñøèðåíèÿ. Âûðóáàëèñü êóñòû, êîð÷åâàëèñü ïåíüêè, çàòåì ýòî âñ¸ ñæèãàëîñü. À êàêèå êðàñèâûå è êðóïíûå ôèàëêè âûðàñòàëè ïîòîì íà ìåñòå êîñòðîâèùà! Òóò òåáå è ÷èñòî ãîëóáûå ôèàëêè, è òðåõöâåòíûå, êîòîðûå ìû íàçûâàëè àíþòêèíûìè èëè àíþòèíûìè ãëàçêàìè! Ó íàñ íà ïîñ¸ëêå â ïàëèñàäíèêàõ îêîëî äîìîâ öâåòû áûëè íå ó ìíîãèõ, à ñàäîâûå àíþòèíû ãëàçêè áûëè ðåäêîñòüþ. Íàâåðíîå, íåêîãäà áûëî ëþäÿì çàíèìàòüñÿ öâåòîâîäñòâîì â òó ïîðó. Öâåòîâ è òàê õâàòàëî è â ëåñó, è íà ëóãàõ, è âäîëü ðåêè Ëàïøàíãè è ìíîæåñòâà ëåñíûõ ðå÷åê. Îíè áûëè ïîâñþäó, ñìåíÿÿ äðóã äðóãà ñ ðàííåé âåñíû è äî ñàìîé îñåíè.

Áûëè â òî âðåìÿ è òàê íàçûâàåìûå «áèëåòíûå ïîæíè», êîãäà âûäåëÿëñÿ âëàäåëüöó êîðîâû ó÷àñòîê ëåñà ïîä ðàñ÷èñòêó äëÿ ñåíîêîñà. Òàêèå ó÷àñòêè îáû÷íî âûäåëÿëèñü â äåëÿíêàõ ïîñëå çàãîòîâêè â íåé ëåñà. Íàçûâàëè èõ â íàðîäå «÷èñòêàìè» èëè «íîâî÷èñòêàìè».

Ê ñëîâó ñêàçàòü, è íàøè ðå÷êè, ÷òî ïðîòåêàëè ðÿäîì ñ ïîñ¸ëêîì Áðîäîâîå è âïàäàëè â ðåêó Ëàïøàíãó, ÿ íàçûâàþ òàê, êàê èõ âñå âîêðóã íàçûâàëè: Íàâàðàñ, ×åðíàâêà, Ðàçäåðÿ. Õîòÿ íà òîïîãðàôè÷åñêîé êàðòå ÷èòàåòñÿ Íàâðàñ, à ðå÷êè ×åðíàâêà è Ðàçäåðÿ ïîêàçàíû íà íåé áåç íàçâàíèé èç-çà ñâîåé íåáîëüøîé âåëè÷èíû.  Êðàñíîáàêîâñêîì ðàéîíå ðå÷êà ×åðíàâêà ïèøåòñÿ ÷åðåç áóêâó «ÿ» êàê ×åðíÿâêà.

Ñïóñòèâøèñü îò äåðåâíè Ïîñïåëèõà âíèç ïî òðàññå íà ãîðîä Âåòëóãó, íà óêàçàòåëå ÷èòàåì íàçâàíèå ðå÷êè: «Ðàçáåðÿ». Êàêàÿ Ðàçáåðÿ è êàêîé ñìûñë ýòî íàçâàíèå íåñ¸ò? Âñåãäà ýòó íåáîëüøóþ ðå÷óøêó íàçûâàëè Ðàçäåðÿ è íàçâàíèå ýòî áûëî íå ëèøåíî ñìûñëà! Îíà, ñòåêàÿ ñ ëåñèñòûõ õîëìîâ ëåâîáåðåæüÿ ðå÷êè Ëóáÿíêè ñî ñòîðîíû ïîñ¸ëêà Áðîäîâîå ðàçäåëÿëà, êàê áû ðàçäèðàëà íà äâå ÷àñòè íèçìåííóþ ïîéìåííóþ òåððèòîðèþ, çà ÷òî, î÷åâèäíî, è ïîëó÷èëà ñâî¸ íàçâàíèå.

Íà÷àëüíîå îáó÷åíèå

Ñóøè ñåíî, ïîêà ñîëíöå ñâåòèò. (ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

äåòñòâå íà ñåíîêîñ ìû áåãàëè ñ áîëüøîé îõîòêîé. Êîñèòü ìû íå êîñèëè, òàê êàê áûëè åù¸ ìàëû. Ïîìîãàëè ðîäèòåëÿì ñóøèòü ñåíî. Ñ óòðà, êîãäà âûñîõíåò ðîñà, ñåíî â ïîêîñåâå íàäî áûëî äëÿ ïðîñóøêè ïåðåâåðíóòü äðóãîé ñòîðîíîé. Ïðè ýòîì íàñ ó÷èëè ïðàâèëüíî äåðæàòü ãðàáëè â ðóêàõ, ïåðåâîðà÷èâàòü ñåíî ëåãêî è áûñòðî, ê òîìó æå íå ïðèæèìàòü è íå ïðèáèâàòü åãî ãðàáëÿìè ê çåìëå. Ñåíî íàäî áûëî âçúåðîøèòü òàê, ÷òîáû åãî ëó÷øå ïåðåáèðàëî, ñóøèëî âåòðîì.

Ïåðåâåðíóâ ñåíî, ìû ñïóñêàëèñü ñ êðóòîãî áåðåæêà è ñïåøèëè ê ðå÷êå Ëàïøàíãå çà âîäîé íà ÷àé. ×àé êèïÿòèëè â âåäðå íàä êîñòðîì è çàâàðèâàëè åãî êîðíÿìè øèïîâíèêà, âåòêàìè è ëèñòüÿìè ñìîðîäèíû.

Ïîïèâ àðîìàòíîãî ÷àÿ, ñíîâà áðàëèñü çà ãðàáëè. Íàäî áûëî âíîâü ïðîáåæàòü, ïðîéòèñü âäîëü ïîêîñåâ, ðàñòðÿñòè, ïåðåøåâåëèòü ñåíöî, âûòàùèòü ãðàáëÿìè ê âåðõó çåë¸íûå êëî÷êè òðàâû. ×àñòü ïîêîñåâ âûãðåáàëè îò êóñòîâ ê ñåðåäèíå ïîëÿíêè — íà ñîëíûøêî. Ïîñëå îáåäà ñåíî â ïîêîñåâàõ íà÷èíàëè ñãðåáàòü ñ äâóõ ñòîðîí â âàëû, à çàòåì êîïíèòü ñêëàäûâàòü åãî â êîïíû. Êðóïíîå ñåíî è îñîêà áûëè ëåã÷å ïî âåñó, ÷òî òîæå ó÷èòûâàëîñü ïðè ôîðìèðîâàíèè êîï¸í. Êàê òîëüêî áûëè ãîòîâû ïåðâûå êîïíû, èõ òóò æå, åñëè õâàòàëî íàðîäà, ïîäòàñêèâàëè ê îñòîæüþ. Òàñêàëè ñåíî íà íîñèëêàõ äâóõ îøêóðåííûõ è âûñóøåííûõ æåðäÿõ ñ çàîñòð¸ííûìè êîíöàìè, ÷òîáû óäîáíî áûëî áðàòüñÿ çà íèõ ðóêàìè.

Áûâàëî, ìàòåðè äåëàëè êîï¸øêè ïîìåíüøå, ÷òîáû ðåáÿòèøêàì-ïîäðîñòêàì áûëî ïîä ñèëó èõ ê ñòîãó ïîäòàùèòü. Ìàòü øëà ïåðåäî’ì, à ñûíèøêà ñçàäè. «Íàïèðàé âïåð¸ä!» — òî è äåëî ïîäøåâåëèâàëà ìàëüöà ìàòü. Ïðîíåñóò, ïðîòàùàò íåìíîãî êîï¸øêó, äà îñòàíîâÿòñÿ, ïîñòàâÿò å¸. Òàê ìàòü äàâàëà îòäûõ ìàëîëåòíåìó ïîìîùíèêó. È äåâ÷îíîê ýòà ó÷àñòü íå ìèíîâàëà. Ìíå çà÷àñòóþ òîæå ïðèõîäèëîñü â äåòñòâå êîï¸øêè òàñêàòü. Íó, à óæ êîãäà ïîâçðîñëåëà, òàê è ïîäàâíî ïðèõîäèëîñü ýòî äåëàòü. Äà è êîïíû ïî ðàçìåðó ñòàëè áîëüøå, ÷åì â äåòñòâå.

êðåñòüÿíñêèõ ñåìüÿõ âñåãäà ðàáîòàëè è ïîäðîñòêè, è ìîëîä¸æü ïîñòàðøå. Íî, êàêóþ áû ðàáîòó îíè íå äåëàëè, ñòàðèêè è ðîäèòåëè ñòðîãî ñëåäèëè çà òåì, ÷òîáû äåòè íå ïîëó÷èëè «íàäñàäó» — íå íàäñàäèëèñü îò òÿæåñòè.  ñåìüå íóæíû áûëè ïîìîùíèêè è êðåïêèå ðóêè, à íå áîëüíîé ÷åëîâåê, êîòîðûì ñòàíîâèëèñü òå, êòî ñðûâàë â ðàáîòå ñïèíó, íàäðûâàë æèâîòû. Ê òîìó æå äåâóøêà, íàäñàäèâøèñü, â ïîñëåäñòâèå íå âñåãäà ìîãëà èìåòü äåòåé.

Ïðèìåòû íà ñåíîêîñ

Òîëüêî ëîäûðè îäíè æåíÿòñÿ â ñòðàäíûå äíè.

(ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

Èíîãäà, âñòàâ ñðåäè ïîêîñåâ ïåðåäîõíóòü, âòûêàëà ÿ ãðàáëè äðåâêîì â çåìëþ è íà÷èíàëà êðóòèòü èõ â ðóêå. Íî, îò òàêîé ïðèâû÷êè áûñòðî ñòàðøèå îòó÷èëè, ïîÿñíèâ, ÷òî òàêèì îáðàçîì ìîæíî íàêëèêàòü äîæäü è ïëîõóþ ïîãîäó. À êîìó çàõî÷åòñÿ â ðàçãàð ãðåáëè äîæäÿ?

Ïîçäíåå, êîãäà ÿ áûëà óæå çàìóæåì, âñòðåòèëàñü åù¸ ñ îäíèì ñïîñîáîì âëèÿíèÿ íà ïîãîäó. Êîãäà òðåáîâàëîñü «óëó÷øèòü» ïîãîäó, ñâåêðîâü ìîÿ Åêàòåðèíà Èâàíîâíà çàäðàâ ãîëîâó ê íåáó, ïîêðèêèâàëà: «Âàñèëèé íîçäðåâàòûé, ïîäàé âåòåðêà!». Âíà÷àëå ýòî âûçûâàëî ó ìåíÿ ñìåõ, íî âñêîðå è ñàìà óáåäèëàñü â äåéñòâåííîñòè òàêèõ ïðèçûâîâ-îáðàùåíèé. Ïðè ïîëíîì áåçâåòðèè âäðóã ïîäíèìàëñÿ âåòåð, ÷òî óëó÷øàëî ïðîöåññ ñóøêè ñåíà. Âåòåð ðàçãîíÿë â ñòîðîíû è ñîáðàâøèåñÿ íàä ïîæíåé òó÷è. ×àñòåíüêî â ïîñëåäñòâèå ÿ òàêæå ïðèçûâàëà íîçäðåâàòîãî Âàñèëèÿ ê ñåáå íà ïîìîùü! Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïðèëåòåâøèé èç íè îòêóäà è ïîäíÿâøèéñÿ âåòåð ãóëÿë íàä íàøèì ïîêîñîì äîëãîå âðåìÿ.

Ïðàâäà, âåòåð ìîæíî ïðèçâàòü ê ñåáå íà ïîìîùü è ñâèñòîì. Ýòèì ñïîñîáîì è íàøè ïðåäêè ïîëüçîâàëèñü, êîãäà íóæíî áûëî ñóøèòü ñåíî ëèáî êðóòèòü êðûëüÿ âåòðÿíûõ ìåëüíèö. Ìîðåõîäàì òîæå áûëà çíàêîìà ýòà ïðèìåòà. Êîãäà ïàðóñíûå ñóäà ïîïàäàëè â øòèëü, òî, ÷òîáû ðàçáóäèòü çàñíóâøèé âåòåð, ìîðÿêè ïðèíèìàëèñü íàñâèñòûâàòü. Íî è òóò ãëàâíîå áûëî íå ïåðåáîðùèòü, ÷òîáû íå íàêëèêàòü áóðþ è øòîðì.

À âîò ïðèìåòû, ñâÿçàííûå ñ ïîòåðåé çóáüåâ èç ãðàáëåé ìåíÿ íå î÷åíü âïå÷àòëèëè. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñëîìàâ èëè ïîòåðÿâ çóá ñ ãðàáëåé, õîçÿèíà æä¸ò êàêàÿ-íèáóäü õîçÿéñòâåííàÿ óòðàòà. Çà ñåíîêîñ, áûâàëî, ñòîëüêî çóáüåâ ïåðåòåðÿåøü è ïåðåëîìàåøü, ÷òî èñïîëíèñü ýòà ïðèìåòà, òàê âñå áû ìû â ðóáèùàõ õîäèëè!

Ñóùåñòâîâàëè òàêæå è ïðèìåòû ñâÿçàííûå ñ çàêëþ÷åíèåì áðàêà â ñåíîêîñíóþ ïîðó. Èçäàâíà íà Ðóñè â âåñåííå-ëåòíþþ ïîðó ñâàäüáû íà÷èíàëè ñïðàâëÿòü ñ Êðàñíîé ãîðêè (ïåðâîãî âîñêðåñåíüÿ ïîñëå Ïàñõè) è äî Òðîèöû. Ïðèíÿòî áûëî ñïðàâëÿòü ñâàäüáû è â ìÿñîåä, íà÷èíàâøèéñÿ ñ Ïåòðîâà äíÿ (12 èþëÿ) è äëèâøèéñÿ äî íà÷àëà Óñïåíñêîãî ïîñòà (14 àâãóñòà). Èçáåãàëè íàçíà÷àòü ñâàäüáû â ïîñòíûå äíè (ñðåäû è ïÿòíèöû). Íèêîãäà íå èãðàëè ñâàäüáû âî âðåìÿ ïîñòîâ, èñêëþ÷àëàñü è Ìàñëåíè÷íàÿ íåäåëÿ.

ß ñàìà âûõîäèëà çàìóæ â ñåíîêîñíóþ ïîðó. Ïðàâäà, äâóìÿ äíÿìè ïîçæå Ïåòðîâà äíÿ. À âîò ñ òàêèì óòâåðæäåíèåì, ÷òî «áðàê, çàêëþ÷åííûé âî âðåìÿ ñåíîêîñà ñ÷èòàëñÿ íåñ÷àñòíûì, ïîýòîìó â ýòî âðåìÿ ñâàäåá íà Ðóñè íå èãðàëè» òðóäíî ñîãëàñèòüñÿ. Äà è ïðîòèâîðå÷èò ýòî óìîçàêëþ÷åíèå âûøåïðèâåä¸ííûì ïðàâîñëàâíûì óñòîÿì. Äóìàåòñÿ, ÷òî ìåíüøå èãðàëè â ýòî âðåìÿ ñâàäåá ïî îäíîé ïðîñòîé ïðè÷èíå çàêîí÷èâ ñåíîêîñ, ìîæíî áûëî è ïîãóëÿòü ñ ë¸ãêèì ñåðäöåì áåç îãëÿäêè è áåç çàáîòû î íå ñì¸òàííîì â ñòîã ñåíå! Ê ìåñòó òóò áóäåò è òàêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà: «Çàêîí÷èë äåëî ãóëÿé ñìåëî».

À âîò åù¸ îäíî àñòðîëîãè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ïîâîäó ñâàäåá â ñåíîêîñ: èþëüñêèå ïàðû æäåò ïîâñåäíåâíûé òðóä. À ÷òî, äðóãèå ïàðû ìîãóò íå ðàáîòàòü? Âûõîäèò, è êóøàòü îíè äîëæíû ÷åðåç ðàç!

Êîñû è ïðåìóäðîñòè êîñüáû

Ñ êîñîé â ðóêàõ ïîãîäû íå æäàòü.

(ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

Êàê ñòàëî ó ìåíÿ õâàòàòü ñèë, òàê è êîñèòü îáó÷èëàñü. Ïðàâäà, êîñó îòåö ïîäáèðàë ìíå ñîîòâåòñòâåííî ðîñòó ðóê ïÿòè ñíà÷àëà. Ïîòîì ÿ íàó÷èëàñü óïðàâëÿòüñÿ ñ êîñîé è áîëüøåãî ðàçìåðà.

Êîñèòü ìîæíî áûëî â ëþáóþ ïîãîäó, à âîò ñåíî ñóøèòü íóæíà ñîëíå÷íàÿ ïîãîäà.

Ïîìíþ, ÷òî ìåíÿ î÷åíü çàèíòåðåñîâàëà òîãäà åäèíèöà èçìåðåíèÿ äëèíû êîñû «ðóêà». Ðîäèòåëè ìíå òóò æå âñ¸ ðàçúÿñíèëè è íàãëÿäíî ïîêàçàëè, êàê îïðåäåëèòü äëèíó ëåçâèÿ êîñû. Ðàíüøå äëèíó íîæà êîñû èçìåðÿëè øèðèíîé ëàäîíè «ðóêîé» (1 «ðóêà = 10,24 ñì). Äëÿ ýòîãî íîæ êîñû, íà÷èíàÿ îò íîñèêà, îõâàòûâàëè ïîî÷åðåäíî ëåâîé è ïðàâîé ðóêîé. ×èñëîì «ðóê», óêëàäûâàåìûõ íà äëèíå íîæà è îïðåäåëÿëñÿ ðàçìåð êîñû. Òàê, ðàíüøå íîæè êîñ âûïóñêàëèñü äëèíîé îò ïÿòè äî äâåíàäöàòè «ðóê» èëè ïî-èíîìó äëèíà ëåçâèÿ â «ðóêàõ» ñîîòâåòñòâîâàëà íîìåðó êîñû.

Ðîññèè ïðèìåíÿëèñü íîæè êîñ â îñíîâíîì òðåõ ôîðì: ðóññêîé, ïîëüñêîé, âåíãåðñêîé. Ðóññêèé íîæ èìååò âûïóêëóþ ñïèíêó îáóõà, ïëàâíî çàãíóòóþ ê íîñèêó. Ó ïîëüñêîãî íîæà ñïèíêà è íîñèê îáóõà ïî÷òè ïðÿìûå. Êîñû ñ ðóññêîé è ïîëüñêîé ôîðìàìè íîæåé íàçûâàëèñü â ñåâåðíûõ è çàïàäíûõ ðàéîíàõ Ðîññèè ëèòîâêàìè.

Ïðàâèëüíî íàñàæåííàÿ êîñà çàëîã óñïåõà â êîñüáå. Íàñàäêà êîñû öåëîå èñêóññòâî. Íå ó êàæäîãî õîçÿèíà ïîëó÷àëîñü êîñû íàñàæèâàòü, êàê è êëåïàòü èõ ïîòîì. Âðîäå áû âñ¸ ïðàâèëüíî äåëàåò, à âñ¸ íå òî. È òóò îïûò è ÷óòü¸ íóæíû.

Äî ñèõ ïîð öåíÿòñÿ â õîçÿéñòâå ñòàðûå, ñîâåòñêèå êîñû. Ñòàëü áûëà ëó÷øå, äà è â îòëè÷èå îò íûíåøíèõ êîñ íå ãðåìåëè îíè êàê êîíñåðâíûå áàíêè.

Êîñà ñîñòîèò èç íîæà, êîñîâèùà, ðó÷êè, êëèíà, äâóõ êîëåö.  íîæå ðàçëè÷àþò îáóøîê, ïÿòêó, øèïèê, ïîëîòíî, ëåçâèå è íîñèê.

Êîñîâèùå ó êîñû äîëæíî áûòü êðåïêèì è óïðóãèì, äëèíîé 1,7- 2 ì. Îáû÷íî åãî èçãîòàâëèâàëè èç ðîâíîé ìîëîäîé åëêè. Ó çàãîòîâêè îáðóáàëè ñó÷êè è ñíèìàëè êîðó, à çàòåì ñóøèëè å¸ â òåíè. Ïàïà âñåãäà èìåë â çàïàñå ïî äåñÿòêó òàêèõ ÷åðåíêîâ, êîòîðûå, êàê è âåñü ñåíîêîñíûé èíâåíòàðü õðàíèëèñü ïîä êðûøåé ñåíîâàëà.

Âî âðåìÿ êîñüáû ëåçâèå êîñû ïðèòóïëÿëîñü, ïîýòîìó åãî ïðèõîäèëîñü âðåìÿ îò âðåìåíè òî÷èòü áðóñêîì. Áðóñîê êàæäûé êîñåö íîñèë ñ ñîáîé ëèáî â êàðìàíå øòàíîâ, ëèáî â ñïåöèàëüíî èçãîòîâëåííîì èç áåðåñòû ôóòëÿð÷èêå ëîïàòîøíèêå êàê åãî ó íàñ íàçûâàëè. Ëîïàòîøíèê ïîäâÿçûâàëè íà øíóðîê, êîòîðûì îáâÿçûâàëèñü âîêðóã ïîÿñà. Ïðàâäà, ëîïàòîøíèêè èç áåðåñòû äàâíî êàíóëè â ëåòà, íèêòî èõ, êðîìå íàðîäíûõ óìåëüöåâ óæå íå ïëåò¸ò. Ïîìíþ, êàê îòåö èçãîòàâëèâàë-ñøèâàë ëîïàòîøíèê èç ãîëåíèùà ñòàðîãî êèðçîâîãî ñàïîãà.

Íî ëåçâèå êîñû íå òîëüêî ïðèòóïëÿëîñü, íî è ïîäâåðãàëîñü ìåõàíè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ. Òîãäà îíî ñòàíîâèëîñü âîëíîîáðàçíûì, âûùåðáëåííûì è äàæå èíîãäà ïîëîòíî ðâàëîñü. Äëÿ âûÿâëåíèÿ òàêèõ íåðîâíîñòåé ê ïîëîòíó ïðèêëàäûâàëè ðîâíóþ ïëàñòèíêó èëè ìîíåòó. Ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ òàêèõ äåôåêòîâ, à òàêæå ïîääåðæàíèÿ å¸ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîñó òðåáîâàëîñü îòáèòü èëè ïðîêëåïàòü. Çäåñü òàêæå íóæíî áûëî îïðåäåë¸ííîå ìàñòåðñòâî, ïîýòîìó è êëåïàòü êîñû óìåë íå êàæäûé êîñåö.

Ó îïûòíîãî îòáèâàëüùèêà âñÿ ðàáîòà çàíèìàåò íå áîëåå ïîëó÷àñà. Ïîñëå êë¸ïêè êîñà äîëæíà «áðèòü» òðàâó, íåâçèðàÿ íà òî, êîãäà ïðîèçâîäèòñÿ êîñüáà — ïî ðîñå óòðîì èëè íàñóõóþ â ïîëäåíü.

Îäíàæäû, êîãäà ÿ áûëà åù¸ ìàëåíüêàÿ, ìû ñ ìàìîé ïîåõàëè íà ïîåçäå â Øàðüþ. Ñåëè â ïîåçä íà ñòàíöèè Âåòëóæñêàÿ è äîåõàëè äî ñòàíöèè Êîòåëüíè÷ ïî Êèðîâñêîìó íàïðàâëåíèþ. Òàì, ñäåëàâ ïåðåñàäêó, ïîçäíî íî÷üþ ìû âûåõàëè ïî Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðîãå íà Øàðüþ. Áûëî ëåòî, ïîýòîìó ñ ñàìîãî óòðà ÿ óñåëàñü ê îêíó è ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì íàáëþäàëà çà âñåì, ÷òî ïðîíîñèëîñü ìèìî. È âäðóã ÿ óâèäåëà çà îêíîì êîñöîâ íà ïîëå. Íî îíè ïîêàçàëèñü ìíå î÷åíü íåîáû÷íûìè: îíè êîñèëè òðàâó ñîãíóâøèñü, à êîñû ó íèõ áûëè êàêèå-òî êîðîòêèå, ìàëåíüêèå è êðèâûå, ñëîâíî èãðóøå÷íûå. ß î÷åíü óäèâèëàñü è ñòàëà ñïðàøèâàòü ìàìó, ïî÷åìó îíè êîñÿò íå òàê êàê êîñÿò òðàâó ó íàñ íà ïîñ¸ëêå.

Îêàçûâàåòñÿ, åñòü êðîìå êîñû-ñòîéêè ñ äëèííûì êîñîâèùåì èëè êàê å¸ åù¸ íàçûâàþò — ëèòîâêè, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ â íàøåé ìåñòíîñòè è äðóãîé âèä êîñû ãîðáóøà. Ãîðáóøåé êîñèëè â ñîãíóòîì ïîëîæåíèè ïî îáå ñòîðîíû îò ñåáÿ.  ýòîì ãëàâíîå îòëè÷èå ñïîñîáà å¸ óïîòðåáëåíèÿ îò êîñû-ñòîéêè ñ äëèííîé ðóêîÿòüþ. Áëàãîäàðÿ íåáîëüøîìó ðàçìàõó âïðàâî è âëåâî, åé ìîæíî áûëî äîâîëüíî ÷èñòî âûêîñèòü òðàâó âîêðóã êàæäîãî ïíÿ èëè äåðåâà, à òàêæå íà êî÷êå. Èìåííî ïîýòîìó â 19 âåêå êîñû-ãîðáóøè ïðåèìóùåñòâåííî èñïîëüçîâàëèñü â ëåñíûõ ìåñòàõ íà Ñåâåðå Ðîññèè, à òàêæå ñåâåðíûõ ãóáåðíèÿõ Óðàëà è Ñèáèðè. Âûõîäèò, ÷òî è êîñû, è ñïîñîá êîñüáû òðàâû ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî Øàðüÿ áûëà áëèæå ê óêëàäó è îáðàçó æèçíè Ñåâåðíûõ ðàéîíîâ Ðîññèè. Ãîðáóøà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå äðåâíèì è ïðèìèòèâíûì âèäîì êîñû.

Íà ðîâíîì ìåñòå êîñèòü áûëî îäíî óäîâîëüñòâèå, à âîò êîãäà ìû êîñèëè â áîëîòèíå çà Íàâàðàñîì îäíî ãîðå. Òàì íå òî, ÷òî êîñèòü, õîäèòü-òî áûëî íåóäîáíî. Êî÷êè íà áîëîòèíå áûëè âûøå êîëåí! Îäíî õîðîøî, òðàâà áîëîòíàÿ äà îñîêà íà êî÷êàõ ñîõëà ëó÷øå, ïîòîìó ÷òî ïðîäóâàëèñü ïîêîñåâà âåòðîì, äà è ñàìà îñîêà ñ÷èòàëàñü òðàâîé íå æèðíîé. Ÿ õîòü ñóøè, õîòü íå ñóøè — âñå ñ âèäó â îäíîé ïîðå è øóìèò-øóðøèò îäèíàêîâî! Êîíå÷íî, ïèòàòåëüíîñòü áîëîòíîãî ñåíà áûëà êóäà õóæå, ÷åì ñåíà íàñòîÿùåãî, ëóãîâîãî. Åñòåñòâåííî, êà÷åñòâî êîðìîâ è íà óäîÿõ ñêàçûâàëîñü. Íî âûáèðàòü íå ïðèõîäèëîñü.

Ãäå áû ìû íå ñåíîêîñèëè, ÿ âñåãäà îáîéäó-îáñëåäóþ âñå îêðåñòíîñòè. Ïîñìîòðþ, ãäå êàêîå ðàñòåíèå ðàñò¸ò, êàêèå öâåòû öâåòóò. Îäíàæäû âñòðåòèëîñü ìíå íà êðàþ îäíîé èç ñåíîêîñíûõ ïîëÿíîê çà ðå÷êîé Íàâàðàñ óäèâèòåëüíîå ðàñòåíèå, êîòîðîå ÿ çà âñ¸ âðåìÿ ïðîæèâàíèÿ íà ïîñ¸ëêå Áðîäîâîå âèäåëà ïåðâûé è ïîñëåäíèé ðàç èìåííî â ýòîì ìåñòå.

ß ïîäóìàëà ñíà÷àëà, ÷òî ýòî ÿãîäà ìîðîøêà, íî îêàçàëîñü, ÷òî ýòî áûëà êíÿæåíèêà. Êíÿæåíèêó íàçûâàþò åù¸ ïîëåíèêà, ïîòîìó ÷òî ðàñò¸ò îíà íà ñûðûõ ïîëÿíàõ è ëóãàõ.  êîíöå ìàÿ êíÿæåíèêà öâåò¸ò êðàñèâûì ìàëèíîâûì öâåòîì. Êíÿæåíèêà ñàìàÿ âêóñíàÿ è àðîìàòíàÿ ñåâåðíàÿ ÿãîäà, êðàñèâîå è ïîëåçíîå ðàñòåíèå. Êàæäûé äåíü, ïîêà ìû ñåíîêîñèëè íà òåõ ïîëÿíêàõ ÿ ñîáèðàëà â ïðèãîðøíè ñïåëûå âêóñíûå ÿãîäû, êîòîðûå åëà ñàìà è óãîùàëà èìè ðîäèòåëåé.

Ñòîãà, ñòîãà…

Íå òî ñåíî, ÷òî íà ëóãó, à òî, ÷òî â ñòîãó.

(ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

̸òêà ñòîãîâ ýòî òîæå öåëîå èñêóññòâî! Îò òîãî, êòî ìåòàë ñòîã, êàêîãî îí áûë ðîñòà è òåëîñëîæåíèÿ çàâèñåë îáú¸ì áóäóùåãî ñòîãà. Åñëè ÷åëîâåê áûë ðîñëûì è êðåïêèì, æèëèñòûì, òî è òð¸õðîãèå äåðåâÿííûå âèëû äëÿ ì¸òêè ñåíà îí áðàë ïî ñåáå ñ äëèííûì ÷åðåíêîì. Åñòåñòâåííî, è ñòîã îí çàì¸òûâàë â îñíîâàíèè øèðå îáû÷íûõ.  òàêîé ñòîã ìíîãî ñåíà óõîäèëî äî äâóõ âîçîâ è áîëåå è âåðøèòü ñòîã íà÷èíàëè óæå íà çíà÷èòåëüíîé âûñîòå îò îñíîâàíèÿ. Òàêèå ñòîãà ìåòàë ìîé îòåö, äà è ñåñòðà åãî, Êàòåðèíà, êîòîðóþ áîã íè ñèëóøêîé, íè ðîñòîì íå îáèäåë, ìîãëà ìåòàòü áîëüøèå ñòîãà. Ìíîãèå æåíùèíû ðàíüøå ñòîãà óìåëè ìåòàòü, ê ýòîìó èõ åù¸ âîéíà ïðèó÷èëà, êîãäà èõ îòöû, áðàòüÿ, ìóæüÿ óøëè íà ôðîíò. Ïîñëåâîåííûå ãîäà òîæå áûëè íå èç ë¸ãêèõ.

ñàìîì íà÷àëå ì¸òàëüùèê, âçÿâ âèëû, íà÷èíàë îáì¸òûâàòü ñòîæàð áðàë ñåíî íîøàìè-íàâèëüíèêàìè è óêëàäûâàë íà êðîâàòêó, ïåðåõîäÿ ïî ñîëíöó îò êîïíû ê êîïíå. Çàòåì íà ñòîã ïîäñàæèâàëè ñòî’ÿëüùèêà, âîòêíóâ â áîê ñòîãà âèëû ëèáî íîñèëêó. Óêëàäûâàëè ñåíî â ñòîã òàêæå â îñîáîì ïîðÿäêå: äâà íàâèëüíèêà ðÿäîì îäèí çà äðóãèì è îäèí íàâèëüíèê íà íèõ, â ñåðåäèíó è ïîáëèæå ê ñòîæàðó. Ñðåäíèé íàâèëüíèê êàê áû çàæèìàë êðàéíèå, óäåðæèâàë, çàêðåïëÿë ñåíî â ñòîãó. Ïî òðåáîâàíèþ ñòîÿëüùèêà ñåíî ïîäàâàëîñü è «â íîãè» — ïîä íîãè ñòîÿëüùèêà ê ñàìîìó ñòîæàðó, ÷òîáû òàì íå áûëî ÿìû. Ñìåòàâ ãäå-òî ñ ïîëîâèíó ñòîãà è îòëîæèâ â ñòîðîíó âèëû, ì¸òàëüùèê íà÷èíàë ïîäòåðåáëèâàòü ñòîã ñíèçó. Òàêîé ñòîã ïðèíèìàë ïî çàâåðøåíèè ì¸òêè ñåíà ôîðìó ïóçàòåíüêîãî ãðàôèíà.

Íà ñòîãå ñòîÿòü òàêæå ìîã íå êàæäûé, è çäåñü íóæíà áûëà ñíîðîâêà. Ñòîÿëüùèê ñâåðõó âèäåë âñ¸ è ðóêîâîäèë ì¸òàëüùèêîì. Îáû÷íî íà ñòîãó ñòîÿëà æåíùèíà. Îíà ïîêàçûâàëà ãðàáëÿìè, êóäà òðåáîâàëîñü ïîëîæèòü î÷åðåäíîé íàâèëüíèê, ãäå ñåíà íóæíî áûëî ïîëîæèòü ïîáîëüøå. Ñìåòàâ áî’ëüøóþ ÷àñòü ñåíà, ñòîã î÷¸ñûâàëè. ̸òàëüùèê áðàë â ðóêè ãðàáëè è ñîáèðàë ñ áîêîâ ñòîãà êëî÷êè íåçàêðåïë¸ííîãî, íåçàæàòîãî ñåíà. Ïðè ýòîì ñòîÿëüùèê ïðèäåðæèâàë ñåíî ãðàáëÿìè ñâåðõó, íå äàâàÿ âûäðàòü èç áîêîâ ñòîãà ëèøíåãî.

æàðêóþ ïîãîäó ñòîÿòü íà ñòîãó áûëî òÿæåëî, î÷åíü õîòåëîñü ïèòü. Èíîãäà ñ ñîáîé íà ñòîã áðàëè ôëÿæêó ñ âîäîé, à â äðóãîé ðàç óìóäðÿëèñü ïðÿìî â êðóæêå âîäó íà ñòîã ïîäíÿòü, çàöåïèâ å¸ ðîãîì îò âèë. Ê òîìó æå, êîãäà ñòîã çàêàí÷èâàëè, ñòîÿòü òàì áûëî âñ¸ ñòðàøíåå ñòîæàðà îñòàâàëîñü âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå, à âñ¸ ðàâíî íàäî áûëî çà íåãî íå òîëüêî äåðæàòüñÿ, íî è ãðàáëÿìè ðàáîòàòü, ïåðåõîäÿ ñ ìåñòà íà ìåñòî ïî êðóãó.

Êîãäà ñåíà îñòàâàëîñü íåìíîãî, íà÷èíàëè âåðøèòü ñòîã ïîñòåïåííî ñóæàòü ê âåðõó. Âîêðóã ñòîãà ðàáîòû íàõîäèëàñü âñåì: êòî-òî ãîòîâèë âè÷êè- ïåðåì¸òèíû; êòî-òî ïîãðåáàë äîðîãè ñãðåáàë ñåíî, ÷òî îñòàëîñü îò êîï¸í; êòî-òî ñîáèðàë ñåíî â êó÷êè, ñëåäóÿ çà ì¸òàëüùèêîì. Ïîñëåäíèå ñåíèíû-ïîãð¸áêè, ÷òîáû îíè íå âûñêîëüçíóëè èç âèë, ñêëàäûâàëè êîíâåðòèêîì: ïîäáèðàëè ñåíî ñ êðà¸â ê ñåðåäèíå è çàæèìàëè åãî íîãîé. Òàêîé ñóâ¸ðòûø çàáðàñûâàëè ïîñëåäíèì íà ñòîã è, ñëåãêà ðàñòðÿõíóâ åãî, ñòîÿëüùèê îáâ¸ðòûâàë ñåíî âîêðóã ñòîæàðà. Âñ¸. Ñòîã áûë ñì¸òàí. Íà âèëàõ ïîäàâàëèñü ââåðõ âè÷êè, êîòîðûå ðàñêëàäûâàëèñü íà ÷åòûðå ñòîðîíû ñòîãà. Âè÷êè êàê áû ïðèæèìàëè ñåíî, íå äàâàÿ âåòðàì çàâåðíóòü, çàäðàòü åãî ñ áîêîâ ñòîãà. Êðîìå òîãî, ì¸òàëüùèê, âçÿâ íîñèëêó, îõëîïûâàë ñòîã ñî âñåõ ñòîðîí, óòðàìáîâûâàÿ ñåíî â ñòîãå.

Ñïóñêàëè ñòîÿëüùèêà ñî ñòîãà ïî íîñèëêå, ïðèñòàâèâ å¸ ê ñòîãó. Ñïóñêàòüñÿ íàäî áûëî çàäîì, íå òîðîïÿñü, ïåðåáèðàÿ ðóêàìè êàê ïî êàíàòó. Èíà÷å âñå ðóêè îáäåð¸øü.

Ìåòàëè ñåíî òðåõðîãèìè äåðåâÿííûìè âèëàìè. Îáû÷íî, â õîçÿéñòâå áûëè äâîè âèë: îäíè ñ êîðîòêèì äðåâêîì-÷åðåíêîì, à äðóãèå ñ äëèííûì. Çàãîòîâêó äëÿ áóäóùèõ âèë ïîäûñêèâàëè â ëåñó, ïðèñìàòðèâàÿñü ê áåð¸çàì, ó êîòîðûõ áûëè ðàçâèëêè. Íàéäÿ ïîäõîäÿùåå äåðåâöå, ñ íåãî îáðóáàëè âñ¸ ëèøíåå, ñóøèëè çàãîòîâêó, øêóðèëè, ïðè ýòîì ìåæäó «ðîãàìè» ó âèë áûëè âñòàâëåíû ðàñïîðêè, à èõ âåðõóøêè — ñòÿíóòû ëûêîì, ÷òîá íå ðàçîøëèñü. Ìåòàòü ñåíî äåðåâÿííûìè âèëàìè áûëî ãîðàçäî óäîáíåé, ÷åì æåëåçíûìè.

Êàæäûé ñòîã èìåë ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü. Îòîéäÿ îò íåãî íà ðàññòîÿíèå, ñòîãîì â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ëþáîâàëèñü è ëèøü èíîãäà, çàìåòèâ îãðåõè ñîêðóøàëèñü.

Áûâàëî, åñëè õâàòàëî íàðîäó, ìåòàëè ñòîã âäâî¸ì — â äâîè âèëû.

Îáìåð ñåíà

Íå õâàëèñü òðàâîé, õâàëèñü ñåíîì.

(ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

Ïî çàâåðøåíèþ ñåíîêîñà èç êîíòîðû êîëõîçà ïðèåçæàëè ïðåäñòàâèòåëè äëÿ îáìåðà çàãîòîâëåííîãî ñåíà.  ïðèñóòñòâèè áðîäîâÿí âûäåëÿëèñü ñòîãà è äëÿ èõ êîðîâ. Ñòîã ñòîãó âåäü ðîçíü. Îáú¸ì çàãîòîâëåííîãî ñåíà èçìåðÿåòñÿ èçäàâíà â êðåñòüÿíñêîì îáèõîäå â âîçàõ. Âîç ýòî ñòîëüêî ñåíà, ñêîëüêî ìîæíî óâåçòè çà îäèí ðàç íà ëîøàäè, çàïðÿæ¸ííîé â ñàíè.

Äëÿ êîðîâû íà ñòîéëîâûé ïåðèîä ñ îñåíè äî ïåðâûõ âûãîíîâ âåñíîé òðåáîâàëîñü äî ïÿòè-ñåìè âîçîâ ñåíà. È, îïÿòü-òàêè, âñ¸ çàâèñåëî îò êîðîâû. Åñëè êîðîâà âåä¸ðíèöà — ýòî êîãäà çà îäèí óäîé ïî âåäðó ìîëîêà íàäàèâàëà, òî è ñåíà åé òðåáîâàëîñü áîëüøå. À èíûå êîðîâû è íå âåä¸ðíèöû, íî áûëè ðàçìåðîì ñ õîðîøóþ ëîøàäü! Òàêîé êîðîâå è ñåíà íàäî áûëî áîëüøå çàãîòàâëèâàòü.

Êîíå÷íî, â ñòîãà «äëÿ ñåáÿ» êîñöû ñòàðàëèñü ñåíöà ïîñóøå, ïîëó÷øå è ïîáîëüøå ïîëîæèòü, íåæåëè â êîëõîçíûå. Òàêèå ñòîãà îáû÷íî ìåòàëè âîçà ïî ïîëòîðà, èíîãäà ïî äâà. Êàæäûé íàäåÿëñÿ äîãîâîðèòüñÿ ïðè îáìåðå ñåíà, ÷òîáû èìåííî òå ñòîãà, êîòîðûå ñìåòàíû òàêèì îáðàçîì, äîñòàëèñü ñàìîìó êîñöó.

êîëõîçíûå ñòîãà âòûêàëèñü òû÷êè — ïðóòèêè-ìåòêè ñî ñò¸ñàííîé ñåðåäèíêîé è îòìåòêîé íà íåé. Èìåííî ýòà ìåòêà ñëóæèëà îðèåíòèðîì ïðè âûâîçêå ñåíà êîëõîçîì. Ïðàâäà, ñëó÷àëèñü èíîãäà ïðè ýòîì è íåäîðàçóìåíèÿ. Ëó÷øèé õîçÿéñêèé ñòîã óâîçèëè â êîëõîç. Ïîýòîìó ñðàçó, êàê ïîÿâëÿëàñü âîçìîæíîñòü âûâåçòè ñåíî ñ ëóãà, õîçÿèí çàíèìàëñÿ ýòîé ðàáîòîé. Èíîãäà, ïîñëå îòúåçäà êîëõîçíûõ ïðåäñòàâèòåëåé, òû÷êè ïåðåòûêàëèñü â äðóãèå ñòîãà.

Êîãäà êîëõîç íà÷èíàë âîçèòü íà òðàêòîðàõ è áîëüøèõ ñàíÿõ ñåíî èç-çà Áðîäîâîãî, òî ìû, äåâ÷îíêè ëåò äåñÿòè, áðàëè ñàíêè, ãðàáëè è áåæàëè ïîãðåáàòü ñåíî, êëî÷êè êîòîðîãî îñòàâàëèñü âèñåòü íà âåòêàõ äåðåâüåâ è íà ñíåæíûõ îáî÷èíàõ äîðîãè. Ïðèâåç¸øü äîìîé áûâàëî ñâîé âîçîê íà ñàíêàõ è ñïðàøèâàåøü ìàòü, íà ñêîëüêî ðàç õâàòèò äàòü ýòîãî ñåíöà Äî÷êå (êëè÷êà êîðîâû). À êîãäà âå÷åðîì ìàìà ïðèíîñèëà ñî äâîðà ïîäîéíèê ñ ìîëîêîì, ÿ ðàäîâàëàñü è ãîâîðèëà, ÷òî êîðîâà äàëà ýòî ìîëîêî íàì âçàìåí ïðèâåç¸ííîãî ìíîþ ñåíà. Íàøå ïîñåëêîâîå äåòñòâî âñåãäà áûëî ñâÿçàíî ñ äîìàøíèìè æèâîòíûìè, îíè áûëè äëÿ íàñ îñîáûì îáúåêòîì çàáîòû è ðàäîñòè.

Ñåíîêîñ â ôóôàéêàõ

Êàêîâî ëåòî, òàêîâî è ñåíî.

(ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

Âñÿêèå ñåíîêîñû áûëè.

Çàïîìíèëñÿ ìíå îäèí ñåíîêîñ, êîòîðûé ïî ñòîÿâøåìó ëåòîì õîëîäó è ñåíîêîñîì-òî ñìåøíî áûëî íàçûâàòü. Íî, êàêàÿ áû ïîãîäà íå ñòîÿëà, à õîçÿåâà — âëàäåëüöû êîðîâ ïðîñòî îáÿçàíû áûëè îáåñïå÷èòü íà çèìó õîòÿ áû ìèíèìóì êîðìîâ äëÿ ñâîåé êîðîâêè-êîðìèëèöû. Ñåíîêîñèëè ìû â òîò ãîä â âàòíûõ êóðòêàõ-ôóôàéêàõ è â øàïêàõ íà ãîëîâå. Êîãäà êîñèëè òðàâó ñîãðåâàëèñü, à êîãäà ïðèñàæèâàëèñü ãäå-íèáóäü ïîä êóñòîì íà îòäûõ çàìåðçàëè. Òðàâà íå ñîõëà, ïîýòîìó â ñòîãà ìåòàëè ïðàêòè÷åñêè «æèâóþ» — ñûðóþ òðàâó. Íî è çäåñü ïðèãîäèëàñü êðåñòüÿíñêàÿ ñìåòëèâîñòü.

Ñåíî ìåòàëè â ñòîãà … ñ ñîëüþ! Ïîìíþ, êàê ïàïà òàùèë íà ïîêîñ ñîëü â ðþêçàêå. Òîò, êòî ñòîÿë íàâåðõó ñòîãà, êàæäûé ðÿä óëîæåííîãî ïî êðóãó ñåíà ïåðåñûïàë ñîëüþ. Ñîëü â ýòîì ñëó÷àå âûñòóïàëà â êà÷åñòâå êîíñåðâàíòà è íå äàâàëà ñåíó ñãíèòü.  òàêîì ñåíå è ïûëè íå áûëî, è âêóñîâûå êà÷åñòâà ñîõðàíÿëèñü, êàê ïðè ñèëîñîâàíèè. Âåäü êîðîâå è òàê-òî âî äâîðå âûêëàäûâàëè çèìîé áîëüøîé êóñîê êàìåííîé ñîëè ëèçóíåö, ÷òîáû îíà ëèçàëà å¸, íàãóëèâàëà àïïåòèò è ëó÷øå åëà ñåíî, îñîáåííî êîãäà îíî áûëî ïëîõîå.

Êîãäà ÿ ÷èòàþ ïîâåñòü Â.Áåëîâà «Ïðèâû÷íîå äåëî», âñåãäà ñëåçà íà ãëàçà íàâîðà÷èâàåòñÿ. Äóìàþ, èñòîðèè è îáðàç æèçíè â òî âðåìÿ, îïèñàííûå â ïîâåñòè, áûëè òèïè÷íû äëÿ ðóññêîé äåðåâíè. Ïîìíþ, êîòîðûé-òî ãîä êîñèëè ìû íà ïðîöåíòû íà øèðè, íå äîõîäÿ äî ñòàðîãî Áîëüøîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó Ëàïøàíãó. Ðåøèëè ðîäèòåëè íåáîëüøîé ñòîæîê âñåãî-òî íà îäèí âîç â ëåñó ïðèïðÿòàòü. Ñòàñêèâàëè òóäà ñåíî â îõàïêàõ è íà âåð¸âêàõ, ïðîäèðàÿñü ÷åðåç ÷àïûæíèê. Íî, ìíîãî ëè ñåíà ìîãëà ïðèíåñòè ÿ, äåâî÷êà-ïîäðîñòîê? Íî ÿ ñòàðàëàñü, ïîìîãàëà ìàìå ñ ïàïîé êàê ìîãëà, ïîòîìó ÷òî âèäåëà, êàê èì òÿæåëî äà¸òñÿ çàãîòîâêà ñåíà. À òðàâó, ïîìíþ, êîñèëè íà ýòîò ñòîæîê íå íà ñîâõîçíîé øèðè, à âäîëü ïðîåçæåé äîðîãè, â êóñòàõ è âäîëü îçåðà. Î÷åíü ïåðåæèâàëè çà ýòîò ñòîæîê âñå ìû, êîãäà îáìåðÿë ñîâõîç ñåíî íà ëóãó, áîÿëèñü, êàê áû åãî íå íàøëè è íå çàñ÷èòàëè â ñ÷¸ò ñîâõîçíûõ ñåíîâ.

Áûëè îäíî âðåìÿ ñåíîêîñû ó ðîäèòåëåé è âäîëü ðå÷êè Íàâàðàñ, è â ñòàðîé, çàðîñøåé òðàâîé äåëÿíêå çà Íàâàðàñîì. Î÷åâèäíî, ýòè ïîëÿíêè íàõîäèëèñü â âåäåíèå ëåñõîçà, ïîýòîìó íà íèõ âûäàâàëñÿ ñïåöèàëüíûé áèëåò-ðàçðåøåíèå íà ïðàâî âûêîñà òðàâû. Íî, êðîìå òîãî, òàì è ñðîêè ñåíîêîñà óñòàíàâëèâàëèñü. Ïîìíþ, ÷òî êîñèòü ïðèõîäèëîñü íàì ÷óòü ëè íå â àâãóñòå-ñåíòÿáðå, êîãäà êàëåíäàðíûå ñðîêè íàðîäíîãî ñåíîêîñà óæå çàêàí÷èâàëèñü. Ðàíüøå óêàçàííîãî ñðîêà íà÷èíàòü êîñèòü áîÿëèñü. Áîÿëèñü ëèøèòüñÿ ýòîãî ïîêîñà.  àâãóñòå è ïîãîäà áûëà õóæå, äà è ñîëíöå óæå íå òàêîå æàðêîå áûëî. Ïîõîäèëè ìû îêîëî òîãî ñåíà, ïîòðÿñëè, ïîñóøèëè åãî!

Ïðàâäà, ñ ñåíîêîñîì âäîëü Íàâàðàñà åñòü è ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ.  íåáîëüøîé ïî øèðèíå è íåãëóáîêîé ðå÷êå áûëî î÷åíü ìíîãî ðûáû, è ïàïà ÷àñòåíüêî ñòàâèë ïîïåð¸ê ðå÷êè íåáîëüøóþ ñåòü, ÷òîáû ïîéìàòü ðûáû íà óõó ê îáåäó. Ñàì îí, âçÿâ â ðóêè áî’òàëî — øåñòèê ñ æåëåçíûì ðàñòðóáîì íà êîíöå — çàõîäèë ÷óòü âûøå ñåòêè è, íà÷àâ áîòàòü, ñïóñêàëñÿ âíèç. Ïîïàäàëè â ñåòü òàêèå êðóïíûå åëüöû, ÷òî äàæå íå âåðèëîñü, ÷òî òàêàÿ ðûáà ìîãëà âîäèòüñÿ â òàêîé ìàëåíüêîé ðå÷êå!

Áîã ïîæàëåë

Ñ Ïåòðîâà äíÿ êðàñíîå ëåòî, çåëåíûé ïîêîñ.

(ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

À ñåíîêîñ íà Ïåòðîâ äåíü?

ñòàðèíó êðåñòüÿíå ñîáëþäàëè öåðêîâíûå ïðàçäíèêè. Òàêèì ïðàçäíèêîì áûë è åñòü Ïåòðîâ äåíü äåíü ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà, êîòîðûé â ÷èñëàõ è îòìå÷àåòñÿ 12 èþëÿ.

Ïåòðîâ ïîñò ñ÷èòàåòñÿ íåñòðîãèì è ñîäåðæèò öåëûé ðÿä ïîñëàáëåíèé. Íàïðèìåð, ðàçðåøàåòñÿ åñòü ðûáó âî âñå äíè ïîñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ñðåäû è ïÿòíèöû. Êñòàòè, àïîñòîë Ïåòð èçâåñòåí êàê ïîêðîâèòåëü ðûáíîãî ïðîìûñëà. À â ÷åñòü çàâåðøåíèÿ ïîñòà îáû÷íî ïðîâîäèëè «ðàçãîâèíû» — óñòðàèâàëè ÿðìàðêè è ãóëÿíèÿ, õîäèëè â ãîñòè, ïëÿñàëè è âåñåëèëèñü. Ýòîò íàðîäíûé îáû÷àé âåñåëèòüñÿ è îòðàæàåò ïîñëîâèöà: «Ó ìóæèêà òî è ïðàçäíèê, ÷òî Ïåòðîâ äåíü».  ýòîò äåíü êðåñòüÿíå íå ðàáîòàëè, äà è ïîñëå ïðàçäíèêà, áûâàëî, äåíü-äâà ïðèõâàòûâàëè.

Ëó÷øèì âðåìåíåì äëÿ ñåíîêîñà ñ÷èòàëèñü íåäåëè ïîñëå Ïåòðîâà äíÿ è äî 25 èþëÿ.

Ïåòðîâ äåíü íàçâàëè åù¸ «ìàêóøêîé ëåòà», ñàìîé æàðêîé è çíîéíîé ïîðîé: «Äåíü óáûâàåò — æàðà ïðèáûâàåò».

Ýòî ìû, îãðàíè÷åííûå âî âðåìåíè è ñâÿçàííûå ðàáîòîé â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ, âûíóæäåíû áûëè èñïîëüçîâàòü äëÿ ñåíîêîñà êàæäóþ âûäàâøóþñÿ âîçìîæíîñòü. Áóäü ýòîò äåíü õîòü ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì.  ýòèõ ñëó÷àÿõ óñïîêàèâàëè ñåáÿ òåì, ÷òî ñåíîêîñ ýòî áîëüøîé òðóä, à òðóä íå ìîæåò áûòü ãðåõîì. Ñåíîêîñ æå îáû÷íî ïðîäîëæàëñÿ äíåé äâàäöàòü, à òî çàòÿãèâàëñÿ è íà ìåñÿö, ïîýòîìó êàæäûé ñàì äëÿ ñåáÿ â ìåðó ñâîåé çàíÿòîñòè îïðåäåëÿë è âðåìÿ íà÷àëà ñåíîêîñà.

Ìíå õîðîøî çàïîìíèëñÿ îäèí ñëó÷àé, êîãäà ìû ìåòàëè ñåíî â ñòîã â Ïåòðîâ äåíü âäâî¸ì ñ ìóæåì. Ðåäêèé ãîä â ýòîò äåíü íå áûâàåò ñèëüíîé ãðîçû. Äî îáåäà áûëî òàêîå ïåêëî, ÷òî ñåíî ïåðåñîõëî, ïîýòîìó, êîãäà ìû åãî ñãðåáàëè, îíî ëîìàëîñü è êðîøèëîñü. Ïîñëå îáåäà ñòàëè ñîáèðàòüñÿ îáëàêà è âäàëåêå çàïîãð¸ìûâàëî. Ìû î÷åíü ñïåøèëè, áóêâàëüíî áåãîì áåãàëè, ñãðåáàÿ è ñòàñêèâàÿ ñåíî ê ñòîãó. Íà÷àëè ìåòàòü ñåíî, ÿ ñòîÿëà íà ñòîãó. Êîãäà äîøëè äî ñåðåäèíû ñòîãà, ãðîçîâûå òó÷è áóêâàëüíî íàâèñëè ó ìåíÿ íàä ãîëîâîé. Áûëî î÷åíü ñòðàøíî. ß îùóùàëà ñåáÿ ãðîçîâîé ìèøåíüþ ââåðõó, ïîä ñàìûìè îáëàêàìè. Âîçäóõ áûë ðàñêàë¸ííûé è ñï¸ðòûé ïåðåä äîæä¸ì. Ìíå ïîñòîÿííî õîòåëîñü ïèòü, ñåðäöå â ãðóäè êîëîòèëîñü òàê, ÷òî ãîòîâî áûëî âûïðûãíóòü. Íî, ãðîçà âèäíî ðåøèëà ïîâðåìåíèòü è äàëà íàì âîçìîæíîñòü äîìåòàòü ñòîã. Çàãðîìûõàëî è øïàðíóë ëèâåíü, êîãäà ÿ ïî íîñèëêå óæå ñïóñêàëàñü ñî ñòîãà. Ðàäîñòü ó íàñ áûëà îòòîãî, ÷òî ñåíî ñóìåëè ïðèáðàòü, ñìåòàòü â ñòîã ñóõèì. Åñëè áû íàì ñäåëàòü ýòî èçìåøàë äîæäü, òî ïîõîäèëè áû ìû ïîñëå òàêîãî ëèâíÿ, ïîñóøèëè áû ñåíî âîçìîæíî åù¸ íå îäèí äåíü.

Ìû, ïðàâäà, ðàññ÷èòûâàëè íà ïîìîùü â ýòîò äåíü ñî ñòîðîíû Ìàêñèìû÷à -ðîäñòâåííèêà ìîåãî ìóæà è äàæå áóòûëêó äëÿ íåãî ïðèõâàòèëè. Íî îí íå ïðèø¸ë. È âîò, ñèäÿ ïîñëå ãðîçû íà áåðåãó ðå÷êè ïåðåä îòúåçäîì äîìîé, ÿ èçðåêëà: «Âèäíî íàñ ñåãîäíÿ Áîã ïîæàëåë», èìåÿ â âèäó òî, ÷òî ñìîãëè ïîñòàâèòü òàêîé áîëüøîé ñòîã ñóõîãî ñåíà.

Ïðèåõàâ äîìîé, ÿ ñòàëà ïîëèâàòü ãðÿäêè â îãîðîäå, íî òóò ìåíÿ ïîäîçâàë ê çàáîðó ñîñåä.

— Âû íè÷åãî íå çíàåòå? ñïðîñèë îí.

— Íåò. À ÷òî ìû äîëæíû çíàòü?- âîïðîñîì íà âîïðîñ îòâåòèëà ÿ.

— Ó Âîëîäè áðàò ñåãîäíÿ òðàãè÷åñêè ïîãèá,- óãðþìî ñîîáùèë ñîñåä.

Âîò òàê ïîæàëåë íàñ Áîã!

Âñåãäà ïîìíþ òîò ñåíîêîñ â Ïåòðîâ äåíü…

Îâîä è ñåíîêîñ

Îõ, ëåòî êðàñíîå! ëþáèë áû ÿ òåáÿ,

Êîãäà á íå çíîé, äà ïûëü, äà êîìàðû, äà ìóõè.

(À.Ñ. Ïóøêèí)

Åñòü ó ñåíîêîñà åù¸ îäíà îñîáåííîñòü ýòî îâîä. Ïîä ýòèì ñëîâîì â äàííîì ñëó÷àå ïîäðàçóìåâàåòñÿ íå êàêîé-òî êîíêðåòíûé âèä êðîâîñîñóùèõ è êóñàþùèõñÿ íàñåêîìûõ, à èõ ñîîáùåñòâî. À åñëè ðàçáèðàòü ýòî ñîîáùåñòâî ïî âèäàì, òî êîãî òàì òîëüêî íåò! Ýòî è êóñà÷èå îâîäû, è ñëåïíè-êðîâîñîñû, è ìîøêè ñ êîìàðàìè. Ïîë÷èùà ýòèõ íàñåêîìûõ íàñ÷èòûâàþò íå òî ÷òî ñîòíè âèäîâ, à òûñÿ÷è!

Âîò âçÿòü, ê ïðèìåðó, êðóïíóþ ìóõó — ñëåïíÿ. Åñòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ñâîå íàçâàíèå ñëåïåíü ïîëó÷èë èç-çà íåïîìåðíîé íàâÿç÷èâîñòè. È äåéñòâèòåëüíî, îäåðæèìàÿ æåëàíèåì íàïèòüñÿ êðîâè, ñàìêà ýòîãî íàñåêîìîãî íå ñ÷èòàåòñÿ ñ îïàñíîñòüþ è íàçîéëèâî ñàäèòñÿ íà òåëî. Ñåãîäíÿ, ïî ïîäñ÷åòàì ó÷åíûõ, íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 3 òûñ. âèäîâ ñëåïíåé. Êóñàåòñÿ è ïüåò êðîâü òîëüêî ñàìêà. Îñòàíîâèòü åå íå ìîãóò íè äîæäü, íè æàðà.

À êîãî íå ïðèâîäèë â óæàñ îãðîìíûé ñëåïåíü, êðóæàùèé ðÿäîì? Ýòî îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ ñëåïíåé — áû÷èé, äîñòèãàåò 24 ìì. ß âñåãäà ñ âèçãîì: «Îñ, îñ!», çàêðûâ ëèöî ðóêàìè, ïûòàëàñü óáåæàòü îò ýòîãî ìîíñòðà. Áû÷èé ñëåïåíü, îïðàâäûâàÿ ñâîå íàçâàíèå, ê ÷åëîâåêó âñ¸ æå íå ïðèñòà¸ò. ×åëîâåêà áîëüøå îäîëåâàþò óçêîòåëûå äîæä¸âêè è çëàòîãëàçèêè.

Äîæäåâêè áîëåå ìåëêèå ñëåïíè ñ äûì÷àòûìè ïÿòíèñòûìè êðûëûøêàìè, îñîáåííî àêòèâíûå â òåïëóþ ïàñìóðíóþ ïîãîäó. Çëàòîãëàçèêè îòëè÷àþòñÿ êðàñèâûìè çîëîòûìè óçîð÷àòûìè ãëàçàìè è äåêîðàòèâíûì ÷åðíûì îðíàìåíòîì íà êðûëüÿõ. Æåðòâó ñëåïíè íàõîäÿò â îñíîâíîì çðèòåëüíî. Èíîãäà îøèáàþòñÿ, ïîäëåòàþò ê íåîäóøåâëåííûì ïðåäìåòàì, ãîíÿþòñÿ çà àâòîìîáèëÿìè.

Èíîãäà ñëåïíåé íåâåðíî íàçûâàþò îâîäàìè. Âíåøíå îâîäû îòäàëåííî íàïîìèíàþò ñëåïíåé. Îâîäû ãîðàçäî ìåëü÷å ñëåïíåé, äà è ÷åëîâåêó äîñàæäàþò ìåíüøå, êðîìå ïîäêîæíîãî îâîäà äà ñòðîêè. Ïî êðàéíåé ìåðå, êðîâè íå ïüþò. Ó îâîäîâ ñòðàøíû ëè÷èíêè, ïàðàçèòèðóþùèå â òåëå è ïîä êîæåé òåïëîêðîâíûõ æèâîòíûõ.  ýòîì ñìûñëå îâîäû íàìíîãî îïàñíåå ñëåïíåé.

Íî è êîìàðû ñ ìîøêàìè äîñòàþò íà ñåíîêîñå! Îñîáåííî èõ ìíîãî ðÿäîì ñ âîäî¸ìàìè, â ëåñó. Ðåïåëëåíòû ñ ðàçëè÷íîé õèìèåé äåéñòâóþò êðàòêîâðåìåííî, à ýòè òâàðè öåëûå äíè ëåòàþò ïåðåä íîñîì, òîãî è ãëÿäè ãëàçà âûêîëîòÿò, êàê ñêàçàëà áû ìîÿ áàáóøêà Àãàôüÿ. È íåò, êàæåòñÿ, îò íèõ ñïàñåíüÿ!

Íà ñåíîêîñ ëþäè ñòàðàëèñü îäåâàòüñÿ â ïðîñòîðíóþ, ñâåòëóþ õëîï÷àòîáóìàæíóþ îäåæäó, êîòîðàÿ íå òîëüêî îò æàðû ïðåäîõðàíÿëà, íî è îò ñëåïíåé è ñòðîê çàùèùàëà â êàêîé-òî ñòåïåíè. Íà øèðè îâîäà áûëî ìåíüøå, ÷åì íà ñåíîêîñíûõ ó÷àñòêàõ â ëåñó. Òàì õîòü âåòåð íà ïðîñòîðå ãóëÿë, îòãîíÿÿ ýòèõ âåçäåñóùèõ òâàðåé! À â ëåñó ïðèõîäèëîñü îõ êàê íå ñëàäêî! Êîãäà åù¸ ìóæ÷èíû íîñèëè áåëîå íàòåëüíîå áåëü¸ — âïëîòü äî êîíöà ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, òî îáû÷íî íà ñåíîêîñ îäåâàëè ìû âñå ýòè áåëûå ðóáàõè ñ äëèííûìè ðóêàâàìè äà êàëüñîíû.

Ïðàâäà, ñåé÷àñ ñòîëüêî êàìóôëèðîâàííîé çàùèòíîé îäåæäû ïîÿâèëîñü è ñ êàïþøîíàìè, è ñ ñåòî÷êàìè! Òîëüêî âîò íà ñåíîêîñå â òàêîé îäåæäå ñïàðèòüñÿ ìîæíî, äà è ñåðäöó áóäåò òÿæåëî.

Íå ìíîãèå, äóìàþ, íà ñåíîêîñå ñòàëêèâàëèñü ñ ëîñèíûìè ìóõàìè. Îíè íàâåùàþò òîëüêî òåõ, êòî ñåíîêîñèò â ëåñó. Ìóõè ïîäñòåðåãàþò ñâîþ æåðòâó, ñèäÿ íà òðàâå, âåòâÿõ êóñòàðíèêîâ èëè äåðåâüåâ. Ëåòàþò îíè ïëîõî è íåäàëåêî, ëåòÿò íà òåïëî è çàïàõ. Ïîïàâ íà òåëî õîçÿèíà, íàïðèìåð, ëîñÿ, êðîâîñîñêè ñáðàñûâàþò êðûëüÿ, îáëàìûâàÿ èõ ó îñíîâàíèÿ, çàðûâàþòñÿ â øåðñòü è ïèòàþòñÿ êðîâüþ.

Ýòè ìóõè áóêâàëüíî îáëèïàþò ÷åëîâåêà, âûçûàÿ îòâðàùåíèå è ìåðçîñòü ñâîèì ðûæèì âèäîì. Îòðÿõí¸øüñÿ îò íèõ ïîáûñòðåå, äà ä¸ðó îò ýòîãî ìåñòà ïîäàëüøå!

ãîä, êîãäà ÿ çàêàí÷èâàëà ó÷¸áó â èíñòèòóòå è ïðèåõàëà äîìîé ãîòîâèòüñÿ ê ãîñýêçàìåíàì, ðîäèòåëè êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëèñü îò ìîåé ïîìîùè íà ñåíîêîñå. ß æå, îäíàêî, âñ¸ ðàâíî íàõîäèëà âîçìîæíîñòü ñáåãàòü äî ëåñà, äî ëóãà, äî ðå÷êè è ïîëþáîâàòüñÿ íà ñâîè ëþáèìûå öâåòû è ðàñòåíèÿ, ñîáðàòü áóêåò öâåòîâ ëèáî ïó÷îê ëåêàðñòâåííûõ òðàâîê.

Äîìà ÿ ãîòîâèëà èç íèõ ðàñòèðêè è ïðèìî÷êè îò óêóñîâ êðîâîñîñóùèõ, êîòîðûå çàòåì îïðîáîâàëà íà ñâîèõ ðîäèòåëÿõ. Ñíàäîáüÿ äåéñòâîâàëè, çóä ïðåêðàùàëñÿ, ïðîõîäèëè øèøêè îò óêóñîâ. Ïàïå òàê ýòî ïîíðàâèëîñü, ÷òî îí êàæäûé ðàç ñïðàøèâàë, çàõîäÿ äîìîé ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ ïîêîñà: «Íó-êà, Ëþñÿ, ãäå òàì òâîè ïðèìî÷êè? Äàâàé ñêîðåå!». ß òàùèëà ñâîè ïóçûðüêè è âàòêó, è îí ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîòèðàë öåëåáíîé æèäêîñòüþ ëèöî, øåþ, ðóêè. Ëèöî åãî ïîñëå ýòîé ïðîöåäóðû âûðàæàëî òàêîå áëàæåíñòâî!

Îäèí ðàç, êîãäà ìû ñ áðàòîì ñåíîêîñèëè îäíè, óæå áåç ðîäèòåëåé, ñëåïíåé è îâîäà áûëî òàê ìíîãî, êàê íèêîãäà! Îíè íàñ ñïëîøü îáëåïèëè, ìû äóìàëè, ÷òî íàñ çàêóñàþò íàñìåðòü! Òàêîãî ÿ íè ðàçó íå âèäåëà íè äî, íè ïîñëå ýòîãî ñåíîêîñà. Æàðà áûëà íåâûíîñèìàÿ, è áûëî ïîëíîå áåçâåòðèå. Ìû ñ áðàòîì çà äåíü âûïèëè âäâî¸ì äâà âåäðà ÷àÿ, çàâàðåííîãî êàê âñåãäà êîðíÿìè øèïîâíèêà è âåòêàìè ÷¸ðíîé ñìîðîäèíû. Ïîò ñòåêàë ðó÷üÿìè, ÷òî ñïàñëî íàñ îò òåïëîâîãî óäàðà.

Ñåíîêîñ êàê ñîáûòèå â æèçíè

Æèçíü — íå òå äíè, ÷òî ïðîøëè,

à òå, ÷òî çàïîìíèëèñü. (ðóññêàÿ ïîñëîâèöà)

Êàê áû òðóäíû òå ñåíîêîñû íå áûëè, íî ñåé÷àñ, îãëÿäûâàÿñü íàçàä, âñïîìèíàþ èõ ñî ñâåòëûì ÷óâñòâîì. Âåäü òîãäà ãëàâíûìè íà ñåíîêîñå áûëè ìàìà è ïàïà, à ìû áûëè èõ ïîìîùíèêàìè. Îíè è ìû, äåòè, ðàäîâàëèñü, êîãäà âñå âìåñòå íàõîäèëèñü íà ñåíîêîñå. Ëåòîì ó íàñ âñåãäà ãîñòèëè ãîðîäñêèå ðîäñòâåííèêè, íî è îíè õîäèëè íà ñåíîêîñ ïîìîãàòü íàì. Êîñèòü, ïðàâäà, íå óìåëè, íî íà ãðåáëå ïîìîùíèêè íèêîãäà íå áûâàþò ëèøíèìè. Ìîëî÷êî-òî ëþáèëè âñå! Èíîãäà ëåòîì íàðîäó ó íàñ ñîáèðàëîñü ïî äâåíàäöàòü ÷åëîâåê. Äíåâíîãî óäîÿ ìîëîêà äàæå íå õâàòàëî! Ìàìà íà ýòîò ïåðèîä äîãîâàðèâàëàñü ñ ñîñåäÿìè è çàáèðàëà ó íèõ ÷àñòü óäîÿ. Íàøè ãîðîäñêèå ðîäñòâåííèêè âñþ ñâîþ æèçíü ïîìíèëè ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ!

À êàêèå ñëàâíûå ó íàñ áûëè êîðîâóøêè — è êðàñíûå, è ÷¸ðíûå!  ñåðåäèíå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ðîäèòåëè ïðèâåëè íà âåð¸âêå êîðîâó èç äåðåâíè Àíäðîíèõè Øàðüèíñêîãî ðàéîíà Êîñòðîìñêîé îáëàñòè îò ìàìèíîé ìàòåðè Àííû ßêîâëåâíû. Áàáóøêå ñòàëî óæå òÿæåëî ñàìîé äåðæàòü êîðîâó, âîò è ðåøèëèñü ðîäèòåëè íà äâóõäíåâíûé ïåðåõîä ñî ñêîòèíêîé. Êîãäà îíè ïðèâåëè êîðîâó ê äîìó, ñáåæàëñÿ âåñü ïîñ¸ëîê ñìîòðåòü. Êîðîâà êîñòîðìñêîé ïîðîäû áëàãîðîäíîé êîðè÷íåâàòî-æåëòîâàòîé îêðàñêè ñ ïðîñåäüþ áûëà íàñòîÿùåé êðàñàâèöåé! À çâàëè å¸ Âîëãà! Êîñòðîìñêîé ïîðîäû êîðîâ âî âñåé íàøåé îêðóãå äî ýòèõ ïîð íå áûëî. Ìíîãèå, íå òîëüêî íà ïîñ¸ëêå, íî è â îêðåñòíûõ äåðåâíÿõ çàíèìàëè î÷åðåäü íà Âîëãèíî ïîòîìñòîâî ò¸ëî÷åê — ñ öåëüþ âûðàñòèòü äëÿ ñåáÿ êîðîâó ëó÷øåé êîñòðîìñêîé ïîðîäû.

Íà ïîñ¸ëêå Áðîäîâîå æèëè è íàøè ðîäñòâåííèêè, ñ êîòîðûìè ìû áûëè î÷åíü äðóæíû. Êîãäà òðåáîâàëàñü êîìó-òî ïîìîùü, òî âñå ñîáèðàëèñü âìåñòå è äåëàëè ðàáîòó ñîîáùà. Âìåñòå ïî î÷åðåäè êîïàëè äðóã ó äðóãà êàðòîøêó, ïîìîãàëè äðóã äðóãó íà ñåíîêîñå. Êîãäà íà÷èíàëè ïî îñåíè óáèðàòü ñêîòèíó ñî äâîðà êîëîòü ïîðîñÿò äåëàëè è ýòó ðàáîòó âìåñòå, à âå÷åðîì ñîáèðàëèñü è øëè ñî ñâîèìè ñåìüÿìè â ãîñòè «íà ïå÷¸íêó». Õîðîøåå, ñ÷àñòëèâîå áûëî âðåìÿ!

Êîãäà ìû âìåñòå ñ áðàòîì ïîñòóïèëè ó÷èòüñÿ â èíñòèòóò, íå âçèðàÿ íè íà ÷òî, êàæäûé ãîä íà êàíèêóëû ìû åõàëè äîìîé íà ñåíîêîñ ïîìîãàòü ðîäèòåëÿì. À â ýòî âðåìÿ ìîè ãîðîäñêèå äðóçüÿ è ïîäðóæêè õîäèëè â ïîõîäû òî íà Êàâêàç, òî ñïëàâëÿëèñü ïî ðåêàì íà áàéäàðêàõ. Ìåíÿ îíè êàæäûé ðàç ïðèãëàøàëè â ïîåçäêè, íî ÿ íå ìîãëà ñåáå ýòîãî ïîçâîëèòü. À êàê æå ðîäèòåëè îäíè áû ñòàëè ñåíîêîñèòü?! Âåäü îíè, êîãäà ìû ó÷èëèñü, æèëè, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, îò äîìàøíåãî õîçÿéñòâà. Êîíå÷íî, ñ íàøåé ñòîðîíû áûëà â ýòîì êàêàÿ-òî æåðòâåííîñòü, íî ìû íå ìîãëè ïîñòóïèòü ïî-äðóãîìó. Áðàò, äàæå æèâÿ è ðàáîòàÿ â Ïîäìîñêîâüå, äî ïîñëåäíåãî ñåíîêîñà ñòàðàëñÿ ïîìîãàòü ðîäèòåëÿì, áðàë îòïóñê ëåòîì è ïðèåçæàë ê íèì íà âðåìÿ ñåíîêîñà.

Ìíîãî ÷åãî åù¸ ìîæíî íàïèñàòü ïðî ñåíîêîñ. Âåäü îí áûë ÷àñòüþ íàøåé æèçíè. È ñåé÷àñ, âñïîìèíàÿ îá ýòîì, èñïûòûâàþ òîñêó êàê î ÷¸ì-òî ñâåòëîì è áåçâîçâðàòíî óøåäøåì…

|

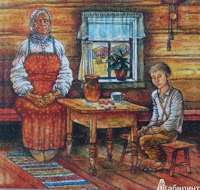

| Бабушка и Витя. Художник С. Сюхин |

Бабушка является одним из центральных персонажей рассказа «Конь с розовой гривой» Виктора Аставьева.

В этой статье представлен цитатный образ и характеристика бабушки в рассказе «Конь с розовой гривой» Астафьева: описание героини в цитатах.

Бабушка в рассказе «Конь с розовой гривой» Астафьева: образ, характеристика, описание в цитатах

Бабушка является важным человеком в жизни главного героя — мальчика Вити. Мать Вити утонула, и после ее гибели воспитание мальчика легло на плечи бабушки и дедушки:

«Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега, ни унести, ни уговорить ее всем миром не могли.»

Бабушка Вити — это уже пожилая женщина, «старый человек»:

«Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка. Ей рано вставать.»

Бабушку зовут Катериной Петровной:

«Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст!»

О внешности бабушки известно следующее:

«Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город.»

«…бабушка… стала подбирать волосы, сплетать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах.»

Бабушка воспитывает Витю в строгости. Мальчик слушается бабушку, так как знает, что иначе ему будет «худо»:

«Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо.»

«Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед.»

Строгая бабушка требует от Вити «отчет и расчет» за его проступки:

«Грустно. Тоска на сердце — предчувствует оно встречу с бабушкой, отчет и расчет.»

«Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось.»

Витя знает, что ему не отделаться враньем и слезами от бабушки, как это делают соседские дети:

«Я и сам знал, что им-то, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!». Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васеня, от нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься.»

Когда Витя поступает плохо, бабушка кричит на него и иногда даже «поддает», то есть бьет:

«…бабушка только кричит, еще нет-нет да поддаст — у нее не задержится.»

«Ну разок и щелкнет, так что за беда! За такое дело и не разок можно…» (щелкнет — то есть ударит)

Бабушка держит внука в строгости, потому что не хочет вырастить из него арестанта и мошенника. Старушка не одобряет дружбу Вити с левонтьевскими ребятами, которые учат Витю плохому:

«А он уж мошенничат! Че потом из него будет? Жиган будет! Вечный арестант! Я вот еще левонтьевских, пятнай их, в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Бабушка зарабатывает на жизнь тем, что собирает ягоды в тайге (в основном землянику) и продает ее в городе. Так делают многие местные жители:

«Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.»

«…сплавала, слава Тебе, Господи, ягоденки продала сходно…»

Бабушка — шумная, громкая женщина. Кажется, что она «гремит», а не разговаривает:

«Нечего куски выглядывать, — гремела она.»

«Своих вечно потачил! — гремела бабушка. — Теперь этого!..»

Бойкая бабушка кричит не только на внука, но и на своего мужа, дедушку Вити. Старушке не нравится, что дед балует внука:

«Бабушка и на него кричит: «Потатчик! Своим всю жизнь потачил, теперь этого!..»…»

За бойкий характер дедушка называет бабушку «генералом»:

«…не оставлять горемычного внука один на один с «генералом» — так он в сердцах или в насмешку называет бабушку.»

Бабушка — трудолюбивая и энергичная женщина. За день она успевает сделать множество дел:

«В это утро к нам приходило много людей, и всех бабушка задерживала, чтоб поведать: «А мой-то! Малой-то!» И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела — она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала половики, делала разные свои дела…»

Бабушка не любит пьяниц и лентяев. Так например, она ругает соседа Левонтия за его безделье и любовь к вину:

«…бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома…«

«Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал…»

Бабушка любит рассказывать свои новости знакомым и узнавать новости села, которые она пропустила, пока была в городе. Так, она рассказывает всему селу о том, как ее обманул внук:

«Не вытерпит, чтобы не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе…»

Несмотря на мошенничество Вити, бабушка дарит ему долгожданный пряник в виде коня с розовой гривой:

«Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой.»

Став взрослым человеком, Витя по-прежнему вспоминает этого коня с розовой гривой как символ бабушкиной любви и доброты.

Такова цитатная характеристика бабушки в рассказе «Конь с розовой гривой» Астафьева: образ, описание героини в цитатах.

Характеристика бабушки из повести «Детство» Горького. Сочинения, анализ и мораль басен. Русский язык и литература школьнику

Мы подготовили для Вас несколько сочинений-характеристик бабушки из повести «Детство». Берите наши примеры для создания своего описания данного персонажа.

Сочинение 1

Акулина Ивановна Каширина является центральным героем повести М.Горького «Детство». Её образ передаётся через восприятие внука Алёшки. Она показалась ему «круглой, большеголовой, с огромными глазами и… рыхлым носом», бабушка была высокая, но сутулая, несмотря на свое телосложение, у нее была грациозная походка кошки. У нее были густые черные волосы и большие глаза. Казалось, что она светилась изнутри. Акулина Ивановна была прекрасной рассказчицей, знала много сказок. Алешка и другие члены семья любили ее слушать. Бабушка очень трудолюбивая и набоженная.

Многое пережила Акулина Ивановна. До замужества она просила милостыню с матерью инвалидом. В 13 лет вышла замуж за вспыльчивого мастера Каширина. Родила 18 детей, но в живых осталось только трое. Воспитала подкидыша Цыгонка. Муж беспощадно бил ее, а спустя 50 лет брака оставил без денег. В конце жизни Акулина Ивановна была вынуждена сама зарабатывать на хлеб.

Бабушка – широкой души человек. Несмотря на нелегкую судьбу, она не очерствела. Она всегда старалась защитить свою, семью, своих детей. Принимала чужую вину (вину детей) на себя, только чтобы оградить их от жестокости деда. Мать троих детей не могла смотреть на то, как сыновья алчно дерутся за наследство, а побои мужа замалчивала. Но несмотря ни на что, она каждый вечер молилась и просила Бога о помощи близким и любимым ей людям.

Акулина Ивановна в повести выступает как хранительница домашнего очага. Действительно бабушка прекрасно справляется со своей миссией. Она вырастила трех замечательных, трудолюбивых и талантливых детей. Также она не оставила подкидыша Цыганка и воспитала его как родного. Ее теплом и энергией питались ее родные. Она работала от зари до зари, но успевала дарить внимание и заботу каждому члену семьи. Благодаря бабушке в доме Кашириных всегда царили уют, тепло и спокойствие.

Свою жизнь Акулина Ивановна посвятила людям. Она помогала преодолевать жизненные трудности и духовно обогащала людей.

Именно от бабушки Алешка приобрел лучшие качества. Она научила внука искренней доброте, любви, научила не опускать руки в трудных ситуациях, не хранить обиду и не держать зла на людей… Бабушка поспособствовала формированию личности внука.

Многое пережила Акулина Ивановна за долгие годы жизни, но, не смотря ни на что, она не изменилась. Всю жизнь она анализировала свои поступки, пыталась делать людям добро, отдавала свою любовь и каждый день воспитывала в себе сильную, мудрую женщину.

Сочинение 2

В произведение Горького «Детство» важным персонажем является бабушка главного героя. Из рассказа мы узнаем, что бабушку зовут Пешкова Акулина Ивановна.

Автор описывает ее как полную женщину с непривычными для всех размерами головы. На ее большой голове красуются соответственно большие глаза и к заключению образа рыхлый, немного смешной нос. Душа ее была бескорыстна, ко всем относилась с добротой, от нее так и веяло внутренним душевным теплом. Эта душевность проявлялась в ее манере разговора. Все слова произносящие Акулиной были в уменьшительно ласкательной форме.

В жизни главного героя бабушка сыграла не малую роль. Ее рассказы и истории складывали психику и мировоззрение Алеши с самого детства. А именно эти вымышленные и реальные истории повлияли на развитие личности Алеши, как будущего писателя. В уже более сознательном возрасте все рассказы, которые слышал Алеша от бабушки, помогали справляться с трудностями, встречавших его на пути. Из всего услышанного внук извлекал все самое нужное и ценное.

Подрабатывала Акулина Ивановна, когда брала заказы у горожан и односельчан. Она, обладая прекрасным мастерством вязания, выполняла разные кружевные творения. На вязании ее таланты не заканчиваются, она любила танцы и пляски и могла обычный танец превратить во что-то необычное и глубокомысленное, выполненное с душой.

Ее наполняли такие качества, как: храбрость, мужественность, героизм. Все это мы можем наблюдать во время сцены с пожаром. Она, не задумываясь о полученной боли, спасает одновременно, и людей, и животных при этом туша пожар.

С детства Акулина встречает на своем жизненном пути много препятствий. С раннего возраста ей пришлось пойти работать, что бы обеспечить семью. Так как отец умер, а мать была инвалидом. Из-за воспитанных в ней качеств, Акулина терпит все ругательства и побои мужа с мыслью, что он старше и нужно его уважать, думая о спокойствие детей, которого, к сожаление, нет. Дети и внуки не ладят между собой.

Вера в Бога помогает Акулине преодолеть все трудности и невзгоды, которые происходят с ней в жизни.

Сочинение 3

Детство Алексея Пешкова прошло в многочисленной семье Кашириных. Василий Васильевич и Акулина Ивановна были родителями матери Алеши. После смерти ее мужа Максима, Каширины забрали Алешу с матерью к себе в Нижний Новгород. Дедушка Алексея держал собственную мастерскую, и, помимо его сыновей, в доме у них жили мастеровые. Все они оказали какое-либо влияние на мальчика, но самым близким и любимым человеком для него стала бабушка.

Бабушка Акулина Ивановна была уже пожилой женщиной, ей перевалило за шестой десяток. Она была полная, круглолицая, у нее были большие глаза и длинная грива волос, которые бабушка всегда долго расчесывала. Ее облик притягивал взгляды всех окружающих, она вся светилась изнутри добрым, ласковым светом. Акулина Ивановна была мастерицей рассказывать сказки и старинные предания, слушать которые всегда собиралось много народа. Талантливая рассказчица, она заставляла своих слушателей смеяться и плакать над своими рассказами. Бабушка могла и выйти станцевать, и ее танец оказывал на зрителей такое же завораживающее действие, как и предания.

Особое место в жизни Акулины Ивановны занимает искренняя вера в Бога. Бабушка ежедневно ведет с ним беседы, рассказывает ему о происходящих событиях, советуется с ним по любому поводу, общаясь с ним, как с живым близким человеком. Вера в Бога помогает Акулине Ивановне преодолевать все тяготы жизни, а жизнь ее не слишком баловала. Росла она без отца, и с самого детства она помогала матери по хозяйству. Потом она вышла замуж. И ей пришлось терпеть побои мужа. Но бабушка, как истинно русская женщина, стойко и мужественно переносит все жизненные невзгоды.

Особенно ярко ее крепкий и сильный характер проявляется во время пожара, случившегося в доме Кашириных. Бесстрашно бабушка бросилась в полыхающую мастерскую, чтобы вынести оттуда бутыль с купоросом, получила там сильные ожоги, но сумела остановить взвившуюся на дыбы лошадь, и не ушла со двора до конца пожара.

Мужество и стойкость Акулины Ивановны, ее доброта и ласка, благожелательное отношение к окружающим людям, и на будущего великого писателя оказали огромное влияние в формировании и становлении его личности, что в будущем признавал и сам Максим Горький. Про Акулину Ивановну можно сказать словами другого великого русского писателя, Н. А. Некрасова: «есть женщины в русских селеньях…»

Сочинение 4

Акулина Ивановна – бабушка главного героя рассказа «Детство». В произведении этой женщины отведена своя, особая роль. Она фигурирует в течении всего рассказа с разных сторон.

В рассказе она представлена как женщина с пышными формами, большой головой, имеет большие красивые глаза. Ее волосы были просто искусством: длинные, густые, невероятно красивые. Женщина любила долго сидеть у зеркала, расчесывая их. Она отличается внутренним теплом, душевностью, добротой, огромной любовь и бескорыстием. Женщине уже перевалило за шестьдесят лет.

Манера разговора Акулины Ивановны очень мягкая, слова будто бы поются. Бабушка имеет невероятную фантазию, поэтому с легкостью придумывает своему внуку самые захватывающие истории.