- Краткие содержания

- Лесков

- Зверь

В основу повествования положены детские воспоминания писателя, когда он в рождественские дни гостил в имении своего дяди — своенравного и жестокого помещика.

Дядя был страстным любителем охоты на медведей. Для этого у него были специальные собаки — «пиявки», которые впивались в медведя так крепко, что их невозможно было от него оторвать. Если на охоте попадались медвежата, их забирали в имение, где содержали в специальном сарае. Из пойманных медвежат отбирался один, которому для потехи давали возможность свободно гулять по двору, но только до той поры, пока он вел себя смирно. Когда медведь подрастал и становился опасным, его травили «пиявками», а затем убивали охотники.

Присматривал за медведями молодой крепостной парень, которого звали Ферапонтом, но все называли его Храпоном. Пять лет во дворе жил медведь по кличке Сганарель, который носил охотничью шляпу с пером и умел бить в барабан. Храпон в нем души не чаял и медведь отвечал ему взаимностью. Со временем в Сганареле проявилась звериная натура, и он начал совершать поступки, недопустимые с точки зрения людей — оторвал крыло гусю, повредил хребет жеребенку, напал на человека. Судьба медведя была предрешена — для этого в поместье разыгрывался настоящий спектакль, посмотреть на который съезжались родственники и гости.

Зная привязанность Храпона к медведю, злой помещик приготовил для Храпона особую роль – тот должен был находиться в засаде с ружьем и в нужный момент выстрелить в Сганареля. Парень попадает в сложное положение — тех, кто решался ослушаться хозяина, ждала суровая расправа.

И вот в один из дней накануне рождества, медведя, помещенного в глубокую яму, пытаются выманить из нее, чтобы отдать на растерзание собакам. Но Сганарель, словно предчувствуя свою гибель, не желает покидать свое убежище. Не помогают ни заостренные колья, ни бревно, ни горящее сено. Помещик призывает в помощь Храпона, и медведь в обнимку с парнем покидает яму. На глазах собравшихся медведь разрывает двух «пиявок» и начинает размахивать бревном. Гости в панике начинают покидать зрелище. В медведя стреляют, но ему удается уйти в лес.

Все в ужасе гадают, какое же наказание приготовил помещик для Храпона, которого он считал виновником неудавшейся охоты.

Наступает Рождество. Гости собрались в поместье, где в вольтеровском кресле восседает хозяин. Священник читает молитву. И рождественское чудо происходит – растроганный помещик прощает Храпона, дает ему вольную и дарит сто рублей. Парень решает и дальше служить хозяину верой и правдой.

Лесков. Все произведения

- Воительница

- Дурачок

- Железная воля

- Жемчужное ожерелье

- Запечатлённый ангел

- Зверь

- Кадетский монастырь

- Лев старца Герасима

- Левша

- Леди Макбет Мценского уезда

- На краю света

- На ножах

- Несмертельный Голован

- Обман

- Овцебык

- Однодум

- Очарованный странник

- Пигмей

- Привидение в Инженерном замке

- Пугало

- Соборяне

- Старый гений

- Тупейный художник

- Христос в гостях у мужика

- Человек на часах

Популярные сегодня пересказы

- Гобсек — краткое содержание повести Бальзака

Салон виконтессы де Гранлье, именно там начинается рассказ стряпчего Дервиля про ростовщика по имени Гобсек. Дервиль говорит о том, что в молодости был знаком с Гобсеком, ростовщиком с жёлтыми глазами - Дачники — краткое содержание пьесы Горького

Произведение Дачники является ярким отражением русской интеллигенции. На одну чашу весов он ставит описание богатой и размеренной жизни дворянства, а на противоположную – тяжёлую жизнь бедного люда. - Двадцать лет под — кроватью краткое содержание рассказа Драгунского

Родители нашли себе занятие в холодный зимний вечер — пошли в кино. Денису позвонил лучший друг Мишка и пригласил в гости. Когда все игры надоели, было решено играть в прятки. - Стучит! — краткое содержание рассказа Тургенева

История из цикла Записки охотника рассказывает про поездку главного героя в Тулу за дробью. После охоты на тетеревов герой отдыхает у себя и узнает от слуги Ермолая, что кончилась дробь и нужно ехать в город.

Николай Лесков

Зверь

И звери внимаху святое слово.

Житие старца Серафима

Глава первая

Отец мой был известный в свое время следователь. Ему поручали много важных дел, и потому он часто отлучался от семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я – маленький мальчик.

При том случае, о котором я теперь хочу рассказать, мне было всего только пять лет.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такие холода, что в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые. Отец мой находился об эту пору по служебным обязанностям в Ельце и не обещал приехать домой даже к Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама к нему съездить, чтобы не оставить его одиноким в этот прекрасный и радостный праздник. Меня, по случаю ужасных холодов, мать не взяла с собою в дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, у моей тетки, которая была замужем за одним орловским помещиком, про которого ходила невеселая слава. Он был очень богат, стар и жесток. В характере у него преобладали злобность и неумолимость, и он об этом нимало не сожалел, а напротив, даже щеголял этими качествами, которые, по его мнению, служили будто бы выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость он стремился развить в своих детях, из которых один сын был мне ровесник.

Дядю боялись все, а я всех более, потому что он и во мне хотел «развить мужество», и один раз, когда мне было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, он выставил меня одного на балкон и запер дверь, чтобы таким уроком отучить меня от страха во время грозы.

Понятно, что я в доме такого хозяина гостил неохотно и с немалым страхом, но мне, повторяю, тогда было пять лет, и мои желания не принимались в расчет при соображении обстоятельств, которым приходилось подчиняться.

Глава вторая

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на зaмок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе… Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.

Глава третья

Покойный дядя был страстный любитель псовой охоты. Он ездил с борзыми и травил волков, зайцев и лисиц. Кроме того, в его охоте были особенные собаки, которые брали медведей. Этих собак называли «пьявками». Они впивались в зверя так, что их нельзя было от него оторвать. Случалось, что медведь, в которого впивалась зубами пиявка, убивал ее ударом своей ужасной лапы или разрывал ее пополам, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала от зверя живая.

Теперь, когда на медведей охотятся только облавами или с. рогатиной, порода собак-пьявок, кажется, совсем уже перевелась в России; но в то время, о котором я рассказываю, они были почти при всякой хорошо собранной, большой охоте. Медведей в нашей местности тогда тоже было очень много, и охота за ними составляла большое удовольствие.

Когда случалось овладевать целым медвежьим гнездом, то из берлоги брали и привозили маленьких медвежат. Их обыкновенно держали в большом каменном сарае с маленькими окнами, проделанными под самой крышей. Окна эти были без стекол, с одними толстыми, железными решетками. Медвежата, бывало, до них вскарабкивались друг по дружке и висели, держась за железо своими цепкими, когтистыми лапами. Только таким образом они и могли выглядывать из своего заключения на вольный свет божий.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил сумасшедший отец нынешнего помещика, потом в его комнатах учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшным; но всего ужаснее было то, что наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая «Эолова арфа». Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе… Было несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барии в ту ночь не спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.

В обычаях дома было, что там никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не изменялось, не только для человека, но даже и для зверя или какого-нибудь мелкого животного. Дядя не хотел знать милосердия и не любил его, ибо почитал его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякого снисхождения. Оттого в доме и во всех обширных деревнях, принадлежащих этому богатому помещику, всегда царила безотрадная унылость, которую с людьми разделяли и звери.

«Зверь»

Речь в рассказе идет от первого лица, героя, который вспоминает историю из своего детства, случившуюся в день Рождества Христова. Его, пятилетнего мальчика оставили в тетушки, так как отец в то время служил в Ельце, и мама уехала его проведать.

Муж тети был довольно строгим и жестоким орловским помещиком, о нем ходила не самая приветливая слава. Дом, в котором проживала семья помещика, навевал тоску и некий страх на всю округу. В этом доме никому никогда не было прощения за любую причиненную пакость, будь провинившийся человеком или животным, каждый должен был понести наказание.

Старый помещик очень любил охоту на медведей, для этого он держал специальных собак – пиявок, которые впивались в шкуру косолапого со всех сторон, что не оторвать.

Если во время охоты обнаруживали в берлоге маленьких медвежат, их привозили во двор и закрывали в специальном сарае. За ними присматривал молодой доезжачий парень Храпон (Ферапонт). Он вместе с медведями даже спал, поэтому хорошо знал характер каждого зверя, и выбирал из них самого смирного для охраны владений. Если же медведь со временем начинал шалить, то есть делал пакости хозяину, его бросали сначала в яму, а потом дядя организовывал травлю на медведя. Зверя выманивали из ямы, травили на него пиявок, после чего убивали выстрелом.

Но вот уже пять лет подряд охранником служил медведь по кличке Сганарель. Он стал настоящим другом Храпону, умел бить в барабан, носил полюбившуюся ему шляпу с пером павлина. Однажды в Сганареля все же проснулся звериный инстинкт, и его потянуло на «шалости», за что прощения ему не было. Дядя приказал Храпону бросить медведя в яму и объявил что в день Рождества, после праздничного обеда на Сганареля будет «травля». Это извещение очень огорчило детей, а особенно Храпона. Ему то и пришлось проводить друга к яме.

Наступило Рождество и к помещику съехались гости посмотреть на травлю Сганареля. Но, не все пошло по плану дяди. Медведь, как будто почувствовав беду, ни под какими пытками не хотел, выходит из ямы, тогда дядя приказал Храпону вывести зверя. Тот сразу исполнил желание хозяина. Но Сганарелю удалось бежать в лес, наделав много шуму и перепугав всех гостей. После «травли» члены семейства и оставшиеся гости с ужасом ждут, какую участь подготовит для Храпона дядя, считающий его виновным в провале зрелища. Но, услышав рассказ священника о чудесах Рождества Христова, жестокий помещик вдруг начинает плакать, просит покаяния и прощает все Храпону, при этом даруя ему волю. Подданный же благодарит хозяина за прощение и остается служить ему верой и правдой до конца своих дней.

Н. С. Лесков. “Зверь”

Июн

Казалось бы, вопросы милосердия не слишком интересовали реалиста и сатирика, виртуозного стилиста Н. С.Лескова. Тем не менее почти в каждом его произведении, как бы на втором плане, зашифрованно, звучит: люди, будьте добры товарищ к ДРУГУ —

Этический аспект, не отменяя социального обличения, выдвигается на первый план и в рассказе «Зверь». В этой ситуации опять происходит опробование человека на человечность. События увидены как бы двойным зрением: впечатления пятилетнего ребенка,, воспринимающего мир сугубо эмоционально, передаются уж% зрелым человеком как его детские воспоминания.

В мире взрослых понятия «зверь»и «человек»вдали разведены.

В детском восприятии медведь Сганарель и крепостной Ферапонт уравниваются чувством любви и сострадания к ним обоим: «Нам было жаль Сганареля, жаль и Ферапонта, и мы более того не могли себе решить, кого из них двух мы больше жалеем».

Но человек и зверюга в лесковском рассказе уравниваются и художественно.

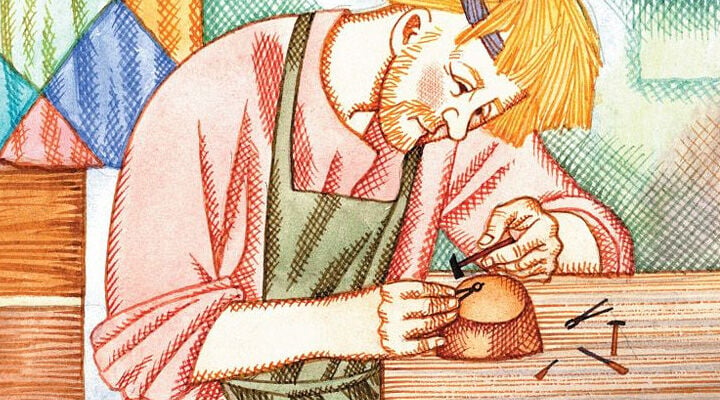

В нем постоянно звучит мотив подобия медведя и крепостного, обрисованных почти одними и теми же словами: красавец Ферапонт — «среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый», Сганарель был «большим, матерым медведем, необыкновенной силы, красоты и ловкости»Это сходство ещё более увеличивает бессознательное подражание медведя человеку. Сганарель умел ходить на двух лапах, бить в барабан, шировать с большой палкой, таскать кули с мукой на мельницу, надевать мужицкую шляпу.

Рациональная логика как будто оправдывает уничтожение медведя, в котором пробудились звериные инстинкты.

Но против нее восстает нелогичное человеческое чувство, чувство сострадания к другому живому существу И непосредственное душевное движение ребенка у Лескова безошибочнее рациональной логики, которая обнаруживает свою внутреннюю противоречивость.

Зверь осуждается на казнь, и его приговаривают к смерти по закону, придуманному людьми для людей Преданность зверя человеку заставляет оценить тот самый приговор как предательство со стороны людей Недаром возникает неожиданная параллель, выходящий из ямы Сганарель напоминает короля Лира. А на наивный вопрос ребенка, можно ли помолиться за Сганареля, старая няня, подумав, отвечает, что «медведь — тоже Божие создание, и он плавал с Ноем в ковчеге»

Ферапонт все-таки спасает зверя, но суть рассказа в том, что, избавив от неминуемой гибели медведя, он тем самым спасает и человека, развращенного безграничной властью крепостника.

Деспотизм, субъективно понимаемый как мужественная сила и непреклонная твердость духа, уступает мягкосердечию, которое раньше расценивалось как непростительная слабость.

Недаром Ферапонта называют «укротителем зверя».

Своеобразное «укрощение зверя»происходит и в рассказе «Старый гений». Право на такое «странное сближенье»дает реплика повествователя: должник «маленькой старушки»был «зверь травленый»и потому не боялся ни намеков, ни угроз своей беззащитной кредиторши Рассказ тот самый читается с улыбкой, но в нем есть свой драматизм.

Драматичность эта не только в угрозе бедности и бездомности, нависшей над старушкой, ее больной дочерью и внучкой. Не менее важно, что должник обманул их доверие и тем самым пошатнул веру в людей вообще.

«Старый гений», восстанавливая попранную справедливость, возвращает и утраченную было веру в обязательное торжество добра, и неотвратимость возмездия за зло

Лескову не жаль для «пассажного гения»столь высокого определения, он не вкладывает в него никакой иронии «Гений»покарал «злодейство», и для автора важен не малый «масштаб»гениальности, а важна ее высокая суть Человеческий талант, в чем бы он ни проявлялся, постоянно вносит в жизнь светлое, жизнеутверждающее начало, потому что нужно связан, по Лескову, с духовной красотой и теплотой человеческого сердца.

pAUwfpSfQ02

Источник: https://www.rlspace.com/n-s-leskov-zver/

Планирование по литературе. 6 класс.

№ урока

Тема урока

Деятельность учащихся

Диагностика

Задание для самостоятельной подготовки учащихся

Корректировка

$

читательская

литературоведческая

коммуникативно-речевая

Первый урок волшебства.

Художественный мир литературного произведения.

1

НРК. Художественный мир литературного произведения. М. С. Фонотов. «Горное озеро».

М. С. Фонотов. «Горное озеро».

Художественный мир литературного произведения.

Изобразительно- выразительные средства.

Объяснять роль изобразительно- выразительных средств в произведении.

Беседа о летнем чтении.

с. 3 – 8 — прочитать, выполнить задание на с. 8.

2

А. С. Пушкин. «Поэт». Анализ стихотворения.

А. С. Пушкин. «Поэт».

$Художественный мир литературного произведения, художественное пространство, художественное время, художественные образы.

Изобразительно- выразительные средства.

Тема поэта и поэзии в лирике.

Выразительное чтение.

Знание терминов: художественный мир произведения, эпитет, троп, сравнение, метафора, олицетворение, гипербола.

с. 9- выразительное чтение наизусть.

Второй урок волшебства.

Мифология как художественное познание действительности.

3

Мифология как художественное познание действительности. Древнегреческий миф «Олимп».

Миф «Олимп».

Миф.

Мифология.

Ознакомительное чтение учебной статьи.

$Пересказ фрагментов учебной статьи.

Выразительное чтение наизусть стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».

с. 17 – 22 – прочитать, пересказать.

4

Мифология европейских народов. Мифы «Недуг уладов», «Создание мира», «Норны».

Мифы «Недуг улад$ов», «Создание мира», «Норны».

Миф.

Мифология.

Просмотровое чтение учебной статьи.

Пересказ мифов «Олимп», «Гиацинт».

с. 30 – 42 – прочитать, пересказать.

5

Мифология славянских народов. Миф «Перун и Скипер – зверь».

Миф «Перун и Скипер – зверь».

$

Миф.

Мифология.

Народный идеал в мифах.

Изучающее чтение учебной статьи.

Пересказ мифа «Перун и Скипер – зверь».

с. 44 – 47 – прочитать, пересказать.

6

Мифы и легенды. «Песнь о Роланде» как памятник французского героического эпоса.

«Песнь о Роланде».

Легенда.

Героический эпос.

Эпопея.

Выразительное чтение художественного произведения.

Сравнительная характеристика Роланда и Ганелона.

Пересказ статьи «Мифы и легенды», знание терминов: легенда, героический эпос, эпопея.

с. 49 – 75 – прочитать, пересказать.

7

«Песнь о Роланде». Образы Роланда и Оливьера. $

«Песнь о Роланде».

Легенда.

Героический эпос.

Эпопея.

Формулировать ответ – тезис, приводить примеры – иллюстрации к тезису, цитирование произведения, делать вывод.

Пересказ 1-ой половины «Песни о Роланде».

с. 75 – 97 – прочитать, пересказать, ответить на вопросы на с. 98.

8

Карело – финский эпос «Калевала».

«Калевала».

Руна.

Изучающее чтение учебной статьи.

Пересказ 2-ой половины «Песни о Роланде».

с. 98 – 110 – прочитать, ответить на вопросы на с. 111.

9

Русские былины как памятник славянского героического эпоса. Былина «Вольга Микула Селянинович».

Былина «Вольга Микула Селянинович».

Былина.

Изучающее чтение учебной статьи.

$Чтение художественного произведения.

Ответы на вопросы на с. 111.

с. 112 – 123 – выразительное чтение, ответы на вопросы на с. 123.

10

Былина «Илья Муромец и Соловей — разбойник». Художественное своеобразие народных былин.

Былина «Илья Муромец и Соловей — разбойник».

Былина.

Выразительное чтение былины.

Ответы на вопросы на с. 123.

с. 124 – 133, выразительное чтение, пересказ.

11

Подготовка к контрольной работе по теме «Мифология как художественное познание действительности».

Былина.

Руна.

Легенда.

Миф.

Героический эпос.

Формулировать ответ – тезис, приводить примеры – иллюстрации к тезису, цитирование произведения, делать вывод.

Пересказ былины «Илья Муромец и Соловей — разбойник».

с. 133 – 135 – прочитать, пересказать статью.

12

Контрольная работа по теме «Мифология как художественное познание действительности».

$Формулировать ответ – тезис, приводить примеры – иллюстрации к тезису, цитирование произведения, делать вывод.

Контрольная работа по теме «Мифология как художественное познание действительности».

с. 133 – задание № 13.

Третий урок волшебства.

Фольклор и литература.

13

Анализ контрольной работы.

Связь и взаимодействие фольклора и литературы.

«Мул без узды».

Фольклор.

$Поэтические повторы.

Постоянные эпитеты.

Роман.

Рыцарский роман.

Ознакомительное чтение учебной статьи.

Былинное повествование о самом себе.

с. 136 – 143 – прочитать, пересказать.

14

Рыцарский роман «Мул без узды».

«Мул без узды».

Антитеза.

Градация.

Выразительное чтение художественного произведения.

Знание терминов: фольклор, постоянный эпитет, роман, рыцарский роман.

Пересказ учебной статьи.

с. 143 – 177 – прочитать.

15

Сравнительная характеристика героев эпических произведений «Мул без узды» и «Песнь о Роланде»: Говен и Роланд.

$«Мул без узды».

«Песнь о Роланде».$

Сравнительная характеристика героев.

Определение признаков, по которым строится сравнение, составление плана, создание устного речевого высказывания.

Знание содержания романа «Мул без узды».

с. 177 – ответить на вопросы.

16

Христианский и народный идеал в легенде «Чудо Георгия о Змие».

«Чудо Георгия о Змие».

Легенда.

Народный идеал.

Житие.

Изучающее чтение учебной статьи.

Выразительное чтение художественного произведения.

Ответы на вопросы по роману «Мул без узды».

с. 185, задание № 8.

17

Патриотическое звучан$ие и героический пафос «Повести о разорении Рязани Батыем».

«Повесть о разорении Рязани Батыем».

Летопись.

Выразительное чтение художестве$нного произведения.

Выражение своего мнения о прочитанном.

Сопоставительная характеристика героев легенды «Чудо Георгия о Змие» — Георгия и Гевала.

Подготовить сообщение.

18

Народные традиции в литературе.

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд».

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд».

Баллада.

$Выразительное чтение поэтического текста.

Выявление средств художественной выразительности.

Сообщение на тему: «Отличие образа Евпатия Коловрата от фольклорных богатырей».

с. 192 – 195 – выразительное чтение наизусть.

19

Былинные мотивы в русской поэзии.

А. К. Толстой. «Илья Муромец». Подготовка к контрольной работе.

А. К. Толстой. «Илья Муромец».

Былина.

Отличие литературного произведения от фольклорного.

Чтение учебной статьи.

Ответы на вопросы к прочитанному произведению.

Выразительное чтение наизусть баллады Стивенсона «Вересковый мёд».

$с. 201 – 204 – прочитать, ответить на вопросы.

20

Контрольная работа. Сравнительная характеристика героев былины «Илья Муромец и Соловей- разбойник» и баллады А. К. Толстого «Илья Муромец».

«Илья Муромец и Соловей- разбойник».

А. К. Толстой. «Илья Муромец».

Баллада.

Былина.

Сравнительная характеристика героев художественного произведения.

Сравнительная характеристика героев художественного произведения.$

Контрольная работа. Сравнительная характеристика героев былины «Илья Муромец и Соловей- разбойник» и баллады А. К. Толстого «Илья Муромец».

с. 204 – 205 – прочитать, задание № 6 на стр. 206.

21

Анализ контрольной работы.

Авторская позиция в балладе И. А. Бунина «Святогор и Илья». Идейное звучание баллады Н. С. Гумилёва «Змей».

$И. А. Бунин. «Святогор и Илья».

Н. С. Гумилёв. «Змей».

Баллада.

Выразительное чтение поэтического текста.

Ответы на вопросы к прочитанному произведению.

Сообщение о характерах Ильи Муромца в балладах А. К. Толстого и И. А. Бунина.

Подготовить сообщение.

$

22

Житие как жанр русской духовной литературы. «Житие Сергия Радонежского».

«Житие Сергия Радонежского».

Житие.

Эпитет.$

Сравнение.

Изучающее чтение учебной статьи.

Сообщение на тему: «Образ Змея в христианской легенде и в балладе Н. С. Гумилёва».

с. 216 – 242 – прочитать.

23

РР. Читательская лаборатория. Как научиться различать фольклорное и литературное произведения.

«Житие Сергия Радонежского».

Фольклор.

Авторская позиция.

Отличие литературного произведения от фольклорного.

Изучающее чтение учебной статьи.

Выражение своего мнения о прочитанном.$

Знание содержания «Жития Сергия Радонежского».

с. 243 – 246 – прочитать, пересказать.

Четвёртый урок волшебства.

Литература как поэтическая память народа.

24

Литература как поэтическая память народа.

Н. М. Карамзин. «Наталья, боярская дочь».

Н. М. Карамзин. «Наталья, боярская дочь».

Исторический колорит.

Историзмы.

$Архаизмы.

Ознакомительное чтение учебной статьи.

Пересказ учебной статьи.

с. 253 – 273 – прочитать, пересказать, ответить на вопрос № 1 на с.305.

25

Патриархальный уклад русской жизни в новелле Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь».

Н. М. Карамзин. «Наталья, боярская дочь».

Новелла.

$Основная тема произведения.

Выразительное чтение художественного произведения.

Пересказ художественного произведения.

Ответы на вопросы по прочитанному.

с. 273 – 304 – прочитать, пересказать, ответить на вопросы № 2, 5, 9, 10, 11.

26

Нравственный выбор героев новеллы Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь».

Н. М. Карамзин. «Наталья, боярская дочь».

Новелла.

Идея произведения.

Характеристика образа героя.

Формулировать авторскую идею.

Приводить примеры- иллюстрации к ответу- тезису.

Цитировать произведение.

Дел$ать вывод.

Пересказ художественного произведения.

Ответы на вопросы по прочитанному.

с. 306 – 307 – прочитать, пересказать статью.

27

А. С. Пушкин. Баллада «Песнь о вещем Олеге».

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».

Баллада.

Исторический и национальный колорит.

Художественные средства выразительности.

Идея произведения.

$Выразительное чтение поэтического произведения.

Характеристика образа героя.

Формулировать авторскую идею.

Пересказ учебной статьи.

с. 307 – 311 – выразительное чтение наизусть.

28

НРК. РР. Читательская лаборатория. Как определить основную тему произведения. М. С. Фонотов. «Золото Инышки».

$А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».

М. С. Фонотов. «Золото Инышки».

Основная тема произведения.

Конфликт.

Изучающее чтение учебной статьи.

Ответы на вопросы в учебной статье.

Выразительное чтение наизусть баллады Пушкина «Песнь о вещем Олеге».

с. 312 – 315 – пересказ, принести II часть учебника.

$

29

М. Ю. Лермонтов. Историческая основа «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Фольклорная традиция.

Историческая основа.

Ритм.

Образ повествователя.

Изучающее чтение учебной статьи.

Знание терминов: тема, конфликт.

Пересказ учебной статьи.

II часть, с. 5 – 21 – выразительное чтение.

30

Основной конфликт в произведении М. Ю. Лермонт$ова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Тема.

Антитеза.

Конфликт.

Выразительное чтение поэтического произведения.

Определение основных этапов развития конфликта.

Выразительное чтение фрагментов произведения.

с. 22 – ответить на вопросы № 1 – 5.

31

Средства выражения авторской позиции в произведении М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Авторская позиция.

Пейзаж.

Характеристика героя.

Объяс$нение роли пейзажа, портретных характеристик персонажей.

Определение системы нравственных ценностей героя.

Ответы на вопросы по прочитанному произведению.

с. 22 – задания № 12, 13.

$32

РР. Читательская лаборатория. Как научиться давать характеристику героя в произведении.

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Характеристика героя произведения.

Авторская позиция.

Изучающее чтение учебной статьи.

Выразительное чтение наизусть отрывка из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Сообщение на тему: «Фольклорные художественные приёмы, используемые в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»».

с. 22 – 27 – прочитать, характеристика опричника Кирибеевича.

33

$Н. В. Гоголь. Историческая основа повести «Тарас Бульба».

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».

Историческая основа произведения.

Ознакомительное чтение учебной статьи.

Характеристика опричника Кирибеевича.

гл. 1 – 4 – прочитать, пересказать, выписать цитаты.

34

Исторический и национальный колорит в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».

Художественная деталь.

Выразительное чтение фрагментов произведения.

Цитировать произведение.

Пересказ 1-4 глав произведения.

гл. 5 – 9 –прочитать, пересказать, ответить на вопросы 5 – 8 на с. 30.

35

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Остап и Андрий.

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».

$Сравнительная характеристика героев.

Авторское отношение к герою.

Выразительное чтение фрагментов произведения.

Сопоставление характеров героев.

Формулировать ответ- тезис.

Приводить примеры- иллюстрации к ответу- тезису.

$Цитировать произведение.

Делать вывод.

Пересказ 5 – 9 глав произведения.

Ответы на вопросы.

гл. 10 – 12 – прочитать, пересказать.

36

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Образ Тараса Бульбы.

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».

Образ героя.

Нравственный идеал.

Характеристика образа героя.

Определение авторской позиции.

Выражение своего отношения к герою.

Пересказ$ 10 – 12 глав произведения.

Ответы на вопросы.

с. 30, в. 9 – 14 – ответить на вопросы.

37

РР. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Анализ эпизода «Казнь Остапа».

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».

Эпизод, его роль в произведении.

Анализ эпизода по плану.

Анализ эпизод$а.

Закончить работу над анализом эпизода.

38

$РР. Читательская лаборатория. Как определить авторское отношение к герою.

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».

Способы выражения авторского отношения к герою и событию.

Составление плана характеристики образа Тараса Бульбы.

Анализ эпизода.

Подготовиться к сочинению.

39

РР. Сочинение «Тарас Бульба как героический характер».

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба».

Характеристика героя.

Умение писать сочинение на литературную тему.

Сочинение.

с. 35 – 36 – прочитать статью.

40

Анализ сочинений.

А. С. Хомяков. Поэма «Вадим».

А. С. Хомяков. «Вадим».

Поэма.

Эпитет.

Сравнение.

Метафора.

Поисковое чтение учебной статьи.

Выразительное чтение поэтического произведения.

Ответы на вопросы.

с. 38, задание № 6 (словесный портрет).

41

$В. Я. Брюсов. Новелла «В башне».

В. Я. Брюсов. «В башне».

Новелла.

Сон как приём организации повествования.

Идея произведения.

Изучающее чтение учебной статьи.

Словесный портрет Вадима.

с. 40 – 47, прочитать, ответить на вопросы.

42

РР. Читательская лаборатория. Как представить себе художественное пространство и художественное время в произведении.

В. Я. Брюсов. «В башне».

Художественное пространство.

Художественное время.

Ознакомительное чтение статьи.

Составление тезисного плана ответа на вопрос.

$Ответы на вопросы.

с. 53 – 69 – прочитать, пересказать.

43

В. С. Пикуль. «Конная артиллерия- марш- марш!» Современное прочтение русской истории.

В. С. Пикуль. «Конная артиллерия- марш- марш!»

Художественная деталь.

Художественные приёмы.

Изучающее чтение учебной статьи.

Пересказ художественного произведения.

с. 70, задание № 11, 12.$

44

РР. В мастерской художника слова. Факт и вымысел в художественном произведении на историческую тему.

Литературный вымысел.

Изучающее чтение учебной статьи.

Очерк об историческом герое.

Словесный портрет Костенецкого.

с. 70 – 71 – прочитать статью.

Пятый урок волшебства.

Литературное произведение как художественное единство (целое).

45

Литературное произведение как художественное единство (целое).

М. Ю. Лермонтов.

«Бородино».

Б. Житков. «Механик Салерно».

Эпос.

Лирика.

Драма.

Тема.

Идея.

Конфликт.

Композиция, виды композиции.

Завязка.

Развитие действия.

Кульминация.

Развязка.

Фабула.

Повествование.

Сюжет.

Изучающее чтение учебной статьи.

Ответы на вопросы.

с. 72 – 78 – прочитать.$

46

Н. В. Гоголь. «Страшная месть».

Н. В. Гоголь. «Страшная месть».

Новелла.

$Конфликт.

Поисковое чтение учебной статьи.

Выразительное чтение художественного произведения.

Знание терминов: тема, идея, конфликт, композиция и её виды, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, повествование, фабула, сюжет.

с. 81 – 135 – прочитать, пересказать.

47

Своеобразие композиции новеллы Н. В. Гоголя «Страшная месть».

Н. В. Гоголь. «Страшная месть».

Композиция.

Ответы на вопросы.

Пересказ художественного произведения.

с. 136 – ответить на вопросы.

48

А. С. Пушкин. Роман «Дубровский».

А. С. Пушкин. «Дубровский».

Роман.

$Поисковое чтение учебной статьи.

Ответы на вопросы.

гл. 1 – 7 – прочитать, пересказать.

49

История дружбы и ссоры Кирилы Петровича Троекурова и Андрея Гавриловича Дубровского в романе А. С. Пушкина «Дубровский».

А. С. Пушкин. «Дубровский».

Сравнительная характеристика героев.

Выразительное чтение фрагментов эпического произведения.

$Пересказ глав 1 – 7.

гл. 8 – 12 – прочитать, пересказать.

50

РР. Анализ эпизода романа А. С. Пушкина «Дубровский» (эпизод попытки примирения).

А. С. Пушкин. «Дубровский».

Эпизод художественного произведения как элемент композиции.

Выразительное чтение эпизода.

Анализ эпизода по плану.

$

Пересказ глав 8 – 12.

гл. 13 – 19 – прочитать, пересказать.

51

Владимир Дубровский и Маша Троекурова в романе А. С. Пушкина «Дубровский».

А. С. Пушкин. «Дубровский».

Характеристика героя л$итературного произведения.

Способы выражения авторского отношения к герою.

Высказывать личное отношение к герою.

Выразительно читать фрагменты эпического произведения.

Пересказ глав 13 – 19.

с. 138 – ответить на вопросы.

52

РР. Читательская лаборатория. Как научиться определять роль пейзажа в художественном произведении.

А. С. Пушкин. «Дубровский».

$Роль пейзажа в художественном произведении.

Психологический пейзаж.

Изучающее чтение учебной статьи.

Ответы на вопросы.

Роль пейзажа в романе Пушкина «Дубровский».

53

Образ «благородного разбойника» в изображении А. С. Пушкина.

А. С. Пушкин. «Дубровский».

Характе$ристика героя литературного произведения.

Психологизм.

Монолог.

Авторская позиция.

Характеристика образа героя.

Определение авторской позиции.

Выражение своего отношения к герою.

Роль пейзажа в романе.

Подготовиться к сочинению.

54

РР. Сочинение- анализ эпизода (глава

А. С. Пушкин. «Дубровский».

Эпизод художественного произведения как элемент композиции.

Умение писать сочинение- анализ эпизода по плану.

Формулировать тезисы.

Приводить примеры.

Цитировать произведение.

Делать выводы.

Сочинение — анализ эпизода.

Закончить работу над сочинением.

55

Анализ сочинений.

А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь».

А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь».

Пьеса.

Изучающее чтение учебной статьи.

с. 145 – 166 – прочитать.

56

Тема скупости и особенности авторской позиции в пьесе А. С. Пушкина «Скупой рыцарь».

А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь».

Тема.

Конфликт.

$

Ответы на вопросы.

Выразительное чтение фрагментов произведения.

Знание содержания пьесы.

с. 166 – 167 – ответить на вопросы.

57

РР. Читательская лаборатория. Как научиться определять основной конфликт в художественном произведении.

А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь».

Конфликт.

Изучающее чтение учебной статьи.

Ответы на вопросы.

$с. 174 – 194 – прочитать, пересказать.

58

Н. С. Лесков. Новелла «Привидение в Инженерном замке».

Н. С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке».

Новелла.

Ответы на вопросы.

$Пересказ новеллы «Привидение в Инженерном замке».

с. 194, задание № 7 (сообщение).

59

Р. Киплинг. «Маленький Вилли Винки».

Р. Киплинг. «Маленький Вилли Винки».

Рассказ.

Выразительное чтение художественного произведения.

Сообщение на тему «Привидения в произведениях русской литературы».$

с. 197 – 213 – прочитать, пересказать, ответить на вопросы.

60

РР. Читательская лаборатория. Как написать отзыв о прочитанном произведении.

Р. Киплинг. «Маленький Вилли Винки».

Отзыв о прочитанном произведении.

Изучающее чтение учебной статьи.

Составление плана отзыва.

$Пересказ произведения.

Ответы на вопросы.

с. 216 – 229 – прочитать, пересказать, ответить на вопросы.

61

РР. Читательская лаборатория. Как научиться пересказывать сюжет художественного произведения.

А. П. Платонов. «Разноцветная бабочка».

Сюжет.

Изучающее чтение учебной статьи.

Пересказ произведения.

Ответы на вопросы.

с. 235 – 244 – прочитать, пересказать, ответить на вопросы.

62

В. А. Солоухин. Новелла «Мститель».

В. А. Солоухин. «Мститель».$

Новелла.

Эпитет.

Тропы.

Внутренний конфликт.

Выразительное чтение художественного произведения.

Ответы на вопросы.

Пересказ произведения.

Ответы на вопросы.

Отзыв о новеллах Платонова или Солоухина (на выбор).

63

РР. Е. И. Носов. Новелла «Лоскутное одеяло».

Читательская лаборатория. Как научиться характеризовать особенности композиции.

Е. И. Носов. «Лоскутное одеяло».

Композиция.$

Идея произведения.

Выразительное чтение фрагментов художественного произведения.

Ответы на вопросы.

Отзыв о новеллах Платонова или Солоухина (на выбор).

с. 244 – 255 – прочитать.

64

РР. Сочинение — отзыв о прочитанном произведении.

Н. С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке».

Р. Киплинг. «Маленький Вилли $Винки».

А. П. Платонов. «Разноцветная бабочка».

В. А. Солоухин. «Мститель».

Е. И. Носов. «Лоскутное одеяло».

Отзыв.

Создавать отзыв о прочитанном произведении.

Сочинение — отзыв о прочитанном произведении.

с. 256 – 264 – прочитать, записи в тетради.

$Шестой урок волшебства.

О том, как создаётся художественный мир стихотворения.

65

НРК. Анализ сочинений.

А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Пейзаж в лирике В. А. Богданова «Чистые снега».

А. С. Пушкин. «Зимнее утро».

В. А. Богданов.

«Чистые снега».

$Силлабо- тоническая система стихосложения.

Стих.

Стопа.

Стихотворные размеры.

Рифма.

Белый стих.

Строфа.

Изучающее чтение учебной статьи.

Знание терминов: стих, стопа, лирический герой, ямб, хорей, пиррихий, спондей, дактиль, рифма, вольный стих, рифма, рифмовка, строфа.

с. 264 – 265 – выразительное чтение наизусть.

$66

НРК. А. С. Пушкин. Стихотворения «Бесы», «Дельвигу».

Поэтический мир А. В. Куницына.

А. С. Пушкин. «Бесы», «Дельвигу».

А. В. Куницын. Стихи.

Антитеза.

Выразительное чтение лирического произведения.

Выразительное чтение наизусть стихотворения Пушкина «Зимнее утро».

с. 266 – 269 – выразительное чтение наизусть (на выбор).

67

НРК. М. Ю. Лермонтов. Сравнительная характеристика стихотворений «Парус» и «Тучи».$

Жизнь и творчество К. С. Рубинского.

М. Ю. Лермонтов.

«Парус».

«Тучи».

К. С. Рубинский. Стихи.

Сравнительная характеристика стихотворений.

Выразительное чтение лирического произведения.

Выразительное чтение наизусть стихотворения Пушкина (на выбор).

с. 270 – 271 — выразительное чтение наизусть.

68

НРК. Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети».

Поэтический мир Н. И. Годины.

Н. А. Некрасов$. «Крестьянские дети».

Н. И. Година.

Лирический герой.

$Лирическое настроение.

Тропы.

Стихотворный размер.

Выразительное чтение лирического произведения.

Ответы на вопросы.

Выразительное чтение наизусть стихотворений Лермонтова.

с. 272 – 275 — выразительное чтение наизусть отрывка.

69

НРК. РР. Читательская лаборатория. Как услышать в художественном произведении голос автора. Стихи К. С. Рубинского.

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети».

К. С. Рубинский. Стихи.

Образ автора.

Художественные детали.

$Изучающее чтение учебной статьи.

Выразительное чтение наизусть отрывка.

с. 279 – 284 – прочитать.

70

РР. Читательская лаборатория. Как научиться определять стихотворный метр. Сонеты Ф. Петрарки, А. С. Пушкина, В. Я. Брюсова, А. А. Тарковского.

Сонеты Ф. Петрарки, А. С. Пушкина, В. Я. Брюсова, А. А. Тарковского

Стихотворные размеры.

Изучающее чтение учебной статьи. Выразительное чтение лирического произведения.

Определение сонета.

Выразительное чтение лирического произведения.

Летнее чтение.

«Рассмотрено»

Руководитель ШМО

МБОУ «СОШ № 2»

_________________

Т.В. Гладких

Протокол № 1

от «__»________2016

«Согласовано»

Заместитель директора

по УВР

_____________

В.А. Караулова

«___»________2016

«Утверждено»

Директор

МБОУ «СОШ № 2»

___________

Л.В. Буханцева

«___»__________2016

Рабочая программа по литературе для 6 класса разработана с учетом требований ФГОС на основе пособия Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников / под ред. В.Я. Коровиной. – М: Просвещение, 2016 и учебника Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / В.П. Журавлев, В.И. Коровин, В.Я. Коровина, Н.В. Беляева; под ред. В.Я. Коровиной. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015.

— формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;

— постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

— поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;

— овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

— овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);

— использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

3) совершенствовать умение давать сопоставительную характеристику героям, опираясь на многообразие способов создания и раскрытия художественного образа в литературных произведениях;

5) воспитывать творчески активную личность.

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.).

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе — художественное произведение и автор. В программе соблюдена системная направленность — курс 6 класса представлен разделами:

1. Устное народное творчество.

2. Древнерусская литература.

3. Русская литература XVIII.

4. Русская литература XIX века.

5. Русская литература XX века.

6. Литература народов России.

7. Зарубежная литература.

8. Произведения зарубежных писателей.

9. Итоговый контроль.

В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся.

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения.

Курс «Литература» относится к предметной области «Филология», реализуется за счет обязательной части учебного плана для основной школы МБОУ «СОШ №2».

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: воспитание духовно-развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности, признании за ней права на свободное развитие и проявление ее творческих способностей; формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; развитие нравственного эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной классики; приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства.

Личностные универсальные учебные действия.

Регулятивные универсальные учебные действия.

Коммуникативные универсальные учебные действия.

Познавательные универсальные учебные действия.

Предметные результаты обучения.

Тема раздела программы, количество отводимых учебных часов

Основное содержание материала темы

Характеристики основных видов деятельности учащихся

Предметные

Результаты

Введение. Писатели-создатели и хранители книг.

1 час

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос: «Что мне

близко в рассуждениях В.Б. Шкловского о книгах и читателях?»

Ученик научится воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю.

Ученик получит возможность научиться создавать высказывания, участвовать в коллективном диалоге, находить авторскую позицию (эмоциональная лексика, личные местоимения )/уровень 6 класса)

Устное народное творчество

4 часа

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

Чтение и обсуждение статьи учебника. Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного искусства – фольклорной и литературной. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос. Создание рассказа по пословице. Поиск загадок на разные темы. Составление плана ответа на проблемные

вопросы. Проектная деятельность.

Ученик научится восприятию литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие), различать пословицы и поговорки, использовать загадки, пословицы и поговорки в устных и письменных высказываниях, определять прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.

Ученик получит возможность научиться создавать устные высказывания, участвовать в коллективном диалоге, устно рецензировать выразительное чтение одноклассников, исполнение актеров, (при защите проекта).

Из древнерусской литературы

2 часа

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

Чтение и обсуждение статьи учебника. Составление плана.

Выразительное чтение летописного сказания. Нахождение

незнакомых слов и определение их значений с помощью словарей

и справочной литературы. Устные и письменные ответы на

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная

работа. Подготовка устного сообщения об особенностях

древнерусской литературы и выразительного чтения летописного

сказания.

Ученик научится различать жанры древнерусской литературы, видеть нравственные аспекты летописи, подбирать цитатные примеры для характеристики героев, составлять устные и письменные ответы на вопросы с использованием цитирования,

Ученик получит возможность научиться создавать устные и письменные высказывания, текст, опираясь на историко-литературные факты, участвовать в коллективном диалоге, выступать перед аудиторией, .

Из русской литературы XVIII века

1 час

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).

Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение

басни. Выявление тем, образов, приемов изображения человека в

басне. Выявление ее иносказательного смысла. Устные ответы на

вопросы. Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная

работа. Подготовка сообщения о баснописце И.И. Дмитриеве.

Ученик научится , работать со словарем лингвистических терминов, характеризовать специфику жанра басни, понимать аллегорию, уметь определять мораль.

Ученик получит возможность научиться приводить цитатные примеры из басни, иллюстрирующих понятия «аллегория» и «мораль участвовать в коллективном диалоге, приобретать навык выразительного чтения басни.

Из русской литературы XIX века

50 часов

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Лицейская лирика.

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.

«И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.

«Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.

«Записки охотника».

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.

«С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).

Внеклассное чтение. Н.С. Лесков «Святочные рассказы», «Привидение в инженерном замке».

Притягательность творчества Н.С. Лескова.

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

Внеклассное чтение. Юмористические рассказы А.П. Чехова.

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).

Родная природа в стихотворениях русских поэтов. Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы…».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления.

Чтение и обсуждение статьи учебника. Устное рецензирование

выразительного чтения одноклассников. Устные ответы на

вопросы. Подготовка выразительного чтения наизусть.

Составление плана ответа на проблемный вопрос и устного

высказывания по плану. Самостоятельная работа. Создание

иллюстраций к басне и подготовка к их презентации и защите.

Поиск материалов о детстве и лицейских годах А.С. Пушкина.

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.

Поиск цитатных примеров из стихотворений. Подготовка устных

сочинений. Устный анализ стихотворений. Письменный ответ на

проблемный вопрос. Устное иллюстрирование. Обсуждение

иллюстраций к произведениям русской литературы 19 века.

Практическая работа. Составление плана сравнительной

характеристики героев. Подбор цитат, характеризующих героев.

Различные виды пересказов. Составление викторины. Подготовка

к письменному ответу на один из проблемных вопросов и

написание классного контрольного сочинения. Составление

таблиц. Работа со словарем литературоведческих терминов.

Различение образов рассказчика и автора – повествователя в

эпическом произведении. Конкурс на лучшее выразительное

чтение стихотворений поэтов 19 века. Написание групповой

характеристики. Выявление художественно значимых

изобразительно – выразительных средств языка. Определение

видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трехсложных

размеров стиха на примере изучаемых стихотворных

произведений. Написание отзывов. Обсуждение иллюстраций

учебника. Нравственная оценка героев. Анализ различных форм

выражения авторской позиции. Участие в проектах

Ученик научится определять мораль, владеть навыком объяснения смысла басни, выразительно читать наизусть, презентовать и защищать собственные иллюстрации к басням, определять особенности жанра дружеского послания, роль пейзажа в стихот-ворении, работать со словарем литературоведческих терминов характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; отвечать на вопросы по прочитанному или прослу-шанному тексту; создавать устные монологические высказывания; определять виды рифм и способов рифмовки, размеры стихов

Ученик получит возможность научиться находить основные изобразительно-выразительные средства произведения, определять родо-жанровую специфику художественного произведения; представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (уровень 6 класса); ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с справочниками, словарями и т.д., пользоваться системой поиска в Интернете (уровень 6 класса).

Участвовать в проектной деятельности (в группах)

Из русской литературы XX века

26 часов

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.

Внеклассное чтение. Михаил Михайлович Пришвин. «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас.

Внеклассное чтение. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.

Произведения о Великой Отечественной войне. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.

Теория литературы. Речевая характеристика героя.

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).

Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи, стихах и повестях русских писателей (проект).

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-чудиков, правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе.

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.

Родная природа в русской поэзии XX века. А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…».

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.

Ученик научится подбирать цитатные примеры, составлять план устного и письменного высказывания,

Различать жанры «рождественский рассказ», «феерия», характеризовать героя, его поступки, давать сравнительную характеристику героев; передавать содержание рассказа, акцентируя внимание на язык и стиль автора произведения; выразительно читать фрагменты рассказа, анализировать эпизод, читать по ролям, выполнять письменный и устный выборочный пересказ с творческим заданием;

владеть начальными навыками литературоведческого анализа

и видеть своеобразие языка лирики разных поэтов;

понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы XIX-XX веков.

Ученик получит возможность научиться владеть различными видами пересказа (подробный, выборочный, сжатый, с изменением лица), пересказывать сюжет, характеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики, представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; выразительно читать с листа или наизусть произведения/фрагменты произведений ,передавая личное отношение к произведению.

Собирать материал и обрабатывать информацию для создания проекта, составления плана, написания сочинения, творческой работы и др.

.

Из литературы народов России

2 часа

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым «был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.

Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение

стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения

одноклассников. Поиск незнакомых слов и определение их

значения с помощью словарей и справочной литературы. Участие

в коллективном диалоге. Самостоятельная работа. Создание

собственных иллюстраций к стихотворениям.

Ученик научится находить основные изобразительно-выразительные средства (синонимы ,антонимы, эпитеты, повторы и др.), характерные для творческой манеры писателя и данного художественного произведения,

Понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции(место жительства, быт, природа, обычаи и т.д.)

Ученик получит возможность научиться выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (уровень 6 класса).

Из зарубежной литературы

5 часов

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» — эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни.

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).

Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение

мифов. Устное рецензирование выразительного чтения

одноклассников. Поиск незнакомых слов и определение их

значения с помощью словарей и справочной литературы. Участие

в коллективном диалоге. Самостоятельная работа. Создание

собственных иллюстраций к произведениям зарубежной

литературы. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее

чтение, лучший пересказ и лучшее инсценирование мифов, знание

сюжетов и героев древнегреческих мифов, ответы на вопросы

викторины. Практическая работа. Комментирование крылатых

выражений, пришедших из мифологии. Самостоятельная работа.

Письменный ответ на вопрос.

Ученик научится выделять общее и различное в мифах разных народов о происхождении и устройстве Вселенной и челове-ческого общества,

характеризовать героев произведений, сопоставлять героев одного или нескольких произведений,

составлять словесный портрет героев (словесное рисование), оце-нивать и анализи-ровать поступки героев

Ученик получит возможность научиться героев-персонажей, определять родо-жанровую специфику художественного произведения (миф, эпос, легенда) Собирать материал из разных источников и обрабатывать информацию.

Произведения зарубежных писателей

7 часов

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)

Теория литературы. Притча (начальные представления).

Поиск в Интернете кратких

сведений об авторах. Написание сочинений – миниатюр на одну

из предложенных учителем тем. Устные ответы на вопросы.

Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев

произведений. Составление историко – культурных и лексических

комментариев. Работа со словарем литературоведческих терминов.

Участие в диспуте.

Ученик научится определять понятия «рыцарский роман», «баллада», «сказка-притча», «новелла», составлять историко-культурные и лексические комментарии понимать литературные произведения , воплощающие разные этнокультурные традиции (место действия, быт, обычаи, нравы)

Ученик получит возможность научиться сопоставлять русские переводы баллады Шиллера, находить основные изобразительно-выразительные средства произведения (тропы и стилистические фигуры), ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с словарями, справочниками, пользоваться системой поиска в Интернете и т.д.

Уроки контроля

2 часа

Выявление уровня литературного развития учащихся. Письменный ответ на проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий.

Составление плана собственного высказывания. Подбор цитат и аргументация их целесообразности для доказательства своих мыслей. Письменный ответ на вопрос «Как повлияла на меня литература, изученная в 6 классе?». Выполнение тестовых заданий.

Проект. Подготовка литературного праздника «Путешествие по стране Литературии 6 класса».

Ученик научится понимать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития.

Ученик получит возможность научиться выявлять уровень своей читательской компетенции, участвовать в подготовке проектов.

Итоговые уроки

2 ч

Итоговый урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класс». Задания для летнего чтения.

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Устный монологический ответ. Устные и письменные пересказы. Толкование изученных литературоведческих терминов и их иллюстрирование примерами. Итоговые виды деятельности: решение кроссвордов, участие в конкурсах. Ответы на вопросы заключительной викторины. Отчет о выполнении самостоятельных учебных проектов. Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретенных в 6 классе.

Ученик научится демонстрировать умения выразительно читать стихотворения, фрагменты произведений, составлять устную монологическую речь.

Ученик получит возможность применять приобретенные знания при выполнении различных видов работ: конкурсы, решение кроссвордов, рисунки-коллажи и пр.

ИТОГО 102 часа

№

Раздел

Тема

Дата проведения

Примечание

План

Факт

1

Введение

1 ч.

- Писатели-создатели и хранители книг.

Сент.

Сент.

2

Устное народное творчество

4 ч.

- Обрядовый фольклор. Обрядовые песни

- Пословицы, поговорки, загадки как малый жанр фольклора.

- Проект «Календарно-обрядовый фольклор» /выступление групп/

- Проект «Календарно-обрядовый фольклор» /выступление групп/

3

Из древнерусской литературы

- ч.

- «Повесть временных лет».

- «Сказание о белгородском киселе».

4

Из литературы XVIII века

1 ч.

- И.И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия об аллегории.

5

Из литературы XIX века

50 ч.

- Мораль басен И. А. Крылова. «Листы и корни».

- И. А. Крылов. «Осел и Соловей», «Ларчик».

- Контрольная работа по теме «Басни». Подготовка проекта «Веселое лукавство ума (по творчеству И.А. Крылова)»

- Защита проекта по теме «Веселое лукавство ума» (по творчеству И. Крылова)

- Защита проекта по теме «Веселое лукавство ума» (по творчеству И. Крылова)

- А. С. Пушкин. Лицейские годы. Лицейская лирика. Тема дружбы в стихотворении «И.И. Пущину».

- Вольнолюбивые устремления поэта. Анализ стихотворения «Узник».

октябрь

- Мотивы единства красоты человека, природы и жизни. Стихотворение «Зимнее утро».

- А.С. Пушкин. «Зимняя дорога» и другие стихотворения (урок вн. чт.). Теория литературы: двусложные размеры стиха.

- Цикл «Повести покойного И.П. Белкина»

- Повесть «Барышня-крестьянка».

- Повесть «Барышня-крестьянка».

- Контрольная работа по повести «Барышня-крестьянка» (лирика)

- Изображение русского барства в повести А.С. Пушкина «Дубровский». Дубровский-старший и Троекуров в повести А.С. Пушкина «Дубровский»

- Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян в повести А.С. Пушкина «Дубровский

- Осуждение пороков общества в повести А.С. Пушкина «Дубровский»

- Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой.

- Развязка повести «Дубровский»

- Р/Р. Подготовка к домашнему сочинению по повести «Дубровский»

- Контрольная работа по повести А.С. Пушкина «Дубровский»

ноябрь

- Чувство одиночества и тоски в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Тучи».

- Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Листок», «На севере диком…»

- Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Утес»

- Р/Р. Обучение анализу стихотворения «Три пальмы»

- Проект по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.

- Проект по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.