План пересказа

1. Встреча путников. Иван Северьяныч начинает рассказ о своей жизни.

2. Флягин узнает свое будущее.

3. Он убегает из дома и попадает в няньки к дочери одного барина.

4. Иван Северьяныч оказывается на торгах коней, а потом в Рынь-Песках в плену у татар.

5. Освобождение из плена и возвращение в родной город.

6. Исскуство обращения с лошадьми помогает герою устроится у князя.

7. Знакомство Флягина с циганкой Грушенькой.

8. Быстротечная любовь князя к грушеньке. Он хочет избавиться от циганки.

9. Смерть Грушеньки.

10. Служба героя в армии, в адресном столе, в театре.

11. Жизнь Ивана Северьяныча в монастыре.

12. Герой открывает в себе дар пророчества.

Пересказ

Глава 1

На Ладожском озере по дороге на остров Валаам на корабле встречаются несколько путников. Один из них, одетый в послушничий подрясник и по виду «типический богатырь» — господин Флягин Иван Северьяныч. Он постепенно втягивается в разговор пассажиров о самоубийцах и по просьбам спутников начинает рассказ о своей жизни: имея Божий дар к приручению лошадей, всю жизнь «погибал и никак не мог погибнуть».

Главы 2, 3

Иван Северьяныч продолжает рассказ. Происходил он из рода дворовых людей графа К. из Орловской губернии. «Родитель» его кучер Северьян, «родительница» Ивана умерла после родов оттого, что он «произошел на свет с необыкновенно большою головою», за что и получил прозвище Голован. От отца и других кучеров Флягин «постиг тайну познания в животном», с детства пристрастился он к лошадям. Скоро он так освоился, что стал «форейторское озорство выказывать: какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть». Это озорство довело до беды: однажды, возвращаясь из города, он нечаянно убивает ударом кнута уснувшего на возу монаха. Следующей ночью монах является ему во сне и корит за лишение жизни без покаяния. Потом он открывает, что Иван — сын, «обещанный Богу». «А вот, — говорит, тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая «погибель», и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы». Вскоре Иван с хозяевами отправляется в Воронеж и по дороге спасает их от гибели в страшной пропасти, и впадает в милость.

По возвращении в имение через некоторое время Голован заводит под крышей голубей. Потом обнаруживает, что хозяйская кошка таскает птенцов, он ее ловит и отрубает ей кончик хвоста. В наказание за это его жестоко порют, а потом отсылают в «аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить». Последнее наказание «домучило» Голована и он решает покончить с собой. От этой участи его спасает цыган, который обрезает уготовленную для смерти веревку и уговаривает Ивана бежать с ним, прихватив с собой лошадей.

Глава 4

Но, продав лошадей, они не сошлись при дележе денег и расстались. Голован отдает чиновнику свой целковый и серебряный крест и получает отпускной вид (свидетельство), что он свободный человек, и отправляется по миру. Вскоре, пытаясь наняться на работу, он попадает к одному барину, которому и рассказывает свою историю, и тот начинает его шантажировать: или он все расскажет властям, или Голован идет служить «нянькой» к его маленькой дочери. Этот барин, поляк, убеждает Ивана фразой: «Ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится». Головану приходится согласиться. О матери девочки, грудного ребенка, он ничего не знает, с детьми обращаться не умеет. Ему приходится кормить ее козьим молоком. Постепенно Иван учится ухаживать за младенцем, даже лечить его. Так он незаметно привязывается к девочке. Как-то, когда он гулял с ней у реки, к ним подошла женщина, оказавшаяся матерью девочки. Она умоляла Ивана Северьяныча отдать ей ребенка, предлагала ему денег, но он был неумолим и даже подрался с нынешним мужем барыни, офицером-уланом.

Глава 5

Вдруг Голован видит приближающегося разгневанного хозяина, ему становится жаль женщину, он отдает ребенка матери и бежит вместе с ними. В другом городе офицер вскоре отсылает беспаспортного Голована прочь, и он идет в степь, где попадает на татарские торги коней. Хан Джангар продает своих лошадей, а татары назначают цены и борются за коней: садятся друг напротив друга и стегают друг друга плетьми.

Глава 6

Когда на продажу выставляют нового красавца коня, Голован не сдерживается и, выступая за одного из ремонтеров, запарывает татарина до смерти. «Татарва — те ничего: ну, убил и убил — на то были такие кондиции, потому что и он мог меня засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись». Иными словами хотели передать его за убийство в полицию, но он убежал от жандармов в самые Рыньпески. Здесь он попадает к татарам, которые, чтобы он не сбежал, «подщетинивают» ему ноги. Голован служит у татар лекарем, передвигается с большим трудом и мечтает о возвращении на родину.

Глава 7

У татар Голован живет уже несколько лет, у него уже несколько жен и детей «Наташ» и «Колек», которых он жалеет, но признается, что полюбить их не смог, «за своих детей не почитал», потому как они «некрещеные». Он все больше тоскует по родине: «Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастия отлучен и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и… дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться… и молишься… так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь».

Глава 8

Когда Иван Северьяныч уже совсем отчаялся попасть домой, в степь приходят русские миссионеры «свою веру уставлять». Он просит их заплатить за него выкуп, но они отказываются, утверждая, что перед Богом «все равны и все равно». Спустя некоторое время одного из них убивают, Голован хоронит его по православному обычаю. Слушателям он объясняет, что «азиата в веру приводить надо со страхом», потому как они «смирного Бога без угрозы ни за что не уважат».

Глава 9

Как-то к татарам приходят из Хивы два человека коней закупать, чтобы «войну делать». В надежде запугать татар они демонстрируют могущество своего огненного бога Талафы. Но Голован обнаруживает ящик с фейерверком, сам представляется Талафой, пугает татар, обращает их в христианскую веру и, найдя в ящиках «едкую землю», вылечивает ноги и сбегает. В степи Иван Северьяныч встречает чувашина, но отказывается с ним идти, потому как тот одновременно почитает и мордовского Керемети, и русского Николая Чудотворца. На его пути попадаются и русские, они крестятся и пьют водку, но прогоняют беспаспортного Ивана Северьяныча. В Астрахани странник попадает в острог, откуда его доставляют в родной город. Отец Илья отлучает его на три года от причастия, но сделавшийся богомольным граф отпускает его «на оброк».

Глава 10

Голован устраивается по конской части. Он помогает мужикам выбирать хороших лошадей, о нем идет слава как о чародее, и каждый требует рассказать «секрет». Один князь берет его к себе на должность конэсера. Иван Северьяныч покупает для князя лошадей, но периодически у него случаются пьяные «выходы», перед которыми он отдает князю на сохранность все деньги.

Глава 11

Однажды, когда князь продает прекрасную лошадь Дидону, Иван Северьяныч сильно печалится, «делает выход», но на этот раз оставляет деньги при себе. Он молится в церкви и отправляется в трактир, откуда его выгоняют, когда он, напившись, начинает спорить с «препустейши-пустым» человеком, утверждавшим, что пьет он, потому как «добровольно на себя слабость взял», чтобы другим легче было, и бросить пить ему христианские чувства не позволяют. Их выгоняют из трактира.

Глава 12

Новый знакомый накладывает на Ивана Северьяныча «магнетизм» для освобождения от «усердного пьянства», и для этого чрезвычайно его поит. Ночью, когда они идут по улице, этот человек приводит Ивана Северьяныча к другому трактиру.

Глава 13

Иван Северьяныч слышит прекрасное пение и заходит в трактир, где тратит все деньги на прекрасную певунью цыганку Грушеньку: «даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура!» «Так я и осатанел, и весь ум у меня отняло».

Глава 14

На следующий день, повинившись князю, он узнает, что хозяин и сам за Грушеньку полсотни тысяч отдал, выкупил ее из табора и поселил в своем загородном имении. И князя свела с ума Грушенька: «Вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть».

Глава 15

Иван Северьяныч рассказывает историю своего хозяина и Груни. Через какое-то время князю надоедает «любовное слово», от «изумрудов яхонтовых» в сон клонит, к тому же кончаются все деньги. Грушенька чувствует охлаждение князя, ее мучит ревность. Иван Северьяныч «стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал».

Глава 16

Однажды, отправившись в город, Иван Северьяныч подслушивает разговор князя с бывшей любовницей Евгенией Семеновной и узнает, что его хозяин собирается жениться, а несчастную и искренне полюбившую его Грушеньку хочет выдать замуж за Ивана Северьяныча. Вернувшись домой, Голован узнает, что цыганку князь тайно вывез в лес на пчельню. Но Груша сбегает от своих охранниц.

Главы 17, 18

Груша рассказывает Ивану Северьянычу, что произошло, пока его не было, как князь женился, как ее отправили в изгнание. Она просит ее убить, проклясть ее душу: «Стань поскорее душе моей за спасителя; моих больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Пожалей меня, родной мой; ударь меня раз ножом против сердца». Отшатнулся Иван Северьяныч, но она все плакала и увещевала, чтобы он убил ее, иначе она на себя сама руки наложит. «Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди: «Нож у меня из кармана достала… разняла… из ручки лезвие выправила… и в руки мне сует… «Не убьешь, — говорит, — меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной». Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул…»

Глава 19

Иван Северьяныч бежит назад и по дороге встречает крестьянскую повозку. Крестьяне жалуются ему, что сына забирают в солдаты. В поисках скорой смерти Голован выдает себя за крестьянского сына и, отдав все деньги монастырю как вклад за Грушину душу, идет на войну. Он мечтает погибнуть, но его «ни земля, ни вода принимать не хочет». Однажды Голован отличился в деле. Полковник хочет представить его к награде, и Иван Северьяныч рассказывает об убийстве цыганки. Но его слова не подтверждаются запросом, его производят в офицеры и отправляют в отставку с орденом святого Георгия. Воспользовавшись рекомендательным письмом полковника, Иван Северьяныч устраивается «справщиком» в адресный стол, но служба не ладится, и он уходит в артисты. Но и там он не прижился: репетиции проходят и на Страстной неделе (грех!), Ивану Северьянычу достается изображать «трудную роль» демона… Он уходит из театра в монастырь.

Глава 20

Монастырская жизнь его не тяготит, он и там остается при лошадях, но принимать постриг не считает для себя достойным и живет в послушании. На вопрос одного из путников он рассказывает, что вначале ему являлся бес в «соблазнительном женском образе», но после усердных молитв остались только маленькие бесы, дети. Однажды его наказали: на целое лето до заморозков посадили в погреб. Иван Северьяныч и там не унывал: «здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали». Избавили его от погреба потому, что в нем открылся дар пророчества. Отпустили его на богомолье в Соловки. Странник признается, что ожидает близкой смерти, потому как «дух» внушает ополчаться и идти на войну, а ему «за народ очень помереть хочется».

Закончив рассказ, Иван Северьяныч впадает в тихую сосредоточенность, вновь ощущая в себе «наитие таинственного вещательного духа, открывающегося лишь младенцам».

1.Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год).

2.Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. — М.: Просвещение, 2008)

3. С учетом учебника Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ века. 10 класс» (в двух частях)

.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:

• образную природу словесного искусства;

• содержание изученных литературных произведений;

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXв.;

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;

• основные теоретико-литературные понятия;

уметь:

• воспроизводить содержание литературного произведения;

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

• определять род и жанр произведения;

• сопоставлять литературные произведения;

• выявлять авторскую позицию;

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь:

• соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения;

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;

• создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;

• участия в диалоге или дискуссии;

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;

-

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

Содержание тем учебного курса

Литература XIX века

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).

Введение

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли.

Литература первой половины XIX века

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики.

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Отцы пустынники и жены непорочны…», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философам г н личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность- — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен…», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…», «Нет, я не Байрон, я другой…». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Завещание».

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии.

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское).

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города.

Литература второй половины XIX века

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.

Классическая русская литература и ее мировое признание.

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика.

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова).

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.)

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное! 01 ношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика оТургенев • («Базаров» Д. И. Писарева).

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме.Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений.

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии.

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Заря прощается с землею…», «Это утро, радость эта…», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На качелях».

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…».

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний.

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки…», «Душно! Без счастья и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…».

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии.

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа».

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев.

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа.

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека».

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др.

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.

Из литературы народов России. КостаХетагуров.Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.

Из зарубежной литературы

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.

Ги де Мопассан. Слово о писателе.

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла.

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма.

Артюр Рембо. Слово о писателе.

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.

| № | Тема урока | Кол-во часов | Дата план. | Дата факт. |

| Введение Литература первой половины XIX века | ||||

| 1-2 | Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).Выявление уровня литературного развития учащихся | 2 | ||

| А.С.Пушкин | ||||

| 3 | А. С. П у ш к и н. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-историческое и общечеловеческое содержание. Развитие реализма в лирике,поэмах,прозе и драматургии. | 1 | ||

| 4 | Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и Михайловской ссылок (с повторением ранее изученного). «Погасло дневное светило…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Демон». Трагизм мировосприятия и его преодоление | 1 | ||

| 5 | Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина . | 1 | ||

| 6 | «Поэт», «Поэту, «Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом» | 1 | ||

| 7-8 | Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина. «Вольность», «Свободы сеятель пустынный…», «Из Пиндемонти». Понимание свободы как ответственности за совершённый выбор. | 2 | ||

| 9-10 | Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…». Домашнее сочинение по лирике Пушкина | 2 | ||

| 11 | Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник»Человек и история в поэме.Тема «маленького человека» в поэме «Медный всадник» | 1 | ||

| 12 | Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник ». | 1 | ||

| 13 | Социально-философские проблемы в поэме. Диалектика пушкинских взглядов на историю России. | 1 | ||

| 14 | Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина. | 1 | ||

| М. Ю. Лермонтов. | ||||

| 15 | М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики. Своеобразие художественного мира поэта. Эволюция его отношения к поэтическому дару. «Нет, я не Байрон…». Романтизм и реализм в творчестве поэта | 1 | ||

| 16 | Молитва как жанр в творчестве поэта. «Молитва» | 1 | ||

| 17 | Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик», «Сон», «Завещание» | 1 | ||

| 18 | Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). «Как часто, пестрою толпою окружен…» как выражение мироощущении поэта. Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих отношении «Выхожу один я на дорогу…» | 1 | ||

| 19-20 | ВЧ Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. Подготовка к сочинению по лирике М. Ю. Лермонтова | 2 | ||

| 21 | Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова | 1 | ||

| Н. В. Гоголь. | ||||

| 22-23 | Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое и эпикодраматическое начала в сборнике «Миргород» | 2 | ||

| 24 | «Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор с обобщением ранее изученного). Образ «маленького человека» в «Петербургских повестях» | 1 | ||

| 25 | Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение анализу эпизода | 1 | ||

| 26 | Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский проспект» | 1 | ||

| 27 | ВЧ2Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести» | 1 | ||

| 28 | Классное сочинение по творчеству Н. В. Гоголя | 1 | ||

| 29 | Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные проблемы. Характеристика русской прозы, журналистики и литературной критики. Традиции и новаторство русской поэзии. Эволюция национального театра. Мировое значение русской классической литературы | 1 | ||

| И.А. Гончаров | ||||

| 30-31 | И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная история», «Обломов» ,Обрыв». Особенности композиции романа. Его социальная и нравственная проблематика | 2 | ||

| 32 | Обломов — «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их отношении к Обломову | 1 | ||

| 33 | «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в романе | 1 | ||

| 34 | «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике | 1 | ||

| 35 | А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в творчестве писателя. « Отец русского театра». | 1 | ||

| 36 | Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия | 1 | ||

| 37 | Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». | 1 | ||

| 38 | Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика пьесы. | 1 | ||

| 39 | Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза» | 1 | ||

| И.С. Тургенев. | ||||

| 40 | И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в русской литературе | 1 | ||

| 41 | Расцвет русского романа. И. С. Тургенев — создатель русского романа. История создания романа «Отцы и дети». Русские дворяне Кирсановы. | 1 | ||

| 42 | Базаров — герой своего времени. Духовный конфликт героя | 1 | ||

| 43 | «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» | 1 | ||

| 44 | Любовь в романе «Отцы и дети» | 1 | ||

| 45 | Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Подготовка к домашнему сочинению | 1 | ||

| 46 | Зачётная работа за первое полугодие | 1 | ||

| Ф.И.Тютчев | ||||

| 47 | Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и философии природы в его лирике. «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – сфинкс…» | 1 | ||

| 48 | Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента в его творчестве. «Эти бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не понять…» | 1 | ||

| 49 | Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое…») | 1 | ||

| А. А. Фет. | ||||

| 50 | А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Даль», «Это утро, радость эта…», «Еще весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Заря прощается с землею…» и др. | 1 | ||

| 51 | Любовная лирика А. А. Фета. «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Певице» и др. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Импрессионизм поэзии Фета. Домашнее сочинение по лирике Ф. И. Тютчева и А. А. Фета | 1 | ||

| 52 | ВЧ А. К. То л с т о й. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии А. К. Толстого. Фольклорные, романтические и исторические черты лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо ре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» | 1 | ||

| Н.А. Некрасов. | ||||

| 53 | Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Судьба народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной», «Надрывается сердце от муки» | 1 | ||

| 54 | Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро…», «Блажен незлобливый поэт»» | 1 | ||

| 55 | Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение народу. «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Музе», «О Муза! Я у двери гроба…», «Поэт и Гражданин» и др. | 1 | ||

| 56 | Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация. «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Тройка», «Внимая ужасам войны…» и др. | 1 | ||

| 57 | «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка» | 1 | ||

| 58 | Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Тема социального и духовного рабства | 1 | ||

| 59-60 | Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Подготовка к сочинению по творчеству Н. А. Некрасова | 2 | ||

| 61 | Р/Р Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. | 1 | ||

| М. Е. С а л т ы к о в — Щ е д р и н. | ||||

| 62 | М. Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. Проблематика и поэтика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина | 1 | ||

| 63-64 | Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Замысел, история создания, жанр и композиции романа. Образы градоначальников | 2 | ||

| Л.Н.Толстой | ||||

| 65 | Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека | 1 | ||

| 66 | ВЧ Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. | 1 | ||

| 67 | История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе. Художественные особенности романа. | 1 | ||

| 68-69 | Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, смысла жизни и тайны смерти. | 2 | ||

| 70-71 | Духовные искания Пьера Безухова. Идея нравственного самосовершенствования. | 2 | ||

| 72 | Женские образы в романе «Война и мир». | 1 | ||

| 73 | Семья Ростовых и семья Болконских. | 1 | ||

| 74 | Тема народа в романе «Война и мир». | 1 | ||

| 75 | Кутузов и Наполеон. | 1 | ||

| 76-77 | Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». Художественные особенности романа. | 2 | ||

| 78 | Анализ эпизода эпического произведения «Петя Ростов в отряде Денисова. | 1 | ||

| Ф. М. Достоевский | ||||

| 79 | Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и эстетические взгляды | 1 | ||

| 80 | Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. Достоевского | 1 | ||

| 81 | История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание», проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. | 1 | ||

| 82 | Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория Раскольникова. Истоки его бунта. | 1 | ||

| 83 | «Двойники» Раскольникова | 1 | ||

| 84 | Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание».Роль эпилога в романе. Домашнее сочинение по роману «Преступление и наказание» | 1 | ||

| Н. С. Л е с к о в. | ||||

| 85 | Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Поэтика названия повести «Очарованный странник». Особенности жанра. Фольклорное начало в повествовании | 1 | ||

| 86-87 | Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. Нравственный смысл рассказа | 2 | ||

| 88 | ВЧ Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») | 1 | ||

| А.П.Чехов. | ||||

| 89-90 | А. П. Ч е х о в. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре» | 2 | ||

| 91-92 | Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» | 2 | ||

| 93 | Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». | 1 | ||

| 94 | Особенности драматургии А. П. Чехова | 1 | ||

| 95-96 | «Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского гнезда | 2 | ||

| 97 | Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля | 1 | ||

| 98 | Зачетная работа за второе полугодие | 1 | ||

| Зарубежная литература | ||||

| 99 | ВЧ К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». Изображение тяжелой жизни простого народа. Специфика художественной образности | 1 | ||

| 100 | ВЧ «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и символизм в произведениях зарубежной литературы. Ги де Мопассан «Ожерелье». ВЧ Г. Ибсен. «Кукольный дом». | 1 | ||

| 101 | ВЧ А. Рембо «Пьяный корабль» | 1 | ||

| 102 | Итоговый урок | 1 |

Тематический план

- Общее

- Н.С. Лесков

Цель: формирование знаний о биографии, философских исканиях, художественном и публицистическом творчестве Н.С. Лескова.

Задачи:

краткий обзор жизненного пути Лескова, характеристика его публицистики, периодизация творчества;

рассмотрение особенностей художественного метода Лескова, его идейных задач и установок;

анализ рассказов Лескова о праведниках: своеобразие миропонимания и поэтики;

комплексный анализ повести «Леди Макбет Мценского уезда» в сравнении с произведениями Толстого и Достоевского.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем

В результате обучающийся должен

знать: особенности художественного метода Лескова, его идейных задач и установок во взаимосвязи с философскими и социальными исканиями эпохи, мастерство Лескова-стилиста.

уметь: анализировать произведения литературы; устанавливать сопоставительные связи художественной литературы с социально-историческими, политическими, экономическими условиями развития культуры; работать с научно-исследовательской литературой.

владеть: навыками комплексного анализа (биографическим, сравнительно-историческим, культурно-историческим, аксиологическим и др.) художественного произведения.

План:

1. Жизненный и творческий путь Лескова.

2. Ключевые идеи статьи Лескова «О героях и праведниках».

3. Интерес к устойчивым национальным особенностям жизни, самобытным личностям, крупным социально-активным характерам в повестях Лескова «Овцебык», «Однодум», «Несмертельный Голован», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «Человек на часах», «Левша», «Тупейный художник» и др. Отражение в них поисков положительных начал русской жизни.

4. Бездны души человеческой в повести «Леди Макбет Мценского уезда». Скрытый спор Лескова с Л.Н. Толстым и Достоевским о понимании природы человеческой.

- М.Е. Салтыков-Щедрин

Цель: формирование знаний о творческом и жизненном пути, философских, эстетических и общественно-политических взглядах М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Задачи:

краткий обзор жизненного пути М.Е. Салтыкова-Щедрина, периодизация его творчества;

комплексный анализ «Истории одного города», выявление вечного и злободневного в романе;

анализ системы образов в «Господах Головлевых», обсуждение финала романа и его трактовок, знакомство с пониманием финала как проявления пасхального типа русской культуры.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем

В результате обучающийся должен

знать: главные вехи жизненной и творческой биографии М.Е. Салтыкова-Щедрина, особенности его художественного метода, отличительные черты его произведений и их связь с эпохой создания.

уметь: анализировать произведения литературы; устанавливать сопоставительные связи художественной литературы с биографией писателя и его мировоззрением; работать с научно-исследовательской литературой.

владеть: навыками комплексного анализа (биографическим, сравнительно-историческим, текстологическим, композиционным, аксиологическим и др.) художественного произведения.

План:

- Жизненный и творческий путь Салтыкова-Щедрина

- Смысл названия романа «История одного города». Зачин сатиры.

- Главы «О корени происхождения глуповцев» и «Опись градоначальникам» в общем замысле произведения. Отношения глуповцев и их правителей.

- Галерея градоначальников. Особенности создания образов.

- Финал сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина и его трактовки в литературоведении.

- «Господа Головлевы» как социально-психологический сатирический роман. Творческая история.

- «Принцип семейственности» и его соотношение с «мыслью семейной» произведений Толстого и Достоевского этой поры. Значение финала.

- Роман «Братья Карамазовы» – итог размышлений Достоевского над судьбами человечества, России, личности

Цель: закрепление и расширение знаний о личности, биографии и творчестве Ф.М. Достоевского, особенностях его художественного метода и духовных исканий.

Задачи:

характеристика романа «Братья Карамазовы» как итога творческого пути Достоевского;

анализ системы образов в «Братьях Карамазовых», приемов их создания и идейной насыщенности;

выявление Евангельского текста в романе.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем

В результате обучающийся должен

знать: особенности художественного метода и духовных исканий Достоевского.

уметь: анализировать произведения литературы; устанавливать сопоставительные связи художественной литературы с социально-историческими, политическими, экономическими условиями развития культуры; работать с научно-исследовательской литературой.

владеть: навыками комплексного анализа (биографическим, сравнительно-историческим, культурно-историческим, аксиологическим и др.) художественного произведения.

План:

1. Замысел, реалии, комментарии Достоевского к роману.

2. Тема «случайного семейства». Карамазовщина как проявление кодекса «вседозволенности».

3. «Исповедь горячего сердца» и образ Дмитрия Карамазова в романе. Проблема выбора пути в финале. Идеал Мадонны и идеал Содомский.

4. «Бунт», «Легенда о Великом инквизиторе», «Кошмар Ивана Федоровича» – «преступление и наказание» Ивана Карамазова.

5. Алеша Карамазов: от «Бунта» к «Канне Галилейской» и «Речи у камня».

6. Образ старца Зосимы, его история и роль в романе.

7. Образы детей в романе.

8. Женские образы в романе. «Красота – это страшная и ужасная вещь!»

- Роман «Анна Каренина»

Цель: формирование представлений об особенностях мировоззрения и художественного метода Л.Н. Толстого, раздумьях писателя над нравственно-этическими проблемами.

Задачи:

обзор жизненного и творческого пути Толстого;

характеристика особенностей мировоззрения и художественного метода писателя;

комплексный анализ романа «Анна Каренина»: система образов, компазиционное решение, их роль в раскрытии авторского замысла;

обзор критических отзывов о романе;

выявление смысла эпиграфа к роману.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем

В результате обучающийся должен

знать: особенности мировоззрения и художественного метода Толстого, его нравственно-этические идеалы и приемы их демонстрации в художественном произведении.

уметь: анализировать произведения литературы; устанавливать сопоставительные связи художественной литературы с социально-историческими, политическими, экономическими условиями развития культуры; работать с научно-исследовательской литературой.

владеть: навыками комплексного анализа (биографическим, сравнительно-историческим, культурно-историческим, аксиологическим и др.) художественного произведения.

План:

История создания романа

«Мысль семейная» в романе. Семьи Облонских, Карениных, Левиных и др.

Образ и судьба главной героини. Праведница или грешница?

Роль эпиграфа в раскрытии смысла романа.

Образ Левина: автобиографические черты, духовные и этические искания героя.

-

1. Конспект статьи Н. Г. Чернышевского «Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого»

2. Рецензия на экранизацию/драматическую постановку произведения Толстого (по выбору студента)

3. Сочинение на тему: «Роль эпиграфов в произведении Л.Н. Толстого» (по выбору студента)

-

- В.М. Гаршин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.Г. Короленко

Цель: рассмотрение литературного процесса 1880–90-х гг., знакомство с вершинными проявлениями малой прозы этого периода – произведениями В.М. Гаршина, Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Г. Короленко.

Задачи:

обзор литературного процесса 1880–90-х гг., характеристика настроений и исканий эпохи;

знакомство с жизнью и творчеством В.М. Гаршина, особенностями его художественного метода;

обзор жизненного пути и рассмотрение произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка;

освещение жизни и творчества, анализ повестей В.Г. Короленко.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем

В результате обучающийся должен

знать: особенности литературного процесса 1880–90-х гг., характерные черты произведений и вехи жизни и творчества В.М. Гаршина, Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Г. Короленко.

уметь: анализировать произведения литературы; устанавливать сопоставительные связи художественной литературы с социально-историческими, политическими, экономическими условиями развития культуры; работать с научно-исследовательской литературой.

владеть: навыками комплексного анализа (биографическим, сравнительно-историческим, культурно-историческим, аксиологическим и др.) художественного произведения.

План:

1. Особенности литературного процесса 1880–90-х гг.

2. Жизненный и творческий путь В. Гаршина. Особенности его психологической прозы. Рассказы «Четыре дня», «Встреча», «Трус», «Красный цветок», «Происшествие», «Надежда Николаевна» и др. Темы войны, безумия, греха, смерти и бессмертия. Символика в рассказах Гарина.

3. Жизненный и творческий путь Д.Н. Мамина-Сибиряка. Особенности поэтики и тематическое богатство его произведений.

4. Жизненный и творческий путь Короленко. Тематическое богатство его художественного наследия. «Слепой музыкант», «В дурном обществе». Влияние романтизма на творчество Короленко.

-

1. Обоснованный ответ на вопрос, кто из вынесенных в тему семинара авторов вам ближе и почему?

2. Охарактеризуйте главные черты творчества одного из писателей-очеркистов 70-90-х годов

-

- Тема интеллигенции в повестях и новеллах Чехова

Цель: закрепление и расширение знаний о личности, биографии и творчестве Чехова, его мировоззренческом пути и особенностях поэтики.

Задачи:

характеристика жизни и творчества Чехова в зрелые годы, обзор мировоззренческих исканий писателя, его поэтических открытий, влияния на современников;

анализ произведений Чехова, выявление системы образов, композиции, особенностей стиля, характеристика центрального чеховского героя – интеллигента;

выявление особенностей диалога Чехова с литературной традицией.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем

В результате обучающийся должен

знать: мировоззренческий и творческий путь Чехова, особенности философских исканий его героев-интеллигентов, черты поэтики рассказов и драматургии позднего Чехова.

уметь: анализировать произведения литературы; устанавливать сопоставительные связи художественной литературы с социально-историческими, политическими, экономическими условиями развития культуры; работать с научно-исследовательской литературой.

владеть: навыками комплексного анализа (биографическим, сравнительно-историческим, культурно-историческим, аксиологическим и др.) художественного произведения.

План:

1. Рассказы и повести Чехова 1890-х годов «Попрыгунья», «Душечка», «Ионыч», «Учитель словесности», «Дом с мезонином», «Невеста», «Дама с собачкой»: тема семьи и семейного счастья, сила и слабость героев-интеллигентов, проблема времени.

2. Философская проза А.П. Чехова: «Палата № 6», «Студент», «Черный монах», «Скрипка Ротшильда», «Огни»: смерть и бессмертие, евангельский текст у Чехова, проблема вины и искупления.

3. Поэтика драматургии А.П. Чехова, новаторство автора. Художественные особенности пьес «Чайка», «Три сестры», «Вишнёвый сад».

- Фонд оценочных средств

Темы для рефератов

- Нравственный идеал в романе Ф.М. Достоевского «Идиот».

- Критическая деятельность Ф.М. Достоевского.

- Своеобразие жанра и тематики «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского.

- Своеобразие развития темы «маленького человека» в раннем творчестве Ф.М. Достоевского.

- Евангельские мотивы в творчестве Ф.М. Достоевского (по одному из романов).

- Тема детства в творчестве Ф.М. Достоевского.

- Творчество Ф.М. Достоевского в оценке зарубежной критики.

- «Некуда» Н.С. Лескова как антинигилистический роман.

- Образ праведника в творчестве Н.С. Лескова.

- Особенности жанра романа-хроники в творчестве Н.С. Лескова.

- Образ России в творчестве Н.С. Лескова.

- Москва на страницах романа Л.Н. Толстого «Война и мир».

- Своеобразие психологических портретов в романе «Анна Каренина».

- Этическая проблематика в поздних повестях Л.Н. Толстого.

- Религиозно-этические проблемы в книге Л.Н. Толстого «Круг чтения».

- Мастерство психологического анализа в малой прозе конца ХIХ века.

- Тема детства в рассказах А.П. Чехова 1880–90-х годов.

- Рассказ «Невеста» в контексте последнего года жизни А.П. Чехова.

- Лиризм прозы А.П. Чехова 1890-х годов.

- Природа и человек в творчестве А.П. Чехова.

- Творчество А.П. Чехова в оценке зарубежных писателей.

- Поэтика символизма в рассказе В.М. Гаршина «Красный цветок».

- Жанр святочного рассказа в прозе последней трети ХIХ века (Достоевский и Короленко).

- Проблема народного характера в рассказе В.Г. Короленко «Соколинец».

- В.Г. Короленко и М. Горький.

- Русская поэзия конца ХIХ века в музыке.

- Весенний цикл стихотворений А.Н. Майкова.

Вопросы к экзамену по русской литературе последней трети

XIX века

- Проблемы развития русского реализма последней трети XIX в.

- Народническая литература. Творчество Г.И.Успенского.

- Жизненный и творческий путь Достоевского. Периодизация творчества.

- Творчество Достоевского 1844-1849 гг. Роман «Бедные люди» и его место в творческой эволюции писателя. Взаимодействие традиций сентиментализма и поэтики натуральной школы.

- Лиризм повести Достоевского «Белые ночи». Тип героя-мечтателя и его значение в творчестве писателя. «Белые ночи» и становление петербургской легенды в русской литературе.

- Развитие психологизма Достоевского в романе «Неточка Незванова».

- Повесть «Двойник» и специфика осмысления Достоевским подсознательного. Мистические мотивы в повести.

- Творчество Достоевского 1857-1865 гг. «Записки из мертвого дома» как автобиографическое свидетельство и художественное исследование. Достоевский о мировоззренческом преображении, совершившемся с ним на каторге.

- Нравственный пафос романа «Униженные и оскорбленные». особенности изображения Петербурга. Образы Наташи, Алеши, Кати, Нелли, старика Ихменева, князя Валковского. Образ повествователя и его значение в романе.

- Повесть «Записки из подполья». Место в творчестве Достоевского. Философско-психологические основы повести. Особенности трансформации образа мира и человека. Значение полемики с идеями Чернышевского.

- Творчество 1866-1881гг. Полифонический роман Достоевского как особый тип романа. М.Бахтин о Достоевском. «Реализм в высшем смысле» в творчестве Достоевского.

- Нравственно-философская концепция Достоевского в романе «Преступление и наказание». Борьба идей в романе.

- Психологическое мастерство Достоевского в раскрытие внутреннего мир героев в романе «Преступление и наказание».

- Философия красоты в романе «Идиот».

- «Бесы» как роман-прозрение Достоевского. Мастерство композиции. Психологизм писателя. Апокалиптические мотивы в романе.

- Роман «Подросток» и его значение в творческой эволюции Достоевского. Идейные коллизии в романе. Психологическое мастерство писателя в изображении подросткового сознания.

- Нравственно-философская проблематика романа «Братья Карамазовы».

- «Дневник писателя и его место в творчестве Достоевского. Основные идеи пушкинской речи, как прощального литературно-философского манифеста писателя.

- Раннее творчество ЛН.Толстого. «Детство», «Отрочество», «Юность», значение трилогии в разработке художественных принципов писателя. Повесть «Казаки» и ее значение в творческой эволюции Толстого.

- Особенности исторической концепции в романе Толстого «Война и мир». Своеобразие эпического хронотопа в жанровой форме романа-эпопеи.

- Мастерство Толстого-психолога в изображении внутреннего мира личности (по роману «Война и мир»). Изображение «текучести» человека, как главный принцип психологического анализа.

- «Анна Каренина» как нравственно-психологический роман. Толстовская философия любви и ее воплощение в романе.

- Особенности творческого и мировоззренческого перелома Толстого в 1880-е гг. «Исповедь» и ее значение в творчестве писателя. Новое понимание искусства у позднего Толстого (статья «Что такое искусство?»).

- Роман «Воскресенье» в творческой эволюции Толстого. Нравственно-философская проблематика романа.

- Роман Воскресенье в творческой эволюции Толстого.

Нравственно-философская проблематика романа. - Н.С. Лесков и традиции антинигилистического романа («Некуда», «На ножах»).

- Сказ как определяющий начало в художественной системе Лескова.

Анализ одной из повестей на выбор («Воительница» или «Сказ о тульском косом левше…»). - Образы праведников в творчестве Лескова («Однодум», «Несмертельный Голован», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел»).

- Лесков о глубинах страсти в повести «Леди Макбет Мценского уезда».

- Роман Лескова «Соборяне». Его идейно-художественное своеобразие.

- Особенности жанра семейной хроники в творчестве Лескова («Захудалый род»).

- Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина: идейно-художественное своеобразие сатиры. Анализ одного из сатирических циклов Салтыкова-Щедрина («Губернские очерки», «Помпадуры и Помпадурши», «Современная идиллия», «В среде умеренности и аккуратности»).

- Историко-философская концепция Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города». Поэтика сатирического гротеска.

- Роман Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».

Специфика психологического анализа. Притчевое начало.

Мотив проснувшейся совести и его значение в романе. - Особенности развития русской поэзии 1880-90х годов (С.Я. Надсон, К.С. Случевский, К.М. Фофанов, К.Р. – по выбору студента).

- Творчество В.С. Соловьева-поэта. Многообразие лирических и философских мотивов. Соловьев как предтеча русского символизма.

Поэма «Три свидания» и ее место в творчестве Соловьева. - Творчество В.М. Гаршина. Своеобразие жанра рассказа в творчестве писателя (по одному произведению).

- Рассказы В.Г. Короленко. Специфика взаимодействия романтизма и реализма.

- Жизненный и творческий путь Чехова. Периодизация творчества писателя.

- Ранние рассказы Чехова: особенности юмора и сатиры.

Специфика формальной организации Чеховского юмористического рассказа (по одному произведению). - Повесть «Степь» и ее значение в творчестве Чехова.

- Идейно-художественное своеобразие рассказов Чехова 1890-1900х годов. Анализ рассказов «Дама с собачкой», «Душечка», «О любви», «Ионыч».

- Идейно-художественное своеобразие рассказов Чехова 1890-1900-х годов. Анализ рассказов «Учитель словесности», «Человек в футляре», «Крыжовник».

- Идейно-художественное своеобразие рассказов Чехова 1890-1900х годов. Анализ рассказов «Черный монах», «Святой ночью», «Студент», «Архиерей».

- Специфика драматургии Чехова. Особенности психологизма.

Чеховский подтекст и его значение в становлении реалистического театра («Иванов», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Чайка» – по одному из произведений). - Комедия «Вишневый сад» и ее значение в творчестве Чехова.

Идейно-философское содержание пьесы. Своеобразие психологического анализа. Лиризм пьесы.

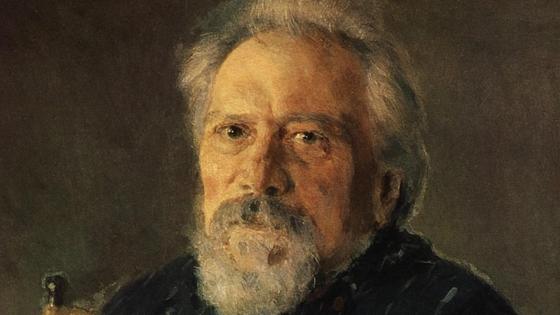

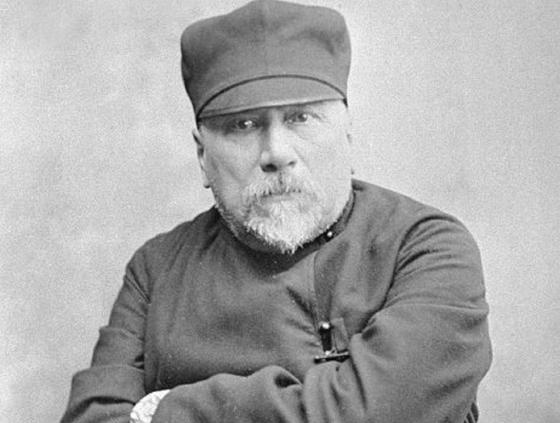

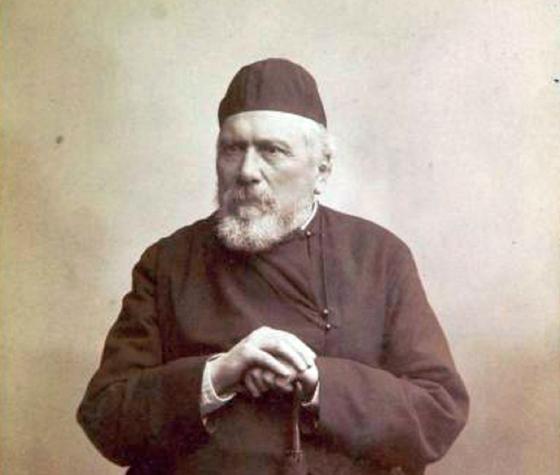

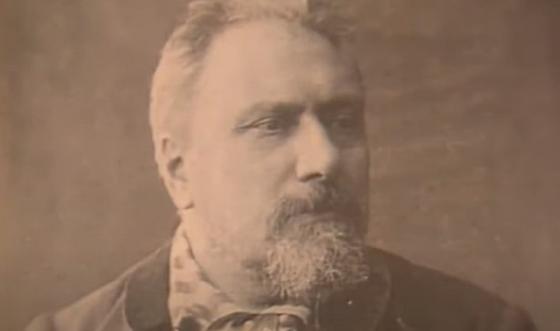

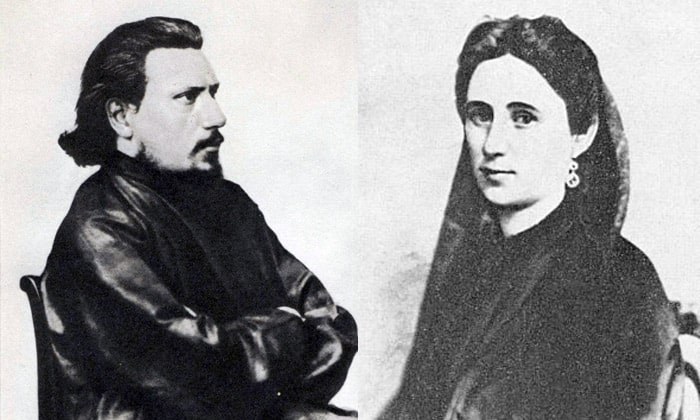

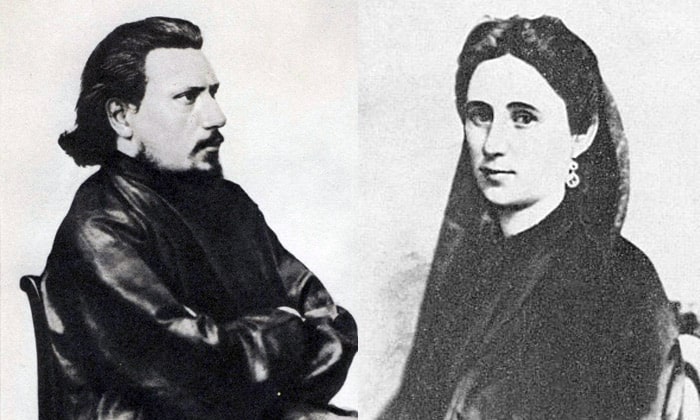

Биография Лескова

Ранние годы

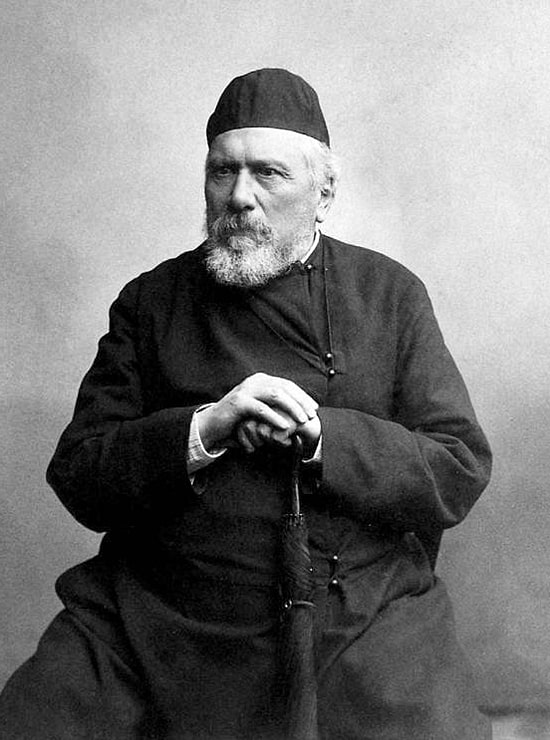

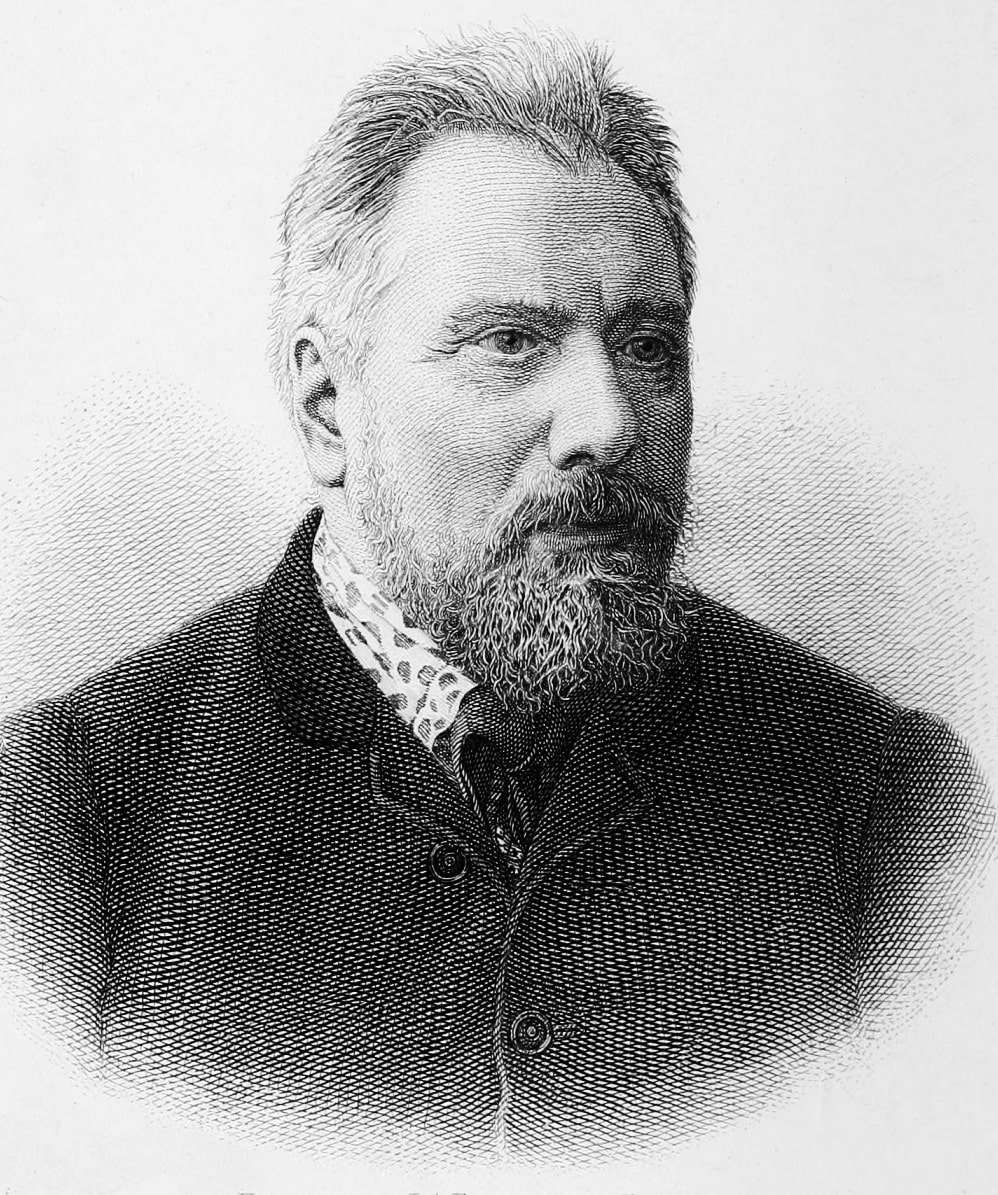

Родился 4 февраля (16 февраля) 1831 года в селе Горохово Орловской губернии в семье следователя и дочери обедневшего дворянина. У них было пятеро детей, Николай – старший ребёнок. Детство писателя прошло в городе Орле. После ухода отца с должности семья переезжает из Орла в село Панино. Здесь и началось изучение и познание Лесковым народа.

Образование и карьера

В 1841 году в возрасте 10 лет Лесков поступил в Орловскую гимназию. С учёбой у будущего писателя не складывалось – за 5 лет он окончил всего 2 класса. В 1847 году Лесков благодаря помощи друзей отца устроился на работу в Орловскую уголовную палату суда канцелярским служащим. В шестнадцатилетнем возрасте произошли трагические события, о которых стоит упомянуть даже в краткой биографии Лескова, – от холеры умер отец, а все имущество семьи сгорело при пожаре.

В 1849 г. Лесков при помощи дяди-профессора перевёлся в Киев чиновником казённой палаты, где позже получил должность столоначальника. В Киеве у Лескова появился интерес к украинской культуре и великим писателям, живописи и архитектуре старого города.

В 1857 г. Лесков ушёл со службы и поступил на работу в большую коммерческую сельскохозяйственную компанию своего дяди-англичанина, по делам которой за три года объездил большую часть России. После закрытия фирмы в 1860 году вернулся в Киев.

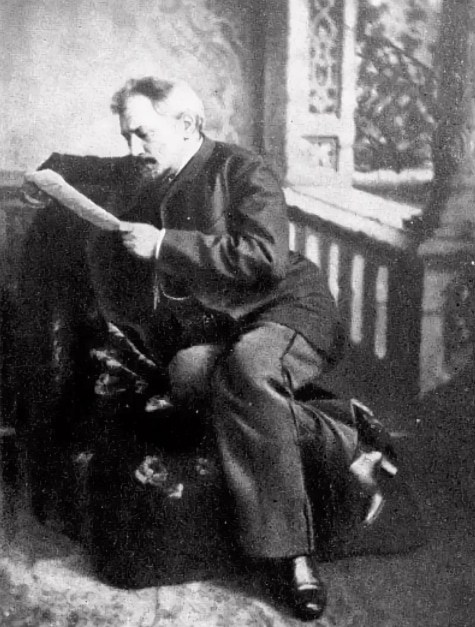

Творческая жизнь

1860 год считают началом творческого пути Лескова-писателя, в это время он публикует статьи в различных журналах. Через полгода переезжает в Санкт-Петербург, где планирует заниматься литературной и журналистской деятельностью.

В 1862 году Лесков стал постоянным сотрудником газеты «Северная пчела». Работая в ней корреспондентом, посетил Западную Украину, Чехию, Польшу. Ему была близка жизнь западных славянских народов, потому он углубился в изучение их культуры и быта. В 1863 году Лесков вернулся в Россию.

Долго изучая жизнь русского народа, сочувствуя его горестям и нуждам, Лесков пишет рассказы и повести на эту тему: «Погасшее дело» (1862 г.), «Житие одной бабы» и «Овцебык» (1863 г.), «Леди Макбет Мценского уезда» (1865 г.).

В романах «Некуда» (1864 г.), «Обойдённые» (1865 г.), «На ножах» (1870 г.) писатель раскрыл тему неготовности России к революции. Максим Горький сказал: «…после злого романа «На ножах» литературное творчество Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью, — он начинает создавать для России иконостас её святых и праведников».

Так как у писателя были разногласия с революционными демократами, его отказывались публиковать многие журналы. Единственным, кто печатал его работы, был Михаил Катков, редактор журнала «Русский вестник».

В 1870–1880 гг. он написал романы «Соборяне» (1872 г.), «Захудалый род» (1874 г.), где раскрыл национальные и исторические проблемы. Роман «Захудалый род» не был дописан Лесковым из-за разногласий с издателем Катковым. Также в это время он написал несколько повестей: «Островитяне» (1866 г.), «Очарованный странник» (1873 г.), «Запечатлённый ангел» (1873 г.). К счастью, «Запечатлённого ангела» не коснулась редакторская правка Михаила Каткова.

В 1881 году Лесков написал «Левшу» («Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»), в основе которого лежала переработанная старинная легенда о мастерах оружейного дела.

Повесть «Заячий ремиз» (1894 г.) была последним большим произведением писателя. В нём он критиковал политическую систему России того времени. Повесть была опубликована лишь после Октябрьской революции 1917 года.

Лев Толстой говорил о Николае Семёновиче Лескове как о «самом русском из наших писателей», Антон Чехов, а также Иван Тургенев считали его одним из своих главных учителей.

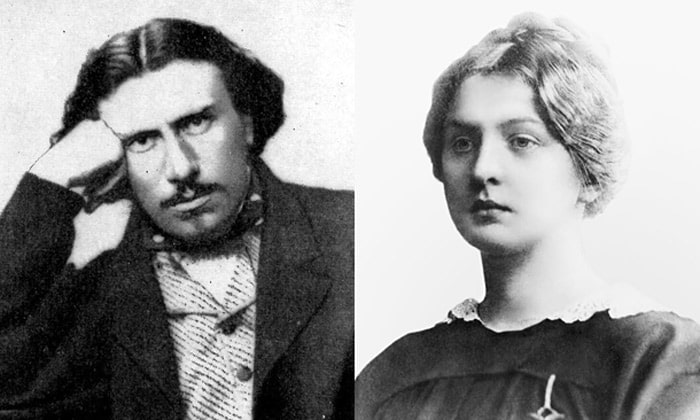

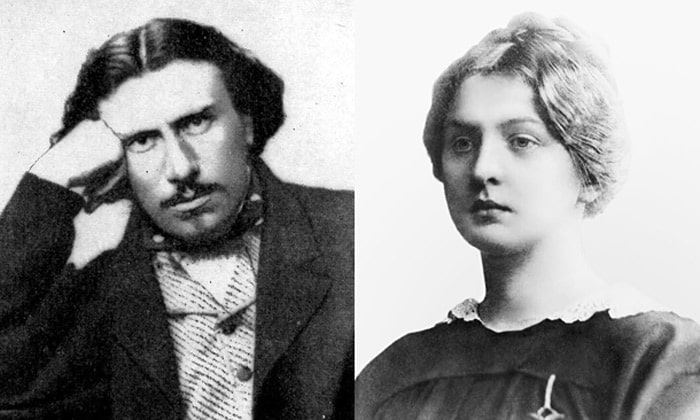

Личная жизнь писателя

Личная жизнь в биографии Николая Лескова складывалась не очень удачно. Первой женой писателя в 1853 году стала дочь киевского коммерсанта Ольга Смирнова. У них было двое детей – первенец, сын Дмитрий, который умер в младенчестве, и дочь Вера. Жена заболела психическим расстройством и лечилась в клинике в Петербурге. Брак распался.

С 1865 года Лесков жил с вдовой Екатериной Бубновой, стал отчимом её детям. У пары появился сын Андрей (1866–1953 гг.). В 1877 году супруги расстались, сын остался с отцом.

Последние годы

Последние пять лет жизни Лескова мучили приступы астмы, от которой впоследствии он и скончался. Умер Николай Семёнович 21 февраля (5 марта) 1895 года в Санкт-Петербурге. Похоронили писателя на Волковском кладбище.

Хронологическая таблица

Интересные факты

- В биографии Лескова интересных фактов из жизни собрано немало. К примеру, он был идейным вегетарианцем. Он верил в то, что убивать животных нельзя. И даже одним из первых предложил создать специальную книгу с рецептами для вегетарианцев.

- посмотреть все интересные факты из жизни Лескова

Тест по биографии

Думаете, хорошо усвоили краткую биографию Лескова? Пройдите тест:

Николай Лесков

Николай Лесков – русский писатель, публицист и мемуарист. В своих произведениях он уделял большое внимание русскому народу.

В поздний период своего творчества Лесков написал ряд сатирических рассказов, многие из которых не прошли цензуру. Николай Лесков был глубоким психологом, благодаря чему мастерски описывал характеры своих героев.

Более всего его знают по известному произведению «Левша», которое удивительным образом передает особенности русского характера.

В биографии Лескова было много интересных событий, с главными из которых мы вас познакомим прямо сейчас. Если вам нужна сжатая информация о нем — обратите внимание на интересные факты о Лескове.

Итак, перед вами краткая биография Лескова.

Биография Лескова

Николай Семенович Лесков родился 4 февраля 1831 г. в селе Горохове, Орловской губернии. Его отец, Семен Дмитриевич, был сыном священника. Он тоже окончил семинарию, однако предпочел работать в Орловской уголовной палате.

В будущем, рассказы отца-семинариста и деда-священника серьезно отразятся на формировании взглядов писателя.

Отец Лескова был очень одаренным следователем, способным распутать самое трудное дело. Благодаря своим заслугам, он был удостоен дворянского титула.

Мать писателя, Мария Петровна, была родом из дворянской семьи.

Кроме Николая, в семье Лесковых родилось еще четверо детей.

Детство и юность

Когда будущему писателю едва исполнилось 8 лет, отец серьезно поссорился со своим руководством. Это привело к тому, что их семейство переехало в деревню Панино. Там они купили дом и начали вести простой образ жизни.

Достигнув определенного возраста, Лесков отправился учиться в Орловскую гимназию. Интересен факт, что практически по всем предметам юноша получал низкие оценки.

После 5 лет учебы ему было выдано свидетельство об окончании всего 2-х классов. Биографы Лескова предполагают, что в этом были виноваты преподаватели, которые жестко относились к ученикам и часто наказывали их физически.

После учебы Николаю пришлось устроиться на работу. Отец определил его в уголовную палату канцелярским служителем.

В 1848 г. в биографии Лескова произошла трагедия. От холеры скончался отец, в результате чего их семья осталась без опоры и кормильца.

На следующий год, по собственному прошению Лесков устроился в казенную палату в Киеве. На тот момент он проживал у своего родного дяди.

Находясь на новом рабочем месте, Николай Лесков серьезно заинтересовался изучением языков и чтением книг. Вскоре он начал посещать университет в качестве вольнослушателя.

В отличие от большинства учеников юноша внимательно слушал лекторов, с жадностью поглощая новые знания.

В данный период биографии он серьезно увлекся иконописью, а также завел знакомство с разными старообрядцами и сектантами.

Затем Лесков устроился работать в компанию «Шкотт и Вилькенс», принадлежавшую его родственнику.

Его часто отправляли в командировки, в связи с чем ему удалось побывать в разных городах России. Позже этот отрезок времени Николай Лесков назовет лучшим в своей биографии.

Творчество Лескова

Впервые Николаю Семеновичу Лескову захотелось взяться за перо во время работы в «Шкотт и Вилькенс». Каждый день ему приходилось встречаться с различными людьми и быть свидетелем интересных ситуаций.

Изначально он писал статьи на повседневные социальные темы. Например, он обличал чиновников в незаконной деятельности, после чего на некоторых из них были заведены уголовные дела.

Когда Лескову исполнилось 32 года, он написал повесть «Житие одной бабы», которую потом опубликовали в петербургском журнале.

Затем он представил еще несколько рассказов, которые были положительно восприняты критиками.

Окрыленный первым успехом, он продолжил писательскую деятельность. Вскоре из-под пера Лескова вышли очень глубокие и серьезные очерки «Воительница» и «Леди Макбет Мценского уезда».

Интересен факт, что Лесков не только мастерски передавал образы своих героев, но и украшал произведения интеллектуальным юмором. Нередко в них присутствовал сарказм и искусно замаскированная пародия.

Благодаря этим приемам, Николай Лесков выработал свой собственный и уникальный литературный стиль.

В 1867 г. Лесков попробовал себя в качестве драматурга. Он написал множество пьес, многие из которых ставились на сценах театров. Особенную популярность приобрела пьеса «Расточитель», повествующая о купеческой жизни.

Затем Николай Лесков издал несколько серьезных романов, в числе которых были «Некуда» и «На ножах». В них он критиковал разного рода революционеров, а также нигилистов.

Вскоре его романы вызвали волну недовольства со стороны властной элиты. Редакторы многих изданий отказывались публиковать его произведения в своих журналах.

Следующим трудом Лескова, который сегодня входит в обязательную школьную программу, стал «Левша». В нем он в красках описывал мастеров оружейного дела. Лескову удалось настолько хорошо изложить сюжет, что о нем начали говорить, как о выдающемся писателе современности.

В 1874 г. по решению Министерства народного просвещения, Лескова утвердили на должность цензора новых книг. Таким образом, ему приходилось определять, какая из книг имеет право выходить в печать, а какая нет. За свою работу Николай Лесков получал очень маленькую заработную плату.

В этот период биографии им была написана повесть «Очарованный странник», опубликовать которую не захотело ни одно издательство.

Повесть отличалась тем, что многие ее сюжеты намеренно не имели логического завершения. Критики не поняли идею Лескова и весьма саркастично отозвались о повести.

После этого Николай Лесков выпустил сборник рассказов «Праведники», в котором он описывал судьбы простых людей, повстречавшихся на его пути. Однако и эти произведения были отрицательно восприняты критиками.

В 80-е годы в его работах начали отчетливо появляться признаки религиозности. В частности, Николай Семенович писал о раннем христианстве.

На позднем этапе своего творчества Лесков писал произведения, в которых обличал чиновников, военнослужащих и церковных деятелей.

К данному периоду творческой биографии относятся такие труды, как «Зверь», «Пугало», «Тупейный художник» и другие. Кроме этого, Лескову удалось написать ряд рассказов для детей.

Стоит заметить, что Лев Толстой говорил о Лескове, как о «самом русском из наших писателей», а Чехов и Тургенев (см. интересные факты про Тургенева) считали его одним из главных своих учителей.

Максим Горький отзывался о Николае Лескове так:

«Как художник слова Н. С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров. Талант Лескова силою и красотой своей немногим уступает таланту любого из названных творцов священного писания о русской земле, а широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок её, тонким знанием великорусского языка он нередко превышает названных предшественников и соратников своих».

Личная жизнь

В биографии Николая Лескова было 2 официальных брака. Его первой женой стала дочь богатого предпринимателя Ольга Смирнова, на которой он женился в 22-летнем возрасте.

Со временем у Ольги начались психические расстройства. Позже ее даже пришлось отправить на лечение в клинику.

В этом браке у писателя родилась девочка Вера и мальчик Митя, который умер в раннем возрасте.

Оставшись фактически без жены, Лесков начал сожительствовать с Екатериной Бубновой. В 1866 г. у них родился сын Андрей. Прожив в гражданском браке 11 лет, они решили расстаться.

Интересен факт, что Николай Лесков практически на протяжении всей своей биографии был убежденным вегетарианцем. Он являлся ярым противником убийства животных ради пропитания.

Более того, в июне 1892 г. в газете «Новое время» Лесков опубликовал призыв под названием «О необходимости издания на русском языке хорошо составленной обстоятельной кухонной книги для вегетарианцев».

В результате в 1893 г. в России была опубликована такая книга.

Смерть

На протяжении всей жизни Лесков страдал от приступов астмы, которая в последние годы начала прогрессировать.

Умер Николай Семенович Лесков 5 марта 1895 г. в возрасте 64 лет.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище.

Незадолго до смерти, в 1889-1893 гг., Лесков составил и издал у А. С. Суворина «Полное собрание сочинений» в 12 томах, куда вошли большей частью его художественные произведения.

Впервые по-настоящему полное (30-томное) собрание сочинений писателя стало выходить в издательстве «Терра» с 1996 г. и продолжается до сих пор.

Николай Семёнович Лесков

Фото Все

Видео Все

Николай Лесков. Больше, чем любовь

031. Лесков. Биография. Произведения.

Почему Лесков — лучший русский писатель

Николай Лесков — биография

Николай Лесков – известный писатель, литературный критик, публицист. Достаточно долго выпускал свои произведения под псевдонимом М.Стебницкий. В отличие от прославленных писателей того времени не имел ничего общего со столбовым дворянством. В своих произведениях описывал традиции духовенства и мещанства, работал в технике сказа.

Его карьера начиналась просто и буднично, обычный казенный служащий с небольшим жалованием. Писать Николай Лесков начал только в 28 лет, его первые работы – публицистические статьи для популярных изданий тех лет. Но вскоре его творческая карьера пошла вверх, он стал автором многочисленных пьес и повестей, романов и сказов. Отличительная черта произведений Лескова – это особый художественный стиль, так называемый сказ, основоположником которого считают именно Лескова и его коллегу-писателя Николая Гоголя.

Детство

Родина известного русского писателя Николая Лескова – небольшое село Горохово в Карачевском уезде Орловской губернии. Его дед служил священником села Лески, откуда и произошла фамилия Лесков. Николай родился 4 (16 февраля) 1831 года в семье Семена Лескова и Марии Алферьевой. Отцовский род происходил из духовенства, сам Семен тоже получил семинарское образование, но отказался идти в духовное звание. За что был изгнан из дома дедом Николая, человеком умным и своевольным. Семен сбежал в Орел, имея в кармане всего 40 копеек меди, которые вынесла ему мать к задним воротам, чтобы не разгневать отца. Семинарское образование позволило ему сделать карьеру заседателя орловской уголовной палаты, он стал отличным следователем, распутавшим не одно тяжкое преступление. Он первым в роду стал потомственным дворянином. Помимо этого, он учительствовал в семьях дворян, где и встретил свою будущую жену — дворянку Марию Алферьеву. Разница в их возрасте была просто огромной. На тот момент Семену исполнилось 40, его любимой всего 16. Они поженились, и в этом браке родилось пятеро детей – три сына и две дочки. Николай был старшим.

Как говорил потом Николай Лесков, его отец был замечательным умником и дремучим семинаристом, был умен, честен и придерживался своих убеждений, из-за чего имел множество врагов.

Это умение наживать себе недоброжелателей привело к тому, что Семену Лескову пришлось оставить службу в Орле, и вместе с семьей переехать в село Панино, где у него было небольшое имение в 40 десятин земли. Отец писателя научился пахать, сеять, работать в саду.