Ответы на вопросы учебника «Литература» 5 класс, 1 часть, Коровина, страницы 148-149

Размышляем о прочитанном

1. Понравилась ли вам сказка? Увлекли ли вас события, происходящие с Алёшей? Менялось ли ваше отношение к герою сказки по ходу чтения? Почему?

Это очень интересная и увлекательная сказка. Она мне понравилась.

Отношение к Алёше у меня менялось, в зависимости от его поступков. В начале сказки я его жалела, он вызывал симпатию. Когда он загордился, мне стало стыдно за него. Когда он переболел и исправился, я вновь сочувствовала ему.

2. Перечитайте описание Петербурга и дома, в котором располагался пансион. Как вы думаете могло ли быть такое детальное описание в народной волшебной сказке? Если нет, то почему?

В народных сказках не может быть столь детальных описаний.

Они изначально были устными, передавались от рассказчика к рассказчику, а в таком случае передаются лишь основные события, мелкие детали каждый рассказчик придумывает сам. Невозможно запомнить и повторно воспроизвести такое детальное описание какого-нибудь дворца или избушки на курьих ножках.

3. Почему Алёша «пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор»? Что он хотел увидеть? Чего ожидал? Почему его разочаровал приезд директора?

Алёша мечтал увидеть волшебницу, которая провертела для него эти дырочки, как он думал. Он ждал, что волшебница принесёт игрушку или письмо от родных.

Также Алёша ждал приезд директора. Он представлял его рыцарем из романов, которыми зачитывался. Но приехал обычный лысый человек. Для Алёши такой неказистый директор стал разочарованием.

4. Как Алёша спас Чернушку? Перескажите эпизод спасения от лица Алёши, передавая те чувства, которые он переживал.

Алёша спас Чернушку, выкупив её у кухарки, хотевшей зарезать курицу.

Пересказ эпизода спасения Чернушки от лица Алёши

В тот день я как обычно кормил курочек. Вдруг я увидел, как во двор вышла кухарка Трина с огромным ножом. Я знал, что кухарка убивает кур и петушков, и моё сердце сжалось от предчувствия беды.

Я стал размахивать руками, отгоняя кур, потом встал и бросился прочь. Я не хотел, не мог видеть, как кухарка поймает кого-нибудь из моих любимцев. Мне хотелось плакать от горя.

Позади что-то кричала кухарка, но я не слушал её, убегая всё дальше. Как вдруг голос Чернушки пробился до моего сознания. Чернушка громко кричала от страха, и я понял, что Трина поймала именно её.

Забыв про страх, я бросился обратно и запрыгнул на шею кухарке. Та от неожиданности выпустила Чернушку и курица взлетела на крышу, торжествующе вереща. Трина начала было ругаться, но я протянул ей империал, единственное богатство, которое у меня было. Мне было не жаль расставаться с деньгами, ведь я спасал жизнь своего друга.

Трина взяла деньги, Чернушка была спасена, я был счастлив.

5. Как менялся характер Алёши после того, как король вручил ему конопляное семечко? Расскажите об этом подробно от лица одного из одноклассников Алёши.

Характер Алёши испортился. Он стал важничать и считать себя умнее всех.

Рассказ о характере Алёши от лица его товарища

Я давно знаю Алёшу и даже дружил с ним. В то время он был скромным и добрым мальчиком, которого все любили. Если его наказывали, то Алёшу все жалели.

Но потом с ним что-то случилось. Характер Алёши стал меняться не в лучшую сторону. Он грубил, стал заносчивым, считал себя умнее всех.

И постепенно от Алёши все отвернулись. Мы больше не были с ним друзьями, а когда он попытался обратиться ко мне, я просто отвернулся.

А Алёша стал врать и выдумывать небылицы. За этого его строго наказал учитель и никому не было жаль Алёшу.

После наказания Алёша долго болел, а когда поправился, вновь стал нормальным мальчиком. Алёша опять был скромным и добрым. Постепенно к нему стали относиться лучше, а я думаю, что мы снова подружимся.

6. Почему Алёша стыдился рассказывать кому-либо о том, что с ним произошло?

Алёше было стыдно вспоминать своё некрасивое поведение и трусость. Он хотел бы вычеркнуть этот эпизод не только из памяти, но и из жизни..

7. Похож ли Алёша на героя русских народных волшебных сказок? Положительный он герой или отрицательный? Бывают ли такие герои в народных сказках?

Алёша совершенно не похож на героя волшебной сказки. Он обычный мальчик, такой как все вокруг. Он не очень смел и может ошибаться.

Алеша не положительный и не отрицательный герой. В начале сказки он совершает добрые поступки и является положительным героем. В середине Алёша совершает глупости и ведёт себя плохо. Он становится отрицательным героем. В конце он исправляется и вновь оказывается героем положительным.

Таких героев в волшебных сказках нет. Там они либо положительные, либо отрицательные.

Обогащаем свою речь

1. Объясните слова, подберите синонимы, составьте в ними предложения.

Суровый. Строгий, сердитый. Учитель был суровым, но справедливым.

Дряхлый. Старый, слабый. Дряхлый дед сидел на лавочке.

Отдалённый. Далёкий. Отдалённый холм зарос лесом.

Неведомый. Незнакомый, неизвестный. Неведомый зверь оставил следы на тропе.

Невиданный. Чудесный, неизвестный. Невиданный мир лежал за рекой.

Грозный. Сердитый, строгий. Грозно посмотрел он на меня.

Тужить. Грустить, печалиться. Не надо тужить о лете.

Снарядился. Собрался, приготовился. Он снарядился в поход.

Желанный. Ожидаемый, вожделенный. Желанный случай представился скоро.

Трезвонить. Звонить, болтать. Хватить трезвонить о ерунде.

Перечить. Идти наперекор, прекословить, огрызаться. Будешь перечить — быть тебе битым.

Потешить. Веселить, смешить. Учитель потешил учеников смешным заданием.

Печальный. Грустный, невесёлый. Печальный страус смотрел на закат.

2. Найдите в сказке Погорельского слова, которые редко используются в современной речи (например: нынешний, пансион, сказывал, говаривал, утешение). Подумайте, какие из них незаслуженно мало используются в современной речи.

Слова, которые редко используются в современной речи:

Помещался, славный, заступали, нежели, тогдашний, содержатель, дортуары, письмецо, бранчливая, возымел, с горестию, умильно, ободрился, шандалы, кисейные, учительша, несбыточное, яхонты, насилу мог, особливо, обхождение.

Мне нравится слово Учительша и жаль, что сейчас его не используют. Оно кажется мне более ласковым, чем привычное Учительница.

Тема: Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…» Поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии.

Цели: знакомство с личностью Горация для постижения смысла оды «К Мельпомене», сравнительный анализ трёх текстов (Горация, Державина и Пушкина) с целью проследить, как развивается тема поэта и поэзии в их творчестве и чем различаются позиции авторов в понимании этой темы; способствовать эстетическому и нравственному воспитанию учащихся.

Оборудование: презентация с изображением разных видов памятников и тестовыми вопросами; видео «Стоит вспомнить» (выпуск Андрея Кончаловского), тексты произведений, учебники.

Вид урока: урок открытия нового знания.

Ход урока

-

Организационный момент

(Приветствие)

-

Мотивация учебной деятельности

— Демонстрация слайда с изображением памятников.

Что вы видите на экране? Какое общее слово относится ко всем иллюстрациям? Что такое памятник? Для чего он нужен? (Сохранение памяти; бессмертие человека в наших сердцах). Когда человек нуждается в памятнике? Из чего может быть этот памятник? Металл? (Почему? Чтобы стоял вечно?) А может быть памятник из чего-то хрупкого, эфемерного? Как относится понятие «памятник» к литературе?

Памятник – (в узком смысле слова) сооружение, предназначенное для увековечивания людей, событий, объектов, иногда животных, литературных и кинематографических персонажей и др.

Кроме выполнения объективно-исторической функции, многие памятники несут и политическую нагрузку, являясь объектами фундаментальной пропаганды.

Монумент (лат. monumentum) «воспоминание, памятник», от monere «внушать, напоминать, воодушевлять») – значительный по размерам памятник искусственного происхождения.

В архитектурном плане памятники организуют пространство, нередко памятники выполняют роль визуального центра площади или другого общественного пространства.

Всё разнообразие памятников изучает общее памятниковедение, уделяющее особое внимание памятникам-символам.

-

Формулирование темы, целей урока (совместно с учениками)

Определение общего и отличного в осмыслении бессмертия поэта в произведениях Горация, Державина, Пушкина; анализ оды «К Мельпомене» как произведения, положившего начало традиции подведения поэтом итогов своего творческого пути.

-

Работа над темой урока

– Просмотр видео Андрея Кончаловского «Стоит вспомнить»

Андре́й Серге́евич (Андро́н) Кончало́вский (Михалко́в-Кончало́вский, настоящее имя — Андрей Сергеевич Михалков, род. 20 августа 1937, Москва) — советский, российский и американский кинорежиссёр и сценарист, общественный и политический деятель. Президент киноакадемии «Ника».

Народный артист РСФСР (1980). Лауреат Государственной премии РСФСР им. бр. Васильевых (1990), Государственной премии Казахской ССР (1972) и двух премий «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля (2014, 2016).

— Работа с учебником (стр.319-320). Одновременно в тетради заполняется таблица «Общее-отличное»

Общее для Горация и Державина

Общее для Горация и Пушкина

Что общее мы видим у Александра Сергеевича Пушкина и Горация? А что общего мы можем увидеть у Горация и Державина?

Среди всего прочего общим для них является и сюжет произведения «Памятник»

— Выразительное чтение оды «К Мельпомене» с последующим анализом произведения.

1) О чём говорит Гораций в своём произведении? Какой памятник он имеет в виду? (поэт уверен, что есть самые прочные памятники – в памяти людей. Для поэта они в поэтических строках). Что необычного есть в таком памятнике?

2) Какие автобиографические факты он упоминает в оде? (Своё происхождение)

3)О какой заслуге в сфере поэтического искусства упоминает Гораций? (Писал на латыни, используя стихотворные размеры, открытые Сапфо, Архилохом, Алкеем)

4) Кто такая Мельпомена? (Муза трагедии). Почему Гораций упоминает её в своей оде и даже посвящает произведение Мельпомене? (Поэт настолько уверен в своём таланте, что считает себя достойным венка Мельпомены).

— Работа в группах. Сравнительный анализ трёх «Памятников»

1 группа. Образ памятника. В чём отличие? Подтвердить цитатами из текста.

2. группа. Какой видят свою славу поэты? На какие территории она распространяется? Сколько будет длиться эта слава?

3 группа. В чём видят свои заслуги поэты? Есть ли отличия? Подтвердить цитатами из текста. Почему появляется это отличие?

4 группа. Упоминание музы в тексте, отношение к ней. Подтвердите цитатами из текста. Почему появляется это отличие?

5 группа. Составление диаграммы Вена.

Все поэты говорят о своём бессмертии и вкладе в литературу, но для Горация наиболее важное значение имеет литература ради литературы, поскольку он считал это искусство наиболее важным и даже основополагающим в жизни человека. Державин же и Пушкин говорят о влиянии литературы на жизнь человека, акцентируют внимание на своей гражданской позиции. Их искусство не ради искусства, а ради лучшего будущего для общества.

-Подведение итогов по работе групп. Какое памятники подобны друг другу? Почему? Чем всё же отличаются? (Произведения Державина и Пушкина, поскольку свой «Памятник» Александр Сергеевич пишет как подражание «Памятнику» Державина. Но главное в творчестве Пушкина, по его мнению, то, что «в свой жестокий век восславил … свободу и милость к падшим призывал». В этом и проявляется суть Пушкина-гуманиста)

— Проблемный вопрос. Шекспир писал свои произведения на основе чужих сюжетов, но его предшественников никто не помнит. Так ли обстоит дело с произведением Горация? Не затмили ли стихотворения Державина и Пушкина оду Горация?

Тестирование с последующей взаимопроверкой (тест на слайдах презентации)

-

Произведение, которое стало началом литературной традиции подведения поэтом итогов своего творческого пути…

А) «Я памятник себе воздвиг…»; Б) «Ода к Мельпомене»; В) «Памятник»

2. Человеком, давшим Горацию свободно творить, был…

А) Меценат; Б)Октавиан Август; В) Публий Овидий Назон.

3. Наиболее популярным творчество Горация было в эпоху…

А) Античности; Б)Средневековья; В) Возрождения.

4.О ком из поэтов слух пойдёт «От Белых вод до Чёрных»?

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

5. Кто из поэтов просит у музы венца?

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

6. Кто из поэтов сравнивает свой памятник с Александрийским столпом?

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

7. В чьём произведении не звучат социальные мотивы?

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

8.Кто из авторов упоминает в своём произведении Екатерину Вторую?

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

9. Кто из авторов не просит музу об особенном отношении к читателям?

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

10. Кто из авторов видел свою заслугу в том, что первым стал «истину царям с улыбкой говорить»?

А)Гораций; Б) Пушкин; В) Державин.

Ключ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-В, 5-А, 6-Б, 7-А, 8-В, 9-А, 10-В.

Ключ для взаимопроверки теста также на слайде презентации к уроку.

— Проверка творческого задания, которое дети получили на предыдущем уроке.

Поэты сказали о своём бесмерии, а что мы можем сказать им в ответ? (Проверка домашнего задания – эпитафии для памятника Горацию)

5. Итоги урока.

6. Домашнее задание (хронологическая таблица по биографии Николая Михайловича Карамзина (ст.73-75); интересные факты о писателе – по желанию)

7. Рефлексия. Какое открытие стало сегодня наиболее удивительным?

Автор На чтение 19 мин. Просмотров 41 Опубликовано

Делая полный анализ стихотворения «Памятник», которое написал Гавриил Романович Державин, стоит вспомнить, что именно он стал основателем поэзии, в которой содержались автобиографические моменты. Да не просто так, а восхваляя свою гениальность и талант. Он действительно придавал очень большое значение тому, какую именно роль играет его творчество в жизни людей. Это был очень честный и искренний человек, который открывает свою душу перед читателем. Именно это и показывает команда Литеровед.ру в дальнейшем анализе стихотворения «Памятник».

Содержание

История создания

Стихотворение «Памятник» появилось в 1795 году, когда поэт перешагнул уже зрелый рубеж своего творчества. Он занимал достаточно высокий пост, но это не мешало ему заниматься любимым делом – написанием произведений.

На создание данного произведения автора натолкнуло произведение «Памятник», которое появилось на свет благодаря Горацию. Данная ода очень вовремя попала под руку поэту, когда он занимался переосмысливанием своей жизни и ценностей.

Он подводил итоги прожитых лет не только в творческом плане, но и своей жизни в целом. Гораций в своей оде преподносит творца выше всех остальных, благодаря бессмертию их творений. Державину очень нравится эта идея, поэтому он и считается основоположником данного стиля. Он восхваляет себя, свой талант и славу.

Тема

Основной темой произведения «Памятник» является бессмертие и роль поэзии в жизни каждого из нас. Ведь если ответить честно, то именно благодаря литературе и поэзии человек начинает ценить прекрасное. Да что там ценить – замечать! Автор показывает то, какое влияние оказывается на становление личности именно благодаря поэзии.

Так же Гавриил Романович отмечает то, что поэт не то, что должен, он обязан быть искренним. В первую очередь перед читателем. Благодаря поэзии творец открывает свою душу читателю. Поэтому необходимо быть честным, так как фальшь всегда будет замечена. Произведения Державина действительно отличаются своей честностью и искренностью. Ну и, конечно же, автор поднимает тему своих собственных заслуг и достижений перед народом и государством.

Композиция

Данное стихотворение делится на пять строф. Каждая из строф построена весьма сложно, благодаря чему автор подчеркивает всю серьезность своего произведения, а так же тем, которые в нем поднимаются.

В самой первой строфе автор доносит до читателя все бессмертие поэзии. Он объясняет то, что любой памятник культуры менее долговечен, нежели поэзия.

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Вплоть до четвертой строфы Державин ведет размышления на тему своей значимости и роли, которую он занимает в мире поэзии и литературы. Он так же подчеркивает то, что не боится с улыбкой говорить правду любому – будь то царь или простой гражданин.

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге

И истину царям с улыбкой говорить.

И в заключительной части автор возносит хвалу Музе и её бессмертным заслугам. Написано данное стихотворение как монолог, благодаря которому можно понять мысли автора.

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.

Жанр, размер

По жанру произведение «Памятник» – это ода. Размер – шестистопный ямб, рифмовка – перекрестная. Именно благодаря данной совокупности, стихотворение имеет плавный и спокойный ритм.

Средства выразительности

В данном стихотворении автор использует большое количество средств художественной выразительности. Гипербола, метафоры, олицетворения, эпитеты – это далеко не полный список того, что использует поэт, чтобы передать всю яркость чувств и эмоций.

Основная мысль

Основной мыслью стихотворения «Памятник» можно назвать роль поэта в жизни человека, а в частности роль самого автора. Рассказывая, какую важную для народа роль несет в себе поэзия, он не забывает отметить свои личные заслуги. Он гордится своей честностью и искренностью, давая понять, что это главные качества для поэта. Создавая бессмертные произведения, ни в коем случае нельзя лукавить не перед собой, не, тем более, перед читателем.

Он очень хорошо раскрывает роль поэзии в становлении личности. Именно благодаря ей, человек учится любить, замечать и любоваться прекрасными вещами. По мнению Державина поэзия бессмертна, и сможет пережить любые монументы. Да и силой она наделена гораздо большей и значимой.

Державин так же показывает свои заслуги, которые считает достаточно важными и не малыми. Он считает, что поэт, который творит для народа и для потомков, достоин самой высшей похвалы, признания и любви. Ведь он взвалил на себя нелегкий труд, благодаря которому бессмертные строки имеют возможность доноситься через века от поколения к поколению.

Этим стихотворение Державин подводит некий итог своей жизни, которым весьма доволен. Он знает, что сделал достаточно много для государства и ему есть чем гордиться. Это и является основной мыслью произведения, которую Гавриил Романович так красиво и мудро доносит до простого обывателя.

Содержание:

История произведения

Название стихотворения «Памятник» ассоциируется, в первую очередь, с тем нерукотворным шедевром, который был «воздвигнут» Александром Сергеевичем Пушкиным. Однако не все знают, что в русской литературе аналогичных произведений несколько, одно из них принадлежит Гавриилу Державину. Кроме того, он является первым автором, кто главной темой творчества избрал собственную неповторимость и уникальность личного творчества.

Стихотворение было написано автором в 1795 году. В этот период Гавриил Романович занимал престижную должность и являлся президентом Ленинградской Коммерц-коллегии. Огромное количество времени ему приходилось уделять работе, однако для поэзии всегда оставались свободные минуты.

Автобиографическое произведение отражает зрелый этап творчества. В этот период Державин подводил итоги всей своей жизни, а также анализировал литературный путь и собственные достижения. Размышляя над насущным, поэт пытался точно определить свое место в общественной и личной жизни, в поэзии и в кругу популярных на тот период авторов.

Источником вдохновения для написания строк «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный…» стала ода Горация. Именно на нее придворный поэт обратил внимание в ходе размышлений. Многие критики считают, что русское произведение является своеобразным, свободным толкованием литературного шедевра древнеримского автора. Уже тогда Гораций основной идеей своей оды сделал бессмертие собственного творчества, величие творца.

Бессмертие поэта — очень близкая для Державина мысль, которая и подвигла его написать стихотворение одним из первых в русской поэзии. Намерение автора сделать свои произведения бессмертными в памяти поколений выражается в просьбе любить и уважать потомков и современников. Ведь только литература способна оказать решающую роль в воспитании нравственного человека:

- умение видеть и любить прекрасное;

- стремление к духовному развитию;

- способность устранять в себе порочные нравы;

- умение быть мягким и гуманным членом социума.

Главной идеей и темой стихотворения стало обращение к аудитории, ко всем классам общества. Основной чертой композиции, как и всего остального творчества Державина, можно назвать искренность. Смысл настоящей поэзии, по его мнению, заключается в умении автора быть открытым, честным как со всем народом, так и с теми, кто занимает правящие должности.

Структура и композиция

План текста стихотворения составлен из пяти строф, в каждой из которых присутствуют сложные предложения. Именно такой прием автор использует, чтобы подчеркнуть серьезность своих слов. В первой строфе писатель сделал акцент на том, что поэзия должна быть бессмертной, а все поэтическое искусство и творчество способны пережить даже самый вечный монумент.

В последующих строфах Гавриил Романович высказал свои размышления по поводу значимости конкретно своего творчества, а в заключительной части обратился к покровительнице поэзии — Музе.

Произведение составлено в форме монолога, так как речь идет от первого лица. Кроме того, значимость слов подчеркивается при помощи большого количества употребленных личных местоимений.

Жанр стихотворения «Памятник» — ода. Она характеризуется неторопливым ритмом, отвлеченностью от суетности. Литературный размер «Памятника» Державина — шестистопный ямб, сложный стихотворный слог, монотонность подчеркивается перекрестной рифмой.

Составляя характеристику художественного произведения, важно обратить внимание на средства выразительности. В творчестве просматриваются надменная интонация, неспешный, величественный ритм, своеобразная лексика. Это удается достичь при помощи следующих средств:

- высокопарные выражения («возгордились», «дерзнул», «тлен», «чело» и так далее);

- набор эпитетов (быстротечный, вечный, чудесный);

- метафоры («зарёй бессмертия», «времени полет»);

- гиперболы («металлов тверже он и пирамид»);

- инверсии («и презрит кто тебя»);

- олицетворения («ни времени полет не сокрушит», «ни гром не сломит»).

При помощи специальных средств и приемов автор обращается к читателю. Он пытается донести до него свое представление о том, что каждая творческая личность имеет полное право на самоопределение, независимость и самобытность. И только при поддержке аудитории поэт может оценить истинную ценность своего творчества.

Заслуги поэта в произведении

В первую очередь стоит отметить некоторые заслуги Державина в стихотворении «Памятник», чтобы понять его верно. Критики делают вывод о том, что главное умение поэта — максимально правдиво писать правду в адрес представителей власти. Он делает это легко, играючи и с улыбкой.

Созданию произведения в автобиографическом направлении предшествует не только восхищение одой Горация, но и сам путь покорения поэтического Олимпа. Являясь потомком обедневших в свое время дворян, Гавриил Романович был ошибочно записан в солдаты. Он был сыном вдовы и его практически обрекли на многолетнюю военную службу, в которой невозможно было выделить время на поэтическое искусство.

Однако автора неизбежно посещало вдохновение, он уделял много времени саморазвитию и образованию, писал стихи каждую свободную минуту. По случайному стечению обстоятельств Державин помог Екатерине занять место императрицы, однако это так и не улучшило его материальное положение. Бедный солдат еле-еле сводил концы с концами.

Одним из первых грандиозных произведений, которое поэт долго не решался публиковать, была «Фелица». В нем он обращался к правительнице, при этом вставляя строки с рассказами о собственной жизни. Об это заслуге автор и указал в своем «Памятнике»: он сумел описать живой образ императрицы, показать ее личные качества и особенности, представить характер. Это стало новейшим словом в литературе России.

Критики признали, что создание Державиным стихотворения — это новаторство, которое заключалось в умении написать в историю новую страницу «забавным, легким слогом».

Не менее ценной заслугой считается способность поэта в своем творчестве смело и с сердечной простотой размышлять о Всевышнем. Подтверждением тому стали строки «Памятника», в которых упоминается об оде «Бог». Этот шедевр, написанный в 1784 году, был назван высшим проявлением таланта, вокруг него долго не могли стихнуть разговоры и обсуждения. Композиция была 15 раз переведена на французский, а затем на немецкий, испанский, итальянский и японский языки.

Сравнение с Горацием

Стихотворение Державина не лишено пафоса, но поэт считал, что имеет полное право его применять. Взяв за основу оду Горация, он кардинально изменил замысел, поставив на первое место правдивость и истинность собственного произведения, а на второе — совершенство стихотворения. У древнеримского автора все было наоборот: в центре внимания — только творчество и его правдивость.

Разница чувствуется и в жизненных позициях писателей. Гораций стал знаменитым и прославился только благодаря своим поэтическим способностям, а Гавриил Романович выступал с открытой правдой в адрес народа и царей.

Державин считается ярчайшим представителей русской поэзии. Он смог перенять последние европейские традиции, согласно которым писались произведения в подобном стиле — торжественном, возвышенном. Но при этом сущность его творчества составляли простые для понимания, разговорные речи, которые были доступны всем без исключения слоям населения.

Несмотря на огромное количество похвальной критики, не обошлось и без укоров в адрес стихотворения Державина «Памятник». Попытки восхвалить себя лично и всю русскую литературу абсолютно неправильно были истолкованы некоторыми критиками. В шквале негатива просматривались обвинения в чрезмерной гордыни и бесконечном хвастовстве. Однако в ответ на это автор советует оппозиции смотреть не на торжественность слога, а на основной смысл, заложенный в творчество.

Традиция обобщения жизненных итогов и восхваления поэзии, заложенная Ломоносовым, была продолжена не только Державиным, но еще и Александром Пушкиным. Последний также обращался к первоисточнику Горация, однако и многое взял из композиции Гавриила Романовича. Все эти стихотворения имеют огромное значение для русской литературы и образуют целый цикл в аналогичном жанре.

Еще тесты

Читайте также

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормилРассказ Дедушка (Н.А. Некрасов)Песня о Соколе (Максим Горький) Бедные люди (Ф.М. Достоевский)

Гавриил Романович Державин вошел в историю отечественной литературы как основоположник автобиографической поэзии, в которой красной нитью проходит восхваление собственной уникальности. Подтверждением тому станет анализ стихотворения «Памятник» (9 класс), в котором поэт воспевает свой талант. Благодаря краткому анализу «Памятник» по плану ученики 9 класса смогут пройти полноценную подготовку к уроку по литературе и предстоящим ЕГЭ.

+

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Памятник.

История создания – Стих написан в 1795 году.

Тема стихотворения – Прославление поэтического творчества и утверждение высока предназначения поэта.

Композиция – Композиция состоит из пяти строф: в первых четырех автор описывает высокое значение поэзии и превозносит собственные заслуги в искусстве, в пятой – обращается к Музе.

Жанр – Ода.

Стихотворный размер – Шестистопный ямб с перекрестной рифмой.

Метафоры – «времени полет», «зарей бессмертия».

Эпитеты – «вечный», «чудесный», «быстротечный».

Гипербола – «металлов тверже он и выше пирамид».

Инверсия – «и презрит кто тебя», «народах неисчетный».

Олицетворения – «ни гром не сломит», «слух продет», «ни времени полет не сокрушит».

План

- История написания

- Тема

- Композиция

- Жанр

- Средства выразительности

- Тест по стихотворению

История написания

Стихотворение «Памятник» было написано Державиным в 1795 году, когда 52-летний Гавриил Романович занимал должность президента Коммерц-коллегии в Петербурге. Он много сил отдавал работе на ответственном посту, однако никогда не забывал о столь любимой им поэзии.

Произведение относится к зрелому этапу творчества поэта, когда он занялся подведением итогов не только своего литературного пути, но и всей жизни. Переосмысливая полученный опыт, Гавриил Романович пытался определить свое место в жизни, в обществе, в литературе.

Во время своих размышлений придворный поэт обратил внимание на оду Горация, которая и вдохновила его на написание стиха «Памятник», ставшим, по сути, вольным толкованием одноименного произведения древнеримского поэта. В своем «Памятнике» Гораций поделился идеей величия истинного художника-творца. Тема бессмертия поэта и его литературных трудов была настолько близка Державину, что он стал одним из первых русских авторов, который начал воспевать собственный талант и поэтическую славу.

Тема

При анализе стиха «Памятник» Державина следует отметить, что центральной темой произведения является бессмертие поэзии, способной вечно жить в памяти грядущих поколений.

В своем произведении Гавриил Романович размышляет о возвышенном влиянии поэзии на общество, праве поэта на любовь и уважение современников и потомков. Ведь именно литература и искусство мягко и гуманно воспитывают в человеке любовь к прекрасному, желание духовно развиваться, они способны устранять порочные нравы, а потому их значение в социуме трудно переоценить.

Основной чертой всего творчества Державина является его искренность, которую он в очередной раз продемонстрировал в стихотворении «Памятник». Он делает акцент на том, что истинный поэт должен быть честным и открытым не только с народом, но и с представителями власти. Также автор без лишнего жеманства упоминает о своих заслугах перед русской литературой.

Композиция

Стихотворение Державина представлено пятью строфами, каждая из которых состоит из сложных предложений, призванных подчеркнуть серьезный настрой автора.

В первой строфе поэт делает акцент на бессмертии поэтического искусства, способного пережить даже самый долговечный рукотворный монумент.

Далее следуют размышления о значимости творчества самого автора, которые в полной мере определяются в четвертой строфе.

В последней же строфе автор обращается в Музе – покровительнице поэзии.

Все произведение имеет форму монолога, поскольку ведется от первого лица с частым использованием личных местоимений.

Жанр

Стихотворение «Памятник» написано в жанре оды. Неторопливый ритм, некий уход от суетности достигается благодаря шестистопному ямбу с перекрестной рифмой.

Средства выразительности

В стихотворении Державина «Памятник» анализ кратко выглядит следующим образом. Произведение отличается высокопарной интонацией и лексикой, а также величественным, неспешным ритмом. Для достижения подобного эффекта автор использует многочисленные средства художественной выразительности.

Для подчеркивания возвышенного строя мыслей в своем произведении поэт использует высокопарные выражения («чело», «возгордились», «тлен», «дерзнул»

) и эпитеты («вечный», «чудесный», «быстротечный

»).

Также в стихотворении встречаются метафоры («времени полет», «зарей бессмертия

»), гипербола («металлов тверже он и выше пирамид

»), инверсии («и презрит кто тебя», «народах неисчетный

»), олицетворения («ни гром не сломит», «слух продет», «ни времени полет не сокрушит

»).

Тест по стихотворению

- Вопрос 1 из 7

В каком году Г. Р. Державин написал стихотворение «Памятник»?</h3>

- <label>1795 г.</label>

- <label>1799 г.</label>

- <label>1801 г.</label>

- <label>1805 г.</label>

(новая вкладка)Название: «Памятник».<o>Автор: Гавриил Романович Державин.<o>Год написания:1795.<o>Жанр: стихотворение.История создания: <o> Для начала было бы здорово вспомнить, что школьная литература знает три памятника: Горация, Державина и Пушкина (иногда еще упоминают Ломоносова). Впервые на русский язык оду Горация «К Мельпомене» («Создал памятник я…») перевел Ломоносов. А Державин стал первым автором в русской литературе, кто обратился к теме поэта и поэзии и творческого бессмертия. «Ломоносов был предтечею Державина, а Державин — отец русских поэтов.» — В. Белинский.Тема: тема поэта и поэзии, памяти, бессмертного искусства, роли поэзии в людской жизни.<o>Сюжет стихотворения: Лирический герой, поэт, подводит итог своей творческой жизни. Он вспоминает свои заслуги, которые останутся в памяти людей навеки – его памятник. В последней строфе лирический герой прославляет свою музу.Образ лирического героя:<o> Лирический герой – состоявшийся поэт, оставивший след в литературе как новатор и близкий к властителям человек:…Что первый я дерзнул в забавном русском слогеО добродетелях Фелицы возгласить,В сердечной простоте беседовать о богеИ истину царям с улыбкой говорить.<o>Стихотворная организация текста:<o>стихотворный размер: шестистопный ямб;<o>рифмовка:перекрестная.<o>Структура стихотворения:<o> Стихотворение можно поделить на три части: физическую (земную), духовную-человеческую и духовную-неземную (божественную, если хотите). <o> К первой части стихотворения относится первая строфа, где памятник поэта сравнивается с крепчайшими и самыми могучими предметами и стихиями на Земле. Памятник оказывается прочнее.<o> Вторая часть включает в себя вторую, третью и четвертую строфы. В них говорится о заслугах лирического героя-поэта, о памяти людей о нем. <o> Третья часть, пятая заключительная строфа, — это обращение музе. В образе музы предстает вдохновение, талант, мысли, которые хочет донести поэт. Обычно, русские писатели XVIII—XIX веков верили, что талант – это дар Божий. Поэтому последнюю строфу можно назвать духовной неземной.<o> Таким образом, памятник у Державина действительно вздымается выше пирамид и стремится гораздо выше, туда, где земному человеку не дано побывать.<o>Средства художественной выразительности:<o>Эпитеты:<o> памятник «чудесный», «вечный»; «забавный» русский слог. + «Рифей» — отсылка к античности (черта классицизма).<o>Метафоры: <o> Само стихотворение построено на метафоре: памятник – это память о поэте, его произведения.<o>* Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,И времени полет его не сокрушит.<o>* Так! — весь я не умру, но часть меня большая,От тлена убежав, по смерти станет жить,И слава возрастет моя, не увядая…<o></u> «вселенна будет чтить…»<o> Муза в последней строфе символизирует самобытность автора, его вдохновение и мысли, которые он хочет донести через поэзию.<o>Гипербола:<o>Металлов тверже он и выше пирамид;Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,И времени полет его не сокрушит.<o>Инверсия: <o>Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,Металлов тверже он и выше пирамид…<o>И т.д.<o>Метонимия: <o>…Всяк будет помнить то в народах неисчетных…<o>Перифраза:<o>Доколь славянов род вселенна будет чтить…<o>Риторические обращения, восклицания:<o> Обращение к музе в последней строфе.<o> Так! — весь я не умру, но часть меня большая…<o>Идея стихотворения:<o> Верность себе, честность, стойкость в творчестве дарят поэту бессмертие, вечную память о нем.</o>

Гусев Вадим

В стихотворении «Памятник» Г.Р. Державин под «памятником» имеет ввиду своё творчество, свою литературную деятельность, с помощью которой он прославил своё имя как поэт. Этот «памятник» не подвластен ни земным стихиям, ни времени. Автор видит назначение поэта в том, что он может и должен «истину царям с улыбкой говорить», что ему дозволено «в сердечной простоте беседовать о Боге», что он первый «в забавном слоге» посмел говорить о добродетелях Фелицы. Таким образом, Державин видит назначение поэта в том, что он открыто и свободно выражает свои мысли и взгляды.

ПожаловатьсяИспользуемые источники:

- https://literoved.ru/analiz/analiz-stixotvorenij/polnyj-analiz-stixotvoreniya-pamyatnik-g-r-derzhavin.html

- https://nauka.club/literatura/analiz-stikhotvoreniya-pamyatnik-derzhavina.html

- https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/derzhavin/pamyatnik.html

- https://polnyrefbook.blogspot.com/2016/07/blog-post_28.html

- https://vashurok.ru/questions/v-chem-videl-naznachenie-poeta-derzhavin-v-stihotvoreniyu-pamyatnik

Борис Шигин

Семнадцать мгновений «Суры»

А мы продолжаем публиковать воспоминания главного редактора пензенского литературного журнала «Сура» Бориса Шигина.

В 2011-м году «Суре» исполнялось 20 лет. Это был первый значительный юбилей для нашей команды. Хотелось и отметить это событие, и подвести какие-то итоги. Но как? Время диктовало новые правила общения с читателем. Поэтому я принял решение выйти за рамки журнала. Вернее, за рамки его бумажной версии и сделать лазерный диск, на котором собрать произведения авторов «Суры» и их живые голоса. Пусть поэты сами читают свои стихи и поют свои песни! Ведь здорово же?

Так началась работа по созданию цифрового альбома «Стихи и песни авторов «Суры». Для себя я называл этот сборник «Малой литературной энциклопедией», потому что произведения 54-х пензенских авторов на одном диске — это серьёзно! Опыт создания собственных альбомов, то есть дисков с моими песнями у меня уже был. И это тоже интересная история.

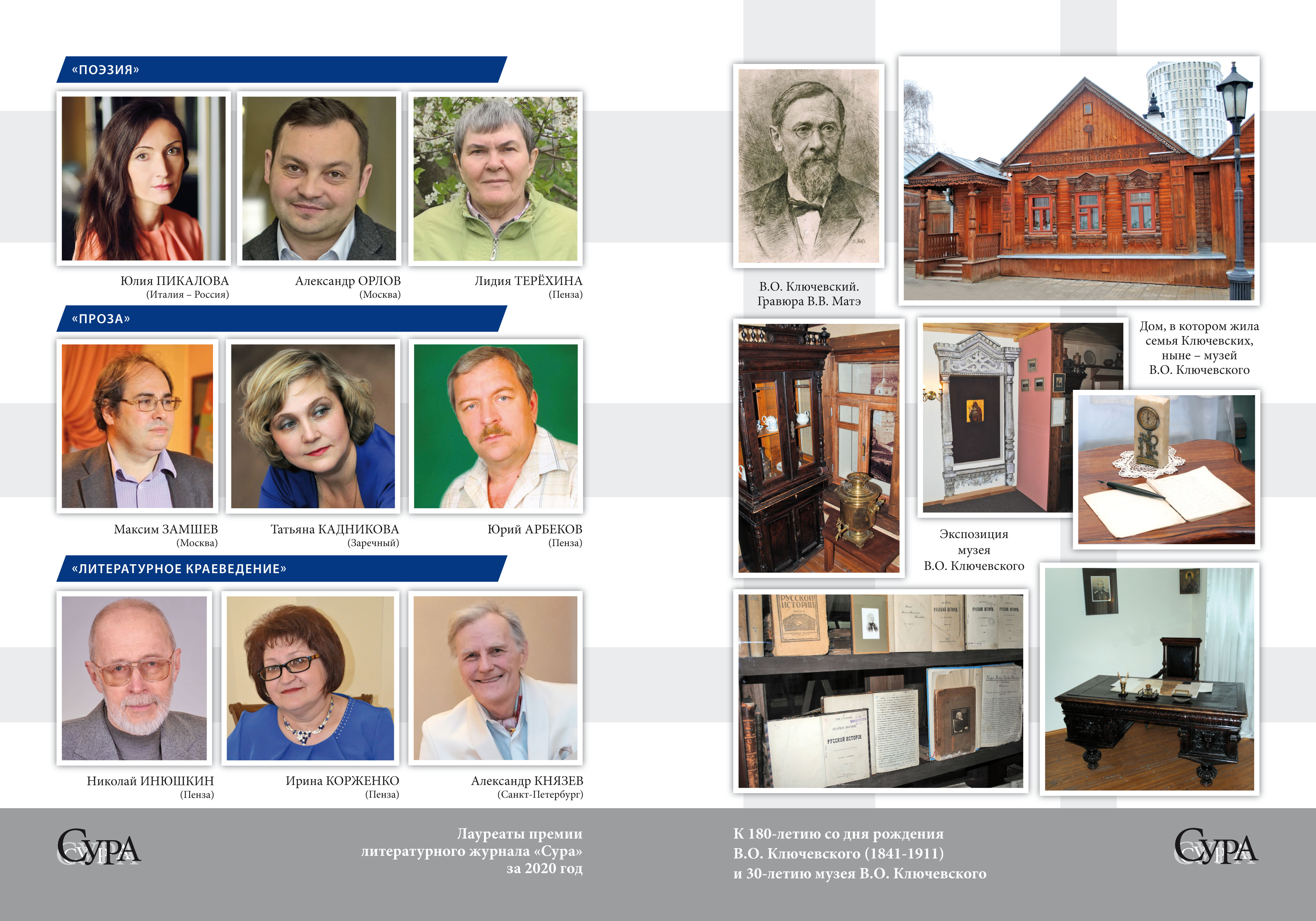

Лауреаты премии журнала «Сура»

Однажды, в конце ХХ века меня пригласили с концертом в пензенский Институт математических машин, где работал мой отец. Молодёжный совет института — талантливые математики и инженеры — большие поклонники авторской песни. Вечер был очень интересным. Правда, на мои вопросы за столиком, уже после концерта, ребята отвечали как-то неохотно. Я так и не понял, кто и что делает. Особенно запомнился поход в туалет в сопровождении сотрудника. Это было забавно. А что вы хотите — секретность! Когда же через несколько лет институт приобрёл уникальную машину по производству лазерных дисков, вспомнили обо мне: не хочу ли я выпустить первый пензенский диск с песнями на базе НИИ? Ну, конечно, хочу. Финансовую сторону взял на себя Валерий Николаевич Волков, который обеспечивал мою работу на Мост радио (за производство диска надо было заплатить), а звукозапись помог сделать звукорежиссёр ГТРК «Пенза» Алексей Астафичев. Именно НИИ Математических машин выпустил и первый видеодиск о «Тарханах». Использовались видеоматериалы Пензенской студии телевидения, в основном снятые моей творческой группой. Вот такое было начало.

Марина Герасимова — лауреат премии «Под Лермонтовской звездой»

Уже позже производством дисков на заводах Москвы и Екатеринбурга стало заниматься ООО «Мультимедиа компания «Алюр», которым руководил Алексей Юрьевич Акимов. Вот с ним в 2011-м году я и договорился о выпуске нашего юбилейного диска «Стихи и песни авторов «Суры». А потом стал собирать авторов, которым предстояло записать для нас несколько своих стихотворений и песен. Лимит звучания — примерно 10 минут. Время вполне приличное для того, чтобы составить представление о поэте или авторе песен. Я, например, в свою «порцию» уместил три песни и три стихотворения. Примерно столько же и другие участники проекта. Диск оформил Сергей А. Пономарёв, который работал тогда дизайнером в журнале. Глядя на этот диск, можно понять, что издатель — Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. Готовую пластинку получили и авторы, и библиотека им. М.Ю, Лермонтова, и редакция «Суры». Надо ли говорить, что с помощью этого диска удалось продвинуть творчество пензенских поэтов и на Мост радио, где я использовал альбом для рассказа о песнях пензенских бардов, и на радио России, где журналист Сергей Пономарёв знакомил радиослушателей с пензенской поэзией.

Лауреаты премии журнала «Сура» на обложке журнала

Уже позже библиотека им. М.Ю. Лермонтова, используя наш опыт, решила выпускать звуковую версию «Суры» для слабовидящих людей. Дело в том, что библиотека для слабовидящих стала, как и «Сура», подразделением Областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и нашими соседями на Белинского, 10. Нашлись энтузиасты, которые взяли на себя эту работу, ну а редакция рекомендовала материалы для записи на диск. В результате, было сделано несколько выпусков звуковой «Суры».

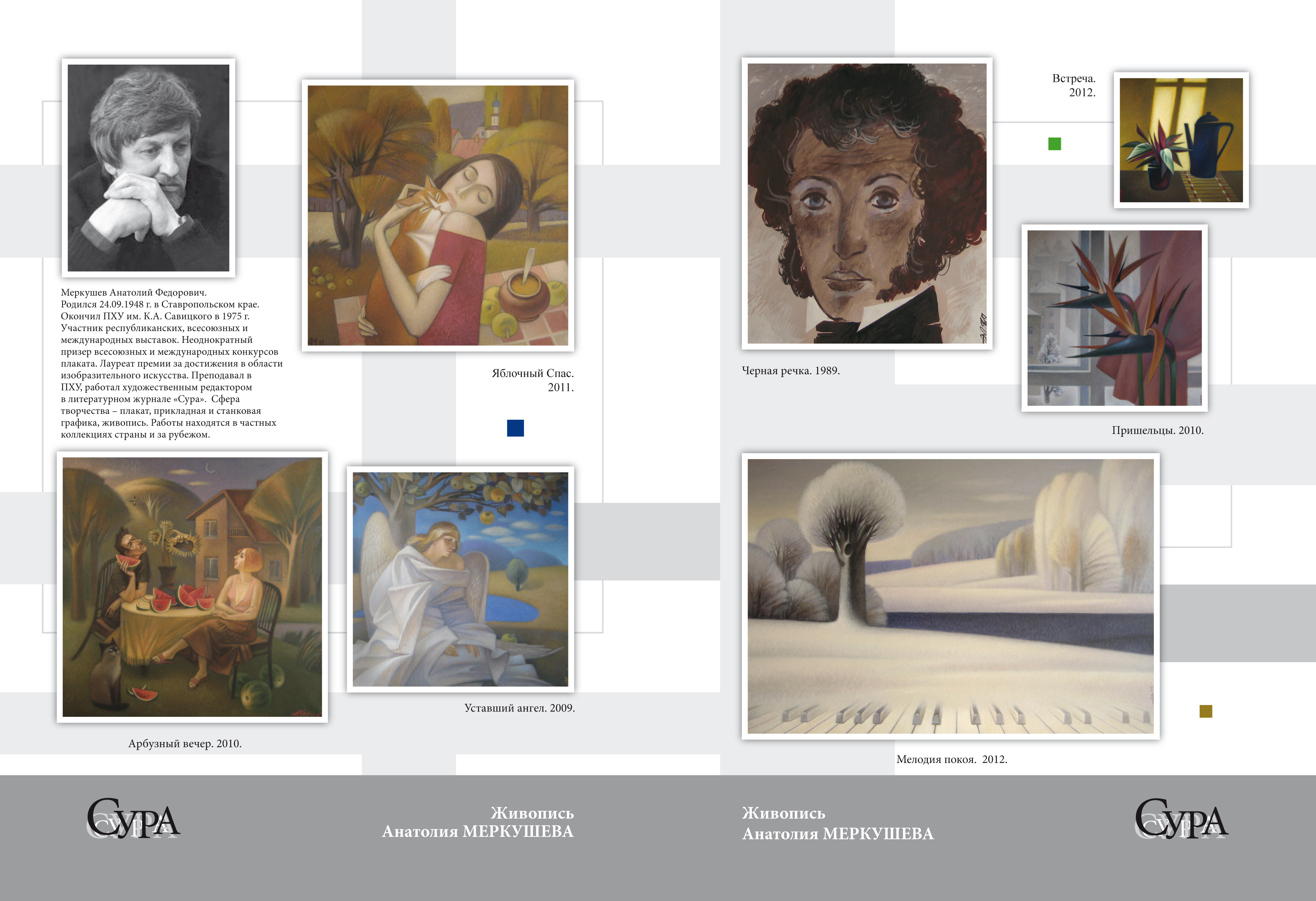

К своему 20-летнему юбилею журнал стал серьёзно работать с цветом. Этому способствовало и стабильное финансирование издания, и то, что местные типографии стали приобретать новые печатные машины. Это позволило нам использовать внутреннюю сторону обложки для размещения на ней работ пензенских художников. Грех было бы не использовать такую возможность при наличии в Пензе великолепного Художественного училища и знаменитой художественной школы. Первыми своими произведениями украсили обложку «Суры» выпускницы ПХУ Нонна Ожерельева, Татьяна Чагорова; дипломники Кудрявцев, Железнова, Попов, Яшенькина; позже и маститые живописцы Людмила Кузнецова, Геннадий Сальков, и молодые преподаватели училища Денис Санталов, Светлана Сидорова, Любовь Вижуткина… Теперь я мог бы назвать десятки имён! А всю эту работу в целом — ещё одной своеобразной энциклопедией. Только художественной.

Пример рассказа о художнике

Достойно оплачивать труд Художника, человека культуры — не всегда получается. Но вот замечать и поощрять его надо всегда! Ведь люди творческие — как дети: любят подарки и игрушки! Поэтому появились и премии журнала. Во-первых, премия Литературного журнала «Сура» в трёх номинациях: «Проза», «Поэзия», «Литературное краеведение». Никаким материальным поощрением премия не подкреплена, но всегда с огромной радостью и гордостью воспринимается теми, кого отметила редакция. Сегодня среди её Лауреатов не только пензенские писатели, но и те, кого знает, читает и почитает вся литературная Россия, весь русскоговорящий мир: Ирина Монахова, Николай Переяслов, Владимир Шигин, Дмитрий Дарин, Захар Прилепин, Максим Замшев (Москва), Екатерина Полянская, Ольга Аникина, Ирэна Сергеева (Санкт-Петербург), Семён Каминский и Игорь Курас (США), Ефим Гаммер (Израиль) и многие другие из разных городов России.

Появилась, но, к сожалению, мало прожила и ещё одна премия: «Под Лермонтовской звездой». Присуждать и вручать её решили лучшим молодым поэтам Пензы. А прожила недолго не потому, что поэты «кончились», хотя много их никогда не бывает, а потому что вручалась она вместе с «Бронзовым корабликом», который мы придумали с известным пензенским скульптором Игорем Зейналовым. А это удовольствие дорогое. Государство, как водится, денег на зарплату скульптора и приз не нашло, а мне удалось лишь несколько раз уговорить спонсоров финансировать этот проект. Но приз был очень красивый! Первым его обладателем в 2009-м году стал поэт Юрий Серебряник. Фотография этого торжественного события украшает обложку шестого за 2009-й год номера журнала. Среди лауреатов, например, и Марина Герасимова.

«Бронзовый кораблик» Игоря Зейналова

Остаётся добавить, что 20-летие журнала не прошло незамеченным для правительства Пензенской области. На торжественном заседании, посвящённом этой дате, заместитель губернатора Валерий Савин вручил журналу Почётную грамоту. Не остался в стороне и Союз писателей России. Кроме того, ряд публикаций в центральной прессе, в том числе и в «Литературной газете» и на сайте «Международного Союза писательских союзов» рассказали о нашем опыте всей стране. Об этом расскажу отдельно.

Мне всегда хотелось сделать жизнь журнала красивой, яркой, общественно значимой! Что-то удалось сделать в этом плане, что-то нет… Но стремление это до сих пор не пропало. Следующим шагом в этом направлении стал фестиваль поэзии и авторской песни «Часовые любви». Но это уже другая история.

Источник фото: Б. Шигин. На главном фото — диск «Стихи и песни авторов «Суры»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основе авторской программы под редакцией В.Я.Коровиной «Коровина, Полухина, Журавлев: Литература: программы 5-11 класса (базовый уровень) 10-11 класса (профильный уровень). — М.: Просвещение, 2010» (страницы 28-36) и реализована в УМК «В.Я. Коровина. Литература: 7 кл.: Учеб.– М.: Просвещение, 2014».

УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы.

Структура документа

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения.

Общая характеристика учебного предмета

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:

· воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;

· освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

· овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика.

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.

Чтение произведение зарубежной литературы в 7 классе проводится в конце учебного года.

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Индивидуальному обучению на дому отводится час в неделю, в год 35 часов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п.п. | Наименование разделов | Всего часов по плану | Индивидуальное обучение на дому |

| | Фольклор | 4 | 2 |

| | Древнерусская литература | 5 | 2 |

| | Русская литература 18 в. | 3 | 2 |

| | Русская литература 19 в. | 39 | 20 |

| | Русская литература 20 в. | 12 | 6 |

| | Зарубежная литература | 6 | 2 |

| | Итоговый контроль | 1 | 1 |

| ИТОГО: | 70 | 35 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Введение

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.

Устное народное творчество

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу,мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен.

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка.

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений).

Из древнерусской литературы

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветыДревней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.

Теория литературы. Поучение (начальные представления).

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

Из русской литературы XVIII века

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыниИмператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.

Теория литературы. Ода (начальные представления).

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.

Из русской литературы XIX века

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»

(вступление «На берегу пустынных волн…»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения.

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений.

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную…») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести.

Особенности изображения людей и природы в повести.

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия).

Литературный герой (развитие понятия).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.

Теория литературы. Стихотворения в прозе.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михаиле Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.

Теория литературы. Гротеск (начальные представления).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).

«Край ты мой, родимый край!»

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро…»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять…»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край…», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.

Из русской литературы XX века

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя.

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.

Теория литературы. Лирический герой (начальные

представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимостисострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения).

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.

На дорогах войны

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.

Теория литературы. Литературные традиции.

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.

«Тихая моя Родина»

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни…». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.

Песни на слова русских поэтов XX века

С. Есенин. «Отговорила роща золотая…»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой…»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.

Из литературы народов России

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не верю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образностидагестанского поэта.

Из зарубежной литературы

Роберт Берне. Особенности творчества.

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины.

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.

Произведения для заучивания наизусть

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся).

Пословицы и поговорки (на выбор).

М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок).

A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по выбору учащихся).

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива…». Ангел (по выбору учащихся).

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе).

И. С. Тургенев. Русский язык.

Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся).

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой.

«Край ты мой, родимый край…» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор).

B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор).

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М. Симонов. «Тыпомнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», Е. М. Винокуров. Москвичи).

C. А. Есенин. «Топи да болота…». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой…». Н. М. Рубцов. «Тихаямоя родина…» (на выбор).

Произведения для самостоятельного чтения

Фольклор. Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и учащихся). Пословицы и поговорки народов мира.

Из древнерусской литературы

Из «Моления Даниила Заточника». Наставление тверского епископа Семена.

Из русской литературы XVIII века

A. П. Сумароков. Эпиграмма.

B. В. Капнист. На кончину Гавриила Романовича Державина.

Из русской литературы XIX века

И. А. Крылов. Басни (на выбор).

A. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя…».

B. А. Жуковский. Рыцарь Тогенбург.

Ф. Н. Глинка. К почтовому колокольчику. К. Ф. Рылеев. Петр Великий в Острогожске. А. С. Пушкин. Товарищам. К портрету Жуковского. Полтава. Скупой рыцарь. Н. М. Языков. Пловец.

М. Ю. Лермонтов. Завещание. Памяти А. И. Одоевского.

Н. А. Некрасов. Саша.

И. С. Тургенев. Бурмистр.

Ф. И. Тютчев. Летний вечер. Конь морской. Осенний вечер. «Что ты клонишь над водами…».

А. А. Фет. «Уснуло озеро…». Буря. «Я пришел к тебе с приветом…».

А. Н. Майков. Гроза.

Я. П. Полонский. Дорога.

Л. Н. Толстой. Детство.

А. П. Чехов. Размазня.

A. И. Куприн. Изумруд.

Из русской литературы XX века

И. А. Бунин. Лапти.

B. Я. Брюсов. Нить Ариадны.

А. А. Блок. «Ветер принес издалека…». «Девушка пела в церковном хоре…». «Там, в ночной завывающей стуже…».

C. А. Есенин. 3—4 стихотворения на выбор.

А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить…». О. Э. Мандельштам. «Только детские книги читать…». Раковина. Домби и сын.

A. Т. Аверченко. Вечером.

Тэффи. Свои и чужие. Модный адвокат. Дон Амин ад о. Четыре времени года. Н. С. Гумилев. Леопард. М. А. Осоргин. Земля. М. И. Цветаева. Стихи о Москве. Н. А. Заболоцкий. Некрасивая девочка. Я. В. Смеляков. «Если я заболею…». Хорошая девочка Лида.

B. П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке.

В. М. Шукшин. Критики.

А. В. Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка).

Е. А. Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку…». «Со мною вот что происходит…».

Р. И. Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви.

В. С. Высоцкий. Песня о друге.

A. Н. Рыбаков. Трилогия о Кроше.

B. С. Розов. В добрый час!

Из зарубежной литературы Японские трехстишия (хокку, или хайку). Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Э. По. Лягушонок.

В. Гюго. Отверженные. Девяносто третий год. Дж. Лондон. На берегах Сакраменто. Р. Брэдбери. Все лето в один день.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС ЛИТЕРАТУРЫ 7 КЛАССА

В результате изучения литературы ученик должен знать:

· содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;

· наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору);

· основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;

· основные теоретико-литературные понятия;

уметь:

· работать с книгой

· определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров;

· выявлять авторскую позицию;

· выражать свое отношение к прочитанному;

· выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;

· владеть различными видами пересказа;

· строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

· участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;