Е. Носов „Белый гусь”. Изображение подвига птицы, самопожертвования и преданности во имя спасения своих птенцов

Цели урока: формирование знания содержания произведения, умения пересказывать эпизоды, выражать своё отношение к прочитанному, характеризовать Белого гуся как главного героя, определять авторское отношение к герою, формулировать главную мысль произведения; формирование жизненных компетентностей; развитие логического, эмоционально-образного мышления, творческих способностей; воспитание чуткости, восприимчивости к окружающему миру, любви к родине.

Оборудование: портрет писателя, мультимедийный проектор, музыкальный центр.

Урок сопровождается презентацией Microsoft PowerPoint/

Тип урока: изучение нового материала

Жанр урока: мастерская построения знаний.

Любознательность заставляет биться мысль, а мысль порождает чувство, а чувство же в свою очередь окрашивает наши поступки. Так вот я — за любознательность! А значит — за богатство человеческой души и добрые поступки.

Е. И. НОСОВ (СЛАЙД №1)

ХОД УРОКА

1. ИНДУКТОР

( Прослушивание музыкального произведения Грига «Утро»)

Учитель: Ребята, закройте глаза и внимательно прослушайте музыкальное произведение, одновременно продумывайте, что вы представляете, что чувствуете, слушая его.

— Я представляю себе село моей бабушки, где я люблю проводить лето. Наступило прекрасное летнее утро, поднялось на востоке ласковое солнышко, проснулась вся природа: каждое деревце, каждая травинка, весело защебетали птицы, засуетились домашние животные. Всё вокруг радуется утру, жизнь продолжается.

— А каких домашних животных вы представили? Есть ли у вас любимые? ( Дети называют)

— Чаще всего ими являются кошки, собаки (СЛАЙД №2). А вот могут ли быть любимыми домашние птицы, в частности, гусь? Что вы знаете о гусе? (СЛАЙД №3) Каким его представляете? Что можете о нём сказать? (Дети подбирают слова, словосочетания. Например: белый гусь, красивая, важная, гордая, величественная, обаятельная птица, у неё агрессивный

характер)

— Так вот эта обыкновенная домашняя птица стала героем рассказа Е. Носова «Белый гусь», с которым вы уже познакомились. ( Дети читали дома произведение методом «Инсерт» (или значки по ходу чтения). На полях значки: «!» — понравилось, удивило; «?» — есть вопросы; «-« — думал иначе; «V» — так и думал; «NB» — возьму на заметку)

ТЕМА УРОКА. ( ЗАПИСЬ В ТЕТРАДЬ )

Учитель: (СЛАЙД №4) Тема нашего урока: «Изображение подвига птицы, самопожертвования и преданности во имя спасения своих птенцов. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.» Сегодня у нас не обычный урок, а мы отправляемся в творческую мастерскую.(СЛАЙД №5) В ходе урока мы будем работать по содержанию произведения, высказывать своё отношение к прочитанному, характеризовать главного героя Белого гуся, развивать творческие способности, воспитывать в себе любовь ко всему живому.

2. СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОДУКТА.

Учитель: Ребята, дома вы прочитали произведение «Белый гусь», поэтому начнём творческую работу по его содержанию. Сейчас вы получите задания по группам и вам необходимо будет подготовить ответы в форме связных высказываний.

1-я группа «Исследователи», ваш вопрос: «Каким вы видите автора повествования «Белый гусь?».(работают по методу «Снежный ком»)

2-я группа «Творцы». Вам необходимо представить рисунки (задание давалось предварительно), составить стихи по тому, что понравилось в произведении.

3-я группа «Практики».Вы обобщаете то, что понравилось в произведении, что удивило вас, т.е. то, что отмечено на полях «!», «NB» (работают по методу «2-4-все вместе»).Ребята этой группы будут работать в парах, поэтому предлагаю вам представить наиболее понравившиеся эпизоды, побывать режиссерами театра комедии представить нам один из комических эпизодов, который бы вы хотели видеть на своей сцене, а также составить кластер «гусь-адмирал», чтобы представить то, что понравилось в главном герое. ( При этом учитель раздаёт выше перечисленные задания парам уч-ся)

(Пока группы работают, с целью создания спокойной творческой обстановки звучит тихая мелодичная музыка)

3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Группы представляют свои работы.

1-я группа «Исследователи» (примерный ответ)

1-й ученик. Когда мы читали произведение, невозможно было не представить его автора, он как бы сидел рядом с нами и мы чувствовали, что Евгений Иванович добрый, умный, талантливый. Знает и любит природу, рыбачит. Он восхищается степенностью и важностью птицы, уважает её, любуется ею. Евгений Носов не бьёт гуся, не гонит, когда даже он нападает на него, ведь у птиц свои законы, свои правила. Он хочет нас научить уважать прекрасный мир природы, как он сам это делает. Автор восхищается удивительными картинами жизни природы, любит чудный деревенский край, который навсегда остался в его сердце. Талантливый писатель запечатлел удивительное мгновение бытия, которое невозможно было не заметить.

2-й ученик. Нам дано было задание поработать с дополнительными источниками и подготовить сообщение из биографии Е.Носова, поэтому я хочу добавить, в чём же истоки

таланта писателя, откуда у него такое дарование писать о самом добром, задевать струны души.

(СЛАЙД №6, ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

2-я группа «Творцы» представляют и комментируют свои рисунки, читают стихи ( в том числе и свободный стих,

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2)

3-я группа. «Практики». Перед этим учитель проводит словарную работу по тексту произведения (СЛАЙД №7)

КИЛЬВАТЕР – волновая струя, остающаяся позади идущего судна.

КИЛЬВАТЕРНЫМ СТРОЕМ – следуя друг за другом

ПРИВАДА – корм для приманки рыб

АРМАДА – большое соединение кораблей, самолётов, танков.

ЛОЗНЯК – ивовый кустарник.

ПЛЁС – широкое водное пространство между островами.

1-я пара (представляет кластер «гусь-адмирал»)

Учитель: К какому художественному приёму прибегнул мастер слова, употребив слово «адмирал»?

Уч-ся: Метафора – уподобление по сходству.

(Демонстрируется СЛАЙД №8, учащиеся сообщают то,что они дополнили)

ГУСЬ – АДМИРАЛ

Внешний вид Выправка Походка Голос

(ПРИЛОЖЕНИЕ №3)

Вывод: автор показывает важный, воинственный характер гуся, который самоутверждает себя и свою власть в округе, он в любой момент может защитить гусят от возможной опасности. Он настоящий отец-защитник, т.к гусыню-мать переехала машина и гусята остались сиротами. Он считает себя хозяином. При этом автор использует эпитеты, метафоры, сравнения ( СЛАЙД №9)

2-я пара. Очень интересным нам показался эпизод «Гусь на плёсе» (пересказ эпизода).

Вывод: автор- мастер слова, у него образный язык. И если бы мы прочитали этот отрывок, не назвав героя, то могли ба подумать, что это хулиган-мальчишка вытворяет, а не гусь.

3-я пара. Мы, как режиссёры комического театра, очень весёлой и комичной посчитали сцену «Гусь и бычок» ( пересказ эпизода).

Вывод: здесь звучат весёлые нотки, эпизод очень эмоционален, автор называет своего героя «буйный папаша», «легкомысленная птица», а не адмирал, задира, забияка, а не смельчак. Смешным этот эпизод делают слова разговорного стиля: взбрыкивая, наутёк, ляжки, эпитеты с комическим эффектом: фиолетовые глаза.

4 РЕФЛЕКСИЯ.

— Рассмотрев ряд эпизодов, мы можем отметить, что в произведении присутствует музыка: это музыка души, состояния сердца, когда хочется радоваться, петь, танцевать. Писатель смог раскрыть свою душу и душу читателя, смог увлечь нас в удивительный мир природы.

— Слово «Белый» Носов пишет с прописной буквы. Наверное, этим самым хочет показать нам своё уважение к герою произведения, ведь он выделяется среди остальных птиц внешне и поведением.

5. НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЕЁ ОБРАБОТКА. (РАЗРЫВ)

Учитель: В первой части произведения автор представляет нам главного героя в различных ситуациях, которые восхищают читателя своей эмоциональностью, задушевностью, комизмом. Автор доводит нас до такого момента, где комизм и трагизм соседствуют, и с этого момента мы стали уважать гуся, ведь он отвечает за жизнь 12-ти детей, он готов защитить их в любую минуту, выходит, что «буйство» и «легкомыслие» его оправданы. Таким образом, мы подошли ко 2-й части произведения, на такой же оптимистической ноте можно было бы его и продолжить, но автор нарушает эту весёлость и спокойствие.

Задания по группам.

1-я группа. ( До задания учитель выясняет с ребятами: Что является кульминационной точкой произведения? ( Появление тучи). Что мы испытываем при появлении тёмной тучи? (Страх, беспокойство, ужас)

Туча в данном произведении не просто природное явление, а это живой образ. В художественном произведении образ создаётся при помощи слов, специальных художественных средств.

Задание: создайте, пожалуйста, образ тучи, используя различные художественные средства. (пользуясь текстом)

2-я группа Как ведёт себя гусь? Можем ли мы снова говорить о нём, как об адмирале? Используя текст, составить высказывание «и снова гусь-адмирал»

3-я группа. Героическая гибель гуся. Почему же гусь не побежал спасаться? Какое чувство вызывает конец произведения? А стоило ли идти на смерть?

Для обработки информации даётся несколько минут, звучит легкая музыка.

Ответы групп:

1-я группа. ( на фоне тревожной музыки дети зачитывают свой ответ, ПРИЛОЖЕНИЕ №4- примерный ответ)

2-я группа. ( на фоне героической музыки дети зачитывают ответ, ПРИЛОЖЕНИЕ №5 – примерный ответ)

3-я группа Учитель: И вот вдруг…(пауза – молчание) страшное исчезло, как будто его и не было.

Далее на фоне грустной музыки дети отвечают, ПРИЛОЖЕНИЕ №6- примерный ответ

Учитель: Мы сегодня на уроке познакомились детально с произведением мастера слова. И хотелось бы коснуться вопроса жанра повествования «Белый гусь». Я представлю вам СЛАЙД №10, на котором размещена таблица, что такое новелла и рассказ

НОВЕЛЛА РАССКАЗ

1.Вцентре-важное событие (случай, -одно или несколько событий (случай из

раскрывающий характер героя) жизни героя)

2.Острый, захватывающий сюжет -спокойное развёртывание сюжета

3. Неожиданный финал — описательность

4. Чаще – мало описаний —

Работа учителя с детьми и они делают вывод:

Это всё-таки новелла, т. к. здесь больше остроты, драматизма сюжета.

6. КОРРЕКЦИЯ И СОЗДАНИЕ НОВОГО ТЕКСТА.

Учитель: Ребята, а какова главная мысль новеллы?

Ответ: Любовь ко всему живому

Учитель: На любви построено произведение, как и жизнь. Любил жизнь, животных, птиц и автор произведения Е.Носов. На его родине, в Курске, давно уже хотят поставить памятник литературному персонажу – Белому гусю. В мире существует очень много памятников животным, птицам, которые чем-то прославились

(демонстрация СЛАЙДА №11)

Читая новеллу, мы тоже прониклись любовью к её герою. И я предлагаю вам выразить свою любовь через увековечивание памятника самоотверженному Белому гусю. Ваша задача: представить памятник Белому гусю. Опишите его. Это будут ваши мини-проекты.

ПЛАН СОЧИНЕНИЯ ( СЛАЙД №12)

1.Где будет стоять памятник?

2.Как он будет выглядеть?

3.Что он будет выражать?

4.Какая надпись будет на этом памятнике? (Примерный ответ – ПРИЛОЖЕНИЕ №7)

И предлагаю на выбор ещё одну тему: « Светлая грусть в финале – символ любви к жизни»

ПЛАН СОЧИНЕНИЯ ( СЛАЙД №13)

1.Мужественная смерть героя.

2.Гордость автора гусем.

3.Маленькие «одуванчики» — продолжение жизни. (Примерный ответ – ПРИЛОЖЕНИЕ №8)

7. СОЦИАЛИЗАЦИЯ

— группы представляют свои работы

Учитель: Ваши проекты памятника, сочинения – рассуждения также необычны, как и сам Белый гусь. Подводим итоги урока.

8. ОБЩАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Учитель предлагает детям «свободный микрофон» (высказаться по поводу новеллы)

— какие чувства остались после прочтения новеллы и после урока (чувство гордости за птицу, чувство любви, уважения к животному миру, восхищение героизмом, поступком, который можно назвать подвигом)

-прибавилось ли доброты? ( я всегда был добрым к домашним животным, а теперь буду ещё добрее)

-сумел ли автор затронуть струны души, сердца? ( да, если в начале новеллы я испытывал чувство радости, то в конце у меня появились слёзы)

-что ещё можете добавить к сказанному? (примерные ответы:

— в обычном, окружающем нас, можно встретить необычное, надо учиться видеть и слышать природу;

— новелла учит любить всё живое на земле;

— гусь с самоотверженным и мужественным сердцем совершил подвиг, тем самым поднялся на вершину.

Учитель: Каждый человек должен подняться пусть на пологий, но холм, чтобы стать выше, лучше, светлее. Обратимся ещё раз к эпиграфу нашего урока. Думаю, что он созвучен с тем, о чём мы говорили на уроке. Главный герой произведения – гусь всего лишь. Но в образе,

созданном Е.Носовым, мы увидели нечто величественное, необычное, высокое, прекрасное, что мы называем сакральным. И мы, грамотные читатели, увидели сакральное в тексте. Автор рассказывает о Белом гусе. О гусе ли? Скорее о настоящей отцовской любви, о подвиге. Подвиг гуся в том, что он победил зло (страшную стихию) и прошел к добру (подвигу), к свету. «Белый» — это не просто цвет, это эпитет, обозначающий свет, любовь, красоту, чистоту, героизм, святость. Текст Е.Носова, как и всякое произведение классической литературы, излучает свет, в нем есть свечение.

Домашнее задание: 1. Написать сочинение – миниатюру на тему: « Я прочитал новеллу Е.Носова «Белый гусь»…» или «Необычное в обычном».

1.Остальные дети отвечают на вопросы №2,3 после текста «Думаем над прочитанным» (стр. 264)

Выставление оценок.

Учитель даёт оценку деятельности групп (вербальная оценка) Спикеры групп проводят вербальное оценивание в своих группах.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Родился Е.Носов в 1925 г. в с. Толмачёво, под Курском, на высоком берегу реки Сейм. Этот чудный край, поэтическое место остаётся в сердце. Здесь истоки таланта, здесь романтические мечты, увлечение живой природой, которое разделяет с сыном отец. С детства он полюбил всё живое, рисовал животных. От отца он перенял, что есть для него родина, диковинная, прекрасная, та, что Русью зовётся.

Дед кузнечил. Отсюда, из семейных традиций, пришло к Евгению Ивановичу глубочайшее уважение к труду. Ходил с дедом в ночное. Кони, росистые травы, ночной костёр, студёное предрассветье – всё это слияние с природой, которая вдохновляла будущего писателя. Носов был участником военных сражений на Курской дуге. Занимался самообразованием. В душе остался романтиком. Поэтому и мир, им воссоздаваемый, живописен.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Образец свободных стихотворений

Стихотворение «Я…»

Я – гусь,

«Одуванчиков» папаша.

Я – гусь,

Власть в округе наша.

Я – гусь

Теленка увидал и весело ему сказал:

«Я – гусь»

И далеко его прогнал.

Синквейн

Адмирал

Строгий, важный

Воодушевляет, чарует, защищает

Власть в округе утверждает

Герой!

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Кластер «Гусь – адмирал»

Внешний вид Выправка Походка Голос

Белоснежный китель, Никогда не бежал, «Ходил важно, «Звонкий голос»,

клюв «цвета апельси- даже если за ним обдумывая каждый (подойники у доярок

новой корки», «тугие припустит собака шаг, аккуратно звенели)

перья», «клюв с шиш- «высоко и неподви- переставлял лапы

кой, похожей на кокар- но держал шею

ду, «упругие полутора-

метровые крылья.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Туча… Она росла, поднималась свинцово-синей тяжёлой стеной, пожирала синеву неба. Затем сверкнула расплавленным свинцом и солнце бесследно исчезло в её свинцовой утробе. Туча свирепствовала с нарастающей силой и, как мешок, распоролась вся, рассыпав, будто в пляске, ледяные горошины.. Она была подобна чудовищу, хищнику, который пожирал всё на своём пути.

Автор использует при этом эпитеты, сравнения, олицетворения, цветовые детали, которые помогают лучше запечатлеть образ тучи.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

И снова перед нами адмирал…Белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Он вздрагивал, когда град бил его по голове и тряс ею, когда градина попадала в темя. Он то сгибал, то снова выпрямлял шею, поглядывал на тучу, осторожно склонял голову набок при каждом новом ударе. Он вёл себя мужественно, стойко, ведь он не мог бросить своих детей, он ответствен за судьбы своих 12 «одуванчиков». Никто не спасёт сироток, нет им защиты. Только отец может уберечь их от неминуемой смерти.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

И вот туча умчалась. Что же произошло на поляне? Самое страшное, что могло произойти: погиб наш любимец. Белый гусь, как настоящий адмирал, не бросил свой тонущий корабль, с беззащитными, беспомощными птенцами. И здесь он повёл себя исключительно. Гусь и смерть принимает героически, он и в смерти прекрасен.

Мы грустим вместе с автором о погибшем гусе. А стоили ли идти на смерть? Да, стоило: ради спасения 12-ти жизней. Дети – продолжение жизни.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7.

Памятник Белому гусю

Памятник Белому гусю будет стоять на том самом месте, где он спас своих гусят. Рядом – 3 дуба, огромных, отважных, как гусь. Здесь же будет журчать маленькая и чистая речушка, издавая весёлый, приятный, переливистый звук Гусь будет расположен на постаменте из зелёного камня в виде волны, а сам он будет из белого-белого мрамора.

Он будет как адмирал на корабле, храбрый, гордый, отважный. А вокруг — утята в бескозырках, они будут морячками. За спасение своих «одуванчиков» гусь достоин таких почестей, какими удостаивают настоящих героев.На постаменте высекут надпись золотыми буквами: «Отважному защитнику своих любимых детей, которых он спас во время природной стихии»

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

«Светлая грусть в финале – символ любви к жизни»

Но только ли грусть в финале? Я думаю, нет. Боль, грусть, печаль защемили сердце. Больно читать: «Не растаивала белая кочка». И снова гусь похож на адмирала. Он мужественно принял смерть и «лежал, раскинув могучие крылья». Автор гордится своим героем. Горжусь им и я. О величии любви, о красоте подвига говорит нам Носов и не скрывает своего восхищения. А ещё я думаю, что в финале новеллы светлая грусть, которая является символом любви к жизни, т.к. остались жить гусята. И есть трагическая прелесть: глупый гусёнок с большим трудом вскарабкался на спину отца, чтобы увидеть «удивительный мир, полный сверкающих трав и солнца.» Я думаю, что его можно сравнить с отцом, на которого он похож своей настойчивостью, силой воли, старанием. Уверенностью. Из него, наверное, тоже получится заботливый отец.

Ход занятия:

1.Организационный момент: (Развитие произвольного зрительного внимания) воспитатель подзывает детей к себе и предлагает рассмотреть предметные: ветка, медведь, белка, шишка, заяц, сорока, лоси;

2.Воспитатель: Узнайте, о ком или о чем я говорю.

— Косолапый, большой (медведь,

-труслывый, длинноухий (заяц,

-болтливая….(сорока,

-ловкая, проворная (белка,

-зеленая, мохнатая….(ель,

— сильный, рогатый

Воспитатель: Уберите картинки тех животных, которых вы не назвали. (Ёж, волк, лиса)

Чтение рассказа

1. Подготовка к восприятию текста

Воспитатель: Ребята, очень много написано рассказов, загадок о животных, которые живут в наших лесах.

Воспитатель показывает книгу.

Воспитатель: С этим сборником рассказов вы знакомы. Сегодня мы прочитаем рассказ Н. Сладкова «Как медведь сам себя напугал». Внимательно слушайте рассказ.

2. Развитие слухового внимания и памяти. Подготовка к восприятию текста. Уточнение и активизация предметного словаря и слов- признаков по теме «Дикие животные».

3. Чтение адаптированного рассказа

Воспитатель: — Внимательно послушайте рассказ Н. Сладкова «Как медведь сам себя напугал»

1. Вошел медведь в темный лес. Хрустнула под лапой ветка. (Слайд 2.)

2. Испугалась белка и выронила шишку. (Слайд3)

3. Упала шишка на зайца. Затопал заяц по лесу. (Слайд 4,5)

4. Увидела его сорока, подняла крик на весь лес. (Слайд 6)

5. Решили лоси, что она охотников видит.

(Слайд 7).

Пошли они по лесу кусты ломать. (Слайд

6. Услышал медведь шум, испугался и убежал из темного леса. (Слайд 8.)

Так медведь сам себя напугал.

По мере чтения воспитатель листает слайды и расставляет предметные картинки в последовательности рассказа: медведь, ветка, белка, заяц, сорока, лоси.

4. Беседа по содержанию.

Воспитатель: -Ребята, как называется рассказ?

(Рассказ называется «Как медведь сам себя.»).

-Куда вошел медведь? (медведь вошел в темный лес)

-Что хрустнуло под его лапой? (под лапой хрустнула ветка)

-Что сделала белка (Белка испугалась и выронила шишку)

— На кого упала шишка? (Шишка упала на зайца)

— Что сделал заяц? (Заяц затопал по лесу)

Кого увидела сорока? (Сорока увидела зайца, крик подняла на весь лес)

-Что решили лоси? (Лоси решили, что сорока охотников видит. Пошли они по лесу кусты ломать.)

-Как повел себя медведь (Медведь услышал шум, испугался и убежал из темного леса.)

— Кто же напугал медведя? (Медведь сам себя напугал)

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы очень внимательно слушали. А сейчас немного поиграем. Будем двигаться так как передвигаются зайцы: шустро, проворно, весело. Проводится подвижная игра «Превращения».

Воспитатель проводит физкультминутку

«В зимнем лесу»

Зайки встали на лужок, собираемся в кружок.

Прыг-скок, прыг- скок (прыжки на месте, руки перед грудью, ладонями вниз)

Сели зайки на лужок, (Присесть на корточки)

Роют зайки корешок. (Роют перед собой-эмитация)

Вот какие зайки, зайки- попрыгайки!

Игра повторяется – 2 раза.

Воспитатель предлагает детям сесть на стульчики.

Коллективное составление предложений по опорному слову. Стимулирование мыслительной и речевой активности детей.

Воспитатель называет первое слово. Дети предлагают свои варианты предложений.

Вошел…. Хрустнула…. Испугалась ….

Упала…. Затопал…. Увидела …. Подняла….

Решили…. Пошли…. Услышал… Испугался …

Убежал… Так медведь…

По мере составления предложений педагог вместе с детьми выставляет графические схемы – план рассказа.

5. Повторение чтения рассказа с установкой на пересказ. Развитие слухового, зрительного внимания и памяти.

Воспитатель: Я прочитаю вам рассказ еще раз. Постарайтесь его запомнить. В этом вам помогут схемы. Давайте попробуем пересказать рассказ. Кто хочет начать?

6. Пересказ по графическому плану. Развитие связной речи, памяти. Все дети пересказывают рассказ по цепочке. В конце один ребенок повторяет рассказ целиком.

7. Итог занятия.

Воспитатель:

Чем мы сегодня занимались?

(Мы сегодня слушали рассказ, про медведя).

Чему вы научились на занятиях?

(Пересказывать рассказ про ….).

Что вы запомнили?

(Ответы детей).

Осенний день в березовой роще

Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая…

Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаками; она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбалось… то вдруг опять все кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли… и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь.

Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела; лишь кое-где стояла одна молоденькая, вся красная или вся золотая…

Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы.

***

Осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уже не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща насквозь вся сверкает, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья, — когда по реке радостно мчатся синие волны, тихо вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней…

***

… К началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие и безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья.

Медведи

Вечером вышла медведица с медвежонком на лесную полянку, увидела муравьиную кучу. Хочется ей полакомиться муравьями и угостить медвежонка.

А в муравьиной куче сидел зелёный дятел-муравьед, добывал муравьиные яйца. Услыхал он медведей, вспорхнул с кучи, улетел в лес.

Подошла медведица к муравьиной куче, стала разгребать лапой кучу. Раскопала её и высунула длинный красный язык.

Облепят муравьи медвежий язык, а медведица — хоп! хоп! — и проглотит муравьёв. Смотрит на медведицу медвежонок, учится, как нужно есть муравьёв.

Много забот и хлопот по осени у медведей. Нужно наесться на всю долгую зиму, накопить побольше жиру, нужно устраивать тёплую берлогу.

Поздней осенью заберутся медведи в свои берлоги, будут спать до весны, до весеннего тёплого солнышка.

Ход занятия.

Воспитатель. Послушайте загадку.

С ветки на ветку быстрый, как мяч,

Прыгает по лесу рыжий циркач.

Вот на лету он шишку сорвал,

Прыгнул на ствол и в дупло убежал.

(Белка)

А как вы догадались? (ответы детей)

Очень много написано загадок, рассказов о животных, которые живут в наших лесах.

-Вы, любите животных? (да)

— С этим сборником рассказов вы уже знакомы.

-Я прочту отрывок из рассказа И. Соколова-Микитова «Белки»

«… В еловом лесу хлопочут проворные белки. То заберутся на высокую ель, то перепрыгнут с сучка на сучок, то спустятся на землю собирать грибы.

На еловом сучке, белки развесили сушить красноголовый подосиновик и тонкие маленькие опята. Поздней осенью меняют белки свои рыжие платьица на серые шубки.

В вершинах густых ёлок у белок, устроены тёплые дупла. В этих глубоких дуплах белки воспитывают и кормят своих маленьких бельчат, зимой спасаются от лютых морозов и холодных ветров.

Шустрая белка, весёлая проворная и хлопотливая.

-Ребята, вам понравился рассказ? (да)

-Как называется рассказ? (Рассказ называется «Белки»)

Кто написал рассказ белки? (Рассказ «Белки», написал писатель И. Соколов-Микитов)

-Где живут белки? (Белки живут в еловом лесу)

-Что делают белки в лесу? (Белки перепрыгивают с сучка на сучок)

-Что делали белки с грибами? (Белки развешивали грибы на сучки и сушили их)

-Что происходит поздней осенью с рыжими беличьими платьицами? (Белки меняют свои рыжие платьица на серые шубки)

-Как называется домик белки? (Домик белки называется дупло)

-Что делают белки в дуплах? (В дуплах белки прячутся от морозов и холодных ветров, воспитывают своих бельчат)

(воспитатель обращает внимание детей на нарисованную сосну с дуплом)

-Ребята, вы знаете, как называется это дерево? (Это дерево называется сосна)

-По этой сосне любит путешествовать белка.

(Воспитатель демонстрирует движение белки)

-Что сделала белка? (Белка забралась на высокую ель)

-А теперь? (Белка перепрыгнула с ветки на ветку)

-А сейчас, что сделала белка? (Белка спряталась в дупло, белка спустилась на землю, белка подбежала к подосиновику)

-Вы составили много предложений о белке, а теперь вспомните слова, описывающие внешний вид белки: её повадки, настроение, характер.

(Игра с мячом)

-Какая белка? (Весёлая, заботливая, наблюдательная, проворная, хлопотливая, шустрая, ловкая, маленькая, пушистая, рыжая, а зимой серая, осторожная, озорная, умная)

-Посмотрите на эти картинки -подсказки, что умеют делать белки?

Дети:

-Белки умеют перепрыгивать с ветки на ветку;

-Белки умеют забираться на высокую ель;

-Белки умеют находить грибы;

-Белки умеют нанизывать грибы на еловые сучки;

-Белки умеют грызть шишки;

-Белки умеют воспитывать и кормить своих маленьких бельчат;

-Белки умеют делать тёплые гнёзда;

-Белки умеют плавать, белки умеют делать запасы.

Воспитатель: вы много знаете о белках и сможете про них рассказать.

-Послушайте рассказ И. Соколова-Микитова ещё раз.

(По ходу чтения воспитатель выставляет схемы)

-Кто из вас хочет начать рассказ?

-Кто хочет продолжить?

Дети пересказывают по цепочке. Затем один ребёнок повторяет рассказ целиком.

-Теперь вы много знаете об этих замечательных зверьках и сможете рассказать про них своим близким, друзьям.

Ход занятия

— Прежде всего давайте вспомним и назовем какие осенние месяцы вы знаете? (сентябрь, октябрь, ноябрь)

— Что происходит с природой осенью?

— Как называется явление, когда опадают листья?

— Какого цвета листья бывают осенью?

— Как готовятся к зиме звери? (Звери строят норы, делают запасы. Барсуки собирают коренья, белочки делают запасы в дуплах. Зайцы начинают менять шубки, кроты и мыши собирают колоски.)

— Как готовятся к зиме птицы? (Птицы начинают улетать в теплые края.)

Все птицы улетают? А вы помнитептиц которые остаются? А называются они зимующими.

Д/И «Лето-осень»

Педагог демонстрирует картинку детям и просит рассмотреть изображение слева и справа. Картинки одинаковые? Чем отличаются? Какие времена года изображены? Что было летом? Что происходит осенью? Раскрась по установке.

Зрительная гимнастика «Осень на опушке» 7.2

Ребята, а как вы думаете, вся осень бывает одинаковая? Какие периоды вы знаете (ранняя, середина, поздняя)Чем отличается середина осени от ранней осени? поздней?

— Осень бывает разная, говорят даже, что на самом деле есть две осени. Одна — осень радостная, яркая, богатая урожаем, её ещё называют «Золотой», а другая — грустная, с тихим плачем мелкого дождика, туманами, поникшей, опадающей листвой, холодными ветрами, ночными заморозками, первым снегом. Этот период года зовут поздней осенью.

Какая погода бывает осенью?

Игра «Да или нет»

(Педагог задает вопрос,дети отвечают движениями: «ДА»-хлопают, «НЕТ»-топают)

Осенью растут грибы? (да)

Тучки солнце закрывают? (да)

Колючий ветер прилетает? (да)

Туманы осенью плывут? (да)

Ну, а птицы гнезда вьют? (нет)

А букашки прилетают? (нет)

Урожай все собирают? (да)

Птичьи стаи улетают? (да)

Часто-часто льют дожди? (да)

Достаем ли сапоги? (да)

Можно детям загорать? (нет)

Ну, а что же надо делать?

Куртки, шапки одевать? (да)

Очень хорошо, молодцы!

Д/И «К какому времени года относится?»

Педагог демонстрирует картинку. Просит детей рассмотреть ее. Назвать времена года. Далее просит соотнести предметы к каждому времени года. Назвать и объяснить свое решение.

Физкультурная минутка «Осенний денёк» 6.5

Почему осенью листву называют золотой?

— Листву, каких деревьев действительно можно назвать золотой? (берёзы, клёна). А какую багряной? (осины)

— Почему осенью листья на деревьях желтеют и падают?

Рассказ педагога: В листьях осенью происходят удивительные превращения. Сначала листья начинают желтеть, хотя никто не добавляет в соки жёлтой краски. Жёлтая краска находится в листьях всегда. Только летом жёлтый цвет незаметен, он забивается более сильным – зелёным. Зелёный цвет листьям придаёт особое вещество –Лист всё время зелёный. Наступает осень, удлиняются ночи. Света получают меньше. Хлорофилл днём разрушается, и не успевает восстанавливаться. Зелёный цвет в листвеубывает, и заметным становится жёлтый: лист желтеет.

Задание «Осень»

Педагог просит выполнить задание, предложенные на листочках

Подведение итогов

Ребята, о чем мы говорили сегодня?

Какие признаки осени мы знаем?

Какие дары нам приносит осень?

Ждут помощников

Деревья, кусты и травы спешат устроить своё потомство.

С ветвей клёна свешиваются парочки крылаток, они уже разъединились и ждут, когда их сорвёт и подхватит ветер.

Ветра поджидают и травы: бодяк, на высоких стеблях которого из сухих корзинок выставляются пышные кисти сероватых шелковистых волосков; рогоз, поднимающий над болотной травой свои стебли с верхушкой в коричневой шубке; ястребинка, пушистые шарики которой в ясный день готовы разлететься от малейшего дуновения.

И множество других трав, плодики которых снабжены короткими или длинными, простыми или перистыми волосками, также ждут ветра.

На опустевших полях, по обочинам дорог и канав поджидают, но уже не ветра, а четвероногих и двуногих: лопух с сухими крючковатыми корзинками, туго набитыми гранёными семенами, череда с чёрными трёхрогими плодами, так охотно прокалывающими чулки, и цепкий подмаренник, мелкие круглые плодики которого так вцепляются и закатываются в платье, что вырвать их можно только с клочком шерстинок.

Осень в лесу Соколов-Микитов рассказ с иллюстрациями

Рейтинг: / 96 Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней наступила золотая осень.

По опушкам лесов ещё растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опёнки.

В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещенных солнцем лесных полянках краснеют гроздья рябины.

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся голоса.

На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка.

По прозрачному высокому небу бегут и «бегут облака. В погожие дни многие птицы готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать рябчики, тетерева, куропатки.

В шумные стайки собираются скворцы, улетают на юг певчие птицы. В дальний путь отправляются дикие гуси, покидают родные болота длинноногие журавли…

Осень

И. Соколов-Микитов

Давно улетели на юг щебетуньи-ласточки, а ещё раньше, как по команде, исчезли быстрые стрижи.

В осенние дни слышали ребята, как, прощаясь с милой родиной, курлыкали в небе пролетные журавли. С каким-то особым чувством долго смотрели им вслед, как будто журавли уносили с собой лето.

Тихо переговариваясь, пролетели на теплый юг гуси…

Готовятся к холодной зиме люди. Давно скосили рожь и пшеницу. Заготовили корма скоту. Снимают последние яблоки в садах. Выкопали картошку, свёклу, морковь и убирают их на зиму.

Готовятся и звери к зиме. Проворная белка накопила в дупле орехов, насушила отборных грибов. Маленькие мыши-полевки натаскали в норки зёрен, наготовили душистого мягкого сена.

Поздней осенью строит своё зимнее логово трудолюбивый еж. Целый ворох сухих листьев натаскал он под старый пень. Всю зиму спокойно будет спать под тёплым одеялом.

Всё реже, всё скупее греет осеннее солнышко.

Скоро, скоро начнутся первые морозы.

До самой весны застынет земля-матушка. Все от нее взяли всё, что она могла дать.

Беляк

Выскочил из своего логова трусливый зайчишка. Сел, слушает.

Страшно робкому зайчишке- беляку. Много у него в лесу врагов. Вдруг подкрадётся хитрая лисица, или схватит голодный волк, или спрыгнет с дерева и загрызёт быстрая рысь…

Всякого шума боится беляк. Заскрипит дерево — кажется беляку, это идут злые волки. Прыгнет из-под ног лягушонок — тоже страшно зайчонку. Гугукнет ночью сова —у беляка душа в пятки.

Почти весь год в страхе живёт зайчишка-беляк. А всего страшнее ему в осенние прозрачные дни. Где ни ляжет, ни спрячется, его видно издалека: кругом всё жёлтое, золотое, а порточки у бедняги уже побелели. Ни ночью, ни днём не спит робкий беляк.

Ждёт не дождётся, когда придёт зима, выпадет глубокий снег.

Зимою беляк весь белый, только кончики ушей чёрные.

Зароется он в снежный сугроб — никто его не увидит: ни хитрая лисица, ни волк, ни быстрая рысь.

Ход занятия

1. Вводная часть.

Вношу в группу посылку.

— Ребята сегодня утром мне прислали посылку. Как вы думаете, что там может быть? (Дети перечисляют все возможные варианты.)

-У меня есть для вас загадка и если вы ее отгадаете, то узнаете, что лежит в посылке. Слушайте внимательно.

Не куст, а с листочками,

Не рубашка, а сшита,

Не человек, а рассказывает (книга).

После отгадывания загадки, достаю из посылки книгу.

— Эту книгу написал Евгений Чарушин.

— Это мой любимый рассказ,в детстве мне читала бабушка этот рассказ, много раз.

— Давайте присядем на стульчики и внимательно послушаем рассказ.

2. Основная часть

Рассказ называется «Лисята»

Чтение рассказа Е. Чарушина «Лисята». (Приложение 1)

После чтения рассказа задаю вопросы.

1. Про кого говорится в этом рассказе? (про лисят)

2. Какие были лисята? (шустрые, беспокойные, ловкачи)

3. Как играли лисята? (Взбирались на занавеску, залезали в шкаф)

4. Куда лисята однажды спрятались? (Залезли в сапог)

5. Как охотник обнаружил лисят?

6. Чем заканчивается рассказ?

7. Ребята как вы понимаете слово «ловкачи»

— Правильно, значит ловкие.

8. Ребята как вы понимаете слово «перевертывается»

— Переворачивается с бока на бок.

Повторное чтение.

Сейчас ещё раз внимательно послушайте этот рассказ.

Пересказ рассказа по мнемосхемам (индивидуально или по цепочке всеми детьми)

— Ребята, постарайтесь в своих рассказах употребить те слова и выражения, которые мы использовали при чтении текста.

Такой большой рассказ сложно одному пересказывать. Если разбить текст на части, его можно пересказать втроем, даже вчетвером.

— Ребята, пожалуйста, кто желает рассказать по схемам?

— Миша, Саша, Оля как вы назовёте свой рассказ? (вызывает 2-3 детей к мольберту)

Анализ пересказа.

— Использовали ребята слова, выражения автора?

— Какие слова использовали ребята? (настоящие ловкачи, охотничий сапог, и т. д.).

Загадываю загадку

— Хитрая плутовка, рыжая головка,

Хвост пушистый — краса!

А зовут её… (Лиса).

— Правильно, лиса.

— Ребята, давайте вспомним, какая бывает лиса? (хитрая, рыжая, пушистая)

— Какие у неё повадки? (тихо подкрадывается, любит петушков и курочек).

— Теперь сами попробуйте придумать загадки про лису?

— Ребята давайте немного с вами отдохнем. Подходите все ко мне. Физкультминутка «Лиса».

Утром лисонька проснулась,

Лапкой вправо потянулась,

Лапкой влево потянулась,

Солнцу нежно улыбнулась

В кулачок все пальцы сжала,

Растирать все лапки стала –

Лапки, ножки и бока.

Вот какая красота!

(Все массажирующие движения выполняются от периферии к центру: от кисти к плечу, от ступни к бедру и т. д.).

А потом ладошкой

Пошлёпала немножко.

Ну, красавица – Лиса!

До чего же хороша!

(Красуясь, выполнять полуобороты корпуса вправо-влево, поставив руки на пояс и выпрямив спину). Садятся на стулья.

-Маленькие лисята были весёлые, беспокойные.

— Как ещё можно сказать про них, какие они? (шустрые игривые, шаловливые, озорные.)

— Если лисята шустрые игривые, шаловливые, озорны, то что они делали?

Если дети не называют действия, напоминаю, как говорится в рассказе)

(кувыркались, носились, возились, шалили, весело играли, прыгали, перевертывались.

Речевые упражнения «Один-много», «Какой- какая»

— Ребята, послушайте об одном или двух лисятах я сейчас скажу:

-шустрый…

-озорные…

-шаловливые…

-пушистый…

-весёлые…

-смешые…

-Ребята о ком говорят, что она хитрая- о лисе или о лисенке? (О лисе).

Лиса хитрая, а лисенок …. (хитрый)

— Слово хитрая о ком — о лисенке или о лисе?

Лиса хитрая — лисенок хитрый

— Можно ли сказать «хитрая лисенок»?

— Как сказать правильно? Наш лисёнок хитрый, весёлый.

Молодцы!

Заключительная часть

— Чем мы занимались на сегодняшнем занятии?

— Какой рассказ мы сегодня читали?

— Кто автор этого рассказа?

Рефлексия

— Ребята у меня на столе лежат звёздочки трёх цветов. Выберите одну и приклейте её к нашему мольберту

Желтая звездочка означает – занятие было интересным, но испытывал (а) трудности.

Ход занятия:

1. Вступительное слово

Ребята, послушайте стихотворение И. Косякова «Всё она»

Кто вас, дети больше любит?

Кто вас нежно так голубит.

И заботиться о вас,

Не смыкая ночью глаз?

-Мама дорогая!

-Если дети вы ленивы, Что бывает иногда,

Кто же слезы льет тогда?

-Все она родная!

2. Беседа о маме

Мама — самый дорогой человек на свете. От маминой улыбки нам становиться светло, радостно, спокойно на душе. Ребята, а вы всегда бываете добрыми ласковыми, послушными детьми?

-Вы помогаете своим мамам?

3. Работа с интерактивной доской.

Ребята, рассмотрите картинки на доске.

— Скажите, какие вы выберите картинки — чем можно порадовать маму?

(Дети выбирают подходящие картинки и рассказывают,чем бы они хотели обрадовать свою маму: стирка белья, мытьё посуды, сервировка стола, мытьё полов, глажка и др.)

Ребята, а почему некоторые картинки остались, и никто из вас не выбрал их? Давайте их рассмотрим (разбросанные игрушки, одежда, грязные вещи, ссора, капризы и д. р.).

-А что может случиться с мамой, если мы её будем огорчать?

-А если вдруг мама заболеет, что мы будем делать?

-Хотите, я расскажу вам один секрет? Чтобы мама не заболела, ей каждый день надо говорить много хороших и ласковых слов. Давайте вместе с вами придумаем много хороших слов.

4. Словесная игра «Положи своё слово в шкатулочку»

-Мама, какая? (Родная, дорогая, любимая, добрая, ласковая, нежная, заботливая, красивая, хорошая, трудолюбивая, умная, веселая, рукодельная, милая)

-Однажды, ребята у девочки Тани заболела мама. А вы хотите узнать, что

сделала Таня, чтобы помочь своей маме?

5. Слушание рассказа К. Д. Ушинского «Лекарство»

6. Беседа о прочитанном

— Для чего врач прописал маме Тани лекарство?

— Поможет маме лекарство, если его выпьет дочка?

— Почему девочка предложила маме выпить за неё лекарство?

— Как можно назвать такую девочку?

— Как может Таня помочь своей больной маме?

7. Повторное чтение

Так и хочется продолжить рассказ, правда?

— Послушайте этот рассказ ещё раз, попробуйте пересказать его близко к тексту и придумайте продолжение. Чем же Таня помогла маме.

8. Пересказ

Дети пересказывают рассказ и творчески дополняют.

Итог занятия

Посмотрите на экран, мама Тани выздоровела и прислала ей в благодарность цветочек.

Кто из вас хочет маму сегодня порадовать?Дети по очереди говорят: я-я и на экране появляются цветочки. Эти цветочки вам прислали ваши мамы, они говорят вам «Спасибо!»

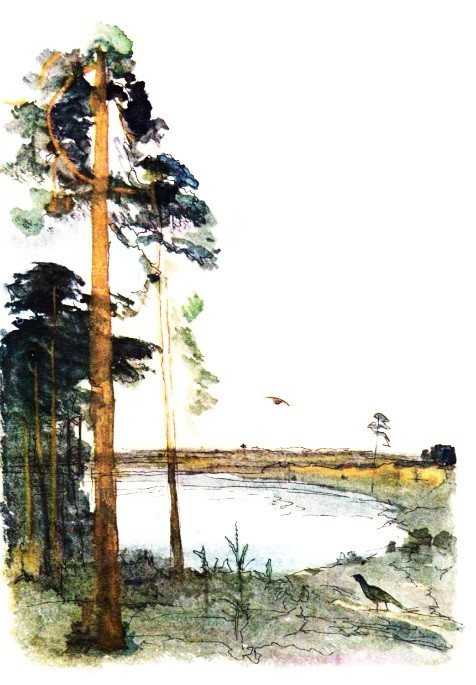

У лесного озера

Широко раскинулось глубокое лесное озеро с прозрачной, чистой водой. Восходит над лесом и озером солнце.

На яркий, осыпанный росинками-алмазами расписной ковёр похожи берега пустынного озера. Над болотными кочками, заросшими вереском, мхом, багульником и голубикой, стоят редкие сосны.

Тихо утром в глухом лесу. Изредка пропищит синичка; перепорхнёт, сядет долбить дерево дятел.

Ещё на рассвете вылетел на береговую гальку мошник-глухарь. Ходит у самой воды, выбирает и клюёт крепкие круглые камешки.

В таёжных глухих лесах каждую осень вылетают глухари по утрам на берега рек и озёр клевать береговую чистую гальку. Крепкие круглые камешки нужны глухарям, чтобы перемалывать, перетирать в зобах грубую зимнюю пищу. Всю долгую зиму будут питаться глухари колючей и жёсткой сосновой хвоей.

Ходит по гальке глухарь, выбирает крепкие камешки. Не шелохнётся прозрачное озеро. Выше и выше поднимается над лесом осеннее солнце.

Мой дом

Паустовский Константин Георгиевич

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в салу шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль. Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

Ухоронки

У всякого свои ухоронки, каждый прячется как умеет. Бывают такие, что ждать не ждёшь и думать не думаешь! Раз осенью под моим челном повадились прятаться красавица траурница, лягушка золотоглазая и жаба бородавчатая. Переверну утром чёлн, а приживальщики кто куда: бабочка в лёт, лягушка в воду, жаба в траву. Вернусь с рыбалки, чёлн на ночь переверну — наутро под ним та же троица!

А то разбирал поленницу — так между дров ящерицы попрятались. В скворечнике раз поселились лесные мыши — превратился скворечник в мышатник. Дранка во дворе была сложена — в ней летучие мыши жили. Каждый вечер из щелей вылетали и комаров ловили. Под корытом старым семья землероек прижилась; так и шмыгали по вечерам туда- сюда. В копне за домом полёвки прятались, каждую ночь на копне сыч дежурил: не высунется ли какая? Паук в яичной скорлупе поселился в хоромах белокаменных жил. А один жук-навозник в гриб спрятался! Прогрыз в ножке ход и копошился внутри. Пока вместе с грибом в кузов не угодил. Хоть и груздем не назывался…