Êíèãà «Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ. Ôàíòàçèè è ôàêòû» âûøëà â èçäàòåëüñòâå «Ôàêåë» (ßðîñëàâëü) â ìàå 2021 ãîäà. Ðóêîïèñü êíèãè ïîëó÷èëà äèïëîì ÕI Ìåæäóíàðîäíîãî Ëèòåðàòóðíîãî Ôîðóìà «Çîëîòîé Âèòÿçü» 2020 ã.

Ê ñîæàëåíèþ, ôîðìàòèðîâàíèå íà äàííîì ñàéòå çàòðóäíåíî, ïîýòîìó ïóáëèêàöèÿ ïî ÷àñòÿì, ññûëêè âûäåëÿþòñÿ êâàäðàòíûìè ñêîáêàìè ñ öèôðîé, èëëþñòðàöèè îòñóòñòâóþò.

Ïðîäîëæåíèå.

Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ â Øêîëå ãâàðäåéñêèõ ïîäïðàïîðùèêîâ

è êàâàëåðèéñêèõ þíêåðîâ

Íà ñåìåéíîì ñîâåòå ðåøèëè, ÷òî ñàìûé êðàòêèé ïóòü ê óñòîé÷èâîìó ïîëîæåíèþ â îáùåñòâå Øêîëà ãâàðäåéñêèõ ïîäïðàïîðùèêîâ è êàâàëåðèéñêèõ þíêåðîâ. Ýòà øêîëà áûëà ïðèâèëåãèðîâàííûì âîåííî-ó÷åáíûì çàâåäåíèåì, ãäå ó Ëåðìîíòîâûõ èìåëèñü ðîäñòâåííûå ñâÿçè. Ó÷åáà òàì çàíèìàëà «âñåãî» äâà ãîäà, ïîñëå ÷åãî îòêðûâàëèñü âîçìîæíîñòè äëÿ áûñòðîé êàðüåðû è ñêîðîé âûñëóãè ëåò.

íîÿáðå 1832 ãîäà Ëåðìîíòîâ äåðæèò ýêçàìåíû â þíêåðñêóþ øêîëó, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ óñïåøíî (à èíà÷å è áûòü íå ìîãëî) çà÷èñëåí óíòåð-îôèöåðîì ëåéá-ãâàðäèè Ãóñàðñêîãî ïîëêà. Ïîõîæå, ïîýòà íå ñòðàøèëà âîåííàÿ ñëóæáà. ×òî åãî çàíèìàëî â ìîìåíò íåîæèäàííîãî ïîâîðîòà â ñóäüáå òàê ýòî áåñïîêîéñòâî î òîì, ÷òîáû ñëóæáà íå ïîìåøàëà òâîð÷åñêîé ðàáîòå: îá ýòîì Ëåðìîíòîâ ñîîáùàë â ïèñüìå ê À.À. Ëîïóõèíó[66].

Íå ïðîó÷èâøèñü ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ è ìåñÿöà, Ëåðìîíòîâ ïîëó÷àåò òðàâìó îò ëîøàäè âî âðåìÿ óïðàæíåíèé â ìàíåæå, è äî àïðåëÿ 1833 ãîäà æèâåò (è äèñòàíöèîííî ó÷èòñÿ, êàê áû ñåé÷àñ ñêàçàëè) äîìà ó áàáóøêè. Ó÷èòñÿ, âåðîÿòíî, îïÿòü æå óñïåøíî, òàê êàê óæå â äåêàáðå ïðîèçâîäèòñÿ â þíêåðà.

Âåðíóâøèñü â ñòåíû øêîëû â àïðåëå 1833 ãîäà, Ëåðìîíòîâ äåðæèò âûñîêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ. Âñïîìèíàëè, ÷òî îí èìåë ïðè ñåáå ó÷åáíèê Ïåðåâîùèêîâà «Ðó÷íàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» è ÷àñòî â íåãî çàãëÿäûâàë [67]. Ïîçæå, êñòàòè, çíàêîìûå ïîýòà âñïîìèíàëè, ÷òî îí ëþáèë ïîêàçûâàòü â êîìïàíèè ìàòåìàòè÷åñêèå ôîêóñû. 19 èþíÿ 1833 ã. Ëåðìîíòîâ ïèøåò Ì.À. Ëîïóõèíîé ïèñüìî, ãäå åñòü ñëåäóþùèå ñòðîêè:

Íàäåþñü, âàì áóäåò ïðèÿòíî óçíàòü, ÷òî ÿ, ïðîáûâ â øêîëå âñåãî äâà

ìåñÿöà, âûäåðæàë ýêçàìåí â ïåðâûé êëàññ, è òåïåðü îäèí èç ïåðâûõ. Ýòî âñå-

òàêè ïîäàåò íàäåæäó íà áëèçêóþ ñâîáîäó! [68]

Îäèí èç ïåðâûõ.

Ìèõàèë Þðüåâè÷ íå áåç îñíîâàíèÿ âûäåëÿåòñÿ ñðåäè îêðóæåíèÿ.  ñâîèõ àâòîáèîãðàôè÷åñêèõ áóìàãàõ Íèêîëàé Ñîëîìîíîâè÷ Ìàðòûíîâ, ïîñòóïèâøèé â þíêåðñêóþ øêîëó ãîäîì ïîçæå (åãî áðàò Ìèõàèë ó÷èëñÿ ñ Ëåðìîíòîâûì íà îäíîì êóðñå), îñòàâèë çàïèñü î Ëåðìîíòîâå:

Óìñòâåííîå ðàçâèòèå åãî áûëî íàñòîëüêî âûøå äðóãèõ òîâàðèùåé, ÷òî è

ïàðàëëåëè ìåæäó íèìè ïðîâåñòè íåâîçìîæíî [69].

Ïî óìó, ïî âîñïèòàíèþ, ïî ëþáâè, êîòîðîé îêðóæàëè åãî áëèçêèå, Ëåðìîíòîâó íå áûëî ðàâíûõ.

È âîò òîò óðîâåíü âîñïðèÿòèÿ ìèðà, íà êîòîðûé Ëåðìîíòîâó óäàëîñü âçîéòè, îêàçûâàåòñÿ â Øêîëå ãâàðäåéñêèõ ïîäïðàïîðùèêîâ è êàâàëåðèéñêèõ þíêåðîâ ïîä óãðîçîé. Ìèøåëü, ëþáèìûé âíóê Àðñåíüåâîé, ê êîòîðîìó, ãîâîðÿò, îíà ïîñûëàëà åæåäíåâíî ãîñòèíöû ðàíî ïîóòðó ñ òåì, ÷òîáû Ìèøåíüêà ïðîñíóëñÿ äî áîÿ áàðàáàíîâ, äàáû íå ïîâðåäèòü íåðâíóþ ñèñòåìó (ïðîøó ïðîùåíèÿ, íå ïîìíþ, â êàêîé ðàáîòå óïîìèíàåòñÿ ýòîò ñëóõ, êîòîðîìó îõîòíî âåðèòñÿ. Î.Â.), îêàçàëñÿ â àòìîñôåðå, ãäå öàðèëà óæàñíàÿ ðàñïóùåííîñòü íðàâîâ.  òîì îáùåñòâå, â êîòîðîì îêàçàëñÿ Ìèõàèë Þðüåâè÷, ñëåäîâàëî ïîääåðæèâàòü ðåïóòàöèþ ëèõà÷à, ñêëîííîãî ê ïîñòîÿííîìó ïüÿíñòâó è ïîëîâîìó ñíîøåíèþ, ïðè÷åì íå òîëüêî ãåòåðîñåêñóàëüíîìó. À òóò ðåïóòàöèÿ «áàáóøêèíîãî âíóêà». Âîëåé-íåâîëåé Ëåðìîíòîâó ïðèøëîñü «íàäåòü ìàñêó» ðàçóäàëîãî þíêåðà, ïðè÷åì, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü áåñïðåïÿòñòâåííî âûðàæàòü ëþáîâü ê áàáóøêå, íàäî áûëî êàçàòüñÿ ðàçóäàëåé îáû÷íîãî.

Ëåðìîíòîâ äâà ãîäà ó÷åáû â Øêîëå ïèñàë òàéíî, íå ÷èòàë è íå ïîêàçûâàë ñâîèõ ðàáîò îêðóæàþùèì. Âåëèêèé òàëàíò è ñòðåìëåíèå òâîðèòü âðåìåííî òðàíñôîðìèðîâàëèñü: ìåñòî æèâîïèñè çàíÿëà ãðàôèêà (êàðèêàòóðû è øàðæè), à âìåñòî ëèðè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé íà ñâåò ïîÿâèëèñü ïîðíîãðàôè÷åñêèå ïîýìû è ñòèõè. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ïðîèçâåäåíèÿ, íàïèñàííûå Ëåðìîíòîâûì ïî çàäàíèþ ïðåïîäàâàòåëÿ ñëîâåñíîñòè Â.Ò. Ïëàêñèíà: ýòî ïîýìà «Õàäæè Àáðåê» è ñî÷èíåíèå «Ïàíîðàìà Ìîñêâû». Â.Ò. Ïëàêñèí âûñîêî îöåíèë ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêà.

Îêîí÷àòåëüíî ôîðìèðóåòñÿ ÷åðòà õàðàêòåðà ïîýòà, êîòîðàÿ ïîìîãëà åìó âûæèòü â Þíêåðñêîé øêîëå è êîòîðàÿ ñòàëà äî êîíöà æèçíè íåêèì «ïàíöèðåì» Ëåðìîíòîâà, çàùèùàâøèì åãî òîíêóþ è ðàíèìóþ äóøó. Òàê, ìíîãî÷èñëåííûå âîñïîìèíàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî Ëåðìîíòîâ ÷àñòî áûâàë âåñåë, øóòèë, ñìåÿëñÿ, èðîíèçèðîâàë. Ñìåõ åãî ïåðåõîäèë â ñàðêàçì, êîãäà äåëî êàñàëîñü íåïðèÿòíûõ è íåèñêðåííèõ ëþäåé, ïåðåõîäÿùèõ ñ íèì íà ôàìèëüÿðíîñòü. Íî ïðè ýòîì â ïèñüìàõ ê äðóçüÿì è ðîäíûì Ëåðìîíòîâ ïîðàçèòåëüíî èñêðåíåí è îòêðûò (èíîãäà äî íåïðèëè÷èÿ) è îñòàíåòñÿ òàêèì íàâñåãäà.

Øêîëå èçäàâàëñÿ ðóêîïèñíûé æóðíàë «Øêîëüíàÿ çàðÿ», êóäà þíêåðà àíîíèìíî ïðèñûëàëè ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ïóáëèêàöèè. Àâòîðñòâî óñòàíîâèòü íå ïðåäñòàâëÿëî òðóäà. Ëåðìîíòîâ íàïèñàë òðè ïîýìû: «Ãîøïèòàëü», «Ïåòåðãîôñêèé ïðàçäíèê» è «Óëàíøó» è íåêîòîðûå ñòèõîòâîðåíèÿ â ýòîì æå äóõå. Ïðîäîëæàÿ «òðàäèöèè», ïðîñëåæèâàþùèåñÿ â «Ãàâðèëèàäå» À.Ñ. Ïóøêèíà è â «Ñàøêå» À.È. Ïîëåæàåâà, Ëåðìîíòîâ îò ýðîòèêè ïåðåõîäèò ê ïîðíîãðàôèè, ïî ìûñëè ñîãëàøàþùåãîñÿ ñ Á. Ýéõåíáàóìîì Â.Ã. Áîíäàðåíêî [70], ÷òî â ïðèíöèïå âåðíî.

Áîëåå òîãî, Ëåðìîíòîâ îïèñûâàåò èìåâøèå ìåñòî äåéñòâèòåëüíûå ñîáûòèÿ, ôàêòû, ñîîáùàåò èìåíà ó÷àñòíèêîâ. Ýòè «äåéñòâóþùèå ëèöà» âïîñëåäñòâèè çàíÿëè âûñîêèå ïîñòû. À Ëåðìîíòîâ ñòàë âåëèêèì ïîýòîì è óâåêîâå÷èë èõ «ñëàâó». Íàäî ëè ãîâîðèòü, êàê îíè ìîãëè îòíîñèòüñÿ ê Ëåðìîíòîâó? È íå òîëüêî îíè, íî è èõ ïîòîìêè, ïîæàëóé, èìåëè îñíîâàíèÿ ïðîêëèíàòü ïîýòà. Íî ìîæíî ëè äîâåðÿòü ñâèäåòåëüñòâàì ëèö î ÷åëîâåêå, êîòîðûé çàïèñàë íà âåêà èõ ïîçîð?

Êàê áû íè õîòåëè íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ïðèïèñàòü Ëåðìîíòîâó ñêëîííîñòü ê ãîìîñåêñóàëèçìó, îíè íå íàéäóò íèêàêèõ äîêàçàòåëüñòâ ýòîìó. Îäíàêî, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íåêîòîðûì áèîãðàôàì Ëåðìîíòîâà äîêàçàòåëüñòâà íå íóæíû. Òàê, Â. Êèðñàíîâ [71] óïîìèíàåò î íåîïóáëèêîâàííîé â Ðîññèè êíèãå À. Ïîçíàíñêîãî «Äåìîíû è îòðîêè: çàãàäêà Ëåðìîíòîâà», ãäå óòâåðæäàåòñÿ âåðñèÿ î ãîìîñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèÿõ Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà è Í.Ñ. Ìàðòûíîâà, äåñêàòü, è óáèë ïîñëåäíèé ïîýòà èç ðåâíîñòè

Ñ. Ñòåïàíîâ [72] òîæå äîïóñêàåò ïîäîáíóþ òðàêòîâêó áèîãðàôèè Ìèõàèëà Þðüåâè÷à íà îñíîâàíèè òîãî, ÷òî, äåñêàòü, äîëæíû æå áûëè çà ÷òî-òî âûãíàòü (î òîì, êàê «âûãîíÿëè», óæå èçëîæåíî â ïðåäûäóùåé ãëàâå) Ëåðìîíòîâà èç Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Âîò è âûãíàëè çà ýòî.

Óïîìèíàÿ òàêèå «ðàáîòû» èññëåäîâàòåëåé, õî÷åòñÿ ïðîñèòü ïðîùåíèÿ ó Ìèõàèëà Þðüåâè÷à è áåæàòü ìûòü ðóêè.

Ïî ïîâîäó ïüÿíñòâà ïîýòà

Ñâÿòûå, ìîæåò, è íå ïèëè. È òî íå âñå. Íó íóæíà æå áûëà Ëåðìîíòîâó àíåñòåçèÿ ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ! Âåäü îí âïåðâûå òàê ñèëüíî ñòîëêíóëñÿ ñ ïðîÿâëåíèÿìè òîé ñàìîé áîëåçíè îáùåñòâà, î êîòîðîé ïîòîì ãîâîðèë â êîíöå ïðåäèñëîâèÿ â «Ãåðîå íàøåãî âðåìåíè»

È ñòîëêíîâåíèå ðîìàíòèçìà ñ ðåàëèçìîì íå ìîãëî íå áûòü òðàâìèðóþùèì ïñèõèêó. È Òàòüÿíà, âîñïåòàÿ À.Ñ. Ïóøêèíûì â «Åâãåíèè Îíåãèíå», òðàíñôîðìèðóåòñÿ â «Óëàíøå» Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà â èçíàñèëîâàííóþ Òàòüÿíó: âîïðîñ Îíåãèíà «Óæåëü òà ñàìàÿ Òàòüÿíà

» ïåðåôðàçèðóåòñÿ â «Óæåëü Òàíþøà! ïîëíî, òà ëè?»

Âîîáùå-òî èñòîðèÿ íå ñîõðàíèëà ïðåäàíèé î áåñïðîáóäíîì ïüÿíñòâå Ëåðìîíòîâà. À.Â. Âàñèëüåâ ñâèäåòåëüñòâîâàë [73], ÷òî Ëåðìîíòîâ â 1835 1836 ãîäàõ, ïîÿâëÿÿñü â ñîáðàíèÿõ, ãäå ïîëíî áûëî âèíà, êàðò è æåíùèí, áûë ðàâíîäóøåí ê âèíó, ñ ñî÷óâñòâèåì îòíîñèëñÿ ê ïðèñóòñòâóþùåìó íà ïèðóøêàõ æåíñêîìó ïîëó, íå èìåë àçàðòà ê èãðå â êàðòû è ëþáèë ñëóøàòü ïåñíè öûãàí. Ä.À. Ñòîëûïèí (áðàò Àëåêñåÿ Àðêàäüåâè÷à Ñòîëûïèíà, èçâåñòíîãî òàêæå ïî ïðîçâèùó Ìîíãî) òîæå óïîìèíàë î ïðèñòðàñòèè Ëåðìîíòîâà ê öûãàíñêèì ïåñíÿì.

Âåðíåìñÿ ê þíêåðñêèì ïîýìàì. Îíè ñòàëè ïî÷òè ñðàçó ïîñëå íàïèñàíèÿ øèðîêî èçâåñòíû ïóáëèêå è ñîñëóæèëè ïîýòó ïëîõóþ ñëóæáó. Ìåæäó òåì

Âñå ýòî áûëî íàíîñíîå, íàïóñêíîå, þíîøåñêîå è ñîâåðøåííî íå

ñîîòâåòñòâîâàëî äóøåâíûì êà÷åñòâàì è õàðàêòåðó Ëåðìîíòîâà è èñ÷åçëî âìåñòå

ñ ïðîèçâîäñòâîì åãî â îôèöåðû. Íî ïåðâàÿ ðåïóòàöèÿ ñèëüíî åìó ïîâðåäèëà è

äîëãî îñòàâàëàñü ïðåïÿòñòâèåì äëÿ îöåíêè ëè÷íîñòè ïîýòà â îáùåñòâå [74].

Åñëè áû Ëåðìîíòîâ çíàë, ÷òî þíêåðñêèå ïîýìû âîéäóò â åãî ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, îí, áåç ñîìíåíèÿ, íèêîãäà áû íå íàïèñàë èõ. Î òîì, ÷òî íå ñëåäîâàëî áû âñå ïîäðÿä ïðåäñòàâëÿòü ïóáëèêå, ïèñàë À.Ï. Øàí-Ãèðåé, ñåòóÿ íà òî, ÷òî ïå÷àòàþò ïðîèçâåäåíèÿ Ëåðìîíòîâà, êîòîðûå « íèæå ïîñðåäñòâåííîñòè, íåäîñòîéíûå ñëàâû ïîýòà, êîòîðûå îí ñàì ïðèçíàâàë òàêèìè è íèêîãäà íå äóìàë âûïóñêàòü â ñâåò» [75]. Ê òàêèì ïðîèçâåäåíèÿì, êñòàòè, îòíîñèë À.Ï. Øàí-Ãèðåé äðàìó Ëåðìîíòîâà «Menschen und Leidenschaften» («Ëþäè è ñòðàñòè»); à âåäü íà àíàëèçå ñþæåòà è äåéñòâóþùèõ ëèö ýòîé äðàìû ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ñòðîÿò ïðåäïîëîæåíèÿ î êîíôëèêòå ìåæäó Å.À. Àðñåíüåâîé è Þ.Ï. Ëåðìîíòîâûì. Ìåæäó òåì Øàí-Ãèðåé ïèñàë:

î÷åíü ñëàáîå äðàìàòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå ñ íåìåöêèì çàãëàâèåì «Menschen

und Leidenschaften». Íå ïîíèìàþ, êàêèì îáðàçîì îíî îêàçàëîñü íàëèöî; ÿ áûë

óâåðåí, ÷òî ìû ñîæãëè ýòó òðàãåäèþ âìåñòå ñ äðóãèìè ïëîõèìè ñòèõàìè,

êîòîðûõ áûëà öåëàÿ êó÷à [76].

Î Øêîëå è ïðåáûâàíèè â íåé Ëåðìîíòîâà À.Ï. Øàí-Ãèðåé âñïîìèíàë:

â øêîëå öàðñòâîâàë äóõ êàêîãî-òî ðàçãóëà, êóòåæà, áàìáîøåðñòâà; ïî

ñ÷àñòèþ, Ìèøåëü ïîñòóïèë òóäà íå ðàíåå äåâÿòíàäöàòè ëåò è ïðîáûë òàì íå

áîëåå äâóõ; ïî âûïóñêå â îôèöåðû âñå ýòî ïðîïàëî, êàê ñ ãóñÿ âîäà [77].

Óòî÷íèì, ÷òî ñ äàòàìè è âîçðàñòîì Øàí-Ãèðåé â âîñïîìèíàíèÿõ èíîãäà îøèáàëñÿ è íå íàñòàèâàë íà àáñîëþòíîé òî÷íîñòè äàòû. Òàê, îí ïèøåò: «Ïî âûïóñêå èç ïàíñèîíà Ìèøåëü ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò, êàæåòñÿ, â 1831 ãîä» [78]. Êàæåòñÿ Òåì íå ìåíåå íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè «óëàâëèâàþò» Øàí-Ãèðåÿ íà ýòèõ íåòî÷íîñòÿõ è ïðèïèñûâàþò èì áîëüøîå çíà÷åíèå

Èòîã ïðåáûâàíèÿ â Øêîëå ãâàðäåéñêèõ ïîäïðàïîðùèêîâ è êàâàëåðèéñêèõ

þíêåðîâ:

22 íîÿáðÿ 1834 ãîäà ñëåäóåò Âûñî÷àéøèé ïðèêàç «ïî êàâàëåðèè î

ïðîèçâîäñòâå ïî ýêçàìåíó èç þíêåðîâ â êîðíåòû», íà îñíîâàíèè êîòîðîãî â 1835

ãîäó Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà îôèöèàëüíî ïðîèçâåëè â êîðíåòû ãâàðäèè.

ÁÎÆÈÅÞ ÌÈËÎÑÒÜÞ

ÌÛ ÍÈÊÎËÀÉ ÏÅÐÂÛÉ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È ÑÀÌÎÄÅÐÆÅÖ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ

è ïðî÷àÿ, è ïðî÷àÿ, è ïðî÷àÿ

Èçâåñòíî è âåäîìî äà áóäåò êàæäîìó, ÷òî ÌÛ Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà, êîòîðûé ÍÀÌ Þíêåðîì ñëóæèë, çà îêàçàííóþ åãî â ñëóæáå ÍÀØÅÉ ðåâíîñòü è ïðèëåæíîñòü, â ÍÀØÈ Ëåéá-ãâàðäèè Êîðíåòû òûñÿ÷à âîñåìüñîò òðèäåñÿòü ÷åòâåðòîãî ãîäà Íîÿáðÿ äâàäöàòü âòîðîãî äíÿ Âñåìèëîñòèâåéøå ïîæàëîâàëè è ó÷ðåäèëè; ÿêîæå ÌÛ ñèì æàëóåì è óòâåðæäàåì, ïîâåëåâàÿ âñåì ÍÀØÈÌ ïîääàííûì îíîãî êîðíåòà Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà çà ÍÀØÅÃÎ Êîðíåòà Ãâàðäèè íàäëåæàùèì îáðàçîì ïðèçíàâàòü è ïî÷èòàòü: è ÌÛ íàäååìñÿ, ÷òî îí â ñåì, åìó îò ÍÀÑ Âñåìèëîñòèâåéøå ïîæàëîâàííîì ÷èíå, òàê âåðíî è ïðèëåæíî ïîñòóïàòü áóäåò, êàê òî âåðíîìó è äîáðîìó Îôèöåðó íàäëåæèò. Âî ñâèäåòåëüñòâî ÷åãî ÌÛ ñèå Âîåííîìó Ìèíèñòåðñòâó ïîäïèñàòü è Ãîñóäàðñòâåííîþ ÍÀØÅÞ ïå÷àòüþ óêðåïèòü ïîâåëåëè [79].

Òëåòâîðíîå âëèÿíèå Þíêåðñêîé øêîëû íå «ñáèëî» Ëåðìîíòîâà ñ íàìå÷åííîãî èì òâîð÷åñêîãî ïóòè. Ïîýò ñòàë íå òîëüêî ïîýòîì, íî è ïðîçàèêîì. Îí ïðåäïðèíèìàåò ïîïûòêó íàïèñàíèÿ áîëüøîãî ïðîçàè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ ðîìàíà «Âàäèì», ãäå ÷åðåç ïðèçìó ëè÷íûõ ïåðåæèâàíèé ãåðîåâ îòêðûâàåòñÿ èñòîðè÷åñêàÿ è ôèëîñîôñêàÿ ïåðñïåêòèâà.

Ëåðìîíòîâ íå ñâÿòîé, õîòü ñâÿùåííèê Äìèòðèé Äóäêî è ïðåäëàãàë åãî êàíîíèçèðîâàòü [80]. Ó Ìèõàèëà Þðüåâè÷à, êàê ó ëþáîãî ñìåðòíîãî, áûëè ãðåõîïàäåíèÿ. Íî êàæäûé ðàç îí «âñòàâàë ñ êîëåí» è ïîäíèìàëñÿ.

À íåêîòîðûå îäíîêëàññíèêè Ëåðìîíòîâà ïî Þíêåðñêîé øêîëå íå ñìîãëè ïîäíÿòüñÿ èç áåçäíû ðàçâðàòà. È îòòóäà, èç ýòîé áåçäóõîâíîé ïðîïàñòè, èçðûãàëè ãðÿçü â àäðåñ ïîýòà äàæå ïîñëå åãî ñìåðòè.

Æåíùèíû Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà

Ñ íîÿáðÿ 1834 ãîäà äî äåêàáðÿ 1836 ãîäà Ëåðìîíòîâ íàõîäèëñÿ â ïîëêó â Ïåòåðáóðãå, â Öàðñêîì Ñåëå. Â äåêàáðå 1834-ãî Ìèõàèë Þðüåâè÷ âïåðâûå ïîÿâëÿåòñÿ â âûñøåì ñâåòå â ãóñàðñêîì ìóíäèðå.

Âûñî÷àéøèå ïðèêàçû î ïîîùðåíèè Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà èäóò îäèí çà äðóãèì.

Ó íåãî íåâåëèêî ëè÷íîå ñîñòîÿíèå, íî îí åäèíñòâåííûé íàñëåäíèê áîãàòîé Àðñåíüåâîé. Äâîðÿíèí. È ñàìûé ëèõîé âî âñåõ àñïåêòàõ ãóñàð: òàêóþ ñëàâó ïðèíåñëè åìó þíêåðñêèå ïîýìû.

Ëåðìîíòîâûì áóðíî èíòåðåñóþòñÿ æåíùèíû. Åñòü ìíåíèå, áóäòî áàáóøêà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà (îïÿòü-òàêè óäóøàÿ ñâîåé äåñïîòè÷åñêîé ëþáîâüþ âíóêà!) ïàíè÷åñêè áîÿëàñü æåíèòüáû Ìèõàèëà Þðüåâè÷à. Îñíîâûâàåòñÿ òàêîå ìíåíèå, ïîìèìî ôàíòàçèé î òîì, ÷òî Àðñåíüåâà æåñòîêî ðàçëó÷èëà ñûíà ñ îòöîì, åùå è íà ïèñüìàõ Å.À. Âåðåùàãèíîé ñâîåé äî÷åðè Àëåêñàíäðå Ìèõàéëîâíå (â çàìóæåñòâå Õþãåëü).

È.À. Ãëàäûø è Ò.Ã. Äèíåñìàí êîììåíòèðóþò ïèñüìî Å.À. Âåðåùàãèíîé:

Ðåâíîñòü è ñòðàõ ïîòåðÿòü ïðèâÿçàííîñòü âíóêà â ñëó÷àå åãî æåíèòüáû

ïîñòîÿííî ïðåñëåäîâàëè Å.À. Àðñåíüåâó. Ïîçäíåå, ïî÷òè ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà,

Âåðåùàãèíà âíîâü âîçâðàùàåòñÿ ê ýòîé òåìå, êîòîðàÿ ñòàëà ïîñòîÿííûì

ïðåäìåòîì èõ áåñåä:

«ß ÷àñòî ñïîðþ ñ Åëèçàâåòîé Àëåêñååâíîé ñëûøàòü íå õî÷åò, ÷òîá Ìèøà ïðè

íåé æåíèëñÿ. Ëþáèòü áóäåò æåíó ãîâîðèò, ÷òî ýòî åå èçìó÷èò, è íå õî÷ó,

÷òîá îí ïðè æèçíè ìîåé æåíèëñÿ» (ïèñüìî îò 2122 ìàðòà/23 àïð. 1840 ã., ë.

4 îá.) [81].

Ïîìèìî ýòîãî ïèñüìà, â äðóãîì, íàïèñàííîì ÷óòü ðàíåå, Å.À. Âåðåùàãèíà ñîîáùàëà:

«Íàøåé ïî÷òåííîé Åëè[çàâåòå] Àëåêñååâíå ñîêðóøåíüå âñå äóìàåò, ÷òî

Ìèøó æåíÿò, âñå ëîâÿò. Îí åçäèë â êàðóñåëå ñ Êàðàìçèíûìè. Íî ýòî íå

Ê[àòåíüêà] Ñóø[êîâà]. Ýòà êîìïàíèÿ ëîâÿò èëè áîãàòûõ, èëè ÷èíîâíûõ, à Ìèøà

äëÿ íèõ áåäåí. ×òî òàêîå 20 òûñÿ÷ åãî äîõîäó? Çäåñü òîëêóþò: ñòî òûñÿ÷

ìàëî, ãîâîðÿò, petite fortune. À ñòàðóõà ñîêðóøàåòñÿ, áîèòñÿ beau monde»

(òàì æå, ë. 1) [82].

Ñîáñòâåííî, ýòî âñå, íà ÷åì îñíîâûâàåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå î äèêîì ñîáñòâåííè÷åñêîì ïîâåäåíèè Å.À. Àðñåíüåâîé. Åñëè ïîñìîòðåòü íà äðóãèå ïèñüìà Å.À. Âåðåùàãèíîé, òî áåç òðóäà ìîæíî îòìåòèòü â íèõ ÿçâèòåëüíîñòü, íåîáúåêòèâíîñòü è äàæå ëè÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü:

8/20 äåêàáðÿ 1838 ã. Å.À. Âåðåùàãèíà ïîëó÷èëà èçâåñòèå î ðîæäåíèè

âíó÷êè Ëèçàíüêè. Òîò÷àñ æå ïîñëàëè ñîîáùèòü âñåì ðîäñòâåííèêàì è ïðåæäå

âñåãî Å.À. Àðñåíüåâîé. Ëåðìîíòîâ è åãî áàáóøêà îêàçûâàþòñÿ ñðåäè ïåðâûõ,

êòî ðàçäåëÿåò åå ðàäîñòü. Âåñü âå÷åð è âåñü ñëåäóþùèé äåíü Å.À. Âåðåùàãèíà

ïðèíèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ. Ðàññêàçûâàÿ î íèõ, îíà íå çàáûâàëà óïîìÿíóòü: «Ìèøà

Ëåðìîíòîâ, êàê óçíàë, ñêàçàë, ÷òî áóäåò äîæèäàòüñÿ, íå æåíèòñÿ» (ïèñüìî îò

14/26 äåê. 1838 ã., ë. 2) [83].

Ò.å. äîæèäàòüñÿ âðåìåíè, êîãäà ìîæíî áóäåò æåíèòüñÿ íà âíó÷êå Å.À. Âåðåùàãèíîé. Êðîìå ïèñåì ïîñëåäíåé, äðóãèõ ñâèäåòåëüñòâ î òîì, ÷òî Àðñåíüåâà íå õîòåëà îòíîøåíèé âíóêà ñ æåíùèíàìè, íåò.

Áûëè ëè ñêàçàíû áàáóøêîé Ëåðìîíòîâà ïîäîáíûå ñëîâà («íå õî÷ó, ÷òîá îí ïðè æèçíè ìîåé æåíèëñÿ»)? Åñëè äà, òî ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, â êàêîì êîíòåêñòå? Êòî íà÷èíàë ïîäîáíûå ðàçãîâîðû? Áûëà ëè ðåàëüíàÿ íåâåñòà èëè ãèïîòåòè÷åñêàÿ? Íå ìîæåò ëè áûòü òàê, ÷òî Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà, ïðèãóáèâ ÷àðî÷êó, äîâåðèòåëüíî, êàê íà èñïîâåäè, ïîâåäàëà áëèçêîé ðîäñòâåííèöå î áîðüáå ñî ñâîèì ÷óâñòâîì ãèïåðòðîôèðîâàííîé ëþáâè? Ðåëèãèîçíàÿ Àðñåíüåâà ïîíèìàëà, ÷òî òàêàÿ ëþáîâü íàðóøàåò çàïîâåäü «íå ñîòâîðè ñåáå êóìèðà», è áîðîëàñü ñî ñâîåé íàòóðîé, î ÷åì, êñòàòè, ñàìà ãîâîðèëà â ïðèâîäèìîì óæå íàìè ðàíåå ïèñüìå ê Ï.À. Êðþêîâîé [84]. Å.À. Àðñåíüåâà ðàäîâàëàñü óñïåõàì âíóêà íå òîëüêî â ó÷åáå è òâîð÷åñòâå: «

ÿ ðàäà, ÷òî îí ëþáèò ïî áàëàì åçäèòü

» [85], ñîîáùàëà îíà òîìó æå àäðåñàòó. Ì.Í. Ëîãèíîâ (ðîäñòâåííèê Åëèçàâåòû Àëåêñååâíû ïî ëèíèè Àðñåíüåâûõ) ïèñàë î íåé:

Îíà áûëà æåíùèíà ÷ðåçâû÷àéíî çàìå÷àòåëüíàÿ ïî óìó è ëþáåçíîñòè. ß çíàë

åå ëè÷íî è ÷àñòî âèäàë ó ìàòóøêè, êîòîðîé îíà ïî ìóæó áûëà ðîäíÿ. Íå çíàþ

ïî÷òè íèêîãî, êòî áû ïîëüçîâàëñÿ òàêèì îáùèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþ, êàê

Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà. ×òî ýòî áûëà çà âåñåëîñòü, ÷òî çà ñíèñõîäèòåëüíîñòü!

Äàæå ìîëîäåæü ñ íåé íå ñêó÷àëà, íåñìîòðÿ íà åå ïðåêëîííûå ëåòà [86].

È åùå îäèí ìîìåíò: ïðåäñòàâüòå, ÷òî Ëåðìîíòîâ äåéñòâèòåëüíî íàäóìàë æåíèòüñÿ. Ñëàáî âåðèòñÿ, ÷òî åãî êòî-íèáóäü ìîã áû îñòàíîâèòü.  ëþáîì ñëó÷àå èñòîðèÿ íå ñîõðàíèëà äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî Å.À. Àðñåíüåâà êàêèì-ëèáî îáðàçîì ïðåïÿòñòâîâàëà ëè÷íîé æèçíè âíóêà. Ýòî ôàêò.

Èññëåäîâàòåëè åùå ÷àñòî óïðåêàþò Åëèçàâåòó Àëåêñååâíó â ëóêàâñòâå: äåñêàòü, ãîäà ñåáå ñïåöèàëüíî ïðèáàâèëà è íàçûâàëà ñåáÿ ñòàðóõîé, ÷òîáû âíóêó áëàãà âûïðàøèâàòü. Êàê âèäíî èç ïèñüìà Âåðåùàãèíîé, îêðóæàþùèå ñàìè çâàëè Åëèçàâåòó Àëåêñååâíó ñòàðóõîé; äà è âîîáùå â òî âðåìÿ æåíùèíà çà 45 ñ÷èòàëàñü çà ñòàðóõó. Ýòî ôàêò. Ãîäà ïðèáàâèëà

À íå ïðèáàâèëà ëè îíà ñåáå ãîäà ïîñëå ñìåðòè ìóæà, ñ òîé öåëüþ ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò íîâîãî çàìóæåñòâà? Ïî÷åìó áû è íåò? Çàìåòèì, ÷òî ñîâðåìåííèêè âñïîìèíàþò, ÷òî Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà ïîñòîÿííî îäåâàëàñü â òåìíóþ îäåæäó

Ñîõðàíèëîñü åäèíñòâåííîå ïèñüìî Åëèçàâåòû Àëåêñååâíû, àäðåñîâàííîå Ìèõàèëó Þðüåâè÷ó. Ïîýòîìó ïðèâåäåì ïèñüìî ïîëíîñòüþ:

Ìèëûé ëþáåçíûé äðóã Ìèøåíüêà. Êîíå÷íî, ìíå ãðóñòíî, ÷òî äîëãî òåáÿ íå óâèæó, íî, âèäÿ èç ïèñüìà òâîåãî ïðèâÿçàííîñòü òâîþ êî ìíå, ÿ ïëàêàëà îò áëàãîäàðíîñòè ê áîãó, ïîñëå äâàäöàòè ïÿòè ëåò ñòðàäàíèÿ ëþáîâèþ ñâîåþ è õîðîøèì ïîâåäåíèåì òû çàæèâëÿåøü ðàíû ìîåãî ñåðäöà. ×òî äåëàòü, áîãó òàê óãîäíî, íî áîã óìèëîñåðäèòñÿ íàäî ìíîé è òåáÿ îòïóñòÿò, ìåíÿ áåñïîêîèò, ÷òî òû áåç äåíåã, ÿ ñ äåñÿòîãî ñåíòÿáðÿ âñÿêîé ÷àñ òåáÿ æäàëà, 12 îêòÿáðÿ ïîëó÷èëà ïèñüìî òâîå, ÷òî òåáÿ íå îòïóñêàþò, öåëóþ íåäåëþ íàäî áûëî ïî÷òû æäàòü, ïîñûëàþ òåïåðü òåáå, ìîé ìèëûé äðóã, òûñÿ÷ó ÷åòûðåñòà ðóáëåé àññèãíàöèÿìè äà ïèñàëà ê áðàòó Àôàíàñèþ, ÷òîá îí òåáå ïîñëàë äâå òûñÿ÷è ðóáëåé, íàäåþñü íà ìèëîñòü áîæèþ, ÷òî íîíåøíèé ãîä ïîðÿäî÷íûé äîõîä ïîëó÷èì, íî òåïåðü åùå íèêàêèõ öåí íåò íà õëåá, à çàäàðîì æàëêî ïðîäàòü õëåá, íåâåñòêà Ìàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà áûëà ó ìåíÿ è ñàìà ïðåäëîæèëà íàïèñàòü ê Àôàíàñèþ, è òû, âåðíî, ÷åðåç íåäåëþ ïîëó÷èøü îò íåãî äâå òûñÿ÷è, åùå ìû òåïåðü íå óñòðîèëèñü. ß â Ìîñêâå áûëà íåçäîðîâà, îòòîãî äîëãî òàì è ïðîæèëà, äîëãî åõàëà, ñëàáà åùå áûëà è äîìîé ïðèåõàëà 25 èþëÿ, à â ñåíòÿáðå æäàëà òåáÿ, ìîåãî äðóãà, è äî ñìåðòè ìíå ãðóñòíî, ÷òî òû íóæäàåøüñÿ â äåíüãàõ, ÿ ê òåáå áóäó ïîñûëàòü âñÿêèå òðè ìåñÿöà ïî äâå òûñÿ÷è ïî ïÿòüñîò ðóáëåé, à âñÿêîé ìåñÿö õóæå ñëèøêîì ïî ìàëó, à ìîæåò èíîé ìåñÿö ìóíäèð íàäî ñøèòü, ÿ äîëãî ê òåáå íå ïèñàëà, ìîé äðóã, âñÿêîé ÷àñ æäàëà òåáÿ, íî íå áåñïîêîéñÿ îáî ìíå, ÿ çäîðîâà; áåðåãè ñâîå çäîðîâüå, ìîé ìèëîé, òû çäîðîâ, âåñåë, õîðîøî ñåáÿ âåäåøü, è ÿ ñ÷àñòëèâà è èñòèííî, ìîé äðóã, çàáûâàþ âñå ãîðåñòè è ñî ñëåçàìè áëàãîäàðþ áîãà, ÷òî îí íà ñòàðîñòè ïîñëàë â òåáå ìíå óòåøåíèÿ, ëîøàäåé òðîéêó òåáå êóïèëà è ãîâîðÿò, êàê ïòèöû ëåòÿò, îíè îäíîé ïîðîäû ñ áóëàíîé è öâåò îäèíàêîé, òîëüêî ÷åðíûé ðåìåíü íà ñïèíå è ÷åðíûå ãðèâû, çàáûëà, êàê èõ íàçûâàþò, äîìàøíèõ ëîøàäåé øåñòü, âûáèðàé ëþáûõ, ïàðà òåìíî-ãíåäûõ, ïàðà ñâåòëî-ãíåäûõ è ïàðà ñåðûõ, íî çäåñü íèêòî íå óìååò âûåçæàòü ëîøàäåé, ó Ìàòþøêè ñèëû íåò. Íèêàíîðêà îáúåçæàåò êóïëåííûõ ëîøàäåé, íî ÿ áîþñü, ÷òî íåõîðîøî èõ ïðèåçäèò, ëó÷øå äóìàþ òåáå è Ìèòüêó êó÷åðà âçÿòü. Ìîæíî äî Ìîñêâû â ñåäåéêè åãî îòïðàâèòü äíè çà ÷åòûðå äî òâîåãî îòúåçäà, åæåëè òû ñâîèõ âÿòñêèõ ïðîäàøü, è ñóíäó÷îê ñ ìóíäèðàìè è ñ áåëüåì ñ íèì ìîæíî îòïðàâèòü, âïðî÷åì êàê òû ñàì ëó÷øå ïðèäóìàåøü, òåáå óæå 21 ãîä, Êàòåðèíà Àðêàäüåâíà ïåðååçæàåò â Ìîñêâó, òî â Ñðåäíèêîâî òåáå íå íóæíî çàåçæàòü, äà òû ïîñëå ìåíÿ íè ðàçó íå ïèñàë ê Àôàíàñèþ Àëåêñåè÷ó, ÷åðåç ïèñüìà ðîäñòâî è äðóæáà ñîõðàíÿåòñÿ, îí äðóã áûë òâîåé ìàòåðè è ëþáèò òåáÿ êàê ðîäíîãî ïëåìÿííèêà, äà ê Ìàðüå Àêèìîâíå è ê Ïàâëó Ïåòðîâè÷ó õîòü áû â ìîåì ïèñüìå ïðèïèñàë äâà ñëîâà. Ñòèõè òâîè, ìîé äðóã, ÿ ÷èòàëà áåñïîäîáíûå, à âñåãî ëó÷øå ìåíÿ óòåøèëî, ÷òî òóò íåò íîíûøíåé ìîäíîé íåèñòîâîé ëþáâè, è íåâåñòêà ñêàçûâàëà, ÷òî Àôàíàñüþ î÷åíü ïîíðàâèëèñü ñòèõè òâîè è î÷åíü èõ õâàëèë, äà êàê òû íå ïèøåøü, êàêóþ òû ïèåñó ñî÷èíèë, êîìåäèÿ èëè òðàãåäèÿ, âñ¸, ÷òî äî òåáÿ êàñàåòñÿ, ÿ íåðàâíîäóøíà, óâåäîìü, à êîëè ìîæíî, òî è ïðèøëè ÷åðåç ïî÷òó. Ñòèõè òâîè ÿ áîëüøå äåñÿòè ðàç ÷èòàëà, ñêàæè Àíäðåþ, ÷òî îí òàê äàâíî ê æåíå íå ïèñàë, îíà ñ óìà ñõîäèò, âñ¸ ïëà÷åò, äóìàåò, ÷òî îí áîëåí, â ñâîåì ïèñüìå åãî ïèñüìî ïîëîæè, ach;te quelque chose pour Daria, elle me sert avec beaucoup dattachement, î÷åíü áëàãîäàðíà Êàòåðèíå Àëåêñàíäðîâíå, ÷òî îíà îáî ìíå ïîìíèò, íî ìîå ïðèñóòñòâèå çäåñü íåîáõîäèìî, Ñòåïàí î÷åíü ïðèëåæíî ñìîòðèò, íî âñ¸ êàê ÿ ïðèêàæó, òî ëó÷øå, äåâêè, ìîëîäàÿ âäîâà, çàìóæ íå øëè è áåñïóòíè÷àëè, ÿ êîãî óãîâàðèâàëà, êîãî íà ðàáîòó ïîñûëàëà è îò 16 áîëüøèõ äåâîê 4 òîëüêî îñòàëîñü è âäîâà, âñå âûøëè, èíóþ ïîäêóïèëà è âñ¸ ïðèøëî â ïðåæíèé ïîðÿäîê. Êàê áîã äàñò ìèëîñòü ñâîþ è òåáÿ îòïóñòÿò, òî õîòÿ Òàðõàíû è Ïåíçåíñêîé ãóáåðíèè, íî íà Ïåíçó åõàòü ñëèøêîì äâåñòè âåðñò êðþêó, òî èç Ìîñêâû äîëæíî åõàòü íà Ðÿçàíü, íà Êîçëîâ è íà Òàìáîâ, à èç Òàìáîâà íà Êèðñàíîâ â ×åìáàð, ó Êàòåðèíå Àðêàäüåâíå íà äâîðå òåáÿ äîæèäàåòñÿ äîëãóøà òî÷íî êîëÿñêà, ïåðèíà è ñîáà÷üå îäåÿëî, ìîæåò åùå çèìíåãî ïóòè íå áóäåò, çäåñü ó íàñ î ñþ ïîðó ñîâåðøåííàÿ âåñíà ñåðåäè äíÿ, íî÷üþ ìîðîçû òîëüêî âåëèêè, ÿ â òâîåì ïèñüìå ïðèêëàäûâàëà ïèñüìî ê Êàòåðèíå Ëóêüÿíîâíå è ê Åìåëüÿíó Íèêèòè÷ó, óâåäîìü, îòäàë ëè òû èì èõ, äà íåñêîëüêî ðàç ê òåáå ïèñàëà, ïîëó÷èë ëè òû ìåõ ÷åðíîé ïîä ñåðòóê, Ïðàñêîâüÿ Àëåêñàíäðîâíà Êðþêîâà âçÿëàñü ïåðåñëàòü åãî ê Ëîíãèíîâîé, è ñ Ìèòüêîé ïîñëàëà òåáå êèñåò è ê Àâäîòüå Åìåëüÿíîâíå áàøìàêè, íàïèøè ïðèâåç ëè îí ýòî âñ¸, äà óâåäîìü, ÷àñòî ëè òû áûâàåøü ó Ëîíãèíîâîé, ïðîùàé, ìîé äðóã, Õðèñòîñ ñ òîáîþ, áóäü íàä òîáîþ ìèëîñòü áîæèÿ, âåðíûé äðóã òâîé

Åëèçàâåòà Àðñåíüåâà.

1835 ãîäà

18 îêòÿáðÿ

Ñïðîñè ó Åìåëüÿíà Íèêèòè÷à îòâåò íà ìîå ïèñüìî, íå çàáóäü, ìîé äðóã, êóïèòü ìíå ìåòàëëè÷åñêèõ ïåðüåâ, çäåñü íèêòî íå óìååò î÷èíèòü ïåðà, âñ¸ ìíå êàæåòñÿ, ìîé äðóã, ìàëî òåáå äåíåã, íàøëà åùå ñòî ðóáëåé, òî ïîñûëàþ òåáå òûñÿ÷ó ïÿòüñîò ðóáëåé [87].

Å.À. Àðñåíüåâà, êàê âèäèì, â ñâîåé îãðîìíîé ëþáâè ê âíóêó íå çàáûâàåò î Áîãå è áëàãîäàðíîñòè ê Íåìó, è ëþáîâü åå íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äèêòàòîðñêîé, åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ñëîâà «

íå áåñïîêîéñÿ îáî ìíå

», «

âïðî÷åì, êàê òû ñàì ëó÷øå ïðèäóìàåøü

». Êàê âèäíî, Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà ïðîñòî è áåç óïðåêîâ ïðåäîñòàâëÿåò ôèíàíñîâóþ ñâîáîäó âíóêó, óâàæèòåëüíî îòíîñèòñÿ ê åãî òâîð÷åñòâó. Âîçìîæíî, ïî îáðàçöó æèçíè ñâîèõ ðîäíûõ áðàòüåâ (êîòîðûå áûëè óñïåøíû êàê íà ëèòåðàòóðíîì, òàê è íà ãîñóäàðñòâåííîì ïîïðèùå) Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà ïðåäñòàâëÿëà æèçíü ñâîåãî âíóêà: «ïî-ñòîëûïèíñêè» [88]. Î÷åâèäíî, ÷òî è Ìèõàèë Þðüåâè÷ äîâåðÿåòñÿ áàáóøêå âî âñåì è èñêðåííå åå ëþáèò. Èññëåäîâàòåëè íàøëè ñâåäåíèÿ î òåõ «äåâêàõ», êîòîðûõ Àðñåíüåâà óãîâîðèëà èëè ïîäêóïèëà âûéòè çàìóæ, ïîñòàâèâ åé â âèíó òàêîå äåéñòâî. Íî ýòî ðåàëèè êðåïîñòíè÷åñòâà. Âïðî÷åì, äàæå ïåðåâåäÿ ýòó ñèòóàöèþ íà ñîâðåìåííûé ëàä, ñîãëàñèìñÿ, ÷òî óãîâîðû è âûãîäà è â íàøå âðåìÿ ñïîñîáñòâóþò çàìóæåñòâó ìíîãèõ æåíùèí

Íî íå áóäåì îòâëåêàòüñÿ.

Ïîðàçìûøëÿåì î òîì, êàê ìîã Ëåðìîíòîâ îòíîñèòüñÿ ê æåíùèíàì.

Ïî êðàéíåé ìåðå, äâå æåíùèíû â ñóäüáå Ëåðìîíòîâà ëþáèëè åãî ñèëüíî è âçàèìíî: ýòî ìàòü è áàáóøêà. Ïîýòà îêðóæàëè ëþáÿùèå òåòè êàê ñòîðîíû áàáóøêè, òàê è ñî ñòîðîíû îòöà. Ïîýòîìó ïåðâîå âîñïðèÿòèå æåíñêîãî ïîëà ó íà÷èíàþùåãî âçðîñëåòü Ìèõàèëà áëèçêî ê îáîæåñòâëåíèþ. Îí âèäèò â ïðîÿâëåíèè æåíñêîãî íà÷àëà íå÷òî àíãåëüñêîå, ÷åìó ìîæíî áåçîãîâîðî÷íî äîâåðÿòü.  ðàííèé ïåðèîä æèçíè ìàëü÷èê åùå íå ïðèîáðåë «ïàíöèðÿ» îò ÷åëîâå÷åñêîé íåäîáðîæåëàòåëüíîñòè: îí èñêðåííî, äîâåðèòåëüíî «ïðèãëàøàåò» ÷åëîâåêà â ñâîå ñåðäöå. Ïåðâóþ âëþáëåííîñòü ìàëü÷èê ïî÷óâñòâîâàë ðàíî. 8 èþëÿ 1830 ãîäà îí çàïèñàë:

Êòî ìíå ïîâåðèò, ÷òî ÿ çíàë ëþáîâü, èìåÿ äåñÿòü ëåò îò ðîäó? Ìû áûëè áîëüøèì ñåìåéñòâîì íà âîäàõ êàâêàçñêèõ: áàáóøêà, òåòóøêà, êóçèíû. Ê ìîèì êóçèíàì ïðèõîäèëà îäíà äàìà ñ äî÷åðüþ, äåâî÷êîþ ëåò äåâÿòè. ß åå âèäåë òàì. ß íå ïîìíþ, õîðîøà ñîáîþ áûëà îíà èëè íåò, íî åå îáðàç è òåïåðü åùå õðàíèòñÿ â ãîëîâå ìîåé. Îí ìíå ëþáåçåí, ñàì íå çíàþ ïî÷åìó. Îäèí ðàç, ÿ ïîìíþ, ÿ âáåæàë â êîìíàòó. Îíà áûëà òóò è èãðàëà ñ êóçèíîþ â êóêëû: ìîå ñåðäöå çàòðåïåòàëî, íîãè ïîäêîñèëèñü. ß òîãäà íè î ÷åì åùå íå èìåë ïîíÿòèÿ, òåì íå ìåíåå ýòî áûëà ñòðàñòü ñèëüíàÿ, õîòÿ ðåáÿ÷åñêàÿ; ýòî áûëà èñòèííàÿ ëþáîâü; ñ òåõ ïîð ÿ åùå íå ëþáèë òàê. Î, ñèÿ ìèíóòà ïåðâîãî áåñïîêîéñòâà ñòðàñòåé äî ìîãèëû áóäåò òåðçàòü ìîé óì. È òàê ðàíî!.. Íàäî ìíîé ñìåÿëèñü è äðàçíèëè, èáî ïðèìå÷àëè âîëíåíèå â ëèöå. ß ïëàêàë ïîòèõîíüêó, áåç ïðè÷èíû; æåëàë åå âèäåòü; à êîãäà îíà ïðèõîäèëà, ÿ íå õîòåë èëè ñòûäèëñÿ âîéòè â êîìíàòó, íå õîòåë ãîâîðèòü îá íåé è óáåãàë, ñëûøà åå íàçâàíèå (òåïåðü ÿ çàáûë åãî), êàê áû ñòðàøàñü, ÷òîá áèåíèå ñåðäöà è äðîæàùèé ãîëîñ íå îáúÿñíèëè äðóãèì òàéíó, íåïîíÿòíóþ äëÿ ìåíÿ ñàìîãî. ß íå çíàþ, êòî áûëà îíà, îòêóäà? È ïîíûíå ìíå íåëîâêî êàê-òî ñïðîñèòü îá ýòîì: ìîæåò áûòü, ñïðîñÿò è ìåíÿ, êàê ÿ ïîìíþ, êîãäà îíè ïîçàáûëè; èëè òîãäà ýòè ëþäè, âíèìàÿ ìîé ðàññêàç, ïîäóìàþò, ÷òî ÿ áðåæó, íå ïîâåðÿò åå ñóùåñòâîâàíüþ, ýòî áûëî áû ìíå áîëüíî!.. Áåëîêóðûå âîëîñû, ãîëóáûå ãëàçà, áûñòðûå, íåïðèíóæäåííîñòü íåò, ñ òåõ ïîð ÿ íè÷åãî ïîäîáíîãî íå âèäåë, èëè ýòî ìíå êàæåòñÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ íèêîãäà íå ëþáèë, êàê â ýòîò ðàç. Ãîðû êàâêàçñêèå äëÿ ìåíÿ ñâÿùåííû È òàê ðàíî! Ñ äåñÿòè ëåò. Ýòà çàãàäêà, ýòîò ïîòåðÿííûé ðàé äî ìîãèëû áóäóò òåðçàòü ìîé óì! Èíîãäà ìíå ñòðàííî è ÿ ãîòîâ ñìåÿòüñÿ íàä ýòîé ñòðàñòüþ, íî ÷àùå ïëàêàòü. Ãîâîðÿò (Áàéðîí), ÷òî ðàííÿÿ ñòðàñòü îçíà÷àåò äóøó, êîòîðàÿ áóäåò ëþáèòü ñâÿùåííûå èñêóññòâà. ß äóìàþ, ÷òî â òàêîé äóøå ìíîãî ìóçûêè [89].

Çíàë ëè Ëåðìîíòîâ èìÿ ýòîé äåâî÷êè? Ïîýò èìåë õîðîøóþ ïàìÿòü. Èìÿ ýòîé äåâî÷êè Ëåðìîíòîâ, ïîæàëóé, çíàë.

È.Ë. Àíäðîíèêîâ ïîëàãàë, ÷òî â 1827 ãîäó Ëåðìîíòîâ áûë âëþáëåí â çíàêîìóþ Àðñåíüåâûõ äî÷êó ïåíçåíñêîãî ïîìåùèêà Ñîôüþ Èâàíîâíó Ñàáóðîâó [90]. Òî, ÷òî ýòîãî íå ìîãëî áûòü â òî âðåìÿ ïî ïðè÷èíå ìàëîëåòñòâà Ñîôüè Èâàíîâíû, óáåäèòåëüíî äîêàçàëà À. Ãëàññå [91]. Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ñõîäÿòñÿ â òîì, ÷òî â 1828 ãîäó Ëåðìîíòîâ óâëåêàåòñÿ Åêàòåðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé Ñóøêîâîé, êîòîðàÿ ñòàðøå åãî íà äâà ãîäà. Ñèìïàòèè ïîýòà óñèëèâàþòñÿ â 1830 ãîäó (Ëåðìîíòîâó 16 ëåò) â äîìå ðîäñòâåííèöû Àëåêñàíäðû Ìèõàéëîâíû Âåðåùàãèíîé, êîòîðàÿ ñòàðøå Ìèøåëÿ íà ÷åòûðå ãîäà. Äåâóøêè äàâíî íà âûäàíüå, Ëåðìîíòîâ äëÿ íèõ ìàëü÷èê. Îíè ñìåþòñÿ íàä íèì, èçäåâàþòñÿ. Âîçìîæíî, äåéñòâèòåëüíî íàêîðìèëè ðàäè çàáàâû áóäóùåãî ïîýòà ïèðîæêàìè ñ îïèëêàìè. Å.À. Ñóøêîâà â ñâîèõ ìåìóàðàõ ïèñàëà, ÷òî Ëåðìîíòîâ ïîñëå ýòîãî ñêàçàëñÿ áîëüíûì

Òàê ÷òî åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî Ëåðìîíòîâó ïîñëå èõ óãîùåíèÿ äåéñòâèòåëüíî áûëî ïëîõî. Àëåêñàíäðå Ìèõàéëîâíå ïîâåçëî: Ìèøåëü ïðîñòèë åå, è íà äîëãèå ãîäû îíà áûëà åìó âåðíûì äðóãîì. Èíà÷å ñëîæèëîñü ñ Å.À. Ñóøêîâîé. Ëåðìîíòîâ ïîëþáèë ýòó îñîáó. Îíà îòâå÷àëà íà åãî ÷óâñòâà ñìåõîì è ÿçâèòåëüíûìè çàìå÷àíèÿìè (íå ó íåå ëè Ëåðìîíòîâ áðàë ïåðâûå óðîêè èðîíèè?). Óäàð áûë ñèëåí. Íî íå ñìåðòåëåí.

êîíöå 1830 ãîäà ïîýò îáðàùàåò âçîð íà Íàòàëüþ Ôåäîðîâíó Èâàíîâó, êîòîðàÿ ïîíà÷àëó áëàãîñêëîííî îòíåñëàñü ê þíîøå. Íî äåâóøêà âíåçàïíî «ïåðåâîäèò» ñâîè âçãëÿäû íà Í.Ì. Îáðåñêîâà: ÷åëîâåêà, êîòîðîãî çà êðàæó äðàãîöåííîñòåé ëèøèëè äâîðÿíñêîãî çâàíèÿ è ðàçæàëîâàëè â ñîëäàòû. Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà âûõîäèò çà íåãî çàìóæ. Ëåðìîíòîâ ïåðåæèâàåò ñèëüíåéøåå óíèæåíèå: åãî îòâåðãëè, íî ðàäè êîãî!

Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ñîãëàñíû â òîì, ÷òî â 1832-ì Ìèõàèë Þðüåâè÷ îñîçíàåò ñâîþ ãëóáîêóþ ïðèâÿçàííîñòü ê Âàðâàðå Àëåêñàíäðîâíå Ëîïóõèíîé. ×óâñòâî, ïîõîæå, âçàèìíîå. Âàðâàðå Àëåêñàíäðîâíå 18 ëåò, åé ïîðà çàìóæ. Íî Ëåðìîíòîâ åùå ó÷èòñÿ, åìó æåíèòüñÿ ðàíî. Ìîæåò áûòü, ðåøèëè ïîäîæäàòü. Ïðîñèë ëè Ëåðìîíòîâ ðóêè Âàðåíüêè? È ó êîãî?  1832 ãîäó áûë åùå æèâ åå îòåö, âÿçåìñêèé óåçäíûé ïðåäâîäèòåëü äâîðÿíñòâà Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ëîïóõèí (óìåð â 1833 ãîäó). Ì.À. Ëîïóõèíà è À.Ì. Âåðåùàãèíà, êîòîðûå áûëè â êóðñå èõ îòíîøåíèé, ïðè æèçíè ñâîåé óíè÷òîæèëè ÷àñòü ïåðåïèñêè ñ Ëåðìîíòîâûì. Ïèñüìà ê Âàðâàðå Àëåêñàíäðîâíå Ëîïóõèíîé óíè÷òîæåíû ïîëíîñòüþ åå ðåâíèâûì ìóæåì.

Âïîëíå ãîòîâûì äëÿ æåíèòüáû Ëåðìîíòîâ ñòàíîâèòñÿ â êîíöå 1834 ãîäà. Îí ïîÿâëÿåòñÿ íà áàëàõ, ãäå «âðàùàåòñÿ» Å.À. Ñóøêîâà, ñîáðàâøàÿñÿ çàìóæ çà À.À. Ëîïóõèíà, áðàòà Âàðåíüêè. Ìàðèÿ, ñåñòðà åå è áëèæàéøàÿ ïîäðóãà Ëåðìîíòîâà, êðàéíå íåäîâîëüíà âûáîðîì áðàòà è, âîçìîæíî, ïðîñèò Ëåðìîíòîâà ïîâëèÿòü íà íåãî. Åñòü äðóãàÿ âåðñèÿ: î ðàññòðîéñòâå ñâàäüáû ïðîñèò ñàì À.À. Ëîïóõèí, ÷òî äåéñòâèòåëüíî âåðîÿòíî, òàê êàê äðóæáà èõ ïîñëå îòìåíû ñâàäåáíûõ ïëàíîâ íå ïîøàòíóëàñü. Ìèõàèë Þðüåâè÷ ïîíèìàåò: Ñóøêîâà äåéñòâèòåëüíî íå èñïûòûâàåò ëþáâè ê Ëîïóõèíó: åå ïðèâëåêàåò åãî ñîñòîÿíèå. ×òî äåëàåò Ëåðìîíòîâ? Îí ïðîäîëæàåò îêàçûâàòü Ñóøêîâîé òå æå çíàêè âíèìàíèÿ, êîòîðûå îêàçûâàë â 16 ëåò, è óáåæäàåò íå ñòîëüêî Àëåêñåÿ Ëîïóõèíà, ñêîëüêî ñåáÿ: ýòà æåíùèíà ïî-ïðåæíåìó ëèöåìåðèò. Ïðè ýòîì Ëåðìîíòîâ âñå åùå ÷óâñòâîâàë îòãîëîñîê áîëè, ïðè÷èíåííîé åìó Ñóøêîâîé, è ïèøåò î íåé âåñíîé 1835 ãîäà Ì.À. Âåðåùàãèíîé:

Íî ìû âñå-òàêè åù¸ íå ðàññ÷èòàëèñü: îíà çàñòàâèëà ñòðàäàòü ñåðäöå

ðåá¸íêà, à ÿ òîëüêî ïîìó÷èë ñàìîëþáèå ñòàðîé êîêåòêè [92].

Ëåðìîíòîâ, óâëåêøèñü «ïñèõîëîãè÷åñêèìè ýòþäàìè» ñ Ñóøêîâîé, çàêîí÷èâøèìèñÿ íàïèñàíèåì àíîíèìíîãî ïîñëàíèÿ ñ ïîðî÷àùèìè äëÿ ñåáÿ ñâåäåíèÿìè, ïîëàãàë, âåðîÿòíî, ÷òî Âàðåíüêà âñå ïîíèìàåò, æäåò è íèêóäà íå äåíåòñÿ. Èëè åãî äåçèíôîðìèðîâàëè (âîçìîæíî, òà æå Ì.À. Âåðåùàãèíà).

Íîâîñòü î áðàêîñî÷åòàíèè (27 ìàÿ 1835 ãîäà [93]) Âàðåíüêè è Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à Áàõìåòåâà áûëà äëÿ Ëåðìîíòîâà êàê ñíåã íà ãîëîâó.

×òî è êòî ñïîñîáñòâîâàëè ýòîìó áðàêó?

Âî-ïåðâûõ, áåñïå÷íîñòü è ðåïóòàöèÿ ëèõîãî ãóñàðà ñàìîãî Ìèõàèëà Þðüåâè÷à. Âî-âòîðûõ, ïðîâåðêà ÷óâñòâ ê Ñóøêîâîé. Â-òðåòüèõ, ðîäíûå Âàðåíüêè. Ïðåäñòàâèì: åé 20 ëåò. Ýòî óæå ïåðåçðåëîñòü. Ðîäèòåëè óìåðëè. Ñòàðøàÿ ñåñòðà, íå âûøåäøàÿ çàìóæ è óãîâàðèâàâøàÿ, âåðîÿòíî, ìëàäøóþ íå ïîâòîðÿòü åå îøèáîê. Ïëþñ Å.À. Àðñåíüåâà, ñèëüíî ëþáèâøàÿ âíóêà è íåáåçîñíîâàòåëüíî ïîëàãàâøàÿ, ÷òî äëÿ æåíèòüáû ðàíîâàòî (êñòàòè, è ïàòåíò î òîì, ÷òî Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ êîðíåò ãâàðäèè ïîëó÷åí èì òîëüêî â àâãóñòå 1835 ãîäà). È óãîâîðû ðîäñòâåííèêîâ Ëîïóõèíîé, ðàçóìååòñÿ, ïîòîìó ÷òî Í.Ô. Áàõìåòåâ áëåñòÿùàÿ ïàðòèÿ. Êîíå÷íàÿ öåëü âðàùåíèÿ æåíùèí â âûñøåì ñâåòå íàéòè áëåñòÿùóþ ïàðòèþ.

Ïîñëå çàìóæåñòâà Âàðåíüêè ó Ëåðìîíòîâà äî 1839 ãîäà íå áûëî ñåðüåçíûõ óâëå÷åíèé æåíùèíàìè.

Ïîñëå 1839 ãîäà îí èñïûòûâàåò ñèìïàòèþ ê ìîëîäîé âäîâå Ìàðèè Àëåêñååâíå Ùåðáàòîâîé, êîòîðàÿ èñêðåííå ïîëþáèëà åãî è áûëà âûíóæäåíà ñ íèì ðàññòàòüñÿ, òàê êàê íåêîòîðûå ïîëàãàëè, ÷òî îíà êîñâåííî ïîñëóæèëà ïðè÷èíîé äóýëè Ëåðìîíòîâà ñ ñûíîì ôðàíöóçñêîãî ïîñëà äå Áàðàíòîì.

Ëåðìîíòîâó ïðèïèñûâàþò ðîìàí ñ Àëåêñàíäðîé Îñèïîâíîé Ñìèðíîâîé (Ðîññåò) [94], ñ êîòîðîé ïîýòà ñâÿçûâàëè äðóæáà è îáùèå çíàêîìûå. Åñëè âåðèòü ôàíòàçèÿì, Ñìèðíîâà äàæå ðîäèëà îò Ìèõàèëà Þðüåâè÷à äî÷êó (ïðè÷åì âñå ýòî ïðîèñõîäèëî â òî æå âðåìÿ, êîãäà ðàçâèâàëèñü îòíîøåíèÿ ñ Ì.À. Ùåðáàòîâîé). Äîêàçàòåëüñòâ ýòîìó íåò íè îäíîãî; íè â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ, êîòîðûå íå âñåãäà ïðàâäèâû, íè â ñàìîì äíåâíèêå À.Î. Ñìèðíîâîé-Ðîññåò. È «Äíåâíèê» ýòîò áîëüøåé ÷àñòüþ ëèòåðàòóðíàÿ ìèñòèôèêàöèÿ, ïîÿâèâøàÿñÿ ïîñëå ñìåðòè Ëåðìîíòîâà (ñþäà æå îòíîñèì è «ïèñüìà» Îììåð äå Ãåëëü).

Åñòü âåðñèè [95], ÷òî Ëåðìîíòîâ èñïûòûâàë ñèëüíûå ÷óâñòâà ê Ýìèëèè Àëåêñàíäðîâíå Âåðçèëèíîé: â èõ äîìå è ïðîèçîøåë íåêèé èíöèäåíò, ïîñëóæèâøèé ïîâîäîì ê äóýëè ñ Í.Ñ. Ìàðòûíîâûì. Êðîìå òîãî, Ýìèëèÿ áóäòî áû è åñòü òà ñàìàÿ äåâî÷êà, ê êîòîðîé ïî÷óâñòâîâàë âëå÷åíèå ïîýò â äåñÿòèëåòíåì âîçðàñòå.

Ê ýòîé òåìå âåðíåìñÿ.

Èñêðåííèå è, ñêîðåå, òîëüêî äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñâÿçûâàëè Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà ñ Åêàòåðèíîé Ãðèãîðüåâíîé Áûõîâåö, îòäàâøåé åìó ñâîå áàíäî 15 èþëÿ 1841 ãîäà.

Àðíîëüäè À.È. ñâèäåòåëüñòâîâàë [96], ÷òî â ïîñëåäíèå äíè Ëåðìîíòîâ áûë âëþáëåí â äâîþðîäíóþ ñåñòðó Ìàðèè Àëåêñååâíû Øåðáàòîâîé Èäó (ïîëíîå èìÿ Åðîòåèäà) Ïåòðîâíó Ìóñèíó-Ïóøêèíó, ìëàäøóþ äî÷ü ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ï.Ê. Ìóñèíà-Ïóøêèíà. ×óâñòâî, êàæåòñÿ, áûëî âçàèìíûì. Èìåííî â ÷åñòü ïðèåçäà äåâèö Ìóñèíûõ-Ïóøêèíûõ â Ïÿòèãîðñê Ëåðìîíòîâûì áûë îðãàíèçîâàí áàë â ãðîòå Äèàíû

Èäà ïëàêàëà ó ãðîáà.

Òàêîâû âêðàòöå ñåðäå÷íûå äåëà Ëåðìîíòîâà.

Ïîýò íå âûñòàâëÿë íàïîêàç ñâîå îòíîøåíèå ê êàêîé-ëèáî æåíùèíå. Åñëè áû íå ïîýçèÿ, î íåêîòîðûõ èç íèõ íåâîçìîæíî áûëî áû äîãàäàòüñÿ. Ê ñ÷àñòüþ äëÿ èññëåäîâàòåëåé, âñåì ëþáèìûì æåíùèíàì Ëåðìîíòîâ ïîñâÿùàë ñòèõè, â êîòîðûõ ÷óâñòâîâàëîñü áëàãîãîâåéíîå îòíîøåíèå ê æåíñêîìó ïîëó. È äàæå ïðè «èçìåíàõ» æåíùèíû áûëè äëÿ íåãî «àíãåëàìè» («ß íå óíèæóñü ïðåä òîáîþ

»). À òåïåðü èíòåðåñíûé ìîìåíò: ñ ÷üåé ïîäà÷è î Ëåðìîíòîâå çàêðåïèëàñü ñëàâà êàê îá èçäåâàòåëå íàä æåíùèíàìè? Ýòîìó ïîñëóæèëè ìåìóàðû Ñóøêîâîé è

Âåðçèëèíîé. È ïðèïèñûâàåìûå Ëåðìîíòîâó ýïèãðàììû íåèçâåñòíîãî àâòîðñòâà. Íàïðèìåð, êàê ýòà:

Çà äåâèöåé Emilie

Ìîëîäåæü êàê êîáåëè.

Ó äåâèöû æå Nadine

Áûë èõ òîæå íå îäèí;

À ó Ãðóøè â öåëûé âåê

Áûë ëèøü Äèêèé ÷åëîâåê.

Íåò íèêàêèõ äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî ýòî íàïèñàíî Ëåðìîíòîâûì. Âïåðâûå ýòî ñòèõîòâîðåíèå ñ âàðèàöèÿìè áûëî îïóáëèêîâàíî â 1891 ãîäó â ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé ïîä ðåäàêöèåé Âèñêîâàòîâà. Ïîýòîâ âîêðóã Ñóøêîâîé è Âåðçèëèíîé ïðè ìîëîäîñòè èõ áûëî ìíîæåñòâî, è æåíùèíû ýòè äåéñòâèòåëüíî èìåëè íå ñàìûå õîðîøèå ðåïóòàöèè. Íî îíè «ïîäíÿëè» èõ íà âåêà çà ñ÷åò ñâîèõ ñêàçî÷íûõ âîñïîìèíàíèé î Ëåðìîíòîâå. Êàæäàÿ èç æåíùèí ñïóñòÿ âðåìÿ ïîíÿëà, ÷òî âîøëà â èñòîðèþ, è êàæäàÿ ïîñòàðàëàñü íàðèñîâàòü ñâîå ìåñòî â ýòîé èñòîðèè âûãîäíûì îáðàçîì.

66. Ìàíóéëîâ Â.À. Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð÷åñòâà Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà. Ì.; Ë.: Íàóêà, 1964. 198 ñ. Ñ. 45.

67. Áðîäñêèé Í.Ë. Ìîñêîâñêèé Óíèâåðñèòåòñêèé Áëàãîðîäíûé ïàíñèîí ýïîõè Ëåðìîíòîâà: (Èç íåèçäàííûõ âîñïîìèíàíèé ãðàôà Ä.À. Ìèëþòèíà) // Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ: Ñòàòüè è ìàòåðèàëû. Ì.: Ñîöýêãèç, 1939. Ñ. 3-15. Èç ñîäåðæ.: Ìèëþòèí Ä.À. Èç âîñïîìèíàíèé. Ñ. 7-13. Ñ. 5.

URL: http://feb-web.ru/feb/lermont/critics

/lsm/lsm-003-.htm (äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

68. Ùåãîëåâ Ï.Å. Êíèãà î Ëåðìîíòîâå. Âûï. 1. Ë.: Ïðèáîé, 1929. Ñ. 142.

69. Òàì æå, ñ. 141.

70. Áîíäàðåíêî Â.Ã. Þíêåðñêèé ïîýò // Êàôåäðà / Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà. 29.03.2012.

URL: http://www.ng.ru/kafedra/

2012-03-29/4_poet.html (äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

71. Êèðñàíîâ Â. Ðóññêèå ãåè, ëåñáèÿíêè, áèñåêñóàëû è òðàíññåêñóàëû. Òâåðü, 2005.

URL: http://www.xgay.ru/people/star/russian

/xix/v-uvlecheniyah-strasti.html(äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

72. Ñòåïàíîâ Ñ. Øòðèõè ê ïîðòðåòó óáèéöû // Ïîäëèííèê. 8 íîÿáðÿ 2014.

URL: https://podlinnik.org/geobarometr/

ot-pervogo-litsa/shtrihi-k-portretu-ubiytsy.html(äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

73. Ñòîëûïèí Ä.À., Âàñèëüåâ À.Â. Âîñïîìèíàíèÿ: (Â ïåðåñêàçå Ï.Ê. Ìàðòüÿíîâà) // Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ. Ì.: Õóäîæ. ëèò., 1989. Ñ. 199-207.

74. Ñêóðèäèí Ê. Þíêåðñêèå ãîäû Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà â Øêîëå Ãâàðäåéñêèõ Ïîäïðàïîðùèêîâ è Êàâàëåðèéñêèõ Þíêåðîâ 18321834 ãã. // «Ïàìÿòêà Íèêîëàåâñêîãî Êàâàëåðèéñêîãî ó÷èëèùà», Ïàðèæ, 1969. (Ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè).

URL: https://www.pravmir.ru/mayoshka-ili-prodelki

-yunkera-lermontova/(äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

75. Âîñïîìèíàíèÿ Øàí-Ãèðåé À.Ï. î Ëåðìîíòîâå.

URL: http://lermontov.info/remember/

shan.shtml (äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

76. Òàì æå.

77. Òàì æå.

78. Òàì æå.

79. Ñêóðèäèí Ê. Þíêåðñêèå ãîäû Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà â Øêîëå Ãâàðäåéñêèõ Ïîäïðàïîðùèêîâ è Êàâàëåðèéñêèõ Þíêåðîâ 18321834 ãã. // «Ïàìÿòêà Íèêîëàåâñêîãî Êàâàëåðèéñêîãî ó÷èëèùà», Ïàðèæ, 1969. (Ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè).

URL: https://www.pravmir.ru/mayoshka

-ili-prodelki-yunkera-lermontova/(äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

80. Äóäêî Ä. Êàíîíèçàöèÿ êëàññèêè // Ãàçåòà Äåíü Ëèòåðàòóðû # 79 (2003 3). URL: https://public.wikireading.ru

/152443(äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

81. Ãëàäûø È.À., Äèíåñìàí Ò.Ã. Àðõèâ À.Ì. Âåðåùàãèíîé // Çàïèñêè Îòäåëà ðóêîïèñåé / Ãîñ. á-êà èì. Â.È. Ëåíèíà; Ðåä.êîë.: Þ.È. Ãåðàñèìîâà, Ñ.Â. Æèòîìèðñêàÿ (îòâ. ðåä.), Â.Á. Êîáðèí, È.Ì. Êóäðÿâöåâ, Ê.À. Ìàéêîâà. Ì., 1963. Âûï. 26. Ñ. 34-62. Ñ. 44.

82. Òàì æå.

83. Òàì æå, ñ. 47-48.

84. Íîâûå ìàòåðèàëû îá Å.À. Àðñåíüåâîé // Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ. Êí. II. Ò.45-46. Ì.: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1948. Ñ. 641-660. Ñ. 648

85. Òàì æå, ñ. 646.

86. Òàì æå, ñ. 641.

87. Àðñåíüåâà Å.À. Ïèñüìî Ëåðìîíòîâó Ì.Þ., <18 îêòÿáðÿ 1835 ã. Èç Òàðõàí â Ïåòåðáóðã> // Ëåðìîíòîâ Ì.Þ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé:  4 ò. Ë.: Íàóêà. Ëåíèíãð. îòä-íèå, 1979-1981. Ò. 4. Ïðîçà. Ïèñüìà. 1981. Ñ. 531-532.

88. Êîëüÿí Ò.Í. Ïóáëèêàöèè ðîäñòâåííèêîâ Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà Ñòîëûïèíûõ â æóðíàëå «Ïðèÿòíîå è ïîëåçíîå ïðåïðîâîæäåíèå âðåìåíè» // Ìîñêîâñêèé Ëåðìîíòîâñêèé ñáîðíèê. Âûï. 4-5. «Ïîñëóøàé, âñïîìíè îáî ìíå

». Ì., 2019. 568 ñ. Ñ. 184-199. Ñ. 198.

89. Ëåðìîíòîâ Ì.Þ. Àâòîáèîãðàôè÷åñêèå çàìåòêè.

URL: http://lermontov-lit.ru/lermontov/

documents/avtobiograficheskie-zametki.htm(äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

90. Àíäðîíèêîâ È.Ë. Ëåðìîíòîâ. Èññëåäîâàíèÿ è íàõîäêè. Ì.: Õóäîæ. ëèò., 1977. 650 ñ. Ñ. 224-228.

91. Ãëàññå À. Ëåðìîíòîâ è Ñ.È. Ñàáóðîâà: Ñîçäàíèå êàíîíà / À. Ãëàññå. Åùå ðàç îá àëüáîìàõ À.Ì. Âåðåùàãèíîé // Ìîñêîâñêèé Ëåðìîíòîâñêèé ñáîðíèê. Âûï. 4-5. «Ïîñëóøàé, âñïîìíè îáî ìíå

». Ì., 2019. 568 ñ. Ñ. 170-183.

92. Ñóøêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà. Ãîñóäàðñòâåííûé Ëåðìîíòîâñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê «Òàðõàíû».

URL: http://tarhany.ru/lermontov/zhenschini

_adresati_liriki_m_ju__lermontova/sushkova

_ekaterina_aleksandrovna(äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

93. Àëåêñååâ Ä.À. Î âåí÷àíèè Â.À. Ëîïóõèíîé ñ Í.Ô. Áàõìåòåâûì // Ìîñêîâñêèé Ëåðìîíòîâñêèé ñáîðíèê. Âûïóñê 1. «Èç ïëàìÿ è ñâåòà ðîæäåííîå ñëîâî

». Ì., Òèïîãðàôèÿ «Íîâîñòè», 2008. 160 ñ. Ñ. 46-47.

94. Áåëîâà Ë. Àëåêñàíäðà è Ìèõàèë. Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ëåðìîíòîâà. Ì.: Ïðîô-Èçäàò, 2008.

95. Õà÷èêîâ Â. Òàéíà ãèáåëè Ëåðìîíòîâà. Âñå âåðñèè. Ì.: ÀÑÒ, 2014.; Ìàðêîâ À. «Cherchez la femme» «Èùèòå æåíùèíó».

URL: http://ricolor.org/history/cu/lit/

lermontov/4/(äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

96. Àðíîëüäè À.È. Ëåðìîíòîâ â Ïÿòèãîðñêå â 1841 ã.

URL: http://lermontov-lit.ru/lermontov/

vospominaniya/arnoldi-lermontov-v-pyatigorske-1841.htm(äàòà îáðàùåíèÿ: 4.06.2020).

Наверное, трудно назвать писателя, который внес в развитие отечественной литературы больший вклад, чем А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. У каждого из этих великих поэтов, свой стиль, свое видение мира. Но поэзия их уже на протяжении долгого времени продолжает вызывать восхищение и преклонение перед неповторимым поэтическим талантом, невероятным даром художественного слова, перед силой чувства и возвышенностью мыслей.

Главное, что объединяет двух великих гениев художественного слова, это сознание собственного высокого предназначения, своего долга перед человечеством.

Как для Пушкина, так и для Лермонтова поэзия — это не просто способ выражения собственных чувств и настроений. Это средство для пробуждения умов и душ народа, это оружие битвы за свободу, независимость и счастье, это факел, зажигающий огонь в благородных сердцах и высветляющий пороки недостойных и пустых душ.

Хочу воспеть Свободу миру,

На тронах поразить порок, — писал А. С. Пушкин. Он был готов всего себя посвятить делу свободы и до последней минуты служил народу. Ради свободы народа М. Ю. Лермонтов также готов был пожертвовать своим собственным счастьем и даже жизнью:

За дело общее, быть может, я паду Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу…

Поэт несет людям свое вещее, пророческое слово. Он является для народа путеводной звездой, освещающей путь, возрождает надежду и веру в будущее, поднимает на битву и сам, с помощью своего меткого слова разит врага:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей, — такова, по убеждению Пушкина, основная задача каждого поэта, который, подобно эху, должен чутко откликаться на все события жизни, пробуждать людей к действию, быть грозным оружием.

С оружием, с кинжалом сравнивает поэтическое слово и Лермонтов. Твердым и несгибаемым, упорно стремящимся к высокой цели должен быть каждый поэт — эту уверенность оба автора пронесли через всю свою жизнь, через все свое творчество. «Но ты останься тверд, спокоен и угрюм», — обращался к поэту А. С. Пушкин. «Да, я не изменюсь, и буду тверд душой», — словно отвечая великому предшественнику, обещал М. Ю. Лермонтов. По мнению обоих авторов, творчеству чужда корысть. Поэт должен творить, «не требуя наград за подвиг благородный», убежден Пушкин. Голос поэта, продолжает мысль Лермонтов, должен звучать «как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных».

Наделенные пылким сердцем, охваченные постоянным стремлением к свободе, оба поэта были нетерпимы к пассивности, равнодушию народа. Пушкин обрушивался с гневными обвинениями на толпу, которая не умеет ценить красоту, постепенно утрачивает духовность, не умеет и не хочет жить настоящей полноценной жизнью.

Молчи, бессмысленный народ,

Поденщик, раб нужды, забот!

Несносен мне твой ропот дерзкий,

Ты червь земли, не сын небес…

Бездеятельность и бездуховность народа, живущего без цели и без мечты, вызывали возмущение и у Лермонтова. В своей «Думе» он упрекает современников за душевный холод, за отсутствие твердых убеждений, за неспособность к действию, за творческое бесплодие. Он сравнивает молодое поколение с «тощим плодом», «до времени созрелым», который висит меж цветов, не радуя «ни вкуса», «ни глаз».

В их жизни нет ни радостей, ни стремлений, ни увлечений. Они проживают свою короткую жизнь, не оставив ни «шума», ни «следа».

Жизнь и творчество обоих поэтов пришлись на период великих преобразований в России. Оба они были свидетелями восстания декабристов и его трагических последствий. Крах декабристских идеалов вызвал разочарование в душах многих.

людей. Повлиял он и на лирику, в которой все чаще стали появляться мотивы одиночества и отверженности обществом. «Холодная толпа взирает на поэта, как на заезжего фигляра», — говорит Пушкин. Но если Александр Сергеевич приходит к такому разочарованию в понимании людьми назначения поэта только к концу своей жизни, то Михаил Юрьевич Лермонтов с самого начала сознавал себя «изгнанником».

Один среди людского шума Возрос под сенью чуждой я.

И гордо творческая дума На сердце зрела у меня, — писал он в 1830 году. Эти же мысли он пронес через все свое творчество, признавшись в конце пути:

Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья, — В меня все ближние мои Бросали бешено каменья.

А. С. Пушкин видел несправедливость современной ему жизни, косность и фальшивость окружающего общества, пассивность и равнодушие масс. Но при всем при этом он сохранял светлую веру в народ и в его будущее. Он верил также в силу своего поэтического слова, утверждая, что при жизни возвел себе своими стихами «памятник нерукотворный». В лирике Лермонтова нет подобной уверенности. На смену жизнеутверждающей, светлой поэзии Пушкина приходят скорбь и одиночество лермонтовских стихов. Он глубоко страдал от невозможности быть понятым современниками. Не было у него уверенности и в том, что его по достоинству оценят потомки:

Гляжу на будущность с боязнью,

Гляжу на прошлое с тоской И, как преступник перед казнью,

Ищу кругом души родной…

Великий голос Пушкина трагически оборвался в 1837 году. И его молодой соотечественник не мог остаться равнодушным к этой трагедии. Лермонтов написал свое знаменитое стихотворение «Смерть поэта», в котором выразил любовь к великому поэту и ненависть к его подлым убийцам, глубокую скорбь и пламенный гнев, восхищение гением и презрение к палачам. Для него Пушкин — идеал поэта и человека, увенчанный при жизни «торжественным венком» славы. Это «дивный гении» с «чудной силой» таланта и «чудесными песнями». Но, вступив «в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей», поэт, по мнению автора, сразу же обрек себя на гибель. «Свободный, смелый» поэтический дар Александра Сергеевича Пушкина восхищал Лермонтова. Он восторженно относится к поэту и глубоко скорбит в связи с его гибелью. При этом он бросает гневное обвинение в лицо «жадной толпы, стоящей у трона». Он бичует «свет завистливый и душный», «свободы палачей»:

А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов, Пятою рабскою поправшие обломки Игрою счастия обиженных родов!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда — все молчи.

Но есть и Божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет…

Автор обещает, что смерть великого гения будет отомщена:

И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь!

Этим стихотворением М. Ю. Лермонтов заявил о себе не только как о поэтическом наследнике Пушкина, но и как о преемнике его вольнолюбия. «Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лермонтова», — писал А. И. Герцен. С этого момента судьба Пушкина стала его судьбой. Продолжив лучшие традиции своего «творческого наставника» в вопросах понимания места поэзии в жизни общества, Лермонтов внес и новое, свое понимание поэзии, утверждая представление о ней как об остром боевом оружии.

Глоссарий:

— лермонтов и пушкин сравнение

— сочинение на тему пушкин и лермонтов

— пушкин и лермонтов сравнение

— пушкин и лермонтов кто мне ближе

— сравнение лермонтова и пушкина

Другие работы по этой теме:

Два поэтических мира Пушкин и ЛермонтовВ. Г. Белинский писал: «Нет двух поэтов столь существенно различных, как Пушкин и Лермонтов. Пушкин — поэт внутреннего чувства души; Лермонтов — поэт беспощадной мысли.

Напишите сочинение на тему «Пушкин-лицеист»Напишите сочинение на тему «Пушкин-лицеист» Попробуйте представить Пушкина-лицеиста как своего ровесника. Какие мысли и чувства юного поэта близки и понятны вам? А. С. Пушкин стал.

Сочинение на тему: ЛЕРМОНТОВ — ЛЮБИМЫЙ ПОЭТ РУССКОЙ НАЦИИ (С РАЗБОРОМ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПАРУС»)Когда речь идет о настоящем гении, даты рождения и смерти — лишь предмет изучения биографов, ведь перед истинным талантом даже время почтительно останавливается. Так была.

Сочинение на тему: ЛЕРМОНТОВ И БАЙРОНМихаил Юрьевич Лермонтов… Джордж Гордон Байрон… Два имени. Две страны. Два времени. Две судьбы… Что общего между этими людьми? Что сближает их? Что делает их.

Анализ стихотворения Лермонтова «Смерть поэта»Лермонтов очень любил и ценил творчество Александра Сергеевича Пушкина. Многому поэт научился именно у него. Поэтому смерть Пушкина была воспринята Лермонтовым очень болезненно. Он искренне.

Лермонтов — великий человек (Лермонтов М. Ю.)Михаил Юрьевич Лермонтов — это удивительный человек и талантливый писатель, который всего за 12 лет творчества сумел подарить миру сотни стихотворений, множество поэм, драм и.

Анализ стихотворения Смерть поэта (Лермонтов М. Ю.)В конце января 1837 года, получив известие о трагической гибели Пушкина, Лермонтов отозвался на это ужасное событие стихотворением «Смерть поэта». Это яркий образец гражданской лирики.

М. Ю. Лермонтов в Петербурге. 1834-1836 годы22 ноября он высочайшим приказом произведён по экзамену из юнкеров в корнеты лейб-гвардии гусарского полка. 4 декабря М. Ю. Лермонтов на балу впервые в гусарском.

Лермонтов. ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯТворчество Лермонтова повлияло на последующую литературу не только содержанием, но и своей ритмико-мелодической выразительностью. Так, огромную популярность приобрели многие его стихотворения, которые звучали ораторским монологом.

М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Как характеризует Поэта в первой части Лермонтов? Найдите слова, которые создают его обликКак характеризует Поэта в первой части Лермонтов? Найдите слова, которые создают его облик. В первой части стихотворения Лермонтов воссоздает духовный облик «дивного гения». Слова погиб.

Свежие записи

Копирование материалов сайта на сторонние ресурсы без указания активной ссылки запрещено!

Елена Серафимович 18 ноября 2019

⭐

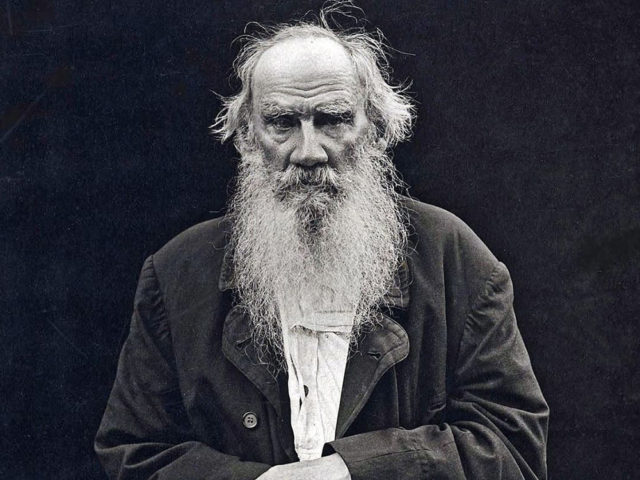

В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения» — новая биография великого писателя. Ее автор, историк литературы и профессор Оксфордского университета Андрей Зорин, принципиально не разделяет Толстого-писателя, Толстого-мыслителя и Толстого-человека. Такой подход позволяет разглядеть цельность гения, которого часто упрекали в непоследовательности. Больше об этой и других биографиях Толстого, заслуживающих внимания, можно узнать тут, а мы публикуем фрагмент из книги, объясняющий, почему писатель всё время разрывал отношения и стремился убежать от того, что прежде составляло смысл его жизни.

Со времени, когда восемнадцатилетний Толстой внезапно бросил Казанский университет и уехал в Ясную Поляну, его жизнь была полна разрывов, отъездов и отказов. Он вышел в отставку с военной службы, перестал преподавать в школе и прекратил заниматься делами своего имения.

Он отверг сначала разгульную жизнь, которую вел в молодости, а потом образ жизни богатого помещика. Он отказался от православной церкви и социальной среды, к которой принадлежал. Он несколько раз порывался бросить литературу, хотя так и не сумел довести это до конца.

В октябре 1864 года, во время охоты Толстой упал с лошади и сломал руку. Вмешательство тульских докторов оказалась неудачным, и скоро стало ясно, что операции не избежать. Ее делали в Москве в доме Берсов: тесть писателя имел возможность пригласить самых лучших хирургов.

По воспоминаниям Татьяны Кузминской, получив первую дозу анестезии, Толстой «вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами, откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату: Друзья мои, жить так нельзя… Я думаю… Я решил». Ему дали еще дозу, он заснул, и операция прошла благополучно.

Что Толстой «решил», находясь в бреду, так и осталось неизвестным, но чувство, что «жить так нельзя», в любом случае было для него определяющим. Он постоянно рвался освободиться от связывающих его уз, и чем болезненнее был разрыв, тем отчаяннее его тянуло вырваться.

В жизни для него не было ничего важнее семьи — несмотря на это или именно поэтому жажда побега владела им даже в счастливейшие периоды его семейной жизни.

В начале 1880-х, когда он последовательно отказывался от церкви, собственности, денег, мяса, курения, алкоголя и т. д., стремление уйти из дома приобрело у него навязчивый характер. «Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная его мысль о том, чтоб уйти из семьи. Умирать буду я — а не забуду этот искренний его возглас, но он как бы отрезал от меня сердце», — написала в дневнике Софья Андреевна 26 августа 1882 года.

Толстой ощущал почти физиологическую потребность оставить за спиной положение знаменитого писателя и барскую жизнь и влиться в поток бездомных бродяг, живущих плодами дневных трудов или подаянием добрых людей. Один из молодых последователей как-то спросил его, где ему придется ужинать, если он станет буквально следовать наставлениям учителя. «Кому вы будете нужны, тот вас и прокормит», — ответил Толстой. Он был уверен, что неспособность Софьи Андреевны понять эти его настроения свидетельствует о том, что она просто не любит его. 5 мая 1884 года он записал в дневнике:

Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно всё стало! Ничего похожего наяву. И это-то губит мою жизнь. И не пытаюсь писать. Хорошо умереть.

Через неделю, после конфликта с женой, обвинившей его в безответственном отношении к семейным деньгам, Толстой сложил мешок и ушел из дома. С полдороги до Тулы он повернул обратно из-за близких родов жены. На следующий день родилась их младшая дочь Александра.

Желание уйти не оставляло его. Как в самом конце 1885 года Софья Андреевна писала сестре, муж сказал ей, что он хочет развестись и уехать в Париж или Америку, потому что «жить так не может».

Во время последовавшего за этим скандала у Толстого, по словам жены, началась истерика: «Подумай только: Левочка и его трясет и дергает от рыданий».

Двенадцатью годами позже, во время увлечения Софьи Андреевны Танеевым, Толстой написал ей прощальное письмо:

Дорогая Соня,

Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к кот[орым] я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, к[оторое] я мог иметь на них, и огорчу вас, продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к к[оторым] я привык и к[оторыми] я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти…

Толстой не отдал это письмо жене и не ушел из дома. Он помнил, что Евангелие учит его оставить семью и всё, что ему дорого, и последовать своему призванию, но еще больше был уверен в том, что «общая любовь» проявляется только в жалости и прощении по отношению к ближним. Именно острое чувство сострадания к жене и сыну позволило Ивану Ильичу преодолеть животный эгоизм и спокойно принять смерть.

И враги, и почитатели Толстого нередко обвиняли его в лицемерии. Он болезненно переживал эти упреки, но научился их переносить, так как был твердо уверен, что привычка к комфортным условиям жизни не может повлиять на его решения. Бóльшую опасность представляли для него соблазны похоти и славолюбия.

Борьбе с ними посвящена повесть «Отец Сергий», выделяющаяся даже на фоне толстовской прозы накалом сдерживаемой эротики. Толстой начал писать повесть в 1890 году, практически закончил в 1898-м, но публиковать не стал.

«Отец Сергий» начинается с рассказа о сенсационном исчезновении заметного и успешного человека:

Беглая знаменитость

В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом.

Карьерные упования и возвышенная любовь князя Степана Касатского обнаруживают свою пустоту, когда он узнает, что его невеста была любовницей императора. Однако ни в монастыре, ни в отдаленном скиту, куда он потом уходит, князя, ставшего в монашестве отцом Сергием, не оставляют сомнения в правильности сделанного им выбора и греховные помыслы. Его внутренняя борьба достигает кульминации, когда его пытается соблазнить эксцентрическая светская красавица: чтобы справиться с искушением, ему приходится отрубить себе палец.

В мае 1893 года Толстой записал в дневнике: «Как только человек немного освободится от грехов похоти, так тотчас же он оступается и попадает в худшую яму славы людской».

Чтобы бороться с этим более чем знакомым ему соблазном, надо, по его мнению, «не разрушать установившегося дурного мнения и радоваться ему, как освобождению от величайшего соблазна и привлечению к истинной жизни исполнения воли бога». Он заметил: «Эту тему надо разработать в Сергии. Это стоит того».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда к врачу? Почему серьезные заболевания часто обнаруживаются на поздней стадии и что с этим делать

Пока не Пелевин, еще не Сорокин. На что живут начинающие писатели в современной России

Толстой действительно разработал в «Отце Сергии» сложнейшую диалектику святости и греховности. Молва о его победе над искушением разошлась быстро и широко, создав отцу Сергию славу угодника Божьего и привлекая к его келье многочисленную паству, ждавшую от него слова наставления и чуда исцеления:

С каждым днем всё больше и больше приходило к нему людей и всё меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы <…> Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему.

Толстой думал о своем новом положении вероучителя и пророка и о толпах людей, приходящих к нему за советами и поучениями.

Его сын вспоминал, что после ухода особо докучных посетителей он принимался радостно скакать по комнатам в сопровождении пляшущих детей. Этот безмолвный ритуал освобождения назывался в доме «Нумидийской кавалерией».

Однажды Толстой сказал, что один из его посетителей «принадлежит к самой непостижимой и чуждой» ему «секте — секте толстовцев».

Конец самодовольству отца Сергия положило его падение с толстой слабоумной купеческой дочерью. Вера отшельника оказывается разрушенной. Он «хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было». В ранних черновиках отец Сергий должен был убить соблазнительницу, но такой финал сделал бы повесть еще одной версией «Дьявола». Вместо этого Толстой превратил рассказ о плотской страсти и убийстве в историю о бегстве и об избавлении.

По парадоксальной, но характерной для Толстого логике безобразный грех освобождает отца Сергия от порабощенности мирской славой.

Он покидает скит и находит образец подлинной святости у подруги детства, которая расходует все свои нищенские средства и скудные силы на помощь отчаявшейся дочери, бестолковому и бесполезному зятю и двум внукам, не подозревая при этом, что делает нечто доброе и нравственное. Отец Сергий становится бродягой, нищенствует, попадает в тюрьму и в конце концов оседает в Сибири на заимке у богатого мужика, где обучает детей и ухаживает за больными.

Похоже, что эта заимка попала в повесть из другого сюжета о побеге, который Толстой обдумывал в 1890-х годах. «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» были основаны на распространенной легенде, согласно которой император Александр I не умер в Таганроге в 1825 году, но скрывался под именем Федора Кузьмича. Федор был реальным человеком. Подобно отцу Сергию он бродяжничал, подвергался аресту и ссылке, а в старости жил в Сибири на заимке у купца и учил крестьянских детей за еду — старец никогда не брал денег. Он умер в 1864 году, оставив после себя зашифрованные бумаги; его личность так и не была установлена. <…>

В 1905 году Толстой начал набрасывать текст, построенный как автобиография старца Федора. Он не слишком продвинулся в работе, когда в 1907 году Николай Михайлович прислал ему свою новую монографию «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири, в образе старца Федора Козмича», где окончательно опроверг это предание. Он пришел к выводу, что Федор вполне мог быть беглым дворянином, но, безусловно, не императором Александром. Благодаря Великого князя за книгу, Толстой написал:

Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Козмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. А очень жалко. Прелестный образ.

Он был зачарован историей про внезапное и таинственное исчезновение царя и не мог перестать думать о ней.

Посреди революционных бурь Толстой осознавал масштаб лежащей на нем ответственности, но это лишь усиливало его давнюю мечту о побеге. Он еще не мог позволить себе уйти с публичной арены, но практически покинул мир литературы.

После выхода в свет «Воскресения» он почти перестал печатать свои художественные произведения. Когда в 1911 году вышло в свет первое посмертное собрание его сочинений, русская публика была ошеломлена «Отцом Сергием», «Хаджи-Муратом», «Живым трупом» и всей россыпью неведомых шедевров не меньше, чем когда-то его романами.

«Гениальнейшее, что читал — Толстой — „Алёша Горшок“», — написал Александр Блок о четырехстраничном рассказе о жизни и смерти деревенского полудурачка.

У нежелания Толстого публиковать свои произведения было много разных причин. Он хотел избежать домашних конфликтов из-за авторских прав и чувствовал себя обязанным бороться с писательским тщеславием. Но перестать писать прозу не мог. В 1908–1909 годах он работал над большой вещью с показательным названием «Нет в мире виноватых». В дневнике он признавался, что чувствует

…желание художественной работы; но желание настоящее, не такое, как прежде — с определ[енной] целью, а без всякой цели, или, скорее, с целью невидной, недоступной мне: заглянуть в душу людскую. И оч[ень] хочется. Слаб.

Ночью 2 октября 1910 года, за месяц до смерти, Толстому пришел в голову замысел нового художественного произведения, и он не удержался от радостного изумления: «О, как хорошо могло бы быть. И как это влечет меня к себе. Какая могла бы быть великая вещь».

Чтобы писать, ему нужны были «подмостки», и в то же время он искренне пытался представить свои литературные занятия безобидным времяпрепровождением старого человека, вроде раскладывания пасьянсов, прослушивания Моцарта на граммофоне или верховых прогулок — одной из старых привычек, от которых он так и не сумел отказаться.

Когда до Толстого дошли слухи о намерении присудить ему Нобелевскую премию, он попросил своего шведского друга убедить членов Академии «не назначать» ему премии и не ставить его в очень неприятное ему «положение — отказываться от нее».

Он сделал всё от него зависевшее, чтобы предотвратить масштабные юбилейные торжества по случаю его восьмидесятилетия в 1908 году. Стремление укрыться от бремени славы было для него и личной, и общественной, и художественной задачей — Толстой искал способы редуцировать собственное присутствие не только в литературном процессе, но и в самом тексте.

Михаил Юрьевич Лермонтов – один из самых загадочных и влиятельных поэтов России. Его судьба пронизана огромным количеством потрясений, страданий, невзгод и потерь. Все это не могло не отразиться на его творчестве и преобладающих темах в нем. Для М.Ю. Лермонтова, на мой взгляд, его собственное «Я» было практически неотделимо от тех персонажей, о которых он писал свои произведения.

Ведь если также вспомнить его биографию, то прослеживается довольно много совпадений.

Мне кажется, больше всего их в произведении «Герой нашего времени». Ведь Лермонтова тоже не принял высший свет, хотя он так этого ждал и надеялся на это. И здесь можно провести аналогию с Печориным. Несчастная и отвергнутая любовь Михаила Юрьевича навсегда сделали его душу черствой и закрытой. И этот факт также отразился в его произведениях. Ведь мы привыкли, что лирический герой – это очень чувственный персонаж, который готов пойти на все ради своей любви. То у Лермонтова лирический герой-поэт совершенно другой.

Его душу терзают противоречия, неприязнь, непонимания и обида. Ведь он открыл душу, отдал всего себя любимой женщине, а что получил взамен? Боль, страдания и насмешки.

А ведь ни каждый человек сможет это пережить. Поэтому герой М.Ю. Лермонтова очень сильный и храбрый человек. Он готов с гордостью и чувством собственного достоинства пережить все тяготы. Но каких трудов ему это стоит и что происходит в этот момент в его душе можно понять из стихотворений и романов.

Лирический герой-поэт начинает всерьез задумываться о том, что окружающие его люди – это всего лишь натянутые маски. Что нет в его мире искренности и доброты. Окружающие люди заняты бессмысленной суетой, бесконечными спорами, пусканием пыли в глаза друг другу. Что же остается в таком окружении делать поэту? Ведь получается что его великое предназначение и дар здесь никому не нужен и более того, он будет осмеян и подвергнут необоснованной критике.

Смириться с таким положением дел герои Михаил Юрьевича Лермонтова не могут и восстают против внешних сил всей душой. Они начинают поиски отдаленных мест, где нет громкого шума балов и бессмысленного пафоса окружающих. Таким тихим и, на мой взгляд, райским местом становиться Кавказ. В большом количестве стихотворений и произведений в прозе действующей площадкой события является именно этот край. Здесь можно насладиться первозданной красотой природы, набраться сил, как душевных, так и физических и просто отдохнуть от неприятия и непонимания.

Однако, такая размеренная и спокойная жизнь тоже не по сердцу как самому Лермонтову, так и его лирическим героям. Поэтому начинается период глубокого самоанализа себя, своих действий. От всего это поэту становиться еще хуже, чем прежде и он пытается найти отдушину в развлечениях или женщинах. Но вскоре и это надоедает и душа опять мечется в поисках чего-то нового и неизведанного.

Удивительный парадокс, что с одной стороны душе поэта хочется признания, любви, спокойствия, возможно даже тихого семейного счастья, а с другой его постоянно мечущейся душе необходимо постоянное обновление, постоянных новых ощущений, чего-то нового и неизведанного. При этом лермонтовский поэт довольно сильно сторониться людей. Как они его не принимают, так и он их не принимает в своих пороках, злобе и корысти. Поэтому такие противоречивые чувства и желания не могут не вызвать глубокий внутренний конфликт приоритетов. Мне кажется, здесь также зеркально отражены в этом конфликте и внутренние переживания самого Михаила Юрьевича Лермонтова.

Чувства и переживания Поэта обесценятся, как только будут заключены в стихотворную форму и прочитаны широкой публикой.

«Не унижай себя. Стыдися торговать

То гневом, то тоской послушной

И гной душевных ран надменно выставлять

На диво черни простодушной».

К тому же, вполне возможно, что для описания глубины и силы переживаемых эмоций может не найтись нужных слов:

«Набрось на них покров забвенья:

Стихом размеренным и словом ледяным

Не передашь ты их значенья».

В этом стихотворении Лермонтов достаточно резок в высказываниях. Он предугадывает реакцию читателя, отговаривая Поэта быть поэтом, чтобы избежать участи Пушкина или же просто глубокой психологической травмы. Однако при этом Поэт всё равно остаётся несчастен! Итак, писатель отказывается творить и отдавать свой талант публике. Но с другой стороны, он всё равно остаётся тонко чувствующим лириком. В нём бурлят переживания и страсти, к нему приходит вдохновение, но Поэт не может поделиться этим с другими, и именно в этом и заключается его трагедия.

«Журналист, читатель и писатель»

Теме поэта и толпы посвящено стихотворение «Журналист, читатель и писатель». Тут Лермонтов предстаёт в разных ипостасях, выражая мнения каждой из трёх сторон. Непосредственно перед текстом дана небольшая ремарка в скобках, что отсылает к пьесе как форме изложения. Писатель сидит в кресле перед камином, возможно, задумавшись. Читатель стоит с сигарой, будто ожидая от Писателя чего-то решительно нового и интересного. Журналист говорит, что Писатель болен, ведь:

«В заботах жизни, в шуме света

Теряет скоро ум поэта

Свои божественные сны».

Читатель обвиняет Писателя в том, что произведения вторичны, в печатном варианте множество ошибок, а к самому журналу не хочется даже прикасаться, не облачив предварительно руки в перчатки. Писатель же не ищет оправдания, а, наоборот, соглашается:

«О чём писать? Восток и юг

Давно описаны, воспеты;

Толпу ругали все поэты,

Хвалили все семейный круг».

Несмотря на то что «Журналист, читатель и писатель» было написано более 150 лет назад, Лермонтов поднимает вполне современный вопрос: как найти баланс между заказчиком (в этом случае Журналистом), читателем и самим поэтом? Как писать так, чтобы и высшее общество и «низший свет» понимали и принимали творчество? Нужно ли писать по мановению сердца или же писать на заказ, понимая, что с каждым разом тексты становятся всё более плоскими, а темы более избитыми? Когда искусство снова станет возвышенным? Ответов в произведении не дано. Опять поднимается тема пророческой миссии поэта (последний монолог писателя). Он воображает своего читателя, чувствует его настроения и ожидания, поэт ответственен перед ним. Как и в стихотворении «На смерть поэта» финальные строки несут обличительную, критическую направленность: «неблагодарной» толпе вовсе не нужно открывать, показывать свой внутренний мир, делиться с ней одной из самых интимных вещей – своим творчеством.

Два непохожих «Пророка»

В цикле о поэте и поэзии выделяется ещё одно стихотворение – «Пророк». Следует сказать, что Пушкин в 1826 году написал одноимённое стихотворение на подобную тему. Поэт здесь мыслился пророком, призванным «глаголом жечь сердца людей». Вдохновение и способности к сочинительству представляются даром свыше, который передал влачащемуся в пустыне мученику шестикрылый серафим:

«В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассёк мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнём,

Во грудь отверстую водвинул».

Кроме религиозных образов и мотивов, в стихотворении использована возвышенная лексика (архаизмы и библейские слова) для создания торжественности и возвышенного пафоса.

Лермонтов своим «Пророком» (1841) отвечает своему предшественнику, не вступая с ним в полемику, а написав «продолжение» — что стало с Поэтом, которого щедро одарили талантом высшие силы.

«С тех пор как вечный судия

Мне дал всеведенье пророка,

В очах людей читаю я

Страницы злобы и порока».

Следуя за Пушкиным, Лермонтов вводит в текст стихотворения библейские афоризмы («посыпал пеплом я главу», «в меня все ближние мои бросали бешено каменья») и книжную лексику и устаревшие словоформы: старцы, град. Но функция у этого приёма совершенно другая: показать различие в миропонимании наделённого даром Поэта и той толпы, ради которой он творит. Поэт вновь возвращается в пустыню, нищий, непонятый и чуждый этому миру. Герой стихотворения уходит туда, где его могут понять – свободное от условностей и осуждения место – на природу:

«И звёзды слушают меня,

Лучами радостно играя».

Завершающие строки выдержаны в стиле предыдущих стихотворений этого цикла: глас общества, насмехающегося над творцом, открыто презирающее его.

Поэт в лирике Лермонтова предстаёт отчуждённым, не воспринятым публикой, обречённым на вечное непонимание. Вопреки тому, что образ поэта вписывается в традиционное понимание героя эпохи романтизма, романтические противоречия поэта и толпы снимаются. Поэт и толпа сближаются, так как современная толпа порождает современного поэта, готового отвечать каждому требованию аудитории. Романтическая антитеза растворяется, вместо неё отражена попытка реалистического осмысления проблемы. В цикле М. Ю. Лермонтова о поэте и поэзии отчётливо прослеживается плавный переход от романтизма к реализму, характерный для всех писателей первой величины XIX века.

Лермонтов — самая загадочная и трагическая фигура в русской литературе. Его жизнь оборвалась в момент наивысшего рассвета творческого дара, в момент грандиозного перехода от поэзии к прозе, от романтизма — к глубокой и все-объемлющей жизненной философии. Трудные детские и юношеские годы, не-понимание со стороны близких ему людей, несчастная любовь, формируя лич-ность Лермонтова-человека, одновременно оказали решающее влияние и на Лермонтова-поэта. В лирических произведениях Лермонтова, как в зеркале, от-разилась живая человеческая душа, обуреваемая горечью и состраданием. Ро-мантизм не возвысил и не поэтизировал это живое страдание, но лишь заострил и обнажил чувство отверженности и превосходства над этим миром, чувство, определившее творчество Поэта и судьбу Человека. Поэзия Лермонтова — зер-кальное отражение души, романтический герой — зеркальное изображение, точ-ный слепок личности поэта. Эта портретная личность, безусловно, уникальная для русской поэзии той эпохи, наиболее полно выражая авторское “я”, в то же время сужает и ограничивает круг тем, обедняет эмоциональную палитру и ли-шает поэзию той иррациональности и силы воображения, которая помогает по-эту отрешиться от собственного “я” и проникнуться ощущением мировой гар-монии. Слова Мцыри: “Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть”, являются своеобразным авторским эпиграфом Лермонтова к своему поэтическому творчеству. Действительно, в его лирике прослеживается главная, доминирующая тема — тема страдающей, мечущейся души, не находящей отклика и понимания в окружающем мире, души страстной и возвышенной, но не понятой и не принятой временем. Очевидно, что именно нерасчлененное восприятие Лермонтовым человеческой судьбы и поэтического процесса и привела к возникновению в его творчестве образа личного героя — поэта. Слова из пушкинского “Разговора книгопродавца с поэтом” — “Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся” — невозможны для Лермонтова, для которо-го поэт и человек, судьба и творчество — единое неразрывное целое. Его поэт заявляет:

О нет! Преступною мечтою

Не ослепляя мысль мою,

Такой тяжелою ценою

Я вашей славы не куплю.

Таким образом, Поэт — главный герой лирики Лермонтова. Мир нравственных ценностей его лирического героя, круг проблем, волнующих его, одновременно принадлежит и Поэту.

Отчужденность, непонимание, страдание — вот наиболее характерные черты темы лирического героя. В 1837 году Лермонтов пишет стихотворение “Смерть поэта”, основной мотив которого — страстное обращение к убийцам Пушкина, оклеветавшим и приведшим его к гибели. Стихотворение проникнуто горечью и негодованием.

Отравлены его последние мгновенья

Коварным шепотом насмешливых невежд,

И умер он — с напрасной жаждой мщенья,

С досадой тайною обманутых надежд.

Слова эти звучат трагично. Но…можно ли отнести их к Пушкину? К Пушкину-человеку — быть может, к Поэту — никогда! Ведь в 1836г. уже были произ-несены слова:” Я памятник себе воздвиг нерукотворный…”, да и вообще, в пол-ном света и созидания творчестве Пушкина нет “тайной досады” и “напрасной жажды мщения”. Ведь даже в “Воспоминании”, стихотворении, более всех близком по идейному содержанию к мировосприятию Лермонтова, возникают два ангела, говорящие “о тайнах счастия и гроба”.

Таким образом, создавая образ Пушкина, Лермонтов, во-первых, совер-шенно не расчленяет поэтическое и “земное” в мировосприятии Пушкина, а во-вторых, вольно или невольно наделяет его своими собственными чертами. Пушкинский поэт — мудрец, поэт— созидатель и свободный певец — превращается Лермонтовым в лицо страдательное, находящееся в полной зависимости от “клеветников ничтожных” и “наперсников разврата”. Причем физическая зави-симость от них оказывается сильнее духовной свободы. Становится очевидным, что, говоря со светом от имени погибшего Пушкина, он упрекает его (свет) и за несправедливость к себе, за те страдания, которые испытывает он сам. “Неведомый, но милый певец”, с которым сравнивается Пушкин, безусловно, дорог Лермонтову. Ленский, воспетый им с такой чудной силой” (Лермонтов, очевидно, не хочет вспоминать о глубокой пушкинской иронии по отношении к этому образу), близок ему и духовно, и идейно. В какой-то степени отождествляя себя с Ленским, Лермонтов позволяет себе такое сравнение и по отношению к Пушкину.

Тема одиночества, непонимания, страдания преломляется различными оттенками во множестве стихотворений. Поэт —”странник в свете безродный”, “пленный рыцарь”, задыхающийся в железной броне и призывающий смерть узник. Развивая идею стихотворения “Поэт”, Лермонтов пишет:

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,

Как язвы, бойся вдохновенья…

…

Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,

С своим напевом заученным,

Как разрумяненный трагический актер,

Махающий мечом картонным…

Лермонтов считает, что в современном ему мире, мире, лишенном духов-ности и чистоты, поэт “утратил свое назначение”. Более того, поэт осмеян тол-пой, которую тешат блестки и обманы и которой скучен “простой и гордый язык” истинного искусства. Толпа— “чернь простодушная”, которая “играючи идет дорогою привычной”. (Изображение толпы, слово “играючи” в стихотво-рении “Не верь себе” перекликаются с пушкинским “… и в детской резвости колеблет твой треножник”). Это безликая и бездумная масса. Позднее пестрая толпа превращается в сборище “приличьем стянутых масок”. Жизнь этих масок — блеск, суета и обман — “Маскарад”. Лермонтов восклицает:

О, как мне хочется смутить веселость их

И дерзко бросить им в глаза железный стих,

Облитый горечью и злостью!

Кульминация темы осмеяния и отверженности поэта — в стихотворении “Пророк”. Лермонтов говорит о своем даре:

С тех пор, как вечный судия

Мне дал всеведенье пророка,

В очах людей читаю я

Страницы злобы и порока.

Действительно, лермонтовский пророк — Пророк — Судья. В отличие от пушкинского Пророка, который “глаголом жжет сердца людей” и “чувства до-брые пробуждает лирой”, Пророк Лермонтова указывает людям на страшную пропасть, в которую ведет их порок, безжалостно судит их за грехи.

Некоторые предсказания Лермонтова удивительны. (Например, стихо-творение “Предсказание” (Настанет год, России черный год…) или “Сон”, в ко-тором он изображает собственную гибель). Но знание, данное ему, было на-правлено не внешний мир, не на созидание, а, прежде всего, в глубины его ду-ши, на познание своего вечно метущегося и страждущего “я”:

Для тайных дум я пренебрег

…

И пусть любви, и славы путь,

Все, чем хоть мало в свете мог

Иль отличиться, иль блеснуть;

Беднейший средь существ земных

Останусь я в кругу людей,

Навек лишась достоинств их

И добродетели своей!

Лермонтовский поэт боится людей. В отличие от пушкинского пророка, который внемлет единому и неделимому мирозданию, он разделяет мир на природу, несущую в себе естественность и красоту, и “шумный град” людей, извращенных злобой и пороком.

…Из городов бежал я нищий,

И вот в пустыне я живу…

…

Мне тварь покорна там земная;

И звезды слушают меня,

Лучами радостно играя.

Отсюда — стремление слиться с природой, стать ее частицей.

Для чего я не родился

Этой синею волной?

Как бы шумно я катился

Под серебряной луной…

…

Люди друг к другу

Зависть питают;

Я же, напротив,

Только завидую звездам прекрасным,

Только их место занять бы желал.

Отсюда — жажда стихии и изображение человеческого общества, своего поко-ления в виде увядающего “плода , лишенного сока” жизни:

А он, мятежный, просит бури…

…

О, если б взойти удалось мне туда,

Как я бы молился и плакал тогда;

И после я сбросил бы цепь бытия,

И с бурею братом назвался бы я!

(Сравни: В начале поприща мы вянем без борьбы…

Как тощий плод, до времени созрелый,

Ни вкуса нашего не радуя , ни глаз,

Висит между цветов, пришлец осиротелый,

И час их красоты — его паденья час!)

Отсюда и символ — одинокий и гордый Утес — поэт.

Укор надежд, укор людей,

Души высокой не печалит,

Пускай шумит волна людей,

Утес гранитный не повалит.

…

Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана…

Лермонтов ищет слово. Ищет плоть, в которую можно заключить мятежный, ищущий бури, страдающий и вечно изменчивый дух своей поэзии. Он боится, что “стихом размеренным и словом ледяным” не сможет выразить то, что рождается в его душе. Поиск слова означает и поиск родной души, которая поймет и полюбит его:

Не встретит ответа

Средь шума и света

Рожденное слово;

Но в храме, средь боя

И где я ни буду,

Услышав, его я

Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,

На звук тот отвечу,

И брошусь из битвы

Ему я навстречу.

В мучительных поисках слова рождалась Поэзия. В недрах творчества рожда-лась новая философия. Философия , которая восстанавливала целостность мира, примиряла со временем, заменяла уязвленное самолюбие и страдающую гордость на любовь и сознание сопричастности всему живому.

Мой дом везде, где есть небесный свод,

Где только слышны звуки песен,

Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,

Но для поэта он не тесен.

…

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,

И звезда с звездою говорит.

М.Ю. Лермонтов прожил 27 лет, создав за это время прекрасные лирические стихотворения, драмы, великолепную прозу, из которой выросли Достоевский, Тургенев, Толстой. 27 лет — расцвет дара. Что же унес он с собой на звезды?