28.11.2021

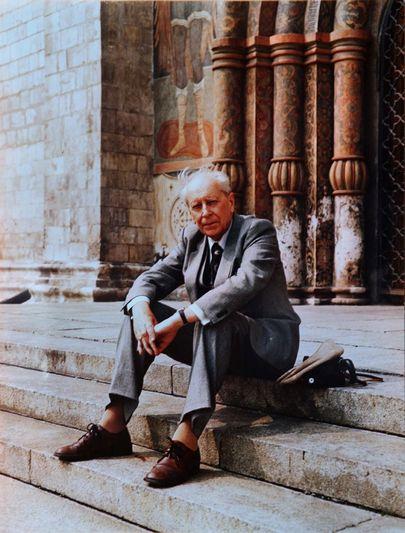

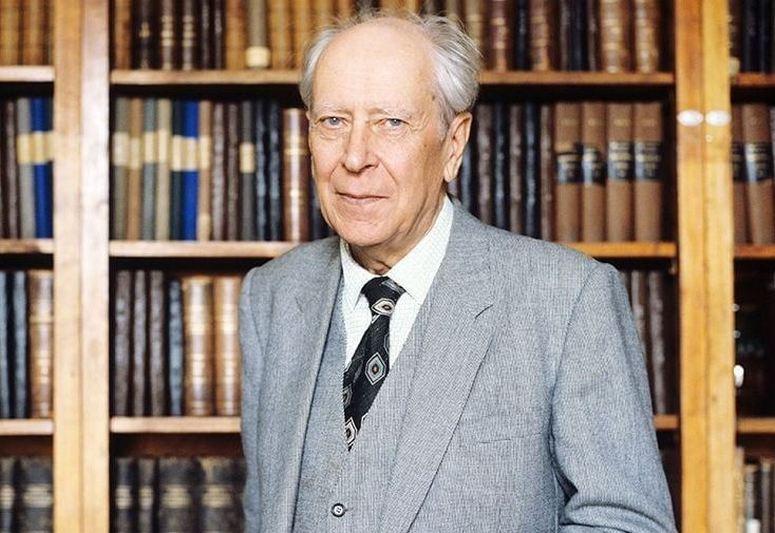

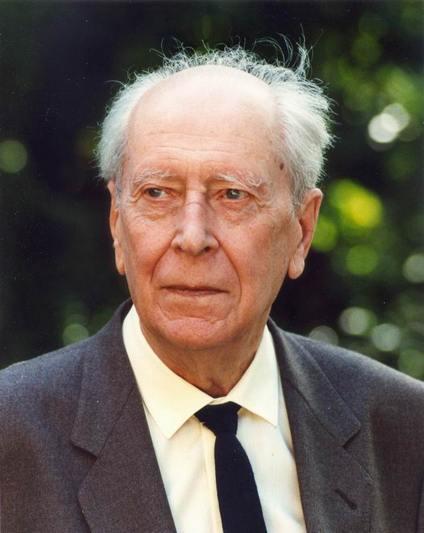

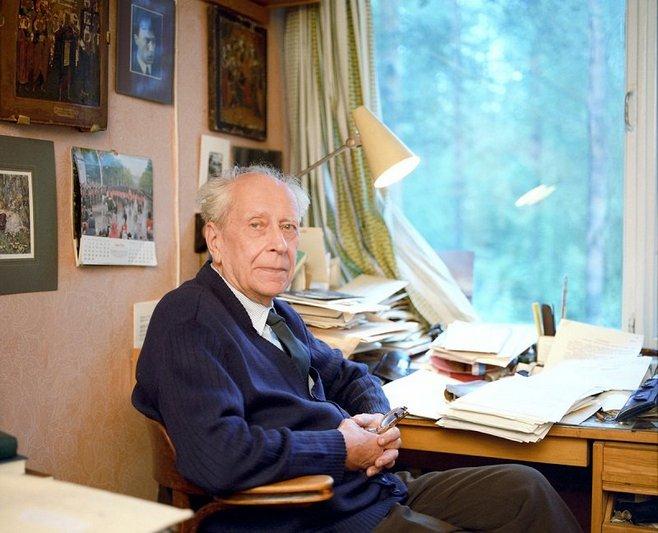

Исполнилось 115 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева

|

28 ноября 2021 года исполнилось 115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999), литературоведа, историка культуры, филолога, академика РАН.

В самые трудные периоды своей жизни – и будучи заключенным в Соловецком лагере особого назначения, и находясь в блокадном Ленинграде, – Дмитрий Сергеевич не прекращал занятий наукой.

Он является автором фундаментальных трудов, посвященных истории древнерусской литературы. Его перу принадлежит более сорока книг, многие из которых переведены на другие языки. Д.С.Лихачев – автор около 500 научных и 600 публицистических трудов.

На протяжении всей своей деятельности он был активным защитником культуры. Дмитрий Сергеевич спасал от разрушения уникальные памятники архитектуры. Благодаря его выступлениям, статьям и письмам удалось предотвратить развал многих музеев и библиотек. Его называют «патриархом русской культуры» и «совестью нации».

В 1985 году Дмитрий Сергеевич Лихачев выпустил книгу «Письма о добром и прекрасном». Он писал: «В читателях моих писем я представляю себе друзей. Письма к друзьям позволяют мне писать просто». Мысли нашего выдающегося соотечественника с каждым годом становятся все более актуальными. Приведенные фрагменты из его книги «Письма о добром и прекрасном» подтверждают эту мысль.

О любви

Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться, и надо любить в человеке человека. Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим.

О духовной культуре

Все, что сделано с душой, идет от души, нужно нам для души, – это и есть «духовная культура». Чем больше человек окружен этой духовной культурой, погружен в нее, тем он счастливее, тем ему интереснее жить, жизнь приобретает для него содержательность. А в чисто формальном отношении к работе, к учению, к товарищам и знакомым, к музыке, к искусству нет этой «духовной культуры». Это и есть «бездуховность» – жизнь механизма, ничего не чувствующего, неспособного любить, жертвовать собой, иметь нравственные и эстетические идеалы.

О памяти

Память – преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти. Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. Семейные фотографии – это одно из важнейших «наглядных пособий» морального воспитания детей, да и взрослых. Уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к их орудиям труда, к их обычаям, к их песням и развлечениям. Память – наше богатство.

О памятниках

Мы не должны возлагать полную ответственность за небрежение к прошлому на других или просто надеяться, что сохранением культуры прошлого занимаются специальные государственные и общественные организации, и «это их дело», не наше. Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Ответственны за все мы с вами, а не кто-то другой, и в наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому. Оно наше, в нашем общем владении.

Дмитрий Сергеевич Лихачев активно поддерживал Международный Центр Рерихов и выступал за неуклонное выполнение воли его основателя Святослава Николаевича Рериха.

Предлагаем вашему вниманию статью Генерального директора общественного музея имени Н.К.Рериха (Москва), академика Л.В.Шапошниковой «Критерий интеллигентности» о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве, которая была опубликована в журнале «Культура и время» № 3 за 2016 год.

Материалы о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве

Дмитрий Лихачев // Портал «Культура РФ»

Сайт «Площадь Д.С.Лихачева»

Письма о добром и прекрасном

Письмо Д.С.Лихачева С.Н.Рериху. Август 1989 г.

Письмо академика Д.С.Лихачева Президенту РФ Ельцину Б.Н. 10 ноября 1993 г.

Д.С.Лихачев. Недопустимо, чтобы чиновники спекулировали культурным достоянием

Письмо академика Д.С.Лихачева мэру Москвы Ю.М.Лужкову, 17 июля 1997 г.

Письмо академика Д.С.Лихачева Президенту РФ Ельцину Б.Н. 17 июля 1997 г.

Письмо академика Д.С.Лихачева министру культуры РФ, 24 февраля 1999 г.

Эпиграф к уроку:

«Совесть не только ангел-хранитель человеческой чести, это рулевой его свободы, она заботится о том, чтобы свобода не превращалась в произвол, но указывала человеку его настоящую дорогу в запутанных обстоятельствах жизни, особенно современной…»

(Д.С.Лихачёв)

Цели урока:

- расширение знаний о Д.С.Лихачёве как человеке, гражданине, учёном, публицисте;

- развитие умений самостоятельно мыслить, делать выводы из прочитанного, формулировать собственные суждения

- воспитание уважения к Родине, выдающимся личностям России, к русскому слову и русской культуре.

Оборудование урока: презентация «Дмитрий Сергеевич Лихачёв: человек, гражданин, учёный, публицист…», электронная доска, выставка книг Д.С.Лихачёва.

Методические приёмы: лекция с элементами беседы; сообщения учащихся по отдельным аспектам темы; словарная работа; общий и фрагментарный анализ публицистических произведений автора.

Ход урока

I. Организационный момент

Приветствие учащихся. Формулирование темы урока.

Определение задач урока:

- получить полное представление о Дмитрии Сергеевиче Лихачёве как человеке, гражданине, учёном, публицисте;

- определить факторы, повлиявшие на становление Д.С.Лихачёва – гражданина и публициста;

- обратиться к ключевым произведениям творческого наследия автора;

- сформулировать особенности творческой манеры Д.С.Лихачёва-публициста.

II. Актуализация опорных знаний

Беседа с учащимися:

- Что вы знаете о Дмитрии Сергеевиче Лихачёве?

- С чем ассоциируется у вас это имя?

- Какие произведения Д.С.Лихачёва вам известны?

Словарная работа (определение понятий и запись в тетради)

Гражданин – сознательный член общества, человек; подчиняющий свои личные интересы общественным (ритор.). «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.» Некрасов.

Публицист – писатель, создающий произведения на общественно-политические темы. Писатели традиционно делятся на поэтов, драматургов, прозаиков, новеллистов, публицистов.

III. Изучение нового материала

1. Рассказ учителя о семье и роде Лихачёвых

Дмитрий Сергеевич Лихачёв родился 15 ноября (по старому стилю) 1906 года в Санкт-Петербурге. Его прадед и дед были почетными гражданами города. Дед по линии отца, Михаил Михайлович, был купцом и старостой Владимирского собора. Отец, Сергей Михайлович, не пошел по стопам отца и деда, он получил техническое образование, работал инженером-электриком в Главном управлении почт и телеграфов. Мать, Вера Семеновна Коняева, происходила из купеческой семьи.

2. Яркие воспоминания о детстве (сообщения учащихся)

«Я родился в 1906 г. 28 ноября по новому стилю — в день рождения Александра Блока на Английском проспекте, на котором у реки Пряжки Блок умер. Блок всегда был для меня воплощением самого несчастного человека. Стихи его мне не запоминались. На квартире, где я родился, мы прожили года два — пока я еще не говорил. Квартира была темной, и чтобы расторгнуть договор с домовладельцем, отец вызывал санитарного врача. Единственное, что мне запомнилось на той квартире, это показывавшиеся мне волшебные картинки на белой простыне. Они были цветными и появлявшийся на экране Дед Мороз имел красный нос…»

«Меня самого водили в балет с четырех лет. Сперва днем — на «Щелкунчика», а потом и на вечерние спектакли. У меня было и свое место. Наша ложа в третьем ярусе была рядом с ныне не существующим балконом, и между ложей и балконом было небольшое местечко, на которое меня и пускали капельдинеры, хорошо знавшие моих родителей. Кстати, капельдинеры носили белые чулки до колен, голубые штаны и яркие желтые фраки с позументами. Мне они казались чудом красоты…»

3. Отношение мальчика к обучению

Восьмилетним мальчиком Дмитрий Лихачев поступил в школу — гимназию Человеколюбивого общества, откуда родители его забрали через полгода. Следующей осенью он пошел уже в гимназию Карла Мая, которую всю жизнь вспоминал с большой теплотой и благодарностью. В 1917 году в связи с переездом на другую квартиру пришлось сменить и место учебы, и Лихачев продолжил образование в Советской трудовой школе имени Л. Д. Лентовской, или просто «Лентовке», где большое внимание уделялось становлению личности учеников, их умению мыслить самостоятельно и независимо, вырабатывая собственное мировоззрение.

4. Первые уроки несправедливости (сообщения учащихся)

«С началом войны я пошел в старший приготовительный класс школы Человеколюбивого общества, а затем в Гимназию и Реальное училище Карла Мая на Васильевском острове. Сразу кончились мои беззаботные, счастливые дни. Учиться мне было трудно. Я до смерти боялся домашних заданий — учить наизусть стихи. Я не мог учить стихи, не выходило. На переменах любил играть в «казаки-разбойники» и в пятнашки…»

Поступил Митя Лихачёв сразу в старший приготовительный класс гимназии Человеколюбивого Общества. (Какие же были Общества!) Большинство его одноклассников училось уже второй год, пройдя младший приготовительный класс. Митя Лихачев был среди них «новеньким». Более «опытные» гимназисты как-то налетели на новенького с кулаками, а он, прижавшись к стене, сначала как мог отбивался. А когда нападавшие вдруг струсили и неожиданно стали отступать, он, почувствовав себя победителем, стал на них наступать. В тот момент потасовку заметил инспектор гимназии. И в дневнике Мити появилась запись: «Бил кулаками товарищей». И подпись: «Инспектор Мамай». Как Митя был поражен этой несправедливостью!

Однако на этом его испытания не закончились. В другой раз мальчишки, кидая в него снежки, ловко сумели подвести его под окна наблюдавшего за детьми инспектора. И в дневнике новичка Лихачева появляется вторая запись: «Шалил на улице. Инспектор Мамай». «И родителей вызвали к директору, — вспоминал Дмитрий Сергеевич. — Как я не хотел ходить в школу! По вечерам, становясь на колени, чтобы повторять вслед за матерью слова молитв, я еще прибавлял от себя, утыкаясь в подушку: «Боженька, сделай так, чтобы я заболел…» И я заболел: у меня стала подниматься каждый день температура? — на две-три десятых градуса выше 37. Меня взяли из школы, а чтобы не пропустить год, наняли репетитора».

5. Путешествие по Волге

В мае 1914 года, то есть еще до первого поступления в школу, Митя Лихачев вместе с родителями и старшим братом Михаилом путешествовал на пароходе по Волге. В «Воспоминаниях» Д.С. Лихачёв приводит названия пароходов того времени, плававших по Волге: «Князь Серебряный», «Князь Юрий Суздальский», «Князь Мстислав Удалой», «Князь Пожарский», «Козьма Минин», «Владимир Мономах», «Дмитрий Донской», «Алеша Попович», «Добрыня Никитич», «Кутузов», «1812 год». «Даже по названиям пароходов мы могли учиться русской истории», — вспоминал ученый, так любивший Волгу и Россию.

6. Голодный и холодный послереволюционный Петроград (сообщения учащихся)

«Ужасно жилось в 1918—1920-х годах. Петроград голодал, а зимой еще к тому же мучился от холода. Одно время не было электричества. Долгие зимние дни коротали с ночниками, которые я научился делать наподобие лампадок, но с «ламповым стеклом» из бесцветной бутылки, ибо снова зажигать ночник было нечем: самодельные спички стоили очень дорого и были плохи. Одну зиму мы ночевали в своеобразных палатках. Делали их в бывшей гостиной из ковров и согревались в них «надышанным воздухом» или горячими чайниками. Деньги настолько упали в цене, что бумага, шедшая на их печатание, дороже. Поэтому власти перешли на почтовые марки, На марках печаталась их цена в миллионах («лимонах» по тогдашнему выражению). Единственный источник продовольствия была деревня, куда ходили пешком и ездили в переполненных товарных вагонах обменивать на муку, крупу, молоко, творог и пр. драгоценности, серебряные ложки, белье, посуду и прочее…»

В Петроградский государственный университет Дмитрий Лихачев поступил, не имея еще полных 17 лет. «В 1923 г. я окончил школу и поступил в Университет на Этнолого-лиигвистическое отделение Факультета общественных наук вопреки воле отца, хотевшего сделать из меня инженера. Поступил я на год моложе допускаемого возраста и сразу оказался в среде людей старше и опытнее меня, людей лучше подготовленных. Дело в том, что в Университете училось много людей по многу лет. Стипендий не платили, и поэтому многие работали и оставались на одном и том же курсе несколько лет…»

7. Интерес к древнерусской литературе

Особенно важным периодом в формировании своих научных интересов Дмитрий Сергеевич называл учебу в Петроградском университете. Здесь он занимался на этнолого-лингвистическом отделении одновременно в двух секциях: романо-германской и славяно-русской. Пребывание в Университете не ограничивалось занятиями. Разнообразные диспуты, лекции и разговоры в коридорах, общение с блестящими учеными оказали не меньшее влияние на академические предпочтения Лихачева, чем собственно учебный процесс. Тогда же он обратился к древнерусской литературе, так как понял, что это великое художественное явление, незаслуженно обойденное вниманием литературоведов. Дипломные работы молодой филолог написал в обеих секциях: одна была посвящена «Повестям о патриархе Никоне», другая — Шекспиру в России в XVIII веке

8. Арест и жизнь в лагере

8 февраля 1928 года Д.С.Лихачева арестовали. Формальный повод был поистине смехотворный. Несколько молодых людей объединились в кружок — «Космическую академию наук» со своим «уставом», в котором было заявлено о верности дружбе, юмору и оптимизму. Они занимались «веселой наукой», делали доклады и в шутку «раздавали» друг другу «кафедры». Когда кружку исполнился год, один из «академиков» прислал поздравительную телеграмму якобы от папы римского, которая, однако, привлекла внимание НДВД. Молодых людей обвинили в «связи с папой римским», и дело обернулось нешуточно — все они оказались в лагерях. Лагерь на Соловках оказался «государством в государстве», где была власть «не советская, а соловецкая». Здесь Д.С.Лихачеву пришлось освоить множество «специальностей»: он работал пильщиком дров, грузчиком в порту, электромонтером, рабочим в Лисьем питомнике, ухаживал за коровами в Сельхозе. В 1931 году Дмитрий Лихачев в числе других заключенных был вывезен с Соловков: начиналось строительство Беломоро-Балтийского канала, для которого требовалась рабочая сила. Тут ему пришлось стать «счетным работником», потом железнодорожным диспетчером. Долгожданное освобождение состоялось летом 1932 года — на полгода раньше срока благодаря полученному званию «Ударник ББК».

«Каждый день как подарок» (сообщение учащегося). Главное, что он вынес из этого страшного периода, — восприятие каждого прожитого дня как подарка. А также понимание, что каждый человек — человек: ему спасали жизнь самые разные люди, в том числе вор-домушник и бандит. Самому Дмитрию Сергеевичу тоже удалось прожить этот период, сделав много добра, — он организовывал колонию для малолетних преступников, разыскивал подростков по острову и спасал их от смерти. Дмитрий Сергеевич научился воспринимать каждый день своей жизни как новый дар Божий. Отсюда его удивительно бережное отношение ко времени, к своим обязанностям, к окружающим людям. Поэтому, описывая свою поездку на Соловки в 1966 году, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев подытожил: «Пребывание на Соловках было для меня самым значительным периодом жизни». Недаром Соловки он воспринял не как лагерь, а как святое место.

9. Блокадный Ленинград

19 июня 1941 семья Лихачевых отправилась на дачу в Вырицу и вернулась в Ленинград уже после начала войны. В городе шла запись в добровольцы. Дмитрий Сергеевич в числе прочих «белобилетчиков» был зачислен в институтский отряд самообороны и дежурил в Пушкинском Доме во время бомбежек. В 1942 году он был награжден медалью «За оборону Ленинграда», в 1946 — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» В это тяжелое время Лихачев не прекращал научную деятельность. В блокадном Ленинграде он написал книгу «Оборона древнерусских городов», увидевшую свет в 1942 году. Позднее, в 1945 году, вышла еще одна его книга, написанная в годы войны, — «Национальное самосознание Древней Руси»

10. Изучение культуры Древней Руси

Изучению культуры Древней Руси и ее традиций Дмитрий Лихачев посвятил большую часть своих трудов: “Национальное самосознание Древней Руси”(1945), “Возникновение русской литературы” (1952), “Человек в литературе Древней Руси” (1958), “Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого” (1962), “Поэтика древнерусской литературы” (1967), эссе “Заметки о русском” (1981). Русской культуре и наследованию ее традиций посвящен сборник “Прошлое – будущему” (1985). В 1953 году ученый был избран членом-корреспондентом, а в 1970 — действительным членом Академии наук СССР.

Размышления над «Письмом Мономаха»… Особенно поражало и удивляло Дмитрия Сергеевича письмо Мономаха знаменитому Олегу Святославичу («Гориславичу», как называет его автор «Слова о полку Игореве», за то горе, которое он принес своими братоубийственными войнами Русской земле). Мономах пишет письмо убийце своего сына. А убитый приходился Олегу крестным сыном. Может быть, он ставит какие-то условия или требует явиться с повинной? «Нет! — пишет Д.С.Лихачев. — Письмо Мономаха поразительно. Я не знаю в мировой истории ничего похожего на это письмо Мономаха. Мономах прощает убийцу своего сына. Более того, он утешает его. Он предлагает ему вернуться в Русскую землю и получить полагающееся по наследству княжество, просит забыть обиды». «Письмо…» написано с удивительной искренностью, задушевностью и вместе с тем с большим достоинством. Это достоинство человека, сознающего свою огромную моральную силу. Мономах чувствует себя стоящим над мелочностью и суетой политики. Письмо Мономаха должно занять одно из первых мест в истории человеческой Совести, если только эта История Совести будет когда-либо написана». Недаром Дмитрия Сергеевича именовали «совестью нации».

11. Память о Человеке, гражданине, учёном и публицисте

Скончался Дмитрий Сергеевич 30 сентября 1999 года, его запомнили как человека, который хотел сделать этот мир лучше. Похоронен на кладбище в Комарово, под Ленинградом (Петербургом).

IV. Представление учащимися публицистических произведений Д.С.Лихачёва

1. «Письма о добром и прекрасном»

Чтобы лучше понять духовный мир и духовный путь академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, хорошо также прочесть его «Письма о добром и прекрасном», выходившие в свет в 1985 и 1988 годах. В письме 25-м «По велению совести» он пишет: «Самое хорошее поведение то, которое определяется не внешними рекомендациями, а душевной необходимостью. Душевная же необходимость — она, пожалуй, особенно хороша, когда безотчетна. Поступать надо правильно, не думая, не размышляя долго. Безотчетная душевная потребность поступать хорошо, делать людям добро — самое ценное в человеке».

А в 7-м письме «Что объединяет людей?» Д.С.Лихачев раскрывает содержание нравственности: «Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего единства с человечеством и миром (не только людьми, народами, но и с животными, растениями, природой и т.д.). Чувство сострадания (или что-то близкое ему) заставляет нас бороться за памятники культуры, за их сохранение, за природу, отдельные пейзажи, за уважение к памяти. В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, вселенной. Именно поэтому забытое понятие страдания требует своего полного возрождения и развития».

2. Очерк «Земля родная»

«Земля родная» — это очерк, размышления автора о разных сферах нашей жизни – взаимоотношениях, патриотизме, истинных ценностях, духовности и увлеченности свои делом. Книга «Земля родная» является одним из многих трудов Дмитрия Лихачева. Он не считал себя писателем, однако его книги, очерки и огромное количество статей переведены на многие языки мира. Автор был довольно эрудированным, талантливым и трудолюбивым человеком. Особенно он запомнился тем, что мог говорить о сложных, серьезных вещах самым простым, доходчивым языком. Любые важные, многогранные вопросы он призывал решать с позиции нравственности и честности.

V. Рефлексия

- Какие события жизни Д.С.Лихачёва вам запомнились?

- Как выдумаете, что более всего повлияло на формирование личности Д.С.Лихачёва?

- Почему Д.С.Лихачёва называли «совестью нации»?

VI. Домашнее задание

- прочитать очерк Д.С.Лихачёва «Земля родная»;

- законспектировать «Слово к молодым»;

- выполнить индивидуальные задания по очерку «Земля родная».

Литературные произведения для итогового сочинения 2021-2022

Литература к направлению итогового сочинения человек путешествующий: дорога в жизни человека

- А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»

- А.С. Грибоедов «Горе от ума»

- А.С. Пушкин «Станционный смотритель», «Капитанская дочка», «Метель»

- М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Мцыри»

- Н.В. Гоголь «Мертвые души», «Ревизор»

- Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо», «Железная дорога»

- А.П. Чехов «Остров Сахалин»

- Л.Н. Толстой «Война и мир», «Анна Каренина»

- Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго»

- Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»

- М. Горький «Фома Гордеев», «На дне», трилогия «Детство. В людях. Мои университеты», «Старуха Изергиль»

- И.А. Гончаров «Обломов», «Паллада»

- И.С. Тургенев «Записки охотника»

- Н.С. Лесков «Левша», «Очарованный странник»

- И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско», «Солнечный удар»

- Н.М. Карамзин «Письма русского путешественника»

- М.А. Шолохов «Тихий дон», «Судьба человека»

- М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

- А.Т. Твардовский «Василий Тёркин»

- В.Г. Короленко «Слепой музыкант»

- Ч.Т. Ай, «И дольше века длится день»

- В.А. Обручев «Земля Санникова»

- В.К. Арсеньев «Дерсу Узала»

- И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев», «Одноэтажная Америка»

- Д.С. Лихачев «Путями добра», «Письма о добром и прекрасном»: «Путешествуйте» (письмо 29)

- М.М. Пришвин «Путешествие»

- А.П. Платонов «Жена машиниста»

- В.А. Каверин «Два капитана»

- К. Булычёв цикл «Приключения Алисы»

- А. Грин «Алые паруса»

- Н.Н. Миклухо-Маклай «Путешествия»

- Гомер «Одиссея», «Илиада»

- А. Данте «Божественная комедия»

- Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

- Д. Дефо «Робинзон Крузо»

- Дж. Керуак «В дороге»

- О. Генри «Дороги, которые мы выбираем»

- Дж. Толкин трилогия «Властелин колец»

- А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

- К. Льюис серия книг «Хроники Нарнии»

- Л. Кэролл «Алиса в стране чудес»

- Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана Гранта», «Путешествие к центру земли»

- Ф. Купер «Следопыт», «На суше и на море»

- Дж. Даррелл (любое произведение, например, «Моя семья и другие животные»)

- Дж. Лондон «Мартин Иден», «Морской волк», «Дорога», «Сердца трёх» и многие другие.

- Дж. Барри серия «Питер Пэн»

- Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»

- М. Сервантес «Дон Кихот»

- У. Теккерей «Ярмарка тщеславия»

- Ч. Диккенс «Рождественская песнь», «Большие надежды»

- У. Грум «Форрест Гамп»

- Д. Митчелл «Облачный атлас»

- Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

Литература к направлению итогового сочинения цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?

- М.А. Булгаков «Роковые яйца», «Собачье сердце»

- Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе»

- В.П. Астафьев «Царь-рыба»

- Е.И. Замятин «Мы»

- И.А. Ефремов «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы»

- Т.Н. Толстая «Кысь»

- В.О. Пелевин «Generation “П”»

- А. и Б. Стругацкие «Трудно быть богом», «Пикник на обочине», «Полдень, XXII век»

- А. Азимов «Позитронный человек», цикл «Основание»

- Лю Цысинь трилогия «В память о прошлом Земли»

- Г. Каспаров «Человек и компьютер»

- А.Р. Беляев «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля»

- О. Хаксли «О дивный новый мир»

- Р. Брэдбери «451 по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Лето, прощай», «И грянул гром», «Все лето в один день» и др.

- К. Воннегут «Колыбель для кошки»

- С. Лем «Солярис»

- Дж. Оруэлл «1984»

- К. Исигуро «Не отпускай меня»

- Э. Вейер «Марсианин»

- Д. Киз «Цветы для Элджернона»

- В. Рот «Дивергент»

- Ф. Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах», «Убик»

- Ю. Харари «21 урок для XXI века»

- Т. Чан «История твоей жизни»

- Дж. Дэшнер «Бегущий в лабиринте»

- О.С. Кард «Игра Эндера»

- С. Коллинз «Голодные игры»

- Д. Митчелл «Облачный атлас»

- Ж. Верн «20000 лье под водой»

- Г. Уэллс «Машина времени»

- М. Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»

- Р. Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»

Литература к направлению итогового сочинения преступление и Наказание – вечная тема

- А. Дюма «Граф Монте-Кристо»

- А. Камю «Посторонний»

- А. Кристи «Убийство в Восточном экспрессе»

- А. Островский «Гроза»

- А.А. Ахматова «Реквием»

- А.А. Блок «Двенадцать»

- А.В. Иванов «Тобол»

- А.И. Куприн «Гранатовый браслет»

- А.И. Солженицын «Архипелаг «ГУЛАГ»

- А.И. Солженицын «В круге первом»

- А.М. Адамович, Д.А. Гранин «Блокадная книга»

- А.Н. Островский «Гроза»

- А.Н. Островский «Свои люди-сочтемся»

- А.Н. Толстой «Петр I»

- А.П. Платонов «Чевенгур»

- А.П. Чехов «Злоумышленник»

- А.С. Пушкин «Два чувства дивно близки нам»

- А.С. Пушкин «Капитанская дочка»

- А.С. Пушкин «Медный всадник»

- А.С. Пушкин «Памятник»

- А.Т. Твардовский «Василий Тёркин»

- А.Т. Твардовский «По праву памяти»

- Б.Л. Васильев «Завтра была война»

- Б.Л. Васильев «Не стреляйте белых лебедей»

- Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке»

- В. Быков «Обелиск».

- В. Гюго «Отверженные»

- В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»

- В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов»

- В.А. Каверин «Два капитана»

- В.А. Каверин «Открытая книга»

- В.А. Чивилихин «Память»

- В.В. Быков «Обелиск»

- В.Г. Распутин «Прощание с Матерой»

- В.Г. Ян «Чингиз-хан. Батый. К последнему морю»

- В.Д. Дудинцев «Белые одежды»

- В.И. Аксенов «Таинственная страсть»

- В.К. Арсеньев «Дерсу Узала»

- В.П. Астафьев «Царь-рыба»

- В.П. Катаев «Трава забвения»

- В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»

- В.С. Гроссман «Жизнь и судьба» «Мама»

- В.Т. Шаламов «Колымские рассказы»

- Ги де Мопассан «Пышка»

- Д. Митчелл «Облачный атлас»

- Дж. Лондон «Мартин Иден»

- Дж. Оруэлл «1984»

- И. Стоун «Жажда жизни»

- И. Тургенев «Муму»

- И.А. Бродский «Посвящается стулу»

- И.С. Тургенев «Отцы и дети»

- И.С. Шмелев «Как я встречался с Чеховым. За карасями»

- К. Булычев «Город без памяти»

- Л. Андреев «Иуда Искариот»

- Л. Андреева «Предстояла кража»

- Л. Лоури «Дающий»

- Л. Пантелеев, Г. Белых «Республика ШКИД»

- Л.Н. Андреев «Рассказ о семи повешенных»

- Л.Н. Толстой «Война и мир»

- М.А. Булгаков «Белая гвардия»

- М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

- М.А. Шолохов «Поднятая целина»

- М.А. Шолохов «Родинка»

- М.А. Шолохов «Тихий Дон»

- М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы»

- М.Ю. Лермонтов «Бородино»

- М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта»

- Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»

Литература к направлению итогового сочинения книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня

- А.С. Пушкин «Об искусстве», «Моцарт и Сальери»

- М.И. Цветаева «Об Искусстве»

- М.Ю. Лермонтов: Творческое наследие и современная театральная культура

- В.Г. Короленко «Слепой музыкант»

- Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго»

- М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

- А.И. Куприн «Гамбринус»

- К.Г. Паустовский «Золотая роза»

- Н.В. Гоголь «Портрет»

- А.П. Чехов «Скрипка Ротшильда»

- Л.Н. Толстой «Альберт»

- М.А. Осоргин «Записки старого книгоеда»

- Д.А. Гранин «Картина»

- В.В. Набоков «Дар»

- М. Горький трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты»

- Д. Быков «Советская литература»

- З. Прилепин «Книгочет», «Именины сердца. Разговоры с русской литературой»

- Е.И. Замятин «Мы»

- Д. Мережковский «Вечные спутники»

- У. Эко «О литературе»

- С. Моэм «Искусство слова: о себе и других»

- Г. Юзефович «Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг»

- П. Вайль, А. Генис «Родная речь: Уроки изящной словесности»

- С. Лем «Мой взгляд на литературу»

- П. Зюскинд «Литературная амнезия»

- Ф. Бегбедер «Конец света: первые итоги»

- Р. Брэдбери «Дзен в искусстве написания книг»,«451 градус по Фаренгейту»

- М. Зусак «Книжный вор»

- О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», «Об искусстве «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве»

- Г. Миллер «Книги в моей жизни»

- Г. Гессе «Магия книги»

Литература к направлению итогового сочинения кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина

- М.Ю. Лермонтов «Песнь о купце Калашникове…»

- Н.С. Лесков «Левша»

- Н.Г. Чернышевский «Что делать?»

- А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»

- А.С. Грибоедов «Горе от ума»

- А.С. Пушкин цикл «Повести Белкина», «Евгений Онегин», «Капитанская дочка»

- Л.Н. Толстой «Война и мир», «После бала»

- Н.В. Гоголь «Ревизор», «Мертвые души», «Шинель»

- М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

- Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин», «Железная дорога», «Кому на Руси жить хорошо»

- М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Господа Головлевы»

- А.Н. Островский «Лес», «Свои люди-сочтемся», «Бедность не порок»

- И.С. Тургенев «Записки охотника», «Отцы и дети»

- Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», «Бесы», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Мальчик у Христа на ёлке», «Братья Карамазовы» др.

- В.Г. Короленко «В дурном обществе»

- М. Горький «На дне», «Детство», «Бывшие люди»

- Н. Носов серия книг о Незнайке

- И.А. Гончаров «Обломов»

- А.П. Чехов «Маска», «Дуэль», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Злоумышленник», «Смерть чиновника», «Тоска», «Человек в футляре»

- И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»

- М.А. Булгаков «Собачье сердце»

- А.Н. Толстой «Петр Первый»

- Е.И. Замятин «Мы»

- Стихотворения Ахматовой, Цветаевой, Блока, Есенина, Маяковского, Пушкина, Некрасова, Тютчева, Фета и др.

- А.П. Платонов «Котлован»

- Т. Мор «Утопия»

- Платон «Государство»

- Дж. Оруэлл «1984», «Скотный двор»

20 лет назад Дмитрий Сергеевич Лихачев, автор фундаментальных трудов по истории русской литературы, за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры получил Орден Святого апостола Андрея Первозванного под номером один. Этот высший орден Российской Федерации, присваиваемый выдающимся государственным и общественным деятелям.

«Письма о добром и прекрасном» – это сборник мудрости, советов, которые касаются всех сторон жизни человека. Лучшие выдержки из писем – в нашей подборке.

![]() Каждый человек обязан заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой. Основной, но, разумеется, не единственный, способ своего интеллектуального развития – чтение.

Каждый человек обязан заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой. Основной, но, разумеется, не единственный, способ своего интеллектуального развития – чтение.

Чтение не должно быть случайным. Это огромный расход времени, а время – величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки. Чтение, для того чтобы оно было эффективным, должно интересовать читающего. Интерес к чтению вообще или по определенным отраслям культуры необходимо развивать в себе. Интерес может быть в значительной мере результатом самовоспитания.

![]() Каждый человек должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо. Речь, письменная или устная, характеризует его в большей мере, чем даже его внешность или умение себя держать. В языке сказывается интеллигентность человека, его умение точно и правильно мыслить, его уважение к другим, его «опрятность» в широком смысле этого слова.

Каждый человек должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо. Речь, письменная или устная, характеризует его в большей мере, чем даже его внешность или умение себя держать. В языке сказывается интеллигентность человека, его умение точно и правильно мыслить, его уважение к другим, его «опрятность» в широком смысле этого слова.

![]() Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде. Чтобы научиться писать, надо писать! Нельзя обставить себя хорошими рекомендациями, как писать, и сразу начать писать правильно и хорошо: ничего не выйдет. Поэтому пишите письма друзьям, ведите дневник, пишите воспоминания (их можно и нужно писать как можно раньше – не худо еще в юные годы – о своем детстве, например).

Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде. Чтобы научиться писать, надо писать! Нельзя обставить себя хорошими рекомендациями, как писать, и сразу начать писать правильно и хорошо: ничего не выйдет. Поэтому пишите письма друзьям, ведите дневник, пишите воспоминания (их можно и нужно писать как можно раньше – не худо еще в юные годы – о своем детстве, например).

![]() Жить нужно интуитивно «по велению совести», не задумываясь находить всегда правильные решения, не заглядывая в книжки. Стремитесь ходить путями добра так же просто и безотчетно, как вы ходите вообще. Тропинки и дороги нашего прекрасного сада, который зовется окружающим миром, так легки, так удобны, встречи на них так интересны, если только «исходные данные» выбраны вами правильно.

Жить нужно интуитивно «по велению совести», не задумываясь находить всегда правильные решения, не заглядывая в книжки. Стремитесь ходить путями добра так же просто и безотчетно, как вы ходите вообще. Тропинки и дороги нашего прекрасного сада, который зовется окружающим миром, так легки, так удобны, встречи на них так интересны, если только «исходные данные» выбраны вами правильно.

Сами находите для себя правильные решения и стремитесь, чтобы не оступиться, чтобы все решения шли прямо от сердца.

![]() Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, чем самая тяжелая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, чем самая тяжелая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро

![]() Берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что приобрели в молодые годы, не растрачивайте богатств молодости. Ничто из приобретенного в молодости не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде – тоже. Привык к работе – и работа вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий… Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки молодости облегчат жизнь, дурные – усложнят ее и затруднят.

Берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что приобрели в молодые годы, не растрачивайте богатств молодости. Ничто из приобретенного в молодости не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде – тоже. Привык к работе – и работа вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий… Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки молодости облегчат жизнь, дурные – усложнят ее и затруднят.

![]() Нельзя понять сразу сложное, не поняв ранее более простое. Во всяком понимании – научном или художественном – нельзя перескакивать через ступени. К пониманию классической музыки надо быть подготовленным знанием основ музыкального искусства. То же в живописи или в поэзии. Нельзя овладеть высшей математикой, не зная элементарной.

Нельзя понять сразу сложное, не поняв ранее более простое. Во всяком понимании – научном или художественном – нельзя перескакивать через ступени. К пониманию классической музыки надо быть подготовленным знанием основ музыкального искусства. То же в живописи или в поэзии. Нельзя овладеть высшей математикой, не зная элементарной.

![]() Чем отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная – это свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным пространством. А понятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением человека пространства. Притеснять человека – это лишать его пространства в прямом и переносном смысле этого слова.

Чем отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная – это свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным пространством. А понятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением человека пространства. Притеснять человека – это лишать его пространства в прямом и переносном смысле этого слова.

![]() Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести.

Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести.

Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. Семейные фотографии – это одно из важнейших «наглядных пособий» морального воспитания детей, да и взрослых. Уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к их орудиям труда, к их обычаям, к их песням и развлечениям. Все это дорого нам. Да и просто уважение к могилам предков.

![]() Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры, «накоплений» культуры, память – одна из основ поэзии – эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство.

Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры, «накоплений» культуры, память – одна из основ поэзии – эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство.

Просмотров:

2 795

аргументы к сочинению егэ по русскому языку проблема языка

Можно ли судить о человеке по тому, как он говорит?

Д. С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном».

По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его слово и так весомо.

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности человека, степень его психологической уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности».

Можно ли судить о человеке по тому, как он говорит?

Д. С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном».

По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его слово и так весомо.

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности человека, степень его психологической уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности».

Можно ли судить о человеке по тому, как он говорит?

Д. С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном».

По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его слово и так весомо.

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности человека, степень его психологической уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности».

Письма о добром и прекрасном.

Rustutors. ru

12.08.2020 20:38:05

2020-08-12 20:38:05

Новые правила

Аргументация, то есть обоснование собственной точки зрения, оценивалась по критерию К4. Раньше за верно сформулированные доводы школьник мог получить максимум 3 балла, теперь же – всего 1. По К2 изменились требования к источникам аргументов. До 2019 года ученик должен был подобрать не менее двух обоснований, причем одно из них взять непременно из художественной литературы и в идеале привести цитату. Источник для второго довода мог быть любым: например, публикация в СМИ и даже собственный жизненный опыт. Тем не менее ученик и здесь должен был указать, откуда он почерпнул сведения. Теперь такого требования нет: в качестве аргумента принимаются любые обоснованные соображения, которые соответствуют проблематике текста и связаны с авторской позицией.

Больше того, понятие «аргумент» вообще исчезло из критериев оценивания.

Демоверсия КИМ ЕГЭ 2018 года

Теперь разработчики заданий ЕГЭ и, соответственно, критериев оценивания сочинения вместо формулировки «аргумент» используют термин «пример-иллюстрация».

Демоверсия КИМ ЕГЭ 2020 года

Произошедшие изменения объяснимы. За несколько лет в интернете появились базы литературных и других аргументов. В результате большинство доводов в сочинениях школьники черпали оттуда, поэтому задание теряло смысл. Ограничения сняли, чтобы дать ученикам больше простора для самостоятельных рассуждений.

Несмотря на изменения в правилах, приводить литературные аргументы и вообще ссылаться на внешние источники для подкрепления своей позиции прямо не запрещено, главное, чтобы проблема комментировалась с опорой на предложенный для анализа текст.

Директор ФИПИ Оксана Решетникова в комментариях к нововведениям уточнила, что запасаться шаблонами литературных аргументов для сочинения теперь нет смысла, а любую ссылку на художественные произведения эксперты будут проверять намного строже – а вдруг это домашняя заготовка.

Виды аргументов

Итак, выражая свое согласие/несогласие с позицией автора, теперь придется обосновывать свое мнение.

К4 с изменениями

Чтобы обосновать свою точку зрения по-прежнему нужны аргументы, условно их можно разделить на несколько типов:

- Этические. Связаны с нравственными, культурными, общечеловеческими нормами. Подобные доводы помогают читателю спроецировать ситуацию на себя. Логические. Апелляция к разуму, использование причинно-следственных связей. Примеры из личного опыта. Случаи из собственной жизни, рассказы родителей и друзей. Такие аргументы имеют право на существование, но все же лучше от них отказаться, поскольку объективные закономерности личным опытом подтвердить или опровергнуть невозможно. Ссылки на высказывания авторитетов, лидеров мнений. Цитаты из документальных фильмов, ток-шоу, творческих вечеров, дневников, воспоминаний. Народная мудрость. Пословицы, поговорки, архетипы, устойчивые мотивы традиционных культур.

Примеры

Таблица содержит примеры доводов, которые при необходимости можно использовать в сочинении. Но лучше воспринимать их как образцы возможных обоснований и на экзамене мыслить самостоятельно.

«А зори здесь тихие» Б. Васильева. Стойкость юных героинь повести как показатель несгибаемой воли.

Нужно понимать, что все критерии оценки сочинения взаимосвязаны. Ученик не получит балл за аргументацию, даже если он верно выстроил доводы, но при этом неправильно определил проблему текста и авторскую позицию. Но если подобных ошибок нет, то убедительный довод поможет автору грамотно выстроить риторику, защитить собственное мнение и получить более высокую оценку за задание.

Чтобы обосновать свою точку зрения по-прежнему нужны аргументы, условно их можно разделить на несколько типов:

Виды аргументов

Итак, выражая свое согласие/несогласие с позицией автора, теперь придется обосновывать свое мнение.

К4 с изменениями

Чтобы обосновать свою точку зрения по-прежнему нужны аргументы, условно их можно разделить на несколько типов:

- Этические. Связаны с нравственными, культурными, общечеловеческими нормами. Подобные доводы помогают читателю спроецировать ситуацию на себя. Логические. Апелляция к разуму, использование причинно-следственных связей. Примеры из личного опыта. Случаи из собственной жизни, рассказы родителей и друзей. Такие аргументы имеют право на существование, но все же лучше от них отказаться, поскольку объективные закономерности личным опытом подтвердить или опровергнуть невозможно. Ссылки на высказывания авторитетов, лидеров мнений. Цитаты из документальных фильмов, ток-шоу, творческих вечеров, дневников, воспоминаний. Народная мудрость. Пословицы, поговорки, архетипы, устойчивые мотивы традиционных культур.

Таблица содержит примеры доводов, которые при необходимости можно использовать в сочинении. Но лучше воспринимать их как образцы возможных обоснований и на экзамене мыслить самостоятельно.

Виды аргументов

Ссылки на высказывания авторитетов, лидеров мнений.

Edunews. ru

20.12.2019 22:03:50

2017-06-09 07:35:18

Top-otvet. ru

09.06.2017 7:35:18

2017-06-09 07:35:18

Источники:

Https://rustutors. ru/argumenty/argumentyege/231-argumenty-na-temu-yazyk-k-sochineniyu-ege-problemy-yazyka-zaimstvovaniy-kancelyarizmov-zasoreniya-yazyka-otnosheniya-k-yazykukachestva-rechi-dushevnogo-takta-krasnorechiya-krasoty-hudozhestv. html

Https://edunews. ru/ege/russkiy-yazyk/argumenty-k-sochineniyu. html

Https://top-otvet. ru/3469234/%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B5%D0%B3%D1%8D-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83