Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 31 июля 2020; проверки требуют 52 правки.

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Пермяк.

| Евгений Пермяк | |

|---|---|

| |

| Имя при рождении | Евгений Андреевич Виссов |

| Псевдонимы | Мастер Непряхин |

| Дата рождения | 18 (31) октября 1902[1] |

| Место рождения |

|

| Дата смерти | 17 августа 1982[1](79 лет) |

| Место смерти |

|

| Гражданство (подданство) |

|

| Род деятельности | прозаик, драматург, журналист, корреспондент, редактор, режиссёр |

| Направление | социалистический реализм |

| Жанр | повесть, рассказ, роман |

| Язык произведений | русский |

| Награды | |

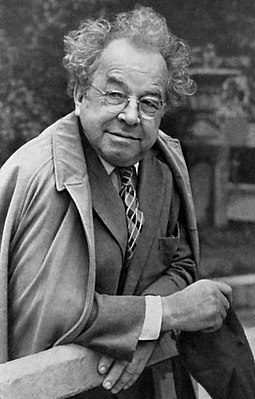

Евге́ний Андре́евич Пермя́к (настоящая фамилия Виссов; 18 (31) октября 1902, Воткинск, Вятская губерния[2] — 17 августа 1982, Москва) — русский советский писатель и драматург, журналист, режиссёр.

Биография[править | править код]

Родился 31 октября 1902 года в пос. Воткинский завод[2] Сарапульского уезда Вятской губернии, там же прошла большая часть его детства и юности. В Воткинском заводе учился в церковно-приходской школе, прогимназии и гимназии, но последнюю не окончил в связи с Гражданской войной. В 1920 году оказался в Сибири, где служил конторщиком на Купинском мясопункте (с. Купино, Томская губ.), позднее работал пастухом. Был мобилизован в Продармию, где участвовал в мероприятиях по продразвёрстке. В 1923 году демобилизовался и приехал в Пермь. Работал помощником кондитера на кондитерской фабрике И. Д. Либермана «Рекорд». Одновременно публиковал рабселькоровские корреспонденции и стихи в газетах «Звезда» (Пермь), «Красное Прикамье» (Сарапул) под псевдонимом «Мастер Непряхин». Был вторым режиссёром драмкружка в рабочем клубе коммунальников им. Томского (Пермь).

В 1924—1930 годах учился на социально-экономическом отделении педагогического факультета ПГУ. Занимался клубной работой, активно участвовал в организации популярного кружка Живой Театрализованной Газеты (ЖТГ) «Кузница». С 1926 по 1931 год был редактором всесоюзного методического издания (журнала) «Живая Театрализованная газета» (Пермь, Свердловск).

В 1932 году переехал в Москву. В середине 1930-х годов Пермяк обратился к драматургии и в 1935 была издана первая пьеса «Зеленый авангард». В 1937 была написана его самая известная пьеса «Лес шумит», которая была поставлена в более чем пятидесяти советских театрах. В 1938 году Евгений Пермяк был принят в Союз писателей СССР. В 1940-е годы несколько пьес Е. Пермяка были запрещены, и автор решил уйти из драматургии.

Вызывался в НКВД по делу поэта Ивана Приблудного, дал на него показания[3], Приблудный был расстрелян.

В 1941 году Пермяк переехал с семьёй в Свердловск (эвакуация), где по заданию А. А. Фадеева стал орг. секретарем «Литературного центра» на Урале до 1942, когда он назначен корреспондентом Совинформбюро. В 1944 г. Е. Пермяк вернулся в Москву.

В послевоенное время Е. Пермяк обратился к прозе. В 1946 году он издал свой первый научно-популярный роман «Кем быть», который имел успех и несколько переизданий.

На III съезде писателей РСФСР был избран председателем Ревизионной комиссии СП РСФСР (1959—1980).

Творческая манера Пермяка испытала сильное воздействие «уральских сказов» П. П. Бажова, с которым писатель сотрудничал во время эвакуации в Свердловске.

Роман «Сказка о сером волке» изображает приезд русского эмигранта — американского фермера — в гости к брату, который открывает ему глаза на превосходство колхозной системы. В романе «Счастливое крушение» (1964) Пермяк пытался показать, что физиологическая сторона брака играет при социализме весьма незначительную роль.

В послевоенные годы часто обращался к детской литературе, много издавался как автор сказок и миниатюр популярно-просветительского и нравоучительного характера.

Умер 17 августа 1982 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище (26 уч.)[4].

Книги[править | править код]

- Кем быть?, 1946

- Герои грядущих дней, 1951

- От костра до котла, 1959

- На все цвета радуги, 1959

- Сказка о сером волке, 1960

- Старая ведьма, 1961

- Азбука нашей жизни. М., 1963, 1972

- Горбатый медведь. В 2-х кн., 1965-67; Переизд. 1968, 1971, 1981, 1988.

- Детство Маврика, 1969

- Бабушкины кружева, 1967

- Мой край, 1970

- Последние заморозки, 1972

- Разговор без обиняков, 1977

- Голубые белки, 1978

- Сказка о стране Терра-Ферро, 1959

- Долговекий мастер. О жизни и творчестве Павла Бажова. М., 1978

Экранизации[править | править код]

Фильм 1962 года «Серый волк» по роману «Сказка о сером волке», а также мультфильмы: «Фока – на все руки дока» (1972), «Белая бабочка» (1981), «Золотой гвоздь» (1986).

Библиография[править | править код]

Выборочно

- Лес шумит: Героико-романтич. комедия в 4 актах. — М.: Искусство, 1939. — 130 с.

- Дубовый идол: Комедия в 3 д. — М.: Искусство, 1939. — 124 с.

- Перекат: Пьеса в 4 д. и 5 карт. — М.: Искусство, 1939. — 112 с.

- Рожь цветет: Пьеса в 4 д. — М.—Л.: Искусство, 1940. — 88 с.

- Серебряная ложка: Комедия в 3-х д. — М.: Искусство, 1940. — 94 с.

- Золотая рыбка: Водевиль в 3 д. / Евг. Пермяк и Евг. Бегак. — М.—Л.: Искусство, 1940. — 92 с.

- Ермаковы лебеди: Героич. представление в 4 д. Евгения Пермяка по одноимен. сказу П. Бажова об Ермаке Тимофеевиче, его храбрых есаулах, верной невесте Аленушке и о великом государе Иване Васильевиче. — Свердловск: Свердлгиз, 1942. — 80 с.

- Иван да Марья: Комедия в 3 д. — Москва: Профиздат, 1942 (Свердловск). — 72 с.: ил.

- Яснокамское лето: Повесть: [Для сред. и ст. возраста] / Рисунки И. Семенова. — М.—Л.: Детгиз, 1951. — 272 с.: ил.

- Драгоценное наследство: Роман. — М.: Мол. гвардия, 1951. — 575 с.

- Драгоценное наследство: Роман. — 2-е изд., переработан. — М.: Мол. гвардия, 1953. — 463 с.

- Трудовой огонёк: Сказки. — М.: Трудрезервиздат, 1959. — 70 с.: ил.

- Сказка о сером волке: Роман. / [Ил.: Н. Гришин]. — М.: Мол. гвардия, 1960. — 223 с.: ил.

- Старая ведьма: Роман. — М.: [Гослитиздат] «Роман-газета»; № 24 (252), 1961. — 77 с.

- Романы: Сказка о сером волке; Старая ведьма; Последние заморозки. — М.: Сов. писатель, 1964. — 552 с. — 100 000 экз.

- Серебряное копытце: Комедия в 3 д. по мотивам одноим. сказа П. Бажова / Отв. ред. Б. Емельянов. — М.: ВУОАП, 1967. — 51 л.

- Бабушкины кружева: Маленькие романы и рассказы. / [Ил.: Ю. Д. Шутяев]. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1967. — 212 с.: ил.

- Горбатый медведь. Кн. 1 и 2.: Роман. — М.: Сов. писатель, 1968. — 664 с., 1 л. портр.: ил.

- Бабушкины кружева: Маленький роман; Дочь луны: Рассказ. — М.: Правда, 1968. — 63 с. (Б-ка «Огонёк» № 36)

- Сольвинские мемории; Царство тихой Лутони: Романы. — М.: Сов. писатель, 1970. — 293 с.: ил., портр.

- Яргород: Роман. — М.: Сов. писатель, 1973. — 350 с.

- Очарование темноты: Роман. — М.: Сов. писатель, 1976. — 400 с.

- Очарование темноты: Романы. / [Послесл. В. Гуры. — М.: Известия, 1980. — 604 с.: ил. (Б-ка «Дружбы народов»)

- От костра до котла: [Для дошкол. возраста] / [Худож. Л. Хайлов]. — М.: Малыш, 1982. — 16 с.: цв. ил.

- Кто мелет муку: [Для дошк. возраста] / [Рис. Е. Мигунова]. — М.: Малыш, 1985. — 8 с. : цв. ил.

- Горбатый медведь: Роман. — М.: Современник, 1988. — 720 с., [1] л. портр.; ISBN 5-270-00122-5 (Рр: Б-ка рос. романа)

- Рассказы: [для младшего школьного возраста] / худож. Г. Соколов. — М.: Стрекоза, 2008. — 61 с.: цв. ил. — ISBN 978-5-89537-985-1 (Библиотека школьника)

- Бумажный змей: [для младшего школьного возраста: 0+] / ил. В. Канивца. — М.: Эксмо, 2016. — 119 с.: цв. ил. — ISBN 978-5-699-72702-5 (Книги — мои друзья)

- Собрание сочинений

- Собрание сочинений в 4 томах. / [Вступ. статья В. Полторацкого]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1977.

Литература[править | править код]

- Гура В. В. Евгений Пермяк: Критико-биографический очерк. — 2-е изд. — М.: Детская литература, 1982.

- Казак В. Лексикон русской литературы XX века = Lexikon der russischen Literatur ab 1917 / [пер. с нем.]. — М. : РИК «Культура», 1996. — XVIII, 491, [1] с. — 5000 экз. — ISBN 5-8334-0019-8.

- Капица Ф. С. Пермяк Евгений Андреевич // Русские детские писатели XX века: Биобиблиографический словарь. — М.: Флинта; Наука, 1997. — С. 332—333. — ISBN 5-02-011304-2.

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Bibliothèque nationale de France идентификатор BNF (фр.): платформа открытых данных — 2011.

- ↑ 1 2 В большинстве изданий (БСЭ, КЛЭ и др. местом рождения писателя названа Пермь.

- ↑ Куняев С. Ю., Куняев С. С. Растерзанные тени: избранные страницы из «дел» 20-30-х годов ВЧК-ОГПУ-НКВД, заведенных на друзей, родных, литературных соратников, а также на литературных и политических врагов Сергея Есенина. М.: Голос, 1995. С. 251:

Вопрос. Что вам известно о контрреволюционной деятельности Приблудного?

Ответ. Высказывания и поведение Приблудного Ивана ярко свидетельствуют о том, что Приблудный явно антисоветский человек, систематически занимавшийся контрреволюционной агитацией, поддерживавший близкие, дружеские отношения с врагами народа. Приблудный распространял контрреволюционную клевету, извращавшую лозунги партии и высказывания руководителей партии и правительства. Приблудный является автором многих контрреволюционных анекдотов, которые широко распространялись о руководителях партии и страны. Приблудный публично в ресторанах, пивных, кулуарах различных совещаний исполнял кулацкие стихи, в которых воспевал кулацкие хозяйства, шельмуя колхозное строительство. Он читал не только собственные стихи, но и антисоветские тоже кулацкого содержания стихи Клюева, П. Васильева. Кроме того, популяризировал уголовную романтику, составляя и редактируя песни уголовного содержания. - ↑ Артамонов М. Д. Ваганьково. М.: Моск. рабочий, 1991. С. 163.

Ссылки[править | править код]

- Пермяк, Евгений Андреевич в библиотеке Максима Мошкова

- Пермяк, Евгений Андреевич // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М. : Советская энциклопедия, 1962—1978.

Автор На чтение 12 мин. Просмотров 82 Опубликовано

История и описание картины Исаака Левитана «Берёзовая роща».

Пейзаж русской природы «Берёзовая роща» написан великим русским художником Исааком Левитаном в 1885-1889 годах. Картина написана маслом, бумага на холсте. Несмотря на то, что картина имеет достаточно небольшие размеры 28,5 × 50 см, знаменитый художник писал её на протяжении четырёх лет, периодически возвращаясь, чтобы довести её до совершенства. В результате получилась работа действительно достойная восхищения.

История картины

Исаак Левитан начал работу над картиной в 1885 году. Вдохновившись видами берёзовой рощи близ усадьбы «Бабкино», расположенной на реке Истре, он решил создать очередное своё творение. Наверняка тогда он и сам не подозревал насколько сложной окажется его задумка. Спустя четыре года после начала работы над полотном, он закончил её уже не в Подмосковье, где начинал, а в городе Плёс, расположенном на Волге. На окраине города здесь также находится красивая берёзовая роща, которую мастер живописи и выбрал для того, чтобы закончить картину.

Известно, что Левитан нередко оставлял картины на дозревание. Некоторые из картин закончить было очень непросто. Может, это происходило из-за того, что художник, проводивший над очередной работой много часов или дней, переставал ощущать в ней нечто первостепенное и важное (замылился взгляд), или именно в данный момент нельзя было представить себе её окончательный вид. Такие картины художник оставлял на некоторое время в стороне и заканчивал позже, когда оценивал свежим взглядом.

Картина была оценена по достоинству, считается одним из лучших произведений великого русского художника.

Описание картины И. И. Левитана «Берёзовая роща»

«Берёзовая роща» несколько отличается от многих других работ автора. Отличает её сам характер изображения, выполненный в несколько импрессионистической манере. Вся картина построена на игре света на деревьях и траве.

Кроны деревьев создают узорчатую завесу, которая пропускает свет небольшими порциями. Падая на деревья, свет создаёт яркие блики, которые контрастируют с тёмными участками. В результате создаётся красивейшее лоскутное полотно или кружево, которое покрывает всю рощу. Вибрация света здесь ощущается очень явственно. Зелёные листья и трава изображены будто бы небрежными мазками, однако это нисколько не мешает реалистичности картины, и даже наоборот — листья и фактура травы будто бы продолжают весёлую игру света, представляют её ещё более выразительной.

Кажется, что в солнечный день вся роща радуется, переливается ярким светом и различными оттенками. Игре света способствует и характер стволов деревьев с тёмными пятнами. Благодаря богатой палитре оттенков, грамотного их расположения, у зрителя создаётся ощущение восхищения и радости.

Исаак Ильич Левитан (1860-1900) — великий русский художник, известен как мастер пейзажа. За свою творческую карьеру написал немало картин, которые сегодня считаются настоящими шедеврами русской живописи. К числу самых известных его работ относятся такие, как «После дождя. Плёс», «Тихая обитель», «У омута», «Владимирка», «Вечерний звон», «Над вечным покоем», «Март», «Золотая осень», «Весна — большая вода» и многие другие.

Картина «Березовая роща» была начата И. Левитаном в 1885 году в Бабкине, а закончена в 1889 году в Плёсе на Волге.

В этом полотне в полном объеме нашло свое отражение великое умение Левитана вложить в простой природный пейзаж богатейшую гамму человеческих чувств и переживаний.

Перед нами – изображение уголка березового леса в яркий солнечный день. Художник великолепно передает движение солнечных бликов на белых стволах берез, переливы оттенков зеленой травы и листьев деревьев, сияние искорок белых и лилово-синих цветов в траве. Игра света и теней на картине делает ее живой, трепетной, создает «настроение».

Березки бесконечно рады жизни, и нам даже кажется, что они весело улыбаются солнцу и траве. Все вокруг цветет, излучая чувство радости, причастности к энергии жизни. Зритель словно оказывается посреди благоуханного, нагретого солнцем, леса, под сенью шумящих зеленью берез.

Помимо очевидных параллелей с импрессионистами (их работы Левитан увидит воочию чуть позже, когда побывает в Европе, и останется не то чтобы равнодушен – но воспримет в общем без особого восторга), «Берёзовая роща» вызывает почти обязательные ассоциации с еще тремя именами: Архип Куинджи, Камиль Коро и Антон Чехов. Импрессионистична композиция полотна, будто уводящая нас вглубь рощи, и динамика изображения, и «техническое решение», и манера письма. С помощью богатой палитры цветов, наложения пятен света и тени Левитан добивается совершенства в передаче световоздушной среды. Картина словно пронизана солнцем, она как будто излучает волшебный изумрудный свет.

Картина «Березовая роща» отличается непосредственностью, свежестью чувств. Именно об этой картине сказал А. П. Чехов, что у нее «есть улыбка». Полотно «Березовая роща» любима многими поколениями людей и воспринимается нами как национальный образ родной природы.

Год написания картины: 1889.

Размеры картины: 30 x 50 см.

Материал: бумага на холсте.

Техника написания: масло.

Жанр: пейзаж

Стиль: реализм.

Пейзаж на картине достаточно уединённый. Находясь там, художник сливался с миром природы и погружался в собственное творчество. Левитан очень много изображал природу на своих картинах, но «Берёзовая роща» считается самой лучшей из них.

Берёзовая роща изображена в полуденное летнее время. Заметны тени, которые падают от кроны ветвистых берёз. Видно, что автор любуется пейзажем, который у него перед глазами. Это заметно по тому, как он точно вырисовал узоры на стволах деревьев. Именно поэтому берёзы выглядят, как настоящие. Можно сказать, что берёза – символ России. Возможно, что именно из чувства патриотизма Левитан и выбрал именно эту рощу, чтобы запечатлеть на картине.

Трава переливается множеством оттенков. Местами она имеет светлые оттенки, а местами – тёмные, почти чёрные. Это всё потому, что именно на траву падает тень широких деревьев. Среди травы даже можно разглядеть множество самых разных мелких цветов. Это может быть и клевер, и лютики, и колокольчик.

Роща совсем непохожа на луг. В ней можно спокойно гулять, укрывшись от знойного жаркого солнца. Дерево укроет под своей кроной притомившегося путника, который идёт в лес через рощу, а может быть, уже возвращается после ранней утренней прогулки на обед к себе домой.

Картина увлекает наблюдателя в глубину берёзовой рощи, заставляя мечтать и размышлять о прохладном летнем дне. Можно почувствовать, как мягкая трава ласкает босые ноги, бредущие вдоль берёз, а еле проскальзывающие лучи солнечного света щекочут нос. А может, за этой рощей спряталась быстрая прохладная река, в которой можно искупаться?

Смотреть на эту картину и размышлять о красоте природы можно бесконечно, ведь её запечатлел в своей работе великий мастер – Исаак Левитан.

Описание №2

На картине И. И. Левитана «Березовая роща» отражена полная гармония состояния природы и души художника. Изображение ясного летнего дня задает зрителю высокий подъем эмоций, хорошего настроения.

С первого взгляда зритель ощущает себя участником этой сцены, будто попадает в березовую рощу летней порой. Хочется задержаться на некоторое время, взявшись за ствол ближайшей березы, чтобы не торопясь рассмотреть окружающий мир. Каждая березка в роще радует глаз белым стволом, гибкий стан которой поражает грацией. Удивляет роскошной кроной, состоящей из тысячи молодых листьев. Каждый листик будто расправился от того, что почувствовал, как сквозь ветви пытаются пробраться солнечные лучи небесного светила. Они наполнены изумрудным цветом, напоминая, таким образом, праздничные украшения из ярких нарядных бусин.

Удаляясь вглубь рощи, начинает казаться, что там деревьев намного больше. Частота их увеличивается, однако они очень похожи друг на друга. Вся земля покрыта густой свежей травой. Белыми и голубыми вкраплениями на ней виднеются редкие колокольчики и другие цветки. Через причудливые рисунки веток деревьев в некоторых местах пробрались волшебные лучи. Они оставляют за собой лучистые пятна света, от чего это место кажется сказочным. На полотне отсутствует небо, однако его присутствие чувствуется благодаря яркому освещению, попадающему на поляны.

Благодаря реалистичному изображению, ярким оттенкам начинают звучать трели птиц, которые скрываются в густой листве. Иногда воздух наполняется ароматами трав и цветов, сырой землей. Отсутствие ветра помогает насладиться безмолвием, которое оставляет наедине с мыслями, дает возможность расслабиться. Перемещая взгляд по березовой роще, иногда попадаешь на участки, где есть тень. В таких местах трава кажется гораздо темнее. Своим пейзажем Левитан И. И. подчеркивает единство природы и человека, который так легко может раствориться в ее этом необыкновенном пространстве.

В описание этой местности художник вложил самые искренние чувства – любовь к родному краю, нежность к явлениям окружающего мира, необыкновенную внимательность к растениям.

<glav>Другие темы:</glav>← Тишина↑ ЛевитанОсень. Охотник → `

Березовая роща

Популярные сочинения

- Сочинение Любовь в творчестве Маяковского

Владимир Владимирович Маяковский – знаменитый поэт двадцатого века. Он увлекался не только написанием стихотворений, ему так же были присущи таланты актера и режиссера

- Семья — ячейка общества сочинение-рассуждение

Очень часто можно слышать, что семья — это ячейка общества. Как можно понять это выражение? Прежде всего, семья — вещь уникальная с точки зрения социологии. В одно и то же время семья — это и малая группа

- Любовная лирика Пушкина сочинение 9, 10 класс

Любовь в творчестве всех поэтов разных стран и времён была и остаётся главной темой. Стихи А.С.Пушкина о любви это особое представление поэта о женщине, которая является для него источником вдохновения

Тёплый ветерок и солнечные лучи ещё не согнали весь снег, накопившийся за зиму, а в берёзовой роще уже по-весеннему хорошо.

«Рассказ про берёзовую рощу» Весной, в берёзовой роще особенно светло. От обилия солнечного света, от белых стволов раскидистых русских красавиц кажется, что ты попал в волшебную сказку. И не просто в сказку, а в сказку с картинками, которые нарисовала сама госпожа Природа.

Есть в весенней природе необычный день, когда на берёзах появляются первые листочки. Казалось бы, ещё вчера веточки были пусты, а посмотришь сегодня и ахнешь: зелёными кружевами украсили себя берёзки.

Ароматы в берёзовой роще особенные. Клейкой нежной листвою пахнет там, где русские берёзки встали в хоровод.

Немало перелётных птиц любит проводить время в берёзовой роще. Распевают гаммы дрозды, снуют шустрые синицы, стараются голосистые соловьи, кукуют кукушки. Любят распуститься рядом с белоствольным красавицам и весенние первоцветы — подснежники.

Светлое дерево берёза, светлый у неё и сок. Не просто светлый. А кристально чистый. Кто-то говорит, что берёзовый сок – это слёзы белоствольной красавицы, а кто-то – щедрый напиток. Любит берёза не брать, а отдавать людям свою красоту, свою живительную силу.

Автор рассказа: Ирис Ревю

Сочинение по картине «Березовая роща» Левитан

Исаак Ильич Левитан любимый художник многих людей. Его картины – это настоящие шедевры искусства. Каждая переносит нас в незабываемый мир, дарит прекрасные ощущения и поднимает настроение. Его пейзажи просто завораживают, восхищают и манят. Полотно «Березовая роща» играет лучиками солнца, улыбается белоствольными березками и приглашает посидеть на мягкой, зеленой траве.

Солнечный летный день заглянул своими лучиками в самые темные уголки леса. От этого света и тепла все просто заиграло и зашевелилось. Зеленая трава с мелкими полевыми цветочками так и качается со стороны в сторону. Ветер, радостно проплывает среди мелких березовых листиков, создавая звон, разлетающийся по всему лесу. А белые стволы березок блестят на солнышке чистотой и радостью.

Именно такие чувства, эмоции и даже звуки вызывает просмотр данной картины. Она чудесна своей простотой. Реалистичные краски, березовая поляна в лесу, простой солнечный день, но на холсте мастера все это превращается в прекрасную сказку. Такие картины хочется смотреть и смотреть, представляя себя среди этой красоты.

источник

Сочинение по картине «Березовая роща» 7 класс

Картину «Березовая Роща» Исаак Левитан писал четыре года. Главными героями картины являются белоствольные березы. Долгая работа над картиной неслучайна. Автор прекрасно знал с какой нежностью к березе относится русский народ. Наши предки это дерево использовали для многочисленных обрядов. Березу воспевали и поэты.

Картина «Березовая роща» залита ярким светом. Свет такой реалистичный, что от него не только светло, но и тепло. Так и хочется упасть на солнечные проталины в траве. Прорисованы мельчайшие детали рощи. Это помогает мысленно перенестись в нее и ощутить запахи травы, шелест берез, погреться в лучах солнца, насладиться жужжанием насекомых. Роща полна жизни. В ней нет мрачных красок.

Березы Левитана, как живые. Вот-вот задвигаются и заговорят. Они тоже наслаждаются солнечным светом. Они гуляют и общаются между собой. Если прислушаться, то можно подслушать их разговор. Березки не находятся в застывшем состоянии. Двигаются не только их листья, но и как будто сам ствол вот-вот сдвинется с места. Хотя некоторые березы стоят по одной, они не одиноки. Они ищут себе собеседника или пару для прогулки.

На картине нарисована не только ближняя перспектива, но и дальняя. По роще хочется продвигаться все дальше и дальше. По мере продвижения ты замечаешь, что березки все очень разные. Вот березка игривая, другая серьезная, третья задумчивая. А вот две болтушки громко хихикают. Чуть дальше видно как одна березка утешает другую. Сколько в ней искренности. Березки очень похожи на нас людей. Нет ни одной одинаковой.

Картина захватывает дух. Хочется бежать по роще с раскрытыми объятьями и обнять каждую березку. Хочется прижаться к каждой и вдохнуть запах березовой коры. Хочется нагнуться и насладиться запахами лесных цветов. В березовой роще хочется ощущать полноту жизни каждой клеточкой своего тела, хочется пропитаться запахами и впечатлениями, дышать всей грудью и сохранить эти впечатления осенью и зимой, чтобы они согревали своим теплом, ароматом цветов, листьев.

Картина «Березовая роща» проникнута русским духом. Левитан пробуждает в своем произведении такие знакомые чувства русского народа. Эта картина побуждает любить и ценить русскую природу. Она заряжает оптимизмом и энергией.

Еще в разделе <nobr>«Левитан И.И. »</nobr>Используемые источники:

- https://art-assorty.ru/56692-levitan-beryozovaya-roshha-opisanie.html

- https://opisanie-kartin.ru/levitan-isaak/berezovaya-rossha-2/

- https://supersochinenie.ru/sochineniya/po-kartinam/levitan/berezovaya-roshcha

- https://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/pro_berezovuy_roshhu/

- https://porusskomu.net/sochinenie-po-kartine/levitan/po-kartine-583

Берёзовая роща. По картине Исаака Левитана

Алевтина Маркова

Берёзового леса уголок,

От солнечного дня объятий нежных

Немного разомлев, на миг примолк,

Маня очарованьем безмятежным…

В разгаре лето. Гибкие стволы

Берёз-прелестниц ловят солнца блики.

Чуть слышится жужжание пчелы

Над веточками спелой земляники.

В лесу не видно неба и земли,

Но зелени и света переливы

Мой взгляд в игру оттенков увлекли…

Здесь чувствуешь себя вполне счастливым!

Сверкают, будто искорки, цветы

В густом ковре лесного разнотравья,

И, видя святость русской простоты,

Я выпью за прекрасной рощи здравье!

И. Левитан Березовая роща

Альберт Кудаев

Пёстрый ситец российских берез

Словно якорь усталой душе,

Без него б ветер странствий унес

И не дал возвратиться уже.

В это царство березовых снов,

В кружевную зеленую вязь,

Я всегда окунуться готов,

Из далеких краев возвратясь.

В мир, где нега царит и покой,

Где трава мягче шахских ковров,

Вновь и вновь, возвращаясь домой,

Я всегда окунуться готов.

В этом мире нас помнят и ждут.

Гордо плещутся флаги ветвей.

И отдаст, словно воин, салют.

Подберезовик шляпкой своей.

по картине И. И. Левитана Березовая роща

Анна Арканина

в летний полдень шумно в прозрачной роще

шелестят березы густой листвой,

как девчонки в солнце тела полощут —

окунаясь, прыгают с головой.

там раскинув руки — лелеют лето,

подставляя каждый живой листок .

там слетают блики с зеленых веток

и искрятся снова у белых ног.

там в веселом щебете слышишь слово —

никогда не выйдет у слова срок.

среди пОлдня жаркого кружевного

ветерком на ушко окликнет бог.

Берёзовая роща Левитана

Вадим Константинов 2

Здесь светом солнечным…

Невидимыми призмами,

Как будто бы усиленным

В сто крат…

И препарированы, точно…

И пронизаны…

Берёзы белоствольные

Стоят…

И нам дано увидеть

Их глубокую…

Но важную и трепетную

Суть…

Вот и теперь,

Как к чистому истоку мне,

Своей душой сподобилось

Прильнуть!..

Берёзовая роща Левитана

Вадим Константинов 2

Чего уж проще…

Кажется…

Бери!..

И брось на холст…

Дар Бога обнаружив…

Её, что высветлена

Солнцем

Изнутри…

И солнцем же,

Освящена

Снаружи!..

Картина И. И. Левитана. Берёзовая роща

Дёмина Наталья

Берёза — самый русский символ,

Берёза — русская душа,

Она чиста, светла, невинна,

Она, как жизнь, что прожита…

И роща, словно Рай, — прекрасна,

Своей чарует простотой,

И силой света, что повсюду…

И восхищает красотой…

У ног трава, как будто море,

Сверкает бликами маня…

Цвет жёлтый, яркий ослепляет —

Жизнь счастьем от любви полна.

И раствориться в этой неге,

Остаться навсегда хочу…

Стоять берёзу обнимая,

Шептать: «Люблю, люблю, люблю…»

Среди берёзок, заблудившись,

Отыщешь близкую себе.

Ту, что о Родине напомнит,

О счастье и твоей душе.

И. Левитан Березовая роща

Елена Ярина

Июньский полдень. Летняя жара.

А в роще тут прохладно и привольно.

Ах, лето, лето – знойная пора.

Как сердцу сладко, и душа довольна.

Гуляет в роще легкий ветерок,

Листочки так трепещет на березах.

Какой сегодня выдался денек!

Порхают мотыльки, да и стрекозы.

Я глажу ствол — шершавая кора.

Здесь так все осязаемо и зримо.

Ах, Левитан! Сидела б до утра

Я под березкой в рощице любимой.

И босиком ступая по траве,

Я вспоминаю милые минуты.

Глаза закрою в полной тишине

И набираюсь телом сил как будто.

Привет мне шлет красавец-мотылек,

Сел на цветок. Я аромат вдыхаю.

Перед холстом, как в роще, видит бог,

Душой и сердцем просто отдыхаю…

И. И. Левитан. Берёзовая роща. 1885-1889

Иван Есаулков

Воздух, пропитанный светом.

Цвет — и зелёный, и розовый.

Солнце любуется летом,

Плещущим в роще берёзовой.

По-левитановски чудный,

Холст на движении строится:

То в роще — свет изумрудный,

То в ней всё тенью накроется.

В каждой детали — удача,

Пусть иногда неприметная.

Как хороша передача

Летнего дня многоцветная!

Всё нам в картине понятно.

Взгляд в глубину удаляется,

Где в малахитовых пятнах

Чёткость деталей теряется.

Пятнами света и тени

Передаётся движение,

На перемене мгновений

Строится изображение.

Солнцем берёзы прогреты,

Переливаются кронами

В пятнах от жёлтого цвета

До цвета ярко-зелёного.

Массой неясной, безбрежной

Листья деревьев колышутся;

И так свежо, и так нежно

В роще берёзовой дышится.

Трепетность русской природы

Зрителем воспринимается.

Давние детские годы

Сразу ему вспоминаются.

Что есть яснее и проще,

Что для души есть понятнее,

Чем эта светлая роща

С ярко-зелёными пятнами,

С запахом чудного лета,

Со светотени движением,

С нежного, дивного света

Сказочным изображением?

И. И. Левитан. Берёзовая роща. 1878

Иван Есаулков

Когда зайдёшь сюда случайно,

Свернув с тропы в зелёный лес,

То словно прикоснёшься к тайне —

Перед тобою мир чудес,

Мир волшебства и русской сказки,

И пятна света — тут и там.

Огнями вспыхивают краски,

А по берёзовым стволам —

То свет, то тень, так и играют,

В зелёной путаясь листве,

То ненадолго замирают,

А то скользят уже в траве.

Разгар берёзового лета:

И ягод, и грибов пора,

А также солнечного света

В листве и на стволах игра!

По картине Левитана Березовая роща

Наталья Мурадова

Дата создания картины 1878г

Пронизанная светом берёзовая роща.

Между весной и летом заря косу полощет.

Березки напевают чуть слышно « С добрым утром!»

Росинки в них сверкают, как брошки с перламутром.

Березовая роща — девчонки а хороводе,

Что в синь небес глядятся, как будто бы в колодец.

И на судьбу не ропщут, что нет любимых вовсе,

Что падают сережки посреди мая в осень.

Ветрам бы все ласкаться, к губам их прижимаясь.

Берёзоньки сквозь слезы умеют улыбаться.

Как женщины России, что милых не дождались,

Война мужей косила — им верными остались.

Пронизанная светом березовая роща

Зеленая полоска для Нижнего Поволжья

И там на горизонте где ночи с утром встреча

Случайной тучки зонтик прикроет, конечно

И от ветров горячих, и от лучей палящих,

И от грозы внезапной стан пополам ломающей.

И с неба наблюдающий ваш тихий вздох ранимый,

Пошлет с небес крылатого на счастье Серафима.

И. Левитан. Березовая роща

Носта

Пропитан воздух теплым светом,

Листву не тронет ветерок,

Березки свежестью одеты…

А изумрудный уголок

Томится негой светлоликой

В медово-мягком волшебстве.

И тонут солнечные блики

В шелками вышитой траве…

Берёзовая роща — картина Исаака Левитана

Олег Глечиков

Стихи написаны по картине

Когда впервые видишь полотно,

Особенно зимой, в огромном зале,

То, кажется, что в лето вдруг попали

Все чувства, опьянило их вино:

Вино любви, вино теней и света,

Вино прохлады от дыхания ветвей,

Вино духов травы, цветов и лета,

Вино, которое восславил соловей!

И хочется войту туда, в ту рощу,

Коснуться трав, цветов всех, не спеша.

От красоты, чтоб замерла душа,

Чтобы услышал ты, как листья ропщут,

Что их коснуться, почему-то позабыл,

Забыл погладить ты, стволы берёзок:

«Погладь же нас, любимый нами отрок!» —

Так, кажется, их говорок просил.

Невольно тянешься рукой: к стволам,

К листве, к траве, к цветам как будто искры…

Вдруг, ощущаешь ветер, но не быстрый.

Он нежно, ласково, касается, к губам.

И на губах уже цветёт улыбка,

Свет солнца попадает вам в глаза…

Пусть не видна вам неба бирюза,

Но вы уверены – цвет неба, не ошибка!

Такие чувства испытал и Левитан,

Кода вошёл в берёзовую рощу.

И солнце, листьев пробивало толщу,

И тени двигались, как солнечный туман…

Ах, как хотелось ему всё соединить,

И жизнь вдохнуть в картину пред собою!

Чтоб свет и воздух, слились со средою,

Чтоб зрителю хотелось здесь пожить!…

Берёзовая роща Левитана

Павел Савилов 2

Июньский полдень. Шёлк лесной травы

Своим вниманьем солнце одарило.

Стволы берёз с чешуйками коры

Оно теплом незримым обхватило.

Прозрачен воздух. Ветер утром слёг.

Где тень от веток борется с жарою,

Прильнул к цветку невзрачный мотылёк,

Нектар желая унести с собою.

Как сделать так, чтоб стало наяву

Видение, увиденное мною.

Берёзы стан я обнимать хочу,

Прижавшись к ней небритою щекою.

Вдыхать знакомый с детства аромат,

Закрыть глаза, о будущем мечтая…

Я у картины, что мой ловит взгляд

И от себя никак не отпускает.

Картина Исаака Левитана Берёзовая роща

Элла Гоник

Бликов игра и сияние света,

Свежесть зелёной и нежной листвы,

Радость природы в преддверии лета,

Цвет изумрудной и яркой травы.

Первых цветов аромат чуть заметный,

Ландышей чудо в тенистом лесу,

Шёпот берёз в тишине предрассветной,

Свет их, дарующий сердцу красу.

Белых стволов лишь коснёшься несмело, —

Будто прибавилось сил невзначай…

В зелень весна всю Россию одела, —

Светлый и милый берёзовый край!

Картина Исаака Левитана Берёзовая роща

Элла Гоник

На лужайке яркой — белые берёзы

Распустили нежно золотые косы,

Красотой осенней вспыхнул лес невольно, —

Русскою, живою, чистой и раздольной.

Золотой на солнце, отливает светом,

В нём поют с отрадой поутру рассветы,

И листву берёзки с грустью осыпают,

Ветерок послушный с ней легко играет.

А дожди прольются — кончится их песня,

Зимушка пришлёт им вскорости известье,

Запорошит снегом нежные созданья,

Будут ждать с весною нового свиданья…

3 просмотров

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Ордынского района Новосибирской области –

Новошарапская средняя общеобразовательная школа

Рабочая программА по учебному предмету «Родная Русская литература»

в 5 – 9 классах на 2020 – 2021 учебный год.

Составитель:

Усольцева Александра Сергеевна,

учитель русского языка и литературы

Нормативная правовая основа для разработки настоящей примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составляют следующие документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;

«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения родной (русской) литературы, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета в «Литературное чтение на родном (русском) языке» учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по родному (русской) литературе на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Родная литература».

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»

Пояснительная записка

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования/Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2018/ , авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература 5класс» /В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2018.

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.

Задачи:

-

формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы;

-

обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям;

-

приобщение к литературному наследию своего народа;

-

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;

-

формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения;

-

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике.

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы.

Общая характеристика учебного курса

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.

В программе представлены следующие разделы:

-

Устное народное творчество.

-

Древнерусская литература.

-

Русская литература XVIII в.

-

Русская литература XIX в.

-

Русская литература XX в.

Место учебного курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.

| Класс | Количество часов в неделю | Количество часов в год |

| 5 | 0,5 | 17 |

| 6 | 0,5 | 17 |

| 7 | 0,5 | 17 |

| 8 | 0,5 | 17 |

| 9 | 0,5 | 17 |

| Итого | 2,5 | 85 |

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части программы.

Контрольные работы: в V- IX классах — 2 сочинения.

Форма организации образовательного процесса — классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар. Виды и формы контроля:

-

письменный ответ на вопрос;

-

выразительное чтение (чтение наизусть);

-

сочинение на литературоведческую тему;

-

проект.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»

Личностные результатыизучения предмета родная (русская) литература являются:

-

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

-

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;

-

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

-

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

-

развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

-

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;

-

потребность в самовыражении через слово.

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.

Учащийся научится:

-

понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;

-

уважительно относиться к родной литературе;

-

оценивать свои и чужие поступки;

-

проявлять внимание, желание больше узнать.

-

понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;

-

анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование УУД.

Регулятивные УУД:

-

формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;

-

анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;

-

совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;

-

работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством учителя;

-

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Учащийся научится:

-

планированию пути достижения цели;

-

установлению целевых приоритетов;

-

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).

-

учитывать условия выполнения учебной задачи;

-

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:

-

овладение навыками смыслового чтения;

-

извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

-

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

-

перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);

-

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;

-

пользоваться словарями, справочниками;

-

осуществлять анализ и синтез;

-

устанавливать причинно-следственные связи;

-

строить рассуждения.

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; технология продуктивного чтения.

Учащийся научится:

-

строить сообщение в устной форме;

-

находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;

-

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;

-

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;

-

осуществлять синтез как составление целого из частей;

-

проводить сравнение;

-

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

-

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

-

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;

-

обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммуникативные УУД:

-

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

-

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;

-

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);

-

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;

-

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

-

уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;

-

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);

-

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

-

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

Учащийся научится:

-

устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;

-

аргументировать свою точку зрения;

-

задавать вопросы.

-

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;

-

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

-

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений:

-

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

-

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

-

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

-

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.;

-

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Учащийся научится:

-

владеть различными видами пересказа,

-

пересказывать сюжет;

-

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;

-

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;

-

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;

-

определять родо-жанровую специфику художественного произведения;

-

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;

-

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;

-

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;

-

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

Устное народное творчество

Учащийся научится:

-

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;

-

пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные средства;

-

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.

Древнерусская литература

Учащийся научится:

-

характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы;

-

характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;

-

формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.

Русская литература XIX—XX вв.

Учащийся научится:

-

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

-

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;

-

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;

-

характеризовать нравственную позицию героев;

-

формулировать художественную идею произведения;

-

формулировать вопросы для размышления;

-

участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;

-

давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;

-

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;

-

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их;

-

выразительно читать произведения лирики;

-

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Календарно- тематическое планирование

5 класс

| № | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тема | ||

| Общее | Р/Р | К/Р | |||

| 1 | Своеобразие родной литературы. | 1 | Родная литература как национально-культурная ценность народа | ||

| 2 | Русский фольклор. | 2 | 1 | «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках | |

| 3 | Древнерусская литература. | 1 | Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». | ||

| 4 | Из литературы XVIII века | 1 | Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…». | ||

| 5 | Из литературы XIX века. | 1 | Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». | ||

| 1 | Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?». | ||||

| Поэтический образ Родины | 1 | 1 | Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». | ||

| 1 | Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: | ||||

| Литература XX века | 1 | Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». | |||

| 1 | 1 | Гайдар А.П. «Тимур и его команда». | |||

| 1 | Пантелеев Л. «Шкидские рассказы». | ||||

| 1 | 1 | Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». Пришвин М.М. «Остров спасения» | |||

| Родная природа в произведениях поэтов ХХ века | 1 | Рубцов Н.М. «Родная деревня» Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». | |||

| 1 | Самойлов Д. «Сказка». Берестов В. «Почему-то в детстве…» | ||||

| Всего | 13 | 4 | |||

Календарно-тематическое планирование

6 класс

| № | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тема | |||

| Общее | Р/р | К/р | ||||

| 1111 | Своеобразие родной литературы | 1 | Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни. | |||

| 2. | Русский фольклор | 1 | Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений. | |||

| 3. | Древнерусская литература | 1 | «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. | |||

| 4. | Литература XIX века Поэтический образ Родины. | 1 | 1 | Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». | ||

| 1 | Ф.М. Достоевский. «Мальчики».Сострадание и сопереживание в романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка. | |||||

| 1 | Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости каждого человека. | |||||

| 1 | И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын…» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихотворений. | |||||

| 5. | Литература XX века Стихи о прекрасном и неведомом | 1 | Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе.. | |||

| 1 | А.И. Приставкин.Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. | |||||

| 1 | Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. | |||||

| 1 | А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. | |||||

| 1 | Р.П. Погодин «Время говорит – пора».Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. | |||||

| 2 | 1 | А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в сентябре».Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя. | ||||

| 15 час | 2 | |||||

Календарно- тематическое планирование

7 класс

| № | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тема | ||

| Общее | Р/Р | К/Р | |||

| 1 | Русский фольклор | 1 | Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь» | ||

| 2 | Древнерусская литература | 1 | «Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, духовности и нравственности. «Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. «Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. | ||

| 3 | Литература XVIII века | 1 | А.Сумароков. «Эпиграмма». В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» | ||

| 4 | Литература XIX века | 1 | И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. | ||

| 5 | 1 | А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». | |||

| 6 | 1 | И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта (на выбор). | |||

| 7 | 1 | А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». | |||

| 8 | 1 | 1 | А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». | ||

| 9 | Литература XX века | 1 | А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в рассказе. Сатирические произведения. Сатира. Юмор. | ||

| 10 | 1 | Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и чужими. | |||

| 11 | 1 | М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе. | |||

| 12 | 1 | Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). | |||

| 13 | 1 | В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. | |||

| 14 | 1 | 1 | В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и детей». | ||

| 15 | 1 | Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. | |||

| Всего | 15 | 2 | |||

Календарно- тематическое планирование

8 класс

| № | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тема | ||

| Общее | Р/Р | К/Р | |||

| 1 | Введение. | 1 | Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного произведения в культурном наследии страны | ||

| 2 | Из устного народного творчества | 1 | 1 | Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской литерату Роль народных песен («Как во городе было во Казани» и «Не шуми, мати зеленая дубравушка» и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки). ры. | |

| 3 | Древнерусская литература | 1 | 1 | А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» — памятник литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в1468 гг. | |

| 4 | Литература XVIII века | 1 | 1 | Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов | |

| 5 | Литература XIX века | 1 | 1 | А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. | |

| 6 | 1 | 1 | Н.П.Вагнер «Христова детка»или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив «божественного дитя». | ||

| 7 | Поэзия 19 века. | 1 | А. Толстой. Слово о поэте. «Князь Михайло Репнин». Исторический рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды | ||

| 8 | Литература XX века | 1 | 1 | А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех писателя. | |

| 9 | Проза о Великой Отечественной войне | 1 | Л.Кассиль «Дорогие мои мальчишки» (главы). -Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). –Героизм жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. | ||

| 10 | Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних десятилетий | 1 | 1 | Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений. Д.Доцук. Рассказ о писательнице. «Голос»- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых. Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках, которые едва ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, придумывать воображаемые миры | |

| Всего | 10 | 7 | |||

Календарно- тематическое планирование

9 класс

| № | Наименование разделов, тем | Количество часов | Тема | ||

| Общее | Р/Р | К/Р | |||

| 1 | Древнерусская литература | 1 | Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения Русской земли.. | ||

| 2 | Из литературы XVIII века | 1 | «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина. | ||

| 3 | 1 | Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. | |||

| 4 | Из литературы XIX | 1 | Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. | ||

| 5 | 1 | Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа | |||

| 6 | Из литературы XX века | 1 | И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». | ||

| 7 | 1 | А.Толстой. «Русский характер» — своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. | |||

| 8 | 1 | 1 | Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. | ||

| 9 | 1 | Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. | |||

| 10 | 1 | «Прости меня, мама!» Рассказы Юрия Казакова «Запах хлеба». и К.Г.Паустовского «Телеграмма». Отношение к матери. Смысл названия рассказов. | |||

| 11 | 1 | А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. | |||

| 12 | 1 | В.Быков. «Крутой берег реки». Гуманное отношение к человеку. | |||

| 13 | 1 | Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. | |||

| 14 | 1 | Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки» | |||

| 15 | 1 | Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между людьми. | |||

| 16 | 1 | Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя | |||

| Всего | 16 | 1 | |||

Примерные темы проектных и исследовательских работ

5 – 6 класс

-

Книги вчера, сегодня, завтра

-

Литература и мой край

-

Мои ровесники в литературных произведениях

-

Знаменитые поэты и писатели моего города

-

Что читают мои одноклассники

-

Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества

7 — 8 класс

-

Говорящие фамилии в произведениях писателей

-

Литературные премии

-

Памятники литературным героям

-

Символика яблока в русской литературе

-

Образы растений и цветов в литературе

-

Песни Б Окуджавы о Великой Отечественной войне

8 – 9 классы

-

Штампы и стереотипы в современной публичной речи.

-

Мудрость слова

-

Мой Высоцкий

-

Что читают в моем классе

Автор книги: Евгений Пермяк

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Берёзовая роща

Жил в нашем заводе учёный старик. Хорошо разговаривал. Легко. Начнёт как будто ни о чём, а кончит так, что задумаешься. К примеру, возьми его сказ про Берёзовую Рощу. Сколько раз ни прослушаешь, всякий раз новое в тех же словах услышишь.

Проверь, коли не веришь. Перескажу.

Отгорело жаркое летечко. Хлопотливая осень пожаловала и ну ветрами сдувать зелёное платье с берёз, семена из них вымолачивать да в сырую землю хоронить.

Отсеялась осень, поприкрыла жёлтым листом берёзовые семена, зиму кликать стала. А пока суд да дело, крапива с репейником тоже о своём роде-племени заботились. Тоже под листвяное одеяло семена высеяли.

Пришла зима, застлала белым пухом холодную землю, оборонила семена от лютых морозов: «Спите!»

Проспали семена до тёплых весенних дней и пошли в рост.

Репейник испокон веков цепкий, разбойник, живёхонько вымахал. Крепко уцепился за сырую землю. Глубоко корни пустил. Ну, а про Крапиву и говорить нечего. Дай только ей, хапуге, волю, она и на крыше дома вырастет, бессовестная.

Берёзовые семена тоже зелёную поросль дали. Хоть и не ах какую – не выше лесного ландыша, – всё же росточки о три листочка поднялись. Темновато им было в густом Репейнике, тесновато в Крапивнике, а что делать? Надо расти. На то им мать, старая Берёза, и жизнь дала.

– Засыхали бы уж вы лучше! – говорит Крапива.

– Всё равно сгинете, – поддакивает ей Репейник.

А Берёзки молчат, слушают да растут, сколько сил хватает.

Тогда Гадюка своё ядовитое слово вставила. Свою подлую змеиную мудрость стала выказывать:

– Миром всегда те правят, которые жгут да жалят.

И старая Жаба, которая тоже в крапивной тени от света пряталась, в угоду Змее подхалимно подквакнула:

– Засыхайте, берёзовые недокормыши! Короткая-то смерть лучше долгой бескормицы.

Так оно и шло. Их устрашали, а они росли. В тесноте, в темноте, в обиде. А годика так через три, через четыре Берёзки переросли Крапиву. Пробившись к солнышку, они перестали слушать зловредные слова. Знали, что теперь никакой Крапиве, никакому Репейнику не закрыть от них света и не отнять соки земли.

Шипи не шипи, квакай не квакай, а молодой Березняк растёт себе да растёт.

Много ли, мало ли лет прошло – зашелестела у всех на виду сильная Берёзовая Роща. Густая. Ровная. Зелёная. Разговорчивая. Дружная.

Само собой, какая хорошая Роща ни будь, без Крапивы дело не обходится. Росла в ней и Крапива. И Репейник рос. И Гадючки встречались. Жабы, само собой, тоже не перевелись. Что сделаешь? Только никто, если не считать самых пропащих, слепых да желчных, не называл эту Рощу репейной, крапивной, хотя они и произрастали в Роще.

Жабы да Змеи, само собой, инако судили. В свою чёрную дуду дудели. Ну, так ведь на то и зовутся они мерзостным словом «гады». Дальше Крапивы не видят, выше Репейника не глядят.

Тайна цены

У дедушки Гордея лёгкая работа была. Он из раковин пуговицы высекал. При дедушке дотошный паренёк-сирота Сергунька за родного внука жил. Всё-то ему знать надо, до сути дойти. Как-то понадобилось Сергуньке обутки, одёжку справить. Вырос из старого и к тому же поизносил.

Гордей и говорит ему:

– Пойдём, Сергунька, на берег – хорошие обутки, пригожую одёжку искать.

– А разве её на берегу ищут? – спрашивает Сергунька.

– Пойдём, внук, увидим.

Пришли.

– Гляди, внук, сколько сапожонок, рубашонок, портков, картузов на берег волны повыбросили. Знай собирай в мешок, – говорит дед Гордей и не смеётся.

– Да это же раковины, дедушка. Как их наденешь?

– А ты, внук, знай собирай. Дома разберёмся.

Набрали они по мешку раковин, пришли домой, выварили их, пообчистили, как надо, и за работу принялись. Пуговки высекать стали. Гордей высекает, Сергунька зачищает. Дед дырочки в пуговичках сверлит, а внук их по дюжине на листки пришивает. Весело дело идёт.

Много дюжин наделали. Хорошие пуговички получились. Крупные, с радужным отливом. В город поехали, в лавку сдали, расчёт получили. Хватило расчёта на сапоги и на картуз, на рубаху и на штаники, да ещё на чай-сахар, белый хлеб осталось и новые свёрла купили. Довольнёшенек дед. Посмеивается, трубочкой попыхивает.

– Гляди, Сергунька, сколько мы всякого добра из раковин добыли!

Задумался дотошный Сергунька, деда спрашивает:

– Как же это так получилось, что даровые раковины стоить стали? Новым картузом обернулись, кумачовой рубахой, плисовыми портками, сапогами со скрипом?

– Цена в них вошла, – говорит на это дед.

– А когда она в них вошла, дедушка?

– Не ведаю.

– Может быть, при высечке?

– Знал бы – так сказал, – хитрит дед. Хочется ему, чтобы внук сам до сути дошёл.

А внук своё:

– Может быть, при сверловке, дедушка?

А тот опять хитрит:

– Не ведаю. Тайная это сила для меня. Давно на берег хожу – даровые раковины ношу, а отчего они стоить начинают, когда в них цена входит, ума не приложу. Сходи-ка ты к гончару-кувшиннику. Может быть, у него выведаешь, когда тайная сила цены в даровую глину входит.

Пришёл Сергунька к гончару-кувшиннику. Видит: гончар даровую глину в горе копает, с песком её мнёт и водой разбавляет. Квасит. Сергунька глаз не спускает. Смотрит, когда в даровую глину цена войдёт.

Кувшинник тем часом бросил комок мятой глины на кружало, завертел его и принялся кувшин выкруживать. Выкружил кувшин, взял другой комок мятой глины, вытянул его, выгнул лебяжьей шеей и на кувшин ручкой приставил. Потом достал резец-палочку и принялся изукрашивать кувшин. Изукрасил его цветами-розами, заморскими птицами, виноградом-смородиной, потом раскрасил кисточкой и обжигать стал. Обжёг кувшинник кувшин, вынул из печи. Сергунька даже попятился, загляделся на синих птиц с изморозью, на золотой виноград с чернетью. Незнаемой цены кувшин. А когда в него цена вошла, этого он не увидел, и кувшинник толком сказать не может.

– То ли, – говорит, – на кружале, то ли, – говорит, – в печи. А может быть, она от резца-палочки. Сходи-ка лучше, парень, к лодочнику. Он из дерева ценные лодки выдалбливает. Там, может, виднее будет.

Тоже хитёр был дедушкин однокашник. Хотел, чтобы Сергунька сам хитрую тайну цены понял.

Пришёл Сергунька к лодочнику в тайгу. Лодочник в два обхвата даровое дерево валит. Отпилил сколько надо, долбить лодку принялся. Выдолбил, обтесал, распарил, бока распорками развёл. Развернулась лодка. Нос, корма поднялись – цену лодке прибавили.

Смекать Сергунька начал, как и чем лодочник в дерево цену загоняет. К другим глядеть пошёл. К мочальникам, что даровое липовое лыко дерут-мочат, в мочалу треплют, а из мочалы стоящие кули ткут. У берестяников побывал, что из даровой берёсты туески-лукошки, пестерьки-сумки на продажу вырабатывают, а до корня цены не дошёл.

И у рыбаков побывал. Рыба тоже даровой в реке плавает, а поймай её – в ней тайная сила цены объявится. И всюду так. Глядеть – замок прост, а ключа не находится.

К каменотёсу забрёл. Разговорился про ключ цены. А тот ему и говорит:

– Пока сам работать не начнёшь – ключа не найдёшь.

Очень хотелось Сергуньке ключ цены найти. Пробовать стал камни тесать. Не сразу. Сначала подтаскивал. Подтащит камень-другой и ценить его начинает. В горе лежал камень – даровым был. На место пришёл – стоить начал.

Научил его каменотёс бока у камня прямить. Для строительства не какой попало камень идёт – мерный. Отешет Сергунька другой-третий камень. Видит – опять в них цена прибыла.

Фаску научил его каменотёс снимать. Как даст Сергунька фаску камню – его цена чуть не вдвое вырастет.

Ну, а когда пузатые колонки, кудрявые капительки научился Сергунька из камня высекать, тогда и спрашивать больше не стал, в чём тайная сила цены. Сам понял. Понял и решил у дедушки побывать.

Приходит к дедушке и говорит:

– Я, дедушка, каменотёсом стал. Львов-тигров, даже ценных каменных див высекаю. Яшменные пуговки тебе на пробу высек. Бери.

Глядит дед на подарок: одна другой пуговки краше.

– Большую цену за них дали бы, – говорит дед Гордей. – А в чём тайная сила цены, выведал?

– Нет, дедушка, не выведал. Сам дошёл, когда работать начал. В руках, дедушка, тайная сила цены. В руках. В моих, в твоих, в кувшинниковых, в лодочниковых – в трудовых руках…

Так открыл Сергей великую тайну цены, нашёл ключ ко всем замкам. И на что ни поглядит теперь – на дом ли, на стол ли, на узорчатую ткань, на ржаной хлеб, на радужные пуговицы, – труд человека видит: цену всех цен, корень всех ценностей-драгоценностей нашей земли и самой жизни.

Мыльные пузыри

Мыльными пузырями называют всё несовершенное, быстро лопающееся и ненадёжное. Между тем мыльные пузыри имеют некоторые заслуги, и вы в этом убедитесь, если захотите прослушать сказку, названную их именем.

Это было давно, если мерить время годами, и совсем недавно, если вести счёт на века.

Это было в пышном королевстве, если судить о нём по королевским кружевам на рукавах и панталонах придворных. Это было в нищей стране, если оценивать её по дырам одежды подданных его величества и провалам щёк ткачей и кружевниц.

Это было на королевской площади, где предстояло необычайное зрелище. В заоблачную синь небес должен был подняться первый в этом королевстве большой воздушный шар вместе с воздухоплавателем.

На королевскую площадь пожаловал сам король и его двор. На королевскую площадь прибыли вельможи, сановники и министры. На королевскую площадь примчались лавочники, подмастерья и ротозеи. На королевскую площадь пришли ремесленники, хлебопашцы и пастухи. На королевскую площадь приплелись старик и старуха из дальней деревни.

Воздушный шар, туго надутый лёгким газом, готов был ринуться в далёкий полёт. Его удерживали прочные стропы, привязанные к кольям, вбитым в землю.

Но вот уже всё готово.

Счастливый воздухоплаватель скоро сядет в корзину, подвязанную к шару. В ней он прославит себя и увековечит своё имя в поколениях.

Народ рукоплещет. Двор и свита приветливо машут шляпами и веерами. Король милостиво улыбается своей королевской улыбкой, от которой так много зависит, которая так дорого оценивается знатью.

Слуги и помощники воздухоплавателя уже обнажили ножи, чтобы отрезать вспомогательные стропы, удерживающие воздушный шар, но в это время какой-то мальчик выдул и пустил радужный мыльный пузырь, затем второй, третий и четвёртый.

Как это было смешно и неожиданно! Какими маленькими, ничтожными показались лопавшиеся под общий смех один за другим мыльные пузыри!