Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «П а флоренский завещание». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

- Бесценные сайты. (8)

- Скопируйте эти ссылки себе,и всегда у вас на столе будут вкусные блюда на все случаи жизни! (8)

- Что есть истина? Лекция А.И. Осипова

- Как понять: Бог — един, но — в трех Лицах?

- Лучшие сайты для детей.Национальная детская библиотека рекомендует (7)

- Притча Старца Паисия Святогорца «Не испытывай того, чего не достигает ум твой»

- Тайна страдания…

- Божественная Литургия, или Почему мир еще жив. Часть 1-я (9)

- Отличный САЙТ:стихи ДЛЯ ДЕТЕЙ,а также песни,загадки,скороговорки,считалки… (7)

- САЙТЫ, блоги, страницы По ИСКУССТВУ (61)

- ПРАВОСЛАВНЫЕ САЙТЫ, блоги — лучшее

- Великий пост:от первого дня до Светлого дня Пасхи:последования,советы и книги для чтения

- Как делается наливка из вишни.

Лекция Завещание Павла Флоренского

1. Будьте всегда в жизни добры к людям и внимательны. Не надо раздавать, разбрасывать имущество, ласку, совет; не надо благотворительности. Но старайтесь чутко прислушиваться и уметь вовремя прийти с действительной помощью к тем, кого вам Бог пошлет как нуждающихся в помощи. Будьте добры и щедродательны.

2. Привыкайте, приучайте себя всё, что бы ни делали вы, делать отчётливо, с изяществом, расчленённо; не смазывайте своей деятельности, не делайте ничего безвкусного, кое-как. Помните, в «кое-как» можно потерять всю жизнь, и напротив, в отчётливом, ритмическом делании даже вещей и дел не первой важности можно открыть для себя многое, что послужит вам впоследствии самым глубоким, может быть, источником нового творчества.

3. Кто делает кое-как, тот и говорить научается кое-как, а неряшливое слово, смазанное, не прочеканенное, вовлекает в эту неотчётливость и мысль. Детки мои милые, не дозволяйте себе мыслить небрежно. Мысль — Божий дар и требует ухода за собой. Быть отчётливым и отчётным в своей мысли — это залог духовной свободы и радости мысли.

4. Давно хочется мне записать: почаще смотрите на звёзды. Когда будет на душе плохо, смотрите на звёзды или на лазурь днём. Когда грустно, когда вас обидят, когда что не будет удаваться, когда придёт на вас душевная буря — выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится.

5. Праздник есть праздник, против него нельзя возражать, но вредно и ложно искать постоянного праздника и подменять им будни. Но, забывая о буднях или не желая знать их, человек остаётся несытым и неудовлетворённым. Ошибка многих! Только в тиши мирной будничной работы можно найти себя самого и своё удовлетворение.

6. Товарищеская среда потому перетягивает к себе всё внимание, что товарищеские отношения, в сущности, безответственны: каждый отвечает сам за себя и каждый занят своими интересами. Поэтому в ней легко. Но эта лёгкость есть лёгкость пустоты, а подлинное требует усилия, работы и несёт ответственность… Того, что может дать родной дом, не даст потом никто и ничто, но надо заработать это, надо самой быть внимательной к дому, а не жить в нём как в гостинице.

7. Всё проходит, но всё остаётся. Это моё самое заветное ощущение, что ничего не уходит совсем, ничего не пропадает, а где-то и как-то хранится. Ценность пребывает, хотя мы и перестаём воспринимать её. И подвиги, хотя бы о них все забыли, пребывают как-то и дают свои плоды. Вот поэтому-то, хоть и жаль прошлого, но есть живое ощущение его вечности. С ним не навеки распрощался, а лишь временно. Без этого жизнь стала бы бессмысленной и пустою.

8. Надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то, что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. Ведь времени, потерянного на недовольство, никто и ничто не вернёт.

Источник: Священник Павел Флоренский. «Все думы — о вас. Письма семье из лагерей и тюрем 1933–1937 гг.»

- Спорт

- Политика

- Экономика

- Туризм

- Технологии

- Промышленность

- Разное

- экономика

- политика

- промышленность

- спорт

- музыка

- государство

- услуги

Завещание о. Павла Флоренского

Детей, если бы и хотел, не могу воспринимать извне. Вот почему, когда говорят, «много ли детей?» или «сколько детей?», я не знаю, что ответить: ведь много и сколько относится к однородному, к единицам, стоящим вне друг друга и вне того, кто считает. А своих детей я воспринимаю настолько изнутри, каждого как качественно отличного от другого, что не могу считать и не могу сказать, много ли их или мало… Каждый из детей незаменим и единствен, и потому их не много и не мало, им нет счету.

Центральные вопросы его главной работы «Столп и утверждение истины» (1914) – идущая от Соловьева концепция всеединства и учение о Софии, а также обоснование православной догматики, особенно триединства, аскетизма и почитания икон.

Религиозно-философская проблематика в последующем широко сочеталась у Флоренского с исследованиями в самых различных областях знаний – лингвистике, теории пространственных искусств, математике, физике. Здесь он пытался совместить истины науки с религиозной верой, полагая, что первичным способом «схватывания» истины может быть только Откровение. Основные произведения: «Смысл идеализма» (1914), «Не восхищение непщева» (Сергиев Посад, 1915), «Около Хомякова» (1916), «Первые шаги философии» (Сергиев Посад, 1917), «Иконостас» (1918), «Мнимости в геометрии» (1922).

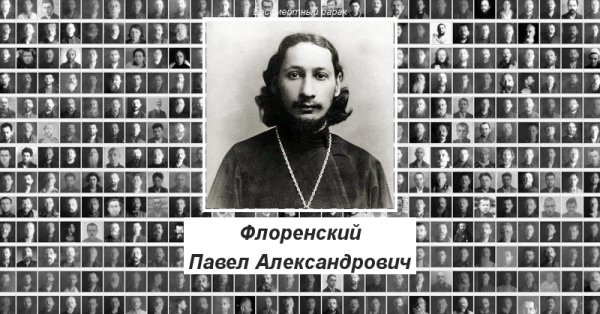

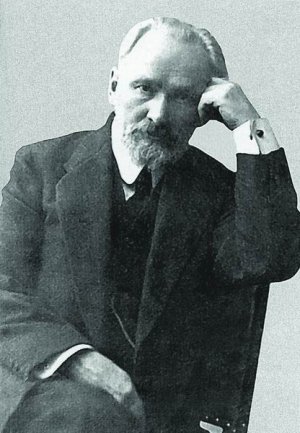

Отец Павел Александрович Флоренский.

Родился по новому стилю 22 января 1882 года

Это фигура особая. Особая по своей судьбе. Потому что большинство русских религиозных мыслителей были изгнаны или добровольно покинули отечество, и судьба их была связана с русской эмиграцией. Флоренский был одним из немногих, кто остался здесь, в России.

Более того, Флоренский — это человек, которого никак нельзя однозначно охарактеризовать. Инженер? — да, тридцать патентов на изобретения в советское время. Философ? — да, один из ярчайших интерпретаторов платонизма, один из ярчайших русских платоников. Поэт? — да, может быть, не крупный, но все-таки создавший стихотворения и выпустивший книгу стихов, друг Андрея Белого, росший в атмосфере символистов. Математик? — да, ученик знаменитого профессора Бугаева (отца Андрея Белого), создавший очень интересные концепции в этой области; человек, который одновременно со знаменитым теперь петроградским ученым Александром Фридманом, параллельно с ним, независимо пришел к идее искривленного пространства. Фридман — отец теории расширяющейся вселенной, которую он построил на основании уравнений Эйнштейна. И Флоренский очень близко подошел к этой теории точно в то же время в 1922 году, работая совершенно в другой части страны.

Мысль Флоренского простиралась на историю искусства, что было, можно сказать, его второй профессией (или третьей, или десятой). Флоренский был утонченным богословом.Эрудитом. Протоиерей Василий Зеньковский, автор монументальной «Истории русской философии», говорит о его давящей учености. Люди, которые знали Флоренского, рассказывали, что можно было получить от него обстоятельный ответ практически на любой вопрос в самых различных областях гуманитарных и технических наук.

Флоренский — историк, хотя историческая тема мало присутствует в его произведениях, но он историк-археолог, он автор многочисленных небольших монографий, статей по исследованию древнерусского, средневекового творчества, иконописи, мелкой пластики. Работает неутомимо. Человек, которого уважал и ценил Вернадский. Они шли в одном русле научных исследований.

К сожалению, не все еще опубликовано из произведений Флоренского. Но сегодня можно сказать, что эта фигура, хотя и вызывавшая и вызывающая сегодня споры, безусловно, огромного масштаба. А споры вызывали все — и Пушкин, и Леонардо да Винчи… Тот, о ком не спорят, никому не интересен.

Флоренский связан с Московским университетом, с планами и с институтами по электрификации страны; Флоренский — преподаватель Московской Духовной Академии, профессор истории философии; одновременно он редактор журнала «Богословский вестник».

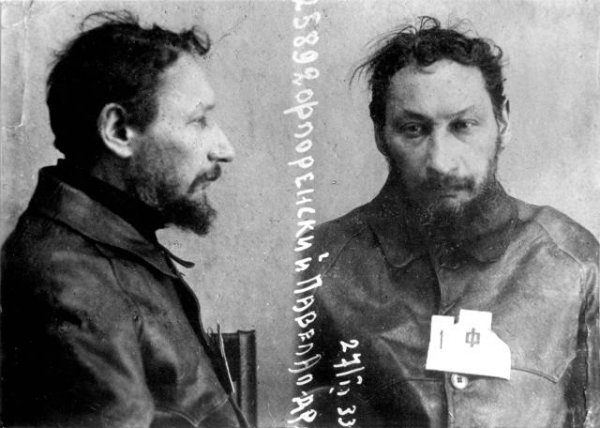

Многосторонность его интересов возникла еще в детстве. Его называли русский Леонардо да Винчи. Но когда мы говорим «Леонардо да Винчи», нам представляется величественный старец, как бы взирающий с высоты своих лет на человечество. Флоренский же умер молодым. Он исчез. Арестованный в 1933 году, он исчез, и родные (жена и дети) не знали, где он и что с ним, очень долго не знали, поскольку в 1937 году его лишили права переписки.

При Хрущеве в 1958 году его жена подала на реабилитацию и получила справку, что он умер в 1943 году — то есть тогда, когда кончился его 10-летний срок (в 1933 ему дали 10 лет, как великому преступнику — такой срок дают за крупное преступление — 10 лет заключения).

Свидетельство о смерти (стандартное) «…Гражданин Флоренский Павел Александрович… умер 8 декабря 37-го года… Возраст — 55 лет (неверно — 56)… Причина смерти — расстрел… Место смерти… — Лениградская область», 56 лет.

Пятьдесят шесть лет! Человек, который за несколько месяцев до этих событий, находясь в адских каторжных условиях, продолжал активную научную работу; человек, который жил глубоко духовной, умственной жизнью, который свои богатые знания передавал детям (до 1937 года разрешалось писать, и даже были моменты, когда семья могла к нему приехать), — таким человеком может гордиться любая цивилизация. Он стоит на одном уровне с Паскалем, с Тейяром де Шарденом, с многими учеными, мыслителями всех времен и народов. И он был расстрелян как последний преступник — будучи абсолютно невинным!

Среди русских философов Флоренский был наиболее аполитичен. Весь ушедший в мир своих мыслей, погруженный в работу, он всегда стоял несколько в стороне от общественной жизни. Он был невинен и был нужен стране — как инженер, как ученый, как бескорыстный работник. Но его предпочли расстрелить. Вместе с этим свидетельством комитет государственной безопасности передал родным копию акта «Приговор тройки ОНКВД по протоколу ! 199 от 25 января 37-го года в отношении осужденного к в.м.н. (то есть высшей мере наказания) Флоренского Павла Александровича приведен в исполнение 8 декабря 37-го года, в чем и составлен настоящий акт». И подписи, как во всех канцеляриях. И фотография приложена — человека со следами избиения на лице, человека, который весь ушел вглубь, потому что его терзали и пытали…

Судя по воспоминаниям Флоренского, видно, что он жил как бы на особом острове. Он больше воспринимал природу, чем людей. У него была особенная любовь к камням, растениям, краскам. У Флоренского это было с детства.

Читая его письма к близким, жене, детям, мы видим, какой огромный запас нежности, внимания, подлинной, удивительной любви скрывался в этом сердце. Но это было сердце не распахнутое, а наоборот, скорее закрытое, через которое не раз проходили болезненные трещины.

Родился Павел 9 января 1882 года в Азербайджане. Он стал первым из шести детей в семье инженера. Мать будущего философа была наследницей древнего армянского рода.

Детство юного богослова прошло в скитаниях, так как отец занимался проектировкой и строительством, поэтому семье приходилось часто переезжать с места на место, иногда живя просто в обычных товарных вагонах с минимально обустроенным комфортом.

В 1882 года семья Флоренских переехала в Тифлис (Грузия). Родители Павла, несмотря на прекрасные отношения и взаимную любовь, придерживались разных вероисповеданий. Но самого мальчика всё же крестили в Православной церкви (по настоянию отца), а имя, которым его нарекли, было дано в честь великого апостола.

С юных лет Флоренский полюбил чтение и активно занимался самообразованием. А благодаря своим незаурядным способностям и усердию, закончил с золотой медалью гимназию. И что примечательно, в вопросах религии он ощущал себя достаточно дико:

- был замкнут;

- на богословские темы ни с кем не общался;

- не знал значения простых православных понятий (молитва, процесс крещения и т. д.).

Лучшая статья для Вас, переходите: Святой Корнилий Псково-Печерский игумен

Когда Павлу исполнилось семнадцать, в его сознании произошёл переломный психологический момент: он всерьёз осознал, что без веры и высших знаний истину бытия постичь невозможно.

Далее с ним стали происходить самые непостижимые события, при которых его жизнь находилась под смертельной угрозой. Избавление от этого он узрел в видениях и понял, что спасение – в Боге.

Жизнь богослова всегда была полна духовных терзаний. Но в итоге он поступил в духовную академию и получил надлежащее образование, которое соответствовало его призванию. Со временем Флоренский получил звание профессора философии.

В 1911 году, уже имея крепкую семью, Павел был посвящён в иереи. На протяжении многих лет он старался на благо православной культуры. Его философские, научные и поэтические труды имели огромное значение для развития и становления христианской религии.

Богослов отличался и твёрдой гражданской позицией, за что и был неугоден властям. Очередной арест привёл к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет. Он прошёл Сибирь и Соловки, а 8 декабря 1937 года, во время политических репрессий, отца Павла Флоренского расстреляли.

Павел Флоренский: Духовное завещание детям

- 1 Биография

- 1.1 Детство и юность

- 1.2 Символизм

- 1.3 «Столп и утверждение истины»

- 1.4 Революционные годы

- 1.5 Научная деятельность

- 1.6 Преследования и смерть

- 2 Разногласия

- 3 Память

- 4 Библиография

- 5 Фильмография

- 6 Примечания

- 7 Ссылки

Центральные вопросы его главной работы «Столп и утверждение истины» (1914) – идущая от Соловьева концепция всеединства и учение о Софии, а также обоснование православной догматики, особенно триединства, аскетизма и почитания икон.

Религиозно-философская проблематика в последующем широко сочеталась у Флоренского с исследованиями в самых различных областях знаний – лингвистике, теории пространственных искусств, математике, физике. Здесь он пытался совместить истины науки с религиозной верой, полагая, что первичным способом «схватывания» истины может быть только Откровение. Основные произведения: «Смысл идеализма» (1914), «Не восхищение непщева» (Сергиев Посад, 1915), «Около Хомякова» (1916), «Первые шаги философии» (Сергиев Посад, 1917), «Иконостас» (1918), «Мнимости в геометрии» (1922).

По достижении 17 лет юноша впадает в депрессию, его душа испытывает кризис непонимания, только в Боге он находит ответы на свои вопросы в поисках истины. В 1899 году после окончания с золотой медалью Тифлисской гимназии Павел Флоренский становится студентом физико-математического факультета МГУ, который оканчивает в 1904 году.

В студенческое братство входят в будущем знаменитые художники, писатели и поэты:

- Андрей Белый;

- Валерий Брюсов;

- Константин Бальмонт;

- Дмитрий Мережковский;

- Зинаида Гиппиус;

- Александр Блок и другие.

В это же время молодого Флоренского покоряет учение В. Соловьева. Архимандрит Серапион (Машкин) увлекает юношу своими проповедями. При посещении Донского монастыря юноша встречает епископа Антония, и просит у того благословения на монашеский постриг, но получает предложение прежде продолжить образование.

Окончив Московский университет, Павел получает благословение отца Антония (Флоренсова) на обучение в Московской духовной академии. Будучи семинаристом, будущий священник пишет монументальный труд «Столп и утверждение истины», за который в 1908 году получает Макарьевскую премию.

События Октябрьской революции молодой священник сравнивает с апокалипсисом, склоняясь все больше к монархическому строю. Он работает над религиозно-философскими работами, занимается физикой и математикой. Перед закрытием большевиками Сергиева Посада патриарх Тихон благословил отца Павла и графа Юрия Олсуфьева на сокрытие святой главы преподобного Сергия.

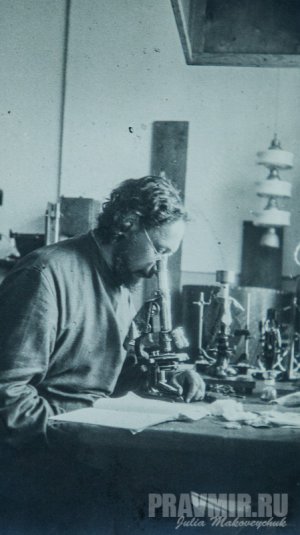

После закрытия Троице-Сергиевской Лавры в 1921 году Павел работает в управлении Главэнерго, что подтолкнуло его к написанию монографии о диэлектриках. Здесь он работает над созданием особого вида пластмасс — карболита. Несмотря на недовольство советских властей, отец Павел ходит на работу в одежде священника.

Параллельно с техническими исследованиями Флоренский занимается искусствоведением и музейной работой, работает в команде по охране памятников старины, пишет работы по исследованию древнерусского искусства.

В своей книге «Мнимости в геометрии», вышедшей в 1922 году, пытается опровергнуть теорию Коперника о вращении Земли вокруг солнца, доказывая, что между небесным пространством и землей имеет определенное пространство, своеобразная граница.

Его научная деятельность нашла поддержку в лице Льва Троцкого, что впоследствии сыграло свою негативную роль в судьбе священника.

Павел Флоренский. Духовное завещание детям

В начале осени Флоренского переводят, он становится узником лагеря особого назначения на Соловках.

Удивительно, но этот уникальный человек везде и всегда находил предметы для исследования. На Соловках Флоренский организует лаборатории по расследованию условий добычи йода и агар-агара, желатина, добываемого из водорослей моря. «Умный йод», который и поныне служит людям, — настоящий подарок выдающего ученого, верного сына церкви Павла Флоренского человечеству.

Справедливо замечено, что наша реконструкция антропологии того или иного мыслителя должна включать описание той ситуации, в которой данный мыслитель находился, и иметь в виду его переживание этой ситуации, которое в свою очередь и выражает его представление о человеке[13]. Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к предмету данного исследования, целесообразно не только рассмотреть некоторый материал, относящийся к биографии о. Павла Флоренского, но и учесть обстановку, на фоне которой его труды появлялись и воспринимались современниками. В случае с Флоренским это особенно важно, поскольку с исторической и духовной ситуацией, сложившейся в России в ХХ в., связаны как само деление его творчества на «раннее» и «позднее», так и характер его критики, возникшей в 1920–30-е гг. в кругах русского зарубежья.

Флоренский вошел в русскую религиозную философию и русское богословие в самом начале ХХ в., когда во многом уже завершался процесс осмысления того сложного и противоречивого периода, который Россия пережила в предыдущие два столетия. С одной стороны, в этот период в Русской Церкви не прекращалась духовная жизнь, являлись великие подвижники, свидетельствующие о возможности духовного опыта в православной вере; с другой стороны, имели под собой основания самые мрачные оценки и прогнозы. «Дело православной веры, – заключал свт. Игнатий Брянчанинов, – можно признать приближающимся к решительной развязке… Здание Церкви, которое колеблется давно, поколеблется страшно и быстро…»[14] Монастыри, этот оплот христианства, из пристаней спасения «обратились в пучины, в которых вредятся и гибнут душами многие»[15], всеобщим становится «забвение вечного»[16], слабое, темное, сбивчивое понимание христианства по букве, убивающей духовную жизнь. И это не только в образованном слое светского общества, но и в высших пастырях Церкви, и в простом народе[17]. С болью писал свт. Игнатий о периоде 1830–40-х гг., когда «неверие и наглое насилие, назвавшись Православием, сокрушали нашу изветшавшую церковную иерархию, насмехались и издевались над всем священным». Результаты этих действий, добавлял он, «поныне ощущаются очень сильно» (письмо, датированное июнем 1865 г.)[18].

Весь этот духовно-нравственный упадок сопровождался постепенной утратой ориентации на святоотеческую традицию и усвоением разнообразных влияний западного богословия[19]. По оценке прот. Георгия Флоровского, русская мысль выпала из патристической традиции уже в XVI в., и сама «богословская наука была принесена в Россию с Запада». В духовном опыте в этом смысле никакого «перерыва» не было, но «в богословии отеческий стиль и метод был потерян», «отеческие творения превращались в мертвый исторический документ»[20]. «Русские писатели привыкли обсуждать богословские и религиозные вопросы в их западной постановке»[21], многие «изучали не самый предмет, а западную литературу предмета»[22]. Наряду с этим общий дух «охранительства» надолго обеспечивал воспитание в богословах и даже в подвижниках боязнь всякой вообще «мистики», как писал об этом один из петербургских издателей оптинскому старцу Макарию (1847): «По академиям и семинариям все наши святые отцы подвижники обречены в лжемистики и мечтатели. И умная сердечная молитва уничтожена и осмеяна, как зараза и пагуба…»[23]

Положение медленно стало выправляться примерно с середины XIX в. во многом благодаря издательской деятельности Оптиной пустыни, распространению по монастырям «Аскетических опытов» свт. Игнатия, усилиям свт. Феофана, который переводил и пытался сделать общедоступными забытые и полузабытые святоотеческие тексты. Мысль о необходимости «возвращения к Отцам» высказывалась все чаще; началось постепенное переосмысление христианства и православия, уже в течение многих десятилетий воспринимаемого в лучшем случае лишь на «бытовом» уровне, как религия утренних и вечерних молитв, постов и уставных богослужений[24]. Бывший толстовец и будущий новомученик (прославленный в 2000 г.), М. А. Новоселов организовывает серию изданий своей духовно-просветительской «Религиозно-философской библиотеки», название первого выпуска которой кратко, но емко отражало современную духовную ситуацию: «Забытый путь опытного богопознания» (1902). Опубликованные же через год С. А. Нилусом воспоминания Н. А. Мотовилова о беседе с прп. Серафимом Саровским, по сути, вошли в основание всего последующего преобразования русского богословия[25].

13

Антонов К. М. Философия И. В. Киреевского: Антропологический аспект. М.: ПСТГУ, 2006. С. 10.

14

Свт. Игнатий. Письма. VII. М.: Правило веры, 1993. С. 445–450.

15

Собрание писем свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского и Черноморского. Сост. игум. Марк (Лозинский). М.; СПб., 1995. С. 117.

16

Там же. С. 407.

17

См.: Там же. С. 663.

18

Там же. С. 123. См. более полное и систематическое описание религиозного кризиса в России XIX в. в работе: Георгий Ореханов, свящ. Л. Н. Толстой и Русская Церковь. М., 2010.

19

Одним из первых об этом писал Ю. Ф. Самарин (1819–1876) в своей диссертации о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче (1840-е гг.; опубл. в 5-м томе 12-томного Собрания сочинений Ю. Ф. Самарина, 1877–1912) и в «Предисловии» к изданию богословских сочинений А. С. Хомякова. Ср. из писем свт. Игнатия: «Вообще мы еще не довольно знакомы с преданием нашей Церкви, и неприметным образом усвоились нам чуждые ей некоторые мнения Запада» (май 1864 г.) (Свт. Игнатий. Письма. VII. С. 309).

20

Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 503, 506.

21

Там же. С. 37.

22

Там же. С. 364.

23

Цит. по: Андроник (Трубачев), игум. Преп. Амвросий Оптинский. Жизнь и творения. Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993. С. 14.

24

Как программа «возвращение к Отцам» впервые было провозглашено И. В. Киреевским в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856); вообще в этот процесс немалый вклад внесли славянофилы и В. Соловьев. Ср. у В. Соловьева в самой первой лекции «Чтений о богочеловечестве» (1877–1881): «Я говорю, что отвергающие религию в настоящее время правы, потому что современное состояние самой религии вызывает отрицание, потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть» (Соловьев В. С. Собрание сочинений: В 10 т. / Под ред. С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова. Изд. 2-е. Т. 3. С. 3).

25

Едва ли не первым эти воспоминания именно в богословском контексте учения о возможном причастии человека нетварному Божественному свету использовал о. Павел Флоренский в своем «Столпе» (Флоренский П. А. Т. 1 (1): Столп и утверждение Истины. М., 1990. С. 102–105). Десятилетия спустя в том же контексте их приводил В. Лосский, замечая при этом, что «одно место из беседы преп. Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым раскрывает нам лучше всяких богословских трактатов, в чем состоит эта уверенность, это познание (гносис) единения с Богом». «Этот рассказ об одном опыте содержит в своей простоте все учение восточных отцов о гносисе — познании благодати, которое достигает своей наивысшей ступени в видении божественного света» (Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 170–172).

26

Нилус С. А. Великое в малом. 3-е изд. С. Посад, 1911 / Репр. Изд. Св. — Тр. Сергиевой Лавры, 1992. С. 179.

27

Там же. С. 199–200.

28

Свт. Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Т. 1: Аскетические опыты. М.: Правило веры, 1993. С. 226.

Это место о прелести из «Сочинений» свт. Игнатия цитирует о. Павел в примечаниях к «Столпу» (Флоренский П. А. Т. 1 (2): Столп и утверждение Истины. М., 1990. С. 629).

29

Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М., 1994. С. 38.

Духовное завещание детям из лагерей. Священник Павел Флоренский

В семнадцатилетнем возрасте, Павел всерьёз осознал, что без веры, без тех высших знаний, что преподаны в Сверхъестественном Откровении, Истину не постичь. В этот период он испытал серьёзный психологический кризис.

В 1899 году, ночью, во время сна, он, вдруг, почувствовал себя словно бы заживо погребенным в рудниках, ощутил невозможность выйти из тьмы. Это ощущение длилось до тех пор, пока некий таинственный луч не принёс ему имени «Бог». Павел воспринял ночное явление как указание, что спасение — в Боге.

Другой загадочный случай произошёл несколько позже. Тогда он был разбужен силой какого-то необычного духовного толчка. Выскочив от неожиданности во двор, он услышал звук громкого голоса, дважды произнесший его имя.

Па́вел Алекса́ндрович Флоре́нский

(9 (21) января 1882, Евлах, Елизаветпольская губерния, Российская империя — 8 декабря 1937, захоронен под Ленинградом) — русский православный священник, богослов, религиозный философ, учёный, поэт.

Родился 9 января в местечке Евлах Елизаветпольской губернии (ныне Азербайджан). Отец Александр Иванович Флоренский (30.9.1850—22.1.1908) — русский, происходил из духовного звания; образованный культурный человек, утративший связи с церковью, с религиозной жизнью. Работал инженером на строительстве Закавказской железной дороги. Мать — Ольга (Саломэ) Павловна Сапарова (Сапарьян; 25.3.1859—1951) принадлежала к культурной семье, происходившей из древнего рода карабахских армян. Бабушка Флоренского была из рода Паатовых (Пааташвили). Семья Флоренских, как и их армянские родственники, имели поместья в Елизаветпольской губернии. В семье было ещё два брата: Александр (1888—1938) — геолог, археолог, этнограф и Андрей (1899—1961) — конструктор вооружения, лауреат Сталинской премии; а также сестры: Юлия (1884—1947) — врач психиатр-логопед, Елизавета (1886—1967) — в замужестве Кониева (Кониашвили), Ольга (1892—1914) — художник-миниатюрист и Раиса (1894—1932) — художник, участник объединения «Маковец».

В 1899 году окончил 2-ю Тифлисскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Московского университета. В университете знакомится с Андреем Белым, а через него с Брюсовым, Бальмонтом, Дм. Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Ал. Блоком. Печатается в журналах «Новый путь» и «Весы». В студенческие годы увлёкся учением Владимира Соловьёва и архимандрита Серапиона (Машкина). По окончании университета, по благословению епископа Антония (Флоренсова), поступает в Московскую духовную академию, где у него возникает замысел сочинения «Столп и утверждение истины»

, которое он завершил к концу обучения (1908; удостоен за эту работу Макариевской премии). В 1911 принимает священство. С 1912—1921 служил в церкви Убежища сестер милосердия Красного Креста в Сергиевом Посаде, после её закрытия находился за штатом. В 1912 году назначается редактором академического журнала «Богословский вестник» (1908).

Флоренский был глубоко заинтересован скандально известным «делом Бейлиса» — фальсифицированным обвинением еврея в ритуальном убийстве христианского мальчика. Он публиковал анонимные статьи, будучи убеждённым в истинности обвинения и действительности употребления евреями крови христианских младенцев. Взгляды Флоренского при этом эволюционировали от христианского антииудаизма до расового антисемитизма. По его мнению «даже ничтожной капли еврейской крови» достаточно для того, чтобы вызвать «типично еврейские» телесные и душевные черты у целых последующих поколений.

События революции воспринимает как живой апокалипсис и в этом смысле метафизически приветствует, но философски и политически всё более склоняется к теократическому монархизму. Сближается с Василием Розановым и становится его духовником, требуя отречения от всех еретических трудов. Пытается убедить власти, что Троице-Сергиева лавра — величайшая духовная ценность и не может сохраниться как мёртвый музей. На Флоренского поступают доносы, в которых он обвиняется в создании монархического кружка.

Павел Флоренский появился на свет 9 января 1882 года, в пределах местечка Евлах (Азербайджан). Он был первым ребёнком в семье. Его отец, Александр Иванович, сын врача, русский, занимал должность инженера путей сообщения, строил мосты и дороги на территории Закавказья. Мать, Ольга Павловна (армянское имя — Саломия), принадлежала к древнему армянскому роду, поселившемуся в свое время на Грузинской земле.

Во время рождения и младенчества сына отец занимался строительством одного из участков железной дороги, и жить приходилось в товарных вагонах, для комфорта обитых коврами.

Осенью 1882 года семья Флоренских перебралась в Тифлис. Супруги, несмотря на взаимную любовь, придерживались разных вероисповеданий (Ольга Павловна была последовательницей армяно-григорианского религиозного направления). Между тем, в соответствии с волей отца, первенец был крещен в Православной церкви (по другим данным, православным священником на дому). Имя Павел было дано ему в честь святого апостола Павла.

Семья Флоренских, где помимо старшего ребёнка воспитывалось ещё шесть детей, не отличалась строгим христианским укладом, не имела обычая регулярно посещать храмовые богослужения. Жили достаточно замкнутой жизнью. Гости беспокоили их крайне редко. Родители охотно занимались воспитанием и образованием своих чад, но поскольку в доме Флоренских было множество книг, то Павел имел все возможности заниматься и самообразованием.

Поступив в гимназию, он, благодаря способностям и усердию, быстро вошёл в число первых учеников и выпустился золотым медалистом. В тоже время, как это следует из его воспоминаний, в религиозном отношении он чувствовал себя полным дичком, ни с кем не общался на богословские темы и даже не знал, как нужно правильно креститься.

Эта магистерская диссертация доцента Московской Духовной Академии Павла Флоренского — теодицея (фр. théodicée от греч. θεό

ς и

δίκη

— Бог и справедливость), что предполагает выражение концепции, подразумевающей лейтмотивом — снятие противоречия между существованием «мирового зла» и доминантой идеи

благой

и

разумной

божественной воли, управляющей миром. Название взято из Первого послания к Тимофею (3:15). Работа эта, своеобразный пример обновления по всем особенностям стиля изложения, представлена и нетрадиционной для богословского жанра эстетикой..

Первые публикации книги были осуществлены в 1908 и в 1912 годах; а впоследствии — защищённая диссертация в 1914 году была издана в дополненном виде (издательство «Путь»; в основном дополнения касаются существенно расширенных комментариев и приложений). Труд одобрен церковно-учебной администрацией. С того момента как произведение увидело свет, оно сразу было воспринято как значительное литературно-духовное явление, и вызвало многочисленные отклики и полемику — восторженное признание и в достаточной мере жёсткую критику.

Общий эпиграф книги (на титульном листе):

γνώσις αγάπη γίνεται — «познание порождается любовью»

Св. Григорий Нисский. О душе и воскресении

«Столп», в общих своих тенденциях, обладает характерными признаками, свойственными течениям философской и общественной мысли России конца XIX — начала XX века, которые принято с некоторых пор интегрально именовать «философией всеединства». Поражает, прежде всего, насыщение источниками, привлечёнными автором к рассмотрению и аргументации тех или иных тезисов — начиная с санскритских и древнееврейских, патристики, и, кончая новейшими по тому времени трудами — от Дж. Ланге, А. Бергсона и З. Фрейда до Н. В. Бугаева, П. Д. Успенского и Е. Н. Трубецкого. В книге, на фоне общей, «заданной», тематики, анализу подвергнуты проблемы, касающиеся вопросов — от физиологии до цветовой символики (от античного хроматизма до гаммы иконописного канона), от антропологии и психологии до богословских догматов.

В немалой степени, вопреки указанному одобрению клира, критике со стороны ортодоксии (по определению) книга была подвергнута именно за эклектизм и привлечение источников, по своей сути чуждых схоластике доказательного богословия, за излишнюю «рассудочность» и умонастроения, близкие чуть ли не к «монофизитству». И напротив, философы бердяевского крыла упрекают автора в «стилизации православия». А уже почти через четверть века мы встречаем такую характеристику, исходящую от эмигранта, православного богослова:

Книга западника, мечтательно и эстетически спасающегося на Востоке. Романтический трагизм западной культуры Флоренскому ближе и понятнее, нежели проблематика православного предания. И очень характерно, что в своей работе он точно отступал назад, за христианство, в платонизм и древние религии, или уходил вкось, в учения оккультизма и магию… И сам он предполагал на соискание степени магистра богословия представить перевод Ямвлиха с примечаниями.

Прот. Григорий Флоровский

Как бы то ни было, творение это волновало и продолжает волновать не только философов разных взглядов и направлений, но и всех, кто интересуется вопросами, так или иначе возникающими в точках соприкосновения очень многих аспектов бытия и умопостижения: мировосприятия и веры, реальности и знания.

Один из основоположников интуитивизма отмечает, что присланная в 1913-м отцом Павлом книга способствовала его постепенному возвращению в лоно церкви, и к 1918 году он уверовал; ещё через 33 года он напишет:

Флоренский проводит грань между иррационалистическим интуитивизмом и русским интуитивизмом, который придаёт большую ценность рациональному и систематическому аспекту мира. Истину нельзя познать ни посредством слепой

интуиции, при помощи которой познаются разрозненные эмпирические факты, ни посредством дискурсивного мышления — стремления к сведению частичного в целое путём сложения одного элемента с другим. истина становится доступной сознанию только благодаря

рациональной

интуиции, доводящей сочетание дискурсивной дифференциации ad infinitum с интуитивной интеграцией до степени единства.

Н. О. Лосский

Оформлению книги П. А. Флоренский придавал особое значение, пристальное внимание было уделено макету издания, гарнитурам и вёрстке, иллюстрациям и заставкам, предваряющим главы. Этот интерес П. А. Флоренского к типографике, и гравюре, книжной иллюстрации, наконец, к изобразительному искусству как таковому во всём его многообразии, находит выражение и во многих других его произведениях, он скажется и на последующем совместном с В. А. Фаворским теоретическом и педагогическом творчестве во Вхутемасе.

Но ещё весной 1912-го, за два года до публикации труда, вот что пишет сам Павел Флоренский своему старшему другу В. А. Кожевникову (1852—1917), избранному в том же году Почетным членом Московской Духовной Академии:

Мой «Столп» до такой степени опротивел мне, что я часто думаю про себя: да не есть ли выпускание его в свет акт нахальства, ибо что же на самом-то деле понимаю я в духовной жизни? И быть может, с духовной точки зрения он весь окажется гнилым.

Таким образом, можно понять, что характеризующую экстраполяцию Г. В. Флоровского можно счесть справедливой только относительно данного произведения П. А. Флоренского. И этот, в определённом смысле, центральный труд начинающего пастыря в большей степени демонстрирует огромный потенциал, широту охвата видения и перспективы развития мировоззрения последнего, нежели кредо во всей полноте.

Как философ, Павел Флоренский, кратко говоря, внес большой вклад в понимание платонизма. Это отмечал непревзойденный знаток античной культуры Алексей Лосев. Флоренский изучал корни платонизма, связывающие его с философским идеализмом и религией.

В 1920-е гг. богослов обрушился с критикой на новую концепцию человекобожия, согласно которой, человек не ограничен в своей деятельности ценностями устаревших религиозных культов. Писатель предостерегал современников, что подобные идеи, исповедовавшиеся в тогдашней культуре и искусстве, приведут к смещению понятий добра и зла.

Вполне обоснованное разъяснение диалектики творчества священника Павла Флоренского даёт игумен Андронник (Трубачёв), который отмечает, что дух теодицеи к этому времени внутренне уже был чужд отцу Павлу — «Столп…», ещё не будучи опубликованным, стал пройденным этапом — и неслучайно в поле духовного зрения философа первоначально был неоплатоник Ямвлих, перевод и комментарии которого предполагались в качестве магистерской диссертации. «Таинства брака (1910) и священства (1911) явились теми семенами, из которых творчество отца Павла смогло расти в новом направлении — антроподицеи

Заведовал отделом материаловедения в ВЭИ, жил в доме 12.2 по Красноказарменной улице[источник не указан 1553 дня].

Основная статья: Мнимости в геометрии

Ссылаясь на «Божественную комедию» Данте, Флоренский выступает против гелиоцентрической системы Коперника. Интерпретирует опыт Майкельсона — Морли как доказательство неподвижности Земли. Объявляет «пресловутый опыт Фуко» принципиально бездоказательным. Комментируя специальную теорию относительности Эйнштейна, Флоренский приходит к выводу, что за пределом скорости света начинается нефизический «тот свет». Этот потусторонний мир мнимых величин даёт описание высшей вечной реальности. Исходя из геоцентрической системы, Флоренский рассчитывает расстояние до этого мира как расстояние, при котором тело, обращающееся вокруг Земли за один день, будет двигаться со скоростью света. Интерес к космологической модели древности является одной из характерных особенностей современной Флоренскому исторической науки, большое внимание уделявшей морфологии пространства-времени первобытных культур, Античности и Средних веков.

В 1913 году в Киеве суд рассматривал обвинение еврея Менахема Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского. Не сомневаясь в существовании практики ритуальных убийств у евреев[40], Флоренский направил Василию Розанову для анонимной публикации статьи «Проф. Д. А. Хвольсон о ритуальных убийствах» и «Иудеи и судьба христиан». Розанов включил обе статьи в книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» в виде приложения. В то же время называл антисемитизм «величайшим прегрешением» и каялся, что в детстве по недомыслию обозвал девочку грязным антисемитским ругательством[источник не указан 2132 дня]. Ученик Флоренского Алексей Лосев утверждал в рукописи, изъятой цензурой из «Диалектики мифа», что по замыслу Божию в итоге евреи «спасутся все», хотя и рассматривал иудаизм как религию пустоты — материализм.

Павел Флоренский — русский Леонардо

5 декабря 2012 года в Сергиевом Посаде открыт памятный знак «Пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий XX века», установленный Фондом Павла Флоренского. Открытие знака было приурочено к 75-летию со дня расстрела и мученической смерти Павла Флоренского. Автор проекта — Мария Тихонова[46].

Именем Флоренского названы улицы в Калининграде и в посёлке Соловецком (на Большом Соловецком острове).

248 Глава 12. Основные принципы искусства

Однако для мышления древних людей символ не представлял никакого затруднения, являясь часто основным элементом этого мышления. Те олицетворения природы в народной поэзии и в поэзии древности, которые сейчас воспринимаются как метафоры, отнюдь таковыми не являются, — считал Флоренский, — это именно символы в указанном выше смысле, а не «прикрасы и приправы стиля», не риторические фигуры. «… Для древнего поэта жизнь стихий была не явлением стилистики, а деловитым выражением сути». У современного поэта только в минуты особого вдохновения «эти глубинные слои духовной жизни прорываются сквозь кору чуждого им мировоззрения нашей современности, и внятным языком поэт говорит нам о невнятной для нас жизни со всею тварью нашей собственной души»208. Символ, в понимании о. Павла, имеет «два порога восприимчивости» — верхний и нижний, в пределах которых он еще остается символом. Верхний предохраняет символ от «преувеличения естественной мистики вещества», от «натурализма», когда символ полностью отождествляется с архетипом. В эту крайность часто впадала древность. Для Нового времени характерен выход за нижний предел, когда разрывается предметная связь символа и архетипа, игнорируется их общая вещество-энергия и символ воспринимается только как знак архетипа, а не вещественно-энергетический носитель. Символ, убежден Флоренский, — это «явление вовне сокровенной сущности», обнаружение самого существа, его воплощение во внешней среде. Именно в таком смысле, например, в священной и светской символике одежда выступает символом тела. Ну а предельным явлением такого символа в искусстве является, по Флоренскому и древним отцам Церкви, икона как идеальный сакрально-художественный феномен, наделенный энергией архетипа.

Таким образом, в некоторых художественно-сакральных или мифологических феноменах художественный символ как бы сливается с религиозно-мифологическим, то есть может обладать энергией архетипа, являть его в чувственно воспринимаемом мире. Однако эта функция не относится все-таки к его эстетической специфике. Последняя, на что я неоднократно указывал, заключается в открывании перед духом эстетического субъекта ворот, дверей и окон в иные миры, что может быть истолковано и в смысле возведения духа на иные уровни сознания.

208 Флоренский П. Из богословского наследия // Богословские труды. 17. М., 1977. С. 199.

Своеобразный итог в сфере философских поисков понимания художественного символа подвел в целом ряде работ А.Ф. Лосев, также как и Флоренский, считавший себя символистом. В «Диалектике художественной формы» он показывает онтологию разворачивания выразительного ряда из Первоединого в эйдос — миф — символ —личность и т.д. Символ, таким образом, у раннего Лосева предстает эманацией, или выражением, мифа. «Наконец, под символом я понимаю ту сторону в мифе, которая является специально выражающей. Символ есть смысловая выразительность мифа, или внешне-явленный лик мифа»209. С помощью символа сущностное выражение впервые выходит на уровень внешнего проявления. Миф, как основа и глубинная жизнь сознания, являет себя вовне в символе и фактически составляет его (символа) жизненную основу, его смысл, его сущность. Лосев глубоко ощущал эту диалектику мифа и символа и стремился как можно точнее зафиксировать ее на вербальном уровне. «Символ есть эйдос мифа, миф как эйдос, лик жизни. Миф есть внутренняя жизнь символа — стихия жизни, рождающая ее лик и внешнюю явленность»210. Итак, в мифе сущностный смысл, или эйдос, нашел глубинное воплощение в «стихии жизни», а в символе обрел внешнее выражение, т.е. фактически явил себя в художественной реальности.

В XX в. понятие символа занимает видное место в герменевтической эстетике. В частности, Г.-Г. Гадамер считал, что символ в какой-то мере тождествен игре; он не отсылает воспринимающего к чему-то иному, как полагали многие символисты, а сам воплощает в себе свое значение, сам являет свой смысл, как и основывающееся на нем произведение искусства, т.е. знаменует собой реальное «приращение бытия». Тем самым Гйдамер способствует разрушению традиционного классического понимания символа и намечает новые неклассические подходы к нему, на смысловых вариациях которых будет основываться эстетика постмодернизма и многие арт-практики второй половины XX в.

Родился 9 января 1882 года в местечке Евлах Елизаветпольской губернии (ныне Азербайджан). Отец Александр Иванович Флоренский (30.9.1850—22.1.1908) — русский, происходил из духовного звания; образованный культурный человек, утративший связи с церковью, с религиозной жизнью. Работал инженером на строительстве Закавказской железной дороги. Мать — Ольга (Саломэ) Павловна Сапарова (Сапарьян; 25.3.1859—1951)[5] принадлежала к культурной семье, происходившей из древнего рода карабахских армян[6][7][8][9][10][11][12]. Бабушка Флоренского была из рода Паатовых (Пааташвили)[13]. Семья Флоренских, как и их армянские родственники, имели поместья в Елизаветпольской губернии. В семье было ещё два брата: Александр (1888—1938) — геолог, археолог, этнограф и Андрей (1899—1961) — конструктор вооружения, лауреат Сталинской премии; а также сестры: Юлия (1884—1947) — врач психиатр-логопед, Елизавета (1886—1967) — в замужестве Кониева (Кониашвили), Ольга (1892—1914) — художник-миниатюрист и Раиса (1894—1932) — художник, участник объединения «Маковец»[5].

Заведовал отделом материаловедения в ВЭИ, жил в доме 12.2 по Красноказарменной улице[источник не указан 634 дня].

Вполне обоснованное разъяснение диалектики творчества священника Павла Флоренского даёт игумен Андронник (Трубачёв), который отмечает, что дух теодицеи к этому времени внутренне уже был чужд отцу Павлу — «Столп…», ещё не будучи опубликованным, стал пройденным этапом — и неслучайно в поле духовного зрения философа первоначально был неоплатоник Ямвлих, перевод и комментарии которого предполагались в качестве магистерской диссертации. «Таинства брака (1910) и священства (1911) явились теми семенами, из которых творчество отца Павла смогло расти в новом направлении — антроподицеи»[36].

Василий Розанов назвал Флоренского «Паскалем нашего времени».

Сергей Фудель писал о значении Флоренского для людей, что оно «может быть сведено к властному направлению нашего сознания в реальность духовной жизни, в действительность общения с божественным миром».

- «Мнимости в геометрии»

Ссылаясь на «Божественную комедию» Данте, Флоренский выступает против гелиоцентрической системы Коперника. Интерпретирует опыт Майкельсона — Морли как доказательство неподвижности Земли. Объявляет «пресловутый опыт Фуко» принципиально бездоказательным. Комментируя специальную теорию относительности Эйнштейна, Флоренский приходит к выводу, что за пределом скорости света начинается нефизический «тот свет». Этот потусторонний мир мнимых величин даёт описание высшей вечной реальности. Исходя из геоцентрической системы, Флоренский рассчитывает расстояние до этого мира как расстояние, при котором тело, обращающееся вокруг Земли за один день, будет двигаться со скоростью света. Интерес к космологической модели древности является одной из характерных особенностей современной Флоренскому исторической науки, большое внимание уделявшей морфологии пространства-времени первобытных культур, Античности и Средних веков.

- Антисемитизм

В 1913 году в Киеве суд рассматривал обвинение еврея Менахема Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского. Не сомневаясь в существовании практики ритуальных убийств у евреев[42], Флоренский направил Василию Розанову для анонимной публикации статьи «Проф. Д. А. Хвольсон о ритуальных убийствах» и «Иудеи и судьба христиан». Розанов включил обе статьи в книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» в виде приложения. В то же время называл антисемитизм «величайшим прегрешением» и каялся, что в детстве по недомыслию обозвал девочку грязным антисемитским ругательством[источник не указан 1213 дней]. Ученик Флоренского Алексей Лосев утверждал в рукописи, изъятой цензурой из «Диалектики мифа», что по замыслу Божию в итоге евреи «спасутся все», хотя и рассматривал иудаизм как религию пустоты — материализм.

- Богословие

Флоренский высказывался в том смысле, что имя Божие есть Сам Бог вместе со звуками и буквами этого имени. Кроме того, Флоренский уделял большое внимание магической природе слова и имени.

Согласно ряду исследователей Павел Флоренский был гомосексуалом. Свои представление об однополых отношениях он анонимно изложил во втором издании книги Василия Розанова «Люди лунного света» (1913). Позднее в своей книге «Столп и утверждение истины» он разовил философию мужской дружбы, в которой Николай Бердяев увидел «счёты с собой, бегство от себя, боязнь себя» и укорил автора в «оправославливании» античных нравов[43][44][45][46].

Флоренский Павел Александрович

В 1910 году женился на Анне Михайловне Гиацинтовой (1889—1973)[47]. У них было пятеро детей: Василий, Кирилл, Михаил, Ольга, Мария[48].

Внуки:

- Павел Васильевич Флоренский (род. 1936), профессор Российского государственного университета нефти и газа, академик Международной славянской академии наук, искусств и культуры, академик общественной организации «Российская академия естественных наук», член Союза писателей России[49], руководитель экспертной группы по чудесам при Синодальной богословской комиссии РПЦ[50].

- Игумен Андроник (Трубачёв) (род. 1952) — директор Центра изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского, директор музея священника Павла Флоренского в Сергиевом Посаде, основатель и директор Музея священника Павла Флоренского в Москве.

Заведовал отделом материаловедения в ВЭИ, жил в доме 12.2 по Красноказарменной улице[источник не указан 1566 дней].

Основная статья: Мнимости в геометрии

Ссылаясь на «Божественную комедию» Данте, Флоренский выступает против гелиоцентрической системы Коперника. Интерпретирует опыт Майкельсона — Морли как доказательство неподвижности Земли. Объявляет «пресловутый опыт Фуко» принципиально бездоказательным. Комментируя специальную теорию относительности Эйнштейна, Флоренский приходит к выводу, что за пределом скорости света начинается нефизический «тот свет». Этот потусторонний мир мнимых величин даёт описание высшей вечной реальности. Исходя из геоцентрической системы, Флоренский рассчитывает расстояние до этого мира как расстояние, при котором тело, обращающееся вокруг Земли за один день, будет двигаться со скоростью света. Интерес к космологической модели древности является одной из характерных особенностей современной Флоренскому исторической науки, большое внимание уделявшей морфологии пространства-времени первобытных культур, Античности и Средних веков.

В 1913 году в Киеве суд рассматривал обвинение еврея Менахема Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского. Не сомневаясь в существовании практики ритуальных убийств у евреев[40], Флоренский направил Василию Розанову для анонимной публикации статьи «Проф. Д. А. Хвольсон о ритуальных убийствах» и «Иудеи и судьба христиан». Розанов включил обе статьи в книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» в виде приложения. В то же время называл антисемитизм «величайшим прегрешением» и каялся, что в детстве по недомыслию обозвал девочку грязным антисемитским ругательством[источник не указан 2145 дней]. Ученик Флоренского Алексей Лосев утверждал в рукописи, изъятой цензурой из «Диалектики мифа», что по замыслу Божию в итоге евреи «спасутся все», хотя и рассматривал иудаизм как религию пустоты — материализм.

Флоренский высказывался в том смысле, что имя Божие есть Сам Бог вместе со звуками и буквами этого имени. Кроме того, Флоренский уделял большое внимание магической природе слова и имени. Флоренский записал в черновике:

Мне невыносимо больно, что Имяславие — древняя священная тайна Церкви — вынесено на торжище и брошено в руки тех, кому не должно касаться сего, и кои, по всему складу своему, не могут сего постигнуть. Ошколить таинственную нить, которой вяжутся жемчужины всех догматов, это значит лишить её жизни… Виноваты все, кто поднял это дело, виноват и о. Иларион и, б. м., о. Иоанн Кронштадтский… Христианство есть и должно быть мистериальным. А что для внешних — то пусть будут протестантствовать… Если бы ранее и теперь от меня зависела судьба движения и спора, я сказал бы: «Господи, все это пустяки. Займёмся-ка жалованием духовенству и эполетами епископам» — и постарался бы направить интересы и внимание куда-нибудь в сторону…

Павел Флоренский — лучшие книги

5 декабря 2012 года в Сергиевом Посаде открыт памятный знак «Пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий XX века», установленный Фондом Павла Флоренского. Открытие знака было приурочено к 75-летию со дня расстрела и мученической смерти Павла Флоренского. Автор проекта — Мария Тихонова[46].

Именем Флоренского названы улицы в Калининграде и в посёлке Соловецком (на Большом Соловецком острове).

Родился 9 января в местечке Евлах Елизаветпольской губернии (ныне Азербайджан). Отец Александр Иванович Флоренский (30.9.1850—22.1.1908) — русский, происходил из духовного звания; образованный культурный человек, но утративший связи с церковью, с религиозной жизнью. Работал инженером на строительстве Закавказской железной дороги. Мать — Ольга (Саломэ) Павловна Сапарова (Сапарьян; 25.3.1859—1951)[1] принадлежала к культурной семье, происходившей из древнего рода карабахских армян[2][3][4][5][6][7][8]. Бабушка Флоренского была из рода Паатовых (Пааташвили)[9]. Семья Флоренских, как и их армянские родственники, имели поместья в Елисаветпольской губернии, В семье было ещё два брата: Александр (1888—1938) — геолог, археолог, этнограф и Андрей (1899—1961) — конструктор вооружения, лауреат Сталинской премии; а также сестры: Юлия (1884—1947) — врач психиатр-логопед, Елизавета (1886—1967) — в замужестве Кониева (Кониашвили), Ольга (1892—1914) — художник-миниатюрист и Раиса (1894—1932) — художник, участник объединения «Маковец»[1].

Основная статья: У водоразделов мысли

Вполне обоснованное разъяснение диалектики творчества священника Павла Флоренского даёт игумен Андронник (Трубачёв), который отмечает, что дух теодицеи к этому времени внутренне уже был чужд отцу Павлу — «Столп…», ещё не будучи опубликованным, стал пройденным этапом — и неслучайно в поле духовного зрения философа первоначально был неоплатоник Ямвлих, перевод и комментарии которого предполагались в качестве магистерской диссертации. «Таинства брака (1910) и священства (1911) явились теми семенами, из которых творчество отца Павла смогло расти в новом направлении — антроподицеи»[29].

Похожие записи:

Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Áåðäÿåâ

Ñòèëèçîâàííîå ïðàâîñëàâèå [1]

Среди разнообразнейших архетипов, создающих культуру, можно выделить образ Сальери. Он символизирует некие негативные поступки, которые в реальности никогда им не совершались.

В отечественной культуре одним из таких многочисленных сальери несомненно является Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924). Биограф поэта историк литературы Василий Молодяков (университет Такусеку, Токио) подробно воссоздает его жизнь и одновременно развенчивает разнообразные мифы (а зачатую и просто слухи), которые начали возникать еще при жизни автора «Юпитера поверженного».

Исследователь реконструирует детство своего героя, историю его семьи. Именно от отца, сына крепостного крестьянина, ставшего торговцем пробкой, Валерий перенял любовь к чтению и сочинительству.

Принятие революции, ставшего к 1917 году вполне «буржуазным» автором было обусловлено не столько левыми взглядами, сколько государственнической позицией Брюсова. Симпатии к социализму он изжил еще в годы первой русской революции, когда, например, в письме к отцу от 3 июня 1907 года с иронией выражал надежду, чтобы депутаты от социал-демократических партий «не начиняли бомб, пусть (если уж это так сладостно) занимаются этим другие». Одновременно поэт жестко критиковал статью лидера большевизма Владимира Ленина «Партийная организация и партийная литература». По поводу провозглашенного в ней требования цензуры («партийного контроля») он не без оснований заявлял, что в них в реальности содержится менее всего «истинной любви к свободе». При этом Брюсов оставался критиком существующей власти, если видел, что она слабеет или же совершает, по его мнению, ошибки (подробнее см.: Валерий Брюсов. В эту минуту истории. Политические комментарии. 1902–1924. / ред. В. Молодяков. – М.: АИРО-XXI, 2013).

А.В. Луначарский

Первые контакты (точнее, переговоры) с новым режимом датируются, согласно утверждению Молодякова, маем 1918 года. Собственно сама служба Валерия Яковлевича в комиссариате (министерстве) просвещения началась не ранее июня. Она была вызвана осознанием, что большевики являются единственной реальной силой в стране. А потому, лишь сотрудничая с ними, возможно, еще спасти памятники культуры, защитить ученых, писателей, «единственное неуничтожимое достояние – русскую культуру». Следует также иметь в виду, что, как справедливо отмечал голландский славист Шенг Схейен, первый нарком (министр) просвещения Анатолий Луначарский изначально стремился основывать партийную эстетику на модернизме, в том числе и близкому Брюсову символизму, что облегчало автору Tertia Vigilia адаптацию к новому строю.

Парадоксально, но, размышляя о брюсовском сотрудничестве с большевизмом, даже такой талантливый поэт, крайне неровный историк литературы и еще более пристрастный (а зачастую и просто несправедливый) мемуарист, как Владислав Ходасевич, вынужден был отрицать за Валерием Яковлевичем доносительство и иные бесчестные поступки, а также писал, что тот ни разу не отказал, ни одному просителю.

Впрочем, образ сальери был связан не только с пореволюционными деяниями поэта-символиста. Им предшествовали не простые отношения со многими коллегами Брюсова по литературному цеху. Ведь именно тогда критиком Юлием Айхенвальдом было опубликовано в сборнике «Силуэты русских писателей», эссе, в котором прямо заявлялось, что Брюсов – это всего лишь «преодоленная бездарность». Причем большинству читателей почему-то запомнилось последнее слово, хотя критик говорил о ее преодолении, правда, отказав литератору в наличии «дара». Тогда же имели место конфликты с Андреем Белым и Иваном Буниным (по мнению современников именно издание в «Скорпионе» бунинского сборника «Листопад» способствовало широкой известности молодого поэта), также подробно описанными Молодяковым. Впрочем, касаясь отношений с будущим нобелевским лауреатом, следует отметить, что, несмотря на все споры Валерия Яковлевича и Ивана Алексеевича, последний первоначально отказывался верить, что Брюсов «продался» красным и искренне защищал его в антибольшевистской печати.

В разнообразной критике Брюсова обращают на себя два парадоксальных, а потому довольно уязвимых момента. Во-первых, дореволюционная деятельность многих литераторов была гораздо более политически ангажированной.

Так, например, Константин Бальмонт неоднократно имел проблемы с законом. За участие в студенческой демонстрации и публичное чтение революционных стихов был исключен из университета и выслан из столицы. После участия (впрочем, довольно номинального) в декабрьском восстании 1905 года автор «Горящих зданий» вообще предпочел скрыться за границей. Отметим, что, согласно воспоминаниям сатирика Дона-Аминадо, он говорил, что лицо Брюсова, напоминало ему «нераскаявшегося каторжника».

Д. Мережковский и З. Гиппиус

В свою очередь еще один не менее, чем Ходасевич, пристрастный критик Брюсова поэтесса Зинаида Гиппиус до революции поддерживала террористов из партии эсеров (в первую очередь Бориса Савинкова), а также была автором антимонархического цикла стихотворений «Жизнеописание Ники».

В целом же, основной политический тренд Серебряного века, или, если брать шире, всего отечественного модернизма (в том числе так называемого религиозного возрождения) заключался в стремлении синтезировать идею социализма с христианством и, как следствие, в оппозиции существующему режиму. Например, Христианское братство борьбы, в которое входили такие философы, как Павел Флоренский, Владимир Эрн, Валентин Свенцицкий и отчасти Андрей Белый, декларировало «борьбу с самым безбожным проявлением светской власти – с самодержавием, кощунственно прикрывающимся авторитетом церкви, терзающим народное тело и сковывающим все добрые силы общества».

Поэтому не удивителен феномен сборника «Вехи», который действительно оценивался как «измена», не только профессиональными революционерами («энциклопедия либерального ренегатства» назвал ее ранее упомянутый Ленин), но и коллегами философами.

В подобном контексте умеренный консерватизм Брюсова воспринимался столь же негативно.

Во-вторых, следует сравнить постреволюционное поведение поэта с практиками литераторов, в дальнейшем пополнивших ряды Русского зарубежья. Тот же Бальмонт работал в Наркомпросе, готовил к изданию стихи и переводы, читал лекции. В день праздника Первого мая 1920 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве прочел свое стихотворение «Песнь рабочего молота».

Ходасевич первоначально вел занятия в литературной студии московского Пролеткульта. В 1918–1919 годах служил в репертуарной секции театрального отдела все того же Наркомпроса. А в эмиграции, стремясь избежать полного разрыва с советской властью, долгое время воздерживался от тесных контактов с периодикой Русского зарубежья.

В свою очередь Гиппиус и Мережковский сотрудничали с руководимым Горьким государственным издательством Всемирная литература. Интересно, что, как и в случае с главой о Брюсове, глава в мемуарах Зинаиды Николаевны об Алексее Максимовиче была не менее пристрастна. Правда, при ее публикации, поэтесса столкнулась с цензурными запретами со стороны руководства журнала «Современные записки», проявивших солидарность со своим недавним соратником по революционной борьбе (его редколлегия состояла из эсеров). Брюсова в данной ситуации защищать среди эмигрантов было некому.

Некоторую пикантность критике Гиппиус придает факт письма Мережковского Брюсову от 25 мая 1919 года, также приводимого Молодяковым. В нем автор «Грядущего хама» просил поэта содействовать печатанию его и своей супруги книг в государственных издательствах, при этом оговариваясь: «я заранее согласен на все условия».

Иными словами, оппоненты Брюсова (Гиппиус или Ходасевич) или просто будущие жители Русского зарубежья (Бальмонт), чье поведение до эмиграции не вызывало сколько-нибудь серьезных отрицательных оценок в обществе, мало чем отличалась от деятельности оставшегося на родине литератора.

Кроме того, возможно, в подобном негативном отношении к классику не последнюю роль сыграла его относительно благополучная судьба, на которую ранее уже обращали внимание исследователи (в частности, Иван Волков). Читатель болезненно падок на трагические биографии поэтов, а в данном случае не было ни расстрела, ни смерти в лагере (Гумилев, Мандельштам), ни самоубийства или, на худой конец, того же изгнания (Цветаева, Адамович).

Наконец, не надо забывать об осуждаемой, но по-человечески понятной и простительной зависти коллег по цеху. Ведь не каждый мэтр (а талантов в эпоху Серебряного века было не занимать) мог написать следующее:

Я сознаю, что постепенно

Душа истаивает. Мгла

Ложится в ней. Но, неизменно,

Мечта свободная – светла!

***

Я больше дольних смут не вижу,

Ничьих восторгов не делю;

Я никого не ненавижу

И – страшно мыслить – не люблю!

(«В горнем свете»).

Так что, по сути, комплекс антонио сальери следует относить не к Брюсову, а к его многочисленным критикам, что и показывает книга Василия Молодякова.

_______________________

Наш проект можно поддержать.

Ключом к такому целостному мировоззрению стала для Флоренского математика. Но очень рано осознал он неисчерпаемость искусства по глубине содержащегося в нем жизненного опыта и силе художественного обобщения.

«Я считаю своею второю (после математики) задачею, — писал он матери, — быть хорошо ознакомленным с искусством. По-моему, главнейший недостаток большинства систем в том, что там совершенно игнорируется весь тот огромный концентрированный материал, который дает искусство вообще; что же касается до музыки, то она, можно сказать, почти совсем не использована. Нельзя оставлять в мировоззрении такую исполинскую дыру, как отсутствие музыкального образования, хотя бы даже самого поверхностного, самого элементарного. А помимо всего остального, искусство является концентрированным опытом; оно разом не исчерпаемо, не адекватно понятию по бездонности содержания (как опыт вообще) и идеализировано, то есть в нем совершена та работа обобщения и индукции, которую приходится при непосредственном опыте производить самому» (из письма 6.X.1902).

Музыкальность восприятия мира есть тот особенный, отличительный признак, который органически входит в мирочувствие и мировоззрение священника Павла Флоренского. Myзыка воздействовала на формирование его личности, являясь одним из источников глубочайших переживаний, связанных с присущим ему творческим восприятием звуковых явлений.

В суждениях о музыкальном искусстве Флоренский исходил из коренного убеждения — прекрасное есть истинное. ‘ Критерий истинности искусства — реализм, проникновение в глубь вещей. «Цель художества — преодоление чувственной видимости, натуралистической коры случайного и проявление устойчивого и неизменного, общеценного и общезначимого действительности, иначе говоря, цель художника — преобразить действительность» (1. С. 26). Истинному искусству противостоит искусство мнимое, иллюзорное. Истинное искусство создает символические образы, мнимое — иллюзорные подобия вещей.

Эстетические взгляды Флоренского нашли выражение в работах философских, богословских, искусствоведческих. Музыкальное искусство рассматривается им в единстве с поэзией, живописью, архитектурой. Раскрывая их общность, Флоренский исследует как целостное воздействие, так и целостное восприятие их.

Единство воздействия многих искусств наиболее полно выявляется в культе [1]. В конкретных формах его жизненного проявления изобразительное, словесно-поэтическое и музыкальное искусства становятся частью культа, выполняют единую функцию. Эстетический принцип синтеза искусств всесторонне реализуется в храмовом действе.

«В храме, говоря принципиально, все сплетается со всем: храмовая архитектура, например, учитывает даже такой малый, по-видимому, эффект, как вьющиеся по фрескам и обвивающие столпы купола ленты голубоватого фимиама, которые своим движением и сплетением почти беспредельно расширяют архитектурные пространства храма, смягчают сухость и жесткость линий и, как бы расплавляя их, приводят в движение и жизнь <…> Вспомним о пластике и ритме движений священно-служащих, например при каждении, об игре и переливах складок драгоценных тканей, о благовониях, об особых огненных провеиваниях атмосферы, ионизированной тысячами огней, вспомним далее, что синтез храмового действа не ограничивается только сферой изобразительных искусств, но вовлекает в свой круг искусство вокальное и поэзию — поэзию всех видов, сам являясь в плоскости эстетики — музыкальною I драмой» [2] (2. С. 31).

Священник Павел Флоренский воспринимает храмовое действо как «целостный организм», жизнедеятельность которого проявляется в формах церковного искусства, имеющего свои национальные традиции в архитектуре, иконописи, музыке, богослужебном Уставе и т. д. Так идейно-символическая функция становится основой возникновения иконостаса, знаменного распева и иных форм богослужебного творчества.

Эстетическая сторона богослужения выявляется Флоренским через восприятие красоты во всех сферах культовой жизни. И ритмическая структура храмового действа как очищения (катарсиса), и участие в нем ликов и народа, насыщенность всего богослужебного действа подлинной стихией литургической поэзии и музыки — «все подчинено единой цели, верховному эффекту катарсиса этой музыкальной драмы, и потому все соподчиненное тут друг другу не существует или по крайней мере ложно существует взятое порознь» (2. С. 31).

Суждения о музыкальной основе богослужения неотделимы от совокупности воззрений священника Павла Флоренского на природу культа и соподчиненность всех составляющих его частей. Культ есть «выделенная из всей реальности I та ее часть, где встречается имманентное и трансцендентное, дольнее и горнее, здешнее и тамошнее, временное и вечное, тленное и нетленное» (3. С. 89).

Богослужение о. Павел характеризовал как антиномическое сопряжение Божественной и человеческой энергий. Реально эта связь выявляется в ритмическом строе богослужения. Отец Павел утверждает всеобщее, всеохватывающее значение ритма как основного жизненного закона, пронизывающего всю структуру богослужения.

Необходимо обратить внимание, что ритм, темп и интонацию о. Павел рассматривает как «древнейшую и едва ли не существеннейшую часть богослужения» по его «человеческой стихии», «оставляя пока таинственную сторону» («Наброски о богослужении». 1912.1.XIL).

«Идея церковности — в ритме.

Каждое дыхание и каждое биение сердца должно быть подчинено ритму Иисусовой молитвы. Ритмически бьются мысли, чувства, даже телесные ощущения. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго», — вдумайтесь, какое богатство здесь идей, настроений, побуждений. Но это — ритм наименьшего круга. За ним идут другие циклы переживаний, — все увеличивая свой период, все усложняя свое содержание или, точнее, расчленяя основное содержание, основной ритм Иисусовой молитвы… Ритмы поклонов и крестных знамений, ритмы «слава» и «ныне», прослаиваемых расчленениями и усложнениями тех же «Слава, и ныне», хождения кругом престола, входы и исходы, ритм каждений, ритм колыхающихся риз, перемежающиеся «аминь» и «Господи, помилуй» — и все это богатство ритмов расчленяется, и еще расчленяется, и паки расчленяется.

А там находят еще новые и новые волны, все больших и больших длин, и бьют в душу и в тело. Цикл суточный — из девяти служб, ритмически повторяющихся изо дня в день, в соединении по три. Затем цикл седмичный, то есть ритм «гласов, и в зависимости от них — всего, что ими определяется, — прокимнов, песнопений, воспоминаний седмичных, отпустов и т. д. и т. д. Этот ритм повторяется из седмицы в седмицу. А там — еще «ширший» круг — годовой, с воспоминаниями событий года, с чтением Евангелий и Апостолов, с канонами т. д. и т. д. Он повторяется из года в год. Сверх этого — особые, вставные циклы — «около Пасхи», выражаемые Великим постом и временем от Пасхи до Пятидесятницы» (из письма В. В. Розанову. 18.1.1913).

Расчлененность богослужения на ряд ритмически повторяющихся циклов теснейшим образом связана с циклами солнечным, лунным и лунно-солнечным, подчинена ритму космической жизни. «Тут нет произвола — служба течет с такою же точностью, как и светила небесные, да и сама есть явление небесной музыки здесь, на земле» (там же; выделено мною. — С.Т.).

Идея ритма, понимаемого как всеобщее жизненное начало, как закон жизни, находит у священника Павла Флоренского всестороннее выражение. Идя от дыхания, от молитвы — восходим к ритму космической жизни. Идя от ритма жизни Вселенной, от «музыки небесных сфер», приходим к ритму богослужебных кругов, к ритму человеческой деятельности, освящаемой в культе, к ритму внутренней жизни, строящейся «по образу и по подобию небесной музыки».

Каждая церковная служба есть сложное сплетение многих тем, контрапунктически связанных в единое целое, образующих сложную полифоническую структуру богослужения. Отец Павел детально прослеживает ритмическую канву богослужения, намечает темпо-ритмическую разработку службы.

«У каждой части службы есть внутренний, присущий ей ритм и темп, и если эти последние соблюдены, то чтение, пение, возглас, молитва производят свое молитвенное действие на душу молящегося, хотя бы содержание всего этого воспринималось почти бессознательно или почти не воспринималось [3], Я Напротив того, самое превосходное исполнение, при полной понятности смысла, при хороших голосовых средствах испол- нителей, при даже тонкой «игре» (впрочем, таковой я не встречал, кажется), раз ритм и темп не соблюдены, воспринимается как нечто глубоко фальшивое. Так, наиболее медлительные части богослужения — это начала ектений, особенно великой, шестопсалмие, священнические возгласы «Троичного содержания». Это grave, lento… акафисты, каноны вычитываются быстрее — так, приблизительно, andante, andantino… Кафизмы — еще быстрее; только аллилуиа петь и читать должно медлительно и растягивая на конце…

Впрочем, в разные времена церковного года, в дни памяти различных святых или событий служба, конечно, получает особый темп.

Бывает служба мужественная (например, Михаилу Архангелу — особенно акафист), а бывает и женственная (большинство). Бывает служба в ускоренном темпе и отчетливом ритме, а бывает — в медлительном темпе с мягким ритмом, — дымчатая чуть-чуть» («Наброски о богослужении».1912.1.XII).

Отмечая единство космической жизни и богослужения, о. Павел придает онтологическое значение всему, что входит в богослужение, соотносит молитвы, песнопения, слова, произносимые в храме, с иной реальностью, пребыванием в иной плоскости бытия, нежели обычные слова, обычное пение.

«Типикон есть партитура симфонии симфоний, длящейся целый год, и оркестровки ее распределены между всеми напластованиями бытия — от горних чинов ангельских и до стихий включительно. Вслушаемся в любой отдел культового года, и мы услышим тут не только сверхземные голоса небожителей, но и голоса природы. Каждое движение культовое предполагает зараз участие всех сфер» (3. С. 240).

Онтологическое значение, придаваемое святому звуку, святому пению, становится особенно очевидным в чине освящения колокола, где «говорится даже о космическом действии священного звона».

В песнопениях церковных служб о. Павел выделяет те моменты, где обнажается связь горних и дольних сфер бытия. В слове «Радость навеки» он углубленно раскрывает таинственный смысл Херувимской песни, выявляя связь ее с ангельским славословием Трисвятой Троице (4. С. 317-319).

Изъясняя вечернее песнопение «Свете Тихий», о. Павел раскрывает святоотеческое понимание природы Божественного света, постигаемого в подвиге веры. Богословское и эстетическое восприятие песнопения сливаются в единстве Истинного и Прекрасного. Словесное и музыкальное звучание вечернего гимна есть церковное выражение воспевания Божественной Красоты, познаваемой в Свете Единосущной Троицы (5. С. 95-96).

Природа богослужения, претворяющего «земное в Небесное», особенно явно раскрывается в песнопениях панихиды и отпевания умерших.

«Надгробное рыдание творяще песнь «Аллилуиа»… — слышим мы на каждой панихиде зов Церкви, объясняющий тем природу богослужения. Это ведь значит в переводе: «Превращающе, претворяюще, преображающе свое рыдание при гробе близких, дорогих и милых сердцу, свою неудержимую скорбь, неизбывную тоску души своей — преобразующе ее в ликующую, торжествующую, победно-радостную хвалу Богу — в «Аллилуиа» <…>, в песнопение величайшего подъема» (3. С. 136).

Одним из источников богословских размышлений о. Павла о Софии как идее Красоты обоженной твари становятся Богородичные песнопения — «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», пасхальный ирмос «Светися, светися, Новый Иерусалиме» и другие Богородичные гимны. Опытное познание исцеляющей силы молитв ко Пресвятой Деве запечатлел он в письме восьмом Теодицеи: «Вечность запела в прохладной тишине вешнего заката восторженный гимн Деве Пречистой — Виновнице и «Источнику» всякой чистоты» (5.С. 257-258).

В размышлениях о. Павла о сущности церковных песнопений молитвенное постижение духовной реальности соединяется с восприятием ее красоты и приводит к богословскому раскрытию религиозной символики песнопений. Сама духовная реальность открывается ему в песнопениях Страстной седмицы, Пасхи и Пятидесятницы: «Среди множества дивных по своей внутренней силе песнопений Церкви песнопения Святой Четыредесятницы и Святой Пятидесятницы таинственно овеяны духовной красотою… Как будто бесконечная глубина совершающихся Страстей Господних и Воскресения сама блистает таинственным светом на этом круге церковных служб» (6. С. 7).

Церковные песнопения, как и древняя иконопись, создавались в молитвенном подвиге святых песнотворцев. Претворение словесного образа песнопения на язык церковных напевов у наиболее чутких творцов приводит к созданию песнопений, одухотворенных силой содержащихся в них слов. «И форма песнопений, — подчеркивал о. Павел, — неотделима от содержащейся в ней духовной силы. Откажитесь от формы — вы лишитесь того, что бесконечно дорого верующему, что томит сердце его невыразимо сладкою болью, умирающей грустью по Дому и по Отцу» (6. С. 67).

Все богослужение о. Павел воспринимал как претворение молитвенного обращения к Богу в песнь благодарения, в симфонию псалмов. В духовном созерцании он реально воспринимал священную музыку песнопений, заключенную в словах Божественных гимнов, и говорил о ней, не высказывая своего отношения к современным произведениям церковных композиторов. Мысль его сосредоточивалась на общих религиозно-эстетических началах богослужения, оставляя творческую свободу создателям церковных напевов, не отстаивая старых форм и не отвергая новых.

«В отношении к духовному миру, — свидетельствовал он, — Церковь, всегда живая и творческая, вовсе не ищет защиты старых форм, как таковых, и не противопоставляет их новым, как таковым. Церковное понимание искусства и было, и есть, и будет одно — реализм. Это значит: Церковь, «столп и утверждение Истины», требует только одного — истины. В старых ли или новых формах истина, Церковь о том не спрашивает, но всегда требует удостоверения, истинно ли нечто, и, если это удостоверение дано, благословляет и вкладывает в свою сокровищницу истины, а если не дано — отвергает» (7. С. 106).

В суждениях о музыкально-словесном образе песнопений о. Павел опирался на свое восприятие обиходных гласовых напевов, закрепленных в церковном сознании многовековым молитвенным опытом Церкви. В его изъяснении песнопений панихиды, напоенной слезами бесчисленных людских поколений, воплотившей горе народное и надежду жизни вечной, отразилось слышание напевов, доныне сохранивших древнейшую основу. Наиболее близки ему монастырские распевы. Проведя многие годы вблизи Троице-Сергиевой Лавры, он в полной мере ощутил и своеобразие лаврского богослужения, и особенности монастырского пения. К напевам, вошедшим в сокровищницу церковного искусства, относит он и древнее унисонное пение, которое «удивительно как пробуждает касание Вечности. А когда есть богатство звуков, голосов, облачений и т. I д. и т. д. — наступает земное, и Вечность уходит из души куда- то, к нищим духом и к бедным земными богатствами» («Наброски о богослужении». 1912.1.XII).