Из семейной хроники

Глава 1. Неудачный день

Восьмилетний голубоглазый тоненький Тема (Артемий) Карташев – сын отставного строгого генерала Николая Семеновича и его доброй жены Аглаиды Васильевны. У мальчика есть сестры, старшая 9-летняя Зина, которая любит его воспитывать, Наташа, Маня, Аня и братик Сержик. В то утро Тема нечаянно сломал в саду любимый папин цветок. Мальчик до ужаса боится отца. Тема надеется на защиту мамы.

Пока родители в городе, Тема ведет себя отчаянно, будто ему нечего терять. Он падает с лошади, толкает сестру, грубит бонне (гувернантке), бьет посуду. И тут же раскаивается. В благодарность, что 8-летний Иоська, сын кучера Еремея, его не бросает, мальчик обещает другу сахарка. Как назло, взрослые застают его за воровством из сахарницы. Теперь ему точно пощады не будет. Только горничная Таня добра к нему. Мальчик вспоминает о своей кучерявой Жучке, но ее нигде нет. Тема боится, что слуга Аким ее убил: она втихаря таскала еду. Но тот не признается.

Глава 2. Наказание

Отец, противник «бабского» воспитания, без жалости сечет умоляющего о прощении Тему. И в мальчике просыпается ненависть к отцу, он кусает его за палец. Взволнованная мать объявляет, что не позволит сделать из ребенка идиота, «вырвать его человеческое достоинство». Он человек, а не щенок.

Глава 3. Прощение

Мать задумывается о характерах своих детей. Тема впечатлительный, безрассудный, но в его груди бьется «горячее сердце», доброе и отзывчивое. Мальчик украдкой стирает свое белье: во время порки он описался. Потом мать объясняет ему, что любит, и что стыдно быть трусом. «Ты весь день боялся правды». А ведь даже Бог не побоялся умереть за правду.

Глава 4. Старый колодезь

У Темы жар. От няни он узнает, что Жучка в заброшенном колодце. Она еще жива! Мальчик пытается поднять ее, потом лезет за собакой сам. Сил не хватает, он готов сдаться, умереть в вонючей жиже, но упрямо гонит себя наверх. А поднявшись, пугается кучера. Мальчик мечется в бреду, его любящая душа рвется из тела, все в доме жалеют его.

Глава 5. Наемный двор

Родители разрешили ему играть с ребятишками из бедных лачуг на наемном (арендованном) дворе. Так он будет расти как обычный, здоровый мальчишка. И Тема бегает с Гераськой, Колькой, Яшкой, запускает воздушных змеев, играет в орехи, слушает страшные истории и набирается дворовых словечек. Тема задумывается о смерти. О том, что у взрослых скучная жизнь.

Через год двор ребятам тесен, они бегают к морю. А однажды на бойне Тему спас от быка мясник. Тема обиделся, что он надрал ему уши, и швырнул камнем. Отец похвалил, а мать гнала от себя злого и неблагодарного мальчика, пока он не прочувствовал свою вину по-христиански. Потом мама рассказала, что пора браться за ум. Петр Великий в 10 лет уже царем был, а есть еще Ломоносов и Пушкин.

Глава 6. Поступление в гимназию

Тему и Зину приняли в гимназии. Счастливый 10-летний Тема гордится мундирчиком. Заважничав, он купается отдельно от ватаги приятелей со двора. И его одежду крадет какой-то старик. Домой его везет старый солдат, служивший с отцом.

Из гимназии его хотят исключить в первый же день за плохое поведение и неподчинение директору. Тема молчит, что виноват не он, а второгодник Вахнов со своими злыми шутками. Тему оставляют в классе.

Глава 7. Будни

Он быстро заскучал в гимназии, стал лениться. Учителя строгие, насмешливые. Только бедный и больной Борис Борис Кноп безобидный. Когда Вахнов потешается над учителем, ребята останавливают его. Мать Темы помогает его жене и дочке найти работу. В доме больного Кнопа она знакомится с любимым учителем гимназистов по естественной истории Томылиным.

Глава 8. Иванов

Бедный Кноп умер, но перед смертью он был спокоен за будущее родных. А Тема сдружился с тихоней сиротой Ивановым. Мальчик много читал, и приучил к этому Тему.

Глава 9. Ябеда

Вахнов упросил доброго надзирателя Иванова не сообщать директору о его проделке. Но директор все узнал. Тогда Вахнов подложил иголку учителю Бошару, как доносчику. Тема и Иванов были против. Но не успели ничего сделать: Бошар сел на стул.

Директор так орал на Тему, что тот струсил, и выдал и Вахнова, и Иванова. А вот Иванов товарищей не предал. Вахнова и Иванова исключили. Дома мама утешает Тему, проигравшего свой «первый бой», в память о друге Иванове просит быть хорошим. Тема тайком молится, чтобы стать бесстрашным. И стыдится показаться Иванову на глаза.

Глава 10. В Америку

Сорванец Касицкий и влюбленный в море Данилов посочувствовали Теме, сели с ним рядом. Ребята решили плыть в Америку. Выстроили лодку, чтобы на ней подойти к пароходу и попроситься на борт без документов. На радостях Тема вовсе бросил учить уроки. Но пароход не подобрал их.

Глава 11. Экзамены

Пользуясь тем, что мама занята с новорожденным братиком, Тема до последнего врет, что с экзаменами в 3 класс все хорошо. Потом признается, что, если родителя попросят, ему разрешат пересдать три экзамена. Отец с матерью запрезирали обманщика. И он решил назло им отравиться фосфорными спичками.

Отец разозлился, а мама испугалась. Тема в слезах вымолил у нее прощение, обещал стать прежним. И за неделю подготовился к пересдаче. Сам директор похвалил его «отличные способности». Обрадовалась мама, любившая своих детей со всеми их ошибками, и сестра Зина, а отец назвал сына «умницей». Тема твердо решил стать одним из лучших учеников в классе.

Глава 12. Отец

«Походы, раны, ревматизм – сделали свое дело»: Николай Семенович разболелся. И стал мягче характером. Всем детям «жалко папу». Тема с восторгом слушает, как геройски молодой отец-командир с одним эскадроном прорвал каре венгерцев. А потом не мог заснуть, видел лица мертвых. Он ведь чуть не погиб тогда, да Бондарчук спас.

Для солдат он был как отец. А сам он рос сиротой. Вся его жизнь – служение Родине и царю. Умирая, он зовет Тему «молодым хозяином», сменой себе, плачет, благословляет всю семью. Когда умер отец, Тема понял, как крепко был связан с ним, как важен он был для его жизни. На кладбище все говорит о вечности, смерти. И Тема хочет жить, любить этот мир и родных людей, найти свое место, цель в жизни, и уйти достойно, как отец.

Читательский дневник по повести «Детство Темы» Гарина-Михайловского

Сюжет

В семье генерала в отставке Николая Семеновича Карташева и его доброй жены Аглаиды Васильевны растут шесть детей: 9-летняя Зина, 8-летний Тема (Артемий) Карташев, и младшие Наташа, Маня, Аня, Сержик. Отца Тема боится, мать любит. Мальчик случайно сломал любимый цветок отца в саду. Отец его выпорол. Мать считает, что страхом и поркой не сделать из мальчика хорошего человека. Тема добрый, он спасает из колодца собачку Жучку, дружит с бедными ребятишками.

В гимназии он, уже 10-летний, дружит с сиротой Ивановым. Когда второгодник Вахнов кладет иголку учителю на стул, оба друга против. Вахнова и Иванова выгоняют из гимназии. Их и себя от страха выдал Тема. Ему стыдно. С новыми друзьями Касицким и Даниловым он на лодке пытается пристать к пароходу в Америку. Из этого ничего не вышло, но учебу Тема успел запустить. И завалил экзамены.

Не в силах вынести презрения родителей, он пробует отравиться. Прощенный любимой мамой, он на пятерки пересдает экзамены. Потом умирает его отец, строгий, но добрый и честный, настоящий герой войны. Тема понимает, что отец любил его. Он хочет вырасти достойным человеком, радовать своих близких, найти хорошее дело в жизни.

Отзыв

Повесть о семейном воспитании, взрослении героя, закалке его характера. О том, что наказание может искалечить душу ребенка, оттолкнуть его от семьи. Взрослые часто забывают, что сами были детьми. Отец воспитывает сына в строгости, мать – любовью. В гимназии воспитывают страхом и дисциплиной. В таких условиях непросто вырасти личностью, сохранить свое человеческое достоинство. Но Тема сберег любящее сердце, дорожит семьей и друзьями, понял отца, хочет стать хорошим человеком.

Повесть учит в каждом видеть уникальную личность, любить родных и друзей, отвечать за свои поступки, признавать и исправлять свои ошибки, бороться с недостатками, быть честным, щедрым, отзывчивым, смелым, помогать людям, учиться на совесть, радоваться жизни.

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Ханты-Мансийского района

«Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»

Рекомендовано МО учителей начальных классов

Протокол №1 от 31.08. 2021г. Руководитель МО:

Сосновская Н.А.

Приложение

к ООП НОО МКОУ ХМР СОШ

с. Кышик на 2021-2022 уч. год

Приказ № 452 — О от 31.08.2021

Рабочая программа

по Литературному чтению

МКОУ ХМР СОШ с. Кышик

4 класс

срок реализации 1 год

Составитель: Рамих М.В.,

учитель начальных классов,

первая кв. категория

2021

Содержание программы

| I | Пояснительная записка | |

| II | Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» | |

| III | Содержание учебного предмета «Литературное чтение» | |

| IV | Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. |

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа.

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена в соответствии:с нормативными правовыми документами федерального уровня:

-

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 — ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 26 ноября 2010 № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357, от 18 декабря 2012 № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года №507, от 31 декабря 2015 года № 1576); Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»

-

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312;

-

Примерной программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. -М.:

Просвещение, 2010 г.; Литературное чтение. Рабочие программы 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина — М.:Просвещение, 2011.; планируемых результатов начального общего

образования. Программа «Школа России»

с нормативными правовыми документами уровня образовательной организации:

-

Уставом МКОУ ХМР СОШ с. Кышик;

-

Основной образовательной программой начального общего образования;

-

Положением о рабочей программе

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:

-

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

-

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

-

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.

-

формирование основ духовно-нравственной культуры народов России

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение»

Раздел«Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений.

Раздел«Виды речевой и читательской деятельности»включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык чтения. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушатьи говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.

Раздел«Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведении словесного искусства.

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане

В 4 классе на изучение литературного чтения отводится 102 ч (3 Ч В неделю, 34 учебные недели)

-

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Освоение курса «Литературное чтение» вносит существенный вклад в достижениеличностных результатов начального образования. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.

У выпускника будут сформированы:

-

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

-

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно — познавательные и внешние мотивы;

-

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

-

учебно — познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;

-

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;

-

основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;

-

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;

-

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

-

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню;

-

установка на здоровый образ жизни;

-

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;

-

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им.

Выпускник получит возможность для формирования:

-

внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно — познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;

-

выраженной устойчивой учебно — познавательной мотивации учения;

-

устойчивого учебно — познавательного интереса к новым общим способам решения

задач;

-

адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

-

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

-

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

-

установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;

-

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;

-

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета литературное

чтение

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»

Выпускник научиться:

-

принимать и сохранять учебную задачу;

-

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;

-

планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

-

учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

-

осуществлять итоговый контроль по результату;

-

адекватно воспринимать оценку учителя;

-

различать способ и результат действия;

-

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;

-

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;

-

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.

Выпускник получит возможность:

-

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;

-

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения;

-

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;

-

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи;

-

активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта;

-

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;

-

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»

Выпускник научиться:

-

осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;

-

использовать знаково — символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;

-

строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

-

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

-

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов;

-

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

-

осуществлять синтез как составление целого из частей;

-

проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям;

-

устанавливать причинно — следственные связи;

-

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

-

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

-

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

-

устанавливать аналогии;

-

владеть общим приемом решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

-

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

-

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач;

-

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

-

сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными;

-

обработка информации (определение основной и второстепенной информации;

-

запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;

-

анализ информации;

-

передача информации (устным, письменным, цифровым способами);

-

интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);

-

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);

-

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;

-

анализ;

-

синтез;

-

сравнение;

-

сериация;

-

классификация по заданным критериям;

-

установление аналогий;

-

установление причинно-следственных связей;

-

построение рассуждения;

-

обобщение.

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Выпускник научиться:

-

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

-

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

-

формулировать собственное мнение и позицию;

-

договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

-

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;

-

задавать вопросы;

-

контролировать действия партнеров;

-

использовать речь для регуляции своего действия;

-

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

-

слушать собеседника;

-

определять общую цель и пути ее достижения;

-

осуществлять взаимный контроль,

-

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,

-

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;

-

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,

-

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения

-

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;

-

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Предметные результаты освоения учебного предмета литературное чтение

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

Выпускник научится:

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);

-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;

-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;

-работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;

-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;

-читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;

-ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности;

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно—следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора)1, определяющие отношение автора к герою, событию;

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно — популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);

-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;

-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:

-воспринимать художественную литературу как вид искусства;

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;

-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;

-определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;

-на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование

-

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание

-

характеристика героя);

-писать отзыв о прочитанной книге;

-работать с тематическим каталогом;

-работать с детской периодикой.

Раздел «Творческая деятельность»

Выпускник научится:

-читать по ролям литературное произведение;

-использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; -давать характеристику героя; составлять текст на основе плана);

-создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Выпускник получит возможность научиться:

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; -создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; -способам написания изложения.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»

Выпускник научится:

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два- три существенных признака;

-отличать прозаический текст от поэтического;

-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).Выпускник получит возможность научиться:

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

-определять позиции героев и автора художественного текста;

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Формы и средства контроля

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

В начальной школе проверяются следующие учебные универсальные действия, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение; ориентироваться в книге, знать литературные произведения, их жанры и особенности, имена детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и проходит как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа проводится в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки чтения про себя. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Проверка понимания прочитанного проверяется с помощью тестовой работы. В т ом числе с применение дистанционных технологий.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературному чтению

(на основании Письма Минобразования России от 19 ноября 1998г. №1561/14 — 15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»)

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности, с соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию; полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о природе событий, герое); знает и выразительно читает наизусть стихотворение.

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), недостаточно выразительно, допускает от 3 до 5 ошибок; передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план с помощью наводящих вопросов учителя; воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя.

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное, допускает более 6 ошибок; пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок; не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.

-

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»

Виды речевой деятельности

Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение

Чтение вслух.Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро тем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной

(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.

Книги разных видов:художественная, историческая, приключенческая,

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика

(практическое освоение)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях:художественное

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.

ІV. Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения в 4 классе

2021-2022 уч./год

| Часов | Название темы/урока | |

| План | Дата | |

| 1 | Вводный урок по курсу литературного чтения | |

| Знакомство с учебником по литературному чтению. Стартовая диагностическая работа Постановка учебных задач на учебный год. Инструктаж по технике безопасност | ||

| 8 | Летописи, былины, жития | |

| Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». | ||

| «И вспомнил Олег коня своего» | ||

| Былина – жанр устного народного творчества. «Иль¬ины три поездочки» | ||

| «Ильины три поездочки» | ||

| «Ильины три поездочки» | ||

| «Житие Сергия Радонежского» — памятник древне¬русской литера¬туры | ||

| «Житие Сергия Радонежского» | ||

| Проверим себя и оценим свои достижения. | ||

| 18 | Чудесный мир классики | |

| Вводный урок по разделу «Чудесный мир классики». П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». | ||

| П.П.Ершов «Конёк-Горбунок» | ||

| Характеристика героев сказки П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». | ||

| . Обобщающий урок по сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». | ||

| А.С.Пушкин.Подготовка сообщения о А.С. Пушкине Стихотворение «Няне». | ||

| А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора!» | ||

| А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» | ||

| А.С. Пушкин «Сказка мёртвой царевне и о семи богатырях». Структура сказочного текста, герои сказки. | ||

| А.С. Пушкин «Сказка мёртвой царевне и о семи богатырях». Деление сказки на части. | ||

| Внеклассное чтение: Сказки А.С. Пушкина. | ||

| М.Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове «Дары Терека» | ||

| М.Ю. Лермонтов Ашик-Кериб | ||

| М.Ю. Лермонтов Ашик-Кериб. Характеристика героев произведения | ||

| Л.Н. Толстой. Детство. Биография Л.Н. Толстого | ||

| Л.Н. Толстой. Как мужик камень убрал | ||

| А.П. Чехов . Подготовка сообщения о Чехове. «Мальчики». | ||

| А.П. Чехов Мальчики. Характеристика героев произведения | ||

| Обобщение по разделу «Чудесный мир классики» Контрольная работа №1 | ||

| 7 | Поэтическая тетрадь | |

| Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…» | ||

| А.А. Фет. «Весенний дождь» «Бабочка» | ||

| Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..» «Где сладкий шепот…» | ||

| А.Н. Плещеев «Дети и птичка» И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» | ||

| Н.А. Некрасов «Школьник» «В зимние сумерки нянины сказки…» | ||

| И.А. Бунин «Листопад».Картины природы | ||

| Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Контрольная работа № 2 | ||

| 14 | Литературные сказки | |

| В.Ф. Одоевский «Городок в таба¬керке» | ||

| В.Ф. Одоевский «Городок в таба¬керке» Особенности научно-познавательной сказки. | ||

| В.Ф. Одоевский «Городок в таба¬керке» Композиция сказки | ||

| В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» | ||

| В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Главная мысль сказки. | ||

| В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Написание отзыва. | ||

| П.П. Бажов «Серебряное копытце» | ||

| П.П. Бажов «Серебряное копытце» Мотивы народных сказок в авторском тексте. | ||

| П.П. Бажов «Серебряное копытце» Герои художественного произведения. | ||

| Внеклассное чтение: произведения В.М. Гаршина, П.П. Бажова | ||

| С.Т. Аксаков«Аленький цветочек» | ||

| С.Т. Аксаков«Аленький цветочек» Мотивы народных сказок в литературной сказке. | ||

| С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». Выборочный пересказ. Диагностическая работа | ||

| Обобщение по разделу «литературные сказки». Контрольная работа №3 | ||

| 7 | Делу время – потехе час | |

| Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени» | ||

| Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени» Нравственный смысл сказки. | ||

| В.Ю. Драгунский«Главные реки» | ||

| В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» | ||

| Внеклассное чтение: рассказы В.Ю. Драгунского. | ||

| В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел» | ||

| Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». Контрольная работа № 4 | ||

| 6 | Страна детства | |

| Б.С. Житков «Как я ловил человечков» | ||

| Б.С. Житков «Как я ловил человечков» Выборочное чтение. | ||

| К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками» | ||

| К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками» Развитие речи: озаглавливание частей, составление плана, пересказ. | ||

| М.М. Зощенко «Елка». | ||

| Обобщение по разделу «Страна детства». Контрольная работа № 5 | ||

| 3 | Поэтическая тетрадь | |

| В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» | ||

| С.А. Есенин «Ба¬бушкины сказки» М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка» «Наши царства» | ||

| Внеклассное чтение: стихи поэтов о детстве. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Контрольная работа № 6 | ||

| 9 | Природа и мы | |

| Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» | ||

| Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» Развитие речи: обучение выборочному пересказу | ||

| А.И. Куприн«Барбос и Жулька» | ||

| М.М. Пришвин «Выскочка» | ||

| Е.И. Чарушин «Кабан» | ||

| В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» | ||

| В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» Развитие речи: озаглавливание частей, составление плана, пересказ от имени главного героя. | ||

| Внеклассное чтении: рассказы и стихи о природе, животном мире.Проект «Природа и мы» | ||

| Обобщение по разделу «Природа и мы». Контрольная работа №7 | ||

| 5 | Поэтическая тетрадь | |

| Б.Л. Пастернак «Золотая осень» С.А. Клычков «Весна в лесу» | ||

| Д.Б. Кедрин «Бабье лето» Н.М. Рубцов «Сентябрь» | ||

| С.А. Есенин «Лебедушка» | ||

| С.А. Есенин «Лебедушка». | ||

| Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Контрольная работа № 8 | ||

| 6 | Родина | |

| И.С. Никитин«Русь» | ||

| И.С. Никитин«Русь» | ||

| С.Д. Дрожжин«Родине» А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» | ||

| Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» Внеклассное чтение: стихи о Родине других поэтов. | ||

| Проект: «Они защищали Родину» | ||

| Обобщение по разделу «Родина». Контрольная работа № 9 | ||

| 6 | Страна Фантазия | |

| Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» | ||

| Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» | ||

| Кир Булычёв «Путешествие Алисы» | ||

| Кир Булычёв «Путешествие Алисы» Развитие речи: пересказ от лица главного героя. | ||

| Кир Булычёв «Путешествие Алисы» Внеклассное чтение: чтение произведений Е.С. Велтистова и К. Булычёва (на выбор), презентация глав и отрывков из произведений. | ||

| Обобщение по разделу «Страна Фантазия». Контрольная работа № 10 | ||

| 12 | Зарубежная литература | |

| Д. Свифт«Путешествие Гулливера» | ||

| Д. Свифт«Путешествие Гулливера» Развитие речи: пересказ от лица главного героя. | ||

| Г.Х. Андерсен «Русалочка» | ||

| Г. Х. Андерсен «Русалочка» Характеристика героев сказки. | ||

| Г.Х. Андерсен «Русалочка» Внеклассное чтение: сказки Г.Х. Андерсена. | ||

| М. Твен «Приключения Тома Сойера» | ||

| М. Твен «Приключения Тома Сойера» | ||

| Проверка навыка чтения | ||

| Итоговая промежуточная аттестационная работа | ||

| С. Лагерлеф «Святая ночь» | ||

| С. Лагерлеф «В Назарете» | ||

| Обобщение по разделу «Зарубежная литература» | ||

Всего 102 ч

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/463545-rabochaja-programma-po-literaturnomu-chteniju

«Бородино» — анализ стихотворения Лермонтова

Стихотворение «Бородино» написано М. Ю. Лермонтовым удивительно простым, народным языком. Это произведение было создано в 1837 году и опубликовано в журнале «Современник». Оно приурочено к 25-летнему юбилею Бородинского сражения.

Стихотворение «Бородино» написано М. Ю. Лермонтовым удивительно простым, народным языком. Это произведение было создано в 1837 году и опубликовано в журнале «Современник». Оно приурочено к 25-летнему юбилею Бородинского сражения.

Тема, идея, главная мысль произведения

Тема стихотворения заложена в самом названии – ход и итог бородинского сражения. Идея заключена в героизме русского народа, его патриотизме и любви к родной земле. Главная мысль скрыта в повторяющихся строчках этого произведения:

Работая над темой Бородинского сражения, Лермонтов отклонился от излюбленного романтизма. Это произведение полностью реалистичное и даже народное. В. Г. Белинский писал:

Историки до сих пор спорят, выиграл Кутузов сражение или проиграл. Если рассуждать с точки зрения военной тактики, Наполеон битву выиграл. Он получил Москву. А с точки зрения реалий того времени, Наполеон войну проиграл. И его мнимая победа при Бородино стратегического значения не имела. Он увяз в России, как в омуте.

Засев в Москве, Наполеон оказался отрезанным от внешнего мира. Вокруг – недружественные русские, которые колотили разрозненные группы оставшейся армии. Он упустил время для благополучного отхода из России. Кутузов не допустил, чтобы Наполеон изменил маршрут, заставив его отходить по Смоленской дороге, разоренной самими же французами во время наступления.

Впрочем, мы немного отвлеклись от анализа стихотворения, вернемся к нашей теме.

Жанр и композиция

По жанру это стихотворение – баллада. Построено в форме рассказа русского солдата спустя много лет. Баллада-воспоминание.

Это эпическое произведение, в целом имеет классическую композицию:

- Пролог – вопрос молодого солдата – 1-я строфа.

- Вступление и заключение повторяются, закольцовывая произведение.

- Экспозиция занимает 2 строфы – 4-5;

- Основное действие – 4 строфы – 6-9; В этих строфах показывается подготовка к сражению и его начало. Событие нарастает.

- Кульминация – 10-11-я строфы.

- Развязка – 12-13 строфы.

Стихотворение «Бородино» начинается вопросом молодого солдата к участнику боевых событий:

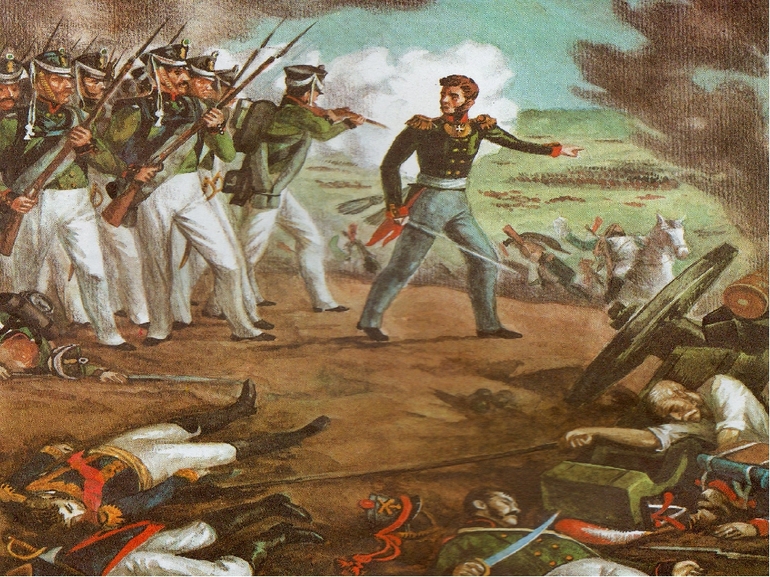

Вторая и последняя строфы закольцовывают произведение. В стихотворении события героического дня преподносятся с позиций солдата, видевшего только ту часть боя, в которой участвовал сам. Но через частное читатель видит общую картину боя. На глазах солдата погибает командир, призвавший своих подчиненных постоять за матушку Москву.

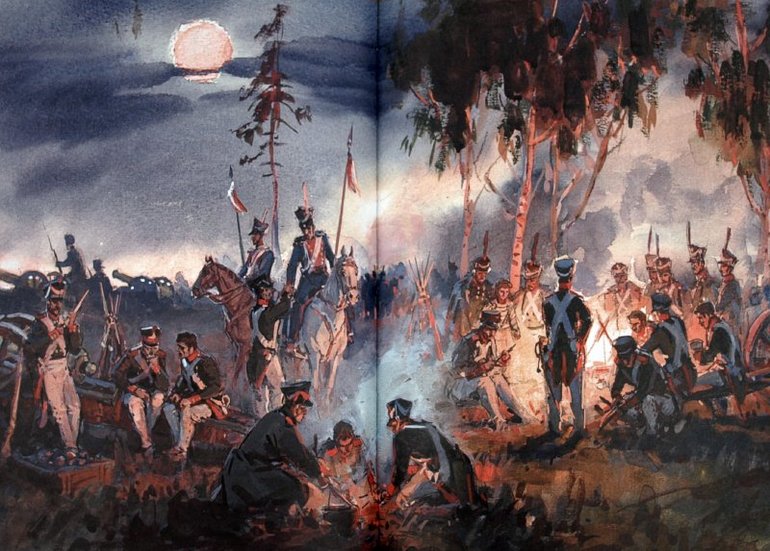

«Мы долго молча отступали». В этом отступлении крылась стратегия Барклая де Толли и Кутузова. Он заманивал французов вглубь страны, тянул время. Рядовые солдаты и нижние офицерские чины не понимали, этой стратегии и потому ворчали. И только перед Москвой Кутузов решился дать французам бой, чтобы поддержать боевой дух русской армии и окончательно измотать французов. Два дня ушло на подготовку решающего сражения. Одну строфу поэт посвятил командиру редута. Историки предполагают, что это был прообраз Петра Ивановича Багратиона. Три строфы стихотворения посвящены непосредственно самой битве.

В этом произведении читатель видит трех литературных героев: молодой солдат, задавший вопрос, старый солдат и командир. Здесь есть эпизодические безымянные герои: старики, ворчавшие на бесконечные отступления:

Кто кивер чистил весь избитый,

Кто штык точил, ворча сердито,

И, конечно, армии. С одной стороны русская, с другой – армия французов.

Средства художественной выразительности

Обычно сдержанный в средствах художественной выразительности, Лермонтов в этом произведении использовал их в полной мере. И все они призваны выразить живость народного языка народной речи, показать героизм русского народа. В стихотворении автор применил народные поговорки, словечки: ушки на макушке, разгуляться на воле, бой удалый, басурманы. мусью, безделка. Инверсия, или перестановка слов подчеркивает народность повествования: чужие изорвать мундиры, Есть разгуляться где на воле.

Тропы тоже вносят свои краски в это произведение:

- Эпитеты — спаленная, боевые, нынешнее, грозной, ночная, сырой, летучий, пестрыми, конскими, удалый, рукопашный;

- Сравнения – знамена, как тени; земля тряслась — как наши груди. В этом сравнении просматривается гипербола;

- Метафоры – утро осветило, помнит вся Россия, леса синие верхушки, рожден был хватом, сражен булатом, носились знамена;

- Синекдохи – Москва французу отдана, постоим головою;

- Гипербола – пойдем ломить стеною, двинулись, как тучи, гора кровавых тел, смешались в кучу кони, люди.

Строение стиха

Стихотворение состоит из 14 строф по 7 стихов в каждой строфе. В первых двух стихах рифма параллельная, 3-я и 7 строки рифмуются перекрестно. Четвертая, пятая и шестая строки также рифмуются параллельно. Параллельные рифмы женские, перекрестные – мужские, то есть ударные. Схематично рифмовка выглядит так: ааБвввБ. Эти 4-я и 7-я строки выделяются и ритмом трехстопного ямба. Этот стихотворный размер, чередуясь с четырехстопным ямбом остальных строк, формируют своеобразную живость и энергетику этого произведения.

Несмотря на прошедшие почти 200 лет, стихотворение Лермонтова «Бородино» читается с интересом, и по-прежнему любимо образованной Россией.

Лермонтов Михаил баллада «Бородино»

Читательский дневник по балладе «Бородино» Михаила Лермонтова

Автор: Михаил Лермонтов

Название произведения: «Бородино».

Число страниц: 16.

Жанр произведения: стихотворение — баллада, поэма.

Главные герои: старый солдат-артиллерист.

Второстепенные герои: полковник.

Характеристика главных героев:

Рассказчик — старый солдат.

Храбрый, мужественный и смелый.

Огорчён, что молодёжь уже не такая хваткая.

Характеристика второстепенных героев:

Полковник — отец солдатам. Опытный воин, мужественный, смелый.

Краткое содержание баллады «Бородино»

Юноша спрашивает дядю о том, почему была отдана французам Москва.

Старый воин пускается в воспоминания.

Он говорит о том, как долго отступали русские войска.

С каким нетерпением ждали воины приказа о битве.

Но вот было выбрано место сражения и назначен час.

Два дня армии провели в перестрелках, а наутро третьего полковник обратился к солдатам с речью.

Он призвал их быть смелыми, ведь отступать больше нельзя.

Французы двинулись на русские позиции и закипела битва.

Всё смешалось на поле.

Повсюду плыл дым от выстрелов.

И дрогнули французы.

Они отступили, а наши воины стали считать погибших.

План баллады:

- Вопрос юноши.

- Богатыри — не вы.

- Отступление.

- Нетерпение войск.

- Выбор места.

- Перестрелка.

- Речь полковника.

- Начало сражения.

- Мешанина.

- Отступление французов.

- Погибшие.

Основная мысль баллады «Бородино»

Главная мысль баллады заключается в том, никто в мире не сравнится в мужестве и героизме с русским солдатом.

Основная идея произведения в том, что за Родину не жаль отдать жизнь.

Что настоящие патриоты не сдаются и не отступают.

Что война ведётся до победного конца.

Чему учит произведение

Баллада учит быть патриотами, любить свою Родину.

Учит быть сильными, смелыми, отважными и не бояться своего врага.

Баллада учит с уважением относиться к старшим, к тем, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо.

Краткий отзыв о стихотворении «Бородино» для читательского дневника

Прочитав это стихотворение, я была поражена мужеством русских воинов, которые не дрогнули перед лицом прославленных французов, покорителей Европы.

Я поняла, что старый воин имеет полное право говорить молодым людям о том, что они не богатыри.

Он видел такое сражение, которого не помнила земля.

Это очень яркое, полное динамизма стихотворение, в котором прославляется боевой дух русского солдата.

Автору удалось не просто воссоздать картину решительного сражения отечественной войны 1812 года, но и показать мужество наших воинов.

Его стихи заражают отвагой читателей, взывают к их чувству патриотизма.

Мне очень нравится спокойствие старого воина перед лицом битвы.

Он понимал, что может погибнуть, но не страшился этого.

Ведь он защищал Родину.

За его спиной стояла Москва, а значит надо было драться до конца.

Я всем советую прочитать это стихотворение и вспомнить о тех, кто пал за свободу нашей Родины.

О тех, кто сберёг нашу землю. О тех, кто боролся за наше будущее.

Пословицы к произведению:

- Мужество рождается в борьбе.

- Победит тот, кто не дрогнет.

- Мужество создаёт победителей.

- Кто мечтает о победе, тот не думает о смерти.

- Тот герой, кто за Родину горой.

Словарь неизвестных слов:

- Мундир — военная одежда.

- Штык — колющее оружие.

- Редут — укрепление.

- Лафет — станок для артиллерийского орудия.

- Бивак — привал воинов.

- Кивер — высокий военный головной убор.

- Улан — воин с пикой, саблей и пистолетом.

- Драгуны — европейские воины на конях.

Отрывок, поразивший меня больше всего:

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой.

Земля тряслась — как наши груди,

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…

Ещё читательские дневники по произведениям Михаила Лермонтова:

- Сказка «Ашик-Кериб»

- Поэма «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

- Краткая биография Михаила Лермонтова и презентация

Библиотека произведений автора пополняется.

Смысл стихотворения Лермонтова — Бородино

Стихотворение «Бородино». Именно этим произведением Михаил Юрьевич Лермонтов ознаменовал 25 лет победы над французами. Эту дату широко отмечали в России. Отечественная война 1812 года оставила неизгладимый отпечаток в истории России. М.Ю. Лермонтов в своём произведении традиционно обратился к великим подвигам простого народа. В чем же смысл стихотворения «Бородино»?

Смысл произведения «Бородино» М.Ю. Лермонтова

Михаил Юрьевич Лермонтов в своём творчестве особо выделял тему исторических событий своей страны. Своим произведением поэт показал своё отношение к войне 1812 года. Смысл стихотворения «Бородино» М.Ю. Лермонтова заключается в том, чтобы продемонстрировать читателям, как простой человек переживает за судьбу своей Родины.

В основе произведения лежат подлинные рассказы людей, которые принимали непосредственное участие в Бородинской битве. Это стихотворение принадлежит к гражданской лирике. М.Ю. Лермонтов построил «Бородино» в виде диалога. Два человека. Один из них — реальный участник страшной битвы. Диалог постепенно становится рассказом о подвигах простого народа. Солдат-артиллерист без прикрас говорит о великом сражении.

В начале стихотворения М.Ю. Лермонтов сравнивает прошлое и настоящее. Он восхищается стойкостью, мужеством, внутренней силой, патриотизмом простых людей. Народ готов был отдать свою изнутри на благо своей страны. Ради светлого и счастливого будущего люди шли на подвиги. Когда поэт говорит о нынешнем поколении, в его словах прослеживается тоска, грусть. М.Ю. Лермонтов критично высказывается относительно настоящего времени. «Богатыри — не вы». Этой фразой автор подчёркивает, что важный этап жизни страны завершён, период подвигов окончен.

Основная часть произведения посвящена воспоминаниям бывалого солдата. Смысл стихотворения «Бородино» М.Ю. Лермонтова раскрывается в чувствах, мыслях, эмоциях простого человека, который лицом к лицу столкнулся с ужасами войны 1812 года. Эта ожесточённая кровопролитная битва отложила огромный отпечаток на дальнейшем существовании страны. Однако герой, от лиц которого идёт повествована, это не отдельно взятый человек, а собирательный целостный образ. Главный персонаж — это олицетворение всего русского народа.

М.Ю. Лермонтов не только серьёзно рассказывает о значимых событиях. Когда речь заходит о самой битве, автор патриотично и ёмко даёт характеристику событиям. Однако когда в рассказе появляются воспоминания отдельно взятого человека относительно его действий, Михаил Юрьевич использует мягкий ненаигранный юмор.

Смысл стихотворения «Бородино» в том, чтобы передать читателю настроение, с которым жил русский народ во время страшного сражения. Несмотря на утраты, лишения, люди не отчаялись, не сдались. Они боролись до последнего, не взирая на опасность и боль. Русский народ вышел победителем в битве с французами. Патриотизм, несокрушимая сила воли, стойкость характера помогли обычным людям выстоять в этом кровопролитном сражении. М.Ю. Лермонтов в своём стихотворении восхищается подвигами простых солдат, многие из которых ценой своей жизни помогли стране одержать победу.

Смысл финала произведения «Бородино» М.Ю. Лермонтова

В финале произведения «Бородино» М.Ю. Лермонтов ещё раз сопоставляет прошлое и настоящее. Кольцевая композиция стихотворения акцентирует внимание читателей на том, что время подвигов русского народа безвозвратно ушло. Люди изменились. Нынешнее поколение не способно на отважные поступки ради безоблачного существования страны.

Два тяжелейших дня кровопролитных сражений. Многие солдаты пали смертью храбрых. Русский народ не сдавался до последнего. Когда силы были на исходе, солдаты все равно продолжали бороться. Они не могли по-другому. Французская армия имела численный перевес. Однако это не помогло вражеским войскам одержал победу. Несмотря на то, что русский народ не смог разгромить французом, наша страна выстояла и не сдалась.

Сила воли стала решающим фактором в борьбе с вражеской армией. Русские люди были глубоко патриотичны, они сражались с французами, несмотря на меньшинство. Вражеские войска не ожидали такой самоотдачи, такого рвения к победе со стороны обыкновенных солдат. Простой русский народ запугал французов своей силой духа, внутренним стержнем. Люди сплотились из-за общего горя. Это единство и помогло им выиграть сражение.

Смысл финала произведения «Бородино» М.Ю. Лермонтова в том, что автор горько сожалеет о минувших днях славы. Прошлое поколение вызывает восторг у поэта. Простые солдаты прославили свою страну. Несмотря на большие потери, люди видели цель, ради которой вновь шли в бой. Они показали единство и мощь своей армии. Французы были удивлены невероятной силой воли, твёрдым характером русского народа.

Однако нынешнее поколение, по мнению М.Ю. Лермонтова, совсем другое. Люди незаслуженно приписывают себе подвиги воевавших простых солдат. Храбрость, отвага, готовность постоять не только за себя, но и за свою страну при любых обстоятельствах остались в прошлом. Это было великое сражение, вошедшее в историю как Бородинская битва. Заслуга этой победы полностью принадлежит простому русскому народу, который сплотился ради общей цели.

Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино»

Трагическим событиям, связанным с Отечественной войной 1812 г., посвящено немало литературных трудов. Один из них — стихотворение «Бородино». Анализ произведения школьники выполняют в 5 классе при подготовке к сочинению или пересказу на уроке литературы. Такая работа помогает глубже изучить текст, понять главную мысль автора и сделать выводы.

- История написания

- Краткое содержание и главные персонажи

- Тема и проблематика

- Композиция и средства выразительности

- Разбор произведения

- Школьная работа

История написания

О том, какому событию посвящено стихотворение Лермонтова «Бородино», можно узнать после прочтения стихотворения или знакомства с историей его создания. По содержанию это отклик поэта на события, произошедшие 27 августа (7 сентября) 1812 г. под Москвой в окрестностях Бородинского поля. Стих был написан в 1837 г., когда народ России торжественно отмечал 25-летие со дня победы в Отечественной войне 1812 г.

Идеей написания стихотворения послужили услышанные в 1832—1834 гг. воспоминания ветерана Афанасия Столыпина (1788—1864) — родственника поэта по линии бабушки. Из его рассказа заимствованы многие детали и смысл сюжета. Представлена в произведении и сама личность рассказчика.

Стихотворение было опубликовано в год написания в журнале «Современник». Неизвестный композитор написал к строкам поэзии музыку. Композиция стала популярной среди простых людей.

Краткое содержание и главные персонажи

Перед написанием сочинения на тему «Бородино» следует изучить содержание произведения и провести разбор, который поможет осознать героизм и силу духа русского народа. Герои стихотворения имеют реальных исторических прототипов. У автора их всего двое:

- Основной персонаж. Участник Бородинского сражения, ветеран. Старый солдат делится воспоминаниями о событиях, которые вошли в историю. Он дает справедливую оценку произошедшему, своим товарищам по оружию и врагам. С великой гордостью за свою родину старый воин говорит о погибших однополчанах. Он сравнивает свое поколение с новым, которое в его глазах слишком нерешительное и слабое: «Были люди в наше время… Богатыри — не вы».

- Второстепенный персонаж. Слушатель, молодой человек, племянник рассказчика. Ему небезразличны события, о которых рассказывает ветеран. Он признает, что Россия помнит день Бородина, а потомки стараются подражать великим воинам, которые прославились во время битвы.

Молодой человек просит дядю, ветерана войны, рассказать о нападении на Россию армии Наполеона. Старый солдат вспоминает о том, что русская армия долго отступала, из-за чего многие солдаты испытывали негодование. Когда дошли до Бородинского поля, русское командование решило дать решающее сражение.

Два дня шла бессмысленная перестрелка. На третьи сутки противники встретились лицом к лицу. Ожесточенная битва продолжалась до темноты и привела к большим потерям в русских и французских войсках. Защитники родины отстояли позиции и готовы были принять новый бой, но по решению командования их войско отступило и отдало Москву врагу.