Занятие «Обращения в сказках А. С. Пушкина»

Занятия по развитию речи в период подготовки к школе лежат в основе формирования творческой личности ребёнка, его отношении к окружающему миру, воспитанию моральных качеств и этических норм. Педагог является главным действующим лицом преобразований в системе просвещения. Наибольшее место занимает обучение детей связной речи, речевой культуре и знакомство с художественной литературой Любовь к литературе связана с любовью человека к слову вообще. Именно поэтому литература должна войти в жизнь ребёнка в период, когда у него формируется речь. Дошкольники восприимчивы, способны глубоко чувствовать художественный текст, поэтому полюбившиеся им в раннем детстве литературные образы останутся с ними на долгие годы.. Обращение к литературному наследию А.С. Пушкина неслучайно – национально-русский поэтический язык, благородная простота, искренность. А.С. Пушкин – один из самых ярких творцов художественных образов, доступных пониманию детей. В литературных произведениях А.С. Пушкина складываются и формируются эталоны жизни, эталоны поведения. Благодаря сказке ребёнок познаёт окружающий мир. Занятие «Обращения в сказках А. С. Пушкина» – одно из цикла литературных занятий.

Занятие отвечает требованиям ФГОС и может проводиться как в системе дополнительного образования, так и в любом дошкольном учреждении.

Цель: Формирование первичных представлений о творчестве А.С. Пушкина. Приобщение детей, к классической литературе в процессе познавательной и исследовательской деятельности.

Задачи:

Предметные – обобщить знания о великом русском поэте Александре Сергеевиче

Метапредметные – формировать у детей с помощью сказок нравственные качества личности. Вызывать чувство радости от прослушивания стихов и сказок, желание услышать другие произведения поэта.

Личностные– развивать наглядно-образное мышление, развивать умение обобщать, развивать произвольное восприятие, развивать речь, выразительность, развивать память, творческое воображение.

Принципы проведения:

Воспитывающий и развивающий характер обучения, доступность, последовательность, активность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Решение поставленных задач.

Игровой метод закрепления материала, практика коллективных действий.

Материалы:

Портрет и выставка книг А. С. Пушкина.

Иллюстрации к сказкам и стихам А. С. Пушкина.

Ход

1. Организационный момент, создающий мотивацию к занятию (2 мин)

Здравствуйте, ребята!

Гости дорогие, здравствуйте!

Доброго здоровья вам желаю я!

– С кем я сейчас поздоровалась? = (Ответы детей)

– Как вы догадались? = (Ответы детей)

– Верно. Я обратилась к вам, к гостям. Мы использовали в речи обращения, т.е называли тех , с кем общались.

Речевая разминка.

-Как ребятушки живёте?

– Как здоровье?

– Как животик?

– Одолела вас дремота?

– Шевельнуться неохота?

– Вижу, дети хоть куда!

– Занятие начнём, друзья – Каким тоном я сейчас к вам обращалась?

=Ласковым.

А как ещё можно обращаться ?

= Грубым, строгим, весёлым…. С любовью

_ Как вас называют мамы ласково?

_ А как, если сердятся?

_ А как быть, если не один ребенок с таким именем?

_ Почему же обращаются по- разному?

Разными обращениями мы передаем свое отношение к тому, с кем говорим, своё настроение.

- Актуализация . Открытие нового. (3 мин)

Как вы считаете, как я отношусь к Пушкину?

Это Пушкин. Это чудо.

Это прелесть без конца.

В нашей жизни вечно будут

Этих сказок голоса.

-Как вы это поняли?

(по итонации)

– Верно, мне очень нравится этот поэт.

(показ портрета Пушкина)

А вы знаете в каком возрасте начал сочинять Пушкин? Саша начал сочинять стихи очень рано, когда ему исполнилось 3 года. Русскому языку Сашу учили бабушка Марина Алексеевна и любимая няня Арина Родионовна, которая знала много песен, сказок и замечательно их рассказывала. Он садился на скамейку, у ее ног, Арина Родионовна брала в руки вязание, и начиналась сказка. Именно благодаря ей Пушкин и начал писать сказки

– Какие сказки А.С. Пушкина вы знаете? Сказки Пушкина

- Тренировочные задания (10 мин)

– А.С. Пушкин использовал в своих произведениях очень много обращений, я предлагаю о них поговорить.

– Сначала мы попробуем догадаться из какой сказки эти обращения. Я читаю отрывок, вы находите на рабочем листе сказку и ставите цифру в кружочке, который находится на этой иллюстрации.

- Царь! – ответствует мудрец,-разочтёмся наконец!

- Итог занятия (2 мин)

– Ребята, что объединяет все сказки А.С. Пушкина?

ответы детей (волшебные превращения, чудеса, красивые царевны, добро побеждает зло…)

Сегодня мы заканчиваем разговор о сказках Пушкина Но добро, прославляемое им в своих сказках, надеюсь, надолго останется в наших сердцах, а злу там никогда не найдется места.

А сейчас можно провести игру «Подари желание». Смысл ее заключается в следующем: мы будем передавать золотую рыбку и и желать ????

Отметьте смайлик, который отражает ваше настроение.

На урок: Я приобрёл…. Я научился… Я понял, что… Было трудно… Было интересно

Литература:

- Гербова В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 Коган М. Игровая кладовая. – Сибирь, 2008.

- Новоторцева Н. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1996.

- Развивающие игры для развития речи дошкольников. Под ред. Васильевой М. -М.: Мозаика-Синтез

Сфера доп. образования детей и взрослых

Конспект занятия: В мире сказок А.С.Пушкина

Задачи:

- Продолжать знакомство с творчеством величайшего русского поэта А.С.Пушкина, развивать нравственные представления на основе произведений.

- Учить определять положительные и отрицательные черты характера героев сказок А.С.Пушкина. Формировать эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе.

- Коррекционно-развивающие: а) развивать познавательные интересы; б) развивать эмоции воспитанников, культуру их проявления; в) развивать умение стилистически верно излагать свои мысли.

- Воспитывать у детей эстетический, художественный вкус.

Оборудование:

Портрет, книги А.С.Пушкина, DVD- проигрыватель, фотография детей около к/т им. Пушкина, магнитная доска, набор определений положительных и отрицательных черт характера; карточки с именами героев сказок; открытки, иллюстрации, набор кубиков по сказкам А.С.Пушкина;

План проведения занятия:

- вступление

- викторина

- «литературный базар»

- Итог

Ход занятия:

Ребята, посмотрите на фотографию! Узнаете? Где вы сфотографированы? (у кинотеатра им. Пушкина). А кто это А.С.Пушкин? (ответы детей). Да, это величайший русский поэт. Он жил в 19 веке, более 200 лет назад, но люди помнят его произведения, чтут память о нем. В стихотворении уральского поэта А.Горской есть такие слова: «В жизни все просто и мудро. Улица Пушкина, доброе утро…»). Какие места в нашем городе связаны с именем А.С.Пушкина? (обобщить ответы детей).

— кинотеатр

— улица

— парк

— памятник

— библиотека

Сегодня у нас итоговое занятие по сказкам поэта. Вы слушали сказки, внимательно смотрели мультфильмы по этим произведениям, как называются эти сказки?

— «Сказка о царе Салтане, о могучем и славном князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебедь»;

— «Сказка о золотом петушке»;

— «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»;

— «Сказка о попе и работнике его Балде»;

— «Сказка о рыбаке и рыбке».

И отвечать вы будете речью правильной, неторопливой. « А как речь-то говорит, словно, реченька журчит». Кстати, про кого это говорится? (про царевну Лебедь).

Давайте разделимся на три команды. Каждая команда будет отвечать на вопросы викторины.

(Игра «Цепочка», дети делятся на три команды.)

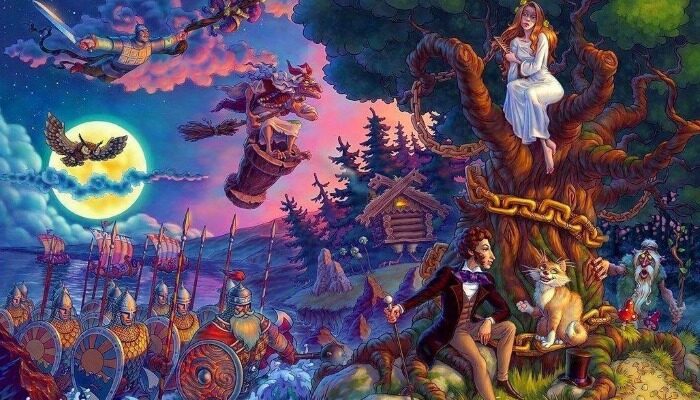

Путешествие в волшебный мир сказок А.С.Пушкина начинается (просмотр записи «У Лукоморья»).

Викторина:

- Какими словами начинается сказка о царе Салтане?

(«Три девицы под окном пряли поздно вечерком»).

- Как в старину говорили о неописуемой красоте или чуде?

(«Вот уж диво,

Так уж диво»).

Чудо чудное, диво дивное: над морем, будто заря занимается, песок на пустынном берегу в розовый цвет окрасило, а волны морские словно закипели – вспенились и показались из них шлемы и золотые кольчуги.

Что за диво дивное перед нами? («В чешуе как жар горя тридцать три богатыря»).

- Как выглядит царевна Лебедь?

(«Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

А сама – то величава,

Выступает, будто пава.

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит»).

Что означают эти слова? (речь спокойная, плавная, неторопливая).

- О каких заморских чудесах рассказали корабельщики царю Салтану? (о белке, грызущей орешки, о 33 богатырях, о Царевне – Лебедь).

- «Старая и вредная, и совсем, не бедная,

Царя обманывала лихо, это….(баба Бабариха).

- Одна бедная домохозяйка достигла высокого положения и богатства, однако, зазнавшись, оскорбила своего спонсора и вновь обеднела. Какую сказку А.С.Пушкина напоминают вам герои этой истории? («Сказка о рыбаке и рыбке»).

- Сколько раз закидывал старик свой невод в море и что он вылавливал? (Три раза: «в первый раз пришел невод с одной тиной, в другой раз – с травою морскою, в третий раз – с одною рыбкой, с непростою рыбкой, золотою»).

- Сколько просьб старика выполнила рыбка? (4: корыто, изба, превращение в дворянку, в царицу).

Чем богаче и знатнее делает рыбка старуху, тем грязнее и страшнее становится она, тем злее угнетает старика.

- С чем в конце сказки остается жадная старуха? (с разбитым корытом).

За что понесла наказание старуха? (за жадность, грубость, алчность, высокомерие).

Сказка заканчивается справедливо, но безотрадно.

Вопрос для всех:

Какие черты характера есть:

— у рыбака? (жалость, трусость, безволие);

-у старухи? (грубость, жестокость, жадность);

-у рыбки? (исполнительница желаний).

(Подчеркнутые названия черт характера здесь и далее в ходе занятия дети разделяют на положительные и отрицательные и вывешивают на фланелеграфе с левой и правой сторон).

10.Одна высокопоставленная женщина выслеживает свою родственницу при помощи специального устройства. Выследив, она отравляет девушку. Умершую девушку помещают в гроб, но впоследствии она оживает. О какой сказке А.С.Пушкина говорится? («Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях).

11. Какими словами обращалась царица к волшебному зеркалу?

(«Свет мой, зеркальце, скажи

Да всю правду доложи…»).

12. Чей это словесный портрет?

«Высока, стройна, бела,

И умом, и всем взяла.

Но зато горда, ломлива,

Своенравна и ревнива» (царица – мачеха).

13. Какими чертами характера обладала царица?

(коварство, ревность, высокомерие).

14. К кому обращался за помощью королевич Елисей? (к солнцу, ветру, месяцу).

С какими словами королевич Елисей обратился к ветру?

(«Ветер, ветер, ты могуч!

Ты гоняешь стаи туч»).

15. «Работает за семерых. До светла все у него пляшет

Лошадь запряжет. Полосу вспашет.

Печь затопит, все заготовит, закупит.

Яичко испечет, да сам и облупит» (Балда).

16. Что ел Балда в поповом доме и на чем спал?

(вареную полбу, спал на соломе).

17. Как относятся к Балде семья попа?

(Попадья Балдой не нахвалится,

Поповна о Балде лишь и печалится,

Попенок зовет его «тятей».

Кашу сварит, нянчится с дитятей).

18. Какими чертами характера обладает Балда?

(трудолюбие, чувство юмора, заботливость, ловкость).

Литературный базар

Раздать детям карточки с именами героев сказок А.С.Пушкина.

Задание детям: найти других героев из одноименной сказки и вместе выполнить одно из пяти заданий по сказкам.

Задание 1.

Сценка из «Сказки о царе Салтане». Диалог царевны – Лебедь и князя Гвидона.

Вопросы:

- Почему князь Гвидон грустил? (У него было огромное желание увидеть своего отца).

- Почему царевна – Лебедь исполняла все желания Гвидона? (князь Гвидон спас царевну от злого коршуна).

- Каким вы представляете себе:

— князя Гвидона?(мужественным, уважительным, терпеливым, смелым);

— царя Салтана? (доверчивый, нерешительный, умение прощать);

— царевна – Лебедь? (воспитанная, благодарная, вежливая, есть чувство собственного достоинства).

И тоска князя Гвидона от разлуки с отцом разрешается встречей, узнаванием, семейным счастьем. Все счастливы: и добрые, и злые.

Задание 2.

Из набора открыток «На неведомых дорожках» найти открытки с изображением « Сказки о попе и работнике его Балде».

Задание 3.

Разложить открытки в порядке последовательности изложения «Сказки о мертвой царевне и 7 богатырях».

« И царевна к ним сошла,

Честь хозяям отдала,

В пояс низко поклонилась,

Закрасневшись, извинилась».

Откуда эта цитата? О какой царевне идет речь? По каким признакам богатыри узнали царевну? Какими словами могла бы царевна выразить извинения, отказ?

Какими чертами характера обладает:

— царевна? (воспитанность, верность, трудолюбие, умение любить, уважительность, заботливость).

— богатыри? (смелость, умение работать в коллективе);

— королевич Елисей? (целеустремленность, благородство).

Это сказка о коварстве и вероломстве, о дружбе и товариществе, о любви и верности, о смерти и оживлении.

Задание 4.

Собрать из кубиков картинку из «Сказки о рыбаке и рыбке».

Задание 5.

Из какой сказки эти герои? К данным иллюстрациям найти текст из «Сказки о золотом петушке».

Итак, наш литературный базар заканчивается.

«Сказка – ложь,

Да в ней намек.

Добрым молодцам – урок».

Что означают эти слова? Что за урок? Чему учат нас сказки А.С.Пушкина? (видеть добро и зло, сопереживать героям, находить положительные и отрицательные качества).

Действительно, всеми этими качествами обладают герои сказок. Но ими наделены и люди, окружающие нас, мы с вами, каждый из нас. Качества, которые мы проявляем, наиболее часто становятся чертами нашего характера.

Вот эти положительные черты характера, которые нужно закладывать в наш жизненный «чугунок», чтобы получилось вкусное, хорошее «варево», т.е. сформировался характер.

ИТОГ:

Наше занятие подходит к концу. Читайте больше сказок, любите читать книги. Учитесь видеть в них добро и зло, положительные и отрицательные стороны героев. Из поколения в поколение родители читают эти сказки своим детям. Я надеюсь, что когда вы станете взрослыми, вы с удовольствием будете читать произведения А.С.Пушкина себе и своим детям.

Используемая литература:

- Сборник «Сказки Пушкина». Москва 2015г.

- «Загадки по сказкам А.С.Пушкина». Москва. 2013г.

- «Это Пушкин: лирика». А.Б. Горская под редакцией Т.А.Лебедева. Челябинск 1999г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №99»

Индустриального района г. Барнаула

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Тема: Фольклорные мотивы в Прологе к поэме

А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»

Выполнила:

учитель

литературы Колкова Е.Г.

2021г.

Содержание

1. Введение

2. Основная часть:

а) Предпосылки

появления в творчестве Пушкина

фольклорных

мотивов

б) Анализ Пролога к

поэме «Руслан и

Людмила»

3. Заключение

4. Список

используемой литературы

Введение

Творческое наследие Пушкина богато и разнообразно. Одной из

спорных областей пушкиноведения является исследование роли фольклорных мотивов

в произведениях поэта . Первоначально автора проекта заинтересовал вопрос: для

чего гениальному Пушкину пересказывать в своих произведениях сюжеты русских

народных сказок и преданий? За ответом автор обратился к трудам другого гения –

русского критика Белинского. Но позиция В. Белинского усилила сомнения автора

относительно обращения Пушкина к образцам русского фольклора.

В.Г. Белинский* писал: «Мы не можем понять, что за странная

мысль…тратить талант на эти поддельные цветы». После знакомства с работами

известных пушкиноведов* автор пришел к выводу, что позиция Белинского

объясняется его приверженностью к философскому течению западничества. Поэтому

сказки и фольклорные стилизации Пушкина не вписывались в концепцию

исторического развития литературы, выведенную критиком. По его мнению, они означали

возврат к прошлому.

Пушкин же попытался повторить в своем личном творчестве

универсальную закономерность мирового литературного процесса: развитие от

фольклорных форм, вобравших коллективное сознание народа, к формам

литературным, узаконившим право творческой индивидуальности писателя. Это был

вариант органического развития, когда писатель не отрывался от культурных

традиций своего народа. Таким путем должна была развиваться вся русская

литература, но процесс был нарушен, по мнению Пушкина, петровскими

преобразованиями. Гений поэта откорректировал историческую линию развития

русской литературы. Обращение Пушкина к фольклору не было подражанием, оно

носило характер самобытного стилистического эксперимента. Исследование проблемы

фольклорных мотивов в творчестве Пушкина и обусловило актуальность данной

работы.

Целью данной работы является обоснование эстетической

значимости обращения Пушкина к фольклорным мотивам.

Достижению цели будет способствовать решение следующих задач:

а) определить предпосылки появления в творчестве Пушкина фольклорных

мотивов;

б) выявить посредством анализа фольклорные мотивы в Прологе к поэме

«Руслан и Людмила».

Перечень источников, с опорой на которые велась работа,

содержится в списке используемой литературы.

______________

*Белинский В.Г. Собр.

соч.: В 9т.-М., 1979.-Т.4.-с.125

*Азадовский М. Сказки

Арины Родионовны.-М.:Литература и фольклор,1978

Томашевский Б.

Пушкин. Книга 1.-М.;Л., 1976.

Виноградов В. Стиль

Пушкина.-М.,1974.

Палиевский П. Пушкин

и выбор русской литературой новой мировой дороги.-М.,1978

Предпосылки

появления в творчестве Пушкина фольклорных мотивов.

В произведениях Пушкина национальное содержание обозначилось

очень рано. В 1828г. молодой ученый И. Киреевский первым определил, что

развитие творчества Пушкина состоит в стремлении «отражать в себе жизнь своего

народа».

Понимание народности литературы самим Пушкиным многогранно. Поэта

волновали такие ее проявления, как популярность и всечеловечность. Важнейшим

признаком народности Пушкин считал национальное своеобразие и демократизм.

Поэт связывал народность не только с языком, историей и бытом, но главное – с

внутренним миром, духовной сущностью народа. Он отмечал: «Один из наших критиков,

кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной

истории, другие видят народность в словах, то есть радуются тем, что,

изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения. Климат, образ правления,

вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее

отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма

обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому – нибудь

народу». И советовал: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб

видеть свойства русского языка»*.

Пушкин жил в пору процветания устной сказки и, несомненно,

общался с разными сказочниками, видел разную творческую манеру исполнителей.

В детстве он слышал сказки от няни, от бабушки Марии Алексеевны Ганнибал,

от дворового Никиты Козлова (его будущего дядьки), возможно, от крестьян

подмосковного Захарова.

Сохранились свидетельства и о дальнейшем глубоком интересе Пушкина

к живому народному языку и фольклору.

На Украине (в Каменке) он выходил на торговую площадь, чтобы

послушать народных певцов – кобзарей и лирников, беседовал со стариками о

прошлом, слушал протяжные песни девушек. На юге поэт также проявил интерес к

молдаванским, цыганским, турецким народным песням и отчасти использовал их в своем

творчестве.

В 1830-х гг. поэт наблюдал живую фольклорную традицию Поволжья (в

нижегородском Болдине) и более пеструю по национальному составу в Южном

Приуралье и Оренбургском крае, где, собирая материалы о пугачевском движении,

он сделал записи около 30 пословиц и поговорок, нескольких песен и калмыцкой

сказки.Но воистину художественный талант он открыл у своей няни во время ссылки

в с. Михайловском. Именно там мир устной народной поэзии очаровал поэта,

особенно сказки. В декабре 1824 г. в письме к одесскому знакомому он писал:

«…вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз

ее видели, она единственная моя подруга – и с нею только мне не скучно».

Вечернее слушанье сказок, по – видимому, было традицией в михайловской жизни

Пушкина, так как и раньше, в начале ноября 1824г., он об этом же писал брату:

«…вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего

воспитания».

Скупые факты

биографии Арины Родионовны были тщательно собраны по разным документам исследователем

А.И. Ульянским и представлены в его книге «Няня Пушкина» (М.; Л., 1940).

Арина Родионовна Яковлева (в замужестве Матвеева) родилась в 1758

г. в с. Суйда Петербургской губернии в семье крепостных крестьян. Жители Суйды

и окрестностей были переселенцами из – под Москвы, Рязани, Костромы и других

мест при заселении земель Петром I. С 1759

г. Суйда уже принадлежала Абраму Петровичу Ганнибалу, Арина Родионовна была

его крепостной 22 года.

В дом Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных Арина Родионовна

была взята в 1797 г. в связи с рождением их первого ребенка, Ольги Сергеевны,

«как опытная и усердная нянька». Спустя два года она получила вольную, но

осталась в семье Пушкиных.

Сестра поэта О.С. Павлищева писала о том, что Арина Родионовна

«мастерски говорила сказки, знала народные поверья и сыпала пословицами,

поговорками».В стихотворении «Зимний вечер» он просит свою «старушку» успокоить

его сердце народными песнями со светлым, радостным мироощущением:

Спой мне песню, как синица

Тихо за морем жила;

Спой мне пеню, как девица

За водой поутру шла.

Творческую индивидуальность Арины Родионовны – сказочницы

исследовал фольклорист М.К. Азадовский*. Основываясь на конспективной записи

Пушкиным семи народных сказок (Михайловская тетрадь), ученый отметил, что

исполнительница владела традиционным репертуаром, который предстает в

«прекрасной сохранности, большой художественной силе и поэтической свежести».

*См.: Азадовский М.К. Сказки Арины Родионовны// Азадовский М.

Литература и фольклор. – Л., 1938. – С. 273 – 292.

Она применяла эпические утроения, охотно пользовалась архаическим

числом 33 (или 30), свободно рифмовала («Вот стану

море морщить да вас чертей корчить») и с помощью рифмовки

создавала формулы ( не мышью, не лягушкой – неведомой зверушкой).

В чисто сказочной традиции она использовала имена – прозвища, подчас весьма

едкие: На шелковой виселице вешает он купца Шелковникова («Вот

куда каламбуры зашли», — приписывает Пушкин).

Азадовский отметил, что у Арины Родионовны был один любимый эпитет,

которым она особенно часто пользовалась: золотой, — и связал с

этим эпитет золотой в двух сказках Пушкина, «заимствованных из

иностранных источников, но в которых этот эпитет в таком сочетании, какое дает

Пушкин, отсутствует: золотая рыбка, золотой петушок».

Наконец, в сказках Арины Родионовны выявляется ее веселый нрав и

реалистическое мышление. В сказке о чудесных детях царевич остановил

корабельщиков и осмотрел их пропуск. В сказке о Балде по-женски мягко,

но и с озорством повествуется о том, как Балда поймал бесенка. А в сказке о

морском царе Иван – царевич, получив невыполнимую задачу, вместо того чтобы закручиниться

или горько заплакать (как обычно), думал, думал и наконец

сказал: « …Повесить так повесить, голова моя недорога!» Царевич был

безунывная головушка, лег и заснул.

В середине XIX г. был записан рассказ михайловского кучера

Пушкиных Петра: «…он все с ней, коли дома. Чуть встанет утром, уже и бежит ее

глядеть: «Здорова ли, мама», — он ее все мама называл. А она ему, бывало, эдак

нараспев (она ведь из – за Гатчины была у них взята, с Суйды, там эдак все

певком говорят): «Батюшка ты, за что меня все мамой зовешь, какая я тебе мать?»

— «Разумеется, ты мне мать: не то мать, что родила, а то, что своим молоком

вскормила». И если имя матери в творчестве Пушкина обойдено молчанием, то с

образом няни связаны многие произведения: «Зимний вечер», «Подруга дней моих

суровых…», «Евгений Онегин», «Дубровский», «Вновь я посетил…».

Когда в Михайловское прибыл фельдъегерь, чтобы доставить опального

поэта к новому царю, Арина Родионовна, по воспоминаниям Осиповых, прибежала к

ним с этим известием «вся запыхавшись; седые волосы ее беспорядочными космами

спадали на лицо и плечи; бедная няня плакала навзрыд». Об этом рассказывал и

кучер Петр: «Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет». Вернувшись в

Михайловское, поэт сообщил в ноябре 1826 г. П.А. Вяземскому о трогательной

встрече, которая была оказана ему няней, и при этом с улыбкой заметил, что

Арина Родионовна выучила для него народный заговор «на царские очи»,

сочиненный, как предположил поэт, во времена Ивана Грозного: « О умилении

сердца владыки и укрощении духа его свирепости».

Сохранились два письма от Арины Родионовны Александру Пушкину из

Михайловского( январь и март 1827 г.): «…вы у меня беспрестанно в сердце и на

уме, и только когда засну, то забуду вас и ваши милости ко мне.

…Приезжай, мой Ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу

выставлю. …Прощайте, мой батюшка, Александр Сергеевич. За ваше здоровье я

просвиру вынула и молебен отслужила; поживи, дружочек, хорошенько, самому

слюбится».

Узнав о смерти Арины Родионовны (в 1828 г.), Пушкин сделал об этом

запись в своих бумагах. Литературовед Н.И. Грановская исследовала дальнейшее

содержание этих листов. В них – продолжение работы над стихотворением

«Предчувствие» и над первой песней «Полтавы», а на полях и на тексте

зачеркнутый (очевидно, неудавшийся) автопортрет, далее профиль мужчины с

волосами, подстриженными по – простонародному в кружок (как установила Т.Г.

Цявловская, изображение П.В.Киреевского), но прежде всего – два женских

профильных портрета. «Сначала нарисована голова старушки в повойнике, а рядом с

ней – поясной портрет – девушка в сарафане, с косой и повязкой на голове, какие

носили крестьянские девушки в Псковской губернии».* Грановская считает, что

девушка в сарафане и старушка – изображения Арины Родионовны.

Это мнение подтверждают строки из письма Пушкина к жене от

25сентября 1835 г. из Тригорского. Его содержание вошло в тогда же написанное

«Вновь я посетил…». «В Михайловском нашел я все по – старому, — пишет поэт, —

кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен

поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья». И ниже: «Но

делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым

русским языком.»Возможно, это удивительно глубокое по смыслу высказывание Арины

Родионовны (« хорош никогда не был, а молод был»)

вспоминалось поэту, когда боль от известия о ее смерти отрывала его руку от

работы и заставляла наводить на рукописи ее черты: такой, какой он ее знал, и

такой, какой она могла быть в молодости.

______________

*Грановская Н.И. Рисунок Пушкина. Портреты Арины Родионовны//Временник

Пушкинской комиссии, 1971. – Л., 1973. – Вып. 9. – С. 24 – 25.

Анализ Пролога к поэме «Руслан и Людмила».

Михайловские впечатления воплотились в ряде произведений с

фольклорной основой, среди которых особенно значительным является Пролог к

поэме «Руслан и Людмила», появившийся во втором издании (1828). Он отразил

понимание Пушкиным народной волшебной сказки. Волшебная сказка, благодаря ее

главному признаку – категории чудесного, открывала перед поэтом те перспективы

художественного изображения, которые его особенно привлекали. Она позволяла

сохранить «возвышающий обман» идеала и утверждала его не с помощью отрицания

(как сказка сатирическая) и не аллегорически (как животный эпос), а

непосредственно.

Первое издание поэмы «Руслан и Людмила» (1820) вызвало бурную

полемику. Б.В. Томашевский в связи с этим отмечал, что «Пушкин явился случайной

жертвой наступления на Жуковского». Но несомненно также и то, что «Руслан и

Людмила» « поэма, обращенная не к прошлому, а к будущему».* В центре споров

стоял новый ответ, ответ молодого Пушкина, на вопрос о народности литературы.

Критики с разными взглядами (А.Г. Глаголев, А.Ф. Воейков, Д. Зыков) единодушно

увидели народность первой поэмы Пушкина в ее «грубом», «площадном»

демократизме, который, как им казалось, вступил в противоречие с прекрасным. Не

случайно возникло сравнение «Руслана и Людмилы» с богатым гостем в армяке и

лаптях, который «втерся» в Московское благороднее собрание.

Пролог был ответом Пушкина на споры по поводу его поэмы, манифестом,

утверждающим, что и простонародное может быть прекрасным.

Одновременно он стал своего рода художественным исследователем волшебной

сказки.

В.Я. Брюсов писал: «В Пушкине «все было творчество», другие –

читают, перечитывают, обдумывают; Пушкин – творил то же самое, воссоздавал

вторично, и это был его способ усваивать».* В тридцати трех стихах нашли

отражение те важнейшие особенности народной волшебной сказки, которые снова

будут открыты и исследованы наукой уже после Пушкина.

Идейно и тематически Пролог оказался значительно шире поэмы, которая

была объявлена теперь как одна из сказок чудесного кота:

…и кот ученый

Свои мне сказки говорил.

Одну я помню: сказку эту

Поведаю теперь я свету…

Это необычное построение дает возможность рассматривать Пролог как

самостоятельное произведение.

Первое, что бросается в нем в глаза, — мозаичность. Весь сказочный

мир дробится на «кусочки», яркие и как будто ничем, кроме общей темы, не

связанные. Каждый из них может быть развернут, превратиться в ту или иную

сказку. Таким «отпочковавшимся» от строк

Там в облаках перед народом

Через леса, через моря

Колдун несет богатыря

предстает поэтический мир «Руслана и Людмилы».

_______________

*Томашевский Б. Пушкин. Книга 1 (1813 – 1824). – М.; Л., 1956. На с.

340 – 356 подробно рассматривается журнальная полемика в связи с поэмой.

Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1975. – Т. 7. – С.166.

Цветовой контраст возникает с первых же слов. В источнике было: …стоит

дуб, а на том дубу золотые цепи. Пушкин вводит фольклорный же эпитет к

слову дуб – зеленый, однако с помощью инверсии (дуб зеленый)

и церковнославянской формы второго эпитета (златая цепь) выделяет

игру цвета. Не случайно все художники ставят в центр композиции этот образ.

На язык живописи легко переводятся многие картинки Пролога: лес с

лешим и русалкой, избушка на курьих ножках, выходящие из морских вод витязи,

королевич с пленным царем, колдун, несущий по воздуху богатыря, царевна в

темнице, Баба Яга в ступе, Кащей у своих сокровищ… При этом образы внешне

статичны. Застыл в своем эпическом величии дуб*, в лесной чаще стоит избушка

Бабы Яги, русалка сидит, царевна в темнице… тужит,

Кащей над золотом чахнет.

В динамических эпизодах поэт фиксирует кульминацию, словно

подсказывает, где именно может быть нарисована картина. Это выражается по –

разному. Например, появление богатырей обрывается на кульминации:

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных…

А в сцене «Колдун несет богатыря» то же достигается с помощью

ритмики. Размеренный ритм перебивается «лишней» строчкой, без которой стихи

выглядели бы так:

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом

Колдун несет богатыря…

Но вводится Через леса, через моря и сразу

появляется ритмическая «неправильность», которая несет в себе изобразительный

смысл.

Эти особенности позволяли художникам повторять пушкинский Пролог

средствами своего искусства, обладающего пространственной природой. Правда, не

каждый образ оказался поддающимся такому переходу: как, например, изобразить на

неведомых дорожках следы невиданных зверей?

Пролог имеет художественное развитие во времени, и только этим

достигается полное выражение его идеи.

Дуб связан с культовыми ритуалами славянского язычества; образ дуба

возникает в народных заговорах. В песнях дуб становится поэтическим символом,

передающим красоту физической крепости доброго молодца.

произвольное собрание сказочных «осколков», а художественно

организованное единство. Движение картин развивается последовательно и лишь в

том порядке, который соответствует логике автора.

Пушкин поставил только три знака препинания, указывающие на

окончание предложения: точку после 6, восклицательный знак после 29 и точку

после 33 стиха. Соответственно выделяются три периода: стихи 1 – 6, 7 – 29 и

30 – 33. Они и определяют композицию пролога.

Источником первых шести строк является формула из сказки «Чудесные

дети», дословно воспроизведенная поэтом в конспективной записи: Что за

чудо, — говорит мачеха, — вот это чудо: у моря лукомория стоит

дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет- сказки

рассказывает, вниз идет – песни поет. Пушкин был знаком с разными

национальными версиями сказки «Чудесные дети», но только у восточных славян

(русских, украинцев и белорусов) в ней имеется образ кота – баюна, закрепленный

поэтической формулой. В фольклоре она приобрела богатую палитру художественных

оттенков.

Кот ходит вверх – вниз по столбу, по золотому столбу, по дубу

(который также может быть золотой или с золотыми цепями),

по пню, по березке, по яблочному дереву,

по лесенке. Он вверх идет – байки бает, а вниз идет

– песни поет; лапой морду утирает, под дубом ходит, народ зовет слушать сказки,

песни распевает.

Обычно кот имеет какой – либо эпитет: ученый, заморский,

морской. Чаще всего рассказчики давали коту определения по типу

клички – прозвища, в которой подчеркивалось его чудесное умение петь песни и

рассказывать сказки: кот – баюн, кот – певун, кот – мур, кот – говорун,

кот – самоговор.

Поэт графически (интервалом) отделил первый период от остального

текста и этим подчеркнул его композиционное значение: «пролог в прологе». В

первом периоде Пушкин использовал известный фольклорный прием «ступенчатого

сужения» образов: художественное пространство последовательно сокращается

вокруг предмета, составляющего поэтический центр, до тех пор, пока не

называется сам этот предмет. Б.М. Соколов, впервые описавший этот прием,

отметил особое значение конечного образа ступенчато – нисходящего ряда: «…на

нем фиксируется главное внимание, он является вершиной главнейшего

тематического напряжения…»*.

_________________

*Соколов Б.М. Композиция лирической песни//Русская

фольклористика. Хрестоматия для вузов/ Сост. С.И. Минц, Э.В. Померанцева. – М.,

1965. – С. 399.

«Ступенчатое сужение» образов было описано в связи с композицией

народных песен. Однако оно может появиться и в сказочном зачине:

В некотором было царстве, в некотором государстве был

– жил царь, по имени Выслав Андронович. У того царя Выслава Андроновича был сад

такой богатый, что ни в котором государстве лучше того не было; в том саду

росли разные дорогие деревья с плодами и без плодов, и была у царя одна яблоня

любимая, и на той яблоне росли яблочки все золотые. (Царство – сад – яблоня – золотые яблочки).

Древние славяне были земледельцами, и, как все земледельческие

народы, они обожествляли землю, воду, солнце. Следы этих культов пронизывают

бытовую и духовную культуру славян, обнаруживаются они и в волшебной сказке.

Всем известно, как совершается перевоплощение сказочных героев: ударился о сыру

землю – и стал тем, чем пожелал. Разнообразной магической силой обладает в

сказке вода. Часто встречаются чудесные животные, восходящие к тотемам*: конь,

корова, птицы, рыба – прародительница.

Одним из распространенных тотемов древних славян был медведь. «Медведь»

— наименование – табу, возникшее вследствие запрета произносить имя

обожествленного зверя (его отзвук сохраняет слово «Берлога»: ср. с немецкий Bär

– «медведь»). Ряжение в медведя и магические действия с вывернутым тулупом

проходят сквозь все славянские обряды. Другим словом – табу, обозначавшим у

славян медведя, было «волос» (или «велес»), то есть «мохнатый, волосатый».

Жрецы славянского язычества именовались волхвами ( от «волоса»); уподобляясь зверю,

они надевали медвежьи шкуры. Волхвовать – значит пророчить, совершать

колдовство или гаданье. Отсюда происходит и «волшебный», то есть «чудесный,

сверхъестественный».

Древние корни имеет и сказочное оборотничество, способность к

перевоплощению. Как поэтический прием сказки, оборотничество возникло на почве

мифологического сознания, в основе которого лежала идея бессмертия всего живого

и единства океана жизни. В живой природе не проводилось четкой грани между

человеком, животными и растениями: предполагалось, что живое может принимать

любой облик. Такое представление доносит народный орнамент. В нем лучи солнца

завершаются стилизованными женскими фигурками или лепестками цветка; морды

драконов с высунутыми языками напоминают цветок колокольчика; лапы, хвосты

животных, руки и ноги антропоморфных фигур незаметно переходят во вьющиеся

побеги растений с отходящими от них отростками, похожими на птиц… Это

выражает главную идею мифологического сознания: природа – мать, объединяющая

все живое. Здесь истоки жизнеутверждения – этической основы народного

искусства.

Фантастический мир сказки требует от слушателей игры воображения,

психологического настроя, что отлично понимал Пушкин. Во втором периоде Пролога

появляются, сменяя друг друга, сцены из сказок. Они стремительно следуют одна

за другой, разделенные почти перечислительной интонацией. В них утверждается

красота народной сказки, что связано с важной для Пушкина идеей художественной

ценности фольклора. Вместе с тем, невидимо для читателя, развивается «подводное

течение», отражающее специфику жанра. Поэт видел в сказке установку на доверие

к вымыслу – только тогда возможно ее эстетическое восприятие. Вызывая картины,

исполненные чудесного, Пушкин стремился, чтобы читатель в это чудесное условно

поверил.

Нельзя не заметить, что первые образы – леший и русалка – вовсе не

сказочные. Они пришли из народной демонологии, в которой ирреальное не вызывает

сомнений в своей реальности. Русалка и леший – персонажи быличек, жанра

несказочной прозы. Они такие же, как водяной, домовой, полевик и т.п.

фантастические существа, в которых народ верил. И знающий это читатель должен

тоже проникнуться «верой».

Красота русского фольклора, народных сказок и песен, принесла

Пушкину самые первые художественные впечатления. Не случайно он признался в

том, что впервые его муза выступала «наперсницей волшебной старины»: в

«вечерней тишине» она являлась «веселою старушкой» «в шушуне, в больших очках и

с резвою гремушкой». Ярким воспоминанием детских лет осталась для Пушкина «прелесть

таинственных ночей», проведенных с «мамушкой»,

Когда в чепце, в старинном одеянье,

Она, духов молитвой уклоня,

С усердием перекрестит меня

И шепотом рассказывать мне станет

О мертвецах, о подвигах Бовы…

От ужаса не шелохнусь, бывало,

Едва дыша, прижмусь под одеяло,

Не чувствуя ни ног, ни головы.

К подобному восприятию фантастического мира сказки ведет читателя

художественная логика центральной части Пролога. Единство ее мозаичных картин

создает все усиливающееся впечатление «достоверности» чудесного, соответственно

возрастает и степень фантастичности вводимых образов. Первое представление о

произвольной пестроте в композиции центральной части – это лишь внешний

«поэтический беспорядок», своеобразная маскировка, идущая, вероятно, от еще

недавнего романтического опыта автора. Она была нужна для того, чтобы читатель

«не догадался» о производимом над ним силами искусства «магическом» воздействии

и поддался ему, а вследствие этого в полной мере почувствовал красоту сказки и

«поверил» в конце в Кащея и Бабу Ягу так же, как сначала он «верил» в русалку и

лешего. Порядок расположения картин имеет внутреннюю необходимость и не может

быть нарушен.

Поэтический образ леса с лешим и русалкой, но вместе с тем реальный

по народным представлениям, незаметно превращается в сказочный, с избушкой на

курьих ножках. Проявляя художественный такт, поэт создает неясный образ:

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей…

Чудесное сказки возникает как бы косвенно, отталкиваясь от реальности: неведомых,

невиданных.

Неведомые дорожки могут быть и реальными лесными звериными тропами. Но

вот появляются невиданные звери, и даже не сами они, а лишь их

следы. Это уже незаметный переход в сказку, готовящий появление избушки Бабы

Яги. Читатель только догадывается о единстве образов дремучего леса, избушки,

потаенных троп, по которым ходят фантастические звери.

Избушка на курьих ножках встречается во многих русских сказках: «Мачеха и

падчерица», «Кащеева смерть в яйце», «Бой на калиновом мосту», «Красавица –

жена», «Молодильные яблоки» и др. Она находится в дремучем лесу, и чтобы в нее

войти, нужно произнести заговор: «Избушка, избушка! Стань к лесу задом,

ко мне передом». В избушке на печи лежит Баба Яга, костяная

нога из угла в угол, нос в потолок врос. Она по запаху чует русский

дух и произносит «Фу, фу, фу! Бывало русского духа слыхом не

слыхать, видом не видать, а нынче русский дух сам в ложку садится и в рот

валится».

В пушкинской картине Яги как будто бы и нет, а есть только первый

образ – ее избушка, но всякий, кто знаком с русской сказкой, легко восстановит

в памяти весь эпизод. Следовательно, поэт расширил непосредственный смысл

образа, заставил активно работать память и воображение читателя.

От необъятного пространства сказочного мира вновь совершается

возвращение к конкретной картине: выходу тридцати витязей из морских вод.

Первый стих (Там лес и дол видений полны…) – своеобразный

запев, переходящий в одно из видений. «Видениями» обычно называют то, во что

верят и не верят; фантастика продолжает «вибрировать» между реальностью и

ирреальным.

Этот эпизод заимствован опять – таки из сказки «Чудесные дети», он

известен в единственном варианте, записанном Пушкиным в Михайловском: «Что

за чудо, а вот чудо: из моря выходят 30 отроков точь – в – точь равны и голосом,

и волосом, и лицом, и ростом, а выходят они из моря только на один час».

Пушкина поразил выход юношей из моря. Лаконичную фразу Море

всколыхалося, и вышли 30 юношей и с ними

старик он дважды развернул в художественную картину:

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской…

Выход витязей – самая большая картина центральной части Пролога.

Движение морской стихии словно увлекает за собой эмоциональное

состояние читателя, направляя его музыкальными средствами, цветовой

изобразительностью, поэтичностью лексики, синтаксиса, интонационно. Один за

другим возникают церковнославянизмы: о заре, брег, витязей, чредой

– признак «высокого» стиля. Появляется сгущенность инверсий, подчеркивающих

особую выразительность образов: брег песчаный и пустой, тридцать витязей

прекрасных, вод… ясных, дядька… морской.

В цветовую палитру включается цвет, сияние: там о заре прихлынут

волны, из вод выходят ясных.

Пушкин заметил, что в сказке господствует золотой цвет, и отразил его.

Знаменательна композиция цветовых переходов: зеленый (1) – золотой (2) – сияние

(14 и 17) – золотой (28) – зеленый (31). В этой композиции, образованной по

принципу зеркальной симметрии, обнаруживается проникновение художника в

зависимость золотого цвета сказки от его первичного начала – сияния, свечения,

поставленного в центр. Позже в «Сказке о царе Салтане» поэт усилил в данной

картине стихию света:

И очутятся на бреге

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря…

Зависимость волшебной сказки от поклонения древних людей солнцу

особенно сильна. С ней связанно золото, его красочное сияние. Золотым предметам

свойственно возгорание и светоизлучение. Так характеризуется широко известный

образ золотогривого коня: конь бежит, только земля дрожит, изо рту пламя,

из ноздрей искры, а из ушей дым столбом. Ночью освещает сад птица

с золотыми перьями (жар – птица). В сказке «Сивко – Бурко» царская дочь

метит Иванушку своим золотым перстнем.

Сцена (Там королевич мимоходом…, 19 – 20) пришла из

сказки, занимавшей творческое воображение Пушкина на протяжении многих лет. Это

широко известная в России лубочная сказка о Бове – королевиче: «Сказка о славном

и храбром богатыре Бове – Королевиче и о прекрасной королеве Дружневне, и о

смерти отца его Гвидона».

Сказания о подвигах Бово д’Антона впервые появились в средневековой

Франции и стали популярны по всей Европе. В середине XVI в.,

пошли многочисленные русские и украинские лубочные тексты и забавные листы

(В.Д. Кузьмина насчитывает более 300 изданий*). Такое обилие привело к тому,

что повесть превратилась в русскую сказку. Пушкин слышал ее от

«матушки»(стихотворение «Сон» 1816 г.)

Сцена (Колдун несет богатыря…, 21 – 23) связана с

поэмой «Руслан и Людмила». В ней Пушкин использовал разнообразные фольклорные

элементы, в том числе и сказочные. Из лубочной сказке «О Еруслане Лазаревиче»

он заимствовал имя героя (Руслан) и эпизод встречи с богатырской головой,

охраняющей меч-кладенец. Образ Черномора (старого карлика с длинной бородой,

летающего по воздуху), похищение им красавицы невесты и дальнейшее ее

заточение, поединок с богатырем (которого он носит под облаками) пришли в поэму

из древней широко известной русской сказки «Три подземных царства». В этой

сказке фигурирует старичок, старый дед, мал человек, «старицек с ноготок,

борода с локоток, усы по земле тащатся, крылья на версту лежат». Он иногда

влетает птицей и, ударившись об пол, принимает свой вид. В некоторых случаях

просто является птицей (Орел, Ворон Воронович, Кокот Кокотовиць, Крекот

Крекотовиць). Он может быть обозначен в сказке как Вихорь, Вихорь Вихоревич,

Вихорь – птица, буйный вихрь, нечистый дух. Иногда он принимает облик Змея или именуется

Змий черноморский. За всеми этими наименованиями стоит тайна мифологического

происхождения образа, на который наслоились разные культовые представления. В

контексте Пролога сцена «Колдун несет богатыря…» указывает не столько на

поэму, сколько на первоисточник: народную сказку «Три подземных царства».

В 24 – 25 стихах возникает самый характерный женский сказочный тип –

невеста, царевна. Появляющийся здесь образ чудесного помощника волка позволяет

связать пушкинские стихи с известной русской сказкой «Царевич и серый волк». Но

вызывает вопрос неожиданность созданной ситуации: царевна сидит в темнице и

тужит, а ей почему – то верно служит бурый волк. Во всех народных

вариантах царевна гуляет по саду с мамками и няньками,откуда волк ее похищает для

Ивана – царевича.

Есть основания считать, что эту сказку Пушкин знал, так как сохранился

творческий набросок 1824 г., который можно считать замыслом ее литературной

обработки:

Иван – царевич по лесам,

И по полям, и по горам

За бурым волком раз гонялся.

Примечательно совпадение в Прологе и в этом наброске не совсем

привычного эпитета бурый, относящегося к слову волк. Бурый волк – устойчивое

сочетание в народном языке Псковской области. Бурый употребляется здесь в

значении серый, темный. Пушкин усвоил выражение из народной поэтической речи

той местности, где он слышал сказку. Следовательно, необычность нарисованной

картинки связана не с точным значением источника, а с какой – то важной

авторской мыслью.

В связи с этим можно поставить вопрос: почему изобразительная

кульминация (выход витязей) не означала для Пушкина завершения темы? Вслед за

этой сценой появляются еще 15 стихов – на 3 больше, чем до нее. Значит, тема

сказки ее эстетической спецификой не исчерпывается.

В волшебной сказке заложена поляризация чудесного в двух началах,

восходящих к добру и злу, и в зависимости от этого фантастика принимает формы

прекрасного или безобразного. В своей художественной природе сказка выразила

этические представления народа.

Поиск красоты в человеке, смысла его жизни – главная проблема

пушкинского творчества. Поэт старался проникнуть в «мысль народную», связанную

с ответом на эти вопросы, уловить ее в фольклоре.

В кульминационной сцене Пролога сливаются этическое и эстетическое,

рождается чудо красоты, и в нем – образ человека. Именно к нему восходит

симметрия цветовой палитры: о заре – тридцать витязей прекрасных – ясных

(сияние – человек – сияние).

Человек – главный герой волшебной сказки. От мифологического прошлого

она заимствовала «высокий» и «низкий» тип героя (богатырь и дурак) и на их

основе выработала свой, третий универсальный образ: Иван – царевич. «Высокий» и

«низкий» герои получили развитие и в других эпических жанрах (в героической

былине и сатирической сказке); образ Ивана – царевича исключительно принадлежит

сказке волшебной. Он выразил народное представление о царственности как

об идеале личного благополучия человека. В традиционной форме жанра

царственность героя является категорией внеисторической и внесоциальной.

Восточнославянская сказка знает все три типа главного героя в

образе женщины (Царь – девица, царевна, падчерица). Но лишь в немногих сюжетах

женщина остается несомненно главной героиней (например, падчерица в сказках о

мачехе и падчерице). Чем это объяснить?

Личное благополучие человека, как бы оно не идеализировалось, не

мыслилось народом вне семейно – бытовых форм жизни. Поэтому фабула большинства

волшебных сказок завершается женитьбой героя и свадебным пиром. Сюжетная основа

волшебных сказок вполне соответствует игровой линии традиционной народной

свадьбы: герой преодолевает всевозможные препятствия, выполняет трудные задачи,

чтобы получить невесту. Но если в свадебной поэзии, выражающей прежде всего

психологическое состояние человека, центральное положение занимает образ

невесты, то в волшебной сказке вследствие эпической природы жанра в центр

событий помещен жених, движущийся к своей цели. Так, совершенно естественно, в

ней на первом плане оказался мужчина как главный герой.

В художественной системе Пушкина, по наблюдениям В.В. Виноградова,

закономерным является принцип контрастного параллелизма. В Прологе поэт

контрастно выстраивает положительных и отрицательных героев, подчеркивая этим

закон антитезы, обязательный для жанра волшебной сказки. И в количественном

отношении здесь также соблюдается художественное равновесие (4 и 4): витязи,

королевич, богатырь, царевна – грозный царь, колдун, Баба Яга, Кащей.

Характерно, что положительные мужские образы – исключительно

представители богатырской группы, то есть такие герои, в которых нашли прямое

выражение идеальные качества мужчины: физическая сила, воинская доблесть,

благородство души.

Идеальная женщина сказки – это невеста героя, цель, ради которой

преодолеваются все трудности, и высшая награда. Эту народную мысль и хотел

подчеркнуть поэт, ставя рядом образы царевны и волка.

Другой характерной чертой эпического образа идеальной женщины

является родство с чудесными силами, что делает ее могучей волшебницей. Пушкину

такой тип был также хорошо известен: в «Сказке о царе Салтане» он создал образ

царевны Лебеди, перестроив традиционную основу сюжета. Но в Прологе заостряется

внимание не на фантастичности, а на человеческом содержании образа идеальной

женщины, на богатстве ее духовного мира. В ряде сюжетов сказочная царевна

действительно оказывается в плену, в заточении, похищенная Змеем или Кащеем

Бессмертным. В такой ситуации рисуется ее верность жениху, своими советами она

помогает победить противника. Преданной невестой, которая тужит, ожидая освободителя,

предстает в Прологе идеальная женщина сказки. Разрушив конкретную сюжетную

приуроченность образа, поэт подчеркнул его этическое начало.

Контрастно оттеняя в мужчине – силу, в женщине – слабость, Пушкин

выявлял красоту человека. В идеальных героях Пролога сквозь чудесное проступает

обыкновенный человек, вырисовывается предел его допустимой, возможной в самой

жизни идеальности.

Положительные герои образуют полюс «добра», выражают светлое начало

сказки. Можно заметить, что расположение их образов отражает постепенное

угасание

фантастического и выявление реально – человеческого. Тридцать витязей

прекрасных через ситуацию, в которой они нарисованы, предельно связаны с

таинственным миром сказочного чуда, человеческое в ее обычном смысле возникает

только в их обозначении: витязи. А в зарисовки царевны выявляется обратное: она

лишь «по наименованию» сказочный персонаж, а по ситуации – образ глубоко

человечный.

В изображении врагов, злых, темных сил обнаруживается противоположное

развитие: от реально – человеческого к сказочно – фантастическому.

Первый из них – грозный царь – это, по – видимому, Лукопер – богатырь,

могучий соперник Бовы – королевича. У Лукопера «косая сажень в плецях, голова

как пиуной котел, промежду глазама калена стрела». Бова мимоходом побеждает его

в поединке и женится на царевне Настасье Зизентиевне. Новеллистический в

своей основе сюжет ставит героя лицом к лицу с противником не фантастическим, а

реальным – таким же человеком, но только огромным до безобразия. Затем возникает

колдун – чародей, летящий по воздуху над необозримыми земными просторами. И,

наконец, появляются самые зловещие и ужасные образы – Баба Яга и Кащей. В них –

яркая концентрация фантастического.

Социальная природа волшебной сказки связана прежде всего с семейным

конфликтом. Он обусловлен историческим процессом разложения рода и появления

семьи. Противоречия внутри семьи народ оценил с позиции доклассового общества,

а героем сказки сделал невинно гонимых младшего брата (или сестру), падчерицу.

Во многих сюжетах герою вредят или старшие братья, или завистливые сестры, или

злая мачеха. Это такие сказки как «Чудесные дети», «Сивко – Бурко», «Чудесная

корова», «Царевич и серый волк», «Молодильные яблоки», «Волшебное зеркальце».

Однако в этих сказках можно заметить, что семейный конфликт – это как бы

вторичный сюжетный слой, напластовавшийся на древнюю, досказочную

повествовательную основу. Более явно это обнаруживается в таких волшебно –

сказочных сюжетах, как «Бой на калиновом мосту», «Три подземных царства», «Смерть

Кащея в яйце», «Хитрая наука», «Царевна – лягушка», «Иван – медвежье ушко». В

них выступает группа фантастических противников героя, пришедших из

мифологических повествований: Змей, Кащей Бессмертный, Баба Яга, Морской царь,

Чудо Юдо, Вихрь, старичок с аршин, борода с три аршина и пр. Происхождение этих

персонажей и даже имен пока не поддается полной расшифровке, но некоторые

мнения были высказаны.

Образ Змея многие ученые связали с обожествлением огня как могучей

природной стихии.

Имя Кащея Бессмертного, очевидно, происходит от известного в

древнерусском языке слова «кощей» (в значении «пленник»), заимствованного

славянами от тюрков. Сказка знает изображение Кащея в неволе («Кащеева смерть

от огня»). Позже имя Кащей ассоциативно было связанно со словом «кость» и стало

характеристикой самого образа, который, по толкованию В.И. Даля, означает

«изможденного непомерною худобою человека, особенно старика, скрягу, корпящего

над своею казною». У Пушкина это выражено очень точно: «Там царь Кащей над златом

чахнет».

Еще более затемнен смысл имени Яга. Такое сказочное существо

есть у всех славянских народов, а типологически сходный образ – и у других

народов мира. На глубокую древность Яги указывает ее двойственность,

противоречивость свойств: Яга выступает и как помощник, и как противник.

Яга в своей основе восходит к всесильному женскому божеству эпохи

матриархата, матери – родоначальнице. Известный фольклорист В.Я. Пропп связал

прообраз Яги с широко распространенным у всех народов культом умерших предков.

Он пришел к выводу, что Яга – мертвец, охраняющий проход в тридесятое царство

(в мифологии – царство мертвых). Поэтому она и не переносит запаха живого

человека, то есть русского духа*.

Русский дух раздражает и других фантастических противников,

например: Перекатили бочки, она ему и говорит: «Поди, сядь за печкой!»

прилетает змей, прямо к печке: «Что русским духом пахнет, ненашенским? Я его, —

говорит, — съем!»

Сказочное пространство делится на две части: в одной живут люди, а в

другой обитают фантастические противники. Они совершают налеты на мир людей и

похищают жену, мать, сестру героя, младшего братца ( «Гуси – лебеди»), золотые

яблочки и пр. В их тридесятом царстве хранятся чудесные предметы, животные и

прекрасная невеста. Все это заставляет героя отправляться во вражеское

пространство.

Рисуя темные, злые силы фантастического мира русской волшебной сказки,

Пушкин использовал выразительные художественные средства. Он создал образ Бабы

Яги – зловещий, наводящий ужас. Внутренняя рифма (идет, берет), повторы (формы:

идет, бредет и корня: сама собой), подчеркнутое членение этого стиха на четыре

двусложных слова передают размеренный ритм движения. Из этой механической

размеренности вырастает ощущение неотвратимой поступи Яги, и даже не Яги а

ступы, бездушного предмета, не способного остановиться перед человеческим

чувством ужаса.

Этот ритм переходит и в следующую, 28 строчку, в которой возникает

образ Кащея – застывшего, окостеневшего над своими сокровищами. Зловещим

отблеском его окрашивает выразительная аллитерация: «ц», «щ», «ч», «х». Пушкин

первым сделал запись русской сказки «Смерть Кащея в яйце» в уже упоминавшейся

тетради 1824 г.

Итак, персонажи выстраиваются у Пушкина в зеркально отраженной

закономерности. Доброе начало развивается от фантастики к «полюсу

человечности», в нем все ярче проступает то, что напоминает о человеке с его

переживаниями, живое тепло жизни. Злое проходит путь от грозного царя до царя

Кащея, все более теряя человеческое. В нем нарастают мрачные фантастические

силы, холод смерти. Главный художественный закон сказки – закон контраста –

выражен Пушкиным в его коренном, мифологическом значении: добро и зло – жизнь и

смерть.

Добро находится в центре сказочной красоты, со злом связаны

представления народа о безобразном. В мире сказки Пушкин увидел несовместимость

прекрасного со злодейством, а также глубокий оптимизм народа, порожденный верой

в нравственную силу человека. Поэтому такой гордости исполнен авторский голос в

главной строчке Пролога, венчающий его центральную часть:

Там русский дух… там Русью пахнет!

Здесь происходит возвышенное просветление души читателя, который,

поддавшись поэтической магии Пушкина, вошел в мир русской сказки, «поверил» в

него.

В этой строчке – единственной в Прологе – автор говорит только от

своего имени, подводит итог. И он предлагает читателю новое содержание

традиционного сказочного выражения «русский дух». У поэта «русский дух» — это

духовный мир народа, понимание народом прекрасного прежде всего как доброго,

нравственного. Так понимал прекрасное и сам Пушкин. Белинский определил

пафос его поэзии как «лелеющую душу гуманность».

Итак, центральную часть Пролога организует проникновение в

художественную природу волшебной сказки.

Третий период самый короткий (30 – 33). Слова «и мед я пил» следует,

конечно, понимать в переносном значении: «наслаждался прелестью сказок» (ср. из

письма поэта: «Что за прелесть эти сказки!»). Не случайно это выражение слегка

изменено: в фольклоре: мед – пиво пил (питье, напиток на меду). В

композиционном плане происходит возвращение к вводной картине (дуб и кот

ученый), что подчеркивает завершенность. Но не в этом только заключается

художественный смысл последнего периода.

Всякий, кто знаком с русской сказкой, не может не обратить внимания

на то, что Пушкин завершает Пролог по – сказочному, использует фольклорный

сигнал конца, самую распространенную концовку: И я там был, мед – пиво

пил, по усам текло, а в рот не попало. Она, однако, подвергается

авторской переакцентировке. Отрицающая часть (по усам текло, а в рот не попало)

опущена, но появился целый ряд утверждений: был, пил, видел, сидел, мне сказки

говорил. Этим поэт подчеркнул, что в чудесный мир сказки он вошел навсегда и

расстаться с ним не желает.

Концовка возвращает к действительности, дает разрядку от

психологически напряженного восприятия сказки. Увлекший слушателей сказочник

сообщает и о своем присутствии на пиру и этим словно испытывает, насколько

сильно заставил он их внутренне слиться с миром сказки и забыть, что он –

вымысел. Он заставляет даже почувствовать, как мед – пиво по усам текло, но

заключительные слова «в рот не попало» словно пробуждают от сна: сказка

кончилась, она такой же вымысел, как и те угощения, которых «отведал»

рассказчик. На это указывает и концовка Пролога. Средствами самой сказки Пушкин

«разомкнул» тот чудесный мир, в который он ввел читателя, творчески изменил

композиционную роль сказочной формулы, превратил ее в яркую присказку. Мы

видим, что обрамление Пролога соответствует композиции народной волшебной

сказки, ее присказке и концовке. А что представляет собой в этом отношении

второй период?

Поэтика народной сказки, во всех ее проявлениях, обусловлена

конфликтной основой, раскрытием идеи. Развитие сюжета (экспозиция, завязка,

кульминация, развязка) также подчинено выявлению и разрешению конфликта, что

создает структурное единство и цельность. Исторически сложилось так, что

композицию сюжета волшебной сказки образует цепочка элементарных

повествовательных единиц – мотивов. Мотивы располагаются в логической

последовательности, образуют общую линию действия.

Аналогичную композицию имеет и центральная часть Пролога. Она

распадается на восемь самостоятельных фрагментов – картин, имеющих свою логику

внутреннего единства, в которую включен и художественный фактор развития во

времени, обязательный для эпоса. Но «сюжетом» у Пушкина является не линия

действия (как в сказке), а единство авторской мысли, артистизм художника,

проникающего в законы фольклорного жанра. Путь этого проникновения – выявление

своеобразия эстетической природы волшебной сказки, выход ее к этическим

глубинам. Второй период завершается катарсисом (Там русский дух… там Русью пахнет!),

который соответствует хорошему концу, традиционному в народных сказках.

Следовательно, композиция Пролога в целом художественно отразила

композицию народной волшебной сказки: присказка – цепочка мотивов – концовка.

Современный исследователь подчеркнул: «Пушкин претендует на выражение

истины, на не на обладание ею»*. Пушкин проник как художник в природу устной

народной поэзии и очень точно выразил ее особенности. Он стремился их осознать

потому, что без этого не могло продвинуться дальше развитие русской литературы.

*Палиевский П.В. Пушкин и выбор русской литературой новой мировой

дороги // Палиевский П.В. Литература и теория. – М., 1978. – С. 61.

Заключение

А.С. Пушкин повторил в своем личном творчестве универсальную

закономерность мирового литературного процесса: развитие от фольклорных форм с

«закодированным» в них коллективным сознанием народа к формам литературным,

узаконившим право творческой индивидуальности писателя. Это был вариант

органического развития, с выраженной преемственностью, когда писатель не

отрывался от культурных традиций своего народа. Таким

путем должна была развиваться вся русская литература, но путь этот, как считал

Пушкин, был нарушен в ходе петровских преобразований. Гений поэта «откорректировал»

историческую линию развития русской литературы, показал естественное выделение

личности художника в национальном возмужании литературы «от своих собственных

корней».

В.Г.Белинский был не прав, обвиняя Пушкина в «подражании фольклору».

Еще не приобрела научной направленности работа по собиранию фольклора,

не увидели свет сборник «Русские народные сказки» А.Афанасьева,

сборник пословиц В.Даля, сборник былин П.Рыбникова, собрание песен

П.Киреевского, еще не выделилась в науке фольклористика и не разгорелись споры

о происхождении сказок и былин, а Пушкин уже проник как художник в природу

устной народной поэзии и очень точно выразил ее особенности. Он стремился их

осознать потому, что без этого не могло продвинуться дальше развитие русской

литературы.

Автор проекта получил в ходе исследования новое представление о

многогранности и глубине таланта А.С. Пушкина. Современный читатель глубоко

заблуждается, если считает, что классическая литература не может быть объектом

исследования и представлять интерес для молодого поколения. Только поняв

прошлое, можно оценить настоящее и заглянуть в будущее.

Список

используемой литературы

1. Азадовский М.К. Пушкин и фольклор; Источники сказок

Пушкина.-Л.,1938.

2. Виноградов В.В. Стиль Пушкина.-М.,1964.

3.. Зуева Т.В. Сказки А.С.Пушкина.-М.,1989.

4. Коровина В.Я. Изучение сказок Пушкина в школе//Пушкин в школе.-М.,

1978.

5. Лупанова И.П. Сказочник Александр Пушкин. Петрозаводск,1969.

6. Макогоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в 1830 годы.-Л.,1982.

7. Маршак С.Я. Заметки о сказках Пушкина.//Пушкин в школе.-М.,1951.

8. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба.Статьи и заметки о Пушкине.-М.,1983

9. Петрунина Н.Н. Пушкин и традиция волшебносказочного

повествования.//Русская литература.-1980.-№3

10. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки.-Л.,1986.

11. Сказки Пушкина в школе.//Сост. В.Я. Коровина.-М., 1982.

12. Томашевский Б.П. Пушкин. Книга 1 (1813-1824).-М., Л., 1956.

Краткий анализ стихотворения «У лукоморья дуб…» по плану

Стихотворение Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» настолько знакомо и любимо читателями, что уже давно воспринимается как самостоятельное, вполне законченное произведение. Но на самом деле это не так.

Известные каждому русскому человеку строчки являются вступлением к гениальной поэме «Руслан и Людмила».

Они были написаны Александром Сергеевичем в период между 1824 и 1825 годами, когда автор находился в Южной ссылке, а может быть, уже после нее, в Михайловском. Проблема в том, что точная дата неизвестна.

Однако многие исследователи справедливо полагают, что волшебные образы неведомого лукоморья навеяли Пушкину удивительные сказки его няни Арины Родионовны.

Возможно, впечатления сохранились еще с детства, а возможно, всплыли во время ссылки в Михайловском, где старушка жила вместе со своим воспитанником.

Вечерами она рассказывала уже повзрослевшему Саше народные сказки. Наверное, заново очарованный живыми образами, рожденными русской фантазией, Пушкин создал свой волшебный мир с ученым котом, зеленым дубом и всеми существами, топчущими «неведомые дорожки».

2. Литературное направление

Произведение относится, безусловно, к романтизму.

3. Род

По роду это фантастическая сюжетная лирика.

4. Жанр

Жанр определяется как литературная сказка, вступление к поэме.

5. Проблематика

Произведение практически не затрагивает никаких проблем.

Оно является объединяющим для всех литературных сказок, написанных Пушкиным, потому что в тексте встречаются герои, которые будут действовать в других произведениях, а не в поэме. Например, «тридцать витязей прекрасных».

6. Тематика

Тематика сказочная, волшебная. Читая «Лукоморье», мы радостно узнаем знакомые персонажи, настраиваемся на удивительную, наполненную чудесами историю.

Это как преддверие, за которым начинается сказка. Пушкин, сохраняя волшебство, не затрагивает практически никаких сложных тем, а просто описывает удивительный мир лукоморья.

7. Идея

Пушкин написал свое знаменитое вступление к «Руслану и Людмиле», чтобы заинтриговать читателя, подготовить его к волшебному повествованию, которое вот-вот начнется.

В этом смысле, «У лукоморья дуб зеленый» можно назвать зачином, характерным для всех русских народных сказок.

8. Пафос

Читая стихотворение, мы испытываем чувство восхищения волшебным миром, открывающимся перед мысленным взором, завораживаемся картиной и неторопливой авторской манерой повествования. Чувствуем интригу, интерес, вовлекаемся в происходящее.

9. Система образов

Текст наполнен волшебными образами, знакомыми каждому из нас еще с детства.

- леший,

- русалка,

- Кощей Бессмертный,

- баба Яга с избушкой на курьих ножках,

- колдун,

- богатырь,

- морские витязи,

- царевна с бурым волком.

Одним словом, лукоморье наполнено сказочными существами, которые бродят по «неведомым дорожкам» и оставляют свои следы.

Система образов сложная, яркая, оригинальная. Все они находятся во взаимодействии друг с другом, потому что живут в одном волшебном мире.

Причем, большинство образов не придумано Пушкиным, а взято из многочисленных фольклорных сказок. Мы встречаемся с этими существами, как со старыми знакомыми, моментально вспоминая их и сюжеты, связанные с ними.

Но самое удивительное – концовка произведения. В центр сказочного повествования автор помещает себя, вернее свою художественную проекцию, или лирического героя.

Оказывается, она сам там был, отобедал, посидел под знаменитым зеленым дубом и даже послушал ученого кота. Одну его историю запомнил, записал и теперь являет на суд читателя.

Таким образом, волшебство проникает в реальную жизнь, становится настоящим – прием, характерный романтическим произведениям.

10. Центральные персонажи

Небольшой текст «Лукоморья» изобилует сказочными персонажами. Все они введены в произведение, чтобы подготовить читателя к основному повествованию, которое, конечно же, окажется не менее волшебным, интересным и удивительным.

Однако особенно хотелось бы выделить ученого кота. Он становится не просто персонажем, а активным действующим лицом.

Ведь именно этот волшебный зверь рассказал сказку лирическому герою. Следовательно, «Руслан и Людмила» – текст, пришедший прямо из лукоморья. Это одна из историй ученого кота.

Вот такую поразительную легенду создает Пушкин, еще больше интригуя читателя.

11. Лирический герой

Лирический герой – проекция авторского «я», художественный образ поэта.

Он каким-то невероятным образом попал в сказочный мир лукоморья и услышал сказку ученого кота, перенесенную впоследствии на бумагу.

Развивая эти образы дальше, можно предположить, что волшебное лукоморье – тот дивный мир фольклорных сказок, который открыла своему любимому воспитаннику Арина Родионовна.

А ученый кот – переосмысленный образ няни, некий сказочный двойник человека, от которого Пушкин услышал вдохновившие его волшебные сюжеты.

12. Сюжет

Как такового, четкого сюжета нет.

Весь текст состоит из волшебных зарисовок, благодаря которым автор открывает читателю многообразие сказочных образов и рисует динамичную картину удивительного мира.

13. Композиция

Композиция отрывка — линейная.

Хотя текст и собран из миниатюр, показывающих лукоморье с разных сторон, в нем четко выделяются главные композиционные точки.

Сначала мы видим зачин, или завязку, в данном сказочном тексте это будет почти одно и то же. К ним можно отнести описание лукоморья, дуба и кота, который рассказывает сказки.

Такой картиной автор подготавливает читателя ко всему, что произойдет дальше, настраивает на нужный лад и в то же время предваряет основное действие.

Потом мы видим динамичное развитие сюжета. Перед мысленным взором предстают различные сказочные герои. Удивительно, но все происходит примерно в один момент.

Жизнь в лукоморье кипит, здесь постоянно что-то творится, буквально каждую минуту, причем отнюдь не последовательно, а параллельно:

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом

Через леса, через моря

Колдун несёт богатыря;

В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом чахнет…

Затем автор дает кульминацию, в которой сообщает: «там русский дух… там Русью пахнет!». Эти слова очень важны для понимания всего произведения в целом.

Сказки, по мнению Пушкина, наполнены духом русского народа, хранят душу своего коллективного создателя. Они исконные, глубоко национальные, живые и настоящие. Недаром предложение заканчивается восклицательным знаком, единственным во всем вступлении к «Руслану и Людмиле».

Далее, по законам любой линейной композиции должна следовать развязка, и она наступает:

И там я был, и мёд я пил;

У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный

Свои мне сказки говорил.

Автор сообщает, что он сам побывал в сказочном лукоморье, запомнил одну сказку ученого кота и теперь готов поведать ее всем, кто захочет послушать.

14. Размер, рифма и строфика

Пушкин написал «Лукоморье» четырехстопным ямбом. Именно такой размер делает повествование плавным, напевным – признак, характерный русскому фольклору.

Сначала рифмовка перекрестная по типу АБАБ. Однако в строчках:

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской…

принятый порядок меняется. Первые два стиха зарифмованы парно ВВ, затем идет опоясывающая рифма ГДДГ.

Порядок нарушается и дальше. Анализируем вторую половину стихотворения:

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом

Через леса, через моря

Колдун несёт богатыря;

В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом чахнет;

Там русский дух… там Русью пахнет!

И там я был, и мёд я пил;

У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный

Свои мне сказки говорил.

Первые пять стихов выполнены смешанной рифмой: ЕЖЕЖЖ. Почему Пушкин сделал именно так, непонятно, но некоторые исследователи полагают: подобный прием приближает стихотворный текст к разговорному, делает его более многогранным, необычным.

Далее мы наблюдаем смежные рифмы: ЗЗИИ, ККЛЛ, ММНН.

Последнее четверостишие с опоясывающей рифмовкой: ОППО.

Как видно из этого разбора, текст пушкинского «Лукоморья» насыщен и необычен не только по содержанию, но и по форме.

15. Художественное своеобразие произведения

Язык образен, ярок, точен. Автор использует множество глаголов, создавая постоянно меняющуюся, развивающуюся, многопластовую картину.

Кроме того, текст насыщен старославянской лексикой («златая», «курьи ножки», «брег», «дол», «тужит»), что делает его еще более соответствующим стилю и отсылает в те стародавние времена, когда происходят события.

16. Средства художественной выразительности

В стихотворении много эпитетов: «дуб зеленый», «златая цепь», «кот ученый», «неведомые дорожки», «невиданные звери» и т.д. Благодаря таким красивым, точным определениям, поэт рисует красочную, действительно сказочную картину.

Кроме того, слова «невиданные», «неведанные» подчеркивают автономность удивительного мира, его фантастическую обособленность.

Автор использует прием аллитерации, звуками рисуя плавность, неторопливость развивающегося действия:

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны.

Много инверсий, которые выполняют важную стилистическую функцию. Они приближают литературный текст к фольклорному, делают его более плавным, напевным:

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом.