- Нансен

-

- На́нсен

-

(Nansen) Фритьоф (1861–1930), норвежский исследователь Арктики, океанограф, географ, зоолог, дипломат и общественный деятель. Вместе с О. Свердрупом на собачьих упряжках и лыжах в 1888 г. впервые пересёк юж. часть Гренландии и доказал, что она покрыта сплошным ледниковым щитом. На родине стал национальным героем. В 1890 г. выдвинул идею достижения Сев. полюса на специально построенном корабле. Дрейф «Фрама» начался 22 сентября 1893 г. к С. от о. Котельный. В марте 1895 г. на собачьих упряжках и каяках Нансен двинулся к полюсу вместе с Ф. Юхансеном, но не дошёл до него 420 км. Во время дрейфа вместе со Свердрупом обнаружил глубины до 3800 м и опроверг мнение о мелководности Сев. Ледовитого океана, выявил широкий евразийский шельф с глуб. преимущественно менее 100 м, отверг гипотезу о суше в центр. части океана, обнаружил глубинное тёплое течение. В 1900–04 гг. на судне «Микаэл Сарс» измерил глубины в Гренландском и Северном морях. На составленной им батиметрической карте Сев. Ледовитого океана впервые выделил ряд крупных подводных структур, включая Норвежскую и Гренландскую котловины. Инициатор всемирного объединения океанографов, первый председатель Международной комиссии по изучению морей. Нансену принадлежит идея изучения р-на Сев. полюса с использованием научных станций на дрейфующих льдах. Его именем названы 25 географических объектов, в т. ч. обширная котловина в центр. части Сев. Ледовитого океана. Нобелевская премия мира (1922).

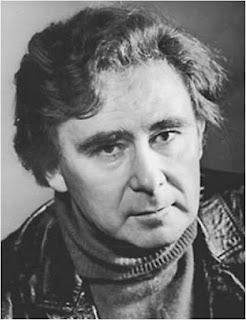

Ф. Нансен

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн.

Под редакцией проф. А. П. Горкина.

2006.- Нансен

-

Фритьоф (Nansen, Fridtjof) (1861–1930), норвежский полярный исследователь. Родился 10 октября 1861 близ Кристиании (ныне Осло). По окончании университета Кристиании в 1883 совершил путешествие в воды Гренландии на зверобойном судне «Викинг», год спустя был назначен куратором отдела зоологии в музее города Берген. Нансен решил пересечь Гренландию с востока на запад. Вместе с пятью товарищами пытался высадиться на побережье Гренландии близ Ангмагсалика. Группа пробилась сквозь льды, вышла к побережью, отправилась на лыжах через неизвестную территорию, а 3 октября 1888 достигла Готхоба, совершив первый переход через льды Гренландии. По возвращении Нансен был назначен куратором по зоологии университета Кристиании (в 1897 получил должность профессора).

Решив пересечь Северный Ледовитый океан, Нансен построил корабль «Фрам», способный во время дрейфа по течению противостоять давлению паковых льдов. Начав плавание от берегов Норвегии 24 июня 1893, обогнул мыс Нордкап, прошел вблизи берегов Сибири и 28 сентября 1895 вошел в паковые льды. Убедившись в прочности судна, Нансен сошел с корабля и решил подойти на санях как можно ближе к Северному полюсу. 7 апреля 1895 вместе с Фредериком Иохансеном достиг 86°13’36 » с.ш. Нансен добрался до суши и перезимовал на Земле Франца-Иосифа. На следующее лето, через несколько дней после возвращения Нансена в Норвегию, «Фрам» освободился от ледовой блокады и в августе 1896 благополучно пришел в Норвегию под командованием О.Свердрупа. Несколько лет Нансен занимался обработкой результатов экспедиции, особенно в области океанографии, и написал несколько работ, включая Первое пересечение Гренландии (The First Crossing of Greenland, 1890) и Крайний Север (Farthest North, 1897).

Не прекращая океанографических исследований, Нансен занялся общественной деятельностью. В 1906–1908 был назначен послом Норвегии в Великобритании. В конце Первой мировой войны был представителем Норвегии в США, в 1920–1922 верховным комиссаром Лиги наций по делам репатриации военнопленных из России. В 1921 по поручению Международного Красного креста создал комитет «Помощь Нансена» для спасения голодающих Поволжья. В следующем году стал верховным комиссаром по делам беженцев и учредил Нансеновское паспортное бюро. В 1922 был удостоен Нобелевской премии мира, а в 1938 Нобелевской премии мира было удостоено Нансеновское международное агентство по делам беженцев в Женеве, основанное в 1931.

Умер Нансен в Люсакере близ Осло 13 мая 1930.

ЛИТЕРАТУРА

Нансен Ф. Собрание сочинений, тт. 1–5. М. – Л., 1937–1939

Нансен Ф. «Фрам» в Полярном море, тт. 1–2. М., 1956

Нансен Ф. В страну будущего: Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Карское море. Красноярск, 1982

Нансен-Хёйер Л. Книга о моем отце. Л., 1986

Пасецкий В.М. Фритьоф Нансен, 1861–1930. М., 1986

Шеклтон Э. Фритьоф Нансен – исследователь. М., 1986

Саннес Т.Б. «Фрам». Приключения полярных экспедиций. Л., 1991

Энциклопедия Кругосвет.

2008.

.

Полезное

Смотреть что такое «Нансен» в других словарях:

-

Нансен — норвежская фамилия Известные носители Нансен, Одд (1901 1973) норвежский архитектор, писатель и гуманист, сын Фритьофа Нансена. Нансен, Фритьоф (1861 1930) норвежский полярный исследователь, политический деятель, гуманист, лауреат Нобелевской… … Википедия

-

Нансен — Петер (Nansen, 1861 1918) датский писатель журналист; видный капиталист, глава крупнейшего датско норвежского изд. Гипдельдаля (1896 1916). Его культ минутных настроений, повышенный интерес к эротике соответствовал «запросам» рантьерской… … Литературная энциклопедия

-

НАНСЕН — (Nansen) Фритьоф (1861 1930), норвежский биолог, океанолог, исследователь Арктики, общественный деятель. В 1888 первым пересек Гренландию на лыжах. В 1893 96 руководитель экспедиции на Фраме ; во время дрейфа выявил основные особенности природы… … Современная энциклопедия

-

Нансен — (Фритьоф Nansen) всемирно известный арктическийпутешественник, род. 10 октября 1861 г. неподалеку от Христиании; онтакже и биолог. Первый толчок к развитию в Н. страсти к исследованиюполярных областей дало первое четырехмесячное плавание… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

-

Нансен — Нансен, Фритьоф … Морской биографический словарь

-

Нансен Ф. — Фритьоф Нансен в 1896 г. после возвращения из экспедиции к Северному полюсу Фритьоф Нансен (норв. Fridtjof Nansen, 1861 1930) норвежский полярный исследователь, учёный зоолог, основатель новой науки физической океанографии, лауреат Нобелевской… … Википедия

-

Нансен — (Nansen) Фритьоф [10.10. 1861, усадьба Стуре Фрёен, близ Кристиании (ныне Осло), 13.5.1930, усадьба Люсакер, близ Осло], норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель. В 1880 82 учился в университете в Кристиании, с 1897… … Большая советская энциклопедия

-

НАНСЕН — (Фритьоф Н. (1861 1930) норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель) Париж. / Собрались парламентарии. / Доклад о голоде. / Фритиоф Нансен. / С улыбкой слушали. / Будто соловьиные арии. / Будто тенора слушали в модном романсе . РП … Собственное имя в русской поэзии XX века: словарь личных имён

-

Нансен — (Фритьоф Nansen) всемирно известный арктический путешественник; род. 10 октября 1861 г. неподалеку от Христиании; он также и биолог. Первый толчок к развитию в Н. страсти к исследованию полярных областей дало первое четырехмесячное плавание его… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

-

НАНСЕН — (Nansen), Фритьоф (10.X.1861 13.V.1930) норвежский политич. деятель, полярный исследователь, океанолог и зоолог; основал первую в Норвегии биологич. станцию (1883). В 1888 впервые по материковому льду пересек на лыжах юж. часть Гренландии. В 1893 … Советская историческая энциклопедия

«Человек предполагает, а Бог располагает», картина Эдвина Генри Ландсира, 1864 г.

Белый медведь, казалось, уже перестал быть загадкой для обывателя, который буквально засыпан регулярными публикациями и видеоматериалами в интернете, рассказывающими о повадках и образе жизни полярного хищника. Но Природа не стремится обнажить свои тайны для Человека, надёжно храня множество секретов, которые зачастую недоступны современному урбанизированному обществу. То и дело вспыхивают ожесточённые дискуссии и споры, касающиеся того или иного аспекта совместного сосуществования диких зверей и людей. Крупные плотоядные животные, такие как амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопарды, белый медведь, вынужденные приспосабливаться к близкому соседству с населёнными пунктами и растущему беспокойству от антропогенного прессинга, не только находятся под постоянной угрозой исчезновения, но и приковывают к себе внимание самых разных людей, имеющих зачастую смутные представления о законах дикой природы.

На нашей планете обитает множество опасных видов различных живых организмов, жертвами которых ежегодно становятся сотни тысяч людей в разных странах. Но в тех местах, где видовое разнообразие невелико, к таким случаям – особое внимание. Арктика – именно то место, где полностью доминирует только один хищник – белый медведь. История его нападений на человека насчитывает много лет, окутана зачастую дымкой тайны, а очевидцы этих трагедий не всегда способны объяснить их причины.

Белого, или полярного, медведя «открыли» для мира голландцы, впервые сообщившие обширные сведения о встречах с ним после экспедиций Виллема Баренца к Вайгачу и Новой Земле в самом конце шестнадцатого века. К этому времени чукчи, эскимосы, другие народы, живущие на побережье арктических морей, не одно столетие прекрасно знали белых медведей и их поведение, охотились на них и слагали многочисленные сказания. Но «просвещённое общество» умеренных широт имело в своём распоряжении только фантастические легенды и рисунки, фактически ничего не зная толком о том, как вести себя в краях, где царит белый медведь.

Летописец Баренца, Геррит де Веер (Gerrit de Veer) в своих бесценных для потомков дневниках указал что уже после первой встречи с белым медведем звери стали представлять для голландцев огромную проблему, ведь они совсем не боялись человека. Поэтому во время голландских экспедиций, особенно на вынужденной зимовке 1596—1597 годов в Ледяной Гавани (ныне часть национального парка «Русская Арктика») медведи нападали на мореплавателей. Это позже, после нескольких веков бесконтрольной охоты на них, они стали иногда более осторожными, особенно в местах промыслов, и старались избегать общения с человеком. Полярные хищники здорово отравляли голландцам жизнь: звери устраивали засады и преследовали идущих на корабль и возвращавшихся оттуда членов экипажа, залезали на судно и проникали в трюмы в поисках съестного, лезли на крышу дома, ломились в дверь, атаковывали одиночных моряков и даже группы. Такие нападения случались и днём, и ночью. Поэтому зимовщики всегда выставляли караулы из сторожей-наблюдателей и убивали хищников при малейшей возможности, хотя их топоры, пики, мушкеты, небольшие свинцовые пули были приспособлены для охоты на кабанов или оленей, а не на очень крупного мощного зверя с густым мехом и прочной шкурой. Им приходилось много раз стрелять, прежде чем удавалось завалить очередного «врага». С убитых зверей голландцы снимали шкуры, которые очень пригодились на зимовке, а также были доставлены в Европу.

Эпизод зимовки Виллема Баренца в Ледяной Гавани. Гравюра из амстердамского издания дневника Г. де Веера 1598 г.

После Баренца и европейцы, и русские промышленники всё чаще и активнее стали проникать в Арктику. Основной целью была добыча (промысел) зверей – морских и сухопутных. Жир, шкуры и другая продукция от китообразных, моржей, тюленей, песцов, северных оленей и белых медведей манили человека. Условия жизни полярных пионеров и путешественников были суровы вплоть до начала двадцатого века, а отношение к повседневной охоте, на современный лад «любительской», разительно отличалось от нынешнего. Белых медведей убивали всегда. Едва только завидев зверя, одиночку или семейную группу, сразу старались убить медведей. Мясо шло в пищу, шкуры заготавливали. Соответственно, нападения на людей рассматривались как некое неизбежное зло, и внимания на этом специально не фокусировали, поскольку возможностей у животного было немного. Более того, бытовало и мнение, что белый медведь – зверь трусливый, а гораздо опаснее для человека – морж (кстати, моржи, действительно, опасны для небольших лодок, на которые они регулярно нападают и в наше время). Вот, например, что пишет Фритьоф Нансен:

«Про смелость медведя и его опасность для человека существуют разные мнения. Некоторые считают его совершенно безобидным для человека, другие же, наоборот, преувеличивают его агрессивный и свирепый нрав. Мне же кажется, что повадки зверя сильно зависят от условий, в которых он встречается с человеком. Там, где он часто видит людей, которые к тому же на него и охотятся, медведь очень пуглив и сразу стремительно обращается в бегство, и настигнуть его тогда практически нет никаких шансов. Там же, где людей он встречает нечасто, медведь не так пуглив и идет прямо на человека, в особенности самец. Сдаётся мне, что идёт он не нападать, хотя, несомненно, и чует свежее мясо, а просто посмотреть — зверем движет любопытство. Невиданное им ранее двуногое существо ему интересно, и он медленно приближается к нему вразвалку и поводя носом…Но во многих случаях лично у меня не было никаких сомнений в том, что зверь пришёл убивать. Многие медведи, убитые нами в гренландских льдах, подкрадывались к нам, словно кошки к своей добыче, а много позже мне дважды довелось увидеть, как медведь нападал на человека».

Какая ёмкая характеристика явления, о котором впоследствии будет написано много различных статей! Нансен был прекрасный натуралист, точнее и не скажешь…

После запрета охоты на белого медведя в СССР с 1957 года и принятия «Соглашения о сохранении белых медведей» 15 ноября 1973 года пятью арктическими странами, ситуация, конечно, изменилась. Не только сам белый медведь, но и целые экосистемы, в которых он обитает, стали объектом охраны. Просто так охотиться стало невозможно. Наступил другой период в отношениях между человеком в Арктике и главным её природным хищником – период нелегального добывания и вынужденного отстрела в качестве самозащиты. Эти случаи как раз нам наиболее интересны, поскольку могут дать дополнительную информацию о конфликтах между медведями и человеком.

Сразу стоит сказать, что в разных регионах, где обитает белый медведь, проблема с нападениями на людей ощущается по-разному. Также разница в том, кто эти люди – коренные жители Арктики или «пришельцы» из городов, временно выполняющие свои обязанности на Севере и плохо его понимающие. К животным они относятся по-разному. Местные жители, особенно коренные народы Севера – спокойно, они живут с белыми медведями бок о бок сотни и тысячи лет, приезжие «оседлые» — с пониманием ситуации, а вот туристы, вахтовики, «временные» – это проблема. Если человек прижился в суровых условиях Заполярья, то он воспринимает себя как часть окружающей природы вместе с белыми медведями, а если это вахтовик, то ему лучше совсем не выходить за пределы огороженного места работы. Например, беседы с населением таких посёлков, как Амдерма, Варнек, Усть-Кара в Ненецком автономном округе показали, что ненцы не воспринимают белого медведя как «проблему», хотя живут в ареале вида. А вот для военных и пограничников белый медведь – головная боль, которая серьёзно осложняет несение службы.

Можно ли где-то узнать, а сколько же раз и как часто белый медведь вообще нападал на людей? Увы, такая статистика отдельно не ведётся, её надо собирать из разных источников. Но можно узнать, хотя бы по регионам, случаи «самозащиты», выразившиеся в убийстве напавших медведей. Вот это фиксируется уполномоченными органами власти более-менее точно. Общемировое количество таких самозащит оценить с арифметической точностью, наверное, невозможно. Но некоторые оценочные данные приводит автор хорошего обзора состояния белого медведя Мортен Йоргенсен (Morten Jørgensen), рассуждая о том, сколько известно случаев вынужденного отстрела этих хищников в странах ареала. Это примерно шестьдесят зверей в год. Данные обобщены несколько лет назад, но, полагаю, на это число можно ориентироваться. Большая часть «самозащит» приходится на Канаду, потом идут Аляска, Гренландия, а замыкают список Россия и Норвегия, где ежегодно в среднем по происходит по два таких происшествия.

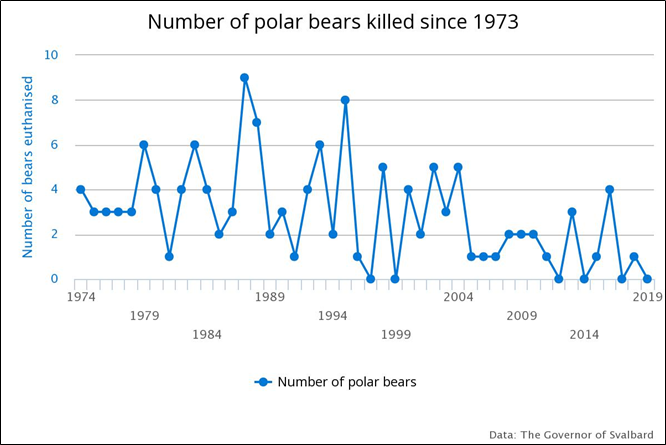

На Шпицбергене существует точная статистика вынужденных отстрелов белых медведей с 1973 года, когда была запрещена коммерческая охота на них. Как видно, не все нападения на людей заканчиваются смертью человека, и происходят они не каждый год. К сожалению, найти подобные данные по нашей стране нельзя, либо они будут очень неточными.

Статистика вынужденных отстрелов белых медведей на Шпицбергене за последние 50 лет.

Давайте попробуем разобраться со случаями нападения на нескольких известных примерах. Далёкая Чукотка… Здесь наибольшая у нас в стране численность белых медведей, но и коренное население прекрасно знает этих животных. Как написал Владилен Кавры, «нападения … чаще происходили в сельских поселениях… практически все смертельные исходы были в результате паники и бегства человека. Как правило, в большинстве случаев таких медведей убивали».

А вот западная часть Российской Арктики, если взять период с 2010 года, даёт нам «пищу для ума». Здесь, на далёких полярных архипелагах, никогда не было коренного населения, их освоение шло уже практически сразу близким к современному вахтовым способом – учёные, военные… До организации ядерного полигона на Новой Земле образовалось было некое «сообщество» с 1880-х годов, но и оно в начале 1950-х годов прекратило существование, уступив место постоянно сменяемым военнослужащим. Поэтому психология людей, и причины конфликтов с белыми медведями более понятны.

2011 год, полярная станция имени Э.Т. Кренкеля, что на острове Хейса Земли Франца-Иосифа. В том печальном сентябре был убит и съеден медведем аэролог станции. Белые медведи – постоянные «гости» здесь, надо бы соблюдать повышенную осторожность, но малое число зимовщиков, сложные межличностные взаимоотношения, привычка к присутствию хищников сыграли плохую службу… В темноте, специально подкарауливая жертву, зверь напал и молниеносно убил полярника. Медведя застрелили.

Место на станции, где белый медведь напал на полярника. Фото И. Мизина.

Но за всё время работы этой полярной станции с 1957 года известно очень мало подобных инцидентов. В советское время было одно происшествие, закончившееся трагически, когда в 1975 году женщина-полярник в одиночку ушла далеко от посёлка станции, в 1985 году было нападение в границах посёлка, но медведя застрелили. Уже относительно недавно произошёл случай, когда в 2004 году в непосредственной близости от работающего на холостом ходу вертолёта (!) медведь набросился на метеоролога и потащил в сторону. Только коллективными усилиями вместе с собакой, укусившей хищника, удалось отбить человека.

С медведями на этой станции жили мирно, известны фотографии кормления и близкого общения со зверями. Неизвестно, что стало с теми медведями, которые позировали фотографам, но, по известным данным (отчётам, воспоминаниям), к росту числа нападений это не привело. Возможно, сказался «феномен» полярных станций, на которых запрет охоты на белого медведя как объекта Красной книги не соблюдался никогда. Можно предположить, что и конфликтов было так мало (не только на острове Хейса, но и на других удалённых арктических полярных станциях), что белых медведей, создавших потенциальную угрозу жизнедеятельности людей, просто убивали, не предавая это огласке. В эпоху отсутствия интернета и социальных сетей это было не так уж и сложно… Факт остаётся фактом, белый медведь – обычный гость станции.

Медведь на старой станции имени Э.Т. Кренкеля, лето 2012 г. Фото И. Мизина.

Вообще, на всех четырёх полярных станциях Земли Франца-Иосифа с момента начала их работы в 1929 году, смертельных случаев от белых медведей почти не было. И на военных на островах Грэем-Белл, Гофмана, Земля Александры, медведи не нападали чаще, мы не находим в воспоминаниях про те годы много описаний гибели людей за семь десятилетий существования «точек» — есть данные всего о двух-трёх случаях. Нападения были, конечно, особенно в полярную ночь. Но – тоже далеко не каждый год. Неизвестны такие случаи на «полярках» Новой Земли – «Мыс Желания», «Малые Кармакулы», «Русская Гавань». Про нападения белых медведей мы встретим мало сведений в воспоминаниях полярников с дрейфующих на льдинах станций, хотя все они были вооружены на случай заходов белых медведей. Крайне редко пришлось это оружие использовать.

2015 год, январь, строительный посёлок на острове Земля Александры… Один из рабочих после обеда отправился из столовой в свою бытовку на участке работы немного раньше остальных, следом через примерно десять минут пошла группа людей. Один из рабочих увидел крупного медвежонка, а затем и медведицу. Подняли тревогу, сообщили по рации. Ракетами прогнали медведей, а затем уже увидели, что медведи были у тела человека. Медведи убежали в темноту, по факту их не преследовали и не видели больше. Это один из немногих случаев, когда белого медведя после того, как он убил человека, самого не застрелили. Интересно, что эта трагедия мало взволновала интернет-сообщество, хотя всего двумя месяцами ранее, на острове Врангеля, от рук человека пострадала медведица. Какой тогда поднялся шум…

Продолжение следует.

Автор: Иван Андреевич Мизин, зоолог, к.б.н., заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика».

Литература:

1. http://www.mosj.no/no/pavirkning/jakt-fangst/uttak-isbjorn.html

2. Morten Jørgensen. 2015. Polar bears on the Edge. Spitzbergen-Svalbard.Com, 2015. – 218 p.

3. Успенский С.М. Белый медведь. М., Наука, 1977. – 79 с.

4. Кочнев А.А., Здор Э.В. Добыча и использование белого медведя на Чукотке: результаты исследований 1999-2012 гг. – М.: Пи Квадрат, 2014. – 148 с.

5. Нансен Ф. Среди тюленей и белых медведей. Собрание сочинений, 1939, Т. V. – 664 стр.

6. Кавры В. Род белого медведя. Белый медведь в культуре коренных жителей Чукотки. – СПб., 2017 – 96 с.

Почему русские начали массово покидать родину?

В октябре 1917 года в Петрограде произошли события, которые в советской науке характеризуются как великая октябрьская социалистическая революция. В современной науке эти события все чаще обозначаются как государственный переворот. В результате власть в столице России захватили большевики.

Уже после февральской революции 1917 года многие жители страны не приняли произошедших перемен, упразднения самодержавия. Однако тогда еще вопрос о дальнейших порядках в стране откладывался до созыва Учредительного собрания, новое временное правительство не предпринимало радикальных реформ.

После октябрьских событий большевики стали издавать декреты, которые реализовывали их коммунистическую программу. Происходило коренное переустройство общественных порядков. В начале 1918 года большевики разогнали Учредительное собрание. Их идеология основывалась на признании классовой борьбы и необходимости подавлять выступления общественных групп, которых они считали противниками своих мер.

В результате представители разных слоев населения не признали декреты новой власти в столице и вступили с ней в борьбу. Они сформировали массовое белое движение, которое вело гражданскую войну с большевиками. Война завершилась в начале 20-х годов. В ней победили большевики, красное движение.

В результате всех этих событий Россию покинуло большое количество людей. Они имели разное социальное положение и относились к разным категориям населения: это были дворяне, представители духовенства, купцы, предприниматели, чиновники, военные, офицеры, казачество, интеллигенция. Большевики считали их противниками коммунистических порядков и боролись с ними. Пребывание в России грозило многим из них арестом по идеологическим причинам. С другой стороны, многие из них не хотели принимать новые порядки. Все эти причины привели к их массовому выезду из страны.

Основные направления 1 волны эмиграции

Первая волна русской эмиграции в основном направлялась в Европу. Сначала очень многие ехали туда через Турцию. В этой стране и особенно в ее столице оставалось много эмигрантов.

В Европе сначала многие прибывали в Германию, большое число русских в начале 20-х годов проживало в Берлине. Значительное число эмигрантов поселилось во Франции. Очень скоро именно Париж стал считаться основным центром выехавших из России. В Берлине в середине 20-х годов их число заметно уменьшилось.

Много русских эмигрантов проживало в Чехословакии. Ее столица Прага была еще одним крупным центром эмиграции. Многие селились в балканских странах: в Югославии, в Болгарии, в Греции. Белград и София стали значимыми центрами русской эмиграции. Еще одним направлением выезда был северный Китай. Сюда ехали многие из Сибири. Здесь центром эмиграции был Харбин.

Белая эмиграция в Европе

По сведениям из разных источников в Европу уехало около двух миллионов человек из России в ходе 1 волны эмиграции. Они выселялись постепенно, этот процесс находился в зависимости с событиями гражданской войны в России. Например, поражение на юге страны белой армии генерала Антона Ивановича Деникина в начале 1920 года привело к массовому выезду многих людей в Европу. В конце 1920 года после поражения на юге России белой армии барона Петра Николаевича Врангеля тоже произошло выселение большого количества жителей страны из крымских портов в европейские государства.

В целом временем наиболее активного движения эмиграции в Европу из России следует считать 1919–1920 года. При этом нужно учитывать, что началась она раньше и продолжалась еще в последующие годы. Выезжали из России как сухопутным транспортом, так и на кораблях. По морю, например, многие отправились с юга страны после поражения Врангеля в Турцию и из нее в разные европейские государства. Турция в ходе первой волны эмиграции имела важное значение как перевалочный пункт в Европу.

Покинувшие Россию люди первое время не думали надолго оставаться вне своей родины. Они полагали, что ситуация может измениться, и они скоро вернутся. Поэтому первые годы эмигранты старались жить обособленно от других жителей Европы, чтобы не ассимилироваться.

Постепенно ситуация стала меняться. Советская власть в России осталась после гражданской войны, шло переустройство страны по новым порядкам. Поэтому эмигрантам нужно было определиться, останутся ли они в Европе или вернутся на родину при советском правительстве. Некоторые приняли решение возвратиться. Очень многие остались за границей. Стараясь сохранить свою культуру, они по обстоятельствам и личному желанию сближались с европейцами.

Белая эмиграция в Китае

В Китай эмигрировало примерно четыреста тысяч человек. Переселения в эту страну тоже во многом зависели от хода событий гражданской войны в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале.

Значительное количество людей уехало в Китай после поражения белой армии адмирала Александра Васильевича Колчака в начале 1920 года. Потом осенью 1920 года вследствие поражения войск атамана Григория Михайловича Семенова произошел следующий массовый выезд в Китай из России. В конце 1922 года после окончательного утверждения советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке состоялось еще одно крупное по численности участников переселение в Китай.

Все эти выезды происходили в основном сухопутным транспортом, несколько тысяч человек выехало по морю. В Китае, как и в Европе, сначала эмигранты жили более обособленно. После завершения гражданской войны и сохранения власти у большевиков многие стали уезжать в другие страны и части света: в Европу, в Америку, в Австралию. Многие эмигранты вернулись в Россию.

Правовое положение эмигрантов

Советское правительство своими постановлениями лишило эмигрантов гражданства в российском государстве с новым режимом. Их правовое положение в результате оказалось проблемным вопросом.

Международная организация Лига наций в 1921 году учредила должность комиссара по делам русских беженцев. На нее был назначен Фритьоф Нансен. Он ввел названные по его фамилии нансеновские паспорта для эмигрантов, которые в международном праве получили юридическую силу.

В разные годы на международном уровне принимались определенные документы, регулировавшие вопрос о правовом положении эмигрантов. Они сами в 1921 году сформировали совещание послов как организацию для выражения своих интересов. Она просуществовала до конца 1930-х годов, когда СССР был признан уже большинством государств на международной арене.

Политические настроения

Идеология представителей первой волны русской эмиграции была очень разной. В целом ситуация в этом отношении оставалась похожей на положение в общественной и политической жизни страны до событий октября 1917 года. Многие представители идеологических течений того времени выехали из России во время и после гражданской войны. В основном эти течения относятся либо к консерватизму, либо к либерализму.

Их представители рассчитывали на возвращение в Россию и формировали за границей разные организации, вырабатывали программы. Попытки наладить координацию всех эмигрантских учреждений не привели к достижению этой цели.

Знаменитые эмигранты первой волны

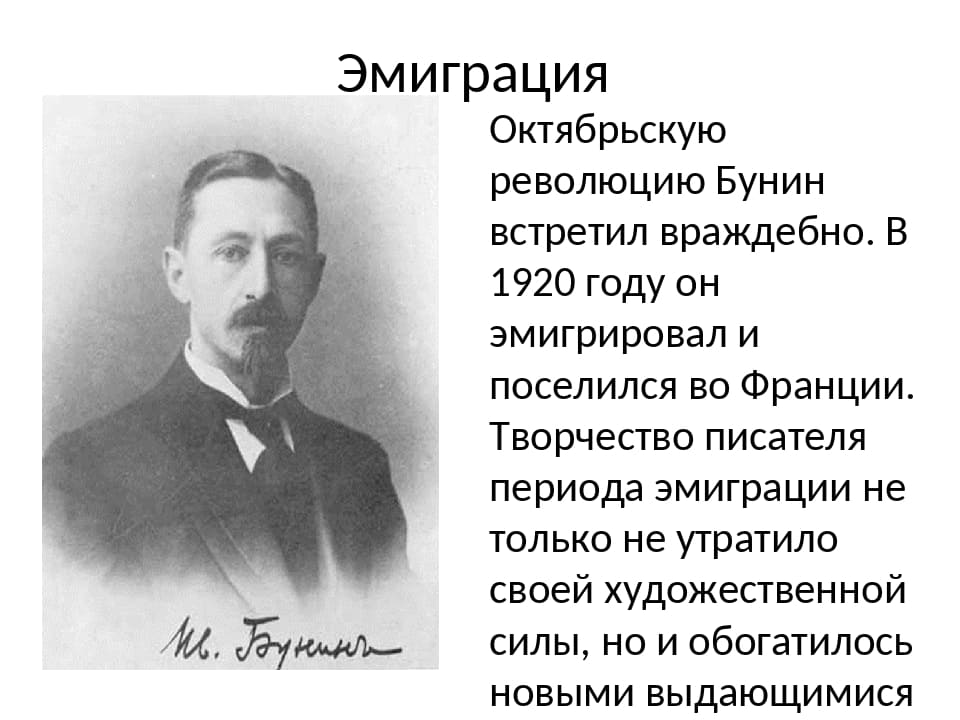

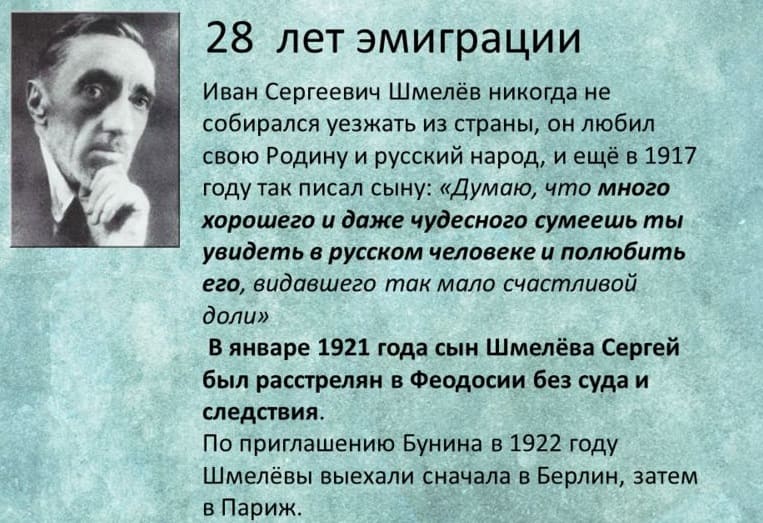

В первой волне эмиграции Россию покинули многие известные писатели: Иван Алексеевич Бунин, Иван Сергеевич Шмелев, Александр Иванович Куприн, Владимир Владимирович Набоков и другие. Среди представителей творческих занятий эмигрантами были оперный певец Федор Иванович Шаляпин, композитор Сергей Васильевич Рахманинов, художник Василий Васильевич Кандинский, композитор Игорь Федорович Стравинский и другие. Известными представителями эмиграции считаются ученые авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский, инженер Владимир Козьмич Зворыкин и другие.

В науке считается, что уехавшие за границу деятели в разных областях культуры сохранили традиции дореволюционного времени в своем творчестве. В этом отношении деятельность русской эмиграции в разных исследовательских, публицистических работах оценивается как культурное явление.

Национальный парк Русский Север

Национальный парк Русский Север был в организован 1992 году, 20 марта.

Его общая площадь – 166 400 га. Парк находится на территории Кирилловского

района Вологодской области. Основная цель создания парка – сохранить в

естественном природном виде памятники культуры и истории Русского Севера, в том

числе уникальные архитектурные ансамбли Ферапонтовского, Горицкого,

Киило-Белозерского монастырей.

В территориальных рамках национального парка господствует умеренный

климат с хорошо выраженной сезонностью. В январе средние температуры в

паке изменяются с севера на юг и составляют от -11.6до -12С. В июле – от +16.7

до +17.1С. Ежегодно на охраняемой территории выпадает около 560 мм осадков, при

этом испаряемость равна 360−400 мм.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, РЕЛЬЕФ И КЛИМАТ

Рельеф парка Русский Севере отличается неоднородностью, что

приводит к перераспределению влаги и тепла в зависимости ориентации склонов, их

крутизны и высоты. Так, за счет лучшего прогрева южные склоны получают

дополнительное тепло. Восточные, западные и северные склоны, напротив, получают

недостаточное количество тепла.

Как правило, в холмистых равнинах развиваются циркуляционные процессы местного

характера, при которых в замкнутых котловинах и у подножия склонов образуются

острова холода, что происходит за счет инверсии температур.

В таких зонах безморозный период сокращается в среднем на 25 дней, за это время

суммы температур снижаются на 250 300 градусов относительно верхних частей

склонов и вершин. На берегах многочисленных водоемов парка формируется особый

микроклимат. Бризы повышают ночные температуры и понижают дневные, у крупных

озер смещается начало осени и весны на 10 12 дней, а температуры на 100 –

200С.

Рельеф парка Русский Север отличается четкой выраженностью краевых

морено-напорных валов и разделяющих их равнинных пониженных участков. Имеется

три группы районов, которые характеризуются схожими признаками рельефа.

Первая группа – это Кирилловско-Белозерско-Андогский район с

увалистым моренным и пересеченным холмистым рельефом. Вторая группа

представлена Кемским районом волнистых и отчасти плоских моренных

равнин. Третья группа включает в себя Воже-Кубено-Верхнесухонский,

Пришекснинский и Белозерский районы болотных, озерных и

озерно-ледниковых равнин.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Растительный мир Русский Север представлен грибами (428 видов),

покрытосеменными (682 вида), голосеменными (8 видов), папоротниковидными (16

видов), плауновидными (9 видов), мхами (350 видов), лишайниками (282 вида).

Своеобразие местной флоры состоит в сочетании разнообразных географических

элементов: европейских, арктических, сибирских, бореальных видов.

На территории парка пролегает северная граница распространения яблони

лесной, лещины, липы, клена, дуба. Большим разнообразием характеризуются

травянистые растения. Довольно многочисленно семейство орхидных – всего 22

вида. Распространены грибы, среди которых многие виды являются редкими и

охраняемыми.

Преобладающий тип леса – зеленомошная группа (доминирует черника и брусника).

Также в парке представлены заболоченные леса – сфагновые и травяные. К числу

ценных ботанических объектов парк относятся смешанные леса из клена, липы и

березы, в речных долинах – сосняки с липой.

В Красную книгу Российской Федерации включены следующие виды

растений: полушник озерный, пальцекорник Tраунштейнера, венерин башмачок

настоящий, офрис насекомоносная, калипсо луковичная, надбородник

безлистный.

ЖИВОТНЫЙ МИР

Животных мир парка Русский Север определяется его местонахождением

в подзоне южной и средней тайги. В парке обитает 50 видов млекопитающих, 7 –

круглоротых, 178 – птиц, 3 – пресмыкающихся, 4 – земноводных, 29 – рыб.

В составе фауны имеются типичные таежники: кедровка, кукушка, снегирь,

клест-еловик, мохноногий сыч, рябчик, глухарь, бурундук, лось. Также в парке

Русский Севере водится белка, обыкновенная гадюка, живородящая ящерица, бурый

медведь, ласка, лиса, горностай, ящерица-веретеница, черный дрозд, зяблик,

иволга, норка, лесная куница. Кроме того, в парке зарегистрированы виды, общие

для тайги и тундры: мохноногий канюк, белая сова, заяц-беляк.

Социальные комментарии Cackle

Компас от KWT Apps

Простое и надежное приложение «Компас» выложено в Google Play. С его помощью можно:

- Установить место своего текущего пребывания. Здесь можно увидеть широту, долготу, адресные данные. Также устройство показывает высоту, на которой вы находитесь относительно уровня моря.

- Получить сводку информации о встроенном в смартфон геомагнитном датчике. Заодно проверьте, насколько точными являются показания компаса. Если они не соответствуют действительности, обязательно откалибруйте работу устройства.

- Узнать напряженность близлежащих магнитных полей.

Чтобы не заблудиться, добавьте указывающую в нужном направлении стрелку. Как и все остальные приложения, KWT нуждается в калибровке.

Храм Константина и Елены

На том месте, где сейчас расположена церковь Константина и Елены, был деревянный храм. Его называли церковью Димитрия Прилуцкого в Кобылине улице. Только в конце 17 века был возведен собор, освященный в честь Святых Равноапостольных Константина и Елены. Храм отличается от других вологодских церквей: историки предполагают, что его строили мастера, пришедшие из других областей.

Интересна архитектура: она имеет черты русского узорочья и свободна от русского барокко. Других таких построек на Вологодчине нет. До самого конца Х1Х века церковь стояла на окраине, среди огородов капусты и лугов для выпаса скота. Советский период был трагичен для собора. Его закрыли, осквернили и разграбили. В разное время в нем располагались государственные учреждения и склады.

В 90-е годы ХХ века постройку вернули Русской Православной Церкви. Интерьеры удалось восстановить, а колокола отливали в Тутаеве. Сегодня здание внесено в список федерального наследия России. Гости города могут насладиться русским узорочьем архитектуры храма, полюбоваться интерьерами. Верующим представляется возможность приложиться к спискам с икон, хранящимся в ВГИАХМЗ.

Адрес: проспект Победы, дом 85.

Какая здесь природа?

Сосновые и еловые леса занимают 70 % территории Кенозерского парка. Остальное — болота, луга, озера, реки, ручьи… Болота — бескрайние моховые поля с вкраплениями небольших озер — ламбушек, представлены во всех видах: низинные, переходные и верховые. На них полно клюквы, морошки, голубики, брусники и черники. В Кенозерье насчитали около 700 видов растений, в том числе, например, орхидею или занесенные в Красную книгу башмачок настоящий, полушник тончайший, пальчатокоренник Траунштейнера… Ручаемся: вы впервые прочитали последнее название и обязательно найдете в сети фотографию этого растения. Животных тоже великое множество — 300 видов. 50 видов млекопитающих, 263 — птиц, 5 — земноводных, 4 — рептилий, 28 видов рыб. Зайцы, медведи, лоси, рябчики, глухари, куропатки, росомахи…

5

Тотьма и окрестности

Тотьма — тотемское барокко, Входо-Иерусалимская церковь, церковь Рождества Христова, памятник Николаю Рубцову, Спасо-Суморин монастырь, открытое хранение фондов, Краеведческий музей, монумент «60-я параллель», Музей мореходов, Музей церковной старины, Дом-музей И. А. Кускова, творческое пространство «АнтреСоль»;

Тотьма. Фото vologda-oblast.ru

село Никольское — место, где прошло детство поэта Николая Рубцова, музей Рубцова;

деревня Усть-Печеньга (Устье-Печенгское) — от трассы Чекшино —Тотьма 17 километров, храм Покрова Пресвятой Богородицы 1781 года, великолепный иконостас, подлинный интерьер, смотровая площадка колокольни, северная деревянная архитектура;

Деревня Усть-Печеньга. Фото rusbestrailways.com

деревня Пожарище (100 км от Тотьмы по направлению к Великому Устюгу, 14 километров от села Нюксеницы) — Национальная деревня Русского Севера, архаика, ручное ткачество, северная национальная кухня, песни, пляски, мастер-классы, живая традиционная культура, жилые дома и крестьянские постройки середины — конца XIX века. Приезжайте сюда летом, на праздник Троицкого заговенья — фестиваль «Живая старина». Деревня Пожарище в 2009 году стала одним из победителей конкурса «Чудеса земли Вологодской».

5

Национальный парк Югыд-Ва

Где находится: Западный склон Приполярного и Северного Урала, юго-восток республики Коми (добираться через Воркуту и Лабытнанги).

Чем интересен: «Югыд Ва» в переводе с коми — «светлая вода». По густоте водной сети и водоносности территория Приполярноо Урала не имеет себе равных на всем Урале. Самый большой национальный парк России — 1894 млн. га, в том числе площадь акватории 21421 га. Самый большой в Европе массив первичных бореальных (северных) лесов. Занесён ЮНЕСКО в список мирового наследия. Очень популярен сплавной, пеший и лыжный туризм (реки Кожим, Балабанью, Косью, Щугор, Подчерем и др.).

Что посмотреть: Притоки Печоры — Костью, Щугор, Большая Сыня. Бурные, стремительные, с порогами и перекатами. Альпийские луга, североуральская тайга, хвойно-лиственичные леса, горная тундра с гольцами, каменные россыпи — курумники, ледники. Бурые медведи, песцы, росомахи, северные олени, тундряные куропатки, лебеди-кликуны, орланы-белохвосты, европейский хариус, осенью — сёмга. Памятные места, связанные с коми-пермяками, вогулами и манси. Скиты и молельные дома староверов.

6

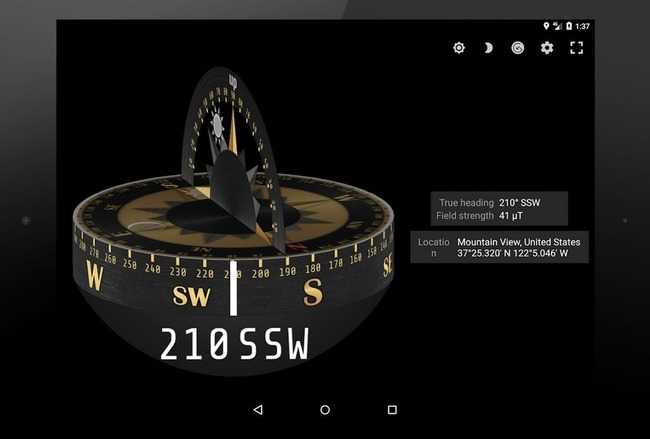

Компас Сталь 3D

Это русскоязычное приложение, напичканное массой дополнительных функций. Оно предлагает пользователю множество вариантов дизайна рабочего поля компаса. Для исправной работы необходимо предоставить программе права доступа к вашему местоположению.

Варианты дизайна

Чтобы скачать «Сталь 3D», переходите в Google Play. После установки вы не только найдете online север и восток, но также сможете вычислить положение Солнца и Луны. Чтобы было удобнее работать с этой программой, отключите поворот экрана.

Приложение полностью бесплатное. Реклама и встроенные покупки отсутствуют.

Туле и Гиперборея: сказка или быль?

Первым исследователем северных морей был древнегреческий мореход Пифей из средиземноморской колонии Массалия — нынешний Марсель. В IV веке до нашей эры его галера совершила плавание вокруг Британии, посетила Балтийское побережье, а также побывала у берегов острова Туле, находящегося, по словам Пифия, в шести днях морского пути от Британских берегов. Эллина поразило, что в этих краях темнеет всего на два-три часа, а еще дальше на север — замерзшее море и солнце летом не заходит вообще.

Сочинения Пифея сохранились лишь в цитатах Страбона, Плиния Старшего и Полибия. Эти древние авторы спорили с путешественником, утверждая, что загадочный Туле он сочинил. Самым авторитетным защитником Пифея в XIX веке стал знаменитый полярный исследователь Фритьоф Нансен, утверждавший: грек описал то, что видел своими глазами. Также в античные времена сложилось представление о Гиперборее — сказочной стране, за северным ветром. Как и полагается жителям любой Утопии, гиперборейцы были счастливы и умирали, лишь когда пресыщались жизнью.

Выражение UltimaThule (крайний Туле) вошло в словарь культурных афоризмов как символ границы мира. Сам Туле в раннем Средневековье отождествляли с Исландией, а также Гренландией, Скандинавией, Фарерскими островами. В Германии после Первой мировой войны возникло оккультно-расистское «Общество Туле», члены которого считали, что загадочный остров населяли древние арийцы.

В Средние века Север сам пожаловал в южные широты — это были набеги викингов. Выходцы из Скандинавии внесли свой вклад в ранний этап изучения Арктики. Они поселились в Исландии и на юге Гренландии. Иногда сведения, добытые ими, становились достоянием самых образованных людей своего времени. Например, по приказу англосаксонского короля Альфреда Великого во второй половине IX века был записан рассказ норвежского ярла Оттара из Холугаланда о его путешествиях, в том числе в загадочную Биармию. Оттар решил узнать, есть ли севернее Лапландии обитаемые земли. Его драккары обогнули Скандинавский полуостров с запада на восток, а потом повернули на юг, вошли в незнакомое море — Белое и обнаружили устье большой реки — Западной Двины. Так викинг девятого века проложил путь для Ричарда Ченслера, Виллема Баренца и военных конвоев.

Однако и в античные времена, и в Средневековье карты, изображавшие населенный мир — ойкумену, заканчивались примерно на 60-й параллели. Дальше начинались загадочные земли, для исследований которых не было ни желания, ни технических средств.

2

Добычи нет — туда не ходим

Территория за пределами ойкумены, в том числе и Север, были обитаемы. Возраст стоянок древнего человека за Полярным кругом — не менее 30 тысяч лет. Арктические аборигены превосходно ориентировались в окружающем мире, иначе бы не выжили.

Но представление эскимосов, саамов и других народов о мире было в первую очередь вертикальным: мир духов вверху, мир мертвых внизу, мы, живущие, посередине. Окружающее пространство делилось ими на территории, где встречается добыча и где ее нет. Эскимосы, спутники Роберта Пири и Фредерика Кука во время экспедиций к Северному полюсу не понимали, почему американцы идут туда, где заведомо нет моржей и других объектов охоты, и даже отказались сопровождать путешественников к центру Арктики, считая его Страной мертвых.

Это относилось и к русским промышленникам-поморам, осваивавшим полярные моря с XIV–XV веков. Их опыт выживания в условиях Крайнего Севера оказался очень важен для исследователей. В XVIII веке академик Петр-Людовик Ле Руа напишет документальную повесть «Приключения четырех российских моряков, к острову Шпицбергену бурею принесенных», о том, как моряки прожили шесть лет на восточном острове архипелага, имея лишь ружье с двенадцатью зарядами, несколько кусков металла и полусгнившую промысловую избу.

В следующем веке в состав британской экспедиции, исследовавшей Землю Франца-Иосифа, будет взят русский плотник Максим Варакин, чтобы собрать избу из бревен для зимовки. Известно требование Ломоносова брать в экспедиции поморов.

Без опыта людей, веками живших в Арктике, Северный полюс не был бы покорен. Но сама идея добраться до макушки земли могла родиться лишь у живущих в других широтах.

Граница заселения Арктического региона была непостоянной. Викинги обжили юг Гренландии в начале прошлого тысячелетия, но потомки поселенцев покинули ее к XV веку по разным причинам, в первую очередь — климатическим. В XVIII веке самое северное зимовье находилось в устье Нижней Таймыры, а через сто лет — гораздо южнее, на реке Гольчихе. В 30-х годах XX века начался быстрый рост населения Арктики в пределах СССР, и столь же резко оно сократилось в 90-е годы.

3

Город Каргополь

Каргополь. Фото Дмитрия Шилова

Где находится: Архангельская область, левый берег реки Онеги.

Чем интересен: Каргополь основан в 1146 году. В XVI веке это был один из самых развитых торговых городов — через Каргополь шла торговля с Поморьем солью и рыбой, здесь обрабатывали беличий мех. Сюда ссылали всех неугодных царскому двору. Сегодня Каргополь — город с сохранившейся исторической застройкой XVII–XVIII веков и впечатляющим количеством объектов культурного наследия. В составе историко-архитектурного и художественного музея — 19 памятников архитектуры деревянного и каменного зодчества, из которых 17 памятников культовой архитектуры XVI-XIX веков. Богатые экспозиции глиняной игрушки, каргопольской вышивки, золотного шитья, народного костюма, церковной скульптуры, иконописи. Большие коллекции рукописных старопечатных книг и картографическое собрание. Побывайте на фестивале колокольной музыки «Хрустальные Звоны», который организует Каргопольский музей в дни Крещения! Полюбуйтесь ансамблями Соборной и Красноармейской площадей с соборами и храмами, кольцом земляных волов, посетите дома-музеи, посмотрите деревянные храмовые комплексы в окрестных деревнях! Привезите друзьям сувениры — Каргопольскую глиняную игрушку!

Что посмотреть: Каргопольский Государственный Историко-Архитектурный и Художественный Музей, эко-парк «Медвежий край», Соборная колокольня, Собор Рождества Христова на набережной им. Баранова, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Церковь Иоанна Предтечи, Никольская церковь, Церковь Зосимы и Савватия на Горке, Александро-Ошевенский монастырь.

8

Что это?

Кенозерский национальный парк — это природно-культурный комплекс, то есть здесь не только особо охраняемая природная территория, включенная во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО (целые природные комплексы с потрясающими лесами, озерами, реками, ручьями, родниками, болотами, уникальными растениями и богатым животным миром) — здесь и человеческая составляющая совершенно особенная. Кенозерье долго было удалено от всяких внешних воздействий — войн, исторических катаклизмов, да даже просто от цивилизации, — и за счет этого здесь сохранились памятники материальной и духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, иконописи, археологии, этнографический материал, древние черты в языке и культуре, которые в других местах давным-давно исчезли. Достаточно сказать, что именно в Кенозерье фольклористы и этнографы записали больше 3000 текстов былин и сказок!

2

Соловецкие острова

Соловецкие острова. Фото Антона Ермачкова

Где находятся: Архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу.

Чем интересны: Уникальная природа — белухи, водоросли, заповедные леса и озера, мощные монастырские стены и башни, сложенные из огромных валунов, три пласта истории — первобытная, средневековая «монастырская» и ГУЛАГ. Много музеев. Зимой — северное сияние, летом — белые ночи. Обязательно попробуйте свежую жареную соловецкую селедку в местных кафе.

Что посмотреть: Соловецкий кремль. Заповедник Большого Соловецкого острова. Савватьевский скит. Голгофо-распятский скит. Озерно-канальная система Большого Соловецкого острова. Секирная гора. Мыс Белужий. Соловецкий морской музей. Каменные лабиринты. Ботанический сад. Валунная дамба. Большой Заяцкий остров с церковью Андрея Первозванного. Остров Анзер.

3

Чего в Кенозерье делать нельзя?

Кенозерский парк существует с 1991 года. И с самого момента основания в нем действуют строгие правила, благодаря которым удается сохранить и природные, и культурно-исторические красоты. Туристам такие строгости могут показаться чрезмерными, но это для их же пользы. И для их потомков. Даже по этим правилам можно составить некоторое впечатление о парке. Итак, в Кенозерье нельзя:

- рубить деревья и кустарники;

- разводить костры за пределами построенных турстоянок;

- рвать цветы (в Кенозерье много редких и исчезающих видов);

- ловить рыбу сетями и другими промысловыми орудиями лова;

- отклоняться от туристических маршрутов и экологических троп;

- заезжать на автомобилях в лес и мыть их вблизи водоемов;

- собирать и покупать старинные вещи. Любые предметы, имеющие научное, историко-культурное или иное музейное значение, должны оставаться на территории Парка;

- беспокоить животных и птиц громко включенными магнитофонами и радиоприемниками;

- мыть посуду моющими средствами в водоемах. Это может губительно сказаться на их обитателях;

- повреждать постройки, деревья, камни, афиши, информационные стенды и туристические стоянки;

- оставлять мусор в неположенных местах.

Здесь существуют рекреационные сборы, мусор собирают раздельно. И все эти меры в итоге доказывают свою эффективность: в Кенозерье действительно чисто!

8

Чем здесь заняться?

Пройти экскурсионным маршрутом — их здесь масса!

Отправиться в кенозерский тур на рождественские праздники, или летом, или осенью.

Выбрать этнографическую программу — деревенские праздники, бабушкины угощения, игры с детьми, крестьянский быт… Жизнь местного населения представлена во всем ее разнообразии.

Сходить в музей. В Кенозерье их много: архитектурный парк «Кенозерские бирюльки» (уменьшенные копии историко-архитектурных памятников Кенозерья, ныне утраченных или находящихся в аварийном состоянии), ландшафтный театр «Северный экватор» (25 арт-объектов), экспозиция «Северный шелк» в информационном центре «Рукодельная изба», посвященная льноводству, Экомузей Парка в визит-центре — рассказ о природном и культурном наследии Кенозерья, эпический музей «В начале было Слово», рухлядный амбар, музейный комплекс «Амбарный ряд»…

Пройти мастер-класс — научиться верховой набойке и горячему копчению рыбы, сухому войлоковалянию и олонецкой росписи, ткачеству и костровой кухне, изготовлению травяного чая и плетению из бересты…

Пойти на рыбалку. Клев здесь отменный! Ловят налима, окуня, семгу, кумжу, леща, щуку.

4

Белозерск и окрестности

Белозерск — Белозерский кремль, включающий Спасо-Преображенский собор и Белозерский земляной вал, коллекция «Традиционные лодки Белозерского края», церкви — Спаса Всемилостивого, Успения, Богоявления, краеведческий музей, Музей Белого озера, Музей рыболовецкого промысла;

Белозерск

Белое озеро и Белозерский канал — канал был построен как часть Мариинской водной системы для обхода Белого озера. Его протяженность 66,8 км, ширина — 32,7 м. Канал проходит от реки Ковжи до реки Шексны вдоль западного и южного берега Белого озера, частично через территорию города Белозерска;

деревня Чистый Дор — 4 км от трассы Р-5 (Вологда-Вытегра), место, описанное писателем Юрием Ковалем, характерная северная деревянная архитектура, церковь Николая Чудотворца 1767 г.;

село Ухтома — берег Белого озера, архитектурный комплекс в центре села: деревянный и кирпичный храмы, деревянная церковь на кладбище — все разрушается, успейте посмотреть;

усадьба «Хвалевское — усадьба Качаловых построена в середине XIX века в селе Борисово-Судское. Парк разбит на территории в 40 га. Усадьба восстановлена потомками бывших владельцев, территория облагорожена, в усадьбе устроен местный культурный центр.

Усадьба «Хвалевское». Фото Вадима Разумова

3

Кириллов и окрестности

Кириллов — Трапезная палата, Преображенская надвратная церковь, церковь Кирилла, церковь Епифания, церковь Иоанна Предтечи, церковь Архангела Гавриила;

Кириллов. Фото newsvo.ru

Кириллов. Фото newsvo.ru

Кирилло-Белозерский монастырь— основан преподобным Кириллом Белозерским в 1397 году, стоит на берегу Сиверского озера в черте города Кириллова. В XV–XVII веках — один из крупнейших и богатейших монастырей России, центр духовной жизни Русского Севера;

Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь — основан в 1398 году святым Ферапонтом, расположен в 20 километрах на северо-восток от Кириллова, на холме между Бородаевским и Спасским озерами, уникальный по красоте архитектурный ансамбль, собор Рождества Богородицы расписан выдающимся представителем московской иконописной школы Дионисием и его сыновьями;

Ферапонтов монастырь. Фрески Дионисия

Ферапонтов монастырь. Фрески Дионисия

«Древнерусское поселение Сугорье» — находится недалеко от города Кириллова, на берегу Шексны. На территории комплекса — княжеский двор и хозяйственные постройки, вдоль берега курсирует ладья, есть «Дом викингов», экспозиция «Из глубины веков», проходят фольклорные и реконструкторские мероприятия;

Сугорье. Фото vologda.bezformata.com

Сугорье. Фото vologda.bezformata.com

Национальный парк «Русский Север» — находится в Кирилловском районе между озерами Белое, Воже, Кубенское на площади 1664 квадратных километра. Озера, луга, лес, много археологических и исторических памятников, особенно на реках Модлона и Порозовица, уникальный лесной массив Сокольский бор — популярное место отдыха;

Горицкий Воскресенский монастырь — основан в 1544 году. Основу комплекса составляют три церкви и хозяйственные постройки. Воскресенский собор — ровесник обители. Покровская церковь и Троицкий собор появились ближе к середине XIX века. Главные ворота крепостных стен выходят на берег реки Шексны. Часть стены обвалилась и нуждается в восстановлении.

6

Что можно посмотреть?

Часовня Святого Николая Чудотворца, перестроена в конце XIX века. Стоит на высоком холме в деревне Вершинино.

Фото Е. Мазилова

Церковь Петра и Павла, перестроена на месте старого деревянного храма после пожара в 1829 году.

Фото: kenozero.ru

Великолепен Почозерский погост — величественный храмовый комплекс, состоящий из двух церквей.

Фото: russian-church.ru

Часовня Сошествия Святого Духа в Глазово.

Особая ценность в наследии Кенозерья — собрание расписных «небес». «Небеса» — расписанные на библейские сюжеты потолки храмов и часовен, уникальные памятники северной монументальной иконописи. В Кенозерье сохранилось 17 полных комплексов и еще 5 — во фрагментах. Это самое большое собрание в России. На трех кенозерских «небесах» иконописцы оставили свои авторские подписи и датировки, что очень редко встречается в других местах.

Расписное «небо» в часовне во имя чудотворца Николая. Фото: kenozero.ru

Среди памятников природы можно выделить:

- Озовая гряда (Масельга) — фрагмент водораздела Ледовитого и Атлантического океанов;

- Кенозерская впадина — древнейший разлом земной коры (более 600 млн лет), с глубинами свыше 100 м;

- каньон реки Порженки в древних меловых отложениях, с разницей высот до 120 м;

- озерно-канальная система с древними волоками.

7

Куда сходить в Вологде с ребенком или с друзьями?

Российский город Вологда является культурным и научным центром всей Вологодской области. Именно поэтому этот населенный пункт славится своим разнообразием проведения детского и взрослого досуга. В городе открыто огромное количество всевозможных заведений, в которых найдут себе развлечение спортсмены, любители активного отдыха, а также люди, предпочитающие культурный досуг.

Верёвочный парк

Куда сходить с ребёнком в Вологде? Например, можно посетить веревочный парк. Это новое направление отдыха, открывшееся в Вологде, набирает всё большую популярность. К участию в прохождении маршрута допускаются дети, достигшие трёхлетнего возраста.

На пути следования им предстоит преодолеть различные препятствия в виде канатов, лестниц и прочего и, наконец, достичь финиша. Такое развлечение будет интересно не только ребёнку, но и его родителям, которые также могут принимать участие в прохождение трассы.

Экзотариум «Крылья, ноги и хвосты»

В этом месте не встретить обычных зверей или птиц. Все разновидности животных прибыли в Вологду из тропиков. Поэтому имеют необычный облик. Какому ребёнку не будет интересно узнать о новых для себя животных и птицах? Помимо этого, в экзотариуме летают тропические бабочки просто неимоверной красоты.

Ледовый комплекс «Олимп»

Посещение катка – это ещё одна отличная идея для проведения активного отдыха. Семейные походы такого плана сплачивают родственников, оставляя в памяти совместные положительные воспоминания.

«Дейфи»

Куда сходить с ребенком в Вологде? В развлекательный центр «Дейфи». В этом заведении будет весело и детям, и их родителям. Ведь организаторы центра предусмотрели практически всё. Так, для самых маленьких посетителей установлены аттракционы, игровой лабиринт, работают аниматоры, а также открыта целая комната для игр.

Детям постарше предоставляется возможность позабавиться с игровыми автоматами или посмотреть фильм в кинотеатре, расположенном прямо в центре здания. Для взрослых в заведении есть караоке, бильярд и боулинг.

Бильярдная

Куда сходить в Вологде в выходные с друзьями или со своей второй половинкой? Жителям города очень повезло, ведь в их городе можно развлекаться, хоть с ночи до утра, каждый раз открывая для себя что-то новое.

Парк культуры и отдыха ветеранов труда

Куда сходить в Вологде с любимой? В парк. Прогулка на природе станет отличным проведением досуга. Парк чистый, ухоженный. Поэтому в нём можно расположиться целой компанией или уединиться вдвоём на пикнике. В этом месте множество аттракционов, которые помогут скрасить времяпрепровождение.

Развлекательный центр Chelbunker

Куда можно сходить в Вологде? Если молодые люди любят загадочные приключения и головоломки, то им обязательно нужно посетить Chelbunker. Необычные квесты, которые посетителям придётся пройти, навсегда останутся в воспоминаниях, заставляя участников игры вернуться сюда снова и снова.

4D Cinema

Кинотеатр 4D Cinema — это то место, куда сходить в Вологде обязательно стоит

Что может быть увлекательнее, чем отправиться целой компанией на сеанс интереснейшего и захватывающего фильма, который транслируется в режиме 4D? Неважно, какой жанр будет выбран: комедия, боевик или триллер. Главное, какие воспоминания останутся после вечера в кругу друзей

«Русские Витязи»

Куда сходить в Вологде с друзьями, чтобы было весело? Например, в пейнтбольный клуб «Русские Витязи». В этом заведении посетителям предлагается два вида командной игры: пейнтбол и лазергат.

В обоих случаях игроки делятся на команды, каждая из которых должна победить соперников. Только в первом варианте в качестве оружия выступают маркеры с красящимися шариками, а во втором – бластер-автоматы, поражающие противников безопасными лазерами.

«Вологда»

Куда сходить в Вологде любителям культурного отдыха? Можно посетить дворец спорта «Вологда». В этом масштабном заведении очень часто выступают знаменитые артисты, проводятся выставки с различными тематиками, устраиваются детские праздники и многое другое. Поэтому, посетив дворец, любой турист будет приятно удивлён разносторонностью заведения.

Музеи

В городе порядка тридцати разнообразных музеев, каждый из которых посвящён той или иной теме. Так, любителям такого досуга рекомендуется посетить Вологодскую областную картинную галерею, художественный музей-заповедник или историко-архитектурный государственный.

В каждом из них гостям расскажут свою историю и подробно опишут каждый заинтересовавший экспонат.

Заключение

Конечно, описать все заведения Вологды практически невозможно. Чтобы полноценно отдохнуть в этом городе, стоит поехать туда и увидеть всё собственными глазами.

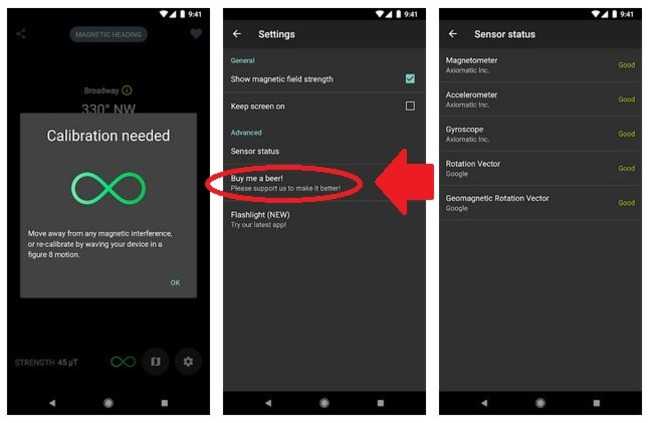

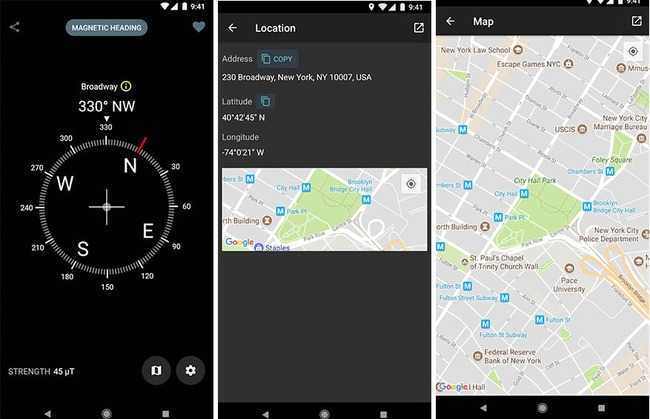

«Цифровой компас» — онлайн приложение с компасом на Андроид

Приложение выложено в Google Play. Здесь есть немного рекламы. Также вы можете сделать добровольный взнос, нажав на кнопку «Купить разработчику пива».

Приложение открывает полноэкранную карту, чтобы вы легко смогли увидеть, где находитесь. Также оно ставит пользователя в известность об уровне наклона телефона. Это делается путем считывания показаний со встроенного в аппарат гироскопа.

С помощью «Цифрового компаса» вы найдете долготу и широту, а также магнитный и истинный север. Не забудьте провести калибровку, чтобы программа работала корректно. Во время использования приложения нужно убрать подальше от телефона чехлы на магнитных застежках.

Google Compass — онлайн версия компаса

Лучший, на сегодняшний день, ресурс, предоставляющий возможность воспользоваться онлайновым компасом. Несмотря на то, что сайт полностью англоязычен, Google Compass может похвастаться удобным интерфейсом, а также информативностью. На ресурсе представлена подробная инструкция по пользованию компасом, описание сервиса и многое другое. Но обо всем по порядку.

Слева вверху мы можем увидеть описание возможностей сервиса, из них можно выделить основные:

- Нам не нужно вручную находить склонения, Google компас сделает это за нас и автоматически определит точную разницу между магнитным и истинным севером;

- Маршруты, проделанные при работе с компасом на Google Maps, можно сохранять и использовать в любое время.

Ниже, в правом углу, находятся две полезные вкладки:

- Test Yourself — здесь мы можем проверить свои навыки по использованию данного компаса, ответив на 5 вопросов;

- Using Compass — тут представлена инструкция по пользованию сервисом, а также демо-версия Google компаса.

- Под описанием возможностей находятся два блока — «Draw Single Leg Route» и «Draw Multi-Legged Route», переходим по первому;

Нажимаем на эту вкладку, чтобы перейти к Google Maps

- Появляется обыкновенная онлайн Google карта, здесь, в строке «Enter a place/postcode» вводим наше местоположение и нажимаем Enter;

- После этого выбираем вкладку «SHOW COMPASS», расположенную в блоке Website Navigation, перед нами появляется тот самый Google Compass.

Как добраться?

Ниже мы подробно распишем путь до Каргопольского сектора Кенозерского парка. Его центр находится в деревне Морщихинская. Если вы захотите добраться до Плесецкого сектора, нужно будет ехать через город Плесецк до деревни Вершинино.

На машине

Из Москвы и Вологды по магистральной федеральной автомобильной дороге М-8: Москва — Вологда — Вельск, дальше — по дороге Р-2: Долматово — Няндома — Каргополь — Морщихинская.

Из Архангельска по автодороге М-8, затем Р-2: Брин — Наволок — Емца — Плесецк — Конево — Каргополь — Морщихинская.

Или: Архангельск — Холмогоры — Березник, далее Р-2: Долматово — Няндома — Каргополь — Морщихинская.

Из Санкт-Петербурга — через Вологду по дороге Долматово — Няндома — Каргополь — Морщихинская.

Или: через Пудож, после пересечения границы Архангельской области поворот на деревни Морщихинская.

Переезд автомобилем из Каргопольского сектора Парка в Плесецкий по маршруту Морщихинская — Каргополь — Вершинино займет 3–3,5 часа.

На общественном транспорте

Из Москвы и Санкт-Петербурга — поездами, следующими в Архангельск и Северодвинск, до станции Няндома.

Из Архангельска и Архангельской области — поездом до станции Няндома.

Далее рейсовыми автобусами Няндома — Каргополь, Каргополь — Морщихинская. Можно на такси. Время в пути около трех часов.

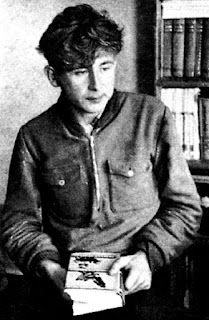

к 90-летию Глеба Горбовского

Глеб Яковлевич Горбовский – русский поэт и прозаик, чья известность пришлась на 60-80-е годы прошлого века. На его стихи написано порядка 300 песен. В 1996 году присвоено звание академика Академии Российской словесности.

Я так благодарен, что я, а не кто-то

был именно мной, а не кем-то другим.

Что вера, иными словами – свобода,

и мне иногда напевала свой гимн!

Редко сейчас в чьей-то домашней библиотеке найдутся маленькие, первые сборники ленинградских поэтов, изданные в 50–60-х годах XX века, в эпоху оттепели. А между тем, Ленинград тех лет был созвездием талантов. Одним из самых популярных поэтов Ленинграда 50-х годов был Глеб Яковлевич Горбовский, озорную песню которого «Фонарики ночные» под гитару пела вся страна. Позже Глеб Горбовский, ставший знаменитым благодаря этой песне, написал множество пронзительных стихов. А его судьба была схожа с судьбами русской советской интеллигенции ХХ века.

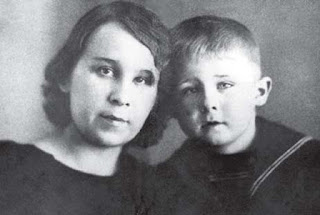

Глеб Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде на Васильевском острове в семье учителей русского языка и литературы, поэтому в семье были творческие традиции.

…Этот дом–утюгом – у канала,

львиный мостик, облезлые львы,

комнатушка теснее пенала…

Отец Глеба был репрессирован в 1937 году по нелепому доносу, отбыл 8 лет в трудовых лагерях на лесоповале, а потом поселился в Кинешме, тем самым надолго потеряв связь с сыном. А в 9 лет Глеб потерял связь и с матерью, которая в начале июня 41-го отправила сына к родственникам в город Порхов, который вскоре заняли немцы.

Предвоенные дождики лета,

на Варшавском вокзале цветы!

…Я впервые на поезде еду.

Десять дней до Великой Черты.

Провожает меня, задыхаясь

от улыбок и жалобных слёз, –

мама… Мама моя молодая,

золотой одуванчик волос!

Умоляла попутчиков слёзно

присмотреть за мальчишкой в пути…

Слышишь, мама, гудок паровозный! –

«От вагона, дружок, отойди…»

Четыре года в блокадном Ленинграде мать Галина Ивановна ничего не знала о сыне. А в Порхове третьеклассника Глеба за плохое поведение выгнали из школы, и он бродяжничал с местной шпаной и уголовниками, голодал, пытался выжить в оккупации, жил, как «звереныш». Одичавший, он своими глазами видел публичные расстрелы и массовые казни на центральной площади Порхова. Вместе со всеми в этом маленьком русском городе переживал он тяготы ужасного быта, унижения, страха. Это было время сиротства и постоянной смертельной опасности.

Война меня кормила из помойки,

пороешься — и что-нибудь найдешь.

Как серенькая мышка-землеройка,

как некогда пронырливый Гаврош.

Зелененький сухарик,

корка сыра,

консервных банок терпкий аромат.

В штанах колени,

вставленные в дыры,

как стоп-сигналы красные, горят.

И бешеные пульки,

вместо пташек,

чирикают по-своему…

И дым,

как будто знамя

молодости нашей,

встает над горизонтом

золотым…

И позже Глеб Горбовский описал свои четырехлетние скитания во время войны в автобиографической повести «Первые проталины», где главный герой Павлик, был его прототипом: «…Не все потерявшиеся, попавшие на положение бродяг дети во время войны хватали винтовку или трофейный автомат и сразу же вливались в ряды партизан или регулярной Красной Армии. В большинстве своём оставались они детьми, напуганными, беспомощными, сжавшимися в комок, и только со временем, постепенно привыкали и к голоду, и к выстрелам, и к крови, и к смерти, что шныряла возле них, задевая своим холодком».

Горбовский писал о своем военном детстве: «В детстве я был шкодливый, любил повзрывать. На войне это просто. Несработавший фугас, лимонка с торчащей проволочкой — мне обязательно надо было какой-нибудь взрыв устроить. Только чудом в живых и оставался… Потом немцы меня несколько раз к стенке ставили. Но так и не расстреляли...»

Позже Горбовский написал щемящее стихотворение о том долгожданном событии, когда понял, что выжил:

Я помню

пламенную ругань

освободителей-солдат.

Но ею не был я напуган —

её ступенчатый каскад,

подобно музыке высокой,

ласкал нервический мой слух….

Замаскированный осокой,

лежал я — маленький пастух.

А на шоссе ругались матом,

и танки с надписью «Вперёд!»

несли зелёненький, лохматый,

неунывающий народ.

Родная речь!

Слова как ливень

на раскалённую траву.

…И не было меня счастливей

по той причине, что –живу.

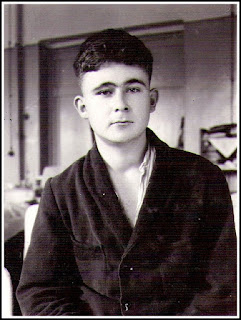

После войны Глеб попал в детприемник, потом в детский дом, и лишь в 1946 году его разыскали мать и её новый муж. Вернувшись в Ленинград, подросток не смог удержаться в школе. Военные годы не могли для него пройти даром. Многолетние скитания окончательно нарушили его способность к принятию определенного уклада и распорядка.

Мама устроила сына в ремесленное училище, но там юноша продержался недолго.

Он уже был неуправляем, мать его не понимала, и отчим часто вызволял пасынка из милиции. Когда Глебу не было еще и 16-ти лет, его отправили в исправительную колонию. Так в 1947 году Глеб оказался на нарах, отбывая наказание в городе Марксе на Волге, где в колонии работал на лесоповале. Однако и оттуда он каким-то чудом сбежал, и какое-то время скрывался в лесах.

Воспоминанья. Точно зданья.

Вот дремлет наше — «ремесло»,

где мы строгали и пилили,

ласкали — ясень, граб и дуб;

где мы украдкой водку пили,

придя отмалчиваться в клуб;

где в море синее из цеха

мы провожали корабли;

где было вдоволь зла, и смеха,

и песен раненой земли… —

«Мой Васильевский»

Вернувшись в Ленинград, в опечатанную родительскую квартиру, он никого не застал: мать с отчимом уехали в Новороссийск. Тогда и начали рождаться его первые стихи.

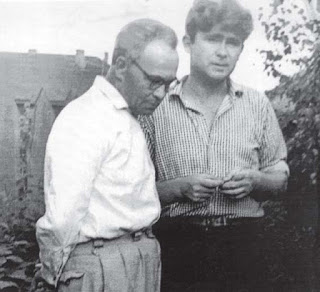

Глеб разыскал отца, который работал учителем в глухой деревушке под Кинешмой.

Отец и сын привыкали друг к другу заново. Яков Алексеевич убеждал сына учиться, терпеливо занимался с ним, сделал ему паспорт и остальные документы. С помощью отца подросток за год окончил семилетку, стал много читать. А отец замечал, что сын, уединившись, часто что-то пишет и прячет. Это были стихи. И отец, поняв, что это не прихоть и не забава, помогал ему и в правилах стихосложения.

Те первые стихи 16-летнего подростка были проявлением жажды самовыражения, своеобразным спасением от воспоминаний о войне, о сиротстве. Многие свои наивные ранние стихи Глеб Горбовский сжег, но родители сохранили часть из них.

Имя поэта появилось в печати в середине пятидесятых годов, в пору общего подъёма нашей поэзии. Евгений Евтушенко вспоминал: «В пятидесятых годах в Ленинграде жил-был юный поэт, почти не печатавшийся, вокруг буйной чуприны которого светился горделивый нимб собственной «непризнанности». С этим поэтом, которого звали Глеб Горбовский, меня познакомил Гранин, предупредив: «В нём много наносного, но, поверь мне, — это настоящий поэт…» После мягкого предупреждения о «наносном» я уже был готов к тому, что увижу некоего монстра, но Горбовский оказался очень милым, даже застенчивым — до определённого момента. Потом из него, что называется, попёрли стихи — неостановимым потоком, причём глаза утратили выражение человеческое, а приобрели сверхчеловеческое»

Михаил Дудин писал о нем: «..Он очень рано стал взрослым. И этот опыт жестокости не ожесточил и не озлобил его души, а, как потом оказалось, проявил и утвердил в ней то истинно человеческое, что в ней было заложено».

Глеб отслужил 3 года в армии, где целыми тетрадями писал стихи, потом учился 2 года в Ленинградском полиграфическом техникуме. Так и не получив образования, он работал, где придется, но с 1953 года занимался в литературном объединении горного института – ЛИТО. В него входили Иосиф Бродский, Александр Кушнер, Андрей Битов, Елена Кумпан, Лидия Гладкая, Леонид Агеев. Многие из них стали впоследствии профессиональными литераторами. Руководил этим ЛИТО поэт Глеб Семенов. ЛИТО под его руководством стало к концу 50-х годов своеобразным центром литературной жизни города.

ЛИТО как-будто расковало возможности Глеба. В молодости он не отличался благоразумием и здесь не заигрывал с властями и не приспосабливался к их требованиям. В «самиздате» ходили его поэмы «Мертвая деревня», «Морг», а некоторые криминальные стихи с воровской тематикой стали популярными народными подпольными песнями – («Когда фонарики качаются ночные»)

Как бы мы ни теребили

слово Русь – посредством рта, –

мы России не любили.

Лишь жалели иногда.

Русский дух, как будто чадо,

нянчили в себе, греша,

забывая, что мельчала

в нас – Вселенская душа.

…Плачут реки, стонут пашни,

камни храмов вопиют.

И слепую совесть нашу

хамы под руки ведут.

Если б мы и впрямь любили, –

на святых холмах Москвы

не росло бы столько пыли,

столько всякой трын-травы.

Если б мы на небо косо

не смотрели столько лет, –

не дошло бы до вопроса:

быть России или – нет?

В ней одно нельзя осилить:

божье, звёздное, «ничьё» –

ни любителям России,

ни губителям её!

Властям ЛИТО стало казаться слишком вольным. Поводом к его закрытию послужило стихотворение Лидии Гладкой, жены Глеба Горбовского, посвященное венгерским событиям 1956 г. «Там алая кровь заливает асфальт, там русское «стой» – как немецкое «хальт». Эти слова знали в Ленинграде многие. Конечно сборник был уничтожен, а ЛИТО в январе 1958 года – закрыто.

Со своей первой женой, Лидией Гладко́й, дипломированным геологом, поэтессой и журналисткой, Глеб Горбовский уехал на Сахалин и несколько лет работал в полевых сейсморазведочных партиях и экспедициях на различных рабочих должностях: лесорубом, взрывником, сплавщиком.

За 4 месяца пребывания в экспедиции на камчатских вулканах в 1967 году он написал 68 стихотворений. Лишь на зиму он возвращался в родной Ленинград и привозил в чемоданчике тетрадки стихов, в которых ощущалась и щедрая, талантливая, добрая натура, и неприкаянность, некий надлом, печать бездомности…

Опять занесло на кулички.

Не ради романтики. Нет!

Летают и в городе птички,

горит и на шляпах рассвет.

И ливни,

и знои,

и хлады —

столиц не минуют,

придут…

И всё же —

мне вырваться надо,

уехать и выспаться

тут:

в ногах у вулкана,

в постели,

что мать постелила Земля…

Все токи,

что спрятаны в теле, —

на реки пролить и поля…

И — душу почистить.

И песни

иные пропеть по весне…

…И жить не раздавленным,

Если

любовь не вернётся ко мне…

У Горбовского стихи максимально приближены к жизни, а синонимом её является для него работа: «…жизнь на планете зовётся Работой».

Тела, смолистые от пота,

и брёвна, потные от тел.

Так вот какая ты, работа…

Тебя я так давно хотел!

…Я режу ели на болванки,

на ароматные куски,

я пью Амур посредством банки

из-под томата и трески.

Лижу созревшие мозоли

сухим листочком языка,

я обрастаю слоем соли

на долю сотую вершка.

Я спину деревом утюжу,

я брею хвойные стволы.

Затем большой, пудовый ужин

пилю зубами в две пилы.

Тряся кровать, храпя и воя,

я сплю в брезентовом дворце,

я сплю, как дерево большое,

с зелёным шумом на лице.

Когда в 1960 году вышла первая книжка, Глебу Горбовскому было около тридцати.

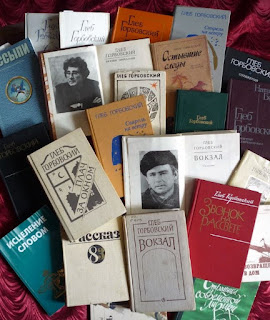

В 1963 году его приняли в Союз писателей. Из задиристого он стал одним из самых талантливых профессиональных поэтов. В 60-х годах вышли его четыре сборника стихов: «Поиски тепла» (1960), «Спасибо, земля» (1964), «Косые сучья» (1966), «Тишина» (1968)

После выхода четвертого сборника стихов «Тишина» поэт получил широкую известность. Но… официальные критики обвинили его «низкопробной клевете на советскую действительность». Тем не менее эту запрещенную за «антисоветчину» книгу, которая не была по сути таковой, продавали из-под полы за огромные деньги. Горбовскому эта ситуация далась тяжело, он стал злоупотреблять алкоголем.

Жил я хмуро и смутно. Смотрел на людей

исподлобья… Торчал, не сгибаясь.

А сегодня устал. От вина, от страстей.

Возвращаю долги — улыбаюсь!

Долбанут ли по шее в людской тесноте,

отберут ли деньжата в зловонной кутузке,

по привычке нахохлюсь, ощерясь в беде,

а потом — улыбаюсь… К чему перегрузки?

Ну, а если дитя с папироской во рту

воспылает глазёнками с грустью собачьей, —

не кричу, не ворчу, не пеняю Христу,

не пою и не думаю — плачу.

Несмотря на недовольство критиков, к Глебу Горбовскому пришло признание. Ему помогали одобрением и заботой многие именитые писатели и поэты – Булат Окуджава, Давид Самойлов, Валентин Распутин.

В 1963 году Горбовского приняли в Союз писателей. Он написал много песен, а также — стихи детям. В 1984 году за книгу стихотворений «Черты лица» Глебу Горбовскому была присуждена Государственная премия РСФСР имени Горького.

Он был трижды женат, имел троих детей. Ведя уже оседлый образ жизни, он жил и писал «не выпуская авторучки из руки».

Поэзия — религия моя!

Не оттолкни,

прими меня такого —

с открытым ртом…

Нам выпало идти

мгновение, но — вместе!

По пути…

После событий 19 августа 1991 года поэт написал частушку, которая тут же ушла «в народ»:

Что за странная страна,

не поймёшь — какая?

Выпил — власть была одна,

закусил — другая!

Счет его стихов, ироничных и отчаянных, озорных и грустных, идет на тысячи. С помощью жены и друга Лидии Гладких была многолетняя работа в Комарово над семитомным собранием сочинений. В конце 2013 года в актовом зале Василеостровского дома молодежи Санкт-Петербурга, проходила презентация книги Глеба Горбовского «Человек-песня», снабжённой диском mp3-CD, рассчитанным на восьмичасовое прослушивание. Идею этой уникальной книги воплотила в жизнь супруга поэта, его берегиня и муза. Книга стала приложением к собранию сочинений поэта в семи томах.

В 2018 г. Глеб Горбовский похоронил жену, а через год, 26 февраля 2019 года, он умер в возрасте 87 лет. Оба похоронены рядом в Санкт-Петербурге.

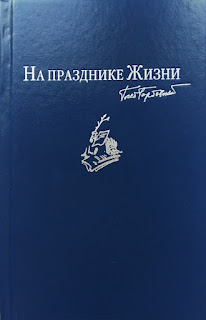

В конце 2019 года был издан увесистый том его избранных стихов «На празднике жизни».

В 2020 году вышла первая часть семитомного собрания сочинений Глеба Горбовского, а в начале 2021 года переиздана. Работа над собранием сочинений поэта завершается в 2021 году – в год 90-летия со дня его рождения.

Из множества стихов Глеба Горбовского, академика Академии Российской словесности, я выбрала и предлагаю к чтению некоторые понравившиеся лирические его стихи. А в завершении – стихи о нем от Татьяны Егоровой.

Забраться в автобус на мокром шоссе

и видеть,

как сонно-задумчивы все.

Как спять молодые,

прижавши к стеклу

свою налитую здоровьем

скулу.

Как пара старушек,

лишенная сна,

кукует, что поздняя нынче весна.

А также увидеть,

как птица-девица

по букве клюет

с пожелтевшей страницы.

…И так-то уютно.

И так-то покойно.

Рокочет мотор деловито и стройно.

А рядом обычная,

словно привычка,

над насыпью в ночь

пролетит электричка.

Затем — на плечо молодого соседа

склонится седая головушка деда.

И, как бы из прошлого,

где-то там сзади,

кондуктор объявит,

что ты — в Ленинграде.